wittert womöglich Fälschungen, die gar keine sind.

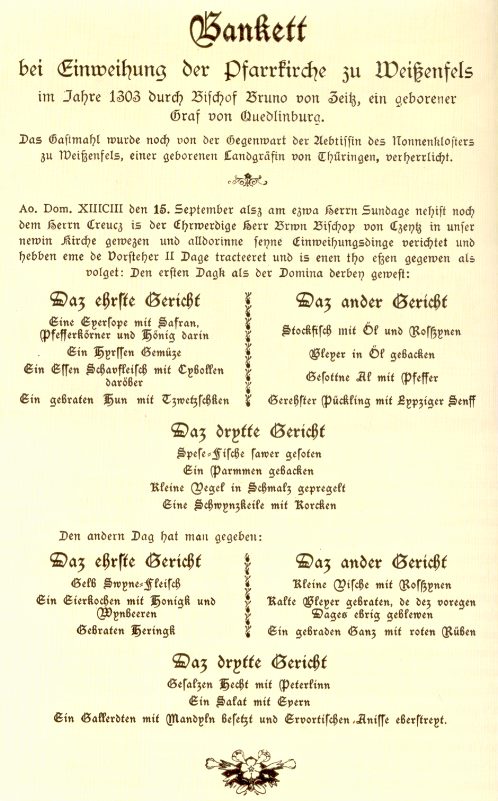

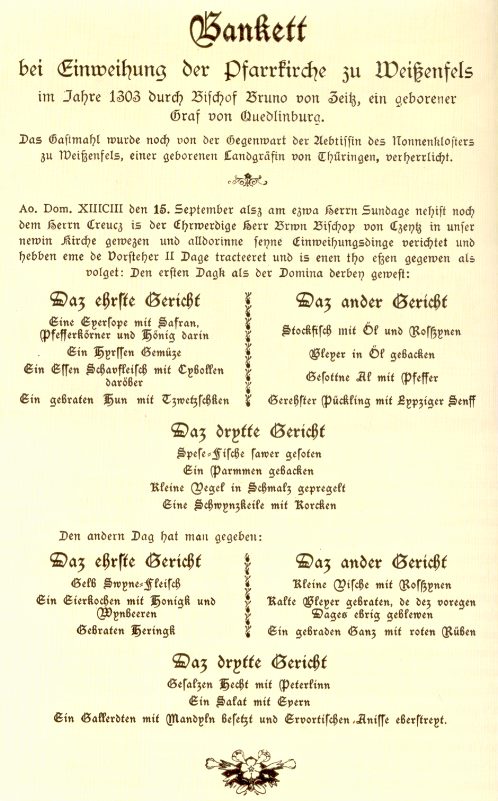

Verdächtig kommt mir der älteste deutsche Speisezettel zur Einweihung der Stadtkirche zu Weißenfels 1303 vor, den Erbstein in den Curiositäten 9, 1821 mitteilte:

http://books.google.de/books?id=Kn05AAAAcAAJ&pg=PA546

In der ALZ 1816 wird ein früheres Buch Erbsteins besprochen und der Küchenzettel auf eine Publikation 1703 zurückgeführt. Angemerkt wird, dass damals noch gar keine Groschen in Meißen geprägt wurden:

http://books.google.de/books?id=eNzjAAAAMAAJ&pg=PA709

Sowohl die deutsche Sprache als auch die Speisenfolge und vor allem die Angabe von Gulden wecken mein Misstrauen. Aber landauf landab gilt das Stück als echt:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Den Schnipsel "das der Rat der Stadt Weißenfels am 15. Sept. xiijciij [1303 !!] für den im Jahre 1304 [!] verstorbenen Bischof" (angebl. Zs. für Mundartforschung 1971) ziehe ich aus

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Nach HathiTrust dürfte es sich um S. 97 von Zeitschrift für Mundartforschung. v.17-19 1941-1944 handeln.

Das Grimmsche Wörterbuch

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GZ13174 sagt zu zwetsche: "die ältesten zeugnisse des deutschen wortes (im 15. und 16. jh., s. u.) stammen aus dem südwesten des sprachgebietes". Der zitierte Küchenzettel 15. Jh. Zeitschrift für Kulturgeschichte 4, 1875, S. 512 ist unser Weissenfelser Dokument!

Noch schlagender der Anachronismus tractoret. Das Wörterbuch sagt: "tractieren, vb. , handhaben, behandeln, bewirten, erörtern, verhandeln; aus lat. tractare (vgl. Seiler lehnw. 3, 274) im 15. jh. entlehnt (zuerst 1445 in quell. d. westfäl. gesch. 2, 315 Seibertz bezeugt [...])"

[korcken sollen Gurken sein. Dt. Wb.: "das wort ist im deutschen seit dem 16. jh. als entlehnung aus dem westslav. bezeugt, poln. ogórek (älter ogurek); ech."

Die Graphie schavfleisch findet Google Books nur in dieser Quelle:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22schavfleisch%22 ]

Manfred Straube zitiert 2007 eine archivalische Quelle, Stadtarchiv Naumburg Sa 66:

http://books.google.de/books?id=X6LUDzOgwskC&pg=PA250

Mal sehen, was es damit auf sich hat ...

Nachtrag:

Belletristische Rezeption:

http://books.google.de/books?id=63kHAAAAQAAJ&pg=RA1-PA63

Das Stadtarchiv Naumburg teilte am 4. April 2012 mit: "bei der Handschrift mit der Signatur Sa 66 handelt es sich um:

Chronica des Klosters Weißenfels. Abschrift des 18. Jahrhunderts, das Original soll sich in Dresden befinden.

Genaue Quelle ist nicht bekannt. Abschrift aus dem Nachlass von Carl Peter Lepsius."

Aus chronologischen Gründen unschuldig ist der Naumburger Geschichtsfälscher Johann Georg Rauhe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Rauhe

Nach Schultzes Geschichtsquellen der Provinz Sachsen S. 145f. stammt der erste Abdruck von Johann David Schieferdecker:

Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, 1703, gefolgt von Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weißenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto (1796) und Schöttgen-Kreysig, Diplomatische Nachlese 2, 1733, S. 657.

Nach dem Reichs-Anzeiger 1796 druckte den Text

http://books.google.de/books?id=JbcJAAAAQAAJ&pg=RA1-PA22

Reichs-Anzeiger:

http://books.google.de/books?id=O0JEAAAAcAAJ&pg=PA54

Varianten: Leipziger Senf, erfurtischer Anis

Druck 1785 (nach Justi?):

http://books.google.de/books?id=VflHAAAAcAAJ&pg=PA36

Nach Kreysig druckte:

http://books.google.de/books?id=UXUAAAAAcAAJ&pg=PA352

Kreysig gab einen gekürzten Auszug der Schrift von Schieferdecker:

http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/937646

Bei der ausführlichen Schilderung des Einweihungsrituals 1303 fragt man sich allerdings, woher der Herr Autor das wissen will.

Leider gibts von den Deutschen Inschriften nur einen Schnipsel, in dem aber die Jahreszahl 1303 ganz in Frage gestellt wird. Zu lesen sei 1351

http://books.google.de/books?id=NHIgAQAAIAAJ&q=weissenfels+inschriften+schieferdecker+1303

und weitere Schnipsel

[Update: http://archiv.twoday.net/stories/931537631/ ]

Erbstein druckte nach Schieferdecker und bespricht ausführlich die Groschen-Erwähnung ("wenn sie als ächt bestehen soll"):

http://books.google.de/books?id=M24MAAAAYAAJ&pg=PR8-IA4

Zur Schreibsprache in Weißenfels im 14. Jh. sehe man die Beschreibung der Chronik des Clarenklosters (Handschrift aus den 1370er Jahren) durch Werner J. Hoffmann:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31600980

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/14583

Digitalisat:

http://digital.slub-dresden.de/ppn274270560

Die Dresdener Abschrift aus dem 16. Jh., Chronica des Klosters Weißenfelß, ist, vorausgesetzt die oben erwähnte Naumburger Abschrift enthält tatsächlich den Küchenzettel [das ist der Fall], sicher nicht die Vorlage für diesen, da nur das Schwesternbuch der Klarissen überliefert wird, wie man sich anhand des Digitalisats überzeugen kann:

http://digital.slub-dresden.de/id310402379

Carl Peter Lepsius erwähnt in seiner Arbeit über das Weißenfelser Klarissenkloster

http://books.google.de/books?id=FgAHAAAAcAAJ&pg=PA231

nur eine einzige Klosterchronik, nämlich das Schwesternbuch, aus dem er Auszüge aus einer Abschrift des Bürgermeisters Hoffmann zu Freiburg (den finde ich nicht!) mitteilte. S. 275 gibt er den Küchenzettel nach ungenannter Quelle, vermutlich Schiefendecker, den er S. 249 als Editor (aus dem Original!) erwähnt.

Dass eine Datierung "Anno domini xiii. ciii den xv September" ganz und gar unüblich ist, zeigen die von Lepsius mitgeteilten lateinischen Urkunden. Die erste deutsche stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Zwei Zeitungsartikel fand ich zum Thema:

Älteste Speisekarte lebt auf : 700 Jahre St.-Marien-Kirche

/ Bärbel Schmuck. - In: Mitteldeutsche Zeitung, Bd. 14 (2003), 74, S.9

Sachsen-Anhalt hatte die erste Speisekarte

/ Ulrike Sebert. - In: Magdeburger Volksstimme (2002), 291(14.12.2002)Wochenend-Magazin, S. 3

Zwischenbilanz: Wenn die Kirche erst 1351 eingeweiht wurde, ist das ganze Dokument hinfällig. Angesichts der vielen Merkwürdigkeiten dürfte es sich bei der "ältesten Speisekarte" um eine Fälschung Schieferdeckers handeln.

Weitere Nachträge:

Die ULB Halle war so freundlich, kurzfristig zwei wichtige Bücher zu digitalisieren.

Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weissenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto, Amts-Landrichter. Emerit, 1796

S. 49 "von guter Hand"

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5387196

Schieferdecker 1703, S. 9f.

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5379763

Das Stadtarchiv Naumburg übermittelte Bilder aus der genannten Handschrift S. 35-36. Im Anschluss an die Wiedergabe des Küchenzettels fällt der Name Schieferdecker (Rest auf dem Bild abgeschnitten).

Silke Künzel vom Stadtarchiv Weißenfels stellte einen Auszug aus dem Inschriftenband von Jäger zur Verfügung und teilte ergänzend mit: "nach Franz Jäger (s. Einfügung) fand die Einweihung der Marienkirche nicht 1303 sondern 1351 statt. Somit handelt es sich bei dem Speisezettel um eine Fälschung. Die von ihm angeführten Quellen lauten vollständig:

Büttner, Johann Christian, Chronik der Stadt Weißenfels und der angrenzenden Länder, Ms. Stadtarchiv Weißenfels, W/Ch 17.

Schieferdecker, Johann David, Erneuertes Gedächtnis/Des/Weissenfelsischen Zions/oder/Eigentliche Beschreibung/Der Pfarr-Kirche zu unser Lieben Frauen in Weißenfels, Weißenfels 1703.

Dietmann, Karl Gottlob, Die gesamte der ungeänderten Augspurgischen Konfeßion zugethane Priesterschaft in dem Churfürstenthum Sachsen, 5 Bde., Dresden/Leipzig 1752-1755, 1763.

Aus alter Zeit, Alte Inschriften, in: Weißenfelser Kreisblatt, Tageblatt für Stadt und Land, Nr.23, 28.01.1873 und Nr.36, 12. 02.1873.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Heft 3: Der Kreis Weißenfels, bearb. von Gustav Sommer, Halle a.d.S. 1880.

Lorenz, Ottomar, Die Stadtkirche zu Weißenfels, Weißenfels 1903.

Gerhardt, Friedrich, Geschichte der Stadt Weißenfels an der Saale mit neuen Beiträgen zur Geschichte des Herzogtums Sachsen-Weißenfels, Weißenfels 1907.

Kaphengst, R., Unsere Stadtkirche. Eine kunsthistorische Skizzen, in: Heimatkalender für den Stadt- und Landkreis Weißenfels, Weißenfels 1925.

Bach, Gerhard, Zeugen einer längst vergangenen Zeit in unserer Stadt, in: Weißenfelser Heimatbote, Heft 1/1997, S.7ff. "

Dr. Werner Hoffmann (UB Leipzig) schrieb mir am 16.4.: "zur Schreibsprache des Weißenburger Küchenzettels (Wortlaut wie in Curiositäten ... 9, 1821, S. 546-548 abgedruckt) läßt sich zunächst einmal feststellen: Die Sprache entspricht ganz und gar nicht dem Ostmitteldeutschen des 14. Jh.s: Zum einen zeigt sie rein niederdeutsche Formen wie "tho, dage, bischop", zum andern Diphthongschreibungen wie "naw [='neu'], seine, house, sawer". Beide Merkmale sprechen sehr stark gegen eine Entstehung des Schriftstücks im 14. Jh. im ostmd. Raum. Aufgrund der Sprache scheint es mir allerdings nicht unmöglich, dass das Schriftstück in viel späterer Zeit im Grenzbereich von Mitteldeutsch und Niederdeutsch entstanden ist; aber das kann ich nicht beurteilen.

Gegen die Echtheit des Schriftstücks spricht auch (wie Sie schon an einer Stelle andeuten) die Erwähnung von Groschen als Zahlungsmittel:

Groschen wurden in Meißen nämlich erst ab 1339 geprägt Vgl. dazu jetzt: Universitätsbibliothek Leipzig, Münzen der Groschenzeit der Markgrafschaft Meißen und des Kurfürstentums Sachsen. Bestandskatalog von Ewald Hausmann, Leipzig 2011, S. 10."

Am 25.4.2012 nahm auch Volker Honemann Stellung (Mail an mich): "nun habe ich mir den 'Weißenfelser Küchenzettel' noch einmal vorgenommen und kann mir nicht vorstellen, daß er aus dem 14. Jh. sein soll, es sei denn, da hätte jemand im 16. Jh. einen alten Text sprachlich sehr gründlich überarbeitet und dabei eine Art 'Kunstfrühneuhochdeutsch' produziert (und warum hätte er das tun sollen?). Es gibt an ein paar Stellen mitteldeutsche Charakteristika (starke Endsilben auf -i statt e: newin), aber dann auch Formen wie 'tracteeret', die im 14. Jh. ganz undenkbar sind, auch eine Schreibung wie 'Brwn' für den Zeitzer Bischof ist artifiziell. Manches wirkt dann fast wie ein Relikt-niederdeutsch (hebben). Und ein Begriff wie 'Einweihungsdinge' ist im 14. Jh, schlechterdings nicht vorstellbar. Also doch wohl eine Fälschung!"

Damit wird man behaupten dürfen: Der Weißenfelser Küchenzettel von 1303 ist eine frühneuzeitliche Fälschung

#forschung

http://www.koch-welten.de/

http://www.koch-welten.de/

Verdächtig kommt mir der älteste deutsche Speisezettel zur Einweihung der Stadtkirche zu Weißenfels 1303 vor, den Erbstein in den Curiositäten 9, 1821 mitteilte:

http://books.google.de/books?id=Kn05AAAAcAAJ&pg=PA546

In der ALZ 1816 wird ein früheres Buch Erbsteins besprochen und der Küchenzettel auf eine Publikation 1703 zurückgeführt. Angemerkt wird, dass damals noch gar keine Groschen in Meißen geprägt wurden:

http://books.google.de/books?id=eNzjAAAAMAAJ&pg=PA709

Sowohl die deutsche Sprache als auch die Speisenfolge und vor allem die Angabe von Gulden wecken mein Misstrauen. Aber landauf landab gilt das Stück als echt:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Den Schnipsel "das der Rat der Stadt Weißenfels am 15. Sept. xiijciij [1303 !!] für den im Jahre 1304 [!] verstorbenen Bischof" (angebl. Zs. für Mundartforschung 1971) ziehe ich aus

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Nach HathiTrust dürfte es sich um S. 97 von Zeitschrift für Mundartforschung. v.17-19 1941-1944 handeln.

Das Grimmsche Wörterbuch

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GZ13174 sagt zu zwetsche: "die ältesten zeugnisse des deutschen wortes (im 15. und 16. jh., s. u.) stammen aus dem südwesten des sprachgebietes". Der zitierte Küchenzettel 15. Jh. Zeitschrift für Kulturgeschichte 4, 1875, S. 512 ist unser Weissenfelser Dokument!

Noch schlagender der Anachronismus tractoret. Das Wörterbuch sagt: "tractieren, vb. , handhaben, behandeln, bewirten, erörtern, verhandeln; aus lat. tractare (vgl. Seiler lehnw. 3, 274) im 15. jh. entlehnt (zuerst 1445 in quell. d. westfäl. gesch. 2, 315 Seibertz bezeugt [...])"

[korcken sollen Gurken sein. Dt. Wb.: "das wort ist im deutschen seit dem 16. jh. als entlehnung aus dem westslav. bezeugt, poln. ogórek (älter ogurek); ech."

Die Graphie schavfleisch findet Google Books nur in dieser Quelle:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22schavfleisch%22 ]

Manfred Straube zitiert 2007 eine archivalische Quelle, Stadtarchiv Naumburg Sa 66:

http://books.google.de/books?id=X6LUDzOgwskC&pg=PA250

Mal sehen, was es damit auf sich hat ...

Nachtrag:

Belletristische Rezeption:

http://books.google.de/books?id=63kHAAAAQAAJ&pg=RA1-PA63

Das Stadtarchiv Naumburg teilte am 4. April 2012 mit: "bei der Handschrift mit der Signatur Sa 66 handelt es sich um:

Chronica des Klosters Weißenfels. Abschrift des 18. Jahrhunderts, das Original soll sich in Dresden befinden.

Genaue Quelle ist nicht bekannt. Abschrift aus dem Nachlass von Carl Peter Lepsius."

Aus chronologischen Gründen unschuldig ist der Naumburger Geschichtsfälscher Johann Georg Rauhe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Rauhe

Nach Schultzes Geschichtsquellen der Provinz Sachsen S. 145f. stammt der erste Abdruck von Johann David Schieferdecker:

Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, 1703, gefolgt von Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weißenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto (1796) und Schöttgen-Kreysig, Diplomatische Nachlese 2, 1733, S. 657.

Nach dem Reichs-Anzeiger 1796 druckte den Text

http://books.google.de/books?id=JbcJAAAAQAAJ&pg=RA1-PA22

Reichs-Anzeiger:

http://books.google.de/books?id=O0JEAAAAcAAJ&pg=PA54

Varianten: Leipziger Senf, erfurtischer Anis

Druck 1785 (nach Justi?):

http://books.google.de/books?id=VflHAAAAcAAJ&pg=PA36

Nach Kreysig druckte:

http://books.google.de/books?id=UXUAAAAAcAAJ&pg=PA352

Kreysig gab einen gekürzten Auszug der Schrift von Schieferdecker:

http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/937646

Bei der ausführlichen Schilderung des Einweihungsrituals 1303 fragt man sich allerdings, woher der Herr Autor das wissen will.

Leider gibts von den Deutschen Inschriften nur einen Schnipsel, in dem aber die Jahreszahl 1303 ganz in Frage gestellt wird. Zu lesen sei 1351

http://books.google.de/books?id=NHIgAQAAIAAJ&q=weissenfels+inschriften+schieferdecker+1303

und weitere Schnipsel

[Update: http://archiv.twoday.net/stories/931537631/ ]

Erbstein druckte nach Schieferdecker und bespricht ausführlich die Groschen-Erwähnung ("wenn sie als ächt bestehen soll"):

http://books.google.de/books?id=M24MAAAAYAAJ&pg=PR8-IA4

Zur Schreibsprache in Weißenfels im 14. Jh. sehe man die Beschreibung der Chronik des Clarenklosters (Handschrift aus den 1370er Jahren) durch Werner J. Hoffmann:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31600980

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/14583

Digitalisat:

http://digital.slub-dresden.de/ppn274270560

Die Dresdener Abschrift aus dem 16. Jh., Chronica des Klosters Weißenfelß, ist, vorausgesetzt die oben erwähnte Naumburger Abschrift enthält tatsächlich den Küchenzettel [das ist der Fall], sicher nicht die Vorlage für diesen, da nur das Schwesternbuch der Klarissen überliefert wird, wie man sich anhand des Digitalisats überzeugen kann:

http://digital.slub-dresden.de/id310402379

Carl Peter Lepsius erwähnt in seiner Arbeit über das Weißenfelser Klarissenkloster

http://books.google.de/books?id=FgAHAAAAcAAJ&pg=PA231

nur eine einzige Klosterchronik, nämlich das Schwesternbuch, aus dem er Auszüge aus einer Abschrift des Bürgermeisters Hoffmann zu Freiburg (den finde ich nicht!) mitteilte. S. 275 gibt er den Küchenzettel nach ungenannter Quelle, vermutlich Schiefendecker, den er S. 249 als Editor (aus dem Original!) erwähnt.

Dass eine Datierung "Anno domini xiii. ciii den xv September" ganz und gar unüblich ist, zeigen die von Lepsius mitgeteilten lateinischen Urkunden. Die erste deutsche stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Zwei Zeitungsartikel fand ich zum Thema:

Älteste Speisekarte lebt auf : 700 Jahre St.-Marien-Kirche

/ Bärbel Schmuck. - In: Mitteldeutsche Zeitung, Bd. 14 (2003), 74, S.9

Sachsen-Anhalt hatte die erste Speisekarte

/ Ulrike Sebert. - In: Magdeburger Volksstimme (2002), 291(14.12.2002)Wochenend-Magazin, S. 3

Zwischenbilanz: Wenn die Kirche erst 1351 eingeweiht wurde, ist das ganze Dokument hinfällig. Angesichts der vielen Merkwürdigkeiten dürfte es sich bei der "ältesten Speisekarte" um eine Fälschung Schieferdeckers handeln.

Weitere Nachträge:

Die ULB Halle war so freundlich, kurzfristig zwei wichtige Bücher zu digitalisieren.

Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weissenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto, Amts-Landrichter. Emerit, 1796

S. 49 "von guter Hand"

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5387196

Schieferdecker 1703, S. 9f.

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5379763

Das Stadtarchiv Naumburg übermittelte Bilder aus der genannten Handschrift S. 35-36. Im Anschluss an die Wiedergabe des Küchenzettels fällt der Name Schieferdecker (Rest auf dem Bild abgeschnitten).

Silke Künzel vom Stadtarchiv Weißenfels stellte einen Auszug aus dem Inschriftenband von Jäger zur Verfügung und teilte ergänzend mit: "nach Franz Jäger (s. Einfügung) fand die Einweihung der Marienkirche nicht 1303 sondern 1351 statt. Somit handelt es sich bei dem Speisezettel um eine Fälschung. Die von ihm angeführten Quellen lauten vollständig:

Büttner, Johann Christian, Chronik der Stadt Weißenfels und der angrenzenden Länder, Ms. Stadtarchiv Weißenfels, W/Ch 17.

Schieferdecker, Johann David, Erneuertes Gedächtnis/Des/Weissenfelsischen Zions/oder/Eigentliche Beschreibung/Der Pfarr-Kirche zu unser Lieben Frauen in Weißenfels, Weißenfels 1703.

Dietmann, Karl Gottlob, Die gesamte der ungeänderten Augspurgischen Konfeßion zugethane Priesterschaft in dem Churfürstenthum Sachsen, 5 Bde., Dresden/Leipzig 1752-1755, 1763.

Aus alter Zeit, Alte Inschriften, in: Weißenfelser Kreisblatt, Tageblatt für Stadt und Land, Nr.23, 28.01.1873 und Nr.36, 12. 02.1873.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Heft 3: Der Kreis Weißenfels, bearb. von Gustav Sommer, Halle a.d.S. 1880.

Lorenz, Ottomar, Die Stadtkirche zu Weißenfels, Weißenfels 1903.

Gerhardt, Friedrich, Geschichte der Stadt Weißenfels an der Saale mit neuen Beiträgen zur Geschichte des Herzogtums Sachsen-Weißenfels, Weißenfels 1907.

Kaphengst, R., Unsere Stadtkirche. Eine kunsthistorische Skizzen, in: Heimatkalender für den Stadt- und Landkreis Weißenfels, Weißenfels 1925.

Bach, Gerhard, Zeugen einer längst vergangenen Zeit in unserer Stadt, in: Weißenfelser Heimatbote, Heft 1/1997, S.7ff. "

Dr. Werner Hoffmann (UB Leipzig) schrieb mir am 16.4.: "zur Schreibsprache des Weißenburger Küchenzettels (Wortlaut wie in Curiositäten ... 9, 1821, S. 546-548 abgedruckt) läßt sich zunächst einmal feststellen: Die Sprache entspricht ganz und gar nicht dem Ostmitteldeutschen des 14. Jh.s: Zum einen zeigt sie rein niederdeutsche Formen wie "tho, dage, bischop", zum andern Diphthongschreibungen wie "naw [='neu'], seine, house, sawer". Beide Merkmale sprechen sehr stark gegen eine Entstehung des Schriftstücks im 14. Jh. im ostmd. Raum. Aufgrund der Sprache scheint es mir allerdings nicht unmöglich, dass das Schriftstück in viel späterer Zeit im Grenzbereich von Mitteldeutsch und Niederdeutsch entstanden ist; aber das kann ich nicht beurteilen.

Gegen die Echtheit des Schriftstücks spricht auch (wie Sie schon an einer Stelle andeuten) die Erwähnung von Groschen als Zahlungsmittel:

Groschen wurden in Meißen nämlich erst ab 1339 geprägt Vgl. dazu jetzt: Universitätsbibliothek Leipzig, Münzen der Groschenzeit der Markgrafschaft Meißen und des Kurfürstentums Sachsen. Bestandskatalog von Ewald Hausmann, Leipzig 2011, S. 10."

Am 25.4.2012 nahm auch Volker Honemann Stellung (Mail an mich): "nun habe ich mir den 'Weißenfelser Küchenzettel' noch einmal vorgenommen und kann mir nicht vorstellen, daß er aus dem 14. Jh. sein soll, es sei denn, da hätte jemand im 16. Jh. einen alten Text sprachlich sehr gründlich überarbeitet und dabei eine Art 'Kunstfrühneuhochdeutsch' produziert (und warum hätte er das tun sollen?). Es gibt an ein paar Stellen mitteldeutsche Charakteristika (starke Endsilben auf -i statt e: newin), aber dann auch Formen wie 'tracteeret', die im 14. Jh. ganz undenkbar sind, auch eine Schreibung wie 'Brwn' für den Zeitzer Bischof ist artifiziell. Manches wirkt dann fast wie ein Relikt-niederdeutsch (hebben). Und ein Begriff wie 'Einweihungsdinge' ist im 14. Jh, schlechterdings nicht vorstellbar. Also doch wohl eine Fälschung!"

Damit wird man behaupten dürfen: Der Weißenfelser Küchenzettel von 1303 ist eine frühneuzeitliche Fälschung

#forschung

http://www.koch-welten.de/

http://www.koch-welten.de/KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 23:28 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fortsetzung zu:

http://archiv.twoday.net/stories/96986297/

Die Torgauer Turnieraufzeichnung zu 1540 könnte eine Fälschung sein, zumal angemerkt wird, dass es sonst keine Torgauer Quellen zu den Kämpfen des Ritters vom goldenen Rade gibt:

http://books.google.de/books?id=-d8vAAAAYAAJ&pg=RA1-PA248

Von Könneritz berief sich auf 1867 Vulpius:

http://books.google.de/books?id=nrlDAAAAYAAJ&pg=RA1-PA287

Da Vulpius nach eigenen Angaben sprachlich modernisiert hat und die einzelnen Kampfeinträge eher stereotyp sind, kann man nicht bei der Sprachgestalt ansetzen, sondern an den genannten Personen, was ich aber jetzt nicht leisten kann. Es ist durchaus denkbar, dass Vulpius den Text nicht gefälscht hat, aber bis die Quelle nachgewiesen wird, sollte man ihn nicht verwerten.

Update: Dienstag nach Martini 1540 = Nov, 16 gab es tatsächlich ein Turnier zu Torgau, also zumindest das Datum ist authentisch. Pöschko, Turniere S. 212 verweist auf StA Weimar Reg. D Nr. 129 Vortzaichnus des Turniers zu Torgau 1540 (mit Namensliste der Teilnehmer).

Update: http://archiv.twoday.net/stories/235543050/

http://archiv.twoday.net/stories/96986297/

Die Torgauer Turnieraufzeichnung zu 1540 könnte eine Fälschung sein, zumal angemerkt wird, dass es sonst keine Torgauer Quellen zu den Kämpfen des Ritters vom goldenen Rade gibt:

http://books.google.de/books?id=-d8vAAAAYAAJ&pg=RA1-PA248

Von Könneritz berief sich auf 1867 Vulpius:

http://books.google.de/books?id=nrlDAAAAYAAJ&pg=RA1-PA287

Da Vulpius nach eigenen Angaben sprachlich modernisiert hat und die einzelnen Kampfeinträge eher stereotyp sind, kann man nicht bei der Sprachgestalt ansetzen, sondern an den genannten Personen, was ich aber jetzt nicht leisten kann. Es ist durchaus denkbar, dass Vulpius den Text nicht gefälscht hat, aber bis die Quelle nachgewiesen wird, sollte man ihn nicht verwerten.

Update: Dienstag nach Martini 1540 = Nov, 16 gab es tatsächlich ein Turnier zu Torgau, also zumindest das Datum ist authentisch. Pöschko, Turniere S. 212 verweist auf StA Weimar Reg. D Nr. 129 Vortzaichnus des Turniers zu Torgau 1540 (mit Namensliste der Teilnehmer).

Update: http://archiv.twoday.net/stories/235543050/

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 22:35 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fortsetzung zu:

http://archiv.twoday.net/stories/96986259/

Das Turnier der Kapellendorfer Bauern 1585

http://books.google.de/books?id=0Xw5AAAAcAAJ&pg=PA37

folgt einer älteren Quelle, siehe Hinweis 1790

http://books.google.de/books?id=-SMwAAAAYAAJ&pg=RA2-PA479

***

S. 429 ff. geht es um die Fronleichnam-Feier in München. Die Relation S. 438ff. könnte durch die Erwähnung von Orlando di Lasso und ihren Inhalt verdächtig sein, aber die Aufzeichnungen des Lizentiaten Müller sind in der Tat als Cgm 1967 in München vorhanden:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q="cgm+1967"

***

Fortsetzung: http://archiv.twoday.net/stories/96986323/

http://archiv.twoday.net/stories/96986259/

Das Turnier der Kapellendorfer Bauern 1585

http://books.google.de/books?id=0Xw5AAAAcAAJ&pg=PA37

folgt einer älteren Quelle, siehe Hinweis 1790

http://books.google.de/books?id=-SMwAAAAYAAJ&pg=RA2-PA479

***

S. 429 ff. geht es um die Fronleichnam-Feier in München. Die Relation S. 438ff. könnte durch die Erwähnung von Orlando di Lasso und ihren Inhalt verdächtig sein, aber die Aufzeichnungen des Lizentiaten Müller sind in der Tat als Cgm 1967 in München vorhanden:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q="cgm+1967"

***

Fortsetzung: http://archiv.twoday.net/stories/96986323/

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 21:56 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fortsetzung zu: http://archiv.twoday.net/stories/96984948/

Selbstbekenntnisse des Alchemisten Carl von Hattenbach, Curiositäten 6, 1817, S. 103ff.

http://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&&pg=PA103

Muss überprüft werden, handschriftliche Aufzeichnungen Hattenbachs sind in der Tat in Kassel vorhanden:

http://books.google.de/books?id=uT64AAAAIAAJ&q="karl+von+hattenbach"

Rezeption nach den Curiositäten 1927:

http://books.google.de/books?id=sd0ZAAAAMAAJ&q=%22carl+von+hattenbach%22

***

Der "Dialogus der Rede und Gesprech, so Franciscus von Sickingen vor der Hymmels Pfortten mit Sant Peter und dem Ritter Sant Jörgen gehalten" ist eine Zwickauer Flugschrift von 1526:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025710/image_7

Wie Vulpius, der sie zugegebenermaßen modernisiert hat, den Text bearbeitet hat, sieht man im gleichen Bd. 6, S. 299ff.

http://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA299

***

Waltmann von Sattelstädt, ebd. S. 359ff.

http://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA359

Keine Fälschung, aber ohne Quellenangabe abgeschrieben aus Bergner 1804:

http://books.google.de/books?id=zO1DAAAAcAAJ&pg=PA250

***

S. 475 ff. Das Lied vom schwarzen Mönch ist in der modernisierten Fassung von Vulpius zum Volkslied geworden, es stammt tatsächlich aus einer Weimarer Handschrift, die übrigens auch die Vorlage für Briefe von 1547 war (Cur. Bd. 2, S. 117ff.)

Beschreibung Pensels, an die alte Beschreibung

http://dtm.bbaw.de/HSA/Weimar_700443700000.html

als PDF angehängt:

http://dtm.bbaw.de/HSA/Q013b.pdf

Selbstbekenntnisse des Alchemisten Carl von Hattenbach, Curiositäten 6, 1817, S. 103ff.

http://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&&pg=PA103

Muss überprüft werden, handschriftliche Aufzeichnungen Hattenbachs sind in der Tat in Kassel vorhanden:

http://books.google.de/books?id=uT64AAAAIAAJ&q="karl+von+hattenbach"

Rezeption nach den Curiositäten 1927:

http://books.google.de/books?id=sd0ZAAAAMAAJ&q=%22carl+von+hattenbach%22

***

Der "Dialogus der Rede und Gesprech, so Franciscus von Sickingen vor der Hymmels Pfortten mit Sant Peter und dem Ritter Sant Jörgen gehalten" ist eine Zwickauer Flugschrift von 1526:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025710/image_7

Wie Vulpius, der sie zugegebenermaßen modernisiert hat, den Text bearbeitet hat, sieht man im gleichen Bd. 6, S. 299ff.

http://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA299

***

Waltmann von Sattelstädt, ebd. S. 359ff.

http://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA359

Keine Fälschung, aber ohne Quellenangabe abgeschrieben aus Bergner 1804:

http://books.google.de/books?id=zO1DAAAAcAAJ&pg=PA250

***

S. 475 ff. Das Lied vom schwarzen Mönch ist in der modernisierten Fassung von Vulpius zum Volkslied geworden, es stammt tatsächlich aus einer Weimarer Handschrift, die übrigens auch die Vorlage für Briefe von 1547 war (Cur. Bd. 2, S. 117ff.)

Beschreibung Pensels, an die alte Beschreibung

http://dtm.bbaw.de/HSA/Weimar_700443700000.html

als PDF angehängt:

http://dtm.bbaw.de/HSA/Q013b.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 20:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein schwedischer Forscher, der Teilnehmern einer medizinischen Studie absolute Vertraulichkeit zusichert, muss es akzeptieren, wenn ihn der Staat, der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Unterlagen nachkommen muss, strafrechtlich verurteilt, weil der Forscher die Unterlagen vernichtet hat, um sie dem Zugriff zu entziehen.

Nachweise zum Fall von RA Seidlitz

https://plus.google.com/u/0/101046117969690999101/posts/Qnrce944Uux

Nachweise zum Fall von RA Seidlitz

https://plus.google.com/u/0/101046117969690999101/posts/Qnrce944Uux

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 19:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Schock unter Historikern: Bei der Fusion der Archive werden in etlichen Glarner Dörfern historische Dokumente entsorgt.

[...] Süd-Gemeindeschreiber André Pichon versteht die Sorge nicht: «Das Archiv muss der täglichen Arbeit auf den Ämtern dienen», sagt er. Alles andere sei zu aufwendig und nicht die Aufgabe der Gemeinde."

http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/verlieren-gemeinden-ihr-gedaechtnis

[...] Süd-Gemeindeschreiber André Pichon versteht die Sorge nicht: «Das Archiv muss der täglichen Arbeit auf den Ämtern dienen», sagt er. Alles andere sei zu aufwendig und nicht die Aufgabe der Gemeinde."

http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/verlieren-gemeinden-ihr-gedaechtnis

Archivar123 - am Dienstag, 3. April 2012, 19:06 - Rubrik: Bewertung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://wisspub.net/2012/04/02/neues-zeitschriftenranking-google-scholar-metrics/

http://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html

http://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 18:18 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 18:17 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

UB Gießen Hs 422h

Gerichtsbuch (Centsgericht-Protokoll) von Großen-Linden, 1538-1553

Persistente URL: http://digisam.ub.uni-giessen.de/diglit/hs-422h

URN: urn:nbn:de:hebis:26-digisam-9216

Gerichtsbuch (Centsgericht-Protokoll) von Großen-Linden, 1538-1553

Persistente URL: http://digisam.ub.uni-giessen.de/diglit/hs-422h

URN: urn:nbn:de:hebis:26-digisam-9216

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 18:14 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archiv.rwth-aachen.de/

Sie basiert nun auf Wordpress und kann daher einfacher gepflegt werden. Seit Monaten gibt es Probleme mit der Integration der MIDOSA-Suche (v.a. Inkompatibilität mit Internet Explorer). Die frühere Version der Website wies auf der Hauptseite ein Google-artiges Suchfeld für die Suche in den elektronischen Findmitteln auf, wie sie die meisten Unibibliotheken bieten, und das sollte auch im Archivbereich Standard sein. Es ist zwar für mich nicht akzeptabel, aber ich musste mich damit abfinden, dass dies erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden kann. MIDOSA bietet dazu keinen Support, die entsprechende Schnittstelle muss von unserem EDV-Mitarbeiter programmiert werden. Ich bin mir aber sicher, dass der neue Internetauftritt von vielen als Verbesserung empfunden werden wird.

Sie basiert nun auf Wordpress und kann daher einfacher gepflegt werden. Seit Monaten gibt es Probleme mit der Integration der MIDOSA-Suche (v.a. Inkompatibilität mit Internet Explorer). Die frühere Version der Website wies auf der Hauptseite ein Google-artiges Suchfeld für die Suche in den elektronischen Findmitteln auf, wie sie die meisten Unibibliotheken bieten, und das sollte auch im Archivbereich Standard sein. Es ist zwar für mich nicht akzeptabel, aber ich musste mich damit abfinden, dass dies erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden kann. MIDOSA bietet dazu keinen Support, die entsprechende Schnittstelle muss von unserem EDV-Mitarbeiter programmiert werden. Ich bin mir aber sicher, dass der neue Internetauftritt von vielen als Verbesserung empfunden werden wird.

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 17:38 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der letzten Gemeinderatsitzung wählte das Gremium Dr. Stefanie Albus-Kötz zur neuen Leiterin des städtischen Archivs. Albus-Kötz studierte an der Universität Tübingen Geschichte und Französisch, absolvierte die Ausbildung für den Höheren Archivdienst an der Archivschule in München und promovierte in mittelalterlicher Geschichte.

Sie bringt neben ihren Erfahrungen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen auch Berufserfahrung an den Staatsarchiven München und Sigmaringen mit. Zuletzt arbeitete Frau Albus-Kötz im Staatsarchiv in Freiburg als wissenschaftliche Beschäftigte. Im Stadtarchiv Herrenberg wartet eine Reihe von interessanten Aufgaben auf die neue Stelleninhaberin.

Zu ihrem neuen Aufgabenbereich gehören insbesondere die Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger, die Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte sowie die Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte und die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Gruppen. Die 36-jährige übernimmt voraussichtlich im August 2012 die Leitung des Stadtarchivs bei der Stadt Herrenberg.

Quelle: Amtblatt der Stadt Herrenberg 11/2012

[KG: Titel um den Ortsnamen ergänzt]

Sie bringt neben ihren Erfahrungen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen auch Berufserfahrung an den Staatsarchiven München und Sigmaringen mit. Zuletzt arbeitete Frau Albus-Kötz im Staatsarchiv in Freiburg als wissenschaftliche Beschäftigte. Im Stadtarchiv Herrenberg wartet eine Reihe von interessanten Aufgaben auf die neue Stelleninhaberin.

Zu ihrem neuen Aufgabenbereich gehören insbesondere die Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger, die Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte sowie die Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte und die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Gruppen. Die 36-jährige übernimmt voraussichtlich im August 2012 die Leitung des Stadtarchivs bei der Stadt Herrenberg.

Quelle: Amtblatt der Stadt Herrenberg 11/2012

[KG: Titel um den Ortsnamen ergänzt]

Krahnke - am Dienstag, 3. April 2012, 16:17 - Rubrik: Personalia

Es gibt eine Strategiestudie zu OpenGovernment in Berlin:

http://www.egovernment-computing.de/projekte/articles/353591

http://www.egovernment-computing.de/projekte/articles/353591

schwalm.potsdam - am Dienstag, 3. April 2012, 15:21 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.villamedia.nl/opinie/bericht/open-data-speerpunt-nationaal-archief/

Het Nationaal Archief (NA) ziet het als speerpunt om data uit het publieke domein open te stellen en voor hergebruik beschikbaar te maken. Met open data krijgen de controleurs van onze democratie, onderzoekers en journalisten en private hergebruikers van informatie een enorme rijkdom aan bronnen tot hun beschikking. ‘Pas als het niet meer zoeken is naar een speld in een hooiberg wordt openbaarheid toegankelijkheid. Dat is waarom het NA zich zal blijven inspannen voor zowel openbaarheid als open data’, aldus algemeen rijksarchivaris Martin Berendse.

In Deutschland kann man davon nur träumen. Deutsche Archivare haben es nicht so mit allem, was "open" ist.

Het Nationaal Archief (NA) ziet het als speerpunt om data uit het publieke domein open te stellen en voor hergebruik beschikbaar te maken. Met open data krijgen de controleurs van onze democratie, onderzoekers en journalisten en private hergebruikers van informatie een enorme rijkdom aan bronnen tot hun beschikking. ‘Pas als het niet meer zoeken is naar een speld in een hooiberg wordt openbaarheid toegankelijkheid. Dat is waarom het NA zich zal blijven inspannen voor zowel openbaarheid als open data’, aldus algemeen rijksarchivaris Martin Berendse.

In Deutschland kann man davon nur träumen. Deutsche Archivare haben es nicht so mit allem, was "open" ist.

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 13:21 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.musik-heute.de/1938/verschollenes-singspiel-das-orakel-vor-dem-reisswolf-gerettet/

[Ergänzung KG: "Lange galt “Das Orakel” von Johann Adam Hiller, einem Zeitgenossen Mozarts, als verschollen. Doch Ende vergangenen Jahres tauchte eine Notenhandschrift des Singspiels auf: in einer Thüringer Recycling-Firma. Der vollständige Klavierauszug aus dem 18. Jahrhundert lag bereits auf dem Sortierband. Mitarbeiter, die anonym bleiben wollen, retteten die knapp 140 Seiten wenige Meter vor dem Reißwolf. Die Notenhandschrift ging als Schenkung an das Hochschularchiv der Hochschule für Musik “Franz Liszt” Weimar, das zugleich Thüringisches Landesmusikarchiv ist."]

[Ergänzung KG: "Lange galt “Das Orakel” von Johann Adam Hiller, einem Zeitgenossen Mozarts, als verschollen. Doch Ende vergangenen Jahres tauchte eine Notenhandschrift des Singspiels auf: in einer Thüringer Recycling-Firma. Der vollständige Klavierauszug aus dem 18. Jahrhundert lag bereits auf dem Sortierband. Mitarbeiter, die anonym bleiben wollen, retteten die knapp 140 Seiten wenige Meter vor dem Reißwolf. Die Notenhandschrift ging als Schenkung an das Hochschularchiv der Hochschule für Musik “Franz Liszt” Weimar, das zugleich Thüringisches Landesmusikarchiv ist."]

Archivar123 - am Montag, 2. April 2012, 21:35 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

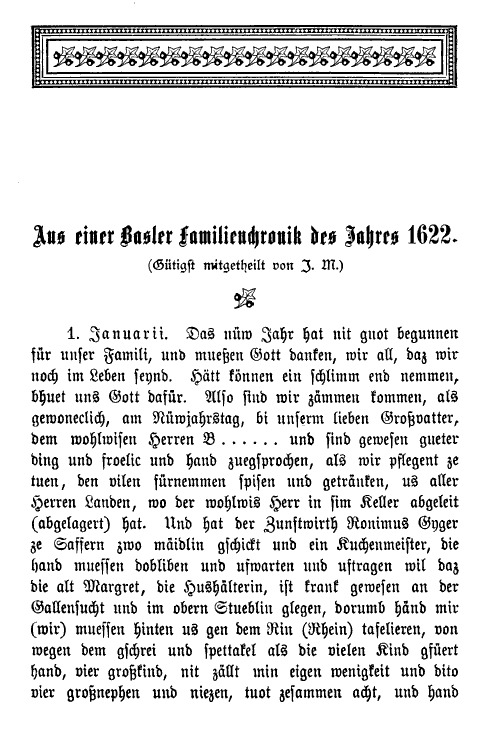

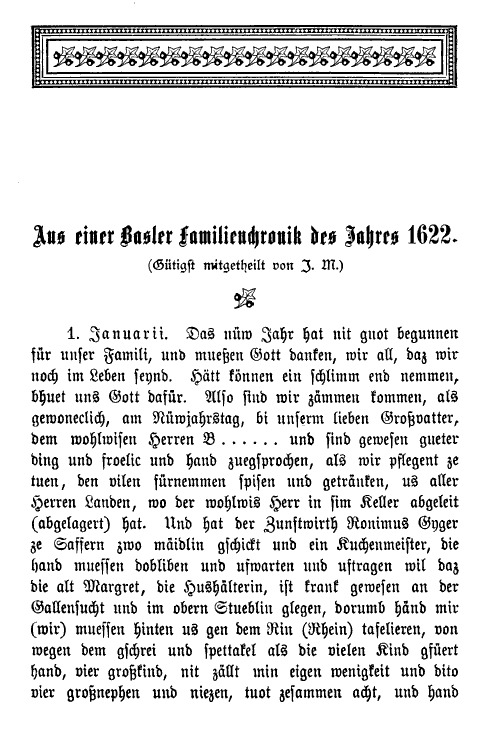

Herr Waldschütz wies ja soeben auf den Aufsatz von Sieber-Lehmann hin, der auch die von Jakob Mähly fürs Basler Jahrbuch erfundene Familienchronik erwähnt.

Jakob Mähly, Aus einer Basler Familienchronik des Jahres 1622, in: Basler Jahrbuch 8 (1888), S. 199-215

[ http://archive.org/details/BaslerStadtbuchJahrbuchFrKulturUndGeschichte1888 ]

http://books.google.de/books?id=RNEpAAAAYAAJ&pg=PA199 (US)

Erwähnung bei Sieber-Lehmann

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=bzg-002:2005:105::130&id=browse&id2=browse1&id3=

Die Rezeption hielt sich in engen Grenzen, urteilt man nach:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22basler+familienchronik%22+1622

Pikant ist allerdings, dass die Mitarbeiter der Basler Selbstzeugnisse-Datenbank Gudrun Pillert und Sebastian Leutert 1998 in einer Rezension der Arbeit von Krusenstjern in der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte vorwarfen, diese Quelle übersehen zu haben!

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1998:48::300&id=browse&id2=browse1&id3=

Immerhin hat es das Falsum nicht in die Datenbank geschafft.

Jakob Mähly, Aus einer Basler Familienchronik des Jahres 1622, in: Basler Jahrbuch 8 (1888), S. 199-215

[ http://archive.org/details/BaslerStadtbuchJahrbuchFrKulturUndGeschichte1888 ]

http://books.google.de/books?id=RNEpAAAAYAAJ&pg=PA199 (US)

Erwähnung bei Sieber-Lehmann

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=bzg-002:2005:105::130&id=browse&id2=browse1&id3=

Die Rezeption hielt sich in engen Grenzen, urteilt man nach:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22basler+familienchronik%22+1622

Pikant ist allerdings, dass die Mitarbeiter der Basler Selbstzeugnisse-Datenbank Gudrun Pillert und Sebastian Leutert 1998 in einer Rezension der Arbeit von Krusenstjern in der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte vorwarfen, diese Quelle übersehen zu haben!

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1998:48::300&id=browse&id2=browse1&id3=

Immerhin hat es das Falsum nicht in die Datenbank geschafft.

KlausGraf - am Montag, 2. April 2012, 17:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Vertreterinnen und Vertreter des Lise-Meitner-Gymnasiums mit der Kreisarchivarin im Lesesaal des Kreisarchivs

"Das Kreisarchiv ist in den vergangenen Tagen eine Bildungspartnerschaft mit dem Lise-Meitner-Gymnasium Geldern eingegangen, mit dem es bereits seit längerem eine sehr gute Zusammenarbeit pflegt. Die Kooperation dauert zunächst zwei Jahre und kann verlängert werden. Ziele der Vereinbarung sind die Entwicklung und Förderung der Recherche- und Informationskompetenz, der historischen und politischen Bildung der Schüler sowie der Ausbau der Zusammenarbeit der beiden Partner.

Nachhaltig und langfristig planen

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Beteiligten die Zusammenarbeit planen, bewerten und bisherige Aktivitäten weiterentwickeln. Dabei geht es u. a. um die Begleitung des schulischen Forschungsprojektes „Leben in den Trümmern“, um Führungen durch das Archiv, um Methodentraining (Recherchieren, Lesen und Auswerten historischer Quellen im Archiv) sowie um die Beratung und Betreuung bei Facharbeiten, Schulpraktika und Wettbewerbsbeiträgen.

Zum Start der Partnerschaft besuchten Lehrer des Gymnasiums sowie auch die Mutter eines Schülers das Kreisarchiv. Nach einem kurzen Rundgang durch das Haus tauschten sich die Vertreterinnen und Vertreter des Gymnasiums mit der Kreisarchivarin Beate Sturm über die Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit aus. „Archive bieten Geschichte zum Anfassen“, so die Kreisarchivarin. „In der Arbeit der Schülerinnen und Schülern mit den Originalen im Archiv wird Geschichte greifbar. Regionalhistorische Fragestellungen bringen den jungen Forscherinnen und Forschern Vergangenes nahe, das im Schulunterricht häufig nur sehr abstrakt präsentiert werden kann.“

Hintergrund

Der Kreis kommt mit der Bildungspartnerschaft bereits zum zweiten Mal dem Aufruf des Landes Nordrhein-Westfalen nach, das im Jahr 2005 gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden die Initiative „Bildungspartner NRW" gestartet hat. „Bildungspartner NRW“ regt Kooperationen zwischen Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (z.B. Bibliotheken, Museen) mit dem Ziel an, neue Kontakte zu knüpfen und bereits bestehende zu intensivieren. Bereits im letzten Jahr war der Kreis eine Bildungspartnerschaft mit dem Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern eingegangen."

Quelle: Kreis Kleve, Pressemitteilung v. 2.4.12

Wolf Thomas - am Montag, 2. April 2012, 13:43 - Rubrik: Archivpaedagogik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2011 gedreht und bearbeitet von Joachim Dreßel, Sebastian Schock und Konstantin Hupfeld, mit freundlicher Unterstützung des Medienlabors der Universität Augsburg

Wolf Thomas - am Montag, 2. April 2012, 09:05 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bd. 1 der Curiositäten enthält Wolf Wolfraths Tagebuch und Wiener Turnierbericht 1565:

http://books.google.de/books?id=0_QIAAAAQAAJ&pg=PA24

S. 5 der Vorrede kündigt "Enthüllung merkwürdiger Betrügereien und Täuschungen" an. Nachdem ich http://archiv.twoday.net/stories/96984876/ den Anfang mit der Darstellung von Vulpius-Fälschungen gemacht habe, habe ich in den Bänden gestöbert und stieß auf obige Quelle.

Gerhard Winkler kannte 1980 ( http://archiv.twoday.net/stories/5613023/ ) die Beschreibung des Turniers, das 1560, nicht 1565 stattgefunden hat, nur aus der Zeitschrift Austria. Trotz Bemühungen hätte die Beschreibung nicht aufgefunden werden können:

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/WM_1_0105-0120.pdf

Das wundert ja nicht, da Vulpius auch diesen Text erfunden hat.

Wenn ich nichts übersehen habe, hat niemand der vielen Autoren, die diese Quelle benutzt haben, einen Fälschungsverdacht geäußert:

https://www.google.de/search?q=%22wolf%20wolfrath%22&tbm=bks

Der Text beginnt:

Ich war siebenzehn und ein halbes Jahr alt, als mein gestr. Herr Jost von Neydeck zu meiner Mutter sprach: Frau Elsbeth, es ist euer Sohn nun herangewachsen und hat mancherlei Dinge gelernt, die ihn wohl in der Welt fortbringen werden. Er kann leidlich schreiben, ein wenig Latein, kann singen und die Harfe spielen, und ich meine daher, es sey wohlgethan ihn an einen Hof zu bringen. Denn was soll er länger hier thun? Auch werde ich älter, und weiß nicht, wie's meine Nachkommen mit ihm halten wollen.

Eigentlich hätte bereits danach klar sein können, dass so eigentlich kein authentisches Selbstzeugnis des 16. Jahrhunderts beginnt.

Möchte vielleicht der Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, regelmäßiger Leser dieses Weblogs, die Echtheit des Textes verteidigen? Oder sonstwer vom archivischen Fußvolk? Oder vielleicht wurde der Text längst als Fälschung erwiesen, ohne dass dies rezipiert wurde?

Nachtrag: In Uhlands Briefwechsel fällt immerhin das Adjektiv "verdächtig":

http://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/96/mode/2up

http://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/84/mode/2up

Die Heidelbergischen Jahrbücher lobten dagegen noch 1811 die hinreißende Lebendigkeit der Schilderung:

http://books.google.de/books?id=j55NAAAAcAAJ&pg=PA958

Claudius Sittig, Archivalia-Lesern durch http://archiv.twoday.net/stories/29760027/

bekannt, nannte 2010 (Kulturelle Konkurrenzen S. 277 Anm. 110) den erfundenen Autor nach Barthold 1848:

http://www.google.de/books?jtp=64&id=W1QHAAAAQAAJ&pg=PA64

Bericht über die Hochzeit Johanns des Beständigen in Torgau. Curiositäten IV, 163 ff. Sicher nicht von Spalatins Hand (dieser war noch zu jung), wie Vulpius sagt:

http://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA175

Ob die Festbeschreibung von Beust 1797 die Vorlage war? Die Angaben gehen jedenfalls auf einen zeitgenössischen Bericht zurück, der zitiert und verwertet ist im Aufsatz von Burkhardt 1894:

http://archive.org/stream/neuesarchivfur15sach#page/282/mode/2up

[Zum Text siehe jetzt die Stellungnahme von Riecke:

http://archiv.twoday.net/stories/97000117/ ]

Höchst verdächtig die angebliche Schrift des Andreas Hase

http://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA399-IA1

Sie wird nur zitiert, soweit ich sehe in

http://books.google.de/books?id=wmtAAAAAIAAJ&pg=PA6

Sicher gefälscht Meinhard Schwalinger Cur. III, 398ff.

http://books.google.de/books?id=IH85AAAAcAAJ&pg=PA398

Auf diese Quelle fiel z.B. herein Matthias Beer, Eltern und Kinder ... (1990), siehe Register. Weitere Rezeption:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=meinhard+schwalinger

Der Roman Nagels "Georg von Frundsberg und sein Waffengefährte Meinhard Schwalinger von Memmingen. Historisch romantisches Kriegs- und Familiengemälde aus den letzten Zeiten des Ritterthums" (1831) nach dieser Quelle kann via Nationallizenz gelesen werden, vgl. auch

http://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/cgi/wrapcgi.cgi?wrap_config=hr_bu_all.cfg&nr=80300

Sodann erfunden Fritz Schicker Cur. II, S. 365ff.

http://books.google.de/books?id=1-saAAAAYAAJ&pg=PA365

was Beer loc. cit. nicht abgehalten hat, den Text zu verwerten (S. 90). Die Elslein-Geschichte ist gar zu verdächtig. Rezeption:

https://www.google.de/search?&q=%22fritz%20schicker%22&&tbm=bks

[Es handelt sich um einen Bericht vom Konstanzer Reichstag 1507. Angeregt worden sein könnte Vulpius vom Bericht des sächsischen Hofdiensters Karl, der mit Georg von Sachsen in Konstanz war, handschriftlich in der Würzburger Ratschronik, abgedruckt von Judith Rützel, Mfrk. Jb. 1997, S. 72-75. Ein Zeitgenosse hätte sicher nicht auf die Erwähnung der Totenfeier vom Maximilians Sohn verzichtet. Zum Konstanzer Reichstag siehe jüngst Buck (PDF). Ein Teilnehmerverzeichnis des Requiems übrigens in Anna Reitmors Cgm 929, Bl. 19-22v: http://www.archive.org/stream/diechronikender02kommgoog#page/n488/mode/2up ]

Fortsetzung:

http://archiv.twoday.net/stories/96986259/

http://books.google.de/books?id=0_QIAAAAQAAJ&pg=PA24

S. 5 der Vorrede kündigt "Enthüllung merkwürdiger Betrügereien und Täuschungen" an. Nachdem ich http://archiv.twoday.net/stories/96984876/ den Anfang mit der Darstellung von Vulpius-Fälschungen gemacht habe, habe ich in den Bänden gestöbert und stieß auf obige Quelle.

Gerhard Winkler kannte 1980 ( http://archiv.twoday.net/stories/5613023/ ) die Beschreibung des Turniers, das 1560, nicht 1565 stattgefunden hat, nur aus der Zeitschrift Austria. Trotz Bemühungen hätte die Beschreibung nicht aufgefunden werden können:

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/WM_1_0105-0120.pdf

Das wundert ja nicht, da Vulpius auch diesen Text erfunden hat.

Wenn ich nichts übersehen habe, hat niemand der vielen Autoren, die diese Quelle benutzt haben, einen Fälschungsverdacht geäußert:

https://www.google.de/search?q=%22wolf%20wolfrath%22&tbm=bks

Der Text beginnt:

Ich war siebenzehn und ein halbes Jahr alt, als mein gestr. Herr Jost von Neydeck zu meiner Mutter sprach: Frau Elsbeth, es ist euer Sohn nun herangewachsen und hat mancherlei Dinge gelernt, die ihn wohl in der Welt fortbringen werden. Er kann leidlich schreiben, ein wenig Latein, kann singen und die Harfe spielen, und ich meine daher, es sey wohlgethan ihn an einen Hof zu bringen. Denn was soll er länger hier thun? Auch werde ich älter, und weiß nicht, wie's meine Nachkommen mit ihm halten wollen.

Eigentlich hätte bereits danach klar sein können, dass so eigentlich kein authentisches Selbstzeugnis des 16. Jahrhunderts beginnt.

Möchte vielleicht der Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, regelmäßiger Leser dieses Weblogs, die Echtheit des Textes verteidigen? Oder sonstwer vom archivischen Fußvolk? Oder vielleicht wurde der Text längst als Fälschung erwiesen, ohne dass dies rezipiert wurde?

Nachtrag: In Uhlands Briefwechsel fällt immerhin das Adjektiv "verdächtig":

http://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/96/mode/2up

http://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/84/mode/2up

Die Heidelbergischen Jahrbücher lobten dagegen noch 1811 die hinreißende Lebendigkeit der Schilderung:

http://books.google.de/books?id=j55NAAAAcAAJ&pg=PA958

Claudius Sittig, Archivalia-Lesern durch http://archiv.twoday.net/stories/29760027/

bekannt, nannte 2010 (Kulturelle Konkurrenzen S. 277 Anm. 110) den erfundenen Autor nach Barthold 1848:

http://www.google.de/books?jtp=64&id=W1QHAAAAQAAJ&pg=PA64

Bericht über die Hochzeit Johanns des Beständigen in Torgau. Curiositäten IV, 163 ff. Sicher nicht von Spalatins Hand (dieser war noch zu jung), wie Vulpius sagt:

http://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA175

Ob die Festbeschreibung von Beust 1797 die Vorlage war? Die Angaben gehen jedenfalls auf einen zeitgenössischen Bericht zurück, der zitiert und verwertet ist im Aufsatz von Burkhardt 1894:

http://archive.org/stream/neuesarchivfur15sach#page/282/mode/2up

[Zum Text siehe jetzt die Stellungnahme von Riecke:

http://archiv.twoday.net/stories/97000117/ ]

Höchst verdächtig die angebliche Schrift des Andreas Hase

http://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA399-IA1

Sie wird nur zitiert, soweit ich sehe in

http://books.google.de/books?id=wmtAAAAAIAAJ&pg=PA6

Sicher gefälscht Meinhard Schwalinger Cur. III, 398ff.

http://books.google.de/books?id=IH85AAAAcAAJ&pg=PA398

Auf diese Quelle fiel z.B. herein Matthias Beer, Eltern und Kinder ... (1990), siehe Register. Weitere Rezeption:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=meinhard+schwalinger

Der Roman Nagels "Georg von Frundsberg und sein Waffengefährte Meinhard Schwalinger von Memmingen. Historisch romantisches Kriegs- und Familiengemälde aus den letzten Zeiten des Ritterthums" (1831) nach dieser Quelle kann via Nationallizenz gelesen werden, vgl. auch

http://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/cgi/wrapcgi.cgi?wrap_config=hr_bu_all.cfg&nr=80300

Sodann erfunden Fritz Schicker Cur. II, S. 365ff.

http://books.google.de/books?id=1-saAAAAYAAJ&pg=PA365

was Beer loc. cit. nicht abgehalten hat, den Text zu verwerten (S. 90). Die Elslein-Geschichte ist gar zu verdächtig. Rezeption:

https://www.google.de/search?&q=%22fritz%20schicker%22&&tbm=bks

[Es handelt sich um einen Bericht vom Konstanzer Reichstag 1507. Angeregt worden sein könnte Vulpius vom Bericht des sächsischen Hofdiensters Karl, der mit Georg von Sachsen in Konstanz war, handschriftlich in der Würzburger Ratschronik, abgedruckt von Judith Rützel, Mfrk. Jb. 1997, S. 72-75. Ein Zeitgenosse hätte sicher nicht auf die Erwähnung der Totenfeier vom Maximilians Sohn verzichtet. Zum Konstanzer Reichstag siehe jüngst Buck (PDF). Ein Teilnehmerverzeichnis des Requiems übrigens in Anna Reitmors Cgm 929, Bl. 19-22v: http://www.archive.org/stream/diechronikender02kommgoog#page/n488/mode/2up ]

Fortsetzung:

http://archiv.twoday.net/stories/96986259/

KlausGraf - am Montag, 2. April 2012, 01:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Christian August Vulpius (1762 Weimar - 1827 Weimar) ist heute nur noch wenigen bekannt, vor allem als Schwager Goethes und Autor des trivialen Räuberromans "Rinaldo Rinaldini" (Erstausgabe 1799).

Bereits die fleißige Wikisource-Seite

http://de.wikisource.org/wiki/Christian_August_Vulpius

zeigt, dass der 1797 an der Weimarer Bibliothek tätige Autor ein "Vielschreiber" war.

Das Urteil über Vulpius ist im Lauf der Zeit milder geworden. Roberto Simanowski widmete ihm 1998 eine moderne Monographie

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00040532/images/index.html

und Dieter und Sylke Kaufmann entwarfen 2001 ein positives Bild von Vulpius als Altertumsforscher

http://www.libreka.de/9783930036516/147 (Auszüge, Widerspruch kam von Karl Peschel in der Praehistorischen Zeitschrift 78, 2003, S. 218-225).

[Zusammenfassend zu Vulpius siehe zuletzt den Artikel von Ines Köhler-Zülch in der Enzyklopädie des Märchens 14 Lief. 1 (2011), Sp. 381-386]

Der neueren Vulpius-Forschung unbekannt geblieben sind ältere Nachweise, dass Vulpius in seiner angesehenen Zeitschrift "Curiositäten der physikalisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt" (10 Jahrgänge 1811-1825) Quellen aus Mittelalter und Renaissance gefälscht hat.

Digitalisat der Zeitschrift:

http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpjournal_00000039

Wenn kleine Geister sich über andere erheben wollen, eignet sich der Nachweis, dass die anderen auf Fälschungen hereingefallen sind, dafür vorzüglich.

Eckehard Simon, Germanist in Harvard, und der renommierte Mainzer Buchwissenschaftler Stefan Füssel sind nur die beiden prominentesten Autoren, die sich von den von Vulpius erfundenen Selbstzeugnissen eines angeblichen Nürnberger Handlungsgehilfen Ulrich Wirschung täuschen ließen. Und das, obwohl an verschiedenen Stellen in der älteren Literatur darauf aufmerksam gemacht worden war, dass es sich um Fälschungen handelt!

Im fünften Stück des zehnten Bandes der Curiositäten erschien 1825 ein nicht namentlich gezeichneter, also vom Herausgeber Vulpius stammender Artikel "Schwank aus dem Fastnachtswesen in der Vorzeit zu Nürnberg. (Nach einer alten Handschrift.)" (S. 390-407).

http://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA390

Vulpius will das auf dem Titelblatt 1588 datierte Nürnberger Manuskript im Makulatur-Magazin eines ignoranten Gewürzkrämers gefunden haben. Er gibt an, er habe das überwiegend in Versen nach der Meistersänger-Manier geschriebene Werk für den Druck bearbeiten müssen, also in Prosa umgesetzt. Wer den Text aufmerksam liest, sollte eigentlich ziemlich schnell stutzig werden. Der damalige Nürnberger Stadtarchivar Emil Reicke (1865-1950) publizierte an kaum zugänglichem Orte 1904 im Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kuriers Nr. 21 und 23 (laut ZDB nur in der Stadtibliothek Nürnberg vorhanden) eine ausführliche Kritik der Mystifikation, aus der im Fränkischen Kurier Nr. 68 und 86 Mitteilungen erfolgt waren.

http://archive.org/details/ZuDemAltnuernbergerFaschingsleben

Reicke meinte, derjenige, der nur ein wenig mit "Sitte und Schriftum" jener Tage vertraut sei, könne keinen Zweifel daran haben, dass es sich um eine Mystifikation handelt, ein Urteil, dem ich mich ungeachtet der Tatsache, dass nicht wenige die Quelle ernstgenommen haben, voll und ganz anschließen möchte. Ein Hauptverdachtsmoment ist schlicht und einfach, dass es sich um eine viel zu "schöne Quelle" handelt, deren Aussagereichtum von den anderen Quellen jener Zeit absticht. Reicke überprüft etliche tatsächliche Angaben und kommt zu dem Schluss, dass der angebliche Zeitgenosse Wirschung Falschangaben über Dinge macht, über die er bestens informiert sein müsste, beispielsweise über die Namen der Kinder seines Chefs Viatis. Reickes Aufsatz ist durchaus lesenswert und zeigt schlüssig, dass Vulpius sich das Ganze aus den Fingern gesogen und nicht einmal die Andeutung einer Vorlage gehabt hat. Noch unglaubwürdiger als die Beschreibung des Nürnberger Karnevals kam Reicke die Beschreibung des Karnevals zu Venedig vor, die Vulpius, nachdem seine Nürnberger Ausführungen offenbar großen Beifall gefunden hatten, im folgenden Stück präsentierte: "Ulrich Wirschung's Ausfahrt nach Venedig, in die fremde Welt" (S. 531-545).

http://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA533

Er hat also eine Fortsetzung zu seiner Quellenfälschung erfunden.

Offenkundig war Reicke nicht bekannt, dass bereits Johannes Bolte - freilich viel zu zurückhaltend - zu dem Text in der Zeitschrift für deutsches Altertum 32 (1888), S. 21-23 Stellung bezogen hatte.

http://archive.org/stream/zeitschriftfrd32wiesuoft#page/n29/mode/2up

Dass das angebliche Faust-Zeugnis mit Erwähnung des "Gretle" eindeutig anachronistisch ist, hätte der bedeutende Erzählforscher sehr viel deutlicher sagen können, auch wenn der Abschnitt "Moderne Fälschungen" überschrieben ist. Bolte beruft sich auf eine Auskunft aus Weimar von dem Bibliothekar Reinhold Köhler, dort sei keine Wirschung-Handschrift bekannt. "Vielleicht" handle es sich um eine Fiktion des Vulpius.

Otto Höfler bezieht sich in seinen Geheimbünden I, 1934, S. 19 auf eine Auskunft von Julius Petersen, die Schilderung der Fastnachtslustbarkeiten (mit Erwähnung der Frau Holda) sei eine Fälschung.

http://books.google.de/books?id=YcAoAAAAYAAJ&q=vulpius+fälscher

1965 widmete Hans-Ulrich Roller in seinem Buch "Der Nürnberger Schembartlauf" der Quelle nur eine kurze Notiz (S. 56 Anm. 157): Leider habe die Schilderung des Fastnachtstreibens durch Wirschung den Mangel, "dass sie sehr wahrscheinlich erfunden ist; das verraten schon Inhalt und Stil des Berichts".

Werner Lühmann: St. Urban, 1968, S. 123f. verwies zustimmend auf den Artikel von Reicke 1904 und stellte fest: "Teil eines Fastnachtsaufzuges ist das Urbanibrauchtum in Nürnberg niemals gewesen."

http://books.google.de/books?id=ASbkAAAAMAAJ&%22&q=vulpius

Damit ist das mir bekannte Material an kritischen Stellungnahmen erschöpft. Reicher ist die Ausbeute an Autoren, die Vulpius geglaubt haben.

Vulpius' Beitrag wurde im Nürnberger Alterthumsfreund 1842 nochmals abgedruckt:

http://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Ebenso von Friedrich Nick 1861

http://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Karl Ueberhorst verwertete die Fastnachts-Schilderung in der Gartenlaube 1879:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Die_Gartenlaube_(1879)_149.jpg

Ebenso Johannes Janssen in seiner nicht nur von Katholiken viel gelesenen Geschichte des deutschen Volkes 1894:

http://archive.org/stream/geschichtedesdeu08jansuoft#page/270/mode/2up

Der Kulturhistoriker Alwin Schultz verwies 1903 auf beide angeblichen Texte Wirschungs:

http://archive.org/stream/dashuslichelebe00schugoog#page/n398/mode/2up

Nach Lühmann hat Adolf Spamer in seinem Beitrag "Sitte und Brauch" (Handbuch der deutschen Volkskunde II, 1904) S. 76 ebenfalls die gefälschte Quelle als echt behandelt.

Auch Will Erich-Peuckert fiel nicht nur 1928 herein:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=peuckert+wirschung+kaufmannsdieners

Desgleichen Sumbergs Schembart-Monographie von 1941:

http://books.google.de/books?id=mXCBAAAAMAAJ&q=%22wirschung%22

1993 formulierte der bereits erwähnte Füssel in einem Aufsatz zu Faust-Zeugnissen (MVGN 1993) zwar durchaus vorsichtig, hielt aber am Quellenwert des Berichts unverständlicherweise fest:

http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000994,00209.html?prozent=1

Immerhin erfahren wir, dass das Manuskript, das es ja nie gegeben hat, weder im Stadtarchiv noch im Staatsarchiv Nürnberg aufgefunden werden konnte.

Weitere unkritische Rezeption im Kontext der Faust-Forschung ist in Google Book Search nachweisbar:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22wirschung%22+faust

http://books.google.de/books?id=CJpAAQAAIAAJ&q=wirschung

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=faust+1588+n%C3%BCrnberg+vulpius

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22German+Faust+play+of%22+1588

John A. Walz: A German Faust play of the sixteenth century. In: The Germanic review 3 (1928), S. 1-22 hatte dem Wirschung-Text sogar einen eigenen Aufsatz gewidmet, wobei es ihm vor allem um den angeblich sicheren Nachweis eines deutschen Faust-Theaterstücks 1588 geht. An der Authentizität seiner Quelle zweifelt Walz überhaupt nicht. Dagegen vermutete Hans Albert Maier in den Monatsheften 1953, S. 407 zurecht, Vulpius habe den Namen des Gretchens eingeschmuggelt (Toll Access: http://www.jstor.org/stable/30165987).

Simons "Die Anfänge des weltlichen Deutschen Schauspiels 1370-1530" erschien 2003 in der angesehensten altgermanistischen Schriftenreihe (MTU), und trotzdem verwertete Autor im Abschnitt zum Nürnberger Schembartlauf (S. 333-343, hier S. 343 mit Hinweis auf Füssel) das angebliche Wirschungsche Manuskript ohne Vorbehalt.

Auf einer Friesacher Tagung 2007 zitierte Horst Kaufmann von der Schembart-Gesellschaft Nürnberg die vermeintliche Quelle sogar wörtlich. Sein Text steht als Volltext im Netz:

http://www.schembart.de/media/2007__Kaufmann-Friesach-Schembart-06Feb08.pdf

Ist einmal eine literarische Fälschung in der Welt, ist sie offenbar kaum auszurotten, selbst wenn es - wie hier - nur eines sehr geringen quellenkritischen Gespürs bedarf, um sie zu erkennen. Als nachteilig erweist sich auch die Tatsache, dass die Widerlegungen in der Literatur verstreut sind, während die unkritische Rezeption an durchaus prominenten Stellen erfolgte. Nach der Zwergen-Riesen-Metapher ist es erst durch die Retrodigitalisierung und insbesondere durch Google Book Search möglich geworden, sich sehr rasch einen Überblick über die "Wirschung-Rezeption" zu verschaffen. Dies muss zwar den früheren Autoren, die Vulpius geglaubt haben, zugutegehalten werden, trotzdem bleibt der irritierende Befund, dass die Fälschungs-Diagnose eigentlich von jedem gefällt werden könnte, der sich intensiver mit Texten des 16. Jahrhunderts beschäftigt.

Den zitierten Kritikern ist es verborgen geblieben, dass am Ende des 19. Jahrhunderts zwei weitere Quellenerfindungen von Vulpius namhaft gemacht werden konnten.

In der Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 4 (1881) hatte Wilhelm Erman "Zwei angebliche deutsche Pilgerschriften des 15. Jahrhunderts" als Fälschungen des Vulpius erwiesen - auch sie sind den "Curiositäten" entnommen:

http://archive.org/stream/zeitschriftdesde03deut#page/200/mode/2up

Kurz zuvor hatten die damaligen beiden Koryphäen der Pilgerreise-Forschung Reinhold Röhricht und Reinhold Meisner in ihrem Standard-Werk Auszüge aus den Fälschungen geboten, obwohl Erman bereits nach kurzer Lektüre Zweifel an der Authentizität bekommen hatte.

Vulpius gab in Bd. 2, 1812 den Pilgerbericht eines Just Artus aus Bebenhausen (Link zum Jenaer Digitalisat mit viel zu langem Permanentlink.

Vulpius will den Text in einem Archive halb vermodert aufgefunden zu haben - bereits dies erregt Verdacht! Der Name des Wundscherers Artus - hier bereichert um den Vornamen Just und um den Herkunftsort Bebenhausen - ist der bekannten Reisebeschreibung von Felix Fabri (via Feyerabends Reyßbuch) entnommen, und der Artus-Text konnte von Erman als dürftiges "Cento" aus Fabri erwiesen werden.

Auch hier überwiegen die unkritischen Stellungnahmen zu dem mehrfach nachgedruckten Pilgerbericht vom Ende des 15. Jahrhunderts:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22jost+artus%22

Zur Kritik:

http://www.digiberichte.de/Hirschbiegel&Kraack_2000_Niederlaendische_Reiseberichte.pdf (S. 96f.)

http://archive.org/stream/fratrispauliwal01waltgoog#page/n170/mode/2up

Literaturgeschichtlich einflussreich ist die Fälschung geworden, da Mörike von den Abenteuern des Artus fasziniert war und sie in eine geplante Veröffentlichung integrieren wollte. 1846 schrieb er den Text eigenhändig ab:

http://books.google.de/books?id=_xej-qj60hIC&pg=PA326

1875 hatte Titus Tobler dem angeblichen Reiseschriftsteller Jost Artus einen ADB-Artikel gewidmet, und obwohl Erman wenige Jahre später die Fälschung erwies, was Röhricht/Meisner 1900 anerkannten, gelangte Artus als Reiseschriftsteller ohne ein Wort der Distanzierung ins digitale ADB-NDB-Register und die PND der Deutschen Nationalbibliothek! [DNB weist jetzt auf die Fälschung hin: http://d-nb.info/gnd/135746051 ]

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Artus,_Jost

Auch Hans Raininger aus Buchhorn, dessen Bericht Vulpius aus dem ebenfalls im Feyerabendschen "Reyßbuch" stehenden Breidenbach-Bericht zusammenstoppelte

http://books.google.de/books?id=EAsJAAAAQAAJ&pg=PA323 (Curiositäten 6, 1817, S. 323-324),

hat es nie gegeben. Unkritisch behaupten Röhrich/Meisner 1900, S. 82 Anm. 375

http://archive.org/stream/deutschepilgerr00rhgoog#page/n94/mode/2up

er sei eine historische Persönlichkeit. Die angeführten Sprüche im Cgm 270 stammen aber von Hans Raminger!

Befremdlich ist auch die von ihnen gewählte Formulierung zur Erzählung über Franz von Brünn aus dem Artus-Text (dasselbe, nämlich dass es sich um einen modernen Roman handle, "dürfte" auch für die von Hormayr 1837 mitgeteilte Erzählung gelten):

http://archive.org/stream/deutschepilgerr00rhgoog#page/n92/mode/2up

Dass man dort vielerlei Neues über den Bartscherer Artus lesen könne, erklärt sich einfach so, dass die Episode über Franz von Brünn erzählerisch ausgesponnen wurde:

http://books.google.de/books?id=Q6K6AAAAIAAJ&pg=PA117

Zur Rezeption der Erzählung "Der schöne Franz von Brünn":

https://www.google.de/search?&q=%22sch%C3%B6ne%20franz%20von%20br%C3%BCnn%22&tbm=bks

Das Bild unten ist eine Illustration aus der Zeitschrift "Haus-Chronik"

http://books.google.de/books?id=NItEAAAAcAAJ&pg=PA336

Neben der auf Nürnberg und Venedig bezüglichen Wirschung-Fälschung hat Vulpius also auch zwei spätmittelalterliche Pilgerschriften erfunden. Ansonsten kann ich aus PBB 1937 S. 176 beibringen: Die Curiositäten 2, 472f. mitgeteilten Verschen seien nach Böhme, Kinderlied und Kinderspiel, 1924, S. 393 “moderne Machwerke”.

[ http://archive.org/stream/DeutschesKinderliedUndKinderspiel#page/n469/mode/2up ]

Schaut man sich die angegebene Stelle aus einem Aufsatz "Mancherlei Kirchen-Feierlichkeiten und Volksgebräuche im XVI. Jahrhundert" (Digitalisat Jena) näher an (anscheinend stimmen die Seitenzahlen nicht, da Kinderverse etwas später erscheinen), so stellt man erstaunt fest, dass Ulrich Wirschung, angeblich ein Zeitgenosse des 16. Jahrhunderts, sich wörtlich an den Text des offenbar von Vulpius verfassten Aufsatzes bei der Beschreibung des wütenden Heers anlehnt (man vergleiche Bd. 2, S. 472 mit Bd. 10, S. 397) - ein wohl ziemlich schlagendes Fälschungs-Indiz.

Vulpius mischt in dem soeben genannten Aufsatz geschickt Zitate authentischer alter Quellen mit Erfundenem. Bereits Reicke hat aus seinen beobachtungen zur Wirschung-Fälschung die Konsequenz gezogen und vor der Verwertung solcher Angaben von Vulpius gewarnt, die nicht anderweitig belegbar sind. Dem ist zuzustimmen. Man müsste die umfangreichen Curiositäten auf weitere Fälschungen durchgehen (was ich nicht getan habe [inzwischen aber doch!]). Aber auch wenn diese undankbare quellenkritische Arbeit noch zu leisten bleibt, sollte man dringend davon absehen, Quellen aus Vulpius zu zitieren. Wenn sie anderweitig nicht nachweisbar sind, könnte es sich um Fälschungen handeln; sind sie dagegen auffindbar, versteht es sich ja wohl von selbst, dass man nach der Vorlage und nicht nach dem Weimarer Vielschreiber zitiert.

Mundus vult decipi! Auch wenn schon viel Kopfschütteln angebracht ist, was die unkritische Verwertung vergleichsweise einfach erkennbarer Fälschungen angeht, so ist das natürlich nicht der einzige Aspekt, unter dem man diese Texte betrachten kann. Auch als Falsifikate sind es kulturgeschichtliche Zeugnisse, nur eben nicht für das 15. und 16. Jahrhundert, sondern für die Mittelalter- und Renaissance-Rezeption der Goethe-Zeit, die sich gern mit kuriosen Altertümern aus alten Handschriften unterhalten ließ. Eine entsprechende unvoreingenommene Würdigung bleibt ebenfalls zu leisten, doch bereits jetzt darf darauf hingewiesen werden, dass Vulpius mit Eduard Mörike ja wahrlich kein literarisches Leichtgewicht zu beeindrucken imstande war. (Mörike war übrigens auch von den Fälschungen der Munderschen Stuttgarter Stadtglocke angetan, siehe Graf, Sagen rund um Stuttgart

http://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA58&lpg=PA58 )

Man mag die Quellenfälschungen von Vulpius als Makel ansehen, der Autor Vulpius ist dadurch jedoch meines Erachtens eher noch interessanter geworden.

Fortsetzung: http://archiv.twoday.net/stories/96984948/ (von dort aus weitere erreichbar)

Zum Thema Fälschungen in Archivalia: http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

Nachtrag: Erika Timm, Frau Hölle, 2003, S. 108: "Der im Wort- und Detailreichtum schwelgende Stil der Darstellung ist aber allzu klar Vulpius' eigenes Produkt und spricht jedem Gedanken an textliche Authentizität Hohn. (Ähnlich das Urteil von Roller 1965: 56 Anm. 157.)" Sie bezieht sich auf die Arbeit von Karl Meisen, der einen kurzen Auszug aus Vulpius in seinem Quellenbuch zum wütenden Heer publizierte (mir vorliegend in der italienischen Ausgabe von Sonia Maura Barillari, Allesandria 2001, S. 304-306).

#forschung

Bereits die fleißige Wikisource-Seite

http://de.wikisource.org/wiki/Christian_August_Vulpius

zeigt, dass der 1797 an der Weimarer Bibliothek tätige Autor ein "Vielschreiber" war.

Das Urteil über Vulpius ist im Lauf der Zeit milder geworden. Roberto Simanowski widmete ihm 1998 eine moderne Monographie

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00040532/images/index.html

und Dieter und Sylke Kaufmann entwarfen 2001 ein positives Bild von Vulpius als Altertumsforscher

http://www.libreka.de/9783930036516/147 (Auszüge, Widerspruch kam von Karl Peschel in der Praehistorischen Zeitschrift 78, 2003, S. 218-225).

[Zusammenfassend zu Vulpius siehe zuletzt den Artikel von Ines Köhler-Zülch in der Enzyklopädie des Märchens 14 Lief. 1 (2011), Sp. 381-386]

Der neueren Vulpius-Forschung unbekannt geblieben sind ältere Nachweise, dass Vulpius in seiner angesehenen Zeitschrift "Curiositäten der physikalisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt" (10 Jahrgänge 1811-1825) Quellen aus Mittelalter und Renaissance gefälscht hat.

Digitalisat der Zeitschrift:

http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpjournal_00000039

Wenn kleine Geister sich über andere erheben wollen, eignet sich der Nachweis, dass die anderen auf Fälschungen hereingefallen sind, dafür vorzüglich.

Eckehard Simon, Germanist in Harvard, und der renommierte Mainzer Buchwissenschaftler Stefan Füssel sind nur die beiden prominentesten Autoren, die sich von den von Vulpius erfundenen Selbstzeugnissen eines angeblichen Nürnberger Handlungsgehilfen Ulrich Wirschung täuschen ließen. Und das, obwohl an verschiedenen Stellen in der älteren Literatur darauf aufmerksam gemacht worden war, dass es sich um Fälschungen handelt!

Im fünften Stück des zehnten Bandes der Curiositäten erschien 1825 ein nicht namentlich gezeichneter, also vom Herausgeber Vulpius stammender Artikel "Schwank aus dem Fastnachtswesen in der Vorzeit zu Nürnberg. (Nach einer alten Handschrift.)" (S. 390-407).

http://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA390

Vulpius will das auf dem Titelblatt 1588 datierte Nürnberger Manuskript im Makulatur-Magazin eines ignoranten Gewürzkrämers gefunden haben. Er gibt an, er habe das überwiegend in Versen nach der Meistersänger-Manier geschriebene Werk für den Druck bearbeiten müssen, also in Prosa umgesetzt. Wer den Text aufmerksam liest, sollte eigentlich ziemlich schnell stutzig werden. Der damalige Nürnberger Stadtarchivar Emil Reicke (1865-1950) publizierte an kaum zugänglichem Orte 1904 im Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kuriers Nr. 21 und 23 (laut ZDB nur in der Stadtibliothek Nürnberg vorhanden) eine ausführliche Kritik der Mystifikation, aus der im Fränkischen Kurier Nr. 68 und 86 Mitteilungen erfolgt waren.

http://archive.org/details/ZuDemAltnuernbergerFaschingsleben

Reicke meinte, derjenige, der nur ein wenig mit "Sitte und Schriftum" jener Tage vertraut sei, könne keinen Zweifel daran haben, dass es sich um eine Mystifikation handelt, ein Urteil, dem ich mich ungeachtet der Tatsache, dass nicht wenige die Quelle ernstgenommen haben, voll und ganz anschließen möchte. Ein Hauptverdachtsmoment ist schlicht und einfach, dass es sich um eine viel zu "schöne Quelle" handelt, deren Aussagereichtum von den anderen Quellen jener Zeit absticht. Reicke überprüft etliche tatsächliche Angaben und kommt zu dem Schluss, dass der angebliche Zeitgenosse Wirschung Falschangaben über Dinge macht, über die er bestens informiert sein müsste, beispielsweise über die Namen der Kinder seines Chefs Viatis. Reickes Aufsatz ist durchaus lesenswert und zeigt schlüssig, dass Vulpius sich das Ganze aus den Fingern gesogen und nicht einmal die Andeutung einer Vorlage gehabt hat. Noch unglaubwürdiger als die Beschreibung des Nürnberger Karnevals kam Reicke die Beschreibung des Karnevals zu Venedig vor, die Vulpius, nachdem seine Nürnberger Ausführungen offenbar großen Beifall gefunden hatten, im folgenden Stück präsentierte: "Ulrich Wirschung's Ausfahrt nach Venedig, in die fremde Welt" (S. 531-545).

http://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA533

Er hat also eine Fortsetzung zu seiner Quellenfälschung erfunden.

Offenkundig war Reicke nicht bekannt, dass bereits Johannes Bolte - freilich viel zu zurückhaltend - zu dem Text in der Zeitschrift für deutsches Altertum 32 (1888), S. 21-23 Stellung bezogen hatte.

http://archive.org/stream/zeitschriftfrd32wiesuoft#page/n29/mode/2up

Dass das angebliche Faust-Zeugnis mit Erwähnung des "Gretle" eindeutig anachronistisch ist, hätte der bedeutende Erzählforscher sehr viel deutlicher sagen können, auch wenn der Abschnitt "Moderne Fälschungen" überschrieben ist. Bolte beruft sich auf eine Auskunft aus Weimar von dem Bibliothekar Reinhold Köhler, dort sei keine Wirschung-Handschrift bekannt. "Vielleicht" handle es sich um eine Fiktion des Vulpius.

Otto Höfler bezieht sich in seinen Geheimbünden I, 1934, S. 19 auf eine Auskunft von Julius Petersen, die Schilderung der Fastnachtslustbarkeiten (mit Erwähnung der Frau Holda) sei eine Fälschung.

http://books.google.de/books?id=YcAoAAAAYAAJ&q=vulpius+fälscher

1965 widmete Hans-Ulrich Roller in seinem Buch "Der Nürnberger Schembartlauf" der Quelle nur eine kurze Notiz (S. 56 Anm. 157): Leider habe die Schilderung des Fastnachtstreibens durch Wirschung den Mangel, "dass sie sehr wahrscheinlich erfunden ist; das verraten schon Inhalt und Stil des Berichts".

Werner Lühmann: St. Urban, 1968, S. 123f. verwies zustimmend auf den Artikel von Reicke 1904 und stellte fest: "Teil eines Fastnachtsaufzuges ist das Urbanibrauchtum in Nürnberg niemals gewesen."

http://books.google.de/books?id=ASbkAAAAMAAJ&%22&q=vulpius

Damit ist das mir bekannte Material an kritischen Stellungnahmen erschöpft. Reicher ist die Ausbeute an Autoren, die Vulpius geglaubt haben.

Vulpius' Beitrag wurde im Nürnberger Alterthumsfreund 1842 nochmals abgedruckt:

http://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Ebenso von Friedrich Nick 1861

http://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Karl Ueberhorst verwertete die Fastnachts-Schilderung in der Gartenlaube 1879:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Die_Gartenlaube_(1879)_149.jpg

Ebenso Johannes Janssen in seiner nicht nur von Katholiken viel gelesenen Geschichte des deutschen Volkes 1894:

http://archive.org/stream/geschichtedesdeu08jansuoft#page/270/mode/2up

Der Kulturhistoriker Alwin Schultz verwies 1903 auf beide angeblichen Texte Wirschungs:

http://archive.org/stream/dashuslichelebe00schugoog#page/n398/mode/2up

Nach Lühmann hat Adolf Spamer in seinem Beitrag "Sitte und Brauch" (Handbuch der deutschen Volkskunde II, 1904) S. 76 ebenfalls die gefälschte Quelle als echt behandelt.

Auch Will Erich-Peuckert fiel nicht nur 1928 herein:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=peuckert+wirschung+kaufmannsdieners

Desgleichen Sumbergs Schembart-Monographie von 1941:

http://books.google.de/books?id=mXCBAAAAMAAJ&q=%22wirschung%22

1993 formulierte der bereits erwähnte Füssel in einem Aufsatz zu Faust-Zeugnissen (MVGN 1993) zwar durchaus vorsichtig, hielt aber am Quellenwert des Berichts unverständlicherweise fest:

http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000994,00209.html?prozent=1