Harm von Seggern hat 2002 dem Wappenkönig der Ruwieren Hermann von Brüninghausen eine kleine Studie gewidmet, in der er die zerstreute ältere Forschung zu dem niederrheinischen Herold zusammenfasste und neue Belege vor allem aus burgundischen Quellen beibrachte (Hermann von Brüninghausen. Wappenkönig der Ruwieren, in: Menschenbilder - Menschenbildner, 2002, S. 109-117. Ohne diesen Beitrag zur Kenntnis zu nehmen hat die Kunsthistorikerin Leonie Gräfin Nesselrode in ihrem Buch "Die Chorfenster von Ehrenstein" (2008) [Auszüge] die Urheberschaft Brüninghausens am Heroldsbuch des Jülicher Hubertusordens bestritten. Außer einem Aufsatz in einer Krakauer Zeitschrift (in: Prace Historyczne Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellonskiego (History Notebooks) 137, 2010, S. 43-78, non vidi) hat sie ihre Beobachtungen auch im Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 36 (2010) publiziert (Neue Erkenntnisse zum Heroldsbuch und Bruderschaftsbuch des jülich-bergischen Hubertusordens, S. 131-162). Ihr Aufsatz in den Rheinischen Vierteljahresblättern 75 (2011) geht auf diese Frage nicht ein.

Das Heroldsbuch des unmittelbar nach der siegreichen Schlacht bei Linnich (1444) durch Herzog Gerhard II. von Jülich-Berg gegründeten gegründeten Hubertusordens war lange verschollen. Die Berliner Handschrift mgq 1479 befindet sich heute unter der alten Signatur in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau.

http://www.handschriftencensus.de/5306 (mit weiteren Nachweisen)

Bilder:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heroldsbuch_des_j%C3%BClich-bergischen_Hubertusordens [vor allem Schwarzweissfotos aus dem Aufsatz von Nesselrode, polnischer Publikationsort]

Nesselrode zeigt schlüssig, dass die bisherige Datierung um 1480 und die Zuschreibung an Hermann von Brüninghausen (sie nennt ihn Brunshofen) unzutreffend sind. Bl. 13v sagt "herman eyn tornyrkunde heralt", dass er das Heroldsbuch gemacht und geordnet habe. Seine Hand unterscheidet sich von dem Vermerk Bl. 127v des Wappenkönigs Hermann von "brumhoyften" (so die Lesung Nesselrodes, auf meinem Gebrauchsscan der Abbildung 6 kann ich kaum etwas erkennen).

Da Nesselrode keine Angabe zu den einzelnen Händen der Handschrift macht - Degering meinte, sie sei im "wesentlichen von der Hand des Verfassers geschrieben - können ihre Angaben nicht nachvollzogen werden. Entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des Eingangsvermerks des Herolds Hermann sieht sie in ihm nur den Bearbeiter eines bereits vor 1463 bestehenden Buchs. Sie findet seine markante Hand in Eintragungen aus der Zeit um 1463, seine einzige datierte Eintragung stamme von 1463 (S. 140). Für die Anlage des Bandes erscheint der Zeitraum 1452/63 wahrscheinlich (S. 141). Hoffentlich wird der Codex in absehbarer Zeit digitalisiert, dann können Nesselrodes Beobachtungen besser überprüft werden. Nesselrode rechnet offensichtlich nicht mit der Möglichkeit, dass Hermann der geistige Urheber des Codex war, die Schreib- und Malarbeit aber anderen überlassen hat. Angaben über die Wasserzeichen liegen noch nicht vor.

Wenn die Frühdatierung (um oder vor 1463) zutrifft - daran möchte ich nicht zweifeln - kann gemäß der strengen Hierarchie des Heroldswesens (Persevant, Herold, Wappenkönig) Brüninghausen nicht mit dem 1463 wirkenden Herold Hermann (des Herzogs von Jülich bzw. des Hubertusordens) identisch sein (Nesselrode S. 142).

Zum Persevanten, Herold und schließlich Wappenkönig Hermann von Brüninghausen hat sich Wim van Anrooij 2009 geäußert (King of Arms of the Ruwieren: A Special Function in the German Empire, in: The Herald in Late Medieval Europe, 2009, S. 111-132, wobei er auf die unveröffentlichte Datenbank heraudica.org von Torsten Hiltmann und Franck Viltart zurückgreifen durfte.

Nach ebd., S. 128 wurde Hermann von Brüninghausen im Jahr 1470 Herold, er kann daher nicht mit dem um 1463 wirkenden Herold Hermann identisch sein.

Außer dem Aufsatz von Seggern bieten Belege zu Brüninghausen Gerhard Pietzsch, Archivalische Forschungen zur Geschichte der Motiv an den Höfen der Grafen und Herzöge von Kleve-Jülich-Berg (Ravensberg) bis zum Erlöschen der Linie Jülich-Kleve im Jahre 1609 (1971), S. 41f.; Gerard Nijsten, In the Shadow of Burgundy ... (2003), S. 78 [Auszug] (Persevant Hermann zu 1470, auch bei Nesselrode S. 142).

Die bekannten Belege reichen von 1461 (Persevant Hermann) bis 1501/02 (Stadtrechnung Neuss, Herold Hermann). Zwischen 1471 und 1477 wurde er Wappenkönig der Ruwieren.

[Auch Heinrich von Heessel - http://archiv.twoday.net/stories/59206605/ - war Wappenkönig der Ruwieren. Die Bezeichnung geht auf den Raumnamen Ripuarien zurück.]

Außerdem ist auf eine Urkunde aus Brauweiler hinzuweisen: "Hermann von Brüninghausen, Herold, und seine Frau Barbara haben dem Abt und Konvent 6 1/4 Morgen Wiesen in der Herrlichkeit Kernen verkauft. - 1489 Jan. 21. Orig.: HStAD, B, Urk. 96."

(FS Odilo Engels 1993, S. 216 [Schnipsel]

Leider nicht auf den Herold bezieht sich eine Nennung eines "Hen(n)man von Brünykofen hofmeister", die ich in der Eheabrede zwischen Graf Heinrich von Württemberg und Graf Simon Wecker von Zweibrücken-Bitsch (1485) im Hauptstaatsarchiv Stuttgart fand:

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-24954-1 (Digitalisat)

Die Adelsfamilie nannte sich nach Brünighofen bei Altkirch im Elsass:

http://gov.genealogy.net/item/show/BRUFENJN37OQ

Diverse Belege zur Familie und Sekundärliteratur gibt:

http://www.monuments-alsace.com/alsatia/alsatia.pdf

Ein Hamman von Brünighofen war zeitweilig in Mulhouse ansässig:

http://books.google.de/books?id=KFlMAAAAMAAJ&q="von+brunighofen"

Henemann de Brinighoffen heiratete 1488 Marie de Vaudrey nach

http://books.google.de/books?id=IYD4_xhf2MAC&pg=PA184

Die Herkunft des Herolds bleibt im Dunkeln. Aufgrund einiger in Betracht kommender Orte hat Seggern ganz darauf verzichtet, auf den Ortsnamen Brüninghausen einzugehen. Im Rheinland gibt es anscheinend keinen Ort, der in Betracht kommt, von den westfälischen Orten kommen am ehesten die nächstgelegenen Siedlungen bei Dortmund (Brüninghausen, Brünninghausen) und Brüninghausen bei Lüdenscheid in Betracht. Brüninghausen bei Lüdenscheid war ein wichtiger Ort der Grafschaft Mark und Sitz eines Freigerichts. Kleve-Jülich-Berg gab es um 1440 - damals dürfte Hermann geboren worden sein - noch nicht, aber Kleve-Mark. Über Kleve am Niederrhein könnte die Beziehung zu Jülich-Berg gelaufen sein, doch könnte man sich natürlich auch einen direkten Kontakt zum Herzogtum Berg vorstellen. Mehr als eine vage Hypothese ist die Herkunft aus Brüninghausen bei Lüdenscheid aber nicht, andere Möglichkeiten können keineswegs ausgeschlossen werden.

Außer dem Heroldsbuch soll Brüninghausen nach Seggern und Anrooij auch das Bruderschaftsbuch des Hubertusordens, laut Nesselrode eine "Bestandsaufnahme unter Herzog Wilhelm 1481/82" (S. 143), geschrieben haben, aber die Beschreibung von Marianne Reuter sagt davon nichts:

http://codicon.digitale-sammlungen.de/inventiconCod.icon.%20318.pdf

BSB Cod, icon. 318 ist im Netz:

http://codicon.digitale-sammlungen.de/Band_bsb00006309.html

Ich möchte seine Schrift eigentlich nicht mit der Schriftprobe Brüninghausens aus dem Heroldsbuch gleichsetzen, will mich aber nicht auf paläographisches Glatteis begeben.

Seit kurzem im Netz ist der 1481 von Brüninghausen nachweislich geschriebene Wiener Cod. 2899

http://manuscripta.at/?ID=4735 (mit weiteren Nachweisen)

Digitalisat über

http://data.onb.ac.at/rec/AL00167269

Wunderschöne Bilder! Aus dieser Handschrift stammt das Umschlagsbild von Barbara Hammes, Ritterlicher Fürst ... 2011.

"Herman von Bruninckusen", wie Menhardt liest, nennt sich als Autor dieser pfälzischen Genealogie, die nun bequem näher untersucht werden könnte.

Zwischen dem u und dem c befinden sich drei Striche mit einem waagerechten Strich darüber. Bruinnkusen, Brunnikusen, Brummkusen usw. wären also paläographisch ebenso möglich. Aber auf Bruninckusen kann man sich wohl einigen.

In ihrer Beschreibung des von Hartmann Schedel wohl um 1480 angelegten Clm 338 weist Birgit Studt, Fürstenhof und Geschichte, 1992, S. 86f. auf hochinteressante "pfälzische Heroldsdichtung" Bl. 194v-198v hin. Die Wiener Handschrift gibt eine Ahnenprobe Philipps von der Pfalz und seiner Frau Margarethe von Bayern (die Hochzeit war 1474), die Münchner Handschrift bietet eine gereimte Ahnenprobe für das gleiche Fürstenpaar, gefolgt Bl. 195r-198v von einem gereimten Gedicht auf die Lehensträger der Pfalz wohl von einem Herold (Textbeginn: "Ich heralt in myn wapencleid"), das von der landesgeschichtlichen Forschung anscheinend nicht weiter beachtet wurde, obwohl es hinsichtlich des "Repräsentationsaspekts" doch ein interessantes Seitenstück zum mit Wappen geschmückten pfälzischen Lehenbuch darstellt. Ob auch diese Gedichte von Bruninghusen stammen, schreibt Studt, bleibe zu prüfen. Sie sagt leider nicht, wie eine solche Prüfung erfolgen könne. Die Schreibsprache des Stücks spricht jedenfalls nicht für die Verfasseridentität.

Nachtrag August 2014:

Krakau Mgq 1479 ist online:

http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:194948

Mögliche Darstellung Hermanns von Brüninghausen (Juliers Herold) in einer Handschrift des 17. Jahrhunderts, Brüssel, Königl. Bibliothek IV 164, vor Bl. 1r. Anrooij S. 128 Anm. 59 verweist auf C. van den Bergen-Pantens, De heraldiek ... Brüssel 1985, S. 57.

#forschung

Das Heroldsbuch des unmittelbar nach der siegreichen Schlacht bei Linnich (1444) durch Herzog Gerhard II. von Jülich-Berg gegründeten gegründeten Hubertusordens war lange verschollen. Die Berliner Handschrift mgq 1479 befindet sich heute unter der alten Signatur in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau.

http://www.handschriftencensus.de/5306 (mit weiteren Nachweisen)

Bilder:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heroldsbuch_des_j%C3%BClich-bergischen_Hubertusordens [vor allem Schwarzweissfotos aus dem Aufsatz von Nesselrode, polnischer Publikationsort]

Nesselrode zeigt schlüssig, dass die bisherige Datierung um 1480 und die Zuschreibung an Hermann von Brüninghausen (sie nennt ihn Brunshofen) unzutreffend sind. Bl. 13v sagt "herman eyn tornyrkunde heralt", dass er das Heroldsbuch gemacht und geordnet habe. Seine Hand unterscheidet sich von dem Vermerk Bl. 127v des Wappenkönigs Hermann von "brumhoyften" (so die Lesung Nesselrodes, auf meinem Gebrauchsscan der Abbildung 6 kann ich kaum etwas erkennen).

Da Nesselrode keine Angabe zu den einzelnen Händen der Handschrift macht - Degering meinte, sie sei im "wesentlichen von der Hand des Verfassers geschrieben - können ihre Angaben nicht nachvollzogen werden. Entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des Eingangsvermerks des Herolds Hermann sieht sie in ihm nur den Bearbeiter eines bereits vor 1463 bestehenden Buchs. Sie findet seine markante Hand in Eintragungen aus der Zeit um 1463, seine einzige datierte Eintragung stamme von 1463 (S. 140). Für die Anlage des Bandes erscheint der Zeitraum 1452/63 wahrscheinlich (S. 141). Hoffentlich wird der Codex in absehbarer Zeit digitalisiert, dann können Nesselrodes Beobachtungen besser überprüft werden. Nesselrode rechnet offensichtlich nicht mit der Möglichkeit, dass Hermann der geistige Urheber des Codex war, die Schreib- und Malarbeit aber anderen überlassen hat. Angaben über die Wasserzeichen liegen noch nicht vor.

Wenn die Frühdatierung (um oder vor 1463) zutrifft - daran möchte ich nicht zweifeln - kann gemäß der strengen Hierarchie des Heroldswesens (Persevant, Herold, Wappenkönig) Brüninghausen nicht mit dem 1463 wirkenden Herold Hermann (des Herzogs von Jülich bzw. des Hubertusordens) identisch sein (Nesselrode S. 142).

Zum Persevanten, Herold und schließlich Wappenkönig Hermann von Brüninghausen hat sich Wim van Anrooij 2009 geäußert (King of Arms of the Ruwieren: A Special Function in the German Empire, in: The Herald in Late Medieval Europe, 2009, S. 111-132, wobei er auf die unveröffentlichte Datenbank heraudica.org von Torsten Hiltmann und Franck Viltart zurückgreifen durfte.

Nach ebd., S. 128 wurde Hermann von Brüninghausen im Jahr 1470 Herold, er kann daher nicht mit dem um 1463 wirkenden Herold Hermann identisch sein.

Außer dem Aufsatz von Seggern bieten Belege zu Brüninghausen Gerhard Pietzsch, Archivalische Forschungen zur Geschichte der Motiv an den Höfen der Grafen und Herzöge von Kleve-Jülich-Berg (Ravensberg) bis zum Erlöschen der Linie Jülich-Kleve im Jahre 1609 (1971), S. 41f.; Gerard Nijsten, In the Shadow of Burgundy ... (2003), S. 78 [Auszug] (Persevant Hermann zu 1470, auch bei Nesselrode S. 142).

Die bekannten Belege reichen von 1461 (Persevant Hermann) bis 1501/02 (Stadtrechnung Neuss, Herold Hermann). Zwischen 1471 und 1477 wurde er Wappenkönig der Ruwieren.

[Auch Heinrich von Heessel - http://archiv.twoday.net/stories/59206605/ - war Wappenkönig der Ruwieren. Die Bezeichnung geht auf den Raumnamen Ripuarien zurück.]

Außerdem ist auf eine Urkunde aus Brauweiler hinzuweisen: "Hermann von Brüninghausen, Herold, und seine Frau Barbara haben dem Abt und Konvent 6 1/4 Morgen Wiesen in der Herrlichkeit Kernen verkauft. - 1489 Jan. 21. Orig.: HStAD, B, Urk. 96."

(FS Odilo Engels 1993, S. 216 [Schnipsel]

Leider nicht auf den Herold bezieht sich eine Nennung eines "Hen(n)man von Brünykofen hofmeister", die ich in der Eheabrede zwischen Graf Heinrich von Württemberg und Graf Simon Wecker von Zweibrücken-Bitsch (1485) im Hauptstaatsarchiv Stuttgart fand:

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-24954-1 (Digitalisat)

Die Adelsfamilie nannte sich nach Brünighofen bei Altkirch im Elsass:

http://gov.genealogy.net/item/show/BRUFENJN37OQ

Diverse Belege zur Familie und Sekundärliteratur gibt:

http://www.monuments-alsace.com/alsatia/alsatia.pdf

Ein Hamman von Brünighofen war zeitweilig in Mulhouse ansässig:

http://books.google.de/books?id=KFlMAAAAMAAJ&q="von+brunighofen"

Henemann de Brinighoffen heiratete 1488 Marie de Vaudrey nach

http://books.google.de/books?id=IYD4_xhf2MAC&pg=PA184

Die Herkunft des Herolds bleibt im Dunkeln. Aufgrund einiger in Betracht kommender Orte hat Seggern ganz darauf verzichtet, auf den Ortsnamen Brüninghausen einzugehen. Im Rheinland gibt es anscheinend keinen Ort, der in Betracht kommt, von den westfälischen Orten kommen am ehesten die nächstgelegenen Siedlungen bei Dortmund (Brüninghausen, Brünninghausen) und Brüninghausen bei Lüdenscheid in Betracht. Brüninghausen bei Lüdenscheid war ein wichtiger Ort der Grafschaft Mark und Sitz eines Freigerichts. Kleve-Jülich-Berg gab es um 1440 - damals dürfte Hermann geboren worden sein - noch nicht, aber Kleve-Mark. Über Kleve am Niederrhein könnte die Beziehung zu Jülich-Berg gelaufen sein, doch könnte man sich natürlich auch einen direkten Kontakt zum Herzogtum Berg vorstellen. Mehr als eine vage Hypothese ist die Herkunft aus Brüninghausen bei Lüdenscheid aber nicht, andere Möglichkeiten können keineswegs ausgeschlossen werden.

Außer dem Heroldsbuch soll Brüninghausen nach Seggern und Anrooij auch das Bruderschaftsbuch des Hubertusordens, laut Nesselrode eine "Bestandsaufnahme unter Herzog Wilhelm 1481/82" (S. 143), geschrieben haben, aber die Beschreibung von Marianne Reuter sagt davon nichts:

http://codicon.digitale-sammlungen.de/inventiconCod.icon.%20318.pdf

BSB Cod, icon. 318 ist im Netz:

http://codicon.digitale-sammlungen.de/Band_bsb00006309.html

Ich möchte seine Schrift eigentlich nicht mit der Schriftprobe Brüninghausens aus dem Heroldsbuch gleichsetzen, will mich aber nicht auf paläographisches Glatteis begeben.

Seit kurzem im Netz ist der 1481 von Brüninghausen nachweislich geschriebene Wiener Cod. 2899

http://manuscripta.at/?ID=4735 (mit weiteren Nachweisen)

Digitalisat über

http://data.onb.ac.at/rec/AL00167269

Wunderschöne Bilder! Aus dieser Handschrift stammt das Umschlagsbild von Barbara Hammes, Ritterlicher Fürst ... 2011.

"Herman von Bruninckusen", wie Menhardt liest, nennt sich als Autor dieser pfälzischen Genealogie, die nun bequem näher untersucht werden könnte.

Zwischen dem u und dem c befinden sich drei Striche mit einem waagerechten Strich darüber. Bruinnkusen, Brunnikusen, Brummkusen usw. wären also paläographisch ebenso möglich. Aber auf Bruninckusen kann man sich wohl einigen.

In ihrer Beschreibung des von Hartmann Schedel wohl um 1480 angelegten Clm 338 weist Birgit Studt, Fürstenhof und Geschichte, 1992, S. 86f. auf hochinteressante "pfälzische Heroldsdichtung" Bl. 194v-198v hin. Die Wiener Handschrift gibt eine Ahnenprobe Philipps von der Pfalz und seiner Frau Margarethe von Bayern (die Hochzeit war 1474), die Münchner Handschrift bietet eine gereimte Ahnenprobe für das gleiche Fürstenpaar, gefolgt Bl. 195r-198v von einem gereimten Gedicht auf die Lehensträger der Pfalz wohl von einem Herold (Textbeginn: "Ich heralt in myn wapencleid"), das von der landesgeschichtlichen Forschung anscheinend nicht weiter beachtet wurde, obwohl es hinsichtlich des "Repräsentationsaspekts" doch ein interessantes Seitenstück zum mit Wappen geschmückten pfälzischen Lehenbuch darstellt. Ob auch diese Gedichte von Bruninghusen stammen, schreibt Studt, bleibe zu prüfen. Sie sagt leider nicht, wie eine solche Prüfung erfolgen könne. Die Schreibsprache des Stücks spricht jedenfalls nicht für die Verfasseridentität.

Nachtrag August 2014:

Krakau Mgq 1479 ist online:

http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:194948

Mögliche Darstellung Hermanns von Brüninghausen (Juliers Herold) in einer Handschrift des 17. Jahrhunderts, Brüssel, Königl. Bibliothek IV 164, vor Bl. 1r. Anrooij S. 128 Anm. 59 verweist auf C. van den Bergen-Pantens, De heraldiek ... Brüssel 1985, S. 57.

#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 11. April 2012, 22:51 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sehr geehrter Herr Graf,

es tut mir leid, aber eine solch anonyme Anfrage kann ich nicht bearbeiten. Bitte benennen Sie den Verwendungszweck präzise (Publikation, Arbeitstitel, Fach, Institut) und stellen Sie sich kurz vor (Name, Anschrift, Funktion).

Mit freundlichen Grüßen,

i. A.

Dr. [...]

AL Übergreifende Fachdienste

-------------------------------------------------------------------------------------------

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

-Landesmuseum für Vorgeschichte-

Richard-Wagner-Straße 9

D-06114 Halle (Saale)

Tel. +49-345-5247320

Fax. +49-345-5247351

[...]

URL: www.lda-lsa.de

-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Klaus Graf [mailto:klausgraf@googlemail.com]

Gesendet: Freitag, 6. April 2012 18:54

An: bibliothek

Betreff: Schieferdecker

Hallo,

mit Blick auf http://archiv.twoday.net/stories/96986355/ wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die beiden Seiten zum Weißenfelser Küchenzettel (ca. S. 9) scannen könnten aus der sehr seltenen Schrift

PPN:

137714319

Titel:

Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, ... / entworffen von Joh. Dav. Schieferdecker

Verfasser:

Schieferdecker, Johann David *1672-1721*

Ort/Jahr:

Weissenfels : Wohlfahrt, [1703]

Umfang:

40 S.

Halle, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Bibliothek

Nachgewiesen in:

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Abteilung

Bau- und Kunstdenkmalpflege, Bibliothek

Signatur:

N 1 b : Wei 17

Standort:

BD

Besten Dank im voraus

Klaus Graf

es tut mir leid, aber eine solch anonyme Anfrage kann ich nicht bearbeiten. Bitte benennen Sie den Verwendungszweck präzise (Publikation, Arbeitstitel, Fach, Institut) und stellen Sie sich kurz vor (Name, Anschrift, Funktion).

Mit freundlichen Grüßen,

i. A.

Dr. [...]

AL Übergreifende Fachdienste

-------------------------------------------------------------------------------------------

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

-Landesmuseum für Vorgeschichte-

Richard-Wagner-Straße 9

D-06114 Halle (Saale)

Tel. +49-345-5247320

Fax. +49-345-5247351

[...]

URL: www.lda-lsa.de

-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Klaus Graf [mailto:klausgraf@googlemail.com]

Gesendet: Freitag, 6. April 2012 18:54

An: bibliothek

Betreff: Schieferdecker

Hallo,

mit Blick auf http://archiv.twoday.net/stories/96986355/ wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die beiden Seiten zum Weißenfelser Küchenzettel (ca. S. 9) scannen könnten aus der sehr seltenen Schrift

PPN:

137714319

Titel:

Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, ... / entworffen von Joh. Dav. Schieferdecker

Verfasser:

Schieferdecker, Johann David *1672-1721*

Ort/Jahr:

Weissenfels : Wohlfahrt, [1703]

Umfang:

40 S.

Halle, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Bibliothek

Nachgewiesen in:

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Abteilung

Bau- und Kunstdenkmalpflege, Bibliothek

Signatur:

N 1 b : Wei 17

Standort:

BD

Besten Dank im voraus

Klaus Graf

KlausGraf - am Mittwoch, 11. April 2012, 18:32 - Rubrik: Unterhaltung

Die LINKE hat dazu eine Anfrage gestellt:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/092/1709245.pdf

Via M. Schindler.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/092/1709245.pdf

Via M. Schindler.

KlausGraf - am Mittwoch, 11. April 2012, 15:38 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Man kann eigentlich jeweils nur raten, ob die ganze Handschrift digitalisiert ist. Anscheinend sind etliche dort ganz einsehbar. Aber besonders dumm ist es, einen Permalink zur jeweiligen Seite zu veröffentlichen, der manuell abgetippt werden muss, weil er sich entscheidend vom Permalink für den Handschrifteneintrag unterscheidet:

Eintrag

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31570247

Seite

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/bilder/ds/hs_l_ub_ms_1429_0003r

ManuMurks eben, wie gehabt.

Eintrag

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31570247

Seite

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/bilder/ds/hs_l_ub_ms_1429_0003r

ManuMurks eben, wie gehabt.

KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 22:23 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Manuscripta Mediaevalia sind von zahlreichen Moskaner Handschriften Schlüsselseiten eingestellt (derzeit findet die Suche nach Moskau mit Eingrenzung digitalisiert 173 Treffer). Beispiel:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31301304

zu

http://www.handschriftencensus.de/23325 (aus dem Stadtarchiv Lübeck)

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31301304

zu

http://www.handschriftencensus.de/23325 (aus dem Stadtarchiv Lübeck)

KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 22:09 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In ihrem Buch „Web 2.0 in Archiven. Hinweise für die Praxis“ versucht Susann Gutsch erstmals einen Überblick über die Möglichkeiten und Perspektiven zu geben, die das Web 2.0 für Archive bietet, diskutiert aber auch die Probleme, die damit zwangsläufig einhergehen. Da nach Aussage von Dr. Mario Glauert vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv „viele deutsche Archive kaum im Web 1.0 angekommen sind“ hat die Arbeit durchaus Pioniercharakter.

Zu Beginn versucht sich Gutsch an einer Begriffsklärung, wobei sich eine Definition im eigentlichen Sinne als schwierig erweist, da über den spezifischen Charakter des Web 2.0 auch in der Fachwelt unterschiedliche Ansichten vorherrschen (S.11-12). Eine Annäherung gelingt schließlich über die Aufzählung wesenstypischer Merkmale, die Tim O’Reilly, der Erfinder des Begriffes, als kennzeichnend ansieht (S. 12-14). Vor allem der Aspekt der Partizipation (Einbeziehung der kollektiven Intelligenz der Nutzer) scheint hier bedeutsam zu sein. Auch die Entwicklung des Phänomens wird nachgezeichnet, ebenso die Kritik daran (S. 15-18). Schließlich wird noch die Nutzung des Web 2.0 durch Bibliotheken, die bereits in relativ hohem Maße mit Anwendungen aus diesem Bereich arbeiten, und Museen, bei denen dies, ähnlich wie bei Archiven, auf vergleichsweise geringer Basis stattfindet, untersucht (S. 18-20) und ein Überblick über den Forschungsstand zum Thema Web 2.0 und Archive gegeben (S. 20-22). Das Fazit: Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum gibt es in Deutschland bisher so gut wie keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Web 2.0 in der Archivliteratur.

In den folgenden Kapiteln versucht Gutsch darzulegen, wie die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten des Web 2.0 auch im Archivwesen gewinnbringend eingesetzt werden könnten, wobei der Mehrwert für die Archive vor allem in den deutlich schnelleren und vielfältigeren Möglichkeiten der Kommunikation mit den Nutzern besteht. Mehrere Studien belegen offensichtlich, dass die Nutzung von Web 2.0 Applikationen durch Archive nicht nur zu einem Anstieg der Nutzerzahlen führt, sondern auch zur Erschließung gänzlich neuer Nutzerpotentiale, die mit der Materie Archiv sonst kaum in Kontakt kämen.

Zunächst erklärt Gutsch die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten einiger Web 2.0 Elemente, die sich keiner einzelnen Anwendung zuordnen lassen, wie Tagging, Social Bookmarking oder RSS (S. 26-31). Dann folgen die detaillierten Erörterungen zu besagten selbstständigen Anwendungen, die zunächst beschrieben und anschließend auf ihren möglichen Nutzen für Archive hin untersucht werden. Ans Ende setzt Gutsch dann noch jeweils ein konkretes Anwendungsbeispiel aus der Praxis, das dem Leser Funktion und Wirkweise der Applikationen im Zusammenhang mit ihrer archivalischen Nutzung noch einmal verdeutlicht.

Für Weblogs (S. 31-44) betont die Autorin vor allem ihre Möglichkeiten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und stellt eine typologische Unterteilung nach Kate Theimer vor: Institutional Blogs dienen vor allem zur Verbreitung und Bekanntmachung von Neuigkeiten und können sowohl intern als auch extern verwendet werden. Processing Blogs dokumentieren für die Öffentlichkeit die Erschließung eines bestimmten Bestandes, während Archival Content Blogs die direkte Publikation ausgewählter Archivalien beinhalten (z.B. Archivale des Monats). Blogs Supporting Traditional Archival Systems schließlich dienen der Unterstützung archivalischer Arbeit, wie etwa der Dokumentation von Anfrage-Recherchen, die dann später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

Für das Betreiben eines Wikis (S. 45-59) ist vor allem ein adäquat großer Nutzerkreis ratsam, weshalb diese Anwendung hauptsächlich für größere Archive und/oder in Form einer Kooperation mit anderen Einrichtungen relevant ist. Es eignet sich besonders als Instrument zur Planung, Vorbereitung und Zusammenarbeit, kann aber auch im Benutzerservice Anwendung finden. Von einer Verwendung als Homepage-Ersatz oder als Ort für das Verzeichnen von Beständen rät Gutsch dagegen eher ab.

Für die Nutzung von Crowdsourcing (S. 60-73) gibt es im Archivwesen zwei unterschiedliche Ansätze: Das Archiv betätigt sich mit seiner Arbeitskraft und Fachkompetenz als Crowdsourcer an der Problemlösung anderer, oder es lagert selbst bestimmte Tätigkeiten aus und beteiligt die Internetgemeinde somit an der Lösung eigener Fragestellungen. Grundsätzlich wird die Beteiligung an Crowdsourcing durch die Autorin sehr positiv bewertet. Der Bereich Bewertung sollte dabei allerdings ausgespart werden, da er von externen Nutzern nicht geleistet werden kann.

Auch das Photo Sharing (S. 74-86) dient vor allem dazu, der Öffentlichkeit regelmäßig Inhalte aus den eigenen Beständen (im Idealfall natürlich Fotografie) zu präsentieren (z. B. Bilderfreitag). Auch hier kann versucht werden, die Nutzer zur aktiven Beteiligung zu animieren, etwa eigenes Material beizusteuern. In jedem Fall kann auf diesem Wege der Kontakt zwischen Archiv und Benutzern intensiviert und das Image der Archive verbessert werden.

Ähnliches gilt auch für das Social Networking (S. 86-100), das primär ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Nutzerakquise- und Kommunikation ist. Aufgrund seiner großen Verbreitung und vielen Applikationen empfiehlt Gutsch vor allem eine Präsenz bei Facebook, aber auch der Aufbau eines eigenen Netzwerkes kann sinnvoll sein.

Im Folgenden werden dem Leser Funktion und Bedeutung weiterer Elemente des Web 2.0 in kurzer Form erläutert. Dazu gehören das Podcasting (S. 100-103), das Video Sharing (S. 103-106), das Microblogging (S. 106-108) und Mashups (S. 108-110). Sie alle sind mehr oder weniger Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit und dienen insbesondere der Verbesserung des Dialogs mit den Benutzern: Der Bereich des Archivwesens, welcher sich durch eine Annäherung an das Web 2.0 am meisten verändern könnte.

Die letzte Teilrubrik in Gutschs Aufzählung ist den Online-Findbüchern vorbehalten (S. 110-112), also Findbüchern, die im Internet einsehbar sind. Eine solche Präsentation der eigenen Bestände, insbesondere wenn sie mit Web 2.0 Techniken verknüpft ist (hier ist z. B. das Tagging zu nennen), vergrößert nicht nur den potentiellen Nutzerkreis, sondern könnte auch zu einer deutlichen Verbesserung der Recherchemöglichkeiten führen.

Zum Schluss wendet sich die Autorin schließlich den Grenzen zu, die naturgemäß auch dem Web 2.0 gesetzt sind, und der sich insbesondere diejenigen, die mit seinen Elementen arbeiten, bewusst sein sollten (S. 113-120). Diese Grenzen werden gerade beim Stichwort „Mitmach-Archiv“, und der damit verbundenen Frage deutlich, inwieweit man die Kontrolle über die eigenen archivalischen Inhalte abgeben kann und darf. In manchen Bereichen, wie etwa der Bewertung, muss die letzte Entscheidungskompetenz immer in den Händen des Archivars verbleiben. Gutsch warnt vor zu hohen Erwartungen an das Web 2.0, verweist auf die Notwendigkeit, über die bloße Bereitstellung technischer Anwendungen hinaus auf die Nutzer zuzugehen und macht auf bestehende Risiken und einen gesteigerten Arbeitsaufwand aufmerksam.

Dennoch, so ihr Fazit (S. 121-125), kann man den Archiven nur zu mehr Offenheit im Umgang mit den Möglichkeiten raten, die das Web 2.0 bietet. Diese sollten als Chance, nicht als zusätzliche Belastung begriffen werden und böten vielfältige Möglichkeiten zur Verbesserung insbesondere von Nutzerservice und Imagepflege. Ihr Buch kann als eindeutiges Plädoyer für eine verstärkte Nutzung dieser Möglichkeiten verstanden wissen, denn gerade im deutschsprachigen Raum besteht hier im Archivwesen noch eindeutig Nachholbedarf. Das Web 2.0, so schließt die Autorin, „ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart – auch für Archive.“

Entstanden im Rahmen eines Praktikums beim Hochschularchiv der RWTH Aachen.

Zu Beginn versucht sich Gutsch an einer Begriffsklärung, wobei sich eine Definition im eigentlichen Sinne als schwierig erweist, da über den spezifischen Charakter des Web 2.0 auch in der Fachwelt unterschiedliche Ansichten vorherrschen (S.11-12). Eine Annäherung gelingt schließlich über die Aufzählung wesenstypischer Merkmale, die Tim O’Reilly, der Erfinder des Begriffes, als kennzeichnend ansieht (S. 12-14). Vor allem der Aspekt der Partizipation (Einbeziehung der kollektiven Intelligenz der Nutzer) scheint hier bedeutsam zu sein. Auch die Entwicklung des Phänomens wird nachgezeichnet, ebenso die Kritik daran (S. 15-18). Schließlich wird noch die Nutzung des Web 2.0 durch Bibliotheken, die bereits in relativ hohem Maße mit Anwendungen aus diesem Bereich arbeiten, und Museen, bei denen dies, ähnlich wie bei Archiven, auf vergleichsweise geringer Basis stattfindet, untersucht (S. 18-20) und ein Überblick über den Forschungsstand zum Thema Web 2.0 und Archive gegeben (S. 20-22). Das Fazit: Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum gibt es in Deutschland bisher so gut wie keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Web 2.0 in der Archivliteratur.

In den folgenden Kapiteln versucht Gutsch darzulegen, wie die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten des Web 2.0 auch im Archivwesen gewinnbringend eingesetzt werden könnten, wobei der Mehrwert für die Archive vor allem in den deutlich schnelleren und vielfältigeren Möglichkeiten der Kommunikation mit den Nutzern besteht. Mehrere Studien belegen offensichtlich, dass die Nutzung von Web 2.0 Applikationen durch Archive nicht nur zu einem Anstieg der Nutzerzahlen führt, sondern auch zur Erschließung gänzlich neuer Nutzerpotentiale, die mit der Materie Archiv sonst kaum in Kontakt kämen.

Zunächst erklärt Gutsch die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten einiger Web 2.0 Elemente, die sich keiner einzelnen Anwendung zuordnen lassen, wie Tagging, Social Bookmarking oder RSS (S. 26-31). Dann folgen die detaillierten Erörterungen zu besagten selbstständigen Anwendungen, die zunächst beschrieben und anschließend auf ihren möglichen Nutzen für Archive hin untersucht werden. Ans Ende setzt Gutsch dann noch jeweils ein konkretes Anwendungsbeispiel aus der Praxis, das dem Leser Funktion und Wirkweise der Applikationen im Zusammenhang mit ihrer archivalischen Nutzung noch einmal verdeutlicht.

Für Weblogs (S. 31-44) betont die Autorin vor allem ihre Möglichkeiten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und stellt eine typologische Unterteilung nach Kate Theimer vor: Institutional Blogs dienen vor allem zur Verbreitung und Bekanntmachung von Neuigkeiten und können sowohl intern als auch extern verwendet werden. Processing Blogs dokumentieren für die Öffentlichkeit die Erschließung eines bestimmten Bestandes, während Archival Content Blogs die direkte Publikation ausgewählter Archivalien beinhalten (z.B. Archivale des Monats). Blogs Supporting Traditional Archival Systems schließlich dienen der Unterstützung archivalischer Arbeit, wie etwa der Dokumentation von Anfrage-Recherchen, die dann später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

Für das Betreiben eines Wikis (S. 45-59) ist vor allem ein adäquat großer Nutzerkreis ratsam, weshalb diese Anwendung hauptsächlich für größere Archive und/oder in Form einer Kooperation mit anderen Einrichtungen relevant ist. Es eignet sich besonders als Instrument zur Planung, Vorbereitung und Zusammenarbeit, kann aber auch im Benutzerservice Anwendung finden. Von einer Verwendung als Homepage-Ersatz oder als Ort für das Verzeichnen von Beständen rät Gutsch dagegen eher ab.

Für die Nutzung von Crowdsourcing (S. 60-73) gibt es im Archivwesen zwei unterschiedliche Ansätze: Das Archiv betätigt sich mit seiner Arbeitskraft und Fachkompetenz als Crowdsourcer an der Problemlösung anderer, oder es lagert selbst bestimmte Tätigkeiten aus und beteiligt die Internetgemeinde somit an der Lösung eigener Fragestellungen. Grundsätzlich wird die Beteiligung an Crowdsourcing durch die Autorin sehr positiv bewertet. Der Bereich Bewertung sollte dabei allerdings ausgespart werden, da er von externen Nutzern nicht geleistet werden kann.

Auch das Photo Sharing (S. 74-86) dient vor allem dazu, der Öffentlichkeit regelmäßig Inhalte aus den eigenen Beständen (im Idealfall natürlich Fotografie) zu präsentieren (z. B. Bilderfreitag). Auch hier kann versucht werden, die Nutzer zur aktiven Beteiligung zu animieren, etwa eigenes Material beizusteuern. In jedem Fall kann auf diesem Wege der Kontakt zwischen Archiv und Benutzern intensiviert und das Image der Archive verbessert werden.

Ähnliches gilt auch für das Social Networking (S. 86-100), das primär ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Nutzerakquise- und Kommunikation ist. Aufgrund seiner großen Verbreitung und vielen Applikationen empfiehlt Gutsch vor allem eine Präsenz bei Facebook, aber auch der Aufbau eines eigenen Netzwerkes kann sinnvoll sein.

Im Folgenden werden dem Leser Funktion und Bedeutung weiterer Elemente des Web 2.0 in kurzer Form erläutert. Dazu gehören das Podcasting (S. 100-103), das Video Sharing (S. 103-106), das Microblogging (S. 106-108) und Mashups (S. 108-110). Sie alle sind mehr oder weniger Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit und dienen insbesondere der Verbesserung des Dialogs mit den Benutzern: Der Bereich des Archivwesens, welcher sich durch eine Annäherung an das Web 2.0 am meisten verändern könnte.

Die letzte Teilrubrik in Gutschs Aufzählung ist den Online-Findbüchern vorbehalten (S. 110-112), also Findbüchern, die im Internet einsehbar sind. Eine solche Präsentation der eigenen Bestände, insbesondere wenn sie mit Web 2.0 Techniken verknüpft ist (hier ist z. B. das Tagging zu nennen), vergrößert nicht nur den potentiellen Nutzerkreis, sondern könnte auch zu einer deutlichen Verbesserung der Recherchemöglichkeiten führen.

Zum Schluss wendet sich die Autorin schließlich den Grenzen zu, die naturgemäß auch dem Web 2.0 gesetzt sind, und der sich insbesondere diejenigen, die mit seinen Elementen arbeiten, bewusst sein sollten (S. 113-120). Diese Grenzen werden gerade beim Stichwort „Mitmach-Archiv“, und der damit verbundenen Frage deutlich, inwieweit man die Kontrolle über die eigenen archivalischen Inhalte abgeben kann und darf. In manchen Bereichen, wie etwa der Bewertung, muss die letzte Entscheidungskompetenz immer in den Händen des Archivars verbleiben. Gutsch warnt vor zu hohen Erwartungen an das Web 2.0, verweist auf die Notwendigkeit, über die bloße Bereitstellung technischer Anwendungen hinaus auf die Nutzer zuzugehen und macht auf bestehende Risiken und einen gesteigerten Arbeitsaufwand aufmerksam.

Dennoch, so ihr Fazit (S. 121-125), kann man den Archiven nur zu mehr Offenheit im Umgang mit den Möglichkeiten raten, die das Web 2.0 bietet. Diese sollten als Chance, nicht als zusätzliche Belastung begriffen werden und böten vielfältige Möglichkeiten zur Verbesserung insbesondere von Nutzerservice und Imagepflege. Ihr Buch kann als eindeutiges Plädoyer für eine verstärkte Nutzung dieser Möglichkeiten verstanden wissen, denn gerade im deutschsprachigen Raum besteht hier im Archivwesen noch eindeutig Nachholbedarf. Das Web 2.0, so schließt die Autorin, „ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart – auch für Archive.“

Entstanden im Rahmen eines Praktikums beim Hochschularchiv der RWTH Aachen.

Leo Vössing - am Dienstag, 10. April 2012, 19:02

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zur Handesblattkapagne gegen eine Liberalisierung des Urheberrechts gibts nicht nur viel auf Twitter #wasimhandelsblattfehlt, sondern auch Linkhinweise auf

http://www.bildblog.de/37905/urheberrecht-warm-upper-kaninchenzuechter/

und eine ausführliche Stellungnahme von Rainer Kuhlen

http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=499

http://www.bildblog.de/37905/urheberrecht-warm-upper-kaninchenzuechter/

und eine ausführliche Stellungnahme von Rainer Kuhlen

http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=499

KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 16:26 - Rubrik: Archivrecht

'Zeit was zu ändern!': Die Herausforderungen der Globalisierung und die Rolle der Wirtschaftsarchiv(ar)e. Archivare aus China und deutschsprachigen Ländern: One step together (75. VdW-Lehrgang)

Veranstalter: Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW

Datum, Ort: 10.06.2012-13.06.2012, Frankfurt am Main, Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main

Deadline: 05.06.2012

Für Wirtschaftsarchivare und -historiker ist der Blick über die Grenzen selbstverständlich geworden. Denn als Folge der Globalisierung finden längst nicht mehr alle Unterlagen (ob aus Papier oder elektronisch) zielsicheren Weg in das (heimische) Konzernarchiv. Überlieferungslücken drohen insbesondere, sobald nicht allein Produktions- und Vertriebseinheiten, sondern ebenso innovative Forschungs- und Entwicklungs- oder strategische Organisationseinheiten ins Ausland verlegt werden. Dann ist der Aufbau archivischer Strukturen im Ausland oder einer gemeinsamen unternehmensinternen Archivplattform gefordert ... Was aber tun, wenn das Fallbeispiel China heißt? Und nicht allein sprachliche, sondern zusätzliche interkulturelle Barrieren zu überwinden sind? – Um Überlieferungslücken zu vermeiden oder wenigstens zu begrenzen, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmensarchivs auch in Zukunft zu gewährleisten, dabei kann ein auf kollegialer sowie freundschaftlicher Grundlage aufzubauendes Netzwerk der Archivare einen entscheidenden Beitrag leisten. Es geht somit um gegenseitiges Kennenlernen, gegenseitiges Verständnis, um kollegialen Respekt, um Vertrauen und um freundschaftliche Beziehungen. Ein solches Netzwerk persönlicher Beziehungen (chinesisch Guanxi) vermag dem Archivar/Historiker Unterstützung auf Gegenseitigkeit zu sichern. Woran die Unternehmen wie ihre Archive ebenso partizipieren wie die wirtschaftsgeschichtliche Forschung und die Völkerverständigung. Als Jubiläumslehrgang bietet die Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare die Teilnahme am 75. Kurs zu einer eher symbolischen Schutz- und Verwaltungsgebühr von 75€ an. Und sie bietet Zugriff auf ein ebenso kostengünstiges wie zentrales Hotelkontingent (pro Nacht inkl. Frühstück 57-74€). Der 75. Lehrgang im 55. Jahr des Bestehens der VdW erscheint eingebettet in das 40. Jahr seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der VR China und der BRD. Die Vortragenden kommen aus China und den deutschsprachigen Ländern. Konferenzsprachen sind Chinesisch und Deutsch! Dolmetscher übersetzen (passagenweise) in die jeweils andere Sprache. Der Kurs wird gefördert von zahlreichen Einzelpersonen (z.B. Robert CAO, Mitbegründer u. Geschäftsführer des China Center Düsseldorf), Einrichtungen (u.a. Chinesisches Generalkonsulat Frankfurt, Chinesische Handelszeitung) und Firmen (u.a. Deutsche Bank AG, Evonik Services GmbH). Weitere Informationen (Programm, Anmeldeformular) unter: www.wirtschaftsarchive.de/archivwesen/aus-und-weiterbildung/75.-vdw-lehrgang.

Die Fortbildungsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Wirtschaftsarchivare und Wirtschaftshistoriker. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist limitiert; über die Zulassung zum Kurs entscheidet die Kursleitung. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Mit Zulassung zum Kurs und Überweisung der Teilnahmegebühr sind abgegolten: Tagesverpflegung (Mittagessen/Kaffeepausen, Abendessen von Sonntag bis Dienstagabend), Teilnahme an den organisierten Transfers vom Hotel zu bzw. zwischen den wechselnden Austragungsorten). Möglichkeit einer kostengünstigen und zentralen Unterbringung im Hotel Ramada Frankfurt City Center pro Nacht inkl. Frühstück ab 57€ besteht über ein von der VdW reserviertes Hotelkontingent. Für Rückfragen steht der genannte Ansprechpartner gern zur Verfügung!

Sonntag, 10. Juni 2012, Fraport, Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, (angefragt), Bustransfer Hotel-Fraport-Hotel wird eingerichtet, Abfahrtszeiten folgen

18:00 Uhr: Empfang – Begrüßung

Dr. Peter Blum, VdW Ressort Aus- u. Weiterbildung, Neidenstein

WEN Zhenshun, Generalkonsul der Volksrepublik China, Frankfurt/Main

Michael Jurk M.A., Vorsitzender der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V./Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Dr. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, Koblenz

Eröffnungsvortrag

„Wir leisten nur einen kleinen Beitrag, aber jeder kleine Stein zählt und ist wichtig“

CAO Robert, Initiator u. Geschäftsführer des Düsseldorf China Center/General Manager Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd.

19:00 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Fraport AG (angefragt)

20:15 Uhr: Kurzes „Who is who?“

(chinesische Gäste, Kursteilnehmer, anwesende Referenten und Mitwirkende)

Montag, 11. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal

8:30 Uhr: Sektion 1: Globale Herausforderungen meistern durch mehr Kooperation und Vernetzung – Stärkere Kooperation braucht über sprachliches Verstehen hinaus gegenseitiges Verständnis:

Interkulturelle Annäherungen an Deutschland

MAO Zuhui, SinaLingua e.K., Heidelberg/Shanghai

9:30 Uhr: Kaffee-/Teepause

9:45 Uhr: Interkulturelle Annäherungen an China

Dr. Manuel Vermeer, Dr. Vermeer-Consult, Gaiberg bei Heidelberg/Ostasieninstitut FH Ludwigshafen

10:45 Uhr: Kaffee-/Teepause

11:00 Uhr: Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland:

2.1 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:45 Uhr: 2.2 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

15:30 Uhr: Kaffee-/Teepause

15:45 Uhr: 2.3 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

Abendveranstaltung: Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main

19:00 Uhr: Begrüßung und kurze Einführung

Die Geschichte der Deutschen Bank in China

Dr. Martin L. Müller, Historisches Institut der Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Vortrag

Mehr als ein Grußwort: Grenzen überwinden, Unterstützung sowie Kollegen und neue Freunde finden …

Andreas Kellerhals, Vice-President Finance u. Mitglied anderer Vorstandsgremien des Internationalen Archivrats ICA/Direktor Schweizerisches Bundesarchiv, Bern, CH

Rundgang durch den BrandSpace

20:30 Uhr: Gemeinsames Abendbuffet auf Einladung der Deutsche Bank AG

Dienstag, 12. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal

8:45 Uhr: Fortsetzung

Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland

2.4 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

10:15 Uhgr: Kaffee-/Teepause

10:30 Uhr: 2.5 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

12:15 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:30 Uhr: Sektion 3: Andere Perspektive – veränderte Wahrnehmung – neue Chancen

Social media – Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern

Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen

Trennendes und Verbindendes: Kenntnis und Verständnis als Schlüssel engerer facharchivischer Zusammenarbeit

Dr. Vivian Wagner, Sinologin

14:45 Uhr: Kaffee-/Teepause

15:00 Uhr: Bustransfer nach Hanau

Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang

15:45 Uhr: Sektion 4: Cake talk – how about a cup of tea?

spontaner Austausch in lockerer Runde über alles, was chinesische u. deutschsprachige Archivare bewegt – Option insbes. für Kursteilnehmer, sich mit konkreten Themen u. in eigener Sache einzubringen

17:45 Uhr: Archivführung: Temperaturregulierung und Dämmung mit Lehm

Dr. Andrea Hohmeyer, Konzernarchiv Evonik Services GmbH

ca. 18:00 Uhr: Sektion 5: Blick über den Tellerrand – Gemeinsam statt einsam: Lokal, regional … global

Der VdW-Arbeitskreis Globalisierung

Doris Eizenhöfer M.A., AK-Vorsitzende/Konzernarchiv Evonik Services GmbH, Hanau

Die ICA-Sektion „Business and Labour Archives“

Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Vorstandsmitglied ICA-SBL/Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Dortmund

18:30 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Evonik Services GmbH

21:00 Uhr: Abschlusscommuniqué – Ausgabe Zertifikate – Verabschiedung

Mittwoch, 13. Juni 2012

8:30 Uhr: Abfahrt Fachexkursion zum Krupp-Archiv/zur Villa Hügel nach Essen (chinesische Delegationsteilnehmer)

Allgemeine Informationen, auch zu den Örtlichkeiten (Info und Anreise):

Hotel Ramada Frankfurt City Center & Financial District, Weserstr. 17, 60329 Frankfurt/Main, www.ramada-frankfurt.com/index.html

Fraport (angefragt), Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, www.wirtschaftsarchivportal.de/archiv/details/id/17 – www.fraport.de/content/fraport-ag/de/misc/binaer/anfahrtsplan/jcr:content.file/file.pdf

Museum für Kommunikation, Schaumainkai, 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal, www.mfk-frankfurt.de/besuch/service-infos.html

Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, The BrandSpace, brandspace.de/brandspace/de/index_flash.html

Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, geschichte.evonik.de/sites/geschichte/de/kontakt/pages/default.aspx

Für Sonntag (Hotel–Fraport–Hotel) und Dienstag (Museum für Kommunikation–Evonik–Hotel) werden rechtzeitig Transfermöglichkeiten bereitgestellt.

Sobald als möglich, werden in Sektion 2 die Abfolge der einzelnen Vorträge, als auch die Namen und die jeweiligen Vortragsthemen der Referenten ergänzt. Wir bitten um Verständnis, dass eine sinnvolle Zusammenstellung/Abfolge der verschiedenen chinesischen und deutschsprachigen Vorträge aufgrund der chinesischen Modalitäten für Dienst- und Ausreisegenehmigungen, denen unsere chinesischen Kollegen unterliegen, erst zeitnah abgestimmt werden kann.

Kontakt:

Peter Dr. Blum

Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare VdW/Stadtarchiv Heidelberg,

Heiliggeiststr. 12, 69117 Heidelberg

06221 - 5819800

06221 - 5849470

peter.blum@heidelberg.de

URL: Homepage der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW mit allen Informationen zum 75. VdW-Lehrgang

URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=18939

Veranstalter: Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW

Datum, Ort: 10.06.2012-13.06.2012, Frankfurt am Main, Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main

Deadline: 05.06.2012

Für Wirtschaftsarchivare und -historiker ist der Blick über die Grenzen selbstverständlich geworden. Denn als Folge der Globalisierung finden längst nicht mehr alle Unterlagen (ob aus Papier oder elektronisch) zielsicheren Weg in das (heimische) Konzernarchiv. Überlieferungslücken drohen insbesondere, sobald nicht allein Produktions- und Vertriebseinheiten, sondern ebenso innovative Forschungs- und Entwicklungs- oder strategische Organisationseinheiten ins Ausland verlegt werden. Dann ist der Aufbau archivischer Strukturen im Ausland oder einer gemeinsamen unternehmensinternen Archivplattform gefordert ... Was aber tun, wenn das Fallbeispiel China heißt? Und nicht allein sprachliche, sondern zusätzliche interkulturelle Barrieren zu überwinden sind? – Um Überlieferungslücken zu vermeiden oder wenigstens zu begrenzen, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmensarchivs auch in Zukunft zu gewährleisten, dabei kann ein auf kollegialer sowie freundschaftlicher Grundlage aufzubauendes Netzwerk der Archivare einen entscheidenden Beitrag leisten. Es geht somit um gegenseitiges Kennenlernen, gegenseitiges Verständnis, um kollegialen Respekt, um Vertrauen und um freundschaftliche Beziehungen. Ein solches Netzwerk persönlicher Beziehungen (chinesisch Guanxi) vermag dem Archivar/Historiker Unterstützung auf Gegenseitigkeit zu sichern. Woran die Unternehmen wie ihre Archive ebenso partizipieren wie die wirtschaftsgeschichtliche Forschung und die Völkerverständigung. Als Jubiläumslehrgang bietet die Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare die Teilnahme am 75. Kurs zu einer eher symbolischen Schutz- und Verwaltungsgebühr von 75€ an. Und sie bietet Zugriff auf ein ebenso kostengünstiges wie zentrales Hotelkontingent (pro Nacht inkl. Frühstück 57-74€). Der 75. Lehrgang im 55. Jahr des Bestehens der VdW erscheint eingebettet in das 40. Jahr seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der VR China und der BRD. Die Vortragenden kommen aus China und den deutschsprachigen Ländern. Konferenzsprachen sind Chinesisch und Deutsch! Dolmetscher übersetzen (passagenweise) in die jeweils andere Sprache. Der Kurs wird gefördert von zahlreichen Einzelpersonen (z.B. Robert CAO, Mitbegründer u. Geschäftsführer des China Center Düsseldorf), Einrichtungen (u.a. Chinesisches Generalkonsulat Frankfurt, Chinesische Handelszeitung) und Firmen (u.a. Deutsche Bank AG, Evonik Services GmbH). Weitere Informationen (Programm, Anmeldeformular) unter: www.wirtschaftsarchive.de/archivwesen/aus-und-weiterbildung/75.-vdw-lehrgang.

Die Fortbildungsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Wirtschaftsarchivare und Wirtschaftshistoriker. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist limitiert; über die Zulassung zum Kurs entscheidet die Kursleitung. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Mit Zulassung zum Kurs und Überweisung der Teilnahmegebühr sind abgegolten: Tagesverpflegung (Mittagessen/Kaffeepausen, Abendessen von Sonntag bis Dienstagabend), Teilnahme an den organisierten Transfers vom Hotel zu bzw. zwischen den wechselnden Austragungsorten). Möglichkeit einer kostengünstigen und zentralen Unterbringung im Hotel Ramada Frankfurt City Center pro Nacht inkl. Frühstück ab 57€ besteht über ein von der VdW reserviertes Hotelkontingent. Für Rückfragen steht der genannte Ansprechpartner gern zur Verfügung!

Sonntag, 10. Juni 2012, Fraport, Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, (angefragt), Bustransfer Hotel-Fraport-Hotel wird eingerichtet, Abfahrtszeiten folgen

18:00 Uhr: Empfang – Begrüßung

Dr. Peter Blum, VdW Ressort Aus- u. Weiterbildung, Neidenstein

WEN Zhenshun, Generalkonsul der Volksrepublik China, Frankfurt/Main

Michael Jurk M.A., Vorsitzender der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V./Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Dr. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, Koblenz

Eröffnungsvortrag

„Wir leisten nur einen kleinen Beitrag, aber jeder kleine Stein zählt und ist wichtig“

CAO Robert, Initiator u. Geschäftsführer des Düsseldorf China Center/General Manager Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd.

19:00 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Fraport AG (angefragt)

20:15 Uhr: Kurzes „Who is who?“

(chinesische Gäste, Kursteilnehmer, anwesende Referenten und Mitwirkende)

Montag, 11. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal

8:30 Uhr: Sektion 1: Globale Herausforderungen meistern durch mehr Kooperation und Vernetzung – Stärkere Kooperation braucht über sprachliches Verstehen hinaus gegenseitiges Verständnis:

Interkulturelle Annäherungen an Deutschland

MAO Zuhui, SinaLingua e.K., Heidelberg/Shanghai

9:30 Uhr: Kaffee-/Teepause

9:45 Uhr: Interkulturelle Annäherungen an China

Dr. Manuel Vermeer, Dr. Vermeer-Consult, Gaiberg bei Heidelberg/Ostasieninstitut FH Ludwigshafen

10:45 Uhr: Kaffee-/Teepause

11:00 Uhr: Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland:

2.1 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:45 Uhr: 2.2 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

15:30 Uhr: Kaffee-/Teepause

15:45 Uhr: 2.3 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

Abendveranstaltung: Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main

19:00 Uhr: Begrüßung und kurze Einführung

Die Geschichte der Deutschen Bank in China

Dr. Martin L. Müller, Historisches Institut der Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Vortrag

Mehr als ein Grußwort: Grenzen überwinden, Unterstützung sowie Kollegen und neue Freunde finden …

Andreas Kellerhals, Vice-President Finance u. Mitglied anderer Vorstandsgremien des Internationalen Archivrats ICA/Direktor Schweizerisches Bundesarchiv, Bern, CH

Rundgang durch den BrandSpace

20:30 Uhr: Gemeinsames Abendbuffet auf Einladung der Deutsche Bank AG

Dienstag, 12. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal

8:45 Uhr: Fortsetzung

Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland

2.4 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

10:15 Uhgr: Kaffee-/Teepause

10:30 Uhr: 2.5 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion

12:15 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:30 Uhr: Sektion 3: Andere Perspektive – veränderte Wahrnehmung – neue Chancen

Social media – Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern

Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen

Trennendes und Verbindendes: Kenntnis und Verständnis als Schlüssel engerer facharchivischer Zusammenarbeit

Dr. Vivian Wagner, Sinologin

14:45 Uhr: Kaffee-/Teepause

15:00 Uhr: Bustransfer nach Hanau

Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang

15:45 Uhr: Sektion 4: Cake talk – how about a cup of tea?

spontaner Austausch in lockerer Runde über alles, was chinesische u. deutschsprachige Archivare bewegt – Option insbes. für Kursteilnehmer, sich mit konkreten Themen u. in eigener Sache einzubringen

17:45 Uhr: Archivführung: Temperaturregulierung und Dämmung mit Lehm

Dr. Andrea Hohmeyer, Konzernarchiv Evonik Services GmbH

ca. 18:00 Uhr: Sektion 5: Blick über den Tellerrand – Gemeinsam statt einsam: Lokal, regional … global

Der VdW-Arbeitskreis Globalisierung

Doris Eizenhöfer M.A., AK-Vorsitzende/Konzernarchiv Evonik Services GmbH, Hanau

Die ICA-Sektion „Business and Labour Archives“

Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Vorstandsmitglied ICA-SBL/Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Dortmund

18:30 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Evonik Services GmbH

21:00 Uhr: Abschlusscommuniqué – Ausgabe Zertifikate – Verabschiedung

Mittwoch, 13. Juni 2012

8:30 Uhr: Abfahrt Fachexkursion zum Krupp-Archiv/zur Villa Hügel nach Essen (chinesische Delegationsteilnehmer)

Allgemeine Informationen, auch zu den Örtlichkeiten (Info und Anreise):

Hotel Ramada Frankfurt City Center & Financial District, Weserstr. 17, 60329 Frankfurt/Main, www.ramada-frankfurt.com/index.html

Fraport (angefragt), Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, www.wirtschaftsarchivportal.de/archiv/details/id/17 – www.fraport.de/content/fraport-ag/de/misc/binaer/anfahrtsplan/jcr:content.file/file.pdf

Museum für Kommunikation, Schaumainkai, 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal, www.mfk-frankfurt.de/besuch/service-infos.html

Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, The BrandSpace, brandspace.de/brandspace/de/index_flash.html

Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, geschichte.evonik.de/sites/geschichte/de/kontakt/pages/default.aspx

Für Sonntag (Hotel–Fraport–Hotel) und Dienstag (Museum für Kommunikation–Evonik–Hotel) werden rechtzeitig Transfermöglichkeiten bereitgestellt.

Sobald als möglich, werden in Sektion 2 die Abfolge der einzelnen Vorträge, als auch die Namen und die jeweiligen Vortragsthemen der Referenten ergänzt. Wir bitten um Verständnis, dass eine sinnvolle Zusammenstellung/Abfolge der verschiedenen chinesischen und deutschsprachigen Vorträge aufgrund der chinesischen Modalitäten für Dienst- und Ausreisegenehmigungen, denen unsere chinesischen Kollegen unterliegen, erst zeitnah abgestimmt werden kann.

Kontakt:

Peter Dr. Blum

Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare VdW/Stadtarchiv Heidelberg,

Heiliggeiststr. 12, 69117 Heidelberg

06221 - 5819800

06221 - 5849470

peter.blum@heidelberg.de

URL: Homepage der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW mit allen Informationen zum 75. VdW-Lehrgang

URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=18939

KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 16:15 - Rubrik: Veranstaltungen

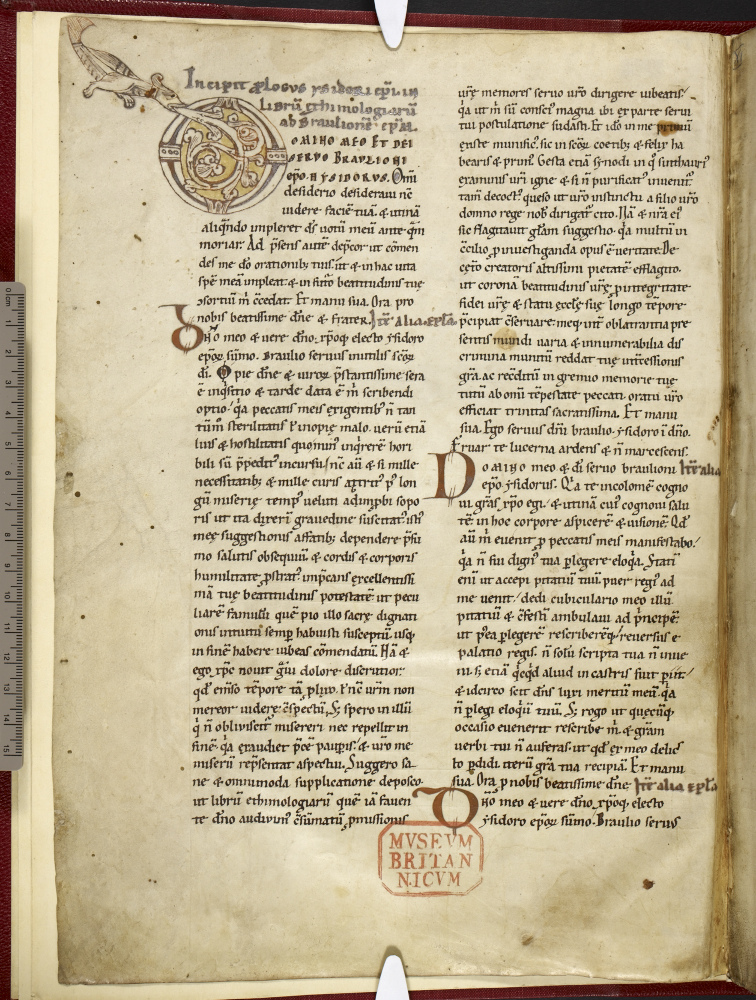

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/04/first-science-manuscripts-published.html

Darunter:

Harley MS 1720 Georg Joachim Rheticus, Magnus canon doctrinae triangulorum (Germany, 16th century)

Harley MS 2660 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1136)

Harley MS 3035 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1495)

Harley MS 3092 Hrabanus Maurus, De universo and De computo (Germany, 12th century)

Darunter:

Harley MS 1720 Georg Joachim Rheticus, Magnus canon doctrinae triangulorum (Germany, 16th century)

Harley MS 2660 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1136)

Harley MS 3035 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1495)

Harley MS 3092 Hrabanus Maurus, De universo and De computo (Germany, 12th century)

KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 16:09 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.lhr-law.de/lbr-blog/urheberrecht/sie-ist-da-die-erste-facebook-abmahnung-wegen-eines-fremden-fotos-an-der-pinnwand

http://www.infodocc.info/panikmache-facebook-abmahnung-die-abmahnwelle-bleibt-aus-also-blaest-anwalt-etwas-nach/

http://www.kriegs-recht.de/facebook-abmahnung/

"Wer ohne zu fragen fremde Fotografien in seinen Social Media Streams wie beispielweise auf seiner Facebook-Pinnwand oder auf Pinterest einbindet, der kann leicht eine Urheberrechtsverletzung begehen." Oder in Tumblr.

Update:

http://www.internet-law.de/2012/04/haftungsrisiko-facebook.html

http://www.infodocc.info/panikmache-facebook-abmahnung-die-abmahnwelle-bleibt-aus-also-blaest-anwalt-etwas-nach/

http://www.kriegs-recht.de/facebook-abmahnung/

"Wer ohne zu fragen fremde Fotografien in seinen Social Media Streams wie beispielweise auf seiner Facebook-Pinnwand oder auf Pinterest einbindet, der kann leicht eine Urheberrechtsverletzung begehen." Oder in Tumblr.

Update:

http://www.internet-law.de/2012/04/haftungsrisiko-facebook.html

KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 15:08 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Name wurde geändert, das alte Listenarchiv bleibt bestehen. Zur neuen Liste:

https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-l

https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-l

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?seite=1&key=standard_document_44418959&jmpage=1&type=v&rubrik=36090&jm=1&mediakey=fs%2Fhessenschau%2F20120403_1930_ysenburg_stiftung

Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg und Büdingen ist Chef der Stiftung "Präsenz Büdingen". Ihr Zweck ist es eigentlich, Kirchenbauten zu erhalten. Stattdessen soll der finanziell angeschlagene Fürst mit ihr windige Immobiliengeschäfte zu seinem Vorteil gemacht haben. Ein Kirchenvertreter erhebt schwere Vorwürfe.

hessenschau, 03.04.2012

***

http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/wetteraukreis/buedingen/11840503_1.htm

Das Resultat dieser Untersuchungen lag Bürgermeister Erich Spamer am 12. September 2011 vor und erbrachte Erstaunliches. Als Ergebnis formulierte Professor Kannowski in Kurzform: „Die Präsenz zu Büdingen ist als rechtsfähige evangelische kirchliche Stiftung im Sinne des Kirchengesetzes über kirchliche Stiftungen in der evangelischen Kirche Hessen und Nassau anzusehen. Vertretungsbefugt ist ein sogenannter Präsentarius. Wie dieser nach Herkommen bestimmt und eingesetzt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Eine Befugnis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen zur Besetzung dieses Amtes ist jedoch aus den mir vorliegenden Materialien nicht ersichtlich.“

Dass der Fürst an der Spitze der Büdinger Präsenz auftritt, ist demnach grundlegend zweifelhaft. Dieses Gutachten schickte Rathauschef Spamer am 26. September 2011 an die zuständige Kirchenaufsicht. Sie ist im Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt. Doch dort geschah kaum Nachvollziehbares. Mit dem Fürsten wurde eine neue Stiftungssatzung vereinbart, die am 1. Januar 2012 Gültigkeit erlangte und dem Hessischen Rundfunk vorliegt. So ermöglicht die neue Satzung eine Auflösung der 750 Jahre alten Stiftung. Kirchen, Pfarrhäuser und Friedhöfe fielen in einem solchen Fall der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau zu, „das sonstige Vermögen an den dann lebenden Chef des fürstlichen Hauses zu Ysenburg und Büdingen“. Dann bekäme der Fürst kostenlos sämtliche Grundstücke zurück, die er zuvor für gutes Geld an die Stiftung verkaufte. Für Regierungspräsidiumssprecher Gerhard Müller hat das kein Geschmäckle: „Wir haben die Angelegenheit so behandelt, wie wir das bei jeder Stiftung tun.“ Nach dem Zustandekommen der neuen Satzung habe das Regierungspräsidium vom Fürsten eine Vermögensaufstellung und Rechenschaftsberichte der vergangenen Jahre angefordert. Müller: „Dagegen hat der Fürst vorm Verwaltungsgericht Gießen geklagt. Das Verfahren ist noch anhängig.“

Zur Büdinger Präsenz siehe auch

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=36090&msg=36090&key=standard_document_44418959

http://www.jungborn-buedingen.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=41&limitstart=10

Zum Umgang des Hauses mit seinem Kulturgut:

http://archiv.twoday.net/stories/692500/

(Archivalia, meistgelesene Beiträge, derzeit Platz 15)

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/233328991/

Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg und Büdingen ist Chef der Stiftung "Präsenz Büdingen". Ihr Zweck ist es eigentlich, Kirchenbauten zu erhalten. Stattdessen soll der finanziell angeschlagene Fürst mit ihr windige Immobiliengeschäfte zu seinem Vorteil gemacht haben. Ein Kirchenvertreter erhebt schwere Vorwürfe.

hessenschau, 03.04.2012

***

http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/wetteraukreis/buedingen/11840503_1.htm

Das Resultat dieser Untersuchungen lag Bürgermeister Erich Spamer am 12. September 2011 vor und erbrachte Erstaunliches. Als Ergebnis formulierte Professor Kannowski in Kurzform: „Die Präsenz zu Büdingen ist als rechtsfähige evangelische kirchliche Stiftung im Sinne des Kirchengesetzes über kirchliche Stiftungen in der evangelischen Kirche Hessen und Nassau anzusehen. Vertretungsbefugt ist ein sogenannter Präsentarius. Wie dieser nach Herkommen bestimmt und eingesetzt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Eine Befugnis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen zur Besetzung dieses Amtes ist jedoch aus den mir vorliegenden Materialien nicht ersichtlich.“

Dass der Fürst an der Spitze der Büdinger Präsenz auftritt, ist demnach grundlegend zweifelhaft. Dieses Gutachten schickte Rathauschef Spamer am 26. September 2011 an die zuständige Kirchenaufsicht. Sie ist im Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt. Doch dort geschah kaum Nachvollziehbares. Mit dem Fürsten wurde eine neue Stiftungssatzung vereinbart, die am 1. Januar 2012 Gültigkeit erlangte und dem Hessischen Rundfunk vorliegt. So ermöglicht die neue Satzung eine Auflösung der 750 Jahre alten Stiftung. Kirchen, Pfarrhäuser und Friedhöfe fielen in einem solchen Fall der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau zu, „das sonstige Vermögen an den dann lebenden Chef des fürstlichen Hauses zu Ysenburg und Büdingen“. Dann bekäme der Fürst kostenlos sämtliche Grundstücke zurück, die er zuvor für gutes Geld an die Stiftung verkaufte. Für Regierungspräsidiumssprecher Gerhard Müller hat das kein Geschmäckle: „Wir haben die Angelegenheit so behandelt, wie wir das bei jeder Stiftung tun.“ Nach dem Zustandekommen der neuen Satzung habe das Regierungspräsidium vom Fürsten eine Vermögensaufstellung und Rechenschaftsberichte der vergangenen Jahre angefordert. Müller: „Dagegen hat der Fürst vorm Verwaltungsgericht Gießen geklagt. Das Verfahren ist noch anhängig.“

Zur Büdinger Präsenz siehe auch

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=36090&msg=36090&key=standard_document_44418959

http://www.jungborn-buedingen.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=41&limitstart=10

Zum Umgang des Hauses mit seinem Kulturgut:

http://archiv.twoday.net/stories/692500/

(Archivalia, meistgelesene Beiträge, derzeit Platz 15)

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/233328991/

Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.deAngeboten in Auktion 80 Nr. 269 bei Kiefer:

http://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=269

Reformation und Ordnung der Stadt Ratzeburgk. Dt. Handschrift auf Papier. 4 Tle. in 1 Bd. Ratzeburg 1578-1609. 171 Bl. Folio. Prgt. d. Zt. (Rücken erneuert) mit etw. Blindpräg. und Deckelmonogr. "H. D. 1609". Schätzpreis: 2.700,00 €

Sehr interessantes stadthistorisches Dokument der Stadt Ratzeburg. - Enthält I: Christliche Polizei-Ordnung 1582. - II: Gerichts- und Prozessordnung der Stadt Ratzeburg 1598. - III: Hofgerichtsordnung Herzog Franz d. Älteren zu Sachsen-Engern und Westphalen 1578. - IV: Äcker-Register der Stadt Ratzeburg 1592. - Von zwei Schreibern verfaßt in sauberer Kanzleischrift mit breitem Rand. Unter den behandelten Kapiteln: Von Rotten und Secten. Vonn Zauberey und Wirken., Wahrsagen und Büessen. Von Unfleissigem Kirchgange, Vonn Feyr, Sontägigem geseüff und tantzen, von armen Leuthen und fremden Bettlern, Vonn Mordt und Todtschlage, Vonn Unzucht lediger Personen etc. - Stadthistorische Dokumente von Ratzeburg aus diesem Zeitraum dürften von großer Seltenheit sein, da die Stadt 1693 vom dänischen König Christian V. bis auf die Domhalbinsel vollständig zerstört wurde. - Gebräunt, die ersten 4 und letzten 8 Bll. im Rand verstärkt.

http://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=269

Reformation und Ordnung der Stadt Ratzeburgk. Dt. Handschrift auf Papier. 4 Tle. in 1 Bd. Ratzeburg 1578-1609. 171 Bl. Folio. Prgt. d. Zt. (Rücken erneuert) mit etw. Blindpräg. und Deckelmonogr. "H. D. 1609". Schätzpreis: 2.700,00 €

Sehr interessantes stadthistorisches Dokument der Stadt Ratzeburg. - Enthält I: Christliche Polizei-Ordnung 1582. - II: Gerichts- und Prozessordnung der Stadt Ratzeburg 1598. - III: Hofgerichtsordnung Herzog Franz d. Älteren zu Sachsen-Engern und Westphalen 1578. - IV: Äcker-Register der Stadt Ratzeburg 1592. - Von zwei Schreibern verfaßt in sauberer Kanzleischrift mit breitem Rand. Unter den behandelten Kapiteln: Von Rotten und Secten. Vonn Zauberey und Wirken., Wahrsagen und Büessen. Von Unfleissigem Kirchgange, Vonn Feyr, Sontägigem geseüff und tantzen, von armen Leuthen und fremden Bettlern, Vonn Mordt und Todtschlage, Vonn Unzucht lediger Personen etc. - Stadthistorische Dokumente von Ratzeburg aus diesem Zeitraum dürften von großer Seltenheit sein, da die Stadt 1693 vom dänischen König Christian V. bis auf die Domhalbinsel vollständig zerstört wurde. - Gebräunt, die ersten 4 und letzten 8 Bll. im Rand verstärkt.

KlausGraf - am Montag, 9. April 2012, 21:20 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Handschriftencensus bietet immer noch nicht die aktuelle Signatur. Dank des Entgegenkommens der Bibliothek ist die ehemals Maihinger Handschrift nun online:

Page turner: http://hdl.loc.gov/loc.rbc/Rosenwald.0013

PDF: http://hdl.loc.gov/loc.rbc/Rosenwald.0013.1

Zur Handschrift:

http://archiv.twoday.net/stories/14870490/

http://www.handschriftencensus.de/11312

Page turner: http://hdl.loc.gov/loc.rbc/Rosenwald.0013

PDF: http://hdl.loc.gov/loc.rbc/Rosenwald.0013.1

Zur Handschrift:

http://archiv.twoday.net/stories/14870490/

http://www.handschriftencensus.de/11312

KlausGraf - am Samstag, 7. April 2012, 19:10 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Livländische Chronik von Heinrich von Lettland ist die wichtigste Quelle zu den Ereignissen des 13. Jh. in Estland und Lettland. Das Original der Handschrift, geschrieben Anfang des 13. Jh., ist leider nicht erhalten. Es gibt jedoch 16 vollständig oder wenigstens teilweise erhaltene Abschriften aus den 14. bis 18. Jh. Eine davon ist der Codex Gymnasialis Revaliensis, eine 1734 in die Bibliothek des Revaler Gymnasiums aufgenommene Handschrift. Sie wurde 1925 nach Riga an Leonid Arbusow geschickt, der damals die unterschiedlichen Varianten der Chronikabschriften untersuchte (veröffentlicht in Latvijas Ūniversitātes Raksti, 15, 1926, S. 189-341 und 16, 1927, 125-202). Seither wurde diese Handschrift nicht wieder für wissenschaftliche Forschungen herangezogen. Dies kann sich jetzt ändern, da die Handschrift seit neuestem digital im Online-Archiv DIGAR der estnischen Nationalbibliothek frei zugänglich ist. Das 400-seitige Manuskript wurde von der Estnischen Nationalbibliothek im Rahmen des EoD-Projektes vollständig digitalisiert. Auf den ersten Blick sieht die Kopie schwer entzifferbar aus, da das Manuskript einen Wasserschaden erlitt. Aber nach dem Download sind die Seiten doch lesbarer als der erste Eindruck vermittelt.

Bisher ist dies die einzige im Internet zugängliche Handschrift der Livländischen Chronik. Daneben gibt es andere Online-Ausgaben wie z.B. die erste wissenschaftliche Edition von Gruber 1740 (Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek München) oder die deutsche Übersetzung von 1747 auch von Gruber (Exemplar der Österreichischen Nationalbibliothek).

URL: http://digar.nlib.ee/digar/show?id=101209

Via

http://www.vifanord.de/index.php?id=140

Bisher ist dies die einzige im Internet zugängliche Handschrift der Livländischen Chronik. Daneben gibt es andere Online-Ausgaben wie z.B. die erste wissenschaftliche Edition von Gruber 1740 (Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek München) oder die deutsche Übersetzung von 1747 auch von Gruber (Exemplar der Österreichischen Nationalbibliothek).

URL: http://digar.nlib.ee/digar/show?id=101209

Via

http://www.vifanord.de/index.php?id=140

KlausGraf - am Samstag, 7. April 2012, 18:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

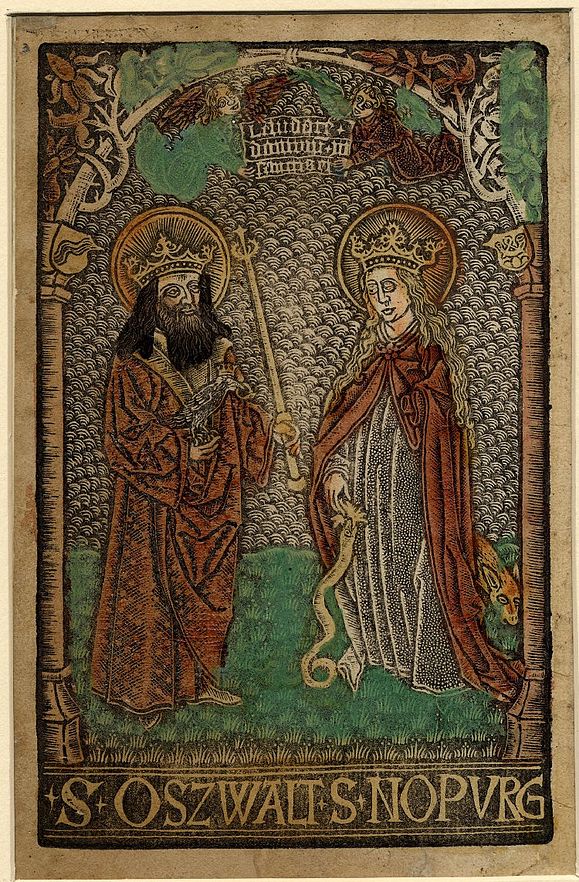

Die Stuttgarter Weltchronik, aus der das Bild stammt, wurde kürzlich online gestellt:

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz349927065

KlausGraf - am Samstag, 7. April 2012, 18:34 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

haben eine hübsche neue Startseite und bieten nun auch botanische Zeitschriften an:

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/

KlausGraf - am Samstag, 7. April 2012, 18:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fragt Richard Heigl und plädiert für die Möglichkeit, mit Editionen promovieren zu können:

http://kritischegeschichte.wordpress.com/2012/04/07/archive-und-digitalisierung-wo-bleiben-die-open-access-promotionsprojekte/#more-1785

Wer einen weder zu kurzen noch zu langen Text ordentlich transkribiert, sauber kommentiert, kundig einleitet und durch Register erschließt, sollte damit ohne weiteres seinen Doktor bekommen können, zumal bei Ersteditionen die Gefahr des Plagiats eher nicht gegeben ist.

http://kritischegeschichte.wordpress.com/2012/04/07/archive-und-digitalisierung-wo-bleiben-die-open-access-promotionsprojekte/#more-1785

Wer einen weder zu kurzen noch zu langen Text ordentlich transkribiert, sauber kommentiert, kundig einleitet und durch Register erschließt, sollte damit ohne weiteres seinen Doktor bekommen können, zumal bei Ersteditionen die Gefahr des Plagiats eher nicht gegeben ist.

KlausGraf - am Samstag, 7. April 2012, 18:23 - Rubrik: Open Access

Wieso ich mich mit der Arbeitsweise Schulers befasse und welche gerichtlichen Auflagen für Beiträge in Archivalia bestehen, kann man http://archiv.twoday.net/stories/49601942/ entnehmen. Wissenschaftliche Qualitätssicherung kann auch dadurch erfolgen, dass Forscher vor den Publikationen eines Autors gewarnt werden, beispielsweise in Fußnoten gedruckter Publikationen. Für das Internet und dieses Blog kann nichts anderes gelten. Zur Forschungsfreiheit gehört auch die scharfe Auseinandersetzung mit Missständen in der Wissenschaft.

Schuler verfasste im Biographisch-bibliographischen Kirchenlexikon den Beitrag Notburga in Hochhausen: Band 6 (1993), Sp. 1019-1020.

http://www.bautz.de/bbkl/n/notburga_b_h.shtml (die bibliographischen Angaben sind zahlenden Kunden vorbehalten)

NOTBURGA in Hochausen. Im badischen Dorf Hochhausen a.N. (Neckar-Odenwald-Kreis) wird eine hl. Notburga verehrt, die nach der 1517 schriftlich fixierten Legende, die Tochter des Königs Dagobert I. und seiner heimlich angetrauten Gemahlin Mantilde gewesen sein soll. Sie habe später ihren Vater auf einen Kriegszug ins Neckartal begleitet. Hier habe sie sich von ihm getrennt und lebte zurückgezogen in einer Höhle und sei von einer Hirschkuh mit Nahrung versorgt worden. Durch ihr Wirken habe sie das Christentum verbreitet. - Hochhausen war im Mittelalter Wallfahrtsort, was die Synode von Speyer von 1496 bezeugt. In der heutigen Kirche von Hochhausen zeigt eine Grabplatte des 14. Jh. eine plastische Darstellung der Heiligen ohne linken Arm, der vom erbosten Vater ausgerissen worden sei, und mit einer Schlange, die ihr ein heilendes Kraut gebracht haben soll. In den liturgischen Büchern wird sie nicht erwähnt.

Der Wikipedia-Artikel ist zwar recht ausführlich, aber nicht wirklich gut:

http://de.wikipedia.org/wiki/Notburga_von_Hochhausen

Um so dankbarer wäre man für eine zuverlässige Darstellung zur Dorfheiligen von Hochhausen. Aber Schulers Artikel ist fehlerhaft. Die arme St. Notburga (mir seit über 20 Jahren vertraut) hat eine solche Behandlung nicht verdient!

Dass die Standardversion von Mantilde nichts weiß - geschenkt! Dass 1517 nicht die Legende fixiert wurde, sondern eine Graböffnung stattgefunden hat, wird man womöglich auch verzeihen können. Die älteste Überlieferung des Notariatsinstruments von 1517 und der Legende bietet der Gemmingische Stammbaum des Reinhard von Gemmingen (1631/35), siehe auch den Abdruck

http://books.google.de/books?id=PmhDAAAAcAAJ&pg=RA1-PA142-IA2

Ich verweise auf Zschokkes Abdruck, da Schreiber 1807 mit dem Originalbeitrag Pattbergs nicht online ist:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Steig_Frau_Auguste_Pattberg.djvu/18

Unverzeihlich ist dagegen die Bezeichnung des bekannten Wormser Synodales 1496 http://archiv.twoday.net/stories/5809507/ als "Synode von Speyer".