Die Frage, ob Websites und insbesondere Blogs, ein Impressum benötigen, ist durchaus umstritten. Ratgeber und Informationsseiten tendieren dazu, für die meisten Internetangebote eine Impressumspflicht zu bejahen. Exemplarisch aus der jüngsten Zeit:

http://buch-blogger-recht.blogspot.de/2012/08/impressum-ja-oder-nein.html

http://www.connektar.de/blog/impressumspflicht-fuer-websites-wer-ist-betroffen/

http://dominikruisinger.wordpress.com/2012/08/22/impressumspflicht-im-internet-tipps-und-tools-im-uberblick/

http://linksandlaw.info/Impressumspflicht-Notwendige-Angaben.html (juristische Darstellung von einem Spezialisten, sehr restriktiv)

http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht

Weniger restriktiv hat sich Ende 2010 das Landgericht Köln geäußert. Ein privates Blog brauche kein Impressum:

Gemäß § 55 Abs. 1 RStV haben Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, Namen und Anschrift leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten.

Nach der Begründung zu § 55 im 9. RÄStV (abgedruckt bei Held in Beck`scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 2. Auflage 2008, § 55 Rz. 6), in dem die Informationspflichten neu geregelt wurden, soll mit der Ausnahme von der Informationspflicht sicher gestellt werden, dass Kommunikation im privaten (persönlichen oder familiären) Bereich ohne Nennung des Namens und der Anschrift erfolgen kann. Damit werde dem Schutz der Privatsphäre Rechnung getragen. Nicht kennzeichnungspflichtig sei demnach private Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinausgehe. Dies betreffe etwa die Einstellung von Meinungsäußerungen in Foren. In diesen Fällen sei über den Plattformanbieter sichergestellt, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt werden können. Eine Kennzeichnungspflicht würde ansonsten dazu führen, dass die Kommunikation unterbliebe.

Danach fallen unter die Ausnahme von der Informationspflicht jedenfalls Einstellungen von Meinungsäußerungen in Foren. Das gilt auch, wenn das Thema der Meinungsäußerung weder persönlich noch familiär ist. "Persönlich" bezieht sich nach dem Wortlaut auf die Zwecke der Kommunikation, nicht etwa auf das behandelte Thema. Persönlich ist der Zweck der Kommunikation aber auch dann, wenn der sich Äußernde dem persönlichen Bedürfnis nach Kommunikation politischer Meinungen, persönlichen Ärgers oder Enttäuschung nachkommt. Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich persönlich auf die Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinaus geht. Insofern kann sich diese Kommunikation eben – typisch für das Internet – an die gesamte Internetgemeinschaft wenden. Die Ausnahme erfährt auch keine weitere Einschränkung dadurch, dass durch die Inhalte der Meinungsäußerung ein Bedürfnis entsteht, zu erfahren, wer hinter diesen Aussagen steht. Dies ist bei der Abfassung des Gesetzes vielmehr bereits bedacht worden, da keine Informationspflicht für notwendig erachtet wird, wo durch einen Plattformanbieter sichergestellt ist, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt sind. Daher geht die Auffassung zu weit, nach der die Ausnahme nur in Betracht kommt, wenn die Inhalte passwortgeschützt sind oder nur Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich betroffen sind (so aber Ott, MMR 2007, 354, 356; für die Notwendigkeit einer weiten Fassung hingegen Kitz, ZUM 2007, 368, 372).

Unaufgeregt sieht die Sachlage auch der Lawblogger Udo Vetter (Video 2012, Zitat daraus). In einem Interview [depubliziert] sagte er 2012:

Grundsätzlich unterliegen Blogger in Deutschland der Impressumspflicht, aber die wird hier nur sehr lasch verfolgt. Es handelt sich um eine mögliche Ordnungswidrigkeit. Aber mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem ein Blogger ein Bußgeld bezahlen musste, weil er kein Impressum hatte. Das einzige, was die Behörden mitunter verschicken, sind höfliche Schreiben, in denen sie darum bitten, innerhalb von vier Wochen ein Impressum einzusetzen. Wenn man das dann nicht macht, kann es problematisch werden. Aber an sich kann man erst einmal beruhigt abwarten. Ich halte das auch für eine vernünftige Praxis der Behörden. Es gibt genug andere Missstände, beispielsweise bloggende Frauen, die zu Opfern von sexuellen Nachstellungen werden. Es ist vernünftig, da mit Augenmaß dran zu gehen.

Wer "geschäftlich" agiert, ist bereits bei Einsatz von "Google-Ads" gut beraten, ein korrektes Impressum (wie das auszusehen hat, sagen die oben verlinkten Seiten) anzubieten. Das gilt auch für soziale Netzwerke wie Facebook und sogar für Twitter. Er kann sich sonst leicht eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung einfangen.

Bei reinen Wissenschaftsblogs schätze ich das Risiko, ein Bußgeld zu erhalten, als sehr gering ein. Die Aufsichtsbehörden haben, das sieht Vetter richtig, Wichtigeres zu tun.

Wo der Anbieter der Blogmöglichkeit (Bloghoster z.B. blogger.com) sitzt, spielt keine Rolle. Richten sich z.B. Blogs von de.hypotheses.org an ein Publikum in Deutschland, so unterliegen sie der deutschen Impressumspflicht.

Bei institutionellen Blogs sollte ein Impressum kein Problem sein. Bei Gemeinschaftsblogs sollte eine Person als verantwortlich angegeben werden, an die man sich bei Rechtsverletzungen wenden kann. Möchte eine bloggende Wissenschaftlerin ihre Identität nicht preisgeben, ist die Nennung eines Strohmanns (oder einer Strohfrau?) eine empfehlenswerte Option.

Wer seriös wissenschaftlich bloggt, wird in der Regel mit offenem Visier agieren und seinen Namen nennen, zumal damit zu rechnen ist, dass dereinst auch Blogbeiträge als wissenschaftliche Leistungen anerkannt werden. In Ausnahmefällen, wenn es etwa um rechtmäßige, aber brisante Meinungsäußerungen geht oder wenn der Blogger "undercover" ermittelt, muss man es aber auch als legitim ansehen, wenn er anonym bleiben möchte.

Mein Impressum:

http://archiv.twoday.net/stories/134812/

***

Nachtrag:

Es wurde beanstandet, dass ich nicht gesagt habe, was denn nun zwingend in ein Impressum gehört. Je nach Rechtsgrundlage leider Unterschiedliches. Wer ein strikt-nichtgewerbliches Wissenschaftsblog unterhält und nicht ganz auf ein Impressum verzichten möchte, kann sich auf die Vorgabe des Rundfunkstaatsvertrags (§ 55, PDF) stützen und nur Name (voller Vorname!) und Anschrift angeben. Bei dem Telemediengesetz (§ 5) sind unverzichtbar zusätzlich die Emailadresse und mindestens ein zweiter effizienter Kommunikationsweg, um den Anbieter zu erreichen (vor allem kommen in Betracht: Telefonnummer oder Faxnummer oder Anfragemaske). Es existiert aber auch die Ansicht, die Telefonnummer sei auf jeden Fall zu nennen.

Das Impressum muss von jeder Seite aus erreichbar sein. Wenn man es Impressum nennt, macht man am wenigsten falsch, da die Bezeichnung "Kontakt" von einem Teil der Experten als nicht ausreichend angesehen wird.

Siehe auch das Hoeren-Skript S. 255ff. (PDF).

Es gibt Impressum-Generatoren, die die entsprechenden Angaben abfragen und dann ein hoffentlich korrektes Impressum erzeugen. Hier ein Musterimpressum, erstellt mit einem dieser Angebote.

***

Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?

http://archiv.twoday.net/stories/156271221/

Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?

http://archiv.twoday.net/stories/156272358/

http://buch-blogger-recht.blogspot.de/2012/08/impressum-ja-oder-nein.html

http://www.connektar.de/blog/impressumspflicht-fuer-websites-wer-ist-betroffen/

http://dominikruisinger.wordpress.com/2012/08/22/impressumspflicht-im-internet-tipps-und-tools-im-uberblick/

http://linksandlaw.info/Impressumspflicht-Notwendige-Angaben.html (juristische Darstellung von einem Spezialisten, sehr restriktiv)

http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht

Weniger restriktiv hat sich Ende 2010 das Landgericht Köln geäußert. Ein privates Blog brauche kein Impressum:

Gemäß § 55 Abs. 1 RStV haben Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, Namen und Anschrift leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten.

Nach der Begründung zu § 55 im 9. RÄStV (abgedruckt bei Held in Beck`scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 2. Auflage 2008, § 55 Rz. 6), in dem die Informationspflichten neu geregelt wurden, soll mit der Ausnahme von der Informationspflicht sicher gestellt werden, dass Kommunikation im privaten (persönlichen oder familiären) Bereich ohne Nennung des Namens und der Anschrift erfolgen kann. Damit werde dem Schutz der Privatsphäre Rechnung getragen. Nicht kennzeichnungspflichtig sei demnach private Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinausgehe. Dies betreffe etwa die Einstellung von Meinungsäußerungen in Foren. In diesen Fällen sei über den Plattformanbieter sichergestellt, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt werden können. Eine Kennzeichnungspflicht würde ansonsten dazu führen, dass die Kommunikation unterbliebe.

Danach fallen unter die Ausnahme von der Informationspflicht jedenfalls Einstellungen von Meinungsäußerungen in Foren. Das gilt auch, wenn das Thema der Meinungsäußerung weder persönlich noch familiär ist. "Persönlich" bezieht sich nach dem Wortlaut auf die Zwecke der Kommunikation, nicht etwa auf das behandelte Thema. Persönlich ist der Zweck der Kommunikation aber auch dann, wenn der sich Äußernde dem persönlichen Bedürfnis nach Kommunikation politischer Meinungen, persönlichen Ärgers oder Enttäuschung nachkommt. Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich persönlich auf die Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinaus geht. Insofern kann sich diese Kommunikation eben – typisch für das Internet – an die gesamte Internetgemeinschaft wenden. Die Ausnahme erfährt auch keine weitere Einschränkung dadurch, dass durch die Inhalte der Meinungsäußerung ein Bedürfnis entsteht, zu erfahren, wer hinter diesen Aussagen steht. Dies ist bei der Abfassung des Gesetzes vielmehr bereits bedacht worden, da keine Informationspflicht für notwendig erachtet wird, wo durch einen Plattformanbieter sichergestellt ist, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt sind. Daher geht die Auffassung zu weit, nach der die Ausnahme nur in Betracht kommt, wenn die Inhalte passwortgeschützt sind oder nur Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich betroffen sind (so aber Ott, MMR 2007, 354, 356; für die Notwendigkeit einer weiten Fassung hingegen Kitz, ZUM 2007, 368, 372).

Unaufgeregt sieht die Sachlage auch der Lawblogger Udo Vetter (Video 2012, Zitat daraus). In einem Interview [depubliziert] sagte er 2012:

Grundsätzlich unterliegen Blogger in Deutschland der Impressumspflicht, aber die wird hier nur sehr lasch verfolgt. Es handelt sich um eine mögliche Ordnungswidrigkeit. Aber mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem ein Blogger ein Bußgeld bezahlen musste, weil er kein Impressum hatte. Das einzige, was die Behörden mitunter verschicken, sind höfliche Schreiben, in denen sie darum bitten, innerhalb von vier Wochen ein Impressum einzusetzen. Wenn man das dann nicht macht, kann es problematisch werden. Aber an sich kann man erst einmal beruhigt abwarten. Ich halte das auch für eine vernünftige Praxis der Behörden. Es gibt genug andere Missstände, beispielsweise bloggende Frauen, die zu Opfern von sexuellen Nachstellungen werden. Es ist vernünftig, da mit Augenmaß dran zu gehen.

Wer "geschäftlich" agiert, ist bereits bei Einsatz von "Google-Ads" gut beraten, ein korrektes Impressum (wie das auszusehen hat, sagen die oben verlinkten Seiten) anzubieten. Das gilt auch für soziale Netzwerke wie Facebook und sogar für Twitter. Er kann sich sonst leicht eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung einfangen.

Bei reinen Wissenschaftsblogs schätze ich das Risiko, ein Bußgeld zu erhalten, als sehr gering ein. Die Aufsichtsbehörden haben, das sieht Vetter richtig, Wichtigeres zu tun.

Wo der Anbieter der Blogmöglichkeit (Bloghoster z.B. blogger.com) sitzt, spielt keine Rolle. Richten sich z.B. Blogs von de.hypotheses.org an ein Publikum in Deutschland, so unterliegen sie der deutschen Impressumspflicht.

Bei institutionellen Blogs sollte ein Impressum kein Problem sein. Bei Gemeinschaftsblogs sollte eine Person als verantwortlich angegeben werden, an die man sich bei Rechtsverletzungen wenden kann. Möchte eine bloggende Wissenschaftlerin ihre Identität nicht preisgeben, ist die Nennung eines Strohmanns (oder einer Strohfrau?) eine empfehlenswerte Option.

Wer seriös wissenschaftlich bloggt, wird in der Regel mit offenem Visier agieren und seinen Namen nennen, zumal damit zu rechnen ist, dass dereinst auch Blogbeiträge als wissenschaftliche Leistungen anerkannt werden. In Ausnahmefällen, wenn es etwa um rechtmäßige, aber brisante Meinungsäußerungen geht oder wenn der Blogger "undercover" ermittelt, muss man es aber auch als legitim ansehen, wenn er anonym bleiben möchte.

Mein Impressum:

http://archiv.twoday.net/stories/134812/

***

Nachtrag:

Es wurde beanstandet, dass ich nicht gesagt habe, was denn nun zwingend in ein Impressum gehört. Je nach Rechtsgrundlage leider Unterschiedliches. Wer ein strikt-nichtgewerbliches Wissenschaftsblog unterhält und nicht ganz auf ein Impressum verzichten möchte, kann sich auf die Vorgabe des Rundfunkstaatsvertrags (§ 55, PDF) stützen und nur Name (voller Vorname!) und Anschrift angeben. Bei dem Telemediengesetz (§ 5) sind unverzichtbar zusätzlich die Emailadresse und mindestens ein zweiter effizienter Kommunikationsweg, um den Anbieter zu erreichen (vor allem kommen in Betracht: Telefonnummer oder Faxnummer oder Anfragemaske). Es existiert aber auch die Ansicht, die Telefonnummer sei auf jeden Fall zu nennen.

Das Impressum muss von jeder Seite aus erreichbar sein. Wenn man es Impressum nennt, macht man am wenigsten falsch, da die Bezeichnung "Kontakt" von einem Teil der Experten als nicht ausreichend angesehen wird.

Siehe auch das Hoeren-Skript S. 255ff. (PDF).

Es gibt Impressum-Generatoren, die die entsprechenden Angaben abfragen und dann ein hoffentlich korrektes Impressum erzeugen. Hier ein Musterimpressum, erstellt mit einem dieser Angebote.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Klaus Graf

Deutsche Straße 8

41464 Neuss

Kontakt:

Telefon: |

491774880893 |

Telefax: |

|

E-Mail: |

klausgraf@googlemail.com |

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Dr. Klaus Graf

Deutsche Str. 8

41464 Neuss

Quelle: Impressumgenerator des Anwaltes Sören Siebert

Ich rate dringend davon ab, die Entscheidung für oder gegen ein Impressum und über seinen Inhalt allein auf diesen Beitrag zu stützen. Es sollten in jedem Fall noch weitere (z.B. die angegebenen) Internetquellen konsultiert werden!***

Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?

http://archiv.twoday.net/stories/156271221/

Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?

http://archiv.twoday.net/stories/156272358/

KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 23:08 - Rubrik: Archivrecht

Das Buch 2011 "Knowledge Policy for the 21st Century: A Legal Perspective", das auf eine Tagung 2007 zurückgeht, ist auch online Open Access verfügbar und enthält auch einen Aufsatz von Damien O'Brien "Blogs and the Law: Key Legal Issues for the Blogosphere"

http://www.irwinlaw.com/pages/knowledge-policy-for-the-21st-century--a-legal-perspective

Zitat:

In particular,

copyright law, defamation law, Internet jurisdiction, employment law, and

the law of authorization for intermediaries will all prove to be a significant impediment to the functioning of the blogosphere. The many challenges that these areas of the law will have on the blogosphere have, to a

small degree, already been experienced, with an increase in actions filed

against bloggers, specifically for defamation. It is expected that the amount

of litigation in the courts involving blogs will increase dramatically, as blogs

become a mainstream form of online communication.

http://www.irwinlaw.com/pages/knowledge-policy-for-the-21st-century--a-legal-perspective

Zitat:

In particular,

copyright law, defamation law, Internet jurisdiction, employment law, and

the law of authorization for intermediaries will all prove to be a significant impediment to the functioning of the blogosphere. The many challenges that these areas of the law will have on the blogosphere have, to a

small degree, already been experienced, with an increase in actions filed

against bloggers, specifically for defamation. It is expected that the amount

of litigation in the courts involving blogs will increase dramatically, as blogs

become a mainstream form of online communication.

KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 21:18 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

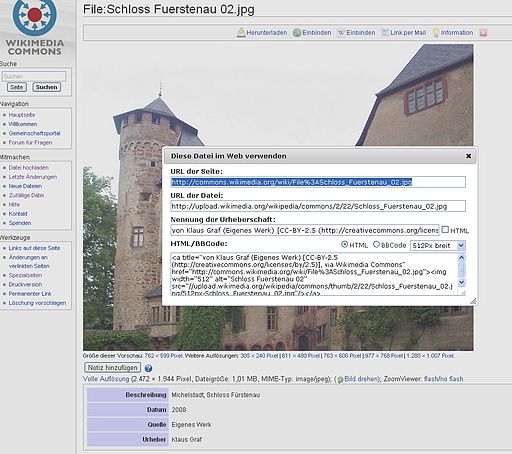

Bei einem Teil der auf Wikimedia Commons zugänglichen Bilder wird unter dem Reiter "Einbinden" ein Einbettungscode angeboten, der zunächst eine Textzeile "Nennung der Urheberschaft" und danach einen HTML-Einbettungscode vorgibt. Unzweckmäßig, aber rechtmäßig ist, dass die Lizenz darin nicht anklickbar ist. Aber meine Bedenken

http://archiv.twoday.net/stories/156272262/

haben sich inzwischen zu der Einschätzung verdichtet, dass ich diesen Code für nicht lizenzkonform und daher illegal ansehe.

Wie eine Anfrage in der Wikipedia-Auskunft ergab, unterstützen sowohl alte Browser als auch weit verbreitete mobile Geräte (iPad und andere mit Betriebssystem iOS das title-Attribut von HTML 4 nicht, was bedeutet, dass auf diesen Geräten eine korrekte Attribuierung (Namens- und Lizenznennung) nur über den Quelltext möglich ist.

Wenn auf WP:UF bestritten wird, dass kein Rechtsbruch vorliege, wenn " iOS html-4.0 nicht richtig rendert", so trifft das angesichts der Verbreitung mobiler Geräte mit iOS nicht den Punkt. Eine korrekte Attribuierung muss plattformunabhängig gültig sein. Es sollte nicht darauf ankommen, ob sich das eigene Gerät an einen akzeptierten Standard hält und auch nicht darauf, ob der Nutzer auf die Idee kommt, mit der Maus über das Bild zu fahren. Mit gleichem Recht könnte man auch einen Bilddateinamen, in dem der Name des Autors und die Lizenz-URL versteckt ist, als gültig ansehen, da man mit einem Mouseover auch ihn in vielen Browsern sehen kann.

Túrelio schrieb in der WP-UF-Diksussion:

[...] dass die CC-BY-xy-Vorlagen die Nachnutzer zwar über die Namensnennungspflicht, NICHT aber über die (für die meisten Nutzungsformen) ebenso bestehende Pflicht zur Mitteilung der anwendbaren Lizenzbedingungen (üblicherweise zu erzielen durch Link auf legal-code oder notfalls auf den sog. deed) informieren. Dieser Mangel ist seit langem bekannt, aber bis heute nicht behoben. CC ist daran allerdings nicht ganz unschuldig, weil sie in den meist ausschließlich gelesenen Lizenz-deeds (Zusammenfassung) diese 2. Nutzungsbedingung nicht gleichrangig neben die Namensnennung, sondern unten auf der Seite (so quasi in Kleingedruckte) plaziert haben. Solange das auf Commons nicht korrigiert ist, darf man sich nicht wundern, wenn Nachnutzer diese Bedingung nicht einhalten, sofern nicht beim betroffenen Bild auf Commons ein individueller Hinweis (z.B. in der Creditline; Beispiel) vorhanden war.

Maßgeblich ist der Lizenzcode von CC, ich zitiere CC 3.0 unported:

"You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. "

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Punkt 4c lautet: "f You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors."

Bei Commons-Bildern existiert in der Regel kein beizubehaltender Titel. Weder der Dateiname noch die Beschreibung, die ja beliebig von anderen änderbar ist, muss bei der Nutzung angegeben werden - es sei denn, ein Titel wird ausdrücklich angegeben. maßgeblich ist auf Commons die sogenannte Credit Line:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line

Im Quellcode des von Túrelio angegebenen Bilds sieht man, dass ein Standardfeld für die Credit Line nicht existiert, man muss diese bei "Sonstiges" mittels Vorlage einbinden, und der HTML-Einbettungscode ignoriert die Vorlage Credit-Line, was ganz und gar nicht lizenzkonform ist.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DurchgebrannteG4HalogenBirne_5632.JPG

Es muss grundsätzlich klar und eindeutig erkennbar sein, was der Urheber im Rahmen der von CC vorgegebenen Befugnis, fordert.

Wo und wie diese Angaben angebracht werden, kann der Urheber nicht vorgeben, da es auf die Auslegung von "reasonable to the medium or means" der Lizenz ankommt. Ich bezweifle, dass deutsche Gerichte Nutzern da sehr viel durchgehen lassen werden.

Wenn es für eine der norwegische Wikipedien möglich ist, den Namen des Urhebers direkt beim Bild zu nennen, siehe etwa den Artikel Oslo

http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo

sollte es generell bei Online-Veröffentlichungen möglich zu sein, Urhebername und Lizenz direkt am Foto zu nennen. Bei gedruckten Büchern kann der Bildnachweis in einem eigenen Anhang nach wie vor als branchenüblich gelten.

Eine Nennung nur im Quelltext oder nur im Dateinamen sehe ich nicht als lizenzkonform an. Auch das name-Attribut von img in HTML ist ungeeignet, da es in der Regel nur dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht zu sehen ist.

Für den Fotografen ist es am günstigsten, wenn die Nennung direkt am Bild steht. Bei Online-Nutzungen sehe ich es aber als rechtmäßig an, wenn der Bildnachweis auf der gleichen HTML-Seite (auch als Fußtext) erfolgt, wenn er ohne weiteres sichtbar ist. Das ist beim title-Attribut nicht der Fall, da es ein Mouseover voraussetzt und weit verbreitete mobile Geräte das Attribut nicht unterstützen.

http://archiv.twoday.net/stories/156272262/

haben sich inzwischen zu der Einschätzung verdichtet, dass ich diesen Code für nicht lizenzkonform und daher illegal ansehe.

Wie eine Anfrage in der Wikipedia-Auskunft ergab, unterstützen sowohl alte Browser als auch weit verbreitete mobile Geräte (iPad und andere mit Betriebssystem iOS das title-Attribut von HTML 4 nicht, was bedeutet, dass auf diesen Geräten eine korrekte Attribuierung (Namens- und Lizenznennung) nur über den Quelltext möglich ist.

Wenn auf WP:UF bestritten wird, dass kein Rechtsbruch vorliege, wenn " iOS html-4.0 nicht richtig rendert", so trifft das angesichts der Verbreitung mobiler Geräte mit iOS nicht den Punkt. Eine korrekte Attribuierung muss plattformunabhängig gültig sein. Es sollte nicht darauf ankommen, ob sich das eigene Gerät an einen akzeptierten Standard hält und auch nicht darauf, ob der Nutzer auf die Idee kommt, mit der Maus über das Bild zu fahren. Mit gleichem Recht könnte man auch einen Bilddateinamen, in dem der Name des Autors und die Lizenz-URL versteckt ist, als gültig ansehen, da man mit einem Mouseover auch ihn in vielen Browsern sehen kann.

Túrelio schrieb in der WP-UF-Diksussion:

[...] dass die CC-BY-xy-Vorlagen die Nachnutzer zwar über die Namensnennungspflicht, NICHT aber über die (für die meisten Nutzungsformen) ebenso bestehende Pflicht zur Mitteilung der anwendbaren Lizenzbedingungen (üblicherweise zu erzielen durch Link auf legal-code oder notfalls auf den sog. deed) informieren. Dieser Mangel ist seit langem bekannt, aber bis heute nicht behoben. CC ist daran allerdings nicht ganz unschuldig, weil sie in den meist ausschließlich gelesenen Lizenz-deeds (Zusammenfassung) diese 2. Nutzungsbedingung nicht gleichrangig neben die Namensnennung, sondern unten auf der Seite (so quasi in Kleingedruckte) plaziert haben. Solange das auf Commons nicht korrigiert ist, darf man sich nicht wundern, wenn Nachnutzer diese Bedingung nicht einhalten, sofern nicht beim betroffenen Bild auf Commons ein individueller Hinweis (z.B. in der Creditline; Beispiel) vorhanden war.

Maßgeblich ist der Lizenzcode von CC, ich zitiere CC 3.0 unported:

"You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. "

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Punkt 4c lautet: "f You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors."

Bei Commons-Bildern existiert in der Regel kein beizubehaltender Titel. Weder der Dateiname noch die Beschreibung, die ja beliebig von anderen änderbar ist, muss bei der Nutzung angegeben werden - es sei denn, ein Titel wird ausdrücklich angegeben. maßgeblich ist auf Commons die sogenannte Credit Line:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line

Im Quellcode des von Túrelio angegebenen Bilds sieht man, dass ein Standardfeld für die Credit Line nicht existiert, man muss diese bei "Sonstiges" mittels Vorlage einbinden, und der HTML-Einbettungscode ignoriert die Vorlage Credit-Line, was ganz und gar nicht lizenzkonform ist.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DurchgebrannteG4HalogenBirne_5632.JPG

Es muss grundsätzlich klar und eindeutig erkennbar sein, was der Urheber im Rahmen der von CC vorgegebenen Befugnis, fordert.

Wo und wie diese Angaben angebracht werden, kann der Urheber nicht vorgeben, da es auf die Auslegung von "reasonable to the medium or means" der Lizenz ankommt. Ich bezweifle, dass deutsche Gerichte Nutzern da sehr viel durchgehen lassen werden.

Wenn es für eine der norwegische Wikipedien möglich ist, den Namen des Urhebers direkt beim Bild zu nennen, siehe etwa den Artikel Oslo

http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo

sollte es generell bei Online-Veröffentlichungen möglich zu sein, Urhebername und Lizenz direkt am Foto zu nennen. Bei gedruckten Büchern kann der Bildnachweis in einem eigenen Anhang nach wie vor als branchenüblich gelten.

Eine Nennung nur im Quelltext oder nur im Dateinamen sehe ich nicht als lizenzkonform an. Auch das name-Attribut von img in HTML ist ungeeignet, da es in der Regel nur dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht zu sehen ist.

Für den Fotografen ist es am günstigsten, wenn die Nennung direkt am Bild steht. Bei Online-Nutzungen sehe ich es aber als rechtmäßig an, wenn der Bildnachweis auf der gleichen HTML-Seite (auch als Fußtext) erfolgt, wenn er ohne weiteres sichtbar ist. Das ist beim title-Attribut nicht der Fall, da es ein Mouseover voraussetzt und weit verbreitete mobile Geräte das Attribut nicht unterstützen.

KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 19:21 - Rubrik: Archivrecht

Plagiatsjäger Stefan Weber analysiert den Abschlussbericht von Schavanplag zur Dissertation von Annette Schavan

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/endbericht-zum-fall-schavan-tauschungsabsicht-ist-nachweisbar/

Frau Schavan hat nämlich wiederholt und methodisch so getan, als würde sie Originalliteratur gelesen haben (von Jakob von Uexküll über Sigmund Freud bis zu Martin Heidegger), hat aber nicht nur den Wortlaut der Originalautoren, sondern auch Interpretationen dieses Wortlauts von bei diesen Interpretationen ungenannten Quellen abgeschrieben. Damit erfüllt das Vorgehen Schavans jede Plagiatsdefinition, die es auch schon vor 1980 gab und die immer schon der kleinste gemeinsame Nenner einer Definition von “Plagiat” war: Ein Textplagiat ist eine unbefugte Aneignung fremder Ausführungen ohne Quellenangabe.

Der Bericht:

http://schavanplag.files.wordpress.com/2012/10/plagiatsdokumentation_schavan_09102012.pdf

Wir erinnern uns: Professor Gerd Schwerhoff, mit dem ich befreundet war, bevor er mir die Freundschaft aufkündigte, hat mir in einem Kommentar hier Tugendterror vorgeworfen, was dramatische Konsequenzen in der von mir administrierten Mailingliste Hexenforschung hatte. Schwerhoff mokierte sich dort über mich, Katrin Möller sprang ihm bei und verließ die Liste türenknallend, der wissenschaftliche Beirat der Liste ist dann - ohne Rücksprache mit mir - geschlossen zurückgetreten.

http://archiv.twoday.net/search?q=schwerhoff

Update: Ein dümmlicher Kommentar auf Spiegel Online

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fall-schavan-jan-fleischhauer-ueber-plagiate-und-moderne-tugendwaechter-a-860733.html

http://www.welt.de/politik/deutschland/article109721723/92-heikle-Vorwuerfe-gegen-Annette-Schavan.html

Was ist das für ein absurdes Argument:

"Seine Glaubwürdigkeit stellen allerdings zwei Dinge in Frage: Die Richtigkeit der Vorwürfe lässt sich ohne Zugang zu einer umfangreichen philosophischen Bibliothek kaum überprüfen."

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/plagiatsverdacht-gegen-schavan-doktorarbeit-mit-freud-schwaeche-a-860446.html

Hallo? Dann soll dieser Schreiberling eben in die Bibliothek marschieren und nachsehen, ob da alles korrekt ist, wovon prima facie auszugehen ist.

***

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/doktorarbeit-von-annette-schavan-gutachter-erkennt-taeuschungsabsicht-a-861187.html

"Ein Gutachter der Uni Düsseldorf wirft ihr nach SPIEGEL-Informationen vor, in ihrer Dissertation getäuscht zu haben. In einer vertraulichen Analyse, die dem SPIEGEL vorliegt, schreibt er von einer "leitenden Täuschungsabsicht" und erkennt "das charakteristische Bild einer plagiierenden Vorgehensweise". 60 Textstellen auf 351 Seiten beanstandet er, jetzt muss die Fakultät entscheiden, ob Schavan ihren Titel verliert oder behalten darf."

PS: Ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man sich über bestimmte Personen empört, diese auch mit einem großen Bild zu zeigen.

***

http://archiv.twoday.net/stories/172007898/

Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/endbericht-zum-fall-schavan-tauschungsabsicht-ist-nachweisbar/

Frau Schavan hat nämlich wiederholt und methodisch so getan, als würde sie Originalliteratur gelesen haben (von Jakob von Uexküll über Sigmund Freud bis zu Martin Heidegger), hat aber nicht nur den Wortlaut der Originalautoren, sondern auch Interpretationen dieses Wortlauts von bei diesen Interpretationen ungenannten Quellen abgeschrieben. Damit erfüllt das Vorgehen Schavans jede Plagiatsdefinition, die es auch schon vor 1980 gab und die immer schon der kleinste gemeinsame Nenner einer Definition von “Plagiat” war: Ein Textplagiat ist eine unbefugte Aneignung fremder Ausführungen ohne Quellenangabe.

Der Bericht:

http://schavanplag.files.wordpress.com/2012/10/plagiatsdokumentation_schavan_09102012.pdf

Wir erinnern uns: Professor Gerd Schwerhoff, mit dem ich befreundet war, bevor er mir die Freundschaft aufkündigte, hat mir in einem Kommentar hier Tugendterror vorgeworfen, was dramatische Konsequenzen in der von mir administrierten Mailingliste Hexenforschung hatte. Schwerhoff mokierte sich dort über mich, Katrin Möller sprang ihm bei und verließ die Liste türenknallend, der wissenschaftliche Beirat der Liste ist dann - ohne Rücksprache mit mir - geschlossen zurückgetreten.

http://archiv.twoday.net/search?q=schwerhoff

Update: Ein dümmlicher Kommentar auf Spiegel Online

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fall-schavan-jan-fleischhauer-ueber-plagiate-und-moderne-tugendwaechter-a-860733.html

http://www.welt.de/politik/deutschland/article109721723/92-heikle-Vorwuerfe-gegen-Annette-Schavan.html

Was ist das für ein absurdes Argument:

"Seine Glaubwürdigkeit stellen allerdings zwei Dinge in Frage: Die Richtigkeit der Vorwürfe lässt sich ohne Zugang zu einer umfangreichen philosophischen Bibliothek kaum überprüfen."

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/plagiatsverdacht-gegen-schavan-doktorarbeit-mit-freud-schwaeche-a-860446.html

Hallo? Dann soll dieser Schreiberling eben in die Bibliothek marschieren und nachsehen, ob da alles korrekt ist, wovon prima facie auszugehen ist.

***

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/doktorarbeit-von-annette-schavan-gutachter-erkennt-taeuschungsabsicht-a-861187.html

"Ein Gutachter der Uni Düsseldorf wirft ihr nach SPIEGEL-Informationen vor, in ihrer Dissertation getäuscht zu haben. In einer vertraulichen Analyse, die dem SPIEGEL vorliegt, schreibt er von einer "leitenden Täuschungsabsicht" und erkennt "das charakteristische Bild einer plagiierenden Vorgehensweise". 60 Textstellen auf 351 Seiten beanstandet er, jetzt muss die Fakultät entscheiden, ob Schavan ihren Titel verliert oder behalten darf."

PS: Ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man sich über bestimmte Personen empört, diese auch mit einem großen Bild zu zeigen.

***

http://archiv.twoday.net/stories/172007898/

Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.deKlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 18:04 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://www.ifla-deutschland.de/de/downloads/Code-of-Ethics_German_Full.pdf

Zitat:

"Es liegt im Interesse von Bibliothekarinnen und anderen im Informationssektor Beschäftigten, Bibliotheksnutzern

den bestmöglichen Zugang zu Informationen und Ideen unabhängig von Medium und Format anzubieten. Daraus

folgt, dass sie die Grundsätze von Open Access, Open Source und Open License unterstützen."

Übrigens nichts zur Beihilfe zur Kulturgutvernichtung, zur Kumpanei mit Antiquariaten usw.

Via

http://log.netbib.de/archives/2012/10/12/ifla-ethikkodex-nun-in-deutscher-sprache-verfugbar/

Zitat:

"Es liegt im Interesse von Bibliothekarinnen und anderen im Informationssektor Beschäftigten, Bibliotheksnutzern

den bestmöglichen Zugang zu Informationen und Ideen unabhängig von Medium und Format anzubieten. Daraus

folgt, dass sie die Grundsätze von Open Access, Open Source und Open License unterstützen."

Übrigens nichts zur Beihilfe zur Kulturgutvernichtung, zur Kumpanei mit Antiquariaten usw.

Via

http://log.netbib.de/archives/2012/10/12/ifla-ethikkodex-nun-in-deutscher-sprache-verfugbar/

KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 17:57 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"OLG Hamburg, Beschluss vom 26.04.2010, Az. 5 U 160/08

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, § 2 Abs. 2 UrhG

Das OLG Hamburg hat in diesem Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass der Refrain eines Liedes, der aus wenigen Worten oder einem Satz besteht, nicht isoliert als Sprachwerk dem Urheberrechtsschutz unterfällt, auch wenn er über einen gewissen Grad an Originalität verfügt. Der vom Kläger erdachten Textzeile „alles ist gut so lange du wild bist” fehle es an der erforderlichen Schöpfungshöhe."

http://www.damm-legal.de/olg-hamburg-zum-urheberrechtlichen-schutz-einer-einzigen-zeile-eines-liedes

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, § 2 Abs. 2 UrhG

Das OLG Hamburg hat in diesem Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass der Refrain eines Liedes, der aus wenigen Worten oder einem Satz besteht, nicht isoliert als Sprachwerk dem Urheberrechtsschutz unterfällt, auch wenn er über einen gewissen Grad an Originalität verfügt. Der vom Kläger erdachten Textzeile „alles ist gut so lange du wild bist” fehle es an der erforderlichen Schöpfungshöhe."

http://www.damm-legal.de/olg-hamburg-zum-urheberrechtlichen-schutz-einer-einzigen-zeile-eines-liedes

KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 17:51 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In meiner Urheberrechtsfibel (PDF) behandelte ich 2009 folgenden fiktiven Fall zu § 17 UrhG, der das Verbreitungsrecht und den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz regelt:

"Wer aus dem Thailand-Urlaub eine dort legal vertriebene Musik-DVD mitbringt und bei eBay anbietet, kann wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden. Angebot und Inverkehrbringen des Werks (Original oder Kopie)

müssen sich in der Öffentlichkeit abspielen. Wenn der Thailandurlauber die DVD im Freundeskreis verschenkt oder verkauft, handelt er legal. Mit der Einstellung der Auktion bei dem Online-Auktionshaus erfolgt aber ein öffentliches Anbieten.

Durch das Inverkehrbringen wird das Werk aus der internen Betriebssphäre des Urhebers, Herstellers oder Verwerters entlassen. Eine konzerninterne Weitergabe ist kein Inverkehrbringen. [...]

Absatz 2 ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Dem Urheber

steht nur das Recht der Erstverbreitung zu. Verschenkt, verkauft oder tauscht er das Werk, soll er weitere Veräußerungen nicht mehr kontrollieren dürfen. Einzig und allein die Vermietung unterliegt seinem Verbotsrecht. Wer einen urheberrechtlich geschützten Gartenzwerg kauft, darf diesen sowohl weiterverkaufen als auch in seinen Vorgarten stellen, wo er

dann – gemäß der Panoramafreiheit des § 59 – vom Gartenzaun aus

vergütungsfrei fotografiert werden darf (auch zu gewerblichen Zwecken).

Die Erschöpfung gilt nur für die EU/EWR (der Europäische Wirtschaftsraum erweitert die EU um Liechtenstein, Norwegen und Island), nicht aber z. B. für Thailand in meinem Beispiel. Hier lauert eine üble Abmahnfalle, denn der normale Bürger wird selbstverständlich davon ausgehen, dass er legal erworbene Waren – schließlich handelt es sich ja nicht etwa um Raubkopien – ohne weiteres weiterverkaufen kann. Dass die Erschöpfung nur europaweit gilt, ist schlicht und einfach nicht fair und verstößt auch gegen das Eigentumsgrundrecht des nichtsahnenden

Verbrauchers. Ist eine Weitergabe nur im Bekannten- oder Freundeskreis möglich, so wird die Verkehrsfähigkeit der Ware unzumutbar beeinträchtigt. Die Erschöpfung muss weltweit gelten!"

Zu ergänzen ist, dass der Europäische Gerichtshof 2006 im Laserdisken-Fall verboten hat, dass der nationale Gesetzgeber die Erschöpfung über den EU-Wirtschaftsraum hinaus erstreckt.

Die Erwähnung Thailands war insofern von mir prophetisch, als 2012 ein solcher Import aus Thailand die US-Rechtsszene beschäftigt.

"Durch den Verkauf gebrauchter und neuer Bücher wollte sich der thailändische Student Supap Kirtsaeng sein Studium in den USA finanzieren. Dazu gehörten auch acht echte und legal gekaufte Lehrbücher des Wiley Verlags, die ihm Verwandte aus Thailand geschickt hatten. Eine Jury verurteilte ihn dafür wegen willentlicher Urheberrechtsverletzung zu 600.000 Dollar Strafschadenersatz.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung mit 2:1 Stimmen der Richter. Nun hat der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) eingewilligt, diesen und einen sehr ähnlichen Fall zu behandeln. Die zentrale Rechtsfrage ist, ob die sogenannte "First Sale Doctrine" (Erschöpfungsgrundsatz) auch für Werkstücke gilt, die legal im Ausland angefertigt und dann in den USA verkauft werden. "

http://derstandard.at/1341526759646/US-Gericht-erwaegt-ewiges-Urheberrecht

Schon die unsinnige Überschrift des Standard-Artikels lässt den Verdacht aufkommen, dass da nicht alles korrekt verstanden wurde.

Was prima facie als Rechtsfrage erscheint, die uns nicht zu kümmern braucht, kann sehr wohl - und das nicht nur in den USA - Auswirkungen auf die Kulturinstitutionen haben.

In einer Eingabe an den Supreme Court (Amicus-Brief) haben Museums-Institutionen davor gewarnt, dass eine Beschränkung der First-sale-Doktrin (die dem Erschöpfungsgrundsatz des EU-Rechts entspricht) auf die USA dazu führen könnte, dass Museen ausländische Werke weder zeigen noch ankaufen können.

http://clancco.com/wp/2012/10/first-sale-doctrine-copyright-art/

Aus dem Schriftsatz:

To avoid the risk of liability, museums could be forced to seek licenses from copyright owners. But clearing rights will be expensive and in many cases impossible. The cost of having to find copyright owners and negotiate individual licenses will be high, and museums likely will be unable to locate the copyright owner in every instance even after a diligent search. Copyright owners, who have no obligation to grant licenses, could demand sizeable royalty payments and non-monetary concessions like control over curatorial decisions. Where museums are unable to secure permissions, they would face an untenable choice: running the risk of copyright infringement liability or not making art available to the public or even acquiring art, whether by gift, bequest, or purchase.

Auch die US-Bibliotheken sind alarmiert:

http://newsandinsight.thomsonreuters.com/New_York/News/2012/07_-_July/A_Supreme_Court_copyright_case_has_libraries_fighting_for_the_right_to_lend/

[I]f the Supreme Court agrees with the 2nd Circuit's Kirtsaeng reasoning, according to the libraries' brief, libraries may no longer be legally permitted to lend books that were manufactured outside the United States, whether they be foreign-language books or books from U.S. publishers that are printed overseas.

Ich hatte schon 2010 auf einen Beitrag von Peter Hirtle aufmerksam gemacht, der auch Implikationen für Archive bzw. Manuskriptsammlungen erwägt:

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2010/07/costco-v-omega.html

In der EU gilt der Erschöpfungsgrundsatz wie gesagt nur EU-weit. Konstruiertes Beispiel: Der berühmte englische Künstler Damien H. malt in Moskau für Oligarch A ein Bild, das dieser an Oligarch Б verkauft, der das Bild in Köln versteigern lassen will. Damien kann die Versteigerung unterbinden, da sein Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Jeder Verkauf in der EU kann nur mit seiner Zustimmung erfolgen.

Erwirbt eine deutsche Bibliothek ein vom Ulmer Verlag in der Türkei in den Handel gebrachtes Lehrbuch gebraucht von einem türkischstämmigen Studenten, so darf sie es nicht verleihen, da das Verleihrecht als ausschließliches Recht in der EU nach wie vor besteht. Folgt man der abzulehnenden Auffassung von Schulze in Dreier/Schulze, UrhG 3. Aufl. 2008 § 27 Rz. 17 (siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5837518/ ), wonach auch die Präsenznutzung ein Verleihen sei, so darf die Bibliothek mit ihrem Eigentum gar nichts machen als es bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers aufzubewahren - oder sie erhält die Zustimmung von Ulmer, der freilich an seinen Maserati denken muss.

Ein Museum dürfte ein Kunstwerk, dessen Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist, allerdings zeigen, wenn das auf die Erstveröffentlichung bezogene Ausstellungsrecht verbraucht ist (§ 18 UrhG).

Eine oberflächliche Recherche in Beck-Online erbrachte keine Stellungnahmen von deutschen Juristen zu den Implikationen der Nichterschöpfung des Verbreitungsrechts auf Kunsthandel und Kulturinstitutionen. Das Problem hat glücklicherweise wohl hierzulande nur theoretischen Charakter, aber auch hier gilt "Grafs Law": Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden ...

Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA

Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA

"Wer aus dem Thailand-Urlaub eine dort legal vertriebene Musik-DVD mitbringt und bei eBay anbietet, kann wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden. Angebot und Inverkehrbringen des Werks (Original oder Kopie)

müssen sich in der Öffentlichkeit abspielen. Wenn der Thailandurlauber die DVD im Freundeskreis verschenkt oder verkauft, handelt er legal. Mit der Einstellung der Auktion bei dem Online-Auktionshaus erfolgt aber ein öffentliches Anbieten.

Durch das Inverkehrbringen wird das Werk aus der internen Betriebssphäre des Urhebers, Herstellers oder Verwerters entlassen. Eine konzerninterne Weitergabe ist kein Inverkehrbringen. [...]

Absatz 2 ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Dem Urheber

steht nur das Recht der Erstverbreitung zu. Verschenkt, verkauft oder tauscht er das Werk, soll er weitere Veräußerungen nicht mehr kontrollieren dürfen. Einzig und allein die Vermietung unterliegt seinem Verbotsrecht. Wer einen urheberrechtlich geschützten Gartenzwerg kauft, darf diesen sowohl weiterverkaufen als auch in seinen Vorgarten stellen, wo er

dann – gemäß der Panoramafreiheit des § 59 – vom Gartenzaun aus

vergütungsfrei fotografiert werden darf (auch zu gewerblichen Zwecken).

Die Erschöpfung gilt nur für die EU/EWR (der Europäische Wirtschaftsraum erweitert die EU um Liechtenstein, Norwegen und Island), nicht aber z. B. für Thailand in meinem Beispiel. Hier lauert eine üble Abmahnfalle, denn der normale Bürger wird selbstverständlich davon ausgehen, dass er legal erworbene Waren – schließlich handelt es sich ja nicht etwa um Raubkopien – ohne weiteres weiterverkaufen kann. Dass die Erschöpfung nur europaweit gilt, ist schlicht und einfach nicht fair und verstößt auch gegen das Eigentumsgrundrecht des nichtsahnenden

Verbrauchers. Ist eine Weitergabe nur im Bekannten- oder Freundeskreis möglich, so wird die Verkehrsfähigkeit der Ware unzumutbar beeinträchtigt. Die Erschöpfung muss weltweit gelten!"

Zu ergänzen ist, dass der Europäische Gerichtshof 2006 im Laserdisken-Fall verboten hat, dass der nationale Gesetzgeber die Erschöpfung über den EU-Wirtschaftsraum hinaus erstreckt.

Die Erwähnung Thailands war insofern von mir prophetisch, als 2012 ein solcher Import aus Thailand die US-Rechtsszene beschäftigt.

"Durch den Verkauf gebrauchter und neuer Bücher wollte sich der thailändische Student Supap Kirtsaeng sein Studium in den USA finanzieren. Dazu gehörten auch acht echte und legal gekaufte Lehrbücher des Wiley Verlags, die ihm Verwandte aus Thailand geschickt hatten. Eine Jury verurteilte ihn dafür wegen willentlicher Urheberrechtsverletzung zu 600.000 Dollar Strafschadenersatz.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung mit 2:1 Stimmen der Richter. Nun hat der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) eingewilligt, diesen und einen sehr ähnlichen Fall zu behandeln. Die zentrale Rechtsfrage ist, ob die sogenannte "First Sale Doctrine" (Erschöpfungsgrundsatz) auch für Werkstücke gilt, die legal im Ausland angefertigt und dann in den USA verkauft werden. "

http://derstandard.at/1341526759646/US-Gericht-erwaegt-ewiges-Urheberrecht

Schon die unsinnige Überschrift des Standard-Artikels lässt den Verdacht aufkommen, dass da nicht alles korrekt verstanden wurde.

Was prima facie als Rechtsfrage erscheint, die uns nicht zu kümmern braucht, kann sehr wohl - und das nicht nur in den USA - Auswirkungen auf die Kulturinstitutionen haben.

In einer Eingabe an den Supreme Court (Amicus-Brief) haben Museums-Institutionen davor gewarnt, dass eine Beschränkung der First-sale-Doktrin (die dem Erschöpfungsgrundsatz des EU-Rechts entspricht) auf die USA dazu führen könnte, dass Museen ausländische Werke weder zeigen noch ankaufen können.

http://clancco.com/wp/2012/10/first-sale-doctrine-copyright-art/

Aus dem Schriftsatz:

To avoid the risk of liability, museums could be forced to seek licenses from copyright owners. But clearing rights will be expensive and in many cases impossible. The cost of having to find copyright owners and negotiate individual licenses will be high, and museums likely will be unable to locate the copyright owner in every instance even after a diligent search. Copyright owners, who have no obligation to grant licenses, could demand sizeable royalty payments and non-monetary concessions like control over curatorial decisions. Where museums are unable to secure permissions, they would face an untenable choice: running the risk of copyright infringement liability or not making art available to the public or even acquiring art, whether by gift, bequest, or purchase.

Auch die US-Bibliotheken sind alarmiert:

http://newsandinsight.thomsonreuters.com/New_York/News/2012/07_-_July/A_Supreme_Court_copyright_case_has_libraries_fighting_for_the_right_to_lend/

[I]f the Supreme Court agrees with the 2nd Circuit's Kirtsaeng reasoning, according to the libraries' brief, libraries may no longer be legally permitted to lend books that were manufactured outside the United States, whether they be foreign-language books or books from U.S. publishers that are printed overseas.

Ich hatte schon 2010 auf einen Beitrag von Peter Hirtle aufmerksam gemacht, der auch Implikationen für Archive bzw. Manuskriptsammlungen erwägt:

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2010/07/costco-v-omega.html

In der EU gilt der Erschöpfungsgrundsatz wie gesagt nur EU-weit. Konstruiertes Beispiel: Der berühmte englische Künstler Damien H. malt in Moskau für Oligarch A ein Bild, das dieser an Oligarch Б verkauft, der das Bild in Köln versteigern lassen will. Damien kann die Versteigerung unterbinden, da sein Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Jeder Verkauf in der EU kann nur mit seiner Zustimmung erfolgen.

Erwirbt eine deutsche Bibliothek ein vom Ulmer Verlag in der Türkei in den Handel gebrachtes Lehrbuch gebraucht von einem türkischstämmigen Studenten, so darf sie es nicht verleihen, da das Verleihrecht als ausschließliches Recht in der EU nach wie vor besteht. Folgt man der abzulehnenden Auffassung von Schulze in Dreier/Schulze, UrhG 3. Aufl. 2008 § 27 Rz. 17 (siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5837518/ ), wonach auch die Präsenznutzung ein Verleihen sei, so darf die Bibliothek mit ihrem Eigentum gar nichts machen als es bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers aufzubewahren - oder sie erhält die Zustimmung von Ulmer, der freilich an seinen Maserati denken muss.

Ein Museum dürfte ein Kunstwerk, dessen Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist, allerdings zeigen, wenn das auf die Erstveröffentlichung bezogene Ausstellungsrecht verbraucht ist (§ 18 UrhG).

Eine oberflächliche Recherche in Beck-Online erbrachte keine Stellungnahmen von deutschen Juristen zu den Implikationen der Nichterschöpfung des Verbreitungsrechts auf Kunsthandel und Kulturinstitutionen. Das Problem hat glücklicherweise wohl hierzulande nur theoretischen Charakter, aber auch hier gilt "Grafs Law": Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden ...

Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA

Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SAKlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 21:03 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Angebot der über die Plattform retro.seals.ch zugänglichen wissenschaftlichen Zeitschriften hat sich erweitert. Die folgenden digitalisierten Zeitschriften sind neu im Volltext online verfügbar:

Appenzellische Jahrbücher

Bernisches Freytagsblättchen

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Jahresbericht / Gesellschaft Pro Vindonissa

Mémoires / Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Versants: Revue suisse des littératures romanes

L'Émilie: magazine socio-culturelles

Le pays du dimanche

Pionier: Organ der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern

Schweizerisches Schularchiv : Organ der Schweizerischen Schulausstellung in Zürich

Volksschulblatt

http://retro.seals.ch/digbib/home "

Wer die Appenzellischen Jahrbücher als uninteressant aussortiert, dem entgeht ein interessantes Themenheft von 2005 über Robert Walser:

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=ajb-001:2005:133::3&id=&id2=&id3=

Aus der Sicht des deutschen Landeshistorikers wären vordringlich, stehen leider aber nicht auf der Liste des Geplanten:

Schaffhauser Beiträge

http://www.historischerverein-sh.ch/index.php?id=7

(ist "beabsichtigt")

Thurgauer Beiträge

http://www.hvtg.ch/publikationen.php

(ist noch nicht einmal beabsichtigt)

Jahrbuch für solothurnische Geschichte ist im Gang laut

https://www.digicoord.ch/index.php/Digitalisierungsprojekte

Wichtig wären auch die Schriften des Vereins für die Geschichte des Bodensees, aber die zu ihrer Digitalisierung berufenen Bodensee-Bibliotheken kommen nicht in die Gänge. Insbesondere die UB Konstanz hat bisher auf dem Gebiet der Retrodigitalisierung buchstäblich NICHTS getan.

Das St. Galler Neujahrblatt bietet der Historische Verein 2004-2011 Open Access als PDFs an:

http://www.hvsg.ch/neujahrsblaetter.php

Von den MVG gibt es leider noch nichts, hier sollte retro.seals.ch einspringen (aber da ist nichts geplant):

http://www.hvsg.ch/mitteilungen.php

Das Bündner Jahrbuch ist in den Klauen des Tardis-Verlags:

http://www.tardis-verlag.ch/

Appenzellische Jahrbücher

Bernisches Freytagsblättchen

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Jahresbericht / Gesellschaft Pro Vindonissa

Mémoires / Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Versants: Revue suisse des littératures romanes

L'Émilie: magazine socio-culturelles

Le pays du dimanche

Pionier: Organ der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern

Schweizerisches Schularchiv : Organ der Schweizerischen Schulausstellung in Zürich

Volksschulblatt

http://retro.seals.ch/digbib/home "

Wer die Appenzellischen Jahrbücher als uninteressant aussortiert, dem entgeht ein interessantes Themenheft von 2005 über Robert Walser:

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=ajb-001:2005:133::3&id=&id2=&id3=

Aus der Sicht des deutschen Landeshistorikers wären vordringlich, stehen leider aber nicht auf der Liste des Geplanten:

Schaffhauser Beiträge

http://www.historischerverein-sh.ch/index.php?id=7

(ist "beabsichtigt")

Thurgauer Beiträge

http://www.hvtg.ch/publikationen.php

(ist noch nicht einmal beabsichtigt)

Jahrbuch für solothurnische Geschichte ist im Gang laut

https://www.digicoord.ch/index.php/Digitalisierungsprojekte

Wichtig wären auch die Schriften des Vereins für die Geschichte des Bodensees, aber die zu ihrer Digitalisierung berufenen Bodensee-Bibliotheken kommen nicht in die Gänge. Insbesondere die UB Konstanz hat bisher auf dem Gebiet der Retrodigitalisierung buchstäblich NICHTS getan.

Das St. Galler Neujahrblatt bietet der Historische Verein 2004-2011 Open Access als PDFs an:

http://www.hvsg.ch/neujahrsblaetter.php

Von den MVG gibt es leider noch nichts, hier sollte retro.seals.ch einspringen (aber da ist nichts geplant):

http://www.hvsg.ch/mitteilungen.php

Das Bündner Jahrbuch ist in den Klauen des Tardis-Verlags:

http://www.tardis-verlag.ch/

KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 19:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://fuldig.hs-fulda.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:hebis:66:fuldig-1528820

Kann nicht jemand mal dem Bibliotheksdirektor Bescheid stoßen, dass Metadaten zu einem Zeitschriftenband, die weder Jahrgang noch Jahreszahl nennen, purer Schwachsinn sind?

Kann nicht jemand mal dem Bibliotheksdirektor Bescheid stoßen, dass Metadaten zu einem Zeitschriftenband, die weder Jahrgang noch Jahreszahl nennen, purer Schwachsinn sind?

KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 19:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die EU-Kommission fordert Patrick Breyer auf, Dokumente über die Vorratsdatenspeicherung von seiner Webseite zu entfernen. Das geht aus einem Schreiben der Brüsseler Behörde hervor, das der Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei Schleswig-Holstein auf seiner Webseite veröffentlichte. Die Kommission stört sich daran, dass die Öffentlichkeit Kritik üben könnte.

https://netzpolitik.org/2012/klagedrohung-eu-kommission-will-dokumente-zur-vorratsdatenspeicherung-aus-dem-internet-entfernen/

Es gibt aber bereits einige Spiegel für die Dateien. Der Streisand-Effekt lässt grüßen!

https://netzpolitik.org/2012/klagedrohung-eu-kommission-will-dokumente-zur-vorratsdatenspeicherung-aus-dem-internet-entfernen/

Es gibt aber bereits einige Spiegel für die Dateien. Der Streisand-Effekt lässt grüßen!

KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 18:22 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Mikrofilm ist tot!? Aber er erfüllt seine Aufgabe selbst in diesem Zustand prächtig!

Seit Ende 2004 "werbe" ich – damals noch als Mitarbeiter eines gemeinsamen Projektes des Landesarchivs Baden-Württemberg und der Universitätsbibliothek Stuttgart – für die Nutzung des laserbelichteten Farbmikrofilms im Archiv. Mit unserer Firma archium setze ich diese Arbeit seit 2008 fort. Ich hielt darüber Vorträge und betrieb gemeinsam mit der Firma Media de Lux Messestände auf Archivtagen, Bibliothekartagen, der Archiving-Conference, der Messe Denkmal und sehr zahlreichen Hausmessen. Auf dem Dresdner Bibliothekartag 2005 wurde ich bei der Ankündigung meines "rückwärtsgewandten" Vortrages zu diesem "ausgestorbenen Medium" noch regelrecht ausgelacht. Und in den Folgejahren wurden wir mindestens belächelt, wenn wir über dieses Thema gemeinsam referierten. "Wir", das sind in regelmäßigen Abständen das Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik IPM, der Filmhersteller Ilford, die Firmen archium und Media de Lux und der Experte für visuelle Binärdatensicherung Christoph Voges von der TU Braunschweig. Und nicht selten haben wir Zuspruch aus dem Publikum erhalten von Vertretern des Landesarchivs Baden-Württemberg, dem Bundesarchiv und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, welches den laserbelichteten Farbmikrofilm seit 2010 nämlich nutzt (http://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2010/Kulturgutschutz_Sicherungsverfilmung_Weimar.html).

Meistens aber wurden wir belächelt wenn wir Katastrophenszenarien aufzeigten. Unter dem Eindruck des Brandes von Weimar oder dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wurde manch einer zwar nachdenklich – doch dann wurden wieder die Stimmen derer laut, die nun erst recht zur Digitalisierung rieten, als Maßnahme zur Informationserhaltung am physischen Verlust vorbei. Und hierfür standen öffentliche Gelder bereit.

Über ein weiteres Szenario aber kann man seit heute nicht mehr lachen: Den Diebstahl von Daten aus sicher geglaubten sensiblen digitalen Systemen. Was nun im Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden durch den Diebstahl von Datensicherungsbändern mit 200.000 bis 300.000 Patientendaten passiert ist (http://www.klinikum-mittelbaden.de/internet/datenschutz.php Stand 12.11.2012 9:00 Uhr), sollte bei jedem, der sensible Daten verwaltet und archiviert, alle Alarmglocken schrillen lassen!

Natürlich können auch Mikrofilme gestohlen werden. Doch es ist anzunehmen, daß das, was die Diebe mit diesen Daten vorhaben, auf einem analogen Medium unendlich schwerer wäre, möglicherweise sogar so unattraktiv schwierig, daß ein Massendiebstahl vielleicht gar nicht, schlimmstenfalls ein Einzeldiebstahl stattgefunden hätte.

Was steht dem Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden nun bevor? Vielleicht ein teurer Rückkauf entführter Daten? Gewiß wird man sowas erwogen und die Chance dazu vielleicht sogar erhofft haben, in den letzten Wochen, nachdem der Datenklau schon am 19. September stattgefunden hatte, wie die Welt online schreibt (http://www.welt.de/wirtschaft/article109779761/Zehntausende-Datensaetze-aus-Kliniken-verschwunden.html). Denn viel teurer wiegen werden jetzt die zahllosen Schadensersatzforderungen, die mit Sicherheit gestellt werden. Das Klinikum mit seiner Nachweispflicht hat auf einen Schlag jegliche Rechtssicherheit verloren!

Wieviel Geld hätten die jetzt erpressbaren Krankenhäuser selbst mit einer einfachen Sicherheitsverfilmung gespart, wenn nun wenigstens analoge Kopien noch vorhanden wären?

Dabei ist es heute doch sogar möglich, gerade auch visualisierbare digitale Ausgangsdaten hochaufgelöst und laserpunktgenau in Farbe auf alterungsbeständigem Mikrofilm zu sichern! Daß das Aussehen und der Zustand der in den digitalen Daten gespeicherten Informationen dabei sehr authentisch und ziemlich fälschungssicher auf den Zeitpunkt der Belichtung eingefroren wird, sollte nicht nur in Krankenhausarchiven mit ihrem rechtlich sehr sensiblen Archivgut relevant sein. Denn selbst wenn diese Datenbänder jemals wieder auftauchen sollten, wer kann dann noch garantieren, daß nicht trotzdem zwischendurch ein Kopiervorgang oder eine Datenmanipulation stattgefunden hat?

Ich habe sehr oft erlebt, daß Archivare den analogen Mikrofilm durchaus schätzen, diesem heute aber trotzdem eine adäquate digitale Alternative vorziehen würden und in der Hoffnung, diese könne es irgendwann einmal geben, lieber weiter darauf warten. Vielen fällt es schwer, sich wieder diesem "ausgestorbenen" Medium zuzuwenden, gerade weil doch mancherorts eben erst sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um das alte Mikrofilmarchiv zu digitalisieren.

Bei diesem Denken wird aber ausgeblendet, daß digital kodierte Datenträger eines grundsätzlich niemals können, was analoge Medien sind: Analoge Medien sind physisch vorhanden. Deshalb müssen sie auch physisch dupliziert werden, sind dafür aber von gesunden Menschen physisch verwendbar. Dabei endet ihr Sicherungsvermögen nicht abrupt, sondern erkennbar und allmählich. Und solange kein geeigneteres analoges Medium existiert, spielt es doch keine Rolle, daß der Mikrofilm veraltet und unmodern ist?

Der Mikrofilm ist keineswegs tot! Er ist nur sehr konservativ! Im wahrsten Sinne des Wortes.

Klaus Wendel

Seit Ende 2004 "werbe" ich – damals noch als Mitarbeiter eines gemeinsamen Projektes des Landesarchivs Baden-Württemberg und der Universitätsbibliothek Stuttgart – für die Nutzung des laserbelichteten Farbmikrofilms im Archiv. Mit unserer Firma archium setze ich diese Arbeit seit 2008 fort. Ich hielt darüber Vorträge und betrieb gemeinsam mit der Firma Media de Lux Messestände auf Archivtagen, Bibliothekartagen, der Archiving-Conference, der Messe Denkmal und sehr zahlreichen Hausmessen. Auf dem Dresdner Bibliothekartag 2005 wurde ich bei der Ankündigung meines "rückwärtsgewandten" Vortrages zu diesem "ausgestorbenen Medium" noch regelrecht ausgelacht. Und in den Folgejahren wurden wir mindestens belächelt, wenn wir über dieses Thema gemeinsam referierten. "Wir", das sind in regelmäßigen Abständen das Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik IPM, der Filmhersteller Ilford, die Firmen archium und Media de Lux und der Experte für visuelle Binärdatensicherung Christoph Voges von der TU Braunschweig. Und nicht selten haben wir Zuspruch aus dem Publikum erhalten von Vertretern des Landesarchivs Baden-Württemberg, dem Bundesarchiv und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, welches den laserbelichteten Farbmikrofilm seit 2010 nämlich nutzt (http://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2010/Kulturgutschutz_Sicherungsverfilmung_Weimar.html).

Meistens aber wurden wir belächelt wenn wir Katastrophenszenarien aufzeigten. Unter dem Eindruck des Brandes von Weimar oder dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wurde manch einer zwar nachdenklich – doch dann wurden wieder die Stimmen derer laut, die nun erst recht zur Digitalisierung rieten, als Maßnahme zur Informationserhaltung am physischen Verlust vorbei. Und hierfür standen öffentliche Gelder bereit.

Über ein weiteres Szenario aber kann man seit heute nicht mehr lachen: Den Diebstahl von Daten aus sicher geglaubten sensiblen digitalen Systemen. Was nun im Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden durch den Diebstahl von Datensicherungsbändern mit 200.000 bis 300.000 Patientendaten passiert ist (http://www.klinikum-mittelbaden.de/internet/datenschutz.php Stand 12.11.2012 9:00 Uhr), sollte bei jedem, der sensible Daten verwaltet und archiviert, alle Alarmglocken schrillen lassen!

Natürlich können auch Mikrofilme gestohlen werden. Doch es ist anzunehmen, daß das, was die Diebe mit diesen Daten vorhaben, auf einem analogen Medium unendlich schwerer wäre, möglicherweise sogar so unattraktiv schwierig, daß ein Massendiebstahl vielleicht gar nicht, schlimmstenfalls ein Einzeldiebstahl stattgefunden hätte.

Was steht dem Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden nun bevor? Vielleicht ein teurer Rückkauf entführter Daten? Gewiß wird man sowas erwogen und die Chance dazu vielleicht sogar erhofft haben, in den letzten Wochen, nachdem der Datenklau schon am 19. September stattgefunden hatte, wie die Welt online schreibt (http://www.welt.de/wirtschaft/article109779761/Zehntausende-Datensaetze-aus-Kliniken-verschwunden.html). Denn viel teurer wiegen werden jetzt die zahllosen Schadensersatzforderungen, die mit Sicherheit gestellt werden. Das Klinikum mit seiner Nachweispflicht hat auf einen Schlag jegliche Rechtssicherheit verloren!

Wieviel Geld hätten die jetzt erpressbaren Krankenhäuser selbst mit einer einfachen Sicherheitsverfilmung gespart, wenn nun wenigstens analoge Kopien noch vorhanden wären?

Dabei ist es heute doch sogar möglich, gerade auch visualisierbare digitale Ausgangsdaten hochaufgelöst und laserpunktgenau in Farbe auf alterungsbeständigem Mikrofilm zu sichern! Daß das Aussehen und der Zustand der in den digitalen Daten gespeicherten Informationen dabei sehr authentisch und ziemlich fälschungssicher auf den Zeitpunkt der Belichtung eingefroren wird, sollte nicht nur in Krankenhausarchiven mit ihrem rechtlich sehr sensiblen Archivgut relevant sein. Denn selbst wenn diese Datenbänder jemals wieder auftauchen sollten, wer kann dann noch garantieren, daß nicht trotzdem zwischendurch ein Kopiervorgang oder eine Datenmanipulation stattgefunden hat?

Ich habe sehr oft erlebt, daß Archivare den analogen Mikrofilm durchaus schätzen, diesem heute aber trotzdem eine adäquate digitale Alternative vorziehen würden und in der Hoffnung, diese könne es irgendwann einmal geben, lieber weiter darauf warten. Vielen fällt es schwer, sich wieder diesem "ausgestorbenen" Medium zuzuwenden, gerade weil doch mancherorts eben erst sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um das alte Mikrofilmarchiv zu digitalisieren.

Bei diesem Denken wird aber ausgeblendet, daß digital kodierte Datenträger eines grundsätzlich niemals können, was analoge Medien sind: Analoge Medien sind physisch vorhanden. Deshalb müssen sie auch physisch dupliziert werden, sind dafür aber von gesunden Menschen physisch verwendbar. Dabei endet ihr Sicherungsvermögen nicht abrupt, sondern erkennbar und allmählich. Und solange kein geeigneteres analoges Medium existiert, spielt es doch keine Rolle, daß der Mikrofilm veraltet und unmodern ist?

Der Mikrofilm ist keineswegs tot! Er ist nur sehr konservativ! Im wahrsten Sinne des Wortes.

Klaus Wendel

Klaus Wendel - am Freitag, 12. Oktober 2012, 10:58 - Rubrik: Digitale Unterlagen

Im Vergleich zur Reverse-Bildersuche von http://www.tineye.com/ ist http://images.google.de außerordentlich ergiebig, wenn es darum geht, Bildnutzungen zu einem gegebenen Bild ausfindig zu machen.

Beispiel: http://goo.gl/eBUU4

Tipp: Immer auf Alle Größen klicken, sonst entgehen einem unter Umständen Treffer.

Beispiel: http://goo.gl/eBUU4

Tipp: Immer auf Alle Größen klicken, sonst entgehen einem unter Umständen Treffer.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 01:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://de.slideshare.net/archaeologienockemann/dasprojekt-digitalisierung-der-archologischen-sammlung-des-landesmuseums-detmold

Die Präsentation ist vielleicht auch für manche Archive von Interesse.

Die Präsentation ist vielleicht auch für manche Archive von Interesse.

KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 01:16 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://rkb.hypotheses.org/267

Dazu habe ich als Kommentar geschrieben, der nicht freigeschaltet wurde:

Mit über 120 wissenschaftlichen Beiträgen in Archivalia http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung darf ich wohl für mich in den Geisteswissenschaften in Anspruch nehmen, derjenige Blogger zu sein, der Forschungsmiszellen am intensivsten in ein Blog einbringt. Zugleich kann ich seit 1975 auf weit über 200 gedruckte wissenschaftliche Veröffentlichungen zurückblicken, von welchen genau eine (1), gemeinsam mit Mareike König verfasste zum Thema Bloggen bisher ein Peer Review durchlaufen hat (im Druck). Das in den Geiseswissenschaften vor kurzem dominierende Herausgeber- bzw. Redaktions-Review hat nicht zu eklatanten Missständen geführt, während umgekehrt das Peer Review nicht automatisch für größere Qualität bürgt.

Abgesehen davon, dass ich anderes wichtiger fand, ist die Frage der Qualitätssicherung sicher auch ein Grund, dass die von mir angedachte Zeitschrift “Historische Miszellen” noch nicht über ein vages Planungsstadium hinaus kam. Von der ZfdA weiß ich, dass der Herausgeber das neu eingeführte Peer Review sehr positiv sieht. Auch große Namen wurden nicht reingelassen. Letztlich halte ich es aber mit Kohles “Publish first, filter later” und der Einsicht, dass sich Qualität (oft) letztlich durchsetzt und der wissenschaftliche Rezipient am besten beurteilen kann, was ein Blogbeitrag bzw. ein gedruckter Artikel wirklich leistet, wenn er Quellenkritik beherrscht.

Archivalia wird durchaus in gedruckten Publikationen (sogar der HZ) zitiert.

Hinweisen möchte ich auch auf K. H. Schneider Plädoyer für eine Gegenöffentlichkeit:

http://digireg.twoday.net/stories/156260895/

Dass Bloggen Schreibblockaden lösen kann, ist unbestreitbar richtig, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Die großen halb- oder dreiviertelrecherchierten Aufsätze bleiben bei mir nach wie vor in der Schublade, ich fange gern Neues an, ohne Altes zu Ende zu führen, aber bei überschaubaren Themen blogge ich lieber darüber.

Dazu habe ich als Kommentar geschrieben, der nicht freigeschaltet wurde:

Mit über 120 wissenschaftlichen Beiträgen in Archivalia http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung darf ich wohl für mich in den Geisteswissenschaften in Anspruch nehmen, derjenige Blogger zu sein, der Forschungsmiszellen am intensivsten in ein Blog einbringt. Zugleich kann ich seit 1975 auf weit über 200 gedruckte wissenschaftliche Veröffentlichungen zurückblicken, von welchen genau eine (1), gemeinsam mit Mareike König verfasste zum Thema Bloggen bisher ein Peer Review durchlaufen hat (im Druck). Das in den Geiseswissenschaften vor kurzem dominierende Herausgeber- bzw. Redaktions-Review hat nicht zu eklatanten Missständen geführt, während umgekehrt das Peer Review nicht automatisch für größere Qualität bürgt.

Abgesehen davon, dass ich anderes wichtiger fand, ist die Frage der Qualitätssicherung sicher auch ein Grund, dass die von mir angedachte Zeitschrift “Historische Miszellen” noch nicht über ein vages Planungsstadium hinaus kam. Von der ZfdA weiß ich, dass der Herausgeber das neu eingeführte Peer Review sehr positiv sieht. Auch große Namen wurden nicht reingelassen. Letztlich halte ich es aber mit Kohles “Publish first, filter later” und der Einsicht, dass sich Qualität (oft) letztlich durchsetzt und der wissenschaftliche Rezipient am besten beurteilen kann, was ein Blogbeitrag bzw. ein gedruckter Artikel wirklich leistet, wenn er Quellenkritik beherrscht.

Archivalia wird durchaus in gedruckten Publikationen (sogar der HZ) zitiert.

Hinweisen möchte ich auch auf K. H. Schneider Plädoyer für eine Gegenöffentlichkeit:

http://digireg.twoday.net/stories/156260895/

Dass Bloggen Schreibblockaden lösen kann, ist unbestreitbar richtig, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Die großen halb- oder dreiviertelrecherchierten Aufsätze bleiben bei mir nach wie vor in der Schublade, ich fange gern Neues an, ohne Altes zu Ende zu führen, aber bei überschaubaren Themen blogge ich lieber darüber.

Zu ihnen liegt der neue Artikel von Wilfried Sponsel vor:

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45736

Sponsel klammert die interessanteste Frage, nämlich die ständegeschichtliche Einordnung der ursprünglichen Edelherren, die im 16. Jahrhundert "einfache" Reichsritter sind (also keine "Herren" im Sinne des Stands der Grafen und Herren) aus.

Im Literaturverzeichnis wird Lausser 1990 vermisst, zitiert bei

http://books.google.de/books?id=-V4jhcJqY-UC&pg=PA430

Die Redaktion vom Historischen Lexikon Bayerns hat sich wieder viel Mühe gegeben, alles zu ignorieren, was ich hier über dieses Nachschlagewerk schrieb. Andere Artikel verlinken die ZBLG-Artikel, die online sind, dieser nicht. Auch Kudorfers Nördlingen-Band ist online, von dem Aufsatz von Bauer ganz zu schweigen:

http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10333424_00170.html

Wieso man dem Artikel nicht einmal eine Wappenabbildung spendiert hat? Die Wikipedia hat eine schöne Illustration, bezeichnenderweise aus dem Bestand der MDZ-Digitalisate.

Zu Hildegard von Hürnheim habe ich mich 1999 kurz aber zutreffend geäußert, die Zuschreibung wird in der Literatur seither überwiegend nicht mehr vertreten:

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/1999/0310.html

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45736

Sponsel klammert die interessanteste Frage, nämlich die ständegeschichtliche Einordnung der ursprünglichen Edelherren, die im 16. Jahrhundert "einfache" Reichsritter sind (also keine "Herren" im Sinne des Stands der Grafen und Herren) aus.

Im Literaturverzeichnis wird Lausser 1990 vermisst, zitiert bei

http://books.google.de/books?id=-V4jhcJqY-UC&pg=PA430

Die Redaktion vom Historischen Lexikon Bayerns hat sich wieder viel Mühe gegeben, alles zu ignorieren, was ich hier über dieses Nachschlagewerk schrieb. Andere Artikel verlinken die ZBLG-Artikel, die online sind, dieser nicht. Auch Kudorfers Nördlingen-Band ist online, von dem Aufsatz von Bauer ganz zu schweigen:

http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10333424_00170.html

Wieso man dem Artikel nicht einmal eine Wappenabbildung spendiert hat? Die Wikipedia hat eine schöne Illustration, bezeichnenderweise aus dem Bestand der MDZ-Digitalisate.

Zu Hildegard von Hürnheim habe ich mich 1999 kurz aber zutreffend geäußert, die Zuschreibung wird in der Literatur seither überwiegend nicht mehr vertreten:

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/1999/0310.html

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 20:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Kirchenbuch ist sehr gut erhalten, nur einzelne Seiten müssen restauriert und stabilisiert werden", sagte Archivdirektor Christoph Schmider über das Kirchenbuch aus St. Laurentius in Hemsbach. Das Register war dem "Verein für Computer-Genealogie" angeboten worden. "Wir sind angerufen worden, dass man in einem Nachlass ein altes Buch gefunden habe und ob wir es wollten", berichtete Vereinsmitglied Marie-Luise Carl. Aufgrund von Fotos sei schnell klar gewesen, um was für einen Fund es sich handelte. "Solche Bücher sind Kircheneigentum und kein Privatbesitz. Deswegen haben wir es gegen einen Finderlohn angenommen und sind froh, es dem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgeben zu können", sagt Carl. Sie brachte das Buch persönlich von Erkrath bei Düsseldorf nach Freiburg.

http://www.domradio.de/aktuell/84458/verschollenes-kirchenbuch-wieder-aufgetaucht.html

Via

http://nachrichten.geneanet.org/index.php/post/2012/10/Verschollenes-Kirchenbuch-wieder-aufgetaucht-Sensationsfund-im-Erzbistum-Freiburg.html

http://www.domradio.de/aktuell/84458/verschollenes-kirchenbuch-wieder-aufgetaucht.html

Via

http://nachrichten.geneanet.org/index.php/post/2012/10/Verschollenes-Kirchenbuch-wieder-aufgetaucht-Sensationsfund-im-Erzbistum-Freiburg.html

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 18:22 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Probleme mit den §§ 52a, 52b UrhG und den verwaisten Werken bespricht:

http://bildungsklick.de/a/85524/illegal-im-lesesaal/

Dazu passt vielleicht auch ein sarkastischer Beitrag von Dr. jur. Eric Steinhauer in INETBIB unter dem Betreff "Klartext: Suppenküche Öffentliche Bibliothek":