Zum Faktencheck siehe den Bericht:

http://blog.wikimedia.de/2013/05/27/14-tage-zdfcheck-ein-zwischenbericht/

http://www.heute.de/Ein-St%C3%BCck-Anatomie-der-Politik-27990350.html

Infografik unter CC-BY

Infografik unter CC-BY

http://blog.wikimedia.de/2013/05/27/14-tage-zdfcheck-ein-zwischenbericht/

http://www.heute.de/Ein-St%C3%BCck-Anatomie-der-Politik-27990350.html

Infografik unter CC-BY

Infografik unter CC-BYnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

am Dienstag, den 28. Mai 2013, um 12Uhr Theo-Burauen-Platz (Rathausvorplatz)

Der Einsturz des Historischen Archivs ist bereits ein unermesslicher Verlust. Mit der Kunst- und Museumsbibliothek einen weiteren Wissensspeicher zerschlagen zu wollen, kommt dem Einsturz des Historischen Archivs nahe.

Der KMB droht weiterhin die Schließung: Laut Ratsbeschluss vom 30.04.2013 (Dringlichkeitsantrag SPD und Grüne) soll bereits am 18.06.2013 über die Zukunft dieser bedeutsamen wissenschaftliche Institution entschieden werden:

"Der Betrieb der KMB stellt keine alleinige kulturelle Aufgabe im Sinne kommunaler Daseinsvorsorge dar."

Können keine "finanziellen oder trägerschaftlichen Beteiligungen" durch die "Universität zu Köln, dem Land NRW und möglichen Dritten" an den Kosten der KMB im Neubau erreicht werden, sollen " alternative Planungen" gefunden werden, "mit dem Ziel, ihren Bestand zu sichern und dem Fachpublikum zugänglich zu machen."

Diese Suche nach Alternativen ist ein Scheinargument und würde de facto zur Schließung der KMB führen. Wir fordern vom Rat eine Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten: Wie errechnen sich die anteiligen Baukosten? Wie errechnen sich die angenommen Betriebskosten? Wie errechnen sich die vorausgesetzten Einsparmöglichkeiten bei einer Auflösung der Bibliothek und in welchem Verhältnis stehen

diese zu den realen Zahlen?

Mit der KMB hat Köln eine international anerkannte Institution, die den Museen, den Galerien, dem Kunsthandel und den freien Kulturschaffenden ihre tägliche Arbeit ermöglicht. Darüber hinaus ist sie allen kunstinteressierten Besuchern offen. Es wäre eine skandalöse Ausblutung des kulturellen, intellektuellen und wissenschaftlichen Kapitals der Stadt Köln, wenn die KMB geschlossen würde. Es kann als politisches Signal dieser Stadtregierung gesehen werden, dass sie die kulturelle Vielfalt, die die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner Kölns maßgeblich ausmacht, für keinen Standortfaktor mehr halten.

Wir fordern daher:

• Einzug der Kunst- und Museumsbibliothek in den Archivneubau.

• Erhalt der Kunst- und Museumsbibliothek als öffentlich zugängliche Bibliothek.

• Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten der KMB – Aufklärung statt Zahlenspiele.

Es ist als äußerst kritisch zu betrachten, dass die Sparmassnahmen der Stadt Köln und des Landes Nordrhein-Westfalen an denjenigen Institutionen ansetzen, die als Wissensspeicher das Fundament der Gesellschaft bilden:

Bibliotheken, Archive, archäologische Grabungen, Denkmalpflege und Museumssammlungen. Nach der Logik, dass die Stadt Köln nur für die "kommunale Daseinsvorsorge" zuständig ist, können morgen alle Institutionen geschlossen werden, die keine Dienstleistungen der einfachen Grundversorgung zur Verfügung stellen.

Pressemitteilung 23.05.2013

Kontakt

Initiative "Rettet die KMB" | Christiane Wanken | 01577-1906482 | rettetdiekmb@gmx.de

Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig Köln e.V. | Dr. Carla Cugini | 0221/258 17 33 |

cugini@gmk-koeln.de

Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek | Dr. Damian van Melis | 0221 / 2033-161 |

damian.vanmelis@greven.de

Der Einsturz des Historischen Archivs ist bereits ein unermesslicher Verlust. Mit der Kunst- und Museumsbibliothek einen weiteren Wissensspeicher zerschlagen zu wollen, kommt dem Einsturz des Historischen Archivs nahe.

Der KMB droht weiterhin die Schließung: Laut Ratsbeschluss vom 30.04.2013 (Dringlichkeitsantrag SPD und Grüne) soll bereits am 18.06.2013 über die Zukunft dieser bedeutsamen wissenschaftliche Institution entschieden werden:

"Der Betrieb der KMB stellt keine alleinige kulturelle Aufgabe im Sinne kommunaler Daseinsvorsorge dar."

Können keine "finanziellen oder trägerschaftlichen Beteiligungen" durch die "Universität zu Köln, dem Land NRW und möglichen Dritten" an den Kosten der KMB im Neubau erreicht werden, sollen " alternative Planungen" gefunden werden, "mit dem Ziel, ihren Bestand zu sichern und dem Fachpublikum zugänglich zu machen."

Diese Suche nach Alternativen ist ein Scheinargument und würde de facto zur Schließung der KMB führen. Wir fordern vom Rat eine Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten: Wie errechnen sich die anteiligen Baukosten? Wie errechnen sich die angenommen Betriebskosten? Wie errechnen sich die vorausgesetzten Einsparmöglichkeiten bei einer Auflösung der Bibliothek und in welchem Verhältnis stehen

diese zu den realen Zahlen?

Mit der KMB hat Köln eine international anerkannte Institution, die den Museen, den Galerien, dem Kunsthandel und den freien Kulturschaffenden ihre tägliche Arbeit ermöglicht. Darüber hinaus ist sie allen kunstinteressierten Besuchern offen. Es wäre eine skandalöse Ausblutung des kulturellen, intellektuellen und wissenschaftlichen Kapitals der Stadt Köln, wenn die KMB geschlossen würde. Es kann als politisches Signal dieser Stadtregierung gesehen werden, dass sie die kulturelle Vielfalt, die die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner Kölns maßgeblich ausmacht, für keinen Standortfaktor mehr halten.

Wir fordern daher:

• Einzug der Kunst- und Museumsbibliothek in den Archivneubau.

• Erhalt der Kunst- und Museumsbibliothek als öffentlich zugängliche Bibliothek.

• Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten der KMB – Aufklärung statt Zahlenspiele.

Es ist als äußerst kritisch zu betrachten, dass die Sparmassnahmen der Stadt Köln und des Landes Nordrhein-Westfalen an denjenigen Institutionen ansetzen, die als Wissensspeicher das Fundament der Gesellschaft bilden:

Bibliotheken, Archive, archäologische Grabungen, Denkmalpflege und Museumssammlungen. Nach der Logik, dass die Stadt Köln nur für die "kommunale Daseinsvorsorge" zuständig ist, können morgen alle Institutionen geschlossen werden, die keine Dienstleistungen der einfachen Grundversorgung zur Verfügung stellen.

Pressemitteilung 23.05.2013

Kontakt

Initiative "Rettet die KMB" | Christiane Wanken | 01577-1906482 | rettetdiekmb@gmx.de

Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig Köln e.V. | Dr. Carla Cugini | 0221/258 17 33 |

cugini@gmk-koeln.de

Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek | Dr. Damian van Melis | 0221 / 2033-161 |

damian.vanmelis@greven.de

Wolf Thomas - am Montag, 27. Mai 2013, 07:11 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sie stammte nach Hieronymus Pez aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und bildete die Textgrundlage seines Abdrucks der "Österreichischen Chronik von den 95 Herrschaften" in seinen Scriptores rerum Austriacarum 1721. Pez beschreibt die offenbar verlorene Handschrift

http://books.google.at/books?id=VnhUAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA1047

Bernhard Pez hatte die Handschrift im Winter 1713 in der Dürnsteiner Bibliothek entdeckt (Pez-Briefwechsel):

http://books.google.de/books?id=fc0AeCTEYgkC&pg=PA599

Seemüller 1909 (S. XX Nr. 13) hatte bereits vergeblich nach ihr gesucht:

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._6_S._XX

Die Handschrift überlieferte auch Jakob Twingers deutsche Straßburger Chronik mit Konstanzer Zusätzen, nämlich einer Bischofsliste bis Otto von Hachberg (Karlsruhe Donaueschingen 513 endet auch mit diesem Bischof und gibt das Datum 1411) und den "Konstanzer Annalen" 1256-1388.

Die Schlussnotiz gab im 18. Jahrhundert auch Vogel 1779, ohne Pez zu zitieren. Er könnte sie aufgrund orthographischer Differenzen auch aus der Handschrift selbst haben:

http://books.google.de/books?id=5MkBAAAAYAAJ&pg=PA181

Die Annalen hatte Mone nach dem Heidelberger Cpg 475 und der jetzigen Freiburger Handschrift 471 abgedruckt:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/mone1848-1/0410

Einen weniger beachteten Abdruck aus St. Gallen Stiftsbibliothek 630 (Scherer irrtümlich: 830) gab Scherer in seinen Toggenburger Chroniken:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Scherrer_Toggenburg_Chronik_093.png

Anscheinend gibt es keine aktuelle Zusammenstellung der Überlieferung dieser kleinen Annalenreihe, die anscheinend nur mit Twinger-Chronik überliefert ist. Außer den bereits genannten Handschriften (Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, St. Gallen) nenne ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit Heidelberg Salem. IX, 28 und die Münchner Cgm 567, 568. Näheres siehe in der Liste des Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/werke/1906

Der Census steht dort bei 88 Handschriften, mein Census nun durch die Dürnsteiner Handschrift bei 95:

http://archiv.twoday.net/stories/361795318/

Handschriften des Bischofskatalogs bis 1411, der auch separat überliefert ist, weist Markus Müller (Bistumgsgeschichtsschreibung, 1998, S. 51) nach.

Nachtrag: Donaueschingen 513 online

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-37885

Freiburg 471 online

http://archiv.twoday.net/stories/1022214901/

Nr. 96

http://archiv.twoday.net/stories/1022480032/

#forschung

http://books.google.at/books?id=VnhUAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA1047

Bernhard Pez hatte die Handschrift im Winter 1713 in der Dürnsteiner Bibliothek entdeckt (Pez-Briefwechsel):

http://books.google.de/books?id=fc0AeCTEYgkC&pg=PA599

Seemüller 1909 (S. XX Nr. 13) hatte bereits vergeblich nach ihr gesucht:

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._6_S._XX

Die Handschrift überlieferte auch Jakob Twingers deutsche Straßburger Chronik mit Konstanzer Zusätzen, nämlich einer Bischofsliste bis Otto von Hachberg (Karlsruhe Donaueschingen 513 endet auch mit diesem Bischof und gibt das Datum 1411) und den "Konstanzer Annalen" 1256-1388.

Die Schlussnotiz gab im 18. Jahrhundert auch Vogel 1779, ohne Pez zu zitieren. Er könnte sie aufgrund orthographischer Differenzen auch aus der Handschrift selbst haben:

http://books.google.de/books?id=5MkBAAAAYAAJ&pg=PA181

Die Annalen hatte Mone nach dem Heidelberger Cpg 475 und der jetzigen Freiburger Handschrift 471 abgedruckt:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/mone1848-1/0410

Einen weniger beachteten Abdruck aus St. Gallen Stiftsbibliothek 630 (Scherer irrtümlich: 830) gab Scherer in seinen Toggenburger Chroniken:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Scherrer_Toggenburg_Chronik_093.png

Anscheinend gibt es keine aktuelle Zusammenstellung der Überlieferung dieser kleinen Annalenreihe, die anscheinend nur mit Twinger-Chronik überliefert ist. Außer den bereits genannten Handschriften (Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, St. Gallen) nenne ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit Heidelberg Salem. IX, 28 und die Münchner Cgm 567, 568. Näheres siehe in der Liste des Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/werke/1906

Der Census steht dort bei 88 Handschriften, mein Census nun durch die Dürnsteiner Handschrift bei 95:

http://archiv.twoday.net/stories/361795318/

Handschriften des Bischofskatalogs bis 1411, der auch separat überliefert ist, weist Markus Müller (Bistumgsgeschichtsschreibung, 1998, S. 51) nach.

Nachtrag: Donaueschingen 513 online

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-37885

Freiburg 471 online

http://archiv.twoday.net/stories/1022214901/

Nr. 96

http://archiv.twoday.net/stories/1022480032/

#forschung

KlausGraf - am Montag, 27. Mai 2013, 01:12 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 26. Mai 2013, 22:04 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Armin Langner: Papst Viktor II. Graf Gebhard von Calw (Kleine Reihe 29). Calw: Archiv der Stadt Calw 2012. 179 S. mit 42 meist farbigen Abbildungen. 12 Euro Inhaltsverzeichnis

In der "Schwäbischen Heimat" gibt es eine Rezensionsrubrik "In einem Satz", in der es von diesem Buch heißt, es mache "höchst plausibel", dass Papst Viktor II. (1055-1057) aus der Familie der Grafen von Calw stamme (2013, S. 253). Ich bin anderer Ansicht.

Das Büchlein ist ansprechend geschrieben und gefällt durch seine Bebilderung. Fast alles ist in nahezu 200 Fußnoten ordentlich nachgewiesen. Im ersten Teil werden die Quellenäußerungen zur Herkunft des Papstes besprochen, der zweite stellt ein Lebensbild des Eichstätter Bischofs dar, der für zwei Jahre das höchste Amt der katholischen Kirche bekleidete. Zuletzt werden gegenständliche Erinnerungen an Gebhard/Viktor vorgestellt.

Wissenschaftlern bietet der Band nichts Neues. Die spärliche Quellenlage hat zu diversen Hypothesen Anlass gegeben, ohne dass man aber über ein "non liquet" hinauskommt. Der Anonymus von Herrieden stellt die einzige zeitgenössische Quelle von Belang dar. Er nennt die schwäbische Herkunft und als Eltern einen Hartwig und eine Beliza, spricht von einer Verwandtschaft mit den Saliern und Bischof Gebhard III. von Regensburg. Für Kombinationen hat man noch nicht einmal einen Begüterungsort der Familie zur Verfügung. Riezler tat 1878 die Tradition, der Papst sei ein Graf von Calw gewesen, mit dem Hinweis ab, die Namen Hartwig und Gebhard seien in dieser Familie nicht heimisch. Die Hypothesen zur Einordnung des Würdenträgers kritisiert Langner, aber seine eigene Zuordnung fußt unkritisch auf den unverantwortlichen Spekulationen von Decker-Hauff über den Öhringer Stiftungsbrief. Die maßgeblichen Studien zu den Grafen von Calw (Karl Schmid, Gerhard Fritz) und zur Kritik des Stiftungsbriefs (Gerhard Lubich, Heinrich Wagner) zieht er nicht heran. Auch nicht Gerhard Taddeys Ausführungen zur Öhringer Stiftsgeschichte, bei der ja der genannte Regensburger Bischof eine beachtliche Rolle spielt.

Im Dschungel der hochmittelalterlichen Adelsgenealogie ist Langner ersichtlich nicht zuhause. Aber auch bei der Sichtung der Traditionsbildung ist ihm Entscheidendes entgangen, obwohl die Studie von Rolf Götz zu den genealogischen Irrungen rund um die Herzöge von Teck ihm als methodisch-heuristische Leitschnur hätte dienen können. Soviele Zeugnisse Langner auch bemüht - sie gehen doch alle direkt oder indirekt auf Wilhelm Werner von Zimmern zurück, der in seiner Eichstätter Bistumschronik den Bischof den Grafen von Calw zuweist (S. 31).

Offenkundig eine späte Interpolation des 16. Jahrhunderts ist die entsprechende Angabe ("de Calice") in der Ausgabe der "Flores temporum" durch Meuschen. Sie fehlt bei Eccard aber z.B. auch im Clm 14281.

Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 1 (1992), S. 234 sagt ebenfalls, der Eichstätter Bischof sei ein Graf von Calw gewesen, aber das hatte er sicher aus der Eichstätter Bischofschronik Wilhelm Werners von Zimmern, die ihm zur Verfügung stand (ebd. S. 199f. und Lorenz Fries (1489-1550), 1989, S. 77).

Der erste gedruckte Hinweis auf die Herkunft erfolgte an prominenter Stelle: 1549 im Werk des Kaspar Bruschius über die deutschen Bistümer. Dass Bruschius das Zimmern'sche Werk ausbeutete ist seit langem bekannt.

S. 48 ist ein Abschnitt irreführend "Mittelalterliche Quellen aus dem Vatikan" überschrieben. Zuerst hat das gedruckte Werk von Panvinius 1557 die Zuweisung zu den Grafen von Calw, was auf Bruschius zurückgehen dürfte. Von Panvinius stammte die Information für Johann Jakob Fuggers Wappenwerk ca. 1550/5, das zu Viktor II. (natürlich anachronistisch) das Löwen-Wappen der Grafen von Calw zeigt (Digitalisat).

Langner hat nicht verstanden, dass man durch Anhäufung voneinander abhängiger Quellen nichts beweisen kann. Wenn hundert Autoren voneinander abschreiben, wird die Ausgangsbehauptung dadurch nicht wahrscheinlicher. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für alte Hirsauer Quellen gibt es nicht.

Zudem ist Langers Darstellung der Traditionsbildung recht lückenhaft. Auf Anhieb kann man frühneuzeitliche Arbeiten ergänzen, etwa Waltz 1657, der unter anderem Lazius einflussreiches Buch "De gentium aliquot migrationibus" von 1557 zitiert. Dort findet sich eine Stammliste der Grafen von Calw, in der Hartwig und Biliza einsortiert sind.

Woher stammen die Genealogien des Lazius? Rolf Götz (Wege und Irrwege ..., 2007) hat frühere Beobachtungen von Dieter Mertens und mir mit neuen Befunden ergänzt. Lazius konnte auf Sammlungen von allen drei "Vätern" der "modernen" Genealogie zurückgreifen: Ladislaus Sunthaim, Jakob Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim. Von Sunthaim ist mir eine Beschäftigung mit den Calwern nicht bekannt, über Mennel liegen mir diesbezüglich keine Informationen vor.

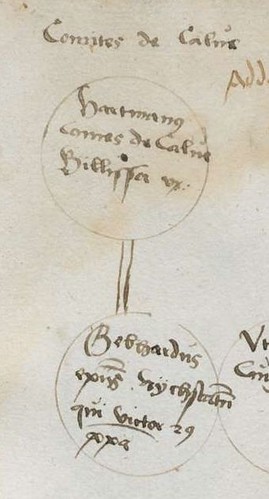

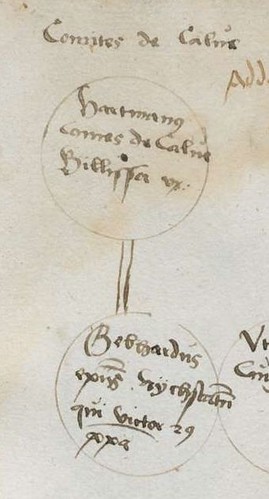

Pappenheim hat mehrfach Genealogien zu den Grafen von Calw zusammengestellt. Über WLB Cod. Don. 576 von 1521 (laut Schauerte S. 181) kann ich nichts sagen, über Regensburg Thurn und Taxis Hofbibliothek Cod. 166, Bl. 27r-31v (um 1525) nur, dass die Geschlechtsreihe mit Erlafrid beginnt. Online ist aber der Cgm 7249 wohl aus den 1520er Jahren, wo sich tatsächlich Bl. 58r eine Stammtafel der Calwer Grafen findet, die Papst Viktor als Sohn eines Grafen Hartmanus und einer "Billissa" ansetzt (siehe Abbildung unten).

Götz konnte zeigen, dass Wilhelm Werner von Zimmern Pappenheims genealogische Forschungen gekannt hat (Wege S. 84). Ich möchte daher annehmen, dass die Angabe der Eichstätter Bischofschronik und die Zuweisung Gebhards an die Grafen von Calw durch Wilhelm Werner von Zimmern auf Pappenheim zurückgeht. Wieso Pappenheim die aus der Eichstätter Tradition bekannte Familie des Bischofs mit den Calwern zusammenbrachte, ist nicht ersichtlich. Über eine alte Quelle kann man nur spekulieren.

Es bleibt dabei: Die Herkunft Papst Viktors II. ist unbekannt.

#forschung

In der "Schwäbischen Heimat" gibt es eine Rezensionsrubrik "In einem Satz", in der es von diesem Buch heißt, es mache "höchst plausibel", dass Papst Viktor II. (1055-1057) aus der Familie der Grafen von Calw stamme (2013, S. 253). Ich bin anderer Ansicht.

Das Büchlein ist ansprechend geschrieben und gefällt durch seine Bebilderung. Fast alles ist in nahezu 200 Fußnoten ordentlich nachgewiesen. Im ersten Teil werden die Quellenäußerungen zur Herkunft des Papstes besprochen, der zweite stellt ein Lebensbild des Eichstätter Bischofs dar, der für zwei Jahre das höchste Amt der katholischen Kirche bekleidete. Zuletzt werden gegenständliche Erinnerungen an Gebhard/Viktor vorgestellt.

Wissenschaftlern bietet der Band nichts Neues. Die spärliche Quellenlage hat zu diversen Hypothesen Anlass gegeben, ohne dass man aber über ein "non liquet" hinauskommt. Der Anonymus von Herrieden stellt die einzige zeitgenössische Quelle von Belang dar. Er nennt die schwäbische Herkunft und als Eltern einen Hartwig und eine Beliza, spricht von einer Verwandtschaft mit den Saliern und Bischof Gebhard III. von Regensburg. Für Kombinationen hat man noch nicht einmal einen Begüterungsort der Familie zur Verfügung. Riezler tat 1878 die Tradition, der Papst sei ein Graf von Calw gewesen, mit dem Hinweis ab, die Namen Hartwig und Gebhard seien in dieser Familie nicht heimisch. Die Hypothesen zur Einordnung des Würdenträgers kritisiert Langner, aber seine eigene Zuordnung fußt unkritisch auf den unverantwortlichen Spekulationen von Decker-Hauff über den Öhringer Stiftungsbrief. Die maßgeblichen Studien zu den Grafen von Calw (Karl Schmid, Gerhard Fritz) und zur Kritik des Stiftungsbriefs (Gerhard Lubich, Heinrich Wagner) zieht er nicht heran. Auch nicht Gerhard Taddeys Ausführungen zur Öhringer Stiftsgeschichte, bei der ja der genannte Regensburger Bischof eine beachtliche Rolle spielt.

Im Dschungel der hochmittelalterlichen Adelsgenealogie ist Langner ersichtlich nicht zuhause. Aber auch bei der Sichtung der Traditionsbildung ist ihm Entscheidendes entgangen, obwohl die Studie von Rolf Götz zu den genealogischen Irrungen rund um die Herzöge von Teck ihm als methodisch-heuristische Leitschnur hätte dienen können. Soviele Zeugnisse Langner auch bemüht - sie gehen doch alle direkt oder indirekt auf Wilhelm Werner von Zimmern zurück, der in seiner Eichstätter Bistumschronik den Bischof den Grafen von Calw zuweist (S. 31).

Offenkundig eine späte Interpolation des 16. Jahrhunderts ist die entsprechende Angabe ("de Calice") in der Ausgabe der "Flores temporum" durch Meuschen. Sie fehlt bei Eccard aber z.B. auch im Clm 14281.

Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 1 (1992), S. 234 sagt ebenfalls, der Eichstätter Bischof sei ein Graf von Calw gewesen, aber das hatte er sicher aus der Eichstätter Bischofschronik Wilhelm Werners von Zimmern, die ihm zur Verfügung stand (ebd. S. 199f. und Lorenz Fries (1489-1550), 1989, S. 77).

Der erste gedruckte Hinweis auf die Herkunft erfolgte an prominenter Stelle: 1549 im Werk des Kaspar Bruschius über die deutschen Bistümer. Dass Bruschius das Zimmern'sche Werk ausbeutete ist seit langem bekannt.

S. 48 ist ein Abschnitt irreführend "Mittelalterliche Quellen aus dem Vatikan" überschrieben. Zuerst hat das gedruckte Werk von Panvinius 1557 die Zuweisung zu den Grafen von Calw, was auf Bruschius zurückgehen dürfte. Von Panvinius stammte die Information für Johann Jakob Fuggers Wappenwerk ca. 1550/5, das zu Viktor II. (natürlich anachronistisch) das Löwen-Wappen der Grafen von Calw zeigt (Digitalisat).

Langner hat nicht verstanden, dass man durch Anhäufung voneinander abhängiger Quellen nichts beweisen kann. Wenn hundert Autoren voneinander abschreiben, wird die Ausgangsbehauptung dadurch nicht wahrscheinlicher. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für alte Hirsauer Quellen gibt es nicht.

Zudem ist Langers Darstellung der Traditionsbildung recht lückenhaft. Auf Anhieb kann man frühneuzeitliche Arbeiten ergänzen, etwa Waltz 1657, der unter anderem Lazius einflussreiches Buch "De gentium aliquot migrationibus" von 1557 zitiert. Dort findet sich eine Stammliste der Grafen von Calw, in der Hartwig und Biliza einsortiert sind.

Woher stammen die Genealogien des Lazius? Rolf Götz (Wege und Irrwege ..., 2007) hat frühere Beobachtungen von Dieter Mertens und mir mit neuen Befunden ergänzt. Lazius konnte auf Sammlungen von allen drei "Vätern" der "modernen" Genealogie zurückgreifen: Ladislaus Sunthaim, Jakob Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim. Von Sunthaim ist mir eine Beschäftigung mit den Calwern nicht bekannt, über Mennel liegen mir diesbezüglich keine Informationen vor.

Pappenheim hat mehrfach Genealogien zu den Grafen von Calw zusammengestellt. Über WLB Cod. Don. 576 von 1521 (laut Schauerte S. 181) kann ich nichts sagen, über Regensburg Thurn und Taxis Hofbibliothek Cod. 166, Bl. 27r-31v (um 1525) nur, dass die Geschlechtsreihe mit Erlafrid beginnt. Online ist aber der Cgm 7249 wohl aus den 1520er Jahren, wo sich tatsächlich Bl. 58r eine Stammtafel der Calwer Grafen findet, die Papst Viktor als Sohn eines Grafen Hartmanus und einer "Billissa" ansetzt (siehe Abbildung unten).

Götz konnte zeigen, dass Wilhelm Werner von Zimmern Pappenheims genealogische Forschungen gekannt hat (Wege S. 84). Ich möchte daher annehmen, dass die Angabe der Eichstätter Bischofschronik und die Zuweisung Gebhards an die Grafen von Calw durch Wilhelm Werner von Zimmern auf Pappenheim zurückgeht. Wieso Pappenheim die aus der Eichstätter Tradition bekannte Familie des Bischofs mit den Calwern zusammenbrachte, ist nicht ersichtlich. Über eine alte Quelle kann man nur spekulieren.

Es bleibt dabei: Die Herkunft Papst Viktors II. ist unbekannt.

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 26. Mai 2013, 02:10 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"a) Nimmt ein Betroffener den Betreiber einer Internet-Suchmaschine mit Suchwortergänzungsfunktion auf Unterlassung der Ergänzung persönlichkeitsrechtsverletzender Begriffe bei Eingabe des Namens des Betroffenen in Anspruch, setzt die Haftung des Betreibers die Verletzung zumutbarer Prüfpflichten voraus.

b) Der Betreiber ist grundsätzlich erst verantwortlich, wenn er Kenntnis von der rechtswidrigen Verletzung des Persönlichkeitsrechts erlangt.

c) Weist ein Betroffener den Betreiber auf eine rechtswidrige Verletzung seines Persönlichkeitsrechts hin, ist der Betreiber verpflichtet, zukünftig derartige Verletzungen zu verhindern."

http://openjur.de/u/627117.html

Siehe auch RA Stadler:

http://www.internet-law.de/2013/05/urteil-des-bgh-zur-haftung-von-google-fur-die-suchwortvervollstandigung-im-volltext.html

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/172008535/

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

b) Der Betreiber ist grundsätzlich erst verantwortlich, wenn er Kenntnis von der rechtswidrigen Verletzung des Persönlichkeitsrechts erlangt.

c) Weist ein Betroffener den Betreiber auf eine rechtswidrige Verletzung seines Persönlichkeitsrechts hin, ist der Betreiber verpflichtet, zukünftig derartige Verletzungen zu verhindern."

http://openjur.de/u/627117.html

Siehe auch RA Stadler:

http://www.internet-law.de/2013/05/urteil-des-bgh-zur-haftung-von-google-fur-die-suchwortvervollstandigung-im-volltext.html

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/172008535/

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 19:52 - Rubrik: Archivrecht

Zu diesem Ergebnis kommt Björk in einer neuen Studie:

http://www.openaccesspublishing.org/repositories/Subject_Repositories.pdf

Wieso

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories

nicht zitiert wird, weiß wohl nur der Autor.

http://www.openaccesspublishing.org/repositories/Subject_Repositories.pdf

Wieso

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories

nicht zitiert wird, weiß wohl nur der Autor.

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 18:23 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mittelkürzungen veranlassen das Tropeninstitut in Amsterdam, seine bedeutende Bibliothek (sie besteht seit 230 Jahre und umfasst 900.000 Bände) zu schließen. Was von anderen Bibliotheken nicht übernommen wird, kommt auf den Müll!

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/3446480/2013/05/24/Tropeninstituut-ontmantelt-boekencollectie-wegens-bezuinigingen.dhtml

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/9816-bibliotheek-tropeninstituut-verkoopt-boeken.html

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/3446480/2013/05/24/Tropeninstituut-ontmantelt-boekencollectie-wegens-bezuinigingen.dhtml

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/9816-bibliotheek-tropeninstituut-verkoopt-boeken.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Auf PubPeer.com bewerten Forscher anonym die Arbeiten anderer. Auch die Klonstudien-Panne kam so ans Licht. Nur so sei eine offene Debatte möglich, sagen die Betreiber."

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-05/pubpeer-plattform

http://pubpeer.com/publications/F0CFE0360002C25DC0BEFE28987D70

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-05/pubpeer-plattform

http://pubpeer.com/publications/F0CFE0360002C25DC0BEFE28987D70

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 18:15 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://library.harvard.edu/peter-suber-direct-harvard%E2%80%99s-office-scholarly-communication

Great!

Great!

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 18:12 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine ausgezeichnete Idee von Maria Rottler:

Ordensgeschichte bei Zotero

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4479

Ordensgeschichte bei Zotero

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4479

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klaus Graf: Tilmann von Grünberg (nicht: Dulmaniensis), der erste Prior der Windesheimer Reform in Ravengiersburg, als geistlicher Autor. In: Ordensgeschichte vom 25. Mai 2013

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503

Eine Forschungsmiszelle, die von einer vernichteten ehemals Warschauer Handschrift aus dem Trierer Agnetenkloster ausgeht. Der darin enthaltene deutsche Traktat "Die Weinzelle" stammt von dem ersten Ravengiersburger Reform-Prior Tilmann von Grünberg (nach Trithemius gestorben 1485), der auch zwei in Köln um 1476 gedruckte lateinische Traktate ("De vinea spirituali" und ein Traktat zur Novizenausbildung) verfasste. Diese firmieren in den Inkunabelbibliographien fälschlich unter "Tilmannus Dulmaniensis", da man seit dem 16. Jahrhundert zwei bei Trithemius genannte Regularkanoniker-Autoren namens Tilmannus vermengt hat. Der andere hieß aber richtig Johann von Dülmen und war zeitweilig Prior in Böddeken.

Update: Nachträge

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503#comment-2871

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503

Eine Forschungsmiszelle, die von einer vernichteten ehemals Warschauer Handschrift aus dem Trierer Agnetenkloster ausgeht. Der darin enthaltene deutsche Traktat "Die Weinzelle" stammt von dem ersten Ravengiersburger Reform-Prior Tilmann von Grünberg (nach Trithemius gestorben 1485), der auch zwei in Köln um 1476 gedruckte lateinische Traktate ("De vinea spirituali" und ein Traktat zur Novizenausbildung) verfasste. Diese firmieren in den Inkunabelbibliographien fälschlich unter "Tilmannus Dulmaniensis", da man seit dem 16. Jahrhundert zwei bei Trithemius genannte Regularkanoniker-Autoren namens Tilmannus vermengt hat. Der andere hieß aber richtig Johann von Dülmen und war zeitweilig Prior in Böddeken.

Update: Nachträge

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503#comment-2871

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 17:53 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.steigerlegal.ch/2013/05/24/youtube-copyfraud-mit-content-id-als-geschaeftsmodell/

Firmen beanspruchen offenbar systematisch auf YouTube Rechte an Videos, die mit Public-Domain-Musik unterlegt sind.

Firmen beanspruchen offenbar systematisch auf YouTube Rechte an Videos, die mit Public-Domain-Musik unterlegt sind.

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 17:50 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" Erfasst sind in den zwischen 1872 und 1914 erschienenen sieben Bänden der Reihe die Güter- und Heberegister und einige weitere Archivalien:

• des Klosters Freckenhorst (CTW 1)

• des Münsterschen Domkapitels (CTW 2)

• des Klosters Überwasser und des Stifts St. Mauritz (CTW 3)

• der Fürstabtei Herford sowie des Stifts auf dem Berge (CTW 4)

• des Aegidii-Klosters, der Kapitel an St. Ludgeri und Martini sowie der Georgskommende in Münster und der Klöster Vinnenberg, Marienfeld und Liesborn (CTW 5)

• der Coesfelder Klöster Marienborn und Marienbrink, des Kloster Varlar und der Stifte Asbeck und Nottuln (CTW 6)

• der Stifte Langenhorst, Metelen und Borghorst sowie der Klöster Gross- und Klein-Burlo (CTW 7)."

Digitalisate bei der historischen Kommission für Westfalen:

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de

• des Klosters Freckenhorst (CTW 1)

• des Münsterschen Domkapitels (CTW 2)

• des Klosters Überwasser und des Stifts St. Mauritz (CTW 3)

• der Fürstabtei Herford sowie des Stifts auf dem Berge (CTW 4)

• des Aegidii-Klosters, der Kapitel an St. Ludgeri und Martini sowie der Georgskommende in Münster und der Klöster Vinnenberg, Marienfeld und Liesborn (CTW 5)

• der Coesfelder Klöster Marienborn und Marienbrink, des Kloster Varlar und der Stifte Asbeck und Nottuln (CTW 6)

• der Stifte Langenhorst, Metelen und Borghorst sowie der Klöster Gross- und Klein-Burlo (CTW 7)."

Digitalisate bei der historischen Kommission für Westfalen:

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de

KlausGraf - am Freitag, 24. Mai 2013, 16:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

After this morning’s GW database update, it’s about time to bring you some recent news from the world of incunabula.

As usual, here’s the number of GW database entries containing links to one or more digitised copies: now 12,736 (in January we had 12,129). Among the new ones, there’s lots of interesting stuff, e.g.:

- Donatus GW 8926: the copy used (and annotated) by the Amerbach sons ( http://www.e-rara.ch/id/5284446 );

- A very rare edition of the German “Ship of Fools” edition GW 5048 ( http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/brant1494 );

- And quite a number of rare or unique volumes from our Berlin library, including the only known copy of the famous 1456 Calixtus III Bulla Turcorum in German: cf http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05916.htm . As of now, both the German and the Latin edition (unique copy in the Scheide Library, cf http://pudl.princeton.edu/objects/0v8380652 ) are available online.

New incunabula:

- The John Rylands Library in Manchester recently announced the discovery of an Italian calender or “tabula” by Giovanni Baptista de Sessa, 1489; already online, cf. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M1598650.htm. Thanks to Julianne Simpson at the Rylands.

- Another new broadside: A German almanac for 1487, printed by Peter Schöffer and found in the Municipale Archives in Mainz (fragmentary copy only): http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0141250N.htm, communicated by Gertrud Friedl from the German ISTC branch in Munich.

- Nina Musinsky Rare Books in NYC sent images of a hitherto unknown edition of the Vocabularius ex quo. Her copy belongs to a closely related group of Strasbourg editions of this wide-spread dictionary and was printed c. 1498 by Georg Husner; cf http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M5111820.htm and the surrounding GW numbers. Thanks to Nina as well.

- And finally, Lavinia Prosdocimi (grazie!) of the Biblioteca Universitaria de Padova reported fragments of an unrecorded Italian “Historia”, see http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW1274150N.htm

New reading matter:

- Jensen, Kristian: Reading Augustine in the Fifteenth Century. In: Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages: Instructing the Soul, Feeding the Spirit and Awakening the Passion, ed. Sabrina Corbellini, Turnhout 2013 (Utrecht Studies in Medieval Literacy vol. 25) pp. 141–72. The best paper I’ve read in quite a while.

- At http://www.dart-europe.eu/full.php?id=595353 a recent dissertation in Spanish by Luz María Rangel Alanís, University of Barcelona, on the Gutenberg Bible is available as PDF.

Miscellaneous: Robert Beasecker of GVSU informed me that “Last February our programming librarian had a video made to introduce students to the wonders and treasures to be found in our Special Collections. Here is the link, if you’d like to see it: http://youtu.be/cZWTQW6eCnI. There are interviews with two faculty (history and English), and many scenes of parts of the collections (including incunabula, of course!) and the building itself” – a very nice video indeed.

Best, Falk

Dr. Falk Eisermann

Referatsleiter

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Gesamtkatalog der Wiegendrucke / Inkunabelsammlung

Unter den Linden 8

D-10117 Berlin (Mitte)

As usual, here’s the number of GW database entries containing links to one or more digitised copies: now 12,736 (in January we had 12,129). Among the new ones, there’s lots of interesting stuff, e.g.:

- Donatus GW 8926: the copy used (and annotated) by the Amerbach sons ( http://www.e-rara.ch/id/5284446 );

- A very rare edition of the German “Ship of Fools” edition GW 5048 ( http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/brant1494 );

- And quite a number of rare or unique volumes from our Berlin library, including the only known copy of the famous 1456 Calixtus III Bulla Turcorum in German: cf http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05916.htm . As of now, both the German and the Latin edition (unique copy in the Scheide Library, cf http://pudl.princeton.edu/objects/0v8380652 ) are available online.

New incunabula:

- The John Rylands Library in Manchester recently announced the discovery of an Italian calender or “tabula” by Giovanni Baptista de Sessa, 1489; already online, cf. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M1598650.htm. Thanks to Julianne Simpson at the Rylands.

- Another new broadside: A German almanac for 1487, printed by Peter Schöffer and found in the Municipale Archives in Mainz (fragmentary copy only): http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0141250N.htm, communicated by Gertrud Friedl from the German ISTC branch in Munich.

- Nina Musinsky Rare Books in NYC sent images of a hitherto unknown edition of the Vocabularius ex quo. Her copy belongs to a closely related group of Strasbourg editions of this wide-spread dictionary and was printed c. 1498 by Georg Husner; cf http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M5111820.htm and the surrounding GW numbers. Thanks to Nina as well.

- And finally, Lavinia Prosdocimi (grazie!) of the Biblioteca Universitaria de Padova reported fragments of an unrecorded Italian “Historia”, see http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW1274150N.htm

New reading matter:

- Jensen, Kristian: Reading Augustine in the Fifteenth Century. In: Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages: Instructing the Soul, Feeding the Spirit and Awakening the Passion, ed. Sabrina Corbellini, Turnhout 2013 (Utrecht Studies in Medieval Literacy vol. 25) pp. 141–72. The best paper I’ve read in quite a while.

- At http://www.dart-europe.eu/full.php?id=595353 a recent dissertation in Spanish by Luz María Rangel Alanís, University of Barcelona, on the Gutenberg Bible is available as PDF.

Miscellaneous: Robert Beasecker of GVSU informed me that “Last February our programming librarian had a video made to introduce students to the wonders and treasures to be found in our Special Collections. Here is the link, if you’d like to see it: http://youtu.be/cZWTQW6eCnI. There are interviews with two faculty (history and English), and many scenes of parts of the collections (including incunabula, of course!) and the building itself” – a very nice video indeed.

Best, Falk

Dr. Falk Eisermann

Referatsleiter

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Gesamtkatalog der Wiegendrucke / Inkunabelsammlung

Unter den Linden 8

D-10117 Berlin (Mitte)

KlausGraf - am Freitag, 24. Mai 2013, 15:10 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

zahlreiche Verbände fordern die Aufhebung des Planungsstopps

"Unverständnis, wenn nicht Empörung empfinden Archivarinnen und Archivare in der ganzen Bundesrepublik gegenüber den Plänen einiger Kölner Politiker, den Neubau des Historischen Archivs der Stadt Köln nicht in der vor zwei Jahren vom Stadtrat beschlossenen Form und Größe durchzuführen. Viele von ihnen hatten – wie auch andere kultur- und geschichtsbewusste Bürgerinnen und Bürger weit über Köln hinaus – nach dem Archiveinsturz 2009 in unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden mitgeholfen, das verschüttete Kölner Kulturgut aus den Trümmern zu bergen und provisorisch zu versorgen. Auch heute noch bieten bundesweit 14 Asylarchive Obdach für 23 Regalkilometer Archivalien aus Köln – im Vertrauen auf die zugesicherte Fertigstellung des Archivneubaus bis Ende 2017. Dass dieser ausdrücklich als „Wiedergutmachung“ beschlossene Neubau einschließlich der fachlichen Qualität seiner Ausstattung, selbstverständlich mit Lesesaal und Ausstellungsraum, bereits vier Jahre nach der Katastrophe in Frage gestellt wird, erzürnt nicht nur Archivarinnen und Archivare, sondern erschüttert weltweit das Vertrauen historisch bewusster Menschen in den Kölner Umgang mit der eigenen Geschichte.

Das kurzsichtige Vorhaben, entgegen der ursprünglichen Planung die Kunst- und Museumsbibliothek (KMB) und das Rheinische Bildarchiv (RBA) nicht mit in den Archivneubau aufzunehmen und sogar die Schließung dieser europaweit renommierten Institution in Kauf zu nehmen, ruft in der Kunststadt Köln und weit darüber hinaus zusätzlich den Protest der gesamten Kunstszene auf den Plan. Philipp Kaiser, Direktor des Museum Ludwig, bezeichnet den Vorschlag als „intellektuelle Bankrotterklärung“; Direktor Marcus Dekiert vom Museum Wallraf sieht die KMB für die Arbeit der Museen als „überlebenswichtig“. Auch Stefan Kraus, Direktor des Museum Kolumba, setzt sich vehement für den Erhalt der KMB ein. Wie auch Kasper König und viele andere Museumsleute und Kunsthistoriker, Künstlerinnen und Künstler, Galeristen und Sammler hat er die vom Siegener Archivar Thomas Wolf initiierte Petition „Aufhebung des Planungsstopps für den Neubau des Stadtarchivs und der Kunst- und Museumsbibliothek Köln“ unterzeichnet.

Diese online-Petition hat in den fünf Wochen seit ihrem Start am 17. April bereits mehr als 6500 Unterstützer in ganz Deutschland, aber auch europa- und weltweit gefunden – hauptsächlich in Fachkreisen. Die bisher 40 Seiten mit Kommentaren der Unterzeichner liefern ein qualifiziertes Bild des erneuten Imageverlustes, der für die Stadt Köln mit dem Planungsstopp und seinen Konsequenzen bereits jetzt verbunden ist.

Mittlerweile engagiert sich eine beeindruckende Anzahl von Verbänden, Vereinen und Initiativen aus dem gesamten Kulturbereich für die in der Petition formulierten Forderungen; die Vorstände rufen zum Mitzeichnen der Petition auf. 10.000 Unterstützer bis zur entscheidenden Sitzung des Stadtrats am 18. Juni – diesen geballten Protest der versammelten Fachwelt werden die Kölner Politiker nicht ignorieren können!

Die Initiative ArchivKomplex fordert einen Blamagestopp für Köln – nach der Katastrophe des Archiveinsturzes muss der Neubau samt KMB und RBA wie geplant zügig vorangetrieben werden!

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Die Petition wird bisher von folgenden Verbänden, Vereinen und Initiativen unterstützt:

Arbeitskreis nordrhein-westfälischer Papierrestauratoren e. V. , Münster; ArchivKomplex, Köln; Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, Bezirksverband Köln e.V. / Landesverband NRW e.V.; Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V., Berlin; Das digitale Historische Archiv Köln; Deutscher Künstlerbund e.V., Berlin; Freunde des Historischen Archivs e.V., Köln; Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln e.V., Köln; International Council on Archives, Paris: Kölner Bücherschwarm; Literaturhaus Köln e.V.; prometheus - Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre e.V., Köln; Stiftung Stadtgedächtnis, Köln; Verband der Historiker

und Historikerinnen Deutschlands, Frankfurt/Main; Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., Fulda; Verein deutscher Bibliothekare e. V., München; Wählergruppe "Deine Freunde", Köln; Zentralarchiv des Internationalen Kunsthandels e.V., Köln."

Pressemitteilung: ArchivKomplex c/o Dorothee Joachim, T 0221 37 82 45 / Reinhard Matz, T 0221 550 52 83

Informationen und Kontakt:

www.archivkomplex.de

info@archivkomplex.de

"Unverständnis, wenn nicht Empörung empfinden Archivarinnen und Archivare in der ganzen Bundesrepublik gegenüber den Plänen einiger Kölner Politiker, den Neubau des Historischen Archivs der Stadt Köln nicht in der vor zwei Jahren vom Stadtrat beschlossenen Form und Größe durchzuführen. Viele von ihnen hatten – wie auch andere kultur- und geschichtsbewusste Bürgerinnen und Bürger weit über Köln hinaus – nach dem Archiveinsturz 2009 in unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden mitgeholfen, das verschüttete Kölner Kulturgut aus den Trümmern zu bergen und provisorisch zu versorgen. Auch heute noch bieten bundesweit 14 Asylarchive Obdach für 23 Regalkilometer Archivalien aus Köln – im Vertrauen auf die zugesicherte Fertigstellung des Archivneubaus bis Ende 2017. Dass dieser ausdrücklich als „Wiedergutmachung“ beschlossene Neubau einschließlich der fachlichen Qualität seiner Ausstattung, selbstverständlich mit Lesesaal und Ausstellungsraum, bereits vier Jahre nach der Katastrophe in Frage gestellt wird, erzürnt nicht nur Archivarinnen und Archivare, sondern erschüttert weltweit das Vertrauen historisch bewusster Menschen in den Kölner Umgang mit der eigenen Geschichte.

Das kurzsichtige Vorhaben, entgegen der ursprünglichen Planung die Kunst- und Museumsbibliothek (KMB) und das Rheinische Bildarchiv (RBA) nicht mit in den Archivneubau aufzunehmen und sogar die Schließung dieser europaweit renommierten Institution in Kauf zu nehmen, ruft in der Kunststadt Köln und weit darüber hinaus zusätzlich den Protest der gesamten Kunstszene auf den Plan. Philipp Kaiser, Direktor des Museum Ludwig, bezeichnet den Vorschlag als „intellektuelle Bankrotterklärung“; Direktor Marcus Dekiert vom Museum Wallraf sieht die KMB für die Arbeit der Museen als „überlebenswichtig“. Auch Stefan Kraus, Direktor des Museum Kolumba, setzt sich vehement für den Erhalt der KMB ein. Wie auch Kasper König und viele andere Museumsleute und Kunsthistoriker, Künstlerinnen und Künstler, Galeristen und Sammler hat er die vom Siegener Archivar Thomas Wolf initiierte Petition „Aufhebung des Planungsstopps für den Neubau des Stadtarchivs und der Kunst- und Museumsbibliothek Köln“ unterzeichnet.

Diese online-Petition hat in den fünf Wochen seit ihrem Start am 17. April bereits mehr als 6500 Unterstützer in ganz Deutschland, aber auch europa- und weltweit gefunden – hauptsächlich in Fachkreisen. Die bisher 40 Seiten mit Kommentaren der Unterzeichner liefern ein qualifiziertes Bild des erneuten Imageverlustes, der für die Stadt Köln mit dem Planungsstopp und seinen Konsequenzen bereits jetzt verbunden ist.

Mittlerweile engagiert sich eine beeindruckende Anzahl von Verbänden, Vereinen und Initiativen aus dem gesamten Kulturbereich für die in der Petition formulierten Forderungen; die Vorstände rufen zum Mitzeichnen der Petition auf. 10.000 Unterstützer bis zur entscheidenden Sitzung des Stadtrats am 18. Juni – diesen geballten Protest der versammelten Fachwelt werden die Kölner Politiker nicht ignorieren können!

Die Initiative ArchivKomplex fordert einen Blamagestopp für Köln – nach der Katastrophe des Archiveinsturzes muss der Neubau samt KMB und RBA wie geplant zügig vorangetrieben werden!

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Die Petition wird bisher von folgenden Verbänden, Vereinen und Initiativen unterstützt:

Arbeitskreis nordrhein-westfälischer Papierrestauratoren e. V. , Münster; ArchivKomplex, Köln; Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, Bezirksverband Köln e.V. / Landesverband NRW e.V.; Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V., Berlin; Das digitale Historische Archiv Köln; Deutscher Künstlerbund e.V., Berlin; Freunde des Historischen Archivs e.V., Köln; Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln e.V., Köln; International Council on Archives, Paris: Kölner Bücherschwarm; Literaturhaus Köln e.V.; prometheus - Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre e.V., Köln; Stiftung Stadtgedächtnis, Köln; Verband der Historiker

und Historikerinnen Deutschlands, Frankfurt/Main; Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., Fulda; Verein deutscher Bibliothekare e. V., München; Wählergruppe "Deine Freunde", Köln; Zentralarchiv des Internationalen Kunsthandels e.V., Köln."

Pressemitteilung: ArchivKomplex c/o Dorothee Joachim, T 0221 37 82 45 / Reinhard Matz, T 0221 550 52 83

Informationen und Kontakt:

www.archivkomplex.de

info@archivkomplex.de

Wolf Thomas - am Freitag, 24. Mai 2013, 08:11 - Rubrik: Kommunalarchive

Falk Eisermann stellte uns die folgende Mitteilung zur Verfügung:

Aufgrund einer Mitteilung von Dr. Christoph Volkmar vom Landesarchiv Magdeburg, für die wir uns herzlich bedanken, konnte im Bestand des Archivs ein bisher unbekanntes Exemplar von GW 8341 identifiziert werden: Diether von Isenburg, Ebf. von Mainz: Schreiben an die Reichsstände betr. den Streit um die Reichsunmittelbarkeit der Stadt Erfurt … (Ausgabe in Heftform) [Mainz: Peter Schöffer, nach 29.VI.1480]. (Signatur A 37b I, II XV Nr. 248). Bislang war nur ein Ex. in der StB Trier bekannt; ein ehemals in der “Bibliothek der Regierung” in Erfurt befindliches Ex., das im gedruckten GW verzeichnet ist, läßt sich offenbar nicht mehr nachweisen.

Dieser Druck und die ebenfalls von Schöffer hergestellte Einblatt-Ausgabe (GW 8340) sind von besonderem Interesse, weil aus einer erhaltenen Buchdruckerrechnung die Auflagenhöhen beider Drucke (100/104 Exemplare des zweiteiligen Einblattdrucks, 45 Exemplare der Heftausgabe) sowie das Honorar des Druckers – immerhin 16 Gulden – hervorgehen. Zu Einzelheiten und Literatur vgl. VE15 D-8/D-9 sowie den Artikel zu Diether von Isenburg im GW.

Ich weise gerne und zum wiederholten Male darauf hin, daß solche Hinweise von Archivarinnen und Archivaren für die Arbeit des GW - und der Inkunabelforschung allgemein - äußerst wichtig sind. Daher die ermunternde Aufforderung an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Archivwesen, sich mit “inkunabelverdächtigen” Funden, mit Hinweisen zu erhaltenen Drucken und Druckfragmenten und mit sonstigen Informationen zum frühesten Buchdruck aus archivalischen Quellen unbedingt an den GW zu wenden (z.B. via falk.eisermann@sbb.spk-berlin.de).

Aufgrund einer Mitteilung von Dr. Christoph Volkmar vom Landesarchiv Magdeburg, für die wir uns herzlich bedanken, konnte im Bestand des Archivs ein bisher unbekanntes Exemplar von GW 8341 identifiziert werden: Diether von Isenburg, Ebf. von Mainz: Schreiben an die Reichsstände betr. den Streit um die Reichsunmittelbarkeit der Stadt Erfurt … (Ausgabe in Heftform) [Mainz: Peter Schöffer, nach 29.VI.1480]. (Signatur A 37b I, II XV Nr. 248). Bislang war nur ein Ex. in der StB Trier bekannt; ein ehemals in der “Bibliothek der Regierung” in Erfurt befindliches Ex., das im gedruckten GW verzeichnet ist, läßt sich offenbar nicht mehr nachweisen.

Dieser Druck und die ebenfalls von Schöffer hergestellte Einblatt-Ausgabe (GW 8340) sind von besonderem Interesse, weil aus einer erhaltenen Buchdruckerrechnung die Auflagenhöhen beider Drucke (100/104 Exemplare des zweiteiligen Einblattdrucks, 45 Exemplare der Heftausgabe) sowie das Honorar des Druckers – immerhin 16 Gulden – hervorgehen. Zu Einzelheiten und Literatur vgl. VE15 D-8/D-9 sowie den Artikel zu Diether von Isenburg im GW.

Ich weise gerne und zum wiederholten Male darauf hin, daß solche Hinweise von Archivarinnen und Archivaren für die Arbeit des GW - und der Inkunabelforschung allgemein - äußerst wichtig sind. Daher die ermunternde Aufforderung an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Archivwesen, sich mit “inkunabelverdächtigen” Funden, mit Hinweisen zu erhaltenen Drucken und Druckfragmenten und mit sonstigen Informationen zum frühesten Buchdruck aus archivalischen Quellen unbedingt an den GW zu wenden (z.B. via falk.eisermann@sbb.spk-berlin.de).

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 22:21 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Mitteilung dazu, natürlich ohne Links zur EZB oder zur Website der Mitgliedsbibliotheken:

http://www.digizeitschriften.de/startseite/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&cHash=787cf745afa3f16e35b026813b0cd43a

Betrifft wohl vor allem Digitalisate der UB Heidelberg.

http://www.digizeitschriften.de/startseite/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&cHash=787cf745afa3f16e35b026813b0cd43a

Betrifft wohl vor allem Digitalisate der UB Heidelberg.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 20:08 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 18:59 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Etikettierung durch die Herzog August Bibliothek ist zwar einerseits Copyfraud (CC0 wäre angemessen), andererseits aber durchaus erfreulich:

http://idw-online.de/pages/de/news534834

Update:

https://netzpolitik.org/2013/wenn-creative-commons-zu-restriktiv-ist-digitalisate-der-bibliotheca-augusta/#comment-493795

http://idw-online.de/pages/de/news534834

Update:

https://netzpolitik.org/2013/wenn-creative-commons-zu-restriktiv-ist-digitalisate-der-bibliotheca-augusta/#comment-493795

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 18:54 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/titleinfo/1527414

Die ULB Halle hat ein Handschriftenfragment ins Netz gestellt. Man sucht aber erst einmal eine Weile, bis man links den Link zum OPAC findet, wo man erst die Signatur erfährt. Dutzende Handschriftendigitalisierungsprojekte machen das doch richtig, wieso reisen extrem überbezahlte BibliotheksmitarbeiterInnen des höheren Dienstes ständig zu irgendwelchen Tagungen zu best-practice-Digitalisierung, wenn sie dann zuhause nicht die simpelsten Dinge hinkriegen? Es ist leider nicht das erste Mal, dass ich das hier monieren muss.

Wieso kann man nicht einfach das folgende aus dem OPAC für die Metadaten am Digitalisat verwursten?

"Titel:

Deutsches Gebetbuch : Missalefragment des 13./14. Jahrhunderts in den Spiegeln

Erschienen:

[15.-16. Jh.]

Umfang:

[187] Bl. : rubriziert. ; 8°, 14,5 x 14,5 cm, Schriftspiegel ca. 10,5 x 7 cm

Sprache(n):

gmh

Bibliogr. Zitate:

Fliege, Jutta: Die handschriften der ehemaligen Stifts- und Gymnasialbibliothek Quedlinburg in Halle, 1982, S. 255 ff

Düning, Adalbert: Die deutsche Handschriften der Königlichen Stifts- und Gymnalisalbibliothek bis zum Jahre 1520. - Quedlinburg, 1906, Beil. zum Prog. Nr. 304, S. 14-16

Anmerkung:

Handschrift

Signatur:

Hs.-Abt. Qu. Cod. 141 "

Nachtrag: Wenig professionell die Abkürzung Qu., die hier nicht wie sonst für Quart, sondern für Quedlinburg steht:

http://www.handschriftencensus.de/18460

Die ULB Halle hat ein Handschriftenfragment ins Netz gestellt. Man sucht aber erst einmal eine Weile, bis man links den Link zum OPAC findet, wo man erst die Signatur erfährt. Dutzende Handschriftendigitalisierungsprojekte machen das doch richtig, wieso reisen extrem überbezahlte BibliotheksmitarbeiterInnen des höheren Dienstes ständig zu irgendwelchen Tagungen zu best-practice-Digitalisierung, wenn sie dann zuhause nicht die simpelsten Dinge hinkriegen? Es ist leider nicht das erste Mal, dass ich das hier monieren muss.

Wieso kann man nicht einfach das folgende aus dem OPAC für die Metadaten am Digitalisat verwursten?

"Titel:

Deutsches Gebetbuch : Missalefragment des 13./14. Jahrhunderts in den Spiegeln

Erschienen:

[15.-16. Jh.]

Umfang:

[187] Bl. : rubriziert. ; 8°, 14,5 x 14,5 cm, Schriftspiegel ca. 10,5 x 7 cm

Sprache(n):

gmh

Bibliogr. Zitate:

Fliege, Jutta: Die handschriften der ehemaligen Stifts- und Gymnasialbibliothek Quedlinburg in Halle, 1982, S. 255 ff

Düning, Adalbert: Die deutsche Handschriften der Königlichen Stifts- und Gymnalisalbibliothek bis zum Jahre 1520. - Quedlinburg, 1906, Beil. zum Prog. Nr. 304, S. 14-16

Anmerkung:

Handschrift

Signatur:

Hs.-Abt. Qu. Cod. 141 "

Nachtrag: Wenig professionell die Abkürzung Qu., die hier nicht wie sonst für Quart, sondern für Quedlinburg steht:

http://www.handschriftencensus.de/18460

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 18:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Historisches Forum 14 (2012) gibt es auch zwei Beiträge, die sich mit Archiven befassen:

http://edoc.hu-berlin.de/e_histfor/14/PDF/HistFor_14-2012.pdf

Rebecka Lennartsson

Archival Ethnography. Reflections on a Lost Note . . . 77

Sabine Kienitz

Von Akten, Akteuren und Archiven. Eine kleine Polemik 107

Lesenswert ist dieser Beitrag der Volkskundlerin Kienitz, die eingangs den Rückgang archivalischer Quellenforschung in der Volkskunde konstatiert, allemal.

http://edoc.hu-berlin.de/e_histfor/14/PDF/HistFor_14-2012.pdf

Rebecka Lennartsson

Archival Ethnography. Reflections on a Lost Note . . . 77

Sabine Kienitz

Von Akten, Akteuren und Archiven. Eine kleine Polemik 107

Lesenswert ist dieser Beitrag der Volkskundlerin Kienitz, die eingangs den Rückgang archivalischer Quellenforschung in der Volkskunde konstatiert, allemal.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 17:54 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Googles Übersetzung von: ケルン市歴史文書館を救え!規模縮小と移転に反対する!

http://hastk.blogspot.jp/2013/05/blog-post.html

Sollten wir uns nicht in Grund und Boden schämen, dass in Japan ein Weblog sich mit dem Kölner Desaster befasst, wir aber gerade mal 6500+ Unterschriften zusammenbekommen?

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Via

https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln

http://hastk.blogspot.jp/2013/05/blog-post.html

Sollten wir uns nicht in Grund und Boden schämen, dass in Japan ein Weblog sich mit dem Kölner Desaster befasst, wir aber gerade mal 6500+ Unterschriften zusammenbekommen?

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Via

https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 17:45 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 17:32 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klaus Graf/Mareike König: Forschungsnotizbücher im Netz. Weblogs in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft. In. WerkstattGeschichte 21 (2012), Heft 61, S. 76-87

Online:

http://werkstattgeschichte.de/werkstatt_site/archiv/WG61_076-087_GRAF_NETZ.pdf

Anton Tantner wies die URL nach, Merci:

https://plus.google.com/109199221833785751288/posts/jACVedctson

Zur Publikationsgeschichte:

Am 9. Dezember 2011 veröffentlichten Mareike König und ich einen Beitrag im Redaktionsblog zu deutschsprachigen Geschichtsblogs:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/40

Am 13. Dezember fragte uns Eckart Schörle, ob wir einen Beitrag für WerkstattGeschichte schreiben wollen, was wir am 14. Dezember 2011 zusagten. Am 30. Mai 2012 übersandten wir den Beitrag. Am 22. Juni kamen umfangreiche Anregungen aufgrund der Diskussion in der Redaktion. Am 23. Juli und 10. September 2012 gingen Überarbeitungen an die Redaktion ab. Am 13. März 2013 kamen die Fahnen, die wir umgehend absegneten. Vor wenigen Tagen war dann das gedruckte Heft bei mir in der Post. Die Zusammenarbeit mit der Redaktion war konstruktiv, mit Mareike sehr angenehm, wofür ich mich bedanken möchte.

Online:

http://werkstattgeschichte.de/werkstatt_site/archiv/WG61_076-087_GRAF_NETZ.pdf

Anton Tantner wies die URL nach, Merci:

https://plus.google.com/109199221833785751288/posts/jACVedctson

Zur Publikationsgeschichte:

Am 9. Dezember 2011 veröffentlichten Mareike König und ich einen Beitrag im Redaktionsblog zu deutschsprachigen Geschichtsblogs:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/40

Am 13. Dezember fragte uns Eckart Schörle, ob wir einen Beitrag für WerkstattGeschichte schreiben wollen, was wir am 14. Dezember 2011 zusagten. Am 30. Mai 2012 übersandten wir den Beitrag. Am 22. Juni kamen umfangreiche Anregungen aufgrund der Diskussion in der Redaktion. Am 23. Juli und 10. September 2012 gingen Überarbeitungen an die Redaktion ab. Am 13. März 2013 kamen die Fahnen, die wir umgehend absegneten. Vor wenigen Tagen war dann das gedruckte Heft bei mir in der Post. Die Zusammenarbeit mit der Redaktion war konstruktiv, mit Mareike sehr angenehm, wofür ich mich bedanken möchte.

http://gg.docpatch.org/

Der Chaos-Computer-Club möchte mit seiner Seite auch für Open Data werben. Die tatsächliche Umsetzung überzeugt mich nicht. Was ich z.B. auf Anhieb vermisse: Eine Infografik, die die Änderungen nach Abschnitten farbig markiert und auf den ersten Blick erkennen lässt, welche Artikel unverändert blieben.

Auf Heise gibts auch Kritik:

http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Chaos-Computer-Club-befreit-das-Grundgesetz/forum-256645/list/

Zu den Grundgesetzänderungen siehe auch

http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/aenderungen_des_grundgesetzes_seit_1949.pdf

Und nun noch was zur Online-Journaille. Sie lernen es nicht:

http://www.pcgames.de/Recht-Thema-241308/GNews/Chaos-Computer-Club-Dokumentation-zum-Grundgesetz-1070843/

http://www.focus.de/politik/deutschland/internet-chaos-computer-club-dokumentiert-wandel-des-grundgesetzes_aid_997059.html

berichten, haben aber keinen Link zur Plattform (oder er ist in dem werbegepflasterten Angebot irgendwo am Rand versteckt). Über Google klickte ich dann genervt auf auf

http://netzpolitik.org/2013/chaos-computer-club-veroffentlicht-graphische-darstellung-vom-grundgesetz/

wo erwartungsgemäß der Link steht.

Der Chaos-Computer-Club möchte mit seiner Seite auch für Open Data werben. Die tatsächliche Umsetzung überzeugt mich nicht. Was ich z.B. auf Anhieb vermisse: Eine Infografik, die die Änderungen nach Abschnitten farbig markiert und auf den ersten Blick erkennen lässt, welche Artikel unverändert blieben.

Auf Heise gibts auch Kritik:

http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Chaos-Computer-Club-befreit-das-Grundgesetz/forum-256645/list/

Zu den Grundgesetzänderungen siehe auch

http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/aenderungen_des_grundgesetzes_seit_1949.pdf

Und nun noch was zur Online-Journaille. Sie lernen es nicht:

http://www.pcgames.de/Recht-Thema-241308/GNews/Chaos-Computer-Club-Dokumentation-zum-Grundgesetz-1070843/

http://www.focus.de/politik/deutschland/internet-chaos-computer-club-dokumentiert-wandel-des-grundgesetzes_aid_997059.html

berichten, haben aber keinen Link zur Plattform (oder er ist in dem werbegepflasterten Angebot irgendwo am Rand versteckt). Über Google klickte ich dann genervt auf auf

http://netzpolitik.org/2013/chaos-computer-club-veroffentlicht-graphische-darstellung-vom-grundgesetz/

wo erwartungsgemäß der Link steht.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 16:06 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 15:59 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Danny Kinsgley stellt nicht nur in Australien bestehende Probleme mit Verlags-Regelungen vor:

http://aoasg.org.au/2013/05/23/walking-in-quicksand-keeping-up-with-copyright-agreements/

Zu beachten ist

- die Haltung des Verlags zu Open Access (OA) gemäß SHERPA/ROMEO

- nicht notwendigerweise identisch: die Haltung des Verlags gemäß Website (wobei zunehmend bei großen Verlagen differenziert wird nach Veröffentlichungen mit und ohne Finanzierung, die ein OA-Mandat mit sich bringt)

- nicht notwendigerweise identisch: die Vereinbarung mit dem Autor (Verlagsvertrag)

- Vereinbarungen mit der Institution

Zum Robert-Koch-Institut habe ich unter

http://archiv.twoday.net/stories/64967798/

angedeutet, dass der Vertrag mit Elsevier für OA sehr nachteilig ist.

- OA-Komponente der deutschen National- und Allianz-Lizenzen

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/bibliothek/article/view/9457/3324

http://archiv.twoday.net/stories/97008660/

Aus der Sicht des Autors ist einzig und allein der Verlagsvertrag entscheidend, sofern nicht die anderen Rechtsgrundlagen günstiger sind, was im Fall der OA-Komponente häufig der Fall sein wird, da dort meist die Verlagsfassung eingestellt werden darf.

Sind die anderen Regelungen restriktiver kann es sich empfehlen, zu einem Repositorium zu wechseln, das keine vertragliche Bindung eingegangen ist oder liberaler verfährt.

http://aoasg.org.au/2013/05/23/walking-in-quicksand-keeping-up-with-copyright-agreements/

Zu beachten ist

- die Haltung des Verlags zu Open Access (OA) gemäß SHERPA/ROMEO

- nicht notwendigerweise identisch: die Haltung des Verlags gemäß Website (wobei zunehmend bei großen Verlagen differenziert wird nach Veröffentlichungen mit und ohne Finanzierung, die ein OA-Mandat mit sich bringt)

- nicht notwendigerweise identisch: die Vereinbarung mit dem Autor (Verlagsvertrag)

- Vereinbarungen mit der Institution

Zum Robert-Koch-Institut habe ich unter

http://archiv.twoday.net/stories/64967798/

angedeutet, dass der Vertrag mit Elsevier für OA sehr nachteilig ist.

- OA-Komponente der deutschen National- und Allianz-Lizenzen

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/bibliothek/article/view/9457/3324

http://archiv.twoday.net/stories/97008660/

Aus der Sicht des Autors ist einzig und allein der Verlagsvertrag entscheidend, sofern nicht die anderen Rechtsgrundlagen günstiger sind, was im Fall der OA-Komponente häufig der Fall sein wird, da dort meist die Verlagsfassung eingestellt werden darf.

Sind die anderen Regelungen restriktiver kann es sich empfehlen, zu einem Repositorium zu wechseln, das keine vertragliche Bindung eingegangen ist oder liberaler verfährt.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Mai 2013, 00:25 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kurioserweise hat die Altgermanistik bisher keine Notiz von der Wolfenbütteler Handschrift 82.2 Aug. 2° genommen, für die der Handschriftencensus nur einen Link zum Katalog Heinemanns gibt, in dem der Autorenname in der Verballhornung "Rotzenhusen" gegeben wird:

http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00051

Heinemann sagt, die Handschrift stamme aus dem 16. Jahrhundert und enthalte 59 farbige Bilder.

Die schändlicherweise aus dem geschützten Büdinger Archiv über Jörn Günther verkaufte Handschrift von 1464 war bisher die einzige bekannte illustrierte Handschrift, siehe das Angebot Günthers 2003, das ich damals zitierte:

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2003/0013.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/692500/

Zu den bisher bekannten 12 Handschriften

http://www.handschriftencensus.de/werke/654

Dass von der vernichteten Würzburger Handschrift eine komplette Fotografie aufgetaucht ist, verschweigt der Handschriftencensus, weil er idiotischerweise die Informationen aus seinen "Neuigkeiten" nicht in die Artikel einarbeitet:

http://archiv.twoday.net/stories/6115764/

Zum deutschen und lateinischen Passionstraktat Zazenhausens vergleiche man Tobias A. Kemper: Die Kreuzigung Christi (2006) und ergänzend Ulrich Seelbachs Beschreibung einer Gießener Überlieferung des lateinischen Traktats mit Neufunden zur Überlieferung:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4934/pdf/774.pdf

Seelbach setzt Johannes von Zazenhausen als Johannes von Zuzenhausen an, gibt dafür jedoch keinen schlüssigen Grund. Zur Herkunft des Weihbischofs existiert ein Eintrag in eine Mainzer Handschrift, der ihn "nacione Sueuus" nennt, siehe den Handschriftenkatalog

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0515_a107_jpg.htm

Zu Schwaben würde Zazenhausen (Stadtteil von Stuttgart, ehemals Bistum Speyer) besser passen als Zuzenhausen bei Sinsheim, damals Bistum Worms.

Die biographischen Quellen zu dem um 1380 gestorbenen Franziskaner sind spärlich. Martin Persch stellte 1992 im BBKL als Literatur zusammen:

" U. F. von Gudenus, Codex Diplomaticus, Frankfurt und Leipzig 1751, 975, - Karl Josef Holzer, De Proepiscopis Trevirensibus, 1845, 46 f.; - Franz Falk, Der Trierer Weihbischof J. v. Z. und die Meistersänger von Mainz, in: Pastor bonus 14 (1901/02), 129 f.; - Heinrich Volbert Sauerland, Urkunden und Regesten zur Gesch. der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, Bd. 5, 1910, 366 Nr. 936; - Florenz Landmann, Zum Predigtwesen der Straßburger Franziskanerprovinz in der letzten Zeit des MA.s, in: Franziskan. Studien 15 (1928), 96-120, 110; - Livarius Oliger, Die dt. Passion des J. v. Z. O.F.M. Weihbischofs von Trier (+ ca. 1380), in: Franziskan. Studien 15 (1928), 245-251; - Handb. des Bistums Trier XX, 1952, 49; - Fritz Michel, Zur Gesch. der geistl. Gerichtsbarkeit und Verwaltung der Trierer Erzbischöfe im MA, 1953, 77; - Wolfgang Stammler, Deutsche Scholastik, in: Zeitschr. für dt. Philologie 72 (1953), 1-23, 15 (= Kl. Schriften I, 1953, 142); - H. Unger, Eine dt. Bearbeitung von Michael de Massas Passionstraktat »Angeli pacis amara flebunt« im Verhältnis zu dem lat. Vorbild, ungedr. wissenschaftl. Arbeit, München 1963, 58-60, 123; - Walter Baier, Unters. zu den Passionsbetrachtungen in der »Vita Christi« des Ludolf v. Sachsen (= Analecta Cartusiana Bd. 44), 1977, 411; - DLL VIII, 647; - Verf-Lex IV, 827-830 (Kurt Ruh)"

Holzer 1845 war Seelbach nicht zugänglich (so wie mir die von Kemper zitierte Schrift Wolfgang Seibrich: Die Weihbischöfe des Bistums Trier, 1998), ist aber inzwischen online:

http://www.dilibri.de/rlb/content/pageview/124802

Bei Gudenus vergisst Persch den Band (III):

http://books.google.de/books?id=woXhdWenFg8C&pg=PA975

Wie üblich werden die "Deutschen Inschriften" (hier der Mainzer Band von Arens, Nr. 772, nach Gudenus) von der Germanistik und den Historikern nicht zitiert.

Falk ist unerheblich

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?view=image;size=100;id=njp.32101063609240;page=root;seq=142;num=130 (US)

Er bezieht sich auf Ausführungen von FWE Roth zu den Mainzer Meistersingern:

http://www.archive.org/stream/zeitschriftfrku18unkngoog#page/n274/mode/2up

Ich halte so gut wie alle nicht überprüfbaren Angaben Roths (einschließlich der Quellenedition in diesem Aufsatz) für Erfindungen und damit auch die Nennung des "Johann von Zuzenhausen" im Zusammenhang mit den Mainzer Meistersingern. Woher Roth von der Widmung des Passionstraktats an Gerlach von Mainz wusste, muss ich offen lassen (das steht nicht bei Gudenus oder Holzer), vermutlich hat er die Mainzer Handschrift I 51 eingesehen, der selbst ein Stümper wie Roth auf Anhieb die Widmung entnehmen konnte:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0088_a111_JPG.htm

Dass der Text der Passionshistorie auch im Archiv von St. Agnes in Mainz sich befunden hat, dürfte Roth ebenfalls erfunden haben, um sich wichtig zu tun.

Dr. Kristin Rheinwald (Universität Stuttgart) die eine Edition des deutschen Passionstraktats vorbereitet, wird sich mit der Wolfenbütteler Überlieferung auseinanderzusetzen haben und ist gut beraten, wenn sie den Hinweis von Roth auf eine weitere Handschrift in Mainz ignoriert.

Nachträge:

Roth kannte 1884

http://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/96755

die Beschreibung der Wiener Handschrift durch Hoffmann 1841,

http://books.google.de/books?id=P34NAAAAQAAJ&pg=PA332

der er die Widmung an den Mainzer Erzbischof entnehmen konnte.

Landmann Franz. Studien 1928 S. 100 Anm. 17 (nicht: 110) weist nur auf Binz S. 34 hin. Aus der von der Mainzer Kartause an die Basler geschenkten Handschrift (um 1400) geht hervor, dass Johannes Franziskaner war und auch Mainzer Weihbischof (wofür es keine Belege gibt). Binz zu A V 23:

http://archive.org/stream/p1diehandschrift01univuoft#page/34/mode/2up (Namensform "zotzeym")

Zur Handschrift: http://www.handschriftencensus.de/7642

Oliger (ebd.) wertete die vernichtete Würzburger Handschrift (siehe oben) I 93 aus, in der S. 246 Bl. 1r mit der Namensform Zozenhusen zitiert wird. Diese Namensform spricht zugegebenermaßen mehr für Zuzenhausen als für Zazenhausen, für das sie in der fraglichen Zeit nicht belegt ist (Reichardt, Ortsnamenbuch). "Tramit ecclesie presul" sieht er S. 250, Eubel (Hierarchia I ² 72) folgend, als Verballhornung von Adramitanus. Für das Biographische stützte er sich ausschließlich auf Holzer.

Sauerland Bd. 5

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015012916642?urlappend=%3Bseq=560

Schreiber über Zozenhusen-Handschriften in der Mainzer Kartause und ihre Benutzung

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5718398 (fehlt im Register S. 211!)

Die HAB Wolfenbüttel hat nach Hinweis die Wasserzeichen auf um 1475 bestimmt. Der Handschriftencensus hat aufgrund des Hinweises der Bibliothek die Überlieferungsübersicht OHNE HINWEIS AUF DIESEN BEITRAG ergänzt.

Februar 2014: Der Handschriftencensus hat Archivalia verlinkt und die Handschrift ist im Netz:

http://archiv.twoday.net/stories/706567008/

#forschung

http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00051

Heinemann sagt, die Handschrift stamme aus dem 16. Jahrhundert und enthalte 59 farbige Bilder.

Die schändlicherweise aus dem geschützten Büdinger Archiv über Jörn Günther verkaufte Handschrift von 1464 war bisher die einzige bekannte illustrierte Handschrift, siehe das Angebot Günthers 2003, das ich damals zitierte:

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2003/0013.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/692500/

Zu den bisher bekannten 12 Handschriften

http://www.handschriftencensus.de/werke/654

Dass von der vernichteten Würzburger Handschrift eine komplette Fotografie aufgetaucht ist, verschweigt der Handschriftencensus, weil er idiotischerweise die Informationen aus seinen "Neuigkeiten" nicht in die Artikel einarbeitet:

http://archiv.twoday.net/stories/6115764/

Zum deutschen und lateinischen Passionstraktat Zazenhausens vergleiche man Tobias A. Kemper: Die Kreuzigung Christi (2006) und ergänzend Ulrich Seelbachs Beschreibung einer Gießener Überlieferung des lateinischen Traktats mit Neufunden zur Überlieferung:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4934/pdf/774.pdf

Seelbach setzt Johannes von Zazenhausen als Johannes von Zuzenhausen an, gibt dafür jedoch keinen schlüssigen Grund. Zur Herkunft des Weihbischofs existiert ein Eintrag in eine Mainzer Handschrift, der ihn "nacione Sueuus" nennt, siehe den Handschriftenkatalog

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0515_a107_jpg.htm

Zu Schwaben würde Zazenhausen (Stadtteil von Stuttgart, ehemals Bistum Speyer) besser passen als Zuzenhausen bei Sinsheim, damals Bistum Worms.

Die biographischen Quellen zu dem um 1380 gestorbenen Franziskaner sind spärlich. Martin Persch stellte 1992 im BBKL als Literatur zusammen:

" U. F. von Gudenus, Codex Diplomaticus, Frankfurt und Leipzig 1751, 975, - Karl Josef Holzer, De Proepiscopis Trevirensibus, 1845, 46 f.; - Franz Falk, Der Trierer Weihbischof J. v. Z. und die Meistersänger von Mainz, in: Pastor bonus 14 (1901/02), 129 f.; - Heinrich Volbert Sauerland, Urkunden und Regesten zur Gesch. der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, Bd. 5, 1910, 366 Nr. 936; - Florenz Landmann, Zum Predigtwesen der Straßburger Franziskanerprovinz in der letzten Zeit des MA.s, in: Franziskan. Studien 15 (1928), 96-120, 110; - Livarius Oliger, Die dt. Passion des J. v. Z. O.F.M. Weihbischofs von Trier (+ ca. 1380), in: Franziskan. Studien 15 (1928), 245-251; - Handb. des Bistums Trier XX, 1952, 49; - Fritz Michel, Zur Gesch. der geistl. Gerichtsbarkeit und Verwaltung der Trierer Erzbischöfe im MA, 1953, 77; - Wolfgang Stammler, Deutsche Scholastik, in: Zeitschr. für dt. Philologie 72 (1953), 1-23, 15 (= Kl. Schriften I, 1953, 142); - H. Unger, Eine dt. Bearbeitung von Michael de Massas Passionstraktat »Angeli pacis amara flebunt« im Verhältnis zu dem lat. Vorbild, ungedr. wissenschaftl. Arbeit, München 1963, 58-60, 123; - Walter Baier, Unters. zu den Passionsbetrachtungen in der »Vita Christi« des Ludolf v. Sachsen (= Analecta Cartusiana Bd. 44), 1977, 411; - DLL VIII, 647; - Verf-Lex IV, 827-830 (Kurt Ruh)"

Holzer 1845 war Seelbach nicht zugänglich (so wie mir die von Kemper zitierte Schrift Wolfgang Seibrich: Die Weihbischöfe des Bistums Trier, 1998), ist aber inzwischen online:

http://www.dilibri.de/rlb/content/pageview/124802

Bei Gudenus vergisst Persch den Band (III):

http://books.google.de/books?id=woXhdWenFg8C&pg=PA975

Wie üblich werden die "Deutschen Inschriften" (hier der Mainzer Band von Arens, Nr. 772, nach Gudenus) von der Germanistik und den Historikern nicht zitiert.

Falk ist unerheblich

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?view=image;size=100;id=njp.32101063609240;page=root;seq=142;num=130 (US)

Er bezieht sich auf Ausführungen von FWE Roth zu den Mainzer Meistersingern:

http://www.archive.org/stream/zeitschriftfrku18unkngoog#page/n274/mode/2up

Ich halte so gut wie alle nicht überprüfbaren Angaben Roths (einschließlich der Quellenedition in diesem Aufsatz) für Erfindungen und damit auch die Nennung des "Johann von Zuzenhausen" im Zusammenhang mit den Mainzer Meistersingern. Woher Roth von der Widmung des Passionstraktats an Gerlach von Mainz wusste, muss ich offen lassen (das steht nicht bei Gudenus oder Holzer), vermutlich hat er die Mainzer Handschrift I 51 eingesehen, der selbst ein Stümper wie Roth auf Anhieb die Widmung entnehmen konnte:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0088_a111_JPG.htm

Dass der Text der Passionshistorie auch im Archiv von St. Agnes in Mainz sich befunden hat, dürfte Roth ebenfalls erfunden haben, um sich wichtig zu tun.

Dr. Kristin Rheinwald (Universität Stuttgart) die eine Edition des deutschen Passionstraktats vorbereitet, wird sich mit der Wolfenbütteler Überlieferung auseinanderzusetzen haben und ist gut beraten, wenn sie den Hinweis von Roth auf eine weitere Handschrift in Mainz ignoriert.

Nachträge:

Roth kannte 1884

http://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/96755

die Beschreibung der Wiener Handschrift durch Hoffmann 1841,

http://books.google.de/books?id=P34NAAAAQAAJ&pg=PA332

der er die Widmung an den Mainzer Erzbischof entnehmen konnte.