http://eprints.rclis.org/archive/00014781/01/Open_Access.pdf

Archivalia habe ich in Anm. 46 zitiert gefunden.

Archivalia habe ich in Anm. 46 zitiert gefunden.

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 18:34 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die im Mai 2008 bei Dr. phil. bei Prof. Dr. Lutz Heusinger (Philipps-Universität Marburg) vorgelegte Dissertation Katja Leiskaus gilt es hier anzuzeigen. Leiskau hatte 1999 bereits eine Arbeit über den Neubau des Marburger Staatsarchivs vorgelegt. Seit Oktober 2001 ist sie als Angestellte am Bildarchiv Foto Marburg tätig.

Der 199 Seiten starke Textband ist als pdf-Dokument verfügbar:

http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2008/0481/pdf/disskl1.pdf .

Unabhängig von einer inhaltlichen Bewertung ist diesem Werk ein baldiger Druck zu wünschen.

Der 199 Seiten starke Textband ist als pdf-Dokument verfügbar:

http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2008/0481/pdf/disskl1.pdf .

Unabhängig von einer inhaltlichen Bewertung ist diesem Werk ein baldiger Druck zu wünschen.

Wolf Thomas - am Freitag, 3. Oktober 2008, 17:46 - Rubrik: Archivbau

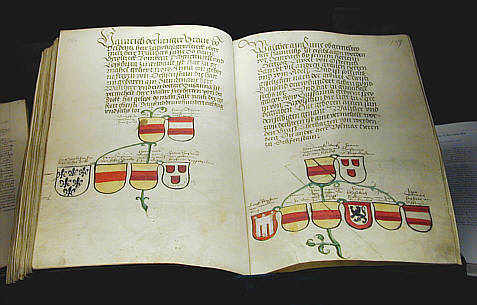

http://books.google.de/books?id=Fx8TAAAAYAAJ&pg=PA179

Autor des Buchs ist der badische Rat Johann Jakob Reinhard (Google fälschlich: Martin Gerbert). Das autographe Konzept der "Pragmatischen Geschichte" liegt im GLAK 74/558.

Zum Kontext siehe

http://archiv.twoday.net/stories/104752/

Quelle: http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/territor/geroldseck/pappenheim.htm

Autor des Buchs ist der badische Rat Johann Jakob Reinhard (Google fälschlich: Martin Gerbert). Das autographe Konzept der "Pragmatischen Geschichte" liegt im GLAK 74/558.

Zum Kontext siehe

http://archiv.twoday.net/stories/104752/

Quelle: http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/territor/geroldseck/pappenheim.htm

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 15:42 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Computerwelt (Link) berichtet: "Die digitale Inhaltsmenge in Zeitungs- und Medienarchiven, Dokumentations- oder Kunstarchiven oder auch in großen Unternehmen wächst in einer Geschwindigkeit an, die eine effiziente Benutzung meist zum Stolperstein werden lässt. Das Salzburg NewMediaLab hat sich zum Ziel gesetzt, mit wissensbasierenden Technologien das Verknüpfen, Suchen und Finden von multimedialen Inhalten für diese Unternehmen zu verbessern.

Das Kompetenzzentrum für Neue Medien wurde im Oktober 2003 von der Landesforschungsgesellschaft Salzburg Research aufgebaut und wird seither von ihr betrieben. Siegfried Reich, Geschäftsführer der Salzburg Research, streicht den Stellenwert des Zentrums hervor. "Das NewMediaLab ist zum innovativen Player am Medienstandort Salzburg geworden. Es setzt am Bedarf der Unternehmen an und forscht an der Verwendung semantischer Web-Tools – Stichwort Web 3.0 – um einen Mehrwert für Medienmacher, Archivare aber auch für Konsumenten zu schaffen."

Georg Güntner ist Leiter des Salzburg NewMediaLab und blickt im Rahmen der heutigen 5-Jahres-Feier auf die Geschichte des Kompetenzzentrums zurück. "Rund 15 Wirtschaftspartner und sieben Forschungseinrichtungen haben in den fünf Jahren mit uns gearbeitet. Medienunternehmen wie der ORF und die Salzburger Nachrichten, oder Softwareunternehmen wie Informix oder die Software AG zählten dazu." Rund vier Mio. Euro wurden von Wirtschaftspartnern, Land Salzburg und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit investiert.

Für die unmittelbare Zukunft sind einige neue Projekte im Bereiche "Digitale Archive" geplant. "Wir starten jetzt ein spannendes Projekt mit dem österreichischen Kulturdokumentationszentrum ‚basis wien’. Das Dokumentationszentrum ist ein Archiv und besitzt eine umfangreiche Datenbank über zeitgenössische Kunst", kündigt Güntner an. Es handelt sich um die Entwicklung eines Open Source Frameworks, mit dem die Inhalte intelligent verknüpft werden können. Dadurch soll den Benutzern das Auffinden und Zugreifen auf Informationen deutlich erleichtert werden."

Zwei Anmerkungen:

1) Interessant wäre Erfahrungsbericht der beteiligten Kulturinstitute und der Benutzenden der entsprechenden Anwendungen.

2) Archivare und Web 3.0? In Deutschland sind wir noch nicht einmal im 2.0 angekommen. Ist Österreich fortschrittlicher?

Das Kompetenzzentrum für Neue Medien wurde im Oktober 2003 von der Landesforschungsgesellschaft Salzburg Research aufgebaut und wird seither von ihr betrieben. Siegfried Reich, Geschäftsführer der Salzburg Research, streicht den Stellenwert des Zentrums hervor. "Das NewMediaLab ist zum innovativen Player am Medienstandort Salzburg geworden. Es setzt am Bedarf der Unternehmen an und forscht an der Verwendung semantischer Web-Tools – Stichwort Web 3.0 – um einen Mehrwert für Medienmacher, Archivare aber auch für Konsumenten zu schaffen."

Georg Güntner ist Leiter des Salzburg NewMediaLab und blickt im Rahmen der heutigen 5-Jahres-Feier auf die Geschichte des Kompetenzzentrums zurück. "Rund 15 Wirtschaftspartner und sieben Forschungseinrichtungen haben in den fünf Jahren mit uns gearbeitet. Medienunternehmen wie der ORF und die Salzburger Nachrichten, oder Softwareunternehmen wie Informix oder die Software AG zählten dazu." Rund vier Mio. Euro wurden von Wirtschaftspartnern, Land Salzburg und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit investiert.

Für die unmittelbare Zukunft sind einige neue Projekte im Bereiche "Digitale Archive" geplant. "Wir starten jetzt ein spannendes Projekt mit dem österreichischen Kulturdokumentationszentrum ‚basis wien’. Das Dokumentationszentrum ist ein Archiv und besitzt eine umfangreiche Datenbank über zeitgenössische Kunst", kündigt Güntner an. Es handelt sich um die Entwicklung eines Open Source Frameworks, mit dem die Inhalte intelligent verknüpft werden können. Dadurch soll den Benutzern das Auffinden und Zugreifen auf Informationen deutlich erleichtert werden."

Zwei Anmerkungen:

1) Interessant wäre Erfahrungsbericht der beteiligten Kulturinstitute und der Benutzenden der entsprechenden Anwendungen.

2) Archivare und Web 3.0? In Deutschland sind wir noch nicht einmal im 2.0 angekommen. Ist Österreich fortschrittlicher?

Wolf Thomas - am Freitag, 3. Oktober 2008, 13:52 - Rubrik: Digitale Unterlagen

Aus einem Kommentar der Allgemeinen Zeitung Namibia (Link): " .....Mit einem Mal wird einem bewusst wieviel Informationen auf dem technischen Ordner, dem digitalen Archiv, dem Hochleistungsschreibgerät, der Suchmaschine und Kommunikationsgerät gespeichert sind, wie viel man diesem Kasten anvertraut hat. Nichts ist mehr wie zuvor wenn der Computer gestohlen wurde. ....."

Wolf Thomas - am Freitag, 3. Oktober 2008, 13:47 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Freitag, 3. Oktober 2008, 13:45 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

As the Association of European Research Libraries (LIBER) is a staunch supporter of open access publishing (see, e.g., the initiatives within the Access Division at http://www.libereurope.eu/node/141 ), the LIBER Executive Board has decided that LIBER Quarterly should become an entirely open access publication, freely available online to the worldwide research library community, with paid printing-on-demand services to be offered upon completion of each volume (expected in January 2009 for the 2008 volume).

In celebration of the implementation of open access, we have prepared a jam-packed second issue of 2008, comprising papers from a variety of LIBER working group conferences: collection security, architecture, map librarianship and the think tank on the book as an artifact. The issue can be accessed at http://liber.library.uu.nl/

In celebration of the implementation of open access, we have prepared a jam-packed second issue of 2008, comprising papers from a variety of LIBER working group conferences: collection security, architecture, map librarianship and the think tank on the book as an artifact. The issue can be accessed at http://liber.library.uu.nl/

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 02:31 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.johnadamslibrary.org/

Sie wird virtuell präsentiert von der Boston Public Library, über 1000 Bände in diversen Sprachen sind beim Internatarchiv einsehbar (ausnahmsweise mit brauchbaren Metadaten):

http://www.archive.org/details/johnadamsBPL

Sie wird virtuell präsentiert von der Boston Public Library, über 1000 Bände in diversen Sprachen sind beim Internatarchiv einsehbar (ausnahmsweise mit brauchbaren Metadaten):

http://www.archive.org/details/johnadamsBPL

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 02:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Richard K. Johnson: Free our libraries!

http://www.blc.org/news/BLC_summit_white_paper_9-29-08.pdf

Excerpts:

The problem of commercial control is illustrated by the plight of public domain works.

These works belong to the public. They are, by intention, not copyright protected and

may be used by anyone for any purpose without asking permission. The public domain is

a rich resource and an essential foundation for the Internet public library. It includes

centuries of great literature and is a chronicle of civilization and learning.

Before the Internet, there was little argument over what people could do with public

domain works. They could do anything. But technology makes it possible to impose new

technical and contractual protections that can be applied willy-nilly to in-copyright and

public domain works alike. The lawyers and economists call this the “enclosure” of the

public domain and it looms large as the future of the Internet public library plays out.

FREE OUR LIBRARIES Page 2 of 4

For example, companies that are scanning library collections have required users to gain

online access to books solely via proprietary search engines. They also have prohibited

users from employing third-party computing tools such as screen readers for the visually

impaired or scholarly text analysis tools. In effect, they are securing and enforcing a

monopoly on the digital texts of works that are in the public domain. Of course, other

businesses might also scan a library’s collections, but this is a substantial undertaking

and, as a practical matter, isn’t apt to happen anytime soon. [...]

The Internet has given us a glimpse of what universal online access to library collections

could mean to people from all walks of life—how it could advance education, strengthen

economies, and improve lives. But if copyright exemptions and other public interests get

pushed aside, that breathtaking potential will never be realized.

No matter how hard they try, libraries and businesses may never find a suitable middle

ground where shareholders and the public interest are both winners in the commercial

digitization of library collections. We may awaken one day to find our digital heritage

has become private property instead of a public good.

To prevent that risk, we need new funding strategies, coordinated library action, and

forward-looking principles to guide us. It’s time to sort out the right roles and

responsibilities for companies, libraries, governments, and private funders and to get

about the work of building an Internet public library that puts the public first.

See also:

http://blog.bpl.org/brls/?p=141

http://www.blc.org/news/BLC_summit_white_paper_9-29-08.pdf

Excerpts:

The problem of commercial control is illustrated by the plight of public domain works.

These works belong to the public. They are, by intention, not copyright protected and

may be used by anyone for any purpose without asking permission. The public domain is

a rich resource and an essential foundation for the Internet public library. It includes

centuries of great literature and is a chronicle of civilization and learning.

Before the Internet, there was little argument over what people could do with public

domain works. They could do anything. But technology makes it possible to impose new

technical and contractual protections that can be applied willy-nilly to in-copyright and

public domain works alike. The lawyers and economists call this the “enclosure” of the

public domain and it looms large as the future of the Internet public library plays out.

FREE OUR LIBRARIES Page 2 of 4

For example, companies that are scanning library collections have required users to gain

online access to books solely via proprietary search engines. They also have prohibited

users from employing third-party computing tools such as screen readers for the visually

impaired or scholarly text analysis tools. In effect, they are securing and enforcing a

monopoly on the digital texts of works that are in the public domain. Of course, other

businesses might also scan a library’s collections, but this is a substantial undertaking

and, as a practical matter, isn’t apt to happen anytime soon. [...]

The Internet has given us a glimpse of what universal online access to library collections

could mean to people from all walks of life—how it could advance education, strengthen

economies, and improve lives. But if copyright exemptions and other public interests get

pushed aside, that breathtaking potential will never be realized.

No matter how hard they try, libraries and businesses may never find a suitable middle

ground where shareholders and the public interest are both winners in the commercial

digitization of library collections. We may awaken one day to find our digital heritage

has become private property instead of a public good.

To prevent that risk, we need new funding strategies, coordinated library action, and

forward-looking principles to guide us. It’s time to sort out the right roles and

responsibilities for companies, libraries, governments, and private funders and to get

about the work of building an Internet public library that puts the public first.

See also:

http://blog.bpl.org/brls/?p=141

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 02:14 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digitalearchivaris.blogspot.com/2008/10/nationaal-archief-in-zee-met-flickr.html

http://www.flickr.com/commons/usage/

Warten wir mal ab, ob es eine ähnliche Mogelpackung wird, wie beim Eastman House:

http://forums.archivists.org/read/messages?id=16429#16429

http://archiv.twoday.net/stories/5075571/

http://www.flickr.com/commons/usage/

Warten wir mal ab, ob es eine ähnliche Mogelpackung wird, wie beim Eastman House:

http://forums.archivists.org/read/messages?id=16429#16429

http://archiv.twoday.net/stories/5075571/

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 01:53 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bericht über eine Paderborner Tagung:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2276

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Möglichkeit, die Magisterarbeit von Johanna Zigan über die RWTH im Ersten Weltkrieg als PDF kostenfrei einzusehen:

http://www.archiv.rwth-aachen.de/Online%20Praesentation%201_WK/Magisterarbeit%20verbessert%20web.pdf

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2276

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Möglichkeit, die Magisterarbeit von Johanna Zigan über die RWTH im Ersten Weltkrieg als PDF kostenfrei einzusehen:

http://www.archiv.rwth-aachen.de/Online%20Praesentation%201_WK/Magisterarbeit%20verbessert%20web.pdf

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 01:40 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5841/

Graf, Klaus

Der Ring der Herzogin: Überlegungen zur "Historischen Sage" am Beispiel der Schwäbisch Gmünder Ringsage, in: Babenberger und Staufer (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst; 9), Göppingen 1987, S. 84-134

Mein 30. Freidok-Upload!

pdf-Format:

Dokument 1.pdf (28.991 KB)

Behandelt wird die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen greifbare Ringsage der Stadt Schwäbisch Gmünd, die Ursprungsüberlieferung der St. Johanniskirche, derzufolge die Kirche einem Gelübde zufolge an der Stelle erbaut worden sein soll, an der Herzogin Agnes, Gemahlin des ersten Stauferherzogs Friedrich I., ihren Ehering wiedergefunden habe. Eine Parallele besitzt diese Staufer-Tradition in der Klosterneuburger Schleierlegende, in der es um den Verlust des Brautschleiers der gleichen Agnes geht. Herausgearbeitet werden die unterschiedlichen Bedeutungen der Überlieferung. Thematisiert werden auch methodische Grundfragen bei der Erforschung sogenannter "historischer Sagen". Gliederung: 1. Die vier ältesten Fassungen; 2. Gelehrte Erörterung; 3. Die Johanniskirche als Erzähl-Mal; 4. Das Wunderbare; 5. Staufer-Überlieferung: Agnes und Friedrich; 6. Staufer-Romantik im 19. Jahrhundert; 7. Zur Frage nach der »ursprünglichen Fassung«; 8. Zur Frage nach dem »historischen Kern«; 9. Die Erbauung der Johanniskirche: Offene Fragen; 10. Zur Kritik des Begriffs »Historische Sage«; 11. Träger und Funktion; 12. Herkommen und Exemplum, Ätiologie und Beglaubigung; 13. Für eine interdisziplinäre Erzählforschung.

PDF mit leicht korrigierter OCR. Die Darstellung knüpft an einen Aufsatz von 1982 an: Die Gmünder Ringsage. Entstehung und Entwicklung einer Staufer-Überlieferung, in: einhorn-Jahrbuch 1982, S. 129-150. Nachträgliche Quellenfunde zur Ringsage im 19. Jahrhundert finden sich in dem Aufsatz: Das Salvatorbrünnlein (1995): http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5585/. Die methodischen Überlegungen fanden Eingang in den Beitrag: Thesen zur Verabschiedung des Begriffs der 'historischen Sage' (1988), http:/www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5273/ .

Zu weiteren Sagen-Aufsätzen von mir:

http://archiv.twoday.net/stories/4990762/

Zwei Versionen der Gmünder Ringsage auf Wikisource:

http://de.wikisource.org/wiki/Zwei_Versionen_der_Gmünder_Ringsage

Weitere:

http://de.wikisource.org/wiki/Schwäbisch_Gmünd#Ringsage

Darstellung der Ringsage 1714

Darstellung der Ringsage 1714

Graf, Klaus

Der Ring der Herzogin: Überlegungen zur "Historischen Sage" am Beispiel der Schwäbisch Gmünder Ringsage, in: Babenberger und Staufer (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst; 9), Göppingen 1987, S. 84-134

Mein 30. Freidok-Upload!

pdf-Format:

Dokument 1.pdf (28.991 KB)

Behandelt wird die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen greifbare Ringsage der Stadt Schwäbisch Gmünd, die Ursprungsüberlieferung der St. Johanniskirche, derzufolge die Kirche einem Gelübde zufolge an der Stelle erbaut worden sein soll, an der Herzogin Agnes, Gemahlin des ersten Stauferherzogs Friedrich I., ihren Ehering wiedergefunden habe. Eine Parallele besitzt diese Staufer-Tradition in der Klosterneuburger Schleierlegende, in der es um den Verlust des Brautschleiers der gleichen Agnes geht. Herausgearbeitet werden die unterschiedlichen Bedeutungen der Überlieferung. Thematisiert werden auch methodische Grundfragen bei der Erforschung sogenannter "historischer Sagen". Gliederung: 1. Die vier ältesten Fassungen; 2. Gelehrte Erörterung; 3. Die Johanniskirche als Erzähl-Mal; 4. Das Wunderbare; 5. Staufer-Überlieferung: Agnes und Friedrich; 6. Staufer-Romantik im 19. Jahrhundert; 7. Zur Frage nach der »ursprünglichen Fassung«; 8. Zur Frage nach dem »historischen Kern«; 9. Die Erbauung der Johanniskirche: Offene Fragen; 10. Zur Kritik des Begriffs »Historische Sage«; 11. Träger und Funktion; 12. Herkommen und Exemplum, Ätiologie und Beglaubigung; 13. Für eine interdisziplinäre Erzählforschung.

PDF mit leicht korrigierter OCR. Die Darstellung knüpft an einen Aufsatz von 1982 an: Die Gmünder Ringsage. Entstehung und Entwicklung einer Staufer-Überlieferung, in: einhorn-Jahrbuch 1982, S. 129-150. Nachträgliche Quellenfunde zur Ringsage im 19. Jahrhundert finden sich in dem Aufsatz: Das Salvatorbrünnlein (1995): http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5585/. Die methodischen Überlegungen fanden Eingang in den Beitrag: Thesen zur Verabschiedung des Begriffs der 'historischen Sage' (1988), http:/www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5273/ .

Zu weiteren Sagen-Aufsätzen von mir:

http://archiv.twoday.net/stories/4990762/

Zwei Versionen der Gmünder Ringsage auf Wikisource:

http://de.wikisource.org/wiki/Zwei_Versionen_der_Gmünder_Ringsage

Weitere:

http://de.wikisource.org/wiki/Schwäbisch_Gmünd#Ringsage

Darstellung der Ringsage 1714

Darstellung der Ringsage 1714KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 01:25 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Oktober-Newsletter von Peter Suber widmet sich den Versuchen der US-Verlagslobby, das Mandat des US-Gesundheitsinstituts (NIH) mittels einer neuen Rechtsnorm zu Fall zu bringen:

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-08.htm

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-08.htm

KlausGraf - am Freitag, 3. Oktober 2008, 01:21 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach den telefonischen Angriffen auf meinen Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/5227710/ habe ich mich nochmals mit der Rechtslage befasst, falls es sich lediglich um Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, handeln sollte.

Nach dem OLG Hamburg

http://de.wikisource.org/wiki/Oberlandesgericht_Hamburg_-_Wagner-Familienfotos

gilt:

"Der Begriff "Dokumente der Zeitgeschichte" im Sinne des § 72 Abs. 3 UrhG (1985) läßt eine weite Auslegung zu, er kann an das Merkmal des "(außergewöhnlichen) dokumentarischen Wertes" (§ 55 Abs. 2 UrhG) sowie an "Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte" (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG) anknüpfen. Deckungsgleich sind die Bezugsbegriffe nicht, denn § 72 Abs. 3 UrhG (1985) setzt keine Bedeutung von historischem Rang voraus. Dokumente der Zeitgeschichte können, müssen aber nicht Bildnisse im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG sein, denkbar sind z. B. auch Fotos seltener Naturereignisse. Der Bereich der Zeitgeschichte umfaßt nicht nur das politische, sondern auch das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben des Volkes, d. h. alles, was in der Öffentlichkeit - auch regional - beachtet wird.

Der Charakter eines Lichtbildes als "Dokument der Zeitgeschichte" muß nicht von vornherein feststehen, sondern wird sich vielfach erst aus späterer Sicht (ex post Betrachtung) ergeben, sei es, daß die abgebildete Person inzwischen eine berühmte Person der Zeitgeschichte geworden ist, sei es, daß der abgebildete Gegenstand nach Jahren kulturhistorisches Interesse erweckt und seine Abbildung zu einem zeitgeschichtlichen Dokument geworden ist. Einmaligkeit, Originalität und Sinnfälligkeit des Bildgegenstandes in bezug auf zeitgeschichtliche Ereignisse können geeignete Indizien sein. Die Tatsache, daß ein Lichtbild nach Jahrzehnten noch von so großem Interesse ist, daß es vervielfältigt, verbreitet und / oder gesendet wird, zeigt bereits seinen zeitgeschichtlich-dokumentarischen Charakter."

Demnach wird man nicht ernsthaft bezweifeln können (aber wer weiss, was ein deutscher Rechtsanwalt als Halbgott in Robe nicht alles kann ...), dass es bei den zur Rede stehenden eindrucksvollen Ruinenbildern, die das Nachkriegsberlin dokumentieren, um Dokumente der Zeitgeschichte handelt.

Diese sind wie alle (posthum veröffentlichten) fotografischen Dokumente der Zeitgeschichte aus der Zeit vor 1966 bis 31.12.2015 geschützt (Katzenberger in Schricker, 3. Aufl. 2006 UrhR § 137f Rz. 2a i.V. mit §§ 135/135a Rz. 9b).

Normalmenschen werden die komplizierten Berechnungen des OLG Hamburg a.a.O. ebensowenig verstehen wie den Vierfarbensatz oder die Fermatsche Vermutung. Pikant ist, dass sich das OLG Hamburg um ein ganzes Jahr verhauen hat (Rz. 9b aaO), das einen Schutz bis Jahresende 2016 annimmt. Aber die Urheberrechtskommentare folgen dem OLG Hamburg bei seinen - meines Erachtens recht verqueren - Berechnungen anhand der Übergangsgesetzgebung, dem "Sumpf" der §§ 129 ff. UrhG.

(Unveröffentlichte) einfache Lichtbilder aus der Zeit vor 1966, die keine Dokumente der Zeitgeschichte sind, waren nur bis zum 31.12.1990 geschützt.

§ 26 KUG in der Fassung von 1940 lautete: "Der Schutz des Urheberrechts an einem Werke der Photographie endigt mit dem Ablaufe von fünfundzwanzig Jahren seit dem Erscheinen des Werkes. Jedoch endigt der Schutz mit dem Ablaufe von fünfundzwanzig Jahren seit dem Tode des Urhebers, wenn bis zu dessen Tode das Werk noch nicht erschienen war."

Dies galt bis 1965.

1972 fügte man die Übergangsvorschrift § 135a UrhG hinzu, der an die Stelle des Todes des Urhebers den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes stellte.

Ein noch lebender, 1930 geborener Urheber hätte sich für ein bis jetzt bzw. seinem Tod unveröffentlichtes einfaches Lichtbild z.B. von 1950 einen Schutz von 25 Jahren pma sichern können. Das 1966 in Kraft getretene UrhG sah aber nur eine Schutzfrist 25 Jahre nach Herstellung vor. Gemäß § 135a UrhG wurden diese 25 Jahre aufgrund der Verkürzung der ursprünglichen Schutzfrist ab dem 1.1.1966 gerechnet, was zu dem 31.12.1990 führt.

Das OLG Hamburg setzte sich kaltschnäuzig über den Willen des Gesetzgebers hinweg, der in § 135a Satz 2 bestimmt hatte: "Der Schutz erlischt jedoch spätestens mit Ablauf der Schutzdauer nach den bisherigen Vorschriften".

Merke: Wenn ein Oberlandesgericht Recht erfindet in einem schwierigen Bereich und die Kommentatoren, die ja zum geschlossenen Insider-Circle der Urheberrechtler gehören, mitziehen, kommt es auf den Willen des Gesetzgebers nicht an.

Wieland Wagner starb im Oktober 1966. Seine unveröffentlichten Fotos wären also 25 Jahre nach seinem Tod, also bis zum 31.12.1991 geschützt gewesen. Das ist der Ablauf der Schutzdauer nach den bisherigen Vorschriften. Die neuen Vorschriften sahen 1965 eine unwesentliche kürzere Frist vor (bis 31.12.1990).

Das OLG Hamburg aber packt noch ein Vierteljahrhundert großzügig drauf und kommt auf einen Schutz bis Ende 2016 (recte: 2015).

Dazu bedarf es eines zweiten Taschenspielertricks. Obwohl § 137a Abs. 1 UrhG ausdrücklich von Lichtbildwerken spricht, meinen die Urheberrechtler, dieser Paragraph sei analog auf Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, anzuwenden. (Solche Lichtbilder gabs als Rechts-Kategorie nur von 1985 bis 1995.)

Damit profitieren diese aber von der Heraufsetzung der Schutzfrist für Lichtbilder 1995 auf 50 Jahre, so das OLG Hamburg: "Die 50jährige Frist beginnt aber vorliegend nicht mit der Herstellung der Fotos, sondern in Anwendung von § 135a Satz 1 UrhG (1972) für alle Fotos mit dem 1. 1. 1966." 50 Jahre ab dem 1.1.1966 reichen bis zum 31.12.2015, nicht 2016, wie das OLG rechnete.

Wieland Wagner sollte nach dem Willen des KUG-Gesetzgebers für seine Fotos Schutz bis 1991 genießen. Die Übergangsregelung des UrhG-Gesetzgebers von 1972 sicherte ihm zunächst einen Schutz bis 1990 zu. Die vom OLG wie das Kaninchen aus dem Hut gezauberte Schutzfrist von 2016 entspricht ersichtlich nicht dem Willen des jeweiligen Gesetzgebers.

Ein bis zum 31.12.1940 gestorbener Urheber kommt nicht mehr in den Genuss der Übergangsregelung, da die ihm für zu Lebzeiten unveröffentlichte Fotos zugestandene Schutzfrist von 25 Jahren pma am Tag vor dem Inkrafttreten des UrhG, also am 31.12.1965, endet.

Dass an dieser Rechnerei etwas nicht stimmt, wird schlagartig deutlich, wenn man danach fragt, wie ein 1941 im Krieg gefallener Soldat, der ein künstlerisches Lichtbildwerk schuf, von diesen Urheberrechts-Kumpanen, den Richtern des OLG Hamburg und den sauberen Herren Kommentatoren, bewertet wird. Anders als andere Länder wie Frankreich oder Russland gewährt die BRD ihren "Kriegshelden" keinen urheberrechtlichen Ehrensold.

70 Jahre nach seinem Tod ist Sense, also am 31.12.2011.

Sein im gleichen Jahr verstorbener Kamerad im Schützengraben, der aber bloß ein einfaches Lichtbild schuf, das aber natürlich als Weltkrieg-II-Dokumentarfoto ohne weiteres als Dokument der Zeitgeschichte gelten kann, bekommt fünf Jahre mehr.

Die 1941 bis 1944 verstorbenen Urheber von (posthum veröffentlichten) zeitgeschichtlichen Lichtbildern "überholen" also die Urheber schöpferischer Lichtbildwerke. Für die Erben eines 1946 verstorbenen Urhebers ist es wieder vernünftig, auf die übliche Siebzigjahresfrist zu setzen.

Wenn der Gesetzgeber einen Abstand zwischen Lichtbildern und Lichtbildwerken hinsichtlich der Schutzfristen normiert, ist es mit dem Gleichheitssatz von Art. 3 GG nicht vereinbar, dass er durch disziplinlos ineinander verschachtelte Übergangsfristen es zulässt, dass Lichtbild-Fotografen eine längere Schutzfrist genießen als die schöpferischen Lichtbildner.

Denn bisher stand eines felsenfest: Ein Foto ist entweder ein Lichtbildwerk oder ein Lichtbild. Bei eindeutig schöpferischen Bildern, auch wenn diese immer auch Dokumente der Zeitgeschichte sein dürften, wenn sie nach so langer Zeit noch nachgefragt werden, scheidet eine Subsummierung unter die einfachen Lichtbilder aus.

Möglicherweise ist die absurde Konsequenz, dass Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, von 2012 bis 2015 noch geschützt sind, während die womöglich von den gleichen Urhebern erstellten schöpferischen Lichtbildwerke gemeinfrei sind, den Urheberrechts-Kumpanen gar nicht aufgefallen. Und wenn doch, wird es ihnen an Rabulistik, diese Gerechtigkeitslücke als ganz natürlich

darzustellen, gewiss nicht mangeln.

Was ergibt sich daraus für unseren Berlin-Fotografen? Wir müssen, auch wenn uns das nicht gefällt, die fragwürdigen Rechenkunststücke der Urheberrechts-Kumpane zugrundelegen, die "herrschende Meinung", denn wer die Richter des OLH Hamburg für inkompetent hält, kriegt in der Wikipedia von einem besserwisserischen Volljuristen eins übergebraten. Und wenn dieser feine Herr Sandberg noch so ehrfurchtsvoll Amt und Würden dieses hier kommentierenden RA niederschreibt ("Rechtsanwalt Dr. Ulrich Hildebrandt, Lehrbeauftragter an der Universität Düsseldorf, Fachlehrgangsleiter Gewerblicher Rechtsschutz bei Heyne, aus der Spezialkanzlei Lubberger Lehment"), ändert dies nichts an der Tatsache, dass dieser saubere Herr RA schlicht und einfach die herrschende juristische Meinung zum bis 2015 reichenden Schutz (posthum veröffentlichter) dokumentarischer Lichtbilder ignoriert.

Wenn man meiner Ansicht folgt, dass es sich um Lichtbildwerke handelt, sind sie 70 Jahre pma geschützt. Diese Ansicht steht im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH und den europarechtlichen Vorgaben zum Schutz von Fotografien.

Wenn man meiner Ansicht nicht folgt, dann ergibt sich eindeutig die Zuordnung zu den Lichtbildern, die Dokumente der Zeitgeschichte sind. Die Bilder sind vor 1966 entstanden und posthum veröffentlicht worden (allem nach erstmals durch einestages, wenngleich nicht mit vorheriger Zustimmung des Rechteinhabers) bzw. noch unveröffentlicht. Daraus folgt nach der oben genannten Entscheidung des OLG Hamburg und der ihr folgenden Kommentarliteratur, dass sie bis zum 31.12.2015 geschützt sind. Die Veröffentlichung im Internet und öffentliche Ausstellung ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist eine Urheberrechtsverletzung (auch wenn der Rechteinhaber nachträglich die Zustimmung erteilt).

Nach dem OLG Hamburg

http://de.wikisource.org/wiki/Oberlandesgericht_Hamburg_-_Wagner-Familienfotos

gilt:

"Der Begriff "Dokumente der Zeitgeschichte" im Sinne des § 72 Abs. 3 UrhG (1985) läßt eine weite Auslegung zu, er kann an das Merkmal des "(außergewöhnlichen) dokumentarischen Wertes" (§ 55 Abs. 2 UrhG) sowie an "Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte" (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG) anknüpfen. Deckungsgleich sind die Bezugsbegriffe nicht, denn § 72 Abs. 3 UrhG (1985) setzt keine Bedeutung von historischem Rang voraus. Dokumente der Zeitgeschichte können, müssen aber nicht Bildnisse im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG sein, denkbar sind z. B. auch Fotos seltener Naturereignisse. Der Bereich der Zeitgeschichte umfaßt nicht nur das politische, sondern auch das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben des Volkes, d. h. alles, was in der Öffentlichkeit - auch regional - beachtet wird.

Der Charakter eines Lichtbildes als "Dokument der Zeitgeschichte" muß nicht von vornherein feststehen, sondern wird sich vielfach erst aus späterer Sicht (ex post Betrachtung) ergeben, sei es, daß die abgebildete Person inzwischen eine berühmte Person der Zeitgeschichte geworden ist, sei es, daß der abgebildete Gegenstand nach Jahren kulturhistorisches Interesse erweckt und seine Abbildung zu einem zeitgeschichtlichen Dokument geworden ist. Einmaligkeit, Originalität und Sinnfälligkeit des Bildgegenstandes in bezug auf zeitgeschichtliche Ereignisse können geeignete Indizien sein. Die Tatsache, daß ein Lichtbild nach Jahrzehnten noch von so großem Interesse ist, daß es vervielfältigt, verbreitet und / oder gesendet wird, zeigt bereits seinen zeitgeschichtlich-dokumentarischen Charakter."

Demnach wird man nicht ernsthaft bezweifeln können (aber wer weiss, was ein deutscher Rechtsanwalt als Halbgott in Robe nicht alles kann ...), dass es bei den zur Rede stehenden eindrucksvollen Ruinenbildern, die das Nachkriegsberlin dokumentieren, um Dokumente der Zeitgeschichte handelt.

Diese sind wie alle (posthum veröffentlichten) fotografischen Dokumente der Zeitgeschichte aus der Zeit vor 1966 bis 31.12.2015 geschützt (Katzenberger in Schricker, 3. Aufl. 2006 UrhR § 137f Rz. 2a i.V. mit §§ 135/135a Rz. 9b).

Normalmenschen werden die komplizierten Berechnungen des OLG Hamburg a.a.O. ebensowenig verstehen wie den Vierfarbensatz oder die Fermatsche Vermutung. Pikant ist, dass sich das OLG Hamburg um ein ganzes Jahr verhauen hat (Rz. 9b aaO), das einen Schutz bis Jahresende 2016 annimmt. Aber die Urheberrechtskommentare folgen dem OLG Hamburg bei seinen - meines Erachtens recht verqueren - Berechnungen anhand der Übergangsgesetzgebung, dem "Sumpf" der §§ 129 ff. UrhG.

(Unveröffentlichte) einfache Lichtbilder aus der Zeit vor 1966, die keine Dokumente der Zeitgeschichte sind, waren nur bis zum 31.12.1990 geschützt.

§ 26 KUG in der Fassung von 1940 lautete: "Der Schutz des Urheberrechts an einem Werke der Photographie endigt mit dem Ablaufe von fünfundzwanzig Jahren seit dem Erscheinen des Werkes. Jedoch endigt der Schutz mit dem Ablaufe von fünfundzwanzig Jahren seit dem Tode des Urhebers, wenn bis zu dessen Tode das Werk noch nicht erschienen war."

Dies galt bis 1965.

1972 fügte man die Übergangsvorschrift § 135a UrhG hinzu, der an die Stelle des Todes des Urhebers den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes stellte.

Ein noch lebender, 1930 geborener Urheber hätte sich für ein bis jetzt bzw. seinem Tod unveröffentlichtes einfaches Lichtbild z.B. von 1950 einen Schutz von 25 Jahren pma sichern können. Das 1966 in Kraft getretene UrhG sah aber nur eine Schutzfrist 25 Jahre nach Herstellung vor. Gemäß § 135a UrhG wurden diese 25 Jahre aufgrund der Verkürzung der ursprünglichen Schutzfrist ab dem 1.1.1966 gerechnet, was zu dem 31.12.1990 führt.

Das OLG Hamburg setzte sich kaltschnäuzig über den Willen des Gesetzgebers hinweg, der in § 135a Satz 2 bestimmt hatte: "Der Schutz erlischt jedoch spätestens mit Ablauf der Schutzdauer nach den bisherigen Vorschriften".

Merke: Wenn ein Oberlandesgericht Recht erfindet in einem schwierigen Bereich und die Kommentatoren, die ja zum geschlossenen Insider-Circle der Urheberrechtler gehören, mitziehen, kommt es auf den Willen des Gesetzgebers nicht an.

Wieland Wagner starb im Oktober 1966. Seine unveröffentlichten Fotos wären also 25 Jahre nach seinem Tod, also bis zum 31.12.1991 geschützt gewesen. Das ist der Ablauf der Schutzdauer nach den bisherigen Vorschriften. Die neuen Vorschriften sahen 1965 eine unwesentliche kürzere Frist vor (bis 31.12.1990).

Das OLG Hamburg aber packt noch ein Vierteljahrhundert großzügig drauf und kommt auf einen Schutz bis Ende 2016 (recte: 2015).

Dazu bedarf es eines zweiten Taschenspielertricks. Obwohl § 137a Abs. 1 UrhG ausdrücklich von Lichtbildwerken spricht, meinen die Urheberrechtler, dieser Paragraph sei analog auf Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, anzuwenden. (Solche Lichtbilder gabs als Rechts-Kategorie nur von 1985 bis 1995.)

Damit profitieren diese aber von der Heraufsetzung der Schutzfrist für Lichtbilder 1995 auf 50 Jahre, so das OLG Hamburg: "Die 50jährige Frist beginnt aber vorliegend nicht mit der Herstellung der Fotos, sondern in Anwendung von § 135a Satz 1 UrhG (1972) für alle Fotos mit dem 1. 1. 1966." 50 Jahre ab dem 1.1.1966 reichen bis zum 31.12.2015, nicht 2016, wie das OLG rechnete.

Wieland Wagner sollte nach dem Willen des KUG-Gesetzgebers für seine Fotos Schutz bis 1991 genießen. Die Übergangsregelung des UrhG-Gesetzgebers von 1972 sicherte ihm zunächst einen Schutz bis 1990 zu. Die vom OLG wie das Kaninchen aus dem Hut gezauberte Schutzfrist von 2016 entspricht ersichtlich nicht dem Willen des jeweiligen Gesetzgebers.

Ein bis zum 31.12.1940 gestorbener Urheber kommt nicht mehr in den Genuss der Übergangsregelung, da die ihm für zu Lebzeiten unveröffentlichte Fotos zugestandene Schutzfrist von 25 Jahren pma am Tag vor dem Inkrafttreten des UrhG, also am 31.12.1965, endet.

Dass an dieser Rechnerei etwas nicht stimmt, wird schlagartig deutlich, wenn man danach fragt, wie ein 1941 im Krieg gefallener Soldat, der ein künstlerisches Lichtbildwerk schuf, von diesen Urheberrechts-Kumpanen, den Richtern des OLG Hamburg und den sauberen Herren Kommentatoren, bewertet wird. Anders als andere Länder wie Frankreich oder Russland gewährt die BRD ihren "Kriegshelden" keinen urheberrechtlichen Ehrensold.

70 Jahre nach seinem Tod ist Sense, also am 31.12.2011.

Sein im gleichen Jahr verstorbener Kamerad im Schützengraben, der aber bloß ein einfaches Lichtbild schuf, das aber natürlich als Weltkrieg-II-Dokumentarfoto ohne weiteres als Dokument der Zeitgeschichte gelten kann, bekommt fünf Jahre mehr.

Die 1941 bis 1944 verstorbenen Urheber von (posthum veröffentlichten) zeitgeschichtlichen Lichtbildern "überholen" also die Urheber schöpferischer Lichtbildwerke. Für die Erben eines 1946 verstorbenen Urhebers ist es wieder vernünftig, auf die übliche Siebzigjahresfrist zu setzen.

Wenn der Gesetzgeber einen Abstand zwischen Lichtbildern und Lichtbildwerken hinsichtlich der Schutzfristen normiert, ist es mit dem Gleichheitssatz von Art. 3 GG nicht vereinbar, dass er durch disziplinlos ineinander verschachtelte Übergangsfristen es zulässt, dass Lichtbild-Fotografen eine längere Schutzfrist genießen als die schöpferischen Lichtbildner.

Denn bisher stand eines felsenfest: Ein Foto ist entweder ein Lichtbildwerk oder ein Lichtbild. Bei eindeutig schöpferischen Bildern, auch wenn diese immer auch Dokumente der Zeitgeschichte sein dürften, wenn sie nach so langer Zeit noch nachgefragt werden, scheidet eine Subsummierung unter die einfachen Lichtbilder aus.

Möglicherweise ist die absurde Konsequenz, dass Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, von 2012 bis 2015 noch geschützt sind, während die womöglich von den gleichen Urhebern erstellten schöpferischen Lichtbildwerke gemeinfrei sind, den Urheberrechts-Kumpanen gar nicht aufgefallen. Und wenn doch, wird es ihnen an Rabulistik, diese Gerechtigkeitslücke als ganz natürlich

darzustellen, gewiss nicht mangeln.

Was ergibt sich daraus für unseren Berlin-Fotografen? Wir müssen, auch wenn uns das nicht gefällt, die fragwürdigen Rechenkunststücke der Urheberrechts-Kumpane zugrundelegen, die "herrschende Meinung", denn wer die Richter des OLH Hamburg für inkompetent hält, kriegt in der Wikipedia von einem besserwisserischen Volljuristen eins übergebraten. Und wenn dieser feine Herr Sandberg noch so ehrfurchtsvoll Amt und Würden dieses hier kommentierenden RA niederschreibt ("Rechtsanwalt Dr. Ulrich Hildebrandt, Lehrbeauftragter an der Universität Düsseldorf, Fachlehrgangsleiter Gewerblicher Rechtsschutz bei Heyne, aus der Spezialkanzlei Lubberger Lehment"), ändert dies nichts an der Tatsache, dass dieser saubere Herr RA schlicht und einfach die herrschende juristische Meinung zum bis 2015 reichenden Schutz (posthum veröffentlichter) dokumentarischer Lichtbilder ignoriert.

Wenn man meiner Ansicht folgt, dass es sich um Lichtbildwerke handelt, sind sie 70 Jahre pma geschützt. Diese Ansicht steht im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH und den europarechtlichen Vorgaben zum Schutz von Fotografien.

Wenn man meiner Ansicht nicht folgt, dann ergibt sich eindeutig die Zuordnung zu den Lichtbildern, die Dokumente der Zeitgeschichte sind. Die Bilder sind vor 1966 entstanden und posthum veröffentlicht worden (allem nach erstmals durch einestages, wenngleich nicht mit vorheriger Zustimmung des Rechteinhabers) bzw. noch unveröffentlicht. Daraus folgt nach der oben genannten Entscheidung des OLG Hamburg und der ihr folgenden Kommentarliteratur, dass sie bis zum 31.12.2015 geschützt sind. Die Veröffentlichung im Internet und öffentliche Ausstellung ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist eine Urheberrechtsverletzung (auch wenn der Rechteinhaber nachträglich die Zustimmung erteilt).

KlausGraf - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 21:21 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Amerika ist alles größer !? Quasi einen "Tag der Archive" in XXXL begehen unsere KollegInnen jenseits des großen Teichs. Der Monat Oktober ist der amerikanische Archivmonat - s. http://www.archivists.org/archivesmonth/index.asp.

Ein interessantes Web 2.0-Projekt stellt Archiv-Novize aus Wisconsin vor. Die Weblog-Variante der deutschen Archivführer s.

http://www.thenovicearchivist.com/ .

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/4113496/

Ein interessantes Web 2.0-Projekt stellt Archiv-Novize aus Wisconsin vor. Die Weblog-Variante der deutschen Archivführer s.

http://www.thenovicearchivist.com/ .

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/4113496/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 19:47 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

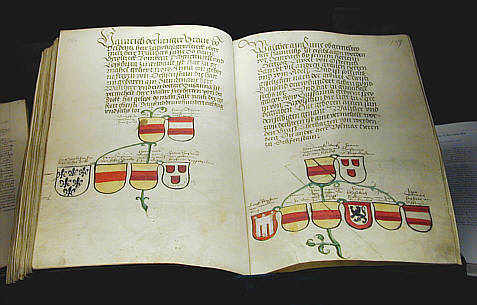

Hansjakob Achermann hat 33 Jahre lang die Geschicke des Nidwaldner Staatsarchivs geprägt. (Bild Corinne Glanzmann/Neue NZ)

Die Neue Nidwaldner Zeitung online (Link) stellt den Pensionär vor.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 19:30 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der rheinische Merkur (Link) stellt dieses Literaturarchiv vor:

" ... Tausende Hobbyschriftsteller brachten in „Zirkeln Schreibender Arbeiter“ auf Wunsch der Kulturpolitiker Staatstragendes zu Papier. Was mit den Werken der Werktätigen geschehen soll, ist ungewiss. ....

Das Stadtteilzentrum in Berlin-Hohenschönhausen, in dem sich das Archiv befindet, wird gerade großzügig umgebaut. .....

Mit diesen Zirkeln, deren es in der DDR im Jahr 1989 etwa 300 gab, beschäftigt sich auch die Sammlung, für die sich Jürgen Kögel so emsig einsetzt. „Archiv Schreibender ArbeiterInnen“ heißt sie und enthält veröffentlichte und unveröffentlichte Manuskripte, Protokolle, Briefwechsel, Sekundärliteratur und Literaturzeitschriften. Sie wird von einem Verein namens „SchreibArt“ getragen, dem Kögel vorsteht. Der Verein organisiert außerdem ein Lesepodium für Hobbyautoren, das einmal im Monat in einem Stadtteilzentrum im Prenzlauer Berg stattfindet. Vor allem aber kämpft der Verein für den Erhalt des Archivs – und das seit 1997. ....."

Homepage: http://www.schreibartev.de

" ... Tausende Hobbyschriftsteller brachten in „Zirkeln Schreibender Arbeiter“ auf Wunsch der Kulturpolitiker Staatstragendes zu Papier. Was mit den Werken der Werktätigen geschehen soll, ist ungewiss. ....

Das Stadtteilzentrum in Berlin-Hohenschönhausen, in dem sich das Archiv befindet, wird gerade großzügig umgebaut. .....

Mit diesen Zirkeln, deren es in der DDR im Jahr 1989 etwa 300 gab, beschäftigt sich auch die Sammlung, für die sich Jürgen Kögel so emsig einsetzt. „Archiv Schreibender ArbeiterInnen“ heißt sie und enthält veröffentlichte und unveröffentlichte Manuskripte, Protokolle, Briefwechsel, Sekundärliteratur und Literaturzeitschriften. Sie wird von einem Verein namens „SchreibArt“ getragen, dem Kögel vorsteht. Der Verein organisiert außerdem ein Lesepodium für Hobbyautoren, das einmal im Monat in einem Stadtteilzentrum im Prenzlauer Berg stattfindet. Vor allem aber kämpft der Verein für den Erhalt des Archivs – und das seit 1997. ....."

Homepage: http://www.schreibartev.de

Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 19:24 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Aachener Zeitung (Link)stellt das Karnevalsarchiv vor: " ..... Beheimatet im Schatten der Pfarrkirche St. Balbina ist eine sehr sehenswerte Ausstellung und das «Karnevals-Archiv und -Dokumentationszentrum des Aachener Grenzlandes» (Kadag).

An der Mitgliederwerbung müsse man intensiv arbeiten, «da wir ja insbesondere das Kadag in unserem Haus angesiedelt haben, das für alle Vereine ein umfangreiches Archiv über ihre Vereinstätigkeiten angelegt hat.

Ich bin der Meinung, dass unsere Vereine kein preiswerteres Archiv haben können». [Reiner Spiertz, Vorsitzender des Fördervereins] ....

Die Zahlen des Karnevals-Archiv und -Dokumentationszentrums sind schon beeindruckend: 23.000 Exponate sind im Computersystem archiviert, darunter sind rund 10.000 Zeitungsartikel, 1500 Festschriften, Jubiläumshefte, rund 3000 Orden verschiedenster Art und rund 500 Plakate, Prinzen- und Gardekostüme. ...."

An der Mitgliederwerbung müsse man intensiv arbeiten, «da wir ja insbesondere das Kadag in unserem Haus angesiedelt haben, das für alle Vereine ein umfangreiches Archiv über ihre Vereinstätigkeiten angelegt hat.

Ich bin der Meinung, dass unsere Vereine kein preiswerteres Archiv haben können». [Reiner Spiertz, Vorsitzender des Fördervereins] ....

Die Zahlen des Karnevals-Archiv und -Dokumentationszentrums sind schon beeindruckend: 23.000 Exponate sind im Computersystem archiviert, darunter sind rund 10.000 Zeitungsartikel, 1500 Festschriften, Jubiläumshefte, rund 3000 Orden verschiedenster Art und rund 500 Plakate, Prinzen- und Gardekostüme. ...."

Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 19:22 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus der Besprechung (Link): " ..... Der Roman wiederum, der fast 20 Jahre nach dem Ende der DDR von diesem Verfall erzählt, macht sich zu einem Archiv, das "1000 Dinge" als Erinnerung an ein "untergegangenes Land" bereitstellt. Dieser Anspruch führt zu einer tendenziellen Überfrachtung des Zeitbildes ....."

Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 19:20 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Wir [Deutsche Kinemathek und Bundeszentrale für politische Bildung ] bereiten zu diesem wichtigsten Abschnitt der deutschen Nachkriegsgeschichte eine Ausstellung und eine Bildersammlung im Internet vor, in denen wir den Spuren der Zeitenwende von 1989/1990 in Film und Fotografie nachgehen. Dazu suchen wir private Filme, Videos und Fotografien, welche die historischen Ereignisse mit ihren Auswirkungen auf den Alltag des Einzelnen in Ost und West sichtbar machen. ....."

Quelle:

http://www.digitalfernsehen.de/news/news_605547.html

Links:

https://www.wir-waren-so-frei.de/

http://www.deutsche-kinemathek.de/

http://www.bpb.de

Quelle:

http://www.digitalfernsehen.de/news/news_605547.html

Links:

https://www.wir-waren-so-frei.de/

http://www.deutsche-kinemathek.de/

http://www.bpb.de

Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 19:16 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1968 — Ein Blick auf die Protestbewegungen 40 Jahre danach aus globaler Perspektive

Ein Bericht von der 44. Konferenz der International Conference of Labour and Social History (ITH) in Linz, 11.-14. September 2008

Knapp 100 TeilnehmerInnen waren der Einladung zur 44. Linzer Konferenz gefolgt, die von der Internationalen Tagung der HistorikerInnen der Arbeiterbewegung und anderer sozialer Bewegungen (ITH) und der Kammer für Arbeiter und Angestellte Oberösterreich veranstaltet wurde. Marcel van der Linden vom IISG in Amsterdam, Angelika Ebbinghaus von der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts (Bremen) und Berthold Unfried als Präsident und Eva Himmelstoss als Sekretärin der ITH hatten ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Unter den ReferentInnen – auf den call for papers hatte es über 50 Einsendungen gegeben – waren sehr viele junge HistorikerInnen.

den ganzen Beitrag lesen

Ein Bericht von der 44. Konferenz der International Conference of Labour and Social History (ITH) in Linz, 11.-14. September 2008

Knapp 100 TeilnehmerInnen waren der Einladung zur 44. Linzer Konferenz gefolgt, die von der Internationalen Tagung der HistorikerInnen der Arbeiterbewegung und anderer sozialer Bewegungen (ITH) und der Kammer für Arbeiter und Angestellte Oberösterreich veranstaltet wurde. Marcel van der Linden vom IISG in Amsterdam, Angelika Ebbinghaus von der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts (Bremen) und Berthold Unfried als Präsident und Eva Himmelstoss als Sekretärin der ITH hatten ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Unter den ReferentInnen – auf den call for papers hatte es über 50 Einsendungen gegeben – waren sehr viele junge HistorikerInnen.

den ganzen Beitrag lesen

Bernd Hüttner - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 17:36 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://jakoblog.de/2008/10/02/ueberreste-der-wikipedia-aus-dem-januar-2001-entdeckt/

In ihm lassen sich auch verschollene Seiten der Wikipedia entdecken.

In ihm lassen sich auch verschollene Seiten der Wikipedia entdecken.

http://roytennant.com/proto/hathi/

Siehe

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Skriptorium#Neue_Suchmaschine__f.C3.BCr_Google-Michigan_Digitalisate

"The advantage of this over Google Books is that UM has put ALL of their full-view PD copies online, including many that Google will not. This includes scans of journal reprints published post-1923 where the content is in the PD but the reprints were sold much later.

Google won't do this. Their 'Books' is seriously deficient in the journals department, UM is not.

A great alternative to Google's incomplete site (and maybe it will work internationally...?) Now if only California will do something with their own scans."

http://www.archive.org/iathreads/post-view.php?id=211702

Siehe

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Skriptorium#Neue_Suchmaschine__f.C3.BCr_Google-Michigan_Digitalisate

"The advantage of this over Google Books is that UM has put ALL of their full-view PD copies online, including many that Google will not. This includes scans of journal reprints published post-1923 where the content is in the PD but the reprints were sold much later.

Google won't do this. Their 'Books' is seriously deficient in the journals department, UM is not.

A great alternative to Google's incomplete site (and maybe it will work internationally...?) Now if only California will do something with their own scans."

http://www.archive.org/iathreads/post-view.php?id=211702

KlausGraf - am Donnerstag, 2. Oktober 2008, 13:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=3019

ULD hält Google Street View - siehe http://archiv.twoday.net/stories/5221753/ - für rechtswidrig. Obwohl die Rechtslage geklärt ist, verwischt der Datenschutz systematisch die Grenze von Sachsaten und personenbezogenen Daten. Die Außenansicht von Gebäuden ist kein personenbezogenes Datum. RA Seiler schreibt: "Zulässig ist die Veröffentlichung der Außenansicht eines Gebäudes, wenn es von der Straße aus ohne weitere Hilfsmittel aufgenommen wurde und keine Angaben zur Adresse und den Bewohnern gemacht werden."

http://www.fotorecht.de/publikationen/promivillen.html

ULD hält Google Street View - siehe http://archiv.twoday.net/stories/5221753/ - für rechtswidrig. Obwohl die Rechtslage geklärt ist, verwischt der Datenschutz systematisch die Grenze von Sachsaten und personenbezogenen Daten. Die Außenansicht von Gebäuden ist kein personenbezogenes Datum. RA Seiler schreibt: "Zulässig ist die Veröffentlichung der Außenansicht eines Gebäudes, wenn es von der Straße aus ohne weitere Hilfsmittel aufgenommen wurde und keine Angaben zur Adresse und den Bewohnern gemacht werden."

http://www.fotorecht.de/publikationen/promivillen.html

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 22:36 - Rubrik: Datenschutz

"Also, ein Stadtprojekt dieser Art hat es noch nicht gegeben, ein Projekt, wo sich - ich nehme jetzt mal den Begriff in Anführungszeichen in den Mund - wo sich bürgerliche Kulturinstitutionen und auch Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt zusammengetan haben, um bestimmte kulturelle Themen zu transportieren. Das hat es noch nicht gegeben: von den Museen übers Theater, übers Archiv, über die Bibliothek, über die Universität, das ist neu."

Hans Wisskirchen, Professor Doktor der Philologie, dem Geschäftsführenden Direktor der zehn Lübecker Museen und Wissenschaftlichen Leiter des Buddenbrookhauses

Quellen:

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/850281/

http://www.hl-live.de/aktuell/text.php?id=46203

Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 17:42 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Zahl der Opfer der alliierten Luftangriffe auf Dresden vom 13. und 14. Februar 1945 muss offenbar deutlich korrigiert werden. Bislang sprach die Stadtverwaltung von 35.000 Toten, eine Historikerkommission kam nun aber zu dem Ergebnis, dass höchsten 25.000 Menschen bei den Luftangriffen umkamen.

......

Bei ihren Untersuchungen hatten sich die Historiker vor allem auf Archivmaterial gestützt, allein im Dresdner Stadtarchiv wurden 780 Meter Akten ausgewertet, viele Unterlagen wurden erstmals gesichtet. Befragt wurden zudem Dutzende Zeitzeugen."

Quelle:

http://www.mdr.de/sachsen/5809338.html

......

Bei ihren Untersuchungen hatten sich die Historiker vor allem auf Archivmaterial gestützt, allein im Dresdner Stadtarchiv wurden 780 Meter Akten ausgewertet, viele Unterlagen wurden erstmals gesichtet. Befragt wurden zudem Dutzende Zeitzeugen."

Quelle:

http://www.mdr.de/sachsen/5809338.html

Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 17:39 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.videoactive.eu/

VideoActive bietet in Form von Videos (die Wiedergabequalität lässt zu wünschen übrig) einen Streifzug durch die europäische Fernsehgeschichte.

VideoActive bietet in Form von Videos (die Wiedergabequalität lässt zu wünschen übrig) einen Streifzug durch die europäische Fernsehgeschichte.

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 14:28 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 14:04 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archives Hub stellt jeden Monat archivische Bestände zu einem Thema in England vor. Diesen Monat "Fairs and Circus"

http://www.archiveshub.ac.uk/oct08.shtml

http://www.archiveshub.ac.uk/oct08.shtml

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 14:00 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 13:50 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einzigartige Nachkriegsfotos will die Berlinische Galerie zeigen. Nur: Nach dem Fotografen wird noch gefahndet. Da es sich um unveröffentlichte Fotos handelt, steht einer Ausstellung das Erstveröffentlichungsrecht des Fotografen entgegen (Ausstellungsrecht § 18 UrhG). Eine Straftat liegt allerdings nicht vor, da das Ausstellungsrecht strafrechtlich nicht geschützt ist. Dagegen ist natürlich die öffentliche Wiedergabe von 35 Bildern bei einestages strafbar.

UPDATE: Nach telefonischer Auskunft der Berlinischen Galerie, die wegen dieses Beitrags mit mir Kontakt aufnahm, steht sie inzwischen in Kontakt mit einer Person, bei der es sich höchstwahrscheinlich um den Rechteinhaber der Fotos, sollten diese geschützt sein, handelt, nämlich mit dem Sohn des mutmaßlichen Fotografen. Dies ändert die Beurteilung natürlich komplett.

Was die anzunehmende Straftat von einestages betrifft, so bleibt eine Straftat eine Straftat, auch wenn nachträglich eine Genehmigung eintrudelt. Falls der wahre Rechteinhaber ermittelt wurde und dieser die Ausstellung und die Öffentlichkeitsarbeit von einestages unterstützt ist die Angelegenheit "gegessen", zivilrechtlich und mit Sicherheit auch strafrechtlich, denn eine Strafbarkeit in diesem Bereich ist ohnehin nur theoretisch gegeben.

Man mag der Ansicht sein, dass unser Urheberrecht zu absurden Konsequenzen in einem solchen Fall führt. Dann muss man sich aber dafür einsetzen, dass es geändert wird und dass das Problem der "verwaisten Werke" in vernünftiger Weise geklärt wird.

Archivalia hat als einziges deutschsprachiges Weblog immer wieder das Problem der verwaisten Werke thematisiert:

http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist

http://archiv.twoday.net/search?q=orphan

Eine Nutzung verwaister Werke muss möglich sein!

Angesichts des grassierenden Copyfrauds öffentlicher Insitutionen ist es aber auch notwendig, klar und deutlich Urheberrechtsverstöße zu benennen.

Es steht für mich außer Zweifel, dass es sich bei den strittigen Bildern um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke handelt. Der Begriff der geschützten Fotografie ist europaweit einheitlich auszulegen, die früher geforderten höheren Maßstäbe sind obsolet. Dem Fotografen der Bilder gelingt es in eindrucksvoller Weise, die Ruinenlandschaft Berlins als Zeitzeuge bildlich darzustellen und den Betrachter zum Nachdenken anzuregen. (Zu einem möglichen Schutz als Dokument der Zeitgeschichte siehedie Kommentare [ http://archiv.twoday.net/stories/5231950/ ]). Daher steht es für mich fest, dass es sich nicht nur um einfache Lichtbilder handelt, auch das Durchschnittsschaffen der Fotografen ist gemäß § 2 UrhG 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen geschützt.

Da es sich um eine europaweite Problematik handelt, sind die Ausführungen des österreichischen OGH in "Eurobike" von 2001 sehr wohl auch für die Auslegung des deutschen Rechts von Interesse:

http://www.internet4jurists.at/entscheidungen/ogh4_179_01d.htm

Vor dem Hintergrund dieser hinreichend begründeten und abgesicherten Überzeugung zur Rechtslage und aufgrund der vorliegenden, zwischenzeitlich nicht aktualisierten Darstellung von einestages, derzufolge nach dem Fotografen noch gesucht werde

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a2847/l0/l0/F.html#featuredEntry

war es gerechtfertigt, die Berlinische Galerie, das Landesmuseum für moderne Kunst usw., mit der Überschrift "Die Berlinische Galerie bricht das Urheberrecht" anzugreifen.

Weiteres UPDATE: http://archiv.twoday.net/stories/5231950/

UPDATE: Nach telefonischer Auskunft der Berlinischen Galerie, die wegen dieses Beitrags mit mir Kontakt aufnahm, steht sie inzwischen in Kontakt mit einer Person, bei der es sich höchstwahrscheinlich um den Rechteinhaber der Fotos, sollten diese geschützt sein, handelt, nämlich mit dem Sohn des mutmaßlichen Fotografen. Dies ändert die Beurteilung natürlich komplett.

Was die anzunehmende Straftat von einestages betrifft, so bleibt eine Straftat eine Straftat, auch wenn nachträglich eine Genehmigung eintrudelt. Falls der wahre Rechteinhaber ermittelt wurde und dieser die Ausstellung und die Öffentlichkeitsarbeit von einestages unterstützt ist die Angelegenheit "gegessen", zivilrechtlich und mit Sicherheit auch strafrechtlich, denn eine Strafbarkeit in diesem Bereich ist ohnehin nur theoretisch gegeben.

Man mag der Ansicht sein, dass unser Urheberrecht zu absurden Konsequenzen in einem solchen Fall führt. Dann muss man sich aber dafür einsetzen, dass es geändert wird und dass das Problem der "verwaisten Werke" in vernünftiger Weise geklärt wird.

Archivalia hat als einziges deutschsprachiges Weblog immer wieder das Problem der verwaisten Werke thematisiert:

http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist

http://archiv.twoday.net/search?q=orphan

Eine Nutzung verwaister Werke muss möglich sein!

Angesichts des grassierenden Copyfrauds öffentlicher Insitutionen ist es aber auch notwendig, klar und deutlich Urheberrechtsverstöße zu benennen.

Es steht für mich außer Zweifel, dass es sich bei den strittigen Bildern um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke handelt. Der Begriff der geschützten Fotografie ist europaweit einheitlich auszulegen, die früher geforderten höheren Maßstäbe sind obsolet. Dem Fotografen der Bilder gelingt es in eindrucksvoller Weise, die Ruinenlandschaft Berlins als Zeitzeuge bildlich darzustellen und den Betrachter zum Nachdenken anzuregen. (Zu einem möglichen Schutz als Dokument der Zeitgeschichte siehe

Da es sich um eine europaweite Problematik handelt, sind die Ausführungen des österreichischen OGH in "Eurobike" von 2001 sehr wohl auch für die Auslegung des deutschen Rechts von Interesse:

http://www.internet4jurists.at/entscheidungen/ogh4_179_01d.htm

Vor dem Hintergrund dieser hinreichend begründeten und abgesicherten Überzeugung zur Rechtslage und aufgrund der vorliegenden, zwischenzeitlich nicht aktualisierten Darstellung von einestages, derzufolge nach dem Fotografen noch gesucht werde

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a2847/l0/l0/F.html#featuredEntry

war es gerechtfertigt, die Berlinische Galerie, das Landesmuseum für moderne Kunst usw., mit der Überschrift "Die Berlinische Galerie bricht das Urheberrecht" anzugreifen.

Weiteres UPDATE: http://archiv.twoday.net/stories/5231950/

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Oktober 2008, 01:08 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Die Leute fischen überall vor der Westküste Grönlands. Und um das Verhalten der Tiere besser zu verstehen, befestigen sie seit Jahren kleine Thermometer an all ihren Schleppnetzen. So haben sie Tausende von Temperaturdaten gesammelt und archiviert. Das ist ein unglaublich kostbares Archiv. Kein Wissenschaftler der Welt könnte es sich leisten, all diese Daten zu erheben und hier liegen sie einfach fein geordnet herum. ....."

David Holland Meeresforscher

Quelle:

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/853599/

David Holland Meeresforscher

Quelle:

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/853599/

Wolf Thomas - am Dienstag, 30. September 2008, 19:47 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klappentext:

"Das Gedächtnis ist ein stummes Archiv, in das nur die Erinnerung und die Wörter Leben hineinbringen. Doch das Erinnern liefert keine festen Bilder oder Geschichten, es sind nur Späne, Sprachsplitter und kleine Impulse, die aufleuchten, um sich bald schon zu verändern.

(...)In seinem zweiten Band erkundet der junge Lyriker zwischen eigener Geschichte und Landschaften das Terrain der Erinnerung, über die Uwe Johnson einmal geschrieben hat, sie gleiche einer mächtigen grauen Katze hinter Fensterscheiben, unnahbar, stumm und verlockend. Und er knüpft da an, wo er mit seinem vielgelobten Erstling „klare konturen“ aufgehört hat. Seine neuen Gedichte führen in die Vergangenheit hinein, machen historische Schichten und Stimmen lesbar, von der Zeit des Barock bis zu den Resten des Zweiten Weltkriegs auf der Insel Sylt. ...."

Quelle:

http://www.chbeck.de/productview.aspx?product=24158

http://www.berlinerliteraturkritik.de/index.cfm?id=19491

Mehr zu Bleutge: http://de.wikipedia.org/wiki/Nico_Bleutge

Wolf Thomas - am Dienstag, 30. September 2008, 19:46 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Ungewöhnlich ist der Vorschlag von Peter Schubert und Markus Bernath aus Geislingen. Sie nehmen das 900-Jahr-Jubiläum zum Anlass, für eine Geislinger Hörkarte von mindestens 900 Lokalitäten "auditive Eindrücke" zu sammeln. Sie nennen ihr Projekt "heimart". Mit portablen Geräten werden Umgebungsgeräusche, field recordings, aufgenommen. Ziel ist, die Klangwelt der Fünftälerstadt einzufangen, das akustische Archiv soll im Internet verfügbar sein. "Jeder, der gern genauer hinhorcht, kann seine eigene Note beisteuern. Es ist der ausdrückliche Wunsch, dass viele Menschen sich daran beteiligen, sei es mit Hinweisen auf interessante Plätze oder mit eigenen Tonaufnahmen," schreiben die Initiatoren. ....."

Quelle: Geislinger Zeitung (Link)

Homepage des Projekts:

http://www.heimart.de.vu

Quelle: Geislinger Zeitung (Link)

Homepage des Projekts:

http://www.heimart.de.vu

Wolf Thomas - am Dienstag, 30. September 2008, 19:43 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Was sich in den heiligen Hallen - speziell im Archiv - abgespielt hat, beschäftigt seit Jahren die Behörden. Gesichert ist derzeit, dass aus dem umfangreichen Klosterarchiv in den vergangenen Jahren zahlreiche mehr oder weniger wertvolle Stücke verschwunden sind. Offenbar sind dort "die Verlockungen" selbst für Geistliche "sehr groß", erklärt der Abt der armenischen Mechitaristen, Pater Paulus. Anfang 2006 wurde bereits ein 31-jähriger libanesischer Ordensbruder verhaftet, der ein Geständnis ablegte. Demnach habe er über Monate 55 Kulturgüter gestohlen und teilweise via Internet verkauft. Bis heute dürfte es aber noch kein rechtskräftiges Urteil geben.

Vor Kurzem geriet der nächste Archivar der Mechitaristen ins Visier der Ermittlungen. Er ist auch Polizeiseelsorger. Laut einer Anzeige des Klosters habe Pater N. Stücke im Wert von mehreren Millionen beiseite geschafft.

"Ein Zusammenhang zwischen den beiden besteht meiner Meinung nach nicht", sagt der Abt. Die meisten verschwundenen Relikte - darunter ein Brief von Kaiser Franz Joseph an das Kloster - seien mittlerweile in Pater N.s Wohnung von der Kripo sichergestellt worden, verpackt in Kisten zwischen privaten Dingen. "Mittlerweile steht fest, dass während seiner Tätigkeit als Archivar einige Dinge verschwunden sind, darunter auch ein Gemälde mit einem geschätzten Wert von einer Million Euro", berichtet der (offenbar vom Kloster eingeschaltete) Detektiv.

....."

Quelle:

http://www.kurier.at/nachrichten/wien/208300.php

Vor Kurzem geriet der nächste Archivar der Mechitaristen ins Visier der Ermittlungen. Er ist auch Polizeiseelsorger. Laut einer Anzeige des Klosters habe Pater N. Stücke im Wert von mehreren Millionen beiseite geschafft.

"Ein Zusammenhang zwischen den beiden besteht meiner Meinung nach nicht", sagt der Abt. Die meisten verschwundenen Relikte - darunter ein Brief von Kaiser Franz Joseph an das Kloster - seien mittlerweile in Pater N.s Wohnung von der Kripo sichergestellt worden, verpackt in Kisten zwischen privaten Dingen. "Mittlerweile steht fest, dass während seiner Tätigkeit als Archivar einige Dinge verschwunden sind, darunter auch ein Gemälde mit einem geschätzten Wert von einer Million Euro", berichtet der (offenbar vom Kloster eingeschaltete) Detektiv.

....."

Quelle:

http://www.kurier.at/nachrichten/wien/208300.php

Wolf Thomas - am Dienstag, 30. September 2008, 19:38 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Homepage

http://www.caricatura-museum.de/

s.a. http://www.kuvi.de/news/11572_satire_museum_caricatura_frankfurt.html

s. a. : http://archiv.twoday.net/stories/5077379/

Wolf Thomas - am Dienstag, 30. September 2008, 19:36 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das vom Bundeskabinett beschlossene Geodatenzugangsgesetz (ebenfalls bmu.de), die deutsche Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU, gewährt keinen Open Access zu öffentlichen Geodaten des Bundes.

Zwar sollen alle Suchdienste und die meisten Darstellungsdienste kostenlos zugänglich sein, die Darstellung soll aber primär der Entscheidungsfinder potentieller Nutzer dienen. Die Möglichkeit, die Darstellungsdienste ausdrucken zu dürfen, unterfällt ausdrücklich nicht der kostenlosen Nutzung. Es wird also das bestehende Verwertungsmonopol abgesegnet, das jegliche kommerzielle Nutzung umfasst, also auch die wissenschaftliche Nutzung im kommerziellen Kontext.

Zu den datenschutzrechtlichen Fragen äußert sich das "Ampel-Gutachten"

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=3017

Langfassung

Es ist bezeichnend, dass das "Ampel-Gutachten" zu den datenschutzrechtlichen Fragen eingangs von einer Win-Win-Situation spricht, die das Interesse an wirtschaftlicher Verwertung der Wirtschaft und das Vermarktungsinteresse des Staates verbindet. Völlig übersehen wird, dass freie öffentliche Geodaten nicht nur für die Wirtschaft von Interesse sind, sondern auch für

*Bürgerinnen und Bürger

*Bürgerinitiativen

*Open-Content-Projekte wie die Wikipedia, die nachnutzbares freies Wissen schaffen wollen

*die wissenschaftliche Forschung.

Die Interessen dieser Nutzergruppen werden in der Diskussion um das Geodatenzugangsgesetz völlig übergangen.

Zum Thema:

http://archiv.twoday.net/search?q=geodaten

Zu den Argumenten für "Open Access" für Geodaten:

http://publicgeodata.org/Arguments

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/5322445/

Zwar sollen alle Suchdienste und die meisten Darstellungsdienste kostenlos zugänglich sein, die Darstellung soll aber primär der Entscheidungsfinder potentieller Nutzer dienen. Die Möglichkeit, die Darstellungsdienste ausdrucken zu dürfen, unterfällt ausdrücklich nicht der kostenlosen Nutzung. Es wird also das bestehende Verwertungsmonopol abgesegnet, das jegliche kommerzielle Nutzung umfasst, also auch die wissenschaftliche Nutzung im kommerziellen Kontext.

Zu den datenschutzrechtlichen Fragen äußert sich das "Ampel-Gutachten"

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=3017

Langfassung

Es ist bezeichnend, dass das "Ampel-Gutachten" zu den datenschutzrechtlichen Fragen eingangs von einer Win-Win-Situation spricht, die das Interesse an wirtschaftlicher Verwertung der Wirtschaft und das Vermarktungsinteresse des Staates verbindet. Völlig übersehen wird, dass freie öffentliche Geodaten nicht nur für die Wirtschaft von Interesse sind, sondern auch für

*Bürgerinnen und Bürger

*Bürgerinitiativen

*Open-Content-Projekte wie die Wikipedia, die nachnutzbares freies Wissen schaffen wollen

*die wissenschaftliche Forschung.

Die Interessen dieser Nutzergruppen werden in der Diskussion um das Geodatenzugangsgesetz völlig übergangen.

Zum Thema:

http://archiv.twoday.net/search?q=geodaten

Zu den Argumenten für "Open Access" für Geodaten:

http://publicgeodata.org/Arguments

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/5322445/

KlausGraf - am Dienstag, 30. September 2008, 18:15 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"[...] Noch kruder wird die von Albers und Behlmer betriebene Symbolpolitik durch die Tatsache, daß der schwarze Stoff ihres Transparents, das heute im Hamburger Staatsarchiv besichtigt werden kann, von der Trauerfeier zum Tode des im Juni 1967 erschossenen Benno Ohnesorg stammte, womit eine Verbindung zwischen dem Tod Ohnesorgs, den Riten der deutschen Universitäten und Ehrlicher als Vertreter einer modernen Volkswirtschaftslehre hergestellt zu werden scheint. [...]"

Aus: Magnus Klaue: Sturm auf die Ordinarien-Universität. Konkret 10 (2008), S. 25.

Das Transparent kann hier besichtigt werden:

http://student.org.uni-hamburg.de/LINKS/Images/Talare.jpg

(via wikipedia)

Danke an M. Schnöpf für den Hinweis

Aus: Magnus Klaue: Sturm auf die Ordinarien-Universität. Konkret 10 (2008), S. 25.

Das Transparent kann hier besichtigt werden:

http://student.org.uni-hamburg.de/LINKS/Images/Talare.jpg

(via wikipedia)

Danke an M. Schnöpf für den Hinweis

KlausGraf - am Dienstag, 30. September 2008, 16:31 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sn-online.de/newsroom/regional/seeprovinz/loccum/art5459,696465

Die Loccumer Klosterbibliothek wird 750 Jahre alt. Erstmals wurde die Bibliothek in einer Schrift von Abt Stracke im Jahr 1258 erwähnt. „Ein lustig schön Gemach“ nennt er darin die überschaubare Bücher-Sammlung.Das hat er ganz sicher nicht getan, denn der Abt hat sicher auf Latein geschrieben. Das Zitat stammt vermutlich aus einer frühneuhochdeutschen Übersetzung. Falsch geraten,

http://www.b2i.de/fabian?Klosterbibliothek_Rehburg-Loccum

hilft weiter:

"Nach der um 1620 entstandenen Chronik von Abt Theodor Stracke läßt sich die erste Erwähnung eines Skriptoriums auf das Jahr 1258 datieren."

Mehr als ein „Gemach“ ist vonnöten, um die 80 000 Bände zu fassen. Demnächst, wenn das Celler Predigerseminar endgültig seine Türen schließt und Loccum einzige Ausbildungsstätte der Landeskirche Hannovers sein wird, kommen nochmals 60 000 Bände aus der Celler Bibliothek hinzu.

Im Fabian-Handbuch finde ich nur die im gleichen Haus wie das Predigerseminar untergebrachte Celler Ministerialbibliothek:

http://www.b2i.de/fabian?Kirchen-Ministerial-Bibliothek

Am Rande sei ein pikantes Detail zitiert:

"1894 fragte der Nachkomme der Celler Herzöge, Ernst August von Cumberland, ohne Erfolg beim Kirchenvorstand der Stadtkirche an, ob der ältere Teil der Bibliothek, die herzoglichen Bestände vor 1665, an ihn verkauft werden könne. 1904 und 1905 wurde der Gedanke erneut aufgegriffen, in der Absicht, den Erlös für den Bau des Kirchturmes zu verwenden. 1905 bot der Herzog von Cumberland für 3511 vor 1665 erschienene Bde 65.000 Mark. Parallel liefen Verhandlungen mit dem Preußischen Staat, die schließlich zu einem Vertrag über den Verkauf des älteren Teils der Bibliothek an den Preußischen Staat führten. Dabei war eine Aufteilung zwischen den Bibliotheken in Berlin und Göttingen beabsichtigt. Als Kaufpreis waren 90.000 Mark vorgesehen, wovon 25.000 Mark vom Hannoverschen Klosterfond zu leisten waren. 4628 bibliographische Einheiten gingen 1909 als Hauptmasse an die Königliche Bibliothek in Berlin, darunter 39 Inkunabeln und 2347 Stücke aus dem 16. Jh ( s. u. 4.2 Fick). Göttingen erhielt neben 198 Bdn 723 zusätzlich im Nebenmanual von 1917 eingetragene Bde. Weitere Dubletten der Staatsbibliothek sollen nach Greifswald und Halle gegangen sein. Andere Dubletten erhielt der Herzog von Cumberland. Sie tauchten 1970 und 1971 in den Versteigerungskatalogen Nr. 174 und 177 der Firma Hauswedell bei der Zerschlagung der Königlichen Ernst August Fideikommiß-Bibliothek wieder auf. Es handelte sich um 229 bzw. 74 Bde."

Zu anderen verscherbelten Welfen-Schätzen siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4026791/

Die wertvollen Stücke des Loccumer Klosters haben einen eigenen Raum, „Schatzkammer“ genannt. Das älteste Dokument, das Bibliothekar Jörg Fiedler präsentiert, ist eine Papst-Urkunde aus dem Jahr 1183. Die wertvollsten Dokumente seien solche Urkunden, weiß Hirschler zu berichten. Jede Schenkung, die ein reicher Mann dem Kloster machen wollte, sei beurkundet worden, versiegelt und auf eine sechswöchige Reise per Maulesel nach Rom geschickt worden.

Das bezieht sich ja zweifelsohne aufs Klosterarchiv. Und die Eselei beweist, dass auch sehr wertvolle Kulturgüter inkompetent betreut werden können.

„Wir wissen nicht so viel über unsere Bibliothek“, sagt Hirschler. Wohl wahr.

Die Loccumer Klosterbibliothek wird 750 Jahre alt. Erstmals wurde die Bibliothek in einer Schrift von Abt Stracke im Jahr 1258 erwähnt. „Ein lustig schön Gemach“ nennt er darin die überschaubare Bücher-Sammlung.

http://www.b2i.de/fabian?Klosterbibliothek_Rehburg-Loccum

hilft weiter:

"Nach der um 1620 entstandenen Chronik von Abt Theodor Stracke läßt sich die erste Erwähnung eines Skriptoriums auf das Jahr 1258 datieren."

Mehr als ein „Gemach“ ist vonnöten, um die 80 000 Bände zu fassen. Demnächst, wenn das Celler Predigerseminar endgültig seine Türen schließt und Loccum einzige Ausbildungsstätte der Landeskirche Hannovers sein wird, kommen nochmals 60 000 Bände aus der Celler Bibliothek hinzu.

Im Fabian-Handbuch finde ich nur die im gleichen Haus wie das Predigerseminar untergebrachte Celler Ministerialbibliothek:

http://www.b2i.de/fabian?Kirchen-Ministerial-Bibliothek

Am Rande sei ein pikantes Detail zitiert:

"1894 fragte der Nachkomme der Celler Herzöge, Ernst August von Cumberland, ohne Erfolg beim Kirchenvorstand der Stadtkirche an, ob der ältere Teil der Bibliothek, die herzoglichen Bestände vor 1665, an ihn verkauft werden könne. 1904 und 1905 wurde der Gedanke erneut aufgegriffen, in der Absicht, den Erlös für den Bau des Kirchturmes zu verwenden. 1905 bot der Herzog von Cumberland für 3511 vor 1665 erschienene Bde 65.000 Mark. Parallel liefen Verhandlungen mit dem Preußischen Staat, die schließlich zu einem Vertrag über den Verkauf des älteren Teils der Bibliothek an den Preußischen Staat führten. Dabei war eine Aufteilung zwischen den Bibliotheken in Berlin und Göttingen beabsichtigt. Als Kaufpreis waren 90.000 Mark vorgesehen, wovon 25.000 Mark vom Hannoverschen Klosterfond zu leisten waren. 4628 bibliographische Einheiten gingen 1909 als Hauptmasse an die Königliche Bibliothek in Berlin, darunter 39 Inkunabeln und 2347 Stücke aus dem 16. Jh ( s. u. 4.2 Fick). Göttingen erhielt neben 198 Bdn 723 zusätzlich im Nebenmanual von 1917 eingetragene Bde. Weitere Dubletten der Staatsbibliothek sollen nach Greifswald und Halle gegangen sein. Andere Dubletten erhielt der Herzog von Cumberland. Sie tauchten 1970 und 1971 in den Versteigerungskatalogen Nr. 174 und 177 der Firma Hauswedell bei der Zerschlagung der Königlichen Ernst August Fideikommiß-Bibliothek wieder auf. Es handelte sich um 229 bzw. 74 Bde."

Zu anderen verscherbelten Welfen-Schätzen siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4026791/