noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Es bedeutet schon etwas Besonderes, wenn ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Archivar und eine Kriminalkommissarin sich mit dem einzigen Musikprofi, Christian Deichstädter, zu einem beachtenswerten Bläserquintett zusammen finden. Vier Bläser und Klavier erfüllten am Samstag die Französische Kirche mit erlesenen Klängen.

. Das finale konzertante Quintett von Wolfgang Amadeus Mozart wurde von ihm selbst aus der Sinfonia concertante KV 297 b Es-Dur eigens kammermusikalisch bearbeitet. Das in Paris 1778 entstandene Konzert wurde dort in Ermangelung versierter Bläser nicht aufgeführt und erklang zu Mozarts Lebzeiten wohl nie öffentlich. Was der Oboist, Sven Hermerschmidt, der Klarinettist, Lorenz Beck, am Fagott Christian Pille und die ganz bestechend sauber blasende Polizistin, Anne Webers, am Horn leisteten, war professionell und erstaunte umso mehr, wenn es „musikalische Liebhaber“ ausführen. Die Themenvielfalt im Allegro, die Innigkeit und das Weihevolle im Adagio und dann das Gassenhauerthema im dritten Satz in zehn Variationen gekleidet, gaben den vier Bläsern einen gelungenen Vorwand zu virtuoser Spielweise.

2003 zum zehnjährigen Jubiläum der Schukeorgel in der katholischen St. Antonius-Kirche Babelsberg nach dem Mozartausspruch „Wo sind allzeit so fünf Leute beieinander?“ gegründet, ist dieses Ensemble aus der „Liebhaberei“ längst heraus und wir sollten mehr von ihm hören."

Dem Wunsch schließe ich mich gerne an. Aber wer ist denn nun unser Kollege - vermutlich die Oboe? Na ja wenigstens nicht die Bratsche!

Quelle: Märkische Allgemeine

. Das finale konzertante Quintett von Wolfgang Amadeus Mozart wurde von ihm selbst aus der Sinfonia concertante KV 297 b Es-Dur eigens kammermusikalisch bearbeitet. Das in Paris 1778 entstandene Konzert wurde dort in Ermangelung versierter Bläser nicht aufgeführt und erklang zu Mozarts Lebzeiten wohl nie öffentlich. Was der Oboist, Sven Hermerschmidt, der Klarinettist, Lorenz Beck, am Fagott Christian Pille und die ganz bestechend sauber blasende Polizistin, Anne Webers, am Horn leisteten, war professionell und erstaunte umso mehr, wenn es „musikalische Liebhaber“ ausführen. Die Themenvielfalt im Allegro, die Innigkeit und das Weihevolle im Adagio und dann das Gassenhauerthema im dritten Satz in zehn Variationen gekleidet, gaben den vier Bläsern einen gelungenen Vorwand zu virtuoser Spielweise.

2003 zum zehnjährigen Jubiläum der Schukeorgel in der katholischen St. Antonius-Kirche Babelsberg nach dem Mozartausspruch „Wo sind allzeit so fünf Leute beieinander?“ gegründet, ist dieses Ensemble aus der „Liebhaberei“ längst heraus und wir sollten mehr von ihm hören."

Dem Wunsch schließe ich mich gerne an. Aber wer ist denn nun unser Kollege - vermutlich die Oboe? Na ja wenigstens nicht die Bratsche!

Quelle: Märkische Allgemeine

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 21:37 - Rubrik: Personalia

" .... Im Nationalmuseum in Port Vila, der Hauptstadt von Vanuatu, ist er der zweite Mann. Außerdem ist er in seiner Heimat der Leiter des nationalen Foto-, Film- und Sound-Archives. Dessen Ziel ist es, die Kultur der verschiedenen kulturellen Gruppen in Vanuatu bildlich und im Ton zu dokumentieren. Eine Besonderheit, betont Lipp, auch entstanden aus der Tatsache, dass es keine schriftlichen Überlieferungen gibt. «Eine Wissensbank, die weltweit einmalig ist.» Und dennoch bleibe manches Wissen Tabu....."

Auf - oder in Vanuatu - habe ich mich auch einmal beworben .....

Quelle: Allgäuer Zeitung

Auf - oder in Vanuatu - habe ich mich auch einmal beworben .....

Quelle: Allgäuer Zeitung

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 21:32 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Vögel, die von einem Züchter oder beim Fachhandel gekauft wurden, sind in der Regel mit einem Ring gekennzeichnet, aus Artenschutzgründen und/oder wegen des Tierseuchengesetzes. Auf einem solchen Fußring sind verschiedene Informationen eingestanzt, über die der Züchter und damit auch der Besitzer ausfindig gemacht werden können. Ausschlaggebend ist eine siebenstellige Identifikationsnummer. Für Laien ist es oft schwierig, die Daten zu entziffern. Deshalb ist es ratsam, mit dem Fundtier einen vogelkundigen Tierarzt aufzusuchen. Dieser kann nicht nur die Nummer herauslesen, sondern den Vogel auch auf seinen Gesundheitszustand prüfen. Hilfestellung bietet auch der Suchdienst des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF). Dieser führt ein Archiv mit registrierten Fußringen. Wem ein fremder Vogel zugeflogen ist, kann sich per Post oder per E-Mail an die Ringstelle wenden."

http://www.ratgeberbox.de/ratgeber/artikel/artikel_921328/kommt-ein-vogel-geflogen-und-dann

http://www.ratgeberbox.de/ratgeber/artikel/artikel_921328/kommt-ein-vogel-geflogen-und-dann

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 21:26 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"For architectural archives, digital files are not just a new kind of datacarrier as was the case with microfilm. Digital materials require much more attention to be handled, described and stored in a consistent, safe and persistent way than paper or film. The awareness that our digital heritage is much more fragile than paper archives slowly starts to pervade the cultural heritage community. While some institutions are already testing e-repository test beds, most organisations are still searching for technical solutions for the new hybrid environment in which paper archives are accompanied by digital files.

Research and experiences

The conference will be a continuation of the Gau:di conference held in Paris from 8 to 10 November 2007 “Architecture and Digital Archives. Architecture in the Digital Age: a question of memory”. The conference is meant for architects, architectural museum staff, staff from cultural heritage institutions, architectural historians and researchers. The main purpose of the meeting is to map the development of research and experiences in creating, consuming and using digital architectural archives. The conference focuses on bringing together experts in the fields of architecture (the creators), architectural archives and museums (the keepers: preservation and access) and researchers (users).

Hybrid environment

The specific problems with permanent storage, access and retrieval of digital architectural archives are gradually revealing themselves. What are the consequences for organizations in a hybrid environment and what choices do we have to face?

With regard to digitising paper archives: should we digitise complete archives or parts of it retrospectively and describe them in the same way as our paper archives? How can we create a useful multi language thesaurus and vocabulary necessary to find the requested information? How should we present digital information and what will be the surplus value for users compared to the original paper drawings. How can users and providers make the most of this new digital content?

With regard to born digital archival material: how do we address the problem of authenticity when the digital original is the same as the copy on the web? What are the specific inherent qualities of digital designs? How do we preserve the functionalities of an architectural design produced by interactive software once the material is in a repository?

Conference themes

The questions above have been translated into the following themes:

Acquiring and processing digital archives in repositories

Producing digital archives in architectural practices

Architectural archives on the web

Users: expectations and use

Multilingual architecture thesauri and vocabularies

Wednesday June 10

14.15 Departure by bus from the NAi to the Open Model Storage

15.00 Tour Open Model Storage

16.15 Departure by bus from the Open Model Storage to the Town Hall

17.00 Welcome Reception at the Town Hall Rotterdam

Thursday June 11

Auditorium National Library, The Hague

8.30 Registration

9.30 Welcome by the Director of the National Library

9.45 Introduction by Patricia Alkhoven, conference chair and Head of Collections, NAI

10.00 Keynote 1 Yola de Lusenet

10.20 Keynote 2 Marcel Ras The KB E-Depot

10.40 Coffee and tea

11.15 Session 1 Producing Digital Archives in Architectural Practices

Paper 1 David Peycere Producing Digital Archives in Architectural Practices

Paper 2 Berthold Scharrer Save the Bubble

Paper 3 Gijs Joosen (Oosterhuis Architecten) Architecture = Information

12.30 Lunch

13.30 Tour National Library and National Archives

14.15 Session 2 Acquiring and Processing Digital Archives in Repositories (chaired by David Peycere)

Paper 1 Sophie De Caigny Building a Fedora Repository For Architectural Content

Paper 2 Henk Vanstappen Connecting the Digital With the Physical LAM (Library-Archive-Museum) Approach

Paper 3 Josje Everse cs. Connection Between E-depot And Project Construction Drawings

15.30 Coffee and tea

16.00 Session 3 Multilingual Architecture Thesauri and Vocabularies (chaired by Riccardo Domenichini)

Paper 1 Andrea Bocco Archiwordnet, a Bilingual Thesaurus

Paper 2 Ezio Arlati, Elena Bogani, Andrea Cammarata The PiacenzaLabs Repository, a MACE Application

Paper 3 Stefan Boeykens Connecting Digital Architectural Archives With MACE

17.15 Discussion

19.00 Dinner in restaurant Garoeda, The Hague

Friday June 12

Auditorium Netherlands Architecture Institute, Rotterdam

9.15 Welcome by Ole Bouman, Director NAi

9.30 Session 4 Users: Expectation And Use

Paper 1 Kristine Fallon Defining And Encoding Architectural Information For Digital Archives

Paper 2 Eduardo Aguirre Leon, Mauricio Ramírez Molina New Interfaces, New Scenarios

Paper 3 Bernd Kulawik Distributed Web-portal For World-wide Contribution Among Architectural Archives And Historians

10.45 Coffee and tea

11.15 Session 5 Three Dimensional Issues (chaired by Patricia Alkhoven)

Paper 1 Dennis Derycke, David Lo Buglio Digital Archiving For Inside Elevations By Orthophotography

Paper 2 and 3 Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek, Livio de Luca 3D As Content And As Metaphor: Spatial Cognition.

12.30 Lunch

13.30 Tour NAi Collection Department

14.30 Session 6 Architecture On The Web (chaired by Henk Vanstappen)

Paper 1 Helga Kusolisch Nextroom, European Hub for Contemporary Architecture

Paper 2 Emmanuelle Cadet, René Pelfresne Mediation of Heterogeneous Digital Information on Modern Architecture in the Mediterranean (Musomed)

Paper 3 Paola Ricco Image ARCHIVE, an Operating Space for Architecture Videos

15.45 Coffee and tea

16.15 Wrap up, discussion and conclusion

17.15 Reception in Foyer NAi "

Link to conference: http://conference.nai.nl/

Research and experiences

The conference will be a continuation of the Gau:di conference held in Paris from 8 to 10 November 2007 “Architecture and Digital Archives. Architecture in the Digital Age: a question of memory”. The conference is meant for architects, architectural museum staff, staff from cultural heritage institutions, architectural historians and researchers. The main purpose of the meeting is to map the development of research and experiences in creating, consuming and using digital architectural archives. The conference focuses on bringing together experts in the fields of architecture (the creators), architectural archives and museums (the keepers: preservation and access) and researchers (users).

Hybrid environment

The specific problems with permanent storage, access and retrieval of digital architectural archives are gradually revealing themselves. What are the consequences for organizations in a hybrid environment and what choices do we have to face?

With regard to digitising paper archives: should we digitise complete archives or parts of it retrospectively and describe them in the same way as our paper archives? How can we create a useful multi language thesaurus and vocabulary necessary to find the requested information? How should we present digital information and what will be the surplus value for users compared to the original paper drawings. How can users and providers make the most of this new digital content?

With regard to born digital archival material: how do we address the problem of authenticity when the digital original is the same as the copy on the web? What are the specific inherent qualities of digital designs? How do we preserve the functionalities of an architectural design produced by interactive software once the material is in a repository?

Conference themes

The questions above have been translated into the following themes:

Acquiring and processing digital archives in repositories

Producing digital archives in architectural practices

Architectural archives on the web

Users: expectations and use

Multilingual architecture thesauri and vocabularies

Wednesday June 10

14.15 Departure by bus from the NAi to the Open Model Storage

15.00 Tour Open Model Storage

16.15 Departure by bus from the Open Model Storage to the Town Hall

17.00 Welcome Reception at the Town Hall Rotterdam

Thursday June 11

Auditorium National Library, The Hague

8.30 Registration

9.30 Welcome by the Director of the National Library

9.45 Introduction by Patricia Alkhoven, conference chair and Head of Collections, NAI

10.00 Keynote 1 Yola de Lusenet

10.20 Keynote 2 Marcel Ras The KB E-Depot

10.40 Coffee and tea

11.15 Session 1 Producing Digital Archives in Architectural Practices

Paper 1 David Peycere Producing Digital Archives in Architectural Practices

Paper 2 Berthold Scharrer Save the Bubble

Paper 3 Gijs Joosen (Oosterhuis Architecten) Architecture = Information

12.30 Lunch

13.30 Tour National Library and National Archives

14.15 Session 2 Acquiring and Processing Digital Archives in Repositories (chaired by David Peycere)

Paper 1 Sophie De Caigny Building a Fedora Repository For Architectural Content

Paper 2 Henk Vanstappen Connecting the Digital With the Physical LAM (Library-Archive-Museum) Approach

Paper 3 Josje Everse cs. Connection Between E-depot And Project Construction Drawings

15.30 Coffee and tea

16.00 Session 3 Multilingual Architecture Thesauri and Vocabularies (chaired by Riccardo Domenichini)

Paper 1 Andrea Bocco Archiwordnet, a Bilingual Thesaurus

Paper 2 Ezio Arlati, Elena Bogani, Andrea Cammarata The PiacenzaLabs Repository, a MACE Application

Paper 3 Stefan Boeykens Connecting Digital Architectural Archives With MACE

17.15 Discussion

19.00 Dinner in restaurant Garoeda, The Hague

Friday June 12

Auditorium Netherlands Architecture Institute, Rotterdam

9.15 Welcome by Ole Bouman, Director NAi

9.30 Session 4 Users: Expectation And Use

Paper 1 Kristine Fallon Defining And Encoding Architectural Information For Digital Archives

Paper 2 Eduardo Aguirre Leon, Mauricio Ramírez Molina New Interfaces, New Scenarios

Paper 3 Bernd Kulawik Distributed Web-portal For World-wide Contribution Among Architectural Archives And Historians

10.45 Coffee and tea

11.15 Session 5 Three Dimensional Issues (chaired by Patricia Alkhoven)

Paper 1 Dennis Derycke, David Lo Buglio Digital Archiving For Inside Elevations By Orthophotography

Paper 2 and 3 Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek, Livio de Luca 3D As Content And As Metaphor: Spatial Cognition.

12.30 Lunch

13.30 Tour NAi Collection Department

14.30 Session 6 Architecture On The Web (chaired by Henk Vanstappen)

Paper 1 Helga Kusolisch Nextroom, European Hub for Contemporary Architecture

Paper 2 Emmanuelle Cadet, René Pelfresne Mediation of Heterogeneous Digital Information on Modern Architecture in the Mediterranean (Musomed)

Paper 3 Paola Ricco Image ARCHIVE, an Operating Space for Architecture Videos

15.45 Coffee and tea

16.15 Wrap up, discussion and conclusion

17.15 Reception in Foyer NAi "

Link to conference: http://conference.nai.nl/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 18:36 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Während über die Vorkriegsstädte unsere Archive nur lückenhaft Auskunft geben, erweist sich das Material zur Architektur nach 1945 als äußert umfangreich. Universitäten, Museen und Architekturzentren sind herausgefordert, die jüngere Architekturgeschichte zu erforschen. Herbei spielen Architektennachlässe eine zentrale Rolle. Um der Dokumentationsflut zu begegnen, werden neue Strukturen der Zusammenarbeit und Vermittlung notwendig sein – mit der Hilfe von Bund, Ländern und Städten. .....

Die Stadt stellt ein Schichtwerk dar, das mannigfaltige Kenntnisse voraussetzt, will man es als Zusammenhang deuten. Doch zumeist ging mit der Zerstörung im Krieg auch sämtliches Archivgut verloren. Ganze Stadt- und Architekturüberlieferungen sind nicht mehr existent. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Die Biografien einzelner Bauten lassen sich daher nur mühsam rekonstruieren. Und von vielen Häusern der Vorkriegszeit ist bis heute kein Autor bekannt. Ebenso ergeht es unzähligen Architekten jener Zeit, denn auch das Wissen um ihr Leben und Werk ist häufig nicht mehr rekonstruierbar. Gerade die Architekten der Gründerzeit sind heute vielfach ohne Stimme, das Wissen um das Neue Bauen ist in den verschiedenen Städten vergleichsweise rar. Selbst zu maßgeblichen Protagonisten einer Stadt fehlt es uns an Material: etwa zu einem Alfred Hensen in Münster, einem Fritz Catta in Kassel oder einem Oskar Pfennig in Stuttgart. .....

Ganz anders stellt sich die Situation der Architekturgeschichte nach 1945 dar. Erstmals hat unsere Gesellschaft die Chance, wieder in eine Zeit hineinzuwachsen, die auf mehrere vollständig überlieferte Jahrzehnte zurückblicken kann. Denn das Material über die Zeit seit dem Wiederaufbau steht uns (noch) nahezu lückenlos zur Verfügung. Gepaart mit dem Fortschritt der Medien sind Bauten und Architektenbiografien wie nie zuvor in vielfältigen Formaten überliefert, in Plänen und Zeichnungen, in Modellen, Fotografien und Akten. Um dieses Material zu sammeln, aufzuarbeiten, zu dokumentieren, zu erforschen und zu veröffentlichen, wird es wichtig sein, neue Strukturen zu schaffen – eine Aufgabe, die nur mit der Hilfe von Bund, Ländern und Gemeinden zu bewältigen sein wird.

Im Vorteil sind hier die Hochschulen als traditionelle Orte der Forschung und Sammlung. Gerade die Technischen Hochschulen in München, Berlin und Karlsruhe (SAAI) haben in den letzten Jahren deutlich an Profil gewonnen, ihre Architekturmuseen zählen zu den ältesten und bedeutendsten der Republik. Als ebenso unerlässlich erweisen sich auch die spezielleren Kunstarchive, wie beispielsweise das 1954 von Hans Scharoun gegründete Baukunstarchiv der Akademie der Künste, das 1960 beschlossene Bauhaus-Archiv (beide Berlin) und das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (1964). Einen wichtigen Schub erfuhr die Architekturarchivwelt sodann in den 1970er Jahren mit der Gründung der Berlinischen Galerie (1975) und des Deutschen Architektur Museums in Frankfurt (1979), gerade auch in den Fragen der Vermittlung. Nicht weniger verdienstvoll sind die Einrichtungen auf Länderebene, häufig initiiert durch die jeweiligen Architektenkammer, die in den 1980er und 1990er Jahren folgten. So entstanden das Hamburgische Architekturarchiv (1984), das Schleswig-Holsteinisches Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst (1992), das Architekturmuseum Schwaben (1995) und das an der TU Dortmund ansässige Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW (A:AI), zuletzt die Initiative Architekturforum Rheinland und 2004 das Bremer Zentrum für Baukultur (b.zb). Einen besonderen Status nimmt hierbei das überregionale Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner (IRS) ein, das 1992 im Wesentlichen aus dem “Institut für Städtebau und Architektur” der Bauakademie der DDR hervorgegangen ist und über eine umfangreiche Sammlung zur Planungs- und Baugeschichte der DDR verfügt. Für einzelne Städte aber im Zweifel wichtiger sind die lokalen Institutionen wie Stadtmuseen und Stadtarchive, Planungsämter, Bibliotheken, Privatarchive von Bürgern, Unternehmern, Instituten, Gesellschaften und Vereinen. Die Archivwelt in Deutschland zeigt sich in den unterschiedlichen Ebenen und Regionen somit unterschiedlich gut gewappnet und ausgestattet, doch wird es gerade darauf ankommen, auf jeder Stufe mit offenen Augen die Architektennachlässe zu sichern, solange sie noch zu greifen sind.Zeche Zollverein: Weltkulturerbe, 2010 Zentrum der Kulturstadt Essen und der gesamten Region Ruhr. Künftiger Ort des NRW-Baukunst-Archivs?

Klug ist daher die Idee der Stiftung Deutscher Architekten, die in NRW bislang mit der Archivarbeit befassten Einrichtungen, wie die Architektenkammer NRW, die Ingenieurkammer-Bau, die TU Dortmund, das Architekturforum Rheinland, M:AI und die Landschaftsverbände, in dieser Angelegenheit zusammenzuführen und ein zentrales Baukunst Archiv NRW zu gründen. Auch das Land NRW hat bereits für dieses Projekt Unterstützung zugesagt und angeboten, entsprechende Räumlichkeiten auf der Zeche Zollverein kostenlos zur Verfügung zu stellen. Jedoch nur, wenn die Projektpartner den laufenden Betrieb – geschätzte 500.000 Euro jährlich – finanzieren. Wie schnell man sich hier einig werden wird, ist offen, doch soll noch dieses Jahr eine Betreibergesellschaft gegründet werden. Gerade auch für die lokale Ebene, für die einzelnen Städte und Gemeinden in NRW, wäre diese Einrichtung ein wichtiges Signal. Es würde auch den Dialog vor Ort entfachen und so manches Material aus den Regalen, ob von privaten Dachkammern oder aus städtischen Kellern, ans Licht der Öffentlichkeit befördern. Das Modell wäre daher auch geeignet, an anderen Orten die lokale und die regionale Ebene miteinander zu verknüpfen, die professionelle Sicherung auch für jene Städte zu gewährleisten, die sonst damit möglicherweise überfordert wären. Da vielfach Geld fehlt, kann nur Synergie durch Kooperation das Gebot der Stunde sein, um unwiderbringliche Verluste zu verhindern. Will man nicht kommenden Generationen die Architekturgeschichte der Nachkriegszeit ähnlich lückenhaft wie die der Vorkriegszeit überlassen, darf die Frage nach dem Umgang mit den Architektennachlässen nicht weiter aufgeschoben werden, denn Architektennachlässe zählen zum Gedächtnis einer jeden Stadt."

Stefan Rethfeld ist Architekt, Journalist, Co-Autor des Architekturführers Münster und arbeitet derzeit als Stipendiat der Stiftung Deutscher Architekten an einer Dissertation zum Werk des Architekten Harald Deilmann (1920-2008).

Vollständiger Text:

http://german.magazin-world-architects.com/de_09_23_onlinemagazin_archiv_de.html

Die Stadt stellt ein Schichtwerk dar, das mannigfaltige Kenntnisse voraussetzt, will man es als Zusammenhang deuten. Doch zumeist ging mit der Zerstörung im Krieg auch sämtliches Archivgut verloren. Ganze Stadt- und Architekturüberlieferungen sind nicht mehr existent. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Die Biografien einzelner Bauten lassen sich daher nur mühsam rekonstruieren. Und von vielen Häusern der Vorkriegszeit ist bis heute kein Autor bekannt. Ebenso ergeht es unzähligen Architekten jener Zeit, denn auch das Wissen um ihr Leben und Werk ist häufig nicht mehr rekonstruierbar. Gerade die Architekten der Gründerzeit sind heute vielfach ohne Stimme, das Wissen um das Neue Bauen ist in den verschiedenen Städten vergleichsweise rar. Selbst zu maßgeblichen Protagonisten einer Stadt fehlt es uns an Material: etwa zu einem Alfred Hensen in Münster, einem Fritz Catta in Kassel oder einem Oskar Pfennig in Stuttgart. .....

Ganz anders stellt sich die Situation der Architekturgeschichte nach 1945 dar. Erstmals hat unsere Gesellschaft die Chance, wieder in eine Zeit hineinzuwachsen, die auf mehrere vollständig überlieferte Jahrzehnte zurückblicken kann. Denn das Material über die Zeit seit dem Wiederaufbau steht uns (noch) nahezu lückenlos zur Verfügung. Gepaart mit dem Fortschritt der Medien sind Bauten und Architektenbiografien wie nie zuvor in vielfältigen Formaten überliefert, in Plänen und Zeichnungen, in Modellen, Fotografien und Akten. Um dieses Material zu sammeln, aufzuarbeiten, zu dokumentieren, zu erforschen und zu veröffentlichen, wird es wichtig sein, neue Strukturen zu schaffen – eine Aufgabe, die nur mit der Hilfe von Bund, Ländern und Gemeinden zu bewältigen sein wird.

Im Vorteil sind hier die Hochschulen als traditionelle Orte der Forschung und Sammlung. Gerade die Technischen Hochschulen in München, Berlin und Karlsruhe (SAAI) haben in den letzten Jahren deutlich an Profil gewonnen, ihre Architekturmuseen zählen zu den ältesten und bedeutendsten der Republik. Als ebenso unerlässlich erweisen sich auch die spezielleren Kunstarchive, wie beispielsweise das 1954 von Hans Scharoun gegründete Baukunstarchiv der Akademie der Künste, das 1960 beschlossene Bauhaus-Archiv (beide Berlin) und das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (1964). Einen wichtigen Schub erfuhr die Architekturarchivwelt sodann in den 1970er Jahren mit der Gründung der Berlinischen Galerie (1975) und des Deutschen Architektur Museums in Frankfurt (1979), gerade auch in den Fragen der Vermittlung. Nicht weniger verdienstvoll sind die Einrichtungen auf Länderebene, häufig initiiert durch die jeweiligen Architektenkammer, die in den 1980er und 1990er Jahren folgten. So entstanden das Hamburgische Architekturarchiv (1984), das Schleswig-Holsteinisches Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst (1992), das Architekturmuseum Schwaben (1995) und das an der TU Dortmund ansässige Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW (A:AI), zuletzt die Initiative Architekturforum Rheinland und 2004 das Bremer Zentrum für Baukultur (b.zb). Einen besonderen Status nimmt hierbei das überregionale Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner (IRS) ein, das 1992 im Wesentlichen aus dem “Institut für Städtebau und Architektur” der Bauakademie der DDR hervorgegangen ist und über eine umfangreiche Sammlung zur Planungs- und Baugeschichte der DDR verfügt. Für einzelne Städte aber im Zweifel wichtiger sind die lokalen Institutionen wie Stadtmuseen und Stadtarchive, Planungsämter, Bibliotheken, Privatarchive von Bürgern, Unternehmern, Instituten, Gesellschaften und Vereinen. Die Archivwelt in Deutschland zeigt sich in den unterschiedlichen Ebenen und Regionen somit unterschiedlich gut gewappnet und ausgestattet, doch wird es gerade darauf ankommen, auf jeder Stufe mit offenen Augen die Architektennachlässe zu sichern, solange sie noch zu greifen sind.Zeche Zollverein: Weltkulturerbe, 2010 Zentrum der Kulturstadt Essen und der gesamten Region Ruhr. Künftiger Ort des NRW-Baukunst-Archivs?

Klug ist daher die Idee der Stiftung Deutscher Architekten, die in NRW bislang mit der Archivarbeit befassten Einrichtungen, wie die Architektenkammer NRW, die Ingenieurkammer-Bau, die TU Dortmund, das Architekturforum Rheinland, M:AI und die Landschaftsverbände, in dieser Angelegenheit zusammenzuführen und ein zentrales Baukunst Archiv NRW zu gründen. Auch das Land NRW hat bereits für dieses Projekt Unterstützung zugesagt und angeboten, entsprechende Räumlichkeiten auf der Zeche Zollverein kostenlos zur Verfügung zu stellen. Jedoch nur, wenn die Projektpartner den laufenden Betrieb – geschätzte 500.000 Euro jährlich – finanzieren. Wie schnell man sich hier einig werden wird, ist offen, doch soll noch dieses Jahr eine Betreibergesellschaft gegründet werden. Gerade auch für die lokale Ebene, für die einzelnen Städte und Gemeinden in NRW, wäre diese Einrichtung ein wichtiges Signal. Es würde auch den Dialog vor Ort entfachen und so manches Material aus den Regalen, ob von privaten Dachkammern oder aus städtischen Kellern, ans Licht der Öffentlichkeit befördern. Das Modell wäre daher auch geeignet, an anderen Orten die lokale und die regionale Ebene miteinander zu verknüpfen, die professionelle Sicherung auch für jene Städte zu gewährleisten, die sonst damit möglicherweise überfordert wären. Da vielfach Geld fehlt, kann nur Synergie durch Kooperation das Gebot der Stunde sein, um unwiderbringliche Verluste zu verhindern. Will man nicht kommenden Generationen die Architekturgeschichte der Nachkriegszeit ähnlich lückenhaft wie die der Vorkriegszeit überlassen, darf die Frage nach dem Umgang mit den Architektennachlässen nicht weiter aufgeschoben werden, denn Architektennachlässe zählen zum Gedächtnis einer jeden Stadt."

Stefan Rethfeld ist Architekt, Journalist, Co-Autor des Architekturführers Münster und arbeitet derzeit als Stipendiat der Stiftung Deutscher Architekten an einer Dissertation zum Werk des Architekten Harald Deilmann (1920-2008).

Vollständiger Text:

http://german.magazin-world-architects.com/de_09_23_onlinemagazin_archiv_de.html

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 18:35 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Außer mir - http://twitter.com/Archivalia_kg -, dem angehenden Diplom-Archivar Sebastian Post http://twitter.com/Sebastian_Post twittert nun auch Premium-Contributor dieses Weblogs, der Siegener Kreisarchivar Thomas Wolf:

http://twitter.com/EiserfeldWolf

International:

http://archiv.twoday.net/stories/5651506/

Update:

http://twitter.com/stilangel

http://twitter.com/EiserfeldWolf

International:

http://archiv.twoday.net/stories/5651506/

Update:

http://twitter.com/stilangel

KlausGraf - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 14:39 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Karlsruher Universitätsverlag präsentiert seine erste Online-Zeitschrift: Das Journal of New Frontiers in Spatial Concepts

http://blog.ubka.uni-karlsruhe.de/aktuelles/?p=527

Danke Beate!

http://blog.ubka.uni-karlsruhe.de/aktuelles/?p=527

Danke Beate!

KlausGraf - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 13:29 - Rubrik: Open Access

http://www.literaturcafe.de/urheberrecht-warum-die-naivitaet-der-romanautoren-fuer-uns-alle-gefaehrlich-werden-kann/

Der Beitrag setzt sich mit teilweise unsäglich ahnungslosen Stellungnahmen von Belletristik-Autoren zum Internet auseinander und spricht am Rande auch Open Access an.

Der Beitrag setzt sich mit teilweise unsäglich ahnungslosen Stellungnahmen von Belletristik-Autoren zum Internet auseinander und spricht am Rande auch Open Access an.

KlausGraf - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 12:58 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://wikibu.ch/

Ist mindestens hinsichtlich der Bilder ein Lizenzverstoß.

Update: http://weblog.histnet.ch/archives/2430 ist eine ausführliche Bewertung.

Die Kriterien können Zuverlässigkeit nicht messen. Meine eigenen Artikel sind in der Regel außerordentlich zuverlässig, werden aber oft nicht von vielen anderen bearbeitet, haben nicht viele Links, die auf sie zeigen, und nicht selten auch keine Nachweise, da diese sich aus Literatur/Weblinks ergeben.

Ist mindestens hinsichtlich der Bilder ein Lizenzverstoß.

Update: http://weblog.histnet.ch/archives/2430 ist eine ausführliche Bewertung.

Die Kriterien können Zuverlässigkeit nicht messen. Meine eigenen Artikel sind in der Regel außerordentlich zuverlässig, werden aber oft nicht von vielen anderen bearbeitet, haben nicht viele Links, die auf sie zeigen, und nicht selten auch keine Nachweise, da diese sich aus Literatur/Weblinks ergeben.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

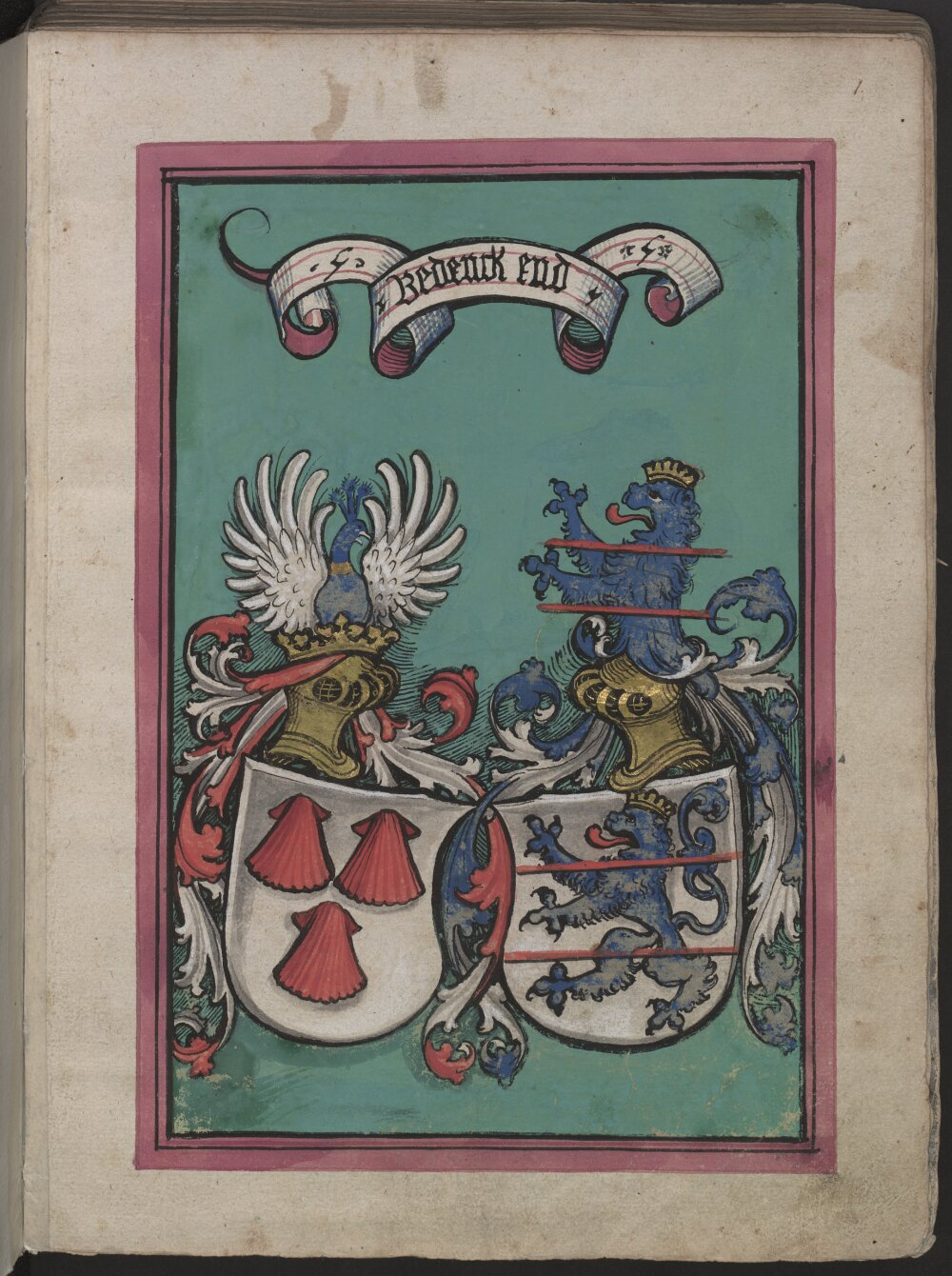

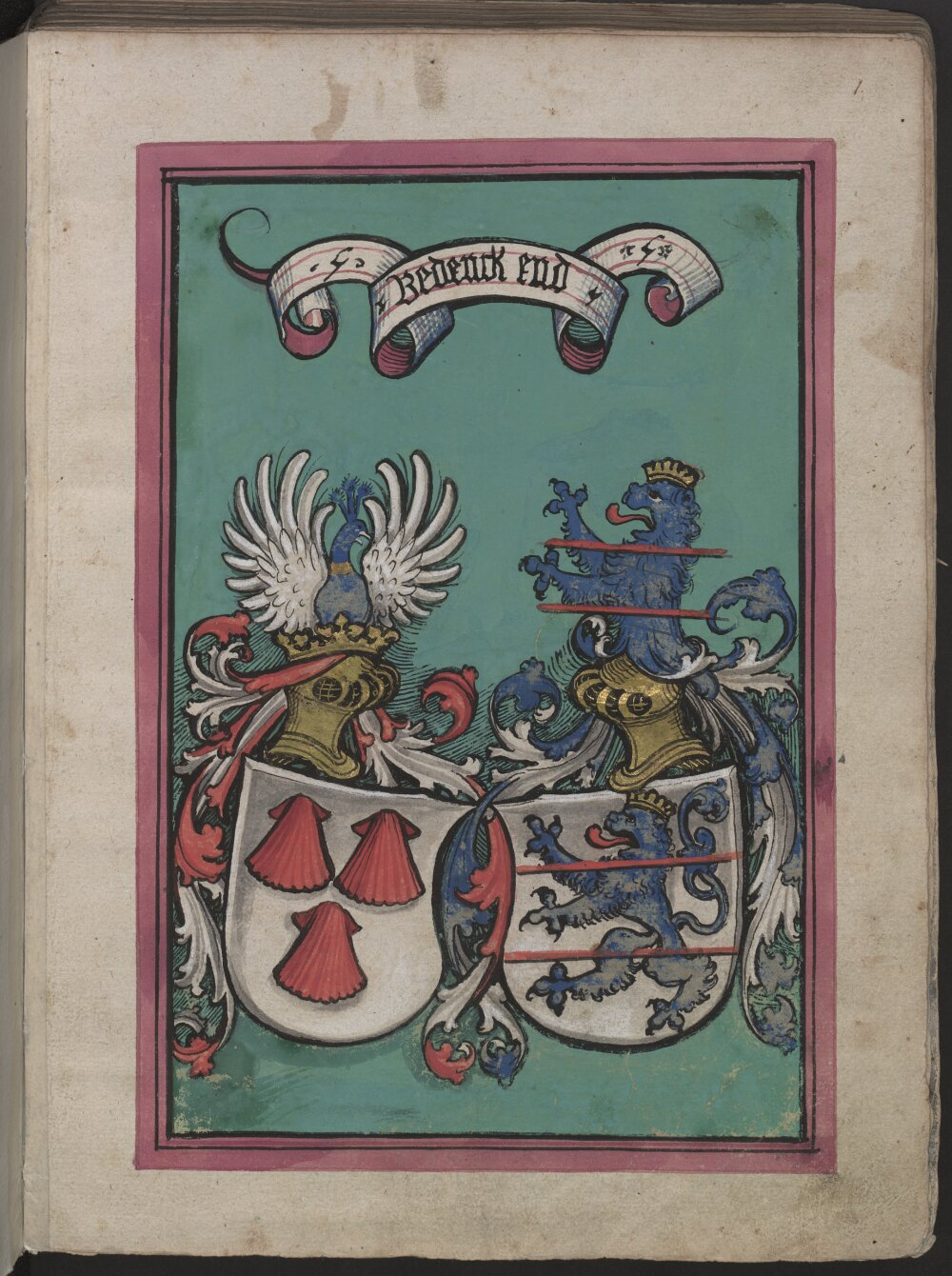

http://books.google.com/books?id=BYgpAAAAYAAJ

Georgij Sabini Brandenburg. Schöne vnd lustige Beschrybung etlicher Rathschlegen vnnd Gesprächen in Erwelung eines Keysers, wie Sölichs Caroli dess V.: Säliger hochlöblicher Gedechtnuss Halbē verhandlet: Sampt dem Eidt mit welchem sich der Keyser dem Reych verpflicht: Item Nicolai Mamerani ...

Von Georg Sabinus, Nicolaus Mameranus, Hartmannus Maurus, Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny

Mitwirkende Personen Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny

Veröffentlicht von Peter Schmid, 1561

Original von Princeton University

Digitalisiert am 11. Juli 2008

318 Seiten

Kann zur Zeit nur mit Proxy eingesehen werden - was soll das?

Danke an Fred Lohre.

Georgij Sabini Brandenburg. Schöne vnd lustige Beschrybung etlicher Rathschlegen vnnd Gesprächen in Erwelung eines Keysers, wie Sölichs Caroli dess V.: Säliger hochlöblicher Gedechtnuss Halbē verhandlet: Sampt dem Eidt mit welchem sich der Keyser dem Reych verpflicht: Item Nicolai Mamerani ...

Von Georg Sabinus, Nicolaus Mameranus, Hartmannus Maurus, Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny

Mitwirkende Personen Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny

Veröffentlicht von Peter Schmid, 1561

Original von Princeton University

Digitalisiert am 11. Juli 2008

318 Seiten

Kann zur Zeit nur mit Proxy eingesehen werden - was soll das?

Danke an Fred Lohre.

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 22:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Um am Donnerstag auf dem Rheinischen Archivtag etwas über Archivalia sagen zu können, habe ich die Beiträge des Monats Mai ausgewertet.

(1) Archivalia ist ein Weblog mit einem hohen Ausstoß an Beiträgen.

Insgesamt wurden 392 Beiträge geschrieben, also rund 12,6 je Tag.

(Der Twoday-Zähler steht gerade auf 10240 Beiträgen - davon 7303 von mir - in 2309 Tagen seit Februar 2003, was durchschnittlich 4,4 Einträge je Tag macht.)

(2) Archivalia ist ein Gemeinschaftsweblog

Von den 392 Beiträgen stammen "nur" 221 von mir, 129 von Thomas Wolf, 42 Postings von 12 weiteren Beiträgern (Schwalm 14, ho 5, Bartz 4, Eligius 4, Hüttner 4, ebertplatz 4, werkvermittlung 2, berich5t 1, Dressel 1, Radl 1, Schloeffel 1, Ullmann 1).

(3) Archivalia lädt mittels seiner Kommentarfunktion zur Diskussion ein

55 Beiträge erhielten 140 Kommentare. Am meisten kommentiert wurde "Kölner Exkulpationen" von D. Bartz am 20. Mai 2009 mit 16 Kommentaren:

http://archiv.twoday.net/stories/5711595/

(4) Archivalia weist ein breites Spektrum von Themen auf

Von den 55 "echten" Kategorien (Impressum ist abzuziehen) wurden zu 45 Beiträge geschrieben.

Nach wie vor dominierte der Kölner Archiveinsturz das Weblog, denn die meisten der 66 Beiträge zu den Kommunalarchiven galten ihm. Hinzu kommen noch einige Beiträge zum Einsturz, die in andere Schubladen einsortiert wurden.

Das von mir geförderte Thema Open Access brachte es - aufgrund des "Heidelberger Appells" - im Mai auf 43 Beiträge. Digitale Bibliotheken: 34. Archivrecht: 30.

Alle 22 Beiträge der Kategorie Wahrnehmung hat Thomas Wolf verfasst.

Archivalia bemüht sich, auch englischsprachigen Lesern ein attraktives Angebot zu machen. In der English Corner wurden 34 Beiträge auf Englisch veröffentlicht. Auch die 9 Beiträge zu Internationalen Aspekten zeigen, dass Archivalia über den Tellerrand blickt.

Gut vertreten sind auch Fragen der digitalen Archivierung (Digitale Unterlagen 11, Records Management 2, Webarchivierung 2) und das Web 2.0 (Web 2.0: 6, Weblogs 8, Wikis 3).

Zu den Beiträgen zum Kulturgutschutz (12) sind auch 2 der 5 Beiträge zur Landesgeschichte zu zählen.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse habe ich in diesem Weblog im Mai im Artikel über Richalm von Schöntal publiziert:

http://archiv.twoday.net/stories/5680268/

(5) Archivalia ist unterhaltsam

Außer den 10 Beiträgen in der Rubrik Unterhaltung gab es im Mai 2009 etwas Besonderes, nämlich 9 Gedichte zum Archiveinsturz. Dass meine Idee so viel Kreativität auslösen würde, hat mich selbst überrascht. Auch wenn es sich um "Gebrauchspoesie" handelt, so zeigt doch die Tatsache, dass sie hier veröffentlicht wurden, wie sehr das Kölner Ereignis die Kollegen bewegte.

(1) Archivalia ist ein Weblog mit einem hohen Ausstoß an Beiträgen.

Insgesamt wurden 392 Beiträge geschrieben, also rund 12,6 je Tag.

(Der Twoday-Zähler steht gerade auf 10240 Beiträgen - davon 7303 von mir - in 2309 Tagen seit Februar 2003, was durchschnittlich 4,4 Einträge je Tag macht.)

(2) Archivalia ist ein Gemeinschaftsweblog

Von den 392 Beiträgen stammen "nur" 221 von mir, 129 von Thomas Wolf, 42 Postings von 12 weiteren Beiträgern (Schwalm 14, ho 5, Bartz 4, Eligius 4, Hüttner 4, ebertplatz 4, werkvermittlung 2, berich5t 1, Dressel 1, Radl 1, Schloeffel 1, Ullmann 1).

(3) Archivalia lädt mittels seiner Kommentarfunktion zur Diskussion ein

55 Beiträge erhielten 140 Kommentare. Am meisten kommentiert wurde "Kölner Exkulpationen" von D. Bartz am 20. Mai 2009 mit 16 Kommentaren:

http://archiv.twoday.net/stories/5711595/

(4) Archivalia weist ein breites Spektrum von Themen auf

Von den 55 "echten" Kategorien (Impressum ist abzuziehen) wurden zu 45 Beiträge geschrieben.

Nach wie vor dominierte der Kölner Archiveinsturz das Weblog, denn die meisten der 66 Beiträge zu den Kommunalarchiven galten ihm. Hinzu kommen noch einige Beiträge zum Einsturz, die in andere Schubladen einsortiert wurden.

Das von mir geförderte Thema Open Access brachte es - aufgrund des "Heidelberger Appells" - im Mai auf 43 Beiträge. Digitale Bibliotheken: 34. Archivrecht: 30.

Alle 22 Beiträge der Kategorie Wahrnehmung hat Thomas Wolf verfasst.

Archivalia bemüht sich, auch englischsprachigen Lesern ein attraktives Angebot zu machen. In der English Corner wurden 34 Beiträge auf Englisch veröffentlicht. Auch die 9 Beiträge zu Internationalen Aspekten zeigen, dass Archivalia über den Tellerrand blickt.

Gut vertreten sind auch Fragen der digitalen Archivierung (Digitale Unterlagen 11, Records Management 2, Webarchivierung 2) und das Web 2.0 (Web 2.0: 6, Weblogs 8, Wikis 3).

Zu den Beiträgen zum Kulturgutschutz (12) sind auch 2 der 5 Beiträge zur Landesgeschichte zu zählen.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse habe ich in diesem Weblog im Mai im Artikel über Richalm von Schöntal publiziert:

http://archiv.twoday.net/stories/5680268/

(5) Archivalia ist unterhaltsam

Außer den 10 Beiträgen in der Rubrik Unterhaltung gab es im Mai 2009 etwas Besonderes, nämlich 9 Gedichte zum Archiveinsturz. Dass meine Idee so viel Kreativität auslösen würde, hat mich selbst überrascht. Auch wenn es sich um "Gebrauchspoesie" handelt, so zeigt doch die Tatsache, dass sie hier veröffentlicht wurden, wie sehr das Kölner Ereignis die Kollegen bewegte.

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 21:04 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"An eine institutionelle Förderung des Archivs der Jugendkulturen durch den Bund ist nicht gedacht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (16/12990, Link zur PDF-Datei) auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (16/12805, Link zur PDF-Datei) hervor. Die Zusammenarbeit des Bundes mit dem Archiv sei vielfältig. Die Regierung stütze die Arbeit mit der Finanzierung von Modellprojekten, heißt es in der Antwort."

Quelle: http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2009/2009_168/06.html

Quelle: http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2009/2009_168/06.html

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:35 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Deutsche Welle gratuliert und wir schließen uns an. Keep swinging!

Quelle:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4202975,00.html

Quelle:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4202975,00.html

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:31 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Im Mai war Kerpens Stadtarchivarin Susanne Harke-Schmidt an sechs Tagen im so genannten Erstversorgungszentrum (EVZ), einer Lagerhalle im Kölner Süden, im Einsatz, um bei der Bergung von Archivalien aus dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv zu helfen. An zwei Tagen wurde sie dabei von Christian Bischof vom Stadtarchiv und von Rolf Axer vom Verein der Heimatfreunde unterstützt. Tröstlich sei die Tatsache, dass die Archivalien den Einsturz erstaunlich gut überstanden hätten. "Man hat den deutlichen Eindruck, dass die Archivalien je älter desto besser erhalten sind", so Susanne Harke-Schmidt. .....

Das Spektrum der von Susanne Harke-Schmidt und ihren Mitstreitern aus Kerpen erfassten Archivalien war äußerst vielfältig: neben Unterlagen des Domstiftes, des Klosters St. Gereon, der Hanse oder aus dem Bestand "Köln und das Reich" aus dem 16. bis 18. Jahrhundert waren darunter auch Akten aus der Registratur von Oberbürgermeister Konrad Adenauer.

Auch wenn die Kölner zurzeit große Hilfe aus dem In- und Ausland erfahren, der Einsatz im EVZ wird noch längere Zeit andauern. Susanne Harke-Schmidt wird für das Stadtarchiv Kerpen im Juni noch einmal für zwei Tage vor Ort sein. ...."

Quelle:

http://www.sonntags-post.de/rag-spo/docs/187265/lokales

Das Spektrum der von Susanne Harke-Schmidt und ihren Mitstreitern aus Kerpen erfassten Archivalien war äußerst vielfältig: neben Unterlagen des Domstiftes, des Klosters St. Gereon, der Hanse oder aus dem Bestand "Köln und das Reich" aus dem 16. bis 18. Jahrhundert waren darunter auch Akten aus der Registratur von Oberbürgermeister Konrad Adenauer.

Auch wenn die Kölner zurzeit große Hilfe aus dem In- und Ausland erfahren, der Einsatz im EVZ wird noch längere Zeit andauern. Susanne Harke-Schmidt wird für das Stadtarchiv Kerpen im Juni noch einmal für zwei Tage vor Ort sein. ...."

Quelle:

http://www.sonntags-post.de/rag-spo/docs/187265/lokales

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:30 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Dass Archive geduldiger als Papier sind, erweist sich insofern immer dann als richtig, wenn der Newswire auf Schwachstrom umstellt und die Hochspannung eben anders erzeugt werden muss. Dann greifen übereifrige Redakteure zum Telefon, jagen ihren Dr.Praktikanten und Langzeit-Aspiranten auf eine feste Anstellung ins Archiv, damit er oder sie im Dunkel der Energiesparlampen die ein oder andere Sensation noch mal mit neuem Anstrich versehe. Tatsächlich speisen sich die meisten Nachrichtenredaktionen aus identischen Quellen und machen sich auch nicht die Mühe dies zu verbergen. ....."

Quelle:

http://womblog.de/2009/06/02/medienzin-fuers-volk/

Quelle:

http://womblog.de/2009/06/02/medienzin-fuers-volk/

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:27 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die ältesten bekannten Tonscherben der Welt sind rund 18 000 Jahre alt und stammen aus einer Höhle in der chinesischen Provinz Hunan. ......

Die Scherben selbst sind bereits seit einiger Zeit beschrieben, die Forscher um Xiaohong Wu von der Universität Peking bestimmten jetzt aber deren Alter genauer als zuvor.

Dazu analysierten sie nicht allein die Fundstücke, sondern auch das umgebende Erdreich sowie darin enthaltene Knochen- und Kohlereste aus dem Bodengrund der Yuchanyan-Höhle. Dort hat sich im Lauf der Jahrtausende Schicht um Schicht abgelagert, so dass ein in die Tiefe reichendes Archiv entstanden ist. ...."

Quelle: Stern

Die Scherben selbst sind bereits seit einiger Zeit beschrieben, die Forscher um Xiaohong Wu von der Universität Peking bestimmten jetzt aber deren Alter genauer als zuvor.

Dazu analysierten sie nicht allein die Fundstücke, sondern auch das umgebende Erdreich sowie darin enthaltene Knochen- und Kohlereste aus dem Bodengrund der Yuchanyan-Höhle. Dort hat sich im Lauf der Jahrtausende Schicht um Schicht abgelagert, so dass ein in die Tiefe reichendes Archiv entstanden ist. ...."

Quelle: Stern

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:25 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Die Arbeit "Mutatoes" setzt sich mit zeitgenössischer Naturwahrnehmung auseinander. Das Mutato-Archiv ist eine umfangreiche photographische Sammlung von Früchten, Gemüse, Knollen und Pilzen, deren Wuchs vom Standardbild abweicht. Westphal verwendet das Wort "Mutato" als Sammel-Begriff für all jenes Obst und Gemüse, das diesen optischen Richtlinien widerspricht, und spiegelt damit eine Formenvielfalt wider, die durch unsere Wahrnehmung in Vergessenheit gerät und letztendlich zu verschwinden droht......."

Quelle:

http://idw-online.de/pages/de/news318008

Links:

http://www.phyletisches-museum.uni-jena.de/

http://uliwestphal.de/

Quelle:

http://idw-online.de/pages/de/news318008

Links:

http://www.phyletisches-museum.uni-jena.de/

http://uliwestphal.de/

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:23 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Der aus Wesel stammende Diplom-Archivar erlag am vergangenen Dienstag in Darmstadt einer schweren Krankheit. Boss wurde 63 Jahre alt. Am 16. Juli 1945 wurde er – wegen Kriegsevakuierung der seit 1696 in Wesel ansässigen Familie – in Marienheide geboren. Der Sohn des früheren Leiters des Kreismuseums Dieburg Walter Boss (heute 92) hatte schon früh eine Ader für Geschichte und historische Gemäuer. Und für Wesel: Frieder Boss war Mitglied der Bürgerinitiative Historisches Rathaus Wesel, der Dombaustiftung und der Historischen Vereinigung. Außerdem war er auch aus der Ferne stets als freier Mitarbeiter für die Weseler RP schreibend tätig. In seiner Heimatstadt hatte Frieder Boss eine kaufmännische Ausbildung absolviert, später in München Betriebswirtschaft studiert.1972 begann er zunächst als Angestellter und nach Vorbereitungsdienst und Absolvierung der Archivschule Marburg diplomiert am Staatsarchiv in Darmstadt. Das Land Hessen würdigte sein 40-jähriges ehrenamtliches Engagement für die hessische Genealogie und Heraldik 2007 mit dem Verdienstorden am Bande. Boss hatte unter anderem 2002 die Amtswappen für die Mainzer Weihbischöfe Guballa und Neymeyr gestaltet. Frieder Boss hinterlässt Frau und zwei erwachsene Kinder. ...."

Quelle: Rheinische Post, Lokalteil Wesel

Quelle: Rheinische Post, Lokalteil Wesel

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:20 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 17:04 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://hochschularchiv-aachen.blogspot.com/

Am 2. April 2008 wurde der erste Eintrag in diesem Weblog, dem ersten institutionellen Weblog eines deutschsprachigen Archivs, geschrieben. Dieses ist das 55. Posting, d.h. es wurde im Schnitt in jeder Woche ein Beitrag veröffentlicht. Die Themen waren neben Mitteilungen aus dem Archivbetrieb (Öffnungszeiten, Umzug, Hilfskraftsuche, Ankündigung der Präsentationen) Neuzugänge bei den Archivalien und in der Archivbibliothek. Außerdem erfolgten Hinweise auf Internetseiten meist zur Universitätsgeschichte. Seit September 2008 wird monatlich eine Archivalie des Monats aus den Archivbeständen vorgestellt. Nach Ansicht des Hochschularchivs hat sich das Weblog als unkompliziertes Mittel, Neues aus dem Archiv mitzuteilen, voll und ganz bewährt.

Glückwunsch!

Am 2. April 2008 wurde der erste Eintrag in diesem Weblog, dem ersten institutionellen Weblog eines deutschsprachigen Archivs, geschrieben. Dieses ist das 55. Posting, d.h. es wurde im Schnitt in jeder Woche ein Beitrag veröffentlicht. Die Themen waren neben Mitteilungen aus dem Archivbetrieb (Öffnungszeiten, Umzug, Hilfskraftsuche, Ankündigung der Präsentationen) Neuzugänge bei den Archivalien und in der Archivbibliothek. Außerdem erfolgten Hinweise auf Internetseiten meist zur Universitätsgeschichte. Seit September 2008 wird monatlich eine Archivalie des Monats aus den Archivbeständen vorgestellt. Nach Ansicht des Hochschularchivs hat sich das Weblog als unkompliziertes Mittel, Neues aus dem Archiv mitzuteilen, voll und ganz bewährt.

Glückwunsch!

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 15:58 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 13:03

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 12:56 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 12:28 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Atlas liegt in Düsseldorf digitalisiert vor:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/298378

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/298378

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein solcher Workshop stünde uns Archivierenden gut zu Gesicht. Tagungen, Fortbildungen haben wir ja genug.

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 07:19 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Immer wieder muss man den Verächtern der Wikipedia, die mit maßloser Arroganz über sie herziehen, unter die Nase reiben, dass auch die renommierten Nachschlagewerke miese und schlechte Artikel enthalten.

Beispiel:

Jakob Mennel in der Wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Mennel

Jakob Mennel im HLS (2008)

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D21568.php

Nun mag man der Wikipedia vorhalten, dass sie

K.-H. BURMEISTER, Seine Karriere begann auf dem Freiburger Reichstag. Der Jurist und Historiker Dr. Jakob Mennel (1460-1526), in: H. SCHADEK, Hg., Der Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498, 1998, 94-113

nicht hatte. Aber unverzeihlich ist, dass die Zürcher Historikerin den Artikel schlampig heruntergeschrieben hat, ohne die maßgebliche neuere Literatur zu bibliographieren.

2007 erschien übrigens in Heft 147 von LiLi:

Beate Kellner und Linda Webers

Genealogische Entwürfe am Hof Kaiser Maximilians I. (am Beispiel von Jakob Mennels Fürstlicher Chronik)

Beispiel:

Jakob Mennel in der Wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Mennel

Jakob Mennel im HLS (2008)

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D21568.php

Nun mag man der Wikipedia vorhalten, dass sie

K.-H. BURMEISTER, Seine Karriere begann auf dem Freiburger Reichstag. Der Jurist und Historiker Dr. Jakob Mennel (1460-1526), in: H. SCHADEK, Hg., Der Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498, 1998, 94-113

nicht hatte. Aber unverzeihlich ist, dass die Zürcher Historikerin den Artikel schlampig heruntergeschrieben hat, ohne die maßgebliche neuere Literatur zu bibliographieren.

2007 erschien übrigens in Heft 147 von LiLi:

Beate Kellner und Linda Webers

Genealogische Entwürfe am Hof Kaiser Maximilians I. (am Beispiel von Jakob Mennels Fürstlicher Chronik)

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 03:30 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 02:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00038996/images/

Die Handschrift wurde von Stamm ediert und überliefert ein Werk von Georg Rüxner (Turnierchronik und weitere Turnierlisten).

Die Handschrift wurde von Stamm ediert und überliefert ein Werk von Georg Rüxner (Turnierchronik und weitere Turnierlisten).

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 02:19 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.handschriftencensus.de/9574

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00038912/images

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00038912/images

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 02:11 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Diesmal beim MDZ:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039006/images/

Weitere:

http://diglib.hab.de/inkunabeln/13-1-eth-2f/start.htm?image=00001

http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?lang=nl&W=On&BoekID=1073

http://fondotesis.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=2883

http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html

http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001184637.html

http://posner.library.cmu.edu/Posner/books/book.cgi?call=853_C71HY

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587910 (schlechte Qualität)

http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/index.htm

= http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/hp/index.htm

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039006/images/

Weitere:

http://diglib.hab.de/inkunabeln/13-1-eth-2f/start.htm?image=00001

http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?lang=nl&W=On&BoekID=1073

http://fondotesis.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=2883

http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html

http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001184637.html

http://posner.library.cmu.edu/Posner/books/book.cgi?call=853_C71HY

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587910 (schlechte Qualität)

http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/index.htm

= http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/hp/index.htm

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 01:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.nb.no/bokhylla

Ohne Norwegischkenntnisse fällt es schwer festzustellen, ob da etwas neu und auch außerhalb Norwegens zugänglich ist. Eine Euklid-Inkunabel kann man jedenfalls nicht sonderlich vergrößern.

Lateinischer Druck zu Amsterdam:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009032513001

Siehe http://archiv.twoday.net/stories/4802444/

http://archiv.twoday.net/stories/5711865/

Ohne Norwegischkenntnisse fällt es schwer festzustellen, ob da etwas neu und auch außerhalb Norwegens zugänglich ist. Eine Euklid-Inkunabel kann man jedenfalls nicht sonderlich vergrößern.

Lateinischer Druck zu Amsterdam:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009032513001

Siehe http://archiv.twoday.net/stories/4802444/

http://archiv.twoday.net/stories/5711865/

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 00:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Suche nach nachkassation

http://www.google.com/search?hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&num=100&q=nachkassation&btnG=Suche&lr=

44 Treffer, kein Stemming

http://www.bing.com/search?q=nachkassation&go=&form=QBLH&filt=all

109 Ergebnisse, einschließlich: nach Kassation [das Ergebnis ist nicht mehr reproduzierbar, siehe unten: 90 Treffer]

Mit +Nachkassation 22 Treffer

#1 bei Bing ist wichtiger als #1 bei Google.

Kommt man via MSN auf Bing gibt es nur 90 Ergebnisse bei nachkassation und bei dem Durchblättern der Ergebnisseiten sind es auch nur 47.

http://www.google.com/search?hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&num=100&q=nachkassation&btnG=Suche&lr=

44 Treffer, kein Stemming

http://www.bing.com/search?q=nachkassation&go=&form=QBLH&filt=all

109 Ergebnisse, einschließlich: nach Kassation [das Ergebnis ist nicht mehr reproduzierbar, siehe unten: 90 Treffer]

Mit +Nachkassation 22 Treffer

#1 bei Bing ist wichtiger als #1 bei Google.

Kommt man via MSN auf Bing gibt es nur 90 Ergebnisse bei nachkassation und bei dem Durchblättern der Ergebnisseiten sind es auch nur 47.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2429/4378

Title: The German archival system 1945-1995

Author: Landwehr, Regina

Degree: Master of Archival Studies - MAS

Program: Library, Archival and Information Studies

Copyright Date: 1996

Abstract: After World War Two, Germany became divided into two countries commonly called East and West Germany. This thesis describes how the two countries, one communist and one pluralistic, developed distinctly different archival systems with respect to the organization, legislation and appraisal methods of government archival institutions. East Germany's archival system was organized and legislated into a rigorous hierarchical structure under central government control with the mandate of fulfilling in a systematic way primarily ideological objectives. Although professional collaboration between the archivists of the two countries had been officially severed since the early years of separation by East Germany, because of irreconcilable political differences, they influenced each others' thoughts. Specifically, East German archivists borrowed and implemented extensively appraisal concepts formulated in West Germany, such as the documentation profile idea. The examination of the archival system in West Germany reveals organizational characteristics typical of federalist countries. The development of archival legislation in West Germany was clearly the outcome of initiatives from the archival profession itself, and West Germany's appraisal methods reflected a diversity of theoretical considerations which, because of the pluralistic nature of the discussions, were marked by a lack of professional consensus. The description of the discussions that took place over time illustrates an ongoing struggle to identify and respect the perceived demand for sources, and to formulate appraisal methods focusing on the contextual and functional analysis of records creators' activities and competencies. The discussion of the. developments that followed Germany's political reunification in 1990 shows that East Germany's archival system was absorbed by the West German system. The thesis concludes that the main effect of reunification was a search for a balance between East and West appraisal concepts and methods, and a renewed constructive debate characterized by a reexamination of previous archival contributions supporting contextual and functional appraisal approaches.

Title: The German archival system 1945-1995

Author: Landwehr, Regina

Degree: Master of Archival Studies - MAS

Program: Library, Archival and Information Studies

Copyright Date: 1996

Abstract: After World War Two, Germany became divided into two countries commonly called East and West Germany. This thesis describes how the two countries, one communist and one pluralistic, developed distinctly different archival systems with respect to the organization, legislation and appraisal methods of government archival institutions. East Germany's archival system was organized and legislated into a rigorous hierarchical structure under central government control with the mandate of fulfilling in a systematic way primarily ideological objectives. Although professional collaboration between the archivists of the two countries had been officially severed since the early years of separation by East Germany, because of irreconcilable political differences, they influenced each others' thoughts. Specifically, East German archivists borrowed and implemented extensively appraisal concepts formulated in West Germany, such as the documentation profile idea. The examination of the archival system in West Germany reveals organizational characteristics typical of federalist countries. The development of archival legislation in West Germany was clearly the outcome of initiatives from the archival profession itself, and West Germany's appraisal methods reflected a diversity of theoretical considerations which, because of the pluralistic nature of the discussions, were marked by a lack of professional consensus. The description of the discussions that took place over time illustrates an ongoing struggle to identify and respect the perceived demand for sources, and to formulate appraisal methods focusing on the contextual and functional analysis of records creators' activities and competencies. The discussion of the. developments that followed Germany's political reunification in 1990 shows that East Germany's archival system was absorbed by the West German system. The thesis concludes that the main effect of reunification was a search for a balance between East and West appraisal concepts and methods, and a renewed constructive debate characterized by a reexamination of previous archival contributions supporting contextual and functional appraisal approaches.

KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 19:05 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

n24 schlagzeilte wörtlich :"Sensationsfund im Archiv. Echte Leiche Rosa Luxemburgs gefunden?"

Quelle:

http://www.n24.de/news/newsitem_5092921.html

Quelle:

http://www.n24.de/news/newsitem_5092921.html

Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:33 - Rubrik: Wahrnehmung

" ..... Den ehemaligen italienischen Pavillon in den Giardini will Baratta in einen "Palazzo delle Esposizioni" verwandeln - mit Biennale-Archiv, Bibliothek und einem Kulturzentrum, um die Kreativität des Nachwuchses zu entwickeln. ....."

Quelle: Welt am Sonntag

Quelle: Welt am Sonntag

Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:30 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Marietta Schwarz stellt im Rheinischer Merkur (Nr. 22, 28.05.2009) Hans Cybinski vor. Leseprobe: " ..... Regen kann es nie genug geben. Selbst wenn Hans Cybinski in seinem Archiv bei Deutschlandradio Kultur schon mehr alsgenug davon hat: auf den alten Tonbändern im vergilbten Pappschuber, auf CD gebrannt oder auf der Festplatte gesichert. Regen ist eben nicht gleich Regen. Cybinski findet in seinem Geräuschearchiv sofort 220 verschiedene Regensorten, „Atmos“, wie es beim Rundfunk heißt: Regen mittelstark, Regen plätschernd, Autofahrt im Regen. Regen kalt. Regen warm. ....."

Quelle:

http://www.merkur.de/2009_22_Die_ganze_Welt_au.34752.0.html?&no_cache=1

Quelle:

http://www.merkur.de/2009_22_Die_ganze_Welt_au.34752.0.html?&no_cache=1

Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:29 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Jeder Mensch ist ein Archiv der Menschheit. In seinen Erbanlagen spiegelt sich die Geschichte seiner Vorfahren..... "

Arndt Reuning im DLF-Beitrag "Knochen, Gene, Totempfähle"

Quelle:

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/969695/

Arndt Reuning im DLF-Beitrag "Knochen, Gene, Totempfähle"

Quelle:

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/969695/

Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:27 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"synopsis

A man explores his dual obsessions, his girlfriend and the art of vacuum packing, in a beautiful story about what it is to love and to never let go. Can a perfect moment be preserved forever?

short fact

Tasked with making a short film inspired by a piece of music (Wild Beasts - She Purred While I Grred) on a budget of only £5000, we challenged ourselves to tell an intricate story without dialogue, beautifully shot and about something which, in the tiniest darkest part of the mind, anyone that has ever been in love can relate to no matter how fantastical it may seem.

crew

director James Lees

writer David Whitehouse

producer Libby Durdy

editor William Bridges

director of photography Lol Crawley

sound Steve Parker and Richard Lewis

music Wild Beasts - She Purred

cast

The Archivist Finlay Robertson

Archive number 1723, Girl Shonagh Marshall

Cat Murray Mint

Link:

http://www.bbc.co.uk/dna/filmnetwork/A43554233

A man explores his dual obsessions, his girlfriend and the art of vacuum packing, in a beautiful story about what it is to love and to never let go. Can a perfect moment be preserved forever?

short fact

Tasked with making a short film inspired by a piece of music (Wild Beasts - She Purred While I Grred) on a budget of only £5000, we challenged ourselves to tell an intricate story without dialogue, beautifully shot and about something which, in the tiniest darkest part of the mind, anyone that has ever been in love can relate to no matter how fantastical it may seem.

crew

director James Lees

writer David Whitehouse

producer Libby Durdy

editor William Bridges

director of photography Lol Crawley

sound Steve Parker and Richard Lewis

music Wild Beasts - She Purred

cast

The Archivist Finlay Robertson

Archive number 1723, Girl Shonagh Marshall

Cat Murray Mint

Link:

http://www.bbc.co.uk/dna/filmnetwork/A43554233

Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 17:32 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hot spot der Klimaforschung: Eis des Lomonossow-Gletscherfeldes ist etwa 2.000 Jahre alt. Ein ZEIT-Video unter: http://www.zeit.de/video/player?videoID=200905287629a4

Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 17:31 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Tibeter und Schweizer versahen tibetanische Kunst mit Schlagworten (tags).

http://www.archimuse.com/mw2008/papers/mannion/

http://www.archimuse.com/mw2008/papers/mannion/

KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 16:02

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/05/alert-action-needed-in-new-york-state.html

Peter Hirtle writes

There is a proposed new law making its way through the New York State legislature that would regulate how museums deaccession items in their collections. While ostensibly about museums, the law could have a major impact on how libraries function. All libraries and historical societies in NY should write to the legislation's sponsors and ask that passage be delayed until definitions are clarified.

The bills are A06959 (introduced by Richard L. Brodsky) and its identical counterpart S04584 (introduced by José M. Serrano). They would govern how museums acquire and dispose of objects. You can learn more from a hearing on the topic found here.

The proposal has generated some discussion and concern within the museum community (see, for example, the letter from the Art Law Committee of the New York City Bar or the posts on the bill in the Art Law blog). My concern is with its potential impact on libraries and archives. The problem is that while the bill discusses the issue surrounding collecting in museums, it defines museums so broadly that most libraries and archives would fall under its sway. Here is the definition:

"MUSEUM" means any institution having collecting as a stated purpose in its charter, certificate of incorporation, or other organizing documents, or owning or holding collections, or intending to own or hold collections that is a governmental entity, education corporation, not-for-profit corporation, or charitable trust.

Since almost every library in the state owns or holds collections, for the purposes of the law they would be museums. The law would sharply limit their ability to dispose of any material (other than returning it to the donor). Everything the library or archives gets would have to be accessioned before it could be discarded. And instead of throwing unwanted items into the trash or putting them in the local library book sale, a library would first have to offer the material to other "museums" in New York state and then the rest of the country. Proceeds from any sale could only be used to support further acquisitions.

I appreciate the NY efforts to prevent damagages to cultural heritage by deaccessioning historical collections. If real damages for the cultural heritage could prevented by the law I woould accept some minor disadvantages i.e. that deaccessioning which makes sense is'nt possible.

Museums, libraries and archives are memory institutions. They should preserve the items they own for the posterity.

For damages by deaccessioning historical collections see

http://archiv.twoday.net/search?q=deaccess

Hirtle-Update:

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/06/update-deaccessioning-in-new-york-state.html

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/08/ny-deaccessioning-update-some-good-news-for-libraries-but-less-so-for-historical-societies.html

Peter Hirtle writes

There is a proposed new law making its way through the New York State legislature that would regulate how museums deaccession items in their collections. While ostensibly about museums, the law could have a major impact on how libraries function. All libraries and historical societies in NY should write to the legislation's sponsors and ask that passage be delayed until definitions are clarified.

The bills are A06959 (introduced by Richard L. Brodsky) and its identical counterpart S04584 (introduced by José M. Serrano). They would govern how museums acquire and dispose of objects. You can learn more from a hearing on the topic found here.

The proposal has generated some discussion and concern within the museum community (see, for example, the letter from the Art Law Committee of the New York City Bar or the posts on the bill in the Art Law blog). My concern is with its potential impact on libraries and archives. The problem is that while the bill discusses the issue surrounding collecting in museums, it defines museums so broadly that most libraries and archives would fall under its sway. Here is the definition:

"MUSEUM" means any institution having collecting as a stated purpose in its charter, certificate of incorporation, or other organizing documents, or owning or holding collections, or intending to own or hold collections that is a governmental entity, education corporation, not-for-profit corporation, or charitable trust.

Since almost every library in the state owns or holds collections, for the purposes of the law they would be museums. The law would sharply limit their ability to dispose of any material (other than returning it to the donor). Everything the library or archives gets would have to be accessioned before it could be discarded. And instead of throwing unwanted items into the trash or putting them in the local library book sale, a library would first have to offer the material to other "museums" in New York state and then the rest of the country. Proceeds from any sale could only be used to support further acquisitions.

I appreciate the NY efforts to prevent damagages to cultural heritage by deaccessioning historical collections. If real damages for the cultural heritage could prevented by the law I woould accept some minor disadvantages i.e. that deaccessioning which makes sense is'nt possible.

Museums, libraries and archives are memory institutions. They should preserve the items they own for the posterity.

For damages by deaccessioning historical collections see

http://archiv.twoday.net/search?q=deaccess

Hirtle-Update:

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/06/update-deaccessioning-in-new-york-state.html

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/08/ny-deaccessioning-update-some-good-news-for-libraries-but-less-so-for-historical-societies.html

KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:38 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V. WGfF stellt exklusiv für ihre Mitglieder eine digitale Bibliothek mit Auswertungen von Primärquellen wie Kirchenbücher, Zivilstandsregister, Steuer- und Kontributionslisten o.ä., die in Form von Abschriften, Verzeichnissen oder Verkartungen vorliegen, zur Verfügung. Auch Familienbücher, die nicht in digitaler Form vorliegen und/oder sich nicht für eine Veröffentlichung durch die WGfF als gedrucktes Buch eignen, können über diesen Weg ebenso angeboten werden wie ältere Veröffentlichungen und Publikationen, die längst vergriffen sind. Die Liste der Digitalisate enthält überwiegend rheinische Betreffe aus dem Arbeitsgebiet der Gesellschaft. Auf der Karte der Bezirksgruppen kann man sich die Quellen regional anzeigen lassen. Die umfangreichste Sammlung stammt aus der Bezirksgruppe Trier, die ihre Namensverzeichnisse zu den gedruckten Familienbüchern frei zugänglich auf der eigenen Homepage (ABC-Listen) zur Verfügung stellt. Der Zugang selbst ist kostenlos. Die Liste der digitalisierten Angebote ist für jedermann einsehbar, will man aber die einzelnen Seiten ansehen, so ist die Eingabe der zuvor mitgeteilten Benutzerkennung und des Passwortes bzw. die Registrierung notwendig. Nichtmitglieder können hier ihren Beitrittserklärung von der Homepage herunterladen und an die Geschäftstelle einsenden. (GJ)

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF

KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:33 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Digitale Bibliothek im GenWiki war vom österlichen Plattencrash bei Compgen leider sehr stark betroffen. Derzeit laufen die Restaurierungsarbeiten noch auf Hochtour. Es werden immer noch einzelne DjVus gesucht, damit wirklich alle Wunden geheilt werden können. Eine Liste der noch nicht wieder hergestellten DjVus kann man hier einsehen: http://wiki-de.genealogy.net/GenWiki:Verlorengegangene_DjVus

Wenn Sie eines der dort gelisteten DjVus auf Ihrer privaten Festplatte abgespeichert haben, würden wir uns über Zusendung der Datei oder eine kurze Info an digibib@genealogy.net freuen.

(Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl)

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF

Wenn Sie eines der dort gelisteten DjVus auf Ihrer privaten Festplatte abgespeichert haben, würden wir uns über Zusendung der Datei oder eine kurze Info an digibib@genealogy.net freuen.

(Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl)

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF

KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:31 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Projekt Matricula – Kirchenbuch-Matrikelportal sieht die Schaffung eines Portals für Kirchenbücher bzw. Matrikel aus Mitteleuropa vor und agiert sowohl staaten- wie auch konfessionsübergreifend. Beteiligt sind sowohl der deutsche „Verband kirchlicher Archive“ (evang.), die „Bundeskonferenz der kirchlichen Archive“ (röm.-kath.), die Bistumsarchive Passau und Hildesheim, als auch das Diözesanarchiv St. Pölten, das Oberösterreichische Landesarchiv (beide AT) und das Moravský Zemský Archiv (CZ). Die Koordination erfolgt durch das International Centre for Archival Research, Wien (ICARUS Projektbetreuer: Dr. Karl Heinz).

Auf der URL http://www.matricula.findbuch.net stehen im Rahmen dieses Projektes seit dem 26. Februar 2009 die St. Pöltner Matriken als Digitalisate im Internet in einer Beta-Version zur Verfügung. Insgesamt handelt es sich um 643.578 Kirchenbuchseiten aus 164 Pfarren (von insgesamt 424) und 2439 Bänden. Auch aus dem Bistum Passau sind Digitalisate der 20 Kirchenbücher aus der Pfarre Passau-Hals für die Jahre 1613-1887 eingestellt, aus der evangelischen Landeskirche Hessen-Kassel 21 Kirchenbücher aus Gelnhausen 1727-1879.

Ganz im Sinne des OpenAccess-Gedankens können sämtliche Digitalisate kostenlos und ohne Registrierung betrachtet werden! Technisch wird nur ein Internetbrowser mit installiertem Flash-Player Plug-in benötigt.

Zusätzlich zu den im Diözesanarchiv verfügbaren Matriken sollen in einigen Jahren alle alten Matriken der Diözese im Internet verfügbar sein, also auch die, die noch in den Pfarren liegen und die, die in den Klöstern (z. B. Göttweig) liegen. Daran anschließend will das Diözesanarchiv St. Pölten auch damit beginnen, die Matriken der Wiener Erzdiözese zu digitalisieren. Beginnen will man dort mit dem Nord-Vikariat (Weinviertel).

Den Archivdirektoren aus St. Pölten, Dr. Thomas Aigner, und aus Passau, Dr. Herbert Wurster, und den anderen Projektbeteiligten kann die genealogische Gemeinschaft gar nicht genug danken. Sie haben den Genealogen eine riesige Arbeitserleichterung beschert und haben mit dieser Aktion den Maßstab für online verfügbare Kirchenbuch-Digitalisierungen gesetzt!

Speziell aus deutscher Sicht bleibt zu hoffen, dass auch die hiesigen Kirchenbucharchive sich endlich für einen offenen Umgang mit Kirchenbuchdigitalisaten entscheiden und keine kostenpflichtigen Lösungen etablieren. Die österreichische Lösung zeigt, dass es möglich ist! (KPW) (Hervorhebung von mir KG)

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Austria_goes_online.21

Diesen Ausführungen kann ich mich nur anschließen. Leider heisst es auf der Seite derzeit: "Aufgrund unvorhergesehener technischer Schwierigkeiten sind bis auf weiteres keine bzw. nur sporadisch Bilder abrufbar."

Für die Technik ist bei Findbuch.net AUGIAS Data zuständig. Solange Archivare sich in die Hände dieser Firma begeben, ist mit derlei zu rechnen.

Update: Inzwischen sind die Bilder nach Projektangaben wieder online, aber mit Chrome sehe ich sie nur in einem winzigen Bildschirmausschnitt in der Mitte, und die Auflösung ist keineswegs so großzügig, wie dies zum problemlosen Entziffern notwendig wäre.

Ich sehe auch mit dem FF bei einem anderen Beispiel nichts! Kein einziges Bild. Sehr beta ...

Auf der URL http://www.matricula.findbuch.net stehen im Rahmen dieses Projektes seit dem 26. Februar 2009 die St. Pöltner Matriken als Digitalisate im Internet in einer Beta-Version zur Verfügung. Insgesamt handelt es sich um 643.578 Kirchenbuchseiten aus 164 Pfarren (von insgesamt 424) und 2439 Bänden. Auch aus dem Bistum Passau sind Digitalisate der 20 Kirchenbücher aus der Pfarre Passau-Hals für die Jahre 1613-1887 eingestellt, aus der evangelischen Landeskirche Hessen-Kassel 21 Kirchenbücher aus Gelnhausen 1727-1879.

Ganz im Sinne des OpenAccess-Gedankens können sämtliche Digitalisate kostenlos und ohne Registrierung betrachtet werden! Technisch wird nur ein Internetbrowser mit installiertem Flash-Player Plug-in benötigt.

Zusätzlich zu den im Diözesanarchiv verfügbaren Matriken sollen in einigen Jahren alle alten Matriken der Diözese im Internet verfügbar sein, also auch die, die noch in den Pfarren liegen und die, die in den Klöstern (z. B. Göttweig) liegen. Daran anschließend will das Diözesanarchiv St. Pölten auch damit beginnen, die Matriken der Wiener Erzdiözese zu digitalisieren. Beginnen will man dort mit dem Nord-Vikariat (Weinviertel).