"Immer mehr Menschen machen die Familien- und Ahnenforschung zu ihrem Hobby. Beim oberösterreichischen Landesarchiv sind die entsprechenden Anfragen zuletzt in die Höhe geschnellt.

Viele wollen ihre familiären Wurzeln kennenlernen, und so mancher hofft darauf, vielleicht einen Adeligen unter den Vorfahren zu finden. "Den Menschen geht es um die eigene Identität. Viele fragen sich: Welche Tradition und Geschichte hat meine Familie?", erzählte Josef Weichenberger vom oberösterreichischen Landesarchiv.

Ein Drittel der Forschenden sind jüngere Personen, zwei Drittel sind ältere Menschen.

Insgesamt gibt es 30 Laufkilometer an Urkunden und Dokumenten, die auf neun Stockwerke verteilt lagern. Gerade für die jungen Forscher sei das Durchforsten der Unterlagen nicht immer leicht, da die Schriften bis 1942 in Kurrent geschrieben wurden.

Mittlerweile viele Dokumente digitalisiert

Die Suche nach den Vorfahren ist mittlerweile deutlich einfacher geworden. Viele alte Dokumente sind inzwischen im Internet abrufbar. Auch sämtliche pfarrliche Dokumente - also Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher - wurden mittlerweile von den Pfarren übernommen und digitalisiert."

Quelle: orf.at

Link zum Landesarchiv Oberösterreich,Linz

(T)

Viele wollen ihre familiären Wurzeln kennenlernen, und so mancher hofft darauf, vielleicht einen Adeligen unter den Vorfahren zu finden. "Den Menschen geht es um die eigene Identität. Viele fragen sich: Welche Tradition und Geschichte hat meine Familie?", erzählte Josef Weichenberger vom oberösterreichischen Landesarchiv.

Ein Drittel der Forschenden sind jüngere Personen, zwei Drittel sind ältere Menschen.

Insgesamt gibt es 30 Laufkilometer an Urkunden und Dokumenten, die auf neun Stockwerke verteilt lagern. Gerade für die jungen Forscher sei das Durchforsten der Unterlagen nicht immer leicht, da die Schriften bis 1942 in Kurrent geschrieben wurden.

Mittlerweile viele Dokumente digitalisiert

Die Suche nach den Vorfahren ist mittlerweile deutlich einfacher geworden. Viele alte Dokumente sind inzwischen im Internet abrufbar. Auch sämtliche pfarrliche Dokumente - also Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher - wurden mittlerweile von den Pfarren übernommen und digitalisiert."

Quelle: orf.at

Link zum Landesarchiv Oberösterreich,Linz

(T)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 20:13

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Maurice Quenet, Conseiller d’Etat, hat am 8. April 2011 dem französischen Ministerpräsidenten François Fillon seinen Bericht zur zukünftigen Entwicklung des französischen Archivwesens vorgelegt.

Darin empfiehlt er als zentralen Schritt für die Verbesserung des Zugangs zu den Beständen unter Erhaltung der gewachsenen Zusammenhänge den Aufbau eines nationalen Archivportals. Es soll als integraler Bestandteil des Europäischen Archivportals konzipiert sein, das im Projekt APEnet von 17 Mitgliedsländern der EU und Europeana gemeinsam erstellt wird. Das französische Nationalarchiv und das Bundesarchiv arbeiten dort mit den Niederlanden und Spanien in der Projektleitung eng zusammen. Frankreich hat die Verantwortung für die Aufbereitung und Integration der Erschließungsangaben durch die beteiligten Archive übernommen und dazu Werkzeuge entwickelt, während das Bundesarchiv federführend ist für die Architektur des Portals und die Nutzung der internationalen Standards.

In dem nationalen Archivportal Frankreichs sollen vorrangig die bereits vorhandenen Findmittel mit der Möglichkeit zur übergreifenden Recherche zusammengeführt werden. Sie sollen gleichzeitig zu den digitalen Reproduktionen der Bestände führen. Das Portal soll sowohl die Volltextsuche in den Erschließungsinformationen, eine Suche nach Online-Galerien und digitalen Ausstellungen der beteiligten Einrichtungen sowie einen strukturierten Zugang anbieten. Die Struktur der Herkunftsstellen und Archivbestände soll die volle Ausführlichkeit und Gründlichkeit einer wissenschaftlichen Recherche garantieren. Das Portal soll wie APnet die internationalen Standards nutzen.

Die weiteren drei Punkte des Berichts beziehen sich auf die Archivierung elektronischer Aufzeichnungen, die Nachnutzung von Informationen aus Verwaltungstätigkeit sowie die weitere Modernisierung des institutionellen Rahmens.

Der Bericht bezieht sich auf den Ratsbeschluß der EU vom 14. Nov. 2005 über die gemeinschaftlichen Vorhaben zur Stärkung der archivischen Kooperation in Europa von 2005, der im Anhang im Wortlaut widergegeben wird. Der 83-seitige Bericht ist auf der Webseite des Premierministers einsehbar."

Quelle:Bundesarchiv.de, Fachinformationen v. 21.04.2011

('T)

Darin empfiehlt er als zentralen Schritt für die Verbesserung des Zugangs zu den Beständen unter Erhaltung der gewachsenen Zusammenhänge den Aufbau eines nationalen Archivportals. Es soll als integraler Bestandteil des Europäischen Archivportals konzipiert sein, das im Projekt APEnet von 17 Mitgliedsländern der EU und Europeana gemeinsam erstellt wird. Das französische Nationalarchiv und das Bundesarchiv arbeiten dort mit den Niederlanden und Spanien in der Projektleitung eng zusammen. Frankreich hat die Verantwortung für die Aufbereitung und Integration der Erschließungsangaben durch die beteiligten Archive übernommen und dazu Werkzeuge entwickelt, während das Bundesarchiv federführend ist für die Architektur des Portals und die Nutzung der internationalen Standards.

In dem nationalen Archivportal Frankreichs sollen vorrangig die bereits vorhandenen Findmittel mit der Möglichkeit zur übergreifenden Recherche zusammengeführt werden. Sie sollen gleichzeitig zu den digitalen Reproduktionen der Bestände führen. Das Portal soll sowohl die Volltextsuche in den Erschließungsinformationen, eine Suche nach Online-Galerien und digitalen Ausstellungen der beteiligten Einrichtungen sowie einen strukturierten Zugang anbieten. Die Struktur der Herkunftsstellen und Archivbestände soll die volle Ausführlichkeit und Gründlichkeit einer wissenschaftlichen Recherche garantieren. Das Portal soll wie APnet die internationalen Standards nutzen.

Die weiteren drei Punkte des Berichts beziehen sich auf die Archivierung elektronischer Aufzeichnungen, die Nachnutzung von Informationen aus Verwaltungstätigkeit sowie die weitere Modernisierung des institutionellen Rahmens.

Der Bericht bezieht sich auf den Ratsbeschluß der EU vom 14. Nov. 2005 über die gemeinschaftlichen Vorhaben zur Stärkung der archivischen Kooperation in Europa von 2005, der im Anhang im Wortlaut widergegeben wird. Der 83-seitige Bericht ist auf der Webseite des Premierministers einsehbar."

Quelle:Bundesarchiv.de, Fachinformationen v. 21.04.2011

('T)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:59 - Rubrik: Kooperationsmodelle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ein gedrucktes Stück Dresdner Geschichte - der vierte Band der mittelalterlichen Stadtbücher ist fertig. Er beinhaltet das sechste und siebente Stadtbuch Dresdens und umfasst die Zeit von 1505 bis 1535. Im Stadtarchiv hat Kulturbürgermeister Ralf Lunau dem interessierten Publikum das Stadtbuch vorgestellt. Mit dem Abschluss des vierten Bandes liegt die Edition der spätmittelalterlichen Stadtbücher nun vollständig vor.

O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister

Nicht hoch genug bewertet werden kann auch die Arbeit der Historiker, wie beispielsweise Jens Klingner. Als Vorlage dienten die originalen Stadtbücher, die sich seit 1925 als Dauerleihgabe im Stadtarchiv befinden.Vor mehr als sechs Jahren hat die Arbeit an den spätmittelalterlichen Stadtbüchern begonnen; allein eineinhalb Jahre hat die Arbeit an der letzten Edition gedauert.

O-Ton: Jens Klingner, Historiker

Die originalen Stadtbücher umfassen zwischen 60 und 150 Pergamentblätter, die von verschiedenen Stadtschreibern verfasst wurden. Die größte Herausforderung für die Historiker bildet die Entzifferung der früh-neuhochdeutschen Schrift und Sprache der Einträge. Die Texte sind die wichtigsten Quellen zur spätmittelalterlichen Verfassungs-, Wirtschafts-, und Alltagsgeschichte Dresdens. Mit über 1200 Einträgen sind die letzten beiden Stadtbücher die umfangreichsten der bereits erschienenen Bände.

O-Ton: Jens Klingner, Historiker

So geschehen auch im Fall von Familie Biener. Da heißt es im Eintrag vom 16. Juni 1515: Vereinbarung zwischen Peter Biener und seiner Mutter einerseits sowie Hans Schuntzig und dessen Mutter andererseits über den gegenseitigen Tausch ihrer Häuser. Diese Einträge aus dem Alltagsleben im Spätmittelalter haben über 500 Jahre überstanden und können nun frei zugänglich gelesen werden.

O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister

Und wer sich den Weg in die Bibliothek sparen will: Der 4. Band der mittelalterlichen Stadtbücher ist zum Preis von 55 Euro auch im Handel erhältlich."

Quelle: dresdeneinstv v. 26.04.2011 mit Video (!)

(W)

O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister

Nicht hoch genug bewertet werden kann auch die Arbeit der Historiker, wie beispielsweise Jens Klingner. Als Vorlage dienten die originalen Stadtbücher, die sich seit 1925 als Dauerleihgabe im Stadtarchiv befinden.Vor mehr als sechs Jahren hat die Arbeit an den spätmittelalterlichen Stadtbüchern begonnen; allein eineinhalb Jahre hat die Arbeit an der letzten Edition gedauert.

O-Ton: Jens Klingner, Historiker

Die originalen Stadtbücher umfassen zwischen 60 und 150 Pergamentblätter, die von verschiedenen Stadtschreibern verfasst wurden. Die größte Herausforderung für die Historiker bildet die Entzifferung der früh-neuhochdeutschen Schrift und Sprache der Einträge. Die Texte sind die wichtigsten Quellen zur spätmittelalterlichen Verfassungs-, Wirtschafts-, und Alltagsgeschichte Dresdens. Mit über 1200 Einträgen sind die letzten beiden Stadtbücher die umfangreichsten der bereits erschienenen Bände.

O-Ton: Jens Klingner, Historiker

So geschehen auch im Fall von Familie Biener. Da heißt es im Eintrag vom 16. Juni 1515: Vereinbarung zwischen Peter Biener und seiner Mutter einerseits sowie Hans Schuntzig und dessen Mutter andererseits über den gegenseitigen Tausch ihrer Häuser. Diese Einträge aus dem Alltagsleben im Spätmittelalter haben über 500 Jahre überstanden und können nun frei zugänglich gelesen werden.

O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister

Und wer sich den Weg in die Bibliothek sparen will: Der 4. Band der mittelalterlichen Stadtbücher ist zum Preis von 55 Euro auch im Handel erhältlich."

Quelle: dresdeneinstv v. 26.04.2011 mit Video (!)

(W)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:50 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit dem Leben hat der Archivar Hugo Wallner (Ulrich Mühe) längst abgeschlossen. Seit der Facharzt ihm Lungenkrebs im Endstadium bescheinigt hat, plagt ihn nur noch eine Sorge: Wie kann er, der noch höchstens drei Monate zu leben hat, seine Frau Brigitte (Monika Baumgartner) und Tochter Isabel (Stephanie Engelmaier) absichern? Der zwielichtige Geschäftsmann Georg Mosbacher (Rolf Hoppe) offeriert die vermeintliche Lösung: Wenn Wallner die Geschäftsführung einer Firma übernimmt, winken ihm 500 000 Mark. Die Firma soll betrügerisch bankrott gehen und Wallner als alleinhaftender Gesellschafter alle Schulden mit ins Grab nehmen. Allerdings stellt sich bei einer erneuten Untersuchung heraus, daß der "Todkranke" kerngesund ist. Eine ausweglose Lage, denn nun ist Sterben für ihn viel gesünder… Der Thriller wirkt manchmal überkonstruiert. Aber das Spiel der Darsteller Mühe und Hoppe fesselt und fängt die logischen Widerhaken der Story mit komisch-ironischen Untertönen geschickt ab."

Quelle: tvspielfilm.de, Filmarchiv

(W)

Quelle: tvspielfilm.de, Filmarchiv

(W)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:45 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

You'd expect the frozen world to be silent. Far from it. Pascal Wyse records the extraordinary sounds of the wild on a voyage to the Antarctic peninsula

(T)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:37 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Seine Mission ist es, Musik vor dem Vergessen zu retten.

Sammler leben gefährlich, schon weil ihre Leidenschaft leicht zur Sucht werden kann. Den Deutschtunesier Samy Ben Redjeb hat es besonders hart erwischt: Er hat eine Stauballergie. Jahrelang teilte er sich seine kleine Wohnung in Frankfurt/Main mit knapp 30.000 Platten aus Afrika. Unlängst hat er die Wohnung renoviert und die meterhohen Vinyl-Schätze in einen separaten Raum umgelagert. In dem kleinen Hinterhofbüro, Sitz seines Plattenlabels Analog Africa, lagern hunderte weiterer Platten.

Samy Ben Redjebs Leidenschaft gilt afrikanischen Aufnahmen der sechziger und siebziger Jahre – einer Musikära, die in Europa und den USA derzeit wiederentdeckt wird.

So bringen britische Plattenfirmen wie Strut und Soundway Klassiker und Raritäten des Afro-Beat heraus, und Bands wie die Foals, Vampire Weekend oder Bombay Bicycle Club integrieren Highlife-Gitarren in ihren Sound. Samy Ben Redjeb hat in diesem Nischenmarkt mittlerweile neun Alben veröffentlicht – zuletzt die Kompilation „Angola Soundtrack: The unique Sound of Luanda (1968-1976)“.

In seinem Büro hat der 40-Jährige die Originalplatten nach Zeiten und Ländern sortiert. Südafrika, Zimbabwe, Angola Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Senegal. In all diesen Ländern hat er Wochen in verstaubten Plattenlagern verbracht, Musik und Musiker gesucht und Originalaufnahmen samt Lizenzen nach Deutschland gebracht. „Wenn ich eine geniale Platte finde, kaufe ich sie auch 50-mal, um mit dem Verkauf mein Label mitzufinanzieren“, sagt er.

Ben Redjeb ist ein lockerer Typ mit Kapuzenpulli und Turnschuhen. Bis er 17 war, lebte er beim Vater in Tunesien und besuchte seine deutsche Mutter nur in den Ferien. „Keine einfache Zeit“, sagt er – und vielleicht auch deshalb begeisterte er sich schon früh für Popmusik und nicht für arabische Klänge. Doch die demokratische Bewegung in seiner zweiten Heimat macht ihn stolz. „Anders als früher weiß heute jeder, wo Tunesien liegt.“

Ben Redjebs Geschichte ist die eines Rastlosen: Nach dem Realschulabschluss in Deutschland geht er zur Marine, wird Tauchlehrer in Griechenland, arbeitet als Hotel-DJ in der Türkei und im Senegal. In Dakar kommt er erstmals mit der Musik des Kontinents in Berührung – „ein Schlüsselerlebnis“. Mit Ende zwanzig eröffnet er einen Laden für afrikanische Accessoires in Frankfurt, mit wenig Erfolg. Eine Freundin bringt ihn auf die Idee, es als Steward zu versuchen. „Ein fester Job und günstig fliegen, um meine Musik zu suchen, das war es!“ Schon bald arbeitet er auf Flügen nach Accra, Lagos und Addis Abeba. Gut auch für ihn, dass er sechs Sprachen spricht: Neben Deutsch und Arabisch auch Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch.

Es sind die Sprachen der ehemaligen Kolonialisten, die dem offenherzigen Ben Redjeb Zugang zu Land und Leuten erleichtern. Der Kauf des Albums „Gwindingwi Raine Shuba“ von Thomas Mapfumo (1980), das in Zimbabwe am Ende des Unabhängigkeitskrieges aufgenommen wurde, habe alles verändert, sagt der 40-Jährige. „Das war der Klang, den ich immer gesucht habe.“ So startete seine Mission, Musik vor dem Vergessen zu retten. Er ist süchtig nach Befreiungsmusik: „Wo Menschen für ihre Freiheit kämpfen, da haben die Musiker etwas, das sie später vielleicht nie mehr besitzen.“

Den Grundstein für sein Label legte er 2004 mit der Veröffentlichung von Liedern der zimbabwischen Band The Green Arrows. Die Gruppe um Sänger Zexie Manatsa gehörte in den frühen Siebzigern zu den berühmtesten des Landes. Als Ben Redjeb den Bandleader zwanzig Jahre später wiedertrifft, ist dieser an die 60 Jahre alt und arbeitet als Pastor. „Er hat einer Veröffentlichung zugestimmt, obwohl er meinte, dass das mit der Musik für ihn schon lange vorbei sei“, sagte Ben Redjeb. Für die Wiederveröffentlichung fehlen Ben Redjeb zunächst die Referenznummern der Singles. Die aber braucht er, um an die Originaltonbänder heranzukommen, die bei einer Plattenfirma in Südafrika lagern.

Ben Redjebs Spürsinn erwacht. Er befragt Produzenten, Händler und Repräsentanten und wird Monate später im Hinterhoflager eines ehemaligen, südafrikanischen Plattenhändlers fündig. „Ich habe dort jede einzelne Platte der Green Arrows gefunden und etwa 4000 Singles gekauft“, sagt Ben Redjeb. Am Ende stecken im ersten Album vier Jahre Arbeit und ein materieller Gewinn von 2000 Euro – aber dafür ein größerer ideeller. „Durch die Veröffentlichung kehrte das Green Arrows-Fieber nach Zimbabwe zurück. Die Band ging wieder auf Tournee.“

Ben Redjeb ist wählerisch. „Ein Archäologe nimmt alles mit, was er ausgräbt. Ich aber bringe nur Lieder heraus, die in meinen Ohren speziell klingen“, sagt er. Afropsychedelik, polyrhythmisch-schräger Funk und tribalistischer Rhythm and Blues interessieren ihn besonders. Es ist der Klang westlicher Instrumente, variiert mit jahrhundertealten afrikanischen Musikrichtungen. Jedem Album legt er ein ausführliches Booklet über die Musiker und seine Recherchen bei. „Ich will die Leute genauso verliebt machen, wie ich es bin“, sagt er. Und diese Liebe kann man spüren...."

Quelle: Hadija Haruna, Der Tagesspiegel v. 25.4.2011

Am Ende klingt es nach einem Dokumentationsprofil des "Archivaren" ......

Blog des Labels

MySpace-Account des Labels

YouTube-Channel des Labels

(E, W)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:23 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit "Der Richter-Code" hat Autor und koeln.de-Chefredakteur Edgar Franzmann gerade seinen zweiten Köln-Krimi vorgelegt. Der rasant erzählte Kriminalfall greift den Einsturz des Historischen Stadtarchivs auf, der als Rahmenhandlung für die Entschlüsselung eines anderen Rätsels dient: eine geheime Botschaft, versteckt im Richter-Fenster des Kölner Doms. koeln.de-Redakteur Sven Plaggemeier sprach mit Edgar Franzmann über sein Werk. ...."

Link zum Interview

(T)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 17:22 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Berliner Staatsbibliothek hat 145 Briefe des Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow ersteigert.

Es sind Briefe an Verwandte, in denen er u.a. über seine Erfahrungen auf Konzertreisen und politische Begebenheiten schreibt, wie die Bibliothek am Donnerstag mitteilt. Sie verwahrt den Nachlass des ersten Chefdirigenten des Berliner Philharmonischen Orchesters.

Dazu gehören unter anderem bereits 1.600 Briefe sowie 18 Bände mit Kompositionsautographen. Die nun ersteigerten Briefe umfassen insgesamt 550 Seiten.

Quelle: rbb-text, S. 137 v. 28.04.2011

Link zur Pressemitteilung der Berliner Staatsbibliothek

(E)

Es sind Briefe an Verwandte, in denen er u.a. über seine Erfahrungen auf Konzertreisen und politische Begebenheiten schreibt, wie die Bibliothek am Donnerstag mitteilt. Sie verwahrt den Nachlass des ersten Chefdirigenten des Berliner Philharmonischen Orchesters.

Dazu gehören unter anderem bereits 1.600 Briefe sowie 18 Bände mit Kompositionsautographen. Die nun ersteigerten Briefe umfassen insgesamt 550 Seiten.

Quelle: rbb-text, S. 137 v. 28.04.2011

Link zur Pressemitteilung der Berliner Staatsbibliothek

(E)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 16:24 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://archiv.twoday.net/stories/16585490/#16587249

Ich gehe der Sache derzeit nach.

(W)

Update 2.5.2011: Ich war am Freitag in Münnerstadt und hatte Gelegenheit, kurz mit dem Bibliothekar des Augustinerklosters Pater Ottokar zu sprechen. Um 1948 habe der Staat dem Kloster die Bestände der Gymnasialbibliothek zurückgegeben, nachdem ein Ordensmitglied das Eigentum der Augustiner habe nachweisen können. Von seinem Vorgänger als Bibliothekar habe er erfahren, dass um die 1000 Bücher weggekommen seien, Lexika und Ähnliches. Weggekommen meint: verkauft, nicht gestohlen. Wann das geschehen sei, konnte er nicht sagen. Als ich ihm mitteilte, mit welchen Summen die Bände angesetzt sind, war der Bibliothekar erstaunt, ja fast peinlich berührt. Ich habe vorerst keinen Grund, ihm nicht Glauben zu schenken. Aber auch wenn es sich um einen Sündenfall handelt, der womöglich Jahrzehnte zurückliegt, so war das Verkaufen so wertvoller und für die fränkische Bibliotheksgeschichte bedeutsamer Drucke eine schändliche und verantwortungslose Tat der Münnerstädter Augustiner! Seltsam ist jedenfalls, dass derzeit so viele Bände aus Münnerstadt auf einen Schlag auf den Markt kommen.

Unerfreulich ist, dass im Handbuch der historischen Buchbestände die Entfremdung eines so großen Bibliotheksbestandteils nicht vermerkt ist.

Angeblich sind die Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucke des Klosters bis 1530 nach Würzburg gebracht worden.

Freundlicherweise hat jemand mir eine Liste der einschlägigen Reiss-Nummern zur Verfügung gestellt (aufgrund einer Durchsicht der Abbildungen):

883

904

1129

1489

1490

1499

1507

1523

1532

1536

1539

1544

1547

1549

1558

1560

1566

1567

1576

1578

1588

1589

1591

1593 [ http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1593_2.jpg Stempel über Ministerialerlass über die Rückgabe vom 24.6.1949]

1605 münnerstädter signatur (ohne stempel)

1614

1615

1623

1624

1633

1659

1660

1661

1662 münnerstädter signatur (ohne stempel)

1663

1682 ?

1688 [Stempel des Ministerialerlasses ist gut erkennbar: http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1688_2.jpg ]

1690

1696

1699

1704

1705

1706

1711

1714

1721

Update: Zur Bibliotheke siehe auch

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0032.html

Ich gehe der Sache derzeit nach.

(W)

Update 2.5.2011: Ich war am Freitag in Münnerstadt und hatte Gelegenheit, kurz mit dem Bibliothekar des Augustinerklosters Pater Ottokar zu sprechen. Um 1948 habe der Staat dem Kloster die Bestände der Gymnasialbibliothek zurückgegeben, nachdem ein Ordensmitglied das Eigentum der Augustiner habe nachweisen können. Von seinem Vorgänger als Bibliothekar habe er erfahren, dass um die 1000 Bücher weggekommen seien, Lexika und Ähnliches. Weggekommen meint: verkauft, nicht gestohlen. Wann das geschehen sei, konnte er nicht sagen. Als ich ihm mitteilte, mit welchen Summen die Bände angesetzt sind, war der Bibliothekar erstaunt, ja fast peinlich berührt. Ich habe vorerst keinen Grund, ihm nicht Glauben zu schenken. Aber auch wenn es sich um einen Sündenfall handelt, der womöglich Jahrzehnte zurückliegt, so war das Verkaufen so wertvoller und für die fränkische Bibliotheksgeschichte bedeutsamer Drucke eine schändliche und verantwortungslose Tat der Münnerstädter Augustiner! Seltsam ist jedenfalls, dass derzeit so viele Bände aus Münnerstadt auf einen Schlag auf den Markt kommen.

Unerfreulich ist, dass im Handbuch der historischen Buchbestände die Entfremdung eines so großen Bibliotheksbestandteils nicht vermerkt ist.

Angeblich sind die Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucke des Klosters bis 1530 nach Würzburg gebracht worden.

Freundlicherweise hat jemand mir eine Liste der einschlägigen Reiss-Nummern zur Verfügung gestellt (aufgrund einer Durchsicht der Abbildungen):

883

904

1129

1489

1490

1499

1507

1523

1532

1536

1539

1544

1547

1549

1558

1560

1566

1567

1576

1578

1588

1589

1591

1593 [ http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1593_2.jpg Stempel über Ministerialerlass über die Rückgabe vom 24.6.1949]

1605 münnerstädter signatur (ohne stempel)

1614

1615

1623

1624

1633

1659

1660

1661

1662 münnerstädter signatur (ohne stempel)

1663

1682 ?

1688 [Stempel des Ministerialerlasses ist gut erkennbar: http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1688_2.jpg ]

1690

1696

1699

1704

1705

1706

1711

1714

1721

Update: Zur Bibliotheke siehe auch

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0032.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.reiss-sohn.de

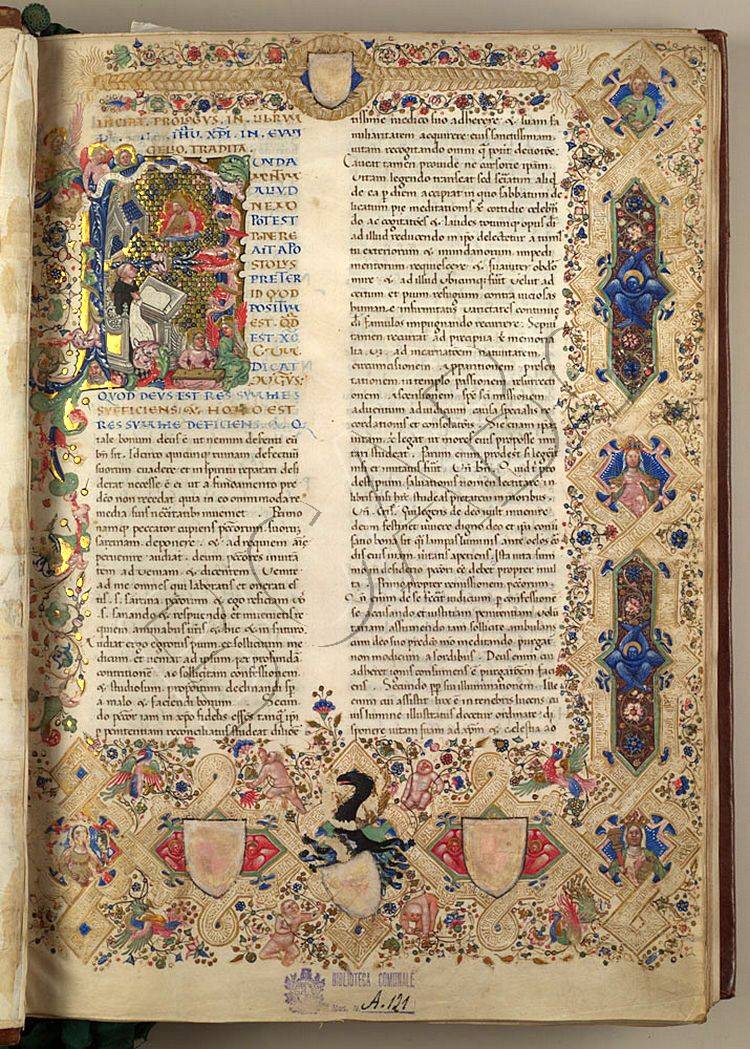

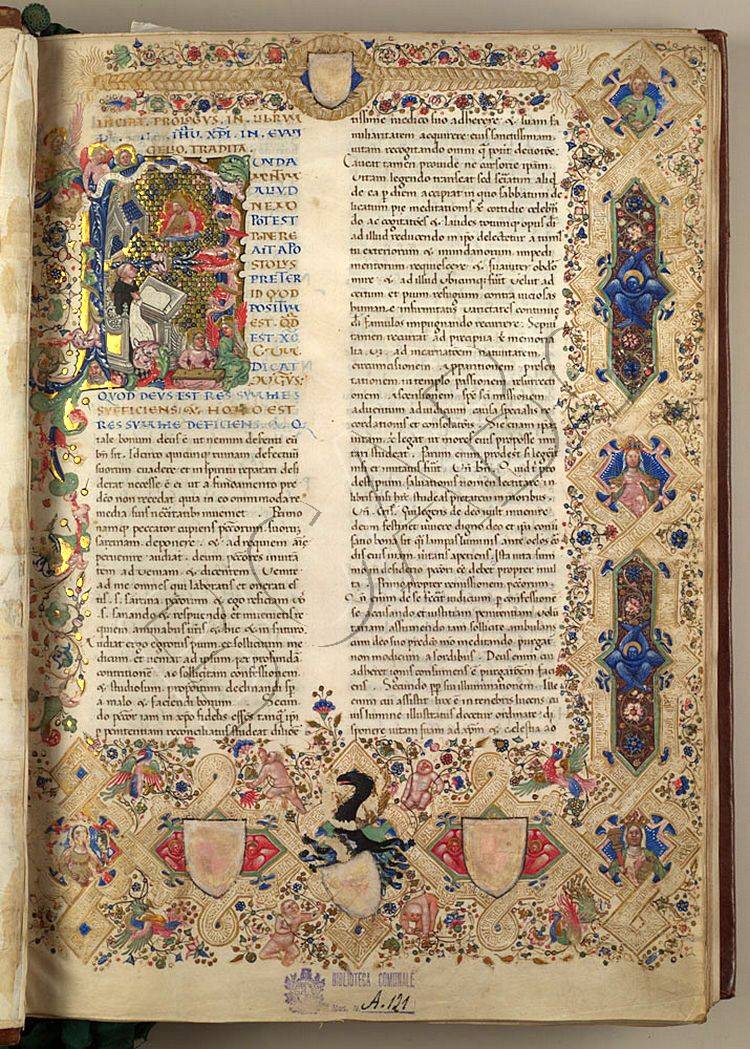

Sammelhandschrift mit Verserzählungen

Nr. 1973

Verserzählungen Märenhandschrift. - Sammelhandschrift mit drei mittelhochdeutschen Versnovellen auf Pergament. Süddeutschland (bairischer Sprachstand), späteres 13. Jahrhundert. Blattgr. 7,5:5,5 cm, Schriftraum ca. 6,5:4,5 cm. 19-25 Zeilen. Sehr kleine frühgotische Minuskel von einer Hand in brauner Tinte, Versanfänge rot gestrichelt, zahlr. rote Schlängellinien als Zeilenfüller. Mit 3 zweizeiligen roten Lombarden zu Beginn der Dichtungen, am Schluß jeweils rote Subskriptionen des Schreibers. 16 nn. Bll. (2 Quaternionen). Zeitgenössischer oder wenig späterer flex. Pergamentumschlag (Koperteinband) mit seitlichem Überschlag, ohne Schließband (Schlitze dafür vorhanden); Heftfaden der 1. Lage erneuert, Umschlag etwas nachgedunkelt, berieben u. mit Wurmspuren.

()

Einzigartige, der Forschung unbekannte und vollständige Sammelhandschrift aus dem späten 13. Jahrhundert. Enthält drei mittelhochdeutsche Versnovellen ("Mären"), von denen bisher nur weitaus spätere Textzeugen bekannt waren. In allen drei Texten scheint der ursprüngliche Versbestand sowie der Sprachstand der hochhöfischen Epik auf, während die bisher bekannten Überlieferungen sämtlich inhaltliche Ausschweifungen, Zusätze und Umschreibungen veralteter Wörter in modernerer, frühneuhochdeutscher Sprache aufweisen. Außergewöhnlich ist auch das sehr kleine Format der Handschrift, das in der Mären- und Legendenüberlieferung des Mittelalters sonst nicht belegt ist. Die frühgotische Minuskel ähnelt den Schriften der bekannten mittelhochdeutschen Epenhandschriften, z.B. der Pergamenthandschrift des "Parzival" in der Bayerischen Staatsbibliothek (Cgm 19). Der Umschlag besteht aus einem Ausschnitt aus einer einseitig beschriebenen Privaturkunde, auf der nur noch wenige Wörter zu lesen sind, das darin erwähnte "Ingolstat" bestätigt jedoch immerhin die bayerische Herkunft der Urkunde und des Bändchens. Bei der Neuheftung wurden die Doppelblätter der 1. Lage vertauscht, die Handschrift ist in richtiger Folge zu lesen: Bl. 1, 4, 2, 3-6, 7, 5, 8.

I. 'Studentenabenteuer A' (Bl. 1r-8v). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Man sagt daz gut ge sellschaft/ Hab wol brüderlich ie craft...", Subskription: "Explicit..." (Rest nicht zu entziffern). 472 Verse. - Vgl. Verfasserlexikon IX, 461-464 (mit weiterer Literatur); Ausgabe: W. Stehmann, Die mittelhochdeutsche Novelle vom Studentenabenteuer (Berlin 1909). - Die pikante Erzählung berichtet von zwei Studenten, die in Paris die Universität besuchen wollen, und variiert das auch aus Boccaccios "Decamerone" und Chaucers "Canterbury Tales" bekannte Motiv des Bettentauschs. Bislang war sie nur in drei wesentlich jüngeren Handschriften sowie einem Fragment aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts bekannt (Dresden, Landesbibl. = heute SLUB, Mscr. M 68; Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum, Cod. FB 32001; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 2885; ehem. Nikolsburger Fragment I.208, heute in Salzburg, Inst. für Germanistik), die von W. Stehmann kritisch ediert wurden.

II. 'Der Ritter und die Magd namens Maria' (Bl. 9r-14r). Mittelhochdeutsche Marienlegende in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn ritter der siten phlack/ Daz er vil selten ver lack...", Subskription: "Detur pro penna scriptori pulchra puella". 218 Verse. - Nicht im Verfasserlexikon. - Die Mirakelerzählung stammt aus dem Umkreis des 1. Buchs (Marienleben) des im 13. Jahrhundert unter dem Einfluß des Deutschen Ordens verfaßten 'Passionals', das ähnliche Marienreimdichtungen mit Anklang an die weltliche, erotisch bestimmte Märenliteraturgattung aufweist. Sie berichtet von der keuschen Liebe eines Ritters zu einer armen Wirtstochter namens Maria. Nachdem der Ritter in einem Turnier zu Ehren der hl. Jungfrau stirbt, wächst auf seinem Grab ein Bäumlein, auf dessen Blättern "Ave Maria" zu lesen ist. Die Wirtstochter gesteht ihre Liebe zu dem Toten und wird in ein Kloster geführt, wo sie - nah bei dem dorthin umgebetteten Ritter - bis zu ihrem Tod Gott und Maria dient. Als Subskription fügte der Schreiber der frommen Legende einen auch aus vielen anderen Handschriften bekannten Hexameter an ("Man möge dem Schreiber für seine Arbeit ein schönes Mädchen geben"). Eine in der Nationalbibliothek Wien (Cod. 2677) aufbewahrte Sammelhandschrift enthält eine spätere (um 1320/30) Version der Dichtung (Bl. 26-27), weitere Handschriften sind nicht bekannt, auch eine Druckausgabe existiert offenbar nicht.

III. 'Die zwei Beichten A' (Bl. 14r-16r). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn man vor einem walde saz/ In daucht im war ninder baz...", Subskription: "Finito libro... a magistro/ Est sine virtute..." (Rest nicht zu entziffern). 80 Verse (dazu Vers 36a doppelt eingetragen). - Vgl. Verfasserlexikon X, 1615 f. u. H. Fischer, Studien zur deutschen Märendichtung (Tübingen 1968), Nr. 12; krit. Ausgabe in H. Niewöhner, Neues Gesamtabenteuer I, Nr. 9. - Zwei Eheleute nehmen sich gegenseitig die Beichte ab. Nachdem die Frau dem Mann gesteht, sich mit mehreren Männern, darunter auch einem Pfaffen, eingelassen zu haben, beichtet ihr der Gatte, daß er einmal die Hand der Magd berührt habe - worauf er von seiner Frau gezüchtigt wird. Bisher waren nur drei sehr viel jüngere Handschriften der Dichtung bekannt (Karlsruhe, Landesbibl., ehem. Cod. Donaueschingen 104 ['Liedersaal-Handschrift'] u. Cod. K 408; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 3027). Alle drei Textzeugen werden auf das 15. Jahrhundert datiert und bieten einen abweichenden und z.T. wesentlich erweiterten Textbestand.

Bis auf kleinere Insektenfraßlöcher, Wasserflecken u. -ränder altersgemäß sehr gut erhalten, rote Tinte bei Subskriptionen u. Zeilenfüllern stellenw. abgerieben. Die erste Lage wurde unsachgemäß neu geheftet, dabei die Bll. wie oben beschrieben vertauscht, Bl. 4/5 jetzt lose. Schlußblatt verso mit zeitgenössischer oder wenig späterer Federzeichnung eines nach links sitzenden nackten Teufels (?) mit Tierohren und einer Schelle (?) in der Hand sowie 5 waagerechten kurzen Einschnitten (je ca. 1 cm).

(W)

Update:

http://www.handschriftencensus.de/23619

Die Hs. ging zurück. Ich hätte das Bild von Reiss abspeichern und auf Commons laden sollen, dann hätten wir jetzt wenigstens eine Abbildung online.

Nachtrag: Die Handschrift, Berlin, Staatsbibl., mgo 1430, ist online.

Sammelhandschrift mit Verserzählungen

Nr. 1973

Verserzählungen Märenhandschrift. - Sammelhandschrift mit drei mittelhochdeutschen Versnovellen auf Pergament. Süddeutschland (bairischer Sprachstand), späteres 13. Jahrhundert. Blattgr. 7,5:5,5 cm, Schriftraum ca. 6,5:4,5 cm. 19-25 Zeilen. Sehr kleine frühgotische Minuskel von einer Hand in brauner Tinte, Versanfänge rot gestrichelt, zahlr. rote Schlängellinien als Zeilenfüller. Mit 3 zweizeiligen roten Lombarden zu Beginn der Dichtungen, am Schluß jeweils rote Subskriptionen des Schreibers. 16 nn. Bll. (2 Quaternionen). Zeitgenössischer oder wenig späterer flex. Pergamentumschlag (Koperteinband) mit seitlichem Überschlag, ohne Schließband (Schlitze dafür vorhanden); Heftfaden der 1. Lage erneuert, Umschlag etwas nachgedunkelt, berieben u. mit Wurmspuren.

()

Einzigartige, der Forschung unbekannte und vollständige Sammelhandschrift aus dem späten 13. Jahrhundert. Enthält drei mittelhochdeutsche Versnovellen ("Mären"), von denen bisher nur weitaus spätere Textzeugen bekannt waren. In allen drei Texten scheint der ursprüngliche Versbestand sowie der Sprachstand der hochhöfischen Epik auf, während die bisher bekannten Überlieferungen sämtlich inhaltliche Ausschweifungen, Zusätze und Umschreibungen veralteter Wörter in modernerer, frühneuhochdeutscher Sprache aufweisen. Außergewöhnlich ist auch das sehr kleine Format der Handschrift, das in der Mären- und Legendenüberlieferung des Mittelalters sonst nicht belegt ist. Die frühgotische Minuskel ähnelt den Schriften der bekannten mittelhochdeutschen Epenhandschriften, z.B. der Pergamenthandschrift des "Parzival" in der Bayerischen Staatsbibliothek (Cgm 19). Der Umschlag besteht aus einem Ausschnitt aus einer einseitig beschriebenen Privaturkunde, auf der nur noch wenige Wörter zu lesen sind, das darin erwähnte "Ingolstat" bestätigt jedoch immerhin die bayerische Herkunft der Urkunde und des Bändchens. Bei der Neuheftung wurden die Doppelblätter der 1. Lage vertauscht, die Handschrift ist in richtiger Folge zu lesen: Bl. 1, 4, 2, 3-6, 7, 5, 8.

I. 'Studentenabenteuer A' (Bl. 1r-8v). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Man sagt daz gut ge sellschaft/ Hab wol brüderlich ie craft...", Subskription: "Explicit..." (Rest nicht zu entziffern). 472 Verse. - Vgl. Verfasserlexikon IX, 461-464 (mit weiterer Literatur); Ausgabe: W. Stehmann, Die mittelhochdeutsche Novelle vom Studentenabenteuer (Berlin 1909). - Die pikante Erzählung berichtet von zwei Studenten, die in Paris die Universität besuchen wollen, und variiert das auch aus Boccaccios "Decamerone" und Chaucers "Canterbury Tales" bekannte Motiv des Bettentauschs. Bislang war sie nur in drei wesentlich jüngeren Handschriften sowie einem Fragment aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts bekannt (Dresden, Landesbibl. = heute SLUB, Mscr. M 68; Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum, Cod. FB 32001; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 2885; ehem. Nikolsburger Fragment I.208, heute in Salzburg, Inst. für Germanistik), die von W. Stehmann kritisch ediert wurden.

II. 'Der Ritter und die Magd namens Maria' (Bl. 9r-14r). Mittelhochdeutsche Marienlegende in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn ritter der siten phlack/ Daz er vil selten ver lack...", Subskription: "Detur pro penna scriptori pulchra puella". 218 Verse. - Nicht im Verfasserlexikon. - Die Mirakelerzählung stammt aus dem Umkreis des 1. Buchs (Marienleben) des im 13. Jahrhundert unter dem Einfluß des Deutschen Ordens verfaßten 'Passionals', das ähnliche Marienreimdichtungen mit Anklang an die weltliche, erotisch bestimmte Märenliteraturgattung aufweist. Sie berichtet von der keuschen Liebe eines Ritters zu einer armen Wirtstochter namens Maria. Nachdem der Ritter in einem Turnier zu Ehren der hl. Jungfrau stirbt, wächst auf seinem Grab ein Bäumlein, auf dessen Blättern "Ave Maria" zu lesen ist. Die Wirtstochter gesteht ihre Liebe zu dem Toten und wird in ein Kloster geführt, wo sie - nah bei dem dorthin umgebetteten Ritter - bis zu ihrem Tod Gott und Maria dient. Als Subskription fügte der Schreiber der frommen Legende einen auch aus vielen anderen Handschriften bekannten Hexameter an ("Man möge dem Schreiber für seine Arbeit ein schönes Mädchen geben"). Eine in der Nationalbibliothek Wien (Cod. 2677) aufbewahrte Sammelhandschrift enthält eine spätere (um 1320/30) Version der Dichtung (Bl. 26-27), weitere Handschriften sind nicht bekannt, auch eine Druckausgabe existiert offenbar nicht.

III. 'Die zwei Beichten A' (Bl. 14r-16r). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn man vor einem walde saz/ In daucht im war ninder baz...", Subskription: "Finito libro... a magistro/ Est sine virtute..." (Rest nicht zu entziffern). 80 Verse (dazu Vers 36a doppelt eingetragen). - Vgl. Verfasserlexikon X, 1615 f. u. H. Fischer, Studien zur deutschen Märendichtung (Tübingen 1968), Nr. 12; krit. Ausgabe in H. Niewöhner, Neues Gesamtabenteuer I, Nr. 9. - Zwei Eheleute nehmen sich gegenseitig die Beichte ab. Nachdem die Frau dem Mann gesteht, sich mit mehreren Männern, darunter auch einem Pfaffen, eingelassen zu haben, beichtet ihr der Gatte, daß er einmal die Hand der Magd berührt habe - worauf er von seiner Frau gezüchtigt wird. Bisher waren nur drei sehr viel jüngere Handschriften der Dichtung bekannt (Karlsruhe, Landesbibl., ehem. Cod. Donaueschingen 104 ['Liedersaal-Handschrift'] u. Cod. K 408; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 3027). Alle drei Textzeugen werden auf das 15. Jahrhundert datiert und bieten einen abweichenden und z.T. wesentlich erweiterten Textbestand.

Bis auf kleinere Insektenfraßlöcher, Wasserflecken u. -ränder altersgemäß sehr gut erhalten, rote Tinte bei Subskriptionen u. Zeilenfüllern stellenw. abgerieben. Die erste Lage wurde unsachgemäß neu geheftet, dabei die Bll. wie oben beschrieben vertauscht, Bl. 4/5 jetzt lose. Schlußblatt verso mit zeitgenössischer oder wenig späterer Federzeichnung eines nach links sitzenden nackten Teufels (?) mit Tierohren und einer Schelle (?) in der Hand sowie 5 waagerechten kurzen Einschnitten (je ca. 1 cm).

(W)

Update:

http://www.handschriftencensus.de/23619

Die Hs. ging zurück. Ich hätte das Bild von Reiss abspeichern und auf Commons laden sollen, dann hätten wir jetzt wenigstens eine Abbildung online.

Nachtrag: Die Handschrift, Berlin, Staatsbibl., mgo 1430, ist online.

KlausGraf - am Donnerstag, 28. April 2011, 16:18 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Stadtbibliothek Mainz löste für mich freundlicherweise das Rätsel um den DBIS-Eintrag zur Drucker-/Verlegerdatei, der auf eine Seite der Stadtbibliothek mainz verweist, die auf eine nicht mehr erreichbare Seite der HAB Wolfenbüttel verwies:

http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=fs&titel_id=2935

Unsere Anfrage bei der HAB Wolfenbüttel ergab, dass diese Datenbank nicht mehr existiert. Deshalb werden wir den Link auf unserer Homepage löschen. Hier die Information von Herrn Boveland:

die Drucker/verleger-Datein ist vor einigen Jahren in den GBV übernommen

worden. Sie existiert nicht mehr als eigenständige Datenbank.

Die Daten sind aber weiterhin frei zugänglich. Bitte nutzen Sie hierfür

die GBV-Datenbank http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.1&ln=de

Leider ist die Such nach den Daten nicht sehr intuitiv.

Um z.B. auf http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=308524373 zu kommen,

müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Tragen Sie den Suchbegriff im Suchfenster ein, beginnen Sie den

Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze

dru (Abb. 1)

2. Wählen Sie einen Treffer aus der Kurzliste aus

3. Klicken Sie aus den Link "Drucker:" (Abb. 2)

4. Klicken Sie nun auf den Link in der Zeile "Ihre Aktion bezogen auf

..." (Abb. 1)

Da die Stadtbibliothek Mainz mir die Bilder nicht mitlieferte, bin ich nun so klug wie zuvor, da ich keine Ahnung habe, was "beginnen Sie den Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze dru" bedeutet. Aber schön zu wissen, was es alles in der digitalen Welt gibt ...

(W)

http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=fs&titel_id=2935

Unsere Anfrage bei der HAB Wolfenbüttel ergab, dass diese Datenbank nicht mehr existiert. Deshalb werden wir den Link auf unserer Homepage löschen. Hier die Information von Herrn Boveland:

die Drucker/verleger-Datein ist vor einigen Jahren in den GBV übernommen

worden. Sie existiert nicht mehr als eigenständige Datenbank.

Die Daten sind aber weiterhin frei zugänglich. Bitte nutzen Sie hierfür

die GBV-Datenbank http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.1&ln=de

Leider ist die Such nach den Daten nicht sehr intuitiv.

Um z.B. auf http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=308524373 zu kommen,

müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Tragen Sie den Suchbegriff im Suchfenster ein, beginnen Sie den

Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze

dru (Abb. 1)

2. Wählen Sie einen Treffer aus der Kurzliste aus

3. Klicken Sie aus den Link "Drucker:" (Abb. 2)

4. Klicken Sie nun auf den Link in der Zeile "Ihre Aktion bezogen auf

..." (Abb. 1)

Da die Stadtbibliothek Mainz mir die Bilder nicht mitlieferte, bin ich nun so klug wie zuvor, da ich keine Ahnung habe, was "beginnen Sie den Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze dru" bedeutet. Aber schön zu wissen, was es alles in der digitalen Welt gibt ...

(W)

... schon seit fast einem Jahr online,

http://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-Amberg/119890851372886?sk=wall

http://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-Amberg/119890851372886?sk=wall

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=1541

Interview mit Anna Schreurs, Carsten Blüm und Thorsten Wübbena, die Ende März im Kunsthistorischen Institut in Florenz einen Workshop und Round Table zum Thema "Wissen(schaft) online" abgehalten haben.

(RSS)

Interview mit Anna Schreurs, Carsten Blüm und Thorsten Wübbena, die Ende März im Kunsthistorischen Institut in Florenz einen Workshop und Round Table zum Thema "Wissen(schaft) online" abgehalten haben.

(RSS)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.wired.com/epicenter/2011/04/youtube-delicious/

Wer Delicious weiter nutzen will, muss dem Übergang zu AVOS ausdrücklich zustimmen.

(RSS)

Wer Delicious weiter nutzen will, muss dem Übergang zu AVOS ausdrücklich zustimmen.

(RSS)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hab.de/bibliothek/wdb/europeana-regia/

Der Handschriftencensus hat davon wieder nichts mitbekommen, sonst würde z.B. bei http://www.handschriftencensus.de/17241 oder http://www.handschriftencensus.de/17246 das Digitalisat vermerkt sein. Auch die Handschriftenbeschreibungen sind nicht verlinkt.

(W)

Der Handschriftencensus hat davon wieder nichts mitbekommen, sonst würde z.B. bei http://www.handschriftencensus.de/17241 oder http://www.handschriftencensus.de/17246 das Digitalisat vermerkt sein. Auch die Handschriftenbeschreibungen sind nicht verlinkt.

(W)

KlausGraf - am Donnerstag, 28. April 2011, 00:14 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 23:41 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.arthistoricum.net/osterratsel/

Bei unseren Rätseln hier gabs bisher echte Preise, wenn etwas ausgelobt wurde. Gewinner, die diese erhielten, können das bestätigen.

(W)

Bei unseren Rätseln hier gabs bisher echte Preise, wenn etwas ausgelobt wurde. Gewinner, die diese erhielten, können das bestätigen.

(W)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 21:52 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

I hope that everyone saw in the latest “In the Loop” from SAA that it is making 82 out-of-print SAA publications freely accessible via the HathiTrust (http://www.hathitrust.org). There is a press release about it at http://www2.archivists.org/news/2011/treasure-trove.

This is a tremendous gift to archival research and education. Kudos to Paul Conway, Teresa Brinati, and the rest of the SAA staff who made this happen.

(ML) Peter Hirtle in Archives-L

SAA has granted full-view permission for 82 out-of-print publications. The oldest item is August Robert Sueflow’s A Preliminary Guide to Church Record Repositories (1969). Highlights among the released publications include the original SAA Fundamental Series, important SAA planning reports (e.g., Planning for the Archival Profession 1986, Image of Archivists 1984, and Evaluation of Archival Institutions 1982), and Steve Hensen’s Archives, Personal Papers, and Manuscripts (1989). Also available now are three glossaries of archival terms spanning a 30 year period (Evans 1973; Bellardo 1992; Pearce-Moses 2005). A 1996 reprint of T. R. Schellenberg’s archival classic Modern Archives: Principles and Techniques is also included in the release.

Beyond individual publications, the material available in HathiTrust includes a full run of the SAA Newsletter from 1979 to 1998 and a two-volume compilation index for the first 30 volumes of American Archivist. Volumes 1 through 62 (1938 to 1999) of the journal itself are fully viewable through the HathiTrust interface.

American Archivist:

http://catalog.hathitrust.org/Record/000597749

(ML)

This is a tremendous gift to archival research and education. Kudos to Paul Conway, Teresa Brinati, and the rest of the SAA staff who made this happen.

(ML) Peter Hirtle in Archives-L

SAA has granted full-view permission for 82 out-of-print publications. The oldest item is August Robert Sueflow’s A Preliminary Guide to Church Record Repositories (1969). Highlights among the released publications include the original SAA Fundamental Series, important SAA planning reports (e.g., Planning for the Archival Profession 1986, Image of Archivists 1984, and Evaluation of Archival Institutions 1982), and Steve Hensen’s Archives, Personal Papers, and Manuscripts (1989). Also available now are three glossaries of archival terms spanning a 30 year period (Evans 1973; Bellardo 1992; Pearce-Moses 2005). A 1996 reprint of T. R. Schellenberg’s archival classic Modern Archives: Principles and Techniques is also included in the release.

Beyond individual publications, the material available in HathiTrust includes a full run of the SAA Newsletter from 1979 to 1998 and a two-volume compilation index for the first 30 volumes of American Archivist. Volumes 1 through 62 (1938 to 1999) of the journal itself are fully viewable through the HathiTrust interface.

American Archivist:

http://catalog.hathitrust.org/Record/000597749

(ML)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 19:30 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(W)

Wolf Thomas - am Mittwoch, 27. April 2011, 19:00 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.netzpolitik.org/2011/bawu-grun-roter-koalitionsvertrag-zu-netzpolitik/

Open Access, Seite 21:

Gleichzeitig wollen wir größtmögliche Transparenz und allgemeine Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Daten herstellen. Dazu werden wir gemeinsam mit den Hochschulen und Universitätsbibliotheken des Landes eine Open-Access-Strategie entwickeln. Dabei prüfen wir, wie das Prinzip umgesetzt werden kann, alle öffentlich geförderten und alle durch das Land beauftragten Forschungsergebnisse kostenfrei der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Möglichkeit der Hochschulen zur Forschung im Auftrag Dritter darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Ebenfalls wichtig:

Transparenz des Regierungshandelns im Netz

Wir stehen für eine offene Gesellschaft und eine transparente Verwaltung. Die bisherigen Aktivitäten Baden-Württembergs im Bereich e-Government und digitaler Demokratie werden wir ausbauen. Dabei werden wir insbesondere auch auf die Barrierefreiheit aller öffentlichen Angebote achten, und darauf, dass Teilhabe am öffentlichen Leben auch ohne Netzzugang möglich bleibt. Zu den großen Chancen digitaler Netze gehört die Möglichkeit, die Grundlagen des Regierungshandelns transparent und zugänglich zu machen. In einem umfassenden Informationsfreiheitsgesetz werden wir gesetzliche Regelungen treffen, damit Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung des Datenschutzes grundsätzlich freien Zugang zu den bei den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Informationen haben. Wir werden unser Regierungshandeln daran orientieren, die zugrunde liegenden Daten und Dokumente weitestmöglich öffentlich zugänglich zu machen. Hier orientieren wir uns am Grundsatz „Open Data“.

Quelle:

http://www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf

(T)

Open Access, Seite 21:

Gleichzeitig wollen wir größtmögliche Transparenz und allgemeine Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Daten herstellen. Dazu werden wir gemeinsam mit den Hochschulen und Universitätsbibliotheken des Landes eine Open-Access-Strategie entwickeln. Dabei prüfen wir, wie das Prinzip umgesetzt werden kann, alle öffentlich geförderten und alle durch das Land beauftragten Forschungsergebnisse kostenfrei der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Möglichkeit der Hochschulen zur Forschung im Auftrag Dritter darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Ebenfalls wichtig:

Transparenz des Regierungshandelns im Netz

Wir stehen für eine offene Gesellschaft und eine transparente Verwaltung. Die bisherigen Aktivitäten Baden-Württembergs im Bereich e-Government und digitaler Demokratie werden wir ausbauen. Dabei werden wir insbesondere auch auf die Barrierefreiheit aller öffentlichen Angebote achten, und darauf, dass Teilhabe am öffentlichen Leben auch ohne Netzzugang möglich bleibt. Zu den großen Chancen digitaler Netze gehört die Möglichkeit, die Grundlagen des Regierungshandelns transparent und zugänglich zu machen. In einem umfassenden Informationsfreiheitsgesetz werden wir gesetzliche Regelungen treffen, damit Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung des Datenschutzes grundsätzlich freien Zugang zu den bei den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Informationen haben. Wir werden unser Regierungshandeln daran orientieren, die zugrunde liegenden Daten und Dokumente weitestmöglich öffentlich zugänglich zu machen. Hier orientieren wir uns am Grundsatz „Open Data“.

Quelle:

http://www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf

(T)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 15:37 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.suedkurier.de/region/linzgau-zollern-alb/kreis-sigmaringen/Mit-einem-Klick-in-die-Geschichte;art372548,4851325

"Von den mehr als 132 000 im Gesamtbestand erfassten Personen sind 56 527 auch im Internet recherchierbar. Die übrigen Namen können zurzeit aus personenschutzrechtlichen Gründen noch nicht in das Internet eingestellt werden."

(RSS)

"Von den mehr als 132 000 im Gesamtbestand erfassten Personen sind 56 527 auch im Internet recherchierbar. Die übrigen Namen können zurzeit aus personenschutzrechtlichen Gründen noch nicht in das Internet eingestellt werden."

(RSS)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 15:21 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ast.signum.sns.it

Die Seite führt die Findmittel der Archive zusammen. Wenn man aber beim Blättern einen beliebigen in diesen gefundenen Begriff in den Suchschlitz füttert und dann keinen Treffer erhält

Nessun risultato trovato per la stringa Ruoli dei contribuenti

fragt man sich schon, was das soll.

(RSS)

Die Seite führt die Findmittel der Archive zusammen. Wenn man aber beim Blättern einen beliebigen in diesen gefundenen Begriff in den Suchschlitz füttert und dann keinen Treffer erhält

Nessun risultato trovato per la stringa Ruoli dei contribuenti

fragt man sich schon, was das soll.

(RSS)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 15:06 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/26-01-2011-ag-hamburg-az-36-a-c-243-10.html

Die Entscheidung des AG Hamburg gegen Volker Rieble (Das Wissenschaftsplagiat S. 19) überzeugt nicht. Es muss erlaubt sein, im wissenschaftlichen Kontext einen Verdacht über mögliche Abhängigkeiten (Ideenklau) zu äußern, ohne von einer Hamburger Zensurkammer wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hätte Stephan Lorenz für seine beiden NJW-Aufsätze 2003 und 2005 sorgfältig recherchiert, dann hätte er auf den Aufsatz Riebles DB 1989 stoßen müssen. Angesichts dieser Sachlage den Verdacht eines Ideenklaus zu äußern, ist eine vertretbare Hypothese und keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Die Wissenschaft lebt von der Hypothesenbildung und sollte nicht der presserechtlichen Hamburger Zensurjustiz unterworfen werden.

(RSS)

Die Entscheidung des AG Hamburg gegen Volker Rieble (Das Wissenschaftsplagiat S. 19) überzeugt nicht. Es muss erlaubt sein, im wissenschaftlichen Kontext einen Verdacht über mögliche Abhängigkeiten (Ideenklau) zu äußern, ohne von einer Hamburger Zensurkammer wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hätte Stephan Lorenz für seine beiden NJW-Aufsätze 2003 und 2005 sorgfältig recherchiert, dann hätte er auf den Aufsatz Riebles DB 1989 stoßen müssen. Angesichts dieser Sachlage den Verdacht eines Ideenklaus zu äußern, ist eine vertretbare Hypothese und keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Die Wissenschaft lebt von der Hypothesenbildung und sollte nicht der presserechtlichen Hamburger Zensurjustiz unterworfen werden.

(RSS)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 14:32 - Rubrik: Archivrecht

Gut versteckt:

http://www.lfdi.saarland.de/images/stories/pdf/Berichte/tb23.pdf

Einige wenige Seiten zur Informationsfreiheit.

(T)

http://www.lfdi.saarland.de/images/stories/pdf/Berichte/tb23.pdf

Einige wenige Seiten zur Informationsfreiheit.

(T)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 13:56 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Interessante Taktik der Gegner des Whistleblowing:

1. Assange ist in seiner Reaktionsfähigkeit aufgrund des Auslieferungsverfahrens stark eingeschränkt

2. Er soll sexuelle Straftaten begangen haben

3. Oh Wunder: die Kontrolle über die wikileaks Unterlagen soll verloren gegangen sein. Wikileaks soll undicht sein, so habe NYT Guantanamo Unterlagen bereits vorher erhalten. Daniel Domscheit-Berg soll es nicht gewesen sein.

So wird Wikileaks mit folgendem Satz im Artikel der FAZ erodiert:

"Mit der Kontrolle über Dateien hat Wikileaks auch die Kontrolle des Informationsflusses verloren, mit dem gezielt Kampagnenarbeit betrieben wird".

Wie durchschaubar. Wikileaks habe nichts mehr zu bieten. Wirklich ?

Siehe FAZ

http://goo.gl/x5uO3

Und über die Sache selbst, soll niemand sprechen. Das Wegsperren kranker Menschen.

http://vierprinzen.blogspot.com/

1. Assange ist in seiner Reaktionsfähigkeit aufgrund des Auslieferungsverfahrens stark eingeschränkt

2. Er soll sexuelle Straftaten begangen haben

3. Oh Wunder: die Kontrolle über die wikileaks Unterlagen soll verloren gegangen sein. Wikileaks soll undicht sein, so habe NYT Guantanamo Unterlagen bereits vorher erhalten. Daniel Domscheit-Berg soll es nicht gewesen sein.

So wird Wikileaks mit folgendem Satz im Artikel der FAZ erodiert:

"Mit der Kontrolle über Dateien hat Wikileaks auch die Kontrolle des Informationsflusses verloren, mit dem gezielt Kampagnenarbeit betrieben wird".

Wie durchschaubar. Wikileaks habe nichts mehr zu bieten. Wirklich ?

Siehe FAZ

http://goo.gl/x5uO3

Und über die Sache selbst, soll niemand sprechen. Das Wegsperren kranker Menschen.

http://vierprinzen.blogspot.com/

vom hofe - am Mittwoch, 27. April 2011, 09:20 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine für die Region sehr wichtige historische Ausstellung hat Stadtarchivar Werner Mühlhäußer nach Gunzenhausen geholt: „Der Hesselberg – ein ‚heiliger‘ Ort der Täter“.

http://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/hesselberg-ausstellung-ein-heiliger-ort-der-tater-1.1142186

(W)

http://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/hesselberg-ausstellung-ein-heiliger-ort-der-tater-1.1142186

(W)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 00:40 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.vivianmaier.com

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/11886297/

Zu Maier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Vivian_Maier

(ML)

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/11886297/

Zu Maier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Vivian_Maier

(ML)

KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 23:08 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.einsichten-online.de/2011/04/1240/

Ein eigenartiger Text im Kanzleistil ("können hierüber keine Auskünfte erteilt werden"), der nicht nur dort versagt, wo es konkret werden müsste (bei den Gebühren). Cui bono?

(RSS)

Ein eigenartiger Text im Kanzleistil ("können hierüber keine Auskünfte erteilt werden"), der nicht nur dort versagt, wo es konkret werden müsste (bei den Gebühren). Cui bono?

(RSS)

KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 21:19 - Rubrik: Universitaetsarchive

http://www.faz.net/-01t13d

Kniffelige Rechtslage. Vom Unglück, einen Schatz zu finden

Von Lukas Weber

Auszüge:

Ein Schatzregal hat durchaus weitreichende Folgen, erklärt Preuschen [Diethardt von Preuschen, Rechtsanwalt - KG]. „Vergisst“ jemand, seinen Fund von vielleicht kulturhistorischem Wert den zuständigen Behörden zu melden, begeht er nur eine Ordnungswidrigkeit. Gibt es ein Schatzregal, macht er sich der Unterschlagung schuldig – sogar dann, wenn er selbst der Grundstückseigentümer ist. Der Straftatbestand wird mit bis zu drei Jahren geahndet. Käufern der Münze droht eine Anzeige wegen Hehlerei. Höchst unterschiedlich ist freilich der Besitzanspruch der Länder: In Berlin und Sachsen hat der Staat ein totales Schatzregal eingeführt [...]. In Niedersachsen dagegen gibt es ein kleines Schatzregal, wonach nur Funde, die durch staatliche Nachforschungen entdeckt wurden, Eigentum des Landes werden; sonst gilt die Regelung des BGB.

Mit einer solchen Lösung können sich auch die meisten Kritiker des Schatzregals anfreunden. Jüngste Versuche der Regierung in Hannover, die Ansprüche zu einem totalen Schatzregal auszuweiten, sind offenbar am energischen Widerstand der Betroffenen gescheitert. Dazwischen steht das große Schatzregal. Es sieht vor, dass auch sämtliche Funde dem Land zufallen, die „einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben“. Da man darüber trefflich streiten kann, ist der Ärger programmiert. „Alte Münzen haben immer einen wissenschaftlichen Wert“, meint Preuschen. Dennoch haben die meisten Bundesländer eine solche Regelung eingeführt. Rheinland-Pfalz sieht wenigstens einen Finderlohn vor, „im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts“, was keine übertriebenen Erwartungen weckt, Sachsen-Anhalt verspricht eine „angemessene Entlohnung“, wenngleich nur als Kann-Vorschrift, Schleswig-Holstein definiert einen Anspruch darauf. Der Grundstückseigentümer geht in solchen Fällen indessen stets leer aus.

Die im Vergleich liberale Handhabung in Hessen könnte freilich bald ein Ende haben. Die Regierungsfraktionen im Landtag haben im vergangenen Jahr einen dringlichen Gesetzentwurf zur Einführung eines totalen Schatzregals vorgelegt. Dass ausgerechnet die christlich-liberale Koalition ein Enteignungsgesetz beschließen möchte, kann Preuschen nicht verstehen. Anderen ging es geradeso, es hagelte Proteste von Religionsgemeinschaften, Grundeigentümern, Waldbesitzern, Landwirtschaftsverbänden, Hobby-Archäologen und Numismatikern. Und von den eigenen Kommunen. Nach einer Anhörung vor dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Februar ist der Entwurf deswegen entschärft worden.

Man sei vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen, sagt der Landtagsabgeordnete Mario Döweling, der in der FDP-Fraktion für das Gesetzesvorhaben zuständig ist. Jenes Ziel, dem Land besondere Funde von wissenschaftlichem Wert zu sichern, sei auch mit der jetzt gefundenen kleinen Lösung erreichbar, die nach der Osterpause im Landtag beschlossen werden soll. Sie entspricht dem, was Preuschen als großes Schatzregal definiert; der Staat behält, was ihm gefällt. „Im neuen Entwurf ist außerdem eine angemessene Entschädigung für den Finder vorgesehen“, sagt Döweling.

Das sei zu wenig konkret, kritisiert Walter Franke, der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Argus, „ins Gesetz muss ein Prozentsatz hinein“. Die Hälfte des Werts sei angemessen. In Rheinland-Pfalz habe ein Sondengänger im vergangenen Jahr einen römischen Münzschatz von 50 Kilogramm gefunden und dafür 1000 Euro erhalten – er sei aber noch nicht einmal zur Präsentation eingeladen worden. Die Mitglieder von Argus suchen mit einem Metalldetektor und einer behördlichen Lizenz den Boden ab, vorwiegend „gestörte Flächen“, zum Beispiel Äcker. Was die Hobby-Archäologen finden, geben sie ab. Dass das Land sich den Finderlohn nicht leisten könne, hält Franke für vorgeschoben. „Wenn alle zehn Jahre mal ein herausragender Fund auftritt, ist das viel.“

Die Statue des Keltenfürsten vom Glauberg sei angeblich 70.000 Euro wert, das spiele keine Rolle im Vergleich zum Museum, das darum herum gebaut worden sei. Und der berühmte römische Pferdekopf sei gewiss die für den Ausschuss angegebenen 3 Millionen Euro nicht wert. Ein Schatzregal bewirkt nach Frankes Ansicht nur eines: „Es gibt weniger Funde.“ In Baden-Württemberg mit Schatzregal würden im Jahr etwa 80 Münzen gefunden, in Bayern ohne Schatzregal seien es 6000. Im Ausland sind die Erfahrungen ähnlich, in Ländern ohne Schatzregal wie Österreich findet sich regelmäßig mehr. So gesehen kann Sondengänger Franke verstehen, dass das hessische Landesamt für Denkmalschutz für ein Schatzregal kämpft. „Die versinken in Arbeit.“

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

Weitere Materialien:

Unterschriftenliste gegen das große Schatzregal:

http://www.muenzclub-jever.de/umfrage/index.php

http://www.zeitung.schatzsuchen.de/

(RSS)

Kniffelige Rechtslage. Vom Unglück, einen Schatz zu finden

Von Lukas Weber

Auszüge:

Ein Schatzregal hat durchaus weitreichende Folgen, erklärt Preuschen [Diethardt von Preuschen, Rechtsanwalt - KG]. „Vergisst“ jemand, seinen Fund von vielleicht kulturhistorischem Wert den zuständigen Behörden zu melden, begeht er nur eine Ordnungswidrigkeit. Gibt es ein Schatzregal, macht er sich der Unterschlagung schuldig – sogar dann, wenn er selbst der Grundstückseigentümer ist. Der Straftatbestand wird mit bis zu drei Jahren geahndet. Käufern der Münze droht eine Anzeige wegen Hehlerei. Höchst unterschiedlich ist freilich der Besitzanspruch der Länder: In Berlin und Sachsen hat der Staat ein totales Schatzregal eingeführt [...]. In Niedersachsen dagegen gibt es ein kleines Schatzregal, wonach nur Funde, die durch staatliche Nachforschungen entdeckt wurden, Eigentum des Landes werden; sonst gilt die Regelung des BGB.

Mit einer solchen Lösung können sich auch die meisten Kritiker des Schatzregals anfreunden. Jüngste Versuche der Regierung in Hannover, die Ansprüche zu einem totalen Schatzregal auszuweiten, sind offenbar am energischen Widerstand der Betroffenen gescheitert. Dazwischen steht das große Schatzregal. Es sieht vor, dass auch sämtliche Funde dem Land zufallen, die „einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben“. Da man darüber trefflich streiten kann, ist der Ärger programmiert. „Alte Münzen haben immer einen wissenschaftlichen Wert“, meint Preuschen. Dennoch haben die meisten Bundesländer eine solche Regelung eingeführt. Rheinland-Pfalz sieht wenigstens einen Finderlohn vor, „im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts“, was keine übertriebenen Erwartungen weckt, Sachsen-Anhalt verspricht eine „angemessene Entlohnung“, wenngleich nur als Kann-Vorschrift, Schleswig-Holstein definiert einen Anspruch darauf. Der Grundstückseigentümer geht in solchen Fällen indessen stets leer aus.

Die im Vergleich liberale Handhabung in Hessen könnte freilich bald ein Ende haben. Die Regierungsfraktionen im Landtag haben im vergangenen Jahr einen dringlichen Gesetzentwurf zur Einführung eines totalen Schatzregals vorgelegt. Dass ausgerechnet die christlich-liberale Koalition ein Enteignungsgesetz beschließen möchte, kann Preuschen nicht verstehen. Anderen ging es geradeso, es hagelte Proteste von Religionsgemeinschaften, Grundeigentümern, Waldbesitzern, Landwirtschaftsverbänden, Hobby-Archäologen und Numismatikern. Und von den eigenen Kommunen. Nach einer Anhörung vor dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Februar ist der Entwurf deswegen entschärft worden.

Man sei vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen, sagt der Landtagsabgeordnete Mario Döweling, der in der FDP-Fraktion für das Gesetzesvorhaben zuständig ist. Jenes Ziel, dem Land besondere Funde von wissenschaftlichem Wert zu sichern, sei auch mit der jetzt gefundenen kleinen Lösung erreichbar, die nach der Osterpause im Landtag beschlossen werden soll. Sie entspricht dem, was Preuschen als großes Schatzregal definiert; der Staat behält, was ihm gefällt. „Im neuen Entwurf ist außerdem eine angemessene Entschädigung für den Finder vorgesehen“, sagt Döweling.

Das sei zu wenig konkret, kritisiert Walter Franke, der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Argus, „ins Gesetz muss ein Prozentsatz hinein“. Die Hälfte des Werts sei angemessen. In Rheinland-Pfalz habe ein Sondengänger im vergangenen Jahr einen römischen Münzschatz von 50 Kilogramm gefunden und dafür 1000 Euro erhalten – er sei aber noch nicht einmal zur Präsentation eingeladen worden. Die Mitglieder von Argus suchen mit einem Metalldetektor und einer behördlichen Lizenz den Boden ab, vorwiegend „gestörte Flächen“, zum Beispiel Äcker. Was die Hobby-Archäologen finden, geben sie ab. Dass das Land sich den Finderlohn nicht leisten könne, hält Franke für vorgeschoben. „Wenn alle zehn Jahre mal ein herausragender Fund auftritt, ist das viel.“

Die Statue des Keltenfürsten vom Glauberg sei angeblich 70.000 Euro wert, das spiele keine Rolle im Vergleich zum Museum, das darum herum gebaut worden sei. Und der berühmte römische Pferdekopf sei gewiss die für den Ausschuss angegebenen 3 Millionen Euro nicht wert. Ein Schatzregal bewirkt nach Frankes Ansicht nur eines: „Es gibt weniger Funde.“ In Baden-Württemberg mit Schatzregal würden im Jahr etwa 80 Münzen gefunden, in Bayern ohne Schatzregal seien es 6000. Im Ausland sind die Erfahrungen ähnlich, in Ländern ohne Schatzregal wie Österreich findet sich regelmäßig mehr. So gesehen kann Sondengänger Franke verstehen, dass das hessische Landesamt für Denkmalschutz für ein Schatzregal kämpft. „Die versinken in Arbeit.“

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

Weitere Materialien:

Unterschriftenliste gegen das große Schatzregal:

http://www.muenzclub-jever.de/umfrage/index.php

http://www.zeitung.schatzsuchen.de/

(RSS)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.stadtarchaeologie.at/wp-content/uploads/eBook_WS14_Part2_Workshops.pdf

Ein munteres Allerlei von der Archäologie bis zur Digitalisierung in Klosterbibliotheken.

Update dank VÖBBLOG: Inhaltsverzeichnis

http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=1322

(W)

Ein munteres Allerlei von der Archäologie bis zur Digitalisierung in Klosterbibliotheken.

Update dank VÖBBLOG: Inhaltsverzeichnis

http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=1322

(W)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ordensarchive.at/images/stories/beitrag/Regeln_fuer_den_Umgang_mit_bibliothekarischem_Altbestand.pdf

2. Unter Altbestand werden im Folgenden Bücher, Handschriften und Archivalien verstanden, die vor 1850 gedruckt oder geschrieben wurden. [...]

3. Die Bücher und Archivalien haben einzeln und als Sammlung eine deutlich individuelle Prägung; sie sind schützenswertes Kulturgut, zu deren Erhaltung die kirchlichen Einrichtungen verpflichtet sind. [...]

21. Altbestand ist integraler Bestandteil der Geschichte, Tradition und Kultur der jeweiligen kirchlichen Einrichtung. Diesen räumlichen und geschichtlichen Zusammenhang zu erhalten ist vorrangig.

22. Wenn aus räumlichen, finanziellen oder konservatorischen Gründen oder wegen fehlenden Fachpersonals Altbestand auf längere Sicht nicht verantwortlich aufbewahrt oder erschlossen werden kann, kann eine Abgabe an eine andere öffentlich zugängliche, bevorzugt kirchliche, unter Beachtung regionalhistorischer Zusammenhänge des Bestandes auch lokale Einrichtung erwogen werden.

23. Textidentische Exemplare, die sich durch Einband, handschriftliche Einträge etc. unterscheiden, können nicht als Dublette bewertet und abgegeben werden.

Hat man sich etwa im Fall Eichstätt daran gehalten?

http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt

(W)

2. Unter Altbestand werden im Folgenden Bücher, Handschriften und Archivalien verstanden, die vor 1850 gedruckt oder geschrieben wurden. [...]

3. Die Bücher und Archivalien haben einzeln und als Sammlung eine deutlich individuelle Prägung; sie sind schützenswertes Kulturgut, zu deren Erhaltung die kirchlichen Einrichtungen verpflichtet sind. [...]

21. Altbestand ist integraler Bestandteil der Geschichte, Tradition und Kultur der jeweiligen kirchlichen Einrichtung. Diesen räumlichen und geschichtlichen Zusammenhang zu erhalten ist vorrangig.

22. Wenn aus räumlichen, finanziellen oder konservatorischen Gründen oder wegen fehlenden Fachpersonals Altbestand auf längere Sicht nicht verantwortlich aufbewahrt oder erschlossen werden kann, kann eine Abgabe an eine andere öffentlich zugängliche, bevorzugt kirchliche, unter Beachtung regionalhistorischer Zusammenhänge des Bestandes auch lokale Einrichtung erwogen werden.

23. Textidentische Exemplare, die sich durch Einband, handschriftliche Einträge etc. unterscheiden, können nicht als Dublette bewertet und abgegeben werden.

Hat man sich etwa im Fall Eichstätt daran gehalten?

http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt

(W)

http://classic-web.archive.org/web/20000824090119/www.tu-chemnitz.de/~nosc/graf.htm

1997 gehalten auf dem Brackweder Arbeitskreis in Chemnitz

http://www.brackweder-ak.de/tagungen_bislang.html

(W)

1997 gehalten auf dem Brackweder Arbeitskreis in Chemnitz

http://www.brackweder-ak.de/tagungen_bislang.html

(W)

KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 20:14 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://goo.gl/rCrUK = www.heimatkundliche-vereinigung.de

Die „Heimatkundlichen Blätter“ sind das Organ des Vereins. Es erscheint seit 30. Januar 1954 als monatliche Beilage des derzeitigen Zollern-Alb-Kuriers. In den „Heimatkundlichen Blättern“ werden Berichte über Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Naturwissenschaften und Politik und insbesondere auch über Persönlichkeiten aus unserem Raum veröffentlicht. [...]

Die „Heimatkundlichen Blätter“ von 1954 bis 2008 finden Sie neuerdings im "Download"-Bereich. Diese Ausgaben sind OCR-behandelt, das heißt im Text kann mit der Suche-Funktion recherchiert werden. [...]

Erschlossen sind die "Heimatkundlichen Blätter Balingen" bis Dezember 1997 durch Autoren-, Orts-, Personen- und Sachregister [...].

1954 hießen die Blätter noch "Heimatkundliche Blätter für den Kreis Balingen". Erfreulich ist neben der OCR auch die Entscheidung für Faksimiles.

Am 30. April 1955 behandelte ein mir bislang natürlich unbekannter Artikel den wohl in vorterritoriale Zeit zurückreichenden Zollkornbereich von Balingen und Ebingen.

(PM)

#histverein

Die „Heimatkundlichen Blätter“ sind das Organ des Vereins. Es erscheint seit 30. Januar 1954 als monatliche Beilage des derzeitigen Zollern-Alb-Kuriers. In den „Heimatkundlichen Blättern“ werden Berichte über Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Naturwissenschaften und Politik und insbesondere auch über Persönlichkeiten aus unserem Raum veröffentlicht. [...]

Die „Heimatkundlichen Blätter“ von 1954 bis 2008 finden Sie neuerdings im "Download"-Bereich. Diese Ausgaben sind OCR-behandelt, das heißt im Text kann mit der Suche-Funktion recherchiert werden. [...]

Erschlossen sind die "Heimatkundlichen Blätter Balingen" bis Dezember 1997 durch Autoren-, Orts-, Personen- und Sachregister [...].

1954 hießen die Blätter noch "Heimatkundliche Blätter für den Kreis Balingen". Erfreulich ist neben der OCR auch die Entscheidung für Faksimiles.

Am 30. April 1955 behandelte ein mir bislang natürlich unbekannter Artikel den wohl in vorterritoriale Zeit zurückreichenden Zollkornbereich von Balingen und Ebingen.

(PM)

#histverein

KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 18:50 - Rubrik: Landesgeschichte

Mir ist unverständlich, wie Bibliotheken wie die UMich nach wie vor die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie GALE pflegen und damit die Public Domain nachhaltig schädigen.

http://www.lib.umich.edu/tcp/

Dass "2,231 searchable keyed-text editions of books from Eighteenth Century Collections Online (ECCO)" per Mail von interessierten Wissenschaftlern angefordert werden können (!), kann mich nicht zu Jubelschreien motivieren.

(RSS)

http://www.lib.umich.edu/tcp/

Dass "2,231 searchable keyed-text editions of books from Eighteenth Century Collections Online (ECCO)" per Mail von interessierten Wissenschaftlern angefordert werden können (!), kann mich nicht zu Jubelschreien motivieren.

(RSS)

KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 16:23 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-80684

URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/

Graf, Klaus: Andreas Nawer († 29. April 1506), Pfarrer zu Lorch und Übersetzer einer Notariatslehre. In: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 110 (2010), S. 265-271

Andreas Nawer, von 1492 bis zu seinem Tod einer der vier Pfarrer in Lorch (Ostalbkreis), übersetzte 1502 eine lateinische Notariatslehre. Aus Anlass der Digitalisierung des Nürnberger Drucks durch die UB München (urn:nbn:de:bvb:19-epub-11485-2) werden die spärlichen Lebenszeugnisse Nawers zusammengestellt und das intellektuelle Umfeld um 1500 in Lorch (Kloster und Stadtpfarrkirche) und in der nahegelegenen Reichsstadt Schwäbisch Gmünd ausgeleuchtet, nämlich die Kontakte zu: dem Gast-Benediktiner im Lorcher Kloster Thomas Finck (1493), der ein beeindruckendes Oeuvre an deutschsprachigen Erbauungsschriften hinterließ, dem Gmünder Notar Johannes Baldung, dem Gmünder Stadtschreiber Rudolf Holl, Verfasser des Turmeinsturzberichts 1497, dem Mönch Augustin Seiz, der die Überlieferung seiner Abtei schreibend durchforstete und dem »ordnungsliebenden« Pfarrer und Wittenberger Professor Thomas Köllin.

Bemerkung: PDF mit unkorrigierter OCR.

(RSS)

URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/

Graf, Klaus: Andreas Nawer († 29. April 1506), Pfarrer zu Lorch und Übersetzer einer Notariatslehre. In: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 110 (2010), S. 265-271

Andreas Nawer, von 1492 bis zu seinem Tod einer der vier Pfarrer in Lorch (Ostalbkreis), übersetzte 1502 eine lateinische Notariatslehre. Aus Anlass der Digitalisierung des Nürnberger Drucks durch die UB München (urn:nbn:de:bvb:19-epub-11485-2) werden die spärlichen Lebenszeugnisse Nawers zusammengestellt und das intellektuelle Umfeld um 1500 in Lorch (Kloster und Stadtpfarrkirche) und in der nahegelegenen Reichsstadt Schwäbisch Gmünd ausgeleuchtet, nämlich die Kontakte zu: dem Gast-Benediktiner im Lorcher Kloster Thomas Finck (1493), der ein beeindruckendes Oeuvre an deutschsprachigen Erbauungsschriften hinterließ, dem Gmünder Notar Johannes Baldung, dem Gmünder Stadtschreiber Rudolf Holl, Verfasser des Turmeinsturzberichts 1497, dem Mönch Augustin Seiz, der die Überlieferung seiner Abtei schreibend durchforstete und dem »ordnungsliebenden« Pfarrer und Wittenberger Professor Thomas Köllin.

Bemerkung: PDF mit unkorrigierter OCR.

(RSS)

KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 14:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Gefangenendossiers aus Guantánamo veröffentlicht

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat 779 bislang geheime Dossiers des Pentagons öffentlich gemacht..."

mehr in

FAZ

http://goo.gl/6dDSz

http://vierprinzen.blogspot.com/

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat 779 bislang geheime Dossiers des Pentagons öffentlich gemacht..."

mehr in

FAZ

http://goo.gl/6dDSz

http://vierprinzen.blogspot.com/

vom hofe - am Montag, 25. April 2011, 21:51 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Living Memoirs from Yimeng Bai on Vimeo.

Assignment for Antiques for the Future, Video Sculpture class at ITPA video interactive installation, Projected archives streams from 6 words memoirs on a collection of antique postcards.

(W)

Wolf Thomas - am Montag, 25. April 2011, 18:44 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

John H. Blanton, Filmmaker/Archivist from Floyd Webb on Vimeo.

John H. Blanton talks about his 50 year career in photography, film and videography and how the John H. Blanton Music Archive came to be.(W)

Wolf Thomas - am Montag, 25. April 2011, 18:29 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

BBC Intelligent Archive from Marina Cherry on Vimeo.

BBC Archive from Sam Morris on Vimeo.

(W)Wolf Thomas - am Montag, 25. April 2011, 18:23 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archivnet.at/

"ArchivNet ist ein Zusammenschluss von österreichischen Archiven mit dem Ziel, deren Erschließungsdaten vernetzt und standortübergreifend abfragbar zu machen."

Natürlich im Würgegriff von AUGIAS: langsamer Server, Optik von anno 1997, benutzungsunfreundlich.

Ich muss es leider trotzdem in die archivischen Metasuchen aufnehmen:

http://archiv.twoday.net/stories/6424341/

Auf Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Archivportal-%C3%96sterreich/184390801598195

(F)

"ArchivNet ist ein Zusammenschluss von österreichischen Archiven mit dem Ziel, deren Erschließungsdaten vernetzt und standortübergreifend abfragbar zu machen."

Natürlich im Würgegriff von AUGIAS: langsamer Server, Optik von anno 1997, benutzungsunfreundlich.

Ich muss es leider trotzdem in die archivischen Metasuchen aufnehmen:

http://archiv.twoday.net/stories/6424341/

Auf Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Archivportal-%C3%96sterreich/184390801598195

(F)

KlausGraf - am Montag, 25. April 2011, 16:39 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wieder eine Radtfahrt durch Madrid.

Wikio gibt sich als weblog der weblogs aus.

http://archiv.twoday.net/stories/16578117/