"Die Stadt erhält ein Luther-Archiv. Das teilte ein Sprecher der Stiftung Luther-Gedenkstätten mit. Noch in diesem Jahr würden die Umbauarbeiten eines leer stehenden Hauses beginnen. Die Kosten werden auf 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Derzeit sind die historischen Akten unter beengten Verhältnissen in der Geburtshaus-Museumsanlage untergebracht. ...."

Quelle: mdr-text, S. 175, 20.8.2012

Quelle: mdr-text, S. 175, 20.8.2012

Wolf Thomas - am Montag, 20. August 2012, 21:48 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einen erschreckenden Überblick zur deprimierenden Lage gibt Schmalenstroer:

http://schmalenstroer.net/blog/2012/08/die-plnderung-und-zerstrung-unserer-kulturschtze-im-mittelmeerraum/

Foto: A Travers http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en

http://schmalenstroer.net/blog/2012/08/die-plnderung-und-zerstrung-unserer-kulturschtze-im-mittelmeerraum/

Foto: A Travers http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 20. August 2012, 14:12 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Online:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074801/image_1

Weitere Ausgaben:

http://de.wikisource.org/wiki/Sebastian_M%C3%BCnster#Cosmographia

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074801/image_1

Weitere Ausgaben:

http://de.wikisource.org/wiki/Sebastian_M%C3%BCnster#Cosmographia

KlausGraf - am Montag, 20. August 2012, 13:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.rawstory.com/rs/2012/04/17/britain-destroyed-records-of-colonial-crimes/

Thousands of documents detailing some of the most shameful acts and crimes committed during the final years of the British empire were systematically destroyed to prevent them falling into the hands of post-independence governments, an official review has concluded.

Those papers that survived the purge were flown discreetly to Britain where they were hidden for 50 years in a secret Foreign Office archive, beyond the reach of historians and members of the public, and in breach of legal obligations for them to be transferred into the public domain.

The archive came to light last year when a group of Kenyans detained and allegedly tortured during the Mau Mau rebellion won the right to sue the British government. The Foreign Office promised to release the 8,800 files from 37 former colonies held at the highly-secure government communications centre at Hanslope Park in Buckinghamshire. [...]

However, among the documents are a handful which show that many of the most sensitive papers from Britain’s late colonial era were not hidden away, but simply destroyed. These papers give the instructions for systematic destruction issued in 1961 after Iain Macleod, secretary of state for the colonies, directed that post-independence governments should not get any material that “might embarrass Her Majesty’s government”, that could “embarrass members of the police, military forces, public servants or others eg police informers”, that might compromise intelligence sources, or that might “be used unethically by ministers in the successor government”.

Thousands of documents detailing some of the most shameful acts and crimes committed during the final years of the British empire were systematically destroyed to prevent them falling into the hands of post-independence governments, an official review has concluded.

Those papers that survived the purge were flown discreetly to Britain where they were hidden for 50 years in a secret Foreign Office archive, beyond the reach of historians and members of the public, and in breach of legal obligations for them to be transferred into the public domain.

The archive came to light last year when a group of Kenyans detained and allegedly tortured during the Mau Mau rebellion won the right to sue the British government. The Foreign Office promised to release the 8,800 files from 37 former colonies held at the highly-secure government communications centre at Hanslope Park in Buckinghamshire. [...]

However, among the documents are a handful which show that many of the most sensitive papers from Britain’s late colonial era were not hidden away, but simply destroyed. These papers give the instructions for systematic destruction issued in 1961 after Iain Macleod, secretary of state for the colonies, directed that post-independence governments should not get any material that “might embarrass Her Majesty’s government”, that could “embarrass members of the police, military forces, public servants or others eg police informers”, that might compromise intelligence sources, or that might “be used unethically by ministers in the successor government”.

KlausGraf - am Montag, 20. August 2012, 13:15 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Zeitplan der Konferenz (22.-23.11. 2012, Speyer) ist jetzt auf dem aktuellen Stand. Er ist auch mit weiteren Informationen unter http://archive20.hypotheses.org/ abrufbar.

22. November (Donnerstag)

11.00 Uhr: Begrüßung

Joachim Kemper (Stadtarchiv Speyer)

Ernst Otto Bräunche (Stadtarchiv Karlsruhe; Vorsitzender der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag)

Thomas Just (Österreichisches Staatsarchiv; ICARUS)

Moderation: Thomas Just, Joachim Kemper, Thomas Wolf

11.30 Uhr:

1. Allgemeines Web 2.0.-Modul

Ulrike Schmid, Kultureinrichtungen im Social Web - Vorbild für Archive?

Klaus Graf, Mitmach-Web und “Bürgerarchive”

Frank Tentler/Christoph Spließ, Transmedia storytelling - eine archivische Methode in den sozialen Medien?

Christoph Deeg, Neue Wege für Archive? -wie virtuelle Welten und Gaming-Communitys die Arbeit von Archiven verändern können.

13.30-14.30 Uhr: Pause

14.30 Uhr:

2. Archive 2.0 aus Sicht (nicht nur:) der Nutzer. Probleme und Erwartungen

Peter Haber: Was erwarten Historiker von Archiven 2.0?

Daniel Bernsen: Was erwarten Geschichtslehrer von Archiven 2.0?

Christian van der Ven, Social Media at the BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

16.00 - 16.30 Uhr: Pause

Georg Vogeler, Diplomatik 2.0 - ein Überblick

Susann Gutsch, Digital Preservation 2.0 - Die Archivierung von Web 2.0-Anwendungen

18.00 Uhr: Empfang der Tagungsteilnehmer (Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Speyer).

Ab ca. 18.30 Uhr Möglichkeit für einen Besuch im Jüdischen Museum Speyer (Judenhof) bzw. für ein KultUp im Stadtarchiv Speyer.

23. November (Freitag)

9.00 Uhr:

3. Überblick über die deutschsprachige und ausländische Archivlandschaft 2.0

Bastian Gillner, Aufgewacht, aufgebrochen, aber noch nicht angekommen. Das deutsche Archivwesen und das Web 2.0

Jochen Vermote, Das Stadsarchief Ieper im Web 2.0 (mit einem Überblick zur Situation in Belgien)

Christian van der Ven, "Archives 2.0" in the Netherlands

Charlotte S H Jensen, Situation Dänemark (Arbeitstitel)

11.00-11.30 Uhr: Pause

11.30 Uhr:

Nina Gostenčnik, The Regional Archives Maribor in WEB 2.0 and the overall situation in Slovenian archives

Edouard Bouyé, The Web 2.0 in French Archives: Should We Bet on the Intelligence and Motivation of the Public?

12.30 Uhr:

4. Praxisbeispiele aus dem deutschen Archivwesen

Robert Lange, Imagefilme für Archive im Internet

Oliver Sander, Die Kooperation des Bundesarchivs mit Wikimedia

13.30 - 14.30 Uhr: Pause

14.30 Uhr:

Jens Murken, Archivpädagogik 2.0 - erste Schritte

Thomas Wolf, Das Archiv-Weblog siwiarchiv

Björn Berghausen, Vorstellungen und Einstellungen zur Einrichtung eines Archivblogs - ein Praxisbericht

16.00-16.15: Pause

16.15 Uhr:

Jana Moczarski (jetzt: ZFB Leipzig), Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main; Andrea Rönz, Stadtarchiv Linz am Rhein; Elisabeth Steiger, Stadtarchiv Speyer - Kurze Praxisberichte

Carsten Lange, Die Stadt Speyer im Web 2.0

17.00 Uhr:

5. Fazit/Ausblick, Schlussdiskussion

Mario Glauert, „Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.“ (Hermann Hesse, „Stufen“)

Weitere Informationen:

22. November (Donnerstag)

11.00 Uhr: Begrüßung

Joachim Kemper (Stadtarchiv Speyer)

Ernst Otto Bräunche (Stadtarchiv Karlsruhe; Vorsitzender der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag)

Thomas Just (Österreichisches Staatsarchiv; ICARUS)

Moderation: Thomas Just, Joachim Kemper, Thomas Wolf

11.30 Uhr:

1. Allgemeines Web 2.0.-Modul

Ulrike Schmid, Kultureinrichtungen im Social Web - Vorbild für Archive?

Klaus Graf, Mitmach-Web und “Bürgerarchive”

Frank Tentler/Christoph Spließ, Transmedia storytelling - eine archivische Methode in den sozialen Medien?

Christoph Deeg, Neue Wege für Archive? -wie virtuelle Welten und Gaming-Communitys die Arbeit von Archiven verändern können.

13.30-14.30 Uhr: Pause

14.30 Uhr:

2. Archive 2.0 aus Sicht (nicht nur:) der Nutzer. Probleme und Erwartungen

Peter Haber: Was erwarten Historiker von Archiven 2.0?

Daniel Bernsen: Was erwarten Geschichtslehrer von Archiven 2.0?

Christian van der Ven, Social Media at the BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

16.00 - 16.30 Uhr: Pause

Georg Vogeler, Diplomatik 2.0 - ein Überblick

Susann Gutsch, Digital Preservation 2.0 - Die Archivierung von Web 2.0-Anwendungen

18.00 Uhr: Empfang der Tagungsteilnehmer (Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Speyer).

Ab ca. 18.30 Uhr Möglichkeit für einen Besuch im Jüdischen Museum Speyer (Judenhof) bzw. für ein KultUp im Stadtarchiv Speyer.

23. November (Freitag)

9.00 Uhr:

3. Überblick über die deutschsprachige und ausländische Archivlandschaft 2.0

Bastian Gillner, Aufgewacht, aufgebrochen, aber noch nicht angekommen. Das deutsche Archivwesen und das Web 2.0

Jochen Vermote, Das Stadsarchief Ieper im Web 2.0 (mit einem Überblick zur Situation in Belgien)

Christian van der Ven, "Archives 2.0" in the Netherlands

Charlotte S H Jensen, Situation Dänemark (Arbeitstitel)

11.00-11.30 Uhr: Pause

11.30 Uhr:

Nina Gostenčnik, The Regional Archives Maribor in WEB 2.0 and the overall situation in Slovenian archives

Edouard Bouyé, The Web 2.0 in French Archives: Should We Bet on the Intelligence and Motivation of the Public?

12.30 Uhr:

4. Praxisbeispiele aus dem deutschen Archivwesen

Robert Lange, Imagefilme für Archive im Internet

Oliver Sander, Die Kooperation des Bundesarchivs mit Wikimedia

13.30 - 14.30 Uhr: Pause

14.30 Uhr:

Jens Murken, Archivpädagogik 2.0 - erste Schritte

Thomas Wolf, Das Archiv-Weblog siwiarchiv

Björn Berghausen, Vorstellungen und Einstellungen zur Einrichtung eines Archivblogs - ein Praxisbericht

16.00-16.15: Pause

16.15 Uhr:

Jana Moczarski (jetzt: ZFB Leipzig), Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main; Andrea Rönz, Stadtarchiv Linz am Rhein; Elisabeth Steiger, Stadtarchiv Speyer - Kurze Praxisberichte

Carsten Lange, Die Stadt Speyer im Web 2.0

17.00 Uhr:

5. Fazit/Ausblick, Schlussdiskussion

Mario Glauert, „Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.“ (Hermann Hesse, „Stufen“)

Weitere Informationen:

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

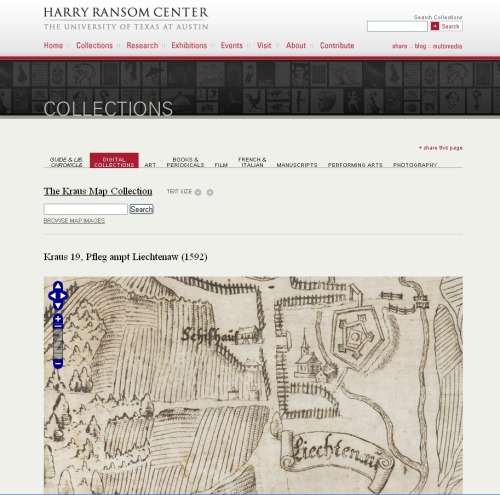

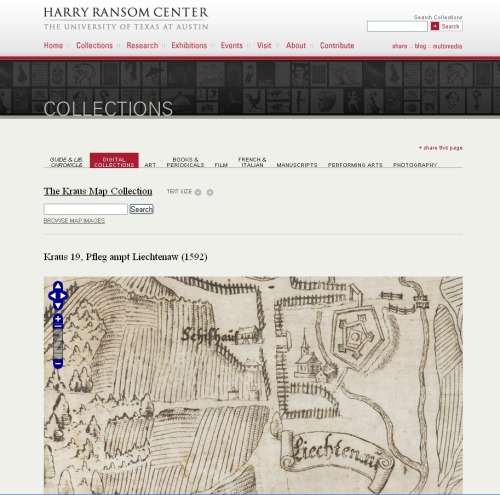

http://norman.hrc.utexas.edu/krausmaps/ (only 70+ items)

See Press release:

http://www.finebooksmagazine.com/press/2012/08/foundations-of-modern-cartography-now-visible-online.phtml

See Press release:

http://www.finebooksmagazine.com/press/2012/08/foundations-of-modern-cartography-now-visible-online.phtml

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Tagungsbericht:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4372

Ein Vertreter freier Projekte war nicht eingeladen. Siehe dazu auch:

http://archiv.twoday.net/stories/38772155/

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4372

Ein Vertreter freier Projekte war nicht eingeladen. Siehe dazu auch:

http://archiv.twoday.net/stories/38772155/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The collection of Joseph Schildkraut includes material concerning Otto Frank, father of Anne Frank. On 5th novembre 2012 it will be sold in New York:

" .... The archive, which has an estimated price of $20,000 to $30,000, was assembled by Joseph Schildkraut, the actor who portrayed Frank in the 1955 stage and 1959 film versions of “The Diary of Anne Frank.” It includes letters and documents from 1941 detailing Otto Frank’s efforts to enlist the help of the American retailer Nathan Straus, a friend from his days at Heidelberg University, in the family’s effort to escape Nazi-occupied Holland. It also includes some 50 letters written by Mr. Frank, Mr. Schildkraut and Mr. Schildkraut’s wife, Leonora, as well as annotated vintage photographs, a transcript of a 1939 letter from Otto to Anne, and a monogrammed handkerchief given by Mr. Frank to Mr. Schildkraut, who carried it onstage.

The wartime materials, which Mr. Straus gave to Mr. Schildkraut to help him prepare for his performance, are similar to those discovered in 2007 in a New Jersey warehouse space belonging to the YIVO Institute for Jewish Research, according to Peter Costanzo, a director of the rare books and photographs division at Doyle. ...."

Link: New York Timer, 14.8.2012

s. Haaretz, 16.8.2012

German Links: SpiegelOnline, 15.8.2012, ZeitOnline, 15.8.2012, FocusOnline, 15.8.2012

" .... The archive, which has an estimated price of $20,000 to $30,000, was assembled by Joseph Schildkraut, the actor who portrayed Frank in the 1955 stage and 1959 film versions of “The Diary of Anne Frank.” It includes letters and documents from 1941 detailing Otto Frank’s efforts to enlist the help of the American retailer Nathan Straus, a friend from his days at Heidelberg University, in the family’s effort to escape Nazi-occupied Holland. It also includes some 50 letters written by Mr. Frank, Mr. Schildkraut and Mr. Schildkraut’s wife, Leonora, as well as annotated vintage photographs, a transcript of a 1939 letter from Otto to Anne, and a monogrammed handkerchief given by Mr. Frank to Mr. Schildkraut, who carried it onstage.

The wartime materials, which Mr. Straus gave to Mr. Schildkraut to help him prepare for his performance, are similar to those discovered in 2007 in a New Jersey warehouse space belonging to the YIVO Institute for Jewish Research, according to Peter Costanzo, a director of the rare books and photographs division at Doyle. ...."

Link: New York Timer, 14.8.2012

s. Haaretz, 16.8.2012

German Links: SpiegelOnline, 15.8.2012, ZeitOnline, 15.8.2012, FocusOnline, 15.8.2012

Wolf Thomas - am Sonntag, 19. August 2012, 19:38 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In diesen Tagen hört und liest man in vielen Medien davon, dass Medien krank machen. Genauer gesagt, sind es die digitalen Medien, die unserem Hirn laut dem Hirnforscher Manfred Spitzer den Garaus machen. Spitzer ist Chef der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm

http://www.heise.de/tp/artikel/37/37464/1.html

Eine ausführliche Abrechnung mit Spitzers Thesen von Martin Lindner:

https://plus.google.com/102484891814321353019/posts/SG3Zkr2EfPi

Siehe auch

http://www.cicero.de/salon/angst-vor-dem-netz-computer-machen-doof/51564

http://www.lead-digital.de/start/mobile/nico_lumma_manfred_spitzers_thesen_langweilen

http://www1.wdr.de/themen/digital/digitaledemenz100.html

http://www.heise.de/tp/artikel/37/37464/1.html

Eine ausführliche Abrechnung mit Spitzers Thesen von Martin Lindner:

https://plus.google.com/102484891814321353019/posts/SG3Zkr2EfPi

Siehe auch

http://www.cicero.de/salon/angst-vor-dem-netz-computer-machen-doof/51564

http://www.lead-digital.de/start/mobile/nico_lumma_manfred_spitzers_thesen_langweilen

http://www1.wdr.de/themen/digital/digitaledemenz100.html

Preservationists and archaeologists are warning that fighting in Syria’s commercial capital, Aleppo — considered the world’s oldest continuously inhabited human settlement — threatens to damage irreparably the stunning architectural and cultural legacy left by 5,000 years of civilizations.

http://www.nytimes.com/2012/08/16/arts/design/syrian-conflict-imperils-historical-treasures.html?_r=1&smid=tw-share

http://www.nytimes.com/2012/08/16/arts/design/syrian-conflict-imperils-historical-treasures.html?_r=1&smid=tw-share

KlausGraf - am Sonntag, 19. August 2012, 16:01 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 19. August 2012, 15:51 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Via

http://bibliothekarisch.de/blog/2012/08/19/ein-nachtrag-das-video-zur-eroeffnung-der-peter-sodann-bibliothek-in-staucha/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/75235428/

KlausGraf - am Sonntag, 19. August 2012, 15:44 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Stuttgarter Handschrift HB XI 32 aus Mergentheim wurde 1969 nur sehr kursorisch beschrieben:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0072_b030_jpg.htm

Dass es sich um einen bedeutsamen Architekturtraktat des Giovanni Antonio Dosio (gest. 1610) handelt, zeigt Sebastian Fitzner:

http://www.kunstgeschichte-ejournal.net/285/

Die Bilder im PDF (ganz schlechte Lösung für E-Journals, wenn es nicht zugleich auch ein HTML-Dokument gibt!) sind leider viel zu klein, und wenn ich "das Traktat" lese, muss ich schlucken, auch wenn beide Formen als gebräuchlich gelten. Hoffentlich gibt es bald ein Digitalisat der für die Kunstgeschichte wichtigen Handschrift.

Via

http://blog.arthistoricum.net/beitrag/2012/08/19/roemische-architektur-in-stuttgart/

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0072_b030_jpg.htm

Dass es sich um einen bedeutsamen Architekturtraktat des Giovanni Antonio Dosio (gest. 1610) handelt, zeigt Sebastian Fitzner:

http://www.kunstgeschichte-ejournal.net/285/

Die Bilder im PDF (ganz schlechte Lösung für E-Journals, wenn es nicht zugleich auch ein HTML-Dokument gibt!) sind leider viel zu klein, und wenn ich "das Traktat" lese, muss ich schlucken, auch wenn beide Formen als gebräuchlich gelten. Hoffentlich gibt es bald ein Digitalisat der für die Kunstgeschichte wichtigen Handschrift.

Via

http://blog.arthistoricum.net/beitrag/2012/08/19/roemische-architektur-in-stuttgart/

KlausGraf - am Sonntag, 19. August 2012, 13:41 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

„Die Leitidee ist, durch die aktive und freiwillige Kommunikation jedes Einzelnen die allgemeine Wohlfahrt fördern zu können, ohne dass es staatlicher Eingriffe oder internationaler Großkonzerne bedarf. Diese Leitidee nenne ich das Wiki-Prinzip.“ (S. 55)

Wätzold Plaum: Die Wiki-Revolution. Absturz und Neustart der westlichen Demokratie

Rotbuch Verlag, Berlin 2012

288 Seiten, 14,95 Euro

via http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier

Besprechung von Vera Linß:

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kritik/1688622/

Wätzold Plaum: Die Wiki-Revolution. Absturz und Neustart der westlichen Demokratie

Rotbuch Verlag, Berlin 2012

288 Seiten, 14,95 Euro

via http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier

Besprechung von Vera Linß:

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kritik/1688622/

SW - am Samstag, 18. August 2012, 20:48 - Rubrik: Wikis

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Leider gibts kostenlos nur ein Appetithäppchen:

http://taz.de/Wissenschaftler-boykottieren-Verlage/!99876/

Warum die ersten Wissenschaftsmagazine im siebzehnten Jahrhundert eigentlich Wegbereiter der Offenheit waren, wie der Forscher Björn Brembs gegen ein System rebelliert, von dem er nicht los kommt und wie die Managerin Angelika Lux und ihr Verlag versuchen, ihre Macht zu erhalten, lesen Sie in der Ganzen Geschichte über die Macht der Wissenschaftsverlage in der sonntaz vom 18./19. August 2012.

Update:

Wer die Wochenendausgabe nicht für 1,27 EUR kaufen möchte, kann den Artikel lesen unter

http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=/2012/08/18/a0015

oder

http://bjoern.brembs.net/e107_files/downloads/forscheraufstand.pdf

http://taz.de/Wissenschaftler-boykottieren-Verlage/!99876/

Warum die ersten Wissenschaftsmagazine im siebzehnten Jahrhundert eigentlich Wegbereiter der Offenheit waren, wie der Forscher Björn Brembs gegen ein System rebelliert, von dem er nicht los kommt und wie die Managerin Angelika Lux und ihr Verlag versuchen, ihre Macht zu erhalten, lesen Sie in der Ganzen Geschichte über die Macht der Wissenschaftsverlage in der sonntaz vom 18./19. August 2012.

Update:

Wer die Wochenendausgabe nicht für 1,27 EUR kaufen möchte, kann den Artikel lesen unter

http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=/2012/08/18/a0015

oder

http://bjoern.brembs.net/e107_files/downloads/forscheraufstand.pdf

KlausGraf - am Samstag, 18. August 2012, 15:06 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus der "Rhein-Erft-Rundschau", Donnerstag, 16.08. Online hier

http://www.rundschau-online.de/rhein-erft/hobby-historiker-vom--roeoeches--und-der--flutsch--erzaehlt,15185500,16894864.html

(Druckfassung liegt mir vor),

sowie Kölner Stadt-Anzeiger, Samstag, 18.08.

http://www.ksta.de/erftstadt/facebook-gruppe-vom-internet-in-die-realitaet,15189182,16844840.html

"Erftstadt-Liblar.

Es ist eine kleine aber verblüffende Erfolgsgeschichte: Gerade einmal zwei Wochen alt ist die offene Gruppe bei dem sozialen Netzwerk Facebook. Die Mitglieder beschäftigen sich ausschließlich mit dem Thema Liblar. In kürzester Zeit sind der Gruppe 1300 Internetnutzer beigetreten. Dort werden historische Bilder und Erinnerungen ausgetauscht, über alte Zeiten geplaudert, Anekdoten erzählt. Und jedes Bild, das auf der Liblar-Seite veröffentlicht wird, wird von den Gruppenmitgliedern fleißig kommentiert und mit eigenen Erfahrungen angereichert."

Der KStA verlinkt dankenswerterweise auf die Facebook-Gruppe

https://www.facebook.com/groups/258812367562017/

Wofür man sich allerdings registrieren muss.

Aber:

"Einige sprechen bereits von einem Buch, das herausgegeben werden soll. Eine eigene Internetseite ist in Planung."

So muss das sein.

Erhalten, was sonst entschwindet, wenn die Gedächtnisträger sterben. Nämlich "Metadaten", die in den Köpfen stecken. Kartons mit alten Photos, die sonst auf Flohmärkten landen.

Grüße

J. Paul

http://www.rundschau-online.de/rhein-erft/hobby-historiker-vom--roeoeches--und-der--flutsch--erzaehlt,15185500,16894864.html

(Druckfassung liegt mir vor),

sowie Kölner Stadt-Anzeiger, Samstag, 18.08.

http://www.ksta.de/erftstadt/facebook-gruppe-vom-internet-in-die-realitaet,15189182,16844840.html

"Erftstadt-Liblar.

Es ist eine kleine aber verblüffende Erfolgsgeschichte: Gerade einmal zwei Wochen alt ist die offene Gruppe bei dem sozialen Netzwerk Facebook. Die Mitglieder beschäftigen sich ausschließlich mit dem Thema Liblar. In kürzester Zeit sind der Gruppe 1300 Internetnutzer beigetreten. Dort werden historische Bilder und Erinnerungen ausgetauscht, über alte Zeiten geplaudert, Anekdoten erzählt. Und jedes Bild, das auf der Liblar-Seite veröffentlicht wird, wird von den Gruppenmitgliedern fleißig kommentiert und mit eigenen Erfahrungen angereichert."

Der KStA verlinkt dankenswerterweise auf die Facebook-Gruppe

https://www.facebook.com/groups/258812367562017/

Wofür man sich allerdings registrieren muss.

Aber:

"Einige sprechen bereits von einem Buch, das herausgegeben werden soll. Eine eigene Internetseite ist in Planung."

So muss das sein.

Erhalten, was sonst entschwindet, wenn die Gedächtnisträger sterben. Nämlich "Metadaten", die in den Köpfen stecken. Kartons mit alten Photos, die sonst auf Flohmärkten landen.

Grüße

J. Paul

J. Paul - am Samstag, 18. August 2012, 14:42 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Verzeichnis mit Angaben zu den Einträgen:

http://www.wlb-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/sammlungen/bibeln/Familien-und_Hochzeitsbibeln_1524-1800.pdf

Zum Thema Familienbibeln in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=familienbibel

http://www.wlb-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/sammlungen/bibeln/Familien-und_Hochzeitsbibeln_1524-1800.pdf

Zum Thema Familienbibeln in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=familienbibel

KlausGraf - am Samstag, 18. August 2012, 11:34 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Recht launig behandelt Die Presse die Affäre Girolamini:

http://diepresse.com/home/meinung/marginalien/1280463/Der-Diebstahl-von-Buechern-erlebt-im-Mezzogiorno-eine-Renaissance

Damals, vor circa 600 Jahren, strömten Humanisten aus Rom, Florenz oder Venedig in ganz Europa aus, um in alten Klöstern auf Gastfreundschaft zu pochen und Bücher zu „kopieren“. Sie ließen nebenbei unzähliges Pergament mitgehen.

Fragen Sie einen beliebigen Abt in Admont, Weingarten oder gar Sankt Gallen, was er von Rom hält. Er wird milde lächeln wie eine Sphinx. Fragen Sie ihn, was er denn von Gianfrancesco Poggio Bracciolini aus Arezzo hält. Die Stirn des frommen Mannes wird sich umwölken, Zorn wird seine Wangen röten. „Poggio? Der hat doch 1417 am 16. 6. um 6 Uhr unser De rerum natura von Lucretius entlehnt und nicht zurückgebracht!!!“

Kein Plautus im Nonnenkloster blieb unberührt, wenn der Sekretär von Gegenpapst Johannes XXIII. oder die gelehrte Konkurrenz auftauchte. Diese Bande schreckte auch nicht vor Fälschungen zurück. So manche Beute könnte sogar in Neapel gelandet sein. Vielleicht ist es nur ausgleichende Gerechtigkeit, wenn nun eine Lieferung über den Brenner retour ging.

Naja, einen Abt von St. Gallen kann man nicht mehr befragen, während Admont noch besteht. 2010 verließen die letzten Mönche Weingarten.

Den Spuren von Lukrez folgt Greenblatts preisgekröntes Buch:

http://www.randomhouse.de/webarticle/webarticle.jsp?aid=36574

http://aesthetisches.blogspot.de/2012/05/der-ursprung-der-renaissance-im-buch.html

Meyers Novelle "Plautus im Nonnenkloster" gibts etwa hier:

http://gutenberg.spiegel.de/buch/1874/1

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

http://diepresse.com/home/meinung/marginalien/1280463/Der-Diebstahl-von-Buechern-erlebt-im-Mezzogiorno-eine-Renaissance

Damals, vor circa 600 Jahren, strömten Humanisten aus Rom, Florenz oder Venedig in ganz Europa aus, um in alten Klöstern auf Gastfreundschaft zu pochen und Bücher zu „kopieren“. Sie ließen nebenbei unzähliges Pergament mitgehen.

Fragen Sie einen beliebigen Abt in Admont, Weingarten oder gar Sankt Gallen, was er von Rom hält. Er wird milde lächeln wie eine Sphinx. Fragen Sie ihn, was er denn von Gianfrancesco Poggio Bracciolini aus Arezzo hält. Die Stirn des frommen Mannes wird sich umwölken, Zorn wird seine Wangen röten. „Poggio? Der hat doch 1417 am 16. 6. um 6 Uhr unser De rerum natura von Lucretius entlehnt und nicht zurückgebracht!!!“

Kein Plautus im Nonnenkloster blieb unberührt, wenn der Sekretär von Gegenpapst Johannes XXIII. oder die gelehrte Konkurrenz auftauchte. Diese Bande schreckte auch nicht vor Fälschungen zurück. So manche Beute könnte sogar in Neapel gelandet sein. Vielleicht ist es nur ausgleichende Gerechtigkeit, wenn nun eine Lieferung über den Brenner retour ging.

Naja, einen Abt von St. Gallen kann man nicht mehr befragen, während Admont noch besteht. 2010 verließen die letzten Mönche Weingarten.

Den Spuren von Lukrez folgt Greenblatts preisgekröntes Buch:

http://www.randomhouse.de/webarticle/webarticle.jsp?aid=36574

http://aesthetisches.blogspot.de/2012/05/der-ursprung-der-renaissance-im-buch.html

Meyers Novelle "Plautus im Nonnenkloster" gibts etwa hier:

http://gutenberg.spiegel.de/buch/1874/1

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

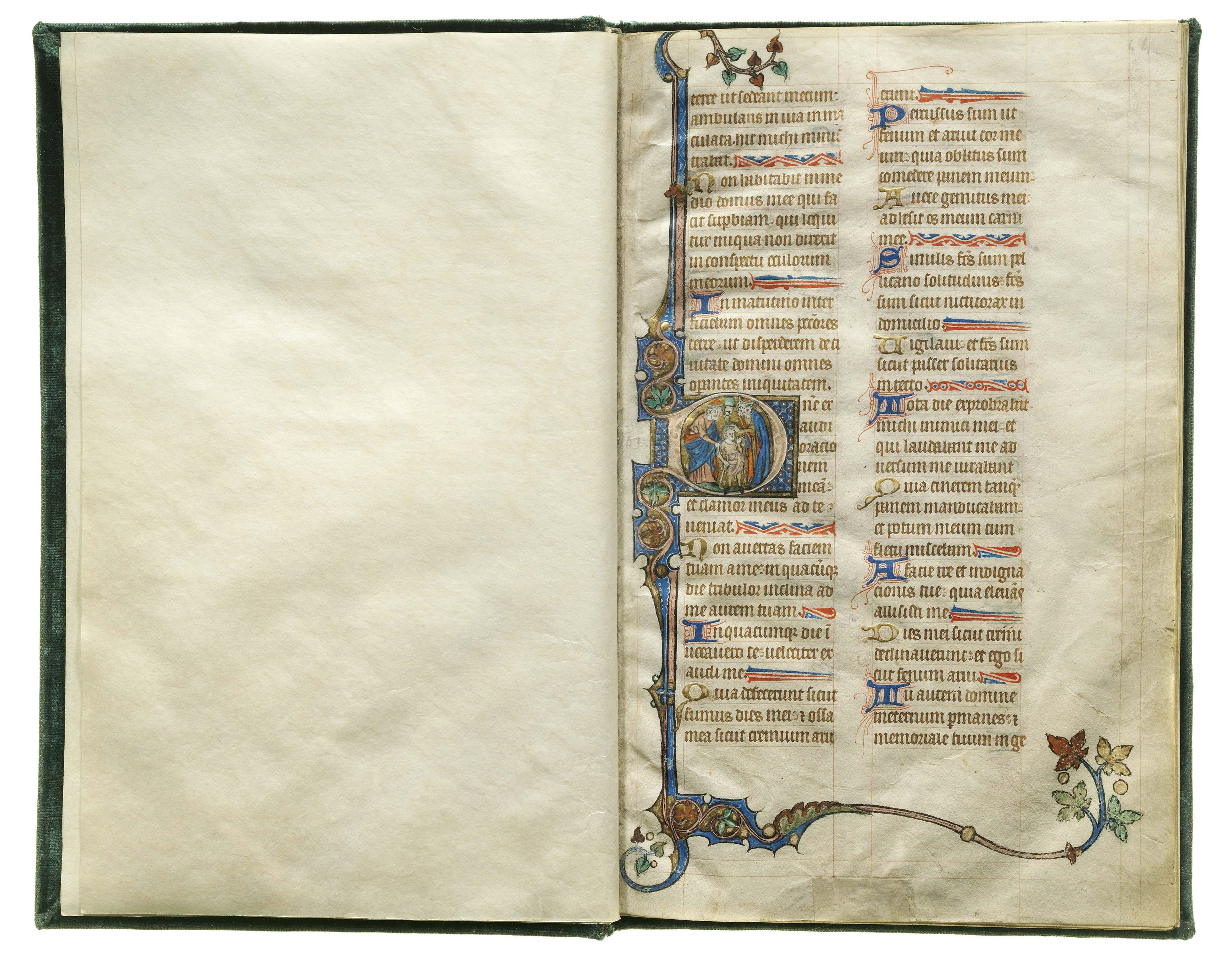

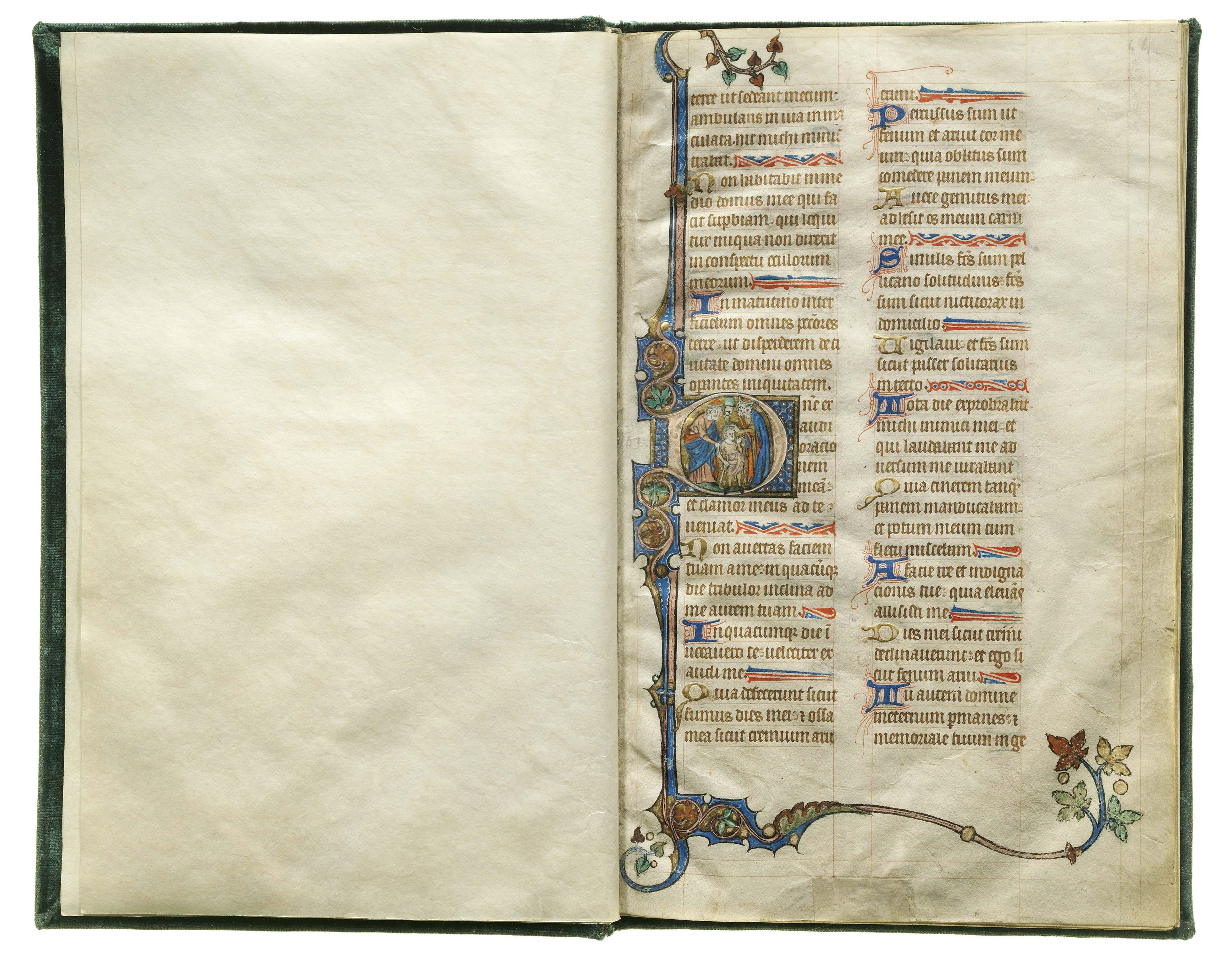

http://www.usfca.edu/library/dc/

Es gibt auch einige alte Drucke und als mittelalterliche Handschrift das Chertsey Breviary

http://digitalcollections.usfca.edu/cdm/compoundobject/collection/p264101coll7/id/761/show/725

Es gibt auch einige alte Drucke und als mittelalterliche Handschrift das Chertsey Breviary

http://digitalcollections.usfca.edu/cdm/compoundobject/collection/p264101coll7/id/761/show/725

KlausGraf - am Freitag, 17. August 2012, 19:59 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine sehr kleine Auswahl:

http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/treasures

Aber wieso muss ausgerechnet die x-mal digitalisierte Schedelchronik dabei sein?

Siehe dazu

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M40784.htm

http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/treasures

Aber wieso muss ausgerechnet die x-mal digitalisierte Schedelchronik dabei sein?

Siehe dazu

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M40784.htm

KlausGraf - am Freitag, 17. August 2012, 19:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Buch von Leo Santifaller von 1930 ist online unter:

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Buch/12467/

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Buch/12467/

KlausGraf - am Freitag, 17. August 2012, 19:00 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die wichtigen adelsgeschichtlichen Kollektaneen des Pleikhard von Helmstatt (um 1612) sind online (Darmstädter Hs. 1970):

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-1970

Eine Dissertation widmet sich derzeit der Quelle, was natürlich das Digitalisat abwertet:

http://www.personengeschichte.de/service/kontakt/biobibliographie-dario-kampkaspar.html

Der bislang maßgebliche Beitrag zu den Stammtafeln erschien in der ZGO 1916

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101063573248 (US-Proxy)

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-1970

Eine Dissertation widmet sich derzeit der Quelle, was natürlich das Digitalisat abwertet:

http://www.personengeschichte.de/service/kontakt/biobibliographie-dario-kampkaspar.html

Der bislang maßgebliche Beitrag zu den Stammtafeln erschien in der ZGO 1916

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101063573248 (US-Proxy)

KlausGraf - am Freitag, 17. August 2012, 17:19 - Rubrik: Genealogie

http://andreaskemper.wordpress.com/2012/08/16/1265/

Fiona Baine hat sich jetzt infinit sperren lassen. Es ist nicht das erstemal, dass Frauen sich aufgrund sexistischen Mobbings und fehlender Unterstützung von Admins aus Wikipedia verabschieden. Die Wikipedia-Community und der Verein Wikimedia.de zeigten sich bislang immer ratlos und unschuldig, Sexismus gäbe es in Wikipedia nicht, jedenfalls nicht mehr als in anderen Institutionen auch. Tatsächlich verabschieden sich aber wiederholt Frauen, die in den Bereichen zu Antifeminismus schreiben, nicht, weil sie angegriffen werden, sondern weil Admins nicht konsequent gegen diese Angriffe vorgehen.

http://mashable.com/2012/08/08/wikipedia-gender-graphic/

Fiona Baine hat sich jetzt infinit sperren lassen. Es ist nicht das erstemal, dass Frauen sich aufgrund sexistischen Mobbings und fehlender Unterstützung von Admins aus Wikipedia verabschieden. Die Wikipedia-Community und der Verein Wikimedia.de zeigten sich bislang immer ratlos und unschuldig, Sexismus gäbe es in Wikipedia nicht, jedenfalls nicht mehr als in anderen Institutionen auch. Tatsächlich verabschieden sich aber wiederholt Frauen, die in den Bereichen zu Antifeminismus schreiben, nicht, weil sie angegriffen werden, sondern weil Admins nicht konsequent gegen diese Angriffe vorgehen.

http://mashable.com/2012/08/08/wikipedia-gender-graphic/

http://www.sueddeutsche.de/kultur/schwund-in-neapolitanischer-buechersammlung-bock-und-bibliothekar-1.1443142

Zitat:

Jetzt liegt sommerliches Schweigen über der Angelegenheit. Im Ministerium herrscht Urlaubsruhe wie bei der Staatsanwaltschaft in Neapel. Die wird vermutlich im September die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen Marino Massimo De Caro beantragen. Über ein Rechtshilfeverfahren hat sie vier Titel der Einlieferungen bei Zisska & Schauer in München beschlagnahmen lassen, die aus den Beständen der Girolamini stammen könnten (aber nicht von De Carlo selbst eingeliefert wurden), wie der Auktionator Herbert Schauer der SZ bestätigte.

Er wolle jetzt das Verfahren abwarten und dann die Biblioteca dei Girolamini bitten, die fraglichen Einlieferungen zu prüfen - und im Einzelfall Beweise vorzubringen, wenn sich darunter noch Titel aus ihren Beständen befinden sollten. Erst nach Klärung dieser Fragen könne er die Titel bei einer der kommenden Aktionen anbieten.

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

Zitat:

Jetzt liegt sommerliches Schweigen über der Angelegenheit. Im Ministerium herrscht Urlaubsruhe wie bei der Staatsanwaltschaft in Neapel. Die wird vermutlich im September die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen Marino Massimo De Caro beantragen. Über ein Rechtshilfeverfahren hat sie vier Titel der Einlieferungen bei Zisska & Schauer in München beschlagnahmen lassen, die aus den Beständen der Girolamini stammen könnten (aber nicht von De Carlo selbst eingeliefert wurden), wie der Auktionator Herbert Schauer der SZ bestätigte.

Er wolle jetzt das Verfahren abwarten und dann die Biblioteca dei Girolamini bitten, die fraglichen Einlieferungen zu prüfen - und im Einzelfall Beweise vorzubringen, wenn sich darunter noch Titel aus ihren Beständen befinden sollten. Erst nach Klärung dieser Fragen könne er die Titel bei einer der kommenden Aktionen anbieten.

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.iaslonline.de/index.php?vorgang_id=3576

Darunter auch ein kodikologisch-philologisch ausgerichteter Aufsatz:

Matthias Kirchhoff / Janina Schäfer:

Inhaltlich unbestimmbare Bruchstücke? Neues zu den „Märenfragmenten“ FB 150a, b und c. (21.01.2012)

"Ab September 2007 publiziert IASLonline neben Rezensionen auch Aufsätze. Wir reagieren damit erneut auf ein Defizit: bislang gibt es keine Zeitschrift, in der intermediale Forschungsbeiträge adäquat publiziert werden können.

IASLonline wird vorrangig solche Forschungsbeiträge veröffentlichen, die durch die Publikation im Netz einen deutlichen multimedialen Mehrwert gegenüber dem Druck entfalten. Beiträge für IASLonline liegen deshalb insbesondere im Spektrum theoretischer wie angewandter Forschung zur Intermedialität, zu Einzelmedien, zur Sozialgeschichte sowie zur Editionsphilologie.

Alle veröffentlichten Beiträge unterliegen neben dem internen Begutachtungsprozess einem peer-reviewing, das mit Hilfe externer Beiräte durchgeführt wird."

Darunter auch ein kodikologisch-philologisch ausgerichteter Aufsatz:

Matthias Kirchhoff / Janina Schäfer:

Inhaltlich unbestimmbare Bruchstücke? Neues zu den „Märenfragmenten“ FB 150a, b und c. (21.01.2012)

"Ab September 2007 publiziert IASLonline neben Rezensionen auch Aufsätze. Wir reagieren damit erneut auf ein Defizit: bislang gibt es keine Zeitschrift, in der intermediale Forschungsbeiträge adäquat publiziert werden können.

IASLonline wird vorrangig solche Forschungsbeiträge veröffentlichen, die durch die Publikation im Netz einen deutlichen multimedialen Mehrwert gegenüber dem Druck entfalten. Beiträge für IASLonline liegen deshalb insbesondere im Spektrum theoretischer wie angewandter Forschung zur Intermedialität, zu Einzelmedien, zur Sozialgeschichte sowie zur Editionsphilologie.

Alle veröffentlichten Beiträge unterliegen neben dem internen Begutachtungsprozess einem peer-reviewing, das mit Hilfe externer Beiräte durchgeführt wird."

KlausGraf - am Freitag, 17. August 2012, 01:36 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://lists.fu-berlin.de/pipermail/ipoa-forum/2012-August/msg00016.html

"Inzwischen erlaubt der Lizenztext der CC-BY Lizenz auch wieder das Vorgehen, dass man den Verkauf von Kopien der freien Version untersagt und trotzdem die CC-BY Lizenz wählt."

Das ist Unsinn.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Definitionssektion:

"Distribute" means to make available to the public the original and

copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or

other transfer of ownership.

Man beachte: SALE!

Gestattet wird:

"to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections"

Daraus ergibt sich eindeutig, dass der Verkauf von gedruckten Kopien nach wie vor gestattet ist.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem deutschen Text:

""Verbreiten" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, den Schutzgegenstand oder Abwandlungen im Original oder in Form von Vervielfältigungsstücken, mithin in körperlich fixierter Form der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen."

Dass Verkaufen hier nicht ausdrücklich angesprochen wird, hat nichts zu besagen, weil "der Öffentlichkeit anzubieten oder in

Verkehr zu bringen" in der deutschen Rechtssprache Verkaufen umfasst. Gemeint ist das Verbreitungsrecht des Urheberrechts, das traditionell vor allem den Verkauf gedruckter Exemplare meint.

"Inzwischen erlaubt der Lizenztext der CC-BY Lizenz auch wieder das Vorgehen, dass man den Verkauf von Kopien der freien Version untersagt und trotzdem die CC-BY Lizenz wählt."

Das ist Unsinn.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Definitionssektion:

"Distribute" means to make available to the public the original and

copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or

other transfer of ownership.

Man beachte: SALE!

Gestattet wird:

"to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections"

Daraus ergibt sich eindeutig, dass der Verkauf von gedruckten Kopien nach wie vor gestattet ist.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem deutschen Text:

""Verbreiten" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, den Schutzgegenstand oder Abwandlungen im Original oder in Form von Vervielfältigungsstücken, mithin in körperlich fixierter Form der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen."

Dass Verkaufen hier nicht ausdrücklich angesprochen wird, hat nichts zu besagen, weil "der Öffentlichkeit anzubieten oder in

Verkehr zu bringen" in der deutschen Rechtssprache Verkaufen umfasst. Gemeint ist das Verbreitungsrecht des Urheberrechts, das traditionell vor allem den Verkauf gedruckter Exemplare meint.

KlausGraf - am Donnerstag, 16. August 2012, 17:48 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 16. August 2012, 16:59 - Rubrik: Datenschutz

http://www.digizeitschriften.de teilte Ende Juli mit:

In Zusammenarbeit mit Destatis, dem Bundesamt für Statistik, ist es uns gelungen, mit der Bereitstellung des „Statistischen Jahrbuchs für das Ausland“ alle statistischen Jahrbücher vom jeweils ersten Jahrgang für Sie im freien Zugriff online zu stellen:

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich

Band 1888 (1. Jahrgang) bis 1941/1942 (letzter Jahrgang)

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik

Band 1955 (1. Jahrgang) bis 1990 (letzte Ausgabe vor Wiedervereinigung)

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland

Band 1952 bis 1990

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland

Band 1991 bis 2005

Statistisches Jahrbuch für das Ausland

Band 1989 bis 2005

Die aktuellen Jahrgänge ab 2005 erhalten Sie direkt über das

Statistische Bundesamt – Destatis.

In Zusammenarbeit mit Destatis, dem Bundesamt für Statistik, ist es uns gelungen, mit der Bereitstellung des „Statistischen Jahrbuchs für das Ausland“ alle statistischen Jahrbücher vom jeweils ersten Jahrgang für Sie im freien Zugriff online zu stellen:

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich

Band 1888 (1. Jahrgang) bis 1941/1942 (letzter Jahrgang)

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik

Band 1955 (1. Jahrgang) bis 1990 (letzte Ausgabe vor Wiedervereinigung)

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland

Band 1952 bis 1990

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland

Band 1991 bis 2005

Statistisches Jahrbuch für das Ausland

Band 1989 bis 2005

Die aktuellen Jahrgänge ab 2005 erhalten Sie direkt über das

Statistische Bundesamt – Destatis.

KlausGraf - am Donnerstag, 16. August 2012, 16:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://german.ruvr.ru/2012_05_03/73648167/

Die einmalige Büchersammlung der Fürsten Esterházy aus den Beständen der Gesamtrussischen Bibliothek für Ausländische Literatur soll auf Beschluss von Präsident Medwedjew an Österreich übergeben werden. Bevor dies soweit ist, sind die seltenen Bücher zu digitalisieren. Der Katalog des russischen Teils der Sammlung ist inzwischen veröffentlicht. Die Sammlung dieser altertümlichen Buchdenkmäler legte Pfalzgraf Nikolaus Esterházy an. Sein Sohn Paul Esterházy erweiterte die Bestände der Bibliothek wesentlich, sodass sie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs über 70 000 Bände zählte.

Ende der 30er Jahre wurden die Bücher aus der berühmten Sammlung der Familie Esterházy katalogisiert, in Kisten abgepackt und im Schloss des letzten direkten Nachkommen des berühmten Geschlechtes Paul Esterházys gelagert. Wegen mangelnder Bücherschränke wurde ein Teil der Kisten bis ins Jahr 1945 nicht ausgepackt. Eben in diesem Jahr wurde im Schloss für einige Wochen eine russische Garnison stationiert. Einer ihrer Offiziere beförderte die verpackten Bücher in die UdSSR. Der Großteil der Ladung gelangte in die Bibliothek für Ausländische Literatur, deren Mitarbeiter sie über mehrere Jahrzehnte restaurierten und aufbewahrten.

Die Bibliothek (allerdings nur 977 Bücher) wird vor der Rückgabe digitalisiert und online zugänglich gemacht.

Siehe auch

http://esterhazy.at/de/sammlungen/677791/Pflege-und-Erweiterung-der-Sammlungen

Update: http://archiv.twoday.net/stories/156265895/

Die einmalige Büchersammlung der Fürsten Esterházy aus den Beständen der Gesamtrussischen Bibliothek für Ausländische Literatur soll auf Beschluss von Präsident Medwedjew an Österreich übergeben werden. Bevor dies soweit ist, sind die seltenen Bücher zu digitalisieren. Der Katalog des russischen Teils der Sammlung ist inzwischen veröffentlicht. Die Sammlung dieser altertümlichen Buchdenkmäler legte Pfalzgraf Nikolaus Esterházy an. Sein Sohn Paul Esterházy erweiterte die Bestände der Bibliothek wesentlich, sodass sie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs über 70 000 Bände zählte.

Ende der 30er Jahre wurden die Bücher aus der berühmten Sammlung der Familie Esterházy katalogisiert, in Kisten abgepackt und im Schloss des letzten direkten Nachkommen des berühmten Geschlechtes Paul Esterházys gelagert. Wegen mangelnder Bücherschränke wurde ein Teil der Kisten bis ins Jahr 1945 nicht ausgepackt. Eben in diesem Jahr wurde im Schloss für einige Wochen eine russische Garnison stationiert. Einer ihrer Offiziere beförderte die verpackten Bücher in die UdSSR. Der Großteil der Ladung gelangte in die Bibliothek für Ausländische Literatur, deren Mitarbeiter sie über mehrere Jahrzehnte restaurierten und aufbewahrten.

Die Bibliothek (allerdings nur 977 Bücher) wird vor der Rückgabe digitalisiert und online zugänglich gemacht.

Siehe auch

http://esterhazy.at/de/sammlungen/677791/Pflege-und-Erweiterung-der-Sammlungen

Update: http://archiv.twoday.net/stories/156265895/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Für die Berliner Stadtgüter ist es wichtig, die historischen Dokumente der seit 2007 privatisierten Stadtgüter in professionellen Händen aufbewahrt zu wissen. Sie haben heute Akten, Fotos und Pläne dem Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv übergeben. Damit wird ein großes Stück Berliner Stadtgeschichte und das seines Umlandes Brandenburg für Forschung, Bildung und Öffentlichkeit verfügbar und nachvollziehbar gemacht. Die Freude im Wirtschaftsarchiv ist groß, denn die Unterlagen ermöglichen nicht nur wirtschaftsgeschichtliche Recherchen sondern geben auch Einblick in die regionale Hygienegeschichte, Landschaftsarchitektur, Baugeschichte und Volkswirtschaftliche Entwicklung der Region Berlin-Brandenburg. Angefangen bei Unterlagen zur Rieselfeldnutzung für die Abwasserentsorgung von Berlin über Baupläne und Fotos zur Geschichte der einzelnen Güter bis zur Versorgung der Stadt mit der Lieferung gesunder Lebensmittel erzählen die Akten aus historischer Sicht spannende Etappen in der Entwicklung des Verflechtungsraums Berlin-Brandenburg.

Heute liegt die besondere Aufgabe der Berliner Stadtgüter darin, Grundstücke und Immobilien im Rahmen eines umfassenden, vorausschauenden Managements einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen und dabei die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Naturerhalt zu finden. Einer der weiteren Schwerpunkte liegt darin, Flächenersatz für Siedlungsräume und Verkehrswege zu schaffen und mit Aufforstungen und Erstpflanzungen dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen.

Gerade rechtzeitig konnte das Wirtschaftsarchiv Platz für diesen wirtschaftshistorisch interessanten Bestand schaffen. Eine vor kurzem aufgestellte neue Regalanlage bietet Platz für den 66 Laufmeter großen Bestand der Stadtgüter. Ab November 2012 steht er zur Nutzung zur Verfügung.

....

Berliner Stadtgüter

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann die Stadt Berlin nach und nach landwirtschaftliche Güter und landwirtschaftliche Flächen in ihrem Umland zu erwerben, um die wachsende Metropole mit frischen Nahrungsmitteln zu versorgen, Erholungsflächen zu sichern und Rieselflächen anzulegen, auf denen die Abwässer der Stadt verteilt werden konnten. In den 1920er Jahren hatten die Stadtgüter bereits eine Größe von 25.000 Hektar. Die Gründung der Berliner Stadtgüter GmbH, eine öffentlich rechtliche Gesellschaft, deren einziger Gesellschafter die Stadt Berlin war, wurde 1923 im Handelsgericht eingetragen. Sie verwaltete die landwirtschaftlichen Flächen und die Rieselgüter.

1935 wurde die Berliner Stadtgüter GmbH in einen Eigenbetrieb der Stadt Berlin umgewandelt und übernahm die Verwaltung der landwirtschaftlichen Nutzung. Ab 1945 übernahm die Sowjetarmee die Betriebsführung der Ost-Berliner Stadtgüter bis zur Rückübertragung der Güter an die DDR. Die West-Berliner Stadtgüter unterlagen weiterhin der Bewirtschaftung durch den Eigenbetrieb "Berliner Stadtgüter", der 1976 aufgelöst wurde. Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1991 ging die Aufsicht über die Güter und landwirtschaftlichen Flächen an verschiedene Westberliner Verwaltungsstellen.

1991 wurde die Betriebsgesellschaft Stadtgüter Berlin mbH (BSB) gegründet, die die Aufgabe übernahm, die Stadtgutflächen des Landes Berlin im Umland zu betreuen und sich auf wirtschaftliche Geschäftsfelder zu konzentrieren, zu denen insbesondere die Milchviehhaltung und Landschaftspflege gehörten. Die stückweise Privatisierung der Stadtgutbetriebe begann 2001 mit der Gründung der Berliner Stadtgutliegenschafts-Management GmbH & Co. Grundstücks KG (BSGM), die - von der BSB abgespalten - die Sicherung der Stadtgutflächen übernahm. 2007 kam die Privatisierung der Stadtgutbetriebe zum erfolgreichen Abschluss. Die Güter wurden an verschiedene private Landwirte verkauft, der Grund und Boden der Güter blieb in Landesbesitz und wurde von der Liegenschaftsgesellschaft BSGM an die Landwirte verpachtet.

Um einerseits der über 130 jährigen Geschichte der Stadtgüter und dem Wirken ihrer Begründer James Hobrecht und Rudolf Virchow Rechnung zu tragen und andererseits diese Historie auch für künftige Generationen zu bewahren, heißen die Gesellschaften seit dem 1. September 2008 wieder „Berliner Stadtgüter"."

Pressemitteilung des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv, 9.8.12

Frage mich, warum diese Unterlagen nicht im Landesarchiv gelandet sind?

Heute liegt die besondere Aufgabe der Berliner Stadtgüter darin, Grundstücke und Immobilien im Rahmen eines umfassenden, vorausschauenden Managements einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen und dabei die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Naturerhalt zu finden. Einer der weiteren Schwerpunkte liegt darin, Flächenersatz für Siedlungsräume und Verkehrswege zu schaffen und mit Aufforstungen und Erstpflanzungen dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen.

Gerade rechtzeitig konnte das Wirtschaftsarchiv Platz für diesen wirtschaftshistorisch interessanten Bestand schaffen. Eine vor kurzem aufgestellte neue Regalanlage bietet Platz für den 66 Laufmeter großen Bestand der Stadtgüter. Ab November 2012 steht er zur Nutzung zur Verfügung.

....

Berliner Stadtgüter

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann die Stadt Berlin nach und nach landwirtschaftliche Güter und landwirtschaftliche Flächen in ihrem Umland zu erwerben, um die wachsende Metropole mit frischen Nahrungsmitteln zu versorgen, Erholungsflächen zu sichern und Rieselflächen anzulegen, auf denen die Abwässer der Stadt verteilt werden konnten. In den 1920er Jahren hatten die Stadtgüter bereits eine Größe von 25.000 Hektar. Die Gründung der Berliner Stadtgüter GmbH, eine öffentlich rechtliche Gesellschaft, deren einziger Gesellschafter die Stadt Berlin war, wurde 1923 im Handelsgericht eingetragen. Sie verwaltete die landwirtschaftlichen Flächen und die Rieselgüter.

1935 wurde die Berliner Stadtgüter GmbH in einen Eigenbetrieb der Stadt Berlin umgewandelt und übernahm die Verwaltung der landwirtschaftlichen Nutzung. Ab 1945 übernahm die Sowjetarmee die Betriebsführung der Ost-Berliner Stadtgüter bis zur Rückübertragung der Güter an die DDR. Die West-Berliner Stadtgüter unterlagen weiterhin der Bewirtschaftung durch den Eigenbetrieb "Berliner Stadtgüter", der 1976 aufgelöst wurde. Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1991 ging die Aufsicht über die Güter und landwirtschaftlichen Flächen an verschiedene Westberliner Verwaltungsstellen.

1991 wurde die Betriebsgesellschaft Stadtgüter Berlin mbH (BSB) gegründet, die die Aufgabe übernahm, die Stadtgutflächen des Landes Berlin im Umland zu betreuen und sich auf wirtschaftliche Geschäftsfelder zu konzentrieren, zu denen insbesondere die Milchviehhaltung und Landschaftspflege gehörten. Die stückweise Privatisierung der Stadtgutbetriebe begann 2001 mit der Gründung der Berliner Stadtgutliegenschafts-Management GmbH & Co. Grundstücks KG (BSGM), die - von der BSB abgespalten - die Sicherung der Stadtgutflächen übernahm. 2007 kam die Privatisierung der Stadtgutbetriebe zum erfolgreichen Abschluss. Die Güter wurden an verschiedene private Landwirte verkauft, der Grund und Boden der Güter blieb in Landesbesitz und wurde von der Liegenschaftsgesellschaft BSGM an die Landwirte verpachtet.

Um einerseits der über 130 jährigen Geschichte der Stadtgüter und dem Wirken ihrer Begründer James Hobrecht und Rudolf Virchow Rechnung zu tragen und andererseits diese Historie auch für künftige Generationen zu bewahren, heißen die Gesellschaften seit dem 1. September 2008 wieder „Berliner Stadtgüter"."

Pressemitteilung des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv, 9.8.12

Frage mich, warum diese Unterlagen nicht im Landesarchiv gelandet sind?

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. August 2012, 21:22 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

Hübsch ist:

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die Online-Version dieser Publikation ist auf der Verlagswebseite frei verfügbar (open access). Die Deutsche Nationalbibliothek hat die Netzpublikation archiviert. Diese ist dauerhaft auf dem Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar.

Open access über die folgenden Webseiten:

Hamburg University Press - http://hup.sub.uni-hamburg.de

Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek - http://deposit.d-nb.de/

ISBN-10 3-937816-30-5

ISBN-13 978-3-937816-30-2

� 2006 Hamburg University Press, Hamburg

Rechtsträger: Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg, Deutschland

http://hup.sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/2008/86/html/Basiswissen/_XI_Impressum/index.htm

Klickt man auf den Link zum Archivserver (SIC!), liest man:

404 DATEI NICHT GEFUNDEN

Durch die Umstellung auf ein neues System haben sich alle Dateipfade geändert.

Sie finden die gesuchten Informationen über die Menüstruktur oder über die Suchfunktion.

Veraltete Inhalte wurden aktualisiert und zusammengefasst.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die Online-Version dieser Publikation ist auf der Verlagswebseite frei verfügbar (open access). Die Deutsche Nationalbibliothek hat die Netzpublikation archiviert. Diese ist dauerhaft auf dem Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar.

Open access über die folgenden Webseiten:

Hamburg University Press - http://hup.sub.uni-hamburg.de

Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek - http://deposit.d-nb.de/

ISBN-10 3-937816-30-5

ISBN-13 978-3-937816-30-2

� 2006 Hamburg University Press, Hamburg

Rechtsträger: Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg, Deutschland

http://hup.sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/2008/86/html/Basiswissen/_XI_Impressum/index.htm

Klickt man auf den Link zum Archivserver (SIC!), liest man:

404 DATEI NICHT GEFUNDEN

Durch die Umstellung auf ein neues System haben sich alle Dateipfade geändert.

Sie finden die gesuchten Informationen über die Menüstruktur oder über die Suchfunktion.

Veraltete Inhalte wurden aktualisiert und zusammengefasst.

KlausGraf - am Mittwoch, 15. August 2012, 16:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Ausgehend von http://archiv.twoday.net/stories/129657090/ entbrannte eine Diskussion in INETBIB:

http://news.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib

In meinem Beitrag

http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/22718

habe ich dargestellt, dass im Katalog der DNB tausende Links defekt sind, da die UB Würzburg ihr URL-Schema beim Hochschulschriftenserver geändert hat, obwohl die bei OPUS-Anwendungen gewählte Formulierung

"Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes

immer auf folgende

URN: urn:nbn:de:bvb:20-opus-7443

URL:

http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2004/744/

"

mit Fug und Recht auf dauerhafte (permanente, persistente) Links bezogen werden durfte.

Zitat:

Ausser dem Versagen der DNB und der beiden

Universitaetsbibliotheken sehe ich auch ein Versagen der

OPUS-Entwickler, die eigentlich sicherstellen sollten, dass

URL-Aenderungen nicht so einfach moeglich sind.

Natuerlich unterstuetze ich die Anregung, dass BASE defekte

URNs und Handles empirisch dokumentiert, aber bereits die

in dieser Mail mitgeteilten Beobachtungen sind geeignet,

jegliches Vertrauen in die wissenschaftlichen Bibliotheken

zu zerstoeren, wenn es um Persistent Identifier geht.

Update 16.8.2012: Die UB Würzburg (nicht aber die UB Bonn) hat rasch reagiert und Weiterleitungen eingerichtet (allerdings nicht für die alten erl-Links, daher sind im DNB-Katalog immer noch jede Menge defekter Links vertreten z.B.

http://d-nb.info/963817833 ]

http://news.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib

In meinem Beitrag

http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/22718

habe ich dargestellt, dass im Katalog der DNB tausende Links defekt sind, da die UB Würzburg ihr URL-Schema beim Hochschulschriftenserver geändert hat, obwohl die bei OPUS-Anwendungen gewählte Formulierung

"Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes

immer auf folgende

URN: urn:nbn:de:bvb:20-opus-7443

URL:

http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2004/744/

"

mit Fug und Recht auf dauerhafte (permanente, persistente) Links bezogen werden durfte.

Zitat:

Ausser dem Versagen der DNB und der beiden

Universitaetsbibliotheken sehe ich auch ein Versagen der

OPUS-Entwickler, die eigentlich sicherstellen sollten, dass

URL-Aenderungen nicht so einfach moeglich sind.

Natuerlich unterstuetze ich die Anregung, dass BASE defekte

URNs und Handles empirisch dokumentiert, aber bereits die

in dieser Mail mitgeteilten Beobachtungen sind geeignet,

jegliches Vertrauen in die wissenschaftlichen Bibliotheken

zu zerstoeren, wenn es um Persistent Identifier geht.

Update 16.8.2012: Die UB Würzburg (nicht aber die UB Bonn) hat rasch reagiert und Weiterleitungen eingerichtet (allerdings nicht für die alten erl-Links, daher sind im DNB-Katalog immer noch jede Menge defekter Links vertreten z.B.

http://d-nb.info/963817833 ]

KlausGraf - am Mittwoch, 15. August 2012, 15:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Harald Winkel: Geschichte der Schencken von Schweinsberg. VIII, 176 S. Einzelpreis 25 EUR

Derselbe: Urkunden 134 Schenck zu Schweinsberg, Samtarchiv. XVI, 299 S. Einzelpreis 25 EUR

Steffen Arndt u.a.: Bestand 340 Schenck zu Schweinsberg: Samtarchiv. Familien- Guts- und Herrschaftsarchiv der Schencken zu Schweinsberg, Akten und Amtsbücher. XIX, 788 S. 40 EUR

Jeweils Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2012. Alle drei Bände im Schuber: 85 EUR.

Wieder ging mir ein Besprechungsexemplar völlig überflüssiger gedruckter Bände zu. Wie schon in meiner Besprechung zum Register der Fuldaer Urkunden ausgeführt - http://archiv.twoday.net/stories/96996038/ - halte ich solche gedruckten Publikationen inzwischen für gröblichen Unsinn und rate vom Erwerb ab.

Harald Winkel hat eine Art erweitertes Findbuchvorwort in das Format einer Monographie gepresst (Inhaltsverzeichnis (PDF)). Man erfährt Nützliches über die Geschichte der bedeutenden hessischen Adelsfamilie und zu bedeutenden Familienmitgliedern (Biogramme ausgewählter Vertreter). Es werden neun ausgewählte Urkunden abgedruckt, wobei die Transkriptionen irritierenderweise meist nicht den Archivalien, sondern früheren Abdrucken folgen. 65 überwiegend farbige Abbildungen sind als Bildquellen zur Adelsgeschichte willkommen. Allerdings werden Ahnenproben (Abb. 62-65) laienhaft als Stammbäume bezeichnet. Wenn man die historischen Ausführungen, die Transkriptionen und die Bilder online (unter freier Lizenz) veröffentlicht hätte, wäre der Nutzen für die Forschung erheblich größer.

Natürlich sind die Findbucheintragungen auch im benutzerunfreundlichen HADIS recherchierbar. Was wirklich skandalös ist: Der Band zu den Akten und Amtsbüchern (Bestand 340) ist ohne die elektronische Version schlichtweg nicht benutzbar, da ein Register fehlt! „Ein Register ohne Buch hat mir manchmal genützt, ein Buch ohne Register nie.“ (Laut Ludwig Reiners ein Zitat von Carlyle) Bei den Amtsbüchern ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, welchen Nutzen es haben soll, seitenweise kaum variierte Eintragungen ("Rechnung, geführt von Tassius, Belege") abzudrucken.

Die Archivgeschichte der Schencken hat man im Vorwort zum Findbuch des Bestands 340 untergebracht. Das verwundert nicht, denn Winkel ist in seiner Geschichte ersichtlich kaum an Fragen der Erinnerungskultur, Adelshistoriographie und Traditionsbildung interessiert, obwohl hierfür bemerkenswerte Archivalien vorliegen, etwa Bestand 340 S. 39: Führung eines Geschlechtsregisters für die Familie im 18. Jahrhundert (Nr. 3406).

Wenig hilfreich ist auch die nicht-chronologische Anordnung der Urkunden (Gliederung: Rechtsgeschäfte allgemein; einzelne Lehen), die überwiegend der frühen Neuzeit angehören. Von den 476 Nummern des ersten Teils sind nur 88 vor 1501 entstanden.

Selbstverständlich bieten die Findbücher aufschlussreichen Stoff zur Adelsgeschichte, insbesondere zur Ganerbschaft, aber den kann man sich auch mittels des elektronischen Findbuchs erschließen. Die angekündigten Urkundendigitalisate sind in HADIS allerdings nicht aufrufbar.

Hat man die Bände womöglich gedruckt, weil das unbeschreibliche Grauen bei der Benützung von HADIS Heimatforschern nicht zumutbar ist? Dann hätte man den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.

Derselbe: Urkunden 134 Schenck zu Schweinsberg, Samtarchiv. XVI, 299 S. Einzelpreis 25 EUR

Steffen Arndt u.a.: Bestand 340 Schenck zu Schweinsberg: Samtarchiv. Familien- Guts- und Herrschaftsarchiv der Schencken zu Schweinsberg, Akten und Amtsbücher. XIX, 788 S. 40 EUR

Jeweils Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2012. Alle drei Bände im Schuber: 85 EUR.

Wieder ging mir ein Besprechungsexemplar völlig überflüssiger gedruckter Bände zu. Wie schon in meiner Besprechung zum Register der Fuldaer Urkunden ausgeführt - http://archiv.twoday.net/stories/96996038/ - halte ich solche gedruckten Publikationen inzwischen für gröblichen Unsinn und rate vom Erwerb ab.

Harald Winkel hat eine Art erweitertes Findbuchvorwort in das Format einer Monographie gepresst (Inhaltsverzeichnis (PDF)). Man erfährt Nützliches über die Geschichte der bedeutenden hessischen Adelsfamilie und zu bedeutenden Familienmitgliedern (Biogramme ausgewählter Vertreter). Es werden neun ausgewählte Urkunden abgedruckt, wobei die Transkriptionen irritierenderweise meist nicht den Archivalien, sondern früheren Abdrucken folgen. 65 überwiegend farbige Abbildungen sind als Bildquellen zur Adelsgeschichte willkommen. Allerdings werden Ahnenproben (Abb. 62-65) laienhaft als Stammbäume bezeichnet. Wenn man die historischen Ausführungen, die Transkriptionen und die Bilder online (unter freier Lizenz) veröffentlicht hätte, wäre der Nutzen für die Forschung erheblich größer.

Natürlich sind die Findbucheintragungen auch im benutzerunfreundlichen HADIS recherchierbar. Was wirklich skandalös ist: Der Band zu den Akten und Amtsbüchern (Bestand 340) ist ohne die elektronische Version schlichtweg nicht benutzbar, da ein Register fehlt! „Ein Register ohne Buch hat mir manchmal genützt, ein Buch ohne Register nie.“ (Laut Ludwig Reiners ein Zitat von Carlyle) Bei den Amtsbüchern ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, welchen Nutzen es haben soll, seitenweise kaum variierte Eintragungen ("Rechnung, geführt von Tassius, Belege") abzudrucken.

Die Archivgeschichte der Schencken hat man im Vorwort zum Findbuch des Bestands 340 untergebracht. Das verwundert nicht, denn Winkel ist in seiner Geschichte ersichtlich kaum an Fragen der Erinnerungskultur, Adelshistoriographie und Traditionsbildung interessiert, obwohl hierfür bemerkenswerte Archivalien vorliegen, etwa Bestand 340 S. 39: Führung eines Geschlechtsregisters für die Familie im 18. Jahrhundert (Nr. 3406).

Wenig hilfreich ist auch die nicht-chronologische Anordnung der Urkunden (Gliederung: Rechtsgeschäfte allgemein; einzelne Lehen), die überwiegend der frühen Neuzeit angehören. Von den 476 Nummern des ersten Teils sind nur 88 vor 1501 entstanden.

Selbstverständlich bieten die Findbücher aufschlussreichen Stoff zur Adelsgeschichte, insbesondere zur Ganerbschaft, aber den kann man sich auch mittels des elektronischen Findbuchs erschließen. Die angekündigten Urkundendigitalisate sind in HADIS allerdings nicht aufrufbar.

Hat man die Bände womöglich gedruckt, weil das unbeschreibliche Grauen bei der Benützung von HADIS Heimatforschern nicht zumutbar ist? Dann hätte man den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.

KlausGraf - am Dienstag, 14. August 2012, 19:24 - Rubrik: Staatsarchive

Maria Rottlers Bericht von der Münchner Tagung:

http://www.b-i-t-online.de/heft/2012-02-reportage-rottler.pdf

Siehe auch

http://redaktionsblog.hypotheses.org/407

http://www.b-i-t-online.de/heft/2012-02-reportage-rottler.pdf

Siehe auch

http://redaktionsblog.hypotheses.org/407

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit der Bearbeitung der nicht mehr allgemein zugänglichen Seiten aus dem Netbib-Wiki, geht es, da Edlef Stabenau mich im Stich gelassen hat, außerordentlich schleppend voran.

Die wohl im Frühjahr 2004 angelegte Seite Nibelungenlied-Links sollte exemplarisch verdeutlichen, in welchen verschiedenen Netzquellen man wissenschaftlich verwertbare Publikationen zum Nibelungenlied findet.

Version im Internet Archive (2009):

http://web.archive.org/web/20090227092602/http://wiki.netbib.de/coma/NibelungenLied

Ich werde im folgenden den Inhalt der Seite reproduzieren, die Links überprüfen und ein Nachwort anfügen.

***

Nibelungenlied-Links

Nach den Grundsätzen von Open Access verwertbar!

A) Linksammlungen

http://www.ub.fu-berlin.de/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/multi_lmno/nibel.html

Kommentierte Links, aktuell

[nun:

http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/autorn/nibel.html

mit defektem Link zur Sammlung im Netbib-Wiki und weiteren veralteten Links]

B) Handschriften und Texte

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.html

Faksimile der nunmehr Karlsruher (ehemals Donaueschinger) Hs. C

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/12Jh/Nibelungen/nib_intr.html

Handschriften A, B, C (Bibliotheca Augustana)

http://www.univie.ac.at/Germanistik/texte/germ_text.htm

H. Reichert bietet A, B und C sowie zusätzlich noch die Hs. n

[nun:

http://germanistik.univie.ac.at/links-texts/textkorpora/

auch mit Transkriptionen von d und k]

http://web.archive.org/web/20061128181429/http://www.nibelungenlied.com/

Edition des Linzer Fragments M

http://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_inhalt.php?id=271

Überlieferungsübersicht, Nachweis weiterer Abbildungen von Fragmenten und Hss. im WWW

[nach wie vor erreichbar, Weiterleitung zu:

http://www.handschriftencensus.de/werke/271 ]

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92516

Menhardt, Hermann: Nibelungenhandschrift Z, in: ZfdA? 64 (1927) 211-235

C) Sekundärliteratur - nur wissenschaftlich oder wissenschaftsgeschichtlich relevante Beiträge

http://ler.letras.up.pt/revistas/html/revista_25/serie_0/index.htm

Das Nibelungenlied, Porto 2000

Hochkarätiger Sammelband mit Beiträgen von W. Haug, J.-D. Müller u.a.

[nun:

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id114&sum=sim ]

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=mft&datum=1980&zoom=2

Hohenemser Studien zum Nibelungenlied, zugleich Montfort 1980 H. 3/4

Wichtiger Sammelband mit Beiträgen von Haug, Wachinger, Wolf u.a.

http://www.nibelungenlied-gesellschaft.de/

Mit Vorträgen sehr unterschiedlicher Qualität, darunter eine rezeptionsgeschichtliche Studie des Wormser Archivleiters Gerold Bönnen

http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/opus/volltexte/2005/1169/

Frank, Petra, Weiblichkeit im Kontext von potestas und violentia: Untersuchungen zum Nibelungenlied, Diss. Würzburg 2004

[Hallo? Gehts eigentlich noch peinlicher UB Würzburg? Die URL-Struktur des OPUS-Servers wurde geändert mit dem Resultat, dass auch in der DNB der Link nach Würzburg ins Leere führt (wenn man nicht den URN nutzt):

http://d-nb.info/974407100

nun

http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2005/1169/]

http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online/phil_fak/2005/ziyatdinova_elmira

Elmira Ziyatdinova: Vergleichende Untersuchungen zum Nibelungenlied und zum zentralasiatischen Epos Alpamys, Diss. Bonn 2005

[Hier genau das Gleiche: DNB führt via URN auf den neuen Standort des Dokuments, nicht aber mit den Links

http://hss.ulb.uni-bonn.de/2005/0542/0542.htm

Nicht weniger peinlich UB Bonn!]

http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape9/PQDD_0020/MQ54233.pdf PDF

Nadine I.Herman, The development of the Nibelungen-legend in various periods of German literature, Diss. Ottawa 2001

[Obwohl die URL im Gegensatz zu den beiden vorigen Dokumenten keinen dauerhaften Eindruck macht, ist das PDF abrufbar wie eh und je!]

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2360/

Schiewer, Hans-Jochen: Das Nibelungenlied als Hofroman : ein Konzept der Verschriftlichung (in: Literaturstraße 3 (2002), S. 57 - 77)

http://mek.oszk.hu/01700/01793/pdf/09.pdf

Antal Mádl, Das Nibelungenlied - ein "immergrünes" Thema der ungarischen Germanistik, in: "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch". Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag (2001)

http://mek.oszk.hu/01700/01793/

In der gleichen Festschrift auch ein Aufsatz zur Rezeption in der DDR

http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/cma/2-99/petersen.pdf

Stefan Petersen, Zur Bedeutung von Gesten und Gebärden im Nibelungenlied, in: Concilium

medii aevi 2 (1999) S. 165-186

[Peinlich! Ein Open-Access-E-Journal im DOAJ, das seine URL geändert hat und ein universitärere Schriftenserver, der keine Weiterleitung eingerichtet hat. Was sind das nur für Stümper!]

http://home.t-online.de/home/heiko.droste/Ritter.htm

Heiko Droste, Der Nibelungen Tod in Soest. Eine Erzählung über die Soester Vergangenheit und Gegenwart, in: Soester Zeitschrift 107 (1995), S. 15-38

[Die Homepage von Heike Droste ist zwar verschwunden, aber auf seiner schwedischen universitären Website findet sich ein DIVA-Link zum MGH-Digitalisat:

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a138382.pdf ]

http://mdz.bib-bvb.de/digbib/bayern/zblg/

Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte - online

Max HEUWIESER, Passau und das Nibelungenlied, ZBLG 14 (1943/44)

Reinhard WENSKUS, Wie die Nibelungen-Überlieferung nach Bayern kam, ebd. 36 (1973)

[Von den MDZ-Stümpern erwartet man ja nichts anderes. Nun:

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/zblg ]

http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bdlg/start.html

Blätter für deutsche Landesgeschichte (und Vorgänger)

ROETHE, Donau, Rhein und Nibelungenlied [Vortrag auf der Hauptversammlung in Regensburg], in: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 74, 1926, S. 29 ff.

J.R. DIETERICH, Niebelungenfragen, in: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 75, 1927, S. 24 ff.

[nun:

http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/start.html ]

http://www.bbaw.de/bibliothek/digital/

Berliner Akademieschriften digital

HAGEN, Friedrich Heinrich von der

Nibelungen. Wallersteiner Handschrift 1854

Nibelungen. Die einzige Handschrift der ältesten Gestalt 1853

Nibelungen. Drei und zwanzigste Handschrift 1853

Über ein Bruchstück aus einem neuen Codex des Nibelungen-Liedes 1852

http://gallica.bnf.fr/

Kleine Beiträge des 19./frühen 20. Jh. unter anderem in der ZfdA? (siehe Recherche libre)

Zur ZfdA? siehe aber auf jeden Fall ergänzend die Inhaltsverzeichnisse

http://www.mediaevum.de/zeit.htm

Die Jahrgänge bis 1921 sind im "Open Access"-Bereich von DigiZeitschriften in besserer Qualität einsehbar:

http://docsrv1.digizeitschriften.de/digitools/loader.php?ID=141814

[Digizeitschriften nun:

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN345204123 ]

http://www.literature.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=10769

Otto Vilmar, Reste der Alliteration im Nibelungenliede, Diss. Marburg 1855

[Weiterleitung zum permanenten Link existiert:

http://www.literature.at/alo?objid=10769 ]

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm

10 Artikel (Suche: nibel*) aus Aufklärungszeitschriften, u.a. von Bodmer

http://www.gasl.org/refbib/

Arno-Schmidt-Referenzbibliothek mit Zarnckes Ausgabe (1871) und Simrocks Nibelungenlied als PDFs

http://www.nibelungenrezeption.de/

Studentisches Projekt (im Aufbau) mit beachtlicher Quellen-Dokumentation

http://www.sagen.at/texte/sagen/sagen_deutma/nibelungen/nibelungen.html

Karl Rosenkranz, Das Heldenbuch und die Nibelungen, Halle 1829 (E-Text)

http://patriot.lib.byu.edu/u?/FamHist17,18449

Wober, Franz X.: Die Skiren und die deutsche Heldensage : eine genealogischen Studie uber den Ursprung des Hauses Traun, 1890

Spekulativ!

[Hat eigentlich keinen wissenschaftsgeschichtlichen Wert, wurde von mir wohl vor allem aufgrund des exotischen Fundorts aufgenommen. OAIster hatte als neue Adresse

http://trove.nla.gov.au/work/1359572?l-language=German%2C+ge&l-decade=189&q&c=article&versionId=1491555

aber anscheinend hat die Bibliothek in Utah die familiengeschichtlichen Scans aus ihrem Angebot geworfen. ]

Bücher in Google Books Search

http://books.google.com/books?ie=UTF-8&q=nibelungenlied&btnG=Search

Publikationen (außer Zeitschriften) vor 1864 sind frei zugänglich, für solche vor 1922 benötigt man einen US-Proxy, siehe hier GooglePrint

[Inzwischen ist die moving wall von Google vorgerückt bis 1871, die Netbib-Wiki-Seite

http://web.archive.org/web/20110719182034/http://wiki.netbib.de/coma/GooglePrint

ist eine nicht ganz uninteressante Quelle zur Frühgeschichte von Google Books

D) Bibliographien (Auswahl)

http://www.uni-duisburg.de/FB3/GERM/Werlein/material/nilibib.pdf

Bibliographie zur Rezeption des Nibelungenstoffes in Neuzeit und Moderne

[nun:

http://www.nibelungenrezeption.de/bibliographie/bibliographien/Hehl-Nibelungen-Rezeption.pdf ]

E) Sonstiges

http://archiv.twoday.net/search?q=nibelu

Zur Zwettler Nibelungen-Posse siehe die Dokumentation in ARCHIVALIA

http://www.uni-bayreuth.de/departments/aedph/2004/0198.html

Klaus Graf: Das Nibelungenlied im späten Mittelalter. Vortrag mit Links

[nun: http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2004/0198.html ]

***

NACHWORT

20 funktionierenden stehen 11 nicht mehr funktionierende Links gegenüber, wobei fast alle Internetquellen wieder aufgefunden werden konnten. Besonders beschämend ist das Versagen der deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken, die bereits 2004 hätten wissen müssen, dass dauerhafte Links in Hochschulschriftenservern geboten sind.

Wie ist das Thema heute im Netz präsent?

Als Übersicht (mit Links) gibt es inzwischen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Nibelungenlied (mäßige Qualität)

Bei den Handschriften liegen drei weitere Vollhandschriften (Heidelberg, München) komplett im Netz vor. Völlig unverständlich ist aus Sicht der Wissenschaft, wieso der St. Galler Cod. 857 nicht im Rahmen von e-codices.ch online ist:

http://www.handschriftencensus.de/werke/271

Schon die handschriftenkundlich ausgerichtete Literaturliste des Handschriftencensus

http://www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur

beweist, wie viel an älterer Literatur durch die Retrodigitalisierung erschlossen wurde. Aber für die Zeit nach ca. 1920 sieht es sehr schlecht aus.

Aufsätze von Walter Haug sind in seinen gesammelten Schriften einsehbar, die auf Leibniz Publik zu finden sind:

http://www.leibniz-publik.de/

Reicherts Nibelungenlehrwerk von 2007 gibt es in einer PDF-Fassung bei Harsch:

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/12Jh/Nibelungen/reichert_nhd.pdf

Ex existieren inzwischen weit mehr Hochschulschriften:

http://www.base-search.net/

Aber was Open Access angeht, so verweigert sich die Altgermanistik ziemlich konsequent diesem Trend. Fast die ganze aktuelle Sekundärliteratur liegt nur gedruckt oder - zu einem kleinen Teil - in kostenpflichtigen Zeitschriftenportalen vor. Der grüne Weg wird von renommierten Germanisten so gut wie nicht begangen. Hier gibt es seit 2004 so gut wie keine Fortschritte. Die Altgermanistik sollte sich wirklich schämen!

Update: Zu den defekten Links

http://archiv.twoday.net/stories/129657604/

Die wohl im Frühjahr 2004 angelegte Seite Nibelungenlied-Links sollte exemplarisch verdeutlichen, in welchen verschiedenen Netzquellen man wissenschaftlich verwertbare Publikationen zum Nibelungenlied findet.

Version im Internet Archive (2009):

http://web.archive.org/web/20090227092602/http://wiki.netbib.de/coma/NibelungenLied

Ich werde im folgenden den Inhalt der Seite reproduzieren, die Links überprüfen und ein Nachwort anfügen.

***

Nibelungenlied-Links

Nach den Grundsätzen von Open Access verwertbar!

A) Linksammlungen

http://www.ub.fu-berlin.de/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/multi_lmno/nibel.html

Kommentierte Links, aktuell

[nun:

http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/autorn/nibel.html

mit defektem Link zur Sammlung im Netbib-Wiki und weiteren veralteten Links]

B) Handschriften und Texte

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.html

Faksimile der nunmehr Karlsruher (ehemals Donaueschinger) Hs. C

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/12Jh/Nibelungen/nib_intr.html

Handschriften A, B, C (Bibliotheca Augustana)

http://www.univie.ac.at/Germanistik/texte/germ_text.htm

H. Reichert bietet A, B und C sowie zusätzlich noch die Hs. n

[nun:

http://germanistik.univie.ac.at/links-texts/textkorpora/

auch mit Transkriptionen von d und k]

http://web.archive.org/web/20061128181429/http://www.nibelungenlied.com/

Edition des Linzer Fragments M

http://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_inhalt.php?id=271

Überlieferungsübersicht, Nachweis weiterer Abbildungen von Fragmenten und Hss. im WWW

[nach wie vor erreichbar, Weiterleitung zu:

http://www.handschriftencensus.de/werke/271 ]