Der Ergänzungsband zum Darmstädter AHG ist online bzw. nun auch ohne US-Proxy einsehbar:

http://archive.org/stream/BeitraegeZurHessischenKirchengeschichte3#page/n7/mode/2up

Fritz Hermann legte mit Miscellanea Moguntina Beiträge zur Mainzer Geschichte vor, S. 191-203 gab er Auszüge aus der lateinischen Chronik des Hebelin von Heimbach. S. 325-327 teilte er Quellen zu Passionsspielen in Mainz mit.

http://archive.org/stream/BeitraegeZurHessischenKirchengeschichte3#page/n7/mode/2up

Fritz Hermann legte mit Miscellanea Moguntina Beiträge zur Mainzer Geschichte vor, S. 191-203 gab er Auszüge aus der lateinischen Chronik des Hebelin von Heimbach. S. 325-327 teilte er Quellen zu Passionsspielen in Mainz mit.

KlausGraf - am Montag, 13. August 2012, 23:25 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/copyright/article/53433-with-key-filings-in-trials-loom-in-google-book-cases.html

After a round of key filings, two Authors Guild cases challenging Google’s ambitious library book-scanning program are on schedule for early fall trial dates. Final reply briefs were filed July 27 for the Authors Guild v. HathiTrust, with that case now fully briefed and all but set for a November trial in Judge Harold Baer’s courtroom. And in the Authors Guild v. Google case, motions for summary judgment were also filed July 27, with a final round of reply briefs due September 17 and oral arguments set for October 9 before Judge Denny Chin.

After a round of key filings, two Authors Guild cases challenging Google’s ambitious library book-scanning program are on schedule for early fall trial dates. Final reply briefs were filed July 27 for the Authors Guild v. HathiTrust, with that case now fully briefed and all but set for a November trial in Judge Harold Baer’s courtroom. And in the Authors Guild v. Google case, motions for summary judgment were also filed July 27, with a final round of reply briefs due September 17 and oral arguments set for October 9 before Judge Denny Chin.

KlausGraf - am Montag, 13. August 2012, 21:26 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Nachlass des Literaturwissenschaftlers Claus Träger (1927-2005) wurde dem Deutschen Literaturarchiv Marbach von seiner Witwe Christine Träger als Stiftung übereignet. Claus Träger, einer der bedeutendsten Germanisten der DDR, gehörte zum Herausgeberkollegium der »Zeitschrift für Germanistik« und war Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.

Der Bestand enthält zahlreiche Korrespondenzen, u. a. Familienbriefe aus den Jahren 1946 und 1948 (der Zeit seiner Kriegsgefangenschaft) sowie Briefe von Werner Bahner, Lieselotte Blumenthal, Walter Dietze, Peter Hacks, Helmut Holtzhauer, Hans Mayer, Hans Jörg Sandkühler, Robert Weimann und Klaus Weimar. Neben Manuskripten unveröffentlichter Vorträge enthält der Bestand Typoskripte zur Literaturgeschichte von der Aufklärung bis zur Gegenwart und zur Methodologie der Literaturwissenschaft. Als Schüler des berühmten Romanisten Werner Krauss widmete sich Träger intensiv den Auswirkungen der Französischen Revolution auf die deutsche Literatur. Wesentlich beeinflusst wurde er dabei von der von Krauss entwickelten marxistischen Literaturtheorie.

Nach seiner Kriegsgefangenschaft in Belgien und England legte Claus Träger sein Abitur an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Leipzig ab. Seit 1965 war er Professor für Allgemeine Literaturwissenschaft an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Träger leistete grundlegende editorische Arbeit zur Herausgabe der Werke von Schiller, Lessing, Herder, Novalis und Grillparzer.

Claus Trägers Nachlass ergänzt die Archive von DDR-Literaturwissenschaftlern, die einen Sammlungsschwerpunkt im Deutschen Literaturarchiv Marbach bilden, dazu gehören u. a. die Nachlässe von Walfried Hartinger, Hans Kaufmann, Werner Mittenzwei und Manfred Naumann.

Quelle: DLA PM 50/2012, 13.8.2012

Der Bestand enthält zahlreiche Korrespondenzen, u. a. Familienbriefe aus den Jahren 1946 und 1948 (der Zeit seiner Kriegsgefangenschaft) sowie Briefe von Werner Bahner, Lieselotte Blumenthal, Walter Dietze, Peter Hacks, Helmut Holtzhauer, Hans Mayer, Hans Jörg Sandkühler, Robert Weimann und Klaus Weimar. Neben Manuskripten unveröffentlichter Vorträge enthält der Bestand Typoskripte zur Literaturgeschichte von der Aufklärung bis zur Gegenwart und zur Methodologie der Literaturwissenschaft. Als Schüler des berühmten Romanisten Werner Krauss widmete sich Träger intensiv den Auswirkungen der Französischen Revolution auf die deutsche Literatur. Wesentlich beeinflusst wurde er dabei von der von Krauss entwickelten marxistischen Literaturtheorie.

Nach seiner Kriegsgefangenschaft in Belgien und England legte Claus Träger sein Abitur an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Leipzig ab. Seit 1965 war er Professor für Allgemeine Literaturwissenschaft an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Träger leistete grundlegende editorische Arbeit zur Herausgabe der Werke von Schiller, Lessing, Herder, Novalis und Grillparzer.

Claus Trägers Nachlass ergänzt die Archive von DDR-Literaturwissenschaftlern, die einen Sammlungsschwerpunkt im Deutschen Literaturarchiv Marbach bilden, dazu gehören u. a. die Nachlässe von Walfried Hartinger, Hans Kaufmann, Werner Mittenzwei und Manfred Naumann.

Quelle: DLA PM 50/2012, 13.8.2012

Wolf Thomas - am Montag, 13. August 2012, 21:14 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Beispiel völlig unbrauchbarer Metadaten:

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1344408319151/1/

Wenn man schon eine nicht in einem modernen Katalog beschriebene frühneuzeitliche Handschrift digitalisiert, kann man sehr wohl eine kursorische Beschreibung beigeben. Nach Thomas Fuchs, Traditionsstiftung ... 2002, S. 191 handelt es sich bei GHBK 2° Ms. Hass. 12/1-3 um eine der Sammelhandschriften des Kasselers Hermann Dresler (floruit 1651).

Zum Gedicht übers Kloster Breitenau: Johannes Schilling, Ein Gedicht über die Anfänge und die Reform des Klosters Breitenau. In: ZHG 95, 1990.

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1344408319151/1/

Wenn man schon eine nicht in einem modernen Katalog beschriebene frühneuzeitliche Handschrift digitalisiert, kann man sehr wohl eine kursorische Beschreibung beigeben. Nach Thomas Fuchs, Traditionsstiftung ... 2002, S. 191 handelt es sich bei GHBK 2° Ms. Hass. 12/1-3 um eine der Sammelhandschriften des Kasselers Hermann Dresler (floruit 1651).

Zum Gedicht übers Kloster Breitenau: Johannes Schilling, Ein Gedicht über die Anfänge und die Reform des Klosters Breitenau. In: ZHG 95, 1990.

KlausGraf - am Montag, 13. August 2012, 21:13 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ganz und gar abscheulich finde ich es, dass die Frankfurter Universitätsbibliothek von dem Ms. Praed. 108 nur den Teil 5 digitalisiert hat:

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/4077843

[inzwischen komplett:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30:2-18238 ]

Was soll solche Auswahl-Digitalisierung? Wenn ein Band Drucke und getrennt foliierte handschriftliche Teile aufweist, dann digitalisiert man ihn als Einheit! Alles andere ist vorgestern.

Ms. Praed. 108 ist eine wichtige Handschrift für die Werke des streibaren Dominikanermönchs Wigand Wirt (gest. 1519), zu dem der Reuchlin-Briefwechsel Bd. 1, 1999, S. 403 zu ep. 130 an biographischen Angaben nur die ADB

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Wirt,_Wigand

und den Katalog von Powitz S. 245ff. und 253ff. erwähnt.

Powitz 1968:

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kataloge/content/pageview/1927585

Zu nennen gewesen wäre aber z.B. auch Bernhard Neidinger, Das Dominikanerkloster Stuttgart ..., 1993, S. 132-137 (zu Wirt im Streit um die unbefleckte Empfängnis) sowie Klaus Arnold, Johannes Trithemius ... ²1991, S. 106-109; Angelika Dörfler-Dierken, Die Verehrung der heiligen Anna ... 1992, S. 68 mit Anm. 58 und sicher auch der Wimpfeling-Briefwechsel ( http://archiv.twoday.net/stories/2900705/). Zu Wirt siehe zusammenfassend (unter Nennung des - online hinter der Paywall verschwundenen - BBKL-Artikels) LThK 3. Aufl. Bd. 10, Sp. 1234 (mit tadelnswert unvollständigen Literaturangaben).

[Walther Ludwig mailte mir: "Zu Wigand Wirt habe ich mich länger geäußert in meinem Aufsatz: Matern Hatten, Adam Werner, Sebastian Brandt und das Problem der religiösen Toleranz, am einfachsten zugänglich in dem revidierten Nachdruck in meinen Miscella Neolatina, Bd. 1, 2004, S. 97-128. Wirt wird nach dem Register in Bd. 3 erwähnt auf S.105-107, 114, 118-120, 122, 126." Bequemer zur Hand dürfte vielen der Erstdruck in der ZGO 1996, S. 271ff. sein. Hingewiesen sei auch noch auf Otto Stegmüllers Studie zum Immakulisten-Streit von 1960, abrufbar unter

http://dx.doi.org/10.5169/seals-117284 ]

Am 14. November 1513 schrieb Wirt in Rom die "Palinodia Wesaliana" gegen die Anhänger Johann Rucheraths von Wesel, überliefert im Frankfurter Codex. Vorangestellt (Bl. 33v) sind 12 lateinische Verse von "Joannes Stockar", artium et medicinae doctor, für "seinen" Wigand.

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/4077929

Powitz dachte an die Frankfurter Familie Stockar, aber meines Erachtens ist das eindeutig der am 27. Mai 1513 verstorbene und im Ulmer Dominikanerkonvent (!) begrabene Ulmer Stadtarzt Johannes Stocker, der in seiner Grabinschrift artis et medicinae doctor heißt. Über ihn hat Walther Ludwig wiederholt gehandelt, zusammenfassend in seiner Teilausgabe des Rychard-Briefwechsels "Vater und Sohn im 16. Jahrhundert" 1999, S. 24 Anm. 58. Ich selbst habe ihm in meinem Finck-Aufsatz ebenfalls einige Zeilen gewidmet:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/ (2008, S. 166f.)

[Bereits Paul Lehmann hatte Handschriftennachweise zu Stocker gegeben ZfB 1941, S. 239 (anlässlich der Nennung Stockers als Besitzer von Lullus-Handschriften): Erlangen 932, 979, 1148. München Clm 23809, 24130. Wien 11198, 11233, 11251.

Walther Ludwig verdanke ich folgenden Zusammenfassung des Gedichts:

"Der Dominikaner Wigand Wirt ist von Rom, wo er einen Prozeß als Angeklagter zu bestehen hatte, gesund zurückgekehrt. Das Gerücht, daß er auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden sei, hat sich als falsch erwiesen. Der Ulmer Stadtarzt Dr. art. et med. Johannes Stocker beglückwünscht ihn dazu mit einem aus sechs elegischen Distichen bestehenden Gedicht, das vermutlich aus dem Jahr 1513 stammt. Er sieht in Wirts Gegnern Neider und versichert ihm, daß sein Ruhm selbst nach seinem Tod Bestand haben werde. Wen Fortuna beglücke, der müsse nun einmal Neider ertragen." ]

#forschung

[inzwischen komplett:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30:2-18238 ]

Was soll solche Auswahl-Digitalisierung? Wenn ein Band Drucke und getrennt foliierte handschriftliche Teile aufweist, dann digitalisiert man ihn als Einheit! Alles andere ist vorgestern.

Ms. Praed. 108 ist eine wichtige Handschrift für die Werke des streibaren Dominikanermönchs Wigand Wirt (gest. 1519), zu dem der Reuchlin-Briefwechsel Bd. 1, 1999, S. 403 zu ep. 130 an biographischen Angaben nur die ADB

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Wirt,_Wigand

und den Katalog von Powitz S. 245ff. und 253ff. erwähnt.

Powitz 1968:

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kataloge/content/pageview/1927585

Zu nennen gewesen wäre aber z.B. auch Bernhard Neidinger, Das Dominikanerkloster Stuttgart ..., 1993, S. 132-137 (zu Wirt im Streit um die unbefleckte Empfängnis) sowie Klaus Arnold, Johannes Trithemius ... ²1991, S. 106-109; Angelika Dörfler-Dierken, Die Verehrung der heiligen Anna ... 1992, S. 68 mit Anm. 58 und sicher auch der Wimpfeling-Briefwechsel ( http://archiv.twoday.net/stories/2900705/). Zu Wirt siehe zusammenfassend (unter Nennung des - online hinter der Paywall verschwundenen - BBKL-Artikels) LThK 3. Aufl. Bd. 10, Sp. 1234 (mit tadelnswert unvollständigen Literaturangaben).

[Walther Ludwig mailte mir: "Zu Wigand Wirt habe ich mich länger geäußert in meinem Aufsatz: Matern Hatten, Adam Werner, Sebastian Brandt und das Problem der religiösen Toleranz, am einfachsten zugänglich in dem revidierten Nachdruck in meinen Miscella Neolatina, Bd. 1, 2004, S. 97-128. Wirt wird nach dem Register in Bd. 3 erwähnt auf S.105-107, 114, 118-120, 122, 126." Bequemer zur Hand dürfte vielen der Erstdruck in der ZGO 1996, S. 271ff. sein. Hingewiesen sei auch noch auf Otto Stegmüllers Studie zum Immakulisten-Streit von 1960, abrufbar unter

http://dx.doi.org/10.5169/seals-117284 ]

Am 14. November 1513 schrieb Wirt in Rom die "Palinodia Wesaliana" gegen die Anhänger Johann Rucheraths von Wesel, überliefert im Frankfurter Codex. Vorangestellt (Bl. 33v) sind 12 lateinische Verse von "Joannes Stockar", artium et medicinae doctor, für "seinen" Wigand.

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/4077929

Powitz dachte an die Frankfurter Familie Stockar, aber meines Erachtens ist das eindeutig der am 27. Mai 1513 verstorbene und im Ulmer Dominikanerkonvent (!) begrabene Ulmer Stadtarzt Johannes Stocker, der in seiner Grabinschrift artis et medicinae doctor heißt. Über ihn hat Walther Ludwig wiederholt gehandelt, zusammenfassend in seiner Teilausgabe des Rychard-Briefwechsels "Vater und Sohn im 16. Jahrhundert" 1999, S. 24 Anm. 58. Ich selbst habe ihm in meinem Finck-Aufsatz ebenfalls einige Zeilen gewidmet:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/ (2008, S. 166f.)

[Bereits Paul Lehmann hatte Handschriftennachweise zu Stocker gegeben ZfB 1941, S. 239 (anlässlich der Nennung Stockers als Besitzer von Lullus-Handschriften): Erlangen 932, 979, 1148. München Clm 23809, 24130. Wien 11198, 11233, 11251.

Walther Ludwig verdanke ich folgenden Zusammenfassung des Gedichts:

"Der Dominikaner Wigand Wirt ist von Rom, wo er einen Prozeß als Angeklagter zu bestehen hatte, gesund zurückgekehrt. Das Gerücht, daß er auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden sei, hat sich als falsch erwiesen. Der Ulmer Stadtarzt Dr. art. et med. Johannes Stocker beglückwünscht ihn dazu mit einem aus sechs elegischen Distichen bestehenden Gedicht, das vermutlich aus dem Jahr 1513 stammt. Er sieht in Wirts Gegnern Neider und versichert ihm, daß sein Ruhm selbst nach seinem Tod Bestand haben werde. Wen Fortuna beglücke, der müsse nun einmal Neider ertragen." ]

#forschung

KlausGraf - am Montag, 13. August 2012, 20:04 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein zusammenfassender Artikel zum Skandal in der NYT:

http://www.nytimes.com/2012/08/12/world/europe/naples-librarys-plunder-highlights-entrenched-dealings.html?_r=1

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

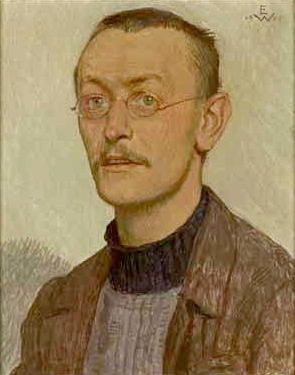

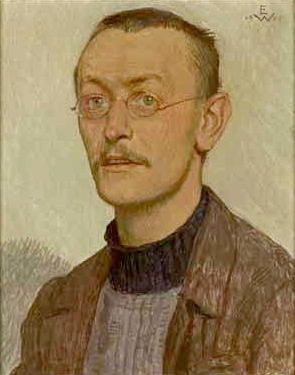

De Caro (rechts)

De Caro (rechts)

http://www.nytimes.com/2012/08/12/world/europe/naples-librarys-plunder-highlights-entrenched-dealings.html?_r=1

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

De Caro (rechts)

De Caro (rechts)noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://log.netbib.de/archives/2012/08/13/war-der-erwerb-der-sammlung-perthes-sinnvoll/

Der Rechnungshof meckert. Die Kritik wird zurecht zurückgewiesen:

http://www.dtoday.de/regionen/lokal-panorama_artikel,-Die-Residenzstadt-Gotha-die-Sammlung-Perthes-und-der-Thueringer-Landesrechnungshof-_arid,177514.html

Zitat des Gothaer Oberbürgermeisters: "Den Äußerungen des Rechnungshofes über die Sammlung Perthes mangelt es aus meiner Sicht an der gebotenen Sachkenntnis und der notwendigen unvoreingenommenen Sachlichkeit. Das wird bereits deutlich durch die tendenziöse Überschrift des Berichtes: "Teures Weihnachtsgeschenk. 6,4 Millionen für unbrauchbare historische Sammlung". Nein, meine Damen und Herren vom Rechnungshof: Die Sammlung war im Verhältnis zu ihrem Wert nicht teuer, sie war auch kein Weihnachtsgeschenk. Viele Menschen in der Stadt Gotha, der Universität Erfurt, eine große Stiftung und darüber hinaus viele Freunde Gothas haben sich für sie engagiert. Wer sie für unbrauchbar erklärt, disqualifiziert sich selbst. Wir sind dankbar, dass die Sammlung Perthes dauerhaft für Gotha, für Thüringen und Deutschland gerettet wurde. Wir sind dankbar, dass wir sie in unserer Stadt haben und sie in absehbarer Zeit in vielfältiger Weise nutzen können. Die Stadt Gotha bekennt sich ausdrücklich zu diesem wichtigen Teil ihrer kulturellen Identität.

Vom Thüringer Rechnungshof erhoffe ich mir die Einsicht und die Größe, diesen Teil des Jahresberichts 2012 schlicht zurückzuziehen - je eher, desto besser."

Wenn diese imkompetenten Erbsenzähler von den Rechnungshöfen über den Kulturgutschutz in Deutschland bestimmen dürfen, dann gute Nacht! Es ist so schon schlimm genug.

Der Rechnungshof meckert. Die Kritik wird zurecht zurückgewiesen:

http://www.dtoday.de/regionen/lokal-panorama_artikel,-Die-Residenzstadt-Gotha-die-Sammlung-Perthes-und-der-Thueringer-Landesrechnungshof-_arid,177514.html

Zitat des Gothaer Oberbürgermeisters: "Den Äußerungen des Rechnungshofes über die Sammlung Perthes mangelt es aus meiner Sicht an der gebotenen Sachkenntnis und der notwendigen unvoreingenommenen Sachlichkeit. Das wird bereits deutlich durch die tendenziöse Überschrift des Berichtes: "Teures Weihnachtsgeschenk. 6,4 Millionen für unbrauchbare historische Sammlung". Nein, meine Damen und Herren vom Rechnungshof: Die Sammlung war im Verhältnis zu ihrem Wert nicht teuer, sie war auch kein Weihnachtsgeschenk. Viele Menschen in der Stadt Gotha, der Universität Erfurt, eine große Stiftung und darüber hinaus viele Freunde Gothas haben sich für sie engagiert. Wer sie für unbrauchbar erklärt, disqualifiziert sich selbst. Wir sind dankbar, dass die Sammlung Perthes dauerhaft für Gotha, für Thüringen und Deutschland gerettet wurde. Wir sind dankbar, dass wir sie in unserer Stadt haben und sie in absehbarer Zeit in vielfältiger Weise nutzen können. Die Stadt Gotha bekennt sich ausdrücklich zu diesem wichtigen Teil ihrer kulturellen Identität.

Vom Thüringer Rechnungshof erhoffe ich mir die Einsicht und die Größe, diesen Teil des Jahresberichts 2012 schlicht zurückzuziehen - je eher, desto besser."

Wenn diese imkompetenten Erbsenzähler von den Rechnungshöfen über den Kulturgutschutz in Deutschland bestimmen dürfen, dann gute Nacht! Es ist so schon schlimm genug.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Rahmen der Teildigitalisierung der "Royal Manuscripts" werden wahre Pretiosen online gestellt, und das äußerst empfehlenswerte Blog bietet tolle Bilder, die dazu anregen, die Schätze virtuell in Besitz zu nehmen.

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/08/finishing-the-smithfield-decretals.html

In about 1300, a scribe wrote 'The whole thing is finished; give the guy who wrote it a drink' in Latin on the recto of folio 314 of a copy of the Decretals of Gregory IX that is now British Library, Royal MS 10 E. iv (see here for the Digitised Manuscripts record, and below for the scribe's note). This scribe and his colleagues had certainly earned a pint; the 1,971 papal letters and other documents that make up the Decretals and the accompanying gloss fill 310 of the preceding folios. When this line was written, the scribes’ work may have been done, but the manuscript, known as the Smithfield Decretals, wasn’t finished in any conventional sense of the word.

Gerade bei einer solchen kanonistischen Handschrift ist es essentiell, dass nicht an der Auflösung gegeizt wird. Diese ist in der Tat sehr gut und erlaubt eine problemlose Lektüre auch der kleinen Texte.

Schlecht gelöst ist die ziemlich versteckte Sprachenauswahl, die sich nicht auf die Handschriften, sondern nur auf die erfassten Titel bezieht. Obwohl es französische Manuskripte (z.B. "Grandes Chroniques de France") im digitalisierten Bestand gibt, werden nur die Sprachen Latein und Griechisch (nur 10 Titel, was absurd ist!) gefunden:

http://archiv.twoday.net/stories/97034883/

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/08/finishing-the-smithfield-decretals.html

In about 1300, a scribe wrote 'The whole thing is finished; give the guy who wrote it a drink' in Latin on the recto of folio 314 of a copy of the Decretals of Gregory IX that is now British Library, Royal MS 10 E. iv (see here for the Digitised Manuscripts record, and below for the scribe's note). This scribe and his colleagues had certainly earned a pint; the 1,971 papal letters and other documents that make up the Decretals and the accompanying gloss fill 310 of the preceding folios. When this line was written, the scribes’ work may have been done, but the manuscript, known as the Smithfield Decretals, wasn’t finished in any conventional sense of the word.

Gerade bei einer solchen kanonistischen Handschrift ist es essentiell, dass nicht an der Auflösung gegeizt wird. Diese ist in der Tat sehr gut und erlaubt eine problemlose Lektüre auch der kleinen Texte.

Schlecht gelöst ist die ziemlich versteckte Sprachenauswahl, die sich nicht auf die Handschriften, sondern nur auf die erfassten Titel bezieht. Obwohl es französische Manuskripte (z.B. "Grandes Chroniques de France") im digitalisierten Bestand gibt, werden nur die Sprachen Latein und Griechisch (nur 10 Titel, was absurd ist!) gefunden:

http://archiv.twoday.net/stories/97034883/

KlausGraf - am Montag, 13. August 2012, 13:17 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von Cornelia Weber in EGO:

http://www.ieg-ego.eu/de/threads/crossroads/wissensraeume/cornelia-weber-universitaetssammlungen

Europäische Universitäten beherbergen eine Vielfalt an Sammlungen, die für die akademische Traditionsbildung, für die Entstehung und Ausdifferenzierung einzelner Disziplinen sowie für die konkrete Praxis in Forschung und Lehre von großer Bedeutung waren und sind. Von Seiten der Wissenschaftsgeschichte wurden diese Sammlungen lange Zeit vernachlässigt, bis sich im Zuge des in den letzten Jahren gestiegenen Interesses an der materiellen Dimension von Wissenskulturen die Beschäftigung mit ihnen intensiviert hat. So lassen sich vermehrt Versuche beobachten, Bestände und Objektgruppen zu erfassen, Funktionen und Gebrauchsweisen zu analysieren und die Geschichte einzelner Sammlungen und Objekte aufzuarbeiten. Grundlegende Forschung zur gesamteuropäischen Dimension der Universitätssammlungen steht indes noch aus. Der vorliegende Artikel versteht sich vor diesem Hintergrund ebenso als ein erster historischer Überblick wie als Versuch einer Typologie der europäischen Sammlungslandschaft.

http://www.ieg-ego.eu/de/threads/crossroads/wissensraeume/cornelia-weber-universitaetssammlungen

Europäische Universitäten beherbergen eine Vielfalt an Sammlungen, die für die akademische Traditionsbildung, für die Entstehung und Ausdifferenzierung einzelner Disziplinen sowie für die konkrete Praxis in Forschung und Lehre von großer Bedeutung waren und sind. Von Seiten der Wissenschaftsgeschichte wurden diese Sammlungen lange Zeit vernachlässigt, bis sich im Zuge des in den letzten Jahren gestiegenen Interesses an der materiellen Dimension von Wissenskulturen die Beschäftigung mit ihnen intensiviert hat. So lassen sich vermehrt Versuche beobachten, Bestände und Objektgruppen zu erfassen, Funktionen und Gebrauchsweisen zu analysieren und die Geschichte einzelner Sammlungen und Objekte aufzuarbeiten. Grundlegende Forschung zur gesamteuropäischen Dimension der Universitätssammlungen steht indes noch aus. Der vorliegende Artikel versteht sich vor diesem Hintergrund ebenso als ein erster historischer Überblick wie als Versuch einer Typologie der europäischen Sammlungslandschaft.

KlausGraf - am Montag, 13. August 2012, 13:04 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Pressemitteilung

Schlussfolgerung aus der ernüchternden Bilanz der Stiftung Stadtgedächtnis:

Wer Glaubwürdigkeit verspielt, bekommt auch kein Geld

Die Bürgerplattform „KÖLN KANN AUCH ANDERS“ (K²A²) sieht die Stadtspitze, den Kulturdezernenten und die Archivleitung in der Verantwortung für das Spendendesaster der Stiftung Stadtgedächtnis. Sie haben die wichtigste Grundlage für die Akquisition von Geldern verspielt: Glaubwürdigkeit,

Transparenz und Eindeutigkeit der Entwicklungsperspektiven.

Als Dr. Stefan Lafaire im Oktober 2011 seine Arbeit als Vorstand der Stiftung Stadtgedächtnis antrat, erklärte er, eine stetige Mittelzufuhr zum Stiftungsvermögen, sei nur dann einzuwerben, wenn es der Stiftung gelinge, „einen großen Rückhalt in der Bevölkerung zu finden“, denn „nur dann“, so Lafaire, „können wir glaubwürdig nationale und internationale Mittel einwerben.“ (KStA, 20.7.2011).

Zum zweiten hat sich Stefan Lafaire im Januar 2012 auch dahingehend geäußert, er wolle eine Million Euro monatlich für die Restaurierung der Bestände des eingestürzten Stadtarchivs akquirieren. Außerdem wolle er dazu beitragen, Köln „zum Zentrum der Papierrestaurierung in der Welt“ zu machen (KStA, 13.1.2012).

Neun Monaten später ist die Bilanz der Stiftung ernüchternd. In dem zurückliegenden Dreivierteljahr ist es Herrn Lafaire gerade einmal gelungen, 35.000.- Euro einzuwerben. Das sind aufs Jahr hochgerechnet 46.666.- Euro. Oder in Prozenten ausgedrückt weniger als 0,4 % dessen, was die Stiftung Stadtgedächtnis monatlich anvisiert hatte.

Es erstaunt uns nicht, dass es demnach offenbar misslungen ist, den anvisierten „großen Rückhalt in der Bevölkerung“ als Voraussetzung für nationale und internationale Akquisitionserfolge zu finden.

Denn Grundlagen für die erfolgreiche Akquisition von Geldern zu Gunsten des Archivs sind:

- Glaubwürdigkeit

- Transparenz

- Eindeutigkeit hinsichtlich der Perspektive des Historischen Archivs

Diese Voraussetzungen – und das ist nicht Herrn Lafaire anzukreiden – sind seitens der Stadtspitze, des Kulturdezernenten und der Archivleitung bis heute nicht geschaffen worden.

- Stichwort Glaubwürdigkeit: Bis heute täuschen Stadt und Archivleitung die Öffentlichkeit über das wahre Ausmaß der Schäden. Die immer wieder gebetsmühlenartig

genannte Bergungsquote von 95 % wird fachlich durch kein belastbares Gutachten gestützt, das der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden wäre. Nahezu alle offiziellen Angaben zur Dauer der Restaurierung und Zusammenführung der Archivalien sind

unseriös, weil sie von einem hohen Personaleinsatz ausgehen, der weder derzeit gegeben noch künftig finanziell zu realisieren sein wird. Aus Sicht von K2A2 ist die Sanierung der Bestände ein Jahrhundertprojekt, dessen Zukunft völlig ungewiss ist.

- Stichwort Transparenz (I): Die Wiederherstellung der Archiv-Ordnung findet weitgehend ohne Expertenwissen über die inhaltlichen Zusammenhänge der Bestände statt

und produziert damit zwangsläufig weitere vermeidbare Verluste. Die tatsächlichen Schwierigkeiten werden von der Archivleitung klein geredet. Die Hinzuziehung externen Expertenwissens (ehemalige Archivare, Wissenschaftler die intensiv mit den

Beständen gearbeitet haben) wird gescheut. Man möchte sich nicht in die Karten schauen lassen und kaschiert die Intransparenz lediglich notdürftig durch stereotype Presseauftritte mit einzelnen restaurierten mittelalterlichen Urkunden.

- Stichwort Transparenz (II): Bis heute ist unklar, auf welche Summe sich die monatlichen Sach- und Personalkosten der Stiftung Stadtgedächtnis belaufen. Stadt und Stiftung sind dringend aufgefordert, hier umgehend für vollständige Transparenz zu

sorgen. Was kostet uns die Stiftung monatlich?

- Stichwort Perspektive: Nach außen operieren Stadt und Archivleitung mit dem Lockterminus „Bürgerarchiv“. In Fachpublikationen entwickelt die Archivleitung dagegen Konzepte für das Archiv der Zukunft, aus denen ersichtlich wird, dass die

Übernahme von Archivgut künftig dramatisch zu Gunsten städtischer Akten und zu Ungunsten der nicht-amtlichen Überlieferung verschoben werden soll. Damit wird der

multiperspektivische Blick auf die Entwicklung der Stadtgesellschaft, der für eine sachgerechte Erforschung der Stadtgeschichte unerlässlich ist, nahezu unmöglich gemacht.

K²A² fordert die Stadtspitze, den Kulturdezernenten und die derzeitige Archivleitung zu der bisher vermissten Ehrlichkeit, zu Transparenz und zu einer Korrektur der seitens der Archivleitung angedachten Konzeption für das künftige Archiv auf.

Ohne die Herstellung von Glaubwürdigkeit, Transparenz und einer mehrheitsfähigen Perspektive wird sich der beschworene „Rückhalt in der Bevölkerung“ nicht herstellen lassen. Es wird sich dann auch nicht vermitteln lassen, warum jemand Geld in das Projekt Stadtarchiv investieren soll.

Weitere Hintergrundinformationen von „Köln kann auch anders“ zum Thema finden Sie in dem Dossier „Gegenwart und Zukunft des Kölner Stadtarchivs. Eine Zwischenbilanz“, im Netz unter

http://www.kölnkannauchanders.de/content/pdf/Dossier_Kolner_Stadtarchiv_26.2.2012.pdf

[...]

Pressekontakt und weitere Informationen:

zum Archiv: Frank Möller / gip.moeller@netcologne.de

zu „Köln kann auch anders“: Dorothee Schneider/Frank Deja

Pionierstr. 5

50735 Köln

mobil: 0172 641 40 32

e-Mail: info@koelnkannauchanders.de

www.koelnkannauchanders.de

Schlussfolgerung aus der ernüchternden Bilanz der Stiftung Stadtgedächtnis:

Wer Glaubwürdigkeit verspielt, bekommt auch kein Geld

Die Bürgerplattform „KÖLN KANN AUCH ANDERS“ (K²A²) sieht die Stadtspitze, den Kulturdezernenten und die Archivleitung in der Verantwortung für das Spendendesaster der Stiftung Stadtgedächtnis. Sie haben die wichtigste Grundlage für die Akquisition von Geldern verspielt: Glaubwürdigkeit,

Transparenz und Eindeutigkeit der Entwicklungsperspektiven.

Als Dr. Stefan Lafaire im Oktober 2011 seine Arbeit als Vorstand der Stiftung Stadtgedächtnis antrat, erklärte er, eine stetige Mittelzufuhr zum Stiftungsvermögen, sei nur dann einzuwerben, wenn es der Stiftung gelinge, „einen großen Rückhalt in der Bevölkerung zu finden“, denn „nur dann“, so Lafaire, „können wir glaubwürdig nationale und internationale Mittel einwerben.“ (KStA, 20.7.2011).

Zum zweiten hat sich Stefan Lafaire im Januar 2012 auch dahingehend geäußert, er wolle eine Million Euro monatlich für die Restaurierung der Bestände des eingestürzten Stadtarchivs akquirieren. Außerdem wolle er dazu beitragen, Köln „zum Zentrum der Papierrestaurierung in der Welt“ zu machen (KStA, 13.1.2012).

Neun Monaten später ist die Bilanz der Stiftung ernüchternd. In dem zurückliegenden Dreivierteljahr ist es Herrn Lafaire gerade einmal gelungen, 35.000.- Euro einzuwerben. Das sind aufs Jahr hochgerechnet 46.666.- Euro. Oder in Prozenten ausgedrückt weniger als 0,4 % dessen, was die Stiftung Stadtgedächtnis monatlich anvisiert hatte.

Es erstaunt uns nicht, dass es demnach offenbar misslungen ist, den anvisierten „großen Rückhalt in der Bevölkerung“ als Voraussetzung für nationale und internationale Akquisitionserfolge zu finden.

Denn Grundlagen für die erfolgreiche Akquisition von Geldern zu Gunsten des Archivs sind:

- Glaubwürdigkeit

- Transparenz

- Eindeutigkeit hinsichtlich der Perspektive des Historischen Archivs

Diese Voraussetzungen – und das ist nicht Herrn Lafaire anzukreiden – sind seitens der Stadtspitze, des Kulturdezernenten und der Archivleitung bis heute nicht geschaffen worden.

- Stichwort Glaubwürdigkeit: Bis heute täuschen Stadt und Archivleitung die Öffentlichkeit über das wahre Ausmaß der Schäden. Die immer wieder gebetsmühlenartig

genannte Bergungsquote von 95 % wird fachlich durch kein belastbares Gutachten gestützt, das der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden wäre. Nahezu alle offiziellen Angaben zur Dauer der Restaurierung und Zusammenführung der Archivalien sind

unseriös, weil sie von einem hohen Personaleinsatz ausgehen, der weder derzeit gegeben noch künftig finanziell zu realisieren sein wird. Aus Sicht von K2A2 ist die Sanierung der Bestände ein Jahrhundertprojekt, dessen Zukunft völlig ungewiss ist.

- Stichwort Transparenz (I): Die Wiederherstellung der Archiv-Ordnung findet weitgehend ohne Expertenwissen über die inhaltlichen Zusammenhänge der Bestände statt

und produziert damit zwangsläufig weitere vermeidbare Verluste. Die tatsächlichen Schwierigkeiten werden von der Archivleitung klein geredet. Die Hinzuziehung externen Expertenwissens (ehemalige Archivare, Wissenschaftler die intensiv mit den

Beständen gearbeitet haben) wird gescheut. Man möchte sich nicht in die Karten schauen lassen und kaschiert die Intransparenz lediglich notdürftig durch stereotype Presseauftritte mit einzelnen restaurierten mittelalterlichen Urkunden.

- Stichwort Transparenz (II): Bis heute ist unklar, auf welche Summe sich die monatlichen Sach- und Personalkosten der Stiftung Stadtgedächtnis belaufen. Stadt und Stiftung sind dringend aufgefordert, hier umgehend für vollständige Transparenz zu

sorgen. Was kostet uns die Stiftung monatlich?

- Stichwort Perspektive: Nach außen operieren Stadt und Archivleitung mit dem Lockterminus „Bürgerarchiv“. In Fachpublikationen entwickelt die Archivleitung dagegen Konzepte für das Archiv der Zukunft, aus denen ersichtlich wird, dass die

Übernahme von Archivgut künftig dramatisch zu Gunsten städtischer Akten und zu Ungunsten der nicht-amtlichen Überlieferung verschoben werden soll. Damit wird der

multiperspektivische Blick auf die Entwicklung der Stadtgesellschaft, der für eine sachgerechte Erforschung der Stadtgeschichte unerlässlich ist, nahezu unmöglich gemacht.

K²A² fordert die Stadtspitze, den Kulturdezernenten und die derzeitige Archivleitung zu der bisher vermissten Ehrlichkeit, zu Transparenz und zu einer Korrektur der seitens der Archivleitung angedachten Konzeption für das künftige Archiv auf.

Ohne die Herstellung von Glaubwürdigkeit, Transparenz und einer mehrheitsfähigen Perspektive wird sich der beschworene „Rückhalt in der Bevölkerung“ nicht herstellen lassen. Es wird sich dann auch nicht vermitteln lassen, warum jemand Geld in das Projekt Stadtarchiv investieren soll.

Weitere Hintergrundinformationen von „Köln kann auch anders“ zum Thema finden Sie in dem Dossier „Gegenwart und Zukunft des Kölner Stadtarchivs. Eine Zwischenbilanz“, im Netz unter

http://www.kölnkannauchanders.de/content/pdf/Dossier_Kolner_Stadtarchiv_26.2.2012.pdf

[...]

Pressekontakt und weitere Informationen:

zum Archiv: Frank Möller / gip.moeller@netcologne.de

zu „Köln kann auch anders“: Dorothee Schneider/Frank Deja

Pionierstr. 5

50735 Köln

mobil: 0172 641 40 32

e-Mail: info@koelnkannauchanders.de

www.koelnkannauchanders.de

KlausGraf - am Montag, 13. August 2012, 12:35 - Rubrik: Kommunalarchive

Das Historische Archiv der Stadt Köln bemüht sich schon restaurierte Einzelstücke und Neuübernahmen ohne Schutz und Sperrfristen zeitnah für eine Nutzung zur Verfügung zu stellen. Zurzeit sind dies nur wenige Stücke. Der Bestand wächst jedoch stetig an. Für Rückfragen oder eine Anmeldung wenden Sie sich bitte direkt an den Lesesaal (lesesaal.hastk@stadt-koeln.de oder 0221/ 221-23669). Bitte beachten Sie, dass wir auch für die unten aufgeführten Einzelstücke oder Bestände im Einzelfall entscheiden, welche Form der Nutzung dem Nutzungszweck entspricht und so ggf. statt des Originals ein Digitalisat in ausreichender Qualität vorlegen.

Folgende Einzelstücke und Bestände sind im Original im Lesesaal des RDZ (Frankfurter Straße 50, 51147 Köln Porz-Lind, Di, Do, Fr 9:00-16:30, Mi 9:00-19:45) nach Voranmeldung wieder einsehbar:

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/10

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/277

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/280

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/2386

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/5788/1

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/5788/3

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/13201

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/13203

Best. 2 (Urkundenkopiare (HUA Kop.)), B 1

Best. 20A (Briefbücher, Ältere Serie (BrB.)), A 80

Best. 20A (Briefbücher, Ältere Serie (BrB.)), A 98

Best. 30/V (Verfassung), V 49

Best. 30/V (Verfassung), V 62

Best. 55 (Actus et processus (A+P)), A 21

Best. 56 (Köln contra Köln (KcK)), A 67A

Best. 70 (Rechnungen (R)), 882a

Best. 90 (Handel), A 959

Best. 160 (Armenverwaltung (AV)), B 3302

Best. 208 (Deutz, Abtei), U K/1

Best. 208 (Deutz, Abtei), U K/5

Best. 210 (Domstift), U K/15

Best. 210 (Domstift), U K/122

Best. 210 (Domstift), U K/734

Best. 210 (Domstift), U K/2366

Best. 234 (Katharina (Deutscher Orden)), U K/984

Best. 239 (Kunibert), U K/2

Best. 239 (Kunibert), U K/4

Best. 239 (Kunibert), U K/7

Best. 239 (Kunibert), U K/11

Best. 251 (Mariengraden), RH 2

Best. 251 (Mariengraden), U K/34

Best. 252 (Mauritius), U K/2

Best. 259 (Pantaleon), U K/3

Best. 259 (Pantaleon), U K/5

Best. 259 (Pantaleon), U K/14

Best. 259 (Pantaleon), U K/26

Best. 266 (Ursula), U S/47

Best. 295 (Geistliche Abteilung - GA), 51A

Best. 310C (Reichskammergericht - Buchstabe C), A 38 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 97 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 105 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 106 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 111 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 99 (nur einzelne Teile)

Best. 310K (Reichskammergericht - Buchstabe K), A 45 (nur einzelne Teile)

Best. 310K (Reichskammergericht - Buchstabe K), A 51A (nur einzelne Teile)

Best. 310K (Reichskammergericht - Buchstabe K), A 59 (nur einzelne Teile)

Best. 310S (Reichskammergericht - Buchstabe S), A 15 (nur einzelne Teile)

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 136

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 424

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 425

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 426

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 427

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 428

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 429

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 430

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 431

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 432

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 433

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 463A

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 464

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 465

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 466

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 467

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 468

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 4473

Best. 1061 (Ketten, von der), A 6A

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 1

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 2

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 3

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 4

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 5

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 6

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 7

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 8

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 9

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 10

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 11

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 12

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 13

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 14

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 15

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 16

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 17

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 18

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 19

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 20

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 21

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 22

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 23

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 24

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 25

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 26

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 27

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 28

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 29

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 30

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 31

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 32

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 33

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 34

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 35

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 36

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 37

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 38

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 39

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 40

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 41

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 42

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 43

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 44

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 45

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 46

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 47

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 48

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 49

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 50

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 51

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 52

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 53

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 54

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 55

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 56

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 57

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 58

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 59

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 60

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 180

Best. 1331 (Verbeek, Hans), Pl 16

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 33

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 46

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 68

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 167

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 181

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 205

Best. 7004 (Handschriften (GB quart)), 42

Best. 7004 (Handschriften (GB quart)), 162

Best. 7004 (Handschriften (GB quart)), 183

Best. 7008 (Handschriften (GB oktav)), 68

Best. 7008 (Handschriften (GB oktav)), 105

Best. 7008 (Handschriften (GB oktav)), 189

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 43

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 86

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 112

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 143

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 146

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 149

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 155

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 169

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 175

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 185

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 200

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 207

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 229

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 239

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 258A

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 259

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 262

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 298

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 306 III

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 337

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 3

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 16

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 52

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 155

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 298

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 393

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 1

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 2

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 3

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 4

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 5

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 6

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 7

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 8

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 9

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 10

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 11

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 12

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 13

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 14

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 15

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 16

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 17

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 18

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 19

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 20

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 21

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 22

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 23

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 24

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 25

Best. 7550 (Moderne Urkunden), U 321

komplette Bestände:

Best. 1825 Peter Faecke

Best. 1822 Renate Mattick

Best. 1826 Brigitte Burgmer

Best. 1828 Günther Ott

Best. 1831 Kegelclub Zint Janner Holzfrei

Best. 1834 Peter Josef Tholen

Best. 1838 Männergesangverein Sängerbund Concordia Köln-Mülheim

Best. 7551 Liegenschaftsurkunden (seit 2009)

Folgende Einzelstücke und Bestände sind im Original im Lesesaal des RDZ (Frankfurter Straße 50, 51147 Köln Porz-Lind, Di, Do, Fr 9:00-16:30, Mi 9:00-19:45) nach Voranmeldung wieder einsehbar:

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/10

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/277

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/280

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/2386

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/5788/1

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/5788/3

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/13201

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/13203

Best. 2 (Urkundenkopiare (HUA Kop.)), B 1

Best. 20A (Briefbücher, Ältere Serie (BrB.)), A 80

Best. 20A (Briefbücher, Ältere Serie (BrB.)), A 98

Best. 30/V (Verfassung), V 49

Best. 30/V (Verfassung), V 62

Best. 55 (Actus et processus (A+P)), A 21

Best. 56 (Köln contra Köln (KcK)), A 67A

Best. 70 (Rechnungen (R)), 882a

Best. 90 (Handel), A 959

Best. 160 (Armenverwaltung (AV)), B 3302

Best. 208 (Deutz, Abtei), U K/1

Best. 208 (Deutz, Abtei), U K/5

Best. 210 (Domstift), U K/15

Best. 210 (Domstift), U K/122

Best. 210 (Domstift), U K/734

Best. 210 (Domstift), U K/2366

Best. 234 (Katharina (Deutscher Orden)), U K/984

Best. 239 (Kunibert), U K/2

Best. 239 (Kunibert), U K/4

Best. 239 (Kunibert), U K/7

Best. 239 (Kunibert), U K/11

Best. 251 (Mariengraden), RH 2

Best. 251 (Mariengraden), U K/34

Best. 252 (Mauritius), U K/2

Best. 259 (Pantaleon), U K/3

Best. 259 (Pantaleon), U K/5

Best. 259 (Pantaleon), U K/14

Best. 259 (Pantaleon), U K/26

Best. 266 (Ursula), U S/47

Best. 295 (Geistliche Abteilung - GA), 51A

Best. 310C (Reichskammergericht - Buchstabe C), A 38 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 97 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 105 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 106 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 111 (nur einzelne Teile)

Best. 310H (Reichskammergericht - Buchstabe H), A 99 (nur einzelne Teile)

Best. 310K (Reichskammergericht - Buchstabe K), A 45 (nur einzelne Teile)

Best. 310K (Reichskammergericht - Buchstabe K), A 51A (nur einzelne Teile)

Best. 310K (Reichskammergericht - Buchstabe K), A 59 (nur einzelne Teile)

Best. 310S (Reichskammergericht - Buchstabe S), A 15 (nur einzelne Teile)

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 136

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 424

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 425

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 426

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 427

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 428

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 429

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 430

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 431

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 432

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 433

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 463A

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 464

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 465

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 466

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 467

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 468

Best. 350 (Französische Verwaltung (FV)), A 4473

Best. 1061 (Ketten, von der), A 6A

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 1

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 2

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 3

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 4

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 5

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 6

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 7

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 8

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 9

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 10

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 11

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 12

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 13

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 14

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 15

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 16

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 17

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 18

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 19

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 20

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 21

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 22

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 23

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 24

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 25

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 26

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 27

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 28

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 29

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 30

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 31

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 32

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 33

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 34

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 35

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 36

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 37

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 38

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 39

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 40

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 41

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 42

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 43

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 44

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 45

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 46

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 47

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 48

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 49

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 50

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 51

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 52

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 53

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 54

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 55

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 56

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 57

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 58

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 59

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 60

Best. 1106 (Werth, Jean Graf von), A 180

Best. 1331 (Verbeek, Hans), Pl 16

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 33

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 46

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 68

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 167

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 181

Best. 7002 (Handschriften (GB fol.)), 205

Best. 7004 (Handschriften (GB quart)), 42

Best. 7004 (Handschriften (GB quart)), 162

Best. 7004 (Handschriften (GB quart)), 183

Best. 7008 (Handschriften (GB oktav)), 68

Best. 7008 (Handschriften (GB oktav)), 105

Best. 7008 (Handschriften (GB oktav)), 189

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 43

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 86

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 112

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 143

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 146

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 149

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 155

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 169

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 175

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 185

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 200

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 207

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 229

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 239

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 258A

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 259

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 262

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 298

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 306 III

Best. 7010 (Handschriften (Wallraf)), 337

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 3

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 16

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 52

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 155

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 298

Best. 7020 (Handschriften (W*)), 393

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 1

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 2

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 3

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 4

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 5

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 6

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 7

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 8

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 9

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 10

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 11

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 12

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 13

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 14

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 15

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 16

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 17

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 18

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 19

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 20

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 21

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 22

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 23

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 24

Best. 7250 (Festungsbaubehörde), P 25

Best. 7550 (Moderne Urkunden), U 321

komplette Bestände:

Best. 1825 Peter Faecke

Best. 1822 Renate Mattick

Best. 1826 Brigitte Burgmer

Best. 1828 Günther Ott

Best. 1831 Kegelclub Zint Janner Holzfrei

Best. 1834 Peter Josef Tholen

Best. 1838 Männergesangverein Sängerbund Concordia Köln-Mülheim

Best. 7551 Liegenschaftsurkunden (seit 2009)

bergera - am Montag, 13. August 2012, 08:22 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand gibt es kein Objekt, das man hinreichend sicher mit den Vierlandeturnieren in Verbindung bringen kann.

1 Paar geschlossene Armzeuge Maximilians zum Kolbenturnier (Wien, Waffensammlung A 79) können nur dann sicher auf das Turnier von Bamberg 1486 bezogen werden, wenn man die Anwesenheit Maximilians voraussetzt und wenn das letzte Kolbenturnier 1487 in Worms stattgefunden hat (siehe den Katalog Maximilian I. 1459-1519. Wien 1959, S. 186, 188 Nr. 538, 189 Nr. 539 rechte lange Hentze), was ich bezweifle. (Siehe auch Pöschko, Turniere, 1987, Personenregister unter Österreich.)

Wenig Vertrauen verdient auch die Familientradition derer von Künsberg in Franken, derzufolge die im Rittersaal des Schlosses Erbach im Odenwald aufgestellte Rüstung des Conrad von Künsberg diejenige sei, die er auf dem Turnier zu Bamberg 1486 getragen habe:

So die Beschreibung etwa in Idunna und Hermode 1816:

http://books.google.de/books?id=zFcAAAAAcAAJ&pg=PA110

Sie fußt auf dem handschriftlichen Katalog des Rittersaals von 1808, S. 8: "Die Familie von Künsberg schenkte diese Rüstung hierher, mit der Versicherung, daß es die nemliche sey, mit welcher Conrad A. 1486 auf dem 34sten Turnier zu Bamberg erschienen sey" (zitiert nach Wolfgang Glüber: Franz I. und der Rittersaal im Schloss zu Erbach, in: Kunst in Hessen und am Mittelrhein NF 2, 2006, S. 35-62, hier S. 59 Anm. 91). Die Rüstung befand sich bereits 1785 in Erbach, da Johann Adam Schlesinger sie damals gemeinsam mit der Rüstung eines Grafen von Leiningen zeichnete (Ortenburg'sche Handschrift im Kunsthistorischen Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, BIBL 57273). Hofmaler Christian Kehrer stellte sie dann für das Erbacher Katalogmanuskript dar.

Konrad von Künsberg erscheint nach Pöschko auf Turnieren von 1481 bis 1486. Dass er in Bamberg turnierte, konnte die Familie leicht aus Rüxner wissen.

[Abbildung siehe auch

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/43-A-980/0018 ]

Nachtrag: Dirk Breiding vom Metmuseum war so freundlich, meine Ausführungen in einer Mail vom 13. August 2012 zu kommentieren:

Sie haben Recht, dass es bisher kein waffenhistorisches Objekt gibt, das direkt und unzweifelhaft mit den Vier-Lande-Turnieren in Verbindung gebracht werden kann, obwohl eine wirklich eingehende Untersuchung des gesamten Themas wie auch der Frage, inwieweit einige der erhaltenen Hohenzeugsättel oder der Kolbenturnierhelme vielleicht an einem der Turneys gebraucht wurden, noch immer aussteht. Ein möglicherweise vielversprechender Kandidat ist der Kolbenturnierhelm in unserer Sammlung mit dem Wappen der Familie vom Stain (acc.no. 40.135.3), denn ein 'Conrad vom Stain' war offenbar u.a. am Würzburger Turnier 1479 anwesend:

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/40002912?rpp=20&pg=1&ft=tournament+helm&pos=3

Die Frage des Wiener Armzeugs und Helmes zum Kolbenturnier ist derzeit nicht eindeutig zu klären (die 'lange Hentze' dürfte aber wohl kaum zu einer Turney-Ausrüstung gehört haben); die im Ausstellungskatalog von 1959 publizierte Meinung orientiert sich übrigens an einer früheren Publikation Ortwin Gambers:

O. Gamber, 'Der Turnierharnisch Maximilians I. und das Thun'sche Skizzenbuch', in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 53, (1957), S. 68: ... "1486 nahm Maximilian als eben ernannter König zu Bamberg an einem Kolbenturnier der Ritterschaft von Franken teil, und aus diesem Anlass wird der Turnierharnisch [...] bestellt worden sein, von dem Wien noch die Armzeuge A79 [...] besitzt." ...

In späteren Veröffentlichungen revidiert Gamber diese Aussage allerdings:

1) Thomas/Gamber, Katalog der Leibrüstkammer 1 Teil, Wien 1976, S. 102: ... "Die vorliegenden Teile von der Hand des Lorenz Helmschmid wurden offenbar für das Kolbenturnier der fränkischen Ritterschaft angefertigt, zu dem Maximilian I. nach seiner Wahl zum römischen König 1486 eingeladen war." ...

2) Gamber, 'Ritterspiel und Turnierrüstung im Spätmittelalter', in: Das Ritterliche Turnier im Mittelalter (Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 80), Josef Fleckenstein (Hrsg.), Göttingen 1985, S. 524:

... "Maximilian I. wollte offenkundig entweder in seinem Krönungsjahr 1486 in Bamberg oder 1487 an einem der folgenden Turniere teilnehmen, wozu es aber nicht gekommen ist. Jedenfalls hat ihm sein Hofplattner Lorenz Helmschmid einen Turnierharnisch hierfür entworfen und gearbeitet." ...

#forschung

Kehrer 1805

Kehrer 1805

Schlesinger 1785

Schlesinger 1785

1 Paar geschlossene Armzeuge Maximilians zum Kolbenturnier (Wien, Waffensammlung A 79) können nur dann sicher auf das Turnier von Bamberg 1486 bezogen werden, wenn man die Anwesenheit Maximilians voraussetzt und wenn das letzte Kolbenturnier 1487 in Worms stattgefunden hat (siehe den Katalog Maximilian I. 1459-1519. Wien 1959, S. 186, 188 Nr. 538, 189 Nr. 539 rechte lange Hentze), was ich bezweifle. (Siehe auch Pöschko, Turniere, 1987, Personenregister unter Österreich.)

Wenig Vertrauen verdient auch die Familientradition derer von Künsberg in Franken, derzufolge die im Rittersaal des Schlosses Erbach im Odenwald aufgestellte Rüstung des Conrad von Künsberg diejenige sei, die er auf dem Turnier zu Bamberg 1486 getragen habe:

So die Beschreibung etwa in Idunna und Hermode 1816:

http://books.google.de/books?id=zFcAAAAAcAAJ&pg=PA110

Sie fußt auf dem handschriftlichen Katalog des Rittersaals von 1808, S. 8: "Die Familie von Künsberg schenkte diese Rüstung hierher, mit der Versicherung, daß es die nemliche sey, mit welcher Conrad A. 1486 auf dem 34sten Turnier zu Bamberg erschienen sey" (zitiert nach Wolfgang Glüber: Franz I. und der Rittersaal im Schloss zu Erbach, in: Kunst in Hessen und am Mittelrhein NF 2, 2006, S. 35-62, hier S. 59 Anm. 91). Die Rüstung befand sich bereits 1785 in Erbach, da Johann Adam Schlesinger sie damals gemeinsam mit der Rüstung eines Grafen von Leiningen zeichnete (Ortenburg'sche Handschrift im Kunsthistorischen Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, BIBL 57273). Hofmaler Christian Kehrer stellte sie dann für das Erbacher Katalogmanuskript dar.

Konrad von Künsberg erscheint nach Pöschko auf Turnieren von 1481 bis 1486. Dass er in Bamberg turnierte, konnte die Familie leicht aus Rüxner wissen.

[Abbildung siehe auch

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/43-A-980/0018 ]

Nachtrag: Dirk Breiding vom Metmuseum war so freundlich, meine Ausführungen in einer Mail vom 13. August 2012 zu kommentieren:

Sie haben Recht, dass es bisher kein waffenhistorisches Objekt gibt, das direkt und unzweifelhaft mit den Vier-Lande-Turnieren in Verbindung gebracht werden kann, obwohl eine wirklich eingehende Untersuchung des gesamten Themas wie auch der Frage, inwieweit einige der erhaltenen Hohenzeugsättel oder der Kolbenturnierhelme vielleicht an einem der Turneys gebraucht wurden, noch immer aussteht. Ein möglicherweise vielversprechender Kandidat ist der Kolbenturnierhelm in unserer Sammlung mit dem Wappen der Familie vom Stain (acc.no. 40.135.3), denn ein 'Conrad vom Stain' war offenbar u.a. am Würzburger Turnier 1479 anwesend:

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/40002912?rpp=20&pg=1&ft=tournament+helm&pos=3

Die Frage des Wiener Armzeugs und Helmes zum Kolbenturnier ist derzeit nicht eindeutig zu klären (die 'lange Hentze' dürfte aber wohl kaum zu einer Turney-Ausrüstung gehört haben); die im Ausstellungskatalog von 1959 publizierte Meinung orientiert sich übrigens an einer früheren Publikation Ortwin Gambers:

O. Gamber, 'Der Turnierharnisch Maximilians I. und das Thun'sche Skizzenbuch', in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 53, (1957), S. 68: ... "1486 nahm Maximilian als eben ernannter König zu Bamberg an einem Kolbenturnier der Ritterschaft von Franken teil, und aus diesem Anlass wird der Turnierharnisch [...] bestellt worden sein, von dem Wien noch die Armzeuge A79 [...] besitzt." ...

In späteren Veröffentlichungen revidiert Gamber diese Aussage allerdings:

1) Thomas/Gamber, Katalog der Leibrüstkammer 1 Teil, Wien 1976, S. 102: ... "Die vorliegenden Teile von der Hand des Lorenz Helmschmid wurden offenbar für das Kolbenturnier der fränkischen Ritterschaft angefertigt, zu dem Maximilian I. nach seiner Wahl zum römischen König 1486 eingeladen war." ...

2) Gamber, 'Ritterspiel und Turnierrüstung im Spätmittelalter', in: Das Ritterliche Turnier im Mittelalter (Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 80), Josef Fleckenstein (Hrsg.), Göttingen 1985, S. 524:

... "Maximilian I. wollte offenkundig entweder in seinem Krönungsjahr 1486 in Bamberg oder 1487 an einem der folgenden Turniere teilnehmen, wozu es aber nicht gekommen ist. Jedenfalls hat ihm sein Hofplattner Lorenz Helmschmid einen Turnierharnisch hierfür entworfen und gearbeitet." ...

#forschung

Kehrer 1805

Kehrer 1805 Schlesinger 1785

Schlesinger 1785KlausGraf - am Samstag, 11. August 2012, 22:44 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schon 2004 erschien das Buch "Resa i tysta rum", das 25 schwedische

Adelsbibliotheken porträtiert.

http://press.abforlag.se/2004/resa.htm

Adelsbibliotheken porträtiert.

http://press.abforlag.se/2004/resa.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vor 50 Jahren starb Hermann Hesse. Also sind seine Werke erst in 20 Jahren in Europa gemeinfrei. Aber da in den USA alles vor 1923 Erschienene als Public Domain behandelt wird (für den Zeitraum 1909/22 und ausländische Publikationen) gilt das für die meisten Bundesstaaten, finden sich bedeutende Teile von Hesses frühen Werken online auf US-Servern.

Das Lesen dieser Werke ist legal, auch die Vervielfältigung zum privaten Gebrauch nach § 53 UrhG, da keine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage vorliegt, denn in den USA ist die Verbreitung der Bücher ja legal.

Eher wenig bietet das Internet Archive (einschließlich Project Gutenberg)

http://archive.org/search.php?query=hermann+hesse%20AND%20mediatype:texts

Die mit US-Proxy benutzbaren Bestände von HathiTrust weist unter anderem der Katalog der UB Chicago nach, in dem auch wenige eigene Digitalisate vorhanden sind, die ohne US-Proxy nutzbar sind. Man muss allerdings die URL kürzen, z.B. auf

http://storage.lib.uchicago.edu/pres/2005/pres2005-717.pdf

Das ist die Erstausgabe von Hermann Hesses Maulbronn-Erzählung "Unterm Rad" von 1906.

Bei Liberley muss man die Wayback-Machine bemühen, um etwas Nützliches herauszuholen:

https://plus.google.com/117546351384071338747/posts/etjWkp5cuHk

Das Lesen dieser Werke ist legal, auch die Vervielfältigung zum privaten Gebrauch nach § 53 UrhG, da keine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage vorliegt, denn in den USA ist die Verbreitung der Bücher ja legal.

Eher wenig bietet das Internet Archive (einschließlich Project Gutenberg)

http://archive.org/search.php?query=hermann+hesse%20AND%20mediatype:texts

Die mit US-Proxy benutzbaren Bestände von HathiTrust weist unter anderem der Katalog der UB Chicago nach, in dem auch wenige eigene Digitalisate vorhanden sind, die ohne US-Proxy nutzbar sind. Man muss allerdings die URL kürzen, z.B. auf

http://storage.lib.uchicago.edu/pres/2005/pres2005-717.pdf

Das ist die Erstausgabe von Hermann Hesses Maulbronn-Erzählung "Unterm Rad" von 1906.

Bei Liberley muss man die Wayback-Machine bemühen, um etwas Nützliches herauszuholen:

https://plus.google.com/117546351384071338747/posts/etjWkp5cuHk

KlausGraf - am Samstag, 11. August 2012, 17:08 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Provider müssen Namen und Adressen von Filesharern auch bei Verstößen herausgeben, die sich nicht im "gewerblichen Ausmaß" bewegen.

http://www.heise.de/tp/blogs/8/152560

Udo Vetter kommentiert:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/08/10/mini-filesharer-zum-abschuss-freigegeben/

Auch die Richter auf der Kanalinsel Jersey sind nicht gerade die jüngsten (Foto 2011)

Auch die Richter auf der Kanalinsel Jersey sind nicht gerade die jüngsten (Foto 2011)

http://www.heise.de/tp/blogs/8/152560

Udo Vetter kommentiert:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/08/10/mini-filesharer-zum-abschuss-freigegeben/

Auch die Richter auf der Kanalinsel Jersey sind nicht gerade die jüngsten (Foto 2011)

Auch die Richter auf der Kanalinsel Jersey sind nicht gerade die jüngsten (Foto 2011)KlausGraf - am Samstag, 11. August 2012, 15:36 - Rubrik: Archivrecht

Bevor er 2005 zum Papst gewählt wurde, wollte Kardinal Joseph Ratzinger Chef von Vatikanbibliothek und -archiv werden. Das sagte der neue „Archivar und Bibliothekar der Heiligen Römischen Kirche“, Erzbischof Jean-Louis Brugues, der Vatikan-Zeitung „L’Osservatore Romano“ (Freitag-Ausgabe). In einem Gespräch vor seiner Ernennung habe Benedikt XVI. ihm gesagt, dass dieses Amt sein Traum gewesen sei, so Brugues.

http://religion.orf.at/stories/2545135/

http://religion.orf.at/stories/2545135/

KlausGraf - am Samstag, 11. August 2012, 15:29 - Rubrik: Kirchenarchive

Zum Begriff Nulpe

http://de.wikipedia.org/wiki/Nulpe

Die Kinderbücher sind zwar wieder im Netz

http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/retrodig/index.php

aber alle Links dürfen geändert werden, z.B. auf

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:FRAU

Zum Thema siehe auch

http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Nulpe

Die Kinderbücher sind zwar wieder im Netz

http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/retrodig/index.php

aber alle Links dürfen geändert werden, z.B. auf

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:FRAU

Zum Thema siehe auch

http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html

KlausGraf - am Freitag, 10. August 2012, 18:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=12390

Via

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/08#Nordbadische_Standesb.C3.BCcher

Via

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/08#Nordbadische_Standesb.C3.BCcher

KlausGraf - am Freitag, 10. August 2012, 18:48 - Rubrik: Genealogie

Zu den 26 Digitalisaten der UB Gent in diesem Bereich zählen auch 17 erlesene Handschriften:

http://search.ugent.be/meercat/x/all?start=20&q=%22Topstuk+Vlaamse+Gemeenschap%22

http://search.ugent.be/meercat/x/all?start=20&q=%22Topstuk+Vlaamse+Gemeenschap%22

KlausGraf - am Freitag, 10. August 2012, 18:25 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 10. August 2012, 18:15 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/titleinfo/907569

Johann Sebastian Severus lieferte in seiner jetzt digitalisierten Moguntia ecclesiastica vor allem ein alphabetisches Lexikon geistlicher Institutionen.

http://de.wikisource.org/wiki/Johann_Sebastian_Severus

Johann Sebastian Severus lieferte in seiner jetzt digitalisierten Moguntia ecclesiastica vor allem ein alphabetisches Lexikon geistlicher Institutionen.

http://de.wikisource.org/wiki/Johann_Sebastian_Severus

KlausGraf - am Freitag, 10. August 2012, 18:05 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Erfolg unserer Web 2.0-Aktivitäten lässt sich auch anhand der Zugriffe auf die Homepage des Stadtarchivs ablesen: Die Zahl der Seitenbesucher ist gegenüber dem Vorjahr um gut 15% gestiegen und auch bei den verweisenden Domains rücken die sozialen Netzwerke auf."

Quelle: http://www.facebook.com/StadtarchivLinzRhein

Wolf Thomas - am Freitag, 10. August 2012, 15:30 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit großer Betroffenheit muss ich den Tod von Professor Sönke Lorenz, langjähriger Leiter des Instituts für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaft an der Universität Tübingen, mitteilen. Lorenz hat nicht nur mich durch seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der südwestdeutschen Landesgeschichte (insbesondere die exakte Aufarbeitung der hochmittelalterlichen Adelsgeschichte war ihm ein Anliegen), der Universitätsgeschichte und der Hexenforschung beeindruckt. Seine liebenswürdige Art wird allen, die ihn kannten, unvergesslich bleiben.

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6nke_Lorenz

[ http://gea.de/region+reutlingen/tuebingen/soenke+lorenz+mit+68+jahren+gestorben.2710993.htm ]

Update: http://archiv.twoday.net/stories/534898433/

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6nke_Lorenz

[ http://gea.de/region+reutlingen/tuebingen/soenke+lorenz+mit+68+jahren+gestorben.2710993.htm ]

Update: http://archiv.twoday.net/stories/534898433/

KlausGraf - am Freitag, 10. August 2012, 15:19 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Freitag, 10. August 2012, 13:56 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Besteht aus einem digitalen Zeitungsarchiv (Periodika des alpinen Raumes mit Südtirol-Schwerpunkt, Zeitraum 1794-2006), Buchdigitalisaten (vorwiegend Tirolensien) und Grafiken-Veduten, löblicherweise ohne irgendwelche unsinnigen Wasserzeichen:

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Portal.po?lid=de_DE

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Portal.po?lid=de_DE

ho - am Freitag, 10. August 2012, 09:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Donnerstag, 9. August 2012, 22:22 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Franz Niehoff hat im Landshuter Katalog "Ritterwelten im Spätmittelalter" (2009), S. 48ff. die Zeichnung eines Kolbenturniers mit Kurfürst Philipp von der Pfalz, Herzog Georg von Bayern-Landshut, Pfalzgraf Otto II. von Neumarkt und Friedrich IV. d. Ä. von Brandenburg-Ansbach (GNM Nürnberg Inv.-Nr. HB 145, Kapsel 1379) schlüssig dem Heidelberger Turnier von 1481 zugewiesen (Abb.: S. 48). [online:

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2012/2131 ]

Mit falschen Datum 1482 findet sich eine (ebd., S. 65 abgebildete) Darstellung eines Zweikampfs mit Kolben zwischen Herzog Georg (?) und Markgraf Friedrich im Sigmaringer Turnierbuch (Hofbibliothek Sigmaringen Hs. 63, Bl. 20r) Hans Burgkmairs des Jüngeren. Zur Handschrift siehe die Beschreibung Marianne Reuters zum Münchner Turnierbuch Cod. icon. 403:

http://codicon.digitale-sammlungen.de/inventiconCod.icon.%20403.html

Die Abbildung nach der Ausgabe Hefners 1853:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmaringer_turnierbuch_heidelberger_turnier.jpg

Ein wohl in Augsburg entstandenes Harnischbuch, das wohl in die Zeit um 1560/70 gehört, enthält einige Abbildungen (Bl. 9r-12v) von einem Kolbenturnier, das ebenso irrig ins Jahr 1482 gesetzt wird. Außerdem wird irrtümlich angegeben, das Heidelberger Turnier sei das letzte gewesen. Der Turnierreiter Bl. 10r folgt unverkennbar der Darstellung des Markgrafen im Sigmaringer Turnierbuch, doch sind die identifizierenden Wappen weggefallen. Ich kenne die Handschrift nur aus den SW-Abbildungen des Kölner Schnütgen-Museums, das sich seinerzeit alle Hoffnungen machen durfte, die Handschrift zu erhalten:

http://www.bildindex.de/obj05071963.html

Die Handschrift der Sammlung Ludwig XV 14 befindet sich nach wie vor im Eigentum des Getty-Museums in Los Angeles, wie aus meiner Liste hervorgeht:

http://archiv.twoday.net/stories/11574161/

Sie wurde im Prachtkatalog Anton von Euw und Joachim M. Plotzek, Die Handschriften der Sammlung Ludwig, Bd. 4, hg. vom Schnütgen-Museum der Stadt Köln, Köln 1985, S. 289-299 beschrieben. Zuvor war sie mehrfach in US-Publikationen beschrieben worden. Der Ludwig-Katalog nennt nur den Katalog der William H. Schab Gallery New York 1967 Nr. 4

http://books.google.de/books?id=RhTsAAAAMAAJ&q=schemmel

Ich finde aber auch noch einen weiteren Schab-Katalog

http://books.google.de/books?hl=de&id=FeI8AQAAIAAJ&q=schemmel

und einen Ausstellungskatalog

http://books.google.de/books?id=PDXrAAAAMAAJ&q=+schemmel

Diese Beschreibungen bezeichnen das Harnischbuch als Turnierbuch, und auch der Ludwig-Katalog stellt heraus, dass die Handschrift in der Tradition der Augsburger Turnierbücher der beiden Burgkmair, Vater und Sohn, steht.

(Die fiktive Frühgeschichte des Turnierwesens - begründet von Rüxner - ist vertreten im Harnischbuch mit einem Harnisch König Heinrichs 948. Bl. 1v-2r wird dieser Harnisch im Rahmen einer Reitzenstein und Schultes

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/JOM_149a_0403-0434.pdf

unbekannten Darstellung der Mauerkirchener Reiter abgebildet.)

Der Wiener Waffenexperte Ortwin Gamber hatte - zitiert in den US-Beschreibungen - die Meinung vertreten, dass die Illustrationen des Harnischbuchs von Johannes Schreyer stammen und der Text von Jeremias Schem(m)el. Da eine Begründung fehlt, ist es verständlich, dass der Ludwig-Katalog diese Zuschreibungen lediglich referierte. Sie können auf keinen Fall als gesichert gelten.

Von Jeremias Schemmel stammt das Turnierbuch P 5247 der Waffensammlung des Kunsthistorischen Museums Wien (um 1570), das mit seiner Turnierliste 938-1568 unverkennbar auf Rüxner fußt (zur handschriftlichen Rüxner-Rezeption siehe http://archiv.twoday.net/stories/96988341/ ). Die Freydal-Ausgabe von 1880 warnte ausdrücklich davor, die Schemmel'sche Kompilation als Originalwerk für die Zeit Maximilians heranzuziehen:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00073063/image_49

Alte Beschreibung der Wiener Handschrift Schemels:

http://books.google.de/books?id=33ZtM8HNvqQC&pg=RA1-PA246

Ebenso wird man auch davon Abstand nehmen müssen, das Harnischbuch des Getty-Museums als authentische Quelle für die Rüstungen des Heidelberger Turniers 1481 heranzuziehen. Auch die Annahme einer in Augsburg vorhandenen gemeinsamen Vorlage für das Harnischbuch und das Sigmaringer Turnierbuch im Sinne eines Turnierbuchs mit bildlichen Darstellungen zum Heidelberger Turnier ginge mir vorerst zu weit.

(Zu den in Augsburg im 16. Jahrhundert entstandenen Turnierbüchern zählt auch das Turnierbuch Maximilians I. um 1550/60 Wien Cod. 10831

Ausstellung Maximilian I. (1969), S. 127 Nr. 494)

Zwei weitere Handschriften des Schemelschen Werks finden sich in Wolfenbüttel:

Cod. Guelf. 1.6.3 Aug. 2°

Katalog Heinemann:

http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=1-6-3-aug-2f&catalog=Heinemann

[Digitalisat:

http://diglib.hab.de/mss/1-6-3-aug-2f/start.htm?image=00001 ]

Cod. 6 Blankenburg

Katalog Butzmann

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0079_b016_JPG.htm

Alle drei Handschriften differieren hinsichtlich des Bildbestands (Butzmann). Eine Grundlage des Werks war Marx Walthers Augsburger Turnierbuch (so auch: Ritterwelten a.a.O., S. 223).

Siehe auch

http://www.dhm.de/ausstellungen/kurzweil/iko3.htm

(Anscheinend gibt es eine Kopie des 19. Jahrhunderts im Metropolitan-Museum. "Jehan Schemel's Turnierbach" (sic)

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/40011399?rpp=20&pg=1&ft=schemel&pos=1 )

[Dirk Breiding teilte dazu per Mail vom 13.8.2012 mit: "Ja, wir besitzen in unserer Abteilungs-Bibliothek des Arms and Armor Departments tatsächlich ein Exemplar des sogenannten Turnierbuches von Jeremias Schemel (Library call no. 23.279). Allerdings handelt es sich dabei um eine Abschrift mit gepausten Abbildungen des ehemaligen Ambraser Exemplares, das sich heute in Wien befindet; die Kopie wurde 1838 von Friedrich Otto von Leber angefertigt und 1923 durch Ankauf erworben."]