"The following Family Bibles collection began as a project with the New Bern-Craven County Public Library and the Craven County Genealogical Society of North Carolina. "

http://cdm16241.contentdm.oclc.org/cdm/landingpage/collection/p16241coll1

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=familienbibel

http://cdm16241.contentdm.oclc.org/cdm/landingpage/collection/p16241coll1

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=familienbibel

KlausGraf - am Sonntag, 3. März 2013, 23:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 3. März 2013, 23:34 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.eogn.com/eastmans_online_genealogy/2013/03/the-village-of-zoar-ohio-might-be-destroyed.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Zoar,_Ohio

"Zoar was founded by German religious dissenters called the Society of Separatists of Zoar in 1817."

http://en.wikipedia.org/wiki/Rottenacker

"a group of Separatists from Wuerttemberg led by Joseph Michael Bimeler from Ulm and Stephan Huber from Rottenacker emigrated to the United States in 1817 and went to Ohio where they founded a communal society at Zoar. There, they lived in a community of goods where all private property was abolished. "

See also

http://books.google.de/books?id=WCuHCwV9oIYC&pg=PA123

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015002375130

Video: Zoar in Pictures

http://vimeo.com/50859534

http://en.wikipedia.org/wiki/Zoar,_Ohio

"Zoar was founded by German religious dissenters called the Society of Separatists of Zoar in 1817."

http://en.wikipedia.org/wiki/Rottenacker

"a group of Separatists from Wuerttemberg led by Joseph Michael Bimeler from Ulm and Stephan Huber from Rottenacker emigrated to the United States in 1817 and went to Ohio where they founded a communal society at Zoar. There, they lived in a community of goods where all private property was abolished. "

See also

http://books.google.de/books?id=WCuHCwV9oIYC&pg=PA123

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015002375130

Video: Zoar in Pictures

http://vimeo.com/50859534

KlausGraf - am Sonntag, 3. März 2013, 22:40 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Innenminister Markus Ulbig hat am Montag in Dresden das digitales Gedächtnis des Landes, also das Elektronische Staatsarchiv feierlich eröffnet.

Präsentiert von Videovalis, veröffentlicht am 26.02.2013

Wolf Thomas - am Sonntag, 3. März 2013, 15:05 - Rubrik: Staatsarchive

600 Regalmeter Tourismus. Wiedereröffnung des Historischen Tourismus-Archivs an der TU Berlin. Die Tourismusgeschichte behält "ihr" Archiv

http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/600-regalmeter-tourismus

http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/600-regalmeter-tourismus

Bernd Hüttner - am Samstag, 2. März 2013, 22:36 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fragt Mike Taylor in einem empfehlenswerten Text

http://svpow.com/2013/03/02/can-repositories-solve-the-access-problem/

Er zählt als Nachteile auf:

1. Grün schafft eine Zwei-Klassen-Wissenschaft

2. Die Abogebühren bestehen fort

3. Embargos

4. Keine hinreichend freien Lizenzen

5. Organisatorische Mängel

Seine Argumentation geht in die gleiche Richtung wie mein Beitrag von neulich:

http://archiv.twoday.net/stories/285824796/

http://svpow.com/2013/03/02/can-repositories-solve-the-access-problem/

Er zählt als Nachteile auf:

1. Grün schafft eine Zwei-Klassen-Wissenschaft

2. Die Abogebühren bestehen fort

3. Embargos

4. Keine hinreichend freien Lizenzen

5. Organisatorische Mängel

Seine Argumentation geht in die gleiche Richtung wie mein Beitrag von neulich:

http://archiv.twoday.net/stories/285824796/

KlausGraf - am Samstag, 2. März 2013, 21:51 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg beschäftigt sich momentan mit der Frage, ob für Google unter bestimmten Umständen die Pflicht besteht, einen Verweis auf persönliche Daten zu unterlassen.

Grundlage ist ein Fall aus Spanien. Der Kläger verlangt von Google Spain, dass der Link einer Tageszeitung, der die amtliche Bekanntmachung der Zwangsversteigerung seines Hauses von 1998 beinhaltet, nicht mehr bei Eingabe seines Namens erscheint. Der Anwalt des Spaniers beruft sich auf das Recht auf Vergessen. Er sagte: „Die betroffene Person muss ein Recht haben zu entscheiden, welche Information für sie schädlich ist".

Google lehnt dies ab und stellt sich lediglich als Vermittler zwischen Suchendem und Herausgeber dar. "Der Herausgeber übt die entscheidende Rolle über die personenbezogenen Daten aus." So der Anwalt von Google. Man müsse diesen in Anspruch nehmen. Sobald er den Link löscht ist auch über Google nichts mehr zu finden, verteidigt sich das Unternehmen.

Ein Grundsatzurteil kann erst in einigen Monaten erwartet werden. "

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5769

Grundlage ist ein Fall aus Spanien. Der Kläger verlangt von Google Spain, dass der Link einer Tageszeitung, der die amtliche Bekanntmachung der Zwangsversteigerung seines Hauses von 1998 beinhaltet, nicht mehr bei Eingabe seines Namens erscheint. Der Anwalt des Spaniers beruft sich auf das Recht auf Vergessen. Er sagte: „Die betroffene Person muss ein Recht haben zu entscheiden, welche Information für sie schädlich ist".

Google lehnt dies ab und stellt sich lediglich als Vermittler zwischen Suchendem und Herausgeber dar. "Der Herausgeber übt die entscheidende Rolle über die personenbezogenen Daten aus." So der Anwalt von Google. Man müsse diesen in Anspruch nehmen. Sobald er den Link löscht ist auch über Google nichts mehr zu finden, verteidigt sich das Unternehmen.

Ein Grundsatzurteil kann erst in einigen Monaten erwartet werden. "

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5769

KlausGraf - am Samstag, 2. März 2013, 20:03 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die ungedruckte Donauwörther Stadtchronik (1528/29) des Kaisheimer Zisterziensers Johann Knebel liegt nun online vor:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba002022-0

Eine Würdigung des Werks gab Theodor von Kern 1862, S. 118-121

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Nachrichten_von_der_historischen_Commission_3-4.pdf

[siehe auch Maria Zelzer: Geschichte der Stadt Donauwörth, ²1979, S. 166-170]

Auszug zum Bauernkrieg bei Baumann 1876

http://archive.org/stream/quellenzurgesch00baumgoog#page/n259/mode/2up

Bl. 206v-208v zu den Donauwörther Meistersingern edierte zuletzt Frieder Schanze: Meisterliche Liedkunst I, 1983, S. 384-386

Zuvor Baumann 1876

http://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010249,00112.html

Die Ausgabe der Kaisheimer Chronik Knebels 1902 mit Angaben zum Chronisten:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BLV_226_Johann_Knebel_Die_Chronik_des_Klosters_Kaisheim.pdf

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba002022-0

Eine Würdigung des Werks gab Theodor von Kern 1862, S. 118-121

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Nachrichten_von_der_historischen_Commission_3-4.pdf

[siehe auch Maria Zelzer: Geschichte der Stadt Donauwörth, ²1979, S. 166-170]

Auszug zum Bauernkrieg bei Baumann 1876

http://archive.org/stream/quellenzurgesch00baumgoog#page/n259/mode/2up

Bl. 206v-208v zu den Donauwörther Meistersingern edierte zuletzt Frieder Schanze: Meisterliche Liedkunst I, 1983, S. 384-386

Zuvor Baumann 1876

http://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010249,00112.html

Die Ausgabe der Kaisheimer Chronik Knebels 1902 mit Angaben zum Chronisten:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BLV_226_Johann_Knebel_Die_Chronik_des_Klosters_Kaisheim.pdf

KlausGraf - am Samstag, 2. März 2013, 19:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 2. März 2013, 19:22 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Gamelab.at ist eine Datenbank, in der Details zu Spiele aus Österreich verzeichnet werden. Mitarbeiter, Entwicklungsdauer, Inhalte sowie Bilder und Videos werden dort archiviert und zugänglich gemacht. Langfristig will die Initiative auch die Spiele selbst für die Nachwelt spielbar aufbewahren."

http://www.gamelab.at/

Siehe: http://futurezone.at/digitallife/14422-archiv-fuer-videospiele-aus-oesterreich-startet.php

Via

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=26006

http://www.gamelab.at/

Siehe: http://futurezone.at/digitallife/14422-archiv-fuer-videospiele-aus-oesterreich-startet.php

Via

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=26006

KlausGraf - am Samstag, 2. März 2013, 19:17 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.gedenkorte-europa.eu/

"Das Projekt „Gedenkorte Europa“ des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933–1945 soll Reisende informieren, die die Nachbarländer Deutschlands in West- und Südeuropa besuchen und die sich – neben Kultur, Landschaft, Sprache und Erholung – auch für die jüngste Geschichte dieser Länder interessieren, die im Zweiten Weltkrieg von den Truppen und Organisationen Nazi-Deutschlands besetzt waren. Die Informationen, Karten und Fotos, die Kurzbiographien und Sachstichworte sollen vor allem auf Orte aufmerksam machen, die an deutsche Kriegs- und Besatzungsverbrechen, an Lager und Deportationen, aber auch an den Widerstand gegen die deutsche Okkupation und deren Überwindung 1945 erinnern."

Bis jetzt aber nur Frankreich und Italien.

Via

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/internetportal-des-deutschen-widerstands-digitale-erinnerung-an-orte-des-schreckens-12100026.html

Eine umfangreiche Liste internationaler Gedenkorte:

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gedenkst%C3%A4tten_f%C3%BCr_die_Opfer_des_Nationalsozialismus

"Das Projekt „Gedenkorte Europa“ des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933–1945 soll Reisende informieren, die die Nachbarländer Deutschlands in West- und Südeuropa besuchen und die sich – neben Kultur, Landschaft, Sprache und Erholung – auch für die jüngste Geschichte dieser Länder interessieren, die im Zweiten Weltkrieg von den Truppen und Organisationen Nazi-Deutschlands besetzt waren. Die Informationen, Karten und Fotos, die Kurzbiographien und Sachstichworte sollen vor allem auf Orte aufmerksam machen, die an deutsche Kriegs- und Besatzungsverbrechen, an Lager und Deportationen, aber auch an den Widerstand gegen die deutsche Okkupation und deren Überwindung 1945 erinnern."

Bis jetzt aber nur Frankreich und Italien.

Via

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/internetportal-des-deutschen-widerstands-digitale-erinnerung-an-orte-des-schreckens-12100026.html

Eine umfangreiche Liste internationaler Gedenkorte:

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gedenkst%C3%A4tten_f%C3%BCr_die_Opfer_des_Nationalsozialismus

KlausGraf - am Samstag, 2. März 2013, 19:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die East Side Gallery ist einer der wenigen Abschnitte, der nach dem Abriss der Mauer noch im Originalzustand erhalten wurde. Sie ist ein historisches Zeugnis der Teilung, ein Mahnmal der Geschichte, das aus guten Gründen unter Denkmalschutz steht.

Nun sollen große Teile des Denkmals abgerissen und umgesetzt werden. Für Luxuswohnungen, die auf dem ehemaligen Todesstreifen entstehen sollen.

Deshalb fordert das „Bündnis East Side Gallery Retten” Berlins Regierenden Oberbürgermeister Klaus Wowereit in einer Petition auf Change.org auf, sich für den Erhalt des Denkmals der deutschen Teilung und ein Abbau-Moratorium auszusprechen."

https://www.change.org/de/Petitionen/herr-wowereit-east-side-gallery-retten-keine-luxuswohnbebauung-auf-dem-ehemaligen-todesstreifen

Nun sollen große Teile des Denkmals abgerissen und umgesetzt werden. Für Luxuswohnungen, die auf dem ehemaligen Todesstreifen entstehen sollen.

Deshalb fordert das „Bündnis East Side Gallery Retten” Berlins Regierenden Oberbürgermeister Klaus Wowereit in einer Petition auf Change.org auf, sich für den Erhalt des Denkmals der deutschen Teilung und ein Abbau-Moratorium auszusprechen."

https://www.change.org/de/Petitionen/herr-wowereit-east-side-gallery-retten-keine-luxuswohnbebauung-auf-dem-ehemaligen-todesstreifen

KlausGraf - am Samstag, 2. März 2013, 19:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Vier Jahre nach dem Einsturz des Historischen Stadtarchivs. Erinnern an die Katastrophe

Sonntag, 3. März 2013

Zwei Menschen verloren ihr Leben. Unschätzbar wertvolle Dokumente wurden zerstört. Die Nachlassgeber kämpfen um die Anerkennung ihrer Verluste. Noch immer gibt es keine Antwort auf die Fragen: Wie konnte das passieren? Wer trägt die erantwortung? Die Ermittlungen ziehen sich hin, der Rechtsstreit dauert an, unabhängige Experten halten den Bau des Erkundungsschachtes für Geld- und Zeitverschwendung.

Zum vierten Jahrestag bitten wir Sie mit uns zum Gedenken an das Unglück an den Waidmarkt von 13:13 bis 13:58 Uhr.

„Bald verjährt?“ Lesung mit Irene Schwarz und Oliver Schnelker

Hintergründe von Christiane Haerlin, „IG Nachlassgeber Stadtarchiv“, über den Stand der Verhandlungen mit der Stadt Köln

Experteninterview mit Dr. Stefan Polonyi, Bauingenieur und Autor

Gedenken an die Toten

Musikalische Begleitung „Trööt op Jück“

Köln kann kann auch anders, Veranstaltungsflyer

Sonntag, 3. März 2013

Zwei Menschen verloren ihr Leben. Unschätzbar wertvolle Dokumente wurden zerstört. Die Nachlassgeber kämpfen um die Anerkennung ihrer Verluste. Noch immer gibt es keine Antwort auf die Fragen: Wie konnte das passieren? Wer trägt die erantwortung? Die Ermittlungen ziehen sich hin, der Rechtsstreit dauert an, unabhängige Experten halten den Bau des Erkundungsschachtes für Geld- und Zeitverschwendung.

Zum vierten Jahrestag bitten wir Sie mit uns zum Gedenken an das Unglück an den Waidmarkt von 13:13 bis 13:58 Uhr.

„Bald verjährt?“ Lesung mit Irene Schwarz und Oliver Schnelker

Hintergründe von Christiane Haerlin, „IG Nachlassgeber Stadtarchiv“, über den Stand der Verhandlungen mit der Stadt Köln

Experteninterview mit Dr. Stefan Polonyi, Bauingenieur und Autor

Gedenken an die Toten

Musikalische Begleitung „Trööt op Jück“

Köln kann kann auch anders, Veranstaltungsflyer

Wolf Thomas - am Samstag, 2. März 2013, 09:24 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Universitätsarchivar ist Karsten Kühnel (zuvor ITS).

KlausGraf - am Freitag, 1. März 2013, 20:05 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach Beendigung der Digitalisierung aller Kriegsgräberlisten in Baden-Württemberg Ende 2011 (s. http://archiv.twoday.net/stories/59214910/) sind diese nun durch das Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg online gestellt worden.

Bestandsübersicht mit Digitalisaten unter

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=24488

Eine öffentliche Bekanntmachung auf der Homepage des Landesarchivs BW wird wie bei der Dokumentation zu den jüdischen Friedhöfen in Baden-Württemberg sicherlich demnächst noch geschehn.

Bestandsübersicht mit Digitalisaten unter

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=24488

Eine öffentliche Bekanntmachung auf der Homepage des Landesarchivs BW wird wie bei der Dokumentation zu den jüdischen Friedhöfen in Baden-Württemberg sicherlich demnächst noch geschehn.

A. Gaugele - am Freitag, 1. März 2013, 13:07 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Getragen wird die Veranstaltung am Freitag 1. März offenkundig nur von den öffentlichen Bibliotheken. Dass es noch andere gibt, die womöglich ebenfalls nicht verstaubt sind und nicht nur Wissenschaftler willkommen heißen, wird der Öffentlichkeit so verheimlicht.

http://www.nachtderbibliotheken.de/

Das Stadtarchiv Bielefeld nimmt teil:

http://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-und-Landesgeschichtliche-Bibliothek-Bielefeld/252830384771432

http://www.nachtderbibliotheken.de/

Das Stadtarchiv Bielefeld nimmt teil:

http://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-und-Landesgeschichtliche-Bibliothek-Bielefeld/252830384771432

KlausGraf - am Freitag, 1. März 2013, 02:09 - Rubrik: Bibliothekswesen

http://mittelalter.hypotheses.org/172 macht auf Czech Medieval Sources Online aufmerksam, die auch Einiges zur frühen Neuzeit enthalten, z.B. die Egerer Chroniken, die zwei aus dem 16. Jahrhundert stammende Chroniken von Pankraz Engelhart und Andreas Baier edierten (Heinrich Gradl, 1884).

Zur Zerstörung des Schlosses Würschengrün 1452 durch die Stadt Eger schreibt Engelhart in seiner bis 1560 reichenden Chronik, es solle ewiglich ungebauen bleiben. Ein Bauer habe (zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt) eine in einem Flüsslein befindliche große steinerne Kugel nach Eger geführt, um etwas damit zu verdienen, man habe ihm aber bei Strafe geboten, sie wieder an ihren Platz zu tun "zum zaichen vnnd gedechtnus" (Handschrift). Man wollte also, dass die gegenständliche Erinnerung an die Belagerung erhalten blieb.

Ausgabe Gradls:

http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=50&bookid=638&page=71

(Schön illuminierte) Handschrift Prag Nationalmuseum VI F 43, Bl. 56r online (Gradl nicht bekannt, ebensowenig wie der illustrierte HAB Wolfenbüttel, Cod. Blankenburg 201)

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/mns_direct.php?docId=set20090818_181_30

#fnzhss

Zur Zerstörung des Schlosses Würschengrün 1452 durch die Stadt Eger schreibt Engelhart in seiner bis 1560 reichenden Chronik, es solle ewiglich ungebauen bleiben. Ein Bauer habe (zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt) eine in einem Flüsslein befindliche große steinerne Kugel nach Eger geführt, um etwas damit zu verdienen, man habe ihm aber bei Strafe geboten, sie wieder an ihren Platz zu tun "zum zaichen vnnd gedechtnus" (Handschrift). Man wollte also, dass die gegenständliche Erinnerung an die Belagerung erhalten blieb.

Ausgabe Gradls:

http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=50&bookid=638&page=71

(Schön illuminierte) Handschrift Prag Nationalmuseum VI F 43, Bl. 56r online (Gradl nicht bekannt, ebensowenig wie der illustrierte HAB Wolfenbüttel, Cod. Blankenburg 201)

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/mns_direct.php?docId=set20090818_181_30

#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 1. März 2013, 01:24 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jürgen Dendorfer: Canossa - keine Wende?

Mehrfachbesprechung von Johannes Fried: Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift, Berlin 2012. Einführung, in: sehepunkte 13 (2013), Nr. 1 [15.01.2013], URL: http://www.sehepunkte.de/2013/01/forum/canossa-keine-wende-brmehrfachbesprechung-von-johannes-fried-canossa-entlarvung-einer-legende-eine-streitschrift-berlin-2012-163/

"In diesem FORUM, das aus vier Besprechungen besteht, sollen [...] einzelne Glieder der Argumentationskette überprüft werden. Claudia Zey wird sich den von Fried zu Recht hervorgehobenen italienischen Quellen und hier insbesondere Arnulf von Mailand zuwenden. Matthias Becher wiederum geht dem zentralen Argument, den Boten- und Reisegeschwindigkeiten, nach. Hans-Werner Goetz erörtert umfassender die Tragfähigkeit und Reichweite der neuen Bewertung; daran schließt sich Ludger Körntgen an, der bei der Forschungsgeschichte ansetzt, insbesondere aber die neue Sicht auf den Anteil der Fürsten am Scheitern des "Friedenspakts" einordnet, die wie eine Rückkehr zu alten Bewertungsmustern anmutet."

Mehrfachbesprechung von Johannes Fried: Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift, Berlin 2012. Einführung, in: sehepunkte 13 (2013), Nr. 1 [15.01.2013], URL: http://www.sehepunkte.de/2013/01/forum/canossa-keine-wende-brmehrfachbesprechung-von-johannes-fried-canossa-entlarvung-einer-legende-eine-streitschrift-berlin-2012-163/

"In diesem FORUM, das aus vier Besprechungen besteht, sollen [...] einzelne Glieder der Argumentationskette überprüft werden. Claudia Zey wird sich den von Fried zu Recht hervorgehobenen italienischen Quellen und hier insbesondere Arnulf von Mailand zuwenden. Matthias Becher wiederum geht dem zentralen Argument, den Boten- und Reisegeschwindigkeiten, nach. Hans-Werner Goetz erörtert umfassender die Tragfähigkeit und Reichweite der neuen Bewertung; daran schließt sich Ludger Körntgen an, der bei der Forschungsgeschichte ansetzt, insbesondere aber die neue Sicht auf den Anteil der Fürsten am Scheitern des "Friedenspakts" einordnet, die wie eine Rückkehr zu alten Bewertungsmustern anmutet."

KlausGraf - am Freitag, 1. März 2013, 00:55 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 1. März 2013, 00:43 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 14. Februar war zu lesen:

"Heute auf den Tag genau ist das neue Gemeinschaftsblog „Mittelalter” seit acht Wochen online. Höchste Zeit eine Einladung zum Mitlesen und Mitbloggen auszusprechen: Forscherinnen und Forscher aus allen Disziplinen, die sich mit dem Mittelalter beschäftigen, sind herzlich willkommen, die Beiträge zu verfolgen und, besser noch, selbst welche zu verfassen. Das Thema des Blogs ist das Mittelalter in seiner bunten Vielfalt. Dabei geht es nicht nur die Epoche selbst, sondern auch um ihre Rezeption und Vermittlung. Ziel des Blogs ist der interdisziplinäre wissenschaftliche Austausch, die Vernetzung von Mediävisten, vor allem die Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Veröffentlichung von fachrelevanten Informationen und Terminen und auch, im Sinne einer wissenschaftlichen Vermittlung des Mittelalters, die Publikation von Forschungsergebnissen im Open Access. Wir bieten außerdem einen monatlichen Überblick über online erschienene Rezensionen mit Bezug zum Mittelalter aus verschiedenen Portalen.

Unser Blog soll eine lebendige Plattform für alle am Mittelalter Interessierten sein und aktuelle Forschung sichtbarer machen. Deswegen sind wir auf Twitter: @Mittelalterblog und, ganz neu, auch auf Facebook: http://www.facebook.com/mittelalter.hypotheses "

http://mittelalter.hypotheses.org/488

"Heute auf den Tag genau ist das neue Gemeinschaftsblog „Mittelalter” seit acht Wochen online. Höchste Zeit eine Einladung zum Mitlesen und Mitbloggen auszusprechen: Forscherinnen und Forscher aus allen Disziplinen, die sich mit dem Mittelalter beschäftigen, sind herzlich willkommen, die Beiträge zu verfolgen und, besser noch, selbst welche zu verfassen. Das Thema des Blogs ist das Mittelalter in seiner bunten Vielfalt. Dabei geht es nicht nur die Epoche selbst, sondern auch um ihre Rezeption und Vermittlung. Ziel des Blogs ist der interdisziplinäre wissenschaftliche Austausch, die Vernetzung von Mediävisten, vor allem die Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Veröffentlichung von fachrelevanten Informationen und Terminen und auch, im Sinne einer wissenschaftlichen Vermittlung des Mittelalters, die Publikation von Forschungsergebnissen im Open Access. Wir bieten außerdem einen monatlichen Überblick über online erschienene Rezensionen mit Bezug zum Mittelalter aus verschiedenen Portalen.

Unser Blog soll eine lebendige Plattform für alle am Mittelalter Interessierten sein und aktuelle Forschung sichtbarer machen. Deswegen sind wir auf Twitter: @Mittelalterblog und, ganz neu, auch auf Facebook: http://www.facebook.com/mittelalter.hypotheses "

http://mittelalter.hypotheses.org/488

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jiří Hönes, dessen grandiose Website http://sagenballaden.de/ bereits hier angezeigt wurde, hat auch ein Angebot zu Informationen und Materialien zur Flurnamenforschung im Unterricht im Netz, in dem sich auch einige Faksimiles aus Munders Stuttgarter "Stadtglocke" 1846 finden:

http://schlehengrund.net/2012/10/06/popularwissenschaftliche-flurnamendeutung-anno-1846/

2012 erschien von Hönes ein Buch "Flurnamen im Unterricht".

Die lästigen Ads lassen den Wunsch aufkommen, dass solche gehaltvollen Informationsangebote künftig auf dem werbefreien http://de.hypotheses.org/untergebracht werden, das sein einjähriges Jubiläum mit einer Abstimmung Top Five der besten Blogbeiträge und besten Blogs begeht.

http://schlehengrund.net/2012/10/06/popularwissenschaftliche-flurnamendeutung-anno-1846/

2012 erschien von Hönes ein Buch "Flurnamen im Unterricht".

Die lästigen Ads lassen den Wunsch aufkommen, dass solche gehaltvollen Informationsangebote künftig auf dem werbefreien http://de.hypotheses.org/untergebracht werden, das sein einjähriges Jubiläum mit einer Abstimmung Top Five der besten Blogbeiträge und besten Blogs begeht.

RSS-Feed:

http://www.facebook.com/feeds/page.php?id=404280116307507&format=rss20

(Von Maria Rottler mit http://www.lottaleben.biz/rss-feed-url-generator erstellt.)

[Siehe auch

http://diesocialmediatexterin.wordpress.com/2012/11/05/rss-feed-fuer-pinnwandeintraege-eurer-facebook-fanseiten-erstellen/ ]

Seite

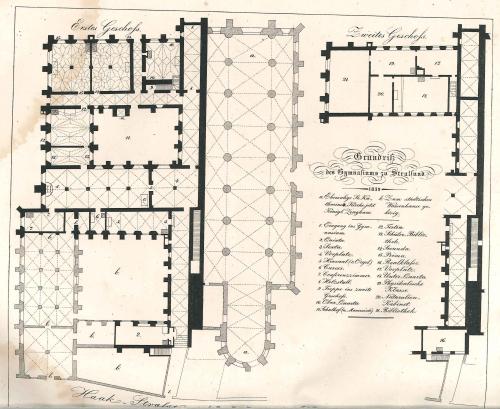

http://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund

http://www.facebook.com/feeds/page.php?id=404280116307507&format=rss20

(Von Maria Rottler mit http://www.lottaleben.biz/rss-feed-url-generator erstellt.)

[Siehe auch

http://diesocialmediatexterin.wordpress.com/2012/11/05/rss-feed-fuer-pinnwandeintraege-eurer-facebook-fanseiten-erstellen/ ]

Seite

http://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://denaro.it/blog/2013/02/28/biblioteca-girolamini-pm-10-anni-per-de-caro/

Im Prozess gegen den des organisierten Buchdiebstahls angeklagten ehemaligen Direktor der Biblioteca dei Girolamini in Neapel Marino Massimo de Caro forderte der Staatsanwalt 10 Jahre Haft, für fünf mitangeklagte Komplizen wurden Haftstrafen zwischen 4 und 7 Jahren beantragt. Der Prozess wird am 11. März fortgesetzt.

Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass eine der berühmten italienischen Bibliotheken, die Biblioteca dei Girolamini in Neapel, bestohlen worden war, und zwar durch den eigenen Direktor. Das gesamte Ausmaß des Verlustes ist nach wie vor unbekannt; geschätzt werden 4000 im internationalen Handel verschwundene Bücher des 16. bis 18. Jahrhunderts, von denen nur einige hundert bislang aufgespürt werden konnten.

Siehe dazu in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=biblioteca+dei+girolamini

Eine Zusammenfassung des Falles, dessen Ermittlungen unterdessen auch den bibliophilen Senator Marcello dell'Utri als möglichen Drahtzieher einbeziehen, brachte der Deutschlandfunk am 6. Februar 2013 unter dem Titel: "Der große Bücherklau" (zum Nachhören)

Im Prozess gegen den des organisierten Buchdiebstahls angeklagten ehemaligen Direktor der Biblioteca dei Girolamini in Neapel Marino Massimo de Caro forderte der Staatsanwalt 10 Jahre Haft, für fünf mitangeklagte Komplizen wurden Haftstrafen zwischen 4 und 7 Jahren beantragt. Der Prozess wird am 11. März fortgesetzt.

Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass eine der berühmten italienischen Bibliotheken, die Biblioteca dei Girolamini in Neapel, bestohlen worden war, und zwar durch den eigenen Direktor. Das gesamte Ausmaß des Verlustes ist nach wie vor unbekannt; geschätzt werden 4000 im internationalen Handel verschwundene Bücher des 16. bis 18. Jahrhunderts, von denen nur einige hundert bislang aufgespürt werden konnten.

Siehe dazu in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=biblioteca+dei+girolamini

Eine Zusammenfassung des Falles, dessen Ermittlungen unterdessen auch den bibliophilen Senator Marcello dell'Utri als möglichen Drahtzieher einbeziehen, brachte der Deutschlandfunk am 6. Februar 2013 unter dem Titel: "Der große Bücherklau" (zum Nachhören)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

27 europäische Professoren fordern ein Ende der Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Sponsoring gefährde die Freiheit der Universitäten, schreiben sie.

http://www.zeit.de/2013/10/CH-Appell

"Im April 2012 hat die Leitung der Universität Zürich unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Kooperationsvertrag mit den Spitzen der UBS (Union Bank of Switzerland) abgeschlossen. Es geht um Universitätssponsoring durch die UBS in der Höhe von 100 Millionen Schweizer Franken und die Platzierung eines »UBS International Center of Economics in Society« innerhalb des universitären Raumes. Weder der Citoyen noch die an der Universität Forschenden und Lehrenden sind dazu befragt worden.

Der Vertrag zwischen der Universität Zürich und der UBS wurde im Frühjahr 2012 geheim abgeschlossen. "

http://www.zuercher-appell.ch/ (kann unterzeichnet werden)

http://www.zeit.de/2013/10/CH-Appell

"Im April 2012 hat die Leitung der Universität Zürich unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Kooperationsvertrag mit den Spitzen der UBS (Union Bank of Switzerland) abgeschlossen. Es geht um Universitätssponsoring durch die UBS in der Höhe von 100 Millionen Schweizer Franken und die Platzierung eines »UBS International Center of Economics in Society« innerhalb des universitären Raumes. Weder der Citoyen noch die an der Universität Forschenden und Lehrenden sind dazu befragt worden.

Der Vertrag zwischen der Universität Zürich und der UBS wurde im Frühjahr 2012 geheim abgeschlossen. "

http://www.zuercher-appell.ch/ (kann unterzeichnet werden)

KlausGraf - am Donnerstag, 28. Februar 2013, 22:10 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ralf Lützelschwab: Rezension von: Richard Mortimer: Guide to the Muniments of Westminster Abbey, Woodbridge / Rochester, NY: Boydell & Brewer 2012, in: sehepunkte 13 (2013), Nr. 2 [15.02.2013], URL: http://www.sehepunkte.de/2013/02/22353.html

"Das heutige Archiv von Westminster Abbey, dessen Ursprünge auf das 13. Jahrhundert zurückgehen, zählt zu den großen Privatarchiven Englands."

"Das heutige Archiv von Westminster Abbey, dessen Ursprünge auf das 13. Jahrhundert zurückgehen, zählt zu den großen Privatarchiven Englands."

KlausGraf - am Donnerstag, 28. Februar 2013, 21:26 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zwei Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum ist im Internet eine Raubkopie des neuen Buchs der Piratin Marina Weisband aufgetaucht. Der Klett-Cotta Verlag bestätigte, dass es sich bei dem Text bei einem Online-Speicherdienst um eine unredigierte Fassung handelt.

Eine Sprecherin kündigte nach einer Prüfung an, man werde dagegen nicht vorgehen: "Wir fühlen uns dadurch nicht beschädigt und reagieren gelassen", sagte sie der "Welt"."

http://www.welt.de/politik/deutschland/article113982567/Raubkopie-von-Weisbands-Buch-bleibt-im-Netz.html

Das ist die richtige Reaktion.

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/156265911/ (Weisband)

http://archiv.twoday.net/stories/156262531/ (Julia Schramm)

Tobias M. Eckrich fotografierte Marina Weisband http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

Tobias M. Eckrich fotografierte Marina Weisband http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

Eine Sprecherin kündigte nach einer Prüfung an, man werde dagegen nicht vorgehen: "Wir fühlen uns dadurch nicht beschädigt und reagieren gelassen", sagte sie der "Welt"."

http://www.welt.de/politik/deutschland/article113982567/Raubkopie-von-Weisbands-Buch-bleibt-im-Netz.html

Das ist die richtige Reaktion.

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/156265911/ (Weisband)

http://archiv.twoday.net/stories/156262531/ (Julia Schramm)

Tobias M. Eckrich fotografierte Marina Weisband http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

Tobias M. Eckrich fotografierte Marina Weisband http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.deKlausGraf - am Donnerstag, 28. Februar 2013, 20:35 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://sosa2.uni-graz.at/sosa/nachlass/sammlungen/wolkenstein-archiv/index.php

"Das Archiv der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz war ursprünglich am Institut für Germanistik beheimatet und wurde nach der Emeritierung von O.Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Anton Schwob in Kooperation mit Ao.Univ.-Prof. Dr. Wernfried Hofmeister an die Nachlass-Sammlung der UB Graz übergeben."

Es gibt derzeit drei Digitalisate aus dem Archiv:

Admonter Passionsspiel (Admonter Signatur Cod.812)

MAROLD Dissertation = Werner Marold: Kommentar zu den Liedern Oswalds von Wolkenstein (Göttingen 1926)

KOLLER Melodien-Edition = Oswald von Wolkenstein. Geistliche und weltliche Lieder. Ein- und mehrstimmig. Bearbeitet: Der Text von Josef Schatz. Die Musik von Oswald Koller. Wien 1902.

"Das Archiv der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz war ursprünglich am Institut für Germanistik beheimatet und wurde nach der Emeritierung von O.Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Anton Schwob in Kooperation mit Ao.Univ.-Prof. Dr. Wernfried Hofmeister an die Nachlass-Sammlung der UB Graz übergeben."

Es gibt derzeit drei Digitalisate aus dem Archiv:

Admonter Passionsspiel (Admonter Signatur Cod.812)

MAROLD Dissertation = Werner Marold: Kommentar zu den Liedern Oswalds von Wolkenstein (Göttingen 1926)

KOLLER Melodien-Edition = Oswald von Wolkenstein. Geistliche und weltliche Lieder. Ein- und mehrstimmig. Bearbeitet: Der Text von Josef Schatz. Die Musik von Oswald Koller. Wien 1902.

KlausGraf - am Donnerstag, 28. Februar 2013, 20:31 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.collaboratory.de/2013/02/open-government-factsheet-vorgestellt.html

"Das vom Collaboratory letzten Herbst in Auftrag gegebene Factsheet aus dem Themenbereich Open Government mit dem Titel "Offene Schnittstellen in der Kommunikation zwischen Bürger und Staat" ist nun Online erhältlich. Das von Dr. Sönke Schulz' Team am Lorenz-von-Stein Institut für Verwaltungswissenschaften verfasste Kurzgutachten ist eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Rechtsrahmens für Bürgerbeteiligung in verschiedenen Verfahrenskontexten. Die Publikation hat das Ziel, über die rechtlichen Grundlagen von Staat-Bürger-Interaktion zu informieren, und geht dabei nicht nur auf die "üblichen Verdächtigen", wie z.B. das Informationsfreiheitsgesetz oder das Petitionsrecht ein. "

"Das vom Collaboratory letzten Herbst in Auftrag gegebene Factsheet aus dem Themenbereich Open Government mit dem Titel "Offene Schnittstellen in der Kommunikation zwischen Bürger und Staat" ist nun Online erhältlich. Das von Dr. Sönke Schulz' Team am Lorenz-von-Stein Institut für Verwaltungswissenschaften verfasste Kurzgutachten ist eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Rechtsrahmens für Bürgerbeteiligung in verschiedenen Verfahrenskontexten. Die Publikation hat das Ziel, über die rechtlichen Grundlagen von Staat-Bürger-Interaktion zu informieren, und geht dabei nicht nur auf die "üblichen Verdächtigen", wie z.B. das Informationsfreiheitsgesetz oder das Petitionsrecht ein. "

KlausGraf - am Donnerstag, 28. Februar 2013, 20:30 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Udo Vetter, law blog zum Leistungsschutzrecht. 27.02.2013

Die Debatte um das Leistungsschutzrecht nimmt absurde Züge an. In letzter Minute vor der abschließenden Beratung im Bundestag hat die Regierungskoalition das Gesetz um genau den Punkt entschärft, der offiziell eigentlich noch eine Rolle spielte. Auch Suchmaschinen, insbesondere Google, sollen künftig weiter kostenlos Texte anreißen dürfen.

Da sich auf diesem Gebiet also nichts ändern wird, stellt sich die Frage: Wer braucht eigentlich das Leistungsschutzrecht? Ich habe nach wie vor die große Befürchtung, dass es in Wirklichkeit gar nicht gegen Google geht. Sondern darum, die Deutungshoheit der Verlage im Netz gegenüber Blogs, Facebook und Twitter zurückzugewinnen.

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/02/27/ein-grauen-fr-alle-die-ins-netz-schreiben/

via

http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2013-02-28.html

dort noch zwei weitere Links zum Thema.

Grüße

J. Paul

Die Debatte um das Leistungsschutzrecht nimmt absurde Züge an. In letzter Minute vor der abschließenden Beratung im Bundestag hat die Regierungskoalition das Gesetz um genau den Punkt entschärft, der offiziell eigentlich noch eine Rolle spielte. Auch Suchmaschinen, insbesondere Google, sollen künftig weiter kostenlos Texte anreißen dürfen.

Da sich auf diesem Gebiet also nichts ändern wird, stellt sich die Frage: Wer braucht eigentlich das Leistungsschutzrecht? Ich habe nach wie vor die große Befürchtung, dass es in Wirklichkeit gar nicht gegen Google geht. Sondern darum, die Deutungshoheit der Verlage im Netz gegenüber Blogs, Facebook und Twitter zurückzugewinnen.

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/02/27/ein-grauen-fr-alle-die-ins-netz-schreiben/

via

http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2013-02-28.html

dort noch zwei weitere Links zum Thema.

Grüße

J. Paul

J. Paul - am Donnerstag, 28. Februar 2013, 10:32 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von der weitgehend unbekannten Dichterin Emilie Scotzniovsky (*22. Januar 1815 in Glatt, +17. Januar 1856 in Baden-Baden) sind im Badischen Sagen-Buch von August Schnezler 1846 vier Sagenballaden erschienen. Ihre übrigen Werke, ein Gedichtband und ein Drama, wurden im Selbstverlag herausgegeben und sind nur in wenigen Bibliotheken vorhanden (z.B. UB Heidelberg, UB Freiburg). Auch in den Gedichten sind einige Sagenballaden enthalten. Postum erschien 1857 der Band Die vierzehn Wandgemälde der neuen Trinkhalle zu Baden, der die Sagenmotive auf den Fresken von Jakob Götzenberger an der Trinkhalle in Baden-Baden in Balladenform aufgreift. Dieses bislang nirgends gelistete Buch konnte ich kürzlich antiquarisch erwerben und habe es bei Commons eingestellt.

Emilie Scotzniovsky ist eine der wenigen Frauen, die in größerer Anzahl Sagenballaden verfasst haben, und kam im Alter von 30 Jahren in den Besitz einer Buchdruckerei. Mehr über die Autorin bei Wikipedia, Wikisource und Sagenballaden.de.

Emilie Scotzniovsky ist eine der wenigen Frauen, die in größerer Anzahl Sagenballaden verfasst haben, und kam im Alter von 30 Jahren in den Besitz einer Buchdruckerei. Mehr über die Autorin bei Wikipedia, Wikisource und Sagenballaden.de.

Jiri7256 - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 23:47 - Rubrik: Unterhaltung

"Digitale Ausgaben der älteren Jahrgänge der Zeitschrift sind bis einschließlich 1940 auf der Website Historici.nl verfügbar. Mittlerweile verfügt die TvG auch über eine eigene Website, http://www.tijdschriftvoorgeschiedenis.nl, auf der neben den Jahrgängen 1886-1940 auch der Jahrgang 125 (2012) gratis online zu lesen ist. Weitere Jahrgänge sollen sukzessive hinzukommen.

Anders als einige andere historische Zeitschriften, die in der letzten Zeit online gegangen sind, ist die Webpräsenz der TvG jedoch offenbar nicht als Open Access-Zeitschrift geplant. Für aktuelle Beiträge ist eine sogenannte “Moving Wall” von 2 Jahren vorgesehen. Dies bedeutet, dass nur Abonnenten die neuesten Ausgaben online lesen können."

http://vifabenelux.wordpress.com/2013/02/27/tijdschrift-voor-geschiedenis-online/

Anders als einige andere historische Zeitschriften, die in der letzten Zeit online gegangen sind, ist die Webpräsenz der TvG jedoch offenbar nicht als Open Access-Zeitschrift geplant. Für aktuelle Beiträge ist eine sogenannte “Moving Wall” von 2 Jahren vorgesehen. Dies bedeutet, dass nur Abonnenten die neuesten Ausgaben online lesen können."

http://vifabenelux.wordpress.com/2013/02/27/tijdschrift-voor-geschiedenis-online/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 22:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

TagTeam 1.2 is now up and ready for use. Read more:

https://plus.google.com/106186030764599769426/posts

https://plus.google.com/106186030764599769426/posts

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 22:43 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich halte sie für noch wichtiger als die überwiegend lateinische Colmarer Handschrift, die Birgit Studt uns genauer vorstellen wird (im Druck: Humanisten im Gespräch. Eine Murbacher Sammlung von Briefzeitungen als Ort historiographischer Information, in: Humanisten edieren. Gelehrte Praxis im 16. und im 21. Jahrhundert, hrsg. von Albert Schirrmeister, Sabine Holtz und Steffen Schlelein, Stuttgart (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen).)

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba002017-1

Zu dem zeitgeschichtlichen Sammelband, Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. I.3.2° 18, zusammengestellt im Benediktinerkloster Heiligkreuz in Donauwörth am Ende des 15. Jahrhunderts (nicht vor 1488)

http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Sammelhandschriften

Beschreibung von Karin Schneider

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a060_jpg.htm

Zu Jörg Hochmut:

Klaus Graf: Hochmut, Jörg, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters.

Verfasserlexikon. 2. Aufl., hrsg. von Burghart Wachinger Bd. 11 Lief. 3, Berlin-New York 2002, Sp. 683-684

http://www.libreka.de/9783110168327/358

Zur Mainzer Belagerung 1462

http://archiv.twoday.net/stories/232606290/

Zu den württembergischen Satzungen

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6152/pdf/Molitor_Wuerttemberg_wird_Herzogtum.pdf (S. 37 Anm. 159)

http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000333,00000.html

Nachweise im ²VL

http://www.libreka.de/9783110176735/17

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba002017-1

Zu dem zeitgeschichtlichen Sammelband, Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. I.3.2° 18, zusammengestellt im Benediktinerkloster Heiligkreuz in Donauwörth am Ende des 15. Jahrhunderts (nicht vor 1488)

http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Sammelhandschriften

Beschreibung von Karin Schneider

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a060_jpg.htm

Zu Jörg Hochmut:

Klaus Graf: Hochmut, Jörg, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters.

Verfasserlexikon. 2. Aufl., hrsg. von Burghart Wachinger Bd. 11 Lief. 3, Berlin-New York 2002, Sp. 683-684

http://www.libreka.de/9783110168327/358

Zur Mainzer Belagerung 1462

http://archiv.twoday.net/stories/232606290/

Zu den württembergischen Satzungen

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6152/pdf/Molitor_Wuerttemberg_wird_Herzogtum.pdf (S. 37 Anm. 159)

http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000333,00000.html

Nachweise im ²VL

http://www.libreka.de/9783110176735/17

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 22:08 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es bedarf näherer Untersuchung, wie ich 2000 anmerkte:

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2010/14549/ (S. 201 Anm. 33)

Ernst Batzer: Die Schauenburger Fehde von 1432. In: Die Ortenau 1/2 (1910/11), S. 19-28, hier S. 26-28 publizierte aus einer späten Abschrift (17./18. Jahrhundert) im Stadtarchiv Straßburg die 'Historia' des Wilhelm von Schauenburg.

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1910-11/0036

Das in der Ich-Form gehaltene Selbstzeugnis schildert die sogenannte Schauenburger Fehde 1432 (vgl. Bernd Breyvogel, in: Württemberg und Mömpelgard, 1999, S. 68 und Mone 1866) und endet mit dem Wiederaufbau des Turms der Burg Schauenburg 1433.

Eine Geschichtsquelle, die man mehr beachten müsste.

Weitere Literatur:

http://books.google.de/books?id=iRFoAAAAMAAJ&q=batzer

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2010/14549/ (S. 201 Anm. 33)

Ernst Batzer: Die Schauenburger Fehde von 1432. In: Die Ortenau 1/2 (1910/11), S. 19-28, hier S. 26-28 publizierte aus einer späten Abschrift (17./18. Jahrhundert) im Stadtarchiv Straßburg die 'Historia' des Wilhelm von Schauenburg.

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1910-11/0036

Das in der Ich-Form gehaltene Selbstzeugnis schildert die sogenannte Schauenburger Fehde 1432 (vgl. Bernd Breyvogel, in: Württemberg und Mömpelgard, 1999, S. 68 und Mone 1866) und endet mit dem Wiederaufbau des Turms der Burg Schauenburg 1433.

Eine Geschichtsquelle, die man mehr beachten müsste.

Weitere Literatur:

http://books.google.de/books?id=iRFoAAAAMAAJ&q=batzer

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 20:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/digitale-geschichtswissenschaft-jenseits-der-blogs/#comments

In den Kommentaren wird zutreffend auf Wikis wie Wikipedia und Wikisource hingewiesen.

Auf YouTube bekomme ich nur Screencasts selbst zustande:

http://www.youtube.com/feed/UCa_DtQon_LhbaE0NfZ5c75Q/u (3 Videos)

Wer gern in Kürze über das Archivwesen unterrichtet werden möchte, kann eine Führung auf Video durch das Hochschularchiv der RWTH Aachen mitmachen:

http://www.youtube.com/user/HARWTH?feature=watch (5 Videos)

Uns fehlen Leute, die beim Videoschnitt fit sind, aber vielleicht ändert sich das ja noch.

In den Kommentaren wird zutreffend auf Wikis wie Wikipedia und Wikisource hingewiesen.

Auf YouTube bekomme ich nur Screencasts selbst zustande:

http://www.youtube.com/feed/UCa_DtQon_LhbaE0NfZ5c75Q/u (3 Videos)

Wer gern in Kürze über das Archivwesen unterrichtet werden möchte, kann eine Führung auf Video durch das Hochschularchiv der RWTH Aachen mitmachen:

http://www.youtube.com/user/HARWTH?feature=watch (5 Videos)

Uns fehlen Leute, die beim Videoschnitt fit sind, aber vielleicht ändert sich das ja noch.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es spricht der Historiker Johannes Dillinger:

http://stimmen.univie.ac.at/2012/10/sdk43/

Via

http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/285828209/

http://stimmen.univie.ac.at/2012/10/sdk43/

Via

http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/285828209/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 19:47 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 19:20 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das 1999 herausgekommene Buch des 2013 verstorbenen Historikers - http://archiv.twoday.net/stories/235554280/ - liegt jetzt online vor:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/goetz1999

Das Buch ist eine bedeutsame Fallstudie zur regionalen Sagenbildung, das an meine eigenen Studien anknüpft und bei dem ich Rolf Götz sehr unterstützt habe. Detailliert werden die mythologischen Spekulationen des 19./20. Jahrhundert dargestellt. Daneben ist es auch ein beachtlicher Beitrag zum Sibyllen-Stoff (und daher auch in Jürgen Beyers maßgeblichem Artikel in der Enzyklopädie des Märchens Bd. 12 Lief. 2, 2006, col. 630 not. 25 zitiert).

Rezension von Hartmut Heller in der ZBLG 2001:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003177/image_266

Hermann Bausinger schrieb in der ZWLG 60 (2001), S. 520f., hier S. 521: "Die Entstehung der Kirchheimer Sibyllentradition sieht Götz als Ergebnis einer 'gelehrten Spekulation'. Er übernimmt diesen Begriff von Wolfgang Seidenspinner; seiner Theorie und Klaus Grafs grundsätzlichen Überlegungen zur 'Sage' ist er verpflichtet, Aber seine Studie ist eine selbständige Leistung - ausgezeichnet durch historische Phantasie und Exaktheit, durch die sorgfältige Aufbereitung der Belege, die alle ausführlich zitiert sind, und durch die klare sprachliche Darstellung, die zudem durch reichhaltiges Bildmaterial ergänzt wird".

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/goetz1999

Das Buch ist eine bedeutsame Fallstudie zur regionalen Sagenbildung, das an meine eigenen Studien anknüpft und bei dem ich Rolf Götz sehr unterstützt habe. Detailliert werden die mythologischen Spekulationen des 19./20. Jahrhundert dargestellt. Daneben ist es auch ein beachtlicher Beitrag zum Sibyllen-Stoff (und daher auch in Jürgen Beyers maßgeblichem Artikel in der Enzyklopädie des Märchens Bd. 12 Lief. 2, 2006, col. 630 not. 25 zitiert).

Rezension von Hartmut Heller in der ZBLG 2001:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003177/image_266

Hermann Bausinger schrieb in der ZWLG 60 (2001), S. 520f., hier S. 521: "Die Entstehung der Kirchheimer Sibyllentradition sieht Götz als Ergebnis einer 'gelehrten Spekulation'. Er übernimmt diesen Begriff von Wolfgang Seidenspinner; seiner Theorie und Klaus Grafs grundsätzlichen Überlegungen zur 'Sage' ist er verpflichtet, Aber seine Studie ist eine selbständige Leistung - ausgezeichnet durch historische Phantasie und Exaktheit, durch die sorgfältige Aufbereitung der Belege, die alle ausführlich zitiert sind, und durch die klare sprachliche Darstellung, die zudem durch reichhaltiges Bildmaterial ergänzt wird".

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 18:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Hertziana-Bibliothek präsentiert druckgrafische Rom-Ansichten.

http://vero.biblhertz.it/html/vero/vero_01.htm

http://vero.biblhertz.it/html/vero/vero_01.htm

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 18:41 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Jahrgänge 1887 bis 1916 liegen online vor:

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/metadata/1289911336242/1/LOG_0000/

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/metadata/1289911336242/1/LOG_0000/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 18:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://pdok.bundestag.de/

Wieso ohne Volltextsuche? [Siehe aber Kommentare]

Via

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesdruckerei-digitalisiert-alte-Bundestags-Dokumentation-1812834.html

Wieso ohne Volltextsuche? [Siehe aber Kommentare]

Via

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesdruckerei-digitalisiert-alte-Bundestags-Dokumentation-1812834.html

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 18:24 - Rubrik: Archivrecht

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=24368

Via

http://www.landesarchiv-bw.de/web/54891

Via

http://www.landesarchiv-bw.de/web/54891

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 18:15 - Rubrik: Fotoueberlieferung

Am 26.02.2013 wurde das Elektronische Staatsarchiv für den Freistaat Sachsen nach dreieinhalbjähriger Vorbereitung "in den Regelbetrieb" überführt.

Dem elektronischen Staatsarchiv kommt die Aufgabe zu, archivwürdige elektronische Unterlagen der Gerichte und Behörden des Freistaates Sachsen zu übernehmen, dauerhaft zu erhalten und für die Benutzung zugänglich zu machen.

http://www.archiv.sachsen.de/7813.htm

http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/182759

Infos zum Projekt:

http://www.archiv.sachsen.de/7447.htm

Dem elektronischen Staatsarchiv kommt die Aufgabe zu, archivwürdige elektronische Unterlagen der Gerichte und Behörden des Freistaates Sachsen zu übernehmen, dauerhaft zu erhalten und für die Benutzung zugänglich zu machen.

http://www.archiv.sachsen.de/7813.htm

http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/182759

Infos zum Projekt:

http://www.archiv.sachsen.de/7447.htm

ingobobingo - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 17:54 - Rubrik: Digitale Unterlagen

http://booksearch.blogspot.de/search/label/library%20project

Es gibt davon mehr als 40, aber Google bietet nur eine Auswahl an.

http://books.google.com/googlebooks/library/partners.html

Daher auch unvollständig

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Books#Additional_partners

Laut dem Google-Blog haben aber auch Prag und Den Haag Verträge mit Google abgeschlossen. Heute sah ich ein Digitalisat aus Rom in GBS. Die betreffende Ankündigung erfolgte 2010 laut:

http://www.infodocket.com/2012/12/17/google-begins-scanning-books-at-2-italian-libraries-and-soon-at-the-ohio-st-university/

Update: Vollständige Liste (?) ohne Links:

http://www.onb.ac.at/austrianbooksonline/faq.htm#a22

Es gibt davon mehr als 40, aber Google bietet nur eine Auswahl an.

http://books.google.com/googlebooks/library/partners.html

Daher auch unvollständig

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Books#Additional_partners

Laut dem Google-Blog haben aber auch Prag und Den Haag Verträge mit Google abgeschlossen. Heute sah ich ein Digitalisat aus Rom in GBS. Die betreffende Ankündigung erfolgte 2010 laut:

http://www.infodocket.com/2012/12/17/google-begins-scanning-books-at-2-italian-libraries-and-soon-at-the-ohio-st-university/

Update: Vollständige Liste (?) ohne Links:

http://www.onb.ac.at/austrianbooksonline/faq.htm#a22

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 03:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Und zwar Jena, Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. El. philos. q. 2 von 1498:

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00019553

http://www.handschriftencensus.de/4999

Zum Werk siehe

http://archiv.twoday.net/stories/6454322/

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00019553

http://www.handschriftencensus.de/4999

Zum Werk siehe

http://archiv.twoday.net/stories/6454322/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 02:29 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliothek.univie.ac.at/zb-physik-fb-chemie/nachlasse_in_phaidra.html

Im Rahmen des Projektes Europeana Libraries hat die Zentralbibliothek einen Teil ihrer wichtigsten Nachlassbestände in das universitäre Langzeitarchivierungssystem PHAIDRA eingebracht, wo sie ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die folgende Liste zeigt Ihnen die einzelnen Sammlungen im Überblick.

Nachlass Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger (1887-1961) erhielt für die Begründung der Wellenmechanik 1933 den Nobelpreis für Physik. Der Hauptteil seines wissenschaftlichen Nachlasses wird heute an der Österreichischen Zentralbibliothek für Physik aufbewahrt.

Nachlass Hans Thirring

Hans Thirring (1888-1976) war ein österreichischer Physiker und Friedensaktivist. Sein Nachlass befindet sich an der Österreichischen Zentralbibliothek für Physik und bildet dort mit rund 4.000 Objekten einen der Hauptbestände des Nachlass-Archivs.

Sonderdrucke von Friedrich Hasenöhrl

Friedrich Hasenöhrl (1874-1915) wurde mit seinen theoretischen Überlegungen zum Thema der Hohlraumstrahlung zu einem Vorläufer der Relativitätstheorie. Die Sammlung seiner Sonderdrucke bietet einen fast vollständigen Überblick über sein Schaffen.

Fotokiste »Viktor v. Lang zum 70. Geburtstag«

Viktor von Lang (1838-1921) betätigte sich besonders auf dem Gebiet der Kristallphysik. Diese Sammlung enthält 351 photographische Porträts zeitgenössischer Naturwissenschaftler, die er aus Anlass seines 70. Geburtstages als Geschenk erhielt.

Im Rahmen des Projektes Europeana Libraries hat die Zentralbibliothek einen Teil ihrer wichtigsten Nachlassbestände in das universitäre Langzeitarchivierungssystem PHAIDRA eingebracht, wo sie ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die folgende Liste zeigt Ihnen die einzelnen Sammlungen im Überblick.

Nachlass Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger (1887-1961) erhielt für die Begründung der Wellenmechanik 1933 den Nobelpreis für Physik. Der Hauptteil seines wissenschaftlichen Nachlasses wird heute an der Österreichischen Zentralbibliothek für Physik aufbewahrt.

Nachlass Hans Thirring

Hans Thirring (1888-1976) war ein österreichischer Physiker und Friedensaktivist. Sein Nachlass befindet sich an der Österreichischen Zentralbibliothek für Physik und bildet dort mit rund 4.000 Objekten einen der Hauptbestände des Nachlass-Archivs.

Sonderdrucke von Friedrich Hasenöhrl

Friedrich Hasenöhrl (1874-1915) wurde mit seinen theoretischen Überlegungen zum Thema der Hohlraumstrahlung zu einem Vorläufer der Relativitätstheorie. Die Sammlung seiner Sonderdrucke bietet einen fast vollständigen Überblick über sein Schaffen.

Fotokiste »Viktor v. Lang zum 70. Geburtstag«

Viktor von Lang (1838-1921) betätigte sich besonders auf dem Gebiet der Kristallphysik. Diese Sammlung enthält 351 photographische Porträts zeitgenössischer Naturwissenschaftler, die er aus Anlass seines 70. Geburtstages als Geschenk erhielt.

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 01:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hamburgwissen-digital.de/extended_search

Man erfährt nicht, wie das Hamburg-relevante Teilsegment der durchsuchten 35 Datenbanken (teils Volltextsuche?, teils Metadaten) jeweils bestimmt wird. Es werden jeweils nur 10 Treffer je Datenbank angezeigt, zu den weiteren kommt man so nicht. Murks!

Man erfährt nicht, wie das Hamburg-relevante Teilsegment der durchsuchten 35 Datenbanken (teils Volltextsuche?, teils Metadaten) jeweils bestimmt wird. Es werden jeweils nur 10 Treffer je Datenbank angezeigt, zu den weiteren kommt man so nicht. Murks!

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 01:28 - Rubrik: Landesgeschichte

Super! 1910-2007 sind online, Volltextsuche ab 1949

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau

Darin u.a.:

Klaus Graf: Hohengeroldsecker Akten. Ein Beitrag zur badischen

Archivgeschichte, in: Die Ortenau. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Mittelbaden 70 (1990), S. 101-127

Online (Scan mit OCR):

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1990/0101

Online (E-Text, Preprint-Fassung)

http://www.badische-heimat.de/_archiv/graf.pdf

#histverein

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau

Darin u.a.:

Klaus Graf: Hohengeroldsecker Akten. Ein Beitrag zur badischen

Archivgeschichte, in: Die Ortenau. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Mittelbaden 70 (1990), S. 101-127

Online (Scan mit OCR):

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1990/0101

Online (E-Text, Preprint-Fassung)

http://www.badische-heimat.de/_archiv/graf.pdf

#histverein

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 01:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein herausragendes Werkzeug zur badischen Geschichte steht jetzt online (mit Volltextsuche) zur Verfügung:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_bad_gesch_ga

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/714909885/

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_bad_gesch_ga

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/714909885/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 01:00 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Links der WLB Stuttgart:

http://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/bibliothek-fuer-zeitgeschichte/digitalisierte-deutschsprachige-tageszeitungen-des-ersten-weltkrieges/

http://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/bibliothek-fuer-zeitgeschichte/digitalisierte-deutschsprachige-tageszeitungen-des-ersten-weltkrieges/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 00:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine umfangreiche Chronikhandschrift aus dem GNM ist online:

http://dlib.gnm.de/item/Hs22596/20

In Iowa gibt es ein weiteres Digitalisat einer Chronikhandschrift:

http://archiv.twoday.net/stories/6336893/

http://dlib.gnm.de/item/Hs22596/20

In Iowa gibt es ein weiteres Digitalisat einer Chronikhandschrift:

http://archiv.twoday.net/stories/6336893/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 00:36 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Codex unicus des von Erich Kleinschmidt (Hg.), Das Windschiff aus Schlaraffenland (Bibliotheca Germanica 20), Bern/München 1977 edierten Textes aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts ist jetzt online:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-37642

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-37642

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 00:27 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachdem am Vormittag einmal mehr das Digitale Archiv NRW Thema war, ohne dass man irgendetwas Konkretes erfuhr, standen am Nachmittag Vorstandswahlen an. Für den Stellvertreterposten hatte ich mich per Rundmail mit folgendem Wahlprogramm in Sachen Web 2.0 zur Wahl gestellt: "mit der Anmeldung zu unserem Treffen möchte ich zugleich meinen Hut in den Ring werfen. Ich möchte für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden kandidieren und damit eine programmatische Ausrichtung in Sachen Web 2.0 zum Ausdruck bringen. Meines Erachtens ist es überfällig, dass unsere Arbeitsgemeinschaft sich angemessen im Internet und auch den sozialen Netzwerken präsentiert. Ich würde also im Fall meiner Wahl einen Internetauftritt mit Weblog, das Neuigkeiten aus den einzelnen Archiven mitteilen sollte, aufsetzen und Seiten auf Facebook, Google+ und Twitter einrichten. Wie Sie vermutlich wissen, vertrete ich die Ansicht, dass im Archivwesen in Sachen Web 2.0 zu wenig passiert. Wenn Sie mir Ihre Stimme geben, sollten Sie auch bereit sein, aktiv an diesen Auftritten mitzuarbeiten, da die Bereitstellung der entsprechenden Informationen (Meldungen, Bilder) nicht im Alleingang zu bewältigen ist. Auch wenn einzelne Archive schon die ersten Schritte in Sachen Web 2.0 gegangen sind, bietet ein gemeinsamer Auftritt Chancen für gemeinsames Lernen und Erproben." Jörg Lorenz wurde als 1. Vorsitzender wiedergewählt, als sein Stellvertreter Dr. Unger (Düsseldorf). Mein Ergebnis ist mit krachende Niederlage noch recht dezent beschrieben: 15 stimmberechtigte Archive gab es, und keine Ja-Stimme für mich. Neben persönlichen Vorbehalten und der Abneigung gegen Web 2.0 dürfte die entscheidende Rolle gespielt haben, dass Lorenz massiv und äußerst unfair Werbung für den von ihm vorgesehenen Kandidaten gemacht hatte, sowohl in seinen Ausführungen als Vorsitzender als auch in seiner Vorstellung. Und damit es auch die weniger Hellen mitbekommen, vergaß er nicht zu erwähnen, dass er es "nicht gut" finde, dass ich mit einem Programm in Sachen Web 2.0 angetreten sei. das sei vorher nicht ausdiskutiert worden.

Das Problem ist nicht Dr. Unger, dem ich die Wahl gönne und der ja mit seinem Facebook-Auftritt durchaus zeigt, dass er im Web 2.0 angekommen ist. Das Problem ist Lorenz, ein Seiteneinsteiger ohne Laufbahnvoraussetzungen, der die AG uninspiriert leitet.

Das Problem ist nicht Dr. Unger, dem ich die Wahl gönne und der ja mit seinem Facebook-Auftritt durchaus zeigt, dass er im Web 2.0 angekommen ist. Das Problem ist Lorenz, ein Seiteneinsteiger ohne Laufbahnvoraussetzungen, der die AG uninspiriert leitet.

KlausGraf - am Dienstag, 26. Februar 2013, 19:17 - Rubrik: Universitaetsarchive

Die böswillige Ignoranz der deutschen Bibliotheken

gegenüber der Public Domain kann man auch als Variante der

Open-Access-Heuchelei

http://archiv.twoday.net/stories/2518568/

einstufen. Durch mangelnde Zusammenarbeit mit freien

Projekten, durch schamloses Abkassieren, wenn diese auf die

Idee kommen, ein paar kostenlose Scans zu erbitten, durch

Digitalisierungstarife, die nichts anderes als Wucher sind,

durch so gut wie keine kostenlose Auftragsdigitalisierung,

durch organisatorische Maßnahmen, die es erschweren,

gemeinfreie Schriften aus Bibliotheken im Netz

einzustellen, durch Mitgliedschaft bei DigiZeitschriften,

obwohl dieses die Public Domain mit Füßen tritt, wird eine

reiche Public Domain verhindert. Mehr noch: der Idee der

Public Domain und auch der Idee von Open Access, die sich

ja nicht nur auf aktuelle Fachliteratur bezieht, wird so in

gravierender Weise geschadet.

Es steht zu befürchten, dass die in Aussicht genommene

Regelung über verwaiste Werke, die im übrigen keinen Open

Access-Zugang bei der Zugänglichmachung durch die

privilegierten Institutionen vorsieht, die mangelnde Pflege

der Public Domain noch unterstützt. Es wird auch keinen

Rechtsanspruch freier Projekte gegenüber den Institutionen

wie Bibliotheken, Archive geben, die wie bisher nach

eigenem Gutdünken digitalisieren und künftig auch verwaiste

Werke nutzen können. Bibliotheken und nicht irgendjemand

Kompetentes entscheidet, welche verwaisten Werke der

Öffentlichkeit digital angeboten werden.

(1) Wikisource bietet einen unschätzbaren kostenlosen

Service für die Bibliotheken, wird aber von ihnen immer

wieder in schäbiger Weise behandelt.

Nicht nur die Sammlung solider, aufgrund von Scans

transkribierter Quellentexte macht das deutschsprachige

Projekt Wikisource für die bibliothekarische Arbeit

wertvoll, sondern die einzigartigen Nachweisseiten zu

Autoren und Themen, die Übersichtssseiten zu Digitalen

Sammlungen

https://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

oder die Hilfeseiten wie

https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren

https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search

Daher trifft man nicht selten Links zu Wikisource auf

bibliothekarischen Websites an oder z.B. im ZKBW-Dialog.

Wikisource ist Kooperationspartner der "Quellen zur

Geistesgeschichte des Spätmittelalters" der MGH-Bibliothek:

http://www.mgh.de/index.php?id=393

Wer fundiert Informationskompetenz unterrichtet, kommt um

die Nennung von Wikisource aus meiner Sicht nicht herum,

siehe etwa meine eigene Präsentation

https://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:Histo/Wunderwelt

Obwohl ich mich über mein eigenes "Bettel-Netzwerk"

hinsichtlich kostenloser Scans für Wikisource weißgott

nicht beklagen kann (wer mir hilft, sei auch hier herzlich

bedankt), gibt es doch immer wieder Bibliotheken, die sich

wegen ein paar Scans anstellen und Wikisource kostenlose

Digitalisate verweigern. Das ärgert mich, denn es geht nie

um größere Werke. Auch haushalts- und verwaltungsrechtlich

ist es zulässig, von geringfügigen Gebühren abzusehen. Jede

Rechnungsstellung erfordert einen nicht zu unterschätzenden

Verwaltungsaufwand (auch hinsichtlich der Kontrolle und

Durchsetzung des Zahlungseingangs). Fernleihen unter 20

Seiten sind für den Nutzer in der Fernleihgebühr

inbegriffen, aber wir werden sehen, dass der vermeintliche

Königsweg einer Fernleihbestellung zu weiteren Problemen

führt.

Wenn es sich um wenige Seiten handelt, sollte jede

Bibliothek bei privaten Anfragen großzügig sein und Scans

kostenfrei übersenden.

Völlig unverständlich ist es aber, wenn die Wikipedia und

vor allem Wikisource, das die erbetenen Scans auf Wikimedia

Commons oder im Internet Archive allgemein zugänglich

macht, für wenige Seiten in der Regel happige Gebühren

zahlen sollen.

Möglicherweise Alleinbesitz liegt bei der Stadtbibliothek

Hannover vor hinsichtlich der Zeitschrift "Der Philosoph in

der Lüneburger Heide" 1801 vor, in dem Pastor Lambrecht S.

127-138 das erste Gedicht über die Vißbecker Braut

veröffentlichte:

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg#Exkurs:_Die_Versteinerte_Hochzeit_in_der_deutschsprachigen_.C3.9Cberlieferung

Die Stadtbibliothek Hannover lehnte es im September 2011

ab, einen kostenlosen Scan zur Verfügung zu stellen.

Das Oeuvre des bedeutenden Kulturhistorikers Friedrich von

Bezold ist so gut wie vollständig im Internet einsehbar,

wie meine Nachweise zeigen:

http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_von_Bezold

Auf die Bitte an den Universitätsarchivar von Erlangen um

einen Scan der Erlanger Rede von 1896 antwortete die UB

Erlangen vor einigen Tagen mit folgendem "Angebot": "Die

Digitalisierung des gewünschten Werkes wird vorgezogen, das

Digitalisat steht voraussichtlich innerhalb von vier Wochen

auf dem Server zur Verfügung. Dafür werden Ihnen 13,50 Euro

in Rechnung gestellt. Sind Sie damit einverstanden?"

Im Rahmen der großartigen Bibliotheksrecherche der

Wikipedia (die ich im Februar 2006 ins Leben gerufen habe)

bekam ich die Scans (es sind ganze sechs Seiten):

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bibliotheksrecherche

==> Bibliotheken sollten die Bereitstellung gemeinfreier

Literatur im Internet durch kostenlose Digitalisate nach

Kräften unterstützen!

(2) Die meisten Bibliotheken bieten nur völlig überteuerte

Auftragsdigitalisate an.

Vor allem in Universitätsbibliotheken ist es erfreuliche

Praxis, dass Aufsichtsscanner in Selbstbedienung kostenlos

genutzt werden können. Diese Scanner schonen die Bücher und

leisten einen aktiven Beitrag zur Bestandserhaltung. Wieso

zockt man dann bei Auftragsdigitalisaten in unerträglicher

Weise ab?

Zu den Tarifen vgl. die Übersicht, natürlich wieder in

Wikisource:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Digitalisierungstarife

Auch angesichts des Monopolcharakters bei Handschriften und

alten Drucken sollte ein Auftragsscan nicht mehr als 10

Cent kosten. Mindestgebühren (womöglich nicht je Auftrag,

sondern je in die Hand genommenem Buch!) sind

benutzerunfreundlich, lieber sollte bei kleinen Aufträgen

ganz auf eine Rechnung verzichtet werden.

Auf den Copyfraud der Nutzungsbestimmungen des

EOD-Netzwerks, deren Mitglieder teilweise recht moderate

Gebühren verlangen, will ich nicht näher eingehen. Wer ein

gemeinfreies Werk finanziert, hat das Recht, mit den Scans

zu tun, was er möchte.

http://archiv.twoday.net/stories/219051661/

(3) Es gibt so gut wie keine kostenlose

Auftragsdigitalisierung.

Als registrierter Benutzer der ULB Düsseldorf konnte ich

unzählige gemeinfreie Werke ins Netz befördern. Andere

Angebote sind nur für Dozenten (Marburger Wunschbuch) oder

Hochschulangehörige (jüngst: Duke University). Oder nur für

dänische Bücher:

http://www.kb.dk/en/nb/samling/dod/index.html

In Grenoble wiederum, wo Digitalisate von jedermann

kostenlos beantragt werden können (was sehr gut angenommen

wird), wird man, wenn man nicht Spezialist für französische

Geschichte ist, kaum etwas finden:

http://archiv.twoday.net/stories/233328574/

LeserInnen können so helfen, Lücken zu füllen, die bei den

Massendigitalisierungsprojekten unvermeidlicherweise

anfallen.

==> Wir brauchen erheblich mehr solche kostenlosen

Digitalisierungsservices gemeinfreier Literatur für

Jedermann!

(4) Es ist ein Unding, dass bei Fernleihbestellungen

gemeinfreier Aufsätze keine elektronischen Versionen

geliefert werden, man also anhand des Ausdrucks nochmals

scannen muss, wenn man den Beitrag ins Netz stellen will.

Jedenfalls im HBZ ist - ein Kollateralschaden des § 53a

UrhG - voreingestellt, dass eine bei der nehmenden

Bibliothek einlaufende elektronische Version nur

ausgedruckt, aber nicht als Datei weitergegeben werden

kann. Es versteht sich von selbst, dass es eine unsinnige

Ressourcenverschwendung ist, wenn ein vor 1900 entstandener

Aufsatz, den man pragmatisch als nicht mehr geschützt

betrachten kann, zweimal gescannt wird, wenn er ins Netz

soll. Einmal durch die Bibliothek und zum zweiten Mal -

selbstverständlich in noch geringerer Qualität - durch

denjenigen, der ihn z.B. im Internet Archive hochladen

will.

Praktische Tipps, wie diesem Irrsinn bei Fernleihen zu

begegnen ist, nehme ich gern entgegen.

(5) Gemeinfreie Zeitschriftenartikel und Buchbeiträge

werden für Fernleihe und Dokumentlieferdienste immer wieder

neu gescannt.

Das Hochladen ins Internet Archive geht inzwischen

ratzfatz, wenn man kein eigenes oder ein

Kooperationsangebot gemeinfreier Artikel eröffnen möchte.

Die ganze Erbärmlichkeit des deutschen Bibliothekswesens

zeigt sich daran, dass meine Docster-Idee, in dieser Liste

2001, also vor 12 Jahren, zur Diskussion gestellt, nie

realisiert wurde:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg18577.html

==>Was für Benutzer digitalisiert wird, muss, wenn es

gemeinfrei ist, auch als unselbständige Literatur der

Allgemeinheit online Open Access zur Verfügung stehen.

Das gilt selbstverständlich auch für Gemeinfreies in

Semesterapparaten:

http://archiv.twoday.net/stories/5255903/

(6) Das von Bibliotheken getragene DigiZeitschriften tritt

die Public Domain mit Füßen.

Zum Sachstand 2011:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg45888.html

Dort wird dargestellt, dass die Versprechungen aus dem

November 2006 bis heute nicht realisiert sind.

(Ergänzend: Wer als Autor seine eigenen Artikel freigeben

will, erhält eine hinhaltende Mail und es passiert ...

NICHTS. Welcher Wissenschaftler hakt dann nochmal nach?

Disclaimer: Da DigiZeitschriften wiederholt gegen eine

Unterlassungsverfügung verstieß, werde ich das Angebot

verklagen.)

==>DigiZeitschriften-Inhalte vor 1925 sollten alle Open

Access sein, jüngere "auf Zuruf" geöffnet werden, wenn der

Autor 70 Jahre tot ist.

Die angeführten Punkte beweisen für mich überdeutlich, wie

weit das deutsche Bibliothekswesen von einer systematischen

Förderung der Public Domain entfernt ist.

Vor allem das Nachweis-Netz der freien Projekte

(Wikisource, Wikipedia), das teilweise die gescheiterten

Murks-Bemühungen der Bibliotheken (z.B. ZVDD) ersetzen

muss, muss dringend mehr gefördert werden, damit

Bibliothekskunden und Wissenschaftler rasch Digitalisate

älterer, auch unselbständiger Literatur finden.

(Zugleich in INETBIB)

gegenüber der Public Domain kann man auch als Variante der

Open-Access-Heuchelei

http://archiv.twoday.net/stories/2518568/

einstufen. Durch mangelnde Zusammenarbeit mit freien

Projekten, durch schamloses Abkassieren, wenn diese auf die

Idee kommen, ein paar kostenlose Scans zu erbitten, durch

Digitalisierungstarife, die nichts anderes als Wucher sind,

durch so gut wie keine kostenlose Auftragsdigitalisierung,

durch organisatorische Maßnahmen, die es erschweren,

gemeinfreie Schriften aus Bibliotheken im Netz

einzustellen, durch Mitgliedschaft bei DigiZeitschriften,

obwohl dieses die Public Domain mit Füßen tritt, wird eine

reiche Public Domain verhindert. Mehr noch: der Idee der

Public Domain und auch der Idee von Open Access, die sich

ja nicht nur auf aktuelle Fachliteratur bezieht, wird so in

gravierender Weise geschadet.

Es steht zu befürchten, dass die in Aussicht genommene

Regelung über verwaiste Werke, die im übrigen keinen Open

Access-Zugang bei der Zugänglichmachung durch die

privilegierten Institutionen vorsieht, die mangelnde Pflege

der Public Domain noch unterstützt. Es wird auch keinen

Rechtsanspruch freier Projekte gegenüber den Institutionen

wie Bibliotheken, Archive geben, die wie bisher nach

eigenem Gutdünken digitalisieren und künftig auch verwaiste

Werke nutzen können. Bibliotheken und nicht irgendjemand

Kompetentes entscheidet, welche verwaisten Werke der

Öffentlichkeit digital angeboten werden.

(1) Wikisource bietet einen unschätzbaren kostenlosen

Service für die Bibliotheken, wird aber von ihnen immer

wieder in schäbiger Weise behandelt.

Nicht nur die Sammlung solider, aufgrund von Scans

transkribierter Quellentexte macht das deutschsprachige

Projekt Wikisource für die bibliothekarische Arbeit

wertvoll, sondern die einzigartigen Nachweisseiten zu

Autoren und Themen, die Übersichtssseiten zu Digitalen

Sammlungen

https://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

oder die Hilfeseiten wie

https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren

https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search

Daher trifft man nicht selten Links zu Wikisource auf

bibliothekarischen Websites an oder z.B. im ZKBW-Dialog.

Wikisource ist Kooperationspartner der "Quellen zur

Geistesgeschichte des Spätmittelalters" der MGH-Bibliothek:

http://www.mgh.de/index.php?id=393

Wer fundiert Informationskompetenz unterrichtet, kommt um

die Nennung von Wikisource aus meiner Sicht nicht herum,

siehe etwa meine eigene Präsentation

https://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:Histo/Wunderwelt

Obwohl ich mich über mein eigenes "Bettel-Netzwerk"

hinsichtlich kostenloser Scans für Wikisource weißgott

nicht beklagen kann (wer mir hilft, sei auch hier herzlich

bedankt), gibt es doch immer wieder Bibliotheken, die sich

wegen ein paar Scans anstellen und Wikisource kostenlose

Digitalisate verweigern. Das ärgert mich, denn es geht nie

um größere Werke. Auch haushalts- und verwaltungsrechtlich

ist es zulässig, von geringfügigen Gebühren abzusehen. Jede

Rechnungsstellung erfordert einen nicht zu unterschätzenden

Verwaltungsaufwand (auch hinsichtlich der Kontrolle und

Durchsetzung des Zahlungseingangs). Fernleihen unter 20

Seiten sind für den Nutzer in der Fernleihgebühr

inbegriffen, aber wir werden sehen, dass der vermeintliche

Königsweg einer Fernleihbestellung zu weiteren Problemen

führt.

Wenn es sich um wenige Seiten handelt, sollte jede

Bibliothek bei privaten Anfragen großzügig sein und Scans

kostenfrei übersenden.

Völlig unverständlich ist es aber, wenn die Wikipedia und

vor allem Wikisource, das die erbetenen Scans auf Wikimedia

Commons oder im Internet Archive allgemein zugänglich

macht, für wenige Seiten in der Regel happige Gebühren

zahlen sollen.