https://www.historicum.net/metaopac/start.do?BaseURL=http://www.historicum.net/metaopac/start.do%3fView=hist&View=hist

Nun mit BSB Volltextkollektion Geschichte 1800-1870, wobei das Verhältnis zu http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/ unklar ist.

Suche nach almanach:

Treffer BSB Volltextkollektion Geschichte 1800-1870 (6915)

Treffer Volltexte 19. Jahrhundert (12631)

Der übliche Münchner Murks eben.

http://archiv.twoday.net/stories/64968906/

Die OCR-Texte stammen nicht von Google, und sind wie eine Stichprobe anhand einer Fraktur-Seite ergab, eine Spur schlechter als die von Google.

Zu Volltextsuchen siehe

http://archiv.twoday.net/stories/75231607/

Nun mit BSB Volltextkollektion Geschichte 1800-1870, wobei das Verhältnis zu http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/ unklar ist.

Suche nach almanach:

Treffer BSB Volltextkollektion Geschichte 1800-1870 (6915)

Treffer Volltexte 19. Jahrhundert (12631)

Der übliche Münchner Murks eben.

http://archiv.twoday.net/stories/64968906/

Die OCR-Texte stammen nicht von Google, und sind wie eine Stichprobe anhand einer Fraktur-Seite ergab, eine Spur schlechter als die von Google.

Zu Volltextsuchen siehe

http://archiv.twoday.net/stories/75231607/

KlausGraf - am Sonntag, 24. Februar 2013, 23:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.eerp.nl/

"Die unlängst von der Universitätsbibliothek der Radboud Universität Nimwegen herausgegebene Website Early Enlightenment in a Rotterdam Periodical 1692-1704 (EERP) erschließt eine Vielzahl von Quellen zur Geistesgeschichte der Frühaufklärung in den Niederlanden, die in den Rotterdamer Zeitschriften De Boekzaal van Europe, Twee-maandelyke uittreksels und Twee-maandelijke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken publiziert wurden."

http://vifabenelux.wordpress.com/

Keine Digitalisate! Was soll so etwas?

"Die unlängst von der Universitätsbibliothek der Radboud Universität Nimwegen herausgegebene Website Early Enlightenment in a Rotterdam Periodical 1692-1704 (EERP) erschließt eine Vielzahl von Quellen zur Geistesgeschichte der Frühaufklärung in den Niederlanden, die in den Rotterdamer Zeitschriften De Boekzaal van Europe, Twee-maandelyke uittreksels und Twee-maandelijke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken publiziert wurden."

http://vifabenelux.wordpress.com/

Keine Digitalisate! Was soll so etwas?

KlausGraf - am Sonntag, 24. Februar 2013, 23:19 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Margret Ott fasst die jüngsten Entwicklungen zur Causa Stralsund zusammen:

http://www.blog.pommerscher-greif.de/gutes-stralsund/

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

http://www.blog.pommerscher-greif.de/gutes-stralsund/

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht nur im Frühmittelalter mit seiner Einnamigkeit lauern Probleme, wenn es um die Identifizierung gleichnamiger Personen geht. Der Kleriker Jörg Ruch aus Schwäbisch Gmünder Ratsfamilie, tätig als Pfarrer in Lautern und als Kaplan in Schwäbisch Gmünd wurde mit in einem ganz anderen Raum tätigen Klerikern zusammengeworfen, weil diese in den von Manfred Krebs mitgeteilten Konstanzer Investiturprotokollen auffindbar sind. Der berühmte, in Geislingen an der Steige wirkende Buchbinder Johannes Richenbach band für Ruch zwei Bände.

Ausgezeichnete Bilder des Kopenhagener Richenbach-Einbands Ruchs mit Wiedergabe des Kaufeintrags sind online:

http://wayback.kb.dk:8080/wayback-1.4.2/wayback/20100107153228/http://www2.kb.dk/elib/mss/treasures/bogbind/inc397.htm (freundlicher Hinweis von Dr. Dietrich Hakelberg am 29. September 2007)

Den aktuellen Census der Richenbach-Einbände publizierte Scott Husby: Another “per me”: A Richenbach Binding Discovered in the Huntington Library. In: The papers of the Bibliographical Society of America - 105 (2011), S. 295-324 (S. 317-323: R1-R56). Paul Needham war so freundlich, mir eine von ihm und Eric White angelegte Datei mit einem weiteren Richenbach-Census (in der Zählung von Husby abweichend) zur Verfügung zu stellen. Obwohl sie nicht ohne Fehler ist, wird man künftig von Husbys Zusammenstellung auszugehen haben. Ergänzend fand ich neulich einen losen rückwärtigen Handschriftendeckel Richenbachs in der Graphischen Sammlung München (Inv. Nr. 38510) erwähnt, der Ernst Kyriss zwar bekannt war, von ihm aber anscheinend nicht publiziert wurde:

http://retro.seals.ch/digbib/view?lp=239&rid=zak-003%3A1952%3A13%3A%3A343&Submit=ok (Erich Steingräber 1952)

Die aufgeklebte Miniatur (St. Johannes auf Patmos) schreibt Anne Winston-Allen (in: Schreiben und Lesen in der Stadt, 2012, S. 209, vgl. S. 201) der Freiburger Klarissin Sibylla von Bondorf zu.

[Siehe auch

http://www.agfem-art.com/bondorf-muumlnchenmunich--staatliche-graphische-sammlung-inv-nr-38510.html ]

Husby R3 (Glauning Nr. 10) ist eine Handschrift (Jacobus de Voragine: Sermones dominicales) von 1459, SB München Clm 2784, die 1469 für dominus Johannes Naegelin gebunden wurde, wie die Inschrift auf dem Einband sagt. Sie kam aus dem Zisterzienserkloster Aldersbach (bei Vilshofen) nach München. Handschriftenkatalog:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008252/image_46

Wer war der Kleriker (dominus) Johannes Naegelin? Needhams IPI hat nichts zu ihm. Zu suchen haben wir am ehesten im Großraum Ulm, zu dem auch Geislingen und am Rande Schwäbisch Gmünd gehört, wo mehrere Kunden Richenbachs ansässig waren, also im nordöstlichen Teil des Bistums Konstanz und im westlichen Teil der Diözese Augsburg.

Pfaff Johann Nägelin, Pfarrer zu Iggingen (nordöstlich Schwäbisch Gmünd) 1445 Januar 8 (Nitsch, Urkunden und Akten ... Gmünd, 1966, Nr. 1196) liegt zu früh.

1443 verzeichnet die Wiener Matrikel (Bd. 1, S. 235 II R 43) einen Johannes Negelein de Vlma. Um 1430 oder etwas früher geboren, wäre er 1469 etwa 40jährig gewesen. Schuler, Notare Südwestdeutschlands, 1987, S. 316 hat einen ab 1514 belegten Kaplan des Namens in Ulm. Dass die Ulmer Familie Nägelin um 1469 einen Geistlichen mit dem häufigsten Vornamen Hans stellte, ist alles andere als unwahrscheinlich.

Der Auskunft des Archivs des Bistums Augsburg " Im Generalschematismus für die Diözese Augsburg (ca. 1472 - 1762) von Moritz Wiedemann, Marktoberdorf 1945 (ungedrucktes Manuskript), ist für den von Ihnen genannten Zeitpunkt kein Geistlicher mit Namen Johannes Negelin nachweisbar." entnehmen wir immerhin, dass Recherchen nach Klerikern der Diözese Augsburg auf dieses ungedruckte prosopographische Hilfsmittel zurückgreifen können.

Am vielversprechendsten sind die beiden Notare Johannes Nägelin, zu denen Schuler (Notare S. 315f. Nr. 927f.) fleißig Belege gesammelt hat. Beide stammten aus dem Ulmer Raum, waren aber später im Konstanzer Raum tätig.

Johannes Nägelin (I) aus Ehingen an der Donau ist ab 1463 belegt und starb vor dem 26. Oktober 1501. 1462 als Johannes "Negelly" in Freiburg im Breisgau immatrikuliert, wurde er 1478 zum kaiserlichen Notar ernannt. Im gleichen Jahr war er Schulmeister in Ehingen. Von 1481 bis 1501 war er Schulmeister des Stifts St. Pelagius in Bischofszell und schrieb auch das Kopialbuch des Stifts. Nach seinem Tod erscheint seine 1504 verstorbene Witwe Margaretha Judas, er war also verheiratet. "Als Schulmeister war er ein energischer Vertreter der neuen Bildung".

Johannes Nägelin (II) stammte aus Leipheim und war Laie des Bistums Augsburg. Im Wintersemester 1474/75 ebenfalls in Freiburg immatrikuliert, erlangte er das Bakkalaureat 1478 in Tübingen. 1491/1511 war er Schreiber der Konstanzer Kurie. Er starb nicht vor 1511 und erscheint in den Konstanzer Steuerbüchern.

Gegenüber Schuler nachzutragen ist, dass er als Schüler der bedeutenden Ulmer Stadtschule 1474 die Pariser Handschrift Ms. lat. 10465 schrieb. Bl. 20v: "per me Johannem nägellin tunc temporis scolaris vlme", Bl. 208r "per me Johannem negelin de lipheim". Die Datierung Bl. 196r auf 1471 scheint mir aus der Straßburger Vorlage des Textes zu stammen.

http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00050030_00028.html

(Schulliteratur im späten Mittelalter, 2000, S. 28f. Nr. 38)

Dass Richenbach den Ulmer Schüler von 1474 "dominus" nannte, möchte ich ausschließen. Daher kommt Nägelin (II) aus chronologischen Gründen nicht in Betracht.

Womit sich Nägelin (I) 1469 befasste, ist nicht bekannt. Notar wurde er erst 1478. Da er bei seinem Tod als verheiratet erscheint, könnte er allenfalls als verheirateter Kleriker ein Pfründeninhaber gewesen sein. Ob Richenbach einem Nicht-Priester das Prädikat dominus gegeben hätte? Ich möchte es eher verneinen. Damit ist auch Nägelin (I) ein unwahrscheinlicher Kandidat.

Die SB München teilte freundlicherweise mit, worauf ich in einem Google-Schnipsel von Anton Aubele: Straß. Zur Geschichte eines Dorfes im Ulmer Winkel, 1982, S. 51 stieß: ""Am 14. Juli 1469 kaufte der Elchinger Abt Paulus um 'fünfftzig guter Rinischer guldin der statt werung zu Ulme' das sogenannte 'Nägeleholz' im Klassenhart von Johannes Nägelin, 'Ain Priester Augspurg Bystumbs', Bantilon Vischer und Peter Lang von Leipheim, das 'von Hannsen und Agathen den Näglin unser vatter und mutter schweher und schwiger säligen ererbt und bysher Inngehabt'". Fußnote 106: HStA München KU Elchingen Nr. 150 (jetzt im Staatsarchiv Augsburg).

Es gab also im Ulmer Raum 1469 einen Priester Johannes Nägelin, der offenbar aus dem keine 10 km von Leipheim entfernten Straß stammte. In ihm möchte ich derzeit am ehesten den Kunden Richenbachs von 1469, dominus Johannes Naegelin, sehen, wenngleich weder ein Kleriker aus der Ulmer Familie (der Wiener Student?) oder Nägelin (I) ganz ausgeschlossen werden können. Es ist gut denkbar, dass mit zunehmender Erschließung der spätmittelalterlichen Urkundenbestände noch andere potentielle Kandidaten auftauchen. Von daher kann im Augenblick keine hinreichend abgesicherte Identifizierung angeboten werden.

#forschung

.jpg)

Ausgezeichnete Bilder des Kopenhagener Richenbach-Einbands Ruchs mit Wiedergabe des Kaufeintrags sind online:

http://wayback.kb.dk:8080/wayback-1.4.2/wayback/20100107153228/http://www2.kb.dk/elib/mss/treasures/bogbind/inc397.htm (freundlicher Hinweis von Dr. Dietrich Hakelberg am 29. September 2007)

Den aktuellen Census der Richenbach-Einbände publizierte Scott Husby: Another “per me”: A Richenbach Binding Discovered in the Huntington Library. In: The papers of the Bibliographical Society of America - 105 (2011), S. 295-324 (S. 317-323: R1-R56). Paul Needham war so freundlich, mir eine von ihm und Eric White angelegte Datei mit einem weiteren Richenbach-Census (in der Zählung von Husby abweichend) zur Verfügung zu stellen. Obwohl sie nicht ohne Fehler ist, wird man künftig von Husbys Zusammenstellung auszugehen haben. Ergänzend fand ich neulich einen losen rückwärtigen Handschriftendeckel Richenbachs in der Graphischen Sammlung München (Inv. Nr. 38510) erwähnt, der Ernst Kyriss zwar bekannt war, von ihm aber anscheinend nicht publiziert wurde:

http://retro.seals.ch/digbib/view?lp=239&rid=zak-003%3A1952%3A13%3A%3A343&Submit=ok (Erich Steingräber 1952)

Die aufgeklebte Miniatur (St. Johannes auf Patmos) schreibt Anne Winston-Allen (in: Schreiben und Lesen in der Stadt, 2012, S. 209, vgl. S. 201) der Freiburger Klarissin Sibylla von Bondorf zu.

[Siehe auch

http://www.agfem-art.com/bondorf-muumlnchenmunich--staatliche-graphische-sammlung-inv-nr-38510.html ]

Husby R3 (Glauning Nr. 10) ist eine Handschrift (Jacobus de Voragine: Sermones dominicales) von 1459, SB München Clm 2784, die 1469 für dominus Johannes Naegelin gebunden wurde, wie die Inschrift auf dem Einband sagt. Sie kam aus dem Zisterzienserkloster Aldersbach (bei Vilshofen) nach München. Handschriftenkatalog:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008252/image_46

Wer war der Kleriker (dominus) Johannes Naegelin? Needhams IPI hat nichts zu ihm. Zu suchen haben wir am ehesten im Großraum Ulm, zu dem auch Geislingen und am Rande Schwäbisch Gmünd gehört, wo mehrere Kunden Richenbachs ansässig waren, also im nordöstlichen Teil des Bistums Konstanz und im westlichen Teil der Diözese Augsburg.

Pfaff Johann Nägelin, Pfarrer zu Iggingen (nordöstlich Schwäbisch Gmünd) 1445 Januar 8 (Nitsch, Urkunden und Akten ... Gmünd, 1966, Nr. 1196) liegt zu früh.

1443 verzeichnet die Wiener Matrikel (Bd. 1, S. 235 II R 43) einen Johannes Negelein de Vlma. Um 1430 oder etwas früher geboren, wäre er 1469 etwa 40jährig gewesen. Schuler, Notare Südwestdeutschlands, 1987, S. 316 hat einen ab 1514 belegten Kaplan des Namens in Ulm. Dass die Ulmer Familie Nägelin um 1469 einen Geistlichen mit dem häufigsten Vornamen Hans stellte, ist alles andere als unwahrscheinlich.

Der Auskunft des Archivs des Bistums Augsburg " Im Generalschematismus für die Diözese Augsburg (ca. 1472 - 1762) von Moritz Wiedemann, Marktoberdorf 1945 (ungedrucktes Manuskript), ist für den von Ihnen genannten Zeitpunkt kein Geistlicher mit Namen Johannes Negelin nachweisbar." entnehmen wir immerhin, dass Recherchen nach Klerikern der Diözese Augsburg auf dieses ungedruckte prosopographische Hilfsmittel zurückgreifen können.

Am vielversprechendsten sind die beiden Notare Johannes Nägelin, zu denen Schuler (Notare S. 315f. Nr. 927f.) fleißig Belege gesammelt hat. Beide stammten aus dem Ulmer Raum, waren aber später im Konstanzer Raum tätig.

Johannes Nägelin (I) aus Ehingen an der Donau ist ab 1463 belegt und starb vor dem 26. Oktober 1501. 1462 als Johannes "Negelly" in Freiburg im Breisgau immatrikuliert, wurde er 1478 zum kaiserlichen Notar ernannt. Im gleichen Jahr war er Schulmeister in Ehingen. Von 1481 bis 1501 war er Schulmeister des Stifts St. Pelagius in Bischofszell und schrieb auch das Kopialbuch des Stifts. Nach seinem Tod erscheint seine 1504 verstorbene Witwe Margaretha Judas, er war also verheiratet. "Als Schulmeister war er ein energischer Vertreter der neuen Bildung".

Johannes Nägelin (II) stammte aus Leipheim und war Laie des Bistums Augsburg. Im Wintersemester 1474/75 ebenfalls in Freiburg immatrikuliert, erlangte er das Bakkalaureat 1478 in Tübingen. 1491/1511 war er Schreiber der Konstanzer Kurie. Er starb nicht vor 1511 und erscheint in den Konstanzer Steuerbüchern.

Gegenüber Schuler nachzutragen ist, dass er als Schüler der bedeutenden Ulmer Stadtschule 1474 die Pariser Handschrift Ms. lat. 10465 schrieb. Bl. 20v: "per me Johannem nägellin tunc temporis scolaris vlme", Bl. 208r "per me Johannem negelin de lipheim". Die Datierung Bl. 196r auf 1471 scheint mir aus der Straßburger Vorlage des Textes zu stammen.

http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00050030_00028.html

(Schulliteratur im späten Mittelalter, 2000, S. 28f. Nr. 38)

Dass Richenbach den Ulmer Schüler von 1474 "dominus" nannte, möchte ich ausschließen. Daher kommt Nägelin (II) aus chronologischen Gründen nicht in Betracht.

Womit sich Nägelin (I) 1469 befasste, ist nicht bekannt. Notar wurde er erst 1478. Da er bei seinem Tod als verheiratet erscheint, könnte er allenfalls als verheirateter Kleriker ein Pfründeninhaber gewesen sein. Ob Richenbach einem Nicht-Priester das Prädikat dominus gegeben hätte? Ich möchte es eher verneinen. Damit ist auch Nägelin (I) ein unwahrscheinlicher Kandidat.

Die SB München teilte freundlicherweise mit, worauf ich in einem Google-Schnipsel von Anton Aubele: Straß. Zur Geschichte eines Dorfes im Ulmer Winkel, 1982, S. 51 stieß: ""Am 14. Juli 1469 kaufte der Elchinger Abt Paulus um 'fünfftzig guter Rinischer guldin der statt werung zu Ulme' das sogenannte 'Nägeleholz' im Klassenhart von Johannes Nägelin, 'Ain Priester Augspurg Bystumbs', Bantilon Vischer und Peter Lang von Leipheim, das 'von Hannsen und Agathen den Näglin unser vatter und mutter schweher und schwiger säligen ererbt und bysher Inngehabt'". Fußnote 106: HStA München KU Elchingen Nr. 150 (jetzt im Staatsarchiv Augsburg).

Es gab also im Ulmer Raum 1469 einen Priester Johannes Nägelin, der offenbar aus dem keine 10 km von Leipheim entfernten Straß stammte. In ihm möchte ich derzeit am ehesten den Kunden Richenbachs von 1469, dominus Johannes Naegelin, sehen, wenngleich weder ein Kleriker aus der Ulmer Familie (der Wiener Student?) oder Nägelin (I) ganz ausgeschlossen werden können. Es ist gut denkbar, dass mit zunehmender Erschließung der spätmittelalterlichen Urkundenbestände noch andere potentielle Kandidaten auftauchen. Von daher kann im Augenblick keine hinreichend abgesicherte Identifizierung angeboten werden.

#forschung

.jpg)

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 21:17 - Rubrik: Landesgeschichte

Seit 17. November 2012 erscheinen meine Tweets nicht mehr in der Twitter-Suche:

https://twitter.com/search?q=from%3AArchivalia_kg&src=typd

Wer etwas tut, was Twitter als böse ansieht, wird ohne Benachrichtigung rausgekickt. Mögliche Gründe können nachgelesen werden unter:

https://modelsupplies.wordpress.com/2009/07/07/help-i-dont-show-up-in-twitter-search/

In meinem Fall könnte es auch daran liegen, dass die meisten Tweets automatisiert von Archivalia_en und Google+ kommen. Selbst wenn die wenig tröstliche Aussage

“Search filtering is done automatically, and cannot be un-done by Twitter Support.”

http://www.wuestenigel.com/2009/05/29/fehler-in-der-twitter-suche/#ixzz2Lkd8LpxL

nicht zutreffen sollte, ist das erneute Auftreten des Blockierens zu erwarten, da ich nicht vorhabe, auf die automatisierte Weiterleitung zu verzichten.

Konsequenz: Auch Twitterwalls auf Tagungen oder Twitter-Archive blenden mich aus.

https://twitter.com/search?q=from%3AArchivalia_kg&src=typd

Wer etwas tut, was Twitter als böse ansieht, wird ohne Benachrichtigung rausgekickt. Mögliche Gründe können nachgelesen werden unter:

https://modelsupplies.wordpress.com/2009/07/07/help-i-dont-show-up-in-twitter-search/

In meinem Fall könnte es auch daran liegen, dass die meisten Tweets automatisiert von Archivalia_en und Google+ kommen. Selbst wenn die wenig tröstliche Aussage

“Search filtering is done automatically, and cannot be un-done by Twitter Support.”

http://www.wuestenigel.com/2009/05/29/fehler-in-der-twitter-suche/#ixzz2Lkd8LpxL

nicht zutreffen sollte, ist das erneute Auftreten des Blockierens zu erwarten, da ich nicht vorhabe, auf die automatisierte Weiterleitung zu verzichten.

Konsequenz: Auch Twitterwalls auf Tagungen oder Twitter-Archive blenden mich aus.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das erstmals 1965 erschienene Buch von Paul Brock thematisiert die Vertreibung der Salzburger Protestanten aufgrund des gnadenlosen Patents von 1731 und ist nun online:

http://www.ostpreussen.de/uploads/media/Die_Salzburger_in_Ostpreussen.pdf

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Exulanten

Via

http://www.myheimat.de/rinteln/kultur/vollstaendig-im-internet-zu-lesen-paul-brock-die-salzburger-in-ostpreussen-d2483086.html

http://www.ostpreussen.de/uploads/media/Die_Salzburger_in_Ostpreussen.pdf

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Exulanten

Via

http://www.myheimat.de/rinteln/kultur/vollstaendig-im-internet-zu-lesen-paul-brock-die-salzburger-in-ostpreussen-d2483086.html

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 19:24 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://quadrivium.hypotheses.org/

[...]

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster#Bibliothekskataloge entnimmt man das Werk von Stello, dem ich zwar gravierende Mängel attestiere, das aber doch sehr viel neues Material bringt.

Krämers Handschriftenerbe sollte nie ohne Warnung empfohlen werden, und es ist immer die aktuellere und umfangreichere Datenbank zu benutzen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster#Handschriften

http://archiv.twoday.net/stories/6338158/

Update:

http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Bibliothekskataloge_Deutschlands_und_der_Schweiz

[...]

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster#Bibliothekskataloge entnimmt man das Werk von Stello, dem ich zwar gravierende Mängel attestiere, das aber doch sehr viel neues Material bringt.

Krämers Handschriftenerbe sollte nie ohne Warnung empfohlen werden, und es ist immer die aktuellere und umfangreichere Datenbank zu benutzen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster#Handschriften

http://archiv.twoday.net/stories/6338158/

Update:

http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Bibliothekskataloge_Deutschlands_und_der_Schweiz

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 17:31 - Rubrik: Kodikologie

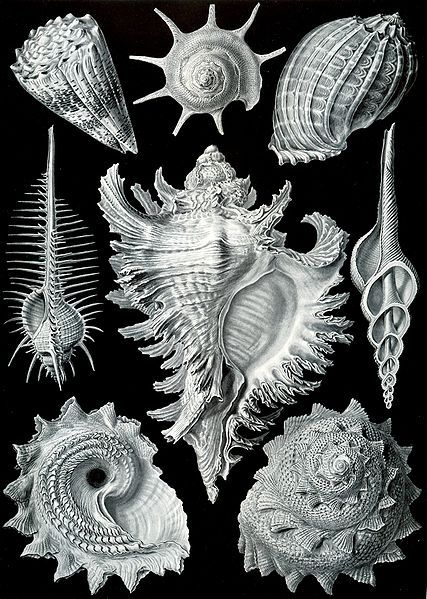

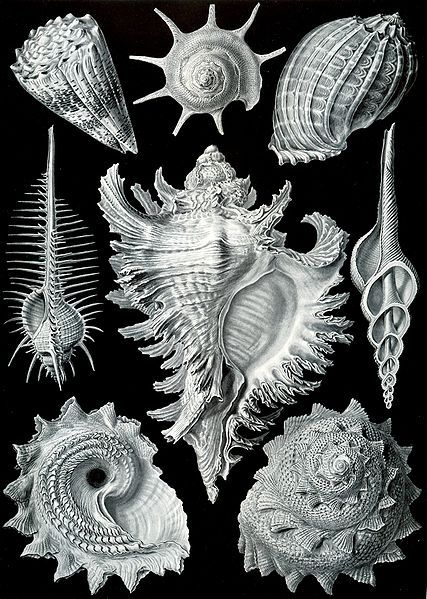

Einige Bilder von Ernst Haeckel (zu ihm siehe http://archiv.twoday.net/stories/285824945/ ) stellt zusammen:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/haeckel

Siehe auch

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ernst_Haeckel

http://archivalia.tumblr.com/tagged/haeckel

Siehe auch

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ernst_Haeckel

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 17:20 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Edition der gesamten Briefe des Zoologen Ernst Haeckel (1834-1919) – einer der zentralen Figuren des Darwinismus und des gesamten politisch-weltanschaulichen Denkens des ausgehenden 19. Jahrhunderts – ist Ziel des neuen Langzeitvorhabens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Das Forschungsprojekt ist auf die Dauer von 25 Jahren angelegt und am Ernst-Haeckel-Haus der Friedrich-Schiller-Universität Jena angesiedelt. Insgesamt wird das Vorhaben mit acht Millionen Euro gefördert. Als Ergebnis soll die gesamte Korrespondenz des Leopoldina-Mitglieds Haeckel zum einen in digitaler Form zugänglich sein. Zum anderen werden ausgewählte Briefe erstmals in einer historisch-kritischen und kommentierten 25-bändigen Druck-Ausgabe veröffentlicht.

„Ernst Haeckel hat eine der bedeutendsten Korrespondenzen der Wissenschaftskultur um 1900 hinterlassen“, sagt der Leiter des Projekts Professor Olaf Breidbach, Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik „Ernst Haeckel-Haus“ der Universität Jena und Mitglied der Leopoldina. Die rund 42.000 Briefe seien nicht nur aus Sicht von Biologiehistorikern von Interesse. Auch Haeckels weltanschauliche Wirkung, etwa über sein philosophisches Werk, ebenso im Bereich der Ästhetik und Architektur, werde in seiner Korrespondenz nachvollziehbar. Eine Edition der Briefe sei für viele wissenschaftliche Disziplinen bedeutsam. „Mit der Edition der Briefe und Briefwechsel soll vor allem auch Haeckels Bedeutung für die Konsolidierung der Naturwissenschaften im europäischen Raum und darüber hinaus greifbar werden“, so Olaf Breidbach weiter.

Die Haeckel-Briefedition wurde als Projekt in das Akademieprogramm 2013 der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften neu aufgenommen. Das Akademienprogramm ist das größte geisteswissenschaftliche Forschungs-programm Deutschlands. Es wird es von Bund und Ländern gemeinsam finanziert. Die Haeckel-Edition ist der Leopoldina zugeordnet und wird zu gleichen Teilen vom Bund und vom Freistaat Thüringen getragen.

Das Jenaer Ernst Haeckel-Haus, an dem das Forschungsvorhaben durchgeführt wird, ist eng mit der Person Haeckels verbunden. Es ist zugleich Museum und wissenschaftshistorisches Universitätsinstitut mit angeschlossenen Archiv- und Sammlungsbeständen und hat seinen Sitz im ehemaligen Wohnhaus des Zoologen. In den fast 60 Jahren der akademischen Lehrtätigkeit Haeckels war Jena zudem Zentrum des Darwinismus in Deutschland.

Die Leopoldina in Halle, gegründet 1652, zählt heute rund 1.500 hervorragende Wissenschaftler aus rund 30 Ländern zu ihren Mitgliedern. Als Nationale Akademie der Wissenschaften Deutschlands vertritt sie die deutsche Wissenschaft in internationalen Gremien und nimmt zu gesellschaftlich relevanten Fragen unabhängig und wissenschaftsbasiert Stellung. Sie führte bereits zuvor im Rahmen des Akademienprogramms langfristige Forschungsprojekte durch. So wurde 2011 die historisch-kritische Ausgabe von „Goethes Schriften zur Naturwissenschaft“ fertiggestellt, die die umfangreichen naturwissenschaftlichen Arbeiten des Leopoldina-Mitglieds Johann Wolfgang von Goethe erstmals vollständig darstellt, einordnet und erläutert.

Ansprechpartner zur Haeckel-Briefedition: Prof. Dr. Dr. Olaf Breidbach und Dr. Thomas Bach, Institut für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik „Ernst Haeckel-Haus“, Berggasse 7, 07745 Jena, Tel.: +49 (0) 3641 / 949500, E-Mail: olaf.breidbach@uni-jena.de und thomas.bach@uni-jena.de "

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Leopoldina und der Universität Jena, 15.1.2013

s. a. Ernst Haeckel (1834-1919): Briefedition

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/232599418/

„Ernst Haeckel hat eine der bedeutendsten Korrespondenzen der Wissenschaftskultur um 1900 hinterlassen“, sagt der Leiter des Projekts Professor Olaf Breidbach, Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik „Ernst Haeckel-Haus“ der Universität Jena und Mitglied der Leopoldina. Die rund 42.000 Briefe seien nicht nur aus Sicht von Biologiehistorikern von Interesse. Auch Haeckels weltanschauliche Wirkung, etwa über sein philosophisches Werk, ebenso im Bereich der Ästhetik und Architektur, werde in seiner Korrespondenz nachvollziehbar. Eine Edition der Briefe sei für viele wissenschaftliche Disziplinen bedeutsam. „Mit der Edition der Briefe und Briefwechsel soll vor allem auch Haeckels Bedeutung für die Konsolidierung der Naturwissenschaften im europäischen Raum und darüber hinaus greifbar werden“, so Olaf Breidbach weiter.

Die Haeckel-Briefedition wurde als Projekt in das Akademieprogramm 2013 der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften neu aufgenommen. Das Akademienprogramm ist das größte geisteswissenschaftliche Forschungs-programm Deutschlands. Es wird es von Bund und Ländern gemeinsam finanziert. Die Haeckel-Edition ist der Leopoldina zugeordnet und wird zu gleichen Teilen vom Bund und vom Freistaat Thüringen getragen.

Das Jenaer Ernst Haeckel-Haus, an dem das Forschungsvorhaben durchgeführt wird, ist eng mit der Person Haeckels verbunden. Es ist zugleich Museum und wissenschaftshistorisches Universitätsinstitut mit angeschlossenen Archiv- und Sammlungsbeständen und hat seinen Sitz im ehemaligen Wohnhaus des Zoologen. In den fast 60 Jahren der akademischen Lehrtätigkeit Haeckels war Jena zudem Zentrum des Darwinismus in Deutschland.

Die Leopoldina in Halle, gegründet 1652, zählt heute rund 1.500 hervorragende Wissenschaftler aus rund 30 Ländern zu ihren Mitgliedern. Als Nationale Akademie der Wissenschaften Deutschlands vertritt sie die deutsche Wissenschaft in internationalen Gremien und nimmt zu gesellschaftlich relevanten Fragen unabhängig und wissenschaftsbasiert Stellung. Sie führte bereits zuvor im Rahmen des Akademienprogramms langfristige Forschungsprojekte durch. So wurde 2011 die historisch-kritische Ausgabe von „Goethes Schriften zur Naturwissenschaft“ fertiggestellt, die die umfangreichen naturwissenschaftlichen Arbeiten des Leopoldina-Mitglieds Johann Wolfgang von Goethe erstmals vollständig darstellt, einordnet und erläutert.

Ansprechpartner zur Haeckel-Briefedition: Prof. Dr. Dr. Olaf Breidbach und Dr. Thomas Bach, Institut für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik „Ernst Haeckel-Haus“, Berggasse 7, 07745 Jena, Tel.: +49 (0) 3641 / 949500, E-Mail: olaf.breidbach@uni-jena.de und thomas.bach@uni-jena.de "

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Leopoldina und der Universität Jena, 15.1.2013

s. a. Ernst Haeckel (1834-1919): Briefedition

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/232599418/

Wolf Thomas - am Samstag, 23. Februar 2013, 13:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Start: Montag, 25. Februar, 7.30 Uhr, NDR Kultur

Die Heuler in der Seehundstation Friedrichskoog, der Turmbläser von Celle oder die Wiecker Holzklappbrücke in Greifswald - sie alle haben eines gemeinsam: Sie machen Geräusche, wie sie typisch sind für den Norden. Ab Montag, 25. Februar, tauchen Töne und Klänge wie diese im Radioprogramm von NDR Kultur auf unter dem Motto: "Der NDR Kultur Klangatlas - Den Norden hören!"

Der NDR Kultur Klangatlas möchte auf typische Töne und Geräusche Norddeutschlands aufmerksam machen. Denn auch Klänge sind Wahrzeichen, akustische Merkmale von Regionen und Landschaften. Täglich um 7.30 Uhr, um 15.40 Uhr sowie wechselnd auf vielen weiteren Sendeplätzen sind diese Klänge Ende Februar sowie den März über auf NDR Kultur zu entdecken - als verspielte Hörminiaturen, kombiniert und komponiert aus Musik und Geräuschen.

Da außerdem die Hörerinnen und Hörer eigene Vorschläge machen, welche Klänge aus ihrer Region den NDR Kultur Klangatlas ergänzen sollen, entsteht mit der Zeit im Radio und im Internet auf NDR.de/ndrkultur eine akustische Landkarte des ganzen Nordens - eben ein Klangatlas.

Quelle: NDR, Pressemitteilung v. 22.2.13

Die Heuler in der Seehundstation Friedrichskoog, der Turmbläser von Celle oder die Wiecker Holzklappbrücke in Greifswald - sie alle haben eines gemeinsam: Sie machen Geräusche, wie sie typisch sind für den Norden. Ab Montag, 25. Februar, tauchen Töne und Klänge wie diese im Radioprogramm von NDR Kultur auf unter dem Motto: "Der NDR Kultur Klangatlas - Den Norden hören!"

Der NDR Kultur Klangatlas möchte auf typische Töne und Geräusche Norddeutschlands aufmerksam machen. Denn auch Klänge sind Wahrzeichen, akustische Merkmale von Regionen und Landschaften. Täglich um 7.30 Uhr, um 15.40 Uhr sowie wechselnd auf vielen weiteren Sendeplätzen sind diese Klänge Ende Februar sowie den März über auf NDR Kultur zu entdecken - als verspielte Hörminiaturen, kombiniert und komponiert aus Musik und Geräuschen.

Da außerdem die Hörerinnen und Hörer eigene Vorschläge machen, welche Klänge aus ihrer Region den NDR Kultur Klangatlas ergänzen sollen, entsteht mit der Zeit im Radio und im Internet auf NDR.de/ndrkultur eine akustische Landkarte des ganzen Nordens - eben ein Klangatlas.

Quelle: NDR, Pressemitteilung v. 22.2.13

Wolf Thomas - am Samstag, 23. Februar 2013, 08:17 - Rubrik: Musikarchive

Die Berliner Staatsbibliothek hat den Nachlass des Kinderbuch-Autors Otfried Preußler erhalten und will ihn im Herbst der Öffentlichkeit präsentieren.

Zunächst müsse das umfangreiche Material erkundet und verzeichnet werden, teilte die Bibliothek am 22.2.2013 mit.

Es handele sich um den schriftstellerischen Nachlass sowie um zahlreiche Korrespondenzen. So finden sich auch viele Briefe von Kindern, in denen diese ihre Ansichten zu den Helden aus "Die kleine

Hexe", "Krabat" und "Räuber Hotzenplotz" mitteilten.

Quelle: rbb-text, S. 135 v. 23.2.2013

Zunächst müsse das umfangreiche Material erkundet und verzeichnet werden, teilte die Bibliothek am 22.2.2013 mit.

Es handele sich um den schriftstellerischen Nachlass sowie um zahlreiche Korrespondenzen. So finden sich auch viele Briefe von Kindern, in denen diese ihre Ansichten zu den Helden aus "Die kleine

Hexe", "Krabat" und "Räuber Hotzenplotz" mitteilten.

Quelle: rbb-text, S. 135 v. 23.2.2013

Wolf Thomas - am Samstag, 23. Februar 2013, 08:13 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mehr als die Hälfte steht - ohne das Originallayout - kostenlos zur Verfügung:

http://books.openedition.org

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2013/02/22/openedition-books-e-book-gratuiti-di-ambito-umanisitco/

Update: Ein unkritischer Werbebeitrag:

http://dhdhi.hypotheses.org/1553

Entscheidend ist, dass

- die Hälfte der (mit Subventionen) digitalisierten Bücher NICHT Open Access zur Verfügung steht

- kein Faksimile der Buchseiten sicheres Zitieren des Originals ermöglicht

- die Register keine Verlinkungen aufweisen

- nicht seitengenau referenziert werden kann (DOIs soll es künftig für Kapitel geben)

Ich lehne dieses Konzept ab.

http://books.openedition.org

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2013/02/22/openedition-books-e-book-gratuiti-di-ambito-umanisitco/

Update: Ein unkritischer Werbebeitrag:

http://dhdhi.hypotheses.org/1553

Entscheidend ist, dass

- die Hälfte der (mit Subventionen) digitalisierten Bücher NICHT Open Access zur Verfügung steht

- kein Faksimile der Buchseiten sicheres Zitieren des Originals ermöglicht

- die Register keine Verlinkungen aufweisen

- nicht seitengenau referenziert werden kann (DOIs soll es künftig für Kapitel geben)

Ich lehne dieses Konzept ab.

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 01:04 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://libreas.tumblr.com/post/43729896023/eine-aktuelle-simulationsstudie-open-access-ist-fur

referiert:

Steffen Bernius, Matthias Hanauske, Berndt Dugall, Wolfgang König (2013): Exploring the effects of a transition to open access: Insights from a simulation study. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. (Early View)

http://dx.doi.org/10.1002/asi.22772 (Toll Access)

"Eine Simulationsstudie zu den Auswirkungen unterschiedlicher Open-Access-Modelle auf die Wissenschaftskommunikation ergab, dass das System der Wissenschaftskommunikation vor dem Hintergrund der Relation von Kosten und Nutzen ab stärksten von einer weitreichenden Umstellung auf das so genannte Green Open Acces profitieren würde."

Aus meiner Sicht hat grüner OA nur für eine Übergangsphase Sinn, die Zukunft muss Gold sein.

"Grün" ist Open Access für Arme:

Der Wissenschaftler braucht die Beiträge SOFORT, nicht erst nach einer Embargofrist von üblicherweise einem halben Jahr. Wird ein Artikel sofort nach Erscheinen benötigt, entstehen durch Fernleihe oder andere Beschaffungsaktivitäten Kosten, die OA gerade vermeiden soll.

Formatproblem: Wissenschaftler vor allem in den Geisteswissenschaften sehen nur die Verlagsversion (version of record) als "zitierfähig" an. Üblicherweise wird bei "grün" aber nur die Einstellung der Manuskriptfassung zugestanden. Es entstehen also volkswirtschaftlich unsinnige Beschaffungskosten, wenn Wissenschaftler sich nicht mit der IR-Version begnügen wollen. Eine empirische Untersuchung dazu wäre überfällig.

Nachnutzungsproblem (kein libre OA): IR-Versionen können aufgrund von Verlagsvorgaben üblicherweise nicht die von mir präferierte CC-BY-Lizenz anbieten, auch nicht andere, schlechtere CC-Lizenzen.

Geringe IR-Akzeptanz: Auch wenn die Harnadianer unermüdlich die Quoten schönrechnen - grüne Mandate erfassen immer nur einen Teil des relevanten Outputs. Die Entscheidung für eine Zeitschrift fällt leichter als das lästige Einstellen von Eprints in IR, die anders als Angebote wie Academia.edu wenig benutzerfreundlich ausgestaltet sind.

Sichtbarkeit: Das (neben der Google-Websuche) vermutlich beliebteste Werkzeug zum Ermitteln von Aufsätzen, Google Scholar, erfasst IR-Inhalte nur lückenhaft.

Angesichts dieser durchaus gravierenden Nachteile kann ich nicht erkennen, dass man bei aktueller Literatur auf "grün" setzen sollte.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/305133896/

referiert:

Steffen Bernius, Matthias Hanauske, Berndt Dugall, Wolfgang König (2013): Exploring the effects of a transition to open access: Insights from a simulation study. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. (Early View)

http://dx.doi.org/10.1002/asi.22772 (Toll Access)

"Eine Simulationsstudie zu den Auswirkungen unterschiedlicher Open-Access-Modelle auf die Wissenschaftskommunikation ergab, dass das System der Wissenschaftskommunikation vor dem Hintergrund der Relation von Kosten und Nutzen ab stärksten von einer weitreichenden Umstellung auf das so genannte Green Open Acces profitieren würde."

Aus meiner Sicht hat grüner OA nur für eine Übergangsphase Sinn, die Zukunft muss Gold sein.

"Grün" ist Open Access für Arme:

Der Wissenschaftler braucht die Beiträge SOFORT, nicht erst nach einer Embargofrist von üblicherweise einem halben Jahr. Wird ein Artikel sofort nach Erscheinen benötigt, entstehen durch Fernleihe oder andere Beschaffungsaktivitäten Kosten, die OA gerade vermeiden soll.

Formatproblem: Wissenschaftler vor allem in den Geisteswissenschaften sehen nur die Verlagsversion (version of record) als "zitierfähig" an. Üblicherweise wird bei "grün" aber nur die Einstellung der Manuskriptfassung zugestanden. Es entstehen also volkswirtschaftlich unsinnige Beschaffungskosten, wenn Wissenschaftler sich nicht mit der IR-Version begnügen wollen. Eine empirische Untersuchung dazu wäre überfällig.

Nachnutzungsproblem (kein libre OA): IR-Versionen können aufgrund von Verlagsvorgaben üblicherweise nicht die von mir präferierte CC-BY-Lizenz anbieten, auch nicht andere, schlechtere CC-Lizenzen.

Geringe IR-Akzeptanz: Auch wenn die Harnadianer unermüdlich die Quoten schönrechnen - grüne Mandate erfassen immer nur einen Teil des relevanten Outputs. Die Entscheidung für eine Zeitschrift fällt leichter als das lästige Einstellen von Eprints in IR, die anders als Angebote wie Academia.edu wenig benutzerfreundlich ausgestaltet sind.

Sichtbarkeit: Das (neben der Google-Websuche) vermutlich beliebteste Werkzeug zum Ermitteln von Aufsätzen, Google Scholar, erfasst IR-Inhalte nur lückenhaft.

Angesichts dieser durchaus gravierenden Nachteile kann ich nicht erkennen, dass man bei aktueller Literatur auf "grün" setzen sollte.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/305133896/

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 00:36 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article113814757/Abriss-des-Tausendfuessler-ist-das-Ende-einer-Aera.html

"Das sperrige Monument aus dem Jahr 1961 gilt als Symbol für die damals angestrebte "autogerechte Stadt". Die Trasse überquert in mehreren Metern Höhe große Fußgängerbereiche und eine Straßenbahnhaltestelle. Die Autos sausen teils auf Höhe der ersten Etage an den Geschäften vorbei.

Das Bauwerk wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber es hat glühende Fans in Düsseldorf. Ein Bündnis aus Architekten und Bürgern kämpfte jahrelang für den Erhalt der Hochstraße. Auch der Landeskonservator verweigerte der Stadt die Zustimmung zum Abriss.

Der damaligen NRW-Bauminister Harry Voigtsberger (SPD) gab schließlich als oberster Denkmalschützer im Land grünes Licht für den Abbruch. Die Begründung: Die fällige Renovierung würde das 670 Meter lange Betonband so verändern, dass es am Ende kein Denkmal mehr sein könne."

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Tausendf%C3%BC%C3%9Fler_%28D%C3%BCsseldorf%29

Foto: Cup of coffee http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

"Das sperrige Monument aus dem Jahr 1961 gilt als Symbol für die damals angestrebte "autogerechte Stadt". Die Trasse überquert in mehreren Metern Höhe große Fußgängerbereiche und eine Straßenbahnhaltestelle. Die Autos sausen teils auf Höhe der ersten Etage an den Geschäften vorbei.

Das Bauwerk wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber es hat glühende Fans in Düsseldorf. Ein Bündnis aus Architekten und Bürgern kämpfte jahrelang für den Erhalt der Hochstraße. Auch der Landeskonservator verweigerte der Stadt die Zustimmung zum Abriss.

Der damaligen NRW-Bauminister Harry Voigtsberger (SPD) gab schließlich als oberster Denkmalschützer im Land grünes Licht für den Abbruch. Die Begründung: Die fällige Renovierung würde das 670 Meter lange Betonband so verändern, dass es am Ende kein Denkmal mehr sein könne."

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Tausendf%C3%BC%C3%9Fler_%28D%C3%BCsseldorf%29

Foto: Cup of coffee http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

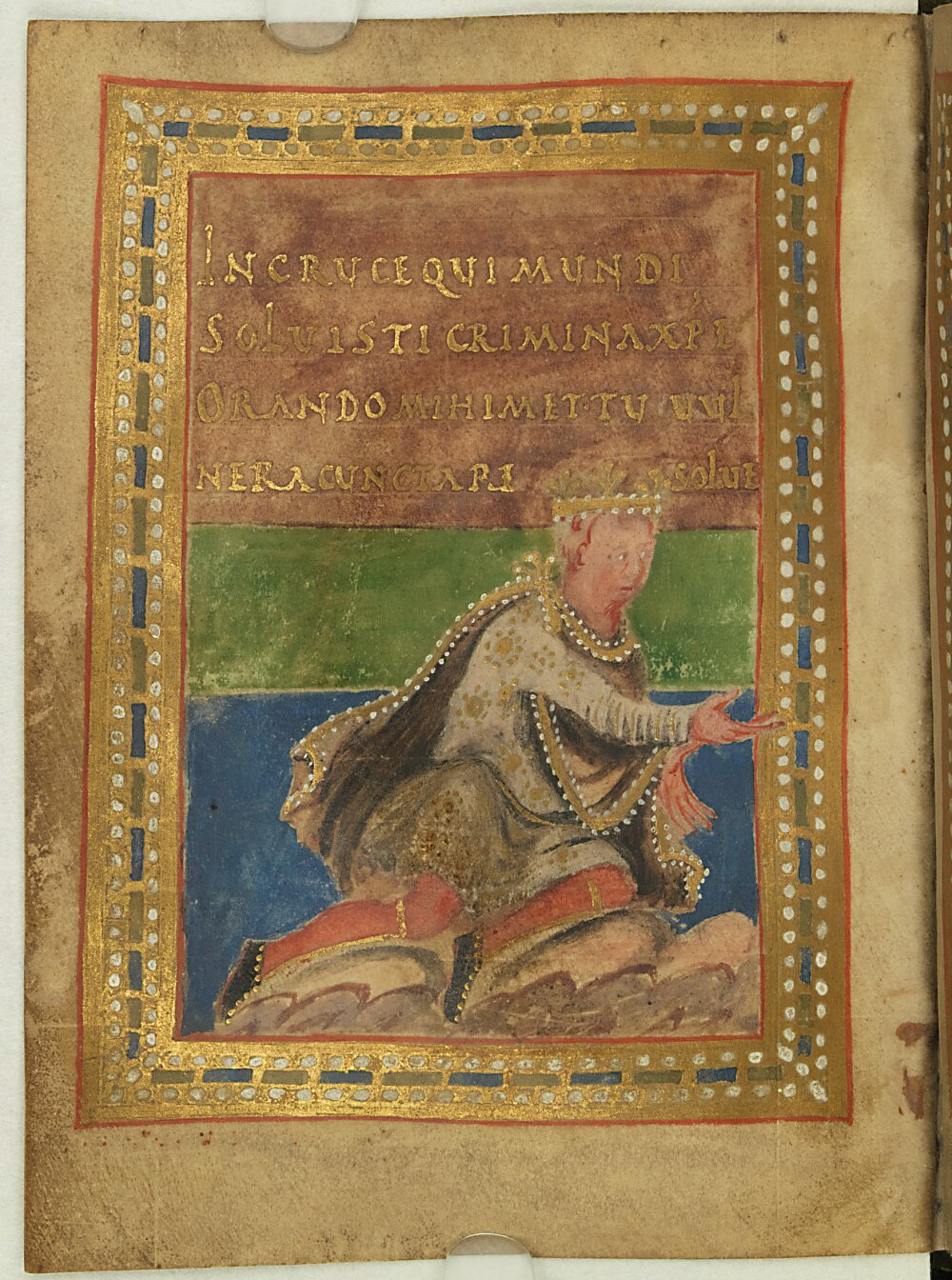

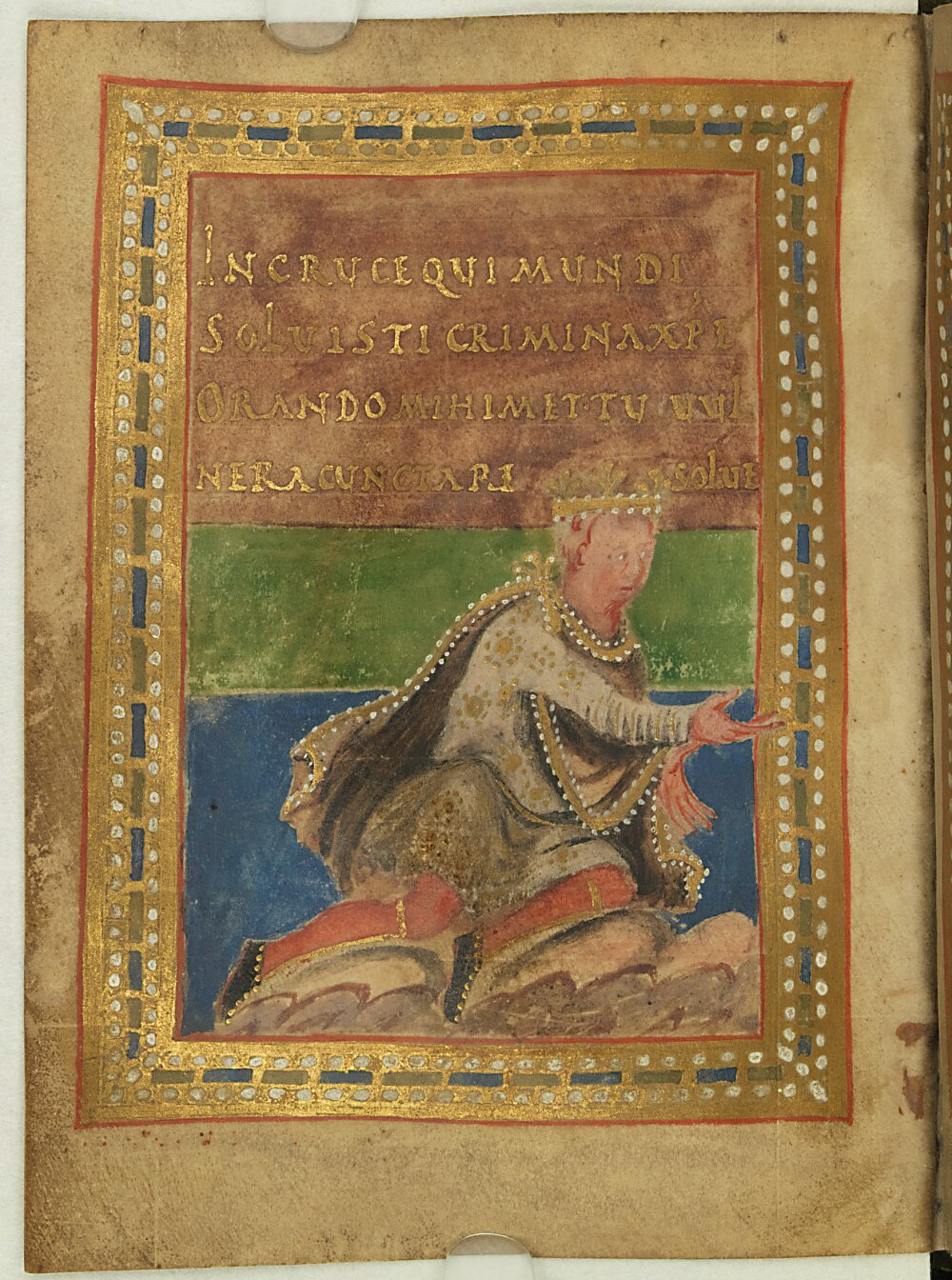

Steht erst jetzt online zur Verfügung, nachdem es schon im August 2012 digitalisiert worden war:

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/gebetbuch-karl-ii#

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/gebetbuch-karl-ii#

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 00:25 - Rubrik: Kodikologie

"Wie Sie alle wissen, weist die E-Mail-Adresse „Info at“ im allgemeinen den direkten Weg ins digitale Nirgendwo, denn irgendwann scheint es eine Absprache gegeben zu haben, daß Info-Mailboxen grundsätzlich niemals geöffnet werden dürfen."

Kurzweiliger Vortrag

Prof. Dr. Hans-Peter Becht, Stuttgart

Adam von Itzstein (1775-1855). Oder: Wie ediert man keinen Nachlass?

http://www.ag-landeskunde-oberrhein.de/index.php?id=p521v

Kurzweiliger Vortrag

Prof. Dr. Hans-Peter Becht, Stuttgart

Adam von Itzstein (1775-1855). Oder: Wie ediert man keinen Nachlass?

http://www.ag-landeskunde-oberrhein.de/index.php?id=p521v

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 00:00 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"The Obama White House today directed federal agencies to develop open-access policies within the next six months."

https://plus.google.com/u/0/109377556796183035206/posts/8hzviMJeVHJ (Suber)

Source: http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127043&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=click

Source: http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127043&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=click

https://plus.google.com/u/0/109377556796183035206/posts/8hzviMJeVHJ (Suber)

Source: http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127043&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=click

Source: http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=127043&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=clickKlausGraf - am Freitag, 22. Februar 2013, 23:55 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

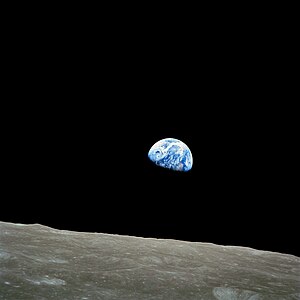

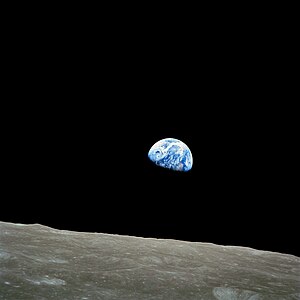

Commons Picture of the Year 2012, by Pierre Dalous, CC-BY-SA

KlausGraf - am Freitag, 22. Februar 2013, 23:48 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wikimedia hat zu Urheberrechtsfragen ein eigenes Blog eröffnet, das sich vor allem den staatlichen Werken widmet:

http://urheberrecht.wikimedia.de/2013/02/staatliche-werke-wikimedia-deutschland/

Die Forderung ist voll und ganz zu unterstützen. Richtig wäre: Alle staatlichen Informationsprodukte sind wie die (wenigen) amtlichen Werke nach § 5 UrhG gemeinfrei.

PD-US

PD-US

http://urheberrecht.wikimedia.de/2013/02/staatliche-werke-wikimedia-deutschland/

Die Forderung ist voll und ganz zu unterstützen. Richtig wäre: Alle staatlichen Informationsprodukte sind wie die (wenigen) amtlichen Werke nach § 5 UrhG gemeinfrei.

PD-US

PD-USKlausGraf - am Freitag, 22. Februar 2013, 18:35 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine wichtige Handschrift der Gesta Treverorum (UB Frankfurt Ms. lat. qu. 9 - Trier, [um 1200; 13./14. Jh.]) ist online:

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/id/4623777

Zum Werk:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_02470.html

Die Ausgabe von Wyttenbach online:

http://www.dilibri.de/search/quick?query=wyttenbach

Es sind noch keine Vollhandschriften online unter:

http://stmatthias.uni-trier.de/

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/id/4623777

Zum Werk:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_02470.html

Die Ausgabe von Wyttenbach online:

http://www.dilibri.de/search/quick?query=wyttenbach

Es sind noch keine Vollhandschriften online unter:

http://stmatthias.uni-trier.de/

KlausGraf - am Freitag, 22. Februar 2013, 18:08 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Netzwerk Landesgeschichte. Gedenkschrift für Sönke Lorenz.

Hrsg. von Dieter R. Bauer, Dieter Mertens und Wilfried

Setzler. Ostfildern 2013

Ein Inhaltsverzeichnis ist im Netz noch nicht verfügbar,

eine grobe Orientierung liefert vorerst das Tagungsprogramm

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=14116

Bemerkungen zu zwei Beiträgen, die für die Hexenforschung relevant sind, und der entsprechende Auszug aus dem Schriftenverzeichnis von Sönke Lorenz sind in der Mailingliste Hexenforschung verfügbar:

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind1302&L=hexenforschung&O=D&P=429

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind1302&L=hexenforschung&O=D&P=545

Robert Kretzschmar plädiert für eine zeitgemäße Archivalienkunde S. 91ff.

Besonders relevant ist - nicht nur aufgrund der mehrfachen Zitate von Archivalia - der Beitrag von Stephan Molitor: Work in progress oder Rückschritt? Zu mittelalterlichen Quellen im Word Wide Web, S. 111-120.

Molitor beginnt mit der Präsentation analoger Schwarzweißdrucke durch das Marburger Lichtbildarchiv und führt die Kritik

http://archiv.twoday.net/stories/2022119

an. Molitor befürchtet bei der Digitalisierung einen "Rückfall in die Zeit von Elite- bzw. Pertinenzbeständen" (S. 114) und fragt, ob man sich in die Richtung eines "digitalen Pertinenzprinzips" bewege (S. 114). Er geht auf den Auslesebestand der Württembergischen Regesten ein, der leider nur zu einem kleinen Teil online ist, und wechselt dann zum "Württembergischen Urkundenbuch Online", wobei er sich im wesentlichen inhaltlich meiner Kritik von 2008

http://archiv.twoday.net/stories/4904342/

anschließt. Der werte Kurskollege lässt es sich allerdings nicht nehmen, den Autor der Kritik so zu charakterisieren: "Graf, für den eine ziemlich - nennen wir es - "kernige" Polemik zu einer Art Stilmerkmal geworden zu sein scheint" (S. 116). Als Landesangestellter muss er mir wohl ans Pein pissen, wenn er nachlegt: "Auch überzogene sprachliche Ausdrucksweise sollte deshalb eine Prüfung des inhaltlichen Gehalts nicht von vornherein ausschließen, selbst wenn ein höflicher und sachlicher Dialog nicht mehr möglich ist" (S. 116). Ich hatte sachlich argumentiert, wie sich jeder überzeugen kann. Einige Ausdrücke sind harte Kritik, aber nicht unhöflich, es sei denn, man huldigt dem seit Jahren in der baden-württembergischen Archivverwaltung üblichen Prinzip des Eunuchentums.

Abschließend wirbt Molitor dafür, auf Auswertung zu verzichten und das Material "nur ganz elementar erschlossen" online zu präsentieren (S. 119).

Hrsg. von Dieter R. Bauer, Dieter Mertens und Wilfried

Setzler. Ostfildern 2013

Ein Inhaltsverzeichnis ist im Netz noch nicht verfügbar,

eine grobe Orientierung liefert vorerst das Tagungsprogramm

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=14116

Bemerkungen zu zwei Beiträgen, die für die Hexenforschung relevant sind, und der entsprechende Auszug aus dem Schriftenverzeichnis von Sönke Lorenz sind in der Mailingliste Hexenforschung verfügbar:

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind1302&L=hexenforschung&O=D&P=429

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind1302&L=hexenforschung&O=D&P=545

Robert Kretzschmar plädiert für eine zeitgemäße Archivalienkunde S. 91ff.

Besonders relevant ist - nicht nur aufgrund der mehrfachen Zitate von Archivalia - der Beitrag von Stephan Molitor: Work in progress oder Rückschritt? Zu mittelalterlichen Quellen im Word Wide Web, S. 111-120.

Molitor beginnt mit der Präsentation analoger Schwarzweißdrucke durch das Marburger Lichtbildarchiv und führt die Kritik

http://archiv.twoday.net/stories/2022119

an. Molitor befürchtet bei der Digitalisierung einen "Rückfall in die Zeit von Elite- bzw. Pertinenzbeständen" (S. 114) und fragt, ob man sich in die Richtung eines "digitalen Pertinenzprinzips" bewege (S. 114). Er geht auf den Auslesebestand der Württembergischen Regesten ein, der leider nur zu einem kleinen Teil online ist, und wechselt dann zum "Württembergischen Urkundenbuch Online", wobei er sich im wesentlichen inhaltlich meiner Kritik von 2008

http://archiv.twoday.net/stories/4904342/

anschließt. Der werte Kurskollege lässt es sich allerdings nicht nehmen, den Autor der Kritik so zu charakterisieren: "Graf, für den eine ziemlich - nennen wir es - "kernige" Polemik zu einer Art Stilmerkmal geworden zu sein scheint" (S. 116). Als Landesangestellter muss er mir wohl ans Pein pissen, wenn er nachlegt: "Auch überzogene sprachliche Ausdrucksweise sollte deshalb eine Prüfung des inhaltlichen Gehalts nicht von vornherein ausschließen, selbst wenn ein höflicher und sachlicher Dialog nicht mehr möglich ist" (S. 116). Ich hatte sachlich argumentiert, wie sich jeder überzeugen kann. Einige Ausdrücke sind harte Kritik, aber nicht unhöflich, es sei denn, man huldigt dem seit Jahren in der baden-württembergischen Archivverwaltung üblichen Prinzip des Eunuchentums.

Abschließend wirbt Molitor dafür, auf Auswertung zu verzichten und das Material "nur ganz elementar erschlossen" online zu präsentieren (S. 119).

KlausGraf - am Freitag, 22. Februar 2013, 17:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Artikel des Handbuchs der historischen Buchbestände zum Karlsruher Bismarck-Gymnasium heißt es:

"Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Aufteilung der historisch gewachsenen Gymnasialbibliothek in mehrere Teilbestände. Einzelne Werke scheinen bald nach 1945 verkauft worden zu sein, um mit dem Erlös dem drückenden Mangel an moderner Literatur für den Schulbedarf abzuhelfen. Weiterhin wurden in den Jahren 1953 und 1958 insgesamt mehr als 1000 Titel (16. bis 18. Jh) an die Badische Landesbibliothek Karlsruhe abgegeben, deren Bestände im Zweiten Weltkrieg verbrannt sind. Anfang der sechziger Jahre erhielt die Landeskirchliche Bibliothek Karlsruhe ca. 282 Titel der Abteilung Theologie (im allgemeinen 16. bis 18. Jh), darunter die von Ulrich Weber (s. u. 4.2) beschriebene Inkunabel Hieronymi presbyteri epistolae (Nürnberg 1495) und Melanchthons Examen eorum, qui audiuntur ante ritum publ. ordinationis (Leipzig 1561). In den Jahren nach 1970 wurde gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bismarck-Gymnasium und der Badischen Landesbibliothek vom 11. September 1970 ein Großteil des Vorkriegsbestandes der Gymnasialbibliothek (ca. 7000 Titel aus dem 16. bis 19. Jh, ca. 1000 Titel aus dem 20. Jh) in die Badische Landesbibliothek überführt und dort unter der Signatur " Gym" in den Systematischen Katalog eingearbeitet."

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Bismarck-Gymnasium_(Karlsruhe)

Siehe auch den Artikel von Ulrich Stafforst im Blog der im November 2012 eröffneten Historischen Gymnasialbibliothek:

https://bismarckbibliothek.wordpress.com/2012/11/05/ulrich-stafforst-zur-geschichte-unserer-alten-gymnasialbibliothek/

Dort vermisst man einen Hinweis, dass das 1997 erschienene Buch von Gerhard Schwinge: Katalog der Lyceums-Bibliothek in der

Landeskirchlichen Bibliothek Karlsruhe als Download im Netz zur Verfügung steht:

http://www.ekiba.de/download/Lyceumsbibliothek.pdf

Besonderer Wert wurde auf die Erschließung der Provenienzen gelegt.

"Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Aufteilung der historisch gewachsenen Gymnasialbibliothek in mehrere Teilbestände. Einzelne Werke scheinen bald nach 1945 verkauft worden zu sein, um mit dem Erlös dem drückenden Mangel an moderner Literatur für den Schulbedarf abzuhelfen. Weiterhin wurden in den Jahren 1953 und 1958 insgesamt mehr als 1000 Titel (16. bis 18. Jh) an die Badische Landesbibliothek Karlsruhe abgegeben, deren Bestände im Zweiten Weltkrieg verbrannt sind. Anfang der sechziger Jahre erhielt die Landeskirchliche Bibliothek Karlsruhe ca. 282 Titel der Abteilung Theologie (im allgemeinen 16. bis 18. Jh), darunter die von Ulrich Weber (s. u. 4.2) beschriebene Inkunabel Hieronymi presbyteri epistolae (Nürnberg 1495) und Melanchthons Examen eorum, qui audiuntur ante ritum publ. ordinationis (Leipzig 1561). In den Jahren nach 1970 wurde gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bismarck-Gymnasium und der Badischen Landesbibliothek vom 11. September 1970 ein Großteil des Vorkriegsbestandes der Gymnasialbibliothek (ca. 7000 Titel aus dem 16. bis 19. Jh, ca. 1000 Titel aus dem 20. Jh) in die Badische Landesbibliothek überführt und dort unter der Signatur " Gym" in den Systematischen Katalog eingearbeitet."

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Bismarck-Gymnasium_(Karlsruhe)

Siehe auch den Artikel von Ulrich Stafforst im Blog der im November 2012 eröffneten Historischen Gymnasialbibliothek:

https://bismarckbibliothek.wordpress.com/2012/11/05/ulrich-stafforst-zur-geschichte-unserer-alten-gymnasialbibliothek/

Dort vermisst man einen Hinweis, dass das 1997 erschienene Buch von Gerhard Schwinge: Katalog der Lyceums-Bibliothek in der

Landeskirchlichen Bibliothek Karlsruhe als Download im Netz zur Verfügung steht:

http://www.ekiba.de/download/Lyceumsbibliothek.pdf

Besonderer Wert wurde auf die Erschließung der Provenienzen gelegt.

Friedrich von Bezold hielt vor 100 Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg an der Universität Bönn eine Festrede über die deutsche Erhebung gegen Napoleon von 1813. Vor allem der nationalistische Schluss weist auf den Ersten Weltkrieg voraus.

http://archive.org/details/DerGeistVon1813 (danke an die UB Köln)

Zu den damaligen Festlichkeiten an der Universität Bonn siehe

http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/periodical/pageview/845889 (freundlicher Hinweis Dr. Herkenhoff, UB Bonn)

Zum dort erwähnten Kampflied Arndts "Der Gott, der Eisen wachsen ließ" siehe etwa

http://de.wikisource.org/wiki/Der_Gott,_der_Eisen_wachsen_(Arndt)#15

http://www.zeit.de/zeitlaeufte/fataler_patron

http://archive.org/details/DerGeistVon1813 (danke an die UB Köln)

Zu den damaligen Festlichkeiten an der Universität Bonn siehe

http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/periodical/pageview/845889 (freundlicher Hinweis Dr. Herkenhoff, UB Bonn)

Zum dort erwähnten Kampflied Arndts "Der Gott, der Eisen wachsen ließ" siehe etwa

http://de.wikisource.org/wiki/Der_Gott,_der_Eisen_wachsen_(Arndt)#15

http://www.zeit.de/zeitlaeufte/fataler_patron

KlausGraf - am Donnerstag, 21. Februar 2013, 22:31 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Text via

http://blog.die-linke.de/digitalelinke/referentenentwurf-zur-urheberrechtsreform-verwaiste-werke-zweitveroffentlichungsrecht/

=

http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/Ref.Entwurf.pdf

Inakzeptabel:

Zweitveröffentlichung nur zweiter Klasse für das Format der Manuskriptfassung (kein Verlagslayout)

Keine Jahrbücher, was die meisten Veröffentlichungen in der Landesgeschichte ausgrenzt (soll nur für mindestens 2mal jährlich erscheinende Periodika gelten)

Verwaiste Werke: Regelung für unveröffentlichte Werke ungenügend

Update: Stellungnahme von Kuhlen

http://www.iuwis.de/blog/ein-referentenentwurf-f%C3%BCr-das-zweitverwertungsrecht-aber-wohl-noch-kein-ende-der-debatte

http://blog.die-linke.de/digitalelinke/referentenentwurf-zur-urheberrechtsreform-verwaiste-werke-zweitveroffentlichungsrecht/

=

http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/Ref.Entwurf.pdf

Inakzeptabel:

Zweitveröffentlichung nur zweiter Klasse für das Format der Manuskriptfassung (kein Verlagslayout)

Keine Jahrbücher, was die meisten Veröffentlichungen in der Landesgeschichte ausgrenzt (soll nur für mindestens 2mal jährlich erscheinende Periodika gelten)

Verwaiste Werke: Regelung für unveröffentlichte Werke ungenügend

Update: Stellungnahme von Kuhlen

http://www.iuwis.de/blog/ein-referentenentwurf-f%C3%BCr-das-zweitverwertungsrecht-aber-wohl-noch-kein-ende-der-debatte

KlausGraf - am Donnerstag, 21. Februar 2013, 22:07 - Rubrik: Archivrecht

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90638332.html

Nobelpreisträgerin Herta Müller plädiert in ihrem bemerkenswerten Essay für ein Museum der während der NS-Zeit vertriebenen Emigranten.

Nobelpreisträgerin Herta Müller plädiert in ihrem bemerkenswerten Essay für ein Museum der während der NS-Zeit vertriebenen Emigranten.

KlausGraf - am Donnerstag, 21. Februar 2013, 17:40 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Cornelia Wenzel (Archiv der deutschen Frauenbewegung Kassel) Jürgen Bacia (afas Duisburg) arbeiteten seit längerem an einem Buch über die Freien Archive. Nun ist es (fast) fertig und wird Anfang April 2013 im Verlag des Archiv der Jugendkulturen erscheinen. Es hat den Titel: Bewegung bewahren. Freie Archive und die Geschichte von unten. Noch bis 4. April 2013 kann es für 18 EUR zum Subskriptionspreis vorbestellt werden. Zum Inhaltsverzeichnis als WORD-Datei hier entlang. Weitere Infos und Bestellmöglichkeit zum Subskriptionspreis exakt hier.

Quelle: Blog "kritische geschichte"

Quelle: Blog "kritische geschichte"

Bernd Hüttner - am Donnerstag, 21. Februar 2013, 15:41 - Rubrik: Archive von unten

... behandelten die Kunst zu reisen, und Buchhändler Praefcke hat eine löbliche Nachweisseite zu ihnen in Wikisource eröffnet:

http://de.wikisource.org/wiki/Apodemik

http://de.wikisource.org/wiki/Apodemik

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 22:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 22:29 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.govdata.de/

"Aufgrund der hohen Nachfrage werden aktuell die Serverkapazitäten von GovData erhöht."

Zur Kritik siehe die letzten Beiträge in:

http://archiv.twoday.net/topics/E-Government/

Zur Lizenzproblematik siehe

http://open-data.fokus.fraunhofer.de/?page_id=605

"Aufgrund der hohen Nachfrage werden aktuell die Serverkapazitäten von GovData erhöht."

Zur Kritik siehe die letzten Beiträge in:

http://archiv.twoday.net/topics/E-Government/

Zur Lizenzproblematik siehe

http://open-data.fokus.fraunhofer.de/?page_id=605

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 22:17 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/schavan-reichte-klage-gegen-entzug-des-doktortitels-ein-a-884435.html

Zu Schavan:

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan (derzeit 46 Einträge)

Zu Plagiaten in Frankreich:

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/franzoesische-professorin-maurel-indart-im-interview-ueber-plagiate-a-882692.html

http://leplagiat.net/

Zu Schavan:

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan (derzeit 46 Einträge)

Zu Plagiaten in Frankreich:

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/franzoesische-professorin-maurel-indart-im-interview-ueber-plagiate-a-882692.html

http://leplagiat.net/

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 22:06 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Schlussfolgerung des lesenswerten Beitrags kann ich nur beipflichten:

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/die-urheberrechtseinnahmen-des-bundes-sind-minimal/

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/die-urheberrechtseinnahmen-des-bundes-sind-minimal/

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 21:03 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Emil Pauls behandelte das Thema in der jetzt digitalisierten Festschrift aus Anlass der Eröffnung des Bibliotheksgebäudes der Stadt Aachen 1897:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5092355

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5092355

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 20:37 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es kam, wie in http://archiv.twoday.net/stories/264160281/ befürchtet: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Bundesbehörden nicht aufgrund der Landespressegesetze auskunftspflichtig sind.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass die Pressegesetze der Länder auf den Bundesnachrichtendienst als einer Bundesbehörde nicht anwendbar sind, mangels einer bundesgesetzlichen Regelung des presserechtlichen Auskunftsanspruchs dieser aber unmittelbar auf das Grundrecht der Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gestützt werden kann.

Der Kläger, ein Journalist, begehrte vom Bundesnachrichtendienst gestützt auf das Pressegesetz des Landes Berlin Auskunft darüber, wie viele hauptamtliche sowie inoffizielle Mitarbeiter der Bundesnachrichtendienst bzw. sein Vorläufer, die Organisation Gehlen, in bestimmten Jahren zwischen 1950 und 1980 hatte und wie viele davon Mitglied der NSDAP, der SS, der Gestapo oder der Abteilung „Fremde Heere Ost“ waren.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Länder können durch ihre Pressegesetze den Bundesnachrichtendienst als Bundesbehörde nicht zu Auskünften gegenüber der Presse verpflichten. Für eine solche Regelung fehlt den Ländern die Gesetzgebungskompetenz. Sie liegt vielmehr beim Bund. Dem Bund steht die ausschließliche Kompetenz für die Gesetzgebung in auswärtigen Angelegenheiten sowie in Angelegenheiten der Verteidigung zu. Zu dieser Materie gehört auch der gesetzliche Auftrag an den Bundesnachrichtendienst zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland mit außen- und sicherheitspolitischer Relevanz. Diese Kompetenz zur Regelung der Sachmaterie „Bundesnachrichtendienst“ schließt als Annex die Befugnis ein, Voraussetzungen und Grenzen zu regeln, unter denen der Öffentlichkeit einschließlich der Presse Informationen zu erteilen sind oder erteilt werden dürfen. Allerdings hat der Bund von der ihm zukommenden Gesetzgebungskompetenz speziell mit Blick auf Auskünfte seiner Behörden an die Presse nicht Gebrauch gemacht. Das schließt einen Anspruch aber nicht aus. Mit der Gewährleistung der Pressefreiheit trägt das Grundgesetz der besonderen Bedeutung der Presse in einem freiheitlichen demokratischen Staatswesen Rechnung. Hieraus folgt die Pflicht des Staates zur Erteilung von Auskünften. Fehlt es an einer Regelung des zuständigen Gesetzgebers, ist ein Minimalstandard an Auskunftspflichten in der Weise verfassungsunmittelbar garantiert, dass das Grundgesetz einen klagbaren Rechtsanspruch auf Erteilung einer bestimmten Information zuerkennt, soweit ihm nicht berechtigte schutzwürdige Interessen Privater oder öffentlicher Stellen an der Vertraulichkeit von Informationen entgegenstehen, wie sie beispielhaft in den Landespressegesetzen aufgeführt sind.

Die Klage hatte auf dieser Rechtsgrundlage keinen Erfolg. Der Auskunftsanspruch bezieht sich nur auf Informationen, die bei der auskunftspflichtigen Behörde aktuell vorhanden sind. Das Auskunftsrecht führt nicht zu einer Informationsbeschaffungspflicht der Behörde. Bezogen auf den Anteil früherer Beschäftigter mit NS-Vergangenheit stehen dem Bundesnachrichtendienst gegenwärtig keine auskunftsfähigen Informationen zur Verfügung. Er hat zur Aufklärung dieses Sachverhalts eine Unabhängige Historikerkommission eingesetzt. Deren Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

BVerwG 6 A 2.12 - Urteil vom 20. Februar 2013

Siehe auch

https://www.derwesten-recherche.org/2013/02/friedrich-klage-landespressegesetze-gelten-nicht-fur-bundesbehorden/

Via

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/02/20/pressegesetze-der-lnder-gelten-nicht-fr-den-bund/

Update:

http://blog.lehofer.at/2013/02/auskunftspflicht-und-pressefreiheit-aus.html

http://blog.lehofer.at/2009/04/egmr-recht-auf-informationszugang-nach.html

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass die Pressegesetze der Länder auf den Bundesnachrichtendienst als einer Bundesbehörde nicht anwendbar sind, mangels einer bundesgesetzlichen Regelung des presserechtlichen Auskunftsanspruchs dieser aber unmittelbar auf das Grundrecht der Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gestützt werden kann.

Der Kläger, ein Journalist, begehrte vom Bundesnachrichtendienst gestützt auf das Pressegesetz des Landes Berlin Auskunft darüber, wie viele hauptamtliche sowie inoffizielle Mitarbeiter der Bundesnachrichtendienst bzw. sein Vorläufer, die Organisation Gehlen, in bestimmten Jahren zwischen 1950 und 1980 hatte und wie viele davon Mitglied der NSDAP, der SS, der Gestapo oder der Abteilung „Fremde Heere Ost“ waren.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Länder können durch ihre Pressegesetze den Bundesnachrichtendienst als Bundesbehörde nicht zu Auskünften gegenüber der Presse verpflichten. Für eine solche Regelung fehlt den Ländern die Gesetzgebungskompetenz. Sie liegt vielmehr beim Bund. Dem Bund steht die ausschließliche Kompetenz für die Gesetzgebung in auswärtigen Angelegenheiten sowie in Angelegenheiten der Verteidigung zu. Zu dieser Materie gehört auch der gesetzliche Auftrag an den Bundesnachrichtendienst zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland mit außen- und sicherheitspolitischer Relevanz. Diese Kompetenz zur Regelung der Sachmaterie „Bundesnachrichtendienst“ schließt als Annex die Befugnis ein, Voraussetzungen und Grenzen zu regeln, unter denen der Öffentlichkeit einschließlich der Presse Informationen zu erteilen sind oder erteilt werden dürfen. Allerdings hat der Bund von der ihm zukommenden Gesetzgebungskompetenz speziell mit Blick auf Auskünfte seiner Behörden an die Presse nicht Gebrauch gemacht. Das schließt einen Anspruch aber nicht aus. Mit der Gewährleistung der Pressefreiheit trägt das Grundgesetz der besonderen Bedeutung der Presse in einem freiheitlichen demokratischen Staatswesen Rechnung. Hieraus folgt die Pflicht des Staates zur Erteilung von Auskünften. Fehlt es an einer Regelung des zuständigen Gesetzgebers, ist ein Minimalstandard an Auskunftspflichten in der Weise verfassungsunmittelbar garantiert, dass das Grundgesetz einen klagbaren Rechtsanspruch auf Erteilung einer bestimmten Information zuerkennt, soweit ihm nicht berechtigte schutzwürdige Interessen Privater oder öffentlicher Stellen an der Vertraulichkeit von Informationen entgegenstehen, wie sie beispielhaft in den Landespressegesetzen aufgeführt sind.

Die Klage hatte auf dieser Rechtsgrundlage keinen Erfolg. Der Auskunftsanspruch bezieht sich nur auf Informationen, die bei der auskunftspflichtigen Behörde aktuell vorhanden sind. Das Auskunftsrecht führt nicht zu einer Informationsbeschaffungspflicht der Behörde. Bezogen auf den Anteil früherer Beschäftigter mit NS-Vergangenheit stehen dem Bundesnachrichtendienst gegenwärtig keine auskunftsfähigen Informationen zur Verfügung. Er hat zur Aufklärung dieses Sachverhalts eine Unabhängige Historikerkommission eingesetzt. Deren Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

BVerwG 6 A 2.12 - Urteil vom 20. Februar 2013

Siehe auch

https://www.derwesten-recherche.org/2013/02/friedrich-klage-landespressegesetze-gelten-nicht-fur-bundesbehorden/

Via

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/02/20/pressegesetze-der-lnder-gelten-nicht-fr-den-bund/

Update:

http://blog.lehofer.at/2013/02/auskunftspflicht-und-pressefreiheit-aus.html

http://blog.lehofer.at/2009/04/egmr-recht-auf-informationszugang-nach.html

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 20:27 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Archivliste entnehmen wir:

Herr Dr. Hedwig und ich freuen uns mit den beiden Bearbeitern Dr. Uwe Braumann und Dr. Sebastian Zwies, Ihnen mitzuteilen, daß nun auch die Erschließung der für das Kloster Hersfeld gegebenen Urkunden (773-1743), der zweite herausragende Urkundenbestand unseres Hauses, vollständig erschlossen und digitalisiert in HADIS vorliegt. Sie finden, wie im Falle Fuldas, neben den Regesten vor allen Dingen wieder vorzügliche Digitalisate aller Urkunden (Vorder- und Rückseite, alle Seiten bei Libellen) und auch wieder separate Aufnahmen aller Siegel.

Der Bestand enthält neben den bekannten herrscherlichen Diplomen und päpstlichen Privilegien des frühen und hohen Mittelalters weitgehend unbekanntes Material, darunter (illuminierte) Ablässe von Kardinallegaten und verschiedenen Mainzer Erzbischöfen oder knapp 80 Notariatsinstrumente mit gezeichneten Signeten des 13. bis zu gestempelten des 16. Jahrhunderts. Rund 380 Lehnsurkunden erlauben umfangreiche Rückschlüsse auf die Entwicklung des Hersfelder Lehnswesens im nordhessischen und thüringischen Raum. Einen Blick auf die inneren Verhältnisse des Klosters bieten Visitationsanordnungen des 13. oder Mönchsgelübde des 15. Jahrhunderts.

Wegen der demnächst anstehenden Implementierung von „HADIS 2.0“, das sehr viel komfortabler sein wird, waren wir gezwungen, die Abbildungen anders als im Falle Fulda zu verknüpfen. Bitte klicken Sie bei geöffnetem Regest oben rechts auf den Button „Media“. – Diese Darstellung ist natürlich nicht ideal. Aber sie garantiert eine reibungslose Migration nach „HADIS 2.0“ und erfüllt für die momentane Übergangszeit gleichwohl ihren Zweck.

Mit den besten Wünschen und Grüßen, natürlich auch von Herrn Hedwig,

bin ich Ihr

Francesco Roberg

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Dr. Francesco Roberg

Archivrat

Herr Dr. Hedwig und ich freuen uns mit den beiden Bearbeitern Dr. Uwe Braumann und Dr. Sebastian Zwies, Ihnen mitzuteilen, daß nun auch die Erschließung der für das Kloster Hersfeld gegebenen Urkunden (773-1743), der zweite herausragende Urkundenbestand unseres Hauses, vollständig erschlossen und digitalisiert in HADIS vorliegt. Sie finden, wie im Falle Fuldas, neben den Regesten vor allen Dingen wieder vorzügliche Digitalisate aller Urkunden (Vorder- und Rückseite, alle Seiten bei Libellen) und auch wieder separate Aufnahmen aller Siegel.

Der Bestand enthält neben den bekannten herrscherlichen Diplomen und päpstlichen Privilegien des frühen und hohen Mittelalters weitgehend unbekanntes Material, darunter (illuminierte) Ablässe von Kardinallegaten und verschiedenen Mainzer Erzbischöfen oder knapp 80 Notariatsinstrumente mit gezeichneten Signeten des 13. bis zu gestempelten des 16. Jahrhunderts. Rund 380 Lehnsurkunden erlauben umfangreiche Rückschlüsse auf die Entwicklung des Hersfelder Lehnswesens im nordhessischen und thüringischen Raum. Einen Blick auf die inneren Verhältnisse des Klosters bieten Visitationsanordnungen des 13. oder Mönchsgelübde des 15. Jahrhunderts.

Wegen der demnächst anstehenden Implementierung von „HADIS 2.0“, das sehr viel komfortabler sein wird, waren wir gezwungen, die Abbildungen anders als im Falle Fulda zu verknüpfen. Bitte klicken Sie bei geöffnetem Regest oben rechts auf den Button „Media“. – Diese Darstellung ist natürlich nicht ideal. Aber sie garantiert eine reibungslose Migration nach „HADIS 2.0“ und erfüllt für die momentane Übergangszeit gleichwohl ihren Zweck.

Mit den besten Wünschen und Grüßen, natürlich auch von Herrn Hedwig,

bin ich Ihr

Francesco Roberg

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Dr. Francesco Roberg

Archivrat

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 20:22 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/LABI/LABI.asp?HC=22wy1b2UzUt&K2=2&T2=Goetz%2C+Rolf

Was mir bisher völlig entgangen war: Während die Landesbibliographie auch Lokalzeitschriften ziemlich umfangreich auswertet, werden Einzelbeiträge in lokalgeschichtlichen Sammelbände nicht erfasst!

Es fehlen also beispielsweise die Beiträge von Rolf Götz in diversen Heimatbüchern. Die folgenden beiden Titel sind zwar im OPAC der Regesta Imperii, nicht aber in der Landesbibliographie vorhanden.

Burgruine Hohenstein. Die Burgen der Gemeinde Hohenstein

Bizer, Christoph • Götz, Rolf • Pfefferkorn, Wilfried • Schmidt, Erhard. - Hohenstein (1987)

Weilheim im Spätmittelalter: Von der Stadtgründung im Jahre 1319 bis in die Zeit um 1500

Götz, Rolf. (2007) - In: Weilheim. Die Geschichte der Stadt an der Limburg p. 69-148

In beiden Datenbanken fehlt der monographienstarke Beitrag in: Kirchheim unter Teck : Marktort, Amtsstadt, Mittelzentrum / hrsg. von Rainer Kilian (S. 97-273, Anmerkungen 889-904).

Von meinen eigenen Beiträgen in Heimatbüchern, lokalen Sammelbänden und Stadtgeschichten sind nicht erfasst:

Die Beschreibung der Gemeinde Waldhausen in der

Oberamtsbeschreibung Welzheim aus dem Jahr 1845. Mit Anmerkungen und einem Nachwort hrsg. von Klaus Graf unter Mitarbeit von Irmela Franz, in: Lorch-Waldhausen 1181-1981, Stuttgart Aalen 1981, S. 27-37

Quellennachweise, in: Georg Stütz, Sagen der Heimat. 3. leicht

gekürzte Auflage, bearbeitet und ergänzt von Lucie Stütz. Mit einem Quellennachweis von Klaus Graf, Schwäbisch Gmünd 1981, S. 92-95

Nachwort, in: Joseph Alois Rink, Kurzgefaßte Geschichte und

Beschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd. Nachdruck Schwäbisch Gmünd 1982, S. 100-114

Online (Scan mit OCR) unter Lizenz CC-BY 3.0:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Rink_nachwort.pdf

Beiträge zur Adelsgeschichte des Heubacher Raums, in: Heubach und die Burg Rosenstein, Schwäbisch Gmünd 1984, S. 76-89, 405-409

Online (Scan mit OCR):

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5781/

Aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag zur genealogisch-besitzgeschichtlichen Methode, der (nicht nur von mir selbst) wiederholt zitiert wurde. Kurz angezeigt im DA:

http://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/43/310

Peter Spranger - Klaus Graf, Schwäbisch Gmünd bis zum Untergang

der Staufer, in: Geschichte der Stadt Schwäbisch Gmünd, Stuttgart

1984, S. 53-86, 559-564

Gmünd im Spätmittelalter, ebenda, S. 87-184, 564-590

Ein Quellenfund zum Baubeginn der Schorndorfer Pfarrkirche Ostern 1477, in: 450 Jahre Reformation. Schorndorf im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Katalog, bearb. von Reinhold Scheel und Uwe Jens Wandel (=Schriftenreihe des Stadtarchivs Schorndorf 22), Schorndorf 1987, S. 38-40

Online (Scan mit OCR):

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8228/

Kloster Lorch im Mittelalter, in: Lorch. Beiträge zur Geschichte

von Stadt und Kloster. Heimatbuch der Stadt Lorch Bd. 1, Lorch 1990, S. 39-95

Online (Scan mit OCR):

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lorch1990bd1/0041

Zur Geschichte der Dreifaltigkeitskapelle vor 1866, in: 300 Jahre

Dreifaltigkeitskapelle in Schwäbisch Gmünd 1693-1993. Geschichte und Geschichten, hrsg. von Werner Debler, Schwäbisch Gmünd 1993, S. 18-28

Der Kraichgau. Bemerkungen zur historischen Identität einer

Region, in: Die Kraichgauer Ritterschaft in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Stefan Rhein (= Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 3), Sigmaringen 1993, S. 9-46

Online (Scan mit OCR)

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5565/

Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, in: Hexen und Hexenverfolgung im

deutschen Südwesten. Aufsatzband, hrsg. von Sönke Lorenz (=

Volkskundliche Veröffentlichungen des Badischen Landesmuseums

Karlsruhe 2/2), Ostfildern 1994, S. 389-392; Katalogband S. 196

(Ausgabe von 2004 erfasst!)

Lautern und die Herrschaft Lauterburg, in: Freundliches Lautern.

Geschichte und Geschichten von Heubach/Lautern im Ostalbkreis, bearb.

von Gerhard Kolb, Schwäbisch Gmünd 1995, S. 147-157, 219-220

Aus der Ortsgeschichte von Weiler in den Bergen bis 1581, in:

Weiler in den Bergen. Ein Heimatbuch, Schwäbisch Gmünd 1995, S. 9-20

Heinrich, in: Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon,

hrsg. von Sönke Lorenz/Dieter Mertens/Volker Press,

Stuttgart/Berlin/Köln 1997, S. 123; Elisabeth, S. 124; Eva, S. 125;

Maria, S. 125; Literatur S. 449f.

Aus krichsscher sprach in das swebischs teutschs gebracht.

Bemerkungen zu Reuchlins Patriotismus, in: Reuchlin und die

politischen Kräfte seiner Zeit, hrsg. von Stefan Rhein (= Pforzheimer Reuchlinschriften 5), Sigmaringen 1998, S. 205-224

Online (Scan mit OCR):

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5497/

(Ausschluss hat hier sicher andere Gründe, aber der Titel gehört thematisch in die Bibliographie)

Bettringen im Mittelalter, in: Bettringen. Ein Heimatbuch,

Schwäbisch Gmünd 1999, S. 52-81

Staufertraditionen in Kloster Lorch, in: 900 Jahre Kloster

Lorch. Eine staufische Gründung vom Aufbruch zur Reform, hrsg. von Felix Heinzer/Robert Kretzschmar/Peter Rückert, Stuttgart 2004, S. 165-173

Online (Scan mit OCR):

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7630/

Die "Flores temporum" und Balingen, in: 750 Jahre Stadt Balingen

1255-2005 (= Veröffentlichungen des Stadtarchivs Balingen 7), Balingen 2005, S. 13-18, 489-490

Online (E-Text, im Druck gekürzt und geändert)

http://archiv.twoday.net/stories/34628773/

Dominikus Debler - ein großer Schwäbisch Gmünder Chronist, in:

Die Chronik des Dominikus Debler (1756-1836). Stadtgeschichte in

Bildern, hrsg. von Werner H. A. Debler/Klaus Jürgen Herrmann,

Schwäbisch Gmünd 2006, S. 45-54

Nachwort und Nachweise, in: Georg Stütz, Sagen der Heimat, Schwäbisch Gmünd 2011, S. 87-94

Online (E-Text, Preprint-Fassung mit Nachträgen):

http://archiv.twoday.net/stories/16578482/

Das sind nicht weniger als 20 Publikationen, deren Existenz dem Benutzer vorenthalten wird (derzeit werden mir dort 112 Veröffentlichungen zugesprochen, darunter einige wenige als "Beteiligter", obwohl ich nur eine dort nachgewiesene Rezension verfasste). Ausgeschlossen sind dabei aus meiner Sicht ausgesprochen wichtige Publikationen.

Wie sich aus den Titeln ergibt, behandeln solche Darstellungen bestimmte Themen (z.B. das Werk Flores temporum) und Epochen und müssen zwingend überregional recherchierbar sein. Sie sind (nicht nur in meinem Fall) in der Regel hochwertiger als die Literatur in kleinen Heimatzeitschriften, die erfasst wird. Ihr Ausschluss aus der Landesbibliographie ist wissenschaftlich absolut inakzeptabel. Zudem kann man die Erstellung von Personalbibliographien im heimatgeschichtlichen Bereich anhand der Landesbibliographie vergessen.

Ich bezweifle, dass ich mir die Arbeit gemacht hätte, meine Überlegungen zur Landesbibliographie aus der Sicht eines Wissenschaftlers (2006) http://eprints.rclis.org/7187/ zu verschriftlichen, hätte ich damals schon von dieser deprimierenden baden-württembergischen Entscheidung gewusst.

Update: Die Stellungnahme bestätigt den hier vorgestellten Befund

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg49881.html

Was mir bisher völlig entgangen war: Während die Landesbibliographie auch Lokalzeitschriften ziemlich umfangreich auswertet, werden Einzelbeiträge in lokalgeschichtlichen Sammelbände nicht erfasst!