http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=szg-006

Via

http://weblog.histnet.ch/archives/2115

(Ebenso Geschichte und Informatik sowie Geographische Zeitschriften, die älteren Vorgängerzeitschriften sind offenbar erst in Vorbereitung:

http://retro.seals.ch/digbib/collectionsHome4 )

E guets wihnachtsgschänk!

Lesetipp:

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1984:34::553

Via

http://weblog.histnet.ch/archives/2115

(Ebenso Geschichte und Informatik sowie Geographische Zeitschriften, die älteren Vorgängerzeitschriften sind offenbar erst in Vorbereitung:

http://retro.seals.ch/digbib/collectionsHome4 )

E guets wihnachtsgschänk!

Lesetipp:

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1984:34::553

KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 23:55 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.dilibri.de/ubtr/content/titleinfo/31050

Ein Grundlagenwerk der Trierer Geschichte (1670).

Ein Grundlagenwerk der Trierer Geschichte (1670).

KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 23:44

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kramer wirft dem Militärhistoriker R.-D. müller "Geschichtsfälschung im Dienst der Politik" vor. Ein von Müller als Beispiel herangezogenes Urteil gegen den General Edgar Feuchtinger lässt sich nicht auffinden:

" ..... Wie in einem Kriminalfall kam die Wahrheit erst nach und nach ans Licht: Von mir um eine Kopie des Urteils oder wenigstens um die Angabe eines Aktenzeichens oder einer Archiv-Signatur gebeten, verwies Müller mich wortkarg an das Militärarchiv in Freiburg. Rechnete er vielleicht damit, daß der so abgespeiste Anfrager resignieren würde? Ich ließ im Militärarchiv recherchieren und erhielt die Auskunft, ein solches Urteil sei dort nicht bekannt. Also wiederholte ich meine Bitte an Müller, nun etwas nachdrücklicher. Aus der von ihm jetzt endlich genannten Quelle, nämlich einer Stellungnahme eines ehemaligen Richters am Reichskriegsgericht, Dr. Block, ergibt sich, daß Feuchtinger wegen Wehrkraftzersetzung, also nicht wegen Kriegsverrat, verurteilt worden ist. Das hätte Müller übrigens schon dem nicht nur Militärhistorikern wohlbekannten Buch von Otto Peter Schweling: »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus« (herausgegeben von Erich Schwinge) entnehmen können. Übrigens ist Feuchtinger bereits aufgrund des Unrechtsbeseitigungsgesetzes von 1998 rehabilitiert worden, im Unterschied zu den vielen Soldaten, die das Reichskriegsgericht in absoluter Willkürrechtsprechung als Kriegsverräter verurteilt hat. ...."

Quelle: Ossietzky 23/2008 (Link)

" ..... Wie in einem Kriminalfall kam die Wahrheit erst nach und nach ans Licht: Von mir um eine Kopie des Urteils oder wenigstens um die Angabe eines Aktenzeichens oder einer Archiv-Signatur gebeten, verwies Müller mich wortkarg an das Militärarchiv in Freiburg. Rechnete er vielleicht damit, daß der so abgespeiste Anfrager resignieren würde? Ich ließ im Militärarchiv recherchieren und erhielt die Auskunft, ein solches Urteil sei dort nicht bekannt. Also wiederholte ich meine Bitte an Müller, nun etwas nachdrücklicher. Aus der von ihm jetzt endlich genannten Quelle, nämlich einer Stellungnahme eines ehemaligen Richters am Reichskriegsgericht, Dr. Block, ergibt sich, daß Feuchtinger wegen Wehrkraftzersetzung, also nicht wegen Kriegsverrat, verurteilt worden ist. Das hätte Müller übrigens schon dem nicht nur Militärhistorikern wohlbekannten Buch von Otto Peter Schweling: »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus« (herausgegeben von Erich Schwinge) entnehmen können. Übrigens ist Feuchtinger bereits aufgrund des Unrechtsbeseitigungsgesetzes von 1998 rehabilitiert worden, im Unterschied zu den vielen Soldaten, die das Reichskriegsgericht in absoluter Willkürrechtsprechung als Kriegsverräter verurteilt hat. ...."

Quelle: Ossietzky 23/2008 (Link)

Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:20 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"[V]om Standesamt befürchtet, von mir erhofft" so umschreibt Tim Begler, Stadtarchiv Lüdenscheid, die Gefühlslage in den NRW-Kommunen

Quelle: Link

Quelle: Link

Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:19 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

„Wenn der Leser die Techniken aus diesem Buch erst einmal versteht und anwendet, wird er in der Lage sein, über seinen so genannten Archivar jede bereits vergangene Lebenssituationen aufs Neue zu durchleben”

Wolfgang Rademacher.

Zwei Fragen bleiben:

1) Ist es wirklich wünschenswert sich an jede Lebenssituation zu erinnern ?

2) Archivare erinnern wohl kaum an wirklich jede Situation ?

Quelle:

http://www.firmenpresse.de/pressinfo68530.html

Wolfgang Rademacher.

Zwei Fragen bleiben:

1) Ist es wirklich wünschenswert sich an jede Lebenssituation zu erinnern ?

2) Archivare erinnern wohl kaum an wirklich jede Situation ?

Quelle:

http://www.firmenpresse.de/pressinfo68530.html

Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:18 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

«Es gibt zwei gute Fälle für ein Archiv. Entweder es wird zu uns nach Aachen ausgelagert, um es wenigstens vor dem Verfall zu bewahren. Oder, wie hier geschehen, Pfarrer und Kirchenvorstand werden initiativ, gewinnen fachkundige Ehrenamtler und schaffen entsprechende Lagermöglichkeiten»Professor Dieter Wynands, Leiter des Aachener Diözesanarchivs, in der Aachener Zeitung (Link)

Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:16 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schon deprimierend, dass an unserer Umfrage (für registrierte Nutzer) ganze 4 Leute teilgenommen haben:

http://archiv.twoday.net/polls/7273/results

http://archiv.twoday.net/polls/7273/results

KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 19:47 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach Ausweis der Referrers kamen in den letzten 24 Stunden mindestens 57 Leute hierher, die einfach nur nach YouTube auf österreichischen Websites suchten. Da ist derzeit Archivalia nämlich Treffer #1:

http://www.google.at/search?hl=de&q=youtube&btnG=Google-Suche&meta=cr%3DcountryAT

Twoday.net ist ein österreichischer Webloghoster.

http://www.google.at/search?hl=de&q=youtube&btnG=Google-Suche&meta=cr%3DcountryAT

Twoday.net ist ein österreichischer Webloghoster.

KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 19:43 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 19:18 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 11:10

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1495: Württemberg wird Herzogtum. Dokumente aus dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart zu einem epochalen Ereignis, bearb. von Stephan Molitor, Stuttgart 1995

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6152/

Die anerkennende Besprechung von Holger Kruse (auf Französisch) in der Francia 23/1, 1996 ist ebenfalls im Internet greifbar.

Mein Beitrag widmete sich dem Erhebungsakt auf dem Wormser Reichstag 1495, seiner Vorgeschichte und dem Verhältnis von Württemberg und Schwaben (Zusammenfassung). Petra Schön behandelte den Wappenwechsel, Stephan Molitor hat den Band redigiert und wichtige Dokumente ediert: außer dem Herzogsbrief unter anderem das Testament des Herrschers und die erste württembergische Landesordnung.

Mein Dank gilt dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart für die Genehmigung der Online-Veröffentlichung, Stephan Molitor und Petra Schön für die Erlaubnis, ihre Beiträge aufzunehmen, sowie der Universitätsbibliothek Freiburg, die freundlicherweise die qualitätvolle Digitalisierung leistete.

Jörg Rugens (= Georg Rüxners) Aufzeichnung zum Quaternionensystem (wohl 1495) ist bei Molitor ediert, aber auch in Wikisource transkribiert:

http://de.wikisource.org/wiki/Aufzeichnung_%FCber_die_Gliederung_des_Reichs_%28Rugen%29

KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 02:38 - Rubrik: Landesgeschichte

" ... Als Ament [Jeff Ament, der Bassist von Pearl Jam] auf der Suche nach Material für die Special Editions sein Band-Archiv durchstöberte, stieß er auf eine alte Cassette. “Momma-Son” stand auf dem Tape – es handelte sich also tatsächlich um das sagenumwobene erste Demo von Pearl Jam! Ament hatte damals mit den Gitarristen Stone Gossard und Mike McCready die instrumentalen Spuren eingespielt und sich damit auf die Suche nach einem geeigneten Sänger für die neu formierte Band gemacht. Jeff Irons, ein gemeinsamer Freund, der damals bei den Red Hot Chili Peppers an den Drums saß, schlug vor, es an einen gewissen Eddie Vedder zu schicken. Einen Sänger, den damals kaum jemand kannte und der seine Zeit beim Surfen in San Diego verbrachte. .....

“Es ist ein paar Wochen her, als Ed oder ich eine dieser alten Kisten öffneten. Ich wusste, dass “Momma-Son” irgendwo rumliegen musste, hatte das Ding aber 17, 18 oder 19 Jahre nicht mehr gehört. Es war cool, sich das Tape mit Ed anzuhören und seine Reaktion zu beobachten. Und tatsächlich: die Songs klingen fast zu 90% exakt wie die späteren Album-Versionen. Viele Elemente waren identisch. 1991 war offenbar eine Menge Energie unterwegs. Genug, um die Strecke von Seattle bis San Diego zu überwinden. Und das sind immerhin knapp 1300 Meilen...”

Quelle: Link

“Es ist ein paar Wochen her, als Ed oder ich eine dieser alten Kisten öffneten. Ich wusste, dass “Momma-Son” irgendwo rumliegen musste, hatte das Ding aber 17, 18 oder 19 Jahre nicht mehr gehört. Es war cool, sich das Tape mit Ed anzuhören und seine Reaktion zu beobachten. Und tatsächlich: die Songs klingen fast zu 90% exakt wie die späteren Album-Versionen. Viele Elemente waren identisch. 1991 war offenbar eine Menge Energie unterwegs. Genug, um die Strecke von Seattle bis San Diego zu überwinden. Und das sind immerhin knapp 1300 Meilen...”

Quelle: Link

Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 20:01 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" 20 Jahre war Franz Schmitzhofer SPÖ-Bürgermeister in Bruckneudorf, bei der Wahl 2007 hat er nicht mehr kandidiert, im kommenden März feiert er seinen 60. Geburtstag. Jetzt holt ihn seine kommunalpolitische Vergangenheit ein. Die Volksanwaltschaft ist nach einem von FPÖ-Gemeinderat Gerhard Kovasits angestrengten Prüfverfahren zum Schluss gekommen, dass der frühere Ortschef von 1997 bis 2001 aus seiner Tätigkeit einen "Übergenuss" erhalten habe. Nun muss er den Betrag zurückzahlen. "Netto sind es rund 18.000 Euro", sagt Schmitzhofer ....

Um den offenen Betrag abzustottern, möchte Schmitzhofer in der Gemeinde stundenweise unentgeltlich als Archivar arbeiten. Gute vier Jahre müsste er dafür werken, schätzt er. .....Er wolle Schmitzhofer auch nicht schaden, es könne aber nicht sein, dass jetzt eigens ein Posten geschaffen werde, damit der Ex-Ortschef die "Schulden" bezahlen könne. ...."

Quelle:

http://www.kurier.at/nachrichten/burgenland/281048.php

Um den offenen Betrag abzustottern, möchte Schmitzhofer in der Gemeinde stundenweise unentgeltlich als Archivar arbeiten. Gute vier Jahre müsste er dafür werken, schätzt er. .....Er wolle Schmitzhofer auch nicht schaden, es könne aber nicht sein, dass jetzt eigens ein Posten geschaffen werde, damit der Ex-Ortschef die "Schulden" bezahlen könne. ...."

Quelle:

http://www.kurier.at/nachrichten/burgenland/281048.php

Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:59 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... In der Bardowicker Feldstraße 15 ruhen auf 200 Quadratmetern nach Angaben des Vereins allein 500 Bücher und Bildbände, alle Ausgaben von "Stern" und "Spiegel" der 1960er- bis 1980er-Jahre sowie unzählige Mineralien, Fossilien und andere Ausstellungsstücke. .... Man habe eine "ideale Zusammenführung von Museum, Archiv und Bibliothek geschaffen" ..... "Nachdem am Aufbau des Archivs seit neun Jahren gearbeitet wurde, wäre ein Zerschlagen des Gesamtensembles bedauerlich und ein Übergang des Hauses an ungewollte Eigentümer verheerend" .... "Sollte bis zum 20. Januar 2009 kein tragfähiges Konzept zur Erhaltung des Standortes vorliegen, müssen die Exponate, Bücher und Videos verkauft und das Archiv erforderlichenfalls vernichtet werden, falls ein Hauskäufer sie nicht übernimmt."

Quelle:

http://www.abendblatt.de/daten/2008/12/18/993120.html

Quelle:

http://www.abendblatt.de/daten/2008/12/18/993120.html

Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:57 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Der Papst ermutigte abschließend das CTV dazu, vertrauensvoll der institutionellen Aufgabe entgegenzutreten, die darin bestehe, Archiv der aufgenommenen Bilder der letzten Jahre zu sein. Es handle sich dabei um eine wertvolle Ressource, dies nicht nur zur Produktion von Fernsehprogrammen, sondern für die Geschichte des Heiligen Stuhles und der Kirche. ...." (1)

" .... Das Archiv des vatikanischen Fernsehzentrums umfasst 10.000 Videokassetten mit etwa 4.000 Aufnahmestunden. ...." (2)

Quelle:

(1) http://www.zenit.org/article-16684?l=german

(2) http://www.kathnews.de/content/index.php/2008/12/18/25-jahre-vatikan-fernsehen/

" .... Das Archiv des vatikanischen Fernsehzentrums umfasst 10.000 Videokassetten mit etwa 4.000 Aufnahmestunden. ...." (2)

Quelle:

(1) http://www.zenit.org/article-16684?l=german

(2) http://www.kathnews.de/content/index.php/2008/12/18/25-jahre-vatikan-fernsehen/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:56 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 18:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 18:16 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

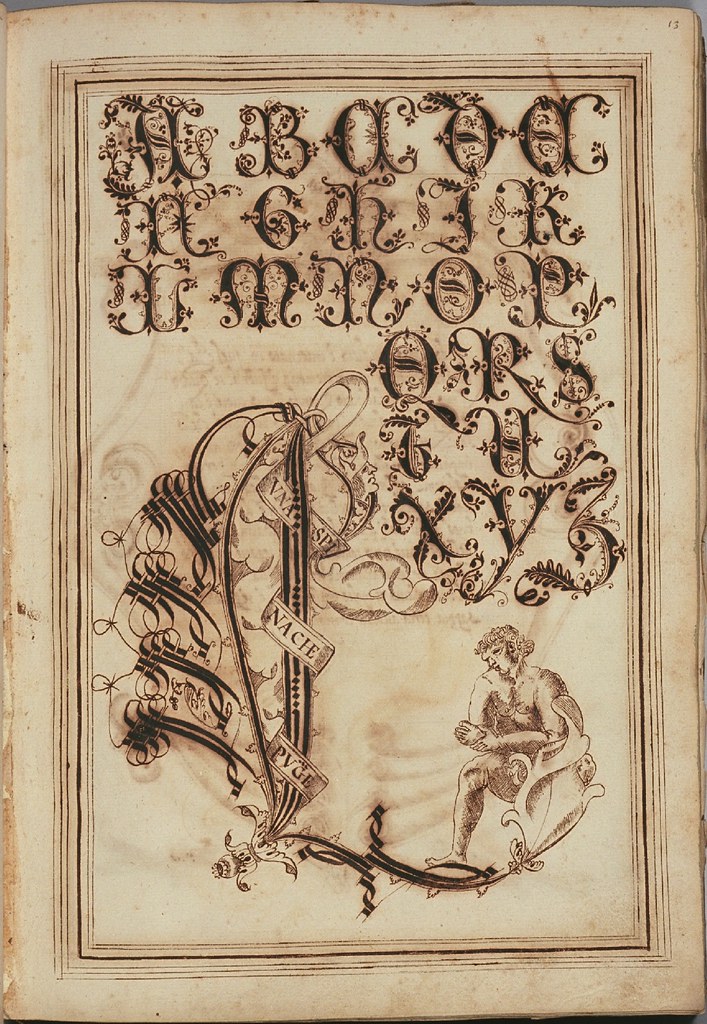

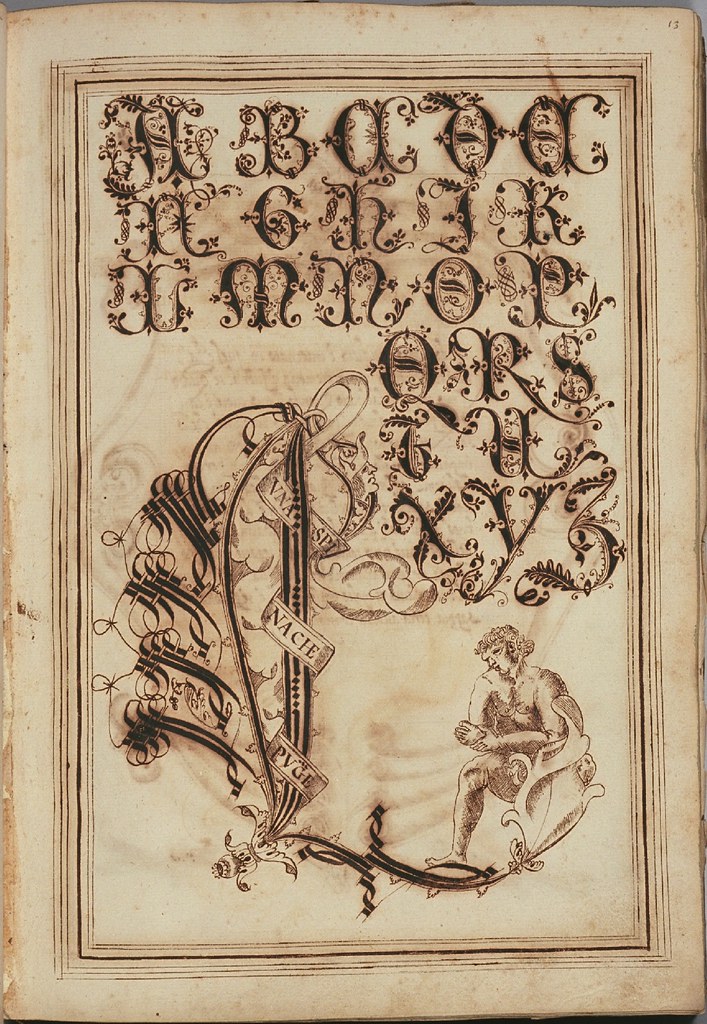

Die Online-Sammlungen dieses Museums (einschließlich der Fraktur-Collections) kamen bei der Auswahl der Adventskalender-Beiträge in die weitere Wahl.

KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 14:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 01:46 - Rubrik: English Corner

KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 01:22 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus dem Gedichtband Die Harfenjule (Berlin 1927) von Klabund, entnehmen wir ein besinnliches Weihnachgedicht "Bürgerliches Weihnachtsidyll", das Kurt Tucholsky in der Weltbühne vom 12. Juli 1927 "sehr schön" nannte. Transkribiert ist es bei Wikisource:

http://tinyurl.com/56watd

Roger Stein hat es in seinem Buch über Dirnenlieder 2006 berücksichtigt. Eine kleine Sammlung gemeinfreier Dirnenlieder bietet Wikisource.

Klabund hieß eigentlich Alfred Henschke. Er wurde am 4. November 1890 in Crossen an der Oder geboren. Der Autor, der auch gern fürs Kabarett schrieb, starb an seiner Lungenkrankheit bereits mit 37 Jahren am 14. August 1928 in einem Davoser Sanatorium. Mehrere Werke von ihm stehen gescannt im Internet zur Verfügung:

http://de.wikisource.org/wiki/Klabund

KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 00:19 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Heute ist das unerschöpfliche Archiv von Gucci ihre [Frida Giannini, Chefdesignerin von Gucci] wahre Inspirationsquelle. ....."

Quelle:

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/458572

Weitere "modische" Archivalia-Einträge:

http://archiv.twoday.net/stories/5366637/

http://archiv.twoday.net/stories/5238987/

http://archiv.twoday.net/stories/4969223/

http://archiv.twoday.net/stories/4889444/

http://archiv.twoday.net/stories/4795803/

http://archiv.twoday.net/stories/4370617/

Quelle:

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/458572

Weitere "modische" Archivalia-Einträge:

http://archiv.twoday.net/stories/5366637/

http://archiv.twoday.net/stories/5238987/

http://archiv.twoday.net/stories/4969223/

http://archiv.twoday.net/stories/4889444/

http://archiv.twoday.net/stories/4795803/

http://archiv.twoday.net/stories/4370617/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:55 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wir sind hier vorübergehend seit 1996 untergebracht"

Christian Brenk, Stadtarchiv Bernburg

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung

Christian Brenk, Stadtarchiv Bernburg

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung

Wolf Thomas - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:40 - Rubrik: Wahrnehmung

"Aida steht in diesem Fall für "Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle". Der Verein dokumentiert und sammelt all das, was Rechtsextreme in München so tun und an Druckprodukten erzeugen. Seit 1990 tut Aida das, es haben sich unzählige Regalmeter angehäuft.....Man arbeitet im Stillen und liefert mit den Materialien den anderen Organisationen, die sich gegen Rechts engagieren, sozusagen das Basiswissen. .... Wo sich das Archiv befindet, erfährt auch erst mal niemand - der Verein gibt nur eine Postfachadresse an. .... Wer das Archiv besuchen will, muss sich also via E-Mail oder Brief anmelden. ...."

Quelle:

http://www.sueddeutsche.de/657387/010/2682657/Die-Braunen-im-Visier.html

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/126758/

Quelle:

http://www.sueddeutsche.de/657387/010/2682657/Die-Braunen-im-Visier.html

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/126758/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:39 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:25 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://manuscripts.cmrs.ucla.edu/index.php

Darf man eigentlich nicht erwarten, dass man die von mir

seit Jahren zusammengetragenen Links ueber "grosse" (>10)

Handschriftendigitalisierungsprojekte zur Kenntnis nimmt?

http://wiki.netbib.de/coma/DigitaleHandschriften

Einzelstücke:

http://delicious.com/Klausgraf/manuscripts

http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen

Absolut unzulängliche Metadaten:

Manuscript Attributes

Date s. xv 3/4

Provenance country Germany

Provenance city Nuremberg

Shelfmark Cgm 714

Language German

Fully Digitized Yes

Site link

Repository

Country Germany

City Munich

Location Bayerische Staatsbibliothek

Kein Wiki, keine Weiternutzung via OAI!

Ein verdammt aermliches Angebot, wie man es so nur in den

USA realisieren konnte.

Darf man eigentlich nicht erwarten, dass man die von mir

seit Jahren zusammengetragenen Links ueber "grosse" (>10)

Handschriftendigitalisierungsprojekte zur Kenntnis nimmt?

http://wiki.netbib.de/coma/DigitaleHandschriften

Einzelstücke:

http://delicious.com/Klausgraf/manuscripts

http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen

Absolut unzulängliche Metadaten:

Manuscript Attributes

Date s. xv 3/4

Provenance country Germany

Provenance city Nuremberg

Shelfmark Cgm 714

Language German

Fully Digitized Yes

Site link

Repository

Country Germany

City Munich

Location Bayerische Staatsbibliothek

Kein Wiki, keine Weiternutzung via OAI!

Ein verdammt aermliches Angebot, wie man es so nur in den

USA realisieren konnte.

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 17:04 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Questions_and_Answers

Leider fehlt noch die Frage, die für die Praxis am wichtigsten ist: Wie soll die künftige Attribution gemäß CC-BY-SA aussehen? Eric Moeller hat bereits in Foundation-L klargestellt, dass es nicht darauf hinauslaufen wird, als Quelle lediglich die Wikipedia anzugeben.

Bisher hat die Foundation es vermieden, sich darauf festzulegen, ob die Versionsgeschichte der Wikipedia die geforderte Section History der GNU FDL ist (siehe hier). In den neuen FAQ steht dazu aber bezeichnenderweise:

It is also worth pointing out that a literal interpretation of the attribution requirement of the GFDL requires complete duplication of the "history" section of the article with every derivative work (not just the author names -- the entire section). For an article with thousands of revisions, this is obviously highly onerous, but even with just a smaller number of revisions, it is a significant amount of text.

Damit ist das sogenannte Gentlemen Agreement (GA) auch für die englischsprachige Wikipedia geschwächt. Dieses wird in der deutschsprachigen Wikipedia zunehmend skeptisch betrachtet. Es besagt, dass es bei Online-Nutzungen der Wikipedia genügt, die GNU FDL lokal zu speichern, auf die Wikipedia als Quelle hinzuweisen und auf die Autorenliste zu verlinken.

Zum GA:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen&action=history

Leider fehlt noch die Frage, die für die Praxis am wichtigsten ist: Wie soll die künftige Attribution gemäß CC-BY-SA aussehen? Eric Moeller hat bereits in Foundation-L klargestellt, dass es nicht darauf hinauslaufen wird, als Quelle lediglich die Wikipedia anzugeben.

Bisher hat die Foundation es vermieden, sich darauf festzulegen, ob die Versionsgeschichte der Wikipedia die geforderte Section History der GNU FDL ist (siehe hier). In den neuen FAQ steht dazu aber bezeichnenderweise:

It is also worth pointing out that a literal interpretation of the attribution requirement of the GFDL requires complete duplication of the "history" section of the article with every derivative work (not just the author names -- the entire section). For an article with thousands of revisions, this is obviously highly onerous, but even with just a smaller number of revisions, it is a significant amount of text.

Damit ist das sogenannte Gentlemen Agreement (GA) auch für die englischsprachige Wikipedia geschwächt. Dieses wird in der deutschsprachigen Wikipedia zunehmend skeptisch betrachtet. Es besagt, dass es bei Online-Nutzungen der Wikipedia genügt, die GNU FDL lokal zu speichern, auf die Wikipedia als Quelle hinzuweisen und auf die Autorenliste zu verlinken.

Zum GA:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen&action=history

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Drei Bach-Handschriften aus den Jahren 1743, 1745 und 1748 förderte Andreas Glöckner vom Bach-Archiv Leipzig bei Recherchen zur Musikpflege an der Universitätskirche St. Pauli im Universitätsarchiv zu Tage. Dabei handele es sich, wie das Leipziger Bach-Archiv mitteilt, um Zeugnisse, die Johann Sebastian Bach für drei seiner Präfekten eigenhändig ausgestellt habe. Zudem wurde ein bislang unbekanntes Protokoll mit Informationen zu Bachs Todesjahr unter den Universitätsakten aufgefunden.

http://www.boersenblatt.net/296979/

http://www.boersenblatt.net/296979/

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 16:14 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://go.footnote.com/wwii_documents/

Die Fotos entstammen der NARA und sind ebenso wie die Dokumente wohl überwiegend Public Domain in den USA, da von Bediensteten von Bundesbehörden (hier dem Militär) in Erfüllung ihrer Dienstpflichten geschaffen. Die re-use unterbindenden terms of use sind nach deutschem Recht nicht wirksam als AGB einbezogen; außerdem kann man anonym auf Wikimedia Commons Public-Domain-Bilder unabhängig von einer eventuell nach US-Recht bestehenden vertraglichen Bindung hochladen. Es ist ein starkes Stück, dass NARA die vertragliche "Einmauerung" der Public Domain zulässt.

Die Fotos entstammen der NARA und sind ebenso wie die Dokumente wohl überwiegend Public Domain in den USA, da von Bediensteten von Bundesbehörden (hier dem Militär) in Erfüllung ihrer Dienstpflichten geschaffen. Die re-use unterbindenden terms of use sind nach deutschem Recht nicht wirksam als AGB einbezogen; außerdem kann man anonym auf Wikimedia Commons Public-Domain-Bilder unabhängig von einer eventuell nach US-Recht bestehenden vertraglichen Bindung hochladen. Es ist ein starkes Stück, dass NARA die vertragliche "Einmauerung" der Public Domain zulässt.

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 15:56 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vorschläge werden erbeten unter

http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/

http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Google hat wohl eines der besten Bildarchive der Gegenwart und nahen Vergangenheit digitalisiert. Millionen von Bildern des LIFE-Magazines wurden eingescannt und online gestellt. Wirklich klasse! So sind uns Bilder von den 1750ern bis heute für uns kostenlos parat und dazu sogar in meist hoher Auflösung. Wer nicht über die Sammelseite gehen will, kann auch einfach bei der normalen Google-Bildersuche den Tag "source:life" hinten anstellen, um im besagten Archiv zu suchen. Bei gefundenen Bildern wird zudem immer Fotograf, Ort, Jahreszahl und eine kurze Beschreibung genannt.

Danke. Denn so werden Perlen gefunden, wie dieser Computerwissenschaftler von 1970.

Admin: Danke für den Beitrag! Zum Hintergrund:

http://www.der-hollemann.de/experimentierlich/blogwichteln-08/

Danke. Denn so werden Perlen gefunden, wie dieser Computerwissenschaftler von 1970.

Admin: Danke für den Beitrag! Zum Hintergrund:

http://www.der-hollemann.de/experimentierlich/blogwichteln-08/

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 14:52 - Rubrik: Fotoueberlieferung

Weitere Kritik aus der Sicht der Bibliotheken:

http://www.libraryjournal.com/article/CA6618842.html?industryid=47109

http://www.libraryjournal.com/article/CA6618842.html?industryid=47109

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 04:51 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der zur Herder Gruppe gehörende Josef Knecht-Verlag bietet seine Romane ab sofort als E-Book an. Wie der Verlag weiter mitteilt, können alle 17 lieferbaren Kirchenkrimis und historischen Romane gratis unter www.herdershop24.de oder www.knecht-verlag.de heruntergeladen werden.

Damit ist Knecht nach eigenen Angaben der erste Verlag in Deutschland, der sich zu diesem Schritt entschieden hat. Die Aktion sei nicht befristet, heißt es auf Nachfrage. Man wolle den Gratis-Download auch nutzen, um mehr Aufmerksamkeit für die Titel dieses Programmsegments zu erzeugen und neue Leserschichten anzusprechen.

Geschäftsführer Lukas Trabert begründet die Entscheidung so: „Wir wollen neue Leser erreichen. E-Books bieten eine einzigartige Chance, Bücher dem breiten Publikum vorzustellen.“ Eine Kannibalisierung des gedruckten Buches befürchtet er nicht: „E-Book-Lesegeräte, die ein komfortables Lesen von E-Books ermöglichen, sind noch nicht verbreitet. Kunden, die unsere Kirchenkrimis oder historische Romane lesen wollen, werden zum allergrößten Teil doch lieber ein gedrucktes Buch kaufen“.

http://www.boersenblatt.net/296955/

Das stimmt ganz zu den von mir gesammelten empirischen Befunden vornehmlich aus den USA, die in die gleiche Richtung gehen:

http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access

Der Kampf gegen Gratis-Inhalte ist somit eher ideologisch als ökonomisch begründet.

Für die Erscheinungsjahre zwischen 2000 und 2008 findet die folgende Suche

http://books.google.com/books?lr=lang_de&q=date:2000-2008&num=100&as_brr=1&as_pt=ALLTYPES&hl=de&sa=N&start=100

166 deutschsprachige Bücher, die komplett in Google Books einsehbar sind.

Die Bücher des Knecht-Verlags, historische Kirchenkrimis (naja), können nach Registrierung (wie wenn man ein kostenpflichtiges Buch bestellen würde) heruntergeladen werden, es kommt sofort per Mail ein Download-Link für das PDF. Die Blättermöglichkeit (hier: zu Zähringerblut) umfasst nur 10 Seiten:

http://www.herdershop24.de/out/1/html/0/dyn_images/blaetter_pdfs/978-3-7820-3010-6/blaetterkatalog/index.html

Damit ist Knecht nach eigenen Angaben der erste Verlag in Deutschland, der sich zu diesem Schritt entschieden hat. Die Aktion sei nicht befristet, heißt es auf Nachfrage. Man wolle den Gratis-Download auch nutzen, um mehr Aufmerksamkeit für die Titel dieses Programmsegments zu erzeugen und neue Leserschichten anzusprechen.

Geschäftsführer Lukas Trabert begründet die Entscheidung so: „Wir wollen neue Leser erreichen. E-Books bieten eine einzigartige Chance, Bücher dem breiten Publikum vorzustellen.“ Eine Kannibalisierung des gedruckten Buches befürchtet er nicht: „E-Book-Lesegeräte, die ein komfortables Lesen von E-Books ermöglichen, sind noch nicht verbreitet. Kunden, die unsere Kirchenkrimis oder historische Romane lesen wollen, werden zum allergrößten Teil doch lieber ein gedrucktes Buch kaufen“.

http://www.boersenblatt.net/296955/

Das stimmt ganz zu den von mir gesammelten empirischen Befunden vornehmlich aus den USA, die in die gleiche Richtung gehen:

http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access

Der Kampf gegen Gratis-Inhalte ist somit eher ideologisch als ökonomisch begründet.

Für die Erscheinungsjahre zwischen 2000 und 2008 findet die folgende Suche

http://books.google.com/books?lr=lang_de&q=date:2000-2008&num=100&as_brr=1&as_pt=ALLTYPES&hl=de&sa=N&start=100

166 deutschsprachige Bücher, die komplett in Google Books einsehbar sind.

Die Bücher des Knecht-Verlags, historische Kirchenkrimis (naja), können nach Registrierung (wie wenn man ein kostenpflichtiges Buch bestellen würde) heruntergeladen werden, es kommt sofort per Mail ein Download-Link für das PDF. Die Blättermöglichkeit (hier: zu Zähringerblut) umfasst nur 10 Seiten:

http://www.herdershop24.de/out/1/html/0/dyn_images/blaetter_pdfs/978-3-7820-3010-6/blaetterkatalog/index.html

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 04:03 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf Altverträge, die vor Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes abgeschlossen wurden, ist der inzwischen gestrichene § 31 Abs. 4 UrhG über unbekannte Nutzungsarten und damit auch die Übergangsregelung § 137 l UrhG nicht anwendbar.

Wandtke/Bullinger, Urheberrecht 3. Aufl. 2009 (bereits online) verweisen zu § 137 l in Rn. 5 darauf, dass auf die Altverträge die Zweckübertragungsregel anwendbar ist, derzufolge die Rechteeinräumung von vor dem 1.1.1966 unbekannten Nutzungsarten im Zweifel nicht umfasst war. Belegt wird dies mit BGH GRUR 1988, 296, 299 GEMA-Vermutung IV, wo es heißt:

"Schließlich wird das BerG in diesem Fall zu beachten haben, daß die Bestimmung des § 31 Abs. 4 UrhG auf Berechtigungsverträge, die vor dem Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1.1.1966 abgeschlossen worden sind, keine Anwendung findet (vgl. § 132 UrhG; BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I 1, insoweit nicht in BGHZ 95, 274); bei solchen Altverträgen ist gegebenenfalls zu prüfen, ob der Verwertungsgesellschaft die Rechte der - damals noch nicht bekannten - Videozweitauswertung wirksam eingeräumt worden sind; dabei wäre zu berücksichtigen, daß auch nach früherem Recht der Zweckübertragungsgedanke (jetzt § 31 Abs. 5 UrhG) der Einräumung von Rechten an einer noch nicht bekannten Nutzungsart an sich regelmäßig entgegenstand (vgl. RGZ 118, 282, 285 ff. - Musikantenmädel; 123, 312, 317 - Wilhelm Busch 3; BGHZ 11, 135, 143 f. - Schallplatten-Lautsprecherübertragung 4; von Gamm, UrhG, § 31 Rdn. 15), daß aber in diesem Zusammenhang den Besonderheiten des Verhältnisses zwischen Urheber und Verwertungsgesellschaft - anders als bei der an sich zwingenden Regelung des § 31 Abs. 4 UrhG - Rechnung getragen werden kann (vgl. auch BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I, insoweit nicht in BGHZ 95, 274). "

BGHZ 11, 135 = GRUR 1954, 216. Auszug:

"Das RG ist in ständiger Rechtsprechung von dem Ausnahmecharakter des § 22a LUG ausgegangen und hat hieraus gefolgert, daß diese Gesetzesvorschrift wie alle Ausnahmebestimmungen grundsätzlich eng auszulegen sei (RGZ 153, 1 ff. [23]; 140, 239; 128, 102 ff.). Dem schließt sich der Senat an. Eine enge Auslegung der durch § 22a geschaffenen Befugnislücke in der umfassenden Urheberbefugnis des § 11 LUG ist schon nach dem das ganze Urheberrecht beherrschenden Leitgedanken geboten, den Urheber tunlichst an dem wirtschaftlichen Nutzen zu beteiligen, der aus seinem Werk gezogen wird (RGZ 118, 285; 122, 68; 123, 312; 128, 113; 130, 206; 134, 201; 153, 22).

Auf diesem Grundsatz beruht auch die Rechtsprechung des RG, wonach selbst bei einer uneingeschränkten Übertragung des Urheberrechts die Ausnutzung neuer Verwertungsmöglichkeiten, die die Parteien nach dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Übertragung nicht in Rechnung gestellt haben, dem Werkschöpfer vorbehalten bleiben (RGZ 118, 285 [Verfilmung]; RGZ 123, 312 [Rundfunksendung] ). Aus dem gleichen Rechtsgedanken hat das RG in seiner für die Schallplattenwiedergabe durch den Rundfunk grundlegenden Entscheidung vom 14. November 1936 (RGZ 153, 1 ff.) den Umfang der durch § 22a LUG gewährten Aufführungsfreiheit nach den Verwertungsmöglichkeiten von Schallvorrichtungen beurteilt, wie sie bei Erlaß der Novelle von 1910 gegeben oder doch nach dem damaligen Stand der Technik voraussehbar waren. Das RG führt hierzu u. a. aus: "In welchem Umfang die Ausnahme bezweckt wurde, läßt sich bloß nach den technischen Möglichkeiten beurteilen, welche bei Erlaß des Gesetzes von 1910 vorlagen. Diese bestanden damals nur in der regelmäßigen, einfachen, erstmaligen, auf dem Grammophon zum unmittelbaren Hören bestimmten Wiedergabe (Elster, Archiv für Urheberrecht 1932, 116 ff., GRUR 1935, 210). Eine beträchtlich weitergehende Wiedergabeart und eine Erstreckung des Ausnahmebereichs auf sie lagen nicht in Zweck und Absicht des Gesetzes." Von dieser grundsätzlichen Auffassung aus hat sich das RG die Frage gestellt, ob die Rundfunksendung "in ihren tatsächlichen Wirkungen den Verhältnissen gleichzusetzen sei, die das Gesetz bei Schaffung des § 22a vor Augen hatte und die daher nach dem Zweck der Vorschrift eine Beschränkung der urheberrechtlichen Befugnis rechtfertigen können". Das RG hat diese Frage für die rundfunkmäßige Sendung von Schallplatten verneint und die Zustimmung sowohl des Komponisten sowie des Inhabers des Schutzrechtes an der Schallplatte (§ 2 Abs. 2) für diese neue Verwertungsart des Urheberrechtsgutes als erforderlich erachtet.

Soweit das RG dieses Ergebnis unter Anknüpfung an seinen in früheren Entscheidungen für die Rundfunksendung entwickelten erweiterten Verbreitungsbegriff (RGZ 113, 413; 123, 312; 136, 381) auch darauf stützt, daß die Wiedergabe eines Werkes durch den Rundfunk in den außerhalb des Kreises der "öffentlichen Aufführung" liegenden Teilbereich der "Verbreitung" falle, der durch § 22a nicht freigegeben sei, vermag der Senat dieser Begründung nicht zu folgen. Der Senat geht vielmehr davon aus, daß der Verbreitungsbegriff sich nur auf die Verbreitung körperlicher Werkexemplare beschränkt und auf die unkörperliche Wiedergabe des Werkes nicht zu erstrecken ist. Der Senat folgt dagegen der weiteren, die Entscheidung tragenden Begründung des RG, wonach dem Begriff der "öffentlichen Aufführung" in der Ausnahmevorschrift des § 22a nur die enge Bedeutung zukommt, die der Gesetzgeber im Jahre 1910 nach dem damaligen Entwicklungsstand der Technik im Auge haben konnte. Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt hiernach davon ab, ob die Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten mittels moderner Plattenspielapparate in ihren Wirkungen den bei Schaffung des § 22a bekannten Wiedergabemöglichkeiten mechanischer Musik gleichzusetzen ist...

Im Jahre 1910 geschah die Tonaufnahme der Schallplatte in der Weise, daß durch eine mit einer Membran festverbundene Nadel die mechanischen Bewegungen fortlaufend aufgezeichnet wurden, die die Nadel unter dem Impuls der Schallschwingungen ausführte. Die Wiedergabe stellte eine Umkehr dieses mechanischen Aufnahmevorganges dar. Durch die Drehung der Platte wurde eine in ihrer Tonspur entlanggeführte Nadel zu der Wiederholung der mechanischen Schwingungen gezwungen, die zur Bildung der Tonspur geführt hatten. Diese Schwingungen wurden - durch Hebelwirkung vergrößert - auf eine Membran übertragen, die den mechanisch-akustischen Wandler darstellte. Die akustischen Schwingungen wurden durch einen Schalltrichter verstärkt und damit für das menschliche Ohr hörbar gemacht. Die Umformung der auf der Schallplatte festgelegten Töne erfolgte somit durch ein ausschließlich mechanisch-akustisches Verfahren, wobei die Wirksamkeit der in sich geschlossenen Apparatur von den beschränkten mechanischen Möglichkeiten abhängig war. Die auf diese Weise erzeugten Schallwellen waren nur sehr begrenzt weiterleitungsf.ähig und nur einer beschränkten Verstärkung zugänglich. Der Tonqualität waren dadurch, daß größere Massen in Schwingungen versetzt werden mußten, enge Grenzen gesetzt. Um die notwendige Lautstärke zu erreichen, mußte der Nadeldruck verhältnismäßig stark sein, was die Lebensdauer der Platte sowie die Klangreinheit der Wiedergabe herabsetzte.

Die Wiedergabe einer Schallplatte durch einen modernen Plattenspieler mit elektro-akustischem Lautsprecher beruht auf einem völlig anderen Prinzip. Bei diesem Verfahren wird als Wandler ein sog. Tonabnehmer benutzt, der die mechanischen Schwingungen nicht in akustische, sondern in elektrische Schwingungen umwandelt. Diese elektrischen Schwingungen werden sodann durch den Lautsprecher in Schallwellen umgeformt. Der Hörer vernimmt somit Schallwellen, die erst durch eine Verwandlung elektrischer Wellen entstehen, die wiederum auf eine Umformung der zunächst erzeugten mechanischen Schwingungen der Nadel zurückgehen. Diese der Rundfunktechnik entnommene Wiedergabeart mit der ihr eigentümlichen beliebig steigerungsfähigen Verstärkung kleinster elektrischer Impulse ermöglicht es, die mechanischen Bewegung der Nadel auf ein Minimum zu beschränken, was eine erhebliche Klangverbesserung gegenüber dem mechanisch-akustischen Verfahren zur Folge hat. Bei diesem Verfahren können weiterhin die mechanisch schwingenden Massen sehr gering gehalten werden, was sich gleichfalls auf die Tonqualität günstig auswirkt und zugleich die Haltbarkeit der Schallplatte wesentlich erhöht. Gewonnen aber wurde vor allem durch das elektro-akustische Verfahren eine beliebig steigerungsfähige Klangstärke und Reichweite der Schallplattenaufführung. Die in dem Tonabnehmer in elektrische Wellen kleinster Energie verwandelten Schallschwingungen können über beliebig große Verstärker oder ganze Verstärkeranlagen einer unbegrenzten Zahl von Lautsprechern zugeführt werden. Da die elektrischen Wellen auch bei längeren Zuleitungswegen keine Abschwächung erfahren, können diese auch in größerer Entfernung von der übrigen Wiedergabeapparatur aufgestellt werden, ohne daß die Klangstärke beeinträchtigt würde.

Aus dem elektro-akustischen Übertragungsweg kann nun zwar nicht gefolgert werden, das Abspielen von Schallplatten mittels moderner Plattenspieler erfülle nicht den Tatbestand einer "mechanischen Wiedergabe für das Gehör" im Sinn von § 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG. Denn unter diesen Begriff fallen alle nur für das Gehör bestimmten Werkwiedergaben, die nicht unmittelbar durch die Leistung eines ausübenden Künstlers bewirkt werden, sondern mit Hilfe von Vorrichtungen erfolgen, auf die das Werk festgelegt ist, mag auch deren Hörbarmachung nicht ausschließlich auf rein mechanischen Gesetzen beruhen (RGZ 153, 1 [10] ).

Entscheidend ist vielmehr allein, ob die öffentliche Wiedergabe von Schallplatten auf dem elektro-akustischen Ü bertragungsweg den urheberrechtlichen Tatbestand der öffentlichen Aufführung im Sinn der Ausnahmebestimmung des § 22a LUG erfüllt. Dies ist zu verneinen. Diese Wiedergabeart, deren Prinzip heute auch weitgehend bei der Ton aufnahme verwendet wird, war dem Gesetzgeber im Jahre 1910 völlig unbekannt und in seiner umwälzenden Bedeutung für [S. 220] die mechanische Musik nicht voraussehbar. Diese neuartige Wiedergabetechnik ermöglicht ihrer Natur nach eine ganz andersartige und weitergehende wirtschaftliche Ausbeutung von Schallvorrichtungen, als sie der Gesetzgeber bei Festlegung der Aufführungsfreiheit im § 22a in Betracht ziehen konnte. Theoretisch könnte die Reichweite der Lautsprecherwiedergabe die gleiche sein wie die einer Rundfunksendung. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Hörbarmachung der Funksendung von einem Empfangsgerät abhängig ist, das keine Verbindung durch einen festen Leitungskörper mit dem Sendeapparat voraussetzt, während bei der Lautsprecherwiedergabe durch Plattenspieler auf diese Verbindung nicht verzichtet werden kann. Aber auch diese Wiedergabeart ist ihrem Wesen nach geeignet, in einer beliebigen Vielheit voneinander getrennter Räume eine nahezu unbegrenzte Hörerschaft zu erf.assen. Weiterhin fällt ins Gewicht, daß die Tonqualität bei dieser Wiedergabetechnik der einer unm1ttelbaren Aufführung durch ausübende Künstler fast gleichwertig ist. Die Lautsprecherwiedergabe ist deshalb, jedenfalls urheberrechtlich gesehen, nicht nur eine technische Verbesserung, sondern ähnlich wie die Rundfunksendung als ein völlig neues technisches Mittel, mechanische Musik darzubieten, zu werten, wobei vom urheberrechtlichen Blickpunkt weniger die Höhe der erfinderischen Leistung als die durch diese Wiedergabeart erschlossene neue gewerbliche Nutzungsmöglichkeit mechanischer Musik bedeutsam ist (im Ergebnis ebenso Möhring, GEMA-Festschrift 1953, S. 54; Kurtze, JR 1952, 343). Die Erwägung, die es dem Gesetzgeber um die Jahrhundertwende tragbar erscheinen ließ, den Urheberrechtsschutz nicht auf mechanische Musikinstrumente zu erstrecken, weil "das Spielen mechanischer Musikinstrumente immer nur ein notdürftiger Ersatz für wirkliche Musik bleiben werde und vornehmlich in Kreisen sich verbreiten werde, in welchen musikalische Reproduktionen schon bislang keinen Eingang gefunden haben", trifft auf die elektroakustische Wiedergabe mechanischer Musik jedenfalls nicht mehr zu. Die Qualität und Reichweite dieser Wiedergabeart hat dazu geführt, daß sie bei öffentlichen Veranstaltungen bereits weitgehend die Originalmusik verdrängt hat. Nicht nur bei öffentlichen Tanzvergnügungen und Sportdarbietungen, auch auf Ausstellungen, in Kurorten, Theatern und Lichtspielhäusern ist die Schallplattenübertragung mittels Lautsprecher vielfach an die Stelle unmittelbarer Musikdarbietungen getreten.

Es kann nicht in der Absicht der Novelle von 1910 gelegen haben, den Ausnahmebereich des § 22a auf diese gegenüber dem damaligen Stand der Technik völlig neuartige Wiedergabeart zu erstrecken, die den Musikveranstaltern weitergehende gewerbliche Auswertungsmöglichkeiten eröffnet als die damals bekannten mechanischen Musikdarbietungen. Weder erfordert es der Zweck des § 22a, durch eine den Abnehmern mechanischer Musikinstrumente eingeräumte urheberrechtliche Vorzugsstellung den Gewerbezweig der Hersteller dieser Instrumente zu begünstigen, noch erlaubt es der das gesamte Urheberrecht durchziehende Leitgedanke, den Urheber an den wirtschaftlichen Früchten seines Werkes angemessen zu beteiligen, öffentliche mechanische Musikveranstaltungen durch Lautsprecherwiedergabe der Ausnahmevorschrift des § 22a zu unterstellen und solche Veranstaltungen damit dem Schutzbereich des Urhebers zu entziehen. Bei der weittragenden Bedeutung, die der gewerblichen Auswertung mechanischer Musik infolge dieser neuen Wiedergabetechnik zukommt, würde es auf eine Aushöhlung und wirtschaftliche Entwertung des dem Urheber durch § 11 Abs. 2 LUG vorbehaltenen Aufführungrechts hinauslaufen, wenn diese Wiedergabeart in die durch § 22a gewährte Erlaubnisfreiheit einbezogen würde. Der Urheber verlöre ersatzlos die Aufführungsgebühren, die ihm bei einer öffentlichen Darbietung seines Werkes durch ausübende Künstler zufiießen würden. Wenn er auch für die Vergabe der mechanischen Vervielfältigungserlaubnis an den Erlösen aus der Schallplattenherstellung beteiligt wird. so kann hierin schon deshalb keine angemessene Entschädigung für die öffentliche Auswertung seines Werkes in der durch die Lautsprecherwiedergabe ermöglichten Art und Reichweite erblickt werden, weil der Absatz der Schallplatten sich durch diese neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten nicht in entsprechendem Maße steigert. Denn die Schallplatten werden durch diese Wiedergabetechnik, die die mechanische Musik zu einer ernsthaften Konkurrenz der lebenden Musik gemacht hat, ungleich weniger abgenutzt, was ihre Lebensdauer entsprechend verlängert.

Die Gesichtspunkte, aus denen das RG in seiner Entscheidung vom 11. Juni 1932 (RGZ 136, 377) eine Verletzung des Urheberrechts durch die Lautsprecherübertragung von geschützter, im Rundfunk gesendeter Musik zu gewerblichen Zwecken verneint hat, treffen im Streitfall nicht zu. Abgesehen davon, daß dieses Urteil sich nicht auf die Sendung von Schallplatten bezieht, hat das RG diese Entscheidung im wesentlichen darauf abgestellt, daß die Gestattung der Wiedergabe des Werkes durch Rundfunk ihrer Natur nach eine Erlaubnis zur Überm1ttlung in unbegrenzter Weite und an eine unbestimmt große Menge von Menschen bedeute. Eine dergestalt einmal freigegebene Öffentlichkeit könne durch gewerbsmäßige Lautsprecherdarbietung nicht mehr gesteigert, nicht "noch öffentlicher" gemacht werden. Dort handelte es sich somit um die Abgrenzung des Aufführungsrechts aus § 11 LUG, wenn die öffentliche Darbietung des Werkes durch den Rundfunk ausdrücklich gestattet war, während es hier um die Grenzen der gesetzlichen Zwangserlaubnis der öffentlichen Aufführung mechanischer Vorrichtungen geht. Es bedarf bei dieser Sachlage keiner Stellungnahme, ob dieser Entscheidung des RG, die im Schrifttum lebhafte Kritik gefunden hat, zu folgen ist.

Abzulehnen ist die Ansicht des Bekl., bei Herausnahme der Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten aus dem Ausnahmebereich des § 22a müsse zwangsläufig die durch § 27 LUG freigegebene Aufführung erschienener Werke der Tonkunst der Erlaubnispflicht unterstellt werden, wenn sie mittels Lautsprecherübertragung erfolgten. Diese Ansicht verkennt, daß die Erlaubnisfreiheit gewisser nicht gewerbsmäßiger oder unentgeltlicher Aufführungen vom Gesetzgeber im Interesseder Allgemeinheit für geboten erachtet wurde. Bei § 27 handelt es sich somit um eine Anerkennung der sozialen Gebundenheit des Urheberrechts, während § 22a die Abnehmer und Hersteller mechanischer Musikinstrumente begünstigen will. Die Gründe, die eine Einschränkung des Begriffs der öffentlichen Aufführung in § 22a rechtfertigen, können deshalb nicht auf § 27 übertragen werden, der von dem umfassenden Aufführungsbegriff des § 11 Abs. 2 LUG ausgeht.

Es ist somit im Ergebnis festzustellen, daß die öffentliche Aufführung von Schallplatten mit urheberrechtlich geschützter Musik durch Plattenspieler mit Lautsprecherwiedergabe mit den sich aus § 27 LUG ergebenden Einschränkungen gemäß §§ 11, 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG nur mit Erlaubnis des Urhebers zulässig ist.

Dies gilt auch dann, wenn im konkreten Einzelfall die öffentliche Aufführung durch Lautsprecher nur mit einer Reichweite stattfindet, die sich von der Reichweite der 1910 bekannten mechanischen Musikinstrumente nicht unterscheidet. Maßgebend für die Frage, ob eine öffentliche Darbietung aus dem eng auszulegenden Aufführungsbegriff des § 22a herausfällt, ist nicht die Reichweite im einzelnen Anwendungsfall, sondern die Art der gewählten Wiedergabetechnik. Ermöglicht diese ihrer Natur nach die Hörbarmachung für einen fast unbegrenzten Personenkreis und die Weiterleitung der von dem Tonträger abgenommenen Töne in größere Entfernung, so liegt sie außerhalb des Ausnahmebereichs des § 22a. So wenig es für die Bindung des Senderechts an die Erlaubnis des Urhebers von Bedeutung sein kann, ob die Sendung auf ganz schwacher Welle nur im kleinen Umkreis und mit geringer Lautstärke empfangen werden kann, darf bei der öffentlichen Lautsprecherwiedergabe mechanischer Musik auf den tatsächlichen räumlichen Effekt im einzelnen Gebrauchsfall abgestellt werden (vgl. Bühnen-Oberschiedsgericht in Ufita IV, 558). Auch die elektro-akustische Schallplattenübertragung, die tatsächlich keinem größeren Hörerkreis zugänglich wird, als er durch mechanische Musikdarbietungen der 1910 bekannten Art

[S. 221] erfaßt werden konnte, stellt eine neuartige Aufführungsform dar, die durch § 22a nicht gedeckt ist. Denn die neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten mechanischer Musik, die durch das elektro-akustische Verfahren erschlossen wurden, beruhen nicht allein auf der größeren Reichweite, sondern auch auf der Vervollkommnung der Klangqualität. Diese hat es im wesentlichen erst ermöglicht, daß mechanische Musik weitgehend als gleichwertiger Ersatz lebender Musik gewertet und entsprechend verwendet wird. Da aber den Komponisten bei der unmittelbar durch lebende Musiker durchgeführten öffentlichen Aufführung seines Werkes auch dann Aufführungsgebühren zustehen, wenn diese Darbietung sich auf kleinsten Raum beschränkt, ist es ein Gebot der Gerechtigkeit den Werkschöpfern gegenüber. sie auch an dem gewerblichen Nutzen teilnehmen zu lassen, der sich bei einem Ersatz derartiger Musikdarbietungen durch eine elektro-akustische Übertragung mechanischer Musik ergibt."

Ebenso argumentieren Dreier/Schulze, Urheberrecht, 2. Aufl. 2006, § 31 Rz. 86-88: Nach früherem Recht stand der Zweckübertragungsgedanke der Einräumung von Rechten einer unbekannten Nutzungsart regelmäßig auch dann entgegen, wenn die Rechte seinerzeit unbeschränkt übertragen wurden (BGHZ 11, 135, siehe oben; RGZ 118, 282 - Musikantenmädel; zur Verfilmung BGH GRUR 1960, 197 - Keine Ferien für den lieben Gott). Hinsichtlich der Verfilmung verneinte das LG München I (GRUR 1991, 377), dass es einen generellen Erfahrungssatz gegeben habe, wonach die Urheber dem Filmproduzenten die Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten eingeräumt hätten.

Eine stillschweigende Übereinkunft zu einer solchen Einräumung wurde bei Wochenschauen aufgrund ihres Charakters ausnahmsweise bejaht (LG München I ZUM-RD 1998, 89).

Waren aber ausdrücklich auch Rechte hinsichtlich künftiger Nutzungsarten übertragen worden, ist das wirksam (LG Hamburg, ZUM-RD 1999, 134; OLG München, ZUM 2000, 61).

Was folgt daraus für die Retrodigitalisierung? Für die vor 1966 erschienenen Bücher und Zeitschriften ist nichts durch die Streichung von § 31 IV UrhG gewonnen worden. Die Rechte liegen ganz überwiegend bei den Autoren, soweit diese noch leben, oder bei ihren Rechtsnachfolgern (meist: Erben), die alle ausnahmslos einer Nutzung zustimmen müssen. Während man bei Verlagsverträgen eventuell daran denken kann, dass künftige Rechte gelegentlich angesprochen wurden, wird man bei Zeitschriftenverträgen in aller Regel annehmen müssen, dass eine Vereinbarung über künftige Nutzungsarten nicht zustandekam und daher die Rechte bei den Urhebern/Erben liegen. Solche Verträge wurden meines Wissens überwiegend konkludent nicht-schriftlich abgeschlossen: Der Autor sandte dem Herausgeber sein Manuskript und erhielt von diesem eine Zusage und dann die Korrekturfahnen und nach Erscheinen Sonderdrucke. (Bis heute schließen etwa Tageszeitungen wie die FAZ mit ihren Autoren im Vorfeld keine Verträge ab.)

Aus Open-Access-Sicht ist eine Retrodigitalisierung älterer Zeitschriftenjahrgänge, die kostenfrei eingesehen werden können, ohne jeden Zweifel wünschenswert. Die Kontaktaufnahme mit den Urhebern bzw. meistens mehreren Erben ist schlicht und einfach nicht machbar. Der (hier nicht anwendbare) § 137 l Abs. 4 UrhG sagt: "Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in angemessener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Widerspruchsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben." Das wird von den Verlegern auf die Zeitschriftendigitalisierung bezogen, hilft ihnen bei den "Altfällen" aber auch nicht weiter.

Fazit: Um die Retrodigitalisierung rechtssicher vornehmen zu können, ist eine Nachbesserung im "dritten Korb" zwingend notwendig. Es sollte dabei auch für Dritte die Möglichkeit geschaffen werden, verwaiste Werke, deren Rechtsinhaber nicht greifbar sind, zu nutzen. Wenn sich die Rechteinhaber melden, ist ihnen unter Umständen ein Vergütungsanspruch zuzugestehen, z.B. wenn das Werk kommerziell pay-per-View von einem Verlag genutzt wird. Es wäre zu überlegen, die Verwertungsgesellschaft VG Wort im Bereich Wissenschaft zu verpflichten, falls Vergütungen bei kommerzieller Nutzung an sie entrichtet werden, Open-Access-Veröffentlichungen finanziell zu fördern. Dies würde bedeuten, dass die klandestine Praxis der VG-Wort-Druckkostenzuschüsse auf den Prüfstand müsste.

Wandtke/Bullinger, Urheberrecht 3. Aufl. 2009 (bereits online) verweisen zu § 137 l in Rn. 5 darauf, dass auf die Altverträge die Zweckübertragungsregel anwendbar ist, derzufolge die Rechteeinräumung von vor dem 1.1.1966 unbekannten Nutzungsarten im Zweifel nicht umfasst war. Belegt wird dies mit BGH GRUR 1988, 296, 299 GEMA-Vermutung IV, wo es heißt:

"Schließlich wird das BerG in diesem Fall zu beachten haben, daß die Bestimmung des § 31 Abs. 4 UrhG auf Berechtigungsverträge, die vor dem Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1.1.1966 abgeschlossen worden sind, keine Anwendung findet (vgl. § 132 UrhG; BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I 1, insoweit nicht in BGHZ 95, 274); bei solchen Altverträgen ist gegebenenfalls zu prüfen, ob der Verwertungsgesellschaft die Rechte der - damals noch nicht bekannten - Videozweitauswertung wirksam eingeräumt worden sind; dabei wäre zu berücksichtigen, daß auch nach früherem Recht der Zweckübertragungsgedanke (jetzt § 31 Abs. 5 UrhG) der Einräumung von Rechten an einer noch nicht bekannten Nutzungsart an sich regelmäßig entgegenstand (vgl. RGZ 118, 282, 285 ff. - Musikantenmädel; 123, 312, 317 - Wilhelm Busch 3; BGHZ 11, 135, 143 f. - Schallplatten-Lautsprecherübertragung 4; von Gamm, UrhG, § 31 Rdn. 15), daß aber in diesem Zusammenhang den Besonderheiten des Verhältnisses zwischen Urheber und Verwertungsgesellschaft - anders als bei der an sich zwingenden Regelung des § 31 Abs. 4 UrhG - Rechnung getragen werden kann (vgl. auch BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I, insoweit nicht in BGHZ 95, 274). "

BGHZ 11, 135 = GRUR 1954, 216. Auszug:

"Das RG ist in ständiger Rechtsprechung von dem Ausnahmecharakter des § 22a LUG ausgegangen und hat hieraus gefolgert, daß diese Gesetzesvorschrift wie alle Ausnahmebestimmungen grundsätzlich eng auszulegen sei (RGZ 153, 1 ff. [23]; 140, 239; 128, 102 ff.). Dem schließt sich der Senat an. Eine enge Auslegung der durch § 22a geschaffenen Befugnislücke in der umfassenden Urheberbefugnis des § 11 LUG ist schon nach dem das ganze Urheberrecht beherrschenden Leitgedanken geboten, den Urheber tunlichst an dem wirtschaftlichen Nutzen zu beteiligen, der aus seinem Werk gezogen wird (RGZ 118, 285; 122, 68; 123, 312; 128, 113; 130, 206; 134, 201; 153, 22).

Auf diesem Grundsatz beruht auch die Rechtsprechung des RG, wonach selbst bei einer uneingeschränkten Übertragung des Urheberrechts die Ausnutzung neuer Verwertungsmöglichkeiten, die die Parteien nach dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Übertragung nicht in Rechnung gestellt haben, dem Werkschöpfer vorbehalten bleiben (RGZ 118, 285 [Verfilmung]; RGZ 123, 312 [Rundfunksendung] ). Aus dem gleichen Rechtsgedanken hat das RG in seiner für die Schallplattenwiedergabe durch den Rundfunk grundlegenden Entscheidung vom 14. November 1936 (RGZ 153, 1 ff.) den Umfang der durch § 22a LUG gewährten Aufführungsfreiheit nach den Verwertungsmöglichkeiten von Schallvorrichtungen beurteilt, wie sie bei Erlaß der Novelle von 1910 gegeben oder doch nach dem damaligen Stand der Technik voraussehbar waren. Das RG führt hierzu u. a. aus: "In welchem Umfang die Ausnahme bezweckt wurde, läßt sich bloß nach den technischen Möglichkeiten beurteilen, welche bei Erlaß des Gesetzes von 1910 vorlagen. Diese bestanden damals nur in der regelmäßigen, einfachen, erstmaligen, auf dem Grammophon zum unmittelbaren Hören bestimmten Wiedergabe (Elster, Archiv für Urheberrecht 1932, 116 ff., GRUR 1935, 210). Eine beträchtlich weitergehende Wiedergabeart und eine Erstreckung des Ausnahmebereichs auf sie lagen nicht in Zweck und Absicht des Gesetzes." Von dieser grundsätzlichen Auffassung aus hat sich das RG die Frage gestellt, ob die Rundfunksendung "in ihren tatsächlichen Wirkungen den Verhältnissen gleichzusetzen sei, die das Gesetz bei Schaffung des § 22a vor Augen hatte und die daher nach dem Zweck der Vorschrift eine Beschränkung der urheberrechtlichen Befugnis rechtfertigen können". Das RG hat diese Frage für die rundfunkmäßige Sendung von Schallplatten verneint und die Zustimmung sowohl des Komponisten sowie des Inhabers des Schutzrechtes an der Schallplatte (§ 2 Abs. 2) für diese neue Verwertungsart des Urheberrechtsgutes als erforderlich erachtet.

Soweit das RG dieses Ergebnis unter Anknüpfung an seinen in früheren Entscheidungen für die Rundfunksendung entwickelten erweiterten Verbreitungsbegriff (RGZ 113, 413; 123, 312; 136, 381) auch darauf stützt, daß die Wiedergabe eines Werkes durch den Rundfunk in den außerhalb des Kreises der "öffentlichen Aufführung" liegenden Teilbereich der "Verbreitung" falle, der durch § 22a nicht freigegeben sei, vermag der Senat dieser Begründung nicht zu folgen. Der Senat geht vielmehr davon aus, daß der Verbreitungsbegriff sich nur auf die Verbreitung körperlicher Werkexemplare beschränkt und auf die unkörperliche Wiedergabe des Werkes nicht zu erstrecken ist. Der Senat folgt dagegen der weiteren, die Entscheidung tragenden Begründung des RG, wonach dem Begriff der "öffentlichen Aufführung" in der Ausnahmevorschrift des § 22a nur die enge Bedeutung zukommt, die der Gesetzgeber im Jahre 1910 nach dem damaligen Entwicklungsstand der Technik im Auge haben konnte. Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt hiernach davon ab, ob die Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten mittels moderner Plattenspielapparate in ihren Wirkungen den bei Schaffung des § 22a bekannten Wiedergabemöglichkeiten mechanischer Musik gleichzusetzen ist...

Im Jahre 1910 geschah die Tonaufnahme der Schallplatte in der Weise, daß durch eine mit einer Membran festverbundene Nadel die mechanischen Bewegungen fortlaufend aufgezeichnet wurden, die die Nadel unter dem Impuls der Schallschwingungen ausführte. Die Wiedergabe stellte eine Umkehr dieses mechanischen Aufnahmevorganges dar. Durch die Drehung der Platte wurde eine in ihrer Tonspur entlanggeführte Nadel zu der Wiederholung der mechanischen Schwingungen gezwungen, die zur Bildung der Tonspur geführt hatten. Diese Schwingungen wurden - durch Hebelwirkung vergrößert - auf eine Membran übertragen, die den mechanisch-akustischen Wandler darstellte. Die akustischen Schwingungen wurden durch einen Schalltrichter verstärkt und damit für das menschliche Ohr hörbar gemacht. Die Umformung der auf der Schallplatte festgelegten Töne erfolgte somit durch ein ausschließlich mechanisch-akustisches Verfahren, wobei die Wirksamkeit der in sich geschlossenen Apparatur von den beschränkten mechanischen Möglichkeiten abhängig war. Die auf diese Weise erzeugten Schallwellen waren nur sehr begrenzt weiterleitungsf.ähig und nur einer beschränkten Verstärkung zugänglich. Der Tonqualität waren dadurch, daß größere Massen in Schwingungen versetzt werden mußten, enge Grenzen gesetzt. Um die notwendige Lautstärke zu erreichen, mußte der Nadeldruck verhältnismäßig stark sein, was die Lebensdauer der Platte sowie die Klangreinheit der Wiedergabe herabsetzte.

Die Wiedergabe einer Schallplatte durch einen modernen Plattenspieler mit elektro-akustischem Lautsprecher beruht auf einem völlig anderen Prinzip. Bei diesem Verfahren wird als Wandler ein sog. Tonabnehmer benutzt, der die mechanischen Schwingungen nicht in akustische, sondern in elektrische Schwingungen umwandelt. Diese elektrischen Schwingungen werden sodann durch den Lautsprecher in Schallwellen umgeformt. Der Hörer vernimmt somit Schallwellen, die erst durch eine Verwandlung elektrischer Wellen entstehen, die wiederum auf eine Umformung der zunächst erzeugten mechanischen Schwingungen der Nadel zurückgehen. Diese der Rundfunktechnik entnommene Wiedergabeart mit der ihr eigentümlichen beliebig steigerungsfähigen Verstärkung kleinster elektrischer Impulse ermöglicht es, die mechanischen Bewegung der Nadel auf ein Minimum zu beschränken, was eine erhebliche Klangverbesserung gegenüber dem mechanisch-akustischen Verfahren zur Folge hat. Bei diesem Verfahren können weiterhin die mechanisch schwingenden Massen sehr gering gehalten werden, was sich gleichfalls auf die Tonqualität günstig auswirkt und zugleich die Haltbarkeit der Schallplatte wesentlich erhöht. Gewonnen aber wurde vor allem durch das elektro-akustische Verfahren eine beliebig steigerungsfähige Klangstärke und Reichweite der Schallplattenaufführung. Die in dem Tonabnehmer in elektrische Wellen kleinster Energie verwandelten Schallschwingungen können über beliebig große Verstärker oder ganze Verstärkeranlagen einer unbegrenzten Zahl von Lautsprechern zugeführt werden. Da die elektrischen Wellen auch bei längeren Zuleitungswegen keine Abschwächung erfahren, können diese auch in größerer Entfernung von der übrigen Wiedergabeapparatur aufgestellt werden, ohne daß die Klangstärke beeinträchtigt würde.

Aus dem elektro-akustischen Übertragungsweg kann nun zwar nicht gefolgert werden, das Abspielen von Schallplatten mittels moderner Plattenspieler erfülle nicht den Tatbestand einer "mechanischen Wiedergabe für das Gehör" im Sinn von § 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG. Denn unter diesen Begriff fallen alle nur für das Gehör bestimmten Werkwiedergaben, die nicht unmittelbar durch die Leistung eines ausübenden Künstlers bewirkt werden, sondern mit Hilfe von Vorrichtungen erfolgen, auf die das Werk festgelegt ist, mag auch deren Hörbarmachung nicht ausschließlich auf rein mechanischen Gesetzen beruhen (RGZ 153, 1 [10] ).

Entscheidend ist vielmehr allein, ob die öffentliche Wiedergabe von Schallplatten auf dem elektro-akustischen Ü bertragungsweg den urheberrechtlichen Tatbestand der öffentlichen Aufführung im Sinn der Ausnahmebestimmung des § 22a LUG erfüllt. Dies ist zu verneinen. Diese Wiedergabeart, deren Prinzip heute auch weitgehend bei der Ton aufnahme verwendet wird, war dem Gesetzgeber im Jahre 1910 völlig unbekannt und in seiner umwälzenden Bedeutung für [S. 220] die mechanische Musik nicht voraussehbar. Diese neuartige Wiedergabetechnik ermöglicht ihrer Natur nach eine ganz andersartige und weitergehende wirtschaftliche Ausbeutung von Schallvorrichtungen, als sie der Gesetzgeber bei Festlegung der Aufführungsfreiheit im § 22a in Betracht ziehen konnte. Theoretisch könnte die Reichweite der Lautsprecherwiedergabe die gleiche sein wie die einer Rundfunksendung. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Hörbarmachung der Funksendung von einem Empfangsgerät abhängig ist, das keine Verbindung durch einen festen Leitungskörper mit dem Sendeapparat voraussetzt, während bei der Lautsprecherwiedergabe durch Plattenspieler auf diese Verbindung nicht verzichtet werden kann. Aber auch diese Wiedergabeart ist ihrem Wesen nach geeignet, in einer beliebigen Vielheit voneinander getrennter Räume eine nahezu unbegrenzte Hörerschaft zu erf.assen. Weiterhin fällt ins Gewicht, daß die Tonqualität bei dieser Wiedergabetechnik der einer unm1ttelbaren Aufführung durch ausübende Künstler fast gleichwertig ist. Die Lautsprecherwiedergabe ist deshalb, jedenfalls urheberrechtlich gesehen, nicht nur eine technische Verbesserung, sondern ähnlich wie die Rundfunksendung als ein völlig neues technisches Mittel, mechanische Musik darzubieten, zu werten, wobei vom urheberrechtlichen Blickpunkt weniger die Höhe der erfinderischen Leistung als die durch diese Wiedergabeart erschlossene neue gewerbliche Nutzungsmöglichkeit mechanischer Musik bedeutsam ist (im Ergebnis ebenso Möhring, GEMA-Festschrift 1953, S. 54; Kurtze, JR 1952, 343). Die Erwägung, die es dem Gesetzgeber um die Jahrhundertwende tragbar erscheinen ließ, den Urheberrechtsschutz nicht auf mechanische Musikinstrumente zu erstrecken, weil "das Spielen mechanischer Musikinstrumente immer nur ein notdürftiger Ersatz für wirkliche Musik bleiben werde und vornehmlich in Kreisen sich verbreiten werde, in welchen musikalische Reproduktionen schon bislang keinen Eingang gefunden haben", trifft auf die elektroakustische Wiedergabe mechanischer Musik jedenfalls nicht mehr zu. Die Qualität und Reichweite dieser Wiedergabeart hat dazu geführt, daß sie bei öffentlichen Veranstaltungen bereits weitgehend die Originalmusik verdrängt hat. Nicht nur bei öffentlichen Tanzvergnügungen und Sportdarbietungen, auch auf Ausstellungen, in Kurorten, Theatern und Lichtspielhäusern ist die Schallplattenübertragung mittels Lautsprecher vielfach an die Stelle unmittelbarer Musikdarbietungen getreten.

Es kann nicht in der Absicht der Novelle von 1910 gelegen haben, den Ausnahmebereich des § 22a auf diese gegenüber dem damaligen Stand der Technik völlig neuartige Wiedergabeart zu erstrecken, die den Musikveranstaltern weitergehende gewerbliche Auswertungsmöglichkeiten eröffnet als die damals bekannten mechanischen Musikdarbietungen. Weder erfordert es der Zweck des § 22a, durch eine den Abnehmern mechanischer Musikinstrumente eingeräumte urheberrechtliche Vorzugsstellung den Gewerbezweig der Hersteller dieser Instrumente zu begünstigen, noch erlaubt es der das gesamte Urheberrecht durchziehende Leitgedanke, den Urheber an den wirtschaftlichen Früchten seines Werkes angemessen zu beteiligen, öffentliche mechanische Musikveranstaltungen durch Lautsprecherwiedergabe der Ausnahmevorschrift des § 22a zu unterstellen und solche Veranstaltungen damit dem Schutzbereich des Urhebers zu entziehen. Bei der weittragenden Bedeutung, die der gewerblichen Auswertung mechanischer Musik infolge dieser neuen Wiedergabetechnik zukommt, würde es auf eine Aushöhlung und wirtschaftliche Entwertung des dem Urheber durch § 11 Abs. 2 LUG vorbehaltenen Aufführungrechts hinauslaufen, wenn diese Wiedergabeart in die durch § 22a gewährte Erlaubnisfreiheit einbezogen würde. Der Urheber verlöre ersatzlos die Aufführungsgebühren, die ihm bei einer öffentlichen Darbietung seines Werkes durch ausübende Künstler zufiießen würden. Wenn er auch für die Vergabe der mechanischen Vervielfältigungserlaubnis an den Erlösen aus der Schallplattenherstellung beteiligt wird. so kann hierin schon deshalb keine angemessene Entschädigung für die öffentliche Auswertung seines Werkes in der durch die Lautsprecherwiedergabe ermöglichten Art und Reichweite erblickt werden, weil der Absatz der Schallplatten sich durch diese neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten nicht in entsprechendem Maße steigert. Denn die Schallplatten werden durch diese Wiedergabetechnik, die die mechanische Musik zu einer ernsthaften Konkurrenz der lebenden Musik gemacht hat, ungleich weniger abgenutzt, was ihre Lebensdauer entsprechend verlängert.

Die Gesichtspunkte, aus denen das RG in seiner Entscheidung vom 11. Juni 1932 (RGZ 136, 377) eine Verletzung des Urheberrechts durch die Lautsprecherübertragung von geschützter, im Rundfunk gesendeter Musik zu gewerblichen Zwecken verneint hat, treffen im Streitfall nicht zu. Abgesehen davon, daß dieses Urteil sich nicht auf die Sendung von Schallplatten bezieht, hat das RG diese Entscheidung im wesentlichen darauf abgestellt, daß die Gestattung der Wiedergabe des Werkes durch Rundfunk ihrer Natur nach eine Erlaubnis zur Überm1ttlung in unbegrenzter Weite und an eine unbestimmt große Menge von Menschen bedeute. Eine dergestalt einmal freigegebene Öffentlichkeit könne durch gewerbsmäßige Lautsprecherdarbietung nicht mehr gesteigert, nicht "noch öffentlicher" gemacht werden. Dort handelte es sich somit um die Abgrenzung des Aufführungsrechts aus § 11 LUG, wenn die öffentliche Darbietung des Werkes durch den Rundfunk ausdrücklich gestattet war, während es hier um die Grenzen der gesetzlichen Zwangserlaubnis der öffentlichen Aufführung mechanischer Vorrichtungen geht. Es bedarf bei dieser Sachlage keiner Stellungnahme, ob dieser Entscheidung des RG, die im Schrifttum lebhafte Kritik gefunden hat, zu folgen ist.

Abzulehnen ist die Ansicht des Bekl., bei Herausnahme der Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten aus dem Ausnahmebereich des § 22a müsse zwangsläufig die durch § 27 LUG freigegebene Aufführung erschienener Werke der Tonkunst der Erlaubnispflicht unterstellt werden, wenn sie mittels Lautsprecherübertragung erfolgten. Diese Ansicht verkennt, daß die Erlaubnisfreiheit gewisser nicht gewerbsmäßiger oder unentgeltlicher Aufführungen vom Gesetzgeber im Interesseder Allgemeinheit für geboten erachtet wurde. Bei § 27 handelt es sich somit um eine Anerkennung der sozialen Gebundenheit des Urheberrechts, während § 22a die Abnehmer und Hersteller mechanischer Musikinstrumente begünstigen will. Die Gründe, die eine Einschränkung des Begriffs der öffentlichen Aufführung in § 22a rechtfertigen, können deshalb nicht auf § 27 übertragen werden, der von dem umfassenden Aufführungsbegriff des § 11 Abs. 2 LUG ausgeht.

Es ist somit im Ergebnis festzustellen, daß die öffentliche Aufführung von Schallplatten mit urheberrechtlich geschützter Musik durch Plattenspieler mit Lautsprecherwiedergabe mit den sich aus § 27 LUG ergebenden Einschränkungen gemäß §§ 11, 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG nur mit Erlaubnis des Urhebers zulässig ist.

Dies gilt auch dann, wenn im konkreten Einzelfall die öffentliche Aufführung durch Lautsprecher nur mit einer Reichweite stattfindet, die sich von der Reichweite der 1910 bekannten mechanischen Musikinstrumente nicht unterscheidet. Maßgebend für die Frage, ob eine öffentliche Darbietung aus dem eng auszulegenden Aufführungsbegriff des § 22a herausfällt, ist nicht die Reichweite im einzelnen Anwendungsfall, sondern die Art der gewählten Wiedergabetechnik. Ermöglicht diese ihrer Natur nach die Hörbarmachung für einen fast unbegrenzten Personenkreis und die Weiterleitung der von dem Tonträger abgenommenen Töne in größere Entfernung, so liegt sie außerhalb des Ausnahmebereichs des § 22a. So wenig es für die Bindung des Senderechts an die Erlaubnis des Urhebers von Bedeutung sein kann, ob die Sendung auf ganz schwacher Welle nur im kleinen Umkreis und mit geringer Lautstärke empfangen werden kann, darf bei der öffentlichen Lautsprecherwiedergabe mechanischer Musik auf den tatsächlichen räumlichen Effekt im einzelnen Gebrauchsfall abgestellt werden (vgl. Bühnen-Oberschiedsgericht in Ufita IV, 558). Auch die elektro-akustische Schallplattenübertragung, die tatsächlich keinem größeren Hörerkreis zugänglich wird, als er durch mechanische Musikdarbietungen der 1910 bekannten Art

[S. 221] erfaßt werden konnte, stellt eine neuartige Aufführungsform dar, die durch § 22a nicht gedeckt ist. Denn die neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten mechanischer Musik, die durch das elektro-akustische Verfahren erschlossen wurden, beruhen nicht allein auf der größeren Reichweite, sondern auch auf der Vervollkommnung der Klangqualität. Diese hat es im wesentlichen erst ermöglicht, daß mechanische Musik weitgehend als gleichwertiger Ersatz lebender Musik gewertet und entsprechend verwendet wird. Da aber den Komponisten bei der unmittelbar durch lebende Musiker durchgeführten öffentlichen Aufführung seines Werkes auch dann Aufführungsgebühren zustehen, wenn diese Darbietung sich auf kleinsten Raum beschränkt, ist es ein Gebot der Gerechtigkeit den Werkschöpfern gegenüber. sie auch an dem gewerblichen Nutzen teilnehmen zu lassen, der sich bei einem Ersatz derartiger Musikdarbietungen durch eine elektro-akustische Übertragung mechanischer Musik ergibt."

Ebenso argumentieren Dreier/Schulze, Urheberrecht, 2. Aufl. 2006, § 31 Rz. 86-88: Nach früherem Recht stand der Zweckübertragungsgedanke der Einräumung von Rechten einer unbekannten Nutzungsart regelmäßig auch dann entgegen, wenn die Rechte seinerzeit unbeschränkt übertragen wurden (BGHZ 11, 135, siehe oben; RGZ 118, 282 - Musikantenmädel; zur Verfilmung BGH GRUR 1960, 197 - Keine Ferien für den lieben Gott). Hinsichtlich der Verfilmung verneinte das LG München I (GRUR 1991, 377), dass es einen generellen Erfahrungssatz gegeben habe, wonach die Urheber dem Filmproduzenten die Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten eingeräumt hätten.

Eine stillschweigende Übereinkunft zu einer solchen Einräumung wurde bei Wochenschauen aufgrund ihres Charakters ausnahmsweise bejaht (LG München I ZUM-RD 1998, 89).

Waren aber ausdrücklich auch Rechte hinsichtlich künftiger Nutzungsarten übertragen worden, ist das wirksam (LG Hamburg, ZUM-RD 1999, 134; OLG München, ZUM 2000, 61).

Was folgt daraus für die Retrodigitalisierung? Für die vor 1966 erschienenen Bücher und Zeitschriften ist nichts durch die Streichung von § 31 IV UrhG gewonnen worden. Die Rechte liegen ganz überwiegend bei den Autoren, soweit diese noch leben, oder bei ihren Rechtsnachfolgern (meist: Erben), die alle ausnahmslos einer Nutzung zustimmen müssen. Während man bei Verlagsverträgen eventuell daran denken kann, dass künftige Rechte gelegentlich angesprochen wurden, wird man bei Zeitschriftenverträgen in aller Regel annehmen müssen, dass eine Vereinbarung über künftige Nutzungsarten nicht zustandekam und daher die Rechte bei den Urhebern/Erben liegen. Solche Verträge wurden meines Wissens überwiegend konkludent nicht-schriftlich abgeschlossen: Der Autor sandte dem Herausgeber sein Manuskript und erhielt von diesem eine Zusage und dann die Korrekturfahnen und nach Erscheinen Sonderdrucke. (Bis heute schließen etwa Tageszeitungen wie die FAZ mit ihren Autoren im Vorfeld keine Verträge ab.)

Aus Open-Access-Sicht ist eine Retrodigitalisierung älterer Zeitschriftenjahrgänge, die kostenfrei eingesehen werden können, ohne jeden Zweifel wünschenswert. Die Kontaktaufnahme mit den Urhebern bzw. meistens mehreren Erben ist schlicht und einfach nicht machbar. Der (hier nicht anwendbare) § 137 l Abs. 4 UrhG sagt: "Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in angemessener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Widerspruchsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben." Das wird von den Verlegern auf die Zeitschriftendigitalisierung bezogen, hilft ihnen bei den "Altfällen" aber auch nicht weiter.

Fazit: Um die Retrodigitalisierung rechtssicher vornehmen zu können, ist eine Nachbesserung im "dritten Korb" zwingend notwendig. Es sollte dabei auch für Dritte die Möglichkeit geschaffen werden, verwaiste Werke, deren Rechtsinhaber nicht greifbar sind, zu nutzen. Wenn sich die Rechteinhaber melden, ist ihnen unter Umständen ein Vergütungsanspruch zuzugestehen, z.B. wenn das Werk kommerziell pay-per-View von einem Verlag genutzt wird. Es wäre zu überlegen, die Verwertungsgesellschaft VG Wort im Bereich Wissenschaft zu verpflichten, falls Vergütungen bei kommerzieller Nutzung an sie entrichtet werden, Open-Access-Veröffentlichungen finanziell zu fördern. Dies würde bedeuten, dass die klandestine Praxis der VG-Wort-Druckkostenzuschüsse auf den Prüfstand müsste.

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 00:18 - Rubrik: Archivrecht

Der englische Autor und Schauspieler Stephen Fry hat in einer Dokumentation die Druckerpresse von Johannes Gutenberg rekonstruiert. Der Film ist in sechs Teilen auf YouTube zu sehen.

Teil 2

http://www.youtube.com/watch?v=v5832QlN2co

Teil 3

http://www.youtube.com/watch?v=yO1ikKZnIhA

Teil 4

http://www.youtube.com/watch?v=qwyW3y7vV34

Teil 5

http://www.youtube.com/watch?v=qQ-bvywnFJE

Teil 6

http://www.youtube.com/watch?v=n8G1xX9zqxE

Welche Gutenberg-Bibeln komplett im Internet einzusehen sind, sagt die Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gutenberg-Bibel

( http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/ hat noch zwei Einzelblatt-Digitalisate)

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 00:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2008/4_U_157_07urteil20080226.html

Eine Fachzeitschrift ist ein urheberrechtlich geschütztes Sammelwerk i.S. von § 4 UrhG, wenn einzelne Elemente systematisch ausgewählt und nach bestimmten Kriterien angeordnet sind. Die Auswahl der Artikel mit Hilfe eines Begutachtungsverfahrens stellt eine eigene persönliche geistige Schöpfung des Herausgebers dar.

2. Durch die Übernahme des Inhalts einer Fachzeitschrift in eine Online-Datenbank wird das Urheberrecht des Herausgebers am Sammelwerk verletzt, wenn nicht nur sämtliche Beiträge der Zeitschrift übernommen werden, sondern auch das Gliederungs- und Zitiersystem nach Heft, Band und Artikel, wodurch die Auswahl der Artikel und das vom Herausgeber geschaffene Anordnungssystem zum Ausdruck kommt, und zwar erkennbar in der Form, wie er die Zusammenstellung vorgenommen hat. (Leitsätze von GRUR-RR 2008 Heft 8-9, S. 276)

OLG Hamm, Urteil vom 26. 2. 2008 - 4 U 157/07 (Online-Veröffentlichung)

Zu den Hintergründen (Mathematik-Professor der Uni Bielefeld vs. Springer Verlag) siehe die Urteils-Anmerkung von Ulrike Verch:

http://www.jurpc.de/aufsatz/20080088.htm

Die Entscheidung, die auch en passant die Open-Access-Problematik anspricht, ist im Ergebnis höchst problematisch, da sie "Herausgeber-Patriarchen" ein antiquiertes Urheberrecht nach § 4 UrhG, das 70 Jahre nach dem Tod währt, zuspricht. Weder die Auswahl noch die Anordnung der Artikel eines Zeitschriftenbandes überschreitet meines Erachtens die Grenze der "Kleinen Münze".