http://www.artdaily.com/section/lastweek/index.asp?int_sec=11&int_new=27836&int_modo=2

"The sale of Properties of Royal and Noble Families, held at Sotheby’s Amsterdam on 17 December captivated the imagination of art collectors worldwide. Bidding was truly international. The auction of 415 lots comprised selected paintings, furniture, works of art and silver, all consigned from Royal and Noble Houses in Germany, Austria, England, Russia and The Netherlands."

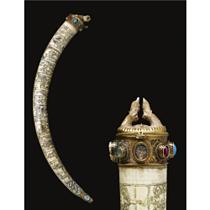

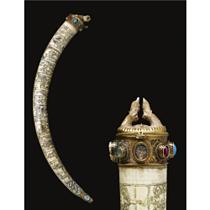

LOT 258

AN UNUSUAL AND INTERESTING GERMAN ARMORIAL ELEPHANT'S TUSK MOUNTED IN GOLD

PROBABLY 19TH CENTURY

20,000—30,000 EUR

Lot Sold. Hammer Price with Buyer's Premium: 48,750 EUR

bearing the date 1536, engraved and heightened in black ink with scenes from the Passion of Christ, the Madonna and Child, Saints Gregory, Burchard, Mauritz, Andrew and Kilian and an inscription in German, the wide end with four armorial devices including those of Thuengen and Steinruck, the rim and hinged cover of gold, engraved and enamelled in blue, black and white with finely scrolling foliage and applied with facetted glass beads, a cameo and a 16th century bezel of rock crystal engraved and foiled with the arms of Von Thuengen, the crest flanked by the initials E.V.T., the hinged cover applied with a very small pair of antlers attached to section of skull, inside inscribed with donor's names and applied with allied armorial shields, the narrow end of the tusk also mounted in gold enamelled in black and applied with two intaglios in Ancient style and a turquoise; together with a protecting sleeve of red felt

CATALOGUE NOTE

The text engraved on this tusk* recounts the extraordinary event of finding this supposed 'Eingehvrn' (unicorn) tusk, still attached to the animal deep under a barn that had burnt along with other buildings in the year 1536 in Thüngen near Würzburg. Members of the noble von Thüngen family occupied during the Renaissance important positions in the church, military, politics and commerce. Many supported Hans Thomas von Absberg in the so-called 'Fränkischer Krieg', a war that took place in 1523. The whole story of the finding of the tusk most probably is a myth, created to add further importance and ancestry at the object itself (and therefore also at the family who owned it). There is no known record of an eventful fire in Thüngen in 1536 and furthermore it is highly unlikely that a complete elephant -if so only a mammoth could be theoretically possible- could have been found under a building site in Thüngen at the time.

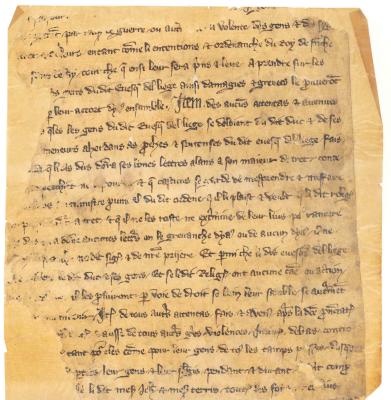

*This text herewith reproduced reads as follows:

ANNO.1536.AN.S.MARX TAG.25.APRILIS IST DER HOF ZV THVNGEN NEBEN NOCH.44.TACHEN ABGEBRANT.VND DARDVRCH DER ERWIRDIGVND EDEL HERR ANDREAS VON THVNGEN THVMHER ZV WIRTZB:VND PROBST ZV.S.BVRCHARD DOSELBST VERVRSACHT WORDEN.DEN SELBEN SEINEN BRVEDERN.VND ERBEN ZV EHREN WIDER VON GRVND VND AVF SEINEN EIGNEN CHOSTEN BAVEN ZV LASSEN VND IST .IM AVFBAVEN VNDER DER SCHEVRN DIS EINGEHVRN MIT SAMBT DEM THIER.SO GAR VERWESEN.XXIIII.WERCK SCHVCH TIEF.VNDER DER ERDEN.

Dr. Peter Volk and Dr. Lorenz Seelig of the Bayerisches Nationalmuseum in Munich, after studying this tusk in 1999, pointed out that the scenes from the passion of Christ are based on those by Albrecht Dürer, the so-called 'Kleine Kupferstichpassion'. The engraved text further specifically elaborates on the word 'Eingehvrn' -appropriately translated as Einhorn (unicorn)- and also terminates with a stylised representation of the twisted form of a unicorn tusk. A well kept secret especially known by apothecaries of the period was the fact the fabled unicorn did not exist and that every so called "unicorn" tusk actually came from a narwhal. It is easy to assume that -parallel to the story/myth of this tusk- a recipient of such a marine animal might have decided to bury the same until the tooth was needed to grind up into miraculous potions.

The tusk formerly was in the collection of the Duke of Trachenberg, Prince of Hatzfeldt of the Trachenberg Castle in Silesia (according to family tradition at least since the late 19th century). An identification of the present tusk with the so called Hatzfeldt'sche 'Einhorn' mentioned in the Hatzfeldt family inventories since 1743 however appealing seems to be very questionable.

"The sale of Properties of Royal and Noble Families, held at Sotheby’s Amsterdam on 17 December captivated the imagination of art collectors worldwide. Bidding was truly international. The auction of 415 lots comprised selected paintings, furniture, works of art and silver, all consigned from Royal and Noble Houses in Germany, Austria, England, Russia and The Netherlands."

LOT 258

AN UNUSUAL AND INTERESTING GERMAN ARMORIAL ELEPHANT'S TUSK MOUNTED IN GOLD

PROBABLY 19TH CENTURY

20,000—30,000 EUR

Lot Sold. Hammer Price with Buyer's Premium: 48,750 EUR

bearing the date 1536, engraved and heightened in black ink with scenes from the Passion of Christ, the Madonna and Child, Saints Gregory, Burchard, Mauritz, Andrew and Kilian and an inscription in German, the wide end with four armorial devices including those of Thuengen and Steinruck, the rim and hinged cover of gold, engraved and enamelled in blue, black and white with finely scrolling foliage and applied with facetted glass beads, a cameo and a 16th century bezel of rock crystal engraved and foiled with the arms of Von Thuengen, the crest flanked by the initials E.V.T., the hinged cover applied with a very small pair of antlers attached to section of skull, inside inscribed with donor's names and applied with allied armorial shields, the narrow end of the tusk also mounted in gold enamelled in black and applied with two intaglios in Ancient style and a turquoise; together with a protecting sleeve of red felt

CATALOGUE NOTE

The text engraved on this tusk* recounts the extraordinary event of finding this supposed 'Eingehvrn' (unicorn) tusk, still attached to the animal deep under a barn that had burnt along with other buildings in the year 1536 in Thüngen near Würzburg. Members of the noble von Thüngen family occupied during the Renaissance important positions in the church, military, politics and commerce. Many supported Hans Thomas von Absberg in the so-called 'Fränkischer Krieg', a war that took place in 1523. The whole story of the finding of the tusk most probably is a myth, created to add further importance and ancestry at the object itself (and therefore also at the family who owned it). There is no known record of an eventful fire in Thüngen in 1536 and furthermore it is highly unlikely that a complete elephant -if so only a mammoth could be theoretically possible- could have been found under a building site in Thüngen at the time.

*This text herewith reproduced reads as follows:

ANNO.1536.AN.S.MARX TAG.25.APRILIS IST DER HOF ZV THVNGEN NEBEN NOCH.44.TACHEN ABGEBRANT.VND DARDVRCH DER ERWIRDIGVND EDEL HERR ANDREAS VON THVNGEN THVMHER ZV WIRTZB:VND PROBST ZV.S.BVRCHARD DOSELBST VERVRSACHT WORDEN.DEN SELBEN SEINEN BRVEDERN.VND ERBEN ZV EHREN WIDER VON GRVND VND AVF SEINEN EIGNEN CHOSTEN BAVEN ZV LASSEN VND IST .IM AVFBAVEN VNDER DER SCHEVRN DIS EINGEHVRN MIT SAMBT DEM THIER.SO GAR VERWESEN.XXIIII.WERCK SCHVCH TIEF.VNDER DER ERDEN.

Dr. Peter Volk and Dr. Lorenz Seelig of the Bayerisches Nationalmuseum in Munich, after studying this tusk in 1999, pointed out that the scenes from the passion of Christ are based on those by Albrecht Dürer, the so-called 'Kleine Kupferstichpassion'. The engraved text further specifically elaborates on the word 'Eingehvrn' -appropriately translated as Einhorn (unicorn)- and also terminates with a stylised representation of the twisted form of a unicorn tusk. A well kept secret especially known by apothecaries of the period was the fact the fabled unicorn did not exist and that every so called "unicorn" tusk actually came from a narwhal. It is easy to assume that -parallel to the story/myth of this tusk- a recipient of such a marine animal might have decided to bury the same until the tooth was needed to grind up into miraculous potions.

The tusk formerly was in the collection of the Duke of Trachenberg, Prince of Hatzfeldt of the Trachenberg Castle in Silesia (according to family tradition at least since the late 19th century). An identification of the present tusk with the so called Hatzfeldt'sche 'Einhorn' mentioned in the Hatzfeldt family inventories since 1743 however appealing seems to be very questionable.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 22:10 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 21:25 - Rubrik: Archivrecht

Wer nicht will, dass sein Vertragspartner seine Werke auf Arten nutzt, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch gar nicht bekannt waren, muss die „Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten“ bis zum 31.12.2008 zurückrufen. Das ergibt sich aus dem neuen § 137l des Urheberrechtsgesetzes, der seit Anfang 2008 in Kraft ist.

Bis Anfang 2008 waren Urheberrechtsverträge, mit denen Rechte auf „unbekannte Nutzungsarten“ eingeräumt wurden, schlicht verboten. Mit der Folge, dass die Verlage die Rechte zur Verbreitung z.B. von Büchern, Filmen, Musik, Hörspielen oder Illustrationen auf CD, DVD oder im Internet erst einmal erwerben mussten. Um ihnen dieses in ihren Augen viel zu mühselige Geschäft nicht noch einmal zuzumuten, wurde das Verbot der Einräumung von Rechten auf unbekannte Nutzungsarten mit der letzten Novelle des UrhG kurzerhand gestrichen. Und schlimmer noch: Mit der in § 137l fixierten Übergangsregelung erhalten die Verwerter diese Rechte automatisch rückwirkend für alle Verträge, die seit dem 1.1.1966 geschlossen wurden und „alle wesentlichen Nutzungsrechte ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt“ einräumten (was z.B. bei Buchverträgen üblich ist). Einzige Chance, dem zu entkommen: Man muss noch im Jahre 2008 der Nutzung auf „unbekannte Nutzungsarten“ widersprechen.

Das ist allen zu empfehlen, die in der Vergangenheit Nutzungsverträge über etwas langlebigere Werke abgeschlossen haben. Hat man mit einem Verlag mehrere Verträge abgeschlossen, so genügt es, mit einem Brief formlos zu erklären: „Ich widerspreche hiermit der Nutzung aller meiner in Ihrem Verlag erschienenen Werke auf zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses unbekannte Nutzungarten“. Dann muss der Verlag vorher fragen.

Geht ein solcher Brief jedoch nicht mehr im alten Jahr beim Vertragspartner ein, so kann dieser jederzeit z.B. eine Hörbuch-CD eines bereits Ende der sechziger Jahre erschienenen Buches auflegen. Er muss den Autor nicht einmal davon informieren – es sei denn, die neue Nutzungsart wird erst nach dem 1.1.2008 bekannt – wie etwa ein mögliches Handy-Fernsehen. Aber auch dann muss der Verwerter den Autor lediglich “unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift“ über das Vorhaben unterrichten. Die angemessene Vergütung, die dann fällig wird, kann nur über die Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Ein Verfahren hierzu gibt es freilich noch nicht.

Dieser Beitrag von

http://www.mediafon.net/meldung_volltext.php3?id=494e37a05335f&akt=news_recht

stellt korrekt und allgemeinverständlich die Sachlage dar.

Zum juristischen Hintergrund siehe die Materialien unter

http://archiv.twoday.net/stories/5408482/

Die Widerspruchsregelung ist eine Chance für Open Access, die es zu nutzen gilt, denn schlimmstenfalls können ab 1.1.2009 die Verlage eine Open-Access-Veröffentlichung aufgrund des ihnen zugewachsenen ausschließlichen Nutzungsrechts verhindern.

Im folgenden gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Eine ältere Fragensammlung auf Open-Access.net beantwortet speziellere Fragen:

http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/

In welcher Form kann ich bis zum 31.12.2008 rechtswirksam widersprechen?

Für ein Einschreiben kann es knapp werden, denn der Widerspruch muss dem Verlag bis 31.12.2008 zugehen. Empfehlenswert ist ein Fax an den Verlag, wobei man die Absendung durch Sendeprotokoll oder Zeugen dokumentieren sollte.

Gibt es einen Musterwiderspruch?

Nicht nur einen. Siehe schon

http://archiv.twoday.net/stories/4637947/

Empfehlung des Urheberrechtsbündnisses:

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf

Gut gefällt mir das Göttinger Muster:

http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de#anc_veroeffentl

Von mir abgewandelt:

[Betreff]: Widerspruch gegen die Übertragung der Online-Nutzungsrechte nach §137 l Urheberrechtsgesetz

[Text]: "Hiermit widerspreche ich der Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte zur Onlinebereitstellung meiner Publikationen

[Falls eine Rechteeinräumung an einen Schriftenserver erfolgte:

Der ... habe ich ein einfaches Nutzungsrecht zur Onlinebereitstellung eingeräumt. ]

Sind Sie daran interessiert, meine Publikationen online zu verbreiten oder über andere Dienste (z.B. Google Booksearch) anzubieten, so bitte ich um Information und bin gerne bereit, Ihnen ebenfalls ein einfaches Nutzungsrecht zu übertragen.

Alternativ könnte man formulieren:

"Hiermit widerspreche ich gemäß § 137 l der Übertragung der Online-Nutzungsrechte für alle meine Publikationen in Ihrem Verlag, soweit mich die Übertragungsfiktion nach dem 1.1.2009 daran hindert, selbst einfache Nutzungsrechte an den Publikationen zu vergeben. Sie erhalten also lediglich ein einfaches Online-Nutzungsrecht."

In diesem Fall hätte der Verlag ein ausschließliches Nutzungsrecht, aus dem das Online-Nutzungsrecht ausgeschnitten ist. Der Verlag hätte ein einfaches Nutzungsrecht, der Urheber könnte aber einem oder mehreren Repositorien Nutzungsrechte erteilen (die Möglichkeit, mehrere Male Nutzungsrechte an Repositorien vergeben zu dürfen kann in Betracht kommen, wenn ein Repositorium "dichtmacht" oder den Beitrag löscht).

Muss ich auch bei Aufsätzen widersprechen?

Das ist mit Blick auf § 38 UrhG in der Regel entbehrlich und nur dann nötig, wenn ein schriftlicher Verlagsvertrag geschlossen wurde, der dem Verlag die ausschließlichen Nutzungsrechte unbefristet übertrug. Bei Zeitschriftenaufsätzen und unvergüteten Festschriften- und Sammelbandbeiträgen kann kein ausschließliches Nutzungsrecht des verlags zum 1.1.2009 entstehen. (Teile des juristischen Schrifttums gehen davon aus, dass die Verlage einfache Nutzungsrechte für die Online-Veröffentlichung auch für die § 38-Fälle erhalten, was mir nicht einleuchtet.)

Auf jeden Fall widersprechen sollte man bei Büchern.

Ich bin Mitautor - müssen die anderen Autoren auch alle widersprechen?

Das ist umstritten. Steinhauer sagt: nein

http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/12/04/s_137_l_urhg_und_mehrere_autoren~3394433

Wandtke/Bullinger 2007 § 137 l Rn. 78 sagen: ja. "Als Teil des

Urheberrechts unterliegt auch das Widerspruchsrecht der

gesamthänderischen Bindung (dazu § 8 Rn. 22 ff.) und die Ausübung des Widerspruchsrechts bedarf daher bereits gem. § 8 der Einwilligung aller Urheber."

Falls man die anderen Autoren nicht mehr kontaktieren kann, sollte man den Widerruf für sich allein absenden - wenn man Glück hat, akzeptiert der Verlag ihn.

Ich hab nix gewusst oder es nicht geschafft und wir haben 2009 - sind damit alle Chancen verpasst?

Nein, es besteht ja die Möglichkeit, dass die Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l Erfolg hat oder die Gerichte bei der Auslegung zum Schluss kommen, dass die Verlage durch die Übertragungsfiktion nur ein einfaches Nutzungsrecht erhalten. Eine "Open Access"-Veröffentlichung wäre dann möglich.

Außerdem kann man, falls der Verlag nicht an ein Online-Angebot denkt, das betreffende Nutzungsrecht gemäß § 41 UrhG zurückrufen. Näheres unter

http://archiv.twoday.net/stories/4069056/

Alle Wissenschaftler sollten sicherheitshalber sich durch den fristgerechten Widerspruch zum 31.12.2008 die Möglichkeit sichern, ihre Fachbeträge (v.a. Bücher) ohne Zustimmung des Verlags "Open Access" zugänglich machen zu dürfen.

Bis Anfang 2008 waren Urheberrechtsverträge, mit denen Rechte auf „unbekannte Nutzungsarten“ eingeräumt wurden, schlicht verboten. Mit der Folge, dass die Verlage die Rechte zur Verbreitung z.B. von Büchern, Filmen, Musik, Hörspielen oder Illustrationen auf CD, DVD oder im Internet erst einmal erwerben mussten. Um ihnen dieses in ihren Augen viel zu mühselige Geschäft nicht noch einmal zuzumuten, wurde das Verbot der Einräumung von Rechten auf unbekannte Nutzungsarten mit der letzten Novelle des UrhG kurzerhand gestrichen. Und schlimmer noch: Mit der in § 137l fixierten Übergangsregelung erhalten die Verwerter diese Rechte automatisch rückwirkend für alle Verträge, die seit dem 1.1.1966 geschlossen wurden und „alle wesentlichen Nutzungsrechte ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt“ einräumten (was z.B. bei Buchverträgen üblich ist). Einzige Chance, dem zu entkommen: Man muss noch im Jahre 2008 der Nutzung auf „unbekannte Nutzungsarten“ widersprechen.

Das ist allen zu empfehlen, die in der Vergangenheit Nutzungsverträge über etwas langlebigere Werke abgeschlossen haben. Hat man mit einem Verlag mehrere Verträge abgeschlossen, so genügt es, mit einem Brief formlos zu erklären: „Ich widerspreche hiermit der Nutzung aller meiner in Ihrem Verlag erschienenen Werke auf zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses unbekannte Nutzungarten“. Dann muss der Verlag vorher fragen.

Geht ein solcher Brief jedoch nicht mehr im alten Jahr beim Vertragspartner ein, so kann dieser jederzeit z.B. eine Hörbuch-CD eines bereits Ende der sechziger Jahre erschienenen Buches auflegen. Er muss den Autor nicht einmal davon informieren – es sei denn, die neue Nutzungsart wird erst nach dem 1.1.2008 bekannt – wie etwa ein mögliches Handy-Fernsehen. Aber auch dann muss der Verwerter den Autor lediglich “unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift“ über das Vorhaben unterrichten. Die angemessene Vergütung, die dann fällig wird, kann nur über die Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Ein Verfahren hierzu gibt es freilich noch nicht.

Dieser Beitrag von

http://www.mediafon.net/meldung_volltext.php3?id=494e37a05335f&akt=news_recht

stellt korrekt und allgemeinverständlich die Sachlage dar.

Zum juristischen Hintergrund siehe die Materialien unter

http://archiv.twoday.net/stories/5408482/

Die Widerspruchsregelung ist eine Chance für Open Access, die es zu nutzen gilt, denn schlimmstenfalls können ab 1.1.2009 die Verlage eine Open-Access-Veröffentlichung aufgrund des ihnen zugewachsenen ausschließlichen Nutzungsrechts verhindern.

Im folgenden gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Eine ältere Fragensammlung auf Open-Access.net beantwortet speziellere Fragen:

http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/

In welcher Form kann ich bis zum 31.12.2008 rechtswirksam widersprechen?

Für ein Einschreiben kann es knapp werden, denn der Widerspruch muss dem Verlag bis 31.12.2008 zugehen. Empfehlenswert ist ein Fax an den Verlag, wobei man die Absendung durch Sendeprotokoll oder Zeugen dokumentieren sollte.

Gibt es einen Musterwiderspruch?

Nicht nur einen. Siehe schon

http://archiv.twoday.net/stories/4637947/

Empfehlung des Urheberrechtsbündnisses:

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf

Gut gefällt mir das Göttinger Muster:

http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de#anc_veroeffentl

Von mir abgewandelt:

[Betreff]: Widerspruch gegen die Übertragung der Online-Nutzungsrechte nach §137 l Urheberrechtsgesetz

[Text]: "Hiermit widerspreche ich der Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte zur Onlinebereitstellung meiner Publikationen

[Falls eine Rechteeinräumung an einen Schriftenserver erfolgte:

Der ... habe ich ein einfaches Nutzungsrecht zur Onlinebereitstellung eingeräumt. ]

Sind Sie daran interessiert, meine Publikationen online zu verbreiten oder über andere Dienste (z.B. Google Booksearch) anzubieten, so bitte ich um Information und bin gerne bereit, Ihnen ebenfalls ein einfaches Nutzungsrecht zu übertragen.

Alternativ könnte man formulieren:

"Hiermit widerspreche ich gemäß § 137 l der Übertragung der Online-Nutzungsrechte für alle meine Publikationen in Ihrem Verlag, soweit mich die Übertragungsfiktion nach dem 1.1.2009 daran hindert, selbst einfache Nutzungsrechte an den Publikationen zu vergeben. Sie erhalten also lediglich ein einfaches Online-Nutzungsrecht."

In diesem Fall hätte der Verlag ein ausschließliches Nutzungsrecht, aus dem das Online-Nutzungsrecht ausgeschnitten ist. Der Verlag hätte ein einfaches Nutzungsrecht, der Urheber könnte aber einem oder mehreren Repositorien Nutzungsrechte erteilen (die Möglichkeit, mehrere Male Nutzungsrechte an Repositorien vergeben zu dürfen kann in Betracht kommen, wenn ein Repositorium "dichtmacht" oder den Beitrag löscht).

Muss ich auch bei Aufsätzen widersprechen?

Das ist mit Blick auf § 38 UrhG in der Regel entbehrlich und nur dann nötig, wenn ein schriftlicher Verlagsvertrag geschlossen wurde, der dem Verlag die ausschließlichen Nutzungsrechte unbefristet übertrug. Bei Zeitschriftenaufsätzen und unvergüteten Festschriften- und Sammelbandbeiträgen kann kein ausschließliches Nutzungsrecht des verlags zum 1.1.2009 entstehen. (Teile des juristischen Schrifttums gehen davon aus, dass die Verlage einfache Nutzungsrechte für die Online-Veröffentlichung auch für die § 38-Fälle erhalten, was mir nicht einleuchtet.)

Auf jeden Fall widersprechen sollte man bei Büchern.

Ich bin Mitautor - müssen die anderen Autoren auch alle widersprechen?

Das ist umstritten. Steinhauer sagt: nein

http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/12/04/s_137_l_urhg_und_mehrere_autoren~3394433

Wandtke/Bullinger 2007 § 137 l Rn. 78 sagen: ja. "Als Teil des

Urheberrechts unterliegt auch das Widerspruchsrecht der

gesamthänderischen Bindung (dazu § 8 Rn. 22 ff.) und die Ausübung des Widerspruchsrechts bedarf daher bereits gem. § 8 der Einwilligung aller Urheber."

Falls man die anderen Autoren nicht mehr kontaktieren kann, sollte man den Widerruf für sich allein absenden - wenn man Glück hat, akzeptiert der Verlag ihn.

Ich hab nix gewusst oder es nicht geschafft und wir haben 2009 - sind damit alle Chancen verpasst?

Nein, es besteht ja die Möglichkeit, dass die Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l Erfolg hat oder die Gerichte bei der Auslegung zum Schluss kommen, dass die Verlage durch die Übertragungsfiktion nur ein einfaches Nutzungsrecht erhalten. Eine "Open Access"-Veröffentlichung wäre dann möglich.

Außerdem kann man, falls der Verlag nicht an ein Online-Angebot denkt, das betreffende Nutzungsrecht gemäß § 41 UrhG zurückrufen. Näheres unter

http://archiv.twoday.net/stories/4069056/

Alle Wissenschaftler sollten sicherheitshalber sich durch den fristgerechten Widerspruch zum 31.12.2008 die Möglichkeit sichern, ihre Fachbeträge (v.a. Bücher) ohne Zustimmung des Verlags "Open Access" zugänglich machen zu dürfen.

KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 03:34 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2008/2008-11-25_GRUR_Stn_Gruenbuch_wissensbestimmte_Wirtschaft.pdf

Die Stellungnahme zum Problem der verwaisten Werke verkennt die riesige Bedeutung des Problems auch in Deutschland. § 137 l UrhG hat entgegen der Ansicht der Vereinigung, die im übrigen strikt die Position der Verwerterlobby gegen Archive und Bibliotheken vertritt, keine wesentliche Verbesserung gebracht. Wiederholt wird der längst widerlegte Irrtum, dass die Dreimonatsfrist auch für 2008 Gültigkeit hat.

Siehe nur Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 § 137 l Rn. 53: "Der Verwerter kann in Bezug auf bereits bekannte Nutzungsarten die Frist nicht auf drei Monate verkürzen, indem er dem Urheber die beabsichtigte Nutzung mitteilt (a. A.

Mestmäcker/Schulze/Scholz § 137 l Rn. 38; Kreile ZUM 2007, 682, 686; Bauer/ v. Einem MMR 2006, 698, 701)."

Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5408482/

Nachtrag: Auch Wikimedia Deutschland hat eine Stellungnahme abgegeben, die in eine ganz andere Richtung geht:

http://blog.wikimedia.de/2008/12/13/stellungnahme-grunbuch/

Die Stellungnahme zum Problem der verwaisten Werke verkennt die riesige Bedeutung des Problems auch in Deutschland. § 137 l UrhG hat entgegen der Ansicht der Vereinigung, die im übrigen strikt die Position der Verwerterlobby gegen Archive und Bibliotheken vertritt, keine wesentliche Verbesserung gebracht. Wiederholt wird der längst widerlegte Irrtum, dass die Dreimonatsfrist auch für 2008 Gültigkeit hat.

Siehe nur Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 § 137 l Rn. 53: "Der Verwerter kann in Bezug auf bereits bekannte Nutzungsarten die Frist nicht auf drei Monate verkürzen, indem er dem Urheber die beabsichtigte Nutzung mitteilt (a. A.

Mestmäcker/Schulze/Scholz § 137 l Rn. 38; Kreile ZUM 2007, 682, 686; Bauer/ v. Einem MMR 2006, 698, 701)."

Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5408482/

Nachtrag: Auch Wikimedia Deutschland hat eine Stellungnahme abgegeben, die in eine ganz andere Richtung geht:

http://blog.wikimedia.de/2008/12/13/stellungnahme-grunbuch/

KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 03:01 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 31.12.2008 läuft die einjährige Widerspruchsfrist nach § 137 l UrhG (Altverträge 1966-2007) aus. Die Stellungnahmen dazu sind zahlreich, die wichtigsten werden im folgenden zusammengetragen, wobei freie Volltexte und Zusammenfassungen/Kommentare im Internet vermerkt werden, soweit mir bekannt geworden.

[Wer noch reagieren will, kann zunächst

http://archiv.twoday.net/stories/5408494/ lesen.]

Gedruckte Aufsätze und Monographien

(aus Wandtke/Bullinger 2009 mit Ergänzungen: Heckmann, ZfBB 2007; Graf, Kunstchronik 2007)

Bauer/v. Einem, Handy-TV – Lizenzierung von Urheberrechten

unter Berücksichtigung des „2. Korbes", MMR 2007, 698

Berger, Verträge über unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb", GRUR 2005, 907

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/07/01/berger-zu-unbekannten-nutzungsarten-4388779

Breinersdorfer, Thesen zum Problem der Behandlung

unbekannter Nutzungsarten für urheberrechtlich geschützte Werke aus Sicht von Autoren und Produzenten, ZUM 2007, 700;

Castendyk/Kirchherr, Das Verbot der Übertragung von Rechten an nicht bekannten Nutzungsarten – Erste Überlegungen für eine Reform des § 31 Abs. 4 UrhG, ZUM 2003, 751

Czychowski, „Wenn der dritte Korb aufgemacht wird

. . ." – Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der

Informationsgesellschaft, GRUR 2008, 586

Ehmann/Fischer, Zweitverwertung rechtswissenschaftlicher Texte im Internet, GRUR Int. 2008, 284

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/10/aufsatz-zur-zweitveraouml-ffentlichung-w-4296282

Flechsig, Der Zweite Korb zur Verbesserung der Urheber- und

Leistungsschutzrechte, ZRP 2006, 145

Frey/Rudolf, Verfügungen über

unbekannte Nutzungsarten: Anmerkungen zum Regierungsentwurf des Zweiten Korbs, ZUM 2007, 13

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/02/22/unbekannte_nutzungsart_im_zweiten_korb~1786322

Graf, Neues Urheberrecht: Autoren müssen reagieren, Kunstchronik 60 (2007), 530-523

Online:

http://archiv.twoday.net/stories/4477889/

Grohmann, Die Übertragungsfiktion für unbekannte Nutzungsrechte nach dem Zweiten Korb am Beispiel des Musikverlagsvertrags, GRUR 2008, S. 1056-1061 [Nachtrag, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/5450910/ ]

Heckmann, Das Widerrufsrecht des Urhebers gem. § 137 l Abs. 1 UrhG in der Praxis, ZfBB 54 (2007), 315-321

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/15/der_widerspruch_bei_s_137l_urhg~3581544

http://archiv.twoday.net/stories/4637947/

Hilty, Urheberrecht und Wissenschaft in

Sieber, Hoeren (Hg.) Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, Bonn 2005, 174 ff.

Online:

http://www.dini.de/fileadmin/docs/HRK-Publikation_Urheberrecht_04-2005.pdf

Hoeren, Der 2. Korb der Urheberrechtsreform – eine

Stellungnahme aus der Sicht der Wissenschaft, ZUM 2004, 885

Online:

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/zum_2004_12.pdf

Hoeren, Der Zweite Korb – Eine Übersicht zu den geplanten Änderungen im Urheberrechtsgesetz, MMR 2007, 615

Online:

http://128.176.101.170/hoeren_veroeffentlichungen/der_zweite_korb.pdf

Hucko, Zweiter Korb – Das

Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, München 2007

Inhaltsverzeichnis:

http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/194129837.pdf

Initiative Urheberrecht, Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrecht in der Informationsgesellschaft vom 3. 11. 2006

Online:

http://www.urheber.info/Neue_Dateien/Stellungnahme%20Initiative%20Urheberrecht.pdf

Jani, Der Buy-out-Vertrag im Urheberrecht, Berlin

2003

Jani, Urheberrechtspolitik in der 14. und 15. Legislaturperiode

des Deutschen Bundestags, UFITA 2006/II, 511

Klickermann, Sendearchive im Fokus unbekannter Nutzungsarten, MMR 2007, 221

Klöhn, Unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb" der

Urheberrechtsreform, K&R 2008, 77

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/05/07/aufsatz-von-klohn-uber-unbekannte-nutzun-4142277

Kreile, Neue Nutzungsarten – Neue

Organisation der Rechteverwaltung? Zur Neuregelung des § 31 Abs. 4

UrhG, ZUM 2007, 682

Langhoff/Oberndörfer/Jani, Der „Zweite Korb" der

Urheberrechtsreform – ein Überblick über die Änderungen des

Urheberrechts nach der zweiten und dritten Lesung im Bundestag, ZUM 2007, 593

Nordemann, J. B./Nordemann, W., Für eine Abschaffung des §

31 IV UrhG im Filmbereich, GRUR 2003, 947

Schaefer, Vom Nutzen neuer

Nutzungsarten, FS Nordemann 2004, 227

Schulze, Die Einräumung

unbekannter Nutzungsrechte nach neuem Urheberrecht, UFITA 2007/III, 641

Spindler, Reform des Urheberrechts im „Zweiten Korb", NJW 2008,

9

Siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4643243/

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/25/spindler_zum_zweiten_korb~3629529

Spindler/Heckmann, Der rückwirkende Entfall unbekannter

Nutzungsrechte (§ 137 l UrhG-E) Schließt die Archive?, ZUM 2006, 620

Online

http://lehrstuhl-spindler.uni-goettingen.de/pub/web/fileadmin/ZUM_8_2006.pdf

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2006/09/15/unbekannte_nutzungsrechte_in_korb_zwei~1127500

Spindler/Heckmann, Retrodigitalisierung verwaister Printpublikationen – Die Nutzungsmöglichkeiten von „orphan works" de lege lata und ferenda, GRUR Int. 2008, 271

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/02/zur-digitalisierung-verwaister-werke-4258245

Sprang/Ackermann, Der „Zweite Korb" aus

Sicht der (Wissenschafts-)Verlage, K&R 2008, 7

Siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4708522/

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/23/sprang_und_ackermann_zum_zweiten_korb_ei~3621672

Staudt, Die Rechtsübertragung in Berechtigungsvertrag der GEMA, Berlin 2006

Wandtke, Aufstieg und Fall des § 31 Abs. 4 UrhG?, FS Nordemann 2004, 267

Weber, Neue Nutzungsarten – Neue Organisation der

Rechteverwaltung? – Die Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,

ZUM 2007, 688

Kommentare

Dreier/Schulze, Urheberrecht, 3. Aufl. 2008 (nicht verwertet)

Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008

Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 [bereits erschienen, online im "großen Beck"]

Materialien im Netz

Börsenverein, [Handreichung für Verlage], Dez. 2007

http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Merkblatt%20unbekannte%20Nutzungsarten%2020071212.pdf

Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4552355/

Deutsche Physikalische Gesellschaft [Information über Widerspruchsrecht 26.6.2008]

http://www.dpg-physik.de/gliederung/ak/aki/dokumente/DPGNovellierungUrheberrecht.pdf

DFN-Infobrief, Januar 2008

http://www.dfn.de/fileadmin/3Beratung/Recht/1infobriefearchiv/Infobrief_01_08.pdf

Fälsch, Verträge über unbekannte Nutzungsarten

http://www.bibliotheksverband.de/ko-recht/dokumente/137_l_%20UrhG.pdf

bzw. Bibliotheksdienst 42 (2008), 409-419:

http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2008/Recht010408BD.pdf

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2008/8565/

Siehe kritisch dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4784896/

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/03/14/dbv-rechtskommission-zu-den-unbekannten--3875019

Graf, Urheberrechtsnovelle - Jetzt noch Nutzungsrechte sichern!. In: H-Soz-u-Kult, 14.12.2007,

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956

GRUR [Stellungnahme zum Grünbuch], 25.11.2008

http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2008/2008-11-25_GRUR_Stn_Gruenbuch_wissensbestimmte_Wirtschaft.pdf

Kritisch dazu

http://archiv.twoday.net/stories/5408481/

Herb, Das Aussterben einer unbekannten Nutzungsart, Telepolis 31.12.2007

http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2008/1416/

Hoeren, Internetrecht, Skript Sept. 2008, S. 183 ff.

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_September2008.pdf

Klostermann-Verlag [Stellungnahme zu den Widersprüchen]

http://www.klostermann.de/verlegen/vek_8.htm

Max-Planck-Gesellschaft [FAQ zu § 137 l UrhG]

http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/Open_Access_Copyright_de_137l

Siehe kritisch dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4638822/

Open-Access.net [FAQ zu § 137 l]

http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/

Steinhauer, § 137 l nach dem 1. Januar 2008

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/06/s137_l_urhg_nach_dem_1_januar~3537639

Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4589065/

UB Heidelberg [Linksammlung]

http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/profil/jurbasics/urheberrecht.html

Urheberrechtsbündnis [Newsletter, undatiert, vermutlich November 2008]

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf

Verch, Urteilsanmerkung

http://www.jurpc.de/aufsatz/20080088.htm

Beiträge in Archivalia in Auswahl

Soweit oben nicht bereits angeführt.

[Antwort auf die Zurückweisung meiner Vorwürfe in Infobib]

http://archiv.twoday.net/stories/5417109/

Siehe

http://infobib.de/blog/2008/12/30/klaus-graf-vs-das-bibliothekswesen-open-access/

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37920.html

Letzte Chance: Unbekannte Nutzungsrechte zurückrufen!

http://archiv.twoday.net/stories/5408494/

Altverträge vor dem 1.1.1966

http://archiv.twoday.net/stories/5393192/

Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l UrhG

http://archiv.twoday.net/stories/4673960/

[Zusammenfassende Stellungnahme Jan. 2008]

http://archiv.twoday.net/stories/4589065/

Musterbriefe zum Widerspruch

http://archiv.twoday.net/stories/4637947/

Siehe dazu auch den Textvorschlag von anwalt.de und wichtiger derjenige der SUB Göttingen:

http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de

[Fristendiskussion 31.12.2007]

http://archiv.twoday.net/stories/4572178/

[Wer informierte 2007 über die Widerrufsmöglichkeit?]

http://archiv.twoday.net/stories/4535435/

[Rückrufrecht nach § 41 UrhG]

http://archiv.twoday.net/stories/4069056/

[Wer noch reagieren will, kann zunächst

http://archiv.twoday.net/stories/5408494/ lesen.]

Gedruckte Aufsätze und Monographien

(aus Wandtke/Bullinger 2009 mit Ergänzungen: Heckmann, ZfBB 2007; Graf, Kunstchronik 2007)

Bauer/v. Einem, Handy-TV – Lizenzierung von Urheberrechten

unter Berücksichtigung des „2. Korbes", MMR 2007, 698

Berger, Verträge über unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb", GRUR 2005, 907

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/07/01/berger-zu-unbekannten-nutzungsarten-4388779

Breinersdorfer, Thesen zum Problem der Behandlung

unbekannter Nutzungsarten für urheberrechtlich geschützte Werke aus Sicht von Autoren und Produzenten, ZUM 2007, 700;

Castendyk/Kirchherr, Das Verbot der Übertragung von Rechten an nicht bekannten Nutzungsarten – Erste Überlegungen für eine Reform des § 31 Abs. 4 UrhG, ZUM 2003, 751

Czychowski, „Wenn der dritte Korb aufgemacht wird

. . ." – Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der

Informationsgesellschaft, GRUR 2008, 586

Ehmann/Fischer, Zweitverwertung rechtswissenschaftlicher Texte im Internet, GRUR Int. 2008, 284

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/10/aufsatz-zur-zweitveraouml-ffentlichung-w-4296282

Flechsig, Der Zweite Korb zur Verbesserung der Urheber- und

Leistungsschutzrechte, ZRP 2006, 145

Frey/Rudolf, Verfügungen über

unbekannte Nutzungsarten: Anmerkungen zum Regierungsentwurf des Zweiten Korbs, ZUM 2007, 13

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/02/22/unbekannte_nutzungsart_im_zweiten_korb~1786322

Graf, Neues Urheberrecht: Autoren müssen reagieren, Kunstchronik 60 (2007), 530-523

Online:

http://archiv.twoday.net/stories/4477889/

Grohmann, Die Übertragungsfiktion für unbekannte Nutzungsrechte nach dem Zweiten Korb am Beispiel des Musikverlagsvertrags, GRUR 2008, S. 1056-1061 [Nachtrag, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/5450910/ ]

Heckmann, Das Widerrufsrecht des Urhebers gem. § 137 l Abs. 1 UrhG in der Praxis, ZfBB 54 (2007), 315-321

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/15/der_widerspruch_bei_s_137l_urhg~3581544

http://archiv.twoday.net/stories/4637947/

Hilty, Urheberrecht und Wissenschaft in

Sieber, Hoeren (Hg.) Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, Bonn 2005, 174 ff.

Online:

http://www.dini.de/fileadmin/docs/HRK-Publikation_Urheberrecht_04-2005.pdf

Hoeren, Der 2. Korb der Urheberrechtsreform – eine

Stellungnahme aus der Sicht der Wissenschaft, ZUM 2004, 885

Online:

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/zum_2004_12.pdf

Hoeren, Der Zweite Korb – Eine Übersicht zu den geplanten Änderungen im Urheberrechtsgesetz, MMR 2007, 615

Online:

http://128.176.101.170/hoeren_veroeffentlichungen/der_zweite_korb.pdf

Hucko, Zweiter Korb – Das

Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, München 2007

Inhaltsverzeichnis:

http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/194129837.pdf

Initiative Urheberrecht, Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrecht in der Informationsgesellschaft vom 3. 11. 2006

Online:

http://www.urheber.info/Neue_Dateien/Stellungnahme%20Initiative%20Urheberrecht.pdf

Jani, Der Buy-out-Vertrag im Urheberrecht, Berlin

2003

Jani, Urheberrechtspolitik in der 14. und 15. Legislaturperiode

des Deutschen Bundestags, UFITA 2006/II, 511

Klickermann, Sendearchive im Fokus unbekannter Nutzungsarten, MMR 2007, 221

Klöhn, Unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb" der

Urheberrechtsreform, K&R 2008, 77

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/05/07/aufsatz-von-klohn-uber-unbekannte-nutzun-4142277

Kreile, Neue Nutzungsarten – Neue

Organisation der Rechteverwaltung? Zur Neuregelung des § 31 Abs. 4

UrhG, ZUM 2007, 682

Langhoff/Oberndörfer/Jani, Der „Zweite Korb" der

Urheberrechtsreform – ein Überblick über die Änderungen des

Urheberrechts nach der zweiten und dritten Lesung im Bundestag, ZUM 2007, 593

Nordemann, J. B./Nordemann, W., Für eine Abschaffung des §

31 IV UrhG im Filmbereich, GRUR 2003, 947

Schaefer, Vom Nutzen neuer

Nutzungsarten, FS Nordemann 2004, 227

Schulze, Die Einräumung

unbekannter Nutzungsrechte nach neuem Urheberrecht, UFITA 2007/III, 641

Spindler, Reform des Urheberrechts im „Zweiten Korb", NJW 2008,

9

Siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4643243/

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/25/spindler_zum_zweiten_korb~3629529

Spindler/Heckmann, Der rückwirkende Entfall unbekannter

Nutzungsrechte (§ 137 l UrhG-E) Schließt die Archive?, ZUM 2006, 620

Online

http://lehrstuhl-spindler.uni-goettingen.de/pub/web/fileadmin/ZUM_8_2006.pdf

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2006/09/15/unbekannte_nutzungsrechte_in_korb_zwei~1127500

Spindler/Heckmann, Retrodigitalisierung verwaister Printpublikationen – Die Nutzungsmöglichkeiten von „orphan works" de lege lata und ferenda, GRUR Int. 2008, 271

Siehe

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/02/zur-digitalisierung-verwaister-werke-4258245

Sprang/Ackermann, Der „Zweite Korb" aus

Sicht der (Wissenschafts-)Verlage, K&R 2008, 7

Siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4708522/

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/23/sprang_und_ackermann_zum_zweiten_korb_ei~3621672

Staudt, Die Rechtsübertragung in Berechtigungsvertrag der GEMA, Berlin 2006

Wandtke, Aufstieg und Fall des § 31 Abs. 4 UrhG?, FS Nordemann 2004, 267

Weber, Neue Nutzungsarten – Neue Organisation der

Rechteverwaltung? – Die Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,

ZUM 2007, 688

Kommentare

Dreier/Schulze, Urheberrecht, 3. Aufl. 2008 (nicht verwertet)

Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008

Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 [bereits erschienen, online im "großen Beck"]

Materialien im Netz

Börsenverein, [Handreichung für Verlage], Dez. 2007

http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Merkblatt%20unbekannte%20Nutzungsarten%2020071212.pdf

Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4552355/

Deutsche Physikalische Gesellschaft [Information über Widerspruchsrecht 26.6.2008]

http://www.dpg-physik.de/gliederung/ak/aki/dokumente/DPGNovellierungUrheberrecht.pdf

DFN-Infobrief, Januar 2008

http://www.dfn.de/fileadmin/3Beratung/Recht/1infobriefearchiv/Infobrief_01_08.pdf

Fälsch, Verträge über unbekannte Nutzungsarten

http://www.bibliotheksverband.de/ko-recht/dokumente/137_l_%20UrhG.pdf

bzw. Bibliotheksdienst 42 (2008), 409-419:

http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2008/Recht010408BD.pdf

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2008/8565/

Siehe kritisch dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4784896/

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/03/14/dbv-rechtskommission-zu-den-unbekannten--3875019

Graf, Urheberrechtsnovelle - Jetzt noch Nutzungsrechte sichern!. In: H-Soz-u-Kult, 14.12.2007,

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956

GRUR [Stellungnahme zum Grünbuch], 25.11.2008

http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2008/2008-11-25_GRUR_Stn_Gruenbuch_wissensbestimmte_Wirtschaft.pdf

Kritisch dazu

http://archiv.twoday.net/stories/5408481/

Herb, Das Aussterben einer unbekannten Nutzungsart, Telepolis 31.12.2007

http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2008/1416/

Hoeren, Internetrecht, Skript Sept. 2008, S. 183 ff.

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_September2008.pdf

Klostermann-Verlag [Stellungnahme zu den Widersprüchen]

http://www.klostermann.de/verlegen/vek_8.htm

Max-Planck-Gesellschaft [FAQ zu § 137 l UrhG]

http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/Open_Access_Copyright_de_137l

Siehe kritisch dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4638822/

Open-Access.net [FAQ zu § 137 l]

http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/

Steinhauer, § 137 l nach dem 1. Januar 2008

http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/06/s137_l_urhg_nach_dem_1_januar~3537639

Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/4589065/

UB Heidelberg [Linksammlung]

http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/profil/jurbasics/urheberrecht.html

Urheberrechtsbündnis [Newsletter, undatiert, vermutlich November 2008]

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf

Verch, Urteilsanmerkung

http://www.jurpc.de/aufsatz/20080088.htm

Beiträge in Archivalia in Auswahl

Soweit oben nicht bereits angeführt.

[Antwort auf die Zurückweisung meiner Vorwürfe in Infobib]

http://archiv.twoday.net/stories/5417109/

Siehe

http://infobib.de/blog/2008/12/30/klaus-graf-vs-das-bibliothekswesen-open-access/

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37920.html

Letzte Chance: Unbekannte Nutzungsrechte zurückrufen!

http://archiv.twoday.net/stories/5408494/

Altverträge vor dem 1.1.1966

http://archiv.twoday.net/stories/5393192/

Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l UrhG

http://archiv.twoday.net/stories/4673960/

[Zusammenfassende Stellungnahme Jan. 2008]

http://archiv.twoday.net/stories/4589065/

Musterbriefe zum Widerspruch

http://archiv.twoday.net/stories/4637947/

Siehe dazu auch den Textvorschlag von anwalt.de und wichtiger derjenige der SUB Göttingen:

http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de

[Fristendiskussion 31.12.2007]

http://archiv.twoday.net/stories/4572178/

[Wer informierte 2007 über die Widerrufsmöglichkeit?]

http://archiv.twoday.net/stories/4535435/

[Rückrufrecht nach § 41 UrhG]

http://archiv.twoday.net/stories/4069056/

KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 00:18 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

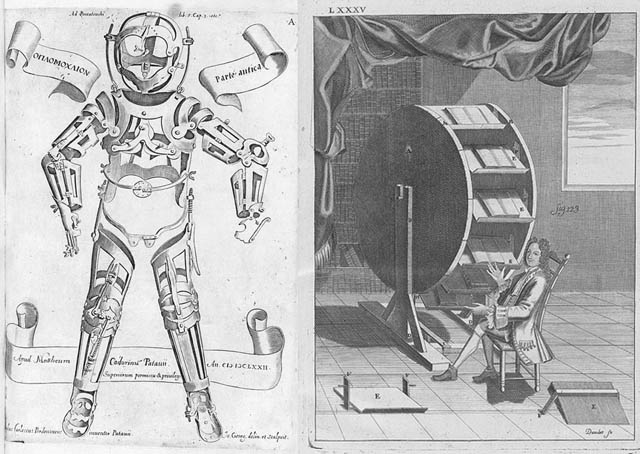

Kurze Interpretation dieses raffinierten Gemäldes im Weblog Lines and Colors:

http://www.linesandcolors.com/

Auf Wikimedia Commons ist eine manipulierte Version ohne den Rahmen zu sehen, obwohl er das Bemerkenswerteste am Bild ist:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrus_Christus_002.jpg

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier#Digitale_Regalmeter_f.C3.BCr_lange_Winterabende

http://de.wikisource.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie

http://de.wikisource.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie

KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

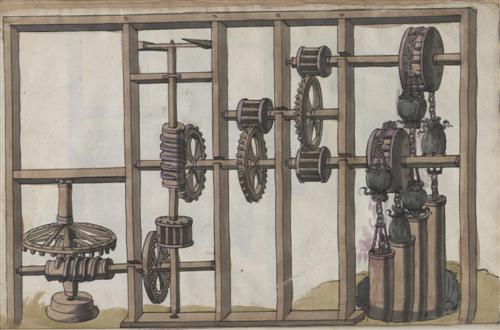

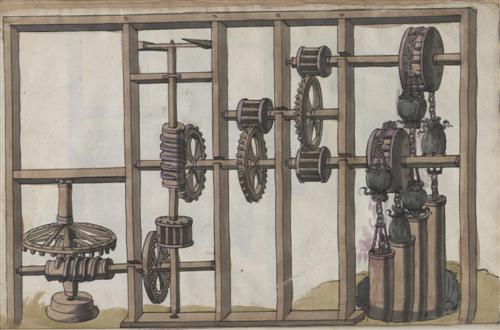

http://catalogue.wellcome.ac.uk/record=b1657942

KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:17 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die neue Version von Europeana http://www.europeana.eu weist erhebliche Fortschritte auf:

* Die Datenbasis wurde erheblich erweitert

* Die falsche Anzeige der Metadaten ist korrigiert, es wird nun der komplette Titel angezeigt

Es bleibt jedoch noch genügend zu kritisieren.

Aktennotiz von Direktor Dr. Dr. Miller über die Zustimmung des Hauses Württemberg zu den Wappenentwürfen des Staatsarchivs Stuttgart

1952

Provider: Landesarchiv Baden-Württemberg

Language: de

Format: Sachakten

Source: Landesarchiv Baden-Württemberg: Hauptstaatsarchiv Stuttgart

http://www.landesarchiv-bw.de/hstas

More

Less

Subject: Württemberg, Albrecht Eugen, Herzog, Württemberg, Philipp Albrecht, Herzog, Württemberg; Albrecht Eugen Herzog von, Württemberg; Philipp Albrecht Herzog von, Lindach, Schwäbisch Gmünd, AA; Schloss, Stuttgart, S; Württembergische Archivdirektion, Landesflagge, Landeswappen

Date: 1952-01-01/1952-12-31

Relations: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olb/struktur.php?archiv=1&sprungId=4710

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=4710&sprungId=32131&letztesLimit=suchen

Vorentwürfe für das baden-württembergische Landeswappen

Hier fehlt das Entscheidende, nämlich die Signatur des Archivales:

Hauptstaatsarchiv Stuttgart EA 99/002 Nr. 31

Dass der Klick auf das Bild nicht zu einer vergrößerbaren Ansicht führt, sondern zu einem unbrauchbaren nicht vergrößerbaren Thumbnail ist auch bei anderen Anbietern zu beobachten. Problematisch ist auch, wenn man über den Anbieterlink oder den Klick auf das Bild zu einer Bildpräsentation ohne Metadaten gelangt:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:IISG01:30051000757614

Das ist dann hochproblematisch, wenn die Europeana Metadaten spärlich oder lückenhaft sind, da die Chancen dann gering sind, ohne spezielle Vorkenntnisse über die Suchfunktion des Anbieters die Metadaten des Anbieters aufzufinden!

Große Anbieter, für D ist vor allem die Fotothek in Dresden zu nennen, haben Probleme, Thumbnails zu generieren. Die Vorschau zeigt also nur den Typ an.

Dabei ergeben sich sehr häufig falsche Zuordnungen. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird nur ein einziges Bild gefunden, obwohl die 34 Treffer der Saxon State Library (= Fotothek) alle Bilder sind.

Die Trefferliste mit den Vorschaubildern enthält zu wenige Informationen, der Bildtitel ist zu wenig aussagekräftig. Sehr oft dind die Daten irreführend (Digitalisierungsdatum statt Entstehungsdatum).

Nicht selten rätselt man, woher ein gefundener Begriff stammt, den man in den Metadaten vermisst. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird

http://www.museen-sh.de/ml/inst.php?inst=35

gefunden. Auf dem zu kleinen Bild kann man vielleicht den Schriftzug Gmünd erahnen, die Suche im lokalen Angebot fördert aber das Objekt nicht zutage. Der Schluss liegt nahe, dass Europeana auf einen internen Metadatensatz zugreifen kann.

Von einer vollständigen Wiedergabe der Metadaten kann nicht die Rede sein:

Verherrlichung Mariens

1752

Creator: Wannenmacher, Joseph

Description: Wannenmacher, Joseph, Verherrlichung Mariens

Provider: Saxon State Library - Dresden State and University Library (SLUB)

Language: de

Format: text/html

Source: SLUB/Deutsche Fotothek

Rights: SLUB/Deutsche Fotothek

More

Less

Subject: Deckenmalerei

Date: 1752

Publisher: SLUB/Deutsche Fotothek

Spatial: Schwäbisch Gmünd

Type: text

So die Europeana. Und nun die Fotothek:

Objektdokument 70702026

Verherrlichung Mariens

Wannenmacher, Joseph (Maler)

1752

Standort: Schwäbisch Gmünd, Stadtpfarrkirche Sankt Franziskus, Chor

Mitwirkung: Weyhing, Jakob, Autor, Verfasser des ikonographischen Programms

Material und Technik: Freskomalerei

Ikonographie: Immaculata, Purisima: Maria, in der Regel auf einer Mondsichel stehend, steigt vom Himmel herab und befreit die Menschheit von der Erbsünde, manchmal indem sie eine Schlange zertritt

Schlagwort Ikonographie: Immaculata & Purisima & Mond & zunehmender Mond & herabsteigen & hinabsteigen & absteigen & Himmel & Mond & mit Füßen treten & Schlange & Luft (in der)

Sachschlagworte: Zyklus, Deckenmalerei

Deutsche Fotothek, Nr. df_wm_0018313, Schmidt-Glassner, Helga, 1943/1945

Ausschnitt: Die Hoffnung

Die Hoffnung trügt, dass die ausführlichen Metadaten wenigstens für die Suche zur Verfügung stehen, trügt in diesem Fall. Die Suche nach weyhing in Europeana findet nichts.

Die Europeana erfasst nur einen kleinen Teil der digitalisierten Sammlungen Europas. Das gilt sogar für die Partner. Vom MDZ sind anscheinend nur kleine Teile (Karten) vertreten.

Die Suche nach urkundenbuch findet NICHTS, obwohl z.B. das Calenberger Urkundenbuch beim GDZ verfügbar ist.

Ursprünglich sollte die Europeana auch eine Volltextsuche in den Büchern ermöglichen. Davon ist nichts übrig geblieben. Siehe

http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/exlibris/2007/04/msg00062.html

http://archiv.twoday.net/stories/3444918/

Fazit: Ein attraktives und benutzerfreundliches Angebot ist die Europeana noch lange nicht.

* Die Datenbasis wurde erheblich erweitert

* Die falsche Anzeige der Metadaten ist korrigiert, es wird nun der komplette Titel angezeigt

Es bleibt jedoch noch genügend zu kritisieren.

Aktennotiz von Direktor Dr. Dr. Miller über die Zustimmung des Hauses Württemberg zu den Wappenentwürfen des Staatsarchivs Stuttgart

1952

Provider: Landesarchiv Baden-Württemberg

Language: de

Format: Sachakten

Source: Landesarchiv Baden-Württemberg: Hauptstaatsarchiv Stuttgart

http://www.landesarchiv-bw.de/hstas

More

Less

Subject: Württemberg, Albrecht Eugen, Herzog, Württemberg, Philipp Albrecht, Herzog, Württemberg; Albrecht Eugen Herzog von, Württemberg; Philipp Albrecht Herzog von, Lindach, Schwäbisch Gmünd, AA; Schloss, Stuttgart, S; Württembergische Archivdirektion, Landesflagge, Landeswappen

Date: 1952-01-01/1952-12-31

Relations: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olb/struktur.php?archiv=1&sprungId=4710

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=4710&sprungId=32131&letztesLimit=suchen

Vorentwürfe für das baden-württembergische Landeswappen

Hier fehlt das Entscheidende, nämlich die Signatur des Archivales:

Hauptstaatsarchiv Stuttgart EA 99/002 Nr. 31

Dass der Klick auf das Bild nicht zu einer vergrößerbaren Ansicht führt, sondern zu einem unbrauchbaren nicht vergrößerbaren Thumbnail ist auch bei anderen Anbietern zu beobachten. Problematisch ist auch, wenn man über den Anbieterlink oder den Klick auf das Bild zu einer Bildpräsentation ohne Metadaten gelangt:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:IISG01:30051000757614

Das ist dann hochproblematisch, wenn die Europeana Metadaten spärlich oder lückenhaft sind, da die Chancen dann gering sind, ohne spezielle Vorkenntnisse über die Suchfunktion des Anbieters die Metadaten des Anbieters aufzufinden!

Große Anbieter, für D ist vor allem die Fotothek in Dresden zu nennen, haben Probleme, Thumbnails zu generieren. Die Vorschau zeigt also nur den Typ an.

Dabei ergeben sich sehr häufig falsche Zuordnungen. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird nur ein einziges Bild gefunden, obwohl die 34 Treffer der Saxon State Library (= Fotothek) alle Bilder sind.

Die Trefferliste mit den Vorschaubildern enthält zu wenige Informationen, der Bildtitel ist zu wenig aussagekräftig. Sehr oft dind die Daten irreführend (Digitalisierungsdatum statt Entstehungsdatum).

Nicht selten rätselt man, woher ein gefundener Begriff stammt, den man in den Metadaten vermisst. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird

http://www.museen-sh.de/ml/inst.php?inst=35

gefunden. Auf dem zu kleinen Bild kann man vielleicht den Schriftzug Gmünd erahnen, die Suche im lokalen Angebot fördert aber das Objekt nicht zutage. Der Schluss liegt nahe, dass Europeana auf einen internen Metadatensatz zugreifen kann.

Von einer vollständigen Wiedergabe der Metadaten kann nicht die Rede sein:

Verherrlichung Mariens

1752

Creator: Wannenmacher, Joseph

Description: Wannenmacher, Joseph, Verherrlichung Mariens

Provider: Saxon State Library - Dresden State and University Library (SLUB)

Language: de

Format: text/html

Source: SLUB/Deutsche Fotothek

Rights: SLUB/Deutsche Fotothek

More

Less

Subject: Deckenmalerei

Date: 1752

Publisher: SLUB/Deutsche Fotothek

Spatial: Schwäbisch Gmünd

Type: text

So die Europeana. Und nun die Fotothek:

Objektdokument 70702026

Verherrlichung Mariens

Wannenmacher, Joseph (Maler)

1752

Standort: Schwäbisch Gmünd, Stadtpfarrkirche Sankt Franziskus, Chor

Mitwirkung: Weyhing, Jakob, Autor, Verfasser des ikonographischen Programms

Material und Technik: Freskomalerei

Ikonographie: Immaculata, Purisima: Maria, in der Regel auf einer Mondsichel stehend, steigt vom Himmel herab und befreit die Menschheit von der Erbsünde, manchmal indem sie eine Schlange zertritt

Schlagwort Ikonographie: Immaculata & Purisima & Mond & zunehmender Mond & herabsteigen & hinabsteigen & absteigen & Himmel & Mond & mit Füßen treten & Schlange & Luft (in der)

Sachschlagworte: Zyklus, Deckenmalerei

Deutsche Fotothek, Nr. df_wm_0018313, Schmidt-Glassner, Helga, 1943/1945

Ausschnitt: Die Hoffnung

Die Hoffnung trügt, dass die ausführlichen Metadaten wenigstens für die Suche zur Verfügung stehen, trügt in diesem Fall. Die Suche nach weyhing in Europeana findet nichts.

Die Europeana erfasst nur einen kleinen Teil der digitalisierten Sammlungen Europas. Das gilt sogar für die Partner. Vom MDZ sind anscheinend nur kleine Teile (Karten) vertreten.

Die Suche nach urkundenbuch findet NICHTS, obwohl z.B. das Calenberger Urkundenbuch beim GDZ verfügbar ist.

Ursprünglich sollte die Europeana auch eine Volltextsuche in den Büchern ermöglichen. Davon ist nichts übrig geblieben. Siehe

http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/exlibris/2007/04/msg00062.html

http://archiv.twoday.net/stories/3444918/

Fazit: Ein attraktives und benutzerfreundliches Angebot ist die Europeana noch lange nicht.

KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Blick auf die Anbieter:

http://www.heise.de/newsticker/Buchdruck-fuer-Jedermann--/meldung/120908

http://www.heise.de/newsticker/Buchdruck-fuer-Jedermann--/meldung/120908

KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 18:40 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gericht: KG Berlin 9. Zivilsenat

Entscheidungsdatum: 31.10.2008

Aktenzeichen: 9 W 152/06

Dokumenttyp: Beschluss

Auszug

1. Die Veröffentlichung eines Zitates aus einem anwaltlichen Schriftsatz kann das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht des Rechtsanwaltes in seiner Ausprägung als Selbstbestimmungsrecht, in bestimmtem Umfang darüber zu entscheiden, ob und wie die Persönlichkeit für öffentlich verbreitete Darstellungen benutzt wird, beeinträchtigen. Jede sprachliche Festlegung eines bestimmten Gedankeninhalts ist Ausfluss der Persönlichkeit des Verfassers. Deshalb steht grundsätzlich allein dem Verfasser die Befugnis zu, darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form eine sprachliche Gedankenfestlegung seiner Person der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. (vgl. BGH NJW 1954, 1404; BVerfG NJW 1980, 2070)

Auch dieses Recht ist allerdings nicht schrankenlos gewährleistet. Ob eine Verletzung dieses Rechts vorliegt, ist jeweils anhand des zu beurteilenden Einzelfalls festzustellen; denn wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts liegt seine Reichweite nicht absolut fest, sondern muss grundsätzlich erst durch eine Güterabwägung mit den schutzwürdigen Interessen der anderen Seite, hier insbesondere mit der ebenfalls verfassungsrechtlich gewährleisteten Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) sowie der Meinungsfreiheit des Antragsgegners (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG), bestimmt werden (BGH NJW 1991, 1532). So hat der Senat schon in seinem Urteil vom 03. März 2006 (9 U 117/05) darauf hingewiesen, dass es ein generelles Verbot, aus Schriftsätzen von Rechtsanwälten zu zitieren, nicht gibt (vgl. auch BVerfG NJW 2000, 2416).

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE229132008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10

Völlig überzogen erscheint die Begründung, dass jegliche Äußerung als Persönlichkeits-Ausfluss gesehen wird. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der am Schluss zitierten BVerfG-Entscheidung

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk19991217_1bvr161199.html

wäre sinnvoll gewesen. Der Abdruck eines ganzen Anwaltsschriftsatzes wurde dort als datenschutzrechtlich irrelevant und nicht dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht unterliegend angesehen: "Durch die wörtliche Wiedergabe der Berufungsschrift werden über den Beschwerdeführer keine anderen personenbezogenen Daten preisgegeben als die Tatsache, daß er als Verteidiger Havemanns Verfasser dieses Schriftsatzes ist. Inwiefern durch die Veröffentlichung allein dieser Information das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschwerdeführers verletzt sein könnte, ist nicht erkennbar."

Die Rechtsprechung zur Veröffentlichung von Zitaten aus Korrespondenz hat erhebliche praktische Bedeutung für die Archive.

Wenn Benutzer Zitate aus Archivgut veröffentlichen, das sie nach Ablauf der Sperrfristen oder aufgrund einer Ausnahmegenehmigung rechtmäßig einsehen durften, scheidet eine Haftung des Archivs aus.

Anders verhält es sich, wenn ein Archiv Archivgut digitalisiert und frei zugänglich ins Internet einstellt. Soweit es noch lebende Personen betrifft, müsste bei jedem einzelnen Schriftstück (so gut wie alle Schriftstücke sind Persönlichkeits-Ausfluss im Sinn des KG) eine Güterabwägung vorgenommen oder anonymisiert werden. Dies betrifft selbstverständlich auch alles dienstliche Handeln von Amtsträgern, denn auch Beamte sind keine seelenlosen Maschinen (auch wenn sie auf die Betroffenen oft so wirken).

Entscheidungsdatum: 31.10.2008

Aktenzeichen: 9 W 152/06

Dokumenttyp: Beschluss

Auszug

1. Die Veröffentlichung eines Zitates aus einem anwaltlichen Schriftsatz kann das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht des Rechtsanwaltes in seiner Ausprägung als Selbstbestimmungsrecht, in bestimmtem Umfang darüber zu entscheiden, ob und wie die Persönlichkeit für öffentlich verbreitete Darstellungen benutzt wird, beeinträchtigen. Jede sprachliche Festlegung eines bestimmten Gedankeninhalts ist Ausfluss der Persönlichkeit des Verfassers. Deshalb steht grundsätzlich allein dem Verfasser die Befugnis zu, darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form eine sprachliche Gedankenfestlegung seiner Person der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. (vgl. BGH NJW 1954, 1404; BVerfG NJW 1980, 2070)

Auch dieses Recht ist allerdings nicht schrankenlos gewährleistet. Ob eine Verletzung dieses Rechts vorliegt, ist jeweils anhand des zu beurteilenden Einzelfalls festzustellen; denn wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts liegt seine Reichweite nicht absolut fest, sondern muss grundsätzlich erst durch eine Güterabwägung mit den schutzwürdigen Interessen der anderen Seite, hier insbesondere mit der ebenfalls verfassungsrechtlich gewährleisteten Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) sowie der Meinungsfreiheit des Antragsgegners (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG), bestimmt werden (BGH NJW 1991, 1532). So hat der Senat schon in seinem Urteil vom 03. März 2006 (9 U 117/05) darauf hingewiesen, dass es ein generelles Verbot, aus Schriftsätzen von Rechtsanwälten zu zitieren, nicht gibt (vgl. auch BVerfG NJW 2000, 2416).

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE229132008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10

Völlig überzogen erscheint die Begründung, dass jegliche Äußerung als Persönlichkeits-Ausfluss gesehen wird. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der am Schluss zitierten BVerfG-Entscheidung

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk19991217_1bvr161199.html

wäre sinnvoll gewesen. Der Abdruck eines ganzen Anwaltsschriftsatzes wurde dort als datenschutzrechtlich irrelevant und nicht dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht unterliegend angesehen: "Durch die wörtliche Wiedergabe der Berufungsschrift werden über den Beschwerdeführer keine anderen personenbezogenen Daten preisgegeben als die Tatsache, daß er als Verteidiger Havemanns Verfasser dieses Schriftsatzes ist. Inwiefern durch die Veröffentlichung allein dieser Information das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschwerdeführers verletzt sein könnte, ist nicht erkennbar."

Die Rechtsprechung zur Veröffentlichung von Zitaten aus Korrespondenz hat erhebliche praktische Bedeutung für die Archive.

Wenn Benutzer Zitate aus Archivgut veröffentlichen, das sie nach Ablauf der Sperrfristen oder aufgrund einer Ausnahmegenehmigung rechtmäßig einsehen durften, scheidet eine Haftung des Archivs aus.

Anders verhält es sich, wenn ein Archiv Archivgut digitalisiert und frei zugänglich ins Internet einstellt. Soweit es noch lebende Personen betrifft, müsste bei jedem einzelnen Schriftstück (so gut wie alle Schriftstücke sind Persönlichkeits-Ausfluss im Sinn des KG) eine Güterabwägung vorgenommen oder anonymisiert werden. Dies betrifft selbstverständlich auch alles dienstliche Handeln von Amtsträgern, denn auch Beamte sind keine seelenlosen Maschinen (auch wenn sie auf die Betroffenen oft so wirken).

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 22:48 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Ziko/BA-Bilder

"Tsingtau, deutsches Konsulat, 1867" mit Hakenkreuzfahne

Nachtrag:

Da es wenig ergiebig ist, nenne ich das belanglose Interview mit dem nicht weniger belanglosen M. Schindler hier:

http://netzpolitik.org/2008/interview-kooperation-von-bundesarchiv-und-wikimedia/

"Tsingtau, deutsches Konsulat, 1867" mit Hakenkreuzfahne

Nachtrag:

Da es wenig ergiebig ist, nenne ich das belanglose Interview mit dem nicht weniger belanglosen M. Schindler hier:

http://netzpolitik.org/2008/interview-kooperation-von-bundesarchiv-und-wikimedia/

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 22:40 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.flickr.com/photos/julio-claudians/

Joe Geranio macht viele seiner Bilder erfreulicherweise unter CC-BY zugänglich.

Joe Geranio macht viele seiner Bilder erfreulicherweise unter CC-BY zugänglich.

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 20:08 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://lunacommons.org/

"New centralised dbase of all the Luna InsightBrowser sites -- incredible array of material available [eg. 13000+ photographs; 13000+ prints; 12000+ maps etc etc] from a wide variety of repostories (mostly university-type institutions). I have not played around much but this makes accessing the material really really easy compared to normal." (peacay on delicious, thanks for the alert)

"New centralised dbase of all the Luna InsightBrowser sites -- incredible array of material available [eg. 13000+ photographs; 13000+ prints; 12000+ maps etc etc] from a wide variety of repostories (mostly university-type institutions). I have not played around much but this makes accessing the material really really easy compared to normal." (peacay on delicious, thanks for the alert)

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:45 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:21 - Rubrik: Frauenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:19 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:17 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der 31-jähhrige Berkley-Student, Mathematiker und manhua-Zeichner legt sein drittes Album "Bookhunter" vor. Eine actionreiche Suche nach gestohlenen wertvollen Büchern.

Ein Tipp, um geschenktes Geld sinnvoll anzulegen, oder für einen gewinnbringenden Umtausch.

Quelle:

http://www.arte.tv/de/Buecher_2FComics/1193094,CmC=1972546.html

Homepage des Künstlers:

http://www.shigabooks.com/

Ein Tipp, um geschenktes Geld sinnvoll anzulegen, oder für einen gewinnbringenden Umtausch.

Quelle:

http://www.arte.tv/de/Buecher_2FComics/1193094,CmC=1972546.html

Homepage des Künstlers:

http://www.shigabooks.com/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 13:49 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der Liste des Berliner Tagesspiegels findet sich auch: " ..... DER AUSWENDIG-SINGER. Sie gelten als wandelndes Gesangbuch. Verse, die Ihr Leben begleitet haben, wurden von Ihnen internalisiert; als Speicherplatz dafür vorhanden war. Heute reagieren Sie manchmal nervös: wann immer aus unvorteilhaft gekürzten Gesangbuchversionen ein paar modisch frisierte Strophen alter Lieder rausgepickt werden. In Ihrem Langzeitgedächtnis überwintert das Original. Ihr Original! Eine Fülle unsingbarer, naja altmodischer, blumig kraftvoller, inbrünstiger Verse, die vorzeiten rauf- und runtergeschmettert wurden – und einst, mit Ihnen, im Orkus des Vergessens zu versinken drohen. Aber noch erinnern Sie sich, ohne Ansehen der Qualität. Wie ein Archiv. Wenn Sie singen, singt es in Ihnen. ....."

Egal zu welcher Kategorie die geneigten Blogleserinnen und -leser auch gehören, so wünsche ich Ihnen angenehe Feiertage.

Quelle:

http://www.tagesspiegel.de/kultur/;art772,2691491

Egal zu welcher Kategorie die geneigten Blogleserinnen und -leser auch gehören, so wünsche ich Ihnen angenehe Feiertage.

Quelle:

http://www.tagesspiegel.de/kultur/;art772,2691491

Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 11:32 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

RIHA Resolution on Copyright

As agreed at the RIHA General Assembly, Rome, 8 November 2008

1. Statement

“Copyright seeks to protect the rights of authorship while securing the dissemination of knowledge. It protects the form of expression of ideas, but not the ideas, information or concepts expressed (…) A regime which is unduly protective of the interest of existing rights holders may therefore inhibit, or even stifle, the development of original material.”

British Academy, Copyright and Research in the Humanities and Social Sciences, 2006

RIHA, the International Association of Research Institutes in the History of Art, is concerned that recent developments in technology, legislation and practice have meant that the various copyright exemptions that exist to promote the advance of creative and scholarly work are not being applied to achieve their intended effect. RIHA strongly believes that neither copyright nor licensing rules should inhibit the development and diffusion of original scholarly research, regardless of the way in which it is published or otherwise disseminated.

RIHA calls upon copyright holders and other stakeholders including publishers, galleries, museums, and collecting societies, when dealing with scholarly research, to:

Subscribe to the definition of scholarly research as stated in section 2 of this document

Apply the existing copyright exemptions in keeping with their intended purpose

Refrain from demanding or refusing unnecessary permissions, or granting these permissions on unreasonable terms.

RIHA further calls upon collecting societies and monopoly copyright holders, when charging for the use and reproduction of images in scholarly publications, to charge solely the marginal cost to the institution of making the specific reproduction for delivery to the researcher, rather than the costs of creating and maintaining a collection of images or of making provision for a profit margin on transactions.

2. Definitions of research

For the purpose of clarity, RIHA proposes the following definitions of research:*

Scholarly research

A type of non-commercial research whose principal objective is public benefit rather than private profit and/or the recovery of the costs of the research. Scholarly research may include the initial stages of collecting material as well as subsequent stages which involve the analysis and publication of the results. The presentation of the results will be without charge to the recipients or will be at a charge which can only be expected to cover the reasonable costs of production and distribution, including the reasonable profits of a commercial publisher.

Commercial research

Research whose principal objective is profit rather than public benefit. Commercial research normally includes a charge to the user that covers the cost of the research as well as its dissemination, and includes a profit margin.

3. Recommendations

RIHA urges copyright holders and other stakeholders to respect of the following British Academy recommendations (paraphrased):

Recommendation 1

Copyright must provide reasonably broad and practically effective exemptions for research and private study, and for criticism or review.

Recommendation 2

With regard to the exception for research and private study under the 1988 Copyright Act:

a) ‘Research’ should be treated as distinct from ‘private study’ and should not only encompass the intial stages of an academic project but also subsequent analysis and publication

b) Research should be treated as non-commercial where the taking of copyright material is fair, and where any charge to the user would only cover production and distribution of a publication (including reasonable profit of a commercial publisher)

c) Research funded by a research council or charity is by definition non-commercial

d) In the case of commercial research, charges should be reasonable and abuse should be restrained.

* The definitions of research are based on the findings and recommendations of the British Academy report Copyright and Research in the Humanities and Social Sciences (2006) and the Guidelines on Copyright and Academic Research, issued as a supplement to the report. RIHA also notes that the Joint Guidelines on Copyright and Academic Research (2008), published jointly by the British Academy and the Publishers Association, offers valuable clarification of some of the issues touched on in the 2006 report. All three documents can be accessed and downloaded at http://www.britac.ac.uk/reports/copyright

http://www.riha-institutes.org/resolutioncopyright.html

COMMENT

This is a step in the right direction! The rising costs for the image permissions are a big problem for art history publishing. Dee below the links for similar statements on this topic.

Note that fortunately the definition of non-commercial in this appeal is broader that in the Creative Commons context ("NC"). Publishing in a scholarly journal of a commercial publisher or in a publisher's database is regarded as incompatible with "NC".

Links on the art history image permission crisis

Appeal of the leading Paleographical Society CIPL 2002 against reproduction fees

http://web.archive.org/web/20020403204522/http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro_fees.html

http://la.boa-bw.de/archive/frei/653/0/www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html

K. Hamma: Public Domain Art, in D-Lib 2005

http://www.dlib.org/dlib/november05/hamma/11hamma.html

J. Howard: Picture Imperfect, in CHE 2006

http://chronicle.com/free/v52/i48/48a01201.htm

See http://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Ballon/Westermann report, 2006

http://cnx.org/content/col10376/latest especially

http://cnx.org/content/m13940/latest/

http://cnx.org/content/m13952/latest/

Susan Bielstein: Permissions, A Survival Guide, 2006

See

http://archiv.twoday.net/stories/5405846/

http://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Bielstein article

http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/news/bielstein-copyright.pdf

Best Practices for Access to Images: Recommendations for Scholarly Use and Publishing, 2008

http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/08/22/790-best-practices-for-access-to-images-recommendations-for-scholarly-use-and-publishing

More on the "French connection":

Le droit aux images à l'ère de la publication électronique, 2007

http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2007/01/17/272-le-droit-aux-images-a-l-ere-de-la-publication-electronique

See the German coverage

http://archiv.twoday.net/stories/4075812/

http://archiv.twoday.net/stories/5220894/

Materials in German

http://archiv.twoday.net/stories/3440388/ with more links

See also my "Kulturgut muss frei sein!" 2007

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/529/

http://archiv.twoday.net/stories/4477824/

Update: My Comment on the RIHA resolution published in Kunstchronik:

http://archiv.twoday.net/stories/5672187/ (German)

Update: Cornell's Public Domain Policy

http://archiv.twoday.net/stories/5696036/

Update: British Library

http://archiv.twoday.net/stories/219045004/

As agreed at the RIHA General Assembly, Rome, 8 November 2008

1. Statement

“Copyright seeks to protect the rights of authorship while securing the dissemination of knowledge. It protects the form of expression of ideas, but not the ideas, information or concepts expressed (…) A regime which is unduly protective of the interest of existing rights holders may therefore inhibit, or even stifle, the development of original material.”

British Academy, Copyright and Research in the Humanities and Social Sciences, 2006

RIHA, the International Association of Research Institutes in the History of Art, is concerned that recent developments in technology, legislation and practice have meant that the various copyright exemptions that exist to promote the advance of creative and scholarly work are not being applied to achieve their intended effect. RIHA strongly believes that neither copyright nor licensing rules should inhibit the development and diffusion of original scholarly research, regardless of the way in which it is published or otherwise disseminated.

RIHA calls upon copyright holders and other stakeholders including publishers, galleries, museums, and collecting societies, when dealing with scholarly research, to:

Subscribe to the definition of scholarly research as stated in section 2 of this document

Apply the existing copyright exemptions in keeping with their intended purpose

Refrain from demanding or refusing unnecessary permissions, or granting these permissions on unreasonable terms.