http://seegras.discordia.ch/Blog/?p=33

Everybody is talking about “illegal copying” (most often in propagandist terms like “stealing” or “piracy”), but nobody of the opposite: Taking a work in public domain and slapping your copyright-notice over it; something which very much borders on plagiarism. And of course asserting to have a copyright on something which you are not entitled to is also a violation of copyright.

The very funny thing is, there is a repository of thousands of books whose copyright is violated this way. It’s books.google.com. Nowhere else, such a mass of works wrongly tagged “copyrighted material” can be found.

Everybody is talking about “illegal copying” (most often in propagandist terms like “stealing” or “piracy”), but nobody of the opposite: Taking a work in public domain and slapping your copyright-notice over it; something which very much borders on plagiarism. And of course asserting to have a copyright on something which you are not entitled to is also a violation of copyright.

The very funny thing is, there is a repository of thousands of books whose copyright is violated this way. It’s books.google.com. Nowhere else, such a mass of works wrongly tagged “copyrighted material” can be found.

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 21:43 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.fotostoria.de/?p=1297

http://idw-online.de/pages/de/news296666

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/news/features/feature4

Siehe auch hier:

http://archiv.twoday.net/stories/5154641/

http://archiv.twoday.net/stories/5405864/

http://archiv.twoday.net/search?q=bildrecht

http://idw-online.de/pages/de/news296666

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/news/features/feature4

Siehe auch hier:

http://archiv.twoday.net/stories/5154641/

http://archiv.twoday.net/stories/5405864/

http://archiv.twoday.net/search?q=bildrecht

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 21:29 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 21:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-144

http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/29872

Bd. 1 war schon lange online, siehe

http://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/rlb.htm (1999)

Update: Bd. 3

http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-4373

http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/29872

Bd. 1 war schon lange online, siehe

http://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/rlb.htm (1999)

Update: Bd. 3

http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-4373

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 21:14 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

WDR 3/5-Kulturnachrichten melden heute (Link): "Um dem drohenden Verfall der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau entgegenzuwirken, ist in Polen eine Stiftung zur Sanierung des Museums gegründet worden. Ziel sei es, einen Fonds in Höhe von 120 Millionen Euro zu schaffen, teilte die Gedenkstätte mit. Die jährlichen Zinsen könnten dann für Projekte zum Erhalt der historischen Gebäude und Archive verwendet werden. Die Gedenkstätte finanziert sich überwiegend aus polnischen Haushaltsmitteln und eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten. Von Seiten des Auswärtigen Amtes hieß es, Deutschland werde sich an den Sanierungsmaßnahmen beteiligen."

Wolf Thomas - am Freitag, 16. Januar 2009, 21:09 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit seiner Debüt-EP “Something like Jazz” stellte der slowakische Musiker Foolcut bereits die ersten Wegweiser für seine musikalische Reise auf. Jetzt geht die Reise auf dem spanischen Netlabel Surreal Madrid weiter. Auch auf seinem nächsten Reiseabschnitt nutzt er wieder seine eigenwillige Cut & Paste-Technik und produziert neue Musikcollagen zwischen Jazz, HipHop und Electronica.

Mit Schere und Kleber bewaffnet, stöbert und wildert Foolcut durch zahlreiche Jazz-Platten. Schnippelnd legt er sich so ein Archiv zahlreicher Samples an, die er anschließend als jazzige Collage mit Breaks, Cuts und elektronischen Sounds wieder zusammenfügt......."

Wäre eine hörenswerte und tanzbare Alternative zum Orgelkonzert der Archivtage!

Quelle:

http://phlow.net/magazin/mp3-musik-download/elektronisch/downbeat-dub/586-foolcut-kubko-surreal-madrid (mit mp3-Download-Möglichkeit)

Link zur EP:

http://www.surrealmadrid.net/releases/sm12/index.html

Mit Schere und Kleber bewaffnet, stöbert und wildert Foolcut durch zahlreiche Jazz-Platten. Schnippelnd legt er sich so ein Archiv zahlreicher Samples an, die er anschließend als jazzige Collage mit Breaks, Cuts und elektronischen Sounds wieder zusammenfügt......."

Wäre eine hörenswerte und tanzbare Alternative zum Orgelkonzert der Archivtage!

Quelle:

http://phlow.net/magazin/mp3-musik-download/elektronisch/downbeat-dub/586-foolcut-kubko-surreal-madrid (mit mp3-Download-Möglichkeit)

Link zur EP:

http://www.surrealmadrid.net/releases/sm12/index.html

Wolf Thomas - am Freitag, 16. Januar 2009, 20:19 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"..... Rund 20000 Exemplare umfasst das Modellarchiv des LKA. Wenn dies gelingt, wird der zuständigen Polizeidienststelle ein Foto von dem Schuhmodell zugesandt. .....

Wer auf der Jagd nach Schuhsohlen ist, um das Archiv zu ergänzen, ist praktisch immer im Dienst. "Wenn meine Frau Schuhe kaufen geht, bin ich gerne dabei" ....."

Quelle:

http://www.az-online.de/uelzensolobig/00_20090116010016_Die_Sprache_der_Schuhe.html

Wer auf der Jagd nach Schuhsohlen ist, um das Archiv zu ergänzen, ist praktisch immer im Dienst. "Wenn meine Frau Schuhe kaufen geht, bin ich gerne dabei" ....."

Quelle:

http://www.az-online.de/uelzensolobig/00_20090116010016_Die_Sprache_der_Schuhe.html

Wolf Thomas - am Freitag, 16. Januar 2009, 20:17 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die britische Bürgervereinigung Open Rights Group, die sich unter anderem gegen DRM und für ein liberales Copyright einsetzt, weist auf eine Veranstaltung in Brüssel hin. In einer ausführlichen Vortrags- und Diskussionsrunde werden Konsequenzen und Auswirkungen einer möglichen Verlängerung bestehender Urheberrechte diskutiert. Nach den Vorträgen wird es einen "Runden Tisch" mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments geben. An der öffentlichen Veranstaltung kann jeder Interssierte teilnehmen, sie findet am Dienstag, den 27 Janaur 2009 statt.

Den Vorsitz der Veranstaltung hat die Grünen-Politikerin Eva Lichtenberger. Als Sprecher eingeladen sind unter anderem Becky Hogge, von der Open Rights Group, Pekka Gronow, Professor für Ethnologie und Musik an der Universität Helsinki und Sound-Archivar für das finnische Broadcasting Archiv, sowie Mike Collins, Session-Musiker, der vor allem auch Erfahrungen aus Sicht eines Musiker mit den Verwertungsgesellschaften mit einbringen möchte. ...."

Quelle:

http://www.gulli.com/news/open-rights-group-zur-verl-2009-01-16/

Den Vorsitz der Veranstaltung hat die Grünen-Politikerin Eva Lichtenberger. Als Sprecher eingeladen sind unter anderem Becky Hogge, von der Open Rights Group, Pekka Gronow, Professor für Ethnologie und Musik an der Universität Helsinki und Sound-Archivar für das finnische Broadcasting Archiv, sowie Mike Collins, Session-Musiker, der vor allem auch Erfahrungen aus Sicht eines Musiker mit den Verwertungsgesellschaften mit einbringen möchte. ...."

Quelle:

http://www.gulli.com/news/open-rights-group-zur-verl-2009-01-16/

Wolf Thomas - am Freitag, 16. Januar 2009, 20:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Einblicke in die Arbeitswelt und das alltägliche Leben in den USA erhielt jetzt im Rahmen seiner dreijährigen Ausbildung Marcel Messy (Menden), Auszubildender im Soester Kreisarchiv.

Der angehende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, absolvierte ein zweiwöchiges Praktikum an der Cleveland Public Library in Cleveland/Ohio.

„Zu diesem Praktikum kam es, weil meine Berufsschule, das Karl-Schiller Berufskolleg in Dortmund, eine Partnerschule des Polaris Career Centers in Cleveland ist“, erläutert der 25-Jährige. ...."

Quelle:

http://www.hsk-aktuell.de/einblicke-in-die-arbeitswelt-der-usa-index_kat1440_id13638.html

Der angehende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, absolvierte ein zweiwöchiges Praktikum an der Cleveland Public Library in Cleveland/Ohio.

„Zu diesem Praktikum kam es, weil meine Berufsschule, das Karl-Schiller Berufskolleg in Dortmund, eine Partnerschule des Polaris Career Centers in Cleveland ist“, erläutert der 25-Jährige. ...."

Quelle:

http://www.hsk-aktuell.de/einblicke-in-die-arbeitswelt-der-usa-index_kat1440_id13638.html

Wolf Thomas - am Freitag, 16. Januar 2009, 20:14 - Rubrik: Ausbildungsfragen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Anwalt der Familie Beuys konkretisiert die Vorwürfe gegen die Stiftung Schloss Moyland (siehe http://archiv.twoday.net/stories/5448455/ ):

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/905076/

Auszug:

Gerhard Pfennig: Na ja, die Ärgernisse fangen an mit der Einrichtung dieser Stiftung. Joseph Beuys wollte seine Archivalien der Öffentlichkeit zugänglich machen, hat sie deswegen mit den Brüdern von der Grinten zunächst in Kranenburg gesammelt. Dann starb er, und die Dinge wurden sozusagen der Familie entzogen und ohne jede Mitwirkung dieser Familie in eine Stiftung eingebracht, 1990. Und seither werden sie in diesem Schloss da am Niederrhein verwahrt. Die Stiftung ist nach Meinung der Familie, die die Urheberrechte kontrolliert, wissenschaftlich nicht besonders gut aufgestellt. Das Problem der Stiftung ist vor allem, dass sie eine merkwürdige Konstruktion hat, sie ist nämlich drittelparitätisch verwaltet - aus der Familie der Schlossbesitzer, der Grundeigentümer, aus der Familie der Sammler van der Grinten und aus dem Land. Und die müssen immer einstimmig alles beschließen.

Fischer: Sie haben, Gerhard Pfennig, die wissenschaftlich mangelhafte Behandlung des Werkes erwähnt. Da sind ja nun wirkliche Grobheiten passiert.

Pfennig: Um nur mal ein Beispiel zu sagen, es liegt etwas länger zurück, es ist sehr markant: Es wurde dem Deutschen Bundestag ein Keramikrelief ausgeliehen aus den Beständen, das wurde von dem damaligen Museumsdirektor Hans von der Grinten als "Gräberfeld" tituliert, in Tannenberg am Niederrhein, wo Joseph Beuys Rampen und Gruften und sonst was alles gestalten sollte, eine Totenburg für Opfer eines Luftangriffes. In Wirklichkeit war das eine Arbeit aus einem Programm für eine Klinik, und das hatte mit Totenhain und Rampen und Gruften nichts zu tun. Das ist natürlich alles dem Werk nicht besonders förderlich. Und die Familie, die über die Verwaltung der Urheberrechte das mitkriegt, hat einen ständigen Kleinkrieg wegen Titeln und Zuschreibungen in all solchen Sachen. Das ist nicht üblich eigentlich in Museen.

Fischer: Auch ein Foto von Joseph Beuys zu Werbezwecken für eine Unternehmensberatung zur Verfügung zu stellen, wie das im November 2005 geschehen ist, widerspräche ja vermutlich für jeden Laien überhaupt dem Geist von Joseph Beuys.

Pfennig: Am Flughafen von München kommt ein bekannter Verleger und sagt: Eva, hast du eigentlich Geldnot, hier wird mit Joseph Beuys' Portrait für eine Unternehmensberatung geworben. Das war ein Foto aus dem Joseph-Beuys-Archiv, was Moyland für 60 Euro mit allen Rechten dahingegeben hat. Es wurde dann natürlich abgehängt, weil es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung war. Aber wie kann eine verantwortungsvolle Archivverwaltung mit diesem Künstler Werbung machen? Solche Sachen sind natürlich nicht zur Freude der Familie gewesen. Und irgendwann ist jetzt mal das Fass übergelaufen.

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/905076/

Auszug:

Gerhard Pfennig: Na ja, die Ärgernisse fangen an mit der Einrichtung dieser Stiftung. Joseph Beuys wollte seine Archivalien der Öffentlichkeit zugänglich machen, hat sie deswegen mit den Brüdern von der Grinten zunächst in Kranenburg gesammelt. Dann starb er, und die Dinge wurden sozusagen der Familie entzogen und ohne jede Mitwirkung dieser Familie in eine Stiftung eingebracht, 1990. Und seither werden sie in diesem Schloss da am Niederrhein verwahrt. Die Stiftung ist nach Meinung der Familie, die die Urheberrechte kontrolliert, wissenschaftlich nicht besonders gut aufgestellt. Das Problem der Stiftung ist vor allem, dass sie eine merkwürdige Konstruktion hat, sie ist nämlich drittelparitätisch verwaltet - aus der Familie der Schlossbesitzer, der Grundeigentümer, aus der Familie der Sammler van der Grinten und aus dem Land. Und die müssen immer einstimmig alles beschließen.

Fischer: Sie haben, Gerhard Pfennig, die wissenschaftlich mangelhafte Behandlung des Werkes erwähnt. Da sind ja nun wirkliche Grobheiten passiert.

Pfennig: Um nur mal ein Beispiel zu sagen, es liegt etwas länger zurück, es ist sehr markant: Es wurde dem Deutschen Bundestag ein Keramikrelief ausgeliehen aus den Beständen, das wurde von dem damaligen Museumsdirektor Hans von der Grinten als "Gräberfeld" tituliert, in Tannenberg am Niederrhein, wo Joseph Beuys Rampen und Gruften und sonst was alles gestalten sollte, eine Totenburg für Opfer eines Luftangriffes. In Wirklichkeit war das eine Arbeit aus einem Programm für eine Klinik, und das hatte mit Totenhain und Rampen und Gruften nichts zu tun. Das ist natürlich alles dem Werk nicht besonders förderlich. Und die Familie, die über die Verwaltung der Urheberrechte das mitkriegt, hat einen ständigen Kleinkrieg wegen Titeln und Zuschreibungen in all solchen Sachen. Das ist nicht üblich eigentlich in Museen.

Fischer: Auch ein Foto von Joseph Beuys zu Werbezwecken für eine Unternehmensberatung zur Verfügung zu stellen, wie das im November 2005 geschehen ist, widerspräche ja vermutlich für jeden Laien überhaupt dem Geist von Joseph Beuys.

Pfennig: Am Flughafen von München kommt ein bekannter Verleger und sagt: Eva, hast du eigentlich Geldnot, hier wird mit Joseph Beuys' Portrait für eine Unternehmensberatung geworben. Das war ein Foto aus dem Joseph-Beuys-Archiv, was Moyland für 60 Euro mit allen Rechten dahingegeben hat. Es wurde dann natürlich abgehängt, weil es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung war. Aber wie kann eine verantwortungsvolle Archivverwaltung mit diesem Künstler Werbung machen? Solche Sachen sind natürlich nicht zur Freude der Familie gewesen. Und irgendwann ist jetzt mal das Fass übergelaufen.

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 19:38 - Rubrik: Literaturarchive

Arno Grohmann: Die Übertragungsfiktion für unbekannte Nutzungsrechte nach dem Zweiten Korb am Beispiel des Musikverlagsvertrags, in: GRUR 2008, S. 1056-1061

Fazit:

Die Anwendbarkeit der Übertragungsfiktion auf einen Urheberrechtsvertrag ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu untersuchen. Auf den Musikverlagsvertrag in seiner typischen Ausprägung findet § 137l UrhG regelmäßig keine Anwendung, weil der Urheber des Musikwerks seinem Verleger nicht „alle wesentliche Nutzungsrechte“ einräumt. Die wirtschaftlich bedeutenden und damit wesentlichen Nutzungsrechte sind vielmehr Bestandteil des Berechtigungsvertrags mit der GEMA. Nur bei GEMA-freier Musik kann die Übertragungsfiktion des § 137l UrhG eingreifen. Daher darf beispielsweise der Komponist eines GEMA-pflichtigen Musikwerks, der im Zeitraum 1966-1999 einen Musikverlagsvertrag geschlossen hat, die Klingeltonrechte auch nach dem 1. 1. 2008 anderweitig verlegen lassen, seinem Verleger anbieten oder sogar selbst wahrnehmen, ohne Widerspruch erheben zu müssen.

S. 1058 meint Grohmann:

Obwohl es der Wortlaut der Fiktion nicht explizit regelt, beinhaltet die gesetzlich angeordnete Übertragung richtigerweise eine ausschließliche Einräumung der Nutzungsrechte in inhaltlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht.

Und: Bedenken im Hinblick auf Art. 14 I GG bleiben trotz des Ausgleichs durch angemessene Vergütung bestehen.

Mehr zum Thema vor allem in:

http://archiv.twoday.net/stories/5408482/

Fazit:

Die Anwendbarkeit der Übertragungsfiktion auf einen Urheberrechtsvertrag ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu untersuchen. Auf den Musikverlagsvertrag in seiner typischen Ausprägung findet § 137l UrhG regelmäßig keine Anwendung, weil der Urheber des Musikwerks seinem Verleger nicht „alle wesentliche Nutzungsrechte“ einräumt. Die wirtschaftlich bedeutenden und damit wesentlichen Nutzungsrechte sind vielmehr Bestandteil des Berechtigungsvertrags mit der GEMA. Nur bei GEMA-freier Musik kann die Übertragungsfiktion des § 137l UrhG eingreifen. Daher darf beispielsweise der Komponist eines GEMA-pflichtigen Musikwerks, der im Zeitraum 1966-1999 einen Musikverlagsvertrag geschlossen hat, die Klingeltonrechte auch nach dem 1. 1. 2008 anderweitig verlegen lassen, seinem Verleger anbieten oder sogar selbst wahrnehmen, ohne Widerspruch erheben zu müssen.

S. 1058 meint Grohmann:

Obwohl es der Wortlaut der Fiktion nicht explizit regelt, beinhaltet die gesetzlich angeordnete Übertragung richtigerweise eine ausschließliche Einräumung der Nutzungsrechte in inhaltlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht.

Und: Bedenken im Hinblick auf Art. 14 I GG bleiben trotz des Ausgleichs durch angemessene Vergütung bestehen.

Mehr zum Thema vor allem in:

http://archiv.twoday.net/stories/5408482/

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 19:22 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Karl-Nikolaus Pfeifer Peifer: Wissenschaftsmarkt und Urheberrecht: Schranken, Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht, in: GRUR 2009, S. 22-28 befasst sich mit der Herausforderung der traditionellen Geschäftsmodelle der Wissenschaftskommunikation durch "Open Access".

Ergebnisse:

1. Das Urheberrecht steht an einer kritischen Schwelle. Seine Innovationskraft fußt auf der Annahme seiner ökonomischen Anreizwirkung, deren Balance gefährdet ist, wenn die Verlegerfunktionen sich im Onlinezeitalter nicht bewähren.

2. Der Dreistufentest sorgt auf der zweiten Stufe dafür, dass auch traditionelle und möglicherweise künftig nur noch eingeschränkt zeitgemäße Geschäftsmodelle eine Art Bewährungszeit erhalten. Diese Bewährungszeit muss allerdings genutzt werden, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Bleibt diese Chance ungenutzt, so wird sich der Druck auf die stärkere Öffnung von Schrankenbestimmungen erhöhen.

3. Open-Access-Modelle sind mit derzeitigen Instrumenten des Urheberrechts auf der Golden Road umsetzbar. Die Green Road könnte durch zwingende urhebervertragsrechtliche Vorschriften verbreitert werden, doch sollten solche Verbreiterungen so gestaltet werden, dass kooperative Modelle zwischen Verlagen und Repositorien möglich bleiben.

4. Das Kartellrecht erlangt eine gewisse (aber derzeit geringe) Relevanz in Bereichen, in denen die Ausübung traditioneller Geschäftsmodelle die Entwicklung neuer Verbreitungsmodelle behindert, die auch der Schutzrechtsinhaber nicht bedient. In Datenbankumgebungen, deren Erfolg von Netzwerkeffekten abhängt, wird die Preiskontrolle eine besondere Rolle erst spielen, wenn inhaltliche Konzentrationen aufgetreten sind. Zur Erzwingung der Wahrnehmung von Schrankenbestimmungen ist es derzeit kaum geeignet. Denkbar bleiben hier besondere Zugangsrechte nach dem Vorbild medienrechtlicher Regelungen.

Peifer geht auch auf die Regelungen der §§ 52a, 52b und 53a UrhG ein.

Zu den vertragrechtlichen Implikationen bemerkt Peifer: Verlage sollten Open Access-Modelle nicht verhindern, sondern an Lösungen mitarbeiten. Denn das wichtigste Problem von Open Access ist die Langzeitarchivierung. Dieses Problem haben Printverlage wesentlich besser im Griff als digitale Plattformen. Zukunftsfähig wäre ein Wissenschaftssystem, das die schnelle und zeitgebundene Information digital, die qualitätvolle Information hingegen im Printarchiv ansiedelt.

Das ist Unsinn. Es gibt bereits hinreichend viele E-Only-Journals und Online-Zeitschriftenbeiträge mit im Druck nicht oder nur unzulänglich abbildbaren multimedialen oder Daten-Beigaben, deren Langzeitarchivierung sichergestellt werden muss. Man kann das Rad der digitalen Welt nicht einfach zurückdrehen, und es gibt hinreichend Gründe für die Annahme, dass Langzeitarchivierung auch im digitalen Medium funktionieren wird. Die Verlagswirtschaft delegiert dieses Problem an die Pflichtexemplarbibliotheken oder kooperative Initiativen (LOCKSS), was durchaus nachvollziehbar ist, da kommerzielle Unternehmen nun einmal keinen Ewigkeitsanspruch haben, sondern von Insolvenzen betroffen sein können. Zudem kann es Verlagen auch nicht zugemutet werden, unwirtschaftlich gewordene Online-Zeitschriftenarchive weiterzubetreiben.

Nicht mehr politisch verfolgt wird ein Vorschlag von Pflüger/Ertmann, wonach der an einer Hochschule beschäftigte Urheber verpflichtet werden soll, ein im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit entstandenes urheberrechtlich geschütztes Werk der Hochschule zur Veröffentlichung anzubieten. Erst wenn das Werk nicht binnen einer Frist von der Hochschule zur Veröffentlichung angenommen wird, stehen dem Urheber die Verwertungsrechte unbeschränkt zu. Die Lösung entspricht dem Arbeitnehmererfinderrecht nach Streichung des Hochschullehrerprivilegs. Die Lösung wird nicht mehr verfolgt, weil sie den entscheidenden Unterschied zwischen Erfindungen und Werken missachtet, nämlich den bei letzteren bestehenden persönlichkeitsrechtlichen Schutz, der dem Urheber auch die Befugnis zugesteht, darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form er veröffentlichen möchte. Diese Befugnis ist, wenn nicht bereits in Art. 5 III GG, so doch eindeutig in Art. 1 I, 2 I GG verfassungsrechtlich und einfachgesetzlich in § 12 UrhG geschützt. Ohne Mitwirkung des Urhebers wird man eine Andienung von Werken an die Hochschule nicht bewirken können.

Ich halte das für eine völlig überzogene Position, die jüngst freilich auch Steinhauer vertritt:

http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/podcasts/podcast_10/index.html

Die internationale Open-Access-Community ignoriert das Faktum, dass der als Königsweg angesehene Weg institutioneller Mandate nach herrschender juristischer Meinung in Deutschland nicht gangbar ist.

Statt nach Alternativen zu suchen (das erfolgreiche niederländische Cream of Science-Modell wird beharrlich totgeschwiegen), wiederholen Harnad und Suber gebetsmühlenartig ihre Position und übergehen Einwände.

Es bleibt abzuwarten, ob die DFG ihr "Mandat", das eigentlich eher eine Empfehlung ist, in eine Verpflichtung umwandelt. Viel Hoffnung habe ich nicht.

Update: Peifer, dessen Namen ich wie viele andere Autoren mit einem zusätzlichen f versah, hatte sich schon früher anfechtbar zum Mandat-Problem und zu CC-Lizenzen geäußert:

http://archiv.twoday.net/stories/3270492/

Ergebnisse:

1. Das Urheberrecht steht an einer kritischen Schwelle. Seine Innovationskraft fußt auf der Annahme seiner ökonomischen Anreizwirkung, deren Balance gefährdet ist, wenn die Verlegerfunktionen sich im Onlinezeitalter nicht bewähren.

2. Der Dreistufentest sorgt auf der zweiten Stufe dafür, dass auch traditionelle und möglicherweise künftig nur noch eingeschränkt zeitgemäße Geschäftsmodelle eine Art Bewährungszeit erhalten. Diese Bewährungszeit muss allerdings genutzt werden, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Bleibt diese Chance ungenutzt, so wird sich der Druck auf die stärkere Öffnung von Schrankenbestimmungen erhöhen.

3. Open-Access-Modelle sind mit derzeitigen Instrumenten des Urheberrechts auf der Golden Road umsetzbar. Die Green Road könnte durch zwingende urhebervertragsrechtliche Vorschriften verbreitert werden, doch sollten solche Verbreiterungen so gestaltet werden, dass kooperative Modelle zwischen Verlagen und Repositorien möglich bleiben.

4. Das Kartellrecht erlangt eine gewisse (aber derzeit geringe) Relevanz in Bereichen, in denen die Ausübung traditioneller Geschäftsmodelle die Entwicklung neuer Verbreitungsmodelle behindert, die auch der Schutzrechtsinhaber nicht bedient. In Datenbankumgebungen, deren Erfolg von Netzwerkeffekten abhängt, wird die Preiskontrolle eine besondere Rolle erst spielen, wenn inhaltliche Konzentrationen aufgetreten sind. Zur Erzwingung der Wahrnehmung von Schrankenbestimmungen ist es derzeit kaum geeignet. Denkbar bleiben hier besondere Zugangsrechte nach dem Vorbild medienrechtlicher Regelungen.

Peifer geht auch auf die Regelungen der §§ 52a, 52b und 53a UrhG ein.

Zu den vertragrechtlichen Implikationen bemerkt Peifer: Verlage sollten Open Access-Modelle nicht verhindern, sondern an Lösungen mitarbeiten. Denn das wichtigste Problem von Open Access ist die Langzeitarchivierung. Dieses Problem haben Printverlage wesentlich besser im Griff als digitale Plattformen. Zukunftsfähig wäre ein Wissenschaftssystem, das die schnelle und zeitgebundene Information digital, die qualitätvolle Information hingegen im Printarchiv ansiedelt.

Das ist Unsinn. Es gibt bereits hinreichend viele E-Only-Journals und Online-Zeitschriftenbeiträge mit im Druck nicht oder nur unzulänglich abbildbaren multimedialen oder Daten-Beigaben, deren Langzeitarchivierung sichergestellt werden muss. Man kann das Rad der digitalen Welt nicht einfach zurückdrehen, und es gibt hinreichend Gründe für die Annahme, dass Langzeitarchivierung auch im digitalen Medium funktionieren wird. Die Verlagswirtschaft delegiert dieses Problem an die Pflichtexemplarbibliotheken oder kooperative Initiativen (LOCKSS), was durchaus nachvollziehbar ist, da kommerzielle Unternehmen nun einmal keinen Ewigkeitsanspruch haben, sondern von Insolvenzen betroffen sein können. Zudem kann es Verlagen auch nicht zugemutet werden, unwirtschaftlich gewordene Online-Zeitschriftenarchive weiterzubetreiben.

Nicht mehr politisch verfolgt wird ein Vorschlag von Pflüger/Ertmann, wonach der an einer Hochschule beschäftigte Urheber verpflichtet werden soll, ein im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit entstandenes urheberrechtlich geschütztes Werk der Hochschule zur Veröffentlichung anzubieten. Erst wenn das Werk nicht binnen einer Frist von der Hochschule zur Veröffentlichung angenommen wird, stehen dem Urheber die Verwertungsrechte unbeschränkt zu. Die Lösung entspricht dem Arbeitnehmererfinderrecht nach Streichung des Hochschullehrerprivilegs. Die Lösung wird nicht mehr verfolgt, weil sie den entscheidenden Unterschied zwischen Erfindungen und Werken missachtet, nämlich den bei letzteren bestehenden persönlichkeitsrechtlichen Schutz, der dem Urheber auch die Befugnis zugesteht, darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form er veröffentlichen möchte. Diese Befugnis ist, wenn nicht bereits in Art. 5 III GG, so doch eindeutig in Art. 1 I, 2 I GG verfassungsrechtlich und einfachgesetzlich in § 12 UrhG geschützt. Ohne Mitwirkung des Urhebers wird man eine Andienung von Werken an die Hochschule nicht bewirken können.

Ich halte das für eine völlig überzogene Position, die jüngst freilich auch Steinhauer vertritt:

http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/podcasts/podcast_10/index.html

Die internationale Open-Access-Community ignoriert das Faktum, dass der als Königsweg angesehene Weg institutioneller Mandate nach herrschender juristischer Meinung in Deutschland nicht gangbar ist.

Statt nach Alternativen zu suchen (das erfolgreiche niederländische Cream of Science-Modell wird beharrlich totgeschwiegen), wiederholen Harnad und Suber gebetsmühlenartig ihre Position und übergehen Einwände.

Es bleibt abzuwarten, ob die DFG ihr "Mandat", das eigentlich eher eine Empfehlung ist, in eine Verpflichtung umwandelt. Viel Hoffnung habe ich nicht.

Update: Peifer, dessen Namen ich wie viele andere Autoren mit einem zusätzlichen f versah, hatte sich schon früher anfechtbar zum Mandat-Problem und zu CC-Lizenzen geäußert:

http://archiv.twoday.net/stories/3270492/

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 18:12 - Rubrik: Open Access

Dieses Webportal will den Zugang zu den Quellen der Schweizerischen Arbeiterbewegung erleichtern. Es dient der Vermittlung der Archivbestände, der Forschungsförderung und der Schaffung von Kontakten. Das Webportal wird von der Interessengemeinschaft "Geschichte der Schweizerischen Arbeiterbewegung" getragen, in welcher die wichtigsten Institutionen und Organisationen vertreten sind.

www.arbeiterbewegung.ch

www.arbeiterbewegung.ch

Bernd Hüttner - am Freitag, 16. Januar 2009, 13:09 - Rubrik: Kooperationsmodelle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/01/another-publicly-funded-digitization.html

The Burney Collection of 17th and 18th newspapers was digitized in a public-private partnership, but the results are TA rather than OA. (Thanks to Glyn Moody.) From a JISC press release (January 13):

The largest single online collection of English news media from the 17th and 18th centuries, the Burney Collection, is now available free of charge for the first time to Higher and Further Education institutions and Research Councils across the UK....

Digitised through a partnership between the National Science Foundation and the British Library, then developed and hosted online by Gale/Cengage Learning, the digital version of the Burney Collection has been purchased in perpetuity by JISC Collections on behalf of the UK academic and research community at a national level....

Comment. Publicly-funded digitization projects have a lot to learn from publicly-funded research projects. The same principle that requires OA for publicly-funded research requires OA for publicly-funded digitization, especially when the works being digitized are in the public domain. The principle applies when "all or part" of the funding is from taxpayers. When this principle would scare off private funders, and the public funding isn't enough to complete the project, then we can offer the private funder a temporary revenue stream from a toll booth on public property, in exchange for its investment, by analogy with the embargo periods on publicly-funded research. But like an embargo, this is a compromise with the public interest and must expire. If it doesn't expire, then for some fraction of the cost of digitization, private companies could essentially buy exclusive rights to works in the public domain. The damage is notable even when the originals are available in non-digital form. But the damage is severe when the originals, as here, are rare and fragile and could never be viewed by most users in non-digital form.

This is absolutely right!

The Burney Collection of 17th and 18th newspapers was digitized in a public-private partnership, but the results are TA rather than OA. (Thanks to Glyn Moody.) From a JISC press release (January 13):

The largest single online collection of English news media from the 17th and 18th centuries, the Burney Collection, is now available free of charge for the first time to Higher and Further Education institutions and Research Councils across the UK....

Digitised through a partnership between the National Science Foundation and the British Library, then developed and hosted online by Gale/Cengage Learning, the digital version of the Burney Collection has been purchased in perpetuity by JISC Collections on behalf of the UK academic and research community at a national level....

Comment. Publicly-funded digitization projects have a lot to learn from publicly-funded research projects. The same principle that requires OA for publicly-funded research requires OA for publicly-funded digitization, especially when the works being digitized are in the public domain. The principle applies when "all or part" of the funding is from taxpayers. When this principle would scare off private funders, and the public funding isn't enough to complete the project, then we can offer the private funder a temporary revenue stream from a toll booth on public property, in exchange for its investment, by analogy with the embargo periods on publicly-funded research. But like an embargo, this is a compromise with the public interest and must expire. If it doesn't expire, then for some fraction of the cost of digitization, private companies could essentially buy exclusive rights to works in the public domain. The damage is notable even when the originals are available in non-digital form. But the damage is severe when the originals, as here, are rare and fragile and could never be viewed by most users in non-digital form.

This is absolutely right!

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 01:31 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus den Antworten auf kritische Fragen:

Die Details des Kooperationsvertrages zwischen Bertelsmann und der Wikimedia Foundation unterliegen der Geheimhaltung.

Die Details des Kooperationsvertrages zwischen Bertelsmann und der Wikimedia Foundation unterliegen der Geheimhaltung.

http://www.internet-law.de/2009/01/archiveorg-wayback-machine-in-england.html

Die britische Internet Watch Foundation (IWF) hat Archive.org offenbar komplett auf ihre Sperrliste für kinderpornografische Inhalte gesetzt, wie die ORF-Futurezone meldet. Die Sperrliste wird von zahlreichen britischen Internet Service Providern automatisch für sog. Access-Sperren übernommen, weshalb viele britische Nutzer derzeit nicht mehr ohne weiteres auf die Wayback Machine zugreifen können.

Dieser Vorfall belegt eindrucksvoll, wie solche Access-Sperren, die die Bundesregierung derzeit auch für Deutschland fordert, legale Inhaltsangebote in Mitleidenschaft ziehen und die Informationsfreiheit der Bürger beeinträchtigen.

Siehe auch:

http://www.internet-law.de/2009/01/archiveorg-wayback-machine-in-england.html

http://www.theregister.co.uk/2009/01/14/iwf_details_archive_blacklisting/

http://archiv.twoday.net/stories/5372397/

Die britische Internet Watch Foundation (IWF) hat Archive.org offenbar komplett auf ihre Sperrliste für kinderpornografische Inhalte gesetzt, wie die ORF-Futurezone meldet. Die Sperrliste wird von zahlreichen britischen Internet Service Providern automatisch für sog. Access-Sperren übernommen, weshalb viele britische Nutzer derzeit nicht mehr ohne weiteres auf die Wayback Machine zugreifen können.

Dieser Vorfall belegt eindrucksvoll, wie solche Access-Sperren, die die Bundesregierung derzeit auch für Deutschland fordert, legale Inhaltsangebote in Mitleidenschaft ziehen und die Informationsfreiheit der Bürger beeinträchtigen.

Siehe auch:

http://www.internet-law.de/2009/01/archiveorg-wayback-machine-in-england.html

http://www.theregister.co.uk/2009/01/14/iwf_details_archive_blacklisting/

http://archiv.twoday.net/stories/5372397/

KlausGraf - am Freitag, 16. Januar 2009, 00:38 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein freundlicher Anruf des Webmasters von http://belzig.twoday.net/ machte mich darauf aufmerksam, dass in den letzten Tagen eine Menge Bücher aus der BSB bei Google erscheinen. http://belzig.twoday.net/ listet Bücher auf, mit deren Verfügbarkeit in absehbarer Zukunft zu rechnen ist. Es sind aber auch schon viele alte Drucke online, z.B. Abels Sammlung noch nicht gedruckter alter Chroniken 1732:

http://books.google.com/books?id=7TwAAAAAcAAJ

http://books.google.com/books?id=7TwAAAAAcAAJ

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 23:51 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Ein wahrnehmungsrelevanter Kommentar Tilman Steffens in der Zeit (Link): " Merkel will die Birthler-Behörde erhalten. Gut. Die Stasi-Akten jetzt ins Achiv zu versenken, wäre verfrüht. Und würde Millionen Ostdeutsche brüskieren. .... Wer das Konvolut ins Dunkel des Bundesarchivs versenken will, kratzt an der Identität der Ostdeutschen. ..... Der richtige Umgang mit den Schmuddel-Konvoluten ist eine Generationenfrage. Die Notwendigkeit Aufarbeitung wird sich auf demografischem Wege erübrigen, dann, wenn die Enkel der Spitzel und ihrer Opfer die Stasi nur noch aus dem Geschichtsunterricht kennen. Bis dahin muss das Bundsarchiv warten."

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 20:59 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Zwei Geologinnen erfassen den Bestand der Steine im Zumsteinhaus [in Kempten] und sind begeistert von der Qualität. .... Im Rahmen der derzeit diskutierten Museumsentwicklung in Kempten erfassen die beiden Geologinnen per Computer vor allem die bedeutende «Reisersammlung». .....Denn es geht den beiden Forscherinnen nicht nur um die Bestandsaufnahme, sondern gleichzeitig überlegen sie - wenn auch ohne Auftrag -, wie diese einzigartige Sammlung, die sie als das Archiv des Allgäus bezeichnen, einmal präsentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. ...."

Quelle: Allgäuer Zeitung (Link)

Quelle: Allgäuer Zeitung (Link)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 20:57 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" Die Pönitentiarie ist einer der drei päpstlichen Gerichtshöfe und zuständig für Gewissensfragen. Sie spricht Gläubige von Sünden frei in Fällen, in denen ein normaler Beichtvater keine Absolution erteilen kann – Fälle also, in denen der Papst lossprechen muss. Das Aufgabengebiet der Apostolischen Pönitentiarie umfasst also die Gewährung von Gnadenerweisen, das Ablasswesen (soweit es nicht in die Kompetenz der Glaubenskongregation fällt), Absolutionen, Dispensen, Nachlass von Strafen, Umwandlung von Verpflichtungen und Ähnliches. ....

An die Pönitentiarie können sich alle Beichtväter der Welt wenden; sie nennen in den entsprechenden Anträgen keine Namen, das Beichtgeheimnis bleibt also gewahrt. Die Entscheidung des Gerichtshofs wird dem Pönitenten dann im Beichtstuhl geheim weitergegeben. Der Gerichtshof darf nur von rein kirchlichen Gesetzen entbinden – zivile Gesetze stehen auf einem anderen Blatt. - Schon früh in der römischen Kirchengeschichte erwies sich die Einrichtung eines entsprechenden Gerichtshofes als Notwendig. Die Pönitentiarie bestand schon im 12. Jahrhundert – sie ist das älteste Kurienamt überhaupt. Auf welchem Hintergrund ist sie entstanden? Die Frage geht an den Archivar der Pönitentiarie, den Flamen Johan Ickx:

„Früher dachte man immer, die P sei entstanden von einer Zentralisierung. Die Kurie habe versucht, einige Disziplinen Privilegien an sich nach Rom zu ziehen. Man muss sagen, die entzifferte Realität ergibt ein anderes Bild. Im 11., 12. Jahrhundert sieht man, dass die Not groß war in den Heimatländern, im regionalen Kontext, die Sache nach Rom zu schicken. Dh bestimmte schwere Fällen, etwa mit Totschlag oder andere schwere menschliche Fakten, die schickte der Bischof nach Rom, weil ein Bedürfnis im Kirchenrecht da war und bestimmte kriminelle Angelegenheiten enorme Fehler waren, die Schaden an der Kirche und der Kirchengemeinschaft anrichteten. Wenn das auch so ist, dass die Kirche getroffen ist in ihrem Herz, soll es auch das Haupt der Kirche sein, das Absolution geben kann.“ ...."

Quelle:

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=258804

An die Pönitentiarie können sich alle Beichtväter der Welt wenden; sie nennen in den entsprechenden Anträgen keine Namen, das Beichtgeheimnis bleibt also gewahrt. Die Entscheidung des Gerichtshofs wird dem Pönitenten dann im Beichtstuhl geheim weitergegeben. Der Gerichtshof darf nur von rein kirchlichen Gesetzen entbinden – zivile Gesetze stehen auf einem anderen Blatt. - Schon früh in der römischen Kirchengeschichte erwies sich die Einrichtung eines entsprechenden Gerichtshofes als Notwendig. Die Pönitentiarie bestand schon im 12. Jahrhundert – sie ist das älteste Kurienamt überhaupt. Auf welchem Hintergrund ist sie entstanden? Die Frage geht an den Archivar der Pönitentiarie, den Flamen Johan Ickx:

„Früher dachte man immer, die P sei entstanden von einer Zentralisierung. Die Kurie habe versucht, einige Disziplinen Privilegien an sich nach Rom zu ziehen. Man muss sagen, die entzifferte Realität ergibt ein anderes Bild. Im 11., 12. Jahrhundert sieht man, dass die Not groß war in den Heimatländern, im regionalen Kontext, die Sache nach Rom zu schicken. Dh bestimmte schwere Fällen, etwa mit Totschlag oder andere schwere menschliche Fakten, die schickte der Bischof nach Rom, weil ein Bedürfnis im Kirchenrecht da war und bestimmte kriminelle Angelegenheiten enorme Fehler waren, die Schaden an der Kirche und der Kirchengemeinschaft anrichteten. Wenn das auch so ist, dass die Kirche getroffen ist in ihrem Herz, soll es auch das Haupt der Kirche sein, das Absolution geben kann.“ ...."

Quelle:

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=258804

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 20:55 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Fränkischen Nachrichten (Link) schreiben u. a.: " ..... Die Einrichtung eines "tauberfränkischen Archivzentrums" wurde in der Bevölkerung und zwischen den möglichen Partnern allerdings sehr kontrovers diskutiert. ...."

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 20:54 - Rubrik: Kooperationsmodelle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als PDF hier downloadbar.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 20:52 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Erben des Künstlers Joseph Beuys (1921-1986) fordern zahlreiche Kunstwerke zurück, die im Museum Schloss Moyland am Niederrhein gezeigt werden. Auch das dort aufbewahrte Beuys-Archiv müsse teilweise zurückgegeben werden, fordern die Witwe Eva Beuys und ihre beiden Kinder. Das umfangreiche Archivmaterial sei ohne Einwilligung der Erben 1990 in die Museums-Stiftung eingebracht worden; auch etliche Kunstwerke befänden sich nicht im Eigentum der Stiftung, heißt es in einem Schreiben des Rechtsanwalts der Beuys-Familie. Nordrhein-Westfalens Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff zeigte sich von den Forderungen überrascht. Er könne sich das Ziel der Erben und den Zeitpunkt des Vorstoßes bald 20 Jahre nach der Stiftungsgründung nicht erklären, sagte er. „Für uns ist es wichtig, die ganze Angelegenheit jetzt nüchtern juristisch prüfen zu lassen.“

Quelle:

WDR 3/5-Kulturnachrichten (Link)

Auch Frankfurter Rundschau (Link) und

N24 (Link) berichten neben vielen Blättern der Republik.

Quelle:

WDR 3/5-Kulturnachrichten (Link)

Auch Frankfurter Rundschau (Link) und

N24 (Link) berichten neben vielen Blättern der Republik.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 19:37 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

"Die Berliner Akademie der Künste hat den Nachlass des Regisseurs und Theaterleiters Kurt Hübner erhalten. Das persönliche Archiv Hübners enthalte Aufzeichnungen und Korrespondenzen, Regie- und Rollenbücher, Fotos, Programmhefte und Plakate, teilte die Akademie mit. Hübner, der am 21. August 2007 im Alter von 90 Jahren verstarb, gehörte zu den größten Theaterregisseuren der deutschen Nachkriegszeit. Er initiierte das zeitgenössische „Regie-Theater“ und setzte es als Theaterleiter in Ulm, Bremen und an der Freien Volksbühne in Berlin um."

Quelle: WDR 3/5-Kulturnachrichten (Link)

Quelle: WDR 3/5-Kulturnachrichten (Link)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 19:35 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die bedeutende, auf 120 Mio. Euro geschätzte Fotosammlung des Kölner Stifterehepaars Ann und Jürgen Wilde geht an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München. Neben Werken der Klassischen Moderne (Werkgruppen von August Sander, Germaine Krull, Man Ray, André Kertesz, Florence Henri, Friedrich Seidenstücker, Bernd und Hilla Becher, Lee Friedlander und David Hockney) umfasst die Stiftung Wilde auch die Archive der Fotografen Karl Blossfeldt (1865-1932) und Albert Renger-Patzsch(1897-1966).

Das Ehepaar aus Köln begann habe 1968 den Aufbau der Sammlung mit der Übernahme des fotografischen Nachlasses des Münchner Kunst- und Fotohistorikers Franz Roh. Inzwischen enthält sie rund zehntausend Originalabzüge und ebenso viele Negative sowie umfangreiche Archivalien zur Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts und eine 8000 Bände zählende Fachbibliothek, erklärte eine Sprecherin. Die Überführung werde sich aber wohl bis 2010 hinziehen.

Die Sammler begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Stadt Köln sowie das Land Nordrhein-Westfalen nicht genügend Interesse gezeigt hätten. München würde hingegen eigens eine Kuratorin für die Sammlung und die Archive einstellen.

Quellen:

WDR 3/5-Kulturnachrichten (Link)

Bayerntetxt (Videotext des Bayr. Rundfunks S. 164, 15.1.2009)

http://www.pr-inside.com/de/koelner-foto-sammlung-wilde-kuenftig-in-r1008525.htm

Das Ehepaar aus Köln begann habe 1968 den Aufbau der Sammlung mit der Übernahme des fotografischen Nachlasses des Münchner Kunst- und Fotohistorikers Franz Roh. Inzwischen enthält sie rund zehntausend Originalabzüge und ebenso viele Negative sowie umfangreiche Archivalien zur Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts und eine 8000 Bände zählende Fachbibliothek, erklärte eine Sprecherin. Die Überführung werde sich aber wohl bis 2010 hinziehen.

Die Sammler begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Stadt Köln sowie das Land Nordrhein-Westfalen nicht genügend Interesse gezeigt hätten. München würde hingegen eigens eine Kuratorin für die Sammlung und die Archive einstellen.

Quellen:

WDR 3/5-Kulturnachrichten (Link)

Bayerntetxt (Videotext des Bayr. Rundfunks S. 164, 15.1.2009)

http://www.pr-inside.com/de/koelner-foto-sammlung-wilde-kuenftig-in-r1008525.htm

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 19:33 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Musäus: Die Buecher der Chronika der drei Schwestern, 1900

http://openlibrary.org/details/diebuecherderchr00mus

http://openlibrary.org/details/diebuecherderchr00mus

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 18:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://sdu.ictp.it/openaccess/SciDissOpenAccess.pdf (2008, englisch, 207 S.)

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 00:43 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wissenschaftler-Teams wollen ausloten, welche Rückschlüsse man aus DNA-Resten in den zu Pergament verarbeiteten Tierhäuten ziehen kann.

http://www.papelenblanco.com/2009/01/13-el-adn-de-los-manuscritos-medievales

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090112093328.htm

http://blog.wired.com/wiredscience/2009/01/manuscriptdna.html

http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2009/01/14/the-dna-of-medieval-manuscripts-may-reveal-their-history/

http://news.ncsu.edu/news/2009/01/wmsstinsondna.php

http://www.sciam.com/article.cfm?id=how-old-is-that-book-dna

Zum Umkreis siehe auch

http://delicious.com/Klausgraf/manuscript_aura

http://www.papelenblanco.com/2009/01/13-el-adn-de-los-manuscritos-medievales

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090112093328.htm

http://blog.wired.com/wiredscience/2009/01/manuscriptdna.html

http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2009/01/14/the-dna-of-medieval-manuscripts-may-reveal-their-history/

http://news.ncsu.edu/news/2009/01/wmsstinsondna.php

http://www.sciam.com/article.cfm?id=how-old-is-that-book-dna

Zum Umkreis siehe auch

http://delicious.com/Klausgraf/manuscript_aura

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 00:28 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Eine aktuelle Studie zum Thema Open Access (nur: goldene Variante) stützt sich auf 39 Wissenschaftler-Interviews, in denen deutlich wird, dass die kostenpflichtigen Top-Journale das A und O sind:

http://momentum09.org/images/beitraege/track5/dobusch_beitrag.pdf

http://momentum09.org/images/beitraege/track5/dobusch_beitrag.pdf

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Januar 2009, 00:22 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/podcasts/podcast_10/index.html

Steinhauer ist der Ansicht, dass OA-Mandate an deutschen Hochschulen nicht gehen und dass es nicht möglich sei, via Satzung eine Veröffentlichung von Prüfungsarbeiten zu bewirken. Ich bin in beiden Punkten gänzlich anderer Ansicht.

Steinhauer ist der Ansicht, dass OA-Mandate an deutschen Hochschulen nicht gehen und dass es nicht möglich sei, via Satzung eine Veröffentlichung von Prüfungsarbeiten zu bewirken. Ich bin in beiden Punkten gänzlich anderer Ansicht.

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 23:53 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://cc.aljazeera.net/

We have made available our exclusive Arabic and English video footage from the Gaza Strip produced by our correspondents and crews. The ongoing war and crisis in Gaza, together with the scarcity of news footage available, make this repository a key resource for anyone producing content on the current situation.

The Gaza footage is released under the ‘Creative Commons 3.0 Attribution’ license which allows for commercial and non-commercial use. This means that news outlets, filmmakers and bloggers will be able to easily share, remix, subtitle or reuse our footage.

[...]

This is the first time that video footage produced by a news broadcaster is released under the ‘Creative Commons 3.0 Attribution’ license which allows for commercial and non-commercial use.

We have made available our exclusive Arabic and English video footage from the Gaza Strip produced by our correspondents and crews. The ongoing war and crisis in Gaza, together with the scarcity of news footage available, make this repository a key resource for anyone producing content on the current situation.

The Gaza footage is released under the ‘Creative Commons 3.0 Attribution’ license which allows for commercial and non-commercial use. This means that news outlets, filmmakers and bloggers will be able to easily share, remix, subtitle or reuse our footage.

[...]

This is the first time that video footage produced by a news broadcaster is released under the ‘Creative Commons 3.0 Attribution’ license which allows for commercial and non-commercial use.

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 23:38 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 22:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 22:27 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ministerpräsident Jürgen Rüttgers: Kunst entsteht, um gesehen zu werden und zu wirken. " So beginnt die Pressemitteilung der NRW-Staatskanzlei und fahrt fort: "Mit einem ersten Spatenstich wurde heute in Brauweiler durch Ministerpräsident Jürgen Rüttgers der Startschuss für den Umbau des früheren Gutshofs der Abtei zu einem Schaumagazin für wertvolle Künstlernachlässe gegeben. ....."

http://www.nrw.de/Presseservice/meldungen/01_2009/090114STK.php

Die Reaktion der Aachener Zeitung (Link) spielt auf den Versuch Aachens das Kunstdepot in Kornelimünster zu erhalten an: " ..... Die Barock-Abtei soll möglicherweise auch Aufbewahrungsort für den umfangreichen Kunstbesitz des Bundes werden. Hier habe Berlin bereits «großes Interesse» signalisiert, erklärte NRW-Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff. Pläne der Landesregierung, auch die landeseigene Kunstsammlung aus Kornelimünster bei Aachen mit Werken von Richter, Uecker oder Polke nach Brauweiler zu bringen, hatten zu kontroversen Diskussionen geführt. ...."

Auch die WDR3/WDR5 Kulturnachrichten (Link) vermelden am 14.01.2009: "Brauweiler: Baubeginn für Künstlerarchiv. In Brauweiler bei Köln hat ein Bauprojekt zur Unterbringung von Künstlernachlässen begonnen. Geplant ist, den Gutshof der Abtei Brauweiler zu einem Schaumagazin umzubauen. Die Nachlässe könnten künftig auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern angemessen aufbewahrt und überliefert werden, sagte Ministerpräsident Jürgen Rüttgers beim Spatenstich. Die Baukosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro teilen sich das Land NRW und der Landschaftsverband Rheinland."

Problematischer ist der Beginn der Berichterstattung im Online-Auftritt des WDR (Link): "Ein letzter Ort für Kunstwerke. Neues Zentrum für Künstlernachlässe - Als Kunstschaffender sollte man schon zu Lebzeiten an die posthume Ehre denken - und rechzeitig seinen Nachlass regeln. Ein neu geschaffenes Zentrum für Künstlernachlässe in der Abtei Brauweiler bei Köln bietet dabei Schützenhilfe. ...."

Ironie hin oder her: die Friedhofsmetapher nervt !

Uta Baier in der Welt (Link): ".....Schriftstücke wird Brauweiler nicht sammeln, dafür gibt es zum Beispiel das Deutsche Kunstarchiv in Nürnberg, das bereits 1400 schriftliche Nachlässe besitzt. Im vergangenen August wurde in Bonn die regionale Variante des Nürnberger Modells gegründet: das "Rheinische Archiv für Künstlernachlässe", das nach einem knappen halben Jahr bereits mehr als 20 aufgenommen hat.

Dass Brauweiler und Saarlouis und all die anderen Archive eher der Aufbewahrungsort der nicht so bedeutenden Künstlernachlässe sein werden, stört die Initiatoren überhaupt nicht. Keiner dieser Institutionen geht es um die wenigen, ganz berühmten Künstler, um die sich Markt und Museen reißen. Es geht viel mehr um den "Erhalt eines reichen, kulturellen Erbes", wie es der Hamburger Verein "Forum für Künstlernachlässe" auf seiner Internetseite schreibt.

Letztendlich will das neue Archiv in Brauweiler aber nicht einlagern, sondern verleihen. "Am besten funktioniert das Archiv, wenn es immer leer ist", sagt Thomas Deecke, pensionierter Bremer Museumsdirektor und Berater des Archivs. ...."

Ein Archiv (?), das immer leer ist, dürfte der Wunschtraum vieler Träger "richtiger" Archive sein - welch ein Einsparungspotenzial .......

Weitere Meldungen bspw. in den Ruhrnachrichten (Link), der Allgäuer Zeitung (Link) oder dem Kölner Stadt Anzeiger (Link).

Archivalia hatte bereits mehrfach berichtet:

http://archiv.twoday.net/stories/5084414/, http://archiv.twoday.net/stories/4824917/,

http://archiv.twoday.net/stories/4619269/,

http://archiv.twoday.net/stories/4490346/ .

http://www.nrw.de/Presseservice/meldungen/01_2009/090114STK.php

Die Reaktion der Aachener Zeitung (Link) spielt auf den Versuch Aachens das Kunstdepot in Kornelimünster zu erhalten an: " ..... Die Barock-Abtei soll möglicherweise auch Aufbewahrungsort für den umfangreichen Kunstbesitz des Bundes werden. Hier habe Berlin bereits «großes Interesse» signalisiert, erklärte NRW-Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff. Pläne der Landesregierung, auch die landeseigene Kunstsammlung aus Kornelimünster bei Aachen mit Werken von Richter, Uecker oder Polke nach Brauweiler zu bringen, hatten zu kontroversen Diskussionen geführt. ...."

Auch die WDR3/WDR5 Kulturnachrichten (Link) vermelden am 14.01.2009: "Brauweiler: Baubeginn für Künstlerarchiv. In Brauweiler bei Köln hat ein Bauprojekt zur Unterbringung von Künstlernachlässen begonnen. Geplant ist, den Gutshof der Abtei Brauweiler zu einem Schaumagazin umzubauen. Die Nachlässe könnten künftig auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern angemessen aufbewahrt und überliefert werden, sagte Ministerpräsident Jürgen Rüttgers beim Spatenstich. Die Baukosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro teilen sich das Land NRW und der Landschaftsverband Rheinland."

Problematischer ist der Beginn der Berichterstattung im Online-Auftritt des WDR (Link): "Ein letzter Ort für Kunstwerke. Neues Zentrum für Künstlernachlässe - Als Kunstschaffender sollte man schon zu Lebzeiten an die posthume Ehre denken - und rechzeitig seinen Nachlass regeln. Ein neu geschaffenes Zentrum für Künstlernachlässe in der Abtei Brauweiler bei Köln bietet dabei Schützenhilfe. ...."

Ironie hin oder her: die Friedhofsmetapher nervt !

Uta Baier in der Welt (Link): ".....Schriftstücke wird Brauweiler nicht sammeln, dafür gibt es zum Beispiel das Deutsche Kunstarchiv in Nürnberg, das bereits 1400 schriftliche Nachlässe besitzt. Im vergangenen August wurde in Bonn die regionale Variante des Nürnberger Modells gegründet: das "Rheinische Archiv für Künstlernachlässe", das nach einem knappen halben Jahr bereits mehr als 20 aufgenommen hat.

Dass Brauweiler und Saarlouis und all die anderen Archive eher der Aufbewahrungsort der nicht so bedeutenden Künstlernachlässe sein werden, stört die Initiatoren überhaupt nicht. Keiner dieser Institutionen geht es um die wenigen, ganz berühmten Künstler, um die sich Markt und Museen reißen. Es geht viel mehr um den "Erhalt eines reichen, kulturellen Erbes", wie es der Hamburger Verein "Forum für Künstlernachlässe" auf seiner Internetseite schreibt.

Letztendlich will das neue Archiv in Brauweiler aber nicht einlagern, sondern verleihen. "Am besten funktioniert das Archiv, wenn es immer leer ist", sagt Thomas Deecke, pensionierter Bremer Museumsdirektor und Berater des Archivs. ...."

Ein Archiv (?), das immer leer ist, dürfte der Wunschtraum vieler Träger "richtiger" Archive sein - welch ein Einsparungspotenzial .......

Weitere Meldungen bspw. in den Ruhrnachrichten (Link), der Allgäuer Zeitung (Link) oder dem Kölner Stadt Anzeiger (Link).

Archivalia hatte bereits mehrfach berichtet:

http://archiv.twoday.net/stories/5084414/, http://archiv.twoday.net/stories/4824917/,

http://archiv.twoday.net/stories/4619269/,

http://archiv.twoday.net/stories/4490346/ .

Wolf Thomas - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 21:38 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 21:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Alle Bände:

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898ga

Materialien zum nicht erschienenen Rest S-Z im Nachlass im Generallandesarchiv Karlsruhe.

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898ga

Materialien zum nicht erschienenen Rest S-Z im Nachlass im Generallandesarchiv Karlsruhe.

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 21:31 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über die Sediment-Untersuchungen im Tiroler Schwarzsee berichtet der Standard (Link).

Zu Sediment-Archiven auf Archivalia s.:

http://archiv.twoday.net/stories/5363366/

http://archiv.twoday.net/stories/5149535/

http://archiv.twoday.net/stories/4792979/

Zu Sediment-Archiven auf Archivalia s.:

http://archiv.twoday.net/stories/5363366/

http://archiv.twoday.net/stories/5149535/

http://archiv.twoday.net/stories/4792979/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 21:27 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/5444938/

Nachtrag:

http://blog.cibera.de/2009/01/14/meisterwerke-aus-dem-prado-in-google-earth/

Nachtrag:

http://blog.cibera.de/2009/01/14/meisterwerke-aus-dem-prado-in-google-earth/

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 21:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In 2007, the LMU Library's Department of Archives & Special

Collections was awarded a grant as part of the Local History Digital

Resources Project (LHDRP), supported by the infrastructure of the

California Digital Library (CDL) and Califa through Library Services and

Technology Act (LSTA) grant funding administered by the California State

Library (CSL). This grant funded the digitization of 200 postcards from

the Werner Von Boltenstern postcard collection, and laid the groundwork

for the Digital Library program.

From diglib@infoserv.inist.fr

http://digitalcollections.lmu.edu/socalpost.html

Collections was awarded a grant as part of the Local History Digital

Resources Project (LHDRP), supported by the infrastructure of the

California Digital Library (CDL) and Califa through Library Services and

Technology Act (LSTA) grant funding administered by the California State

Library (CSL). This grant funded the digitization of 200 postcards from

the Werner Von Boltenstern postcard collection, and laid the groundwork

for the Digital Library program.

From diglib@infoserv.inist.fr

http://digitalcollections.lmu.edu/socalpost.html

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Januar 2009, 21:13 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wilhelmine Grabenweger sichtet in ihrer Wiener Diplomarbeit die Falsa im CIL. Der Haupterfinder falscher römischer Inschriften war Wolfgang Lazius.

http://othes.univie.ac.at/2433/1/2008-11-07_9505205.pdf

http://othes.univie.ac.at/2433/1/2008-11-07_9505205.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 22:55 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://opac.nebis.ch/F?func=find-c&ccl_term=wlc%3Dink+and+wos%3D(z06+OR+z02)

Leider ist in der Regel zu jedem Druck nur ein einziges Bild vorhanden.

http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=004673711

Leider ist in der Regel zu jedem Druck nur ein einziges Bild vorhanden.

http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=004673711

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 22:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

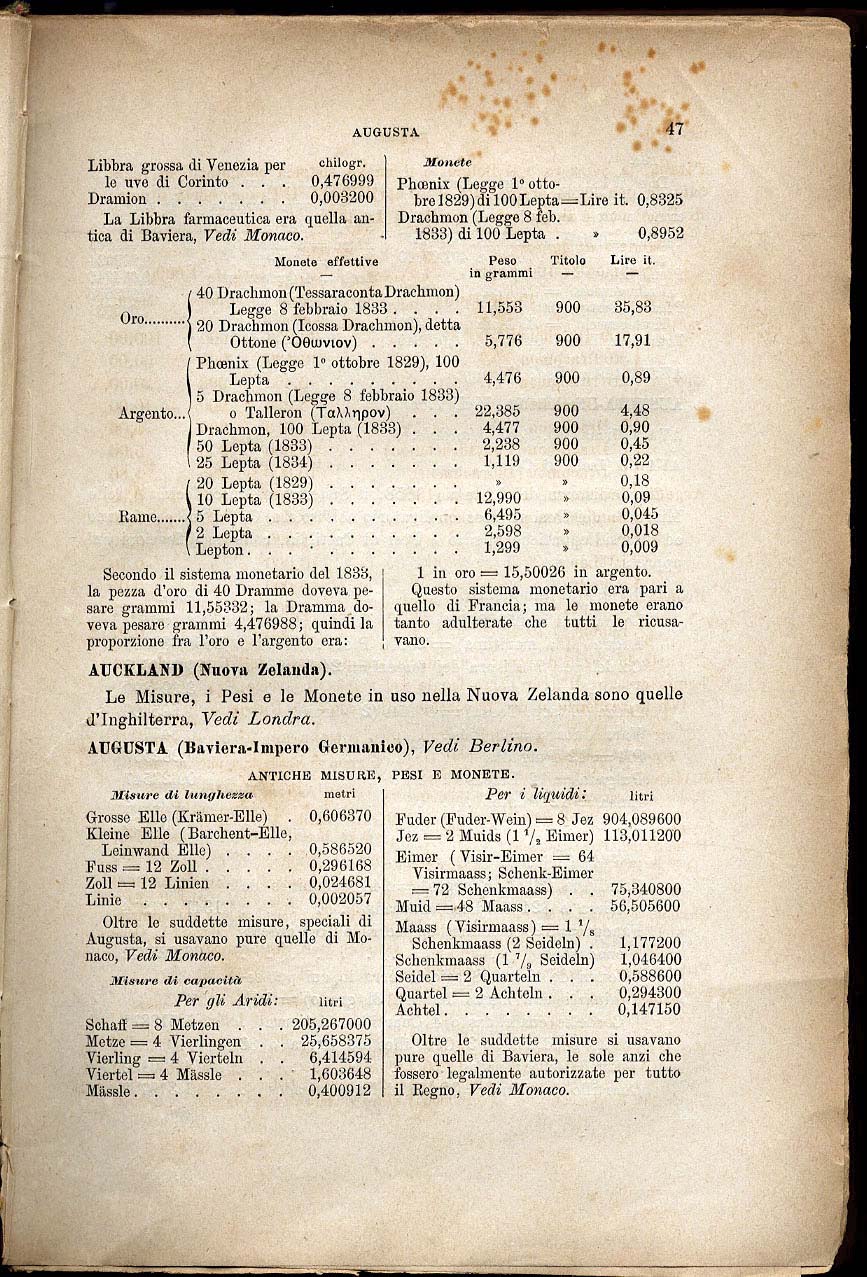

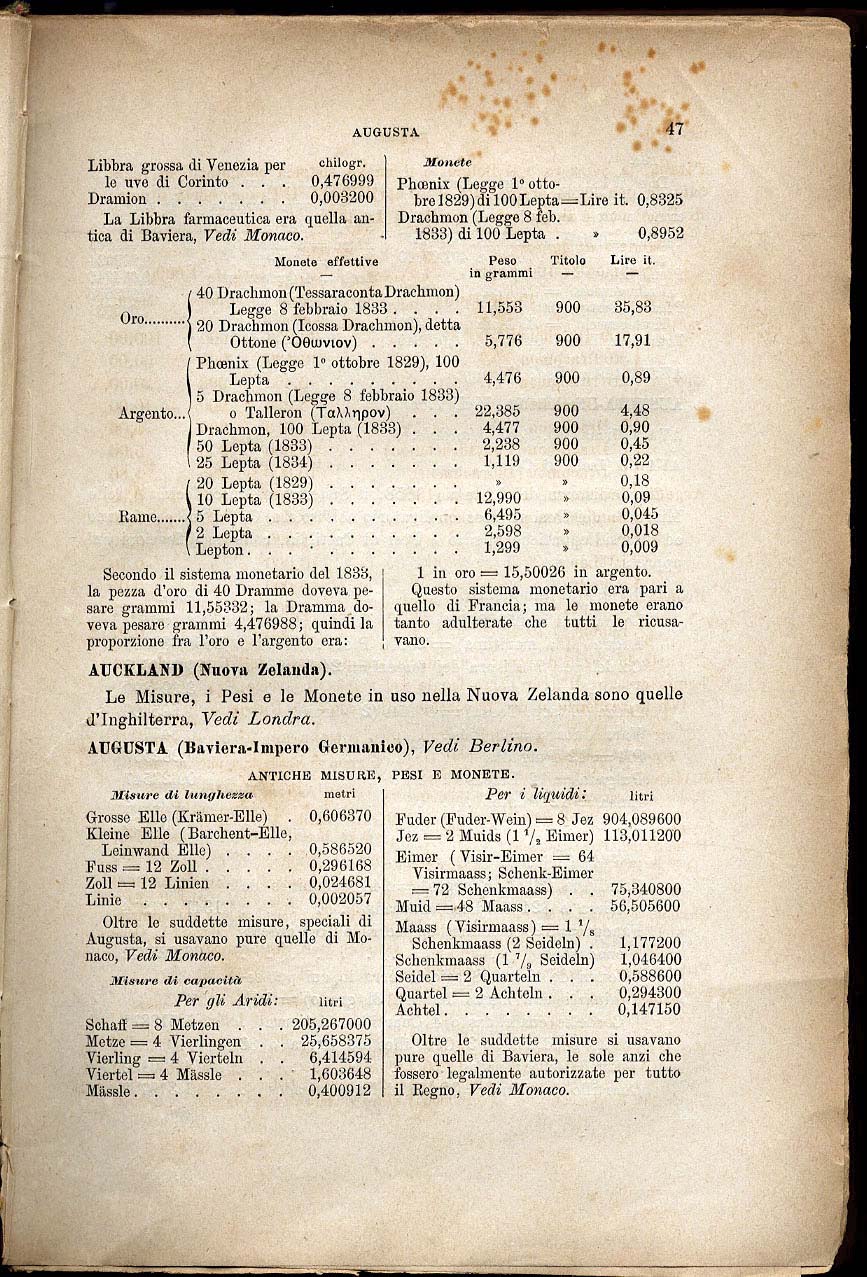

http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm

Martini 1883 ist auch auf Italienisch von Nutzen, wenn es um alte Maße und Gewichte geht.

Martini 1883 ist auch auf Italienisch von Nutzen, wenn es um alte Maße und Gewichte geht.

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 22:10 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Augsburger Allgemeine (Link) weist auf den Termin hin: " ......Am Samstag, 14. März, öffnet das Archiv für Volksmusik in Schwaben seine Pforten. Bei einem Tag der offenen Tür können in Krumbach Archivschätze eingesehen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sogar aus Originalhandschriften zu musizieren. Während des ganzen Tages können sich interessierte Besucher darüber informieren, wo einzigartige und authentische Dokumente unserer überlieferten musikalischen Volkskultur aufbewahrt werden. Sie können dabei auch miterleben, wie diese zum Klingen gebracht werden. Spielbares Arbeitsmaterial wird zur Verfügung gestellt. ..."

Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Januar 2009, 21:58 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Paul Kreiner im Tagesspiel (Link) zum 90. Andreottis: " .....Lästigen Gegnern drohte Andreotti gerne mit dem Griff in sein persönliches Archiv, eine Ansammlung von geschätzt 600 Laufmetern Papier."

Wikipedia-Artikel zu Andreotti:

http://de.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti

Wikipedia-Artikel zu Andreotti:

http://de.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti

Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Januar 2009, 21:57 - Rubrik: Wahrnehmung

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1989:39::560

Erschienen 1989 in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Das erstellbare PDF ist mit einem E-Text unterlegt.

Erschienen 1989 in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Das erstellbare PDF ist mit einem E-Text unterlegt.

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 21:50 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.digicoord.ch/index.php?title=Digitalisierungsprojekte&setlang=de

Zu klein und mit scheußlichem Wasserzeichen, erreichbar über die OPAC-Links. Es fehlen teilweise Angaben zu den Bildrechten, denn auch nach Schweizer Recht wird der 70 Jahre nach dem Tod erlöschende Urheberrechtsschutz nicht durch ein ewiges Kontrollrecht des Eigentümers ersetzt. Und ganz bestimmt sind in der Schweiz Digitalisate gemeinfreier zweidimensionaler Vorlagen (womöglich auch dokumentarische Fotos von 3-D-Objekten) nicht vom Urheberrecht geschützt.

Bei den viel zu kleinen Ansichten aus der Wickiana ist das Copyfraud besonders ausgeprägt. Zum Vergleich siehe etwa:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wickiana3.jpg

Zu klein und mit scheußlichem Wasserzeichen, erreichbar über die OPAC-Links. Es fehlen teilweise Angaben zu den Bildrechten, denn auch nach Schweizer Recht wird der 70 Jahre nach dem Tod erlöschende Urheberrechtsschutz nicht durch ein ewiges Kontrollrecht des Eigentümers ersetzt. Und ganz bestimmt sind in der Schweiz Digitalisate gemeinfreier zweidimensionaler Vorlagen (womöglich auch dokumentarische Fotos von 3-D-Objekten) nicht vom Urheberrecht geschützt.

Bei den viel zu kleinen Ansichten aus der Wickiana ist das Copyfraud besonders ausgeprägt. Zum Vergleich siehe etwa:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wickiana3.jpg

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 21:39 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ...... Aber auch im Obergeschoss haben die Vandalen ihr Unwesen getrieben. Dort rissen sie im Archiv Ordner und Bücher aus den Regalen und warfen sie in allen Räumen umher. Den Tätern ging es offenbar rein um Zerstörung, denn gestohlen wurde nach ersten Angaben nichts. ....." - mehr dazu in http://ooe.orf.at/stories/334736/

Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Januar 2009, 21:29 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ...Seit seiner Kindheit ist Alvise, der Held der Geschichte, vom «Gelato», dem Speiseeis fasziniert. Das hat viel zu tun mit seiner ersten Liebe Noemi, die ihn in der Schule aus seiner Rolle als Aussenseiter und verspottetes Einzelkind holt, mit der er genüsslich Vanilleeis schleckt und viele Gedanken und Gefühle teilt. Atmosphärisch sehr dicht, voller Sympathie für seine liebevoll gezeichneten Figuren schildert Zahno die Geschichte des Alvise. Dieser verliert Noemi, aber das Eis bleibt für ihn lebensbestimmend. Erst hilft er beim Gelatiere aus, dann wird er nach einem Amerikanistik- und Italienischstudium und einer Tätigkeit als Archivar selbst Gelatiere – und was für einer. ....."

Quelle:

http://www.suedostschweiz.ch/medien/sogr/index_detail.cfm?id=552934

Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Januar 2009, 21:29 - Rubrik: Wahrnehmung

" .... Am 26. Januar wird in der Schlosskirche [in Winnenden] um 19 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Eine Gruppe bestehend aus Psychiatrieerfahrenen, Mitarbeitern des ZfP Winnenden sowie weiterführenden Diensten und dem Stadtarchiv hat diesen Gottesdienst vorbereitet. ...."

Quelle:

http://www.gmuender-tagespost.de/395032/

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5412655/#5437043

Quelle:

http://www.gmuender-tagespost.de/395032/

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5412655/#5437043

Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Januar 2009, 21:27 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

http://zaguan.unizar.es/

Neben vielen Handschriften und alten Büchern sind auch Universitätsprotokolle aus dem 19. Jahrhundert digitalisiert (Djvu-Format).

Neben vielen Handschriften und alten Büchern sind auch Universitätsprotokolle aus dem 19. Jahrhundert digitalisiert (Djvu-Format).

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 20:55 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die 2. Ausgabe der Open Access-Zeitschrift “BRaIn” der Fachhochschule Potsdam ist nun online zugänglich.

http://brain.fh-potsdam.de/ausgabe_002/inhaltsverzeichnis.html

Es geht unter anderem um "Schöne Bibliotheken" als Faszinosum. Ein Artikel behandelt das RSS-Format, ein anderer ist eine ärgerlich unkritische Darstellung der Onleihe:

http://brain.fh-potsdam.de/ausgabe_002/2008_02_09_divibib.html

Die in netbib nachlesbare Kritik fällt unter den Tisch:

http://log.netbib.de/?s=onleihe

http://brain.fh-potsdam.de/ausgabe_002/inhaltsverzeichnis.html

Es geht unter anderem um "Schöne Bibliotheken" als Faszinosum. Ein Artikel behandelt das RSS-Format, ein anderer ist eine ärgerlich unkritische Darstellung der Onleihe:

http://brain.fh-potsdam.de/ausgabe_002/2008_02_09_divibib.html

Die in netbib nachlesbare Kritik fällt unter den Tisch:

http://log.netbib.de/?s=onleihe

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 20:45 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von Jan Selmer:

http://www.zeitensprung.de/fotoleitfaden.pdf

Praxistipps auch unter

http://www.fotoerbe-sachsen.de/handreichungen/

http://www.zeitensprung.de/fotoleitfaden.pdf

Praxistipps auch unter

http://www.fotoerbe-sachsen.de/handreichungen/

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 17:49 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1001 unterhaltende und anregende Belustigungen

Im Rahmen des kostenlosen Scan on Demand-Angebots bereitgestellt von der Boston Public Library (eine der größten Bibliotheken der USA):

http://openlibrary.org/b/OL13456471M

Im Rahmen des kostenlosen Scan on Demand-Angebots bereitgestellt von der Boston Public Library (eine der größten Bibliotheken der USA):

http://openlibrary.org/b/OL13456471M

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 17:39 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Projekt "Zwangsarbeit 1939 - 1945" basiert auf einer Sammlung von Interviews, die 2005 bis 2006 in 26 Ländern geführt wurden. Knapp 600 Überlebende der nationalsozialistischen Zwangsarbeit erzählen ihre Lebensgeschichte in ausführlichen Audio- und Video-Interviews.

http://www.zwangsarbeit-archiv.de/index.html

http://www.zwangsarbeit-archiv.de/index.html

Ladislaus - am Dienstag, 13. Januar 2009, 15:35 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

EINLADUNG ZUR PODIUMSDISKUSSION

Erinnerung und Unbewusstes.

Sammlungen und Archive als kulturelles Gedächtnis

Donnerstag, 12. Februar 2009, 18:30 Uhr

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Aufseß-Saal

Es diskutieren Dr. Michael Farrenkopf (Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Montanhistorisches Dokumentationszentrum), Dr. Bernhard Grau (Staatliche Archive Bayerns), Priv.-Doz. Dr. Thomas Schaarschmidt (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam) sowie Prof. Dr. Udo Wengst (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin). Die Moderation hat Thomas Viewegh (Bayerischer Rundfunk).

Seit Erfindung des Buchdrucks, stellt Harald Weinrich fest, hat man das menschliche Gedächtnis „ausgelagert“. Extern gespeichert wird, was unsere Kultur ausmacht – offen zugänglich etwa in Bibliotheken. Ein Speicher besonderer Art sind die Archive. Sie bewahren, was besonderen Schutzes bedarf und nicht einfach zu vervielfältigen ist: Originale, Schriften und Vorstufen, Arbeitspapiere, Tondokumente, Bilder. So manches davon wartet noch darauf, erforscht zu werden. Vieles verbirgt sich in den Archiven, das im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent ist.

Täglich erzeugen wir unsere Vergangenheit neu in dem, womit wir uns beschäftigen. Nichts jedoch - so formuliert Robert Musil treffend - imprägniert so gut gegen Aufmerksamkeit wie ein Monument. Gleichzeitig kommt es für das Erinnern auf das Neuentdecken, Verändern, auf Brüche an – welchen Beitrag leisten dann gerade Archive zu unserem Vergangenheitsbild? Wie steht es um das Verhältnis von Bewusstem und Unbewusstem, das in den Archiven gespeichert ist? Welches Unbekannte halten sie bereit, und wie gehen sie damit um? Was bedeutet Authentizität für die Archive? Inwieweit wird sie – durch das Sammeln, Selektieren, Erschließen und Zugänglichmachen – auch überhaupt erst hergestellt? Unter welchen Bedingungen arbeiten Archive, und welche Fragen beschäftigen sie?

Zur Diskussion dieser Fragen laden wir herzlich ein!

Im Anschluss an diese Podiumsdiskussion laden wir Sie herzlich zu einem kleinen Umtrunk ein und zum Besuch einer Ausstellung der Archive der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz mit herausragenden historischen Stücken aus deren reichhaltigen Sammlungen. Es besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit den Referenten und den ausstellenden Archivleiterinnen und -leitern.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um Anmeldung unter neschke@leibniz-gemeinschaft.de bis zum 9. Februar 2009 wird gebeten.

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2008, 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: Germanisches Nationalmuseum (www.gnm.de)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

Anmeldung: neschke@leibniz-gemeinschaft.de

Erinnerung und Unbewusstes.

Sammlungen und Archive als kulturelles Gedächtnis

Donnerstag, 12. Februar 2009, 18:30 Uhr

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Aufseß-Saal

Es diskutieren Dr. Michael Farrenkopf (Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Montanhistorisches Dokumentationszentrum), Dr. Bernhard Grau (Staatliche Archive Bayerns), Priv.-Doz. Dr. Thomas Schaarschmidt (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam) sowie Prof. Dr. Udo Wengst (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin). Die Moderation hat Thomas Viewegh (Bayerischer Rundfunk).

Seit Erfindung des Buchdrucks, stellt Harald Weinrich fest, hat man das menschliche Gedächtnis „ausgelagert“. Extern gespeichert wird, was unsere Kultur ausmacht – offen zugänglich etwa in Bibliotheken. Ein Speicher besonderer Art sind die Archive. Sie bewahren, was besonderen Schutzes bedarf und nicht einfach zu vervielfältigen ist: Originale, Schriften und Vorstufen, Arbeitspapiere, Tondokumente, Bilder. So manches davon wartet noch darauf, erforscht zu werden. Vieles verbirgt sich in den Archiven, das im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent ist.

Täglich erzeugen wir unsere Vergangenheit neu in dem, womit wir uns beschäftigen. Nichts jedoch - so formuliert Robert Musil treffend - imprägniert so gut gegen Aufmerksamkeit wie ein Monument. Gleichzeitig kommt es für das Erinnern auf das Neuentdecken, Verändern, auf Brüche an – welchen Beitrag leisten dann gerade Archive zu unserem Vergangenheitsbild? Wie steht es um das Verhältnis von Bewusstem und Unbewusstem, das in den Archiven gespeichert ist? Welches Unbekannte halten sie bereit, und wie gehen sie damit um? Was bedeutet Authentizität für die Archive? Inwieweit wird sie – durch das Sammeln, Selektieren, Erschließen und Zugänglichmachen – auch überhaupt erst hergestellt? Unter welchen Bedingungen arbeiten Archive, und welche Fragen beschäftigen sie?

Zur Diskussion dieser Fragen laden wir herzlich ein!

Im Anschluss an diese Podiumsdiskussion laden wir Sie herzlich zu einem kleinen Umtrunk ein und zum Besuch einer Ausstellung der Archive der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz mit herausragenden historischen Stücken aus deren reichhaltigen Sammlungen. Es besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit den Referenten und den ausstellenden Archivleiterinnen und -leitern.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um Anmeldung unter neschke@leibniz-gemeinschaft.de bis zum 9. Februar 2009 wird gebeten.

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2008, 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: Germanisches Nationalmuseum (www.gnm.de)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

Anmeldung: neschke@leibniz-gemeinschaft.de

birgitjooss - am Dienstag, 13. Januar 2009, 10:43 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:1854728

Oberbayerisches Landrecht Kaiser Ludwig des Bayern (²VL 11, 1070 ohne diese Hs.)

Als Schreiber nennt sich Bl. 60r Johannes Waltpurger de Fridperg. Krämer hat zu Johannes Waltpurger Basel, UB, A. N. IV. 6, fol. 149r (am 7. 9. 1485 in Augsburg). Schriftvergleich mit CMDCH 1, S. 228, 267 Nr. 634 und Abb. 591 könnte klären, ob es die gleiche Hand ist. Ein Joh. Waltpurger, Gerichtsschreiber zu Indersdorf, erscheint 1465 in Friedberg, OA 24 (1863), S. 384

http://books.google.de/books?id=AwcPAAAAYAAJ&pg=PA384

[Siehe auch http://www.handschriftencensus.de/19796

http://aleph.unibas.ch/F/?local_base=DSV05&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=000172692 ]

Oberbayerisches Landrecht Kaiser Ludwig des Bayern (²VL 11, 1070 ohne diese Hs.)

Als Schreiber nennt sich Bl. 60r Johannes Waltpurger de Fridperg. Krämer hat zu Johannes Waltpurger Basel, UB, A. N. IV. 6, fol. 149r (am 7. 9. 1485 in Augsburg). Schriftvergleich mit CMDCH 1, S. 228, 267 Nr. 634 und Abb. 591 könnte klären, ob es die gleiche Hand ist. Ein Joh. Waltpurger, Gerichtsschreiber zu Indersdorf, erscheint 1465 in Friedberg, OA 24 (1863), S. 384

http://books.google.de/books?id=AwcPAAAAYAAJ&pg=PA384

[Siehe auch http://www.handschriftencensus.de/19796

http://aleph.unibas.ch/F/?local_base=DSV05&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=000172692 ]

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 10:26 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr118-119_p38.pdf

Patrick Daowski fordert zurecht Nachnutzungsmöglichkeiten für Bibliotheksdigitalisate (französischer Kurzbeitrag).

Patrick Daowski fordert zurecht Nachnutzungsmöglichkeiten für Bibliotheksdigitalisate (französischer Kurzbeitrag).

KlausGraf - am Dienstag, 13. Januar 2009, 09:10 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

P. Jacsó beleuchtet Stärken und Schwächen von Google Scholar:

http://www.jacso.info/PDFs/jacso-GS-revisited-OIR-2008-32-1.pdf

http://www.jacso.info/PDFs/jacso-GS-revisited-OIR-2008-32-1.pdf

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Young strebt hier offensichtlich keine einfache Retrospektive seines Schaffens an, wie das 1976 noch bei „Decade” der Fall war. Ihm schwebt vielmehr ein ambitioniertes Gesamtkunstwerk vor, das aus Tönen, Filmclips und Fotos bestehen soll. Weshalb „Archives, Vol. 1” zunächst nur auf Blu-Ray-Disc und DVD erscheinen wird - die einfache CD-Version soll später nachgereicht werden. .....