Wikisource hat alle Ausgaben zu Lebzeiten der Brüder Grimm fertig transkribiert (bis auf Bd. 2 der seltenen Ausgabe von 1837, der gerade in Arbeit ist).

http://de.wikisource.org/wiki/Kinder-_und_Hausm%C3%A4rchen

Textprobe:

98.

Doctor Allwissend.

Es war einmal ein armer Bauer Namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt, und verkaufte es für zwei Thaler an einen Doctor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doctor gerade zu Tisch, da sah der Bauer was er schön aß und trank, und das Herz gieng ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doctor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen, und fragte endlich ob er nicht auch könnte ein Doctor werden. „O ja,“ sagte der Doctor, „das ist bald geschehen. Erstlich kauf dir ein Abcbuch, so eins, wo vorne ein Göckelhahn drin ist; zweitens mache deinen Wagen und deine zwei Ochsen zu Geld, und schaffe dir damit Kleider an, und was sonst zur Doctorei gehört; drittens laß dir ein Schild malen mit den Worten, ich bin der Doctor Allwissend, und laß das oben über deine Hausthür nageln.“ Der Bauer that alles wies ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoctert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doctor Allwissend gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnte, und auch wissen müßte wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf, und fragte bei ihm an ob er der Doctor [82] Allwissend wäre? „Ja, der wär er.“ „So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wieder schaffen.“ „O ja, aber die Grethe, seine Frau, müßte auch mit.“ Der Herr war das zufrieden, ließ sie beide in dem Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adlichen Hof kamen, war der Tisch gedeckt, da sollte er erst mitessen. „Ja, aber seine Frau, die Grethe, auch“ sagte er, und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte „Grethe, das war der erste,“ und meinte es wäre derjenige, welcher das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte er hätte damit sagen wollen „das ist der erste Dieb,“ und weil ers nun wirklich war, ward ihm angst, und er sagte draußen zu seinen Cameraden „der Doctor weiß alles, wir kommen übel an, er hat gesagt ich wäre der erste.“ Der zweite wollte gar nicht herein, er mußte aber doch. Wie er nun mit seiner Schüssel herein kam, stieß der Bauer seine Frau an, „Grethe, das ist der zweite.“ Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte daß er hinaus kam. Dem dritten giengs nicht besser, der Bauer sagte wieder „Grethe, das ist der dritte.“. Der vierte mußte eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der Herr sprach zum Doctor er sollte seine Kunst zeigen, und rathen was darunter läge; es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wußte nicht wie er sich helfen sollte, und sprach „ach, ich armer Krebs!“ Wie der Herr das hörte, rief er „da, er weiß es, nun weiß er auch wer das Geld hat.“

[83] Dem Bedienten aber ward gewaltig angst, und er blinzelte den Doctor an, er möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle vier sie hätten das Geld gestohlen; sie wolltens ja gerne heraus geben, und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verrathen wollte: es gieng ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doctor zufrieden, gieng wieder hinein, und sprach „Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt.“ Der fünfte Bediente aber kroch in den Ofen, und wollte hören ob der Doctor noch mehr wüßte. Der saß aber, und schlug sein Abcbuch auf, blätterte hin und her, und suchte den Göckelhahn. Weil er ihn nun nicht gleich finden konnte, sprach er „du bist doch darin, und mußt auch heraus.“ Da meinte der im Ofen er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus, und rief „der Mann weiß alles.“ Nun zeigte der Doctor Allwissend dem Herrn wo das Geld lag, sagte aber nicht wers gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung, und ward ein berühmter Mann.

http://de.wikisource.org/wiki/Kinder-_und_Hausm%C3%A4rchen

Textprobe:

98.

Doctor Allwissend.

Es war einmal ein armer Bauer Namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt, und verkaufte es für zwei Thaler an einen Doctor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doctor gerade zu Tisch, da sah der Bauer was er schön aß und trank, und das Herz gieng ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doctor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen, und fragte endlich ob er nicht auch könnte ein Doctor werden. „O ja,“ sagte der Doctor, „das ist bald geschehen. Erstlich kauf dir ein Abcbuch, so eins, wo vorne ein Göckelhahn drin ist; zweitens mache deinen Wagen und deine zwei Ochsen zu Geld, und schaffe dir damit Kleider an, und was sonst zur Doctorei gehört; drittens laß dir ein Schild malen mit den Worten, ich bin der Doctor Allwissend, und laß das oben über deine Hausthür nageln.“ Der Bauer that alles wies ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoctert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doctor Allwissend gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnte, und auch wissen müßte wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf, und fragte bei ihm an ob er der Doctor [82] Allwissend wäre? „Ja, der wär er.“ „So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wieder schaffen.“ „O ja, aber die Grethe, seine Frau, müßte auch mit.“ Der Herr war das zufrieden, ließ sie beide in dem Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adlichen Hof kamen, war der Tisch gedeckt, da sollte er erst mitessen. „Ja, aber seine Frau, die Grethe, auch“ sagte er, und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte „Grethe, das war der erste,“ und meinte es wäre derjenige, welcher das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte er hätte damit sagen wollen „das ist der erste Dieb,“ und weil ers nun wirklich war, ward ihm angst, und er sagte draußen zu seinen Cameraden „der Doctor weiß alles, wir kommen übel an, er hat gesagt ich wäre der erste.“ Der zweite wollte gar nicht herein, er mußte aber doch. Wie er nun mit seiner Schüssel herein kam, stieß der Bauer seine Frau an, „Grethe, das ist der zweite.“ Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte daß er hinaus kam. Dem dritten giengs nicht besser, der Bauer sagte wieder „Grethe, das ist der dritte.“. Der vierte mußte eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der Herr sprach zum Doctor er sollte seine Kunst zeigen, und rathen was darunter läge; es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wußte nicht wie er sich helfen sollte, und sprach „ach, ich armer Krebs!“ Wie der Herr das hörte, rief er „da, er weiß es, nun weiß er auch wer das Geld hat.“

[83] Dem Bedienten aber ward gewaltig angst, und er blinzelte den Doctor an, er möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle vier sie hätten das Geld gestohlen; sie wolltens ja gerne heraus geben, und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verrathen wollte: es gieng ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doctor zufrieden, gieng wieder hinein, und sprach „Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt.“ Der fünfte Bediente aber kroch in den Ofen, und wollte hören ob der Doctor noch mehr wüßte. Der saß aber, und schlug sein Abcbuch auf, blätterte hin und her, und suchte den Göckelhahn. Weil er ihn nun nicht gleich finden konnte, sprach er „du bist doch darin, und mußt auch heraus.“ Da meinte der im Ofen er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus, und rief „der Mann weiß alles.“ Nun zeigte der Doctor Allwissend dem Herrn wo das Geld lag, sagte aber nicht wers gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung, und ward ein berühmter Mann.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:31 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:30 - Rubrik: Unterhaltung

Verlagstetxt: "Giovanni Astegno fristet ein beschauliches Dasein als Archivar und Familienvater. Die Geburt seiner Tochter Stella, die am Down-Syndrom leidet, stellt seine Ehe mit der erfolgreichen Geschäftsfrau Giulia und den Zusammenhalt der Familie, zu der auch der 20-jährige Sohn Lorenzo zählt, auf die Probe.

Als Giulia, Stella und Lorenzo nach Amerika fahren, beginnt Giovanni sich als Vater und Ehemann zu hinterfragen. Er nutzt die Tage, um die Orte seiner Jugend zu besuchen. In dem alten Ferienhaus der Familie hat er die fixe Idee, bei der Telefonnummer seiner Kindheit anzurufen. Ab hier inszeniert Walter Veltroni furios die fantastische Begegnung mit der eigenen Kindheit und dem rätselhaften Verschwinden seines Vaters. Es beginnt eine spannende Entdeckungsreise mit verblüffendem Ausgang."

Link

VELTRONI, WALTER: Die Entdeckung des Sonnenaufgangs. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2010. 155 S., 17,90 €.

Wikipedia-Artikel zu Walter Veltroni

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:06 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

International congress about the importance of archives for human rights, good governance, formation of the nation state and national identity

Archives as silent witnesses for the Australian Aboriginals. The role archives play in a federal state: the case of Flanders. Archives and national identity in Indonesia. A selection from the topics up for discussion during the international archival conference at the Peace Palace in The Hague, The Netherlands, August 30-31, 2010. This congress focuses on the importance of archives for good governance in an international context. In the globalizing information society, the significance of archives increasingly transcends national boundaries.

The congress focuses on four themes:

• Archives as 'silent witnesses'. Archives particular relevance in international areas where human rights are at stake.

• Archives of international tribunals like the Yugoslavia Tribunal, or of international or supranational organizations like the European Commission and the Red Cross, transcend national boundaries. What happens to these archives, which are not subject to international archival laws?

• Archives play an important role in the development of a national identity and national states. Archival management is, for example, indispensable to land registry or the Right to Information of citizens. Conversely, the growth and the management of archives are directly influenced by the formation of states.

• How do archival professionals provide support to their colleagues in other parts of the world? Is there international archival solidarity?

Key note speakers are:

• Luc Huyse, sociologist of law, Catholic University of Louvain, Belgium, and international authority on commissions of reconciliation and truth.

• Gabriela Salazar, president of the Mexican professional organization of archivists, member of the Section of Records Management and Archival Professional Organizations of the International Council on Archives, and an expert on archives and human rights.

• Antonio Gonzalez Quintana, Spanish expert in the field of archives, human rights and international organizations.

• Trudy Huskamp Peterson, former Archivist of the United States, current Chair of the Human Rights Working Group of the International Council on Archives.

• Eric Ketelaar, emeritus professor of Archivistics, University of Amsterdam.

Additional speakers come from but not limited to, Australia, Bangladesh, Belgium, Germany, the United Kingdom, Indonesia, Italy, Morocco, The Netherlands, Spain, the United States of America and Switzerland.

Some of the papers on the programme are:

• The archives of the Khmer Rouge: justice and truth in Cambodia

• Documenting torture and truth in El Salvador after the civil war

• Managing the archives of international organizations

• The role of archives in the parliamentary investigation concerning Lumumba (Belgium)

The international congress is organised by KVAN, the Dutch association for archivists, and VVBAD, the Flemish association for archivists and librarians. The conference is supported by the Section of Professional Associations of the International Council on Archives (ICA/SPA) and the National Archives in The Hague, The Netherlands The congress commemorates the first international archives conference, which took place in Brussels a century ago in 1910.

More details concerning the congress and the programme is available at: http://www.archiveswithoutborders.org .

via Archivliste!

s.a. http://archiv.twoday.net/stories/6089996/

Archives as silent witnesses for the Australian Aboriginals. The role archives play in a federal state: the case of Flanders. Archives and national identity in Indonesia. A selection from the topics up for discussion during the international archival conference at the Peace Palace in The Hague, The Netherlands, August 30-31, 2010. This congress focuses on the importance of archives for good governance in an international context. In the globalizing information society, the significance of archives increasingly transcends national boundaries.

The congress focuses on four themes:

• Archives as 'silent witnesses'. Archives particular relevance in international areas where human rights are at stake.

• Archives of international tribunals like the Yugoslavia Tribunal, or of international or supranational organizations like the European Commission and the Red Cross, transcend national boundaries. What happens to these archives, which are not subject to international archival laws?

• Archives play an important role in the development of a national identity and national states. Archival management is, for example, indispensable to land registry or the Right to Information of citizens. Conversely, the growth and the management of archives are directly influenced by the formation of states.

• How do archival professionals provide support to their colleagues in other parts of the world? Is there international archival solidarity?

Key note speakers are:

• Luc Huyse, sociologist of law, Catholic University of Louvain, Belgium, and international authority on commissions of reconciliation and truth.

• Gabriela Salazar, president of the Mexican professional organization of archivists, member of the Section of Records Management and Archival Professional Organizations of the International Council on Archives, and an expert on archives and human rights.

• Antonio Gonzalez Quintana, Spanish expert in the field of archives, human rights and international organizations.

• Trudy Huskamp Peterson, former Archivist of the United States, current Chair of the Human Rights Working Group of the International Council on Archives.

• Eric Ketelaar, emeritus professor of Archivistics, University of Amsterdam.

Additional speakers come from but not limited to, Australia, Bangladesh, Belgium, Germany, the United Kingdom, Indonesia, Italy, Morocco, The Netherlands, Spain, the United States of America and Switzerland.

Some of the papers on the programme are:

• The archives of the Khmer Rouge: justice and truth in Cambodia

• Documenting torture and truth in El Salvador after the civil war

• Managing the archives of international organizations

• The role of archives in the parliamentary investigation concerning Lumumba (Belgium)

The international congress is organised by KVAN, the Dutch association for archivists, and VVBAD, the Flemish association for archivists and librarians. The conference is supported by the Section of Professional Associations of the International Council on Archives (ICA/SPA) and the National Archives in The Hague, The Netherlands The congress commemorates the first international archives conference, which took place in Brussels a century ago in 1910.

More details concerning the congress and the programme is available at: http://www.archiveswithoutborders.org .

via Archivliste!

s.a. http://archiv.twoday.net/stories/6089996/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:01 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

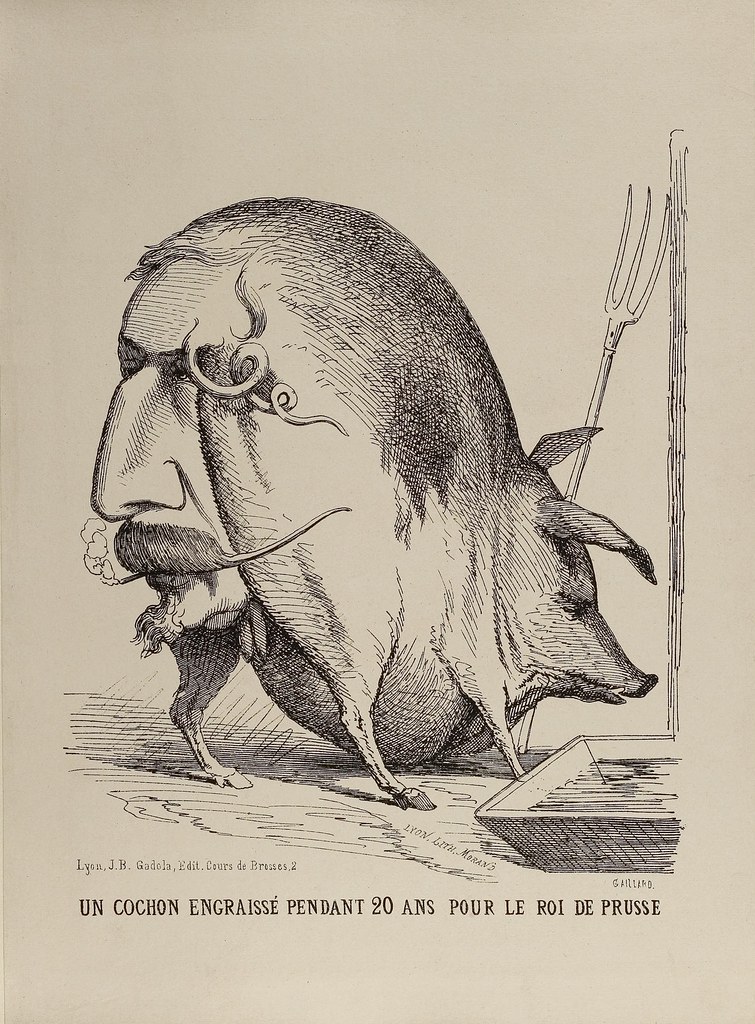

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lustige_Naturgeschichte_oder_Zoologia_comica.djvu

Zum Autor:

http://de.wikisource.org/wiki/Franz_Bonn

Zum Autor:

http://de.wikisource.org/wiki/Franz_Bonn

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 18:50 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Regesten der Mainzer Erzbischöfe von Böhmer/Will wurden von Google digitalisiert, sind bei Google aber nur mit US-Proxy einsehbar. Es gibt jedoch auch für uns zugängliche Spiegel:

Bd. 1, 1877

http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/b017428+0001.pdf

Bd. 2, 1886 (bis 1288)

http://www.archive.org/details/RegestaArchiepiscoporumMaguntinensium2

Bd. 1, 1877

http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/b017428+0001.pdf

Bd. 2, 1886 (bis 1288)

http://www.archive.org/details/RegestaArchiepiscoporumMaguntinensium2

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 18:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Hochschulbibliothek der RWTH Aachen stellt im Sinne des Open-Access-Gedankens ab dem 21.6.2010 in Kooperation mit dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) ihre bibliographischen Daten für die Öffentlichkeit uneingeschränkt zur Verfügung.

http://www.bth.rwth-aachen.de/offbibdat.html

http://www.bth.rwth-aachen.de/offbibdat.html

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:59 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:47 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:45 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:34 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über die Ausstellung mit dem Titel "Das Gesicht des Gettos. Bilder jüdischer Photographen aus dem Getto Litzmannstadt 1940-1944" berichtet die Berliner Zeitung vom 23.06.2010:

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0623/feuilleton/0010/index.html

Weitere Informationen zur Ausstellung, die vom 23.06. bis 03.10.2010 zu sehen ist, gibt die Homepage der Stiftung:

http://www.topographie.de/topographie-des-terrors/ausstellungen/sonderausstellungen/

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0623/feuilleton/0010/index.html

Weitere Informationen zur Ausstellung, die vom 23.06. bis 03.10.2010 zu sehen ist, gibt die Homepage der Stiftung:

http://www.topographie.de/topographie-des-terrors/ausstellungen/sonderausstellungen/

ingobobingo - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:01 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Seit heute wird ein neuer, kostenfreier Online-Katalog zur Musik unter

http://opac.rism.info angeboten. Etwa 700.000 Nachweise von meist

handschriftlichen Quellen werden in dieser Datenbank ausfuehrlich nach

wissenschaftlichen Kriterien katalogisiert angeboten. Die

Handschriften

werden heute in Hunderten von Bibliotheken und Archiven weltweit

aufbewahrt.

In ihnen sind musikalische Werke von 30.000 Komponisten ueberliefert.

Der Katalog wurde ermoeglicht durch eine Kooperation zwischen dem

Internationalen Quellenlexikon der Musik (Repertoire International des

Sources Musicales, kurz RISM), der Bayerischen Staatsbibliothek und

der

Staatsbibliothek zu Berlin.

Besonders aktuell scheint der Datenbestand nicht zu sein, wenn ich mir

http://opac.rism.info/search?documentid=450018404

anschaue. Die Donaueschinger Musikhandschriften sind doch schon seit Jahren in der BLB Karlsruhe! Die Information

Ansetzungsform: Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek, Donaueschingen

Land: XA-DE

Adresse: 78166

URL: http://www.blb-karlsruhe.de/

ist aus meiner Sicht nicht gerade unmissverständlich.

Bei Komponisten ist die PND angegeben.

http://opac.rism.info angeboten. Etwa 700.000 Nachweise von meist

handschriftlichen Quellen werden in dieser Datenbank ausfuehrlich nach

wissenschaftlichen Kriterien katalogisiert angeboten. Die

Handschriften

werden heute in Hunderten von Bibliotheken und Archiven weltweit

aufbewahrt.

In ihnen sind musikalische Werke von 30.000 Komponisten ueberliefert.

Der Katalog wurde ermoeglicht durch eine Kooperation zwischen dem

Internationalen Quellenlexikon der Musik (Repertoire International des

Sources Musicales, kurz RISM), der Bayerischen Staatsbibliothek und

der

Staatsbibliothek zu Berlin.

Besonders aktuell scheint der Datenbestand nicht zu sein, wenn ich mir

http://opac.rism.info/search?documentid=450018404

anschaue. Die Donaueschinger Musikhandschriften sind doch schon seit Jahren in der BLB Karlsruhe! Die Information

Ansetzungsform: Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek, Donaueschingen

Land: XA-DE

Adresse: 78166

URL: http://www.blb-karlsruhe.de/

ist aus meiner Sicht nicht gerade unmissverständlich.

Bei Komponisten ist die PND angegeben.

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 15:45 - Rubrik: Kodikologie

http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/das_gesetz_der_guten_nachbarschaft_1.6217520.html

Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/6322564/

Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/6322564/

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 15:29 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 14:47 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 13:49 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das hier abgebildete Gebäude, das Krönchen-Center, beherbergt das Siegener Stadtarchiv in der 3. Etage.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 13:45 - Rubrik: Kommunalarchive

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 08:40 - Rubrik: Unterhaltung

Zahlreiche italienische Einrichtungen der Wissenschaft und Kultur

kämpfen derzeit um ihre Existenz. Art. 7, Abs. 24, der kürzlich im

italienischen Gesetzblatt unter dem Titel "Sofortmaßnahmen zur

Finanzstabilisierung und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit"

veröffentlichten und noch vom Parlament zu beschließenden Eilverordnung bestimmt:

"Mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzesdekretes werden die

Haushaltsmittel für die entsprechenden Kapitel in den Voranschlägen der zuständigen Ministerien bezüglich der staatlichen Beihilfe für Körperschaften, Institute, Stiftungen und andere Organisationen um 50% gegenüber dem Jahr 2009 gekürzt. Zum Zwecke der Rationalisierung und Neuordnung der Modalitäten, unter denen der Staat zur Finanzierung der vorgenannten Einrichtungen beiträgt, setzen die zuständigen Ministerien

innerhalb einer Frist von 60 Tagen nach Inkrafttreten des vorliegenden Dekretes die Aufteilung der verfügbaren Mittel fest."

Auf Initiative des Staatspräsidenten Giorgio Napolitano wurde ein Anhang (vgl. die Liste unter

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?pn=texte&id=1315 ), bestehend aus einer Liste von 232 Kulturinstituten und -einrichtungen, aus dem Dekret vorerst herausgenommen und damit ein regelrechtes "Massensterben" von Einrichtungen der Wissenschaft und der Kultur verhindert, für die jegliche staatliche Beihilfe gestrichen werden sollte. Die Neufassung von Abs. 24 bietet allerdings keinerlei Sicherheit, insbesondere für die nichtwirtschaftlichen öffentlichen Körperschaften wie das Istituto storico italiano per il medio evo (ISIME), das der Kontrolle des Ministeriums für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten unterliegt. Dieses Ministerium muss nach den

Bestimmungen des Gesetzesdekretes eine Kürzung des entsprechenden Haushaltskapitels um 50% vornehmen, was weit über den von den Sofortmaßnahmen vorgesehenen Mittelwert von 10% hinausgeht.

Die wichtigsten Historikervereinigungen Italiens haben hierzu kürzlich wie folgt Stellung genommen:

"Die scientific community der italienischen Historiker sieht in der

unterschiedslosen Streichung der Zuwendungen für die Einrichtungen, die wissenschaftliche Bestände, Quellen, Archive und Bibliotheken verwalten, welche für die europäische Geschichte und Kultur von grundlegender Bedeutung sind, ein schweres Symptom der Unkultur und kultureller Armut.

Unter Bedingungen, die sich seit Jahren äußerst schwierig gestalten, und dank des Einsatzes von Hunderten von Wissenschaftlern, die oftmals ehrenamtlich arbeiten, fördern die italienischen Kultureinrichtungen Forschungen, Studien und Initiativen, die der Weiterentwicklung und der Vermittlung des Fachwissens und der Fachkenntnisse dienen und dabei auch über die Grenzen der fachwissenschaftlichen Kreise hinausgreifen. Ins

Auge fällt das äußerst geringe Gewicht, das die Höhe der gestrichenen Gelder im Gesamtrahmen des Haushaltsmanövers besitzt; an sich von bescheidener Größe, sind die Summen jedoch wesentlich für die Entwicklung der italienischen Kultur auch im internationalen Zusammenhang - einer Kultur, die auf diese Weise schwer getroffen wird, während man sich anschickt, ihre Bedeutung im Rahmen der Feiern zur einhundertfünfzigjährigen Gründung des Einheitsstaates herauszustellen.

Ins Auge fällt auch die unterschiedslose Unbestimmtheit einer Maßnahme, während man gleichzeitig die Wichtigkeit von Evaluierung und Leistung betont. Unsere Verbände fordern und hoffen deshalb, dass das Parlament und die politischen Kräfte diesen Haushaltsposten wiederaufnehmen und allenfalls für die Zukunft die Einführung von Beurteilungskriterien vorsehen, welche den Instituten und Stiftungen die Finanzierung für herausragende Forschungsprojekte sicherstellen, die von wissenschaftlicher Seite a priori und a posteriori der Prüfung durch kompetente Fachleute unterliegen. Nicht akzeptiert werden kann der Plan, die Verteilung der verbleibenden Geldmittel zukünftig der Entscheidung des Schatzministers und des Ministerpräsidentenbüros zu überlassen. Der Grundsatz der Fachkompetenz, dieses sichere Fundament für jegliche wissenschaftliche Unternehmung, verlangt, dass die Beurteilung in vollkommen transparenter Weise durch das Ministerium für kulturelle Güter unter Heranziehung der wichtigsten italienischen Fachleute aus den jeweils betroffenen Disziplinen erfolgt."

Der Präsident des ISIME, Prof. Massimo Miglio, erklärt: "Wir sind uns der schwierigen Wirtschaftslage durchaus bewusst, doch die Probleme werden nicht dadurch gelöst, dass man Stätten der Arbeit und Produktion zur Schließung zwingt, die den Nachwuchs ausbilden und die man weltweit für italienische Spitzeneinrichtungen hält. Kürzungen und Streichungen kann und muss man in den unproduktiven Sektoren vornehmen. Eine aufmerksame, vom Ministerium aus dieser Perspektive vorgenommene Prüfung böte auch die Möglichkeit einer organischen, effektiven Neuordnung, die wir alle wünschen; aus diesem Grund streben wir eine Unterredung mit den Verantwortlichen aus dem Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten an. [...] Das Institut kann wie andere vergleichbare Einrichtungen eine positive Bilanz vorweisen: Es initiiert zahlreiche ehrenamtliche Aktivitäten, gibt den Nachwuchsforschern Arbeit und fördert deren berufliche Kompetenzen, veröffentlicht jährlich ungefähr 15 Werke von hoher wissenschaftlicher Qualität, verfügt über eine Spezialbibliothek und ein bedeutsames historisches Archiv, die frei zugänglich sind, bildet als Träger der Scuola Storica Nazionale di Studi medioevali und der Scuola per l'edizione delle fonti junge Nachwuchswissenschaftler aus und organisiert zahlreiche Seminare und Tagungen."

Das Deutsche Historische Institut arbeitet seit über 100 Jahren mit

zahlreichen, von massiven Kürzungen bzw. Schließung bedrohten

italienischen Einrichtungen zusammen. Die Nutzung beispielsweise von deren Bibliotheken und Archiven ist für die internationale Community unverzichtbar, auch der bestehende Zeitschriftenaustausch darf nicht gefährdet werden.

Namens des Deutschen Historischen Instituts in Rom und seiner

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestieren wir mit Nachdruck gegen den geplanten Kahlschlag, welcher bestehende internationale

Kooperationen bedroht.

Wir bitten Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, ihre Solidarität zu bekunden, sich diesem Protest anzuschließen und entsprechende Schreiben an folgende, in Auswahl genannte Anschriften zu senden (bitte lassen Sie Kopien der Schreiben dem DHI in Rom zukommen, damit sie ggf. gezielt in die laufenden parlamentarischen Beratungen eingebracht werden können):

Associazione Nazionale Archivistica Italiana: http://www.anai.org

Società Italiana degli Storici medievisti: http://cisadu2.let.uniroma1.it/sismed/

Società Italiana delle Storiche: http://www.societadellestoriche.it

Società italiana per gli Studi di Storia delle Istituzioni: http://www.storiadelleistituzioni.it

Società Italiana per la Storia dell'Età moderna: http://www.stmoderna.it

Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea: http://www.sissco.it

Associazione delle istituzioni di cultura italiane: http://www.aici.it

Istituto storico italiano per il medio evo: http://www.isime.it

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia: <http://www.italia-liberazione.it

Fondazione Lelio e Lisli Basso: http://www.fondazionebasso.it

Fondazione Accademia Musicale Chigiana: http://www.chigiana.it

Fondazione Claudio Monteverdi: http://www.fondazionemonteverdi.it

Fondazione Gioacchino Rossini: http://www.fondazionerossini.org

Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani: http://www.fondazione-internazionale-giuseppe-verdi.org

Rom, 17.6.2010

Für das Deutsche Historische Institut in Rom:

Prof. Dr. Michael Matheus http://www.dhi-roma.it

kruse@dhi-roma.it

via Archivliste

kämpfen derzeit um ihre Existenz. Art. 7, Abs. 24, der kürzlich im

italienischen Gesetzblatt unter dem Titel "Sofortmaßnahmen zur

Finanzstabilisierung und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit"

veröffentlichten und noch vom Parlament zu beschließenden Eilverordnung bestimmt:

"Mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzesdekretes werden die

Haushaltsmittel für die entsprechenden Kapitel in den Voranschlägen der zuständigen Ministerien bezüglich der staatlichen Beihilfe für Körperschaften, Institute, Stiftungen und andere Organisationen um 50% gegenüber dem Jahr 2009 gekürzt. Zum Zwecke der Rationalisierung und Neuordnung der Modalitäten, unter denen der Staat zur Finanzierung der vorgenannten Einrichtungen beiträgt, setzen die zuständigen Ministerien

innerhalb einer Frist von 60 Tagen nach Inkrafttreten des vorliegenden Dekretes die Aufteilung der verfügbaren Mittel fest."

Auf Initiative des Staatspräsidenten Giorgio Napolitano wurde ein Anhang (vgl. die Liste unter

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?pn=texte&id=1315 ), bestehend aus einer Liste von 232 Kulturinstituten und -einrichtungen, aus dem Dekret vorerst herausgenommen und damit ein regelrechtes "Massensterben" von Einrichtungen der Wissenschaft und der Kultur verhindert, für die jegliche staatliche Beihilfe gestrichen werden sollte. Die Neufassung von Abs. 24 bietet allerdings keinerlei Sicherheit, insbesondere für die nichtwirtschaftlichen öffentlichen Körperschaften wie das Istituto storico italiano per il medio evo (ISIME), das der Kontrolle des Ministeriums für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten unterliegt. Dieses Ministerium muss nach den

Bestimmungen des Gesetzesdekretes eine Kürzung des entsprechenden Haushaltskapitels um 50% vornehmen, was weit über den von den Sofortmaßnahmen vorgesehenen Mittelwert von 10% hinausgeht.

Die wichtigsten Historikervereinigungen Italiens haben hierzu kürzlich wie folgt Stellung genommen:

"Die scientific community der italienischen Historiker sieht in der

unterschiedslosen Streichung der Zuwendungen für die Einrichtungen, die wissenschaftliche Bestände, Quellen, Archive und Bibliotheken verwalten, welche für die europäische Geschichte und Kultur von grundlegender Bedeutung sind, ein schweres Symptom der Unkultur und kultureller Armut.

Unter Bedingungen, die sich seit Jahren äußerst schwierig gestalten, und dank des Einsatzes von Hunderten von Wissenschaftlern, die oftmals ehrenamtlich arbeiten, fördern die italienischen Kultureinrichtungen Forschungen, Studien und Initiativen, die der Weiterentwicklung und der Vermittlung des Fachwissens und der Fachkenntnisse dienen und dabei auch über die Grenzen der fachwissenschaftlichen Kreise hinausgreifen. Ins

Auge fällt das äußerst geringe Gewicht, das die Höhe der gestrichenen Gelder im Gesamtrahmen des Haushaltsmanövers besitzt; an sich von bescheidener Größe, sind die Summen jedoch wesentlich für die Entwicklung der italienischen Kultur auch im internationalen Zusammenhang - einer Kultur, die auf diese Weise schwer getroffen wird, während man sich anschickt, ihre Bedeutung im Rahmen der Feiern zur einhundertfünfzigjährigen Gründung des Einheitsstaates herauszustellen.

Ins Auge fällt auch die unterschiedslose Unbestimmtheit einer Maßnahme, während man gleichzeitig die Wichtigkeit von Evaluierung und Leistung betont. Unsere Verbände fordern und hoffen deshalb, dass das Parlament und die politischen Kräfte diesen Haushaltsposten wiederaufnehmen und allenfalls für die Zukunft die Einführung von Beurteilungskriterien vorsehen, welche den Instituten und Stiftungen die Finanzierung für herausragende Forschungsprojekte sicherstellen, die von wissenschaftlicher Seite a priori und a posteriori der Prüfung durch kompetente Fachleute unterliegen. Nicht akzeptiert werden kann der Plan, die Verteilung der verbleibenden Geldmittel zukünftig der Entscheidung des Schatzministers und des Ministerpräsidentenbüros zu überlassen. Der Grundsatz der Fachkompetenz, dieses sichere Fundament für jegliche wissenschaftliche Unternehmung, verlangt, dass die Beurteilung in vollkommen transparenter Weise durch das Ministerium für kulturelle Güter unter Heranziehung der wichtigsten italienischen Fachleute aus den jeweils betroffenen Disziplinen erfolgt."

Der Präsident des ISIME, Prof. Massimo Miglio, erklärt: "Wir sind uns der schwierigen Wirtschaftslage durchaus bewusst, doch die Probleme werden nicht dadurch gelöst, dass man Stätten der Arbeit und Produktion zur Schließung zwingt, die den Nachwuchs ausbilden und die man weltweit für italienische Spitzeneinrichtungen hält. Kürzungen und Streichungen kann und muss man in den unproduktiven Sektoren vornehmen. Eine aufmerksame, vom Ministerium aus dieser Perspektive vorgenommene Prüfung böte auch die Möglichkeit einer organischen, effektiven Neuordnung, die wir alle wünschen; aus diesem Grund streben wir eine Unterredung mit den Verantwortlichen aus dem Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten an. [...] Das Institut kann wie andere vergleichbare Einrichtungen eine positive Bilanz vorweisen: Es initiiert zahlreiche ehrenamtliche Aktivitäten, gibt den Nachwuchsforschern Arbeit und fördert deren berufliche Kompetenzen, veröffentlicht jährlich ungefähr 15 Werke von hoher wissenschaftlicher Qualität, verfügt über eine Spezialbibliothek und ein bedeutsames historisches Archiv, die frei zugänglich sind, bildet als Träger der Scuola Storica Nazionale di Studi medioevali und der Scuola per l'edizione delle fonti junge Nachwuchswissenschaftler aus und organisiert zahlreiche Seminare und Tagungen."

Das Deutsche Historische Institut arbeitet seit über 100 Jahren mit

zahlreichen, von massiven Kürzungen bzw. Schließung bedrohten

italienischen Einrichtungen zusammen. Die Nutzung beispielsweise von deren Bibliotheken und Archiven ist für die internationale Community unverzichtbar, auch der bestehende Zeitschriftenaustausch darf nicht gefährdet werden.

Namens des Deutschen Historischen Instituts in Rom und seiner

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestieren wir mit Nachdruck gegen den geplanten Kahlschlag, welcher bestehende internationale

Kooperationen bedroht.

Wir bitten Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, ihre Solidarität zu bekunden, sich diesem Protest anzuschließen und entsprechende Schreiben an folgende, in Auswahl genannte Anschriften zu senden (bitte lassen Sie Kopien der Schreiben dem DHI in Rom zukommen, damit sie ggf. gezielt in die laufenden parlamentarischen Beratungen eingebracht werden können):

Associazione Nazionale Archivistica Italiana: http://www.anai.org

Società Italiana degli Storici medievisti: http://cisadu2.let.uniroma1.it/sismed/

Società Italiana delle Storiche: http://www.societadellestoriche.it

Società italiana per gli Studi di Storia delle Istituzioni: http://www.storiadelleistituzioni.it

Società Italiana per la Storia dell'Età moderna: http://www.stmoderna.it

Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea: http://www.sissco.it

Associazione delle istituzioni di cultura italiane: http://www.aici.it

Istituto storico italiano per il medio evo: http://www.isime.it

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia: <http://www.italia-liberazione.it

Fondazione Lelio e Lisli Basso: http://www.fondazionebasso.it

Fondazione Accademia Musicale Chigiana: http://www.chigiana.it

Fondazione Claudio Monteverdi: http://www.fondazionemonteverdi.it

Fondazione Gioacchino Rossini: http://www.fondazionerossini.org

Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani: http://www.fondazione-internazionale-giuseppe-verdi.org

Rom, 17.6.2010

Für das Deutsche Historische Institut in Rom:

Prof. Dr. Michael Matheus http://www.dhi-roma.it

kruse@dhi-roma.it

via Archivliste

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 08:06 - Rubrik: Internationale Aspekte

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 01:08 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 22:29 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vor allem aus der Rubrik Hilfswissenschaften wurden einschlägige Beiträge ausgegliedert.

http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/

Wie bei allen Rubriken gibt es auch für die Beiträge zur Handschriftenkunde einen eigenen RSS-Feed:

http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/index.rdf

http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/

Wie bei allen Rubriken gibt es auch für die Beiträge zur Handschriftenkunde einen eigenen RSS-Feed:

http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/index.rdf

KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 22:08 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei einer Probefahrt mit dem Nachbau der „Elektrischen Viktoria“ - der Replik eines historischen Fahrzeugs - kam der Erlanger Uni-Professor Wilfried Feldenkirchen - bei Hinterzarten - ums Leben. Vier Studenten wurden verletzt.

Der 62-jährige Experte für Wirtschaftsgeschichte und vier Studenten waren mit dem Oldtimernachbau nahe Hinterzarten im Hoch-Schwarzwald unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke kam der offene Oldtimer in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Wilfried Feldenkirchen wurde aus dem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-Jähriger aus Nürnberg kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Freiburg. Drei weitere Studenten wurden leicht verletzt.

Quelle: Abendzeitung

"Trauer in Erlangen und München

Unterdessen haben die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Siemens-Konzern ihre Trauer über den Tod des Professors bekundet. "Wilfried Feldenkirchen war ein angesehener Professor. Der Verlust des geschätzten Kollegen macht mich persönlich betroffen", sagte Uni-Rektor Karl-Dieter Grüske. Siemens-Chef Peter Löscher würdigte die Verdienste Feldenkirchens: "Er hat den Weg des Unternehmens in mehr als 25 Jahren eng begleitet. Wir verdanken ihm viel. Er hat sich um Siemens verdient gemacht", sagte Löscher.

Hintergrund

Wilfried Feldenkirchen war Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg und arbeitete freiberuflich für Siemens als Archivar und Historiker. Er war Projektleiter für den Nachbau der "Elektrischen Viktoria", das erste Elektroauto, das Siemens 1905 baute. Anfang Mai war Feldenkirchen mit dem Auto beim Elektromobilitätsgipfel in Berlin und stellte es Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. In dieser Woche sollte es nach Südafrika transportiert werden.

Ein Toter, vier Verletzte

Wie die Freiburger Polizei mitteilte, fuhr der 62-jährige Feldenkirchen mit dem Wagen auf einer abschüssigen Strecke. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Feldenkirchen wurde dabei aus dem offenen Gefährt geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-jähriger Student aus Nürnberg, der mitfuhr, wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden musste. Die drei anderen Studenten aus Nürnberg und Ipsheim erlitten leichte Verletzungen.

Höchstgeschwindigkeit: 30 Stundenkilometer

Die Elektrische Viktoria, die für den Straßenverkehr zugelassen ist, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehr als 100.000 Euro."

Quelle: Bayr. Fernsehen, Studio Franken

Der 62-jährige Experte für Wirtschaftsgeschichte und vier Studenten waren mit dem Oldtimernachbau nahe Hinterzarten im Hoch-Schwarzwald unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke kam der offene Oldtimer in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Wilfried Feldenkirchen wurde aus dem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-Jähriger aus Nürnberg kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Freiburg. Drei weitere Studenten wurden leicht verletzt.

Quelle: Abendzeitung

"Trauer in Erlangen und München

Unterdessen haben die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Siemens-Konzern ihre Trauer über den Tod des Professors bekundet. "Wilfried Feldenkirchen war ein angesehener Professor. Der Verlust des geschätzten Kollegen macht mich persönlich betroffen", sagte Uni-Rektor Karl-Dieter Grüske. Siemens-Chef Peter Löscher würdigte die Verdienste Feldenkirchens: "Er hat den Weg des Unternehmens in mehr als 25 Jahren eng begleitet. Wir verdanken ihm viel. Er hat sich um Siemens verdient gemacht", sagte Löscher.

Hintergrund

Wilfried Feldenkirchen war Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg und arbeitete freiberuflich für Siemens als Archivar und Historiker. Er war Projektleiter für den Nachbau der "Elektrischen Viktoria", das erste Elektroauto, das Siemens 1905 baute. Anfang Mai war Feldenkirchen mit dem Auto beim Elektromobilitätsgipfel in Berlin und stellte es Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. In dieser Woche sollte es nach Südafrika transportiert werden.

Ein Toter, vier Verletzte

Wie die Freiburger Polizei mitteilte, fuhr der 62-jährige Feldenkirchen mit dem Wagen auf einer abschüssigen Strecke. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Feldenkirchen wurde dabei aus dem offenen Gefährt geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-jähriger Student aus Nürnberg, der mitfuhr, wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden musste. Die drei anderen Studenten aus Nürnberg und Ipsheim erlitten leichte Verletzungen.

Höchstgeschwindigkeit: 30 Stundenkilometer

Die Elektrische Viktoria, die für den Straßenverkehr zugelassen ist, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehr als 100.000 Euro."

Quelle: Bayr. Fernsehen, Studio Franken

Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 20:09 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zum Start der neuen Rubrik "Kodikologie", die sich vorzugsweise der Erforschung von und den Neuigkeiten über abendländische Handschriften aus Mittelalter und Renaissance widmet, folgt hier eine Liste von Beiträgen, bei denen es untunlich schien, sie umzusortieren.

***

[NL: Wappenbuch Beyeren digitalisiert]

http://archiv.twoday.net/stories/6386887/

Jägermeister-Stiftung kauft Handschriften aus Adelsbibliothek Nostitz für HAB Wolfenbüttel

http://archiv.twoday.net/stories/6365652/

Lauber-Handschriften in Brüssel digitalisiert

http://archiv.twoday.net/stories/6370437/

Pariser Handschriftenschätze zum Durchblättern

http://archiv.twoday.net/stories/6355412/

Digitalisierte mittelalterliche Handschriften der Mount Angel Abbey, Oregon

http://archiv.twoday.net/stories/6355393/

27 kostbare Handschriften in Austin online

http://archiv.twoday.net/stories/6346131/

http://archiv.twoday.net/stories/6322630/

Nürnberger Chronik in Iowa online

http://archiv.twoday.net/stories/6336893/

Scriptorium: Medieval and Early Modern Manuscripts Online

http://archiv.twoday.net/stories/6336802/

Digitalisierte Handschriften-Mikrofilme des Kölner Stadtarchivs im Digitalen Historischen Archiv

http://archiv.twoday.net/stories/6308795/

European Digital Library of Written Cultural Heritage

http://archiv.twoday.net/stories/6273586/

Weingartner Liederhandschrift online

http://archiv.twoday.net/stories/6261533/

Weitere deutschsprachige Handschrift der UPenn online

http://archiv.twoday.net/stories/6256976/

Gallica hat ein flotteres Outfit

http://archiv.twoday.net/stories/6201404/

Darthmouth Digital Collections

http://archiv.twoday.net/stories/6176034/

Digitalisate der Schlettstädter Humanistenbibliothek

http://archiv.twoday.net/stories/6168535/

Sehr viele Harvard-Handschriften digitalisiert

http://archiv.twoday.net/stories/6129633/

Nachrichten von der historischen Commission bei der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1859-1865

http://archiv.twoday.net/stories/6111950/

Ausgewertet zurück bis Ende 2009, siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=handschrift&start=90

***

[NL: Wappenbuch Beyeren digitalisiert]

http://archiv.twoday.net/stories/6386887/

Jägermeister-Stiftung kauft Handschriften aus Adelsbibliothek Nostitz für HAB Wolfenbüttel

http://archiv.twoday.net/stories/6365652/

Lauber-Handschriften in Brüssel digitalisiert

http://archiv.twoday.net/stories/6370437/

Pariser Handschriftenschätze zum Durchblättern

http://archiv.twoday.net/stories/6355412/

Digitalisierte mittelalterliche Handschriften der Mount Angel Abbey, Oregon

http://archiv.twoday.net/stories/6355393/

27 kostbare Handschriften in Austin online

http://archiv.twoday.net/stories/6346131/

http://archiv.twoday.net/stories/6322630/

Nürnberger Chronik in Iowa online

http://archiv.twoday.net/stories/6336893/

Scriptorium: Medieval and Early Modern Manuscripts Online

http://archiv.twoday.net/stories/6336802/

Digitalisierte Handschriften-Mikrofilme des Kölner Stadtarchivs im Digitalen Historischen Archiv

http://archiv.twoday.net/stories/6308795/

European Digital Library of Written Cultural Heritage

http://archiv.twoday.net/stories/6273586/

Weingartner Liederhandschrift online

http://archiv.twoday.net/stories/6261533/

Weitere deutschsprachige Handschrift der UPenn online

http://archiv.twoday.net/stories/6256976/

Gallica hat ein flotteres Outfit

http://archiv.twoday.net/stories/6201404/

Darthmouth Digital Collections

http://archiv.twoday.net/stories/6176034/

Digitalisate der Schlettstädter Humanistenbibliothek

http://archiv.twoday.net/stories/6168535/

Sehr viele Harvard-Handschriften digitalisiert

http://archiv.twoday.net/stories/6129633/

Nachrichten von der historischen Commission bei der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1859-1865

http://archiv.twoday.net/stories/6111950/

Ausgewertet zurück bis Ende 2009, siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=handschrift&start=90

KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 20:07 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 19:14 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine Ausstellung im Museum Kurhaus Kleve vom 14.11.2010 – 20.03.2011

"Konrad Fischer (1939-1996) hat mit seiner 1967 in Düsseldorf eröffneten Galerie international Kunstgeschichte geschrieben, insbesondere als früher Förderer der minimalistischen und konzeptuellen Kunst. Zahlreiche Künstler, die heute Weltgeltung besitzen, hat er „entdeckt“ und zu ihrer ersten Einzelausstellung in seine Galerie eingeladen. Seine Galerie war in Europa der entscheidende Ort für die Entwicklung der Kunst.

Erstmals wird mit dieser Ausstellung ein zentrales Kapitel der Kunstgeschichte des Rheinlands im 20. Jahrhundert beleuchtet. Sie zeigt die enorme Lebensleistung von Konrad Fischer anhand der Sammlung, die er gemeinsam mit seiner Frau Dorothee parallel zur Galeriearbeit aufgebaut hat und die in ihrer Gesamtheit bisher nicht bekannt ist. Sie umfasst eindrucksvolle Werkgruppen hochrangiger internationaler Künstler, u.a. von Carl Andre, Bernd und Hilla Becher, Hanne Darboven, On Kawara, Richard Long, Sol LeWitt, Mario Merz, Bruce Nauman, Robert Ryman, Gregor Schneider und Thomas Schütte.

Die Ausstellung wird organisiert in Kooperation mit dem Museu d’Art Contemporani de Barcelona ....."

Quelle: Ausstellungsvorschau Museum Kurhaus Kleve

"Konrad Fischer (1939-1996) hat mit seiner 1967 in Düsseldorf eröffneten Galerie international Kunstgeschichte geschrieben, insbesondere als früher Förderer der minimalistischen und konzeptuellen Kunst. Zahlreiche Künstler, die heute Weltgeltung besitzen, hat er „entdeckt“ und zu ihrer ersten Einzelausstellung in seine Galerie eingeladen. Seine Galerie war in Europa der entscheidende Ort für die Entwicklung der Kunst.

Erstmals wird mit dieser Ausstellung ein zentrales Kapitel der Kunstgeschichte des Rheinlands im 20. Jahrhundert beleuchtet. Sie zeigt die enorme Lebensleistung von Konrad Fischer anhand der Sammlung, die er gemeinsam mit seiner Frau Dorothee parallel zur Galeriearbeit aufgebaut hat und die in ihrer Gesamtheit bisher nicht bekannt ist. Sie umfasst eindrucksvolle Werkgruppen hochrangiger internationaler Künstler, u.a. von Carl Andre, Bernd und Hilla Becher, Hanne Darboven, On Kawara, Richard Long, Sol LeWitt, Mario Merz, Bruce Nauman, Robert Ryman, Gregor Schneider und Thomas Schütte.

Die Ausstellung wird organisiert in Kooperation mit dem Museu d’Art Contemporani de Barcelona ....."

Quelle: Ausstellungsvorschau Museum Kurhaus Kleve

"With a Probability of Being Seen. Dorothee and Konrad Fischer. Archives of an attitude". Notes by Friedrich Meschede, curator from MACBA on Vimeo.

Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 18:45 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

FAZ online vom 22.6.2010:

Internet

Thomas de Maizière hat in einer Grundsatzrede skizziert, wie er sich eine deutsche „Netzpolitik“ vorstellt. Dem Internet müsse in bestimmten Bereichen das Vergessen beigebracht werden. Zudem müsse für das Netz etwas Ähnliches wie der presserechtliche Anspruch auf Gegendarstellung geschaffen werden."

Thesen hier:

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1099988/publicationFile/88667/thesen_netzpolitik.pdf

http://soundcloud.com/carta/demaiziere-netzpolitik

Empirische Studie von Google:

http://archiv.twoday.net/stories/8359944/

Noch mehr Radiergummi ?

Internet

Thomas de Maizière hat in einer Grundsatzrede skizziert, wie er sich eine deutsche „Netzpolitik“ vorstellt. Dem Internet müsse in bestimmten Bereichen das Vergessen beigebracht werden. Zudem müsse für das Netz etwas Ähnliches wie der presserechtliche Anspruch auf Gegendarstellung geschaffen werden."

Thesen hier:

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1099988/publicationFile/88667/thesen_netzpolitik.pdf

http://soundcloud.com/carta/demaiziere-netzpolitik

Empirische Studie von Google:

http://archiv.twoday.net/stories/8359944/

Noch mehr Radiergummi ?

vom hofe - am Dienstag, 22. Juni 2010, 17:05 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 15:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

2000 Barockdrucke des 17. Jahrhunderts aus der Nürnberger Stadtbibliothek seien bereits digitalisiert und im Internet einsehbar, meldet dpa:

http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1246826&kat=10&man=3

Auf der Website der Stadtbibliothek findet man wie zu erwarten nichts.

http://www.franken-tv.de/default.aspx?ID=458&showNews=756479 nennt die zutreffende Adresse http://www.vd17.de

Man wird allerdings Probleme haben, die angeblich vorhandenen 2000 Drucke in der Datenbank zu lokalisieren, da das sonst übliche Schlagwort Volldigitalisat nicht Verwendung findet und das VD17 keinen Online-Filter anbietet.

Über 1800 Treffer erhält man, wenn man nach Volltext mit der Sucheinschränkung StadtB Nürnberg sucht, darunter:

http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/75:707155D_001,800,600

Wieso ist es nicht möglich, den natürlich und selbstverständlichen Wunsch von Benutzern zu befriedigen, die ausschließlich vollständig online einsehbare Drucke benutzen und nicht die Nadel im Heuhaufen suchen möchten?

http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1246826&kat=10&man=3

Auf der Website der Stadtbibliothek findet man wie zu erwarten nichts.

http://www.franken-tv.de/default.aspx?ID=458&showNews=756479 nennt die zutreffende Adresse http://www.vd17.de

Man wird allerdings Probleme haben, die angeblich vorhandenen 2000 Drucke in der Datenbank zu lokalisieren, da das sonst übliche Schlagwort Volldigitalisat nicht Verwendung findet und das VD17 keinen Online-Filter anbietet.

Über 1800 Treffer erhält man, wenn man nach Volltext mit der Sucheinschränkung StadtB Nürnberg sucht, darunter:

http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/75:707155D_001,800,600

Wieso ist es nicht möglich, den natürlich und selbstverständlichen Wunsch von Benutzern zu befriedigen, die ausschließlich vollständig online einsehbare Drucke benutzen und nicht die Nadel im Heuhaufen suchen möchten?

KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 15:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Ausgestrahlt am 20. Juni 2010 im Sat.1

"In der Humanprobenbank in Münster ist es eisig kalt. Die enormen Minusgrade sind nötig, denn sie bewahren einen ganz besonderen Schatz vor dem Verfall. Die Kostbarkeiten der Humanprobenbank stammen vom Menschen - seit Jahrzehnten werden hier Haare, Blut, Urin und Speichel konserviert. Mit jedem Jahr werden die Proben wertvoller, denn sie sind ein Spiegel der Vergangenheit. Forscher vergleichen alte Proben mit denen von heute, und können so fest stellen, wie sich Umweltgifte verändert haben. PLANETOPIA begleitet einen Forscher beim Einsammeln einer Probe und bei seinem eisigen Gang in die Kältekammer.

Das Urheberrecht (©) unterliegt:

NEWS AND PICTURES Fernsehen GmbH & Co. KG "

Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 10:27 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Personalakten werden seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt und begleiten eine Person ihr gesamtes Berufsleben hindurch. Sie enthalten zahlreiche Dokumente, die interessante Schlaglichter auf die Biografie einer Person werfen: Fotos, Zeugnisse, Lebensläufe, Beurteilungen - und manchmal sogar Disziplinarsachen. Das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen greift die für Familienforscher hochinteressante Quellengruppe in seiner Vortragsreihe "Genealogie im Archiv" auf. Am 24. Juni 2010 um 19 Uhr wird Dr. Annette Hennigs im Vortragssaal des Dienstgebäudes Bohlweg 2 die Möglichkeiten und Grenzen der genealogischen Analyse von Personalakten aufzeigen. Besucher sind herzlich willkommen, die Veranstaltung ist kostenfrei.

INFO

Veranstaltungsdaten:

Vortragsreihe Genealogie im Archiv: Personalakten als

genealogische Quelle

Datum: 24.06.2010

Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen

Bohlweg 2

48147 Münster

Tel.: 0251 / 4885-0

Fax: 0251 / 4885-100

E-Mail: westfalen@lav.nrw.de

URL:

http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/abteilungWestfalen/index.html "

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

INFO

Veranstaltungsdaten:

Vortragsreihe Genealogie im Archiv: Personalakten als

genealogische Quelle

Datum: 24.06.2010

Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen

Bohlweg 2

48147 Münster

Tel.: 0251 / 4885-0

Fax: 0251 / 4885-100

E-Mail: westfalen@lav.nrw.de

URL:

http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/abteilungWestfalen/index.html "

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Wolf Thomas - am Montag, 21. Juni 2010, 12:02 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Fachbereich Medienpädagogik, hat einen Werbefilm über das Landesarchiv NRW Abteilung Ostwestfalen-Lippe und das Kreisarchiv Lippe in Detmold gedreht. Sie finden diesen Film jetzt auf YouTube.

Andreas Pilger - am Montag, 21. Juni 2010, 11:34 - Rubrik: Web 2.0

Wolf Thomas - am Montag, 21. Juni 2010, 08:46 - Rubrik: Unterhaltung

Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 20:56 - Rubrik: Medienarchive

"Archiv – das klingt langweilig, oder? Wir assoziieren es mit staubigen Akten, die kein Mensch mehr braucht. Aber: Es gibt Archive, die werden von quicklebendigen Leuten höchst dynamisch gehandhabt.

Erst mal zum Wort: Archiv hat die gleiche Wurzel wie der 2. Teil in Matriarchat oder Patriarchat: arché „Ursprung, das Erste”.

Was ist ein Archiv im Patriarchat?

Der Ausdruck – lat. archivum, grch. archeion – wird ursprünglich auf den Wohnsitz eines Archonten angewendet, wo unter dessen Autorität wichtige offizielle Staatsdokumente gelagert werden. Archonten waren im alten Athen die neun aus dem Adel gewählten, an der Spitze des Staates stehenden Beamte.

Die Archivierung des im Hause eines Archon aufbewahrten Archivguts ist an Regeln wie Unveränderbarkeit und langfristige Wiederauffindbarkeit gebunden. Archive sind beispielsweise in Museums-, Finanz-, Bibliotheks-, oder Justizgebäuden zu finden.

Die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands ist im Barbarastollen archiviert. Na ja, nicht die ganze Geschichte. Nur das Kulturgut das als archivierungswürdig gilt. Ein paar „Experten” wählen das aus und zu patriarchalen Archiven hat auch nicht jeder Zugang – es gibt einen besonderen Berufsstand: Archivar/in – diese Leute dürfen ein Archiv betreten und sorgen dafür, dass alles unverändert an seinem Platz bleibt und „Unbefugte” draußen bleiben.

Immer dann, wenn es heißt „Kein Zutritt für Unbefugte” haben wir es mit einem Herrschaftsinstrument zu tun.

Da der Begriff “Archiv” nicht geschützt ist, könnte man meinen, dass das Wort im Internet beliebig verwendet wird. So ist es aber nicht.

Was ist ein Archiv im Web 2.0?

Es gibt Internetarchive, die schon vor der Web2.0-Technologie aufgebaut wurden und sich in zwei wesentlichen Merkmalen von patriarchalen Archiven unterscheiden:

1. sie wurden als Wissensdatenbanken für zukünftige Generationen konzipiert

2. sie sind allen zugänglich

Ein Beispiel:

Webcitation.org – Zunehmend werden in Print- oder Online-Publikationen Websites als Quellen angegeben. Also auch in Fachbüchern, Forschungsberichten, Dissertationen usw. Während eine gedruckte Quelle auffindbar bleibt (die Angabe „Walter Schmidt, 1984, S. 34″ kann als Buchseite gefunden werden), verändern sich Websites und die Quellenangabe führt möglicherweise als Fehler 404 „ins Leere”. Hier kommt webcitation.org ins Spiel: Ich melde die Adresse der Webpage, die ich in meinem Buch zitiere, dort an, Webcitation archiviert die Seite und zukünftige Leser können permanent auf die Quelle zugreifen, auch wenn die ursprüngliche Seite vom Besitzer nicht mehr betrieben wird. Typisch Web 2.0: der Dienst ist kostenlos.

Viele weitere Beispiele für derartige Archivierung und Verwendungsmöglichkeiten für die Allgemeinheit sind in der Wikipedia beschrieben. Ich empfehle die englische Version, denn der deutschen Wikipatria gelingt es regelmäßig den sozialen Geist des Internets an sich, und des Web 2.0 im Besonderen, abzutöten.

Archivierung im täglichen Gebrauch des Web 2.0

Jeder mit einem Google-Email-Konto weiß die Archivierungsfunktion zu schätzen. Die Firma Google setzt Web 2.0-Technologie um, wo immer möglich, deshalb ist sie erfolgreich. Wie bei jeder anderen Email-Software kann man Emails filtern, in Ordner schieben oder löschen. Die Archivierung versieht dagegen eingehende Emails mit bestimmten Labels (tags, Stichworten) und legt sie unter diesem Label ab, ohne den Posteingangsordner voll zu stopfen. Das eignet sich z.B. für abonnierte Newsletter oder Alerts zu bestimmten Themen, auf die man zugreift – sie sind durchsuchbar -, wenn sie benötigt werden.

Blog-Archiv

Blogbeiträge werden von der Blogsoftware ebenfalls archiviert. Wiederum Web 2.0: denn sie sind für alle zugänglich und werden von Bloggern im Laufe der Zeit verändert! Das geschieht durch inhaltliche Ergänzungen in Artikeln, deren komplette Überarbeitung, einer Neu-Kategorisierung oder dem Löschen überholter Beiträge.

Manche Blogs archivieren unter der Jahreszahl und/oder dem Monat, was nur bedingt Sinn macht, denn man kann an der Archivgliederung nicht erkennen, welche Inhalte sie enthält. Mein Blog ist in Kategorien archiviert (siehe ganz unten). Ein Blogarchiv ist nicht statisch. Es spiegelt zwar wie ein patriarchales Staatsarchiv Geschichte – beim Blog die der bloggenden Person. Aber während ein Staatsarchiv auf Unveränderbarkeit ausgerichtet ist, reflektiert das Blogarchiv die ‘historische’ Veränderung, d.h. die Entwicklung der Bloggerin.

Matriarchales Archiv

Haben Naturvölker und Stammesgesellschaften Archive? Sie haben! Ihr Überleben hängt davon ab. Das Archiv befindet sich aber nicht in einem festen verschlossenen Gebäude, sondern in den Köpfen von Personen, die ein besonders gutes Gedächtnis haben.

Diese Mitglieder matriarchaler Gemeinschaften sind die HüterInnen der politischen Kontinuität ihres Stammes. Sie wissen alles auswendig: Die Linie ihrer Vorfahren, mythologische Ereignisse, heilige Plätze wie Grabstätten oder Schreine, die weit entfernt auseinander liegen können. Ihr trainiertes Gedächtnis speichert unzählige Sprichwörter, Chiffren, Tänze, Liedtexte und Melodien. Die Schamanen unter ihnen finden Kräuter und kennen medizinische Techniken, wissen um deren Wirkung und können effizient damit heilen.

Um das Wissen einer solchen Gemeinschaft zu bewahren, wird es an Begabte von Generation zu Generation weiter gegeben. Es dauert Jahrzehnte, bis alles memoriert ist. Aber es gibt Hilfen für Lernende: Das Bild links zeigt ein afrikanisches Memorialbrett der Luba, ein Bantuvolk im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Die Perlen und Kerben bedeuten signifikante Plätze, Personen, Ereignisse und Ideen.

Die Veränderungen im Stamm und in dessen Umwelt fließen beständig in neu zu erstellende Gedächtnisbretter und damit in die Köpfe der „Archiv-WächterInnen” ein. Das naturwidrige Konzept von unveränderlicher Archivierung hat hier keinen Platz. Dies wird noch deutlicher bei den nordamerikanischen Newspaper Rocks der Indianer. Die sind nämlich Wind und Wetter ausgesetzt.

Aber das beste Beispiel und die perfekte Analogie der matriarchalen Memorialbretter zum Web 2.0 sind die Wikis. Das bekannteste ist die Wikipedia, dazu es gibt unzählige kleinere und ganz kleine Wikis zu allen nur denkbaren Themen. Sie werden angepasst, wie die Bretter der Luba, wenn die Zeit es verlangt.

Archiv ist also nicht gleich Archiv. Entlarvend ist immer die Einstellung, die geistige Haltung, die hinter einer Handlung steht, nicht die Aktion selbst."

Quelle: Beitrag in der Reihe "Matriachat und Web 2.0" für den Blog "Rette sich wer kann v. Hannelore Vonier

Erst mal zum Wort: Archiv hat die gleiche Wurzel wie der 2. Teil in Matriarchat oder Patriarchat: arché „Ursprung, das Erste”.

Was ist ein Archiv im Patriarchat?

Der Ausdruck – lat. archivum, grch. archeion – wird ursprünglich auf den Wohnsitz eines Archonten angewendet, wo unter dessen Autorität wichtige offizielle Staatsdokumente gelagert werden. Archonten waren im alten Athen die neun aus dem Adel gewählten, an der Spitze des Staates stehenden Beamte.

Die Archivierung des im Hause eines Archon aufbewahrten Archivguts ist an Regeln wie Unveränderbarkeit und langfristige Wiederauffindbarkeit gebunden. Archive sind beispielsweise in Museums-, Finanz-, Bibliotheks-, oder Justizgebäuden zu finden.

Die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands ist im Barbarastollen archiviert. Na ja, nicht die ganze Geschichte. Nur das Kulturgut das als archivierungswürdig gilt. Ein paar „Experten” wählen das aus und zu patriarchalen Archiven hat auch nicht jeder Zugang – es gibt einen besonderen Berufsstand: Archivar/in – diese Leute dürfen ein Archiv betreten und sorgen dafür, dass alles unverändert an seinem Platz bleibt und „Unbefugte” draußen bleiben.

Immer dann, wenn es heißt „Kein Zutritt für Unbefugte” haben wir es mit einem Herrschaftsinstrument zu tun.

Da der Begriff “Archiv” nicht geschützt ist, könnte man meinen, dass das Wort im Internet beliebig verwendet wird. So ist es aber nicht.

Was ist ein Archiv im Web 2.0?

Es gibt Internetarchive, die schon vor der Web2.0-Technologie aufgebaut wurden und sich in zwei wesentlichen Merkmalen von patriarchalen Archiven unterscheiden:

1. sie wurden als Wissensdatenbanken für zukünftige Generationen konzipiert

2. sie sind allen zugänglich

Ein Beispiel:

Webcitation.org – Zunehmend werden in Print- oder Online-Publikationen Websites als Quellen angegeben. Also auch in Fachbüchern, Forschungsberichten, Dissertationen usw. Während eine gedruckte Quelle auffindbar bleibt (die Angabe „Walter Schmidt, 1984, S. 34″ kann als Buchseite gefunden werden), verändern sich Websites und die Quellenangabe führt möglicherweise als Fehler 404 „ins Leere”. Hier kommt webcitation.org ins Spiel: Ich melde die Adresse der Webpage, die ich in meinem Buch zitiere, dort an, Webcitation archiviert die Seite und zukünftige Leser können permanent auf die Quelle zugreifen, auch wenn die ursprüngliche Seite vom Besitzer nicht mehr betrieben wird. Typisch Web 2.0: der Dienst ist kostenlos.

Viele weitere Beispiele für derartige Archivierung und Verwendungsmöglichkeiten für die Allgemeinheit sind in der Wikipedia beschrieben. Ich empfehle die englische Version, denn der deutschen Wikipatria gelingt es regelmäßig den sozialen Geist des Internets an sich, und des Web 2.0 im Besonderen, abzutöten.

Archivierung im täglichen Gebrauch des Web 2.0

Jeder mit einem Google-Email-Konto weiß die Archivierungsfunktion zu schätzen. Die Firma Google setzt Web 2.0-Technologie um, wo immer möglich, deshalb ist sie erfolgreich. Wie bei jeder anderen Email-Software kann man Emails filtern, in Ordner schieben oder löschen. Die Archivierung versieht dagegen eingehende Emails mit bestimmten Labels (tags, Stichworten) und legt sie unter diesem Label ab, ohne den Posteingangsordner voll zu stopfen. Das eignet sich z.B. für abonnierte Newsletter oder Alerts zu bestimmten Themen, auf die man zugreift – sie sind durchsuchbar -, wenn sie benötigt werden.

Blog-Archiv

Blogbeiträge werden von der Blogsoftware ebenfalls archiviert. Wiederum Web 2.0: denn sie sind für alle zugänglich und werden von Bloggern im Laufe der Zeit verändert! Das geschieht durch inhaltliche Ergänzungen in Artikeln, deren komplette Überarbeitung, einer Neu-Kategorisierung oder dem Löschen überholter Beiträge.

Manche Blogs archivieren unter der Jahreszahl und/oder dem Monat, was nur bedingt Sinn macht, denn man kann an der Archivgliederung nicht erkennen, welche Inhalte sie enthält. Mein Blog ist in Kategorien archiviert (siehe ganz unten). Ein Blogarchiv ist nicht statisch. Es spiegelt zwar wie ein patriarchales Staatsarchiv Geschichte – beim Blog die der bloggenden Person. Aber während ein Staatsarchiv auf Unveränderbarkeit ausgerichtet ist, reflektiert das Blogarchiv die ‘historische’ Veränderung, d.h. die Entwicklung der Bloggerin.

Matriarchales Archiv

Haben Naturvölker und Stammesgesellschaften Archive? Sie haben! Ihr Überleben hängt davon ab. Das Archiv befindet sich aber nicht in einem festen verschlossenen Gebäude, sondern in den Köpfen von Personen, die ein besonders gutes Gedächtnis haben.

Diese Mitglieder matriarchaler Gemeinschaften sind die HüterInnen der politischen Kontinuität ihres Stammes. Sie wissen alles auswendig: Die Linie ihrer Vorfahren, mythologische Ereignisse, heilige Plätze wie Grabstätten oder Schreine, die weit entfernt auseinander liegen können. Ihr trainiertes Gedächtnis speichert unzählige Sprichwörter, Chiffren, Tänze, Liedtexte und Melodien. Die Schamanen unter ihnen finden Kräuter und kennen medizinische Techniken, wissen um deren Wirkung und können effizient damit heilen.

Um das Wissen einer solchen Gemeinschaft zu bewahren, wird es an Begabte von Generation zu Generation weiter gegeben. Es dauert Jahrzehnte, bis alles memoriert ist. Aber es gibt Hilfen für Lernende: Das Bild links zeigt ein afrikanisches Memorialbrett der Luba, ein Bantuvolk im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Die Perlen und Kerben bedeuten signifikante Plätze, Personen, Ereignisse und Ideen.

Die Veränderungen im Stamm und in dessen Umwelt fließen beständig in neu zu erstellende Gedächtnisbretter und damit in die Köpfe der „Archiv-WächterInnen” ein. Das naturwidrige Konzept von unveränderlicher Archivierung hat hier keinen Platz. Dies wird noch deutlicher bei den nordamerikanischen Newspaper Rocks der Indianer. Die sind nämlich Wind und Wetter ausgesetzt.

Aber das beste Beispiel und die perfekte Analogie der matriarchalen Memorialbretter zum Web 2.0 sind die Wikis. Das bekannteste ist die Wikipedia, dazu es gibt unzählige kleinere und ganz kleine Wikis zu allen nur denkbaren Themen. Sie werden angepasst, wie die Bretter der Luba, wenn die Zeit es verlangt.

Archiv ist also nicht gleich Archiv. Entlarvend ist immer die Einstellung, die geistige Haltung, die hinter einer Handlung steht, nicht die Aktion selbst."

Quelle: Beitrag in der Reihe "Matriachat und Web 2.0" für den Blog "Rette sich wer kann v. Hannelore Vonier

Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 11:09 - Rubrik: Wahrnehmung

Link zur Seite.

Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 11:06 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Göttinger Institut Wissen und Medien gGmbH (IWF) beherbergt eine der weltweit größten Sammlungen an wissenschaftlichen Filmen.

Zu den besonderen Schätzen der Einrichtung gehören zahlreiche Filme der weltberühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz und Irenäus Eibl-Eibesfeldt sowie Aufnahmen mit den Nobelpreisträgern Otto Hahn und Werner Heisenberg. Die Zukunft dieser Kostbarkeiten ist allerdings ungewiss.

Ende 2007 ist die Bund-Länder-Förderung ausgelaufen, seitdem befindet sich das Institut in der Abwicklung. Diese soll bis Ende 2010 abgeschlossen sein. Zehn Monate vor Ablauf der Frist hat das Wissenschaftsministerium in Hannover jedoch noch keine Entscheidung getroffen, was mit den Filmen und den 50 Arbeitsplätzen geschehen soll.

Die Göttinger SPD-Landtagsabgeordnete Gabriele Andretta hat deshalb jetzt eine Anfrage im Landtag gestellt. „Die Zeit drängt, wir brauchen endlich eine Lösung“, sagt die wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Die Landesregierung habe zugesagt, die Bestände des Instituts zugänglich zu halten und die Medienkompetenz am Standort Göttingen zu erhalten. Jetzt müsse sie erklären, wie sie diese Zusage einlösen wolle.

Das Wissenschaftsministerium favorisiert bislang eine Angliederung an die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB). Diese hat ein Konzept erarbeitet, das unter anderem ein Medienzentrum am Standort Göttingen vorsieht. Inzwischen ist dieses Konzept auch geprüft worden. Die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor, sagte Ministeriumssprecher Kurt Neubert.

Andretta will von der Landesregierung wissen, ob sie einen „Plan B“ hat, falls sich die Angliederung an die TIB nicht umsetzen lässt. Mögliche Alternativen seien eine Anbindung an die Universitätsbibliothek in Göttingen oder das Landesarchiv. Nach ihrer Ansicht muss auch deshalb schnell eine Entscheidung fallen, weil Ende April der Aufsichtsrat der IWF tagt. Sollte sich bis dahin keine Lösung gefunden haben, drohe das endgültige Aus für die 50 Arbeitsplätze.

Das 1956 gegründete IWF ist seit Jahren in seiner Existenz bedroht. Schon Mitte der 1990-er Jahre empfahl der Wissenschaftsrat, das Institut aus der Förderung durch Bund und Länder zu streichen. Das IWF legte daraufhin ein Umstrukturierungskonzept vor und bekam eine neue Chance. Obwohl Gutachter die Neuausrichtung als Mediendienstleister befürworteten, empfahl Ende 2005 der Senat der Leibniz Gemeinschaft, die Einrichtung nicht weiter zu fördern."

Quelle: hna.de, 4.3.2010

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5441129/

Zu den besonderen Schätzen der Einrichtung gehören zahlreiche Filme der weltberühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz und Irenäus Eibl-Eibesfeldt sowie Aufnahmen mit den Nobelpreisträgern Otto Hahn und Werner Heisenberg. Die Zukunft dieser Kostbarkeiten ist allerdings ungewiss.

Ende 2007 ist die Bund-Länder-Förderung ausgelaufen, seitdem befindet sich das Institut in der Abwicklung. Diese soll bis Ende 2010 abgeschlossen sein. Zehn Monate vor Ablauf der Frist hat das Wissenschaftsministerium in Hannover jedoch noch keine Entscheidung getroffen, was mit den Filmen und den 50 Arbeitsplätzen geschehen soll.

Die Göttinger SPD-Landtagsabgeordnete Gabriele Andretta hat deshalb jetzt eine Anfrage im Landtag gestellt. „Die Zeit drängt, wir brauchen endlich eine Lösung“, sagt die wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Die Landesregierung habe zugesagt, die Bestände des Instituts zugänglich zu halten und die Medienkompetenz am Standort Göttingen zu erhalten. Jetzt müsse sie erklären, wie sie diese Zusage einlösen wolle.

Das Wissenschaftsministerium favorisiert bislang eine Angliederung an die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB). Diese hat ein Konzept erarbeitet, das unter anderem ein Medienzentrum am Standort Göttingen vorsieht. Inzwischen ist dieses Konzept auch geprüft worden. Die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor, sagte Ministeriumssprecher Kurt Neubert.

Andretta will von der Landesregierung wissen, ob sie einen „Plan B“ hat, falls sich die Angliederung an die TIB nicht umsetzen lässt. Mögliche Alternativen seien eine Anbindung an die Universitätsbibliothek in Göttingen oder das Landesarchiv. Nach ihrer Ansicht muss auch deshalb schnell eine Entscheidung fallen, weil Ende April der Aufsichtsrat der IWF tagt. Sollte sich bis dahin keine Lösung gefunden haben, drohe das endgültige Aus für die 50 Arbeitsplätze.

Das 1956 gegründete IWF ist seit Jahren in seiner Existenz bedroht. Schon Mitte der 1990-er Jahre empfahl der Wissenschaftsrat, das Institut aus der Förderung durch Bund und Länder zu streichen. Das IWF legte daraufhin ein Umstrukturierungskonzept vor und bekam eine neue Chance. Obwohl Gutachter die Neuausrichtung als Mediendienstleister befürworteten, empfahl Ende 2005 der Senat der Leibniz Gemeinschaft, die Einrichtung nicht weiter zu fördern."

Quelle: hna.de, 4.3.2010

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5441129/

Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 10:56 - Rubrik: Filmarchive

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/19._Juni_2010&oldid=75766416

Bildungsanstalten sind ebenso relevant wie Bahnhöfe, nur leider haben männliche junge Wikipedia Benutzer mehr "Ick vasteh nur Bahnhof" im Kopf als Bildung.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bahnhof_in_Wuppertal

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gesamtschule_in_Nordrhein-Westfalen

Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Bildungsanstalten sind ebenso relevant wie Bahnhöfe, nur leider haben männliche junge Wikipedia Benutzer mehr "Ick vasteh nur Bahnhof" im Kopf als Bildung.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bahnhof_in_Wuppertal

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gesamtschule_in_Nordrhein-Westfalen

Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.dehttp://www.tagesspiegel.de/kultur/sternzeichen-plaudertasche/1855646.html

Siehe auch

http://de.favstar.fm/tweets/popular

Ihr Leben läuft nicht so, wie sie wollen. Wie reagieren Sie?

A) Moklauf

B) Schwerdebrief

C) Ter und Mordio

D) Pression

@formschub

Siehe auch

http://de.favstar.fm/tweets/popular

Ihr Leben läuft nicht so, wie sie wollen. Wie reagieren Sie?

A) Moklauf

B) Schwerdebrief

C) Ter und Mordio

D) Pression

@formschub

KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 19:47 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://studium.campus.de/sixcms/media.php/274/Opitz_Quellen_Internet.pdf