"Dreieinhalb Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wird der Platz für die restaurierten Dokumente eng. Je länger sich der Neubau des Archivs nach hinten verschiebt desto prekärer wird die Lage, so Archivdirektorin Bettina Schmidt-Czaia. Bis voraussichtlich kommenden Mai solle die Hälfte der verschütteten Akten, Bücher und Handschriften erfasst sein. Dann sei nur noch für zwei Regalkilometer Platz. Eigentlich sollte das neue Archiv 2015 öffnen. Der Termin wurde aber um zwei Jahre verschoben.'"

Quelle: WDR, Lokalzeit Köln, 2.10.2012

Mehr Information hier:

1) http://www.report-k.de/Politik/Lokales/Koelner-Stadtarchiv-droht-Platzmangel-11946

2) http://www.ksta.de/innenstadt/restaurierung-kein-platz-fuer-archivalien,15187556,20076440.html

Quelle: WDR, Lokalzeit Köln, 2.10.2012

Mehr Information hier:

1) http://www.report-k.de/Politik/Lokales/Koelner-Stadtarchiv-droht-Platzmangel-11946

2) http://www.ksta.de/innenstadt/restaurierung-kein-platz-fuer-archivalien,15187556,20076440.html

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 20:04 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Darf ein Blogger auf einer wissenschaftlichen Konferenz fotografieren und die Bilder der Teilnehmenden dann in seinem Blog veröffentlichen?

Blogger sind keine Paparazzi. Daher sind die meisten Urteile, die sich mit dem Recht der Presse befassen, Bilder von Prominenten oder Straftätern zu veröffentlichen, für sie nicht einschlägig. Das betreffende Rechtsgebiet nennt sich "Recht am eigenen Bild" (siehe etwa Wikipedia) und ist im "Kunsturheberrechtsgesetz" (KG) aus dem Jahr 1907 geregelt, dessen Paragraphen 22, 23, 24 und 33 weiterhin gelten, während der Rest des Gesetzes durch das geltende Urheberrechtsgesetz ersetzt wurde.

Auch ohne Rechtskenntnisse dürfte klar sein, was in § 22 KUG unmissverständlich formuliert wird: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden." Dies gilt auch noch bis 10 Jahre nach dem Tod des Abgebildeten.

Das Anfertigen von Bildern in der Öffentlichkeit ist nur in Ausnahmefällen verboten. (Seit 2004 untersagt § 201a Strafgesetzbuch das unbefugte Fotografieren in geschützten Räumen.) Ein Forscher darf also für wissenschaftliche Zwecke Personenfotos ohne Zustimmung der Fotografierten erstellen, doch für ihre Veröffentlichung braucht er die Genehmigung der so Porträtierten.

Daher gilt als Faustregel: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn man sich die geplante Veröffentlichung vom Abgebildeten genehmigen lässt.

Fotografieren bei einer Tagung Pressefotografen und Blogger einen Referenten, hat der Blogger wenig zu befürchten, da dem Referenten klar sein muss, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden. Duldet er das Fotografieren, erteilt er implizit die Veröffentlichungserlaubnis.

Neben dem sogenanten "Beiwerk" (z.B. Personen als unwesentlicher Teil des Stadtbilds oder einer Landschaft) ist vor allem die Ausnahme für "Versammlungen" hier relevant. Private Veranstaltungen sind zwar nicht erfasst, aber auch kleinere wissenschaftliche Tagungen darf man als öffentlich ansehen. Gruppenfotos und Fotos vom Auditorium sind also, wenn nicht gezielt eine einzelne Person in den Blick genommen wird, unproblematisch.

Wie sieht es mit den Referenten aus? Wenn man die Tagung als "Ereignis der Zeitgeschichte" ansieht, darf man auch die Referenten ablichten. Die Bildberichterstattung der Presse darf "grundsätzlich alle Geschehnisse von gesellschaftlicher Relevanz" erfassen (Dreier in: Dreier/Schulze 3. Aufl. 2008, S. 1854). Die frühere Unterscheidung zwischen "absoluten Personen der Zeitgeschichte" (vulgo A-Promis) und "relevativen Personen der Zeitgeschichte", die nur vorübergehend vom Scheinwerfer der Öffentlichkeit erfasst werden (z.B. Täter oder Opfer eines spektakulären Verbrechens), wurde von der Rechtsprechung aufgegeben.

In jedem Fall ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Bildberichterstattung mit dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten abzuwägen. Respektvolle Fotos von öffentlichen Veranstaltungen sind daher kaum riskant. Kann ein seriöses Informationsinteresse der Öffentlichkeit zum Thema bejaht werden, darf man auch Personenbilder ohne Zustimmung veröffentlichen, die nicht in der ersten Reihe der gesellschaftlichen Leistungssträger stehen. Ist die Person in der Wikipedia seit längerem mit einem Foto vertreten oder hat sie Fotos von sich auf Facebook usw. veröffentlicht, kann sie sich gegen eine Bildberichterstattung schlecht wehren, auch wenn es um eine kritische Auseinandersetzung geht.

Wer sich auf brisantem Terrain wie der Stasi-Geschichte bewegt, sollte sich über juristischen Gegenwind nicht wundern, wenn er ehemalige Stasi-Mitarbeiter outet oder sogar abbildet. Bei einem eindeutigen zeithistorischen Dokument musste das Oberlandesgericht München im Dezember 2010 für Rechtssicherheit sorgen: Ein ehemaliger IM war neben einem Militärstaatsanwalt bei der Versiegelung der Räumlichkeiten des MfS 1989 zu sehen. Die Internetseite stasi-in-erfurt.de durfte ihn zeigen (ich empfehle die Lektüre des Urteils (PDF)). Bemerkenswert ist, dass das Gericht dem Anbieter dieser Seite, der eine ernsthafte Auseindersetzung mit dem Thema attestiert wurde, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) neben der Informations- und Meinungsfreiheit zugute kommen ließ.

Wer seriös wissenschaftlich berichtet, braucht sich bei der Veröffentlichung von Bildern lebender oder noch nicht 10 Jahre toter Personen also auch dann nur wenig Sorgen zu machen, wenn das Bild keine herausragende Persönlichkeit betrifft.

Das Risiko, dass ein Wissenschaftsblogger Ärger wegen des "Rechts am eigenen Bild" bekommt, schätze ich als eher gering ein.

Es gibt zum Recht am eigenen Bild unzählige Gerichtsentscheidungen, Literatur und Internetquellen. Daher sollte es sich von selbst verstehen, dass dieser Beitrag keine Rechtsberatung leisten und das Thema nur allzu holzschnitthaft in den Blick nehmen kann. Hoffentlich überflüssiger Hinweis: Wer ein fremdes Foto benutzt, braucht immer auch die Zustimmung des Rechteinhabers nach dem Urheberrechtsgesetz. Aber das ist ein anderes Thema.

***

Tipp: Instruktive Bildergalerie auf Wikiversity von Ralf Roletschek:

http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Urheberrecht_im_Internet/Recht_am_eigenen_Bild

Fortsetzung Blog&Recht: http://archiv.twoday.net/stories/156272358/

Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA

Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA

Blogger sind keine Paparazzi. Daher sind die meisten Urteile, die sich mit dem Recht der Presse befassen, Bilder von Prominenten oder Straftätern zu veröffentlichen, für sie nicht einschlägig. Das betreffende Rechtsgebiet nennt sich "Recht am eigenen Bild" (siehe etwa Wikipedia) und ist im "Kunsturheberrechtsgesetz" (KG) aus dem Jahr 1907 geregelt, dessen Paragraphen 22, 23, 24 und 33 weiterhin gelten, während der Rest des Gesetzes durch das geltende Urheberrechtsgesetz ersetzt wurde.

Auch ohne Rechtskenntnisse dürfte klar sein, was in § 22 KUG unmissverständlich formuliert wird: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden." Dies gilt auch noch bis 10 Jahre nach dem Tod des Abgebildeten.

Das Anfertigen von Bildern in der Öffentlichkeit ist nur in Ausnahmefällen verboten. (Seit 2004 untersagt § 201a Strafgesetzbuch das unbefugte Fotografieren in geschützten Räumen.) Ein Forscher darf also für wissenschaftliche Zwecke Personenfotos ohne Zustimmung der Fotografierten erstellen, doch für ihre Veröffentlichung braucht er die Genehmigung der so Porträtierten.

Daher gilt als Faustregel: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn man sich die geplante Veröffentlichung vom Abgebildeten genehmigen lässt.

Fotografieren bei einer Tagung Pressefotografen und Blogger einen Referenten, hat der Blogger wenig zu befürchten, da dem Referenten klar sein muss, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden. Duldet er das Fotografieren, erteilt er implizit die Veröffentlichungserlaubnis.

Neben dem sogenanten "Beiwerk" (z.B. Personen als unwesentlicher Teil des Stadtbilds oder einer Landschaft) ist vor allem die Ausnahme für "Versammlungen" hier relevant. Private Veranstaltungen sind zwar nicht erfasst, aber auch kleinere wissenschaftliche Tagungen darf man als öffentlich ansehen. Gruppenfotos und Fotos vom Auditorium sind also, wenn nicht gezielt eine einzelne Person in den Blick genommen wird, unproblematisch.

Wie sieht es mit den Referenten aus? Wenn man die Tagung als "Ereignis der Zeitgeschichte" ansieht, darf man auch die Referenten ablichten. Die Bildberichterstattung der Presse darf "grundsätzlich alle Geschehnisse von gesellschaftlicher Relevanz" erfassen (Dreier in: Dreier/Schulze 3. Aufl. 2008, S. 1854). Die frühere Unterscheidung zwischen "absoluten Personen der Zeitgeschichte" (vulgo A-Promis) und "relevativen Personen der Zeitgeschichte", die nur vorübergehend vom Scheinwerfer der Öffentlichkeit erfasst werden (z.B. Täter oder Opfer eines spektakulären Verbrechens), wurde von der Rechtsprechung aufgegeben.

In jedem Fall ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Bildberichterstattung mit dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten abzuwägen. Respektvolle Fotos von öffentlichen Veranstaltungen sind daher kaum riskant. Kann ein seriöses Informationsinteresse der Öffentlichkeit zum Thema bejaht werden, darf man auch Personenbilder ohne Zustimmung veröffentlichen, die nicht in der ersten Reihe der gesellschaftlichen Leistungssträger stehen. Ist die Person in der Wikipedia seit längerem mit einem Foto vertreten oder hat sie Fotos von sich auf Facebook usw. veröffentlicht, kann sie sich gegen eine Bildberichterstattung schlecht wehren, auch wenn es um eine kritische Auseinandersetzung geht.

Wer sich auf brisantem Terrain wie der Stasi-Geschichte bewegt, sollte sich über juristischen Gegenwind nicht wundern, wenn er ehemalige Stasi-Mitarbeiter outet oder sogar abbildet. Bei einem eindeutigen zeithistorischen Dokument musste das Oberlandesgericht München im Dezember 2010 für Rechtssicherheit sorgen: Ein ehemaliger IM war neben einem Militärstaatsanwalt bei der Versiegelung der Räumlichkeiten des MfS 1989 zu sehen. Die Internetseite stasi-in-erfurt.de durfte ihn zeigen (ich empfehle die Lektüre des Urteils (PDF)). Bemerkenswert ist, dass das Gericht dem Anbieter dieser Seite, der eine ernsthafte Auseindersetzung mit dem Thema attestiert wurde, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) neben der Informations- und Meinungsfreiheit zugute kommen ließ.

Wer seriös wissenschaftlich berichtet, braucht sich bei der Veröffentlichung von Bildern lebender oder noch nicht 10 Jahre toter Personen also auch dann nur wenig Sorgen zu machen, wenn das Bild keine herausragende Persönlichkeit betrifft.

Das Risiko, dass ein Wissenschaftsblogger Ärger wegen des "Rechts am eigenen Bild" bekommt, schätze ich als eher gering ein.

Es gibt zum Recht am eigenen Bild unzählige Gerichtsentscheidungen, Literatur und Internetquellen. Daher sollte es sich von selbst verstehen, dass dieser Beitrag keine Rechtsberatung leisten und das Thema nur allzu holzschnitthaft in den Blick nehmen kann. Hoffentlich überflüssiger Hinweis: Wer ein fremdes Foto benutzt, braucht immer auch die Zustimmung des Rechteinhabers nach dem Urheberrechtsgesetz. Aber das ist ein anderes Thema.

***

Tipp: Instruktive Bildergalerie auf Wikiversity von Ralf Roletschek:

http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Urheberrecht_im_Internet/Recht_am_eigenen_Bild

Fortsetzung Blog&Recht: http://archiv.twoday.net/stories/156272358/

Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA

Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SAKlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 18:34 - Rubrik: Archivrecht

Am 6. Juli dieses Jahres schleimte Dr. Julia Schreiner vom Oldenbourg-Verlag per Mail:

Sie hatten als Themen-Vorschlag "Zitierfähigkeit von Blogs" eingereicht. Wir würden gerne einen Aspekt Ihres abstracts herausgreifen: die urheberrechtlichen Fragen - und diesen Aspekt weiterentwickeln. Könnten Sie sich vorstellen, für das Projekt einen Überblick zu verfassen über die rechtlichen Fragen, die mit dem Medium Blog/Weblog verknüpft sind? Was müssen Blogger beachten? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Gelten für das Medium Blog besondere Regeln - auch hinsichtlich Urheberrecht? ...

Es wäre großartig das Thema im historyblogosphere Projekt dabei zu haben. Und Sie sind sicherlich der einzige Experte, der diese wichtigen Fragen behandeln könnte.

Wenn Sie sich mit unserem Vorschlag anfreunden könnten, würden wir Sie um einen Beitrag von bis zu 16.000 Zeichen bitten (inklusive Leerzeichen und - knappen - Literaturangaben).

Ich war nicht überzeugt und hakte nach. Dr. Julia Schreiner lud am 9. Juli 2012 daraufhin reichlich Schleim nach:

Die Frage der Zitierfähigkeit klingt in einigen anderen Beiträgen an - wir freuen uns, wenn Sie sich dazu kräftig im Open Peer Review äußern.

Die Rechtsthematik wäre im Band hingegen nicht abgedeckt, was eine große Lücke lassen würde. Uns wäre es daher wichtig, mit Ihnen DEN Experten zum unverzichtbaren Thema Urheberrecht zu gewinnen.

So umworben war ich doch etwas überrascht, dass dieselbe Lektorin mir dann am 19. September schrieb:

Sehr geehrter Herr Graf,

nach Ihrem Angriff auf Herrn Peter Haber in Ihrem Blog Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/142784574/

werden Sie voraussichtlich selbst wenig Interesse daran haben, Autor im von Herrn Haber zusammen mit Eva Pfanzelter herausgegebenen Projekt "historyblogosphere" http://historyblogosphere.org/ zu sein.

Herausgeber und Verlag nehmen ebenso einhellig davon Abstand, einen Text von Ihnen im Buchprojekt "historyblogosphere" zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Julia Schreiner

Oldenbourg Verlag München

Priv.-Doz. Dr. Peter Haber

hist.net | Plattform für Digitale Geschichtswissenschaft

Ass.Prof. Dr. Eva Pfanzelter

Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck

Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der OIdenbourg-Verlag hat durch konkludentes Handeln einen Verlagsvertrag mit mir geschlossen, den er ohne wichtigen Grund gekündigt hat. Mein Rechtsanwalt prüft.

Die Thematik des Beitrags werde ich in einzelnen Beiträgen in Archivalia beleuchten.

Update:

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/156272066/

Sie hatten als Themen-Vorschlag "Zitierfähigkeit von Blogs" eingereicht. Wir würden gerne einen Aspekt Ihres abstracts herausgreifen: die urheberrechtlichen Fragen - und diesen Aspekt weiterentwickeln. Könnten Sie sich vorstellen, für das Projekt einen Überblick zu verfassen über die rechtlichen Fragen, die mit dem Medium Blog/Weblog verknüpft sind? Was müssen Blogger beachten? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Gelten für das Medium Blog besondere Regeln - auch hinsichtlich Urheberrecht? ...

Es wäre großartig das Thema im historyblogosphere Projekt dabei zu haben. Und Sie sind sicherlich der einzige Experte, der diese wichtigen Fragen behandeln könnte.

Wenn Sie sich mit unserem Vorschlag anfreunden könnten, würden wir Sie um einen Beitrag von bis zu 16.000 Zeichen bitten (inklusive Leerzeichen und - knappen - Literaturangaben).

Ich war nicht überzeugt und hakte nach. Dr. Julia Schreiner lud am 9. Juli 2012 daraufhin reichlich Schleim nach:

Die Frage der Zitierfähigkeit klingt in einigen anderen Beiträgen an - wir freuen uns, wenn Sie sich dazu kräftig im Open Peer Review äußern.

Die Rechtsthematik wäre im Band hingegen nicht abgedeckt, was eine große Lücke lassen würde. Uns wäre es daher wichtig, mit Ihnen DEN Experten zum unverzichtbaren Thema Urheberrecht zu gewinnen.

So umworben war ich doch etwas überrascht, dass dieselbe Lektorin mir dann am 19. September schrieb:

Sehr geehrter Herr Graf,

nach Ihrem Angriff auf Herrn Peter Haber in Ihrem Blog Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/142784574/

werden Sie voraussichtlich selbst wenig Interesse daran haben, Autor im von Herrn Haber zusammen mit Eva Pfanzelter herausgegebenen Projekt "historyblogosphere" http://historyblogosphere.org/ zu sein.

Herausgeber und Verlag nehmen ebenso einhellig davon Abstand, einen Text von Ihnen im Buchprojekt "historyblogosphere" zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Julia Schreiner

Oldenbourg Verlag München

Priv.-Doz. Dr. Peter Haber

hist.net | Plattform für Digitale Geschichtswissenschaft

Ass.Prof. Dr. Eva Pfanzelter

Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck

Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der OIdenbourg-Verlag hat durch konkludentes Handeln einen Verlagsvertrag mit mir geschlossen, den er ohne wichtigen Grund gekündigt hat. Mein Rechtsanwalt prüft.

Die Thematik des Beitrags werde ich in einzelnen Beiträgen in Archivalia beleuchten.

Update:

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/156272066/

http://historiana.eu/

Historiana - Your Portal to the Past“ ist eine digitale Plattfom, die Lehrern ab sofort unter http://historiana.eu multiperspektivisches und vergleichendes Unterrichtsmaterial zur europäischen Geschichte zur Verfügung stellt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Europäischen Geschichtslehrerverband EUROCLIO unter Beteiligung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung und vielen anderen Partnern.

http://idw-online.de/pages/de/news499543

Was ist das nur für ein Schrott! Was fängt man denn bitteschön als Lehrer mit einem kleinen Schwarzweissbildchen von Lech Walesa an, das nur durch das Geburtsdatum erläutert wird?

http://historiana.eu/people/person/lech-walesa

Keinerlei Link zu weiterführenden Materialien im Netz - schon daher im Ansatz verfehlt. Hat aber gewisslich gewaltig Geld verschlungen ...

Fertig ist es auch nicht, gähnend leer ist etwa die Rubrik Cartoons:

http://historiana.eu/sources/filter/cartoons/

Und Nachnutzbarkeit - Fehlanzeige? Wer ein Foto einer bemalten Wand aus Belfast in seiner Vorlesung nutzen will, kann das nicht ohne Erlaubnis des angegebenen Copyright-Inhabers, obwohl das eigentlich im Interesse des Portals sein sollte.

Wie schon tausendfach zuvor kreißte der Berg ...

Historiana - Your Portal to the Past“ ist eine digitale Plattfom, die Lehrern ab sofort unter http://historiana.eu multiperspektivisches und vergleichendes Unterrichtsmaterial zur europäischen Geschichte zur Verfügung stellt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Europäischen Geschichtslehrerverband EUROCLIO unter Beteiligung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung und vielen anderen Partnern.

http://idw-online.de/pages/de/news499543

Was ist das nur für ein Schrott! Was fängt man denn bitteschön als Lehrer mit einem kleinen Schwarzweissbildchen von Lech Walesa an, das nur durch das Geburtsdatum erläutert wird?

http://historiana.eu/people/person/lech-walesa

Keinerlei Link zu weiterführenden Materialien im Netz - schon daher im Ansatz verfehlt. Hat aber gewisslich gewaltig Geld verschlungen ...

Fertig ist es auch nicht, gähnend leer ist etwa die Rubrik Cartoons:

http://historiana.eu/sources/filter/cartoons/

Und Nachnutzbarkeit - Fehlanzeige? Wer ein Foto einer bemalten Wand aus Belfast in seiner Vorlesung nutzen will, kann das nicht ohne Erlaubnis des angegebenen Copyright-Inhabers, obwohl das eigentlich im Interesse des Portals sein sollte.

Wie schon tausendfach zuvor kreißte der Berg ...

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 17:27 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2012/pm.2012-07-30.205

Der Historiker Kurt Andermann ist Referatsleiter für die Altbestände am Generallandesarchiv Karlsruhe und leitet seit Anfang 2012 zusätzlich das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein. Er wurde 1982 an der Universität Mannheim promoviert und arbeitete anschließend bis 2010 in der baden-württembergischen Landes- und Kreisbeschreibung, seit 1994 als Leiter von deren Karlsruher Außenstelle. Seit 2000 ist er Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Andermann ist ein ausgewiesener Kenner der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Südwestdeutschlands unter Einschluss der Pfalz und Frankens und gilt als herausragender Ansprechpartner für Forschungen zum Adel. Sein Schriftenverzeichnis umfasst neun selbstständige Monografien, etwa 160 wissenschaftliche Aufsätze und eine Vielzahl von Lexikonartikeln und Rezensionen. Der Historiker ist unter anderem Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Andermann wird an der Philosophischen Fakultät Lehrveranstaltungen im Fach Mittelalterliche Geschichte / Frühe Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung der Landesgeschichte halten. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg wird angestrebt.

Der Historiker Kurt Andermann ist Referatsleiter für die Altbestände am Generallandesarchiv Karlsruhe und leitet seit Anfang 2012 zusätzlich das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein. Er wurde 1982 an der Universität Mannheim promoviert und arbeitete anschließend bis 2010 in der baden-württembergischen Landes- und Kreisbeschreibung, seit 1994 als Leiter von deren Karlsruher Außenstelle. Seit 2000 ist er Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Andermann ist ein ausgewiesener Kenner der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Südwestdeutschlands unter Einschluss der Pfalz und Frankens und gilt als herausragender Ansprechpartner für Forschungen zum Adel. Sein Schriftenverzeichnis umfasst neun selbstständige Monografien, etwa 160 wissenschaftliche Aufsätze und eine Vielzahl von Lexikonartikeln und Rezensionen. Der Historiker ist unter anderem Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Andermann wird an der Philosophischen Fakultät Lehrveranstaltungen im Fach Mittelalterliche Geschichte / Frühe Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung der Landesgeschichte halten. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg wird angestrebt.

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 16:29 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bislang klammerten die deutschen Rechtsschutzversicherer in ihren Bedingungen Medienrecht aus, sodass insbesondere Streitigkeiten mit Bezug zum Persönlichkeitsrecht oder irrtümlichen Urheberrechtsverstößen stets aus eigener Tasche finanziert werden mussten. Nunmehr will die ARAG für Privatleute diese Lücke schließen und bietet als erster Versicherer ein umfangreiches Paket an Übernahme-Leistungen an. [...] Für Blogger, Twitterer und Forennutzer besonders interessant ist der Rechtsschutz gegen den Vorwurf rechtswidriger Äußerungen, bei denen man schnell einen kostspieligen Termin z.B. am Landgericht Hamburg erhält. Derartige Streitigkeiten sollen allerdings nur im privaten Bereich übernommen werden, politisch kontroverse Blogger veröffentlichen also auch nach wie vor auf eigenes Risiko.

http://www.heise.de/tp/blogs/6/152899

http://www.heise.de/tp/blogs/6/152899

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 15:16 - Rubrik: Archivrecht

Gemälde, Zeichnungen und ergänzende Dokumente sind im Fernzugriff abrufbar, meldet das VÖBBLOG:

http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado

http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 15:00 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Ausstellung zur Geschichte der Universität Salzburg ist auch virtuell zu bewundern:

http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=147,1181515&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=147,1181515&_dad=portal&_schema=PORTAL

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 14:37 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Test!

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 12:49 - Rubrik: Fotoueberlieferung

http://www.youtube.com/watch?v=xkzcE5PnDgc

"Zwangsarbeiter im Dritten Reich . damit ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, gibt es das Online-Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte". Zeitzeugen aus 26 Ländern berichten, rund 2000 Gesprächsstunden bilden die Grundlage des Archivs. Dahinter stehen die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und das Center für Digitale Systeme an der FU Berlin."

Hinweis: Diesen Beitrag habe ich angelegt, um die Einbettung von Youtube-Videos zu testen.

siehe: http://archiv.twoday.net/stories/156270465/

"Zwangsarbeiter im Dritten Reich . damit ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, gibt es das Online-Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte". Zeitzeugen aus 26 Ländern berichten, rund 2000 Gesprächsstunden bilden die Grundlage des Archivs. Dahinter stehen die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und das Center für Digitale Systeme an der FU Berlin."

Hinweis: Diesen Beitrag habe ich angelegt, um die Einbettung von Youtube-Videos zu testen.

siehe: http://archiv.twoday.net/stories/156270465/

SW - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 09:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Patrick Sahle beobachtete die Digital-Humanities-Sektion des Historikertags:

http://dhd-blog.org/?p=915

Aus der Sektion ging die AG Digitale Geschichtswissenschaft hervor, über die man auf der Homepage (!) und im Newsletter des VHD (!!) dereinst mehr erfahren wird:

http://idw-online.de/pages/de/news499237

http://dhd-blog.org/?p=915

Aus der Sektion ging die AG Digitale Geschichtswissenschaft hervor, über die man auf der Homepage (!) und im Newsletter des VHD (!!) dereinst mehr erfahren wird:

http://idw-online.de/pages/de/news499237

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Geneva 1 October 2012. Representatives from the science funding agencies and library communities of 29 countries are meeting at CERN1 today to launch the SCOAP32 Open Access initiative. Open Access revolutionizes the traditional scientific publishing model with scientific papers being made freely available to all, and publishers paid directly for their indispensable peer-review services to the community.

“It is gratifying to see how the model of international collaboration in particle physics has been applied to addressing the important societal issue of open access to scientific information,” said CERN Director General Rolf Heuer. “I am proud that CERN has contributed to exploring win-win solutions to this issue, which is important to both scientists and science policy makers the world over.”

“It has been very much like working on a CERN experiment,” added Salvatore Mele, head of Open Access at CERN, who has coordinated the initiative so far, “amazing collaboration from experts from all over the world, both volunteers from libraries and partners in the publishing industry, bringing together their different expertise and working together to build something never tried before.”

The objective of SCOAP3 is to grant unrestricted access to scientific articles appearing in scientific journals in the field of particle physics, which so far have only been available to scientists through certain university libraries, and generally unavailable to a wider public. Open dissemination of preliminary information, in the form of pre-peer review articles known as preprints, has been the norm in particle physics for two decades. SCOAP3 now brings the vital peer review service provided by journals into the Open Access world.

In the SCOAP3 model, libraries and funding agencies pool resources currently used to subscribe to journal content and use them to support the peer-review system directly instead. Journal publishers then make their articles Open Access, which means that anyone can read them. Authors retain the copyright, and generous licenses for re-use are used.

Publishers of 12 journals, accounting for the vast majority of articles in the field, have been identified for participation in SCOAP3 through an open and competitive process, and the SCOAP3 initiative looks forward to establishing more partnerships with key institutions in Europe, America and Asia as it moves through the technical steps of organizing the re-direction of funds from the current subscription model to a common internationally coordinated fund.

SCOAP3 expects to be operational for articles published as of 2014. (http://press.web.cern.ch/)

“It is gratifying to see how the model of international collaboration in particle physics has been applied to addressing the important societal issue of open access to scientific information,” said CERN Director General Rolf Heuer. “I am proud that CERN has contributed to exploring win-win solutions to this issue, which is important to both scientists and science policy makers the world over.”

“It has been very much like working on a CERN experiment,” added Salvatore Mele, head of Open Access at CERN, who has coordinated the initiative so far, “amazing collaboration from experts from all over the world, both volunteers from libraries and partners in the publishing industry, bringing together their different expertise and working together to build something never tried before.”

The objective of SCOAP3 is to grant unrestricted access to scientific articles appearing in scientific journals in the field of particle physics, which so far have only been available to scientists through certain university libraries, and generally unavailable to a wider public. Open dissemination of preliminary information, in the form of pre-peer review articles known as preprints, has been the norm in particle physics for two decades. SCOAP3 now brings the vital peer review service provided by journals into the Open Access world.

In the SCOAP3 model, libraries and funding agencies pool resources currently used to subscribe to journal content and use them to support the peer-review system directly instead. Journal publishers then make their articles Open Access, which means that anyone can read them. Authors retain the copyright, and generous licenses for re-use are used.

Publishers of 12 journals, accounting for the vast majority of articles in the field, have been identified for participation in SCOAP3 through an open and competitive process, and the SCOAP3 initiative looks forward to establishing more partnerships with key institutions in Europe, America and Asia as it moves through the technical steps of organizing the re-direction of funds from the current subscription model to a common internationally coordinated fund.

SCOAP3 expects to be operational for articles published as of 2014. (http://press.web.cern.ch/)

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 23:06 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachrufe:

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/nachruf-auf-britischen-historiker-eric-hobsbawm-a-858999.html

http://www.guardian.co.uk/books/2012/oct/01/eric-hobsbawm-died-aged-95

Update: http://archiv.twoday.net/stories/158961357/

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/nachruf-auf-britischen-historiker-eric-hobsbawm-a-858999.html

http://www.guardian.co.uk/books/2012/oct/01/eric-hobsbawm-died-aged-95

Update: http://archiv.twoday.net/stories/158961357/

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 23:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Teilnehmer haben Tolles geleistet (nämlich die Ausbeute mehr als verdoppelt - 2011: 168.208 Bilder), während die Öffentlichkeitsarbeit noch mieser als 2011 war. Es gibt auf

http://www.wikilovesmonuments.org/

keine abschließende Erfolgsmeldung, von einer Pressemitteilung ganz zu schweigen.

http://www.wikilovesmonuments.de/ ist eine Ruine (und zeigt nicht nur eine, nämlich eine Klosterruine auf freiem Feld in der Nähe von Crailsheim, das deutsche Siegerbild 2011)

Siehe zum Wettbewerb 2012 hier:

http://archiv.twoday.net/stories/156263500/

http://archiv.twoday.net/stories/142783530/

Bei den deutschen Hochladern stehe ich mit 445 Fotos auf Platz 13:

http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/?pais=germany

http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/usuario.php?pais=germany&usuario=Historiograf

Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck

Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck

http://www.wikilovesmonuments.org/

keine abschließende Erfolgsmeldung, von einer Pressemitteilung ganz zu schweigen.

http://www.wikilovesmonuments.de/ ist eine Ruine (und zeigt nicht nur eine, nämlich eine Klosterruine auf freiem Feld in der Nähe von Crailsheim, das deutsche Siegerbild 2011)

Siehe zum Wettbewerb 2012 hier:

http://archiv.twoday.net/stories/156263500/

http://archiv.twoday.net/stories/142783530/

Bei den deutschen Hochladern stehe ich mit 445 Fotos auf Platz 13:

http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/?pais=germany

http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/usuario.php?pais=germany&usuario=Historiograf

Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck

Eigenes Foto von Burg HohengeroldseckDer ehemalige Handelsblatt-Redakteur Doener zeigt die irreführende Berichterstattung seines einstigen Arbeitgebers in Sachen "geistiges Eigentum" detailliert auf:

http://doener.blogage.de/entries/2012/9/30/Missverstaendnisse-zum-Urheberrecht-in-der-Presse

http://doener.blogage.de/entries/2012/9/30/Missverstaendnisse-zum-Urheberrecht-in-der-Presse

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 22:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bildungundgutesleben.wordpress.com/2012/09/26/jemand-macht-geld-mit-google-books-ist-das-schlimm/

Gleich im ersten Fachbeitrag der aktuellen B.I.T. Online behauptet Clemens Alexander Wimmer, dass sich die Bibliotheken, welche mit Google Books zusammenarbeiten, abschaffen würden. (Wimmer, Clemens Alexander (2012) / Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Goole books zu Geld werden. In: B.I.T. Online 15 (2012) 4, 315-328) Das ist eine gerne einmal aufgestellte Behauptung, die sich trotzdem bislang nicht bewahrheitet hat. Bei diesem speziellen Artikel scheint mir aber zudem auch ein Unverständnis im Bezug auf Freie Daten vorzuherrschen.

Bibliothekswissenschaftler Karsten Schuldt unterzieht den Text einer detaillierten Kritik, der zuzustimmen ist.

Zitat:

Insoweit scheint mir im Artikel von Wimmer eine interessante Beschreibung von Geschäftsprozessen rund um Google Books vorzuliegen, aber die angebrachte Kritik am Handeln von Bibliotheken auf einer Vorstellung zu beruhen, dass einmal gemeinfreie Werke, die in Bibliotheken angekommen sind, keinen kommerziellen Interessen dienen dürften. Das ist nicht richtig. (Gemein)frei Daten können selbstverständlich auch zur Produktion von Gewinn (Wenn er den überhaupt eintritt. Wir wissen nicht, wie viel die Nachdruckverlage verdienen, nur dass sie, wie Wimmer richtig bemerkt, noch nicht eingegangen sind, sondern vielmehr immer mehr Produkte auf den Markt werfen.) genutzt werden. Wem das nicht passt, der oder die muss die Gesellschaft sehr radikal ändern, aber – nochmal – darum scheint es Wimmer nicht zu gehen.

Archivalia wird in dem Beitrag Wimmers zitiert, aber die einleitenden Ausführungen zur Rechtslage sind daneben und lassen keinerlei Einsicht in die Problemlage erkennen.

Zu einer früheren Wimmeriade über Google Books:

http://archiv.twoday.net/stories/75224454/

Gleich im ersten Fachbeitrag der aktuellen B.I.T. Online behauptet Clemens Alexander Wimmer, dass sich die Bibliotheken, welche mit Google Books zusammenarbeiten, abschaffen würden. (Wimmer, Clemens Alexander (2012) / Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Goole books zu Geld werden. In: B.I.T. Online 15 (2012) 4, 315-328) Das ist eine gerne einmal aufgestellte Behauptung, die sich trotzdem bislang nicht bewahrheitet hat. Bei diesem speziellen Artikel scheint mir aber zudem auch ein Unverständnis im Bezug auf Freie Daten vorzuherrschen.

Bibliothekswissenschaftler Karsten Schuldt unterzieht den Text einer detaillierten Kritik, der zuzustimmen ist.

Zitat:

Insoweit scheint mir im Artikel von Wimmer eine interessante Beschreibung von Geschäftsprozessen rund um Google Books vorzuliegen, aber die angebrachte Kritik am Handeln von Bibliotheken auf einer Vorstellung zu beruhen, dass einmal gemeinfreie Werke, die in Bibliotheken angekommen sind, keinen kommerziellen Interessen dienen dürften. Das ist nicht richtig. (Gemein)frei Daten können selbstverständlich auch zur Produktion von Gewinn (Wenn er den überhaupt eintritt. Wir wissen nicht, wie viel die Nachdruckverlage verdienen, nur dass sie, wie Wimmer richtig bemerkt, noch nicht eingegangen sind, sondern vielmehr immer mehr Produkte auf den Markt werfen.) genutzt werden. Wem das nicht passt, der oder die muss die Gesellschaft sehr radikal ändern, aber – nochmal – darum scheint es Wimmer nicht zu gehen.

Archivalia wird in dem Beitrag Wimmers zitiert, aber die einleitenden Ausführungen zur Rechtslage sind daneben und lassen keinerlei Einsicht in die Problemlage erkennen.

Zu einer früheren Wimmeriade über Google Books:

http://archiv.twoday.net/stories/75224454/

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 22:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-87679

URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/

Graf, Klaus: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie

Kurzfassung in Deutsch:

In Band 1 der Scriptores rerum Brunsvicensium von 1707 druckte Leibniz auf sechs Seiten als Nr. 58 die 1511 datierte genealogische Ausarbeitung zur Geschichte der Welfen des aus Ravensburg gebürtigen Wiener Kanonikers Ladislaus Sunthaim - Hofhistoriograph Maximilians I. und einer der Väter der modernen Genealogie. Der Beitrag würdigt Sunthaim als Vorläufer des "Genealogen" Leibniz und erwägt, ob die anonyme "Summula de Guelfis", das wichtigste Zeugnis der süddeutschen Welfen-Historiographie um 1500, aus Sunthaims Feder stammen könnte. S. 39 Anm. 25 wird ein wichtiger Neufund zur Überlieferung der Werke Sunthaims mitgeteilt: Zwei bislang unidentifizierte Sammelbände Sunthayms verwahrt als Handschriften Nr. 189 und 193 des Schlüsselberg-Archivs das Oberösterreichische Landesarchiv.

SWD-Schlagwörter: Sunthaym, Ladislaus , Leibniz, Gottfried Wilhelm , Welfen

Freie Schlagwörter (deutsch): Wissenschaftsgeschichte der Genealogie

Freie Schlagwörter (englisch): genealogy

Institut: Historisches Seminar

DDC-Sachgruppe: Geschichte

Dokumentart: Aufsatz

Quelle: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen, hrsg. von Nora Gädeke (Wolfenbütteler Forschungen 129), Wiesbaden 2012, S. 33-47

Sprache: Deutsch

Erstellungsjahr: 2012

Publikationsdatum: 01.10.2012

Bemerkung: Verlags-PDF. Preprint mit Links: Archivalia vom 14. Oktober 2007: http://archiv.twoday.net/stories/4349225/ bzw. Archivversion http://www.webcitation.org/5xQyrF4hi

***

Passend dazu teile ich den von mir für die NDB geschriebenen Artikel über Sunthaim mit (in der von mir eingereichten, nicht redigierten Fassung):

Sunthaym, Ladislaus, Historiograph, Genealoge und Geograph

* um 1440 in Ravensburg

+ wohl um den 1. Februar 1513 in Wien

Der aus einer Ravensburger Bürgersfamilie stammende S. begegnet

erstmals 1460 in der Wiener Universitätsmatrikel. 1465 Baccalaureus geworden, schlug er in Wien eine Klerikerlaufbahn ein. Bevor er 1504 ein Kanonikat am Stephansdom erhielt, versorgten ihn drei Messpfründen an der gleichen Kirche. Seit 1500 erhielt er finanzielle Zuwendungen als Historiograph und "cronickmaister" Maximilians I.

Aufgrund seiner fundierten genealogischen Forschungen war S. zunächst der führende Kopf des Gelehrtenkreises, der gemeinsam mit dem Herrscher das singuläre Ruhmes- und Erinnerungswerk Maximilians konzipierte. Ab 1505 verdrängte ihn der für kühnere genealogische Konstruktionen aufgeschlossenere Jurist Jakob Mennel aus dieser Position. Zwei große Interessensgebiete bestimmten S.s Studien: die landesbeschreibende Geographie und die Genealogie des Adels. Wenn es an Geld und Schreibern nicht fehle, schrieb er 1503 an Matthäus Lang, wolle er sich beeilen, sein Wissen in zwei Büchern zusammenzufassen, das eine vom Adel, das andere von Ländern, Städten, Klöstern und Flüssen.

S.s Werke liegen vor allem in mehreren Sammelhandschriften vor. Die wohl weitgehend auf ausgedehnten eigenen Reisen fußende Beschreibung oberdeutscher Regionen (um 1500) in den Stuttgarter Codices hist. 2° 250 und 249 liefern überwiegend nüchterne topographisch-statistische Notizen, die aber immer wieder mit reizvollen Beobachtungen angereichert werden. Sie waren für Sebastian Münsters Kosmographie (Erstausgabe 1544) eine

wichtige Quelle. Die geographischen Arbeiten S.s, zu denen auch eine auf seine Materialien zurückgehende Beschreibung Österreichs gezählt werden darf, sind zu sehen vor dem Hintergrund der

kosmographisch-ethnographischen Darstellungen des Humanismus und des ambitionierten Plans von Konrad Celtis einer "Germania illustrata". Mit dem Poeten Celtis verband S. ein enges, wenn auch

nicht immer konfliktfreies Verhältnis.

Wie Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim kann S. als Pionier der "modernen" Genealogie gelten. In einer Zeit, die noch keine genealogischen Nachschlagewerke kannte, war es eine große Leistung, Ordnung in die Stammfolgen mitteleuropäischer Dynastien zu bringen (neben den Habsburgern dokumentieren die Sammelbände z.B. auch die Welfen, Wittelsbacher und Württemberger). Bereits die anlässlich der Heiligsprechung des Babenbergerherzogs Leopold 1485 für das Stift

Klosterneuburg verfasste Babenberger-Genealogie "Tabulae

Claustroneoburgenses" (1491 anonym in Basel gedruckt) demonstrieren S.s Kennerschaft im Umgang mit der hochmittelalterlichen Quellenüberlieferung.

S. gehörte zum neuen Typ des "reisenden Historikers" (F. Eheim), der insbesondere in klösterlichen Bibliotheken und Archiven auf

Quellensuche ging. Integriert in die Wiener humanistische Sodalitas,

kann S. doch nicht als Humanist betrachtet werden, wählt man den

programmatischen Bezug auf die Antike als Kriterium. Seine

historischen Studien ordnen ihn vielmehr den ausgeprägten

retrospektiven Strömungen der Zeit um 1500 zu, wie sie damals nicht nur am deutschen Königshof gepflegt wurden, sondern auch im

"monastischen Historismus" reformierter Benediktinerklöster (mit

Johannes Trithemius an der Spitze) und im Kontext der ritterlichen

Altertümern nachspürenden "Ritter-Renaissance" (z.B. im Wappenbuch Konrad Grünenbergs).

Werke: A. F. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, Bd. 2, 1763, S.

557-644; K. Uhde, Ladislaus Sunthayms geographisches Werk und seine Rezeption durch Sebastian Münster. 1-2. 1993

Literatur: ADB; ²VL (W. Stelzer); F. Eheim, Ladislaus Sunthaym. Leben und Werk. masch. Diss. Wien 1949, Ders., Ladislaus Sunthaym. Ein Historiker aus dem Gelehrtenkreis um Maximilian I., in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67 (1959), S. 54-91; R. Perger: Sunthaym-Beiträge, in: Adler 10 (1974/76), S. 224-239; R. Götz,

Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie,

2007, S. 25-32; K. Graf, Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie, in: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen (in Vorb.)

[Druckfassung: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 706f.]

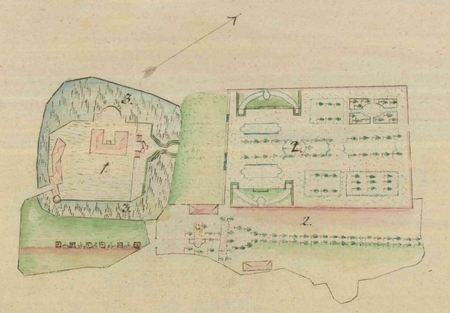

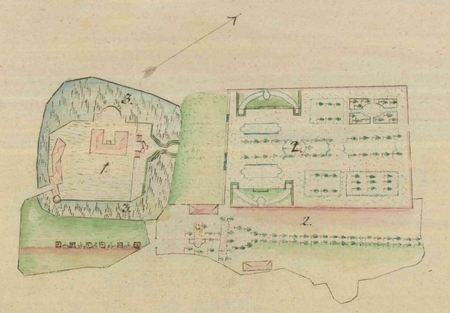

Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)

Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)

URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/

Graf, Klaus: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie

Kurzfassung in Deutsch:

In Band 1 der Scriptores rerum Brunsvicensium von 1707 druckte Leibniz auf sechs Seiten als Nr. 58 die 1511 datierte genealogische Ausarbeitung zur Geschichte der Welfen des aus Ravensburg gebürtigen Wiener Kanonikers Ladislaus Sunthaim - Hofhistoriograph Maximilians I. und einer der Väter der modernen Genealogie. Der Beitrag würdigt Sunthaim als Vorläufer des "Genealogen" Leibniz und erwägt, ob die anonyme "Summula de Guelfis", das wichtigste Zeugnis der süddeutschen Welfen-Historiographie um 1500, aus Sunthaims Feder stammen könnte. S. 39 Anm. 25 wird ein wichtiger Neufund zur Überlieferung der Werke Sunthaims mitgeteilt: Zwei bislang unidentifizierte Sammelbände Sunthayms verwahrt als Handschriften Nr. 189 und 193 des Schlüsselberg-Archivs das Oberösterreichische Landesarchiv.

SWD-Schlagwörter: Sunthaym, Ladislaus , Leibniz, Gottfried Wilhelm , Welfen

Freie Schlagwörter (deutsch): Wissenschaftsgeschichte der Genealogie

Freie Schlagwörter (englisch): genealogy

Institut: Historisches Seminar

DDC-Sachgruppe: Geschichte

Dokumentart: Aufsatz

Quelle: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen, hrsg. von Nora Gädeke (Wolfenbütteler Forschungen 129), Wiesbaden 2012, S. 33-47

Sprache: Deutsch

Erstellungsjahr: 2012

Publikationsdatum: 01.10.2012

Bemerkung: Verlags-PDF. Preprint mit Links: Archivalia vom 14. Oktober 2007: http://archiv.twoday.net/stories/4349225/ bzw. Archivversion http://www.webcitation.org/5xQyrF4hi

***

Passend dazu teile ich den von mir für die NDB geschriebenen Artikel über Sunthaim mit (in der von mir eingereichten, nicht redigierten Fassung):

Sunthaym, Ladislaus, Historiograph, Genealoge und Geograph

* um 1440 in Ravensburg

+ wohl um den 1. Februar 1513 in Wien

Der aus einer Ravensburger Bürgersfamilie stammende S. begegnet

erstmals 1460 in der Wiener Universitätsmatrikel. 1465 Baccalaureus geworden, schlug er in Wien eine Klerikerlaufbahn ein. Bevor er 1504 ein Kanonikat am Stephansdom erhielt, versorgten ihn drei Messpfründen an der gleichen Kirche. Seit 1500 erhielt er finanzielle Zuwendungen als Historiograph und "cronickmaister" Maximilians I.

Aufgrund seiner fundierten genealogischen Forschungen war S. zunächst der führende Kopf des Gelehrtenkreises, der gemeinsam mit dem Herrscher das singuläre Ruhmes- und Erinnerungswerk Maximilians konzipierte. Ab 1505 verdrängte ihn der für kühnere genealogische Konstruktionen aufgeschlossenere Jurist Jakob Mennel aus dieser Position. Zwei große Interessensgebiete bestimmten S.s Studien: die landesbeschreibende Geographie und die Genealogie des Adels. Wenn es an Geld und Schreibern nicht fehle, schrieb er 1503 an Matthäus Lang, wolle er sich beeilen, sein Wissen in zwei Büchern zusammenzufassen, das eine vom Adel, das andere von Ländern, Städten, Klöstern und Flüssen.

S.s Werke liegen vor allem in mehreren Sammelhandschriften vor. Die wohl weitgehend auf ausgedehnten eigenen Reisen fußende Beschreibung oberdeutscher Regionen (um 1500) in den Stuttgarter Codices hist. 2° 250 und 249 liefern überwiegend nüchterne topographisch-statistische Notizen, die aber immer wieder mit reizvollen Beobachtungen angereichert werden. Sie waren für Sebastian Münsters Kosmographie (Erstausgabe 1544) eine

wichtige Quelle. Die geographischen Arbeiten S.s, zu denen auch eine auf seine Materialien zurückgehende Beschreibung Österreichs gezählt werden darf, sind zu sehen vor dem Hintergrund der

kosmographisch-ethnographischen Darstellungen des Humanismus und des ambitionierten Plans von Konrad Celtis einer "Germania illustrata". Mit dem Poeten Celtis verband S. ein enges, wenn auch

nicht immer konfliktfreies Verhältnis.

Wie Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim kann S. als Pionier der "modernen" Genealogie gelten. In einer Zeit, die noch keine genealogischen Nachschlagewerke kannte, war es eine große Leistung, Ordnung in die Stammfolgen mitteleuropäischer Dynastien zu bringen (neben den Habsburgern dokumentieren die Sammelbände z.B. auch die Welfen, Wittelsbacher und Württemberger). Bereits die anlässlich der Heiligsprechung des Babenbergerherzogs Leopold 1485 für das Stift

Klosterneuburg verfasste Babenberger-Genealogie "Tabulae

Claustroneoburgenses" (1491 anonym in Basel gedruckt) demonstrieren S.s Kennerschaft im Umgang mit der hochmittelalterlichen Quellenüberlieferung.

S. gehörte zum neuen Typ des "reisenden Historikers" (F. Eheim), der insbesondere in klösterlichen Bibliotheken und Archiven auf

Quellensuche ging. Integriert in die Wiener humanistische Sodalitas,

kann S. doch nicht als Humanist betrachtet werden, wählt man den

programmatischen Bezug auf die Antike als Kriterium. Seine

historischen Studien ordnen ihn vielmehr den ausgeprägten

retrospektiven Strömungen der Zeit um 1500 zu, wie sie damals nicht nur am deutschen Königshof gepflegt wurden, sondern auch im

"monastischen Historismus" reformierter Benediktinerklöster (mit

Johannes Trithemius an der Spitze) und im Kontext der ritterlichen

Altertümern nachspürenden "Ritter-Renaissance" (z.B. im Wappenbuch Konrad Grünenbergs).

Werke: A. F. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, Bd. 2, 1763, S.

557-644; K. Uhde, Ladislaus Sunthayms geographisches Werk und seine Rezeption durch Sebastian Münster. 1-2. 1993

Literatur: ADB; ²VL (W. Stelzer); F. Eheim, Ladislaus Sunthaym. Leben und Werk. masch. Diss. Wien 1949, Ders., Ladislaus Sunthaym. Ein Historiker aus dem Gelehrtenkreis um Maximilian I., in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67 (1959), S. 54-91; R. Perger: Sunthaym-Beiträge, in: Adler 10 (1974/76), S. 224-239; R. Götz,

Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie,

2007, S. 25-32; K. Graf, Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie, in: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen (in Vorb.)

[Druckfassung: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 706f.]

Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)

Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 21:41 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die von Abt Peter Gremmelsbach kurz vor 1500 angelegte Handschrift (heute Karlsruhe St. Peter perg. 86) wurde von Dieter Mertens ausführlich analysiert:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2804/

Interessant ist der Fall von St. Peter deshalb, weil die Handschrift zwar für den (von mir sogenannten) "monastischen Historismus" um 1500 steht, St. Peter sich aber von den Reformbewegungen des Benediktinerordens im deutschen Südwesten (Bursfelder und Melker Reform) fernhielt. Mertens zieht vergleichend meine Studien zu Lorch heran und verweist auch auf meine Überlegungen zu Augsburg.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=ordensreform

Die Texte der Handschrift sind, wie Mertens zeigte, sehr unglücklich ediert. Nun ist der ursprüngliche Überlieferungszusammenhang anhand des Digitalisats auch ohne Einsichtnahme in das Original rekonstruierbar:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28021

Update: Ausführlicher mein Eintrag in:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2804/

Interessant ist der Fall von St. Peter deshalb, weil die Handschrift zwar für den (von mir sogenannten) "monastischen Historismus" um 1500 steht, St. Peter sich aber von den Reformbewegungen des Benediktinerordens im deutschen Südwesten (Bursfelder und Melker Reform) fernhielt. Mertens zieht vergleichend meine Studien zu Lorch heran und verweist auch auf meine Überlegungen zu Augsburg.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=ordensreform

Die Texte der Handschrift sind, wie Mertens zeigte, sehr unglücklich ediert. Nun ist der ursprüngliche Überlieferungszusammenhang anhand des Digitalisats auch ohne Einsichtnahme in das Original rekonstruierbar:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28021

Update: Ausführlicher mein Eintrag in:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 21:06 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Bibliographie ist anscheinend bereits seit 2003 im Netz, war mir aber bislang entgangen:

http://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/

Via

http://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/

http://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/

Via

http://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Buch des Monats der UB Salzburg ist ein Rundenbuch aus dem 15. Jahrhundert (ja Rundenbuch ist ein Neologismus von mir).

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm1012.htm

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm1012.htm

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:56 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/tp/artikel/37/37734/1.html

Telepolis macht auf eine Veranstaltung zum Mainzer Historikertag aufmerksam:

In der Podiumsdiskussion "Zeitgeschichte ohne Ressourcen? Probleme der Nutzung audiovisueller Quellen" kam unter anderem zur Sprache, dass die umfassende Aufbewahrung des aus Gebühren der Bürger bezahlten Materials keineswegs gesichert ist. Tatsächlich prahlten Medienarchivare des ZDF noch in den Nuller Jahren auf Fortbildungsveranstaltungen damit, wie viel ihre Anstalt wegwerfen würde. Und zu dem Material, das sie aufheben, geben die Sender Historikern nur sehr bedingt Zugang. Das hängt auch damit zusammen, dass nur ein winziger Bruchteil des Rundfunkgebührenaufkommens in Höhe von jährlich siebeneinhalb Milliarden Euro in ihre Archive fließt und sich ein großer Teil des dortigen Personals eher als Abwimmler von Bittstellern, denn als Dienstleister versteht. Ob etwas eingesehen werden kann oder nicht, hängt deshalb oft von persönlichen Beziehungen ab.

Solch ein Gebaren ist auch deshalb möglich, weil es der Staat den Sendern bislang erlaubt, den Zugang zu den Archiven nach Gutsherrenart zu gewähren oder zu versagen.

Telepolis macht auf eine Veranstaltung zum Mainzer Historikertag aufmerksam:

In der Podiumsdiskussion "Zeitgeschichte ohne Ressourcen? Probleme der Nutzung audiovisueller Quellen" kam unter anderem zur Sprache, dass die umfassende Aufbewahrung des aus Gebühren der Bürger bezahlten Materials keineswegs gesichert ist. Tatsächlich prahlten Medienarchivare des ZDF noch in den Nuller Jahren auf Fortbildungsveranstaltungen damit, wie viel ihre Anstalt wegwerfen würde. Und zu dem Material, das sie aufheben, geben die Sender Historikern nur sehr bedingt Zugang. Das hängt auch damit zusammen, dass nur ein winziger Bruchteil des Rundfunkgebührenaufkommens in Höhe von jährlich siebeneinhalb Milliarden Euro in ihre Archive fließt und sich ein großer Teil des dortigen Personals eher als Abwimmler von Bittstellern, denn als Dienstleister versteht. Ob etwas eingesehen werden kann oder nicht, hängt deshalb oft von persönlichen Beziehungen ab.

Solch ein Gebaren ist auch deshalb möglich, weil es der Staat den Sendern bislang erlaubt, den Zugang zu den Archiven nach Gutsherrenart zu gewähren oder zu versagen.

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:51 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://netzpolitik.org/2012/exklusiv-wir-veroffentlichen-das-geheime-gutachten-das-strengere-gesetze-gegen-abgeordnetenbestechung-fordert/

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/64980315/

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/64980315/

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:45 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gibt es Literatur zum Archivar des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes Werner Frauendienst, später Professor an der Universität Halle? Finde irgendwie nix. Siehe http://www.catalogus-professorum-halensis.de/frauendienstwerner.html

ThomasJust - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:37 - Rubrik: Archivgeschichte

http://www.youtube.com/watch?v=ZTXu2S8HCqo

YouTube bietet anscheinend den bislang hier allein funktionierenden alten Einbettungscode nicht mehr an, es können also nicht mehr YouTube-Videos in Archivalia eingebettet werden :-( Falls jemand das Problem lösen kann, Hinweise sind willkommen.

Via

http://www.philipvickersfithian.com/2012/09/a-song-about-archives.html

YouTube bietet anscheinend den bislang hier allein funktionierenden alten Einbettungscode nicht mehr an, es können also nicht mehr YouTube-Videos in Archivalia eingebettet werden :-( Falls jemand das Problem lösen kann, Hinweise sind willkommen.

Via

http://www.philipvickersfithian.com/2012/09/a-song-about-archives.html

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 17:26 - Rubrik: Unterhaltung

Seit mehr als 125 Jahren bietet das Stadtarchiv Karlsruhe Platz für Dokumente. Doch in letzter Zeit wurde es etwas eng im Archiv. Zeit für eine Erweiterung. Präsentiert von Videovalis

s. a. http://www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/stadtarchiv/presse/aufbaubnn2012.de

Wolf Thomas - am Montag, 1. Oktober 2012, 12:00 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die PPT-Folien des "Praxisberichts" stehen ab heute online zum Nachlesen zur Verfügung:

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Verzeichnung, Personal

Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.

Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.

Zwei Fälle jüdischen Schriftguts

Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.

Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.

Weitere Abteilungen des Zentrums

Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.

Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.

Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.

Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.

Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.

Schlussbemerkung

Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.

Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012

Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.

Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.

Zwei Fälle jüdischen Schriftguts

Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.

Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.

Weitere Abteilungen des Zentrums

Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.

Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.

Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.

Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.

Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.

Schlussbemerkung

Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.

Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012

Dietmar Bartz - am Montag, 1. Oktober 2012, 08:38 - Rubrik: Internationale Aspekte

In den letzten Tagen ergab sich die Gelegenheit zu zwei kurzfristig organisierbaren Besuchen im libyschen Nationalarchiv in Tripolis. Auch wenn die mitgeteilten Fakten nur auf Interviews beruhen und nicht gegengecheckt wurden, mögen sie ein Bild der Lage dieses nur wenigen Kollegen bekannten Archives zeichnen. Es wurde auch keine Literatur aus europäischen Fachveröffentlichungen über das Nationalarchiv herangezogen – nach Auskunft von libyscher Seite gibt es keine.

Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.

Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.

Archivgeschichte

Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.

Institutionelle Einbindung

Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.

Eine umfangreiche Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum (2003) des Zentrums liegt in arabischer Sprache vor (330 S., 27 Abb.); allerdings war es zu dieser Zeit noch nicht für das Archiv zuständig. Eine in Veröffentlichungen des Zentrums gelegentlich zu lesende Internet-Adresse "http://www.libsc.org" ist falsch, richtig ist http://www.libsc.org.ly. Die Webpräsenz ist nur auf Arabisch verfasst, automatisierte Sprachübersetzung ins Deutsche, Englische und zahlreiche andere Sprachen ist anwählbar und begrenzt hilfreich. Dort ist auch ein Youtube-Video über das Zentrum verlinkt, das ein arabischsprachiges Fernsehporträt des Senders Al Jazira vom Mai 2012 zeigt. Angemerkt sei, dass 80 Prozent meiner Gesprächspartner(innen) weiblich waren, während im Video keine Frau zu Wort kommt.

Umfang, Lagerung, Erhaltungszustand

Der Umfang des Archivs wird mit 1508 Regalmetern angegeben; das älteste bisher aufgefundene Dokument datiert von 1727. Die Bestände sind einerseits zeitlich geordnet: präkolonial (bis 1835), osmanisch (bis 1911), italienisch (bis 1943), britische Militärverwaltung (bis 1951), Königreich (bis 1969) und Dschamahirija (nur kleine Bestände); der Bestand Königreich trägt die Bezeichnung ID für König Idris, eine Sympathiebezeugung für den Monarchen. Große gesonderte Gruppen bestehen aus über zeitgenössische Registerbücher erschlossene Gerichts- und Steuerakten. Die einzige vom Umfang her nennenswerte Ablieferung nach dem Umzug erfolgte durch den Gerichtshof in Tripoli.

Ein großer Teil der Archivalien wird in Halbkompaktusanlagen in stabilen Archivklappboxen italienischer Provenienz überwiegend stehend aufbewahrt. Die Archivalien selbst zeigten sich, soweit willkürlich um die Öffnung solcher Boxen gebeten wurde, entmetallisiert, in Pappen eingeschlagen, teils mit Baumwoll-, teils mit Plastikbändern verknotet (es wurde extra auf den Mangel an Baumwollbändern hingewiesen) und beschriftet. Das Magazin ist klimatisiert. Die Arbeiten zur Errichtung weiterer Halbkompaktusanlagen mit einer Kapazitätserweiterung um 20 Prozent wurden mit dem Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Februar 2011 abgebrochen, als die Monteure Tripolis verließen. Die Arbeiten ruhen seither, die Bauteile liegen bereit.

Etwa 30 Regalmeter beträgt der Umfang von stark und sehr stark beschädigten Archivalien, die in solchen Boxen – gleichfalls in problematischer Stehendaufbewahrung – stabilisiert sind. Die betroffenen Schriftstücke reichen vom 18. Jahrhundert bis nach 1950. Die Schäden gehen überwiegend auf Feuchtigkeit zurück. Es gibt im Archiv keinerlei Gerätschaft, auch kein Hygrometer, und keinerlei Kenntnis im konservatorischen Umgang mit den Schäden.

Über Schriftgutverluste im 20. Jahrhundert innerhalb des Archives wurde nichts mitgeteilt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Archiv offenbar unbeschädigt, ebenso die militärischen Auseinandersetzungen des Jahres 2011. Über Verluste archivreifen Schriftguts in Behördenregistraturen des 20. Jahrhunderts scheint kein Überblick zu bestehen; über Verluste durch die Kämpfe während der Revolution und über die Vernichtung von Akten der Repressionsorgane konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Alles Verwaltungsschriftgut bis 1969 unterliegt der Abgabepflicht an das Archiv; für die Ablieferungen ist ein Ausschuss zuständig. 2010 fand mit Unterstützung aus Italien ein fünftägiger Kurs statt, in dem Verantwortliche für die Registraturen in den Ministerien geschult wurden. Es scheint seit dem Sturz Gaddafis ein Problem damit zu geben, Behörden zur Abgabe von Akten zu bewegen, weil durch den Zutritt zu Registraturen eine Verschleierung von Schandtaten des alten Regimes befürchtet wird.

Der TV-Sender Al Jazira porträtierte im Mai 2012 das libysche Nationalarchiv und andere Abteilungen des Center for National Archives and Historical Studies:

http://www.youtube.com/watch?v=A67IZTbUOVU

Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.

Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.

Archivgeschichte

Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.

Institutionelle Einbindung

Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.