KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 22:04 - Rubrik: Unterhaltung

Was uns in Sachen Handschriftenforschung schätzungsweise mindestens 10 Jahre zurückwirft.

KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 21:58 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 21:29 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://libreas.eu/ausgabe23/inhalt.htm

Herausgegriffen seien:

Tim Hasler, Wolfgang Peters-Kottig Vorschrift oder Thunfisch? – Zur Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdaten

Armin Talke Verwaiste und vergriffene Werke: Kommt das 20. Jahrhundert endlich in die Digitale Bibliothek?

Herausgegriffen seien:

Tim Hasler, Wolfgang Peters-Kottig Vorschrift oder Thunfisch? – Zur Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdaten

Armin Talke Verwaiste und vergriffene Werke: Kommt das 20. Jahrhundert endlich in die Digitale Bibliothek?

KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 18:46 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Huberta Weigl hat von Bildrechten keine Ahnung, meint aber, sie müsse auf Facebook die große Welle machen.

https://www.facebook.com/huberta.weigl/posts/588220387881857

https://www.facebook.com/groups/165992270078129/permalink/679379378739413/

Es ging um:

http://archiv.twoday.net/stories/498222127/

Die rechtlichen Grundlagen erläutert:

http://archiv.twoday.net/stories/498223015/

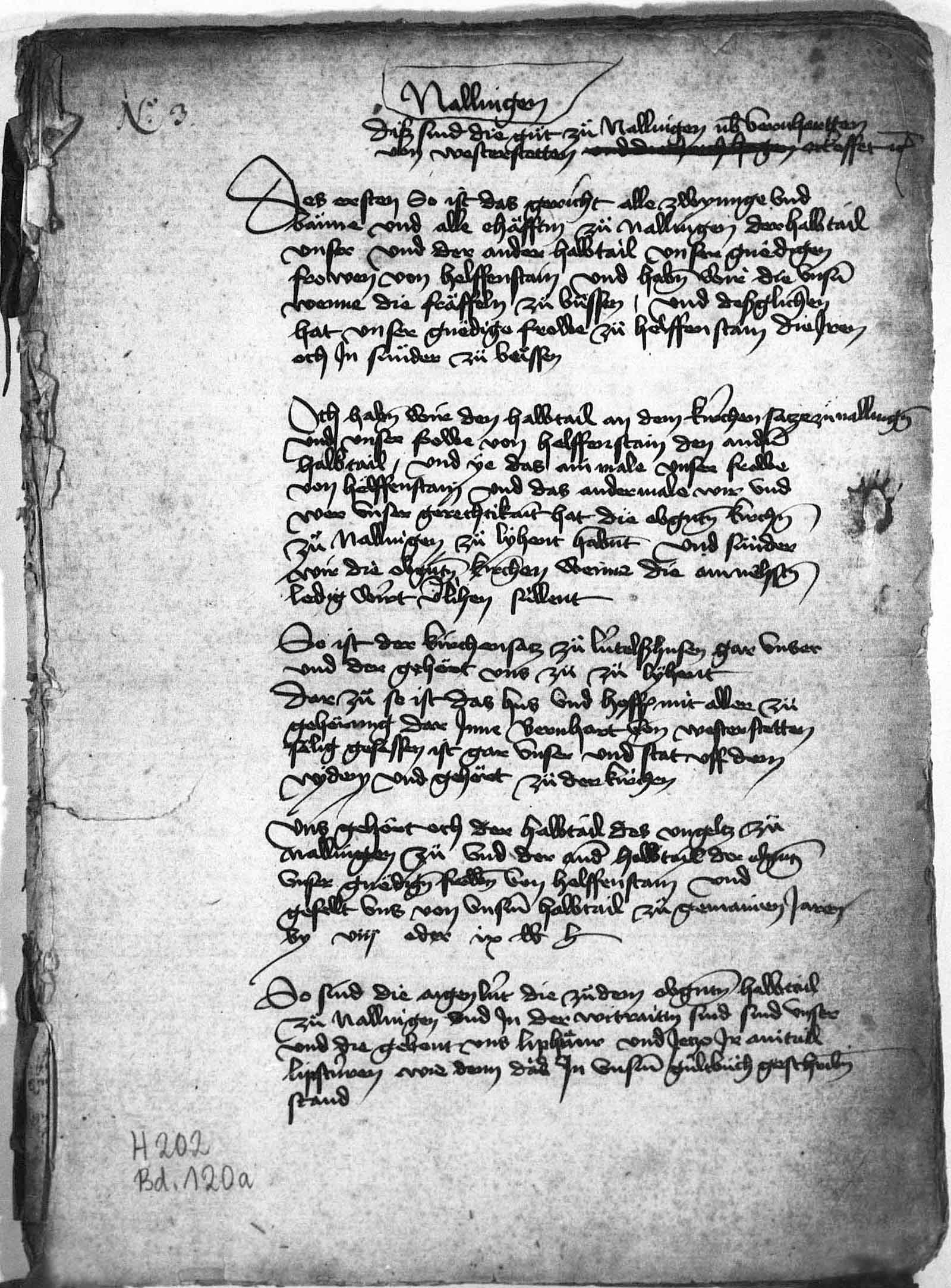

Das Bild von Frau Weigl ist eine klare Reproduktionsfotografie einer zweidimensionalen Vorlage. Die ansatzweise sichtbare Krümmung des Papiers macht daraus nichts Dreidimensionales oder Geschütztes. Wieviel Arbeit und Sorgfalt ein Fotograf in ein Bild investiert, ist für den Urheberrechtsschutz irrelevant.

Es gibt zum Thema hier dutzende Beiträge mit genauen Nachweisen:

http://archiv.twoday.net/search?q=reproduktionsfoto

Wie soll man jemand nennen, der einen auf Wikipedia:Bildrechte verweist, aber keinen Schimmer hat, was dort steht?

"Werden zweidimensionale Vorlagen (Gemälde, Fotos, Zeichnungen, Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, …) lediglich reproduziert, sind die dadurch entstandenen Aufnahmen nach herrschender Meinung nicht selbst urheberrechtlich geschützt. Daher können Fotos oder Scans aus Kunstbildbänden hochgeladen werden, wenn die darin reproduzierten Bilder nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind"

Ausführlicher:

http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrechte#Zweidimensionale_Vorlagen

https://www.facebook.com/huberta.weigl/posts/588220387881857

https://www.facebook.com/groups/165992270078129/permalink/679379378739413/

Es ging um:

http://archiv.twoday.net/stories/498222127/

Die rechtlichen Grundlagen erläutert:

http://archiv.twoday.net/stories/498223015/

Das Bild von Frau Weigl ist eine klare Reproduktionsfotografie einer zweidimensionalen Vorlage. Die ansatzweise sichtbare Krümmung des Papiers macht daraus nichts Dreidimensionales oder Geschütztes. Wieviel Arbeit und Sorgfalt ein Fotograf in ein Bild investiert, ist für den Urheberrechtsschutz irrelevant.

Es gibt zum Thema hier dutzende Beiträge mit genauen Nachweisen:

http://archiv.twoday.net/search?q=reproduktionsfoto

Wie soll man jemand nennen, der einen auf Wikipedia:Bildrechte verweist, aber keinen Schimmer hat, was dort steht?

"Werden zweidimensionale Vorlagen (Gemälde, Fotos, Zeichnungen, Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, …) lediglich reproduziert, sind die dadurch entstandenen Aufnahmen nach herrschender Meinung nicht selbst urheberrechtlich geschützt. Daher können Fotos oder Scans aus Kunstbildbänden hochgeladen werden, wenn die darin reproduzierten Bilder nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind"

Ausführlicher:

http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrechte#Zweidimensionale_Vorlagen

Im Moment finden die EDV-Tage Theuern zum EDV-Einsatz in Museen und Archiven Bayerns statt.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Web 2.0.

Das Programm finden Sie hier: http://www.edvtage.de/programm.php?kapitel=2013_programm

Hashtag: #edvtt13

https://twitter.com/search?q=%23edvtt13&src=typd&f=realtime

Eine Twitterwall dazu gibt es hier: http://edvtt13.tweetwally.com/

Update:

Storify zu #edvtt13

http://storify.com/art_abstracts/edvtt13-edv-tage-theuern

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Web 2.0.

Das Programm finden Sie hier: http://www.edvtage.de/programm.php?kapitel=2013_programm

Hashtag: #edvtt13

https://twitter.com/search?q=%23edvtt13&src=typd&f=realtime

Eine Twitterwall dazu gibt es hier: http://edvtt13.tweetwally.com/

Update:

Storify zu #edvtt13

http://storify.com/art_abstracts/edvtt13-edv-tage-theuern

MariaRottler - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 02:05 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Millionenfach verstoßen Blogger täglich gegen das Urheberrecht, indem sie ohne Zustimmung der Rechteinhaber fremde Fotos nutzen. Grund genug, sich ein wenig mit den Rechtsfragen zu befassen.

Grundsätzlich ist es illegal, fremde Fotos ohne Zustimmung des Urhebers zu nutzen. Es gibt allerdings Ausnahmen: Wenn das Foto hinreichend alt ist oder gemeinfreie Flachware zeigt oder wenn es im Rahmen des Zitatrechts verwendet wird.

Zunächst zu den Ausnahmen.

Zur Nutzung alter Bilder habe ich mich schon im Rahmen meiner Artikelreihe Blog&Recht geäußert. Fotos zweidimensionaler gemeinfreier Vorlagen ("Flachware") lassen kein urheberrechtliches Schutzrecht entstehen. Davon gehen auch die Wikipedia und Wikimedia Commons aus. Manchmal ist es aber aus Gründen der Opportunität sinnvoll, Copyfraud von Institutionen zu akzeptieren, z.B. wenn man als Mitarbeiter einer Ausstellung es vermeiden will, Leihgeber zu verprellen.

Fotos, die älter als 100 Jahre sind, betrachtet die deutschsprachige Wikipedia aus pragmatischen Gründen als urheberrechtlich nicht geschützt. Das Risiko erhöht sich aber auch nicht wesentlich, wenn man sich an einer 90-Jahres-Frist orientiert. Die allermeisten Fotografien, die in einem Blog oder Wissenschaftsartikel brauchbar sind, wird man als Lichtbildwerke ansehen müssen, deren Schutz 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen reicht. Die Frage der Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, ist zu kompliziert, um sie hier zu behandeln. Aber man kann den kürzeren Schutz einfacher Lichtbilder anwenden, wenn es um dokumentarische Fotos von Objekten geht, die zweidimensionalen Vorlagen nahe stehen: von Reliefs oder Münzen. Eine 1950 publizierte Münzaufnahme ist sicher kein Lichtbildwerk, sondern nur ein einfaches Lichtbild, dessen Schutz 50 Jahre nach Veröffentlichung abgelaufen ist (§ 72 UrhG). Auch wenn die Vorschrift über anonyme Werke (§ 64 UrhG) erhebliche Tücken hat (dazu die Wikipedia), kann man bei namentlich nicht gekennzeichneten Fotos, die vor mehr als 70 Jahren veröffentlicht wurden, ohne nennenswertes Risiko davon ausgehen, dass sie nicht mehr geschützt sind.

Geschützte Werke dürfen ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers genutzt werden, wenn eine sogenannte Schranke des Urheberrechts es erlaubt. Neben dem Zitatrecht könnte man auch an die Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG) denken, aber die entsprechenden Medien müssen gelöscht werden, wenn die Aktualität nicht mehr gegeben ist. Der Bundesgerichtshof meinte in einer verfehlten Entscheidung: "Die Bestimmung des § 50 UrhG gestattet allein die Berichterstattung, nicht dagegen die Archivierung der Berichte." Nicht nur Wissenschaftsblogger, die an dauerhaften Inhalten interessiert sein müssen, können damit nichts anfangen, da eine entsprechende Löschroutine vorgesehen werden muss, die das Foto spätestens nach einem halben oder einem Jahr (pragmatische, nicht gesetzliche Fristen) löscht.

Bildzitate sind zulässig. Die früheren starren Schubladen des in § 51 UrhG geregelten Zitatrechts wurden gelockert, sodass nun auch ganze Fotos auch außerhalb eines wissenschaftlichen Kontextes nach dem Gesetzeswortlaut zitiert werden können. Nicht alles, was wissenschaftlich vertretbar ist, lassen Juristen als Zitat durchgehen: "Für den Zitatzweck ist es erforderlich, dass eine innere Verbindung zwischen den verwendeten fremden Werken oder Werkteilen und den eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird. Zitate sollen als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen des Zitierenden der Erleichterung der geistigen Auseinandersetzung dienen. Es genügt daher nicht, wenn die Verwendung des fremden Werkes nur zum Ziel hat, dieses dem Endnutzer leichter zugänglich zu machen oder sich selbst eigene Ausführungen zu ersparen" (BGH im Jahr 2011) . Das bedeutet: Es muss mit dem zitierten Foto gearbeitet werden, es darf keine bloße Illustration sein. Eine marginale Erwähnung wird in der Regel nicht ausreichend sein, um es als Beleg für Ausführungen des Textes zu akzeptieren. Wer einen ausführlichen Blogbeitrag über Picassos Guernica schreibt, darf es auch abbilden, ohne für die Nutzung an die VG Bild-Kunst zu zahlen. Man darf es aber nicht übertreiben. Als Alice Schwarzer 1993 nicht weniger als 19 Bilder des Fotografen Helmut Newton zitierte, um diesem Sexismus nachzuweisen, ging das dem Landgericht München zu weit (Beispiel aus meiner Urheberrechtsfibel - PDF). Es kommt hier immer auf den Einzelfall an.

Wichtig beim Zitatrecht ist: Die Quellenangabe darf nicht fehlen!

Wer in einem wissenschaftspolitischen Blogbeitrag zur Causa Schavan unbedingt ein Foto von Frau Schavan abbilden möchte, sollte sich lieber am freien Bilderpool von Wikimedia Commons bedienen als auf das Zitatrecht zu vertrauen. Denn das Personenbildnis erläutert oder belegt den Inhalt ja nicht. Wie man Bilder unter freien Lizenzen korrekt nutzt, habe ich in einem eigenen Beitrag erläutert. Dagegen rate ich von sogenannten lizenzfreien Bildern eher ab.

Wer ganz sicher gehen will, sollte gar keine fremden Bilder nutzen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, sich eine bildrechtliche Abmahnung einzufangen. Und auch bei selbstgemachten Bildern kann es mit dem Dargestellten Probleme geben. Es wäre allerdings verfehlt, die Beliebtheit von Cat-Content in Blogs darauf zurückzuführen, dass Bilder der eigenen Katze urheberrechtlich völlig unproblematisch sind ...

Wer ganz sicher gehen will, sollte gar keine fremden Bilder nutzen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, sich eine bildrechtliche Abmahnung einzufangen. Und auch bei selbstgemachten Bildern kann es mit dem Dargestellten Probleme geben. Es wäre allerdings verfehlt, die Beliebtheit von Cat-Content in Blogs darauf zurückzuführen, dass Bilder der eigenen Katze urheberrechtlich völlig unproblematisch sind ...

Das Risiko, erwischt zu werden, hängt natürlich vom einzelnen Bild ab. Wer ein weit verbreitetes Agenturbild oder ein Bild aus Marions berüchtigtem Kochbuch (wie Konstantin Wecker) nutzt, kann ziemlich sicher mit einer Abmahnung rechnen, während ein korrekt mit Quellenangabe versehenes Bild aus einem anderen Blog womöglich toleriert (oder sogar wertgeschätzt) wird. Ich persönlich halte kostenpflichtige Abmahnungen an nicht-kommerzielle Blogger durch Blogger für unanständig. Ich selbst habe private Homepage-Betreiber nie abgemahnt, wenn sie eines meiner Bilder nicht lizenzgerecht genutzt haben.

Shit happens. Man kann auch bei vergleichsweise vorsichtiger Praxis abgemahnt werden, selbst wenn das sehr unwahrscheinlich sein sollte. Immerhin habe ich ja einmal Graf's Law aufgestellt: Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden. Natürlich kann man auch auf fälschlich mit CC-Lizenz versehene Angebote hereinfallen, auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist, dass man damit größeren Ärger bekommt. Wenn jemand auf Flickr fremde Fotos rechtswidrig mit einer CC-BY-Lizenz versieht und diese nach Wikimedia Commons transferiert werden, ohne dass die mit "Flickrwashing" vertrauten Admins dort Verdacht schöpfen, kann er nur auf einen gnädigen Richter hoffen, denn ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten existiert im Urheberrecht nicht. Obwohl es völlig vernünftig ist, auf die in der Regel sehr sorgfältige Rechteklärung von Wikimedia Commons zu vertrauen, besteht eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass man trotzdem kostenpflichtig abgemahnt werden kann.

Hippe Angebote (Bilderschleudern) wie Pinterest oder Tumblr sind natürlich eine einzige Einladung zur Urheberrechtsverletzung, wobei diese Websites als US-Websites und ihre US-Nutzer sich auf die Haftungserleichterung ("sicherer Hafen") des DMCA berufen können. Seit gut zwei Jahren blogge ich auf Tumblr, ohne dass es irgendwie Probleme gab. Viele meiner Bilder sind unproblematisch: gemeinfreie Flachware wie Handschriftenabbildungen, eigene Bilder und Bilder unter freier Lizenz. Bei alten US-Bildern rechne ich nicht wirklich mit Problemen, während Bilder deutscher Urheber, bei denen nicht klar ist, ob sie sich rechtmäßig auf Tumblr befinden, grundsätzlich ein höheres Risiko bedeuten. Die Fotografen-Lobby kann noch so sehr mit Schaum vor dem Mund gegen das massenhafte Teilen geschützter Bilder im Internet eifern: Ich bezweifle, dass sie die Flut eindämmen kann. Und es wäre keineswegs der Untergang des Abendlandes, wenn der europäische Gesetzgeber Seiten wie Pinterest oder Tumblr durch eine Opt-out-Lösung und eine Haftungserleichterung analog zum DCMA entgegenkommen würde.

Nicht jeder wird meine Devise unterschreiben: Vorsicht ja, Ängstlichkeit nein. Tja, shit happens.

Parallelveröffentlichung:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1706

Update:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/2183

***

Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?

http://archiv.twoday.net/stories/156271221/

Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?

http://archiv.twoday.net/stories/156272358/

Blog&Recht 3: Brauche ich ein Impressum?

http://archiv.twoday.net/stories/165211515/

Blog&Recht 4: Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt?

http://archiv.twoday.net/stories/219051498/

Blog&Recht 5: Darf ich alte Bilder nutzen?

http://archiv.twoday.net/stories/219051661/

Blog&Recht 6: Darf ich ein fremdes Video einbetten?

http://archiv.twoday.net/stories/404099696/

Blog&Recht 7: Hafte ich für Links?

http://archiv.twoday.net/stories/453148108/

Grundsätzlich ist es illegal, fremde Fotos ohne Zustimmung des Urhebers zu nutzen. Es gibt allerdings Ausnahmen: Wenn das Foto hinreichend alt ist oder gemeinfreie Flachware zeigt oder wenn es im Rahmen des Zitatrechts verwendet wird.

Zunächst zu den Ausnahmen.

Zur Nutzung alter Bilder habe ich mich schon im Rahmen meiner Artikelreihe Blog&Recht geäußert. Fotos zweidimensionaler gemeinfreier Vorlagen ("Flachware") lassen kein urheberrechtliches Schutzrecht entstehen. Davon gehen auch die Wikipedia und Wikimedia Commons aus. Manchmal ist es aber aus Gründen der Opportunität sinnvoll, Copyfraud von Institutionen zu akzeptieren, z.B. wenn man als Mitarbeiter einer Ausstellung es vermeiden will, Leihgeber zu verprellen.

Fotos, die älter als 100 Jahre sind, betrachtet die deutschsprachige Wikipedia aus pragmatischen Gründen als urheberrechtlich nicht geschützt. Das Risiko erhöht sich aber auch nicht wesentlich, wenn man sich an einer 90-Jahres-Frist orientiert. Die allermeisten Fotografien, die in einem Blog oder Wissenschaftsartikel brauchbar sind, wird man als Lichtbildwerke ansehen müssen, deren Schutz 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen reicht. Die Frage der Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, ist zu kompliziert, um sie hier zu behandeln. Aber man kann den kürzeren Schutz einfacher Lichtbilder anwenden, wenn es um dokumentarische Fotos von Objekten geht, die zweidimensionalen Vorlagen nahe stehen: von Reliefs oder Münzen. Eine 1950 publizierte Münzaufnahme ist sicher kein Lichtbildwerk, sondern nur ein einfaches Lichtbild, dessen Schutz 50 Jahre nach Veröffentlichung abgelaufen ist (§ 72 UrhG). Auch wenn die Vorschrift über anonyme Werke (§ 64 UrhG) erhebliche Tücken hat (dazu die Wikipedia), kann man bei namentlich nicht gekennzeichneten Fotos, die vor mehr als 70 Jahren veröffentlicht wurden, ohne nennenswertes Risiko davon ausgehen, dass sie nicht mehr geschützt sind.

Geschützte Werke dürfen ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers genutzt werden, wenn eine sogenannte Schranke des Urheberrechts es erlaubt. Neben dem Zitatrecht könnte man auch an die Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG) denken, aber die entsprechenden Medien müssen gelöscht werden, wenn die Aktualität nicht mehr gegeben ist. Der Bundesgerichtshof meinte in einer verfehlten Entscheidung: "Die Bestimmung des § 50 UrhG gestattet allein die Berichterstattung, nicht dagegen die Archivierung der Berichte." Nicht nur Wissenschaftsblogger, die an dauerhaften Inhalten interessiert sein müssen, können damit nichts anfangen, da eine entsprechende Löschroutine vorgesehen werden muss, die das Foto spätestens nach einem halben oder einem Jahr (pragmatische, nicht gesetzliche Fristen) löscht.

Bildzitate sind zulässig. Die früheren starren Schubladen des in § 51 UrhG geregelten Zitatrechts wurden gelockert, sodass nun auch ganze Fotos auch außerhalb eines wissenschaftlichen Kontextes nach dem Gesetzeswortlaut zitiert werden können. Nicht alles, was wissenschaftlich vertretbar ist, lassen Juristen als Zitat durchgehen: "Für den Zitatzweck ist es erforderlich, dass eine innere Verbindung zwischen den verwendeten fremden Werken oder Werkteilen und den eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird. Zitate sollen als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen des Zitierenden der Erleichterung der geistigen Auseinandersetzung dienen. Es genügt daher nicht, wenn die Verwendung des fremden Werkes nur zum Ziel hat, dieses dem Endnutzer leichter zugänglich zu machen oder sich selbst eigene Ausführungen zu ersparen" (BGH im Jahr 2011) . Das bedeutet: Es muss mit dem zitierten Foto gearbeitet werden, es darf keine bloße Illustration sein. Eine marginale Erwähnung wird in der Regel nicht ausreichend sein, um es als Beleg für Ausführungen des Textes zu akzeptieren. Wer einen ausführlichen Blogbeitrag über Picassos Guernica schreibt, darf es auch abbilden, ohne für die Nutzung an die VG Bild-Kunst zu zahlen. Man darf es aber nicht übertreiben. Als Alice Schwarzer 1993 nicht weniger als 19 Bilder des Fotografen Helmut Newton zitierte, um diesem Sexismus nachzuweisen, ging das dem Landgericht München zu weit (Beispiel aus meiner Urheberrechtsfibel - PDF). Es kommt hier immer auf den Einzelfall an.

Wichtig beim Zitatrecht ist: Die Quellenangabe darf nicht fehlen!

Wer in einem wissenschaftspolitischen Blogbeitrag zur Causa Schavan unbedingt ein Foto von Frau Schavan abbilden möchte, sollte sich lieber am freien Bilderpool von Wikimedia Commons bedienen als auf das Zitatrecht zu vertrauen. Denn das Personenbildnis erläutert oder belegt den Inhalt ja nicht. Wie man Bilder unter freien Lizenzen korrekt nutzt, habe ich in einem eigenen Beitrag erläutert. Dagegen rate ich von sogenannten lizenzfreien Bildern eher ab.

Wer ganz sicher gehen will, sollte gar keine fremden Bilder nutzen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, sich eine bildrechtliche Abmahnung einzufangen. Und auch bei selbstgemachten Bildern kann es mit dem Dargestellten Probleme geben. Es wäre allerdings verfehlt, die Beliebtheit von Cat-Content in Blogs darauf zurückzuführen, dass Bilder der eigenen Katze urheberrechtlich völlig unproblematisch sind ...

Wer ganz sicher gehen will, sollte gar keine fremden Bilder nutzen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, sich eine bildrechtliche Abmahnung einzufangen. Und auch bei selbstgemachten Bildern kann es mit dem Dargestellten Probleme geben. Es wäre allerdings verfehlt, die Beliebtheit von Cat-Content in Blogs darauf zurückzuführen, dass Bilder der eigenen Katze urheberrechtlich völlig unproblematisch sind ...Das Risiko, erwischt zu werden, hängt natürlich vom einzelnen Bild ab. Wer ein weit verbreitetes Agenturbild oder ein Bild aus Marions berüchtigtem Kochbuch (wie Konstantin Wecker) nutzt, kann ziemlich sicher mit einer Abmahnung rechnen, während ein korrekt mit Quellenangabe versehenes Bild aus einem anderen Blog womöglich toleriert (oder sogar wertgeschätzt) wird. Ich persönlich halte kostenpflichtige Abmahnungen an nicht-kommerzielle Blogger durch Blogger für unanständig. Ich selbst habe private Homepage-Betreiber nie abgemahnt, wenn sie eines meiner Bilder nicht lizenzgerecht genutzt haben.

Shit happens. Man kann auch bei vergleichsweise vorsichtiger Praxis abgemahnt werden, selbst wenn das sehr unwahrscheinlich sein sollte. Immerhin habe ich ja einmal Graf's Law aufgestellt: Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden. Natürlich kann man auch auf fälschlich mit CC-Lizenz versehene Angebote hereinfallen, auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist, dass man damit größeren Ärger bekommt. Wenn jemand auf Flickr fremde Fotos rechtswidrig mit einer CC-BY-Lizenz versieht und diese nach Wikimedia Commons transferiert werden, ohne dass die mit "Flickrwashing" vertrauten Admins dort Verdacht schöpfen, kann er nur auf einen gnädigen Richter hoffen, denn ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten existiert im Urheberrecht nicht. Obwohl es völlig vernünftig ist, auf die in der Regel sehr sorgfältige Rechteklärung von Wikimedia Commons zu vertrauen, besteht eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass man trotzdem kostenpflichtig abgemahnt werden kann.

Hippe Angebote (Bilderschleudern) wie Pinterest oder Tumblr sind natürlich eine einzige Einladung zur Urheberrechtsverletzung, wobei diese Websites als US-Websites und ihre US-Nutzer sich auf die Haftungserleichterung ("sicherer Hafen") des DMCA berufen können. Seit gut zwei Jahren blogge ich auf Tumblr, ohne dass es irgendwie Probleme gab. Viele meiner Bilder sind unproblematisch: gemeinfreie Flachware wie Handschriftenabbildungen, eigene Bilder und Bilder unter freier Lizenz. Bei alten US-Bildern rechne ich nicht wirklich mit Problemen, während Bilder deutscher Urheber, bei denen nicht klar ist, ob sie sich rechtmäßig auf Tumblr befinden, grundsätzlich ein höheres Risiko bedeuten. Die Fotografen-Lobby kann noch so sehr mit Schaum vor dem Mund gegen das massenhafte Teilen geschützter Bilder im Internet eifern: Ich bezweifle, dass sie die Flut eindämmen kann. Und es wäre keineswegs der Untergang des Abendlandes, wenn der europäische Gesetzgeber Seiten wie Pinterest oder Tumblr durch eine Opt-out-Lösung und eine Haftungserleichterung analog zum DCMA entgegenkommen würde.

Nicht jeder wird meine Devise unterschreiben: Vorsicht ja, Ängstlichkeit nein. Tja, shit happens.

Parallelveröffentlichung:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1706

Update:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/2183

***

Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?

http://archiv.twoday.net/stories/156271221/

Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?

http://archiv.twoday.net/stories/156272358/

Blog&Recht 3: Brauche ich ein Impressum?

http://archiv.twoday.net/stories/165211515/

Blog&Recht 4: Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt?

http://archiv.twoday.net/stories/219051498/

Blog&Recht 5: Darf ich alte Bilder nutzen?

http://archiv.twoday.net/stories/219051661/

Blog&Recht 6: Darf ich ein fremdes Video einbetten?

http://archiv.twoday.net/stories/404099696/

Blog&Recht 7: Hafte ich für Links?

http://archiv.twoday.net/stories/453148108/

KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 01:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über die Recherchen für GenealogInnen im Stadtarchiv Dorsten berichtet:

http://www.derwesten.de/staedte/dorsten/stadtarchiv-dorsten-hilft-bei-der-ahnenforschung-id8538402.html

"Vor 1874 wird es bedeutend schwieriger, der Familie nachzuspüren, weil Personendaten nur in Kirchenbüchern geführt wurden. Die meisten Pfarren haben ihre Bestände ans Bistumsarchiv Münster abgegeben, berichtet Christa Setzer. Wer dort forschen will, muss um einen Termin bitten, muss selbst dorthin fahren und die Einträge von Hand abschreiben. Kopien der wertvollen Originalakten dürfen nicht gemacht werden."

http://www.derwesten.de/staedte/dorsten/stadtarchiv-dorsten-hilft-bei-der-ahnenforschung-id8538402.html

"Vor 1874 wird es bedeutend schwieriger, der Familie nachzuspüren, weil Personendaten nur in Kirchenbüchern geführt wurden. Die meisten Pfarren haben ihre Bestände ans Bistumsarchiv Münster abgegeben, berichtet Christa Setzer. Wer dort forschen will, muss um einen Termin bitten, muss selbst dorthin fahren und die Einträge von Hand abschreiben. Kopien der wertvollen Originalakten dürfen nicht gemacht werden."

KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 00:22 - Rubrik: Genealogie

http://www.google.com/culturalinstitute/collections

Nicht nur aus Googles Art-Projekt, sondern auch anderes (z.B. wie gemeldet, aus dem Bundesarchiv, das ganze 50 Bilder einbringt).

Nicht nur aus Googles Art-Projekt, sondern auch anderes (z.B. wie gemeldet, aus dem Bundesarchiv, das ganze 50 Bilder einbringt).

KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 00:10 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 10. Oktober 2013, 00:08 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das VG Schleswig hat in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil dem Datenschutzbeauftragten widersprochen:

http://heise.de/-1975465

http://heise.de/-1975465

KlausGraf - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 23:55 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Robert Meier schreibt auf Facebook:

http://www.1628blog.de "gibt's jetzt seit einem Jahr. 6200 Klicks sind zu verzeichnen, sehr ordentlich für ein rein textbasiertes Blog aus Archivalien des Staatsarchivs Wertheim. Der web 2.0-Charakter, also die Interaktionen von Lesern, fällt allerdings eher bescheiden aus. Was würde Arlette Farge sagen? Vielleicht, dass man den Geschmack des Archivs nicht unbedingt kommentieren muss."

http://www.1628blog.de "gibt's jetzt seit einem Jahr. 6200 Klicks sind zu verzeichnen, sehr ordentlich für ein rein textbasiertes Blog aus Archivalien des Staatsarchivs Wertheim. Der web 2.0-Charakter, also die Interaktionen von Lesern, fällt allerdings eher bescheiden aus. Was würde Arlette Farge sagen? Vielleicht, dass man den Geschmack des Archivs nicht unbedingt kommentieren muss."

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hätte ich mir für das Landesarchiv NRW in Duisburg gewünscht, aber vielleicht machen es die Kölner Kollegen ja ......

Wolf Thomas - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 21:03 - Rubrik: Archivbau

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Annelen Ottermann schreibt in der ML Provenienz:

"vielleicht ist noch nicht jedem das Projekt "probok" der Universitätsbibliotheken Uppsala und Lund bekannt?

Dann lohnt ein Blick auf diese Vorstellung

http://www.probok.se/resources/pdf/Proveniens.pdf

Die konkrete Suche, die sicher kein vollständiges Bild ermöglicht, aber doch eine Ahnung dessen, was sich in diesen Bibliotheken verbirgt, beginnt hier: http://probok.alvin-portal.org/alvin/

Für die vertiefte Erforschung der literarischen Kriegsbeute unter Gustav Adolf aus deutschen Bibliotheken bleiben dennoch viele Fragen offen."

http://probok.alvin-portal.org/alvin/record.jsf?pid=alvin-record%3A15369

http://probok.alvin-portal.org/alvin/record.jsf?pid=alvin-record%3A15369

"vielleicht ist noch nicht jedem das Projekt "probok" der Universitätsbibliotheken Uppsala und Lund bekannt?

Dann lohnt ein Blick auf diese Vorstellung

http://www.probok.se/resources/pdf/Proveniens.pdf

Die konkrete Suche, die sicher kein vollständiges Bild ermöglicht, aber doch eine Ahnung dessen, was sich in diesen Bibliotheken verbirgt, beginnt hier: http://probok.alvin-portal.org/alvin/

Für die vertiefte Erforschung der literarischen Kriegsbeute unter Gustav Adolf aus deutschen Bibliotheken bleiben dennoch viele Fragen offen."

http://probok.alvin-portal.org/alvin/record.jsf?pid=alvin-record%3A15369

http://probok.alvin-portal.org/alvin/record.jsf?pid=alvin-record%3A15369noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.univie.ac.at/paecht-archiv-wien/dateien/Quellen-St-Hieronymus-Wien.html

Ich habe sie gewürdigt in:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/6074

"Rolands Publikation möchte ich als Modell einer (allein zeitgemäßen) Open-Access-Veröffentlichung verstanden wissen, die ordensgeschichtliche Quellen nicht in teuren gedruckten Publikationen oder nicht im Netz recherchierbaren Ebooks wegsperrt, sondern in einer auf Korrektur und Ergänzung angelegten Fassung präsentiert (jeder Abschnitt ist mit einem Link zur Mailadresse Rolands versehen), und die die Möglichkeit der Vernetzung mit Digitalisaten via Hyperlinks vorbildlich nutzt."

Update:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=29373

Ich habe sie gewürdigt in:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/6074

"Rolands Publikation möchte ich als Modell einer (allein zeitgemäßen) Open-Access-Veröffentlichung verstanden wissen, die ordensgeschichtliche Quellen nicht in teuren gedruckten Publikationen oder nicht im Netz recherchierbaren Ebooks wegsperrt, sondern in einer auf Korrektur und Ergänzung angelegten Fassung präsentiert (jeder Abschnitt ist mit einem Link zur Mailadresse Rolands versehen), und die die Möglichkeit der Vernetzung mit Digitalisaten via Hyperlinks vorbildlich nutzt."

Update:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=29373

KlausGraf - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 19:48 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu einem differenzierten Fazit kommt RA Stadler:

"Man wird also davon ausgehen dürfen, dass E-Mails die inhaltlich der Sozialsphäre zuzordnen sind, zumeist veröffentlicht werden dürfen, während dies bei E-Mails aus dem Bereich der Privat- oder gar Intimsphäre eher nicht der Fall ist. Letztlich muss aber immer eine Prüfung und Abwägung im Einzelfall vorgenommen werden."

http://www.internet-law.de/2013/10/darf-man-fremde-e-mails-im-netz-veroeffentlichen.html

"Man wird also davon ausgehen dürfen, dass E-Mails die inhaltlich der Sozialsphäre zuzordnen sind, zumeist veröffentlicht werden dürfen, während dies bei E-Mails aus dem Bereich der Privat- oder gar Intimsphäre eher nicht der Fall ist. Letztlich muss aber immer eine Prüfung und Abwägung im Einzelfall vorgenommen werden."

http://www.internet-law.de/2013/10/darf-man-fremde-e-mails-im-netz-veroeffentlichen.html

KlausGraf - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 18:24 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Frederic Hanusch und Claus Leggewie arbeiten als Politologen am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und diskreditieren in der FAZ die bisherige Aufdeckung von Plagiaten: "Unterm Strich führte die bisherige Plagiatsjägerei nicht zu begrüßenswerten Ergebnissen, nicht für die Wissenschaft. " Das ist natürlich Schwachsinn.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/angeblicher-plagiatsfall-steinmeier-rufmord-darf-sich-nicht-lohnen-12608057.html

Zu Kamenz und seinen in der Tat dubiosen Umtrieben erfährt man dagegen entgegen der Ankündigung in der Überschrift so gut wie nichts.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/angeblicher-plagiatsfall-steinmeier-rufmord-darf-sich-nicht-lohnen-12608057.html

Zu Kamenz und seinen in der Tat dubiosen Umtrieben erfährt man dagegen entgegen der Ankündigung in der Überschrift so gut wie nichts.

KlausGraf - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 18:11 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

"Die Gemeinde Roßtal im Landkreis Fürth steht vor einem Rätsel: Seit Wochen bekommt der evangelische Pfarrer wertvolle historische Bücher zugeschickt. Alles deutet auf einen älteren, von Reue geplagten Dieb hin."

http://www.br.de/nachrichten/mittelfranken/rosstal-buecher-dieb-100.html

Hinweis Schmahl.

http://www.br.de/nachrichten/mittelfranken/rosstal-buecher-dieb-100.html

Hinweis Schmahl.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Helmut Schmahl weist auf die in 3 Stunden ablaufende Auktion hin:

http://www.ebay.de/itm/SELTEN-Fruhes-Dokument-Schriftstuck-Gotik-von-1581-10-Seiten-Kirche-Synagoge-/151133213939

Update: Die 10 Seiten gingen für gut 103 Euro weg.

http://www.ebay.de/itm/SELTEN-Fruhes-Dokument-Schriftstuck-Gotik-von-1581-10-Seiten-Kirche-Synagoge-/151133213939

Update: Die 10 Seiten gingen für gut 103 Euro weg.

KlausGraf - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 18:01 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit vier Galerien zu ausgewählten Aspekten der deutschen Geschichte beginnen das Bundesarchiv und Google ihre Zusammenarbeit.

Der Besuch des US-Präsidenten John F. Kennedy in Berlin im Juni 1963 mobilisierte die Massen. Wohl über 400.000 Menschen hörten in seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus die berühmten Worte "Ich bin ein Berliner". Die Reise des jugendlich auftretenden Kennedy war aber auch von Meinungsverschiedenheiten mit dem 86-jährigen Bundeskanzler Adenauer und vom bevorstehenden Wahlkampf in der Bundesrepublik geprägt.

Anhand von Bildern und Textdokumenten veranschaulicht das Bundesarchiv in einer virtuellen Ausstellung Stationen des 50 Jahre zurückliegenden Besuchs. Diese auf ein Studentenpraktikum beim Bundesarchiv zurückgehende Galerie eröffnet mit drei weiteren Ausstellungen die Zusammenarbeit von Bundesarchiv und Google. Mit dem Cultural Institute von Google wird eine zeitgemäße und hochwertige Plattform für die Präsentation aussagekräftiger Dokumente zur deutschen Geschichte genutzt, die die Quellen des Bundesarchivs in den Kontext von Kulturschätzen aus der ganzen Welt rücken.

Die Inbetriebnahme der "Vogelfluglinie", der verkürzten Verkehrsverbindung zwischen Hamburg und Kopenhagen, vor 50 Jahren ist Gegenstand einer weiteren virtuellen Ausstellung. 100 Jahre waren seit Vorlage der ersten Pläne vergangen, bis der dänische König Frederik IX. gemeinsam mit Bundespräsident Heinrich Lübke am 14. Mai 1963 an Bord einer Fähre den Hafen auf Fehmarn und die Route Puttgarden-Rødby feierlich einweihen konnte.

Die dritte Ausstellung widmet sich dem Leben und Wirken des Filmpioniers Max Skladanowsky, der vor 150 Jahren in Berlin geboren wurde. Sein "Wintergartenprogramm", vorgeführt am 1. November 1895 im Berliner Varieté Wintergarten, gilt als erste öffentliche Filmvorführung in Europa.

Die Ausstellung "Die Reichskanzler des deutschen Kaiserreichs" weist bereits voraus auf das Gedenkjahr zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Im kommenden Jahr wird das Bundesarchiv auf der Plattform des Cultural Institute zahlreiche Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkriegs, aber auch zu anderen Jubiläen und Gedenktagen veröffentlichen."

Quelle: Bundesarchiv, Pressemitteilung v. 8.10.2013

Link zu den Ausstellungen

Der Besuch des US-Präsidenten John F. Kennedy in Berlin im Juni 1963 mobilisierte die Massen. Wohl über 400.000 Menschen hörten in seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus die berühmten Worte "Ich bin ein Berliner". Die Reise des jugendlich auftretenden Kennedy war aber auch von Meinungsverschiedenheiten mit dem 86-jährigen Bundeskanzler Adenauer und vom bevorstehenden Wahlkampf in der Bundesrepublik geprägt.

Anhand von Bildern und Textdokumenten veranschaulicht das Bundesarchiv in einer virtuellen Ausstellung Stationen des 50 Jahre zurückliegenden Besuchs. Diese auf ein Studentenpraktikum beim Bundesarchiv zurückgehende Galerie eröffnet mit drei weiteren Ausstellungen die Zusammenarbeit von Bundesarchiv und Google. Mit dem Cultural Institute von Google wird eine zeitgemäße und hochwertige Plattform für die Präsentation aussagekräftiger Dokumente zur deutschen Geschichte genutzt, die die Quellen des Bundesarchivs in den Kontext von Kulturschätzen aus der ganzen Welt rücken.

Die Inbetriebnahme der "Vogelfluglinie", der verkürzten Verkehrsverbindung zwischen Hamburg und Kopenhagen, vor 50 Jahren ist Gegenstand einer weiteren virtuellen Ausstellung. 100 Jahre waren seit Vorlage der ersten Pläne vergangen, bis der dänische König Frederik IX. gemeinsam mit Bundespräsident Heinrich Lübke am 14. Mai 1963 an Bord einer Fähre den Hafen auf Fehmarn und die Route Puttgarden-Rødby feierlich einweihen konnte.

Die dritte Ausstellung widmet sich dem Leben und Wirken des Filmpioniers Max Skladanowsky, der vor 150 Jahren in Berlin geboren wurde. Sein "Wintergartenprogramm", vorgeführt am 1. November 1895 im Berliner Varieté Wintergarten, gilt als erste öffentliche Filmvorführung in Europa.

Die Ausstellung "Die Reichskanzler des deutschen Kaiserreichs" weist bereits voraus auf das Gedenkjahr zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Im kommenden Jahr wird das Bundesarchiv auf der Plattform des Cultural Institute zahlreiche Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkriegs, aber auch zu anderen Jubiläen und Gedenktagen veröffentlichen."

Quelle: Bundesarchiv, Pressemitteilung v. 8.10.2013

Link zu den Ausstellungen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 14:23 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Buchhändler P. aus R., auch als Ladislaus hier wohlbekannt, beanstandet gewohnt meinungsfreudig (aber zu Recht) die Internetpräsentation der Erfassung von römischen Papst- und Kardinalsgrabmälern der frühen Neuzeit:

http://requiem-projekt.de/

Die Kritik:

https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:REQUIEM-Projekt

http://requiem-projekt.de/

Die Kritik:

https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:REQUIEM-Projekt

KlausGraf - am Dienstag, 8. Oktober 2013, 19:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit dem neuesten Update (20 neue) sind jetzt 1001 Handschriften verfügbar.

http://www.e-codices.unifr.ch

Unter den Neuzugängen sind prächtig illuminierte Handschriften des St. Galler Abts Ulrich Rösch, aber auch zwei kaum bekannte deutschsprachige Handschriften aus dem Dominikanerinnenkloster Wil, deren Beschreibungen B. J. Nemes lieferte.

Update: Heßbrüggen meint offenbar, ich soll auf das Annotation-Tool aufmerksam machen. Na dann:

http://www.e-codices.unifr.ch/pdf_other/e-codices_Annotation_Tool.pdf

http://www.e-codices.unifr.ch

Unter den Neuzugängen sind prächtig illuminierte Handschriften des St. Galler Abts Ulrich Rösch, aber auch zwei kaum bekannte deutschsprachige Handschriften aus dem Dominikanerinnenkloster Wil, deren Beschreibungen B. J. Nemes lieferte.

Update: Heßbrüggen meint offenbar, ich soll auf das Annotation-Tool aufmerksam machen. Na dann:

http://www.e-codices.unifr.ch/pdf_other/e-codices_Annotation_Tool.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 8. Oktober 2013, 17:45 - Rubrik: Kodikologie

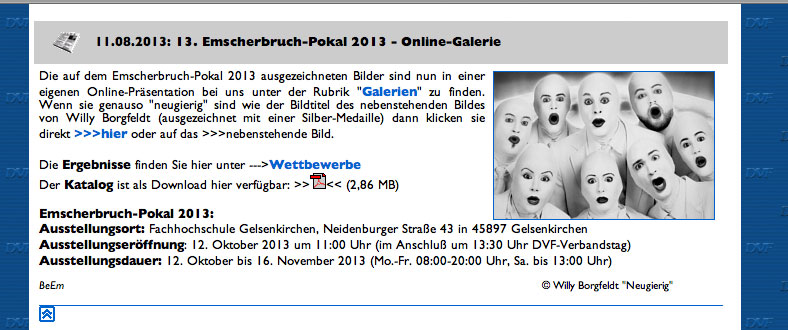

Der Präsident des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF), Willy Borgfeldt, hat zu einem Wettbewerb ein Foto unter seinem Namen eingereicht, das ein anderer Fotograf gemacht hatte. Nach eigenen Angaben hatte er ein Werbeplakat mit dem Foto auf einer Hauswand fotografiert, es bearbeitet und dann versehentlich beim Wettbewerb eingereicht. Er musste von seinem Amt zurücktreten.

http://www.photoscala.de/Artikel/Der-DVF-Pr%C3%A4sident-die-Bildoriginalit%C3%A4t-das-Urheberrecht-aktualisiert

http://rheker.wordpress.com/2013/10/04/der-dvf-prasident-und-das-urheberrecht/

http://www.photoscala.de/Artikel/Der-DVF-Pr%C3%A4sident-die-Bildoriginalit%C3%A4t-das-Urheberrecht-aktualisiert

http://rheker.wordpress.com/2013/10/04/der-dvf-prasident-und-das-urheberrecht/

KlausGraf - am Dienstag, 8. Oktober 2013, 17:21 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 8. Oktober 2013, 16:58 - Rubrik: Fotoueberlieferung

Wir laden herzlich ein zur Diskussionsveranstaltung:

Mo 14.10.2013 / 20.00 – 22.15 Uhr / Friedensbildungswerk / Teilnahme kostenlos /

Moderation: Jörg Jung

Trotz lokalem, nationalem und internationalem Protest hat der Rat der Stadt Köln am 18. Juli 2013 einen weitreichenden Beschluss gefasst: Entgegen den ursprünglichen Plänen und politischen Beschlüssen von 2009 wird die renommierte Kunst- und

Museumsbibliothek (KMB) NICHT in den Neubau des Historischen Archivs eingegliedert.

Diese Entscheidung wurde in der regionalen wie überregionalen Presse negativ kommentiert. Nun stellt sich konkret die Frage, wie es mit der KMB weitergeht? Darauf hat der Rat in seiner Sitzung im Juli keine Antwort gegeben. Wo kann der zukünftige neue Standort sein? Gibt es überhaupt eine Zusammenführung der Bibliothek? Werden die neuen Lösungen wirklich billiger als die 2009 beschlossene Lösung?

Fragen, die wir an diesem Abend unter Moderation des Kölner

Kulturjournalisten Jörg Jung an die verantwortlichen RatspolitikerInnen stellen werden. Eingeladen sind Eva Bürgermeister von der SPD, Brigitta von Bülow von Bündnis 90/Die Grünen und Jörg Detjen von Die Linke.

In Zusammenarbeit mit den Initiativen Rettet die KMB und ArchivKomplex.

Mo 14.10.2013 / 20.00 – 22.15 Uhr / Friedensbildungswerk / Teilnahme kostenlos /

Moderation: Jörg Jung

Trotz lokalem, nationalem und internationalem Protest hat der Rat der Stadt Köln am 18. Juli 2013 einen weitreichenden Beschluss gefasst: Entgegen den ursprünglichen Plänen und politischen Beschlüssen von 2009 wird die renommierte Kunst- und

Museumsbibliothek (KMB) NICHT in den Neubau des Historischen Archivs eingegliedert.

Diese Entscheidung wurde in der regionalen wie überregionalen Presse negativ kommentiert. Nun stellt sich konkret die Frage, wie es mit der KMB weitergeht? Darauf hat der Rat in seiner Sitzung im Juli keine Antwort gegeben. Wo kann der zukünftige neue Standort sein? Gibt es überhaupt eine Zusammenführung der Bibliothek? Werden die neuen Lösungen wirklich billiger als die 2009 beschlossene Lösung?

Fragen, die wir an diesem Abend unter Moderation des Kölner

Kulturjournalisten Jörg Jung an die verantwortlichen RatspolitikerInnen stellen werden. Eingeladen sind Eva Bürgermeister von der SPD, Brigitta von Bülow von Bündnis 90/Die Grünen und Jörg Detjen von Die Linke.

In Zusammenarbeit mit den Initiativen Rettet die KMB und ArchivKomplex.

Wolf Thomas - am Dienstag, 8. Oktober 2013, 07:58 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht genug damit, dass die Library of Congress dem deutschen Kulturgut die Waldseemüller-Karte und den dazugehörigen Schöner-Sammelband gestohlen hat (vormals auf Schloss Wolfegg). Das von der Library of Congress in diesem Jahr publizierte Buch ihres Kartographie-Experten Hessler, das als dienstliche Arbeit eines US-Bundesbedienseten eigentlich Public Domain sein sollte, liegt nicht Open Access vor.

Besprechung:

http://www.nytimes.com/2013/03/26/science/the-america-map-review-of-a-renaissance-globemakers-toolbox.html

Kurzer Auszug

http://www.nytimes.com/2013/03/26/science/excerpt-a-renaissance-globemakers-toolbox.html?adxnnl=1&ref=science&adxnnlx=1364317493-ETQgvi/Krg4OwoUoiH9+Xw

Interview:

http://www.youtube.com/watch?v=AZe87JAiqQA

Zum Schöner-Sammelband habe ich hier eine ausführliche Dokumentation vorgelegt:

http://archiv.twoday.net/stories/4689959/

Besprechung:

http://www.nytimes.com/2013/03/26/science/the-america-map-review-of-a-renaissance-globemakers-toolbox.html

Kurzer Auszug

http://www.nytimes.com/2013/03/26/science/excerpt-a-renaissance-globemakers-toolbox.html?adxnnl=1&ref=science&adxnnlx=1364317493-ETQgvi/Krg4OwoUoiH9+Xw

Interview:

http://www.youtube.com/watch?v=AZe87JAiqQA

Zum Schöner-Sammelband habe ich hier eine ausführliche Dokumentation vorgelegt:

http://archiv.twoday.net/stories/4689959/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fragt die WELT:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article120657983/Auf-der-Suche-nach-dem-gefaehrlichsten-Plagiatsjaeger.html

Unterdessen hat Weber-Wulff Plagiats-Aufspür-Software getestet, aber die Programme sind nicht wirklich brauchbar:

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/programme-im-test-software-zur-suche-von-plagiaten-taugt-nichts-a-926158.html

http://www.welt.de/politik/deutschland/article120657983/Auf-der-Suche-nach-dem-gefaehrlichsten-Plagiatsjaeger.html

Unterdessen hat Weber-Wulff Plagiats-Aufspür-Software getestet, aber die Programme sind nicht wirklich brauchbar:

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/programme-im-test-software-zur-suche-von-plagiaten-taugt-nichts-a-926158.html

KlausGraf - am Montag, 7. Oktober 2013, 20:44 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als Fachblatt für das Schreibkalenderwesen

http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalender

können wir nicht umhin, auf diese Publikation hinzuweisen:

Helga Penz, die Kalendernotizen des Hieronymus Übelbacher, Propst von Dürnstein 1710-1740. Edition und Kommentare (unter Mitarbeit von Edeltraud Kando und Ines Weissberg), Böhlau Verlag, Wien 2013 (= Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 11, hrsg. von Brigitte Merta und Andrea Sommerlechner)

510 Seiten, 13 SW-Abb. und 1 Karte

24 x 17 cm

Preis: € 98.00

http://www.jakob-prandtauer.at/2013/10/07/die-kalendernotizen-des-d%C3%BCrnsteiner-propstes-hieronymus-%C3%BCbelbacher/

Natürlich ist das als gedruckte Publikation purer Unsinn und wirft ein ungutes Licht auf die Herausgeberin Helga Penz.

Sie hat nichts kapiert. In den Wiener Kongressakten von 2005 habe ich schon die Argumente für Open Access bei Editionen hinreichend benannt:

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30-1137963

Keine gedruckte Publikation bietet die Möglichkeiten eines Volltexts. Bei Quellenausgaben ist ein Volltext unverzichtbar, denn auch das beste Register kann immer nur einen Teil des Inhalts erschließen.

http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalender

können wir nicht umhin, auf diese Publikation hinzuweisen:

Helga Penz, die Kalendernotizen des Hieronymus Übelbacher, Propst von Dürnstein 1710-1740. Edition und Kommentare (unter Mitarbeit von Edeltraud Kando und Ines Weissberg), Böhlau Verlag, Wien 2013 (= Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 11, hrsg. von Brigitte Merta und Andrea Sommerlechner)

510 Seiten, 13 SW-Abb. und 1 Karte

24 x 17 cm

Preis: € 98.00

http://www.jakob-prandtauer.at/2013/10/07/die-kalendernotizen-des-d%C3%BCrnsteiner-propstes-hieronymus-%C3%BCbelbacher/

Natürlich ist das als gedruckte Publikation purer Unsinn und wirft ein ungutes Licht auf die Herausgeberin Helga Penz.

Sie hat nichts kapiert. In den Wiener Kongressakten von 2005 habe ich schon die Argumente für Open Access bei Editionen hinreichend benannt:

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30-1137963

Keine gedruckte Publikation bietet die Möglichkeiten eines Volltexts. Bei Quellenausgaben ist ein Volltext unverzichtbar, denn auch das beste Register kann immer nur einen Teil des Inhalts erschließen.

KlausGraf - am Montag, 7. Oktober 2013, 19:42 - Rubrik: Kirchenarchive

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meinungsbilder/Umgang_mit_bezahltem_Schreiben

Bisher sind die meisten für die Beibehaltung des Status Quo.

Update:

http://schmalenstroer.net/blog/2013/10/sockenpuppen-pr-paid-editing-und-die-wikipedia/

Bisher sind die meisten für die Beibehaltung des Status Quo.

Update:

http://schmalenstroer.net/blog/2013/10/sockenpuppen-pr-paid-editing-und-die-wikipedia/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kataloganreicherung ist eigentlich ein alter Hut, aber in Harvard ist man jetzt ganz aufgeregt, dass man nun Schlüsselseiten der eingehenden Bücher scannt und hat ein großspuriges Video auf YouTube eingestellt, das den Link aber nicht wirklich lohnt.

https://osc.hul.harvard.edu/liblab/proj/scanning-key-content-text-based-material-point-accessioning-or-cataloging

https://osc.hul.harvard.edu/liblab/proj/scanning-key-content-text-based-material-point-accessioning-or-cataloging

KlausGraf - am Montag, 7. Oktober 2013, 19:35 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Full text of the Proceedings of the American Antiquarian Society is available for new series volumes 1 (December 1880) through 118 (October 2008). The Proceedings ceased publication with volume 118, part 2, dated October 2008."

http://www.americanantiquarian.org/aasproceedings

http://www.americanantiquarian.org/aasproceedings

KlausGraf - am Montag, 7. Oktober 2013, 19:25 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/william-shakespeare/10347211/Shakespeare-folios-seller-resigns-after-auction-house-relationship-revealed.html

"Senate House Library at the University of London scrapped plans to sell a set of four of Shakespeare’s folios at auction after leading academics attacked the proposal as “an act of stupidity” and warned it could damage the university’s reputation.

Christopher Pressler, director of the university's Senate House Library, announced he is resigning for “personal reasons”, weeks after he admitted breaching financial rules by not disclosing his relationship with an employee at Bonhams, appointed to oversee the sale."

"Senate House Library at the University of London scrapped plans to sell a set of four of Shakespeare’s folios at auction after leading academics attacked the proposal as “an act of stupidity” and warned it could damage the university’s reputation.

Christopher Pressler, director of the university's Senate House Library, announced he is resigning for “personal reasons”, weeks after he admitted breaching financial rules by not disclosing his relationship with an employee at Bonhams, appointed to oversee the sale."

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Publikation von 2013 "Volltext via OCR - Möglichkeiten und Grenzen. Testszenarien zu den Funeralschriften der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Mit einem Erfahrungsbericht von Thomas Stäcker aus dem Projekt 'Helmstedter Drucke Online' der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel" ist als PDF abrufbar.

http://www.personalschriften.de/aktuelles/artikelansicht/details/volltext-via-ocr-moeglichkeiten-und-grenzen.html mit Link zum PDF

http://www.personalschriften.de/aktuelles/artikelansicht/details/volltext-via-ocr-moeglichkeiten-und-grenzen.html mit Link zum PDF

KlausGraf - am Montag, 7. Oktober 2013, 18:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Arbeitskreis „Archivische Bewertung“ im VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare hat ein neues Papier zur Bewertung elektronischer Fachverfahren erarbeitet (vgl. http://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/257.html). Anders als die bisherigen Positionspapiere des Arbeitskreises soll dieses Papier nicht sofort veröffentlicht, sondern vorab innerhalb der Fachgemeinschaft zur Diskussion gestellt werden.

Zu diesem Zweck veranstaltet der Arbeitskreis am 7. November 2013 von 11 bis 15.30 Uhr im Hauptstaatsarchiv Stuttgart einen Workshop. Der Workshop steht allen Interessierten offen, die Teilnahme ist kostenlos. Für den Workshop können Sie sich formlos per E-Mail anmelden unter andreas.pilger@lav.nrw.de.

(Vorläufiges) Programm des Workshops

Zu diesem Zweck veranstaltet der Arbeitskreis am 7. November 2013 von 11 bis 15.30 Uhr im Hauptstaatsarchiv Stuttgart einen Workshop. Der Workshop steht allen Interessierten offen, die Teilnahme ist kostenlos. Für den Workshop können Sie sich formlos per E-Mail anmelden unter andreas.pilger@lav.nrw.de.

(Vorläufiges) Programm des Workshops

- Begrüßung durch Dr. Robert Kretzschmar (Landesarchiv Baden-Württemberg) und Dr. Andreas Pilger (Landesarchiv NRW/VdA-Arbeitskreis „Archivische Bewertung“)

- Einführungsvortrag von Dr. Christian Keitel (Landesarchiv Baden-Württemberg) zum aktuellen Forschungsstand bei der Bewertung elektronischer Unterlagen/Fachverfahren

- Kurze Vorstellung des Diskussionspapiers durch den Leiter des Arbeitskreises Dr. Andreas Pilger

- Mittagspause

- Erster Kommentar zum Diskussionspapier von Dr. Peter Worm (LWL-Archivamt für Westfalen)

- Offene Diskussion des Papiers

- Ausblick auf die weitere Redaktion und Veröffentlichung des Papiers

Andreas Pilger - am Montag, 7. Oktober 2013, 07:26 - Rubrik: Bewertung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ihre Löschung auf Wikimedia Commons wird diskutiert:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2013-10-02/Op-ed

Nach deutschem Recht sind esLichtbildwerke Lichtbilder nach § 72 UrhG, geschützt 50 Jahre nach Veröffentlichung bzw. Entstehung. Was andere Rechtsordnungen angeht, habe ich größte Zweifel, dass ein Urheberrechtsschutz gegeben ist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2013-10-02/Op-ed

Nach deutschem Recht sind es

KlausGraf - am Sonntag, 6. Oktober 2013, 16:34 - Rubrik: Archivrecht

KlausGraf - am Sonntag, 6. Oktober 2013, 02:03 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Beim Blättern im "Schlern" in Bozen stiess ich auf diesen Seligen, Patron der Glasmaler, der auf dem Lienzer Dominikanerstammbaum 1650/60 abgebildet ist. Ich habe ihm jetzt einen Wikipedia-Artikel gewidmet:

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Griesinger

Leider habe ich in Bologna nicht auf sein Werk und seine Kultzeugnisse in der Dominikanerkirche geachtet.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Griesinger

Leider habe ich in Bologna nicht auf sein Werk und seine Kultzeugnisse in der Dominikanerkirche geachtet.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.enKlausGraf - am Samstag, 5. Oktober 2013, 23:03 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.archive.org/2013/09/26/over-7000-free-audio-books-librivox-and-its-new-look/

http://librivox.org

"LibriVox ist eine online Digitale Bibliothek mit gemeinfreien Hörbüchern, vorgelesen von Freiwilligen. Im Juli 2012 beinhaltete der Katalog 5.047 Bücher und kürzere Texte. Die Sprache von ungefähr 85 % der Hörbücher ist Englisch, Hörbücher in 27 anderen Sprachen befinden sich im Katalog."

http://de.wikipedia.org/wiki/Librivox

2007 waren es noch 1000 Hörbücher: http://archiv.twoday.net/stories/4404926/

http://librivox.org

"LibriVox ist eine online Digitale Bibliothek mit gemeinfreien Hörbüchern, vorgelesen von Freiwilligen. Im Juli 2012 beinhaltete der Katalog 5.047 Bücher und kürzere Texte. Die Sprache von ungefähr 85 % der Hörbücher ist Englisch, Hörbücher in 27 anderen Sprachen befinden sich im Katalog."

http://de.wikipedia.org/wiki/Librivox

2007 waren es noch 1000 Hörbücher: http://archiv.twoday.net/stories/4404926/

SW - am Samstag, 5. Oktober 2013, 17:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Kommentar von Dr. Dammann

http://archiv.twoday.net/stories/498220992/#498221081

ist purer Unsinn. Auch die Kommentare zu

http://chronicle.com/blogs/percolator/critics-say-sting-on-open-access-journals-misses-larger-point/33559

lassen nicht erkennen, dass man ansatzweise bereit ist, sich auf die unbestreitbaren Ergebnisse des Tests einzulassen. Diese sind schockierend, unabhängig ob man das nun als Wissenschaftsjournalismus oder Wissenschaft bewertet.

Der Autor hat nur OA-Journals geprüft und hinsichtlich dieser ein erschreckendes Ergebnis bekommen. Es wäre auch aus tatsächlichen Gründen schwierig gewesen, eine unmittelbar vergleichbare Gruppe von Subskriptions-Journals zu testen.

Er hat die thematisch einschlägigen Journale vom DOAJ und von Bealls Liste berücksichtigt, wobei es leider auch Überschneidungen zwischen beiden Gruppen gab.

Der Autor hat vernünftigerweise nicht-englischsprachige Journals für sein Thema aus dem Bereich der Biomedizin ausgeklammert und auch alle Journals, die keine Artikelgebühren nehmen. Nachträglich hat er auch die Journals ausgeklammert, die nur gegen Vorkasse eine Beurteilung durchführen.

Man kann natürlich wie Suber seit langem darauf insistieren, dass zahlenmässig die meisten OA-Zeitschriften keine Gebühren nehmen, aber die führenden (PLoS, BMC, Hindawi), die im übrigen gut abgeschnitten haben, bilden nun einmal das Paradigma von gold OA und das heißt AUTOR/INSTITUTION ZAHLT.

Beall hat seit langem auf einen vor allem in der Dritten Welt beheimateten Sumpf von OA-Journals hingewiesen, die das Geschäftsmodell von OA missbrauchen, um Geld zu machen bzw. ohne eine adäquate Leistung (Peer Review) zu erbringen.

Science-Journalist Bohannon hat aus meiner Sicht schlüssig nachgewiesen, dass ein unbedarfter Wissenschaftsautor vor allem in der Dritten Welt einem sehr viel höheren Risiko ausgesetzt ist, auf ein unseriöses Journal hereinzufallen, als ich das für möglich hielt. Er hat nachgewiesen, dass auch einige übel beleumundete Journals von Bealls Liste den Fake-Artikel zurückwiesen und dass Journals, die nicht auf der Liste Bealls standen, ihn akzeptiert haben.

Daten und Korrespondenzen sind lückenlos dokumentiert:

http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60/suppl/DC1

http://scicomm.scimagdev.org/

Wenn man sich die Emails ansieht, bemerkt man unschwer, dass Zurückweisungen (aus Höflichkeit) auch nur mit dem Argument "out of scope" erfolgten, ohne die schwerwiegenden inhaltlichen Probleme anzusprechen. Auch wer ein Unsinnsmanuskript einreicht, wird höflich auf einen anderen Verleger hingewiesen:

"I do encourage you to seek another publisher and I hope that this decision will not deter you from

considering EHP as a potential source for publication in the future."

Mich erinnert das - EXTREM unsachlich gesprochen - ein bisschen an einen Mordanschlag, den man zwar abwehrt, bei dem man aber dem Attentäter höflich mitteilt, er möge sich doch bitte ein anderes Opfer suchen oder es später nocheinmal probieren.

Ich sehe in den Artikel ein ausgezeichnetes Stück Wissenschaftsjournalismus, das aufgezeigt hat, dass der OA-Scam-Sumpf bedeutender ist als man bisher glaubte. Die heftige Kritik der OA-Anhänger (zu denen ich nach wie vor zähle) ist ungerecht. Man sollte sich mit den erschreckenden Befunden auseinandersetzen und nicht auf denjenigen einprügeln, der sie aufgedeckt hat.

Update:

http://scholarlyoa.com/2013/10/03/science/#more-2386

"Unfortunately, for journals on DOAJ but not on my list, the study found that 45% of them accepted the bogus paper, a poor indicator for scholarly open-access publishing overall." (Beall)

http://archiv.twoday.net/stories/498220992/#498221081

ist purer Unsinn. Auch die Kommentare zu

http://chronicle.com/blogs/percolator/critics-say-sting-on-open-access-journals-misses-larger-point/33559

lassen nicht erkennen, dass man ansatzweise bereit ist, sich auf die unbestreitbaren Ergebnisse des Tests einzulassen. Diese sind schockierend, unabhängig ob man das nun als Wissenschaftsjournalismus oder Wissenschaft bewertet.

Der Autor hat nur OA-Journals geprüft und hinsichtlich dieser ein erschreckendes Ergebnis bekommen. Es wäre auch aus tatsächlichen Gründen schwierig gewesen, eine unmittelbar vergleichbare Gruppe von Subskriptions-Journals zu testen.

Er hat die thematisch einschlägigen Journale vom DOAJ und von Bealls Liste berücksichtigt, wobei es leider auch Überschneidungen zwischen beiden Gruppen gab.

Der Autor hat vernünftigerweise nicht-englischsprachige Journals für sein Thema aus dem Bereich der Biomedizin ausgeklammert und auch alle Journals, die keine Artikelgebühren nehmen. Nachträglich hat er auch die Journals ausgeklammert, die nur gegen Vorkasse eine Beurteilung durchführen.

Man kann natürlich wie Suber seit langem darauf insistieren, dass zahlenmässig die meisten OA-Zeitschriften keine Gebühren nehmen, aber die führenden (PLoS, BMC, Hindawi), die im übrigen gut abgeschnitten haben, bilden nun einmal das Paradigma von gold OA und das heißt AUTOR/INSTITUTION ZAHLT.

Beall hat seit langem auf einen vor allem in der Dritten Welt beheimateten Sumpf von OA-Journals hingewiesen, die das Geschäftsmodell von OA missbrauchen, um Geld zu machen bzw. ohne eine adäquate Leistung (Peer Review) zu erbringen.

Science-Journalist Bohannon hat aus meiner Sicht schlüssig nachgewiesen, dass ein unbedarfter Wissenschaftsautor vor allem in der Dritten Welt einem sehr viel höheren Risiko ausgesetzt ist, auf ein unseriöses Journal hereinzufallen, als ich das für möglich hielt. Er hat nachgewiesen, dass auch einige übel beleumundete Journals von Bealls Liste den Fake-Artikel zurückwiesen und dass Journals, die nicht auf der Liste Bealls standen, ihn akzeptiert haben.

Daten und Korrespondenzen sind lückenlos dokumentiert:

http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60/suppl/DC1

http://scicomm.scimagdev.org/

Wenn man sich die Emails ansieht, bemerkt man unschwer, dass Zurückweisungen (aus Höflichkeit) auch nur mit dem Argument "out of scope" erfolgten, ohne die schwerwiegenden inhaltlichen Probleme anzusprechen. Auch wer ein Unsinnsmanuskript einreicht, wird höflich auf einen anderen Verleger hingewiesen:

"I do encourage you to seek another publisher and I hope that this decision will not deter you from

considering EHP as a potential source for publication in the future."

Mich erinnert das - EXTREM unsachlich gesprochen - ein bisschen an einen Mordanschlag, den man zwar abwehrt, bei dem man aber dem Attentäter höflich mitteilt, er möge sich doch bitte ein anderes Opfer suchen oder es später nocheinmal probieren.

Ich sehe in den Artikel ein ausgezeichnetes Stück Wissenschaftsjournalismus, das aufgezeigt hat, dass der OA-Scam-Sumpf bedeutender ist als man bisher glaubte. Die heftige Kritik der OA-Anhänger (zu denen ich nach wie vor zähle) ist ungerecht. Man sollte sich mit den erschreckenden Befunden auseinandersetzen und nicht auf denjenigen einprügeln, der sie aufgedeckt hat.

Update:

http://scholarlyoa.com/2013/10/03/science/#more-2386

"Unfortunately, for journals on DOAJ but not on my list, the study found that 45% of them accepted the bogus paper, a poor indicator for scholarly open-access publishing overall." (Beall)

KlausGraf - am Samstag, 5. Oktober 2013, 17:07 - Rubrik: Open Access

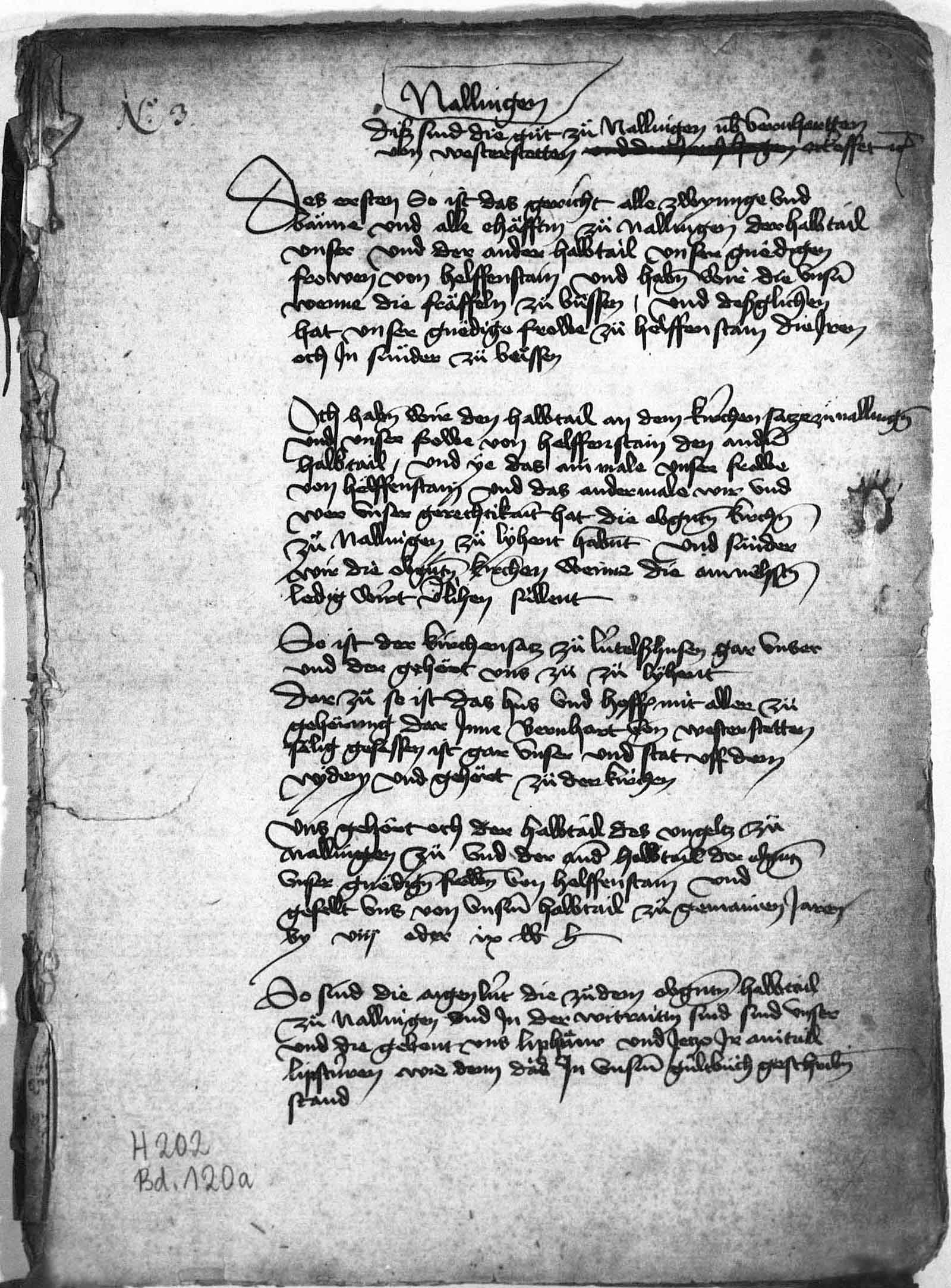

"Der größte Teil der Überlieferung von Ulmer Lagerbüchern liegt heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart im Bestand H 202. [...] Der Bestand wurde im Institut für Erhaltung von Bibliotheks- und Archivgut (IfE) in Ludwigsburg digitalisiert. In der Fotowerkstatt des Hauptstaatsarchivs wurden die Bildbearbeitung und Online-Verknüpfung durchgeführt. Insgesamt wurden rund 32.000 Digitalisate angefertigt und bearbeitet. H 202 ist im Online-Findmittel-System des Landesarchivs Baden-Württemberg unter http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-6778 einsehbar."

http://www.landesarchiv-bw.de/web/55673

http://www.landesarchiv-bw.de/web/55673

KlausGraf - am Freitag, 4. Oktober 2013, 18:39 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/498220801/

"Klaus Taschwer und Anja Sattelmacher veröffentlichen in der November-Ausgabe der Zeitschrift "Archivar" einen Beitrag zum Thema Berichte aus der Benutzerperspektive. Über vorbildlichen und weniger vorbildlichen Service von Archiven in Deutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und den USA - Preprint zugänglich unter [Link] -; sie loben darin jene Archive, die das Fotografieren ihrer Bestände gestatten und die von den NutzerInnen erstellten Fotos bzw. Scans sogar gerne übernehmen, weiters fordern sie ein Forum für Archiverfahrungsberichte; hm, warum nicht Archivalia dafür benützen?"

In Archivalia können selbstverständlich Berichte mitgeteilt werden.

Update:

http://archive20.hypotheses.org/883

"Klaus Taschwer und Anja Sattelmacher veröffentlichen in der November-Ausgabe der Zeitschrift "Archivar" einen Beitrag zum Thema Berichte aus der Benutzerperspektive. Über vorbildlichen und weniger vorbildlichen Service von Archiven in Deutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und den USA - Preprint zugänglich unter [Link] -; sie loben darin jene Archive, die das Fotografieren ihrer Bestände gestatten und die von den NutzerInnen erstellten Fotos bzw. Scans sogar gerne übernehmen, weiters fordern sie ein Forum für Archiverfahrungsberichte; hm, warum nicht Archivalia dafür benützen?"

In Archivalia können selbstverständlich Berichte mitgeteilt werden.

Update:

http://archive20.hypotheses.org/883

KlausGraf - am Freitag, 4. Oktober 2013, 18:14 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vielleicht noch mehr als die schockierenden Ergebnisse des Science-Scoops

http://archiv.twoday.net/stories/498220747/

entsetzt mich die Reaktion der OA-Community, die in Mailinglisten und Blogbeiträgen eifrig bemüht ist, die Resultate kleinzureden. Siehe etwa die Stellungnahme

http://oaspa.org/response-to-the-recent-article-in-science/

Oder

https://plus.google.com/u/0/109377556796183035206/posts/CRHeCAtQqGq

Ich bin gern bereit zu konzedieren, dass auch das traditionelle Publikationswesen in Sachen Peer Review bzw. Qualitätssicherung gehörig Dreck am Stecken hat, siehe etwa

http://archiv.twoday.net/stories/498218271/

Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass OA ein gravierendes Spam-Problem hat, was mit dem Geschäftsmodell "gold" zusammenhängt.

Völlig unzulänglich ist die Kontrolle von DOAJ, dessen allzu niedrige Hürden skandalös sind. Ein neu aufgenommener Titel "Annalen der chemischen Forschung", der sich in Indien an die glanzvolle deutsche Wissenschaftstradition anhängt

http://www.aocsr.com/

hat im DOAJ schlicht und einfach nichts zu suchen!

Wenn man IRs zertifizieren kann (DINI), wieso sollte man nicht auch ein wirksames Prüfsiegel für OA-Zeitschriften entwickeln können, wenngleich natürlich die Kontrolle der Existenz bzw. Güte von Peer Review schwierig zu bewerkstelligen ist? Aber unmöglich ist das nicht.

Wir brauchen objektivere Negativlisten als die von Beall und wir brauchen Positiv-Listen. Aber die OA-Community hat sich entschieden, zu beschwichtigen und schönzureden.

http://archiv.twoday.net/stories/498220747/

entsetzt mich die Reaktion der OA-Community, die in Mailinglisten und Blogbeiträgen eifrig bemüht ist, die Resultate kleinzureden. Siehe etwa die Stellungnahme

http://oaspa.org/response-to-the-recent-article-in-science/

Oder

https://plus.google.com/u/0/109377556796183035206/posts/CRHeCAtQqGq

Ich bin gern bereit zu konzedieren, dass auch das traditionelle Publikationswesen in Sachen Peer Review bzw. Qualitätssicherung gehörig Dreck am Stecken hat, siehe etwa

http://archiv.twoday.net/stories/498218271/

Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass OA ein gravierendes Spam-Problem hat, was mit dem Geschäftsmodell "gold" zusammenhängt.

Völlig unzulänglich ist die Kontrolle von DOAJ, dessen allzu niedrige Hürden skandalös sind. Ein neu aufgenommener Titel "Annalen der chemischen Forschung", der sich in Indien an die glanzvolle deutsche Wissenschaftstradition anhängt

http://www.aocsr.com/

hat im DOAJ schlicht und einfach nichts zu suchen!

Wenn man IRs zertifizieren kann (DINI), wieso sollte man nicht auch ein wirksames Prüfsiegel für OA-Zeitschriften entwickeln können, wenngleich natürlich die Kontrolle der Existenz bzw. Güte von Peer Review schwierig zu bewerkstelligen ist? Aber unmöglich ist das nicht.

Wir brauchen objektivere Negativlisten als die von Beall und wir brauchen Positiv-Listen. Aber die OA-Community hat sich entschieden, zu beschwichtigen und schönzureden.

KlausGraf - am Freitag, 4. Oktober 2013, 16:33 - Rubrik: Open Access

http://lawreviewcommons.com/

"The Law Review Commons contains over 75,000 articles from open-access law reviews with issues dating from 1904. "

"The Law Review Commons contains over 75,000 articles from open-access law reviews with issues dating from 1904. "

KlausGraf - am Freitag, 4. Oktober 2013, 15:33 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full

Da stockt der Atem:

"Over the past 10 months, I have submitted 304 versions of the wonder drug paper to open-access journals. More than half of the journals accepted the paper, failing to notice its fatal flaws. Beyond that headline result, the data from this sting operation reveal the contours of an emerging Wild West in academic publishing."

Da stockt der Atem:

"Over the past 10 months, I have submitted 304 versions of the wonder drug paper to open-access journals. More than half of the journals accepted the paper, failing to notice its fatal flaws. Beyond that headline result, the data from this sting operation reveal the contours of an emerging Wild West in academic publishing."

KlausGraf - am Freitag, 4. Oktober 2013, 04:54 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mss/i-mo-beu-alfa.u.6.7.html

Zur Handschrift

http://www.handschriftencensus.de/23227

Zur digitalen Bibliothek:

http://archiv.twoday.net/stories/138660477/

aus anderer Vorlage

aus anderer Vorlage

#fnzhss

Zur Handschrift

http://www.handschriftencensus.de/23227

Zur digitalen Bibliothek:

http://archiv.twoday.net/stories/138660477/

aus anderer Vorlage

aus anderer Vorlage#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 4. Oktober 2013, 03:20 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen