http://www.universitaetsarchiv.uni-muenchen.de/georgianum/findmittel_online/urkundenregesten/regesten/index.html

Archiv des Herzoglichen Georgianums

AHG, I 8 (60/148)

1509 April 23

Johann Plümel, Prof. theol., Dietrich Reysach, Prof. jur. utr. an der Universität I., beide Dres., und Georg Swäbermair, Bac. theol., Kollegiat der genannten Universität, stiften als die bestellten gescheftiger (Testamentsvollstrecker) des Georg Zingel von Schlierstat, Dr. theol., Domherr zu Eichstätt, Vizekanzler und Professor an der genannten Universität, in das von Georg, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Nieder- und Oberbayern, gegründete Collegium der Studenten zwei Pfründen für Studenten und Kollegiaten aus der gesipten fruntschaft und Nachkommen des Georg Zingel, welche durch die sechs älteren Schöffen zu Schlierstat und durch den Bgm samt sechs Älteren des Rates zu Bucham (Buchain?) präsentiert werden sollen. Wenn aus dem Geschlecht des Stifters kein Geschickter gefunden würde, sollen zwei andere Ottenwalder, die Stud., Bak. oder MA sind, gewählt werden. Die beiden Pfründen erhalten folgende Dotation. 1. An Zinsen und Gülten: 6 lb. d Gült von Johann Wagner zu Küwbach, 3 f und 1 lb. d von Johann Zwelfer zu Schrobenried, 4 f rh von Andreas Rebel zu Möring, 1 f rh von Johann Erdinger, Schuster ebendort, 1 Schaff Korn von Johann Prawn zu Oberntolling, 1 Sack Korn und 1 Sack Hafer von Leonhard Schuttenhelm zu Einling, 3 f rh von Bertold Örtel, Fischer zu Gerlfingen, 1 Viertel Korn von Andreas Holderbach ebendort, 4 f rh von einer von Apollonia Schedlin zu Newburg erkauften Wiese, 5 f vom Rate zu I., 10 f von Georg Schober erkauft aus des Recken von Rain Hof zu Iichesham und einer Hube bei Rain, 6 f von Leonhard Strasser zu Öchselshausen, 2 f von Martin Schmid zu Möring, 4 f wenigstens von der Hube zu Rinperg im Gericht Rörbach erkauft von Johann Burger, B zu I. 2. Verschiedene Hausgeräte (Betten, Tische u.s.w.). 3. Folgende Bücher: der text sentenciarum mit dem comment Bonaventure in zwaien buchern sambt ainem register. Die wibel in grosser form. Gwilhelmum Ockam super primo sentenciarum. Plinium in naturlichen geschichten. All opera Platonis. Cornucopiam. Opera Senece. Tragedie Seneca. Quintilianum. Oraciones Ciceronis. Opera Enee Silvii. Margeritam poeticam. Epistolas Philelphi cum dialogo Luciani. Opera Baptiste Mantuani. Oraciones Philippi Beroaldi. Oracionem Hermolai Barbari ad Fridericum tercium. Ethicam Geraldi Odonis. Theologiam naturalem. Jo. [!] Sumerhart de decimis. Politicam et economiam Versoris. Vocabularium breviloquum. Vocabularium "Ex quo" predicancium et poetarum. Poetriam Foracii [!]. Zway guter betbücher sambt vil andern clainen buchlin scolasticalia, eingebunden und uneingebunden. Ferner wird ein Jahrtag in dem Collegium gestiftet, der in den achttagen der hailigen Osterfeirn zu halten ist mit 1 f ewige Gült als Präsenz aus Dettenrieders Haus zu Burckham, das jetzt Georg Frölich besitzt, und endlich wird zur Erhaltung des obigen Hausrates 1 f Ewiggeld von der Wiese zu Burckham bestimmt.

S: die drei Aussteller

Geschehen an sant Georgen des hailigen martrers tage

Originalpergament, 3 anhängende Siegel, das letzte in einer Holzkapsel

Update: http://archiv.twoday.net/stories/55768757/

Archiv des Herzoglichen Georgianums

AHG, I 8 (60/148)

1509 April 23

Johann Plümel, Prof. theol., Dietrich Reysach, Prof. jur. utr. an der Universität I., beide Dres., und Georg Swäbermair, Bac. theol., Kollegiat der genannten Universität, stiften als die bestellten gescheftiger (Testamentsvollstrecker) des Georg Zingel von Schlierstat, Dr. theol., Domherr zu Eichstätt, Vizekanzler und Professor an der genannten Universität, in das von Georg, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Nieder- und Oberbayern, gegründete Collegium der Studenten zwei Pfründen für Studenten und Kollegiaten aus der gesipten fruntschaft und Nachkommen des Georg Zingel, welche durch die sechs älteren Schöffen zu Schlierstat und durch den Bgm samt sechs Älteren des Rates zu Bucham (Buchain?) präsentiert werden sollen. Wenn aus dem Geschlecht des Stifters kein Geschickter gefunden würde, sollen zwei andere Ottenwalder, die Stud., Bak. oder MA sind, gewählt werden. Die beiden Pfründen erhalten folgende Dotation. 1. An Zinsen und Gülten: 6 lb. d Gült von Johann Wagner zu Küwbach, 3 f und 1 lb. d von Johann Zwelfer zu Schrobenried, 4 f rh von Andreas Rebel zu Möring, 1 f rh von Johann Erdinger, Schuster ebendort, 1 Schaff Korn von Johann Prawn zu Oberntolling, 1 Sack Korn und 1 Sack Hafer von Leonhard Schuttenhelm zu Einling, 3 f rh von Bertold Örtel, Fischer zu Gerlfingen, 1 Viertel Korn von Andreas Holderbach ebendort, 4 f rh von einer von Apollonia Schedlin zu Newburg erkauften Wiese, 5 f vom Rate zu I., 10 f von Georg Schober erkauft aus des Recken von Rain Hof zu Iichesham und einer Hube bei Rain, 6 f von Leonhard Strasser zu Öchselshausen, 2 f von Martin Schmid zu Möring, 4 f wenigstens von der Hube zu Rinperg im Gericht Rörbach erkauft von Johann Burger, B zu I. 2. Verschiedene Hausgeräte (Betten, Tische u.s.w.). 3. Folgende Bücher: der text sentenciarum mit dem comment Bonaventure in zwaien buchern sambt ainem register. Die wibel in grosser form. Gwilhelmum Ockam super primo sentenciarum. Plinium in naturlichen geschichten. All opera Platonis. Cornucopiam. Opera Senece. Tragedie Seneca. Quintilianum. Oraciones Ciceronis. Opera Enee Silvii. Margeritam poeticam. Epistolas Philelphi cum dialogo Luciani. Opera Baptiste Mantuani. Oraciones Philippi Beroaldi. Oracionem Hermolai Barbari ad Fridericum tercium. Ethicam Geraldi Odonis. Theologiam naturalem. Jo. [!] Sumerhart de decimis. Politicam et economiam Versoris. Vocabularium breviloquum. Vocabularium "Ex quo" predicancium et poetarum. Poetriam Foracii [!]. Zway guter betbücher sambt vil andern clainen buchlin scolasticalia, eingebunden und uneingebunden. Ferner wird ein Jahrtag in dem Collegium gestiftet, der in den achttagen der hailigen Osterfeirn zu halten ist mit 1 f ewige Gült als Präsenz aus Dettenrieders Haus zu Burckham, das jetzt Georg Frölich besitzt, und endlich wird zur Erhaltung des obigen Hausrates 1 f Ewiggeld von der Wiese zu Burckham bestimmt.

S: die drei Aussteller

Geschehen an sant Georgen des hailigen martrers tage

Originalpergament, 3 anhängende Siegel, das letzte in einer Holzkapsel

Update: http://archiv.twoday.net/stories/55768757/

KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 21:50 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 21:44 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/sml/index.cgi?sml=21

Die Inkunabelsammlung der ULB umfasst mehr als 2000 Bände, von denen etwa die Hälfte in einem DFG-geförderten Projekt digitalisiert wird. Die Inkunabeln entstammen zum Teil der historischen Sammlung der Darmstädter Landgrafen in der Hofbibliothek, den größten Teil verdankt die Bibliothek jedoch dem Vermächtnis des Baron von Hüpsch, der seine Sammlung 1805 dem Landgrafen Ludwig X. schenkte. Die Auswahlkriterien für das Digitalisierungsprojekt waren vollständige Titel und deutsche Druckorte.

Natürlich nur echt mit Copyfraud.

Die Inkunabelsammlung der ULB umfasst mehr als 2000 Bände, von denen etwa die Hälfte in einem DFG-geförderten Projekt digitalisiert wird. Die Inkunabeln entstammen zum Teil der historischen Sammlung der Darmstädter Landgrafen in der Hofbibliothek, den größten Teil verdankt die Bibliothek jedoch dem Vermächtnis des Baron von Hüpsch, der seine Sammlung 1805 dem Landgrafen Ludwig X. schenkte. Die Auswahlkriterien für das Digitalisierungsprojekt waren vollständige Titel und deutsche Druckorte.

Natürlich nur echt mit Copyfraud.

KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 21:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 16:15 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

aus der Ausstellungsrezension in der Süddeutschen Zeitung:

"Eine Schau in Braunschweig scheitert an dem Versuch, die Zeit von Otto IV. zu erklären, dem einzigen Welfen unter den mittelalterlichen Kaisern. [...]

An Otto IV. könnte man also viel zeigen. Doch das haben die Verantwortlichen in Braunschweig verpasst. In nur zwei Jahren, so gaben sie bekannt, ist die Ausstellung entstanden, die Folgen dieser Hast sieht man an allen Ecken und Enden. [...]

Zwei Jahre ist zu wenig Zeit, um Ausleihen hohen Rangs zu ermöglichen.

Es fehlen der Ausstellung aber nicht nur Exponate, die das Niveau der Zeit in der wünschenswerten Dichte zeigen könnten. Es fehlt ihr auch ein Konzept. [...]

Die Ausstellung schweigt, und auch der Katalog gibt wenig her. Neben einzelnem Guten findet man Beiträge auf dem Niveau von Kolpingsvorträgen. Im Ganzen wird er weder die Forschung voranbringen noch dem interessierten Laien einen Überblick geben. Auch der Katalog musste in zwei Jahren zusammengerührt werden. Selten hat man kulturpolitische Projektemacherei so scheitern sehen. STEPHAN SPEICHER"

http://www.sueddeutsche.de/I5v38c/3000708/Die-Ge-walt-auf-der-Strasse-und-im-Reich.html

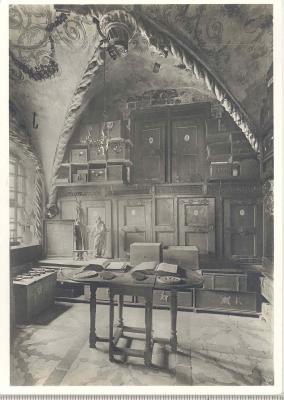

[Bild ergänzt KG]

[Bild ergänzt KG]

"Eine Schau in Braunschweig scheitert an dem Versuch, die Zeit von Otto IV. zu erklären, dem einzigen Welfen unter den mittelalterlichen Kaisern. [...]

An Otto IV. könnte man also viel zeigen. Doch das haben die Verantwortlichen in Braunschweig verpasst. In nur zwei Jahren, so gaben sie bekannt, ist die Ausstellung entstanden, die Folgen dieser Hast sieht man an allen Ecken und Enden. [...]

Zwei Jahre ist zu wenig Zeit, um Ausleihen hohen Rangs zu ermöglichen.

Es fehlen der Ausstellung aber nicht nur Exponate, die das Niveau der Zeit in der wünschenswerten Dichte zeigen könnten. Es fehlt ihr auch ein Konzept. [...]

Die Ausstellung schweigt, und auch der Katalog gibt wenig her. Neben einzelnem Guten findet man Beiträge auf dem Niveau von Kolpingsvorträgen. Im Ganzen wird er weder die Forschung voranbringen noch dem interessierten Laien einen Überblick geben. Auch der Katalog musste in zwei Jahren zusammengerührt werden. Selten hat man kulturpolitische Projektemacherei so scheitern sehen. STEPHAN SPEICHER"

http://www.sueddeutsche.de/I5v38c/3000708/Die-Ge-walt-auf-der-Strasse-und-im-Reich.html

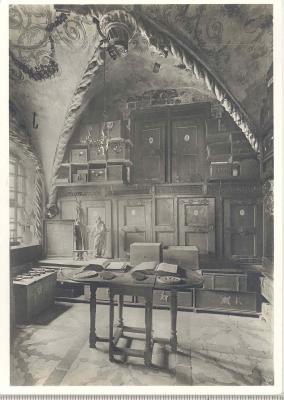

[Bild ergänzt KG]

[Bild ergänzt KG]Hermann Grote - am Freitag, 14. August 2009, 11:24 - Rubrik: Landesgeschichte

Das Bürgerbegehren zugunsten des Erhalts der alten Hauptpost ist an 114 fehlenden Unterschriften gescheitert, meldet - ohne Datumsangabe - die Schwäbische Heimat 2009/1, S. 111.

Zur Argumentation der Bürgerinitiative Alte Hauptpost siehe

http://www.schwäbisch-gmünd.net/img/Postgeb%e4ude.pdf

Zum Hintergrund:

http://www.schwäbisch-gmünd.net/landesgartenschau.html

und weitere Beiträge dieses Internetangebots.

Auf Youtube dokumentiert ein Video das Gebäude und seine Umgebung:

http://www.youtube.com/watch?v=gWeGYY759c0

(Einbetten deaktiviert)

http://www.panoramio.com/photo/14615773

Zur Argumentation der Bürgerinitiative Alte Hauptpost siehe

http://www.schwäbisch-gmünd.net/img/Postgeb%e4ude.pdf

Zum Hintergrund:

http://www.schwäbisch-gmünd.net/landesgartenschau.html

und weitere Beiträge dieses Internetangebots.

Auf Youtube dokumentiert ein Video das Gebäude und seine Umgebung:

http://www.youtube.com/watch?v=gWeGYY759c0

(Einbetten deaktiviert)

http://www.panoramio.com/photo/14615773

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/5873713/

Udo Vetter leitet die Zulässigkeit der Plakat-Remix-Aktion aus der Einwilligung seitens der CDU in eine redaktionelle Verwendung ab:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/08/12/schnell-zuruckpfeifen/

Wie weit diese im vorliegenden Fall jedenfalls gehen, lässt sich auf der Homepage der CDU nachlesen, wo es auch die Plakate zum Download gibt:

Alle Bilder auf www.bilder.cdu.de können für redaktionelle Zwecke unter Angabe des Bildnachweises (Foto: www.bilder.cdu.de) sowie des Fotografen (soweit genannt) kostenlos verwendet werden.

Die CDU räumt also das Recht ein, sämtliches Material für redaktionelle Zwecke zu verwenden. Wir müssen die Frage nicht beantworten, ob die Einschränkung auf redaktionelle Zwecke zulässig ist. Denn netzpolitik.org ist mittlerweile eine wichtige, viel beachtete und seriös geführte Online-Publikation.

Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann. Nach dem Motto: Sie dürfen das Material nur nutzen, wenn positiv berichtet wird oder keine Veränderungen vorgenommen werden. Das ist mit der Presse- und Meinungsfreiheit nicht vereinbar.

Gern wüsste ich, wo das geklärt ist.

Gefunden habe ich ein völlig lebensfremdes Urteil des - na was wohl - Landgerichts Hamburg, das bei einer einfachen Pressemitteilung einer Anwaltskanzlei fehlerhaft die Schöpfungshöhe bejahte und einem anderen Anwalt die verwertung ohne Quellenangabe verbot:

http://www.damm-mann.de/assets/doc20070425111946.pdf

Wozu bitteschön gibt man Pressemitteilungen heraus, wenn man nicht möchte, dass diese möglichst vollständig und unverändert abgedruckt oder anderweitig veröffentlicht werden?

Die betreffende PM ist heute noch auf

OpenPR abrufbar.

Es ist absolut branchenüblich, dass Presseorgane sich nicht die Mühe machen, PMs so umzuformulieren, dass eine freie Bearbeitung (§ 24 UrhG) entsteht. PMs werden üblicherweise gekürzt bzw. etwas bearbeitet, wobei nicht selten eine Quellenangabe unterbleibt.

Wer eine Pressemitteilung verbreitet, willigt ein, dass sie ohne urheberrechtliche Einrede verbreitet werden darf. Das LG Hamburg hat Unrecht.

Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann.

Je länger ich darüber nachdenke, um so weniger geklärt scheint mir das.

Aus urheberrechtlicher Sicht darf der Urheber bis an die Grenze des Rechtsmissbräuchlichen seine Position ausnutzen. Presseorgane müssen sich daran halten, sofern wirksame AGB/freie Lizenzen vorliegen und keine Schranke des UrhG in Betracht kommt.

Bilder zur redaktionellen Nutzung sind beispielsweise eine Teilmenge der von

http://www.buss-art.de/page.php?page_id=89

vertriebenen Bilder. Der Kunde dieser Bildagentur darf generell bei allen Bildern nicht:

"die lizenzierten Bilder in pornographischer, diffamierender oder gesetzeswidriger Weise [...] verwenden"

Es liegt auf der Hand, dass völlig unbestimmt ist, was ein Gericht bei Auslegung dieser Klausel (ob sie überhaupt wirksam ist, steht dahin) als "diffamierend" betrachten würde.

Übrigens kann sich die Verwendung zu redaktionellen Zwecken nicht auf die Flickr-Präsentation der zweckentfremdeten Fotos beziehen, sondern nur auf das Blog Netzpolitik, das in der Tat redaktionelle Berichterstattung und Meinungsbildung bietet.

Fazit: Entgegen den Angaben von Vetter ist durchaus unklar, womit ein Rechteinhaber urheberrechtlich geschützter Werke einverstanden sein muss, wenn es um ihre vergütungsfreie Nutzung geht.

http://archiv.twoday.net/stories/5873713/

Udo Vetter leitet die Zulässigkeit der Plakat-Remix-Aktion aus der Einwilligung seitens der CDU in eine redaktionelle Verwendung ab:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/08/12/schnell-zuruckpfeifen/

Wie weit diese im vorliegenden Fall jedenfalls gehen, lässt sich auf der Homepage der CDU nachlesen, wo es auch die Plakate zum Download gibt:

Alle Bilder auf www.bilder.cdu.de können für redaktionelle Zwecke unter Angabe des Bildnachweises (Foto: www.bilder.cdu.de) sowie des Fotografen (soweit genannt) kostenlos verwendet werden.

Die CDU räumt also das Recht ein, sämtliches Material für redaktionelle Zwecke zu verwenden. Wir müssen die Frage nicht beantworten, ob die Einschränkung auf redaktionelle Zwecke zulässig ist. Denn netzpolitik.org ist mittlerweile eine wichtige, viel beachtete und seriös geführte Online-Publikation.

Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann. Nach dem Motto: Sie dürfen das Material nur nutzen, wenn positiv berichtet wird oder keine Veränderungen vorgenommen werden. Das ist mit der Presse- und Meinungsfreiheit nicht vereinbar.

Gern wüsste ich, wo das geklärt ist.

Gefunden habe ich ein völlig lebensfremdes Urteil des - na was wohl - Landgerichts Hamburg, das bei einer einfachen Pressemitteilung einer Anwaltskanzlei fehlerhaft die Schöpfungshöhe bejahte und einem anderen Anwalt die verwertung ohne Quellenangabe verbot:

http://www.damm-mann.de/assets/doc20070425111946.pdf

Wozu bitteschön gibt man Pressemitteilungen heraus, wenn man nicht möchte, dass diese möglichst vollständig und unverändert abgedruckt oder anderweitig veröffentlicht werden?

Die betreffende PM ist heute noch auf

OpenPR abrufbar.

Es ist absolut branchenüblich, dass Presseorgane sich nicht die Mühe machen, PMs so umzuformulieren, dass eine freie Bearbeitung (§ 24 UrhG) entsteht. PMs werden üblicherweise gekürzt bzw. etwas bearbeitet, wobei nicht selten eine Quellenangabe unterbleibt.

Wer eine Pressemitteilung verbreitet, willigt ein, dass sie ohne urheberrechtliche Einrede verbreitet werden darf. Das LG Hamburg hat Unrecht.

Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann.

Je länger ich darüber nachdenke, um so weniger geklärt scheint mir das.

Aus urheberrechtlicher Sicht darf der Urheber bis an die Grenze des Rechtsmissbräuchlichen seine Position ausnutzen. Presseorgane müssen sich daran halten, sofern wirksame AGB/freie Lizenzen vorliegen und keine Schranke des UrhG in Betracht kommt.

Bilder zur redaktionellen Nutzung sind beispielsweise eine Teilmenge der von

http://www.buss-art.de/page.php?page_id=89

vertriebenen Bilder. Der Kunde dieser Bildagentur darf generell bei allen Bildern nicht:

"die lizenzierten Bilder in pornographischer, diffamierender oder gesetzeswidriger Weise [...] verwenden"

Es liegt auf der Hand, dass völlig unbestimmt ist, was ein Gericht bei Auslegung dieser Klausel (ob sie überhaupt wirksam ist, steht dahin) als "diffamierend" betrachten würde.

Übrigens kann sich die Verwendung zu redaktionellen Zwecken nicht auf die Flickr-Präsentation der zweckentfremdeten Fotos beziehen, sondern nur auf das Blog Netzpolitik, das in der Tat redaktionelle Berichterstattung und Meinungsbildung bietet.

Fazit: Entgegen den Angaben von Vetter ist durchaus unklar, womit ein Rechteinhaber urheberrechtlich geschützter Werke einverstanden sein muss, wenn es um ihre vergütungsfreie Nutzung geht.

KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 19:10 - Rubrik: Archivrecht

http://www.presserecht-aktuell.de/?p=876

Die im Detail nicht immer korrekte (z.B. Urheberrechtsschutz des CDU-Logos) Darstellung widmet sich der Beschwerde der Fotografin des Schäuble-Porträts, zu dessen Remix das Blog Netzpolitik aufgerufen hatte.

Abgelehnt wird eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) und stattdessen auf das Zitatrecht Bezug genommen, obwohl die Verwendung mit der bisherigen Auslegung dieser Urheberrechtsschranke nicht in Einklang steht:

"Selbstständig ist das zitierende Werk gegenüber dem zitierten Werk, wenn es für sich genommen eine schöpferische Leistung darstellt. Diese Selbstständigkeit fehlt, wenn das Zitat dergestalt im

Mittelpunkt des zitierenden Werkes steht, dass Letzteres ohne das

Zitat kein für sich existenzfähiges Werk mehr darstellen würde" (Bisges: Grenzen des Zitatrechts im Internet, GRUR 2009, 730 ff., hier 731).

Die hinzugefügten Slogans haben in der Regel keine eigene Schöpfungshöhe, das Foto wird also nicht in einem eigenständigen Werk zitiert.

Hinzu kommt, dass ein Zitat nur unverändert zulässig ist: "Gem. § 62 I UrhG dürfen Änderungen an dem zitierten Werk nicht

vorgenommen werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz stellen nur die Übersetzung (§ 62 II UrhG) und die größen- bzw. technikbedingten Änderungen (§ 62 III UrhG) sowie nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zulässige Änderungen (§ 63 I 2 i.V. mit § 39 II UrhG) dar." (Bisges 733).

Weder stellen die satirisch abgewandelten Plakate freie Bearbeitungen nach gängiger Lehre ("Verblassen" der Vorlage) noch zulässige Zitate dar.

Darf man das Urheberrecht so zurechtbiegen, dass ein politisch wünschenswertes Ergebnis - die im Interesse der Meinungsfreiheit zulässige Nutzung - zustandekommt? Wenn man von der herrschenden Dogmatik abweicht, die darauf verweist, dass die Schranken des UrhG abschließend sind, fällt es nicht schwer, das Urheberrecht im Licht des Grundrechts der Meinungsfreiheit zu interpretieren und - obwohl keine Schranke so richtig passt - aufgrund der überragenden Bedeutung der politischen Auseinandersetzung in Wahlkampfzeiten den Remix und seine öffentliche Präsentation für erlaubt zu halten.

Auf die Meinungsfreiheit kann übertragen werden, was das Bundesverfassungsgericht zur Kunstfreiheit schrieb:

Dabei ist grundlegend zu beachten, dass mit der Veröffentlichung ein Werk nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung steht. Vielmehr tritt es bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Es löst sich mit der Zeit von der privatrechtlichen Verfügbarkeit und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut (BVerfGE 79, 29 <42>). Dies ist einerseits die innere Rechtfertigung für die zeitliche Begrenzung des Urheberschutzes, andererseits führt dieser Umstand auch dazu, dass das Werk umso stärker als Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dienen kann, je mehr es seine gewünschte gesellschaftliche Rolle erfüllt. Diese gesellschaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvoraussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem Maß Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der sich mit dem Kunstwerk auseinander setzenden Gesellschaft hinzunehmen haben. Zur Bestimmung des zulässigen Umfangs dieser Eingriffe dienen die Schrankenbestimmungen des Urheberrechts (§§ 45 ff. UrhG), die ihrerseits aber wieder im Lichte der Kunstfreiheit auszulegen sind und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen - auch verfassungsrechtlich - geschützten Interessen schaffen müssen. Dem Interesse der Urheberrechtsinhaber vor Ausbeutung ihrer Werke ohne Genehmigung zu fremden kommerziellen Zwecken steht das durch die Kunstfreiheit geschützte Interesse anderer Künstler gegenüber, ohne die Gefahr von Eingriffen finanzieller oder inhaltlicher Art in einen künstlerischen Dialog und Schaffensprozess zu vorhandenen Werken treten zu können. (Hervorhebung KG)

http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/605-BVerfG-Az-1-BvR-82598-Germania-3.html

Anderer Ansicht ist bekanntlich der BGH:

http://www.telemedicus.info/urteile/Presserecht/381-BGH-Az-I-ZR-11700-Verfremdung-des-Bundesadlers-Gies-Adler.html

Diese Entscheidung zu einer freien Bearbeitung des Gies-Adlers ist auch für den vorliegenden Fall einschlägig. Es fällt allerdings außerordentlich schwer, im bloßen Austauschen des Slogans eine antithematische Behandlung des Fotos zu sehen.

Fazit: Art. 5 GG rechtfertigt den Remix, das UrhG eher nicht.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/5874016/

http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/

http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/

Die im Detail nicht immer korrekte (z.B. Urheberrechtsschutz des CDU-Logos) Darstellung widmet sich der Beschwerde der Fotografin des Schäuble-Porträts, zu dessen Remix das Blog Netzpolitik aufgerufen hatte.

Abgelehnt wird eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) und stattdessen auf das Zitatrecht Bezug genommen, obwohl die Verwendung mit der bisherigen Auslegung dieser Urheberrechtsschranke nicht in Einklang steht:

"Selbstständig ist das zitierende Werk gegenüber dem zitierten Werk, wenn es für sich genommen eine schöpferische Leistung darstellt. Diese Selbstständigkeit fehlt, wenn das Zitat dergestalt im

Mittelpunkt des zitierenden Werkes steht, dass Letzteres ohne das

Zitat kein für sich existenzfähiges Werk mehr darstellen würde" (Bisges: Grenzen des Zitatrechts im Internet, GRUR 2009, 730 ff., hier 731).

Die hinzugefügten Slogans haben in der Regel keine eigene Schöpfungshöhe, das Foto wird also nicht in einem eigenständigen Werk zitiert.

Hinzu kommt, dass ein Zitat nur unverändert zulässig ist: "Gem. § 62 I UrhG dürfen Änderungen an dem zitierten Werk nicht

vorgenommen werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz stellen nur die Übersetzung (§ 62 II UrhG) und die größen- bzw. technikbedingten Änderungen (§ 62 III UrhG) sowie nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zulässige Änderungen (§ 63 I 2 i.V. mit § 39 II UrhG) dar." (Bisges 733).

Weder stellen die satirisch abgewandelten Plakate freie Bearbeitungen nach gängiger Lehre ("Verblassen" der Vorlage) noch zulässige Zitate dar.

Darf man das Urheberrecht so zurechtbiegen, dass ein politisch wünschenswertes Ergebnis - die im Interesse der Meinungsfreiheit zulässige Nutzung - zustandekommt? Wenn man von der herrschenden Dogmatik abweicht, die darauf verweist, dass die Schranken des UrhG abschließend sind, fällt es nicht schwer, das Urheberrecht im Licht des Grundrechts der Meinungsfreiheit zu interpretieren und - obwohl keine Schranke so richtig passt - aufgrund der überragenden Bedeutung der politischen Auseinandersetzung in Wahlkampfzeiten den Remix und seine öffentliche Präsentation für erlaubt zu halten.

Auf die Meinungsfreiheit kann übertragen werden, was das Bundesverfassungsgericht zur Kunstfreiheit schrieb:

Dabei ist grundlegend zu beachten, dass mit der Veröffentlichung ein Werk nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung steht. Vielmehr tritt es bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Es löst sich mit der Zeit von der privatrechtlichen Verfügbarkeit und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut (BVerfGE 79, 29 <42>). Dies ist einerseits die innere Rechtfertigung für die zeitliche Begrenzung des Urheberschutzes, andererseits führt dieser Umstand auch dazu, dass das Werk umso stärker als Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dienen kann, je mehr es seine gewünschte gesellschaftliche Rolle erfüllt. Diese gesellschaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvoraussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem Maß Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der sich mit dem Kunstwerk auseinander setzenden Gesellschaft hinzunehmen haben. Zur Bestimmung des zulässigen Umfangs dieser Eingriffe dienen die Schrankenbestimmungen des Urheberrechts (§§ 45 ff. UrhG), die ihrerseits aber wieder im Lichte der Kunstfreiheit auszulegen sind und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen - auch verfassungsrechtlich - geschützten Interessen schaffen müssen. Dem Interesse der Urheberrechtsinhaber vor Ausbeutung ihrer Werke ohne Genehmigung zu fremden kommerziellen Zwecken steht das durch die Kunstfreiheit geschützte Interesse anderer Künstler gegenüber, ohne die Gefahr von Eingriffen finanzieller oder inhaltlicher Art in einen künstlerischen Dialog und Schaffensprozess zu vorhandenen Werken treten zu können. (Hervorhebung KG)

http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/605-BVerfG-Az-1-BvR-82598-Germania-3.html

Anderer Ansicht ist bekanntlich der BGH:

http://www.telemedicus.info/urteile/Presserecht/381-BGH-Az-I-ZR-11700-Verfremdung-des-Bundesadlers-Gies-Adler.html

Diese Entscheidung zu einer freien Bearbeitung des Gies-Adlers ist auch für den vorliegenden Fall einschlägig. Es fällt allerdings außerordentlich schwer, im bloßen Austauschen des Slogans eine antithematische Behandlung des Fotos zu sehen.

Fazit: Art. 5 GG rechtfertigt den Remix, das UrhG eher nicht.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/5874016/

http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/

http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 16:42 - Rubrik: Archivrecht

Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil und der Generalsekretär der VolkswagenStiftung Dr. Wilhelm Krull läuten den Wiederaufbau ein.

Pressemeldungen

http://idw-online.de/pages/de/news324302

http://www.damals.de/de/8/Gruenes-Licht-fuer-den-Wiederaufbau-von-Schloss-Herrenhausen-in-Hannover.html?aid=189399&cp=6&action=showDetails

http://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/pressepdf_2009/20090703.pdf

Hintergrundinformationen

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i36.tinypic.com/2le6ybt.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D669192&usg=__MaodI00VpIMFg56Gwg8ZwBBUu-k=&h=236&w=325&sz=62&hl=de&start=23&um=1&tbnid=-V6RiLplEKrDGM:&tbnh=86&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dschloss%2Bherrenhausen%26ndsp%3D20%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GPEA_deDE310%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1

Nutzungsdiskussion

http://archiv.twoday.net/stories/5353032/#5400054

Statement Architektenkammer Niedersachsen

http://www.aknds.de/fileadmin/pdf/servicedb/303-dab_nds_02.08.pdf

Schloss Herrenhausen als Computer Animation

http://www.youtube.com/watch?v=d4k_TfmIejw

Pressemeldungen

http://idw-online.de/pages/de/news324302

http://www.damals.de/de/8/Gruenes-Licht-fuer-den-Wiederaufbau-von-Schloss-Herrenhausen-in-Hannover.html?aid=189399&cp=6&action=showDetails

http://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/pressepdf_2009/20090703.pdf

Hintergrundinformationen

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i36.tinypic.com/2le6ybt.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D669192&usg=__MaodI00VpIMFg56Gwg8ZwBBUu-k=&h=236&w=325&sz=62&hl=de&start=23&um=1&tbnid=-V6RiLplEKrDGM:&tbnh=86&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dschloss%2Bherrenhausen%26ndsp%3D20%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GPEA_deDE310%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1

Nutzungsdiskussion

http://archiv.twoday.net/stories/5353032/#5400054

Statement Architektenkammer Niedersachsen

http://www.aknds.de/fileadmin/pdf/servicedb/303-dab_nds_02.08.pdf

Schloss Herrenhausen als Computer Animation

http://www.youtube.com/watch?v=d4k_TfmIejw

Hermann Grote - am Mittwoch, 12. August 2009, 16:38 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.resourceshelf.com/2009/08/10/scanning-internet-archive-text-collection-passes-15-million-titles/

Hilfreiche Tipps zur Nutzung:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive

Hilfreiche Tipps zur Nutzung:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive

KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 13:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.buchforschung.at/content_de/mitteilungen.php#2009-1

Lenka Veselá: Die Bibliothek der Beck von Leopoldsdorf und die mitteleuropäischen Adelsbibliotheken. Entwurf zu einem geplanten Projekt.

Der Entwurf ist leider nicht online.

Lenka Veselá: Die Bibliothek der Beck von Leopoldsdorf und die mitteleuropäischen Adelsbibliotheken. Entwurf zu einem geplanten Projekt.

Der Entwurf ist leider nicht online.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 12:52 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Im Bundesarchiv in Berlin ist ein Manuskript des Schriftstellers B. Traven aufgetaucht. Der Bochumer Literaturwissenschaftler Jan-Christoph Hauschild hat das Manuskript jetzt bei seinen Nachforschungen zum Lebenslauf B. Travens entdeckt. Die Kriminalgeschichte "Der Täter wird gesucht" war 84 Jahre lang verschollen und war auf Umwegen in das Bundesarchiv gelangt. Der Schriftsteller, der auch als Ret Marut veröffentlichte, lebte von 1882 bis 1969. Er war Schauspieler und schrieb Abenteurgeschichten und sozialkritische Romane. International bekannt wurde 1948 mit "Der Schatz der Sierra Madre", der Roman wurde mit Humphrey Bogart verfilmt."

Quelle: WDR-Kulturnachrichten v. 11.08.2009

FAZ-Rezension des Hausschild-Buches

Reaktion der Spreegurke: http://spreegurke.twoday.net/stories/5830619/

Wikipedia-Artikel zu Hausschild und Traven:

http://de.wikipedia.org/wiki/Jan-Christoph_Hauschild

http://de.wikipedia.org/wiki/B._Traven

Quelle: WDR-Kulturnachrichten v. 11.08.2009

FAZ-Rezension des Hausschild-Buches

Reaktion der Spreegurke: http://spreegurke.twoday.net/stories/5830619/

Wikipedia-Artikel zu Hausschild und Traven:

http://de.wikipedia.org/wiki/Jan-Christoph_Hauschild

http://de.wikipedia.org/wiki/B._Traven

Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. August 2009, 07:13 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Pina Bauschs Sohn Salomon hat in Wuppertal eine Pina-Bausch-Stiftung ins Leben gerufen. Sie soll das künstlerische Vermächtnis der Choreographin verwalten und weitergeben, teilte eine Sprecherin mit. Anliegen seien vor allem Aufführung und Verbreitung von Bauschs Werken. Geplant sei zudem ein öffentlich zugängliches Archiv.

Pina Bausch, langjährige Leiterin des Tanztheaters Wuppertal, war im Juni gestorben. Sie galt als große Erneuerin des Tanztheaters und wichtigste Choreographin ihrer Zeit."

Quelle:

http://www.wdr.de/themen/kurzmeldungen/2009/08/11/pina-bausch-stiftung_ins_leben_gerufen.jhtml

zum Bausch-Archiv s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5021869/

Pina Bausch, langjährige Leiterin des Tanztheaters Wuppertal, war im Juni gestorben. Sie galt als große Erneuerin des Tanztheaters und wichtigste Choreographin ihrer Zeit."

Quelle:

http://www.wdr.de/themen/kurzmeldungen/2009/08/11/pina-bausch-stiftung_ins_leben_gerufen.jhtml

zum Bausch-Archiv s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5021869/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. August 2009, 07:10 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

Stefan Schröder: Dess glich ich all min tag nie gesechen hab vnd ob got wil nùt mer sechen wil. Fremd- und Selbstbilder in den Pilgerberichten des Ulmer Dominikaners Falix Fabri. In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 68 (2009), S. 41-62

Dass dieser Beitrag den unbestreitbar besten enzyklopädischen Artikel über Felix Fabri

http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Fabri

ignoriert ist ebenso ärgerlich wie die Tatsache, dass durch gänzliches Ausblenden von Internetquellen unterschlagen wird, wieviele Werke Fabris (nicht zuletzt auf mein Betreiben hin) online inzwischen bequem verfügbar sind.

Dass dieser Beitrag den unbestreitbar besten enzyklopädischen Artikel über Felix Fabri

http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Fabri

ignoriert ist ebenso ärgerlich wie die Tatsache, dass durch gänzliches Ausblenden von Internetquellen unterschlagen wird, wieviele Werke Fabris (nicht zuletzt auf mein Betreiben hin) online inzwischen bequem verfügbar sind.

KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 01:49 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Brauchen wir eine Grundgesetzänderung, damit die Bundeswehr im Internet eingreifen kann?

Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SA

Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SA

Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SA

Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SAKlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 01:35 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zum von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Kommunikationsprozess kann auch die Mitteilung einer fremden Meinung oder Tatsachenbehauptung zählen, und zwar auch dann, wenn der Mitteilende sich diese weder zu eigen macht noch sie in eine eigene Stellungnahme einbindet, sondern die fremde Äußerung lediglich verbreitet. Es ist Teil des meinungsbildenden Diskussionsprozesses, dessen Schutz Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG im Sinn hat, sich und andere auch über Stellungnahmen Dritter zu informieren (vgl. BVerfGE 85, 1 <22>), etwa weil der Verbreitende sie für begrüßenswert hält, weil er ihr ablehnend gegenübersteht oder weil er sie aus sich heraus für bemerkenswert erachtet. Die Wiedergabe andernorts zuvor veröffentlichter Berichte im Rahmen einer Presseschau bzw. eines Pressespiegels ist daher selbst dann von der Meinungsfreiheit geschützt, wenn die fremde Äußerung weder kommentiert noch in anderer Weise in eine eigene Stellungnahmen eingebettet, sondern schlicht um ihrer selbst willen referiert wird.

BVerfG, 1 BvR 134/03 vom 25.6.2009, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090625_1bvr013403.html

Update:

http://www.telemedicus.info/article/1440-BVerfG-schraenkt-Verbreiterhaftung-ein.html

Identifizierung der Beteiligten:

http://www.kress.de/cont/story.php?id=129733

BVerfG, 1 BvR 134/03 vom 25.6.2009, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090625_1bvr013403.html

Update:

http://www.telemedicus.info/article/1440-BVerfG-schraenkt-Verbreiterhaftung-ein.html

Identifizierung der Beteiligten:

http://www.kress.de/cont/story.php?id=129733

KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 01:18 - Rubrik: Archivrecht

KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 20:47 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

ca. 85 Prozent des Archivmaterials sind geborgen worden

ein Drittel davon ist schwer beschädigt

40 bis 50 Prozent der Funde weisen mittlere, der Rest leichtere Schäden auf.

6000 "Restaurateure" müssten ein Jahr lang arbeiten, um das Material instandzusetzen

400 Millionen Euro Kosten werden dafür geschätzt

Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1246883770326.shtml

Kölner Zahlen (1): http://archiv.twoday.net/stories/5727782/

ein Drittel davon ist schwer beschädigt

40 bis 50 Prozent der Funde weisen mittlere, der Rest leichtere Schäden auf.

6000 "Restaurateure" müssten ein Jahr lang arbeiten, um das Material instandzusetzen

400 Millionen Euro Kosten werden dafür geschätzt

Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1246883770326.shtml

Kölner Zahlen (1): http://archiv.twoday.net/stories/5727782/

Wolf Thomas - am Dienstag, 11. August 2009, 20:44 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=2216 Macht das VÖB-Blog nun Werbung oder wie darf man diesen Reklame-Beitrag verstehen?

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 20:19 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.abendblatt.de/region/lueneburg/article1132352/Die-Bibliothek-braucht-ihre-eigene-Chefstelle.html

"Archivare und Bibliothekare haben vollkommen verschiedene Aufgaben", sagt Gerhard Hopf, von 1974 bis 2001 Leiter der Ratsbücherei und in den 1960er-Jahren Mitarbeiter des Lüneburger Stadtarchivs. "Archivare sammeln, sichten und bewahren Dokumente der Stadtgeschichte. Bibliothekare müssen die Bücherei dagegen zu einem offenen Kommunikationszentrum machen, junge und ältere Menschen an eine solche Einrichtung zu binden versuchen. Sie müssen immer wieder neue Medien integrieren und Ideen entwickeln, Anstöße geben für Veränderungen."

Müllers Stelle nicht wieder mit einer bibliothekarischen Fachkraft zu besetzen, nennt Hopf eine "fatale Fehlentscheidung". Sie treffe die Einrichtung in "ihren Grundfesten". Er vermutet: "Wenn der zukünftige Leiter ein Archivar ist, wird er den Altbestand der Bücherei aus organisatorischen Gründen hinüber ins Stadtarchiv holen wollen. Damit würde eine einzigartige Bibliothek an ihrem bisherigen Standort zerstört."

Ich teile diese Bedenken. Wenn es nicht möglich ist, den großartigen wissenschaftlichen Altbestand von einem eigenen Wissenschaftler betreuen zu lassen, mag man es für vertretbar halten, einem Archivar die Leitung zu übergeben. Aber Archivare sind nun einmal nicht dafür ausgebildet, eine attraktive Stadtbücherei zu leiten. Es geht nicht darum, dem künftigen Amtsleiter seine Position nicht zu gönnen, sondern dem Lüneburger Lesepublikum die bestmögliche Versorgung zu sichern. Nicht ohne Grund werden öffentliche Bibliotheken von bibliotheksfachlich ausgebildeten Personen geführt. Wenn ein Bibliothekar das Lüneburger Stadtarchiv leiten würde, wäre das Grummeln groß. Im Hintergrund steht natürlich die Kostenfrage, aber auf Kosten von Bibliotheken zu sparen zeigt nur, dass man den Anforderungen der Zukunft nicht gerecht wird.

"Archivare und Bibliothekare haben vollkommen verschiedene Aufgaben", sagt Gerhard Hopf, von 1974 bis 2001 Leiter der Ratsbücherei und in den 1960er-Jahren Mitarbeiter des Lüneburger Stadtarchivs. "Archivare sammeln, sichten und bewahren Dokumente der Stadtgeschichte. Bibliothekare müssen die Bücherei dagegen zu einem offenen Kommunikationszentrum machen, junge und ältere Menschen an eine solche Einrichtung zu binden versuchen. Sie müssen immer wieder neue Medien integrieren und Ideen entwickeln, Anstöße geben für Veränderungen."

Müllers Stelle nicht wieder mit einer bibliothekarischen Fachkraft zu besetzen, nennt Hopf eine "fatale Fehlentscheidung". Sie treffe die Einrichtung in "ihren Grundfesten". Er vermutet: "Wenn der zukünftige Leiter ein Archivar ist, wird er den Altbestand der Bücherei aus organisatorischen Gründen hinüber ins Stadtarchiv holen wollen. Damit würde eine einzigartige Bibliothek an ihrem bisherigen Standort zerstört."

Ich teile diese Bedenken. Wenn es nicht möglich ist, den großartigen wissenschaftlichen Altbestand von einem eigenen Wissenschaftler betreuen zu lassen, mag man es für vertretbar halten, einem Archivar die Leitung zu übergeben. Aber Archivare sind nun einmal nicht dafür ausgebildet, eine attraktive Stadtbücherei zu leiten. Es geht nicht darum, dem künftigen Amtsleiter seine Position nicht zu gönnen, sondern dem Lüneburger Lesepublikum die bestmögliche Versorgung zu sichern. Nicht ohne Grund werden öffentliche Bibliotheken von bibliotheksfachlich ausgebildeten Personen geführt. Wenn ein Bibliothekar das Lüneburger Stadtarchiv leiten würde, wäre das Grummeln groß. Im Hintergrund steht natürlich die Kostenfrage, aber auf Kosten von Bibliotheken zu sparen zeigt nur, dass man den Anforderungen der Zukunft nicht gerecht wird.

KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 18:02 - Rubrik: Personalia

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=ku&dig=2009/08/11/a0102&cHash=8d223d05c8

Die Stadt Köln gibt sich alle Mühe, ihren Ruf zu verspielen. Nicht erst seit dem Einsturz des Stadtarchivs beflecken Fehlplanungen, Sparzwänge und Eiertänze der verantwortlichen Dezernenten das glänzende Bild der "Kulturmetropole am Rhein".

Die Stadt Köln gibt sich alle Mühe, ihren Ruf zu verspielen. Nicht erst seit dem Einsturz des Stadtarchivs beflecken Fehlplanungen, Sparzwänge und Eiertänze der verantwortlichen Dezernenten das glänzende Bild der "Kulturmetropole am Rhein".

KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 13:00 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archive, Museen und Mediatheken haben nicht nur die Aufgabe, die ihnen anvertrauten Gegenstände für die Zukunft zu bewahren, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch im Umgang mit sensiblen Daten – persönlichen Unterlagen, Tagebüchern oder Fotos – stößt man schnell auf Einschränkungen. Was erwarten die Nutzer von den Archiven und welche Bedingungen werden bei der Überlassung persönlicher Zeugnisse vereinbart? Hat sich die Situation durch die Digitalisierung von Sammlungen und deren Veröffentlichung im Internet verändert? Das Symposium befasst sich mit dem Selbstverständnis öffentlicher Kulturinstitutionen im Umgang mit sensiblen Daten.

ÖFFENTLICHE ARCHIVE –»GEHEIME« INFORMATIONEN

Der Umgang mit sensiblen Daten in Filmmuseen, Archiven und Mediatheken

Symposium der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen

10. und 11. September 2009

Programm

10. September 2009

Veranstaltungsraum, 4. OG

10.00

Begrüßung

Dr. Rainer Rother

Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek

10.10

Grußwort

Hans-Joachim Otto, MdB

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages

10.20

Eröffnungsvortrag

Dr. Paul Klimpel

Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek

10.40

Impulsreferat: »Offenes Netz – geschlossene Archive?«

Dr. Jan-Hinrik Schmidt

Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg

11.00

Kaffeepause

JURISTISCHE GRUNDLAGEN

11.30

Einführungsreferat zum Allgemeinen Persönlichkeitsrecht

RA Prof. Dr. Peter Raue

Partner Hogan & Hartson LLP

11.50

Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Archivgesetze

RA Dr. Bartholomäus Manegold

Fachanwalt für Medienrecht und Urheberrecht in Berlin

12.10

Allgemeines Persönlichkeitsrecht bei Nachlässen

Dr. Harald Müller

Direktor der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg

12.30

Fragen und Diskussion

Moderation: Dr. Paul Klimpel

Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek

12.50

Mittagspause

KÜNSTLER UND ARCHIVE

14.00

Einleitung

Prof. Klaus Staeck

Präsident der Akademie der Künste, Berlin

14.20

Gesetz, Vertrag, Vertrauen – Marlene Dietrich und die Stiftung Deutsche Kinemathek

RA Frieder Roth

Dr. Roth und Kollegen

14.40

Vom Wert der Seelenruhe

Rainer Kirsch

Schriftsteller

15.00

Fragen und Diskussion

Moderation: Dr. Wolfgang Trautwein

Direktor des Archivs der Akademie der Künste, Berlin

15.20

Kaffeepause

KONKRETE PROBLEME BEI SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSEN

15.40

Aus der Archivpraxis

Werner Sudendorf

Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek

16.00

Sperrvermerke und Archivpraxis

Karl Griep

Leiter der Abteilung Filmarchiv im Bundesarchiv Berlin

16.20

Ein Landesarchivgesetz, ein Landesfilmarchiv und die neuen Medien – Erfahrungen aus Schleswig-Holstein

Dr. Dirk Jachomowski

Leiter des Landesfilmarchivs im Landesarchiv Schleswig-Holstein

16.40

Zur Schau gestellt? Fragen zur Präsentation von Photographien in Ausstellungen.

Dr. Margret Kampmeyer-Käding

Projektleiterin Sonderausstellungen, Jüdisches Museum Berlin

17.00

Fragen und Diskussion

Moderation: Prof. Monika Hagedorn-Saupe

Stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin

17.20

Empfang

11. September 2009

Veranstaltungsraum, 4. OG

DIGITALISIERUNG

10.00

Zeitzeugen-Archive zum Holocaust und zur Zwangsarbeit

Prof. Dr. Nicolas Apostolopoulos

Leiter des Centers für Digitale Systeme (CeDiS) an der Freien Universität Berlin

10.20

Projekt: »Wir waren so frei ... Momentaufnahmen 1989/1990«

Thorsten Schilling

Leiter des Medien- und Kommunikationszentrums Berlin der Bundeszentrale für politische Bildung

10.40

Digitale Archive im Lichte widerstreitender rechtlicher Interessen

RA Dr. Till Kreutzer

i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise

11.00

Podiumsgespräch

Sonderregelungen für Archive?

Moderation: Prof. Dr. Gabriele Beger

Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

11.20

Fragen und Diskussion

11.40

Kaffeepause

FERNSEHEN UND ARCHIV

12.00

Gesprächsrunde

Der Umgang mit sensiblen Daten im Fernsehen am Beispiel des Films CONTERGAN

Moderation: Peter Paul Kubitz

Programmdirektor Fernsehen der Deutschen Kinemathek

Adolf Winkelmann

Regisseur des Films CONTERGAN (WDR 2007)

RA Prof. Dr. Peter Raue

Partner Hogan & Hartson LLP

Rechtsvertreter der Filmproduktion im Fall »CONTERGAN«

Michael Souvignier

Produzent und Geschäftsführer, Zeitsprung Entertainment GmbH

13.00

Fernsehen, Archive und Recherche

Dr. Michael Crone

Leiter Dokumentation und Archive beim Hessischen Rundfunk

13.20 Mittagspause

ZWISCHEN RECHT UND MORAL – WO STEHEN WIR HEUTE?

14.00

Podiumsgespräch

Moderation: Börries von Notz

Verwaltungsleiter des Jüdischen Museums Berlin

Michael Kloft

Leiter der Abteilung Zeitgeschehen bei Spiegel TV

Dr. Jan-Hinrik Schmidt

Hans-Bredow-Institut für Medienforschung Hamburg an der Universität Hamburg

RA Dr. Till Kreutzer

i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise

Werner Sudendorf

Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek

16.00

Film CONTERGAN - Teil 1 und 2

(WDR 2007, R: Adolf Winkelmann)

Mit einem Grußwort von Stefanie Schulte Strathaus

Vorstand Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V.

Kino Arsenal, 2. UG

Leitung des Symposium

Dr. Paul Klimpel

Organisation

Marc Thümmler

symposium-recht(at)deutsche-kinemathek.de

T +49 (0)30 300 903-502

F +49 (0)30 300 903-13

Wegen der begrenzten Anzahl der Sitzplätze bitten wir um Anmeldung bis zum 1. September 2009.

Teilnahme frei

Programm als PDF:

Website der Deutschen Kinemathek: http://osiris22.pi-consult.de/view.php3?show=5200003770726

ÖFFENTLICHE ARCHIVE –»GEHEIME« INFORMATIONEN

Der Umgang mit sensiblen Daten in Filmmuseen, Archiven und Mediatheken

Symposium der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen

10. und 11. September 2009

Programm

10. September 2009

Veranstaltungsraum, 4. OG

10.00

Begrüßung

Dr. Rainer Rother

Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek

10.10

Grußwort

Hans-Joachim Otto, MdB

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages

10.20

Eröffnungsvortrag

Dr. Paul Klimpel

Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek

10.40

Impulsreferat: »Offenes Netz – geschlossene Archive?«

Dr. Jan-Hinrik Schmidt

Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg

11.00

Kaffeepause

JURISTISCHE GRUNDLAGEN

11.30

Einführungsreferat zum Allgemeinen Persönlichkeitsrecht

RA Prof. Dr. Peter Raue

Partner Hogan & Hartson LLP

11.50

Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Archivgesetze

RA Dr. Bartholomäus Manegold

Fachanwalt für Medienrecht und Urheberrecht in Berlin

12.10

Allgemeines Persönlichkeitsrecht bei Nachlässen

Dr. Harald Müller

Direktor der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg

12.30

Fragen und Diskussion

Moderation: Dr. Paul Klimpel

Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek

12.50

Mittagspause

KÜNSTLER UND ARCHIVE

14.00

Einleitung

Prof. Klaus Staeck

Präsident der Akademie der Künste, Berlin

14.20

Gesetz, Vertrag, Vertrauen – Marlene Dietrich und die Stiftung Deutsche Kinemathek

RA Frieder Roth

Dr. Roth und Kollegen

14.40

Vom Wert der Seelenruhe

Rainer Kirsch

Schriftsteller

15.00

Fragen und Diskussion

Moderation: Dr. Wolfgang Trautwein

Direktor des Archivs der Akademie der Künste, Berlin

15.20

Kaffeepause

KONKRETE PROBLEME BEI SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSEN

15.40

Aus der Archivpraxis

Werner Sudendorf

Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek

16.00

Sperrvermerke und Archivpraxis

Karl Griep

Leiter der Abteilung Filmarchiv im Bundesarchiv Berlin

16.20

Ein Landesarchivgesetz, ein Landesfilmarchiv und die neuen Medien – Erfahrungen aus Schleswig-Holstein

Dr. Dirk Jachomowski

Leiter des Landesfilmarchivs im Landesarchiv Schleswig-Holstein

16.40

Zur Schau gestellt? Fragen zur Präsentation von Photographien in Ausstellungen.

Dr. Margret Kampmeyer-Käding

Projektleiterin Sonderausstellungen, Jüdisches Museum Berlin

17.00

Fragen und Diskussion

Moderation: Prof. Monika Hagedorn-Saupe

Stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin

17.20

Empfang

11. September 2009

Veranstaltungsraum, 4. OG

DIGITALISIERUNG

10.00

Zeitzeugen-Archive zum Holocaust und zur Zwangsarbeit

Prof. Dr. Nicolas Apostolopoulos

Leiter des Centers für Digitale Systeme (CeDiS) an der Freien Universität Berlin

10.20

Projekt: »Wir waren so frei ... Momentaufnahmen 1989/1990«

Thorsten Schilling

Leiter des Medien- und Kommunikationszentrums Berlin der Bundeszentrale für politische Bildung

10.40

Digitale Archive im Lichte widerstreitender rechtlicher Interessen

RA Dr. Till Kreutzer

i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise

11.00

Podiumsgespräch

Sonderregelungen für Archive?

Moderation: Prof. Dr. Gabriele Beger

Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

11.20

Fragen und Diskussion

11.40

Kaffeepause

FERNSEHEN UND ARCHIV

12.00

Gesprächsrunde

Der Umgang mit sensiblen Daten im Fernsehen am Beispiel des Films CONTERGAN

Moderation: Peter Paul Kubitz

Programmdirektor Fernsehen der Deutschen Kinemathek

Adolf Winkelmann

Regisseur des Films CONTERGAN (WDR 2007)

RA Prof. Dr. Peter Raue

Partner Hogan & Hartson LLP

Rechtsvertreter der Filmproduktion im Fall »CONTERGAN«

Michael Souvignier

Produzent und Geschäftsführer, Zeitsprung Entertainment GmbH

13.00

Fernsehen, Archive und Recherche

Dr. Michael Crone

Leiter Dokumentation und Archive beim Hessischen Rundfunk

13.20 Mittagspause

ZWISCHEN RECHT UND MORAL – WO STEHEN WIR HEUTE?

14.00

Podiumsgespräch

Moderation: Börries von Notz

Verwaltungsleiter des Jüdischen Museums Berlin

Michael Kloft

Leiter der Abteilung Zeitgeschehen bei Spiegel TV

Dr. Jan-Hinrik Schmidt

Hans-Bredow-Institut für Medienforschung Hamburg an der Universität Hamburg

RA Dr. Till Kreutzer

i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise

Werner Sudendorf

Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek

16.00

Film CONTERGAN - Teil 1 und 2

(WDR 2007, R: Adolf Winkelmann)

Mit einem Grußwort von Stefanie Schulte Strathaus

Vorstand Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V.

Kino Arsenal, 2. UG

Leitung des Symposium

Dr. Paul Klimpel

Organisation

Marc Thümmler

symposium-recht(at)deutsche-kinemathek.de

T +49 (0)30 300 903-502

F +49 (0)30 300 903-13

Wegen der begrenzten Anzahl der Sitzplätze bitten wir um Anmeldung bis zum 1. September 2009.

Teilnahme frei

Programm als PDF:

Website der Deutschen Kinemathek: http://osiris22.pi-consult.de/view.php3?show=5200003770726

symposium_recht_sdk - am Dienstag, 11. August 2009, 11:46 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/newsticker/Niedersachsens-Gruene-wollen-Informationsfreiheitsgesetz--/meldung/143298

Die Fraktion der Grünen im niedersächsischen Landtag will mit einem Entwurf (PDF-Datei) für ein Informationsfreiheitsgesetz allen Bürgern des Landes freien Zugang zu Verwaltungsakten gewähren. [...]

Im Bayerischen Landtag hatte Mitte Juli die schwarz-gelbe Regierungskoalition Gesetzesentwürfe der SPD und der Grünen für ein Informationsfreiheitsgesetz abgelehnt. Damit scheiterte in München der dritte Versuch aus den Reihen der Opposition, ein allgemeines Akteneinsichtsrecht zu etablieren. Der inzwischen zum bayerischen Wirtschaftsminister avancierte FDP-Generalsekretär Martin Zeil hatte noch im Sommer 2008 einen eigenen Gesetzesentwurf der Liberalen zur Informationsfreiheit versprochen. Nun verwies ein FDP-Fraktionssprecher auf den Koalitionszwang. Das Bündnis für Informationsfreiheit in Bayern, das von der Bürgerrechtsorganisation Mehr Demokratie mit begründet wurde, zeigte sich enttäuscht über das Scheitern des Entwurfs.

Auch in Hessen hat die FDP ein IFG verhindert:

http://archiv.twoday.net/stories/5791414/

http://archiv.twoday.net/stories/5843561/

Die FDP, die sich gerne als Bürgerrechtspartei geriert, ist schlicht und einfach nicht wählbar, da sie willfährig die konservative IFG-Blockade mitmacht.

Die Fraktion der Grünen im niedersächsischen Landtag will mit einem Entwurf (PDF-Datei) für ein Informationsfreiheitsgesetz allen Bürgern des Landes freien Zugang zu Verwaltungsakten gewähren. [...]

Im Bayerischen Landtag hatte Mitte Juli die schwarz-gelbe Regierungskoalition Gesetzesentwürfe der SPD und der Grünen für ein Informationsfreiheitsgesetz abgelehnt. Damit scheiterte in München der dritte Versuch aus den Reihen der Opposition, ein allgemeines Akteneinsichtsrecht zu etablieren. Der inzwischen zum bayerischen Wirtschaftsminister avancierte FDP-Generalsekretär Martin Zeil hatte noch im Sommer 2008 einen eigenen Gesetzesentwurf der Liberalen zur Informationsfreiheit versprochen. Nun verwies ein FDP-Fraktionssprecher auf den Koalitionszwang. Das Bündnis für Informationsfreiheit in Bayern, das von der Bürgerrechtsorganisation Mehr Demokratie mit begründet wurde, zeigte sich enttäuscht über das Scheitern des Entwurfs.

Auch in Hessen hat die FDP ein IFG verhindert:

http://archiv.twoday.net/stories/5791414/

http://archiv.twoday.net/stories/5843561/

Die FDP, die sich gerne als Bürgerrechtspartei geriert, ist schlicht und einfach nicht wählbar, da sie willfährig die konservative IFG-Blockade mitmacht.

KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 03:18 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/projekte/id=329

DFG-Projekt „Die Fürstenbibliothek Arolsen als Kultur- und Wissensraum vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert und ihre Einflüsse auf Genese, Formung und Identität des Fürstenstaats“

DFG-Projekt „Die Fürstenbibliothek Arolsen als Kultur- und Wissensraum vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert und ihre Einflüsse auf Genese, Formung und Identität des Fürstenstaats“

Pfarrkirche St. Gangolf, Kluftern (Stadt Friedrichshafen) Chorfenster "Hl.Laurentius", hergestellt 1904 von Lütz & Elmpt, Konstanz, Foto: April 2008, Andreas Praefcke (Quelle: Wikimedia, CC-BY 3.0)

"Laurentius von Rom (* evtl. in Osca (Spanien) oder Laurentum ; † 10. August 258 in Rom) war römischer Diakon zur Zeit des Papstes Sixtus II. und starb als christlicher Märtyrer , weshalb er als Heiliger geführt wird. Sein Fest ist der 10. August.

Der Heilige gilt als der bekannteste Träger des Namens Laurentius. Da der Name am wahrscheinlichsten Der Mann aus Laurentum bedeutet, könnte Laurentius auch tatsächlich aus dieser Ortschaft gestammt haben, die bei Rom lag. Er ist nicht nur der Schutzpatron Spaniens, sondern auch der Bibliothekare, Archivare, Studenten sowie vieler, die mit Feuer zu tun haben, etwa der Bierbrauer, Wäscherinnen und Köche....."

Quelle:

http://de.wikipedia.org/wiki/Laurentius_von_Rom

Weiterführende Links:

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Laurentius.htm

http://www.bbkl.de/l/Laurentius_v_r.shtml

Wolf Thomas - am Montag, 10. August 2009, 21:42 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-11/qd7707226frc.pdf

Französisches Handbuch.

Französisches Handbuch.

KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 16:59 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei J. Van den Gheyn, e.a., Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, Bd. 7, Bruxelles 1907, S. 23

http://opteron1.kbr.be/manus/BELGICA/B001/vdg_07.pdf

wird unter Nr. 4598 das Ms. 21467 der KB Brüssel beschrieben, eine wohl 1474 oder später geschriebene deutschsprachige Handschrift (sie fehlt im Handschriftencensus!) im Umfang von 48 Blättern, die zunächst (bl. 1r-37v) eine mir unbekannte bayerische Chronik eines mir gleichfalls unbekannten Iacobus Heinrichs enthält, danach einen Brief Pfalzgraf Friedrich des Siegreichen an die Zisterzienser von Maulbronn 1474 und einen weiteren Brief desselben Herrschers aus dem gleichen Jahr:

Michael Verweij von der Königlichen Bibliothek teilte mir freundlicherweise mit:

Zur Handschrift 21467 gibt es anscheinend keine

Literatur, jedenfalls d.h., dass wir keine kennen. Auch lassen sich

keine frühere Leser oder Benutzer feststellen.

Incipit

F. 1r: Dem durchluchtem hochgebornem fürsten und herren herren

friderichen von gnad gottes pfaltzgraffen by Rine hertzoge im beyern

F. 2r: Beiern als man lyset sin von Armenia komen die sin uß gezogen mit großem here und in das land komen

Der Text fängt also an im frühesten Beginn; die letzte Notiz gilt dem Jahr 1423 mit dem Tod des Herzogen Johann in Bayern. Dann folgt noch mehr Text, aber die letzten Seiten beziehen sich auf frühere Ereignisse.

Explicit (F. 37v): fursten von beyern auch die husfrawen wo dy gestorben sind so hat man die gebein do hin gefürt etc.

Update:

http://www.handschriftencensus.de/21903

#forschung

http://opteron1.kbr.be/manus/BELGICA/B001/vdg_07.pdf

wird unter Nr. 4598 das Ms. 21467 der KB Brüssel beschrieben, eine wohl 1474 oder später geschriebene deutschsprachige Handschrift (sie fehlt im Handschriftencensus!) im Umfang von 48 Blättern, die zunächst (bl. 1r-37v) eine mir unbekannte bayerische Chronik eines mir gleichfalls unbekannten Iacobus Heinrichs enthält, danach einen Brief Pfalzgraf Friedrich des Siegreichen an die Zisterzienser von Maulbronn 1474 und einen weiteren Brief desselben Herrschers aus dem gleichen Jahr:

Michael Verweij von der Königlichen Bibliothek teilte mir freundlicherweise mit:

Zur Handschrift 21467 gibt es anscheinend keine

Literatur, jedenfalls d.h., dass wir keine kennen. Auch lassen sich

keine frühere Leser oder Benutzer feststellen.

Incipit

F. 1r: Dem durchluchtem hochgebornem fürsten und herren herren

friderichen von gnad gottes pfaltzgraffen by Rine hertzoge im beyern

F. 2r: Beiern als man lyset sin von Armenia komen die sin uß gezogen mit großem here und in das land komen

Der Text fängt also an im frühesten Beginn; die letzte Notiz gilt dem Jahr 1423 mit dem Tod des Herzogen Johann in Bayern. Dann folgt noch mehr Text, aber die letzten Seiten beziehen sich auf frühere Ereignisse.

Explicit (F. 37v): fursten von beyern auch die husfrawen wo dy gestorben sind so hat man die gebein do hin gefürt etc.

Update:

http://www.handschriftencensus.de/21903

#forschung

KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 16:30 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der heutigen FAZ (10.08.09) auf S. 28 beschreibt Herr Huff den Fall, dass der Autor Brüssow einen Festschriftenbeitrag zu einer Entscheidung des EuGH schreibt, die es überhaupt nicht gibt, jedenfalls nicht im Zeitpunkt der Abfassung des Beitrags. Nach Huffs erfolgloser Suche nach einer Fundstelle zu der Entscheidung letztendlich befragt habe der Autor eingeräumt, diese Entscheidung von einem Mitarbeiter bekommen zu haben. Dieser war offensichtlich einem Fake aufgesessen, das im Rahmen einer Simulation eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof erstellt wurde.

Jedenfalls an dieser Stelle im Internet

http://www.meuc.eu/documents/yy_akzo_urteil_final2.doc

ist aus der ersten Seite des Dokuments ersichtlich, dass "die Entscheidung" Teil der "Model European Union Conference (MEUC)" ist. Das ist ein Planspiel, bei dem Studentinnen und Studenten Sitzungen der europäischen Institutionen simulieren.

Dietrich Pannier in BIB-JUR.

Aus der FAZ:

Wie schnell man aber auf eine angeblich neue Entscheidung hereinfallen kann, zeigt ein Beispiel in der soeben erschienenen Festschrift der angesehenen Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein mit dem Thema "Strafverteidigung im Rechtsstaat" (Nomos Verlag, Baden-Baden, 2009).

Dort veröffentlicht der Kölner Strafverteidiger Rainer Brüssow einen Aufsatz zum Thema "Das Anwaltsprivileg des Syndikus im Wirtschaftsstrafverfahren - Erforderlichkeit einer Neubewertung nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2008?".

Jedenfalls an dieser Stelle im Internet

http://www.meuc.eu/documents/yy_akzo_urteil_final2.doc

ist aus der ersten Seite des Dokuments ersichtlich, dass "die Entscheidung" Teil der "Model European Union Conference (MEUC)" ist. Das ist ein Planspiel, bei dem Studentinnen und Studenten Sitzungen der europäischen Institutionen simulieren.

Dietrich Pannier in BIB-JUR.

Aus der FAZ:

Wie schnell man aber auf eine angeblich neue Entscheidung hereinfallen kann, zeigt ein Beispiel in der soeben erschienenen Festschrift der angesehenen Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein mit dem Thema "Strafverteidigung im Rechtsstaat" (Nomos Verlag, Baden-Baden, 2009).

Dort veröffentlicht der Kölner Strafverteidiger Rainer Brüssow einen Aufsatz zum Thema "Das Anwaltsprivileg des Syndikus im Wirtschaftsstrafverfahren - Erforderlichkeit einer Neubewertung nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2008?".

KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 10:49 - Rubrik: Archivrecht

KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 10:45 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Siegener Stadtarchiv bekommt heute Vormittag mehr als 500 Regalmeter Akten aus dem eingestürzten historischen Archiv der Stadt Köln. Das Siegener Archiv wurde erst vor rund zweieinhalb Jahren neu gebaut und bietet optimale Klimabedingungen, um die wertvollen Dokumente für etwa fünf Jahre sicher zu lagern. In der Region sind Kölner Archivakten auch in Freudenberg gelagert."

Quelle: WDR Lokalzeitnachrichten

" .... Noch könne man nicht sagen, in welchem Zustand die Archivarien [sic! - Archiv-Arien können wohl kaum gemeint sein] seien, so Ludwig Burwitz vom Siegener Stadtarchiv.Um deren Instandsetzung [sic!] würden sich Anfang nächsten Jahres Spezialisten aus Köln kümmern."

Quelle: Radio Siegen

Nachtrag 13.08.2009:

"Bürgermeister Steffen Mues, Stadträtin Birgitta Radermacher und Stadtarchivar Ludwig Burwitz (rechts) waren die ersten, die die Archivalien in Augenschein nahmen, die aktuell vom zerstörten Kölner Stadtarchiv in das Stadtarchiv Siegen gebracht wurden."(Quelle: Pressestelle Stadt Siegen)

Link zur Pressemitteilung der Stadt Siegen: http://www.siegen.de/standard/page.sys/details/eintrag_id=2614/content_id=2534/25.htm

Link zum Siegerländer Wochen-Anzeiger: http://neu.swa-wwa.de/PDF/12.08.2009/SWA.S11-A-X.12.pdf

Link zum Siegerland Kurier:

http://www.siegerlandkurier.de/asyl-fuer-historische-dokumente-index_kat145_id92351.html

Zur Diskussion um die Asylarchive auf Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/5862107/

Zum Freudenberger Asylarchiv s.:

http://archiv.twoday.net/stories/5858565/

Quelle: WDR Lokalzeitnachrichten

" .... Noch könne man nicht sagen, in welchem Zustand die Archivarien [sic! - Archiv-Arien können wohl kaum gemeint sein] seien, so Ludwig Burwitz vom Siegener Stadtarchiv.Um deren Instandsetzung [sic!] würden sich Anfang nächsten Jahres Spezialisten aus Köln kümmern."

Quelle: Radio Siegen

Nachtrag 13.08.2009:

"Bürgermeister Steffen Mues, Stadträtin Birgitta Radermacher und Stadtarchivar Ludwig Burwitz (rechts) waren die ersten, die die Archivalien in Augenschein nahmen, die aktuell vom zerstörten Kölner Stadtarchiv in das Stadtarchiv Siegen gebracht wurden."(Quelle: Pressestelle Stadt Siegen)

Link zur Pressemitteilung der Stadt Siegen: http://www.siegen.de/standard/page.sys/details/eintrag_id=2614/content_id=2534/25.htm

Link zum Siegerländer Wochen-Anzeiger: http://neu.swa-wwa.de/PDF/12.08.2009/SWA.S11-A-X.12.pdf

Link zum Siegerland Kurier:

http://www.siegerlandkurier.de/asyl-fuer-historische-dokumente-index_kat145_id92351.html

Zur Diskussion um die Asylarchive auf Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/5862107/

Zum Freudenberger Asylarchiv s.:

http://archiv.twoday.net/stories/5858565/

Wolf Thomas - am Montag, 10. August 2009, 10:12 - Rubrik: Kommunalarchive

Das OLG Köln hat in einer Fehlentscheidung die Reichweite der Kunstfreiheit verkannt, als es die Verwendung von Zitaten von Klaus Kinski in einem Theaterstück verbot:

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2009/6_U_52_09urteil20090626.html

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2009/6_U_52_09urteil20090626.html

KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 09:52 - Rubrik: Archivrecht

10. August 2009 14:00 Historisches Rathaus, Konrad-Adenauer-Saal, Raum 118

Terminankündigung

Tagesordnung (PDF)

Zur Vorberichterstattung s. http://archiv.twoday.net/stories/5864304/ (incl. Kommentare)

Terminankündigung

Tagesordnung (PDF)

Zur Vorberichterstattung s. http://archiv.twoday.net/stories/5864304/ (incl. Kommentare)

Wolf Thomas - am Montag, 10. August 2009, 08:30 - Rubrik: Kommunalarchive

Via

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/

„Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa: Open Access. Das Papierjournal ist ein Kind der Postkutschenära und inzwischen überteuer und extrem langsam (bei Topjournalen in der Ökonomie verstreichen fünf bis sieben Jahre zwischen Manuskripteinreichung und Druck). Warum soll das Papierjournal auf ewig das zentrale Medium formaler Wissenschaftskommunikation bleiben? Welche Nachteile haben Papierpublikationen, welche Vorteile bieten digitale Technologien in Forschungs- und Wissenschaftskommunikation oder bei der Bekämpfung von Plagiat, Betrug und Täuschung? Es gibt „goldene“ und „grüne“ Wege zu Open Access, und vieles geschieht überhaupt informell im Verborgenen: Wie informieren sich WissenschaftlerInnen wirklich? Lesen sie überhaupt wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher in Papierform, oder besorgen sie sich alle Informationen per E-Mail-Anfrage von den AutorInnen selbst? Wie arbeiten erfolgreiche E-Journals oder E-Archive (Closed oder Open Access)? Welche Finanzierungsmodelle bieten sich an? Welche organisatorisch-technischen Möglichkeiten haben wissenschaftliche Gesellschaften zur Förderung rationaler und rationeller Kommunikation?

Inhalt:

249 EDITORIAL

Gerhard Fröhlich: Open Access

250 NACHRICHTEN

Fortbildungstage Patentarbeit in Frankfurt am Main

Europa-Premiere für TOC 250

OPEN ACCESS – GRUNDLAGEN

253 Gerhard Fröhlich: Die Wissenschaftstheorie fordert OPEN ACCESS

259 Rainer Kuhlen and Karin Ludewig: ENCES – A European Network for Copyright in support of Education and Science – one step forward to a science-friendly copyright in Europe

265 Michael Strähle: Open Access auf europäische Forschung: Der Open Access Pilot der Europäischen Kommission

271 Bruno Bauer: It’s economy stupid! – Anmerkungen zu ökonomischen Aspekten des goldenen und des grünen Weges beim Open Access Publishing

OPEN ACCESS – PROJEKTE

279 Debora Weber-Wulff: Im Anfang war das Wort … und das Chaos. Wikipedia, das unbekannte Wesen

285 Antonella De Robbio und Michael Katzmayr: Management eines internationalen Open Access-Archivs: das Beispiel E-LIS

291 Lisa Koch, Günter Mey und Katja Mruck: Erfahrungen mit Open Access – ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung zu Nutzen und Nutzung von „Forum Qualitative Forschung / Forum: Qualitative Social Research“ (FQS)

301 Andreas Holtz: Etablierte Fachzeitschriften in hybrider Publikation: Die GIGA Journal Family in Open Access

307 Andrea Ghoneim-Rosenauer: TRANS – ein mehrsprachiges multidisziplinäres kulturwissenschaftliches E-Journal

305 INTERVIEW

Erfahrungsaustausch für junge und erfahrene Infoprofis – praxisrelevant und international

TAGUNGSBERICHTE

313 Ursula Georgy und Luzian Weisel: Information: Droge, Ware oder Commons? Wertschöpfungs- und Transformationsprozesse auf den Informationsmärkten. Bericht über die ISI 2009 und die IuK 2009

317 Helga Bergmann und Vera Münch: Wissenschaftliche Information faszinierend präsentiert. FIZ CHEMIE Berlin und TFH Wildau ziehen auf der ACHEMA 2009 mit einem innovativen Konzept für Wissenstransfer und Wissensmanagement

INFORMATIONEN

278 Zusatzausbildung Musikinformationsmanagement erneut an der HdM Stuttgart

322 Praxishandbuch Bestandserhaltung in neuer Auflage Branchenreport Medizinische Dokumentation

323 Vorprogramm Online-Tagung 2009

BUCHBESPRECHUNGEN

270 J. Sebastian Günther. Erfolgreiches Onlinemarketing mit Google. Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing verstehen und zielsicher einsetzen (Wolfgang Ratzek)

270 Jens Ornbo; Claus Sneppen; Peter F. Würtz: Experience-Based Communication. (Wolfgang Ratzek)

300 Wolfgang G. Stock, Mechtild Stock: Wissensrepräsentation – Informationen auswerten und bereitstellen (Reginald Ferber)

311 Peter Tepe, Jürgen Rauter, & Tanja Semlow: Interpretationskonflikte am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (Wolfgang G. Stock)

Die komplette Ausgabe der neuen Ausgabe „Information Wissenschaft & Praxis“ findet man hier (PDF 5 MB!):

http://www.fachbuchjournal.de/journal/sites/default/files/IWP-5_2009_kpl.pdf

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/

„Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa: Open Access. Das Papierjournal ist ein Kind der Postkutschenära und inzwischen überteuer und extrem langsam (bei Topjournalen in der Ökonomie verstreichen fünf bis sieben Jahre zwischen Manuskripteinreichung und Druck). Warum soll das Papierjournal auf ewig das zentrale Medium formaler Wissenschaftskommunikation bleiben? Welche Nachteile haben Papierpublikationen, welche Vorteile bieten digitale Technologien in Forschungs- und Wissenschaftskommunikation oder bei der Bekämpfung von Plagiat, Betrug und Täuschung? Es gibt „goldene“ und „grüne“ Wege zu Open Access, und vieles geschieht überhaupt informell im Verborgenen: Wie informieren sich WissenschaftlerInnen wirklich? Lesen sie überhaupt wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher in Papierform, oder besorgen sie sich alle Informationen per E-Mail-Anfrage von den AutorInnen selbst? Wie arbeiten erfolgreiche E-Journals oder E-Archive (Closed oder Open Access)? Welche Finanzierungsmodelle bieten sich an? Welche organisatorisch-technischen Möglichkeiten haben wissenschaftliche Gesellschaften zur Förderung rationaler und rationeller Kommunikation?

Inhalt:

249 EDITORIAL

Gerhard Fröhlich: Open Access

250 NACHRICHTEN

Fortbildungstage Patentarbeit in Frankfurt am Main

Europa-Premiere für TOC 250

OPEN ACCESS – GRUNDLAGEN

253 Gerhard Fröhlich: Die Wissenschaftstheorie fordert OPEN ACCESS

259 Rainer Kuhlen and Karin Ludewig: ENCES – A European Network for Copyright in support of Education and Science – one step forward to a science-friendly copyright in Europe

265 Michael Strähle: Open Access auf europäische Forschung: Der Open Access Pilot der Europäischen Kommission

271 Bruno Bauer: It’s economy stupid! – Anmerkungen zu ökonomischen Aspekten des goldenen und des grünen Weges beim Open Access Publishing

OPEN ACCESS – PROJEKTE

279 Debora Weber-Wulff: Im Anfang war das Wort … und das Chaos. Wikipedia, das unbekannte Wesen

285 Antonella De Robbio und Michael Katzmayr: Management eines internationalen Open Access-Archivs: das Beispiel E-LIS

291 Lisa Koch, Günter Mey und Katja Mruck: Erfahrungen mit Open Access – ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung zu Nutzen und Nutzung von „Forum Qualitative Forschung / Forum: Qualitative Social Research“ (FQS)

301 Andreas Holtz: Etablierte Fachzeitschriften in hybrider Publikation: Die GIGA Journal Family in Open Access

307 Andrea Ghoneim-Rosenauer: TRANS – ein mehrsprachiges multidisziplinäres kulturwissenschaftliches E-Journal

305 INTERVIEW

Erfahrungsaustausch für junge und erfahrene Infoprofis – praxisrelevant und international

TAGUNGSBERICHTE

313 Ursula Georgy und Luzian Weisel: Information: Droge, Ware oder Commons? Wertschöpfungs- und Transformationsprozesse auf den Informationsmärkten. Bericht über die ISI 2009 und die IuK 2009

317 Helga Bergmann und Vera Münch: Wissenschaftliche Information faszinierend präsentiert. FIZ CHEMIE Berlin und TFH Wildau ziehen auf der ACHEMA 2009 mit einem innovativen Konzept für Wissenstransfer und Wissensmanagement

INFORMATIONEN

278 Zusatzausbildung Musikinformationsmanagement erneut an der HdM Stuttgart

322 Praxishandbuch Bestandserhaltung in neuer Auflage Branchenreport Medizinische Dokumentation

323 Vorprogramm Online-Tagung 2009

BUCHBESPRECHUNGEN

270 J. Sebastian Günther. Erfolgreiches Onlinemarketing mit Google. Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing verstehen und zielsicher einsetzen (Wolfgang Ratzek)

270 Jens Ornbo; Claus Sneppen; Peter F. Würtz: Experience-Based Communication. (Wolfgang Ratzek)

300 Wolfgang G. Stock, Mechtild Stock: Wissensrepräsentation – Informationen auswerten und bereitstellen (Reginald Ferber)

311 Peter Tepe, Jürgen Rauter, & Tanja Semlow: Interpretationskonflikte am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (Wolfgang G. Stock)

Die komplette Ausgabe der neuen Ausgabe „Information Wissenschaft & Praxis“ findet man hier (PDF 5 MB!):

http://www.fachbuchjournal.de/journal/sites/default/files/IWP-5_2009_kpl.pdf

KlausGraf - am Sonntag, 9. August 2009, 22:47 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen