Ergänzung zu: http://archiv.twoday.net/stories/11466449/

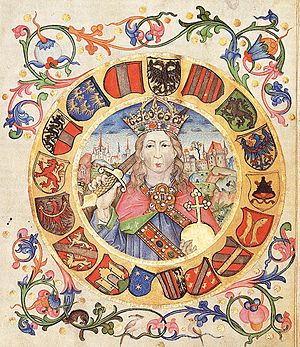

Heute: Ordentlich Ackerstein und Lager Buch (des Mainzer Altmünsterklosters), Abschrift des Originals 1731 mit ganzseitigem Aquarell der St. Bilhildis, Stadtarchiv Mainz Nr. 13/58. Lit.: 1300 Jahre Altmünsterkloster in Mainz. Mainz 1993, S. 31, 165. Außerdem enthält die Abschrift eine Ansicht von Bretzenheim (abgebildet S. 165, SW) und die Zeichnung eines Klosterhofs.

Siehe http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Bilhildis

Heute: Ordentlich Ackerstein und Lager Buch (des Mainzer Altmünsterklosters), Abschrift des Originals 1731 mit ganzseitigem Aquarell der St. Bilhildis, Stadtarchiv Mainz Nr. 13/58. Lit.: 1300 Jahre Altmünsterkloster in Mainz. Mainz 1993, S. 31, 165. Außerdem enthält die Abschrift eine Ansicht von Bretzenheim (abgebildet S. 165, SW) und die Zeichnung eines Klosterhofs.

Siehe http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Bilhildis

KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 22:55 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Prora - KdF Seebad auf der Insel Rügen from Andreas Reichle on Vimeo.

Filmische Impression eines zerfallenden Bauwerks in 4 Akten (10:46)Link zum Dokumentationszentrum Prora

Wolf Thomas - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 19:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Unter diesem Titel berichten die Archäologischen Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2009, S. 220-225 über die Befunde, die man bei der Untersuchung des für den Neubau des Diözesanarchivs in Rottenburg am Neckar gemacht hat.

KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 16:41 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das neuseeländische Militär hat heute hunderte zuvor klassifizierte Berichte über unidentifizierte Flugobjekte und Begegnungen mit Außerirdischen veröffentlicht.

Die Berichte aus den Jahren 1954 bis 2009 wurden heute unter dem Informationsfreiheitsgesetz freigegeben. Zuvor hatte das neuseeländische Militär Namen und persönliche Daten von Zeugen und beteiligten Personen entfernt.

Auf rund 2.000 Seiten berichten Privatpersonen, Militärangehörige und Piloten von ihren UFO-Begegnungen. Meist handelt es sich um Sichtungen von sich bewegenden Lichtern am Himmel.

Einige der Akten umfassen Zeichnungen von 'fliegenden Untertassen' und Beispiele von angeblich außerirdischen Schriftzeichen.

Vor der Freigabe der UFO-Akten sagte Major Kavae Tamariki, die 'Neuseeländische Verteidigungsstreitkraft" (New Zealand Defence Force, NZDF) werde sich nicht zum Inhalt der Akten äußern.

"Wir sind nur eine Sammelstelle für die Informationen. Wir haben nichts untersucht oder Berichte verfasst. Wir haben keine Angaben darin bestätigt."

Die Streitkräfte würden über keine Ressourcen verfügen, um UFO-Sichtungen zu untersuchen, sagte Tamariki weiter.

Die Leiterin der Forschungsgruppe UFOCUS NZ, Suzanne Hansen, sagte, sie habe mehr als zwei Jahre lang versucht, an die Akten zu gelangen.

"Als ich mit meiner Lobbyarbeit begann sagten sie, es gäbe in absehbarer Zeit keine Möglichkeit, dass die Akten freigeben würden. Sie ließen lange auf sich warten."

Im August des letzten Jahres versuchte 'The Press' im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes Zugriff auf die Akten zu bekommen. Das NZDF sagte, der Antrag würde "einen erheblichen Aufwand an Sortierarbeit, Forschung und Beratung erfordern, um festzustellen, ob die betreffenden Informationen freigegeben werden könnten", und man sei "nicht in der Lage einen Mitarbeiter freizustellen, um diese Aufgabe zu übernehmen".

Die öffentlichen Akten über UFO-Sichtungen könnten jetzt über das Neuseeländische Staatsarchiv beantragt werden.

Frau Hansen hofft nun, dass die Akten mehr Details über einige der berühmtesten Fälle aus Neuseeland, einschließlich der Kaikoura-Sichtung vom 21. Dezember 1978, enthüllen werden.

John Cordy (77) aus Wellington war in jener Nacht im Flugsicherungsturm und beharrt darauf, dass es keine logische Erklärung für die Vorfälle in dieser Nacht gebe.

Er und sein Kollege beobachteten unerklärliche Signale auf dem Radarschirm, obwohl zu diesem Zeitpunkt kein Flugzeug in der Nähe unterwegs war.

Zur gleichen Zeit berichtete die Mannschaft einer Argosy Frachtmaschine von seltsamen Lichtern rund um ihr Flugzeug. Die Lichter verfolgten die Maschine mehr als 60 Kilometer. Es gab mehrere Theorien zu diesem Vorfall, doch Herr Cody meint, keine dieser Erklärungsversuche könne den damaligen Vorfällen gerecht werden.

"Es war kein Fischerboot, es war nicht der Planet Jupiter oder die Venus und es waren nicht die Lichter des Hafens. Was es war, weiß ich nicht."

In einem weiteren Fall, der sich zwanzig Jahre später ereignete und sich nun in den freigegebenen Akten befindet, berichtet eine Frau von einem großen, runden oder ovalem Objekt, welches rötlich geleuchtet haben soll. "Das Wetter war ruhig, trotzdem hatte die Frau ein Gefühl von 'Lichtregen' auf ihrem Arm", steht in den Dokumenten.

Die Original-Dokumente, auf welchen die heute veröffentlichten Berichte basieren, bleiben im neuseeländischen Nationalarchiv unter Verschluss; einige bis 2080."

Quelle: exonews, 22.12.2010

Warum werden eigentlich nur UFO-Akten immer mit großem Trara freigegeben?

Wolf Thomas - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 15:28 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

Vor allem Schulschriften und insbesondere Altphilologisches wurden digitalisiert. Die Bände sind, soweit nicht nur aus urheberrechtlichen Gründen nur lokal verfügbar, wohl weitgehend über die Notation = AV 60000 im OPAC erreichbar (493 Digitalisate, darunter auch viele nicht freigegebene).

http://opac.ku-eichstaett.de

http://opac.ku-eichstaett.de

KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 02:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://zkbw.bsz-bw.de/

https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:digi

Die Sigelliste:

https://wiki.bsz-bw.de/lib/exe/fetch.php?media=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:zkbw_sigelliste.pdf

50 ist die FFHB Donaueschingen - Gott hab sie selig.

http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=36432&ImgNum=1895704

Zl 1 ist die Fürstlich Waldburg-Zeil'sche Bibliothek

http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=55559&ImgNum=2808467

https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:digi

Die Sigelliste:

https://wiki.bsz-bw.de/lib/exe/fetch.php?media=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:zkbw_sigelliste.pdf

50 ist die FFHB Donaueschingen - Gott hab sie selig.

http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=36432&ImgNum=1895704

Zl 1 ist die Fürstlich Waldburg-Zeil'sche Bibliothek

http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=55559&ImgNum=2808467

KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 00:40 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

David Heinrich Hoppe (1760-1846) zum 250. Geburtstag - UB Regensburg digitalisierte einige Schriften

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/hoppe/selbststaendig.htm

Im METS-Viewer, aber anscheinend nicht im Bayerischen Verbundkatalog.

Weitere Digitalisate der UB Regensburg, die ich im OPAC fand:

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=862669&custom_att_2=simple_viewer

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1799868&custom_att_2=simple_viewer

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1102433&custom_att_2=simple_viewer

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1797704&custom_att_2=simple_viewer

Mehr z.B. über die Suche: Freie Suche: regensburg, dann eingrenzen: Digitalisat, Monographie, nach 1879. Mit der Maus rechts über Volltext fahren, die lokalen Digitalisate haben eine Adresse beginnend mit bvbm1.

Im METS-Viewer, aber anscheinend nicht im Bayerischen Verbundkatalog.

Weitere Digitalisate der UB Regensburg, die ich im OPAC fand:

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=862669&custom_att_2=simple_viewer

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1799868&custom_att_2=simple_viewer

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1102433&custom_att_2=simple_viewer

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1797704&custom_att_2=simple_viewer

Mehr z.B. über die Suche: Freie Suche: regensburg, dann eingrenzen: Digitalisat, Monographie, nach 1879. Mit der Maus rechts über Volltext fahren, die lokalen Digitalisate haben eine Adresse beginnend mit bvbm1.

KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 00:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gruetzner_Aus_dem_Stadtarchiv_in_Hall.jpg

Die Lokalisierung: http://books.google.com/books?id=8B4UAAAAYAAJ&pg=PA63 (US)

Update: Farbe

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gruetzner_stadtarchiv.jpg

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.eliechtensteinensia.li/LIVL/

Da das Fürstentum Liechenstein winzig ist, dürfte eine komplette Digitalisierung der Zeitungen dieses Kleinterritoriums keinen Riesen-Aufwand bedeuten.

Da das Fürstentum Liechenstein winzig ist, dürfte eine komplette Digitalisierung der Zeitungen dieses Kleinterritoriums keinen Riesen-Aufwand bedeuten.

KlausGraf - am Samstag, 25. Dezember 2010, 21:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 25. Dezember 2010, 21:22 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.okfn.org/2010/12/21/cultural-heritage-rights-in-the-age-of-digital-copyright/

CHI want to retain control over items and buildings that they often regard as “theirs”, but this need has to live together with the fact that millions of people want to share digital content about cultural heritage on the web. Ultimately, this fact should be regarded as a very positive thing, if the mission of institutions is to maximise the awareness of Cultural Heritage among the public and the impact it has on the social and economic life of EU citizens.

See also

http://archiv.twoday.net/stories/6128992/

CHI want to retain control over items and buildings that they often regard as “theirs”, but this need has to live together with the fact that millions of people want to share digital content about cultural heritage on the web. Ultimately, this fact should be regarded as a very positive thing, if the mission of institutions is to maximise the awareness of Cultural Heritage among the public and the impact it has on the social and economic life of EU citizens.

See also

http://archiv.twoday.net/stories/6128992/

KlausGraf - am Samstag, 25. Dezember 2010, 19:45 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Damit es nicht in den Kommentaren untergeht, sei ein eindrucksvolles Stück Archiv-Ikonographie hier abgebildet.

Skulpturengruppe am Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Foto: Andreas Praefcke http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Größer: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Minoritenplatz_Archiv_Inschrift.jpg

Skulpturengruppe am Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Foto: Andreas Praefcke http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Größer: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Minoritenplatz_Archiv_Inschrift.jpg

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Samstag, 25. Dezember 2010, 08:32 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Samstag, 25. Dezember 2010, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2010 erhielt das Stadtarchiv vom Bürgermeisteramt das Goldene Buch der Stadt Nürnberg, in dem sich seit 1897 hochrangige Gäste der Stadt, darunter Mitglieder des Hochadels und regierender Häuser sowie Vertreter aller Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Lebens, verewigt haben. Übernommen hat das Archiv allerdings nur den Inhalt, da die repräsentative Buchkassette, die 2010 in der GNM-Ausstellung "Mythos Burg" bewundert werden konnte, natürlich beim Bürgermeisteramt verbleibt. Da das Goldene Buch auch künftig hochkarätigen Gästen der Stadt vorgelegt werden soll, ließ das Stadtarchiv hierfür hochwertige Faksimile-Ausdrucke anfertigen.

Die 259 kallligraphisch und künstlerisch gestalteten Einzelseiten wurden im Stadtarchiv verzeichnet und digitalisiert. Verzeichnung und Digitalisate können jetzt online in der Beständedatenbank des Stadtarchivs eingesehen werden.

So die Ankündigung. Natürlich gibt es keinen Direktlink zu den angeblichen Digitalisaten, die sich als Besch*** herausstellen: sie sind zu klein und dank eines dicken Copyfraud-Vermerks absolut unbrauchbar.

Und wie immer man die Digitalisate der Postkartensammlung in der Mist-Archivdatenbank auffinden mag (einfach ist es vermutlich nur für Eingeweihte) - es steht zu erwarten, dass man in gleicher Weise betrogen wird.

http://www.stadtarchiv.nuernberg.de/

Die 259 kallligraphisch und künstlerisch gestalteten Einzelseiten wurden im Stadtarchiv verzeichnet und digitalisiert. Verzeichnung und Digitalisate können jetzt online in der Beständedatenbank des Stadtarchivs eingesehen werden.

So die Ankündigung. Natürlich gibt es keinen Direktlink zu den angeblichen Digitalisaten, die sich als Besch*** herausstellen: sie sind zu klein und dank eines dicken Copyfraud-Vermerks absolut unbrauchbar.

Und wie immer man die Digitalisate der Postkartensammlung in der Mist-Archivdatenbank auffinden mag (einfach ist es vermutlich nur für Eingeweihte) - es steht zu erwarten, dass man in gleicher Weise betrogen wird.

http://www.stadtarchiv.nuernberg.de/

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 22:21 - Rubrik: Kommunalarchive

http://museum.zib.de/sgml_autographe/sgml_autographe.php?seite=10

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst für die Dauer von zwei Jahren geförderten Projektes werden seit Mai 2009 aus dem Autographenbestand des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig ca. 2.350 Handschriften aus dem Bereich "Befreiungskriege" und etwa 4.000 Autographen aus dem Bereich "Musik" inhaltlich erschlossen und digitalisiert.

Zahlreiche Autographen sind bereits online.

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst für die Dauer von zwei Jahren geförderten Projektes werden seit Mai 2009 aus dem Autographenbestand des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig ca. 2.350 Handschriften aus dem Bereich "Befreiungskriege" und etwa 4.000 Autographen aus dem Bereich "Musik" inhaltlich erschlossen und digitalisiert.

Zahlreiche Autographen sind bereits online.

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 21:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archive.org/stream/davidbaungardt_01_reel13#page/n39/mode/2up

Ein direktes Ansteuern durch Eingabe der Seitenzahlen geht nicht mehr; man muss unten den Schieberegler zur passenden Seitenzahl verschieben, was länger dauert.

Beim Blättern wählte ich intuitiv die oben prominent angebrachte Diashow-Anwendung statt der Pfeile unten. Einfacher blättert man aber mit Mausklick links (zurück) oder rechts (vor).

In FF und Chrome verdeckt in der Vergrößerungsstufe die untere Navigationsleiste die Navigation des Bildschirmfensters. Will man diese benutzen, muss man die Navigationsleiste ausschalten, hat dann aber immer noch das Problem, dass der rechte Navigationspfeil kaum zu treffen ist, weil er zu nahe an dem Pfeil für das Ausblenden der Leiste liegt.

Blättern geht in diesem Modus mit schneller Bewegung nach rechts (festgehaltene linke Maustaste) bzw. links. Setzt man ganz links oder rechts an, kann man langsam das ganze Bild erkunden. Zieht man zu schnell, blättert man. Wie man darauf von allein kommen soll, ist mir ein Rätsel.

Ebensowenig gefällt mir die grafische Anzeige der Suchergebnisse auf dem Seitenstrahl unten. Ich hätte lieber (stattdessen oder zusätzlich) eine Liste, da man bei aufeinanderfolgenden Seiten die Trefferbuttons schlecht unterscheiden kann.

Ein direktes Ansteuern durch Eingabe der Seitenzahlen geht nicht mehr; man muss unten den Schieberegler zur passenden Seitenzahl verschieben, was länger dauert.

Beim Blättern wählte ich intuitiv die oben prominent angebrachte Diashow-Anwendung statt der Pfeile unten. Einfacher blättert man aber mit Mausklick links (zurück) oder rechts (vor).

In FF und Chrome verdeckt in der Vergrößerungsstufe die untere Navigationsleiste die Navigation des Bildschirmfensters. Will man diese benutzen, muss man die Navigationsleiste ausschalten, hat dann aber immer noch das Problem, dass der rechte Navigationspfeil kaum zu treffen ist, weil er zu nahe an dem Pfeil für das Ausblenden der Leiste liegt.

Blättern geht in diesem Modus mit schneller Bewegung nach rechts (festgehaltene linke Maustaste) bzw. links. Setzt man ganz links oder rechts an, kann man langsam das ganze Bild erkunden. Zieht man zu schnell, blättert man. Wie man darauf von allein kommen soll, ist mir ein Rätsel.

Ebensowenig gefällt mir die grafische Anzeige der Suchergebnisse auf dem Seitenstrahl unten. Ich hätte lieber (stattdessen oder zusätzlich) eine Liste, da man bei aufeinanderfolgenden Seiten die Trefferbuttons schlecht unterscheiden kann.

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 20:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

"Eine wertvolle Sammlung zur Familie des Komponisten Johann Sebastian Bach ist für die kommenden zehn Jahre in Leipzig. Ein New Yorker Reedereibesitzer stellt sie dem Bach-Archiv als Leihgabe zur Verfügung. Die Sammlung umfasst fast 1.000 Stücke. Darunter sind Handschriften, Briefe, Bildnisse und Noten. Einige der wertvollsten Dokumente will das Bach-Archiv im Januar vorstellen."

Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 23.12.2010

" .... Mit der Sammlung Elias N. Kulukundis findet ab Dezember 2010 eine der wertvollsten Privatsammlungen zur Bachfamilie für den Zeitraum von zehn Jahren eine neue Heimstatt im Leipziger Bach-Archiv. Die Sammlung Kulukundis beinhaltet u.a. die autographe Partitur der Oper »Zanaida« Johann Christian Bachs, die bis dato als verschollen galt. ...."

Quelle: PRESSEMITTEILUNG BACH-ARCHIV LEIPZIG, 22.12.2010

Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 23.12.2010

" .... Mit der Sammlung Elias N. Kulukundis findet ab Dezember 2010 eine der wertvollsten Privatsammlungen zur Bachfamilie für den Zeitraum von zehn Jahren eine neue Heimstatt im Leipziger Bach-Archiv. Die Sammlung Kulukundis beinhaltet u.a. die autographe Partitur der Oper »Zanaida« Johann Christian Bachs, die bis dato als verschollen galt. ...."

Quelle: PRESSEMITTEILUNG BACH-ARCHIV LEIPZIG, 22.12.2010

Wolf Thomas - am Freitag, 24. Dezember 2010, 12:53 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.manuscripta-mediaevalia.de

Wenn einen Chrome-Benutzer als erstes die Mitteilung empfängt, man habe nicht den geeigneten Browser, dann ist man schon richtig eingestimmt.

Es gibt nun Permalinks, aber nicht etwa für Bildseiten (es gibt nun viele Digitalisate, aber meist Einzel- oder Schlüsselseiten z.B. aus Berlin), sondern nur für Handschriften

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/obj31275201.html

Und was sollen solche völlig schwachsinnigen Permalinks:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/sigrefsAachen|||Bibliothek der Stadt Aachen / Stadtbibliothek|||Beis A 5.html (die hier verwendete Weblogsoftware erkennt den Link nicht!)

Die früher gut benutzbaren Handschriftenkataloge sind im neuen System sehr viel langsamer und umständlicher zu benutzen geworden. Gottseidank funktionieren noch die alten Links:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0076_b117_JPG.htm

Alte Startseite der Kataloge geht auch noch:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-online.htm

Verlinken von Seiten ist im neuen Angebot nicht vorgesehen:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0076.html

Wozu man die PDFs der einzelnen Handschriftenbeschreibungen braucht, wissen die Götter.

Die neue Übersicht zu den Handschriften ist nicht berühmt, was soll z.B. einfach der Ortsname Anholt ohne nähere Angaben?

Nur Fachleute können folgendes entschlüsseln:

Bestandsumfang (ma.): 16 (BR), 2 (HBB), 26 (VDB)

Die Inhalte der vorläufigen Beschreibungen wurden nicht aktualisiert, sie sind nach wie vor nicht suchbar.

Der Grotefend ist unter der verlinkten Adresse nicht erreichbar:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm

Ebenso die Schreibsprachenbibliographie.

Insgesamt: mehr Pfusch, als Fortschritt! Durfte man nach der ganzen Stümperei in den letzten Jahren anderes erwarten?

Wenn einen Chrome-Benutzer als erstes die Mitteilung empfängt, man habe nicht den geeigneten Browser, dann ist man schon richtig eingestimmt.

Es gibt nun Permalinks, aber nicht etwa für Bildseiten (es gibt nun viele Digitalisate, aber meist Einzel- oder Schlüsselseiten z.B. aus Berlin), sondern nur für Handschriften

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/obj31275201.html

Und was sollen solche völlig schwachsinnigen Permalinks:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/sigrefsAachen|||Bibliothek der Stadt Aachen / Stadtbibliothek|||Beis A 5.html (die hier verwendete Weblogsoftware erkennt den Link nicht!)

Die früher gut benutzbaren Handschriftenkataloge sind im neuen System sehr viel langsamer und umständlicher zu benutzen geworden. Gottseidank funktionieren noch die alten Links:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0076_b117_JPG.htm

Alte Startseite der Kataloge geht auch noch:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-online.htm

Verlinken von Seiten ist im neuen Angebot nicht vorgesehen:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0076.html

Wozu man die PDFs der einzelnen Handschriftenbeschreibungen braucht, wissen die Götter.

Die neue Übersicht zu den Handschriften ist nicht berühmt, was soll z.B. einfach der Ortsname Anholt ohne nähere Angaben?

Nur Fachleute können folgendes entschlüsseln:

Bestandsumfang (ma.): 16 (BR), 2 (HBB), 26 (VDB)

Die Inhalte der vorläufigen Beschreibungen wurden nicht aktualisiert, sie sind nach wie vor nicht suchbar.

Der Grotefend ist unter der verlinkten Adresse nicht erreichbar:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm

Ebenso die Schreibsprachenbibliographie.

Insgesamt: mehr Pfusch, als Fortschritt! Durfte man nach der ganzen Stümperei in den letzten Jahren anderes erwarten?

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 06:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digitool.bibnat.ro:8881/R

darin: 108 Inkunabeln (METS-Viewer), darunter eine deutschsprachige Schedelsche Chronik.

Es gibt auch Handschriften (141), meist aus dem Battyaneum, z.B.

(nicht mit URL verlinkbar!) "Moralia Germanica"

Während man in den Metadaten des rumänischen Angebots so gut wie nichts über den Inhalt erfährt, wird die Provenienz aus der Adelsfamilie Trenbach angegeben. Den Inhalt listet der Handschriftencensus auf

http://www.handschriftencensus.de/18047

unterschlägt aber - seinem Bestreben folgend, provenienzgeschichtliche Studien so weit wie möglich zu erschweren - die Provenienz, denn nicht jeder weiß, dass Weitemeier 2006 Bücher aus der Trenbach-Bibliothek zusammenträgt. (Trenbach-Provenienz auch das digitalisierte Ms. I 92 = http://www.handschriftencensus.de/4274 )

Wie man die Digitalisate (auch alte Drucke z.B. einer aus der Stolberg-Bibliothek in Wernigerode) zitieren soll, wird nicht gesagt.

Erotisches Exlibris

Erotisches Exlibris

In DacoRomanica http://www.dacoromanica.ro/

http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R?RN=663157288

finde ich einen deutschsprachigen Titel:

ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Serbischen Wallachischen Jugend im Königreiche Hungarn, und den dazu gehörigen Theilen

darin: 108 Inkunabeln (METS-Viewer), darunter eine deutschsprachige Schedelsche Chronik.

Es gibt auch Handschriften (141), meist aus dem Battyaneum, z.B.

(nicht mit URL verlinkbar!) "Moralia Germanica"

Während man in den Metadaten des rumänischen Angebots so gut wie nichts über den Inhalt erfährt, wird die Provenienz aus der Adelsfamilie Trenbach angegeben. Den Inhalt listet der Handschriftencensus auf

http://www.handschriftencensus.de/18047

unterschlägt aber - seinem Bestreben folgend, provenienzgeschichtliche Studien so weit wie möglich zu erschweren - die Provenienz, denn nicht jeder weiß, dass Weitemeier 2006 Bücher aus der Trenbach-Bibliothek zusammenträgt. (Trenbach-Provenienz auch das digitalisierte Ms. I 92 = http://www.handschriftencensus.de/4274 )

Wie man die Digitalisate (auch alte Drucke z.B. einer aus der Stolberg-Bibliothek in Wernigerode) zitieren soll, wird nicht gesagt.

In DacoRomanica http://www.dacoromanica.ro/

http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R?RN=663157288

finde ich einen deutschsprachigen Titel:

ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Serbischen Wallachischen Jugend im Königreiche Hungarn, und den dazu gehörigen Theilen

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 04:16 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://dspace.bcucluj.ro/community-list

bzw.

http://dspace.bcucluj.ro/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Aktualisieren

Unter den digitalisierten Sammlungen sind auch etliche deutschsprachige Alte Drucke.

Siehe auch:

http://documente.bcucluj.ro/patrimoniu.html

bzw.

http://dspace.bcucluj.ro/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Aktualisieren

Unter den digitalisierten Sammlungen sind auch etliche deutschsprachige Alte Drucke.

Siehe auch:

http://documente.bcucluj.ro/patrimoniu.html

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ignca.nic.in/asp/all.asp?projectid=rar11

Trachtenbilder aus einem Illustrationswerk.

Das Indira Gandhi-Zentrum für indische Kunst hat aber auch ganze Bücher digitalisiert, auch solche, die ganz gewiss in Europa noch geschützt sind:

http://ignca.nic.in/asp/searchBooks.asp

Beispiel:

http://asi.nic.in/asi_books/4546.pdf

Trachtenbilder aus einem Illustrationswerk.

Das Indira Gandhi-Zentrum für indische Kunst hat aber auch ganze Bücher digitalisiert, auch solche, die ganz gewiss in Europa noch geschützt sind:

http://ignca.nic.in/asp/searchBooks.asp

Beispiel:

http://asi.nic.in/asi_books/4546.pdf

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://dspace.wbpublibnet.gov.in/dspace/

Wenn schon indische öffentliche Bibliotheken alte Bücher digitalisieren (hier: hauptsächlich englische Drucke des 19. Jahrhunderts) - wie erbärmlich ist da die Abstinenz der deutschen öffentlichen Bibliotheken?

Wenn schon indische öffentliche Bibliotheken alte Bücher digitalisieren (hier: hauptsächlich englische Drucke des 19. Jahrhunderts) - wie erbärmlich ist da die Abstinenz der deutschen öffentlichen Bibliotheken?

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.centreculturelirlandais.com/modules/movie/scenes/home/index.php?fuseAction=manuscrits&FUSEBOX_LANG=1

Psautier flamand

Histoire des rois d’Angleterre

Heures de Notre-Dame

Psautier flamand

Histoire des rois d’Angleterre

Heures de Notre-Dame

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:14 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2010/12/23/open-access-–-why-we-need-open-bibliography

Wenn alle selbstarchivierten Artikel in eine offene Bibliographie eingetragen würden, würde dies die Nachweissituation erheblich verbessern.

Wenn alle selbstarchivierten Artikel in eine offene Bibliographie eingetragen würden, würde dies die Nachweissituation erheblich verbessern.

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 02:21 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Schwall interessanter Beiträge erfordert sofortiges Besuchen von:

http://geschichtsweberei.blogspot.com/

http://geschichtsweberei.blogspot.com/

Mehr Belege dazu bei

http://openbiomed.info/2010/12/more-predatory-evidence-intech/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=predatory

http://openbiomed.info/2010/12/more-predatory-evidence-intech/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=predatory

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 02:12 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

lles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Daher ist nun auch die Zeit für das letzte Türlein dieses Jahr gekommen.

lles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Daher ist nun auch die Zeit für das letzte Türlein dieses Jahr gekommen. Allen Leserinnen und Lesern von Archivalia wünschen wir erholsame Weihachtstage!

Rückmeldungen sind willkommen: Wie hat der Adventskalender gefallen? Welches Türlein war besonders toll oder auch nicht?

Womit schließen? Mit etwas kostenloser Weihachts-Musik von Magnatune vielleicht?

Christmas Music by Magnatune Compilation

Aber da quatscht ständig jemand in den Zwischenraum zwischen den Stücken ...

Oder mit einem Link auf die hübsche Weihnachts-Dokumentation des Goethezeit-Portals?

http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=weihnachten_2010

Was fehlte?

* Übelgrübel *

Eindeutig ein Beitrag zur wichtigsten Archivalia-Rubrik Sportarchive. Da hätte ich ein Turnbuch im Angebot.

Und natürlich Tiere!

Löwe mit Evangelist

Löwe mit EvangelistTöne! (Unser Tonbeauftragter war leider gesundheitlich verhindert - gute Besserung!)

Schwäbisches! (via)

Und etwas zu Archivinnenräumen. Aus unserem Adventskalender 2008 entnehme ich das folgende stimmungsvolle Bild:

2010 waren wir unerträglich zahm. 2008 hatten wir wenigstens etwas von Klabund. Also schieben wir etwas Freches aus dem Simplicissimus nach:

http://simplicissimus.info/digiviewer/13/38#DV_14

Und es fehlten natürlich Rätsel!

Nichts gabs zum puzzlen.

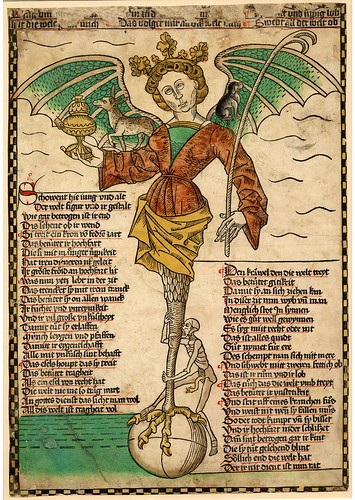

Wem das zu niveaulos ist, kann uns helfen, das folgende auf Flickr gefundene Bild genau zu bestimmen:

Hier Links zu allen Türlein 2010:

http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

Adventskalender (Türlein XXIII) - Digitale Weihnachtsgeschichte

Adventskalender (Türlein XXII) - Humanistenbriefwechsel

Adventskalender (Türlein XXI) - Kindheit in Russland

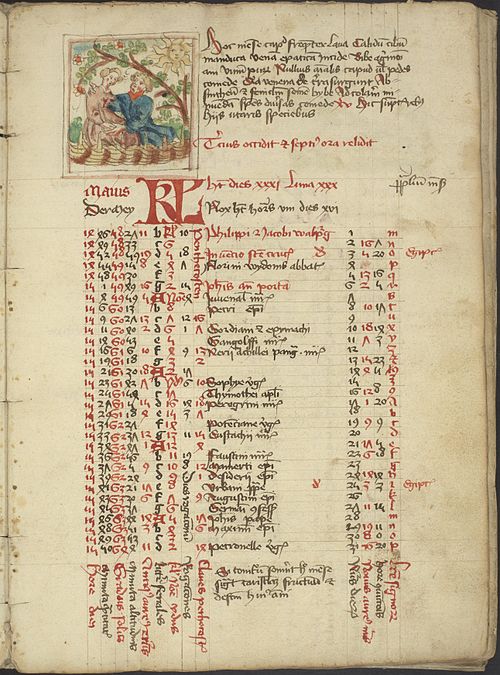

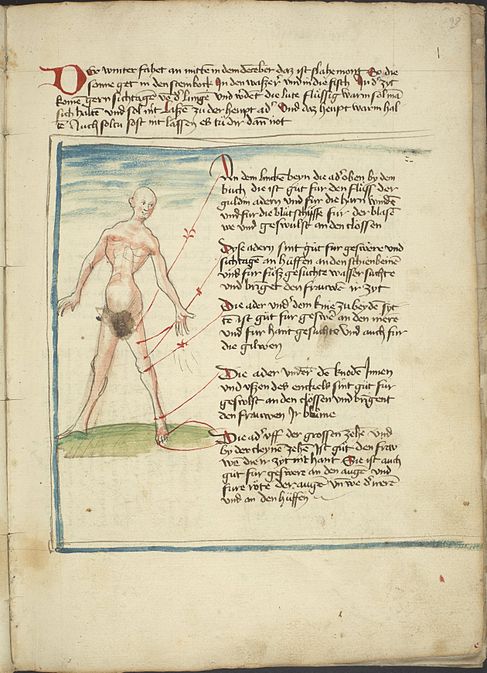

Adventskalender (Türlein XX) - Eine unbeachtete astromedizinische Sammelhandschrift

Adventskalender (Türlein XIX) - Pfenniggedicht über Archivare etc.

Adventskalender (Türlein XVIII) - Augustana

Adventskalender (Türlein XVII) - Feuerzangenbowle

Adventskalender (Türlein XVI) - Rheinburgenromantik

Adventskalender (Türlein XV) - Illuminierte Archivalien

Adventskalender (Türlein XIV) - Hypnerotomachia Poliphili

Adventskalender (Türlein XIII) - Berliner Weihnachtsmarkt anno 1847<

Adventskalender (Türlein XII) - für Phreunde der Fysik

Adventskalender (Türlein XI) - Islamische Handschriften online

Adventskalender (Türlein X) - Exlibris

Adventskalender (Türlein IX) - Ulrich von dem Türlin

Adventskalender (Türlein VIII) - Stollenkunde

Adventskalender (Türlein VII) - Historische Archivbauten

Adventskalender (Türlein VI) - Kinderlieder müssen frei sein

Adventskalender (Türlein V) - Faszinierende Fotos<

Adventskalender (Türlein IV) - Wikisource-Winter-Potpourri

Adventskalender (Türlein III) - Noteboek

Adventskalender (Türlein II) - Rächdschreibung

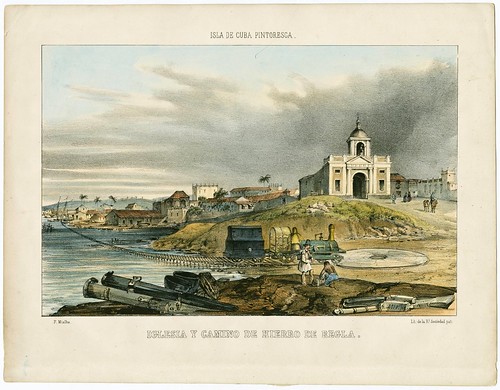

Adventskalender (Türlein I) - Kuba pittoresk

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 00:26 - Rubrik: Unterhaltung

http://blog.zeit.de/open-data/2010/12/23/open-data-feuerwehr/

Bart van Leeuwen ist seit fünfzehn Jahren Feuerwehrmann in den Niederlanden. Aber er ist auch Programmierer und beschäftigt sich seit Jahren mit Open-Source-Software und mit dem semantischen Web. In Interview spricht van Leeuwen über den Nutzen von Open Data für Rettungskräfte und das Informationssystem “RESC.info“. Das entwickelt er für die Feuerwehr zusammen mit der Gruppe netlabs.org. Obwohl die Leitung der Amsterdamer Feuerwehr kein Interesse zeigt, setzen mittlerweile acht Feuerwehrstationen die Software ein.

Bart van Leeuwen ist seit fünfzehn Jahren Feuerwehrmann in den Niederlanden. Aber er ist auch Programmierer und beschäftigt sich seit Jahren mit Open-Source-Software und mit dem semantischen Web. In Interview spricht van Leeuwen über den Nutzen von Open Data für Rettungskräfte und das Informationssystem “RESC.info“. Das entwickelt er für die Feuerwehr zusammen mit der Gruppe netlabs.org. Obwohl die Leitung der Amsterdamer Feuerwehr kein Interesse zeigt, setzen mittlerweile acht Feuerwehrstationen die Software ein.

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:53 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es dauert noch ein wenig, solange betrachten wir ein wunderschönes Nitrofullerene C60

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 23:47 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.eab-paderborn.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=72

Die Liste (ohne Abbildungen) ist bislang im Handschriftencensus nicht ausgewertet.

Die Liste (ohne Abbildungen) ist bislang im Handschriftencensus nicht ausgewertet.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 20:11 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Hochschularchiv der RWTH Aachen ist im denkmalgeschützten ehemaligen Regierungsgebäude untergebracht.

http://hochschularchiv-aachen.blogspot.com/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Zitieradresse ist so bescheuert wie die Metadaten:

Please use this identifier to cite or link to this item: http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2

Titel: De l' esprit des loix: Ou du rapport que les loix.....

Stichwörter: Law

Issue Date: 15-Jul-2009

Herausgeber: A Geneve : Chez Barrillot File

Beschreibung: 625 p.

URI: http://hdl.handle.net/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2

Sonstige Kennungen: HASH0150b87d4a7dc95987020be2

Appears in Collections: Σπάνια Βιβλία

Man muss den KVK oder einen anderen OPAC bemühen (will man nicht 38 MB auf Verdacht herunterladen), um festzustellen, dass es sich um ein wohl 1748 erschienenes Buch, das Montesquieu zugeschrieben wird, handelt (vorhanden in Gales "Making of the Modern World, in Griechenland frei zugänglich).

Von wann das "Griechisch-Deutsches Worterbuch" ist, das ebenfalls sich in der Sammlung befindet, ist den Metadaten ebenfalls nicht zu entnehmen.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2

Titel: De l' esprit des loix: Ou du rapport que les loix.....

Stichwörter: Law

Issue Date: 15-Jul-2009

Herausgeber: A Geneve : Chez Barrillot File

Beschreibung: 625 p.

URI: http://hdl.handle.net/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2

Sonstige Kennungen: HASH0150b87d4a7dc95987020be2

Appears in Collections: Σπάνια Βιβλία

Man muss den KVK oder einen anderen OPAC bemühen (will man nicht 38 MB auf Verdacht herunterladen), um festzustellen, dass es sich um ein wohl 1748 erschienenes Buch, das Montesquieu zugeschrieben wird, handelt (vorhanden in Gales "Making of the Modern World, in Griechenland frei zugänglich).

Von wann das "Griechisch-Deutsches Worterbuch" ist, das ebenfalls sich in der Sammlung befindet, ist den Metadaten ebenfalls nicht zu entnehmen.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der englischsprachige Sammelband gibt einen Überblick zu den Ländern

Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und zur Türkei:

http://www.accesoabierto.net/sites/accesoabierto.net/files/OASouthEurope.pdf

Der Anhang ist leider sehr uneinheitlich. Ohne Griechischkenntnisse fängt man mit den englischsprachigen Bezeichnungen der Digitalen Bibliotheken in Griechenland nichts an, da URLs fehlen. Siehe aber http://tinyurl.com/33attcy

Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und zur Türkei:

http://www.accesoabierto.net/sites/accesoabierto.net/files/OASouthEurope.pdf

Der Anhang ist leider sehr uneinheitlich. Ohne Griechischkenntnisse fängt man mit den englischsprachigen Bezeichnungen der Digitalen Bibliotheken in Griechenland nichts an, da URLs fehlen. Siehe aber http://tinyurl.com/33attcy

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:40 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ndr.de/flash/NDRPlayer.swf?id=creativecommons105

Creative-Commons-Lizenz BY-NC-ND

Was haben Barack Obama, die Band "Nine Inch Nails" und der NDR gemeinsam? Sie wollen, dass sich ihre Inhalte im Netz verbreiten. Außerdem: NDR Videos extern einbetten.

[Ich machs nicht gern, aber nachdem mein Browser Chrome wegen diesem Video wiederholt abstürzte, musste ich aus Notwehr die Einbindung deaktivieren. Der Gründer und Hauptadministrator KG]

Creative-Commons-Lizenz BY-NC-ND

Was haben Barack Obama, die Band "Nine Inch Nails" und der NDR gemeinsam? Sie wollen, dass sich ihre Inhalte im Netz verbreiten. Außerdem: NDR Videos extern einbetten.

[Ich machs nicht gern, aber nachdem mein Browser Chrome wegen diesem Video wiederholt abstürzte, musste ich aus Notwehr die Einbindung deaktivieren. Der Gründer und Hauptadministrator KG]

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:34 - Rubrik: Web 2.0

Der beachtenswerte Aufsatz von Rainer Polley zur hessischen Rechtslage (mit einem Blick auf NRW) findet sich in den neuen Archivnachrichten aus Hessen, die Herr Contributor Wolf hier anzeigte:

http://archiv.twoday.net/stories/11508613/

http://archiv.twoday.net/stories/11508613/

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:26 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bildquelle: D3 architectes

"Het Franse D3 architectes heeft het ontwerp voor het nationaal archief van Frans-Guyana gepresenteerd. Het expressieve gebouw in de hoofdstad Cayenne herbergt een betonnen silo, waar de archiefstukken beschermd tegen de hoge temperaturen en vochtigheidsgraad liggen opgeslagen.

Deze zeventien meter hoge silo is vanaf de buitenkant niet of nauwelijks zichtbaar dankzij het houten exterieur. Met name het dak, dat de silo en onderbouw als een hoed bedekt, verleent het centrum een sterke identiteit. Het ontwerp is gebaseerd op dat van een ‘carbet’, een traditionele Frans-Guyaanse boshut.

Het dak is voorzien van lamellen, die horizontaal zijn geplaatst om beschutting te bieden als de zon in de middag recht boven het gebouw staat. Doordat er verloop in de lamellen zit, krijgt het gebouw een dynamisch karakter. Dit moet de ‘levendige invloed’ van de archiefstukken in de silo weerspiegelen.

De compact ontworpen silo zelf heeft een dubbele betonnen wand, die een koele en droge omgeving voor de documenten waarborgt. Rond de silo zijn de overige functies als kantoren en educatieve voorzieningen georganiseerd.

Alle programmaonderdelen zijn verbonden via een ruime gang, die qua hoogte nog een etage doorloopt. Hierdoor kan het dankzij de lamellen van het dak daglicht ontvangen. De functies op de eerste verdieping zijn verbonden via een loopbrug. Tussen de twee niveaus bevindt zich een entresol, die dient als ontmoetingsruimte en ontspanningsplaats.

D3 heeft vandaag de prijsvraag voor het ontwerp gewonnen, meldt het bureau. Wanneer het project van start gaat, is evenwel nog niet bekend. "

architectenweb.nl

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:24 - Rubrik: Archivbau

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit einem Schwerpunkt zur Eröffnung des Grundbuch- und Personenstandsarchiv Hessen in Neustadt.

Link zur PDF

Link zur PDF

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:06 - Rubrik: Genealogie

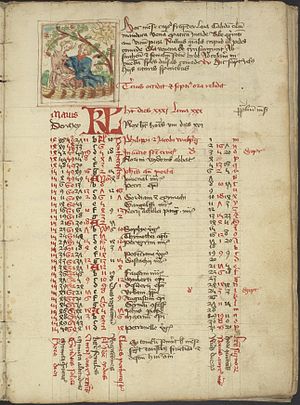

Unter den jetzt neu digitalisierten Handschriften befinden sich auch die prächtig illuminierten Basler Matrikelbände von 1460 bis 1764.

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/20/0

Wappen von Hiltprand Brandenburg

Wappen von Hiltprand Brandenburg

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/20/0

Wappen von Hiltprand Brandenburg

Wappen von Hiltprand BrandenburgKlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 16:12 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Miška Mica se znajde v arhivu. Sreča duhca, ki tam živi in jo popelje v neznani svet. Otroci bodo preko zgodbe spoznali in osvojili mnoge nove besede (gotica, incialka, arhiv, arhivalije, listina, mikrofilm, pečat ...), s katerimi jih bo na zabaven duhec popeljal po Arhivu."

Wer übersetzt dieses slowenische Buch?

Quelle: Verlagswerbung

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 15:54 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Karl Friedrich Drollinger (* 26. Dezember 1688 in Baden-Durlach (das heutige Karlsruhe-Durlach); † 1. Juni 1742 in Basel) war ein Archivar, Lyriker und Übersetzer. Er gehört zu den ersten schweizerischen Dichtern, die eine größere Bekanntheit erreicht haben.

s. a.: http://archiv.twoday.net/search?q=Drollinger

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 10:41 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

n sich hätte ja heute die 'Speyrer Chronik' und Mitteilungen zu den Burgunderkriegen auf dem Programm gestanden, aber dann war ich von dem im VÖBBLOG gefundenen Video so begeistert, dass ich hinter dem vorletzten Türlein und nach den streng wissenschaftlichen Humanistenbriefwechseln lieber wieder etwas Unterhaltung serviere.

n sich hätte ja heute die 'Speyrer Chronik' und Mitteilungen zu den Burgunderkriegen auf dem Programm gestanden, aber dann war ich von dem im VÖBBLOG gefundenen Video so begeistert, dass ich hinter dem vorletzten Türlein und nach den streng wissenschaftlichen Humanistenbriefwechseln lieber wieder etwas Unterhaltung serviere.Alle Türlein:

http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 00:50 - Rubrik: Unterhaltung

Internet Archive has announced that a publicly accessible digital copy of the complete 1930 United States Census – the largest, most detailed census released to date – is available free of charge at http://www.archive.org/details/1930_census. Previously, 1930 Census records were accessible only through microfilm, or subscription services in which select portions of data are provided for a fee.

http://blog.archive.org/2010/12/22/1790-1930-u-s-census-records-available-free/

http://blog.archive.org/2010/12/22/1790-1930-u-s-census-records-available-free/

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 23:19 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der FAZ.

Die Regel, gemäß deren Geheimdossiers nur aus bereits bekanntem Material zusammengestellt werden dürfen, ist essentiell für das Vorgehen der Geheimdienste - und nicht nur in diesem Jahrhundert. Es ist dieselbe Dynamik wie in einer esoterischen Buchhandlung, in der jede Neuerscheinung (über den Gral, über Templer, über die Rosenkreuzer) exakt dasselbe wiederholt, was in den vorherigen Büchern behauptet wurde. Das liegt nicht so sehr daran, dass Autoren solcher Werke nicht gerne aus unbekanntem Material recherchieren würden (wo auch immer sie über das Nicht-Existierende forschen), sondern an den Anhängern des Okkultismus: Sie glauben nämlich nur an das, was sie bereits wissen und alles bestätigt, was sie irgendwann einmal mitbekommen haben. Nach diesem Mechanismus ist der Erfolg von Dan Brown zu erklären.

Die Regel, gemäß deren Geheimdossiers nur aus bereits bekanntem Material zusammengestellt werden dürfen, ist essentiell für das Vorgehen der Geheimdienste - und nicht nur in diesem Jahrhundert. Es ist dieselbe Dynamik wie in einer esoterischen Buchhandlung, in der jede Neuerscheinung (über den Gral, über Templer, über die Rosenkreuzer) exakt dasselbe wiederholt, was in den vorherigen Büchern behauptet wurde. Das liegt nicht so sehr daran, dass Autoren solcher Werke nicht gerne aus unbekanntem Material recherchieren würden (wo auch immer sie über das Nicht-Existierende forschen), sondern an den Anhängern des Okkultismus: Sie glauben nämlich nur an das, was sie bereits wissen und alles bestätigt, was sie irgendwann einmal mitbekommen haben. Nach diesem Mechanismus ist der Erfolg von Dan Brown zu erklären.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 21:19 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dass die Datenschutzbeauftragten nicht die hellsten in Sachen Internet sind, sieht man wieder an diesem auf http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=4696 angepriesenen neuen Angebot:

http://www.lfd.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=27356&article_id=92963&_psmand=48

Es gibt kein Browsing, sondern nur eine Suchfunktion mit Stichwortregister, und auch keinen RSS-Feed. Nun, das ist eine klare Bevormundung derjenigen, die gern sofort eingestellte Fälle zur Kenntnis nehmen wollen. Sicher fällt diesen Schlauköpfen auch eine Begründung dafür ein, wieso dies datenschutzrechtlich nicht gewollt ist. Vielleicht weil es eine "neue Qualität" bedeutet, um das allergrößte Dummwort der Datenschutzbeauftragten mal wieder zu zitieren?

http://www.lfd.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=27356&article_id=92963&_psmand=48

Es gibt kein Browsing, sondern nur eine Suchfunktion mit Stichwortregister, und auch keinen RSS-Feed. Nun, das ist eine klare Bevormundung derjenigen, die gern sofort eingestellte Fälle zur Kenntnis nehmen wollen. Sicher fällt diesen Schlauköpfen auch eine Begründung dafür ein, wieso dies datenschutzrechtlich nicht gewollt ist. Vielleicht weil es eine "neue Qualität" bedeutet, um das allergrößte Dummwort der Datenschutzbeauftragten mal wieder zu zitieren?

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 20:01 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.dwdl.de/story/29475/tagesschauapp_deckt_verlegerabzocke_auf/

Tagesschau-App deckt Verleger-Abzocke auf: Was man im "großen" Internet nicht schafft - die Bezahlschranke herunter zu lassen - versuchen die Verlage den Lesern ohne echten Mehrwert auf dem kleinen Screen als Mehrwert zu verkaufen. Kein Wunder, dass man bei diesem gewagten Plan Panik vor der "Tagesschau"-App hat.

Tagesschau-App deckt Verleger-Abzocke auf: Was man im "großen" Internet nicht schafft - die Bezahlschranke herunter zu lassen - versuchen die Verlage den Lesern ohne echten Mehrwert auf dem kleinen Screen als Mehrwert zu verkaufen. Kein Wunder, dass man bei diesem gewagten Plan Panik vor der "Tagesschau"-App hat.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Anregungen für Weihnachtsgrüße bietet:

http://blog.moskaliuk.com/institutionelle-weihnachtsgruesse-erraten/

http://blog.moskaliuk.com/institutionelle-weihnachtsgruesse-erraten/

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 19:42 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.medievalists.net/2010/12/22/breikocher-josef-the-medieval-origins-of-a-grotesque-comic-motif-in-the-german-christmas-play/ hat den falschen Link, aber wenn man schludrig sucht, denkt man, dass der Autor Joseph Breikocher hieß. In Wirklichkeit heißt er Walsh und der Aufstz über das groteske Motiv von Weihnachtsspielen findet sich hier:

http://parnaseo.uv.es/Ars/webelx/Pon%C3%A8ncies%20pdf/Walsh.pdf

Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)

Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)

http://parnaseo.uv.es/Ars/webelx/Pon%C3%A8ncies%20pdf/Walsh.pdf

Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)

Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 19:33 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenanalyse-entlarvt-Schummelkultur-in-medizinischen-Studien-1158102.html

Die erste umfassende Übersicht mit Fallbeispielen für die verbreitete Praxis, unangenehme Studiendaten selektiv zu verschweigen, haben Arzneimittelprüfer des Kölner Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen im Oktober 2010 veröffentlicht. "Vergleicht man die unpublizierten mit den publizierten Daten, so zeigen sich große Ergebnisunterschiede. Die publizierten Studien neigen dazu, die Wirksamkeit zu über- und die Nebenwirkungen zu unterschätzen", resümieren die Prüfer.

Gibt es die Studie auch online? (Heise möchte lieber, dass die Leute sein Technology Review vom Januar 2011 kaufen und verlinkt nur dorthin: http://www.heise.de/tr/artikel/Falsches-Spiel-1155928.html )

[Ja! Siehe Kommentar und http://de.wikipedia.org/wiki/Publikationsbias ]

Siehe auch

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/8269/

Zur Datentransparenz

https://www.iqwig.de/index.1175.html

https://www.iqwig.de/iqwig-gesetz-muss-publikationspflicht-fuer-alle.1133.html

Die erste umfassende Übersicht mit Fallbeispielen für die verbreitete Praxis, unangenehme Studiendaten selektiv zu verschweigen, haben Arzneimittelprüfer des Kölner Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen im Oktober 2010 veröffentlicht. "Vergleicht man die unpublizierten mit den publizierten Daten, so zeigen sich große Ergebnisunterschiede. Die publizierten Studien neigen dazu, die Wirksamkeit zu über- und die Nebenwirkungen zu unterschätzen", resümieren die Prüfer.

Gibt es die Studie auch online? (Heise möchte lieber, dass die Leute sein Technology Review vom Januar 2011 kaufen und verlinkt nur dorthin: http://www.heise.de/tr/artikel/Falsches-Spiel-1155928.html )

[Ja! Siehe Kommentar und http://de.wikipedia.org/wiki/Publikationsbias ]

Siehe auch

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/8269/

Zur Datentransparenz

https://www.iqwig.de/index.1175.html

https://www.iqwig.de/iqwig-gesetz-muss-publikationspflicht-fuer-alle.1133.html

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 19:02 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Fragt ein Blawger http://rechtsreferendar.blogspot.com/2010/12/welcher-anwalt-braucht-schon-eine.html

Quelle: http://www.ra-diesel.de

Quelle: http://www.ra-diesel.de

Quelle: http://www.ra-diesel.de

Quelle: http://www.ra-diesel.deKlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 18:57 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.rechtslupe.de/zivilrecht/die-nicht-kopierfaehige-notarurkunde-324709

Die Kopierfähigkeit muss dagegen nicht zwingend erhalten bleiben. Bei Gesamturkunden kann die dauerhafte Verbindung durch Schnur und Prägesiegel nämlich leicht dazu führen, dass einzelne Teile der Urkunde zwar lesbar, nicht aber kopierfähig bleiben. Der Notar soll die Ösung sogar so im oberen Drittel des Seitenrandes anbringen, dass der Heftfaden durch eine Lochung nicht beschädigt werden kann4. Würde ihm gleichzeitig die Pflicht auferlegt, die Kopierfähigkeit der einzelnen Teile der Gesamturkunde zu erhalten, könnte die dauerhafte Zusammenfügung häufig nicht sichergestellt werden.

Die Kopierfähigkeit muss dagegen nicht zwingend erhalten bleiben. Bei Gesamturkunden kann die dauerhafte Verbindung durch Schnur und Prägesiegel nämlich leicht dazu führen, dass einzelne Teile der Urkunde zwar lesbar, nicht aber kopierfähig bleiben. Der Notar soll die Ösung sogar so im oberen Drittel des Seitenrandes anbringen, dass der Heftfaden durch eine Lochung nicht beschädigt werden kann4. Würde ihm gleichzeitig die Pflicht auferlegt, die Kopierfähigkeit der einzelnen Teile der Gesamturkunde zu erhalten, könnte die dauerhafte Zusammenfügung häufig nicht sichergestellt werden.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 18:49 - Rubrik: Archivrecht

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7863/

Ohler, Norbert: Landeskunde Südwestdeutschlands: eine Auswahlbibliographie mit Schwerpunkt Geschichte unter Berücksichtigung von Anrainern und Nachbardisziplinen

Die Landeskunde Südwestdeutschlands ist über viele Jahre hinweg aus Lehrveranstaltungen des Autors zur südwestdeutschen Landesgeschichte am Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. hervorgegangen. Sie ist überregional und interdisziplinär angelegt und bietet eine ausgezeichnete Ergänzung zu Datenbanken wie der "Virtuellen Deutschen Landesbibliographie" oder der "Bodensee-Bibliographie".

Natürlich kann man an genügend Titeln und Lücken der 3000 Nummern umfassenden umfangreichen Bibliographie herummäkeln (sie ist sehr baden-lastig), aber das ändert nichts daran, dass eine solche Auswahl von großem Nutzen ist. Angesichts der Fülle vorliegender Literatur kommt es darauf an, den Weg zum Wichtigen zu weisen.

Ohler, Norbert: Landeskunde Südwestdeutschlands: eine Auswahlbibliographie mit Schwerpunkt Geschichte unter Berücksichtigung von Anrainern und Nachbardisziplinen

Die Landeskunde Südwestdeutschlands ist über viele Jahre hinweg aus Lehrveranstaltungen des Autors zur südwestdeutschen Landesgeschichte am Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. hervorgegangen. Sie ist überregional und interdisziplinär angelegt und bietet eine ausgezeichnete Ergänzung zu Datenbanken wie der "Virtuellen Deutschen Landesbibliographie" oder der "Bodensee-Bibliographie".

Natürlich kann man an genügend Titeln und Lücken der 3000 Nummern umfassenden umfangreichen Bibliographie herummäkeln (sie ist sehr baden-lastig), aber das ändert nichts daran, dass eine solche Auswahl von großem Nutzen ist. Angesichts der Fülle vorliegender Literatur kommt es darauf an, den Weg zum Wichtigen zu weisen.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 17:49 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://hharp.org/

We are very pleased to announce the addition of a new database of admission records to the HHARP website: the Royal Hospital for Sick Children, Glasgow. Covering the period 1883 (when the hospital first opened) to 1903, the database offers insight into the health of the poor child in the Scottish city of Glasgow, complementing databases already available for three London hospitals: the Hospital for Sick Children at Great Ormond Street, the Evelina Hospital and the Alexandra Hospital for Children with Hip Disease.

We are very pleased to announce the addition of a new database of admission records to the HHARP website: the Royal Hospital for Sick Children, Glasgow. Covering the period 1883 (when the hospital first opened) to 1903, the database offers insight into the health of the poor child in the Scottish city of Glasgow, complementing databases already available for three London hospitals: the Hospital for Sick Children at Great Ormond Street, the Evelina Hospital and the Alexandra Hospital for Children with Hip Disease.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 17:44 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.beck.de/2010/12/22/loveparade-2010-fuenf-monate-danach-staatsanwaltschaftliche-ermittlungen-werden-konkretisiert

Die strafrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit diesem Ereignis sind hier im Blog mit einer Nachhaltigkeit diskutiert worden, die bisher bei keinem der hier verhandelten Themen erreicht wurde. Die drei von mir eingestellten Beiträge sind insgesamt bislang 25000 mal aufgerufen und über 1100 mal kommentiert worden. Damit wurde die Leistungsfähigkeit der Kommentarfunktion in diesem Blog mehrfach auf eine ersnthafte Probe gestellt. Dabei wird - wie nicht anders zu erwarten bei so einem komplexen Geschehen, die Diskussion nunmehr weitgehend von wenigen "Experten" geführt, die sich in den vergangenen Monaten in alle Einzelheiten des Geschehens und der im Netz verfügbaren Planungsunterlagen eingearbeitet haben. Viele der Kommenatre sind hilfreich und alle zusammen vermitteln ein realistisches Bild von den Abläufen vor und bei dieser Veranstaltung. Als Fazit lässt sich wohl festhalten: Die Katstrophe war kein unglücklicher Zufall oder einfach Pech, sondern sie war bei der mangelhaften Planung, der widerrechtlichen Genehmigung und der mangelhaften Beachtung von Sicherheitsvorkehrungen geradezu erwartbar. Die Loveparade hätte in dieser Größenordnung an diesem Ort und mit diesen Vorkehrungen nicht stattfinden dürfen.

Die strafrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit diesem Ereignis sind hier im Blog mit einer Nachhaltigkeit diskutiert worden, die bisher bei keinem der hier verhandelten Themen erreicht wurde. Die drei von mir eingestellten Beiträge sind insgesamt bislang 25000 mal aufgerufen und über 1100 mal kommentiert worden. Damit wurde die Leistungsfähigkeit der Kommentarfunktion in diesem Blog mehrfach auf eine ersnthafte Probe gestellt. Dabei wird - wie nicht anders zu erwarten bei so einem komplexen Geschehen, die Diskussion nunmehr weitgehend von wenigen "Experten" geführt, die sich in den vergangenen Monaten in alle Einzelheiten des Geschehens und der im Netz verfügbaren Planungsunterlagen eingearbeitet haben. Viele der Kommenatre sind hilfreich und alle zusammen vermitteln ein realistisches Bild von den Abläufen vor und bei dieser Veranstaltung. Als Fazit lässt sich wohl festhalten: Die Katstrophe war kein unglücklicher Zufall oder einfach Pech, sondern sie war bei der mangelhaften Planung, der widerrechtlichen Genehmigung und der mangelhaften Beachtung von Sicherheitsvorkehrungen geradezu erwartbar. Die Loveparade hätte in dieser Größenordnung an diesem Ort und mit diesen Vorkehrungen nicht stattfinden dürfen.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Bergungsarbeiten an der Einsturzstelle des Kölner Archivs werden an Weihnachten eingestellt. Die Maschinen werden abgeschaltet, um die Weihnachtsruhe für die Anwohner einzuhalten, so die Stadt. Anfang Januar sollen Taucher im Grundwasser an der Einsturzstelle nach den restlichen verschüttten Archivalien zu suchen."

Quelle: WDR.de. Studio Köln, Nachrichten, 22.12.2010

Quelle: WDR.de. Studio Köln, Nachrichten, 22.12.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 09:17 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 09:11 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

n einer Zusammenstellung von Humanistenbriefwechseln aus dem deutschsprachigen Raum arbeitend, möchte ich eine Auswahl einschlägiger Internetquellen bereits jetzt vorstellen.

n einer Zusammenstellung von Humanistenbriefwechseln aus dem deutschsprachigen Raum arbeitend, möchte ich eine Auswahl einschlägiger Internetquellen bereits jetzt vorstellen. Die ersten frühhumanistischen Bestrebungen setzen im wesentlichen nach der Mitte des 15. Jahrhunderts ein. Mit der Reformation tritt diese - in den Quellen, vor allem aber in der Forschung - in den Vordergrund und der humanistische Freundschaftsbrief in den Hintergrund. Der Einfachheit halber entschloss ich mich, das Jahr 1520 als Grenzjahr zu nehmen. "Reformatoren", von denen aus der Zeit vor 1517 wenigstens einige wenige Briefe erhalten sind, müssten also berücksichtigt werden.

Wer kann als Humanist gelten? Mit dem Eindringen klassisch geschulten Lateins in die Gelehrtenwelt fällt ein Kriterium weg, mit der man im Frühhumanismus vielleicht "Humanisten" und sonstige lateinisch schreibende Gelehrte unterscheiden könnte. Die bekannten großen vorreformatorischen Korpora (mit ganz überwiegend lateinischem Inhalt) sind jedenfalls eindeutig Humanisten gewidmet.

Eine Bibliographie zu Briefsammlungen der Reformationszeit bietet Smith 1918

http://books.google.com/books?id=oEy_3aDT61sC&pg=PA542

Zur humanistischen Briefkultur (mit Schwerpunkt auf dem Späthumanismus bzw. der frühen Neuzeit):

Almási, Gábor: Humanistic Letter-Writing, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 03.12.2010. URL: http://www.ieg-ego.eu/almasig-2010-en URN:urn:nbn:de:0159-20101011147

***

Die Autoren sind nach ihrem Todesjahr geordnet.

Hermann Schedel (1410-1485)

Joachimsohns Ausgabe von 1893 steht im Netz (nach dem Google-US-Digitalisat):

http://www.archive.org/details/hermannschedels00joacgoog

Peter Schott der Jüngere (1459-1490)

Die maßgebliche Edition von Cowie 1963 ist nicht online, wohl aber die Quelle für den Briefwechsel, der zeitgenössische Druck der Lucubraciunculae, 1498

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-81

Albrecht von Bonstetten (gest. ca. 1504/05)

Das im Codex 710 der Stiftsbibliothek St. Gallen erhaltene Briefcorpus des Einsiedler Dekans edierte Albert Büchi 1893:

http://www.archive.org/details/AlbrechtVonBonstettenBriefeUndAusgewaehlteSchriften

Celtis-Epitaph

Celtis-EpitaphKonrad Celtis (1459-1508)

Rupprichs Briefwechsel-Ausgabe von 1934 ist zwar nicht online, aber die UB München hat 18 Briefe des Erzhumanisten digitalisiert:

http://epub.ub.uni-muenchen.de/11365/

Johannes Fuchsmagen (1450-1510)

17 Briefe 1507-1509 an Abt Johann I. von Kremsmünster edierte Richard Newald 1926:

http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/JBMusver_1926_081_0153-0223.pdf

Johannes Trithemius (1462-1516)

Klaus Arnolds Trithemius-Biographie ²1991 enthält ein "Briefregister". An alten Drucken sind online

Busäus 1605 (30 Briefe)

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/pageview/1829849

Jakob Spiegels Sammlung 1536

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00001431?jumpback=true&maximized=true&page=/BE_0124_0000_00.tif

Wieder in Frehers Opera historica, die dank freundlicher und rascher Erfüllung eines Digitalisierungswunsches durch Dilibri nunmehr auch online sind, hier Bd. 2:

http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/385535

Johannes Reuchlin (1455-1522)

Ob Bd. IV der neuen Ausgabe der briefe noch erscheint? Für die Briefe ab 1517 muss man leider noch Geiger 1875 konsultieren:

http://www.archive.org/details/johannreuchlins01reucgoog

Die alten Drucke bei

http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/r.html

(Thallers Digitalisate-Server zur Lutherhalle Wittenberg ist seit mindestens Anfang 2010 offline; Thaller reagiert nicht mehr auf Mails dazu, letzte Mail von ihm 30. März 2010)

Konrad Mutian (1470-1526)

Beide parallel entstandenen Briefwechselausgaben sind online:

Edition Krause

http://www.archive.org/search.php?query=mutianus%20AND%20mediatype:texts

Gillert I-II

http://www.archive.org/details/derbriefwechsel00sachgoog

[ http://archiv.twoday.net/stories/342799851/ ]

Jakob Wimpfeling (1450-1528)

Eine herausragende Leistung, die auch online verfügbar ist: der von Otto Herding und Dieter Mertens bearbeitete Briefwechsel

I. http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2675/

II: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2676/

Johannes Aventin (1477-1534)

Dafür, dass in den "Sämmtlichen Werken" Bd. 1 und Bd. 6

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/aventin

nur gut 20 Briefe dokumentiert werden konnten, werden diese sehr eingehend im Verfasserlexikon "Deutscher Humanismus" gewürdigt:

http://paperc.de/2909-deutscher-humanismus-a---k-9783110213874/pages/54

Ulrich Zasius (1461-1535)

Mit anderen Werken Josef Antons von Riegger ist auch die Ausgabe der Zasius-Briefe 1774 von der UB Freiburg digitalisiert worden:

http://digilib.ub.uni-freiburg.de/document/316214523/

Scheurl

ScheurlChristoph Scheurl (1481-1542)

Von Soden und Knaake gaben 1867/72 in 282 Nummern aus den Handschriftenbänden im privaten Scheurl-Archiv Briefe Scheurls an Zeitgenossen heraus:

I: http://books.google.de/books?id=si5iAAAAMAAJ

II: http://books.google.de/books?id=si5iAAAAMAAJ&pg=PA173

Johannes Eck (1486-1543)

Das einzige laufende Editionsprojekt, das als Internetprojekt durchgeführt wird:

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eck-Briefe.html

Konrad Peutinger (1465-1547)

Der von Erich König 1923 bearbeitete Briefwechsel steht in Düsseldorf zur Einsicht bereit:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1806887

Beatus Rhenanus (1485-1547)

Die Ausgabe des Briefwechsels von Horawitz und Hartfelder ist online:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briefwechsel_des_Beatus_Rhenanus.pdf

http://www.archive.org/details/BriefwechselDesBeatusRhenanus2

Ein alter Aufsatz von Horawitz über die in Form von Originalen erhaltene Korrespondenz in Schlettstadt

http://www.archive.org/stream/sitzungsberichte78stuoft#page/312/mode/2up

Digitalisate bietet die Schlettstädter Humanistenbibliothek:

http://www.ville-selestat.fr/bh/index.php?page=accueil

Die Liste der 2009 digitalisierten Briefe:

http://www.ville-selestat.fr/bh/cbr_2009.pdf

Joachim Vadian (1484-1551)

Um die Ausgabe der Vadianischen Briefsammlung von Emil Arbenz bei Google zu benutzen, kann man zu einem US-Proxy greifen:

I http://books.google.com/books?id=4SwLAAAAIAAJ&pg=PA395

II http://books.google.com/books?id=Ai0LAAAAIAAJ&pg=PA191

III http://books.google.com/books?id=SSwLAAAAIAAJ&pg=PP13

IV http://books.google.com/books?id=SSwLAAAAIAAJ&pg=PA697

V http://books.google.com/books?id=kC8LAAAAIAAJ&pg=PA617

VI http://books.google.com/books?id=OSsLAAAAIAAJ&pg=PP7

VII http://books.google.com/books?id=OSsLAAAAIAAJ&pg=RA15-PA959

Oder die Bände im Internet Archive einsehen

1 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur03gallgoog#page/n424/mode/2up

2 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur05gallgoog#page/n210/mode/2up

3 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur01gallgoog#page/n14/mode/2up

4 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur01gallgoog#page/n720/mode/2up

5 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur04gallgoog#page/n12/mode/2up

6 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur00gallgoog#page/n10/mode/2up

7 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur00gallgoog#page/n966/mode/2up

Ambrosius Blarer (1492-1564)

Vom dreibändigen "Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer 1509–1548" liegt der Band 1: 1509 –Juni 1538, 1908 online vor:

http://www.archive.org/details/briefwechselder00kommgoog

Alle Türlein:

http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 00:27 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Bejamin Barons Münsteraner Dissertation von 2010 (bei Thomas Hoeren) ist bei PaperC seinsehbar (und zitiert Archivalia):

http://paperc.de/12561-interessenausgleich-im-wissenschaftsurheberrecht-9783840500190/

Aus der Zusammenfassung:

Die Arbeit ist der Frage gewidmet, welchen Beitrag die wissenschaftsrelevanten urheberrechtlichen „Schrankenregelungen“ zu einem solchen Interessenausgleich leisten oder leisten können. Sie stellt neben Besonderheiten des „Wissenschaftsurheberrechts“ die internationalen, europäischen und verfassungsrechtlichen Vorgaben dar und untersucht detailliert einzelne relevante Schranken des deutschen Urheberrechts. Neben der Vervielfältigung zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch (§ 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG), der öffentlichen Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG) und der Schranke zugunsten elektronischer Leseplätze (52b UrhG) bezieht sie auch den im Zweiten Korb der Urheberrechtsreform kodifi zierten Kopienversand auf Bestellung (§ 53a UrhG) ein.

Update: VÖBBLOG ergänzt weitere Online-Fundstelle

http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=5453

http://paperc.de/12561-interessenausgleich-im-wissenschaftsurheberrecht-9783840500190/

Aus der Zusammenfassung:

Die Arbeit ist der Frage gewidmet, welchen Beitrag die wissenschaftsrelevanten urheberrechtlichen „Schrankenregelungen“ zu einem solchen Interessenausgleich leisten oder leisten können. Sie stellt neben Besonderheiten des „Wissenschaftsurheberrechts“ die internationalen, europäischen und verfassungsrechtlichen Vorgaben dar und untersucht detailliert einzelne relevante Schranken des deutschen Urheberrechts. Neben der Vervielfältigung zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch (§ 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG), der öffentlichen Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG) und der Schranke zugunsten elektronischer Leseplätze (52b UrhG) bezieht sie auch den im Zweiten Korb der Urheberrechtsreform kodifi zierten Kopienversand auf Bestellung (§ 53a UrhG) ein.

Update: VÖBBLOG ergänzt weitere Online-Fundstelle

http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=5453

KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 22:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0013.305

Google Scholar is far easier to spam than the classic Google Search for Web pages. While Google Web Search is applying various methods to detect spam and there is lots of research on detecting spam in Web search, Google Scholar applies only very rudimentary mechanisms—if any—to detect spam.

Google Scholar is far easier to spam than the classic Google Search for Web pages. While Google Web Search is applying various methods to detect spam and there is lots of research on detecting spam in Web search, Google Scholar applies only very rudimentary mechanisms—if any—to detect spam.

KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 22:21 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Darin mein Artikel:

Klaus Graf: Johann Ludwig Uhland, in: Enzyklopädie des Märchens 13 Lief. 3 (2010), Sp. 1128-1134

Online (kostenlose Registrierung)

http://paperc.de/12311-suchen-verfuehrung-9783110237689/pages/580

Weil sich alle Naselang die URL ändert nunmehr:

http://paperc.de/12311-suchen-verfuehrung-9783110237689#!/pages/564

Klaus Graf: Johann Ludwig Uhland, in: Enzyklopädie des Märchens 13 Lief. 3 (2010), Sp. 1128-1134

Online (kostenlose Registrierung)

Weil sich alle Naselang die URL ändert nunmehr:

http://paperc.de/12311-suchen-verfuehrung-9783110237689#!/pages/564

KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 22:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://paperc.de/14933-der-himmel-uber-dem-rat-9783898124775/pages/99

Unter den bei PaperC neu eingestellten Titeln des Mitteldeutschen Verlags ist auch die Studie von Antje Diener-Staeckling "Der Himmel über dem Rat" 2007, die S. 99ff. St. Wenzel als Naumburger Stadtpatron und nachreformatorisches Stadtsymbol behandelt.

Unter den bei PaperC neu eingestellten Titeln des Mitteldeutschen Verlags ist auch die Studie von Antje Diener-Staeckling "Der Himmel über dem Rat" 2007, die S. 99ff. St. Wenzel als Naumburger Stadtpatron und nachreformatorisches Stadtsymbol behandelt.

KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 21:59 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://adlib.catharijneconvent.nl/

Leider lässt die Auflösung bei Vergrößerung sehr zu wünschen übrig, und ein Viewer steht auch nicht zur Verfügung (von einer zitierbaren URL ganz zu schweigen). Man kann also Blätter nicht gezielt ansteuern, sondern nur von vorne blättern. Mein Urteil: unbrauchbar!

Beispiel: Ansfriduscodex

Die Digitalisate aufzufinden ist nicht einfach (handschrift erbringt nicht die einschlägigen Resultate! Also: Expert search, Filter >1500, in den Resultaten nach object name = handschrift suchen). Meist gibt es nur Schlüsselseiten (auch bei Inkunabeln).

http://www.codart.nl/news/585/

As of now, the Museum Catharijneconvent has made available all objects in the museum's collection on its website. Items from is library are catalogued as well. For about 20 percent of the objects images are also available.

Wie man von einer bekannten Signatur, siehe etwa

http://www.handschriftencensus.de/hss/Utrecht#bib3

zu einem Eintrag kommt, habe ich nicht herausgefunden.

Fazit: Ein Schrottangebot, das verärgert statt erfreut.

Leider lässt die Auflösung bei Vergrößerung sehr zu wünschen übrig, und ein Viewer steht auch nicht zur Verfügung (von einer zitierbaren URL ganz zu schweigen). Man kann also Blätter nicht gezielt ansteuern, sondern nur von vorne blättern. Mein Urteil: unbrauchbar!

Beispiel: Ansfriduscodex

Die Digitalisate aufzufinden ist nicht einfach (handschrift erbringt nicht die einschlägigen Resultate! Also: Expert search, Filter >1500, in den Resultaten nach object name = handschrift suchen). Meist gibt es nur Schlüsselseiten (auch bei Inkunabeln).

http://www.codart.nl/news/585/

As of now, the Museum Catharijneconvent has made available all objects in the museum's collection on its website. Items from is library are catalogued as well. For about 20 percent of the objects images are also available.

Wie man von einer bekannten Signatur, siehe etwa

http://www.handschriftencensus.de/hss/Utrecht#bib3

zu einem Eintrag kommt, habe ich nicht herausgefunden.

Fazit: Ein Schrottangebot, das verärgert statt erfreut.

KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 20:18 - Rubrik: Kodikologie

Das Netzwerk Recherche, Greenpeace und die Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit haben heute in Berlin einen Gesetzentwurf für umfassende Behördentransparenz vorgestellt.

Text:

http://www.netzwerkrecherche.de/Projekte/Infofreiheitsgesetz-IFG/Gesetzentwurf-Buergerinformationsgesetz/

Es ist seit langem bekannt, dass die archivrechtlichen Regelungen über den Informationszugang zu mindestens 10, meist jedoch 30 Jahre alten Verwaltungsakten und die Informationsfreiheitsgesetze im Konflikt miteinander stehen. Folgt man der überwiegenden Meinung, dass das Archivgesetz die lex specialis darstellt, so ist es weitgehend eine Frage des Zufalls, ob der Bürger Einsichtsrechte gegenüber der Verwaltung nach dem IFG hat (wenn die Unterlagen noch nicht ans Archiv abgegeben wurden) oder aufgrund der archivischen Sperrfrist mindestens 10-30 Jahre warten muss. Im Bundesarchivgesetz § 5 Abs. 4 heißt es dagegen:

"Gleiches gilt für Archivgut, soweit es vor der Übergabe an das Bundesarchiv oder die Archive der gesetzgebenden Körperschaften bereits einem Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz offen gestanden hat."

Diese Vorschrift hätte ein Bürgerinformationsgesetz klarer fassen müssen: Gemeint ist, dass die Voraussetzungen gegeben waren, nicht, dass eine konkrete Einsicht stattgefunden hat.

Ein Bürgerinformationsgesetz, das den Archivbereich ganz ausklammert, greift zu kurz!

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/4407446/

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:82-opus-34824 S. 68ff.

Text:

http://www.netzwerkrecherche.de/Projekte/Infofreiheitsgesetz-IFG/Gesetzentwurf-Buergerinformationsgesetz/

Es ist seit langem bekannt, dass die archivrechtlichen Regelungen über den Informationszugang zu mindestens 10, meist jedoch 30 Jahre alten Verwaltungsakten und die Informationsfreiheitsgesetze im Konflikt miteinander stehen. Folgt man der überwiegenden Meinung, dass das Archivgesetz die lex specialis darstellt, so ist es weitgehend eine Frage des Zufalls, ob der Bürger Einsichtsrechte gegenüber der Verwaltung nach dem IFG hat (wenn die Unterlagen noch nicht ans Archiv abgegeben wurden) oder aufgrund der archivischen Sperrfrist mindestens 10-30 Jahre warten muss. Im Bundesarchivgesetz § 5 Abs. 4 heißt es dagegen:

"Gleiches gilt für Archivgut, soweit es vor der Übergabe an das Bundesarchiv oder die Archive der gesetzgebenden Körperschaften bereits einem Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz offen gestanden hat."

Diese Vorschrift hätte ein Bürgerinformationsgesetz klarer fassen müssen: Gemeint ist, dass die Voraussetzungen gegeben waren, nicht, dass eine konkrete Einsicht stattgefunden hat.

Ein Bürgerinformationsgesetz, das den Archivbereich ganz ausklammert, greift zu kurz!

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/4407446/

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:82-opus-34824 S. 68ff.

KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 19:20 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fragment 147 - http://www.handschriftencensus.de/17849 - in der alten Präsentation:

http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/fragmenta_augiensia/frame.php?f=147&b=0&g=1

Und in der neuen:

http://digital.blb-karlsruhe.de/id/29835

Informationsverlust: Der Nachtrag zum Katalog ist nicht mehr verlinkt. Ist auch bei Fr. 144 so und wohl auch den anderen. Die Verantwortlichen scheinen davon auszugehen, dass es zu einer Handschrift immer nur einen Katalognachweis geben darf.

http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/fragmenta_augiensia/frame.php?f=147&b=0&g=1

Und in der neuen:

http://digital.blb-karlsruhe.de/id/29835

Informationsverlust: Der Nachtrag zum Katalog ist nicht mehr verlinkt. Ist auch bei Fr. 144 so und wohl auch den anderen. Die Verantwortlichen scheinen davon auszugehen, dass es zu einer Handschrift immer nur einen Katalognachweis geben darf.