"Die Ausstellung MOVE – Kunst und Tanz seit den 60ern bietet erstmals in dieser Form einen Überblick über die historische und aktuelle Beziehung zwischen bildender Kunst, Tanz, Bewegung und Choreographie in den vergangenen 50 Jahren. Gezeigt werden von Künstlern, Tänzern und Choreographen realisierte Skulpturen und Installationen, die alle in ihrer Weise die Bewegungen der Ausstellungsbesucher beeinflussen. „Nicht die Darstellung von Bewegung, sondern Bewegung selbst ist Thema der Ausstellung“, erklärt Doris Krystof, die Kuratorin der Düsseldorfer Station. Sehen und Bewegen, so die These von MOVE, sind gleichrangige Mittel der Wahrnehmung und Erkenntnis.

Die vom 19. Juli bis zum 25. September in K20 Grabbeplatz geöffnete Ausstellung umfasst Arbeiten von Janine Antoni, Pablo Bronstein, Trisha Brown, Boris Charmatz, Lygia Clark, William Forsythe, Simone Forti, Dan Graham, Christian Jankowski, Isaac Julien, Mike Kelley, La Ribot, Xavier Le Roy & Mårten Spångberg, Robert Morris, Bruce Nauman, João Penalva, Tino Sehgal, Franz Erhard Walther und Franz West.

MOVE ist von der Chefkuratorin der Hayward Gallery in London, Stephanie Rosenthal, kuratiert worden und war danach in anderer Form auch in München zu sehen. In Düsseldorf kommen ganz neue Arbeiten und damit neue Aspekte hinzu, denn es ergänzen ausgewählte Werke aus der eigenen Sammlung wie Carl Andres große Stahlplatten-Bodenskulptur „Roaring Forties“ (1988), die Filz-Arbeit „Untitled“ (1967) von Robert Morris oder Jackson Pollocks bedeutendes Gemälde „Number 32, 1950“ die Ausstellung. Diese Arbeiten sind „maßgeblich aus dem Geist des Tänzerischen und Choreographischen entstanden, der die New Yorker Kunstszene in den 1960er Jahren geprägt hat“, so Kuratorin Krystof. Moderner Tanz, Malerei, Skulptur, Installationskunst und Happening befruchteten sich damals gegenseitig: „Nicht mehr die passiv-erbauliche, bloß konsumierende Kunstbetrachtung war gefragt, sondern die Einbeziehung des Individuums in einen kritisch-kommunikativen Prozess.“

MOVE erkundet, wie Alltagsbewegungen zur treibenden Kraft bei der Entwicklung sowohl der zeitgenössischen Kunst als auch des Tanzes geworden sind. Die Ausstellung zeigt, wie Künstler Choreografie als Mittel eingesetzt haben, um das Publikum dahin zu bringen, Kunst mit dem ganzen Körper zu erfahren. In den vergangenen zwei Jahrzehnten nutzten Künstler zunehmend die Mittel von Tanz und Performance um herauszufinden, wie das Alltagsverhalten choreografiert und manipuliert wird.

William Forsythe bezeichnet seine Installation „The Fact of Matter“ von 2009 als „choreografisches Objekt“: In unterschiedlicher Höhe hängen 200 Turn-Ringe von der Museumsdecke; gleichsam als Test für körperliche Stärke und mentale Beweglichkeit können die Besucher in den Ringen den Raum ohne Bodenberührung kletternd durchqueren. Mike Kelleys vielteiliger „Test Room“ (2001) erscheint als eine Art Spielzimmer, in dem überdimensionale Objekte wie große Plastikkeulen, Schüsseln oder Dummy-Puppen zu allerlei Aktivitäten auffordern. „Bodyspacemotionthings“ (1971/2010) von Robert Morris ist eine große, von mehreren Besuchern zu nutzende Holzwippe und Pablo Bronstein baut in die Klee-Halle von K20 einen großen Triumphbogen, der zum Ort tänzerischer Verehrung wird.

MOVE-Archiv im Schmela Haus, Foto: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Ein in die Ausstellung integriertes interaktives Archiv stellt das Thema Kunst und Tanz in einen erweiterten historischen Kontext. Die Auswahl umfasst über 170 Aufnahmen (Merce Cunningham, Allan Kaprow, Yvonne Rainer, Meg Stuart, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Sasha Walz u.v.a.). Das Archiv wurde unter Mitwirkung von André Lepecki, Professor of Performance Studies an der Universität New York, eigens für die Ausstellung entwickelt. Das Archiv ist im Foyer von K20 Grabbeplatz und im Schmela Haus (21.07. – 25.08.2011) auch ohne Eintrittskarte zugänglich.

Eine Ausstellung organisiert von der Hayward Gallery, London, in Zusammenarbeit mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Katalog zur Ausstellung

Move. Choreographing You. Art and Dance Since the 1960s, Katalog anlässlich der Ausstellung in der Hayward Gallery, London. Hg. von Stephanie Rosenthal, Hayward Publishing, Hayward Publishing (UK), Verlag der Buchhandlung Walther König (Europe), englisch, 32,- Euro. Der Katalog ist auch an der Museumskasse erhältlich."

19. Juli - 25. September 2011

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Backstage MOVE

21.07. - 25.08.2011

SCHMELA HAUS

Das MOVE Archiv mit über 170 Aufnahmen von Choreographien und Performances ist im Schmela Haus vom 21.07. - 25.08. zu den Öffnungszeiten der Ausstellung und während der Donnerstagabendveranstaltungen frei zugänglich.

Rahmenprogramm MOVE

Donnerstag, 21.07., 19.30 Uhr

Choreographieren, Archivieren

Das MOVE-Archiv zu Gast im Schmela Haus (21.07. – 25.08.)

Auftakt, Übungen und Gespräche

Moderiert von Doris Krystof und Lisa Marei Schmidt

Donnerstag, 28.07., 19.30 Uhr

ANNA HALPRIN – BREATH MADE VISIBLE

(2010, Regie: Ruedi Gerber, USA/Schweiz, Farbe, 82 min)

Filmvorführung mit einer Einführung von Ronit Land, Leiterin Fachbereich Tanz, Akademie Remscheid

Donnerstag, 04.08., 19.30 Uhr

Theatralität des Minimalismus: Ein Abend mit Franz Erhard Walther

Donnerstag, 11.08., 19.30 Uhr

Tanzende Exponate. PRODUCTION in London, München, Düsseldorf.

Mit Xavier Le Roy, Mårten Spångberg und den Performern des Projekts.

(in englischer Sprache)

Donnerstag, 18.08., 19.30 Uhr

Yvonne Rainer: TRIO A. Vortrag von Eva Schmidt, Direktorin des Museums für Gegenwartskunst, Siegen

Donnerstag, 25.08., 19.30 Uhr

Boris Charmatz im Gespräch mit Nikolaus Hirsch, Direktor Städel Schule, Frankfurt/M., über das MUSÉE DE LA DANSE in Rennes

(in englischer Sprache)

Quelle: Ausstellungshomepage

Die vom 19. Juli bis zum 25. September in K20 Grabbeplatz geöffnete Ausstellung umfasst Arbeiten von Janine Antoni, Pablo Bronstein, Trisha Brown, Boris Charmatz, Lygia Clark, William Forsythe, Simone Forti, Dan Graham, Christian Jankowski, Isaac Julien, Mike Kelley, La Ribot, Xavier Le Roy & Mårten Spångberg, Robert Morris, Bruce Nauman, João Penalva, Tino Sehgal, Franz Erhard Walther und Franz West.

MOVE ist von der Chefkuratorin der Hayward Gallery in London, Stephanie Rosenthal, kuratiert worden und war danach in anderer Form auch in München zu sehen. In Düsseldorf kommen ganz neue Arbeiten und damit neue Aspekte hinzu, denn es ergänzen ausgewählte Werke aus der eigenen Sammlung wie Carl Andres große Stahlplatten-Bodenskulptur „Roaring Forties“ (1988), die Filz-Arbeit „Untitled“ (1967) von Robert Morris oder Jackson Pollocks bedeutendes Gemälde „Number 32, 1950“ die Ausstellung. Diese Arbeiten sind „maßgeblich aus dem Geist des Tänzerischen und Choreographischen entstanden, der die New Yorker Kunstszene in den 1960er Jahren geprägt hat“, so Kuratorin Krystof. Moderner Tanz, Malerei, Skulptur, Installationskunst und Happening befruchteten sich damals gegenseitig: „Nicht mehr die passiv-erbauliche, bloß konsumierende Kunstbetrachtung war gefragt, sondern die Einbeziehung des Individuums in einen kritisch-kommunikativen Prozess.“

MOVE erkundet, wie Alltagsbewegungen zur treibenden Kraft bei der Entwicklung sowohl der zeitgenössischen Kunst als auch des Tanzes geworden sind. Die Ausstellung zeigt, wie Künstler Choreografie als Mittel eingesetzt haben, um das Publikum dahin zu bringen, Kunst mit dem ganzen Körper zu erfahren. In den vergangenen zwei Jahrzehnten nutzten Künstler zunehmend die Mittel von Tanz und Performance um herauszufinden, wie das Alltagsverhalten choreografiert und manipuliert wird.

William Forsythe bezeichnet seine Installation „The Fact of Matter“ von 2009 als „choreografisches Objekt“: In unterschiedlicher Höhe hängen 200 Turn-Ringe von der Museumsdecke; gleichsam als Test für körperliche Stärke und mentale Beweglichkeit können die Besucher in den Ringen den Raum ohne Bodenberührung kletternd durchqueren. Mike Kelleys vielteiliger „Test Room“ (2001) erscheint als eine Art Spielzimmer, in dem überdimensionale Objekte wie große Plastikkeulen, Schüsseln oder Dummy-Puppen zu allerlei Aktivitäten auffordern. „Bodyspacemotionthings“ (1971/2010) von Robert Morris ist eine große, von mehreren Besuchern zu nutzende Holzwippe und Pablo Bronstein baut in die Klee-Halle von K20 einen großen Triumphbogen, der zum Ort tänzerischer Verehrung wird.

MOVE-Archiv im Schmela Haus, Foto: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Ein in die Ausstellung integriertes interaktives Archiv stellt das Thema Kunst und Tanz in einen erweiterten historischen Kontext. Die Auswahl umfasst über 170 Aufnahmen (Merce Cunningham, Allan Kaprow, Yvonne Rainer, Meg Stuart, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Sasha Walz u.v.a.). Das Archiv wurde unter Mitwirkung von André Lepecki, Professor of Performance Studies an der Universität New York, eigens für die Ausstellung entwickelt. Das Archiv ist im Foyer von K20 Grabbeplatz und im Schmela Haus (21.07. – 25.08.2011) auch ohne Eintrittskarte zugänglich.

Eine Ausstellung organisiert von der Hayward Gallery, London, in Zusammenarbeit mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Katalog zur Ausstellung

Move. Choreographing You. Art and Dance Since the 1960s, Katalog anlässlich der Ausstellung in der Hayward Gallery, London. Hg. von Stephanie Rosenthal, Hayward Publishing, Hayward Publishing (UK), Verlag der Buchhandlung Walther König (Europe), englisch, 32,- Euro. Der Katalog ist auch an der Museumskasse erhältlich."

19. Juli - 25. September 2011

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Backstage MOVE

21.07. - 25.08.2011

SCHMELA HAUS

Das MOVE Archiv mit über 170 Aufnahmen von Choreographien und Performances ist im Schmela Haus vom 21.07. - 25.08. zu den Öffnungszeiten der Ausstellung und während der Donnerstagabendveranstaltungen frei zugänglich.

Rahmenprogramm MOVE

Donnerstag, 21.07., 19.30 Uhr

Choreographieren, Archivieren

Das MOVE-Archiv zu Gast im Schmela Haus (21.07. – 25.08.)

Auftakt, Übungen und Gespräche

Moderiert von Doris Krystof und Lisa Marei Schmidt

Donnerstag, 28.07., 19.30 Uhr

ANNA HALPRIN – BREATH MADE VISIBLE

(2010, Regie: Ruedi Gerber, USA/Schweiz, Farbe, 82 min)

Filmvorführung mit einer Einführung von Ronit Land, Leiterin Fachbereich Tanz, Akademie Remscheid

Donnerstag, 04.08., 19.30 Uhr

Theatralität des Minimalismus: Ein Abend mit Franz Erhard Walther

Donnerstag, 11.08., 19.30 Uhr

Tanzende Exponate. PRODUCTION in London, München, Düsseldorf.

Mit Xavier Le Roy, Mårten Spångberg und den Performern des Projekts.

(in englischer Sprache)

Donnerstag, 18.08., 19.30 Uhr

Yvonne Rainer: TRIO A. Vortrag von Eva Schmidt, Direktorin des Museums für Gegenwartskunst, Siegen

Donnerstag, 25.08., 19.30 Uhr

Boris Charmatz im Gespräch mit Nikolaus Hirsch, Direktor Städel Schule, Frankfurt/M., über das MUSÉE DE LA DANSE in Rennes

(in englischer Sprache)

Quelle: Ausstellungshomepage

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 21:10 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Superlative vermutet gewiss kaum jemand hinter der Fassade eines Altbremer Hauses. Nun gut, die hohen Räume mit Stuckdecken und knarrenden Holzböden mögen sich für Ausstellungen eignen, für Vorträge vielleicht. Dass die Sonnenstraße acht Schätze auf Papier beherbergt, die ihresgleichen suchen, wissen indes nur die Mitarbeiterinnen des Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrums für Frauen sowie all jene, die auf der Suche nach Informationen im Belladonna-Archiv gestöbert haben. Das übergeordnete Thema liegt auf der Hand: Frauen. ....". Frauke Fischer stellte am 18.7.2011 dieses FRauenarchiv im Weserkurier vor.

Homepage Belladonna: http://www.belladonna-bremen.de/

Homepage Belladonna: http://www.belladonna-bremen.de/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 21:05 - Rubrik: Frauenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Veranstalter: Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken e.V., in Zusammenarbeit mit der USB Köln

Datum, Ort: 10.11.2011-12.11.2011, Köln, Universität zu Köln / Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Deadline: 28.10.2011

Es geht um Schätze und die Teilhabe daran. Gemeint sind in unserem Kontext die noch immer unzähligen Nachlässe, die unerschlossen in Bibliotheken und Archiven ruhen. Es gilt, diese Schätze zu heben, zu erschließen und einer Benutzung zuzuführen. Dieses kann in Form einer Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre geschehen, die als eine Sonderform der Benutzung angesehen werden mag. Aber auch eine – unter Umständen erst heranzubildende – interessierte Öffentlichkeit ist zu bedienen. „Outreach“ heißt das Gebot der Stunde. Dabei werden Gesichtspunkte des zur-Verfügung-Stellens und solche der Bestandserhaltung zu so manchem „Spagat“ bei den jeweils Verantwortlichen führen (müssen).

Vor der Nutzung von Nachlässen steht der Schritt ihrer Übernahme. Entsprechend leiten wir unseren Benutzungsworkshop mit Ausführungen zu den rechtlichen Aspekten bei der Über-nahme eines Nachlasses/Vorlasses ein.

Donnerstag, 10. Nov. 2011

Moderation: Dr. Michael Herkenhoff, Universitäts- und Landes-

bibliothek Bonn

12:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer/Begrüßung

12:30-14:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Übernahme von Nachlässen (RA Univ.-Doz. Dr. Alfred Noll, Wien) / Dr. Harald Müller, Leiter der Bibliothek des MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg)

- Vertragsverhandlungen/Vertragsentwürfe für unterschiedliche Formen der Übernahme (Dr. A. Noll)

14:30-15:00 Uhr Kaffeepause

15:00-15:45 Uhr Präzeption statt Rezeption? Zur Erwerbungspraxis im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Dr. Ulrich von Bülow, Leiter Archiv, Deutsches Literaturarchiv Marbach)

15:15 - 17:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Benutzung von Nachlässen

- Datenschutz / Persönlichkeitsrechte (Dr. A. Noll)

- Es geht ja nicht nur um Papier! Ein Gang durch weitere Material-

gruppen und deren (legale) Nutzungsmöglichkeiten: Bildwiedergaben, Filme (clips und „captured stills“), Tonaufzeichnungen, Rundfunksendungen, born digital Materialien, Datenbanken u.a. (Dr. H. Müller)

- Jeweils mit Diskussion von Praxisbeispielen aus dem Teilnehmerkreis -

19:00 Uhr ff. Abend- und Rahmenveranstaltung:

Festvortrag (Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, Direktor der Universitäts-

und Stadtbibliothek Köln)

Ausstellungseröffnung mit Stücken aus dem Vorlass des Grafikers,

Buchillustrators und Buchkünstlers Eduard Prüssen

Freitag, 11. Nov. 2011

Moderation: Dr. Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg

Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d.

Saarländischen UuLB, Saarbrücken

09:00 Uhr Begrüßung und Einstimmung auf das Thema (Prof. Dr. W. Schmitz)

09:15-09:45 Uhr Sammlungen an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln – Ansprüche an ihre Präsentation und Nutzung (Christiane Hoffrath, USB Köln)

09:45-10:15 Uhr Forscherglück: vom wissenschaftlichen Arbeiten mit Nachlässen (Raphael Cahen, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)

10:15-10:45 Uhr Out of the box! Wege zur Offenheit (Prof. Dr. Mario Glauert, Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam)

10:45-11:15 Uhr Kaffeepause

Anreize schaffen

11:15-11:45 Uhr Präsentation von Schriftstellernachlässen im Web. Ein praxisorientierter Ansatz (Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d. Saarländischen UuLB, Saarbrücken)

11:45-12:30 Uhr Das Kunstarchiv im Spannungsfeld von physischer Repräsentation und virtueller Vermittlung (Michael Schmid, lic. phil., Dokumentation & Nachlassarchiv, SIK-ISEA, Zürich)

12:30-13:00 Uhr Mobile Apps and more: Schätze der BSB als iPad-Application (Dr. Klaus Ceynowa, Bayerische Staatsbibliothek, München)

13:15-14:00 Uhr Mittagspause

14:00-14:30 Uhr Nachlässe vernetzen! (Dr. Maria Effinger, UB Heidelberg)

Forschung und Lehre bedienen

14:30-15:00 Uhr Literarische Nachlässe: Vom Autograph zur elektronischen Edition. Erfahrungen mit einem Lehrangebot für Studierende der Kultur- und Literaturwissenschaften an der TU Dresden (Prof. Dr. Thomas Bürger, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden)

15:00-15:30 Uhr Erschließung und Edition gehen Hand in Hand: Neue Wege der Zusammenarbeit zwischen SBB-PK und Forschungs- und Editionsvorhaben am Beispiel verschiedener Nachlässe (Dr. Jutta Weber, Staatsbibliothek zu Berlin - PK)

15:45-16:15 Uhr Kaffeepause

16:15-16:45 Uhr Vom Archiv zur Ausstellung. Zum Kooperationsprojekt "Einblicke. Ausblicke. Jüdische Kunsthistoriker in München" der Ludwig-Maximilians-Universität und des Jüdischen Museums München (Lisa Kolb, Doktorandin, München)

17:00 Uhr Ende des zweiten Veranstaltungstages

Sonnabend, 12. Nov. 2011

Moderation: Reinhard Feldmann M.A., Universitäts- und Landes-

bibliothek Münster

Eine interessierte Öffentlichkeit erreichen

09:15-10:15 Uhr Flachwaren und Steilthesen. Möglichkeiten attraktiver Präsentation von Literatur (Dr. Daniel Tyradellis, Praxis für Ausstellungen und Theorie, Berlin)

10:15-11:00 Uhr Het Pantheon - eine Ausstellung über die Highlights der gesamten niederländischen Literaturgeschichte (Aad Meinderts, directeur, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum, Den Haag)

11:00-11:30 Uhr Wachgeküsst! Kunst und Korrespondenzen aus den Nachlässen des Georg-Kolbe-Museums. Rundgang durch eine interaktive Ausstellung als Ergebnis eines DFG-Projektes (Carolin Jahn M.A., Georg-Kolbe-Museum, Berlin)

11:30-12:00 Uhr Kaffeepause

11:30-11:45 Uhr Das Projekt „Schüler führen Schüler“ (Dr. Willi Urbanek, Bezirksmuseum Alsergrund und Erinnerungsbunker, Wien)

12:00-12:45 Uhr Archivworkshops für Schüler im Jüdischen Museum Berlin (Aubrey Pomerance, Archivleiter)

12:45-13:15 Uhr Stadtmuseum Düsseldorf: Ein Team für 30 000 Fotos! (Dr. Christoph Danelzik-Brüggemann, Stadtmuseum Düsseldorf - angefragt)

13:15-14:00 Uhr Into the Box! Erlaubt ist nicht alles, was gefällt: Anmerkungen eines Konservators (Prof. Dr. M. Glauert)

14:00 Uhr Auswertung und

14:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Kontakt:

Evelin Morgenstern

Initiative Fortbildung

für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V.

c/o Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Postfach 610179

10922 Berlin

morgenstern@initiativefortbildung.de

URL: http://www.initiativefortbildung.de"

URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=16887

Datum, Ort: 10.11.2011-12.11.2011, Köln, Universität zu Köln / Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Deadline: 28.10.2011

Es geht um Schätze und die Teilhabe daran. Gemeint sind in unserem Kontext die noch immer unzähligen Nachlässe, die unerschlossen in Bibliotheken und Archiven ruhen. Es gilt, diese Schätze zu heben, zu erschließen und einer Benutzung zuzuführen. Dieses kann in Form einer Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre geschehen, die als eine Sonderform der Benutzung angesehen werden mag. Aber auch eine – unter Umständen erst heranzubildende – interessierte Öffentlichkeit ist zu bedienen. „Outreach“ heißt das Gebot der Stunde. Dabei werden Gesichtspunkte des zur-Verfügung-Stellens und solche der Bestandserhaltung zu so manchem „Spagat“ bei den jeweils Verantwortlichen führen (müssen).

Vor der Nutzung von Nachlässen steht der Schritt ihrer Übernahme. Entsprechend leiten wir unseren Benutzungsworkshop mit Ausführungen zu den rechtlichen Aspekten bei der Über-nahme eines Nachlasses/Vorlasses ein.

Donnerstag, 10. Nov. 2011

Moderation: Dr. Michael Herkenhoff, Universitäts- und Landes-

bibliothek Bonn

12:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer/Begrüßung

12:30-14:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Übernahme von Nachlässen (RA Univ.-Doz. Dr. Alfred Noll, Wien) / Dr. Harald Müller, Leiter der Bibliothek des MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg)

- Vertragsverhandlungen/Vertragsentwürfe für unterschiedliche Formen der Übernahme (Dr. A. Noll)

14:30-15:00 Uhr Kaffeepause

15:00-15:45 Uhr Präzeption statt Rezeption? Zur Erwerbungspraxis im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Dr. Ulrich von Bülow, Leiter Archiv, Deutsches Literaturarchiv Marbach)

15:15 - 17:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Benutzung von Nachlässen

- Datenschutz / Persönlichkeitsrechte (Dr. A. Noll)

- Es geht ja nicht nur um Papier! Ein Gang durch weitere Material-

gruppen und deren (legale) Nutzungsmöglichkeiten: Bildwiedergaben, Filme (clips und „captured stills“), Tonaufzeichnungen, Rundfunksendungen, born digital Materialien, Datenbanken u.a. (Dr. H. Müller)

- Jeweils mit Diskussion von Praxisbeispielen aus dem Teilnehmerkreis -

19:00 Uhr ff. Abend- und Rahmenveranstaltung:

Festvortrag (Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, Direktor der Universitäts-

und Stadtbibliothek Köln)

Ausstellungseröffnung mit Stücken aus dem Vorlass des Grafikers,

Buchillustrators und Buchkünstlers Eduard Prüssen

Freitag, 11. Nov. 2011

Moderation: Dr. Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg

Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d.

Saarländischen UuLB, Saarbrücken

09:00 Uhr Begrüßung und Einstimmung auf das Thema (Prof. Dr. W. Schmitz)

09:15-09:45 Uhr Sammlungen an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln – Ansprüche an ihre Präsentation und Nutzung (Christiane Hoffrath, USB Köln)

09:45-10:15 Uhr Forscherglück: vom wissenschaftlichen Arbeiten mit Nachlässen (Raphael Cahen, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)

10:15-10:45 Uhr Out of the box! Wege zur Offenheit (Prof. Dr. Mario Glauert, Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam)

10:45-11:15 Uhr Kaffeepause

Anreize schaffen

11:15-11:45 Uhr Präsentation von Schriftstellernachlässen im Web. Ein praxisorientierter Ansatz (Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d. Saarländischen UuLB, Saarbrücken)

11:45-12:30 Uhr Das Kunstarchiv im Spannungsfeld von physischer Repräsentation und virtueller Vermittlung (Michael Schmid, lic. phil., Dokumentation & Nachlassarchiv, SIK-ISEA, Zürich)

12:30-13:00 Uhr Mobile Apps and more: Schätze der BSB als iPad-Application (Dr. Klaus Ceynowa, Bayerische Staatsbibliothek, München)

13:15-14:00 Uhr Mittagspause

14:00-14:30 Uhr Nachlässe vernetzen! (Dr. Maria Effinger, UB Heidelberg)

Forschung und Lehre bedienen

14:30-15:00 Uhr Literarische Nachlässe: Vom Autograph zur elektronischen Edition. Erfahrungen mit einem Lehrangebot für Studierende der Kultur- und Literaturwissenschaften an der TU Dresden (Prof. Dr. Thomas Bürger, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden)

15:00-15:30 Uhr Erschließung und Edition gehen Hand in Hand: Neue Wege der Zusammenarbeit zwischen SBB-PK und Forschungs- und Editionsvorhaben am Beispiel verschiedener Nachlässe (Dr. Jutta Weber, Staatsbibliothek zu Berlin - PK)

15:45-16:15 Uhr Kaffeepause

16:15-16:45 Uhr Vom Archiv zur Ausstellung. Zum Kooperationsprojekt "Einblicke. Ausblicke. Jüdische Kunsthistoriker in München" der Ludwig-Maximilians-Universität und des Jüdischen Museums München (Lisa Kolb, Doktorandin, München)

17:00 Uhr Ende des zweiten Veranstaltungstages

Sonnabend, 12. Nov. 2011

Moderation: Reinhard Feldmann M.A., Universitäts- und Landes-

bibliothek Münster

Eine interessierte Öffentlichkeit erreichen

09:15-10:15 Uhr Flachwaren und Steilthesen. Möglichkeiten attraktiver Präsentation von Literatur (Dr. Daniel Tyradellis, Praxis für Ausstellungen und Theorie, Berlin)

10:15-11:00 Uhr Het Pantheon - eine Ausstellung über die Highlights der gesamten niederländischen Literaturgeschichte (Aad Meinderts, directeur, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum, Den Haag)

11:00-11:30 Uhr Wachgeküsst! Kunst und Korrespondenzen aus den Nachlässen des Georg-Kolbe-Museums. Rundgang durch eine interaktive Ausstellung als Ergebnis eines DFG-Projektes (Carolin Jahn M.A., Georg-Kolbe-Museum, Berlin)

11:30-12:00 Uhr Kaffeepause

11:30-11:45 Uhr Das Projekt „Schüler führen Schüler“ (Dr. Willi Urbanek, Bezirksmuseum Alsergrund und Erinnerungsbunker, Wien)

12:00-12:45 Uhr Archivworkshops für Schüler im Jüdischen Museum Berlin (Aubrey Pomerance, Archivleiter)

12:45-13:15 Uhr Stadtmuseum Düsseldorf: Ein Team für 30 000 Fotos! (Dr. Christoph Danelzik-Brüggemann, Stadtmuseum Düsseldorf - angefragt)

13:15-14:00 Uhr Into the Box! Erlaubt ist nicht alles, was gefällt: Anmerkungen eines Konservators (Prof. Dr. M. Glauert)

14:00 Uhr Auswertung und

14:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Kontakt:

Evelin Morgenstern

Initiative Fortbildung

für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V.

c/o Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Postfach 610179

10922 Berlin

morgenstern@initiativefortbildung.de

URL: http://www.initiativefortbildung.de"

URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=16887

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 21:02 - Rubrik: Veranstaltungen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 20:58 - Rubrik: Wikis

The Legacy of the Netherlands from Kossmann.dejong on Vimeo.

The Legacy of the Netherlands is a joint initiative of the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library) and the National Archives. The story is told of 1,000 years of Dutch history, language and culture, based around important items from both collections. The exhibition links both the collections and architecture of the two institutions.CONCEPT/DESIGN

The concept was to turn this area into a modern treasure chamber. By analogy with archetypal treasure chambers in comic strips or adventure films, the visitor is taken by surprise upon entering by a vast number of objects in an atmosphere of mystery: treasures as far as the eye can see. Forty showcases, each containing one special object, are placed close to each other, allowing the visitor to wander between them. In this relative chaos, a huge projection wall provides structure. Furthermore, use is made of various media such as sound, light and touch screens. This makes this treasure chamber not only a very unique collection of beautiful books and documents, but above all an amazing experience. Due to the great value of the exhibited items, special attention was paid to security of the showcases. Various prototypes were tested for break-in and impact resistance. It can be said without exaggeration that these showcases are among the most secure in the Netherlands.

video: Tungsten Studio

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 20:53 - Rubrik: Kooperationsmodelle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

BLUEBIRD / 2011 Framepool/ LBB/ FireFlies Challenge from Milena Z. Petrović on Vimeo.

writer and director: Milena Z. Petrovićnarrator: Marko Živić

director of photography: Damjan Radovanović

editor: Milena Z. Petrović

original score: Nemanja Mosurović

sound designer: Aleksandar Protić

producer: Emote Productions

year: 2011

The story of the short film "Bluebird" represents the reflection of the history of human suffering through the futuristic vision of a robot child. It combines extremely provoking and emotional archive material with a fictional image of plausible futuristic sterility and perfection, but with the lack of compassion or empathy towards all humanity. "Bluebird" questions not only emotions within an artificial life, but the emotional and moral state of the world today, throughout the words of Charles Bukowski: "But, I don't weep. Do you?"

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 20:50 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Yamasaki Revisited from bill kubota on Vimeo.

In 2010 the Michigan State Archives rescued artifacts of the failed Yamasaki architecture firm destined for a landfill. Minoru Yamasaki died in 1986 but in the early 1960s was amongst the most prominent Asian Americans after winning the commission to design the World Trade Center. He and fellow Detroit area architect Eero Saarinen were leading designers of international stature in the late 1950s. Soon Saarinen and Yamasaki would be reviled by critics on the East Coast. Saarinen's status has been partially resurrected in recent years, but as of now Yama's legacy remains in history's dustbin.Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 20:47 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

A Digital Archive that tells the real state of the Atomic Bombing of Hiroshima. Created by Hidenori Watanave Lab. Tokyo Metropolitan University

Link: http://hiroshima.mapping.jp/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 20:04 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 19:50 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der 70. Südwestdeutsche Archivtag in Müllheim Baden stand unter dem Motto Vom Büro ins Depot und befasste sich mit praktikablen Wegen der Überlieferungsbildung. Diskutiert wurde dies vor allem unter dem Aspekt der Effizienz, der raschen und effektiven Überlieferungs-

bildung. Mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel sinnvoll bewegen! In den hier nun vorliegenden Beiträgen der einzelnen Referentinnen und Referenten steht daher die Praxis der Überlieferungsbildung im Vordergrund. Dabei wird der theoretische Bezug nie aus den Augen verloren. Die einzelnen Beiträge überprüfen die Praxis vor dem Hintergrund der Theorie und modifizieren die Theorie anhand der konkreten Praxis."

Jürgen Treffeisen (Hrsg.)

80 Seiten mit 15 Abbildungen. Kart., 12,– Euro / sFr

Eine Publikation des Landesarchivs Baden-Württemberg.

Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag W. Kohlhammer in Stuttgart.

Homepage Landesarchiv Baden-Württemberg, Publikationen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 19:44 - Rubrik: Bewertung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Praxis der Vergangenheitskonservierung oder der Gedächtniskastration?

Dem Klischee von verstaubten und altbackenen Materialien, Räumen und Tätigkeiten rund um den Begriff Archiv galt es mit diesem essayistischen Projekt entgegenzuwirken. Dazu wurden im Februar 2011 Einzelgespräche geführt mit Paolo Cabepelle (Österreichisches Filmmuseum, Wien), Peter Clar (Elfriede Jelinek Forschungszentrum, Wien), Julia Danielczyk (Handschriftensammlung, Wienbibliothek im Rathaus), Magdalena Duftner/Ute Kannengiesser (Essl Museum, Klosterneuburg/Wien), David Landolf (Lichtspiel Kinemathek, Bern), Birgit Peter (Archiv des Instituts für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Wien) und Max Plassmann (Historisches Archiv der Stadt Köln). In der Auseinandersetzung werden, unter besonderem Rekurs auf Restaurierung, Vermittlung und Digitalisierung, der institutionelle Umgang mit Archivalien und der stetige Kampf gegen Verfall und Veränderung herausgearbeitet."

in: 02·2011 reflexiv. Geschichte denken

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 19:39 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

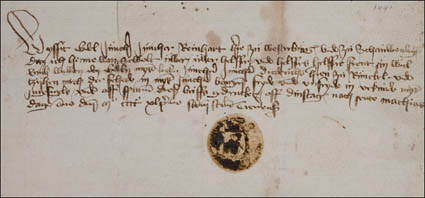

"1814 bezog Joseph Ruetz „aus der Stadt Cassen drei francs täglich“, etwa 90 Kreuzer. Deren sechzig verdiente „der Wagner Dankelmann“ als „Dollmetscher der rußischen Sprache“, „für jede Publication [Bekanntmachung] 48“ bekam „der Stadt Tambour Baumkauf“ und ein schlichter „Raths Diener“ mußte mit „Tagsgehalt 30 Xer“ zufrieden sein - dem Gegenwert von zehn Pfund „Kornbrot“ oder für drei Pfund „schlechtes Kuhfleisch“. Noch zur Franzosenzeit, am 23. September 1813, war Ruetz vom ,Maire‘ (Bürgermeister) Carl Joseph Burret zum städtischen Archivar ernannt worden. Diese Bestallung endete wohl mit der Fremdherrschaft, denn im November 1814 muß der Stadtrat „den Herrn Ruess“ eigens „mit der Ordnung der Registratur und mit der Verfertigung eines Inventarium“ beauftragen.

Im nächsten Frühjahr bemerkt man, „daß in den Grund Rollen die grösten Irrthümer vorwalten und sich darin Leuthe befinden, welche gar nicht existiren“ - Grund genug, die „Bürgerbücher“ durch den Fachmann aus dem hessischen „Ameneburg“ neu aufstellen zu lassen und ihm „von jedem Item [Eintrag] zwei Kreuzer zu bewilligen, welche von dem Eigenthümer zu bezahlen sind“. Am 4. September 1817 endlich schlägt für den „Registrator“ die Stunde der Festanstellung, mit 600 Francs Jahresgehalt. Davon soll Ruetz allerdings „die Schreibmaterialien stellen und wenigstens im Anfange einen Gehülfen haben um die alte sehr verworrene Registratur zu reguliren“.

Und wirklich, der 61-jährige hat die Arbeit nicht bewältigen können, sondern „wenig gethan“, weshalb ihm für 1818 und 1820 jeweils „nur 300 frcs ausgezahlt“ wurden. Mit diesem Betrag, nämlich 78 Talern 22 Groschen, durfte er dann auch in den Ruhestand gehen, womit Oberbürgermeister Franz Xaver Buß „die Grundsätze der Humanität hinreichend beurkundet“ sah.

Zum 28. Februar 1832 meldet das Ratsprotokoll: „Nachdem der pensionirte Archivar Ruetz ohne Hinterlassung von Vermögen gestorben ist und mehrere Konditoren noch Forderungen an ihn zu haben behaupten, trägt der Stadtrath dahin an statt der ihm als Sterb Quartal gebührenden vierteljährigen Pension die runde Summe von 25 r [Reichstalern] zu bewilligen und diese unter die Konditoren nach Abzug der Leichen- und Krankheitskosten zu vertheilen.“ Laut Totenschein war Ruetz Witwer; Angehörige werden nicht erwähnt."

Quelle: Martin Senner, in: Allgemeine Zeitung 8.7.2011

Im nächsten Frühjahr bemerkt man, „daß in den Grund Rollen die grösten Irrthümer vorwalten und sich darin Leuthe befinden, welche gar nicht existiren“ - Grund genug, die „Bürgerbücher“ durch den Fachmann aus dem hessischen „Ameneburg“ neu aufstellen zu lassen und ihm „von jedem Item [Eintrag] zwei Kreuzer zu bewilligen, welche von dem Eigenthümer zu bezahlen sind“. Am 4. September 1817 endlich schlägt für den „Registrator“ die Stunde der Festanstellung, mit 600 Francs Jahresgehalt. Davon soll Ruetz allerdings „die Schreibmaterialien stellen und wenigstens im Anfange einen Gehülfen haben um die alte sehr verworrene Registratur zu reguliren“.

Und wirklich, der 61-jährige hat die Arbeit nicht bewältigen können, sondern „wenig gethan“, weshalb ihm für 1818 und 1820 jeweils „nur 300 frcs ausgezahlt“ wurden. Mit diesem Betrag, nämlich 78 Talern 22 Groschen, durfte er dann auch in den Ruhestand gehen, womit Oberbürgermeister Franz Xaver Buß „die Grundsätze der Humanität hinreichend beurkundet“ sah.

Zum 28. Februar 1832 meldet das Ratsprotokoll: „Nachdem der pensionirte Archivar Ruetz ohne Hinterlassung von Vermögen gestorben ist und mehrere Konditoren noch Forderungen an ihn zu haben behaupten, trägt der Stadtrath dahin an statt der ihm als Sterb Quartal gebührenden vierteljährigen Pension die runde Summe von 25 r [Reichstalern] zu bewilligen und diese unter die Konditoren nach Abzug der Leichen- und Krankheitskosten zu vertheilen.“ Laut Totenschein war Ruetz Witwer; Angehörige werden nicht erwähnt."

Quelle: Martin Senner, in: Allgemeine Zeitung 8.7.2011

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 19:33 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 19:32 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"„Verblüfft! Und dann begeistert!“ Der Regisseur Kai Schubert geht mit seinen Schauspielern das Drehbuch durch. Schubert inszeniert sonst als freier Regisseur Theateraufführungen und Kurzfilme, in den kommenden zwei Wochen dreht er jedoch im Stadtarchiv Rheine für ein Filmprojekt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und des Stadtarchivs. In Zusammenarbeit mit dem LWL-Medienzentrum für Westfalen in Münster und Kai Schubert hat Stadtarchivar Thomas Gießmann für das Internetportal „Westfälische Geschichte“ einen Film konzipiert, der Schülern die Arbeit mit dem Stadtarchiv erläutern soll. Die Hauptrollen werden von vier Schülern aus Rheine und Münster gespielt.

„Janina, Nele, Tom und Andi sollen im Rahmen einer Projektwoche in der Schule Informationen über eine Textilfabrik in Rheine zusammentragen“, erläutert Johanna Lukaschek. Im Film spielt sie Nele, eine aufgeweckte Schülerin, die zusammen mit ihren Freunden historische Fakten über Rheine herausfinden soll. „Dazu bietet sich das Stadtarchiv natürlich an. Doch wie viele Schüler wissen sie zunächst überhaupt nicht, wie ein Stadtarchiv funktioniert“, erläutert Johanna Lukaschek die Handlung.

Die Schülerin Nele filmt während des Schulprojekts alle gemeinsamen Unternehmungen für ihren Internet-Blog und dokumentiert und kommentiert somit die Arbeit mit dem Stadtarchiv. Sie und ihre Mitschüler lernen das Stadtarchiv kennen und finden zudem das gesuchte Material über die Geschichte der Stadt Rheine, die alte Textilfabrik und die Zuwanderung von niederländischen Arbeitern durch die in Rheine ansässige Textilindustrie. „Wir können durch dieses Projekt gleichzeitig unser Wissen in Geschichte auffrischen“, sagt Julia Molz, die im Film Janina spielt. Am wichtigsten ist für die jungen Darsteller jedoch die Möglichkeit, schauspielern zu können: „Wir haben Spaß am Schauspielern, das wäre vielleicht sogar ein späterer Berufswunsch“, mutmaßt Jesse-Michael Dirkmann und Julia fügt hinzu: „Theater haben wir bisher schon gespielt, noch nie jedoch bei einem Filmprojekt mitgewirkt.“

Der Film, der in den zwei Wochen vom 18. bis 29. Juli in den Räumen des Stadtarchivs gedreht wird, soll Ende des Jahres im Internet und auf DVD veröffentlicht werden. Unter anderem soll er Schulen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung stehen. „Wir wollen Schülern einen Archivführer bieten“, sagt Claudia Landwehr vom LBL-Medienzentrum. Bisher sei Schülern die Nutzung des Stadtarchivs durch eine Bilderstrecke im Internetportal „Westfälische Geschichte“ des LWL erläutert worden, nun habe man aufgrund der Veränderungen im Bereich der im Stadtarchiv genutzten Medien auch die Internetpräsens erneuern wollen, verdeutlicht Thomas Gießmann die Intention des Stadtarchivs. „Das Stadtarchiv wird nur von wenigen Schülern genutzt, dabei ist das Archiv eine gute Möglichkeit, an Informationen zu kommen“, betont Jesse-Michael."

Quelle: Münsterländische Volkszeitung, 18.7.11

Link zu einem Videobeitrag von herein.tv, 18.7.2011

s.a. http://archiv.twoday.net/stories/31626903/

„Janina, Nele, Tom und Andi sollen im Rahmen einer Projektwoche in der Schule Informationen über eine Textilfabrik in Rheine zusammentragen“, erläutert Johanna Lukaschek. Im Film spielt sie Nele, eine aufgeweckte Schülerin, die zusammen mit ihren Freunden historische Fakten über Rheine herausfinden soll. „Dazu bietet sich das Stadtarchiv natürlich an. Doch wie viele Schüler wissen sie zunächst überhaupt nicht, wie ein Stadtarchiv funktioniert“, erläutert Johanna Lukaschek die Handlung.

Die Schülerin Nele filmt während des Schulprojekts alle gemeinsamen Unternehmungen für ihren Internet-Blog und dokumentiert und kommentiert somit die Arbeit mit dem Stadtarchiv. Sie und ihre Mitschüler lernen das Stadtarchiv kennen und finden zudem das gesuchte Material über die Geschichte der Stadt Rheine, die alte Textilfabrik und die Zuwanderung von niederländischen Arbeitern durch die in Rheine ansässige Textilindustrie. „Wir können durch dieses Projekt gleichzeitig unser Wissen in Geschichte auffrischen“, sagt Julia Molz, die im Film Janina spielt. Am wichtigsten ist für die jungen Darsteller jedoch die Möglichkeit, schauspielern zu können: „Wir haben Spaß am Schauspielern, das wäre vielleicht sogar ein späterer Berufswunsch“, mutmaßt Jesse-Michael Dirkmann und Julia fügt hinzu: „Theater haben wir bisher schon gespielt, noch nie jedoch bei einem Filmprojekt mitgewirkt.“

Der Film, der in den zwei Wochen vom 18. bis 29. Juli in den Räumen des Stadtarchivs gedreht wird, soll Ende des Jahres im Internet und auf DVD veröffentlicht werden. Unter anderem soll er Schulen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung stehen. „Wir wollen Schülern einen Archivführer bieten“, sagt Claudia Landwehr vom LBL-Medienzentrum. Bisher sei Schülern die Nutzung des Stadtarchivs durch eine Bilderstrecke im Internetportal „Westfälische Geschichte“ des LWL erläutert worden, nun habe man aufgrund der Veränderungen im Bereich der im Stadtarchiv genutzten Medien auch die Internetpräsens erneuern wollen, verdeutlicht Thomas Gießmann die Intention des Stadtarchivs. „Das Stadtarchiv wird nur von wenigen Schülern genutzt, dabei ist das Archiv eine gute Möglichkeit, an Informationen zu kommen“, betont Jesse-Michael."

Quelle: Münsterländische Volkszeitung, 18.7.11

Link zu einem Videobeitrag von herein.tv, 18.7.2011

s.a. http://archiv.twoday.net/stories/31626903/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 18:40 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Regelrechte Wassermassen sind am letzten Sonntag auf Franken herabgestürzt. Auch Erlangen war stark betroffen. Besonders schlimm hat es das Stadtarchiv getroffen.

Insgesamt 200 Feuerwehrleute waren am letzten Wochenende im Großeinsatz um Keller auszupumpen. Seit Tagen versuchen auch die Archivare in Erlangen die nassen Dokumente zu retten."

Link zu einem Videobeitrag des FrankenFernsehens, 15.7.2011

Insgesamt 200 Feuerwehrleute waren am letzten Wochenende im Großeinsatz um Keller auszupumpen. Seit Tagen versuchen auch die Archivare in Erlangen die nassen Dokumente zu retten."

Link zu einem Videobeitrag des FrankenFernsehens, 15.7.2011

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 18:33 - Rubrik: Kommunalarchive

Undocumented in Ireland from Fomacs Dublin on Vimeo.

"Members of the Migrant Rights Centre Ireland, ‘Bridging Visa Campaign Group’, have campaigned for the Irish Government to introduce a temporary permission to remain – or ‘Bridging Visa’ – to allow workers, who have become undocumented through no fault of their own, a route back into the system.In dialogue with the MRCI’s campaign, these three stories speak of the experiences of undocumented individuals from the perspective of the tellers themselves. As producers of the media, using their own personal archives and crafting their script with an emphasis on the centrality of ‘voice’, these short 2-3 min pieces reflect a pedagogy of community based learning and media activism. "

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 18:30 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Der Umzug aufs AKS-Gelände hat begonnen: Die Stadtverwaltung lagert derzeit Steuerakten in das sogenannte Ballenhaus aus. Die waren bislang im Verwaltungsgebäude II am Elias-Holl-Platz untergebracht. Auch die Stadtarchäologie und das Stadtarchiv sollen in dem ehemaligen Industriebau im Textilviertel vorübergehende Lagerflächen bekommen. Mit der Erschließung des AKS-Geländes kommt die Stadt laut Kämmerer Hermann Weber gut voran. .... Stadtarchiv Derzeit ist es auf drei Standorte aufgeteilt: die Hauptstelle an der Fuggerstraße, die ehemalige Kunsthalle am Wittelsbacher Park und eine Shedhalle auf dem AKS-Gelände. Dort lagern die Bestände, die vom Brotkäfer befallen waren und chemisch behandelt werden mussten.

2013 soll das Stadtarchiv komplett auf das Areal der ehemaligen Kammgarnspinnerei verlegt werden. Vier Shedhallen sind dafür vorgesehen. Die Entwurfsplanungen sind laut Archivleiter Dr. Michael Cramer-Fürtig so gut wie fertig. Ende Juli sollen sie dem Kulturausschuss und dem Stadtrat vorgestellt werden. Baubeginn könnte noch heuer sein. Die Sanierung der Shedhallen und die Einrichtung sollen rund acht Millionen Euro kosten. ..."

Quelle: Augsburger Allgemeine, 19.7.11

2013 soll das Stadtarchiv komplett auf das Areal der ehemaligen Kammgarnspinnerei verlegt werden. Vier Shedhallen sind dafür vorgesehen. Die Entwurfsplanungen sind laut Archivleiter Dr. Michael Cramer-Fürtig so gut wie fertig. Ende Juli sollen sie dem Kulturausschuss und dem Stadtrat vorgestellt werden. Baubeginn könnte noch heuer sein. Die Sanierung der Shedhallen und die Einrichtung sollen rund acht Millionen Euro kosten. ..."

Quelle: Augsburger Allgemeine, 19.7.11

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 18:25 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

National Archives conservators devoted weeks to the conservation treatment of Magna Carta, the first phase of a major project leading its re-encasement and public display. The document -- written on parchment in 1297 with iron gall ink -- is one of 17 surviving versions of Magna Carta in the world today, the only one in North America and the only Magna Carta in private hands. The document is on loan to the National Archives from David M. Rubenstein, co-founder of The Carlyle Group in Washington, DC. In the course of treatment ultra-violet photography revealed previously illegible writing in the text of the document that had been obliterated by water damage at some unknown time in the past. Senior conservators Terry Boone and Morgan Zinsmeister removed old repairs, filled the areas of loss with conservation paper and humidified and flattened the document.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 17:34 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Es tut sich was am neuen Landesarchiv. Passanten können derzeit beinahe mit bloßem Auge zusehen, wie das Gebäude in die Höhe schießt.

Nachdem auf der Baustelle am Innenhafen von außen lange keinerlei Fortschritte zu erkennen waren und überwiegend im Gebäudeinneren gearbeitet wurde, wächst der Archivturm derzeit umso rasanter. Satte drei Meter kommen jeden Tag hinzu.

Möglich macht das die Baumethode der Gleitschalung, bei der das Gebäude im 24-Stunden-Schichtbetrieb kontinuierlich Zentimeter für Zentimeter hochgezogen wird. Dabei ist es wichtig, dass der Beton am unteren Ende der Schalung bereits die nötige Festigkeit aufweist. Eine besondere Betonmischung und eine bestimmte Lufttemperatur sind dafür notwendig. Die Firma Hochtief ist mit der schwierigen Errichtung des neuen Wahrzeichens beauftragt.

"Bereits Ende nächster Woche soll der Rohbau mit der obersten Etage abgeschlossen sein. Der Turm wird dann etwa 60 Meter hoch sein", berichtet Liane Gerardi von der Duisburger Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach seiner Fertigstellung soll der Turm im mittleren Gebäudeteil des Landesarchivs dann exakt 76 Meter in den Himmel ragen und wird damit noch ein wenig höher sein, als der Targobank-Tower in der Innenstadt (72 Meter).

Die noch fehlenden Stahl- und Giebelkonstruktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf das Gebäude aufgesetzt. Auch beim geplanten wellenförmigen Anbau, der 160 Meter lang werden soll, geht es voran. "Die spätere Konstruktion lässt sich schon jetzt an den Fortschritten des Rohbaus ablesen", erklärt Gerardi....."

Quelle: rp-online.de, 20.7.11

Aktuelle Bilder zum Baufortschritt finden sich hier.

Nachdem auf der Baustelle am Innenhafen von außen lange keinerlei Fortschritte zu erkennen waren und überwiegend im Gebäudeinneren gearbeitet wurde, wächst der Archivturm derzeit umso rasanter. Satte drei Meter kommen jeden Tag hinzu.

Möglich macht das die Baumethode der Gleitschalung, bei der das Gebäude im 24-Stunden-Schichtbetrieb kontinuierlich Zentimeter für Zentimeter hochgezogen wird. Dabei ist es wichtig, dass der Beton am unteren Ende der Schalung bereits die nötige Festigkeit aufweist. Eine besondere Betonmischung und eine bestimmte Lufttemperatur sind dafür notwendig. Die Firma Hochtief ist mit der schwierigen Errichtung des neuen Wahrzeichens beauftragt.

"Bereits Ende nächster Woche soll der Rohbau mit der obersten Etage abgeschlossen sein. Der Turm wird dann etwa 60 Meter hoch sein", berichtet Liane Gerardi von der Duisburger Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach seiner Fertigstellung soll der Turm im mittleren Gebäudeteil des Landesarchivs dann exakt 76 Meter in den Himmel ragen und wird damit noch ein wenig höher sein, als der Targobank-Tower in der Innenstadt (72 Meter).

Die noch fehlenden Stahl- und Giebelkonstruktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf das Gebäude aufgesetzt. Auch beim geplanten wellenförmigen Anbau, der 160 Meter lang werden soll, geht es voran. "Die spätere Konstruktion lässt sich schon jetzt an den Fortschritten des Rohbaus ablesen", erklärt Gerardi....."

Quelle: rp-online.de, 20.7.11

Aktuelle Bilder zum Baufortschritt finden sich hier.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 17:26 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 19. Juli 2011, 19:03 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,775214,00.html

"Wie das Auktionshaus mitteilte, geht es um insgesamt 3500 Seiten mit autobiografischen Aufzeichnungen, philosophischen Betrachtungen und Gedichten aus den Jahren 1960 bis 1975."

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4096861,00.html

"Wie das Auktionshaus mitteilte, geht es um insgesamt 3500 Seiten mit autobiografischen Aufzeichnungen, philosophischen Betrachtungen und Gedichten aus den Jahren 1960 bis 1975."

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4096861,00.html

KlausGraf - am Dienstag, 19. Juli 2011, 18:55 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

http://bibliothecalaureshamensisdigital.wordpress.com/

Dort werden künftig auch neu eingestellte Handschriften angezeigt werden.

Dort werden künftig auch neu eingestellte Handschriften angezeigt werden.

KlausGraf - am Dienstag, 19. Juli 2011, 17:42 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Urlaubszeit sollte effektiv genutzt werden, um an der eigenen Unterschrift zu arbeiten: „Meine Unterschrift muss nicht lesbar, aber vollständig sein.“ Diesen Satz bitte 100 x in Schönschrift schreiben – und bei der Unterzeichnung von Kündigungen immer daran denken!

http://www.cmshs-bloggt.de/archives/7653

http://www.cmshs-bloggt.de/archives/7653

KlausGraf - am Dienstag, 19. Juli 2011, 16:37 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Natürlich kann man sich streiten, welches die allerwichtigsten Grundsätze des deutschen Urheberrechts sind. Ad usum delphini - für meine Freiburger Studierenden - schlage ich die folgenden Faustregeln vor.

Zu Urheberrechtsinformationen im WWW:

http://archiv.twoday.net/stories/19460397/ (wo sich auch ein Link zu meinem Buch "Urheberrechtsfibel" findet)

[ http://archiv.twoday.net/stories/49598992/ Übersicht zu wichtigen Archivalia-Beiträgen zum Thema Urheberrecht]

1. Die Regelschutzfrist (in Deutschland und der EU) beträgt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Der Wechsel in die Gemeinfreiheit erfolgt immer am 1. Januar. Urheber 1941 verstorben: ab 1.1.2012 gemeinfrei.

Die USA haben ein anderes System als Europa. Dort ist (fast) alles vor 1923 Veröffentlichtes gemeinfrei (Public Domain).

[Zur Rechtslage in den USA:

http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm ]

2. Du sollst keine Dateitauschbörsen nutzen!

Das kann sehr teuer werden (auch wenn natürlich ein sehr kleiner Teil der Dateien in Dateitauschbörsen legal ist). Durch Anonymisierungsdienste und Downloads in Internetcafés könnte man sich schützen, aber besser ist es, sich an das Gesetz zu halten (§ 53 Abs. 1 UrhG).

[s.a. http://web.archive.org/web/20110722130901/http://blog.zdf.de/dermarker/2011/07/19/darf-ich-filme-und-musik-aus-tauschboersen-herunterladen/ ]

[Zum Streaming siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=streaming ]

3. Du sollst kein DRM knacken!

Wirksame technische Schutzmaßnahmen (Kopierschutz) müssen respektiert werden.

4. Du sollst keine Bilder oder Stadtplanausschnitte aus dem Internet klauen und auf öffentlichen Seiten weiterverbreiten!

Das kann bei einem einzigen geklauten Medium schon einige hundert Euro kosten, wenn man Pech hat. Firmen, die Abmahnungen bei der Nutzung von Stadtplanausschnitten versenden, können auch ganz versteckte Dateien aufspüren.

[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/49585924/ ]

5. Nicht nur bei wissenschaftlichen Arbeiten dürfen Bildzitate verwendet werden!

Wir lesen dazu § 51 UrhG. Wichtig ist: Mit dem Bild muss gearbeitet werden, es darf keine bloße Illustration sein.

Zentral ist: Es muss eine Quellenangabe (genaue Fundstelle) dabei stehen!

6. Freie Inhalte nutzen!

Es gibt einen riesigen freien Bilderpool, am besten erschlossen durch den CC-Lizenzfilter der Google-Bildersuche. Autor nennen und Lizenz verlinken - und keine Lizenzgebühren fallen an!

[Dass es nötig ist, den Autor zu nennen UND die Lizenz zu verlinken, unterstreicht eine Gerichtsentscheidung:

http://archiv.twoday.net/stories/38723599/ mit weiteren Nachweisen]

[Legal ist auch die Nutzung von Einbettungsfunktionen bei an sich unfreien Bildern, siehe mit weiteren Hinweisen:

http://archiv.twoday.net/stories/830910656/ ]

7. Liegt persönliche Verbundenheit (enge Freunde, sehr gute Bekannte, enger Familienkreis, kleines Arbeits-Team) vor, ist das Kriterium "Öffentlichkeit" nicht gegeben.

Man darf also in kleinem Kreis Musik hören, ohne dass die GEMA wegen einer öffentlichen Veranstaltung kassiert, und auch neue Musik-CDs oder DVDs mit aktuellen Kinofilme in diesem Kreis verschenken, verleihen, tauschen oder verkaufen - vorausgesetzt die Medien wurden a) legal erworben, b) ein DRM wurde nicht geknackt und c) es wurde nicht gegen gültige Vertragsbestimmungen verstoßen.

8. Keine Angst vor dem Staatsanwalt!

Das Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung ist vernachlässigbar. Sehr viel unangenehmer können empfindliche zivilrechtliche Abmahnungen werden (siehe Gebot 4).

9. Nicht auf Copyfraud hereinfallen! Nicht überall wo Copyright draufsteht, ist auch Copyright drin.

Das betrifft insbesondere den zu verneinenden Schutz der Reproduktionsfotografie nach § 72 UrhG. Siehe zuletzt

http://archiv.twoday.net/stories/34631013/

10. Was der Rechteinhaber nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Oder: Wo kein Kläger, da kein Richter.

Was sich im stillen Kämmerlein abspielt, bedeutet in den seltensten Fällen ein Risiko. Riskant wird es vor allem, wenn die Öffentlichkeit ins Spiel kommt: im Internet oder außerhalb des Kreises persönlicher Verbundenheit (siehe Gebot 7).

Zu Urheberrechtsinformationen im WWW:

http://archiv.twoday.net/stories/19460397/ (wo sich auch ein Link zu meinem Buch "Urheberrechtsfibel" findet)

[ http://archiv.twoday.net/stories/49598992/ Übersicht zu wichtigen Archivalia-Beiträgen zum Thema Urheberrecht]

1. Die Regelschutzfrist (in Deutschland und der EU) beträgt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Der Wechsel in die Gemeinfreiheit erfolgt immer am 1. Januar. Urheber 1941 verstorben: ab 1.1.2012 gemeinfrei.

Die USA haben ein anderes System als Europa. Dort ist (fast) alles vor 1923 Veröffentlichtes gemeinfrei (Public Domain).

[Zur Rechtslage in den USA:

http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm ]

2. Du sollst keine Dateitauschbörsen nutzen!

Das kann sehr teuer werden (auch wenn natürlich ein sehr kleiner Teil der Dateien in Dateitauschbörsen legal ist). Durch Anonymisierungsdienste und Downloads in Internetcafés könnte man sich schützen, aber besser ist es, sich an das Gesetz zu halten (§ 53 Abs. 1 UrhG).

[s.a. http://web.archive.org/web/20110722130901/http://blog.zdf.de/dermarker/2011/07/19/darf-ich-filme-und-musik-aus-tauschboersen-herunterladen/ ]

[Zum Streaming siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=streaming ]

3. Du sollst kein DRM knacken!

Wirksame technische Schutzmaßnahmen (Kopierschutz) müssen respektiert werden.

4. Du sollst keine Bilder oder Stadtplanausschnitte aus dem Internet klauen und auf öffentlichen Seiten weiterverbreiten!

Das kann bei einem einzigen geklauten Medium schon einige hundert Euro kosten, wenn man Pech hat. Firmen, die Abmahnungen bei der Nutzung von Stadtplanausschnitten versenden, können auch ganz versteckte Dateien aufspüren.

[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/49585924/ ]

5. Nicht nur bei wissenschaftlichen Arbeiten dürfen Bildzitate verwendet werden!

Wir lesen dazu § 51 UrhG. Wichtig ist: Mit dem Bild muss gearbeitet werden, es darf keine bloße Illustration sein.

Zentral ist: Es muss eine Quellenangabe (genaue Fundstelle) dabei stehen!

6. Freie Inhalte nutzen!

Es gibt einen riesigen freien Bilderpool, am besten erschlossen durch den CC-Lizenzfilter der Google-Bildersuche. Autor nennen und Lizenz verlinken - und keine Lizenzgebühren fallen an!

[Dass es nötig ist, den Autor zu nennen UND die Lizenz zu verlinken, unterstreicht eine Gerichtsentscheidung:

http://archiv.twoday.net/stories/38723599/ mit weiteren Nachweisen]

[Legal ist auch die Nutzung von Einbettungsfunktionen bei an sich unfreien Bildern, siehe mit weiteren Hinweisen:

http://archiv.twoday.net/stories/830910656/ ]

7. Liegt persönliche Verbundenheit (enge Freunde, sehr gute Bekannte, enger Familienkreis, kleines Arbeits-Team) vor, ist das Kriterium "Öffentlichkeit" nicht gegeben.

Man darf also in kleinem Kreis Musik hören, ohne dass die GEMA wegen einer öffentlichen Veranstaltung kassiert, und auch neue Musik-CDs oder DVDs mit aktuellen Kinofilme in diesem Kreis verschenken, verleihen, tauschen oder verkaufen - vorausgesetzt die Medien wurden a) legal erworben, b) ein DRM wurde nicht geknackt und c) es wurde nicht gegen gültige Vertragsbestimmungen verstoßen.

8. Keine Angst vor dem Staatsanwalt!

Das Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung ist vernachlässigbar. Sehr viel unangenehmer können empfindliche zivilrechtliche Abmahnungen werden (siehe Gebot 4).

9. Nicht auf Copyfraud hereinfallen! Nicht überall wo Copyright draufsteht, ist auch Copyright drin.

Das betrifft insbesondere den zu verneinenden Schutz der Reproduktionsfotografie nach § 72 UrhG. Siehe zuletzt

http://archiv.twoday.net/stories/34631013/

10. Was der Rechteinhaber nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Oder: Wo kein Kläger, da kein Richter.

Was sich im stillen Kämmerlein abspielt, bedeutet in den seltensten Fällen ein Risiko. Riskant wird es vor allem, wenn die Öffentlichkeit ins Spiel kommt: im Internet oder außerhalb des Kreises persönlicher Verbundenheit (siehe Gebot 7).

KlausGraf - am Dienstag, 19. Juli 2011, 01:29 - Rubrik: Archivrecht

Katalog:

http://www.staatliche-bibliothek-regensburg.de/fileadmin/inhalte/pdf-dateien/hss.listen/hss.liste_bav.pdf

Überwiegend aus dem Nachlass von Thomas Ried. Für den Handschriftencensus relevant ist die wiederaufgetauchte Arnpeck-Handschrift 2Bav.1168, die im Census aber bereits vermerkt ist:

http://www.handschriftencensus.de/23746

http://www.staatliche-bibliothek-regensburg.de/fileadmin/inhalte/pdf-dateien/hss.listen/hss.liste_bav.pdf

Überwiegend aus dem Nachlass von Thomas Ried. Für den Handschriftencensus relevant ist die wiederaufgetauchte Arnpeck-Handschrift 2Bav.1168, die im Census aber bereits vermerkt ist:

http://www.handschriftencensus.de/23746

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 23:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Ring von einer Taschen,

Vier Ohren von einer Flaschen,

Ein Säul und 3tehalb Andreas Krütz,

Belagert Herzog Karl Nüß,

Setz dazu noch 2 J,

So lag er todt vor Nancy.

Vier Ohren von einer Flaschen,

Ein Säul und 3tehalb Andreas Krütz,

Belagert Herzog Karl Nüß,

Setz dazu noch 2 J,

So lag er todt vor Nancy.

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 19:06 - Rubrik: Unterhaltung

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-04-0016-003

Die Autorin, Agnès Vatican, "est directrice des archives municipales de Bordeaux depuis 2000".

"Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen Archiven und Bibliothek: einige Überlegungen eines Archivars

Im Laufe der Jahrhunderte haben die Beziehungen zwischen Archiven und Bibliotheken nach einer Behauptung und einer Professionalisierung dieser beiden Institutionen gestrebt und nach einer eindeutigeren Definition ihrer jeweiligen Aufgaben. Heute scheint diese Weiterentwicklung aber häufig ignoriert zu werden, ja sogar durch Projekte der gemeinsamen Nutzung in Frage gestellt zu werden. Dieser Beitrag beabsichtigt, über diese gewünschten oder aufgezwungenen Übereinstimmungen, über ihr Interesse für die Fachleute und ihre Dienste sowie für die Benutzer nachzudenken."

Dossier: Confluences

http://bbf.enssib.fr/sommaire/2011/4

Die Autorin, Agnès Vatican, "est directrice des archives municipales de Bordeaux depuis 2000".

"Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen Archiven und Bibliothek: einige Überlegungen eines Archivars

Im Laufe der Jahrhunderte haben die Beziehungen zwischen Archiven und Bibliotheken nach einer Behauptung und einer Professionalisierung dieser beiden Institutionen gestrebt und nach einer eindeutigeren Definition ihrer jeweiligen Aufgaben. Heute scheint diese Weiterentwicklung aber häufig ignoriert zu werden, ja sogar durch Projekte der gemeinsamen Nutzung in Frage gestellt zu werden. Dieser Beitrag beabsichtigt, über diese gewünschten oder aufgezwungenen Übereinstimmungen, über ihr Interesse für die Fachleute und ihre Dienste sowie für die Benutzer nachzudenken."

Dossier: Confluences

http://bbf.enssib.fr/sommaire/2011/4

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 18:50 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Till Kreutzer:

http://www.goethe.de/wis/bib/fdk/de7909105.htm

Ich habe einen Kommentar zu

http://archiv.twoday.net/stories/16543250/

versprochen. (Massen)Digitalisierung durch Institutionen wie der Deutschen Fotothek lassen keine neuen Rechte entstehen, das kann auch bei den Juristen als Communis opinio gelten, die der von den Wikimedia-Projekten und mir geteilten Reproduktionsfotografie-These skeptisch gegenüberstehen. Wenn der Betreiber von Kreidefossilien.de so dumm war, sich angesichts einer ihm außerordentlich günstigen Rechtslage der Abmahnung zu fügen, ist er selber schuld. Ich denke, es wäre nicht ausgeschlossen gewesen, dass Wikimedia Deutschland e.V. ihm juristisch zu Hilfe gekommen wäre, zumal wenn er die beanstandeten Bilder auch auf Wikimedia Commons hochgeladen hätte.

http://www.goethe.de/wis/bib/fdk/de7909105.htm

Ich habe einen Kommentar zu

http://archiv.twoday.net/stories/16543250/

versprochen. (Massen)Digitalisierung durch Institutionen wie der Deutschen Fotothek lassen keine neuen Rechte entstehen, das kann auch bei den Juristen als Communis opinio gelten, die der von den Wikimedia-Projekten und mir geteilten Reproduktionsfotografie-These skeptisch gegenüberstehen. Wenn der Betreiber von Kreidefossilien.de so dumm war, sich angesichts einer ihm außerordentlich günstigen Rechtslage der Abmahnung zu fügen, ist er selber schuld. Ich denke, es wäre nicht ausgeschlossen gewesen, dass Wikimedia Deutschland e.V. ihm juristisch zu Hilfe gekommen wäre, zumal wenn er die beanstandeten Bilder auch auf Wikimedia Commons hochgeladen hätte.

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 18:14 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(1) Harnad war ein Open-Access-Nützling.

(2) Harnad ist ein Open-Access-Schädling.

(3) Seine Kritik an den FAQ http://archiv.twoday.net/stories/34627826/ wiederholt nur seine hinreichend bekannten Fehlurteile

http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/825-guid.html

(2) Harnad ist ein Open-Access-Schädling.

(3) Seine Kritik an den FAQ http://archiv.twoday.net/stories/34627826/ wiederholt nur seine hinreichend bekannten Fehlurteile

http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/825-guid.html

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 17:28 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.wikimedia.de/2011/07/18/wahlpruefsteine-berlin-entwurf/

Die vielfältige Hochschul- und Forschungslandschaft Berlins gehört zu den wesentlichen Standortvorteilen der Stadt. Die Universitäten klagen über ihre ungenügende Mittelausstattung, die u.a. das physische Vorhalten teurer Fachzeitschriften und Fachbücher zunehmend erschwert. Gleichzeitig fallen bei elektronischen Informationsdiensten und Datenbank-Zugängen zumeist teure und restriktive Lizenzen an.

10. Befürworten Sie deshalb eine generelle Regelung, nach der urheberrechtlich geschützte Werke, die bzw. deren Erstellung aus öffentlichen Mitteln (co-)finanziert werden, nach den Grundsätzen von Open Access (etwa im Verständnis der Berlin Declaration) der Allgemeinheit frei zugänglich gemacht werden sollen?

Ist zu unspezifisch, natürlich ist jeder für Open Access.

Aber bis zum 25. Juli kann man ja Änderungsvorschläge machen ...

Die vielfältige Hochschul- und Forschungslandschaft Berlins gehört zu den wesentlichen Standortvorteilen der Stadt. Die Universitäten klagen über ihre ungenügende Mittelausstattung, die u.a. das physische Vorhalten teurer Fachzeitschriften und Fachbücher zunehmend erschwert. Gleichzeitig fallen bei elektronischen Informationsdiensten und Datenbank-Zugängen zumeist teure und restriktive Lizenzen an.

10. Befürworten Sie deshalb eine generelle Regelung, nach der urheberrechtlich geschützte Werke, die bzw. deren Erstellung aus öffentlichen Mitteln (co-)finanziert werden, nach den Grundsätzen von Open Access (etwa im Verständnis der Berlin Declaration) der Allgemeinheit frei zugänglich gemacht werden sollen?

Ist zu unspezifisch, natürlich ist jeder für Open Access.

Aber bis zum 25. Juli kann man ja Änderungsvorschläge machen ...

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 17:00 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 16:55 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

HEINZ SCHNEPPEN: Vom Jagdtrieb historischer Ermittler

Der Bericht der „Unabhängigen Historikerkommission“ zur Vergangenheit des Auswärtigen Amts, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 59 (2011), S. 593–620 (non vidi)

Der Bericht der „Unabhängigen Historikerkommission“ zur Vergangenheit des Auswärtigen Amts, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 59 (2011), S. 593–620 (non vidi)

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 16:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 16:27 - Rubrik: Archive von unten

http://plusfeed.appspot.com/117546351384071338747

Via

http://sumtips.com/2011/07/subscribe-google-plus-user-rss-feed.html

http://www.ghacks.net/2011/07/13/google-plus-rss-feeds/

" take it with a grain of salt. Could be gone before you can blink with the eye." = cum grano salis

Und dann packen wir auch noch gleich meinen Twitterfeed in den Reader:

http://twitter.com/statuses/user_timeline/archivalia_kg.rss

Via

http://sumtips.com/2011/07/subscribe-google-plus-user-rss-feed.html

http://www.ghacks.net/2011/07/13/google-plus-rss-feeds/

" take it with a grain of salt. Could be gone before you can blink with the eye." = cum grano salis

Und dann packen wir auch noch gleich meinen Twitterfeed in den Reader:

http://twitter.com/statuses/user_timeline/archivalia_kg.rss

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das muss er sogar, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/16574168/#16575247

http://archiv.twoday.net/search?q=schleichwerbung

http://www.sponsored-posts.net/ fragt an, ob ich da mitmachen möchte. Würde ich nur zu gern, weil ich finanzielle Remunerationen grundsätzlich schätze, aber Archivalia soll schon allein deshalb werbefrei bleiben, weil gelegentlich ein Bild unter CC-NC eingebunden wurde.

Wenn eine Leserin oder ein Leser der Ansicht ist, dass meine Arbeit für Archivalia eine Anerkennung außer gelegentlicher warmer Worte verdient, wird gebeten, mir ein Buch zu schenken:

http://www.amazon.de/registry/wishlist/3OZK3M72ER06U/ref=cm_wl_act_vv?_encoding=UTF8&visitor-view=1&reveal=

http://archiv.twoday.net/stories/16574168/#16575247

http://archiv.twoday.net/search?q=schleichwerbung

http://www.sponsored-posts.net/ fragt an, ob ich da mitmachen möchte. Würde ich nur zu gern, weil ich finanzielle Remunerationen grundsätzlich schätze, aber Archivalia soll schon allein deshalb werbefrei bleiben, weil gelegentlich ein Bild unter CC-NC eingebunden wurde.

Wenn eine Leserin oder ein Leser der Ansicht ist, dass meine Arbeit für Archivalia eine Anerkennung außer gelegentlicher warmer Worte verdient, wird gebeten, mir ein Buch zu schenken:

http://www.amazon.de/registry/wishlist/3OZK3M72ER06U/ref=cm_wl_act_vv?_encoding=UTF8&visitor-view=1&reveal=

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sönke Lorenz widmet sich im Jahrgang 70 (2011), S. 139-191 der ZWLG dem persönlichen Netzwerk des Tübinger Humanisten Heinrich Bebel: "Heinrich Bebel, die Tübinger Artistenfakultät, die Bursa modernorum und die Sodales Necarini".

Als ich 1993 meine zwei Lebensbilder von Heinrich Bebel veröffentlichte, von denen meist nur das eine im Sammelband "Humanismus" zitiert wird (Auflage von 2000: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/113793/, das andere: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5308/ ), war es recht mühsam, an Bebels Werke heranzukommen. Es gab nur ganz wenige moderne Ausgaben (daran hat sich leider nicht viel geändert), für die Einsichtnahme in die alten Drucke musste ich mich in die Sonderlesesäle von Altbestandsbibliotheken 8z.B. Mannheim) begeben. Heute sind alle wichtigen Bebel-Drucke online!

Wie sehr die Forschung von den Digitalisaten vor allem der Bayerischen Staatsbibliothek profitiert, zeigt der Aufsatz von Lorenz, in dessen 359 Fußnoten ich 38 mit Internetverweisen zähle (41 URLs).

In Fußnote 266 zitiert Lorenz einen URN, allerdings ohne Auflösung (siehe dazu http://archiv.twoday.net/stories/16539613/). Platzsparender und benutzerfreundlicher wäre es gewesen, auch die Münchner Digitalisate mit URN zu zitieren und am Anfang anzugeben, wie man die URNs auflöst, wie ich das in meinem Aufsatz "Archäologisches" getan habe:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7941/

S. 180 Anm. 334 erachtet Lorenz sogar einen Wikipedia-Artikel als zitierwürdig ("informativen Artikel mit weiterführender Literatur"), leider ohne eine spezifische Version zu zitieren. Es wäre nach dem Einsichtsdatum 3.10.2009 die folgende gewesen:

Seite „Martin Borrhaus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. August 2009, 16:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Borrhaus&oldid=63872561

Unglücklicherweise sind die Inhalte des Bebel-Projekts von Dieter Mertens aus dem Netz verschwunden, da der Datenbankzugriff nicht mehr funktioniert. Nur noch das Inhaltsverzeichnis kündet vom einstigen Glanz - sic transit gloria mundi in rete!

http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/Projektbeschreibung.htm

Im Internet Archive finde ich z.B. das hochwichtige PDF (Überlieferungskatalog)

http://web.archive.org/web/20031026113100/http://www.sfb541.uni-freiburg.de/B5/Bebel/Werke_Heinrich_Bebels.pdf

[ http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/test/Werke_Heinrich_Bebels.pdf ]

Update: Die meisten Biogramme via

http://web.archive.org/web/20070616145618/http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/test/biogramme.php

Etliche Regesten

http://web.archive.org/web/20070616145618/http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/test/alleregesten.php

Siehe auch

http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/Projektbeschreibung.htm

Als ich 1993 meine zwei Lebensbilder von Heinrich Bebel veröffentlichte, von denen meist nur das eine im Sammelband "Humanismus" zitiert wird (Auflage von 2000: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/113793/, das andere: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5308/ ), war es recht mühsam, an Bebels Werke heranzukommen. Es gab nur ganz wenige moderne Ausgaben (daran hat sich leider nicht viel geändert), für die Einsichtnahme in die alten Drucke musste ich mich in die Sonderlesesäle von Altbestandsbibliotheken 8z.B. Mannheim) begeben. Heute sind alle wichtigen Bebel-Drucke online!

Wie sehr die Forschung von den Digitalisaten vor allem der Bayerischen Staatsbibliothek profitiert, zeigt der Aufsatz von Lorenz, in dessen 359 Fußnoten ich 38 mit Internetverweisen zähle (41 URLs).

In Fußnote 266 zitiert Lorenz einen URN, allerdings ohne Auflösung (siehe dazu http://archiv.twoday.net/stories/16539613/). Platzsparender und benutzerfreundlicher wäre es gewesen, auch die Münchner Digitalisate mit URN zu zitieren und am Anfang anzugeben, wie man die URNs auflöst, wie ich das in meinem Aufsatz "Archäologisches" getan habe:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7941/

S. 180 Anm. 334 erachtet Lorenz sogar einen Wikipedia-Artikel als zitierwürdig ("informativen Artikel mit weiterführender Literatur"), leider ohne eine spezifische Version zu zitieren. Es wäre nach dem Einsichtsdatum 3.10.2009 die folgende gewesen:

Seite „Martin Borrhaus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. August 2009, 16:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Borrhaus&oldid=63872561

Unglücklicherweise sind die Inhalte des Bebel-Projekts von Dieter Mertens aus dem Netz verschwunden, da der Datenbankzugriff nicht mehr funktioniert. Nur noch das Inhaltsverzeichnis kündet vom einstigen Glanz - sic transit gloria mundi in rete!

http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/Projektbeschreibung.htm

Im Internet Archive finde ich z.B. das hochwichtige PDF (Überlieferungskatalog)

http://web.archive.org/web/20031026113100/http://www.sfb541.uni-freiburg.de/B5/Bebel/Werke_Heinrich_Bebels.pdf

[ http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/test/Werke_Heinrich_Bebels.pdf ]

Update: Die meisten Biogramme via

http://web.archive.org/web/20070616145618/http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/test/biogramme.php

Etliche Regesten

http://web.archive.org/web/20070616145618/http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/test/alleregesten.php

Siehe auch

http://www.histsem.uni-freiburg.de/heinrich-bebel/Projektbeschreibung.htm

KlausGraf - am Montag, 18. Juli 2011, 15:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mauer61_Stasi ist eine Zeitreise vom 13.07. bis 13.09.’61 basierend auf Berichten der Staatssicherheit aus dem Archiv des BStU ergänzt durch andere Quellen.

Link: http://twitter.com/Mauer61_Stasi

Wolf Thomas - am Montag, 18. Juli 2011, 14:30 - Rubrik: Web 2.0

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-sperrt-belgische-Zeitungen-aus-1280764.html

Googles Suchindex verweist zurzeit nicht auf französisch- und deutschsprachige Zeitungen in Belgien. Das ist laut Medienberichten eine Konsequenz aus dem Rechtsstreit zwischen dem Internetdienstleister und der belgischen Gesellschaft Copiepresse, die die Rechte der Verlage wahrnimmt. Diese hatte eine inzwischen von einem Berufungsgericht bestätigte Entscheidung erwirkt, laut der Google in Belgien keine Ausschnitte aus Presseprodukten der in dem Verband organisierten Verlage ohne Genehmigung auf seiner Nachrichtenübersicht veröffentlichen darf.

Anatol Stefanowitsch

https://plus.google.com/110709408825070411070/posts/654CuM4BXMw

macht auf den Wortlaut des Urteils aufmerksam:

de ce que le montant des astreintes est fixé à 1.000.000 € par jour de retard en ce qui concerne la condamnation de Google á retirer de tous ses sites (Google News et ‹cache› Google sous quelque dénomination que ce soit) tous les articles photographies et représentations graphiques... (...dass die Höhe der Strafzahlungen festgelegt wird auf € 1 Million pro Tag, den Google es unterlässt, von allen seinen Seiten (Google News und dem Google Cache unter welchem Namen auch immer) alle Artikel, Fotografien und Grafiken zu entfernen...).

Wenn die belgischen Verlage jetzt also jammern, sie hätten nur das Angebot Google News gemeint, müssen sie sich damit an die belgischen Gerichte wenden, nicht an Google. Und die deutschen Medien sollten das auch so berichten. Und sie sollten über die Konsequenzen des „Leistungsschutzes“ noch einmal genau nachdenken...

Volltext einer englischen Übersetzung der Gerichtsentscheidung:

http://www.copiepresse.be/pdf/Copiepresse%20-%20ruling%20appeal%20Google_5May2011.pdf

Französischer Volltext:

http://www.scribd.com/doc/54991235/Arret-de-la-Cour-d-appel-de-Bruxelles-rendu-dans-l-affaire-Copiepresse-SAJ-Assucopie-contre-Google-le-5-mai-2011

Googles Suchindex verweist zurzeit nicht auf französisch- und deutschsprachige Zeitungen in Belgien. Das ist laut Medienberichten eine Konsequenz aus dem Rechtsstreit zwischen dem Internetdienstleister und der belgischen Gesellschaft Copiepresse, die die Rechte der Verlage wahrnimmt. Diese hatte eine inzwischen von einem Berufungsgericht bestätigte Entscheidung erwirkt, laut der Google in Belgien keine Ausschnitte aus Presseprodukten der in dem Verband organisierten Verlage ohne Genehmigung auf seiner Nachrichtenübersicht veröffentlichen darf.

Anatol Stefanowitsch

https://plus.google.com/110709408825070411070/posts/654CuM4BXMw

macht auf den Wortlaut des Urteils aufmerksam:

de ce que le montant des astreintes est fixé à 1.000.000 € par jour de retard en ce qui concerne la condamnation de Google á retirer de tous ses sites (Google News et ‹cache› Google sous quelque dénomination que ce soit) tous les articles photographies et représentations graphiques... (...dass die Höhe der Strafzahlungen festgelegt wird auf € 1 Million pro Tag, den Google es unterlässt, von allen seinen Seiten (Google News und dem Google Cache unter welchem Namen auch immer) alle Artikel, Fotografien und Grafiken zu entfernen...).

Wenn die belgischen Verlage jetzt also jammern, sie hätten nur das Angebot Google News gemeint, müssen sie sich damit an die belgischen Gerichte wenden, nicht an Google. Und die deutschen Medien sollten das auch so berichten. Und sie sollten über die Konsequenzen des „Leistungsschutzes“ noch einmal genau nachdenken...