Bundesverfassungsgericht droht ein Prozess vor einem ganz normalen Verwaltungsgericht: Der Betreiber einer Jura-Datenbank hat das Gericht mit Sitz in Karlsruhe verklagt. Dies geht aus der Klageschrift hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Der Kläger, die Firma Lexxpress, behauptet, das Verfassungsgericht habe widerrechtlich einen Vertrag mit dem Datenbankbetreiber Juris GmbH zur Vermarktung seiner eigenen Urteile geschlossen. Das Verfassungsgericht habe Juris als Dienstleister „nicht im Rahmen eines transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens ausgewählt“, heißt es in der Klageschrift, die beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht wurde.

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/verlag-verklagt-verfassungsgericht-vor-dem-verwaltungsgericht/4602202.html

Siehe auch

http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/wem-stehen-die-juris-millionen-zu

http://archiv.twoday.net/stories/38739154/

http://archiv.twoday.net/stories/16561735/

http://archiv.twoday.net/stories/16549837/

Update: Klage abgewiesen

http://archiv.twoday.net/stories/326204776/

VGH gibt Kläger Recht

http://archiv.twoday.net/stories/404097053/

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/verlag-verklagt-verfassungsgericht-vor-dem-verwaltungsgericht/4602202.html

Siehe auch

http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/wem-stehen-die-juris-millionen-zu

http://archiv.twoday.net/stories/38739154/

http://archiv.twoday.net/stories/16561735/

http://archiv.twoday.net/stories/16549837/

Update: Klage abgewiesen

http://archiv.twoday.net/stories/326204776/

VGH gibt Kläger Recht

http://archiv.twoday.net/stories/404097053/

KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 22:36 - Rubrik: Archivrecht

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 20:08 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"... Max Von Sydow lebt ähnlich zurückgezogen, schlüpft er doch in die Rolle von Esbern, einem Archivar und Agent der Klingen, welcher nur überlebte, weil er sich versteckt hielt. Esbern wird dem Spieler in The Elder Scrolls V: Skyrim äußerst nützlich sein, hilft er ihm doch zu verstehen, wie er dem mächtigen Drachen Alduin (aka Weltenverschlinger) gegenüber treten kann. ...."

Quelle: Game trust

Quelle: Game trust

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:57 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

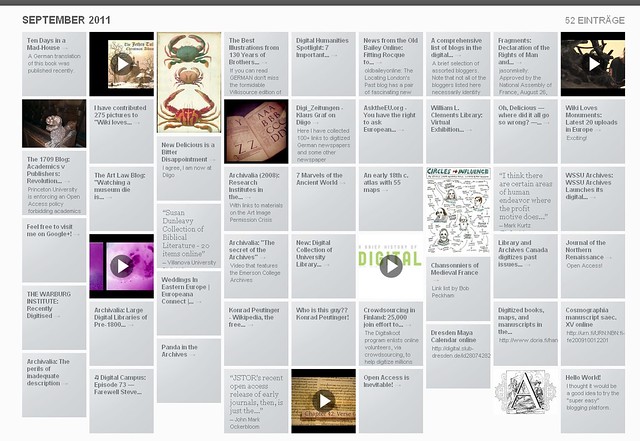

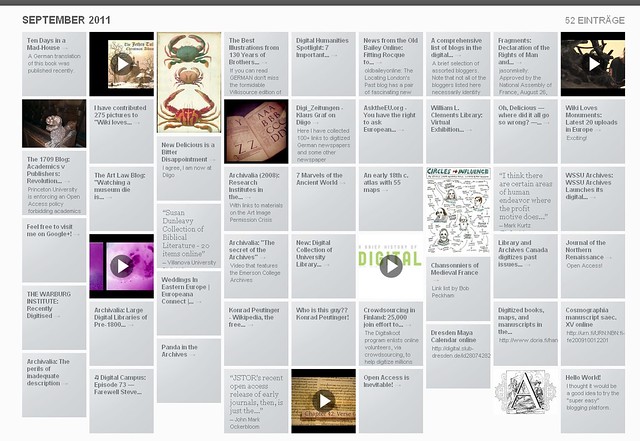

Archivalia ac Digitalia - a twitter-like blog with stuff from Archivalia's English corner and content in the English language plus additional stuff from elsewhere

http://archivalia.tumblr.com/

Archive page

Archive page

http://archivalia.tumblr.com/

Archive page

Archive pageKlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:57 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer Bilder mit solchen Wasserzeichen ins Netz stellt, braucht von mir aus gar keine Bilder ins Netz zu stellen.

http://bild.isgv.de

KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:09 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.landesarchiv-bw.de/rss/rss.xml

Extrem unscheinbar auf der Seite angebracht, aber immerhin kann ich nicht mehr behaupten, dass die deutschen Archive RSS komplett ignorieren. Welches Archiv hat denn noch so was tolles Fortschrittliches? (Nebenbei: Im Bibliothekswesen waren RSS-Feeds vor 10 Jahren innovativ.)

Extrem unscheinbar auf der Seite angebracht, aber immerhin kann ich nicht mehr behaupten, dass die deutschen Archive RSS komplett ignorieren. Welches Archiv hat denn noch so was tolles Fortschrittliches? (Nebenbei: Im Bibliothekswesen waren RSS-Feeds vor 10 Jahren innovativ.)

ist das Schwerpunkthtema der Archivnachrichten des LA BW:

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52959/Archivnachrichten_43_36dpi.pdf

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52959/Archivnachrichten_43_36dpi.pdf

KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:01 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die LIPPMANN+RAU-STIFTUNG unterhält das LIPPMANN+RAU-MUSIKARCHIV in den Räumen der Alten Mälzerei in Eisenach. Das 1999 gegründete Archiv widmet sich der Geschichte des Jazz und der populären Musik und gilt als eine der umfassendsten Sammlungen auf diesem Gebiet in Europa. Es umfasst mehr als 80.000 Tonträger und Filme, mehr als 60.000 Bücher und Musikzeitschriften, etwa 60.000 Fotografien, Programmhefte und Konzertplakate sowie Musikinstrumente, Rundfunkmanuskripte und Briefe.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 17:57 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

schreibt derwesten.de am 27.9.2011: "... Im kommenden Frühjahr werden nach Auskunft des landeseigenen Baubetriebes (BLB NRW) Turm und Schlange dann im Stil des alten Speichers ebenfalls rundherum rot verklinkert sein. Ein halbes Jahr später, im Herbst 2012, soll der Komplex an das Land NRW, dem Mieter, übergeben werden. Dieser wird im Januar 2013 den Archivneubau, der dann 160 Mio. Euro gekostet haben wird, in Betrieb nehmen. ..."

Zur Baugeschichte s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+Duisburg

Zur Baugeschichte s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+Duisburg

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 17:18 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Kleintheater Luzern will seine Geschichte sicher aufbewahrt wissen. Die Kleinkunst-Bühne hat am Dienstag ihr aufgearbeitetes Archiv offiziell dem Stadtarchiv übergeben. Bei diesem Akt mit dabei war auch Emil Steinberger, der Gründer des Kleintheaters Luzern.

Bis jetzt war das Archiv des Kleintheaters Luzern ein Luftschutzkeller gefüllt mit unzähligen Ordnern, Kisten und Plakatrollen. Ein Keller, welcher zudem auch immer wieder von Wassereinbrüchen betroffen war.

Mit Hilfe von privaten Geldgebern konnte das Kleintheater nun dieses wilde Archiv aufarbeiten lassen und am Dienstag offiziell dem Stadtarchiv übergeben.

Erinnerungen von Emil Steinberger

Bei diesem Akt zugegen war auch Emil Steinberger, der Gründer des Kleintheaters Luzern. Auch er hatte Stunden im Archiv verbracht und einige seiner Erinnerungen ans Theater wieder aufleben lassen. Für ihn ist klar, dass er nun im Stadtarchiv noch weiter mit den Dokumenten im Stadtarchiv seine Erinnerungen auffrischen will."

Quelle: SR, DRS, 27.9.11

Link zum Radiobeitrag (Schweizerdeutsch)

Bis jetzt war das Archiv des Kleintheaters Luzern ein Luftschutzkeller gefüllt mit unzähligen Ordnern, Kisten und Plakatrollen. Ein Keller, welcher zudem auch immer wieder von Wassereinbrüchen betroffen war.

Mit Hilfe von privaten Geldgebern konnte das Kleintheater nun dieses wilde Archiv aufarbeiten lassen und am Dienstag offiziell dem Stadtarchiv übergeben.

Erinnerungen von Emil Steinberger

Bei diesem Akt zugegen war auch Emil Steinberger, der Gründer des Kleintheaters Luzern. Auch er hatte Stunden im Archiv verbracht und einige seiner Erinnerungen ans Theater wieder aufleben lassen. Für ihn ist klar, dass er nun im Stadtarchiv noch weiter mit den Dokumenten im Stadtarchiv seine Erinnerungen auffrischen will."

Quelle: SR, DRS, 27.9.11

Link zum Radiobeitrag (Schweizerdeutsch)

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 17:03 - Rubrik: Wahrnehmung

Ich hätte nicht gedacht, dass es bei delicious so schlimm wird:

http://plan3t.info/2011/09/28/die-karawane-zieht-weiter/ (jp)

http://beweblog.wordpress.com/2011/09/28/delicious-update-gau-3-0/ (Seb. Wolf)

Es werden immer nur 10 Links angezeigt, was das Ganze nutzlos macht. Nun warte ich, da ich mich nicht mehr an mein Passwort erinnere, dass ich ein neues anfordern kann, aber das funktioniert derzeit nicht. Auf eine Mail kommt dann folgendes:

This is only an automated reply, but we wanted to confirm that

Delicious Support has received your email about an account migration

issue. Our small, dedicated team is available during pacific time

office hours, Monday to Friday but we are working extra hours to dial

everything in after our re-launch.

If you haven’t already, please make sure that your email to the

migration support team includes your Delicious username and a detailed

description of your issue, including the type of data affected. We've

been getting a ton of mail and can't respond to everyone, but are

posting the latest info about the migration our blog here:

http://www.avos.com/

In terms of login issues, the following might be helpful:

1. There was a password reset bug hitting some users trying to reset

their password. We just rolled out a fix that should resolve this

issue for most users. If you were trying to reset your password, and

were hitting a page without a valid reset link, go ahead a try again.

2. For previous Delicious users who logged in through their Yahoo!

account, you were asked to choose a new Delicious username when you

opted in to the AVOS terms of service. If you’ve forgotten the new

username you chose, use the password reset link on the sign-in page to

have a reminder sent to your Yahoo! mail account.

3. If you missed the opt-in and can’t access your old Delicious

bookmarks, unfortunately that data remains with Yahoo! since they

never got your permission to move your account. We’re investigating

methods for those users to recover those bookmarks from Yahoo!, but we

don’t have anything definitive to report at this time.

Again, sorry for the inconvenience that bugs or migration issues may

have caused. We know it can be infuriating when things don’t work like

you expect. We’re working hard over here to keep fixing things,

re-introduce familiar Delicious features, and keep the site moving

forward. Thanks for your patience.

Yours,

Team Delicious

Update: Gottseidank fiel mir das PW wieder ein. Bei Diigo ist mein Import-Request in der Schlange .....

Siehe z.B.

http://www.diigo.com/user/klausgraf/Digi_Zeitungen

http://plan3t.info/2011/09/28/die-karawane-zieht-weiter/ (jp)

http://beweblog.wordpress.com/2011/09/28/delicious-update-gau-3-0/ (Seb. Wolf)

Es werden immer nur 10 Links angezeigt, was das Ganze nutzlos macht. Nun warte ich, da ich mich nicht mehr an mein Passwort erinnere, dass ich ein neues anfordern kann, aber das funktioniert derzeit nicht. Auf eine Mail kommt dann folgendes:

This is only an automated reply, but we wanted to confirm that

Delicious Support has received your email about an account migration

issue. Our small, dedicated team is available during pacific time

office hours, Monday to Friday but we are working extra hours to dial

everything in after our re-launch.

If you haven’t already, please make sure that your email to the

migration support team includes your Delicious username and a detailed

description of your issue, including the type of data affected. We've

been getting a ton of mail and can't respond to everyone, but are

posting the latest info about the migration our blog here:

http://www.avos.com/

In terms of login issues, the following might be helpful:

1. There was a password reset bug hitting some users trying to reset

their password. We just rolled out a fix that should resolve this

issue for most users. If you were trying to reset your password, and

were hitting a page without a valid reset link, go ahead a try again.

2. For previous Delicious users who logged in through their Yahoo!

account, you were asked to choose a new Delicious username when you

opted in to the AVOS terms of service. If you’ve forgotten the new

username you chose, use the password reset link on the sign-in page to

have a reminder sent to your Yahoo! mail account.

3. If you missed the opt-in and can’t access your old Delicious

bookmarks, unfortunately that data remains with Yahoo! since they

never got your permission to move your account. We’re investigating

methods for those users to recover those bookmarks from Yahoo!, but we

don’t have anything definitive to report at this time.

Again, sorry for the inconvenience that bugs or migration issues may

have caused. We know it can be infuriating when things don’t work like

you expect. We’re working hard over here to keep fixing things,

re-introduce familiar Delicious features, and keep the site moving

forward. Thanks for your patience.

Yours,

Team Delicious

Update: Gottseidank fiel mir das PW wieder ein. Bei Diigo ist mein Import-Request in der Schlange .....

Siehe z.B.

http://www.diigo.com/user/klausgraf/Digi_Zeitungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Foto: Christoph Lubbe im ehemaligen Schlafraum des Bunkers, in dem heute wertvolles Archivgut des Kreisarchivs Kleve liegt

"Christoph Lubbe von der RWTH-Aachen ist fasziniert vom ehemaligen verbunkerten Ausweichsitz der Bezirksregierung Düsseldorf in Geldern. Gemeinsam mit der Kreisarchivarin Dr. Beate Sturm sucht er im Bunker unter dem Berufskolleg nach Überresten aus der Zeit, in der der Bunker noch als Bunker genutzt wurde. Der gemeinsame Rundgang wäre früher nicht denkbar gewesen: Der Bunker, einst Ausweichmöglichkeit für die Bezirksregierung im Katastrophen- und Kriegsfall, war streng geheim.

Lubbe und Sturm orientieren sich bei ihrem Rundgang an einem farbigen Übersichtsplan des Bunkers, der heute noch im Kreisarchiv verwahrt wird. „Der Bunker war in einzelne Räume mit bestimmter Funktion unterteilt“ so Lubbe. „Es gab eine Küche, einen Speiseraum, einen ärztlichen Behandlungsraum, verschiedene Technikräume und vieles mehr, um das Überleben unter der Erde im Ernstfall für zwei Wochen zu gewährleisten. Ein Teil der Schutzraumtechnik ist heute noch erhalten“ erklärt Lubbe weiter und zeigt auf Abluftventile, gasdichte und feuerfeste Kabeleinführungen und ein Fernmeldekabel.

Gemeinsam mit vier weiteren Autoren arbeitet Lubbe an einem Buch über ehemalige Bunkeranlagen in Deutschland. Für die Publikation, einer Mischung aus fachlicher Darstellung, Reportage und Bildband, werden mehr als 50.000 Fotos von ca. 100 deutschen Bunkeranlagen aus der Zeit des Kalten Krieges ausgewertet und in den historischen Kontext gestellt. „Wir stellen dabei beeindruckende Übereinstimmungen in der deutsch-deutschen Bunkerbaukultur fest“ verrät Lubbe.

Archivgut lagert im ehemaligen Bunker

Heute wird der Ausweichbunker der Bezirksregierung vom Kreisarchiv Kleve in Geldern genutzt. Wo früher ein Teil der Bezirksregierung im Ernstfall gearbeitet hätte liegt heute Schriftgut der Kreisverwaltung Kleve. „Der ehemalige Schlafraum ist nun unser größter Magazinraum“ berichtet Kreisarchivarin Sturm und zeigt auf den farbigen Übersichtsplan des Bunkers. Auch in anderen ehemaligen Aufenthalts- und Arbeitsräumen lagert nun wertvolles Archivgut. „Obwohl die Räume Ende der 1990er Jahre zu Archivzwecken umgebaut wurden, sind die Spuren der Vergangenheit noch deutlich sichtbar“, so Sturm. „Dies wird mir immer wieder klar, wenn ich unser Außenmagazin durch die feuerhemmende und gasdichte Schutzraumtür betrete.“

Der ehemalige Bunker kann im Rahmen von Führungen durch das Kreisarchiv Kleve besichtigt werden. Um Voranmeldung wird gebeten. Kontakt: Kreisarchiv Kleve, Boeckelter Weg 2 in Geldern, 47608 Geldern, Tel.: 02821-85-814."

Quelle: Kreis Kleve, Pressemitteilung 28.9.2011

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 12:15 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 12:02 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Historische Kommission für Westfalen lädt in Verbindung mit

dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und dem LWL-Archivamt für

Westfalen zum Workshop "Amtsbücher als Quellen der

landesgeschichtlichen Forschung" in Münster ein. Der Workshop

steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der quellenbezogenen

Grundlagenarbeit der Historischen Kommission und der Archive.

Er wendet sich einer vernachlässigten Archivaliengattung zu,

die für die landesgeschichtliche Forschung wegen ihrer Vielfalt

und ihres Quellenwerts große Bedeutung besitzt. Der zeitliche

Schwerpunkt soll auf der Zeit vom Spätmittelalter bis zum Ende

des Alten Reichs liegen.

Der Workshop befasst sich mit folgenden Leitthemen: a)

Typologische Beschreibung und Differenzierung der Amtsbücher im

Archiv. b) Welche Tiefe der Erschließung ist aus Sicht der

Benutzung erforderlich und aus Sicht der jeweiligen Archive

möglich? Die Spannbreite reicht von einer Minimal- bis zur

wünschenswerten Tiefenerschließung und im Extremfall bis zu

einer kritischen Edition mit Transkription und formenkundlichem

Apparat. Hier ist zu fragen, welche Rolle die Digitalisierung

künftig bei Erschließung und Benutzung der Amtsbücher spielen

wird. c) Welche Auswertungspotentiale haben die Amtsbücher für

die Forschung? d) Welche Möglichkeiten gibt es, der Forschung

Hilfsmittel zur Interpretation zur Verfügung zu stellen?

09.30 Uhr Anmeldung / Begrüßungskaffee

10.00 Uhr Begrüßung und Einführung in die Tagung

Prof. Dr. Wilfried Reininghaus - 1. Vorsitzender der Historischen

Kommission für Westfalen -

Dr. Marcus Stumpf - Leiter des LWL-Archivamts für Westfalen -

Dr. Stefan Pätzold, Bochum: Zwischen archivarischer Praxis und

kulturgeschichtlichem Paradigma: Jüngere Ansätze der

Amtsbuchforschung

Dr. Henning Steinführer, Braunschweig; Städtische Amtsbücher in

Archiven: Möglichkeiten und Grenzen der Erschließung bei

knappen Ressourcen

Dr. Nicolas Rügge, Osnabrück: Zur landesherrlichen Amtsbuch-

und insbesondere Protokollüberlieferung (Regierungs-, Amts- und

Gerichtsprotokolle) in Osnabrück und Lippe

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Dr. Stefan Gorißen, Bielefeld: Südwestfälische

kaufmännische Rechnungsbücher aus vorindustrieller Zeit. Formen,

Funktionen, Auswertungsperspektiven Dr. Matthias Kordes,

Recklinghausen: Der "Liber conventus Richlinghusani":

Archivische, methodische und regionalgeschichtliche

Erkenntnisse aus einem franziskanischen Amtsbuch des 18.

Jahrhunderts

15.00 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr Dr. Christian Speer, Halle (Saale): "Der Index

Librorum Civitatum (Verzeichnis der Stadtbücher des

Mittelalters und der Frühen Neuzeit) als Instrument der

historischen Grundlagenforschung"

16.00 Uhr Schlussdiskussion mit einem Impulsreferat zum Thema

"Stellenwert der Digitalisierung bei der Erschließung und

Benutzung von Amtsbüchern"

INFO

Veranstaltungsort

Die Veranstaltung findet am 13. Oktober 2011 in Münster im

Landesarchiv NRW, An den Speichern 11 statt, wo auch das

Mittagessen eingenommen werden kann (Anmeldung).

URL: http://www.lwl.org/hiko-download/Workshop%202011_Einladung.pdf

um eine anmedlung wird bis zum 30.09.2011 gebeten.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Anfahrt vom

Hauptbahnhof Münster: Mit der Buslinie 8 in Richtung

"Kinderhaus-Schulzentrum" bis zur Haltestelle "Holtmannsweg"

oder Linie 9 in Richtung Coerde- Speicherstadt bis zur

Endhaltestelle "Speicherstadt".

Kontakt

Historische Kommission für Westfalen

Salzstr. 38 (Erbdrostenhof)

48143 Münster

Tel. 0251 591-4720

Fax 0251 591-5871

E-Mail hiko@lwl.org

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und dem LWL-Archivamt für

Westfalen zum Workshop "Amtsbücher als Quellen der

landesgeschichtlichen Forschung" in Münster ein. Der Workshop

steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der quellenbezogenen

Grundlagenarbeit der Historischen Kommission und der Archive.

Er wendet sich einer vernachlässigten Archivaliengattung zu,

die für die landesgeschichtliche Forschung wegen ihrer Vielfalt

und ihres Quellenwerts große Bedeutung besitzt. Der zeitliche

Schwerpunkt soll auf der Zeit vom Spätmittelalter bis zum Ende

des Alten Reichs liegen.

Der Workshop befasst sich mit folgenden Leitthemen: a)

Typologische Beschreibung und Differenzierung der Amtsbücher im

Archiv. b) Welche Tiefe der Erschließung ist aus Sicht der

Benutzung erforderlich und aus Sicht der jeweiligen Archive

möglich? Die Spannbreite reicht von einer Minimal- bis zur

wünschenswerten Tiefenerschließung und im Extremfall bis zu

einer kritischen Edition mit Transkription und formenkundlichem

Apparat. Hier ist zu fragen, welche Rolle die Digitalisierung

künftig bei Erschließung und Benutzung der Amtsbücher spielen

wird. c) Welche Auswertungspotentiale haben die Amtsbücher für

die Forschung? d) Welche Möglichkeiten gibt es, der Forschung

Hilfsmittel zur Interpretation zur Verfügung zu stellen?

09.30 Uhr Anmeldung / Begrüßungskaffee

10.00 Uhr Begrüßung und Einführung in die Tagung

Prof. Dr. Wilfried Reininghaus - 1. Vorsitzender der Historischen

Kommission für Westfalen -

Dr. Marcus Stumpf - Leiter des LWL-Archivamts für Westfalen -

Dr. Stefan Pätzold, Bochum: Zwischen archivarischer Praxis und

kulturgeschichtlichem Paradigma: Jüngere Ansätze der

Amtsbuchforschung

Dr. Henning Steinführer, Braunschweig; Städtische Amtsbücher in

Archiven: Möglichkeiten und Grenzen der Erschließung bei

knappen Ressourcen

Dr. Nicolas Rügge, Osnabrück: Zur landesherrlichen Amtsbuch-

und insbesondere Protokollüberlieferung (Regierungs-, Amts- und

Gerichtsprotokolle) in Osnabrück und Lippe

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Dr. Stefan Gorißen, Bielefeld: Südwestfälische

kaufmännische Rechnungsbücher aus vorindustrieller Zeit. Formen,

Funktionen, Auswertungsperspektiven Dr. Matthias Kordes,

Recklinghausen: Der "Liber conventus Richlinghusani":

Archivische, methodische und regionalgeschichtliche

Erkenntnisse aus einem franziskanischen Amtsbuch des 18.

Jahrhunderts

15.00 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr Dr. Christian Speer, Halle (Saale): "Der Index

Librorum Civitatum (Verzeichnis der Stadtbücher des

Mittelalters und der Frühen Neuzeit) als Instrument der

historischen Grundlagenforschung"

16.00 Uhr Schlussdiskussion mit einem Impulsreferat zum Thema

"Stellenwert der Digitalisierung bei der Erschließung und

Benutzung von Amtsbüchern"

INFO

Veranstaltungsort

Die Veranstaltung findet am 13. Oktober 2011 in Münster im

Landesarchiv NRW, An den Speichern 11 statt, wo auch das

Mittagessen eingenommen werden kann (Anmeldung).

URL: http://www.lwl.org/hiko-download/Workshop%202011_Einladung.pdf

um eine anmedlung wird bis zum 30.09.2011 gebeten.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Anfahrt vom

Hauptbahnhof Münster: Mit der Buslinie 8 in Richtung

"Kinderhaus-Schulzentrum" bis zur Haltestelle "Holtmannsweg"

oder Linie 9 in Richtung Coerde- Speicherstadt bis zur

Endhaltestelle "Speicherstadt".

Kontakt

Historische Kommission für Westfalen

Salzstr. 38 (Erbdrostenhof)

48143 Münster

Tel. 0251 591-4720

Fax 0251 591-5871

E-Mail hiko@lwl.org

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 11:50 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

A Brief History of Digital Data from Sweat & Pixels on Vimeo.

A short, informative animation with the purpose of providing general knowledge about data storage: history, devices, and facts. Or an info-graphic in motion.By Sweat & Pixels. Made in Adobe Flash CS5.

Music: Fringe Element (Shorts Like Me Edit) - Beni

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 11:45 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gabi Reinmann hat einen lesenswerten Text zu digitalen Medien in der Hochschullehre geschrieben:

http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/09/Preprint_Fehler_eLearning_Sept11.pdf

http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/09/Preprint_Fehler_eLearning_Sept11.pdf

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://facsimile.ub.rug.nl/cdm/

Griechische Papyri, aber auch frühneuzeitliche Gelehrtenkorrespondenzen und anderes mehr in großzügiger Auflösung.

Griechische Papyri, aber auch frühneuzeitliche Gelehrtenkorrespondenzen und anderes mehr in großzügiger Auflösung.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 02:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

wird vorgestellt von

http://plan3t.info/2011/09/27/gesellschaftlich-relevant/

Der Beitrag beginnt mit einem Schnitzer, den ich nicht gerne lese: Das erste Archiv, dass ich kennenlernte, war gleich ein besonderes.

http://plan3t.info/2011/09/27/gesellschaftlich-relevant/

Der Beitrag beginnt mit einem Schnitzer, den ich nicht gerne lese: Das erste Archiv, dass ich kennenlernte, war gleich ein besonderes.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 01:51 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE727892007&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10

Das LG Berlin stellte 2007 fest:

Es kann dahinstehen, ob durch Übergabe der Briefe an das Bundesarchiv diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (§§ 6, 12 UrhG). Insbesondere kommt es nicht darauf an, wie sich die Beschränkungen des § 5 BArchG i. V. m. §§ 1, 3, 5 BArchV auf die Frage der Öffentlichkeit auswirken (vgl. insoweit für eine ähnliche Zugangsregelung OLG Zweibrücken GRUR 1997, 364, wo die Veröffentlichung verneint wurde). Jedenfalls ist unstreitig, dass nicht der Antragsteller selbst die Briefe dem Archiv übergeben hat. Mithin hat er sein Recht aus § 12 UrhG nicht ausgeübt.

Auch der Umstand, dass er die Briefe an das Bundesministerium adressiert hat - von wo sie offenbar an das Bundesarchiv gelangten - stellt keine Veröffentlichung i. S. v. § 12 UrhG dar, da der Adressat ausschließlich der Bundesminister Prof. xxx war und der Umstand, dass andere Personen des Ministeriums von dem Inhalt möglicherweise Kenntnis erlangt haben, nicht zur Annahme eines Veröffentlichungswillens führt, genauso wenig wie dies der Fall ist, wenn Schreiben an eine Redaktion, an eine größere Rechtsanwaltskanzlei oder an den Spruchkörper eines Gerichts gerichtet ist (vgl. KG NJW 1995, 3392, 3393 - Botho Strauß).

Das KG ist darauf nicht weiter eingegangen:

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE203022008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10

Im Ergebnis überzeugen beide Entscheidungen nicht:

http://archiv.twoday.net/stories/3225515/

Das LG Berlin stellte 2007 fest:

Es kann dahinstehen, ob durch Übergabe der Briefe an das Bundesarchiv diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (§§ 6, 12 UrhG). Insbesondere kommt es nicht darauf an, wie sich die Beschränkungen des § 5 BArchG i. V. m. §§ 1, 3, 5 BArchV auf die Frage der Öffentlichkeit auswirken (vgl. insoweit für eine ähnliche Zugangsregelung OLG Zweibrücken GRUR 1997, 364, wo die Veröffentlichung verneint wurde). Jedenfalls ist unstreitig, dass nicht der Antragsteller selbst die Briefe dem Archiv übergeben hat. Mithin hat er sein Recht aus § 12 UrhG nicht ausgeübt.

Auch der Umstand, dass er die Briefe an das Bundesministerium adressiert hat - von wo sie offenbar an das Bundesarchiv gelangten - stellt keine Veröffentlichung i. S. v. § 12 UrhG dar, da der Adressat ausschließlich der Bundesminister Prof. xxx war und der Umstand, dass andere Personen des Ministeriums von dem Inhalt möglicherweise Kenntnis erlangt haben, nicht zur Annahme eines Veröffentlichungswillens führt, genauso wenig wie dies der Fall ist, wenn Schreiben an eine Redaktion, an eine größere Rechtsanwaltskanzlei oder an den Spruchkörper eines Gerichts gerichtet ist (vgl. KG NJW 1995, 3392, 3393 - Botho Strauß).

Das KG ist darauf nicht weiter eingegangen:

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE203022008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10

Im Ergebnis überzeugen beide Entscheidungen nicht:

http://archiv.twoday.net/stories/3225515/

KlausGraf - am Dienstag, 27. September 2011, 23:00 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fassade Kunsthalle, Montage

"Vom 27.09. bis 11.11.2011 ist im Stadtarchiv Düsseldorf, Worringer Straße 140, die Ausstellung "Die Ökonomie der Bilder -die Stadt und Kunstvereine als Auftraggeber" zu sehen.

Sie ist ein eigenständiger Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung "Weltklasse -Die Düsseldorfer Malerschule 1819-1918" des Museum Kunstpalast.

In dieser Studioausstellung wird dargestellt, wie Kunstvereine und die Stadt als Auftraggeber für Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie sowie andere in der Stadt tätige Maler auftraten. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die vermittelnde Rolle der Kunstvereine als Sachverständige und Sponsoren von Gemälden gerichtet. Die gezeigten Exponate (darunter Pläne, Schriftstücke, Bauzeichnungen, Fotografien) stammen fast ausschließlich aus den Beständen des Stadtarchivs und werden durch Reproduktionen verschiedener Gemälde ergänzt.

Kunstvereine

Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen verfolgte mit seiner Gründung 1829 das Ziel, Kunst und Künstler in Düsseldorf zu fördern und so das öffentliche Leben zu bereichern. Von Anfang an bestand eine enge Beziehung zur Kunstakademie und zu deren Studenten. Viele von ihnen waren Mitglieder, ebenso wie einige ihrer Lehrer. Die übrigen Mitglieder setzten sich zusammen aus politischen Repräsentanten der Stadt, Kaufleuten, Juristen und anderen vermögenden Privatpersonen weit über Rheinland und Westfalen hinaus bis nach Nord-Amerika.

Städte und andere Kunstvereine gehörten ebenfalls dazu. Der Verein förderte Aufträge an die Künstler der Malerschule (Ausmalung von Kirchen, Rathäusern etc.), die dadurch auch über die Grenzen Düsseldorfs hinaus Bekanntheit erlangten.

Der 1846 gegründete Verein zur Errichtung einer Gemäldegalerie vertrat als Hauptziel, den Ruf Düsseldorfs als Kunststadt durch den Aufbau einer Gemäldegalerie neu zu begründen, weil die von Kurfürst Johann Wilhelm II. Eingerichtete durch Erbfall nach München gelangt war. Außerdem sollte eine Ausstellungshalle gebaut werden. Die Mitglieder setzten sich aus den gleichen Kreisen zusammen wie beim Kunstverein, mit dem Unterschied, dass 75% aus Düsseldorf stammen mussten.

1914 löste der Verein sich auf. Da seit Juli 1913 ein Direktor für die Städtischen Kunstsammlungen bestellt worden war (Karl Koetschau), war der ursprüngliche Zweck des Vereins erfüllt. Die Gemälde gingen in städtischen Besitz über.

Kunstwerke wurden hauptsächlich erworben, sei es durch Angebote der Künstler selbst oder durch Empfehlung Dritter. Neben der Stadt als Käuferin erwarben auch Galerieverein und Kunstverein Gemälde, deren Kosten sie sich in einzelnen Fällen teilten. Es wurden auch Gemälde vom Kunstverein an den Galerieverein überwiesen. Durch Verlosungen des Kunstvereins in Besitz der Stadt gelangte Gemälde wurden der Galerie zugeführt.

Ausstellungen wurden zunächst in den Räumen der Akademie am Burgplatz (Altes Schloss) gezeigt. Die Gründung weiterer Künstlervereine (Verein zur gegenseitigen Unterstützung und Hülfe, Künstlerverein Malkasten) belebte das kulturelle Leben. Die steigende Zahl der Kunstausstellungen führte zu Terminüberschneidungen, so dass ab 1866 auch die Tonhalle an der Schadowstraße genutzt wurde, in die ein geräumiger Ausstellungssaal eingebaut worden war. Schließlich, ab Juli 1881, gab es das erste Kunstausstellungsgebäude in Düsseldorf -die Kunsthalle.

Die Stadt als Auftraggeberin

Neben dem Engagement für das neue städtische Kunsthaus, mit dem man zumindest ansatzweise den Verlust der kurfürstlichen Gemäldegalerie zu kompensieren versuchte, war insbesondere der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen sowohl angesehener und selbstbewusster Ratgeber, als auch finanzstarker Finanzier geplanter Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Auch die Stadtverwaltung versuchte, die hier ausgebildeten Akademieabsolventen mittels Auftragsvergabe zu unterstützen. Anhand dreier Projekte soll beispielhaft gezeigt werden, welche Kräfte an der Künstler-, manchmal auch an der Themenauswahl beteiligt waren.

Schlaglichtartig wurden Bauwerke herausgegriffen, deren Ausgestaltung mit Gemälden in städtischem Auftrag bzw. unter starker Beteiligung der Stadt entstanden, nämlich der neu erbaute Rathauskomplex, die städtische Kunsthalle und das Stadttheater.

Das in den 1880er Jahren entstandene "Neue Rathaus" hinter dem Jan-Wellem-Denkmal, ein für die sogenannte "Gründerzeit" typischer Bau, den schon die Zeitgenossen für zu überladen hielten, verlangte nach einer Ausgestaltung des Ratssaals mit Gemälden. Hier lässt sich sehr gut die Federführung des Kunstvereins erkennen, der sich seine namhafte finanzielle Beteiligung mit einer massiven Einflussnahme verknüpfte, dies notfalls auch im offenen Widerstand gegen das ebenfalls an den Kosten beteiligte Königreich Preussen. Bei der Bildauswahl blieb man patriotisch und monarchisch loyal: Darstellungen der Stadtgeschichte im engeren Sinne finden sich wenige und wenn, dann nur im Kontext der Taten des Herrscherhauses. Das 1899 fertig gestellte Projekt ließ man sich fast 90.000 Reichsmark kosten. Zum Vergleich: Eine fünfköpfige Handwerkerfamilie musste mit etwa 1200 Reichsmark im Jahr auskommen.

Qualitativ gänzlich anders verlief die Ausmalung der Decke im Zuschauerraum des Stadttheaters. Nach einem sehr teuren Vorschlag des Kunstvereins bevorzugte die Stadt die Auftragsvergabe an die örtliche Kunstgewerbeschule und veranschlagte hierfür 8000 Reichsmark. Allerdings sollte es schnell zu einem Eklat kommen, denn der beauftragte Kunstmaler zerstritt sich mit seinen beiden Gehilfen, die das entstehende Werk ihres Chefs kurzerhand übermalten. Diese sollten nun die Ausmalung weiterführen und beenden, allerdings war das Ergebnis derart unbefriedigend, dass die Künstler innerhalb kurzer Zeit ein gänzlich neues Werk abliefern sollten, insgesamt also eine dritte Fassung. Aber auch diese Variante befriedigte nicht. Einer der beiden Beteiligten zog es nicht zuletzt wegen der schlechten Kritiken vor, sein Glück in Korea zu suchen, wo sich seine Spur verliert.

Die städtische Kunsthalle schließlich war ein Geschenk Preussens an die Stadt und sollte die neu entstehende Gemäldesammlung aufnehmen. Nach einem Jahre dauernden Wettbewerb wurde der in der Stadt ansässige Künstler Carl Gehrts mit der Ausmalung des oberen Treppenhauses in Freskotechnik beauftragt und erhielt dafür fast 100.000 Reichsmark. Nach insgesamt siebenjähriger Arbeit wurde einer der größten Düsseldorfer Freskenzyklen im Jahr 1897 fertig gestellt. Wie alle bisher genannten Arbeiten im Rathaus und Stadttheater gingen auch sie im Zweiten Weltkrieg bzw. den darauffolgenden Jahren verloren.

Anders verhält es sich mit dem venezianischen Mosaik über dem Eingangsportal der Kunsthalle. Das nach einem Entwurf Fritz Roebers im Jahr 1888 fertig gestellte Kunstwerk überdauerte den Krieg, wurde Ende der 1950er Jahre abgenommen und wird heute im Depot des Museum Kunstpalast aufbewahrt. In der Ausstellung im Stadtarchiv wird eines der mehr als 150 erhaltenen gebliebenen Mosaikfresken gezeigt -erstmalig seit der Abnahme des Kunstwerks vor mehr als fünfzig Jahren.

Schließlich illustrieren einige Originalbriefe berühmter Düsseldorfer Maler (darunter etwa Emmanuel Leutze und Wilhelm von Schadow) die reichen Bestände der Handschriftensammlung des Stadtarchivs.

Ausstellungskonzeption:

Dr. Benedikt Mauer; Dr. Elisabeth Scheeben (beide Stadtarchiv Düsseldorf)

Ort:

Stadtarchiv der Landeshauptstadt Düsseldorf

Worringer Straße 140

40210 Düsseldorf

Zeitraum: 27.09.2011 bis 11.11.2011

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 8:30h bis 15:30h

Freitag: 8:30h bis 12:30h

Eintritt frei "

Quelle: Stadtarchiv Düsseldorf, Aktuelles

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:45 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Bilddatenbank des Bundesarchivs weist folgenden mehrdeutigen Klassifikationspunkt auf: N II "Verkehr mit Tieren" - mit folgenden Unterpunkten N II a Tragtiere und N II b Zugtiere.

Dank an die blaumeisen (Tweet v. 22.9.11)!

Dank an die blaumeisen (Tweet v. 22.9.11)!

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:39 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fred van Kan berichtet in seinem Blog über den Deutschen Archivtag 2011. Niederländisch - trotzdem lesenswert!

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:31 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:28 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Bundestag wird am Freitag, 30. September 2011, die achte Novelle des Stasi-Unterlagen-Gesetzes in zweiter und dritter Lesung beraten und voraussichtlich verbschieden. Mit der Novelle sollen die Überprüfungsfristen bis zum 31. Dezember 2019 verlängert werden. Vorgesehen ist auch, das Recht auf Akteneinsicht zu erweitern und die Möglichkeiten für eine Überprüfung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst auszuweiten. Zudem sieht der Gesetzentwurf ein Beschäftigungsverbot für ehemalige Stasi-Mitarbeiter beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BSTU) vor. Für die Aussprache über den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP (17/5894), die um 12.20 Uhr beginnen soll, sind 60 Minuten eingeplant.

Abgeordnete verschärften Gesetzentwurf

Der ursprüngliche Gesetzentwurf war in der vergangenen Woche vom Ausschuss für Kultur und Medien noch einmal verschärft worden. Mit Hinweis auf die Ergebnisse einer öffentlichen Anhörung über die Gesetzesnovelle vor der parlamentarischen Sommerpause legten die CDU/CSU- und die FDP-Fraktion einen entsprechenden Änderungsantrag vor, den der Ausschuss gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke mehrheitlich annahm. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich der Stimme.

Nach dem geänderten Gesetzentwurf sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf Antrag des Dienstherrn bereits ab der Gehaltsgruppe A9/E9 auf eine frühere informelle oder hauptamtliche Stasi-Tätigkeit überprüft werden können.

Keine Ex-Stasi-Leute in der Jahn-Behörde

Die Sozialdemokraten und die Grünen, die prinzipiell für eine Novelle des Gesetzes eintreten, lehnen eine solche Überprüfungsmöglichkeit ab. Sie wollen eine Überprüfung nur in Fällen, in denen „tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine frühere Stasi-Tätigkeit vorliegen. Die Linksfraktion lehnt den Gesetzentwurf hingegen generell ab. Sie plädiert dafür, die Stasi-Akten in das Bundesarchiv zu überführen und dort aufzuarbeiten.

Aufgenommen in den Gesetzentwurf wurde zudem ein Beschäftigungsverbot für ehemalige informelle und hauptamtliche Mitarbeiter der Staatsicherheit in der Stasi-Unterlagen-Behörde (nach dem derzeitigen Behördenleiter Roland Jahn auch Jahn-Behörde genannt).

Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten unstrittig

Die derzeit noch in der Behörde beschäftigten Stasi-Mitarbeiter sollen innerhalb des Bundesdienstes bei gleicher Bezahlung versetzt werden. Auch diese Regelung wird von den Oppositionsfraktionen abgelehnt.

Unstrittig zwischen Union, FDP, SPD und Grünen hingegen ist das Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten durch die Wissenschaft, die Medien sowie die Stasi-Opfer und deren Angehörige. (aw)"

Quelle: Bundestag, Textarchiv

Abgeordnete verschärften Gesetzentwurf

Der ursprüngliche Gesetzentwurf war in der vergangenen Woche vom Ausschuss für Kultur und Medien noch einmal verschärft worden. Mit Hinweis auf die Ergebnisse einer öffentlichen Anhörung über die Gesetzesnovelle vor der parlamentarischen Sommerpause legten die CDU/CSU- und die FDP-Fraktion einen entsprechenden Änderungsantrag vor, den der Ausschuss gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke mehrheitlich annahm. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich der Stimme.

Nach dem geänderten Gesetzentwurf sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf Antrag des Dienstherrn bereits ab der Gehaltsgruppe A9/E9 auf eine frühere informelle oder hauptamtliche Stasi-Tätigkeit überprüft werden können.

Keine Ex-Stasi-Leute in der Jahn-Behörde

Die Sozialdemokraten und die Grünen, die prinzipiell für eine Novelle des Gesetzes eintreten, lehnen eine solche Überprüfungsmöglichkeit ab. Sie wollen eine Überprüfung nur in Fällen, in denen „tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine frühere Stasi-Tätigkeit vorliegen. Die Linksfraktion lehnt den Gesetzentwurf hingegen generell ab. Sie plädiert dafür, die Stasi-Akten in das Bundesarchiv zu überführen und dort aufzuarbeiten.

Aufgenommen in den Gesetzentwurf wurde zudem ein Beschäftigungsverbot für ehemalige informelle und hauptamtliche Mitarbeiter der Staatsicherheit in der Stasi-Unterlagen-Behörde (nach dem derzeitigen Behördenleiter Roland Jahn auch Jahn-Behörde genannt).

Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten unstrittig

Die derzeit noch in der Behörde beschäftigten Stasi-Mitarbeiter sollen innerhalb des Bundesdienstes bei gleicher Bezahlung versetzt werden. Auch diese Regelung wird von den Oppositionsfraktionen abgelehnt.

Unstrittig zwischen Union, FDP, SPD und Grünen hingegen ist das Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten durch die Wissenschaft, die Medien sowie die Stasi-Opfer und deren Angehörige. (aw)"

Quelle: Bundestag, Textarchiv

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

This was a project that features the Emerson College Archives. I produced this and also operated the camera.

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:09 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Joachim Scholtysek auf DeutschlandradioKultur über seine Archivarbeit, 26.9.2011:

".... Heise: Und beide Söhne und ihre Nachkommen beteiligten sich dann eben auch an dem Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg. Über Aufarbeitung der Nazivergangenheit der Unternehmerfamilie Quandt spreche ich mit dem Historiker Joachim Scholtyseck. Herr Scholtyseck, es gab ja eine NDR-Dokumentation aus dem Jahr 2007 und es gab auch eine Familienbiografie von Rüdiger Jungbluth, einem Wirtschaftsjournalisten, also ganz überraschend waren die Erkenntnisse, die Sie jetzt haben, ja nicht. Ihnen gegenüber hat sich diese schweigsame Familie aber ganz anders geöffnet. Welche Quellen standen Ihnen zur Verfügung?

Scholtyseck: Ich habe in diesem Fall multiarchivalisch gearbeitet. Es war schon ein sehr großer Vorteil, dass die Familie mir praktisch unbegrenzten Zutritt zu dem sogenannten Familienarchiv gewährt hat, ...

Heise: Was sie vorher noch nie gemacht hatte.

Scholtyseck: ... was sie vorher noch nie gemacht hatte, und das war auf der einen Seite wichtig, zeigt aber eben auch, dass die Familie nach dem Film umzudenken begann. Und was für mich dann noch wichtiger war, mir wurde zugesichert, dass ich diese Ergebnisse, die ja jetzt eben tatsächlich nicht sehr schön für die Familie sind, dass ich diese Ergebnisse von der Familie unredigiert veröffentlichen darf, und dass dieses sogenannte Familienarchiv dann auch in ein öffentliches Archiv überführt wird, damit die Ergebnisse, die ich vorgelegt habe, auch für die kritische Öffentlichkeit überprüfbar sind.

Heise: Also Sie hatten den Eindruck, dass die Nachkommen - das sind Stefan Quandt und seine Kusine Gabriele Quandt vor allem - dass die tatsächlich an schonungsloser Transparenz - auch schonungslos den eigenen Vätern gegenüber, denn das waren eben Herbert und Harald Quandt - ja, sie wollten wirklich schonungslose Aufklärung?

Scholtyseck: Ja, ob sie das jetzt wirklich wollten, wissen Sie, das ist immer ganz schwer zu sagen. Aber ich hatte für mich persönlich bei meinen Recherchen den Eindruck, dass es eben ihnen, der Familie auch daran gelegen war, alle Fakten auf den Tisch zu bekommen und die eben auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, dass man sagt: Es soll jetzt tatsächlich in vielen Archiven, in allen zugänglichen Archiven soll geforscht werden, was ist denn jetzt nun eigentlich gewesen. Und das ist eben eine Offenheit, die sich stark von dem unterschied, was jahrzehntelang eben so die Familientradition gewesen ist. .....

Heise: Die scheinen jetzt aufzuarbeiten. Was ist der Eindruck, oder aus welchem Grund kommt das jetzt zur Häufung? Ich habe beispielsweise Boss erwähnt, auch die C&A, also Brenninkmeijers, lassen in die Archive gucken.

Scholtyseck: Ja, da könnte man sogar noch andere Firmen nennen, etwa Oetker oder Boehringer. Das sind also Familienunternehmen, die jetzt stärker wirklich in den Fokus geraten und eventuell auch Interesse haben, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Es ist natürlich immer schwieriger für ein Familienunternehmen, in die eigenen dunklen Zeiten zurückzuschauen, als für eine anonyme Aktiengesellschaft. Da kann man sagen: Ja, das waren die Manager, das waren die Betriebsleiter. Und hier sind es natürlich Familien, die eine Tradition haben, die auch eine Tradition gepflegt haben. Und wenn man da eben feststellt, der Großvater ist vielleicht gar nicht ein so toller Unternehmer gewesen - ich drücke das jetzt mal etwas salopp aus -, dann ist es für Familienunternehmen sicherlich etwas schwieriger als für Aktiengesellschaften und große Publikumsgesellschaften. Aber dieser Trend, der ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Frau Heise, zu erkennen, und das wird wahrscheinlich auch nicht ausbleiben. Es ist auch gut, dass solche Dinge auf den Tisch kommen und nicht weiter solche weißen Flecken in der Geschichtswissenschaft, gerade der Geschichte des Dritten Reiches, übrigbleiben. ....."

Ob multiarchivalisch in die Archivterminologie eingehen wird?

".... Heise: Und beide Söhne und ihre Nachkommen beteiligten sich dann eben auch an dem Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg. Über Aufarbeitung der Nazivergangenheit der Unternehmerfamilie Quandt spreche ich mit dem Historiker Joachim Scholtyseck. Herr Scholtyseck, es gab ja eine NDR-Dokumentation aus dem Jahr 2007 und es gab auch eine Familienbiografie von Rüdiger Jungbluth, einem Wirtschaftsjournalisten, also ganz überraschend waren die Erkenntnisse, die Sie jetzt haben, ja nicht. Ihnen gegenüber hat sich diese schweigsame Familie aber ganz anders geöffnet. Welche Quellen standen Ihnen zur Verfügung?

Scholtyseck: Ich habe in diesem Fall multiarchivalisch gearbeitet. Es war schon ein sehr großer Vorteil, dass die Familie mir praktisch unbegrenzten Zutritt zu dem sogenannten Familienarchiv gewährt hat, ...

Heise: Was sie vorher noch nie gemacht hatte.

Scholtyseck: ... was sie vorher noch nie gemacht hatte, und das war auf der einen Seite wichtig, zeigt aber eben auch, dass die Familie nach dem Film umzudenken begann. Und was für mich dann noch wichtiger war, mir wurde zugesichert, dass ich diese Ergebnisse, die ja jetzt eben tatsächlich nicht sehr schön für die Familie sind, dass ich diese Ergebnisse von der Familie unredigiert veröffentlichen darf, und dass dieses sogenannte Familienarchiv dann auch in ein öffentliches Archiv überführt wird, damit die Ergebnisse, die ich vorgelegt habe, auch für die kritische Öffentlichkeit überprüfbar sind.

Heise: Also Sie hatten den Eindruck, dass die Nachkommen - das sind Stefan Quandt und seine Kusine Gabriele Quandt vor allem - dass die tatsächlich an schonungsloser Transparenz - auch schonungslos den eigenen Vätern gegenüber, denn das waren eben Herbert und Harald Quandt - ja, sie wollten wirklich schonungslose Aufklärung?

Scholtyseck: Ja, ob sie das jetzt wirklich wollten, wissen Sie, das ist immer ganz schwer zu sagen. Aber ich hatte für mich persönlich bei meinen Recherchen den Eindruck, dass es eben ihnen, der Familie auch daran gelegen war, alle Fakten auf den Tisch zu bekommen und die eben auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, dass man sagt: Es soll jetzt tatsächlich in vielen Archiven, in allen zugänglichen Archiven soll geforscht werden, was ist denn jetzt nun eigentlich gewesen. Und das ist eben eine Offenheit, die sich stark von dem unterschied, was jahrzehntelang eben so die Familientradition gewesen ist. .....

Heise: Die scheinen jetzt aufzuarbeiten. Was ist der Eindruck, oder aus welchem Grund kommt das jetzt zur Häufung? Ich habe beispielsweise Boss erwähnt, auch die C&A, also Brenninkmeijers, lassen in die Archive gucken.

Scholtyseck: Ja, da könnte man sogar noch andere Firmen nennen, etwa Oetker oder Boehringer. Das sind also Familienunternehmen, die jetzt stärker wirklich in den Fokus geraten und eventuell auch Interesse haben, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Es ist natürlich immer schwieriger für ein Familienunternehmen, in die eigenen dunklen Zeiten zurückzuschauen, als für eine anonyme Aktiengesellschaft. Da kann man sagen: Ja, das waren die Manager, das waren die Betriebsleiter. Und hier sind es natürlich Familien, die eine Tradition haben, die auch eine Tradition gepflegt haben. Und wenn man da eben feststellt, der Großvater ist vielleicht gar nicht ein so toller Unternehmer gewesen - ich drücke das jetzt mal etwas salopp aus -, dann ist es für Familienunternehmen sicherlich etwas schwieriger als für Aktiengesellschaften und große Publikumsgesellschaften. Aber dieser Trend, der ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Frau Heise, zu erkennen, und das wird wahrscheinlich auch nicht ausbleiben. Es ist auch gut, dass solche Dinge auf den Tisch kommen und nicht weiter solche weißen Flecken in der Geschichtswissenschaft, gerade der Geschichte des Dritten Reiches, übrigbleiben. ....."

Ob multiarchivalisch in die Archivterminologie eingehen wird?

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:03 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Wuppertaler Bühnen: ROST (Trailer), Erinnerungen für die Zukunft von Anne Hirth / büro für zeit + raum from Siegersbusch on Vimeo.

℗ Filmproduktion Siegersbusch, Wuppertal 2011»Ein Mensch muss bei seinem Tod etwas dalassen. Ein Kind oder ein Buch oder ein Bild, ein Haus oder wenigstens eine Mauer, die er gebaut, oder ein Paar Schuhe, die er geschustert. Oder einen Garten, den er angelegt hat. Irgend etwas, das deine Hand anrührte, so dass deine Seele eine Bleibe hat, wenn du stirbst, und wenn die Leute den Baum oder die Blume, die du gepflanzt hast, anschauen, dann bist du da.« (Ray Bradbury, Fahrenheit 451) Was wird von uns bleiben? Was soll bleiben? Was möchten wir jenen, die irgendwann einmal nach uns kommen, über uns erzählen? Rost handelt vom Aufbewahren. Von Gegenständen, Erinnerungen, Hoffnungen, von Weitsicht ebenso wie Ratlosigkeit. Denn was soll das ultimative Archiv für die Nachwelt alles enthalten? Die Mona Lisa? Sicher. Eine Gutenberg-Bibel? Auch. Eine CD von Xavier Naidoo? Mmmh… Aber irgendwann wird auch eine Cola-Dose zum Artefakt, man muss nur lange genug warten. Man hat sich ja schon oft darüber den Kopf zerbrochen, wie und womit man sich denen, die uns nachfolgen, präsentieren will, und hat dabei nicht nur an das Menschengeschlecht gedacht: 1977 schoss man zwei Raumsonden ins All, Voyager 1 und 2, die im Handgepäck eine 500 Millionen Jahre haltbare Datenplatte mit Informationen über die Erde mit sich führten – damit kommt man ein paar Sterne weit. So eine Art interstellare Flaschenpost für extraterrestrische Lebensformen, gefüllt mit den wichtigsten Informationen über die Erde und die sie beherrschende Spezies: uns. Aber wie mache ich einem Klingonen klar, wie ein Erdbeereis schmeckt? Muss mein Urururenkel wissen, wie ein Buch riecht? Und überhaupt – wie archiviert man einen Kuss?

mit Ralf Haarmann

An Kuohn

Silvia Munzón López

Juliane Pempelfort

INSZENIERUNG Anne Hirth //// BÜHNE UND KOSTÜME Alexandra Süßmilch //// MUSIK Haarmann //// LICHT-DESIGN Arnaud Poumarat //// DRAMATURGIE Oliver Held ////

Quelle: Wuppertaler Bühnen, Produktionen

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:56 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Niklaus Troxler, 1977

"Seit 1975 hat Niklaus Troxler unzählige Jazz-Koryphäen an das Jazz Festival Willisau geholt. Nun übergibt er sein Archiv mit professionellen Konzertaufnahmen an die Hochschule Luzern. Die Musikbibliothek der Hochschule macht das «Troxler-Archiv» in Zusammenarbeit mit der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern und der Fonoteca Lugano der Öffentlichkeit zugänglich. Am Freitag, 23. September wird die bedeutende Schenkung gefeiert.

Fast 900 Konzerte fanden seit dem ersten Jazz Festival 1975 in Willisau statt. Unter den auftretenden Musikern waren Internationale Grössen wie die Pianisten Chick Corea und Keith

Jarrett oder der Saxophonist Ornette Coleman. Ins Leben gerufen und bis 2009 geleitet hat das Festival Niklaus Troxler. Er übergab diese Aufgabe im letzten Jahr an seinen Neffen Arno Troxler. Von Beginn an zeichnete Niklaus Troxler einen Grossteil der Konzerte auf, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben. Dieses besondere Privat-Archiv schenkt er nun der Hochschule Luzern – Musik: «Die professionelle Archivierung meiner Aufnahmen war mir schon länger

ein Anliegen. Mir ist wichtig, dass das Tonmaterial zu Forschungszwecken genutzt werden kann. Mit der Hochschule Luzern habe ich hierfür den idealen Partner gefunden.»

Die Schenkung an die Hochschule Luzern umfasst 250 agnetbänder, 123 Digital Audio Tapes (DAT), dazu Programmhefte, Presseberichte und Plakate. Aufbewahrt werden die Originalbänder,

die Niklaus Troxler sorgfältig restaurieren liess, in der Schweizer Nationalphonotek Fonoteca in Lugano. Diese ist auf die Archivierung von Tonträgern spezialisiert. Die Fonoteca und die Hochschule Luzern möchten die Originalaufnahmen aus dem Privatarchiv von Niklaus Troxler nun der Öffentlichkeit zugänglich machen: An einer so genannten Abhörstation können Musikinteressierte akustisch auf die Willisauer Konzerte zugreifen. Aktuell gibt es solche Abhörstationen an 40 Standorten in der ganzen Schweiz. Die bisher einzige Station im Kanton Luzern steht seit 2008 in der Musikbibliothek der Hochschule Luzern. Zur feierlichen, offiziellen Übergabe des Troxler-Archivs am 23. September wird eine neue Abhörstation am Institut Jazz eingerichtet sowie eine dritte in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB). Die ZHB wird auch die Weltformatplakate des Jazz Festivals Willisau aufbewahren.

Hämi Hämmerli, Leiter des Instituts Jazz, zeigt sich über die Schenkung sehr glücklich: «Diese Geste ist nicht nur für unsere Studierenden und Dozierenden von unschätzbarem Wert. Dank des Troxler-Archivs wird Luzern zu einem Hot Spot der Jazzforschung.»

Öffentliche Veranstaltung zur Übergabe des Troxler-Archivs

Freitag, 23. September 2011, 19.30 Uhr in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

Mit Redebeiträgen von Niklaus Troxler (Begründer des Jazz Festivals Willisau) sowie Meinrad Buholzer, Peter Spring und Johannes Anders (Jazzpublizisten). Moderation: Peter Bürli

(Schweizer Radio DRS 2). Demonstration der Fonoteca-Abhörstation und Ausstellung von Troxler-Plakaten.

Live-Musik von Joe McPhee (Saxofon solo) und dem Trio Pierre Favre (dr), Hämi Hämmerli (b), Peter Schärli (tp).

Website: htt://www.hslu.ch/troxler-archiv "

Quelle: Hochschule Luzern, Medienmitteilung

Hinweis via Archivbib!

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:44 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Organic archive from OSSIGENO on Vimeo.

An experimental video clip directed by Polish artist Przemek Skrzypek.Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:36 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Für das Jahr 2012 hat das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen einen Wandkalender mit historischen Luftbildern aus seinen Beständen erstellt. Die Schwarzweißfotos stammen aus den Jahren 1925 bis 1934. Sie zeigen Städte, Landschaften, Industrieanlagen, Verkehrsbauten und Sehenswürdigkeiten. Die Motive decken das gesamte Gebiet des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen ab.

Köln, Dom und Domhof (1928/1931) ● Duisburg, Ruhrorter Häfen (1934) ● Lüdinghausen, Burg Vischering (1933) ●Düsseldorf, Rheinfront (1926) ● Henrichenburg, Schiffshebewerk (1925) ● Detmold, Kaiser-Wilhelm-Platz (1933) ●Solingen/Remscheid, Müngstener Brücke (1933) ● Dortmund, Westfalenhalle (1932) ● Wuppertal, Schwebebahn 1928) ● Königswinter/Bad Honnef, Drachenfels (1933) ● Minden, Marktplatz und Dom (1931) ●Möhnesee, Möhnetalsperre (1930)

Von Königswinter bis Minden: Historische Luftbilder aus dem Landesarchiv NRW. Hrsg. v. Landesarchiv NRW. Düsseldorf 2011 (= Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 39). ISBN 978-3-9805419-8-5. Format: 420 (B) x 297 (H) mm (A 3 quer), Spiralbindung, Schutzfolie vor dem Titelblatt, Verkaufspreis: 10,00 €.

Die Publikation kann über das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (Mauerstraße. 55, 40476 Düsseldorf, Mail: rheinland@lav.nrw.de) und über den Buchhandel bezogen werden."

Landesarchiv NRW, Aktuelles, 20.09.2011

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:33 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

um vierten mal öffnete die KfW Niederlassung in Berlin ihre Pforten für Besucher. Dort bestand die Möglichkeit das über hundert Jahre alte Gebäude zu besichtigen und sich näher mit den Aufgaben der KfW zu beschäftigen.

Weitere Informationen zum Historischen Konzernarchiv der KfW unter: Link

Gebäudefotos finden Sie unter: Link

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:29 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

".... Als Kulturreferent ist Wolfgang Suttner heute auch für das gerade erst eröffnete Kreisarchiv ... verantwortlich..... Aber auch das ist eigentlich kein Grund, um unglücklich zu sein. ."

Quelle: derwesten.de, 27.9.2011

Quelle: derwesten.de, 27.9.2011

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:22 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Heute ist sie Chef-Archivarin bei der Weltbank in Washington, wo sie ein Team von mehr als 70 Menschen leitet . Die Fondazione Luigi Einaudi war für sie "ein außergewöhnliches Praktikum", an das sie sich noch mit großer Zuneigung erinnert .

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:16 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2003 enthielt mein vielgelesener Beitrag "Urheberrecht im WWW" auch eine kleine Sektion von Online-Beiträgen zur spezifisch archivischen Problematik:

http://archiv.twoday.net/stories/36386/

Es ist nun an der Zeit, den Versuch zu unternehmen, die mir bekannt gewordenen - sehr zerstreuten - Beiträge zum Thema "Archive und Urheberrecht" (schwerpunktmäßig solche mit Online-Nachweisen bzw. -Informationen, soweit vorhanden) zusammenzustellen. Ergänzend sind in diesem Weblog viele Beiträge veröffentlicht worden, die ebenfalls Beachtung verdienen.

Ergänzend:

http://www.archivschule.de/service/bibliographien/fachbibliographie-archivrecht-t-2.html (bis 2006)

http://www.archivschule.de/service/bibliographien/bibliographie-zum-archivwesen-1998-ff.html (ohne Online-Nachweise!)

***

IA = Internet Archive

Reinhard Heydenreuter: Urheberrecht und Archivwesen. In: Der Archivar 41 (1988), Sp. 397-408

Klaus Graf: Zur archivischen Problematik von Prüfungsunterlagen, 1989

Online:

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4165

4. Die urheberrechtliche Problematik der Prüfungsarbeiten (S. 21-44: 4.1 Die Veröffentlichung von Prüfungsarbeiten über ihre Einstellung in eine öffentliche Bibliothek oder ein Archiv; 4.2 Exkurs: Urheberpersönlichkeitsrecht und archivische Praxis)

Reinhard Heydenreuter: Urheberrechtliche Probleme bei Reproduktionen im Archivbereich. In: Archive und Gesellschaft. Referate des 66. Deutschen Archivtags (Der Archivar, Beiband 1), Siegburg 1996, S. 251-262

Martha Caspers: Fotorecht - Die Nutzung von Fotografien unter rechtlichen Aspekten. In: Archivpflege in Westfalen und Lippe 47 (1998), S. 4-12

Online:

https://www.lwl.org/waa-download/archivpflege1_49/Heft_47_1998.pdf

Reinhard Heydenreuter: Das Urheberrecht im Archiv und das Recht am Bild. In: Forum Heimatforschung. Ziele-Wege-Ergebnisse 4 (1999), S. 21-35

Auszug (?) online:

heimat-bayern.de, Version von 2007 archiviert im IA

Thomas Hoeren: Online-Recht für Archive. (Protokoll von Lorenz Beck, Referendar am Staatsarchiv Münster) [Workshop Die Rolle der Archive in Online-Informationssystemen], 1999

Online:

archive.nrw.de, Version von 2001 archiviert im IA

Abschnitt 1: Urheberrecht

Gabriele Lutterbeck: Archive und die Probleme mit dem Copyright, [1999?]

Online:

www.fes.de, Version von 2002 archiviert im IA

Ob identisch mit dem Aufsatz gleichen Titels in: VdA – Mitteilungen der Fachgruppe 6 – Nr. 24/1. August 1999, S. 29-38 ?

Gerhard Pfennig: Archive und Urheberrecht. In: Archiv-Nachrichten Niedersachsen 6 (2002), S. 42-52

Online:

internet.hannover-stadt.de, Version von 2007 archiviert im IA

Rainer Polley: Rechtsfragen bei der Präsentation und Benutzung digitaler Publikationen im archivischen Kontext. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 63 (2005), S. 33-39

Online:

http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf

Ulrich Stenzel: Urheberrechte bei der Nutzung von Fotografien im Archiv. In: Mitteilungen VKA (2005), S. 16-19

[waren online, aber keine Version im IA]

Harald Müller: Rechtsfragen rund um’ s archivierte Bild. In: Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven 51 (April 2006), S. 33-38

Online:

http://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/download/archivePDF/Heft-51.pdf

Stellungnahme:

http://archiv.twoday.net/stories/3203578/#3268982

Kai Naumann: Verbreitung von Bildern aus öffentlich-rechtlichen Archiven. Transferarbeit Marburg [2006?]

Online:

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44478/TransfA_Bildverbreitung.pdf

Stellungnahmen dazu:

http://archiv.twoday.net/stories/2102658/

Hanns-Peter Frentz: Fotorecht im Archiv. Rechtsfragen bei Erwerb, Publikation und Weitergabe von Fotografien, In: Digitale Bilder und Filme im Archiv. Marketing und Vermarktung. Vorträge des 66. Südwestdeutschen Archivtags am 24. Juni 2006 in Karlsruhe-Durlach. Hrsg. von Michael Wettengel. Stuttgart 2007, S. 49-66

Online:

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44325/SWA66-Fotorecht%20im%20Archiv-Frentz.pdf

Rezension des Bandes:

http://archiv.twoday.net/stories/3673392/

Im Schatten der Verwertungsinteressen. Filmarchive, Filmmuseen und das Urheberrecht. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2007

Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:

https://www.kinematheksverbund.de/Symp2007-09-13/symp2007-09-13.html

Mark Steinert: Urheber- und andere Schutzrechte an Bildern im Archiv. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 67 (2007), S. 54-57

Online:

http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft67/Seiten54-57_Steinert.pdf

Stefan Dusil: Zwischen Benutzung und Nutzungssperre. Zum urheberrechtlichen Schutz von archivierten Fotografien. In: Archivar 61 (2008), S. 124-132

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/ausgabe2/ARCHIVAR-02-2008_Internet.pdf

Zwischen technischem Können und rechtlichem Dürfen. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2008

Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:

https://www.kinematheksverbund.de/Symp2008-09-11/symp2008-09-11.html

Klaus Graf: Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten. Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert (PiratK-UrhG). Berlin 2009

Online unter CC-BY-SA 3.0:

http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf

oder

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-63164

Paul Klimpel: Das Urheberrecht verursacht Depressionen. In: Museumskunde 74 (2009), S. 7-15

Online:

http://www.irights.info/?q=node/854

Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive. In: Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg (= Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 14). Fulda 2010, S. 177-185

Online:

http://archiv.twoday.net/stories/6164988/

Mark Steinert: Archiv-Bilder. 32 Fragen zum Urheberrecht In: Archive in Thüringen. Tagungsband 2010, S. 37-42

Online:

http://www.homepage-nico-thom.de/Archive_in_Thueringen.pdf

Mark Steinert: Das Problem des Urheberrechts an Bildern im Archiv. In: Brandenburgische Archive 27 (2010), S. 71-75

Online:

http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePool/BA_27_2010.pdf

Urheberrecht und Archive. 4. Arbeitsgespräch der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zusammen mit dem Arbeitskreis „Stadtarchive“ beim Bayerischen Städtetag am 19. April 2010 in München. In. Archive in Bayern 6 (2010). Darin:

Nadine Klass: Die Grundlagen des Urheberrechts und des Rechts am eigenen Bild, S. 311-352

Hans-Joachim Hecker: Urheberrechtlich geschützte Werke in Archiven und unbekannte Nutzungsarten, S. 353-360

Rainer Polley: Archiv- und urheberrechtliche Aspekte der Anfertigung von Reproduktionen und der Digitalisierung S. 361-392

Knappe Zusammenfassung der Tagung online:

http://www.gda.bayern.de/publikationen/nachrichten/pdf/heft_58.pdf

Urheberrechte in Museen und Archiven. Hrsg. von Winfried Bullinger/Markus Bretzel/Jörg Schmalfuß. Mit Beiträgen von Dr. Katharina Garbers-von Boehm, LL.M., Sabine Mußotter, LL.M., Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Ole Jani. Baden-Baden 2010

Besprechung von Klaus Graf im Archivar 64 (2011), S. 241f. Online:

http://archiv.twoday.net/stories/19443003/

http://archiv.twoday.net/stories/36386/

Es ist nun an der Zeit, den Versuch zu unternehmen, die mir bekannt gewordenen - sehr zerstreuten - Beiträge zum Thema "Archive und Urheberrecht" (schwerpunktmäßig solche mit Online-Nachweisen bzw. -Informationen, soweit vorhanden) zusammenzustellen. Ergänzend sind in diesem Weblog viele Beiträge veröffentlicht worden, die ebenfalls Beachtung verdienen.

Ergänzend:

http://www.archivschule.de/service/bibliographien/fachbibliographie-archivrecht-t-2.html (bis 2006)

http://www.archivschule.de/service/bibliographien/bibliographie-zum-archivwesen-1998-ff.html (ohne Online-Nachweise!)

***

IA = Internet Archive

Reinhard Heydenreuter: Urheberrecht und Archivwesen. In: Der Archivar 41 (1988), Sp. 397-408

Klaus Graf: Zur archivischen Problematik von Prüfungsunterlagen, 1989

Online:

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4165

4. Die urheberrechtliche Problematik der Prüfungsarbeiten (S. 21-44: 4.1 Die Veröffentlichung von Prüfungsarbeiten über ihre Einstellung in eine öffentliche Bibliothek oder ein Archiv; 4.2 Exkurs: Urheberpersönlichkeitsrecht und archivische Praxis)

Reinhard Heydenreuter: Urheberrechtliche Probleme bei Reproduktionen im Archivbereich. In: Archive und Gesellschaft. Referate des 66. Deutschen Archivtags (Der Archivar, Beiband 1), Siegburg 1996, S. 251-262

Martha Caspers: Fotorecht - Die Nutzung von Fotografien unter rechtlichen Aspekten. In: Archivpflege in Westfalen und Lippe 47 (1998), S. 4-12

Online:

https://www.lwl.org/waa-download/archivpflege1_49/Heft_47_1998.pdf

Reinhard Heydenreuter: Das Urheberrecht im Archiv und das Recht am Bild. In: Forum Heimatforschung. Ziele-Wege-Ergebnisse 4 (1999), S. 21-35

Auszug (?) online:

heimat-bayern.de, Version von 2007 archiviert im IA

Thomas Hoeren: Online-Recht für Archive. (Protokoll von Lorenz Beck, Referendar am Staatsarchiv Münster) [Workshop Die Rolle der Archive in Online-Informationssystemen], 1999

Online:

archive.nrw.de, Version von 2001 archiviert im IA

Abschnitt 1: Urheberrecht

Gabriele Lutterbeck: Archive und die Probleme mit dem Copyright, [1999?]

Online:

www.fes.de, Version von 2002 archiviert im IA

Ob identisch mit dem Aufsatz gleichen Titels in: VdA – Mitteilungen der Fachgruppe 6 – Nr. 24/1. August 1999, S. 29-38 ?

Gerhard Pfennig: Archive und Urheberrecht. In: Archiv-Nachrichten Niedersachsen 6 (2002), S. 42-52

Online:

internet.hannover-stadt.de, Version von 2007 archiviert im IA

Rainer Polley: Rechtsfragen bei der Präsentation und Benutzung digitaler Publikationen im archivischen Kontext. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 63 (2005), S. 33-39

Online:

http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf

Ulrich Stenzel: Urheberrechte bei der Nutzung von Fotografien im Archiv. In: Mitteilungen VKA (2005), S. 16-19

[waren online, aber keine Version im IA]

Harald Müller: Rechtsfragen rund um’ s archivierte Bild. In: Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven 51 (April 2006), S. 33-38

Online:

http://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/download/archivePDF/Heft-51.pdf

Stellungnahme:

http://archiv.twoday.net/stories/3203578/#3268982

Kai Naumann: Verbreitung von Bildern aus öffentlich-rechtlichen Archiven. Transferarbeit Marburg [2006?]

Online:

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44478/TransfA_Bildverbreitung.pdf

Stellungnahmen dazu:

http://archiv.twoday.net/stories/2102658/

Hanns-Peter Frentz: Fotorecht im Archiv. Rechtsfragen bei Erwerb, Publikation und Weitergabe von Fotografien, In: Digitale Bilder und Filme im Archiv. Marketing und Vermarktung. Vorträge des 66. Südwestdeutschen Archivtags am 24. Juni 2006 in Karlsruhe-Durlach. Hrsg. von Michael Wettengel. Stuttgart 2007, S. 49-66

Online:

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44325/SWA66-Fotorecht%20im%20Archiv-Frentz.pdf

Rezension des Bandes:

http://archiv.twoday.net/stories/3673392/

Im Schatten der Verwertungsinteressen. Filmarchive, Filmmuseen und das Urheberrecht. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2007

Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:

https://www.kinematheksverbund.de/Symp2007-09-13/symp2007-09-13.html

Mark Steinert: Urheber- und andere Schutzrechte an Bildern im Archiv. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 67 (2007), S. 54-57

Online:

http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft67/Seiten54-57_Steinert.pdf

Stefan Dusil: Zwischen Benutzung und Nutzungssperre. Zum urheberrechtlichen Schutz von archivierten Fotografien. In: Archivar 61 (2008), S. 124-132

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/ausgabe2/ARCHIVAR-02-2008_Internet.pdf

Zwischen technischem Können und rechtlichem Dürfen. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2008

Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:

https://www.kinematheksverbund.de/Symp2008-09-11/symp2008-09-11.html

Klaus Graf: Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten. Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert (PiratK-UrhG). Berlin 2009

Online unter CC-BY-SA 3.0:

http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf

oder

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-63164

Paul Klimpel: Das Urheberrecht verursacht Depressionen. In: Museumskunde 74 (2009), S. 7-15

Online:

http://www.irights.info/?q=node/854

Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive. In: Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg (= Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 14). Fulda 2010, S. 177-185

Online:

http://archiv.twoday.net/stories/6164988/

Mark Steinert: Archiv-Bilder. 32 Fragen zum Urheberrecht In: Archive in Thüringen. Tagungsband 2010, S. 37-42

Online:

http://www.homepage-nico-thom.de/Archive_in_Thueringen.pdf

Mark Steinert: Das Problem des Urheberrechts an Bildern im Archiv. In: Brandenburgische Archive 27 (2010), S. 71-75

Online:

http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePool/BA_27_2010.pdf

Urheberrecht und Archive. 4. Arbeitsgespräch der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zusammen mit dem Arbeitskreis „Stadtarchive“ beim Bayerischen Städtetag am 19. April 2010 in München. In. Archive in Bayern 6 (2010). Darin:

Nadine Klass: Die Grundlagen des Urheberrechts und des Rechts am eigenen Bild, S. 311-352

Hans-Joachim Hecker: Urheberrechtlich geschützte Werke in Archiven und unbekannte Nutzungsarten, S. 353-360

Rainer Polley: Archiv- und urheberrechtliche Aspekte der Anfertigung von Reproduktionen und der Digitalisierung S. 361-392

Knappe Zusammenfassung der Tagung online:

http://www.gda.bayern.de/publikationen/nachrichten/pdf/heft_58.pdf

Urheberrechte in Museen und Archiven. Hrsg. von Winfried Bullinger/Markus Bretzel/Jörg Schmalfuß. Mit Beiträgen von Dr. Katharina Garbers-von Boehm, LL.M., Sabine Mußotter, LL.M., Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Ole Jani. Baden-Baden 2010

Besprechung von Klaus Graf im Archivar 64 (2011), S. 241f. Online:

http://archiv.twoday.net/stories/19443003/

KlausGraf - am Dienstag, 27. September 2011, 18:59 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Wie die Verwaltung mitteilt, könnten die Architekten, deren Entwurf realisiert werden soll, derzeit nicht beauftragt werden. Grund sei eine Beschwerde eines anderen Architekten bei der Vergabekammer der Bezirksregierung. Die Stadt schätzt, dass sich der Start nun um sechs bis acht Wochen verzögern könnte - im ungünstigsten Falle drohe sogar ein Gerichtsverfahren, das noch mehr Zeit in Anspruch nehme. ...."

Quelle: WDR Text, S. 768, 27.9.11

Wäre interessant zu erfahren, wer sich beschwert hat und warum genau?

Quelle: WDR Text, S. 768, 27.9.11

Wäre interessant zu erfahren, wer sich beschwert hat und warum genau?

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 17:29 - Rubrik: Kommunalarchive

Vortragsfolien (Tag der Landesgeschichte, Bremen, 24.9.2011):

http://www.slideshare.net/StadtASpeyer/das-dfgpilotprojekt-virtuelles-deutsches-urkundennetzwerk

http://www.slideshare.net/StadtASpeyer/das-dfgpilotprojekt-virtuelles-deutsches-urkundennetzwerk

J. Kemper - am Dienstag, 27. September 2011, 11:08 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit der Unterzeichnung einer "Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung in Notfällen" haben sich elf Partner zum Schutz von Dresdner Archiven, Bibliotheken und Museen zu einem "Notfallverbund Dresden" zusammengeschlossen. Am 23. September 2011 stellte sich dieser Notfallverbund auf der Landespressekonferenz im Sächsischen Landtag vor.

Hier die Meldung auf dem Blog der SLUB:

http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2011/09/22/vereint-aktiv-dresdner-notfallverbund-zum-kulturgutschutz-gegruendet/

Hier die PM des Sächsischen Landtages:

http://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Bestandserhaltung/Webseite/Webseite_PM079-11__2_.pdf

Weitere Infos auf der SLUB-Homepage:

http://www.slub-dresden.de/ueber-uns/bestandserhaltung/notfallverbund-dresden/

Hier die Meldung auf dem Blog der SLUB:

http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2011/09/22/vereint-aktiv-dresdner-notfallverbund-zum-kulturgutschutz-gegruendet/

Hier die PM des Sächsischen Landtages:

http://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Bestandserhaltung/Webseite/Webseite_PM079-11__2_.pdf

Weitere Infos auf der SLUB-Homepage:

http://www.slub-dresden.de/ueber-uns/bestandserhaltung/notfallverbund-dresden/

ingobobingo - am Dienstag, 27. September 2011, 10:10 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Johann Baumgarts Bearbeitung der Chronik des sog. Konrad Bote ist in der Ausgabe Wittenberg 1588 online

http://bsb-mdz12-spiegel.bsb.lrz.de/~db/bsb00064414/image_1

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00064414/image_1

Was ist das nur für ein Schwachsinn, dem permanten Link, den man nun gnädigerweise mit rechter Maustaste kopieren darf, eine nicht permanente URL zu unterlegen!

Von der Ausgabe 1589 gibt es einen Reprint von 2007:

Reprint

Reprint

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00064414/image_1

Was ist das nur für ein Schwachsinn, dem permanten Link, den man nun gnädigerweise mit rechter Maustaste kopieren darf, eine nicht permanente URL zu unterlegen!

Von der Ausgabe 1589 gibt es einen Reprint von 2007:

Reprint

ReprintKlausGraf - am Dienstag, 27. September 2011, 02:48 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

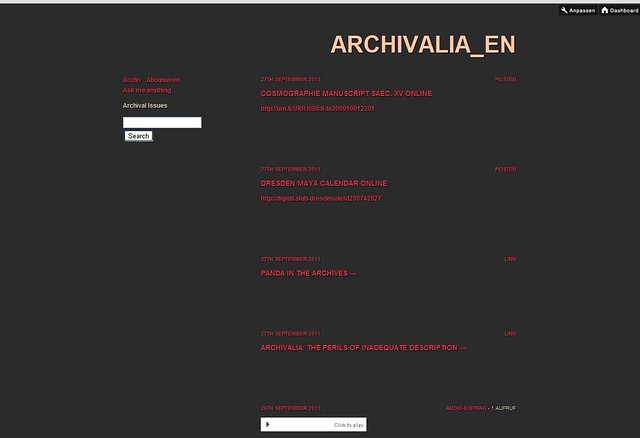

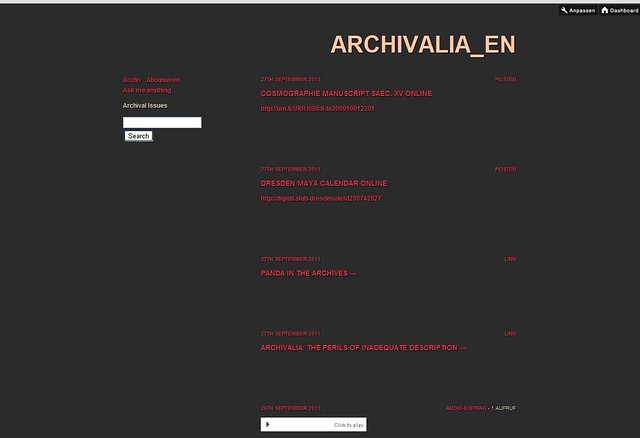

Man kann wirklich innerhalb von 5 Minuten ein Blog aufsetzen:

http://archivalia.tumblr.com/

Bei URL gibt man den Namen ein, der vor .tumblr.com stehen soll. Bisher noch nicht geschafft habe ich die Weiterleitung der Archivalia English-Corner-RSS-Feeds an das neue (Test-)Blog, das englischsprachige Beiträge aufnehmen soll.

http://archivalia.tumblr.com/

Bei URL gibt man den Namen ein, der vor .tumblr.com stehen soll. Bisher noch nicht geschafft habe ich die Weiterleitung der Archivalia English-Corner-RSS-Feeds an das neue (Test-)Blog, das englischsprachige Beiträge aufnehmen soll.

http://digital.slub-dresden.de/id280742827

Dazu: http://www.mdr.de/nachrichten/maya104_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html