Die Vermutung, jener ehrwürdige Greis, der Melanchthon auf dem Speyerer Reichstag von 1529 vor der bevorstehenden Verhaftung des Simon Grynäus warnte, sei der ehemalige Speyerer Stadtschreiber Michael Geilfuß gewesen, geht auf Erhard Christoph Baurs Lehmann-Biographie von 1756 zurück:

http://books.google.de/books?id=tBk6AAAAcAAJ&pg=PA206

Zur Sache die "Geschichte des Reichstages zu Speier im Jahre 1529" von Julius Ney 1880 (Separatabdruck aus den MHV Pfalz) S. 157-159

http://www.archive.org/details/geschichtedesre00neygoog

http://books.google.com/books?id=B10TAAAAYAAJ&pg=PA157 (US-Proxy)

In Baurs Verzeichnis der Kanzleiverwandten (Stadtarchiv Speyer 1 A 72) wird er mit den Tätigkeitsdaten 1483-1523 angeführt.

Einige Notizen zu ihm finde ich im Netz.

1493 Notar Michael Geilfuß von Motern (Mothern bei Weissenburg nördlich von Seltz im Elsaß, Speyerer Diözese) urkundet in Speyer

ZGO 26 (1874), S. 459

http://books.google.com/books?id=fYYVAAAAYAAJ&pg=PA459

1493 Notar des geistlichen Gerichts hat ein Haus in Speyer

http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/a/a.5/f9/fb/urkunden/71/

1494 Notar Michael Geilfusz des Speyerer Richters

http://www.wubonline.de/?wub=5688

1497 beurkundet als Stadtschreiber ein Testament

http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/a/a.6/e6/fb/akten/168/

1500 "Der Stadtschreiber Michael Geilfuss erhielt 70 fl. Lohn, 10 fl. für ein Kleid, die Hälfte der Einkünfte der Canzlei, freie Wohnung und Befreiung von allen städtischen Abgaben, ausser vom Kaufbausgeld; der Unterstadtschreiber Steffan Reyn von Alzei hatte 30 fl. Lohn, 4 fl. für ein Kleid, die Hälfte der Schreibgebühren."

MHV Pfalz 5 (1875), S. 24

http://books.google.de/books?id=H6gOAAAAYAAJ&pg=RA4-PA24

1502 Notar Michael Geilfuss de Motern

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/remling1853/0459

1503 Gesandter (als Stadtschreiber) zu Florenz von Venningen

http://books.google.de/books?id=4mZFAAAAcAAJ&pg=PA10

1505 Reichstag zu Köln

http://books.google.de/books?id=XyYJAQAAIAAJ (s. Register)

1506 Gesandter (als Stadtschreiber) zu Maximilian

http://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=599752

1507 Gesandter (als Stadtschreiber) nach Udenheim (Remling, Bischöfe II, 216)

http://books.google.de/books?id=sUNBAAAAcAAJ&pg=PA216

1508/11 Beklagter vor dem RKG

http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/a/a.6/e6/fb/akten/773/

1514 alter Stadtschreiber (Protokolle des Speyerer Domkapitels)

http://books.google.de/books?&id=i3k-AAAAYAAJ&dq=geylfus+michael&q=geylfus

Laut Register Nr. 3750, 3819, 4138, 4634

1518 die beiden Stadtschreiber Michael Geylfuß und Diether Truwel (sonst überwiegend Drawel) vertraten die Stadt

http://books.google.de/books?id=AtsCAAAAQAAJ&pg=PA239

[1481 ?] Speyerer Kleriker und öffentlicher Notar Michael Geylfus von Moteren fertigt im Kreuzgang des Wormser Doms ein Notariatsinstrument aus

http://books.google.de/books?id=a5hIAAAAMAAJ&q=geylfus+michael

Die elsässische Herkunft spricht eher gegen einen familiären Zusammenhang mit dem Erfurter Rektor Nikolaus Geilfus aus Speyer 1444/5

http://books.google.de/books?id=f0ZNAAAAYAAJ&q=geylfu%C3%9F

Nikolaus Geylfuß (ID: 1058176559)", in: RAG, Repertorium Academicum Germanicum. URL: http://www.rag-online.org/gelehrter/id/1058176559 (Abgerufen: 21. October 2011)

1408 lebte in der Speyerer Löwengasse schon ein Hensel Geylfuß

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1291803

Ende des 14. Jh. war ein Wernher G. Ratsherr (Voltmer, Reichsstadt und Herrschaft, 1981, S. 270).

Nachtrag: Schuler: Notare 1987 Nr. 391 hat einen päpstl. und kaiserl. Notar Nicolaus Geilfuß de Notern (sic!), Kleriker des Bt. Speyer, belegt 1510 und 1512.

#forschung

http://books.google.de/books?id=tBk6AAAAcAAJ&pg=PA206

Zur Sache die "Geschichte des Reichstages zu Speier im Jahre 1529" von Julius Ney 1880 (Separatabdruck aus den MHV Pfalz) S. 157-159

http://www.archive.org/details/geschichtedesre00neygoog

http://books.google.com/books?id=B10TAAAAYAAJ&pg=PA157 (US-Proxy)

In Baurs Verzeichnis der Kanzleiverwandten (Stadtarchiv Speyer 1 A 72) wird er mit den Tätigkeitsdaten 1483-1523 angeführt.

Einige Notizen zu ihm finde ich im Netz.

1493 Notar Michael Geilfuß von Motern (Mothern bei Weissenburg nördlich von Seltz im Elsaß, Speyerer Diözese) urkundet in Speyer

ZGO 26 (1874), S. 459

http://books.google.com/books?id=fYYVAAAAYAAJ&pg=PA459

1493 Notar des geistlichen Gerichts hat ein Haus in Speyer

http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/a/a.5/f9/fb/urkunden/71/

1494 Notar Michael Geilfusz des Speyerer Richters

http://www.wubonline.de/?wub=5688

1497 beurkundet als Stadtschreiber ein Testament

http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/a/a.6/e6/fb/akten/168/

1500 "Der Stadtschreiber Michael Geilfuss erhielt 70 fl. Lohn, 10 fl. für ein Kleid, die Hälfte der Einkünfte der Canzlei, freie Wohnung und Befreiung von allen städtischen Abgaben, ausser vom Kaufbausgeld; der Unterstadtschreiber Steffan Reyn von Alzei hatte 30 fl. Lohn, 4 fl. für ein Kleid, die Hälfte der Schreibgebühren."

MHV Pfalz 5 (1875), S. 24

http://books.google.de/books?id=H6gOAAAAYAAJ&pg=RA4-PA24

1502 Notar Michael Geilfuss de Motern

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/remling1853/0459

1503 Gesandter (als Stadtschreiber) zu Florenz von Venningen

http://books.google.de/books?id=4mZFAAAAcAAJ&pg=PA10

1505 Reichstag zu Köln

http://books.google.de/books?id=XyYJAQAAIAAJ (s. Register)

1506 Gesandter (als Stadtschreiber) zu Maximilian

http://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=599752

1507 Gesandter (als Stadtschreiber) nach Udenheim (Remling, Bischöfe II, 216)

http://books.google.de/books?id=sUNBAAAAcAAJ&pg=PA216

1508/11 Beklagter vor dem RKG

http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/a/a.6/e6/fb/akten/773/

1514 alter Stadtschreiber (Protokolle des Speyerer Domkapitels)

http://books.google.de/books?&id=i3k-AAAAYAAJ&dq=geylfus+michael&q=geylfus

Laut Register Nr. 3750, 3819, 4138, 4634

1518 die beiden Stadtschreiber Michael Geylfuß und Diether Truwel (sonst überwiegend Drawel) vertraten die Stadt

http://books.google.de/books?id=AtsCAAAAQAAJ&pg=PA239

[1481 ?] Speyerer Kleriker und öffentlicher Notar Michael Geylfus von Moteren fertigt im Kreuzgang des Wormser Doms ein Notariatsinstrument aus

http://books.google.de/books?id=a5hIAAAAMAAJ&q=geylfus+michael

Die elsässische Herkunft spricht eher gegen einen familiären Zusammenhang mit dem Erfurter Rektor Nikolaus Geilfus aus Speyer 1444/5

http://books.google.de/books?id=f0ZNAAAAYAAJ&q=geylfu%C3%9F

Nikolaus Geylfuß (ID: 1058176559)", in: RAG, Repertorium Academicum Germanicum. URL: http://www.rag-online.org/gelehrter/id/1058176559 (Abgerufen: 21. October 2011)

1408 lebte in der Speyerer Löwengasse schon ein Hensel Geylfuß

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1291803

Ende des 14. Jh. war ein Wernher G. Ratsherr (Voltmer, Reichsstadt und Herrschaft, 1981, S. 270).

Nachtrag: Schuler: Notare 1987 Nr. 391 hat einen päpstl. und kaiserl. Notar Nicolaus Geilfuß de Notern (sic!), Kleriker des Bt. Speyer, belegt 1510 und 1512.

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Oktober 2011, 23:10 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Tamiment Library at NYU is currently collaborating with some GSLIS folks from Queens College to collect materials for an archival collection documenting the Occupy Wall Street movement, including an oral history component.

http://arrrchivist.tumblr.com/post/11692439231/occupy-wall-street-archival-project

Photo: David Shankbone http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

Photo: David Shankbone http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

http://arrrchivist.tumblr.com/post/11692439231/occupy-wall-street-archival-project

Photo: David Shankbone http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

Photo: David Shankbone http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.deKlausGraf - am Donnerstag, 20. Oktober 2011, 15:57 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Gespräch mit Klaus Farin, dem Gründer des Archivs der Jugendkulturen in Berlin, ist (noch) auf der Homepage der "jungen Welt" frei einsehbar:

http://www.jungewelt.de/2011/09-03/057.php?sstr=farin%7Carchiv

junge Welt, 03.09.2011, S. 1 (Beilage)

http://www.jungewelt.de/2011/09-03/057.php?sstr=farin%7Carchiv

junge Welt, 03.09.2011, S. 1 (Beilage)

SW - am Donnerstag, 20. Oktober 2011, 13:06 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Was mal modisch am Fuß getragen wurde, hat seinen Platz im Sockenarchiv der Firma Falke in Schmallenberg. Ging es früher vor allem darum, die Füße warm zu halten, steht heute das Aussehen im Vordergrund."

Link zum Video der WDR-Lokalzeit Südwestfalen v. 19.10.2011

Wikipedia-Artikel zur Fa. Falke

Wolf Thomas - am Donnerstag, 20. Oktober 2011, 09:19 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als ich mich 1991 mit dem als "Speyrer Chronik" bekannten Geschichtswerk befasste, musste ich mich auch mit den Speyerer Kanzleihänden und ihrem Verhältnis zu den Händen im Codex unicus im GLAK auseinandersetzen:

http://www.ag-landeskunde-oberrhein.de/fileadmin/protokolle/P309V.pdf

Eine gründliche Sichtung der archivalisch kaum erschlossenen reichen spätmittelalterlichen Speyerer Überlieferung konnte ich nicht leisten und musste mich auf einige Stichproben beschränken. Der Urheber der Chronik, den man wohl mit der Hand A der einzigen Handschrift identifizieren darf, war aber wohl kein Speyerer Stadtschreiber. Immerhin fand ich die Hand des Stadtschreibers Marcus Mommenson und wohl auch die des Stadtschreibers Eberhard Selbach im Karlsruher Codex.

Dem Internet sei Dank: Inzwischen kann man sehr viel bequemer Materialien zur Kanzleigeschichte der Stadt Speyer im 15. Jahrhundert zusammenstellen als vor über 20 Jahren. Die jetzt erfolgte Digitalisierung der Speyerer Urkunden ist ein riesiger Schritt voran - Joachim Kempers Engagement verdient größtes Lob.

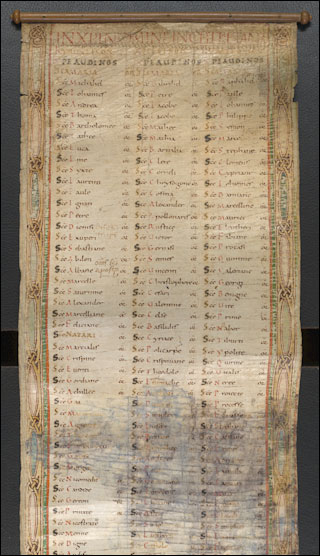

Für Archivalia_EN auf Tumblr wählte ich als Abbildung aus dem Speyerer Digitalisate-Bestand ein Notariatssignet des Johannes Selbach 1442, der auch als Stadtschreiber tätig war.

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/106/charter?q=selbach

1442 November 26

Der Notar Johannes Selbach beurkundet die Aussagen einiger alter Speyerer Bürger über die Instandhaltung des Wages zum "Lußheimer far".

In monasterium.net gibt es noch zwei weitere Kurzregesten, die ihn erwähnen:

1440 Februar 1

Vollmacht des Rates der Stadt Speyer für die Altermeister Conrad Eyerer und Jost Fryspecher und für den Schreiber Johannes Selbach zu einem von Herman Loißke, Freigraf zu Lichtenfels, in Mainz festgesetzen Tag wegen der Forderungen von Herman Weise von Furbach und von Gunthram Schencke von Sweynsberg.

Das Regest ist nicht ganz präzise. In der Urkunde ist von "unserem" Schreiber die Rede, Selbach war damals also auch Rats- bzw. Stadtschreiber.

1442 Dezember 10

Notar Johannes Selbach von Gießen transsumiert vier Urkunden von 1368 November 2, 1361 April 22, 1361 März 17 und 1379 Dezember 4.

Abgesehen von den Lebensdaten ist die Angabe des Münchner Clm 10473 von großer Bedeutung. Diese legistische Handschrift schrieb Selbach, der sich als Protonotar der Stadt Speyer und clericus conjugatus des Erzbistums Trier bezeichnet, im Oktober 1446 während seines (juristischen) Studiums in Padua.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0240_b183_jpg.htm

Für die Stadt Mainz legte der Offenschreiber und Notar Johannes Selbach von Gießen 1442 eine Privilegiensammlung an: Chroniken der deutschen Städte 18, 1882, Verfassungsgeschichte S. 137 (damals im Münchner Reichsarchiv).

http://www.archive.org/stream/diechronikenderm02bayeuoft#page/136/mode/2up

Selbach war nicht nur für die Stadt, sondern auch für die in Speyer ansässigen geistlichen Institutionen als Notar und Schreiber tätig. Wie so häufig lässt uns Busch/Glasschröders ergiebige "Chorregel" (I, 1923, S. 189 Anm. 1) nicht im Stich: Als Notar des Speyerer Domkapitels erscheint er vom 24. Mai 1427 bis 1460.

Wenig kompetent gab das Stadtarchiv Speyer der Bearbeiterin eines 1972 erschienenen Stuttgarter Handschriftenkatalogs Auskunft: Selbach, der als Notar in Speyer in der Pergamentmakulatur zu 1432 belegt ist, sei in 4 (!) Urkunden 1439-1447 nachweisbar.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0071_b007_jpg.htm

Auch in HB X 18 finden sich Reste eines Notariatsinstruments von Selbach (Speyer 1431):

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0071_b079_jpg.htm

1430 war er im Kontext des Trierer Schismas tätig:

http://books.google.de/books?id=G9fWAAAAMAAJ&q=%22johannes+selbach%22+gie%C3%9Fen

1432 Dezember 7 ist Johannes Selbach von Gießen als Notar in Bretten tätig (Neipperger Archiv):

http://books.google.de/books?id=SzlmAAAAMAAJ&q=%22johannes+selbach%22+gie%C3%9Fen

[Dagmar Kraus: Archiv der Grafen von Neipperg. Urkundenregesten 1280-1881. Stuttgart 1997, S. 27f. Nr. 27 zusammen mit dem kaiserlichen Schreiber = Notar Jacob Hartberg von Alzey, den Schuler, Notare 1987 Nr. 495a als öffentlichen Notar in Speyer zu 1429 hat - Findbuch WR ohne ihn zu nennen: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-32708 - und seine Notarsdatenbank - siehe unten - zu 1436.]

1438 Januar 23 urkundet Selbach in Speyer für das Kloster Maulbronn. Die Urkunde mit seinem Signet liegt digitalisiert einsehbar beim LA BW vor:

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1291351

Beim Bischofseinritt 1439 las Selbach als Stadtschreiber zwei Urkunden vor (Remling, Bischöfe II, S. 66):

http://books.google.de/books?id=sUNBAAAAcAAJr&pg=PA66

Beim Bischofseinritt 1461 sollte der Stadtschreiber Mommenson die Urkunden verlesen, Selbach war 1461 Notar auf der Seite des Domkapitels:

http://books.google.de/books?id=Pes-AAAAcAAJ&pg=PA522

1446: Stadtschreiber Johannes Selbach als Bevollmächtigter der Stadt

http://books.google.de/books?id=iLFBAAAAcAAJ&pg=PA443

Der Speyerer Bürger Johann Selbach der 1447 in den Regesta Imperii belegt ist, ist wohl ebenfalls der Notar:

http://regesten.regesta-imperii.de/index.php?uri=1447-07-08_1_0_13_17_0_69_69

Im Repertorium Germanicum notariorum publicorum (RGN)

von Peter Johannes Schuler

http://www.hgw-online.net/menschzeichen/dbnotare/

findet sich zu Selbach der Eintrag:

Ref.-Nr. SE1085556997

Name Selbach, Johannes von

Herkunft Gießen

PS 1) öff. Not. 4) 1454-1455 Gerichtsnot. des Propstes des St. Germanstiftes in Speyer

NI 1455 .... (Arch. Municip. Wissembourg/Els U 7 – RI Ludwig d. B. H. 4 Nr. 19); 1455 Jan. 2, Speyer (2 NIe; GLA 38/3406; Rückert Gottesaue Nr. 77, 78); 1480 Aug. 4, Marburg (GLA 46/1228 – Rückert Gottesaue Nr. 105)

Wieso Johannes VON Selbach?

Die letzte Urkunde wird auch für den Notar Eberhard Selbach angeführt. Die Schnipsel der Rückert'schen Regesten unter

http://books.google.de/books?ei=0WqfTtGGBcT24QSxlKTDB

sprechen eher dafür, dass Eberhard 1480 tätig war, Johannes aber 1454. Dass er 1480 noch gelebt hat, wenn er bereits 1427 als Notar tätig war, erscheint kaum denkbar. Er dürfte in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts geboren sein. Letzter Beleg derzeit: 1461.

[Nachtrag: Ein Blick in Peter Rückert: Gottesaue. Die Urkunden der benediktinerabtei 1110-1550, Stuttgart 2000 bestätigt, dass Schuler fehlerhaft gearbeitet hat. S. 133 Nr. 105 vom 5. August 1480 (ausgestellt in Marburg) bezieht sich nur auf den Notar Eberhard Selbach. S. 113f. Nr. 77 bezeugt Johannes Selbach von Gießen, Gerichtsnotar des Propstes von St. German zu Speyer (und Archidiakons), der am 2. Januar 1455 ein Notariatsinstrument fertigte und am 18. Dezember 1454, am 19. Dezember 1454 und am 2. Januar 1455 Zeugenbefragungen durchführte. Ein weiteres Notariatsinstrument vom gleichen Datum ebd. S. 114f. Nr. 78 erwähnt weitere Zeugenbefragungen an den angegebenen Daten.]

Nichts spricht im Augenblick dagegen, im Stadtschreiber und Notar Eberhard Selbach, der 1453 in Heidelberg sich immatrikulierte

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0353

den Sohn Johanns zu sehen.

1479 bezog ein Lucas Selbach de Spira die Universität Heidelberg:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0440

War es der Sohn von Eberhard? Und ist er womöglich mit dem von Krämer, Scriptores genannten Lukas Selbach identisch, der zwischen 1497 und 1502 in Basel (Schweiz) als Stadtschreiber nachweisbar ist? [Schuler, Notare 1987 Nr. 1236 wies bereits auf ihn hin.]

Deutlich wird jedenfalls einmal mehr die Bedeutung der clerici conjugati und die Rolle der akademischen Bildung für das städtische Kanzleipersonal.

Soweit eine hastige Skizze, die natürlich der Ergänzung durch vertiefte Recherchen bedürfte. Aber als kleines "Angebinde" für das Stadtarchiv Speyer anlässlich der Veröffentlichung der Urkundendigitalisate mag der Beitrag vielleicht willkommen sein.

Nachtrag: In meinen Aufzeichnungen aus dem Stadtarchiv Speyer fand sich zu Johannes Selbach nichts; einige Belege habe ich zu Eberhard Selbach. In 1 B 5 Bl. 181r ist Lucas Selbach als notarius 1488 bezeugt. Der Syndicus Erhard Christoph Baur, der 1747 Verzeichnisse der Kanzleiverwandten bis 1689 zusammenstellte (1 A 72) hat nur Eberhard Selbach zu 1470, 1480.

[Baur 1756, S. 150

http://books.google.de/books?id=tBk6AAAAcAAJ&pg=PA150 Johann fehlt ebenfalls. Bei Pfeiffer 1912, S. 13 ist handschriftlich zu 1447 Johann nachgetragen

http://www.slideshare.net/StadtASpeyer/albert-pfeiffer-das-archiv-der-stadt-speier-1912-10088242 ]

Weiterer Nachtrag März 2012: 1447 Nov. 16

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/127/charter

Der Notar Marcus Momenson fertigt die Abschrift eines Ratsurteils

Anwesend: der Speyerer Stadtschreiber Johann Selbach (nicht im Regest)

Nachtrag: Am 30. Oktober 2012 erhielt ich folgende Mitteilung per Mail:

"An einer Stelle erwähnen Sie, dass Selbach z.T. auch "v. Selbach" genannt wird, und in der Tat belegt sein Notariatssignet seine Zugehörigkeit zur nassauischen Ganerbenfamilie der Selbach, die auch in einigen Zweigen einen offenen oder auch geschlossenen Flug als Helmschmuck verwendete:

http://www.picfront.org/d/8MPq

Über Gießener Zweige der von Selbach liegen mir derzeit allerdings leider keine Informationen vor.

Viele Grüße aus Gießen,

Martin Spies

--

Dr. Martin Spies

Institut für Anglistik

Justus-Liebig-Universität Gießen"

#forschung

http://www.ag-landeskunde-oberrhein.de/fileadmin/protokolle/P309V.pdf

Eine gründliche Sichtung der archivalisch kaum erschlossenen reichen spätmittelalterlichen Speyerer Überlieferung konnte ich nicht leisten und musste mich auf einige Stichproben beschränken. Der Urheber der Chronik, den man wohl mit der Hand A der einzigen Handschrift identifizieren darf, war aber wohl kein Speyerer Stadtschreiber. Immerhin fand ich die Hand des Stadtschreibers Marcus Mommenson und wohl auch die des Stadtschreibers Eberhard Selbach im Karlsruher Codex.

Dem Internet sei Dank: Inzwischen kann man sehr viel bequemer Materialien zur Kanzleigeschichte der Stadt Speyer im 15. Jahrhundert zusammenstellen als vor über 20 Jahren. Die jetzt erfolgte Digitalisierung der Speyerer Urkunden ist ein riesiger Schritt voran - Joachim Kempers Engagement verdient größtes Lob.

Für Archivalia_EN auf Tumblr wählte ich als Abbildung aus dem Speyerer Digitalisate-Bestand ein Notariatssignet des Johannes Selbach 1442, der auch als Stadtschreiber tätig war.

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/106/charter?q=selbach

1442 November 26

Der Notar Johannes Selbach beurkundet die Aussagen einiger alter Speyerer Bürger über die Instandhaltung des Wages zum "Lußheimer far".

In monasterium.net gibt es noch zwei weitere Kurzregesten, die ihn erwähnen:

1440 Februar 1

Vollmacht des Rates der Stadt Speyer für die Altermeister Conrad Eyerer und Jost Fryspecher und für den Schreiber Johannes Selbach zu einem von Herman Loißke, Freigraf zu Lichtenfels, in Mainz festgesetzen Tag wegen der Forderungen von Herman Weise von Furbach und von Gunthram Schencke von Sweynsberg.

Das Regest ist nicht ganz präzise. In der Urkunde ist von "unserem" Schreiber die Rede, Selbach war damals also auch Rats- bzw. Stadtschreiber.

1442 Dezember 10

Notar Johannes Selbach von Gießen transsumiert vier Urkunden von 1368 November 2, 1361 April 22, 1361 März 17 und 1379 Dezember 4.

Abgesehen von den Lebensdaten ist die Angabe des Münchner Clm 10473 von großer Bedeutung. Diese legistische Handschrift schrieb Selbach, der sich als Protonotar der Stadt Speyer und clericus conjugatus des Erzbistums Trier bezeichnet, im Oktober 1446 während seines (juristischen) Studiums in Padua.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0240_b183_jpg.htm

Für die Stadt Mainz legte der Offenschreiber und Notar Johannes Selbach von Gießen 1442 eine Privilegiensammlung an: Chroniken der deutschen Städte 18, 1882, Verfassungsgeschichte S. 137 (damals im Münchner Reichsarchiv).

http://www.archive.org/stream/diechronikenderm02bayeuoft#page/136/mode/2up

Selbach war nicht nur für die Stadt, sondern auch für die in Speyer ansässigen geistlichen Institutionen als Notar und Schreiber tätig. Wie so häufig lässt uns Busch/Glasschröders ergiebige "Chorregel" (I, 1923, S. 189 Anm. 1) nicht im Stich: Als Notar des Speyerer Domkapitels erscheint er vom 24. Mai 1427 bis 1460.

Wenig kompetent gab das Stadtarchiv Speyer der Bearbeiterin eines 1972 erschienenen Stuttgarter Handschriftenkatalogs Auskunft: Selbach, der als Notar in Speyer in der Pergamentmakulatur zu 1432 belegt ist, sei in 4 (!) Urkunden 1439-1447 nachweisbar.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0071_b007_jpg.htm

Auch in HB X 18 finden sich Reste eines Notariatsinstruments von Selbach (Speyer 1431):

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0071_b079_jpg.htm

1430 war er im Kontext des Trierer Schismas tätig:

http://books.google.de/books?id=G9fWAAAAMAAJ&q=%22johannes+selbach%22+gie%C3%9Fen

1432 Dezember 7 ist Johannes Selbach von Gießen als Notar in Bretten tätig (Neipperger Archiv):

http://books.google.de/books?id=SzlmAAAAMAAJ&q=%22johannes+selbach%22+gie%C3%9Fen

[Dagmar Kraus: Archiv der Grafen von Neipperg. Urkundenregesten 1280-1881. Stuttgart 1997, S. 27f. Nr. 27 zusammen mit dem kaiserlichen Schreiber = Notar Jacob Hartberg von Alzey, den Schuler, Notare 1987 Nr. 495a als öffentlichen Notar in Speyer zu 1429 hat - Findbuch WR ohne ihn zu nennen: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-32708 - und seine Notarsdatenbank - siehe unten - zu 1436.]

1438 Januar 23 urkundet Selbach in Speyer für das Kloster Maulbronn. Die Urkunde mit seinem Signet liegt digitalisiert einsehbar beim LA BW vor:

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1291351

Beim Bischofseinritt 1439 las Selbach als Stadtschreiber zwei Urkunden vor (Remling, Bischöfe II, S. 66):

http://books.google.de/books?id=sUNBAAAAcAAJr&pg=PA66

Beim Bischofseinritt 1461 sollte der Stadtschreiber Mommenson die Urkunden verlesen, Selbach war 1461 Notar auf der Seite des Domkapitels:

http://books.google.de/books?id=Pes-AAAAcAAJ&pg=PA522

1446: Stadtschreiber Johannes Selbach als Bevollmächtigter der Stadt

http://books.google.de/books?id=iLFBAAAAcAAJ&pg=PA443

Der Speyerer Bürger Johann Selbach der 1447 in den Regesta Imperii belegt ist, ist wohl ebenfalls der Notar:

http://regesten.regesta-imperii.de/index.php?uri=1447-07-08_1_0_13_17_0_69_69

Im Repertorium Germanicum notariorum publicorum (RGN)

von Peter Johannes Schuler

http://www.hgw-online.net/menschzeichen/dbnotare/

findet sich zu Selbach der Eintrag:

Ref.-Nr. SE1085556997

Name Selbach, Johannes von

Herkunft Gießen

PS 1) öff. Not. 4) 1454-1455 Gerichtsnot. des Propstes des St. Germanstiftes in Speyer

NI 1455 .... (Arch. Municip. Wissembourg/Els U 7 – RI Ludwig d. B. H. 4 Nr. 19); 1455 Jan. 2, Speyer (2 NIe; GLA 38/3406; Rückert Gottesaue Nr. 77, 78); 1480 Aug. 4, Marburg (GLA 46/1228 – Rückert Gottesaue Nr. 105)

Wieso Johannes VON Selbach?

Die letzte Urkunde wird auch für den Notar Eberhard Selbach angeführt. Die Schnipsel der Rückert'schen Regesten unter

http://books.google.de/books?ei=0WqfTtGGBcT24QSxlKTDB

sprechen eher dafür, dass Eberhard 1480 tätig war, Johannes aber 1454. Dass er 1480 noch gelebt hat, wenn er bereits 1427 als Notar tätig war, erscheint kaum denkbar. Er dürfte in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts geboren sein. Letzter Beleg derzeit: 1461.

[Nachtrag: Ein Blick in Peter Rückert: Gottesaue. Die Urkunden der benediktinerabtei 1110-1550, Stuttgart 2000 bestätigt, dass Schuler fehlerhaft gearbeitet hat. S. 133 Nr. 105 vom 5. August 1480 (ausgestellt in Marburg) bezieht sich nur auf den Notar Eberhard Selbach. S. 113f. Nr. 77 bezeugt Johannes Selbach von Gießen, Gerichtsnotar des Propstes von St. German zu Speyer (und Archidiakons), der am 2. Januar 1455 ein Notariatsinstrument fertigte und am 18. Dezember 1454, am 19. Dezember 1454 und am 2. Januar 1455 Zeugenbefragungen durchführte. Ein weiteres Notariatsinstrument vom gleichen Datum ebd. S. 114f. Nr. 78 erwähnt weitere Zeugenbefragungen an den angegebenen Daten.]

Nichts spricht im Augenblick dagegen, im Stadtschreiber und Notar Eberhard Selbach, der 1453 in Heidelberg sich immatrikulierte

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0353

den Sohn Johanns zu sehen.

1479 bezog ein Lucas Selbach de Spira die Universität Heidelberg:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0440

War es der Sohn von Eberhard? Und ist er womöglich mit dem von Krämer, Scriptores genannten Lukas Selbach identisch, der zwischen 1497 und 1502 in Basel (Schweiz) als Stadtschreiber nachweisbar ist? [Schuler, Notare 1987 Nr. 1236 wies bereits auf ihn hin.]

Deutlich wird jedenfalls einmal mehr die Bedeutung der clerici conjugati und die Rolle der akademischen Bildung für das städtische Kanzleipersonal.

Soweit eine hastige Skizze, die natürlich der Ergänzung durch vertiefte Recherchen bedürfte. Aber als kleines "Angebinde" für das Stadtarchiv Speyer anlässlich der Veröffentlichung der Urkundendigitalisate mag der Beitrag vielleicht willkommen sein.

Nachtrag: In meinen Aufzeichnungen aus dem Stadtarchiv Speyer fand sich zu Johannes Selbach nichts; einige Belege habe ich zu Eberhard Selbach. In 1 B 5 Bl. 181r ist Lucas Selbach als notarius 1488 bezeugt. Der Syndicus Erhard Christoph Baur, der 1747 Verzeichnisse der Kanzleiverwandten bis 1689 zusammenstellte (1 A 72) hat nur Eberhard Selbach zu 1470, 1480.

[Baur 1756, S. 150

http://books.google.de/books?id=tBk6AAAAcAAJ&pg=PA150 Johann fehlt ebenfalls. Bei Pfeiffer 1912, S. 13 ist handschriftlich zu 1447 Johann nachgetragen

http://www.slideshare.net/StadtASpeyer/albert-pfeiffer-das-archiv-der-stadt-speier-1912-10088242 ]

Weiterer Nachtrag März 2012: 1447 Nov. 16

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/127/charter

Der Notar Marcus Momenson fertigt die Abschrift eines Ratsurteils

Anwesend: der Speyerer Stadtschreiber Johann Selbach (nicht im Regest)

Nachtrag: Am 30. Oktober 2012 erhielt ich folgende Mitteilung per Mail:

"An einer Stelle erwähnen Sie, dass Selbach z.T. auch "v. Selbach" genannt wird, und in der Tat belegt sein Notariatssignet seine Zugehörigkeit zur nassauischen Ganerbenfamilie der Selbach, die auch in einigen Zweigen einen offenen oder auch geschlossenen Flug als Helmschmuck verwendete:

http://www.picfront.org/d/8MPq

Über Gießener Zweige der von Selbach liegen mir derzeit allerdings leider keine Informationen vor.

Viele Grüße aus Gießen,

Martin Spies

--

Dr. Martin Spies

Institut für Anglistik

Justus-Liebig-Universität Gießen"

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Oktober 2011, 01:04 - Rubrik: Kommunalarchive

Leander Wattig nimmt Anstoß an den Aussagen des Börsen-Vereins-Vorstehers Prof. Dr. Gottfried Honnefelder, der sich gegen ein neues Urheberrecht ausgesprochen hat.

http://leanderwattig.de/index.php/2011/10/20/ich-hoffe-der-borsenvereins-vorsteher-ist-nicht-nur-mir-peinlich/

„Die Gesellschaft braucht kein neues Urheberrecht – sie braucht Regeln für die Freiheit im Netz”.

Ich lese heraus: Liebe Kunden, Eure Welt und Eure Bedürfnisse sind mir egal, wenn Euer Tun und Nutzen der neuen Möglichkeiten meine Interessen tangiert, dann werde ich das in meinem Sinne “regeln”. Suggeriert wird auch einmal mehr, es gäbe keine Regeln – Stichwort Internet “als rechtsfreier Raum”, in dem die “Internetgemeinde” wie ein Haufen Banditen haust.

Entweder Prof. Honnefelder vertritt hier singuläre Standpunkte, dann wäre er stark zu hinterfragen, oder er vertritt die Konsens-Meinung seiner Stakeholder, dann wäre diese stark zu hinterfragen. Wenn Letzteres zutrifft, sollten sich die Unternehmen mal fragen, ob das wirklich der Weg in eine erfolgreiche Zukunft ist …

Schon heute stellen wir fest, dass die Branche ein Problem hat, gute Leute zu finden. Ich wundere mich nicht, wenn “branchenfremde” (um einen der vielen witzigen Buchbranchen-Termini zu nutzen) Leute Statements wie das von Honnefelder lesen, bei denen eine ganze Denkwelt mitschwingt, und dann zu dem Schluss kommen: “geht sterben”.

http://leanderwattig.de/index.php/2011/10/20/ich-hoffe-der-borsenvereins-vorsteher-ist-nicht-nur-mir-peinlich/

„Die Gesellschaft braucht kein neues Urheberrecht – sie braucht Regeln für die Freiheit im Netz”.

Ich lese heraus: Liebe Kunden, Eure Welt und Eure Bedürfnisse sind mir egal, wenn Euer Tun und Nutzen der neuen Möglichkeiten meine Interessen tangiert, dann werde ich das in meinem Sinne “regeln”. Suggeriert wird auch einmal mehr, es gäbe keine Regeln – Stichwort Internet “als rechtsfreier Raum”, in dem die “Internetgemeinde” wie ein Haufen Banditen haust.

Entweder Prof. Honnefelder vertritt hier singuläre Standpunkte, dann wäre er stark zu hinterfragen, oder er vertritt die Konsens-Meinung seiner Stakeholder, dann wäre diese stark zu hinterfragen. Wenn Letzteres zutrifft, sollten sich die Unternehmen mal fragen, ob das wirklich der Weg in eine erfolgreiche Zukunft ist …

Schon heute stellen wir fest, dass die Branche ein Problem hat, gute Leute zu finden. Ich wundere mich nicht, wenn “branchenfremde” (um einen der vielen witzigen Buchbranchen-Termini zu nutzen) Leute Statements wie das von Honnefelder lesen, bei denen eine ganze Denkwelt mitschwingt, und dann zu dem Schluss kommen: “geht sterben”.

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Oktober 2011, 00:08 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archivar123 - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 23:22 - Rubrik: Archivrecht

"CoForum wurde im Januar 2001 gegründet. Ich hatte vor einigen Tagen WikiWiki kennengelernt und war ganz begeistert von der Idee eines anarchischen Schreibrechts für alle..."

Thomas Kalka

http://www.coforum.de/?93

Meiner Meinung nach spielen Wikis wie das CoForum eine wichtige Rolle in der Verbreitung und Anwendung des Wiki-Konzeptes, hier in seiner anarchistischen Interpretation. Es ist ein sehr frühes Wiki im deutschsprachigen Raum und zeigt den Versuch, die Idee eines Wikis möglichst frei von Hierarchien umzusetzen.

Im CoForum findet sich viel zu Themen wie Open Access, Freies Radio u.s.w.

http://www.coforum.de

Internet Archive: archivierte Webseite vom 28.09.2001:

http://web.archive.org/web/20010928224710/http://coforum.de/

Thomas Kalka

http://www.coforum.de/?93

Meiner Meinung nach spielen Wikis wie das CoForum eine wichtige Rolle in der Verbreitung und Anwendung des Wiki-Konzeptes, hier in seiner anarchistischen Interpretation. Es ist ein sehr frühes Wiki im deutschsprachigen Raum und zeigt den Versuch, die Idee eines Wikis möglichst frei von Hierarchien umzusetzen.

Im CoForum findet sich viel zu Themen wie Open Access, Freies Radio u.s.w.

http://www.coforum.de

Internet Archive: archivierte Webseite vom 28.09.2001:

http://web.archive.org/web/20010928224710/http://coforum.de/

SW - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 21:39 - Rubrik: Wikis

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"KLEKs ist ein Projekt mit dem Ziel, Elemente unserer Kulturlandschaft in einer geografischen Datenbank zu erfassen, die insbesondere kulturhistorisch oder naturgeschichtlich interessant oder landschaftlich markant sind. Wir sammeln Informationen, Texte und Fotos zu Gebäuden, Starkbäumen, alten Verkehrswegen, historischen Stätten und vielem mehr. Alle Daten werden objektorientiert eingearbeitet und mit den Namen der Autoren versehen. Bestehende Datensätze können verändert und ergänzt werden. So ist es z. B. möglich, dass ein Heimatforscher ein neues Landschaftselement auf der digitalen Landkarte einzeichnet, ein Museumsmitarbeiter eine Beschreibung dessen Geschichte ergänzt und ein Landschaftsplanungsbüro ein Foto hinzu fügt, das bei Felderfassungen aufgenommen wurde sowie eine Bewertung des Elements nach planerischen Kriterien vornimmt."

aus der Rubrik "FAQ"

http://www.kleks-online.de/

Florian Friedrich / Uwe Rautenberg: Kultur-Landschaft-Digital:

http://www.friedrich-kulturlandschaft.de/images/2010Dez_KLD_StandbeinSpielbein.pdf

----

Update: http://archiv.twoday.net/stories/876868590/

aus der Rubrik "FAQ"

http://www.kleks-online.de/

Florian Friedrich / Uwe Rautenberg: Kultur-Landschaft-Digital:

http://www.friedrich-kulturlandschaft.de/images/2010Dez_KLD_StandbeinSpielbein.pdf

----

Update: http://archiv.twoday.net/stories/876868590/

SW - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 21:28 - Rubrik: Wikis

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ist das nicht ein schönes Symbolbild für einen kritischen Geist, der die Narungsmittelproduktion thematisieren will? Obiges Bild von "Brücke-Osteuropa" ist gemeinfrei, darf also ohne Namens- und Lizenznennung verwertet werden - eine Ausnahme auf Wikimedia Commons, wo die Bilder in der Regel unter einer freien Creative Commons Lizenz stehen.

(c) Leibnizkeks CC-BY-SA

Bei diesem Bild muss lediglich der Fotograf und die Lizenz genannt werden. Ich finde es auch sehr gelungen.

Aber der streitbare Liedermacher Konstantin Wecker musste mit seinem Internetangebot

http://hinter-den-schlagzeilen.de/

unbedingt auf eine Rezeptseite hereinfallen.

Vielleicht war es sogar das berüchtigte Marions Kochbuch. Dann wäre Wecker das prominenteste Opfer dieser Abmahn-Falle. Vor dem AG Düsseldorf musste er sich mit einem Fotografen streiten. Ein Vergleichsvorschlag von 550 Euro steht im Raum:

http://www.express.de/duesseldorf/prozess-schnitzel-kostet-konstantin-wecker-550-euro,2858,11027432.html

Wieso boykottiert der Liedermacher freie Inhalte? Auch mit der Google Bildersuche hätte er einige freie Schnitzelbilder gefunden:

http://www.google.de/search?q=wiener+schnitzel&tbm=isch&um=1&hl=de&biw=1280&bih=909&cr=&safe=off&tbs=iur:f

Sein Blog/Webmagazin steht nicht unter einer freien Lizenz. Wer Gegenöffentlichkeit erzeugen will, sollte freie Inhalte anbieten. Diese können sehr leicht weitergegeben und weitergenutzt werden.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 21:17 - Rubrik: Archivrecht

wird betreut von Dr. Hans-Jürgen Vogtherr:

"Seit seiner Gründung im Jahre 1975 hat das Landwirtschaftsmuseum Lüneburger Heide in Hösseringen sein Augenmerk auch auf die Sicherung von Archivalien zur ländlichen Geschichte gerichtet. Anlaß waren Angebote zur Übernahme von Hofarchiven. Das Landwirtschaftsmuseum bemüht sich in einem solchen Fall zunächst immer darum, die jeweiligen Hofinhaber davon zu überzeugen, daß die Archive auf den Höfen bleiben sollten, weil sie Teil ihrer Geschichte sind. Wenn dies gelingt, dann nimmt das Landwirtschaftsmuseum davon im Einverständnis mit dem Hofinhaber Kopien und archiviert diese. Insofern unterscheidet es sich von der Praxis anderer Archive, die nur Originale verwahren. Wenn sich jedoch abzeichnet, daß die Archivalien auf dem einzelnen Hof gefährdet sind, z.B. wenn das Interesse daran fehlt oder die Schrift für den Ungeübten nicht mehr lesbar ist, dann übernimmt das Landwirtschaftsmuseum den Bestand, wenn er ihm angeboten wird. Seine jetzigen Bestände gehen inzwischen weit über die Hofarchive hinaus. Zentrales Einzugsgebiet des Archivs ist, entsprechend dem Arbeitsbereich des Landwirtschaftsmuseums, die Lüneburger Heide und ihre nähere Umgebung."

http://www.museumsdorf-hoesseringen.de/Download/Findbuch/Bestaendeuebersicht.pdf

Findbücher stehen als pdf-Dateien bereit:

http://www.museumsdorf-hoesseringen.de/Download.html

"Seit seiner Gründung im Jahre 1975 hat das Landwirtschaftsmuseum Lüneburger Heide in Hösseringen sein Augenmerk auch auf die Sicherung von Archivalien zur ländlichen Geschichte gerichtet. Anlaß waren Angebote zur Übernahme von Hofarchiven. Das Landwirtschaftsmuseum bemüht sich in einem solchen Fall zunächst immer darum, die jeweiligen Hofinhaber davon zu überzeugen, daß die Archive auf den Höfen bleiben sollten, weil sie Teil ihrer Geschichte sind. Wenn dies gelingt, dann nimmt das Landwirtschaftsmuseum davon im Einverständnis mit dem Hofinhaber Kopien und archiviert diese. Insofern unterscheidet es sich von der Praxis anderer Archive, die nur Originale verwahren. Wenn sich jedoch abzeichnet, daß die Archivalien auf dem einzelnen Hof gefährdet sind, z.B. wenn das Interesse daran fehlt oder die Schrift für den Ungeübten nicht mehr lesbar ist, dann übernimmt das Landwirtschaftsmuseum den Bestand, wenn er ihm angeboten wird. Seine jetzigen Bestände gehen inzwischen weit über die Hofarchive hinaus. Zentrales Einzugsgebiet des Archivs ist, entsprechend dem Arbeitsbereich des Landwirtschaftsmuseums, die Lüneburger Heide und ihre nähere Umgebung."

http://www.museumsdorf-hoesseringen.de/Download/Findbuch/Bestaendeuebersicht.pdf

Findbücher stehen als pdf-Dateien bereit:

http://www.museumsdorf-hoesseringen.de/Download.html

SW - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 21:08 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Für die Archive nicht nur als Anwender ein Problem...:

http://www.enterpriseefficiency.com/author.asp?section_id=1077&doc_id=233421

http://www.enterpriseefficiency.com/author.asp?section_id=1077&doc_id=233421

Archivar123 - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 18:59 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.michaelgeist.ca/content/view/6069/125/

"The Supreme Court of Canada today issued its much anticipated ruling in Crookes v. Newton, a case that focused on the issue of liability for linking to allegedly defamatory content. The court provided a huge win for the Internet as it clearly understood the significance of linking to freedom of expression and the way the Internet functions by ruling that there is no liability for a mere hyperlink. The key quote from the majority, written by Justice Abella:

I would conclude that a hyperlink, by itself, should never be seen as “publication” of the content to which it refers.

This is an enormous win for the Internet since it rightly recognizes that links are just digital references that should not be viewed as republication of the underlying content. "

"The Supreme Court of Canada today issued its much anticipated ruling in Crookes v. Newton, a case that focused on the issue of liability for linking to allegedly defamatory content. The court provided a huge win for the Internet as it clearly understood the significance of linking to freedom of expression and the way the Internet functions by ruling that there is no liability for a mere hyperlink. The key quote from the majority, written by Justice Abella:

I would conclude that a hyperlink, by itself, should never be seen as “publication” of the content to which it refers.

This is an enormous win for the Internet since it rightly recognizes that links are just digital references that should not be viewed as republication of the underlying content. "

KlausGraf - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 17:48 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Fördert die mächtige Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Ideenklau und die Selbstbedienung?" fragt die FAZ online

Weiter: Transparenz ist für sie ein Fremdwort. Dieses Monopol ist bedenklich.

http://goo.gl/x0GwA

Weiter: Transparenz ist für sie ein Fremdwort. Dieses Monopol ist bedenklich.

http://goo.gl/x0GwA

vierprinzen - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 17:47 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

Philadelphia Rare Books bietet die Handschrift einer Übersetzung (1753) von Kerssenbrochs lateinischer Wiedertäufer-Geschichte an.

Warhafte und kurtze Lehr und Lebens-Beschreibung der Wiedertauffer Wie dass dieselbe[n] durch ihre schein-heilige gegen alle Geist- undt Weltliche reichten ja wieder die natur selbst strebender Lebens-Regul in der Westphälischen Haubt- und Hansestadt Münster Wie auch in einige benachbarte Städte undt Länder eingeschlichen seyn und rechtmässig bestrafet worden welches weithläuftig in Lateinischer Sprache beschrieben durch den Ehrwüdigen Herrn Hermannum Kersenbrock, Art. lib. Mag. und der Schul-Rector ad S. Paul. In teutsch Ubersetzet als das zweIte JubelJahr der wIedertäuffer ausrottung gefeIret

Bemerkenswert ist die Provenienz:

Ex–Crozer Theological Library; then to Colgate Rochester Crozer Divinity School; deaccessioned.

http://www.prbm.com/interest/germanbks-a-e.php

#fnzhss

Warhafte und kurtze Lehr und Lebens-Beschreibung der Wiedertauffer Wie dass dieselbe[n] durch ihre schein-heilige gegen alle Geist- undt Weltliche reichten ja wieder die natur selbst strebender Lebens-Regul in der Westphälischen Haubt- und Hansestadt Münster Wie auch in einige benachbarte Städte undt Länder eingeschlichen seyn und rechtmässig bestrafet worden welches weithläuftig in Lateinischer Sprache beschrieben durch den Ehrwüdigen Herrn Hermannum Kersenbrock, Art. lib. Mag. und der Schul-Rector ad S. Paul. In teutsch Ubersetzet als das zweIte JubelJahr der wIedertäuffer ausrottung gefeIret

Bemerkenswert ist die Provenienz:

Ex–Crozer Theological Library; then to Colgate Rochester Crozer Divinity School; deaccessioned.

http://www.prbm.com/interest/germanbks-a-e.php

#fnzhss

KlausGraf - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 16:17 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 16:00 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 15:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

"Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen, der sich mit Vorgängen beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) befasst, hat gestern – wie angekündigt – seinen ersten Beweisbeschluss gefasst.

Auf Grundlage des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen haben die Abgeordneten beschlossen, Akteneinsicht zu nehmen. Einzelne Ressorts der Landesregierung, weitere Behörden sowie der BLB NRW sollen dazu jetzt entsprechende Akten übersenden.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Bau- und Liegenschaftsbetrieb hat sich am 29. September 2011 konstituiert. Er soll sich unter anderem mit dem Neubau des Landesarchivs in Duisburg, mit dem Erweiterungsbau des Polizeipräsidiums Köln-Kalk, mit dem Bauvorhaben Fachhochschule Köln sowie mit weiteren erkennbar werdenden Sachverhalten, beispielsweise dem Erwerb des Vodafone-Hochhauses, beschäftigen. Vorsitzender des Ausschusses ist Peter Biesenbach (CDU), stellvertretender Vorsitzender ist Markus Töns (SPD).

Hintergrund:

Im Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen heißt es in § 14 Abs. 1 (Aktenvorlage, Aussagegenehmigung, Zutrittsrecht): Die Landesregierung und alle Behörden des Landes sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, sind verpflichtet, dem Untersuchungsausschuss jederzeit Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu gestatten, die erforderlichen Aussagegenehmigungen zu erteilen und die Akten vorzulegen."

Quelle: Landtag NRW, Pressemitteilung v. 19.10.2011

Auf Grundlage des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen haben die Abgeordneten beschlossen, Akteneinsicht zu nehmen. Einzelne Ressorts der Landesregierung, weitere Behörden sowie der BLB NRW sollen dazu jetzt entsprechende Akten übersenden.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Bau- und Liegenschaftsbetrieb hat sich am 29. September 2011 konstituiert. Er soll sich unter anderem mit dem Neubau des Landesarchivs in Duisburg, mit dem Erweiterungsbau des Polizeipräsidiums Köln-Kalk, mit dem Bauvorhaben Fachhochschule Köln sowie mit weiteren erkennbar werdenden Sachverhalten, beispielsweise dem Erwerb des Vodafone-Hochhauses, beschäftigen. Vorsitzender des Ausschusses ist Peter Biesenbach (CDU), stellvertretender Vorsitzender ist Markus Töns (SPD).

Hintergrund:

Im Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen heißt es in § 14 Abs. 1 (Aktenvorlage, Aussagegenehmigung, Zutrittsrecht): Die Landesregierung und alle Behörden des Landes sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, sind verpflichtet, dem Untersuchungsausschuss jederzeit Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu gestatten, die erforderlichen Aussagegenehmigungen zu erteilen und die Akten vorzulegen."

Quelle: Landtag NRW, Pressemitteilung v. 19.10.2011

Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 12:25 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Pink, red and yellow flower printed cocktail dress, from Sketch Book of 1960 & 1961, London College of Fashion Victor Stiebel Archive.

"The Visual Arts Data Service (VADS) is pleased to announce the launch of the Victor Stiebel Archive from the London College of Fashion, which has now been fully digitised and made available online.

Victor Stiebel (1907-1976) was a British fashion designer and his clients included members of the aristocracy and the royal family, including Princess Margaret, and he also had an international reputation and dressed stars such as Katherine Hepburn and Vivien Leigh.

The Archive at London College of Fashion includes three sketchbooks from his couture house in the early 1960s. The sketch books show models wearing his designs, ranging from stylish cocktail dresses to smart suits and blouses, and the books would serve as an overview of a collection and and be shown to clients to encourage them to place orders. The three sketch books cover Stiebel’s final years before ill health forced him to retire in 1963.

South African born Stiebel originally moved to England to study architecture in Cambridge where he designed the décor and costumes for the Footlights Review. He went on to train with the court dressmaker Reville & Rossiter and in the early 1930s opened his own business in Mayfair in London. After a period in the army during the Second World War and then working for Jacqmar as Director of Couture, he opened his own business again in Cavendish Square.

These new images add to the vast collection of material that has already been opened up online from the unique and extensive archives of the London College of Fashion. This includes images of sewing patterns; shoes from the Cordwainers College; promotional photographs of wool fashions from the Woolmark Company; promotional photographs of cosmetics from Gala and other cosmetics companies; as well as photographs which chronicle the history of the College from its origins as two early needle trade schools up until the 1970’s. In total this includes almost 8000 images which have been made available online for free use in non-commercial learning, teaching, and research.

To view the London College of Fashion Victor Stiebel Archive, see:

http://www.vads.ac.uk/collections/LCFVS

To view all the VADS collections, see:

http://www.vads.ac.uk/collections"

VADS Blog, 10.10.11

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 21:03 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"... Fazit: Der Autor stellt einen Aspekt der Quellengattung Brief vor, der bisher wenig Beachtung gefunden hat, und zeigt eine große Anzahl von Beispielen dazu. Was allerdings kaum geleistet wird, ist eine Kontextualisierung der Quellenaspekte, zumal aktuelle Forschungsergebnisse zur Postgeschichte nicht eingeflossen sind. Die vom Autor angedachte Analyse von Postvermerken und Postverträgen unter Einbeziehung der Hinweise aus den Brieftexten selbst, die etwas über die Beförderung aussagen könnten, hätte durchaus einen Ansatz geboten, von dem neue Erkenntnisse zu erwarten gewesen wären. Präzise werden im Textteil Präsentationsformen und Bedeutung der Postvermerke geschildert. Dennoch arbeitet Helbig auch hier nur ansatzweise übergreifende Muster heraus. Was also bleibt, ist unter dem Strich eine umfangreiche Präsentation von Briefvermerken, deren Systematik und Auswahl sich dem Leser leider nur bedingt erschließt. Für ein wissenschaftliches Buch bietet diese Abhandlung wenig Substanz. Trotzdem gibt der Band Anregungen dazu, wie Postvermerke zu lesen sind und welche Informationen sie enthalten."

Quelle: Oswald Bauer: Rezension zu: Helbig, Joachim: Postvermerke auf Briefen 15.-18. Jahrhundert. Neue Ansichten zur Postgeschichte der frühen Neuzeit und der Stadt Nürnberg. München 2010, in: H-Soz-u-Kult, 11.10.2011, < http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-022 >.

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 20:56 - Rubrik: Hilfswissenschaften

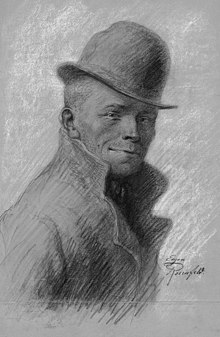

Baryshnikov warming up in Russia.

"Like most New Yorkers, Mikhail Baryshnikov had a bit of a storage problem. But unlike most New Yorkers, he had options that didn’t include orange storage lockers.

So when the dancer and his wife were getting ready to move, Baryshnikov donated 35 boxes filled with videos, photos, letters and documents -- his archive -- to the New York Public Library.

While most artists donate or sell their archives near the end of their careers, the 63-year-old is still working as a dancer, actor and founder of the Baryshnikov Arts Center in Manhattan. But space issues brought this collection to the library a little earlier than usual.

"People have so much more stuff than they used to," said Jan Schmidt, the curator of the Jerome Robbins Dance Division for the New York Public Library. "Fifty years ago if someone had a couple of films, that was a lot. Today people have hundreds, if not thousands of videos of their work."

Baryshnikov’s archives include nearly 700 videos, in which he can be seen practicing as a young boy, doing exercises at the Vaganova School in the 1960s, and after defecting from the Soviet Union in 1974, working with great choreographers like George Balanchine, Jerome Robbins and Martha Graham.

"I was just stunned to see so many incredible things," Schmidt said of the videos. "There's a lovely piece where Baryshnikov is doing a piece for Martha Graham and then he just comes and kneels in front of her and it's just really moving."

Schmidt says that despite his reputation as a great dancer, Baryshnikov still displayed a commitment to achieving the choreographer’s vision.

“He really has a genuine interest in what the choreographer wants him to do and you can really see the choreographer and him working off each other to really create something that comes from within,” Schmidt said.

Cataloguing, preserving and digitizing all this information is a complex and lengthy process that Schmidt estimates will take at least three years. At that point, it should be searchable by dancer, choreographer, year or performance.

“I’m looking forward to the point where they’ll be completely processed and available to the public because this will be an amazing record of his artistry,” Schmidt said."

WNYC, 7.10.11

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 20:46 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 20:41 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1854 hatte Franz Pfeiffer eine kurze Liste bekannt gegeben:

http://www.archive.org/stream/anzeigerfurkunde01germ#page/n207/mode/2up

1930 versteigerte sie das Antiquariat Joseph Baer:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/baer1930_10_06

Viele Stücke wurde von der Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek erworben, z.B. http://www.handschriftencensus.de/4744

Siehe auch

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/wertheim.htm

http://www.archive.org/stream/anzeigerfurkunde01germ#page/n207/mode/2up

1930 versteigerte sie das Antiquariat Joseph Baer:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/baer1930_10_06

Viele Stücke wurde von der Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek erworben, z.B. http://www.handschriftencensus.de/4744

Siehe auch

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/wertheim.htm

KlausGraf - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 17:29 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliotheca-laureshamensis-digital.de/view/ubffm_msbarth179

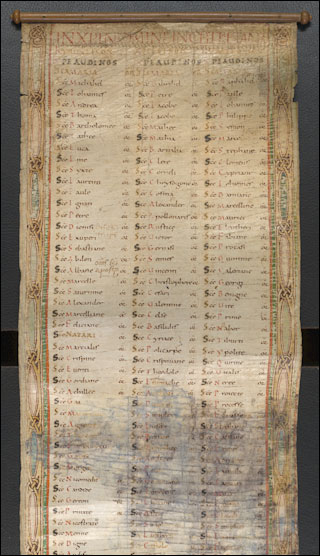

Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, Ms. Barth. 179

Lorsch, wohl nach 843 bis 876

Der "Lorscher Rotulus" ist der einzige liturgische Rotulus, der aus karolingischer Zeit aus der Region nördlich der Alpen erhalten ist. Mit seinen ca. 530 Heiligenanrufungen gehört er außerdem zu den längsten karolingischen Litaneien.

Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, Ms. Barth. 179

Lorsch, wohl nach 843 bis 876

Der "Lorscher Rotulus" ist der einzige liturgische Rotulus, der aus karolingischer Zeit aus der Region nördlich der Alpen erhalten ist. Mit seinen ca. 530 Heiligenanrufungen gehört er außerdem zu den längsten karolingischen Litaneien.

KlausGraf - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 17:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Beim Zeitzeugenprojekt "Gedächtnis der Nation" müssen alle Rechte abgegeben werden:

https://plus.google.com/u/0/113531191251644176468/posts/jZoXaLEMLgz

Ein tatsächlich bürgerschaftliches Oral-History-Projekt würde dagegen aus meiner Perspektive auf freie, also CC-Lizenzen setzen!

Norbert Frei hat die Masche des Projekts, Oral-History-Häppchen für die unsäglichen Fernsehdokumentationen Knopps zu gewinnen, kritisiert: "Hier wird Erinnerung eigentlich geformt und nicht abgefragt, nicht konserviert."

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/1577109/

https://plus.google.com/u/0/113531191251644176468/posts/jZoXaLEMLgz

Ein tatsächlich bürgerschaftliches Oral-History-Projekt würde dagegen aus meiner Perspektive auf freie, also CC-Lizenzen setzen!

Norbert Frei hat die Masche des Projekts, Oral-History-Häppchen für die unsäglichen Fernsehdokumentationen Knopps zu gewinnen, kritisiert: "Hier wird Erinnerung eigentlich geformt und nicht abgefragt, nicht konserviert."

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/1577109/

KlausGraf - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 12:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Folgendes steht auf der Tagesordnung: Verfahrensregeln, Beweisanträge, Sitzungstermine und Verschiedenes. Was ist daran eigentlich so brisant, dass der Ausschuss nicht öffentlich tagt?

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 11:54 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

This study proposal is based on the finding that a sustainable digital archive infrastructure is needed in Flanders in order to ensure a structural approach to the problem of digital archiving. This project is also based on the fact that there is an important role for players from the world of arts, cultural and scientific heritage and education in the development of this infrastructure. Our aim in this research project is to look into the practical aspects of creating a sustainable archive of diverse (complex) digital and multimedia objects within a decentralised Flemish digital archive infrastructure.

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 09:59 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Seit dem 1. April 2010 ist das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA) Gegenstand eines Projekts zur Evaluierung der Arbeitsabläufe, Benutzung und der Informationssysteme. Das Projekt des Fachbereiches Informationswissenschaften (Dr. Karin Schwarz) wird vom Auswärtigen Amt finanziell gefördert. Das Auswärtige Amt will die Transparenz und Zugänglichkeit von Archivgut effektiv und effizient gestalten. „Wir werden uns daher mit fast allen Bereichen archivischer Aufgaben befassen“ so Dr. Karin Schwarz „Die Nachvollziehbarkeit der Bewertung, die Effizienz der Erschließung und – als Ziel jeglicher archivischer Tätigkeit – die zufriedenstellende Benutzung sind unser Anliegen.“

Das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes ist eines der bedeutendsten Archive in Deutschland. Hier werden die Dokumente zur deutschen Außenpolitik seit 1867 verwahrt, darunter auch die Einigungsverträge der beiden deutschen Staaten von 1990. Jährlich benutzen ca. 700 Interessenten das Archiv, 1/3 davon kommen aus dem Ausland, vorwiegend aus Frankreich, Österreich, Schweiz und den USA.

Innerhalb dieses Projektes wird aktuell eine Online-Umfrage unter den Benutzern des Politischen Archivs durchgeführt. Alle Benutzer aus den Jahren 2010 und 2011 sind angeschrieben und gebeten worden, an der Umfrage teilzunehmen. Zusätzlich liegen die Fragebögen im Lesesaal des Archivs aus.

Es werden Fragen zu ihren bisherigen Besuchen und Erfahrungen im Politischen Archiv gestellt. Gleichzeitig haben sie auch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge und Kritik zu äußern. Die Umfrage trägt dazu bei, die Benutzung im Politischen Archiv zu verbessern.

Die ausgewerteten Ergebnisse der Benutzerumfrage und der Evaluierung werden 2012 innerhalb des Projektberichts veröffentlicht.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Projektleitung:

Dr. Karin Schwarz

Fachbereich Informationswissenschaften, Studiengang Archiv

FH Potsdam

schwarz@fh-potsdam.de"

Quelle: FH Potsdam, Newas v. 17.10.2011

Das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes ist eines der bedeutendsten Archive in Deutschland. Hier werden die Dokumente zur deutschen Außenpolitik seit 1867 verwahrt, darunter auch die Einigungsverträge der beiden deutschen Staaten von 1990. Jährlich benutzen ca. 700 Interessenten das Archiv, 1/3 davon kommen aus dem Ausland, vorwiegend aus Frankreich, Österreich, Schweiz und den USA.

Innerhalb dieses Projektes wird aktuell eine Online-Umfrage unter den Benutzern des Politischen Archivs durchgeführt. Alle Benutzer aus den Jahren 2010 und 2011 sind angeschrieben und gebeten worden, an der Umfrage teilzunehmen. Zusätzlich liegen die Fragebögen im Lesesaal des Archivs aus.

Es werden Fragen zu ihren bisherigen Besuchen und Erfahrungen im Politischen Archiv gestellt. Gleichzeitig haben sie auch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge und Kritik zu äußern. Die Umfrage trägt dazu bei, die Benutzung im Politischen Archiv zu verbessern.

Die ausgewerteten Ergebnisse der Benutzerumfrage und der Evaluierung werden 2012 innerhalb des Projektberichts veröffentlicht.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Projektleitung:

Dr. Karin Schwarz

Fachbereich Informationswissenschaften, Studiengang Archiv

FH Potsdam

schwarz@fh-potsdam.de"

Quelle: FH Potsdam, Newas v. 17.10.2011

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 09:46 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Ururenkelin von Lily Steche, die Liszt hoch schätzte, hat die beiden Bände an das Weimarer Archiv übergeben. Steche leitete ab 1840 in ihrer Leipziger Wohnung Sonntagsmatineen, zu deren Gästen neben Liszt, Richard Wagner, Johannes Brahms und Robert und Clara Schumann.

Quelle: MDR-Text, S. 134, 17.10.11

Quelle: MDR-Text, S. 134, 17.10.11

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 08:48 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf der Mailingliste von open-access.net teilte M. Schultze (UB Stuttgart) folgende Links mit:

Wir denken, dass dieses Gutachten - auch über den konkreten

Projektkontext unseres Projekts hinaus - von grundsätzlichem Interesse für Einrichtungen und Organisationen ist, die sich mit Themen wie Nutzeranalysen, Speicherung von Nutzungsdaten oder sonstigen Fragestellungen von datenschutzrechtlichem Belang auseinandersetzen

(müssen).

Das Gutachten ist abrufbar unter:

http://www.dini.de/fileadmin/oa-statistik/projektergebnisse/ZENDAS_Gutachten_2011.pdf

Anlässlich der kürzlich ausgerichteten Open-Access-Tage in Regensburg

hat auf dem Open-Access-Statistik-Workshop am 6. Oktober ein

ZENDAS-Mitarbeiter das Gutachten sehr anschaulich vorgestellt. Die

Folien des Vortrags sind ebenfalls abrufbar:

http://www.dini.de/fileadmin/oa-statistik/projektergebnisse/Stemmer_Datenschutzrechtliche_Bewertung_des_Projekts_OA-Statistik.pdf

Einmal mehr zeigt sich, dass der bestehende Datenschutz ein Klotz am Bein des Internets ist. Wer Repositoriendaten auswertet, ist an Individuellem überhaupt nicht interessiert, muss aber einen überzogenen bürokratischen Aufwand betreiben.

Wir denken, dass dieses Gutachten - auch über den konkreten

Projektkontext unseres Projekts hinaus - von grundsätzlichem Interesse für Einrichtungen und Organisationen ist, die sich mit Themen wie Nutzeranalysen, Speicherung von Nutzungsdaten oder sonstigen Fragestellungen von datenschutzrechtlichem Belang auseinandersetzen

(müssen).

Das Gutachten ist abrufbar unter:

http://www.dini.de/fileadmin/oa-statistik/projektergebnisse/ZENDAS_Gutachten_2011.pdf

Anlässlich der kürzlich ausgerichteten Open-Access-Tage in Regensburg

hat auf dem Open-Access-Statistik-Workshop am 6. Oktober ein

ZENDAS-Mitarbeiter das Gutachten sehr anschaulich vorgestellt. Die

Folien des Vortrags sind ebenfalls abrufbar:

http://www.dini.de/fileadmin/oa-statistik/projektergebnisse/Stemmer_Datenschutzrechtliche_Bewertung_des_Projekts_OA-Statistik.pdf

Einmal mehr zeigt sich, dass der bestehende Datenschutz ein Klotz am Bein des Internets ist. Wer Repositoriendaten auswertet, ist an Individuellem überhaupt nicht interessiert, muss aber einen überzogenen bürokratischen Aufwand betreiben.

KlausGraf - am Montag, 17. Oktober 2011, 18:06 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die laufende Verarbeitung personenbezogener Informationen gehört zu den Grundmerkmalen der digitalen Kommunikation. Damit verträgt sich das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt des geltenden Datenschutzrechts (§ 4 BDSG) nicht. Wenn ein Verbot der Datenverarbeitung zugleich ein Verbot der Kommunikation bedeutet, bedroht dies die Grundfreiheiten, die durch Art. 5 I GG geschützt sind. Das pauschale Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gehört – im nicht-öffentlichen („privaten“) Bereich – als Grundprinzip abgeschafft und auf die besonders sensiblen Informationen bzw. Sphären verlagert und beschränkt.

Jochen Scheider im NJW-Editorial

http://www.beck.de/cms/main?toc=NJW.50

RA Stadler stimmt zu:

Im Netz werden fortwährend personenbezogene Daten verarbeitet, zumal Datenschützer bereits jede IP-Adresse als personenbezogen betrachten. Das bedeutet letztlich, dass die Internetkommunikation nach dem System des deutschen und europäischen Rechts grundsätzlich zunächst verboten ist und nur durch punktuelle gesetzliche Gestattungstatbestände erlaubt wird. Diese Gestattungstatbestände – insbesondere §§ 28, 29 BDSG – stammen nun allerdings aus einer Zeit, als vom Internet noch keine Rede war, sondern Daten auf Großrechnern in Rechenzentren verarbeitet wurden.

Das Grundkonzept unseres Datenschutzrechts ist somit nicht internetkompatibel.

http://www.internet-law.de/2011/10/muss-unser-datenschutzrecht-runderneuert-werden.html

Meine eigene Position zum Datenschutz geht in die gleiche Richtung: Der Datenschutz muss sich den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters anpassen und nicht umgekehrt. Sowohl bei der deutschen Debatte über Google StreetView als auch bei der deutschen Diskussion über Facebook-Fanseiten zeigt sich das geltende Datenschutzrecht als völlig veraltet. Wir brauchen ein Datenschutzrecht, das die richtige Balance findet zwischen dem Schutz von informationeller Selbstbestimmung und der Privatsphäre und dem internetöffentlichen sozialen Diskurs, der von den Kommunikationsgrundrechten geschützt wird.

Jochen Scheider im NJW-Editorial

http://www.beck.de/cms/main?toc=NJW.50

RA Stadler stimmt zu:

Im Netz werden fortwährend personenbezogene Daten verarbeitet, zumal Datenschützer bereits jede IP-Adresse als personenbezogen betrachten. Das bedeutet letztlich, dass die Internetkommunikation nach dem System des deutschen und europäischen Rechts grundsätzlich zunächst verboten ist und nur durch punktuelle gesetzliche Gestattungstatbestände erlaubt wird. Diese Gestattungstatbestände – insbesondere §§ 28, 29 BDSG – stammen nun allerdings aus einer Zeit, als vom Internet noch keine Rede war, sondern Daten auf Großrechnern in Rechenzentren verarbeitet wurden.

Das Grundkonzept unseres Datenschutzrechts ist somit nicht internetkompatibel.

http://www.internet-law.de/2011/10/muss-unser-datenschutzrecht-runderneuert-werden.html

Meine eigene Position zum Datenschutz geht in die gleiche Richtung: Der Datenschutz muss sich den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters anpassen und nicht umgekehrt. Sowohl bei der deutschen Debatte über Google StreetView als auch bei der deutschen Diskussion über Facebook-Fanseiten zeigt sich das geltende Datenschutzrecht als völlig veraltet. Wir brauchen ein Datenschutzrecht, das die richtige Balance findet zwischen dem Schutz von informationeller Selbstbestimmung und der Privatsphäre und dem internetöffentlichen sozialen Diskurs, der von den Kommunikationsgrundrechten geschützt wird.

KlausGraf - am Montag, 17. Oktober 2011, 16:39 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.dhi-paris.fr/de/home/podcast/digital-humanities-am-dhip-3.html

http://vzaar.com/videos/849298

Die Videoaufzeichnung (19 Minuten) meines Beitrags wurde ausnahmsweise freundlicherweise unter CC-BY-SA lizenziert! Vielen Dank!

Es gibt auch eine Fassung zum Anhören. Die Textfassung (Stichworte) findet sich:

http://archiv.twoday.net/stories/29751181/

Update: Liegt nun auch im freien OGG-Format vor

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Das_wissenschaftliche_Potenzial_von_Wissenschaftsblogs.ogv

http://vzaar.com/videos/849298

Die Videoaufzeichnung (19 Minuten) meines Beitrags wurde ausnahmsweise freundlicherweise unter CC-BY-SA lizenziert! Vielen Dank!

Es gibt auch eine Fassung zum Anhören. Die Textfassung (Stichworte) findet sich:

http://archiv.twoday.net/stories/29751181/

Update: Liegt nun auch im freien OGG-Format vor

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Das_wissenschaftliche_Potenzial_von_Wissenschaftsblogs.ogv

http://www.stifterverband.info/publikationen_und_podcasts/positionen_dokumentationen/wissenschaftskommunikation_trendstudie/index.html

http://www.wk-trends.de/

Die innerwissenschaftliche Kommunikation ("Open Access") wird nicht beleuchtet, im Vordergrund steht die Außenwirkung der Wissenschaft.

1.) Das Netz als neues Leitmedium der Wissenschaft

Klassische Ansätze zur Vermittlung und Aufbereitung greifen immer öfter zu kurz. In der Wissenschaftspublizistik gibt es erste zaghafte Ansätze, diesen Veränderungsdruck für Innovationen zu nutzen – Recherchetechniken, interaktive Formate, Netzwerk-Distribution und angepasste Geschäftsmodelle sowie ansatzweise Investigation. In der PR ist ein immenser Beratungsbedarf entstanden, wie mit den durch das Web 2.0 entstehenden Chancen und Risiken umzugehen ist. Wissenschaftler müssen in Aus- und Weiterbildung deutlich besser auf den direkten Dialog vorbereitet werden. Außerdem stellen sich gesamtgesellschaftlich drängende Fragen der Informationskompetenz, denn die Kehrseite des Web 2.0 ist eine Verengung des wahrgenommenen Meinungsspektrums (Stichwort „Schweigespirale“).

2.) Durch Transparenz zu einer neuen „Kultur der Kommunikation“

Die ganze Bandbreite gesellschaftlicher Gruppen soll künftig im Sinne einer „Scientific Citizenship“ einbezogen werden. Hierfür muss die noch immer vorherrschende mediale Konzentration auf Forschungs-Ergebnisse mit neuen Formaten aufgebrochen werden, die authentischer zwischen ergebnis- und prozessorientierter Perspektive hin- und herschalten. Auch die Wissenschaft selbst ist jedoch gefordert, die Relativität des von ihr erzeugten Wissens transparenter zu machen.

http://www.wk-trends.de/

Die innerwissenschaftliche Kommunikation ("Open Access") wird nicht beleuchtet, im Vordergrund steht die Außenwirkung der Wissenschaft.

1.) Das Netz als neues Leitmedium der Wissenschaft

Klassische Ansätze zur Vermittlung und Aufbereitung greifen immer öfter zu kurz. In der Wissenschaftspublizistik gibt es erste zaghafte Ansätze, diesen Veränderungsdruck für Innovationen zu nutzen – Recherchetechniken, interaktive Formate, Netzwerk-Distribution und angepasste Geschäftsmodelle sowie ansatzweise Investigation. In der PR ist ein immenser Beratungsbedarf entstanden, wie mit den durch das Web 2.0 entstehenden Chancen und Risiken umzugehen ist. Wissenschaftler müssen in Aus- und Weiterbildung deutlich besser auf den direkten Dialog vorbereitet werden. Außerdem stellen sich gesamtgesellschaftlich drängende Fragen der Informationskompetenz, denn die Kehrseite des Web 2.0 ist eine Verengung des wahrgenommenen Meinungsspektrums (Stichwort „Schweigespirale“).

2.) Durch Transparenz zu einer neuen „Kultur der Kommunikation“

Die ganze Bandbreite gesellschaftlicher Gruppen soll künftig im Sinne einer „Scientific Citizenship“ einbezogen werden. Hierfür muss die noch immer vorherrschende mediale Konzentration auf Forschungs-Ergebnisse mit neuen Formaten aufgebrochen werden, die authentischer zwischen ergebnis- und prozessorientierter Perspektive hin- und herschalten. Auch die Wissenschaft selbst ist jedoch gefordert, die Relativität des von ihr erzeugten Wissens transparenter zu machen.

KlausGraf - am Montag, 17. Oktober 2011, 14:28 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das ist ein Zitat aus einem Artikel in FAZ-online:

http://goo.gl/iLaeB

"Ich meine damit aber nicht, dass man völlig ohne Geheimnisse auskommen kann und muss. Es gibt in der Politik viele Prozesse und Akteure, die schutzbedürftig sind, und das muss man anerkennen. Das Geheimnis hat den Vorteil, dass es leicht und für jedermann sofort verfügbar ist. Es ist aber ein schwacher und schlechter Schutz. Es verringert temporär die Eintrittswahrscheinlichkeit von Skandalisierung, doch es vergrößert zugleich die politische Fallhöhe, wenn es in die Öffentlichkeit gerät. Insofern kämpfe ich für ein System, in dem nur dann der Schutz des Geheimnisses in Anspruch genommen wird, wenn keine geeigneten Alternativen entwickelt werden können".

Pseudointelektuell.

Er will nur sagen, wenn´s nicht anderes geht, dann mauern wir halt

und Ihr schluckt Trojaner.

http://vierprinzen.blogspot.com

http://goo.gl/iLaeB

"Ich meine damit aber nicht, dass man völlig ohne Geheimnisse auskommen kann und muss. Es gibt in der Politik viele Prozesse und Akteure, die schutzbedürftig sind, und das muss man anerkennen. Das Geheimnis hat den Vorteil, dass es leicht und für jedermann sofort verfügbar ist. Es ist aber ein schwacher und schlechter Schutz. Es verringert temporär die Eintrittswahrscheinlichkeit von Skandalisierung, doch es vergrößert zugleich die politische Fallhöhe, wenn es in die Öffentlichkeit gerät. Insofern kämpfe ich für ein System, in dem nur dann der Schutz des Geheimnisses in Anspruch genommen wird, wenn keine geeigneten Alternativen entwickelt werden können".

Pseudointelektuell.

Er will nur sagen, wenn´s nicht anderes geht, dann mauern wir halt

und Ihr schluckt Trojaner.

http://vierprinzen.blogspot.com

vom hofe - am Montag, 17. Oktober 2011, 11:56 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

Der neueste Trend in Deutschland lautet: alle Akten raus aus der Firma. Das spart Platz und Kosten. Einige Betriebe haben sich auf diese Dienstleistung spezialisiert und managen das komplette Firmenarchiv von Unternehmen. In geheimen Lagerhäusern lagern sie das kostbare Papier. Ein Hochsicherheitstrakt für Akten.Handelsbücher, Inventarlisten, Buchungsbelege müssen 10 Jahre aufbewahrt werden, ärztliche Gutachten 30 Jahre, Patientenakten 15 Jahre, Konstruktionspläne von Flugzeugen fast 100 Jahre. Einer dieser Spezialanbieter ist Iron Mountain. Schon in den 1950er Jahren lagerte das Unternehmen die ersten Akten ein - damals in einer Eisenerzmine. In Deutschland ist die jährliche Wachstumsrate zweistellig und das künftige Potential ist groß. Made in Germany-Reporter Holger Trzeczak ist dabei, wenn ein komplettes Archiv unter hohen Sicherheitsvorschriften eingelagert wird.

Wolf Thomas - am Sonntag, 16. Oktober 2011, 20:57 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

Wolf Thomas - am Sonntag, 16. Oktober 2011, 20:56 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Sonntag, 16. Oktober 2011, 20:52 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Sonntag, 16. Oktober 2011, 20:50 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bildbeschreibung in der Bildergalerie:"Sebastian Bootz sucht im Archiv der Staatsanwaltschaft nach einem 15 Jahre alten Verkehrsunfall, der womöglich etwas mit seiner aktuellen Mordermittlung zu tun hat."

Bilderbeschreibung bei SpiegelOnline: "Sebastian Bootz bei der Recherche: so viele Akten, so wenig Spannung"

Link zur Seite der Folge

Wolf Thomas - am Sonntag, 16. Oktober 2011, 20:41 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gisbert Damaschke zerlegt das Raubkopierer-Schreckgespenst:

http://blog.zdf.de/hyperland/2011/10/die-buchbranche-und-das-raubkopierer-schreckgespenst/

Wenke Richter berichtet über verhärtete Fronten auf einer Podiumsdiskussion zum Urheberrecht

http://blog.buchmesse.de/blog/de/2011/10/16/nichts-neues-in-der-diskussion-um-das-urheberrecht/

http://blog.zdf.de/hyperland/2011/10/die-buchbranche-und-das-raubkopierer-schreckgespenst/

Wenke Richter berichtet über verhärtete Fronten auf einer Podiumsdiskussion zum Urheberrecht

http://blog.buchmesse.de/blog/de/2011/10/16/nichts-neues-in-der-diskussion-um-das-urheberrecht/

KlausGraf - am Sonntag, 16. Oktober 2011, 17:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenke Richter berichtet über eine Veranstaltung auf der Buchmesse:

http://blog.buchmesse.de/blog/de/2011/10/15/quo-vadis-open-access/

Die Akzeptanz von Open Access steht und fällt mit der Frage, welche Rolle der Publikationsort (Stichwort Impact Faktor) in der wissenschaftlichen Karriere spielt. Solange Zeitschriften mit hohem Impact Faktor für das Fortkommen eines Wissenschaftlers, für die Beantragung von Fördergeldern wichtiger als die Forschungspublikation an sich ist, wird Open Access immer gegenüber traditionellen Publikationswegen zurückstecken.

Open Access bedarf einer neuen Marketingform, wie es auch Prof. Wolfgang König auf der Abschlussdiskussion betonte. An den Universitäten selbst wird noch zu wenig für das Thema geworben. Es finden kaum Veranstaltungen dazu statt, es gibt keinen zentralen Ansprechpartner vor Ort, der schnell und kompetent die Fragen der Wissenschaftskollegen klären könnte. Ebenso hilfreich ist eine stärkere Kooperation mit Bibliotheken. Ob ein Zwang zu Open Access von der Universität auf die Wissenschaftler der richtige Weg sei, bezweifle ich stark, vor allem weil es in Deutschland das Recht für Publikationsfreiheit gibt. Natürlich bedarf Aufklärung einen langen Atem, jedoch stärkt es die Freiwilligkeit, die – wie oben das Studienergebnis zeigte – für Wissenschaftler ein wichtiges Argument ist.

Open Access muss stärker mit dem Social Web vernetzt werden. Erste Ansätze zeigen spezielle Social Networks für Wissenschaftler wie researchgate.net. Warum aber das Ganze nicht noch weiter ausbauen und beispielsweise Share-Buttons in die Journale und Repositorien einbauen?

http://blog.buchmesse.de/blog/de/2011/10/15/quo-vadis-open-access/

Die Akzeptanz von Open Access steht und fällt mit der Frage, welche Rolle der Publikationsort (Stichwort Impact Faktor) in der wissenschaftlichen Karriere spielt. Solange Zeitschriften mit hohem Impact Faktor für das Fortkommen eines Wissenschaftlers, für die Beantragung von Fördergeldern wichtiger als die Forschungspublikation an sich ist, wird Open Access immer gegenüber traditionellen Publikationswegen zurückstecken.