http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Pressemitteilungen/pm2013-16.pdf

"Mit einem Expertenrat wollen Bund und Länder die Arbeit von Archiven, Bibliotheken, Sammlungen und ähnlichen Einrichtungen vor allem auch an Hochschulen verbessern und koordinieren. "

http://www.sueddeutsche.de/N5J38k/1673907/Expertise-fuer-Archive.html

"Mit einem Expertenrat wollen Bund und Länder die Arbeit von Archiven, Bibliotheken, Sammlungen und ähnlichen Einrichtungen vor allem auch an Hochschulen verbessern und koordinieren. "

http://www.sueddeutsche.de/N5J38k/1673907/Expertise-fuer-Archive.html

KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 23:27 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

"Weißt du, Claudia," sagt sie urplötzlich und macht eine unnötig dramatische Pause, indem sie an ihrem veganen Caramell Frappucchino Light ohne Sahne und ohne Karamell und ohne Geschmack nippt "ist ja alles ganz toll, Twitter, Bloggen, dieser ganze Kram. Klingt nach fun. Aber weißt du, ich habe ein Leben, ich habe für so etwas keine Zeit."

http://orbis-claudiae.blogspot.de/2013/11/das-leben-der-anderen_9.html

Via

http://www.ennomane.de/2013/11/17/links-der-woche-190/

http://orbis-claudiae.blogspot.de/2013/11/das-leben-der-anderen_9.html

Via

http://www.ennomane.de/2013/11/17/links-der-woche-190/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Frühjahr feierte Archivalia zehnjähriges Jubiläum.

http://archiv.twoday.net/stories/235551786/

Als diesjährigen Adventskalender möchte ich ein "Best of" von Archivalia präsentieren (mit einordnendem Kommentar und ggf. neuer Bebilderung). Für etwa die Hälfte der 24 Türchen habe ich eigene Vorschläge - für den Rest erbitte ich eure Hilfe.

Welche Beiträge fandet ihr besonders gelungen, besonders ertragreich in wissenschaftlicher Hinsicht, besonders berührend oder besonders witzig/unterhaltsam?

Lasst es mich wissen, gern auch mit Begründung! (Hier in den Kommentaren oder per Mail, Twitter, G+, FB usw. Falls der Name des Beitrags-Paten oder der Patin nicht genannt werden soll, bitte vermerken.)

Foto: Usien https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Usien https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

http://archiv.twoday.net/stories/235551786/

Als diesjährigen Adventskalender möchte ich ein "Best of" von Archivalia präsentieren (mit einordnendem Kommentar und ggf. neuer Bebilderung). Für etwa die Hälfte der 24 Türchen habe ich eigene Vorschläge - für den Rest erbitte ich eure Hilfe.

Welche Beiträge fandet ihr besonders gelungen, besonders ertragreich in wissenschaftlicher Hinsicht, besonders berührend oder besonders witzig/unterhaltsam?

Lasst es mich wissen, gern auch mit Begründung! (Hier in den Kommentaren oder per Mail, Twitter, G+, FB usw. Falls der Name des Beitrags-Paten oder der Patin nicht genannt werden soll, bitte vermerken.)

Foto: Usien https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Usien https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 21:33 - Rubrik: Allgemeines

Volker Weiß: Rezension zu: Maaß, Sebastian: Oswald Spengler. Eine politische Biographie. Berlin 2013, in: H-Soz-u-Kult, 21.11.2013, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2013-4-149

"Bei Duncker & Humblot, keinem publizistischen Leichtgewicht des ultrarechten Lunatic Fringe, haben dagegen die Warnmechanismen versagt. Einerseits bietet der Verlag zwar als Verwalter des Erbes von Carl Schmitt traditionell Autoren eine Plattform, die weit rechts des bürgerlichen Konservatismus stehen. In seinem Programm findet sich ebenso der revisionistische Historiker Stefan Scheil, Autor der „Jungen Freiheit“, wie auch Frank-Lothar Kroll, Festredner des „Instituts für Staatspolitik“ und mit Harald Seubert Betreuer der Dissertation von Sebastian Maaß. Doch hält das Haus andererseits ein breites Angebot etwa in Philosophie und Rechtswissenschaften. Mit der Übernahme von Maaß ins Programm untergräbt der Verlag unnötig seinen wissenschaftlichen Anspruch und seine Seriosität. Hier wird ein Autor der extremen Rechten mit wissenschaftlichen Weihen versehen, die fachlich nicht zu rechtfertigen sind. Hajo Funke schrieb einmal, in Anschluss an den „Aufstand der Anständigen“ bedürfe es im Umgang mit der extremen Rechten vor allem eines „Anstands der Zuständigen“. Mit der Publikation des Spengler-Buchs von Sebastian Maaß hat Duncker & Humblot diesen deutlich missen lassen."

"Bei Duncker & Humblot, keinem publizistischen Leichtgewicht des ultrarechten Lunatic Fringe, haben dagegen die Warnmechanismen versagt. Einerseits bietet der Verlag zwar als Verwalter des Erbes von Carl Schmitt traditionell Autoren eine Plattform, die weit rechts des bürgerlichen Konservatismus stehen. In seinem Programm findet sich ebenso der revisionistische Historiker Stefan Scheil, Autor der „Jungen Freiheit“, wie auch Frank-Lothar Kroll, Festredner des „Instituts für Staatspolitik“ und mit Harald Seubert Betreuer der Dissertation von Sebastian Maaß. Doch hält das Haus andererseits ein breites Angebot etwa in Philosophie und Rechtswissenschaften. Mit der Übernahme von Maaß ins Programm untergräbt der Verlag unnötig seinen wissenschaftlichen Anspruch und seine Seriosität. Hier wird ein Autor der extremen Rechten mit wissenschaftlichen Weihen versehen, die fachlich nicht zu rechtfertigen sind. Hajo Funke schrieb einmal, in Anschluss an den „Aufstand der Anständigen“ bedürfe es im Umgang mit der extremen Rechten vor allem eines „Anstands der Zuständigen“. Mit der Publikation des Spengler-Buchs von Sebastian Maaß hat Duncker & Humblot diesen deutlich missen lassen."

KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 21:30 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der Mailingliste von open-access.net schrieb Heinz Pampel als Antwort auf Wenke Richter:

"Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin ein großer Fan der CC-BY-Lizenz!

Diese Lizenz entspricht der Definition der "Berliner Erklärung" (libre Open Access) und ist der Open-Access-Standard.

Dank der Veröffentlichung eines Artikels von mir unter CC-BY ist es dem Herausgeber einer ausländischen closed-access-Zeitschrift jetzt möglich meinen Artikel zu übersetzen und in seiner Zeitschrift zu veröffentlichen. Ohne CC-BY wäre dies nicht möglich.

Weitere Beispiele für die Nachutzung - dank CC-BY - beschreibt Daniel Mietchen in folgendem Beitrag:

http://blogs.plos.org/blog/2012/10/23/reusing-revising-remixing-and-redistributing-research/

Klaus Graf hat das Thema erst jüngst behandelt. Er stellt fest „NC oder goldene Nasen sind rar“. Siehe:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1769

Zitiert wird u.a. der Jurist Paul Klimpel der sich mit der Problematik der „NC“-Einschränkung ausführlich befasst hat. Sein Leitfaden ist sehr lesenswert:

http://irights.info/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf

Darüber hinaus lohnt sich die Lektüre von Hrynaszkiewicz, Busch und Cockerill: http://doi.org/p69

Fazit: Für mich überwiegen die Vorteile von CC-BY. Für die ab und an skizierten möglichen Probleme gibt es – so meine Wahrnehmung – kaum Beispiele in der Praxis.

Beste Grüße

Heinz Pampel

PS: http://irights.info/creative-commons-in-version-4-0-verfugbar-was-sich-andert-und-was-nicht "

"Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin ein großer Fan der CC-BY-Lizenz!

Diese Lizenz entspricht der Definition der "Berliner Erklärung" (libre Open Access) und ist der Open-Access-Standard.

Dank der Veröffentlichung eines Artikels von mir unter CC-BY ist es dem Herausgeber einer ausländischen closed-access-Zeitschrift jetzt möglich meinen Artikel zu übersetzen und in seiner Zeitschrift zu veröffentlichen. Ohne CC-BY wäre dies nicht möglich.

Weitere Beispiele für die Nachutzung - dank CC-BY - beschreibt Daniel Mietchen in folgendem Beitrag:

http://blogs.plos.org/blog/2012/10/23/reusing-revising-remixing-and-redistributing-research/

Klaus Graf hat das Thema erst jüngst behandelt. Er stellt fest „NC oder goldene Nasen sind rar“. Siehe:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1769

Zitiert wird u.a. der Jurist Paul Klimpel der sich mit der Problematik der „NC“-Einschränkung ausführlich befasst hat. Sein Leitfaden ist sehr lesenswert:

http://irights.info/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf

Darüber hinaus lohnt sich die Lektüre von Hrynaszkiewicz, Busch und Cockerill: http://doi.org/p69

Fazit: Für mich überwiegen die Vorteile von CC-BY. Für die ab und an skizierten möglichen Probleme gibt es – so meine Wahrnehmung – kaum Beispiele in der Praxis.

Beste Grüße

Heinz Pampel

PS: http://irights.info/creative-commons-in-version-4-0-verfugbar-was-sich-andert-und-was-nicht "

KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 20:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Wohin-mit-dem-Stadtarchiv;art779,7807532

Zum Stadtarchiv Ochsenfurt siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/3393051/

Zum Stadtarchiv Ochsenfurt siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/3393051/

KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 19:53 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Christstollenrezept unter CC-BY-SA fand großen Anklang.

http://commonsblog.wordpress.com/2013/11/25/das-stollenrezept-der-helene-waiblinger-eine-erfolgsgeschichte-des-teilens/

http://commonsblog.wordpress.com/2013/11/25/das-stollenrezept-der-helene-waiblinger-eine-erfolgsgeschichte-des-teilens/

KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 18:37 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kleine Linksammlung für Unterrichtszwecke von Daniel Bernsen.

http://geschichtsunterricht.wordpress.com/2013/11/24/auswahl-von-online-materialien-digitalisierten-quellen-zur-geschichte-des-1-weltkriegs/

Uni OS sollte sich was schämen!

Uni OS sollte sich was schämen!

http://geschichtsunterricht.wordpress.com/2013/11/24/auswahl-von-online-materialien-digitalisierten-quellen-zur-geschichte-des-1-weltkriegs/

Uni OS sollte sich was schämen!

Uni OS sollte sich was schämen!KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 18:30 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Anlässlich einer Blogparade resümiert Rainer Schreg seine positiven Erfahrungen mit dem Bloggen:

http://archaeologik.blogspot.de/2013/11/why-blogging-archaeology-blogging.html

Zitat: "Überlegungen in der Anfangszeit des Blogs hinterließen bei mir den Eindruck, dass institutionelle Blogs häufig als eher langeweilige Werbekanäle wahrgenommen werden, die die eigene Erfolge feiern, Einladungen zu Veranstaltungen und Werbung für neue Publikationen posten. Privates Wissenschaftsbloggen scheint hingegen als authentischer und vertrausnwürdiger zu gelten."

http://archaeologik.blogspot.de/2013/11/why-blogging-archaeology-blogging.html

Zitat: "Überlegungen in der Anfangszeit des Blogs hinterließen bei mir den Eindruck, dass institutionelle Blogs häufig als eher langeweilige Werbekanäle wahrgenommen werden, die die eigene Erfolge feiern, Einladungen zu Veranstaltungen und Werbung für neue Publikationen posten. Privates Wissenschaftsbloggen scheint hingegen als authentischer und vertrausnwürdiger zu gelten."

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Er plädiert für ein verstärktes Engagement in den Digital Humanities

http://www.digitale-kunstgeschichte.de/w/images/4/47/AKMB_2-13_001-072_40-42.pdf

Das Buch von Hubertus Kohle "Digitale Bildwissenschaft" (2013) ist übrigens online

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2013/2185

http://www.digitale-kunstgeschichte.de/w/images/4/47/AKMB_2-13_001-072_40-42.pdf

Das Buch von Hubertus Kohle "Digitale Bildwissenschaft" (2013) ist übrigens online

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2013/2185

KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 17:53 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf deutlich gemacht: " Ein Abteilungsleiter eines Maschinenbauunternehmens war fristlos gefeuert worden, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen ihm das Führen seines Doktortitels einer privaten US-Universität untersagt hatte.

Der Arbeitgeber habe nicht nachweisen können, dass ihn der Abteilungsleiter arglistig getäuscht habe, befand das Gericht. Zudem habe das Unternehmen nicht dargelegt, dass der Titel für die Einstellung des Diplom-Kaufmanns entscheidend gewesen sei, sein Verlust somit auch seine Entlassung rechtfertige (Az.: 2 Sa 950/13)."

http://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/dpa_ticker/DPA_25114/index.php

Der Arbeitgeber habe nicht nachweisen können, dass ihn der Abteilungsleiter arglistig getäuscht habe, befand das Gericht. Zudem habe das Unternehmen nicht dargelegt, dass der Titel für die Einstellung des Diplom-Kaufmanns entscheidend gewesen sei, sein Verlust somit auch seine Entlassung rechtfertige (Az.: 2 Sa 950/13)."

http://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/dpa_ticker/DPA_25114/index.php

KlausGraf - am Montag, 25. November 2013, 17:45 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Eine versprengte Spur der Sammlung Gurlitt scheint nach Rom, in eine ominöse Privatsammlung, zu führen:

http://centrostudiatesini.wordpress.com/2013/02/02/disegni-di-alfred-kubin-celebre-pittore-e-scrittore-espressionista-in-un-volume-raro-delle-edizioni-wolfgang-gurlitt/

http://centrostudiatesini.wordpress.com/2013/02/02/disegni-di-alfred-kubin-celebre-pittore-e-scrittore-espressionista-in-un-volume-raro-delle-edizioni-wolfgang-gurlitt/

ho - am Montag, 25. November 2013, 14:55 - Rubrik: Kulturgut

Aus gegebenem Anlass ein Hinweis auf eine schrille Nacht- und Nebelaktion.

http://goo.gl/mc9X3m

Der Fisch stinkt vom Kopf.

http://goo.gl/mc9X3m

Der Fisch stinkt vom Kopf.

la bastille - am Montag, 25. November 2013, 10:14 - Rubrik: Kulturgut

"Die Forschungsstelle für Personalschriften hat jetzt die Voraussetzung dafür geschaffen, dass andere Online-Datenbanken, die ortsbezogene historische Daten vorhalten, mit dem Thesaurus Locorum (THELO) und seinen frühneuzeitlichen Ortsnamen verlinkt werden können. Nach der erfolgreichen Vernetzung bio-bibliographischer Internet-Datenbanken via Gemeinsame Normdatei (GND) unternimmt die Forschungsstelle damit einen Vorstoß zur wünschenswerten topographischen Vernetzung historischer Daten im Internet.

Ein Großteil, nämlich 7.124 der in THELO verzeichneten Orte mit 20.940 historischen Namensformen sind mit den ihnen entsprechenden Datensätzen in GeoNames referenziert worden. Die referenzierten THELO-Orte befinden sich in Deutschland und den heute zu Polen gehörenden ehemaligen deutschen Ostgebieten.

GeoNames ist eine Internet-Datenbank, deren Daten unter einer Creative Commons Attribution 3.0 Lizenz für eine weitgehend freie Weiternutzung zur Verfügung gestellt werden. Sie enthält über zehn Millionen geographische Namen aus der ganzen Welt, davon 2,8 Millionen von bewohnten Orten mit 5,5 Millionen alternativen Namen. Sie weist auch kleine und kleinste Orte nach, die nicht im Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) enthalten sind und erst recht nicht in der GND. In GeoNames finden sich außerdem aufgegebene Orte (Wüstungen) oder nicht mehr geläufige historische Unterteilungen größerer Orte. Registrierte Nutzer können außerdem neue Orte ergänzen. GeoNames ist daher als Referenzgrundlage für historische Ortsdaten besser geeignet als GND und TGN.

Die GeoNames-Referenzierung von THELO versetzt die Forschungsstelle für Personalschriften in die Lage, eine Verlinkung mit anderen Internet-Datenbanken anbieten zu können, die historische Daten mit Ortsbezug enthalten. Vorbild hierfür ist die Vernetzung von Internet-Datenbanken mit bio-bibliographischen Daten via GND. Über eine Schnittstelle können mit Hilfe der GeoNames-Identifikatoren Orte aus THELO und die mit ihnen verknüpften historischen Namensformen abgerufen werden. Außerdem wurde im Internet eine GeoNames-BEACON-Datei (URL: http://www.online.uni-marburg.de/fpmr/thelo.txt) zu THELO veröffentlicht, die als Grundlage für das Erstellen von Links in anderen Online-Datenbanken zu THELO-Daten dienen soll."

http://www.personalschriften.de/aktuelles/artikelansicht/details/vernetzung-ortsbezogener-historischer-daten-im-internet.html

Danke an MR.

Ein Großteil, nämlich 7.124 der in THELO verzeichneten Orte mit 20.940 historischen Namensformen sind mit den ihnen entsprechenden Datensätzen in GeoNames referenziert worden. Die referenzierten THELO-Orte befinden sich in Deutschland und den heute zu Polen gehörenden ehemaligen deutschen Ostgebieten.

GeoNames ist eine Internet-Datenbank, deren Daten unter einer Creative Commons Attribution 3.0 Lizenz für eine weitgehend freie Weiternutzung zur Verfügung gestellt werden. Sie enthält über zehn Millionen geographische Namen aus der ganzen Welt, davon 2,8 Millionen von bewohnten Orten mit 5,5 Millionen alternativen Namen. Sie weist auch kleine und kleinste Orte nach, die nicht im Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) enthalten sind und erst recht nicht in der GND. In GeoNames finden sich außerdem aufgegebene Orte (Wüstungen) oder nicht mehr geläufige historische Unterteilungen größerer Orte. Registrierte Nutzer können außerdem neue Orte ergänzen. GeoNames ist daher als Referenzgrundlage für historische Ortsdaten besser geeignet als GND und TGN.

Die GeoNames-Referenzierung von THELO versetzt die Forschungsstelle für Personalschriften in die Lage, eine Verlinkung mit anderen Internet-Datenbanken anbieten zu können, die historische Daten mit Ortsbezug enthalten. Vorbild hierfür ist die Vernetzung von Internet-Datenbanken mit bio-bibliographischen Daten via GND. Über eine Schnittstelle können mit Hilfe der GeoNames-Identifikatoren Orte aus THELO und die mit ihnen verknüpften historischen Namensformen abgerufen werden. Außerdem wurde im Internet eine GeoNames-BEACON-Datei (URL: http://www.online.uni-marburg.de/fpmr/thelo.txt) zu THELO veröffentlicht, die als Grundlage für das Erstellen von Links in anderen Online-Datenbanken zu THELO-Daten dienen soll."

http://www.personalschriften.de/aktuelles/artikelansicht/details/vernetzung-ortsbezogener-historischer-daten-im-internet.html

Danke an MR.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/heinrichskrone-balsam-fuer-die-fraenkische-seele-12555851.html

"Völlig unbeachtet blieb stets in der Diskussion um die Heinrichskrone, dass sich in einer für den Heinrichs- und Kunigundenaltar des Bamberger Doms gefertigten liturgischen Handschrift eine um 1340 entstandene Darstellung des mittelalterlichen Reliquiars mit der Heinrichskrone befindet. Heute in der Staatsbibliothek Bamberg unter der Signatur RB.Msc.169 aufbewahrt, konnte diese älteste Abbildung der Heinrichskrone im Verlaufe des gerade abgeschlossenen von der DFG geförderten Katalogisierungsprojektes der illuminierten Handschriften des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts dieser Bibliothek entdeckt werden."

Via #HistBav-Gezwitscher (3)

http://histbav.hypotheses.org/750

"Völlig unbeachtet blieb stets in der Diskussion um die Heinrichskrone, dass sich in einer für den Heinrichs- und Kunigundenaltar des Bamberger Doms gefertigten liturgischen Handschrift eine um 1340 entstandene Darstellung des mittelalterlichen Reliquiars mit der Heinrichskrone befindet. Heute in der Staatsbibliothek Bamberg unter der Signatur RB.Msc.169 aufbewahrt, konnte diese älteste Abbildung der Heinrichskrone im Verlaufe des gerade abgeschlossenen von der DFG geförderten Katalogisierungsprojektes der illuminierten Handschriften des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts dieser Bibliothek entdeckt werden."

Via #HistBav-Gezwitscher (3)

http://histbav.hypotheses.org/750

KlausGraf - am Sonntag, 24. November 2013, 18:36 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"One of the most outrageous and brazen crimes against manuscript books

occurred in 2001, when the magnificent, still-complete, and

beautifully bound illuminated manuscript known as the “Album de

Charles de Croy” was sold at Sotheby’s London (19 June 2001 lot 47:

GBP 1,213,500 including buyer’s premium) and immediately carved up

like a piece of meat." (Michael Laird)

Read more:

http://archivalia.tumblr.com/post/67965883771/album-de-charles-de-croy-was-broken-up-in-2001

See also

http://archiv.twoday.net/stories/565872590/

http://kulturgut.hypotheses.org/286

http://archivalia.tumblr.com/post/65133745036/david-gura-curator-of-ancient-and-medieval

Update:

EARLY SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH MANUSCRIPT, MADE FOR CHARLES, DUC DE CROY, CONTAINING FIVE COLOURED VIEWS AND MAPS, SIGNED AND ANNOTATED BY THE DUKE ("DECROY") AND DATED BY HIM 30 APRIL 1606

http://archiv.twoday.net/stories/876868393/

occurred in 2001, when the magnificent, still-complete, and

beautifully bound illuminated manuscript known as the “Album de

Charles de Croy” was sold at Sotheby’s London (19 June 2001 lot 47:

GBP 1,213,500 including buyer’s premium) and immediately carved up

like a piece of meat." (Michael Laird)

Read more:

http://archivalia.tumblr.com/post/67965883771/album-de-charles-de-croy-was-broken-up-in-2001

See also

http://archiv.twoday.net/stories/565872590/

http://kulturgut.hypotheses.org/286

http://archivalia.tumblr.com/post/65133745036/david-gura-curator-of-ancient-and-medieval

Update:

EARLY SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH MANUSCRIPT, MADE FOR CHARLES, DUC DE CROY, CONTAINING FIVE COLOURED VIEWS AND MAPS, SIGNED AND ANNOTATED BY THE DUKE ("DECROY") AND DATED BY HIM 30 APRIL 1606

http://archiv.twoday.net/stories/876868393/

KlausGraf - am Sonntag, 24. November 2013, 17:58 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.burgerbe.de/2013/11/23/ns-geschichte-ausgeblendet-keine-infotafel-vor-schloss-venauen/

"Der ehemalige Adelssitz diente von 1938 bis 1943 als sogenannte Gauschule der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV), danach zwei Jahre als NS-Mutter-Kind-Heim." Einer Infotafel stimmte der Eigentümer nicht zu.

Es ist ausgesprochen ärgerlich, dass Herr Popp-Sewing mit seinem ausgezeichneten Blog nicht bei dem werbefreien hypotheses.org ist, denn diese Ads nerven gerade bei so einem Thema wie hier.

Der Adler im Innenhof / Foto: © CEphoto, Uwe Aranas / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)

Der Adler im Innenhof / Foto: © CEphoto, Uwe Aranas / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)

"Der ehemalige Adelssitz diente von 1938 bis 1943 als sogenannte Gauschule der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV), danach zwei Jahre als NS-Mutter-Kind-Heim." Einer Infotafel stimmte der Eigentümer nicht zu.

Es ist ausgesprochen ärgerlich, dass Herr Popp-Sewing mit seinem ausgezeichneten Blog nicht bei dem werbefreien hypotheses.org ist, denn diese Ads nerven gerade bei so einem Thema wie hier.

Der Adler im Innenhof / Foto: © CEphoto, Uwe Aranas / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)

Der Adler im Innenhof / Foto: © CEphoto, Uwe Aranas / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)KlausGraf - am Sonntag, 24. November 2013, 17:20 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

814-1414 | Das Mittelalter im Schulunterricht

Große Themen und lokalgeschichtliche Quellen von Karl dem Großen bis zum Konstanzer Konzil

2014 jähren sich gleich zwei bedeutende Ereignisse des Mittelalters: der Tod Karls des Großen am 28. Januar 814 und der Beginn des Konstanzer Konzils 1414. Dass auch „große“ Themen wie diese „mal anders“ mit lokalgeschichtlichem Bezug unterrichtet werden können, möchten Archivare, Pädagogen, Fachhistoriker und Experten aus dem Bereich der Kulturvermittlung bei der 15. Karlsruher Tagung für Archivpädagogik unter Beweis stellen. Warum nicht auch einmal eine mittelalterliche Urkunde zur Stadtgründung im Geschichts- oder Lateinunterricht behandeln?

Angeboten werden verschiedene Workshops zu Modulen, die ein konkretes Unterrichtsthema zum Gegenstand haben und Anregungen für den Einsatz archivalischer Quellen geben. Da Schrift und Sprachstil oftmals ein Hindernis für das Verständnis mittelalterlicher, aber auch neuzeitlicher Texte darstellen, erhalten Interessierte eine Einführung in das Lesen alter Schriften. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ stehen Archive und Träger aktueller Projekte zum Konstanzer Konzil und weiterer mittelalterlicher Themen mit ihren schulischen Angeboten zu Gesprächen zur Verfügung.

Die Tagung ist ein offenes Diskussionsforum. Lehrer, Schüler, Archivare und Kulturschaffende sind dazu eingeladen, über Formen des Unterrichts und die Zusammenarbeit von Schulen und Archiven bzw. Kulturinstitutionen zu diskutieren und neue Ideen zu entwickeln.

An der im Foyer des Generallandesarchivs eingerichteten Infothek können sich Besucher über den Körber-Geschichtswettbewerb informieren. Hier werden auch über die Dauer der Tagung hinaus die Arbeiten der aktuellen Preisträger präsentiert.

Ansprechpartner

Landesarchiv Baden-Württemberg

Dr. Andreas Neuburger

andreas.neuburger@la-bw.de

Dr. Julia Riedel

julia.riedel@la-bw.de

Informationen zur Tagungsreihe

Berichte über die bisherigen Karlsruher Tagungen für Archivpädagogik finden Sie unter:

www.landesarchiv-bw.de/web/46206

Programm

Vormittag

Tagungsort: Generallandesarchiv Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 3

10.00 Uhr

Begrüßung

Einführung

Das Mittelalter im Schulunterricht. Probleme, Perspektiven und Anstöße für die Unterrichtspraxis

Prof. Dr. Thomas Martin Buck, Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau

11.00-11.30 Uhr Kaffee

Workshop · Unterrichtsmodul

11.30-12.30 Uhr

Das Konstanzer Konzil 1414-1418: Krisenbewältigung und Kulturaustausch an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit

Johannes Hof, Landeskundebeauftragter des RP Freiburg

Workshop · Unterrichtsbausteine

11.30-12.30 Uhr

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Stadtgeschichte – Erfahrungsaustausch und Ideen für den Unterricht

Werner Föll, Stadtarchiv Heilbronn

Ulrich Maier, Landeskundebeauftragter des RP Stuttgart

Workshop · Quellenlektüre

11.30-12.30 Uhr

Alte Schriften entziffern – Methoden und Hilfen für die Praxis

Dr. Joachim Brüser, Stadtarchiv Kirchheim unter Teck

12.30-13.30 Uhr Mittagspause

Nachmittag

Tagungsort: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Moltkestraße 64

13.30 Uhr

Vorstellung von Projekten und Angeboten auf dem Markt der Möglichkeiten

13.45 Uhr

Markt der Möglichkeiten

15.30 Uhr Schlussdiskussion

16.00 Uhr Ende

Anmeldung

Anmeldungen bitte an Frau Beate Stegmann M.A.

Kontakt: beate.stegmann@la-bw.de

Für einige Workshops besteht eine Teilnehmerzahlbegrenzung. Wir bitten daher um verbindliche Anmeldung zu einem Workshop. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Es wird keine Tagungsgebühr erhoben.

Veranstaltungsort

Vormittag

Landesarchiv Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe

Nördliche Hildapromenade 3, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/926-2206

Nachmittag

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg , Standort Karlsruhe (Parkplätze im Hof)

Moltkestraße 64, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/8808-15

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Das Generallandesarchiv Karlsruhe ist vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn zu erreichen.

Linie 6 (Richtung Daxlanden bzw. Rappenwört)

Linie 2 (Richtung Siemensallee)

Linie S 1/S 11 (Richtung Neureut bzw. Hochstetten)

Haltestelle: Mühlburger Tor.

Von dort 5 Minuten Fußweg.

Bei Behinderungen durch Baustellen ist der aktuelle Anfahrtsplan abrufbar unter:

http://info.kvv.de/

(Archivliste)

Große Themen und lokalgeschichtliche Quellen von Karl dem Großen bis zum Konstanzer Konzil

2014 jähren sich gleich zwei bedeutende Ereignisse des Mittelalters: der Tod Karls des Großen am 28. Januar 814 und der Beginn des Konstanzer Konzils 1414. Dass auch „große“ Themen wie diese „mal anders“ mit lokalgeschichtlichem Bezug unterrichtet werden können, möchten Archivare, Pädagogen, Fachhistoriker und Experten aus dem Bereich der Kulturvermittlung bei der 15. Karlsruher Tagung für Archivpädagogik unter Beweis stellen. Warum nicht auch einmal eine mittelalterliche Urkunde zur Stadtgründung im Geschichts- oder Lateinunterricht behandeln?

Angeboten werden verschiedene Workshops zu Modulen, die ein konkretes Unterrichtsthema zum Gegenstand haben und Anregungen für den Einsatz archivalischer Quellen geben. Da Schrift und Sprachstil oftmals ein Hindernis für das Verständnis mittelalterlicher, aber auch neuzeitlicher Texte darstellen, erhalten Interessierte eine Einführung in das Lesen alter Schriften. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ stehen Archive und Träger aktueller Projekte zum Konstanzer Konzil und weiterer mittelalterlicher Themen mit ihren schulischen Angeboten zu Gesprächen zur Verfügung.

Die Tagung ist ein offenes Diskussionsforum. Lehrer, Schüler, Archivare und Kulturschaffende sind dazu eingeladen, über Formen des Unterrichts und die Zusammenarbeit von Schulen und Archiven bzw. Kulturinstitutionen zu diskutieren und neue Ideen zu entwickeln.

An der im Foyer des Generallandesarchivs eingerichteten Infothek können sich Besucher über den Körber-Geschichtswettbewerb informieren. Hier werden auch über die Dauer der Tagung hinaus die Arbeiten der aktuellen Preisträger präsentiert.

Ansprechpartner

Landesarchiv Baden-Württemberg

Dr. Andreas Neuburger

andreas.neuburger@la-bw.de

Dr. Julia Riedel

julia.riedel@la-bw.de

Informationen zur Tagungsreihe

Berichte über die bisherigen Karlsruher Tagungen für Archivpädagogik finden Sie unter:

www.landesarchiv-bw.de/web/46206

Programm

Vormittag

Tagungsort: Generallandesarchiv Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 3

10.00 Uhr

Begrüßung

Einführung

Das Mittelalter im Schulunterricht. Probleme, Perspektiven und Anstöße für die Unterrichtspraxis

Prof. Dr. Thomas Martin Buck, Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau

11.00-11.30 Uhr Kaffee

Workshop · Unterrichtsmodul

11.30-12.30 Uhr

Das Konstanzer Konzil 1414-1418: Krisenbewältigung und Kulturaustausch an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit

Johannes Hof, Landeskundebeauftragter des RP Freiburg

Workshop · Unterrichtsbausteine

11.30-12.30 Uhr

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Stadtgeschichte – Erfahrungsaustausch und Ideen für den Unterricht

Werner Föll, Stadtarchiv Heilbronn

Ulrich Maier, Landeskundebeauftragter des RP Stuttgart

Workshop · Quellenlektüre

11.30-12.30 Uhr

Alte Schriften entziffern – Methoden und Hilfen für die Praxis

Dr. Joachim Brüser, Stadtarchiv Kirchheim unter Teck

12.30-13.30 Uhr Mittagspause

Nachmittag

Tagungsort: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Moltkestraße 64

13.30 Uhr

Vorstellung von Projekten und Angeboten auf dem Markt der Möglichkeiten

13.45 Uhr

Markt der Möglichkeiten

15.30 Uhr Schlussdiskussion

16.00 Uhr Ende

Anmeldung

Anmeldungen bitte an Frau Beate Stegmann M.A.

Kontakt: beate.stegmann@la-bw.de

Für einige Workshops besteht eine Teilnehmerzahlbegrenzung. Wir bitten daher um verbindliche Anmeldung zu einem Workshop. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Es wird keine Tagungsgebühr erhoben.

Veranstaltungsort

Vormittag

Landesarchiv Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe

Nördliche Hildapromenade 3, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/926-2206

Nachmittag

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg , Standort Karlsruhe (Parkplätze im Hof)

Moltkestraße 64, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/8808-15

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Das Generallandesarchiv Karlsruhe ist vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn zu erreichen.

Linie 6 (Richtung Daxlanden bzw. Rappenwört)

Linie 2 (Richtung Siemensallee)

Linie S 1/S 11 (Richtung Neureut bzw. Hochstetten)

Haltestelle: Mühlburger Tor.

Von dort 5 Minuten Fußweg.

Bei Behinderungen durch Baustellen ist der aktuelle Anfahrtsplan abrufbar unter:

http://info.kvv.de/

(Archivliste)

KlausGraf - am Sonntag, 24. November 2013, 00:55 - Rubrik: Archivpaedagogik

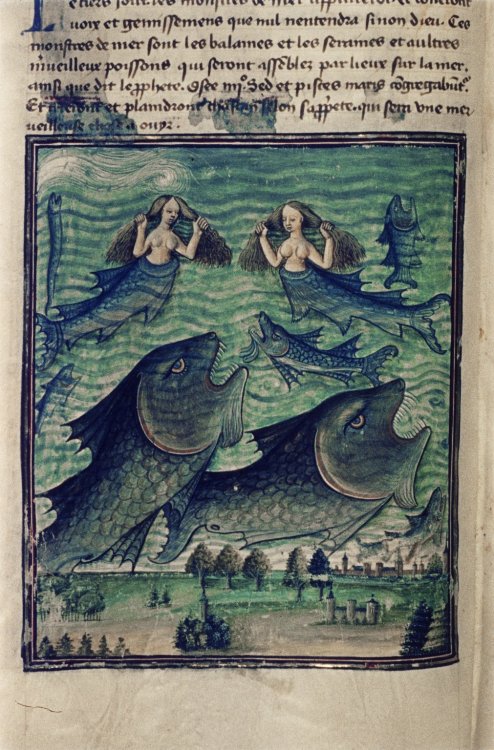

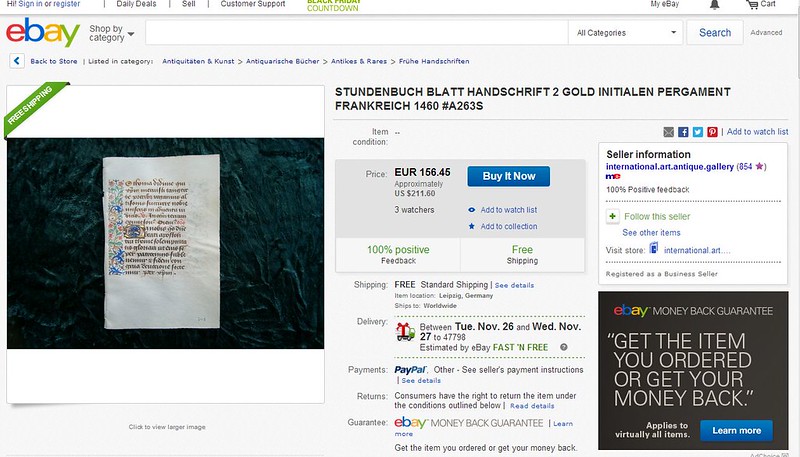

"From a Book of Hours to a Book of Bits":

http://historyoftexttechnologies.blogspot.de/2013/11/the-broken-book-ii-from-book-of-hours.html

Ein 2010 bei Christie's verkauftes Stundenbuch (illuminierte Handschrift, Nordfrankreich um 1460) wurde unterdessen zerlegt, und die Einzelblätter kamen bei Ebay zum Verkauf; zurück blieb der Einband des 19. Jahrhundert.

Ein Handel, der derlei Kulturfrevel nicht selbst kontrollieren kann, hat seine Reputation allemal verwirkt.

<img src=" "> [Bild ergänzt, KG]

"> [Bild ergänzt, KG]

http://historyoftexttechnologies.blogspot.de/2013/11/the-broken-book-ii-from-book-of-hours.html

Ein 2010 bei Christie's verkauftes Stundenbuch (illuminierte Handschrift, Nordfrankreich um 1460) wurde unterdessen zerlegt, und die Einzelblätter kamen bei Ebay zum Verkauf; zurück blieb der Einband des 19. Jahrhundert.

Ein Handel, der derlei Kulturfrevel nicht selbst kontrollieren kann, hat seine Reputation allemal verwirkt.

<img src="

"> [Bild ergänzt, KG]

"> [Bild ergänzt, KG]KlausGraf - am Sonntag, 24. November 2013, 00:02 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 23. November 2013, 23:53 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Habe aus meinem Aktenbestand die Grundakte Palais Schaumburg in Bonn erneut in die Hand genommen. weil der Beitrag Vier Lügen und das Palais Schaumburg in Bonn derzeit auf grosses Interesse stösst. Wahrscheinlich interessieren sich dafür insbesondere Ministerien und Behörden.

Ich habe beschlossen, wichtige Vertragsunterlagen online zu stellen.

Unschwer kann erkannt werden, dass bei dem Verkauf an den Reichsfiskus so gut wie nichts stimmt. Interessant mal wieder, dass Testamentsvollstrecker und deren Bevollmächtigte so tun, als gäbe es keine Erben Adolfs, sprechen aber vom Nachlass Adolfs, auf dem Erbschein heisst es dann wieder Adolf habe nichts hinterlassen. Das Testament Adolfs soll verschwunden sein. Aberwitzig scheint, dass der Kaufpreis in bar bezahlt sein soll.

Es stimmt nichts.

Ich frage mich somit ernsthaft, ob die Bundesrepublik Deutschland das Palais Schaumburg in Bonn in Wahrheit ersessen hat. Gutgläubigkeit bezweifle ich. Wie bei Gurlitt wird es dann heissen: verjährt.

Ist doch eine historisch interessante Frage.

http://goo.gl/CY07ch

Ich habe beschlossen, wichtige Vertragsunterlagen online zu stellen.

Unschwer kann erkannt werden, dass bei dem Verkauf an den Reichsfiskus so gut wie nichts stimmt. Interessant mal wieder, dass Testamentsvollstrecker und deren Bevollmächtigte so tun, als gäbe es keine Erben Adolfs, sprechen aber vom Nachlass Adolfs, auf dem Erbschein heisst es dann wieder Adolf habe nichts hinterlassen. Das Testament Adolfs soll verschwunden sein. Aberwitzig scheint, dass der Kaufpreis in bar bezahlt sein soll.

Es stimmt nichts.

Ich frage mich somit ernsthaft, ob die Bundesrepublik Deutschland das Palais Schaumburg in Bonn in Wahrheit ersessen hat. Gutgläubigkeit bezweifle ich. Wie bei Gurlitt wird es dann heissen: verjährt.

Ist doch eine historisch interessante Frage.

http://goo.gl/CY07ch

vom hofe - am Samstag, 23. November 2013, 12:39 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Carl Gottlob Anton fand den von ihm 1776 edierten Text über die Bedeutung der acht Minnefarben wohl in einem Kopialbuch vor ("Sammlung gröstentheils öffentlicher Papiere und Urkunden des 15ten Jahrhunderts"). Außer dem Abdruck

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10614671_00457.html

existiert nur eine Abschrift des 18. Jahrhunderts in seinem Nachlass in der Bibliothek der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften:

http://www.handschriftencensus.de/3794

Als Frucht des Wikipedia-Treffens in Görlitz

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Oberlausitz/Dokumentation_OLB_2013

kann nun ein Digitalisat der Überlieferung aus dem Nachlass verlinkt werden:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bedeutung_der_acht_Farben_Bibl._der_OLGdW_Ms189.pdf

Sein textkritischer Wert bleibt zu prüfen, doch handelt es sich in keinem Fall um eine getreue Abschrift der Vorlage, da in dieser die Verszeilen nach Angabe von Anton nicht abgesetzt waren.

²VL-Artikel zum Text:

http://www.libreka.de/9783110072648/356

RSM:

http://www.libreka.de/9783484105041/178

Die Deutung von acht Farben als Minnefarben war nicht singulär, es existiert noch ein zweiter Text "Die Bedeutung der acht Farben (II)", der aus dem Beck'schen Hausbuch Klosterneuburg 747, Bl. 24v 1861 abgedruckt wurde:

https://archive.org/stream/anzeigerfurkunde08germ#page/n137/mode/2up

Da Karl Gottlob von Anton, Mitbegründer der Oberlausitzischen Gesellschaft, seit 1774 als Oberamtsadvokat in Görlitz lebte und zuvor nur sein Studium in seiner Vita registriert wird, wird man wohl davon ausgehen dürfen, dass er die Vorlage im Görlitzer Stadtarchiv fand. Gesichert ist das jedoch nicht.

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118649671

#fnzhss

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10614671_00457.html

existiert nur eine Abschrift des 18. Jahrhunderts in seinem Nachlass in der Bibliothek der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften:

http://www.handschriftencensus.de/3794

Als Frucht des Wikipedia-Treffens in Görlitz

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Oberlausitz/Dokumentation_OLB_2013

kann nun ein Digitalisat der Überlieferung aus dem Nachlass verlinkt werden:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bedeutung_der_acht_Farben_Bibl._der_OLGdW_Ms189.pdf

Sein textkritischer Wert bleibt zu prüfen, doch handelt es sich in keinem Fall um eine getreue Abschrift der Vorlage, da in dieser die Verszeilen nach Angabe von Anton nicht abgesetzt waren.

²VL-Artikel zum Text:

http://www.libreka.de/9783110072648/356

RSM:

http://www.libreka.de/9783484105041/178

Die Deutung von acht Farben als Minnefarben war nicht singulär, es existiert noch ein zweiter Text "Die Bedeutung der acht Farben (II)", der aus dem Beck'schen Hausbuch Klosterneuburg 747, Bl. 24v 1861 abgedruckt wurde:

https://archive.org/stream/anzeigerfurkunde08germ#page/n137/mode/2up

Da Karl Gottlob von Anton, Mitbegründer der Oberlausitzischen Gesellschaft, seit 1774 als Oberamtsadvokat in Görlitz lebte und zuvor nur sein Studium in seiner Vita registriert wird, wird man wohl davon ausgehen dürfen, dass er die Vorlage im Görlitzer Stadtarchiv fand. Gesichert ist das jedoch nicht.

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118649671

#fnzhss

KlausGraf - am Samstag, 23. November 2013, 00:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Neu im Netz:

http://www.papsturkunden.de/EditMOM/start.do

Der Zwang zur Registrierung (Freischaltung kann bis zu zwei Tage dauern!) ist so überflüssig wie ein Kropf. Was soll das?

http://www.papsturkunden.de/EditMOM/start.do

Der Zwang zur Registrierung (Freischaltung kann bis zu zwei Tage dauern!) ist so überflüssig wie ein Kropf. Was soll das?

KlausGraf - am Freitag, 22. November 2013, 23:53 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Handschriftencensus - http://www.handschriftencensus.de/3625 - liest man:

"Klaus Graf äußerte 2009 angesichts der im Oberdeutschen ungewöhnlichen Namensform Ian die Vermutung, es könne sich um den in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts tätigen Münchner Maler Meister Jan handeln". Das bezieht sich auf einen Archivalia-Beitrag vom 29. März 2009, in dem es nur hieß:

"Cologny, Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 117

Bayern, 2. Viertel 15. Jahrhundert

Nibelungenlied, Maihinger Handschrift

http://www.handschriftencensus.de/3625

Zur Einordnung des Prologs siehe meinen Vortrag

http://www.aedph.uni-bayreuth.de/2004/0198.html

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2004/0198.html

Bl. 260r wird der Besitzer der Handschrift genannt: "Disez buch ist meist(er) ian". Schreibsprache ist nach Becker mittelbairisch. Nun ist die Namensform Ian (für Johann) im Oberdeutschen alles andere als üblich, weshalb ich mich berechtigt sehe, den aus den Niederlanden stammenden Münchner Maler Meister Jan, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts tätig war http://tinyurl.com/db4goa hiermit in Vorschlag zu bringen. "

http://archiv.twoday.net/stories/5612942/

Abgesehen von dem Fehler meist(er) statt richtig maist(er) war auch falsch, dass der um 1500 in München tätige Maler Meister Jan aus den Niederlanden stammte. Die ganze Vermutung war zwar wohl nicht verantwortungslos, aber doch mindestens leicht fahrlässig.

Schon aus chronologischen Gründen kommt der Meister Jan (Polack), der seit Mitte der 1470er Jahre in München ansässig war und (entgegen Annahmen im 19. Jahrhundert) nicht aus den Niederlanden, sondern wohl aus Polen stammte, für die im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts geschriebene Handschrift als Eigentümer nicht in Betracht. Zu ihm zusammenfassend die NDB

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016338/image_609

und die Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Polack&oldid=119687963

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118831860

Die im Oberdeutschen unübliche Namensform Jan braucht nicht auf niederländisch.flandrischen Ursprung zu deuten, sondern kann sich auch auf eine Herkunft aus dem slawischen Raum, insbesondere aus Böhmen oder Polen, beziehen.

Zur mittelbairischen Schreibsprache ist anzumerken, dass zu ihr auch die Stadtsprachen von Wien und Regensburg gehörten. München war keineswegs der wichtigste Schreibort. Es ist ohne weiteres denkbar, dass es beispielsweise in Wien oder Regensburg im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts weitere "Meister Jan" gab.

Ebenso denkbar ist, dass der Meister Jan der Handschrift mit dem vor der Anlage des Münchner Klarissenseelbuchs 1424 durch Hermann Sack verstorbenen "maister ian" (verstorben an einem 31. Januar) identisch ist, der den Nonnen 60 Pfennige stiftete: "Obiit maister ian de quo habentur lx denarii", Wortlaut nach dem Digitalisat von BayHStA, KL München, Angerkloster 2, Bl. 16v:

http://goo.gl/vuDqDk

Zur Quelle: http://heraldica.hypotheses.org/489

Edition: Dokumente ältester Münchner Familiengeschichte 1290 - 1620. Aus dem Stifterbuch der Barfüßer und Klarissen in München 1424. München ohne Jahr, S. 217

Bibliothekskataloge nennen mehrere Erscheinungsdaten dieses Buchs (1953, 1954, 1955, wiederholt 1958), laut DNB scheint 1954 zutreffend zu sein.

Kollegen Dr. Manfred Heimers danke ich für seine Recherchen zu weiteren Meister Jan in München: "1496 und 1500 wird in den Steuerbüchern (StadtA München, Steueramt 274 und 275) ein Jan Pehaim als Hausbesitzer der Burgstraße 14 aufgeführt.

1428 wird Jan von Sedlitz, der von 1417-1436 als Hofmeister Herzog Albrechts fungierte, als Bewohner des Alten Hofs im Steuerverzeichnis zur Reichssteuer des Gemeinen Pfennigs (StadtA München Steueramt 584) aufgelistet." (Mail vom 30. August 2013).

Wiguleus Hundt über Jan von Sedlitz:

http://books.google.de/books?id=43FSAAAAcAAJ&pg=PA142

Den Schnipseln

http://books.google.de/books?id=5PQAAAAAMAAJ&q=sedlitz usw.

entnehme ich folgendes aus Klaus Freiherr von Andrian-Werburg: Urkundenwesen, Kanzlei, Rat und Regierungssystem der Herzoge Johann II., Ernst und Wilhelm III. von Bayern-München (1392-1438), 1971, S. 101: "Der erste Hofmeister, der beim jungen Herzog Albrecht als Hofverwaltungschef tätig wurde, war Jan v. Sedlitz. Er wird seit 1417 in seiner amtlichen, jedoch erst 1434 in Ratseigenschaft bei Herzog Ernst genannt. Doch spricht die Wahrscheinlichkeit trotz des großen zeitlichen Unterschieds dafür, daß Sedlitz, der von 1431 bis 1435 als Pfleger zu Pfaffenhofen begegnet, auch 1417 schon dem Rat Herzog Ernsts angehörte und von diesem in das Hofmeisteramt eingesetzt wurde. Er war mit Margarete v. Waldeck verheiratet; bei seiner Eheschließung 1429 hatte er von den Herzogen 600 fl ungar. als Heiratsgut erhalten. Im Januar 1436 wird er letztmalig als Herzog Albrechts Hofmeister bezeichnet; nach dem Regierungsantritt Albrechts III. wurde er von diesem in seinen Rat berufen".

Sedlitz starb nach Lieberich 1455:

http://books.google.de/books?id=gijRAAAAMAAJ&q=%22jan+von+sedlitz%22

Das passt aber nicht zu einem Beleg von 1461, der den Böhmen Jan von Sedlitz, ehemaligen Hofmeister Albrechts, 1461 in München bezeugt:

http://books.google.de/books?id=1-gjAQAAIAAJ&q=%22von+sedlitz%22+hofmeister

Andererseits erwähnte Strauch, dass die Witwe des Hofmeisters Albrecht Johann von Sedlitz, Agnes von Rechenberg, 1455 urkundete:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Strauch1883/0045

unter Berufung auf

http://books.google.de/books?id=290zAAAAMAAJ&pg=PA598

Beleg zu 1452:

http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10384935_00012.html

Jan von Sedlitz (Sedlec) stammte aus Böhmen:

http://books.google.de/books?id=qQRFAAAAcAAJ&pg=PA4

unter Berufung auf

http://books.google.de/books?id=np8MAQAAMAAJ&pg=PA36

Es ist fraglich, ob der Schreiber der Nibelungenhandschrift den adeligen Hofmeister als "maister ian" hätte ansprechen können. Ausgeschlossen ist es freilich nicht. Meister kann sich auf einen Magister, einen Handwerker, aber auch auf einen meisterlich Kundigen (z.B. Dichter) beziehen. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Mennung im metrischen Korsett, nämlich im Rahmen von Versen erfolgt, die hervorheben, dass an der Eigentümerstellung des Meister Jan kein Zweifel bestehen könne.

Für Jan von Sedlitz fällt ins Gewicht, dass er eine prominente Persönlichkeit am Münchner Hof war, der man durchaus den Besitz dieser Handschrift zutrauen kann, und dass er (als verstorben) von Püterich als Mitglied eines bibliophilen Zirkels am Münchner Hof im Ehrenbrief (1462) erwähnt wird.

Christine Wand-Wittkowski würde vermutlich gegen die Existenz eines bibliophilen Zirkels lauthals Einspruch erheben, aber ihr 2005 publizierter Versuch, den vielbeschworenen "Musenhof" Erzherzogin Mechthilds (siehe auch oben die verlinkte Arbeit von Strauch) zum Verschwinden zu bringen, zeigt alles andere als souveräne Stoffbeherrschung (Pfalzgräfin Mechthild und ihr literarischer Zirkel. Ein Irrtum der Mediävistik. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 30,1 (2005), S. 1-27). Da wird etwa Heinrich von Rechberg von Hohenrechberg, Bayern-landshutischer Rat (Biogramm z.B. bei Ettelt-Schönewald, Kanzlei), über dessen Briefe sich Püterich lustig macht, nicht identifiziert, obwohl dies bereits Theodor Schön in den Reutlinger Geschichtsblättern (eine der Autorin unbekannte Arbeit!) getan hatte. Dass sie die Strophe 123 des Ehrenbriefs S. 15 richtig verstanden hat, kann ich nicht finden.

"Von Selicz Jan, der sellig" lautet Vers 6 der 123. Strophe (die maßgebliche Edition stammt jetzt von Martha Mueller (Diss. New York 1985, S. 108; so auch der Wortlaut im Patrimonia-Faksimile 1999).

Püterich inszeniert eine scherzhafte Auseinandersetzung mit seinen "Gegnern" am Münchner Hof. Sedlitz habe eine Mär (Gerücht) über ihn verbreitet: "Bekäme ich nur den Sack wieder, in denen sich die zu treuen Händen verliehenen Bücher befanden" (freie Übersetzung). Wer spricht? Wohl Sedlitz, denn in Strophe 122 hatte Püterich die dubiose Art und Weise seines auf "alte" Bücher konzentrierten Bucherwerbs konzediert, und Strophe 123 schließt mit einem "Darumb" begründend an. Sedlitz wirft Püterich also vor, ausgeliehene Bücher nicht zurückzugeben. Zugleich führt Püterich Sedlitz vor, dem er unterstellt, dass diesem der Sack, in dem er die Bücher übergab, wichtiger ist als die Bücher selbst. Es soll der Eindruck entstehen, dass Sedlitz zwar interessante Bücher besitzt, sich aber nicht viel aus ihnen macht. Ich sehe darin - ebenso wie in den folgenden Versen über die Nachstellungen anderer Münchner Hofleute - ein scherzhaftes Spiel, aus dem man keine eindeutigen Schlüsse über reale Beziehungen am Münchner Hof ziehen kann. Andererseits ist nicht anzunehmen, dass Sedlitz grundlos als Buchbesitzer dargestellt wird. Einigermaßen waghalsig könnte man fragen: Wäre es nicht hübsch, wenn Püterich von Sedlitz die Nibelungenhandschrift a ausgeliehen hätte?

Zur Ehrenbrief-Passage siehe auch Fürbeth über Hartlieb:

http://books.google.de/books?id=X-AZmEqwvdoC&pg=PA221

Grubmüller 1979

http://books.google.de/books?id=fYQrAAAAMAAJ&q=sedlitz+hartlieb

Eine Klärung, ob die Nibelungenhandschrift in Genf nach München gehört, könnte eine genaue Schreibsprachenuntersuchungen erbringen (siehe dazu Seelbach über Sprachatlanten in der [Festschrift Kornrumpf]). Es ist gut möglich, dass München (und damit auch die Münchner Meister Jan einschließlich Jan von Sedlitz) als Schreibort unwahrscheinlich ist.

Zur Kommentierung des Ehrenbriefs wären weitere biographische Erkundungen zu Sedlitz vonnöten. Die hier gegebenen oberflächlichen Belege, die immerhin mehr bieten als die bisherigen germanistischen Fußnoten zu ihm, müssten durch eine intensive landesgeschichtlich-archivalische Recherche ergänzt werden.

Um es deutlich zu sagen: Die Nibelungenhandschrift a konnte weder schlüssig mit München noch mit den Personen "maister ian" (Münchner Klarissenstifter vor 1424) oder Jan von Sedlitz in Verbindung gebracht werden, auch wenn letztere Beziehung aufgrund des von Püterich bezeugten Bücherbesitzes des Sedlitz eine reizvolle Hypothese wäre.

#forschung

http://www.e-codices.unifr.ch/de/cb/0117/260r/x-large

http://www.e-codices.unifr.ch/de/cb/0117/260r/x-large

"Klaus Graf äußerte 2009 angesichts der im Oberdeutschen ungewöhnlichen Namensform Ian die Vermutung, es könne sich um den in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts tätigen Münchner Maler Meister Jan handeln". Das bezieht sich auf einen Archivalia-Beitrag vom 29. März 2009, in dem es nur hieß:

"Cologny, Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 117

Bayern, 2. Viertel 15. Jahrhundert

Nibelungenlied, Maihinger Handschrift

http://www.handschriftencensus.de/3625

Zur Einordnung des Prologs siehe meinen Vortrag

http://www.aedph.uni-bayreuth.de/2004/0198.html

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2004/0198.html

Bl. 260r wird der Besitzer der Handschrift genannt: "Disez buch ist meist(er) ian". Schreibsprache ist nach Becker mittelbairisch. Nun ist die Namensform Ian (für Johann) im Oberdeutschen alles andere als üblich, weshalb ich mich berechtigt sehe, den aus den Niederlanden stammenden Münchner Maler Meister Jan, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts tätig war http://tinyurl.com/db4goa hiermit in Vorschlag zu bringen. "

http://archiv.twoday.net/stories/5612942/

Abgesehen von dem Fehler meist(er) statt richtig maist(er) war auch falsch, dass der um 1500 in München tätige Maler Meister Jan aus den Niederlanden stammte. Die ganze Vermutung war zwar wohl nicht verantwortungslos, aber doch mindestens leicht fahrlässig.

Schon aus chronologischen Gründen kommt der Meister Jan (Polack), der seit Mitte der 1470er Jahre in München ansässig war und (entgegen Annahmen im 19. Jahrhundert) nicht aus den Niederlanden, sondern wohl aus Polen stammte, für die im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts geschriebene Handschrift als Eigentümer nicht in Betracht. Zu ihm zusammenfassend die NDB

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016338/image_609

und die Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Polack&oldid=119687963

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118831860

Die im Oberdeutschen unübliche Namensform Jan braucht nicht auf niederländisch.flandrischen Ursprung zu deuten, sondern kann sich auch auf eine Herkunft aus dem slawischen Raum, insbesondere aus Böhmen oder Polen, beziehen.

Zur mittelbairischen Schreibsprache ist anzumerken, dass zu ihr auch die Stadtsprachen von Wien und Regensburg gehörten. München war keineswegs der wichtigste Schreibort. Es ist ohne weiteres denkbar, dass es beispielsweise in Wien oder Regensburg im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts weitere "Meister Jan" gab.

Ebenso denkbar ist, dass der Meister Jan der Handschrift mit dem vor der Anlage des Münchner Klarissenseelbuchs 1424 durch Hermann Sack verstorbenen "maister ian" (verstorben an einem 31. Januar) identisch ist, der den Nonnen 60 Pfennige stiftete: "Obiit maister ian de quo habentur lx denarii", Wortlaut nach dem Digitalisat von BayHStA, KL München, Angerkloster 2, Bl. 16v:

http://goo.gl/vuDqDk

Zur Quelle: http://heraldica.hypotheses.org/489

Edition: Dokumente ältester Münchner Familiengeschichte 1290 - 1620. Aus dem Stifterbuch der Barfüßer und Klarissen in München 1424. München ohne Jahr, S. 217

Bibliothekskataloge nennen mehrere Erscheinungsdaten dieses Buchs (1953, 1954, 1955, wiederholt 1958), laut DNB scheint 1954 zutreffend zu sein.

Kollegen Dr. Manfred Heimers danke ich für seine Recherchen zu weiteren Meister Jan in München: "1496 und 1500 wird in den Steuerbüchern (StadtA München, Steueramt 274 und 275) ein Jan Pehaim als Hausbesitzer der Burgstraße 14 aufgeführt.

1428 wird Jan von Sedlitz, der von 1417-1436 als Hofmeister Herzog Albrechts fungierte, als Bewohner des Alten Hofs im Steuerverzeichnis zur Reichssteuer des Gemeinen Pfennigs (StadtA München Steueramt 584) aufgelistet." (Mail vom 30. August 2013).

Wiguleus Hundt über Jan von Sedlitz:

http://books.google.de/books?id=43FSAAAAcAAJ&pg=PA142

Den Schnipseln

http://books.google.de/books?id=5PQAAAAAMAAJ&q=sedlitz usw.

entnehme ich folgendes aus Klaus Freiherr von Andrian-Werburg: Urkundenwesen, Kanzlei, Rat und Regierungssystem der Herzoge Johann II., Ernst und Wilhelm III. von Bayern-München (1392-1438), 1971, S. 101: "Der erste Hofmeister, der beim jungen Herzog Albrecht als Hofverwaltungschef tätig wurde, war Jan v. Sedlitz. Er wird seit 1417 in seiner amtlichen, jedoch erst 1434 in Ratseigenschaft bei Herzog Ernst genannt. Doch spricht die Wahrscheinlichkeit trotz des großen zeitlichen Unterschieds dafür, daß Sedlitz, der von 1431 bis 1435 als Pfleger zu Pfaffenhofen begegnet, auch 1417 schon dem Rat Herzog Ernsts angehörte und von diesem in das Hofmeisteramt eingesetzt wurde. Er war mit Margarete v. Waldeck verheiratet; bei seiner Eheschließung 1429 hatte er von den Herzogen 600 fl ungar. als Heiratsgut erhalten. Im Januar 1436 wird er letztmalig als Herzog Albrechts Hofmeister bezeichnet; nach dem Regierungsantritt Albrechts III. wurde er von diesem in seinen Rat berufen".

Sedlitz starb nach Lieberich 1455:

http://books.google.de/books?id=gijRAAAAMAAJ&q=%22jan+von+sedlitz%22

Das passt aber nicht zu einem Beleg von 1461, der den Böhmen Jan von Sedlitz, ehemaligen Hofmeister Albrechts, 1461 in München bezeugt:

http://books.google.de/books?id=1-gjAQAAIAAJ&q=%22von+sedlitz%22+hofmeister

Andererseits erwähnte Strauch, dass die Witwe des Hofmeisters Albrecht Johann von Sedlitz, Agnes von Rechenberg, 1455 urkundete:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Strauch1883/0045

unter Berufung auf

http://books.google.de/books?id=290zAAAAMAAJ&pg=PA598

Beleg zu 1452:

http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10384935_00012.html

Jan von Sedlitz (Sedlec) stammte aus Böhmen:

http://books.google.de/books?id=qQRFAAAAcAAJ&pg=PA4

unter Berufung auf

http://books.google.de/books?id=np8MAQAAMAAJ&pg=PA36

Es ist fraglich, ob der Schreiber der Nibelungenhandschrift den adeligen Hofmeister als "maister ian" hätte ansprechen können. Ausgeschlossen ist es freilich nicht. Meister kann sich auf einen Magister, einen Handwerker, aber auch auf einen meisterlich Kundigen (z.B. Dichter) beziehen. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Mennung im metrischen Korsett, nämlich im Rahmen von Versen erfolgt, die hervorheben, dass an der Eigentümerstellung des Meister Jan kein Zweifel bestehen könne.

Für Jan von Sedlitz fällt ins Gewicht, dass er eine prominente Persönlichkeit am Münchner Hof war, der man durchaus den Besitz dieser Handschrift zutrauen kann, und dass er (als verstorben) von Püterich als Mitglied eines bibliophilen Zirkels am Münchner Hof im Ehrenbrief (1462) erwähnt wird.

Christine Wand-Wittkowski würde vermutlich gegen die Existenz eines bibliophilen Zirkels lauthals Einspruch erheben, aber ihr 2005 publizierter Versuch, den vielbeschworenen "Musenhof" Erzherzogin Mechthilds (siehe auch oben die verlinkte Arbeit von Strauch) zum Verschwinden zu bringen, zeigt alles andere als souveräne Stoffbeherrschung (Pfalzgräfin Mechthild und ihr literarischer Zirkel. Ein Irrtum der Mediävistik. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 30,1 (2005), S. 1-27). Da wird etwa Heinrich von Rechberg von Hohenrechberg, Bayern-landshutischer Rat (Biogramm z.B. bei Ettelt-Schönewald, Kanzlei), über dessen Briefe sich Püterich lustig macht, nicht identifiziert, obwohl dies bereits Theodor Schön in den Reutlinger Geschichtsblättern (eine der Autorin unbekannte Arbeit!) getan hatte. Dass sie die Strophe 123 des Ehrenbriefs S. 15 richtig verstanden hat, kann ich nicht finden.

"Von Selicz Jan, der sellig" lautet Vers 6 der 123. Strophe (die maßgebliche Edition stammt jetzt von Martha Mueller (Diss. New York 1985, S. 108; so auch der Wortlaut im Patrimonia-Faksimile 1999).

Püterich inszeniert eine scherzhafte Auseinandersetzung mit seinen "Gegnern" am Münchner Hof. Sedlitz habe eine Mär (Gerücht) über ihn verbreitet: "Bekäme ich nur den Sack wieder, in denen sich die zu treuen Händen verliehenen Bücher befanden" (freie Übersetzung). Wer spricht? Wohl Sedlitz, denn in Strophe 122 hatte Püterich die dubiose Art und Weise seines auf "alte" Bücher konzentrierten Bucherwerbs konzediert, und Strophe 123 schließt mit einem "Darumb" begründend an. Sedlitz wirft Püterich also vor, ausgeliehene Bücher nicht zurückzugeben. Zugleich führt Püterich Sedlitz vor, dem er unterstellt, dass diesem der Sack, in dem er die Bücher übergab, wichtiger ist als die Bücher selbst. Es soll der Eindruck entstehen, dass Sedlitz zwar interessante Bücher besitzt, sich aber nicht viel aus ihnen macht. Ich sehe darin - ebenso wie in den folgenden Versen über die Nachstellungen anderer Münchner Hofleute - ein scherzhaftes Spiel, aus dem man keine eindeutigen Schlüsse über reale Beziehungen am Münchner Hof ziehen kann. Andererseits ist nicht anzunehmen, dass Sedlitz grundlos als Buchbesitzer dargestellt wird. Einigermaßen waghalsig könnte man fragen: Wäre es nicht hübsch, wenn Püterich von Sedlitz die Nibelungenhandschrift a ausgeliehen hätte?

Zur Ehrenbrief-Passage siehe auch Fürbeth über Hartlieb:

http://books.google.de/books?id=X-AZmEqwvdoC&pg=PA221

Grubmüller 1979

http://books.google.de/books?id=fYQrAAAAMAAJ&q=sedlitz+hartlieb

Eine Klärung, ob die Nibelungenhandschrift in Genf nach München gehört, könnte eine genaue Schreibsprachenuntersuchungen erbringen (siehe dazu Seelbach über Sprachatlanten in der [Festschrift Kornrumpf]). Es ist gut möglich, dass München (und damit auch die Münchner Meister Jan einschließlich Jan von Sedlitz) als Schreibort unwahrscheinlich ist.

Zur Kommentierung des Ehrenbriefs wären weitere biographische Erkundungen zu Sedlitz vonnöten. Die hier gegebenen oberflächlichen Belege, die immerhin mehr bieten als die bisherigen germanistischen Fußnoten zu ihm, müssten durch eine intensive landesgeschichtlich-archivalische Recherche ergänzt werden.

Um es deutlich zu sagen: Die Nibelungenhandschrift a konnte weder schlüssig mit München noch mit den Personen "maister ian" (Münchner Klarissenstifter vor 1424) oder Jan von Sedlitz in Verbindung gebracht werden, auch wenn letztere Beziehung aufgrund des von Püterich bezeugten Bücherbesitzes des Sedlitz eine reizvolle Hypothese wäre.

#forschung

http://www.e-codices.unifr.ch/de/cb/0117/260r/x-large

http://www.e-codices.unifr.ch/de/cb/0117/260r/x-largeKlausGraf - am Freitag, 22. November 2013, 19:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 22. November 2013, 18:26 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://heise.de/-2052426

Es geht um die Veröffentlichung von DIN-Normen im Internet.

Ein unterdurchschnittlich schlechter Beitrag von Heise, denn wie auch

http://www.heise.de/ix/news/foren/S-Heise-nicht-nur-abschreiben-sondern-auch-mitdenken/forum-270064/msg-24420898/read/

hervorhebt, sind Normen keine Gesetze. Gesetze sind nach § 5 UrhG gemeinfrei.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/5257889/

Es geht um die Veröffentlichung von DIN-Normen im Internet.

Ein unterdurchschnittlich schlechter Beitrag von Heise, denn wie auch

http://www.heise.de/ix/news/foren/S-Heise-nicht-nur-abschreiben-sondern-auch-mitdenken/forum-270064/msg-24420898/read/

hervorhebt, sind Normen keine Gesetze. Gesetze sind nach § 5 UrhG gemeinfrei.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/5257889/

KlausGraf - am Freitag, 22. November 2013, 18:13 - Rubrik: Archivrecht

Das dreibändige Buch von 2009, das sich ganz generell auf handschriftliche Materialien (Archivalien) auf Deutsch bezieht, ist als PDF abrufbar unter

http://mek.oszk.hu/11800/11844

Hervorheben möchte ich die Stadtbücher (siehe auch Volltextsuche Stadtbuch) und drei Dokumente über den Chronisten Eberhard Windeck (suche: winndeck).

http://mek.oszk.hu/11800/11844

Hervorheben möchte ich die Stadtbücher (siehe auch Volltextsuche Stadtbuch) und drei Dokumente über den Chronisten Eberhard Windeck (suche: winndeck).

KlausGraf - am Freitag, 22. November 2013, 17:43 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach dem Tod des britischen Patristikers und Träger des Ordens Pour le Mérite Sir Henry Chadwick im Juni 2008 blieb dessen umfangreiche Priavtbibliothek von etwa 15.000 Bänden sowie sein wissenschaftlicher Nachlass von etwa 30 Archivboxen zunächst im Familienbesitz. Dann wurde beides durch ''Loome Theological Booksellers'' als Ganzes angeboten:

https://www.loomebooks.com/Loome.cfm?PageID=6000

Jetzt wurde bekannt, dass beides durch die konservative Mäzenin Roberta Ahmanson für die Prämonstratenser-Abtei St. Michael in Orange County, Kalifonien erworben wurde.

http://chairofpeter.org/?p=62

https://www.loomebooks.com/Loome.cfm?PageID=6000

Jetzt wurde bekannt, dass beides durch die konservative Mäzenin Roberta Ahmanson für die Prämonstratenser-Abtei St. Michael in Orange County, Kalifonien erworben wurde.

http://chairofpeter.org/?p=62

Hans Luneborch - am Freitag, 22. November 2013, 02:32 - Rubrik: Nachlässe

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://erikkwakkel.tumblr.com/post/67681966023/medieval-kids-doodles-on-birch-bark-heres mit weiteren Links zu den Funden in Nowgorod.

Siehe auch: Klaus Graf: Codexmythen und Codexphantasien. In: Archivalia vom 31. März 2013. Online: http://archiv.twoday.net/stories/326528152/ (Archivversion: http://www.webcitation.org/6FYhKFmwH )

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022219418/

***

Trithemius über Baumbastpapier zitiert bei Wiesner: Baumbastpapier, SB Wien 126 (1892) Abh. 8

https://archive.org/stream/sitzungsbericht283klasgoog#page/n463/mode/2up

Angeführt mit Blick auf Johannes Letzner bei Paul Lehmann: Corveyer Studien. In: Erforschung des Mittelalters 5 (1962), S. 121f. Letzners Quellen boten mehrmals Bücher auf Baumrinde, so Kerssenbroich GQ V 42, 157.

Erstausgabe 1920 der Corveyer Studien

http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112113442138?urlappend=%3Bseq=489 (US)

Siehe auch: Klaus Graf: Codexmythen und Codexphantasien. In: Archivalia vom 31. März 2013. Online: http://archiv.twoday.net/stories/326528152/ (Archivversion: http://www.webcitation.org/6FYhKFmwH )

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022219418/

***

Trithemius über Baumbastpapier zitiert bei Wiesner: Baumbastpapier, SB Wien 126 (1892) Abh. 8

https://archive.org/stream/sitzungsbericht283klasgoog#page/n463/mode/2up

Angeführt mit Blick auf Johannes Letzner bei Paul Lehmann: Corveyer Studien. In: Erforschung des Mittelalters 5 (1962), S. 121f. Letzners Quellen boten mehrmals Bücher auf Baumrinde, so Kerssenbroich GQ V 42, 157.

Erstausgabe 1920 der Corveyer Studien

http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112113442138?urlappend=%3Bseq=489 (US)

KlausGraf - am Freitag, 22. November 2013, 01:08 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bettina Wagner schrieb in mehreren Mailinglisten

"im Rahmen des (mittlerweile ausgelaufenen) Projekts "Schriftlichkeit in süddeutschen Frauenklöstern", vgl.

http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/lehrstuehle/mittelalterliche-geschichte/forschung/dfg-projekt-schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/

bereiten wir derzeit einen Katalog der Handschriften aus dem Dominikanerinnenkloster Altenhohenau und dem Birgittenkloster Altomünster zum Druck vor, die in der Bayerischen Staatsbibliothek München aufbewahrt werden."

Sie fragte nach Drucken, die aus den beiden Institutionen stammen.

Mir gefiel natürlich nicht, dass die Projektergebnisse für einen gedruckten Band vorgesehen sind.

Wagners Antwort und weitere Diskussion:

http://dlist.server.uni-frankfurt.de/pipermail/provenienz/2013-November/date.html

Meine Antwort auf Wagner:

"Ich bin enttäuscht und wütend über diese unsägliche Antwort.

1. Mit den bisherigen Ergebnissen des DFG-finanzierten

Frauenklösterprojekts bin ich nicht zufrieden. Weiter darf ich dazu

aufgrund einer Verschwiegenheitsverpflichtung nichts sagen.

2. Die Frage von Frau Wagner zeigte doch, dass der gedruckte Band

zusätzliches Material umfassen wird, das dann nur in einem überteuerten

Buch zur Verfügung steht. Die DFG legt großen Wert auf die

Open-Access-Veröffentlichung von Projektergebnissen. Anders als in

Österreich die nationale Forschungsförderung legt sie aber keinen Wert

darauf, dass diese Vorgabe mehr als ein frommer Wunsch bleibt.

3. Einigermaßen ungeheuerlich ist die aus dem Hinweis auf die "langfristige

Sicherung der Beschreibungen" sich ergebende Unterstellung, dass das von

der DFG mit massiven Mitteln geförderte Projekt Manuscripta Mediaevalia

seine Inhalte, wichtigste Forschungsdaten, nicht langfristig sichern kann.

Die BSB hat als Projektmitträger die Pflicht und auch die Möglichkeit, die

Langzeitarchivierung der (insgesamt doch recht bescheidenen) Datenmenge zu

sichern.

4. Selbstverständlich müssen solche dauerhaft bedeutsamen Forschungsdaten

als digitale Daten in strukturierter Form gespeichert werden, damit ihr

digitales Potential nicht verlorengeht. Weg vom (gedruckten) Text, hin zum

Wissen (Ceynowa 2013)!

5. Was Herr Goran schrieb, trifft den Punkt nicht im mindesten und

verlagert die Verantwortung weg von Frau Wagner, die als bedeutende

Mitarbeit[erin] der Bayerischen Staatsbibliothek und Projektverantwortliche die

Verantwortung für das Kleben am Buchdruck trägt."

"im Rahmen des (mittlerweile ausgelaufenen) Projekts "Schriftlichkeit in süddeutschen Frauenklöstern", vgl.

http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/lehrstuehle/mittelalterliche-geschichte/forschung/dfg-projekt-schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/

bereiten wir derzeit einen Katalog der Handschriften aus dem Dominikanerinnenkloster Altenhohenau und dem Birgittenkloster Altomünster zum Druck vor, die in der Bayerischen Staatsbibliothek München aufbewahrt werden."

Sie fragte nach Drucken, die aus den beiden Institutionen stammen.

Mir gefiel natürlich nicht, dass die Projektergebnisse für einen gedruckten Band vorgesehen sind.

Wagners Antwort und weitere Diskussion:

http://dlist.server.uni-frankfurt.de/pipermail/provenienz/2013-November/date.html

Meine Antwort auf Wagner:

"Ich bin enttäuscht und wütend über diese unsägliche Antwort.

1. Mit den bisherigen Ergebnissen des DFG-finanzierten

Frauenklösterprojekts bin ich nicht zufrieden. Weiter darf ich dazu

aufgrund einer Verschwiegenheitsverpflichtung nichts sagen.

2. Die Frage von Frau Wagner zeigte doch, dass der gedruckte Band

zusätzliches Material umfassen wird, das dann nur in einem überteuerten

Buch zur Verfügung steht. Die DFG legt großen Wert auf die

Open-Access-Veröffentlichung von Projektergebnissen. Anders als in

Österreich die nationale Forschungsförderung legt sie aber keinen Wert

darauf, dass diese Vorgabe mehr als ein frommer Wunsch bleibt.

3. Einigermaßen ungeheuerlich ist die aus dem Hinweis auf die "langfristige

Sicherung der Beschreibungen" sich ergebende Unterstellung, dass das von

der DFG mit massiven Mitteln geförderte Projekt Manuscripta Mediaevalia

seine Inhalte, wichtigste Forschungsdaten, nicht langfristig sichern kann.

Die BSB hat als Projektmitträger die Pflicht und auch die Möglichkeit, die

Langzeitarchivierung der (insgesamt doch recht bescheidenen) Datenmenge zu

sichern.

4. Selbstverständlich müssen solche dauerhaft bedeutsamen Forschungsdaten

als digitale Daten in strukturierter Form gespeichert werden, damit ihr

digitales Potential nicht verlorengeht. Weg vom (gedruckten) Text, hin zum

Wissen (Ceynowa 2013)!

5. Was Herr Goran schrieb, trifft den Punkt nicht im mindesten und

verlagert die Verantwortung weg von Frau Wagner, die als bedeutende

Mitarbeit[erin] der Bayerischen Staatsbibliothek und Projektverantwortliche die

Verantwortung für das Kleben am Buchdruck trägt."

KlausGraf - am Donnerstag, 21. November 2013, 23:21 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 21. November 2013, 22:55 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4322208

Um welche Chronik der Erzbischöfe von Bremen bis 1531 es sich handelt, muss die weitere Forschung herauszubringen versuchen. In Markus Müllers Buch zur Bistumsgeschichtsschreibung steht nichts dazu.

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4322835

Visionen des Schulmeisters Lorenz Pscherer 1627/28, zu denen es auch diverse Druckschriften gibt. Digitalisate:

http://digital.slub-dresden.de/id343450402

http://diglib.hab.de/drucke/202-79-quod-32/start.htm

http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2007/23:250902S/

Handschrift in Wolfenbüttel

http://books.google.de/books?id=1GfgAAAAMAAJ&q=lorenz+pscherer

Wie erbärmlich ist das denn, dass die HAB es noch nicht einmal geschafft hat, alle ihre Handschriftenkataloge ins Netz zu stellen?

Peuckert im HDA:

http://books.google.de/books?id=LTvi-OU0F94C&pg=PA419

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=120262606

Update:

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4371896

Verträge der Eidgenossen (nach 1687)

#fnzhss

Um welche Chronik der Erzbischöfe von Bremen bis 1531 es sich handelt, muss die weitere Forschung herauszubringen versuchen. In Markus Müllers Buch zur Bistumsgeschichtsschreibung steht nichts dazu.

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4322835

Visionen des Schulmeisters Lorenz Pscherer 1627/28, zu denen es auch diverse Druckschriften gibt. Digitalisate:

http://digital.slub-dresden.de/id343450402

http://diglib.hab.de/drucke/202-79-quod-32/start.htm

http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2007/23:250902S/

Handschrift in Wolfenbüttel

http://books.google.de/books?id=1GfgAAAAMAAJ&q=lorenz+pscherer

Wie erbärmlich ist das denn, dass die HAB es noch nicht einmal geschafft hat, alle ihre Handschriftenkataloge ins Netz zu stellen?

Peuckert im HDA:

http://books.google.de/books?id=LTvi-OU0F94C&pg=PA419

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=120262606

Update:

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4371896

Verträge der Eidgenossen (nach 1687)

#fnzhss

KlausGraf - am Donnerstag, 21. November 2013, 22:20 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

RA Kompa erinnert an das denkwürdige Ausklinken des Bayerischen Fernsehens aus der "Scheibenwischer"-Sendung des jetzt verstorbenen großen Kabarettisten Dieter Hildebrandt anlässlich der Tschernobyl-Katastrophe.

http://www.kanzleikompa.de/2013/11/20/der-zensierte-dieter-hildebrandt/

Texter des Beitrags "Der verstrahlte Großvater" war übrigens mein Freund, der Schwäbisch Gmünder Kabarettist Werner Koczwara:

http://www.koczwara.de/16-biografie.html

http://www.kanzleikompa.de/2013/11/20/der-zensierte-dieter-hildebrandt/

Texter des Beitrags "Der verstrahlte Großvater" war übrigens mein Freund, der Schwäbisch Gmünder Kabarettist Werner Koczwara:

http://www.koczwara.de/16-biografie.html

KlausGraf - am Donnerstag, 21. November 2013, 22:01 - Rubrik: Unterhaltung

"Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat die Klage eines ehemaligen Managers eines deutschen Unternehmens in zweiter Instanz abgewiesen (Urt. v. 19.11.2013, Az. 15 U 53/13). Er hatte die norwegische Zeitung Aftenposten auf Unterlassung und Zahlung von Schadensersatz verklagt, weil sie Anfang 2011 zwei Depeschen der US-Botschaft in Berlin an das US Außenministerium veröffentlicht hatte, in denen über ein Treffen mit US-Diplomaten berichtet wurde. Die Informationen bezog die Zeitung aus US-Depeschen, die der ehemalige US-Soldat Bradley Manning und Wikileaks zugänglich gemacht hatten."

http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-koeln-urteil-15-u-53-13-aftenposten-wikileaks-us-depeschen/

http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-koeln-urteil-15-u-53-13-aftenposten-wikileaks-us-depeschen/

KlausGraf - am Donnerstag, 21. November 2013, 21:55 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei Google

http://googleblog.blogspot.de/2013/11/see-all-five-copies-of-lincolns.html

Extreme Fans der US-Serie "Homeland" wie ich werden sich erinnern, dass Gettysburg eine besondere Rolle in der Serie spielte. In 1/11 "The Vest"nimmt Brody seine Familie nach Gettysburg mit, bevor er sich den Sprengstoffgürtel anpassen lässt. "A Gettysburg Address" ist der Titel der Episode 2/6.

http://googleblog.blogspot.de/2013/11/see-all-five-copies-of-lincolns.html

Extreme Fans der US-Serie "Homeland" wie ich werden sich erinnern, dass Gettysburg eine besondere Rolle in der Serie spielte. In 1/11 "The Vest"nimmt Brody seine Familie nach Gettysburg mit, bevor er sich den Sprengstoffgürtel anpassen lässt. "A Gettysburg Address" ist der Titel der Episode 2/6.

KlausGraf - am Donnerstag, 21. November 2013, 21:47 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://log.netbib.de/archives/2013/11/21/google-books-und-die-mediengeschichte/

In dem Beitrag wird empfohlen, ein Lesezeichen der erweiterten Buchsuche abzuspeichern:

http://books.google.com/advanced_book_search

(Die erweiterte Buchsuche ist nicht von der Trefferliste mit dem zahnrad aus erreichbar, sondern nur in einer individuellen Buchansicht!)

Die Anleitung

http://scholar.google.com/intl/de/scholar/refinesearch.html

verlinkt auf die Hauptseite, ohne zu sagen, wie man zur erweiterten Scholar-Suche kommt!

Der Hinweis, dass die US-Fassung durch die Möglichkeit der Subject-Suche besser sei, nützt mir aber nichts, da irgendeine Einstellung bei mir verhindert, dass ich etwas anderes als die deutsche erweiterte Buchsuche zu Gesicht bekomme. Ebenso ist das neue Feature der "Library" in Google Scholar für Deutsche nicht nachvollziehbar, da noch nicht implementiert:

http://www.scinoptica.com/pages/topics/google-scholar-startet-google-library.php

Von Usability wirklich weit entfernt ist das Versteckspiel, das von Google mit der jeweiligen erweiterten Suche betrieben wird. Wenn es mit dem Zahnrad rechts ein universelles Einstellungs-Symbol gibt, sollte die erweiterte Suche dort jeweils zu finden sein.

Google Websuche:

http://www.google.de/advanced_search

Von einer Trefferliste im Menü des Zahnrads erreichbar.

Ärgerlich: Zeitraum festlegen geht nur in den Suchoptionen.

Google Bildersuche:

http://www.google.de/advanced_image_search

Von einer Trefferliste im Menü des Zahnrads erreichbar.

Google Buchsuche siehe oben!

Google Scholar

http://scholar.google.com/

Kleines Dreieck am Ende des Eingabefelds!

Zum Thema siehe auch:

https://www.google.de/search?num=100&q=erweiterte+suche+site%3Agoogle.com

In dem Beitrag wird empfohlen, ein Lesezeichen der erweiterten Buchsuche abzuspeichern:

http://books.google.com/advanced_book_search

(Die erweiterte Buchsuche ist nicht von der Trefferliste mit dem zahnrad aus erreichbar, sondern nur in einer individuellen Buchansicht!)

Die Anleitung

http://scholar.google.com/intl/de/scholar/refinesearch.html

verlinkt auf die Hauptseite, ohne zu sagen, wie man zur erweiterten Scholar-Suche kommt!

Der Hinweis, dass die US-Fassung durch die Möglichkeit der Subject-Suche besser sei, nützt mir aber nichts, da irgendeine Einstellung bei mir verhindert, dass ich etwas anderes als die deutsche erweiterte Buchsuche zu Gesicht bekomme. Ebenso ist das neue Feature der "Library" in Google Scholar für Deutsche nicht nachvollziehbar, da noch nicht implementiert:

http://www.scinoptica.com/pages/topics/google-scholar-startet-google-library.php