Um auch einen Beitrag aus der Anfangszeit von Archivalia zu dokumentieren, habe ich einen vielgelesenen Beitrag von mir ausgewählt, der am 4. April 2003 erschien:

http://archiv.twoday.net/stories/17996/

Nach aktueller, nicht ganz zuverlässiger Statistik steht er mit 16868 Aufrufen auf Platz 25 der ewigen Bestenliste der meistgelesenen Archivalia-Einträge.

2003 ging eine angebliche Sensationsmeldung durch die Presse. Die damalige Zwettler Stiftsarchivarin Charlotte Ziegler versetzte die gelehrte Welt mit dem angeblichen Fund der ältesten Fragmente des Nibelungenstoffs aus dem 12. Jahrhundert in Aufregung.

In Literaturkritik.de wies Joachim Heinzle die Zuweisung zurück und bemerkte: "Viel Lärm um wenig also. Es bleibt ein übler Nachgeschmack. Daß die bloße Mitteilung, es sei ein Dokument zur Nibelungensage gefunden worden, ungeprüft eine weltweite Hysterie entfachen konnte, geht aufs Konto der mythischen Aura, die die Nibelungen noch immer umgibt."

http://www.literaturkritik.de/public/forum-Heinzle-Nibelungen.php

Inzwischen nennt man den in den Fragmenten, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, überlieferten Text den 'Mitteldeutschen Erec':

http://www.handschriftencensus.de/1691

Zur Rezeption des Beitrags und zu weiteren Meldungen zum Thema:

http://archiv.twoday.net/search?q=zwettl+nibelung

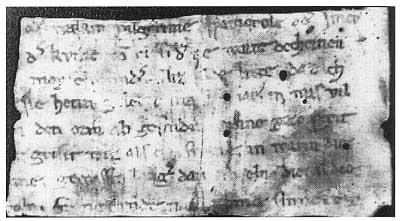

Das Foto von einem der Fragmente habe ich nachträglich hinzugefügt. Links wurden nicht aktualisiert.

Alle Türchen: #bestof

***

In Ergänzung unserer früheren Meldung muss wohl festgestellt werden, dass alles dafür spricht, dass der Ansicht des Marburger Nibelungenliedexperten Professor Joachim Heinzle beigepflichtet werden muss, der die Fragmente in das 13. Jahrhundert datiert und einen Bezug zum Nibelungenstoff (gute Linksammlung zum Nibelungenlied bei MEDIAEVUM.de) nicht erkennen kann. Es könne sich allerdings um eine zweite Fassung des "Erec" handeln (Interview). Frau Ziegler widerspricht zwar, aber dass der von ihr als Kronzeuge angeführte Salzburger Professor Ulrich Müller die Argumente Heinzles aushebeln kann, ist nicht zu erwarten. Tatsache ist: Es liegen der Forschung weder brauchbare Abbildungen noch eine verläßliche Transkription der Fragmente vor. Die phantasievollen und von wenig Kenntnis des Mittelhochdeutschen zeugenden Ausführungen Zieglers in der FAZ von heute (3.4.2003) können nur mit Kopfschütteln gelesen werden (siehe auch MEDIAEVUM Neuigkeiten). In der Liste MEDIAEVISTIK (kein aktuelles Listenarchiv verfügbar) machte sich Unmut über Zieglers Auftreten und den Presserummel (der bis nach Vietnam reicht) breit. Ob man vor Veröffentlichung einer solchen Sensationsmeldung nicht erst einmal gründlich gegenrecherchieren solle, fragte der Handschriftenfachmann Falk Eisermann mit Recht. Dass die "Vorstellung" der Fragmente im Rahmen eines Diskussionsbeitrags in Kalamazoo 2001 ein eher peinlicher Auftritt gewesen sei, wurde von amerikanischen Teilnehmern berichtet, die auch der Darstellung widersprachen, die Datierung Zieglers ins 12. Jahrhundert sei auf Zustimmung gestossen. Nur wenige hätten damals die Möglichkeit gehabt, die damals kurz vorgezeigten Abbildungen einzusehen. Es wäre in der Zwischenzeit genug Zeit gewesen, ausgewiesene Paläographen (Karin Schneider oder die Marburger Experten des Repertoriums deutschsprachiger Handschriften des 13. Jahrhunderts) zu konsultieren. Die Kirchenarchive.at aber wollten für den Start ihres Internetauftritts einen Knüller, und sie haben dabei alle wissenschaftliche Seriosität geopfert.

Es bleibt zu wünschen, dass im Stift Zwettl, dessen Bibliothekarin Ziegler nicht gerade für ihre umgängliche Art bekannt ist, der Wissenschaft nun ein vorbehaltloser Zugang zu den Fragmenten gewährt wird. Wie es dort zugeht, lässt sich einer Anekdote entnehmen, die der Tagesspiegel über den Berliner Germanisten Volker Mertens berichtet:

Mit der Klosterbibliothek Zwettl verbindet Mertens indes ein eigener Archiv-Krimi: Bei einer Exkursion mit seinen Studenten zog er dort ein von Mönchen gebundenes Buch aus dem Regal. Er schlug es auf und fand "im Einband ein mittelhochdeutsches Minnelied". Gerade wollte Mertens die beiden lesbaren Zeilen entziffern, als ein

hinzukommender Pater ihn anfuhr: "Stellen Sie das Buch sofort zurück." Am nächsten Morgen schlich sich der Berliner Forscher noch einmal in die Bibliothek, konnte Buch und Minnelied aber nicht wiederfinden.

NACHTRAG:

In der SZ vom 5.4. meldete sich der Hamburger Altgermanist Nikolaus Henkel zu Wort:

Eine Datierung der Fragmente ist möglich anhand der Schriftformen, die zeittypisch für die Mitte des 13. Jahrhunderts sind. Die Annahme, die Schnipsel stammten aus Böhmen, ist aufgrund bestimmter Schreibformen nicht unwahrscheinlich. [...] In den Zwettler Fragmenten sind einzelne Wörter, seltener Wortfolgen erkennbar, die aber keine Übereinstimmungen mit dem Nibelungenlied oder der Klage bieten. Auch ist kein Name sicher lesbar, der im Nibelungenlied und in der Nibelungen-Klage, dem regelmäßigen Begleittext des Liedes in den Handschriften, vorkäme. Selbst die unsichere Buchstabenfolge siverit lässt sich nicht einfach mit dem Sifrit des Nibelungenliedes in eins setzen.

Am 20.4.2003 schrieb Henkel in einer später an MEDIAEVISTIK weitergeleiteten Mail, die Schreibsprache der Fragmente sei mitteldeutsch. Und: Wer sind die Experten in dieser Sache? Ganz sicher nicht diejenigen, die Frau Ziegler in ihrem Glauben bestärkt haben, eine Nibelungenentdeckung gemacht zu haben.

NACHTRAG:

Montag, 7.4.: Eher uninformativ ist der Artikel im gedruckten SPIEGEL (ohne Erwähnung von Heinzle).

Autoritativ eingeordnet wurden die Fragmente vom erwähnten Marburger Repertorium durch Heinzle unter dem Rubrum Zwettler Erec:

Der Zwettler Fund umfaßt zehn Pergament-Schnipsel mit mittelhochdeutschem Text. Die Entdeckerin datiert sie ins 12. Jahrhundert und vermutet, daß sechs Schnipsel Text aus der Nibelungensage und vier Schnipsel Text aus einem Erec-Roman enthalten. Weder die Datierung noch die Verbindung mit den Nibelungen trifft zu. Die Bruchstücke stammen sicher aus dem 13. Jahrhundert. Alle, auch die mit den Nibelungen in Verbindung gebrachten, sind

Reste einer Handschrift, die einen mittelhochdeutschen Erec-Roman enthielt. Dieser Roman ist nicht identisch mit dem 'Erec' des Ambraser Heldenbuchs, in dem man das Werk Hartmanns von Aue zu sehen pflegt. Es könnte sich um die zweite Fassung des 'Erec' handeln, die in Fragmenten aus Wolfenbüttel bezeugt ist (siehe Wolfenbüttel, Herzog August

Bibl., zu Cod. 19.26.9 Aug. 4°). Wie diese Wolfenbüttler Fassung stimmt der Text der Zwettler Bruchstücke näher zu Chrestiens Text als die Ambraser Fassung.

NACHTRAG:

12.4.2003 In der Journaille ist nichts Substantielles mehr zum Fall zu finden, also ein Beitrag, der sich deutlich mit der Zuweisung Heinzles auseinandersetzt. Das gilt auch für die ZEIT, in der so getan wird, als wäre keine Entscheidung möglich:

Jetzt grollt man erst einmal in Marburg und Zwettl. Heinzle ist wütend auf die Presse: "Warum setzen die so ein Windei in die Welt, bevor Fachleute es geprüft haben?" Ziegler ist wütend auf Heinzle: "Er glaubt anscheinend, das Nibelungenlied gehöre ihm." Verstehen kann man beide.

Meine Meinung: Verstehen kann man ausschliesslich Heinzle, denn es gibt bei der Aufstellung abstruser Behauptungen keine Unschuldsvermutung und keine Umkehr der Beweislast. Wer ohne Fachkenntnis in den Wald hineinruft, muss sich das Echo gefallen lassen.

Neuigkeiten in diesem Casus sind auch bei MEDIAEVUM nachzulesen, zuletzt die Datierung durch Karin Schneider: frühgotische Schrift aus dem 2. Viertel des 13. Jh.s. Das Leipziger Handschriftenzentrum setzt die Fragmente einige Jahre später an. Ebenda kritisiert J. Hamm die inkompetente Berichterstattung in "Aspekte". Im Gästebuch dort ein Beitrag von Oskar Pausch zur Debatte.

NACHTRAG:

16.4.2003 In der FAZ (S. 40) hat Heinzle in einem ausführlichen Artikel Einzelheiten zu seiner Einordnung veröffentlicht (Zusammenfassung bei MEDIAEVUM) und zugleich die "Hysterie", die der angebliche Nibelungenfund entfachen konnte, kritisiert. Der in der FAZ (und bei SPIEGEL-ONLINE) abgebildete Schnipsel und seine Rückseite wird von ihm als nicht mit der Ambraser-Fassung übereinstimmendes Erec-Fragment (Verse 1865 ff. - TITUS-Online-Ausgabe Versgruppe 19) bestimmt. pilgrime in Zeile 1 der Vorderseite habe nichts mit dem Bischof zu tun, sondern beziehe sich wahrscheinlich auf den so bezeichneten Jagdvogel.

Es wird zu prüfen sein, ob der "Zwettler Erec", wie wir ihn nennen wollen, ein weiterer Zeuge der Bearbeitung ist, die in den Wolfenbütteler Fragmenten vorliegt. In jedem Fall präzisiert er unsere Kenntnis der Geschichte der mittelhochdeutschen Literatur.

Wir wissen jetzt, daß die Rezeption des französischen Erec-Romans in Deutschland vielschichtiger und reicher war, als man bisher annahm, und daß der Ambraser Text keine kanonische Geltung beanspruchen darf.

NACHTRAG 21.5.2003: Neuigkeiten vermeldet dieser ARCHIVALIA-Eintrag, vor allem den Heinzle-Volltext bei Literaturkritik.de.

NACHTRAG 26.7.2003: Frau Ziegler gibt nicht klein bei (ARCHIVALIA).

NACHTRAG 8.8.2003: dito.

NACHTRAG 12.8.2003: in Mediaevum.de wurde ein Diskussionsforum zum Thema eingerichtet (ARCHIVALIA).

http://archiv.twoday.net/stories/17996/

Nach aktueller, nicht ganz zuverlässiger Statistik steht er mit 16868 Aufrufen auf Platz 25 der ewigen Bestenliste der meistgelesenen Archivalia-Einträge.

2003 ging eine angebliche Sensationsmeldung durch die Presse. Die damalige Zwettler Stiftsarchivarin Charlotte Ziegler versetzte die gelehrte Welt mit dem angeblichen Fund der ältesten Fragmente des Nibelungenstoffs aus dem 12. Jahrhundert in Aufregung.

In Literaturkritik.de wies Joachim Heinzle die Zuweisung zurück und bemerkte: "Viel Lärm um wenig also. Es bleibt ein übler Nachgeschmack. Daß die bloße Mitteilung, es sei ein Dokument zur Nibelungensage gefunden worden, ungeprüft eine weltweite Hysterie entfachen konnte, geht aufs Konto der mythischen Aura, die die Nibelungen noch immer umgibt."

http://www.literaturkritik.de/public/forum-Heinzle-Nibelungen.php

Inzwischen nennt man den in den Fragmenten, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, überlieferten Text den 'Mitteldeutschen Erec':

http://www.handschriftencensus.de/1691

Zur Rezeption des Beitrags und zu weiteren Meldungen zum Thema:

http://archiv.twoday.net/search?q=zwettl+nibelung

Das Foto von einem der Fragmente habe ich nachträglich hinzugefügt. Links wurden nicht aktualisiert.

Alle Türchen: #bestof

***

In Ergänzung unserer früheren Meldung muss wohl festgestellt werden, dass alles dafür spricht, dass der Ansicht des Marburger Nibelungenliedexperten Professor Joachim Heinzle beigepflichtet werden muss, der die Fragmente in das 13. Jahrhundert datiert und einen Bezug zum Nibelungenstoff (gute Linksammlung zum Nibelungenlied bei MEDIAEVUM.de) nicht erkennen kann. Es könne sich allerdings um eine zweite Fassung des "Erec" handeln (Interview). Frau Ziegler widerspricht zwar, aber dass der von ihr als Kronzeuge angeführte Salzburger Professor Ulrich Müller die Argumente Heinzles aushebeln kann, ist nicht zu erwarten. Tatsache ist: Es liegen der Forschung weder brauchbare Abbildungen noch eine verläßliche Transkription der Fragmente vor. Die phantasievollen und von wenig Kenntnis des Mittelhochdeutschen zeugenden Ausführungen Zieglers in der FAZ von heute (3.4.2003) können nur mit Kopfschütteln gelesen werden (siehe auch MEDIAEVUM Neuigkeiten). In der Liste MEDIAEVISTIK (kein aktuelles Listenarchiv verfügbar) machte sich Unmut über Zieglers Auftreten und den Presserummel (der bis nach Vietnam reicht) breit. Ob man vor Veröffentlichung einer solchen Sensationsmeldung nicht erst einmal gründlich gegenrecherchieren solle, fragte der Handschriftenfachmann Falk Eisermann mit Recht. Dass die "Vorstellung" der Fragmente im Rahmen eines Diskussionsbeitrags in Kalamazoo 2001 ein eher peinlicher Auftritt gewesen sei, wurde von amerikanischen Teilnehmern berichtet, die auch der Darstellung widersprachen, die Datierung Zieglers ins 12. Jahrhundert sei auf Zustimmung gestossen. Nur wenige hätten damals die Möglichkeit gehabt, die damals kurz vorgezeigten Abbildungen einzusehen. Es wäre in der Zwischenzeit genug Zeit gewesen, ausgewiesene Paläographen (Karin Schneider oder die Marburger Experten des Repertoriums deutschsprachiger Handschriften des 13. Jahrhunderts) zu konsultieren. Die Kirchenarchive.at aber wollten für den Start ihres Internetauftritts einen Knüller, und sie haben dabei alle wissenschaftliche Seriosität geopfert.

Es bleibt zu wünschen, dass im Stift Zwettl, dessen Bibliothekarin Ziegler nicht gerade für ihre umgängliche Art bekannt ist, der Wissenschaft nun ein vorbehaltloser Zugang zu den Fragmenten gewährt wird. Wie es dort zugeht, lässt sich einer Anekdote entnehmen, die der Tagesspiegel über den Berliner Germanisten Volker Mertens berichtet:

Mit der Klosterbibliothek Zwettl verbindet Mertens indes ein eigener Archiv-Krimi: Bei einer Exkursion mit seinen Studenten zog er dort ein von Mönchen gebundenes Buch aus dem Regal. Er schlug es auf und fand "im Einband ein mittelhochdeutsches Minnelied". Gerade wollte Mertens die beiden lesbaren Zeilen entziffern, als ein

hinzukommender Pater ihn anfuhr: "Stellen Sie das Buch sofort zurück." Am nächsten Morgen schlich sich der Berliner Forscher noch einmal in die Bibliothek, konnte Buch und Minnelied aber nicht wiederfinden.

NACHTRAG:

In der SZ vom 5.4. meldete sich der Hamburger Altgermanist Nikolaus Henkel zu Wort:

Eine Datierung der Fragmente ist möglich anhand der Schriftformen, die zeittypisch für die Mitte des 13. Jahrhunderts sind. Die Annahme, die Schnipsel stammten aus Böhmen, ist aufgrund bestimmter Schreibformen nicht unwahrscheinlich. [...] In den Zwettler Fragmenten sind einzelne Wörter, seltener Wortfolgen erkennbar, die aber keine Übereinstimmungen mit dem Nibelungenlied oder der Klage bieten. Auch ist kein Name sicher lesbar, der im Nibelungenlied und in der Nibelungen-Klage, dem regelmäßigen Begleittext des Liedes in den Handschriften, vorkäme. Selbst die unsichere Buchstabenfolge siverit lässt sich nicht einfach mit dem Sifrit des Nibelungenliedes in eins setzen.

Am 20.4.2003 schrieb Henkel in einer später an MEDIAEVISTIK weitergeleiteten Mail, die Schreibsprache der Fragmente sei mitteldeutsch. Und: Wer sind die Experten in dieser Sache? Ganz sicher nicht diejenigen, die Frau Ziegler in ihrem Glauben bestärkt haben, eine Nibelungenentdeckung gemacht zu haben.

NACHTRAG:

Montag, 7.4.: Eher uninformativ ist der Artikel im gedruckten SPIEGEL (ohne Erwähnung von Heinzle).

Autoritativ eingeordnet wurden die Fragmente vom erwähnten Marburger Repertorium durch Heinzle unter dem Rubrum Zwettler Erec:

Der Zwettler Fund umfaßt zehn Pergament-Schnipsel mit mittelhochdeutschem Text. Die Entdeckerin datiert sie ins 12. Jahrhundert und vermutet, daß sechs Schnipsel Text aus der Nibelungensage und vier Schnipsel Text aus einem Erec-Roman enthalten. Weder die Datierung noch die Verbindung mit den Nibelungen trifft zu. Die Bruchstücke stammen sicher aus dem 13. Jahrhundert. Alle, auch die mit den Nibelungen in Verbindung gebrachten, sind

Reste einer Handschrift, die einen mittelhochdeutschen Erec-Roman enthielt. Dieser Roman ist nicht identisch mit dem 'Erec' des Ambraser Heldenbuchs, in dem man das Werk Hartmanns von Aue zu sehen pflegt. Es könnte sich um die zweite Fassung des 'Erec' handeln, die in Fragmenten aus Wolfenbüttel bezeugt ist (siehe Wolfenbüttel, Herzog August

Bibl., zu Cod. 19.26.9 Aug. 4°). Wie diese Wolfenbüttler Fassung stimmt der Text der Zwettler Bruchstücke näher zu Chrestiens Text als die Ambraser Fassung.

NACHTRAG:

12.4.2003 In der Journaille ist nichts Substantielles mehr zum Fall zu finden, also ein Beitrag, der sich deutlich mit der Zuweisung Heinzles auseinandersetzt. Das gilt auch für die ZEIT, in der so getan wird, als wäre keine Entscheidung möglich:

Jetzt grollt man erst einmal in Marburg und Zwettl. Heinzle ist wütend auf die Presse: "Warum setzen die so ein Windei in die Welt, bevor Fachleute es geprüft haben?" Ziegler ist wütend auf Heinzle: "Er glaubt anscheinend, das Nibelungenlied gehöre ihm." Verstehen kann man beide.

Meine Meinung: Verstehen kann man ausschliesslich Heinzle, denn es gibt bei der Aufstellung abstruser Behauptungen keine Unschuldsvermutung und keine Umkehr der Beweislast. Wer ohne Fachkenntnis in den Wald hineinruft, muss sich das Echo gefallen lassen.

Neuigkeiten in diesem Casus sind auch bei MEDIAEVUM nachzulesen, zuletzt die Datierung durch Karin Schneider: frühgotische Schrift aus dem 2. Viertel des 13. Jh.s. Das Leipziger Handschriftenzentrum setzt die Fragmente einige Jahre später an. Ebenda kritisiert J. Hamm die inkompetente Berichterstattung in "Aspekte". Im Gästebuch dort ein Beitrag von Oskar Pausch zur Debatte.

NACHTRAG:

16.4.2003 In der FAZ (S. 40) hat Heinzle in einem ausführlichen Artikel Einzelheiten zu seiner Einordnung veröffentlicht (Zusammenfassung bei MEDIAEVUM) und zugleich die "Hysterie", die der angebliche Nibelungenfund entfachen konnte, kritisiert. Der in der FAZ (und bei SPIEGEL-ONLINE) abgebildete Schnipsel und seine Rückseite wird von ihm als nicht mit der Ambraser-Fassung übereinstimmendes Erec-Fragment (Verse 1865 ff. - TITUS-Online-Ausgabe Versgruppe 19) bestimmt. pilgrime in Zeile 1 der Vorderseite habe nichts mit dem Bischof zu tun, sondern beziehe sich wahrscheinlich auf den so bezeichneten Jagdvogel.

Es wird zu prüfen sein, ob der "Zwettler Erec", wie wir ihn nennen wollen, ein weiterer Zeuge der Bearbeitung ist, die in den Wolfenbütteler Fragmenten vorliegt. In jedem Fall präzisiert er unsere Kenntnis der Geschichte der mittelhochdeutschen Literatur.

Wir wissen jetzt, daß die Rezeption des französischen Erec-Romans in Deutschland vielschichtiger und reicher war, als man bisher annahm, und daß der Ambraser Text keine kanonische Geltung beanspruchen darf.

NACHTRAG 21.5.2003: Neuigkeiten vermeldet dieser ARCHIVALIA-Eintrag, vor allem den Heinzle-Volltext bei Literaturkritik.de.

NACHTRAG 26.7.2003: Frau Ziegler gibt nicht klein bei (ARCHIVALIA).

NACHTRAG 8.8.2003: dito.

NACHTRAG 12.8.2003: in Mediaevum.de wurde ein Diskussionsforum zum Thema eingerichtet (ARCHIVALIA).

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 23:45 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine die Zensur verharmlosende Auswertung einer Umfrage bietet:

http://edoc.hu-berlin.de/series/berliner-handreichungen/2013-349/PDF/349.pdf

http://edoc.hu-berlin.de/series/berliner-handreichungen/2013-349/PDF/349.pdf

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 23:40 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Abschlußarbeit zu #Urheberrecht & #Bibliothek i der @esteinhauer nur 4x & @Archivalia_kg 0x zitiert wurden. Geht das? http://t.co/PP6MHesf2x

- hjbove (@hjbove) 2. Dezember 2013

Manchmal sind Arbeiten so belanglos, dass sich die Frage nicht stellt, ob jemand zu Recht oder zu Unrecht nicht zitiert wurde. Die Materarbeit bedient sich des üblichen juristischen Kauderwelsches und schreibt fleißig zusammen, was die Kommentarliteratur vorgibt. Auf Steinhauer macht die Arbeit einen guten Eindruck

https://twitter.com/esteinhauer/status/407473250269003776

Auf mich nicht, denn ich kann keine praktische Relevanz oder auch nur das Bemühen, die abstrakte urheberrechtliche Fragestellung auf den Bibliotheksalltag herunterzubrechen, erkennen. Im Ergebnis sind die Folgerungen viel zu restriktiv. Ein konkretes Risiko für Bibliotheksmitarbeiter sehe ich nicht.

PDF der unerheblichen Arbeit:

http://edoc.hu-berlin.de/series/berliner-handreichungen/2013-337/PDF/337.pdf

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 23:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine übergreifende Suche gibt's nicht. Da nützt es wenig, wenn netbib eine Google-Site-Suche empfiehlt:

http://log.netbib.de/archives/2013/12/02/suche-im-inhalt-von-open-access-zeitschriften/

Google erfasst in der Regel nicht alle Inhalte. Und eine sogenannte Custom-Search bringt zusätzliche Unsicherheiten mit sich:

http://archiv.twoday.net/stories/5776766/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/75231607/

http://log.netbib.de/archives/2013/12/02/suche-im-inhalt-von-open-access-zeitschriften/

Google erfasst in der Regel nicht alle Inhalte. Und eine sogenannte Custom-Search bringt zusätzliche Unsicherheiten mit sich:

http://archiv.twoday.net/stories/5776766/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/75231607/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliostoria.wordpress.com/2013/12/02/litalia-al-telefono-telecom-italia-archivio-storico/

http://archiviostorico.telecomitalia.com/

http://archiviostorico.telecomitalia.com/

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 23:15 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.welt.de/kultur/kino/article122399438/Im-Bundesarchiv-die-Gasmaske-nicht-vergessen.html

"Unser nationales Filmerbe muss dauerhaft gesichert und auch im digitalen Zeitalter sichtbar bleiben", heißt es im Koalitionsvertrag, der diese Woche vorgestellt wurde. "Die Koalition wird auch das Bundesarchiv personell und finanziell stärken." Das ist auch dringend nötig.

Fast wörtlich stammen diese Sätze aus einem von zahlreichen Filmwissenschaftlern, Filmemachern, Archivaren und Kritikern unterschriebenen Papier, das die im Koalitionspoker agierende AG Kultur und Medien erst am vergangenen Montag erhalten hatte. Hinter der Aktion steht der Trickfilmveteran und Filmhistoriker Helmut Herbst, der in einem Manifest mit den Historikern Jeanpaul Goergen und Klaus Kreimeier die katastrophalen Zustände im Bundesarchiv beklagt hatte, wo Hunderttausende Rollen deutscher Filmwerke lagern. "Wenn die Politik den grassierenden chemischen Zerfall unseres filmischen Erbes weiter ignoriert", so der emeritierte Offenbacher Professor, "müssen wir in den kommenden Jahren mit dem Verlust der meisten Filme rechnen."

Noch ein Zitat über Fragwürdiges im Bundesarchiv aus dem Artikel:

Frankreich investiert 400 Millionen, Deutschland zwei

In einem öffentlichen Auftritt kürzlich beim Frankfurter Festival B3-Berlinale bestätigte Hollmann im Gespräch mit Herbst die Vorfälle in Wilhelmshagen. Zugleich bekannte er sich allerdings auch zu einer weiteren fragwürdigen Praxis, die im völligen Gegensatz zur Politik der Föderation der Internationalen Filmarchive steht – dem regelmäßigen Verbrennen von Nitratmaterial. Für dieses früheste Trägermaterial von Filmen, dessen Haltbarkeit nach jüngeren Studien allerdings die des späteren Acetat-Films übersteigt, besitzt das Bundesarchiv spezielle Bunker, in denen es sicher zu sein scheint.

Einmal umkopiert, hält Hollmann die Originale allerdings für entbehrlich – mit dem Effekt, dass spätere Generationen mit besserer Technologie, etwa in der digitalen Restaurierung, nicht mehr darauf zurückgreifen können. "Ein Archiv kann nicht alles aufheben. Die alten Fotos vernichten wir ja auch." Da ist es kein Wunder, dass namhafte deutsche Filmmuseen und -archive, darunter das Münchner Filmmuseum, ihr "Nitro" längst jenseits der Staatsgrenzen einlagern: im Filmarchiv Austria.

Gibt es noch etwas Banaleres als den Satz: "Ein Archiv kann nicht alles aufheben"? Archivfachlich ist das Vernichten von Originalen nicht zu rechtfertigen!

Die undatierte Resolution fand ich hier:

http://www.agdok.de/de_DE/regions_detail/193728/frankfurt

Dass es sich um ein aktuelles Dokument handelt, belegt

http://www.agdok.de/de_DE/regions_detail/193789/frankfurt

"Unser nationales Filmerbe muss dauerhaft gesichert und auch im digitalen Zeitalter sichtbar bleiben", heißt es im Koalitionsvertrag, der diese Woche vorgestellt wurde. "Die Koalition wird auch das Bundesarchiv personell und finanziell stärken." Das ist auch dringend nötig.

Fast wörtlich stammen diese Sätze aus einem von zahlreichen Filmwissenschaftlern, Filmemachern, Archivaren und Kritikern unterschriebenen Papier, das die im Koalitionspoker agierende AG Kultur und Medien erst am vergangenen Montag erhalten hatte. Hinter der Aktion steht der Trickfilmveteran und Filmhistoriker Helmut Herbst, der in einem Manifest mit den Historikern Jeanpaul Goergen und Klaus Kreimeier die katastrophalen Zustände im Bundesarchiv beklagt hatte, wo Hunderttausende Rollen deutscher Filmwerke lagern. "Wenn die Politik den grassierenden chemischen Zerfall unseres filmischen Erbes weiter ignoriert", so der emeritierte Offenbacher Professor, "müssen wir in den kommenden Jahren mit dem Verlust der meisten Filme rechnen."

Noch ein Zitat über Fragwürdiges im Bundesarchiv aus dem Artikel:

Frankreich investiert 400 Millionen, Deutschland zwei

In einem öffentlichen Auftritt kürzlich beim Frankfurter Festival B3-Berlinale bestätigte Hollmann im Gespräch mit Herbst die Vorfälle in Wilhelmshagen. Zugleich bekannte er sich allerdings auch zu einer weiteren fragwürdigen Praxis, die im völligen Gegensatz zur Politik der Föderation der Internationalen Filmarchive steht – dem regelmäßigen Verbrennen von Nitratmaterial. Für dieses früheste Trägermaterial von Filmen, dessen Haltbarkeit nach jüngeren Studien allerdings die des späteren Acetat-Films übersteigt, besitzt das Bundesarchiv spezielle Bunker, in denen es sicher zu sein scheint.

Einmal umkopiert, hält Hollmann die Originale allerdings für entbehrlich – mit dem Effekt, dass spätere Generationen mit besserer Technologie, etwa in der digitalen Restaurierung, nicht mehr darauf zurückgreifen können. "Ein Archiv kann nicht alles aufheben. Die alten Fotos vernichten wir ja auch." Da ist es kein Wunder, dass namhafte deutsche Filmmuseen und -archive, darunter das Münchner Filmmuseum, ihr "Nitro" längst jenseits der Staatsgrenzen einlagern: im Filmarchiv Austria.

Gibt es noch etwas Banaleres als den Satz: "Ein Archiv kann nicht alles aufheben"? Archivfachlich ist das Vernichten von Originalen nicht zu rechtfertigen!

Die undatierte Resolution fand ich hier:

http://www.agdok.de/de_DE/regions_detail/193728/frankfurt

Dass es sich um ein aktuelles Dokument handelt, belegt

http://www.agdok.de/de_DE/regions_detail/193789/frankfurt

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 22:50 - Rubrik: Filmarchive

Einen Adventskalender mit kuriosen Urteilen gibts hier:

http://wissmit.com/category/sonstiges/adventskalender/

http://wissmit.com/category/sonstiges/adventskalender/

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 22:39 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ebay.de/itm/CARTA-EXECUTORIA-DE-HIDALGUIA-PHILIPP-II-1581-ESPANOL-SPANISCH-MANUSKRIPT-AD-7-/200790824189?pt=Antiquarische_B%C3%BCcher&hash=item2ec010d4fd

Wer gut 52.000 EUR übrig hat, kann das prachtvoll illuminierte Stück sofort erwerben.

Wer gut 52.000 EUR übrig hat, kann das prachtvoll illuminierte Stück sofort erwerben.

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 20:06 - Rubrik: Kodikologie

http://phaidra.univie.ac.at/o:299183

"Der Ausgangspunkt des Projekts "Digitales Archiv der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und

Jugendliteraturforschung in PHAIDRA" im Rahmen des Universitätslehrganges "Library & Information Studies" war der Wunsch nach einem digitalen Archiv für Kinder- und Jugendliteraturforschung, das frei zugänglich ist und die Recherchen im Zuge der Arbeit mit KJL erleichtern soll.

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung entstand ein digitales Archiv, welches als fachliches Repository in Form einer zentralen, strukturierten Sammlung von Informationen über österreichische Kinder- und Jugendliteraturforschung angelegt ist. Dadurch soll ermöglicht werden, die Materialien suchbar zu machen, sie langfristig zu archivieren und zu verwalten.

Diese Sammlung ist der Einstiegspunkt in ein umfangreiches digitales Archiv bestehend aus:

- Voll- und Teildigitalisaten der Zeitschrift "libri liberorum" und der dazugehörigen Sonderhefte

- Durch die ÖGKJLF prämierten Hochschulschriften zum Thema Kinder- und Jugendliteratur

- Tagungsfoldern zu Veranstaltungen der ÖGKJLF "

"Der Ausgangspunkt des Projekts "Digitales Archiv der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und

Jugendliteraturforschung in PHAIDRA" im Rahmen des Universitätslehrganges "Library & Information Studies" war der Wunsch nach einem digitalen Archiv für Kinder- und Jugendliteraturforschung, das frei zugänglich ist und die Recherchen im Zuge der Arbeit mit KJL erleichtern soll.

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung entstand ein digitales Archiv, welches als fachliches Repository in Form einer zentralen, strukturierten Sammlung von Informationen über österreichische Kinder- und Jugendliteraturforschung angelegt ist. Dadurch soll ermöglicht werden, die Materialien suchbar zu machen, sie langfristig zu archivieren und zu verwalten.

Diese Sammlung ist der Einstiegspunkt in ein umfangreiches digitales Archiv bestehend aus:

- Voll- und Teildigitalisaten der Zeitschrift "libri liberorum" und der dazugehörigen Sonderhefte

- Durch die ÖGKJLF prämierten Hochschulschriften zum Thema Kinder- und Jugendliteratur

- Tagungsfoldern zu Veranstaltungen der ÖGKJLF "

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 19:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 19:38 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://lifestyle.inquirer.net/140237/filipino-appointed-as-archivist-of-santa-sabina-in-rome

"A Filipino has been appointed the archivist of the 797-year-old Order of Preachers in Rome, which holds some of the oldest documents in the world, such as the 13th-century Papal Bull approving the founding of the Dominican Order and causes for the canonization of hundreds of Dominican saints across eight centuries.

He is Fr. Gaspar Sigaya, OP, archivist of the Dominican Province of the Philippines (DPP) for 15 years. He will hold office at the convent of the Basilica of Santa Sabina, mother church of the Dominicans, the first religious congregation to be instituted by the Church to embark on academic missions in 1216."

"A Filipino has been appointed the archivist of the 797-year-old Order of Preachers in Rome, which holds some of the oldest documents in the world, such as the 13th-century Papal Bull approving the founding of the Dominican Order and causes for the canonization of hundreds of Dominican saints across eight centuries.

He is Fr. Gaspar Sigaya, OP, archivist of the Dominican Province of the Philippines (DPP) for 15 years. He will hold office at the convent of the Basilica of Santa Sabina, mother church of the Dominicans, the first religious congregation to be instituted by the Church to embark on academic missions in 1216."

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 19:35 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es handelt sich offenbar um eine Open-Access-Zeitschrift; jedenfalls kann ein PDF gratis heruntergeladen werden. Eine Angabe über den Bezug einer Druckausgabe gibt es nicht. Die neue Zeitschrift mit dem superoriginellen Namen Forum - wer in die ZDB forum eingibt, findet knapp 7000 Treffer!

http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8509&SRT=LST_ty&TRM=all+forum -

tritt an die Stelle der "Mitteilungen aus dem Bundesarchiv" (1993-2013), lückenhaft online unter

http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/mitteilungen/index.html.de

"Forum - Das Fachmagazin des Bundesarchivs

Die neue Fachzeitschrift "Forum" widmet sich jedes Jahr einem Schwerpunktthema und enthält einen Jahresbericht.

Forum - Ausgabe 2013 (pdf, ~3.76MB)

Schwerpunktthema: "Zugang zu Kulturgut - Archivrecht im Wandel"

Inhalt:

Archive und Erinnerung (M. Hollmann)

Urheberrechtsreform für verwaiste Werke (A. Hänger)

Spezialgesetzliche Löschungsgebote und archivgesetzliche Anbietungspflicht (B. Martin-Weber)

Neue Herausforderungen für die Archivgesetzgebung (A. Hänger / T. Herrmann)

Die geänderte europäische Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (T. Kleindienst / B. Martin-Weber)

Die geplante EU-Datenschutz-Grundverordnung (A. Hänger)

Das Bundesarchiv in Zahlen (T. Herrmann)"

http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8509&SRT=LST_ty&TRM=all+forum -

tritt an die Stelle der "Mitteilungen aus dem Bundesarchiv" (1993-2013), lückenhaft online unter

http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/mitteilungen/index.html.de

"Forum - Das Fachmagazin des Bundesarchivs

Die neue Fachzeitschrift "Forum" widmet sich jedes Jahr einem Schwerpunktthema und enthält einen Jahresbericht.

Forum - Ausgabe 2013 (pdf, ~3.76MB)

Schwerpunktthema: "Zugang zu Kulturgut - Archivrecht im Wandel"

Inhalt:

Archive und Erinnerung (M. Hollmann)

Urheberrechtsreform für verwaiste Werke (A. Hänger)

Spezialgesetzliche Löschungsgebote und archivgesetzliche Anbietungspflicht (B. Martin-Weber)

Neue Herausforderungen für die Archivgesetzgebung (A. Hänger / T. Herrmann)

Die geänderte europäische Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (T. Kleindienst / B. Martin-Weber)

Die geplante EU-Datenschutz-Grundverordnung (A. Hänger)

Das Bundesarchiv in Zahlen (T. Herrmann)"

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 19:11 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bundesarchiv.de/index.html.de

Mit vielen anderen schönen virtuellen Adventskalendern erwähnt von bibliothekarisch.de

http://bibliothekarisch.de/blog/2013/12/01/mehr-oder-minder-bibliothekarische-adventskalender-2013/

Übungsspiel zwischen den Olympiakandidaten der DDR. Berlin, 30. Oktober 1955 - BArch Bild 183-33736-003 / Heinz Funck

Übungsspiel zwischen den Olympiakandidaten der DDR. Berlin, 30. Oktober 1955 - BArch Bild 183-33736-003 / Heinz Funck

Mit vielen anderen schönen virtuellen Adventskalendern erwähnt von bibliothekarisch.de

http://bibliothekarisch.de/blog/2013/12/01/mehr-oder-minder-bibliothekarische-adventskalender-2013/

Übungsspiel zwischen den Olympiakandidaten der DDR. Berlin, 30. Oktober 1955 - BArch Bild 183-33736-003 / Heinz Funck

Übungsspiel zwischen den Olympiakandidaten der DDR. Berlin, 30. Oktober 1955 - BArch Bild 183-33736-003 / Heinz FunckKlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 18:41 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sagt Giovanni Melillo, der in Neapel die Untersuchung in Sachen "De Caro plünderte (nicht nur) die Girolamini-Bibliothek" führt.

http://www.nytimes.com/2013/11/30/books/unraveling-huge-thefts-from-girolamini-library-in-naples.html?_r=1&

Der Antiquariatshandel erweist sich teilweise als krimineller Sumpf, bei dem Wegschauen hinsichtlich dubioser Provenienzen an der Tagesordnung ist.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

http://www.nytimes.com/2013/11/30/books/unraveling-huge-thefts-from-girolamini-library-in-naples.html?_r=1&

Der Antiquariatshandel erweist sich teilweise als krimineller Sumpf, bei dem Wegschauen hinsichtlich dubioser Provenienzen an der Tagesordnung ist.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Während mindestens ein anderer Beitrag zu Web 2.0 von der Redaktion des Archivars schnöde abgewiesen wurde, darf sich Bastian Gillner in der neuesten Ausgabe dazu verbreiten und sogar ein Verlags-PDF auf Archive 2.0 einstellen:

http://archive20.hypotheses.org/1026

Die Causa Stralsund wird zwar erwähnt, aber wie üblich fallen meine eigenen Stellungnahmen zu Web 2.0, siehe etwa

http://archiv.twoday.net/stories/97058539/

http://archiv.twoday.net/stories/219051687/

und die Öffentlichkeitsarbeit des Hochschularchivs der RWTH, das als erstes deutschsprachiges Archiv ein Blog begründete und schon lange auf digitale Angebote setzte, unter den Tisch. Der Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/534900331/ wurde Herrn Kemper für Archive 2.0 von einem meiner Mitarbeiter angeboten. Es kam darauf noch nicht einmal eine Antwort!

http://archive20.hypotheses.org/1026

Die Causa Stralsund wird zwar erwähnt, aber wie üblich fallen meine eigenen Stellungnahmen zu Web 2.0, siehe etwa

http://archiv.twoday.net/stories/97058539/

http://archiv.twoday.net/stories/219051687/

und die Öffentlichkeitsarbeit des Hochschularchivs der RWTH, das als erstes deutschsprachiges Archiv ein Blog begründete und schon lange auf digitale Angebote setzte, unter den Tisch. Der Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/534900331/ wurde Herrn Kemper für Archive 2.0 von einem meiner Mitarbeiter angeboten. Es kam darauf noch nicht einmal eine Antwort!

Nett gemacht, aber worum es geht, wird durch den unvertonten Trickfilm aus meiner Sicht zu wenig klar. Von Thomas Just gerade in "Archivfragen" (geschlossene FB-Gruppe) gemeldet, hatte das Video angeblich null Aufrufe. Zumindest Just wird es doch wohl angesehen haben ...

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 16:12 - Rubrik: Staatsarchive

"Für Kopfzerbrechen sorgt im Rathaus und in den anderen Mannheimer Museen ein Urteil des Mannheimer Sozialgerichts. Es verurteilte das Technoseum, rund 160 000 Euro Sozialabgaben nachzuzahlen - weil die per Werkvertrag beauftragten Besucherführer laut Gericht nur als "Scheinselbstständige" tätig waren"

http://www.morgenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/museen-suchen-neue-losung-1.1309073

Das Urteil:

http://openjur.de/u/658869.html

Leitsatz: "Eine Honorarkraft ist bei geleisteten Diensten höherer Art als abhängig beschäftigt anzusehen, wenn sie in hohem Maße in die Organisation des Unternehmens eingegliedert ist und kein relevantes Unternehmensrisiko trägt."

Zitat: "Im Ergebnis zeigen sich bei der Tätigkeit der Museumsführer sowohl für als gegen eine abhängige Beschäftigung sprechende Aspekte. Den Ausschlag für die Einordnung als abhängiges Beschäftigungsverhältnis hat jedoch (besonders für den Fall der Museumsführer) das jeweils fehlende Unternehmensrisiko gegeben."

Nach Ansicht des Gerichts hätte das von einer Rechtsanwaltskanzlei empfohlene Anfrageverfahren

http://dejure.org/gesetze/SGB_IV/7a.html

durchgeführt werden müssen: "Die Erhebung von Säumniszuschlägen erfolgte damit zu Recht, der Klägerin ist das zumindest grob fahrlässige Verhalten ihrer Vertreter zuzurechnen."

Siehe auch

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-fuer-das-technoseum-in-mannheim-fuehrer-nur-zum-schein-selbststaendig.d31a6a74-2940-41ac-9957-f41b958d8cbc.html

"Erst vor einer Woche hatte in dem Zusammenhang der Fall des NS-Dokumentationszentrums Obersalzberg in Bayern Schlagzeilen gemacht; dort hatte der Träger, das Institut für Zeitgeschichte in München, kurzerhand 22 Besucherführer entlassen, weil sie womöglich als Scheinselbstständige gelten müssen.

Man wisse, dass die Rentenversicherung derzeit deutschlandweit und auch in Baden-Württemberg Museen unter die Lupe nehme, sagte Bortloff. Ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums bestätigte am Dienstag, dass das Problem auch an anderen Museen bestehe. Es gebe auch andernorts Prüfungen der Deutschen Rentenversicherung, teilweise seien auch dort Nachforderungen erhoben worden."

Eine juristische Stellungnahme von 2010 zum Problem Scheinselbständigkeit:

http://www.museumsverband-bw.de/fileadmin/user_upload/mvbw/pdfs/Tagungsvortraege/2010/von_Olenhusen-Freie_Mitarbeiter.pdf

Mannheimer Technoseum. Foto: Klaus Nahr https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

Mannheimer Technoseum. Foto: Klaus Nahr https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

http://www.morgenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/museen-suchen-neue-losung-1.1309073

Das Urteil:

http://openjur.de/u/658869.html

Leitsatz: "Eine Honorarkraft ist bei geleisteten Diensten höherer Art als abhängig beschäftigt anzusehen, wenn sie in hohem Maße in die Organisation des Unternehmens eingegliedert ist und kein relevantes Unternehmensrisiko trägt."

Zitat: "Im Ergebnis zeigen sich bei der Tätigkeit der Museumsführer sowohl für als gegen eine abhängige Beschäftigung sprechende Aspekte. Den Ausschlag für die Einordnung als abhängiges Beschäftigungsverhältnis hat jedoch (besonders für den Fall der Museumsführer) das jeweils fehlende Unternehmensrisiko gegeben."

Nach Ansicht des Gerichts hätte das von einer Rechtsanwaltskanzlei empfohlene Anfrageverfahren

http://dejure.org/gesetze/SGB_IV/7a.html

durchgeführt werden müssen: "Die Erhebung von Säumniszuschlägen erfolgte damit zu Recht, der Klägerin ist das zumindest grob fahrlässige Verhalten ihrer Vertreter zuzurechnen."

Siehe auch

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-fuer-das-technoseum-in-mannheim-fuehrer-nur-zum-schein-selbststaendig.d31a6a74-2940-41ac-9957-f41b958d8cbc.html

"Erst vor einer Woche hatte in dem Zusammenhang der Fall des NS-Dokumentationszentrums Obersalzberg in Bayern Schlagzeilen gemacht; dort hatte der Träger, das Institut für Zeitgeschichte in München, kurzerhand 22 Besucherführer entlassen, weil sie womöglich als Scheinselbstständige gelten müssen.

Man wisse, dass die Rentenversicherung derzeit deutschlandweit und auch in Baden-Württemberg Museen unter die Lupe nehme, sagte Bortloff. Ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums bestätigte am Dienstag, dass das Problem auch an anderen Museen bestehe. Es gebe auch andernorts Prüfungen der Deutschen Rentenversicherung, teilweise seien auch dort Nachforderungen erhoben worden."

Eine juristische Stellungnahme von 2010 zum Problem Scheinselbständigkeit:

http://www.museumsverband-bw.de/fileadmin/user_upload/mvbw/pdfs/Tagungsvortraege/2010/von_Olenhusen-Freie_Mitarbeiter.pdf

Mannheimer Technoseum. Foto: Klaus Nahr https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

Mannheimer Technoseum. Foto: Klaus Nahr https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.deKlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 15:36 - Rubrik: Museumswesen

Google Books war hier von Anfang ein häufig behandeltes Thema. Die Suchfunktion findet über 1000 Beiträge. Ob Findebeispiele oder Tipps zur Proxy-Nutzung.

Der Stuttgarter Bibliothekar Bernd-Christoph Kämper, seit 2006 Co-Administrator von Archivalia, hat viele wertvolle Beiträge in Archivalia geschrieben (sei es eine Anleitung zum Verlinken von INKA oder einen Hinweis auf eine verscherbelte Schlossbibliothek ).

Seine geniale Anleitung zum Auswerten von Google-Schnipseln, die er am 12. Juli 2009 hier publizierte

http://archiv.twoday.net/stories/5818683/

hat mir schon sehr oft weitergeholfen. Sie funktioniert nach wie vor und ist auch in der Anleitungsseite von Wikisource verlinkt.

Alle Türchen: #bestof

***

"... search phrase *" intitle: ... inauthor: ...

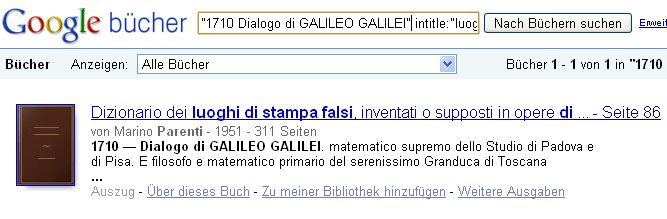

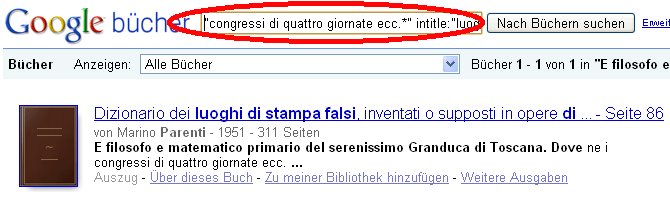

Ein einfacher Trick für Historiker und andere GBS-Nutzer, die mal wieder an der Snippet View von Google Book Search verzweifeln, weil die Ausschnittansicht als Grafik in der Vorschau im Buch verschoben ist oder man doch unbedingt ein bisschen mehr Kontext für den Treffer benötigt.

Ich erläutere ihn an einem Beispiel:

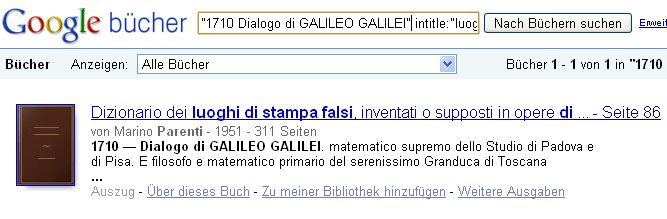

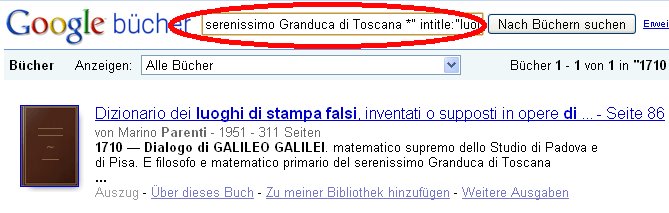

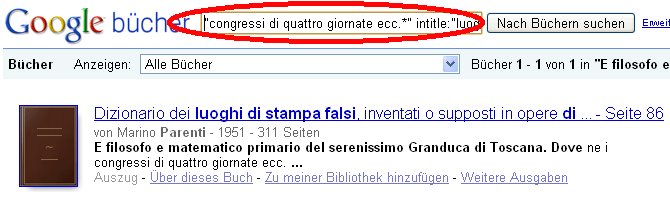

Gesucht wurde Aufklärung über einen falschen Druckort der Ausgabe 1710 des Dialogo di Galileo Galilei. Alle anderen Hilfsmittel waren zur Stelle, aber leider gerade nicht ("Antiquars-Murphy") Parenti, Luoghi di stampa falsi, 1951.

Wir geben in den Suchschlitz von Google Book Search ein:

"1710 Dialogo di GALILEO GALILEI" intitle:"luoghi di stampa falsi" inauthor:parenti ( http://is.gd/1w3yM )

Ergebnis:

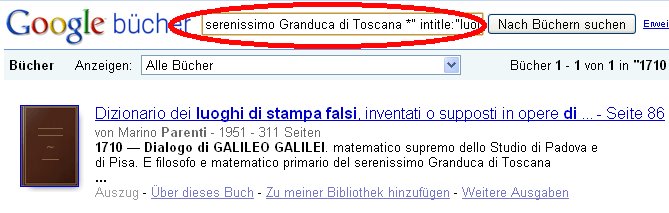

Den gefundenen Textschnippsel mit Copy & Paste in einen Texteditor übernehmen. Jetzt im Suchschlitz die Suchphrase ersetzen durch den hinteren Teil des ausgegebenen Textschnippsels und ein * anhängen:

Suche ausführen. Ergebnis s.u. Den neu gefundenen Text im Editor anhängen. Das gleiche Spielchen noch einmal:

Nach ein paar Iterationen hat man den gewünschten Eintrag im Texteditor komplett rekonstruiert und kann ihn ggf. auch schnell mit shortText posten ( http://shorttext.com/dynkcqkdn ):

Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti in opere di autori e traduttori italiani. Firenze : Sansoni Antiquariato, 1951, p. 86

1710 — Dialogo di GALILEO GALILEI. matematico supremo dello studio di Padova e di Pisa. E filosofo e matematico primario del serenissimo Granduca di Toscana. Dove ne i congressi di quattro giornate ecc. In questa secondu impressione accresciuto di una lettera ecc. In Fiorenza, MDCCX, in-4°. Fa parte di una collana di classici curata da LORENZO CICCARELLI, napoletano, sotto lo pseudonimo di Cellenio Zacclori e fu stampata a Napoli. Ne fu fatto un estratto con la: 1710 — Lettera del signor GALILEO GALILEI, accademico linceo, scritto alla Granduchessa di Toscuna ecc. In Fiorenza, MDCCX, in-4°

Das gleiche geht auch nach vorne, indem man das * dem vorderen Teil des gefundenen Textschnippsels voranstellt.

Falls die OCR im Textschnippsel Zeichenschrott liefert, sollte man etwaige Sonderzeichen am Ende bzw. Anfang entfernen und statt einem Sternchen versuchsweise zwei * * oder drei * * * setzen. Sternchen sind bei Google Platzhalter für Worte. Sie können auch innerhalb einer Phrase verwendet werden. Wichtig ist, die Suchphrase immer in Anführungszeichen zu setzen. Durch den Zusatz von intitle: und inauthor: vermeidet man falsche Treffer in anderen Werken (obwohl die gelegentlich auch ganz erhellend sein können, als Zitate oder gar Plagiate).

P.S.: Falls jemand ein Skript kennt (oder schreiben kann), das die Google Web API benutzt und dieses Verfahren (über n Iterationen) automatisieren kann, wäre ich für einen Hinweis dankbar!

Der Stuttgarter Bibliothekar Bernd-Christoph Kämper, seit 2006 Co-Administrator von Archivalia, hat viele wertvolle Beiträge in Archivalia geschrieben (sei es eine Anleitung zum Verlinken von INKA oder einen Hinweis auf eine verscherbelte Schlossbibliothek ).

Seine geniale Anleitung zum Auswerten von Google-Schnipseln, die er am 12. Juli 2009 hier publizierte

http://archiv.twoday.net/stories/5818683/

hat mir schon sehr oft weitergeholfen. Sie funktioniert nach wie vor und ist auch in der Anleitungsseite von Wikisource verlinkt.

Alle Türchen: #bestof

***

"... search phrase *" intitle: ... inauthor: ...

Ein einfacher Trick für Historiker und andere GBS-Nutzer, die mal wieder an der Snippet View von Google Book Search verzweifeln, weil die Ausschnittansicht als Grafik in der Vorschau im Buch verschoben ist oder man doch unbedingt ein bisschen mehr Kontext für den Treffer benötigt.

Ich erläutere ihn an einem Beispiel:

Gesucht wurde Aufklärung über einen falschen Druckort der Ausgabe 1710 des Dialogo di Galileo Galilei. Alle anderen Hilfsmittel waren zur Stelle, aber leider gerade nicht ("Antiquars-Murphy") Parenti, Luoghi di stampa falsi, 1951.

Wir geben in den Suchschlitz von Google Book Search ein:

"1710 Dialogo di GALILEO GALILEI" intitle:"luoghi di stampa falsi" inauthor:parenti ( http://is.gd/1w3yM )

Ergebnis:

Den gefundenen Textschnippsel mit Copy & Paste in einen Texteditor übernehmen. Jetzt im Suchschlitz die Suchphrase ersetzen durch den hinteren Teil des ausgegebenen Textschnippsels und ein * anhängen:

Suche ausführen. Ergebnis s.u. Den neu gefundenen Text im Editor anhängen. Das gleiche Spielchen noch einmal:

Nach ein paar Iterationen hat man den gewünschten Eintrag im Texteditor komplett rekonstruiert und kann ihn ggf. auch schnell mit shortText posten ( http://shorttext.com/dynkcqkdn ):

Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti in opere di autori e traduttori italiani. Firenze : Sansoni Antiquariato, 1951, p. 86

1710 — Dialogo di GALILEO GALILEI. matematico supremo dello studio di Padova e di Pisa. E filosofo e matematico primario del serenissimo Granduca di Toscana. Dove ne i congressi di quattro giornate ecc. In questa secondu impressione accresciuto di una lettera ecc. In Fiorenza, MDCCX, in-4°. Fa parte di una collana di classici curata da LORENZO CICCARELLI, napoletano, sotto lo pseudonimo di Cellenio Zacclori e fu stampata a Napoli. Ne fu fatto un estratto con la: 1710 — Lettera del signor GALILEO GALILEI, accademico linceo, scritto alla Granduchessa di Toscuna ecc. In Fiorenza, MDCCX, in-4°

Das gleiche geht auch nach vorne, indem man das * dem vorderen Teil des gefundenen Textschnippsels voranstellt.

Falls die OCR im Textschnippsel Zeichenschrott liefert, sollte man etwaige Sonderzeichen am Ende bzw. Anfang entfernen und statt einem Sternchen versuchsweise zwei * * oder drei * * * setzen. Sternchen sind bei Google Platzhalter für Worte. Sie können auch innerhalb einer Phrase verwendet werden. Wichtig ist, die Suchphrase immer in Anführungszeichen zu setzen. Durch den Zusatz von intitle: und inauthor: vermeidet man falsche Treffer in anderen Werken (obwohl die gelegentlich auch ganz erhellend sein können, als Zitate oder gar Plagiate).

P.S.: Falls jemand ein Skript kennt (oder schreiben kann), das die Google Web API benutzt und dieses Verfahren (über n Iterationen) automatisieren kann, wäre ich für einen Hinweis dankbar!

KlausGraf - am Montag, 2. Dezember 2013, 00:09 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Habe ich wirklich seit 2011 kein Archivsatzspiel mehr initiiert? Dann bietet der erste Advent doch einen willkommenen Anlass das Spiel wieder aufleben zu lassen: Welchen Satz könnte man aus den Anfangsbuchstaben des Wortes "Nutzerkontakt" wohl formen ?

Einsendeschluß ist der 20.12.2013. Zur Belohnung werden 4 Rubenskugeln aus gelobt.

Einsendeschluß ist der 20.12.2013. Zur Belohnung werden 4 Rubenskugeln aus gelobt.

Wolf Thomas - am Sonntag, 1. Dezember 2013, 21:07 - Rubrik: Unterhaltung

Henrich Matveevich Manizer (1847—1925)

SW - am Sonntag, 1. Dezember 2013, 17:42 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In seinem absolut empfehlenswerten Wissenschaftsblog Archaeologik geht Rainer Schreg immer wieder auf bedrohtes Kulturgut ein. Ein aktueller Schwerpunkt ist der syrische Bürgerkrieg, der auch immense Kulturgutverluste brachte. Der jüngste Beitrag zitiert einen Kommentar in der WELT: "Es fällt schwer, bei all dem menschlichen Leid an Kulturgüter zu denken. Doch viele Experten sind davon überzeugt, dass deren Erhalt beinahe so wichtig ist wie die Rettung von Menschenleben. Das kulturelle Erbe sei untrennbar mit den Menschen verbunden, heißt es bei der Unesco. "Wenn Kulturgut in einem vom Krieg betroffenen Land Schaden nimmt, kann das bedeutende Auswirkungen auf das kollektive Gedächtnis der gesamten Bevölkerung haben", sagt auch Museumsratspräsident Hans-Martin Hinz. Der Erhalt des Erbes sei ein entscheidender Faktor, um den kulturellen Wohlstand eines Landes zu schützen, seine Offenheit gegenüber der Welt zu wahren und um den Tourismus zu fördern. "Und der ist unerlässlich für den potenziellen Wiederaufbau.""

Das ist auch meine Auffassung. Es ist töricht, Kulturgutschutz und humanitäre Hilfe gegeneinander auszuspielen. Niemand dürfte bestreiten, dass die primäre Unterstützung den Menschen gelten muss. Doch in Kulturgütern verkörperte kulturelle Traditionen sind wichtige Bestandteile der menschlichen Lebenswelt, die ebenso Schutz verdienen wie unsere Umwelt. Werden Kulturgüter vernichtet oder beschädigt, nimmt auch die kulturelle Identität der betroffenen Länder Schaden. Menschen brauchen Kultur.

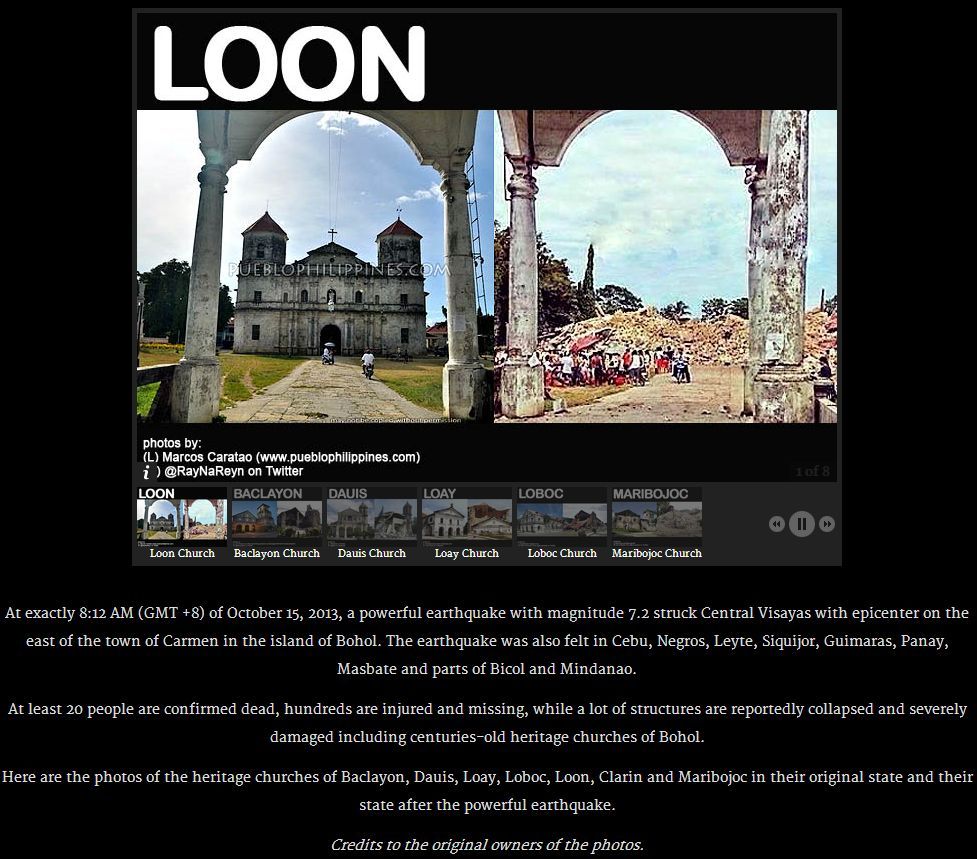

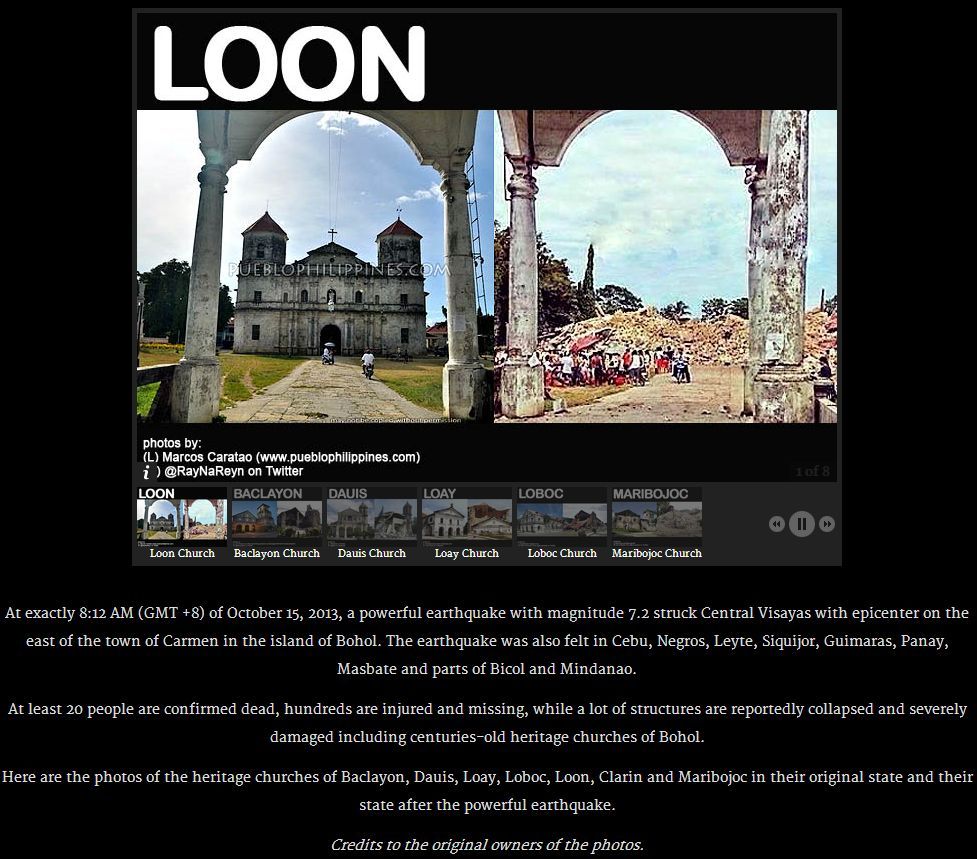

Ich wünsche uns einen schönen Advent 2013. Wenn Sie etwas spenden möchten, gibt es unzählige Möglichkeiten. Beispielsweise für die Menschen auf den Philippinen, die Opfer des Taifuns geworden sind (der übrigens auch im Denkmalbestand gewütet hat, siehe Bild). Oder in Deutschland für die Stiftung Stadtgedächtnis, die sich um die Archivalien des 2009 eingestürzten Kölner Stadtarchivs kümmert.

Parallel veröffentlicht in:

http://kulturgut.hypotheses.org/330

Das ist auch meine Auffassung. Es ist töricht, Kulturgutschutz und humanitäre Hilfe gegeneinander auszuspielen. Niemand dürfte bestreiten, dass die primäre Unterstützung den Menschen gelten muss. Doch in Kulturgütern verkörperte kulturelle Traditionen sind wichtige Bestandteile der menschlichen Lebenswelt, die ebenso Schutz verdienen wie unsere Umwelt. Werden Kulturgüter vernichtet oder beschädigt, nimmt auch die kulturelle Identität der betroffenen Länder Schaden. Menschen brauchen Kultur.

Ich wünsche uns einen schönen Advent 2013. Wenn Sie etwas spenden möchten, gibt es unzählige Möglichkeiten. Beispielsweise für die Menschen auf den Philippinen, die Opfer des Taifuns geworden sind (der übrigens auch im Denkmalbestand gewütet hat, siehe Bild). Oder in Deutschland für die Stiftung Stadtgedächtnis, die sich um die Archivalien des 2009 eingestürzten Kölner Stadtarchivs kümmert.

Parallel veröffentlicht in:

http://kulturgut.hypotheses.org/330

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Buchhändler P. aus R. machte mich auf Twitter aufmerksam auf

http://www.badische-zeitung.de/literatur-rezensionen/der-schwache-prinz--77407334.html

Es geht um Lothar Machtans Biografie über Max von Baden, den letzten Kanzler des deutschen Kaiserreichs.

Machtan spricht von "epochalem Scheitern". Max von Baden ist für ihn Typus einer Adelsgesellschaft, deren Herrschaftsanspruch im späten Kaiserreich nur mehr Schein ist. Daraus wird auch verständlich, wie dieser Adel ohne gewalttätige Revolution 1918 abtritt und in die politische Bedeutungslosigkeit versinkt. Zugleich, das zeigt Machtan am Beispiel der für ihn rechtlich fragwürdigen Adoption von Max’ Sohn Berthold durch dessen Onkel Friedrich II. 1927, kümmerte sich dieser Adel um den Erhalt seines materiellen Reichtums. Denn für Machtan hatte diese Adoption keinen anderen Zweck als die Sukzession und damit das steuerfreie Erbe zum Schaden des Staates Baden zu sichern. Licht auf diese und alle anderen Vorgänge möchte das Haus Baden bis heute nicht lenken: Bernhard von Baden hat Machtan in Sachen letzter Reichskanzler keine Einsicht in das Salemer Hausarchiv gewährt.

Niemand muss sich selbst belasten, aber eine Steuerbefreiung für das Archiv als Vermögenswert sollte es dann auch nicht, weder direkt noch indirekt, geben ...

Update: Siehe auch das Interview mit Machtan:

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4662

http://www.badische-zeitung.de/literatur-rezensionen/der-schwache-prinz--77407334.html

Es geht um Lothar Machtans Biografie über Max von Baden, den letzten Kanzler des deutschen Kaiserreichs.

Machtan spricht von "epochalem Scheitern". Max von Baden ist für ihn Typus einer Adelsgesellschaft, deren Herrschaftsanspruch im späten Kaiserreich nur mehr Schein ist. Daraus wird auch verständlich, wie dieser Adel ohne gewalttätige Revolution 1918 abtritt und in die politische Bedeutungslosigkeit versinkt. Zugleich, das zeigt Machtan am Beispiel der für ihn rechtlich fragwürdigen Adoption von Max’ Sohn Berthold durch dessen Onkel Friedrich II. 1927, kümmerte sich dieser Adel um den Erhalt seines materiellen Reichtums. Denn für Machtan hatte diese Adoption keinen anderen Zweck als die Sukzession und damit das steuerfreie Erbe zum Schaden des Staates Baden zu sichern. Licht auf diese und alle anderen Vorgänge möchte das Haus Baden bis heute nicht lenken: Bernhard von Baden hat Machtan in Sachen letzter Reichskanzler keine Einsicht in das Salemer Hausarchiv gewährt.

Niemand muss sich selbst belasten, aber eine Steuerbefreiung für das Archiv als Vermögenswert sollte es dann auch nicht, weder direkt noch indirekt, geben ...

Update: Siehe auch das Interview mit Machtan:

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4662

KlausGraf - am Sonntag, 1. Dezember 2013, 02:11 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Trotz mäßiger Resonanz auf meinen Aufruf, Lieblingsbeiträge von Archivalia zu melden, soll der diesjährige Adventskalender im Sinn eines "Best of Archivalia" besonders bemerkenswerte Beiträge aus zehn Jahren Archivalia versammeln. Die endgültige Reihenfolge steht noch nicht fest, weshalb nach wie vor Vorschläge (bis zum 20. Dezember 2013) möglich sind. Die Reihenfolge hat daher auch wenig mit "Wichtigkeit" zu tun. Soweit nicht anders bemerkt, habe ich selbst die Beiträge ausgewählt. Trotzdem viel Freude damit!

Der Siegener Kreisarchivar Thomas Wolf hat sich seit etwa 2007 intensiver an diesem Weblog beteiligt. Mit seinen unzähligen gehaltvollen Beiträgen (seit er http://www.siwiarchiv.de/ betreibt sind es leider deutlich weniger geworden) hat er das Gesicht von Archivalia entscheidend mitgeprägt, wofür ich sehr dankbar bin. Daher soll der erste Beitrag ein ganz großes Dankeschön an ihn und alle weiteren Contributoren sein. Auch wenn die meisten Beiträge hier von mir stammen, war Archivalia von Anfang an nicht nur von der Konzeption her, sondern auch de facto ein GEMEINSCHAFTSBLOG. Andere Beiträger brachten Themen ein, die ich überging, mitunter auch Meinungen, die mir nicht gefielen. Es gab bei den Beiträgen nie Zensur durch mich - wer die einseitige Berichterstattung in Archivalia beklagt, darf gern mit sachlichen Beiträgen versuchen, eine bessere Balance herzustellen.

Thomas Wolf hat sich am Anfang vor allem der Wahrnehmung des Archivwesens zugewandt, auch dem Verhältnis von Archiven und Kunst. Eine besondere Bereicherung stellten seine Foto-Rätsel und Bildstrecken dar. Aus seiner kleinen Serie Archivbilder habe ich den Beitrag vom 4. Oktober 2010 mit Fotos Dresdener Archive ausgewählt.

http://archiv.twoday.net/stories/8376125/

Alle Türchen: #bestof

***

Sächsisches Hauptstaatsarchiv

Magazinanbau

Archiv mit Ecken und Kanten

Mythos Palace - Stadtarchiv Dresden

Noch ein Archiv mit Ecken und Kanten

MDR, Landesstudio Sachsen, Archiv Servive

Sächsische Archivlöwen

Der Siegener Kreisarchivar Thomas Wolf hat sich seit etwa 2007 intensiver an diesem Weblog beteiligt. Mit seinen unzähligen gehaltvollen Beiträgen (seit er http://www.siwiarchiv.de/ betreibt sind es leider deutlich weniger geworden) hat er das Gesicht von Archivalia entscheidend mitgeprägt, wofür ich sehr dankbar bin. Daher soll der erste Beitrag ein ganz großes Dankeschön an ihn und alle weiteren Contributoren sein. Auch wenn die meisten Beiträge hier von mir stammen, war Archivalia von Anfang an nicht nur von der Konzeption her, sondern auch de facto ein GEMEINSCHAFTSBLOG. Andere Beiträger brachten Themen ein, die ich überging, mitunter auch Meinungen, die mir nicht gefielen. Es gab bei den Beiträgen nie Zensur durch mich - wer die einseitige Berichterstattung in Archivalia beklagt, darf gern mit sachlichen Beiträgen versuchen, eine bessere Balance herzustellen.

Thomas Wolf hat sich am Anfang vor allem der Wahrnehmung des Archivwesens zugewandt, auch dem Verhältnis von Archiven und Kunst. Eine besondere Bereicherung stellten seine Foto-Rätsel und Bildstrecken dar. Aus seiner kleinen Serie Archivbilder habe ich den Beitrag vom 4. Oktober 2010 mit Fotos Dresdener Archive ausgewählt.

http://archiv.twoday.net/stories/8376125/

Alle Türchen: #bestof

***

Sächsisches Hauptstaatsarchiv

Magazinanbau

Archiv mit Ecken und Kanten

Mythos Palace - Stadtarchiv Dresden

Noch ein Archiv mit Ecken und Kanten

MDR, Landesstudio Sachsen, Archiv Servive

Sächsische Archivlöwen

KlausGraf - am Sonntag, 1. Dezember 2013, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Worum geht es im Kern bei der Debatte in den Kommentaren zu:

http://archiv.twoday.net/stories/565869308/ ?

Zu den Kontrahenten:

http://archiv.twoday.net/search?q=bongartz

http://archiv.twoday.net/search?q=dammann

Bei der Untersuchung von plagiierten Diskussionen nach Aufdeckung des Guttenberg-Plagiats wurden bei den Hochschulen wiederholt die im Zuge der Umsetzung einer DFG-Empfehlung errichteten Kommissionen und Ombudsleute für gute wissenschaftliche Praxis herangezogen. RA Bongartz, Mitarbeiter des Blogs Causaschavan, sieht dieses Vorgehen als bedenklich an und setzt stattdessen auf die gesetzlich vorgesehene Aufklärung durch die für den Entzug des Doktorgrads jeweils zuständigen Stellen, während Dr. Dammann, pensionierter Soziologe und Archivalia-Kommentator, in ihnen offenkundig wichtige Werkzeuge sieht, der Autonomie der Hochschule Rechnung zu tragen.

Ich habe meinem Amazon-Wunschzettel das Buch von Nadine Schiffers 2012 hinzugefügt und wäre dankbar, wenn mir ein vermögender zufriedener Archivalia-Leser das Buch SCHENKT.

http://www.amazon.de/registry/wishlist/3OZK3M72ER06U/ref=cm_wl_act_vv?_encoding=UTF8&reveal=&visitor-view=1

Inhalt:

http://d-nb.info/1016524439/04

Kurze Besprechung

http://www.transparency.de/Schiffers-Nadine-Ombudsmann.2253.0.html

Schon jetzt möchte ich aus den mir bekannten Angaben ableiten: Diese Kommissionen agieren nicht im rechtsfreien Raum, da sie in Grundrechte von Betroffenen eingreifen können. Es wäre naiv, sie nur als Mittel zur Verwirklichung von Hochschulautonomie zu sehen.

Solche Kommissionen sind wie jede "Selbstkontrolle" prinzipiell bedenklich, zumal sie - primär zur internen Streitschlichtung bestimmt - Kritik gern unter den Teppich kehren. Vor der (nicht zu erwartenden) Einführung einer Popular-, Verbands- oder analogen Klagemöglichkeit (z.B. durch einen vertreter des öffentlichen Interesses) besteht keine Möglichkeit, auch die krassesten Fehlentscheidungen solcher Gremien, wenn sie von einer Beanstandung absehen, einer gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Gleiches gilt auch für die Arbeit der für die Entziehung von Doktorgraden zuständigen Stellen: Lassen sie einen Plagiator entwischen, ist die einzige Sanktion, die bleibt, die öffentliche Anprangerung und Ächtung der Person. Soweit es um Fakten geht, können entsprechende Vorwürfe im äußerungsrechtlichen Zivilverfahren, wenn der Verletzte denn eines anstrengt, geprüft werden.

Der Appell von RA Bongartz "Lasst einfach die zuständigen Behörden ihre Arbeit tun"

http://archiv.twoday.net/stories/534900931/#534901439

ist daher naiv, da er nicht berücksichtigt, dass die zuständigen Behörden "straflos" (d.h. ohne eine gerichtliche Überprüfung fürchten zu müssen) "durch die Finger sehen können" (wie man es im 16. Jahrhundert ausgedrückt hätte). Arbeits- oder dienstrechtliche Sanktionen können de facto ausgeschlossen werden, wenn es um eklatante Fehlentscheidungen von Hochschulbediensteten in Verfahren um die Aberkennung des Doktorgrads geht. Niemand, der an der Hochschule einen Plagiator entwischen lässt, hat wirklich etwas zu befürchten.

Das "zweisträngige Verfahren" (Dr. Dammann), das, wie RA Bongartz zutreffend betont, nicht "rechtsförmig" ist, hat ebenso wie die von RA Bongartz perhorreszierte Einschaltung externer Gutachter, den unbestreitbaren Vorteil, dass mehrere Augen mehr sehen als zwei.

Geht es um abstrakte Grundsätze von Transparenz, so sind externe, nicht befangene und sachkundige Gutachter immer internen befangenen Akteuren vorzuziehen.

Nur am Rande möchte ich bemerken, dass auch das deutsche Justizsystem, das noch den unbedeutendsten Amtsrichter des AG Neuss mit der Macht eines Halbgotts ausstattet, der sich ungestraft über Grundrechte hinwegsetzen darf, keinerlei Gewähr für Fairness im Bereich des Gutachtenwesens bietet. Dies sollte der Fall Mollath jüngst hinreichend einsichtig gemacht haben. Der kindliche Glaube von RA Bongartz an das ordentliche Funktionieren behördlicher und gerichtlicher Verfahren ist eine durchsichtige Standes-Ideologie.

Die Kampfhähne beziehen sich auf ein Urteil des VG Berlin

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE100062796&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10

Vergeblich wehrte sich eine Frau gegen die Entziehung des Doktorgrads, weil sie in dreister Weise aus einer fremden Diplomarbeit in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben hatte.

Anders als manche dummen Einführungen in das wissenschaftliche Arbeiten behaupten sind Diplomarbeiten und andere Abschlussarbeiten sehr wohl zitierfähig. Wenn sie einen substantiellen Beitrag zur eigenen Arbeit leisten müssen sie ebenso wie gedruckte Quellen zitiert werden. Das sagt das Gericht zwar nicht explizit, das kann man aber den Ausführungen gesichert entnehmen.

Zum Ehren-Codex-Verfahren führte das Gericht aus:

"Insbesondere ist der Auffassung der Klägerin nicht zu folgen, die Ehrenkodex-Satzung stelle eine selbstbindende Verwaltungsvorschrift der Beklagten dar, die sie sich im Rahmen des ihr nach § 34 Abs. 7 eingeräumten Ermessens gegeben habe. Ein Hinweis darauf lässt sich weder der Vorschrift des § 34 Abs. 7 BerlHG noch der Ehrenkodex-Satzung entnehmen. In dieser Satzung fehlt vielmehr jeder konkrete Bezug auf § 34 Abs. 7 BerlHG. Der Entzug akademischer Grade ist - wie oben bereits ausgeführt - lediglich beispielhaft als eine der bei wissenschaftlichem Fehlverhalten zu prüfenden Konsequenzen erwähnt. Hinzu kommt, dass das Ziel der Untersuchung nach der Ehrenkodex-Satzung die Feststellung eines Tatbestandes wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist, während die Entziehung eines akademischen Grades nach § 34 Abs. 7 BerlHG voraussetzt, dass der akademische Grad „durch Täuschung erworben worden ist“ oder „dass wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen haben“. Das Verfahren nach der Ehrenkodex-Satzung war nicht dazu bestimmt, den Entziehungstatbestand festzustellen, auch wenn dies - wie im vorliegenden Fall - im Ergebnis darauf hinauslaufen kann. Von daher sind die im Ehrenkodex-Verfahren durchzuführenden Anhörungen des Betroffenen auch nicht unter Inaussichtstellung einer beabsichtigten bzw. erwogenen Entziehung des Doktorgrades durchzuführen. Die mit der Entziehung des Doktorgrades befassten Organe der Hochschule haben den Sachverhalt für den Entziehungstatbestand eigenständig und unter Wahrung des Anhörungsrechts des Betroffenen zu ermitteln. Ob die von der Klägerin gerügten Verfahrensunzulänglichkeiten im Ehrenkodex-Verfahren überhaupt als Verfahrensfehler zu bezeichnen wären oder ob hier andere Maßstäbe als in einem auf Erlass eines belastenden Verwaltungsaktes gerichteten Verwaltungsverfahren anzulegen sind, kann somit dahinstehen."

Dr. Dammann hat Recht, wenn er daraus implizit ableitet, dass das VG Berlin darauf verzichtet hat, das Ehrencodex-Verfahren als verfassungs- oder rechtswidrig zu geißeln. Das war aber, so ist ihm entgegenzuhalten, auch keineswegs die Aufgabe des Gerichts. Es lässt im letzten zitierten Satz gelinde Zweifel an der Rechtsförmigkeit des Ehrencodex-Verfahrens erkennen, äußert sich in diesem "obiter dictum" aber nicht grundsätzlich zur Rechtsqualität eines solchen Verfahrens (siehe dazu das zitierte Inhaltsverzeichnis der Arbeit von Schiffers).

Man mag bezweifeln, ob der Ausspruch einer Kommission für gute wissenschaftliche Praxis (es gibt dafür die hübsche Abkürzung Guppy-Kommission

http://archiv.twoday.net/stories/516216126/#516216160 ) einen Verwaltungsakt darstellt. Keinen Zweifel habe ich, dass ein aufgrund einer öffentlichrechtlichen Satzung eingerichtetes Verfahren den Grundsätzen des öffentlichen Rechts und den von der Rechtsprechung aus Art. 20 GG abgeleiteten Prinzipien genügen muss. Die Kommissionen agieren keineswegs im rechtsfreien Raum, wie oben bereits betont.

Soweit die universitären Satzungen keine unwirksamen Bestimmungen enthalten (eine diesbezügliche Kontrolle steht noch aus) scheint es mir legal, Verfahren nach diesen Satzungen durchzuführen, wenn die Rechte der Betroffenen gewahrt werden. Anders als Dr. Dammann uns weismachen will, hat das VG Berlin aber die Existenz eines solchen Verfahrens keineswegs "abgesegnet". Es hat - da ist RA Bongartz zu 100 % rechtzugeben - festgestellt, dass dem Ergebnis eines solchen Verfahrens keineswegs eine rechtliche Bindungswirkung zukommt. das Gericht macht deutlich, dass im konkreten fall die Verfahren unterschiedliche Zielrichtungen hatte.

Wenn ich nichts überlesen habe, behauptet RA Bongartz nicht, dass zweisträngige Verfahren, also Verfahren, bei denen Kommission und für den Promotionsentzug zuständige Stelle nacheinander oder parallel den gleichen Sachverhalt behandeln, in jedem Fall illegal sind. Er warnt aber nicht ohne Grund vor den Gefahren eines solchen Vorgehens.

Für einen Wissenschaftssoziologen höchst bedenklich übersieht Dr. Dammann hingegen bei der Berufung auf die Hochschulautonomie den Ideologie-Gehalt des Komplexes "Universitäres Gremium sichert gute wissenschaftliche Praxis".

Dass Betroffene wie Staatssekretär Eumann nicht gegen unsägliche Kommissionsentscheidungen juristisch vorgehen, sondern die Entscheidung des Entzugs-Gremiums abwarten, ändert nichts daran, dass Recht und Gesetz von solchen Kommissionen nicht mit Füßen getreten werden dürfen.

Während die unglaublich naiven Vroniplagger sich ihren Kindheitsglauben bewahrt haben, es könnte in diesem Zusammenhang so etwas wie "Wahrheit" geben, muss man Verfahren grundsätzlich pragmatischer betrachten. Es darf nur an Luhmann erinnert werden:

https://de.wikipedia.org/wiki/Legitimation_durch_Verfahren

Immer wieder betont das Bundesverfassungsgericht, dass Grundrechtsschutz weitgehend durch die Gestaltung von Verfahren zu bewirken sei.

https://www.google.de/search?q=Grundrechtsschutz+weitgehend+auch+durch+die+Gestaltung+von+Verfahren

(Grundrecht meint dabei eben nicht nur das Abwehrrecht der Betroffenen!)

Solange aber die Öffentlichkeit nicht als entscheidender Partner bei Verfahrengestaltungen, bei denen es um wissenschaftliches Fehlverhalten oder Plagiate geht, einbezogen wird, wird es an der nötigen Akzeptanz fehlen. Weder das Insistieren von RA Bongartz auf einem rechtsförmlichen Verwaltungsverfahren noch Dr. Dammanns Lob eines zweisträngigen Verfahrens und der universitären Kommissionen sind in dieser Hinsicht sonderlich zukunftsweisend.

http://archiv.twoday.net/stories/565869308/ ?

Zu den Kontrahenten:

http://archiv.twoday.net/search?q=bongartz

http://archiv.twoday.net/search?q=dammann

Bei der Untersuchung von plagiierten Diskussionen nach Aufdeckung des Guttenberg-Plagiats wurden bei den Hochschulen wiederholt die im Zuge der Umsetzung einer DFG-Empfehlung errichteten Kommissionen und Ombudsleute für gute wissenschaftliche Praxis herangezogen. RA Bongartz, Mitarbeiter des Blogs Causaschavan, sieht dieses Vorgehen als bedenklich an und setzt stattdessen auf die gesetzlich vorgesehene Aufklärung durch die für den Entzug des Doktorgrads jeweils zuständigen Stellen, während Dr. Dammann, pensionierter Soziologe und Archivalia-Kommentator, in ihnen offenkundig wichtige Werkzeuge sieht, der Autonomie der Hochschule Rechnung zu tragen.

Ich habe meinem Amazon-Wunschzettel das Buch von Nadine Schiffers 2012 hinzugefügt und wäre dankbar, wenn mir ein vermögender zufriedener Archivalia-Leser das Buch SCHENKT.

http://www.amazon.de/registry/wishlist/3OZK3M72ER06U/ref=cm_wl_act_vv?_encoding=UTF8&reveal=&visitor-view=1

Inhalt:

http://d-nb.info/1016524439/04

Kurze Besprechung

http://www.transparency.de/Schiffers-Nadine-Ombudsmann.2253.0.html

Schon jetzt möchte ich aus den mir bekannten Angaben ableiten: Diese Kommissionen agieren nicht im rechtsfreien Raum, da sie in Grundrechte von Betroffenen eingreifen können. Es wäre naiv, sie nur als Mittel zur Verwirklichung von Hochschulautonomie zu sehen.

Solche Kommissionen sind wie jede "Selbstkontrolle" prinzipiell bedenklich, zumal sie - primär zur internen Streitschlichtung bestimmt - Kritik gern unter den Teppich kehren. Vor der (nicht zu erwartenden) Einführung einer Popular-, Verbands- oder analogen Klagemöglichkeit (z.B. durch einen vertreter des öffentlichen Interesses) besteht keine Möglichkeit, auch die krassesten Fehlentscheidungen solcher Gremien, wenn sie von einer Beanstandung absehen, einer gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Gleiches gilt auch für die Arbeit der für die Entziehung von Doktorgraden zuständigen Stellen: Lassen sie einen Plagiator entwischen, ist die einzige Sanktion, die bleibt, die öffentliche Anprangerung und Ächtung der Person. Soweit es um Fakten geht, können entsprechende Vorwürfe im äußerungsrechtlichen Zivilverfahren, wenn der Verletzte denn eines anstrengt, geprüft werden.

Der Appell von RA Bongartz "Lasst einfach die zuständigen Behörden ihre Arbeit tun"

http://archiv.twoday.net/stories/534900931/#534901439

ist daher naiv, da er nicht berücksichtigt, dass die zuständigen Behörden "straflos" (d.h. ohne eine gerichtliche Überprüfung fürchten zu müssen) "durch die Finger sehen können" (wie man es im 16. Jahrhundert ausgedrückt hätte). Arbeits- oder dienstrechtliche Sanktionen können de facto ausgeschlossen werden, wenn es um eklatante Fehlentscheidungen von Hochschulbediensteten in Verfahren um die Aberkennung des Doktorgrads geht. Niemand, der an der Hochschule einen Plagiator entwischen lässt, hat wirklich etwas zu befürchten.

Das "zweisträngige Verfahren" (Dr. Dammann), das, wie RA Bongartz zutreffend betont, nicht "rechtsförmig" ist, hat ebenso wie die von RA Bongartz perhorreszierte Einschaltung externer Gutachter, den unbestreitbaren Vorteil, dass mehrere Augen mehr sehen als zwei.

Geht es um abstrakte Grundsätze von Transparenz, so sind externe, nicht befangene und sachkundige Gutachter immer internen befangenen Akteuren vorzuziehen.

Nur am Rande möchte ich bemerken, dass auch das deutsche Justizsystem, das noch den unbedeutendsten Amtsrichter des AG Neuss mit der Macht eines Halbgotts ausstattet, der sich ungestraft über Grundrechte hinwegsetzen darf, keinerlei Gewähr für Fairness im Bereich des Gutachtenwesens bietet. Dies sollte der Fall Mollath jüngst hinreichend einsichtig gemacht haben. Der kindliche Glaube von RA Bongartz an das ordentliche Funktionieren behördlicher und gerichtlicher Verfahren ist eine durchsichtige Standes-Ideologie.

Die Kampfhähne beziehen sich auf ein Urteil des VG Berlin

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE100062796&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10

Vergeblich wehrte sich eine Frau gegen die Entziehung des Doktorgrads, weil sie in dreister Weise aus einer fremden Diplomarbeit in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben hatte.

Anders als manche dummen Einführungen in das wissenschaftliche Arbeiten behaupten sind Diplomarbeiten und andere Abschlussarbeiten sehr wohl zitierfähig. Wenn sie einen substantiellen Beitrag zur eigenen Arbeit leisten müssen sie ebenso wie gedruckte Quellen zitiert werden. Das sagt das Gericht zwar nicht explizit, das kann man aber den Ausführungen gesichert entnehmen.

Zum Ehren-Codex-Verfahren führte das Gericht aus:

"Insbesondere ist der Auffassung der Klägerin nicht zu folgen, die Ehrenkodex-Satzung stelle eine selbstbindende Verwaltungsvorschrift der Beklagten dar, die sie sich im Rahmen des ihr nach § 34 Abs. 7 eingeräumten Ermessens gegeben habe. Ein Hinweis darauf lässt sich weder der Vorschrift des § 34 Abs. 7 BerlHG noch der Ehrenkodex-Satzung entnehmen. In dieser Satzung fehlt vielmehr jeder konkrete Bezug auf § 34 Abs. 7 BerlHG. Der Entzug akademischer Grade ist - wie oben bereits ausgeführt - lediglich beispielhaft als eine der bei wissenschaftlichem Fehlverhalten zu prüfenden Konsequenzen erwähnt. Hinzu kommt, dass das Ziel der Untersuchung nach der Ehrenkodex-Satzung die Feststellung eines Tatbestandes wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist, während die Entziehung eines akademischen Grades nach § 34 Abs. 7 BerlHG voraussetzt, dass der akademische Grad „durch Täuschung erworben worden ist“ oder „dass wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen haben“. Das Verfahren nach der Ehrenkodex-Satzung war nicht dazu bestimmt, den Entziehungstatbestand festzustellen, auch wenn dies - wie im vorliegenden Fall - im Ergebnis darauf hinauslaufen kann. Von daher sind die im Ehrenkodex-Verfahren durchzuführenden Anhörungen des Betroffenen auch nicht unter Inaussichtstellung einer beabsichtigten bzw. erwogenen Entziehung des Doktorgrades durchzuführen. Die mit der Entziehung des Doktorgrades befassten Organe der Hochschule haben den Sachverhalt für den Entziehungstatbestand eigenständig und unter Wahrung des Anhörungsrechts des Betroffenen zu ermitteln. Ob die von der Klägerin gerügten Verfahrensunzulänglichkeiten im Ehrenkodex-Verfahren überhaupt als Verfahrensfehler zu bezeichnen wären oder ob hier andere Maßstäbe als in einem auf Erlass eines belastenden Verwaltungsaktes gerichteten Verwaltungsverfahren anzulegen sind, kann somit dahinstehen."

Dr. Dammann hat Recht, wenn er daraus implizit ableitet, dass das VG Berlin darauf verzichtet hat, das Ehrencodex-Verfahren als verfassungs- oder rechtswidrig zu geißeln. Das war aber, so ist ihm entgegenzuhalten, auch keineswegs die Aufgabe des Gerichts. Es lässt im letzten zitierten Satz gelinde Zweifel an der Rechtsförmigkeit des Ehrencodex-Verfahrens erkennen, äußert sich in diesem "obiter dictum" aber nicht grundsätzlich zur Rechtsqualität eines solchen Verfahrens (siehe dazu das zitierte Inhaltsverzeichnis der Arbeit von Schiffers).

Man mag bezweifeln, ob der Ausspruch einer Kommission für gute wissenschaftliche Praxis (es gibt dafür die hübsche Abkürzung Guppy-Kommission

http://archiv.twoday.net/stories/516216126/#516216160 ) einen Verwaltungsakt darstellt. Keinen Zweifel habe ich, dass ein aufgrund einer öffentlichrechtlichen Satzung eingerichtetes Verfahren den Grundsätzen des öffentlichen Rechts und den von der Rechtsprechung aus Art. 20 GG abgeleiteten Prinzipien genügen muss. Die Kommissionen agieren keineswegs im rechtsfreien Raum, wie oben bereits betont.