http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/index.php

Über 2000 Pergamenturkunden aus dem Orsini-Archiv, Auflösung ist allerdings unzureichend.

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2010/03/01/archivio-storico-capitolino-documenti-digitalizzati/

Über 2000 Pergamenturkunden aus dem Orsini-Archiv, Auflösung ist allerdings unzureichend.

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2010/03/01/archivio-storico-capitolino-documenti-digitalizzati/

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 17:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus der Sicht des US-Rechts:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542124

Via

http://illicit-cultural-property.blogspot.com/2010/03/chen-on-fiduciary-duty-and-deaccession.html

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542124

Via

http://illicit-cultural-property.blogspot.com/2010/03/chen-on-fiduciary-duty-and-deaccession.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 16:57 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 16:52 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/documents

Siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=europeana

Siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=europeana

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 16:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 15:31 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:angriffe-und-kritik-auf-google-mit-gebruell/50083557.html

http://www.fischmarkt.de/2010/03/es_geht_um_mehr_als_nur_um_google.html

http://www.fischmarkt.de/2010/03/es_geht_um_mehr_als_nur_um_google.html

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 15:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eingesandt

Vom Fortgang des Archivars

Der Beruf des Archivars hat in den letzten fünf Jahren einen entscheidenden Wandel vollzogen. War er bisher ein Bewahrer von Quellen und Tradition, ist er nun ein Manager von Dateien und Aktenkassierer. War er früher geschichts-, ist er heute nur karrierebewusst und entwickelt sich zum Techniker, dessen Hauptaugenmerk Schnittstellen und Datenbanken gilt. Unterzog er sich früher der mühevollen Aufgabe des Aktenaussonderns und Bewertens vor Ort, bewertet er heute nach. D.h. was seine Vorgänger wohl überlegt und begründet ins Haus geholt hatten, wird nun kassiert. Die Nachbewertungskriterien sind dabei statistischer und nicht mehr inhaltlicher Natur, also der Materie nicht angemessen und unwissenschaftlich. Nicht die Dokumentation der politischen und gesellschaftlichen Prozesse innerhalb des Zuständigkeitsbereichs, sondern die Schaffung von Lagerkapazität ist das Ziel. Diese Tätigkeit wird dazu mit Nachbewertungsdiskursen verkleidet, die vor allem der Rechtfertigung des Berufsstandes dienen. Die Erschließung des Aktenmaterials muss hintanstehen oder wird an Hilfskräfte outgesourced. Die früher übliche Auswertung der Quellen, das sog. Forschen, unterbleibt. Auf diese Weise schwinden die Geschichtskenntnisse des Archivars. Bewertungskriterien entbehren der wissenschaftlichen Begründung. Bewertung durch den Archivar wird im digitalen Zeitalter dann endgültig überflüssig (werden), da einzelne Vorgänge oder Akten nicht mehr vorliegen bzw. erst rekonstruiert werden müssten. Objekte des „Archivierens“ werden Datenbanken sein.

Es ist nicht mehr nachvollziehbar, dass für den Eintritt in den höheren Archivdienst ein Studium Voraussetzung ist. Die Promotion ist selbstredend komplett obsolet. Auch die sog. Archivpädagogik und die Funktion als Dienstleister im regionalen Ausstellungswesen erfordern kein Geschichts- oder archivwissenschaftliches Studium. Problembewusstsein für diese mit hohem Qualitätsverlust verbundene Entwicklung scheint weder in den deutschen Archivverwaltungen noch in der Archivschule vorhanden zu sein.

Ernst Haft

Vom Fortgang des Archivars

Der Beruf des Archivars hat in den letzten fünf Jahren einen entscheidenden Wandel vollzogen. War er bisher ein Bewahrer von Quellen und Tradition, ist er nun ein Manager von Dateien und Aktenkassierer. War er früher geschichts-, ist er heute nur karrierebewusst und entwickelt sich zum Techniker, dessen Hauptaugenmerk Schnittstellen und Datenbanken gilt. Unterzog er sich früher der mühevollen Aufgabe des Aktenaussonderns und Bewertens vor Ort, bewertet er heute nach. D.h. was seine Vorgänger wohl überlegt und begründet ins Haus geholt hatten, wird nun kassiert. Die Nachbewertungskriterien sind dabei statistischer und nicht mehr inhaltlicher Natur, also der Materie nicht angemessen und unwissenschaftlich. Nicht die Dokumentation der politischen und gesellschaftlichen Prozesse innerhalb des Zuständigkeitsbereichs, sondern die Schaffung von Lagerkapazität ist das Ziel. Diese Tätigkeit wird dazu mit Nachbewertungsdiskursen verkleidet, die vor allem der Rechtfertigung des Berufsstandes dienen. Die Erschließung des Aktenmaterials muss hintanstehen oder wird an Hilfskräfte outgesourced. Die früher übliche Auswertung der Quellen, das sog. Forschen, unterbleibt. Auf diese Weise schwinden die Geschichtskenntnisse des Archivars. Bewertungskriterien entbehren der wissenschaftlichen Begründung. Bewertung durch den Archivar wird im digitalen Zeitalter dann endgültig überflüssig (werden), da einzelne Vorgänge oder Akten nicht mehr vorliegen bzw. erst rekonstruiert werden müssten. Objekte des „Archivierens“ werden Datenbanken sein.

Es ist nicht mehr nachvollziehbar, dass für den Eintritt in den höheren Archivdienst ein Studium Voraussetzung ist. Die Promotion ist selbstredend komplett obsolet. Auch die sog. Archivpädagogik und die Funktion als Dienstleister im regionalen Ausstellungswesen erfordern kein Geschichts- oder archivwissenschaftliches Studium. Problembewusstsein für diese mit hohem Qualitätsverlust verbundene Entwicklung scheint weder in den deutschen Archivverwaltungen noch in der Archivschule vorhanden zu sein.

Ernst Haft

Nachtrag von Anfang Februar: 40 Regelmeter durchnässte Archivalien im ostwestfälischen Blomberg. Das Klo im Keller wirkte wie ein Überlauf, sonst wäre es noch schlimmer gekommen.

http://www.lz-online.de/lokales/kreis_lippe/3364897_Land_unter_in_Blombergs_Gedaechtnis.html

http://www.lz-online.de/aktuelles/top_news/3365998_Erste_Hilfe_fuer_die_nassen_Akten.html

http://www.lz-online.de/lokales/kreis_lippe/3364897_Land_unter_in_Blombergs_Gedaechtnis.html

http://www.lz-online.de/aktuelles/top_news/3365998_Erste_Hilfe_fuer_die_nassen_Akten.html

Dietmar Bartz - am Donnerstag, 4. März 2010, 14:01 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Redebeitrag von Frank Möller zur Veranstaltung „Schutt und Schande“, 3.3.2010.

Link zum Redetext (PDF)

Zur Veranstaltung s. http://archiv.twoday.net/stories/6210217/

Weiterer Möller-Text zum Thema: http://archiv.twoday.net/stories/6210225/

Link zum Redetext (PDF)

Zur Veranstaltung s. http://archiv.twoday.net/stories/6210217/

Weiterer Möller-Text zum Thema: http://archiv.twoday.net/stories/6210225/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. März 2010, 13:47 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(Quelle: THW)

"Am heutigen Mittwoch jährt sich der Einsturz des Kölner Stadtarchivs zum ersten Mal. Über 2.500 THW-Kräfte aus mehr als 100 THW-Ortsverbänden unterstützten die Feuerwehren und Sanitätsdienste an der Unglücksstelle.

Am 3. März 2009 war das siebenstöckige Gebäude in sich zusammengestürzt und hatte einen 25 Meter tiefen Krater hinterlassen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben und 30 Regalkilometer mit wertvollem Kulturgut wurden verschüttet.

Durchschnittlich 100 THW-Kräfte pro Schicht stellten damals die Beleuchtung und die Stromversorgung am Einsatzort sicher. Mit dem Einsatzstellen-Sicherungssystem (ESS) überwachten die THW-Helferinnen und Helfer Bewegungen in einsturzgefährdeten Gebäudeteilen. Das THW stützte die Gebäudeteile ab und sicherte dadurch viele Wertgegenstände der Anwohner."

Quelle: THW, Einsatzmeldungen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. März 2010, 13:18 - Rubrik: Kommunalarchive

Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. März 2010, 12:18 - Rubrik: Archivrecht

Manfred Zach verarbeitet "in seinem Schlüsselroman 'Monrepos oder die Kälte der Macht' [...] seine Erfahrungen in der Stuttgarter Regierungszentrale unter den Ministerpräsidenten Filbinger und Späth". ( http://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Zach )

Zitat:

"Nächstes Mal versetze ich Sie ins Archiv. Auch das war ein Spechtscher Wunschtraum:" [Anmerkung: Späth tritt originellerweise als Specht auf] "widerborstige Beamte im Handumdrehen versetzen zu können. Ins Archiv zum Beispiel. Archive galten ihm als Inbegriff der Nutzlosigkeit. Lauter totes gestapeltes Wissen. Und bleiche, spitznasige Gesellen, die den Muff verwalteten, mit Ärmelschonern und gebeugtem Nacken. Archive kamen gleich nach Friedhöfen. Jemanden dorthin strafzuversetzen, hieß in Spechts Verständnis, ihn legal umzubringen. Er drohte es so oft an, dass ihm der Chef der Archivverwaltung eines Tages einen langen, empörten Brief schrieb. Da er ihn auch an die Öffentlichkeit lancierte, machte Specht eilends einen Rückzieher und versicherte dem Gekränkten, dass er seine Arbeit für außerordentlich verdienstvoll halte. Dann erzählte er es den Journalisten und amüsierte sich könglich." (Manfred Zach. Monrepos oder die Kälte der Macht. Sonderausgabe Tübingen 2001 bei Klöpfer und Meyer. S. 182)

Zitat:

"Nächstes Mal versetze ich Sie ins Archiv. Auch das war ein Spechtscher Wunschtraum:" [Anmerkung: Späth tritt originellerweise als Specht auf] "widerborstige Beamte im Handumdrehen versetzen zu können. Ins Archiv zum Beispiel. Archive galten ihm als Inbegriff der Nutzlosigkeit. Lauter totes gestapeltes Wissen. Und bleiche, spitznasige Gesellen, die den Muff verwalteten, mit Ärmelschonern und gebeugtem Nacken. Archive kamen gleich nach Friedhöfen. Jemanden dorthin strafzuversetzen, hieß in Spechts Verständnis, ihn legal umzubringen. Er drohte es so oft an, dass ihm der Chef der Archivverwaltung eines Tages einen langen, empörten Brief schrieb. Da er ihn auch an die Öffentlichkeit lancierte, machte Specht eilends einen Rückzieher und versicherte dem Gekränkten, dass er seine Arbeit für außerordentlich verdienstvoll halte. Dann erzählte er es den Journalisten und amüsierte sich könglich." (Manfred Zach. Monrepos oder die Kälte der Macht. Sonderausgabe Tübingen 2001 bei Klöpfer und Meyer. S. 182)

Angela Ullmann - am Donnerstag, 4. März 2010, 08:18 - Rubrik: Wahrnehmung

Ein Beitrag von Jörg Biesler für WDR 3 Resonanzen am 3.3.2010: "Ein Jahr ist es nun her, dass das Gebäude des Kölner Stadtarchivs wie aus dem Nichts in sich zusammenbrach. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, tausende von wertvollen historischen Dokumenten wurden im Schutt begraben, die Restaurierungsarbeiten für mühsam geborgene Akten werden noch Jahrzehnte dauern."

Quelle: Link zur Sendungsseite

Quelle: Link zur Sendungsseite

Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. März 2010, 07:16 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Lebenswerk des Bildhauers Erwin Heerich hat ein eigenes Archiv bekommen. Das Archiv ist auf der Raketenstation bei Neuss untergebracht. Es umfasst Arbeiten auf Papier sowie Skupturen und Modelle des Künstlers. Heerich war Schüler Ewald Matarés an der Düsseldorfer Kunstakademie. Seine Plastiken arbeiten stark mit geometrischen Formen. Für die Insel Hombroich hat er Skulpturen und Pavillons entworfen. Erwin Heerich starb 2004."

Quelle: WDR 3, Kulturnachrichten, 3.3.2010

Link zum Wikipedia-Artikel

Link zum einem Videobeitrag von eiskeller.tv auf Facebook

Quelle: WDR 3, Kulturnachrichten, 3.3.2010

Link zum Wikipedia-Artikel

Link zum einem Videobeitrag von eiskeller.tv auf Facebook

Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. März 2010, 07:14 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Anlässlich des Sachstandsberichtes zum Einsturz des Kölner Historischen Stadtarchivs im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien erklären der kultur- und medienpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wolfgang Börnsen (Bönstrup) MdB und die zuständige Berichterstatterin Prof. Monika Grütters MdB:

Auch der Bund ist aufgefordert, sich finanziell am Wiederaufbau des Kölner Stadtarchives zu beteiligen. Bisher gibt es bereits eine Unterstützung seitens der Bundesregierung mit Personal und Beratung durch Bundeseinrichtungen, wie zum Beispiel durch das Bundesarchiv.

Mit der Gründung einer Stiftung bürgerlichen Rechts hat die Stadt Köln eine hilfreiche Initiative ergriffen. Die Stadt selber ist mit fünf Millionen Euro beteiligt, das Land NRW hat eine Million zugesagt.

Fast 85 Prozent der Bestände sind geborgen, doch 10 Prozent lagern noch im Grundwasser. Bei mehr als 5 Prozent des wertvollen Schriftgutes muss mit einem Totalverlust gerechnet werden. Und auch was geborgen ist, ist noch nicht gerettet, denn kein Archivgut ist unversehrt.

Eine vollständige Restaurierung wird auf 6 300 Personenjahre gerechnet. Der bisher erfolgte Wiederaufbau des Historischen Archivs durch die sieben Projektgruppen verdient große Anerkennung. Den Gesamtschaden der Kölner Archivzerstörung beziffern Fachleute auf mindestens 350 Millionen Restaurierungskosten. Damit handelt es sich um einen der größten Kulturschäden unseres Landes im letzten Jahrzehnt. Deutschlands älteste Großstadt, so wurde befürchtet, habe ihr Gedächtnis verloren. Die Wiederherstellung des Kölner „Stadtgedächtnisses“ gehört zur staatlichen Gesamtverantwortung. "

Quelle: Pressemitteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 3.3.2010

Nachtrag, 04.03.2010:

Ausschuss für Kultur und Medien - 04.03.2010: Stadtarchiv Köln: 10 Prozent der Bestände lagern noch im Grundwasser

"Es gibt nichts, was nicht beschädigt wurde. Mit dieser Kurzformel fasste Professor Georg Quander, Kulturdezernent der Stadt Köln, seinen Teil des Berichts über die Lage ein Jahr nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln zusammen. Der Ausschuss für Kultur und Medien hatte ihn und Bettina Schmidt-Czaia, die Direktorin des Archivs, am Mittwochnachmittag eingeladen, um Informationen über die aktuelle Situation und die Perspektiven des Archivs zu erhalten.

Zwar seien 85 Prozent der Bestände geborgen, aber ”geborgen heißt noch nicht gerettet“, betonte Quander. Kein einzelnes Stück könne ohne vorherige aufwendige Restaurierung zugänglich gemacht werden. ”Das ist eine generationenübergreifende Aufgabe“, die über 30 Jahre dauern würde, wenn 200 Restauratoren gleichzeitig an der Rettung arbeiten würden, rechnete Quander vor. Immer noch lägen 10 Prozent der Bestände im Grundwasser, Experten gingen von einem Totalverlust von 5 Prozent der Bestände aus. Bisher geborgene Archivalien, führte Quander weiter aus, seien auf 19 ”Asylarchive verteilt“ worden. Als problematisch erweise sich in diesem Zusammenhang aber nun vor allem, einen Überblick über diese Bestände zu bekommen. ”Momentan können wir den Nachlassgebern die Frage nicht beantworten, was mit den Dokumenten geschehen ist, die sie uns überlassen haben.“ Derzeit sind nach seinen Ausführungen 90.000 Stücke mit einer speziellen Software identifiziert worden. Auch über die Kosten gab Quander einen Überblick: 153 Millionen Euro bringt die Stadt Köln von 2009 bis 2013 für ”einsturzbedingte Aufwendungen“ aus, davon entfallen 61 Millionen Euro auf die Rettung und Wiederherstellung der Archivalien. Um diesen enormen Finanzierungsaufwand zu sichern, wird eine ”Stiftung Stadtgedächtnis“ gegründet, an der sich neben Köln auch das Land Nordrhein-Westfalen und beide großen Kirchen beteiligen werden. Außerdem gebe es ”positive Signale“, dass sich auch der Bund an der Stiftung beteiligen wird, sagte Quander.

Bettina Schmidt-Czaia betonte: ”Um Schönheitsreparaturen geht es nicht, es geht schlicht um die Nutzbarkeit und Restaurierung der Archivalien.“ Neben den Schäden an den einzelnen Stücken erweise es sich vor allem als Problem, dass die Bestände ”ihren Kontext völlig verloren“ hätten. Es helfe einem Nutzer ja nicht, führte sie aus, einen Brief eines Politikers vor sich zu haben, wenn er nicht weiß, in welchem inhaltlichen Zusammenhang dieser geschrieben worden sei. Neben der Identifizierung der Stücke gehe es demnach vor allem um das Wiederherstellen der Kontexte, die Vorbereitung für die Restaurierung aber auch um die Digitalisierung, sagte sie. Zwar habe man auch vor dem Einsturz schon mit der Digitalisierung begonnen, doch sei es gewissermaßen eine Chance dieser Tragödie, dieses Projekt nun unter ganz anderen Vorzeichen voranzutreiben und zu intensivieren. Sie kündigte an, dass im Juli und August die letzten Exemplare aus dem Grundwasser geborgen werden sollen, nachdem an der Einsturzstelle eine Bergbaugrube mit den entsprechenden Sicherungsvorkehrungen errichtet worden sei."

Quelle: Bundestag, Pressemitteilung 4.3.2010

Nachtrag 05.03.2010:

"Bund bewilligt eine Million Euro für Stadtarchiv Köln

Kulturstaatsminister Bernd Neumann teilte am (heutigen) Freitag in Berlin mit, dass sich der Bund an der „Stiftung Historisches Archiv der Stadt Köln“ beteiligen wird. Dafür werden aus dem Kulturhaushalt des Bundes eine Million Euro zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich ebenfalls in dieser Woche bereit erklärt, sich mit eine Million Euro an der Stiftung zu beteiligen.

Kulturstaatsminister Bernd Neumann erklärte: "Ich freue mich, dass es nach dem heutigen Beschluss des Haushaltsausschusses möglich geworden ist, dass sich der Bund mit einer Million Euro an der geplanten Stiftung für den Wiederaufbau des historischen Archivs beteiligt und damit einen Beitrag leisten kann, die Restaurierung und Wiederherstellung von wertvollem Archivgut voranzubringen. Ohnehin haben viele Einrichtungen meines Hauses – zum Beispiel das Bundesarchiv, die Anna Amalia Bibliothek, die Stiftung Deutsche Kinemathek oder das Deutsche Literaturarchiv - schon bislang personelle Unterstützung bei der Bergung und vorläufigen Sicherung von Archivalien geleistet."

Zweck der juristisch selbstständigen Stiftung privaten Rechts "Stiftung Historisches Archiv der Stadt Köln" ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere der Erhalt bzw. die Instandsetzung der Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln, die beim Einsturz des Gebäudes am 3. März 2009 beschädigt wurden, sowie deren Bestandszusammenführung, Digitalisierung und Erforschung.

Quelle: PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG PRESSEMITTEILUNG NR.: 64 v. 5.3.2010

Auch der Bund ist aufgefordert, sich finanziell am Wiederaufbau des Kölner Stadtarchives zu beteiligen. Bisher gibt es bereits eine Unterstützung seitens der Bundesregierung mit Personal und Beratung durch Bundeseinrichtungen, wie zum Beispiel durch das Bundesarchiv.

Mit der Gründung einer Stiftung bürgerlichen Rechts hat die Stadt Köln eine hilfreiche Initiative ergriffen. Die Stadt selber ist mit fünf Millionen Euro beteiligt, das Land NRW hat eine Million zugesagt.

Fast 85 Prozent der Bestände sind geborgen, doch 10 Prozent lagern noch im Grundwasser. Bei mehr als 5 Prozent des wertvollen Schriftgutes muss mit einem Totalverlust gerechnet werden. Und auch was geborgen ist, ist noch nicht gerettet, denn kein Archivgut ist unversehrt.

Eine vollständige Restaurierung wird auf 6 300 Personenjahre gerechnet. Der bisher erfolgte Wiederaufbau des Historischen Archivs durch die sieben Projektgruppen verdient große Anerkennung. Den Gesamtschaden der Kölner Archivzerstörung beziffern Fachleute auf mindestens 350 Millionen Restaurierungskosten. Damit handelt es sich um einen der größten Kulturschäden unseres Landes im letzten Jahrzehnt. Deutschlands älteste Großstadt, so wurde befürchtet, habe ihr Gedächtnis verloren. Die Wiederherstellung des Kölner „Stadtgedächtnisses“ gehört zur staatlichen Gesamtverantwortung. "

Quelle: Pressemitteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 3.3.2010

Nachtrag, 04.03.2010:

Ausschuss für Kultur und Medien - 04.03.2010: Stadtarchiv Köln: 10 Prozent der Bestände lagern noch im Grundwasser

"Es gibt nichts, was nicht beschädigt wurde. Mit dieser Kurzformel fasste Professor Georg Quander, Kulturdezernent der Stadt Köln, seinen Teil des Berichts über die Lage ein Jahr nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln zusammen. Der Ausschuss für Kultur und Medien hatte ihn und Bettina Schmidt-Czaia, die Direktorin des Archivs, am Mittwochnachmittag eingeladen, um Informationen über die aktuelle Situation und die Perspektiven des Archivs zu erhalten.

Zwar seien 85 Prozent der Bestände geborgen, aber ”geborgen heißt noch nicht gerettet“, betonte Quander. Kein einzelnes Stück könne ohne vorherige aufwendige Restaurierung zugänglich gemacht werden. ”Das ist eine generationenübergreifende Aufgabe“, die über 30 Jahre dauern würde, wenn 200 Restauratoren gleichzeitig an der Rettung arbeiten würden, rechnete Quander vor. Immer noch lägen 10 Prozent der Bestände im Grundwasser, Experten gingen von einem Totalverlust von 5 Prozent der Bestände aus. Bisher geborgene Archivalien, führte Quander weiter aus, seien auf 19 ”Asylarchive verteilt“ worden. Als problematisch erweise sich in diesem Zusammenhang aber nun vor allem, einen Überblick über diese Bestände zu bekommen. ”Momentan können wir den Nachlassgebern die Frage nicht beantworten, was mit den Dokumenten geschehen ist, die sie uns überlassen haben.“ Derzeit sind nach seinen Ausführungen 90.000 Stücke mit einer speziellen Software identifiziert worden. Auch über die Kosten gab Quander einen Überblick: 153 Millionen Euro bringt die Stadt Köln von 2009 bis 2013 für ”einsturzbedingte Aufwendungen“ aus, davon entfallen 61 Millionen Euro auf die Rettung und Wiederherstellung der Archivalien. Um diesen enormen Finanzierungsaufwand zu sichern, wird eine ”Stiftung Stadtgedächtnis“ gegründet, an der sich neben Köln auch das Land Nordrhein-Westfalen und beide großen Kirchen beteiligen werden. Außerdem gebe es ”positive Signale“, dass sich auch der Bund an der Stiftung beteiligen wird, sagte Quander.

Bettina Schmidt-Czaia betonte: ”Um Schönheitsreparaturen geht es nicht, es geht schlicht um die Nutzbarkeit und Restaurierung der Archivalien.“ Neben den Schäden an den einzelnen Stücken erweise es sich vor allem als Problem, dass die Bestände ”ihren Kontext völlig verloren“ hätten. Es helfe einem Nutzer ja nicht, führte sie aus, einen Brief eines Politikers vor sich zu haben, wenn er nicht weiß, in welchem inhaltlichen Zusammenhang dieser geschrieben worden sei. Neben der Identifizierung der Stücke gehe es demnach vor allem um das Wiederherstellen der Kontexte, die Vorbereitung für die Restaurierung aber auch um die Digitalisierung, sagte sie. Zwar habe man auch vor dem Einsturz schon mit der Digitalisierung begonnen, doch sei es gewissermaßen eine Chance dieser Tragödie, dieses Projekt nun unter ganz anderen Vorzeichen voranzutreiben und zu intensivieren. Sie kündigte an, dass im Juli und August die letzten Exemplare aus dem Grundwasser geborgen werden sollen, nachdem an der Einsturzstelle eine Bergbaugrube mit den entsprechenden Sicherungsvorkehrungen errichtet worden sei."

Quelle: Bundestag, Pressemitteilung 4.3.2010

Nachtrag 05.03.2010:

"Bund bewilligt eine Million Euro für Stadtarchiv Köln

Kulturstaatsminister Bernd Neumann teilte am (heutigen) Freitag in Berlin mit, dass sich der Bund an der „Stiftung Historisches Archiv der Stadt Köln“ beteiligen wird. Dafür werden aus dem Kulturhaushalt des Bundes eine Million Euro zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich ebenfalls in dieser Woche bereit erklärt, sich mit eine Million Euro an der Stiftung zu beteiligen.

Kulturstaatsminister Bernd Neumann erklärte: "Ich freue mich, dass es nach dem heutigen Beschluss des Haushaltsausschusses möglich geworden ist, dass sich der Bund mit einer Million Euro an der geplanten Stiftung für den Wiederaufbau des historischen Archivs beteiligt und damit einen Beitrag leisten kann, die Restaurierung und Wiederherstellung von wertvollem Archivgut voranzubringen. Ohnehin haben viele Einrichtungen meines Hauses – zum Beispiel das Bundesarchiv, die Anna Amalia Bibliothek, die Stiftung Deutsche Kinemathek oder das Deutsche Literaturarchiv - schon bislang personelle Unterstützung bei der Bergung und vorläufigen Sicherung von Archivalien geleistet."

Zweck der juristisch selbstständigen Stiftung privaten Rechts "Stiftung Historisches Archiv der Stadt Köln" ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere der Erhalt bzw. die Instandsetzung der Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln, die beim Einsturz des Gebäudes am 3. März 2009 beschädigt wurden, sowie deren Bestandszusammenführung, Digitalisierung und Erforschung.

Quelle: PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG PRESSEMITTEILUNG NR.: 64 v. 5.3.2010

Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. März 2010, 07:06 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

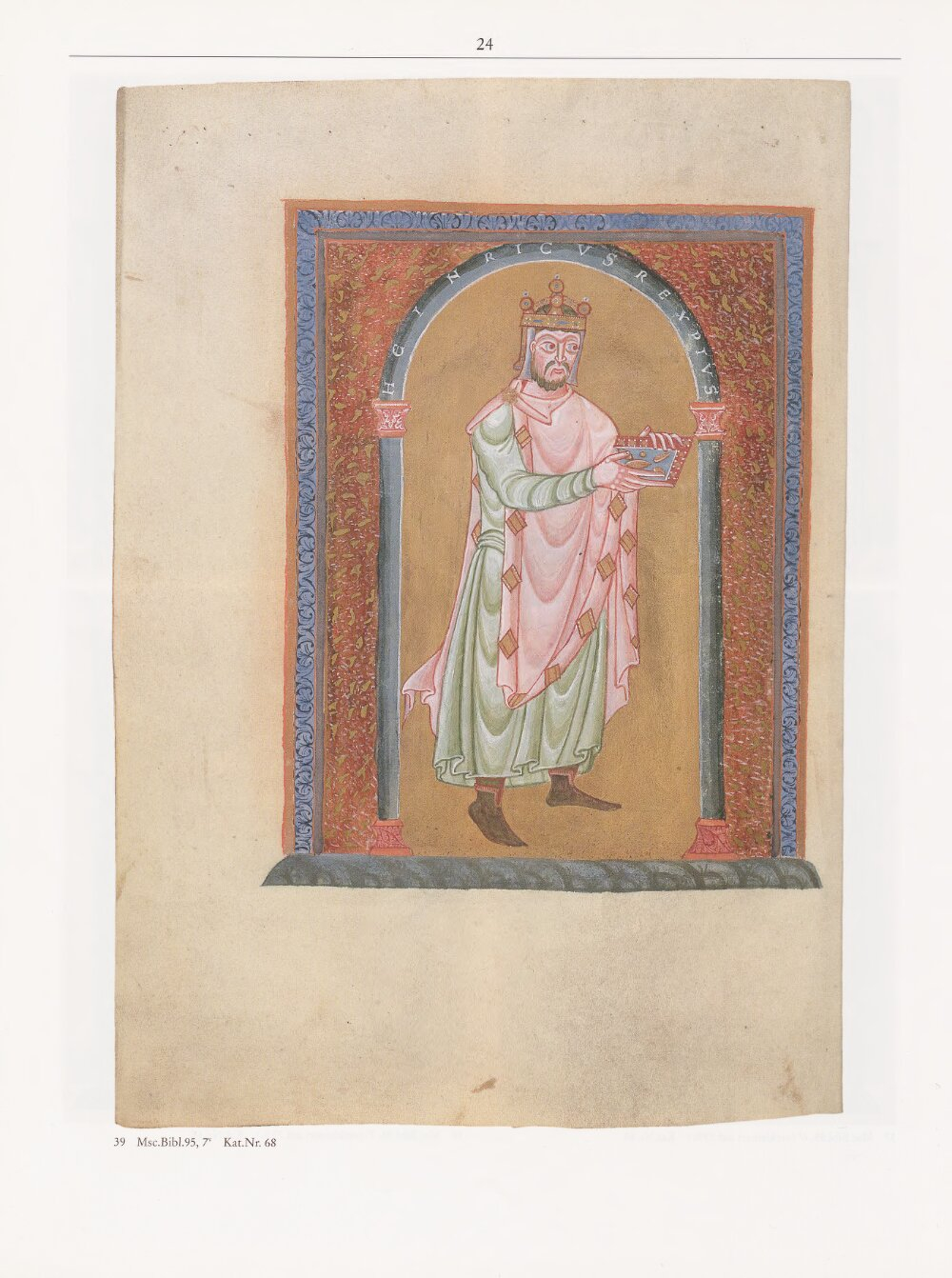

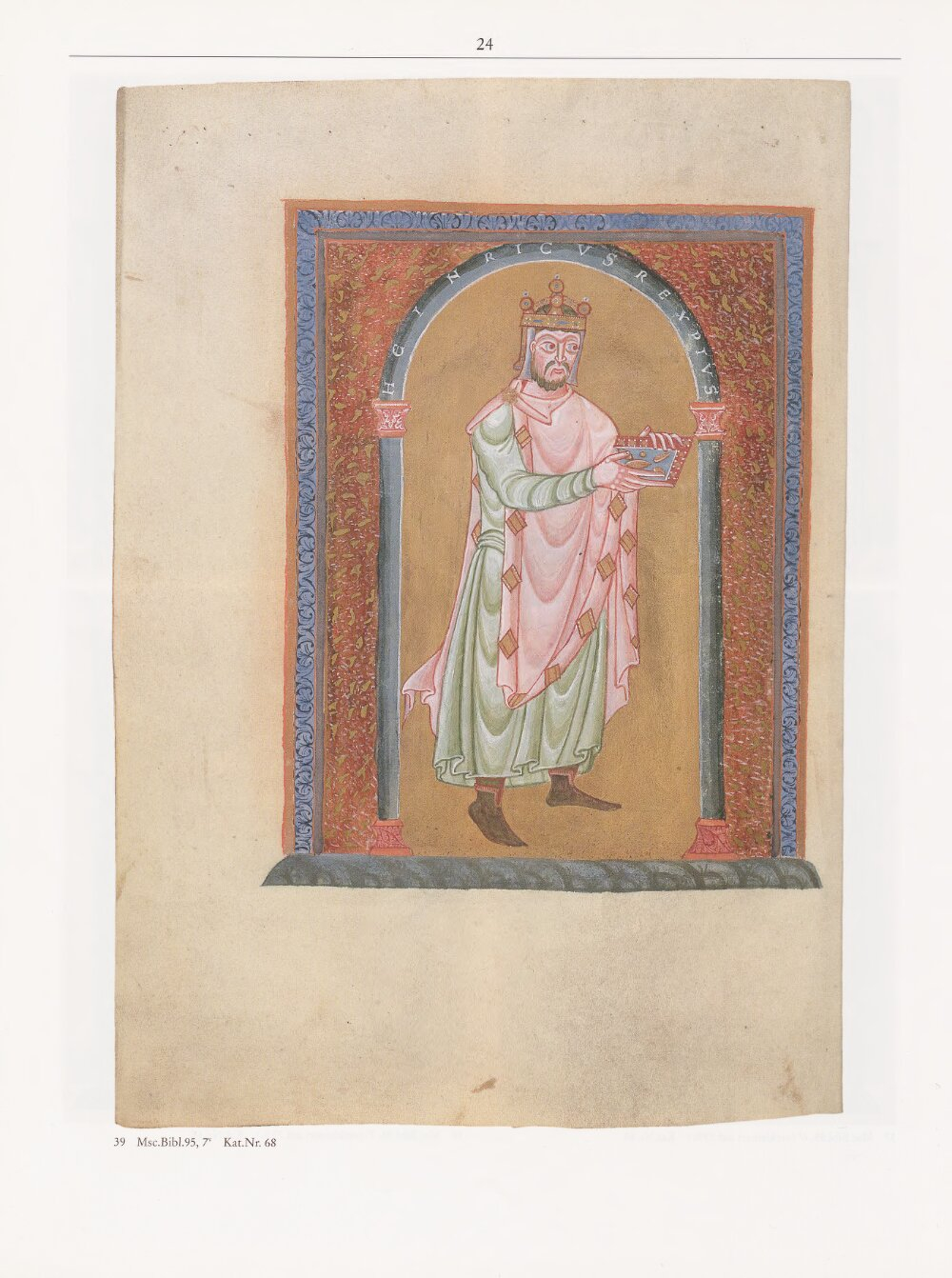

Suckale-Redlefsen, Gude: Die Handschriften des 8. bis 11. Jahrhunderts der Staatsbibliothek Bamberg, Bd.: 2, Abbildungen, Wiesbaden, 2004

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046213/images/

Bd. 1:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046214/images/

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046213/images/

Bd. 1:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046214/images/

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 04:55 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 04:33 - Rubrik: Parlamentsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 04:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://fontes-historiae-iuris.univ-lille2.fr

Keine eigene digitale Sammlung, sondern Nachweise franzödischsprachiger Werke aus Gallica und Google Books.

Keine eigene digitale Sammlung, sondern Nachweise franzödischsprachiger Werke aus Gallica und Google Books.

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 04:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

480.000 Dokumente

http://www.base-search.net/index.php?q=dccoll:ftinternetarch

Aber was nützt das, wenn wichtige Digitalisate fehlen?

Siehe am Beispiel Sudhoff:

http://www.archive.org/search.php?query=sudhoff%20AND%20mediatype:texts

Nichts davon in BASE!

http://www.base-search.net/index.php?q=dccoll:ftinternetarch

Aber was nützt das, wenn wichtige Digitalisate fehlen?

Siehe am Beispiel Sudhoff:

http://www.archive.org/search.php?query=sudhoff%20AND%20mediatype:texts

Nichts davon in BASE!

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 01:21 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 4. März 2010, 01:20 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://franconica.uni-wuerzburg.de/Franconica/topographia.html

Digitalisiert und mit einer Ortssuche versehen wurden Merian Franken 1648 und das Geographische Lexikon 1799/1804.

Die übliche Ignoranz der bayerischen Bibliotheken zeigt sich daran, dass das Erfassungsprojekt in Wikisource vollständig übergangen wird.

http://de.wikisource.org/wiki/Topographia_Franconiae

Digitalisiert und mit einer Ortssuche versehen wurden Merian Franken 1648 und das Geographische Lexikon 1799/1804.

Die übliche Ignoranz der bayerischen Bibliotheken zeigt sich daran, dass das Erfassungsprojekt in Wikisource vollständig übergangen wird.

http://de.wikisource.org/wiki/Topographia_Franconiae

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 22:18 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 21:27 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"wir haben auch damit begonnen, gemeinfreie Aufsätze, die bei uns im Rahmen der Dokumentlieferung digitalisiert werden, in ART-Dok dauerhaft zu archivieren und nachzuweisen (siehe ART-Dok-Retro )"

http://blog.arthistoricum.net/heidelberger-ub-publiziert-kunsthistorische-artikel-und-bucher-online/

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/abfrage_collections.php?la=de

Und für die Altertumswissenschaft analog:

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/abfrage_collections.php?la=de

Damit wird etwas realisiert, was ich schon 2001 gefordert habe:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg18577.html

http://blog.arthistoricum.net/heidelberger-ub-publiziert-kunsthistorische-artikel-und-bucher-online/

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/abfrage_collections.php?la=de

Und für die Altertumswissenschaft analog:

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/abfrage_collections.php?la=de

Damit wird etwas realisiert, was ich schon 2001 gefordert habe:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg18577.html

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 21:19 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kommentar zu http://blog.arthistoricum.net/publish-first-filter-later

Lieber Herr Kohle,

ich empfinde es als Unverschämtheit, mich als konservativen Unkenrufer zu bezeichnen.

Richtig ist, dass mir die Zeit fehlte, eine ausführliche Stellungnahme zu Peer Review und anderen Qualitätssicherungsverfahren abzugeben.

Sie finden aber zum Thema Peer Review über 80 Einträge in Archivalia, die zur Erhellung der Problematik beitragen:

* http://archiv.twoday.net/search?q=peer+review

Ich darf hervorheben:

http://archiv.twoday.net/stories/5886308/

Ich komme aus einer Disziplin, die kein striktes Peer Review kennt und ich selbst habe bei über 200 wissenschaftlichen Veröffentlichungen seit 1975 selbst auch noch kein Peer Review erlebt. Ich habe allerdings für eine englischsprachige Zeitschrift zum Thema Open Access einmal als Gutachter agiert. Und ich habe je ein Gutachten für die österreichische Forschungsförderungsorganisation und für die DFG abgegeben. Meine eigene Erfahrungen mit Peer Review kann man also durchaus als "bescheiden" bezeichnen.

Richtig ist, dass die Open-Access-Bewegung die Forderung nach Peer Review wie eine Monstranz vor sich her trägt, und dass mir dieser Fetischcharakter missfällt.

Da ich seit Jahren dafür plädiere, Abschlussarbeiten auch ohne Empfehlung eines Gutachters in den Hochschulschriftenservern zu veröffentlichen bzw. sogar eine Pflichtveröffentlichung zu fordern, frage ich mich, was an meiner Position "konservativ" ist.

Ich habe auch keinerlei Sympathien für die Praxis von Hochschulen (z.B. Göttingen) eigene Open-Access-Server von den Servern für Dissertationen usw. zu trennen.

Was mir am E-Journal Kunstgeschichte missfällt ist, dass hier mit dem Begriff "Peer Review" geworben wird, obwohl nichts dergleichen stattfindet. Einzig und allein korrekt (und kein Betrug an Nachwuchswissenschaftlern) wäre von "Open Review" zu sprechen.

Ich denke, in der Sache sind wir uns einig. Wir sollten neue internetbasierte Bewertungsformen erproben und nicht fetischartig an "Peer Review" festhalten. Da sollte man dann aber auch Verbündete nicht durch unbegründete Herabsetzungen verprellen, denn ich kann nicht erkennen, dass mein Beitrag unsachlich war (wenngleich sicher nicht willkommen).

Lieber Herr Kohle,

ich empfinde es als Unverschämtheit, mich als konservativen Unkenrufer zu bezeichnen.

Richtig ist, dass mir die Zeit fehlte, eine ausführliche Stellungnahme zu Peer Review und anderen Qualitätssicherungsverfahren abzugeben.

Sie finden aber zum Thema Peer Review über 80 Einträge in Archivalia, die zur Erhellung der Problematik beitragen:

* http://archiv.twoday.net/search?q=peer+review

Ich darf hervorheben:

http://archiv.twoday.net/stories/5886308/

Ich komme aus einer Disziplin, die kein striktes Peer Review kennt und ich selbst habe bei über 200 wissenschaftlichen Veröffentlichungen seit 1975 selbst auch noch kein Peer Review erlebt. Ich habe allerdings für eine englischsprachige Zeitschrift zum Thema Open Access einmal als Gutachter agiert. Und ich habe je ein Gutachten für die österreichische Forschungsförderungsorganisation und für die DFG abgegeben. Meine eigene Erfahrungen mit Peer Review kann man also durchaus als "bescheiden" bezeichnen.

Richtig ist, dass die Open-Access-Bewegung die Forderung nach Peer Review wie eine Monstranz vor sich her trägt, und dass mir dieser Fetischcharakter missfällt.

Da ich seit Jahren dafür plädiere, Abschlussarbeiten auch ohne Empfehlung eines Gutachters in den Hochschulschriftenservern zu veröffentlichen bzw. sogar eine Pflichtveröffentlichung zu fordern, frage ich mich, was an meiner Position "konservativ" ist.

Ich habe auch keinerlei Sympathien für die Praxis von Hochschulen (z.B. Göttingen) eigene Open-Access-Server von den Servern für Dissertationen usw. zu trennen.

Was mir am E-Journal Kunstgeschichte missfällt ist, dass hier mit dem Begriff "Peer Review" geworben wird, obwohl nichts dergleichen stattfindet. Einzig und allein korrekt (und kein Betrug an Nachwuchswissenschaftlern) wäre von "Open Review" zu sprechen.

Ich denke, in der Sache sind wir uns einig. Wir sollten neue internetbasierte Bewertungsformen erproben und nicht fetischartig an "Peer Review" festhalten. Da sollte man dann aber auch Verbündete nicht durch unbegründete Herabsetzungen verprellen, denn ich kann nicht erkennen, dass mein Beitrag unsachlich war (wenngleich sicher nicht willkommen).

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 20:58 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

BILD bringt es auf den Punkt.

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 16:45 - Rubrik: Kommunalarchive

news of #archives in Chile see http://twitter.com/SistemasBN/dibam & #fb groups: Biblioteca Nacional & Chile 2010 Blue Shield Solidarity

http://twitter.com/rcdl/status/9914280028

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=339267682892

http://twitter.com/rcdl/status/9914280028

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=339267682892

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 16:36 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 16:34 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

-------- Original Message --------

Subject: changes at the British Library

Date: Sun, 28 Feb 2010 17:42:31 -0600

From: voigtsl

Reply-To: voigtsl

To: MEDMED-L@ASU.EDU

References: A

Colleagues,

I have recently returned from a research trip in

England and write to report on another development

for those who study manuscripts. This information

is second hand, but it comes from a staff member

in the (now olim) Dept. of Manuscripts, so I believe

it is reliable. I do not want to be alarmist, but this

information may be of use if you have plans to work

in the British Library.

On 18 February, the CEO [sic] of the British Library

announced a re-organization of the BL. Many existing

Departments are being abolished, including the

Department of Manuscripts, which will, as I understand

it, be subsumed in something called History and

Classics. The head of MSS no longer has a position,

although he may apply for a new post. It is by no means

clear what all the implications of this change will be,

especially for readers, but one consequence appears to

be that MSS may now be catalogued in a new Department

of Cataloguing, and not necessarily by experts in

paleography and codicology as is now the case in the

Department of Manuscripts.

Again, this re-organization may have little impact on

readers, but at least it may be useful for those who

work with medieval manuscripts to know of these changes

at the British Library.

all best, Linda

p.s., I also was told from what I believe is a good

authority that a chair in palaeography at Oxford has

recently been endowed, although it will not be filled for

a couple of years. Perhaps Larry Eldredge can tell

us more about that.

Linda Ehrsam Voigts

Curators' Professor of English Emerita

University of Missouri-Kansas City

Kansas City, MO 64110 USA

VOIGTSL@UMKC.EDU

Subject: changes at the British Library

Date: Sun, 28 Feb 2010 17:42:31 -0600

From: voigtsl

Reply-To: voigtsl

To: MEDMED-L@ASU.EDU

References: A

Colleagues,

I have recently returned from a research trip in

England and write to report on another development

for those who study manuscripts. This information

is second hand, but it comes from a staff member

in the (now olim) Dept. of Manuscripts, so I believe

it is reliable. I do not want to be alarmist, but this

information may be of use if you have plans to work

in the British Library.

On 18 February, the CEO [sic] of the British Library

announced a re-organization of the BL. Many existing

Departments are being abolished, including the

Department of Manuscripts, which will, as I understand

it, be subsumed in something called History and

Classics. The head of MSS no longer has a position,

although he may apply for a new post. It is by no means

clear what all the implications of this change will be,

especially for readers, but one consequence appears to

be that MSS may now be catalogued in a new Department

of Cataloguing, and not necessarily by experts in

paleography and codicology as is now the case in the

Department of Manuscripts.

Again, this re-organization may have little impact on

readers, but at least it may be useful for those who

work with medieval manuscripts to know of these changes

at the British Library.

all best, Linda

p.s., I also was told from what I believe is a good

authority that a chair in palaeography at Oxford has

recently been endowed, although it will not be filled for

a couple of years. Perhaps Larry Eldredge can tell

us more about that.

Linda Ehrsam Voigts

Curators' Professor of English Emerita

University of Missouri-Kansas City

Kansas City, MO 64110 USA

VOIGTSL@UMKC.EDU

KlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 16:13 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das ist Platz 14 der meistgelesenen Beiträge. Hier der Originalbeitrag:

http://archiv.twoday.net/stories/5556678/

Die weitere Berichterstattung in Archivalia findet man überwiegend in der Rubrik Kommunalarchive:

http://archiv.twoday.net/topics/Kommunalarchive/?start=650

Aus diesem Link ergibt sich, dass über 600 Beiträge (vorwiegend zu Köln) seither in der Rubrik Kommunalarchive erschienen.

Urheber: Raimond Spekking. Lizenz: GNU FDL

Urheber: Raimond Spekking. Lizenz: GNU FDL

http://archiv.twoday.net/stories/5556678/

Die weitere Berichterstattung in Archivalia findet man überwiegend in der Rubrik Kommunalarchive:

http://archiv.twoday.net/topics/Kommunalarchive/?start=650

Aus diesem Link ergibt sich, dass über 600 Beiträge (vorwiegend zu Köln) seither in der Rubrik Kommunalarchive erschienen.

Urheber: Raimond Spekking. Lizenz: GNU FDL

Urheber: Raimond Spekking. Lizenz: GNU FDLKlausGraf - am Mittwoch, 3. März 2010, 15:58 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Katalog zur Ausstellung "Köln in Berlin" (S. 59) ist ein schwarzes T-Shirt mit rotem Rückenaufdruck zu sehen, Text: "Wir lesen nicht. Wir werfen nichts weg", der Plassmann-Spruch im Erstversorgungszentrum. Gibt's das noch irgendwo? Oder war's eine Einzelanfertigung?

Dietmar Bartz - am Mittwoch, 3. März 2010, 13:25 - Rubrik: Unterhaltung

"Weit über 300 Archive an 134 Orten in Deutschland laden am kommenden Wochenende die Bürgerinnen und Bürger ein, beim 5. TAG DER ARCHIVE Unbekanntem auf die Spur zu kommen. Mit Magazinführungen, Ausstellungen, Vorträgen und Mitmachprogrammen für Kinder werden nicht alltägliche

Einblicke in die Arbeit der Archive geboten. Die Archive präsentieren dabei sowohl Schatzkammern der Geschichte als auch Dokumente zum Alltagsgeschehen. Diese Spuren erweisen sich als Bausteine der Identität einer Region und bieten den Besuchern daher spannende Aspekte für seine eigene Orientierung. Das Spektrum der sich beteiligenden Archive reicht vom Bundesarchiv über Landes- und Kommunalarchive, Kirchenarchive, Spezialarchive in Hochschulen und Wirtschaftsbetrieben, über Archive von Rundfunk- und Medienanstalten, von politischen Parteien und Parlamenten bis hin zu Adelsarchiven.

Besonders groß ist die Beteiligung dieses Jahr in Köln, wo sich 35 Archive präsentieren, um nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs fast auf den Tag genau vor einem Jahr am 3. März 2009 zu dokumentieren, dass das Gedächtnis der Region vielfältig ist und auch im Stadtarchiv vieles gerettet werden kann. Diesen Zweck verfolgt auch die Ausstellung zum Archiveinsturz in Köln „Köln in Berlin“, die ab dem 6. März im Gropiusbau in Berlin

vom Historischen Archiv der Stadt Köln präsentiert wird.

Der VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem TAG DER ARCHIVE die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Erinnerungsarbeit der Archive zu lenken und dazu beizutragen, dass diese wichtigen Gedächtnisorte von

Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von den politisch Verantwortlichen stärker wahrgenommen werden. Wir freuen uns, am 6./7. März 2010 die erfolgreiche Arbeit der bisherigen TAGE DER ARCHIVE fortsetzen zu können.

Eine Aufstellung der am 5. TAG DER ARCHIVE bundesweit teilnehmenden Archive mit ihren Angeboten finden Sie unter http://www.tagderarchive.de .

Informationen zur Ausstellung „Köln in Berlin“ im Martin-Gropius-Bau in Berlin stehen unter http://www.berlinerfestspiele.de oder http:// www.gropiusbau.de oder http://www.vda.archiv.net ."

Pressemitteilung des VdA v. 02.03.2010

Einblicke in die Arbeit der Archive geboten. Die Archive präsentieren dabei sowohl Schatzkammern der Geschichte als auch Dokumente zum Alltagsgeschehen. Diese Spuren erweisen sich als Bausteine der Identität einer Region und bieten den Besuchern daher spannende Aspekte für seine eigene Orientierung. Das Spektrum der sich beteiligenden Archive reicht vom Bundesarchiv über Landes- und Kommunalarchive, Kirchenarchive, Spezialarchive in Hochschulen und Wirtschaftsbetrieben, über Archive von Rundfunk- und Medienanstalten, von politischen Parteien und Parlamenten bis hin zu Adelsarchiven.

Besonders groß ist die Beteiligung dieses Jahr in Köln, wo sich 35 Archive präsentieren, um nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs fast auf den Tag genau vor einem Jahr am 3. März 2009 zu dokumentieren, dass das Gedächtnis der Region vielfältig ist und auch im Stadtarchiv vieles gerettet werden kann. Diesen Zweck verfolgt auch die Ausstellung zum Archiveinsturz in Köln „Köln in Berlin“, die ab dem 6. März im Gropiusbau in Berlin

vom Historischen Archiv der Stadt Köln präsentiert wird.

Der VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem TAG DER ARCHIVE die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Erinnerungsarbeit der Archive zu lenken und dazu beizutragen, dass diese wichtigen Gedächtnisorte von

Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von den politisch Verantwortlichen stärker wahrgenommen werden. Wir freuen uns, am 6./7. März 2010 die erfolgreiche Arbeit der bisherigen TAGE DER ARCHIVE fortsetzen zu können.

Eine Aufstellung der am 5. TAG DER ARCHIVE bundesweit teilnehmenden Archive mit ihren Angeboten finden Sie unter http://www.tagderarchive.de .

Informationen zur Ausstellung „Köln in Berlin“ im Martin-Gropius-Bau in Berlin stehen unter http://www.berlinerfestspiele.de oder http:// www.gropiusbau.de oder http://www.vda.archiv.net ."

Pressemitteilung des VdA v. 02.03.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. März 2010, 11:40 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

"14.00 Uhr - Dokumentation:

"Ein Jahr nach dem Einsturz"

Wie Köln sein Gedächtnis wiederfindet

Film von Werner Kubny, Per Schnell und Kamilla Pfeffer

ca. 14.45 Uhr - Köln:

"Ein Jahr nach dem Archiveinsturz" - Gedenkveranstaltung der Stadt Köln u.a. mit einer Rede von Jürgen Roters (Oberbürgermeister Köln, SPD)

anschl. - Dokumentation:

Die tragische Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen

Reportage von Gabi Haneld

Moderation THEMA: Stephan Kulle"

Quelle: Link

"Ein Jahr nach dem Einsturz"

Wie Köln sein Gedächtnis wiederfindet

Film von Werner Kubny, Per Schnell und Kamilla Pfeffer

ca. 14.45 Uhr - Köln:

"Ein Jahr nach dem Archiveinsturz" - Gedenkveranstaltung der Stadt Köln u.a. mit einer Rede von Jürgen Roters (Oberbürgermeister Köln, SPD)

anschl. - Dokumentation:

Die tragische Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen

Reportage von Gabi Haneld

Moderation THEMA: Stephan Kulle"

Quelle: Link

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. März 2010, 09:32 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der 3. März 2009 wird der Geschichtswissenschaft im Gedächtnis bleiben: An diesem Tag stürzte mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln das größte und bedeutendste Kommunalarchiv nördlich der Alpen ein. Stärke und Bedeutung des wiederaufgebauten Archivs werden, wie dieses Buch zeigt, auch künftig in seiner Rolle als "Gedächtnisort" der Stadt liegen. Und als moderner Wissensspeicher der Stadt wird es der zentrale Ort des Geschichtsbewusstseins bleiben. Ein Jahr nach dem Unglück werden in diesem Band die Geschichte des Archivs sowie seine vielfältigen, außerordentlich wichtigen Bestände gewürdigt. Die sofort eingeleiteten Bergungsmaßnahmen sowie die Restaurierung und Digitalisierung der Dokumente mit modernsten Methoden verweisen ebenso auf die Zukunft des Historischen Archivs, wie die Tatsache, dass namhafte Historiker zeigen, welche Folgen der Archiveinsturz für die Erforschung der unterschiedlichen Epochen hat und welche Forschungsperspektiven sich ergeben.

Mit Beiträgen von: A. Berger, M. Blattmann, J. Dülffer, W. Eck, M. Groten, R. Jessen, J. Kistenich, R. Kretzschmar, B. Schmidt-Czaia, G. Schwerhoff und U. S. Soénius.

197 S., Mit 20 s/w-Abb., 21 x 13.5 cm, Gb.

Preis: € 19.90 [D] | € 20.50 [A]

ISBN: 978-3-412-20490-7

Link zum Inhaltsverzeichnis (PDF)

Quelle: Verlagsangaben

Aus der Buchvorstellung der Kölnischgen Rundschau: " .... „Ein Gutes hat das Unglück auch: Archive werden von den Menschen heute viel stärker wahrgenommen“, so die Archivleiterin.

Im vergangenen Jahr gab es eine Ringvorlesung, deren Beiträge in dem Buch wiedergegeben werden. Jost Dülffer beschäftigt sich in „Folgen und Zukunftserwartungen“ auch mit der Quellensicherung, Werner Eck beleuchtet die Zukunft des Projekts „Die Geschichte der Stadt Köln“ in 13 Bänden, Manfred Groten, der am Tag des Unglücks im Archiv arbeitete, berichtet über „Forschung zur rheinischen Geschichte“, Marita Blattmann schreibt über „Forschung zur mittelalterlichen Geschichte“ und macht sich Gedanken etwa über Grenzen von Mikrofilmen im Archiv, Gerd Schwerhoff beschreibt „Frühzeitforschung“, und Ralph Jessen behandelt das Thema Köln- Stadt-, Zeitgeschichte und das Verhältnis der Kölner dazu; die Beiträge enthalten auch persönliche Eindrücke zum Einsturz.

Im ersten Teil des Buches berichtet Schmidt-Czaia auch über die Konzeption eines Bürgerarchivs, mit dem sie seit ihrem Amtsantritt bereits begonnen hatte, ihr Stellvertreter Ulrich Fischer schreibt über den kontrollierten Wiederaufbau des Archivs, Johannes Kistenich über Konsequenzen für die Bestandserhaltung, Andreas Berger über die Digitalisierung, Ulrich Soénius über Köln als Stadt der Archive, Robert Kretzschmar schätzt die Folgen für alle Archive ab. ...."

Link zum Artikel

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. März 2010, 09:19 - Rubrik: Kommunalarchive

"Am 3. März 2009 stürzte auf der Kölner Severinstraße das Historische Stadtarchiv ein und riss zwei Wohnhäuser mit in die Tiefe - eine Folge des Kölner U-Bahn-Baus.

Zwei Menschen starben in den Trümmern und die Stadt verlor einen kulturellen Schatz, dessen Bedeutung weit über die Grenzen der Region hinaus ging. Die Severinstraße, deren einst gerühmtes Flair durch den jahrelangen U-Bahn-Bau längst abhanden gekommen war, geriet in die Schlagzeilen.

Vor zwei JahrTausenden von den Römern gebaut, später von Kirchen und Klöstern gesäumt, von Stollwerck und anderen Fabriken umgeben, war die Severinstraße Heimat für Kaufleute, Kleriker und Arbeiter. Die Schwestern des Cellitinnen-Ordens litten unter den Schikanen der Armenverwaltung, ein Fabrikant kämpfte schon 1893 gegen den Klüngel im Kölner Rat, Heinrich Böll beklagte die Zerstörung der Straße durch Bausünden in der Nachkriegszeit. Der Straßenmusiker Klaus der Geiger erinnert sich an die Besetzung der ehemaligen Schokoladenfabrik, BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken an seine Kindheit im Viertel und an das legendäre "Arsch huh" - Konzert gegen Rassismus 1992. Historische Dokumente und Berichte von Zeitgenossen verdichten sich zu einer "Geschichte von unten", nicht nur im soziologischen, sondern auch im räumlichen Sinne: liegen doch unter dem Pflaster römische Gräber und mittelalterliche Mauerreste. Der verhängnisvolle U-Bahn-Tunnel wurde durch geologisch schwierigen und archäologisch bedeutsamen Boden gegraben. Doch obwohl kaum jemand im Viertel die U-Bahn wollte, gab es wenig Protest und selbst nach der Katastrophe verhallte die öffentliche Empörung relativ schnell. "

Link zur Freistil-Sendung von Ulrike Klausmann, 28.02.2010

Zwei Menschen starben in den Trümmern und die Stadt verlor einen kulturellen Schatz, dessen Bedeutung weit über die Grenzen der Region hinaus ging. Die Severinstraße, deren einst gerühmtes Flair durch den jahrelangen U-Bahn-Bau längst abhanden gekommen war, geriet in die Schlagzeilen.

Vor zwei JahrTausenden von den Römern gebaut, später von Kirchen und Klöstern gesäumt, von Stollwerck und anderen Fabriken umgeben, war die Severinstraße Heimat für Kaufleute, Kleriker und Arbeiter. Die Schwestern des Cellitinnen-Ordens litten unter den Schikanen der Armenverwaltung, ein Fabrikant kämpfte schon 1893 gegen den Klüngel im Kölner Rat, Heinrich Böll beklagte die Zerstörung der Straße durch Bausünden in der Nachkriegszeit. Der Straßenmusiker Klaus der Geiger erinnert sich an die Besetzung der ehemaligen Schokoladenfabrik, BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken an seine Kindheit im Viertel und an das legendäre "Arsch huh" - Konzert gegen Rassismus 1992. Historische Dokumente und Berichte von Zeitgenossen verdichten sich zu einer "Geschichte von unten", nicht nur im soziologischen, sondern auch im räumlichen Sinne: liegen doch unter dem Pflaster römische Gräber und mittelalterliche Mauerreste. Der verhängnisvolle U-Bahn-Tunnel wurde durch geologisch schwierigen und archäologisch bedeutsamen Boden gegraben. Doch obwohl kaum jemand im Viertel die U-Bahn wollte, gab es wenig Protest und selbst nach der Katastrophe verhallte die öffentliche Empörung relativ schnell. "

Link zur Freistil-Sendung von Ulrike Klausmann, 28.02.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. März 2010, 09:14 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Am 3. März 2009 fiel das Kölner Stadtarchiv wie ein Kartenhaus zusammen. Menschen wurden vermisst, wertvolle Kulturbestände verschüttet. Archivmitarbeiter erhoben schwere Vorwürfe gegen die Stadt, Verantwortliche wehrten ab.

Und heute? Wie steht es um die Klärung der Ursachen? Was konnte gerettet werden? Was ging für immer verloren? Ein Bestandsaufnahme des stark beschädigten kulturellen Gedächtnisses nicht nur der Stadt Köln."

Link zur Länderreport-Sendung von Friederike Schulz und Marion Linnenbrink, 02.03.2010

Link zum Sendemanuskript (PDF)

Und heute? Wie steht es um die Klärung der Ursachen? Was konnte gerettet werden? Was ging für immer verloren? Ein Bestandsaufnahme des stark beschädigten kulturellen Gedächtnisses nicht nur der Stadt Köln."

Link zur Länderreport-Sendung von Friederike Schulz und Marion Linnenbrink, 02.03.2010

Link zum Sendemanuskript (PDF)

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. März 2010, 08:46 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.cbc.ca/arts/books/story/2010/02/28/descartes-letter-discovery.html

A letter by Descartes, long thought to be lost, turned up in archival papers in the Haverford College Library. A Dutch researcher found it by using Google - the finding aid had been digitized, so even though nobody in Haverford remembered it being there, it was "found" again when the Dutch researcher pointed out its existence to library staff. It has been authenticated as a genuine Descartes letter.

See also

http://www.phil.uu.nl/~bos/unknown_letter.shtml

http://www.guardian.co.uk/books/2010/feb/26/rene-descartes-stolen-letter

A letter by Descartes, long thought to be lost, turned up in archival papers in the Haverford College Library. A Dutch researcher found it by using Google - the finding aid had been digitized, so even though nobody in Haverford remembered it being there, it was "found" again when the Dutch researcher pointed out its existence to library staff. It has been authenticated as a genuine Descartes letter.

See also

http://www.phil.uu.nl/~bos/unknown_letter.shtml

http://www.guardian.co.uk/books/2010/feb/26/rene-descartes-stolen-letter

KlausGraf - am Dienstag, 2. März 2010, 21:28 - Rubrik: English Corner

Vor einem Jahr stürzte das Stadtarchiv Köln ein. Die Stadt stellt den Schadenersatz für die Restaurierung zur Verfügung. Erste Erfolge der Rettung sind ab Freitag im Berliner Martin-Gropius-Bau zu besichtigen.

http://www.taz.de/1/leben/kuenste/artikel/1/das-groesste-puzzle-der-welt/

http://www.taz.de/1/leben/kuenste/artikel/1/das-groesste-puzzle-der-welt/

Dietmar Bartz - am Dienstag, 2. März 2010, 18:27 - Rubrik: Kommunalarchive

"Morgen jährt sich zum ersten Mal der Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Anlässlich dieses Jahrestags erklärte Ministerpräsident Jürgen Rüttgers heute (2. März 2010), dass das Land einer Million Euro bereitstellt, um die Rettung des bedrohten Kulturguts weiter voranzutreiben. Mit dieser Summe beteiligt sich das Land Nordrhein-Westfalen an der Stiftung für den Wiederaufbau des Historischen Archivs. Jürgen Rüttgers: „Durch den Einsturz des Historischen Archivs in Köln sind wichtige Teile der kulturellen und historischen Identität des Landes bedroht. Mit unserer Unterstützung wollen wir dazu beitragen, das Archivgut dauerhaft zu erhalten.“

Erst möglich geworden ist diese Beteiligung des Landes durch die Zusicherung der Stadt Köln, dass 63,1 Millionen Euro für die Rettung und Restaurierung des beschädigten Archivgutes zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe übersteigt die bislang ausgezahlte Versicherungssumme für das vom Archiveinsturz betroffene Archivgut um 1,6 Millionen Euro. Ferner hat die Stadt zugesichert, die Haftungsfragen schnellstmöglich zu klären und Zahlungen für Schäden an den betroffenen Archivalien zweckgebunden für die Restaurierung zu verwenden. Außerdem hat die Stadt beschlossen, dem laufenden Beweissicherungsverfahren beizutreten.

Die Stadt Köln hat mit Unterstützung von mehr als 1.800 freiwilligen Helfern aus ganz Europa, mit Hilfe von Archivaren, Restauratoren und restauratorischen Fachkräften des Stadtarchivs, des Landesarchivs, der Landschaftsverbände, der Archive aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland 85 Prozent des Archivgutes geborgen.

Zweck der Stiftung ist der Erhalt bzw. die Restaurierung der nach dem Archiveinsturz am 03. März 2009 geborgenen Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln sowie deren Bestandszusammenführung, Digitalisierung und Erforschung. Außerdem wird die Stiftung darüber wachen, dass zu erwartende Schadensersatz- bzw. Versicherungsforderungen verfolgt und entsprechende Leistungen vorrangig für die Restaurierung eingesetzt werden."

Quelle: Pressemitteilung der Staatskanzlei

Erst möglich geworden ist diese Beteiligung des Landes durch die Zusicherung der Stadt Köln, dass 63,1 Millionen Euro für die Rettung und Restaurierung des beschädigten Archivgutes zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe übersteigt die bislang ausgezahlte Versicherungssumme für das vom Archiveinsturz betroffene Archivgut um 1,6 Millionen Euro. Ferner hat die Stadt zugesichert, die Haftungsfragen schnellstmöglich zu klären und Zahlungen für Schäden an den betroffenen Archivalien zweckgebunden für die Restaurierung zu verwenden. Außerdem hat die Stadt beschlossen, dem laufenden Beweissicherungsverfahren beizutreten.

Die Stadt Köln hat mit Unterstützung von mehr als 1.800 freiwilligen Helfern aus ganz Europa, mit Hilfe von Archivaren, Restauratoren und restauratorischen Fachkräften des Stadtarchivs, des Landesarchivs, der Landschaftsverbände, der Archive aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland 85 Prozent des Archivgutes geborgen.

Zweck der Stiftung ist der Erhalt bzw. die Restaurierung der nach dem Archiveinsturz am 03. März 2009 geborgenen Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln sowie deren Bestandszusammenführung, Digitalisierung und Erforschung. Außerdem wird die Stiftung darüber wachen, dass zu erwartende Schadensersatz- bzw. Versicherungsforderungen verfolgt und entsprechende Leistungen vorrangig für die Restaurierung eingesetzt werden."

Quelle: Pressemitteilung der Staatskanzlei

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. März 2010, 16:13 - Rubrik: Kommunalarchive

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/498945

Zitat:

Was aber ist mit den bisherigen Leistungen geschehen? Wo finde ich die digitale Bibliothek des bis jetzt schon online gestellten Buchmaterials? Das "Zentrale Verzeichnis digitalisierter Drucke" ist nicht sehr verlässlich, und also raten Bibliothekare zu einer Reihe von anderen Nachweisinstrumenten, die man nach nur wenig Studium selber beherrschen kann. Kurz gesagt: Eine Übersicht besteht nicht. Zahlreiche Drucke sind mehrfach digitalisiert worden, weil sich Bibliotheken nicht austauschen. Ergebnis: Der "Conspectus Republicae Literariae" von Georg August Heumann in der Ausgabe von 1791 existiert in zwei digitalen Formen, die in Göttingen und in Wolfenbüttel hergestellt wurden. Es handelt sich um ein und denselben Druck.

Zitat:

Was aber ist mit den bisherigen Leistungen geschehen? Wo finde ich die digitale Bibliothek des bis jetzt schon online gestellten Buchmaterials? Das "Zentrale Verzeichnis digitalisierter Drucke" ist nicht sehr verlässlich, und also raten Bibliothekare zu einer Reihe von anderen Nachweisinstrumenten, die man nach nur wenig Studium selber beherrschen kann. Kurz gesagt: Eine Übersicht besteht nicht. Zahlreiche Drucke sind mehrfach digitalisiert worden, weil sich Bibliotheken nicht austauschen. Ergebnis: Der "Conspectus Republicae Literariae" von Georg August Heumann in der Ausgabe von 1791 existiert in zwei digitalen Formen, die in Göttingen und in Wolfenbüttel hergestellt wurden. Es handelt sich um ein und denselben Druck.

KlausGraf - am Dienstag, 2. März 2010, 10:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zwei Menschen sterben als vor einem Jahr das Stadtarchiv in Köln einstürzt. Die genaue Ursache ist zwar noch nicht bekannt, aber es steht, dass es mit dem mangelhaften Ausführungen beim U-Bahn-Bau zusammenhängt. Ein Rückblick ... von Nils Rode"

Link zum Beitrag der aktuellen Stunde (WDR

Link zum Beitrag der aktuellen Stunde (WDR

Wolf Thomas - am Dienstag, 2. März 2010, 09:53 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Heise.

Zu Streetview:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Streetview ist nicht allein auf der Bildfläche, siehe etwa:

http://www.sightwalk.de/#pano=499065;city=123937

Zu Streetview:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Streetview ist nicht allein auf der Bildfläche, siehe etwa:

http://www.sightwalk.de/#pano=499065;city=123937

KlausGraf - am Dienstag, 2. März 2010, 01:34 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 1. März 2010, 20:07 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.uni-kiel.de/journals/content/below/index.xml

Via http://www.rambow.de/personal-und-vorlesungsverzeichnisse-der-uni-kiel.html

Via http://www.rambow.de/personal-und-vorlesungsverzeichnisse-der-uni-kiel.html

KlausGraf - am Montag, 1. März 2010, 19:59 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 1. März 2010, 19:48 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.difmoe.eu/

Die Periodika können kostenfrei eingesehen werden. In der Vereinssatzung heißt es ausdrücklich:

Der Zweck des Vereins ist Förderung der Bildung sowie der Wissenschaft und Forschung durch die Konservierung (Bestandserhaltung mittels Digitalisierung und gegebenenfalls Mikroverfilmung) und digitale Publizierung (Open Access im Internet) historischer deutsch- und mehrsprachiger periodischer und nichtperiodischer Druckerzeugnisse des östlichen Europa.

Bisher liegen vor:

Das Riesengebirge in Wort und Bild (1881-1898)

Der Wanderer durch West- u. Ost-Preussen (1904-1911)

Der Wanderer im Riesengebirge (1881-1943)

Karpathen-Post (1880-1942)

– Karpathen-Edelweiss (1880) Beilage zur Karpathen-Post

Preßburger Zeitung (1764-1929)

– Intelligenzblatt für Ungarn (1798-1835) Beilage zur Pressburger Zeitung

– Pannonia (1837-1848)Beilage zur Pressburger Zeitung

– Pressburgisches Wochenblatt (1771-1773)Beilage zur Pressburger Zeitung

Viewer scheint in Ordnung zu sein, aber muss jedes Projekt einen eigenen Viewer anbieten?

OCR: ist nicht.

Suchbare Inhaltsverzeichnisse mit Links: gibts nicht. Ebenso wenig Permalinks zu Einzelseiten.

Danke an

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=4471

Die Periodika können kostenfrei eingesehen werden. In der Vereinssatzung heißt es ausdrücklich:

Der Zweck des Vereins ist Förderung der Bildung sowie der Wissenschaft und Forschung durch die Konservierung (Bestandserhaltung mittels Digitalisierung und gegebenenfalls Mikroverfilmung) und digitale Publizierung (Open Access im Internet) historischer deutsch- und mehrsprachiger periodischer und nichtperiodischer Druckerzeugnisse des östlichen Europa.

Bisher liegen vor:

Das Riesengebirge in Wort und Bild (1881-1898)

Der Wanderer durch West- u. Ost-Preussen (1904-1911)

Der Wanderer im Riesengebirge (1881-1943)

Karpathen-Post (1880-1942)

– Karpathen-Edelweiss (1880) Beilage zur Karpathen-Post

Preßburger Zeitung (1764-1929)

– Intelligenzblatt für Ungarn (1798-1835) Beilage zur Pressburger Zeitung

– Pannonia (1837-1848)Beilage zur Pressburger Zeitung

– Pressburgisches Wochenblatt (1771-1773)Beilage zur Pressburger Zeitung

Viewer scheint in Ordnung zu sein, aber muss jedes Projekt einen eigenen Viewer anbieten?

OCR: ist nicht.

Suchbare Inhaltsverzeichnisse mit Links: gibts nicht. Ebenso wenig Permalinks zu Einzelseiten.

Danke an

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=4471

KlausGraf - am Montag, 1. März 2010, 18:36 - Rubrik: Open Access

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg41661.html

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/6210919/

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/6210919/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .....Sie sind ab 1. März Leiterin der Archivschule in Marburg. Das kann man wohl als einen echten Karrieresprung bezeichnen.

Becker: Ja, es ist die zentrale Ausbildungsstätte für Archivare in Deutschland, also eine der wichtigsten Stellen im deutschen Archivwesen. Ich freue mich sehr darauf.

Zur Person

Irmgard Christa Becker, 1963 im baden-württembergischen Waiblingen geboren, war seit 1999 Leiterin des Stadtarchivs Saarbrücken und als solche Vorstandsmitglied und zuletzt auch Geschäftsführerin des Historischen Vereins für die Saargegend, außerdem in zahlreichen überregionalen Archiv-Gremien tätig. ......"

Na endlich, die Spatzen pfiffen es schon in Regensburg von den Dächern! Damit ist Frau Dr. Becker die erste Leiterin der Archivschule mit kommunalarchivischen Background. Mal sehen, ob dies Auswirkungen auf die Ausrichtung der Archivschule haben wird?!

Quelle: Saarbrücker Zeitung v. 22.02.2010

Becker: Ja, es ist die zentrale Ausbildungsstätte für Archivare in Deutschland, also eine der wichtigsten Stellen im deutschen Archivwesen. Ich freue mich sehr darauf.

Zur Person

Irmgard Christa Becker, 1963 im baden-württembergischen Waiblingen geboren, war seit 1999 Leiterin des Stadtarchivs Saarbrücken und als solche Vorstandsmitglied und zuletzt auch Geschäftsführerin des Historischen Vereins für die Saargegend, außerdem in zahlreichen überregionalen Archiv-Gremien tätig. ......"

Na endlich, die Spatzen pfiffen es schon in Regensburg von den Dächern! Damit ist Frau Dr. Becker die erste Leiterin der Archivschule mit kommunalarchivischen Background. Mal sehen, ob dies Auswirkungen auf die Ausrichtung der Archivschule haben wird?!

Quelle: Saarbrücker Zeitung v. 22.02.2010

Wolf Thomas - am Montag, 1. März 2010, 14:07 - Rubrik: Ausbildungsfragen

http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat

Über das Rüthener Projekt (80 Grabsteine) berichtet: Friedhelm Sommer: Ein steinernes Archiv mit weltweitem Zugang. Die Online-Edition der jüdischen Friedhöfe in Rüthen. In: Sauerland. Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes 4/2009, S. 175-177

Die Inhalte der Datenbank stehen unter CC-BY.

Über das Rüthener Projekt (80 Grabsteine) berichtet: Friedhelm Sommer: Ein steinernes Archiv mit weltweitem Zugang. Die Online-Edition der jüdischen Friedhöfe in Rüthen. In: Sauerland. Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes 4/2009, S. 175-177

Die Inhalte der Datenbank stehen unter CC-BY.

KlausGraf - am Montag, 1. März 2010, 03:22 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 28. Februar 2010, 22:20 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die „Sammlung Linderoth ist ein Schatz der Denkmalpflege, darüber ist man sich im Bonner Stadtarchiv einig. In den frühen 50er Jahren fing der Bonner Ernst Linderoth damit an, seine Stadt zu fotografieren. Hierbei legte er Wert auf Gebäude-Ansichten, Straßenzüge und Plätze der Bundesstadt. Gleichzeitig sammelte Linderoth aber auch alle Bilder und alten Ansichten, die er von der Stadt Bonn und ihren Bewohnern auftreiben konnte. Im Jahre 1986 ging ein Großteil der Sammlung an die Stadt Bonn über. Heute kann im Stadtarchiv jedermann die einzigartige Sammlung Linderoth einsehen.

Wolf Thomas - am Sonntag, 28. Februar 2010, 21:47 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 28. Februar 2010, 18:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Lesenswerter Beitrag auf shoa.de.

Wolf Thomas - am Sonntag, 28. Februar 2010, 17:24 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Endgültig in die Ochsenfurter Geschichtsbücher hat sich am Donnerstag die Kauzenbräu geschrieben. Brauerei-Chef Josef Pritzl übergab dem Stadtarchiv eine vollgepackte Museumskiste. Darin enthalten sind unter anderem eine Liste aller Mitarbeiter, das Rezept des Kauzenbräu-Jubiläumsbieres und viele Bilder. Mit der Museumskiste soll die Kauzenbräu für die künftigen Generationen erhalten bleiben.

Hintergrund der Aktion ist das 200-jährige Bestehen, dass die Ochsenfurter Brauerei im letzten Jahr gefeiert hat.

Quelle: Radio Gong, 26.02.2010

Hintergrund der Aktion ist das 200-jährige Bestehen, dass die Ochsenfurter Brauerei im letzten Jahr gefeiert hat.

Quelle: Radio Gong, 26.02.2010

Wolf Thomas - am Sonntag, 28. Februar 2010, 17:21 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"The rumors traveled urgently from Haiti: Beyond all the death and wreckage, one of the nation's greatest exports -- its cultural scholarship -- was buried that awful afternoon in January.

The three largest heritage libraries and the National Archives -- keepers of much of Haiti's complicated, heroic, rich story -- were reportedly lost to the random nature of earthquakes.

Within days of the Jan. 12 disaster, a university staffer 750 miles away worked frantically to deliver better news: the buildings were shaken but still standing; their precious rare books, manuscripts, newspapers and brochures had been spared. And the people who spend day after day caring for the collections were all safe.

But Brooke Wooldridge also learned help was desperately needed to rescue and preserve the treasures that help chronicle Haiti's history, clustered mostly in the four institutions in downtown Port-au-Prince.

``First I worried about the people and making sure everybody working at these institutions were OK, and then I thought about all of those collections,'' said Wooldridge, project coordinator for the Digital Library of the Caribbean at Florida International University. ``I felt very conflicted. Emotionally, I knew there was so much life lost, but I also knew that if the collections were ignored, Haiti's collective memory could be lost. I knew we needed to help'.''

So Wooldridge quickly assembled like-minded culturalists who were already a part of the Digital Library, an international coalition of research, governmental and educational institutions that provides access to Caribbean-related electronic materials.

The organization, founded in 2004, was perfectly poised to help. Led by Wooldridge, it had already been working with Haiti's librarians and curators over the years to digitize their collections. Within weeks, the group launched a campaign to rally international contributors, raise money and provide technical support for the recovery and protection of Haiti's cultural resources -- the already brittle rare books and documents scattered and dusted by the quake.

THE VOLUNTEERS

They joined a small cadre of other organizations and Haiti's own volunteers that pushed the same broader cultural mission: save the public and private collections, all essential to the national identity.

To date, about $4,200 has been raised and 50 volunteers have signed up. Wooldridge and historian Matthew J. Smith, who heads the Haitian Task Force at the University of the West Indies, have traveled to Haiti to bring back a detailed list of needs.

``In real terms, the urgency is to get the collections cleaned and repaired and restored,'' said Chantalle Verna, assistant professor in FIU's department of History and International Relations and member of the Digital Library advisory board. ``If we lose these documents, we lose what can help us understand Haiti better.''

The group's Protecting Haitian Patrimony initiative includes assisting four institutions in Port-au-Prince:

• Archives Nationales d'Haïti, which houses civil and state records as well as those of the Office of the President and most government ministries.

• Bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit, founded in 1873 by the Fathers of the Holy Spirit, holds documents chronicling the history of Haiti, French colonization, slavery and emancipation and 20th century records.

• Bibliothèque haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne, founded in 1912 by the Christian Brothers, serves as repository for Haitian imprints and one of the most significant collections of newspapers.

• Bibliothèque National d'Haïti, established in 1939, holds a small collection of rare books, manuscripts and newspapers, and offers research support and study space.

``These archives represent the collective memory of the Haitian people, their culture, and Haiti's role in the history of the Western hemisphere and the world,'' said Laura Probst, dean of FIU Libraries and executive committee member of the Digital Library. ``With this initiative we seek to preserve these invaluable resources for Haiti's future, and for our own.''

In the days after the quake, leaders of the institutions rushed back to assess the damages. Most everything was salvaged and is now packed in cardboard boxes, but remains vulnerable to layers of dust that destroy paper.

Longer term plans include helping repair buildings and replace furnishings and equipment.

``I rushed over there to see if the building was still standing or if everything was destroyed. At first, people thought everything on the campus had been destroyed,'' said Patrick Tardieu, curator of the Bibliothèque haïtienne des Pères, housed on the third floor of a building on the Saint Martial school campus. ``We packed the entire library, about 20,000 books and manuscripts, in about 600 boxes and got them to a safe place.''

RARE TREASURES

Tardieu, who is temporarily based at Brown University, a partner in the initiative, said his library's holdings include several 16th century books, a 1803 Thomas Jefferson State of the Union address translated into French, and Amistad documents.

``Scholars from all over would come to study the documents here because it contained so much important history,'' he said.

Francoise Beaulieu-Thybulle, director general of Haiti's National Library, said the building is still standing amid ruins.

``As soon as the violent aftershocks stopped on [the] 14th, we assessed the damages and took actions to preserve the collection,'' Beaulieu-Thybulle said. ``So far, all the books have been boxed and sheltered in the safe part of the library in about 1,000 boxes.''

Beaulieu-Thybulle said the library holds more than 50,000 books, 600 periodical titles and 300 rare books from the 18th and 19th centuries.

``We must underline that every Haitian book of the 20th century can also be considered rare as a result of a poor editorial situation,'' she said. ``An author generally publishes at his own account and rarely prints more than 500 or a thousand copies.''

Now, her staff of 45 is working to help secure the many private collections -- some of the most valuable documents are owned by individuals in Haiti -- in houses that collapsed or were damaged.

``Many historians, history professors and private collectors are calling on us for help to recover and offer temporary shelter,'' Beaulieu-Thybulle said. ``We are hopeful that our next step will be to reshelve our collection and start providing services.''

...."

Link

The three largest heritage libraries and the National Archives -- keepers of much of Haiti's complicated, heroic, rich story -- were reportedly lost to the random nature of earthquakes.

Within days of the Jan. 12 disaster, a university staffer 750 miles away worked frantically to deliver better news: the buildings were shaken but still standing; their precious rare books, manuscripts, newspapers and brochures had been spared. And the people who spend day after day caring for the collections were all safe.

But Brooke Wooldridge also learned help was desperately needed to rescue and preserve the treasures that help chronicle Haiti's history, clustered mostly in the four institutions in downtown Port-au-Prince.

``First I worried about the people and making sure everybody working at these institutions were OK, and then I thought about all of those collections,'' said Wooldridge, project coordinator for the Digital Library of the Caribbean at Florida International University. ``I felt very conflicted. Emotionally, I knew there was so much life lost, but I also knew that if the collections were ignored, Haiti's collective memory could be lost. I knew we needed to help'.''

So Wooldridge quickly assembled like-minded culturalists who were already a part of the Digital Library, an international coalition of research, governmental and educational institutions that provides access to Caribbean-related electronic materials.

The organization, founded in 2004, was perfectly poised to help. Led by Wooldridge, it had already been working with Haiti's librarians and curators over the years to digitize their collections. Within weeks, the group launched a campaign to rally international contributors, raise money and provide technical support for the recovery and protection of Haiti's cultural resources -- the already brittle rare books and documents scattered and dusted by the quake.

THE VOLUNTEERS

They joined a small cadre of other organizations and Haiti's own volunteers that pushed the same broader cultural mission: save the public and private collections, all essential to the national identity.

To date, about $4,200 has been raised and 50 volunteers have signed up. Wooldridge and historian Matthew J. Smith, who heads the Haitian Task Force at the University of the West Indies, have traveled to Haiti to bring back a detailed list of needs.

``In real terms, the urgency is to get the collections cleaned and repaired and restored,'' said Chantalle Verna, assistant professor in FIU's department of History and International Relations and member of the Digital Library advisory board. ``If we lose these documents, we lose what can help us understand Haiti better.''

The group's Protecting Haitian Patrimony initiative includes assisting four institutions in Port-au-Prince:

• Archives Nationales d'Haïti, which houses civil and state records as well as those of the Office of the President and most government ministries.

• Bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit, founded in 1873 by the Fathers of the Holy Spirit, holds documents chronicling the history of Haiti, French colonization, slavery and emancipation and 20th century records.