KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 23:57 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf der Startseite des http://www.handschriftencensus.de/ ist ENDLICH die entsprechende Seite verlinkt:

http://www.handschriftencensus.de/abbildungen

Die Seite mit altem Design besteht weiter:

http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen

http://www.handschriftencensus.de/abbildungen

Die Seite mit altem Design besteht weiter:

http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 23:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

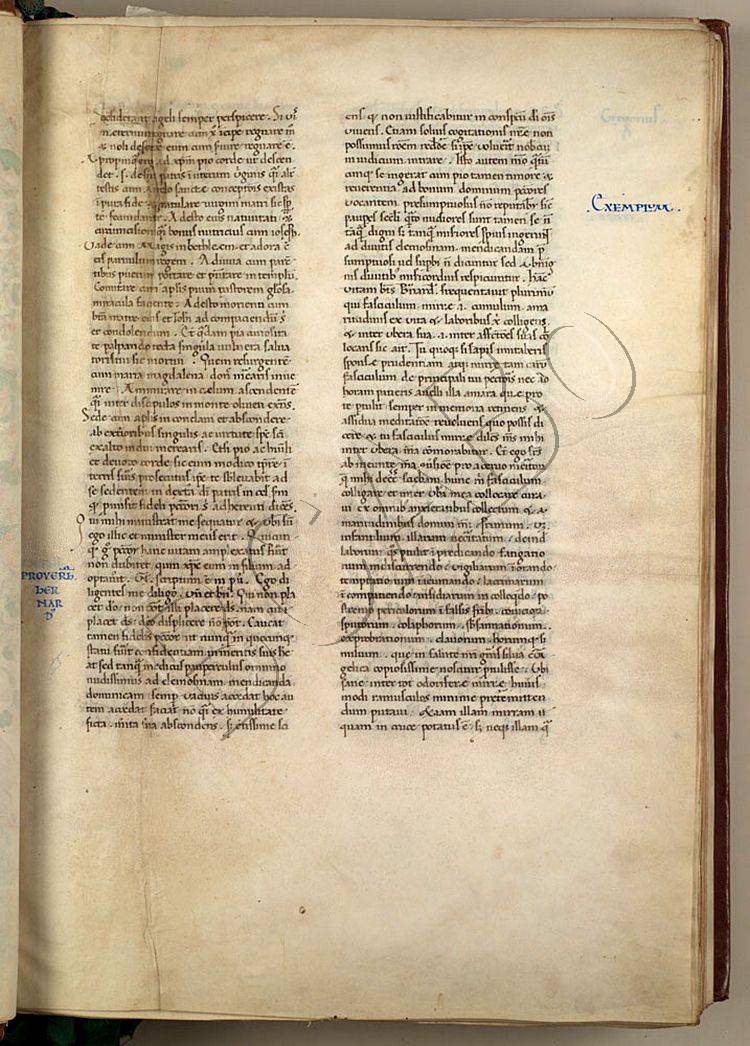

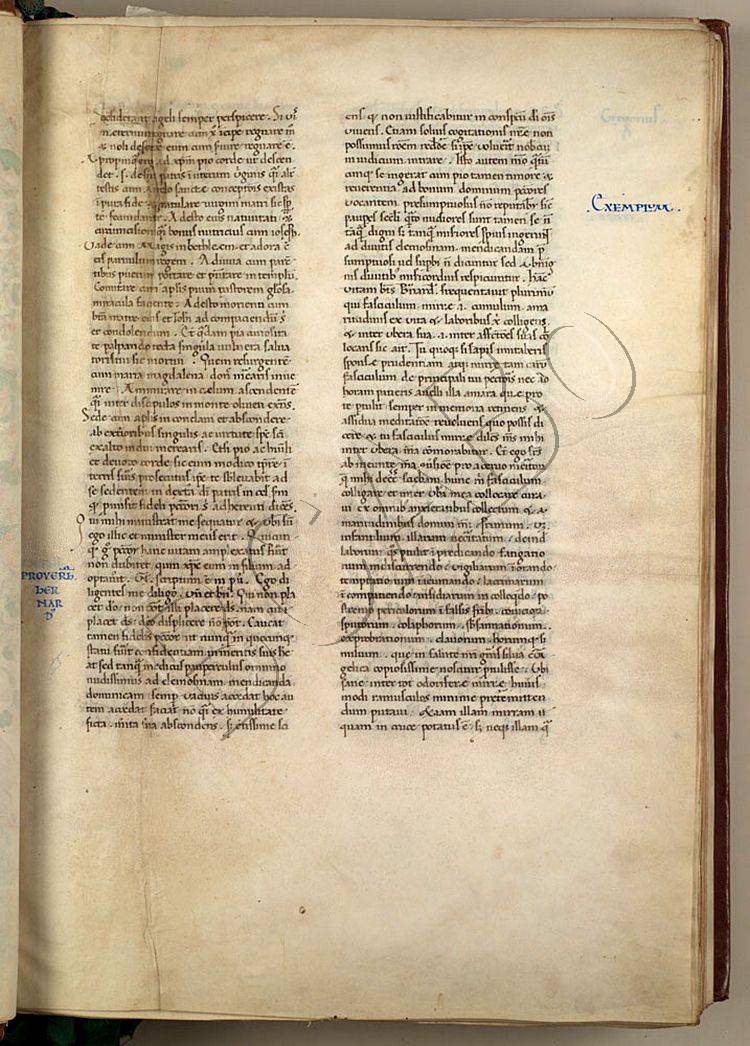

http://resobscura.blogspot.com/2010/07/images-from-british-library-illuminated.html macht darauf aufmerksam, dass der entsprechende Katalog nun bei fast allen Handschriften Bildbeispiele in brauchbarer Qualität enthält.

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm

Egerton 1896

Egerton 1896

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm

Egerton 1896

Egerton 1896KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 23:45 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://earlymodernhistory1.blogspot.com

Das Weblog finde ich sehr uninteressant. Langweilige Konferenzankündigungen wechseln sich ab mit Fotos von Wissenschaftlern und sporadischen anderen Meldungen zur frühneuzeitlichen englischen Geschichte. Merke: early modern meint für UK/US-Blogger vor allem Shakespeare und Umfeld.

Ebenso langweilig:

http://earlymodern-lit.blogspot.com/ (eigenartige Bebilderung)

http://jcmurphy.wordpress.com/

Das Weblog finde ich sehr uninteressant. Langweilige Konferenzankündigungen wechseln sich ab mit Fotos von Wissenschaftlern und sporadischen anderen Meldungen zur frühneuzeitlichen englischen Geschichte. Merke: early modern meint für UK/US-Blogger vor allem Shakespeare und Umfeld.

Ebenso langweilig:

http://earlymodern-lit.blogspot.com/ (eigenartige Bebilderung)

http://jcmurphy.wordpress.com/

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 22:44 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 22:30 - Rubrik: Unterhaltung

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canaletto_Pro_Street_View.jpg

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 22:25 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 22:24 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Seit über anderthalb Jahren streiten Kritiker eines Kooperationsabkommens zwischen der Universität zu Köln und der Bayer HealthCare AG um die Veröffentlichung des Vertrages. Der Anfang 2008 unterzeichnete Kontrakt über eine öffentlich-private Zusammenarbeit bei pharmakologischer Forschung drohe von wirtschaftlichen Interessen zuungunsten von Lehre und Pharmakontrolle beeinflusst zu werden. Obgleich die Landesbeauftragte für Datenschutz den Befürwortern einer Veröffentlichung mehrfach Recht gab, mauert die Hochschule.

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33011/1.html

Siehe auch

http://www.cbgnetwork.org/3465.html

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33011/1.html

Siehe auch

http://www.cbgnetwork.org/3465.html

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 22:12 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 21:45 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wird, hat am 1. Oktober 2009 begonnen und ist auf drei Jahre angelegt. Ziel ist es, zum Werk des Komponisten Richard Strauss (1864*1949) sämtliche erreichbaren Quellen zu erschließen und zu dokumentieren. Unter Quellen verstehen wir insbesondere eigenhändiges Notenmaterial sowie Abschriften davon, Korrekturfahnen, Druck- bzw. Stichvorlagen, ferner Briefe und Postkarten von bzw. an Richard Strauss. Die so gewonnenen Daten sollen in einem musikwissenschaftlichen Online-Fachportal als Datenbank veröffentlicht werden.

Die meisten der heute bekannten Strauss-Quellen befinden sich in den Archiven und Bibliotheken in Garmisch, München und Wien, sie sind daher leicht zugänglich. Man schätzt jedoch, dass neben den verfügbaren Beständen etwa noch einmal so viel Material existiert * Material, dessen Verbleib weitgehend unbekannt ist.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie freundlich um Ihre Unterstützung bitten. Sofern Ihr Haus im Besitz von Strauss-Quellen ist, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen würden und darüber hinaus bereit wären, uns Einsicht in die betreffenden Dokumente zu gewähren. Falls Sie keine für uns relevanten Materialien besitzen, bitten wir freundlich um eine kurze Fehlanzeige.

Auch weiterführende Hinweise, die dazu beitragen, den Verbleib von Strauss-Quellen zu ermitteln, sind uns immer willkommen.

Für Rückfragen aller Art stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollten Sie für diese Anfrage nicht zuständig sein, möchten wir Sie freundlich bitten, diese entsprechend weiterzuleiten. Setzen Sie unsere Mailadresse in diesem Fall bitte auf *Cc“. So können wir den Verlauf besser nachvollziehen und ihn in unseren Unterlagen vermerken.

Wir bitten um Nachsicht, falls Ihnen dieselbe Nachricht mehrfach zugehen sollte. Aus technischen und organisatorischen Gründen sind gewisse Redundanzen nicht ganz zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Heine

Adrian Kech

**********

Richard-Strauss-Quellenverzeichnis (RSQV)

im Richard-Strauss-Institut

Dr. Claudia Heine

Adrian Kech M.A.

Schnitzschulstraße 19

82467 Garmisch-Partenkirchen

E-Mail: quellen-rsi@gapa.de

Tel.: +49 8821 910 9525 (Claudia Heine)

Tel.: +49 8821 910 9526 (Adrian Kech)

Tel.: +49 8821 910 950 (Zentrale)

Fax: +49 8821 910 960

Das Richard-Strauss-Quellenverzeichnis wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert."

Link zum RSI: http://www.richard-strauss-institut.de/

via Email

Die meisten der heute bekannten Strauss-Quellen befinden sich in den Archiven und Bibliotheken in Garmisch, München und Wien, sie sind daher leicht zugänglich. Man schätzt jedoch, dass neben den verfügbaren Beständen etwa noch einmal so viel Material existiert * Material, dessen Verbleib weitgehend unbekannt ist.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie freundlich um Ihre Unterstützung bitten. Sofern Ihr Haus im Besitz von Strauss-Quellen ist, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen würden und darüber hinaus bereit wären, uns Einsicht in die betreffenden Dokumente zu gewähren. Falls Sie keine für uns relevanten Materialien besitzen, bitten wir freundlich um eine kurze Fehlanzeige.

Auch weiterführende Hinweise, die dazu beitragen, den Verbleib von Strauss-Quellen zu ermitteln, sind uns immer willkommen.

Für Rückfragen aller Art stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollten Sie für diese Anfrage nicht zuständig sein, möchten wir Sie freundlich bitten, diese entsprechend weiterzuleiten. Setzen Sie unsere Mailadresse in diesem Fall bitte auf *Cc“. So können wir den Verlauf besser nachvollziehen und ihn in unseren Unterlagen vermerken.

Wir bitten um Nachsicht, falls Ihnen dieselbe Nachricht mehrfach zugehen sollte. Aus technischen und organisatorischen Gründen sind gewisse Redundanzen nicht ganz zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Heine

Adrian Kech

**********

Richard-Strauss-Quellenverzeichnis (RSQV)

im Richard-Strauss-Institut

Dr. Claudia Heine

Adrian Kech M.A.

Schnitzschulstraße 19

82467 Garmisch-Partenkirchen

E-Mail: quellen-rsi@gapa.de

Tel.: +49 8821 910 9525 (Claudia Heine)

Tel.: +49 8821 910 9526 (Adrian Kech)

Tel.: +49 8821 910 950 (Zentrale)

Fax: +49 8821 910 960

Das Richard-Strauss-Quellenverzeichnis wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert."

Link zum RSI: http://www.richard-strauss-institut.de/

via Email

Wolf Thomas - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 21:31 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hello, dear members of Archives 2.0,

About three months ago we all learned of changes in the service provided by Ning. Basically Ning will start charging Network Creators for having a network, such as this one. Here's the complete list of products and prices, for your information.

Currently the Archives 2.0 network is managed by Alexandra Eveleigh and myself. Both of us have agreed that in our case it is not worth to start paying for using Ning.

Ning does provide an export option for network content, useful for Network Creators who would like to leave Ning and found a new network elsewhere. There are several, similar network providers out there, that still work for free and have import options for content from Ning networks. So, this would be an option for migrating our network.

However, both Alexandra and myself have doubts about this, most of all because this current network shows low activity. Since the two of us are too busy with work and other projects, we must admit that we cannot manage this network alone, if at all.

So what happens next? We have left two options open:

1. Nothing happens. In the end, this network's content will get exported to my personal hard drive for backup purposes, and the online network will automatically get deleted by Ning on 20 August.

2. Members like yourself step up to save this network! If several members step up as co-managers for this network, then we will setup a new network elsewhere and import this current network's content into the new network. Tasks for the managers include welcoming new members, start discussions, post on the blog, add videos and events, edit a news letter, and comment on other people's content. Basically: help keeping this network alive and kicking!

Well, these are our options. Please leave your thoughts online. The future of this Archives 2.0 network is in your hands. ;-)

Best regards,

also on behalf of Alexandra,

Christian

Visit Archives 2.0 at: http://archives20.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

About three months ago we all learned of changes in the service provided by Ning. Basically Ning will start charging Network Creators for having a network, such as this one. Here's the complete list of products and prices, for your information.

Currently the Archives 2.0 network is managed by Alexandra Eveleigh and myself. Both of us have agreed that in our case it is not worth to start paying for using Ning.

Ning does provide an export option for network content, useful for Network Creators who would like to leave Ning and found a new network elsewhere. There are several, similar network providers out there, that still work for free and have import options for content from Ning networks. So, this would be an option for migrating our network.

However, both Alexandra and myself have doubts about this, most of all because this current network shows low activity. Since the two of us are too busy with work and other projects, we must admit that we cannot manage this network alone, if at all.

So what happens next? We have left two options open:

1. Nothing happens. In the end, this network's content will get exported to my personal hard drive for backup purposes, and the online network will automatically get deleted by Ning on 20 August.

2. Members like yourself step up to save this network! If several members step up as co-managers for this network, then we will setup a new network elsewhere and import this current network's content into the new network. Tasks for the managers include welcoming new members, start discussions, post on the blog, add videos and events, edit a news letter, and comment on other people's content. Basically: help keeping this network alive and kicking!

Well, these are our options. Please leave your thoughts online. The future of this Archives 2.0 network is in your hands. ;-)

Best regards,

also on behalf of Alexandra,

Christian

Visit Archives 2.0 at: http://archives20.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine Umfrage in der Archives-List ergab folgende Links, wobei ich nur solche berücksichtigt habe, die auch europäische Karten enthalten.

http://www.davidrumsey.com/

http://alabamamaps.ua.edu/historicalmaps/europe/index.html

http://www.lib.utexas.edu/maps/europe.html

http://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdhome.html

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgdivisionbrowseresult.cfm?trg=1&div_id=hm

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/topics/Karten/

http://www.maphistory.info/imagelarge.html

http://www.lexilogos.com/cartotheque.htm

http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/?group=volume

http://vacani.icc.cat/index.php

http://www.gettysburg.edu/library/gettdigital/maps/stuckenberg_maps.htm

http://www.davidrumsey.com/

http://alabamamaps.ua.edu/historicalmaps/europe/index.html

http://www.lib.utexas.edu/maps/europe.html

http://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdhome.html

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgdivisionbrowseresult.cfm?trg=1&div_id=hm

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/topics/Karten/

http://www.maphistory.info/imagelarge.html

http://www.lexilogos.com/cartotheque.htm

http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/?group=volume

http://vacani.icc.cat/index.php

http://www.gettysburg.edu/library/gettdigital/maps/stuckenberg_maps.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 16:20 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Niggemeier nimmt Focus-Chefredakteur Weimer auseinander:

http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ich-hab-noch-sand-in-den-schuhen-aus-daten/

http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ich-hab-noch-sand-in-den-schuhen-aus-daten/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 15:46 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 15:26 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33004/1.html

"welche Anstrengungen de Gruyter und die Staatsbibliothek unternehmen, um sie ausfindig zu machen, bleibt unbeantwortet. Als Google vor dem Einscannen die Rechteerben verwaister Bücher nicht ermittelte und bei ihnen um Erlaubnis anfragte, wurde das von den deutschen Verlagen scharf kritisiert und als Argument für die angebliche Notwendigkeit eines neuen Leistungsschutzrechts herangezogen wurde, mit dem sich zukünftig - je nachdem wie es ausfällt - vielleicht auch Raubzüge in die Allmende mit einem gesetzlichen Monopol absichern lassen.

Auch Fragen dazu, auf welche immaterialgüterrechtlichen Vorschriften sich die Preiskalkulationen gründen und wie die Einnahmen aufgeteilt werden, will man weder bei de Gruyter noch bei der Staatsbibliothek beantworten"

Zur Argumentation mit § 134 UrhG http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeug und die Urheberrechtsfibel http://www.contumax.de

Hier müsste man sich Titelseite und Impressum der VZ erst einmal anschauen.

Wenn man einen Datenbankschutz bejaht, führt § 87e UrhG dazu, dass kleine Teile der Datenbank ohne weiteres "befreit" werden können:

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__87e.html

Per Mail ging soeben an die Generaldirektorin der SB zu Berlin folgendes Schreiben ab:

Sehr geehrte Frau Generaldirektorin,

mit völligem Unverständnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass die

Staatsbibliothek zu Berlin eine Kooperation mit dem de-Gruyter-Verlag

eingegangen ist mit dem Ergebnis, dass die Digitalisierung der

Jahrgänge der Vossischen Zeitung nur gegen horrend hohe Lizenzgebühren

einsehbar ist. Die interessierte Öffentlichkeit und die

zeithistorische Forschung darf sich die Digitalisate nur in der

Staatsbibliothek anschauen oder in den wenigen Institutionen, die sich

die Zugangskosten leisten können. Die prekäre Haushaltslage der

Bibliotheken dürfte auch Ihnen bekannt sein. Damit schlagen Sie der

von den deutschen Bibliotheken mitgetragenen Berliner Erklärung für

Open Access von 2003 ins Gesicht, die sich ja ausdrücklich auch an die

kulturgutverwahrenden Institutionen wendet und unmittelbar auf die für

die Wissenschaft wichtige Digitalisierung der Vossischen Zeitung

anwendbar ist. Dass man in Ihren Digitalen Sammlungen Ausgaben des

Groß-Strehlitzer Kreisblatts kostenlos weltweit einsehen kann, nicht

aber die Vossische Zeitung, ist nicht nur ärgerlich. Es zeigt auch,

dass die Staatsbibliothek wie auch die meisten anderen deutschen

Bibliotheken die dringende Notwendigkeit, wie in anderen Ländern - das

Wiener Programm ANNO ist Ihnen sicher bekannt - Zeitungen als

Geschichtsquellen kostenfrei für Forschung und Öffentlichkeit im

Internet bereitzustellen ignoriert (siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/5477201/ ).

Indem Sie das in den meisten zivilisierten Staaten anerkannte Prinzip

der Verwaltungstransparenz mit Füßen treten und - nach Angabe von

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33004/1.html - Fragen des

Journalisten Peter Mühlbauer zu den Beziehungen der Staatsbibliothek

zum de-Gruyter-Verlag in dieser Sache unbeantwortet gelassen haben,

schüren Sie Staatsverdrossenheit. Gerade dubiose

Private-Public-Partnerschaften wie in diesem Fall müssen lückenlos

transparent sein. Sie verwahren die Ihnen anvertrauten Kulturgüter

nicht nach eigenem Recht, sondern als Treuhänder der Öffentlichkeit

und haben daher auch moralisch kein Recht, hinsichtlich der

Zeitungsdigitalisierung im Geheimen mit einem Verlag zu kungeln. Die

Öffentlichkeit hat jedes Recht, über die Monopolvermarktung mutmaßlich

gemeinfreier Zeitungsjahrgänge umfassend unterrichtet zu werden.

Als Behörde (Stiftung unter Bundesaufsicht), die öffentlich-rechtliche

Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, unterliegen Sie dem Gesetz zur Regelung

des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG). Ich fordere Sie daher

auf, den Vertrag mit de Gruyter über die Digitalisierung der

Vossischen Zeitung gegenüber mir offenzulegen. Es handelt sich meiner

Ansicht nach nicht um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne der

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 28.

5. 2009 - 7 C 18/08), doch teile ich mit Blick auf § 7 Abs. 1 S. 3 IFG

zur Begründung mit, dass die Mitteilung der Vertragsdetails zur

Ermöglichung einer öffentlichen Diskussion bezüglich einer die

maßgebliche Fachöffentlichkeit und nicht ganz unwesentliche Teile der

allgemeinen Öffentlichkeit (siehe die Diskussion bei Telepolis)

wesentlich berührenden Frage begehrt wird.

Sollte es erforderlich sein, diesen Antrag nach § 7 IFG per Fax

einzureichen, bitte ich um Mitteilung. Für eine Eingangsbestätigung

danke ich im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Siehe auch:

http://log.netbib.de/archives/2010/07/22/ein-super-geschaftsmodel

http://www.inetbib.de

Update: http://archiv.twoday.net/stories/6455470/

"welche Anstrengungen de Gruyter und die Staatsbibliothek unternehmen, um sie ausfindig zu machen, bleibt unbeantwortet. Als Google vor dem Einscannen die Rechteerben verwaister Bücher nicht ermittelte und bei ihnen um Erlaubnis anfragte, wurde das von den deutschen Verlagen scharf kritisiert und als Argument für die angebliche Notwendigkeit eines neuen Leistungsschutzrechts herangezogen wurde, mit dem sich zukünftig - je nachdem wie es ausfällt - vielleicht auch Raubzüge in die Allmende mit einem gesetzlichen Monopol absichern lassen.

Auch Fragen dazu, auf welche immaterialgüterrechtlichen Vorschriften sich die Preiskalkulationen gründen und wie die Einnahmen aufgeteilt werden, will man weder bei de Gruyter noch bei der Staatsbibliothek beantworten"

Zur Argumentation mit § 134 UrhG http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeug und die Urheberrechtsfibel http://www.contumax.de

Hier müsste man sich Titelseite und Impressum der VZ erst einmal anschauen.

Wenn man einen Datenbankschutz bejaht, führt § 87e UrhG dazu, dass kleine Teile der Datenbank ohne weiteres "befreit" werden können:

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__87e.html

Per Mail ging soeben an die Generaldirektorin der SB zu Berlin folgendes Schreiben ab:

Sehr geehrte Frau Generaldirektorin,

mit völligem Unverständnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass die

Staatsbibliothek zu Berlin eine Kooperation mit dem de-Gruyter-Verlag

eingegangen ist mit dem Ergebnis, dass die Digitalisierung der

Jahrgänge der Vossischen Zeitung nur gegen horrend hohe Lizenzgebühren

einsehbar ist. Die interessierte Öffentlichkeit und die

zeithistorische Forschung darf sich die Digitalisate nur in der

Staatsbibliothek anschauen oder in den wenigen Institutionen, die sich

die Zugangskosten leisten können. Die prekäre Haushaltslage der

Bibliotheken dürfte auch Ihnen bekannt sein. Damit schlagen Sie der

von den deutschen Bibliotheken mitgetragenen Berliner Erklärung für

Open Access von 2003 ins Gesicht, die sich ja ausdrücklich auch an die

kulturgutverwahrenden Institutionen wendet und unmittelbar auf die für

die Wissenschaft wichtige Digitalisierung der Vossischen Zeitung

anwendbar ist. Dass man in Ihren Digitalen Sammlungen Ausgaben des

Groß-Strehlitzer Kreisblatts kostenlos weltweit einsehen kann, nicht

aber die Vossische Zeitung, ist nicht nur ärgerlich. Es zeigt auch,

dass die Staatsbibliothek wie auch die meisten anderen deutschen

Bibliotheken die dringende Notwendigkeit, wie in anderen Ländern - das

Wiener Programm ANNO ist Ihnen sicher bekannt - Zeitungen als

Geschichtsquellen kostenfrei für Forschung und Öffentlichkeit im

Internet bereitzustellen ignoriert (siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/5477201/ ).

Indem Sie das in den meisten zivilisierten Staaten anerkannte Prinzip

der Verwaltungstransparenz mit Füßen treten und - nach Angabe von

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33004/1.html - Fragen des

Journalisten Peter Mühlbauer zu den Beziehungen der Staatsbibliothek

zum de-Gruyter-Verlag in dieser Sache unbeantwortet gelassen haben,

schüren Sie Staatsverdrossenheit. Gerade dubiose

Private-Public-Partnerschaften wie in diesem Fall müssen lückenlos

transparent sein. Sie verwahren die Ihnen anvertrauten Kulturgüter

nicht nach eigenem Recht, sondern als Treuhänder der Öffentlichkeit

und haben daher auch moralisch kein Recht, hinsichtlich der

Zeitungsdigitalisierung im Geheimen mit einem Verlag zu kungeln. Die

Öffentlichkeit hat jedes Recht, über die Monopolvermarktung mutmaßlich

gemeinfreier Zeitungsjahrgänge umfassend unterrichtet zu werden.

Als Behörde (Stiftung unter Bundesaufsicht), die öffentlich-rechtliche

Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, unterliegen Sie dem Gesetz zur Regelung

des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG). Ich fordere Sie daher

auf, den Vertrag mit de Gruyter über die Digitalisierung der

Vossischen Zeitung gegenüber mir offenzulegen. Es handelt sich meiner

Ansicht nach nicht um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne der

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 28.

5. 2009 - 7 C 18/08), doch teile ich mit Blick auf § 7 Abs. 1 S. 3 IFG

zur Begründung mit, dass die Mitteilung der Vertragsdetails zur

Ermöglichung einer öffentlichen Diskussion bezüglich einer die

maßgebliche Fachöffentlichkeit und nicht ganz unwesentliche Teile der

allgemeinen Öffentlichkeit (siehe die Diskussion bei Telepolis)

wesentlich berührenden Frage begehrt wird.

Sollte es erforderlich sein, diesen Antrag nach § 7 IFG per Fax

einzureichen, bitte ich um Mitteilung. Für eine Eingangsbestätigung

danke ich im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Siehe auch:

http://log.netbib.de/archives/2010/07/22/ein-super-geschaftsmodel

http://www.inetbib.de

Update: http://archiv.twoday.net/stories/6455470/

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 13:49 - Rubrik: Archivrecht

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 13:43 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die neue Reihe "Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit" beginnt mit der Darstellung eines aktuellen Themas, das im Genre der audiovisuellen Medien zu verorten ist. Die Imagebildung von Archiven über virtuelle Kommunikationskanäle wird künftig in der Fachwelt intensiver diskutiert werden müssen, um insbesondere die Klientel jugendlicher Nutzer nicht zu verlieren. Aus diesem Grunde soll mit dem Beitrag von Robert Lange ein erster Markstein auf dem innovativen Feld der Imagefilme für Archive gesetzt werden, ein Bereich, der in den nächsten Jahren in der modernen Informations- und Wissensgesellschaft an Bedeutung gewinnen wird.

Das Medium Film hat und hatte eine große Bedeutung für den Ausdruck sowohl künstlerischer als auch ideologischer und werbender Botschaften. Dem bewegten Bild haftete schon immer eine Aura besonderer Authentizität, aber auch außerordentlichen, phantasievollen Gestaltungsreichtums an. Audiovisuelle Medien sprechen die Sinne des Menschen in einem umfassenden Ausmaß an und entfalten eine ungleich größere Wirkung als geschriebener Text oder ein photografisches Bild allein.

Wie umfassend der technologische Wandel des späten 20. und be-ginnenden 21. Jahrhunderts die Formen der audiovisuellen Kommunikation veränderte, sieht man an der Vielseitigkeit der Darstellungsmedien. War dies zu Beginn des 20. Jahrhunderts lediglich das Kino, kamen im Laufe der Zeit Medien wie das Fernsehen und in heutiger Zeit die Anwendungsmöglichkeiten des Internets hinzu.

Archive als Speicher der Geschichte bewahren natürlich auch Quellen, welche nicht der klassischen Papierakte entsprechen. Seien es die Filmrollen im Bundesarchiv-Abteilung Filmarchiv oder digitalisierte Kopien von stadthistorischen Stummfilmen; audiovisuelle Datenträger sind ein essentieller Teil der Bestände, welche in Archiven lagern. Dass Filme jedoch auch eine Rolle für Archive außerhalb ihrer archivalischen Funktion spielen können, wird offenbar, wenn man den Arbeitsbereich der Öffentlichkeitsarbeit betrachtet. Obwohl es umfassende Literatur zur Nutzung spezifischer Kommunikationskanäle gibt und die Öffentlichkeitsarbeit inzwischen ein etablierter Arbeitsbereich der gegenwärtigen Archivarbeit ist, wird der Einsatz von Filmen bisher in kaum einer wissenschaftlichen Abhandlung hinreichend beschrieben. Die vorliegende Darstellung soll deshalb zum besseren Verständnis der Bedeutung filmischer Präsentationsformen in einer modernen Informationsgesellschaft beitragen. Es soll erörtert werden, warum sich zeitgemäße Mittel der Eigendarstellung anbieten und wie eine Breitenwirksamkeit erreicht werden kann. Archive haben einen enormen Bedarf an Konzeptionen zur Profilierung der eigenen Profession in der Kulturlandschaft. Kaum eine Einrichtung ist für die Bildung von Geschichtsbewusstsein sowie zum Erhalt der dafür erforderlichen originalen Quellen so zentral und lässt gleichzeitig das entsprechende Image vermissen. Es ist nicht nur die Nutzung von Archiven, die darunter leidet, auch ihre Legitimität wird leider oftmals in Frage gestellt. Archive müssen deshalb Formen finden, ihre gesellschaftliche Funktion dem Verständnis einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen und sich als ein unersetzbarer Bestandteil in der Gruppe der Kulturinstitutionen und Informationsdienstleister zu behaupten.

Aus diesem Grunde gilt es zu untersuchen, ob das Medium Film mit seinem großen Potential der Massenwirksamkeit geeignet ist, das Image von Archiven zu verbessern. In diesem Zusammenhang soll erläutert werden, was Öffentlichkeitsarbeit ist, welche Bedeutung sie speziell für Archive hat und inwiefern sie meinungsbildend wirkt. Ferner soll dargelegt werden, warum Begriffe wie Imagebildung aus der kommerziellen Werbeindustrie in gewissem Umfang auch auf Archive anwendbar sind und warum man ggfs. von einer Konkurrenzsituation von Archiven gegenüber anderen Kultureinrichtungen sprechen kann.

Wie bildliche Kommunikation funktioniert und welche Eigenschaften sie in den Kommunikationswissenschaften hat, wird in Kapitel 3 ausgeführt. Auf Grundlage der Untersuchung von Sandra Testrut über die Informationsvermittlung in Lehrfilmen, soll gezeigt werden, welche Mechanismen der Wahrnehmung von audiovisueller Kommunikation existieren sowie welche möglichen potentiellen Einsatzfelder für die Filmnutzung in archivischer Öffentlichkeitsar-beit es gibt. Letzterer Begriff der Öffentlichkeitsarbeit soll in dieser Arbeit in Bezug auf Archive verwendet werden. Die Termini Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit werden darin unterschieden, dass mit ersterem die öffentlichen Beziehungen an sich und mit dem zweiten Begriff das Handlungsfeld allgemein beschrieben wird. Auch sind die Termini Werbe- und Imagefilm zu differenzieren. Beide Bezeichnungen werden in dieser Abhandlung zwar oft in ähnlicher Weise gebraucht, aber trotzdem prinzipiell voneinander abgegrenzt. Ein Werbefilm wird demnach als ein kürzerer, rein kommerzieller Spot mit direkt artikulierter Werbebotschaft definiert, ein Imagefilm als ein längeres Werk, meist mit einer Handlung, in welcher der werbende Charakter weniger stark zur Geltung kommt.

Zentral sind die Kapitel 4 und 5, in welchen werberelevante kognitionspsychologische Beobachtungen vorgestellt und drei Beispiele existierender Imagefilme anhand dieser analysiert werden sollen. Grundlage hierfür ist die Einführung in die Werbe- und Konsumentenpsychologie von Georg Felser, der in seiner 1997 erschienenen Publikation empirisch untersucht, mit welchen Mitteln die Werbeindustrie arbeitet. Als ein wesentlicher Schwerpunkt soll beleuchtet werden, welche Wirkung und welche Zielgruppe die Filme erreichen wollen und wie erfolgreich dies unter den werbepsychologischen Gesichtspunkten geschieht. Im 6. Kapitel wird schließlich darauf eingegangen, welche Wege zur Filmnutzung Archive anstreben sollten, welche Kommunikationskanäle sich anbieten und wie hoch in etwa gegenwärtige Kosten für einen Werbe- bzw. Imagefilm beziffert werden können."

Robert Lange: Imagefilme für Archive. Neue Wege für die Öffentlichkeitsarbeit, (Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Band 1), Berlin 2010, 105 Seiten

ISBN 978-3-936960-44-0

Quelle: Verlagsinfo

Das Medium Film hat und hatte eine große Bedeutung für den Ausdruck sowohl künstlerischer als auch ideologischer und werbender Botschaften. Dem bewegten Bild haftete schon immer eine Aura besonderer Authentizität, aber auch außerordentlichen, phantasievollen Gestaltungsreichtums an. Audiovisuelle Medien sprechen die Sinne des Menschen in einem umfassenden Ausmaß an und entfalten eine ungleich größere Wirkung als geschriebener Text oder ein photografisches Bild allein.

Wie umfassend der technologische Wandel des späten 20. und be-ginnenden 21. Jahrhunderts die Formen der audiovisuellen Kommunikation veränderte, sieht man an der Vielseitigkeit der Darstellungsmedien. War dies zu Beginn des 20. Jahrhunderts lediglich das Kino, kamen im Laufe der Zeit Medien wie das Fernsehen und in heutiger Zeit die Anwendungsmöglichkeiten des Internets hinzu.

Archive als Speicher der Geschichte bewahren natürlich auch Quellen, welche nicht der klassischen Papierakte entsprechen. Seien es die Filmrollen im Bundesarchiv-Abteilung Filmarchiv oder digitalisierte Kopien von stadthistorischen Stummfilmen; audiovisuelle Datenträger sind ein essentieller Teil der Bestände, welche in Archiven lagern. Dass Filme jedoch auch eine Rolle für Archive außerhalb ihrer archivalischen Funktion spielen können, wird offenbar, wenn man den Arbeitsbereich der Öffentlichkeitsarbeit betrachtet. Obwohl es umfassende Literatur zur Nutzung spezifischer Kommunikationskanäle gibt und die Öffentlichkeitsarbeit inzwischen ein etablierter Arbeitsbereich der gegenwärtigen Archivarbeit ist, wird der Einsatz von Filmen bisher in kaum einer wissenschaftlichen Abhandlung hinreichend beschrieben. Die vorliegende Darstellung soll deshalb zum besseren Verständnis der Bedeutung filmischer Präsentationsformen in einer modernen Informationsgesellschaft beitragen. Es soll erörtert werden, warum sich zeitgemäße Mittel der Eigendarstellung anbieten und wie eine Breitenwirksamkeit erreicht werden kann. Archive haben einen enormen Bedarf an Konzeptionen zur Profilierung der eigenen Profession in der Kulturlandschaft. Kaum eine Einrichtung ist für die Bildung von Geschichtsbewusstsein sowie zum Erhalt der dafür erforderlichen originalen Quellen so zentral und lässt gleichzeitig das entsprechende Image vermissen. Es ist nicht nur die Nutzung von Archiven, die darunter leidet, auch ihre Legitimität wird leider oftmals in Frage gestellt. Archive müssen deshalb Formen finden, ihre gesellschaftliche Funktion dem Verständnis einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen und sich als ein unersetzbarer Bestandteil in der Gruppe der Kulturinstitutionen und Informationsdienstleister zu behaupten.

Aus diesem Grunde gilt es zu untersuchen, ob das Medium Film mit seinem großen Potential der Massenwirksamkeit geeignet ist, das Image von Archiven zu verbessern. In diesem Zusammenhang soll erläutert werden, was Öffentlichkeitsarbeit ist, welche Bedeutung sie speziell für Archive hat und inwiefern sie meinungsbildend wirkt. Ferner soll dargelegt werden, warum Begriffe wie Imagebildung aus der kommerziellen Werbeindustrie in gewissem Umfang auch auf Archive anwendbar sind und warum man ggfs. von einer Konkurrenzsituation von Archiven gegenüber anderen Kultureinrichtungen sprechen kann.

Wie bildliche Kommunikation funktioniert und welche Eigenschaften sie in den Kommunikationswissenschaften hat, wird in Kapitel 3 ausgeführt. Auf Grundlage der Untersuchung von Sandra Testrut über die Informationsvermittlung in Lehrfilmen, soll gezeigt werden, welche Mechanismen der Wahrnehmung von audiovisueller Kommunikation existieren sowie welche möglichen potentiellen Einsatzfelder für die Filmnutzung in archivischer Öffentlichkeitsar-beit es gibt. Letzterer Begriff der Öffentlichkeitsarbeit soll in dieser Arbeit in Bezug auf Archive verwendet werden. Die Termini Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit werden darin unterschieden, dass mit ersterem die öffentlichen Beziehungen an sich und mit dem zweiten Begriff das Handlungsfeld allgemein beschrieben wird. Auch sind die Termini Werbe- und Imagefilm zu differenzieren. Beide Bezeichnungen werden in dieser Abhandlung zwar oft in ähnlicher Weise gebraucht, aber trotzdem prinzipiell voneinander abgegrenzt. Ein Werbefilm wird demnach als ein kürzerer, rein kommerzieller Spot mit direkt artikulierter Werbebotschaft definiert, ein Imagefilm als ein längeres Werk, meist mit einer Handlung, in welcher der werbende Charakter weniger stark zur Geltung kommt.

Zentral sind die Kapitel 4 und 5, in welchen werberelevante kognitionspsychologische Beobachtungen vorgestellt und drei Beispiele existierender Imagefilme anhand dieser analysiert werden sollen. Grundlage hierfür ist die Einführung in die Werbe- und Konsumentenpsychologie von Georg Felser, der in seiner 1997 erschienenen Publikation empirisch untersucht, mit welchen Mitteln die Werbeindustrie arbeitet. Als ein wesentlicher Schwerpunkt soll beleuchtet werden, welche Wirkung und welche Zielgruppe die Filme erreichen wollen und wie erfolgreich dies unter den werbepsychologischen Gesichtspunkten geschieht. Im 6. Kapitel wird schließlich darauf eingegangen, welche Wege zur Filmnutzung Archive anstreben sollten, welche Kommunikationskanäle sich anbieten und wie hoch in etwa gegenwärtige Kosten für einen Werbe- bzw. Imagefilm beziffert werden können."

Robert Lange: Imagefilme für Archive. Neue Wege für die Öffentlichkeitsarbeit, (Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Band 1), Berlin 2010, 105 Seiten

ISBN 978-3-936960-44-0

Quelle: Verlagsinfo

Wolf Thomas - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 09:48 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.djv.de/SingleNews.20+M5e9e0b5ab7b.0.html

Der Deutsche Journalisten‑Verband hat als nicht hinnehmbar kritisiert, dass die Stiftung Zollverein Fotografen abmahnt, die Bilder der Zeche Zollverein auf ihren Internetseiten veröffentlichen. Den Hinweis auf eine angebliche Kostenpflichtigkeit einer Veröffentlichung von Bildern der Zeche, einem der bedeutendsten Industriedenkmäler der Welt, hält der DJV für geradezu grotesk. Es sei paradox, dass man einerseits das Bild einer weltoffenen europäischen Kulturhauptstadt-Region abgeben wolle, andererseits die Panoramafreiheit missachte.

„Es kann nicht sein, dass Fotografen, die in die europäische Kulturhauptstadt‑Region reisten, etwa, wie am vergangenen Wochenende für das Still-Leben auf der A40, oder wie am kommenden Wochenende zur Loveparade in Duisburg, Angst haben müssen, auch die Zeche Zollverein zu fotografieren, da sonst Abmahnungen auf sie zukommen könnten“, betonte die stellvertretende DJV‑Bundesvorsitzende Ulrike Kaiser. „Für uns ist klar: Es gilt auch im Fall der Stiftung Zollverein die Panoramafreiheit für Fotografen. Die Stiftung Zollverein kann diese nicht missachten", so Kaiser. Zudem sei das die schlechteste Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Ruhrgebiet, die man sich vorstellen kann.

Kaiser wies darauf hin, dass die Zeche Zollverein mit Millionenbeträgen aus öffentlichen Mitteln finanziert worden sei. „Wie im Fall des Schlosses Sanssouci müssen Fotografen auch auf dem Gelände frei fotografieren dürfen. Das Haus- und Eigentumsrecht kann bei solchen aus öffentlichen Mitteln finanzierten und für die Öffentlichkeit gedachten Gebäuden und Flächen nicht geltend gemacht werden!"

Aus der Hausordnung

"9. Zollverein ist eine eingetragene Wort- und Bildmarke. Alle nicht ausschließlich privat

genutzten Foto-, Ton- und Filmaufnahmen bedürfen einer schriftlichen Genehmigung

durch die Stiftung Zollverein."

http://www.zollverein.de/upload/Dokumente/Zollverein-Hausordnung.pdf

Als AGB muss diese Hausordnung wirksam einbezogen werden.

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/search?q=panoramafrei

Der Deutsche Journalisten‑Verband hat als nicht hinnehmbar kritisiert, dass die Stiftung Zollverein Fotografen abmahnt, die Bilder der Zeche Zollverein auf ihren Internetseiten veröffentlichen. Den Hinweis auf eine angebliche Kostenpflichtigkeit einer Veröffentlichung von Bildern der Zeche, einem der bedeutendsten Industriedenkmäler der Welt, hält der DJV für geradezu grotesk. Es sei paradox, dass man einerseits das Bild einer weltoffenen europäischen Kulturhauptstadt-Region abgeben wolle, andererseits die Panoramafreiheit missachte.

„Es kann nicht sein, dass Fotografen, die in die europäische Kulturhauptstadt‑Region reisten, etwa, wie am vergangenen Wochenende für das Still-Leben auf der A40, oder wie am kommenden Wochenende zur Loveparade in Duisburg, Angst haben müssen, auch die Zeche Zollverein zu fotografieren, da sonst Abmahnungen auf sie zukommen könnten“, betonte die stellvertretende DJV‑Bundesvorsitzende Ulrike Kaiser. „Für uns ist klar: Es gilt auch im Fall der Stiftung Zollverein die Panoramafreiheit für Fotografen. Die Stiftung Zollverein kann diese nicht missachten", so Kaiser. Zudem sei das die schlechteste Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Ruhrgebiet, die man sich vorstellen kann.

Kaiser wies darauf hin, dass die Zeche Zollverein mit Millionenbeträgen aus öffentlichen Mitteln finanziert worden sei. „Wie im Fall des Schlosses Sanssouci müssen Fotografen auch auf dem Gelände frei fotografieren dürfen. Das Haus- und Eigentumsrecht kann bei solchen aus öffentlichen Mitteln finanzierten und für die Öffentlichkeit gedachten Gebäuden und Flächen nicht geltend gemacht werden!"

Aus der Hausordnung

"9. Zollverein ist eine eingetragene Wort- und Bildmarke. Alle nicht ausschließlich privat

genutzten Foto-, Ton- und Filmaufnahmen bedürfen einer schriftlichen Genehmigung

durch die Stiftung Zollverein."

http://www.zollverein.de/upload/Dokumente/Zollverein-Hausordnung.pdf

Als AGB muss diese Hausordnung wirksam einbezogen werden.

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/search?q=panoramafrei

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 14:41 - Rubrik: Archivrecht

Der mit Bildern illustrierte Bericht ist anscheinend ohne Permanentlink auf der Startseite http://www.augias.net/index.php lesbar.

Professorin Susanne Freund hatte mir den Bericht samt vielen Bildern zugemailt und um Einstellung in Archivalia gebeten. Ich habe das abgelehnt, da dies mir überflüssige Arbeit aufbürdet, dem Prinzip eines Gemeinschaftsweblogs widerspricht und ich meinen knappen, noch kostenlosen Speicherplatz bei twoday.net nicht für ausufernde Bebilderung verschwenden kann.

Ich stelle also nochmals fest:

* Wer interessante Inhalte für Archivalia hat, kann diese auf eigene Verantwortung einstellen. Voraussetzung ist lediglich eine kostenlose Registrierung bei twoday.net mit funktionierender E-Mail-Adresse.

* Das eigenständige Erstellen eines Weblogbeitrags in Archivalia haben sogar schon Staatsarchivare geschafft. Es trägt zur Medienkompetenz bei.

* Sofern ich den Beitrag nicht lösche, übernehme ich als verantwortlicher Administrator die redaktionelle-medienrechtliche Verantwortung für den Beitrag. Ich halte also meine Rübe bei Prozessen hin. DAS IMPRESSUM BEFINDET SICH AUF DER RECHTEN SEITE UNTER DEN KATEGORIEN.

* Eine vorherige Anfrage, ob ein Beitrag erwünscht sei, ist überflüssig, wenn er offenkundig ins bisherige Profil von Archivalia passt.

* Bilder bitte anderweitig im Netz (z.B. Flickr) einstellen und mit img src (Contentklau) einbinden!

Update: Eine weitere Version des bebilderten Berichts ist nun unter

http://www.blha.de/FilePool/Bericht.pdf

abrufbar!

Professorin Susanne Freund hatte mir den Bericht samt vielen Bildern zugemailt und um Einstellung in Archivalia gebeten. Ich habe das abgelehnt, da dies mir überflüssige Arbeit aufbürdet, dem Prinzip eines Gemeinschaftsweblogs widerspricht und ich meinen knappen, noch kostenlosen Speicherplatz bei twoday.net nicht für ausufernde Bebilderung verschwenden kann.

Ich stelle also nochmals fest:

* Wer interessante Inhalte für Archivalia hat, kann diese auf eigene Verantwortung einstellen. Voraussetzung ist lediglich eine kostenlose Registrierung bei twoday.net mit funktionierender E-Mail-Adresse.

* Das eigenständige Erstellen eines Weblogbeitrags in Archivalia haben sogar schon Staatsarchivare geschafft. Es trägt zur Medienkompetenz bei.

* Sofern ich den Beitrag nicht lösche, übernehme ich als verantwortlicher Administrator die redaktionelle-medienrechtliche Verantwortung für den Beitrag. Ich halte also meine Rübe bei Prozessen hin. DAS IMPRESSUM BEFINDET SICH AUF DER RECHTEN SEITE UNTER DEN KATEGORIEN.

* Eine vorherige Anfrage, ob ein Beitrag erwünscht sei, ist überflüssig, wenn er offenkundig ins bisherige Profil von Archivalia passt.

* Bilder bitte anderweitig im Netz (z.B. Flickr) einstellen und mit img src (Contentklau) einbinden!

Update: Eine weitere Version des bebilderten Berichts ist nun unter

http://www.blha.de/FilePool/Bericht.pdf

abrufbar!

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 14:18 - Rubrik: Archivpaedagogik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 14:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als "Verhängnis der Mark Brandenburg" hat der jüdische Zeitgenosse Josel von Rosheim die Ereignisse bezeichnet, die im Juni/Juli 1510 zahlreiche angesehene Bürger märkischer Städte in wenigen Wochen zu verhassten Außenseitern werden ließ. 38 von ihnen urteilte man am 19. Juli 1510 in Berlin öffentlich ab und verbrannte sie. Sie waren der Gotteslästerung und des Kindsmords für schuldig befunden worden. Wie sich dreißig Jahre später zeigte, auch für damalige Rechtsverhältnisse zu Unrecht. FR

Besonders dürftig der Internethinweis auf die Ausstellung in Spandau zum Thema:

http://www.zitadelle-spandau.de/Museum____/__Laufende_Ausstellung/__laufende_ausstellung.html

Selbstverständlich verzichtet die Journaille darauf, weiterführende Links anzugeben:

http://www.4lx.de/1510/1510.pdf

http://de.wikipedia.org/wiki/Gedenkstein_f%C3%BCr_die_Opfer_der_Berliner_Judenverbrennung

http://books.google.de/books?id=D64GY0T8_M4C&pg=PA252

Die grundlegende Darstellung von Holtze steht digitalisiert bei Europeana Local zur Verfügung

Besonders dürftig der Internethinweis auf die Ausstellung in Spandau zum Thema:

http://www.zitadelle-spandau.de/Museum____/__Laufende_Ausstellung/__laufende_ausstellung.html

Selbstverständlich verzichtet die Journaille darauf, weiterführende Links anzugeben:

http://www.4lx.de/1510/1510.pdf

http://de.wikipedia.org/wiki/Gedenkstein_f%C3%BCr_die_Opfer_der_Berliner_Judenverbrennung

http://books.google.de/books?id=D64GY0T8_M4C&pg=PA252

Die grundlegende Darstellung von Holtze steht digitalisiert bei Europeana Local zur Verfügung

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 13:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 13:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 13:14 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://u.nu/4r9md

Lohnt die Lektüre nicht.

Update: Im Gegensatz zu Losehands Erwiderung

http://www.gulli.com/news/heidelberger-totengr-ber-ein-kommentar-2010-07-21

Lohnt die Lektüre nicht.

Update: Im Gegensatz zu Losehands Erwiderung

http://www.gulli.com/news/heidelberger-totengr-ber-ein-kommentar-2010-07-21

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 13:00 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mich erreichte soeben als PDF per Mail der folgende Bescheid auf eine von mir aus Anlass von http://archiv.twoday.net/stories/6426678/ gestellte Anfrage (das Schreiben trägt weder ein Datum noch eine Unterschrift!!):

die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns betreut und gestaltet den Web-Auftritt der

Staatlichen Archive Bayerns. Wir sind gerade dabei unseren Webauftritt zu überarbeiten. In diesem

Zusammenhang stellt sich auch die Frage der Verlinkung mit anderen Einrichtungen. Die Meinungsfindung

in diesem Zusammenhang ist noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich werden wir Web-Auftritte auf Internetseiten kommerzieller Anbieter wohl vermeiden.

Meinungen?

Update: Archivrätin Dr. Susanne Wolf hat den Bescheid durch einen von ihr unterzeichneten und vom 21.7.2010 datierten ersetzt.

die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns betreut und gestaltet den Web-Auftritt der

Staatlichen Archive Bayerns. Wir sind gerade dabei unseren Webauftritt zu überarbeiten. In diesem

Zusammenhang stellt sich auch die Frage der Verlinkung mit anderen Einrichtungen. Die Meinungsfindung

in diesem Zusammenhang ist noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich werden wir Web-Auftritte auf Internetseiten kommerzieller Anbieter wohl vermeiden.

Meinungen?

Update: Archivrätin Dr. Susanne Wolf hat den Bescheid durch einen von ihr unterzeichneten und vom 21.7.2010 datierten ersetzt.

Antiquar Heribert Tenschert erhält Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg i. Br.

http://www.faz.net/-01dsfv

http://www.faz.net/-01dsfv

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Mitbegründer des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare ist am 14.7.2010 im Alter von 103 Jahre gestorben:

Link zur Meldung des VdA

Link zum Wikipedia-Artikel

Link zur Meldung des VdA

Link zum Wikipedia-Artikel

Wolf Thomas - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 08:42 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Landeshauptarchiv hat mit Hilfe von Sparkassenstiftungen eine wertvolle private Sammlung historischer Postkarten aus Mecklenburg angekauft. Gezeigt würden 4536 Ansichten von Gutshäusern, Dörfern und Städten Mecklenburgs aus dem frühen 20. Jahrhundert, wie die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin am Dienstag mitteilte. Die Sammlung werde Kulturhistorikern und Denkmalpflegern neue Erkenntnisse erlauben und auch Heimatfreunden und -forschern sowie Architekten von Nutzen sein. Möglich wurde der Ankauf durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stiftungen der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, wie es hieß."

Quelle: Ostsee-Zeitung, 20.7.2010

Quelle: Ostsee-Zeitung, 20.7.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 21. Juli 2010, 08:42 - Rubrik: Staatsarchive

KlausGraf - am Dienstag, 20. Juli 2010, 19:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schon seit Mai gilt wie in der UB Freiburg (und anderen UBs), dass die Scanner kostenlos sind:

Die Hochschulbibliothek bietet ab sofort drei hochwertige Aufsichtscanner der Firma Zeutschel an:

Im Erdgeschoß gibt es einen Graustufenscanner, in beiden Lesesälen stehen Farbscanner zur Verfügung.

An diesen Geräten können hochwertige Scans auf USB-Stick angefertigt werden.

Die Anwendung ist kostenlos!

Die ULB Düsseldorf und andere UBs nehmen dafür leider Geld. Es wird aber sicher noch Lichtjahre dauern, bis ein Archiv einen solchen vorbildlichen Gratis-Service anbietet.

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/5518938/

Die Hochschulbibliothek bietet ab sofort drei hochwertige Aufsichtscanner der Firma Zeutschel an:

Im Erdgeschoß gibt es einen Graustufenscanner, in beiden Lesesälen stehen Farbscanner zur Verfügung.

An diesen Geräten können hochwertige Scans auf USB-Stick angefertigt werden.

Die Anwendung ist kostenlos!

Die ULB Düsseldorf und andere UBs nehmen dafür leider Geld. Es wird aber sicher noch Lichtjahre dauern, bis ein Archiv einen solchen vorbildlichen Gratis-Service anbietet.

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/5518938/

In FAZ online vom 20 Juli 2010 wird ein Interview mit Herrn Prof. Dr. Malinowski widergegeben.

Es geht dabei um Adel und Widerstand. Wichtig erscheint mir folgender Passus:

“Noch wichtiger waren vielleicht die sogenannten Fideikommisse, eine sehr preußische Besitzform, die die Zersplitterung des Großgrundbesitzes auf dem Weg der bürgerlichen Erbteilung verhindern sollten. Die Weimarer Reichsverfassung hatte diese Besitzform angegriffen, mit den Nationalsozialisten verband sich im Adel die Hoffnung, dass alles beim Alten bleiben würde”.

Das ist das wichtigste Motiv für die enge Kooperation zwischen der NS Führung und der nach 1918 selbsternannten “Oberhäupter » der ehemals regierenden Adelsfamilien. Besonders auffällig bei den Familien Waldeck, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg Lippe. Dargelegt habe ich diese Zusammenhänge in meinem beim Dokumentenserver der FU Berlin frei einsehbaren Buch: Vier Prinzen zu Schaumburg Lippe. Ich warte noch immer auf eine Auseinandersetzung mit dieser These. Herr Malinowski schneidet sie hier zutreffend an. Hoffentlich wird diese Forschungslinie in den nächsten Jahren vertieft.

http://archiv.twoday.net/stories/6332010/

http://vierprinzen.blogspot.com/

Es geht dabei um Adel und Widerstand. Wichtig erscheint mir folgender Passus:

“Noch wichtiger waren vielleicht die sogenannten Fideikommisse, eine sehr preußische Besitzform, die die Zersplitterung des Großgrundbesitzes auf dem Weg der bürgerlichen Erbteilung verhindern sollten. Die Weimarer Reichsverfassung hatte diese Besitzform angegriffen, mit den Nationalsozialisten verband sich im Adel die Hoffnung, dass alles beim Alten bleiben würde”.

Das ist das wichtigste Motiv für die enge Kooperation zwischen der NS Führung und der nach 1918 selbsternannten “Oberhäupter » der ehemals regierenden Adelsfamilien. Besonders auffällig bei den Familien Waldeck, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg Lippe. Dargelegt habe ich diese Zusammenhänge in meinem beim Dokumentenserver der FU Berlin frei einsehbaren Buch: Vier Prinzen zu Schaumburg Lippe. Ich warte noch immer auf eine Auseinandersetzung mit dieser These. Herr Malinowski schneidet sie hier zutreffend an. Hoffentlich wird diese Forschungslinie in den nächsten Jahren vertieft.

http://archiv.twoday.net/stories/6332010/

http://vierprinzen.blogspot.com/

vom hofe - am Dienstag, 20. Juli 2010, 11:34 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auch in diesem Jahr schreibt die Medienberatung NRW den landesweiten Wettbewerb „Kooperation. Konkret.“ aus. Bereits zum vierten Mal sind neben weiteren Akteuren in der Bildungs- und Kulturlandschaft auch Archivarinnen und Archivare aus NRW dazu aufgerufen, ihre Kooperationen mit Schulen vorzustellen.

Kooperiert Ihr Archiv langfristig mit einer oder mehreren Schulen? Führen Sie gemeinsam Projekte, Veranstaltungen und Programme durch, um den Schülern auf diesem Wege anregenden und interessanten Unterricht an einem außerschulischen Lernort zu bieten? Unterstützen Sie außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule oder Schul-AG’s inhaltlich? Prämiert werden Konzepte erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Archiv und Schule. Die Kooperation sollte auf Dauer angelegt sein, um durch Kontinuität allen Schülerinnen und Schülern einen gesicherten Zugang zu den verschiedenen Lernorten zu ermöglichen.

Die eingereichten Beiträge werden auf der Homepage der Medienberatung NRW veröffentlicht, zu gewinnen sind attraktive Geldpreise.

Die Medienberatung NRW schreibt den Wettbewerb im Rahmen der Initiative „Bildungspartner NRW“ aus, um den Prozess der Zusammenarbeit von Schulen mit kommunalen Partnern zu unterstützen.

Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2010

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen:

http://www.kooperation.konkret.nrw.de

Kooperiert Ihr Archiv langfristig mit einer oder mehreren Schulen? Führen Sie gemeinsam Projekte, Veranstaltungen und Programme durch, um den Schülern auf diesem Wege anregenden und interessanten Unterricht an einem außerschulischen Lernort zu bieten? Unterstützen Sie außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule oder Schul-AG’s inhaltlich? Prämiert werden Konzepte erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Archiv und Schule. Die Kooperation sollte auf Dauer angelegt sein, um durch Kontinuität allen Schülerinnen und Schülern einen gesicherten Zugang zu den verschiedenen Lernorten zu ermöglichen.

Die eingereichten Beiträge werden auf der Homepage der Medienberatung NRW veröffentlicht, zu gewinnen sind attraktive Geldpreise.

Die Medienberatung NRW schreibt den Wettbewerb im Rahmen der Initiative „Bildungspartner NRW“ aus, um den Prozess der Zusammenarbeit von Schulen mit kommunalen Partnern zu unterstützen.

Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2010

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen:

http://www.kooperation.konkret.nrw.de

Carolin Thielking - am Dienstag, 20. Juli 2010, 10:28 - Rubrik: Archivpaedagogik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vortrag von Klaus Graf am 8.8.2004 auf der Burg Trifels

[Erstmals online am 11. August 2004: http://wiki.netbib.de/coma/LassBerg ]

"Heute ist ein merkwürdiger, ein teurer und unvergleichlicher tag für mich!" Dies schrieb der knapp 70jährige Freiherr Joseph von Laßberg am 24. Juni 1839 seinem Freund Friedrich Carl Freiherr von und zu Brenken in Westfalen, und er fuhr fort: "diesen morgen sind es 53 iare, daß ich in der Kapelle Friedrichs des rotbarts, auf der alten burg trifels im Wasgau, von meinem mütterlichen oheim Conrad zum ritter geschlagen wurde. zum 53. male vergegenwärtige ich mir ort und zeit, gesichter und auch die kleinsten handlungen und umstände, die bei dieser heiligen handlung mir vorkamen, und gottlob! auch heute noch mit derselben lebendigkeit des gefüles als damal" (Unberechenbare 16f.).

Der Ritterschlag auf dem Trifels darf mit Fug und Recht das prägende Schlüsselerlebnis in Laßbergs Jugend genannt werden. Bevor ich mich ihm ausführlich zuwende, sind einige einführende Worte zum Leben Josephs von Laßberg angebracht (V. Schupp in NDB 13, 1982, 670-2). Die Lebensstationen sind rasch aufgelistet: Der Sohn eines fürstlich fürstenbergischen Oberjägermeisters wurde am 10. April 1770 in der fürstenbergischen Residenz Donaueschingen geboren. Er besuchte Schulen in Salem und Donaueschingen und studierte Jura und Kameralwissenschaften in Straßburg und Freiburg. 1792 wurde er fürstlicher Oberforstmeister, 1804 Nachfolger seines Vaters. Ab 1809 war der Geheime Rat Laßberg aufgrund des Vertrauensverhältnisses zur Fürstin Elisabeth, die damals die Vormundschaft ihres unmündigen Sohnes Karl Egon übernahm, faktisch der Leiter der fürstenbergischen Verwaltung. Donaueschinger Hofintrigen bewogen ihn jedoch 1817, als Karl Egon II. volljährig wurde und die Herrschaft antrat, seinen Abschied einzureichen. Von nun an lebte Laßberg als Landedelmann auf dem Gut Eppishausen im Thurgau. 1837 zog er aufgrund der politischen Entwicklung in der Schweiz in das Alte Schloß nach Meersburg am Bodensee, wo er am 15. März 1855 starb.

Joseph von Laßberg, der Schwager der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, war eine faszinierende Persönlichkeit, als Privatgelehrter und Sammler eine der bedeutendsten Figuren des sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausbildenden Fachs der Germanistik. Er selbst hätte sich wohl als Erforscher des deutschen Altertums am zutreffendsten eingeordnet gesehen. Seine besondere Liebe galt der Stauferzeit und ihrer Dichtung, vor allem den Minnesängern im Gebiet des ehemaligen Herzogtums Schwabens und rund um den heimatlichen Bodensee.

Der nostalgische Rückblick auf die glorreiche Epoche, als die Staufer schwäbische Herzöge, deutsche Könige und Kaiser stellten, ist eines der wesentlichen Momente bei der Beurteilung von Laßbergs Ritterschlag am 24. Juni 1786. In feierlicher Form und altertümelnder Sprache gab Laßberg am 24. Juni 1829 seinem Freund Jakob Grimm einen ausführlichen Bericht über das Ritual auf dem Trifels. Er ist es wert, nur wenig gekürzt zitiert zu werden (Text nach Thon 129-131).

"Im iare als man zalt von unsers herren geburt, tausend und siebenhundert iar und achtzig und sechs iar, an sankt Johanns tag zur Sunnenwende, da nam ich das erst schwert aus den händen meines ritterlichen oheims Conrad von Malzan, dessen sele gott genädig sein wolle. Das geschahe auf der burg zu Trifels bei anweiler dem stättlein, im gebirg das da hiess im Wasichen. Ich war damal ein junger demütiger und freudiger knab von 16 iaren, und meine noch iezt, daß ich seitdeme keinen schönern tag mer erlebt habe; auch habe ich seit 43 iaren nicht unterlassen den tag, wo ich auch seie, im stillen so für mich zu feiern; denn von denen die da leben, verstehet nur selten einer, was das ist. Mir ist als wärs erst gestern geschehen, da mir mein oheim einen schönen goldfalcken schenkte mit weissen mänen und schweife, und dabei sagte: morgen reiten wir nach Trifels. wir lagen zu Landau in besazung und ritten vor tage. die ganze nacht träumte ich von meinem landsmanne kais. Friederich dem rotbarte, und von dem könig Richard, der da gefangen lag".

Laßberg beginnt seine Schilderung im mittelalterlichen Chronikstil, und auch der Satzbau imitiert ältere Vorlagen. Der Sechzehnjährige wußte offensichtlich um die historische Bedeutung der Burg Trifels in der Stauferzeit. Schon damals dürfte er für sein Alter außergewöhnlich belesen gewesen sein, schon in der Salemer Schulzeit nannte er eine kleine Büchersammlung sein eigen. Wenn Laßberg Friedrich Barbarossa seinen Landsmann nennt, so verweist das auf seinen ausgeprägten schwäbischen Stammespatriotismus, der auch in Laßbergs Briefwechsel auf Schritt und Tritt begegnet. Im übrigen gibt es weitere Zeugnisse schwäbischer "vorromantischer" Stauferbegeisterung, etwa ein 1782 erschienenes Konradin-Drama von Schillers Jugendfreund Conz, mit dem Laßberg später in Briefwechsel stand.

Zurück zu Laßbergs Bericht. Er erwähnt, daß ihm der Knecht seines Onkels ein in Papier eingeschlagenes langes Ding zu tragen gab. Auf dem Berg fand die Gruppe leicht den Eingang, denn, so Laßberg, "die türe und die stiege waren noch unversert, ja so wol erhalten, als wenn die steinmezen und werkmeister erst gestern weggegangen wären, damit man heute den einzug halten könne. alles aus einem feinen roten steine so schön und scharf gehauen und so eng und eben gefügt, daß ich oft mit meinen händen an den wänden auf und abfur, um mich zu überzeugen, dass auch alles so glatt und gerade seie, wie es meinen augen erschien. nach dem wir 2 lange stiegen erstiegen hatten, traten wir in ein schönes hohes vorgemach, in dessen eken einer noch ein wolerhaltener, künstlich gelegter und gehauener kaminschoß war, rechts gieng eine türe in die kapelle und ich trat mit einer solchen rürung hinein, daß man mir schon da die hellen tränen aus den augen fielen; denn ich dachte an alle die männer, die vor mir darin gestanden hatten. die kapelle ist ziemlich geräumig hat aber keine fenster, das liecht fällt durch eine runde öffnung im gewölbe herein, über welches grünes gesträuch vom winde bewegt herab schwankte. wo der altar stund, war ein großer teil der wand ausgebrochen und in das tal hinab gestürzt; doch auf der epistelseite, war noch eine halbkreisförmige öffnung in der wand, in die man die messkäntlein beim opfer zu stellen pflegte. längs den 3 wänden lief eine niedere steinbank. Ich sehe, daß ich zu weitläufig werde, und wills iezt kürzer fassen. Mein oheim hatte noch nicht gesprochen und ich zitterte vor ungedult, furcht und hofnung. Jetzt befal er mir das lange ding in dem papiere auszupaken, und es lag ein schönes neues schwert darin; eigentlich war es ein husarensäbel; aber wir nannten es damals ein schwert. Nachdem er mir einen nicht kurzen vorhalt gemacht hatte, was ein mann und ein schwert sei? und wozu es nur erlaubt seie das leztere zu brauchen, sprach er mir von meinem vater und v. meiner mutter, seiner schwester, von meinem großvater und wie alle meine verwandten so redliche und wakere leute seien, und wie er denen zu lieb mir an dem heutigen tage ein schwert zu eigen geben und mich werhaft machen wolle, alles mit ser schönen und guten worten; denn er war nicht nur ein ser tapferer; sondern auch ein wolredender mann. Darauf hiess er mich niederknien und gott bitten, daß er mich zu einem rechten manne mache und kniete selbst neben mich. Nach einem kurzen gebete stund er wieder auf, zog die klinge aus der scheide und gab mir damit drei tapfere streiche auf meinen naken, zu gottes, des fürsten und aller guten frauen ere und zog mich darauf an seine brust, wo auch seine tränen aus dem rotenbarte auf meine wangen fielen. Ich konnte lange zeit nichts als schluchzen, denn ich war dem gemüte nach noch ein lauteres kind; aber mir war dabei doch als wenn ich die engel singen hörte, so himmlisch wol. aber der flasche ward auch nicht vergessen, es fand sich in dem einen papiere auch noch eine wurst und somit war das reuterfrühestück ganz; was jeder von uns von der alten reichsschazkammer zu erzälen wuste, wurde da vorgebracht, und nach dem wir die andern beiden burgen auch noch besucht hatten, stiegen wir umb die mittagsglocke in die kleinste aller ehemaligen reichsstädte, das bescheidene Anweiler hinab, wo unser reuter uns ein gutes mittagsmal bestellt hatte".

Soweit Laßbergs Schilderung, die natürlich kunstvoll stilisiert ist und sich als authentische Erinnerung ausgibt, die den Zeitenabstand von über 40 Jahren vergessen machen will. Alexander Thon hat in einem 2002 erschienenen Artikel über die angebliche Doppelkapelle auf Burg Trifels in der Festschrift für Karl Scherer davor gewarnt, sich zu sehr auf Laßbergs Bericht zu verlassen. Die angegebenen architektonischen Details seien "nicht alle zutreffend" und vor allem dürften sie nicht ohne Berücksichtigung des "romantisch-idealistischen Zusammenhanges benutzt werden". Laßbergs Ausführungen reichten keinesfalls für eine "eindeutige, ja kaum für eine hypothetische Beweisführung zugunsten einer Doppelkapelle aus" (Thon 134).

Schon Jakob Grimm wußte in seinem Antwortbrief an Laßberg um die mit dem Alter zunehmende Macht der Verklärung der eigenen Jugend: "Vor allem freute mich die treuherzige und warme erzählung aus der Trifelserburg; jugenderinnerungen sind doch die schönsten und werden immer schöner".

Glaubt man Laßbergs Wiedergabe des mit Pathos aufgeladenen Rituals, so hat sein Onkel mit sicherem Gespür die für seinen Neffen denkbar eindrückliche Form der Initiation in das Erwachsenendasein gewählt. Er wußte offensichtlich um die Stauferbegeisterung des jungen Laßbergs. Die Szenerie war ganz im späteren Sinn romantisch: eine mittelalterliche Burgruine im Übergang von der Nacht zum Tag. Die Architektur der Burgkapelle evozierte die Erinnerung an christliche Werte. Die Ausführungen Konrads von Malzan über das christliche Rittertum und das Lob der Ahnen banden die Gegenwart und die ideal gesehene hochmittelalterliche Vergangenheit zusammen.

Nicht nur der junge Laßberg las damals gern Rittergeschichten, wie sie etwa in den populären "Volksbüchern" zu finden waren. Triviale Ritterromane überschwemmten den damaligen Buchmarkt. Als Heinrich von Kleist im Jahr 1800 eine Würzburger Leihbücherei besuchte, wußte man keine Werke von Schiller und Goethe vorzuweisen, sondern beschrieb den Buchbestand so: "Rittergeschichten, lauter Rittergeschichten, rechts die Rittergeschichten mit Gespenstern, links ohne Gespenster, nach Belieben".

Das Rittertum war lebendige Gegenwart und begeistert wiederentdeckte Vergangenheit gleichermaßen. Ritterliche Werte bildeten nach wie vor die ideellen Fundamente adeliger Existenz, und die niederadeligen Inhaber reichsfreier kleiner Herrschaften nannten sich stolz "Reichsritter". 1798 erwarb Laßberg das Schloß Helmsdorf bei Immenstaad am Bodensee. Er wurde damit Mitglied der Schwäbischen Reichsritterschaft. Der "genius loci" verwies auch in Helmsdorf Laßberg auf die Stauferzeit, denn damals lebte dort der mittelhochdeutsche Autor Konrad von Helmsdorf.

Konrad von Malzan hat als Mitglied des Johanniterordens - auch als Malteser bekannt - seinen Neffen in der Johannisnacht zum Ritter geschlagen. Dieser trug daher gern auf seinem Überrock das Malteserkreuz. In der Widmung des vierten Bandes der Altertums-Zeitschrift "Herda" durch die Freiburger Buchhandlung Herder an Laßberg heißt er Ritter des Malteser-Ordens: "Sr. Excellenz dem Freyherrn Joseph Christoph von Laßberg, Seiner Kaiserlichen Majestät des Kaisers von Oesterreich, so wie auch Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Baden wirklicher Kämmerer, des Maltheser-Ordens Ritter, Sr. Durchlaucht des Fürsten von Fürstenberg Geheimen-Rathe und Landes-Ober-Jägermeister, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften".

Die Rückbesinnung auf die hochmittelalterlichen Ideale des Rittertums bestimmte Laßbergs ganzes Leben. Die stimmungsvolle Initiation auf dem Trifels war erfolgreich gewesen.

Ein zweites Schlüsselereignis für Laßbergs Entwicklung war der Wiener Kongress von 1814/15, auf dem er in Begleitung von Fürstin Elisabeth vergeblich versuchte, die Mediatisierung des Fürstentums Fürstenberg, das mit der Länderneugliederung von Napoleons Gnaden an Baden gefallen war, rückgängig zu machen. Elisabeth war die Sprecherin der mediatisierten, also ihrer Souveränität beraubten Häuser.

Mit anderen Adeligen gründete Laßberg auf dem Wiener Kongress einen Adelsverein "Die Kette", der sich die Reform des Adels auf die Fahnen schrieb. Ganz im romantischen Sinn hoffte man auf eine Wiedergeburt aus dem Geist mittelalterlicher Werte. Die Statuten sahen als Ziel der Adeligen an, "in ihrem häuslichen Leben, wie im öffentlichen, den wahren alterthümlichen ritterlichen Sinn des teutschen Adels zu erwecken, denselben in ihnen und in den ihnen befreundeten Geschlechtern, zu erhalten und zu bewahren, und durch Beispiel und Zuspruch dahin zu wirken, daß jede geistige und körperliche Bildung unter dem teutschen Adel immer mehr fortschreite" (Harris 100). Daß die mit großen Hoffnung begleitete Vereinigung der Kettenbrüder nicht länger als ein Jahr hielt, hat Laßberg tief enttäuscht. Er habe 1816 den "deutschen Adel aufgegeben", schrieb der stramm konservative Aristokrat im Jahr 1850 (ebd. 102). Immer wieder übte er in seinem Briefwechsel Kritik am Adel, auch wenn er an seiner grundsätzlichen Berechtigung festhielt. "Es ist keinem Stand eine Reformazion so notwendig wie diesem", äußerte er 1820 gegenüber seinem Kettenbruder und Freund Brenken (ebd. 102). Die katholisch-konservative Haltung Laßbergs wurde bestärkt durch die Kontakte mit der tiefschwarzen westfälischen Verwandtschaft seiner zweiten Frau Jenny geborene Freiin Droste zu Hülshoff, die er 1834 ehelichte. Drei Jahre später kehrte er dem Thurgau den Rücken, da ihm in der Schweiz die liberale Bewegung zu mächtig wurde. Radikalismus und Liberalismus verabscheute Laßberg, mit Blick auf die Revolution von 1848 sprach er von einer "abscheuliche[n] und gottlose[n] moralische[n] Cholera" (ebd. 83). Unübersehbar sind in seinen Briefen die chauvinistischen Untertöne seiner Germanentümelei: Er mochte Franzosen und Engländer nicht, und es finden sich auch abfällige Äußerungen über Juden.

Laßbergs glanzvollste Erwerbung gelang ihm auf dem Wiener Kongress. Er konnte die Nibelungenliedhandschrift C, im letzten Jahr mit einer Karlsruher Ausstellung gefeiert, für Deutschland retten. So jedenfalls stilisierte er den mit Mitteln der Fürstin Elisabeth finanzierten Kauf in einem späteren Brief. Laßberg erfuhr, daß ein englischer Bibliophiler Lord Spencer Marlborough beabsichtigte, den aus Hohenems stammenden Codex zu erwerben. "Dies war ein Donnerschlag für mich! In einem englischen Büchersaal, über dessen Thüre geschrieben steht, was Dante von der Thüre der Hölle berichtet" - Ihr, die ihr eintretet, laßt alle Hoffnung fahren - "sollte der Codex kommen! Einem britischen Knochenvergraber sollte er zu Theil werden, und für Deutschland, für unser Schwabenland auf ewig verloren sein! Nein, dachte ich, ehe ich das zugebe, verkaufe ich mein letztes Hemd" (B. 382f.).

Dieser Kauf war nicht die Initialzündung von Laßbergs Sammeln, denn er hatte schon zuvor Bücher erworben, aber er gab die Richtung vor: Laßberg wurde zum findigen Jäger altdeutscher Handschriften, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die kostbarste und umfangreichste deutsche Privatsammlung in diesem Bereich sein eigen nennen konnte. Eppishausen und später Meersburg avancierten zu Pilgerzielen der frühen Germanisten, die dort gern die liebenswürdige Gastfreundschaft Laßbergs genossen, der seine Schätze gern zur Verfügung stellte, unermüdlich Abschriften verschickte und den überwiegend bürgerlichen Gelehrten als geselliger und weinfroher Meister Sepp von Eppishausen ohne Standesdünkel gegenübertrat.

In einem Gedicht beschrieb der Pfarrer Ottmar Schönhuth die Anziehungskraft der Eppishausener Klause (Schönhuth 36; Restle 69):

"Drum wallen auch so viele

Zu dieser Einsamkeit,

Die alter Vorzeit Kunde

Und Minnesang erfreut

Drum naht sich mancher Zecher

Dem lieben Klösterlein,

Er kennt des Klausners Becher,

Und seinen goldnen Wein."

Laßberg schloß mit vielen Gelehrten Freundschaften - Jakob Grimm, Ludwig Uhland, Gustav Schwab, um nur die bekanntesten zu nennen -, und er war ein passionierter Briefeschreiber. Kein Tag verging, ohne daß er mindestens einen Brief schrieb: nulla dies sine linea. Über 1500 Briefe sind derzeit bekannt; man wird wohl damit rechnen müssen, daß Laßberg zeit seines Lebens 16.000-17.000 Briefe geschrieben hat (Harris 137). Schriftformen und Sprachstil imitieren in den gelehrten Briefen in archaisierender Weise mittelalterliche Muster. Noch heute bestechen diese Texte, von denen nur ein kleiner Teil in gedruckten Ausgaben vorliegt, durch ihre Frische und Lebendigkeit. So schrieb der glückliche Vater nach der Geburt der Zwillinge Hildegard und Hildegund im Jahr 1836: "Im Wiegen, der edlen Kunst, habe ich schon Progressen [Fortschritte] gemacht, daß ich schon allein Kabinetten und Ministern Unterricht geben könnte, wie sie das Gleichgewicht aufrecht erhalten und geben können, denn was ist die Kunst dieser Herrn anders als ein ewiges wiegen? manchmal schaukeln sie uns freilich etwas unsanft, aber das kommt einzig daher, daß sie sich auf's rechte Wiegen nicht verstehn" (Restle 1966, 74).

Einige Worte zu seinem Privatleben. Laßbergs erste Ehe mit der Freiin Anna Ebinger war nicht glücklich, während dies von der zweiten Ehe mit der sehr viel jüngeren Jenny Droste - sie wird als "sanft und still" charakterisiert - sehr wohl gesagt werden darf. Die große Liebe seines Lebens aber war eine verbotene Liebe, eine romantische Leidenschaft, die durch gesellschaftliche Konventionen und Laßbergs erste Ehe nicht in den üblichen Formen Erfüllung finden konnte (M. Kurzel-Runtscheiner in: Die Fürstenberger, 1994, 78-89). 1805 verliebten sich Laßberg und die verwitwete Fürstin Elisabeth von Fürstenberg ineinander, und die Beziehung bestand bis zum Tod Elisabeths im Jahr 1822. Bis zum Tod von Laßbergs Frau Anna im Jahr 1814 mußte sie strikt geheim gehalten werden. Der 1807 geborene gemeinsame Sohn erhielt den Namen Hermann von Liebenau und wuchs in Luzern auf. Der Verlust der Geliebten traf Laßberg schwer. Anfang 1831 vertraute er seinem engsten und ältesten Freund aus Freiburger Studientagen Leonhard Hug seine Empfindungen an: "von denen, die im Jare 1787. mit uns frölich waren, lachen jetzt wenige mer! das ist so in der ordnung der natur: was wollen wir machen? das beste ist, wie Du sagst, arbeiten, ich heisse das: sich illusion machen; denn, seit dem tode der Diva, lebe ich eigentlich nicht mehr! Sie hat den besten teil von mir hinüber genommen in das unbekannte land; aber nun habe ich aus dem schiffbruche wieder so viel ich konnte, zusammen gerafft und aus den trümmern ein ding zusam(m)en gestoppelt, das meine gäste einen menschen heissen, da ich doch wol weiss, daß es wenig mer als ein gespenst ist" (Harris 67). 1838 mußte Laßberg einen weiteren schweren Schicksalsschlag verwinden: Der Tod seines gelehrten Sohnes Friedrich, tätig in der Landesregierung von Sigmaringen, begrub die Hoffnung, daß er einen germanistischen Erben finden und seine Sammlungen in der eigenen Familie weitergeben würde weitergeben können.

Andererseits schrieb er 1853, zwei Jahre vor seinem Tod, an Uhland: "Es ist mir gut gegangen im Leben, Gott sei Dank und Lob dafür! Ich habe Freunde gefunden, habe geliebt und bin geliebt worden; schön war das Leben bis in mein hohes Alter. [...] Wann ihr nun, ihr lieben Freunde, über eine Weile höret, den alten Jäger haben sie begraben, so sagt: ‘Wohl ihm! Er war ein treues schwäbisches Herz! Er liebte uns und das alte deutsche Vaterland!'" (Restle 75).

Das ist die - wie immer stilisierte - Selbstsicht. Wie aber wurde Laßberg von seiner Umgebung wahrgenommen? Der bayerische Gelehrte Andreas Schmeller notierte 1830 in seinem Tagebuch über die erste Begegnung mit Laßberg in der Nähe von Zürich: "eine große ansehnliche Gestalt in einem graulichten vorne durch Schleifen zugemachten Überrock, im rechten Ohr ein goldenes Gehäng das eine Harfe vorstellt, ein nicht mehr junges aber kräftiges schnurrbärtiges Gesicht voll husarenhafter Geradheit mit Feinheit und Bonhommie untermischt" (M. 13).

Nicht ganz spannungsfrei war das Verhältnis zur Schwägerin Annette von Droste-Hülshoff, die ja in Meersburg eine zweite Heimat fand. Obwohl es gemeinsame Interessen gab, waren die Dichterin und der Altertumsforscher wohl doch zu verschiedene Persönlichkeiten. In ihren Briefen macht sich die Droste ihrem Unmut über die Altertümelei gelegentlich Luft: "Uebrigens, ohne Scherz geredet, ist mein Schwager der beste Mann von der Welt, seine Liebe zu meiner Schwester ist so groß, und von solcher Art, wie kein menschliches mangelhaftes Wesen sie fodern, aber dennoch das Herz sie geben kann - und übrigens ist er angenehm, geistreich, sehr gelehrt, kurz, im fehlt Nichts, sondern Er hat nur etwas zu viel, nämlich zu viel Manuskripte und Incunabeln, und zuviel Lust sie vorzulesen" (M. 53). Es kam wohl nicht selten vor, daß Laßberg eine Stunde lang der Familie aus dem Nibelungenlied vorlas, das er heiß und innig liebte. Er gab sogar Jennys Pflanzenzüchtungen Nibelungennamen (B. 307) und dachte daran, in Eppishausen eine Stube mit Glasfenstern ausstatten zu lassen, die Szenen aus dem Nibelungenlied zeigen sollten (B. 72).

Wenig Sinn hatte die Droste für die trockenen Gelehrten, die sich bei Laßberg oft einfanden: "nur Männer von Einem Schlage, Alterthümler, die in meines Schwagers muffigen Manuskripten wühlen möchten, sehr gelehrte, sehr geachtete, ja sehr berühmte Leute in ihrem Fach - aber langweilig wie der bittre Tod, - schimmlich, rostig, prosaisch wie eine Pferde-Bürste" (M. 51).

Laßberg war Dilettant im eigentlichen Sinn des Wortes, ein Liebhaber der Altertümer. Er hat weniges publiziert, einige Privatdrucke (am wichtigsten: der "Lieder-Saal"), die er nur im Freundeskreis verteilte, er hat vieles geplant, was nicht zustandekam (etwa eine Altertumszeitschrift "Abnoba"), aber er liebte es, sich in Briefen über gelehrte Themen auszutauschen und war erfreut, wenn er anderen mit seinem überaus breiten Wissen behilflich sein konnte. Er war, so Levin Schücking, "in der vaterländischen Vergangenheit in einer ans Mirakelhafte streifenden Weise bewandert; man hätte ihn nicht nach der Farbe des Wamses fragen können, welches Kaiser Friedrich Barbarossa bei der berühmten Szene mit Heinrich dem Löwen getragen, oder nach der Melodie des Marsches, mit dem die Reutlinger in die Schlacht bei Dettingen eingerückt, ohne von ihm sichere Auskunft darüber zu erhalten" (KA 86).