1) CDU:

S. 58: " ... Die CDU wird darauf hinwirken, dass die klassischen öffentlich geförderten Institutionen wie Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Museen, Archive, Volkshochschulen, Denkmäler und Stiftungen ihr Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche erweitern, an neue Ideen und Formen anpassen, innovativ arbeiten und untereinander in Wettbewerb treten, ..."

2) Grüne (S. 52): "... Museen, Archive, Bibliotheken und Theater sind allesamt unterfinanziert. Es ist leider absehbar, dass die öffentliche Hand kaum mehr Geld in die kulturellen Institutionen geben kann. Aber wenn sich die Kulturinstitutionen auf den Weg machen, neue Strukturen aufzubauen, dann werden wir das unterstützen.

Für die Museen regen wir an, die alte Idee eines ”Hauses der Geschichte” modern umzusetzen und eine Landesausstellung ins Leben zu rufen, an der sich die Landes- wie städtischen Museen, aber auch Landesarchiv und Landesbibliothek beteiligen und die in einem Jahr in den verschiedenen Häusern des Landes gezeigt wird. Zur Organisation dieses Ausstellungsprojektes können bestehende Strukturen genutzt werden. ..."

3) Piratenpartei (S. 48, 50): "... 15 Kultur Kein Privileg für wenige

Mit den heutigen und künftigen Mitteln digitaler Techniken kann Kulturgut in Museen, Archiven, Sammlungen und Bibliotheken verstärkt flächendeckend erfasst und allgemein zugänglich gemacht und damit verbreitet werden. Gleichzeitig kann so auch langfristig Kulturgut archiviert werden – bei allen Problemen, die in diesem Bereich noch zu lösen sind. Die Piratenpartei unterstützt dementsprechend regionale, überregionale und europaweite Projekte zur Kulturgutsicherung.

Die einmalige Chance, mithilfe neuer Techniken und Medien Kunst und Kultur möglichst allen Bürgern zugänglich zu machen, sollte genutzt werden. Dabei beschränkt sich der Kulturbegriff nicht nur auf die traditionellen Sparten, sondern schließt ausdrücklich neue Bereiche wie Video- und Computerspiele als Kulturgut mit ein.

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Einsparungen in den öffentlichen Haushalten nicht zu Lasten von Bildung und Kultur gehen. ... Landesarchiv stärken

Das Landesarchiv in Schleswig ist das zentrale Gedächtnis Schleswig-Holsteins. Die Art der Überlieferung hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark gewandelt. Das Landesarchiv muss daher in die Lage versetzt werden, auch digital gespeicherte Daten langfristig archivieren zu können. Es ist bekannt, dass digitale Archivierung kostenintensiver als die herkömmliche analoge Archivierung ist.

Wir fordern daher, dass das Landesarchiv personell und finanziell in die Lage versetzt wird, hier langfristig tätig werden zu können. Das Landesarchiv sollte auch personell in der Lage sein, nachgeordnete Kreis-, Stadt- und Gemeindearchive fachlich zu beraten und zu unterstützen. ..."

4)SPD, FDP, Linke: Fehlanzeige!

#Archivpolitik

S. 58: " ... Die CDU wird darauf hinwirken, dass die klassischen öffentlich geförderten Institutionen wie Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Museen, Archive, Volkshochschulen, Denkmäler und Stiftungen ihr Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche erweitern, an neue Ideen und Formen anpassen, innovativ arbeiten und untereinander in Wettbewerb treten, ..."

2) Grüne (S. 52): "... Museen, Archive, Bibliotheken und Theater sind allesamt unterfinanziert. Es ist leider absehbar, dass die öffentliche Hand kaum mehr Geld in die kulturellen Institutionen geben kann. Aber wenn sich die Kulturinstitutionen auf den Weg machen, neue Strukturen aufzubauen, dann werden wir das unterstützen.

Für die Museen regen wir an, die alte Idee eines ”Hauses der Geschichte” modern umzusetzen und eine Landesausstellung ins Leben zu rufen, an der sich die Landes- wie städtischen Museen, aber auch Landesarchiv und Landesbibliothek beteiligen und die in einem Jahr in den verschiedenen Häusern des Landes gezeigt wird. Zur Organisation dieses Ausstellungsprojektes können bestehende Strukturen genutzt werden. ..."

3) Piratenpartei (S. 48, 50): "... 15 Kultur Kein Privileg für wenige

Mit den heutigen und künftigen Mitteln digitaler Techniken kann Kulturgut in Museen, Archiven, Sammlungen und Bibliotheken verstärkt flächendeckend erfasst und allgemein zugänglich gemacht und damit verbreitet werden. Gleichzeitig kann so auch langfristig Kulturgut archiviert werden – bei allen Problemen, die in diesem Bereich noch zu lösen sind. Die Piratenpartei unterstützt dementsprechend regionale, überregionale und europaweite Projekte zur Kulturgutsicherung.

Die einmalige Chance, mithilfe neuer Techniken und Medien Kunst und Kultur möglichst allen Bürgern zugänglich zu machen, sollte genutzt werden. Dabei beschränkt sich der Kulturbegriff nicht nur auf die traditionellen Sparten, sondern schließt ausdrücklich neue Bereiche wie Video- und Computerspiele als Kulturgut mit ein.

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Einsparungen in den öffentlichen Haushalten nicht zu Lasten von Bildung und Kultur gehen. ... Landesarchiv stärken

Das Landesarchiv in Schleswig ist das zentrale Gedächtnis Schleswig-Holsteins. Die Art der Überlieferung hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark gewandelt. Das Landesarchiv muss daher in die Lage versetzt werden, auch digital gespeicherte Daten langfristig archivieren zu können. Es ist bekannt, dass digitale Archivierung kostenintensiver als die herkömmliche analoge Archivierung ist.

Wir fordern daher, dass das Landesarchiv personell und finanziell in die Lage versetzt wird, hier langfristig tätig werden zu können. Das Landesarchiv sollte auch personell in der Lage sein, nachgeordnete Kreis-, Stadt- und Gemeindearchive fachlich zu beraten und zu unterstützen. ..."

4)SPD, FDP, Linke: Fehlanzeige!

#Archivpolitik

Wolf Thomas - am Montag, 23. April 2012, 20:28 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die beiden "Volksparteien" CDU und SPD sowie die "Splitterparteien" FDP und Linke machen es sich einfach keine archivischen Wahlaussagen.

Im Grünen-Wahlprogramm findet sich lediglich folgendes Passus: ".... Unkontrollierte Geldausgaben für Leuchtturmprojekte, wie für das Landesarchiv in Duisburg, dürfen sich nicht wiederholen. ...." (S. 42) M. E. ein ungewollter Beleg für die schwache Oppositionsarbeit der Fraktion!

Lediglich die Piratenpartei stellt folgendes Archivische zur Diskussion:

"... Die PIRATEN NRW setzen sich für eine stärkere Öffnung, Vernetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit der bisher oft abgeschottet arbeitenden Bildungsinstitutionen ein. Den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kommt eine wichtige Rolle als Produzenten und Anbietern von Materialien zur Unterstützung von Lerninhalten zu. Im Medienbereich ist verstärkt darauf zu achten, dass jeder Mehrwert, der durch den Einsatz von öffentlichen Mitteln erzeugt wird, dem Bürger unentgeltlich zur Verfügung steht. Dies gilt insbesondere für Medieninhalte, die über das Internet langfristig in Archiven verfügbar gehalten werden müssen, sobald die Möglichkeit hierzu besteht. ..." (S. 20) und "... Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten produzieren TV- und Radio-Angebote sowie interaktive Medieninhalte, die von der Allgemeinheit bezahlt werden. Das Internet ermöglicht eine nachhaltige Archivierung und Publikation dieser Inhalte, dennoch stehen jene in der Praxis nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Die NRWPiraten fordern daher, dass Produktionen, die von der Allgemeinheit finanziert wurden, auch permanent der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

Zu diesem Zweck setzen sich die PIRATEN NRW für eine Rücknahme der im 12. RÄStV eingeführten Depublikation öffentlich-rechtlicher Medieninhalte im Internet ein. Darüber hinaus sollen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Inhalte unter freier Lizenz zur Verfügung stellen. ..." (S. 60-61).

#Archivpolitik

Im Grünen-Wahlprogramm findet sich lediglich folgendes Passus: ".... Unkontrollierte Geldausgaben für Leuchtturmprojekte, wie für das Landesarchiv in Duisburg, dürfen sich nicht wiederholen. ...." (S. 42) M. E. ein ungewollter Beleg für die schwache Oppositionsarbeit der Fraktion!

Lediglich die Piratenpartei stellt folgendes Archivische zur Diskussion:

"... Die PIRATEN NRW setzen sich für eine stärkere Öffnung, Vernetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit der bisher oft abgeschottet arbeitenden Bildungsinstitutionen ein. Den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kommt eine wichtige Rolle als Produzenten und Anbietern von Materialien zur Unterstützung von Lerninhalten zu. Im Medienbereich ist verstärkt darauf zu achten, dass jeder Mehrwert, der durch den Einsatz von öffentlichen Mitteln erzeugt wird, dem Bürger unentgeltlich zur Verfügung steht. Dies gilt insbesondere für Medieninhalte, die über das Internet langfristig in Archiven verfügbar gehalten werden müssen, sobald die Möglichkeit hierzu besteht. ..." (S. 20) und "... Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten produzieren TV- und Radio-Angebote sowie interaktive Medieninhalte, die von der Allgemeinheit bezahlt werden. Das Internet ermöglicht eine nachhaltige Archivierung und Publikation dieser Inhalte, dennoch stehen jene in der Praxis nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Die NRWPiraten fordern daher, dass Produktionen, die von der Allgemeinheit finanziert wurden, auch permanent der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

Zu diesem Zweck setzen sich die PIRATEN NRW für eine Rücknahme der im 12. RÄStV eingeführten Depublikation öffentlich-rechtlicher Medieninhalte im Internet ein. Darüber hinaus sollen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Inhalte unter freier Lizenz zur Verfügung stellen. ..." (S. 60-61).

#Archivpolitik

Wolf Thomas - am Montag, 23. April 2012, 20:12 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

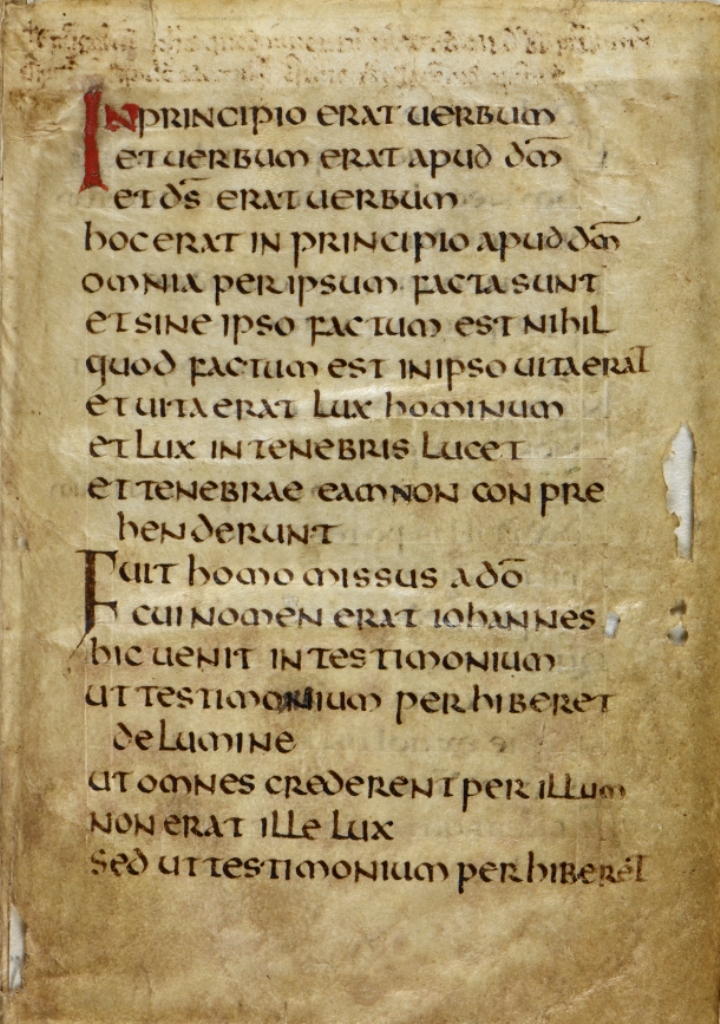

Kathryn M. Rudy misst die Verschmutzung mittelalterlicher Handschriften mit einem Densitometer, um herauszubekommen, welche Seiten am häufigsten gelesen wurden. In einer Auswahl religiöser Handschriften stand ein Gebet zum Pestpatron Sebastian auf den schmutzigsten Seiten.

http://m.bbc.co.uk/news/uk-scotland-17797190

http://www.jhna.org/index.php/past-issues/volume-2-issue-1-2/129-dirty-books

http://www-ah.st-andrews.ac.uk/staff/kathrudy.html

http://m.bbc.co.uk/news/uk-scotland-17797190

http://www.jhna.org/index.php/past-issues/volume-2-issue-1-2/129-dirty-books

http://www-ah.st-andrews.ac.uk/staff/kathrudy.html

KlausGraf - am Montag, 23. April 2012, 18:20 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Breslau / Wrocław, Dombibl. (Biblioteka Kapitulna), Cod. ? (4) ist ein Frauengebetbuch vom Anfang des 16. Jahrhunderts.

http://www.handschriftencensus.de/19551

Jürgen Wolf zitiert im Handschriftencensus die ausführliche Schlussbemerkung nach der Beschreibung Klappers, macht aber den verhängnisvollen Fehler S' vor elsbethen als St. statt als Soror oder Schwester aufzulösen. Gemeint ist offenbar: Schwester Elsbeth von Ulm hat ihrem Bäsli Schwester Elsbeth Muntprat das Buch geschenkt, womöglich hat sie es auch geschrieben. Wolf scheint an eine Institution St. Elisabeth in Ulm zu denken, setzt er doch als Schreibort Ulm mit Fragezeichen an.

Zum Gebetbuch der Veronika Muntprat

http://archiv.twoday.net/stories/75233370/

Dort habe ich vielleicht etwas zu apodiktisch gesagt, es käme wohl niemand anderes in Betracht als Veronika Muntprat in Inzigkofen.

Vermutlich gab es noch mehr Nonnen des Namens Elisabeth aus der Konstanzer Patrizierfamilie als die bekannten Elisabeth Muntprat die Ältere in St. Gallen und Elisabeth die Jüngere in Inzigkofen, über die man in Fechters Inzigkofen-Buch einiges nachlesen kann. Beide Namen verweisen auf den Oberrhein, nach Konstanz oder auch Schaffhausen. In der Reformationszeit war, belehrt uns Google Books, die aus Schaffhausen gebürtige Elsbeth von Ulm Schaffnerin von St. Katharinental (OP) in Diessenhofen.

http://www.handschriftencensus.de/19551

Jürgen Wolf zitiert im Handschriftencensus die ausführliche Schlussbemerkung nach der Beschreibung Klappers, macht aber den verhängnisvollen Fehler S' vor elsbethen als St. statt als Soror oder Schwester aufzulösen. Gemeint ist offenbar: Schwester Elsbeth von Ulm hat ihrem Bäsli Schwester Elsbeth Muntprat das Buch geschenkt, womöglich hat sie es auch geschrieben. Wolf scheint an eine Institution St. Elisabeth in Ulm zu denken, setzt er doch als Schreibort Ulm mit Fragezeichen an.

Zum Gebetbuch der Veronika Muntprat

http://archiv.twoday.net/stories/75233370/

Dort habe ich vielleicht etwas zu apodiktisch gesagt, es käme wohl niemand anderes in Betracht als Veronika Muntprat in Inzigkofen.

Vermutlich gab es noch mehr Nonnen des Namens Elisabeth aus der Konstanzer Patrizierfamilie als die bekannten Elisabeth Muntprat die Ältere in St. Gallen und Elisabeth die Jüngere in Inzigkofen, über die man in Fechters Inzigkofen-Buch einiges nachlesen kann. Beide Namen verweisen auf den Oberrhein, nach Konstanz oder auch Schaffhausen. In der Reformationszeit war, belehrt uns Google Books, die aus Schaffhausen gebürtige Elsbeth von Ulm Schaffnerin von St. Katharinental (OP) in Diessenhofen.

KlausGraf - am Montag, 23. April 2012, 17:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolfgang Kaiser berichtet:

http://bibliothekarisch.de/blog/2012/04/22/das-kulturelle-erbe-timbuktus-ist-in-gefahr/

"Schätzungen zufolge varieren der historischen Bestände Timbuktus von 150.000 auf das fünfache dieser Zahl. Die gewalttätigen Ausschreitungen in der Stadt könnten sich auf die speziellen Klimatisierungsbedingungen, die für die alten und von Verfall bedrohten Manuskripte nötig sind. Zudem könnten Besitzer wertvoller Handschriften dazu genötigt werden ihre Sammlungen zu verkaufen, um weiterhin ihren Lebensunterhalt zu bestreiten."

http://bibliothekarisch.de/blog/2012/04/22/das-kulturelle-erbe-timbuktus-ist-in-gefahr/

"Schätzungen zufolge varieren der historischen Bestände Timbuktus von 150.000 auf das fünfache dieser Zahl. Die gewalttätigen Ausschreitungen in der Stadt könnten sich auf die speziellen Klimatisierungsbedingungen, die für die alten und von Verfall bedrohten Manuskripte nötig sind. Zudem könnten Besitzer wertvoller Handschriften dazu genötigt werden ihre Sammlungen zu verkaufen, um weiterhin ihren Lebensunterhalt zu bestreiten."

Ada Sturm - am Montag, 23. April 2012, 07:45 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1995 konnte Jürgen Wolf die von Frank Shaw in Alba Iulia identifizierte Chronikhandschrift des 15. Jahrhunderts als autographes Werk des um 1482/83 gestorbenen Augsburger Berufsschreibers Konrad Bollstatter erweisen. Einer der beiden Aufsätze Shaws ist Open Access online:

http://www.mnuai.ro/docs/apulum/articole/a19-165-176.pdf

Wolfs Aufsatz mit Edition des Augsburger stadthistorischen Teils in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben ist (dank dessen absurd langer "moving wall") leider nicht online. Die Beschreibung der Handschrift in Wolfs Dissertation zur Sächsischen Weltchronik darf dagegen online eingesehen werden:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00050027/image_44

Im Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/4275

Nach der Erstellung des 1871 erschienenen Katalogs von Beke muss die Handschrift - heute ein Fragment von 45 Blättern - verstümmelt worden sein. Ursprünglich zählte sie angeblich 341 und enthielt außer der Chronik noch etwas, was Beke mit "germanicam Sphragisticam" umschreibt.

http://archive.org/stream/indexmanuscript00battgoog#page/n26/mode/2up

Bislang unbekannt blieben bislang die auf den ungarischen Historiker Kovachich zurückgehenden Notizen, die in Büschings "Wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte" usw. 2 (1816), S. 362-366, hier S. 363f. abgedruckt wurden.

http://books.google.de/books?id=JSguAQAAIAAJ&pg=PA363

Es handelt sich ganz offensichtlich um eine ausführlichere Beschreibung der gesamten Handschrift, die wohl nach Augsburg gehört und 1494 oder später angelegt wurde. Offenbar hat man die ältere Bollstatter-Handschrift integriert, Bollstatter war damals ja schon tot.

Inhaltlich erweist sich der Rest-Codex als Schwesterhandschrift zu dem 1494 von dem Augsburger Kaufmann Claus Spaun geschriebenen Codex HR 131 des GNM Nürnberg:

http://www.handschriftencensus.de/5479

http://archiv.twoday.net/stories/59206605/

Ob in der unidentifizierten deutschsprachigen Weltchronik, die mich seit Jahren rätseln ließ (immer schob ich die Bestellung von Kopien vor mir her), etwas von Bollstatter steckt? Da sie bis 1493 reicht, kann sie nicht von ihm sein. Die Beschreibung von Kurras ist leider nicht sehr ausführlich:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0059_b087_JPG.htm

Augsburg liegt ja beim Schreibort nahe, Esslingen und Reutlingen sowie die Kaiser-, Papst-Kapitel könnten auf die Flores temporum deutsch (Bollstatter nützte ja den Druck von 1473) hindeuten.

[Maßmann erwähnte Büschings Notiz anlässlich der Küchlinschen Reimchronik

http://books.google.de/books?id=xH5UAAAAYAAJ&pg=PA469 ]

Alba Iulia

Blattgröße 218 x 152 mm

Schriftraum 137 x 85 mm

Nürnberg

Blattgröße 205 x 150 mm

Schriftraum 130-160 x 95-105 mm

Zusammen mit der anderen Reihenfolge der Texte spricht das gegen eine unmittelbare Zusammengehörigkeit der beiden Handschriften.

Inhalt des verschollenen Batthyaneum-Codex, der an Bollstatters Chronik anschließt:

"Erschaffung und Einrichtung der Welt", dt. Gedicht 3 Bl. - was mag das sein?

'Vom Ursprung der Herolde' (wie Nürnberg Bl. 28r-32v)

Wappengedicht über Dreiheiten (wie Nürnberg Bl. 33r-42v) - Gedichte mit gemalten Wappen. Beke (siehe oben) dürfte Heraldik und Sphragistik verwechselt haben.

Von Kaiserwahl und Krönung (wie Nürnberg Bl. 279r-293v), in beiden Handschriften 1494 datiert

"Von Turniren" (vgl. Nürnberg Bl. 99r-101v). Für eine Identifizierung reicht eine Zwischenüberschrift nicht aus!

Hans Schneider: 'Ermahnung wider die Türken' (wie Nürnberg Bl. 82r-93v), beide Handschriften datieren das Gedicht 1456

Von der Papstwahl (wie Nürnberg Bl. 271r-276v)

'Fürstenspiegel Wye ein werltleich fürst' , jetzt: 'Der Tugend Regel' (wie Nürnberg Bl. 1r-16v und 26r-27v)

"viele andere Stücke, zuletzt ein Gedicht von den Bauern". Dürfte der Spruch von den Bauern Bl. 97r-98v in der Nürnberger Hs. sein.

Bis auf das Gedicht zur Erschaffung der Welt sind alle genannten Texte auch in der Nürnberger Handschrift anzutreffen. Auch wenn sich womöglich nichts Neues über Bollstatters historiographischen Werke aus der Nürnberger Handschrift entnehmen lassen wird, wissen wir nun doch einiges mehr über den Sammelband, in dem sich seine Stadt-Weltchronik befunden hat.

Nachtrag: Zu Spaun http://archiv.twoday.net/stories/342796078/

#forschung

http://www.mnuai.ro/docs/apulum/articole/a19-165-176.pdf

Wolfs Aufsatz mit Edition des Augsburger stadthistorischen Teils in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben ist (dank dessen absurd langer "moving wall") leider nicht online. Die Beschreibung der Handschrift in Wolfs Dissertation zur Sächsischen Weltchronik darf dagegen online eingesehen werden:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00050027/image_44

Im Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/4275

Nach der Erstellung des 1871 erschienenen Katalogs von Beke muss die Handschrift - heute ein Fragment von 45 Blättern - verstümmelt worden sein. Ursprünglich zählte sie angeblich 341 und enthielt außer der Chronik noch etwas, was Beke mit "germanicam Sphragisticam" umschreibt.

http://archive.org/stream/indexmanuscript00battgoog#page/n26/mode/2up

Bislang unbekannt blieben bislang die auf den ungarischen Historiker Kovachich zurückgehenden Notizen, die in Büschings "Wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte" usw. 2 (1816), S. 362-366, hier S. 363f. abgedruckt wurden.

http://books.google.de/books?id=JSguAQAAIAAJ&pg=PA363

Es handelt sich ganz offensichtlich um eine ausführlichere Beschreibung der gesamten Handschrift, die wohl nach Augsburg gehört und 1494 oder später angelegt wurde. Offenbar hat man die ältere Bollstatter-Handschrift integriert, Bollstatter war damals ja schon tot.

Inhaltlich erweist sich der Rest-Codex als Schwesterhandschrift zu dem 1494 von dem Augsburger Kaufmann Claus Spaun geschriebenen Codex HR 131 des GNM Nürnberg:

http://www.handschriftencensus.de/5479

http://archiv.twoday.net/stories/59206605/

Ob in der unidentifizierten deutschsprachigen Weltchronik, die mich seit Jahren rätseln ließ (immer schob ich die Bestellung von Kopien vor mir her), etwas von Bollstatter steckt? Da sie bis 1493 reicht, kann sie nicht von ihm sein. Die Beschreibung von Kurras ist leider nicht sehr ausführlich:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0059_b087_JPG.htm

Augsburg liegt ja beim Schreibort nahe, Esslingen und Reutlingen sowie die Kaiser-, Papst-Kapitel könnten auf die Flores temporum deutsch (Bollstatter nützte ja den Druck von 1473) hindeuten.

[Maßmann erwähnte Büschings Notiz anlässlich der Küchlinschen Reimchronik

http://books.google.de/books?id=xH5UAAAAYAAJ&pg=PA469 ]

Alba Iulia

Blattgröße 218 x 152 mm

Schriftraum 137 x 85 mm

Nürnberg

Blattgröße 205 x 150 mm

Schriftraum 130-160 x 95-105 mm

Zusammen mit der anderen Reihenfolge der Texte spricht das gegen eine unmittelbare Zusammengehörigkeit der beiden Handschriften.

Inhalt des verschollenen Batthyaneum-Codex, der an Bollstatters Chronik anschließt:

"Erschaffung und Einrichtung der Welt", dt. Gedicht 3 Bl. - was mag das sein?

'Vom Ursprung der Herolde' (wie Nürnberg Bl. 28r-32v)

Wappengedicht über Dreiheiten (wie Nürnberg Bl. 33r-42v) - Gedichte mit gemalten Wappen. Beke (siehe oben) dürfte Heraldik und Sphragistik verwechselt haben.

Von Kaiserwahl und Krönung (wie Nürnberg Bl. 279r-293v), in beiden Handschriften 1494 datiert

"Von Turniren" (vgl. Nürnberg Bl. 99r-101v). Für eine Identifizierung reicht eine Zwischenüberschrift nicht aus!

Hans Schneider: 'Ermahnung wider die Türken' (wie Nürnberg Bl. 82r-93v), beide Handschriften datieren das Gedicht 1456

Von der Papstwahl (wie Nürnberg Bl. 271r-276v)

'Fürstenspiegel Wye ein werltleich fürst' , jetzt: 'Der Tugend Regel' (wie Nürnberg Bl. 1r-16v und 26r-27v)

"viele andere Stücke, zuletzt ein Gedicht von den Bauern". Dürfte der Spruch von den Bauern Bl. 97r-98v in der Nürnberger Hs. sein.

Bis auf das Gedicht zur Erschaffung der Welt sind alle genannten Texte auch in der Nürnberger Handschrift anzutreffen. Auch wenn sich womöglich nichts Neues über Bollstatters historiographischen Werke aus der Nürnberger Handschrift entnehmen lassen wird, wissen wir nun doch einiges mehr über den Sammelband, in dem sich seine Stadt-Weltchronik befunden hat.

Nachtrag: Zu Spaun http://archiv.twoday.net/stories/342796078/

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 21:32 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Mainzer Universitätsbibliothek stellt am Montag (23. April) eine bislang unveröffentlichte Sammlung von Illustrationen zu Shakespeare ins Internet. Der zweite Teil des „Shakespeare-Bildarchiv Oppel-Hammerschmidt“ umfasst rund 3500 Zeichnungen, Gemälde und Stiche, die sich mit dem englischen Dramatiker befassen, wie die Johannes Gutenberg Universität Mainz mitteilte."

via

http://literatur-club.blogspot.de/2012/04/literatur-news-universitat-stellt.html

Vgl.

http://archiv.twoday.net/stories/5362387/

Meine Suche eben hier

https://bildarchiv.uni-mainz.de/Shakespeare/

nach

hamlet

ergab allerdings bei allen Dokumenten, die ich mir angeschaut habe, die Meldung

"Dieses Dokument kann im Browser nicht dargestellt werden. Das Briefmarkenbild wird angezeigt."

(Ob es an meinem Firefox 11.0 unter Ubuntu 11.10 liegt, muss ich noch rauskriegen.)

Bei ALLEN Metadaten, die ich mir angeschaut hab, steht unter

"Weitere Informationen:"

dies:

Eine Einführung in die 'Geschichte, Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke zu Shakespeares Dramen', ein Künstlerlexikon sowie eine klassifizierte Bibliographie finden sich in Band I des Werks: Die Shakespeare-Illustration (1594-2000). Bildkünstlerische Darstellungen zu den Dramen William Shakespeares: Katalog, Geschichte, Funktion und Deutung. Kompiliert, verfasst und herausgegeben von Hildegard Hammerschmidt-Hummel. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003, 3 Bände, ca. 3100 Abbildungen

Grüße

J. Paul

via

http://literatur-club.blogspot.de/2012/04/literatur-news-universitat-stellt.html

Vgl.

http://archiv.twoday.net/stories/5362387/

Meine Suche eben hier

https://bildarchiv.uni-mainz.de/Shakespeare/

nach

hamlet

ergab allerdings bei allen Dokumenten, die ich mir angeschaut habe, die Meldung

"Dieses Dokument kann im Browser nicht dargestellt werden. Das Briefmarkenbild wird angezeigt."

(Ob es an meinem Firefox 11.0 unter Ubuntu 11.10 liegt, muss ich noch rauskriegen.)

Bei ALLEN Metadaten, die ich mir angeschaut hab, steht unter

"Weitere Informationen:"

dies:

Eine Einführung in die 'Geschichte, Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke zu Shakespeares Dramen', ein Künstlerlexikon sowie eine klassifizierte Bibliographie finden sich in Band I des Werks: Die Shakespeare-Illustration (1594-2000). Bildkünstlerische Darstellungen zu den Dramen William Shakespeares: Katalog, Geschichte, Funktion und Deutung. Kompiliert, verfasst und herausgegeben von Hildegard Hammerschmidt-Hummel. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003, 3 Bände, ca. 3100 Abbildungen

Grüße

J. Paul

J. Paul - am Sonntag, 22. April 2012, 20:45 - Rubrik: Bildquellen

Der Handschriftencensus meldet: "Hannes Lemke (Leipzig / Magdeburg) hat im Stadtarchiv Zerbst (Historisches Archiv) die seit 1945 verschollenen Handschriften des 'Zerbster Fronleichnamsspiels' (Hs. O und Hss. I-XIV) wiederentdeckt, so dass jetzt präzise Angaben zu den einzelnen Textzeugen gemacht, Unklarheiten beseitigt und zahlreiche falsche Angaben in der einschlägigen Forschungsliteratur berichtigt werden können. Die aus dem beginnenden 16. Jh. stammenden Textzeugen (Umfang jeweils zwischen 6 und 12 Blätter) zeigen verschiedene Überarbeitungsphasen des Spiels, die auf wechselnde Aufführungsweisen schließen lassen und Einblicke in die Textproduktion ermöglichen. Weiterführende Hinweise finden sich im 'Gesamtverzeichnis Autoren / Werke' unter 'Zerbster Fronleichnamsspiel'."

http://www.handschriftencensus.de/werke/4664

http://www.handschriftencensus.de/werke/4664

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 20:14 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Christian August Vulpius über das Beilager Johanns des Beständigen mit Sophia von Mecklenburg (1500)

In http://archiv.twoday.net/stories/96984948/ schrieb ich

"Bericht über die Hochzeit Johanns des Beständigen in Torgau. Curiositäten IV, 163 ff. Sicher nicht von Spalatins Hand (dieser war noch zu jung), wie Vulpius sagt:

http://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA175

Ob die Festbeschreibung von Beust 1797 die Vorlage war? Die Angaben gehen jedenfalls auf einen zeitgenössischen Bericht zurück, der zitiert und verwertet ist im Aufsatz von Burkhardt 1894:

http://archive.org/stream/neuesarchivfur15sach#page/282/mode/2up "

Anne-Beate Riecke war so freundlich, der Sache nachzugehen, wofür ihr herzlich gedankt sei.

"Vulpius bezieht sich mit der Formulierung in den Curiositäten IV, 163 ("Aus Spalatin's Handschrift") auf eine handschriftliche Materialie aus Spalatins früherem Besitz oder auf einen von dessen Materialbänden. Den "Originalbericht" von 1500 hat Spalatin sicher noch nicht selbst geschrieben, aber wenn es sich bei dem Vulpius vorliegenden Bericht um eine Abschrift für Spalatin handelt, ist wieder alles möglich: Sie kann ein Spalatin-Autograph sein - oder auch nicht.

Ein Bericht über das Beilager Johanns des Beständigen mit Sophia von Mecklenburg findet sich auch tatsächlich in einem der Materialbände, nämlich in ThHStA Weimar, EGA, Reg. O 24, 46r-69v (= Inserat II, von einer Hand aus Spalatins Umfeld bzw. dem des kursächsischen Hofes), im Band von Frau Meckelnborg und mir S. 531f. kurz beschrieben."

Zu dem erwähnten (teuren) Band:

http://archiv.twoday.net/stories/75241623/

Der "Vulpius-Text ist tatsächlich eine kürzende Bearbeitung (mit wörtlichen Anklängen) des Beilager-Berichts aus ThHStA Weimar, EGA, Reg. O 24, 46r-69v, wie er bei Burkhard Gotthelf Struve: Neu-eröffnetes historisch- und politisches Archiv ... Teil 3, Jena 1719, S. 48-99 abgedruckt ist.

Auf was diese Bearbeitung allerdings zurück geht, ob direkt auf das Inserat in Reg. O 24, auf den Druck von Struve (der einleitend darauf verweist, dass seine Quelle von Schlegel unter den Mss. Spalatini aufgeführt wird), oder auf eine andere, auf Reg. O 24 beruhende Zwischenstufe von Spalatin - ein sehr weites Feld, und eine Frage, die ich ohne die Handschrift nicht entscheiden kann."

Struve III, 48ff. ist online:

http://books.google.de/books?id=y4VMAAAAcAAJ&pg=PA46

Die etwas entlegene Publikation von Gerhard Pietzsch: Die Beschreibungen deutscher Fürstenhochzeiten von der Mitte des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts als musikgeschichtliche Quellen, in: Anuario Musical 15 (1960), S. 21-62, hier S. 34 Nr. 8 registriert den Vulpius-Bericht.

"Bericht über die Hochzeit Johanns des Beständigen in Torgau. Curiositäten IV, 163 ff. Sicher nicht von Spalatins Hand (dieser war noch zu jung), wie Vulpius sagt:

http://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA175

Ob die Festbeschreibung von Beust 1797 die Vorlage war? Die Angaben gehen jedenfalls auf einen zeitgenössischen Bericht zurück, der zitiert und verwertet ist im Aufsatz von Burkhardt 1894:

http://archive.org/stream/neuesarchivfur15sach#page/282/mode/2up "

Anne-Beate Riecke war so freundlich, der Sache nachzugehen, wofür ihr herzlich gedankt sei.

"Vulpius bezieht sich mit der Formulierung in den Curiositäten IV, 163 ("Aus Spalatin's Handschrift") auf eine handschriftliche Materialie aus Spalatins früherem Besitz oder auf einen von dessen Materialbänden. Den "Originalbericht" von 1500 hat Spalatin sicher noch nicht selbst geschrieben, aber wenn es sich bei dem Vulpius vorliegenden Bericht um eine Abschrift für Spalatin handelt, ist wieder alles möglich: Sie kann ein Spalatin-Autograph sein - oder auch nicht.

Ein Bericht über das Beilager Johanns des Beständigen mit Sophia von Mecklenburg findet sich auch tatsächlich in einem der Materialbände, nämlich in ThHStA Weimar, EGA, Reg. O 24, 46r-69v (= Inserat II, von einer Hand aus Spalatins Umfeld bzw. dem des kursächsischen Hofes), im Band von Frau Meckelnborg und mir S. 531f. kurz beschrieben."

Zu dem erwähnten (teuren) Band:

http://archiv.twoday.net/stories/75241623/

Der "Vulpius-Text ist tatsächlich eine kürzende Bearbeitung (mit wörtlichen Anklängen) des Beilager-Berichts aus ThHStA Weimar, EGA, Reg. O 24, 46r-69v, wie er bei Burkhard Gotthelf Struve: Neu-eröffnetes historisch- und politisches Archiv ... Teil 3, Jena 1719, S. 48-99 abgedruckt ist.

Auf was diese Bearbeitung allerdings zurück geht, ob direkt auf das Inserat in Reg. O 24, auf den Druck von Struve (der einleitend darauf verweist, dass seine Quelle von Schlegel unter den Mss. Spalatini aufgeführt wird), oder auf eine andere, auf Reg. O 24 beruhende Zwischenstufe von Spalatin - ein sehr weites Feld, und eine Frage, die ich ohne die Handschrift nicht entscheiden kann."

Struve III, 48ff. ist online:

http://books.google.de/books?id=y4VMAAAAcAAJ&pg=PA46

Die etwas entlegene Publikation von Gerhard Pietzsch: Die Beschreibungen deutscher Fürstenhochzeiten von der Mitte des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts als musikgeschichtliche Quellen, in: Anuario Musical 15 (1960), S. 21-62, hier S. 34 Nr. 8 registriert den Vulpius-Bericht.

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 18:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/04/21/a-mosaic-of-digitizedmedieval-legal-manuscripts/

Otto Vervaart würdigt gewohnt gründlich neben dem unsäglichen Abzocke-Projekt Irnerio das hier noch nicht erwähnte Mosaico-Projekt

http://mosaico.cirsfid.unibo.it/

Allerdings sind es erst sehr wenige Manuskripte, die online einsehbar sind.

Otto Vervaart würdigt gewohnt gründlich neben dem unsäglichen Abzocke-Projekt Irnerio das hier noch nicht erwähnte Mosaico-Projekt

http://mosaico.cirsfid.unibo.it/

Allerdings sind es erst sehr wenige Manuskripte, die online einsehbar sind.

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 18:18 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 16:32 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer mehr über diese Wüstung auf der Schwäbischen Alb wissen will, lese:

http://archaeologik.blogspot.de/2012/04/vergessene-siedlungen-groflachige.html

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6148/pdf/Graf_Fulradzelle.pdf (1979)

http://archaeologik.blogspot.de/2012/04/vergessene-siedlungen-groflachige.html

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6148/pdf/Graf_Fulradzelle.pdf (1979)

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 16:25 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 16:12 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digital.wlb-stuttgart.de/digitale-sammlungen/listenansicht/?no_cache=1

Glückwunsch! Zum Jubiläum hat die Bibliothek die bisherige Möglichkeit der Sortierung der Digitalisate beseitigt. Vielleicht wird aber in den nächsten Jahrzehnten eine Liste nach Signaturen angeboten? Würde mich für ca. 2020 nicht wundern ...

Glückwunsch! Zum Jubiläum hat die Bibliothek die bisherige Möglichkeit der Sortierung der Digitalisate beseitigt. Vielleicht wird aber in den nächsten Jahrzehnten eine Liste nach Signaturen angeboten? Würde mich für ca. 2020 nicht wundern ...

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 15:48 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Andre Gutmann weist mich freundlicherweise auf eine nützliche Liste der Google-Digitalisate der wichtigen Quellensammlung des Wormser Weihbischofs Stephan Alexander Würdtwein hin:

http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=2444

Es existieren übrigens noch weitere Digitalisate bei Google außer den angegebenen.

http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=2444

Es existieren übrigens noch weitere Digitalisate bei Google außer den angegebenen.

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 15:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 15:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Ansbach fand vom 15. bis 18. Mai 1485 ein sogenanntes Vierlandeturnier statt, über das mehrere Turnierbeschreibungen ausführlich berichten. Es wird nun darum gehen 1. die fehlerhaften Zuordnungen der Turnierer zu Turniergesellschaften in den Editionen (zuletzt: Thumser 2002, Stamm 1986) der Aufzeichnungen von Ludwig dem Älteren von Eyb und seines Sohns Ludwig des Jüngeren aufzudecken; 2. den Quellenwert der Beschreibung im Rüxnerschen Turnierbuch einzuschätzen und 3. das in seiner Authentizität umstrittene Eptinger Hausbuch als weitere von Rüxner wahrscheinlich unabhängige Quelle, die auf eine alte Aufzeichnung zurückgeht, zu erweisen.

Hans H. Pöschko: Turniere in Mittel- und Süddeutschland von 1400 bis 1550. Katalog der Kampfspiele und der Teilnehmer. Diss. Stuttgart (Mikrofiche) 1987, S. 111f. hat die ihm bekannten Quellen zum Ansbacher Turnier zusammengetragen. In Betracht kommen hier nur die längeren Beschreibungen bei Rüxner (Pöschko lit. a), Ludwig von Eyb dem Jüngeren (lit. b), aus Raidenbuchers Turnierbuch (lit. c), bei Ludwig von Eyb dem Älteren (lit. g) und im Eptinger Hausbuch (lit. f).

Die übrigen zeitgenössischen Quellen sollen nur kurz aufgelistet werden.

Die 1515/16 niedergeschriebene Familienchronik des fränkischen Ritters Michel von Ehenheim (Pöschko lit. d) ist zu benutzen in der Ausgabe von Sven Rabeler: Das Familienbuch des Ritters Michel von Ehenheim (um 1462/63–1518). Frankfurt am Main 2007. Die Stelle zum Ansbacher Turnier S. 67f. Digitalisate der älteren Ausgaben:

http://de.wikisource.org/wiki/Michel_von_Ehenheim

Ausgabe von Christian Meyer:

http://archive.org/stream/ZeitschriftFrDeutscheKulturgeschichte1-1891#page/n135/mode/2up

Siegmund von Gebsattels "Turnierbüchlein" (Pöschko lit. e) zu 1484-1487 (überliefert im Cgm 300, 1484-1487 http://www.handschriftencensus.de/9559 ) wurde im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit NF 1 (1853/54), Sp. 67-69 ediert:

http://archive.org/stream/anzeigerfurkunde01germ#page/n53/mode/2up

Zum Text vgl. Gundolf Keil in ²VL 8 (1992), Sp. 1207f.

Die Aufzeichnung über den Streit zwischen Graf Eberhard im Bart von Württemberg und Graf Hans von Sonnenberg (Pöschko lit. h) wurde von Hans von Aufseß im Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters 1 (1832), Sp. 214-216 aus einer Vorlage im Hauptstaatsarchiv Stuttgart abgedruckt (alte Signatur ebd., Sp. 69 angegeben, das Stück habe ich im elektronischen Findbuch nicht gefunden):

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/277766

["befindet sich heute im Bestand A 186 (Grafen von Sonnenberg), Bü 1, fol. 4-5." Auskunft des Archivs, 13. Juli 2012.]

In der Ausgabe der Politischen Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles durch Felix Priebatsch Bd. 3, Leipzig 1898 beziehen sich fünf Schriftstücke (Pöschko lit. i, k nennt nur zwei) auf das Ansbacher Turnier: S. 372 Nr. 1058

http://archive.org/stream/politischecorre01priegoog#page/n373/mode/2up

S. 381 Nr. 1065 sowie drei bei Nr. 1058 erwähnte Schreiben.

2002 gab Matthias Thumser "Ludwig von Eyb der Ältere (1417-1502). Schriften" heraus, in denen er auch "Mein Buch" des ansbachischen Politikers edierte. Dieses nicht erhaltene Amtsbuch war die Grundlage von Staatsarchiv Nürnberg, Fürstentum Ansbach, Herrschaftliche Bücher Nr. 17 (angelegt 1492). Die Beschreibung des Ansbacher Turniers in dieser Vorlage Bl. 84v-93v steht bei Thumser S. 383-401. Wer Thumsers Edition nicht zur Hand hat, kann mit den älteren Ausgaben vorlieb nehmen, die digitalisiert vorliegen.

- Christian Meyer 1904

http://archive.org/stream/quellenundforsc13unkngoog#page/n220/mode/2up

- Schnitzlein 1774

http://books.google.de/books?id=xvM-AAAAcAAJ&pg=PA318

- Jung 1739

http://www.bsb-muenchen-digital.de/~web/web1001/bsb10016194/images/index.html?digID=bsb10016194&pimage=382

1510 ist "Raidenbuchers Turnierbuch" datiert, das nur durch den auszugsweisen Abdruck Gumppenbergs bekannt ist:

http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Der Inhalt geht auf Hans Judman zurück, der am Ansbacher Turnier selbst teilnahm (Stamm, wie unten S. 51f.). Zum Ansbacher Turnier: S. 113-123

http://books.google.de/books?id=LeUSAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA113

Sowohl als Digitalisat als auch in der Ausgabe von Heide Stamm - Das Turnierbuch des Ludwig von Eyb (cgm 961), Stuttgart 1986, hier S. 174-185 - liegt das Turnierbuch von Ludwig Eyb dem Jüngeren von 1519 vor. Bl. 80v-92r zum Ansbacher Turnier.

Zur Ausgabe Stamms siehe http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Münchner Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_168

Ein Digitalisat der Erstausgabe von Georg Rüxners Turnierbuch (Simmern 1530) wird womöglich noch lange auf sich warten lassen [1 Jahr später ist es bei Google ex ÖNB Wien: http://archiv.twoday.net/stories/351210529/]. Ich benutze daher das Digitalisat der Ausgabe von 1532. Das Ansbacher Turnier ist bei Rüxner das 33. seiner (überwiegend erfundenen) Turniere:

http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/324668

Auf das Eptinger Hausbuch oder Familienbuch der Herren von Eptingen wird noch näher einzugehen sein. Die Ausführungen zum Ansbacher Turnier sind - in mäßiger Qualität - ediert bei Dorothea A. Christ: Das Familienbuch der Herren von Eptingen. Kommentar und Transkription, Liestal 1992, S. 386-390 nach einer Handschrift von 1621 in Schweizer Privatbesitz.

Siehe auch

http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Ludwig_von_Eptingen

Am 15. November 2011 erhielt ich eine Mail von Dr. Mario Müller über eine geplante Publikation, in der es heißt: "Der Ansbacher Stadtarchivar, Werner Bürger, wird einen kleineren Beitrag zum Ansbacher Turnier unter Albrecht Achilles im Jahr 1482 verfassen, da die entsprechende Beschreibung des Turniers in seinem Haus aufbewahrt wird." Über diese Quelle ist mir noch nichts bekannt. [Am 23. Juli 2012 erreichte ich den Ansbacher Stadtarchivar, der eine entsprechende Anfrage per Mail unbeantwortet gelassen hatte, und dieser teilte mir mit, dass es sich nicht um eine Turnierbeschreibung handle, sondern um eine Stallungsliste (Liste der Ansbacher Bürger mit Angabe der Anzahl der Pferde, die sie von den Turniergästen unterstellen mussten), die in einem Sammelband des 18. Jahrhunderts überliefert sei.]

1. Fehlzuordnungen von Überschriften in "Mein Buch" Ludwigs von Eyb des Älteren

Das Missverständnis beginnt bereits bei Ludwig von Eyb dem Jüngeren, wenn nicht schon in der Abschrift von "Mein Buch" in der Handschrift von 1492. Ärgerlicherweise ist die derzeit maßgebliche Edition von Thumser genauso gedankenlos verfahren wie alle vorherigen, obwohl man bei genauem Hinschauen vergleichsweise schnell bemerkt, dass mit den Zuordnungen der Turnierer zu Rittergesellschaften in den Abschnitten "item dise sein geordnet worden auß den vier landen, kuntschafft zu hören" (Entscheidung über die Zulassung, Thumser S. 395-397) und "item dise hernach geschriben sein zu dem teyll geordent" (Helmteilung, S. 397-398) etwas nicht stimmen kann. Bayerische Ritter erscheinen etwa als Schwaben (obwohl sie in einem vorhergehenden Abschnitt Thumser S. 392 richtig eingeordnet sind), Wilhelm von Urbach ist einmal angeblich König von Fisch und Falken, bei der zweiten Nennung aber König der Einhörner.

Ludwig der Jüngere von Eyb (Stamm S. 182), der den gleichen Text wie sein Vater bietet, wollte natürlich nicht akzeptieren, dass eindeutig fränkische Ritter in der Überschrift als Bayern erscheinen und hat das Bayern der Vorlage (Thumser S. 396) in Franken geändert. Thumser hat diese Verschlimmbesserung übernommen und bayern in Franncken geändert, obwohl ihm seine textkritische Anmerkung auf S. 398 "Überschrift steht nach den Personeneinträgen" eigentlich zu denken hätte geben müssen. Es handelt sich nämlich um Unterschriften, nicht um Überschriften. Die Namen der Rittergesellschaften stehen in den beiden genannten Abschnitten also unter den Listen der Teilnehmer.

Es ist also zu lesen (S. 395)

"Graff Jorg von Werdenberg

Cunrat von Schellenberg ritter

Burckhart von Ellerbach

Heintz von Zulnhart

Auß der geselschafft Visch und Valcken"

Dann ist Wilhelm von Urbach (in Thumsers Register falsch bei Auerbach eingeordnet) König der Gesellschaft im Leidbracken. Die richtigen Zuordnungen hat Raidenbuchers Turnierbuch, wo unter den Schwaben S. 113 als erste die Leidbracken-Gesellschaft erscheint mit ihrem König Wilhelm von "Awrbach" (Horst Carl, Der Schwäbische Bund, 2000, S. 107 Anm. 237 erwähnt ihn auch als solchen, ebenso in: Gelungene Anpassung? 2005, S. 47).

Raidenbuch hat also - in anderer Reihenfolge - die richtigen Zuordnungen, desgleichen das Eptinger Hausbuch, in dem ebenfalls Wilhelm von "Urbach" als Leidbracken-König fungiert. Auch bei Rüxner ist Wilhelm von "Aurbach" König der Gesellschaft Bracken und Kranz.

In beiden angegebenen Abschnitten muss man also die unter den Namen stehenden Gesellschaften für die Zuordnung nutzen, um die verhängnisvolle Druckanordnung Thumsers, die vermutlich der Handschrift folgt, zu berichtigen.

2. Rüxner als Redaktor

Wie die wörtliche Übereinstimmung der Einleitung bei Rüxner mit der Einleitung bei Thumser S. 384 zeigt, lag ihm eine Fassung des bei Eyb d. Ä. und Eyb d. J. gegebenen Berichts vor, während Raidenbuchers Turnierbuch so sehr abweicht, dass ich anders als Thumser nicht von einer "anderen Redaktion" sprechen möchte.

Rüxner hat die einzelnen Abschnitte anders angeordnet und mit kurzen eigenen überleitenden Texten versehen. Rüxners Gliederung ist chronologisch und auch sonst schlüssiger. Erst kommt die Liste der Verordneten, die über die Zulassung entscheiden sollten (Kundschafts-Hörer), dann die Liste der Helmteiler (beide sind, wie eben gezeigt, bei Thumser in Unordnung geraten), gefolgt von der Angabe derjenigen, die an den Seilen standen, und der Grieswertel. Auf diese "Amtsträger"-Listen folgt eine Aufzeichnung über die Zulassung (Bl. 194r), die mit Thumser S. 393 zu vergleichen ist. Das Eptinger Hausbuch S. 389 entspricht mit wenigen Ausnahmen Eyb d.Ä., während Raidenbucher wieder abweicht (S. 122f.). Nur Rüxner hat die Dreiteilung Beweisführende, Ausgebliebe und Zugelassene, wobei die drei Ausgebliebenen nur bei ihm zu finden sind. Seine Angaben scheinen zuverlässig zu sein.

Bei Rüxner folgen nun noch die Teilnehmerliste der Helmschau, die Namen der Herolde, das Verzeichnis der Damen, Angaben über das Gesellenstechen und den abschließenden Tanz mit Ritter- und Stechdank.

Ein grober Fehler Rüxners ist die Angabe derjenigen, die zu Blatt getragen wurden. Eyb d. Ä./J. und Raidenbucher haben ganz andere vier Namen. Einige Fehlzuordnungen gibt es bei den Rittergesellschaften. Die Kronen-Mitglieder erscheinen fälschlich als Bracken-Mitglieder, Steinbock und Wolf sind verwechselt, die Einhörner stehen anders als Rüxner angibt nicht unter den Franken, sondern sind die von ihm als Bär und Fürspang bezeichnete Gruppe. Im Verzeichnis der Helmschau sind die Bayern falsch als Franken rubriziert.

Abgesehen von kleinen Zusätzen bei den Namen und dem erwähnten Sondergut zur Zulassung erübrigt sich somit eine Verwertung Rüxners als Faktenquelle. Rüxners fehlerhafte Zuordnungen sollten davor warnen, seine Angaben zu anderen Vierlande-Turnieren, bei denen es keine zeitgenössischen Berichte gibt, unkritisch zu übernehmen.

3. Zum Eptinger Hausbuch

Ich möchte vorausschicken, dass ich an meiner Skepsis hinsichtlich der Annahme einer einzigen spätmittelalterlichen Vorlage des Eptinger Hausbuchs festhalte:

http://swbplus.bsz-bw.de/bsz031802702rez.html

http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-museum&month=0110&week=&msg=pxJa91%2bAD%2btCu2X9p99W7w&user=&pw=

Aber da gerade im Bereich des Turnierwesens authentische spätmittelalterliche Dokumente in dem am Anfang des 17. Jahrhunderts entstandenen Familienbuch der Herren von Eptingen verarbeitet wurden, ist eine übertriebene Vorsicht nicht am Platz. Offenbar liegt in dem Familienbuch eine stark gekürzte Fassung eines der Version von Eyb d.Ä./d.J. nahestehenden Berichts vor. Das Sondergut (S. 386: 305 Helme, S. 389 Notiz zu den Neuzugelassenen, S. 390 3800 Pferde) scheint mir unverdächtig. Als einzige Quelle bietet das Hausbuch S. 388 der offenbar gemeinsam auftretenden Bären und Fürspänger, wobei zwei Turnierer den Fürspängern zugewiesen werden, 12 Namen aber den Bären. Wenn die Bären dem Ansbacher Hof besonders nahestanden, ist das durchaus denkbar.

Nun gab es handschriftliche Rüxner-Register und einem sehr kundigen Bearbeitet wäre es womöglich auch ohne ein solches Hilfsmittel möglich gewesen, die Rüxnerschen Fehlzuordnungen von Rittergesellschaften für das Hausbuch auszubessern. Aber hätte ein solcher genialer Redaktor dann nicht auch einen Rüxner-Druck herangezogen, um die Namensentstellungen zu emendieren?

Da sich das Hausbuch an Listen hält, die auch Rüxner vorlagen, kann man bei Annahme eines genialen Redaktors nicht ohne weiteres die Eigenständigkeit des Hausbuchs erweisen. Der Redaktor hätte dann aber den in den Quellen sonst nicht auftauchenden Zusatz bei Kunz von Aufseß "zue Wolckhenstein" aus einem anderen Rüxner-Abschnitt einfügen müssen. Und er hätte auch bei den Herolden/Gesellschaftsknechten die ursprüngliche Reihenfolge Burggraf (Persevant, Knecht im Bär) wiederherstellen müssen, denn Rüxner ordnet hierarchisch, erst den Kündiger der Wappen (Hausbuch wie Eyb d.Ä./d.J.: König der Wappen), dann Burggraf, der aufgrund des Veranstalters - er war wohl auch markgräflicher Herold - in den Eyb-Handschriften an erster Stelle steht.

Die Liste auf Bl. 227v des Hausbuchs lautet (Christ S. 389f.):

"item Hanß Burggraf Persenant Knecht Im Beren, ein Kunig der Woppen.

Item ein König der Woppen auß dem Niderlandt.

Item ein Persenant der Gesellschafft Im Steinbockh

Item Hanß Monfort Psenant im falckhen undt Fisch genannt Pfaffhanß. [S. 390]

Item Utz Holffenstein Persenant Im Leytbrackhen.

Item Dummer Muot Knecht Im Steinbockh

Item Lazarus Beham Knecht Im Eßell

Item Manng Grünnenwaldt Knecht Im Landt zue Beyern.

Item Hannß Frey ein nachvolger der Wappen."

Mein Buch Bl. 89v (Thumser S. 393f.) hat:

"Item Hans Burgraff, persevant knecht im Bern [zu Recht nach Eyb dem Jüngeren emendiert aus: in bayern]

Item ein kunig der wappen auß dem Nyderland, ein persevant der geselschafft des Steynpocks

Item Hans Monfart, persevant im Visch und Valcken, genant Pfaff hans

Item Utz Helffenstein, persevant im Laytbracken

Item Heintz Thumernut, knecht im Steinpock

Item Lazarus Behem, knecht im Esell [S. 394]

Item Mang Grundwald, der Bayern knecht

Item Hans Frey, ein nach volger der wappen"

In der älteren Überlieferung muss stutzig machen, wieso ein Wappenkönig Steinbock-Persevant sein soll. Die Herolds-Hierarchie war: Persevant, Herold, Wappenkönig. War der Wappenkönig der Ruwieren, damals Hermann Brüninghausen, in Ansbach? Und womöglich noch ein weiterer Wappenkönig? Ich glaube aber nicht, dass man Burggraf als Wappenkönig sehen kann, und auch die Lesart Burggraf, Wappenkönig aus dem Niederland, weiterer Wappenkönig, Persevant des Steinbocks geht wohl zu weit. Dagegen könnte man dem Hausbuch durchaus Glauben schenken, wenn es den Steinbock-Persevanten vom Wappenkönig der Niederlande trennt. Nach beiden Überlieferungen war der Steinbock-Persevant jemand anderes als der Steinbock-Knecht Heinz Dummermut.

Sehr viel schlüssiger als mit inhaltlichen Erwägungen kann anhand der Reihenfolge der Abschnitte gezeigt werden, dass die Eptinger Quelle keine bloße Rüxner-Ableitung ist. Denn auch wenn die Eybschen Aufzeichnungen und das Hausbuch sich in der Reihenfolge unterscheiden, lehnt sich das Hausbuch eben nicht an Rüxner an, sondern an die älteren Zeugnisse. Die Reihenfolge Zugelassene - Grieswärtel - Herolde stimmt überein, und auch der zweite Teil der Eybschen Aufzeichnungen (ab dem Ritterdank) liegt in gekürzter Form und ohne die an anderer Stelle verwerteten Damen im Hausbuch in gleicher Reihenfolge vor.

Dem Abschnitt im Hausbuch liegt also eine von Rüxner unabhängige zeitgenössische Quelle zugrunde, die es durchaus verdient hat, dass man sie nicht (wie Thumser das tut) übergeht.

***

Zum Würzburger Vierlande-Turnier 1479:

http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Zum Heidelberger Vierlande-Turnier 1481

http://archiv.twoday.net/stories/96991891/

Turniere in Archivalia

http://archiv.twoday.net/search?q=turnier

#forschung

Hans H. Pöschko: Turniere in Mittel- und Süddeutschland von 1400 bis 1550. Katalog der Kampfspiele und der Teilnehmer. Diss. Stuttgart (Mikrofiche) 1987, S. 111f. hat die ihm bekannten Quellen zum Ansbacher Turnier zusammengetragen. In Betracht kommen hier nur die längeren Beschreibungen bei Rüxner (Pöschko lit. a), Ludwig von Eyb dem Jüngeren (lit. b), aus Raidenbuchers Turnierbuch (lit. c), bei Ludwig von Eyb dem Älteren (lit. g) und im Eptinger Hausbuch (lit. f).

Die übrigen zeitgenössischen Quellen sollen nur kurz aufgelistet werden.

Die 1515/16 niedergeschriebene Familienchronik des fränkischen Ritters Michel von Ehenheim (Pöschko lit. d) ist zu benutzen in der Ausgabe von Sven Rabeler: Das Familienbuch des Ritters Michel von Ehenheim (um 1462/63–1518). Frankfurt am Main 2007. Die Stelle zum Ansbacher Turnier S. 67f. Digitalisate der älteren Ausgaben:

http://de.wikisource.org/wiki/Michel_von_Ehenheim

Ausgabe von Christian Meyer:

http://archive.org/stream/ZeitschriftFrDeutscheKulturgeschichte1-1891#page/n135/mode/2up

Siegmund von Gebsattels "Turnierbüchlein" (Pöschko lit. e) zu 1484-1487 (überliefert im Cgm 300, 1484-1487 http://www.handschriftencensus.de/9559 ) wurde im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit NF 1 (1853/54), Sp. 67-69 ediert:

http://archive.org/stream/anzeigerfurkunde01germ#page/n53/mode/2up

Zum Text vgl. Gundolf Keil in ²VL 8 (1992), Sp. 1207f.

Die Aufzeichnung über den Streit zwischen Graf Eberhard im Bart von Württemberg und Graf Hans von Sonnenberg (Pöschko lit. h) wurde von Hans von Aufseß im Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters 1 (1832), Sp. 214-216 aus einer Vorlage im Hauptstaatsarchiv Stuttgart abgedruckt (alte Signatur ebd., Sp. 69 angegeben, das Stück habe ich im elektronischen Findbuch nicht gefunden):

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/277766

["befindet sich heute im Bestand A 186 (Grafen von Sonnenberg), Bü 1, fol. 4-5." Auskunft des Archivs, 13. Juli 2012.]

In der Ausgabe der Politischen Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles durch Felix Priebatsch Bd. 3, Leipzig 1898 beziehen sich fünf Schriftstücke (Pöschko lit. i, k nennt nur zwei) auf das Ansbacher Turnier: S. 372 Nr. 1058

http://archive.org/stream/politischecorre01priegoog#page/n373/mode/2up

S. 381 Nr. 1065 sowie drei bei Nr. 1058 erwähnte Schreiben.

2002 gab Matthias Thumser "Ludwig von Eyb der Ältere (1417-1502). Schriften" heraus, in denen er auch "Mein Buch" des ansbachischen Politikers edierte. Dieses nicht erhaltene Amtsbuch war die Grundlage von Staatsarchiv Nürnberg, Fürstentum Ansbach, Herrschaftliche Bücher Nr. 17 (angelegt 1492). Die Beschreibung des Ansbacher Turniers in dieser Vorlage Bl. 84v-93v steht bei Thumser S. 383-401. Wer Thumsers Edition nicht zur Hand hat, kann mit den älteren Ausgaben vorlieb nehmen, die digitalisiert vorliegen.

- Christian Meyer 1904

http://archive.org/stream/quellenundforsc13unkngoog#page/n220/mode/2up

- Schnitzlein 1774

http://books.google.de/books?id=xvM-AAAAcAAJ&pg=PA318

- Jung 1739

http://www.bsb-muenchen-digital.de/~web/web1001/bsb10016194/images/index.html?digID=bsb10016194&pimage=382

1510 ist "Raidenbuchers Turnierbuch" datiert, das nur durch den auszugsweisen Abdruck Gumppenbergs bekannt ist:

http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Der Inhalt geht auf Hans Judman zurück, der am Ansbacher Turnier selbst teilnahm (Stamm, wie unten S. 51f.). Zum Ansbacher Turnier: S. 113-123

http://books.google.de/books?id=LeUSAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA113

Sowohl als Digitalisat als auch in der Ausgabe von Heide Stamm - Das Turnierbuch des Ludwig von Eyb (cgm 961), Stuttgart 1986, hier S. 174-185 - liegt das Turnierbuch von Ludwig Eyb dem Jüngeren von 1519 vor. Bl. 80v-92r zum Ansbacher Turnier.

Zur Ausgabe Stamms siehe http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Münchner Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_168

Ein Digitalisat der Erstausgabe von Georg Rüxners Turnierbuch (Simmern 1530) wird womöglich noch lange auf sich warten lassen [1 Jahr später ist es bei Google ex ÖNB Wien: http://archiv.twoday.net/stories/351210529/]. Ich benutze daher das Digitalisat der Ausgabe von 1532. Das Ansbacher Turnier ist bei Rüxner das 33. seiner (überwiegend erfundenen) Turniere:

http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/324668

Auf das Eptinger Hausbuch oder Familienbuch der Herren von Eptingen wird noch näher einzugehen sein. Die Ausführungen zum Ansbacher Turnier sind - in mäßiger Qualität - ediert bei Dorothea A. Christ: Das Familienbuch der Herren von Eptingen. Kommentar und Transkription, Liestal 1992, S. 386-390 nach einer Handschrift von 1621 in Schweizer Privatbesitz.

Siehe auch

http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Ludwig_von_Eptingen

Am 15. November 2011 erhielt ich eine Mail von Dr. Mario Müller über eine geplante Publikation, in der es heißt: "Der Ansbacher Stadtarchivar, Werner Bürger, wird einen kleineren Beitrag zum Ansbacher Turnier unter Albrecht Achilles im Jahr 1482 verfassen, da die entsprechende Beschreibung des Turniers in seinem Haus aufbewahrt wird." Über diese Quelle ist mir noch nichts bekannt. [Am 23. Juli 2012 erreichte ich den Ansbacher Stadtarchivar, der eine entsprechende Anfrage per Mail unbeantwortet gelassen hatte, und dieser teilte mir mit, dass es sich nicht um eine Turnierbeschreibung handle, sondern um eine Stallungsliste (Liste der Ansbacher Bürger mit Angabe der Anzahl der Pferde, die sie von den Turniergästen unterstellen mussten), die in einem Sammelband des 18. Jahrhunderts überliefert sei.]

1. Fehlzuordnungen von Überschriften in "Mein Buch" Ludwigs von Eyb des Älteren

Das Missverständnis beginnt bereits bei Ludwig von Eyb dem Jüngeren, wenn nicht schon in der Abschrift von "Mein Buch" in der Handschrift von 1492. Ärgerlicherweise ist die derzeit maßgebliche Edition von Thumser genauso gedankenlos verfahren wie alle vorherigen, obwohl man bei genauem Hinschauen vergleichsweise schnell bemerkt, dass mit den Zuordnungen der Turnierer zu Rittergesellschaften in den Abschnitten "item dise sein geordnet worden auß den vier landen, kuntschafft zu hören" (Entscheidung über die Zulassung, Thumser S. 395-397) und "item dise hernach geschriben sein zu dem teyll geordent" (Helmteilung, S. 397-398) etwas nicht stimmen kann. Bayerische Ritter erscheinen etwa als Schwaben (obwohl sie in einem vorhergehenden Abschnitt Thumser S. 392 richtig eingeordnet sind), Wilhelm von Urbach ist einmal angeblich König von Fisch und Falken, bei der zweiten Nennung aber König der Einhörner.

Ludwig der Jüngere von Eyb (Stamm S. 182), der den gleichen Text wie sein Vater bietet, wollte natürlich nicht akzeptieren, dass eindeutig fränkische Ritter in der Überschrift als Bayern erscheinen und hat das Bayern der Vorlage (Thumser S. 396) in Franken geändert. Thumser hat diese Verschlimmbesserung übernommen und bayern in Franncken geändert, obwohl ihm seine textkritische Anmerkung auf S. 398 "Überschrift steht nach den Personeneinträgen" eigentlich zu denken hätte geben müssen. Es handelt sich nämlich um Unterschriften, nicht um Überschriften. Die Namen der Rittergesellschaften stehen in den beiden genannten Abschnitten also unter den Listen der Teilnehmer.

Es ist also zu lesen (S. 395)

"Graff Jorg von Werdenberg

Cunrat von Schellenberg ritter

Burckhart von Ellerbach

Heintz von Zulnhart

Auß der geselschafft Visch und Valcken"

Dann ist Wilhelm von Urbach (in Thumsers Register falsch bei Auerbach eingeordnet) König der Gesellschaft im Leidbracken. Die richtigen Zuordnungen hat Raidenbuchers Turnierbuch, wo unter den Schwaben S. 113 als erste die Leidbracken-Gesellschaft erscheint mit ihrem König Wilhelm von "Awrbach" (Horst Carl, Der Schwäbische Bund, 2000, S. 107 Anm. 237 erwähnt ihn auch als solchen, ebenso in: Gelungene Anpassung? 2005, S. 47).

Raidenbuch hat also - in anderer Reihenfolge - die richtigen Zuordnungen, desgleichen das Eptinger Hausbuch, in dem ebenfalls Wilhelm von "Urbach" als Leidbracken-König fungiert. Auch bei Rüxner ist Wilhelm von "Aurbach" König der Gesellschaft Bracken und Kranz.

In beiden angegebenen Abschnitten muss man also die unter den Namen stehenden Gesellschaften für die Zuordnung nutzen, um die verhängnisvolle Druckanordnung Thumsers, die vermutlich der Handschrift folgt, zu berichtigen.

2. Rüxner als Redaktor

Wie die wörtliche Übereinstimmung der Einleitung bei Rüxner mit der Einleitung bei Thumser S. 384 zeigt, lag ihm eine Fassung des bei Eyb d. Ä. und Eyb d. J. gegebenen Berichts vor, während Raidenbuchers Turnierbuch so sehr abweicht, dass ich anders als Thumser nicht von einer "anderen Redaktion" sprechen möchte.

Rüxner hat die einzelnen Abschnitte anders angeordnet und mit kurzen eigenen überleitenden Texten versehen. Rüxners Gliederung ist chronologisch und auch sonst schlüssiger. Erst kommt die Liste der Verordneten, die über die Zulassung entscheiden sollten (Kundschafts-Hörer), dann die Liste der Helmteiler (beide sind, wie eben gezeigt, bei Thumser in Unordnung geraten), gefolgt von der Angabe derjenigen, die an den Seilen standen, und der Grieswertel. Auf diese "Amtsträger"-Listen folgt eine Aufzeichnung über die Zulassung (Bl. 194r), die mit Thumser S. 393 zu vergleichen ist. Das Eptinger Hausbuch S. 389 entspricht mit wenigen Ausnahmen Eyb d.Ä., während Raidenbucher wieder abweicht (S. 122f.). Nur Rüxner hat die Dreiteilung Beweisführende, Ausgebliebe und Zugelassene, wobei die drei Ausgebliebenen nur bei ihm zu finden sind. Seine Angaben scheinen zuverlässig zu sein.

Bei Rüxner folgen nun noch die Teilnehmerliste der Helmschau, die Namen der Herolde, das Verzeichnis der Damen, Angaben über das Gesellenstechen und den abschließenden Tanz mit Ritter- und Stechdank.

Ein grober Fehler Rüxners ist die Angabe derjenigen, die zu Blatt getragen wurden. Eyb d. Ä./J. und Raidenbucher haben ganz andere vier Namen. Einige Fehlzuordnungen gibt es bei den Rittergesellschaften. Die Kronen-Mitglieder erscheinen fälschlich als Bracken-Mitglieder, Steinbock und Wolf sind verwechselt, die Einhörner stehen anders als Rüxner angibt nicht unter den Franken, sondern sind die von ihm als Bär und Fürspang bezeichnete Gruppe. Im Verzeichnis der Helmschau sind die Bayern falsch als Franken rubriziert.

Abgesehen von kleinen Zusätzen bei den Namen und dem erwähnten Sondergut zur Zulassung erübrigt sich somit eine Verwertung Rüxners als Faktenquelle. Rüxners fehlerhafte Zuordnungen sollten davor warnen, seine Angaben zu anderen Vierlande-Turnieren, bei denen es keine zeitgenössischen Berichte gibt, unkritisch zu übernehmen.

3. Zum Eptinger Hausbuch

Ich möchte vorausschicken, dass ich an meiner Skepsis hinsichtlich der Annahme einer einzigen spätmittelalterlichen Vorlage des Eptinger Hausbuchs festhalte:

http://swbplus.bsz-bw.de/bsz031802702rez.html

http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-museum&month=0110&week=&msg=pxJa91%2bAD%2btCu2X9p99W7w&user=&pw=

Aber da gerade im Bereich des Turnierwesens authentische spätmittelalterliche Dokumente in dem am Anfang des 17. Jahrhunderts entstandenen Familienbuch der Herren von Eptingen verarbeitet wurden, ist eine übertriebene Vorsicht nicht am Platz. Offenbar liegt in dem Familienbuch eine stark gekürzte Fassung eines der Version von Eyb d.Ä./d.J. nahestehenden Berichts vor. Das Sondergut (S. 386: 305 Helme, S. 389 Notiz zu den Neuzugelassenen, S. 390 3800 Pferde) scheint mir unverdächtig. Als einzige Quelle bietet das Hausbuch S. 388 der offenbar gemeinsam auftretenden Bären und Fürspänger, wobei zwei Turnierer den Fürspängern zugewiesen werden, 12 Namen aber den Bären. Wenn die Bären dem Ansbacher Hof besonders nahestanden, ist das durchaus denkbar.

Nun gab es handschriftliche Rüxner-Register und einem sehr kundigen Bearbeitet wäre es womöglich auch ohne ein solches Hilfsmittel möglich gewesen, die Rüxnerschen Fehlzuordnungen von Rittergesellschaften für das Hausbuch auszubessern. Aber hätte ein solcher genialer Redaktor dann nicht auch einen Rüxner-Druck herangezogen, um die Namensentstellungen zu emendieren?

Da sich das Hausbuch an Listen hält, die auch Rüxner vorlagen, kann man bei Annahme eines genialen Redaktors nicht ohne weiteres die Eigenständigkeit des Hausbuchs erweisen. Der Redaktor hätte dann aber den in den Quellen sonst nicht auftauchenden Zusatz bei Kunz von Aufseß "zue Wolckhenstein" aus einem anderen Rüxner-Abschnitt einfügen müssen. Und er hätte auch bei den Herolden/Gesellschaftsknechten die ursprüngliche Reihenfolge Burggraf (Persevant, Knecht im Bär) wiederherstellen müssen, denn Rüxner ordnet hierarchisch, erst den Kündiger der Wappen (Hausbuch wie Eyb d.Ä./d.J.: König der Wappen), dann Burggraf, der aufgrund des Veranstalters - er war wohl auch markgräflicher Herold - in den Eyb-Handschriften an erster Stelle steht.

Die Liste auf Bl. 227v des Hausbuchs lautet (Christ S. 389f.):

"item Hanß Burggraf Persenant Knecht Im Beren, ein Kunig der Woppen.

Item ein König der Woppen auß dem Niderlandt.

Item ein Persenant der Gesellschafft Im Steinbockh

Item Hanß Monfort Psenant im falckhen undt Fisch genannt Pfaffhanß. [S. 390]

Item Utz Holffenstein Persenant Im Leytbrackhen.

Item Dummer Muot Knecht Im Steinbockh

Item Lazarus Beham Knecht Im Eßell

Item Manng Grünnenwaldt Knecht Im Landt zue Beyern.

Item Hannß Frey ein nachvolger der Wappen."

Mein Buch Bl. 89v (Thumser S. 393f.) hat:

"Item Hans Burgraff, persevant knecht im Bern [zu Recht nach Eyb dem Jüngeren emendiert aus: in bayern]

Item ein kunig der wappen auß dem Nyderland, ein persevant der geselschafft des Steynpocks

Item Hans Monfart, persevant im Visch und Valcken, genant Pfaff hans

Item Utz Helffenstein, persevant im Laytbracken

Item Heintz Thumernut, knecht im Steinpock

Item Lazarus Behem, knecht im Esell [S. 394]

Item Mang Grundwald, der Bayern knecht

Item Hans Frey, ein nach volger der wappen"

In der älteren Überlieferung muss stutzig machen, wieso ein Wappenkönig Steinbock-Persevant sein soll. Die Herolds-Hierarchie war: Persevant, Herold, Wappenkönig. War der Wappenkönig der Ruwieren, damals Hermann Brüninghausen, in Ansbach? Und womöglich noch ein weiterer Wappenkönig? Ich glaube aber nicht, dass man Burggraf als Wappenkönig sehen kann, und auch die Lesart Burggraf, Wappenkönig aus dem Niederland, weiterer Wappenkönig, Persevant des Steinbocks geht wohl zu weit. Dagegen könnte man dem Hausbuch durchaus Glauben schenken, wenn es den Steinbock-Persevanten vom Wappenkönig der Niederlande trennt. Nach beiden Überlieferungen war der Steinbock-Persevant jemand anderes als der Steinbock-Knecht Heinz Dummermut.

Sehr viel schlüssiger als mit inhaltlichen Erwägungen kann anhand der Reihenfolge der Abschnitte gezeigt werden, dass die Eptinger Quelle keine bloße Rüxner-Ableitung ist. Denn auch wenn die Eybschen Aufzeichnungen und das Hausbuch sich in der Reihenfolge unterscheiden, lehnt sich das Hausbuch eben nicht an Rüxner an, sondern an die älteren Zeugnisse. Die Reihenfolge Zugelassene - Grieswärtel - Herolde stimmt überein, und auch der zweite Teil der Eybschen Aufzeichnungen (ab dem Ritterdank) liegt in gekürzter Form und ohne die an anderer Stelle verwerteten Damen im Hausbuch in gleicher Reihenfolge vor.

Dem Abschnitt im Hausbuch liegt also eine von Rüxner unabhängige zeitgenössische Quelle zugrunde, die es durchaus verdient hat, dass man sie nicht (wie Thumser das tut) übergeht.

***

Zum Würzburger Vierlande-Turnier 1479:

http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Zum Heidelberger Vierlande-Turnier 1481

http://archiv.twoday.net/stories/96991891/

Turniere in Archivalia

http://archiv.twoday.net/search?q=turnier

#forschung

KlausGraf - am Samstag, 21. April 2012, 21:47 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

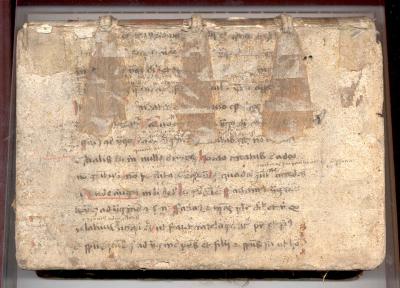

Das Foto zeigt den Rückdeckel eines Einbands, dessen "Oberstoff" (Schnittreste am Rand sind erhalten) abgelöst wurde, so dass das unterliegende Fragment frei wurde: ein Manuskript auf Pergament, wohl eine Gebrauchshandschrift. Die Klebreste haben Partien abgelöst, das Pergament ist stark abgerieben, die Schrift, anscheinend lateinisch, daher nur schwer entzifferbar. Kann jemand dort etwas lesen+identifizieren?

Eingebunden ist:

Michael Neander: Gnomologia graecolatina […]. Basel, 1557

Im Innendeckel ein Eintrag von der Hand Philipp Melanchthons (1497-1560):

http://anonymea.tumblr.com/post/21327006411/gnomologia-2-michael-neander-gnomologia

Abbildungen des Einbands (mit Vergrößerungsmöglichkeit) siehe hier:

http://anonymea.tumblr.com/post/21327393239/gnomologia-5-michael-neander-gnomologia

http://anonymea.tumblr.com/post/21327310707/gnomologia-4-michael-neander-gnomologia

http://anonymea.tumblr.com/post/21327232464/gnomologia-3-michael-neander-gnomologia

FeliNo - am Samstag, 21. April 2012, 16:23 - Rubrik: Miscellanea

"Im "Literaturarchiv Salzburg" sollen Nachlässe von Waggerl und Bernhard bis Handke und Kappacher gesammelt, archiviert und aufgearbeitet werden.

Das neue "Literaturarchiv Salzburg" ist eröffnet. Die Universität Salzburg hat dieses Archiv in 500 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Zentrum der Stadt eingerichtet. Vorerst drei Mitarbeiter sollen sich um die Sammlung, Archivierung und wissenschaftliche Aufarbeitung von Nachlässen kümmern, Symposien organisieren sowie Publikationen und Editionsprojekte vorantreiben, wie Manfred Mittermayer, Leiter des neuen Literaturarchivs, am Donnerstag erläuterte. [...]"

http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/750717/Uni-Salzburg-eroeffnet-neues-Literaturarchiv?_vl_backlink=/home/bildung/universitaet/index.do

Das neue "Literaturarchiv Salzburg" ist eröffnet. Die Universität Salzburg hat dieses Archiv in 500 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Zentrum der Stadt eingerichtet. Vorerst drei Mitarbeiter sollen sich um die Sammlung, Archivierung und wissenschaftliche Aufarbeitung von Nachlässen kümmern, Symposien organisieren sowie Publikationen und Editionsprojekte vorantreiben, wie Manfred Mittermayer, Leiter des neuen Literaturarchivs, am Donnerstag erläuterte. [...]"

http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/750717/Uni-Salzburg-eroeffnet-neues-Literaturarchiv?_vl_backlink=/home/bildung/universitaet/index.do

Archivar123 - am Donnerstag, 19. April 2012, 21:35 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bd. 1 (1870)-54(2011) als PDFs:

http://baarverein.de/download.htm

Klasse!

In der Digitalen Bibliothek ebenda findet der glückliche Leser noch das eine oder andere Eigen-Digitalisat.

Via

http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=2444

http://baarverein.de/download.htm

Klasse!

In der Digitalen Bibliothek ebenda findet der glückliche Leser noch das eine oder andere Eigen-Digitalisat.

Via

http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=2444

KlausGraf - am Donnerstag, 19. April 2012, 20:08 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

[...] Laut einem dem Handelsblatt vorliegenden Positionspapier dringt Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) darauf, die Aufbewahrungsfristen für Steuerunterlagen von zehn auf fünf Jahre zu verkürzen. Fachleute schätzen, dass die Wirtschaft allein dadurch jährlich Bürokratiekosten in Höhe von 800 Millionen Euro einsparen könnte.[...]

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaftspolitik-deutschland-kann-die-buerokratie-nicht-lassen/6506872.html

Positiv oder negativ für das Records Management der Wirtschaftsarchivare?

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaftspolitik-deutschland-kann-die-buerokratie-nicht-lassen/6506872.html

Positiv oder negativ für das Records Management der Wirtschaftsarchivare?

Archivar123 - am Donnerstag, 19. April 2012, 19:14 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

Hallo,

gerade bearbeite ich in einem Stadtarchiv einen Bestand. Dabei trat die Frage der Gestaltung von Aktendeckeln auf.

Hier ist es bislang Standard einen selbstklebenden Aufkleber für den Aktendeckel zu verwenden und ihn dann mit Archivsignatur etc. zu versehen. Aus meiner bisherigen Erfahrung weiß ich aber, dass dieser nach ca. 15- 20 Jahren abfallen kann.

Wie sind die diesbezüglichen Erfahrungen anderer Archive? Arbeitet vielleicht jemand mit Stempeln? Ich kenne es darüber hinaus, dass man noch ein Din A 4-Blatt vor den Aktendeckel heftet, beschriftet mit einem Bleistift.

Vielen Dank für Ihre Antworten.

gerade bearbeite ich in einem Stadtarchiv einen Bestand. Dabei trat die Frage der Gestaltung von Aktendeckeln auf.

Hier ist es bislang Standard einen selbstklebenden Aufkleber für den Aktendeckel zu verwenden und ihn dann mit Archivsignatur etc. zu versehen. Aus meiner bisherigen Erfahrung weiß ich aber, dass dieser nach ca. 15- 20 Jahren abfallen kann.

Wie sind die diesbezüglichen Erfahrungen anderer Archive? Arbeitet vielleicht jemand mit Stempeln? Ich kenne es darüber hinaus, dass man noch ein Din A 4-Blatt vor den Aktendeckel heftet, beschriftet mit einem Bleistift.

Vielen Dank für Ihre Antworten.

ThomasHk - am Donnerstag, 19. April 2012, 08:17

http://www.corriere.it/english/12_aprile_17/girolamini_506eea66-8884-11e1-989c-fd70877d52ac.shtml

Die traditionsreiche Girolamini-Bibliothek in Neapel wird von einem dubiosen Direktor mit Beziehungen zum Kunsthandel geleitet, der den Verlust von über 1500 Bänden beklagen musste. Gegen ihn richtet sich eine Petition:

http://www.petizionepubblica.it/?pi=Gerolami

Siehe auch

http://eddyburg.it/article/view/18800/

Update: Jennifer Lowe in EXLIBRIS 20.4.2012:

"There is a flurry of news in the Italian press on this case. From what I

can make out, the Girolamini Library has been seized/closed by the Naples

Public Prosecutor. Marino Massimo De Caro has been suspended and is being

investigated for embezzlement, and Minister Ornaghi has appointed Mauro

Giancaspro in his place. Some footage from surveillance cameras will be

examined to get to the bottom of the rumors of heavily laden vehicles

leaving the building. De Caro protests that the accusations against him

began when he recovered 28 stolen books from "a famous London auction

house" and began making inquiries into who had sold them the books.

Here are two recent articles from Corriere and La Stampa:

http://www.corriereweb.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=23344:napoli-sequestrata-biblioteca-girolamini-de-caro-si-autosospende&Itemid=217

http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/450991/ "

Die traditionsreiche Girolamini-Bibliothek in Neapel wird von einem dubiosen Direktor mit Beziehungen zum Kunsthandel geleitet, der den Verlust von über 1500 Bänden beklagen musste. Gegen ihn richtet sich eine Petition:

http://www.petizionepubblica.it/?pi=Gerolami

Siehe auch

http://eddyburg.it/article/view/18800/

Update: Jennifer Lowe in EXLIBRIS 20.4.2012:

"There is a flurry of news in the Italian press on this case. From what I

can make out, the Girolamini Library has been seized/closed by the Naples

Public Prosecutor. Marino Massimo De Caro has been suspended and is being

investigated for embezzlement, and Minister Ornaghi has appointed Mauro

Giancaspro in his place. Some footage from surveillance cameras will be

examined to get to the bottom of the rumors of heavily laden vehicles

leaving the building. De Caro protests that the accusations against him

began when he recovered 28 stolen books from "a famous London auction

house" and began making inquiries into who had sold them the books.

Here are two recent articles from Corriere and La Stampa:

http://www.corriereweb.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=23344:napoli-sequestrata-biblioteca-girolamini-de-caro-si-autosospende&Itemid=217

http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/450991/ "

Urkunden 75. Reichsabtei Fulda. Stiftisches Archiv. Orts- und Personenindex. Hrsg. von Andreas Hedwig. Bearbeitet von Sebastian Zwies. (= Repertorien des Staatsarchivs Marburg) Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2011. 256 S., 13 Abbildungen, 36 Euro.

Da mir ein Besprechungsexemplar ins Haus flatterte, will ich mit meiner Meinung über diese überflüssige Veröffentlichung nicht hinter dem Berg halten. Muss ich wirklich lang und breit begründen, wieso ein Staatsarchiv, das zu einem Bestand, dessen Regesten und Digitalisate Open Access im Netz vorliegen, ein gedrucktes Register - mit ergänzenden Informationen z.B. Normalisierungen von Namen - anbietet, nicht das geringste vom digitalen Zeitalter begriffen hat? Nichts gegen eine hybride Publikation, aber alles gegen eine Einstellung, die Online-Nutzer als Nutzer zweiter Klasse behandelt, denen man die Vorzüge eines Registers vorenthält. Klostergeschichte, Bestandsgeschichte, Literaturverzeichnis (mit Ergänzungen gegenüber dem Online-Verzeichnis), Listen (Äbte/Bischöfe, Päpste, Kaiser), Abbildungen ausgewählter Stücke - all das hätte man auch online publizieren können.

Die für die Präsentation der Urkunden ausgewählte Datenbank HADIS ist benutzerunfreundlicher Murks, und bei

http://www.hadis.hessen.de/hadis-eLink/jpg/hstam/Urk.%2075/Urk.%2075%20Reichsabtei%20Fulda%201480%20Febr.18%20Vorderseite.jpg

kann ja von "hochauflösend" keine Rede sein. Die Urkunde ist mit der angebotenen Auflösung wenn überhaupt nur sehr mühsam zu lesen.

Das hier anzuzeigende gedruckte Register ist nicht besser. Es ist auch als konventionelle Leistung ausgesprochen schlecht. Wer nicht begriffen hat, dass bei der Einordnung unter Vornamen zwingend immer Querverweise vom Nachnamen erfolgen müssen, hat vom Registermachen nichts begriffen. Wer also wissen will, welche Namensträger Widmann vorkommen, ohne die Vornamen zu kennen, wird zur Online-Suche greifen müssen. Und dass bei "Nikolaus" erst geistliche Dignitäre, dann sonstige Personen aufgeführt werden, verhindert, dass Nikolaus Beyer und Nikolaus Beier zusammenstehen (S. 201). Von einer brauchbaren Ortsnamenidentifizierung (z.B. mit Landkreisen) kann keine Rede sein. Um "Nicopolis" (Sitz eines Titularbischofs) zu identifizieren, war der Bearbeiter zu faul.

Man wird kaum hoffen dürfen, dass dieses "unverzichtbare Werkzeug" unverkäuflich bleibt, aber ich wünsche ihm von ganzem Herzen einen möglichst geringen Absatz.