Der heutige Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union ist Grund genug, einige kulturelle Links zu Kroatien zusammenzustellen.

Archivinformationssystem ARHiNET (dt)

http://arhinet.arhiv.hr/index.aspx

Croatian History

http://www.croatianhistory.net/

Angestaubt, aber materialreich

Digitalni akademski repozitorij (DAR) - Historische Dissertationen

http://dar.nsk.hr/

Siehe auch unten: Theater

Dubrovnik

http://de.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik

Video siehe unten.

Handbuch der historischen Buchbestände. Kroatien

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kroatien

Hrcak. Portal of scientific journals of Croatia - über 300 Open-Access-Zeitschriften

http://hrcak.srce.hr/

Inkunabeln in kirchlichen Einrichtungen

http://hrcak.srce.hr/search/?q=inkunabula

Die Aufsätze 1984/91 mit Provenienzangabensind im Volltext einsehbar

Kroatien bei Lexilogos

http://www.lexilogos.com/croate_dictionnaire.htm

Kroatisches Kulturerbe

http://www.kultura.hr/eng/

(Man darf nur im Ausnahmefall Digitalisate erwarten!)

Metelwin Digital Library

http://library.foi.hr/digi/en/index.php

Digitalisate aus kroatischen Institutionen, auch auf Deutsch

Nationalarchiv (en)

http://www.arhiv.hr/en/index.htm

Nationalbibliothek (en)

http://www.nsk.hr/en/

Mit Metasuche!

Nationale Museen

http://www.ep.liu.se/ecp/064/008/ecp64008.pdf

Aufsatz von 2011.

Open Access in Kroatien - Monographie von Ivana Hebrang Grgić (2011) (en)

http://darhiv.ffzg.hr/id/eprint/1397

Open Access-IR: Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

http://darhiv.ffzg.hr/

Das meiste leider nur für registrierte Nutzer

Philosophische Gesellschaft

http://www.hrfd.hr/

Auch deutschsprachige Volltexte

Slavistik-Portal. Metasuche

http://www.slavistik-portal.de/

Tabula Hungariae, gemeinsam von Ungarn und Kroatien für das Weltdokumentenerbe eingereicht

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/europe-and-north-america/croatia/#c185018

http://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Hungarie

http://lazarus.elte.hu/~guszlev/lazar/

Theater, Deutsches in Zagreb 1780-1840

http://dar.nsk.hr/index.php?pub=1&p=7850&s=publ

Dissertation von 1937

UB Pula (dt)

http://www.escape.hr/skpu/index.php?german

UB Rijeka

http://www.svkri.uniri.hr/povijesnazbirka/popisgrade.html

Offenbar nur Schlüsselseiten aus dem Altbestand

Wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien

Wikisource

http://de.wikisource.org/wiki/Kroatien

Zagreb

http://de.wikipedia.org/wiki/Zagreb

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=zagreb&qf=COUNTRY:croatia&rows=24

Zeitschriften-Digitalisate (historische)

http://dnc.nsk.hr/Journals/English.aspx

Zeitungen-Digitalisate

http://dnc.nsk.hr/Newspapers/English.aspx

U.a. Kroatischer Korrespondent 1789 (dt)

Für Istrien: http://ino.com.hr

Rijeka: http://crolist.svkri.hr/liste/002n/

Split: http://dalmatica.svkst.hr/

Viel Spaß bei der virtuellen Reise!

Archivinformationssystem ARHiNET (dt)

http://arhinet.arhiv.hr/index.aspx

Croatian History

http://www.croatianhistory.net/

Angestaubt, aber materialreich

Digitalni akademski repozitorij (DAR) - Historische Dissertationen

http://dar.nsk.hr/

Siehe auch unten: Theater

Dubrovnik

http://de.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik

Video siehe unten.

Handbuch der historischen Buchbestände. Kroatien

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kroatien

Hrcak. Portal of scientific journals of Croatia - über 300 Open-Access-Zeitschriften

http://hrcak.srce.hr/

Inkunabeln in kirchlichen Einrichtungen

http://hrcak.srce.hr/search/?q=inkunabula

Die Aufsätze 1984/91 mit Provenienzangabensind im Volltext einsehbar

Kroatien bei Lexilogos

http://www.lexilogos.com/croate_dictionnaire.htm

Kroatisches Kulturerbe

http://www.kultura.hr/eng/

(Man darf nur im Ausnahmefall Digitalisate erwarten!)

Metelwin Digital Library

http://library.foi.hr/digi/en/index.php

Digitalisate aus kroatischen Institutionen, auch auf Deutsch

Nationalarchiv (en)

http://www.arhiv.hr/en/index.htm

Nationalbibliothek (en)

http://www.nsk.hr/en/

Mit Metasuche!

Nationale Museen

http://www.ep.liu.se/ecp/064/008/ecp64008.pdf

Aufsatz von 2011.

Open Access in Kroatien - Monographie von Ivana Hebrang Grgić (2011) (en)

http://darhiv.ffzg.hr/id/eprint/1397

Open Access-IR: Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

http://darhiv.ffzg.hr/

Das meiste leider nur für registrierte Nutzer

Philosophische Gesellschaft

http://www.hrfd.hr/

Auch deutschsprachige Volltexte

Slavistik-Portal. Metasuche

http://www.slavistik-portal.de/

Tabula Hungariae, gemeinsam von Ungarn und Kroatien für das Weltdokumentenerbe eingereicht

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/europe-and-north-america/croatia/#c185018

http://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Hungarie

http://lazarus.elte.hu/~guszlev/lazar/

Theater, Deutsches in Zagreb 1780-1840

http://dar.nsk.hr/index.php?pub=1&p=7850&s=publ

Dissertation von 1937

UB Pula (dt)

http://www.escape.hr/skpu/index.php?german

UB Rijeka

http://www.svkri.uniri.hr/povijesnazbirka/popisgrade.html

Offenbar nur Schlüsselseiten aus dem Altbestand

Wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien

Wikisource

http://de.wikisource.org/wiki/Kroatien

Zagreb

http://de.wikipedia.org/wiki/Zagreb

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=zagreb&qf=COUNTRY:croatia&rows=24

Zeitschriften-Digitalisate (historische)

http://dnc.nsk.hr/Journals/English.aspx

Zeitungen-Digitalisate

http://dnc.nsk.hr/Newspapers/English.aspx

U.a. Kroatischer Korrespondent 1789 (dt)

Für Istrien: http://ino.com.hr

Rijeka: http://crolist.svkri.hr/liste/002n/

Split: http://dalmatica.svkst.hr/

Viel Spaß bei der virtuellen Reise!

KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 22:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Wie immer lesenswert:

http://www.zeit.de/digital/internet/2013-07/kathrin-passig-haltbare-versus-digitale-medien

Als im letzten Winter der Verkauf der Stralsunder Archivbibliothek durch die Presse ging, drehte sich die gesamte Diskussion um die physischen Bücher: Die Gegenstände waren durch unsachgemäße Lagerung von Schimmel befallen, die Gegenstände waren verkauft worden. Dass diese Gegenstände auch Text enthalten, und dass man diese Inhalte eventuell besser zugänglich machen könnte als in einem feuchten und offenbar nicht besonders seriös verwalteten Archiv, davon war nicht die Rede.

Aufmerksamkeit auf den physischen Gegenstand Buch

Wenn die Stralsunder Bibliothek den Bestand vor dem Verkauf digitalisiert hätte, hätte man in der Diskussion immerhin trennen können zwischen dem Wunsch nach Zugänglichkeit der Buchinhalte und dem Wunsch, die Bücher aus historischen Gründen in genau dieser Zusammenstellung an diesem Ort zu behalten. Der gedruckte Text lenkt die Aufmerksamkeit stark auf den physischen Gegenstand Buch, das beeinflusst das Nachdenken über Bücher und die Prioritäten beim Geldausgeben.

http://www.zeit.de/digital/internet/2013-07/kathrin-passig-haltbare-versus-digitale-medien

Als im letzten Winter der Verkauf der Stralsunder Archivbibliothek durch die Presse ging, drehte sich die gesamte Diskussion um die physischen Bücher: Die Gegenstände waren durch unsachgemäße Lagerung von Schimmel befallen, die Gegenstände waren verkauft worden. Dass diese Gegenstände auch Text enthalten, und dass man diese Inhalte eventuell besser zugänglich machen könnte als in einem feuchten und offenbar nicht besonders seriös verwalteten Archiv, davon war nicht die Rede.

Aufmerksamkeit auf den physischen Gegenstand Buch

Wenn die Stralsunder Bibliothek den Bestand vor dem Verkauf digitalisiert hätte, hätte man in der Diskussion immerhin trennen können zwischen dem Wunsch nach Zugänglichkeit der Buchinhalte und dem Wunsch, die Bücher aus historischen Gründen in genau dieser Zusammenstellung an diesem Ort zu behalten. Der gedruckte Text lenkt die Aufmerksamkeit stark auf den physischen Gegenstand Buch, das beeinflusst das Nachdenken über Bücher und die Prioritäten beim Geldausgeben.

KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 21:31 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Liebe Leserinnen und Leser von Archivalia,

sicher haben die meisten von Ihnen schon Ihre Unterschrift auf

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

geleistet. Wer es noch nicht getan hat, den bitte ich höflich, umgehend mit seiner Unterschrift ein Zeichen der Solidarität mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln und der Kölner Museumsbibliothek zu setzen.

http://www.stadt-koeln.de/5/kulturstadt/historisches-archiv/07163/

sicher haben die meisten von Ihnen schon Ihre Unterschrift auf

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

geleistet. Wer es noch nicht getan hat, den bitte ich höflich, umgehend mit seiner Unterschrift ein Zeichen der Solidarität mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln und der Kölner Museumsbibliothek zu setzen.

http://www.stadt-koeln.de/5/kulturstadt/historisches-archiv/07163/

KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 20:47 - Rubrik: Kommunalarchive

Jörn Leonhards Artikel in der Enzyklopädie der Neuzeit 2011 ist online:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9090/

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9090/

KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 19:44 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://humanitiesscienceblogs.collected.info/

Ein Aggregator für eine Reihe wichtiger deutschsprachiger Wissenschaftsblogs aus den Geisteswissenschaften. Archivalia ist dabei.

Ein Aggregator für eine Reihe wichtiger deutschsprachiger Wissenschaftsblogs aus den Geisteswissenschaften. Archivalia ist dabei.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gegen die Schnapsidee der HRK/DFG, die bei Plagiats-/Betrugsfällen die Information der Öffentlichkeit vor einer internen Untersuchung als unredlich verbieten will (siehe http://archiv.twoday.net/stories/434204837/ ), formiert sich Widerstand.

Stefan Heßbrüggen-Walter hat auch die englischsprachige Welt informiert:

http://www.newappsblog.com/2013/07/whistle-blowing-in-the-german-university-a-regulatory-scandal-in-the-making.html

Bemerkenswert deutlich kritisierte Benjamin Lahusen das Vorhaben:

http://www.mops-block.de/bl-tagebuch/225-gute-wissenschaftliche-praxis.html

Aber tatsächlich ist es eine groteske, abstruse, geradezu erbärmliche Regel, die nicht die selbstauferlegte Zurückhaltung des Wissenschaftlers bezeugt, sondern in beklagenswerter Weise dokumentiert, wie weitreichend bereits die höchsten Gremien des Wissenschaftsbetriebs von administrativer Kleingeistigkeit beseelt sind. Denn die Wissenschaft ist kein Rechtsstaat, sie ist auch keine Demokratie, sie kennt keine Gewaltenteilung, keine Zuständigkeiten oder Verfahren, sondern im Idealfall nur den Austausch von Argumenten vor dem Forum der Öffentlichkeit. Dort kann sich jeder äußern, jeder kann Kritik üben, und jeder kann sich gegen Kritik verteidigen, ohne daß irgendein Beteiligter Strafe, Sanktionen oder den Einsatz von Juristen fürchten müßte. Es gibt keine Gremien, die kraft institutioneller Zuständigkeit darüber zu befinden hätten, welche Schriften in welcher Weise der Kritik zugänglich sind, es gibt keinen Staatsanwalt, keinen Richter und keinen Vollstrecker, es gibt keine „mutmaßlichen Plagiate“, die irgendwann zu „notorischen Plagiate“ o.ä. erklärt werden können, es gibt auch keine Wahrheitskommissionen oder Politbüros, es gibt nur eine Einheitsgewalt, und die repräsentiert jeder Wissenschaftler gleichermaßen. Wissenschaft ist nicht justitiabel. Es gibt deshalb auch keine wissenschaftliche Unschuldsvermutung, genausowenig wie es eine wissenschaftliche Schuldsvermutung gibt oder überhaupt irgendeine Vermutung. Wissenschaft ist kein adversarisches Verfahren, dessen letztgültige Entscheidung einem Schiedsrichter überantwortet werden könnte und schon gar nicht haben die Universitäten, an denen Wissenschaft in der Regel mehr oder wenig zufällig stattfindet, einen Anspruch auf das erste oder das letzte Wort darüber, wie ihre Produkte in der Öffentlichkeit zu rezipieren sind.

Update: Petition

http://archiv.twoday.net/stories/436952267/

Stefan Heßbrüggen-Walter hat auch die englischsprachige Welt informiert:

http://www.newappsblog.com/2013/07/whistle-blowing-in-the-german-university-a-regulatory-scandal-in-the-making.html

Bemerkenswert deutlich kritisierte Benjamin Lahusen das Vorhaben:

http://www.mops-block.de/bl-tagebuch/225-gute-wissenschaftliche-praxis.html

Aber tatsächlich ist es eine groteske, abstruse, geradezu erbärmliche Regel, die nicht die selbstauferlegte Zurückhaltung des Wissenschaftlers bezeugt, sondern in beklagenswerter Weise dokumentiert, wie weitreichend bereits die höchsten Gremien des Wissenschaftsbetriebs von administrativer Kleingeistigkeit beseelt sind. Denn die Wissenschaft ist kein Rechtsstaat, sie ist auch keine Demokratie, sie kennt keine Gewaltenteilung, keine Zuständigkeiten oder Verfahren, sondern im Idealfall nur den Austausch von Argumenten vor dem Forum der Öffentlichkeit. Dort kann sich jeder äußern, jeder kann Kritik üben, und jeder kann sich gegen Kritik verteidigen, ohne daß irgendein Beteiligter Strafe, Sanktionen oder den Einsatz von Juristen fürchten müßte. Es gibt keine Gremien, die kraft institutioneller Zuständigkeit darüber zu befinden hätten, welche Schriften in welcher Weise der Kritik zugänglich sind, es gibt keinen Staatsanwalt, keinen Richter und keinen Vollstrecker, es gibt keine „mutmaßlichen Plagiate“, die irgendwann zu „notorischen Plagiate“ o.ä. erklärt werden können, es gibt auch keine Wahrheitskommissionen oder Politbüros, es gibt nur eine Einheitsgewalt, und die repräsentiert jeder Wissenschaftler gleichermaßen. Wissenschaft ist nicht justitiabel. Es gibt deshalb auch keine wissenschaftliche Unschuldsvermutung, genausowenig wie es eine wissenschaftliche Schuldsvermutung gibt oder überhaupt irgendeine Vermutung. Wissenschaft ist kein adversarisches Verfahren, dessen letztgültige Entscheidung einem Schiedsrichter überantwortet werden könnte und schon gar nicht haben die Universitäten, an denen Wissenschaft in der Regel mehr oder wenig zufällig stattfindet, einen Anspruch auf das erste oder das letzte Wort darüber, wie ihre Produkte in der Öffentlichkeit zu rezipieren sind.

Update: Petition

http://archiv.twoday.net/stories/436952267/

KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 18:32 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 18:29 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22766029

Ulinka Rublack macht um sie einen ziemlichen Wirbel, siehe schon

http://archiv.twoday.net/stories/404098185/

Wenn es im BBC-Artikel heißt: "The book is kept in a small museum in Braunschweig, Germany. It has not been widely studied until now and Schwarz himself has been viewed by historians as a bit of a curiosity, says Rublack, who rediscovered the book." Dann ist das glatt gelogen.

Im Vergleich zum British Museum mag wohl jedes deutsche Museum "klein" sein. Fakt ist, dass das Herzog Anton Ulrich-Museum eines der bedeutendsten deutschen Regionalmuseen ist.

Fakt ist auch, dass von einer "Wiederentdeckung" überhaupt keine Rede sein kann. Schon vor der Edition von August Fink 1963 waren die Trachtenbücher bekannt, und die Arbeit von Fink wurde und wird breit rezipiert:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22

http://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22&btnG=&lr=

In der führenden deutschsprachigen Frühneuzeit-Zeitschrift (ZHF) publizierte Valentin Groebner schon 1998: "Die Kleider des Körpers des Kaufmanns".

[ http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2a038739.pdf ]

Auch im englischsprachigen Bereich kann man von einer Wiederentdeckung nicht sprechen. 2003 erschien in der Zeitschrift Gender & History von Gabriele Mentges: Fashion, Time and the Consumption of a Renaissance Man in Germany: The Costume Book of Matthäus Schwarz of Augsburg, 1496–1564.

Die Hannover'sche Abschrift aus dem 18. Jahrhundert ist online:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trachtenbuch_des_Matthaus_Schwarz_aus_Augsburg,1520_-_1560.PDF

Leider sind kaum Bilder aus der Originalhandschrift im Netz verfügbar.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022503742/

Ulinka Rublack macht um sie einen ziemlichen Wirbel, siehe schon

http://archiv.twoday.net/stories/404098185/

Wenn es im BBC-Artikel heißt: "The book is kept in a small museum in Braunschweig, Germany. It has not been widely studied until now and Schwarz himself has been viewed by historians as a bit of a curiosity, says Rublack, who rediscovered the book." Dann ist das glatt gelogen.

Im Vergleich zum British Museum mag wohl jedes deutsche Museum "klein" sein. Fakt ist, dass das Herzog Anton Ulrich-Museum eines der bedeutendsten deutschen Regionalmuseen ist.

Fakt ist auch, dass von einer "Wiederentdeckung" überhaupt keine Rede sein kann. Schon vor der Edition von August Fink 1963 waren die Trachtenbücher bekannt, und die Arbeit von Fink wurde und wird breit rezipiert:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22

http://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22&btnG=&lr=

In der führenden deutschsprachigen Frühneuzeit-Zeitschrift (ZHF) publizierte Valentin Groebner schon 1998: "Die Kleider des Körpers des Kaufmanns".

[ http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2a038739.pdf ]

Auch im englischsprachigen Bereich kann man von einer Wiederentdeckung nicht sprechen. 2003 erschien in der Zeitschrift Gender & History von Gabriele Mentges: Fashion, Time and the Consumption of a Renaissance Man in Germany: The Costume Book of Matthäus Schwarz of Augsburg, 1496–1564.

Die Hannover'sche Abschrift aus dem 18. Jahrhundert ist online:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trachtenbuch_des_Matthaus_Schwarz_aus_Augsburg,1520_-_1560.PDF

Leider sind kaum Bilder aus der Originalhandschrift im Netz verfügbar.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022503742/

KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 19:21 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Seit langem ist klar, dass Marino Massimo De Caro, ehemaliger Leiter der von ihm geplünderten Giroloamini-Bibliothek, umfangreiche Diebstähle in weiteren Altbestandsbibliotheken zu verantworten hat. Die jetzt beschlagnahmten Bücher stammen aus der Bibliothek des Landwirtschaftsministeriums. Der damalige Minister hatte ihm den Zutritt verschafft.

http://www.corriere.it/cronache/13_giugno_21/recuperati-libri-rubati_a4a64f52-da54-11e2-9d67-b685cbe4cbd5.shtml

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

http://www.corriere.it/cronache/13_giugno_21/recuperati-libri-rubati_a4a64f52-da54-11e2-9d67-b685cbe4cbd5.shtml

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/06/new-acquisitions-in-manuscript-and-print.html

http://archiv.twoday.net/search?q=mendham

http://archiv.twoday.net/search?q=mendham

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.brown.edu/academics/libraries/john-carter-brown/events-publications/publications-online

Hierzulande heucheln die Bibliotheken Open Access: Die meisten denken überhaupt nicht daran, wenigstens ihre vergriffenen Publikationen zu scannen und ins Netz zu stellen oder die bereits in HathiTrust gescannten Publikationen freizugeben.

Zur Freigabe siehe

http://archiv.twoday.net/stories/38745443/

Hierzulande heucheln die Bibliotheken Open Access: Die meisten denken überhaupt nicht daran, wenigstens ihre vergriffenen Publikationen zu scannen und ins Netz zu stellen oder die bereits in HathiTrust gescannten Publikationen freizugeben.

Zur Freigabe siehe

http://archiv.twoday.net/stories/38745443/

KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 19:03 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meint die WELT:

http://www.welt.de/kultur/article117547271/25-Kilometer-Akten-Millionen-von-Schicksalen.html

"Dabei stellen sich der Historikerin auch Fragen nach der Geschichte der eigenen Institution. Warum wurde eine historische Abteilung wieder geschlossen, die in den Fünfzigerjahren eine Dokumentation über die Todesmärsche erarbeitet hatte, eine Arbeit, die jetzt zum Abschluss gebracht wurde? Warum ist ein Haftstättenverzeichnis als Grundlage für die Beurteilung von Entschädigungsansprüchen erschienen, der geplante Ergänzungsband zu den Gettos aber nie?

Arolsen ist jetzt für Jedermann zugänglich. Die neue Leitung fühlt sich der Wissenschaft und der politisch-historischen Bildung verpflichtet. Aber die professionelle Historisierung der NS-Vergangenheit fremdelt noch etwas im hessischen Waldland. Krieg und Nachkrieg hängen hier nicht nur in den Akten, sondern ein bisschen auch noch in der Luft."

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/434213556/

der auf die Bibliographie

http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/tantner/wiki/index.php?title=Suchdienst_des_Roten_Kreuz

hinweist.

http://www.welt.de/kultur/article117547271/25-Kilometer-Akten-Millionen-von-Schicksalen.html

"Dabei stellen sich der Historikerin auch Fragen nach der Geschichte der eigenen Institution. Warum wurde eine historische Abteilung wieder geschlossen, die in den Fünfzigerjahren eine Dokumentation über die Todesmärsche erarbeitet hatte, eine Arbeit, die jetzt zum Abschluss gebracht wurde? Warum ist ein Haftstättenverzeichnis als Grundlage für die Beurteilung von Entschädigungsansprüchen erschienen, der geplante Ergänzungsband zu den Gettos aber nie?

Arolsen ist jetzt für Jedermann zugänglich. Die neue Leitung fühlt sich der Wissenschaft und der politisch-historischen Bildung verpflichtet. Aber die professionelle Historisierung der NS-Vergangenheit fremdelt noch etwas im hessischen Waldland. Krieg und Nachkrieg hängen hier nicht nur in den Akten, sondern ein bisschen auch noch in der Luft."

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/434213556/

der auf die Bibliographie

http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/tantner/wiki/index.php?title=Suchdienst_des_Roten_Kreuz

hinweist.

KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 18:50 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einige Schätze aus dem Bayer-Filmarchiv, das vom Wirtschaftsarchivar Michael Frings betreut wird, präsentiert die Lokalzeit Bonn (ab 17' 40''). Rasch gucken, bevor depubliziert wird:

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-aus-bonn/videokompakt1374_size-L.html?autostart=true#banner

Via Monika Marner auf Archivfragen (geschlossene Gruppe auf Facebook = FB)

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-aus-bonn/videokompakt1374_size-L.html?autostart=true#banner

Via Monika Marner auf Archivfragen (geschlossene Gruppe auf Facebook = FB)

KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 18:40 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Anders als Schmalenstroer bin ich ja nicht do der Tech-Freak, aber nach Hinweis auf Twitter habe ich artig auf aufhttp://allyourfeed.ludios.org:8080/index.html

meinen Reader-Takeout (ZIP) hochgeladen, hoffe es hat geklappt. Wenn ich noch etwas anderes tun soll, kann Schmalenstroer mich ja noch kontaktieren.

Mehr dazu

http://schmalenstroer.net/blog/2013/06/projekt-gecachte-feeds-retten/

Alternativen zum Google-Reader

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/montag-ist-schluss-fuenf-alternativen-zum-google-reader-a-908316.html

meinen Reader-Takeout (ZIP) hochgeladen, hoffe es hat geklappt. Wenn ich noch etwas anderes tun soll, kann Schmalenstroer mich ja noch kontaktieren.

Mehr dazu

http://schmalenstroer.net/blog/2013/06/projekt-gecachte-feeds-retten/

Alternativen zum Google-Reader

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/montag-ist-schluss-fuenf-alternativen-zum-google-reader-a-908316.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sehr wahrscheinlich im Nürnberger Klarissenkloster entstand in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts das deutschsprachige "St. Klara-Buch", Schriften zum Leben und Lob von Klara von Assisi.

Kurt Ruh im ²VL

http://www.libreka.de/9783110088380/593

Jüngst hat die SB Bamberg ihr Msc. hist. 146, geschrieben um 1380/90 von Nürnberger Klarissin Katharina Hofmann ins Netz gestellt:

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=4703665

Freunde illuminierter Handschriften hätten sich dagegen über die Schwesterhandschrift hist. 147 eher gefreut.

Von den 9 Handschriften unter

http://www.handschriftencensus.de/werke/1735

liegen fünf digital vor (neu Bamberg hist. 146, zuvor schon beide Dresdener Codices, Cgm 5730 und Prag).

Ein anderes, von Sibylla von Bondorf in Straßburg illuminiertes Klarenbuch, das mit dem St. Klarabuch nicht verwechselt werden darf, liegt in Karlsruhe und ist online:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-11552

Kurt Ruh im ²VL

http://www.libreka.de/9783110088380/593

Jüngst hat die SB Bamberg ihr Msc. hist. 146, geschrieben um 1380/90 von Nürnberger Klarissin Katharina Hofmann ins Netz gestellt:

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=4703665

Freunde illuminierter Handschriften hätten sich dagegen über die Schwesterhandschrift hist. 147 eher gefreut.

Von den 9 Handschriften unter

http://www.handschriftencensus.de/werke/1735

liegen fünf digital vor (neu Bamberg hist. 146, zuvor schon beide Dresdener Codices, Cgm 5730 und Prag).

Ein anderes, von Sibylla von Bondorf in Straßburg illuminiertes Klarenbuch, das mit dem St. Klarabuch nicht verwechselt werden darf, liegt in Karlsruhe und ist online:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-11552

KlausGraf - am Samstag, 29. Juni 2013, 18:20 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://archivalia.tumblr.com/tagged/rotulus

Irgendwann 1987 erörterten wir bei der Kaffeerunde des GLA - damals war ich Referendar - die Frage, wie man denn wohl in der Sprache der Brauerschen Rubriken einen Rotulus benennen könnte. Wir kamen auf Rollsache.

Irgendwann 1987 erörterten wir bei der Kaffeerunde des GLA - damals war ich Referendar - die Frage, wie man denn wohl in der Sprache der Brauerschen Rubriken einen Rotulus benennen könnte. Wir kamen auf Rollsache.

KlausGraf - am Samstag, 29. Juni 2013, 18:03 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4814

"Online stehen 56 der 75 ausgestellten Handschriften, von drei weiteren gibt es Teildigitalisate. Aus konservatorischen Gründen konnten nicht alle Handschriften gescannt werden."

Was man ausstellen kann, kann man auch digitalisieren.

"Online stehen 56 der 75 ausgestellten Handschriften, von drei weiteren gibt es Teildigitalisate. Aus konservatorischen Gründen konnten nicht alle Handschriften gescannt werden."

Was man ausstellen kann, kann man auch digitalisieren.

KlausGraf - am Samstag, 29. Juni 2013, 17:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vom 26. bis 29. Juni trafen sich die Archivare von Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen im Internationalen Archivrat (ICA-SUV) zu ihrer Jahreskonferenz auf dem Cave Hill Campus der University of the West Indies auf der Insel Barbados. Eingeladen hatten die Universität und The West Indies Federal Archives Centre. Die Tagung stand unter dem Leitthema „The New Age Archivist: Managing Archives in a Digital World“, um ein Forum zu bieten, auf dem Experten aus aller Welt neue Trends auf den Gebieten der Digitalisierung, der elektronischen Akten und der Möglichkeiten des Internets (Web 2.0, Social Media, Cloud Archiving) im Hinblick auf die tatsächlichen und noch erforderlichen Wechselwirkungen mit den archivischen Kernaufgaben zu erörtern. In sieben Arbeitssitzungen zeigten insgesamt 22 Referenten ihre Präsentationen zu den Themenbereichen, unter ihnen als Keynote Speakers Sir Hilary Beckles, Luciana Duranti, Henry Fraser und Kenneth Thibodeau.

Es folgt eine vorläufige Zusammenfassung, die sich auf einige wesentliche Konferenzgegenstände beschränkt und diese schlaglichtartig beleuchtet

Eine der Fragen, die sich explizit oder implizit wie ein roter Faden durch die Vorträge zog, war die nach der Rolle von Standards in der digitalen Archivierung und in der Auswertung digitaler Unterlagen in archivbezogenen Onlineangeboten, der sich als erster explizit Alan Bell in seinem Beitrag über die andauernde Relevanz professioneller Rahmenvorgaben in einer vernetzten Welt stellte.

Wenngleich sich die Teilnehmer über die grundsätzliche Bedeutung der jeweils im einzelnen einschlägigen Standards weitestgehend einig waren, wurde doch deutlich, dass bei den Archivaren eine gewisse Kompromissbereitschaft entstehen sollte, die insbesondere im Konfliktfall zwischen archivwissenschaftlicher Dogmatik und der mit den heutigen Möglichkeiten der Informationstechnik und Software zu erreichenden Umsetzbarkeit vorteilhaft sein könnte. Dabei blieben unverrückbare Anforderungen kompromisslos aufrechtzuerhalten, insbesondere, wenn es um rechtliche Vorgaben wie zum Beispiel des Daten- oder Persönlichkeitsschutz geht. Luciana Duranti ging in ihrem Vortrag auf das Problem der Vertrauenswürdigkeit digitaler Archivalien ein und beleuchtete Fragen der Sicherstellung von Authentizität und Vertrauenswürdigkeit im digitalen Archiv. Bezug nehmend auf das InterPares Trust Projekt ging sie auf die Vertrauenswürdigkeit von Archivierung in der „Cloud“, also in unterschiedlich gestalteten webbasierten Speicherverfahren bei Drittanbietern ein. Es wurde sowohl hier als auch aus den Ergebnissen weiterer Referenten klar, dass ohne eindeutige und verbindliche Vorgaben der Archivare an solche Dritte eine Cloudarchivierung den Grundsätzen authentischer Überlieferungsbildung nicht oder wenigstens nicht nachprüfbar entsprechen kann.

Gravan McCarthy konzentrierte sich in seinem Beitrag auf den deskriptiven Standard EAC und stellte das Projekt „Find and Connect“ der australischen Regierung vor. Darin wird EAC nicht mehr nur zur Beschreibung von Überlieferungsbildnern, sondern generell zur Beschreibung von Entitäten genutzt, d.h. für Akteure ebenso wie zum Beispiel auch für Events. Karsten Kühnel veranschaulichte die Bedeutung der Beschreibung von Funktionen in einem Erschließungssystem, das Beziehungen und Beziehungsgemeinschaften zur Grundlage virtueller Bestandsbildung macht, und bemängelte dabei das Fehlen eines EAC-F-Profils, um Funktionen analog zum ISDF-Standard in einem digitalen Austauschformat beschreiben zu können.

Mit der archivischen Erschließung befasste sich auch Geoffrey Yeo, der nach einem Wandel der Möglichkeiten fragte, die Archivare in einer digitalen Umgebung zur Erhebung von Erschließungsinformation haben. Dabei kam er zu dem Schluss, dass die Fülle der während des administrativen Bearbeitungsprozesses entstehenden deskriptiven, aber auch präservativen Metadaten bei entsprechender Standardisierung im vorarchivischen Bereich einfach nur automatisch abgeschöpft werden könnten und damit die Erschließungstätigkeit in den Archiven langfristig spürbar entlastet würde. Bemerkenswert war sein Hinweis, dass dann möglicherweise mehr Zeit auf die Auswertung von Archivgut und auf die Erstellung sachthematischer oder projektbezogener Inventare verwandt werden könnte.

Eine Reihe von Beitragen befasste sich mit den Beziehungen zwischen der Anwendung von Social Media und der Archivierung von Social Media Records. Schwierig erschien in diesem Zusammenhang überhaupt die korrekte Verwendung des Begriffs „Records“. Es zeigte sich in der Diskussion, wie wichtig es ist, neben oder besser vor der Untersuchung über Möglichkeiten der Archivierung eine wenigstens abschätzende Bewertung vorzunehmen und die Funktion der Social Media Applikation in der eigenen Institution bzw. in den vom Archiv zu betreuenden Institutionen zu analysieren. In sehr vielen Fällen erscheint die institutionelle Social Media-Nutzung nicht zentraler Ausfluss einer Aufgabenwahrnehmung der Institution zu sein.

Wegen ihrer besonderen Thematik in dieser vorläufigen Zusammenfassung der Konferenz noch herauszuhebende Beiträge waren die von Jay Gaidmore über die Behandlung von Akten studentischer Organisationen, von Laura Jackson über die Archivierung und Auswertbarkeit von E-Mail-Accounts hinsichtlich ihrer Aussagekraft in Bezug auf die Aktenüberlieferung einer Provenienzstelle sowie der Beitrag von Ruth Frendo, die die unterschiedlichen methodischen Anforderungen in wissenschaftlichen Institutionen mit speziellen Mandaten verdeutlichte, die zu einer unterschiedlichen Beurteilung von Signifikanz von Inhalts- und Kontextinformation führen können.

Die nächste SUV-Konferenz wird im Juli 2014 in Paris stattfinden. Der Call for Papers wird bereits in wenigen Wochen auf der Sektionswebsite http://www.library.illinois.edu/ica-suv/index.php veröffentlicht werden.

Es folgt eine vorläufige Zusammenfassung, die sich auf einige wesentliche Konferenzgegenstände beschränkt und diese schlaglichtartig beleuchtet

Eine der Fragen, die sich explizit oder implizit wie ein roter Faden durch die Vorträge zog, war die nach der Rolle von Standards in der digitalen Archivierung und in der Auswertung digitaler Unterlagen in archivbezogenen Onlineangeboten, der sich als erster explizit Alan Bell in seinem Beitrag über die andauernde Relevanz professioneller Rahmenvorgaben in einer vernetzten Welt stellte.

Wenngleich sich die Teilnehmer über die grundsätzliche Bedeutung der jeweils im einzelnen einschlägigen Standards weitestgehend einig waren, wurde doch deutlich, dass bei den Archivaren eine gewisse Kompromissbereitschaft entstehen sollte, die insbesondere im Konfliktfall zwischen archivwissenschaftlicher Dogmatik und der mit den heutigen Möglichkeiten der Informationstechnik und Software zu erreichenden Umsetzbarkeit vorteilhaft sein könnte. Dabei blieben unverrückbare Anforderungen kompromisslos aufrechtzuerhalten, insbesondere, wenn es um rechtliche Vorgaben wie zum Beispiel des Daten- oder Persönlichkeitsschutz geht. Luciana Duranti ging in ihrem Vortrag auf das Problem der Vertrauenswürdigkeit digitaler Archivalien ein und beleuchtete Fragen der Sicherstellung von Authentizität und Vertrauenswürdigkeit im digitalen Archiv. Bezug nehmend auf das InterPares Trust Projekt ging sie auf die Vertrauenswürdigkeit von Archivierung in der „Cloud“, also in unterschiedlich gestalteten webbasierten Speicherverfahren bei Drittanbietern ein. Es wurde sowohl hier als auch aus den Ergebnissen weiterer Referenten klar, dass ohne eindeutige und verbindliche Vorgaben der Archivare an solche Dritte eine Cloudarchivierung den Grundsätzen authentischer Überlieferungsbildung nicht oder wenigstens nicht nachprüfbar entsprechen kann.

Gravan McCarthy konzentrierte sich in seinem Beitrag auf den deskriptiven Standard EAC und stellte das Projekt „Find and Connect“ der australischen Regierung vor. Darin wird EAC nicht mehr nur zur Beschreibung von Überlieferungsbildnern, sondern generell zur Beschreibung von Entitäten genutzt, d.h. für Akteure ebenso wie zum Beispiel auch für Events. Karsten Kühnel veranschaulichte die Bedeutung der Beschreibung von Funktionen in einem Erschließungssystem, das Beziehungen und Beziehungsgemeinschaften zur Grundlage virtueller Bestandsbildung macht, und bemängelte dabei das Fehlen eines EAC-F-Profils, um Funktionen analog zum ISDF-Standard in einem digitalen Austauschformat beschreiben zu können.

Mit der archivischen Erschließung befasste sich auch Geoffrey Yeo, der nach einem Wandel der Möglichkeiten fragte, die Archivare in einer digitalen Umgebung zur Erhebung von Erschließungsinformation haben. Dabei kam er zu dem Schluss, dass die Fülle der während des administrativen Bearbeitungsprozesses entstehenden deskriptiven, aber auch präservativen Metadaten bei entsprechender Standardisierung im vorarchivischen Bereich einfach nur automatisch abgeschöpft werden könnten und damit die Erschließungstätigkeit in den Archiven langfristig spürbar entlastet würde. Bemerkenswert war sein Hinweis, dass dann möglicherweise mehr Zeit auf die Auswertung von Archivgut und auf die Erstellung sachthematischer oder projektbezogener Inventare verwandt werden könnte.

Eine Reihe von Beitragen befasste sich mit den Beziehungen zwischen der Anwendung von Social Media und der Archivierung von Social Media Records. Schwierig erschien in diesem Zusammenhang überhaupt die korrekte Verwendung des Begriffs „Records“. Es zeigte sich in der Diskussion, wie wichtig es ist, neben oder besser vor der Untersuchung über Möglichkeiten der Archivierung eine wenigstens abschätzende Bewertung vorzunehmen und die Funktion der Social Media Applikation in der eigenen Institution bzw. in den vom Archiv zu betreuenden Institutionen zu analysieren. In sehr vielen Fällen erscheint die institutionelle Social Media-Nutzung nicht zentraler Ausfluss einer Aufgabenwahrnehmung der Institution zu sein.

Wegen ihrer besonderen Thematik in dieser vorläufigen Zusammenfassung der Konferenz noch herauszuhebende Beiträge waren die von Jay Gaidmore über die Behandlung von Akten studentischer Organisationen, von Laura Jackson über die Archivierung und Auswertbarkeit von E-Mail-Accounts hinsichtlich ihrer Aussagekraft in Bezug auf die Aktenüberlieferung einer Provenienzstelle sowie der Beitrag von Ruth Frendo, die die unterschiedlichen methodischen Anforderungen in wissenschaftlichen Institutionen mit speziellen Mandaten verdeutlichte, die zu einer unterschiedlichen Beurteilung von Signifikanz von Inhalts- und Kontextinformation führen können.

Die nächste SUV-Konferenz wird im Juli 2014 in Paris stattfinden. Der Call for Papers wird bereits in wenigen Wochen auf der Sektionswebsite http://www.library.illinois.edu/ica-suv/index.php veröffentlicht werden.

Kühnel Karsten - am Samstag, 29. Juni 2013, 06:50 - Rubrik: Universitaetsarchive

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/html

Nürnberg GNM Hs. 3994a von 1526 stammt aus dem Besitz von Bartholomäus Haller - Bl. 1r Allianzwappen Haller/Memminger http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/7/html - und wurde von Lotte Kurras beschrieben:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b029_JPG.htm

Als Überlieferung der Nürnberger Chronik Sigismund Meisterlins war die Handschrift für die Ausgabe in den Chroniken der deutschen Städte Bd. 3 (1864) von großem Wert:

http://books.google.de/books?id=fcgFAAAAQAAJ&pg=PA24

Einige Monate später, im August 1526, entstand eine Abschrift der Meisterlin-Chronik dieser Handschrift, die der gleiche Schreiber schrieb. Die "Chroniken" geben als Signatur Stadtbibliothek Nürnberg "Fol. Sch. 198" an.

Rätselhaft war für mich zunächst die Angabe in der Ausgabe der "Etlichen Geschichten 1488-1491" (in unserer Handschrift Bl. 125r-135v)

http://archive.org/stream/diechronikender09kommgoog#page/n281/mode/2up

zu beigebundenen Handschriften von Hs. 3994a, da Kurras darauf nicht eingeht. Es handelt sich um Teile der Handschrift mit eigenen (Alt-)Signaturen! (Siehe auch

http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68 )

Christoph Scheurl trug Bl. 79r eigenhändig eine Notiz zu 906 ein.

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/165/html/z600

Bl. 81r-123v wird von Kurras als ein Autograph des Herolds Georg Rüxnerangegeben und zwar als eine Abschrift aus seinem später 1530 gedruckten Turnierbuch. Für den Text ab Bl. 82r und die Wappenbeischrift Bl. 81v besteht daran kein Zweifel. Ich kann aber weder Bl. 81r und die nachträglichen Überschriften als Rüxners Hand anerkennen. Die einzelnen (fiktiven) Turniere (Nürnberg, Würzburg, Regensburg und Schweinfurt) sind auf einzelne Papierlagen mit Leerseiten dazwischen geschrieben. Bl. 97v findet sich Rüxners Wappen und Unterschrift:

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/202/html/z600

(Dazu schon: http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ )

Kurras 1982 spricht von einem nachträglich eingefügten Titelblatt:

http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000985,00376.html

Bl. 81r nennt Blattzahlen (181, 214, 227, 234) und Nummern (12, 14, 15, 16) der Turniere aus einem Turnierbuch Pfalzgraf Johanns (II.) von Pfalz-Simmern, das in schwarzes Leder gebunden sei. Diese Angaben (ohne die Nummern der Turniere, wobei zu beachten ist, dass Rüxner selbst die Nummer nur beim 12. Nürnberger Turnier nennt) wurden nachträglich den Rüxner'schen Texten als Überschriften hinzugefügt. Ich bin wie Kurras bisher davon ausgegangen, dass eine handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs vorliegt, aber beweisbar erscheint mir das nicht mehr. Überprüfbar sind im Netz die Blattzahlen der in Simmern erschienenen Rodler'schen Ausgaben von 1530 (172, 202, 213, 218) und 1532, sie stimmen nicht überein. Die Druckvarianten der Ausgabe von 1532 variieren nicht in der Anzahl der Blätter.

Kann der VD 16 keine römischen Ziffern mehr lesen? "ccxiij[=214]" ist ja schon recht peinlich:

http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+21971

Für die Ausgabe von 1533 (noch nicht online) gilt die gleiche Kollation, abweichende Blattzahlen sind also nicht gegeben.

Auf die Haller als Besitzer der Ausgabe von 1532 verweist folgender Umstand: Im Exemplar der UB Tübingen der Ausgabe 1532 (Signatur: Fo XII.a.52.2°) ist das Wappen der Nürnberger Patrizier Haller von Hallerstein durchgehend koloriert (Graf, Exemplarische Geschichten, 1987, S. 121 Anm. 28).

Bleibt die Hoffnung auf eine Auskunft aus dem Bayerischen Nationalmuseum, das am 14. August 2008 eine bibliographisch bislang nicht beschriebene (und daher auch nicht im VD 16, geschweige denn in Jakob Klingners überschätztem Buch zu den Minnereden im Druck, der die Rodler'sche Presse einmal mehr breittritt, präsente) Simmern'sche Rüxner-Ausgabe mitteilte (spätere Nachfragen aber unbeantwortet ließ):

ANfang / vrsprung vnd herkommen des Thurniers inn Teutscher nation...", "Getruckt zu Siemmern/ durch Jheronimus Rodler/ Secretarius daselbst. Vollendet auff den Fünffundzwentzigsten tag Februarius. Im jar als man zalt nach der geburt Cristi. D. M. xxxv." Die Mehrzahl der Holzschnitte ist koloriert. Das Buch verfügt über einen Ledereinband von 1537, der für Bartholmes Haller vom Hallerstain angefertigt wurde. (Eingeprägter Titel: DVRNIERBVCH DER XXXVI DVRNIER IM H RO REYCH GEHALTEN sowie das Reichswappen und ein Profilbildnis Karls V.). Später befand es sich nach einem Exlibris in der Bibliothek von Christoph Andreas Imhof, "Abet in Helmstatt". Signatur: Waffen 3657.

(Hinweis 2009 auf die Ausgabe von mir:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/ )

Also auch hier ein Exemplar aus der Bibliothek Bartholomäus Hallers.

Sollte nicht wider Erwarten diese Ausgabe die genannten Blattzahlen aufweisen (dass es sich bei der Vorlage der Nürnberger Vergleichs-Einträge um eine Handschrift handelt, wird nicht explizit gesagt), möchte ich eher an eine nach einer der Simmerner Ausgaben ab 1530 angefertigte handschriftliche Druckabschrift als an eine unbekannte handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs denken. Bl. 81r und die späteren Überschriften können ohne weiteres der Zeit nach 1530 angehören. Ein handschriftliches Turnierbuch Johanns II., das dem Druck vorangegangen ist, ist durch die Nürnberger Handschrift nicht schlüssig zu belegen.

Dass entgegen der Ansicht im Heidelberger Handschriftenkatalog der Widmungsbrief Rüxners

http://de.wikisource.org/wiki/Brief_an_einen_F%C3%BCrsten_%28R%C3%BCxner%29

sich nicht notwendigerweise an Johann II. richtete, habe ich bereits früher betont (siehe Graf 2009 bei Freidok und http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ ).

Gegenüber dem gedruckten Turnierbuch von 1530 weicht, wie schon Kurras feststellte, die Handschrift erheblich ab, z.B. ist die Reihenfolge der Werber beim 16. Schweinfurter Turnier eine andere. (NB: alle Turniere der Nürnberger Handschrift sind von Rüxner erfunden!)

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/243/html/z600

zu vergleichen mit

http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT475

Der folgende beschreibende Text ist im Druck gekürzt (es fehlen die Namen der Turnierlande, am Schluss fehlen die Dänke). Im Druck folgt die Liste der Teilnehmer, während in der Handschrift die Bestellung von acht Personen sich anschließt, ohne dass wie im Druck Alte und Junge gekennzeichnet werden. Bei Jakob von Bodman hat der Druck Job. In der Handschrift steht irrtümlich "disse zwölff", was im Druck in "Diese Acht" korrigiert ist. Die Namen der 12 stimmen überein (abgesehen von orthographischen Differenzen). Bei den folgenden Jungfrauen hat der Druck "Freyburg", wo die Handschrift "Peussing" hat. Bei denjenigen, die man zu Blatt getragen hat und die die Seile hielten, lässt der Druck die erstere Eigenschaft weg. Die Namen sind identisch, die Reihenfolge ist anders. Das gilt auch für die Grieswertel. Die vier neuen Könige stehen in der Handschrift nach der folgenden Teilnehmerliste. Ein abschließender formelhafter Absatz zu den Dänken fehlt im Druck. Auch in der Teilnehmerliste gibt es Abweichungen - Details spare ich mir.

Da die Namen erfunden sind, sind die Abweichungen nur von Belang, wenn es um die historiographische Werkstatt Rüxners geht. Schon die Stichprobe zum Schweinfurter Turnier zeigt, dass Rüxner im Turnierbuch seine eigenen früheren Aufzeichnungen stark redigiert und teilweise geändert hat.

Zur Arbeitsweise Rüxners bei den Vierlandeturnieren habe ich einige Beobachtungen in meiner Beitragsreihe zu den Vierlandeturnieren vorgelegt:

http://archiv.twoday.net/search?q=vierlande

Die "Etlichen Geschichten" übergehend (siehe oben), komme ich nun zur Aufzeichnung Bl. 137r-144v über das Bamberger Turnier 1486 (in der Handschrift ohne die Nummer 34!), die nicht von Rüxners Hand stammt (aber auch nicht von der Hand der Meisterlin-Chronik und der deutlich jüngeren Hand der abschließenden Turnierordnung), aber sicher auf ihn zurückgeht. Die Abweichungen gegenüber dem gedruckten Turnierbuch wurden bereits im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1853 aufgelistet:

http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68

Ludwig Albert von Gumppenberg: Nachrichten über die Turniere zu Würzburg und Bamberg in den jahren 1479 und 1486. In: Archiv des Historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg 19 (1866), S. 164-210, hier S. 194-210 hat den Abschnitt vollständig abgedruckt:

https://books.google.de/books?id=tbxAAAAAcAAJ&pg=RA1-PA194

Zu seinen Arbeiten:

http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Zum Bamberger Turnier 1486 nenne ich nur die ausführlichen Beschreibungen:

Gumppenberg aus Raidenbuchers Turnierbuch, das verschollen ist

http://books.google.de/books?id=LeUSAAAAYAAJ&pg=PA132

Eyb'sches Turnierbuch Cgm 961

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_206

Rüxner 1530

http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT799

Die abschließende Turnierordnung Bl. 146r-152r druckte Gumppenberg 1862 als "Verhandlungen zu Nürnberg im Jahre 1482" aus dem verschollenen Turnierbuch Raidenbuchers, gab aber die Abweichungen der Nürnberger Handschrift an:

http://books.google.de/books?id=6NFAAAAAcAAJ&pg=PA83

Man hätte sich gewünscht, dass Kurras entgegen den drakonischen Vorgaben der DFG zur Beschreibung neuzeitlicher Handschriften die beiden Gumppenberg-Abdrucke nachgewiesen hätte.

Das Nürnberger Digitalisat ermöglicht hinsichtlich der fiktiven Turniere einen willkommenen Einblick in Rüxners (Fälscher-)Werkstatt, für das Bamberger Turnier ermöglicht es die Kontrolle von Gumppenbergs Abdruck, für die Turnierordnung steht eine der beiden bekannten Überlieferungen und zwar die einzig noch greifbare nun im Netz. Grund genug, dem Germanischen Nationalmuseum für seine Handschriftendigitalisate zu danken.

#forschung

#fnzhss

Nürnberg GNM Hs. 3994a von 1526 stammt aus dem Besitz von Bartholomäus Haller - Bl. 1r Allianzwappen Haller/Memminger http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/7/html - und wurde von Lotte Kurras beschrieben:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b029_JPG.htm

Als Überlieferung der Nürnberger Chronik Sigismund Meisterlins war die Handschrift für die Ausgabe in den Chroniken der deutschen Städte Bd. 3 (1864) von großem Wert:

http://books.google.de/books?id=fcgFAAAAQAAJ&pg=PA24

Einige Monate später, im August 1526, entstand eine Abschrift der Meisterlin-Chronik dieser Handschrift, die der gleiche Schreiber schrieb. Die "Chroniken" geben als Signatur Stadtbibliothek Nürnberg "Fol. Sch. 198" an.

Rätselhaft war für mich zunächst die Angabe in der Ausgabe der "Etlichen Geschichten 1488-1491" (in unserer Handschrift Bl. 125r-135v)

http://archive.org/stream/diechronikender09kommgoog#page/n281/mode/2up

zu beigebundenen Handschriften von Hs. 3994a, da Kurras darauf nicht eingeht. Es handelt sich um Teile der Handschrift mit eigenen (Alt-)Signaturen! (Siehe auch

http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68 )

Christoph Scheurl trug Bl. 79r eigenhändig eine Notiz zu 906 ein.

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/165/html/z600

Bl. 81r-123v wird von Kurras als ein Autograph des Herolds Georg Rüxnerangegeben und zwar als eine Abschrift aus seinem später 1530 gedruckten Turnierbuch. Für den Text ab Bl. 82r und die Wappenbeischrift Bl. 81v besteht daran kein Zweifel. Ich kann aber weder Bl. 81r und die nachträglichen Überschriften als Rüxners Hand anerkennen. Die einzelnen (fiktiven) Turniere (Nürnberg, Würzburg, Regensburg und Schweinfurt) sind auf einzelne Papierlagen mit Leerseiten dazwischen geschrieben. Bl. 97v findet sich Rüxners Wappen und Unterschrift:

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/202/html/z600

(Dazu schon: http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ )

Kurras 1982 spricht von einem nachträglich eingefügten Titelblatt:

http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000985,00376.html

Bl. 81r nennt Blattzahlen (181, 214, 227, 234) und Nummern (12, 14, 15, 16) der Turniere aus einem Turnierbuch Pfalzgraf Johanns (II.) von Pfalz-Simmern, das in schwarzes Leder gebunden sei. Diese Angaben (ohne die Nummern der Turniere, wobei zu beachten ist, dass Rüxner selbst die Nummer nur beim 12. Nürnberger Turnier nennt) wurden nachträglich den Rüxner'schen Texten als Überschriften hinzugefügt. Ich bin wie Kurras bisher davon ausgegangen, dass eine handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs vorliegt, aber beweisbar erscheint mir das nicht mehr. Überprüfbar sind im Netz die Blattzahlen der in Simmern erschienenen Rodler'schen Ausgaben von 1530 (172, 202, 213, 218) und 1532, sie stimmen nicht überein. Die Druckvarianten der Ausgabe von 1532 variieren nicht in der Anzahl der Blätter.

Kann der VD 16 keine römischen Ziffern mehr lesen? "ccxiij[=214]" ist ja schon recht peinlich:

http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+21971

Für die Ausgabe von 1533 (noch nicht online) gilt die gleiche Kollation, abweichende Blattzahlen sind also nicht gegeben.

Auf die Haller als Besitzer der Ausgabe von 1532 verweist folgender Umstand: Im Exemplar der UB Tübingen der Ausgabe 1532 (Signatur: Fo XII.a.52.2°) ist das Wappen der Nürnberger Patrizier Haller von Hallerstein durchgehend koloriert (Graf, Exemplarische Geschichten, 1987, S. 121 Anm. 28).

Bleibt die Hoffnung auf eine Auskunft aus dem Bayerischen Nationalmuseum, das am 14. August 2008 eine bibliographisch bislang nicht beschriebene (und daher auch nicht im VD 16, geschweige denn in Jakob Klingners überschätztem Buch zu den Minnereden im Druck, der die Rodler'sche Presse einmal mehr breittritt, präsente) Simmern'sche Rüxner-Ausgabe mitteilte (spätere Nachfragen aber unbeantwortet ließ):

ANfang / vrsprung vnd herkommen des Thurniers inn Teutscher nation...", "Getruckt zu Siemmern/ durch Jheronimus Rodler/ Secretarius daselbst. Vollendet auff den Fünffundzwentzigsten tag Februarius. Im jar als man zalt nach der geburt Cristi. D. M. xxxv." Die Mehrzahl der Holzschnitte ist koloriert. Das Buch verfügt über einen Ledereinband von 1537, der für Bartholmes Haller vom Hallerstain angefertigt wurde. (Eingeprägter Titel: DVRNIERBVCH DER XXXVI DVRNIER IM H RO REYCH GEHALTEN sowie das Reichswappen und ein Profilbildnis Karls V.). Später befand es sich nach einem Exlibris in der Bibliothek von Christoph Andreas Imhof, "Abet in Helmstatt". Signatur: Waffen 3657.

(Hinweis 2009 auf die Ausgabe von mir:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/ )

Also auch hier ein Exemplar aus der Bibliothek Bartholomäus Hallers.

Sollte nicht wider Erwarten diese Ausgabe die genannten Blattzahlen aufweisen (dass es sich bei der Vorlage der Nürnberger Vergleichs-Einträge um eine Handschrift handelt, wird nicht explizit gesagt), möchte ich eher an eine nach einer der Simmerner Ausgaben ab 1530 angefertigte handschriftliche Druckabschrift als an eine unbekannte handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs denken. Bl. 81r und die späteren Überschriften können ohne weiteres der Zeit nach 1530 angehören. Ein handschriftliches Turnierbuch Johanns II., das dem Druck vorangegangen ist, ist durch die Nürnberger Handschrift nicht schlüssig zu belegen.

Dass entgegen der Ansicht im Heidelberger Handschriftenkatalog der Widmungsbrief Rüxners

http://de.wikisource.org/wiki/Brief_an_einen_F%C3%BCrsten_%28R%C3%BCxner%29

sich nicht notwendigerweise an Johann II. richtete, habe ich bereits früher betont (siehe Graf 2009 bei Freidok und http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ ).

Gegenüber dem gedruckten Turnierbuch von 1530 weicht, wie schon Kurras feststellte, die Handschrift erheblich ab, z.B. ist die Reihenfolge der Werber beim 16. Schweinfurter Turnier eine andere. (NB: alle Turniere der Nürnberger Handschrift sind von Rüxner erfunden!)

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/243/html/z600

zu vergleichen mit

http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT475

Der folgende beschreibende Text ist im Druck gekürzt (es fehlen die Namen der Turnierlande, am Schluss fehlen die Dänke). Im Druck folgt die Liste der Teilnehmer, während in der Handschrift die Bestellung von acht Personen sich anschließt, ohne dass wie im Druck Alte und Junge gekennzeichnet werden. Bei Jakob von Bodman hat der Druck Job. In der Handschrift steht irrtümlich "disse zwölff", was im Druck in "Diese Acht" korrigiert ist. Die Namen der 12 stimmen überein (abgesehen von orthographischen Differenzen). Bei den folgenden Jungfrauen hat der Druck "Freyburg", wo die Handschrift "Peussing" hat. Bei denjenigen, die man zu Blatt getragen hat und die die Seile hielten, lässt der Druck die erstere Eigenschaft weg. Die Namen sind identisch, die Reihenfolge ist anders. Das gilt auch für die Grieswertel. Die vier neuen Könige stehen in der Handschrift nach der folgenden Teilnehmerliste. Ein abschließender formelhafter Absatz zu den Dänken fehlt im Druck. Auch in der Teilnehmerliste gibt es Abweichungen - Details spare ich mir.

Da die Namen erfunden sind, sind die Abweichungen nur von Belang, wenn es um die historiographische Werkstatt Rüxners geht. Schon die Stichprobe zum Schweinfurter Turnier zeigt, dass Rüxner im Turnierbuch seine eigenen früheren Aufzeichnungen stark redigiert und teilweise geändert hat.

Zur Arbeitsweise Rüxners bei den Vierlandeturnieren habe ich einige Beobachtungen in meiner Beitragsreihe zu den Vierlandeturnieren vorgelegt:

http://archiv.twoday.net/search?q=vierlande

Die "Etlichen Geschichten" übergehend (siehe oben), komme ich nun zur Aufzeichnung Bl. 137r-144v über das Bamberger Turnier 1486 (in der Handschrift ohne die Nummer 34!), die nicht von Rüxners Hand stammt (aber auch nicht von der Hand der Meisterlin-Chronik und der deutlich jüngeren Hand der abschließenden Turnierordnung), aber sicher auf ihn zurückgeht. Die Abweichungen gegenüber dem gedruckten Turnierbuch wurden bereits im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1853 aufgelistet:

http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68

Ludwig Albert von Gumppenberg: Nachrichten über die Turniere zu Würzburg und Bamberg in den jahren 1479 und 1486. In: Archiv des Historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg 19 (1866), S. 164-210, hier S. 194-210 hat den Abschnitt vollständig abgedruckt:

https://books.google.de/books?id=tbxAAAAAcAAJ&pg=RA1-PA194

Zu seinen Arbeiten:

http://archiv.twoday.net/stories/83809128/

Zum Bamberger Turnier 1486 nenne ich nur die ausführlichen Beschreibungen:

Gumppenberg aus Raidenbuchers Turnierbuch, das verschollen ist

http://books.google.de/books?id=LeUSAAAAYAAJ&pg=PA132

Eyb'sches Turnierbuch Cgm 961

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_206

Rüxner 1530

http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT799

Die abschließende Turnierordnung Bl. 146r-152r druckte Gumppenberg 1862 als "Verhandlungen zu Nürnberg im Jahre 1482" aus dem verschollenen Turnierbuch Raidenbuchers, gab aber die Abweichungen der Nürnberger Handschrift an:

http://books.google.de/books?id=6NFAAAAAcAAJ&pg=PA83

Man hätte sich gewünscht, dass Kurras entgegen den drakonischen Vorgaben der DFG zur Beschreibung neuzeitlicher Handschriften die beiden Gumppenberg-Abdrucke nachgewiesen hätte.

Das Nürnberger Digitalisat ermöglicht hinsichtlich der fiktiven Turniere einen willkommenen Einblick in Rüxners (Fälscher-)Werkstatt, für das Bamberger Turnier ermöglicht es die Kontrolle von Gumppenbergs Abdruck, für die Turnierordnung steht eine der beiden bekannten Überlieferungen und zwar die einzig noch greifbare nun im Netz. Grund genug, dem Germanischen Nationalmuseum für seine Handschriftendigitalisate zu danken.

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 21:27 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die umfangreiche maschinenschriftliche Leipziger (!) Diplomarbeit zur Geschichte des Sammelns von Karl-Heinz Janda 1957 ist gerade online gestellt worden von der Berliner Kunstbibliothek:

http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377305/1/ (Text)

http://digiview.gbv.de/viewer/image/749378018/1/ (Anmerkungen)

http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377712/1/ (Abbildungen)

http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377305/1/ (Text)

http://digiview.gbv.de/viewer/image/749378018/1/ (Anmerkungen)

http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377712/1/ (Abbildungen)

KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 21:20 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hierzulande ist man in der Regel als erwischter Filesharer (zivilrechtlich) mit einigen hundert, allenfalls tausend Euro dabei. Anders in den USA:

"Ein US-Berufungsgericht hat das Filesharing-Urteil gegen den Studenten Joel Tenenbaum in dieser Woche erneut bestätigt. Tenenbaum war von einem US-Geschworenengericht im August 2009 wegen Urheberrechtsverstößen zu einer Gesamtstrafe von 675.000 US-Dollar (derzeit rund 517.000 Euro) verurteilt worden. [...]

Der Prozess gegen Tenenbaum ist einer der ersten und bisher einzigen beiden, die wegen eines Filesharing-Vergehens durch mehrere Instanzen geführt wurden. In dem anderen Verfahren wehrt sich die US-Bürgerin Jammie Thomas-Rasset bisher ebenfalls erfolglos gegen eine Strafe von 222.000 US-Dollar."

Ein Beweis mehr, wie verkommen das US-Rechtssystem ist.

"Ein US-Berufungsgericht hat das Filesharing-Urteil gegen den Studenten Joel Tenenbaum in dieser Woche erneut bestätigt. Tenenbaum war von einem US-Geschworenengericht im August 2009 wegen Urheberrechtsverstößen zu einer Gesamtstrafe von 675.000 US-Dollar (derzeit rund 517.000 Euro) verurteilt worden. [...]

Der Prozess gegen Tenenbaum ist einer der ersten und bisher einzigen beiden, die wegen eines Filesharing-Vergehens durch mehrere Instanzen geführt wurden. In dem anderen Verfahren wehrt sich die US-Bürgerin Jammie Thomas-Rasset bisher ebenfalls erfolglos gegen eine Strafe von 222.000 US-Dollar."

Ein Beweis mehr, wie verkommen das US-Rechtssystem ist.

KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 20:52 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hb-law.de/alle-beitraege/11-urhr/322-bundestag-beendet-fliegenden-gerichtsstand-im-urhr

Der Bundestag hat heute das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken beschlossen (vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/141/1714192.pdf ). Darin enthalten ist die vom Rechtsausschuss geforderte Einführung eines neuen §104a UrhG, welcher es insbesondere für Filesharingklagen in sich haben dürfte:

(1)

Für Klagen wegen Urheberrechtsstreitsachen gegen eine natürliche Person, die nach diesem Gesetz geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit verwendet, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk diese Person zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn die beklagte Person im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.

(2) § 105 bleibt unberührt.

Das bedeutet, dass die Klagen zukünftig am Wohnsitzgericht des Beklagten und nicht mehr in Hamburg, München, Köln und Frankfurt seitens der Rechteinhaber erhoben werden können. Aufgrund der Sonderverweisung des § 105 UrhG gilt allerdings eine Spezialzuweisung an bestimmte Gerichte (sogenannte Konzentrationsermächtigung). In Bremen gibt es eine solche nicht, in Niedersachsen wären demnach zukünftig alle Klagen in Hannover anhängig zu machen.

Der Bundestag hat heute das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken beschlossen (vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/141/1714192.pdf ). Darin enthalten ist die vom Rechtsausschuss geforderte Einführung eines neuen §104a UrhG, welcher es insbesondere für Filesharingklagen in sich haben dürfte:

(1)

Für Klagen wegen Urheberrechtsstreitsachen gegen eine natürliche Person, die nach diesem Gesetz geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit verwendet, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk diese Person zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn die beklagte Person im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.

(2) § 105 bleibt unberührt.

Das bedeutet, dass die Klagen zukünftig am Wohnsitzgericht des Beklagten und nicht mehr in Hamburg, München, Köln und Frankfurt seitens der Rechteinhaber erhoben werden können. Aufgrund der Sonderverweisung des § 105 UrhG gilt allerdings eine Spezialzuweisung an bestimmte Gerichte (sogenannte Konzentrationsermächtigung). In Bremen gibt es eine solche nicht, in Niedersachsen wären demnach zukünftig alle Klagen in Hannover anhängig zu machen.

KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 20:33 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://wisspub.net/2013/06/28/bundestag-bringt-zweitveroffentlichungsrecht-auf-den-weg/

Der Bundestag hat Open Access mit diesem Recht einen Bärendienst erwiesen, da die Nachteile durch den Wegfall der Möglichkeit, im Zweifel sofort nach Erscheinen online selbstzuarchivieren, deutlich überwiegen. Besser wäre es gewesen, bei dem jetzigen § 38 UrhG zu bleiben und diesen nicht zu verschlimmbessern. Ich darf nicht nur Schmalenstroer auf die detaillierte Stellungnahme von BC Kaemper hier

http://archiv.twoday.net/stories/342796643/

und meine Hinweise

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg50240.html

aufmerksam machen.

Der Bundestag hat Open Access mit diesem Recht einen Bärendienst erwiesen, da die Nachteile durch den Wegfall der Möglichkeit, im Zweifel sofort nach Erscheinen online selbstzuarchivieren, deutlich überwiegen. Besser wäre es gewesen, bei dem jetzigen § 38 UrhG zu bleiben und diesen nicht zu verschlimmbessern. Ich darf nicht nur Schmalenstroer auf die detaillierte Stellungnahme von BC Kaemper hier

http://archiv.twoday.net/stories/342796643/

und meine Hinweise

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg50240.html

aufmerksam machen.

KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 20:18 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Anzeige von

http://dbs.hab.de/mss/?list=browse&id=issued

funktioniert wieder.

Am 20. Februar kamen hinzu v.a. Briefe von Herzog August an Johann Valentin Andreae

http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-02-20

Am 25. Februar 2013 kam u.a. hinzu

Hermann Botes Schichtbuch (1514)

http://diglib.hab.de/mss/120-extrav/start.htm

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0080_b069_jpg.htm

http://www.handschriftencensus.de/13319 (ohne das Digitalisat, bis jetzt)

Am 1. März 2013

Psalterium saec. XII ex.

Helmstedt, Ehemalige Universitätsbibliothek I Hs. 1

http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000037

Zur Bibliothek: http://de.wikipedia.org/wiki/Ehemalige_Universit%C3%A4tsbibliothek_Helmstedt (wie üblich ohne Nachweis von Digitalisaten)

Auch I Hs. 2 ist online

http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000038&catalog=Lesser

Das Mitteldeutsche Evangelistar saec. XIV müsste im Handschriftencensus unter Helmstedt stehen, aber es gibt gar keinen Eintrag zu dieser Bibliothek!

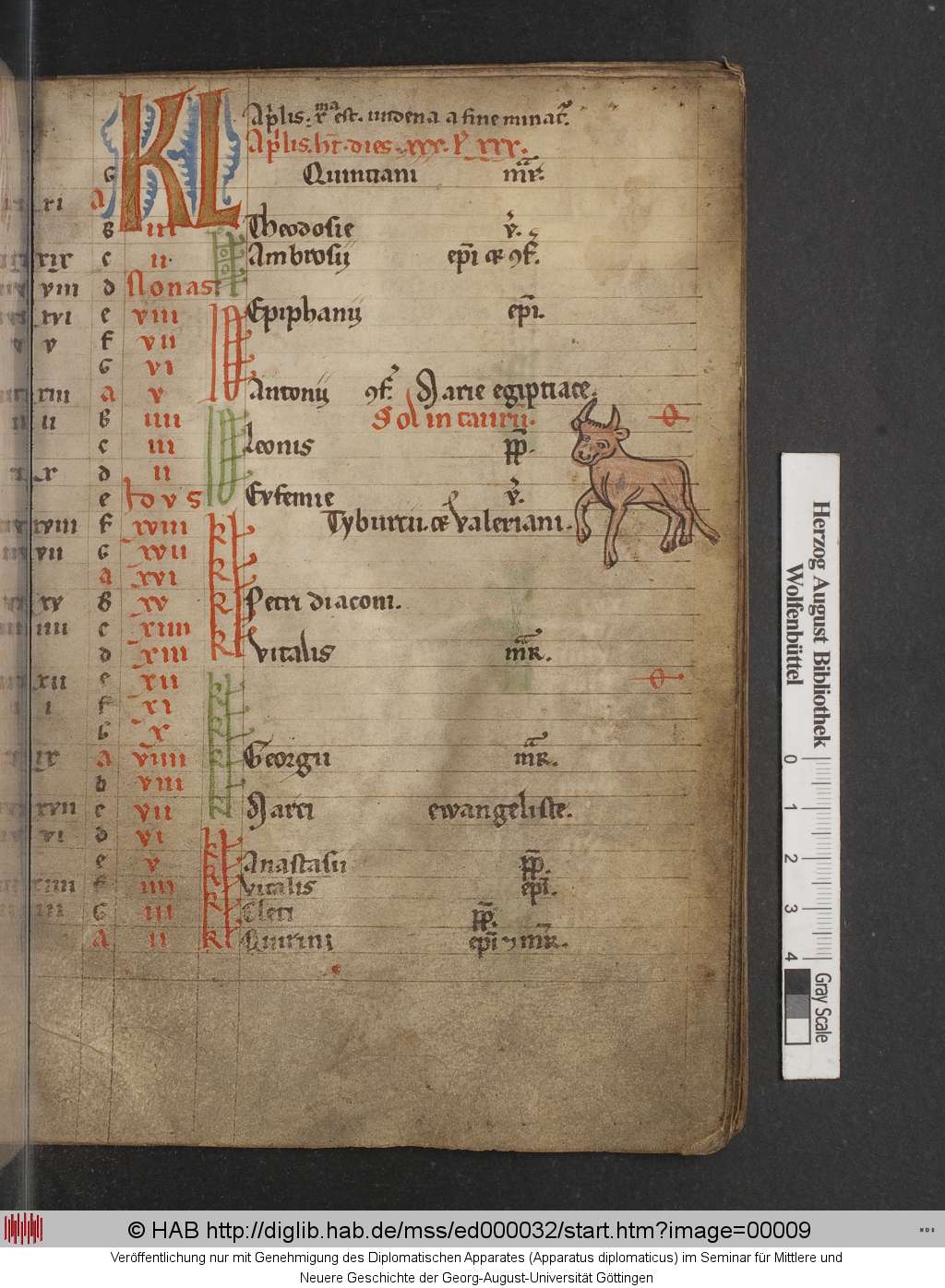

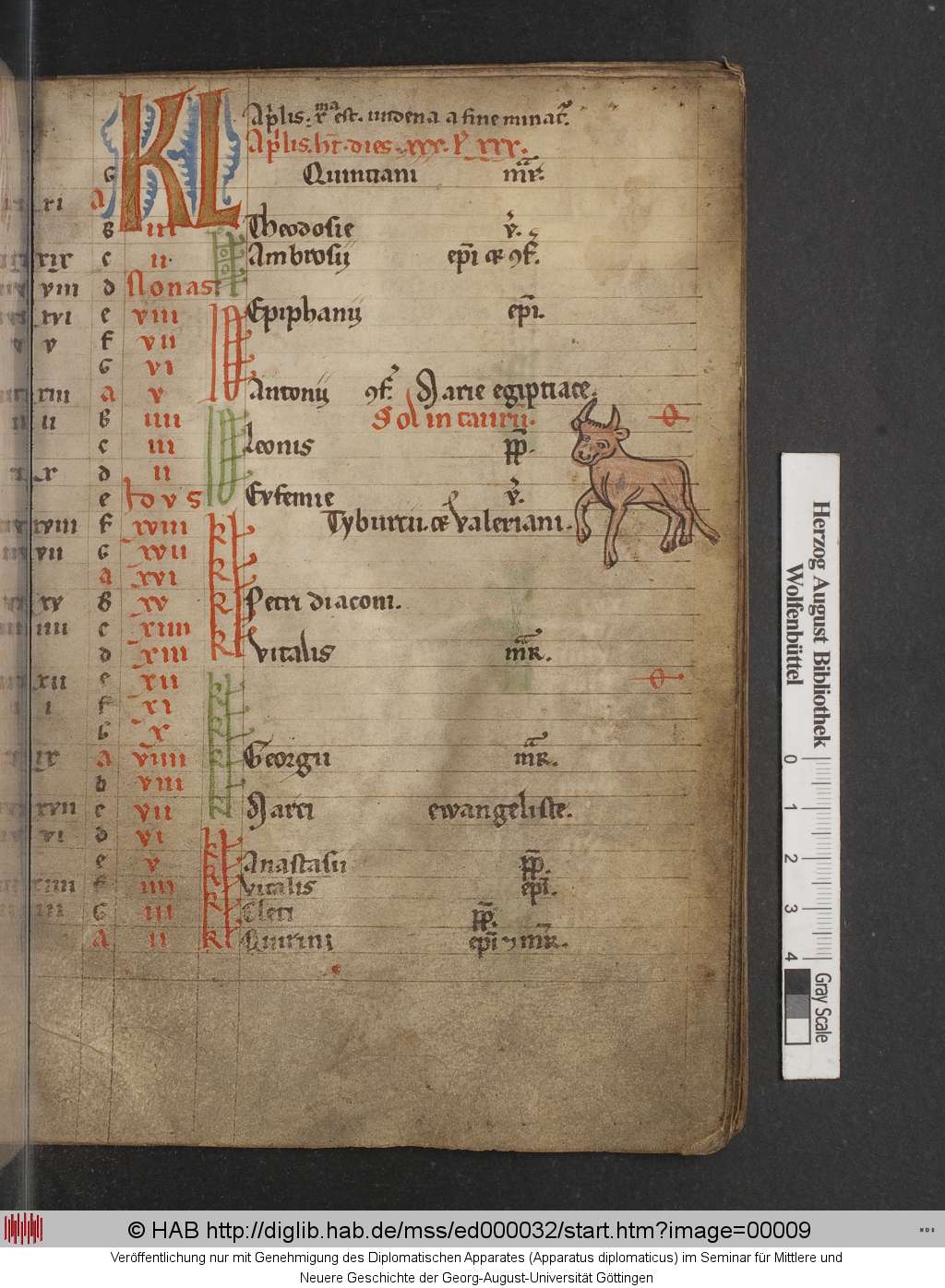

Am 5. März ein Psalterium saec. XIII aus dem Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, Cod. 2E

http://diglib.hab.de/mss/ed000032/start.htm

Am 10. Juni 10 Handschriften aus der Stiftsbibliothek Bad Gandersheim

http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-06-10

Zur Bibliothek:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0055.htm

http://dbs.hab.de/mss/?list=browse&id=issued

funktioniert wieder.

Am 20. Februar kamen hinzu v.a. Briefe von Herzog August an Johann Valentin Andreae

http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-02-20

Am 25. Februar 2013 kam u.a. hinzu

Hermann Botes Schichtbuch (1514)

http://diglib.hab.de/mss/120-extrav/start.htm

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0080_b069_jpg.htm

http://www.handschriftencensus.de/13319 (ohne das Digitalisat, bis jetzt)

Am 1. März 2013

Psalterium saec. XII ex.

Helmstedt, Ehemalige Universitätsbibliothek I Hs. 1

http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000037

Zur Bibliothek: http://de.wikipedia.org/wiki/Ehemalige_Universit%C3%A4tsbibliothek_Helmstedt (wie üblich ohne Nachweis von Digitalisaten)

Auch I Hs. 2 ist online

http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000038&catalog=Lesser

Das Mitteldeutsche Evangelistar saec. XIV müsste im Handschriftencensus unter Helmstedt stehen, aber es gibt gar keinen Eintrag zu dieser Bibliothek!

Am 5. März ein Psalterium saec. XIII aus dem Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, Cod. 2E

http://diglib.hab.de/mss/ed000032/start.htm

Am 10. Juni 10 Handschriften aus der Stiftsbibliothek Bad Gandersheim

http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-06-10

Zur Bibliothek:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0055.htm

KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 19:28 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ab Bd. 60, 2009:

http://www.hessische-kirchengeschichte.de/_private/rezensionen.htm

Wir merken nochmals an, wie unsäglich wir die Weigerung von Recensio.net halten, Rezensionen aus landesgeschichtlichen Zeitschriften aufzunehmen.

http://www.hessische-kirchengeschichte.de/_private/rezensionen.htm

Wir merken nochmals an, wie unsäglich wir die Weigerung von Recensio.net halten, Rezensionen aus landesgeschichtlichen Zeitschriften aufzunehmen.

KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 19:04 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Das kommt mir vor wie die nachträgliche, politische Sanktionierung des Einsturzes. Nach dem Motto: Das Ding ist doch zurecht eingestürzt. ...."

Georg Quander zum aktuellen Planungsstopp für den Neubau des Stadtarchivs in der Stadtrevue 6/2013

Informationen zur Petition für die Aufhebenung des Planungsstopps: https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln

Link zur Petition, die mindestens bis zur nächsten, hoffentlich entscheidenden Sitzung des Kölner Stadtrates am 18. Juli 2013 gezeichnet werden kann.

Georg Quander zum aktuellen Planungsstopp für den Neubau des Stadtarchivs in der Stadtrevue 6/2013

Informationen zur Petition für die Aufhebenung des Planungsstopps: https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln

Link zur Petition, die mindestens bis zur nächsten, hoffentlich entscheidenden Sitzung des Kölner Stadtrates am 18. Juli 2013 gezeichnet werden kann.

Wolf Thomas - am Freitag, 28. Juni 2013, 08:13 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachtrag zu:

http://archiv.twoday.net/stories/434211600/

http://archive.org/details/MennelHabsburgerKalender ist ein Auszug aus Der „Habsburger Kalender“ des Jakob Mennel (Urfassung). In Abbildung aus dem Autograph (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart HB V 43). Hrsg. von Wolfgang Irtenkauf. Göppingen 1979. Die S. 5-28 enthalten Irtenkaufs Transkription der Handschrift (Kalender und Begräbnisse) und das Faksimile der Handschrift. Sie sind gemeinfrei.

Die UB Freiburg digitalisierte freundlicherweise Knaake, Joachim Karl Friedrich [Hrsg.]: Jahrbücher des deutschen Reichs und der deutschen Kirche im Zeitalter der Reformation

Leipzig, 1872

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/jb_dt_reich1872

Knaake edierte Drucke zum Augsburger Reichstag 1518.

Die dort nachgewiesene Übersetzung der Mennel-Schrift von August Tittel habe ich als Digitalisat ermittelt und nachgetragen:

http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel#Bericht_.C3.BCber_die_Erhebung_Albrechts_von_Brandenburg_zum_Kardinal

Nachtrag: UB Freiburg Hs. 178 ist nun auch online

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs178

http://archiv.twoday.net/stories/434211600/

http://archive.org/details/MennelHabsburgerKalender ist ein Auszug aus Der „Habsburger Kalender“ des Jakob Mennel (Urfassung). In Abbildung aus dem Autograph (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart HB V 43). Hrsg. von Wolfgang Irtenkauf. Göppingen 1979. Die S. 5-28 enthalten Irtenkaufs Transkription der Handschrift (Kalender und Begräbnisse) und das Faksimile der Handschrift. Sie sind gemeinfrei.

Die UB Freiburg digitalisierte freundlicherweise Knaake, Joachim Karl Friedrich [Hrsg.]: Jahrbücher des deutschen Reichs und der deutschen Kirche im Zeitalter der Reformation

Leipzig, 1872

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/jb_dt_reich1872

Knaake edierte Drucke zum Augsburger Reichstag 1518.

Die dort nachgewiesene Übersetzung der Mennel-Schrift von August Tittel habe ich als Digitalisat ermittelt und nachgetragen:

http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel#Bericht_.C3.BCber_die_Erhebung_Albrechts_von_Brandenburg_zum_Kardinal

Nachtrag: UB Freiburg Hs. 178 ist nun auch online

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs178

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 22:50 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Johanna Spyris Erzählungen "Heidi's Lehr- und Wanderjahre" (1880) und "Heidi kann brauchen, was es gelernt hat" (1881) gehören mit ihren zahlreichen Auflagen und den Übersetzungen in mehr als 50 Sprachen zu den erfolgreichsten Kindererzählungen der Schweiz und der Welt überhaupt. Spyri zeichnete mit der Figur H. nicht nur ein unverbildetes Naturkind, sondern auch eine Art gute Fee. Das einfache Leben auf der Alp assoziierte sie mit Naturverbundenheit, Gesundheit, Fröhlichkeit und Liebe, das Leben in der Stadt mit Krankheit, steifem Benehmen, Naturferne. Die in den Erzählungen dargestellte Welt, das Dörfli und die Alp des Alp-Öhi, wurde zum Inbegriff der Schweiz und trug so zum Mythos einer Schweiz bei, in der die Menschen in Unschuld in der gesunden Luft der Alpen leben. " So das Historische Lexikon der Schweiz

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D44036.php

Jüngst wurden bei e-rara.ch viele Publikationen von Johanna Spyri eingestellt, darunter auch die Erstausgaben der beiden Heidi-Bücher.

http://www.e-rara.ch/sikjm/content/titleinfo/5335213

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D44036.php

Jüngst wurden bei e-rara.ch viele Publikationen von Johanna Spyri eingestellt, darunter auch die Erstausgaben der beiden Heidi-Bücher.

http://www.e-rara.ch/sikjm/content/titleinfo/5335213

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 18:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jimmy Wales wird vorgeworfen, er habe versucht, den Wikipedia-Account des Whistleblowers Edward Snowden zu outen, was gegen das Recht der Wikipedianer auf Anonymität innerhalb des Projekts verstoßen würde. Wales bestreitet das.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Das_n.C3.A4chste_Fettn.C3.A4pfchen_des_Jimmy_Wales

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators%27_noticeboard/Incidents#Attempted_outing_of_Edward_Snowden

http://derstandard.at/1371170659116/Suche-nach-Snowden-Wikipedia-Gruender-bricht-eigene-Regeln

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:OUTING#Posting_of_personal_information

Via

http://blog.wikimedia.de/2013/06/27/wikimediawoche-262013/

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Das_n.C3.A4chste_Fettn.C3.A4pfchen_des_Jimmy_Wales

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators%27_noticeboard/Incidents#Attempted_outing_of_Edward_Snowden

http://derstandard.at/1371170659116/Suche-nach-Snowden-Wikipedia-Gruender-bricht-eigene-Regeln

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:OUTING#Posting_of_personal_information

Via

http://blog.wikimedia.de/2013/06/27/wikimediawoche-262013/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://dlib.gnm.de/item/Hs3994/html

Die Handschrift mit der lateinischen und deutschen Nürnberger Chronik Sigmund Meisterlins stammt erst aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist beschrieben in:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b028_jpg.htm

Die Handschrift mit der lateinischen und deutschen Nürnberger Chronik Sigmund Meisterlins stammt erst aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist beschrieben in:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b028_jpg.htm

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 18:33 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

kathweb: "Akute Gefahr droht aber nun den 280.000 hebräischen und aramäischen Handschriften in der ägyptischen Nationalbibliothek Dar al-Kutub (Haus der Bücher). Der von Mursi im Mai zum Kulturminister ernannte Muslimbruder Alaa Abdel Aziz hat eine «Reinigung» der Bestände von allem Unislamischem angekündigt und zu diesem Zweck die gesamte Bibliotheksleitung gefeuert. "

Via

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=27808

Via

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=27808

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ich darf Sie auf die neueste Online-Publikation der Historischen Landeskommission für Steiermark hinweisen:

Kirk Patrick Fazioli, Technology, identity, and time. Studies in the archaeology and historical anthropology of the eastern alpine region from late antiquity to the early middle ages (= Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 60, Graz 2013)

Den Link zur Publikation finden Sie unter: http://www.hlkstmk.at/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=88

Das Werk ist nicht im Buchhandel erhältlich, steht aber im Sinne des open access kostenlos online zur Verfügung. Einige wenige gedruckte Exemplare werden ausgewählten Bibliotheken im In- und Ausland übergeben.

Mit freundlichen Grüßen

Meinhard Brunner"

Pfundig!

Kirk Patrick Fazioli, Technology, identity, and time. Studies in the archaeology and historical anthropology of the eastern alpine region from late antiquity to the early middle ages (= Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 60, Graz 2013)

Den Link zur Publikation finden Sie unter: http://www.hlkstmk.at/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=88

Das Werk ist nicht im Buchhandel erhältlich, steht aber im Sinne des open access kostenlos online zur Verfügung. Einige wenige gedruckte Exemplare werden ausgewählten Bibliotheken im In- und Ausland übergeben.

Mit freundlichen Grüßen

Meinhard Brunner"

Pfundig!

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 17:03 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In einer Rezension für die ZRG GA 2012 weist Wilhelm A. Eckhart auf einen Fund von Uta Löwenstein hin:

http://www.koeblergerhard.de/ZRG129Internetrezensionen2012/FrickeEberhard-DiewestfaelischeVeme.htm