http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/fischblog/allgemein/2011-01-03/wissenschaftsblog-auslese-2010-die-longlist

Wieder hat niemand einen Archivalia-Beitrag nominiert. Jetzt ist es zu spät.

Wieder hat niemand einen Archivalia-Beitrag nominiert. Jetzt ist es zu spät.

Keinen guten Eindruck macht die Liste mit Digitalisat-Nachweis unter

http://wiki-de.genealogy.net/Neue_Siebmacher

http://wiki-de.genealogy.net/Neue_Siebmacher

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 22:37 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 22:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klaus Graf findet im AGFNZ-Weblog das neue Informationsangebot nicht überzeugend:

http://agfnz.historikerverband.de/?p=582

http://earlymodernarchitecture.com/

http://agfnz.historikerverband.de/?p=582

http://earlymodernarchitecture.com/

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 21:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://poeticeconomics.blogspot.com/2011/01/plos-one-now-worlds-largest-journal.html

Alles spricht dafür, dass das Flaggschiff des Open-Access-Verlags Public Library of Science, PLoS One mit 6749 Artikeln das größte wissenschaftliche Journal ist.

http://www.plosone.org

Update:

In a press release earlier today, the Nature Publishing Group announced a new journal that is covering biology, chemistry, earth sciences and physics,

is an open access journal, giving the authors the choice of two Creative Commons non-commercial licenses,

will publish all papers that are judged to be technically valid and original, and

uses article-level metrics to put the emphasis on the individual article rather than the journal as a whole.

The new journal is called Scientific Reports, and obviously resembles PLoS ONE in many ways, down to the article-processing charges which are $1350 for both journals (but will go up to $1700 for Scientific Reports in 2012). The journal is open for submissions and will publish the first papers this summer.

http://blogs.plos.org/mfenner/2011/01/06/new-journal-nature-one-launched-today/

Update:

http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/01/15/a-ray-of-sunshine-in-the-open-access-future/

Alles spricht dafür, dass das Flaggschiff des Open-Access-Verlags Public Library of Science, PLoS One mit 6749 Artikeln das größte wissenschaftliche Journal ist.

http://www.plosone.org

Update:

In a press release earlier today, the Nature Publishing Group announced a new journal that is covering biology, chemistry, earth sciences and physics,

is an open access journal, giving the authors the choice of two Creative Commons non-commercial licenses,

will publish all papers that are judged to be technically valid and original, and

uses article-level metrics to put the emphasis on the individual article rather than the journal as a whole.

The new journal is called Scientific Reports, and obviously resembles PLoS ONE in many ways, down to the article-processing charges which are $1350 for both journals (but will go up to $1700 for Scientific Reports in 2012). The journal is open for submissions and will publish the first papers this summer.

http://blogs.plos.org/mfenner/2011/01/06/new-journal-nature-one-launched-today/

Update:

http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/01/15/a-ray-of-sunshine-in-the-open-access-future/

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:52 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/786-guid.html

Der weltgrößte Wissenschaftsverlag gibt die Erlaubnis, eigene Postprints (Versionen, die die Änderungen des Peer Review berücksichtigen) einzustellen nicht mehr, wenn Repositorien mit einem Mandat betroffen sind. Kein Wunder, dass Mandat-Onkel Harnad schäumt.

Ich mag auch keine Mandate, da diese nach deutschen Recht als nicht vereinbar mit der Wissenschaftsfreiheit angesehen werden (eine Ansicht, die ich nicht teile) und da der empirische Nachweis, dass bessere Einstellungsraten kausal auf die Mandate und nicht auf die flankierenden Maßnahmen zurückgehen, bislang aussteht.

Der weltgrößte Wissenschaftsverlag gibt die Erlaubnis, eigene Postprints (Versionen, die die Änderungen des Peer Review berücksichtigen) einzustellen nicht mehr, wenn Repositorien mit einem Mandat betroffen sind. Kein Wunder, dass Mandat-Onkel Harnad schäumt.

Ich mag auch keine Mandate, da diese nach deutschen Recht als nicht vereinbar mit der Wissenschaftsfreiheit angesehen werden (eine Ansicht, die ich nicht teile) und da der empirische Nachweis, dass bessere Einstellungsraten kausal auf die Mandate und nicht auf die flankierenden Maßnahmen zurückgehen, bislang aussteht.

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:34 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:16 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Most genealogists are only using 10% or less of the resources behind Google when it comes to genealogy research. Learn from professional genealogist, Thomas MacEntee, about the other 90% and how these Google components can be leveraged for better search results. Google is more than just a search engine – it is a wealth of information much of which goes unnoticed by the average genealogist. Besides search, Google allows you to access maps, books, journals, abstracts, patents and much more. These components may be what is needed to make advances in your genealogy research."

Link zum Webinar. Video ist bis zum 5.2.11 online.

Link zum Handout (PDF)

Link zum Webinar. Video ist bis zum 5.2.11 online.

Link zum Handout (PDF)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:13 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://wowter.net/2011/01/06/the-impact-factor-of-open-access-journals/

Download the list of 619 OA journals with impact factors at http://goo.gl/ONfBL

Download the list of 619 OA journals with impact factors at http://goo.gl/ONfBL

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:54 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

A former Drew University student pleaded guilty this week to stealing valuable historical documents from the university's United Methodist Archives Center while working there as a paid student assistant.

http://www.dailyrecord.com/article/20110105/UPDATES01/301050013/Drew-University-student-admits-stealing-historic-documents-from-school

http://www.dailyrecord.com/article/20110105/UPDATES01/301050013/Drew-University-student-admits-stealing-historic-documents-from-school

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:49 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu unseren aktuellen Schatzregal-Beiträgen

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

passt gut die Buchbesprechung von Derek Fincham:

Metal Detecting and Archaeology

Edited by Suzie Thomas and Peter G. Stone (Heritage Matters 2). Pp. x + 224,

figs. 59, pls. 7, tables 3, maps 6. The Boydell Press, Woodbridge, England 2008.

$95. ISBN 978-1-84383-415-1 (cloth).

Archaeologists have a healthy skepticism

of the practice of metal detecting. This edited

volume attempts—with varying degrees of

success—to temper this skepticism. [...]

In summary, this collection offers new insights

into the tension between segments of

the public and archaeologists; it describes the

damage metal detectors can do but also notes

how they can enhance serious scientific study.

The positive examples discussed may help

change the widely held perception in the heritage

community that all users of metal detectors

are looters. Some certainly are—and this collection

of essays acknowledges that fact—yet

if we paint metal detectorists with too broad a

brush, we risk losing the assistance of skilled

and dedicated volunteers who can offer a better

understanding of sites and their contexts.

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

passt gut die Buchbesprechung von Derek Fincham:

Metal Detecting and Archaeology

Edited by Suzie Thomas and Peter G. Stone (Heritage Matters 2). Pp. x + 224,

figs. 59, pls. 7, tables 3, maps 6. The Boydell Press, Woodbridge, England 2008.

$95. ISBN 978-1-84383-415-1 (cloth).

Archaeologists have a healthy skepticism

of the practice of metal detecting. This edited

volume attempts—with varying degrees of

success—to temper this skepticism. [...]

In summary, this collection offers new insights

into the tension between segments of

the public and archaeologists; it describes the

damage metal detectors can do but also notes

how they can enhance serious scientific study.

The positive examples discussed may help

change the widely held perception in the heritage

community that all users of metal detectors

are looters. Some certainly are—and this collection

of essays acknowledges that fact—yet

if we paint metal detectorists with too broad a

brush, we risk losing the assistance of skilled

and dedicated volunteers who can offer a better

understanding of sites and their contexts.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Material in der Dokumenten-Sammlung Deutscher Werkbund - verschiedene Nachlässe und Teilnachlässe von Werkbund-Mitgliedern, Werkbund-Publikationen und sonstigen Materialien - rekonstruiert so facettenreich wie möglich die Organisationsgeschichte des Deutschen Werkbundes. Neben Originaldokumenten - Publikationen, Jahresberichten, Protokollen, Rundschreiben, Korrespondenzen und anderem - umfasst die Sammlung auch kopierte Fragmente von andernorts aufbewahrten Nachlässen und Archivbeständen, die wesentlichen Aufschluss über die Entwicklung des Werkbundes geben.

Zeitlich umfassen die Bestände die Zeit vor der Gründung, z. B. Dresdner Kunstgewerbeausstellung 1906 bis heute."

Quelle: Homepage des Archivs

Link zur Bestandsliste

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:37 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Platzierungen im Einzelnen:

01 Kleine Wasserfrösche (Pelophylax Lessonae)

02 Eiswürfel

03 Blaue Pfauenhenne

04 Glasbläserei

05 Fußgängerzone - Essen

06 Kino-Serie 01-10

07 Gasometer Oberhausen

08 Kunstraum Düsseldorf / Simon Rummel – Zeichenmaschine

09 Straßenmusiker in Unterführung

10 Radio-Sendersuchlauf Ukw

Das Blog "Jahrgangsgeräusche" lobte bereits zum 2. Mal das Geräusch des Jahres aus.

Link zum Blogeintrag

01 Kleine Wasserfrösche (Pelophylax Lessonae)

02 Eiswürfel

03 Blaue Pfauenhenne

04 Glasbläserei

05 Fußgängerzone - Essen

06 Kino-Serie 01-10

07 Gasometer Oberhausen

08 Kunstraum Düsseldorf / Simon Rummel – Zeichenmaschine

09 Straßenmusiker in Unterführung

10 Radio-Sendersuchlauf Ukw

Das Blog "Jahrgangsgeräusche" lobte bereits zum 2. Mal das Geräusch des Jahres aus.

Link zum Blogeintrag

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:32 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Seit jeher erhoffte man sich durch das Kartenwerk des Ptolemäus, einer der wichtigsten historischen Quellen, Auskunft über die germanischen Siedlungen. Mit einem Problem: Keiner der in der Karte von Germania genannten 93 Orte ließ sich einer archäologisch nachweisbaren Siedlung zuweisen. Dies gelang nun einem Team von Wissenschaftlern der TU Berlin mit dem Buch "Germania und die Insel Thule".

Claudius Ptolemäus' "Geographia" ist ursprünglich nur eine Sammlung von Zahlen, Koordinatenangaben mit Längen- und Breitengraden, von Orten mit germanischen Namen. Aufgeschrieben wurden sie von Händlern und Seefahrern, vor allem aber von römischen Vermessungsingenieuren im Dienst des Militärs. Darauf greift Ptolemäus zurück. Hieraus entstand erst viel später die Karte Germanias.

Hochkomplexe Formeln

"Ptolemäus hatte offensichtlich Kartenangaben, die er zusammenfügen musste", erklärt Dieter Lelgemann, der Wissenschaftsingenieur in der Expertenrunde. "Bei dieser Zusammenfügung kam es, wie es heutzutage genau so geschehen würde, zu Fehlern. Diese Fehler müssen zurückberechnet werden." Dazu musste das Team zunächst rekonstruieren, wie zu Zeiten von Ptolemäus gemessen wurde: mit einer hochpräzisen Sonnenuhr für die Breitengrade und durch bloßes Abschreiten für die Längengrade. Die Messfehler zeigten ein Muster. Was bei Ptolemäus kartografisch verzerrt war, wurde mit hochkomplexen Formeln aus einer ganz anderen Ecke der Wissenschaft korrigiert.

"Wir verwenden moderne Verfahren der Deformationsanalyse", so Lelgemann. "Die sind entwickelt worden, um die Deformationen von Tragflügeln von Flugzeugen genau zu untersuchen." Im entzerrten Germania erhalten die Ortsangaben von Ptolemäus nun einen Sinn: Sie liegen oft dort, wo heute große Städte liegen. Überraschend zeigt sich: Städte wie Jena, Eisenach, Leipzig und Dresden waren schon zu Zeiten der Römer besiedelt. Städte wie Braunschweig, Hannover, Hamburg und Essen sind wahrscheinlich bis zu 1000 Jahre älter als bisher gedacht - vorausgesetzt, die antike Besiedelung war nicht unterbrochen.

Muss die Geschichte neu geschrieben werden?

Heimatforscher und Archäologen sind nun aufgefordert, Beweise dafür zu liefern. Die Resonanz aus der Wissenschaft ist noch zögerlich. Denn die neuen Erkenntnisse machen einen Haufen wissenschaftlicher Literatur zu Makulatur. Manche Quelle, wie zum Beispiel Tacitus, muss neu gelesen werden: Historische Ereignisse wie die Varusschlacht werden neu lokalisiert. Nicht mehr Kalkriese, sondern Felsberg, das antike Amisia, 200 Kilometer weiter südöstlich, könnte nun der antike Schlachtort sein.

Viele Siedlungen lagen - anders als bisher vermutet - an antiken Handelsstraßen, zum Beispiel an der Bernsteinstraße von Nord nach Süd. Die Germanen standen im regen wirtschaftlichen Austausch mit ihren Nachbarn, auch den Römern. "Wir werden ganz sicherlich in kurzer Zeit einen sehr sauberen Überblick kriegen, wie Germania Magna im Altertum ausgesehen hat", so Dieter Lelgemann. Germania war also dichter besiedelt, zivilisierter und weltoffener als bisher angenommen."

Quelle: http://www.3sat.de/kulturzeit/lesezeit/150745/index.html

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:29 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/11497677/

Castell: Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1911902

Ahnenbilder und Jugenderinnerungen

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957379

Darin: reizvolle Kindheitserinnerungen an Landshut

Die Fahrt nach der alten Urkunde

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957711

Castell: Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1911902

Ahnenbilder und Jugenderinnerungen

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957379

Darin: reizvolle Kindheitserinnerungen an Landshut

Die Fahrt nach der alten Urkunde

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957711

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 15:02 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Gebäude vom geheimen Archiv

Ist vor Alter ganz grau und schief.

Doch in seinen finsteren Gelassen

Kann man super die Geschichte fassen!

***

Bis zum 15.1.2010 23 Uhr 59 können höchsten Ansprüchen genügende Gedichte zum Thema Archivbau (Reim muss nicht seim) eingereicht werden. Anschließend entscheide ich, ob ich einen Preis vergebe.

Ist vor Alter ganz grau und schief.

Doch in seinen finsteren Gelassen

Kann man super die Geschichte fassen!

***

Bis zum 15.1.2010 23 Uhr 59 können höchsten Ansprüchen genügende Gedichte zum Thema Archivbau (Reim muss nicht seim) eingereicht werden. Anschließend entscheide ich, ob ich einen Preis vergebe.

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 01:26 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

R. Bizzocchi, Genealogie incredibili (Markus Völkel)

In: Francia-Recensio, 2010-4, Frühe Neuzeit - Revolution - Empire (1500-1815)

URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-4/FN/bizzocchi_voelkel

Eine Rezension, die etwas zum Schwafeln neigt - vermutlich wie das Buch selbst.

In: Francia-Recensio, 2010-4, Frühe Neuzeit - Revolution - Empire (1500-1815)

URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-4/FN/bizzocchi_voelkel

Eine Rezension, die etwas zum Schwafeln neigt - vermutlich wie das Buch selbst.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 22:30 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Exposition : Aix-en-Provence ville ouvrière

Hochgeladen von conseilgeneral13. - Neueste Nachrichten Videos.

"On connaissait Aix-en-Provence comme "la belle endormie". Le centre Aixois des archives départementales nous montre aussi qu'elle fut une ville ouvrière. Cette exposition présentée jusqu'au 29 janvier 2011 retrace le parcours ouvrier e la ville de 1850 à 1940. Manufactures, confiseries et autres chapellerie ont permis l'éclosion d'un mouvement ouvrier qui disparaitra au fil du temps...

http://www.cg13.fr "

Ist doch eigentlich ganz einfach, aber in Deutschland noch undenkbar, oder?

Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 21:29 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Files detail Thatcher's first year as PM

Hochgeladen von itnnews. - Nachrichtenvideos top aktuell.

Ob wir am 1.1.2013 auch die Aktenöffnung der Ära Kohl erleben?

Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 21:25 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Altes Stadtarchiv in der Südkapelle St. Johann, ca. 1955, Fotograf unbekannt

Signatur: J 02.21.05/80, © Stadtarchiv Schaffhausen

Link

Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 20:00 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

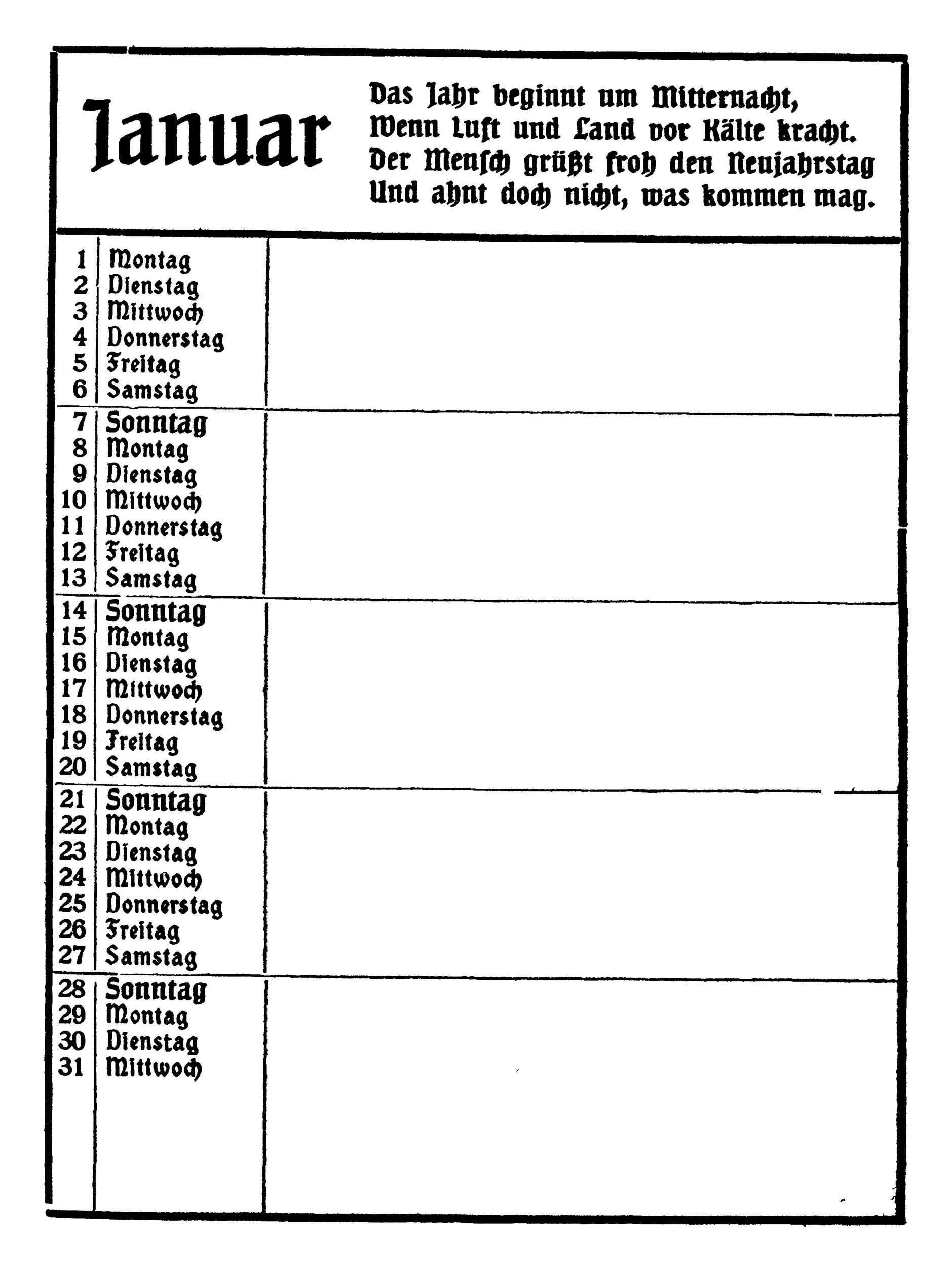

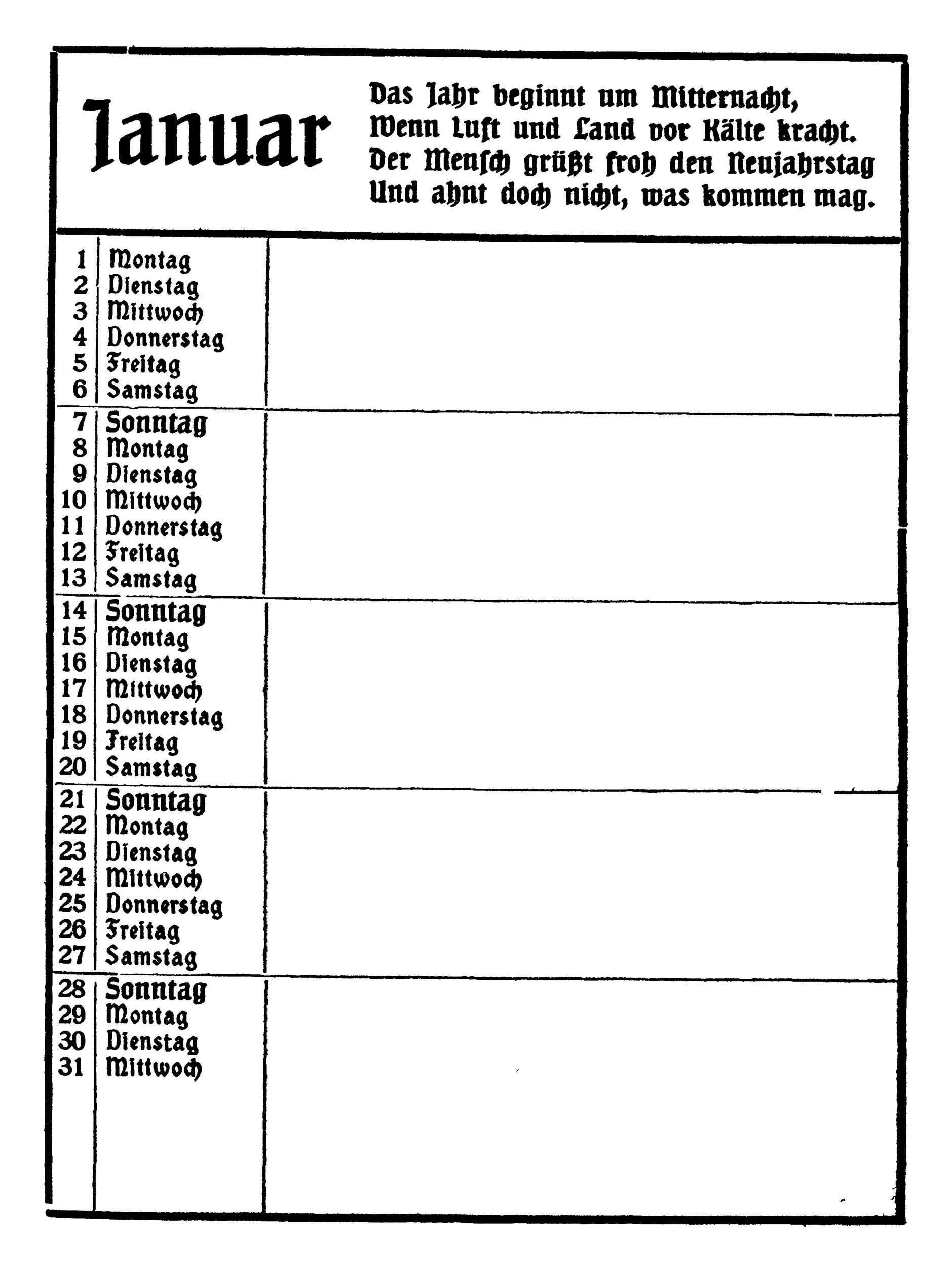

18. Januar 2011, 18.30 Uhr

Einführung in die Chronologie

Tobias Teyke stellt die Grundzüge der abendländischen Zeitrechnung vor und gibt eine Anleitung zur Auflösung von Zeit-Angaben in geschichtlichen Quellen.

8./15. Februar 2011, 18.30 Uhr

Lesekurs „Sütterlin“

Einführung in das Lesen der Deutschen Schreibschrift.

Telefonische Anmeldung erforderlich! Tel. (089) 233-0308.

Kurs-Gebühr: 16 €

22. Februar 2011, 18.30 Uhr

Historische Dokumente fachgerecht archivieren und aufbewahren

Dr. Brigitte Huber erläutert die Aufgabe von Archiven und gibt Tipps zur sachgerechten Aufbewahrung von Archivalien. Die Veranstaltung wendet sich vor allem an kleine Privatarchive (Vereine, etc.).

15. März 2011, 18.30 Uhr

Gesucht und (hoffentlich) gefunden!

Anton Löffelmeier M.A. stellt klassische und digitale Recherche-Möglichkeiten im Stadtarchiv vor.

muenchen.de

Einführung in die Chronologie

Tobias Teyke stellt die Grundzüge der abendländischen Zeitrechnung vor und gibt eine Anleitung zur Auflösung von Zeit-Angaben in geschichtlichen Quellen.

8./15. Februar 2011, 18.30 Uhr

Lesekurs „Sütterlin“

Einführung in das Lesen der Deutschen Schreibschrift.

Telefonische Anmeldung erforderlich! Tel. (089) 233-0308.

Kurs-Gebühr: 16 €

22. Februar 2011, 18.30 Uhr

Historische Dokumente fachgerecht archivieren und aufbewahren

Dr. Brigitte Huber erläutert die Aufgabe von Archiven und gibt Tipps zur sachgerechten Aufbewahrung von Archivalien. Die Veranstaltung wendet sich vor allem an kleine Privatarchive (Vereine, etc.).

15. März 2011, 18.30 Uhr

Gesucht und (hoffentlich) gefunden!

Anton Löffelmeier M.A. stellt klassische und digitale Recherche-Möglichkeiten im Stadtarchiv vor.

muenchen.de

Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:52 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:47 - Rubrik: Archivbau

http://goo.gl/Tbj9W

Die bisher hochgeladenen Bilder:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_State_Library_of_Queensland

Siehe auch

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:State_Library_of_Queensland

Die bisher hochgeladenen Bilder:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_State_Library_of_Queensland

Siehe auch

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:State_Library_of_Queensland

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:43 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.digital.wienbibliothek.at/

Bislang gibt es nur ein paar Musikhandschriften von Hugo Wolf (1860–1903).

Bislang gibt es nur ein paar Musikhandschriften von Hugo Wolf (1860–1903).

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Es handelt sich um den Heidelberger Cod. Sal. VII, 114

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salVII114

Der Handschriftencensus hat (wen wunderts) das Digitalisat noch nicht registriert, schließlich darf man nicht erwarten, dass man auf die Idee kommt, den entsprechenden RSS-Feed der Bibliothek zu beziehen, wie ich das tue.

http://www.handschriftencensus.de/4960

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salVII114

Der Handschriftencensus hat (wen wunderts) das Digitalisat noch nicht registriert, schließlich darf man nicht erwarten, dass man auf die Idee kommt, den entsprechenden RSS-Feed der Bibliothek zu beziehen, wie ich das tue.

http://www.handschriftencensus.de/4960

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:38 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=325

"In einem vom Börsenverein in Auftrag gegebenen und in GRUR (ganz oder teilweise?) veröffentlichten Gutachtens zeigt Christian Berger auf – gewiss wider seiner Intention –, wie absurd für sich schon der § 52a UrhG angesichts der Bedürfnisse und der Praktiken in Bildung und Wissenschaft ist, und noch mehr, wie verquer der Kampf der Verlagswirtschaft gegen diesen Paragraphen ist."

"In einem vom Börsenverein in Auftrag gegebenen und in GRUR (ganz oder teilweise?) veröffentlichten Gutachtens zeigt Christian Berger auf – gewiss wider seiner Intention –, wie absurd für sich schon der § 52a UrhG angesichts der Bedürfnisse und der Praktiken in Bildung und Wissenschaft ist, und noch mehr, wie verquer der Kampf der Verlagswirtschaft gegen diesen Paragraphen ist."

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:35 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zwischen einem österreichischen Auktionshaus und dem Staatsarchiv in Eger (Cheb) ist ein Streit um historische Briefe entbrannt.

http://derstandard.at/1293370016492/Koeniglich-oder-bedeutungslos-Oesterreichisch-tschechischer-Streit-um-historische-Briefe

Siehe auch

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/11557182/

http://www.ct24.cz/domaci/111624-rakousko-historicke-dopisy-z-archivu-v-chebu-nevyda/ (benutzt via Google Translate)

Thomas Just kommentiert:

"Die Aussagen des Auktionshauses über die Schreibfähigkeiten der frühen Neuzeit sprechen für sich, einfach lächerlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Briefe aus dem Archiv von Cheb (Eger) gestohlen wurden, ist sehr groß und das ganze ist eigentlich unfassbar, dass das versteigert wird."

http://arcana.twoday.net/stories/streit-zwischen-tschechischem-archiv-und-oesterreichischem-auktionshau/

http://derstandard.at/1293370016492/Koeniglich-oder-bedeutungslos-Oesterreichisch-tschechischer-Streit-um-historische-Briefe

Siehe auch

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/11557182/

http://www.ct24.cz/domaci/111624-rakousko-historicke-dopisy-z-archivu-v-chebu-nevyda/ (benutzt via Google Translate)

Thomas Just kommentiert:

"Die Aussagen des Auktionshauses über die Schreibfähigkeiten der frühen Neuzeit sprechen für sich, einfach lächerlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Briefe aus dem Archiv von Cheb (Eger) gestohlen wurden, ist sehr groß und das ganze ist eigentlich unfassbar, dass das versteigert wird."

http://arcana.twoday.net/stories/streit-zwischen-tschechischem-archiv-und-oesterreichischem-auktionshau/

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:23 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=de

"Die in diesem Katalog aufgeführten Plakate stammen aus den Sammlungen der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB), der Bibliothèque de Genève (BGE), der Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU NE), der Médiathèque Valais und dem Verkehrshaus. Die Digitalisierung der Plakate wird von Memoriav gesponsert.

Die Bildaufnahmen der Plakate können online angesehen, dürfen allerdings aus Gründen des Copyright nicht weiterverwendet werden."

Zu weiteren Plakatsammlungen siehe etwa

http://www.onb.ac.at/koop-poster/datenpools/

"Die in diesem Katalog aufgeführten Plakate stammen aus den Sammlungen der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB), der Bibliothèque de Genève (BGE), der Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU NE), der Médiathèque Valais und dem Verkehrshaus. Die Digitalisierung der Plakate wird von Memoriav gesponsert.

Die Bildaufnahmen der Plakate können online angesehen, dürfen allerdings aus Gründen des Copyright nicht weiterverwendet werden."

Zu weiteren Plakatsammlungen siehe etwa

http://www.onb.ac.at/koop-poster/datenpools/

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 18:11 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://goo.gl/xW0Z2 mit Links zu den Diskussionen

Es geht um die stilisierte Schildkröte auf dem kanadischen Verkehrsschild, die absurderweise als urheberrechtlich geschütztes Werk betrachtet wird.

Es geht um die stilisierte Schildkröte auf dem kanadischen Verkehrsschild, die absurderweise als urheberrechtlich geschütztes Werk betrachtet wird.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 11:40 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.stadtarchiv-schaffhausen.ch/Bild/

Den Hinweis auf diese umfangreiche Bilddatenbank gab vorhin Joachim Kemper auf Facebook.

Den Hinweis auf diese umfangreiche Bilddatenbank gab vorhin Joachim Kemper auf Facebook.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 11:29 - Rubrik: Fotoueberlieferung

Blomberg. Es hat ein knappes Jahr gedauert, weil die Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II Vorrang hatten: Jetzt wird das Blomberger Stadtarchiv endlich saniert.

Ende Januar vor einem Jahr hatte eine defekte Heizung einen massiven Wasserschaden verursacht, der nicht nur die Lehmwände in allen Stockwerken in Mitleidenschaft gezogen hat, sondern vor allem die im Keller gelagerten Archivalien.

Die Stadtverwaltung hatte das Gebäude zwar trocknen lassen. Aber dann ruhte die Baustelle, weil zu viele andere Maßnahmen aus dem Förderprogramm angestanden hatten. Jetzt ist die Ausschreibung der Arbeiten am Stadtarchiv so gut wie beendet, Mitte des Monats soll es losgehen.

Im Sommer sollen die mittlerweile getrockneten Akten dann vom Westfälischen Archivamt in Münster zurück nach Blomberg kommen.

Quelle: Lippische Landeszeitung 4.1.2011

Ende Januar vor einem Jahr hatte eine defekte Heizung einen massiven Wasserschaden verursacht, der nicht nur die Lehmwände in allen Stockwerken in Mitleidenschaft gezogen hat, sondern vor allem die im Keller gelagerten Archivalien.

Die Stadtverwaltung hatte das Gebäude zwar trocknen lassen. Aber dann ruhte die Baustelle, weil zu viele andere Maßnahmen aus dem Förderprogramm angestanden hatten. Jetzt ist die Ausschreibung der Arbeiten am Stadtarchiv so gut wie beendet, Mitte des Monats soll es losgehen.

Im Sommer sollen die mittlerweile getrockneten Akten dann vom Westfälischen Archivamt in Münster zurück nach Blomberg kommen.

Quelle: Lippische Landeszeitung 4.1.2011

Olaf Piontek - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 07:52 - Rubrik: Kommunalarchive

http://agfnz.historikerverband.de/?p=563 macht darauf aufmerksa, dass Erlasse der Fürstbischöfe von Lüttich vom Diözesanarchiv online gestellt wurden:

http://www.evequesdeliege.be

Die jüngeren liegen gescannt und zoombar als Digitalisate vor.

http://www.evequesdeliege.be

Die jüngeren liegen gescannt und zoombar als Digitalisate vor.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 00:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Cgm 18

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002134/images/

Zur Überlieferung

http://www.handschriftencensus.de/werke/437

Bislang online sind von den vollständigen Handschriften die in Dresden, Heidelberg und der noch ältere Cgm 61.

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002134/images/

Zur Überlieferung

http://www.handschriftencensus.de/werke/437

Bislang online sind von den vollständigen Handschriften die in Dresden, Heidelberg und der noch ältere Cgm 61.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 00:09 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/20478

Aug. perg. 253 (wieso man nicht an der eingeführten Signatur Aug. CCLIII festhält??)

Verlinkt sind leider nicht die Nachträge des alten Katalogs

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0720_c700_jpg.htm

Aug. perg. 253 (wieso man nicht an der eingeführten Signatur Aug. CCLIII festhält??)

Verlinkt sind leider nicht die Nachträge des alten Katalogs

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0720_c700_jpg.htm

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 23:46 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 23:18 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101208_1bvr110608.html

Das dem Beschwerdeführer auferlegte Publikationsverbot erstreckt sich allgemein auf die Verbreitung von nationalsozialistischem oder rechtsextremistischem Gedankengut. Mit dieser Umschreibung ist weder für den Rechtsanwender noch für den Rechtsunterworfenen das künftig verbotene von dem weiterhin erlaubten Verhalten abgrenzbar und damit im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch nicht hinreichend beschränkt. Schon bezüglich des Verbots der Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts lässt sich dem Beschluss des Oberlandesgerichts nichts dazu entnehmen, ob damit jedes Gedankengut, das unter dem nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürregime propagiert wurde, erfasst sein soll oder nur bestimmte Ausschnitte der nationalsozialistischen Ideologie, und falls letzteres der Fall sein sollte, nach welchen Kriterien diese Inhalte bestimmt werden können. Erst Recht fehlt es dem Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in Abgrenzung zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Distanz aus sich heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben. Die Verbreitung rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gedankenguts ist damit kein hinreichend bestimmtes Rechtskriterium, mit dem einem Bürger die Verbreitung bestimmter Meinungen verboten werden kann.

Das dem Beschwerdeführer auferlegte Publikationsverbot erstreckt sich allgemein auf die Verbreitung von nationalsozialistischem oder rechtsextremistischem Gedankengut. Mit dieser Umschreibung ist weder für den Rechtsanwender noch für den Rechtsunterworfenen das künftig verbotene von dem weiterhin erlaubten Verhalten abgrenzbar und damit im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch nicht hinreichend beschränkt. Schon bezüglich des Verbots der Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts lässt sich dem Beschluss des Oberlandesgerichts nichts dazu entnehmen, ob damit jedes Gedankengut, das unter dem nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürregime propagiert wurde, erfasst sein soll oder nur bestimmte Ausschnitte der nationalsozialistischen Ideologie, und falls letzteres der Fall sein sollte, nach welchen Kriterien diese Inhalte bestimmt werden können. Erst Recht fehlt es dem Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in Abgrenzung zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Distanz aus sich heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben. Die Verbreitung rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gedankenguts ist damit kein hinreichend bestimmtes Rechtskriterium, mit dem einem Bürger die Verbreitung bestimmter Meinungen verboten werden kann.

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 23:08 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Update zu http://archiv.twoday.net/stories/6243832/

Der Freispruch für Justiziar Dresen ist nunmehr rechtskräftig:

http://www.boersenblatt.net/408257/

Der Freispruch für Justiziar Dresen ist nunmehr rechtskräftig:

http://www.boersenblatt.net/408257/

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:46 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im ZVAB derzeit zwischen 690 und 1200 Euro, ergibt sich aus einem Preisvergleich

http://www.boersenblatt.net/408553/

http://www.boersenblatt.net/408553/

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:43 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:40 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=10998

Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitungen online:

Der Bludenzer Anzeiger

Die Badener Zeitung

Die Österreichische Volks-Zeitung

Das (Neuigkeits) Welt Blatt

Das Kleine Blatt

Das Bregenzer (Vorarlberger) Tagblatt

Die Neue Warte am Inn

Die Tages-Post

Das Vorarlberger Volksblatt

Die Wiener Landwirtschaftliche Zeitung

Die Wiener neueste Nachrichten

Der Wienerwald-Bote

Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitschriften online:

Der Alpenfreund

Die Lokomotive

Die Salzburger Landeskunde

Das Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums

Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitungen online:

Der Bludenzer Anzeiger

Die Badener Zeitung

Die Österreichische Volks-Zeitung

Das (Neuigkeits) Welt Blatt

Das Kleine Blatt

Das Bregenzer (Vorarlberger) Tagblatt

Die Neue Warte am Inn

Die Tages-Post

Das Vorarlberger Volksblatt

Die Wiener Landwirtschaftliche Zeitung

Die Wiener neueste Nachrichten

Der Wienerwald-Bote

Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitschriften online:

Der Alpenfreund

Die Lokomotive

Die Salzburger Landeskunde

Das Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Aufsatz von Heiko Steuer aus Stefan Burmeister (Hrsg.): 2000 Jahre Varusschlacht-Konflikt Stuttgart: Theiss, 2009, S. 309-419 ist bei Freidok online:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7891/

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7891/

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:25 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/01/04/digitizing-a-medieval-inquisitor/ zeigt die Digitalisierung durch die BM Toulouse an und beklagt die mangelhafte Auflösung der Digitalisate.

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:18 - Rubrik: Kodikologie

Nachdem ich Dilibri gestern auf zwei Lücken in der digitalisierten gemeinfreien Literatur zur Genovefa von Brabant aufmerksam machte, steht heute mit der Studie von Gottfried Kentenich bereits eines der beiden Werke online bereit, das andere soll folgen:

http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/397402

http://de.wikisource.org/wiki/Genoveva_von_Brabant

Update:

http://geschichtsweberei.blogspot.com/2011/01/genoveva-von-brabant.html

Einen Tag später ist auch das zweite Buch online:

http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-17533

Eigenes Foto

Eigenes Foto

http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/397402

http://de.wikisource.org/wiki/Genoveva_von_Brabant

Update:

http://geschichtsweberei.blogspot.com/2011/01/genoveva-von-brabant.html

Einen Tag später ist auch das zweite Buch online:

http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-17533

Eigenes Foto

Eigenes FotoKlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:07 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://finds.org.uk/

"The Portable Antiquities Scheme is a voluntary scheme to record archaeological objects found by members of the public in England and Wales. Every year many thousands of objects are discovered, many of these by metal-detector users, but also by people whilst out walking, gardening or going about their daily work. Such discoveries offer an important source for understanding our past."

Die Datenbank umfasst über 420.000 Datensätze! Beigegeben sind hochauflösende Fotos.

Eine gesetzliche Anzeigepflicht besteht bei Schatzfunden:

http://finds.org.uk/treasure

Für Ankäufe durch Museen gibt es Finanzierung durch diverse Stiftungen:

http://finds.org.uk/treasure/advice/museumacquistionfunding

Bilder des Portable Antiquities Scheme sind auch auf Flickr zu finden unter freier Lizenz

CC-BY-SA

CC-BY-SA

Zum Kontext:

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

"The Portable Antiquities Scheme is a voluntary scheme to record archaeological objects found by members of the public in England and Wales. Every year many thousands of objects are discovered, many of these by metal-detector users, but also by people whilst out walking, gardening or going about their daily work. Such discoveries offer an important source for understanding our past."

Die Datenbank umfasst über 420.000 Datensätze! Beigegeben sind hochauflösende Fotos.

Eine gesetzliche Anzeigepflicht besteht bei Schatzfunden:

http://finds.org.uk/treasure

Für Ankäufe durch Museen gibt es Finanzierung durch diverse Stiftungen:

http://finds.org.uk/treasure/advice/museumacquistionfunding

Bilder des Portable Antiquities Scheme sind auch auf Flickr zu finden unter freier Lizenz

CC-BY-SA

CC-BY-SAZum Kontext:

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bericht über einen Gütetermin:

http://www.zeitung.schatzsuchen.de/post/schatzsucher/92/Klage-gegen-das-LfD-Hessen--Report-aus-dem-Gerichtssaal

Mehr dazu:

http://www.schatzsucher.de/Foren/showthread.php?t=60682

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

http://www.zeitung.schatzsuchen.de/post/schatzsucher/92/Klage-gegen-das-LfD-Hessen--Report-aus-dem-Gerichtssaal

Mehr dazu:

http://www.schatzsucher.de/Foren/showthread.php?t=60682

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=38&ausgabe=5940

Sonderheft 13 enthält eine Bibliographie zu 25 Jahren Residenzen-Kommission

http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/MRK/SH13.htm

Sonderheft 13 enthält eine Bibliographie zu 25 Jahren Residenzen-Kommission

http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/MRK/SH13.htm

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 20:44 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Termin: Di. 01.02.2011, 18:30

Veranstaltungsort: Stadtarchiv Mainz, Rheinallee 3 B, 55116 Mainz

Veranstaltet von: Stadtarchiv der Landeshauptstadt Mainz in Kooperation mit der Deutschen Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz

Link

Veranstaltungsort: Stadtarchiv Mainz, Rheinallee 3 B, 55116 Mainz

Veranstaltet von: Stadtarchiv der Landeshauptstadt Mainz in Kooperation mit der Deutschen Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz

Link

Wolf Thomas - am Dienstag, 4. Januar 2011, 20:25 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über zwei Pariser Ausstellungen berichtet:

http://www.fr-online.de/kultur/kunst/die-rettung-des-augenblicks/-/1473354/5058774/-/view/asFirstTeaser/-/index.html

Hier ergänzende Links, die die FR wie im Qualitätsjournalismus üblich, unterschlägt:

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.primitifs_calotype.html

http://goo.gl/hFA1Z

http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/editeur/PDF/pr%C3%A9sentation%20%C3%A9loge%20agents.pdf

http://de.wikipedia.org/wiki/Talbotypie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Calotypes

Photographie : un éloge du négatif au Petit Palais

Hochgeladen von mairiedeparis. - Kunst und Animation Videos.

http://www.fr-online.de/kultur/kunst/die-rettung-des-augenblicks/-/1473354/5058774/-/view/asFirstTeaser/-/index.html

Hier ergänzende Links, die die FR wie im Qualitätsjournalismus üblich, unterschlägt:

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.primitifs_calotype.html

http://goo.gl/hFA1Z

http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/editeur/PDF/pr%C3%A9sentation%20%C3%A9loge%20agents.pdf

http://de.wikipedia.org/wiki/Talbotypie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Calotypes

Photographie : un éloge du négatif au Petit Palais

Hochgeladen von mairiedeparis. - Kunst und Animation Videos.

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 20:12 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Dass es bisher fast keine Informationen über mögliche Euthanasie-Opfer in Hall gab, könnte laut Experten an einem "Vertuschungs-Skandal" in den 1960er-Jahren liegen. Historiker Schreiber: "Die Landesregierung hat 1963 gezielt einen Akt aus dem Landesarchiv ausgehoben und vernichtet. In dem Dokument ging es um die Verlegung von Patienten in andere Anstalten." Vor allem nach Schloss Hartheim bei Linz (OÖ) brachten die Nazis Tausende Menschen mit Behinderungen. Dort wurden zwischen 1940 und 1944 im Rahmen der NS-Euthanasiepolitik rund 30.000 Menschen ermordet. "

Quelle: oe24.at, 3.1.2011

Quelle: oe24.at, 3.1.2011

Wolf Thomas - am Dienstag, 4. Januar 2011, 19:43 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

Niederlande (neue Website):

http://www.innl.nl/

Deutschland

http://www.dhm.de/

Kann man eigentlich eine Museumswebsite heutzutage schlechter gestalten als das Deutsche Historische Museum?

http://www.innl.nl/

Deutschland

http://www.dhm.de/

Kann man eigentlich eine Museumswebsite heutzutage schlechter gestalten als das Deutsche Historische Museum?

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 19:25 - Rubrik: Museumswesen

Besonders dumm äußerte sich die ARD-Intendantin Monika Piel, die kostenlose Angebote als Geburtsfehler des Internets bezeichnete. Nix gepeilt, ne?

Eine Verschwördung der ARD mit der Verlagslobby mutmaßt:

http://mspr0.de/?p=1940

Zur Kritik an Piels Äußerungen siehe auch:

http://www.stefan-niggemeier.de/blog/frau-piel-wir-muessen-reden/

http://www.neunetz.com/2011/01/04/wirre-aussagen-zum-medienwandel-von-der-neuen-ard-vorsitzenden/

http://www.netzpolitik.org/2011/ard-vorsitzende-piel-will-geburtsfehler-des-internets-beseitigen/

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,737692,00.html

http://carta.info/37061/gestatten-monika-piel-erste-oeffentlich-rechtliche-verlegerin/

Ein Zitat aus § 13 13. Rundfunkstaatsvertrag: " Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch Rundfunkgebühren, Einnamen aus Rundfunkwerbung und sonstigen Einnamen; vorrangige Finanzierungsquelle ist die Rundfunkgebühr. Programme und Angebote im Rahmen seines Auftrages gegen besonderes Entgelt sind unzulässig".

Weitere Resonanz:

http://rivva.de/http://www.tagesspiegel.de/medien/die-ard-steht-fuer-eine-allianz-gegen-google-bereit/3687510.html

Gemüsefoto von Monica Arellano-Ongpin http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Das findet man u.a., wenn man nach freien Bildern von Monika Piel in der Google Bildersuche sucht

Eine Verschwördung der ARD mit der Verlagslobby mutmaßt:

http://mspr0.de/?p=1940

Zur Kritik an Piels Äußerungen siehe auch:

http://www.stefan-niggemeier.de/blog/frau-piel-wir-muessen-reden/

http://www.neunetz.com/2011/01/04/wirre-aussagen-zum-medienwandel-von-der-neuen-ard-vorsitzenden/

http://www.netzpolitik.org/2011/ard-vorsitzende-piel-will-geburtsfehler-des-internets-beseitigen/

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,737692,00.html

http://carta.info/37061/gestatten-monika-piel-erste-oeffentlich-rechtliche-verlegerin/

Ein Zitat aus § 13 13. Rundfunkstaatsvertrag: " Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch Rundfunkgebühren, Einnamen aus Rundfunkwerbung und sonstigen Einnamen; vorrangige Finanzierungsquelle ist die Rundfunkgebühr. Programme und Angebote im Rahmen seines Auftrages gegen besonderes Entgelt sind unzulässig".

Weitere Resonanz:

http://rivva.de/http://www.tagesspiegel.de/medien/die-ard-steht-fuer-eine-allianz-gegen-google-bereit/3687510.html

Gemüsefoto von Monica Arellano-Ongpin http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Das findet man u.a., wenn man nach freien Bildern von Monika Piel in der Google Bildersuche sucht

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 19:01 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 4. Januar 2011, 10:48 - Rubrik: Unterhaltung

http://www.hathitrust.org

Most Google-digitized scans in Hathitrust are also available in Google, but a lot of European publications published after 1909 and before 1923 isn't in Google as fulltext while HathiTrust is offering access for US-citizen. There are also books before 1909 which are not in Google e.g.

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433066646872

You can browse these books from outside the US by using an US proxy. (PDF-Download is limited to one page for not-affiliates of a HathiTrust partner institution.)

1. First choose a proxy

See e.g. the list at

http://de.wikisource.org/wiki/Gbs#Liste_aktueller_Web-Anonymizer

2. Go to the proxy URL

E.g. http://uethelp.us/

3. Enter the HatiTrust URL

4. Read!

See the screencast http://screenr.com/Uxt

or at http://www.youtube.com/watch?v=Jc5_QE1Gi_I

Most Google-digitized scans in Hathitrust are also available in Google, but a lot of European publications published after 1909 and before 1923 isn't in Google as fulltext while HathiTrust is offering access for US-citizen. There are also books before 1909 which are not in Google e.g.

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433066646872

You can browse these books from outside the US by using an US proxy. (PDF-Download is limited to one page for not-affiliates of a HathiTrust partner institution.)

1. First choose a proxy

See e.g. the list at

http://de.wikisource.org/wiki/Gbs#Liste_aktueller_Web-Anonymizer

2. Go to the proxy URL

E.g. http://uethelp.us/

3. Enter the HatiTrust URL

4. Read!

See the screencast http://screenr.com/Uxt

or at http://www.youtube.com/watch?v=Jc5_QE1Gi_I

KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 22:09 - Rubrik: English Corner

http://goo.gl/SHeVi

wenn Bücher so obsolet werden wie Kerzen, Vinylschallplatten oder Schreibmaschinen (immerhin Produkte, für die es noch einen bescheidenen Markt gibt), wie soll dann das Geschäftsmodell von Bibliotheken in Zukunft aussehen?

Zur Zukunft der Archive stehen Stellungnahmen zu meinen diesbezüglichen Ausführungen noch aus ...

http://goo.gl/uIoIm (PDF)

wenn Bücher so obsolet werden wie Kerzen, Vinylschallplatten oder Schreibmaschinen (immerhin Produkte, für die es noch einen bescheidenen Markt gibt), wie soll dann das Geschäftsmodell von Bibliotheken in Zukunft aussehen?

Zur Zukunft der Archive stehen Stellungnahmen zu meinen diesbezüglichen Ausführungen noch aus ...

http://goo.gl/uIoIm (PDF)

KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 21:26 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 18:53 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://collections.mcny.org/

Das Museum der City of New York präsentiert seine Fotosammlung auch online.

Via Geschichtsweberin.

Das Museum der City of New York präsentiert seine Fotosammlung auch online.

Via Geschichtsweberin.

KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 18:46 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die DEFA-Stiftung hat die letzten 26 Spielfilme der DEFA übernommen und da mit ihr DDR-Film-Archiv vervollständigt. Die Streifen seien von der Medien Bildungsgesellschaft Babelsberg erworben worden, teilte die Stiftung in Berlin mit. Sie seien als Dokumente der Zeitgeschichte äußerst wichtig für das Gesamtschaffen der DEFA, sagte Stiftungs-Vorstand Helmut Morsbach.

Die weithin unbekannten Filme entstanden zwischen 1990 und 1993 im ehemaligen staatlichen Spielfilmstudio der DDR in Potsdam-Babelsberg. Sie spiegelten die Atmosphäre dieser Umbruchsphase."

Quelle: 3satText 03.01.11 18:30:01 S.504

".... Zu den jetzt in das Archiv übernommenen Filmen gehören u.a. "Der Verdacht" von Frank Beyer, "Herzsprung" von Helke Misselwitz, "Stein" von Egon Günther und "Verfehlung" von Heiner Carow."

Quelle: rbbtext, S. 136, 3.1.2011

Link zur Homepage der DEFA-Stiftung

Bestand:

"Zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehören:

* Produktionen des DEFA-Studios für Dokumentarfilme,

* Produktionen des DEFA-Studios für Spielfilme,

* Produktionen des DEFA-Studios für Trickfilme,

* Produktionen des DEFA-Studios für Synchronisationen,

* Dokumentarfilme, die im Auftrag für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten produziert wurden,

* Zeitzeugengespräche mit Künstlern der DEFA,

* Produktionen aus dem Zeitzeugen-Archiv Thomas Grimm,

* Produktionen der Cintec GmbH,

* nicht veröffentlichte und Restmaterialien aus den DEFA-Studios,

* im Prozeß der Produktion und Distribution entstandenes Schriftgut, Werbematerial - Fotos, Plakate, Noten, Drehbücher u.s.w.

Die zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehörenden Filme sind in der Datenbank auf dieser Website verzeichnet. Sie enthält alle wichtigen filmografischen Angaben und teilweise Inhaltsangaben und wird laufend ergänzt."

Die weithin unbekannten Filme entstanden zwischen 1990 und 1993 im ehemaligen staatlichen Spielfilmstudio der DDR in Potsdam-Babelsberg. Sie spiegelten die Atmosphäre dieser Umbruchsphase."

Quelle: 3satText 03.01.11 18:30:01 S.504

".... Zu den jetzt in das Archiv übernommenen Filmen gehören u.a. "Der Verdacht" von Frank Beyer, "Herzsprung" von Helke Misselwitz, "Stein" von Egon Günther und "Verfehlung" von Heiner Carow."

Quelle: rbbtext, S. 136, 3.1.2011

Link zur Homepage der DEFA-Stiftung

Bestand:

"Zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehören:

* Produktionen des DEFA-Studios für Dokumentarfilme,

* Produktionen des DEFA-Studios für Spielfilme,

* Produktionen des DEFA-Studios für Trickfilme,

* Produktionen des DEFA-Studios für Synchronisationen,

* Dokumentarfilme, die im Auftrag für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten produziert wurden,

* Zeitzeugengespräche mit Künstlern der DEFA,

* Produktionen aus dem Zeitzeugen-Archiv Thomas Grimm,

* Produktionen der Cintec GmbH,

* nicht veröffentlichte und Restmaterialien aus den DEFA-Studios,

* im Prozeß der Produktion und Distribution entstandenes Schriftgut, Werbematerial - Fotos, Plakate, Noten, Drehbücher u.s.w.

Die zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehörenden Filme sind in der Datenbank auf dieser Website verzeichnet. Sie enthält alle wichtigen filmografischen Angaben und teilweise Inhaltsangaben und wird laufend ergänzt."

Wolf Thomas - am Montag, 3. Januar 2011, 18:30 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Er ist deshalb attraktiv, weil er unter anderem die Anzahl der Aufrufe angibt.

bibliothekarisch.de/blog/2010/12/31/lachen-bibliothekarinnen-persoenliche-eindruecke-unbeantwortete-fragen-ein-best-practice-beispiel-aus-oesterreich/

goo.gl/WHFFh

16 hours ago 61

Der Archivalia-Link auf bibliothekarisch.de Lachen BibliothekarInnen? wurde also 61mal angeklickt.

Länderauswertung

Germany

39

Netherlands

8

Austria

3

Switzerland

3

United States

2

Belgium

1

bibliothekarisch.de/blog/2010/12/31/lachen-bibliothekarinnen-persoenliche-eindruecke-unbeantwortete-fragen-ein-best-practice-beispiel-aus-oesterreich/

goo.gl/WHFFh

16 hours ago 61

Der Archivalia-Link auf bibliothekarisch.de Lachen BibliothekarInnen? wurde also 61mal angeklickt.

Länderauswertung

Germany

39

Netherlands

8

Austria

3

Switzerland

3

United States

2

Belgium

1

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein dringlicher Gesetzentwurf dazu wurde von den hessischen Regierungsparteien CDU und FDP im Dezember in den Landtag eingebracht (PDF der Drucksache 18/3479). Der zuständige Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat beschlossen, mich dazu schriftlich anzuhören. Ich dokumentiere im folgenden meine Stellungnahme und im Anschluss daran meine Rezension des Buchs von Fischer zu Cramburg über das Schatzregal (2002) mit aktualisierten Internetlinks.

***

Stellungnahme zu dem Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes Drucks. 18/3479

Mit der Änderung des § 24 Hessisches Denkmalschutzgesetz soll ein - mit der von Ralf Fischer zu Cramburg: Das Schatzregal, 2001, S. 151vorgeschlagenen Terminologie zu sprechen - "umfassendes Schatzregal"begründet werden, das neu entdeckte bewegliche Bodendenkmale dem Eigentum des Landes überweist. Damit tritt das landesrechtliche Schatzregal an die Stelle des bislang in Hessen maßgeblichen § 984 BGB, das bei Funden das Eigentum zur Hälfte dem Entdecker und zur anderen Hälfte dem Grundeigentümer zuspricht. Als Länder ohne Schatzregal verbleiben würden nurmehr Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Um es kurz zusammenzufassen: Der vorliegende Gesetzentwurf findet nicht meine Zustimmung.

Zur Begründung darf ich auf meine im Internet 2002 veröffentlichte Rezension der maßgeblichen Monographie von Fischer zu Cramburg verweisen:

http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf02-1.htm

Wie einige mir bekannt gewordene Zitate im einschlägigen Schrifttum beweisen, hat diese Besprechung durchaus Beachtung gefunden. Ich halte meine damaligen Überlegungen auch heute noch für zutreffend.

Als Wissenschaftler und Publizist engagiere ich mich für den Schutz von Kulturgut, das ich als kulturelles Allgemeingut betrachte, für das es angemessene rechtliche Rahmenbedingungen zu entwickeln gilt. Archäologische Funde müssen der Forschung zugänglich sein und in der Regel in öffentlichen Sammlungen dauerhaft verwahrt werden. Im öffentlichen Interesse muss sowohl die Tätigkeit der Hobby-Archäologen/Sondengänger als auch der freie Handel mit archäologischen Objekten (einschließlich Münzen) gesetzlich reglementiert werden. Ich bezweifle aber, dass der zur Rede stehende Gesetzentwurf in diesem Sinn zweckmäßig ist.

(1) Ein landesgesetzliches Schatzregal ohne ausdrückliche Entschädigungsregelung für den Finder entspricht nicht der Billigkeit

Fischer zu Cramburg hat überzeugend herausgestellt, dass die seit dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz von 1971 in fast allen Bundesländern verankerten Schatzregale fiskalisch motiviert sind: Es geht im Kern darum, dass der Staat Geld spart. Nach einem Bericht der FAZ (Online-Ausgabe 14. Dezember 2010, http://goo.gl/FvMh7) soll das auch der Hintergrund des Dringlichen Gesetzentwurfs sein. Aufgrund hoher Summen, die das Land Hessen für die Auslösung sensationeller Funde in der Vergangenheit zahlen musste, will man nun aus der kleinen Gruppe der schatzregalfreien Bundesländer ausscheren.

Wer etwas findet, darf einen Finderlohn erwarten. Werden ehrliche Finder mit einem "Fachbuch" abgespeist, so ist der Anreiz, wertvolle Bodenfunde zu melden, kaum gegeben. Eine Schatzregal-Regelung, die auf eine angemessene Entschädigung verzichtet, schadet eher dem Denkmalschutz als dass sie ihm nützt. "Practical wisdom", schreibt der amerikanische Jurist Joseph L. Sax, "suggests that finders ordinarily need to be compensated generously or the public is unlikely to get the found objects, regardless of the formal rules" (Playing Darts with a Rembrandt. Public and Private Rights in Cultural Treasures, Ann Arbor 1999, S. 185).

Eine Norm, die sich gegen das Rechtsempfinden der Bürger stellt, kann nicht mit Akzeptanz rechnen. Wieso soll der ehrliche Finder von Bodendenkmalen, wie jetzt auch für Hessen vorgesehen, leer ausgehen? Findet jemand im Straßengraben eine Perlenkette im Wert von 500 Euro, erhält er 25 Euro Finderlohn, falls sich die Eigentümerin meldet. Falls nicht, darf er sie nach sechs Monaten behalten. Wird eine solche Perlenkette bei Bauarbeiten gefunden, z.B. weil sie bei der Flucht 1945 dort versteckt worden war, gehört sie zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem Grundstückseigentümer. Wieso kommt es auf das Bundesland an, ob die "hadrianische Teilung" des § 984 BGB gilt? Und wieso gibt es bei den landesrechtlichen Schatzregalen eine Ungleichbehandlung hinsichtlich des Orts (z.B. Grabungsschutzgebiet) oder der Bedeutung des Funds? Ist der ehrliche Finder der Dumme?

Ob es in Hessen eine gewisse Entschädigung für den Finder geben soll, wie sie in Ländern mit Schatzregal üblich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn es sich so verhält, dann ist es geboten, diese als Rechtsanspruch im Gesetz zu formulieren.

§ 12 Absatz 2 des brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes lautet daher sinnvollerweise:

"(2) Dem Entdecker zufälliger Funde, die nach Absatz 1 Eigentum des Landes werden, ist durch die Denkmalfachbehörde eine angemessene Belohnung in Geld zu gewähren, es sei denn, bewegliche Bodendenkmale sind bei unerlaubten Nachforschungen entdeckt worden."

Ob eine Entschädigung für den Finder sinnvoll ist, die dem Marktwert nahekommt, soll der Entscheidung des Landesgesetzgebers überlassen bleiben. Sie sollte aber die Höhe des gesetzlichen Finderlohns nicht unterschreiten, meiner Ansicht nach sogar deutlich überschreiten.

Gegen eine Entschädigung auch für den Grundstückseigentümer spricht, dass die Verhaltenssteuerung durch die Entschädigungsregelung vor allem auf den aktiv handelnden Finder abzielt, der davon abgehalten werden soll, Funde der archäologischen Denkmalpflege zu entziehen.

(2) Ein landesgesetzliches Schatzregal hat als Kollateralschaden eine Kriminalisierung derjenigen, die Funde verheimlichen, zur Folge.

Ein Schatzregal verlagert aufgrund der Regelung der Eigentumsdelikte im Strafgesetzbuch die Fundunterschlagung vom Ordnungswidrigkeitenrecht in das Strafrecht. Der Landesgesetzgeber muss diese Konsequenz und sich weiter daraus ableitbare Folgerungen bewusst bejahen, wenn er die vorgeschlagene Regelung beschließt. Das Strafrecht sollte aber immer "ultima ratio" des rechtlichen Sanktionsinventars bleiben. Ich bezweifle, dass eine Behandlung der Finder archäologischer Objekte, die diese nicht der Denkmalfachbehörde übergeben, als Straftäter rechtspolitisch in jeder Hinsicht zweckmäßig und angemessen ist.

(3) Eine einheitliche bundesrechtliche Regelung wäre vorzuziehen.

Ich teile die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen landesrechtliche Schatzregale, auch wenn das Bundesverfassungsgericht anders entschieden hat. Aber nicht nur aus diesem Grund wäre zu überlegen, den föderalen Flickenteppich durch eine Ergänzung des § 984 BGB zu vereinheitlichen. Sie hätte den Übergang der archäologischen Funde in das Eigentum des betreffenden Bundeslandes, aber auch eine angemessene Entschädigung für den Finder anzuordnen. Zumindest für die deutschen Bundesländer wäre so dem "Fundtourismus", also der Anmeldung von Funden in einem schatzregalfreien Bundesland, wirksam begegnet.

(4) Die Eigentümerstellung des Landes ist gesetzlich zu beschränken.

In zweierlei Hinsicht droht Kulturgütern Gefahr durch den Staat als Eigentümer (sieht man vom faktischen Risiko der nicht sachgerechten Betreuung oder sogar Vernachlässigung in öffentlichen Sammlungen ab):

- 1. er ist durch gesetzliche Vorschriften nicht gehindert, archäologisches Kulturgut zu verkaufen und ihm dadurch die notwendige Zugänglichkeit für Forschung und Öffentlichkeit zu nehmen;

- 2. er kann Kulturgüter in unangemessener Weise zum Nachteil der Allgemeinheit immaterialgüterrechtlich vermarkten.

Zu Punkt 1: Dabei geht es üblicherweise um die sporadisch diskutierte Problematik der Museumsverkäufe, aber nach den im September 2006 bekannt gewordenen ungeheuerlichen Plänen der baden-württembergischen Landesregierung, Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe in den Handel zu geben (die Pläne konnten bekanntlich verhindert werden), wird man sich auch für das archäologische Fundgut die Frage zu stellen haben, ob der Hafen einer öffentlichen Sammlung des Landes tatsächlich so sicher ist, wie man traditionell anzunehmen geneigt war. Hinsichtlich des kommunalen Archivguts, das Sammlungsgut darstellt, hat das nordrhein-westfälische Archivgesetz in seiner Novelle 2010 bewusst davon abgesehen, es als unveräußerlich zu erklären: http://archiv.twoday.net/stories/6358735/. Rechtsvorschriften, die ein Ministerium daran hindern würden, die Denkmalfachbehörden anzuweisen, besonders hochwertige Stücke etwa auf einer Auktion zu veräußern, existieren nicht. Dass dergleichen, soweit bekannt, absolut nicht üblich ist, begründet kein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht.

Zu Punkt 2: Die immaterialgüterrechtliche Vermarktung der berühmten Himmelsscheibe von Nebra, qua Schatzregal Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt, mittels des Urheberrechts (§ 71 UrhG) und des Markenrechts durch das Land Sachsen-Anhalt halte ich für völlig unangemessen, da es die Freiheit der Allgemeinheit, kulturelles Allgemeingut zu nutzen, unzuträglich einschränkt.

(5) Solange keine belastbaren empirischen Untersuchungen zu Auswirkungen des fachlich heftig umstrittenen Schatzregal vorliegen, ist die Behauptung der amtlichen Begründung, es sei aus "denkmalschutzfachlicher Sicht sinnvoll" unbewiesen und unzulässig.

Die Begründung setzt sich mit keiner Silbe mit den gravierenden Nachteilen auseinander, die Wissenschaftler und Fachleute für das Schatzregal namhaft machen (siehe etwa die Zusammenstellung bei Fischer zu Cramburg S. 194ff.). Es geht hier nicht darum, der Sondengänger-Lobby und der Handels-Lobby nach dem Munde zu reden, es geht einzig und allein um die nüchterne Abwägung, ob ein Schatzregal mehr nützt als schadet.

Zu erinnern ist an die pragmatisch motivierte Ablehnung des Schatzregals durch den renommierten hessischen Numismatiker Niklot Klüßendorf, die er 1992 (in: Mabillons Spur, S. 391ff.) begründete.

2003 schrieb Almuth Gumprecht aus der Sicht der nordrhein-westfälischen Denkmalpflege: "Ob der oftmals von Fachleuten vorgetragene Wunsch zur Einführung eines Schatzregals in NRW zur Verbesserung der tatsächlichen Situation beitragen würde, vermag ich nicht zu sagen. [...] Ob eine Änderung der rechtlichen Konstruktion Schatzsucher und Raubgräber aber eher dazu brächte, Fundmeldungen zu machen, bleibt zu bezweifeln. Die ehrlichen Finder (Sammler) würden weiterhin wie bisher den Fund anzeigen, ob man die Unehrlichen auf diese Weise auf den Pfad der Tugend brächte, ist angesichts der Erfahrungen aus Bundesländern mit Schatzregal unwahrscheinlich."

http://www.lwl.org/wmfah-download/pdf/Schatzregal.pdf

Die ZEIT zitierte 2010 einen hessischen Polizeibeamten, der die Wirksamkeit des Schatzregals ebenfalls bezweifelt: "»Es kommt immer wieder zur Fundortverschleppung«, sagt Polizeioberkommissar Eckhard Laufer, der sich in Hessen seit fast 15 Jahren um den Kulturgüterschutz kümmert. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es einen Raubgräber nicht interessiert, ob es ein Schatzregal gibt oder nicht gibt. »Ein Raubgräber will immer den größtmöglichen Gewinn erzielen«, sagt Laufer."

http://www.zeit.de/2010/16/Acker-Schatzsuche-Kasten

In einem undatierten "Vortrag über Sondengängertum", nachlesbar im Internet, konstatiert Hendrik Ludwig: "Unstrittig scheint in weiten Teilen der Literatur die Gefahr der Verheimlichung von Schatzfunden zu sein. Die Bereitschaft Funde zu melden und abzuliefern ist augenscheinlich, ohne die Möglichkeit des Entdeckers oder Grundeigentümers daran finanziell zu partizipieren, in Frage gestellt. Schafft man keine Anreize zur Meldung und Abgabe von Funden, so fördert das Schatzregal die Abwanderung derselben in Privatsammlungen und den Kunsthandel. Heute hat sich gezeigt, dass die abschreckende Wirkung des Schatzregals nicht allzu hoch einzuschätzen ist. Es kam im Gegenteil zu einer stärkeren Verheimlichung und einem Entziehen der Funde für die wissenschaftliche Forschung. So wurden beispielsweise in Baden-Württemberg, das das große Schatzregal eingeführt hat, pro Jahr nur 80 Fundmünzen zur Herkunftsbestimmung vorgelegt. Im regalfreien Bayern waren es dagegen, im gleichen Zeitraum 4000 bis 5000 Münzen."

http://www.archaeologie-krefeld.de/Bilder/news/Sondengaenger/vortragludwig.pdf

Schon allein diese wenigen Zitate legen es nahe, die Gesetzgebung endlich auf eine empirische Grundlage zu stellen und eine entsprechende Studie in Auftrag zu geben, die auch die Erfahrungen anderer europäischer Staaten (angeführt wird von Gegnern des Schatzregals immer wieder Großbritannien) zu berücksichtigen hätte. Nachdem Hessen lange bewusst ohne Schatzregal ausgekommen ist, ist nicht ersichtlich, was die besondere Eilbedürftigkeit des Gesetzesentwurfs begründet. Angesichts der möglichen Nachteile sollten die Kosten für eine solche empirische Studie und die Verzögerung der Einführung eines Schatzregals in Kauf genommen werden. Zugleich wäre es sinnvoll, sich mit den anderen Bundesländern abzustimmen.

Auch wenn der Landtag jetzt ein Schatzregal erlassen will, sollte er auf jeden Fall eine Befristung bzw. Evaluierung der Regelung aufgrund von empirischen Daten vorsehen.

Interessante Ausführungen aus Sicht der Ökonomie zum Schatzregal von Tobias Kalledat sind im Internet einsehbar:

http://www.kalledat.de/Scientifical_Stuff/Treasure_finding/Kalledat_Schatzfunde_und_ihr_rechtlich-okonomischer_Kontext.PDF

Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass zwar der Landeshaushalt entlastet wird, weil hohe Auslösesummen für einzelne spektakuläre Schatzfunde entfallen, aber auf breiter Basis erhebliche Schäden durch verstärkten Fundtourismus und Ausweitung des Schattenmarkts mit archäologischen Objekten entstehen. Dies kann unmöglich im Interesse der Denkmalpflege sein, die ja immer wieder darauf verweist, dass es ihr um die unscheinbaren Befunde ohne kommerziellen Wert geht. Die Einführung des Schatzregals wäre somit ein Pyrrhus-Sieg für die Denkmalpflege.

Hinsichtlich der Sondengängerszene erscheint es sicher, dass durch ein Schatzregal der notwendige und eigentlich alternativlose Dialog zwischen Denkmalfachbehörden und Sondengängern empfindlich gestört würde. Eine Kriminalisierung wäre absolut nicht hilfreich, sondern würde zur Verfestigung der Fronten beitragen. Der Denkmalschutz muss die einsichtigen Sondengänger für sein Anliegen gewinnen, da eine flächendeckende Überwachung aller potentiellen Fundstätten nun einmal nicht möglich ist.

Empfehlenswert ist die Lektüre der Entscheidung des VG Wiesbaden aus dem Jahr 2000, in der es heißt: "Die Behörde wird sich insgesamt aus dem behaglichen Areal, in dem sie bislang auf dem Gebiete der Archäologie von der Öffentlichkeit völlig ungestört arbeiten konnte, herausbewegen müssen".

http://www.digs-online.de/dokumente/vwgurteil.pdf

Aufschlussreich ist eine undatierte Fragebogenauswertung (ca. 500 Teilnehmer) einer sich denkmalschutzfreundlich gebenden Sondengängervereinigung:

http://www.digs-online.de/fragebogen.htm

Zitat: "Die Frage nach dem Schatzregal zeigt, dass 53% der beteiligten Sondengänger der Meinung sind, das Schatzregal müsse komplett abgeschafft werden, 47% stimmen für eine Beibehaltung mit leichten Änderungen, die darauf hinauslaufen, dass Entdecker und Grundstückseigner eine „Ablieferprämie“ erhalten, die sich am derzeitigen Verkehrswert, mindestens aber am Finderlohn wie bei verlorenen Gegenständen orientiert."

Dies bedeutet, dass nur eine knappe Mehrheit strikt gegen ein Schatzregal ist, der Rest aber mit einer großzügigen Entschädigungsregelung leben könnte.

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung nimmt einseitig Partei für die “Hardliner”, die im Schatzregal ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Raubgräber sehen. Und sie soll dem Land Hessen viel Geld sparen. Aber aus meiner Sicht dient sie nicht dem Rechtsfrieden und womöglich auch nicht den Interessen des Denkmalschutzes.

***

http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf02-1.htm

Tippfehler wurden stillschweigend korrigiert.

Ralf Fischer zu Cramburg : Das Schatzregal. Der obrigkeitliche Anspruch auf das Eigentum an Schatzfunden in den deutschen Rechten, Hoehr-Grenzhausen: Numismatischer Verlag Gerd Martin Forneck 2001 [Veröffentlichungen der Gesellschaft für Historische Hilfswissenschaften 6]. 222 S., 48 EUR.

Rezensiert von

Dr. Klaus Graf, Universität Freiburg

Email: graf@uni-koblenz.de [obsolet]

Nicht nur die Kuratoren numismatischer Sammlungen finden in diesem Buch brisanten Lesestoff. Die Untersuchung gilt dem sogenannten Schatzregal, das definiert wird als "der obrigkeitliche Anspruch auf das Eigentum an beweglichen Sachen von materiellem oder wissenschaftlichem Wert [...], die solange verborgen waren, dass ein Eigentümer nicht (mehr) zu ermitteln ist" (S. 45). Das materialreiche Buch, sowohl rechtshistorisch als auch für die aktuelle Diskussion in Archäologie und Denkmalschutz von Belang, liest sich gut und argumentiert präzise. Dargestellt wird die Geschichte des Schatzregals seit der Antike.

Der Schwerpunkt liegt auf der juristischen Debatte um 1900 im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und auf den Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer seit 1971. Hier wurde solide recherchiert, weshalb man durchaus von einem juristischen Standardwerk hinsichtlich des etwas abseitigen Themas sprechen darf. Doch sollten auch Historiker und mit der Fundproblematik befasste Archäologen, Denkmalschützer und Museumspraktiker diese verdienstvolle Studie nicht übersehen. Trotzdem möchte ich zwei Punkte kritisch beleuchten: historische Defizite, was Mittelalter und frühe Neuzeit angeht (I), und die rechtspolitisch motivierte These des Autors, die derzeit bestehenden landesrechtlichen Schatzregale seien verfassungswidrig (II).

I

Wem gehört der Schatz? Zwei Prinzipien prägen die rechtliche Behandlung von Schatzfunden seit der Antike: Auf den römischen Kaiser Hadrian geht die Halbierung zwischen dem Finder und dem Grundeigentümer zurück, die in § 984 BGB fixiert wurde. Das regalistische Alternativmodell weist den Fund dagegen dem König, Landesfürsten oder Staat zu. Die juristische Lehre führt die mit dem Etikett "deutschrechtlich" versehene Institution auf den Sachsenspiegel des Eike von Repgow aus dem frühen 13. Jahrhundert zurück, in dessen Landrecht (I 35 § 1) jeder Schatz, der tiefer in der Erde vergraben liegt, als ein Pflug geht, dem König zugesprochen wird. Daneben gab es Mischformen, wobei vor allem Drittelungen beliebt waren. Nach der Darstellung des gut erforschten antiken römischen Schatzrechts (S. 47-58) wendet sich der Autor dem Mittelalter zu.

Während die frühmittelalterlichen Quellen keine klare Aussage zulassen, gibt es im Hochmittelalter verstärkt Hinweise auf die Existenz eines Schatzregals. Fischer zu Cramburg hat aber im wesentlichen für die Zeit vor 1800 der vorliegenden, überwiegend älteren rechtshistorischen Literatur nachrecherchiert, was aus geschichtswissenschaftlicher Sicht kaum befriedigen kann. Für die frühe Neuzeit konnte er sich freilich auf kenntnisreiche archivalische Vorarbeiten des Numismatikers Niklot Klüssendorf stützen. Eine mangelnde Vertrautheit mit den Gepflogenheiten der Rechtsgeschichte offenbart bereits die ungewöhnliche Zitierweise der Diplomata-Bände der MGH. Im Spätmittelalter verlässt sich der Autor fast ganz auf die Rechtsbücher, die punktuell durch andere normative Quellen ergänzt werden. So müssen die Aussagen über das landesfürstliche Schatzregal allzu vage bleiben. Eine breitere Literaturkenntnis und ein intensiveres Eindringen in die historische Literatur hätte zu der Einsicht verhelfen können, dass in Spätmittelalter und Neuzeit noch eine Fülle von Material zu entdecken ist. Die pragmatische Entscheidung, eine "Vorgeschichte" der Debatten um 1900 und in der Gegenwart vorzulegen und auf uferlose Erkundigungen zu verzichten, ist nachvollziehbar. Aber ein Blick auf einen kurz vor der Arbeit erschienenen Aufsatz von Wolfgang Schmid zum Schatz-Thema (vor allem anhand trierischer Beispiele) zeigt doch, wieviel Fischer zu Cramburg entgangen ist [1]. 1346 billigte Karl IV. dem Trierer Erzbischof in einem Sammelprivileg für seinen weltlichen Herrschaftsbereich das Berg- und das Schatzregal zu ("Preterea ius omnium argentiarium sive aliarum mineriarium in dominio deu districtu Treverensis ecclesie vel in ipsis dyocesi repertarum et reperiendarum necnon thesauros sub terra absconditos et in dictis terris inventos seu inveniendos ad prefatum archiepiscopum et ipsius successores volumus perpetuo pertinere [...]" [2]).

Dass es sich dabei keineswegs um eine theoretische Bestimmung gehandelt hat, zeigt die 1351 in einem grösseren Klagenkatalog vorgebrachte Beschwerde der Stadt Trier bei Erzbischof Balduin über die Gefangennahme eines Bürgers, der in seinem Erbe gegraben und unter anderem goldene Ringe gefunden hatte. Gegen das Schatzregal des Kurfürsten reklamierte die Stadtgemeinde den Fund für den Bürger [3]. Fischer zu Cramburg hat sich leider nicht eingehender mit dem verwandten Bergregal und auch nicht mit dem Strandregal (bzw. der Grundruhr) beschäftigt. Ebensowenig interessiert er sich für die mittelalterliche Diskussion über Regalien. Er erwähnt noch nicht einmal die fundamentale Tatsache, dass das Regalienweistum von Roncaglia (MGH D F I Nr. 237) in die "Libri feudorum" aufgenommen wurde [4]. Da der Autor sich strikt auf das deutsche Recht bezieht und die Verhältnisse in den Nachbarstaaten nicht berücksichtigt, kann er keine Erkenntnisfortschritte bei der Frage nach dem Ursprung der in verschiedenen europäischen Staaten üblichen Regalienkonzeption erzielen. Er hätte die oberitalienischen Juristen befragen müssen, wobei eine Lektüre des faszinierenden Buchs zur politischen Theologie des Königtums von Ernst H. Kantorowicz die richtige Richtung gewiesen hätte [5]. Wie kommt beispielsweise der bedeutendste englische Rechtsdenker des 13. Jahrhunderts, Bracton, der viele Gedanken mit den Juristen Kaiser Friedrichs II. teilte, dessen "Liber Augustalis" Fischer zu Cramburg als für "die Rechtslage in Deutschland nicht weiter aufschlussreich" (S. 66) abtut, dazu, den Schatzfund für den König zu beanspruchen [6]? Der Schlüssel liegt wohl in der Rechtskultur der gelehrten Legisten begründet, die bei den Regalien keine Einschränkungen zugunsten von Finder und Grundeigentümer mehr zulassen wollten.

Das vermeintliche deutschrechtliche Institut des Sachsenspiegels liesse sich so einem romanisierenden europäischen Rechtsdiskurs zuweisen. Was die frühe Neuzeit betrifft, so sind dem Autor leider alle Studien zum (magischen) Schatzgräbertum [7] unbekannt geblieben, sogar die kunsthistorische Monographie von Klinkhammer 1992 [8]. Der jüngste Aufsatz zu diesem Thema, der oberrheinische Akten des 16. bis 18. Jahrhunderts ausgewertet hat, bietet aufschlussreiches Material auch zum Schatzregal [9]. Überhaupt wäre eine stärkere Öffnung der Rechtsgeschichte zur sozial- und kulturhistorisch orientierten Historischen Kriminalitätsforschung wünschenswert. Auf jeden Fall verspricht das Thema des juristischen Umgangs mit Schatzsuche und Schatzfunden in der frühen Neuzeit noch manche spannende und lehrreiche Geschichte - unter der Prämisse freilich, dass man über den traditionellen rechtshistorischen Tellerrand der normativen Qüllen hinausblickt.

II