Tantners Rückblick auf die Tagung "Weblogs in den Geisteswissenschaften" und ein paar eigene Notizen

Er ist so gut, dass ich ihn wörtlich wiedergeben möchte:

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/75228723/

Gestern hat in München die Tagung "Weblogs in den Geisteswissenschaften" mit mehr als 100 BesucherInnen stattgefunden, von denen nicht weniger als 37 twitterten. So heftig war die Twitterey, dass #dhiha4 zum Trending Topic Nummer 1 in Deutschland wurde und auf Grund seiner Popularität massenhaft mit Spam zugemüllt wurde, zum Glück aber erst nach Abschluss der Tagung.

Anlass für die Konferenz war der nicht zuletzt von Mareike König initiierte Start von de.hypotheses.org, ein deutschsprachiges Blogportal für die Geisteswissenschaften, das hoffentlich dazu beitragen wird, Bloggen in der äußerst trägen deutschsprachigen Wissenschaftscommunity populärer zu machen. Die Abstracts der Vorträge sind im Redaktionsblog von de.hypotheses veröffentlicht, vollständig zugänglich ist schon Klaus Grafs Beitrag mit nettem Web 2.0 Bullshit-Bingo. Graf ging in seinem Beitrag auch auf sein von ihm selbst als provokant bezeichnetes Statement vom letzten Sommer ein:

Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist ein schlechter Wissenschaftler

Ich muss ja zugeben, dass ich diesem Statement in seinem Kern durchaus zustimme, wenn man's wohl auch etwas weniger harsch formulieren könnte, z.B.: Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist kein Wissenschaftler, sondern allenfalls ein Privatgelehrter. Vielleicht könnte man auch einen Zeitfaktor einbauen: Für eine gewisse Übergangszeit wird es wohl noch die eine oder den anderen WissenschafterIn geben, der/die als gut bezeichnet werden kann, auch wenn er/sie nicht die Publikationsmöglichkeiten des Internets nutzt...

Äußerst konstruktiv war auf jeden Fall Grafs Vorschlag, im Rahmen von de.hypotheses ein historisches Peer-Review-Journal für kürzere Beiträge mit dem Arbeitstitel Historische Miszellen zu gründen; es sieht ganz gut aus, dass dies zustande kommen könnte.

Ich würde ja noch weiter gehen und hielte es gerade auch angesichts der von Peter Haber in seinem Vortrag geäußerten Überlegungen für dringend nötig, so etwas wie "Historische Monographien" online zu begründen, um sich endlich auch im geschichtswissenschaftlichen Publikationswesen von der unseligen Papierkultur zu befreien. Haber bezeichnete in seinem Beitrag die Monographie als den Goldstandard in den Geisteswissenschaften, was Twitterer Jan Kröger zu der Frage veranlasste, ob die auf der Konferenz versammelten TeilnehmerInnen dann als Bretton Woods zu betrachten wären. Haber hatte wohl in erster Linie die gedruckte Papier-Monographie im Auge, doch haben Papier-Bücher heutzutage in meiner Sicht nur drei wesentliche Funktionen:

1) Aufmerksamkeit zu generieren. Immer noch nehmen Medien das Erscheinen eines gedruckten Buchs zum Anlass, darüber zu berichten, was bei einer Online-Publikation zumeist nicht der Fall wäre. Papier-Bücher dienen also in erster Linie dem auch in den Wissenschaften notwendigen Marketing, was übrigens ähnlich auch für den Musikbereich und dem dortigen Medium Audio-CD gilt. Hier wäre es sicher wünschenswert, Alternativen zu entwickeln.

2) Papierbücher sind ein nützliches Instrument zur analogen Langzeitarchivierung.

3) Papierbücher machen Verlage reich.

Umso wünschenswerter wären also Online-Publikationsplattformen, die sich um Monographien kümmern und diese gerade auch für Tabletts und E-Bookreader anbieten und sich auch um das nötige Marketing bemühen.

Haber kündigte übrigens auch den Start der Sammel- und Kuratierplattform Global Perspectives on Digital History an sowie das Buchprojekt historyblogosphere.org, was Jan Hodel zu dem lakonischen Resümee brachte: meine persönliche bilanz der tagung: wir kommen an einem schönen ort zusammen, sprechen über blogs und schreiben am ende ein buch.

Für die von Tantner gesetzten Links besuche man bitteschön das Original. Mein Beitrag:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/392

Mein Lieblingstweet zur Tagung kam von Lars Fischer:

https://twitter.com/#!/Fischblog/status/178152601341276160

...aber im Gegensatz zum Buch kann man Steintafeln auch unter Wasser lesem. ^^ #goldstandard #dhiha4

Ich fand es gut, dass man auf der projizierten Twitterwall die Resonanz der Referate und Diskussionen sofort mitlesen konnte.

Bitte an die Veranstalter: Die Tweets (ohne den Spam) bitte gesammelt zugänglich machen, Twitters Suchfunktion ist bekanntlich unbrauchbar.

Bei meinem Vortrag gab es ein technisches Problem, da der Laptop eine viel zu langsame Internetverbindung hatte. Die vielen Bilder auf

http://archivalia.tumblr.com/archive

überforderten das Equipment. (Andere Internetadressen hatte ich nach der Mittagspause bereits aufgerufen.)

Insgesamt: Ich fand die Tagung gut und interessant.

Notizen und Links zu einzelnen Referaten:

Cornelius Puschmann

In Deutschland nutzen nur 8 % der Wissenschaftler wenigstens gelegentlich Blogs.

Melissa Terras

Einige Notizen zur Tagung in ihrem Blog

http://melissaterras.blogspot.com/2012/03/blogging-in-munich.html

Marc Scheloske

Machte als Erfolgsfaktoren von (natur)wissenschaftlichen reichweitenstarken deutschsprachigen Blogs aus: Persönlichkeit, Frequenz, Dialogfähigkeit. Ist bei Archivalia allemal gegeben, wenngleich Punkt 3 nur bedingt. Und: Ich bin mit meiner Reichweite durchaus zufrieden.

Mareike König

Interview mit ihr zur Tagung vorab im Radio

http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kulturwelt/mareike-koenig-weblogs-geisteswissenschaften100.html

Eva Pfanzelter

http://holocaustwebsites.blogspot.com/

Georgios Chatzoudis

Wenn man Interaktion so weitreichend definiert wie er, braucht man sich über die jämmerliche Kommentarfrequenz bei geisteswissenschaftlichen Blogs keine Gedanken zu machen. Dazu erneut treffend Fischer Zehn Millionen Klicks und praktisch keine Kommentare? Da geht aber grundlegend was schief... 0_o

https://twitter.com/#!/Fischblog/status/178128427201740800

LISA zur Tagung:

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=3491

Mein Appell an die werten Blogger: Kommentiert mehr bei anderen Blogs!

Hubertus Kohle

Gut zugespitzter, knackig kurzer Beitrag.

Ist nach eigenen Angaben in vielen Fällen meiner Meinung, bekomme aber immer wieder eins von mir auf die Rübe, was aber wohl auch anderen so gehe. No comment.

Erfahrungen aufgrund von Bewertungsfeatures von

http://www.kunstgeschichte-ejournal.net/

"Publish first, filter later" - da bin ich ganz d'accord.

Peter Haber

Stellt den neuen Aggregator http://gpdh.org/ vor und sein Buchprojekt (dazu Tantner, siehe oben)

Update: Weitere Resonanz in den Kommentaren zu

http://redaktionsblog.hypotheses.org/407

Auszug aus SZ-Artikel:

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/Nmf56X2Rcvm

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/75228723/

Gestern hat in München die Tagung "Weblogs in den Geisteswissenschaften" mit mehr als 100 BesucherInnen stattgefunden, von denen nicht weniger als 37 twitterten. So heftig war die Twitterey, dass #dhiha4 zum Trending Topic Nummer 1 in Deutschland wurde und auf Grund seiner Popularität massenhaft mit Spam zugemüllt wurde, zum Glück aber erst nach Abschluss der Tagung.

Anlass für die Konferenz war der nicht zuletzt von Mareike König initiierte Start von de.hypotheses.org, ein deutschsprachiges Blogportal für die Geisteswissenschaften, das hoffentlich dazu beitragen wird, Bloggen in der äußerst trägen deutschsprachigen Wissenschaftscommunity populärer zu machen. Die Abstracts der Vorträge sind im Redaktionsblog von de.hypotheses veröffentlicht, vollständig zugänglich ist schon Klaus Grafs Beitrag mit nettem Web 2.0 Bullshit-Bingo. Graf ging in seinem Beitrag auch auf sein von ihm selbst als provokant bezeichnetes Statement vom letzten Sommer ein:

Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist ein schlechter Wissenschaftler

Ich muss ja zugeben, dass ich diesem Statement in seinem Kern durchaus zustimme, wenn man's wohl auch etwas weniger harsch formulieren könnte, z.B.: Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist kein Wissenschaftler, sondern allenfalls ein Privatgelehrter. Vielleicht könnte man auch einen Zeitfaktor einbauen: Für eine gewisse Übergangszeit wird es wohl noch die eine oder den anderen WissenschafterIn geben, der/die als gut bezeichnet werden kann, auch wenn er/sie nicht die Publikationsmöglichkeiten des Internets nutzt...

Äußerst konstruktiv war auf jeden Fall Grafs Vorschlag, im Rahmen von de.hypotheses ein historisches Peer-Review-Journal für kürzere Beiträge mit dem Arbeitstitel Historische Miszellen zu gründen; es sieht ganz gut aus, dass dies zustande kommen könnte.

Ich würde ja noch weiter gehen und hielte es gerade auch angesichts der von Peter Haber in seinem Vortrag geäußerten Überlegungen für dringend nötig, so etwas wie "Historische Monographien" online zu begründen, um sich endlich auch im geschichtswissenschaftlichen Publikationswesen von der unseligen Papierkultur zu befreien. Haber bezeichnete in seinem Beitrag die Monographie als den Goldstandard in den Geisteswissenschaften, was Twitterer Jan Kröger zu der Frage veranlasste, ob die auf der Konferenz versammelten TeilnehmerInnen dann als Bretton Woods zu betrachten wären. Haber hatte wohl in erster Linie die gedruckte Papier-Monographie im Auge, doch haben Papier-Bücher heutzutage in meiner Sicht nur drei wesentliche Funktionen:

1) Aufmerksamkeit zu generieren. Immer noch nehmen Medien das Erscheinen eines gedruckten Buchs zum Anlass, darüber zu berichten, was bei einer Online-Publikation zumeist nicht der Fall wäre. Papier-Bücher dienen also in erster Linie dem auch in den Wissenschaften notwendigen Marketing, was übrigens ähnlich auch für den Musikbereich und dem dortigen Medium Audio-CD gilt. Hier wäre es sicher wünschenswert, Alternativen zu entwickeln.

2) Papierbücher sind ein nützliches Instrument zur analogen Langzeitarchivierung.

3) Papierbücher machen Verlage reich.

Umso wünschenswerter wären also Online-Publikationsplattformen, die sich um Monographien kümmern und diese gerade auch für Tabletts und E-Bookreader anbieten und sich auch um das nötige Marketing bemühen.

Haber kündigte übrigens auch den Start der Sammel- und Kuratierplattform Global Perspectives on Digital History an sowie das Buchprojekt historyblogosphere.org, was Jan Hodel zu dem lakonischen Resümee brachte: meine persönliche bilanz der tagung: wir kommen an einem schönen ort zusammen, sprechen über blogs und schreiben am ende ein buch.

Für die von Tantner gesetzten Links besuche man bitteschön das Original. Mein Beitrag:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/392

Mein Lieblingstweet zur Tagung kam von Lars Fischer:

https://twitter.com/#!/Fischblog/status/178152601341276160

...aber im Gegensatz zum Buch kann man Steintafeln auch unter Wasser lesem. ^^ #goldstandard #dhiha4

Ich fand es gut, dass man auf der projizierten Twitterwall die Resonanz der Referate und Diskussionen sofort mitlesen konnte.

Bitte an die Veranstalter: Die Tweets (ohne den Spam) bitte gesammelt zugänglich machen, Twitters Suchfunktion ist bekanntlich unbrauchbar.

Bei meinem Vortrag gab es ein technisches Problem, da der Laptop eine viel zu langsame Internetverbindung hatte. Die vielen Bilder auf

http://archivalia.tumblr.com/archive

überforderten das Equipment. (Andere Internetadressen hatte ich nach der Mittagspause bereits aufgerufen.)

Insgesamt: Ich fand die Tagung gut und interessant.

Notizen und Links zu einzelnen Referaten:

Cornelius Puschmann

In Deutschland nutzen nur 8 % der Wissenschaftler wenigstens gelegentlich Blogs.

Melissa Terras

Einige Notizen zur Tagung in ihrem Blog

http://melissaterras.blogspot.com/2012/03/blogging-in-munich.html

Marc Scheloske

Machte als Erfolgsfaktoren von (natur)wissenschaftlichen reichweitenstarken deutschsprachigen Blogs aus: Persönlichkeit, Frequenz, Dialogfähigkeit. Ist bei Archivalia allemal gegeben, wenngleich Punkt 3 nur bedingt. Und: Ich bin mit meiner Reichweite durchaus zufrieden.

Mareike König

Interview mit ihr zur Tagung vorab im Radio

http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kulturwelt/mareike-koenig-weblogs-geisteswissenschaften100.html

Eva Pfanzelter

http://holocaustwebsites.blogspot.com/

Georgios Chatzoudis

Wenn man Interaktion so weitreichend definiert wie er, braucht man sich über die jämmerliche Kommentarfrequenz bei geisteswissenschaftlichen Blogs keine Gedanken zu machen. Dazu erneut treffend Fischer Zehn Millionen Klicks und praktisch keine Kommentare? Da geht aber grundlegend was schief... 0_o

https://twitter.com/#!/Fischblog/status/178128427201740800

LISA zur Tagung:

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=3491

Mein Appell an die werten Blogger: Kommentiert mehr bei anderen Blogs!

Hubertus Kohle

Gut zugespitzter, knackig kurzer Beitrag.

Ist nach eigenen Angaben in vielen Fällen meiner Meinung, bekomme aber immer wieder eins von mir auf die Rübe, was aber wohl auch anderen so gehe. No comment.

Erfahrungen aufgrund von Bewertungsfeatures von

http://www.kunstgeschichte-ejournal.net/

"Publish first, filter later" - da bin ich ganz d'accord.

Peter Haber

Stellt den neuen Aggregator http://gpdh.org/ vor und sein Buchprojekt (dazu Tantner, siehe oben)

Update: Weitere Resonanz in den Kommentaren zu

http://redaktionsblog.hypotheses.org/407

Auszug aus SZ-Artikel:

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/Nmf56X2Rcvm

http://www.einsichten-online.de/2012/03/2527/

Kritik an einem Archiv zu üben, auf das man noch einmal angewiesen ist, ist wenig ratsam, da die Meinungsfreiheit hierzulande kaum etwas zählt.

Zur skandalösen Praxis der Beantwortung von Anfragen zum Handschriftenbestand des Hausarchivs siehe

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/pdf/Graf_Ruexner.pdf Anm. 47 (ja, es handelte sich um Hs. 22, was man in weniger als 5 Minuten am Archivale hätte feststellen können)

Kritik an einem Archiv zu üben, auf das man noch einmal angewiesen ist, ist wenig ratsam, da die Meinungsfreiheit hierzulande kaum etwas zählt.

Zur skandalösen Praxis der Beantwortung von Anfragen zum Handschriftenbestand des Hausarchivs siehe

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/pdf/Graf_Ruexner.pdf Anm. 47 (ja, es handelte sich um Hs. 22, was man in weniger als 5 Minuten am Archivale hätte feststellen können)

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 23:25 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Offenbar hat Europa derzeit Vorfahrt:

http://chronicle.com/article/Google-Begins-to-Scale-Back/131109/?sid=at&utm_source=at&utm_medium=en

http://chronicle.com/article/Google-Begins-to-Scale-Back/131109/?sid=at&utm_source=at&utm_medium=en

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 18:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Nach § 11 Absatz 5 Bremer Informationsfreiheitsgesetz hat die Freie Hansestadt Bremen ein zentrales elektronisches Informationsregister eingerichtet, um das Auffinden der Informationen zu erleichtern.

In diesem zentralen elektronischen Informationsregister befinden sich Informationen aus der bremischen Verwaltung, die die Behörden den Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zur Verfügung stellen. Hierzu gehören unter anderem alle bremischen Gesetze und Rechtsverordnungen, aber auch verwaltungsinterne Vorschriften und Beschlüsse."

Dokumentensuche:

http://www.bremen.de/buergerservice/amtliche_informationen/dokumentensuche

Beispiele: Aktenplan des Morgenstern-Museums

http://www.bremerhaven.de/downloads/258/9790/Aktenplaene_Amt45.pdf

Dagegen eine Mogelpackung der Aktenplan des Stadtarchivs Bremerhaven: nur Übersicht

http://www.bremerhaven.de/downloads/258/10151/Aktenplaene_Amt41A.pdf

Eine erhebliche Erleichterung auch für die Registraturkunde, die so bequem an Quellenmaterial kommt!

In diesem zentralen elektronischen Informationsregister befinden sich Informationen aus der bremischen Verwaltung, die die Behörden den Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zur Verfügung stellen. Hierzu gehören unter anderem alle bremischen Gesetze und Rechtsverordnungen, aber auch verwaltungsinterne Vorschriften und Beschlüsse."

Dokumentensuche:

http://www.bremen.de/buergerservice/amtliche_informationen/dokumentensuche

Beispiele: Aktenplan des Morgenstern-Museums

http://www.bremerhaven.de/downloads/258/9790/Aktenplaene_Amt45.pdf

Dagegen eine Mogelpackung der Aktenplan des Stadtarchivs Bremerhaven: nur Übersicht

http://www.bremerhaven.de/downloads/258/10151/Aktenplaene_Amt41A.pdf

Eine erhebliche Erleichterung auch für die Registraturkunde, die so bequem an Quellenmaterial kommt!

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 18:04 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bizjournals.com/prnewswire/press_releases/2012/03/05/PH64064

http://www.facebook.com/pages/Text-Morphing/307109926015016

http://www.kickstarter.com/projects/1428714387/text-morphing-morphing-prose-instead-of-images

Text Morphing will aus 2 vorhandenen Texten einen neuen machen, was unter anderem urheberrechtliche Probleme aufwirft, wie W. Umstätter zutreffend bemerkt:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg47065.html

http://www.facebook.com/pages/Text-Morphing/307109926015016

http://www.kickstarter.com/projects/1428714387/text-morphing-morphing-prose-instead-of-images

Text Morphing will aus 2 vorhandenen Texten einen neuen machen, was unter anderem urheberrechtliche Probleme aufwirft, wie W. Umstätter zutreffend bemerkt:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg47065.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Digitale Familienforschung im Archiv der Diözese Würzburg from TV-Redaktion Bistum Würzburg on Vimeo.

Das Bistum Würzburg, das ungefähr den gleichen Verwaltungsbereich wie der Regierungsbezirk Unterfranken umfasst, hat seit seiner Gründung im Jahr 741/42 eine wechselvolle Geschichte durchlebt. Das Wissen darum stammt aus schriftlichen Überlieferungen, die ihren Platz seit 2004 im Diözesanarchiv der Diözese Würzburg gefunden haben. Dort werden sie nicht nur fachgerecht aufbewahrt, sondern dienen auch der wissenschaftlichen und privaten Forschung.Länge: 6:14

Kamera/Schnitt: Heiko Säle

Redaktion: Bernadette Schrama

Wolf Thomas - am Sonntag, 11. März 2012, 17:40 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Heimatforscher Heinrich Wenzel verfasste zwischen den 1920er und 1940er Jahren eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen und handschriftlichen Informationen zu Glocken in Hessen, die den Titel 'Hessische Glockenkunde' trägt und mindestens 51 Bände umfasst haben muss. - Die Handschriftenabteilung Kassel verfügt über zahlreiche dieser Bände. Über die Jahre fanden sich auch immer wieder einzelne Exemplare in Nachlässen, kleineren Bibliotheken und Archiven.

(Exemplare aus Schwalmstadt (Heimatbund) und Gelnhausen (Stadtbibl.) liegen uns inzwischen digitalisiert vor).

Daher nun unsere Anfrage: Verfügt Ihre Institution vielleicht über ein weiteres Exemplar der 'Glockenkunde' oder hat jemand von Ihnen Kenntnis über einzelne Exemplare in kleineren Bibliotheken oder Archiven?

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Brigitte Pfeil

--

Dr. Brigitte Pfeil

Fachreferentin für Handschriften, Musikalien und Alte Drucke

Handschriftenabteilung

Landes- und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel

Brüder-Grimm-Platz 4a

34117 Kassel

Tel. +49 (0)561-804 7344

Fax. +49 (0)561-804 7301

Aus Archivliste und INETBIB

der Heimatforscher Heinrich Wenzel verfasste zwischen den 1920er und 1940er Jahren eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen und handschriftlichen Informationen zu Glocken in Hessen, die den Titel 'Hessische Glockenkunde' trägt und mindestens 51 Bände umfasst haben muss. - Die Handschriftenabteilung Kassel verfügt über zahlreiche dieser Bände. Über die Jahre fanden sich auch immer wieder einzelne Exemplare in Nachlässen, kleineren Bibliotheken und Archiven.

(Exemplare aus Schwalmstadt (Heimatbund) und Gelnhausen (Stadtbibl.) liegen uns inzwischen digitalisiert vor).

Daher nun unsere Anfrage: Verfügt Ihre Institution vielleicht über ein weiteres Exemplar der 'Glockenkunde' oder hat jemand von Ihnen Kenntnis über einzelne Exemplare in kleineren Bibliotheken oder Archiven?

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Brigitte Pfeil

--

Dr. Brigitte Pfeil

Fachreferentin für Handschriften, Musikalien und Alte Drucke

Handschriftenabteilung

Landes- und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel

Brüder-Grimm-Platz 4a

34117 Kassel

Tel. +49 (0)561-804 7344

Fax. +49 (0)561-804 7301

Aus Archivliste und INETBIB

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 17:15 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als erster Zeuge sagte Grosse-Brockhoffs Referatsleiter für Kulturbauten, Heinz-Horst oder Norbert Engels, aus:

"Am liebsten wollte Grosse-Brockhoff sich nach dem Telefonat wieder von Duisburg verabschieden" (RP)

"Es gab nicht die große Einzelentscheidung .... der Mietvertrag schien schlüssiges Verwaltungshandeln zu sein. .... Niemand hat nachgefragt, warum die Vorkaufsrechte nicht ausgeübt wurden." (RP)

".... Engels zeichnete lediglich nach, dass das ursprünglich in Düsseldorf geplante zentrale Landesarchiv nach dem Regierungswechsel 2005 „aus strukturpolitischem Hintergrund“ im Ruhrgebiet einen neuen Standort erhalten sollte. Nach einer „Kontaktaufnahme der Stadt Duisburg“ mit dem damaligen Kultur-Staatssekretär der Regierung Rüttgers, Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff (CDU), bewegte man sich auf den Duisburger Innenhafen zu.

Der inzwischen gefeuerte und unter Korruptionsverdacht stehende Ex-BLB-Chef Ferdinand Tiggemann soll bei einer Vorentscheidung pro Duisburg am 19.Oktober 2006 geworben haben, der Speicher-Umbau werde bis zu 20 Prozent günstiger als die bisherigen Archiv-Planungen am Standort Düsseldorf. Das frühe BLB-Testat: Objekt scheint geeignet. Eine Besprechung am 31. Januar 2007 in der Staatskanzlei mit dem damaligen Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) erlebte BLB-Mann Bröer als „Werbeveranstaltung für den Innenhafen Duisburg“. ...." (derwesten.de)

" .... Die Stadt Duisburg habe beim damaligen Kultur-Staatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff den Duisburger Innenhafen als Standort ins Gespräch gebracht. "Seht euch das an", habe der Staatssekretär gebeten. Obwohl Stillschweigen vereinbart worden war, sei Duisburg per Pressemitteilung als möglicher Standort genannt worden.

Die städtische Duisburger Entwicklungsgesellschaft IDE und der BLB hätten den Standort als attraktiv und geeignet dargestellt. Eine Machbarkeitsanalyse habe ergeben, dass das vorhandene denkmalgeschützte Speichergebäude "nach der Papierform sehr gut geeignet" sei. Die Decken seien tragfähig, das Außenmauerwerk stabil. ...." (weltonline)

Alles bekannt. Mal sehen an wie viel sich Grosse-Brockhoff am 20. März vor dem Untersuchungsausschuss nicht erinnern kann. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens der archivische Fachreferent ein wenig Licht in das Dunkel bringt.

Quellen:

RP-online, 9.3.2012

derwesten.de, 8.3.2012

weltonline, 9.3.2012

Medienecho:

WDR.de, 8.3.2012

Aachener Nachrichten, 8.3.2012

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg

"Am liebsten wollte Grosse-Brockhoff sich nach dem Telefonat wieder von Duisburg verabschieden" (RP)

"Es gab nicht die große Einzelentscheidung .... der Mietvertrag schien schlüssiges Verwaltungshandeln zu sein. .... Niemand hat nachgefragt, warum die Vorkaufsrechte nicht ausgeübt wurden." (RP)

".... Engels zeichnete lediglich nach, dass das ursprünglich in Düsseldorf geplante zentrale Landesarchiv nach dem Regierungswechsel 2005 „aus strukturpolitischem Hintergrund“ im Ruhrgebiet einen neuen Standort erhalten sollte. Nach einer „Kontaktaufnahme der Stadt Duisburg“ mit dem damaligen Kultur-Staatssekretär der Regierung Rüttgers, Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff (CDU), bewegte man sich auf den Duisburger Innenhafen zu.

Der inzwischen gefeuerte und unter Korruptionsverdacht stehende Ex-BLB-Chef Ferdinand Tiggemann soll bei einer Vorentscheidung pro Duisburg am 19.Oktober 2006 geworben haben, der Speicher-Umbau werde bis zu 20 Prozent günstiger als die bisherigen Archiv-Planungen am Standort Düsseldorf. Das frühe BLB-Testat: Objekt scheint geeignet. Eine Besprechung am 31. Januar 2007 in der Staatskanzlei mit dem damaligen Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) erlebte BLB-Mann Bröer als „Werbeveranstaltung für den Innenhafen Duisburg“. ...." (derwesten.de)

" .... Die Stadt Duisburg habe beim damaligen Kultur-Staatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff den Duisburger Innenhafen als Standort ins Gespräch gebracht. "Seht euch das an", habe der Staatssekretär gebeten. Obwohl Stillschweigen vereinbart worden war, sei Duisburg per Pressemitteilung als möglicher Standort genannt worden.

Die städtische Duisburger Entwicklungsgesellschaft IDE und der BLB hätten den Standort als attraktiv und geeignet dargestellt. Eine Machbarkeitsanalyse habe ergeben, dass das vorhandene denkmalgeschützte Speichergebäude "nach der Papierform sehr gut geeignet" sei. Die Decken seien tragfähig, das Außenmauerwerk stabil. ...." (weltonline)

Alles bekannt. Mal sehen an wie viel sich Grosse-Brockhoff am 20. März vor dem Untersuchungsausschuss nicht erinnern kann. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens der archivische Fachreferent ein wenig Licht in das Dunkel bringt.

Quellen:

RP-online, 9.3.2012

derwesten.de, 8.3.2012

weltonline, 9.3.2012

Medienecho:

WDR.de, 8.3.2012

Aachener Nachrichten, 8.3.2012

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg

Wolf Thomas - am Sonntag, 11. März 2012, 16:47 - Rubrik: Staatsarchive

Daniel Bernsen stellt in seinen Blog einen interessanten Ansatz vor:

"... Dort, wo mir Geschichte im Alltag begegnet, kann ich dies zum Ausgangspunkt meiner Fragen an die Vergangenheit machen (das war schon immer möglich, aber nun viel einfacher als früher). Einige Ideen versuche ich hier mal zusammenzustellen, wie die Arbeit mit mobilen Endgeräten Interesse an Geschichte und historisches Lernen fördern kann.

Forschendes Entdecken und Dokumentieren:

- Aufzeichnen von Fotos, Videos, Tönen von baulichen Überresten, geschichtskulturellen Zeugnissen (wie z.B. Werbung), aber auch die Befragung von Experten oder Zeitzeugen.

- Einbettung der Ergebnisse in ePortfolios, digitale Karten, Blogs oder Wikis.

- Eigenes Erstellen von thematischen (Audio-/Foto-/Video-) Stadtrundgängen, Rallyes oder Geocaches (z.B. von älteren für jüngere Schüler).

Sich Informieren:

- Direktes Abrufen von Informationen vor Ort, wo sonst eine (für lokal- und regionalhistorische Themen oft aufwändige) Recherche an einem anderen Ort vorab oder im Nachhinein notwendig gewesen wäre (z.B. Herkunft von Straßennamen, Informationen zu Gebäuden oder Denkmälern).

Spielerisch erkunden:

- Apps, Rätsel/Quiz, Rallyes und Geocaching-Touren zu historischen und politischen Themen.

- Sich anhand von digitalisierten alten Karten in der Stadt heute orientieren.

- Orts-Bildersuche: Heutige Orte historischer Aufnahme finden

Wahrnehmung erweitern:

- Das Einblenden historischer Gemälde und Fotos, die den direkten Vergleich mit heute erlauben.

- Lesen, hören, sehen von Text-, Audio- und Videoquellen an historischen Orten.

Einige der Ideen lassen sich auch mit Fotokopien umsetzen und sind daher nicht neu. Aber sowohl Abbildungen sind nun leichter verfügbar als auch deren Qualität ist digital deutlich besser. Das mobile Nutzen von Audio- oder Videoaufzeichnungen ist für Schulen sogar weitgehend neu und war bislang professionellen Anbietern wie Museen oder der Stadttouristik vorbehalten. ..."

Bleibt zu wünschen, dass dieser Ansatz auch in die archivpädagogische Arbeit Einzug findet.

"... Dort, wo mir Geschichte im Alltag begegnet, kann ich dies zum Ausgangspunkt meiner Fragen an die Vergangenheit machen (das war schon immer möglich, aber nun viel einfacher als früher). Einige Ideen versuche ich hier mal zusammenzustellen, wie die Arbeit mit mobilen Endgeräten Interesse an Geschichte und historisches Lernen fördern kann.

Forschendes Entdecken und Dokumentieren:

- Aufzeichnen von Fotos, Videos, Tönen von baulichen Überresten, geschichtskulturellen Zeugnissen (wie z.B. Werbung), aber auch die Befragung von Experten oder Zeitzeugen.

- Einbettung der Ergebnisse in ePortfolios, digitale Karten, Blogs oder Wikis.

- Eigenes Erstellen von thematischen (Audio-/Foto-/Video-) Stadtrundgängen, Rallyes oder Geocaches (z.B. von älteren für jüngere Schüler).

Sich Informieren:

- Direktes Abrufen von Informationen vor Ort, wo sonst eine (für lokal- und regionalhistorische Themen oft aufwändige) Recherche an einem anderen Ort vorab oder im Nachhinein notwendig gewesen wäre (z.B. Herkunft von Straßennamen, Informationen zu Gebäuden oder Denkmälern).

Spielerisch erkunden:

- Apps, Rätsel/Quiz, Rallyes und Geocaching-Touren zu historischen und politischen Themen.

- Sich anhand von digitalisierten alten Karten in der Stadt heute orientieren.

- Orts-Bildersuche: Heutige Orte historischer Aufnahme finden

Wahrnehmung erweitern:

- Das Einblenden historischer Gemälde und Fotos, die den direkten Vergleich mit heute erlauben.

- Lesen, hören, sehen von Text-, Audio- und Videoquellen an historischen Orten.

Einige der Ideen lassen sich auch mit Fotokopien umsetzen und sind daher nicht neu. Aber sowohl Abbildungen sind nun leichter verfügbar als auch deren Qualität ist digital deutlich besser. Das mobile Nutzen von Audio- oder Videoaufzeichnungen ist für Schulen sogar weitgehend neu und war bislang professionellen Anbietern wie Museen oder der Stadttouristik vorbehalten. ..."

Bleibt zu wünschen, dass dieser Ansatz auch in die archivpädagogische Arbeit Einzug findet.

Wolf Thomas - am Sonntag, 11. März 2012, 16:26 - Rubrik: Archivpaedagogik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2012/03/06/an-efficient-journal/

Stuart Shieber präsentiert der staunenden Gemeinde, die sich mit wissenschaftlicher Kommunikation befasst, das Beispiel eines hoch angesehenen Open-Access-Journals, das weder Artikelgebühren erhebt noch die Leser einen Cent kostet. Auch gibt es keine nennenswerte Subvention seitens des MIT, auf dessen Server die Ausgaben liegen. Man kann also eine solche OA-Zeitschrift ohne ein Geschäftsmodell betreiben.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/6001358/

http://archiv.twoday.net/stories/5707980/

http://archiv.twoday.net/stories/6205026/

Stuart Shieber präsentiert der staunenden Gemeinde, die sich mit wissenschaftlicher Kommunikation befasst, das Beispiel eines hoch angesehenen Open-Access-Journals, das weder Artikelgebühren erhebt noch die Leser einen Cent kostet. Auch gibt es keine nennenswerte Subvention seitens des MIT, auf dessen Server die Ausgaben liegen. Man kann also eine solche OA-Zeitschrift ohne ein Geschäftsmodell betreiben.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/6001358/

http://archiv.twoday.net/stories/5707980/

http://archiv.twoday.net/stories/6205026/

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 16:25 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ein 1887 von Hermann Wäschke als "Bruchstück aus einem mittelniederdeutschen religiösen Epos" veröffentlichtes Fragment konnte von Kurt Gärtner (Marburg) als ein Bruchstück aus einer bisher unbekannten Handschrift mit der 'Apokalypse' Heinrichs von Hesler identifiziert werden. Das offensichtlich aus dem 14. Jahrhundert stammende Pergamentblatt gilt allerdings derzeit als verschollen; Nachforschungen von Hannes Lemke (Magdeburg / Leipzig) im Zerbster Stadtarchiv verliefen bislang ergebnislos."

Handschriftencensus, News, siehe auch

http://www.handschriftencensus.de/8125

Handschriftencensus, News, siehe auch

http://www.handschriftencensus.de/8125

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 16:07 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Direktorin des Berliner Bauhaus-Archivs, Annemarie Jaeggi, hat eine schnelle Erweiterung der Einrichtung angemahnt. Jaeggi sagte, es bestehe enormer Handlungsbedarf.

Ihren Angaben zufolge stammt die Raumplanung für das Bauhaus-Archiv noch aus den 1960er Jahren. Bereits bei der Eröffnung des Hauses 1979 seien die Ausstellungsbereiche für die umfassende

Sammlung zu klein gewesen.

Der Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses hat zu seiner Sitzung am Montag die Leiter von insgesamt 17 Berliner Kultureinrichtungen eingeladen."

Quelle: http://www.rbbtext.de/137

Link zur Einladung des Berliner Kulturausschusses am 12.3.2012

Link zum Bauhausarchiv

Ihren Angaben zufolge stammt die Raumplanung für das Bauhaus-Archiv noch aus den 1960er Jahren. Bereits bei der Eröffnung des Hauses 1979 seien die Ausstellungsbereiche für die umfassende

Sammlung zu klein gewesen.

Der Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses hat zu seiner Sitzung am Montag die Leiter von insgesamt 17 Berliner Kultureinrichtungen eingeladen."

Quelle: http://www.rbbtext.de/137

Link zur Einladung des Berliner Kulturausschusses am 12.3.2012

Link zum Bauhausarchiv

Wolf Thomas - am Sonntag, 11. März 2012, 16:04 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hs 1988

Arnaldus de Villanova, Marcus Graecus, Guido von Arezzo, Rudolfus de S. Trudone, Berno Augiensis, Aribo Scholasticus, Boethius, Konrad von Hirschau

Alchimistische und musiktheoretische Sammelhandschrift

Provenienz: Lüttich, St. Jakob, ca. 11.-14. Jh.

Digitale Sammlungen Darmstadt - Handschriften (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt)

Persistente URL: http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-1988

URN: urn:nbn:de:tuda-tudigit-35947

Leider hat Hermann Knaus in seiner Beschreibung die abzulehnende Zuschreibung Wolfs an den sogenannten Konrad von Hirsau=Peregrinus akzeptiert:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/sml/Handschriften/Hs_1988.pdf

[Ältere Beschreibungen von FWE Roth:

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth ]

Aufsatz von Wolf 1893:

http://dfg-viewer.de/v2/?set[mets]=http%3A%2F%2Fwww.zvdd.de%2Fdms%2Fmetsresolver%2F%3FPPN%3DPPN479007071_0009&set[image]=190

E-Text

http://www.chmtl.indiana.edu/tml/12th/WFANON1_TEXT.html

Zum Werk

http://www.musicologie.org/sites/t/theorie_11e.html

Danach angeblich auch in Erfurt überliefert:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0495_b0751_jpg.htm

Wolf gibt keine konkreten Anhaltspunkte für die Zuschreibung an, die daher von der Konrad-Forschung auch nicht aufgenommen wurde. Das von Trithemius Konrad von Hirsau zugeschriebene - noch nicht wieder aufgefundene - Werk über die Musik hat ein anderes Incipit: "Musica est secundum cuiusdam".

Zum Verfasserproblem "Konrad von Hirsau" hier nur einige Anmerkungen: Es geht natürlich nicht an, wenn der eine Zweig der Forschung an dem Namen Konrad von Hirsau festhält (nämlich diejenigen, die sich mit der Literaturgeschichte "Dialogus" befassen), der andere aber nicht (Speculum-virginum-Forscher), da die Identifizierung des Dialogus-Verfassers mittels eines Trithemius-Incipit erfolgte. Wenn man den Autor lieber Peregrinus nennen will (Seyfarth in ihrer Ausgabe des Speculum), muss man das auch hinsichtlich des Dialogus tun.

Wenn in Eberbach die Sammlung der kleineren Schriften "peregrinus minor" hieß, so bedeutet das, dass das Speculum virginum gleichsam der "Peregrinus maior" war. Dass der Autor Peregrinus ein Hirsauer Mönch war, sagt der ins 12. Jahrhundert datierte Hirsauer Bibliothekskatalog. Ob er tatsächlich Conradus hieß, mag man bezweifeln, aber die Skepsis von Seyfarth, die Bernards folgt, geht mir etwas zu weit.

Arnaldus de Villanova, Marcus Graecus, Guido von Arezzo, Rudolfus de S. Trudone, Berno Augiensis, Aribo Scholasticus, Boethius, Konrad von Hirschau

Alchimistische und musiktheoretische Sammelhandschrift

Provenienz: Lüttich, St. Jakob, ca. 11.-14. Jh.

Digitale Sammlungen Darmstadt - Handschriften (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt)

Persistente URL: http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-1988

URN: urn:nbn:de:tuda-tudigit-35947

Leider hat Hermann Knaus in seiner Beschreibung die abzulehnende Zuschreibung Wolfs an den sogenannten Konrad von Hirsau=Peregrinus akzeptiert:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/sml/Handschriften/Hs_1988.pdf

[Ältere Beschreibungen von FWE Roth:

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth ]

Aufsatz von Wolf 1893:

http://dfg-viewer.de/v2/?set[mets]=http%3A%2F%2Fwww.zvdd.de%2Fdms%2Fmetsresolver%2F%3FPPN%3DPPN479007071_0009&set[image]=190

E-Text

http://www.chmtl.indiana.edu/tml/12th/WFANON1_TEXT.html

Zum Werk

http://www.musicologie.org/sites/t/theorie_11e.html

Danach angeblich auch in Erfurt überliefert:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0495_b0751_jpg.htm

Wolf gibt keine konkreten Anhaltspunkte für die Zuschreibung an, die daher von der Konrad-Forschung auch nicht aufgenommen wurde. Das von Trithemius Konrad von Hirsau zugeschriebene - noch nicht wieder aufgefundene - Werk über die Musik hat ein anderes Incipit: "Musica est secundum cuiusdam".

Zum Verfasserproblem "Konrad von Hirsau" hier nur einige Anmerkungen: Es geht natürlich nicht an, wenn der eine Zweig der Forschung an dem Namen Konrad von Hirsau festhält (nämlich diejenigen, die sich mit der Literaturgeschichte "Dialogus" befassen), der andere aber nicht (Speculum-virginum-Forscher), da die Identifizierung des Dialogus-Verfassers mittels eines Trithemius-Incipit erfolgte. Wenn man den Autor lieber Peregrinus nennen will (Seyfarth in ihrer Ausgabe des Speculum), muss man das auch hinsichtlich des Dialogus tun.

Wenn in Eberbach die Sammlung der kleineren Schriften "peregrinus minor" hieß, so bedeutet das, dass das Speculum virginum gleichsam der "Peregrinus maior" war. Dass der Autor Peregrinus ein Hirsauer Mönch war, sagt der ins 12. Jahrhundert datierte Hirsauer Bibliothekskatalog. Ob er tatsächlich Conradus hieß, mag man bezweifeln, aber die Skepsis von Seyfarth, die Bernards folgt, geht mir etwas zu weit.

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 15:34 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://idw-online.de/pages/de/news467259

http://www.uni-erfurt.de/amploniana2012/

Zur Handschrift Q 332 und dem in ihm überlieferten Weihnachtslied:

http://www.uni-erfurt.de/forschung/einblicke/beitraege/ein-schatz-in-der-bibliotheca-amploniana/

Der Schreibort ist Aachen, was

http://www.handschriftencensus.de/7556

unterschlägt.

http://www.uni-erfurt.de/amploniana2012/

Zur Handschrift Q 332 und dem in ihm überlieferten Weihnachtslied:

http://www.uni-erfurt.de/forschung/einblicke/beitraege/ein-schatz-in-der-bibliotheca-amploniana/

Der Schreibort ist Aachen, was

http://www.handschriftencensus.de/7556

unterschlägt.

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 15:05 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=7%20O%201533/12

http://www.urheberrecht.org/news/4544/

Das Urteil verletzt das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG).

http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeugen

Die hier relevante Entscheidung "Geistchristentum" des BGH:

http://archiv.twoday.net/stories/64961860/

http://www.urheberrecht.org/news/4544/

Das Urteil verletzt das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG).

http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeugen

Die hier relevante Entscheidung "Geistchristentum" des BGH:

http://archiv.twoday.net/stories/64961860/

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 15:01 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.infoclio.ch/de/node/26076

Die geplante Tagung widmet sich den Urheberrechten in digitalen Bibliotheken, besonders von Handschriften des Mittelalters und der Neuzeit. Die Tagung geht von der Voraussetzung aus, dass sich die Erforschung historischer Quellen in den nächsten Jahren vermehrt auf das Internet verlagern wird. Forscher werden nicht nur Reproduktionen im Internet konsultieren, sondern mit den Inhalten von digitalen Bibliotheken auf unterschiedlichste Weise arbeiten wollen. Der Benützer von digitalen Inhalten wird sich beispielsweise bei Transkriptions‐ und Annotationstools oder bei digitalen Editionen nicht nur auf eine bestimmte digitale Bibliothek beschränken wollen, sondern möchte – wenn möglich – auf alle verfügbaren Quellen zugreifen. Die Publikation der Forschungsergebnisse wird sich ebenfalls stärker auf das Internet verlagern. Damit verbunden muss die Möglichkeit einhergehen, bearbeitete digitale Inhalte in neuer Form darzustellen und auf dem Internet zu veröffentlichen. Diese neuen Forschungsansätze, die digitale Bibliotheken ermöglichen, sind aber auch mit rechtlichen Fragen verbunden, die notwendigerweise geklärt werden müssen. Es muss nämlich vor allem in der wissenschaftlichen Arbeit vorausgesetzt werden, dass die Interessen der Eigentümer wahrgenommen werden und das geistige Eigentum geschützt wird.

Es ist klar, dass derjenige, der sich mit diesen Fragen am meisten auseinandergesetzt hat, nicht eingeladen wurde.

Rundbrief Fotografie 1994

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

Gedanken zum Fotorecht aus alternativer Sicht (2002)

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

Kulturgut muss frei sein (2007)

http://archiv.twoday.net/stories/4477824/

Die Public Domain und die Archive (2009)

http://archiv.twoday.net/stories/6164988/

http://archiv.twoday.net/stories/5405864

Rechtsprobleme bei der Benutzung von Handschriftenbibliotheken. Weitergeführte Überlegungen zur rechtlichen Zulässigkeit besonderer Benutzungsbedingungen. (Jürgen Zander/ Ralf Michael Thilo/ Klaus Graf / Jürgen-Christoph Gödan). In: BIBLIOTHEKSDIENST 29. (1995), S. 296 ff.

http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/handsch2.htm

Die geplante Tagung widmet sich den Urheberrechten in digitalen Bibliotheken, besonders von Handschriften des Mittelalters und der Neuzeit. Die Tagung geht von der Voraussetzung aus, dass sich die Erforschung historischer Quellen in den nächsten Jahren vermehrt auf das Internet verlagern wird. Forscher werden nicht nur Reproduktionen im Internet konsultieren, sondern mit den Inhalten von digitalen Bibliotheken auf unterschiedlichste Weise arbeiten wollen. Der Benützer von digitalen Inhalten wird sich beispielsweise bei Transkriptions‐ und Annotationstools oder bei digitalen Editionen nicht nur auf eine bestimmte digitale Bibliothek beschränken wollen, sondern möchte – wenn möglich – auf alle verfügbaren Quellen zugreifen. Die Publikation der Forschungsergebnisse wird sich ebenfalls stärker auf das Internet verlagern. Damit verbunden muss die Möglichkeit einhergehen, bearbeitete digitale Inhalte in neuer Form darzustellen und auf dem Internet zu veröffentlichen. Diese neuen Forschungsansätze, die digitale Bibliotheken ermöglichen, sind aber auch mit rechtlichen Fragen verbunden, die notwendigerweise geklärt werden müssen. Es muss nämlich vor allem in der wissenschaftlichen Arbeit vorausgesetzt werden, dass die Interessen der Eigentümer wahrgenommen werden und das geistige Eigentum geschützt wird.

Es ist klar, dass derjenige, der sich mit diesen Fragen am meisten auseinandergesetzt hat, nicht eingeladen wurde.

Rundbrief Fotografie 1994

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

Gedanken zum Fotorecht aus alternativer Sicht (2002)

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

Kulturgut muss frei sein (2007)

http://archiv.twoday.net/stories/4477824/

Die Public Domain und die Archive (2009)

http://archiv.twoday.net/stories/6164988/

http://archiv.twoday.net/stories/5405864

Rechtsprobleme bei der Benutzung von Handschriftenbibliotheken. Weitergeführte Überlegungen zur rechtlichen Zulässigkeit besonderer Benutzungsbedingungen. (Jürgen Zander/ Ralf Michael Thilo/ Klaus Graf / Jürgen-Christoph Gödan). In: BIBLIOTHEKSDIENST 29. (1995), S. 296 ff.

http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/handsch2.htm

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 14:37 - Rubrik: Archivrecht

Im Darmstädter RSS-Feed sah es zunächst nur nach den üblichen unendlich öden Graupneriana aus, aber dann kam der Knüller: Das (von mir bezahlte) Digitalisat der Sächsischen Genealogie Georg Rüxners, Handschrift 203:

Rixner, Georg

Genealogie des Sächsischen Hauses

nach 1573

Sammlung

Persistente URL: http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-203

URN: urn:nbn:de:tuda-tudigit-28352

Zur Einordnung der Handschrift existiert bislang nur, was ich 2009 darüber schrieb:

Um 1520 schrieb Rüxner einen Brief an den kursächsischen Historiographen Georg Spalatin über die alten Herzöge von Sachsen, der in einer Handschrift Spalatins erhalten geblieben ist. [...]

Dieser Brief steht im Kontext der Beschäftigung Rüxners mit der Genealogie der Wettiner, die ihren Niederschlag gefunden hat in einer bisher unbekannten umfangreichen Ausarbeitung, von der ich drei Handschriften nachweisen kann. Die älteste Handschrift der Genealogie des Hauses Sachsen (“der recht blutstam des

Churfürstlichen Haus zu Sachsen”) bis auf Johann Friedrich I. aus der Zeit um 1520, aber wohl kein Autograph, ist: Jena, Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. Prov. f. 262. Mit hunderten kolorierter Wappendarstellungen auf etwa fünfzig beschriebenen Blättern handelt es sich um eine prächtig ausgestattete Handschrift. In der Widmung an Herzog Georg den Bärtigen von Sachsen Bl. 3v-4v nennt sich Jörg Rixner genannt Jerusalem als Verfasser. Das späteste im Chroniktext angegebene Datum der anlegenden Hand ist 1518. Gegen Ende häufen sich Nachträge von anderen Händen mit Datumsangaben von 1525 bis 1573. Auf die Zeit um 1520 deuten auch die Wasserzeichen. Die Handschrift ist unvollendet, denn abschließend sind nur noch Wappendarstellungen zu finden mit Freifeldern für Texte. Das Stück wurde 2001 bei Reiss aus den damals zerstreuten Resten der Herzoglichen Bibliothek zu Meiningen ersteigert.

Offenbar getreue Kopien der Jenaer Handschrift einschließlich der Wappen und der Fortführung bis 1573 sind die beiden anderen Handschriften, die beide wohl dem Ende des 16. Jahrhunderts angehören. Aus der Darmstädter Hofbibliothek stammt Hs. 203 der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (54 Bl.). Die Forschungsbibliothek Gotha verwahrt unter der Signatur Chart. A 532 eine weitere Überlieferung.

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/pdf/Graf_Ruexner.pdf (S. 119f.)

Update: Zur Gothaer Handschrift Rathgeber 1835:

https://books.google.de/books?id=KtlWAAAAcAAJ&pg=PA330

Rixner, Georg

Genealogie des Sächsischen Hauses

nach 1573

Sammlung

Persistente URL: http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-203

URN: urn:nbn:de:tuda-tudigit-28352

Zur Einordnung der Handschrift existiert bislang nur, was ich 2009 darüber schrieb:

Um 1520 schrieb Rüxner einen Brief an den kursächsischen Historiographen Georg Spalatin über die alten Herzöge von Sachsen, der in einer Handschrift Spalatins erhalten geblieben ist. [...]

Dieser Brief steht im Kontext der Beschäftigung Rüxners mit der Genealogie der Wettiner, die ihren Niederschlag gefunden hat in einer bisher unbekannten umfangreichen Ausarbeitung, von der ich drei Handschriften nachweisen kann. Die älteste Handschrift der Genealogie des Hauses Sachsen (“der recht blutstam des

Churfürstlichen Haus zu Sachsen”) bis auf Johann Friedrich I. aus der Zeit um 1520, aber wohl kein Autograph, ist: Jena, Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. Prov. f. 262. Mit hunderten kolorierter Wappendarstellungen auf etwa fünfzig beschriebenen Blättern handelt es sich um eine prächtig ausgestattete Handschrift. In der Widmung an Herzog Georg den Bärtigen von Sachsen Bl. 3v-4v nennt sich Jörg Rixner genannt Jerusalem als Verfasser. Das späteste im Chroniktext angegebene Datum der anlegenden Hand ist 1518. Gegen Ende häufen sich Nachträge von anderen Händen mit Datumsangaben von 1525 bis 1573. Auf die Zeit um 1520 deuten auch die Wasserzeichen. Die Handschrift ist unvollendet, denn abschließend sind nur noch Wappendarstellungen zu finden mit Freifeldern für Texte. Das Stück wurde 2001 bei Reiss aus den damals zerstreuten Resten der Herzoglichen Bibliothek zu Meiningen ersteigert.

Offenbar getreue Kopien der Jenaer Handschrift einschließlich der Wappen und der Fortführung bis 1573 sind die beiden anderen Handschriften, die beide wohl dem Ende des 16. Jahrhunderts angehören. Aus der Darmstädter Hofbibliothek stammt Hs. 203 der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (54 Bl.). Die Forschungsbibliothek Gotha verwahrt unter der Signatur Chart. A 532 eine weitere Überlieferung.

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/pdf/Graf_Ruexner.pdf (S. 119f.)

Update: Zur Gothaer Handschrift Rathgeber 1835:

https://books.google.de/books?id=KtlWAAAAcAAJ&pg=PA330

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 14:06 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Stadtarchiv Iserlohn bietet die kostenlose Online-Recherche in den digitalisierten Iserlohner Einwohner-Adressbüchern 1866-1950 an. Die Adressbücher des Stadt- und Landkreises Iserlohn umfassen außerdem die Städte Hemer, Hohenlimburg, Letmathe, Menden und Schwerte und die Ämter Ergste, Hemer, Menden, Oestrich und Westhofen. Nach einer Anmeldung mit Name, Anschrift, E-Mail und Forschungsnamen ist der Zugang zu den PDF-Dateien (und auch der Download) möglich."

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/03#Iserlohner_Adressb.C3.BCcher_online

http://www.iserlohn.de/Online-Recherche.852.0.html

Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Zahlreiche Bibliotheken machen diese gedruckten Quellen Open Access zugänglich, aber das Stadtarchiv Iserlohn verlangt - mit der heuchlerischen Begründung "damit wir Ihnen bei einer Recherche ggfs. mit zusätzlichen Archivalien weiterhelfen können" - für den Zugriff auf die Digitalisate eine vorherige Registrierung/Ausfüllen eines Benutzerantrags. Wäre schön, wenn jemand die Digitalisate auf einem anderen Portal spiegeln würde.

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/03#Iserlohner_Adressb.C3.BCcher_online

http://www.iserlohn.de/Online-Recherche.852.0.html

Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Zahlreiche Bibliotheken machen diese gedruckten Quellen Open Access zugänglich, aber das Stadtarchiv Iserlohn verlangt - mit der heuchlerischen Begründung "damit wir Ihnen bei einer Recherche ggfs. mit zusätzlichen Archivalien weiterhelfen können" - für den Zugriff auf die Digitalisate eine vorherige Registrierung/Ausfüllen eines Benutzerantrags. Wäre schön, wenn jemand die Digitalisate auf einem anderen Portal spiegeln würde.

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 13:58 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://schmalenstroer.net/blog/2012/03/so-sehen-also-brennende-burgen-aus/

Update: Maria Rottler wies mich hin auf

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.345066795536482.89245.172541149455715&type=3

Update: Maria Rottler wies mich hin auf

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.345066795536482.89245.172541149455715&type=3

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.youtube.com/watch?v=FM1nCsng0yc

[Ergänzung KG:

"Eines ist jetzt schon klar: "Kony 2012", die virale Kampagne, die den als Kriegsverbrecher gesuchten, ugandischen Soldateskaführer Joseph Kony zu Strecke bringen will, hat die Maßstäbe für gelungene Massenmobilisierung im Netz gewaltig verschoben. Mit einem vergleichbar überwältigenden Shock-and-Awe-Effekt ist jedenfalls noch selten ein Thema, das für die Öffentlichkeit bis eben noch völlig obskur war, auf die Agenda von Millionen vor allem sehr jungen Menschen gesetzt worden.

Erst am Montag wurde das halbstündige Video "Kony 2012" bei Youtube online gestellt, bis zum Samstagnachmittag ist es dort nun schon weit mehr als 65 Millionen Mal angesehen (oder zumindest angeklickt) worden. Dazu kommen noch einmal mehr als 15 Millionen Abrufe bei Vimeo, wo das Video schon seit zwei Wochen zu sehen ist.

Von Twitter über die internationalen Medien bis in die Washingtoner Politik ist der Name von Joseph Kony nun allgegenwärtig."

http://www.sueddeutsche.de/digital/umstrittenes-video-kony-eine-kampagne-die-froesteln-laesst-1.1305052 ]

[Ergänzung KG:

"Eines ist jetzt schon klar: "Kony 2012", die virale Kampagne, die den als Kriegsverbrecher gesuchten, ugandischen Soldateskaführer Joseph Kony zu Strecke bringen will, hat die Maßstäbe für gelungene Massenmobilisierung im Netz gewaltig verschoben. Mit einem vergleichbar überwältigenden Shock-and-Awe-Effekt ist jedenfalls noch selten ein Thema, das für die Öffentlichkeit bis eben noch völlig obskur war, auf die Agenda von Millionen vor allem sehr jungen Menschen gesetzt worden.

Erst am Montag wurde das halbstündige Video "Kony 2012" bei Youtube online gestellt, bis zum Samstagnachmittag ist es dort nun schon weit mehr als 65 Millionen Mal angesehen (oder zumindest angeklickt) worden. Dazu kommen noch einmal mehr als 15 Millionen Abrufe bei Vimeo, wo das Video schon seit zwei Wochen zu sehen ist.

Von Twitter über die internationalen Medien bis in die Washingtoner Politik ist der Name von Joseph Kony nun allgegenwärtig."

http://www.sueddeutsche.de/digital/umstrittenes-video-kony-eine-kampagne-die-froesteln-laesst-1.1305052 ]

la bastille - am Sonntag, 11. März 2012, 13:36 - Rubrik: Web 2.0

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.landesarchiv-bw.de/web/53523

19:00 – 21:00 Uhr: Führungen durch die Sonderausstellung "Lebens–Wandel. Wera Konstantinowna. Großfürstin von Russland, Herzogin von Württemberg (1854–1912)"

21:00 – 0:00 Uhr: Live-Jazz mit Lorenzo Petrocca und Friends

19:00 – 21:00 Uhr: Führungen durch die Sonderausstellung "Lebens–Wandel. Wera Konstantinowna. Großfürstin von Russland, Herzogin von Württemberg (1854–1912)"

21:00 – 0:00 Uhr: Live-Jazz mit Lorenzo Petrocca und Friends

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 13:35 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Bibliotheken sind nichts anderes als Archive, in denen die großen geistesgeschichtlichen und theologischen Themen einer Epoche ihren Niederschlag finden. ..." - aus der Werbung der WBG für Jochums "Geschichte der abendländischen Bibliotheken.

Wolf Thomas - am Sonntag, 11. März 2012, 13:31 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://log.netbib.de/archives/2012/03/09/zu-unseren-krassen-technischen-problemen/

http://log.netbib.de/archives/2012/03/07/wie-krass-ist-das-denn/

http://log.netbib.de/archives/2012/03/07/wie-krass-ist-das-denn/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Sonntag, 11. März 2012, 13:26 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

David Hansen sichtet die diskutierten Lösungen:

http://ssrn.com/abstract=2019121

Im deutschsprachigen Bereich gibt es in der Schweiz seit 2008 für die Nutzung von gewissen Ton- oder Tonbildträgern eine gesetzliche Vorschrift (Verwertungsgesellschaftsmodell):

http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a22b.html

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist

http://ssrn.com/abstract=2019121

Im deutschsprachigen Bereich gibt es in der Schweiz seit 2008 für die Nutzung von gewissen Ton- oder Tonbildträgern eine gesetzliche Vorschrift (Verwertungsgesellschaftsmodell):

http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a22b.html

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 12:32 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

betrifft in erster Linie die Bundesverwaltung, aber auch die Landesverwaltungen und Kommunen, wenn sie Bundesrecht ausführen

http://wiki.piratenpartei.de/Datei%3AReferentenentwurf_elektronische_Verwaltung.pdf

http://wiki.piratenpartei.de/Datei%3AReferentenentwurf_elektronische_Verwaltung.pdf

Angela Ullmann - am Freitag, 9. März 2012, 09:59 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachdem der langjährige Göppinger Kreisarchivar Walter Ziegler in den Ruhestand getreten ist, sucht der Landkreis nun zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen neuen Kreisarchivar.

Vollzeitstelle bis Bes. Gruppe A 13 g.D./h.D.

Näheres dazu unter

http://www.landkreis-goeppingen.de/servlet/PB/menu/1036251_l1/index.html#Stellen

Vollzeitstelle bis Bes. Gruppe A 13 g.D./h.D.

Näheres dazu unter

http://www.landkreis-goeppingen.de/servlet/PB/menu/1036251_l1/index.html#Stellen

A. Gaugele - am Donnerstag, 8. März 2012, 16:27 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die ersten drei De-Mail-Provider sind vom BSI zugelassen worden:

http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2012/20120306_demail_einfuehrung.html

http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2012/20120306_demail_einfuehrung.html

schwalm.potsdam - am Donnerstag, 8. März 2012, 12:38 - Rubrik: Records Management

Mein Beitrag zur Münchner Tagung am Freitag zu Weblogs in den Geisteswissenschaften ist vorab online:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/392

Als Video: http://archiv.twoday.net/stories/75232281/

http://redaktionsblog.hypotheses.org/392

Als Video: http://archiv.twoday.net/stories/75232281/

KlausGraf - am Donnerstag, 8. März 2012, 03:14 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

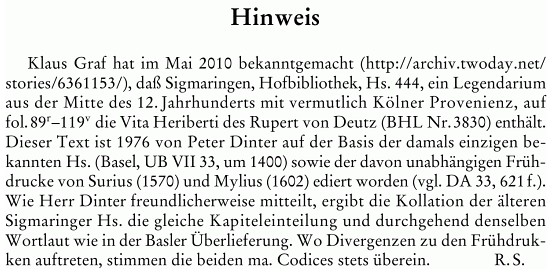

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 66, 2010, S. 962 zu

http://archiv.twoday.net/stories/6361153/ [Rupert von Deutz]

KlausGraf - am Donnerstag, 8. März 2012, 00:53 - Rubrik: Allgemeines

Die Darmstädter Handschrift 1948, das um 969 auf der Reichenau entstandene Evagelistar, zählt zum UNESCO-Weltdokumentenerbe und ist nun auch in Darmstädt online:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-1948

Schon seit vielen Jahren ist der Codex zu besichtigen auf:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/HS/hs_da_hs1948/hs_da_hs1948.htm

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-1948

Schon seit vielen Jahren ist der Codex zu besichtigen auf:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/HS/hs_da_hs1948/hs_da_hs1948.htm

KlausGraf - am Mittwoch, 7. März 2012, 20:06 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Diese skandalöse Meldung wird von Schreg allzu zurückhaltend kommentiert:

http://archaeologik.blogspot.com/2012/03/turkei-will-funde-verkaufen.html

Staatliche Monopole hinsichtlich der Kontrolle archäologischer Ausgrabungen und Funde haben nur dann einen Sinn, wenn die Forschung gefördert wird. Archäologische Befunde und Funde sind Kultugut sui generis, das nie und nimmer in privaten Schatullen verschwinden darf, sondern der Wissenschaft zur Überprüfung zur Verfügung stehen sollte.

Erinnern möchte ich an meine Frage im Zusammenhang mit den Schatzregal-Diskussionen:

Graf, der sich Ende Februar [2011] wie einige andere Experten bei einer Anhörung im Wiesbadener Landtag gegen die dortige Einführung eines großen Schatz-Regals wandte, stellt eine weitere Frage: «Wer garantiert, dass der Staat die gefundenen Schätze nicht einfach verscherbelt?» Doch das Land Niedersachsen will diese Ängste ausräumen. «Ein Verkauf von Funden ist seitens des Landes nicht geplant», sagt Rüdiger Fischer, Sprecher des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.

http://archiv.twoday.net/stories/14668421/

Ausführlicher:

http://archiv.twoday.net/stories/11552973/

http://archaeologik.blogspot.com/2012/03/turkei-will-funde-verkaufen.html

Staatliche Monopole hinsichtlich der Kontrolle archäologischer Ausgrabungen und Funde haben nur dann einen Sinn, wenn die Forschung gefördert wird. Archäologische Befunde und Funde sind Kultugut sui generis, das nie und nimmer in privaten Schatullen verschwinden darf, sondern der Wissenschaft zur Überprüfung zur Verfügung stehen sollte.

Erinnern möchte ich an meine Frage im Zusammenhang mit den Schatzregal-Diskussionen:

Graf, der sich Ende Februar [2011] wie einige andere Experten bei einer Anhörung im Wiesbadener Landtag gegen die dortige Einführung eines großen Schatz-Regals wandte, stellt eine weitere Frage: «Wer garantiert, dass der Staat die gefundenen Schätze nicht einfach verscherbelt?» Doch das Land Niedersachsen will diese Ängste ausräumen. «Ein Verkauf von Funden ist seitens des Landes nicht geplant», sagt Rüdiger Fischer, Sprecher des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.

http://archiv.twoday.net/stories/14668421/

Ausführlicher:

http://archiv.twoday.net/stories/11552973/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein skandalöses Urteil: Eine Gemeindeangestellte wird wegen übler Nachrede verurteilt, weil sie aus Sorge um das Kindeswohl vertraulich ein unzutreffendes Gerücht weitergab. Ich kann keinen Vorsatz erkennen, sondern nur die Einschüchterung von Hinweisgebern, die sich möglicherweise falsch verhalten, wenn sie einen Verdacht äußern, ohne ihre Quelle zu nennen.

http://www.burhoff.de/insert/?/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1622.htm

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/03/06/gut-gemeint/

http://www.burhoff.de/insert/?/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1622.htm

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/03/06/gut-gemeint/

KlausGraf - am Mittwoch, 7. März 2012, 13:22 - Rubrik: Archivrecht

http://filosofiastoria.wordpress.com/2012/03/06/corpus-nummorum-italicorum/

20 Bände des numismatischen Grundlagenwerks stehen digitalisiert zur Einsicht bereit.

http://www.numismaticadellostato.it/cniVolumi.do?prov=H:BDN:CNI:CNIV

#numismatik

20 Bände des numismatischen Grundlagenwerks stehen digitalisiert zur Einsicht bereit.

http://www.numismaticadellostato.it/cniVolumi.do?prov=H:BDN:CNI:CNIV

#numismatik

KlausGraf - am Dienstag, 6. März 2012, 20:40 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 6. März 2012, 20:33 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Fürstliche Schatzkammern. Die Entstehung der Archive im Hochstift Würzburgund im Herzogtum Bayern."

Eine Lehrausstellung der Bayerischen Archivschule, erarbeitet von Hannah Keß M.A. und Dr. Irmgard Lackner

"Archive bilden das kulturelle Gedächtnis einer Region. Einmalige und einzigartige Dokumente zu Staat, Verfassung, zur Bevölkerung und zu allen Lebensbereichen der Bürger werden in Archiven über Jahrhunderte hinweg aufbewahrt und ermöglichen uns die Beschäftigung mit der Geschichte unseres Landes. Für mittelalterliche und frühneuzeitliche Herrscher war das Archiv zuallererst ein Instrument der Herrschaftssicherung. Das „Briefgewölbe“ verwahrte sicher die wertvollen, in Form von Urkunden verbrieften Rechte und glich damit einer Schatzkammer.

Anhand von zwei ganz unterschiedlichen Territorien des Alten eichs geht die Ausstellung der Entstehungsgeschichte und Funktionsweise mittelalterlicher Archive auf den Grund: In der kleinen geistlichen Herrschaft der Würzburger Fürstbischöfe lässt sich schon im 9. Jahrhundert die sorgsame Aufbewahrung wichtiger Urkunden im sicheren Dom nachweisen. Länger dauerte es im weltlichen Herzogtum Bayern. Die Residenzen in den vier Teilherzogtümern bildeten erst im 15. Jahrhundert feste Aufbewahrungsorte zum Schutz der Urkunden, der Amtsbücher und Akten.

Exponate aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv, dem Staatsarchiv Würzburg sowie dem Stadtarchiv Würzburg und dem Archiv des Herzoglichen Georgianums in München bieten Einblicke in die geheimnisvolle Welt mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Archive.

Die Ausstellung wird vom 6. März bis 16. April 2012

im Bayerischen Hauptstaatsarchiv

Schönfeldstraße 5, 80539 München gezeigt.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8.30 – 18.00, Freitag 8.30 – 13.30 Uhr,

an den Feiertagen geschlossen.

Der Eintritt ist frei.

Führungen für Gruppen oder Einzelpersonen können unter (089) 28638-2487 vereinbart werden."

Quelle: Generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns, Pressemitteilung (PDF)

Wolf Thomas - am Dienstag, 6. März 2012, 20:25 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.lda.brandenburg.de/media/lbm1.a.1666.de/TB_16.pdf

Wenn ich so etwas lese, kann ich wirklich nur würgen: "Die Fotografie einer Grundstückszufahrt weist einen Bezug bzw. eine Beziehbarkeit

zur Person des Grundstückeigentümers oder Nutzers auf und fällt

daher unter den Begriff des personenbezogenen Datums."

Nicht weniger dumm: "Einmal im Internet veröffentlichte Bilder lassen sich kaum mehr daraus entfernen." Eine völlig unbewiesene ideologische Behauptung.

Inakzeptabel ist die Formulierung: "Außerdem forderten wir die Amtsverwaltung sowie das zuständige staatliche Schulamt auf, den Bestand der Altakten vollständig zu erfassen und gemäß den Regeln der Verwaltungsvorschrift über Akten an Schulen im Land Brandenburg aufzubewahren bzw. im Falle einer abgelaufenen Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht zu entsorgen." Richtig wäre: dem zuständigen Archiv anzubieten!

Wenn ich so etwas lese, kann ich wirklich nur würgen: "Die Fotografie einer Grundstückszufahrt weist einen Bezug bzw. eine Beziehbarkeit

zur Person des Grundstückeigentümers oder Nutzers auf und fällt

daher unter den Begriff des personenbezogenen Datums."

Nicht weniger dumm: "Einmal im Internet veröffentlichte Bilder lassen sich kaum mehr daraus entfernen." Eine völlig unbewiesene ideologische Behauptung.

Inakzeptabel ist die Formulierung: "Außerdem forderten wir die Amtsverwaltung sowie das zuständige staatliche Schulamt auf, den Bestand der Altakten vollständig zu erfassen und gemäß den Regeln der Verwaltungsvorschrift über Akten an Schulen im Land Brandenburg aufzubewahren bzw. im Falle einer abgelaufenen Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht zu entsorgen." Richtig wäre: dem zuständigen Archiv anzubieten!

KlausGraf - am Dienstag, 6. März 2012, 20:13 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://infobib.de/blog/2012/03/05/ist-plos-one-das-groste-journal-der-welt/

Vermutlich erklärt sich der befremdliche Umstand, dass Infobib auf einen im Januar 2011 (!) erschienenen Artikel von Heather Morrison über PLoS One als umfangreichstes Journal hinweist, durch Lektüre von Peter Subers Open-Access-Newsletter vor einem Jahr. Mir ging es nämlich genauso, bevor ich merkte, dass er In Mailinglisten die URL für die Märzausgabe 2011 statt 2012 mitgeteilt hatte.

* Announcement (cross-posted) *

I just mailed the March issue of the SPARC Open Access Newsletter. This issue takes a close look at the Research Works Act (RWA) and the Federal Research Public Access Act (FRPAA).

The look-back sections reprint short clips from SOAN five and ten years ago this quarter.

March 2012 issue

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/03-02-11.htm

Dort steht oben:

My announcement for the March 2012 issue of SOAN mistakenly linked to the March 2011 issue. If you're looking for the March 2012 issue, you can find it here. Apologies for the inconvenience.

Vermutlich erklärt sich der befremdliche Umstand, dass Infobib auf einen im Januar 2011 (!) erschienenen Artikel von Heather Morrison über PLoS One als umfangreichstes Journal hinweist, durch Lektüre von Peter Subers Open-Access-Newsletter vor einem Jahr. Mir ging es nämlich genauso, bevor ich merkte, dass er In Mailinglisten die URL für die Märzausgabe 2011 statt 2012 mitgeteilt hatte.

* Announcement (cross-posted) *

I just mailed the March issue of the SPARC Open Access Newsletter. This issue takes a close look at the Research Works Act (RWA) and the Federal Research Public Access Act (FRPAA).

The look-back sections reprint short clips from SOAN five and ten years ago this quarter.

March 2012 issue

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/03-02-11.htm

Dort steht oben:

My announcement for the March 2012 issue of SOAN mistakenly linked to the March 2011 issue. If you're looking for the March 2012 issue, you can find it here. Apologies for the inconvenience.

KlausGraf - am Dienstag, 6. März 2012, 12:45 - Rubrik: Open Access

Unter den vielen Rezensionen der ZRG GA 2012, die vorab von Gerhard Köbler bereitgestellt werden

http://www.koeblergerhard.de/zrggar129-2012.htm

ist auch eine Besprechung des Professorenentwurfs für ein neues Bundesarchivgesetz von Peter Collin:

http://www.koeblergerhard.de/ZRG129Internetrezensionen2012/Archivgesetz.htm

Meine eigene Stellungnahme zu dem Buch:

http://archiv.twoday.net/stories/4838980/

http://www.koeblergerhard.de/zrggar129-2012.htm

ist auch eine Besprechung des Professorenentwurfs für ein neues Bundesarchivgesetz von Peter Collin:

http://www.koeblergerhard.de/ZRG129Internetrezensionen2012/Archivgesetz.htm

Meine eigene Stellungnahme zu dem Buch:

http://archiv.twoday.net/stories/4838980/

KlausGraf - am Montag, 5. März 2012, 23:56 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die folgende Rezension erschien in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 155 (2007), S. 551-553

Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache WMU auf

der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden

bis zum Jahr 1300. Unter Leitung von Bettina Kirschstein

und Ursula Schulze erarbeitet von Sibylle Ohly, Peter

Schmitt und Nicole Spengler (ab Lief. 20: erarbeitet von

Sibylle Ohly und Daniela Schmidt). Berlin: Erich Schmidt

Verlag. 17. Lieferung: schuolhof - sprechen S. 1537-1632

(2001); 18. Lief.: sprechen - swester S. 1633-1728 (2002);

19. Lief.: swesterkint - ûf S. 1729-1824 (2003); 20. Lief.:

ûfbieten - unrehte S. 1825-1920 (2004); 21. Lief.: unrehte

- vaschang S. 1921-2016 (2005); 22. Lief.: vaschanchuon -

verswern S. 2017-2112 (2006).

Gut 80 Prozent dürfte geschafft sein. Pünktlich jedes Jahr

legte die Berliner Arbeitsstelle des Wörterbuchprojekts

eine neue Lieferung des Spezialwörterbuchs zur Geschäfts-

und Rechtssprache des 13. Jahrhunderts vor. Geht man von

sechs ausstehenden Lieferungen aus, so wird das

ambitionierte Unternehmen 2012 beendet sein. Die Rezension

der ersten Lieferung erschien in dieser Zeitschrift 1988,

es folgten drei weitere Besprechungen (1991, 1996 und

2002).

Qualitätsschwankungen waren nicht zu registrieren, die

Bearbeiter haben ein hohes Niveau durchgehalten.

Selbstverständlich ist der Historiker ab und an mit den

Erklärungen unzufrieden. Wenn "stuolbruder" als

"Angehöriger einer (Laien-)Bruderschaft" erklärt wird, so

ist das zu unpräzise. Der Beleg bezieht sich auf die zwölf

Bamberger Stuhlbrüder. Es geht nicht um irgendeine

Laienbruderschaft, sondern eine spezifische Institution des

Memorialwesens, die den Lesern der ZGO aus Speyer vertraut

sein dürfte. Und ob "konzessionierte Schenke" für "rehten

taevern" nicht doch eine Spur zu anachronistisch ist,

darüber mag man trefflich streiten.

Für das Nachschlagen unbekannter Wörter wird man dieses

Wörterbuch freilich ohnehin kaum nutzen, wie überhaupt sein

Hauptadressatenkreis weniger die Historiker und

Rechtshistoriker sind als die Sprachhistoriker und

Lexikographen. Sie finden hier unschätzbares Material zu

den Schreibsprachen des 13. Jahrhunderts, das stets genau

lokalisierbar und datierbar ist.

Historiker und Rechtshistoriker können das WMU vor allem

als "Sachregister" zum "Corpus der altdeutschen

Originalurkunden bis zum Jahr 1300" verwenden, das im WMU

sozusagen "verzettelt" ist. Es enthält aufschlußreiche

Belege zur Rechtssprache und zum agrarhistorischen

Vokabular. So wird man die Artikel selde, seldener,

seldenhûs, seldenlêhen, selhûs und selman als willkommene

Ergänzung zu der von dem Tübinger Geographen Hermann Grees

erstellten Tabelle von Selden-Nennungen vor 1300

heranziehen müssen (Ländliche Unterschichten und ländliche

Siedlung in Ostschwaben, 1975, S. 87-91). Erwähnung

verdienen auch die vielen Personennamen-Deutungen. Nicht

selten erscheinen die Begriffe nur als Bestandteil eines

Personennamens (z.B. solsnîder, Sohlenschneider: her

Gotfrid der solsneider in Wien).

2004 hat der Schmidt-Verlag das Corpus neu aufgelegt. Für

die vier 1932 bis 1963 erschienenen vier Urkundenbände, den

Nachtragsband (bis Lieferung 54, 1986) und den

Regestenband, insgesamt 4500 Seiten, muss man stolze 1788

Euro auf den Tisch legen. Glücklicherweise steht inzwischen

die von Kurt Gärtner in Trier veranlasste Digitalisierung

der Corpus-Texte (ohne Regesten) online kostenfrei zur

Verfügung: http://www.corpus.uni-trier.de. Ein großartiges

Angebot, das für viele nicht-sprachhistorische

Fragestellungen das WMU entbehrlich macht! Mit der

Volltextsuche kann man nun auch mehr als die 100 Belege

auffinden, die das WMU maximal nachweist. Allerdings muss

man im digitalen Volltext alle denkbaren Wortformen suchen,

während das WMU mit normalisierten Lemmata punkten kann.

Da die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

unterstützte Open-Access-Bewegung die freie Zugänglichkeit

von mit öffentlichen Mitteln erstellten

Forschungsergebnissen im Internet fordert (vgl. Klaus Graf,

Edition und Open Access, in: Vom Nutzen des Edierens, 2005,

S. 197-203), wäre es an der Zeit, eine kostenfreie

Online-Ausgabe des WMU ins Netz zu stellen. Auch wenn eine

Volltextsuche im WMU keine Erschließung nach Wortfeldern

ersetzt, die zusätzlich dringend wünschenswert wäre (siehe

ZGO 2002, S. 604f.), so steht doch außer Zweifel, dass mit

einer Volltextsuche die Qualität der Recherche in einem

Nachschlagewerk erheblich zunimmt. Alle Erfahrungen mit

"Open Access" zeigen überdies, dass dieser den Verkauf

ankurbelt und nicht etwa beeinträchtigt. Das Heidelberger

Deutsche Rechtswörterbuch hat den kompletten Bestand des

gedruckten Nachschlagewerks kostenlos ins Netz gestellt. Es

wäre zu wünschen, dass die Bayerische Akademie der

Wissenschaften als Projektträger sich bei der Entscheidung

über eine digitale Ausgabe des WMU darauf besinnt, dass

Wissenschaft betrieben wird, um Wissen möglichst weit zu

verbreiten und nicht, damit traditionelle Verlagsstrukturen

mit "Apotheken-Preisen" für immer fortbestehen.

***

Kommentar: Die letzte 27. Lieferung erschien 2010.

Update: http://archiv.twoday.net/stories/110777038/

Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache WMU auf

der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden

bis zum Jahr 1300. Unter Leitung von Bettina Kirschstein

und Ursula Schulze erarbeitet von Sibylle Ohly, Peter

Schmitt und Nicole Spengler (ab Lief. 20: erarbeitet von

Sibylle Ohly und Daniela Schmidt). Berlin: Erich Schmidt

Verlag. 17. Lieferung: schuolhof - sprechen S. 1537-1632

(2001); 18. Lief.: sprechen - swester S. 1633-1728 (2002);

19. Lief.: swesterkint - ûf S. 1729-1824 (2003); 20. Lief.:

ûfbieten - unrehte S. 1825-1920 (2004); 21. Lief.: unrehte

- vaschang S. 1921-2016 (2005); 22. Lief.: vaschanchuon -

verswern S. 2017-2112 (2006).

Gut 80 Prozent dürfte geschafft sein. Pünktlich jedes Jahr

legte die Berliner Arbeitsstelle des Wörterbuchprojekts

eine neue Lieferung des Spezialwörterbuchs zur Geschäfts-

und Rechtssprache des 13. Jahrhunderts vor. Geht man von

sechs ausstehenden Lieferungen aus, so wird das

ambitionierte Unternehmen 2012 beendet sein. Die Rezension

der ersten Lieferung erschien in dieser Zeitschrift 1988,

es folgten drei weitere Besprechungen (1991, 1996 und

2002).

Qualitätsschwankungen waren nicht zu registrieren, die

Bearbeiter haben ein hohes Niveau durchgehalten.

Selbstverständlich ist der Historiker ab und an mit den

Erklärungen unzufrieden. Wenn "stuolbruder" als

"Angehöriger einer (Laien-)Bruderschaft" erklärt wird, so

ist das zu unpräzise. Der Beleg bezieht sich auf die zwölf

Bamberger Stuhlbrüder. Es geht nicht um irgendeine

Laienbruderschaft, sondern eine spezifische Institution des

Memorialwesens, die den Lesern der ZGO aus Speyer vertraut

sein dürfte. Und ob "konzessionierte Schenke" für "rehten

taevern" nicht doch eine Spur zu anachronistisch ist,

darüber mag man trefflich streiten.

Für das Nachschlagen unbekannter Wörter wird man dieses

Wörterbuch freilich ohnehin kaum nutzen, wie überhaupt sein

Hauptadressatenkreis weniger die Historiker und

Rechtshistoriker sind als die Sprachhistoriker und

Lexikographen. Sie finden hier unschätzbares Material zu

den Schreibsprachen des 13. Jahrhunderts, das stets genau

lokalisierbar und datierbar ist.

Historiker und Rechtshistoriker können das WMU vor allem

als "Sachregister" zum "Corpus der altdeutschen

Originalurkunden bis zum Jahr 1300" verwenden, das im WMU