Bibliotheken zahlen viel Geld für Online-Ausgaben und sollten nicht mit Versionen abgespeist werden, die durch riesige und störende Wasserzeichen mehr als nur ein kleines Ärgernis erregen. Der Hirzel-Verlag legt in der über Ingenta abrufbaren Online-Ausgabe der ZfdA ein großes Wasserzeichen über den Anmerkungsapparat, was das Lesen durchaus behindert.

Werfen wir einen kurzen Blick auf

Stöllinger-Löser, Christine: Die 'Strassburger Chronik' des Johannes Staedel. Ein Frühneuzeitliches Wirkungszeugnis der Chronik Twingers von Königshofen, in: ZfdA 142 (2013), S. 56-76

Die Bedenken beginnen schon beim Untertitel: Obwohl die gesamte Chronik samt Illustrationen sorgfältig gewürdigt wird, greift der Untertitel einen Mittelalter-Bezug heraus, der gewiss nicht im Vordergrund steht. Einmal mehr werden frühneuzeitliche Chronikhandschriften gegenüber den gemeinhin als erheblich wichtigeren Chronikhandschriften des Mittelalters abgewertet.

Die vierbändige "Chronica aller denckwürdigsten Historien: Geschichten und Thaten so sich inn der stat Straßburg und denselbigen um bligenden orten zù getragen und begeben: So wohl vor als nach erbauung der stadt von der zeit der sündflut biß auf das 1330 jahr nach Christi unsers heilandts und Erlösers geburdt ordentlich beschriben" ist ein Autograph ihres Verfassers Johannes Staedel (1612-1615), der zwar aus einer angesehenen Straßburger ratsfähigen Familie stammte, über den man aber so gut wie nichts weiß. Bisher kannte man die Bände 2-4, die aus der Bibliotheca Türkheimiana 1930 über eine Frau Prittwitz in Karlsruhe in das Eigentum des Straßburger Historischen Museums übergingen (Inv. MH 1443, 1440, 1445). Offenbar nicht aus der Türckheimer Bibliothek stammte Bd. 1, der wohl schon im 19. Jahrhundert den walisischen Morgan-Tredegar gehörte und in der Nationalbibliothek von Wales bis 1967 als Depositum lag. 1967 kam er über Christie's in die UB Straßburg (Ms. 5464).

Weder die provenienzgeschichtlichen Falschangaben auf S. 56 noch die Tatsache, dass keine Silbe über die mittelalterliche Twinger-Handschrift der Bibliotheca Türkheimiana verloren wird, sind erfreulich.

"Die Bände 2 bis 4 waren vor ihrer Erwerbung durch das Musée Historique im Besitz der Freiherren von Türckheim-Altdorf, in der von Jean de Turckheim auf Schloss Mahlberg im rechtsrheinischen Ortenaukreis um 1828 eingerichteten Bibliothek. Diese Bibliothek wurde in den Jahren 1919-1921 über ein Leipziger Antiquariat verkauft; die drei Staedelschen Bände finden sich jedoch nicht in den Auktionsverzeichnissen."

Es gibt keine Anhaltspunkte, dass sich die kostbare Bibliothek der Freiherren von Türckheim (ebenso wie ihr inzwischen weitgehend im Generallandesarchiv gelandetes Archiv) irgendwo anders befand als in Schloss Altdorf bei Ettenheim in der Ortenau. Um 1828 konnte Johann von Türckheim schon deshalb keine Bibliothek auf Schloss Mahlberg einrichten, weil Christian (nicht Johann!) Freiherr von Türckheim erst 1832 das Schloss Mahlberg erworben hat:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1934/0603

Über die Bedeutung der Familie handelt kurz Konrad Krimm im Archivar 2008, S. 157f. in seinem Aufsatz über die Familienarchive:

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/ausgabe2/ARCHIVAR-02-2008_Internet.pdf

Reste der Bibliothek sind im Archivbestand verzeichnet worden, wovon man sich überzeugen kann, wenn die Beständedatenbank des Landesarchivs Baden-Württemberg mit SQL-Fehlern den Zugriff auf die einzelnen Findbucheinträge nicht mehr verwehrt:

Bestand 69 von Türckheim-1: Archiv der Freiherren von Türckheim zu Altdorf 4. Bibliothek und andere Sammlungen

Es heißt dort: "Der eigentliche Bibliotheksbestand der Freiherren von Türckheim wurde am 11. und 12. Mai 1926 bei dem jüdischen Antiquar und Auktionator S. Martin Fraenkel in Berlin versteigert (Kopie des Katalogs in Nr. 2920). Zwischen den Archivalien fanden sich 2011 bei der Neuverzeichnung des Familienarchivs auch immer wieder Bücher und Druckschriften. Diese wurden als Teil des Archivs verzeichnet. Bei den Bibliotheksresten handelt es sich vor allem um Straßburger Dissertationen des 18. Jahrhunderts. Die Bücher sind zum Teil stark verschmutzt. "

Nur in ganz wenigen Bibliotheken ist nachgewiesen der von Krimm zitierte Katalog: S. Martin Fraenkel, Eine kostbare Büchersammlung großentheils aus der Bibliothek Türckheim (Versteigerung 60, 11. und 12. Mai 1926), Berlin o. J.

[Online, siehe http://archiv.twoday.net/stories/351211850/ ]

Am 11. Mai 2011 gab Kurt Andermann vom GLAK folgende Auskunft: "die von Ihnen gesuchte Chronik des Jakob Twinger von Königshofen lag bis 1919 im Archiv der Freiherren von Türckheim. Einem handschriftlichen Vermerk im Altdorfer Archivverzeichnis des Pfarrers Neu von 1907 (ZGO 22, 1907, S. m82) zufolge wurde sie im genannten Jahr versteigert. Leider liegen uns weder Angaben über das damals tätig gewordene Auktionshaus noch über den Käufer vor.

1926 verkauften die Freiherren von Türckheim den größten Teil ihrer Bibliothek bei dem jüdischen Antiquar und Auktionator S. Martin Fraenkel in Berlin; erwartungsgemäß erwähnt der etwa 500 Nummern umfassende Katalog der Versteigerung [...] die Twinger-Handschrift nicht mehr."

Friedrich Freiherr von Türckheim datierte 1934 die Veräußerung der Bibliothek ("leider") in das Jahr 1919:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1934/0613

Die Auflösung der an Altdrucken reichen Bibliothek vollzog sich also wohl 1919/26.

Der bücherlose Bibliothekssaal ist seit einigen Jahren wieder ein Schmuckstück: "Eine große Bibliothek mit wunderbarer Stuckdecke und weiteren Stuckarbeiten, mit Stuck-Vasen auf den Simsen, zweihundertdreißig Jahre alte Regale vom Boden bis zur Decke – und nicht ein einziges Buch. So beschreibt die Badische Zeitung vom 11. Oktober 2011 den historischen Bibliothekssaal des Altdorfer Schlosses." Und so beginnt die Vorstellung des "Denkmal des Monats" November 2011 durch die Denkmalstiftung Baden-Württemberg:

http://www.ettenheim.de/dynasite.cfm?dsmid=11763&dspaid=69261

Dort heißt es, um 1920 sei die Sammlung von 20.000 Bänden an einen Antiquar in Leipzig verkauft worden.

Stöllinger-Löser beschreibt ein Wappenexlibris der Bibliothek: "gekröntes Wappen, viergeteilt: links oben und rechts unten je ein stehender Löwe, rechts oben und links unten je ein Querbalken in der Mitte, darüber und darunter je ein Stern; darunter: Bibliotheca Türckheimiana". Aus der "Bibliotheca Türckheimiana" findet Google zwei Bände: Schneider, D. Vollständige Hoch-Gräflich-Erbachische Stamm-Tafel... oder Historie. Nebst einer Vorrede von G. M. v. Ludolff. Frankfurt, Stock Erben & Schilling, 1736. "Schönes Exemplar, Innendeckel mit Exlibris Echter von Mespelbrunn, Bibliotheca Türckheimiana und Philipp Rudolf Graf von Ingelheim." (lotissimo) und Hattstein, Damian Hartard von: Die Hoheit des Teutschen Reichs-Adels, 3 Bände Bamberg 1751 "gest. WappenExlibris ‘Bibliotheca Türckheimiana’, Stempel “Familienarchiv Brunner” Halb Kalbs-Ldr. der Zeit mit 2 kontrast.

Rückenschildchen und reicher Rvergold. , Rotschnitt. Schönes Exemplar." (hartefeld.ch)

Needhams IPI gibt "Türkheimiana" und hat zwei Inkunabeln zur Bibliothek (German. Nationalmuseum 712 und Pierpont Morgan, wobei die Vergilausgabe Goff V-188 = http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M49940.htm anscheinend nicht in Corsair ist) , die er "presum. = Johann Freiherr von T., 1749-1824, diplomat & genealogist [ADB 54.717]" zuweist. Wie bei allen Adelsbibliotheken ist es schwierig, den Bestand oder auch nur die Inkunabeln einem einzigen Erwerber zuzuordnen. Vor allem kommen in Betracht der von Needham genannte Vater,

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117438030

dem die Badischen Biographien 1875 eine ausgewählte Büchersammlung attestierten:

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/periodical/pageview/152363

und der 1847 gestorbene Sohn,

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=137194544

dem in der gleichen Quelle ebenfalls die Schätze einer reichhaltigen Bibliothek zugesprochen werden:

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/periodical/pageview/152369

Über den Vater Johann V. von Türckheim handelte zuletzt Joachim Brüser in der ZGO 160 (2012), S. 412f. (mit weiterer Literatur, auch zur Familiengeschichte). Zuletzt widmete er sich geschichtswissenschaftlichen Studien, was dafür spricht, dass er als die wichtigste Einzelpersönlichkeit, die die Adelsbibliothek bereichert hat, gelten kann. Näheres kann man aber wohl erst sagen, wenn man die Archivalien im GLAK zur Bibliothek gesichtet hat.

Um 1800 datiert das Antiquariat Wolfgang Rieger in Freiburg das von Stöllinger-Löser beschriebene und mit dem Wappen der Freiherren von Türckheim (siehe Kneschke) identische Türckheimsche Exlibris mit Fehlzuweisung: "Den Grundstock der Bibliothek legten die Erben des verstorbenen Hofrathes und Referenten der Studienhofcommission Dr. Ludwig Freiherr von Türkheim, welche die reiche Büchersammlung dieses um das medicinische Studienwesen Oesterreichs verdienten und durch eine vielseitige literarische Bildung ausgezeichneten Mannes über Anregung des k. k. Stadtarmenarztes Dr. Nadler der medicinischen Facultät der Wiener Universität unter der Bedingung zuwendeten, dass diese Sammlung als "Bibliotheca Türkheimiana" für alle Zeiten aufbewahrt werde und den Facultätsmitgliedern zur Benützung offen stehe." (Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie. Wien 1900, S. 271)."

1923 kam aus der "Bibliotheca Türkheimiana" eine Handschrift mit frühneuzeitlichen Straßburger historischen Kollektaneen über das Leipziger Antiquariat Hiersemann, der heutige Mgf 1373, in die SB Berlin:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251313,T

Anscheinend hat man vor dem Verkauf der Druckschriften (1926 in Berlin) die Handschriften 1919 oder in den Jahren danach an das Leipziger Antiquariat Hiersemann verscherbelt.

[Siehe aber auch: "Einige Unterlagen aus den Nachlässen Johanns V. und Ferdinands von Türckheim liegen heute im Staatsarchiv Darmstadt. Diese wurden vom Archiv auf einer Auktion des Leipziger Auktionshauses Oswald Weigel 1919 angekauft."

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=24216

HStA Darmstadt Best. O 59 Tuerckheim Nr. 10: Katalog der Autographenauktion bei Weigel]

Ein Exemplar aus der Türkheimiana in der HAB Wolfenbüttel ist digitalisiert, das Exlibris:

http://diglib.hab.de/drucke/xb-7331/start.htm?image=00002

1772 (sicher zu früh) datiert das Leipziger Museum, das ebenfalls das Exlibris im Netz hat. Als Stecher wird ein Eigner (?) genannt:

http://museum.zib.de/sgml_internet/sgml.php?seite=5&fld_0=GR011449

[Das Exlibris in der U Delaware Brewer-Bookplate Collection:

http://search.sscommons.org/object/SS7729421_7729421_639186 ]

Mit Türkheimiana wird man auch im KVK bzw. Worldcat fündig, wobei man ärgerlicherweise immer herausfinden muss, woher die lokalen Noten stammen.

Vier Drucke in Yale:

http://hdl.handle.net/10079/bibid/4291744 (Reinhard, weitere bei Suche nach Turkheimiana)

Einer in Berkeley:

http://oskicat.berkeley.edu/record=b11437353~S1 (Wilhelm)

Einer im King's College London:

http://library.kcl.ac.uk/ (Buchanan)

Einer in Harvard: Houghton Harvard Depository AH 9647.5 (Bres)

Exemplar in Katalog in Tartu (Dorpat):

http://tartu.ester.ee/record=b1299123~S1

Eine tschechische Autoritätendatei im Google-Cache zum Nationalmuseum Prag hat die Bibliotheca Türkheimiana ebenfalls.

[Handschrift (lateinische Übersetzung eines chinesischen Klassikers), beschrieben im Annual Report der Library of Congress

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b2952752?urlappend=%3Bseq=309 ]

Diverse im Handel (z.B. 6 Exemplare außer den 2 Einzelexlibris bei Rieger allein im ZVAB), die ich jetzt nicht alle aufliste.

UB Heidelberg hat einen historischen Katalog von 1938 mit einem Buch:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gilhofer_ranschburg_luzern1938_11_16/0036

Stellt sich angesichts dieses Befunds die Frage, ob nicht die Lesung TürCkheimiana von Stöllinger-Löser und der beiden genannten Antiquariatsangebote falsch sind. Natürlich kann es auch als Variante ein Exlibris Türckheimiana gegeben haben, aber im Augenblick spricht mehr dafür, dass die Schreibweise Türckheimiana eine Fehllesung ist.

Stöllinger-Löser wusste natürlich von der bedeutenden, anscheinend verschollenen Twinger-Handschrift aus Straßburg mit Zusätzen und Fortsetzung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, denn sie zitiert die Seite aus Neus unzuverlässigem Inventar (Beilage zur ZGO 1907), auf der auch die Chronik Staedels erwähnt wird:

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi15langoog#page/n853/mode/2up

Da meine Beiträge zum Handschriftencensus seit vielen Monaten nicht eingearbeitet werden, ist zur Überlieferung der Twinger-Chronik nach wie vor relevant:

http://archiv.twoday.net/stories/233328062/

Der Census steht bei 88 Handschriften, ich bei 92, zu denen jetzt als 93. die Türckheimsche kommt, die anscheinend durch ihre Zusätze für die Straßburger Stadtgeschichte sehr wichtig war. Zu tadeln ist Peter Schmidt, der sie nicht erwähnt und auch sonst keine anständige Einordnung der von ihm besprochenen Künastschen Twinger-Handschrift in Washington in die Twinger-Fortsetzungen Straßburger Provenienz leistet (in: Schreiben und Lesen in der Stadt, 2012).

Soweit ich sehe, ist von der Handschrift nur die knappe Seite Textprobe zur Syphilis in Straßburg am Ende des 15. Jahrhunderts greifbar, die Sudhoff 1912 gab (aufgrund einer Mitteilung von Dr. [Otto] Winckelmann aus Straßburg):

http://www.archive.org/stream/ausderfrhgesch00sudh#page/40/mode/2up

(Die Schoenberg-Database hat zu Twinger hier relevant vor allem das Yale-Exemplar, das aber ebenso wenig wie das bei Les Enluminures befindliche die Türckheimsche Handschrift sein kann.)

Obwohl der Verkauf der wichtigen Straßburger Geschichtsquelle, die anscheinend seither nicht wieder aufgetaucht ist, über 90 Jahre zurückliegt, kann man das Vorgehen des adeligen Eigners aus Sicht der Forschung nur als schändlich und schadenstiftend bezeichnen.

Es wäre durchaus angemessen gewesen, wenn Stöllinger-Löser wenigstens in einer Fußnote auf die mittelalterliche Twinger-Handschrift hingewiesen hätte, die sich ebenso wie die Staedelsche Chronik in der ab 1919 in alle Winde zerstreuten Bibliotheca Türkheimiana in Altdorf befand.

#forschung

ettenheim.de

ettenheim.de

Antiquariat Rieger

Antiquariat Rieger

Werfen wir einen kurzen Blick auf

Stöllinger-Löser, Christine: Die 'Strassburger Chronik' des Johannes Staedel. Ein Frühneuzeitliches Wirkungszeugnis der Chronik Twingers von Königshofen, in: ZfdA 142 (2013), S. 56-76

Die Bedenken beginnen schon beim Untertitel: Obwohl die gesamte Chronik samt Illustrationen sorgfältig gewürdigt wird, greift der Untertitel einen Mittelalter-Bezug heraus, der gewiss nicht im Vordergrund steht. Einmal mehr werden frühneuzeitliche Chronikhandschriften gegenüber den gemeinhin als erheblich wichtigeren Chronikhandschriften des Mittelalters abgewertet.

Die vierbändige "Chronica aller denckwürdigsten Historien: Geschichten und Thaten so sich inn der stat Straßburg und denselbigen um bligenden orten zù getragen und begeben: So wohl vor als nach erbauung der stadt von der zeit der sündflut biß auf das 1330 jahr nach Christi unsers heilandts und Erlösers geburdt ordentlich beschriben" ist ein Autograph ihres Verfassers Johannes Staedel (1612-1615), der zwar aus einer angesehenen Straßburger ratsfähigen Familie stammte, über den man aber so gut wie nichts weiß. Bisher kannte man die Bände 2-4, die aus der Bibliotheca Türkheimiana 1930 über eine Frau Prittwitz in Karlsruhe in das Eigentum des Straßburger Historischen Museums übergingen (Inv. MH 1443, 1440, 1445). Offenbar nicht aus der Türckheimer Bibliothek stammte Bd. 1, der wohl schon im 19. Jahrhundert den walisischen Morgan-Tredegar gehörte und in der Nationalbibliothek von Wales bis 1967 als Depositum lag. 1967 kam er über Christie's in die UB Straßburg (Ms. 5464).

Weder die provenienzgeschichtlichen Falschangaben auf S. 56 noch die Tatsache, dass keine Silbe über die mittelalterliche Twinger-Handschrift der Bibliotheca Türkheimiana verloren wird, sind erfreulich.

"Die Bände 2 bis 4 waren vor ihrer Erwerbung durch das Musée Historique im Besitz der Freiherren von Türckheim-Altdorf, in der von Jean de Turckheim auf Schloss Mahlberg im rechtsrheinischen Ortenaukreis um 1828 eingerichteten Bibliothek. Diese Bibliothek wurde in den Jahren 1919-1921 über ein Leipziger Antiquariat verkauft; die drei Staedelschen Bände finden sich jedoch nicht in den Auktionsverzeichnissen."

Es gibt keine Anhaltspunkte, dass sich die kostbare Bibliothek der Freiherren von Türckheim (ebenso wie ihr inzwischen weitgehend im Generallandesarchiv gelandetes Archiv) irgendwo anders befand als in Schloss Altdorf bei Ettenheim in der Ortenau. Um 1828 konnte Johann von Türckheim schon deshalb keine Bibliothek auf Schloss Mahlberg einrichten, weil Christian (nicht Johann!) Freiherr von Türckheim erst 1832 das Schloss Mahlberg erworben hat:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1934/0603

Über die Bedeutung der Familie handelt kurz Konrad Krimm im Archivar 2008, S. 157f. in seinem Aufsatz über die Familienarchive:

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/ausgabe2/ARCHIVAR-02-2008_Internet.pdf

Reste der Bibliothek sind im Archivbestand verzeichnet worden, wovon man sich überzeugen kann, wenn die Beständedatenbank des Landesarchivs Baden-Württemberg mit SQL-Fehlern den Zugriff auf die einzelnen Findbucheinträge nicht mehr verwehrt:

Bestand 69 von Türckheim-1: Archiv der Freiherren von Türckheim zu Altdorf 4. Bibliothek und andere Sammlungen

Es heißt dort: "Der eigentliche Bibliotheksbestand der Freiherren von Türckheim wurde am 11. und 12. Mai 1926 bei dem jüdischen Antiquar und Auktionator S. Martin Fraenkel in Berlin versteigert (Kopie des Katalogs in Nr. 2920). Zwischen den Archivalien fanden sich 2011 bei der Neuverzeichnung des Familienarchivs auch immer wieder Bücher und Druckschriften. Diese wurden als Teil des Archivs verzeichnet. Bei den Bibliotheksresten handelt es sich vor allem um Straßburger Dissertationen des 18. Jahrhunderts. Die Bücher sind zum Teil stark verschmutzt. "

Nur in ganz wenigen Bibliotheken ist nachgewiesen der von Krimm zitierte Katalog: S. Martin Fraenkel, Eine kostbare Büchersammlung großentheils aus der Bibliothek Türckheim (Versteigerung 60, 11. und 12. Mai 1926), Berlin o. J.

[Online, siehe http://archiv.twoday.net/stories/351211850/ ]

Am 11. Mai 2011 gab Kurt Andermann vom GLAK folgende Auskunft: "die von Ihnen gesuchte Chronik des Jakob Twinger von Königshofen lag bis 1919 im Archiv der Freiherren von Türckheim. Einem handschriftlichen Vermerk im Altdorfer Archivverzeichnis des Pfarrers Neu von 1907 (ZGO 22, 1907, S. m82) zufolge wurde sie im genannten Jahr versteigert. Leider liegen uns weder Angaben über das damals tätig gewordene Auktionshaus noch über den Käufer vor.

1926 verkauften die Freiherren von Türckheim den größten Teil ihrer Bibliothek bei dem jüdischen Antiquar und Auktionator S. Martin Fraenkel in Berlin; erwartungsgemäß erwähnt der etwa 500 Nummern umfassende Katalog der Versteigerung [...] die Twinger-Handschrift nicht mehr."

Friedrich Freiherr von Türckheim datierte 1934 die Veräußerung der Bibliothek ("leider") in das Jahr 1919:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1934/0613

Die Auflösung der an Altdrucken reichen Bibliothek vollzog sich also wohl 1919/26.

Der bücherlose Bibliothekssaal ist seit einigen Jahren wieder ein Schmuckstück: "Eine große Bibliothek mit wunderbarer Stuckdecke und weiteren Stuckarbeiten, mit Stuck-Vasen auf den Simsen, zweihundertdreißig Jahre alte Regale vom Boden bis zur Decke – und nicht ein einziges Buch. So beschreibt die Badische Zeitung vom 11. Oktober 2011 den historischen Bibliothekssaal des Altdorfer Schlosses." Und so beginnt die Vorstellung des "Denkmal des Monats" November 2011 durch die Denkmalstiftung Baden-Württemberg:

http://www.ettenheim.de/dynasite.cfm?dsmid=11763&dspaid=69261

Dort heißt es, um 1920 sei die Sammlung von 20.000 Bänden an einen Antiquar in Leipzig verkauft worden.

Stöllinger-Löser beschreibt ein Wappenexlibris der Bibliothek: "gekröntes Wappen, viergeteilt: links oben und rechts unten je ein stehender Löwe, rechts oben und links unten je ein Querbalken in der Mitte, darüber und darunter je ein Stern; darunter: Bibliotheca Türckheimiana". Aus der "Bibliotheca Türckheimiana" findet Google zwei Bände: Schneider, D. Vollständige Hoch-Gräflich-Erbachische Stamm-Tafel... oder Historie. Nebst einer Vorrede von G. M. v. Ludolff. Frankfurt, Stock Erben & Schilling, 1736. "Schönes Exemplar, Innendeckel mit Exlibris Echter von Mespelbrunn, Bibliotheca Türckheimiana und Philipp Rudolf Graf von Ingelheim." (lotissimo) und Hattstein, Damian Hartard von: Die Hoheit des Teutschen Reichs-Adels, 3 Bände Bamberg 1751 "gest. WappenExlibris ‘Bibliotheca Türckheimiana’, Stempel “Familienarchiv Brunner” Halb Kalbs-Ldr. der Zeit mit 2 kontrast.

Rückenschildchen und reicher Rvergold. , Rotschnitt. Schönes Exemplar." (hartefeld.ch)

Needhams IPI gibt "Türkheimiana" und hat zwei Inkunabeln zur Bibliothek (German. Nationalmuseum 712 und Pierpont Morgan, wobei die Vergilausgabe Goff V-188 = http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M49940.htm anscheinend nicht in Corsair ist) , die er "presum. = Johann Freiherr von T., 1749-1824, diplomat & genealogist [ADB 54.717]" zuweist. Wie bei allen Adelsbibliotheken ist es schwierig, den Bestand oder auch nur die Inkunabeln einem einzigen Erwerber zuzuordnen. Vor allem kommen in Betracht der von Needham genannte Vater,

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117438030

dem die Badischen Biographien 1875 eine ausgewählte Büchersammlung attestierten:

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/periodical/pageview/152363

und der 1847 gestorbene Sohn,

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=137194544

dem in der gleichen Quelle ebenfalls die Schätze einer reichhaltigen Bibliothek zugesprochen werden:

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/periodical/pageview/152369

Über den Vater Johann V. von Türckheim handelte zuletzt Joachim Brüser in der ZGO 160 (2012), S. 412f. (mit weiterer Literatur, auch zur Familiengeschichte). Zuletzt widmete er sich geschichtswissenschaftlichen Studien, was dafür spricht, dass er als die wichtigste Einzelpersönlichkeit, die die Adelsbibliothek bereichert hat, gelten kann. Näheres kann man aber wohl erst sagen, wenn man die Archivalien im GLAK zur Bibliothek gesichtet hat.

Um 1800 datiert das Antiquariat Wolfgang Rieger in Freiburg das von Stöllinger-Löser beschriebene und mit dem Wappen der Freiherren von Türckheim (siehe Kneschke) identische Türckheimsche Exlibris mit Fehlzuweisung: "Den Grundstock der Bibliothek legten die Erben des verstorbenen Hofrathes und Referenten der Studienhofcommission Dr. Ludwig Freiherr von Türkheim, welche die reiche Büchersammlung dieses um das medicinische Studienwesen Oesterreichs verdienten und durch eine vielseitige literarische Bildung ausgezeichneten Mannes über Anregung des k. k. Stadtarmenarztes Dr. Nadler der medicinischen Facultät der Wiener Universität unter der Bedingung zuwendeten, dass diese Sammlung als "Bibliotheca Türkheimiana" für alle Zeiten aufbewahrt werde und den Facultätsmitgliedern zur Benützung offen stehe." (Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie. Wien 1900, S. 271)."

1923 kam aus der "Bibliotheca Türkheimiana" eine Handschrift mit frühneuzeitlichen Straßburger historischen Kollektaneen über das Leipziger Antiquariat Hiersemann, der heutige Mgf 1373, in die SB Berlin:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251313,T

Anscheinend hat man vor dem Verkauf der Druckschriften (1926 in Berlin) die Handschriften 1919 oder in den Jahren danach an das Leipziger Antiquariat Hiersemann verscherbelt.

[Siehe aber auch: "Einige Unterlagen aus den Nachlässen Johanns V. und Ferdinands von Türckheim liegen heute im Staatsarchiv Darmstadt. Diese wurden vom Archiv auf einer Auktion des Leipziger Auktionshauses Oswald Weigel 1919 angekauft."

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=24216

HStA Darmstadt Best. O 59 Tuerckheim Nr. 10: Katalog der Autographenauktion bei Weigel]

Ein Exemplar aus der Türkheimiana in der HAB Wolfenbüttel ist digitalisiert, das Exlibris:

http://diglib.hab.de/drucke/xb-7331/start.htm?image=00002

1772 (sicher zu früh) datiert das Leipziger Museum, das ebenfalls das Exlibris im Netz hat. Als Stecher wird ein Eigner (?) genannt:

http://museum.zib.de/sgml_internet/sgml.php?seite=5&fld_0=GR011449

[Das Exlibris in der U Delaware Brewer-Bookplate Collection:

http://search.sscommons.org/object/SS7729421_7729421_639186 ]

Mit Türkheimiana wird man auch im KVK bzw. Worldcat fündig, wobei man ärgerlicherweise immer herausfinden muss, woher die lokalen Noten stammen.

Vier Drucke in Yale:

http://hdl.handle.net/10079/bibid/4291744 (Reinhard, weitere bei Suche nach Turkheimiana)

Einer in Berkeley:

http://oskicat.berkeley.edu/record=b11437353~S1 (Wilhelm)

Einer im King's College London:

http://library.kcl.ac.uk/ (Buchanan)

Einer in Harvard: Houghton Harvard Depository AH 9647.5 (Bres)

Exemplar in Katalog in Tartu (Dorpat):

http://tartu.ester.ee/record=b1299123~S1

Eine tschechische Autoritätendatei im Google-Cache zum Nationalmuseum Prag hat die Bibliotheca Türkheimiana ebenfalls.

[Handschrift (lateinische Übersetzung eines chinesischen Klassikers), beschrieben im Annual Report der Library of Congress

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b2952752?urlappend=%3Bseq=309 ]

Diverse im Handel (z.B. 6 Exemplare außer den 2 Einzelexlibris bei Rieger allein im ZVAB), die ich jetzt nicht alle aufliste.

UB Heidelberg hat einen historischen Katalog von 1938 mit einem Buch:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gilhofer_ranschburg_luzern1938_11_16/0036

Stellt sich angesichts dieses Befunds die Frage, ob nicht die Lesung TürCkheimiana von Stöllinger-Löser und der beiden genannten Antiquariatsangebote falsch sind. Natürlich kann es auch als Variante ein Exlibris Türckheimiana gegeben haben, aber im Augenblick spricht mehr dafür, dass die Schreibweise Türckheimiana eine Fehllesung ist.

Stöllinger-Löser wusste natürlich von der bedeutenden, anscheinend verschollenen Twinger-Handschrift aus Straßburg mit Zusätzen und Fortsetzung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, denn sie zitiert die Seite aus Neus unzuverlässigem Inventar (Beilage zur ZGO 1907), auf der auch die Chronik Staedels erwähnt wird:

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi15langoog#page/n853/mode/2up

Da meine Beiträge zum Handschriftencensus seit vielen Monaten nicht eingearbeitet werden, ist zur Überlieferung der Twinger-Chronik nach wie vor relevant:

http://archiv.twoday.net/stories/233328062/

Der Census steht bei 88 Handschriften, ich bei 92, zu denen jetzt als 93. die Türckheimsche kommt, die anscheinend durch ihre Zusätze für die Straßburger Stadtgeschichte sehr wichtig war. Zu tadeln ist Peter Schmidt, der sie nicht erwähnt und auch sonst keine anständige Einordnung der von ihm besprochenen Künastschen Twinger-Handschrift in Washington in die Twinger-Fortsetzungen Straßburger Provenienz leistet (in: Schreiben und Lesen in der Stadt, 2012).

Soweit ich sehe, ist von der Handschrift nur die knappe Seite Textprobe zur Syphilis in Straßburg am Ende des 15. Jahrhunderts greifbar, die Sudhoff 1912 gab (aufgrund einer Mitteilung von Dr. [Otto] Winckelmann aus Straßburg):

http://www.archive.org/stream/ausderfrhgesch00sudh#page/40/mode/2up

(Die Schoenberg-Database hat zu Twinger hier relevant vor allem das Yale-Exemplar, das aber ebenso wenig wie das bei Les Enluminures befindliche die Türckheimsche Handschrift sein kann.)

Obwohl der Verkauf der wichtigen Straßburger Geschichtsquelle, die anscheinend seither nicht wieder aufgetaucht ist, über 90 Jahre zurückliegt, kann man das Vorgehen des adeligen Eigners aus Sicht der Forschung nur als schändlich und schadenstiftend bezeichnen.

Es wäre durchaus angemessen gewesen, wenn Stöllinger-Löser wenigstens in einer Fußnote auf die mittelalterliche Twinger-Handschrift hingewiesen hätte, die sich ebenso wie die Staedelsche Chronik in der ab 1919 in alle Winde zerstreuten Bibliotheca Türkheimiana in Altdorf befand.

#forschung

ettenheim.de

ettenheim.de Antiquariat Rieger

Antiquariat RiegerKlausGraf - am Freitag, 5. April 2013, 20:44 - Rubrik: Kodikologie

1906 erörterte Aloys Schulte in einem jetzt freundlicherweise von der UB Freiburg digitalisierten Büchlein diese Frage:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulte1906

Zuvor hatte es schon diverse Stellungnahmen gegeben, unter anderem

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/titleinfo/4712166

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulte1906

Zuvor hatte es schon diverse Stellungnahmen gegeben, unter anderem

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/titleinfo/4712166

KlausGraf - am Freitag, 5. April 2013, 19:04 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mia fällt aus allen Wolken: Ihr Vater, ein Bankmanager von Format, fristet als einfacher Sachbearbeiter sein Leben im Kreditarchiv. Aus Scham hat er seiner Familie gegenüber die Wahrheit verschwiegen und nie nach den Gründen für seinen Absturz gefragt. So nicht, denkt Mia, schleust sich ein in die Glitzerwelt des Finanzgewerbes und nimmt Witterung auf. Schon bald ist ein Verdächtiger ausgemacht doch bevor sie die Intrige aufklären kann, muss sie nicht nur den attraktiven Carlo in seine Schranken weisen, sondern heimlich Büros durchkämmen und Privaträume filzen. Stütze in dieser turbulenten Zeit ist Schmitti, der etwas verpeilte Bandleader, der keine Lust mehr hat, immer nur die zweite Geige in Mias Leben zu spielen."

Quelle: Blog Seitenakrobatin, 20.3.2013

s. a. Siegener Zeitung, 3.4.13

Übrigens: Henrike Curdt hat tatkräftig am archivischen Computerspiel "Lambert und Laurin" mitgewirkt.

Wolf Thomas - am Freitag, 5. April 2013, 15:20 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

ThULB Jena Ms. El. f. 69 (1470er oder 1480er Jahre)

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:urmel-b92dc48c-24a1-4647-98db-51bd974cb6aa2

Zur Überlieferung:

http://www.handschriftencensus.de/werke/2500

Zur Quelle:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03102.html

Studers Ausgabe von 1871:

http://www.digibern.ch/justinger/

Ausgabe 1819

http://books.google.de/books?id=lC0LAAAAIAAJ (schlechtes Digitalisat mit Textverlust auf mehreren Seiten)

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:urmel-b92dc48c-24a1-4647-98db-51bd974cb6aa2

Zur Überlieferung:

http://www.handschriftencensus.de/werke/2500

Zur Quelle:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03102.html

Studers Ausgabe von 1871:

http://www.digibern.ch/justinger/

Ausgabe 1819

http://books.google.de/books?id=lC0LAAAAIAAJ (schlechtes Digitalisat mit Textverlust auf mehreren Seiten)

KlausGraf - am Freitag, 5. April 2013, 00:33 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 21:23 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Buch des Monats der UB Salzburg:

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm0413.htm

Ein paar Abbildungen, aber keinerlei weiterführende Links z.B. zum Digitalisat

http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/707#/summary

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm0413.htm

Ein paar Abbildungen, aber keinerlei weiterführende Links z.B. zum Digitalisat

http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/707#/summary

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 19:47 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Rätselhaft ist, wieso das gedruckte Verzeichnis in der Gruppe Handschriften der digitalen Bibliothek erscheint:

http://facsimile.ub.rug.nl/cdm/ref/collection/manuscripts/id/5174

Mit Provenienzen und Provenienzregister mit weiterführenden Angaben.

http://facsimile.ub.rug.nl/cdm/ref/collection/manuscripts/id/5174

Mit Provenienzen und Provenienzregister mit weiterführenden Angaben.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

By Jennifer K. Nelson:

http://archivalia.tumblr.com/post/47115225569/german-paleography-resources-compiled-list

http://archivalia.tumblr.com/post/47115225569/german-paleography-resources-compiled-list

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 18:35 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/54974/Archivnachrichten_46_Cover.pdf

Gewohnt inhaltsreich: Die baden-württembergischen "Archivnachrichten"

Auf einer Seite stellt F.F. Hofarchivar Wilts sein Donaueschinger Archiv als Archivzweckbau des 18. Jahrhunderts vor. Das illustrierende Bild des Bibliothekssaals ist von Wert.

Buchhändler P. aus R. fragt auf Twitter mit Recht, wieso die Wiblinger Lagerbücher nicht digitalisiert werden.

Buchhändler P. aus R. fragt auf Twitter mit Recht, wieso die Wiblinger Lagerbücher nicht digitalisiert werden.

Gewohnt inhaltsreich: Die baden-württembergischen "Archivnachrichten"

Auf einer Seite stellt F.F. Hofarchivar Wilts sein Donaueschinger Archiv als Archivzweckbau des 18. Jahrhunderts vor. Das illustrierende Bild des Bibliothekssaals ist von Wert.

Buchhändler P. aus R. fragt auf Twitter mit Recht, wieso die Wiblinger Lagerbücher nicht digitalisiert werden.

Buchhändler P. aus R. fragt auf Twitter mit Recht, wieso die Wiblinger Lagerbücher nicht digitalisiert werden.KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 18:30 - Rubrik: Staatsarchive

Vorgestellt von Florian Sepp

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/3593

Zu Exlibris siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/11445459/

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/3593

Zu Exlibris siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/11445459/

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 18:26 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der ZEIT kommentiert Alexander Schwabe:

"Wie schon WikiLeaks, VatiLeaks und Plattformen wie Vroniplag ist Offshore-Leaks ein gewaltiger Transparenzschub, und die Durchsichtigkeit der Dinge ist die Voraussetzung für die Bildung von Bewusstsein."

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-04/offshore-wikileaks-vatileaks-transparenz

Update:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Offshore-Leaks-Wie-86-Journalisten-aus-46-Laendern-260-Gigabyte-an-Daten-durchforsteten-1835358.html

"Wie schon WikiLeaks, VatiLeaks und Plattformen wie Vroniplag ist Offshore-Leaks ein gewaltiger Transparenzschub, und die Durchsichtigkeit der Dinge ist die Voraussetzung für die Bildung von Bewusstsein."

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-04/offshore-wikileaks-vatileaks-transparenz

Update:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Offshore-Leaks-Wie-86-Journalisten-aus-46-Laendern-260-Gigabyte-an-Daten-durchforsteten-1835358.html

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 18:22 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

Am 1. Januar 2016 endet der Urheberrechtsschutz. "Wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der SPD ergibt, prüft der Bund derzeit, ob ein Publikationsverbot für “Mein Kampf” ab dem Jahre 2016 in Betracht kommt."

http://www.internet-law.de/2013/04/bundesregierung-erwagt-publikationsverbot-fur-mein-kampf.html

Ein solches Verbot würde einem sachlichen Umgang mit dem widerwärtigen Text, der z.B. im Internet Archive ohne weiteres abrufbar ist, Schaden zufügen.

http://www.internet-law.de/2013/04/bundesregierung-erwagt-publikationsverbot-fur-mein-kampf.html

Ein solches Verbot würde einem sachlichen Umgang mit dem widerwärtigen Text, der z.B. im Internet Archive ohne weiteres abrufbar ist, Schaden zufügen.

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 18:20 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach München, Gent und Oxford hat nun auch die KB Den Haag mit Boeken 1700-1870 ein eigenes Angebot mit Google-Scans aufgezogen. Verfügbar sind derzeit rund 80.000 Bücher, darunter auch wenige in deutscher Sprache.

http://boeken1.kb.nl/

Siehe

http://vifabenelux.wordpress.com/2013/04/03/80-000-bucher-der-kb-den-haag-aus-den-jahren-1700-1870-online-verfugbar/

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/04/04/viewing-dutch-books-at-home/

Wann kommt Wien?

http://boeken1.kb.nl/

Siehe

http://vifabenelux.wordpress.com/2013/04/03/80-000-bucher-der-kb-den-haag-aus-den-jahren-1700-1870-online-verfugbar/

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/04/04/viewing-dutch-books-at-home/

Wann kommt Wien?

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 18:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=3031

Die digitalisierten Mikrofilme werden von den Mormonen per Crowdsourcing erschlossen.

Siehe auch Archivnachrichten 46, S. 37

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/54974/Archivnachrichten_46_Cover.pdf

Die digitalisierten Mikrofilme werden von den Mormonen per Crowdsourcing erschlossen.

Siehe auch Archivnachrichten 46, S. 37

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/54974/Archivnachrichten_46_Cover.pdf

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 18:16 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auch in den Erzählungen ist das ostschwäbische Lokalkolorit bemerkenswert. Alle Aufsätze Pahls in Marianne Ehrmanns "Einsiedlerinn aus den Alpen" sind online. Zur Zeitschrift:

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Einsiedlerin_aus_den_Alpen

Zu Pahls Beiträgen

http://de.wikisource.org/wiki/Johann_Gottfried_Pahl#Beitr.C3.A4ge_in_fremden_Zeitschriften

Zu Pahl

http://archiv.twoday.net/search?q=gottfried+pahl

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Einsiedlerin_aus_den_Alpen

Zu Pahls Beiträgen

http://de.wikisource.org/wiki/Johann_Gottfried_Pahl#Beitr.C3.A4ge_in_fremden_Zeitschriften

Zu Pahl

http://archiv.twoday.net/search?q=gottfried+pahl

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 00:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 3. April 2013, 16:50 - Rubrik: Personalia

Besonders übles Wasserzeichen des Landeshauptarchivs Koblenz.

http://www.landeshauptarchiv.de/index.php?id=95&tx_ttnews%5Btt_news%5D=194&cHash=bfee1aa7482e1dd01bad112a3cc94d3b

KlausGraf - am Mittwoch, 3. April 2013, 15:32 - Rubrik: Staatsarchive

KlausGraf - am Mittwoch, 3. April 2013, 15:09 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ksta.de/koeln/historisches-archiv-der-geistersaal-am-heumarkt,15187530,22265340.html

Im Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum in Porz-Lind können Bürger einen Teil des geborgenen Materials nutzen. Auch an diesem Standort ist der Zulauf überschaubar. Die Verwaltung begründet die dürftigen Besucherzahlen mit den Folgen des Einsturzes: „Die meisten Nutzerwünsche können noch nicht wieder erfüllt werden“, heißt es in einer Mitteilung an den Kulturausschuss. Zudem wünschten Interessenten „in deutlich höherem Maße als früher“ eine digitale Nutzung am eigenen PC.

Mit der Erweiterung des Online-Angebots steige die Zahl der Zugriffe auf die Archiv-Bestände. Dennoch komme ein Verzicht auf einen Lesesaal nicht in Frage: Nur dort stünden „die qualifizierte Beratung durch Archivpersonal sowie die Bibliothek mit den wichtigsten Nachschlagewerken zur Verfügung“.

Im Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum in Porz-Lind können Bürger einen Teil des geborgenen Materials nutzen. Auch an diesem Standort ist der Zulauf überschaubar. Die Verwaltung begründet die dürftigen Besucherzahlen mit den Folgen des Einsturzes: „Die meisten Nutzerwünsche können noch nicht wieder erfüllt werden“, heißt es in einer Mitteilung an den Kulturausschuss. Zudem wünschten Interessenten „in deutlich höherem Maße als früher“ eine digitale Nutzung am eigenen PC.

Mit der Erweiterung des Online-Angebots steige die Zahl der Zugriffe auf die Archiv-Bestände. Dennoch komme ein Verzicht auf einen Lesesaal nicht in Frage: Nur dort stünden „die qualifizierte Beratung durch Archivpersonal sowie die Bibliothek mit den wichtigsten Nachschlagewerken zur Verfügung“.

KlausGraf - am Mittwoch, 3. April 2013, 15:04 - Rubrik: Kommunalarchive

http://www.heise.de/tp/artikel/38/38777/1.html

schreibt über Ulrich Lichtenthaler:

"71 Artikel publizierte er bis zum November 2011. Weit mehr als die Hälfte davon waren dabei gar durch das zeitraubende und rigorose Peer-Review-Verfahren gelaufen. Zu schaffen war dies nur in einem Salami-slicing Verfahren. Einmalig erhobene statistische Umfragedaten werden hierbei mit Hilfe unterschiedlichster Theorien in Hinblick auf verschiedene wissenschaftliche Diskurse angewendet - die Salami wird also in möglichst viele kleine Scheiben geschnitten. Häufig wählt man hierbei Messmethoden, welche in bereits publizierten Artikeln Verwendung finden und variiert lediglich kleinste Teile des Bestehenden, um eine neue Publikation zu erzeugen - radikaler wissenschaftlicher Fortschritt sieht anders aus."

Salami-Foto André Karwath

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

schreibt über Ulrich Lichtenthaler:

"71 Artikel publizierte er bis zum November 2011. Weit mehr als die Hälfte davon waren dabei gar durch das zeitraubende und rigorose Peer-Review-Verfahren gelaufen. Zu schaffen war dies nur in einem Salami-slicing Verfahren. Einmalig erhobene statistische Umfragedaten werden hierbei mit Hilfe unterschiedlichster Theorien in Hinblick auf verschiedene wissenschaftliche Diskurse angewendet - die Salami wird also in möglichst viele kleine Scheiben geschnitten. Häufig wählt man hierbei Messmethoden, welche in bereits publizierten Artikeln Verwendung finden und variiert lediglich kleinste Teile des Bestehenden, um eine neue Publikation zu erzeugen - radikaler wissenschaftlicher Fortschritt sieht anders aus."

Salami-Foto André Karwath

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 22:52 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://www.wilsoncenter.org/article/extensive-collection-declassified-materials-now-accessible-searchable-new-digital-archive

"The Wilson Center today launched a new Digital Archive of declassified official documents from nearly 100 different archives in dozens of different countries that provide fresh, unprecedented insights into the history of international relations and diplomacy."

http://www.digitalarchive.org/

Documents in English translation, no facsimiles.

"The Wilson Center today launched a new Digital Archive of declassified official documents from nearly 100 different archives in dozens of different countries that provide fresh, unprecedented insights into the history of international relations and diplomacy."

http://www.digitalarchive.org/

Documents in English translation, no facsimiles.

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 22:35 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zur Person:

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Kreidl

Zur Dissertation (Bundeswehrhochschule 2005):

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Jkr

"Bisher (2. April 2013, 18:24:04 (UTC+1)) wurden auf 195 von 286 Seiten Plagiatsfundstellen dokumentiert. Dies entspricht einem Plagiatsanteil von 68.18% aller Seiten. Davon enthalten 33 Seiten 50%-75% Plagiatstext und 84 Seiten mehr als 75% Plagiatstext."

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Kreidl

Zur Dissertation (Bundeswehrhochschule 2005):

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Jkr

"Bisher (2. April 2013, 18:24:04 (UTC+1)) wurden auf 195 von 286 Seiten Plagiatsfundstellen dokumentiert. Dies entspricht einem Plagiatsanteil von 68.18% aller Seiten. Davon enthalten 33 Seiten 50%-75% Plagiatstext und 84 Seiten mehr als 75% Plagiatstext."

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 22:28 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich fand die Dokumentation zu Google Books einseitig und schlecht. Sie steht laut Aussage von Arte auf http://videos.arte.tv/ 7 Tage lang zur Verfügung, ist aber noch nicht online.

Live-Kommentare von mir auf Twitter:

https://twitter.com/Archivalia_kg

Es kamen überwiegend Kritiker zu Wort, fast der einzige Vernünftige war Kevin Kelly von Wired. Selbst Darnton musste am Ende zugeben, dass es die Digital Public Library of America (sie eröffnet in diesem Monat) ohne Google Books nicht geben würde. Immer wieder darf Roland Reuß Dümmliches absondern. Jeanneney wirkt als eitler Geck, sein wichtigster Verbündeter ... Sarkozy!

Für mich war wenig Neues dabei: etwas über Baidus Buchscans und dass japanische Werke als Schnipsel aufgrund der vertikalen Darstellung wertlos sind.

Nur in einer Texteinblendung wurde das Verlagsprogramm erwähnt, HathiTrust, das vor allem Google-Scans hostet, kommt gar nicht vor. Es gibt sicher noch zehntausende andere Wissenschaftler außer mir, die Google auf Knien für Google Books danken - auch wenn das Angebot mich immer wieder bis zur Weißglut ärgert (elende Scans, mieseste Metadaten, Verschlechterung der Suchmöglichkeiten usw.). Wissenschaftler, die intensiv mit Google Books arbeiten und ohne es schlicht und einfach nicht mit vertretbarem Aufwand an ihre Quellen kämen, wurden nicht befragt.

Dass ein unbedarfter Klosterbibliothekar (Montserrat bei Spanien) zur potentiellen kommerziellen Nachnutzung seiner Bestände befragt wird und darauf erst einmal nichts sagen kann - das ist doch superbillig.

Die Geheimnistuerei von Google (geheime Verträge, nur 6 Sekunden Filmmaterial zum Scannen, keine Stellungnahme in den USA, Auskunft gab nur der spanische Chef von Google Books) habe ich selbst oft getadelt, aber die ganze Machart des Films, der zu oft den unsäglichen Reuß zu Wort kommen lässt (und den Heidelberger Appell mit einem Bild der UB Heidelberg illustriert), ist mir zu plump. Aber da ich selbst nicht immer fair und ausgewogen berichte, darf es auch einen solchen Film geben. Nur gefallen muss er mir nicht.

Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/326529195/

Live-Kommentare von mir auf Twitter:

https://twitter.com/Archivalia_kg

Es kamen überwiegend Kritiker zu Wort, fast der einzige Vernünftige war Kevin Kelly von Wired. Selbst Darnton musste am Ende zugeben, dass es die Digital Public Library of America (sie eröffnet in diesem Monat) ohne Google Books nicht geben würde. Immer wieder darf Roland Reuß Dümmliches absondern. Jeanneney wirkt als eitler Geck, sein wichtigster Verbündeter ... Sarkozy!

Für mich war wenig Neues dabei: etwas über Baidus Buchscans und dass japanische Werke als Schnipsel aufgrund der vertikalen Darstellung wertlos sind.

Nur in einer Texteinblendung wurde das Verlagsprogramm erwähnt, HathiTrust, das vor allem Google-Scans hostet, kommt gar nicht vor. Es gibt sicher noch zehntausende andere Wissenschaftler außer mir, die Google auf Knien für Google Books danken - auch wenn das Angebot mich immer wieder bis zur Weißglut ärgert (elende Scans, mieseste Metadaten, Verschlechterung der Suchmöglichkeiten usw.). Wissenschaftler, die intensiv mit Google Books arbeiten und ohne es schlicht und einfach nicht mit vertretbarem Aufwand an ihre Quellen kämen, wurden nicht befragt.

Dass ein unbedarfter Klosterbibliothekar (Montserrat bei Spanien) zur potentiellen kommerziellen Nachnutzung seiner Bestände befragt wird und darauf erst einmal nichts sagen kann - das ist doch superbillig.

Die Geheimnistuerei von Google (geheime Verträge, nur 6 Sekunden Filmmaterial zum Scannen, keine Stellungnahme in den USA, Auskunft gab nur der spanische Chef von Google Books) habe ich selbst oft getadelt, aber die ganze Machart des Films, der zu oft den unsäglichen Reuß zu Wort kommen lässt (und den Heidelberger Appell mit einem Bild der UB Heidelberg illustriert), ist mir zu plump. Aber da ich selbst nicht immer fair und ausgewogen berichte, darf es auch einen solchen Film geben. Nur gefallen muss er mir nicht.

Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/326529195/

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 21:53 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

In Düsseldorf.

http://www.mops-block.de/bl-tagebuch/218-duesseldorf-revisited.html

In fast allen anderen Archiven ist die Mitteilung, in welchen Beständen sich Archivalien zum Thema finden, bei wissenschaftlicher Nutzung kostenlos.

http://www.mops-block.de/bl-tagebuch/218-duesseldorf-revisited.html

In fast allen anderen Archiven ist die Mitteilung, in welchen Beständen sich Archivalien zum Thema finden, bei wissenschaftlicher Nutzung kostenlos.

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 17:19 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Heute Abend läuft auf Arte die Google-Books-kritische Dokumentation und die FAZ lässt es sich nicht nehmen, auf das niveauloseste Stimmung gegen Google und für Roland Reuß zu machen:

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/ein-film-ueber-googles-macht-es-ist-an-der-zeit-den-stecker-zu-ziehen-12133813.html

Mir als Wissenschaftler ist es ganz egal, wie böse Google ist. Google Books ist inzwischen meine primäre Forschungsbibliothek.

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/326526605/

Kritik der Doku von mir:

http://archiv.twoday.net/stories/326529334/

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/ein-film-ueber-googles-macht-es-ist-an-der-zeit-den-stecker-zu-ziehen-12133813.html

Mir als Wissenschaftler ist es ganz egal, wie böse Google ist. Google Books ist inzwischen meine primäre Forschungsbibliothek.

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/326526605/

Kritik der Doku von mir:

http://archiv.twoday.net/stories/326529334/

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 17:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-72

Siehe auch

http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1379

http://de.wikipedia.org/wiki/Wickiana

Siehe auch

http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1379

http://de.wikipedia.org/wiki/Wickiana

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 16:58 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

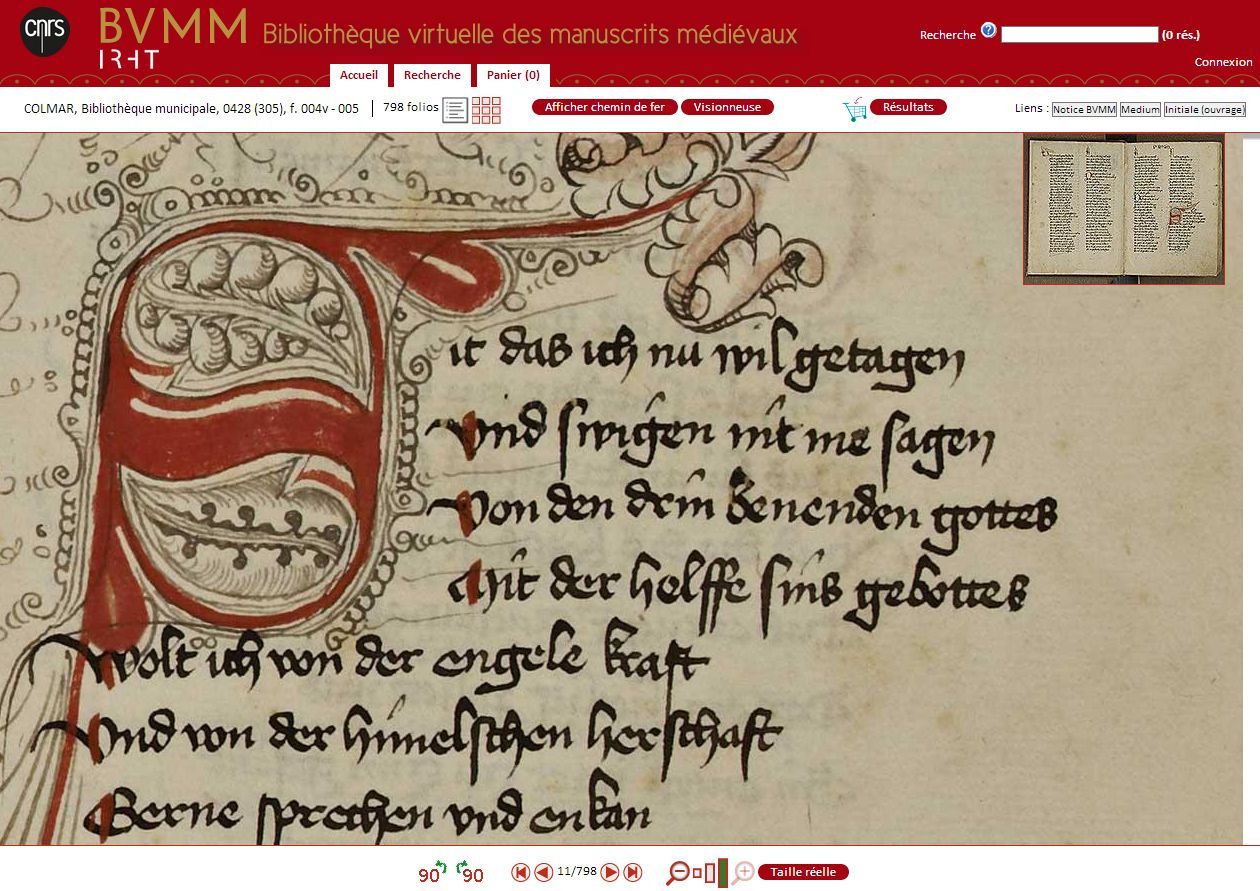

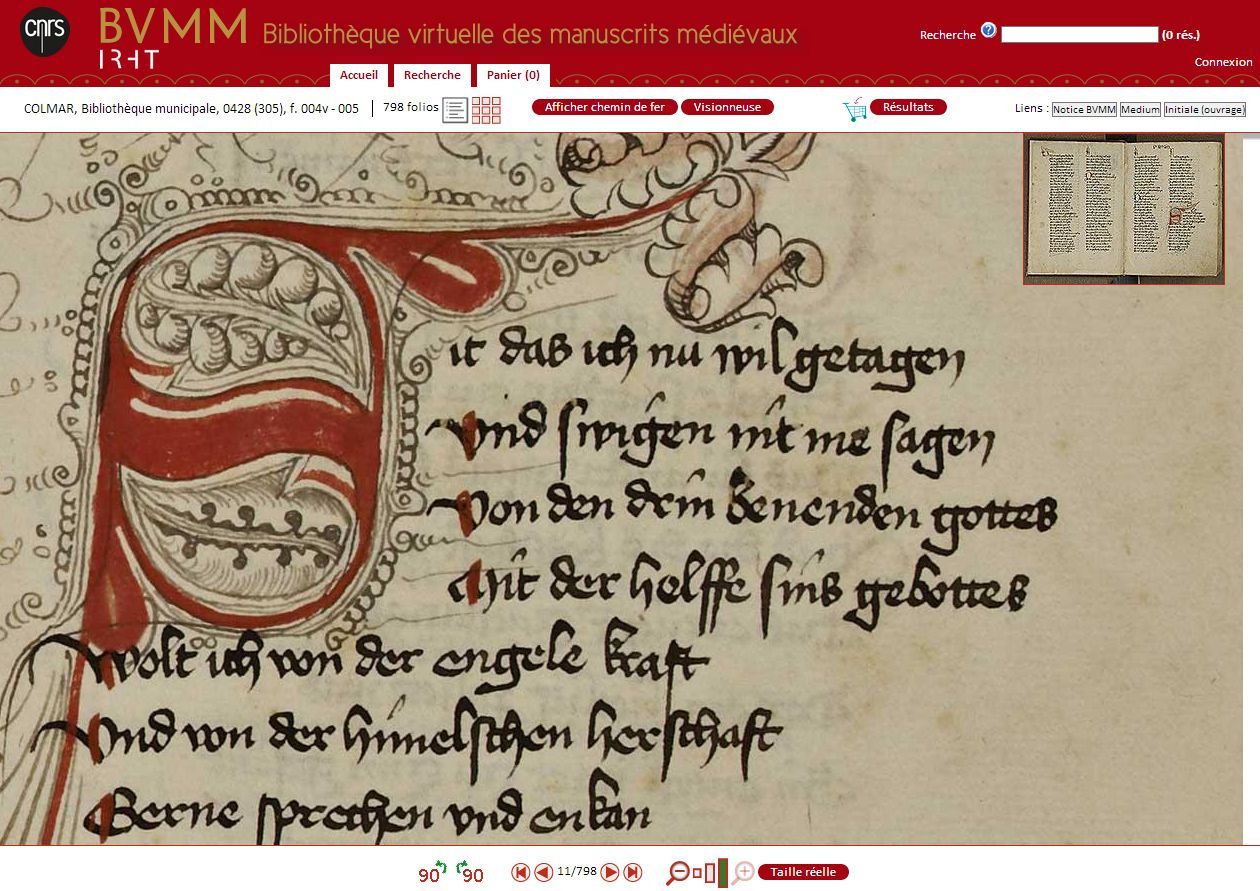

http://bvmm.irht.cnrs.fr/

Ein tolles Angebot mit ganz vielen (1871) kompletten Handschriften (und Handschriften, von denen nur der Buchschmuck aufgenommen wurde) aus Frankreich, die in guter Auflösung unter CC-BY-NC angeboten werden. Das Bild unten stammt aus einer Handschrift des Rudolf von Ems in Colmar.

Negativpunkte:

Die Bilder sollten Public Domain sein, NC ist Copyfraud.

Es gibt keine Permalinks für Handschriften und Seiten.

Es gibt anscheinend keine Volltextsuche, man kann anscheinend nur nach Signaturen suchen.

Mit dem iPad kann man die Seiten nicht vergrößern.

Via

http://bifolium.ub.rug.nl/2013/04/02/franse-virtuele-handschriftenbibliotheek/

(Leider nicht dabei: der Oberrheinische Revolutionär.)

Update: http://ordensgeschichte.hypotheses.org/3534

Ein tolles Angebot mit ganz vielen (1871) kompletten Handschriften (und Handschriften, von denen nur der Buchschmuck aufgenommen wurde) aus Frankreich, die in guter Auflösung unter CC-BY-NC angeboten werden. Das Bild unten stammt aus einer Handschrift des Rudolf von Ems in Colmar.

Negativpunkte:

Die Bilder sollten Public Domain sein, NC ist Copyfraud.

Es gibt keine Permalinks für Handschriften und Seiten.

Es gibt anscheinend keine Volltextsuche, man kann anscheinend nur nach Signaturen suchen.

Mit dem iPad kann man die Seiten nicht vergrößern.

Via

http://bifolium.ub.rug.nl/2013/04/02/franse-virtuele-handschriftenbibliotheek/

(Leider nicht dabei: der Oberrheinische Revolutionär.)

Update: http://ordensgeschichte.hypotheses.org/3534

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 12:59 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 1. April 2013, 18:02 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wieder und wieder haben wir hier gegeißelt, gemahnt und getadelt: Es ist ein Unding, dass gerade der seit 1845 bestehende "Postillion", der ‘Ehrliche Nachrichten – unabhängig und schnell’ enthält, der historischen Forschung nicht zugänglich sein soll! Nun sind die Ausgaben zwar nicht online (es bleibt also noch Geißel-Arbeit übrig), aber in Mölln zugänglich, wie heute netbib vermeldet:

http://log.netbib.de/archives/2013/04/01/spezialbibliothek-meldet-spektakularen-zuwachs/

http://log.netbib.de/archives/2013/04/01/spezialbibliothek-meldet-spektakularen-zuwachs/

KlausGraf - am Montag, 1. April 2013, 17:53 - Rubrik: Unterhaltung

KlausGraf - am Montag, 1. April 2013, 04:56 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Unter den auf dem Leonhardsfriedhof in Schwäbisch Gmünd von Genealogen fotografierten Grabsteinen sind mitunter auch historische:

http://grabsteine.genealogy.net/namelist.php?cem=612

Leider sind die Bilder nicht zur Nachnutzung freigegeben.

Zum Projekt:

http://grabsteine.genealogy.net/

Update: Offenkundig unvermeidlich ist die Hysterie

http://www.oz-online.de/-news/artikel/109869/Aerger-um-Grabstein-Archiv-im-Internet

http://archiv.twoday.net/stories/64957844/

http://grabsteine.genealogy.net/namelist.php?cem=612

Leider sind die Bilder nicht zur Nachnutzung freigegeben.

Zum Projekt:

http://grabsteine.genealogy.net/

Update: Offenkundig unvermeidlich ist die Hysterie

http://www.oz-online.de/-news/artikel/109869/Aerger-um-Grabstein-Archiv-im-Internet

http://archiv.twoday.net/stories/64957844/

KlausGraf - am Sonntag, 31. März 2013, 19:52 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Urheberrechtsfragen&oldid=116346404#Eigentumsrecht

Wie üblich voreiliger Gehorsam und Kuschen vor der falschen Schloss-Sanssouci-Entscheidung des BGH.

Nur dieses Bild durfte bleiben. Foto: PodracerHH https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Nur dieses Bild durfte bleiben. Foto: PodracerHH https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Wie üblich voreiliger Gehorsam und Kuschen vor der falschen Schloss-Sanssouci-Entscheidung des BGH.

Nur dieses Bild durfte bleiben. Foto: PodracerHH https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Nur dieses Bild durfte bleiben. Foto: PodracerHH https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.dehttps://itunes.apple.com/en/app/sindone-2.0/id614248391?mt=8

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/28/news/nell_era_della_tecnologia_ecco_la_sindone_2_0-55514783/

See also

http://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&lpg=PA79

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/28/news/nell_era_della_tecnologia_ecco_la_sindone_2_0-55514783/

See also

http://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&lpg=PA79

KlausGraf - am Sonntag, 31. März 2013, 18:29 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=26562

Das gleiche Bildmotiv aus dem Bereich der Bilder zur "Verkehrten Welt" gibt es unter anderem in den Lorcher Chorbüchern, wie meine Hasen-Sammlung auf Tumblr zeigt:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/hares

Nicht alle dort enthaltenen Bildern sind in der von mir angelegten Commons-Sammlung vertreten:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hares_hunting_the_hunter

An neuerer Literatur wäre zu nennen:

Schüppert, Helga: Die Hasen fangen und braten den Jäger. Datierung und Deutung eines

Flugblatts von Hans Sachs und Georg Pencz. In: "Der Buchstab tödt - der Geist macht

lebendig". Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Gert Roloff von Freunden,

Schülern und Kollegen. Hrsg. von James Hardin. Bern u.a. 1992. S. 575 – 596

Das gleiche Bildmotiv aus dem Bereich der Bilder zur "Verkehrten Welt" gibt es unter anderem in den Lorcher Chorbüchern, wie meine Hasen-Sammlung auf Tumblr zeigt:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/hares

Nicht alle dort enthaltenen Bildern sind in der von mir angelegten Commons-Sammlung vertreten:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hares_hunting_the_hunter

An neuerer Literatur wäre zu nennen:

Schüppert, Helga: Die Hasen fangen und braten den Jäger. Datierung und Deutung eines

Flugblatts von Hans Sachs und Georg Pencz. In: "Der Buchstab tödt - der Geist macht

lebendig". Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Gert Roloff von Freunden,

Schülern und Kollegen. Hrsg. von James Hardin. Bern u.a. 1992. S. 575 – 596

KlausGraf - am Sonntag, 31. März 2013, 17:30 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Um welches Archiv handelt es sich?

Wolf Thomas - am Sonntag, 31. März 2013, 07:57 - Rubrik: Unterhaltung

Vortrag auf der Tagung "Codex und Geltung" in Wolfenbüttel am 4. November 2010.

Im Wald Schönert bei Bronnbach soll einstmals ein Schloss gestanden haben, erzählt eine unterfränkische Schatzsage, die der Wertheimer Lehrer und Zeichner Andreas Fries in der Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde 1853 wiedergibt. Einmal machte sich ein geistlicher Herr daran, den dort verborgenen großen Schatz zu heben. Es gelang ihm, den Prinzen von Waldeck, der ihn vergraben hatte, herbeizuzitieren. Die “mächtige gestalt in glänzender rüstung” gab Auskunft, wie man an den Schatz herankommen könne: “den schatz kann nur derjenige heben, welcher das buch des lebens mitbringt und anwendet; das wird im kloster der schwarzen karmeliter in Würzburg aufbewahrt.” (S. 303). Der Reichelsheimer Wirt und seine Kumpane reisten nach Würzburg, wo ihnen die Mönche eröffneten, nur gegen ein Pfand von 10.000 Gulden könne das Buch des Lebens ausgehändigt werden. Die Männer konnten so viel Geld nicht aufbringen, und so blieb der Schatz ungehoben.

Ob die lange Erzählung, die aufgrund der Erwähnung des Buchs des Lebens in den Artikeln zum Lemma Buch im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens und in der Enzyklopädie des Märchens angeführt wurde (Hanns Bächtold Stäubli: Buch, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 1 (1927), Sp. 1688-1690; Rudolf Schenda: Buch, in: Enzyklopädie des Märchens 2 (1979), Sp. 965-970. Zum Buch des Lebens vgl. Otto Schnitzler: Buch des Lebens, in: ebenda, Sp. 971-974), tatsächlich authentische Folklore (was immer das ist) spiegelt, möchte ich nicht erörtern. Das Buch des Lebens, in der biblischen Tradition das Verzeichnis der Auserwählten Gottes, ist in dem unterfränkischen Text zu einer Art Zauberbuch geworden. In den früh- und hochmittelalterlichen Klöstern, die ihre Memorialbücher als Libri Vitae bezeichneten, war das Buch des Lebens das Ziel allen Strebens gewesen. “Das monastische Opfer der Fürbitte”, so Friedrich Ohly, “setzt dem Verstorbenen nicht ein Denkmal aus Stein auf Erden, sondern betreibt mit der Eintragung seines Namens in die im Rahmen der Liturgie zu verlesende Gedenkliste seine Übertragung in den himmlischen Liber vitae, in das ewige Gedächtnis Gottes” (Friedrich Ohly: Bemerkungen eines Philologen zur Memoria, in: Karl Schmid/Joachim Wollasch (Hrsg.): Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter. München 1984, S. 9-78, hier S. 29).

Dem himmlischen Buch standen die Aufzeichnungen des Teufels gegenüber. Seit Jakob von Vitry kennt die europäische Erzählüberlieferung das Exempel vom Sündenregister auf der Kuhhaut (Zusammenfassend: Hans-Jörg Uther: Sündenregister auf der Kuhhaut, in: Enzyklopädie des Märchens 13 (2010), Sp. 46-51). Den schreibenden Teufel, der auf ihr die Sünden der plappernden Frauen notiert, zeigen aber auch bildliche Zeugnisse. Auf einem Wandbild des 14. Jahrhunderts in der Georgskirche der Reichenau halten vier Teufel ein Kuhfell, auf dem ein fünfter hockt und die Sünden der schwatzenden Frauen aufschreibt.

Auf der Erde führten die Obrigkeiten Bücher der Missetäter, sinnigerweise oft als schwarze Bücher bezeichnet. Man fürchtete im schwarzen Buch zu stehen. In der Sprichwörtersammlung des Johannes Agricola wird als Beispiel ein Magdeburger Prediger angeführt, der seine jugendlichen Untaten im Schwarzbuch der Stadt löschen lassen wollte,dem dies aber nicht gelang. (Mehr dazu in meinem auch online vorliegenden Aufsatz: Das leckt die Kuh nicht ab.)

Als schwarze Bücher wurden aber auch die Zauberbücher bezeichnet. Bücher spielten eine große Rolle bei magischen Praktiken, denn Magie war im Spätmittelalter und in der Neuzeit immer ein Amalgam aus schriftlichen und mündlichen Überlieferungen. In den sogenannten Volkserzählungen dominiert das Buch als zauberkräftiger Gegenstand, der Schutz gegen die Mächte des Bösen bewirken kann.

Diese Beispiele mögen genügen um zu verdeutlichen: Bücher waren seit dem Mittelalter ganz besondere Objekte, die Geltungsansprüche erhoben haben, lebensweltlich wichtig und bedeutsam waren. Wenn ich im folgenden über Codexmythen und Codexphantasien handle, werde ich mich auf einen bestimmten Typ von Geschichten konzentrieren, bei dem es um den Geltungsanspruch alter Bücher als Autoritäten geht. Immer wieder haben seit der Antike Textfälscher ein altes Manuskript als Quelle vorgegeben, haben Literaten mit diesem Motiv gespielt. Ich habe diese diskursive Praxis Codex-Phantasien genannt, um das spielerische Moment zu betonen, in dem sich fiktionale Erzählwelt und historiographisches Erzählen begegnen (900 Jahre Kloster Lorch, S. 171). Mythen sind fundierende Geschichten (vgl. Gerd Althoff: Formen und Funktionen von Mythen im Mittelalter, in: Helmut Berding (Hrsg.): Mythos und Nation. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit 3. Frankfurt am Main 1996, S. 11-33, hier S. 14, der Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. München 1992, S. 78 zitiert: Mythos als “zur fundierenden Geschichte verdichtete Vergangenheit”), Erzählungen mit spezifischem Geltungs- und Wahrheitsanspruch. Indem sie Verhältnisse begründen und legitimieren, sind sie der seriöse Widerpart der spielerischen Phantasien. Irritierenderweise lässt sich aber keine klare Grenze zwischen den bestimmt auftretenden Mythen und den augenzwinkernden Phantasien ausmachen.

Um 1800 füllen sich, stellte Christian Kiening kürzlich fest, “die literarischen Werke mit Szenarien, in denen die Protagonisten auf alte, geheimnisvolle, auratische Schriften stoßen” (Christian Kiening: Die erhabene Schrift. Vom Mittelalter bis zur Moderne, in: Christian Kiening/Martina Stercken (Hrsg.): SchriftRäume. Dimensionen von Schrift zwischen Mittelalter und Moderne, Zürich 2008, S. 9-126, hier S. 87). Diese Konjunktur meines Stoffs werde ich nicht mehr behandeln. Nach einem kurzen Blick auf die volkssprachliche Dichtung des hohen Mittelalters werde ich mich historiographischen Beispielen zuwenden, die vor allem aus dem 16. Jahrhundert, also der Zeit des Renaissance-Humanismus stammen. Durch keine neuere Gesamtdarstellung ersetzt sind zwei Studien, auf die ich mich dankbar stützen konnte: Wolfgang Speyers Buch aus dem Jahr 1970 “Bücherfunde in der Glaubenswerbung der Antike” und der Aufsatz des Germanisten Friedrich Wilhelm aus dem Jahr 1908: “Über fabulistische Quellenangaben” (Friedrich Wilhelm: Antike und Mittelalter. Studien zur Literaturgeschichte. I. Über fabulistische Quellenangabe, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 33 (1908), S. 286--339).

I Hochmittelalterliche Quellenfiktionen

In einem Kloster Tagemunt, erzählt der Prolog der heldenepischen Dichtung Wolfdietrich D (Walter Kofler (Hrsg.): Ortnid und Wolfdietrich D. Kritischer Text nach Carm. 2 der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Stuttgart 2001, S. 117. Digitalisat von Bl. 40v der Handschrift), wurde ein Buch gefunden, das nach Bayern zum Bischof von Eichstätt gesandt wurde, wo es ihm 10 Jahre lang die Zeit verkürzte. Bei dem Bischof fand es ein Kaplan, der es ins Kloster St. Walburg trug. Die Äbtissin ließ es durch zwei Meister mündlich verbreiten und zum Allgemeingut machen. Die übliche Überlieferungskonstellation - mündliche Heldendichtung wird verschriftlich - wird hier sozusagen auf den Kopf gestellt. Man hat in dieser Quellenfiktion eine spielerische Konstruktion gesehen. Ähnliche Quellenfiktionen begegnen auch im Heldenepos Ortnid und in der Nibelungenklage, deren Epilog den Schreiber Konrad des Bischofs Pilgrim von Passau für die Niederschrift verantwortlich macht. Unendlich viel diskutiert wurde über Wolframs Quellenfiktion Kyot im Parzival. Sie gebe, meint Timo Reuvekamp-Felber, dem “kritischen Betrachter Anlass, die Beglaubigungen, Kommentare und Erläuterungen des Erzählers in Frage zu stellen” (Timo Reuvekamp-Felber: Volkssprache zwischen Stift und Hof. Hofgeistliche in Literatur und Gesellschaft des 12. und 13. Jahrhunderts. Köln 2003, S. 137, Anm. 361. Vgl. auch (mit Hinweisen zum Ortnid) Lydia Miklautsch: Montierte Texte - hybride Helden. Zur Poetik der Wolfdietrich-Dichtungen, Berlin 2005, S. 221-227).

Der Beglaubigung eines Werks mittels eines alten Buchs, also einer schriftlichen Quelle, musste in der weitgehend noch mündlich geprägten Gesellschaft des hohen Mittelalters eine besondere Rolle zukommen. Als fundierende Geschichte, als Codexmythos, sippte sie die mündliche Stofftradition an die Autorität schriftkultureller Tradierung an. Als fiktionale Codex-Phantasie ist sie das Werkzeug eines souveränen Erzählers, der seine Zuhörer und Leser in eine fesselnde Erzählwelt ohne chronikalische Wahrheit entführt.

Offen bleibt die Frage, wieso ausgerechnet bestimmte Werke solche Quellenfiktionen aufweisen und andere nicht. Dass man besonders Unglaubwürdiges damit beglaubigt habe, ist keine schlüssige Erklärung, sonst hätte in der Wunderwelt der Artusdichtung alle paar Verse ein altes Buch hergezaubert werden müssen.

Offen bleibt die Frage der literarischen Tradition. Chrétiens Fortsetzer des Perceval versuchten, bemerkte Carl Lofmark (Carl Lofmark: Zur Interpretation der Kyotstellen im ‘Parzival’, in: Wolfram-Studien 4 (1977), S. 33-70, hier S. 58 mit Anm. 54), Chrétiens bescheidene Quellenangabe, der sich auf ein Buch berief, zu übertrumpfen: Der Dichter der Estoire Saint Graal behauptet sogar, Christus habe ihm die Geheimnisse selbst aufgeschrieben und ihm im Traum das Buch gezeigt, das er dann am nächsten Morgen gefunden habe.

Von einem Gattungszwang zur Quellenfiktion kann zumindest hinsichtlich der deutschsprachigen Zeugnisse nicht die Rede sein. Aber könnten nicht die antiken Vorbilder, von denen es ja teilweise volkssprachige Versionen gab, oder lateinische hagiographische Texte Quellenfiktionen inspiriert haben? Wolfgang Speyer hat ja ein reiches Material zu antiken Buchfundberichten ausgebreitet. Bücher wurden vor allem in Gräbern gefunden, aber auch in Tempeln, Bibliotheken und Archiven. Vielleicht am wirkmächtigsten war die Version von der Auffindung der angeblichen Tagebücher des Kreters Diktys über den trojanischen Krieg in seinem Grab. Bekanntlich haben die in Latein verbreiteten Fälschungen des Diktys und seines Gegenstücks Dares außerordentlich großen Einfluss auf die europäische Trojaliteratur des Mittelalters und der Neuzeit ausgeübt.

Doch selbst wenn man solche Entlehnungen für plausibel hält, bleibt die Frage nach der Funktion der Quellenfiktionen. Es steht zu befürchten, dass auch eine umfassende Sichtung der hochmittelalterlichen lateinischen und volkssprachigen Überlieferung zu Quellenfiktionen, die noch aussteht, keine eindeutige Antwort wird geben können. Die Berufung auf ein altes Buch bleibt somit in der Schwebe zwischen fundierendem Codexmythos und spielerischer Codexphantasie.

II Die Renaissance - Zeitalter der Fälschungen?

Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zu seinem Tod im Jahr 1566 arbeitete Graf Froben Christoph von Zimmern an der Chronik seines Geschlechts, bekanntgeworden als Zimmerische Chronik. Als eine seiner Quellen nennt er das Geschichtswerk des Besenfelders, der nach Angaben des Zimmern-Chronisten um 1470 gestorben sein soll und im Raum des oberen Neckars als Amtmann gewirkt hat. An einer Stelle bemerkt er: “Das ich aber wider uf unsern Besenfelder kom, der die alten sachen so fleißig und mit allen notwendigen umbstenden beschriben, so ist zu wissen, das solch buch bei seinen nachkommen ein guete zeit hernach zu Horb bliben, und wiewol es noch heutigs tags ein gar groß, dicks buch und aller volgeschriben, so ist doch wol zu sehen, das man sein hievor nit vil geachtet, aller verpleteret und vil darauß verloren ist worden, wie dann bei den unverstendigen solche herliche monumenta laider gering geschetzt werden, das schad ist, das solch werk also imperfect verstrewet ist worden. Die fragmenta darvon sein bei unsern zeiten seiner nachkommen [einem], einem becken, worden, der wonet zu Schemberg, haist . . ., und wiewol der weder schreiben oder lesen, nochdann kan man solchs buch mit groser mühe und arbait von ime erlangen und zu wegen bringen, allain der ursach, seitmals man so grose nachfrag darnach, so went er, es sei naißwas anders, user grobem unverstandt.” (Karl August Barack (Hrsg.): Zimmerische Chronik, Bd. 4, Tübingen 1882, S. 145f.)

Der geschundene Codex ist ein altes Motiv. In der Remigiusvita des Hinkmar von Reims ist von einem großen Codex die Rede, der durch Feuchtigkeit, Mäusefraß und Ausreißen von Blättern zugrundegegangen sei - der Hagiograph erwähnt die Nachlässigkeit der Kleriker, die ihr im Handel erworbenes Geld in Bücherblätter einwickelten (Wilhelm, S. 307f. nach MGH Scr. rer. Merov. 3 (1896), S. 250-252).

An anderer Stelle reflektiert Froben Christoph von Zimmern über Überlieferungsverluste im Bereich der höfisch-ritterlichen Historiographie. Man finde zwar wenig über die Taten der Vorfahren aufgeschrieben und die Aufzeichnungen der Mönche seien unzuverlässig, aber vornehme Ritter und andere Hofleute und Persevanten (Unterherolde) hätten sich bemüht, die Begebenheiten ihrer Zeit mit Fleiß zu verzeichnen. Doch seien deren Schriften entweder verloren oder unzugänglich verborgen (Bd. 1, 1881, S. 257). So verhalte es sich mit den herrlichen Verzeichnissen des Ritters Konrad von Manspach.

Es ist anzunehmen, dass es weder die Chronik des tatsächlich in Horb als Berthold Besenfeld fassbaren Besenfelders (Hans Peter Müller: Der Chronist Berthold Besenfeld von Horn, in: Der Sülchgau 20 (1976), S. 27-34) noch die Verzeichnisse des Konrad von Manspach je gegeben hat. Quellenfiktionen waren für den exzellenten Erzähler Froben Christoph von Zimmern ein beliebtes Mittel, seine Erfindungen abzusichern.

Den Zimmern-Chronisten bewegten - dies geben verschiedene Bemerkungen deutlich zu erkennen (vgl. Beat Rudolf Jenny: Graf Froben Christoph von Zimmern. Geschichtschreiber, Erzähler, Landesherr. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus in Schwaben, Lindau/Konstanz 1959, S. 123, 127, 130f., 148f., 178) - die Verluste historischer Überlieferung. Er beklagt die Ignoranz der Leute, die “herliche monumenta” verkommen ließen. Seine Quellenfiktionen antworteten - so meine These - auf die Erfahrung des Überlieferungsverlustes.

In einer noch zu schreibenden Geschichte der Kulturgutverluste gibt es eine Konstante, auf die sich auch der Zimmern-Chronist mit seinen abschätzigen Worten über den Schömberger Bäcker bezieht: das Auseinanderklaffen der Wertungen seitens der Eigentümer und Hüter des Kulturguts auf der einen Seite und der Kenner oder Experten auf der anderen Seite.

Für die Humanisten lag die antike Überlieferung in den Klöstern im “grab der unwissenheit” (Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt a. M. 1991, S. 151 nach Sebastian Franck: Chronica [...], Straßburg 1531, Bl. 207r. Digitalisat). Sie jagten - etwa auf dem Konstanzer Konzil - nach alten Handschriften - “ad fontes” (Poggios Lukrez-Fund wurde jüngst gefeiert von Stephen Greenblatt: Die Wende. Wie die Renaissance begann. München 2012)! Conrad Ferdinand Meyer hat dieser Suche der italienischen Humanisten nach antiken Texten seine Novelle “Plautus im Nonnenkloster” gewidmet.

Humanismus, Buchdruck und Reformation führten zu tiefgreifenden Umbrüchen im Überlieferungs- und Wissensbestand. Bislang hochgeschätzte Kulturgüter wurden wertlos, etwa die Hinterlassenschaft der monastischen Kultur in den reformierten Territorien.

Je mehr die alte Überlieferung in den Blick geriet, um so schmerzhafter empfand man es, dass man aus den verbliebenen Fragmenten keine angemessene Geschichtsdarstellung erarbeiten konnte. Die Renaissance war daher auch das Zeitalter berühmter historiographischer Fälschungen. Erinnern möchte ich an Annius von Viterbo mit seiner Berosus-Quelle und an den Benediktiner Johannes Trithemius, der Hunibald und Meginfried erfand. Dass Fälschungen in der deutschen Kultur und Kunst um 1500 eine besondere Rolle spielten, versucht das Buch des Kunsthistorikers Christopher S. Wood “Forgery, Replica, Fiction” aus dem Jahr 2008 zu belegen.

Neben den großen Namen gab es aber auch Kleinmeister der historiographischen Fälschung. Beispielsweise der Kemptener Stiftsschulmeister Johannes Birk, der um 1500 in mehreren Chroniken eine fiktive Frühgeschichte des Kemptener Raums präsentierte. Die Historia Caroli magni gibt er als Werk des karolingerzeitlichen Schreibers Gottfried von Marsilia aus, der es auf Birkenrinden niedergelegt habe (Franz Ludwig Baumann: Forschungen zur schwäbischen Geschichte, Kempten 1899, S. 5). Solche Angaben über archaische Beschreibstoffe findet man auch sonst. Der Schwankbuchdichter Michael Lindener erfand einen Welfen-Historiker Atranus Gebula, dessen auf Bast geschriebene Historia er gefunden und vor dem Vermodern gerettet haben will (Michael Lindener: Wunderbarliche Hystoria von dem Ursprunge und namen der Guelphen [...], ohne Ort und Jahr (ca. 1560), Bl. A2v. Digitalisat MDZ; Hinweis bei Jenny: Zimmern S. 166). Um 1600 verfasste der württembergische Chronist Jakob Beyrlin eine Reihe von “Lügenchroniken”, für deren Wahrheit er eine ganze Reihe erfundener Historiker ins Feld führte. Die frühesten dieser Quellen sollen “auf rinden” geschrieben gewesen sein (Michael Klein: Formen epigonaler Verwertung humanistischer Schriften und ihr Publikum. Die ‘Lügenchroniken’ des Jakob Beyrlin (1576 bis nach 1618), in: Kurt Andermann (Hrsg.): Historiographie am Oberrhein im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Sigmaringen 1988, S. 247-273, hier S. 266.). In Polen wollte man wissen, ein gewisser Zborowski habe im 16. Jahrhundert eine auf Birkenrinde geschriebene uralte Chronik in einer Säule gefunden (Alfred von Gutschmid: Über die Fragmente des Pompejus Trogus und die Glaubwürdigkeit ihrer Gewährsmänner, in: Jahrbücher für classische Philologie. Supplementbd. 2 (1856/57), S. 177-282, hier S. 280 nach Józef Maksymilian Ossoliński: Vincent Kadłubek, ein historisch-kritischer Beytrag zur slavischen Literatur. Aus dem Polnischen von Samuel Gottlieb Linde, Warschau 1822, S. 352, der aber keine Quelle angibt). Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg (1528-1589) schätzte Bücher auf Birkenfasern und -rinde als besonders wertvolle Antiquitäten (“alten monumentis”), denn er bat Albrecht Friedrich von Preußen um solche (Nadezka Shevchenko: Eine historische Anthropologie des Buches. Bücher in der preußischen Herzogsfamilie, Göttingen 2007, S. 131).

Keinen guten Namen haben die historiographischen Produkte des 1521 gestorbenen Zwickauer Humanisten Erasmus Stella. Er behauptete, man habe in einem Dorf bei Zwickau auf einer Bleitafel die Grabinschrift einer Schwanhildis gefunden, der angeblichen Tochter des von Stella erfundenden Zwickauer Gründers Cygnus, eines Sohns von Hercules. Die lateinische Grabinschrift sollte mit dunklen prophetischen Worten Eindruck machen (Hans Joachim Schoenborn: Lebensgeschichte und Geschichtsschreibung des Erasmus Stella. Ein Beitrag zur Geschichte des gelehrten Fälschertums im 16. Jahrhundert, Diss. Königsberg, Düsseldorf 1938, S. 45f.).

Die Verbindung von Bücherfund und Prophezeiung begegnet ebenfalls in Neapel am Ende des 15. Jahrhunderts (Speyer S. 103-105). Einem Priester sei der hl. Cataldus von Tarent erschienen und habe ihn aufgefordert, ein Buch mit Prophezeiungen, das er vergraben habe, auszugraben und dem König zu überbringen. Tatsächlich habe sich das mit Bleitafeln bedeckte und mit einem Schlüssel verschlossene Buch an dem genannten Versteck vorgefunden. Die Entlarvung der Affäre liefert der Humanist Giovanni Pontano, der eine abweichende Version der Geschichte berichtet. Da der König Ferdinand sich von einem ungebildeten Frater Franciscus Hispanus nicht zu Judenverfolgungen überreden ließ, habe dieser bei Tarent eine Bleitafel verborgen. Er sorgte dafür, dass die angebliche Cataldus-Tafel, auf der in dunkler Rede dazu aufgerufen worden sei, die Juden zu vertreiben, aufgefunden wurde. Aber der König habe den Trug durchschaut.

Die Auffindungsgeschichte folgt einem lokalen Muster, denn schon im 13. Jahrhundert hatte man nach dem Zeugnis von Gervasius von Tilbury bei Neapel das Grab Vergils samt einer darin verborgenen Schrift in ähnlicher Weise aufgefunden (Speyer S. 101f.).

Wolfgang Speyer gibt dazu eine allgemeine Einordnung: “Man veranstaltete und erschwindelte Auffinden zunächst heiliger, später auch profaner Schriften, um dadurch bestimmte Wünsche und Absichten schnell und sicher durchzusetzen. So entstanden Fälschungen in Gestalt religiöser Urkunden” (S. 19). Diese Stiftungsurkunden sozialer Praktiken hat der Altphilologe G. S. Kirk, einer Begriffsbildung des Ethnologen Bronislaw Malinowski folgend, in seiner Mythendeutung als “Charter” bezeichnet (Geoffrey Stephen Kirk: Griechische Mythen. Ihre Bedeutung und Funktion. Aus dem Englischen von Renate Schein, Berlin 1980, S. 31 und 305 (Register)). Buchauffindungsgeschichten oder Codexmythen liefern also Begründungen, die von der Strahlkraft des Ursprungs zehren.

III Genealogische Fälschungen