KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 17:10 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über Ausnahmen unterrichtet:

http://www.ihk-praktikumsportal.de/inhalte/Arbeitgeber/Praktikum/Rechtliche+Rahmenbedingungen/2957346/Mindestlohn.html#Praktikanten

http://personal-im-web.de/mindestlohn/mindestlohn-wann-bekommen-praktikanten-den-mindestlohn/

http://www.ihk-praktikumsportal.de/inhalte/Arbeitgeber/Praktikum/Rechtliche+Rahmenbedingungen/2957346/Mindestlohn.html#Praktikanten

http://personal-im-web.de/mindestlohn/mindestlohn-wann-bekommen-praktikanten-den-mindestlohn/

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 17:00 - Rubrik: Ausbildungsfragen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.alexandria.admin.ch/bv00963319_Schaffhausen.pdf

Weitere Digitalisate der Bibliothek am Guisanplatz in Bern über

http://search.books2ebooks.eu

(Abfrage ausgehend von einem Einzeltreffer z.B. mit Schweiz nach: all items available for EOD from Library Am Guisanplatz, anschließend auf eBooks einschränken)

Weitere Digitalisate der Bibliothek am Guisanplatz in Bern über

http://search.books2ebooks.eu

(Abfrage ausgehend von einem Einzeltreffer z.B. mit Schweiz nach: all items available for EOD from Library Am Guisanplatz, anschließend auf eBooks einschränken)

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 13:27 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bibliotheque-diderot.fr/services/numerisation-a-la-demande-168859.kjsp

Via

http://francofil.hypotheses.org/3018

Weiteres:

http://archiv.twoday.net/stories/434207182/

Via

http://francofil.hypotheses.org/3018

Weiteres:

http://archiv.twoday.net/stories/434207182/

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Bundespatentgericht in München hat mit Beschluss vom 26. März 2014 eine Beschwerde der Wikimedia Foundation gegen das interdisziplinäre Projekt Wiki-Watch zurückgewiesen. Wikimedia hatte beantragt, die Marke von Wiki-Watch löschen zu lassen. Ohne Erfolg: Zwischen Wikipedias Puzzle-Kugel und dem Logo von Wiki-Watch bestehe keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr, so das eindeutige Urteil der Richter."

http://blog.wiki-watch.de/?p=3916

http://blog.wiki-watch.de/?p=3916

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:23 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Peter Suber: "This is big, and not only because the the Gates Foundation is big. The policy applies to both texts and data, requires CC-BY licenses, and is the first OA policy anywhere to give publishers fair warning and cut the permissible embargo from 12 months to zero over the next two years."

https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/SNRPPLGCqPh

https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/SNRPPLGCqPh

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:07 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/nkf

Das OA-Journal richtet sich an Nachwuchswissenschaftler; jede Ausgabe hat einen Themenschwerpunkt.

Das OA-Journal richtet sich an Nachwuchswissenschaftler; jede Ausgabe hat einen Themenschwerpunkt.

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:02 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Welche brandneuen Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Neue_Seiten

finden Suchmaschinen und Metasuchmaschinen?

23 Uhr 49 wurde angelegt

https://de.wikipedia.org/wiki/Blutnacht_von_Sneek

Suche nach:

blutnacht von sneek

Etwas Informatives bietet dazu nur Google und http://www.etools.ch/ (erste drei Treffer nach Google).

Um Mitternacht: Nichts Informatives bei Metager3, Yahoo=Bing, info.com.

Otfriedvers: Google und etools.ch auf Platz 1, nichts bei Yahoo, info.com (jeweils erste 10 Treffer). geprüft ca. 00:10.

Geprüft 00:13-00:17 Ambika (Mahabharata). Noch nichts bei Google und den anderen.

Rebeca Olvera: Google nur auf Platz 10. Bei den anderen noch Fehlanzeige.

Schon um 22:50 wurde Barbara Schöbi-Fink angelegt. Google: Platz 3. Fehlt bis auf etools.ch (Platz 10) bei den anderen.

22:06 wurde angelegt: Attilio Momigliano. Google Platz 2; fehlt bei den anderen unter den ersten 10.

Bei Metager3 werden (aber nicht durchgehend) oben rechts gesondert Suchergebnisse aus der Wikipedia angezeigt; diese wurden nicht ausgewertet, sondern nur die Treffer der regulären Trefferliste.

Das Fazit des Kurztests überrascht nicht: Google hat eindeutig die Nase vorn. Etools.ch hat dank Google in 3 von 6 Fällen einen Treffer. In keinem Fall hatte eine andere Suchmaschine den Treffer früher als Google.

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Neue_Seiten

finden Suchmaschinen und Metasuchmaschinen?

23 Uhr 49 wurde angelegt

https://de.wikipedia.org/wiki/Blutnacht_von_Sneek

Suche nach:

blutnacht von sneek

Etwas Informatives bietet dazu nur Google und http://www.etools.ch/ (erste drei Treffer nach Google).

Um Mitternacht: Nichts Informatives bei Metager3, Yahoo=Bing, info.com.

Otfriedvers: Google und etools.ch auf Platz 1, nichts bei Yahoo, info.com (jeweils erste 10 Treffer). geprüft ca. 00:10.

Geprüft 00:13-00:17 Ambika (Mahabharata). Noch nichts bei Google und den anderen.

Rebeca Olvera: Google nur auf Platz 10. Bei den anderen noch Fehlanzeige.

Schon um 22:50 wurde Barbara Schöbi-Fink angelegt. Google: Platz 3. Fehlt bis auf etools.ch (Platz 10) bei den anderen.

22:06 wurde angelegt: Attilio Momigliano. Google Platz 2; fehlt bei den anderen unter den ersten 10.

Bei Metager3 werden (aber nicht durchgehend) oben rechts gesondert Suchergebnisse aus der Wikipedia angezeigt; diese wurden nicht ausgewertet, sondern nur die Treffer der regulären Trefferliste.

Das Fazit des Kurztests überrascht nicht: Google hat eindeutig die Nase vorn. Etools.ch hat dank Google in 3 von 6 Fällen einen Treffer. In keinem Fall hatte eine andere Suchmaschine den Treffer früher als Google.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_14_68/index.html

"Um eine Nachnutzung nicht zu erschweren oder sie gar unmöglich zu machen, müssen dem Leser beziehungsweise Nutzer von Forschungsergebnissen aller Art (Texte, Abbildungen, Software, Forschungsdaten, Metadaten) seine diesbezüglichen Rechte und Pflichten klar und einfach kommuniziert werden. Dies umfasst eine eindeutige Aussage, welche Möglichkeiten der Urheber Dritten für die freie Nachnutzung, zum Beispiel die Verbreitung und die Auswertung von Forschungsergebnissen einräumt, und ob dies gegebenenfalls die Möglichkeit einschließt, automatisiert Text- und Datenanalysen durchzuführen. Deshalb ist die Vergabe einer Lizenz, in der die vom Urheber beziehungsweise Rechteinhaber eingeräumten Nutzungsmöglichkeiten nachvollziehbar dargelegt werden, unerlässlich. Diese Lizenzen müssen in ihren Aussagen rechtssicher formuliert und international verständlich sein. Zudem sollten dem Urheber für die Verwendung der Lizenzen keine Kosten entstehen. Die Pflicht zum exakten wissenschaftlichen Zitieren bleibt von der Vergabe solcher Lizenzen selbstverständlich unberührt.

Offene Lizenzen sind daher ein elementarer Standard, der eine wissenschaftskonforme Nachnutzung wissenschaftlicher Produkte erleichtert. Mit der offenen Bereitstellung von Forschungsergebnissen werden deren Sichtbarkeit, Nachnutzbarkeit, schnelle Verbreitung und somit Innovation befördert. Offene Lizenzen erleichtern zudem die Umsetzung der Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis.

Die deutschen Wissenschaftsorganisationen halten daher standardisierte offene Lizenzen für ein ideales Werkzeug, um im Sinne der Berliner Erklärung von 2003 die möglichst umfassende Nutzung wissenschaftlicher Inhalte rechtsverbindlich abzusichern.

Creative Commons

Die offenen Creative-Commons-Lizenzen sind international verbreitet und anerkannt. Es gibt für wissenschaftliche Veröffentlichungen kein anderes in vergleichbarer Weise breit genutztes standardisiertes Lizenzsystem. "

"Um eine Nachnutzung nicht zu erschweren oder sie gar unmöglich zu machen, müssen dem Leser beziehungsweise Nutzer von Forschungsergebnissen aller Art (Texte, Abbildungen, Software, Forschungsdaten, Metadaten) seine diesbezüglichen Rechte und Pflichten klar und einfach kommuniziert werden. Dies umfasst eine eindeutige Aussage, welche Möglichkeiten der Urheber Dritten für die freie Nachnutzung, zum Beispiel die Verbreitung und die Auswertung von Forschungsergebnissen einräumt, und ob dies gegebenenfalls die Möglichkeit einschließt, automatisiert Text- und Datenanalysen durchzuführen. Deshalb ist die Vergabe einer Lizenz, in der die vom Urheber beziehungsweise Rechteinhaber eingeräumten Nutzungsmöglichkeiten nachvollziehbar dargelegt werden, unerlässlich. Diese Lizenzen müssen in ihren Aussagen rechtssicher formuliert und international verständlich sein. Zudem sollten dem Urheber für die Verwendung der Lizenzen keine Kosten entstehen. Die Pflicht zum exakten wissenschaftlichen Zitieren bleibt von der Vergabe solcher Lizenzen selbstverständlich unberührt.

Offene Lizenzen sind daher ein elementarer Standard, der eine wissenschaftskonforme Nachnutzung wissenschaftlicher Produkte erleichtert. Mit der offenen Bereitstellung von Forschungsergebnissen werden deren Sichtbarkeit, Nachnutzbarkeit, schnelle Verbreitung und somit Innovation befördert. Offene Lizenzen erleichtern zudem die Umsetzung der Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis.

Die deutschen Wissenschaftsorganisationen halten daher standardisierte offene Lizenzen für ein ideales Werkzeug, um im Sinne der Berliner Erklärung von 2003 die möglichst umfassende Nutzung wissenschaftlicher Inhalte rechtsverbindlich abzusichern.

Creative Commons

Die offenen Creative-Commons-Lizenzen sind international verbreitet und anerkannt. Es gibt für wissenschaftliche Veröffentlichungen kein anderes in vergleichbarer Weise breit genutztes standardisiertes Lizenzsystem. "

KlausGraf - am Donnerstag, 20. November 2014, 23:22 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Beitrag von Manuel Hagemann steht auch online zur Verfügung:

http://www.landesgeschichte.uni-bonn.de/forschung/beitrag_hagemann_rhvjbll2014

http://www.landesgeschichte.uni-bonn.de/forschung/beitrag_hagemann_rhvjbll2014

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.netzwelt.de/news/150011-goodbye-google-yahoo-default-suchmaschine-firefox-browser.html

Gewiss keine gute Entscheidung, schaut man sich das Ergebnis von Bing (das hinter der Yahoo-Suche steht) bei meinem letzten Metasuchmaschinentest an:

http://archiv.twoday.net/stories/1022370760/

Die Suche nach

Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert

erbringt bei Google meinen aktuellen Archivalia-Beitrag (Platz 6), während Yahoo unter den ersten 10 Treffern nichts hat.

Gewiss keine gute Entscheidung, schaut man sich das Ergebnis von Bing (das hinter der Yahoo-Suche steht) bei meinem letzten Metasuchmaschinentest an:

http://archiv.twoday.net/stories/1022370760/

Die Suche nach

Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert

erbringt bei Google meinen aktuellen Archivalia-Beitrag (Platz 6), während Yahoo unter den ersten 10 Treffern nichts hat.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die folgende Rezension erschien in der Zeitschrift für Volkskunde, Jahrgang 110, Heft 2, 2014, S. 344-346.

Nils Grosch: Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert.

Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2013, 206 S., 56

Schwarzweißabb. (Populäre Kultur und Musik Bd. 6).

“Über das Alter der Populären Musik, die Erfindung des

‘Volkslieds’ und die Konstruktion von ‘Tenorliedern’”. Die

Überschrift des ersten Kapitels - eine Einleitung gibt es

nicht - zeigt die Richtung an, die diese Basler

musikwissenschaftliche Habilitationsschrift von 2009

einschlägt. Sie siedelt im Überschneidungsbereich von

Musikwissenschaft, Mediengeschichte, Volkskunde und

Literaturwissenschaft.

Während die Erforschung moderner Populärer Musik diese vor

allem als Industrieprodukt begreift, hat der - seit

längerem in Misskredit geratene - Volkslied-Begriff seinen

Gegenstand ahistorisch und ohne Bezug auf den

mediengeschichtlichen Kontext konstruiert. Herders

Volkslied war eine ästhetische Kategorie, die das gesamte

Volk als Kulturgemeinschaft meinte. Im 19. Jahrhundert

wurden die Volkslieder dann zu Liedern des einfachen Volks

umgewertet. Musikwissenschaftlich korrespondiert diesem

Prozess die Etablierung des sogenannten “Tenorlieds”, das

definiert wird als eine “umfassende Kategorie für die

überlieferten, mehrstimmigen Kompositionen über

deutschsprachige Texte von der Mitte des 15. bis zur Mitte

des 16. Jahrhunderts” (S. 23). Die Tenorstimme

mehrstimmiger Lieder hat man regelmäßig als Volksliedbeleg

gewertet (S. 27). Grosch lehnt die Tenorlied-Theorie (in

der NS-Zeit gern: “deutsches Tenorlied”) als “ideologisch

motiviertes Konstrukt” ab (S. 31) und betont die

industrielle Produktion und kommerzielle Distribution

populärer Musik.

Nach erfolgreicher Aufräumarbeit unternimmt es Grosch, im

zweiten Kapitel die Rolle des Lieds in der

‘Gutenberg-Galaxis’ (McLuhan) zu bestimmen. Da

Gattungsdifferenzierungen für das (weltliche) Lied wie

Volkslied, Gesellschaftslied, Kunstlied oder Hofweise die

Gefahr zirkulärer Argumentation mit sich bringen,

bezeichnet er die Gattung einfach als Lied. Er behandelt

Liederhandschriften, Liedflugschriften und überwiegend mit

Noten versehene gedruckte Liederbücher, die zunächst im

Mehrphasendruck vervielfältigt wurden. In den 1530er Jahren

setzte sich als technologische Innovation der

Einphasendruck mit beweglichen Lettern durch.

Um die Rezeption und den Gebrauch des Lieds geht es dem

dritten Kapitel, das auf die Erweiterung der Abnehmerkreise

ebenso aufmerksam macht wie auf den “Standortwechsel als

Medienwechsel” (vom Hof in die Stadt). Lieder spielten in

der Jugendkultur eine besondere Rolle und wurden als

Medienobjekte nicht nur als Vorlagen für das Singen

geschätzt.

In fünf detailreichen Fallstudien, allesamt

weitverbreiteten Liebesliedern gewidmet, wird jeweils nach

dem“konstruktiven Anteil der Medien an der Realität und

Praxis des Liedes” (S. 109) gefragt. Den Schlussabschnitt

(“Das Lied im intermedialen Transkriptionsprozess”) hätte

man wohl auch etwas weniger ambitioniert und wesentlich

konziser abfassen können.

Der ständige Verweis auf die mediengeschichtlichen

Rahmenbedingungen (prägend waren vor allem die Studien von

Michael Giesecke) ist vor dem Hintergrund ihrer

Vernachlässigung in der Forschungsgeschichte über lange

Zeit mehr als verständlich. Grosch ist davon überzeugt,

dass der “Medienapparat die kulturelle Kommunikation immens

prägte und dabei die Gattung Lied nicht nur selbst als

Medium nutzte, sondern sie auch in anderer Gestalt,

Erscheinungsform und Funktion entließ, als er sie

vorgefunden hatte” (S. 67). Eine bedeutende

Grundlagenarbeit für alle Beschäftigung mit dem weltlichen

Lied des 16. Jahrhunderts stellt die 1974/75 erschienene

zweibändige Monographie des Volkskundlers Rolf Wilhelm

Brednich zur Liedpublizistik dar, der im Jahrbuch für

Volksliedforschung 1974 “Das Lied als Ware” präsentierte.

Dass Grosch immer wieder die Einbindung in ein

“frühkapitalistischen Netzwerk” (S. 80) unterstreicht und

das Lied als kommerzielles Industrieprodukt bestimmt, wirkt

jedoch ein wenig einseitig.

Fundiertes über die Rolle der Mündlichkeit hat Grosch nicht

zu sagen, da er das Lied vor allem als Gegenstand medialer

Verbreitung in den Blick nimmt. Literaturwissenschaftliche

Studien wie die von ihm nicht rezipierten Arbeiten von

Harald Haferland haben sich aber durchaus zeitgemäß mit

mündlicher Varianz befasst.

Die Rolle des Performativen (also den Aufführungs-Aspekt

bzw. das gemeinschaftliche Singen) spielt Grosch herunter,

während er individuelle und private Nutzungen aufwertet.

Tabulaturdrucke sieht er als “Versuch interaktionsfreier

Kommunikation von Musik” (S. 71, vgl. auch S. 85), der das

Selbstlernen an die Stelle der persönlichen Unterweisung

durch einen Lehrer setzen wollte. Neben der Aufführung sind

auch “ganz andere Formen des Gebrauchs - Lesen, Kodieren,

Verschenken, Sammeln usw. - “ in Rechnung zu stellen (S.

103). Liederhandschriften dokumentierten die individuellen

Vorlieben der Besitzer. Angemerkt sei, dass sowohl das

Phänomen der “Liederstammbücher” (S. 47) als auch der

Erwerb von Lieder-Kleindrucken als Erinnerungsstücke, die

das “Habhaftwerden eines eigentlich flüchtigen

performativen Ereignisses und dessen Verlängerung in das

Privatleben hinein” ermöglichten (S. 51), eng mit der

Erinnerungskultur des 16. Jahrhunderts in Verbindung

stehen.

Offensichtlich sei, “dass der Zweck von Musikbüchern und

Flugschriften im Bereich der individuellen Adaption bis hin

zur Identifikation und Persönlichkeitsbildung liegt und

somit aufführungspraktische Zwecke im Sinne professioneller

Musikpraxis in den Hintergrund treten” (S. 91). In das

Gesamtbild des damaligen “populären” Musiklebens gehört

aber auch eine Erscheinung stadtbürgerlicher Provenienz,

die auf das Performative setzt und eben nicht von höfischen

Kreisen oder einem Patriziat getragen wird: der von

Handwerkern in Gesellschaften praktizierte Meistersang.

Für den Historiker spannend sind die Ausführungen zum “Sitz

im Leben” des Lieds. Im Rahmen einer “Geschichte der

Freizeit” ist der Befund zu beachten, dass Liedersingen als

hochwertige Alternative zu dem “grossen unfletigen

sewischem sauffen und zenckischem haderischen spilen” (so

Georg Forster 1549, zitiert S. 93) geschätzt wurde.

Mehrstimmige Liebeslieder hatten einen wichtigen Platz

schon in der damaligen Jugendkultur. Oberflächlich bleibt

Groschs Analyse hinsichtlich der “Propagierung einer neuen

Moral” (S. 96) - der Historiker war es lange gewohnt, an

dieser Stelle die (inzwischen doch recht umstrittene)

“Sozialdisziplinierung” als Trumpf-As aus dem Ärmel zu

ziehen. Überhaupt kommt die Reformation als

mediengeschichtlicher Faktor so gut wie nicht vor.

Wenn ich recht sehe, liegt die Erforschung der Sozial- und

Kulturgeschichte der frühneuzeitlichen Musikpraxis fast

ausnahmslos in den Händen der Musikwissenschaftler, während

literarische Praktiken nicht selten auch aus

geschichtswissenschaftlicher Perspektive untersucht werden.

Groschs anregende Hinweise auf Freizeitverhalten und

Jugendkultur könnten solche musikhistorischen Studien

inspirieren.

Die großen Linien herauszuarbeiten ist wichtig. Trotzdem

möchte ich einige formale Mängel nicht unter den Tisch

fallen lassen. Im Literaturverzeichnis sind manche Lücken

und eine sehr selektive Berücksichtigung der nach 2009

erschienenen Arbeiten zu konstatieren. Dies betrifft

insbesondere den 2010 erschienenen wichtigen Sammelband

NiveauNischeNimbus, aus dem Grosch nur zwei Beiträge von

Andrea Lindmayr-Brandl und Nicole Schwindt ins

Literaturverzeichnis aufgenommen hat, nicht aber seinen

eigenen Aufsatz oder die buchgeschichtliche Studie von

Hans-Jörg Künast.

Ergänzend zu musikwissenschaftlichen Referenzwerken hätte

unbedingt das VD 16 zitiert werden müssen. Wenn häufig eine

unveröffentlichte Datenbank von Eberhard Nehlsen 2003 als

einziger bibliographischer Verweis angegeben wird (obwohl

manchmal “Nehlsen 2008f.” am Platz gewesen wäre), stellt

sich die Frage: Cui bono? Im Einzelfall hätte Grosch

gründlicher recherchieren müssen, was bei Nutzung von

Internetressourcen auch ohne weiteres möglich gewesen wäre.

Beispielsweise ist der älteste Einblattdruck von “Entlaubet

ist der Walde” (S. 156) ganz bestimmt kein Produkt von

Konrad Dinckmut (nicht: Dinckmuth) 1496. Der beigegebene

Holzschnitt wird von Matthäus Elchinger in Augsburg ca.

1523/30 verwendet, was einen Anhaltspunkt für die Datierung

liefert (vgl.

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GWXI346A.htm ).

Seit 2002 liegt eine moderne Edition (Chronik der Bischöfe

von Würzburg Bd. 4, S. 280) der S. 49 nach Brednich

zitierten Chronik des Lorenz Fries vor.

Die mediengeschichtlich revolutionäre Ausweitung der

Quellenbasis durch Digitalisate - zu nennen sind vor allem

die Projekte der Bayerischen Staatsbibliothek (Musikdrucke)

und der Staatsbibliothek Berlin (Lieddrucke) - kommt bei

Grosch nicht vor. Er hat noch nicht einmal für die

Drucklegung die paar Internetadressen, die er nennt,

aktualisiert. Ein “Zugriff vom 24.10.2005" in einer 2013

gedruckten Publikation ist nicht gerade vorbildlich zu

nennen. Die schon etwas angejahrte Internet-Anthologie

http://www.lyrik-und-lied.de/, an der Grosch selbst

mitgearbeitet hat (auch in Bezug auf die Lieder seiner

Fallstudien), erwähnt er S. 108 nicht einmal. Schon

mindestens seit Ende 2009 steht ein Digitalisat von Hans

Judenkönigs Tabulaturbuch (1523) im Netz, das Grosch hätte

dazu verwenden können, die ungenaue Wiedergabe eines Zitats

(S. 74 nach Brown 1965) zu korrigieren.

Gleichwohl: ein wertvoller, angenehm straff geschriebener

Diskussionsbeitrag, der auch außerhalb der

Musikwissenschaft gelesen werden sollte.

Nils Grosch: Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert.

Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2013, 206 S., 56

Schwarzweißabb. (Populäre Kultur und Musik Bd. 6).

“Über das Alter der Populären Musik, die Erfindung des

‘Volkslieds’ und die Konstruktion von ‘Tenorliedern’”. Die

Überschrift des ersten Kapitels - eine Einleitung gibt es

nicht - zeigt die Richtung an, die diese Basler

musikwissenschaftliche Habilitationsschrift von 2009

einschlägt. Sie siedelt im Überschneidungsbereich von

Musikwissenschaft, Mediengeschichte, Volkskunde und

Literaturwissenschaft.

Während die Erforschung moderner Populärer Musik diese vor

allem als Industrieprodukt begreift, hat der - seit

längerem in Misskredit geratene - Volkslied-Begriff seinen

Gegenstand ahistorisch und ohne Bezug auf den

mediengeschichtlichen Kontext konstruiert. Herders

Volkslied war eine ästhetische Kategorie, die das gesamte

Volk als Kulturgemeinschaft meinte. Im 19. Jahrhundert

wurden die Volkslieder dann zu Liedern des einfachen Volks

umgewertet. Musikwissenschaftlich korrespondiert diesem

Prozess die Etablierung des sogenannten “Tenorlieds”, das

definiert wird als eine “umfassende Kategorie für die

überlieferten, mehrstimmigen Kompositionen über

deutschsprachige Texte von der Mitte des 15. bis zur Mitte

des 16. Jahrhunderts” (S. 23). Die Tenorstimme

mehrstimmiger Lieder hat man regelmäßig als Volksliedbeleg

gewertet (S. 27). Grosch lehnt die Tenorlied-Theorie (in

der NS-Zeit gern: “deutsches Tenorlied”) als “ideologisch

motiviertes Konstrukt” ab (S. 31) und betont die

industrielle Produktion und kommerzielle Distribution

populärer Musik.

Nach erfolgreicher Aufräumarbeit unternimmt es Grosch, im

zweiten Kapitel die Rolle des Lieds in der

‘Gutenberg-Galaxis’ (McLuhan) zu bestimmen. Da

Gattungsdifferenzierungen für das (weltliche) Lied wie

Volkslied, Gesellschaftslied, Kunstlied oder Hofweise die

Gefahr zirkulärer Argumentation mit sich bringen,

bezeichnet er die Gattung einfach als Lied. Er behandelt

Liederhandschriften, Liedflugschriften und überwiegend mit

Noten versehene gedruckte Liederbücher, die zunächst im

Mehrphasendruck vervielfältigt wurden. In den 1530er Jahren

setzte sich als technologische Innovation der

Einphasendruck mit beweglichen Lettern durch.

Um die Rezeption und den Gebrauch des Lieds geht es dem

dritten Kapitel, das auf die Erweiterung der Abnehmerkreise

ebenso aufmerksam macht wie auf den “Standortwechsel als

Medienwechsel” (vom Hof in die Stadt). Lieder spielten in

der Jugendkultur eine besondere Rolle und wurden als

Medienobjekte nicht nur als Vorlagen für das Singen

geschätzt.

In fünf detailreichen Fallstudien, allesamt

weitverbreiteten Liebesliedern gewidmet, wird jeweils nach

dem“konstruktiven Anteil der Medien an der Realität und

Praxis des Liedes” (S. 109) gefragt. Den Schlussabschnitt

(“Das Lied im intermedialen Transkriptionsprozess”) hätte

man wohl auch etwas weniger ambitioniert und wesentlich

konziser abfassen können.

Der ständige Verweis auf die mediengeschichtlichen

Rahmenbedingungen (prägend waren vor allem die Studien von

Michael Giesecke) ist vor dem Hintergrund ihrer

Vernachlässigung in der Forschungsgeschichte über lange

Zeit mehr als verständlich. Grosch ist davon überzeugt,

dass der “Medienapparat die kulturelle Kommunikation immens

prägte und dabei die Gattung Lied nicht nur selbst als

Medium nutzte, sondern sie auch in anderer Gestalt,

Erscheinungsform und Funktion entließ, als er sie

vorgefunden hatte” (S. 67). Eine bedeutende

Grundlagenarbeit für alle Beschäftigung mit dem weltlichen

Lied des 16. Jahrhunderts stellt die 1974/75 erschienene

zweibändige Monographie des Volkskundlers Rolf Wilhelm

Brednich zur Liedpublizistik dar, der im Jahrbuch für

Volksliedforschung 1974 “Das Lied als Ware” präsentierte.

Dass Grosch immer wieder die Einbindung in ein

“frühkapitalistischen Netzwerk” (S. 80) unterstreicht und

das Lied als kommerzielles Industrieprodukt bestimmt, wirkt

jedoch ein wenig einseitig.

Fundiertes über die Rolle der Mündlichkeit hat Grosch nicht

zu sagen, da er das Lied vor allem als Gegenstand medialer

Verbreitung in den Blick nimmt. Literaturwissenschaftliche

Studien wie die von ihm nicht rezipierten Arbeiten von

Harald Haferland haben sich aber durchaus zeitgemäß mit

mündlicher Varianz befasst.

Die Rolle des Performativen (also den Aufführungs-Aspekt

bzw. das gemeinschaftliche Singen) spielt Grosch herunter,

während er individuelle und private Nutzungen aufwertet.

Tabulaturdrucke sieht er als “Versuch interaktionsfreier

Kommunikation von Musik” (S. 71, vgl. auch S. 85), der das

Selbstlernen an die Stelle der persönlichen Unterweisung

durch einen Lehrer setzen wollte. Neben der Aufführung sind

auch “ganz andere Formen des Gebrauchs - Lesen, Kodieren,

Verschenken, Sammeln usw. - “ in Rechnung zu stellen (S.

103). Liederhandschriften dokumentierten die individuellen

Vorlieben der Besitzer. Angemerkt sei, dass sowohl das

Phänomen der “Liederstammbücher” (S. 47) als auch der

Erwerb von Lieder-Kleindrucken als Erinnerungsstücke, die

das “Habhaftwerden eines eigentlich flüchtigen

performativen Ereignisses und dessen Verlängerung in das

Privatleben hinein” ermöglichten (S. 51), eng mit der

Erinnerungskultur des 16. Jahrhunderts in Verbindung

stehen.

Offensichtlich sei, “dass der Zweck von Musikbüchern und

Flugschriften im Bereich der individuellen Adaption bis hin

zur Identifikation und Persönlichkeitsbildung liegt und

somit aufführungspraktische Zwecke im Sinne professioneller

Musikpraxis in den Hintergrund treten” (S. 91). In das

Gesamtbild des damaligen “populären” Musiklebens gehört

aber auch eine Erscheinung stadtbürgerlicher Provenienz,

die auf das Performative setzt und eben nicht von höfischen

Kreisen oder einem Patriziat getragen wird: der von

Handwerkern in Gesellschaften praktizierte Meistersang.

Für den Historiker spannend sind die Ausführungen zum “Sitz

im Leben” des Lieds. Im Rahmen einer “Geschichte der

Freizeit” ist der Befund zu beachten, dass Liedersingen als

hochwertige Alternative zu dem “grossen unfletigen

sewischem sauffen und zenckischem haderischen spilen” (so

Georg Forster 1549, zitiert S. 93) geschätzt wurde.

Mehrstimmige Liebeslieder hatten einen wichtigen Platz

schon in der damaligen Jugendkultur. Oberflächlich bleibt

Groschs Analyse hinsichtlich der “Propagierung einer neuen

Moral” (S. 96) - der Historiker war es lange gewohnt, an

dieser Stelle die (inzwischen doch recht umstrittene)

“Sozialdisziplinierung” als Trumpf-As aus dem Ärmel zu

ziehen. Überhaupt kommt die Reformation als

mediengeschichtlicher Faktor so gut wie nicht vor.

Wenn ich recht sehe, liegt die Erforschung der Sozial- und

Kulturgeschichte der frühneuzeitlichen Musikpraxis fast

ausnahmslos in den Händen der Musikwissenschaftler, während

literarische Praktiken nicht selten auch aus

geschichtswissenschaftlicher Perspektive untersucht werden.

Groschs anregende Hinweise auf Freizeitverhalten und

Jugendkultur könnten solche musikhistorischen Studien

inspirieren.

Die großen Linien herauszuarbeiten ist wichtig. Trotzdem

möchte ich einige formale Mängel nicht unter den Tisch

fallen lassen. Im Literaturverzeichnis sind manche Lücken

und eine sehr selektive Berücksichtigung der nach 2009

erschienenen Arbeiten zu konstatieren. Dies betrifft

insbesondere den 2010 erschienenen wichtigen Sammelband

NiveauNischeNimbus, aus dem Grosch nur zwei Beiträge von

Andrea Lindmayr-Brandl und Nicole Schwindt ins

Literaturverzeichnis aufgenommen hat, nicht aber seinen

eigenen Aufsatz oder die buchgeschichtliche Studie von

Hans-Jörg Künast.

Ergänzend zu musikwissenschaftlichen Referenzwerken hätte

unbedingt das VD 16 zitiert werden müssen. Wenn häufig eine

unveröffentlichte Datenbank von Eberhard Nehlsen 2003 als

einziger bibliographischer Verweis angegeben wird (obwohl

manchmal “Nehlsen 2008f.” am Platz gewesen wäre), stellt

sich die Frage: Cui bono? Im Einzelfall hätte Grosch

gründlicher recherchieren müssen, was bei Nutzung von

Internetressourcen auch ohne weiteres möglich gewesen wäre.

Beispielsweise ist der älteste Einblattdruck von “Entlaubet

ist der Walde” (S. 156) ganz bestimmt kein Produkt von

Konrad Dinckmut (nicht: Dinckmuth) 1496. Der beigegebene

Holzschnitt wird von Matthäus Elchinger in Augsburg ca.

1523/30 verwendet, was einen Anhaltspunkt für die Datierung

liefert (vgl.

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GWXI346A.htm ).

Seit 2002 liegt eine moderne Edition (Chronik der Bischöfe

von Würzburg Bd. 4, S. 280) der S. 49 nach Brednich

zitierten Chronik des Lorenz Fries vor.

Die mediengeschichtlich revolutionäre Ausweitung der

Quellenbasis durch Digitalisate - zu nennen sind vor allem

die Projekte der Bayerischen Staatsbibliothek (Musikdrucke)

und der Staatsbibliothek Berlin (Lieddrucke) - kommt bei

Grosch nicht vor. Er hat noch nicht einmal für die

Drucklegung die paar Internetadressen, die er nennt,

aktualisiert. Ein “Zugriff vom 24.10.2005" in einer 2013

gedruckten Publikation ist nicht gerade vorbildlich zu

nennen. Die schon etwas angejahrte Internet-Anthologie

http://www.lyrik-und-lied.de/, an der Grosch selbst

mitgearbeitet hat (auch in Bezug auf die Lieder seiner

Fallstudien), erwähnt er S. 108 nicht einmal. Schon

mindestens seit Ende 2009 steht ein Digitalisat von Hans

Judenkönigs Tabulaturbuch (1523) im Netz, das Grosch hätte

dazu verwenden können, die ungenaue Wiedergabe eines Zitats

(S. 74 nach Brown 1965) zu korrigieren.

Gleichwohl: ein wertvoller, angenehm straff geschriebener

Diskussionsbeitrag, der auch außerhalb der

Musikwissenschaft gelesen werden sollte.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 22:31 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Noch bis zum 30. November in Schweinfurt zu sehen.

https://www.schweinfurt-evangelisch.de/inhalt/die-sakristei-gehoerig

https://www.schweinfurt-evangelisch.de/inhalt/die-sakristei-gehoerig

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 22:07 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das erste Bibliotheksgesetz in der Geschichte von Rheinland-Pfalz wurde heute mit den Stimmen aller Fraktionen im Landtag verabschiedet."

http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/november/article/ein-kultur-und-bildungspolitischer-meilenstein/

http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/november/article/ein-kultur-und-bildungspolitischer-meilenstein/

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 20:17 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.corpusvitrearum.de/forschung/bildarchiv/auswahl.html

3075 Bilder von Glasmalereien bis ca. zur Mitte des 16. Jahrhunderts, anscheinend ohne Wasserzeichen, aber auch ohne Public-Domain- oder CC-Freigabe. Die Metadaten sind teilweise veraltet, so ist der CVMA-Band Südhessen bereits vor einigen Jahren erschienen.

Bei ICONCLASS erweist sich das GND-Prinzip als überlegen: Bei GND führt die Kennziffer mittels BEACON zu den Objekten, die so klassifiziert sind.

Obwohl die das Projekt tragenden Akademien Open Access unterstützen, war es bisher ärmlich, was im CVMA-Kontext im Netz zu sehen war:

http://telota.bbaw.de/cvma/ (Bilder mit Wasserzeichen)

Die Newsletter des Projekts, die auch wissenschaftliche Fachbeiträge enthalten, sind als PDFs bis Nr. 46 online:

http://www.corpusvitrearum.org/

Dort gibt es auch Bibliographien kostenlos.

Das CVMA UK enthält auch ein öffentliches Bildarchiv:

http://www.cvma.ac.uk/jsp/index.jsp

Unverständlich ist, wieso die anklickbare Karte in Deutschland nicht ebenso realisiert wurde.

Italien bietet eine Bilddatenbank an:

http://www.icvbc.cnr.it/bivi/

Scheibe aus Erbach

Scheibe aus Erbach

3075 Bilder von Glasmalereien bis ca. zur Mitte des 16. Jahrhunderts, anscheinend ohne Wasserzeichen, aber auch ohne Public-Domain- oder CC-Freigabe. Die Metadaten sind teilweise veraltet, so ist der CVMA-Band Südhessen bereits vor einigen Jahren erschienen.

Bei ICONCLASS erweist sich das GND-Prinzip als überlegen: Bei GND führt die Kennziffer mittels BEACON zu den Objekten, die so klassifiziert sind.

Obwohl die das Projekt tragenden Akademien Open Access unterstützen, war es bisher ärmlich, was im CVMA-Kontext im Netz zu sehen war:

http://telota.bbaw.de/cvma/ (Bilder mit Wasserzeichen)

Die Newsletter des Projekts, die auch wissenschaftliche Fachbeiträge enthalten, sind als PDFs bis Nr. 46 online:

http://www.corpusvitrearum.org/

Dort gibt es auch Bibliographien kostenlos.

Das CVMA UK enthält auch ein öffentliches Bildarchiv:

http://www.cvma.ac.uk/jsp/index.jsp

Unverständlich ist, wieso die anklickbare Karte in Deutschland nicht ebenso realisiert wurde.

Italien bietet eine Bilddatenbank an:

http://www.icvbc.cnr.it/bivi/

Scheibe aus Erbach

Scheibe aus ErbachKlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 18:41 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.landesarchiv-bw.de/web/58105

Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, im Weihnachtsurlaub forschen zu wollen.

Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, im Weihnachtsurlaub forschen zu wollen.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:58 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/11/19/29-histofloxikon-vierte-lieferung/

Die 4. Lieferung thematisiert:

Von der Vergangenheit eingeholt werden

Die Vergangenheit begraben

Ende der Geschichte

Die 4. Lieferung thematisiert:

Von der Vergangenheit eingeholt werden

Die Vergangenheit begraben

Ende der Geschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es gab 743 Bewerbungen!

http://www.rhein-zeitung.de/region/panorama_artikel,-Jury-hat-entschieden-Burgenbloggerin-wird-%E2%80%9EWortwalz%E2%80%9C-Jessica-Schober-aus-Muenchen-.html

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/948993967/

http://archiv.twoday.net/stories/948993544/

http://www.rhein-zeitung.de/region/panorama_artikel,-Jury-hat-entschieden-Burgenbloggerin-wird-%E2%80%9EWortwalz%E2%80%9C-Jessica-Schober-aus-Muenchen-.html

Mit @wortwalz wird eine der tollsten Journalistinnen, die ich kenne, die Burgenbloggerin https://t.co/bcVMfG7asO

— Don Alphonso (@faz_donalphonso) 10. November 2014

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/948993967/

http://archiv.twoday.net/stories/948993544/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.tanjapraske.de/2014/11/19/14-gruende-warum-museen-kein-social-media-brauchen/

Gilt so ähnlich auch für Archive ...

Gilt so ähnlich auch für Archive ...

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:30 - Rubrik: Museumswesen

Das MDZ hat endlich eine Projektseite für die digitalisierten Handschriften spendiert.

http://goo.gl/VxdP6N

Bislang 21 Titel.

http://goo.gl/VxdP6N

Bislang 21 Titel.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:05 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 16:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.museumsofindia.gov.in/

"National Portal and Digital Repository for Indian Museums"

Zoombare Abbildungen mit Wasserzeichen, keine Freigabe als Public Domain.

"National Portal and Digital Repository for Indian Museums"

Zoombare Abbildungen mit Wasserzeichen, keine Freigabe als Public Domain.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 16:30 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nur ein Dokument aus dem im Stadtarchiv Reutlingen verwahrten Friedrich-List-Archiv, der durch ein Online-Findbuch erschlossen ist.

http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Friedrich-List-Archiv

Via

http://zkbw.blogspot.de/2014/11/friedrich-list-archiv-im-stadtarchiv.html

http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Friedrich-List-Archiv

Via

http://zkbw.blogspot.de/2014/11/friedrich-list-archiv-im-stadtarchiv.html

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 16:22 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.youtube.com/watch?v=8A0CgS66iE0

Vom Ansatz her verdient das Video alle Zustimmung. Es ist gut gemacht und gibt die Rechtslage im wesentlichen korrekt wieder.

Ich selbst habe mich in diesem Blog sehr oft mit dem Thema der lizenzkonformen Nutzung befasst.

Mit

http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%BCbersichtsb

komme ich schnell zu

http://archiv.twoday.net/stories/49598992/

und von da zu

http://archiv.twoday.net/stories/38723599/

Dort findet sich eine (sicher nicht lückenlose) Beitragsliste.

Ich bestreite, dass die Darstellung des Videos hinsichtlich der Angabe des Titels korrekt ist.

"Sechtens: Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen"

Dazu stelle ich fest:

Die jüngste Version der CC-Lizenzen, also Version 4, enthält diese Verpflichtung nicht mehr:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Via

https://wiki.creativecommons.org/License_Versions#Detailed_attribution_comparison_chart

Am 13. Oktober 2012 habe ich mich mit der Auslegung der Lizenzforderung "title if supplied" mit Blick auf Bilder beschäftigt.

http://archiv.twoday.net/stories/165211461/

Auch die Praxis erweist meine Ansicht, dass ein Titel ausdrücklich spezifiziert werden muss, um die Forderung nach Titelnennung obligatorisch zu machen, als richtig, denn so wie das Video das interpretiert (Dateinamen als Titel) lizenziert meines Wissens niemand.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line

ist zwar keine verpflichtende Richtlinie, gibt aber den entscheidenden Anhaltspunkt: Der Titel ist optional, er muss nur angegeben werden, wenn der Urheber ihn ausdrücklich bezeichnet.

Auf Wikimedia Commons gibt es keinen eindeutigen Titel, der beizubehalten ist, da der Dateiname geändert werden kann (und bei aussagelosen Namen wie dem im Video IMG_6462-6464 auch geändert werden SOLL) und auch die Beschreibung.

Ich wehre mich dagegen, einen Dateinamen als TITEL zu sehen. Eher ist die Beschreibung der Titel.

Gibt es keine eindeutige Entität, die unmissverständlich als Titel anzusprechen ist, kann eine Nennung nicht verlangt werden!

Nach der ganz und gar abzulehenden Rechtsansicht des Videos wäre jede Dateinamenänderung oder jede Änderung der ursprünglichen Beschreibung (je nach dem, was man als Titel ansieht) eine Urheberrechtsverletzung.

Die Checkliste formuliert differenzierter:

"Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen! Das gilt natürlich nur, wenn ein Titel angegeben ist, wobei strittig ist, ob z.B. „IMG_6464.jpg“ überhaupt ein Titel ist.

(Diese Auflage entfällt bei Werken, die nach der neuesten Lizenzversion 4.0 freigegeben werden.)"

http://open-educational-resources.de/bilder-unter-freier-lizenz-nutzen/

Gibt der Urheber aber etwa mittels der Vorlage Credit Line auf Commons oder auf andere eindeutige Weise (z.B. "Als Titel des Werks muss angegeben werden:") einen Titel an, so ist es nicht lizenzkonform, ihn wegzulassen. Eine Abmahnung ist denkbar (aber sehr unwahrscheinlich).

Bei Internettexten, die eine eindeutige Überschrift haben (Zeitschriftenartikel, Blogartikel), ist diese als Titel zu nennen, wenn der Beitrag abgeändert wird (und sei es auch nur in der Überschrift). Wird der Beitrag nicht abgeändert, ist die Überschrift als Bestandteil des Textes ja angegeben.

Soweit Zweifel bestehen, was denn nun der Titel ist, gehen diese Zweifel zu Lasten des Urhebers mit der Konsequenz, dass der Titel nicht zu nennen ist (folgend dem deutschen Rechtsprinzip, dass eine freie Lizenz eine AGB darstellt und Zweifel zu Lasten des Anbieters gehen).

Üblicherweise wird bei Bildern ein Titel nicht genannt und daher auch nicht angegeben. Es bleibt daher bei meinen zwei einfachen Faustregeln:

1. Urheber nennen

2. Lizenz verlinken

Wer sich an sie hält, sollte vor den meisten Abmahnungen gefeit sein.

Vom Ansatz her verdient das Video alle Zustimmung. Es ist gut gemacht und gibt die Rechtslage im wesentlichen korrekt wieder.

Ich selbst habe mich in diesem Blog sehr oft mit dem Thema der lizenzkonformen Nutzung befasst.

Mit

http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%BCbersichtsb

komme ich schnell zu

http://archiv.twoday.net/stories/49598992/

und von da zu

http://archiv.twoday.net/stories/38723599/

Dort findet sich eine (sicher nicht lückenlose) Beitragsliste.

Ich bestreite, dass die Darstellung des Videos hinsichtlich der Angabe des Titels korrekt ist.

"Sechtens: Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen"

Dazu stelle ich fest:

Die jüngste Version der CC-Lizenzen, also Version 4, enthält diese Verpflichtung nicht mehr:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Via

https://wiki.creativecommons.org/License_Versions#Detailed_attribution_comparison_chart

Am 13. Oktober 2012 habe ich mich mit der Auslegung der Lizenzforderung "title if supplied" mit Blick auf Bilder beschäftigt.

http://archiv.twoday.net/stories/165211461/

Auch die Praxis erweist meine Ansicht, dass ein Titel ausdrücklich spezifiziert werden muss, um die Forderung nach Titelnennung obligatorisch zu machen, als richtig, denn so wie das Video das interpretiert (Dateinamen als Titel) lizenziert meines Wissens niemand.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line

ist zwar keine verpflichtende Richtlinie, gibt aber den entscheidenden Anhaltspunkt: Der Titel ist optional, er muss nur angegeben werden, wenn der Urheber ihn ausdrücklich bezeichnet.

Auf Wikimedia Commons gibt es keinen eindeutigen Titel, der beizubehalten ist, da der Dateiname geändert werden kann (und bei aussagelosen Namen wie dem im Video IMG_6462-6464 auch geändert werden SOLL) und auch die Beschreibung.

Ich wehre mich dagegen, einen Dateinamen als TITEL zu sehen. Eher ist die Beschreibung der Titel.

Gibt es keine eindeutige Entität, die unmissverständlich als Titel anzusprechen ist, kann eine Nennung nicht verlangt werden!

Nach der ganz und gar abzulehenden Rechtsansicht des Videos wäre jede Dateinamenänderung oder jede Änderung der ursprünglichen Beschreibung (je nach dem, was man als Titel ansieht) eine Urheberrechtsverletzung.

Die Checkliste formuliert differenzierter:

"Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen! Das gilt natürlich nur, wenn ein Titel angegeben ist, wobei strittig ist, ob z.B. „IMG_6464.jpg“ überhaupt ein Titel ist.

(Diese Auflage entfällt bei Werken, die nach der neuesten Lizenzversion 4.0 freigegeben werden.)"

http://open-educational-resources.de/bilder-unter-freier-lizenz-nutzen/

Gibt der Urheber aber etwa mittels der Vorlage Credit Line auf Commons oder auf andere eindeutige Weise (z.B. "Als Titel des Werks muss angegeben werden:") einen Titel an, so ist es nicht lizenzkonform, ihn wegzulassen. Eine Abmahnung ist denkbar (aber sehr unwahrscheinlich).

Bei Internettexten, die eine eindeutige Überschrift haben (Zeitschriftenartikel, Blogartikel), ist diese als Titel zu nennen, wenn der Beitrag abgeändert wird (und sei es auch nur in der Überschrift). Wird der Beitrag nicht abgeändert, ist die Überschrift als Bestandteil des Textes ja angegeben.

Soweit Zweifel bestehen, was denn nun der Titel ist, gehen diese Zweifel zu Lasten des Urhebers mit der Konsequenz, dass der Titel nicht zu nennen ist (folgend dem deutschen Rechtsprinzip, dass eine freie Lizenz eine AGB darstellt und Zweifel zu Lasten des Anbieters gehen).

Üblicherweise wird bei Bildern ein Titel nicht genannt und daher auch nicht angegeben. Es bleibt daher bei meinen zwei einfachen Faustregeln:

1. Urheber nennen

2. Lizenz verlinken

Wer sich an sie hält, sollte vor den meisten Abmahnungen gefeit sein.

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 20:19 - Rubrik: Archivrecht

Wie üblich ragen nur wenige Artikel aus der Journaille heraus. Die meisten Berichte zur umstrittenen Aussage des türkischen Präsidenten Erdogan, siehe etwa

http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-erdogan-besteht-auf-entdeckung-amerikas-durch-muslime-a-1003669.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/erdogans-geschichtsverstaendnis-muslimische-seefahrer-sollen-amerika-entdeckt-haben-13269005.html

sehen keine Veranlassung, LeserInnen mit Links eine Überprüfung oder weiterführende Recherchen zu erleichtern. Eine Ausnahme fiel mir auf:

http://www.welt.de/geschichte/article134422444/Wieso-Erdogan-Kolumbus-Entdeckerruhm-abspricht.html

Die WELT wiederum verweist auf einen guten Artikel der Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?hpid=z5

Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz auf

Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz auf

http://lostislamichistory.com/columbus-was-not-the-first-to-cross-the-atlantic/

http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-erdogan-besteht-auf-entdeckung-amerikas-durch-muslime-a-1003669.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/erdogans-geschichtsverstaendnis-muslimische-seefahrer-sollen-amerika-entdeckt-haben-13269005.html

sehen keine Veranlassung, LeserInnen mit Links eine Überprüfung oder weiterführende Recherchen zu erleichtern. Eine Ausnahme fiel mir auf:

http://www.welt.de/geschichte/article134422444/Wieso-Erdogan-Kolumbus-Entdeckerruhm-abspricht.html

Die WELT wiederum verweist auf einen guten Artikel der Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?hpid=z5

Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz auf

Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz aufhttp://lostislamichistory.com/columbus-was-not-the-first-to-cross-the-atlantic/

"Um Kraus’ Rolle und Wirkung als Vorleser wieder sichtbarer zu machen, stehen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums seiner ersten, berühmten Weltkriegsvorlesung, alle Vorlesungsprogramme in der digitalen Bibliothek zur Verfügung."

http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/1136528

http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/1136528

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 19:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.propylaeum.de/altertumswissenschaften/newsbox/nachrichten/?tx_ttnews[year]=2014&tx_ttnews[month]=11&tx_ttnews[day]=14&tx_ttnews[tt_news]=191&cHash=e0ef8a64f54a2af19030c6946aa25d81

oder mit "Grafs Rasiermesser":

https://www.propylaeum.de/altertumswissenschaften/newsbox/nachrichten/?tx_ttnews[tt_news]=191

oder mit "Grafs Rasiermesser":

https://www.propylaeum.de/altertumswissenschaften/newsbox/nachrichten/?tx_ttnews[tt_news]=191

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:54 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:36 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:14 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://wisspub.net/2014/11/18/schleswig-holstein-legt-open-access-strategie-vor/

Geplant ist unter anderem ein landesweites OA-Repositorium.

Geplant ist unter anderem ein landesweites OA-Repositorium.

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:09 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ipetitions.com/petition/worries-about-belgian-hertitage

"Belgiens föderale Wissenschaftseinrichtungen sind mit starken Sparmaßnamen konfrontiert. Diese Institutionen, zu denen wichtige Bewahrer des belgischen kulturellen Erbes, u.a. die Königliche Bibliothek, das Reichsarchiv, die Königlichen Museen für die Schönen Künste von Belgien und das Königliche Institut für das kulturelle Erbe gehören, sind schon seit Jahren unterfinanziert. Die von der neuen Regierung auferlegten Haushaltskürzungen werden es diesen Einrichtungen noch stärker erschweren, ihren Auftrag adäquat zu erfüllen und ihre Sammlungen auf optimale Art und Weise zu betreuen."

Bitte unterschreiben!

Via

http://archiv.twoday.net/stories/1022370782/#1022371196

"Belgiens föderale Wissenschaftseinrichtungen sind mit starken Sparmaßnamen konfrontiert. Diese Institutionen, zu denen wichtige Bewahrer des belgischen kulturellen Erbes, u.a. die Königliche Bibliothek, das Reichsarchiv, die Königlichen Museen für die Schönen Künste von Belgien und das Königliche Institut für das kulturelle Erbe gehören, sind schon seit Jahren unterfinanziert. Die von der neuen Regierung auferlegten Haushaltskürzungen werden es diesen Einrichtungen noch stärker erschweren, ihren Auftrag adäquat zu erfüllen und ihre Sammlungen auf optimale Art und Weise zu betreuen."

Bitte unterschreiben!

Via

http://archiv.twoday.net/stories/1022370782/#1022371196

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sagt Nico Lumma:

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/kinderschutz/der-murks-mit-dem-jugendschutz-im-internet-38616152.bild.html

Fundierte Informationen von RA Stadler:

http://www.internet-law.de/2014/11/jugendmedienschutz-alter-wein-in-neuen-schlaeuchen.html

Siehe auch

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Britischer-Pornofilter-wird-um-Terror-Propaganda-erweitert-2459058.html

"Die voreingestellten Jugendschutzsysteme der vier großen britischen Provider sollen künftig auch terroristisches und extremistisches Material aussortieren. "

Siehe auch

http://irights.info/artikel/wie-erkenne-ich-rechtswidrige-angebote-im-internet/22725#teil3

http://archiv.twoday.net/search?q=jugendschutz

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/kinderschutz/der-murks-mit-dem-jugendschutz-im-internet-38616152.bild.html

Fundierte Informationen von RA Stadler:

http://www.internet-law.de/2014/11/jugendmedienschutz-alter-wein-in-neuen-schlaeuchen.html

Siehe auch

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Britischer-Pornofilter-wird-um-Terror-Propaganda-erweitert-2459058.html

"Die voreingestellten Jugendschutzsysteme der vier großen britischen Provider sollen künftig auch terroristisches und extremistisches Material aussortieren. "

Siehe auch

http://irights.info/artikel/wie-erkenne-ich-rechtswidrige-angebote-im-internet/22725#teil3

http://archiv.twoday.net/search?q=jugendschutz

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 17:30 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.oapen.org/search?identifier=496214

Darin u.a.: E. Ketelaar: Prolegomena to a Social History of Dutch Archives

Via Tantner G+.

Darin u.a.: E. Ketelaar: Prolegomena to a Social History of Dutch Archives

Via Tantner G+.

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 16:42 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 16:36 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zentrale Landesbibliothek hält Studie unter Verschluss. Der Streit um

Neubau und Standort für die Zentrale Landesbibliothek eskaliert. Ein

Studie zur Nutzung der insgesamt 70 Bibliotheksstandorte ist bisher

geheim. Abgeordnete fordern die Veröffentlichung

http://www.morgenpost.de/berlin/article134452098/Zentrale-Landesbibliothek-haelt-Studie-unter-Verschluss.html

Wortprotokoll der Sitzung des Kulturausschusses am 06.10.2014, TOP 2:

Projekt Nutzungsmonitoring für Öffentliche Bibliotheken (NuMoB) –

Ergebnisse der Bevölkerungs- und der Nutzerbefragungen 27.08.2014:

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Kult/protokoll/k17-043-wp.pdf

Via Ingrid Strauch.

Neubau und Standort für die Zentrale Landesbibliothek eskaliert. Ein

Studie zur Nutzung der insgesamt 70 Bibliotheksstandorte ist bisher

geheim. Abgeordnete fordern die Veröffentlichung

http://www.morgenpost.de/berlin/article134452098/Zentrale-Landesbibliothek-haelt-Studie-unter-Verschluss.html

Wortprotokoll der Sitzung des Kulturausschusses am 06.10.2014, TOP 2:

Projekt Nutzungsmonitoring für Öffentliche Bibliotheken (NuMoB) –

Ergebnisse der Bevölkerungs- und der Nutzerbefragungen 27.08.2014:

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Kult/protokoll/k17-043-wp.pdf

Via Ingrid Strauch.

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 16:14 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:38 - Rubrik: Museumswesen

DENICOLO, BARBARA: „Essen, Trinken und Kleidung am Hof Friedrichs IV. von Tirol 1413-1436". Geschichtswissenschaftliche Diplomarbeit, Innsbruck 2013. Die Innsbrucker Diplom-Arbeit ist online abrufbar unter

https://www.academia.edu/2487666/Essen_Trinken_und_Kleidung_am_Hof_Friedrich_IV._von_Tirol_1413-1436

https://www.academia.edu/2487666/Essen_Trinken_und_Kleidung_am_Hof_Friedrich_IV._von_Tirol_1413-1436

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:35 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Sehr geehrte Damen und Herren,

heute feiert das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv seinen zehnten Jahrestag und eine einzigartige Erfolgsstory: Was unerschrockenes bürgerschaftliches Engagement ohne einen Cent öffentlicher Unterstützung bewirken kann – das beweist das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv, das 2014 als Wirtschaftsarchiv des Jahres ausgezeichnet wurde.

Mit hohem Engagement betreibt das Wirtschaftsarchiv seine Bildungsarbeit in Kooperation mit Universitäten, Fachhochschulen, Oberstufenzentren, freien Bildungsträgern und Schulen und erfüllt seinen Auftrag, notwendige Quellen der Wirtschaftsgeschichte als Teil der Gesellschafts- und Stadtgeschichte zu sichern. Das "Gedächtnis der Berliner und Brandenburger Wirtschaft" ist eines von zehn Regionalen Wirtschaftsarchiven in Deutschland.

Der Empfang findet heute, am 17.11.2014, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Wirtschaftsarchivs statt.

Wir würden uns über Ihre Berichterstattung freuen.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Björn Berghausen

Geschäftsführer

--

Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e.V.

Eichborndamm 167

Haus 42

13403 Berlin

Telefon 030 411 90 698

Telefax 030 411 90 699

mail@bb-wa.de

www.bb-wa.de

Besuchen Sie unser Online-Magazin: www.archivspiegel.de "

Schön und gut, aber wieso steht auf der Startseite des Online-Magazins keine Silbe davon?

heute feiert das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv seinen zehnten Jahrestag und eine einzigartige Erfolgsstory: Was unerschrockenes bürgerschaftliches Engagement ohne einen Cent öffentlicher Unterstützung bewirken kann – das beweist das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv, das 2014 als Wirtschaftsarchiv des Jahres ausgezeichnet wurde.

Mit hohem Engagement betreibt das Wirtschaftsarchiv seine Bildungsarbeit in Kooperation mit Universitäten, Fachhochschulen, Oberstufenzentren, freien Bildungsträgern und Schulen und erfüllt seinen Auftrag, notwendige Quellen der Wirtschaftsgeschichte als Teil der Gesellschafts- und Stadtgeschichte zu sichern. Das "Gedächtnis der Berliner und Brandenburger Wirtschaft" ist eines von zehn Regionalen Wirtschaftsarchiven in Deutschland.

Der Empfang findet heute, am 17.11.2014, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Wirtschaftsarchivs statt.

Wir würden uns über Ihre Berichterstattung freuen.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Björn Berghausen

Geschäftsführer

--

Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e.V.

Eichborndamm 167

Haus 42

13403 Berlin

Telefon 030 411 90 698

Telefax 030 411 90 699

mail@bb-wa.de

www.bb-wa.de

Besuchen Sie unser Online-Magazin: www.archivspiegel.de "

Schön und gut, aber wieso steht auf der Startseite des Online-Magazins keine Silbe davon?

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:32 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

Wussten Sie schon, dass es in Schweden das Grab einer Staufer-Witwe gibt?

http://www.stauferstelen.net/texts/staufergraeber.htm

http://www.stauferstelen.net/texts/staufergraeber.htm

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://wiki.dnb.de/display/che

Siehe auch die Infoveranstaltung des Bundesarchivs dazu:

http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/informationstechnologie/digitalisiertesarchivgut/programm_24_11_internet.pdf

Siehe auch die Infoveranstaltung des Bundesarchivs dazu:

http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/informationstechnologie/digitalisiertesarchivgut/programm_24_11_internet.pdf

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:21 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Ungleichbehandlung eines Nutzers ist im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz nicht vorgesehen (siehe § 11

http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/BJNR012940965.html in Verbindung mit dem Schricker-Kommentar). Das Patentamt sollte daher der VG Media entschieden auf die Finger klopfen, die zwar Google eine Gratislizenz gewährt, nicht aber kleineren Anbietern.

http://schmalenstroer.net/blog/2014/11/keine-antwort/

http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/BJNR012940965.html in Verbindung mit dem Schricker-Kommentar). Das Patentamt sollte daher der VG Media entschieden auf die Finger klopfen, die zwar Google eine Gratislizenz gewährt, nicht aber kleineren Anbietern.

http://schmalenstroer.net/blog/2014/11/keine-antwort/

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:13 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:12 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.politische-bildung.de/100_jahre_erster_weltkrieg.html

Hierher passt auch

Der Erste Weltkrieg in Westfalen - Ausgewählte Archivquellen

http://beruf.hypotheses.org/58

Hierher passt auch

Der Erste Weltkrieg in Westfalen - Ausgewählte Archivquellen

http://beruf.hypotheses.org/58

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:09 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

RA Melchior ist mit der jüngsten Verschärfung des StGB gar nicht einverstanden:

http://ra-melchior.blog.de/2014/11/14/gesetzgeberischer-muell-19708785/

http://ra-melchior.blog.de/2014/11/14/gesetzgeberischer-muell-19708785/

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:08 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:05 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/raritaet-entdeckt-koranhandschrift-stammt-aus-der-fruehzeit-des-islam.html

Die dumme Journaille verlinkt natürlich nicht auf diese ausgezeichnete Pressemitteilung.

Die dumme Journaille verlinkt natürlich nicht auf diese ausgezeichnete Pressemitteilung.

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.antihus.eu/search.php

Zu den 250 Werken ist auch die handschriftliche Überlieferung angegeben.

Zu den 250 Werken ist auch die handschriftliche Überlieferung angegeben.

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 22:59 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nun ist lieferbar

Gudrun Fiedler / Susanne Rappe-Weber / Detlef Siegfried (Hg.)

Sammeln – erschließen – vernetzen. Jugendkultur und soziale Bewegungen im Archiv

Mit 30 Abbildungen (V&R unipress ISBN 978-3-8471-0340-0, 39,90 EUR)

Das Buch ist der Tagungsband zur 2013er Tagung der Burg Ludwigstein (mehr dazu auf http://archiv.twoday.net/stories/581437145/), bzw. hier der Tagungsbericht auf HsozKult

Gudrun Fiedler / Susanne Rappe-Weber / Detlef Siegfried (Hg.)

Sammeln – erschließen – vernetzen. Jugendkultur und soziale Bewegungen im Archiv

Mit 30 Abbildungen (V&R unipress ISBN 978-3-8471-0340-0, 39,90 EUR)

Das Buch ist der Tagungsband zur 2013er Tagung der Burg Ludwigstein (mehr dazu auf http://archiv.twoday.net/stories/581437145/), bzw. hier der Tagungsbericht auf HsozKult

Bernd Hüttner - am Montag, 17. November 2014, 21:49 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://log.netbib.de/archives/2014/11/14/ipl-internet-public-library-wird-ende-des-jahres-eingestellt/

Zum Thema siehe hier:

http://archiv.twoday.net/stories/1016309007/

Zum Thema siehe hier:

http://archiv.twoday.net/stories/1016309007/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 22:12 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2014/11/14/defending-belgiums-cultural-heritage/

"Last week many media published the news about a drastic cut in the budgets of major cultural institutions in Belgium. in particular federal institutions such as the Bibliothèque Royale Albert I in Brussels and the Archives de l’État en Belgique, also in Brussels, face next year a loss of 20 percent of their yearly budget. I use here the French name of both institutions, but in particular on the website of the Belgian National archives you can immediately gauge the multilingual character of Belgian society. Belgium can be roughly divided in three parts, Flanders, Wallonie and the central region in and around Brussels, Belgium’s capital. The German-speaking minority in the region along the German border has in principle the same rights as the Flemish and Wallon communities.

An online petition has been launched to give the protest against these plans a loud and clear voice, and I cordially invite you to share your concern about these proposals by signing this petition. "

PLEASE SIGN!

"Last week many media published the news about a drastic cut in the budgets of major cultural institutions in Belgium. in particular federal institutions such as the Bibliothèque Royale Albert I in Brussels and the Archives de l’État en Belgique, also in Brussels, face next year a loss of 20 percent of their yearly budget. I use here the French name of both institutions, but in particular on the website of the Belgian National archives you can immediately gauge the multilingual character of Belgian society. Belgium can be roughly divided in three parts, Flanders, Wallonie and the central region in and around Brussels, Belgium’s capital. The German-speaking minority in the region along the German border has in principle the same rights as the Flemish and Wallon communities.

An online petition has been launched to give the protest against these plans a loud and clear voice, and I cordially invite you to share your concern about these proposals by signing this petition. "

PLEASE SIGN!

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 22:06 - Rubrik: English Corner

http://www.welt.de/newsticker/news1/article134328160/Bundestag-verabschiedet-schaerferes-Sexualstrafrecht.html

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 22:00 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://heise.de/-2445295

"Das Landgericht Frankfurt am Main hat sich in einer jetzt veröffentlichten Begründung eines Urteils vom Juli (Az.: 2-03 S 2/14) näher mit der Funktionsweise des Share-Buttons von Facebook auseinandergesetzt. Wer als Webseitenbetreiber eine solche Schaltfläche zur Verfügung stellt, räumt Mitgliedern des Netzwerks damit eingeschränkte Nutzungsrechte an Inhalten des eigenen Angebots ein.

Die erteilte Lizenz umfasst demnach die Überschrift des verlinkten Artikels einschließlich der Quelle, den eigentlichen Verweis, einen "Kurztext" als Anreißer sowie gegebenenfalls ein Miniaturbild. Allein der Umstand, dass der Nutzer theoretisch den Ankündigungstext erweitern könne, führe hingegen nicht dazu, dass ihm automatisch Lizenzrechte erteilt würden.

Das Landgericht gab damit in letzter Instanz einer Klägerin Recht, die ein Facebook-Mitglied wegen Übernahme ihres gesamten Textes im Rahmen eines geteilten Links wegen Urheberrechtsverletzung abmahnen ließ."

Via

http://www.urheberrecht.org/news/5284/

"Das Landgericht Frankfurt am Main hat sich in einer jetzt veröffentlichten Begründung eines Urteils vom Juli (Az.: 2-03 S 2/14) näher mit der Funktionsweise des Share-Buttons von Facebook auseinandergesetzt. Wer als Webseitenbetreiber eine solche Schaltfläche zur Verfügung stellt, räumt Mitgliedern des Netzwerks damit eingeschränkte Nutzungsrechte an Inhalten des eigenen Angebots ein.

Die erteilte Lizenz umfasst demnach die Überschrift des verlinkten Artikels einschließlich der Quelle, den eigentlichen Verweis, einen "Kurztext" als Anreißer sowie gegebenenfalls ein Miniaturbild. Allein der Umstand, dass der Nutzer theoretisch den Ankündigungstext erweitern könne, führe hingegen nicht dazu, dass ihm automatisch Lizenzrechte erteilt würden.

Das Landgericht gab damit in letzter Instanz einer Klägerin Recht, die ein Facebook-Mitglied wegen Übernahme ihres gesamten Textes im Rahmen eines geteilten Links wegen Urheberrechtsverletzung abmahnen ließ."

Via

http://www.urheberrecht.org/news/5284/

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:50 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zur Schlosskapelle Possenhofen

http://archiv.twoday.net/stories/615267997/

gibt es Neues:

http://jusatpublicum.wordpress.com/2014/11/14/in-aller-schlossherrenmanier-da-quietscht-das-scharnier-in-der-posse-um-ein-nutzungsrecht/

http://archiv.twoday.net/stories/615267997/

gibt es Neues:

http://jusatpublicum.wordpress.com/2014/11/14/in-aller-schlossherrenmanier-da-quietscht-das-scharnier-in-der-posse-um-ein-nutzungsrecht/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:41 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Digitale Werk-Auszüge für die Lehre bleiben erlaubt, meldet

http://zkbw.blogspot.de/2014/11/digitale-werk-auszuge-fur-die-lehre.html

http://zkbw.blogspot.de/2014/11/digitale-werk-auszuge-fur-die-lehre.html

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:39 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.fu-berlin.de/sites/open_access/Veranstaltungen/oa_berlin/poster/OA-Empfehlung-SPK_Hanns-Peter-Frentz-Susanne-Maier_SPK.pdf

In der Sache falsch und absolut unverständlich.

Via

http://zkbw.blogspot.de/2014/11/empfehlung-der-stiftung-preuischer.html

In der Sache falsch und absolut unverständlich.

Via

http://zkbw.blogspot.de/2014/11/empfehlung-der-stiftung-preuischer.html

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:35 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:18 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/1022370527/#1022370717

https://support.google.com/vault/answer/2474474?hl=en

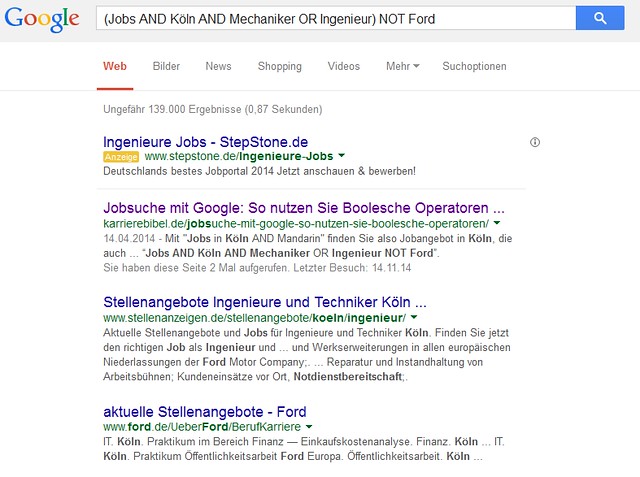

jobs NOT ford erbringt Ergebnisse mit Ford unter den ersten Treffern!

"The query NOT secret returns all items that do not contain the word secret."

Kann jeder ausprobieren, dass das nicht stimmt ...

Es wird beteuert, dass keine unersetzlichen Handexemplare darunter sind.

https://www.hu-berlin.de/pr/pressemitteilungen/pm1411/pm_141114_00

Die WELT hatte anderes gemeldet:

http://www.welt.de/vermischtes/article134296453/Unterm-Dach-da-wo-die-teuren-Buecher-schimmeln.html

In einer E-Mail heißt es, "es seien wertvolle und wertvollste Bücher dort oben, unter anderem Handexemplare mit Anmerkungen zum Beispiel von Philipp Heck und Liszt".

https://www.hu-berlin.de/pr/pressemitteilungen/pm1411/pm_141114_00

Die WELT hatte anderes gemeldet:

http://www.welt.de/vermischtes/article134296453/Unterm-Dach-da-wo-die-teuren-Buecher-schimmeln.html

In einer E-Mail heißt es, "es seien wertvolle und wertvollste Bücher dort oben, unter anderem Handexemplare mit Anmerkungen zum Beispiel von Philipp Heck und Liszt".

Auf Twitter weist mich @FrueheNeuzeit hin auf:

http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/sued/spielbank-hohensyburg-zerstoert-max-bill-skulptur-wegen-umbau-id10038454.html

"Vor Jahren schuf der Schweizer Bildhauer Max Bill eine Edelstahl-Plastik eigens für das Foyer der Spielbank Hohensyburg. Jetzt wurde bekannt: Das Casino hat die riesige Skulptur vor einigen Jahren für den Brandschutz-Umbau zerlegt - und damit zerstört. Der Sohn des Künstlers ist entsetzt."

http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/sued/spielbank-hohensyburg-zerstoert-max-bill-skulptur-wegen-umbau-id10038454.html

"Vor Jahren schuf der Schweizer Bildhauer Max Bill eine Edelstahl-Plastik eigens für das Foyer der Spielbank Hohensyburg. Jetzt wurde bekannt: Das Casino hat die riesige Skulptur vor einigen Jahren für den Brandschutz-Umbau zerlegt - und damit zerstört. Der Sohn des Künstlers ist entsetzt."

Bevor ich mich ans Testen mache, möchte ich vor dem besonders inkompetenten Tutorium (2014!) des hochinnovativen eStudies-Angebots warnen:

http://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutorium-recherche/fakten-suchen/suchinstrumente/metasuchmaschinen/

Wie man sich bei metacrawler.de leicht überzeugen kann, ist Metacrawler nur noch Schrott. Metacrawler.de erhielt jeweils null Punkte, wobei es jedesmal nur Spam als Treffer produzierte (daher nicht gelistet). Metacrawler.com mag zwar die älteste Metasuchmaschine sein, heißt aber jetzt trotzdem zoo.com.

Frühere Tests - siehe zuletzt -

http://archiv.twoday.net/stories/714908537/

lieferten die Auswahl der Metasuchmaschinen. Erstmals getestet wurde metascroll.com.

Es sollte gemäß http://archiv.twoday.net/stories/1022370527 jeweils die Dissertation von Burckhardt gefunden werden. Unter den ersten 5: 5 Punkte, 6-10: 4. 1 Punkt gab es, wenn der Link auf den Konstanzer Server ins Leer führte, was bei Oneseek und Ixquick der Fall war. Diese hatten bei jeder der vier Aufgaben nur schlechte Chancen.

Aufgabe 1:

parigger hexe zeil dissertation

Aufgabe 2:

parigger hexe zeil vgl

Aufgabe 3:

hexe zeil parigger behringer

Aufgabe 4:

hexe zeil parigger pleticha

Ergebnisse:

Google 5-4-4-5=18

Bing 0-0-0-0=0

Metasuchmaschinen:

Metager3 5-5-0-5=15

etools.ch 5-5-0-5=15

info.com 5-5-0-5=15

metascroll.com 5-0-0-5=10

webcrawler.com 0-5-0-0=5

Oneseek.de 1-1-0-1=3

Ixquick 1-1-0-0=2

Metager schnitt diesmal recht gut ab, etools.ch schnitt schon bei früheren Tests gut ab. Außer Konkurrenz, aber unverzichtbar: Google an der Spitze.

Merkwürdig ist, dass die Zitatsuche der Aufgabe 3 nur von Google bewältigt wurde, während die identische Zitatsuche nach einem in der Arbeit erwähnten einflussreichen Jugendbuch-Forscher (Pleticha) meist gut bewältigt wurde.

http://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutorium-recherche/fakten-suchen/suchinstrumente/metasuchmaschinen/

Wie man sich bei metacrawler.de leicht überzeugen kann, ist Metacrawler nur noch Schrott. Metacrawler.de erhielt jeweils null Punkte, wobei es jedesmal nur Spam als Treffer produzierte (daher nicht gelistet). Metacrawler.com mag zwar die älteste Metasuchmaschine sein, heißt aber jetzt trotzdem zoo.com.

Frühere Tests - siehe zuletzt -

http://archiv.twoday.net/stories/714908537/

lieferten die Auswahl der Metasuchmaschinen. Erstmals getestet wurde metascroll.com.

Es sollte gemäß http://archiv.twoday.net/stories/1022370527 jeweils die Dissertation von Burckhardt gefunden werden. Unter den ersten 5: 5 Punkte, 6-10: 4. 1 Punkt gab es, wenn der Link auf den Konstanzer Server ins Leer führte, was bei Oneseek und Ixquick der Fall war. Diese hatten bei jeder der vier Aufgaben nur schlechte Chancen.

Aufgabe 1:

parigger hexe zeil dissertation

Aufgabe 2:

parigger hexe zeil vgl

Aufgabe 3:

hexe zeil parigger behringer

Aufgabe 4:

hexe zeil parigger pleticha

Ergebnisse:

Google 5-4-4-5=18

Bing 0-0-0-0=0

Metasuchmaschinen:

Metager3 5-5-0-5=15

etools.ch 5-5-0-5=15

info.com 5-5-0-5=15

metascroll.com 5-0-0-5=10

webcrawler.com 0-5-0-0=5

Oneseek.de 1-1-0-1=3

Ixquick 1-1-0-0=2

Metager schnitt diesmal recht gut ab, etools.ch schnitt schon bei früheren Tests gut ab. Außer Konkurrenz, aber unverzichtbar: Google an der Spitze.

Merkwürdig ist, dass die Zitatsuche der Aufgabe 3 nur von Google bewältigt wurde, während die identische Zitatsuche nach einem in der Arbeit erwähnten einflussreichen Jugendbuch-Forscher (Pleticha) meist gut bewältigt wurde.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu den Gerüchten über Personalabbau im Stadtarchiv Essen:

http://www.pressemeldung-nrw.de/essen-historisches-erbe-pflegen-kein-stellenabbau-im-stadtarchiv-99583/

http://www.pressemeldung-nrw.de/essen-historisches-erbe-pflegen-kein-stellenabbau-im-stadtarchiv-99583/

ingobobingo - am Freitag, 14. November 2014, 15:50 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Abseits der großen Namen - der "big five": Andreas von Regensburg, Ebran, Füetrer, Arnpeck und Aventin - gibt es auf dem Feld der Erforschung der spätmittelalterlichen bayerischen Geschichtsschreibung mitunter erhebliche Forschungslücken. Auch hat man manchmal den Eindruck, dass im 19. Jahrhundert eher Unwichtiges ediert wurde, während Wichtiges unbeachtet blieb. So verhält es sich im Fall des Wittelsbacher-Hausstifts Indersdorf, eines im 12. Jahrhundert gegründeten regulierten Chorherrenstifts, das nach dem Anschluss an die Raudnitzer Reform ( um1417?) zu einem Mittelpunkt der Ordensreform in Bayern wurde. [1]

Da es mir nicht möglich war, die Indersdorfer Amtsbücher im Bayerischen Hauptstaatsarchiv einzusehen, kann ich nicht für mich in Anspruch zu nehmen, dass meine aus der mir online oder gedruckt zugänglichen Literatur erstellten Notizen ein zuverlässiges Bild der Indersdorfer Geschichtsschreibung präsentieren. Sie sollen dazu ermuntern, die historiographischen Primärquellen endlich einmal genauer zu untersuchen. Eine Anfrage bei dem wohl besten Kenner der Stiftsgeschichte, Professor Wilhelm Liebhart, blieb erfolglos. [2]