Die seit Mitte der 1990er Jahre vorliegenden 10 Merksätze des VOI ( Branchenverband im Kontext DMS/VBS, Records Management, ECM) zur revisionssicheren Archivierung (Langzeitspeicherung) wurden liegen in überarbeiteter Form vor. Die Inhalte wurde präzisiert und fachlich der Entwicklung angepasst.

Als grundlegende Merksätze sind die 10 Punkte sicherlich gut, nur bleibt die Frage offen, worin der Mehrwert zu den vom VOI zumeist als "zu allgemein" kritisierten ISO-15489 besteht, die als internationale Norm jedoch deutlich verbindlicheren Charakter besitzen und zudem Verantwortlichkeiten und damit auch implizite Rechte und Pflichten der an einem ordnungsgemäßen Records Management Beteiligten definieren. Die Merksätze sind sehr allgemein und zudem in der Begrifflichkeit nicht branchenneutral, sondern vornehmlich auf die Privatwirtschaft ausgerichtet. So bezieht sich der Begriff "revisionssicher" zunächst auf die sichere Aufbewahrung im Hinblick auf die Prüfung bilanzrelevanter Unterlagen im Rahmen der Steuerprüfung gemäß den GdPDU und trifft insoweit Privatunternehmen (Vgl. § 147 AO ff.).

"Rechtssicher" im Sinne einer rechtskonformen Aufbewahrung wäre sicher der bessere Terminus.

Zudem meint der Terminus "Archivierung" bekanntermaßen die dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen mit bleibendem Wert im zuständigen Archiv.

Als erste Grundlage, Argumentationshilfe oder wie der Name anklingen lässt "Erinnerungshilfe" für eine rechtssichere und beweissichere Langzeitspeicherung sind die Merksätze durchaus zu empfehlen und auf das jeweilige Projekt lassen sie sich natürlich auch gut anpassen.

Vgl.: Merksätze des VOI

Als grundlegende Merksätze sind die 10 Punkte sicherlich gut, nur bleibt die Frage offen, worin der Mehrwert zu den vom VOI zumeist als "zu allgemein" kritisierten ISO-15489 besteht, die als internationale Norm jedoch deutlich verbindlicheren Charakter besitzen und zudem Verantwortlichkeiten und damit auch implizite Rechte und Pflichten der an einem ordnungsgemäßen Records Management Beteiligten definieren. Die Merksätze sind sehr allgemein und zudem in der Begrifflichkeit nicht branchenneutral, sondern vornehmlich auf die Privatwirtschaft ausgerichtet. So bezieht sich der Begriff "revisionssicher" zunächst auf die sichere Aufbewahrung im Hinblick auf die Prüfung bilanzrelevanter Unterlagen im Rahmen der Steuerprüfung gemäß den GdPDU und trifft insoweit Privatunternehmen (Vgl. § 147 AO ff.).

"Rechtssicher" im Sinne einer rechtskonformen Aufbewahrung wäre sicher der bessere Terminus.

Zudem meint der Terminus "Archivierung" bekanntermaßen die dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen mit bleibendem Wert im zuständigen Archiv.

Als erste Grundlage, Argumentationshilfe oder wie der Name anklingen lässt "Erinnerungshilfe" für eine rechtssichere und beweissichere Langzeitspeicherung sind die Merksätze durchaus zu empfehlen und auf das jeweilige Projekt lassen sie sich natürlich auch gut anpassen.

Vgl.: Merksätze des VOI

schwalm.potsdam - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 23:11 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie soeben zu lesen war

http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=947

hat Das digitale Historische Archiv Köln leider keinen Grimme Online Award verliehen bekommen.

Vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch: aus Sicht des (insbesondere Kölner) Archivwesens ist das dHAK sicher ein extrem fortschrittlicher Ansatz, aus Sicht von Web x.0 eher konventionell.

Immerhin hat es das dHAK aus 1700 Vorschlägen in die Gruppe der 26 Nominierungen geschafft, Glückwunsch dafür an das Team und alle Unterstützer.

http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=947

hat Das digitale Historische Archiv Köln leider keinen Grimme Online Award verliehen bekommen.

Vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch: aus Sicht des (insbesondere Kölner) Archivwesens ist das dHAK sicher ein extrem fortschrittlicher Ansatz, aus Sicht von Web x.0 eher konventionell.

Immerhin hat es das dHAK aus 1700 Vorschlägen in die Gruppe der 26 Nominierungen geschafft, Glückwunsch dafür an das Team und alle Unterstützer.

Wolfgang Lierz - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 22:36 - Rubrik: Kommunalarchive

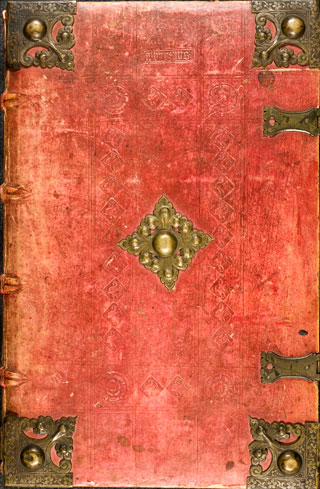

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/content/below/index.xml

Ein Angebot der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena im Aufbau, aber Scans sind bereits sichtbar, wenngleich die Bereitstellungszeit der Bilder unzumutbar lang ist.

Ab Position 167 der Trefferliste sieht man Scans (es sind derzeit überwiegend lateinische Bücher aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts):

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=1f2yp848r70usfwcbjexl&page=167&numPerPage=10

Beispiel Tenglers Layenspiegel 1509:

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00004165

Update:

http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/W4RF/YaBB.pl?num=1245911992/0 mit technischen Details

Ein Angebot der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena im Aufbau, aber Scans sind bereits sichtbar, wenngleich die Bereitstellungszeit der Bilder unzumutbar lang ist.

Ab Position 167 der Trefferliste sieht man Scans (es sind derzeit überwiegend lateinische Bücher aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts):

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=1f2yp848r70usfwcbjexl&page=167&numPerPage=10

Beispiel Tenglers Layenspiegel 1509:

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00004165

Update:

http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/W4RF/YaBB.pl?num=1245911992/0 mit technischen Details

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 19:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=1310&pk=177363&opv=snd

Parsberg ist keine 1000, sondern 800 Jahre alt: Dies ist bei einem Pressegespräch mit Burgmuseumsleiter Theo Döllinger und Fördervereinsvorsitzendem Helmut Jobst einmal mehr deutlich geworden. Das Museum besitzt seit kurzem eine Urkundenkopie aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, die angeblich aus den Jahren 1318 und 1340 stammen sollen. Darin wird bescheinigt, dass „die Parsberger Rechte schon seit 385 Jahren bestehen“.

Archivoberrat Reiprich schreibt an das Burgmuseum: „Die Rechnung, dass Parsberg schon im Jahre 933 bestand, geht von falschen Voraussetzungen aus, nämlich von zwei gefälschten Urkunden, angeblich aus den Jahren 1318 und 1340. Die von 1340 des Kaisers Ludwig des Bayern, die von den damals seit 407 Jahren bestehenden Parsberger Rechten spricht, ist ebenso eine Fälschung, wie die von 1318, die in Amberg liegt.“

Nun bestehen die Parsberger seit Jahren auf der so genannten „Spitzner-Chronik“, die sich auf das Turnierbuch des Georg Rüxner (Rixner) stützt, das dieser 1532 verfasst hat. „Die Spitzner-Chronik ist eine saubere und diffizile Arbeit und soll auch erhalten werden, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass Parsberg 933 noch nicht bestanden hat“, sagt Jobst. Dies habe auch Professor Dr. Alois Schmid in seinen Nachforschungen „Parsberg im Herzogtum der frühen Wittelsbacher“ bescheinigt.

Döllinger fügt hinzu, dass dies bereits der Historiker Manfred Jehle in seinem „Historischen Atlas Bayern“ festgestellt habe. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit der Genehmigung von Bertl Spitzner diese Chronik mit einem Anhang fortzuführen und Unwahrheiten zurechtrücken.“

Der damalige Vortrag von Dr. Schmid (7. Oktober 2005) in Parsberg hat aber weitere Hobby-Forscher auf den Plan gerufen. So hat Alois Dechant die Sache in die Hand genommen und Fragen an die Archive der Städte Magdeburg, Zürich und Nürnberg geschickt – wegen Ritterturnieren, an denen Parsberger genommen haben sollen.

http://archiv.twoday.net/search?q=rüxner

Von einer sauberen Arbeit kann hinsichtlich der Spitzner-Chronik zuallerletzt die Rede sein:

http://www.parsberg.de/fileadmin/downloads/chronik_parsberg.pdf

Parsberg ist keine 1000, sondern 800 Jahre alt: Dies ist bei einem Pressegespräch mit Burgmuseumsleiter Theo Döllinger und Fördervereinsvorsitzendem Helmut Jobst einmal mehr deutlich geworden. Das Museum besitzt seit kurzem eine Urkundenkopie aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, die angeblich aus den Jahren 1318 und 1340 stammen sollen. Darin wird bescheinigt, dass „die Parsberger Rechte schon seit 385 Jahren bestehen“.

Archivoberrat Reiprich schreibt an das Burgmuseum: „Die Rechnung, dass Parsberg schon im Jahre 933 bestand, geht von falschen Voraussetzungen aus, nämlich von zwei gefälschten Urkunden, angeblich aus den Jahren 1318 und 1340. Die von 1340 des Kaisers Ludwig des Bayern, die von den damals seit 407 Jahren bestehenden Parsberger Rechten spricht, ist ebenso eine Fälschung, wie die von 1318, die in Amberg liegt.“

Nun bestehen die Parsberger seit Jahren auf der so genannten „Spitzner-Chronik“, die sich auf das Turnierbuch des Georg Rüxner (Rixner) stützt, das dieser 1532 verfasst hat. „Die Spitzner-Chronik ist eine saubere und diffizile Arbeit und soll auch erhalten werden, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass Parsberg 933 noch nicht bestanden hat“, sagt Jobst. Dies habe auch Professor Dr. Alois Schmid in seinen Nachforschungen „Parsberg im Herzogtum der frühen Wittelsbacher“ bescheinigt.

Döllinger fügt hinzu, dass dies bereits der Historiker Manfred Jehle in seinem „Historischen Atlas Bayern“ festgestellt habe. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit der Genehmigung von Bertl Spitzner diese Chronik mit einem Anhang fortzuführen und Unwahrheiten zurechtrücken.“

Der damalige Vortrag von Dr. Schmid (7. Oktober 2005) in Parsberg hat aber weitere Hobby-Forscher auf den Plan gerufen. So hat Alois Dechant die Sache in die Hand genommen und Fragen an die Archive der Städte Magdeburg, Zürich und Nürnberg geschickt – wegen Ritterturnieren, an denen Parsberger genommen haben sollen.

http://archiv.twoday.net/search?q=rüxner

Von einer sauberen Arbeit kann hinsichtlich der Spitzner-Chronik zuallerletzt die Rede sein:

http://www.parsberg.de/fileadmin/downloads/chronik_parsberg.pdf

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 19:16 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Museumsblätter vom Juli 2009 mit Landesentwicklungskonzeption:

http://www.museen-brandenburg.de/fileadmin/bilder/Museumsblaetter/Museumsblaetter_14.pdf

http://www.museen-brandenburg.de/fileadmin/bilder/Museumsblaetter/Museumsblaetter_14.pdf

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Pampel erwähnt als gutes Beispiel die Beiträge von Archivalia zur OA week #oanetzwerk "

http://twitter.com/bckaemper/statuses/2308266438

Gemeint sind wohl die Beiträge zum OA-Tag 2008:

http://archiv.twoday.net/stories/5256322/

http://twitter.com/bckaemper/statuses/2308266438

Gemeint sind wohl die Beiträge zum OA-Tag 2008:

http://archiv.twoday.net/stories/5256322/

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 12:47 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das archivische Computerspiel, das die Siegener Firma outline development auf eine Idee des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit dem Siegener Stadtarchiv im Rahmen des NRW-Landeswettbewerbes entwickelthat, wurde mit vier weiteren Spielen für den LARA Education Award nominiert.

Gewonnen hat ein Mitkonkurrent, dem unser Glückwunsch gilt!

Quelle: Pressemitteilung

Link zum Award:

http://www.lara-award.de

s. a.:

http://archiv.twoday.net/stories/4381877/

http://archiv.twoday.net/stories/5250640/

http://archiv.twoday.net/stories/5261449/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 08:00 - Rubrik: Archivpaedagogik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zum Workshop der "Archive von unten" befindet sich im kg-Blog ein Kurzbericht von Lars Müller: http://kritischegeschichte.wordpress.com/2009/06/22/workshop-archive-von-unten-hat-stattgefunden/

Bernd Hüttner - am Dienstag, 23. Juni 2009, 23:03 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 19:55 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fortsetzung von: http://archiv.twoday.net/stories/5777050/

http://www.base-search.net

Die Bielefelder Suchmaschine ist ein ernsthafter Konkurrent für OAIster (mehr Quellen) . Als wissenschaftliche Volltextsuchmaschine ist sie aber unbrauchbar, da sie nach

http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/about_sources_date_dn.php?menu=2

von den 1270 Quellen nur 38 volltextindiziert. Welche das sind erfährt man nicht, und man kann auch nicht gezielt zwischen Volltext- und Metadatensuche hin- und herschalten.

Bei bestimmten Suchbegriffen müllen das deutschsprachige Projekt Gutenberg oder andere Volltextquellen wie Bartleby die Trefferlisten zu. Wer Novalis eingibt, will wahrscheinlich etwas über den Dichter erfahren und nicht erst 20 englische Zitate von ihm lesen. Das Ranking ist unzulänglich.

Wie man etwa einer Suche nach Sudhoff entnehmen kann, hat OAIster 27 Bücher aus dem Internetarchiv, die in BASE fehlen (die Suche des Internetarchivs hat 28 Titel). Wer sich für die frei zugänglichen Schriften von Karl Sudhoff interessiert, wird dort, aber kaum in BASE fündig.

Wieso MDZ bei OAIster 16, bei BASE 19, die UB Breslau bei OAIster 138, bei BASE aber nur 115 Treffer hat, vermag ich nicht zu sagen.

Nachdem das Ranking von BASE nicht überzeugend ist, stellt sich die Frage, ob nicht ein OAI-Metadatenharvester, der ähnlich wie http://sbdsproto.nla.gov.au/ etwas aufgepeppt ist, nicht wesentlich billiger als BASE arbeiten könnte.

Wie meine Erfahrungen mit Google Booksearch gezeigt haben, ist es auch für geisteswissenschaftliche Zwecke unumgänglich, auf die Volltexte der Open-Access-Server zurückzugreifen. Da BASE dabei keine Hilfe ist, ist diese Suchmaschine kein brauchbares Werkzeug.

Das Scheitern von OpenDOAR und die gravierenden Lücken in der Google Websuche zeigen, wie wichtig es ist, dass alle im Netz vorhandenen wissenschaftlichen PDFs für eine gemeinsame Volltextsuche zur Verfügung stehen. Es ist grob fahrlässig, wenn sich Repositorien-Manager auf Google hinsichtlich der Volltextsuche verlassen.

Die Open-Access-Community braucht dringend eine übergreifende Volltextsuche für die Inhalte der OA-Schriftenserver und OA-Zeitschriftenartikel.

http://www.base-search.net

Die Bielefelder Suchmaschine ist ein ernsthafter Konkurrent für OAIster (mehr Quellen) . Als wissenschaftliche Volltextsuchmaschine ist sie aber unbrauchbar, da sie nach

http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/about_sources_date_dn.php?menu=2

von den 1270 Quellen nur 38 volltextindiziert. Welche das sind erfährt man nicht, und man kann auch nicht gezielt zwischen Volltext- und Metadatensuche hin- und herschalten.

Bei bestimmten Suchbegriffen müllen das deutschsprachige Projekt Gutenberg oder andere Volltextquellen wie Bartleby die Trefferlisten zu. Wer Novalis eingibt, will wahrscheinlich etwas über den Dichter erfahren und nicht erst 20 englische Zitate von ihm lesen. Das Ranking ist unzulänglich.

Wie man etwa einer Suche nach Sudhoff entnehmen kann, hat OAIster 27 Bücher aus dem Internetarchiv, die in BASE fehlen (die Suche des Internetarchivs hat 28 Titel). Wer sich für die frei zugänglichen Schriften von Karl Sudhoff interessiert, wird dort, aber kaum in BASE fündig.

Wieso MDZ bei OAIster 16, bei BASE 19, die UB Breslau bei OAIster 138, bei BASE aber nur 115 Treffer hat, vermag ich nicht zu sagen.

Nachdem das Ranking von BASE nicht überzeugend ist, stellt sich die Frage, ob nicht ein OAI-Metadatenharvester, der ähnlich wie http://sbdsproto.nla.gov.au/ etwas aufgepeppt ist, nicht wesentlich billiger als BASE arbeiten könnte.

Wie meine Erfahrungen mit Google Booksearch gezeigt haben, ist es auch für geisteswissenschaftliche Zwecke unumgänglich, auf die Volltexte der Open-Access-Server zurückzugreifen. Da BASE dabei keine Hilfe ist, ist diese Suchmaschine kein brauchbares Werkzeug.

Das Scheitern von OpenDOAR und die gravierenden Lücken in der Google Websuche zeigen, wie wichtig es ist, dass alle im Netz vorhandenen wissenschaftlichen PDFs für eine gemeinsame Volltextsuche zur Verfügung stehen. Es ist grob fahrlässig, wenn sich Repositorien-Manager auf Google hinsichtlich der Volltextsuche verlassen.

Die Open-Access-Community braucht dringend eine übergreifende Volltextsuche für die Inhalte der OA-Schriftenserver und OA-Zeitschriftenartikel.

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 19:04 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 18:45 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The Cornell University Library, as part of its mission to bring the library to its users where ever they may be, has put up on Flickr a selection of images from one of its prize collections, the AD White Architectural Photograph collection. All the photographs currently available are of buildings in Europe. Because Flickr Commons is not currently accepting new collections, this is in regular Flickr. They are licensed at the most general level Flickr allows (Attribution), and each image contains the following note:

There are no known U.S. copyright restrictions on this image. The digital file is owned by the Cornell Univeristy Library which is making it freely available with the request that, when possible, the Library be credited as its source.

Everybody if invited to visit Flickr and add tags, notes, and comments to these fine images.

Find us on Flickr: http://www.flickr.com/photos/cornelluniversitylibrary/

Thanks to Peter Hirtle.

Cologne Rathaus

Cologne Rathaus

There are no known U.S. copyright restrictions on this image. The digital file is owned by the Cornell Univeristy Library which is making it freely available with the request that, when possible, the Library be credited as its source.

Everybody if invited to visit Flickr and add tags, notes, and comments to these fine images.

Find us on Flickr: http://www.flickr.com/photos/cornelluniversitylibrary/

Thanks to Peter Hirtle.

Cologne Rathaus

Cologne RathausKlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 18:15 - Rubrik: English Corner

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 16:28 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Bergungsmaßnahmen gehen weiter. Seit Montag wird an der Unglücksstelle Severinstr. wieder geborgen. Aus diesem Grund brauchen wir diese und nächste Woche wieder Tatkräftige Unterstützung vor Ort. Gearbeitet wird in zwei Schichten: Montags bis Freitags von 7:00 bis 14:00 und 12:00 bis 19:00 Uhr

Wir brauchen noch dringend in der Nachmittagsschicht Unterstützung.

Wenn Sie also noch nicht im Einsatz sind und nochmals Lust und Zeit haben, uns zu unterstützen darf ich Sie bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzen, damit wir mit Ihnen einen Einsatzplan absprechen können."

Kontakt:

Christian Bringe

Stadt Köln - Der Oberbürgermeister

Historisches Archiv

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Telefon: 0221/221-24617

Telefax: 0221/221-22480

E-Mail: HistorischesArchiv@Stadt-koeln.de

Internet: www.stadt-koeln.de

Wir brauchen noch dringend in der Nachmittagsschicht Unterstützung.

Wenn Sie also noch nicht im Einsatz sind und nochmals Lust und Zeit haben, uns zu unterstützen darf ich Sie bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzen, damit wir mit Ihnen einen Einsatzplan absprechen können."

Kontakt:

Christian Bringe

Stadt Köln - Der Oberbürgermeister

Historisches Archiv

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Telefon: 0221/221-24617

Telefax: 0221/221-22480

E-Mail: HistorischesArchiv@Stadt-koeln.de

Internet: www.stadt-koeln.de

Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Juni 2009, 14:51 - Rubrik: Kommunalarchive

http://edoc.hu-berlin.de/browsing/cms-journal/index.php

Das CMS-Journal enthält auch etliche Beiträge zu Open Access.

Das CMS-Journal enthält auch etliche Beiträge zu Open Access.

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 14:33 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vor allem Lambert Heller twittert:

http://search.twitter.com/search?q=oanetzwerk%20OR%20oanetzwerk09#

http://search.twitter.com/search?q=oanetzwerk%20OR%20oanetzwerk09#

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 13:59 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Institution: Deutsches Museum, München

Datum: 31.08.2009-25.09.2009

Bewerbungsschluss: 10.07.2009

Das Deutsche Museum – Anstalt des öffentlichen Rechts – sucht in der Zeit vom 31.8.2009 bis 25.9.2009 drei Praktikantinnen / Praktikanten (Vollzeit). Das Praktikum umfasst neben der Einführung in die Arbeit eines führenden Spezialarchivs zu Wissenschafts- und Technikgeschichte (Bestände, Archivsoftware, Verzeichnung etc.) auch jeweils konkrete Erfassungsprojekte.

Die Bewerberinnen / Bewerber sollen Studierende historischer Fächer sein.

Für das Praktikum kann keine Vergütung angeboten werden.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen mit Zeugnissen und Tätigkeitsnachweisen. Senden Sie diese bitte bis 10.7.2009 an: Deutsches Museum – Personalstelle - 80306 München.

Inhaltliche Fragen beantwortet gerne Herr Dr. Wilhelm Füßl, Tel. 089/2179-220, E-Mail: archiv@deutsches-museum.de

Kontakt:

Personalstelle

Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München

089 / 2179-220

089 / 2179-265

archiv@deutsches-museum.de

URL: http://www.deutsches-museum.de/archiv/

URL zur Zitation dieses Beitrages

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/id=3936&type=stellen

Datum: 31.08.2009-25.09.2009

Bewerbungsschluss: 10.07.2009

Das Deutsche Museum – Anstalt des öffentlichen Rechts – sucht in der Zeit vom 31.8.2009 bis 25.9.2009 drei Praktikantinnen / Praktikanten (Vollzeit). Das Praktikum umfasst neben der Einführung in die Arbeit eines führenden Spezialarchivs zu Wissenschafts- und Technikgeschichte (Bestände, Archivsoftware, Verzeichnung etc.) auch jeweils konkrete Erfassungsprojekte.

Die Bewerberinnen / Bewerber sollen Studierende historischer Fächer sein.

Für das Praktikum kann keine Vergütung angeboten werden.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen mit Zeugnissen und Tätigkeitsnachweisen. Senden Sie diese bitte bis 10.7.2009 an: Deutsches Museum – Personalstelle - 80306 München.

Inhaltliche Fragen beantwortet gerne Herr Dr. Wilhelm Füßl, Tel. 089/2179-220, E-Mail: archiv@deutsches-museum.de

Kontakt:

Personalstelle

Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München

089 / 2179-220

089 / 2179-265

archiv@deutsches-museum.de

URL: http://www.deutsches-museum.de/archiv/

URL zur Zitation dieses Beitrages

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/id=3936&type=stellen

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 10:32 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nämlich der Universität Genf aus dem frankophonen Teil der Schweiz:

http://archive-ouverte.unige.ch/outils/Directive_Archive_ouverte_UNIGE.pdf

http://archive-ouverte.unige.ch/outils/Directive_Archive_ouverte_UNIGE.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 02:12 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=7181 samt unvermeidlichem Ulmer-Beitrag im Kommentar.

Rüdiger Wischenbart äußert sich treffend zum Heidelberger Appell:

http://www.perlentaucher.de/artikel/5522.html

Zitat:

Ich habe unlängst einen Artikel über Trends auf internationalen Buchmärkten in einer Zeitschrift veröffentlicht, die in einem der international führenden Wissenschaftsverlage erscheint. Wie dabei üblich bekam ich kein Autorenhonorar, aber eine Zuschrift des Verlages, ich könne gerne diesen Artikel auch auf meiner Homepage veröffentlichen, wenn ich dafür dem Verlag 3.000 US Dollar überweise. Noch einmal: Ich habe diesen Artikel ohne Honorar geschrieben. Eine im "Open Access" erscheinende Zeitschrift wäre da eine prima Alternative gewesen.

Warum Open Access "fehlgeleitet" sein soll, ist schwer nachvollziehbar. Tatsache ist, dass Forschungs- und Bildungseinrichtungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich unter wirtschaftlichen Druck gekommen sind, weil die Kosten aus Publikationstätigkeit und Abonnements der entsprechenden Publikationen dramatisch gestiegen sind, so dass diese Einrichtungen über alternative Modelle nachzudenken begannen und eben damit "unternehmerische Initiativen" gesetzt haben (was der Heidelberger Appell kritisiert).

Ergänzend sei noch daran erinnert, dass die Open-Access-Bewegung anfangs aus dem Wunsch entstanden ist, auch ärmeren Ländern den Anschluss an die Informationsgesellschaft zu erschwinglichen Kosten zu ermöglichen. Ist dies "fehlgeleitet"?

Rüdiger Wischenbart äußert sich treffend zum Heidelberger Appell:

http://www.perlentaucher.de/artikel/5522.html

Zitat:

Ich habe unlängst einen Artikel über Trends auf internationalen Buchmärkten in einer Zeitschrift veröffentlicht, die in einem der international führenden Wissenschaftsverlage erscheint. Wie dabei üblich bekam ich kein Autorenhonorar, aber eine Zuschrift des Verlages, ich könne gerne diesen Artikel auch auf meiner Homepage veröffentlichen, wenn ich dafür dem Verlag 3.000 US Dollar überweise. Noch einmal: Ich habe diesen Artikel ohne Honorar geschrieben. Eine im "Open Access" erscheinende Zeitschrift wäre da eine prima Alternative gewesen.

Warum Open Access "fehlgeleitet" sein soll, ist schwer nachvollziehbar. Tatsache ist, dass Forschungs- und Bildungseinrichtungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich unter wirtschaftlichen Druck gekommen sind, weil die Kosten aus Publikationstätigkeit und Abonnements der entsprechenden Publikationen dramatisch gestiegen sind, so dass diese Einrichtungen über alternative Modelle nachzudenken begannen und eben damit "unternehmerische Initiativen" gesetzt haben (was der Heidelberger Appell kritisiert).

Ergänzend sei noch daran erinnert, dass die Open-Access-Bewegung anfangs aus dem Wunsch entstanden ist, auch ärmeren Ländern den Anschluss an die Informationsgesellschaft zu erschwinglichen Kosten zu ermöglichen. Ist dies "fehlgeleitet"?

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 00:38 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der rot-rote Senat in Berlin hat heute auf seiner Klausurtagung zum Haushalt den Bau einer neuen Landesbibliothek und einer Kunsthalle beschlossen. Die Landesbibliothek soll am Tempelhofer Damm entstehen. Der Etat 2010/11 sieht für den Neubau der Bibliothek 270 Millionen Euro vor. Baubeginn soll frühestens 2014 sein.

Literatur-blog - am Montag, 22. Juni 2009, 20:09 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einige Funde, geordnet nach der Zahl der Follower (Stand: jetzt). Spamfollower z.B. beim Kindermuseum Wien wurden mitgezählt.

Mercedes-Benz-Museum 680

http://twitter.com/MB_Museum

Schuhmuseum Salzbergen (in Planung) 513

http://twitter.com/schuhmuseum

Städel Museum Frankfurt 387

http://m.twitter.com/staedelmuseum

Schirn Kunsthalle Frankfurt 263

http://twitter.com/SCHIRN

Museum Villa Stuck München 233

http://twitter.com/villastuck

Buchstabenmuseum eV 231

http://twitter.com/BMeV

Müritzeum (eher Zoo) 182

http://twitter.com/mueritzeum

Kunstverein Wiesbaden 121

https://twitter.com/kunstverein

Eishockeymuseum 90

http://twitter.com/eishockeymuseum

Liebighaus Frankfurt 83

http://twitter.com/Liebieghaus

THE KENNEDYS Berlin 63

http://twitter.com/THE_KENNEDYS

Haus der Musik Wien 48

http://twitter.com/hausdermusik

Kunstmuseum Stuttgart 47

http://twitter.com/kunstmuseum

Sisi-Museum Wien 33

http://twitter.com/hofburg_vienna

DDR-Museum Berlin 28

https://twitter.com/ddrmuseum

Kindermuseum Wien 21

http://twitter.com/kindermuseum

Hofmobiliendepot Wien 13

http://twitter.com/moebel_museum

Marta Herford 7

http://twitter.com/martamuseum

***

Verwandtes

Jörn Brunotte, Museumsberater 805

http://twitter.com/jbrunotte

Museumsportal Berlin 469

http://twitter.com/museumsportal

Museumsverband BRB 6

http://twitter.com/MV_BRB

Ergänzungen gern in den Kommentaren!

Update: 23.6.2009

Heimatmuseum Falkensee (Brandenburg)

http://twitter.com/museumfalkensee

Update 22.7.2009

Lehmbruck-Museum Duisburg

http://twitter.com/LehmbruckMuseum

Alamannenmuseum Ellwangen

http://twitter.com/alamannenmuseum

Nachtrag aus den Kommentaren

Update 2.9.2009

Museum Weltkulturen Frankfurt am Main

http://www.twitter.com/weltkulturenffm

Update:

Museums on Twitter July 09

http://www.museummarketing.co.uk/?p=171&cpage=1

Mercedes-Benz-Museum 680

http://twitter.com/MB_Museum

Schuhmuseum Salzbergen (in Planung) 513

http://twitter.com/schuhmuseum

Städel Museum Frankfurt 387

http://m.twitter.com/staedelmuseum

Schirn Kunsthalle Frankfurt 263

http://twitter.com/SCHIRN

Museum Villa Stuck München 233

http://twitter.com/villastuck

Buchstabenmuseum eV 231

http://twitter.com/BMeV

Müritzeum (eher Zoo) 182

http://twitter.com/mueritzeum

Kunstverein Wiesbaden 121

https://twitter.com/kunstverein

Eishockeymuseum 90

http://twitter.com/eishockeymuseum

Liebighaus Frankfurt 83

http://twitter.com/Liebieghaus

THE KENNEDYS Berlin 63

http://twitter.com/THE_KENNEDYS

Haus der Musik Wien 48

http://twitter.com/hausdermusik

Kunstmuseum Stuttgart 47

http://twitter.com/kunstmuseum

Sisi-Museum Wien 33

http://twitter.com/hofburg_vienna

DDR-Museum Berlin 28

https://twitter.com/ddrmuseum

Kindermuseum Wien 21

http://twitter.com/kindermuseum

Hofmobiliendepot Wien 13

http://twitter.com/moebel_museum

Marta Herford 7

http://twitter.com/martamuseum

***

Verwandtes

Jörn Brunotte, Museumsberater 805

http://twitter.com/jbrunotte

Museumsportal Berlin 469

http://twitter.com/museumsportal

Museumsverband BRB 6

http://twitter.com/MV_BRB

Ergänzungen gern in den Kommentaren!

Update: 23.6.2009

Heimatmuseum Falkensee (Brandenburg)

http://twitter.com/museumfalkensee

Update 22.7.2009

Lehmbruck-Museum Duisburg

http://twitter.com/LehmbruckMuseum

Alamannenmuseum Ellwangen

http://twitter.com/alamannenmuseum

Nachtrag aus den Kommentaren

Update 2.9.2009

Museum Weltkulturen Frankfurt am Main

http://www.twitter.com/weltkulturenffm

Update:

Museums on Twitter July 09

http://www.museummarketing.co.uk/?p=171&cpage=1

http://archiv.twoday.net/stories/5102167/ wurde aktualisiert.

KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 18:26 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 18:08 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

For immediate release:

June 5, 2009

For more information, contact:

Julia Blixrud

Association of Research Libraries

202-296-2296

jblix@arl.org

ARL Encourages Members to Refrain from Signing Nondisclosure or Confidentiality Clauses

Members Also Encouraged to Share Agreement Content

Washington DC—The Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors voted in support of a resolution introduced by its Scholarly Communication Steering Committee to strongly encourage ARL member libraries to refrain from signing agreements with publishers or vendors, either individually or through consortia, that include nondisclosure or confidentiality clauses. In addition, the Board encourages ARL members to share upon request from other libraries information contained in these agreements (save for trade secrets or proprietary technical details) for licensing content, licensing software or other tools, and for digitization contracts with third-party vendors.

The Board adopted this position at the ARL Membership Meeting in Houston, Texas, on May 22. The resolution was prepared in response to the concerns of membership that, as the amount of licensed content has increased, especially through packages of publications, nondisclosure or confidentiality clauses have had a negative impact on effective negotiations. The Scholarly Communication Steering Committee took the position that an open market will result in better licensing terms. In their discussions, the committee also noted the value of encouraging research projects and other efforts to gather information about the current market and licensing terms, such as an initiative being undertaken by Ted Bergstrom, University of California, Santa Barbara, Paul Courant, University of Michigan, and Preston McAfee, Cal Tech, to acquire information on bundled site-license contracts. A panel session on collaboration held later in the Membership Meeting included informal polls of members and the results indicated high levels of agreement and a positive commitment for making this information public when possible.

“Openness, transparency, and collaborative action have been the hallmarks of the library profession and the scholarly community,” said Jim Neal, Columbia University, and Chair of the ARL Scholarly Communication Steering Committee. “It is incumbent upon us to share information about these major contracts we are signing on behalf of our library users.”

“While research libraries may have in the past tolerated these clauses in order to achieve a lower cost,” acknowledged Charles B. Lowry, ARL Executive Director, “the current economic crisis marks a fundamentally different circumstance in the relationship between libraries, publishers, and other vendors.” ARL will be establishing a mechanism by which its members can share information with one another about their agreements.

The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.

P.S.: Über die Mailingliste der ARL-Bibliotheksdirektoren ging am Freitag die Nachricht, dass der Whitman County Superior Court einen Antrag auf einstweilige Verfügung von Elsevier abgelehnt hat, mit dem der Verlag der Washington State University untersagen wollte, einem Public Records Request zu entsprechen, den Ted Bergstrom, Paul Courant und Preston McAfee zum Lizenzvertrag von Elsevier mit WSU gestellt hatten. Elsevier sah "confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae" verletzt, das Gericht hat "Full Disclosure" verfügt.

Update 24. Juni: Julia Blixrud hat mir soeben die offizielle Pressemitteilung geschickt:

Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision

Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State

For immediate release:

June 23, 2009

For more information, contact:

Julia C. Blixrud

Association of Research Libraries

202-296-2296

jblix@arl.org

Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision

Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State

Washington DC--An injunction filed by Elsevier to block release of information included in a licensing contract between the publisher and Washington State University (WSU) was denied by a court in the state of Washington last week. A public-records request for contract terms had been submitted to the university by researchers gathering data on the terms of large-publisher bundled contracts.

Whitman County Superior Court, State of Washington, ruled Friday, June 19, 2009, in favor of full disclosure for a public-records request submitted to Washington State University by Ted Bergstrom, Paul Courant, and Preston McAfee for license information regarding the WSU-Elsevier contract. On June 9, Elsevier had filed a Motion for Injunction against release of the data. According to court papers, the plaintiff argued that disclosure of the Elsevier-WSU contracts would "disclose aspects of Elsevier's pricing methods and formula so as to produce private gain and public loss. Such disclosure would violate Elsevier's rights under Washington statutes...to preserve the confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae."

"We could see no reason why the open-records request should not be fulfilled in this case," said Jay Starratt, Dean of Libraries, Washington State University. "As a member of ARL's Scholarly Communication Committee, I am interested in the results of the data analysis being conducted by the researchers."

Researchers Ted Bergstrom, Professor of Economics, University of California, Santa Barbara, and Paul Courant, University Librarian, Dean of Libraries, and Professor of Public Policy, Economics, and Information, University of Michigan, said, "We believe that state open-access laws serve the public interest by requiring full transparency of contracts that involve millions of taxpayer dollars. We will continue to collect and analyze the terms of 'Big Deal' contracts signed by a large number of universities and to share this information with the library community. We appreciate the efforts of university librarians who have helped us to collect contract information and we are grateful for ARL's support and encouragement."

It is not enough for institutions to assume that public-records requests will ensure that information about contracts and licenses can be made publicly accessible. Last month, the Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors supported a resolution to encourage its members to refrain from signing nondisclosure agreements with publishers and to share information about their agreements, insofar as possible, with each other. Tom Leonard, President of ARL and University Librarian, University of California, Berkeley, said, "By responding to an open-records case in this manner, Elsevier has only increased our resolve to push for both open contracts and public disclosure of terms in our negotiations. This case is a telling example of why we should not be signing these nondisclosure agreements."

The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.

Association of Research Libraries

21 Dupont Circle NW, Suite 800 | Washington DC 20036 | 202-296-2296

www.arl.org

June 5, 2009

For more information, contact:

Julia Blixrud

Association of Research Libraries

202-296-2296

jblix@arl.org

ARL Encourages Members to Refrain from Signing Nondisclosure or Confidentiality Clauses

Members Also Encouraged to Share Agreement Content

Washington DC—The Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors voted in support of a resolution introduced by its Scholarly Communication Steering Committee to strongly encourage ARL member libraries to refrain from signing agreements with publishers or vendors, either individually or through consortia, that include nondisclosure or confidentiality clauses. In addition, the Board encourages ARL members to share upon request from other libraries information contained in these agreements (save for trade secrets or proprietary technical details) for licensing content, licensing software or other tools, and for digitization contracts with third-party vendors.

The Board adopted this position at the ARL Membership Meeting in Houston, Texas, on May 22. The resolution was prepared in response to the concerns of membership that, as the amount of licensed content has increased, especially through packages of publications, nondisclosure or confidentiality clauses have had a negative impact on effective negotiations. The Scholarly Communication Steering Committee took the position that an open market will result in better licensing terms. In their discussions, the committee also noted the value of encouraging research projects and other efforts to gather information about the current market and licensing terms, such as an initiative being undertaken by Ted Bergstrom, University of California, Santa Barbara, Paul Courant, University of Michigan, and Preston McAfee, Cal Tech, to acquire information on bundled site-license contracts. A panel session on collaboration held later in the Membership Meeting included informal polls of members and the results indicated high levels of agreement and a positive commitment for making this information public when possible.

“Openness, transparency, and collaborative action have been the hallmarks of the library profession and the scholarly community,” said Jim Neal, Columbia University, and Chair of the ARL Scholarly Communication Steering Committee. “It is incumbent upon us to share information about these major contracts we are signing on behalf of our library users.”

“While research libraries may have in the past tolerated these clauses in order to achieve a lower cost,” acknowledged Charles B. Lowry, ARL Executive Director, “the current economic crisis marks a fundamentally different circumstance in the relationship between libraries, publishers, and other vendors.” ARL will be establishing a mechanism by which its members can share information with one another about their agreements.

The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.

P.S.: Über die Mailingliste der ARL-Bibliotheksdirektoren ging am Freitag die Nachricht, dass der Whitman County Superior Court einen Antrag auf einstweilige Verfügung von Elsevier abgelehnt hat, mit dem der Verlag der Washington State University untersagen wollte, einem Public Records Request zu entsprechen, den Ted Bergstrom, Paul Courant und Preston McAfee zum Lizenzvertrag von Elsevier mit WSU gestellt hatten. Elsevier sah "confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae" verletzt, das Gericht hat "Full Disclosure" verfügt.

Update 24. Juni: Julia Blixrud hat mir soeben die offizielle Pressemitteilung geschickt:

Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision

Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State

For immediate release:

June 23, 2009

For more information, contact:

Julia C. Blixrud

Association of Research Libraries

202-296-2296

jblix@arl.org

Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision

Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State

Washington DC--An injunction filed by Elsevier to block release of information included in a licensing contract between the publisher and Washington State University (WSU) was denied by a court in the state of Washington last week. A public-records request for contract terms had been submitted to the university by researchers gathering data on the terms of large-publisher bundled contracts.

Whitman County Superior Court, State of Washington, ruled Friday, June 19, 2009, in favor of full disclosure for a public-records request submitted to Washington State University by Ted Bergstrom, Paul Courant, and Preston McAfee for license information regarding the WSU-Elsevier contract. On June 9, Elsevier had filed a Motion for Injunction against release of the data. According to court papers, the plaintiff argued that disclosure of the Elsevier-WSU contracts would "disclose aspects of Elsevier's pricing methods and formula so as to produce private gain and public loss. Such disclosure would violate Elsevier's rights under Washington statutes...to preserve the confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae."

"We could see no reason why the open-records request should not be fulfilled in this case," said Jay Starratt, Dean of Libraries, Washington State University. "As a member of ARL's Scholarly Communication Committee, I am interested in the results of the data analysis being conducted by the researchers."

Researchers Ted Bergstrom, Professor of Economics, University of California, Santa Barbara, and Paul Courant, University Librarian, Dean of Libraries, and Professor of Public Policy, Economics, and Information, University of Michigan, said, "We believe that state open-access laws serve the public interest by requiring full transparency of contracts that involve millions of taxpayer dollars. We will continue to collect and analyze the terms of 'Big Deal' contracts signed by a large number of universities and to share this information with the library community. We appreciate the efforts of university librarians who have helped us to collect contract information and we are grateful for ARL's support and encouragement."

It is not enough for institutions to assume that public-records requests will ensure that information about contracts and licenses can be made publicly accessible. Last month, the Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors supported a resolution to encourage its members to refrain from signing nondisclosure agreements with publishers and to share information about their agreements, insofar as possible, with each other. Tom Leonard, President of ARL and University Librarian, University of California, Berkeley, said, "By responding to an open-records case in this manner, Elsevier has only increased our resolve to push for both open contracts and public disclosure of terms in our negotiations. This case is a telling example of why we should not be signing these nondisclosure agreements."

The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.

Association of Research Libraries

21 Dupont Circle NW, Suite 800 | Washington DC 20036 | 202-296-2296

www.arl.org

BCK - am Montag, 22. Juni 2009, 18:02 - Rubrik: English Corner

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/codheidnf9

Zur 1997 von der Uni Heidelberg erworbenen Handschrift der Sammlung Ludwig (danach Malibu) siehe

http://www.handschriftencensus.de/21636

Teilausgabe des überlieferten Textes:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hofmann1862

Mein NDB-Artikel über den Autor:

http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=424

Update:

Auch Heid. Hs. 3599 des gleichen Werks ist online

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3599

Zur 1997 von der Uni Heidelberg erworbenen Handschrift der Sammlung Ludwig (danach Malibu) siehe

http://www.handschriftencensus.de/21636

Teilausgabe des überlieferten Textes:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hofmann1862

Mein NDB-Artikel über den Autor:

http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=424

Update:

Auch Heid. Hs. 3599 des gleichen Werks ist online

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3599

KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 17:44 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.rp-online.de/public/article/meerbusch/721660/Googles-Blick-in-die-Intimsphaere.html

Natürlich ist das eine Verletzung der Intimsphäre. Ich war selbst bass erstaunt, als ich den Kamerawagen in meinem Heimatort Jüchen gesehen habe.

Wer nicht weiß, dass im Vorüberfahren straßenseitig aufgenommene Hausansichten nicht das geringste mit Intimsphäre zu tun haben, hat sich offensichtlich bewusst entschlossen, die Öffentlichkeit irrezuführen.

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Axel Mauruszat CC-BY

Axel Mauruszat CC-BY

Natürlich ist das eine Verletzung der Intimsphäre. Ich war selbst bass erstaunt, als ich den Kamerawagen in meinem Heimatort Jüchen gesehen habe.

Wer nicht weiß, dass im Vorüberfahren straßenseitig aufgenommene Hausansichten nicht das geringste mit Intimsphäre zu tun haben, hat sich offensichtlich bewusst entschlossen, die Öffentlichkeit irrezuführen.

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Axel Mauruszat CC-BY

Axel Mauruszat CC-BYKlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 17:16 - Rubrik: Archivrecht

http://www.egms.de/de/journals/mbi/2009-9/mbi000139.shtml

GMS Medizin – Bibliothek – Information.

Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen

Repositorien: Der grüne Weg zu Open Access Publishing aus der Perspektive einer Forschungsförderungsorganisation: 10 Fragen von Bruno Bauer an Falk Reckling, Mitarbeiter des FWF Der Wissenschaftsfonds

Zitat:

Wenn sich das bisherige Publikationssystem der Zeitschriftenabonnements und -lizenzen bewährt hätte, dann wäre es schwer verständlich, wie es zur „Zeitschriftenkrise“ und auch zur Open Access Bewegung gekommen ist. Die Open Access Bewegung ist ja keine Erfindung der Wissenschaftsbürokratie, sondern hat sich aus dem vitalen Bedürfnis der Scientific Community gespeist, auf Forschungsergebnisse, die von ihr produziert wurden, auch freien Zugang zu haben (Hierzu kann ich nur empfehlen, was der Medizinnobelpreisträger Harold Varmus als Wissenschaftler wie als NIH-Chef dazu geschrieben hat [1]).

Des weiteren sehe ich prinzipiell wie auch empirisch keine Anzeichen dafür, dass sich das bisherige System in Fragen der Qualität, des Impacts oder der Finanzierung von dem des Open Access unterscheidet:

Zunächst gibt auch im alten System in diesen Punkten eine erhebliche Varianz. Ein Aspekt der Zeitschriftenkrise war ja, dass es – wie die Gebrüder Bergstrom mit der Datenbank http://www.journalprices.com/ zeigen – bei vielen Zeitschriften kaum eine positive Korrelation zwischen Impactleistung und Preis gibt.

Open Access Publikationen unterliegen genau den gleichen „Gesetzen“ wie jede neue Zeitschrift im alten System: es braucht Zeit bis die entsprechende Reputation aufgebaut ist.

Wenn man bedenkt, dass Open Access (Green wie Gold Road) systematisch erst seit einigen Jahren betrieben wird, dann ist erstaunlich, in welchem Ausmaß Qualität und Impact sich bereits entwickelt haben. Damit meine ich nicht nur „Flaggschiffe“ wie die Zeitschriften von PLOS. Für viele Disziplinen gibt es mittlerweile einige empirische Evidenzen, dass Open Access signifikant den Impact der Publikationen erhöhen kann (siehe u.a. http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html).

Aber zurück zu den Beweggründen des FWF. Es gibt im Wesentlichen drei Gründe: (1) Öffentlich finanzierte Forschung ist geradezu verpflichtet, die Produkte des öffentlichen Gutes „Wissenschaft“ so weit als möglich frei und kostengünstig zugänglich zu machen. (2) Weiterhin ist es im Interesse jeder Förderorganisation, dass die Ergebnisse ihrer Förderungen eine möglichst große Verbreitung finden. (3) Und schließlich gibt auch eine ökonomische Verantwortung. Derzeit konzentriert sich der STM-Markt auf drei bis vier marktbeherrschende „Big Player“, und das bei einem Markt, bei dem ein Großteil der Produktkosten und Abnahme von öffentlichen Mitteln getragen, die Gewinne aber privatisiert werden. Hier bietet Open Access die Möglichkeit, den Wettbewerb um Publikationsmodelle wieder zu vitalisieren, indem es profitorientierten wie auch nicht-profitorientierten Alternativmodellen Marktzugangschancen eröffnet.

GMS Medizin – Bibliothek – Information.

Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen

Repositorien: Der grüne Weg zu Open Access Publishing aus der Perspektive einer Forschungsförderungsorganisation: 10 Fragen von Bruno Bauer an Falk Reckling, Mitarbeiter des FWF Der Wissenschaftsfonds

Zitat:

Wenn sich das bisherige Publikationssystem der Zeitschriftenabonnements und -lizenzen bewährt hätte, dann wäre es schwer verständlich, wie es zur „Zeitschriftenkrise“ und auch zur Open Access Bewegung gekommen ist. Die Open Access Bewegung ist ja keine Erfindung der Wissenschaftsbürokratie, sondern hat sich aus dem vitalen Bedürfnis der Scientific Community gespeist, auf Forschungsergebnisse, die von ihr produziert wurden, auch freien Zugang zu haben (Hierzu kann ich nur empfehlen, was der Medizinnobelpreisträger Harold Varmus als Wissenschaftler wie als NIH-Chef dazu geschrieben hat [1]).

Des weiteren sehe ich prinzipiell wie auch empirisch keine Anzeichen dafür, dass sich das bisherige System in Fragen der Qualität, des Impacts oder der Finanzierung von dem des Open Access unterscheidet:

Zunächst gibt auch im alten System in diesen Punkten eine erhebliche Varianz. Ein Aspekt der Zeitschriftenkrise war ja, dass es – wie die Gebrüder Bergstrom mit der Datenbank http://www.journalprices.com/ zeigen – bei vielen Zeitschriften kaum eine positive Korrelation zwischen Impactleistung und Preis gibt.

Open Access Publikationen unterliegen genau den gleichen „Gesetzen“ wie jede neue Zeitschrift im alten System: es braucht Zeit bis die entsprechende Reputation aufgebaut ist.

Wenn man bedenkt, dass Open Access (Green wie Gold Road) systematisch erst seit einigen Jahren betrieben wird, dann ist erstaunlich, in welchem Ausmaß Qualität und Impact sich bereits entwickelt haben. Damit meine ich nicht nur „Flaggschiffe“ wie die Zeitschriften von PLOS. Für viele Disziplinen gibt es mittlerweile einige empirische Evidenzen, dass Open Access signifikant den Impact der Publikationen erhöhen kann (siehe u.a. http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html).

Aber zurück zu den Beweggründen des FWF. Es gibt im Wesentlichen drei Gründe: (1) Öffentlich finanzierte Forschung ist geradezu verpflichtet, die Produkte des öffentlichen Gutes „Wissenschaft“ so weit als möglich frei und kostengünstig zugänglich zu machen. (2) Weiterhin ist es im Interesse jeder Förderorganisation, dass die Ergebnisse ihrer Förderungen eine möglichst große Verbreitung finden. (3) Und schließlich gibt auch eine ökonomische Verantwortung. Derzeit konzentriert sich der STM-Markt auf drei bis vier marktbeherrschende „Big Player“, und das bei einem Markt, bei dem ein Großteil der Produktkosten und Abnahme von öffentlichen Mitteln getragen, die Gewinne aber privatisiert werden. Hier bietet Open Access die Möglichkeit, den Wettbewerb um Publikationsmodelle wieder zu vitalisieren, indem es profitorientierten wie auch nicht-profitorientierten Alternativmodellen Marktzugangschancen eröffnet.

KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 17:09 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.freitag.de/kultur/0924-afghanistan-buechervernichtung (via http://log.netbib.de )

Vor 1.400 Jahren, als arabische Muslime zum ersten Mal in das von Persern bewohnte Gebiet einfielen, stießen sie auf eine eindrucksvolle Bibliothek, die unter dem Namen Jundi Shpur bekannt ist. Sie war die größte ihrer Art und befand sich in der größten Bibliothek jener Zeit. Der Kommandeur der arabischen Truppen, Sa’ad Ibn Abi Waqas, wandte sich in einem Brief an seinen Vorgesetzten und fragte ihn, was mit den Büchern geschehen solle. Die Antwort lautete, er möge überprüfen, ob der Inhalt der Bücher mit dem Koran übereinstimme. Stimme er überein, seien die Bücher überflüssig, denn der Koran sei ja bereits überall erhältlich und allgemein zugänglich. Hätten die Bücher nichts mit dem Koran zu tun, seien sie ohnehin nutzlos. Also ließ der Kommandeur die Bibliothek mitsamt den Büchern niederbrennen.

Vergangene Woche ließ die afghanische Regierung zehntausende von Büchern in einen Fluss werfen.

G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpg

G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpg

Vor 1.400 Jahren, als arabische Muslime zum ersten Mal in das von Persern bewohnte Gebiet einfielen, stießen sie auf eine eindrucksvolle Bibliothek, die unter dem Namen Jundi Shpur bekannt ist. Sie war die größte ihrer Art und befand sich in der größten Bibliothek jener Zeit. Der Kommandeur der arabischen Truppen, Sa’ad Ibn Abi Waqas, wandte sich in einem Brief an seinen Vorgesetzten und fragte ihn, was mit den Büchern geschehen solle. Die Antwort lautete, er möge überprüfen, ob der Inhalt der Bücher mit dem Koran übereinstimme. Stimme er überein, seien die Bücher überflüssig, denn der Koran sei ja bereits überall erhältlich und allgemein zugänglich. Hätten die Bücher nichts mit dem Koran zu tun, seien sie ohnehin nutzlos. Also ließ der Kommandeur die Bibliothek mitsamt den Büchern niederbrennen.

Vergangene Woche ließ die afghanische Regierung zehntausende von Büchern in einen Fluss werfen.

G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpg

G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpgnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Donnelly, M.; Jones, S.: Data Management Plan Content Checklist. Draft Template for Public Consultation. 2009. Online.

http://www.dcc.ac.uk/docs/templates/DMP_checklist.pdf

Green, A. et al.: Policy-making for Research Data in Repositories: A Guide. Version 1.2. 2009. Online.

http://www.disc-uk.org/docs/guide.pdf

Green, T.: We Need Publishing Standards for Data sets and Data Tables. OECD Publishing White Paper. 2009. Online.

http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/publishing-standards-data-2009.pdf

Klump, J.: Digitale Forschungsdaten. In: Neuroth, H. et al.: Nestor Handbuch. Version 2.0. 2009. Online.

http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel.php?id=72

Sietmann, R.: Rip. Mix. Publish. Der Wissenschaft steht ein radikaler Wandel im Umgang mit Forschungsdaten bevor. In: c't 14/09, S. 154-161.

UK Data Archive: Managing and sharing data. A best practice guide for researchers. 2009. Online.

http://www.data-archive.ac.uk/news/publications/managingsharing.pdf

Quelle: Helmholtz-Open-Access-Newsletter

http://oa.helmholtz.de/index.php?id=252#c1339

http://www.dcc.ac.uk/docs/templates/DMP_checklist.pdf

Green, A. et al.: Policy-making for Research Data in Repositories: A Guide. Version 1.2. 2009. Online.

http://www.disc-uk.org/docs/guide.pdf

Green, T.: We Need Publishing Standards for Data sets and Data Tables. OECD Publishing White Paper. 2009. Online.

http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/publishing-standards-data-2009.pdf

Klump, J.: Digitale Forschungsdaten. In: Neuroth, H. et al.: Nestor Handbuch. Version 2.0. 2009. Online.

http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel.php?id=72

Sietmann, R.: Rip. Mix. Publish. Der Wissenschaft steht ein radikaler Wandel im Umgang mit Forschungsdaten bevor. In: c't 14/09, S. 154-161.

UK Data Archive: Managing and sharing data. A best practice guide for researchers. 2009. Online.

http://www.data-archive.ac.uk/news/publications/managingsharing.pdf

Quelle: Helmholtz-Open-Access-Newsletter

http://oa.helmholtz.de/index.php?id=252#c1339

KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 13:43 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 03:43 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

".... Vor 210 Jahren: Die Geburtsstunde des Meters. Im Stadtarchiv von Paris wird der aus Platin gefertigte Ur-Meter hinterlegt. ..."

Quelle:

http://www.presseportal.de/pm/60159/1425477/showprep_de

Quelle:

http://www.presseportal.de/pm/60159/1425477/showprep_de

Wolf Thomas - am Montag, 22. Juni 2009, 00:01 - Rubrik: Archivgeschichte

Fortsetzung von: http://archiv.twoday.net/stories/5776766/

Mein PDF (mit unterlegtem Volltext)

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/pdf/Graf_Vener.pdf

wird offenkundig von Google nicht erfasst, sonst würde die Suche nach

axel nuber turmburg

diese Quelle finden. (Ebenso die Suche: utinkofen walter lorch.)

Weder Bing noch Yahoo haben den Volltext, und auch wenn man bei

http://www.metager.de

alle einschlägigen Suchen anklickt, wird nichts gefunden.

Das gleiche gilt für:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5717/pdf/Graf_Debler.pdf

Suchen:

Conrad büschler jung

Philipp von Mossenheim

Auch die Suche bei der Metasuchmaschine

http://www.zuula.com/

nach philipp mossenheim buck ergibt bei den einzelnen Suchmaschinen keinen Treffer für das gesuchte PDF.

Dasselbe Bild bei

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5388/pdf/Graf_geschichtsschreibung.pdf

Keine Suchmaschine findet das PDF!

Wer der Ansicht ist, dass diese Negativbefunde ja wirklich kein Verlust sind (da Open-Access-Anhänger wie ich eh nur qualitativ Minderwertiges produzieren), wird sich auch dadurch nicht umstimmen lassen, dass der meines Erachtens durchaus wichtige Aufsatz zur Ordensreform ebenfalls fehlt:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/pdf/Graf_ordensreform.pdf

(Suche nach armagnaken horbruck)

Google Scholar gibt kein zutreffendes Bild von den tatsächlichen Zitaten dieses Beitrags, eher schon:

http://books.google.de/books?lr=&q=graf+%22ordensreform+und+literatur%22&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen

Natürlich gilt das nicht nur für mich. Während die Arbeiten von Dieter Mertens auf Freidok überwiegend als Faksimile vorliegen, weisen die Studien von Felix Heinzer ebenfalls E-Texte unter den PDFs auf. Das PDF

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4953/pdf/Heinzer_Die_Koelner_Membra_disiecta_der_Stuttgarter_Schachzabel_Handschrift.pdf

ist nicht im Google-Index. Auch bei den anderen Suchmaschinen wird man nach Ausweis von Metager und Zuula nicht fündig.

Zurück zu mir. Den Volltext meines Beitrags zu Prüfungsunterlagen (PDF) in der DB Thüringen hat von Google, Bing und Yahoo nur Yahoo. Metager findet ihn zusätzlich auch noch via HSS-Suche und Abacho.de.

Glaubt man dieser Suche, so ist von meinen PDFs auf Freidok nur ein einziges (Schwabensagen) im Index von Yahoo. Wenn ich mich nicht verzählt habe, finde ich bei Bing (kein mir bekannter PDF-Filter!) nur sieben PDFs von mir auf Freidok als Volltext (alle auch bei Google, das ja 28 meiner 38 Volltexte auf Freidok hat).

Daraus ergibt sich: Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Volltexte auf den Schriftservern ist von keiner Suchmaschine erfasst, selbst nicht von Google, das am meisten PDFs erfasst.

Mein PDF (mit unterlegtem Volltext)

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/pdf/Graf_Vener.pdf

wird offenkundig von Google nicht erfasst, sonst würde die Suche nach

axel nuber turmburg

diese Quelle finden. (Ebenso die Suche: utinkofen walter lorch.)

Weder Bing noch Yahoo haben den Volltext, und auch wenn man bei

http://www.metager.de

alle einschlägigen Suchen anklickt, wird nichts gefunden.

Das gleiche gilt für:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5717/pdf/Graf_Debler.pdf

Suchen:

Conrad büschler jung

Philipp von Mossenheim

Auch die Suche bei der Metasuchmaschine

http://www.zuula.com/

nach philipp mossenheim buck ergibt bei den einzelnen Suchmaschinen keinen Treffer für das gesuchte PDF.

Dasselbe Bild bei

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5388/pdf/Graf_geschichtsschreibung.pdf

Keine Suchmaschine findet das PDF!

Wer der Ansicht ist, dass diese Negativbefunde ja wirklich kein Verlust sind (da Open-Access-Anhänger wie ich eh nur qualitativ Minderwertiges produzieren), wird sich auch dadurch nicht umstimmen lassen, dass der meines Erachtens durchaus wichtige Aufsatz zur Ordensreform ebenfalls fehlt:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/pdf/Graf_ordensreform.pdf

(Suche nach armagnaken horbruck)

Google Scholar gibt kein zutreffendes Bild von den tatsächlichen Zitaten dieses Beitrags, eher schon:

http://books.google.de/books?lr=&q=graf+%22ordensreform+und+literatur%22&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen

Natürlich gilt das nicht nur für mich. Während die Arbeiten von Dieter Mertens auf Freidok überwiegend als Faksimile vorliegen, weisen die Studien von Felix Heinzer ebenfalls E-Texte unter den PDFs auf. Das PDF

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4953/pdf/Heinzer_Die_Koelner_Membra_disiecta_der_Stuttgarter_Schachzabel_Handschrift.pdf

ist nicht im Google-Index. Auch bei den anderen Suchmaschinen wird man nach Ausweis von Metager und Zuula nicht fündig.

Zurück zu mir. Den Volltext meines Beitrags zu Prüfungsunterlagen (PDF) in der DB Thüringen hat von Google, Bing und Yahoo nur Yahoo. Metager findet ihn zusätzlich auch noch via HSS-Suche und Abacho.de.

Glaubt man dieser Suche, so ist von meinen PDFs auf Freidok nur ein einziges (Schwabensagen) im Index von Yahoo. Wenn ich mich nicht verzählt habe, finde ich bei Bing (kein mir bekannter PDF-Filter!) nur sieben PDFs von mir auf Freidok als Volltext (alle auch bei Google, das ja 28 meiner 38 Volltexte auf Freidok hat).

Daraus ergibt sich: Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Volltexte auf den Schriftservern ist von keiner Suchmaschine erfasst, selbst nicht von Google, das am meisten PDFs erfasst.

KlausGraf - am Sonntag, 21. Juni 2009, 22:59 - Rubrik: Open Access

http://www.opendoar.org/search.php

Zur Kritik aus der Sicht des Dataminers Murray-Rust:

http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2127

OpenDOAR bietet eine Google Custom Search Engine an, die Inhalte definierter Repositorien durchsuchen soll. Eine solche Suche ist selbstverständlich nur dann sinnvoll, wenn alle Treffer von ihr gefunden werden, die die Google Websuche auch findet.

Das ist offenkundig nicht der Fall!

Die Custom Search erlaubt keine Sucheingrenzung mittels erweiterter Suche.

Google hat 28 von meinen 38 in Freidok vorhandenen PDFs:

http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2123#comments

Bei der Suche nach klaus graf freidok in OpenDOAR wird kein einziges PDF und kein einziger Volltexteingang gefunden, lediglich einige Freidok-Trefferlisten. Selbstverständlich ist Freidok unter den von OpenDOAR erfassten Repositorien!

Google-Websuche hat allein für die Freidok-Domain 374 Treffer zu klaus graf freidok.

http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1B3GGGL_de___DE215&q=+site:www.freidok.uni-freiburg.de+klaus+graf+freidok

Nun könnte man der Ansicht sein, klaus graf freidok sei keine realistische Suche. Aber wenn man nach klaus graf gmünd sucht, so sollte man eigentlich eine Menge Treffer in Freidok finden.

Gefunden werden von OpenDOAR aber nur 5 (4 PDF, 1 Volltexteingang)!

Google-Websuche hat - eingegrenzt auf Freidok - dagegen 107 Treffer!

Die Suche nach

"graf klaus" geschichtsschreibung

findet in OpenDOAR nur 1 Volltext-Eingang in Freidok. Die gleiche Suche - wieder eingeschränkt auf site:www.freidok.uni-freiburg.de - erbringt 25 Treffer. (In der Trefferliste erscheinen 26, aber es sind nur 25. Die Volltextsuche von Freidok ist eine Google-Suche beschränkt auf die Freidok-Domain, sie hat ebenfalls die 25 Treffer.)

Google Scholar hat nur einen kleinen Teil der Freidok-Dokumente.

"graf klaus" freidok 3 PDF, 2 Volltexteingänge (aber nicht mit grünem Dreieck als Volltexte gekennzeichnet!)

freidok author:graf hat die gleichen 5 (Trefferliste)

"graf klaus" geschichtsschreibung: 2 Freidok-Volltexte

Daraus ergibt sich: Aufgrund beliebig ausgelassener Suchresultate der Google-Websuche ist die auf Repositorien beschränkte Custom-Search OpenDOAR für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar.

Zur Kritik aus der Sicht des Dataminers Murray-Rust:

http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2127

OpenDOAR bietet eine Google Custom Search Engine an, die Inhalte definierter Repositorien durchsuchen soll. Eine solche Suche ist selbstverständlich nur dann sinnvoll, wenn alle Treffer von ihr gefunden werden, die die Google Websuche auch findet.

Das ist offenkundig nicht der Fall!

Die Custom Search erlaubt keine Sucheingrenzung mittels erweiterter Suche.

Google hat 28 von meinen 38 in Freidok vorhandenen PDFs:

http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2123#comments

Bei der Suche nach klaus graf freidok in OpenDOAR wird kein einziges PDF und kein einziger Volltexteingang gefunden, lediglich einige Freidok-Trefferlisten. Selbstverständlich ist Freidok unter den von OpenDOAR erfassten Repositorien!

Google-Websuche hat allein für die Freidok-Domain 374 Treffer zu klaus graf freidok.

http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1B3GGGL_de___DE215&q=+site:www.freidok.uni-freiburg.de+klaus+graf+freidok

Nun könnte man der Ansicht sein, klaus graf freidok sei keine realistische Suche. Aber wenn man nach klaus graf gmünd sucht, so sollte man eigentlich eine Menge Treffer in Freidok finden.

Gefunden werden von OpenDOAR aber nur 5 (4 PDF, 1 Volltexteingang)!

Google-Websuche hat - eingegrenzt auf Freidok - dagegen 107 Treffer!

Die Suche nach

"graf klaus" geschichtsschreibung

findet in OpenDOAR nur 1 Volltext-Eingang in Freidok. Die gleiche Suche - wieder eingeschränkt auf site:www.freidok.uni-freiburg.de - erbringt 25 Treffer. (In der Trefferliste erscheinen 26, aber es sind nur 25. Die Volltextsuche von Freidok ist eine Google-Suche beschränkt auf die Freidok-Domain, sie hat ebenfalls die 25 Treffer.)

Google Scholar hat nur einen kleinen Teil der Freidok-Dokumente.

"graf klaus" freidok 3 PDF, 2 Volltexteingänge (aber nicht mit grünem Dreieck als Volltexte gekennzeichnet!)

freidok author:graf hat die gleichen 5 (Trefferliste)

"graf klaus" geschichtsschreibung: 2 Freidok-Volltexte

Daraus ergibt sich: Aufgrund beliebig ausgelassener Suchresultate der Google-Websuche ist die auf Repositorien beschränkte Custom-Search OpenDOAR für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar.

KlausGraf - am Sonntag, 21. Juni 2009, 21:46 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Christine Gräfin von Brühl hat mit "Noblesse oblige. Die Kunst, ein adliges Leben zu führen" (Eichborn Verlag, Frankfurt/M. 2009, 253 S., 17,95 Euro) einen amüsanten Führer durch eine erstaunliche Parallelwelt geschrieben, die nicht weniger bizarr anmutet als die Rituale von Anhängern schwarzer Messen.

ISBN-Suche:

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783821856957

Besprechungen:

http://www.buecher.de/shop/Buecher/Noblesse-oblige/Bruehl-Christine-Graefin-von/products_products/detail/prod_id/25643492/#perl

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/literatur/?em_cnt=1704554&em_loc=92

http://www.welt.de/welt_print/article3416374/Kurz-und-knapp.html

http://mediathek.ard.de/ard/servlet/content/1866728 (Audio)

http://www.podcast.at/episoden/christine-gräfin-von-brühl-noblesse-oblige-5063794.html (Audio)

http://news.google.de/archivesearch?q=brühl+noblesse+oblige&btnG=Archiv-Suche&ned=de&hl=de&scoring=a (weitere Nachweise sehr kurzer Besprechungen)

http://derstandard.at/fs/1244460710060/Kiesgeraeusch-Kiesgeraeusch (keine Besprechung, eine Notiz zum Adelsjargon anhand des Buchs)

ISBN-Suche:

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783821856957

Besprechungen:

http://www.buecher.de/shop/Buecher/Noblesse-oblige/Bruehl-Christine-Graefin-von/products_products/detail/prod_id/25643492/#perl

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/literatur/?em_cnt=1704554&em_loc=92

http://www.welt.de/welt_print/article3416374/Kurz-und-knapp.html

http://mediathek.ard.de/ard/servlet/content/1866728 (Audio)

http://www.podcast.at/episoden/christine-gräfin-von-brühl-noblesse-oblige-5063794.html (Audio)

http://news.google.de/archivesearch?q=brühl+noblesse+oblige&btnG=Archiv-Suche&ned=de&hl=de&scoring=a (weitere Nachweise sehr kurzer Besprechungen)

http://derstandard.at/fs/1244460710060/Kiesgeraeusch-Kiesgeraeusch (keine Besprechung, eine Notiz zum Adelsjargon anhand des Buchs)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sagt das OVG Schleswig in einer Entscheidung zur Veröffentlichung der Namen von Agrarsubventionsempfängern.

http://www.dr-bahr.com/news/daten-der-empfaenger-von-agrarsubventionen-duerfen-im-internet-veroeffentlicht-werden.html

Dem stimme ich zu.

http://www.dr-bahr.com/news/daten-der-empfaenger-von-agrarsubventionen-duerfen-im-internet-veroeffentlicht-werden.html

Dem stimme ich zu.

KlausGraf - am Sonntag, 21. Juni 2009, 14:46 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bereits mehrfach hat Archivalia sich in einzelnen Beiträgen (Linkliste s. u.) mit dem Thema "Geräuscharchive/Soundscape/Field Recording" beschäftigt. Twitter-Hinweise (Dank an die twitternden Philharmoniker aus Duisburg) und eine heute morgen gesendete Wiederholung der letzten vivo-Sendung (3sat) über Yukio Van Maren King (s. u.) lassen eine Fundzusammenstellung angezeigt erscheinen, damit eine archivische Diskussion um diese nicht uninteressante Quellengattungen geführt werden kann.

Daher gilt: Meinungen Anregungen, Ergänzungen, Fehlerhinweise etc.sind als Kommentare ausdrücklich erwünscht.

Begriffsbestimmungen

Ein Geräuscharchiv (englisch: sound library) ist eine Sammlung von gespeicherten Geräuschen und Klängen, die für die Weiterverarbeitung in Filmen, Hörspielen, Computerspielen und Klanginstallationen, ferner auch in Musik verwendet werden können. Beispielsweise verfügen alle ARD -Anstalten seit den 1950er-Jahren über eigene Geräuscharchive.

Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4uscharchiv

Der Begriff Soundscape bezeichnet die Gesamtheit einer „klingenden“ Umgebung und wird vor allem in der modernen Musik verwendet. Die geläufigste deutsche Übersetzung lautet „Klanglandschaft“. Dabei wird zwar die plastische Analogie zur visuellen Landschaft verdeutlicht, jedoch lässt der Begriff die notwendige Unschärfe des englischen Begriffes "sound". In Film, Theater und Hörspiel sind die Begriffe Geräuschkulisse bzw. Atmo gebräuchlich.

Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Soundscape

Als Field Recording bezeichnet man in erster Linie Aufnahmen von Natur- beziehungsweise Umgebungsgeräuschen fernab eines Tonstudios, die unter Zuhilfenahme portabler Aufnahmegeräte entstehen, wie zum Beispiel einem digitalen Voice-Recorder (früher DAT -Rekorder) oder einem Laptop mit externem Interface und geeigneter Aufnahme-Software.

Historisch betrachtet diente diese Technik der Dokumentation und Archivierung kultureller, musikalischer Gegebenheiten und Zusammenhänge. Heutzutage wird sie jedoch häufig im Bereich des Musikgenres Ambient (siehe zum Beispiel lowercase) und der experimentellen Musik angewandt, mit dem Anspruch, den Hörer auf einer klangvollen Reise hin zu unbestimmten Orten zu „transportieren“. Die Steigerung des Field Recording in Sachen Authentizität ist das Field Streaming. Hier werden Töne und Geräusche aus der Natur ohne klangliche Nachbearbeitung im Studio direkt (live) beispielsweise über das Internet (Stream Audio) zum Hörenden übertragen.

Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Field_recording

Soundscape/Field recordings deutscher Kommunen

Berlin:

"Berlincast.com wurde im Juni 2005 von Yukio Van Maren King gestartet, um unterschiedliche Aufnahmen verschiedener oeffentlichen Orte in Berlin aufzulisten.

Yukio van Maren King lebt in Berlin."

Link

http://www.berlincast.com/

Köln:

"Die Soundmap of Cologne beinhaltet Klangaufnahmen aus dem Kölner Stadtgebiet oder mit direktem Bezug zur Stadt. Kein Viertel wird bevorzugt behandelt oder vernachlässigt. Jedes Veedel wird irgendwann einmal als kurzer Ohrenblick auf der Klangkarte-Köln zu hören sein.

Kölner Klangarchiv für Ortskundige und Fremde

Die ehrenamtlichen Klängesammler, die die Soundmap mit Stadtteilgeräuschen füllen, bauen Schritt für Schritt ein Archiv auf, das nicht nur Kölner Bürgern, sondern auch Ortsunkundigen zur Verfügung steht, um den Klangcharakter der Stadt zu erforschen.