Hans Sachs besaß eine Ausgabe von Georg Rüxners Turnierbuch, das bereits in Simmern ab 1530 mehrere Auflagen erlebte. Er fasste den Stoff, nämlich den Ursprung und die Reihenfolge der (angeblichen) Turniere ab 938, in einem Spruchgedicht zusammen, das auf den 21. Mai 1541 datiert ist.

Ein Einzeldruck erschien schon 1541 bei Hans Guldenmund in Nürnberg (VD 16 S 573, z.B. auch in Nürnberg GNM und UB Salzburg; Varianten in der Sachs-Werkausgabe von Keller und Goetze Bd. 21, S. 365

http://www.archive.org/stream/hanssachs06sachgoog#page/n377/mode/2up

Bibliographisch erfasst von Emil Weller: Der Volksdichter Hans Sachs und seine Dichtungen. Nürnberg 1868, S. 86 Nr. 204

http://books.google.com/books?id=7TkuAAAAYAAJ&pg=PA86 )

[Digitalisat:

http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ156765309 ]

Der Turnierspruch erscheint dann in der ersten Folioausgabe von 1558, die im 16. Jahrhundert mehrere Nachdrucke erlebte. Hiernach druckte es Adelbert von Keller (Hrsg.): Hans Sachs Bd. 2, Stuttgart 1870, S. 342-352

http://www.archive.org/stream/hanssachs10sachgoog#page/n347/mode/2up

Ein späterer Einzeldruck in Nürnberg um 1570 ist nach dem VD 16 S 575 in Wolfenbüttel nachgewiesen. Handschriftlich überliefert ist das Gedicht in der Zwickauer Spruchgedichte-Handschrift SG 4, Bl. 180v-186.

Weitere Nachweise in Bd. 25 der Ausgabe S. 123

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:BLV_225_Hans_Sachs_Band_25.pdf&page=127

Zur Quellenbearbeitung äußerte sich Carl Drescher: Studien zu Hans Sachs. Neue Folge, Marburg 1891, S. 18-21:

http://www.archive.org/stream/studienzuhanssa00dresgoog#page/n31/mode/2up

Ergänzungen dazu in einer Besprechung von A. L. Stiefel in der Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte NF 6 (1893), S. 146

http://books.google.com/books?id=aNYNAAAAYAAJ&pg=PA146 (US-Proxy)

Auf die Rezeption des Spruchgedichts weist hin: Ferdinand Eichler: Das Nachleben des Hans Sachs vom XVI. bis ins XIX. Jahrhundert. Leipzig 1904, S. 123:

http://www.archive.org/stream/dasnachlebendes00eichgoog#page/n141/mode/2up

Aufgrund von Rüxners Erfindung des ersten Turniers (Magdeburg 938) stieß auch das Spruchgedicht des Nürnberger Handwerkerdichters in Magdeburg auf ein besonderes Interesse. Zwei (bislang nicht weiter beachtete) frühneuzeitliche Handschriften des 17. Jahrhunderts, die die hochdeutsche Fassung der Magdeburger Schöppenchronik enthalten (fortgesetzt bis 1566) sowie die Liste der Bürgermeister und Kämmerer (bis 1601), überliefern auch das Spruchgedicht von Sachs.

- Leipzig, UB (Leihgabe der Stadtbibliothek) Rep. II 75

http://books.google.de/books?id=MAAVAAAAQAAJ&pg=PA169

- Kopenhagen, KB Cod. Thott. 633, 2°

http://books.google.de/books?id=Ro0kAQAAIAAJ&pg=RA2-PA357

Sicher handelt es sich um eine Druckabschrift. Schon Weller a.a.O. bemerkte, dass das Gedicht in Magdeburger Chronik-Drucken von 1587 und 1589 (Pomarius/Baumgartens d. J. Bearbeitung der Sassen-Chronik) abgedruckt wurde.

Die gleichen drei Texte (Schöppenchronik, Bürgermeisterkatalog, Turniere), aber wohl in anderer Reihenfolge, bot die verschollene Handschrift des Haller Universitätskanzlers Ludewig:

http://digital.slub-dresden.de/ppn33724149X/370

#forschung

#fnzhss

Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)

Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)

Ein Einzeldruck erschien schon 1541 bei Hans Guldenmund in Nürnberg (VD 16 S 573, z.B. auch in Nürnberg GNM und UB Salzburg; Varianten in der Sachs-Werkausgabe von Keller und Goetze Bd. 21, S. 365

http://www.archive.org/stream/hanssachs06sachgoog#page/n377/mode/2up

Bibliographisch erfasst von Emil Weller: Der Volksdichter Hans Sachs und seine Dichtungen. Nürnberg 1868, S. 86 Nr. 204

http://books.google.com/books?id=7TkuAAAAYAAJ&pg=PA86 )

[Digitalisat:

http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ156765309 ]

Der Turnierspruch erscheint dann in der ersten Folioausgabe von 1558, die im 16. Jahrhundert mehrere Nachdrucke erlebte. Hiernach druckte es Adelbert von Keller (Hrsg.): Hans Sachs Bd. 2, Stuttgart 1870, S. 342-352

http://www.archive.org/stream/hanssachs10sachgoog#page/n347/mode/2up

Ein späterer Einzeldruck in Nürnberg um 1570 ist nach dem VD 16 S 575 in Wolfenbüttel nachgewiesen. Handschriftlich überliefert ist das Gedicht in der Zwickauer Spruchgedichte-Handschrift SG 4, Bl. 180v-186.

Weitere Nachweise in Bd. 25 der Ausgabe S. 123

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:BLV_225_Hans_Sachs_Band_25.pdf&page=127

Zur Quellenbearbeitung äußerte sich Carl Drescher: Studien zu Hans Sachs. Neue Folge, Marburg 1891, S. 18-21:

http://www.archive.org/stream/studienzuhanssa00dresgoog#page/n31/mode/2up

Ergänzungen dazu in einer Besprechung von A. L. Stiefel in der Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte NF 6 (1893), S. 146

http://books.google.com/books?id=aNYNAAAAYAAJ&pg=PA146 (US-Proxy)

Auf die Rezeption des Spruchgedichts weist hin: Ferdinand Eichler: Das Nachleben des Hans Sachs vom XVI. bis ins XIX. Jahrhundert. Leipzig 1904, S. 123:

http://www.archive.org/stream/dasnachlebendes00eichgoog#page/n141/mode/2up

Aufgrund von Rüxners Erfindung des ersten Turniers (Magdeburg 938) stieß auch das Spruchgedicht des Nürnberger Handwerkerdichters in Magdeburg auf ein besonderes Interesse. Zwei (bislang nicht weiter beachtete) frühneuzeitliche Handschriften des 17. Jahrhunderts, die die hochdeutsche Fassung der Magdeburger Schöppenchronik enthalten (fortgesetzt bis 1566) sowie die Liste der Bürgermeister und Kämmerer (bis 1601), überliefern auch das Spruchgedicht von Sachs.

- Leipzig, UB (Leihgabe der Stadtbibliothek) Rep. II 75

http://books.google.de/books?id=MAAVAAAAQAAJ&pg=PA169

- Kopenhagen, KB Cod. Thott. 633, 2°

http://books.google.de/books?id=Ro0kAQAAIAAJ&pg=RA2-PA357

Sicher handelt es sich um eine Druckabschrift. Schon Weller a.a.O. bemerkte, dass das Gedicht in Magdeburger Chronik-Drucken von 1587 und 1589 (Pomarius/Baumgartens d. J. Bearbeitung der Sassen-Chronik) abgedruckt wurde.

Die gleichen drei Texte (Schöppenchronik, Bürgermeisterkatalog, Turniere), aber wohl in anderer Reihenfolge, bot die verschollene Handschrift des Haller Universitätskanzlers Ludewig:

http://digital.slub-dresden.de/ppn33724149X/370

#forschung

#fnzhss

Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)

Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 23:49 - Rubrik: Landesgeschichte

als Suchwort googeln:

vier prinzen zu schaumburg lippe und das parallele Unrechtssystem

und auf Bilder drücken

Voila

ein overlook

vier prinzen zu schaumburg lippe und das parallele Unrechtssystem

und auf Bilder drücken

Voila

ein overlook

vom hofe - am Freitag, 17. Juni 2011, 23:29 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Kosten für den Wiederaufbau des Kölner Historischen Archivs steigen. So mussten laut Stadt im vergangenen Jahr 4,5 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben werden. Bis zum Jahr 2015 würden sich allein die Sachkosten auf mehr als 120 Millionen Euro belaufen. Bereits jetzt sei abzusehen, dass die Restaurierung der beschädigten Archivalien bis zum Jahr 2040 dauern und weitere Kosten in Millionenhöhe verursachen werde, so die Stadt."

Quelle: WDR.de, Lokalzeit Köln, Nachrichten v. 17.6.2011

Quelle: WDR.de, Lokalzeit Köln, Nachrichten v. 17.6.2011

Wolf Thomas - am Freitag, 17. Juni 2011, 21:47 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://womblog.de/2011/06/17/brasilien-geheim-soll-geheim-bleiben/

Aufarbeitung der Militärdiktatur in Brasilien.

Die Verbrechen der Militärdiktatur stehen wieder auf der Tagesordnung.

Doch Präsidentin Dilma Rousseff ist der Koalitionsfrieden wichtiger.

Auch unter Präsidentin Dilma Rousseff müssen sich Brasiliens

Menschenrechtler in Geduld üben. Bislang konnten sie hoffen, dass

"ultrageheime" Regierungsdokumente immerhin nach 50 Jahren öffentlich

gemacht werden – so hatte es das Abgeordneten- haus letztes Jahr

beschlossen.

Doch im Senat will Rousseff, selbst ein Folteropfer der

Militärdiktatur (1964-85), nun ihren konservativen Koalitionspartnern

nachgeben, allen voran den Expräsidenten José Sarney (1985-90) und

Fernando Collor (1990-92). "Wir dürfen doch aus der brasilianischen

Geschichte kein Wikileaks machen", sagte Sarney.

Aufarbeitung der Militärdiktatur in Brasilien.

Die Verbrechen der Militärdiktatur stehen wieder auf der Tagesordnung.

Doch Präsidentin Dilma Rousseff ist der Koalitionsfrieden wichtiger.

Auch unter Präsidentin Dilma Rousseff müssen sich Brasiliens

Menschenrechtler in Geduld üben. Bislang konnten sie hoffen, dass

"ultrageheime" Regierungsdokumente immerhin nach 50 Jahren öffentlich

gemacht werden – so hatte es das Abgeordneten- haus letztes Jahr

beschlossen.

Doch im Senat will Rousseff, selbst ein Folteropfer der

Militärdiktatur (1964-85), nun ihren konservativen Koalitionspartnern

nachgeben, allen voran den Expräsidenten José Sarney (1985-90) und

Fernando Collor (1990-92). "Wir dürfen doch aus der brasilianischen

Geschichte kein Wikileaks machen", sagte Sarney.

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 20:46 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"vielen Dank für Ihre Hinweise. Wir haben in Abstimmung mit der Autorin des Beitrags nun einige Ergänzungen vorgenommen" teilt die Bayerische Staatsbibliothek mir mit. Dass man bei substantiellen Hinweisen den Hinweisgeber oder die Quelle nennen muss, gilt nicht nur für den Universitätsbereich oder den Handschriftencensus.

Es geht um:

Sonja Kerth, Bernhard von Uissigheim: Vom Würzburger Städtekrieg, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45645 (17.06.2011)

Meine Hinweise wurden veröffentlicht:

http://archiv.twoday.net/stories/19456421/

In den Kommentaren Hinweise auf auch jetzt nicht berücksichtigte Arbeiten von Klaus Arnold, wo bereits der Druck von 1527 genannt ist.

Die Existenz des Drucks und der Link wurde vermerkt, weitere Links wurden gesetzt (ärgerlicherweise aber nicht die zu den beiden JfL-Aufsätzen Schuberts, von der BSB digitalisiert, und weitere von mir genannte Links). Es fehlen aber die Arbeiten von Klaus Arnold.

Es geht um:

Sonja Kerth, Bernhard von Uissigheim: Vom Würzburger Städtekrieg, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45645 (17.06.2011)

Meine Hinweise wurden veröffentlicht:

http://archiv.twoday.net/stories/19456421/

In den Kommentaren Hinweise auf auch jetzt nicht berücksichtigte Arbeiten von Klaus Arnold, wo bereits der Druck von 1527 genannt ist.

Die Existenz des Drucks und der Link wurde vermerkt, weitere Links wurden gesetzt (ärgerlicherweise aber nicht die zu den beiden JfL-Aufsätzen Schuberts, von der BSB digitalisiert, und weitere von mir genannte Links). Es fehlen aber die Arbeiten von Klaus Arnold.

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 18:20 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Ordensarchiven gibt es viel zu entdecken

Linz, 17.06.2011 (KAP) Ordensarchive sind «Gedächtnis und Hilfestellung für das Gewissen einer Gemeinschaft». Das erklärte Abt Maximilian Neulinger vom Benediktinerstift Lambach im «Kathpress»-Gespräch im Zuge der Jahrestagung der Ordensarchive und -bibliotheken im Seminarhaus St. Klara der Franziskanerinnen in Vöcklabruck. Hier trafen sich Ordensarchivare und -bibliothekare diese Woche zum Erfahrungsaustausch und besuchten abschließend das Stift Lambach als gelungenes Beispiel dafür, wie man Räumlichkeiten zu Archivzwecken umbauen kann.

«Viele Menschen suchen in Archiven Stammbäume, Ahnen, Identitäten. Sie erzählen von unserer Geschichte als Gemeinschaft», sagte Abt Neulinger, der zusammen mit einem Angestellten selbst das Lambacher Stiftsarchiv führt. «Archive geben Zeugnis für geschichtliche Fakten und Daten. Und sie regen an, Vergangenes zu bewerten und Gegenwärtiges in Beziehung zu stellen - auch mit den Überzeugungen, die letztlich unsere wahre Identität sind, nämlich das Leben nach dem Evangelium.»

Ein wichtiger Dienst eines Archivs sei es heutzutage auch, «offen zu sein», betonte der Abt. «Kirche steht oft unter dem Generalverdacht des Bunkerns, Mauerns und des Verbergens. Wir haben bewusst ein offenes Archiv, mit dem wir Zugang auch für die Aufarbeitung von unbequemen Fragestellungen schaffen wollen.»

«Ein Archiv birgt vieles: Geordnetes und Ungeordnetes, hier ist immer wieder etwas zu entdecken», so Abt Maximilian. Das Archiv im Stift Lambach umfasst tausend Archivkartons, «noch einmal eine solche Zahl archivarische Handschriften und speziell abgesondert Handschriften des Mittelalters, Papier, Pergament, auch erste Wiegendrucke». «Aber es gibt auch Unikate, Kanonenkugeln, übriggebliebene Kreuzrippen, Uhren aus dem Fundus verstorbener Mitbrüder - alles, was sich sammelt und was die Geschichte hinterlässt», berichtete Neulinger. Zu seinen liebsten Stücken zähle eine Stiftungsurkunde für ein Waisenhaus in Pergament, das mit dem Jahr 1723 datiert ist.

Im Archiv des Stiftes finden auch viele Heimatforscher - vor allem auch aufgrund des hohen Datenbestands an Bildmaterial - sowie Diplomanten und Dissertanten ihre Quellen. Es sei großartig, einen solchen Fundus an «Textzeugen» zu haben und auf diese Weise in Dialog mit einem Schreiber oder einem Illustrator zu treten. Faszinierend sei es, Pergamenthandschriften in der Hand zu halten: «Durch Tausend Jahre verwahren wir eine Information, die auch heute noch lesbar ist, auch wenn Sprache und Schrift speziell sind», hob der Abt hervor und erinnerte daran, dass neue Tonträger wie eine CD oder DVD vielleicht nicht so lange haltbar sein werden.

Kulturelles Erbe auch in Frauenorden

In den meisten Gemeinschaften betreuen Ordensleute die Archive und Bibliotheken. Vor allem in größeren Stiften und Klöstern gibt es zunehmend aber auch mehr Fachangestellte in diesem Bereich, «denn die fachlichen Anforderungen haben sich im Archiv- und Bibliothekswesen in den vergangenen Jahren vor allem durch die Einführung des Computers verändert», erklärte Helga Penz vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» der «Kathpress».

Dabei ist die Bewahrung der Archive und Bibliotheken von besonderer Wichtigkeit. «Nicht nur Männerorden, auch die vielen Frauenkongregationen haben ein reichhaltiges kulturelles Erbe zu bewahren», betonte Penz. «Es ist ein spannendes, für die Sozialgeschichte Österreichs auch höchst wichtiges historisches Erbe, das es zu bewahren und vermitteln gilt. Es ist auch wichtig, bewusst zu machen, dass diese Aufgabe nicht nur eine Angelegenheit der alten Stifte ist.»

Ordensbibliotheken: Spiegel der Zeit

«Ordensbibliotheken teilen die Geschichte des Ordens, sie haben die guten Zeiten mitgemacht, haben sich vermehrt besonders in Zeiten, als die philosophisch-theologische Bildung angesetzt hat. Aber sie haben auch die Zeiten der Ordensaufhebungen mitgemacht», erläuterte Manfred Massani, Provinzbibliothekar der Kapuziner in Innsbruck, gegenüber «Kathpress». Unterm Strich sehe man, «was die Ordensgeschichte ausgemacht hat, vor allem das spirituelle Wirken des Ordens ist hier eins zu eins vertreten».

In seinem Vortrag gab Massani eine Einführung, was eine moderne Bibliothek leisten soll. Denn war früher die Klosterbibliothek der einzige Ort im Kloster, an dem Ordensfrauen und -männer ihre Fachlektüre, Nachschlagewerke, aber auch Erbauungs- und Unterhaltungsliteratur benutzten, hat heute jeder seine eigene kleine Handbibliothek.

Die Provinzbibliothek der Kapuziner wurde 1994 gebaut im Zuge der Generalsanierung des Klosters in Innsbruck. Ziel sei gewesen, der Bibliothek des Kapuzinerklosters Innsbruck genug Platz zu bieten und auch Aufbewahrungsort für Bibliotheken aufgelassener Niederlassungen zu sein, berichtete Massani. Durch die Aufhebung von Kapuzinerklöstern der ehemaligen Nordtiroler Kapuzinerprovinz seien ganze Teile von Bibliotheken nach Innsbruck gekommen. Massani sprach damit ein generelles Problem von Orden an, denn durch Klosteraufhebungen und damit verbundenen Bibliothekszusammenführungen entstünden immer wieder Platzprobleme. Diese versuchen die Kapuziner damit zu lösen, dass sie sich Kooperationspartner suchen.

Überlegungen gebe es auch für eine stärkere Zentralisierung, erläuterte Massani. So wäre die Zentralbibliothek der Kapuziner in Rom interessiert daran, vor allem Kapuziner-Dubletten aus dem Altbestand zu erwerben. «Aber es gibt denkmalschutzrechtliche Bedenken, wenn man Kulturgut ins Ausland bringt.» Dabei müsse man aber auch bedenken, dass die Kapuziner ein weltweit tätiger Orden seien und Regionalgeschichte des Ordens immer auch Teil der gesamten Ordensgeschichte sei, merkte Massani an.

Heute umfasst die Bibliothek des Innsbrucker Klosters rund 80.000 Medien, samt eingelagerter Bestände der anderen Kapuzinerklöster komme man auf rund 120.000 Medien, die in der Provinzbibliothek verwahrt sind, so der Bibliothekar. Darunter finden sich u. a. Fragmente des Werkes «Buch des edlen Ritters und Landfahrers Marco Polo» aus dem Jahr 1477 und ein deutschsprachiges Herbarium «Gart der Gesundheit» von Johann Wonnecke von Kaub aus dem Jahr 1485.

Unter den theologischen Werken seien für die Forschung die Predigtwerke von Kapuzinern der Barockzeit interessant, z. B. «Göttlicher Cetechistische Catholische Lehr» von Aemilianus von Grätz aus dem Jahr 1712. In den Werken seien immer wieder für die damalige Zeit fortschrittliche Gedanken wie etwa die Forderungen nach «gerechter» Entlohnung zu finden, sagte Massani. 2001 begann man mit der elektronischen Erschließung der Bestände - diese ist zu rund 75 Prozent erledigt.

«Parzival» bei den Franziskanern

Über die Klosterbibliothek der Franziskaner in Graz, die den historischen Buchbestand der gesamten Provinz enthält, sprachen Gert Janusch und Wolfgang Lang, die ehrenamtlich in der Bibliothek mitarbeiten. Sie umfasst rund 45.000 Bände, davon 13.000 aus der Zeit vor 1700, weiters mehr als 800 Inkunabeln und 440 mittelalterliche Handschriften. Zu den ältesten Stücken zählen Fragmente einzelner Pergamenthandschriften aus dem 9. bis 13. Jahrhundert, die zur Verkleidung hölzerner Buchdeckel dienten und nun nach behutsamer Ablösung als sogenannte Makulaturen existieren, berichtete Janusch. Auch ein vierseitiges «Parzival»-Fragment Wolfram von Eschenbachs aus dem 13. Jahrhundert, ein zweitseitiges Bruchstück von «Willehalm», ebenfalls von Wolfram von Eschenbach aus dem 13. Jahrhundert, sowie ein vierseitiges Fragment der «Christherre-Chronik» finden sich unter den Werken. Die Bibliothek betreibt einen Online-Katalog (http://opac.obvsg.at/fpa).

Redemptoristen: Verschollene Chronik

Der langjährige Provinzarchivar und kundige Ordenshistoriker der Redemptoristen, Pater Ferdinand Zahlner, berichtete über seine Tätigkeit im Provinzarchiv im Provinzhaus in Maria am Gestade in Wien. Leider seien in den Wirren der Revolution von 1848 viele Archivalien verloren gegangen, «darunter auch die wertvolle alte Chronik», so P. Zahlner. «Ebenso sind die Provinzchroniken verschollen. Sie wurden wahrscheinlich während der gefährlichen Zeit des Zweiten Weltkriegs irgendwo versteckt.» Der Umfang des Archivs beläuft sich laut P. Zahlner auf rund 150 Laufmeter.

Weiterer Referenten der Tagung waren Severin Matiasovits - er hat im Rahmen eines vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» betreuten Projekts im Jahr 2009 das Archiv der Passionisten an der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering geordnet und betreut - Monika Würthinger vom Diözesanarchiv Linz und Michaela Follner vom Österreichischen Staatsarchiv. Erwin Rotter von der Rechtsanwaltskanzlei Kuhn informierte über «Datenschutzfragen im Archivwesen».

Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive Österreichs wurde im Jahr 2004 als Plattform zum Erfahrungsaustausch von Archivaren in Orden und Klöstern gegründet. Seit der Gründung des «Referats für die Kulturgüter der Orden» im Jahr 2010 ist die ARGE Ordensarchive eine Abteilung des Referats, die sich besonders um Weiterbildung und fachliche Beratung in Angelegenheiten des klösterlichen Archivwesens bemüht. (Infos: www.superiorenkonferenz.at)

Quelle: http://www.kathpress.co.at/

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14939

Linz, 17.06.2011 (KAP) Ordensarchive sind «Gedächtnis und Hilfestellung für das Gewissen einer Gemeinschaft». Das erklärte Abt Maximilian Neulinger vom Benediktinerstift Lambach im «Kathpress»-Gespräch im Zuge der Jahrestagung der Ordensarchive und -bibliotheken im Seminarhaus St. Klara der Franziskanerinnen in Vöcklabruck. Hier trafen sich Ordensarchivare und -bibliothekare diese Woche zum Erfahrungsaustausch und besuchten abschließend das Stift Lambach als gelungenes Beispiel dafür, wie man Räumlichkeiten zu Archivzwecken umbauen kann.

«Viele Menschen suchen in Archiven Stammbäume, Ahnen, Identitäten. Sie erzählen von unserer Geschichte als Gemeinschaft», sagte Abt Neulinger, der zusammen mit einem Angestellten selbst das Lambacher Stiftsarchiv führt. «Archive geben Zeugnis für geschichtliche Fakten und Daten. Und sie regen an, Vergangenes zu bewerten und Gegenwärtiges in Beziehung zu stellen - auch mit den Überzeugungen, die letztlich unsere wahre Identität sind, nämlich das Leben nach dem Evangelium.»

Ein wichtiger Dienst eines Archivs sei es heutzutage auch, «offen zu sein», betonte der Abt. «Kirche steht oft unter dem Generalverdacht des Bunkerns, Mauerns und des Verbergens. Wir haben bewusst ein offenes Archiv, mit dem wir Zugang auch für die Aufarbeitung von unbequemen Fragestellungen schaffen wollen.»

«Ein Archiv birgt vieles: Geordnetes und Ungeordnetes, hier ist immer wieder etwas zu entdecken», so Abt Maximilian. Das Archiv im Stift Lambach umfasst tausend Archivkartons, «noch einmal eine solche Zahl archivarische Handschriften und speziell abgesondert Handschriften des Mittelalters, Papier, Pergament, auch erste Wiegendrucke». «Aber es gibt auch Unikate, Kanonenkugeln, übriggebliebene Kreuzrippen, Uhren aus dem Fundus verstorbener Mitbrüder - alles, was sich sammelt und was die Geschichte hinterlässt», berichtete Neulinger. Zu seinen liebsten Stücken zähle eine Stiftungsurkunde für ein Waisenhaus in Pergament, das mit dem Jahr 1723 datiert ist.

Im Archiv des Stiftes finden auch viele Heimatforscher - vor allem auch aufgrund des hohen Datenbestands an Bildmaterial - sowie Diplomanten und Dissertanten ihre Quellen. Es sei großartig, einen solchen Fundus an «Textzeugen» zu haben und auf diese Weise in Dialog mit einem Schreiber oder einem Illustrator zu treten. Faszinierend sei es, Pergamenthandschriften in der Hand zu halten: «Durch Tausend Jahre verwahren wir eine Information, die auch heute noch lesbar ist, auch wenn Sprache und Schrift speziell sind», hob der Abt hervor und erinnerte daran, dass neue Tonträger wie eine CD oder DVD vielleicht nicht so lange haltbar sein werden.

Kulturelles Erbe auch in Frauenorden

In den meisten Gemeinschaften betreuen Ordensleute die Archive und Bibliotheken. Vor allem in größeren Stiften und Klöstern gibt es zunehmend aber auch mehr Fachangestellte in diesem Bereich, «denn die fachlichen Anforderungen haben sich im Archiv- und Bibliothekswesen in den vergangenen Jahren vor allem durch die Einführung des Computers verändert», erklärte Helga Penz vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» der «Kathpress».

Dabei ist die Bewahrung der Archive und Bibliotheken von besonderer Wichtigkeit. «Nicht nur Männerorden, auch die vielen Frauenkongregationen haben ein reichhaltiges kulturelles Erbe zu bewahren», betonte Penz. «Es ist ein spannendes, für die Sozialgeschichte Österreichs auch höchst wichtiges historisches Erbe, das es zu bewahren und vermitteln gilt. Es ist auch wichtig, bewusst zu machen, dass diese Aufgabe nicht nur eine Angelegenheit der alten Stifte ist.»

Ordensbibliotheken: Spiegel der Zeit

«Ordensbibliotheken teilen die Geschichte des Ordens, sie haben die guten Zeiten mitgemacht, haben sich vermehrt besonders in Zeiten, als die philosophisch-theologische Bildung angesetzt hat. Aber sie haben auch die Zeiten der Ordensaufhebungen mitgemacht», erläuterte Manfred Massani, Provinzbibliothekar der Kapuziner in Innsbruck, gegenüber «Kathpress». Unterm Strich sehe man, «was die Ordensgeschichte ausgemacht hat, vor allem das spirituelle Wirken des Ordens ist hier eins zu eins vertreten».

In seinem Vortrag gab Massani eine Einführung, was eine moderne Bibliothek leisten soll. Denn war früher die Klosterbibliothek der einzige Ort im Kloster, an dem Ordensfrauen und -männer ihre Fachlektüre, Nachschlagewerke, aber auch Erbauungs- und Unterhaltungsliteratur benutzten, hat heute jeder seine eigene kleine Handbibliothek.

Die Provinzbibliothek der Kapuziner wurde 1994 gebaut im Zuge der Generalsanierung des Klosters in Innsbruck. Ziel sei gewesen, der Bibliothek des Kapuzinerklosters Innsbruck genug Platz zu bieten und auch Aufbewahrungsort für Bibliotheken aufgelassener Niederlassungen zu sein, berichtete Massani. Durch die Aufhebung von Kapuzinerklöstern der ehemaligen Nordtiroler Kapuzinerprovinz seien ganze Teile von Bibliotheken nach Innsbruck gekommen. Massani sprach damit ein generelles Problem von Orden an, denn durch Klosteraufhebungen und damit verbundenen Bibliothekszusammenführungen entstünden immer wieder Platzprobleme. Diese versuchen die Kapuziner damit zu lösen, dass sie sich Kooperationspartner suchen.

Überlegungen gebe es auch für eine stärkere Zentralisierung, erläuterte Massani. So wäre die Zentralbibliothek der Kapuziner in Rom interessiert daran, vor allem Kapuziner-Dubletten aus dem Altbestand zu erwerben. «Aber es gibt denkmalschutzrechtliche Bedenken, wenn man Kulturgut ins Ausland bringt.» Dabei müsse man aber auch bedenken, dass die Kapuziner ein weltweit tätiger Orden seien und Regionalgeschichte des Ordens immer auch Teil der gesamten Ordensgeschichte sei, merkte Massani an.

Heute umfasst die Bibliothek des Innsbrucker Klosters rund 80.000 Medien, samt eingelagerter Bestände der anderen Kapuzinerklöster komme man auf rund 120.000 Medien, die in der Provinzbibliothek verwahrt sind, so der Bibliothekar. Darunter finden sich u. a. Fragmente des Werkes «Buch des edlen Ritters und Landfahrers Marco Polo» aus dem Jahr 1477 und ein deutschsprachiges Herbarium «Gart der Gesundheit» von Johann Wonnecke von Kaub aus dem Jahr 1485.

Unter den theologischen Werken seien für die Forschung die Predigtwerke von Kapuzinern der Barockzeit interessant, z. B. «Göttlicher Cetechistische Catholische Lehr» von Aemilianus von Grätz aus dem Jahr 1712. In den Werken seien immer wieder für die damalige Zeit fortschrittliche Gedanken wie etwa die Forderungen nach «gerechter» Entlohnung zu finden, sagte Massani. 2001 begann man mit der elektronischen Erschließung der Bestände - diese ist zu rund 75 Prozent erledigt.

«Parzival» bei den Franziskanern

Über die Klosterbibliothek der Franziskaner in Graz, die den historischen Buchbestand der gesamten Provinz enthält, sprachen Gert Janusch und Wolfgang Lang, die ehrenamtlich in der Bibliothek mitarbeiten. Sie umfasst rund 45.000 Bände, davon 13.000 aus der Zeit vor 1700, weiters mehr als 800 Inkunabeln und 440 mittelalterliche Handschriften. Zu den ältesten Stücken zählen Fragmente einzelner Pergamenthandschriften aus dem 9. bis 13. Jahrhundert, die zur Verkleidung hölzerner Buchdeckel dienten und nun nach behutsamer Ablösung als sogenannte Makulaturen existieren, berichtete Janusch. Auch ein vierseitiges «Parzival»-Fragment Wolfram von Eschenbachs aus dem 13. Jahrhundert, ein zweitseitiges Bruchstück von «Willehalm», ebenfalls von Wolfram von Eschenbach aus dem 13. Jahrhundert, sowie ein vierseitiges Fragment der «Christherre-Chronik» finden sich unter den Werken. Die Bibliothek betreibt einen Online-Katalog (http://opac.obvsg.at/fpa).

Redemptoristen: Verschollene Chronik

Der langjährige Provinzarchivar und kundige Ordenshistoriker der Redemptoristen, Pater Ferdinand Zahlner, berichtete über seine Tätigkeit im Provinzarchiv im Provinzhaus in Maria am Gestade in Wien. Leider seien in den Wirren der Revolution von 1848 viele Archivalien verloren gegangen, «darunter auch die wertvolle alte Chronik», so P. Zahlner. «Ebenso sind die Provinzchroniken verschollen. Sie wurden wahrscheinlich während der gefährlichen Zeit des Zweiten Weltkriegs irgendwo versteckt.» Der Umfang des Archivs beläuft sich laut P. Zahlner auf rund 150 Laufmeter.

Weiterer Referenten der Tagung waren Severin Matiasovits - er hat im Rahmen eines vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» betreuten Projekts im Jahr 2009 das Archiv der Passionisten an der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering geordnet und betreut - Monika Würthinger vom Diözesanarchiv Linz und Michaela Follner vom Österreichischen Staatsarchiv. Erwin Rotter von der Rechtsanwaltskanzlei Kuhn informierte über «Datenschutzfragen im Archivwesen».

Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive Österreichs wurde im Jahr 2004 als Plattform zum Erfahrungsaustausch von Archivaren in Orden und Klöstern gegründet. Seit der Gründung des «Referats für die Kulturgüter der Orden» im Jahr 2010 ist die ARGE Ordensarchive eine Abteilung des Referats, die sich besonders um Weiterbildung und fachliche Beratung in Angelegenheiten des klösterlichen Archivwesens bemüht. (Infos: www.superiorenkonferenz.at)

Quelle: http://www.kathpress.co.at/

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14939

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 18:06 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus einer Zuschrift:

Seiten aus den Urbaren, die man vor 20 Jahren pro Kopie für wenige Pfennige erhielt, werden nun vorher angeblich gescannt. Pro Seite sind dann 5 € für die Scannung fällig, 0,50 € für die Kopie zuzüglich Porto. Für 1 DIN A4 Seite waren sage und schreibe 6,50 € fällig.

Seiten aus den Urbaren, die man vor 20 Jahren pro Kopie für wenige Pfennige erhielt, werden nun vorher angeblich gescannt. Pro Seite sind dann 5 € für die Scannung fällig, 0,50 € für die Kopie zuzüglich Porto. Für 1 DIN A4 Seite waren sage und schreibe 6,50 € fällig.

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 17:00 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Enhancing Open Access to Grey Literature: On the Launch of the OpenGrey Repository

http://www.opengrey.eu/

Today marks the launch of the OpenGrey Repository. OpenGrey succeeds

OpenSIGLE, which was an initiative by INIST-CNRS to transfer the contents of

a commercial database into an open access environment - including the

results of 25 years of collecting and referencing grey literature by

European partners. Since 2008, GreyNet's conference preprints complement the

offer on grey literature in OpenGrey by providing full-text access to

research output in this field of information science,

http://www.opengrey.eu/search/request?q=greynet

http://www.opengrey.eu/

Today marks the launch of the OpenGrey Repository. OpenGrey succeeds

OpenSIGLE, which was an initiative by INIST-CNRS to transfer the contents of

a commercial database into an open access environment - including the

results of 25 years of collecting and referencing grey literature by

European partners. Since 2008, GreyNet's conference preprints complement the

offer on grey literature in OpenGrey by providing full-text access to

research output in this field of information science,

http://www.opengrey.eu/search/request?q=greynet

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 16:49 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 16:31 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

A new blog created by the Rare Books Collections of the Department of Special Collections of the University of St Andrews: http://standrewsrarebooks.wordpress.com/

"Echoes from the Vault explores discoveries made through current retro-cataloguing efforts, announces any news or events from the Special Collections and will highlight some of the treasures from our long history of collecting. It has also been published in part to fill the need to reach out to our current and potential users as the department has been relocated to a temporary, smaller facility during a phase of refurbishment." (Archives-L)

"Echoes from the Vault explores discoveries made through current retro-cataloguing efforts, announces any news or events from the Special Collections and will highlight some of the treasures from our long history of collecting. It has also been published in part to fill the need to reach out to our current and potential users as the department has been relocated to a temporary, smaller facility during a phase of refurbishment." (Archives-L)

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 16:21 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,768816,00.html

Die Deutschland-Chefs von Sony Music und Universal Music attackieren die Gema. Die Verwertungsgesellschaft verhindert hartnäckig die Sendung zahlreicher Songs auf YouTube. Der Verdacht der Platten-Manager: Die Gema sei noch nicht im Digitalzeitalter angekommen.

Siehe auch

http://www.tagseoblog.de/das-elend-mit-der-gema-wen-vertritt-sie-eigentlich

Zur GEMA siehe hier

http://archiv.twoday.net/stories/19464659/

http://archiv.twoday.net/search?q=verwertungsges+gema

#gema

Die Deutschland-Chefs von Sony Music und Universal Music attackieren die Gema. Die Verwertungsgesellschaft verhindert hartnäckig die Sendung zahlreicher Songs auf YouTube. Der Verdacht der Platten-Manager: Die Gema sei noch nicht im Digitalzeitalter angekommen.

Siehe auch

http://www.tagseoblog.de/das-elend-mit-der-gema-wen-vertritt-sie-eigentlich

Zur GEMA siehe hier

http://archiv.twoday.net/stories/19464659/

http://archiv.twoday.net/search?q=verwertungsges+gema

#gema

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 15:51 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Joseph Schnitzer (1859-1939) war ein katholischer Theologe und Kirchenhistoriker, der zum Opfer der sogenannten Modernisten-Verfolgung wurde. Der greise Vorsitzende des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e.V., Manfred Weitlauff, gab dem kürzlich erschienenen Jahrbuch des Vereins 2010 einen mit separater Seitenzählung versehenen zweiten Teil bei, eine Monographie über Schnitzer, die durchaus spannend zu lesen ist. Einige Publikationen Schnitzers sind jetzt in Düsseldorf online, darunter die nach wie vor wichtige Savonarola-Biographie von 1924:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2698871

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2698871

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 12:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Damit befasste sich eine Arbeit schon 2008:

http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33525

Archivalia ist in den Belegen zitiert.

http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33525

Archivalia ist in den Belegen zitiert.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archive.org/stream/urkundenbuchder05sachgoog#page/n347/mode/2up

(auch Die Magdeburger Schöppensprüche, 1901, S. 6f. Nr. 2 http://books.google.de/books?id=-5QwAAAAYAAJ US-Proxy = http://www.archive.org/details/DieMagdeburgerSchoeppensprueche)

Hertel datiert im UB der Stadt Magdeburg I, n. 508 um 1370. Die Ausfertigung lag im Stadtarchiv Groß-Salze Nr. 39. Die Schöffen befragten ihren Schreiber - das war aber wohl der üblicherweise mit Heinrich von Lammespringe identifizierte Verfasser der Magdeburger Schöppenchronik. Er dürfte dann auch die Urkunde geschrieben haben. Zumindest ist das nicht unwahrscheinlicher als die Identifizierung des Autors mit dem Kleriker Heinrich von Lammespringe. Dieser erscheint 1386 und 1396 in Groß-Salze als Altarist von St. Peter in Magdeburg und ehemaliger Stadtschreiber von Magdeburg. Der Verfasser der Urfassung der Schöppenchronik ca. 1360/72 war nach eigenen Angaben Altarist von St. Petri und Stadtschreiber sowie Schöffenschreiber. Er muss 1350 noch recht jung gewesen sein. Die von den Schöffen zu Lehen gehende Heiligkreuzpfründe war für einen "armen scholere edder papen" vorgesehen (ed. Janicke S. 220). Auch nach dem Ausscheiden aus dem Dienst der Schöffen und der Stadt konnte der Schreiber diese Pfründe behalten. Es ergeben sich folgende Möglichkeiten:

a) Heinrich von Lammesspringe ist vielleicht um 1330 geboren und wurde 1350 Schöffenschreiber. Nach dem wohl ca. 1372 anzusetzenden Ende seiner Tätigkeit begab er sich unter Beibehaltung der Pfründe an St. Petri nach Groß-Salze. Er dürfte hochbetagt nicht vor 1396 gestorben sein. So die auf Janicke zurückgehende bisherige Forschung.

b) Der Chronist starb kurz nach 1372 (wohl in seinen 40ern) - oder er zog aus Magdeburg weg. Sein Nachfolger als Stadtschreiber bzw. Schöffenschreiber und Inhaber der Peterspfründe wurde Heinrich von Lammesspringe, der später nach Groß-Salze ging (unter Beibehaltung seiner Pfründe).

In chronologischer Hinsicht kann man die Variante b) nicht als erheblich weniger plausibel ansehen als a). Die Lücke zwischen 1372 und 1386 ist groß genug für einen langjährig amtierenden Nachfolger. Daher kann die übliche Gleichsetzung des Chronisten mit Heinrich von Lammesspringe nicht als gesichert angesehen werden.

Auf Schriftvergleiche ist aufgrund der fragmentarischen Überlieferung und der Problematik der Händezuweisung nicht zu hoffen. Man könnte allenfalls UB Magdeburg 1 Nr. 525 von 1373 (Magdeburg an Lübeck) im Stadtarchiv Lüneburg mit der oben zitierten Urkunde vergleichen. Aber selbst wenn es die gleiche Hand wäre, was wäre damit gewonnen?

Bei Janicke nicht berücksichtigt ist die Urkunde vom 24.2.1386, in der "her Hinric unn her Curt von Lammespring" als Zeugen auftreten (UB 1 n. 614 bzw. Volltext UB ULF) und zwar in Magdeburg. Ebenso wenig die von 1387 Sept. 4 ebd., Nr. 629 (S. 400), zu letzterer auch UB Halle http://goo.gl/DQDar http://goo.gl/Hn95D = GBS.

[Update: Aber war es der Schreiber der Magdeburger Schöffen oder nicht eher der der von Groß-Salze?]

#forschung

(auch Die Magdeburger Schöppensprüche, 1901, S. 6f. Nr. 2 http://books.google.de/books?id=-5QwAAAAYAAJ US-Proxy = http://www.archive.org/details/DieMagdeburgerSchoeppensprueche)

Hertel datiert im UB der Stadt Magdeburg I, n. 508 um 1370. Die Ausfertigung lag im Stadtarchiv Groß-Salze Nr. 39. Die Schöffen befragten ihren Schreiber - das war aber wohl der üblicherweise mit Heinrich von Lammespringe identifizierte Verfasser der Magdeburger Schöppenchronik. Er dürfte dann auch die Urkunde geschrieben haben. Zumindest ist das nicht unwahrscheinlicher als die Identifizierung des Autors mit dem Kleriker Heinrich von Lammespringe. Dieser erscheint 1386 und 1396 in Groß-Salze als Altarist von St. Peter in Magdeburg und ehemaliger Stadtschreiber von Magdeburg. Der Verfasser der Urfassung der Schöppenchronik ca. 1360/72 war nach eigenen Angaben Altarist von St. Petri und Stadtschreiber sowie Schöffenschreiber. Er muss 1350 noch recht jung gewesen sein. Die von den Schöffen zu Lehen gehende Heiligkreuzpfründe war für einen "armen scholere edder papen" vorgesehen (ed. Janicke S. 220). Auch nach dem Ausscheiden aus dem Dienst der Schöffen und der Stadt konnte der Schreiber diese Pfründe behalten. Es ergeben sich folgende Möglichkeiten:

a) Heinrich von Lammesspringe ist vielleicht um 1330 geboren und wurde 1350 Schöffenschreiber. Nach dem wohl ca. 1372 anzusetzenden Ende seiner Tätigkeit begab er sich unter Beibehaltung der Pfründe an St. Petri nach Groß-Salze. Er dürfte hochbetagt nicht vor 1396 gestorben sein. So die auf Janicke zurückgehende bisherige Forschung.

b) Der Chronist starb kurz nach 1372 (wohl in seinen 40ern) - oder er zog aus Magdeburg weg. Sein Nachfolger als Stadtschreiber bzw. Schöffenschreiber und Inhaber der Peterspfründe wurde Heinrich von Lammesspringe, der später nach Groß-Salze ging (unter Beibehaltung seiner Pfründe).

In chronologischer Hinsicht kann man die Variante b) nicht als erheblich weniger plausibel ansehen als a). Die Lücke zwischen 1372 und 1386 ist groß genug für einen langjährig amtierenden Nachfolger. Daher kann die übliche Gleichsetzung des Chronisten mit Heinrich von Lammesspringe nicht als gesichert angesehen werden.

Auf Schriftvergleiche ist aufgrund der fragmentarischen Überlieferung und der Problematik der Händezuweisung nicht zu hoffen. Man könnte allenfalls UB Magdeburg 1 Nr. 525 von 1373 (Magdeburg an Lübeck) im Stadtarchiv Lüneburg mit der oben zitierten Urkunde vergleichen. Aber selbst wenn es die gleiche Hand wäre, was wäre damit gewonnen?

Bei Janicke nicht berücksichtigt ist die Urkunde vom 24.2.1386, in der "her Hinric unn her Curt von Lammespring" als Zeugen auftreten (UB 1 n. 614 bzw. Volltext UB ULF) und zwar in Magdeburg. Ebenso wenig die von 1387 Sept. 4 ebd., Nr. 629 (S. 400), zu letzterer auch UB Halle http://goo.gl/DQDar http://goo.gl/Hn95D = GBS.

[Update: Aber war es der Schreiber der Magdeburger Schöffen oder nicht eher der der von Groß-Salze?]

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 21:13 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

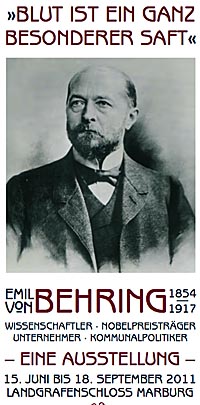

"Im Rahmen eines Festaktes zur Vertragsunterzeichnung der Übergabe des Behring-Archivs von Sanofi-Aventis Deutschland an die Philipps-Universität Marburg veranstalten die Philipps-Universität, Sanofi-Aventis und die Universitätsstadt Marburg einen Festakt im Landgrafenschloss. Anschließend findet sie Eröffnung der Ausstellung Blut ist ein ganz besonderer Saft’ – Emil von Behring (1854-1917) statt.

Im Mai des Jahres 1895 wurde Emil von Behring zum ordentlichen Professor für Hygiene ernannt und mit der Leitung des Hygienischen Instituts der Marburger Universität betraut. Seine Forschungen und Erfolge auf dem Gebiet der Serumforschung und der Serumproduktion führten im November 1904 zur Gründung der Behring-Werke. Damit wurde die Grundlage für den heutigen internationalen Pharmastandort Marburg geschaffen. Als erster Medizin-Nobelpreisträger und Ehrenbürger der Universitätsstadt Marburg ist der Name Behrings weltweit bekannt und mit Marburg verbunden.

Die Ausstellung beleuchtet den Mediziner als Persönlichkeit, sein wissenschaftliches Werk, seine Laufbahn als Hochschullehrer sowie seine unternehmerischen Fähigkeiten. Ebenso wird ein Einblick in seine weniger bekannte Tätigkeit als Kommunalpolitiker gewährt und kann ab 15. Juni besucht werden. Der Festakt am Dienstagabend findet mit geladenen Gästen statt."

Quelle: dasmarburger.de, Juni 2011

Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 21:05 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Historians come and go. The archives last forever"

Eric Hobsbawm, APPG on Archives 15.6.2011

Eric Hobsbawm, APPG on Archives 15.6.2011

Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:58 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wikimedia

Wikimedia"Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger wird rund eine Million Dokumente und Gegenstände, die er im Lauf seines Lebens als Diplomat, Lehrer und Privatmann angehäuft hat, der amerikanischen Elite-Universität Yale vermachen.

Auch Regierungspapiere Kissingers, die in der Bücherei des US-Kongresses lagern, werden nach Angaben der Universität in die Archive Yales Eingang finden. Kissinger slbst habe durch eine Spende die Digitalisierung dieser Dokumente vorangetrieben und sie so für Yale zugänglich gemacht. Kissinger war unter Präsident Richard Nixon nationaler Sicherheitsberater und Außenminister, unter Gerald Ford war er weiter als Chefdiplomat tätig."

Quelle: 3sat.de, Kulturnews v. 16.6.11

Wikipedia-Artikel zu Henry Kissinger

s.a. San Francisco Chronicle, 15.6.11

Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:47 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archive.org/details/DieGeschichtsquellenDerProvinzSachsenImMittelalterUndInDer

Eine Bibliographie von Walther Schultze, keine Quellenkunde, aber vorbildlich.

Eine Bibliographie von Walther Schultze, keine Quellenkunde, aber vorbildlich.

KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dr. Babicka, Dr. Ryantová, die stellv. Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen Richter-Laugwitz beim Grußwort, Dr. Poloncarz (v.l.n.r.). Foto: Stephan Luther, Chemnitz

"Bericht von Grit Richter-Laugwitz, stellv. Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im VdA

„Quellen zur Geschichte Böhmens und Sachsens in den Archiven beider Länder“ lautete der Titel des ersten offiziellen Tschechisch-Sächsischen Archivarstreffens in Děčỉn/Tschechien. Veranstaltet wurde es von der Tschechischen Archivgesellschaft und den staatlichen Archiven in Děčỉn in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Sachsen im VdA.

Die Initialzündung für das Treffen ging von der Vorsitzenden der Tschechischen Archivgesellschaft, Frau Dr. Marie Ryantová aus, die die sächsischen Kollegen nach drei bislang vom Landesverband Sachsen organisierten Sächsisch-Böhmischen Archivarstreffen (im Rahmen des Sächsischen Archivtages) nach Tschechien eingeladen hatte. Die sächsischen Archivarinnen und Archivare wurden durch Kolleginnen und Kollegen aus dem Sächsischen Staatsarchiv, dem Stadtarchiv Leipzig, dem Archivverbund Bautzen sowie dem Universitätsarchiv Chemnitz vertreten. Sie erlebten mit einem Stadtrundgang in Děčỉn, dem Blick in das Staatliche Gebietsarchiv Leitmeritz, Zweigstelle Děčỉn und in das Staatliche Kreisarchiv Děčỉn sowie den Vorträgen am Samstag ein sehr abwechslungsreiches Programm. Dabei wurden die sächsischen Archivarinnen und Archivare von überaus herzlichen Gastgebern umsorgt, die die Fragen der Gäste zu den Strukturen des tschechischen Archivwesens sowie den Aufgaben und Problemen der Kollegen vor Ort geduldig beantworteten. Dabei erfuhren die sächsischen Gäste viel Wissenswertes und es kam sehr schnell ein kollegialer Austausch zu Stande.

Die Vorträge am Samstag, dank der finanziellen Unterstützung durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond alle simultan gedolmetscht, behandelten vor allem die Quellen zur Geschichte Böhmens in deutschen und tschechischen Archiven. Eingeleitet wurde die Tagung durch Grußworte von Frau Ryantová und Frau Richter-Laugwitz als Vertreterinnen der Archivverbände sowie vom Direktor der Archivverwaltung in Prag, Dr. Babicka, und vom Direktor des Staatlichen Gebietsarchivs Leitmeritz, Dr. Poloncarz. Von deutscher Seite steuerte Dr. Peter Wiegand, Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, eines sehr interessanten Vortrag zur kartographischen Überlieferung Nordböhmens im Hauptstaatsarchiv Dresden bei. Inhaltlich waren die Oberlausitz und das Erzgebirge - als geographisch unmittelbar an Tschechien angrenzende Gebiete - Schwerpunkte der Ausführungen.

Alle Teilnehmer bewerteten das Treffen als überaus gelungen. Es hat wesentlich dazu beigetragen, die Kontakte zwischen den Archivarinnen und Archivaren beider Länder und insbesondere zwischen der Tschechischen Archivarsgesellschaft und dem Landesverband Sachsen im VdA weiter zu intensivieren. Die nach langer grauer Regenzeit endlich herausgekommene Sonne trug ihr übriges zur guten Stimmung bei. Viele der sächsischen Kolleginnen und Kollegen waren sich einig, dass das nicht ihr letzter Besuch speziell in Děčỉn war. "

Quelle: VdA-Landesverband Sachsen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:34 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.iuwis.de/blog/presse_lsr_kuhlen_2011

Überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig – das Leistungsschutzrecht für Presseverleger

(Anmerkung: Dieser Beitrag steht unter der Lizenz Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).)

Von Rainer Kuhlen

Zusammenfassung: Ein Leistungsschutz für Presseverlage trägt kaum dazu bei, dem Dritten Korb der Urheberrechtsanpassung mehr Substanz zu verleihen. Ganz im Gegenteil: ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage griffe entsprechend den bislang bekannt gewordenen Erwartungen der Verleger unbillig stark in den freien Informationsfluss und in bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts ein. Es ist zudem ökonomisch unsinnig, indem es den zukünftigen, in elektronischen Umgebungen zu erzielenden Geschäftserfolg der Presseunternehmen eher behindert als begünstigt. Leistungsschutzregelungen für Presseverlage könnten allenfalls dann sinnvoll sein, wenn a) sie lediglich auf von den Anbietern neu angebotener Leistungen (informationelle Mehrwertprodukte und Metainformationsdienste) angewendet; b) durch das Leistungsschutzrecht bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts nicht ausgehebelt; c) die Rechte der produzierenden Urheber (hier in erster Linie der freien Journalisten) nicht beeinträchtigt und d) der freie Informationsfluss und die Orientierung der NutzerInnen im Internet nicht behindert würden. Eine substantielle Urheberrechtsreform zu Zeiten des Internet sollte nicht immer weitere Schutzräume und Verknappungsformen schaffen, sondern mehr Freiräume, nicht zuletzt auch für die Urheber der Werke selber, nicht alleine für die Verwerter.

Vorbemerkung Die Realisierung eines Leistungsschutzrechts war nach allen bisherigen Informationen aus dem Bundesjustizministerium im Rahmen des Dritten Korbs der Urheberrechtsanpassung vorgesehen. Offenbar tut man sich im Ministerium aber weiterhin schwer, einen Entwurf für den Dritten Korb vorzulegen. Als Grund dafür kann nur mangelnde Substanz bei den bisherigen Vorschlägen vermutet werden. Mangelnde Substanz wird dann sicherlich massiv beklagt werden, wenn, anders als es die ursprüngliche Anlage des Dritten Korbs nahegelegt hatte, den Belangen von Bildung und Wissenschaft nach weitgehend freiem Informationsfluss erneut nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Mangelnde Substanz kann aber auch bedeuten, dass nicht zeitgemäße und lediglich Lobby-/Partikularinteressen dienende Regelungen neu aufgenommen wurden. Über den folgenden Beitrag soll die Politik dringend davor gewarnt werden, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage, auch wenn dieses Ziel Eingang in den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung zwischen CDU/CSU und FDP gefunden hat, nun umzusetzen, obgleich es nach Einschätzung so gut wie aller Betroffenen (mit Ausnahme der dadurch Begünstigten natürlich) überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig ist (vgl. die Literatur vor allem in Anm. 5).

Die Formulierung im Koalitionsvertrag lautet:

„Verlage sollen im Online-Bereich nicht schlechter gestellt sein als andere Werkvermittler. Wir streben deshalb die Schaffung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet an.“[1]

Aber es steht auch in diesem Vertrag: „… wollen wir ab dem 1.1.2010 für Beherbergungsleistungen in Hotel- und Gastronomiegewerbe den Mehrwertsteuersatz auf 7 Prozent ermäßigen.“ (ibid. 14/132). All das sind ja keine Naturgesetze. Wie schnell sind solche Zielvorstellungen der Schnee von gestern. Das drastischste Beispiel dafür ist sicher: „In einer möglichst schnell zu erzielenden Vereinbarung mit den Betreibern werden zu den Voraussetzungen einer Laufzeitverlängerung [für deutsche Kernkraftwerke –RK] nähere Regelungen getroffen“ (ibid. 29/132).

Dass Fehler korrigiert werden müssen, kommt vor, und mit der entsprechenden Häme muss man leben. Aber muss immer erst der Weg über die Fehler gehen, um dann aufwändig diese wieder zu beseitigen? Könnte man nicht vorher auf die dagegen sprechenden Argumente hören? Ob heute das Hotelprivileg wieder verabschiedet werden würde, ist höchst zweifelhaft. Klientelpolitik zahlt sich nicht aus, und für eine Rechtfertigung für Eingriffe in das Urheberrecht kann diese ohnehin nicht herhalten. Das Urheberrecht begründet sich in erster Linie dadurch, dass die getroffenen Regelungen der Beförderung der Produktion und Nutzung von Wissen und Information allen und in allen Bereichen der Gesellschaft dienen, und nicht dem Schutz der ökonomischen Interessen von speziellen Gruppen.

Sollte also der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums für den Dritten Korb der Urheberrechtsanpassung vorsehen, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Leistungsschutzrecht für Presseverlage tatsächlich rechtlich zu verankern, dann würde das kein Beitrag zur Substanz des Dritten Korbs werden, sondern nur ein weiteres Beispiel für eine höchst überflüssige Klientelpolitik und eine Fehlinterpretation des staatlichen Regulierungsauftrags für den Umgang mit Wissen und Information. Aber vor allem wäre das schlichtweg ökonomischer Unsinn, weil es die Presseverlage davon freistellte, kreativ und innovativ Mehrwertleistungen und neue Modelle für die Vermarktung von Medieninformationen zu entwickeln.

Natürlich macht ein Ministerium mit einem Gesetzentwurf noch keine verbindliche Politik. Vielleicht werden die Gremien der Legislative so etwas nicht durchgehen lassen. Schließlich baute der Vorsitzende des Rechtsauschusses des Bundestages, Siegfried Kauder, schon einmal eine Bremse gegen ein neues Presse-Leistungsschutzrecht ein: „Ich versichere Ihnen, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der gewinnt, der den besseren Lobbyismus betreibt.“[2] Es sollten in der Tat die besseren Argumente entscheiden.

Zunächst: was ist ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage und was soll es bewirken?[3] So ganz klar ist es nicht, was die Verlege eigentlich geregelt haben wollen. Druck wird gemacht mit Hinweisen auf die bedrohte Pressefreiheit oder zumindest die Bedrohung des Qualitätsjournalismus. Der Zusammenhang mit einem Leistungsschutzrecht ist dabei nicht klar ersichtlich. Allein man kann politische Zustimmung dadurch erwirken. In erster Linie geht es natürlich darum, mehr Einnahmen zu generieren, ohne zwangsläufig weitere Leistungen als bislang schon zu erbringen.

So könnten Links auf ansonsten frei zugängliche Presseartikel dann kostenpflichtig werden, wenn sie (die Links) in einem gewerblichen Umfeld auf elektronischem Weg bekannt gemacht werden[4]. Aber der Hauptgrund dürfte wohl der Ärger der Verleger sein, dass Internetakteure wie Google Werbeeinnahmen nicht zuletzt dadurch erzielen, dass bei den Ergebnissen von Suchmaschinenanfragen kurze Textauszüge (Snippets) von Presseerzeugnissen angezeigt werden, die dann als Links auf die Volltexte verweisen. Die Anzeige dieser Snippets über das bisherige Urheberrecht entgeltpflichtig zu machen, ist ziemlich aussichtslos – darüber ist sich die Fachwelt weitgehend einig. Also soll die Erweiterung über das Leistungsschutzrecht her.

Im Prinzip könnten damit Ansprüche gegen einen jeglichen Informationsdienst erhoben werden, der wie z.B. Abstractdienste, Pressespiegel, aber auch Kopienversanddienste oder Rechercheleistungen von Informationsvermittlern, Mehrwertleistungen erbringt (vgl. Nolte in Anm. 2). Die Nutzung selbst kleinster Teile aus Artikeln der Presse könnte im Prinzip abgabepflichtig werden, da das für das Urheberrecht verbindliche (wenn auch schwierig zu definierende) Kriterium der ausreichenden Schöpfungshöhe bei einem Leistungsschutzrecht überhaupt nicht zur Anwendung kommen würde. Die Inpflichtnahme für private individuelle Nutzung sei bislang nicht vorgesehen, so versichern das Ministerium und die Verleger. Nur die Nutzung für kommerzielle Zwecke sei anvisiert. Aber das hatte die Musik- und Filmindustrie auch zunächst erklärt, und dann kamen die vielen Abmahnungen an die privaten Adressen.

Natürlich könnten sich die Verlage vor allem gegen die Suchmaschinenanzeige wehren. Schließlich könnte den Robotern der Suchmaschinen sehr einfach und mit Erfolg untersagt werden, auf die Artikel aus den Presseerzeugnissen zum Zwecke der Indexierung und der Ableitung der Snippets zuzugreifen. Das will man aber nicht, weil die Suchmaschinenanzeige natürlich auch für die Verleger einen Marketingwert hat. Man will also beides: den Marketingeffekt und an den Werbeeinnahmen der Googles bzw. den (gewerblichen) Informationszuwächsen der Nutzer der Googles teilhaben. Im Übrigen ist keine Rede davon, dass sich ein neues Leistungsschutzrecht daran messen solle, inwieweit die Presseerzeugnisse neue Leistungen, neue informationelle Mehrwerte, erbringen bzw. inwieweit die Verlage neue, den elektronischen Umgebungen angemessene Organisationsmodelle entwickeln.

Nach wie vor wird in der Politik der politische Wille der Repräsentanten der Politik, sprich der Parteien, durchgesetzt, zumal wenn diese die Regierung tragen. Die von der Politik Betroffenen werden zwar heute i.d.R. nicht zuletzt über den Weg der Anhörung bei anstehenden Gesetzesvorhaben gehört, aber das bleibt oft genug folgenlos – so wie vermutlich die Aussagen bei der Anhörung zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger, die das Bundesjustizministerium zur Vorbereitung des Dritten Korbs im August 2010 durchgeführt hatte. Jeder, der dabei war, und die verschiedenen Berichte zur Anhörung und Dokumente dazu belegen das, wird bestätigen, dass die überwiegende Mehrheit der Gehörten sich entschieden gegen ein neues Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat. Die Argumente liegen auf der Hand[5]:

Die Ansprüche (von geistigem Eigentum sollte man nicht sprechen[6]) der Verleger (oft genug erst als Nutzungsrechte erworben durch Übertragung der Verwertungsrechte von den journalistischen Urhebern) sind schon jetzt durch das Urheberrecht bzw. das Urhebervertragsrecht gesichert. Insbesondere sind die Online-Produkte der Presseverleger über die in § 87a UrhG verankerte Datenbanknorm weitgehend geschützt (allerdings, so hatte es der Gesetzgeber gewollt, nicht vor der Nutzung kleinerer Teile aus der betreffenden Datenbank).

Es kann nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, über das Urheberrecht einem Teilbereich der Informationswirtschaft neue Geschäftsbereiche und neue Einnahmen zu ermöglichen bzw. zu garantieren.

Es ist nicht nachzuvollziehen, warum ein Leistungsschutzrecht jetzt nur den Presseverlagen zugebilligt werden soll – warum z.B. nicht den professionellen Bloggern oder anderen Betreibern von sozialen Diensten, die zweifellos heute ebenfalls für Medienöffentlichkeit sorgen?

Die Informations-/Kommunikationsfreiheit im Internet würde durch Verknappung bislang frei zugänglicher Pressematerialien unbillig eingeschränkt. Das Zitatrecht könnte ausgehöhlt werden.

Die zur Orientierung in den Internetdiensten unverzichtbaren Metainformationssysteme (Suchmaschinen) würden in ihrer Leistungsbreite erheblich behindert.

Innovative (Meta-)Dienste der Informationswirtschaft würden verhindert, ohne dass die Presseverleger selber Ersatz dafür schafften.

Die Entwicklung der Dienste in sozialen Netzwerken würde behindert.

Es liegen keine allgemein akzeptierten Modelle vor, wie die Abrechnung der Nutzung dann abgabepflichtiger Teile von Pressematerialien organisiert werden soll.

Die Wahrnehmung von Zweitverwertungsrechten von (freien) Journalisten könnte behindert werden, z.B. durch pauschales Aussetzung der Regelungen von § 38 UrhG.

Die durch § 53 garantierte Privatkopierregelung könnte durch Leistungsschutzregelungen außer Kraft gesetzt werden.

Die Einführung eines speziellen Leistungsschutzrechts für Presseverleger würde Tür und Tor öffnen für weitere Ansprüche an einen solchen Schutz (wie es z.B. die Schulbuchverlage schon einfordern, wohingegen die Buchverlage bislang eher skeptisch gegenüber einem Leistungsschutzrecht für ihre Produkte sind[7]).

Bildung und Wissenschaft würden in der Nutzung (für Ausbildung und Forschung) von Pressematerialien behindert, zumal die Gefahr besteht, dass Leistungsschutzregelungen Urheberrechtsschranken (wie z.B. § 52a UrhG) teilweise oder ganz außer Kraft setzen.

Natürlich sehen das die Presseverleger ganz anders (vgl. die Positionen des BDZV, s. Anm. 9) und im Gefolge auch die Schulbuchverlage, die unvorhergesehener Weise, wenn auch nicht überraschend, ebenfalls ein eigenes Leistungsschutz forderten[8]. Nun könnte man ja sagen, diese Probleme gingen nur die betroffenen Verlage und Verleger an, also solle die Politik deren Forderungen entsprechen[9]. Die Zielvorstellung im Koalitionsvertrag folgte dem.

Aber Regelungen im Urheberrecht und für verwandte Schutzrechte allgemein (also auch für Leistungsschutzrechte) dürfen, darauf wies sehr deutlich Till Kreutzer hin[10], keineswegs nur Partikularinteressen dienen: „Vielmehr sind sie mit gesamtgesellschaftlichen Belangen wie Presse-, Kunst- und Meinungsfreiheit oder der möglichst ungehinderten Nutzung von Informationen abzuwägen.“ Keinesfalls ist das Urheberrecht dazu da, darauf wies Till Barleben, für den Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. tätig, hin, Verlegern über ein Leistungsschutzrecht „ohne eigene Anstrengung eine neue Einnahmequelle [zu] schaffen“ [11]. Auch Bitkom[12] weist darauf hin, dass „grundlegende Änderungen des Urheberrechts … nur bei Vorliegen einer Rechtsschutzlücke oder aufgrund belegbaren Marktversagens gerechtfertigt“ seien. „Beides liegt in Bezug auf die Situation der Verlagsbranche nicht vor.“ Vielleicht sollte sich der FDP-Wirtschaftsminister gegenüber der FDP-Justizministerin durchsetzen.

Aber das wird nicht einfach sein. Die verführerischen Argumente zugunsten des Leistungsschutzrechts laufen nach demselben Schema wie die Argumente der Verlage insgesamt für den Schutz des von ihnen reklamierten geistigen Eigentums (also auch der wissenschaftlichen Buch- und Zeitschriftenverlage): Hohe Ziele und grundgesetzlich geschützte Werte, Rechte und Freiheiten, Pressefreiheit und Meinungsvielfalt, geistiges Eigentum, die Unabhängigkeit der Autoren/Journalisten, der Qualitätsjournalismus und die Medienvielfalt seien bedroht und damit die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Wer wollte Widerspruch anmelden, wenn es diese Bedrohung tatsächlich gäbe und wenn die wirtschaftliche Grundlage der Verlage durch die Entwicklungen im Internet tatsächlich nicht mehr gegeben wäre! Aber ist diese nicht eigentlich dadurch bedroht, dass die Potenziale des Internet nicht oder nur zögerlich ausgeschöpft werden?

Der Argumentation des Bedrohungsszenarios haben sich auch Gewerkschaften wie ver.di angeschlossen[13]. Gäbe es keine Presseverlage mehr, so gäbe es auch keine Journalisten mehr, die von der Gewerkschaft vertreten werden könnten. Aber kann die ökonomische Lage der z.B. von ver.di vertretenen Journalisten wirklich dadurch verbessert werden, dass die Verleger nun rechtlich garantierte Wege für Zusatzeinnahmen suchen (über Teilhabe an Werbeeinnahmen oder durch Nutzungsgebühren für ansonsten frei ins Netz gestellte Materialien)? Wäre nicht eine ebenfalls gesetzlich geregelte Verfügungssicherheit der (freien) Journalisten über ihre Werke, anstelle der häufig verlangten Buy-out-Verträge, der bessere Weg? Ist es mit den Zielen von Gewerkschaften vereinbar, den freien Zugang zu Wissen und Information durch Wahrung von Partikularinteressen einschränken zu lassen?

Die wesentlichen Argumente gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger sind oben zusammengestellt. So mag es vielleicht überraschen, dass Juristen wie Thomas Hoeren[14] oder auch Reto Hilty, die in ihren Beiträgen sicherlich nicht als Lobbyisten der Informationswirtschaft tätig werden, durchaus auch Argumente für ein spezielles Leistungsschutzrecht finden.

Allerdings sind das die Reichweite eines umfassenden Leistungsschutzrechts einschränkende Argumente, die den bislang verfolgten Interessen und Zielen der Verlagsvertreter insgesamt nicht gerade entgegenkommen. Dazu gehört Hoerens Vorschlag, den Schutz der Verlagswerke nicht länger auf ihr vermeintliches geistiges Eigentum zu gründen, das ihnen durch die Übertragung der Verwertungsrechte der Urheber selber entstanden sei. Ein Leistungsschutzrecht könnte die Veröffentlichungsleistung der Verlage weitgehend von dem ideologischen Ballast des Urheberrechts befreien, z.B. dadurch dass dieser Schutz nach 5 oder 10 Jahren gänzlich wieder an die Autoren zurückgegeben werde. Und nur die „originär verlegerische Leistung als solche“ sollte anerkannt werden. Verlage „könnten dann stolz sein auf ihr Lektorat, ihre Pressearbeit, ihre Programmgestaltung und ihre Autorenbetreuung." (vgl. Hoeren Anm. 7).

Ohnehin sollten m.E. Anbieter der Informationswirtschaft exklusive Rechte an Leistungen mit Schutzanspruch nur dann reklamieren dürfen, wenn sie über die von den Urhebern erstellten Ausgangsprodukte hinaus informationelle Mehrwerte oder neue Mehrwertprodukte (wie Metainformationsformen) produzieren. Den Urhebern selber sollten die Rechte an der weiteren Verwertung ihrer Ausgangswerke in jedem Fall erhalten bleiben.

Leistungsschutzregelungen dürften auf keinen Fall vom Gesetzgeber beschlossen werden, wenn diese nur den Rechteinhabern neue Einkommensmöglichkeiten erschließen würden. Das Urheberrecht dient nicht dem direkten Eingriff des Gesetzgebers in das Marktgeschehen durch Begünstigung von Partikularinteressen. Schon gar nicht dürfen Urheberrechts- oder Leistungsschutzregelungen innovative Entwicklungen bei den Leistungen und Geschäftsmodellen dadurch behindern, dass Schutzansprüche geltend gemacht werden, die in früheren technologischen und medialen Umgebungen vielleicht sinnvoll waren, aber im elektronischen Umfeld eher Schaden anrichten. Die Musik(und Film)-Industrie hat lange gebraucht, um diese Lektion zu lernen, nachdem sie zu lange an klassischen Produkten festgehalten und den Geschäftserfolg an der Anzahl der verkauften Alben (über CD oder DVD) gebunden hat.

Der Gesetzgeber wäre gut beraten, die Presseverlage vor deren eigenen Ansprüchen zu schützen und die Entwicklung von Diensten, die auf Presseinformationen aufsetzen, nicht zu behindern. So paradox es sich nach wie vor in den Ohren der klassischen Verleger anhören mag – es ist dennoch richtig und wird jeden Tag im Internet bestätigt: je freier der Umgang mit Informations- und Wissensprodukten im elektronischen Umfeld gemacht wird, desto größer ist die Chance, dass auch wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftsmodelle für Wissen und Information entwickelt werden. Verknappung ist kein Mittel für wirtschaftlichen Erfolg im Internet. Kreative Phantasie und Innovationsfähigkeit sind in offenen Informationswelten gefragt.

Man würde es vorderhand vielleicht nicht erwarten, aber die passendste Zusammenfassung der Argumente gegen ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger findet sich in einem Kommentar auf der Website der Deutschen Bank/DB Research unter dem Titel „Leistungsschutzrecht – mehr Schutz als Leistung“: „In einem marktwirtschaftlichen System werden Geschäftsmodelle an den Wandel angepasst und nicht umgekehrt. Das eingeforderte Leistungsschutzrecht würde zwar temporäre Mehreinnahmen der Verlage garantieren. Das Schutzrecht hat aber weitreichende negative Folgen sowohl für die Wirtschaft, als auch für Gesellschaft und Kultur. Es schränkt die Informations- und Kommunikationskanäle ein, behindert den wachstums- und innovationsstimulierenden Wissenstransfer und manövriert die Urheber in eine ungünstige Position.“[15]

Fazit:

Neue Leistungsschutzrechte für Presseverlage im Urheberrecht zu verankern ist überflüssig und sogar kontraproduktiv. Leistungsschutzregelungen für Presseverlage könnten allenfalls dann sinnvoll sein, wenn a) sie lediglich auf von den Anbietern neu angebotenen Leistungen (informationelle Mehrwertprodukte und Metainformationsdienste) angewendet; b) durch das Leistungsschutzrecht bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts nicht ausgehebelt; c) die Rechte der produzierenden Urheber (hier in erster Linie der freien Journalisten) nicht beeinträchtigt und d) der freie Informationsfluss und die Orientierung der NutzerInnen im Internet nicht behindert würden. Vielleicht wäre ein solches Leistungsschutzrecht dann sogar ein Substanzgewinn für den Dritten Korb.

[1] http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (104/132)

[2] Zitiert nach: Georg Nolte: Zur Forderung der Presseverleger nach Einführung eines speziellen Leistungsschutzrechts. Eine kritische Auseinandersetzung - http://www.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Mohr_ZGE_02_2_165-195.pdf

[3] Ausführliche, juristisch solide Informationen zum Hintergrund eines Leistungsschutzrechtes bei Timo Ehmann und Emese Szilagyi: Erforderlichkeit eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger. In: Kommunikation & Recht, Beilage 2/2009 - http://www.kommunikationundrecht.de/archiv/pages/show.php?timer=1260795904&deph=0&id=68501&currPage=1

[4] Details, wie die Erhebung einer dann kostenpflichtigen Nutzung organisiert werden kann, sind bislang aus der Verlegersicht kaum bekannt geworden. Vielleicht wird an eine pauschale Abgabe gedacht, die allen in der Wirtschaft zum Einsatz kommenden Geräten auferlegt und über eine Verwertungsgesellschaft abgerechnet würden, die für die Nutzung von Pressematerialien geeignet sind.

[5] Arnd Haller: Zehn Gründe gegen ein Presse-Leistungsschutzrecht. Gastbeitrag in Telemedicus vom 4.8.2010 - http://www.telemedicus.info/article/1824-Zehn-Gruende-gegen-ein-Presse-Leistungsschutzrecht.html; Timo Ehmann in Jus Meum - http://www.jusmeum.de/blog/internet-und-recht-2/die-anhoerung-des-bmj-zum-37; ebenso Ehmann in einem offenen Brief an die Bundesjustizministerin - http://carta.info/29093/offener-brief-an-die-bundesjustizministerin-6-fragen-zum-leistungsschutzrecht/; vgl. auch die weitgehend ablehnenden Beiträge, die bei IGEL (Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht - http://leistungsschutzrecht.info/) zusammengestellt sind; vgl. auch GRUR in einem Brief an das Bundesjustizministerium vom 5.7.2010 (http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2010/2010-07-05_GRUR_Stn_Anhrung_BMJ_Leistungsschutzrecht_Verleger.pdf); Bitkom (vgl. Anm. 10); vgl. die umfassende Kritik von Nolte (vgl. Anm. 2); Kreutzer (Anm. 8); Matthias Spielkamp: Leistungsschutzrechte schaden - auch den Verlagen. In: perlentaucher.de 30.3.2011- http://www.perlentaucher.de/artikel/6832.html.

[6] Ohne die Leistungen der Verlage auch im Medienbereich klein reden zu wollen – aber was haben die redaktionelle Aufbereitung, das Marketing, die Versand- und Abrechnungsformen, …. mit geistigem Eigentum zu tun?

[7] So hat sich die Vertretung der Buchverlage insgesamt nicht der Forderung der Pressenverleger nach einem Leistungsschutzrecht angeschlossen; nach Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins, habe sich dieser „immer gegen ein Leistungsschutzrecht der Verlage ausgesprochen, weil es die Situation der Verlage verschlechtere. Das Leistungsschutzrecht sei ohnehin schwächer als das Urheberrecht.“ Vgl. die Argumente von Thomas Hoeren in WeltOnline vom 17.7.2009 (Zeitungsverleger fordern ein eigenes Leistungsschutzrecht, um wirksamer gegen Piraterie vorgehen zu können. Wäre das auch etwas für Buchverlage?) - http://www.welt.de/die-welt/article4135872/Wer-den-Weg-zum-Leser-ebnet.html, http://www.boersenblatt.net/330550/.

[8] Vgl. Ehmann in Jus Meum, vgl. Anm.5.

[9] Z.B. vertreten von Christoph Keese, Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG: Mit Kreativität Publikum im Internet gewinnen. In: MedienWirtschaft 1/2010, Standpunkte - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/04/Medienwirtschaft-Leistungsschutzrecht.pdf; umfängliche Informationen zum Leistungsschutzrecht für Verlage auf der Website des Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) - http://www.bdzv.de/leistungsschutzrecht_aktuelles.html

[10] Till Kreutzer: Leistungsschutzrecht für Verlage: Mehr Schaden als Nutzen. In: MedienWirtschaft 1/2010, Standpunkte - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/04/Medienwirtschaft-Leistungsschutzrecht.pdf

[11] http://irights.de/?q=node/2049

[12] Bitkom: Stellungnahme zu Überlegungen der Einführung urheberrechtlichen Leistungsschutzrechts für Presseverleger (25.6.2010) - http://www.bitkom.org/files/documents/100624_Stellungnahme_BITKOM_Verleger_LSR_final.pdf. Bemerkenswert das Argument zugunsten der Leistung der Suchmaschinen: „Insbesondere bilden Links auf frei verfügbar gemachte Presseartikel durch Suchmaschinen oder Social-Networks kein Ausnutzen fremder Leistungen, sondern eine eigenständige Infrastrukturleistung der Aggregatoren, die auch der Anknüpfungspunkt für entsprechende Einnahmen, etwa durch Werbung, ist.“

[13] Position der Gewerkschaften DJV und ver.di zu einem Leistungsschutzrecht der periodischen Presse - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/05/Leistungsschutzrecht-Gewerkschaftssynopse.pdf; Kritik daran in Charta von Till Kreutzer, Matthias Spielkamp und Philipp Otto - http://carta.info/27043/entwurf-fuer-das-leistungsschutzrecht-fuer-presseverleger-nie-da-gewesene-rechtsverwirrung/; die Ver-di-Politik erläuternd vgl. das Interview mit dem Justiziar von Ver.di, Wolfgang Schimmel - http://carta.info/31813/ver-di-zum-leistungsschutzrecht-freie-journalisten-sind-nur-bedingt-freigestellt/; zur (umstrittenen) Internetpolitik von Ver.di allgemein vgl. Bundesvorstand: Positionspapier. Internet und Digitalisierung – Herausforderungen für die Zukunft des Urheberrechts - http://www.netzpolitik.org/wp-upload/verdi_Urheberrecht_Position.pdf.

[14] Vgl. Anm. 6

[15] http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwdspl=0&rwsite=DBR_INTERNET_DE-PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000262717

Überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig – das Leistungsschutzrecht für Presseverleger

(Anmerkung: Dieser Beitrag steht unter der Lizenz Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).)

Von Rainer Kuhlen

Zusammenfassung: Ein Leistungsschutz für Presseverlage trägt kaum dazu bei, dem Dritten Korb der Urheberrechtsanpassung mehr Substanz zu verleihen. Ganz im Gegenteil: ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage griffe entsprechend den bislang bekannt gewordenen Erwartungen der Verleger unbillig stark in den freien Informationsfluss und in bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts ein. Es ist zudem ökonomisch unsinnig, indem es den zukünftigen, in elektronischen Umgebungen zu erzielenden Geschäftserfolg der Presseunternehmen eher behindert als begünstigt. Leistungsschutzregelungen für Presseverlage könnten allenfalls dann sinnvoll sein, wenn a) sie lediglich auf von den Anbietern neu angebotener Leistungen (informationelle Mehrwertprodukte und Metainformationsdienste) angewendet; b) durch das Leistungsschutzrecht bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts nicht ausgehebelt; c) die Rechte der produzierenden Urheber (hier in erster Linie der freien Journalisten) nicht beeinträchtigt und d) der freie Informationsfluss und die Orientierung der NutzerInnen im Internet nicht behindert würden. Eine substantielle Urheberrechtsreform zu Zeiten des Internet sollte nicht immer weitere Schutzräume und Verknappungsformen schaffen, sondern mehr Freiräume, nicht zuletzt auch für die Urheber der Werke selber, nicht alleine für die Verwerter.

Vorbemerkung Die Realisierung eines Leistungsschutzrechts war nach allen bisherigen Informationen aus dem Bundesjustizministerium im Rahmen des Dritten Korbs der Urheberrechtsanpassung vorgesehen. Offenbar tut man sich im Ministerium aber weiterhin schwer, einen Entwurf für den Dritten Korb vorzulegen. Als Grund dafür kann nur mangelnde Substanz bei den bisherigen Vorschlägen vermutet werden. Mangelnde Substanz wird dann sicherlich massiv beklagt werden, wenn, anders als es die ursprüngliche Anlage des Dritten Korbs nahegelegt hatte, den Belangen von Bildung und Wissenschaft nach weitgehend freiem Informationsfluss erneut nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Mangelnde Substanz kann aber auch bedeuten, dass nicht zeitgemäße und lediglich Lobby-/Partikularinteressen dienende Regelungen neu aufgenommen wurden. Über den folgenden Beitrag soll die Politik dringend davor gewarnt werden, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage, auch wenn dieses Ziel Eingang in den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung zwischen CDU/CSU und FDP gefunden hat, nun umzusetzen, obgleich es nach Einschätzung so gut wie aller Betroffenen (mit Ausnahme der dadurch Begünstigten natürlich) überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig ist (vgl. die Literatur vor allem in Anm. 5).

Die Formulierung im Koalitionsvertrag lautet:

„Verlage sollen im Online-Bereich nicht schlechter gestellt sein als andere Werkvermittler. Wir streben deshalb die Schaffung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet an.“[1]

Aber es steht auch in diesem Vertrag: „… wollen wir ab dem 1.1.2010 für Beherbergungsleistungen in Hotel- und Gastronomiegewerbe den Mehrwertsteuersatz auf 7 Prozent ermäßigen.“ (ibid. 14/132). All das sind ja keine Naturgesetze. Wie schnell sind solche Zielvorstellungen der Schnee von gestern. Das drastischste Beispiel dafür ist sicher: „In einer möglichst schnell zu erzielenden Vereinbarung mit den Betreibern werden zu den Voraussetzungen einer Laufzeitverlängerung [für deutsche Kernkraftwerke –RK] nähere Regelungen getroffen“ (ibid. 29/132).

Dass Fehler korrigiert werden müssen, kommt vor, und mit der entsprechenden Häme muss man leben. Aber muss immer erst der Weg über die Fehler gehen, um dann aufwändig diese wieder zu beseitigen? Könnte man nicht vorher auf die dagegen sprechenden Argumente hören? Ob heute das Hotelprivileg wieder verabschiedet werden würde, ist höchst zweifelhaft. Klientelpolitik zahlt sich nicht aus, und für eine Rechtfertigung für Eingriffe in das Urheberrecht kann diese ohnehin nicht herhalten. Das Urheberrecht begründet sich in erster Linie dadurch, dass die getroffenen Regelungen der Beförderung der Produktion und Nutzung von Wissen und Information allen und in allen Bereichen der Gesellschaft dienen, und nicht dem Schutz der ökonomischen Interessen von speziellen Gruppen.