Der Handwerkerliterat Hans Wertmann (auch Wortmann, Frank, Glaser) lebte als Glaser in Schwäbisch Hall, wo er von 1508 bis zu seinem Tod 1527/28 bezeugt ist. Er verfasste drei Reimpaarsprüche: einen Spruch auf den Feldzug Herzog Ulrichs von Württemberg im Landshuter Erbfolgekrieg 1504, den ältesten bekannten Pritschenmeisterspruch auf das Augsburger Schießen 1509 und einen Spruch auf den Bauernkrieg 1525.

1. Forschungsstand: Ulrich Müller im neuen Verfasserlexikon Bd. 3, 1981, Sp. 53 [1] kennt nur den ältesten Text auf den Krieg von 1504. Gerd Wunders entlegener Aufsatz im "Haalquell" 1975 [2] war ihm unbekannt geblieben. Wunder hatte die Lebenszeugnisse erörtert und den Verfasser des Bauernkriegsspruchs mit dem Hans Glaser von 1504 identifiziert. Auf die Texte von 1525 und 1509, die eindeutig dem gleichen Autor angehören, habe ich vor kurzem aufmerksam gemacht [3].

2. Leben: Wunder 1975 (S. 12) hat die Haller Steuerlisten ausgewertet. Während er 1956 als Erstbezeugung 1507 angab [4], nannte er 1975 1508. Daher ist dieses Datum - vorbehaltlich einer Nachsuche in den Archivalien des Stadtarchivs Schwäbisch Hall - anzunehmen. Wunder macht keinerlei exakte Quellenangaben.

Als Namensformen gibt Wunder für 1508 Hans Fränklin, für 1509 Wortman Franck und für 1515 Wertmann Glaser.

"Hans Fränklin versteuerte 1508 am Kappeltor 100 Gulden; im gleichen Jahr heiratete er Anna Neyffer, seit 1505 Witwe des Paul Bittenfelder Windenmacher, deren Sohn Melchior bereits erwachsen war. 1509 versteuert Wortmann Fränklin bereits 600 Gulden, aber 1517, als er zum Kornhaus zieht, hat er nur noch 300. 1527 zahlt er zum letzten Mal Steuer, und 1528 zahlt Simon Hiller von Gern (?) Nachsteuer für seine Frau Barbara Frenklerin, Hans Frank selig Tochter". Außerdem ist Hans Wertmann 1510 in einem Prozess als Zeuge und Nachbar bei der Kapelle am Tor belegt. Er hat damals Anteile an Bittenfelders Haus und ist mit Anna Neyfferin verheiratet.

Als ausgeübten Beruf darf man Glaser annehmen.

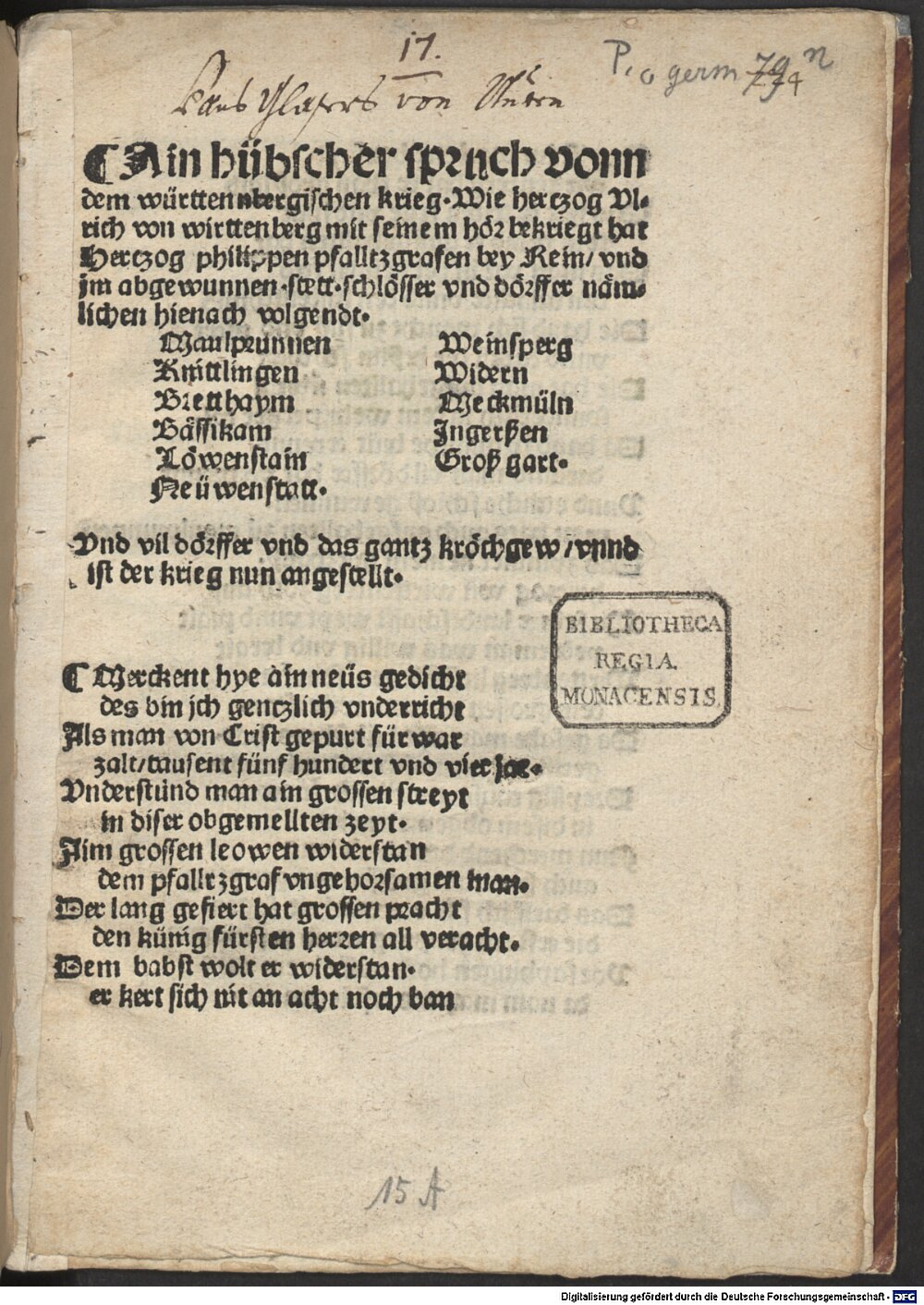

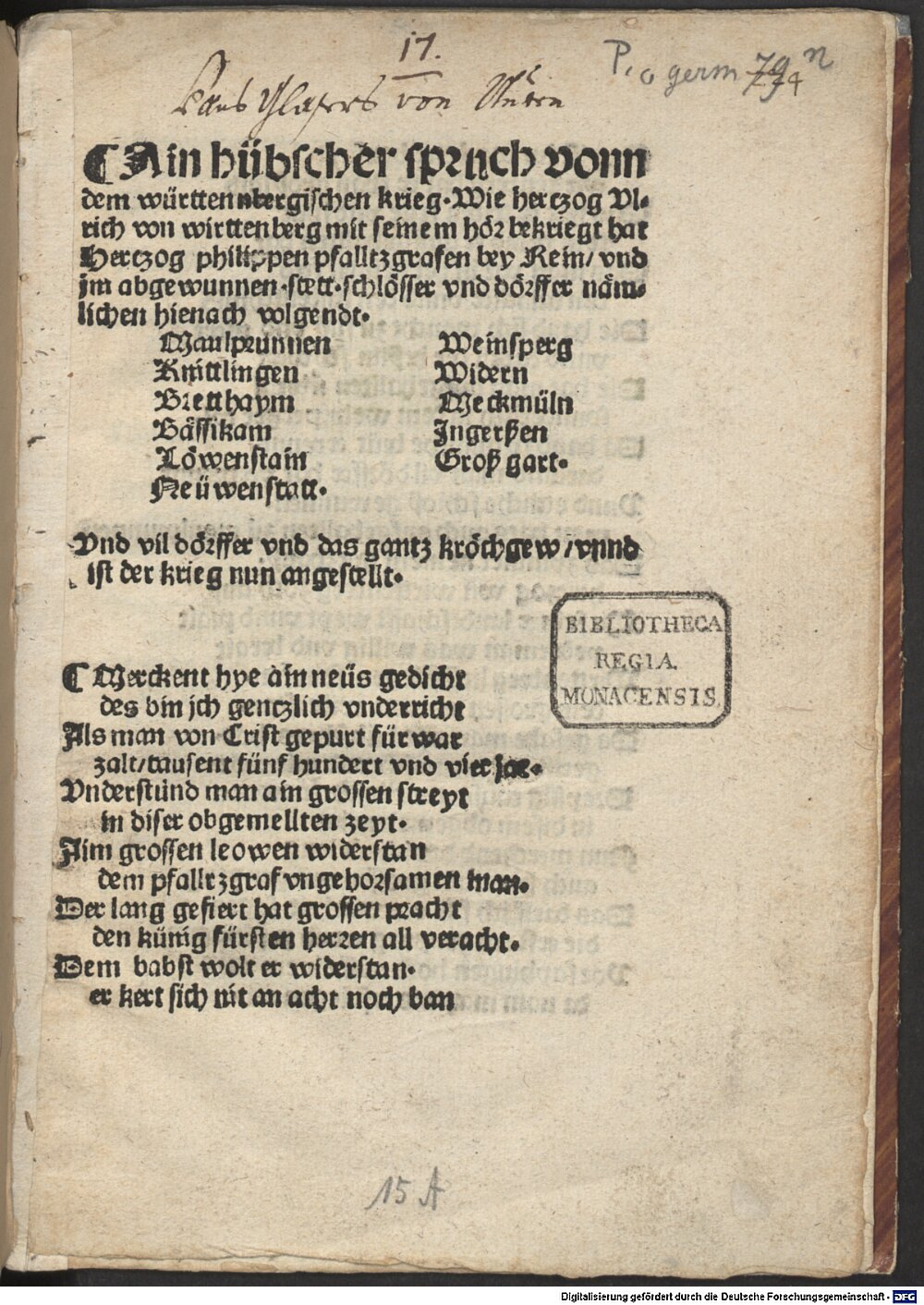

3. "Spruch von dem württembergischen Krieg' 1504

Müller nennt als Überlieferung zwei Drucke (A: München, B: ohne Ort) und zwei Handschriften (C: Oswald Gabelkovers Abschrift, D: Valentin Holls Handschrift). Die maßgebliche Edition stammt von Steiff-Mehring: Geschichtliche Lieder und Sprüche Württembergs, 1912, S. 78-86 [5].

Dank dem VD 16 kennt man inzwischen vier Drucke des Spruchs.

A [München: Hans Schobser 1504] - VD16 G 2176

Digitalisat des Münchner Exemplars:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00011524/image_5

B [Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä. 1504] - VD16 G 2174

Für diesen Druck hat das VD 16 keinen Exemplarnachweis, aber über die bibliographische Angabe Weller 285 [6] ergibt sich, dass es sich um das von Müller mit der Signatur Sch 9793 zitierte Exemplar der Stadtbibliothek Ulm handelt.

[Straßburg: Matthias Hupfuff, um 1504] - VD16 G 2177 [7]

Dieser Druck dürfte der 1870 verbrannte Druck der Straßburger Sammlung Wencker sein, den Liliencron als Nr. C erwähnt [8].

[Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä., ca. 1504] - VD16 G 2175

C: LBS Stuttgart, Cod. hist. oct. 16, S. 35-47 (Oswald Gabelkovers Sammelband)

D: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. Merkel 2° 966, Bl. 109r-110r (Handschrift des Valentin Holl in Augsburg) [9]

Steiff-Mehring legten A zugrunde (ebenso wie zuvor Hormayrs Taschenbuch 1834), Liliencron Bd. 2 Nr. 237 dagegen B. C war die Grundlage der Abdrucke bei Steinhofer [10] und Sattler [11]. Holls Handschrift D könnte eine Abschrift von B sein, dem sie nahe steht.

Vers 343 lautet: "Also spricht Hans Glaser wertman von Auren", wobei "wertman" nur von C geboten wird, das aber nach Steiff-Mehring "einiges genauer" gibt als A und B. Da Steiff-Mehring wie die alten württembergischen Drucke wartman im Sinne von Zeugwart lesen wollten, änderten sie das richtige "wertman" ihrer Vorlage.

Dass Auren tatsächlich Urach meint, wie allgemein angenommen wird, erschien Wunder zweifelhaft. Er dachte auch an Aurach oder Aurich.

Die Namen Glaser und Wertmann sind für den Haller Bürger mit Vornamen Hans bezeugt. Doppelnamen waren damals in Hall nichts Ungewöhnliches. Man wird daher den Hans Glaser Wertman von "Auren" von 1504, der einen Reimpaarspruch verfasste, von dem Haller Hans Glaser Wertmann, der zwei solche Dichtungen schrieb, nicht trennen dürfen.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Ich-Erzähler des Spruchs, der auf württembergischer Seite an dem Feldzug teilnahm [12], bereits Haller Bürger war. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er in "Auren" (Urach?) gelernt hat, wird man sich wohl gegen die Möglichkeit entscheiden müssen, dass er einer schon länger in Hall ansässigen Familie angehörte. Er wäre dann nicht der Sohn oder Enkel des Haller Bürgers Hans Wortwin, der eine geborene Frank geheiratet hatte, und auch nicht identisch mit dem Hans Franck am Gensberg oder mit dessen Sohn. Die diesbezüglichen Vermutungen Wunders lassen sich vorerst nicht mit dem württembergischen Dienst 1504 und der Herkunftsbezeichnung "Auren" vereinbaren.

Wenn man den Verfasser als "Geschützmeister" anspricht, übersieht man, dass aus den Versen 151f. sich nur ergibt, dass er erfolgreich eine Feldschlange bedient hat.

4. Beschreibung des Augsburger Schießens 1509

Friedrich C. Sell fand in einem Band aus der Sammlung Curt du Faber Faur, die sich damals in Harvard befand und heute Besitz von Yale ist, in einem Sammelband mit gedruckten Pritschenmeistersprüchen eine Handschrift vom Ende des 16. Jahrhunderts, die von Hans Wertmann (Vers 281 "Spricht Hanß werthman glaser Zu schwebisch Hall") eine gereimte Beschreibung des großen Augsburger Schützenfestes vom Juli/August 1509 enthält. Wertmann widmete seinen Spruch dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger. Sell edierte und erörterte den Text, den ältesten erhaltenen Pritschenmeisterspruch [13] .

Eine weitere Überlieferung befindet sich in der UB Erlangen, in einer um 1570 entstandenen Bilderhandschrift aus dem Besitz von Sebastian Schertlin (Cod. B 213, Bl. 169r-174r) [14]. Nach Max Radlkofer verwahrt das Augsburger Maximiliansmuseum Wertmanns Reimspruch mit seinem gemalten Bild in einem gedruckten und geschriebenen Exemplar. [15] [Das Stück konnte vom Museum nicht aufgefunden werden.]

Der Augsburger Chronist Wilhelm Rem beschreibt Wertmann als Improvisationstalent: "es kam einer her von

Schwäbischen Hall, hies Hanns Wordtmann, der pritschet die

schutzen und ander leut, der kund wol darzu+o singen; warumb

dann ainer gepritschet ward, wann man im die mainung ain

wenig sagt, so kund er es von stund an dichten, dergleichen

nie gesehen oder gehört was. die statt hie schannckht im ain

klaid und 14 fl und gab im ainen fanen, und stuend 14 gulden

daran gemalet, und ain pritschen." [16]

5. Bauernkrieg reimenweis, 1525

Das Gedicht wurde ebenfalls von Steiff-Mehring ediert (S. 246-253 Nr. 57) [17]. Überliefert ist es in einer Anzahl von Haller Chronikhandschriften, vor allem von Widmanns Chronik. Steiff-Mehring haben nicht alle ermittelbaren Handschriften gesichtet, sondern sich auf drei und einen alten Druck in den Uffenheimischen Nebenstunden beschränkt. Hinzu kommt z.B. die aus dem 17. Jahrhundert stammende Handschrift des Historischen Vereins Ansbach, Depositum im Staatsarchiv Nürnberg, Nr. 610, Bl. 155v-160r: "Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht".[18]

In den Versen 324f. heißt es "spricht Werttman von Schwäbischen Hall oder Hanß Franck genant".

Der Autor steht eindeutig auf der Seite der siegreichen Obrigkeit, auch wenn er diese zur Mäßigung auffordert. Wunder hat das Gedicht modernisiert und auszugsweise abgedruckt und etwas erläutert.

Hinweis:

http://d-nb.info/gnd/100489362

http://d-nb.info/gnd/1012266486

beziehen sich beide auf die hier besprochene Person.

ANMERKUNGEN

[1] http://www.libreka.de/9783110087789/35

[2] Gerd Wunder: Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann. In: Der Haalquell 27 (1975), S.9-12

[3] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[4] Wunder/Lenckner: Die Bürgerschaft ..., 1956, S. 670 Nr. 9347

[Das Stadtarchiv Schwäbisch Hall teilte mit: "Bei der ersten Nennung von Hans Wertmann bezieht sich Wunder offenbar auf die Beetliste (= Bürgersteuerliste) für 1507/08 (Signatur: 4/1856). Hier ist der beim "Capellen tor" wohnende "hanns fränncklin" mit einer Steuerzahlung von 2 Ort vermerkt. In dem von Wunder genannten Quartier am Kornhaus wird erst in der Beetliste 1517/18 (Signatur: 4/1861) "hans werttman" mit 1 gl 2 ort aufgeführt."]

[5] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_049.jpg

[6] http://books.google.de/books?id=rHAHAAAAQAAJ&pg=PA31

[7] Vgl. auch Oliver Duntze: Ein Verleger sucht sein Publikum, 2007, S. 234f. und Katalog Nr. 72

[8] http://books.google.de/books?id=RyoPAAAAQAAJ&pg=PA522

[9] http://www.handschriftencensus.de/5499

[10] http://books.google.de/books?id=kHoAAAAAcAAJ&pg=PA881 (teilweise unbrauchbarer Scan)

[11] http://books.google.de/books?id=zI0AAAAAcAAJ&pg=RA1-PA93

[12] Zu dem Feldzug siehe etwa

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/45894/archivnachrichten_29_quellen.pdf

[13] Friedrich C. Sell: Ein Lobspruch von eim schiessen zu Augsburg 1509. In: Corona [FS Samuel Singer]. Durham 1941, S. 45-62

http://www30.us.archive.org/stream/coronastudiesinc00unse#page/44/mode/2up

[Signatur in der Beinecke Library: Zg16 F62 563

http://hdl.handle.net/10079/bibid/1295256 ]

Zum Amt des Pritschenmeisters: http://de.wikipedia.org/wiki/Pritschenmeister

[14] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

[Nach von der Bibliothek freundlicherweise übermittelten Readerprinterkopien stimmt der Wortlaut im wesentlichen mit der von Sell edierten Fassung überein.]

[August 2014: Die Handschrift ist online:

http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:29-bv041822029-0301-6 ]

[15] Max Radlkofer: Die Schützengesellschaften und Schützenfeste in Augsburg im 15. und 16. Jahrhundert, in: ZHVSchwaben 21, 1894, S. 87-138, hier S. 104

http://books.google.de/books?id=FPFKAAAAYAAJ&pg=RA3-PA104 (US, MDZ ist down)

[ http://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010267,00108.html ]

[16] Zitiert in den Chroniken der Deutschen Städte Bd. 23, 1894, S. 123 Anm. 3

http://archive.org/stream/DieChronikenDerSchwaebischenStaedteAugsburg#page/n185/mode/2up

Diese Stelle war wohl die Quelle für Joseph August Adam 1824, der sie etwas ausschmückte:

http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

[17] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

[18] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[Wertmanns GND:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100489362 ]

#forschung

#fnzhss

1. Forschungsstand: Ulrich Müller im neuen Verfasserlexikon Bd. 3, 1981, Sp. 53 [1] kennt nur den ältesten Text auf den Krieg von 1504. Gerd Wunders entlegener Aufsatz im "Haalquell" 1975 [2] war ihm unbekannt geblieben. Wunder hatte die Lebenszeugnisse erörtert und den Verfasser des Bauernkriegsspruchs mit dem Hans Glaser von 1504 identifiziert. Auf die Texte von 1525 und 1509, die eindeutig dem gleichen Autor angehören, habe ich vor kurzem aufmerksam gemacht [3].

2. Leben: Wunder 1975 (S. 12) hat die Haller Steuerlisten ausgewertet. Während er 1956 als Erstbezeugung 1507 angab [4], nannte er 1975 1508. Daher ist dieses Datum - vorbehaltlich einer Nachsuche in den Archivalien des Stadtarchivs Schwäbisch Hall - anzunehmen. Wunder macht keinerlei exakte Quellenangaben.

Als Namensformen gibt Wunder für 1508 Hans Fränklin, für 1509 Wortman Franck und für 1515 Wertmann Glaser.

"Hans Fränklin versteuerte 1508 am Kappeltor 100 Gulden; im gleichen Jahr heiratete er Anna Neyffer, seit 1505 Witwe des Paul Bittenfelder Windenmacher, deren Sohn Melchior bereits erwachsen war. 1509 versteuert Wortmann Fränklin bereits 600 Gulden, aber 1517, als er zum Kornhaus zieht, hat er nur noch 300. 1527 zahlt er zum letzten Mal Steuer, und 1528 zahlt Simon Hiller von Gern (?) Nachsteuer für seine Frau Barbara Frenklerin, Hans Frank selig Tochter". Außerdem ist Hans Wertmann 1510 in einem Prozess als Zeuge und Nachbar bei der Kapelle am Tor belegt. Er hat damals Anteile an Bittenfelders Haus und ist mit Anna Neyfferin verheiratet.

Als ausgeübten Beruf darf man Glaser annehmen.

3. "Spruch von dem württembergischen Krieg' 1504

Müller nennt als Überlieferung zwei Drucke (A: München, B: ohne Ort) und zwei Handschriften (C: Oswald Gabelkovers Abschrift, D: Valentin Holls Handschrift). Die maßgebliche Edition stammt von Steiff-Mehring: Geschichtliche Lieder und Sprüche Württembergs, 1912, S. 78-86 [5].

Dank dem VD 16 kennt man inzwischen vier Drucke des Spruchs.

A [München: Hans Schobser 1504] - VD16 G 2176

Digitalisat des Münchner Exemplars:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00011524/image_5

B [Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä. 1504] - VD16 G 2174

Für diesen Druck hat das VD 16 keinen Exemplarnachweis, aber über die bibliographische Angabe Weller 285 [6] ergibt sich, dass es sich um das von Müller mit der Signatur Sch 9793 zitierte Exemplar der Stadtbibliothek Ulm handelt.

[Straßburg: Matthias Hupfuff, um 1504] - VD16 G 2177 [7]

Dieser Druck dürfte der 1870 verbrannte Druck der Straßburger Sammlung Wencker sein, den Liliencron als Nr. C erwähnt [8].

[Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä., ca. 1504] - VD16 G 2175

C: LBS Stuttgart, Cod. hist. oct. 16, S. 35-47 (Oswald Gabelkovers Sammelband)

D: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. Merkel 2° 966, Bl. 109r-110r (Handschrift des Valentin Holl in Augsburg) [9]

Steiff-Mehring legten A zugrunde (ebenso wie zuvor Hormayrs Taschenbuch 1834), Liliencron Bd. 2 Nr. 237 dagegen B. C war die Grundlage der Abdrucke bei Steinhofer [10] und Sattler [11]. Holls Handschrift D könnte eine Abschrift von B sein, dem sie nahe steht.

Vers 343 lautet: "Also spricht Hans Glaser wertman von Auren", wobei "wertman" nur von C geboten wird, das aber nach Steiff-Mehring "einiges genauer" gibt als A und B. Da Steiff-Mehring wie die alten württembergischen Drucke wartman im Sinne von Zeugwart lesen wollten, änderten sie das richtige "wertman" ihrer Vorlage.

Dass Auren tatsächlich Urach meint, wie allgemein angenommen wird, erschien Wunder zweifelhaft. Er dachte auch an Aurach oder Aurich.

Die Namen Glaser und Wertmann sind für den Haller Bürger mit Vornamen Hans bezeugt. Doppelnamen waren damals in Hall nichts Ungewöhnliches. Man wird daher den Hans Glaser Wertman von "Auren" von 1504, der einen Reimpaarspruch verfasste, von dem Haller Hans Glaser Wertmann, der zwei solche Dichtungen schrieb, nicht trennen dürfen.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Ich-Erzähler des Spruchs, der auf württembergischer Seite an dem Feldzug teilnahm [12], bereits Haller Bürger war. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er in "Auren" (Urach?) gelernt hat, wird man sich wohl gegen die Möglichkeit entscheiden müssen, dass er einer schon länger in Hall ansässigen Familie angehörte. Er wäre dann nicht der Sohn oder Enkel des Haller Bürgers Hans Wortwin, der eine geborene Frank geheiratet hatte, und auch nicht identisch mit dem Hans Franck am Gensberg oder mit dessen Sohn. Die diesbezüglichen Vermutungen Wunders lassen sich vorerst nicht mit dem württembergischen Dienst 1504 und der Herkunftsbezeichnung "Auren" vereinbaren.

Wenn man den Verfasser als "Geschützmeister" anspricht, übersieht man, dass aus den Versen 151f. sich nur ergibt, dass er erfolgreich eine Feldschlange bedient hat.

4. Beschreibung des Augsburger Schießens 1509

Friedrich C. Sell fand in einem Band aus der Sammlung Curt du Faber Faur, die sich damals in Harvard befand und heute Besitz von Yale ist, in einem Sammelband mit gedruckten Pritschenmeistersprüchen eine Handschrift vom Ende des 16. Jahrhunderts, die von Hans Wertmann (Vers 281 "Spricht Hanß werthman glaser Zu schwebisch Hall") eine gereimte Beschreibung des großen Augsburger Schützenfestes vom Juli/August 1509 enthält. Wertmann widmete seinen Spruch dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger. Sell edierte und erörterte den Text, den ältesten erhaltenen Pritschenmeisterspruch [13] .

Eine weitere Überlieferung befindet sich in der UB Erlangen, in einer um 1570 entstandenen Bilderhandschrift aus dem Besitz von Sebastian Schertlin (Cod. B 213, Bl. 169r-174r) [14]. Nach Max Radlkofer verwahrt das Augsburger Maximiliansmuseum Wertmanns Reimspruch mit seinem gemalten Bild in einem gedruckten und geschriebenen Exemplar. [15] [Das Stück konnte vom Museum nicht aufgefunden werden.]

Der Augsburger Chronist Wilhelm Rem beschreibt Wertmann als Improvisationstalent: "es kam einer her von

Schwäbischen Hall, hies Hanns Wordtmann, der pritschet die

schutzen und ander leut, der kund wol darzu+o singen; warumb

dann ainer gepritschet ward, wann man im die mainung ain

wenig sagt, so kund er es von stund an dichten, dergleichen

nie gesehen oder gehört was. die statt hie schannckht im ain

klaid und 14 fl und gab im ainen fanen, und stuend 14 gulden

daran gemalet, und ain pritschen." [16]

5. Bauernkrieg reimenweis, 1525

Das Gedicht wurde ebenfalls von Steiff-Mehring ediert (S. 246-253 Nr. 57) [17]. Überliefert ist es in einer Anzahl von Haller Chronikhandschriften, vor allem von Widmanns Chronik. Steiff-Mehring haben nicht alle ermittelbaren Handschriften gesichtet, sondern sich auf drei und einen alten Druck in den Uffenheimischen Nebenstunden beschränkt. Hinzu kommt z.B. die aus dem 17. Jahrhundert stammende Handschrift des Historischen Vereins Ansbach, Depositum im Staatsarchiv Nürnberg, Nr. 610, Bl. 155v-160r: "Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht".[18]

In den Versen 324f. heißt es "spricht Werttman von Schwäbischen Hall oder Hanß Franck genant".

Der Autor steht eindeutig auf der Seite der siegreichen Obrigkeit, auch wenn er diese zur Mäßigung auffordert. Wunder hat das Gedicht modernisiert und auszugsweise abgedruckt und etwas erläutert.

Hinweis:

http://d-nb.info/gnd/100489362

http://d-nb.info/gnd/1012266486

beziehen sich beide auf die hier besprochene Person.

ANMERKUNGEN

[1] http://www.libreka.de/9783110087789/35

[2] Gerd Wunder: Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann. In: Der Haalquell 27 (1975), S.9-12

[3] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[4] Wunder/Lenckner: Die Bürgerschaft ..., 1956, S. 670 Nr. 9347

[Das Stadtarchiv Schwäbisch Hall teilte mit: "Bei der ersten Nennung von Hans Wertmann bezieht sich Wunder offenbar auf die Beetliste (= Bürgersteuerliste) für 1507/08 (Signatur: 4/1856). Hier ist der beim "Capellen tor" wohnende "hanns fränncklin" mit einer Steuerzahlung von 2 Ort vermerkt. In dem von Wunder genannten Quartier am Kornhaus wird erst in der Beetliste 1517/18 (Signatur: 4/1861) "hans werttman" mit 1 gl 2 ort aufgeführt."]

[5] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_049.jpg

[6] http://books.google.de/books?id=rHAHAAAAQAAJ&pg=PA31

[7] Vgl. auch Oliver Duntze: Ein Verleger sucht sein Publikum, 2007, S. 234f. und Katalog Nr. 72

[8] http://books.google.de/books?id=RyoPAAAAQAAJ&pg=PA522

[9] http://www.handschriftencensus.de/5499

[10] http://books.google.de/books?id=kHoAAAAAcAAJ&pg=PA881 (teilweise unbrauchbarer Scan)

[11] http://books.google.de/books?id=zI0AAAAAcAAJ&pg=RA1-PA93

[12] Zu dem Feldzug siehe etwa

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/45894/archivnachrichten_29_quellen.pdf

[13] Friedrich C. Sell: Ein Lobspruch von eim schiessen zu Augsburg 1509. In: Corona [FS Samuel Singer]. Durham 1941, S. 45-62

http://www30.us.archive.org/stream/coronastudiesinc00unse#page/44/mode/2up

[Signatur in der Beinecke Library: Zg16 F62 563

http://hdl.handle.net/10079/bibid/1295256 ]

Zum Amt des Pritschenmeisters: http://de.wikipedia.org/wiki/Pritschenmeister

[14] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

[Nach von der Bibliothek freundlicherweise übermittelten Readerprinterkopien stimmt der Wortlaut im wesentlichen mit der von Sell edierten Fassung überein.]

[August 2014: Die Handschrift ist online:

http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:29-bv041822029-0301-6 ]

[15] Max Radlkofer: Die Schützengesellschaften und Schützenfeste in Augsburg im 15. und 16. Jahrhundert, in: ZHVSchwaben 21, 1894, S. 87-138, hier S. 104

http://books.google.de/books?id=FPFKAAAAYAAJ&pg=RA3-PA104 (US, MDZ ist down)

[ http://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010267,00108.html ]

[16] Zitiert in den Chroniken der Deutschen Städte Bd. 23, 1894, S. 123 Anm. 3

http://archive.org/stream/DieChronikenDerSchwaebischenStaedteAugsburg#page/n185/mode/2up

Diese Stelle war wohl die Quelle für Joseph August Adam 1824, der sie etwas ausschmückte:

http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

[17] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

[18] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[Wertmanns GND:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100489362 ]

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 23:05 - Rubrik: Kodikologie

KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 22:24 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

RA Stadler findet wie fast immer die richtigen Worte über das neueste Schandurteil:

http://www.internet-law.de/2012/06/landgericht-berlin-filmen-verboten.html

"Was falsche BGH-Entscheidungen anrichten, wenn sie dann auch noch von Instanzgerichten exzessiv ausgelegt werden, zeigt eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts Berlin (Urteil vom 10.05.2012, Az.: 16 O 199/11), durch die das Filmen in Berliner U-Bahnhöfen untersagt wird, mit der Begründung, dass dadurch das Eigentumsrecht der Berliner Verkehrsbetriebe verletzt würde."

Update: KG hob auf http://archiv.twoday.net/stories/326201826/

http://www.internet-law.de/2012/06/landgericht-berlin-filmen-verboten.html

"Was falsche BGH-Entscheidungen anrichten, wenn sie dann auch noch von Instanzgerichten exzessiv ausgelegt werden, zeigt eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts Berlin (Urteil vom 10.05.2012, Az.: 16 O 199/11), durch die das Filmen in Berliner U-Bahnhöfen untersagt wird, mit der Begründung, dass dadurch das Eigentumsrecht der Berliner Verkehrsbetriebe verletzt würde."

Update: KG hob auf http://archiv.twoday.net/stories/326201826/

KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 21:08 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://carta.info/44862/von-plagiaten-und-dem-fortschritt-der-erkenntnis/

Wenn sich gleich acht angesehene und höchst verdiente Wissenschaftler zusammentun, um sich mit einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung in die aktuelle Plagiatsdiskussion einzuschalten, wenn sie das gar unter dem Titel „Unwürdiges Spektakel“ tun, dann erwartet man, dass Klartext geredet wird.

Zum Beispiel die unmissverständliche Forderung, enttarnten Plagiator/innen keine wissenschaftspolitischen Ämter anzuvertrauen (wie sie eine Allianz deutscher Wissenschaftsorganisationen im Fall Koch-Mehrin stellte). Oder vielleicht endlich einmal lange überfällige Worte des Dankes an die Mitwirkenden der Plagiatsdokumentationen von GuttenPlag, VroniPlag und Co. Oder wenigstens ein viel zu seltenes selbstkritisches Eingeständnis, dass die Wissenschaft erst durch diese Plagiatsdokumentationen zu einer Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Betrug gezwungen wurde, der in Teilen von Politik und Wirtschaft selbstverständlicher Karrierebaustein zu sein scheint.

Nichts davon findet sich in dem Gastbeitrag der Germanisten Wolfgang Frühwald und Gerhart von Graevenitz, des Philosophen Ludger Honnefelder, des Physikers Reimar Lüst, des Theologen Christoph Markschies, der Chemiker Ernst Theodor Rietschel und Ernst-Ludwig Winnacker und des Juristen Rüdiger Wolfrum.

Eine Koryphäe hackt der anderen kein Auge aus ...

Update: http://www.spektrum.de/alias/plagiate/betrug-schadet-der-wissenschaft-nicht-seine-aufdeckung/1154911

Wenn sich gleich acht angesehene und höchst verdiente Wissenschaftler zusammentun, um sich mit einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung in die aktuelle Plagiatsdiskussion einzuschalten, wenn sie das gar unter dem Titel „Unwürdiges Spektakel“ tun, dann erwartet man, dass Klartext geredet wird.

Zum Beispiel die unmissverständliche Forderung, enttarnten Plagiator/innen keine wissenschaftspolitischen Ämter anzuvertrauen (wie sie eine Allianz deutscher Wissenschaftsorganisationen im Fall Koch-Mehrin stellte). Oder vielleicht endlich einmal lange überfällige Worte des Dankes an die Mitwirkenden der Plagiatsdokumentationen von GuttenPlag, VroniPlag und Co. Oder wenigstens ein viel zu seltenes selbstkritisches Eingeständnis, dass die Wissenschaft erst durch diese Plagiatsdokumentationen zu einer Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Betrug gezwungen wurde, der in Teilen von Politik und Wirtschaft selbstverständlicher Karrierebaustein zu sein scheint.

Nichts davon findet sich in dem Gastbeitrag der Germanisten Wolfgang Frühwald und Gerhart von Graevenitz, des Philosophen Ludger Honnefelder, des Physikers Reimar Lüst, des Theologen Christoph Markschies, der Chemiker Ernst Theodor Rietschel und Ernst-Ludwig Winnacker und des Juristen Rüdiger Wolfrum.

Eine Koryphäe hackt der anderen kein Auge aus ...

Update: http://www.spektrum.de/alias/plagiate/betrug-schadet-der-wissenschaft-nicht-seine-aufdeckung/1154911

KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 19:02 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Es war eine groteskes Szene, die sich am vergangenen Mittwoch vor dem Institut für Erziehungswissenschaften in der Franz-Mehring Straße 47 ereignete: Ein LKW fuhr vor und setzte einen Müllcontainer ab. Das ist zunächst noch nichts ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist jedoch, dass anschließend der Müllcontainer mit Büchern gefüllt wurde. Es handelt sich hierbei um Bestände der Bibliothek für Erziehungswissenschaften und Psychologie. “Was wollt ihr denn mit den Büchern machen? Wollt ihr sie euch unters Kopfkissen legen?”, spöttelte das die Entsorgung vollziehende Fachpersonal, als sich zahlreiche Studierende um den Container scharten, um die Bücher zu bergen und vor der Vernichtung zu bewahren.

Unter den Büchern befinden sich zum Teil über einhundert Jahre alte Exemplare, darunter beispielsweise Schriften zur Reformpädagogik der 1920iger Jahre sowie zahlreiche Publikationen jüngeren Datums, die sich mit Kindererziehung, Entwicklungspsychologie, aber auch mit Fragen der Fach- und Hochschuldidaktik befassen. Ebenfalls vernichtet wurden bei dieser Aktion zahlreiche Dissertations- und Habilitationsschriften, die zum Teil an der Universität Greifswald verfasst worden sind. Es handelt sich um zirka 1.000 Bücher, die im Keller der Franz-Mehring Straße gelagert wurden. Nicht wenige von ihnen trugen bereits eine neue Signatur, einige waren bereits mit einem Scancode versehen.

INSTITUT, FAKULTÄT, REKTORAT – ALLE WUSSTEN NICHTS

"Neue" Signatur und beinahe auf dem Müll gelandet: Dissertationen und Habilitationen

Auf Nachfrage des Autors erklärte Professor Dr. Andreas Pehnke, Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaft, dass er nicht über die Entsorgung der Bücher informiert wurde. Auch die übrigen Mitarbeiterinnen des Instituts wurden davon nicht in Kenntnis gesetzt. Neben dem Institut tappten auch das Dekanat und Rektorat bezüglich dieser Angelegenheit im Dunkeln. “Dann kann ich gleich aufhören, Dekan zu sein, wenn ich nicht einmal erfahre, was der Bibliotheksdirektor mit unseren Institutsbibliotheken macht”, reagierte Professor Dr. Alexander Wöll verärgert, als er während der Vollversammlung Lehrerbildung von dem Vorfall erfuhr. In diesem Zusammenhang sprach er erneut seinen Unmut darüber aus, dass er ebenso wenig in die Frage der geplanten, inzwischen in Vollzug befindlichen, Auflösung der Institutsbibliothek in der Franz-Mehring Straße mit einbezogen worden ist.

DIGITALISIERUNG VOR VERNICHTUNG NICHT VORGENOMMEN

Inzwischen ist bekannt geworden, dass ein Großteil der Bücherbestände derart mit Schimmel befallen gewesen sein soll, dass keine andere Wahl als deren Vernichtung geblieben wäre. Diesbezüglich gäbe es ein entsprechendes Gutachten, das dem webMoritz bislang jedoch noch nicht vorliegt. Sollte tatsächlich dem so gewesen sein, dass kein einziges Buch mehr brauchbar gewesen wäre, bleibt immer noch die Frage offen, weshalb weder Institut, noch Fakultät und Rektorat über den Verfall der Bücher informiert wurden, um gegebenenfalls ein Fenster zu öffnen, einen Teil der Bestände digital erhalten zu können.

Anmerkung: Der Verfasser war Zeuge des Vorfalls und hat in seiner Funktion als studentisches Mitglied der Zentralen Koordinierungsgruppe für Lehrerbildung das Thema auf der im Text erwähnten Vollversammlung Lehrerbildung angesprochen.

http://webmoritz.de/2012/06/08/universitatsbibliothek-greifswald-vernichtet-hunderte-bucher/

Unter den Büchern befinden sich zum Teil über einhundert Jahre alte Exemplare, darunter beispielsweise Schriften zur Reformpädagogik der 1920iger Jahre sowie zahlreiche Publikationen jüngeren Datums, die sich mit Kindererziehung, Entwicklungspsychologie, aber auch mit Fragen der Fach- und Hochschuldidaktik befassen. Ebenfalls vernichtet wurden bei dieser Aktion zahlreiche Dissertations- und Habilitationsschriften, die zum Teil an der Universität Greifswald verfasst worden sind. Es handelt sich um zirka 1.000 Bücher, die im Keller der Franz-Mehring Straße gelagert wurden. Nicht wenige von ihnen trugen bereits eine neue Signatur, einige waren bereits mit einem Scancode versehen.

INSTITUT, FAKULTÄT, REKTORAT – ALLE WUSSTEN NICHTS

"Neue" Signatur und beinahe auf dem Müll gelandet: Dissertationen und Habilitationen

Auf Nachfrage des Autors erklärte Professor Dr. Andreas Pehnke, Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaft, dass er nicht über die Entsorgung der Bücher informiert wurde. Auch die übrigen Mitarbeiterinnen des Instituts wurden davon nicht in Kenntnis gesetzt. Neben dem Institut tappten auch das Dekanat und Rektorat bezüglich dieser Angelegenheit im Dunkeln. “Dann kann ich gleich aufhören, Dekan zu sein, wenn ich nicht einmal erfahre, was der Bibliotheksdirektor mit unseren Institutsbibliotheken macht”, reagierte Professor Dr. Alexander Wöll verärgert, als er während der Vollversammlung Lehrerbildung von dem Vorfall erfuhr. In diesem Zusammenhang sprach er erneut seinen Unmut darüber aus, dass er ebenso wenig in die Frage der geplanten, inzwischen in Vollzug befindlichen, Auflösung der Institutsbibliothek in der Franz-Mehring Straße mit einbezogen worden ist.

DIGITALISIERUNG VOR VERNICHTUNG NICHT VORGENOMMEN

Inzwischen ist bekannt geworden, dass ein Großteil der Bücherbestände derart mit Schimmel befallen gewesen sein soll, dass keine andere Wahl als deren Vernichtung geblieben wäre. Diesbezüglich gäbe es ein entsprechendes Gutachten, das dem webMoritz bislang jedoch noch nicht vorliegt. Sollte tatsächlich dem so gewesen sein, dass kein einziges Buch mehr brauchbar gewesen wäre, bleibt immer noch die Frage offen, weshalb weder Institut, noch Fakultät und Rektorat über den Verfall der Bücher informiert wurden, um gegebenenfalls ein Fenster zu öffnen, einen Teil der Bestände digital erhalten zu können.

Anmerkung: Der Verfasser war Zeuge des Vorfalls und hat in seiner Funktion als studentisches Mitglied der Zentralen Koordinierungsgruppe für Lehrerbildung das Thema auf der im Text erwähnten Vollversammlung Lehrerbildung angesprochen.

http://webmoritz.de/2012/06/08/universitatsbibliothek-greifswald-vernichtet-hunderte-bucher/

Diese findet auf Twitter #newLIS und im Piratenpad statt:

http://piratenpad.de/p/newlis

http://archiv.twoday.net/stories/97065874/

http://archiv.twoday.net/stories/97065874/

KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 15:17 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich erinnere mich sehr deutlich, dass die detaillierte Erschließung (mit Provenienzen) des gedruckten Produkts ÖNB-Ink (Inkunabelkatalog der Österreichischen Nationalbibliothek Wien) Eingang gefunden hatte in eine Wiener Inkunabelkatalog-Datenbank. Diese Daten sind offenkundig nicht mehr online. Merke: Die Wiener Stümper stehen den Münchnern nur wenig nach.

http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%B6nb-ink

Update:

https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/6Jmde5d7Zmk

http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%B6nb-ink

Update:

https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/6Jmde5d7Zmk

KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 12:28 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://epub.ub.uni-muenchen.de/ludovico.html

"Bei der Plattform Ludovico-Maximilianea handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Universitätsbibliothek, des Universitätsarchivs und des Herzoglichen Georgianums München, das Dokumente von zentraler Bedeutung für die Universitätsgeschichte versammelt."

Archivalien des Universitätsarchivs (39)

Akademischer Senat (2)

Juristische Fakultät (9)

Katholisch-Theologische Fakultät (13)

Medizinische Fakultät (3)

Philosophische Fakultät (12)

"Bei der Plattform Ludovico-Maximilianea handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Universitätsbibliothek, des Universitätsarchivs und des Herzoglichen Georgianums München, das Dokumente von zentraler Bedeutung für die Universitätsgeschichte versammelt."

Archivalien des Universitätsarchivs (39)

Akademischer Senat (2)

Juristische Fakultät (9)

Katholisch-Theologische Fakultät (13)

Medizinische Fakultät (3)

Philosophische Fakultät (12)

KlausGraf - am Freitag, 15. Juni 2012, 15:15 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.rosenland-lippe.de/Rosenland-13.pdf (2012)

Jürgen Hartmann hat den ergiebigen Quellenbestand für die lippische Regionalgeschichte ausgewertet.

Jürgen Hartmann hat den ergiebigen Quellenbestand für die lippische Regionalgeschichte ausgewertet.

KlausGraf - am Freitag, 15. Juni 2012, 01:04 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Durch rückwirkende Zuordnung von Beiträgen stieg der Zähler der Suche

#forschung

soeben auf 100. (Der Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/75221743/ muss abgezogen werden und künftig natürlich auch dieser Eintrag.)

Der älteste Beitrag stammt von 2005:

http://archiv.twoday.net/stories/914849/ (Ergänzungen zum ²VL)

Die meisten wurden jedoch in den letzten beiden Jahren veröffentlicht.

Das Gros der Beiträge betrifft Handschriftenfunde.

Ganz einheitlich ist meine Zuordnungspraxis sicher nicht. Ich habe aber generell eher zurückhaltend etikettiert. Bei Themen, die auf mehrere Beiträge verteilt sind (z.B. Rüxner) habe ich nur die wichtigsten berücksichtigt.

Es bieten noch viele andere Archivalia-Beiträge wissenschaftliche Erkenntnisse.

Oft enthalten die Rezensionen weiterführende Hinweise:

http://archiv.twoday.net/stories/4941756/ (nicht berücksichtigt)

Nicht aufgenommen wurden die kulturpolitisch ausgerichteten Beiträge (zum Kulturgutschutz), vor allem zum Karlsruher Handschriftenstreit. Hier wurden teilweise auch Archivalien ausgewertet und Erkenntnisse gewonnen, die nicht alle vom Laufs-Gutachten überholt sind.

Ausgeklammert wurden auch die juristischen Erörterungen und Kommentare, die mitunter Neuland beschritten, sowie die vielen kleinen "Studien" und Beobachtungen zum Thema "Open Access".

Wer sich bei diesen Erkenntnissen bedient, ist gehalten, Archivalia auch zitieren - gern auch unter Zuhilfenahme von WebCite:

http://archiv.twoday.net/stories/97039151/

#forschung

soeben auf 100. (Der Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/75221743/ muss abgezogen werden und künftig natürlich auch dieser Eintrag.)

Der älteste Beitrag stammt von 2005:

http://archiv.twoday.net/stories/914849/ (Ergänzungen zum ²VL)

Die meisten wurden jedoch in den letzten beiden Jahren veröffentlicht.

Das Gros der Beiträge betrifft Handschriftenfunde.

Ganz einheitlich ist meine Zuordnungspraxis sicher nicht. Ich habe aber generell eher zurückhaltend etikettiert. Bei Themen, die auf mehrere Beiträge verteilt sind (z.B. Rüxner) habe ich nur die wichtigsten berücksichtigt.

Es bieten noch viele andere Archivalia-Beiträge wissenschaftliche Erkenntnisse.

Oft enthalten die Rezensionen weiterführende Hinweise:

http://archiv.twoday.net/stories/4941756/ (nicht berücksichtigt)

Nicht aufgenommen wurden die kulturpolitisch ausgerichteten Beiträge (zum Kulturgutschutz), vor allem zum Karlsruher Handschriftenstreit. Hier wurden teilweise auch Archivalien ausgewertet und Erkenntnisse gewonnen, die nicht alle vom Laufs-Gutachten überholt sind.

Ausgeklammert wurden auch die juristischen Erörterungen und Kommentare, die mitunter Neuland beschritten, sowie die vielen kleinen "Studien" und Beobachtungen zum Thema "Open Access".

Wer sich bei diesen Erkenntnissen bedient, ist gehalten, Archivalia auch zitieren - gern auch unter Zuhilfenahme von WebCite:

http://archiv.twoday.net/stories/97039151/

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 23:52 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dank dem Hohenzollerischen Geschichtsverein!

http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/hohenz._heimat,107,107.html

Update: http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/97059939/

#histverein

http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/hohenz._heimat,107,107.html

Update: http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/97059939/

#histverein

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 22:41 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/

Sauber, wenn die Suchworte Teil des Permalinks sind:

http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10586926&db=107&View=dig&q=porn+liebe&showFulltextPage=19

http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10620521&db=107&View=dig&q=klaus+graf&showFulltextPage=37

Die Fraktur-OCR, die man sich anschauen kann, ist teilweise sehr schlecht. Die Personen- und Ortserkennung noch fast unbrauchbar.

Weitere Volltexte des MDZ:

http://archiv.twoday.net/stories/64968906/

Sauber, wenn die Suchworte Teil des Permalinks sind:

http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10586926&db=107&View=dig&q=porn+liebe&showFulltextPage=19

http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10620521&db=107&View=dig&q=klaus+graf&showFulltextPage=37

Die Fraktur-OCR, die man sich anschauen kann, ist teilweise sehr schlecht. Die Personen- und Ortserkennung noch fast unbrauchbar.

Weitere Volltexte des MDZ:

http://archiv.twoday.net/stories/64968906/

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 21:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Social media – Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern

Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen

Referat im Rahmen des 75. VdW-Lehrgangs am 12.6.2012 in Frankfurt am Main

Liebe chinesische Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren,

Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.

Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.

Ich möchte nicht über Social Media als Teil der Unternehmenskommunikation und die Einbeziehung der Archive und des Archivguts in diesem Kontext sprechen, obwohl dies bei einer Konferenz von Wirtschaftsarchivaren naheliegen könnte. Ich leugne nicht, dass meine Position sehr stark vom Selbstverständnis der sogenannten öffentlichen Archive bestimmt wird.

Social Media sind für moderne Demokratien unverzichtbar. Indem sie auf den freien Austausch von Meinungen und Ideen im offenen Internet, das in seinem Ursprung nicht-kommerziell und staatlich nicht reguliert ist, abzielen, helfen sie beim Aufbau demokratischer Strukturen und ihrer Festigung. Social Media setzen nicht auf die Propaganda oder die einseitige Öffentlichkeitsarbeit, sondern den Dialog, die Interaktion. Sie bieten große Chancen für bürgerschaftliche Teilhabe, ermöglichen gesellschaftliche Diskussionen ohne Zensur und obrigkeitliche Unterdrückung unliebsamer Positionen. Auch im archivfachlichen Kontext ist die öffentliche kritische Diskussion dann am wirksamsten, wenn sie eine möglichst breite Öffentlichkeit erzielt, was am besten mit dem frei zugänglichen Internet zu realisieren ist.

Das sogenannte “archivische Menschenrecht”, das erstmals im französischen Gesetz vom 25. Mai 1794 formuliert wurde, bezog sich auf den Informationszugang zu amtlichen Unterlagen und ist daher ebenso wie die schwedische Regelung von 1766 ein Vorläufer der heutigen Informationsfreiheitsgesetze im Bund und den meisten Ländern. Archivare sollten sich weit mehr für Informationsfreiheit und Verwaltungstransparenz einsetzen, da diese Werte für die demokratische Kultur wesentlich sind. Auch hier ist das Mittel der Wahl das Internet: es ermöglicht die Information und den Dialog mit dem Bürger.

Während die Open-Access-Bewegung aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, wird der Open-Data-Gedanke im Kontext der Überlegungen zum E-Government diskutiert und dort immer wichtiger. Öffentliche Daten sollen frei, auch für kommerzielle Zwecke nachnutzbar sein. Dies muss auch für digitale Reproduktionen von Archivgut gelten, das etwa über Social Media unter das Volk gebracht wird. Wer etwa als Archiv ein Tumblr-Blog nutzt, dem muss klar sein, dass dort gepostete Fotos ohne Ansehen eines möglichen Urheberrechts geteilt und damit weiterverbreitet werden. Zweckmäßigerweise stellt man sie daher von vornherein unter eine passende freie Lizenz - am besten Creative Commons Attribution - oder etikettiert sie, wenn die Vorlage gemeinfreie “Flachware” ist, als Public Domain.

Social Media stehen daher im Kern einer modernen, offenen und demokratischen Gesellschaft, zu der auch die Archive ihren Beitrag leisten können und sollen.

Ein Lamento, wie wenig die deutschsprachigen Archive, im Web 2.0 angekommen sind, könnte Stunden dauern. Die meisten Archive kommen ja noch nicht einmal mit dem Web 1.0 zurecht. Es gibt nur gute eine Handvoll Archive, die im Web 2.0 aktiv sind, vor allem auf Facebook und Twitter, darunter, wenn ich nichts übersehen habe, kein einziges Wirtschaftsarchiv. Während das US-Nationalarchiv mehrere Blogs unterhält, sind Blogs im deutschsprachigen Archivwesen nach wie vor eine Außenseiter-Beschäftigung, auch wenn in letzter Zeit gewisse Fortschritte gemacht wurden. Hoffnungsfroh stimmt immerhin der Erfolg des Gemeinschaftsblogs der Archive des Landkreises Siegen-Wittgenstein, begründet von Thomas Wolf, nach mir dem wichtigsten Beiträger auf Archivalia. Im jüngsten Heft des “Archivars” äußern sich 5 deutsche Stadtarchive und das Österreichische Staatsarchiv sehr positiv über ihre Erfahrungen mit ihren Web 2.0-Aktivitäten. Social Media entwickeln eine eigene Dynamik, sie erschließen neue Zielgruppen und bereiten den Archivaren auch eine Menge Spaß.

Andere Kulturinstitutionen, vor allem die ebenfalls mit der Verwahrung von Kulturgut befassten Bibliotheken und Museen, sind uns im deutschsprachigen Raum meilenweit voraus.

Social Media sind virtuelle Schaufenster der Archive, sie helfen dabei, eine Bringschuld der Archive zu erfüllen: die demokratische Gesellschaft mit der Materialität ihres Gedächtnisses (oder besser: ihrer Gedächtnisse) zu konfrontieren, oder weniger hochtrabend ausgedrückt: Sie sind das aus meiner Sicht wichtigste Mittel der historischen Bildungsarbeit der Archive. Nur wenn wir die junge, netzaffine Generation erreichen, werden wir nicht überaltern.

Social Media können, wenn die Sprachbarriere überwunden wird, auch internationale Kontakte schaffen und dem fachlichen Austausch über die Kulturen hinweg dienen. Daher hatte Archivalia von Anfang an eine English Corner für englischsprachige Beiträge, und seit letztem Jahr betreibe ich einen englischsprachigen Ableger Archivalia_EN auf Tumblr, auf dem ich neben Bildern unter anderem auch archivische Links poste.

Wer aber das Internet und die interaktiv angelegten Angebote des Web 2.0 nur als weiteren Kanal für die obrigkeitliche Öffentlichkeitsarbeit betrachtet, verkennt das Potential der Social Media. Archive, die sich als Bürgerarchive verstehen, müssen sich dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern öffnen, sie müssen zu Lernprozessen bereit sein und zum kritischen Hinterfragen der eigenen Praxis.

Hier vermisse ich so gut wie jeglichen Ansatz im deutschsprachigen Archivwesen, selbst wenn es sich schon dem Web 2.0 geöffnet hat.. Natürlich kann man auf Facebook liken und auf Twitter kurze Gespräche führen, aber das hat mit dem interaktiven Potential des Web 2.0 kaum etwas zu tun.

Weltweit sind - auch archivische - Crowdsourcing-Unternehmen erfolgreich - im deutschsprachigen Bereich experimentiert kein einziges Archiv damit. Wieso eröffnet man kein Transkriptionsprojekt, bei dem Freiwillige wichtige historische Quellen, die aus Ressourcen-Gründen nicht ediert werden konnten, gemeinsam abschreiben oder mit einem Index erschließen? Wieso setzt man kein Findbuch-Wiki auf, das von Benutzern ergänzt und verbessert werden kann?

Nicht nur bei der Erschließung, auch im archivischen Kernbereich, der Bewertung, sollte Bürgerbeteiligung kein Tabu sein. Wir brauchen endlich eine gesellschaftliche Debatte über die Überlieferungsbildung - und zwar in allen Archivsparten.

Die internationale Kooperation habe ich ja bereits erwähnt. Hier steht mit Blick auf China das Überwinden der Sprachbarriere an erster Stelle. Wieso setzen nicht deutsche und chinesische Wirtschaftsarchivare ein gemeinsames Weblog auf, das die wichtigsten Entwicklungen im fachlichen Bereich in nicht zu langen Beiträgen dokumentiert, die dann von Freiwilligen in die jeweils andere Sprache bzw. das Englische als Lingua franca übersetzt werden? Wir können nur dann voneinander lernen und einen Dialog auf Augenhöhe führen, wenn wir die durch das Internet gebotene Chance wahrnehmen, uns übereinander zu informieren.

Wir müssen als Archivare entschieden mutiger sein und mehr experimentieren, viel mehr Ideen wagen. Dazu gehört auch, Misserfolge und Rückschläge in Kauf zu nehmen. Wer neue Wege gehen will, geht auch manchmal in die Irre. Das Internet ist ein digitales Laboratorium, in dem man nicht zuletzt lernen kann, wie man mit eigenen Fehlern angemessen umgeht.

Dies Alles und noch viel mehr kann ein Archivar in einem öffentlichen Archiv viel offensiver vertreten als ein Unternehmensarchivar, der gelernt hat, bei der Freigabe von Informationen mit äußerster Vorsicht zu agieren. Aber Transparenz ist nicht nur ein Grundwert der demokratischen politischen Kultur, sondern auch einer Unternehmenskultur, die gesellschaftliche Verantwortung ernstnimmt. Hier gilt es für den Archivar, strategische Verbündete im Unternehmen im Bereich Social Media zu suchen. Vielleicht geht es in einem Unternehmen sogar mitunter unkomplizierter zu als etwa im deutschen staatlichen Archivwesen, das ja bisher ziemlich strikt an einer Social-Media-Abstinenz festhält. Das Bundesarchiv hat ja noch nicht einmal einen RSS-Feed, und das Staatsarchiv München durfte nur wenige Tage auf Facebook aktiv sein. Und was das Niedersächsische Landesarchiv dort abliefert, ist wenig überzeugend.

Die deutschsprachige Archivlandschaft ist hinsichtlich der Social Media ein bitterarmes Entwicklungsland, noch nicht einmal ein Schwellenland, und ich befürchte, dass die behäbige Beharrlichkeit der “Generation Fax”, die Innovationen blockiert, dem Ansehen unseres Berufs mittelfristig schweren Schaden zufügen kann. Um so mehr würde mich interessieren, welche Erfahrungen in China mit Social Media im Archivbereich vorliegen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Update: http://archiv.twoday.net/stories/197332286/

Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen

Referat im Rahmen des 75. VdW-Lehrgangs am 12.6.2012 in Frankfurt am Main

Liebe chinesische Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren,

Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.

Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.Ich möchte nicht über Social Media als Teil der Unternehmenskommunikation und die Einbeziehung der Archive und des Archivguts in diesem Kontext sprechen, obwohl dies bei einer Konferenz von Wirtschaftsarchivaren naheliegen könnte. Ich leugne nicht, dass meine Position sehr stark vom Selbstverständnis der sogenannten öffentlichen Archive bestimmt wird.

Social Media sind für moderne Demokratien unverzichtbar. Indem sie auf den freien Austausch von Meinungen und Ideen im offenen Internet, das in seinem Ursprung nicht-kommerziell und staatlich nicht reguliert ist, abzielen, helfen sie beim Aufbau demokratischer Strukturen und ihrer Festigung. Social Media setzen nicht auf die Propaganda oder die einseitige Öffentlichkeitsarbeit, sondern den Dialog, die Interaktion. Sie bieten große Chancen für bürgerschaftliche Teilhabe, ermöglichen gesellschaftliche Diskussionen ohne Zensur und obrigkeitliche Unterdrückung unliebsamer Positionen. Auch im archivfachlichen Kontext ist die öffentliche kritische Diskussion dann am wirksamsten, wenn sie eine möglichst breite Öffentlichkeit erzielt, was am besten mit dem frei zugänglichen Internet zu realisieren ist.

Das sogenannte “archivische Menschenrecht”, das erstmals im französischen Gesetz vom 25. Mai 1794 formuliert wurde, bezog sich auf den Informationszugang zu amtlichen Unterlagen und ist daher ebenso wie die schwedische Regelung von 1766 ein Vorläufer der heutigen Informationsfreiheitsgesetze im Bund und den meisten Ländern. Archivare sollten sich weit mehr für Informationsfreiheit und Verwaltungstransparenz einsetzen, da diese Werte für die demokratische Kultur wesentlich sind. Auch hier ist das Mittel der Wahl das Internet: es ermöglicht die Information und den Dialog mit dem Bürger.

Während die Open-Access-Bewegung aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, wird der Open-Data-Gedanke im Kontext der Überlegungen zum E-Government diskutiert und dort immer wichtiger. Öffentliche Daten sollen frei, auch für kommerzielle Zwecke nachnutzbar sein. Dies muss auch für digitale Reproduktionen von Archivgut gelten, das etwa über Social Media unter das Volk gebracht wird. Wer etwa als Archiv ein Tumblr-Blog nutzt, dem muss klar sein, dass dort gepostete Fotos ohne Ansehen eines möglichen Urheberrechts geteilt und damit weiterverbreitet werden. Zweckmäßigerweise stellt man sie daher von vornherein unter eine passende freie Lizenz - am besten Creative Commons Attribution - oder etikettiert sie, wenn die Vorlage gemeinfreie “Flachware” ist, als Public Domain.

Social Media stehen daher im Kern einer modernen, offenen und demokratischen Gesellschaft, zu der auch die Archive ihren Beitrag leisten können und sollen.

Ein Lamento, wie wenig die deutschsprachigen Archive, im Web 2.0 angekommen sind, könnte Stunden dauern. Die meisten Archive kommen ja noch nicht einmal mit dem Web 1.0 zurecht. Es gibt nur gute eine Handvoll Archive, die im Web 2.0 aktiv sind, vor allem auf Facebook und Twitter, darunter, wenn ich nichts übersehen habe, kein einziges Wirtschaftsarchiv. Während das US-Nationalarchiv mehrere Blogs unterhält, sind Blogs im deutschsprachigen Archivwesen nach wie vor eine Außenseiter-Beschäftigung, auch wenn in letzter Zeit gewisse Fortschritte gemacht wurden. Hoffnungsfroh stimmt immerhin der Erfolg des Gemeinschaftsblogs der Archive des Landkreises Siegen-Wittgenstein, begründet von Thomas Wolf, nach mir dem wichtigsten Beiträger auf Archivalia. Im jüngsten Heft des “Archivars” äußern sich 5 deutsche Stadtarchive und das Österreichische Staatsarchiv sehr positiv über ihre Erfahrungen mit ihren Web 2.0-Aktivitäten. Social Media entwickeln eine eigene Dynamik, sie erschließen neue Zielgruppen und bereiten den Archivaren auch eine Menge Spaß.

Andere Kulturinstitutionen, vor allem die ebenfalls mit der Verwahrung von Kulturgut befassten Bibliotheken und Museen, sind uns im deutschsprachigen Raum meilenweit voraus.

Social Media sind virtuelle Schaufenster der Archive, sie helfen dabei, eine Bringschuld der Archive zu erfüllen: die demokratische Gesellschaft mit der Materialität ihres Gedächtnisses (oder besser: ihrer Gedächtnisse) zu konfrontieren, oder weniger hochtrabend ausgedrückt: Sie sind das aus meiner Sicht wichtigste Mittel der historischen Bildungsarbeit der Archive. Nur wenn wir die junge, netzaffine Generation erreichen, werden wir nicht überaltern.

Social Media können, wenn die Sprachbarriere überwunden wird, auch internationale Kontakte schaffen und dem fachlichen Austausch über die Kulturen hinweg dienen. Daher hatte Archivalia von Anfang an eine English Corner für englischsprachige Beiträge, und seit letztem Jahr betreibe ich einen englischsprachigen Ableger Archivalia_EN auf Tumblr, auf dem ich neben Bildern unter anderem auch archivische Links poste.

Wer aber das Internet und die interaktiv angelegten Angebote des Web 2.0 nur als weiteren Kanal für die obrigkeitliche Öffentlichkeitsarbeit betrachtet, verkennt das Potential der Social Media. Archive, die sich als Bürgerarchive verstehen, müssen sich dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern öffnen, sie müssen zu Lernprozessen bereit sein und zum kritischen Hinterfragen der eigenen Praxis.

Hier vermisse ich so gut wie jeglichen Ansatz im deutschsprachigen Archivwesen, selbst wenn es sich schon dem Web 2.0 geöffnet hat.. Natürlich kann man auf Facebook liken und auf Twitter kurze Gespräche führen, aber das hat mit dem interaktiven Potential des Web 2.0 kaum etwas zu tun.

Weltweit sind - auch archivische - Crowdsourcing-Unternehmen erfolgreich - im deutschsprachigen Bereich experimentiert kein einziges Archiv damit. Wieso eröffnet man kein Transkriptionsprojekt, bei dem Freiwillige wichtige historische Quellen, die aus Ressourcen-Gründen nicht ediert werden konnten, gemeinsam abschreiben oder mit einem Index erschließen? Wieso setzt man kein Findbuch-Wiki auf, das von Benutzern ergänzt und verbessert werden kann?

Nicht nur bei der Erschließung, auch im archivischen Kernbereich, der Bewertung, sollte Bürgerbeteiligung kein Tabu sein. Wir brauchen endlich eine gesellschaftliche Debatte über die Überlieferungsbildung - und zwar in allen Archivsparten.

Die internationale Kooperation habe ich ja bereits erwähnt. Hier steht mit Blick auf China das Überwinden der Sprachbarriere an erster Stelle. Wieso setzen nicht deutsche und chinesische Wirtschaftsarchivare ein gemeinsames Weblog auf, das die wichtigsten Entwicklungen im fachlichen Bereich in nicht zu langen Beiträgen dokumentiert, die dann von Freiwilligen in die jeweils andere Sprache bzw. das Englische als Lingua franca übersetzt werden? Wir können nur dann voneinander lernen und einen Dialog auf Augenhöhe führen, wenn wir die durch das Internet gebotene Chance wahrnehmen, uns übereinander zu informieren.

Wir müssen als Archivare entschieden mutiger sein und mehr experimentieren, viel mehr Ideen wagen. Dazu gehört auch, Misserfolge und Rückschläge in Kauf zu nehmen. Wer neue Wege gehen will, geht auch manchmal in die Irre. Das Internet ist ein digitales Laboratorium, in dem man nicht zuletzt lernen kann, wie man mit eigenen Fehlern angemessen umgeht.

Dies Alles und noch viel mehr kann ein Archivar in einem öffentlichen Archiv viel offensiver vertreten als ein Unternehmensarchivar, der gelernt hat, bei der Freigabe von Informationen mit äußerster Vorsicht zu agieren. Aber Transparenz ist nicht nur ein Grundwert der demokratischen politischen Kultur, sondern auch einer Unternehmenskultur, die gesellschaftliche Verantwortung ernstnimmt. Hier gilt es für den Archivar, strategische Verbündete im Unternehmen im Bereich Social Media zu suchen. Vielleicht geht es in einem Unternehmen sogar mitunter unkomplizierter zu als etwa im deutschen staatlichen Archivwesen, das ja bisher ziemlich strikt an einer Social-Media-Abstinenz festhält. Das Bundesarchiv hat ja noch nicht einmal einen RSS-Feed, und das Staatsarchiv München durfte nur wenige Tage auf Facebook aktiv sein. Und was das Niedersächsische Landesarchiv dort abliefert, ist wenig überzeugend.

Die deutschsprachige Archivlandschaft ist hinsichtlich der Social Media ein bitterarmes Entwicklungsland, noch nicht einmal ein Schwellenland, und ich befürchte, dass die behäbige Beharrlichkeit der “Generation Fax”, die Innovationen blockiert, dem Ansehen unseres Berufs mittelfristig schweren Schaden zufügen kann. Um so mehr würde mich interessieren, welche Erfahrungen in China mit Social Media im Archivbereich vorliegen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Update: http://archiv.twoday.net/stories/197332286/

Das Bozner Stadtarchiv hat für seine Aufarbeitung von Faschismus und Nationalsozialismus in der Region die Auszeichnung überreicht bekommen. Der Wanderpreis ehrt friedensstiftendes Engagement, das mit den Mitteln der historischen Forschung und durch Öffentlichkeitsarbeit zu einer neuen Erinnerungskultur in Südtirol beigetragen hat.

http://www.gemeinde.bozen.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=20565&COL0008=36

Zum Thema "Bozen - Stadt von 2 Diktaturen":

http://www.gemeinde.bozen.it/cultura_context.jsp?ID_LINK=976&page=5&area=48&id_context=14987

http://www.gemeinde.bozen.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=20565&COL0008=36

Zum Thema "Bozen - Stadt von 2 Diktaturen":

http://www.gemeinde.bozen.it/cultura_context.jsp?ID_LINK=976&page=5&area=48&id_context=14987

ho - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 17:15

Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt

http://historyblogosphere.org/call-for-papers

http://historyblogosphere.org/call-for-papers

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die ULB Düsseldorf digitalisiert gerade in großem Stil Schulprogramme, darunter auch drei Abhandlungen des Humanismusforschers Gustav Bauch:

Langer Link

Gut 500 Schulprogramme sind online:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp

Wieso verdammtnochmal werden die Digitalisate nicht endlich in die Gießener Datenbank der Schulprogramme eingespeist?

Weitere Werke Bauchs online:

http://de.wikisource.org/wiki/Gustav_Bauch

Langer Link

Gut 500 Schulprogramme sind online:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp

Wieso verdammtnochmal werden die Digitalisate nicht endlich in die Gießener Datenbank der Schulprogramme eingespeist?

Weitere Werke Bauchs online:

http://de.wikisource.org/wiki/Gustav_Bauch

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 16:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hundreds of original wartime art works are going online following a partnership between The National Archives and Wikimedia UK.

Photographed with a digitisation grant from Wikimedia UK, the collection is now freely available on Wikimedia Commons and includes oil paintings, drawings, posters, caricatures and portraits produced as propaganda for the Ministry of Information during the Second World War. There are currently over 350 pieces available to view online, but there are plans to digitise the entire collection of almost 2,000 art works.

The collection includes portraits of Allied commanders, members of the Royal Family and leading figures such as Stalin, Churchill and Eisenhower. Also showcased are some of the original works behind famous campaigns such as 'Dig for Victory' and 'Careless talk costs lives', as well as works by artists such as Terence Cuneo and Laura Knight.

http://nationalarchives.gov.uk/news/724.htm

Photographed with a digitisation grant from Wikimedia UK, the collection is now freely available on Wikimedia Commons and includes oil paintings, drawings, posters, caricatures and portraits produced as propaganda for the Ministry of Information during the Second World War. There are currently over 350 pieces available to view online, but there are plans to digitise the entire collection of almost 2,000 art works.

The collection includes portraits of Allied commanders, members of the Royal Family and leading figures such as Stalin, Churchill and Eisenhower. Also showcased are some of the original works behind famous campaigns such as 'Dig for Victory' and 'Careless talk costs lives', as well as works by artists such as Terence Cuneo and Laura Knight.

http://nationalarchives.gov.uk/news/724.htm

Der Blaubeurer Benediktiner Thomas Finck schrieb die Abhandlung 1493 im Kloster Lorch:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29533

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/16356

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/

Zu Finck (auch Ergänzungen zu Graf 2008):

http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck

Klaus Schreiner erwähnte Finck 1986 in seiner Blaubeuren-Studie S. 135f.

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf

Update: Nun liegt mit Donaueschingen 422 eine weitere Handschrift des Tagzeitentraktats online vor, die ebenfalls die Fraterherren-Viten überliefert:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29528

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29533

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/16356

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/

Zu Finck (auch Ergänzungen zu Graf 2008):

http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck

Klaus Schreiner erwähnte Finck 1986 in seiner Blaubeuren-Studie S. 135f.

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf

Update: Nun liegt mit Donaueschingen 422 eine weitere Handschrift des Tagzeitentraktats online vor, die ebenfalls die Fraterherren-Viten überliefert:

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29528

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 15:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Digitalisierte Dokumente, u.a. gedruckte Reisebeschreibungen in Italienisch, Französisch usw., zur frühneuzeitlichen Adelsreise nach Italien:

http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it

Via

http://bibliostoria.wordpress.com/2012/06/14/grand-tour/

Zur Sache:

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/bdf/babel-paravicini_grand-tour

http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it

Via

http://bibliostoria.wordpress.com/2012/06/14/grand-tour/

Zur Sache:

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/bdf/babel-paravicini_grand-tour

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 15:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mareike König hat den intellektuellen Titan Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford!) zum Bloggen befragt und nur sehr lapidare Antworten erhalten, die keineswegs Lust machen, sich das Interview anzuhören:

http://dhdhi.hypotheses.org/967

“Wenn die Förderungskriterien – die informellen – in Deutschland so sind, dann kann, bevor sie sich nicht verändern, man nicht jungen Leuten empfehlen zu bloggen.“

Die FAZ-Kolumne:

http://faz-community.faz.net/blogs/digital/default.aspx

Selbstverständlich gibts da keine Links und son Schnickschnack, sondern nur GEISTREICHES.

http://dhdhi.hypotheses.org/967

“Wenn die Förderungskriterien – die informellen – in Deutschland so sind, dann kann, bevor sie sich nicht verändern, man nicht jungen Leuten empfehlen zu bloggen.“

Die FAZ-Kolumne:

http://faz-community.faz.net/blogs/digital/default.aspx

Selbstverständlich gibts da keine Links und son Schnickschnack, sondern nur GEISTREICHES.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Abmahnwesen treibt sonderbare Blüten: Nun hat es den Filmemacher Rudolf Thome getroffen, der auf seiner Website zwei Kritiken aus dem Tagesspiegel zu seinen Filmen dokumentiert hatte und deshalb von einer Hamburger Kanzlei aufgefordert wird, knapp 950 Euro zu zahlen. Thome war selbst jahrelang Autor für das Blatt, wie er schreibt: "Wie kann dem Tagesspiegel ein Schaden durch die Wiedergabe zweier uralter Kritiken entstanden sein, frage ich mich. Und dann kriege ich so was ausgerechnet vom Tagesspiegel, für den ich selbst 15 Jahre lang Filmkritiken geschrieben habe." Im Tagesspiegel selbst fand man im März 2012 im übrigen noch recht deutliche Worte über die Abmahnindustrie: "Wenn das aktuelle Abmahnwesen in Deutschland eine Farbe hätte, wäre es schmutzig-grau. Mit allerlei Tricks versuchen Geschäftemacher, über Abmahnungen Geld zu verdienen. Privatleute, die sich als Anwälte ausgeben und betrügerische Massenabmahnungen per E-Mail verschicken, Anwälte, die das Internet nach Verstößen durchforsten und bei einem Fund die Rechteinhaber fragen, ob die Kanzlei ihre verletzten Rechte vertreten soll - das Geld könne man sich teilen."

http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2012-06-13.html

http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2012-06-13.html

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 14:45 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Bundesjustizministerium hat den bereits im Koalitionsvertrag geplanten und mehrfach angekündigten Referentenentwurf zum Leistungsschutzrecht für Presseverlage vorgelegt. Der Entwurf für ein "Siebentes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes" wurde an die anderen Ministerien und Lobbykreise verschickt. Laut dem heise online vorliegenden, mittlerweile im Internet kursierenden Papier (PDF-Datei) sollen nur Herausgeber von Zeitungen und Zeitschriften Presseerzeugnisse zu gewerblichen Zwecken im Internet veröffentlichen dürfen. Die Verlage sollen auch verlangen können, dass ihre Erzeugnisse weiter nicht unerlaubt genutzt werden. "Gewerbliche Nutzer" müssten Lizenzen erwerben. Dies gelte nicht "für die reine Verlinkung" und Zitate.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerium-legt-Entwurf-fuer-neues-Leistungsschutzrecht-vor-1617614.html

http://www.irights.info/userfiles/RefE%20LSR.pdf

Dazu gibts nur 1 Kommentar: Schwachsinn!

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerium-legt-Entwurf-fuer-neues-Leistungsschutzrecht-vor-1617614.html

http://www.irights.info/userfiles/RefE%20LSR.pdf

Dazu gibts nur 1 Kommentar: Schwachsinn!

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 14:35 - Rubrik: Archivrecht

Zu

http://archiv.twoday.net/topics/Frauenarchive/

passt ein aktuelles Stellenangebot aus INETBIB:

Der FrauenMediaTurm in Köln stellt ein:

Wissenschaftliche Bibliothekarin mit politischem Interesse

Wir bieten: Einen Traumarbeitsplatz mit passionierenden Inhalten und ausbaubarem Profil.

Aufgaben: Erschließung und Erweiterung von Literatur und Dokumenten; Verstärkung der bibliothekarischen wie politischen Vernetzung; Freude an der Kommunikation mit NutzerInnen; Beitrag zu einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit. Gehalt: angemessen.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, fundierte Berufserfahrung, Vertrautheit mit neuen Medien, IT-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit Datenbanken. Kreativität, Teamgeist und Verantwortungssinn willkommen.

Die gemeinnützige Stiftung FrauenMediaTurm (FMT) wurde 1984 von Alice Schwarzer initiiert und wird heute von Land und Bund gefördert. Sie hat ihren Sitz in dem modern ausgebauten, mittelalterlichen Bayenturm am Rhein.

Bewerbungen an:

Vorstand des FrauenMediaTurm

Bayenturm

50678 Köln.

www.frauenmediaturm.de

--------------------------

Kontakt: Margitta Hösel

FrauenMediaTurm

Bayenturm, 50678 Köln

T 0221/931881-30, Fax -18

http://archiv.twoday.net/topics/Frauenarchive/

passt ein aktuelles Stellenangebot aus INETBIB:

Der FrauenMediaTurm in Köln stellt ein:

Wissenschaftliche Bibliothekarin mit politischem Interesse

Wir bieten: Einen Traumarbeitsplatz mit passionierenden Inhalten und ausbaubarem Profil.

Aufgaben: Erschließung und Erweiterung von Literatur und Dokumenten; Verstärkung der bibliothekarischen wie politischen Vernetzung; Freude an der Kommunikation mit NutzerInnen; Beitrag zu einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit. Gehalt: angemessen.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, fundierte Berufserfahrung, Vertrautheit mit neuen Medien, IT-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit Datenbanken. Kreativität, Teamgeist und Verantwortungssinn willkommen.

Die gemeinnützige Stiftung FrauenMediaTurm (FMT) wurde 1984 von Alice Schwarzer initiiert und wird heute von Land und Bund gefördert. Sie hat ihren Sitz in dem modern ausgebauten, mittelalterlichen Bayenturm am Rhein.

Bewerbungen an:

Vorstand des FrauenMediaTurm

Bayenturm

50678 Köln.

www.frauenmediaturm.de

--------------------------

Kontakt: Margitta Hösel

FrauenMediaTurm

Bayenturm, 50678 Köln

T 0221/931881-30, Fax -18

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 14:04 - Rubrik: Frauenarchive

"Kulturelles Erbe erhalten. Nordrhein-Westfalen ist reich an materiellen und immateriellen Kulturgütern. Wir wollen die Anstrengungen, sie zu erhalten, zu sichern und ihre Institutionen zu vernetzen, weiter verstärken. Denkmalpflege, Archäologie und konsequenter Erhalt und Ausbau der Archive bleiben deshalb wichtige Aufgaben."(NRW-Koalitionsvertrag S. 163, Zeilen 7486-7491) - wichtige Aufgaben ohne Geld?

Link: http://www.gruene-nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf

Link: http://www.gruene-nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf

Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:55 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

seit gestern ist die Seite "Hexenprozesse in Kurmainz" freigeschaltet und unter

http://www.hexenprozesse-kurmainz.de/

zu finden.

Sie wird als Internetpräsenz auf „regionalgeschichte.net“ geführt.

Die Seite beinhaltet am Beispiel von Mainz unter Heranziehung von digitalisierten Archivalien einen Überblick zu Kurmainz mit dem Schwerpunkt auf Dieburg. Diese war besonders von der Verfolgung betroffen. Die Akten dieser Verfolgung sind im Stadtarchiv Mainz zugänglich.

Mit dem Gedanken, die Akten und deren Hintergründe einem größeren Publikum zugänglich zu machen, arbeitete 1999 bis 2004 eine Gruppe von Studierenden im Rahmen des Arbeitskreises „Hexenprozesse in Kurmainz“ unter der Leitung von Ludolf Pelizaeus (Historisches Seminar, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) an der Erstellung einer CD-Rom. Diese enthält digitalisierte Archivalien, gesprochene und geschriebene Texte, Hintergrundinformationen, zeitgenössische Musik und Listen der Opfer. Unterstützt wurden wir durch Beiträge von Herbert Pohl, Rita Voltmer und Walter Rummel. Hinzu kam zwischen 2005 und 2010 die Beschäftigung mit der filmischen Umsetzung des Sujets „Hexenverfolgung“ durch Studierende der JGU.

Um diese Inhalte allgemein zugänglich zu machen, wurde 2011 begonnen, sie auf eine Seite auf dem von Institut für Geschichtliche Landeskunde betriebenen Portal „regionalgeschichte.net“ online zu stellen.

Ich hoffe, das Resultat dieses studentischen Projekts findet Interesse. Weitere Beiträge in dem regionalen Rahmen können aufgenommen werden und sind damit eine Ergänzung zu regionalgeschichte.net. Die Verknüpfung mit Historicum.net. soll ebenfalls bald erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Ludolf Pelizaeus (Via ML Hexenforschung)

http://www.hexenprozesse-kurmainz.de/

zu finden.

Sie wird als Internetpräsenz auf „regionalgeschichte.net“ geführt.

Die Seite beinhaltet am Beispiel von Mainz unter Heranziehung von digitalisierten Archivalien einen Überblick zu Kurmainz mit dem Schwerpunkt auf Dieburg. Diese war besonders von der Verfolgung betroffen. Die Akten dieser Verfolgung sind im Stadtarchiv Mainz zugänglich.

Mit dem Gedanken, die Akten und deren Hintergründe einem größeren Publikum zugänglich zu machen, arbeitete 1999 bis 2004 eine Gruppe von Studierenden im Rahmen des Arbeitskreises „Hexenprozesse in Kurmainz“ unter der Leitung von Ludolf Pelizaeus (Historisches Seminar, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) an der Erstellung einer CD-Rom. Diese enthält digitalisierte Archivalien, gesprochene und geschriebene Texte, Hintergrundinformationen, zeitgenössische Musik und Listen der Opfer. Unterstützt wurden wir durch Beiträge von Herbert Pohl, Rita Voltmer und Walter Rummel. Hinzu kam zwischen 2005 und 2010 die Beschäftigung mit der filmischen Umsetzung des Sujets „Hexenverfolgung“ durch Studierende der JGU.

Um diese Inhalte allgemein zugänglich zu machen, wurde 2011 begonnen, sie auf eine Seite auf dem von Institut für Geschichtliche Landeskunde betriebenen Portal „regionalgeschichte.net“ online zu stellen.

Ich hoffe, das Resultat dieses studentischen Projekts findet Interesse. Weitere Beiträge in dem regionalen Rahmen können aufgenommen werden und sind damit eine Ergänzung zu regionalgeschichte.net. Die Verknüpfung mit Historicum.net. soll ebenfalls bald erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Ludolf Pelizaeus (Via ML Hexenforschung)

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:54 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei der Katalogisierung der griechischen Handschriften aus der Büchersammlung Johann Jakob Fuggers wurde kürzlich in der Bayerischen Staatsbibliothek eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Die Philologin Marina Molin Pradel identifizierte bei der Katalogisierung einer Handschrift zahlreiche Texte der bislang nicht im Original bekannten griechischen Predigten zu den Psalmen von Origenes von Alexandria (185 - 253/54 n. Chr.), dem bedeutendsten Theologen der frühen christlichen Kirche vor Augustinus. Dieser Fund ist für die Forschung von nicht hoch genug einzuschätzender Bedeutung. Die Zuordnung zu Origenes wurde vom international anerkannten Origenes-Experten Lorenzo Perrone von der Universität Bologna mit höchster Wahrscheinlichkeit bestätigt.

Origenes gilt als Begründer der allegorischen Bibelauslegung. Seine zahlreichen, oft allerdings nicht mehr oder nur in lateinischer Übersetzung überlieferten Werke sind Grundfundament christlichen Denkens. Als Philosoph, Theologe, Philologe und Prediger hat Origenes die Geistesgeschichte von der Spätantike bis heute tief geprägt. Seine Predigten und Auslegungen zu den Psalmen waren bisher nur bruchstückhaft und lediglich in lateinischer Übersetzung überliefert. Die nun in ihrem wahren Inhalt identifizierte, unauffällig aussehende, umfangreiche griechische Handschrift stammt aus dem 12. Jahrhundert.