UB Tübingen Mh 6.2, autograph von David Wolleber:

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh6-2

Tafel 1: Grafen zu Grüningen und Landau

Tafel 2: Markgrafen von Baden und Hochberg

Tafel 3: Freiherren von Hohenstaufen und Herzöge zu Schwaben

Tafel 4: Edle und Freie zu Hohenrechberg

Tafel 5: Herzöge zu Teck

Tafel 6: Grafen zu Aichelberg

Tafel 7: Pfalzgrafen von Tübingen

Tafel 8: Freiherren und Grafen zu Neuffen

Tafel 9: Grafen zu Calw

Tafel 10: Grafen zu Löwenstein

Tafel 11: Freiherren und Grafen zu Weinsberg

Tafel 12: Grafen zu Vaihingen im Zabergau

Tafel 13: Grafen zu Helffenstein

Tafel 14: Grafen zu Zollern

Tafel 15: Grafen zu Mömpelgard

Tafel 16: Freiherren von Klingenberg auf Hohentwiel

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh6-2

Tafel 1: Grafen zu Grüningen und Landau

Tafel 2: Markgrafen von Baden und Hochberg

Tafel 3: Freiherren von Hohenstaufen und Herzöge zu Schwaben

Tafel 4: Edle und Freie zu Hohenrechberg

Tafel 5: Herzöge zu Teck

Tafel 6: Grafen zu Aichelberg

Tafel 7: Pfalzgrafen von Tübingen

Tafel 8: Freiherren und Grafen zu Neuffen

Tafel 9: Grafen zu Calw

Tafel 10: Grafen zu Löwenstein

Tafel 11: Freiherren und Grafen zu Weinsberg

Tafel 12: Grafen zu Vaihingen im Zabergau

Tafel 13: Grafen zu Helffenstein

Tafel 14: Grafen zu Zollern

Tafel 15: Grafen zu Mömpelgard

Tafel 16: Freiherren von Klingenberg auf Hohentwiel

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 21:19 - Rubrik: Landesgeschichte

http://www.manuscripta-mediaevalia.de

Es sind etliche Einleitungen hinzugekommen, während die Stümper von ManuMed natürlich nicht für 5 Pfennig weit denken und nachschauen, ob der Nachweis der Digitalisate womöglich nun lückenhaft ist (was der Fall ist).

Für das Heroldswesen wichtig: Paravicinis Beiwort zum Uffenbach'schen Wappenbuch, das selbst leider nicht digital vorliegt.

http://www.omifacsimiles.com/brochures/colibri01.pdf

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 19:17 - Rubrik: Kodikologie

langer Link

Siehe

http://archiv.twoday.net/stories/38788482/

http://www.handschriftencensus.de/hss/Sondershausen

Siehe

http://archiv.twoday.net/stories/38788482/

http://www.handschriftencensus.de/hss/Sondershausen

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 19:09 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die vierbändige Ausgabe von Viktor Ernst ist auf dem edoc-Server der HU Berlin einsehbar, ärgerlicherweise gibt es keine verlinkbare übergreifende Metadatenseite.

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37801

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37802

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37803

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37804

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37801

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37802

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37803

http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=37804

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 18:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://mediaevistinnen.wordpress.com/

Seit März 2012 bloggen zwei "(Ex-)Studentinnen der Germanistik [...] über ihre Erfahrungen mit der Kunst und Kultur des Mittelalters."

Dort fand ich z.B. einen Hinweis auf

http://mediaewiki.org/wiki/Hauptseite

Bei der Beschäftigung mit der höfischen Klassik wird zuviel geschwafelt, daher eignet sich dieses Gebiet ganz und gar nicht für ein solches Experiment.

Seit März 2012 bloggen zwei "(Ex-)Studentinnen der Germanistik [...] über ihre Erfahrungen mit der Kunst und Kultur des Mittelalters."

Dort fand ich z.B. einen Hinweis auf

http://mediaewiki.org/wiki/Hauptseite

Bei der Beschäftigung mit der höfischen Klassik wird zuviel geschwafelt, daher eignet sich dieses Gebiet ganz und gar nicht für ein solches Experiment.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ergeben sich aus einem Tagungsbericht:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4296

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4296

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 18:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=autograph

Der Einzelnachweis der komplett digitalisierten rund 2000 Dokumente, darunter auch viele Briefe an Joseph von Lassberg (und auch etliche von ihm), erfolgt leider über das benutzerunfreundliche Kalliope, das immer noch keinen Filter für Digitalisate anbietet.

Der Einzelnachweis der komplett digitalisierten rund 2000 Dokumente, darunter auch viele Briefe an Joseph von Lassberg (und auch etliche von ihm), erfolgt leider über das benutzerunfreundliche Kalliope, das immer noch keinen Filter für Digitalisate anbietet.

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 18:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die FH Frankfurt am Main präsentiert 50 digitalisierte Werke:

http://frankfurt.intranda.com/viewer/searchList.xhtml

http://frankfurt.intranda.com/viewer/searchList.xhtml

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 17:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Betriebsräte des Deutschen Rundfunkarchivs in Potsdam-Babelsberg und Franfurt am Main haben ihren Protest gegen die geplante Zusammenlegung der beiden Standorte in einem offenen Brief an die Intendanten der ARD zum Ausdruck gebracht.

Die Betriebsräte des Deutschen Rundfunkarchivs wehren sich gegen die Schließung eines Standortes. In einem Offenen Brief fordern sie, dass sowohl in Potsdam-Babelsberg als auch in Frankfurt am Main weiter gearbeitet wird. An den beiden Standorten gebe es unterschiedliche Aufgaben und keine Doppelstrukturen, begründeten der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch ihre Forderung. Durch die Zusammenlegung würden wegen der anfallenden Zahlung von Übergangsgeldern und Abfindungen keine Einsparungen erzielt, sondern stattdessen Mehrkosten in Millionenhöhe anfallen.

Beim Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt gibt es den Angaben zufolge 63 Beschäftigte. Am Standort Potsdam-Babelsberg arbeiten 48 Menschen. Die ARD-Intendanten wollen auf ihrer Sitzung am 25. Juni in Schwerin über die Zukunft der Standorte entscheiden. ...."

Quelle: digitalfernsehen.de, 21.6.2012

Link zu Videos der ARD Pressekonferenz am 26. Juni 2012 in Schwerin, u. a. mit HR-Intendant Reitze zur Zukunft des Deutschen Rundfunkarchivs

"Die Standorte des Deutschen Rundfunkarchivs in Frankfurt am Main und Potsdam-Babelsberg sollen nach Abschluss der Digitalisierung aller Ton- und Bilddokumente sowie des Schriftguts zusammengelegt werden. Die Digitalisierung der Daten werde fünf bis acht Jahre dauern, sagte der Intendant des Hessischen Rundfunks, Helmut Reitze, am Dienstag in Schwerin nach der Sitzung der ARD-Senderchefs. Mit der Archivzusammenlegung könne deshalb etwa im Jahr 2020 gerechnet werden. Wo der künftige Standort sein wird, ist Reitze zufolge noch nicht entschieden. ... "

Quelle: Boulevard Baden, 26.6.2012

".... An der Diskussion um die Zukunft ihres Hauses will sich Angelika Hörth, Leiterin des Potsdamer Rundfunkarchivs, nicht beteiligen: „Das ist verfrüht.“ Mit Sparauflagen musste sie sich in den vergangenen Monaten ohnehin befassen. So sieht das „Konzept DRA 2020“ sukzessive Einsparungen in Höhe von 15 Prozent vor, bei Sach- und Personalkosten: „Das entspricht einer Summe von zwei Millionen Euro und etwa 13 Planstellen bis 2020“, sagte Angelika Hörth. Die Einsparungen beim Personal werden über Ruhestandsregelungen umgesetzt. Ob 2020 tatsächlich alle Ton- und Bilddokumente digitalisiert – und damit für die Nachwelt gesichert sind – bezweifelt Angelika Hörth. Zum jetzigen Zeitpunkt sind etwa 25 000 Stunden Wort und Musik digitalisiert worden – das entspricht etwa 22 Prozent der für die Digitalisierung vorgesehenen Hörfunkbestände.

Hintergrund der Sparforderungen sind sinkende Gebühreneinnahmen, die die Rundfunkarchive auf den Prüfstand setzen. Der DRA-Gesamtbetriebsrat will die Fortexistenz beider Standorte. Das sei betriebswirtschaftlich und unternehmerisch sinnvoll, da sich die Archivprofile deutlich unterscheiden. "

Quelle: Ricarda Nowak, Märkische Allgemeine, 4.7.2012

Zur "roten Liste": s. http://archiv.twoday.net/stories/100799199/

Zur Diskussion um das Rundfunkarchiv im vergangenen Jahr s.:

http://archiv.twoday.net/stories/29763338/

http://archiv.twoday.net/stories/25480955/

http://archiv.twoday.net/stories/19472003/

Vor diesem Hintergrund dürfte der Vortrag "Das neue Deutsche Rundfunkarchiv als Dienstleistungseinrichtung des Rundfunks in Deutschland" auf der gemeinsamen Veranstaltung der Fachgruppe 7: Medienarchive und der Fachgruppe 8: Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen auf dem Deutschen Archivtag am 28.09.2012 (08:30 Uhr- 11:00 Uhr) in Köln (Congress-Centrum Nord Koelnmesse Rheinsaal 4-5) interessant werden.

Die Betriebsräte des Deutschen Rundfunkarchivs wehren sich gegen die Schließung eines Standortes. In einem Offenen Brief fordern sie, dass sowohl in Potsdam-Babelsberg als auch in Frankfurt am Main weiter gearbeitet wird. An den beiden Standorten gebe es unterschiedliche Aufgaben und keine Doppelstrukturen, begründeten der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch ihre Forderung. Durch die Zusammenlegung würden wegen der anfallenden Zahlung von Übergangsgeldern und Abfindungen keine Einsparungen erzielt, sondern stattdessen Mehrkosten in Millionenhöhe anfallen.

Beim Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt gibt es den Angaben zufolge 63 Beschäftigte. Am Standort Potsdam-Babelsberg arbeiten 48 Menschen. Die ARD-Intendanten wollen auf ihrer Sitzung am 25. Juni in Schwerin über die Zukunft der Standorte entscheiden. ...."

Quelle: digitalfernsehen.de, 21.6.2012

Link zu Videos der ARD Pressekonferenz am 26. Juni 2012 in Schwerin, u. a. mit HR-Intendant Reitze zur Zukunft des Deutschen Rundfunkarchivs

"Die Standorte des Deutschen Rundfunkarchivs in Frankfurt am Main und Potsdam-Babelsberg sollen nach Abschluss der Digitalisierung aller Ton- und Bilddokumente sowie des Schriftguts zusammengelegt werden. Die Digitalisierung der Daten werde fünf bis acht Jahre dauern, sagte der Intendant des Hessischen Rundfunks, Helmut Reitze, am Dienstag in Schwerin nach der Sitzung der ARD-Senderchefs. Mit der Archivzusammenlegung könne deshalb etwa im Jahr 2020 gerechnet werden. Wo der künftige Standort sein wird, ist Reitze zufolge noch nicht entschieden. ... "

Quelle: Boulevard Baden, 26.6.2012

".... An der Diskussion um die Zukunft ihres Hauses will sich Angelika Hörth, Leiterin des Potsdamer Rundfunkarchivs, nicht beteiligen: „Das ist verfrüht.“ Mit Sparauflagen musste sie sich in den vergangenen Monaten ohnehin befassen. So sieht das „Konzept DRA 2020“ sukzessive Einsparungen in Höhe von 15 Prozent vor, bei Sach- und Personalkosten: „Das entspricht einer Summe von zwei Millionen Euro und etwa 13 Planstellen bis 2020“, sagte Angelika Hörth. Die Einsparungen beim Personal werden über Ruhestandsregelungen umgesetzt. Ob 2020 tatsächlich alle Ton- und Bilddokumente digitalisiert – und damit für die Nachwelt gesichert sind – bezweifelt Angelika Hörth. Zum jetzigen Zeitpunkt sind etwa 25 000 Stunden Wort und Musik digitalisiert worden – das entspricht etwa 22 Prozent der für die Digitalisierung vorgesehenen Hörfunkbestände.

Hintergrund der Sparforderungen sind sinkende Gebühreneinnahmen, die die Rundfunkarchive auf den Prüfstand setzen. Der DRA-Gesamtbetriebsrat will die Fortexistenz beider Standorte. Das sei betriebswirtschaftlich und unternehmerisch sinnvoll, da sich die Archivprofile deutlich unterscheiden. "

Quelle: Ricarda Nowak, Märkische Allgemeine, 4.7.2012

Zur "roten Liste": s. http://archiv.twoday.net/stories/100799199/

Zur Diskussion um das Rundfunkarchiv im vergangenen Jahr s.:

http://archiv.twoday.net/stories/29763338/

http://archiv.twoday.net/stories/25480955/

http://archiv.twoday.net/stories/19472003/

Vor diesem Hintergrund dürfte der Vortrag "Das neue Deutsche Rundfunkarchiv als Dienstleistungseinrichtung des Rundfunks in Deutschland" auf der gemeinsamen Veranstaltung der Fachgruppe 7: Medienarchive und der Fachgruppe 8: Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen auf dem Deutschen Archivtag am 28.09.2012 (08:30 Uhr- 11:00 Uhr) in Köln (Congress-Centrum Nord Koelnmesse Rheinsaal 4-5) interessant werden.

Wolf Thomas - am Sonntag, 8. Juli 2012, 16:07 - Rubrik: Medienarchive

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat die Klage der Veronica Saß gegen die Entziehung des Doktorgrades durch die Universität Konstanz abgewiesen. Dies entschied das Gericht mit dem den Beteiligten nun zugestellten Urteil vom 23.05.2012 (1 K 58/12).

Das Verwaltungsgericht stellte fest, die rechtlichen Voraussetzungen für die Verleihung des Doktorgrades hätten nicht vorgelegen. Denn die Klägerin habe in ihrer Dissertation in ganz erheblichem Umfang Passagen aus insgesamt 8 Werken anderer Autoren wortgleich oder nahezu wortgleich übernommen, ohne das etwa durch die Verwendung von Anführungszeichen oder auf andere gleichwertige Weise kenntlich zu machen. Dass sie die Werke in ihrem Literaturverzeichnis aufgenommen habe, stelle die Berechtigung des Plagiatsvorwurfs nicht in Frage; denn der Leser eines wissenschaftlichen Werks erwarte, dass wörtliche Übernahmen aus anderen Werken bei den jeweiligen Textstellen als Zitate oder auf andere geeignete Weise kenntlich gemacht werden. Dass auf mehreren Seiten in Fußnoten auf die Dritttexte verwiesen worden sei, genüge nicht. Ohne klare Kenntlichmachung als Zitat erwecke die Klägerin mit der Nennung des fremden Werkes und des Autors lediglich in einer Fußnote den Eindruck, sie habe die Aussagen in diesem Werk als Teil der eigenen Argumentation verarbeitet. Im Übrigen habe sie an zahlreichen Stellen ihrer Dissertation, an denen sie fremde Texte wortgleich übernommen habe, die Autoren nicht einmal in Fußnoten angegeben. Hinzuweisen sei beispielsweise auf die 26 Seiten der Dissertation, die nahezu wortgleich ohne Kennzeichnung als Zitat aus einem anderen Werk übernommen worden seien. Auch den größten Teil der in diesem Werk enthaltenen umfangreichen Fußnoten habe die Klägerin wortgleich in ihre Dissertation eingearbeitet. An keiner dieser Seiten ihrer Dissertation werde aber auf das andere Werk in Fußnoten hingewiesen.

Die erheblichen Nachteile, die die rückwirkende Entziehung des Doktorgrades für die Klägerin in beruflicher, gesellschaftlicher und familiärer Hinsicht nach sich ziehe, habe die Universität Konstanz bei ihrer Ermessensentscheidung berücksichtigt. Dass die öffentlichen Interessen an der rückwirkenden Entziehung des Doktorgrades im Ergebnis höher bewertet worden seien, sei aber rechtlich in keiner Weise zu beanstanden. Ohne Erfolg bleibe die Rüge der Klägerin, die Beklagte habe die Pflicht zur wissenschaftlichen Betreuung während der Anfertigung und Bewertung der Dissertation verletzt. Mit der Einreichung der Dissertation sei die Klägerin verpflichtet gewesen, alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Gedanken fremder Autoren kenntlich zu machen. Dass der Betreuer ihrer Dissertation sie hierauf nicht ausdrücklich aufmerksam gemacht habe, stelle keine Verletzung der wissenschaftlichen Betreuungspflicht dar. Er habe vielmehr ohne weiteres davon ausgehen können, dass ihr als Doktorandin diese elementaren Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens bekannt seien.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin kann innerhalb eines Monats einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim stellen.

http://vgfreiburg.de/servlet/PB/menu/1277714/index.html?ROOT=1192792

Siehe auch

http://www.welt.de/politik/deutschland/article107911971/Gericht-laesst-Stoiber-Tochter-abblitzen.html

Das Verwaltungsgericht stellte fest, die rechtlichen Voraussetzungen für die Verleihung des Doktorgrades hätten nicht vorgelegen. Denn die Klägerin habe in ihrer Dissertation in ganz erheblichem Umfang Passagen aus insgesamt 8 Werken anderer Autoren wortgleich oder nahezu wortgleich übernommen, ohne das etwa durch die Verwendung von Anführungszeichen oder auf andere gleichwertige Weise kenntlich zu machen. Dass sie die Werke in ihrem Literaturverzeichnis aufgenommen habe, stelle die Berechtigung des Plagiatsvorwurfs nicht in Frage; denn der Leser eines wissenschaftlichen Werks erwarte, dass wörtliche Übernahmen aus anderen Werken bei den jeweiligen Textstellen als Zitate oder auf andere geeignete Weise kenntlich gemacht werden. Dass auf mehreren Seiten in Fußnoten auf die Dritttexte verwiesen worden sei, genüge nicht. Ohne klare Kenntlichmachung als Zitat erwecke die Klägerin mit der Nennung des fremden Werkes und des Autors lediglich in einer Fußnote den Eindruck, sie habe die Aussagen in diesem Werk als Teil der eigenen Argumentation verarbeitet. Im Übrigen habe sie an zahlreichen Stellen ihrer Dissertation, an denen sie fremde Texte wortgleich übernommen habe, die Autoren nicht einmal in Fußnoten angegeben. Hinzuweisen sei beispielsweise auf die 26 Seiten der Dissertation, die nahezu wortgleich ohne Kennzeichnung als Zitat aus einem anderen Werk übernommen worden seien. Auch den größten Teil der in diesem Werk enthaltenen umfangreichen Fußnoten habe die Klägerin wortgleich in ihre Dissertation eingearbeitet. An keiner dieser Seiten ihrer Dissertation werde aber auf das andere Werk in Fußnoten hingewiesen.

Die erheblichen Nachteile, die die rückwirkende Entziehung des Doktorgrades für die Klägerin in beruflicher, gesellschaftlicher und familiärer Hinsicht nach sich ziehe, habe die Universität Konstanz bei ihrer Ermessensentscheidung berücksichtigt. Dass die öffentlichen Interessen an der rückwirkenden Entziehung des Doktorgrades im Ergebnis höher bewertet worden seien, sei aber rechtlich in keiner Weise zu beanstanden. Ohne Erfolg bleibe die Rüge der Klägerin, die Beklagte habe die Pflicht zur wissenschaftlichen Betreuung während der Anfertigung und Bewertung der Dissertation verletzt. Mit der Einreichung der Dissertation sei die Klägerin verpflichtet gewesen, alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Gedanken fremder Autoren kenntlich zu machen. Dass der Betreuer ihrer Dissertation sie hierauf nicht ausdrücklich aufmerksam gemacht habe, stelle keine Verletzung der wissenschaftlichen Betreuungspflicht dar. Er habe vielmehr ohne weiteres davon ausgehen können, dass ihr als Doktorandin diese elementaren Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens bekannt seien.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin kann innerhalb eines Monats einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim stellen.

http://vgfreiburg.de/servlet/PB/menu/1277714/index.html?ROOT=1192792

Siehe auch

http://www.welt.de/politik/deutschland/article107911971/Gericht-laesst-Stoiber-Tochter-abblitzen.html

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 16:01 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Nachdem die Intendanten des Südwestrundfunks (SWR) und des Saarländischen Rundfunks (SR) bereits im vergangenen September Pläne über eine Zusammenführung ihrer Archive geschmiedet haben, wurde jetzt das Vorhaben schriftlich besiegelt.

Wie der SWR bekannt gab, wurden die entsprechenden Verwaltungsvereinbahrungen am heutigen Mittwoch (20. Juni) von SWR-Intendant Peter Bougoust und seinem Kollegen vom SR, Thomas Kleist, unterzeichnet. Die unter dem Titel "Information, Dokumentation und Archive des SWR und des SR" zusammengeführte Hauptabteilung wird ihren Sitz in Baden-Baden haben. Hinzu kommen die Standorte Mainz, Saarbrücken und Stuttgart. Die Position des Hauptabteilungsleiters wird Frank Adam übernehmen.

SWR-Intendant Boudgoust rühmt das Projekt als gutes Beispiel für "qualifizierte Kooperationen auf ARD-Ebene und verantwortungsbewussten Umgang der uns anvertrauten Gebührenmittel". Durch die Zusammenlegung wollen die Rundfunkanstalten Infrastrukturkosten einsparen, die man stattdessen in das Programm stecken könne. Die Kooperation müsse daher auch als medienpolitisches Signal gesehen werden. "Mit der neuen Struktur wollen wir auch besser reagieren auf neue Anforderungen wie beispielsweisen die Aufbereitung von Web-Inhalten.", so Boudgoust weiter.

"Die vielen Gesprächen auf den unterschiedlichen Ebenen waren geprägt von konstruktiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen SR und SWR", lobte SR-Intendant Thomas Kleist das Engagement der an dem Projekt beteiligten Personen. Zudem sei die Zusammenlegung auch im Sinne der Programmkolleginnen und -kollegen, "da der Zugriff auf die Programminhalte und deren Nutzung wesentlich leichter werden."

Die Mitarbeiter der bisher getrennt geführten Archive müssten aber keineswegs um ihre Arbeitsplätze fürchten, teilte der SWR weiter mit. Die Aufgabenbereiche werden lediglich je nach Bedarf auf die vier Standorte verteilt."

Quelle: digitalfernsehen.de, 20.6.2012

Wie der SWR bekannt gab, wurden die entsprechenden Verwaltungsvereinbahrungen am heutigen Mittwoch (20. Juni) von SWR-Intendant Peter Bougoust und seinem Kollegen vom SR, Thomas Kleist, unterzeichnet. Die unter dem Titel "Information, Dokumentation und Archive des SWR und des SR" zusammengeführte Hauptabteilung wird ihren Sitz in Baden-Baden haben. Hinzu kommen die Standorte Mainz, Saarbrücken und Stuttgart. Die Position des Hauptabteilungsleiters wird Frank Adam übernehmen.

SWR-Intendant Boudgoust rühmt das Projekt als gutes Beispiel für "qualifizierte Kooperationen auf ARD-Ebene und verantwortungsbewussten Umgang der uns anvertrauten Gebührenmittel". Durch die Zusammenlegung wollen die Rundfunkanstalten Infrastrukturkosten einsparen, die man stattdessen in das Programm stecken könne. Die Kooperation müsse daher auch als medienpolitisches Signal gesehen werden. "Mit der neuen Struktur wollen wir auch besser reagieren auf neue Anforderungen wie beispielsweisen die Aufbereitung von Web-Inhalten.", so Boudgoust weiter.

"Die vielen Gesprächen auf den unterschiedlichen Ebenen waren geprägt von konstruktiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen SR und SWR", lobte SR-Intendant Thomas Kleist das Engagement der an dem Projekt beteiligten Personen. Zudem sei die Zusammenlegung auch im Sinne der Programmkolleginnen und -kollegen, "da der Zugriff auf die Programminhalte und deren Nutzung wesentlich leichter werden."

Die Mitarbeiter der bisher getrennt geführten Archive müssten aber keineswegs um ihre Arbeitsplätze fürchten, teilte der SWR weiter mit. Die Aufgabenbereiche werden lediglich je nach Bedarf auf die vier Standorte verteilt."

Quelle: digitalfernsehen.de, 20.6.2012

Wolf Thomas - am Sonntag, 8. Juli 2012, 15:56 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie schon bei Grünenbergs Wappenbuch kann man die Entscheidung, Füetrers Buch der Abenteuer (Cgm 1) nur in Schwarzweiß vorzulegen, nur als Frevel geißeln. Cimelien sollte man auch als solche digitalisieren!

Bl. 348va Anspielung auf den "Friedrich von Schwaben" (Angelburg u.a.):

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074101/image_712

Bl. 348va Anspielung auf den "Friedrich von Schwaben" (Angelburg u.a.):

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074101/image_712

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 15:46 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://infobib.de/blog/2012/07/06/der-schrumpfende-bib-schliest-bibliojobs-de-weg/

"Im Kribiblio-Blog wird darüber berichtet, dass die bibliothekarische Jobbörse bibliojobs.de, die der BIB vor fast genau drei Jahren von Tobias Tietze übernommen hat, ab dem 16. Juli 2012 nur noch für BIB-Mitglieder einsehbar ist."

Verständlicherweise dominiert in der Blogosphäre Unverständnis:

http://ultrabiblioteka.wordpress.com/2012/07/05/bib-sperrt-bibliojobs-de-ein/

http://log.netbib.de/archives/2012/07/06/bibliojobs-kostenpflichtig/

http://www.kribiblio.de/?p=583

Das schreit ja förmlich nach einem freien - gemeinschaftlich erarbeiteten - Konkurrenzprodukt, in das BIB-Mitglieder dann auch die fehlenden Stellenangebote aus der exklusiven Jobbörse einbringen können ...

Update: Die freie Alternative ist da:

http://bibjobs.wordpress.com/

Und schon wieder ersetzt durch

https://sites.google.com/site/openbibliojobs/

http://lesewolke.wordpress.com/2012/07/16/gelesen-in-biblioblogs-28-kw12/

"Im Kribiblio-Blog wird darüber berichtet, dass die bibliothekarische Jobbörse bibliojobs.de, die der BIB vor fast genau drei Jahren von Tobias Tietze übernommen hat, ab dem 16. Juli 2012 nur noch für BIB-Mitglieder einsehbar ist."

Verständlicherweise dominiert in der Blogosphäre Unverständnis:

http://ultrabiblioteka.wordpress.com/2012/07/05/bib-sperrt-bibliojobs-de-ein/

http://log.netbib.de/archives/2012/07/06/bibliojobs-kostenpflichtig/

http://www.kribiblio.de/?p=583

Das schreit ja förmlich nach einem freien - gemeinschaftlich erarbeiteten - Konkurrenzprodukt, in das BIB-Mitglieder dann auch die fehlenden Stellenangebote aus der exklusiven Jobbörse einbringen können ...

Update: Die freie Alternative ist da:

http://bibjobs.wordpress.com/

Und schon wieder ersetzt durch

https://sites.google.com/site/openbibliojobs/

http://lesewolke.wordpress.com/2012/07/16/gelesen-in-biblioblogs-28-kw12/

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 15:22 - Rubrik: Bibliothekswesen

http://www.nordbayern.de/region/erlangen/eine-schuleraktion-hebt-literarische-schatze-1.2183309

Es wurde ein P-Projekt konzipiert, in dem in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv der Bestand gesichtet werden sollte. Ziel: Unbeschädigte und historisch wertvolle Bücher als Ohm-Bibliothek komplett in die Stadtarchiv-Bestände zu überführen.

Dabei stieß man dann auf echte antiquarische Schätze. Beispielsweise ein Original der SPD-Zeitung „Vorwärts“ vom 28. Februar 1933. Die Morgenausgabe beschäftigt sich nahezu komplett mit dem Reichstagsbrand vom Vorabend. Die Titelseite ist seit Jahrzehnten zuverlässig in nicht wenigen Geschichts-Schulbüchern als Zeitdokument abgedruckt. Oder wunderbar colorierte Naturbücher und aufwändig gestaltete Geschichtsbände. Besonders eindrucksvoll finden die Schüler auch eine Robert-Burns-Lyrik-Sammlung aus dem Jahr 1880.

Bis zum 17. Juli ist eine Buchauswahl noch im Lesesaal des neuen Stadtarchiv-Gebäudes im Museumswinkel zu sehen (geöffnet: Mo. 8—12 u. 14—18, Di. 8—12 und 14—16, Mi. 8—12 Uhr, Do. 8—14, Fr. 8—12 Uhr).

Pichlmayr-Blessing und Archiv-Leiter Andreas Jakob wissen, dass es vielerorts „gefährdete historische Schulbibliotheken“ geben muss: „Wir hoffen schon, mit dieser Aktion ein Vorbild für andere Schulen gegeben zu haben. Vielleicht macht man sich nun verstärkt Gedanken, was man an Buchbeständen hat und wie man diese sichern kann.“ Rund 1000 Ohm-Bücher werden nun im Museumswinkel archiviert und stehen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Der Rest wird abgegeben oder für einen guten Zweck verkauft — beispielsweise am 30. Juli ab 16 Uhr beim Sommerfest des Ohm-Gymnasiums.

Es wurde ein P-Projekt konzipiert, in dem in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv der Bestand gesichtet werden sollte. Ziel: Unbeschädigte und historisch wertvolle Bücher als Ohm-Bibliothek komplett in die Stadtarchiv-Bestände zu überführen.

Dabei stieß man dann auf echte antiquarische Schätze. Beispielsweise ein Original der SPD-Zeitung „Vorwärts“ vom 28. Februar 1933. Die Morgenausgabe beschäftigt sich nahezu komplett mit dem Reichstagsbrand vom Vorabend. Die Titelseite ist seit Jahrzehnten zuverlässig in nicht wenigen Geschichts-Schulbüchern als Zeitdokument abgedruckt. Oder wunderbar colorierte Naturbücher und aufwändig gestaltete Geschichtsbände. Besonders eindrucksvoll finden die Schüler auch eine Robert-Burns-Lyrik-Sammlung aus dem Jahr 1880.

Bis zum 17. Juli ist eine Buchauswahl noch im Lesesaal des neuen Stadtarchiv-Gebäudes im Museumswinkel zu sehen (geöffnet: Mo. 8—12 u. 14—18, Di. 8—12 und 14—16, Mi. 8—12 Uhr, Do. 8—14, Fr. 8—12 Uhr).

Pichlmayr-Blessing und Archiv-Leiter Andreas Jakob wissen, dass es vielerorts „gefährdete historische Schulbibliotheken“ geben muss: „Wir hoffen schon, mit dieser Aktion ein Vorbild für andere Schulen gegeben zu haben. Vielleicht macht man sich nun verstärkt Gedanken, was man an Buchbeständen hat und wie man diese sichern kann.“ Rund 1000 Ohm-Bücher werden nun im Museumswinkel archiviert und stehen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Der Rest wird abgegeben oder für einen guten Zweck verkauft — beispielsweise am 30. Juli ab 16 Uhr beim Sommerfest des Ohm-Gymnasiums.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stefan Weber deckt auf:

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/exzellenz-an-der-tu-dresden-juniorprofessorin-schrieb-in-ihrer-dissertation-auch-uppig-aus-der-wikipedia-ab/

Update:

http://www.heise.de/tp/artikel/37/37240/1.html

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/plagiatsskandal-an-der-tu-dresden-weitet-sich-aus-auch-von-lehrbuch-seitenweise-unzitiert-abgeschrieben/

http://www.bild.de/regional/dresden/plagiat/plagiat-vorwurf-an-der-tu-25095678.bild.html

Update Sept. 2012

http://www.zeit.de/2012/40/Plagiat-Professorin-Sachsen

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/exzellenz-an-der-tu-dresden-juniorprofessorin-schrieb-in-ihrer-dissertation-auch-uppig-aus-der-wikipedia-ab/

Update:

http://www.heise.de/tp/artikel/37/37240/1.html

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/plagiatsskandal-an-der-tu-dresden-weitet-sich-aus-auch-von-lehrbuch-seitenweise-unzitiert-abgeschrieben/

http://www.bild.de/regional/dresden/plagiat/plagiat-vorwurf-an-der-tu-25095678.bild.html

Update Sept. 2012

http://www.zeit.de/2012/40/Plagiat-Professorin-Sachsen

KlausGraf - am Sonntag, 8. Juli 2012, 14:59 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Am 4. Juli 2012 wurde der Grundstein für den Neubau des Staatsarchivs Stade des Niedersächsischen Landesarchivs gelegt.

In diesem Neubau wird auch das Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg Archivgut im Umfang von 20.000 lfd. m unterbringen."

via NLA:

http://www.nla.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=24779&article_id=106710&_psmand=187

Nds. Staatskanzlei:

http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/107119.html

In diesem Neubau wird auch das Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg Archivgut im Umfang von 20.000 lfd. m unterbringen."

via NLA:

http://www.nla.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=24779&article_id=106710&_psmand=187

Nds. Staatskanzlei:

http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/107119.html

SW - am Freitag, 6. Juli 2012, 19:31 - Rubrik: Archivbau

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einem Bericht der Ostsee-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe vom 06.07.2012 zufolge wird der vom Kultusministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern bislang jährlich an das Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund gezahlte Betrag von 2000 Euro künftig wegfallen.

Das Ministerium bestätigte am Freitag die Einsparungen. Betroffen sein sollen auch andere kommunale Archive.

http://www.ostsee-zeitung.de/vorpommern/index_artikel_komplett.phtml?SID=bb7dc08e7e4361e8598efcfd76a59e9c¶m=news&id=3491759

Das Ministerium bestätigte am Freitag die Einsparungen. Betroffen sein sollen auch andere kommunale Archive.

http://www.ostsee-zeitung.de/vorpommern/index_artikel_komplett.phtml?SID=bb7dc08e7e4361e8598efcfd76a59e9c¶m=news&id=3491759

ingobobingo - am Freitag, 6. Juli 2012, 17:26 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"2) Geodaten und Metadaten sind über Geodaten- dienste für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfügung zu stellen, …" (Anlage I auf Seite 5 der Bundestagsdrucksache 17/9686)

Mathias Schindler: Open Data, Schritt für Schritt

http://blog.wikimedia.de/2012/07/03/open-data-schritt-fur-schritt/

Mathias Schindler: Open Data, Schritt für Schritt

http://blog.wikimedia.de/2012/07/03/open-data-schritt-fur-schritt/

SW - am Freitag, 6. Juli 2012, 14:14 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hermann Bloch zeigte in seinem Aufsatz über die elsässischen Annalen der Stauferzeit (1908), dass der Straßburger Historiker Philippe-André Grandidier (1752-1787) nicht nur Urkunden, sondern auch die Annales breves Argentinenses samt vorangestelltem Bischofskatalog gefälscht hat.

Das Zitat:

http://archive.org/stream/regestenderbisch01wissuoft#page/32/mode/2up

Leider wurden Grandidiers Fälschungen in neuerer Zeit verharmlost, etwa bei Voss, Jürgen: Aus der Werkstatt zweier Mediävisten des 18. Jahrhunderts : die Quellenerschließung bei Schöpflin und Grandidier. In: Fälschungen im Mittelalter Bd. 4 (1988), S. 319-330 (ebenso schon http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016281,00646.html ) oder Philippe Dollinger in der NDB, der ebenso wie Voss nur die Urkundenfälschungen anspricht:

http://www.deutsche-biographie.de/sfz22039.html

Hermann Blochs Nachweis der Urkundenfälschungen erschien in der ZGO 1897:

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi11langoog#page/n529/mode/2up

Nachtrag 1898:

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi00langoog#page/n13/mode/2up

Fälschungen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

Das Zitat:

http://archive.org/stream/regestenderbisch01wissuoft#page/32/mode/2up

Leider wurden Grandidiers Fälschungen in neuerer Zeit verharmlost, etwa bei Voss, Jürgen: Aus der Werkstatt zweier Mediävisten des 18. Jahrhunderts : die Quellenerschließung bei Schöpflin und Grandidier. In: Fälschungen im Mittelalter Bd. 4 (1988), S. 319-330 (ebenso schon http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016281,00646.html ) oder Philippe Dollinger in der NDB, der ebenso wie Voss nur die Urkundenfälschungen anspricht:

http://www.deutsche-biographie.de/sfz22039.html

Hermann Blochs Nachweis der Urkundenfälschungen erschien in der ZGO 1897:

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi11langoog#page/n529/mode/2up

Nachtrag 1898:

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi00langoog#page/n13/mode/2up

Fälschungen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

KlausGraf - am Freitag, 6. Juli 2012, 02:03 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

LIBREAS ist ein abgehobenes Studierenden-Journal, in dem sich vor allem Ben Kaden mit klugen oder pseudoklugen Beiträgen austoben darf. In gewohnt herablassender, alles durchblickender Weise hat sich Kaden nun auch zu den NewLIS-Planungen geäußert:

http://libreas.wordpress.com/2012/07/04/libreas-als-schweigbugelhalter-eine-position-zur-newlis-debatte/

Dafür haben wir den überwiegenden Teil der Diskussionszeit am Dienstag auf die Frage ausgerichtet, ob und in welcher Form die deutsche Bibliotheks- und Informationswissenschaft ein neues Open-Access-Journal benötigt. Die Tendenz war, soweit ich sie am Tag danach richtig erinnere:

(1) dass dem nicht so ist,

(2) dass das Medium „Zeitschrift“ im zeitgenössischen elektronischen Kontext eher wenig innovativ ist und man vielleicht doch andere Formen der Diskursabbildung in Betracht ziehen sollte,

(3) dass die deutsche bzw. deutschsprachige Fachwelt nicht die Ressourcen und Größe besitzt, um eine solche Zeitschrift zu füllen und

(4) dass die Verbandstitel IWP und Bibliotheksdienst ohnehin die Zielgruppe der Verbandsmitglieder weitgehend erreichen, der Wechsel zu De Gruyter also für den deutschen Fachdiskurs bestenfalls eine Verstauchung jedoch kein eigentlicher Beinbruch ist.

Und dass (5) eine Internationalisierung besonders im europäischen Rahmen sinnvoll und wünschenswert, möglicherweise sogar als notwendig erscheint.

Das ist alles grundfalsch. Dörte Böhner äußert sich besonnener als ich, sieht das Statement aber auch kritisch:

http://bibliothekarisch.de/blog/2012/07/06/libreas-newlis-und-eine-oa-diskussion/

(1) Ich sehe zwei gleich niederträchtige Begründungen dieser arroganten Aussage:

(i) LIBREAS braucht keine Konkurrenz, alles was man via Open Access auf Deutsch über informationswissenschaftliche Themen sagen kann, kann man in LIBREAS sagen.

Eine solche Aussage verkennt, dass LIBREAS in eine ganz bestimmte Richtung marschiert ist, die alles andere als konsensfähig ist.

(ii) Open Access wird überschätzt.

Dazu brauche ich wohl nichts zu schreiben.

(2) Was wäre denn ein innovativeres Medium und wieso sprießen allenthalben OA-Zeitschriften aus dem Boden? Ein Blog ist keine Zeitschrift, wobei ich mich durchaus offen zeige hinsichtlich der Benennung eines Organs, in dem einzelne, namentlich gekennzeichnete Autoren längere, durchaus auch wissenschaftliche Beiträge OA primärveröffentlichen können.

(3) Wenn OA-Sympathisanten die Toll-Access-Zeitschriften links liegen lassen, dann gibt es sehr wohl genügend Stoff.

(4) Die kleinliche Argumentation mit Verbandsmitgliedern zeigt das engstirnig Zünftische von LIBREAS. Als Archivar wünsche ich mir ein Organ, das bewusst interdisziplinär ausgerichtet ist und auch Nicht-Verbandsmitglieder anspricht, ja sogar - horribile dictu - die breite Öffentlichkeit, sofern interessiert.

Wenn es um OA geht, ist der Wechsel zu de Gruyter und die Embargo-Verlängerung sehr wohl ein Beinbruch und überaus peinlich für das deutsche Bibliothekswesen.

(5) Wie soll eine solche Internationalisierung sprachlich aussehen? Implizit richtet sich NewLIS an alle deutschsprachigen Leser von Eupen bis Bozen. Wir brauchen eine lebendige fachliche Kommunikation in der Muttersprache, was Übersetzungen vor allem ins Englische nicht ausschließt:

http://archiv.twoday.net/stories/59211934/

http://libreas.wordpress.com/2012/07/04/libreas-als-schweigbugelhalter-eine-position-zur-newlis-debatte/

Dafür haben wir den überwiegenden Teil der Diskussionszeit am Dienstag auf die Frage ausgerichtet, ob und in welcher Form die deutsche Bibliotheks- und Informationswissenschaft ein neues Open-Access-Journal benötigt. Die Tendenz war, soweit ich sie am Tag danach richtig erinnere:

(1) dass dem nicht so ist,

(2) dass das Medium „Zeitschrift“ im zeitgenössischen elektronischen Kontext eher wenig innovativ ist und man vielleicht doch andere Formen der Diskursabbildung in Betracht ziehen sollte,

(3) dass die deutsche bzw. deutschsprachige Fachwelt nicht die Ressourcen und Größe besitzt, um eine solche Zeitschrift zu füllen und

(4) dass die Verbandstitel IWP und Bibliotheksdienst ohnehin die Zielgruppe der Verbandsmitglieder weitgehend erreichen, der Wechsel zu De Gruyter also für den deutschen Fachdiskurs bestenfalls eine Verstauchung jedoch kein eigentlicher Beinbruch ist.

Und dass (5) eine Internationalisierung besonders im europäischen Rahmen sinnvoll und wünschenswert, möglicherweise sogar als notwendig erscheint.

Das ist alles grundfalsch. Dörte Böhner äußert sich besonnener als ich, sieht das Statement aber auch kritisch:

http://bibliothekarisch.de/blog/2012/07/06/libreas-newlis-und-eine-oa-diskussion/

(1) Ich sehe zwei gleich niederträchtige Begründungen dieser arroganten Aussage:

(i) LIBREAS braucht keine Konkurrenz, alles was man via Open Access auf Deutsch über informationswissenschaftliche Themen sagen kann, kann man in LIBREAS sagen.

Eine solche Aussage verkennt, dass LIBREAS in eine ganz bestimmte Richtung marschiert ist, die alles andere als konsensfähig ist.

(ii) Open Access wird überschätzt.

Dazu brauche ich wohl nichts zu schreiben.

(2) Was wäre denn ein innovativeres Medium und wieso sprießen allenthalben OA-Zeitschriften aus dem Boden? Ein Blog ist keine Zeitschrift, wobei ich mich durchaus offen zeige hinsichtlich der Benennung eines Organs, in dem einzelne, namentlich gekennzeichnete Autoren längere, durchaus auch wissenschaftliche Beiträge OA primärveröffentlichen können.

(3) Wenn OA-Sympathisanten die Toll-Access-Zeitschriften links liegen lassen, dann gibt es sehr wohl genügend Stoff.

(4) Die kleinliche Argumentation mit Verbandsmitgliedern zeigt das engstirnig Zünftische von LIBREAS. Als Archivar wünsche ich mir ein Organ, das bewusst interdisziplinär ausgerichtet ist und auch Nicht-Verbandsmitglieder anspricht, ja sogar - horribile dictu - die breite Öffentlichkeit, sofern interessiert.

Wenn es um OA geht, ist der Wechsel zu de Gruyter und die Embargo-Verlängerung sehr wohl ein Beinbruch und überaus peinlich für das deutsche Bibliothekswesen.

(5) Wie soll eine solche Internationalisierung sprachlich aussehen? Implizit richtet sich NewLIS an alle deutschsprachigen Leser von Eupen bis Bozen. Wir brauchen eine lebendige fachliche Kommunikation in der Muttersprache, was Übersetzungen vor allem ins Englische nicht ausschließt:

http://archiv.twoday.net/stories/59211934/

KlausGraf - am Freitag, 6. Juli 2012, 00:53 - Rubrik: Bibliothekswesen

Ausgewählte Aufsätze von Hermann Metzke hat die Stiftung Stoye in Marburg wiederabdrucken lassen. Den Preis des Buches habe ich auf Anhieb nirgends gefunden, aber ein Inhaltsverzeichnis:

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/3IEL897AH1PE4FH2LY167CTCUVECI9.pdf

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/3IEL897AH1PE4FH2LY167CTCUVECI9.pdf

KlausGraf - am Freitag, 6. Juli 2012, 00:41 - Rubrik: Genealogie

Seit März 2012 stellt die Website zu den Fuggerzeitungen monatlich einen besonders interessanten Bericht vor.

http://www.univie.ac.at/fuggerzeitungen/de/?page_id=25

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/64967718/

http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1296

http://www.univie.ac.at/fuggerzeitungen/de/?page_id=25

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/64967718/

http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1296

KlausGraf - am Freitag, 6. Juli 2012, 00:32 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

http://www.spiegel.de/politik/ausland/wikileaks-will-zwei-millionen-syrische-e-mails-veroeffentlichen-a-842796.html

http://wikileaks.org/syria-files/

http://wikileaks.org/syria-files/

KlausGraf - am Freitag, 6. Juli 2012, 00:07 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nur das grundsätzliche Prozedere der Aktenvernichtung zur "Operation Rennsteig" erklärte er den Parlamentariern, die Licht in die an Pleiten, Pech und Pannen so reiche Suche nach den 1998 in die Illegalität abgetauchten Rechtsterroristen bringen wollen. Heraus kam durchaus Überraschendes: Genaue Zeitvorgaben, wann welche Akten zu löschen sind, gibt es beim deutschen Inlandsgeheimdienst offenbar nicht. Mal bewahren die Sammler und Auswerter beim BfV die Deckblätter zu ihren V-Leuten fünf Jahre lang auf, mal sind es zehn Jahre oder gar fünfzehn Jahre.

[...] Als Rechtsgrundlage für die Reißwolf-Aktion verweist der Präsident auf das Verfassungsschutzgesetz, wonach personenbezogene Daten zu löschen sind, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung "nicht mehr erforderlich ist".

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-referatsleiter-sagt-zu-schredderskandal-aus-a-842861.html

Bundesarchivgesetz geht aber vor - eine Bundesbehörde sollte das ebenso wissen wie das Einmaleins.

Siehe auch

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-07/nsu-untersuchungsausschuss-verfassungsschutz

[...] Als Rechtsgrundlage für die Reißwolf-Aktion verweist der Präsident auf das Verfassungsschutzgesetz, wonach personenbezogene Daten zu löschen sind, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung "nicht mehr erforderlich ist".

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-referatsleiter-sagt-zu-schredderskandal-aus-a-842861.html

Bundesarchivgesetz geht aber vor - eine Bundesbehörde sollte das ebenso wissen wie das Einmaleins.

Siehe auch

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-07/nsu-untersuchungsausschuss-verfassungsschutz

KlausGraf - am Freitag, 6. Juli 2012, 00:00 - Rubrik: Staatsarchive

Da krieg ich jedesmal das Kotzen, wenn ich so etwas lese: "Um die Bilder vor Missbrauch zu schützen, stehen sie in der Gratisvariante mit kleinem Wasserzeichen und in Bildschirmauflösung zu Verfügung. Wer die Bilder kommerziell nutzen möchte, kann alle Fotos mittels Onlinebestellung auch in anderen Größen kostenpflichtig erwerben."

Natürlich ist das (c) im Bild unten reines Copyfraud, denn wenn der Fotograf nicht überliefert ist, spricht wenig dafür, dass der LWL über das Urheberrecht verfügen darf. Es wäre an der Zeit, dass Abmahnanwälte diese Copyfraud-Institutionen um einige tausend Euros erleichtern würden.

http://geschichtspuls.de/50-000-bilder-aus-westfalen-online

Natürlich ist das (c) im Bild unten reines Copyfraud, denn wenn der Fotograf nicht überliefert ist, spricht wenig dafür, dass der LWL über das Urheberrecht verfügen darf. Es wäre an der Zeit, dass Abmahnanwälte diese Copyfraud-Institutionen um einige tausend Euros erleichtern würden.

http://geschichtspuls.de/50-000-bilder-aus-westfalen-online

KlausGraf - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 23:37 - Rubrik: Fotoueberlieferung

http://www.onsdna.nl/

Die Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) bietet mit De Nederlandse Archieven (DNA) eine neue Website an, die die Recherche in niederländischen Archiven vereinfachen soll.

http://vifabenelux.wordpress.com/2012/07/04/neue-website-de-nederlandse-archieven-dna/

Die Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) bietet mit De Nederlandse Archieven (DNA) eine neue Website an, die die Recherche in niederländischen Archiven vereinfachen soll.

http://vifabenelux.wordpress.com/2012/07/04/neue-website-de-nederlandse-archieven-dna/

KlausGraf - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 15:06 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Glückwunsch zum "Privatdozent" und danke für die Bereitstellung der Arbeit!

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/104854424/

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/104854424/

KlausGraf - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 14:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Nachdem das Thema De-Mail ja auch hier bei Archivalia bereits kontrovers diskutiert wurde bieten die vom BMI veröffentlichten Erfahrungen von Behörden und sonstigen öffentlichen Institutionen, die in 2011 an der Pilotierung von De-Mail im Competence Center De-Mail mitwirkten, eine gute Grundlage, sich inhaltlich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Neben einem Grundlagendokument, dass auf die wesentlichen rechtlichen, organisatorischen und technischen Fragestellungen eingeht, werden die einzelnen Pilotprojekte, deren organisatorische und technische Rahmenbedingungen vorgestellt. Des Weiteren sind die Dokumente für die in den Projekten erfolgte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von De-Mail (angelehnt an den WiBe 4.1 Standard) veröffentlicht.

Die Dokumente finden Sie hier:

http://www.cio.bund.de/DE/Innovative-Vorhaben/De-Mail/Einfuehrung-in-Behoerden-und-Unternehmen/einfuehrung_in_behoerden_und_unternehmen_node.html

Lassen Sie uns direkt an den Dokumenten sowie den Technischen Richtlinien des BSI zu De-Mail die begonnene fachliche/technische Diskussion fortsetzen.

Fragen zur Veraktung von De-Mail beantwortet das Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, Baustein E-Akte:

http://www.verwaltung-innovativ.de/cln_108/nn_684678/DE/Organisation/orgkonzept__everwaltung/orgkonzept__everwaltung__node.html?__nnn=true

Die Dokumente finden Sie hier:

http://www.cio.bund.de/DE/Innovative-Vorhaben/De-Mail/Einfuehrung-in-Behoerden-und-Unternehmen/einfuehrung_in_behoerden_und_unternehmen_node.html

Lassen Sie uns direkt an den Dokumenten sowie den Technischen Richtlinien des BSI zu De-Mail die begonnene fachliche/technische Diskussion fortsetzen.

Fragen zur Veraktung von De-Mail beantwortet das Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, Baustein E-Akte:

http://www.verwaltung-innovativ.de/cln_108/nn_684678/DE/Organisation/orgkonzept__everwaltung/orgkonzept__everwaltung__node.html?__nnn=true

schwalm.potsdam - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 10:42 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Gewinner:

Kategorie I: Wikipedia-Artikel des Jahres

- Nuklearkatastrophe von Fukushima

Kategorie II: Community-Projekt des Jahres

- österreichisches Portal Denkmallisten

Kategorie III: Externes Wissensprojekt des Jahres

- VroniPlag Wiki

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zedler-Preis

Kategorie I: Wikipedia-Artikel des Jahres

- Nuklearkatastrophe von Fukushima

Kategorie II: Community-Projekt des Jahres

- österreichisches Portal Denkmallisten

Kategorie III: Externes Wissensprojekt des Jahres

- VroniPlag Wiki

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zedler-Preis

SW - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 08:56 - Rubrik: Wikis

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bisheriger Stand:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Verlinken_von_einzelnen_Seiten

Google hat vor einiger Zeit die bequeme Möglichkeit abgeschafft, durch

Eingabe der Seitenzahl in ein Feld die Seite direkt anzusteuern. Ich

behelfe mich bei PD-Büchern meist damit, dass ich rechts beim

Einstellungs-Rad die Option Nur Text aufrufe, wo man diese

Eingabemöglichkeit noch hat und wechsle dann wieder in den Bild-Modus.

Man kann natürlich auch an die auf die ID gekürzte URL ein &pg=PA211

anhängen, wenn man zur Seite 211 möchte.

Eine Spur schneller geht die verwendung eines offenbar neuen

Parameters jtp, der auch für römische Zählungen funktioniert:

http://books.google.de/books?jtp=846&id=afU-AAAAcAAJ (äquivalent zu pg=PA846)

http://books.google.de/books?jtp=iv&id=afU-AAAAcAAJ (äquivalent zu pg=PR4)

Weitere Beobachtungen?

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Verlinken_von_einzelnen_Seiten

Google hat vor einiger Zeit die bequeme Möglichkeit abgeschafft, durch

Eingabe der Seitenzahl in ein Feld die Seite direkt anzusteuern. Ich

behelfe mich bei PD-Büchern meist damit, dass ich rechts beim

Einstellungs-Rad die Option Nur Text aufrufe, wo man diese

Eingabemöglichkeit noch hat und wechsle dann wieder in den Bild-Modus.

Man kann natürlich auch an die auf die ID gekürzte URL ein &pg=PA211

anhängen, wenn man zur Seite 211 möchte.

Eine Spur schneller geht die verwendung eines offenbar neuen

Parameters jtp, der auch für römische Zählungen funktioniert:

http://books.google.de/books?jtp=846&id=afU-AAAAcAAJ (äquivalent zu pg=PA846)

http://books.google.de/books?jtp=iv&id=afU-AAAAcAAJ (äquivalent zu pg=PR4)

Weitere Beobachtungen?

KlausGraf - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 03:19 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

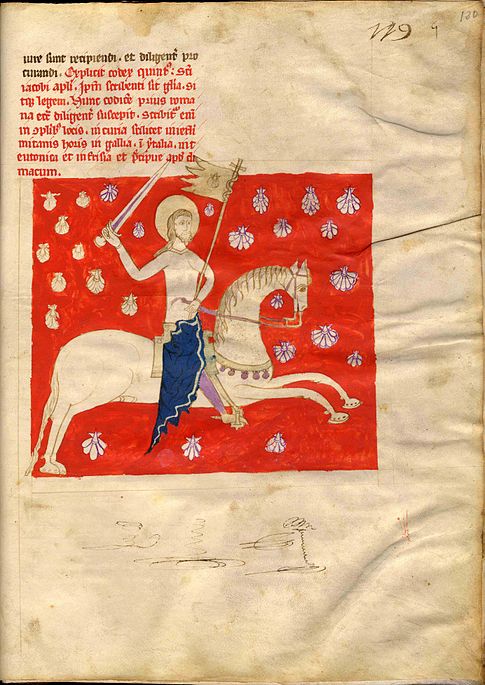

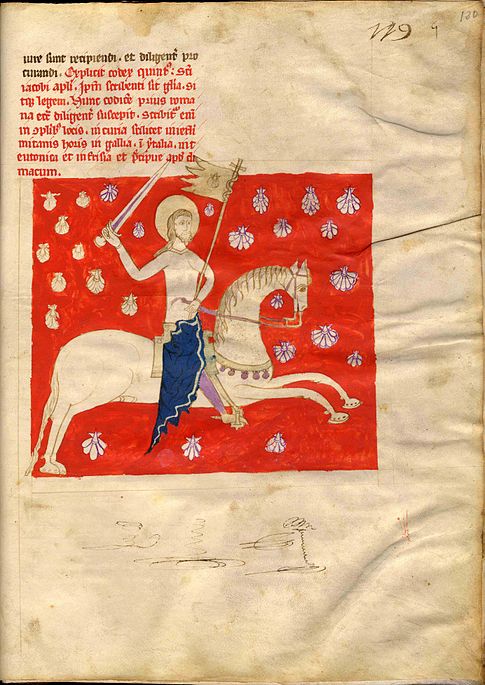

http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_35198.shtml

The Códice Calixtino a literary jewel from the 12th century which disappeared a year ago from the Santiago Cathedral was found at 2,40pm on Wednesday afternoon.

The National Police had earlier detained an ex-worker at Santiago Cathedral, Manuel Fernández Castañeiras, as the alleged thief of the Códice Calixtino, which disappeared a year ago from the cathedral. The Códice has been safeguarded in a safe in the Cathedral archive for the past 800 years, and is considered to be the first guide for pilgrims on the Camino de Santiago.

The Códice was found in a rubbish bag in the garage of Manuel’s home, in a cardboard box. Witnesses report that the police also found four books from the cathedral and a silver tray.

http://www.washingtonpost.com/world/europe/spanish-police-arrests-4-people-over-theft-of-priceless-12-th-century-religious-manuscripts/2012/07/04/gJQAB3xdMW_story.html

See also

http://archiv.twoday.net/search?q=calixtinus

The Códice Calixtino a literary jewel from the 12th century which disappeared a year ago from the Santiago Cathedral was found at 2,40pm on Wednesday afternoon.

The National Police had earlier detained an ex-worker at Santiago Cathedral, Manuel Fernández Castañeiras, as the alleged thief of the Códice Calixtino, which disappeared a year ago from the cathedral. The Códice has been safeguarded in a safe in the Cathedral archive for the past 800 years, and is considered to be the first guide for pilgrims on the Camino de Santiago.

The Códice was found in a rubbish bag in the garage of Manuel’s home, in a cardboard box. Witnesses report that the police also found four books from the cathedral and a silver tray.

http://www.washingtonpost.com/world/europe/spanish-police-arrests-4-people-over-theft-of-priceless-12-th-century-religious-manuscripts/2012/07/04/gJQAB3xdMW_story.html

See also

http://archiv.twoday.net/search?q=calixtinus

KlausGraf - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 03:07 - Rubrik: English Corner

"Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar wird heute nach grundlegender Sanierung wiedereröffnet. Rund neun Millionen Euro sind in das Archiv der Klassik-Stiftung in den vergangenen zwei Jahren investiert worden. Das Geld kam von Bund, Land Thüringen und EU.

Das mit fast 120 Jahren älteste Literaturarchiv Deutschlands besitzt mehr als 130 Nachlässe mit originalen Handschriften von Goethe und Schiller, von Nietzsche und Liszt. Die historischen Kostbarkeiten werden nun in einem neuen Tiefendepot aufbewahrt."

http://orf.at/stories/2129327/

Ausstellung: Schätze des Goethe- und Schiller-Archivs

Do 5. Juli 2012 - Fr 28. September 2012

"Ab 5. Juli 2012 präsentiert das Goethe- und Schiller-Archiv in der Beletage des sanierten Hauses herausragende Einzelstücke aus seinen bedeutendsten Nachlässen und Beständen. In den historischen Ausstellungsvitrinen werden u.a. eigenhändige Manuskriptblätter von Goethe, Schiller, Herder und Wieland sowie Briefe von Mozart und Beethoven zu sehen sein. Entwürfe, Reinschriften und Druckmanuskripte erlauben einen Einblick in die Werkstatt der berühmten Autoren, seien es Goethes Korrekturblätter zum Faust II., Nietzsches Druckmanuskript der »Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik«, ein Tagebuch Friedrich Hebbels mit Notaten zu den »Nibelungen« oder die Niederschrift eines Klavierstücks des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy, das sich in der Notensammlung der Goethe-Familie erhalten hat."

http://goo.gl/APjYm = http://www.klassik-stiftung.de [langer Link ersetzt, KG]

Das mit fast 120 Jahren älteste Literaturarchiv Deutschlands besitzt mehr als 130 Nachlässe mit originalen Handschriften von Goethe und Schiller, von Nietzsche und Liszt. Die historischen Kostbarkeiten werden nun in einem neuen Tiefendepot aufbewahrt."

http://orf.at/stories/2129327/

Ausstellung: Schätze des Goethe- und Schiller-Archivs

Do 5. Juli 2012 - Fr 28. September 2012

"Ab 5. Juli 2012 präsentiert das Goethe- und Schiller-Archiv in der Beletage des sanierten Hauses herausragende Einzelstücke aus seinen bedeutendsten Nachlässen und Beständen. In den historischen Ausstellungsvitrinen werden u.a. eigenhändige Manuskriptblätter von Goethe, Schiller, Herder und Wieland sowie Briefe von Mozart und Beethoven zu sehen sein. Entwürfe, Reinschriften und Druckmanuskripte erlauben einen Einblick in die Werkstatt der berühmten Autoren, seien es Goethes Korrekturblätter zum Faust II., Nietzsches Druckmanuskript der »Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik«, ein Tagebuch Friedrich Hebbels mit Notaten zu den »Nibelungen« oder die Niederschrift eines Klavierstücks des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy, das sich in der Notensammlung der Goethe-Familie erhalten hat."

http://goo.gl/APjYm = http://www.klassik-stiftung.de [langer Link ersetzt, KG]

SW - am Donnerstag, 5. Juli 2012, 00:27 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Heft enthält u.a. einen Überblick über das Digitale Archiv des Bundesarchivs, sowie einen recht interessanten Artikel über die Zusammenarbeit mit polnischen Archiven in Verbindung mit der Erweiterung der Liste der jüdischen Einwohner im

Deutschen Reich 1933-1945.

"Die Verbesserung des Zugangs zu Archivgut steht im Zentrum weiterer Beiträge des aktuellen Hefts. So wird z.B. die Recherche in der Datenbank des Bundesarchivs mit BASYS 2-Invenio vorgestellt. Der Rückblick auf das erfolgreich zu Ende gebrachte Projekt APEnet zum Archivportal Europa wird verbunden mit einem Vorausblick auf das Nachfolgeprojekt APEx. Erleichtert ist auch der Zugang zu Unterlagen der Ära Gustav Heinemann aus dem Bestand B 122 Bundespräsidialamt, nachdem ein neues Findbuch online gestellt wurde.

Aus den vielfältigen Artikeln geht weiterhin u.a. hervor, dass durch Recherchereisen nach Breslau die Kenntnisse über das Schicksal ehemaliger jüdischer Einwohner der Stadt erheblich erweitert werden konnten. Der Aufwand für die Beantwortung von Anfragen zur Bestätigung von Haftzeiten in der DDR ließ sich mit Hilfe der Anwendung PERSEUS deutlich verringern. In der Außenstelle Rastatt stehen längst auch für den Ausstellungsteil zur Revolution von 1989 in der DDR moderne didaktische Angebote zur Verfügung."

http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/oeffentlichkeitsarbeit/fach-publikationen/mitteilungenausdembundesarchiv/mitteilungen_1-2012.pdf

Deutschen Reich 1933-1945.

"Die Verbesserung des Zugangs zu Archivgut steht im Zentrum weiterer Beiträge des aktuellen Hefts. So wird z.B. die Recherche in der Datenbank des Bundesarchivs mit BASYS 2-Invenio vorgestellt. Der Rückblick auf das erfolgreich zu Ende gebrachte Projekt APEnet zum Archivportal Europa wird verbunden mit einem Vorausblick auf das Nachfolgeprojekt APEx. Erleichtert ist auch der Zugang zu Unterlagen der Ära Gustav Heinemann aus dem Bestand B 122 Bundespräsidialamt, nachdem ein neues Findbuch online gestellt wurde.

Aus den vielfältigen Artikeln geht weiterhin u.a. hervor, dass durch Recherchereisen nach Breslau die Kenntnisse über das Schicksal ehemaliger jüdischer Einwohner der Stadt erheblich erweitert werden konnten. Der Aufwand für die Beantwortung von Anfragen zur Bestätigung von Haftzeiten in der DDR ließ sich mit Hilfe der Anwendung PERSEUS deutlich verringern. In der Außenstelle Rastatt stehen längst auch für den Ausstellungsteil zur Revolution von 1989 in der DDR moderne didaktische Angebote zur Verfügung."

http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/oeffentlichkeitsarbeit/fach-publikationen/mitteilungenausdembundesarchiv/mitteilungen_1-2012.pdf

A. Gaugele - am Mittwoch, 4. Juli 2012, 18:44 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Geburtshilfe und Instruktionen an die ausübenden Personen verfolgten lange Zeit primär das Ziel, den Prozess der Niederkunft so zu gestalten, um dem Kind die heilige Taufe zu ermöglichen. Der religiöse Aspekt war bereits in den ersten Stunden, in denen ein neues Leben das Licht der Welt erblickte von essentieller Bedeutung. Verstarb das Neugeborene ohne Taufe, blieb ihm, nach katholischer Glaubenslehre, der Weg in den Himmel genauso verwehrt, wie ein kirchliches Begräbnis und eine würdige Bestattung am Gottesacker. Es war ausgeschlossen von der Gottesschau und fand seinen Platz im "Limbus puerorum" - einem Ort zwischen Himmel und Hölle, ohne Aussicht auf Erlösung. Diese wenig tröstliche Jenseitsprognose förderte bisweilen phantasievolle Taufpraktiken zutage, versuchten doch oft Eltern alles Menschenmögliche um ihr Kind vor einem Schicksal im "Limbus" zu bewahren. Das Spektrum reichte von eilig vollzogenen Nottaufen, über Taufen "in utero", bis hin zu Wallfahrten mit toten Kindern mit der Bitte um kurzzeitige Erweckung zur Taufe. Besonders außergewöhnlich erscheint in diesem Zusammenhang die Bestattung ungetaufter toter Kinderkörper entlang der Trauflinie von Gotteshäusern ("Traufkinder"). Im Volksglauben hielt sich die Meinung durch das herabtropfende Wasser konnte das Kind in der Erde noch "post mortem" getauft werden.

Petra Lindenhofers Wiener Diplomarbeit beleuchtet diese Praktiken.

http://othes.univie.ac.at/20592/

Petra Lindenhofers Wiener Diplomarbeit beleuchtet diese Praktiken.

http://othes.univie.ac.at/20592/

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Juli 2012, 13:29 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The al Qaeda-linked Islamist fighters who have used pick-axes, shovels and hammers to shatter earthen tombs and shrines of local saints in Mali's fabled desert city of Timbuktu say they are defending the purity of their faith against idol worship.

But historians say their campaign of destruction in the UNESCO-listed city is pulverising part of the history of Islam in Africa, which includes a centuries-old message of tolerance.

http://www.reuters.com/article/2012/07/03/uk-mali-crisis-timbuktu-idUSLNE86202G20120703

But historians say their campaign of destruction in the UNESCO-listed city is pulverising part of the history of Islam in Africa, which includes a centuries-old message of tolerance.

http://www.reuters.com/article/2012/07/03/uk-mali-crisis-timbuktu-idUSLNE86202G20120703

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Juli 2012, 12:57 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Deutsche Kulturrat startet in der aktuellen Ausgabe seiner Zeitung Politik & Kultur die neue Reihe "Rote Liste Kultur". Mit der Roten Liste bedrohter Kultureinrichtungen, einer Analogie zu den bekannten Roten Listen bedrohter Tier- und Pflanzenfamilien, werden in jeder Ausgabe gefährdete oder bereits geschlossene Kulturinstitutionen, -vereine und -programme vorgestellt.

Politik & Kultur stellt dazu die Arbeit einzelner Einrichtungen vor und teilt sie ein in Gefährdungskategorien von 0 bis 4. Folgende Kategorien liegenden der "Roten Liste Kultur" zugrunde:

Kategorie 4: Gefährdung aufgehoben/ungefährdet

Kategorie 3: Vorwarnliste

Kategorie 2: gefährdet

Kategorie 1: von Schließung bedroht

Kategorie 0: geschlossen

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: "Mit der Roten Liste der bedrohten Kultureinrichtungen wollen wir ein deutliches Zeichen gegen den schleichenden Kulturabbau setzen und die Öffentlichkeit regelmäßig über den Gefährdungsgrad von Kultureinrichtungen und Kulturinitiativen in Deutschland informieren. Wir hoffen, dass unsere ‚Rote Liste Kultur‘ die kulturinteressierte Öffentlichkeit wachrüttelt, damit sich gegen die Bedrohung der Kultureinrichtungen heftiger Protest erhebt. Über eine Änderung des Gefährdungsstatus der vorgestellten Einrichtungen, positiv wie negativ, werden wir fortlaufend in Politik & Kultur berichten."

Quelle: http://kulturrat.de/detail.php?detail=2339&rubrik=2

"...

ARCHIV DER JUGENDKULTUREN E.V. BERLIN

• Gründung: 1998

• Mitarbeiter: 31 Mitarbeiter, davon 6 projektgebunden angestellt, 25 ehrenamtlich

• Tätigkeitsfeld: Archiv, Projektarbeit, Verlag, Ausstellungen zum Thema Jugend und Jugendkulturen

• Finanzierung: Projektförderung, Spenden, Eigeneinnahmen; keine öf entliche Regelförderung

• Homepage: www.jugendkulturen.de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Das Archiv der Jugendkulturen in Berlin ist europaweit die einzige

Einrichtung, die sich mit Jugend und Jugendkulturen auseinandersetzt. Ziel des Vereins ist es, Vorurteilen über »die Jugend« differenziert und fundiert zu begegnen.

Die frei zugängliche Bibliothek mit mehreren tausend Büchern, Magazinen, Filmen, Presseartikeln und Musik ist das Herzstück der Einrichtung und wird von Interessierten, oft Studierenden, weltweit besucht.

Die vom Archiv der Jugendkulturen organisierten Projekte befassen sich mit unterschiedlichen »Szenen« (zum Beispiel Gothics, Emos); temporäre Ausstellungen widmen sich jugendlichen und jugendkulturellen Themen, zum Beispiel Hafterfahrungen junger Menschen (2009).

Trotz wachsenden Erfolgs kämpft der Verein mit Finanzierungsproblemen. Wegen der fehlenden Regelförderung wird die Arbeit durch Unsicherheit und die Unmöglichkeit einer langfristigen Planung erschwert. Ein Problem ist schon die

Zahlung der Miete des wachsenden Archivs. Momentan werden deshalb Vorbereitungen zum Verkauf des eigenen Verlags getroffen. Im Jahr 2010 begann das Archiv der Jugendkulturen eine erfolgsversprechende Spendenkampagne zur Gründung einer eigenen Stiftung. Nun hofft die Einrichtung auf weitere Spendenbereitschaft

und prominente Unterstützung. ....."

Quelle: http://kulturrat.de/puk/puk04-12.pdf , S. 9

Eigentlich sollte der Kulturrat sich das Adressverzeichnis der freien Archive schnappen und dann hätte für die nächsten Ausgaben genügend weitere Archive - s auch: http://www.vda.archiv.net/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/VdA_Pressemitteilung08102010.pdf&t=1341475342&hash=84b02ede0f285f77d6615d1e60796585. Vielleicht schaut der Kulturrat aber auch mal die Archivaliaberichte "Archive in der Krise" an.

Politik & Kultur stellt dazu die Arbeit einzelner Einrichtungen vor und teilt sie ein in Gefährdungskategorien von 0 bis 4. Folgende Kategorien liegenden der "Roten Liste Kultur" zugrunde:

Kategorie 4: Gefährdung aufgehoben/ungefährdet

Kategorie 3: Vorwarnliste

Kategorie 2: gefährdet

Kategorie 1: von Schließung bedroht

Kategorie 0: geschlossen

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: "Mit der Roten Liste der bedrohten Kultureinrichtungen wollen wir ein deutliches Zeichen gegen den schleichenden Kulturabbau setzen und die Öffentlichkeit regelmäßig über den Gefährdungsgrad von Kultureinrichtungen und Kulturinitiativen in Deutschland informieren. Wir hoffen, dass unsere ‚Rote Liste Kultur‘ die kulturinteressierte Öffentlichkeit wachrüttelt, damit sich gegen die Bedrohung der Kultureinrichtungen heftiger Protest erhebt. Über eine Änderung des Gefährdungsstatus der vorgestellten Einrichtungen, positiv wie negativ, werden wir fortlaufend in Politik & Kultur berichten."

Quelle: http://kulturrat.de/detail.php?detail=2339&rubrik=2

"...

ARCHIV DER JUGENDKULTUREN E.V. BERLIN

• Gründung: 1998

• Mitarbeiter: 31 Mitarbeiter, davon 6 projektgebunden angestellt, 25 ehrenamtlich

• Tätigkeitsfeld: Archiv, Projektarbeit, Verlag, Ausstellungen zum Thema Jugend und Jugendkulturen

• Finanzierung: Projektförderung, Spenden, Eigeneinnahmen; keine öf entliche Regelförderung

• Homepage: www.jugendkulturen.de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Das Archiv der Jugendkulturen in Berlin ist europaweit die einzige

Einrichtung, die sich mit Jugend und Jugendkulturen auseinandersetzt. Ziel des Vereins ist es, Vorurteilen über »die Jugend« differenziert und fundiert zu begegnen.

Die frei zugängliche Bibliothek mit mehreren tausend Büchern, Magazinen, Filmen, Presseartikeln und Musik ist das Herzstück der Einrichtung und wird von Interessierten, oft Studierenden, weltweit besucht.

Die vom Archiv der Jugendkulturen organisierten Projekte befassen sich mit unterschiedlichen »Szenen« (zum Beispiel Gothics, Emos); temporäre Ausstellungen widmen sich jugendlichen und jugendkulturellen Themen, zum Beispiel Hafterfahrungen junger Menschen (2009).

Trotz wachsenden Erfolgs kämpft der Verein mit Finanzierungsproblemen. Wegen der fehlenden Regelförderung wird die Arbeit durch Unsicherheit und die Unmöglichkeit einer langfristigen Planung erschwert. Ein Problem ist schon die

Zahlung der Miete des wachsenden Archivs. Momentan werden deshalb Vorbereitungen zum Verkauf des eigenen Verlags getroffen. Im Jahr 2010 begann das Archiv der Jugendkulturen eine erfolgsversprechende Spendenkampagne zur Gründung einer eigenen Stiftung. Nun hofft die Einrichtung auf weitere Spendenbereitschaft

und prominente Unterstützung. ....."

Quelle: http://kulturrat.de/puk/puk04-12.pdf , S. 9

Eigentlich sollte der Kulturrat sich das Adressverzeichnis der freien Archive schnappen und dann hätte für die nächsten Ausgaben genügend weitere Archive - s auch: http://www.vda.archiv.net/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/VdA_Pressemitteilung08102010.pdf&t=1341475342&hash=84b02ede0f285f77d6615d1e60796585. Vielleicht schaut der Kulturrat aber auch mal die Archivaliaberichte "Archive in der Krise" an.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. Juli 2012, 08:49 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kanzleikompa.de/2012/07/02/verein-speakers-corner-gegrundet/

Für einen Verein benötigt man mindestens sieben glorreiche Gründungsmitglieder, die zum Zeitpunkt X an einem Ort Y versammelt sein müssen. Letzteres noch vor der Sommerpause zu organisieren wäre schwierig gewesen. Am Samstag fiel uns beim Landesparteitag der Piraten in NRW in Dortmund auf, dass etliche Aktivisten in Sachen Meinungsfreiheit ja ohnehin anwesend waren. Also machten wir Nägel mit Köpfen und gründeten am Sonntag am Rande des LPT.NRW12.3 im Schnelldurchlauf den benötigten Verein mit einem Gremium, das paritätisch mit Anwälten und mit Menschen besetzt ist:

Anwälte:

Udo Vetter (LawBlog)

Dominik Böcker (AK Zensur, Bundestagsexperte gegen Zensursula)

Christian Pentzek

Markus Kompa (Blog zum Medienrecht)

Menschen:

Marina Weisband, Piratenprinzessin

Johannes Ponader, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei

Dr. Joachim Paul, MdL, Fraktionsvorsitzender Piratenpartei

Nico Kern, MdL, Assessor jur.

Vereinszweck ist die Sicherstellung der Rechtsprechung in Sachen Meinungsfreiheit nach den Vorgaben von Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht, die häufig von den Instanzgerichten missachtet wird. Dies ist nur durch Finanzierung des Rechtswegs möglich, wobei in Bloggerfällen häufig asymmetrische “Kriegskassen” gegenüberstehen. Meinungsfreiheit können sich derzeit praktisch nur große Verlage und sehr vermögende Privatleute leisten. Wir werden daher entsprechende Prozesse finanziell fördern, die wir für wichtig halten.

Für einen Verein benötigt man mindestens sieben glorreiche Gründungsmitglieder, die zum Zeitpunkt X an einem Ort Y versammelt sein müssen. Letzteres noch vor der Sommerpause zu organisieren wäre schwierig gewesen. Am Samstag fiel uns beim Landesparteitag der Piraten in NRW in Dortmund auf, dass etliche Aktivisten in Sachen Meinungsfreiheit ja ohnehin anwesend waren. Also machten wir Nägel mit Köpfen und gründeten am Sonntag am Rande des LPT.NRW12.3 im Schnelldurchlauf den benötigten Verein mit einem Gremium, das paritätisch mit Anwälten und mit Menschen besetzt ist:

Anwälte:

Udo Vetter (LawBlog)

Dominik Böcker (AK Zensur, Bundestagsexperte gegen Zensursula)

Christian Pentzek

Markus Kompa (Blog zum Medienrecht)

Menschen:

Marina Weisband, Piratenprinzessin

Johannes Ponader, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei

Dr. Joachim Paul, MdL, Fraktionsvorsitzender Piratenpartei

Nico Kern, MdL, Assessor jur.

Vereinszweck ist die Sicherstellung der Rechtsprechung in Sachen Meinungsfreiheit nach den Vorgaben von Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht, die häufig von den Instanzgerichten missachtet wird. Dies ist nur durch Finanzierung des Rechtswegs möglich, wobei in Bloggerfällen häufig asymmetrische “Kriegskassen” gegenüberstehen. Meinungsfreiheit können sich derzeit praktisch nur große Verlage und sehr vermögende Privatleute leisten. Wir werden daher entsprechende Prozesse finanziell fördern, die wir für wichtig halten.

KlausGraf - am Dienstag, 3. Juli 2012, 17:14 - Rubrik: Archivrecht

Gebrauchte Software-Lizenzen dürfen weiterverkauft werden, dabei gibt es keinen Unterschied mehr zwischen DVD und Download. Das entschied der Europäische Gerichtshof in einem Streit gegen den US-Konzern Oracle.

Volltext:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5204011

Erläuterungen und Reaktionen:

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eugh-zu-oracle-vs-usedsoft-gebrauchte-software-darf-verkauft-werden-a-842260.html

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/07/03/gebrauchte-software-darf-verkauft-werden/

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg47956.html (Übertragung auf zeitweilige Gebrauchsüberlassung erscheint mir nicht schlüssig)

Volltext:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5204011

Erläuterungen und Reaktionen:

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eugh-zu-oracle-vs-usedsoft-gebrauchte-software-darf-verkauft-werden-a-842260.html

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/07/03/gebrauchte-software-darf-verkauft-werden/

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg47956.html (Übertragung auf zeitweilige Gebrauchsüberlassung erscheint mir nicht schlüssig)

KlausGraf - am Dienstag, 3. Juli 2012, 17:06 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Am 29. Juni ging das Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“ online. Für dieses Online-Lexikon verfassten die Archivreferendare des 43., 45. und gegenwärtig laufenden 46. Wissenschaftlichen Kurses im Rahmen ihrer Ausbildung Definitionen zentraler Begriffe des Archivwesens. Bislang liegen 58 Beiträge zu den Themenfeldern „Schriftgutverwaltung“, „Erschließung“ und „Sammlungsgut“ vor. Zukünftige Wissenschaftliche Kurse werden das Lexikon erweitern."

Quelle: http://www.archivschule.de/

Link zum Lexikon

Warum kein Wiki?

Quelle: http://www.archivschule.de/

Link zum Lexikon

Wolf Thomas - am Dienstag, 3. Juli 2012, 10:38 - Rubrik: Wikis

"Dass Amerika Amerika heißt, hat die Welt nicht zuletzt Martin Waldseemüller zu verdanken. Nun stieß die Universitätsbibliothek (UB) München in ihren Beständen auf ein bislang unbekanntes Stück aus der Werkstatt des berühmten Kartographen – per Zufall."

http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/2012/tdw_ub_fund.html

http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/2012/tdw_ub_fund.html

MOtt - am Dienstag, 3. Juli 2012, 09:18

Der Verfassungsschutz teilte im Winter 2011 dem Generalbundesanwalt in einem vertraulichen Schreiben mit, dass "alle Beschaffungsakten, deren weitere Aufbewahrung nicht mehr erforderlich war, Anfang des Jahres in einer konzertierten Aktion vernichtet" worden seien. Zugleich räumten die Geheimen ein, dass die Akten der Abteilung 2 ohnehin nie vollständig gewesen seien. Einige V-Leute seien in die Datei aus "operativen Gründen" überhaupt nicht eingetragen gewesen, wie die Befragung "damaliger Mitarbeiter" gezeigt hätte.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fromm-ruecktritt-rekonstruktion-des-verfassungsschutz-skandals-a-842138.html

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fromm-ruecktritt-rekonstruktion-des-verfassungsschutz-skandals-a-842138.html

KlausGraf - am Dienstag, 3. Juli 2012, 02:29 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Needhams IPI bietet: Eysengeringer, Wolfgang, vicarius and beneficiatus in Trawnkirchen, professus (sacerdos secularis) of OSB Lambach, q.v., 1489: Lambach, R-12; Illinois 584 (1476); OhStUL V-277 (1489); Pottesm 302 (N-216: 1489)

[Pottesm = Auktion Solomon Pottesman, 15./16.10.1979 bei Sotheby's London

UIUC http://archive.org/stream/incunabulainuniv00univ#page/104/mode/2up

Lambach R-12 bezieht sich auf Yale ]

Das Exemplar der Ohio State University Library istwohl das 1941 angebotene:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/klipstein1941_12_03bd2/0024

Hinzu kommt auch UB Basel:

http://aleph.unibas.ch/F/?local_base=DSV01&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=002606744

[und der Ockham in der Morgan Library:

http://www.themorgan.org/collections/bindings/item/page/2/135065 Abbildung! ]

Der Googlesuche

https://www.google.de/search?hl=de&q=eysengeringer&tbm=bks

entnehme ich, dass er auch eine Inkunabel in Kremsmünster besaß und auch mindestens 1 Handschrift schrieb. In ManuMed nichts zu ihm, Krämer, Scriptores liefert: Lambach, StiftsB, 281, fol. 66r, 319r (a. 1473).

Aus

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22eisengeringer%22+friedburger

entnehme ich, dass er StM OSB 1932 [rechte: 1933], 208 erwähnt wird.

Sollte DigiMurks mal wieder online sein, kann man dort bei Goldschmidt ZfB 1916, 365 nachlesen, dass Eysengeringer 1489 in Lambach eintrat und 18 Bände schenkte.

[ http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN000275123

Holter 1968, S. 110 Eysngeringer besaß 21 Inkunabeln

http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/JbMusVer_Wels_1968_15_0096-0123.pdf

Von den dort angegebenen Literaturtiteln bezieht sich Gutenberg-Jb. 1954, S. 284 definitiv nicht auf E., Das Antiquariat 9, Wien 1953, S. 137ff. aber wohl:

http://books.google.de/books?id=OOLiAAAAMAAJ&q=eysngeringer

[Siehe auch Holter: Zum Welser Buchwesen S. 91

http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/mooela_03_0087-0103.pdf ]

https://www.google.de/search?q=eysngeringer&tbm=bks liefert zusätzlich: Eysengeringer starb 1494. Er soll 18 Inkunabeln und 3 Hss. besessen haben.

Das Hohenfurther Nekrolog liefert den 26.9.1494 als Todestag:

http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/liturgie/nekrologium/zari.html

1487 als Priester Zeuge in Wels

http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/JbMusVer_Wels_1959_06_0180-0185.pdf ]

#forschung

http://manuscripta.at/?ID=25530 (Lambach Ccl 281) mit einem weiteren Schreibervermerk in Abbildung

Kataloge: http://www.manuscripta.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=rabensteiner&content=1

[Pottesm = Auktion Solomon Pottesman, 15./16.10.1979 bei Sotheby's London

UIUC http://archive.org/stream/incunabulainuniv00univ#page/104/mode/2up

Lambach R-12 bezieht sich auf Yale ]

Das Exemplar der Ohio State University Library ist

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/klipstein1941_12_03bd2/0024