http://libresoft.es/Members/jfelipe/thesis-wkp-quantanalysis (PDF)

Ortega Soto, Jos´e Felipe. M.S. in Telecommunications Engineering, Departamento de Sistemas

Telem´aticos y Computaci´on, Universidad Rey Juan Carlos, M´ostoles, Madrid, 2009. Wikipedia: A

quantitative analysis.

Abstract:

Presently, the Wikipedia project lodges the largest collaborative community ever known in the

history of mankind. Due to the large number of contributors, along with the amazing popularity level

of Wikipedia in the Web, it has soon become a topic of interest for researchers of many academic

disciplines. However, in spite of the increasing significance of Wikipedia in scholar publications over

the past years, we oftenly find studies concentrating either on very specific aspects of the project, or

else, on a specific language version.

As a result, there is a need of broadening the scope of previous research works to present a more

complete picture of the Wikipedia project, its community of contributors and the evolution of this

project over time. This doctoral thesis offers a quantitative analysis of the top ten language editions

of Wikipedia, from different perspectives. The main goal has been to trace the evolution in time

of key descriptive and organizational parameters of Wikipedia and its community of authors. The

analysis is focused on logged authors (those editors who created a personal account to participate in

the project). The comparative study encompasses general evolution parameters, a detailed analysis

of the inner social structure and stratification of the Wikipedia community of logged authors, a study

of the inequality level of contributions (among authors and articles), a demographic study of the

Wikipedia community and some basic metrics to analyze the quality of Wikipedia articles and the

trustworthiness level of individual authors. This work concludes with the study of the influence of the

main findings presented in this thesis for the future sustainability of Wikipedia in the following years.

The analysis of the inequality level of contributions over time, and the evolution of additional

key features identified in this thesis, reveals an untenable trend towards progressive increase of the

effort spent by the most active authors, as time passes by. This trend may eventually cause that these

authors will reach their upper limit in the number of revisions they can perform each month, thus

starting a decreasing trend in the number of monthly revisions, and an overall recession of the content

creation and reviewing process in Wikipedia. Finally, another important contribution for the research

community is WikiXRay, the software tool we have developed to perform the statistical analyses

included in this thesis. This tool completely automates the process of retrieving the database dumps

from theWikimedia public repositories, massaging it to obtain key metrics and descriptive parameters,

and loading them in a local database, ready to be used in empirical analyses.

As far as we know, this is the first research work implementing a comparative analysis, from an

quantitative point of view, of the top ten language editions of Wikipedia, presenting complementary

results from different research perspectives. Therefore, we expect that this contribution will help

the scientific community to enhance their understanding of the rich, complex and fascinating working

mechanisms and behavioral patterns of theWikipedia project and its community of authors. Likewise,

we hope thatWikiXRay will facilitate the hard task of developing empirical analyses on any language

version of the encyclopaedia, boosting in this way the number of comparative studies like this one in

many other scientific disciplines.

Ortega Soto, Jos´e Felipe. M.S. in Telecommunications Engineering, Departamento de Sistemas

Telem´aticos y Computaci´on, Universidad Rey Juan Carlos, M´ostoles, Madrid, 2009. Wikipedia: A

quantitative analysis.

Abstract:

Presently, the Wikipedia project lodges the largest collaborative community ever known in the

history of mankind. Due to the large number of contributors, along with the amazing popularity level

of Wikipedia in the Web, it has soon become a topic of interest for researchers of many academic

disciplines. However, in spite of the increasing significance of Wikipedia in scholar publications over

the past years, we oftenly find studies concentrating either on very specific aspects of the project, or

else, on a specific language version.

As a result, there is a need of broadening the scope of previous research works to present a more

complete picture of the Wikipedia project, its community of contributors and the evolution of this

project over time. This doctoral thesis offers a quantitative analysis of the top ten language editions

of Wikipedia, from different perspectives. The main goal has been to trace the evolution in time

of key descriptive and organizational parameters of Wikipedia and its community of authors. The

analysis is focused on logged authors (those editors who created a personal account to participate in

the project). The comparative study encompasses general evolution parameters, a detailed analysis

of the inner social structure and stratification of the Wikipedia community of logged authors, a study

of the inequality level of contributions (among authors and articles), a demographic study of the

Wikipedia community and some basic metrics to analyze the quality of Wikipedia articles and the

trustworthiness level of individual authors. This work concludes with the study of the influence of the

main findings presented in this thesis for the future sustainability of Wikipedia in the following years.

The analysis of the inequality level of contributions over time, and the evolution of additional

key features identified in this thesis, reveals an untenable trend towards progressive increase of the

effort spent by the most active authors, as time passes by. This trend may eventually cause that these

authors will reach their upper limit in the number of revisions they can perform each month, thus

starting a decreasing trend in the number of monthly revisions, and an overall recession of the content

creation and reviewing process in Wikipedia. Finally, another important contribution for the research

community is WikiXRay, the software tool we have developed to perform the statistical analyses

included in this thesis. This tool completely automates the process of retrieving the database dumps

from theWikimedia public repositories, massaging it to obtain key metrics and descriptive parameters,

and loading them in a local database, ready to be used in empirical analyses.

As far as we know, this is the first research work implementing a comparative analysis, from an

quantitative point of view, of the top ten language editions of Wikipedia, presenting complementary

results from different research perspectives. Therefore, we expect that this contribution will help

the scientific community to enhance their understanding of the rich, complex and fascinating working

mechanisms and behavioral patterns of theWikipedia project and its community of authors. Likewise,

we hope thatWikiXRay will facilitate the hard task of developing empirical analyses on any language

version of the encyclopaedia, boosting in this way the number of comparative studies like this one in

many other scientific disciplines.

KlausGraf - am Sonntag, 7. Juni 2009, 21:27 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ja, ich habe meine Stimme bei der heutigen Europawahl "verschenkt". Aber sinnlos war meine Wahl keinesfalls. Noch nie konnte ich ohne Abstriche so hinter einem Parteiprogramm stehen wie bei der Piratenpartei.

Die Partei ist für Datenschutz und informationelles Selbstbestimmungsrecht (wie ich), sie kritisiert Fehlentwicklungen des Patent- und des Urheberrechts (wie ich), sie tritt für mehr Transparenz im Staat ein (wie ich) und ist - last but not least - entschieden für Open Access (wie ich):

Aus dem Staatshaushalt wird eine Vielzahl schöpferischer Tätigkeiten finanziert, die als Produkt urheberrechtlich geschützte Werke hervorbringen. Da diese Werke von der Allgemeinheit finanziert werden, sollten sie auch der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung stehen.

Auch wenn die Piratenpartei bundesweit nach den derzeitigen Hochrechnungen bei knapp 1 % liegen wird (Update: 0,8 %) und die Fünfprozenthürde nicht übersprungen hat, ist es doch ein enormer Achtungserfolg, dass die Piraten in nicht wenigen deutschen Städten vor den Nazis und Rechten die sechststärkste Kraft geworden sind (die größte von den "Kleinen"). So auch in der Hauptstadt Berlin mit 1,4 % (Tagesspiegel).

Den Vogel schoss der Hamburger Stadtteil Kleiner Grasbrook ab, wo der Pirat Störtebeker 1401 enthauptet wurde: Piraten 8,6 %, CDU 7,1!

Die Piraten sind die Partei der digitalen Intelligenz bzw. derjenigen, die es satt haben, von "Internetausdruckern" und #zensursula-Fans bevormundet werden. Bei einer Twitter-Umfrage lagen am Wahlabend bei derzeit 2048 Stimmen die Piraten mit konstanten 55 % eindeutig in Führung: http://twtpoll.com/0trfpj

Über Schweden, wo die Partei 8,1 Prozent erzielte, werden die Piraten mit einem Abgeordneten ins Europaparlament einziehen. Das heutige Ergebnis macht für weitere Wahlen Mut.

Update: Mehr Argumente http://www.ankegroener.de/?p=4589

Die Partei ist für Datenschutz und informationelles Selbstbestimmungsrecht (wie ich), sie kritisiert Fehlentwicklungen des Patent- und des Urheberrechts (wie ich), sie tritt für mehr Transparenz im Staat ein (wie ich) und ist - last but not least - entschieden für Open Access (wie ich):

Aus dem Staatshaushalt wird eine Vielzahl schöpferischer Tätigkeiten finanziert, die als Produkt urheberrechtlich geschützte Werke hervorbringen. Da diese Werke von der Allgemeinheit finanziert werden, sollten sie auch der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung stehen.

Auch wenn die Piratenpartei bundesweit nach den derzeitigen Hochrechnungen bei knapp 1 % liegen wird (Update: 0,8 %) und die Fünfprozenthürde nicht übersprungen hat, ist es doch ein enormer Achtungserfolg, dass die Piraten in nicht wenigen deutschen Städten vor den Nazis und Rechten die sechststärkste Kraft geworden sind (die größte von den "Kleinen"). So auch in der Hauptstadt Berlin mit 1,4 % (Tagesspiegel).

Den Vogel schoss der Hamburger Stadtteil Kleiner Grasbrook ab, wo der Pirat Störtebeker 1401 enthauptet wurde: Piraten 8,6 %, CDU 7,1!

Die Piraten sind die Partei der digitalen Intelligenz bzw. derjenigen, die es satt haben, von "Internetausdruckern" und #zensursula-Fans bevormundet werden. Bei einer Twitter-Umfrage lagen am Wahlabend bei derzeit 2048 Stimmen die Piraten mit konstanten 55 % eindeutig in Führung: http://twtpoll.com/0trfpj

Über Schweden, wo die Partei 8,1 Prozent erzielte, werden die Piraten mit einem Abgeordneten ins Europaparlament einziehen. Das heutige Ergebnis macht für weitere Wahlen Mut.

Update: Mehr Argumente http://www.ankegroener.de/?p=4589

KlausGraf - am Sonntag, 7. Juni 2009, 20:48 - Rubrik: Open Access

KlausGraf - am Sonntag, 7. Juni 2009, 20:18 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.cibera.de/

Inke Gunia hat dem Cibera-Blog einen wissenschaftlichen Beitrag zur Verfügung gestellt. Er steht zwar auch als PDF zur Verfügung, aber ich denke, es wäre besser, er würde in ein passendes Repositorium eingebracht. Es könnte dann ja ein Hinweis im Blog erfolgen. Die Langzeitarchivierung des Cibera-Blogs scheint mir nicht gesichert.

Blogs eignen sich besonders gut für wissenschaftliche Mitteilungen, wenn diese

* vorläufigen Charakter haben (Materialien für Publikation)

* nicht nur am Rande mit Weblinks arbeiten (siehe etwa http://archiv.twoday.net/stories/5680268/ )

* besonders zur Diskussion auffordern

* sich auf das Thema Weblog/Netzkultur beziehen

* Miszellencharakter haben/vergleichsweise kurz sind

Inke Gunia hat dem Cibera-Blog einen wissenschaftlichen Beitrag zur Verfügung gestellt. Er steht zwar auch als PDF zur Verfügung, aber ich denke, es wäre besser, er würde in ein passendes Repositorium eingebracht. Es könnte dann ja ein Hinweis im Blog erfolgen. Die Langzeitarchivierung des Cibera-Blogs scheint mir nicht gesichert.

Blogs eignen sich besonders gut für wissenschaftliche Mitteilungen, wenn diese

* vorläufigen Charakter haben (Materialien für Publikation)

* nicht nur am Rande mit Weblinks arbeiten (siehe etwa http://archiv.twoday.net/stories/5680268/ )

* besonders zur Diskussion auffordern

* sich auf das Thema Weblog/Netzkultur beziehen

* Miszellencharakter haben/vergleichsweise kurz sind

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045427

Dank Bodenradar wissen Archäologen nun exakt, wo die Burg Hohenstaufen und die Kirche des Schopflenbergs bei Bezgenriet einst standen. Und sie haben noch mehr entdeckt. Die Stadt Göppingen ließ sich den Einsatz eines Expertenteams rund 5000 Euro kosten. [...]

Dass auf dem Hohenstaufen einst eine Burg stand, ist nicht neu. 1525 brannten sie aufständische Bauern nieder. Heute sind auf dem Burgplateau nur noch Reste der Mauer übrig, die in den 1930er Jahren ausgegraben wurden. "Wir vermuten, dass 99 Prozent der Baufunde im Boden versteckt sind", sagt Reinhard Rademacher. Er ist der Archäologe des Landkreises. Aufzeichnungen belegen zudem Sprengarbeiten in der Burgruine und den Abtransport der Mauersteine. Dies wurde auch durch die Radaraufzeichungen bestätigt, sagt Rademacher. Es hat noch mehr entdeckt: im Südwesten der Burg einen Bubenturm - im Osten stand vermutlich ein zweiter -, eine Zisterne, ein für das Mittelalter typischer Graben, der die Haupt- von der Vorburg trennte, und einen Großteil der Umfassungsmauer.

Den Fund der 40 Gebeine vor sechs Jahren, deren Alter bis ins achte oder neunte Jahrhundert zurückreicht, können die Archäologen nun ebenfalls erklären. In der Nähe des späteren Burgfrieds habe sich eine Pfarrkirche befunden, sagt Kreisarchivar Walter Ziegler. Weil man dort bestatten durfte, sei dort ein Friedhof gewesen.

Auch der Schopflenberg hatte bis 1554 ein Gotteshaus. Immer wieder sind Landwirte beim Pflügen der Äcker auf Steine gestoßen. Die Archäologen konnten die Position der 20 Meter langen Kirche mit einem Turm und einer runden Apsis exakt orten. Dabei erlebten sie zwei Überraschungen. "In einer tieferen Schicht haben wir einen zweiten Grundriss gefunden", sagt Karl-Heinz Rueß. Er ist der Göppinger Stadtarchivar. Die ältere Kirche wurde abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt. "Zudem fanden wir nahe der Kirche eine Burganlage." In der Mitte der 30 mal 30 Meter großen Grabenanlage stand ein Turm. Eine Palisade sicherte ihn. "Er war ein Wehr- und Wohnturm der Adligen."

Die Ausgrabung würde Unsummen kosten

Trotz der Erkenntnisse bleiben Fragen offen - etwa das Alter der Kirche am Schopflenberg. Um dies zu bestimmten, müssten die Funde freigelegt werden. Genau das ist aber nicht geplant. Die Ausgrabung, Auswertung und Konservierung der Bodenschätze würde Jahre dauern und Unsummen kosten. "Uns geht es mehr um den Schutz der Denkmäler", sagt Rademacher - das Burgplateau des Hohenstaufen ist denkmalgeschützt, der Schopflenberg wird landwirtschaftlich genutzt. Das sieht Bürgermeister Jürgen Lämmle genauso. Überdies bezahlte die Stadt für den Einsatz der geophysikalischen Prospektion 5000 Euro. [...]

Dank Bodenradar wissen Archäologen nun exakt, wo die Burg Hohenstaufen und die Kirche des Schopflenbergs bei Bezgenriet einst standen. Und sie haben noch mehr entdeckt. Die Stadt Göppingen ließ sich den Einsatz eines Expertenteams rund 5000 Euro kosten. [...]

Dass auf dem Hohenstaufen einst eine Burg stand, ist nicht neu. 1525 brannten sie aufständische Bauern nieder. Heute sind auf dem Burgplateau nur noch Reste der Mauer übrig, die in den 1930er Jahren ausgegraben wurden. "Wir vermuten, dass 99 Prozent der Baufunde im Boden versteckt sind", sagt Reinhard Rademacher. Er ist der Archäologe des Landkreises. Aufzeichnungen belegen zudem Sprengarbeiten in der Burgruine und den Abtransport der Mauersteine. Dies wurde auch durch die Radaraufzeichungen bestätigt, sagt Rademacher. Es hat noch mehr entdeckt: im Südwesten der Burg einen Bubenturm - im Osten stand vermutlich ein zweiter -, eine Zisterne, ein für das Mittelalter typischer Graben, der die Haupt- von der Vorburg trennte, und einen Großteil der Umfassungsmauer.

Den Fund der 40 Gebeine vor sechs Jahren, deren Alter bis ins achte oder neunte Jahrhundert zurückreicht, können die Archäologen nun ebenfalls erklären. In der Nähe des späteren Burgfrieds habe sich eine Pfarrkirche befunden, sagt Kreisarchivar Walter Ziegler. Weil man dort bestatten durfte, sei dort ein Friedhof gewesen.

Auch der Schopflenberg hatte bis 1554 ein Gotteshaus. Immer wieder sind Landwirte beim Pflügen der Äcker auf Steine gestoßen. Die Archäologen konnten die Position der 20 Meter langen Kirche mit einem Turm und einer runden Apsis exakt orten. Dabei erlebten sie zwei Überraschungen. "In einer tieferen Schicht haben wir einen zweiten Grundriss gefunden", sagt Karl-Heinz Rueß. Er ist der Göppinger Stadtarchivar. Die ältere Kirche wurde abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt. "Zudem fanden wir nahe der Kirche eine Burganlage." In der Mitte der 30 mal 30 Meter großen Grabenanlage stand ein Turm. Eine Palisade sicherte ihn. "Er war ein Wehr- und Wohnturm der Adligen."

Die Ausgrabung würde Unsummen kosten

Trotz der Erkenntnisse bleiben Fragen offen - etwa das Alter der Kirche am Schopflenberg. Um dies zu bestimmten, müssten die Funde freigelegt werden. Genau das ist aber nicht geplant. Die Ausgrabung, Auswertung und Konservierung der Bodenschätze würde Jahre dauern und Unsummen kosten. "Uns geht es mehr um den Schutz der Denkmäler", sagt Rademacher - das Burgplateau des Hohenstaufen ist denkmalgeschützt, der Schopflenberg wird landwirtschaftlich genutzt. Das sieht Bürgermeister Jürgen Lämmle genauso. Überdies bezahlte die Stadt für den Einsatz der geophysikalischen Prospektion 5000 Euro. [...]

KlausGraf - am Sonntag, 7. Juni 2009, 14:42 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Guatemala schaut auf ein halbes Jahrhundert Grausamkeit zurück. Ein monumentales Polizeiarchiv gibt den Blick auf eine beispiellose Blutspur frei. Die Dokumente des Grauens werden in Bern sicher und digital aufbewahrt. .....

1999 bemängelte die nationale Kommission, welche die Menschenrechtsverbrechen untersuchte, die zivilen und militärischen Behörden des Landes behinderten die Aufklärung der Verbrechen und gäben die relevanten Dokumente nicht heraus.

Das änderte sich schlagartig, als im Juli 2005 Mitarbeiter der guatemaltekischen Menschenrechtsbehörde in einem ehemaligen Munitionsdepot auf ein gigantisches Archiv stiessen, das die Polizeiakten von Guatemala der vergangenen 120 Jahre barg.

In den vergangenen drei Jahren haben 200 nationale und internationale Experten rund 80 Millionen Archivblätter gesichtet, identifiziert, gereinigt, klassiert und geordnet. Aneinandergereiht sind die Dokumente des grössten Polizeiarchivs von Lateinamerika rund 8 Kilometer lang.

"Vor ein paar Wochen sind per diplomatischer Post 2,7 Terra-Bites oder mehr als 7 Millionen Dokumente und Beweismittel im Bundesamt eingetroffen. Das entspricht rund einem Drittel des gesamten Archivmaterials", erklärt Guido Koller, Direktions-Adjunkt des Bundesarchivs gegenüber swissinfo.ch. "In den kommenden Monaten erwarten wir weitere digitalisierte Akten aus Guatemala."

Quelle: swissinfo.ch

1999 bemängelte die nationale Kommission, welche die Menschenrechtsverbrechen untersuchte, die zivilen und militärischen Behörden des Landes behinderten die Aufklärung der Verbrechen und gäben die relevanten Dokumente nicht heraus.

Das änderte sich schlagartig, als im Juli 2005 Mitarbeiter der guatemaltekischen Menschenrechtsbehörde in einem ehemaligen Munitionsdepot auf ein gigantisches Archiv stiessen, das die Polizeiakten von Guatemala der vergangenen 120 Jahre barg.

In den vergangenen drei Jahren haben 200 nationale und internationale Experten rund 80 Millionen Archivblätter gesichtet, identifiziert, gereinigt, klassiert und geordnet. Aneinandergereiht sind die Dokumente des grössten Polizeiarchivs von Lateinamerika rund 8 Kilometer lang.

"Vor ein paar Wochen sind per diplomatischer Post 2,7 Terra-Bites oder mehr als 7 Millionen Dokumente und Beweismittel im Bundesamt eingetroffen. Das entspricht rund einem Drittel des gesamten Archivmaterials", erklärt Guido Koller, Direktions-Adjunkt des Bundesarchivs gegenüber swissinfo.ch. "In den kommenden Monaten erwarten wir weitere digitalisierte Akten aus Guatemala."

Quelle: swissinfo.ch

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. Juni 2009, 13:17 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Sind die Brandkatastrophe in der Weimarer Bibliothek 2004 und der Einsturz des Historischen Archivs in Köln vergleichbar? "Ja und Nein", sagt der Bibliothekar. In Köln handele es sich um die zehnfache Menge an verschüttetem Schriftgut, hauptsächlich unikate Archivalien. Mindestens 100 Millionen Euro, so schätzt er, wird nur die Restaurierung des verbliebenen Schriftgutes kosten und an die 30 Jahre Arbeit erfordern, ganz abgesehen von einem neuen Gebäude. Bei der Anna Amalia Bibliothek belaufen sich die Kosten für die noch nicht abgeschlossene Restaurierung und Wiederbeschaffung der Bücher auf 67 Millionen Euro, wobei auf die Restaurierung etwa ein Drittel entfällt. .....

In Köln sei nach dem Unglück "alles schiefgegangen: zwei Todesopfer, das ständige Hin- und Herschieben der Schuldfrage. In der ersten Woche, wo dringender Handlungsbedarf angesagt war, gab es keinen direkten Ansprechpartner, zudem wenig Verbundenheit der Bevölkerung zu dem anonymen Zweckbau und kein direktes Spendenkonto"

Das Drama von Köln hat 14 Bibliotheken und Archive mit großen historischen Beständen zu einer "Allianz des schriftlichen Kulturguts" zusammengeschlossen. Die Denkschrift mit der Forderung nach einem nationalen Programm zur Originalerhaltung ist dem Bundespräsidenten Horst Köhler Mitte Mai überreicht worden. Die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, die Staatsbibliotheken in München und Berlin und andere Häuser wollen damit den Kulturstaatsminister und die Kultusministerkonferenz in die Pflicht nehmen. ......

Die Unterzeichner plädieren für die Schutzverfilmung von national wertvollem Archiv- und Bibliotheksgut. Die Digitalisierung scheint den Archivaren und Bibliotheksleitern dagegen zu teuer und keine "Alternative zur Mikroverfilmung". Dass Köln nicht zu den Unterzeichnern der Petition gehört, mutet jedoch seltsam an. ..."

Nur die Kölner machen Fehler? Etwas Selbstkritik wäre angebracht:

Die Allianz hat es versäumt die Denkschrift in die Sitzung des Kulturausschuss des Bundestags am 13. Mai, wo übrigens ja Schmidt-Czaia und ihr Kulturdezernent zur Kölner Katastrophe sprachen, einzubringen. Effiziente und effektive Lobbyarbeit sieht m. E. anders aus!

Quelle: Welt am Sonntag

In Köln sei nach dem Unglück "alles schiefgegangen: zwei Todesopfer, das ständige Hin- und Herschieben der Schuldfrage. In der ersten Woche, wo dringender Handlungsbedarf angesagt war, gab es keinen direkten Ansprechpartner, zudem wenig Verbundenheit der Bevölkerung zu dem anonymen Zweckbau und kein direktes Spendenkonto"

Das Drama von Köln hat 14 Bibliotheken und Archive mit großen historischen Beständen zu einer "Allianz des schriftlichen Kulturguts" zusammengeschlossen. Die Denkschrift mit der Forderung nach einem nationalen Programm zur Originalerhaltung ist dem Bundespräsidenten Horst Köhler Mitte Mai überreicht worden. Die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, die Staatsbibliotheken in München und Berlin und andere Häuser wollen damit den Kulturstaatsminister und die Kultusministerkonferenz in die Pflicht nehmen. ......

Die Unterzeichner plädieren für die Schutzverfilmung von national wertvollem Archiv- und Bibliotheksgut. Die Digitalisierung scheint den Archivaren und Bibliotheksleitern dagegen zu teuer und keine "Alternative zur Mikroverfilmung". Dass Köln nicht zu den Unterzeichnern der Petition gehört, mutet jedoch seltsam an. ..."

Nur die Kölner machen Fehler? Etwas Selbstkritik wäre angebracht:

Die Allianz hat es versäumt die Denkschrift in die Sitzung des Kulturausschuss des Bundestags am 13. Mai, wo übrigens ja Schmidt-Czaia und ihr Kulturdezernent zur Kölner Katastrophe sprachen, einzubringen. Effiziente und effektive Lobbyarbeit sieht m. E. anders aus!

Quelle: Welt am Sonntag

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. Juni 2009, 13:10 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Aber Professor Bernd Schöne von der Mainzer Uni hält ein wahres Klimaarchiv in den Händen, das über mehrere Jahrhunderte Informationen liefern kann - auf den Tag genau. Die Islandmuschel wurde im Juli 1868 im Alter von 374 Jahren aus dem Meer gefischt und gelangte über das Zoologische Museum Kiel in das Labor des Mainzer Paläontologen. Für den Forscher bieten ihre Schalenmuster einen tiefen Einblick in die Klimageschichte. An ihnen kann er, ähnlich wie bei Jahresringen von Bäumen, unterschiedliche Nahrungsbedingungen, Temperaturschwankungen und Umweltverschmutzungen ablesen, denen die Tiere im Laufe ihres Lebens ausgesetzt waren.

.....

Welche Archiv-Künstler Muscheln sein können, zeigt sich bei den kanadischen Buttermuscheln, die von Indianervölkern schon vor rund 7000 Jahren gesammelt und deren Schalen bei Ausgrabungen entdeckt wurden. ....."

Quelle:

http://www.morgenweb.de/nachrichten/wissenschaft/20090606_srv0000004073384.html

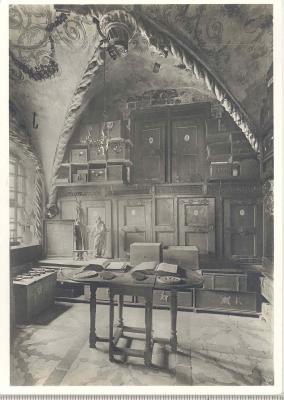

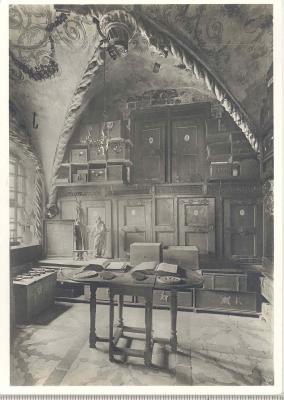

Archivarsbild von http://www.dfw.state.or.us/ergänzt KG

Archivarsbild von http://www.dfw.state.or.us/ergänzt KG

.....

Welche Archiv-Künstler Muscheln sein können, zeigt sich bei den kanadischen Buttermuscheln, die von Indianervölkern schon vor rund 7000 Jahren gesammelt und deren Schalen bei Ausgrabungen entdeckt wurden. ....."

Quelle:

http://www.morgenweb.de/nachrichten/wissenschaft/20090606_srv0000004073384.html

Archivarsbild von http://www.dfw.state.or.us/ergänzt KG

Archivarsbild von http://www.dfw.state.or.us/ergänzt KGWolf Thomas - am Samstag, 6. Juni 2009, 17:58 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Marianne Birthler im Gespräch mit Ernst Rommeney und Ulrich Ziegler (DeutschlandradioKultur):

".....Deutschlandradio Kultur: Aber man fragt sich schon, warum ist es keinem Ihrer Mitarbeiter früher aufgefallen, denn die Akten wurden ja aufgearbeitet, die liegen ja schon seit vielen Jahren aufgearbeitet im Archiv?

Marianne Birthler: Na, um Akten zu finden, muss man ja erstmal auf einem bestimmten Gebiet forschen. So läuft es ja in allen Archiven der Welt. Kein Archivar kennt alles, was in seinen Archiven schlummert, nirgendwo, sondern die Dinge tauchen auf, wenn jemand ein bestimmtes Thema bearbeitet, wenn man eine bestimmte Frage stellt oder eine Hypothese hat, die man mit Hilfe der Akten beweisen will. So werden Details aus den Akten aufgefunden. Wenn jemand fünf Jahre eher auf die Frage gekommen wäre, hat denn der Kurras vielleicht für die Stasi gearbeitet, dann hätten wir die Akte gezogen und er hätte sie bekommen. .....

Deutschlandradio Kultur: Trotzdem gibt es Kritiker, die sagen, diese Stasiunterlagen, die sind ungenügend erschlossen worden, sonst hätte man schon früher auf solche Fälle aufmerksam gemacht werden können. Das finden Sie falsch. Ist das Quatsch?

Marianne Birthler: Also, wir sind sehr stolz darauf, was wir schon geschafft haben bezogen auf die Erschließung. Also, jetzt muss ich ein paar Zahlen nennen, auch wenn das vielleicht langweilig ist. Wir haben mehr als 110 Aktenkilometer nur an Papier. Von diesen 110 Kilometern sind 50 Kilometer bereits vom Ministerium für Staatssicherheit archiviert worden, die sind da schon alle wohl sortiert zugriffsfähig, aber nur personenbezogen zugriffsfähig. Da gibt es keine Stichworte, Schlagworte oder so was. Dann gibt es die anderen 60 Kilometer. Die sind weder personen- noch sachbezogen zugänglich. Das sind die ganzen Ordner, die man aus den Büros der Offiziere damals zusammengeholt hat, Strippe drum und dann erstmal ab ins Regal. Da wussten wir überhaupt nicht, was drin ist, weder nach Personen noch nach Themen. Natürlich haben wir uns dann, als es darum ging, die Akten nach und nach sorgfältig zu erschließen, das heißt, man nimmt jede Akte in die Hand und gibt Stichworte, Namen, alles, was da drin vorkommt, in eine riesengroße Datenbank ein, natürlich auf das konzentriert, wo wir gar nichts drüber wussten, also, auf die Unterlagen aus den, wir nennen sie immer, Diensteinheiten. Und immerhin haben wir von den dort herstammenden 60 Kilometern jetzt schon 48 Aktenkilometer erschlossen.

Und das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Das muss ich hier mal zur Verteidigung meiner Kollegen sagen. Der Preis dafür ist, dass diese anderen Unterlagen, die bereits archiviert waren, nach wie vor nur personenbezogen zugänglich sind. ....

Deutschlandradio Kultur: Haben Sie denn genügend, sagen wir mal, geeignete Mitarbeiter, die das schaffen? Es läuft ja immer das Gerücht um, man könne das schneller machen. Private Firmen würden schneller archivieren, vielleicht auch das Bundesarchiv. Warum ist das in Ihrer Behörde ein so schwieriges Unterfangen?

Marianne Birthler: Das sind alles Wunschträume. Normalerweise kriegt das Bundesarchiv vorsortierte Unterlagen aus Ministerien, aus Behörden usw. und da gibt es auch schon komplette Übergabelisten. Das heißt, das Bundesarchiv weiß dann auch, was es bekommen hat. Das ist bei den Stasiakten ganz anders. Und wir haben eine große Zahl ausgebildeter Archivare, die sehr viel arbeiten. Wir rechnen ungefähr, dass ein Archivar, wenn er nichts anderes tut, als Akten erschließen, schafft der im Monat drei bis vier Meter Akten zu erschließen. Das sind dann aber keine besonders schwierigen Fälle, sondern ganz normale Stasiunterlagen. Wenn Sie das jetzt hochrechnen, stellen Sie fest, dass für einen einzigen Aktenkilometer ein Mitarbeiter 25 Jahre beschäftigt sein müsste. ...."

Ergänzend: http://www.sueddeutsche.de/politik/677/471220/text/

".....Deutschlandradio Kultur: Aber man fragt sich schon, warum ist es keinem Ihrer Mitarbeiter früher aufgefallen, denn die Akten wurden ja aufgearbeitet, die liegen ja schon seit vielen Jahren aufgearbeitet im Archiv?

Marianne Birthler: Na, um Akten zu finden, muss man ja erstmal auf einem bestimmten Gebiet forschen. So läuft es ja in allen Archiven der Welt. Kein Archivar kennt alles, was in seinen Archiven schlummert, nirgendwo, sondern die Dinge tauchen auf, wenn jemand ein bestimmtes Thema bearbeitet, wenn man eine bestimmte Frage stellt oder eine Hypothese hat, die man mit Hilfe der Akten beweisen will. So werden Details aus den Akten aufgefunden. Wenn jemand fünf Jahre eher auf die Frage gekommen wäre, hat denn der Kurras vielleicht für die Stasi gearbeitet, dann hätten wir die Akte gezogen und er hätte sie bekommen. .....

Deutschlandradio Kultur: Trotzdem gibt es Kritiker, die sagen, diese Stasiunterlagen, die sind ungenügend erschlossen worden, sonst hätte man schon früher auf solche Fälle aufmerksam gemacht werden können. Das finden Sie falsch. Ist das Quatsch?

Marianne Birthler: Also, wir sind sehr stolz darauf, was wir schon geschafft haben bezogen auf die Erschließung. Also, jetzt muss ich ein paar Zahlen nennen, auch wenn das vielleicht langweilig ist. Wir haben mehr als 110 Aktenkilometer nur an Papier. Von diesen 110 Kilometern sind 50 Kilometer bereits vom Ministerium für Staatssicherheit archiviert worden, die sind da schon alle wohl sortiert zugriffsfähig, aber nur personenbezogen zugriffsfähig. Da gibt es keine Stichworte, Schlagworte oder so was. Dann gibt es die anderen 60 Kilometer. Die sind weder personen- noch sachbezogen zugänglich. Das sind die ganzen Ordner, die man aus den Büros der Offiziere damals zusammengeholt hat, Strippe drum und dann erstmal ab ins Regal. Da wussten wir überhaupt nicht, was drin ist, weder nach Personen noch nach Themen. Natürlich haben wir uns dann, als es darum ging, die Akten nach und nach sorgfältig zu erschließen, das heißt, man nimmt jede Akte in die Hand und gibt Stichworte, Namen, alles, was da drin vorkommt, in eine riesengroße Datenbank ein, natürlich auf das konzentriert, wo wir gar nichts drüber wussten, also, auf die Unterlagen aus den, wir nennen sie immer, Diensteinheiten. Und immerhin haben wir von den dort herstammenden 60 Kilometern jetzt schon 48 Aktenkilometer erschlossen.

Und das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Das muss ich hier mal zur Verteidigung meiner Kollegen sagen. Der Preis dafür ist, dass diese anderen Unterlagen, die bereits archiviert waren, nach wie vor nur personenbezogen zugänglich sind. ....

Deutschlandradio Kultur: Haben Sie denn genügend, sagen wir mal, geeignete Mitarbeiter, die das schaffen? Es läuft ja immer das Gerücht um, man könne das schneller machen. Private Firmen würden schneller archivieren, vielleicht auch das Bundesarchiv. Warum ist das in Ihrer Behörde ein so schwieriges Unterfangen?

Marianne Birthler: Das sind alles Wunschträume. Normalerweise kriegt das Bundesarchiv vorsortierte Unterlagen aus Ministerien, aus Behörden usw. und da gibt es auch schon komplette Übergabelisten. Das heißt, das Bundesarchiv weiß dann auch, was es bekommen hat. Das ist bei den Stasiakten ganz anders. Und wir haben eine große Zahl ausgebildeter Archivare, die sehr viel arbeiten. Wir rechnen ungefähr, dass ein Archivar, wenn er nichts anderes tut, als Akten erschließen, schafft der im Monat drei bis vier Meter Akten zu erschließen. Das sind dann aber keine besonders schwierigen Fälle, sondern ganz normale Stasiunterlagen. Wenn Sie das jetzt hochrechnen, stellen Sie fest, dass für einen einzigen Aktenkilometer ein Mitarbeiter 25 Jahre beschäftigt sein müsste. ...."

Ergänzend: http://www.sueddeutsche.de/politik/677/471220/text/

Wolf Thomas - am Samstag, 6. Juni 2009, 17:55 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Land Sachsen-Anhalt investiert 23,8 Millionen Euro in das neue Landeshauptarchiv (LHA). Dafür werde ein ehemaliges Kasernengebäude in Magdeburg umgebaut und saniert, sagte Sachsen-Anhalts Bauminister Karl-Heinz Daehre (CDU) am Samstag laut Mitteilung in Magdeburg. Zudem entsteht direkt daneben ein viergeschossiger Neubau mit Platz für 40 000 Urkunden, 25 000 Meter Akten und 600 000 Fotos sowie tausende Tonbänder und Filme. Auch Dokumente von Ministerien und anderen Behörden sollen dort aufbewahrt werden. Am Montag wird der Grundstein für das neue Archiv gelegt. Die Bauarbeiten sollen Ende nächstes Jahres abgeschlossen sein."

Quelle: Volksstimme

Quelle: Volksstimme

Wolf Thomas - am Samstag, 6. Juni 2009, 17:53 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Digitale Medien prägen nicht nur die Gegenwart gesellschaftlicher Kommunikation, sie bestimmen zunehmend unser Verständnis der Vergangenheit und begründen neue Formen von Geschichtsvermittlung und Opfergedenken. Während die kulturwissenschaftliche Forschung zur medialen Repräsentation von Vergangenheit vor allem die inzwischen „klassischen“ elektronischen Massenmedien wie das Fernsehen und

„konventionelle“ Bildmedien wie Fotografie und Film fokussiert, stellt die Digitalisierung eine weitergehende Dimension dar. Ein Phänomen, für das die Partizipation der Nutzer an der darüber hinaus kollaborativen Produktion von Inhalten charakteristisch ist, hat im Hinblick auf die Vermittlung historischen Wissens jedoch schon Aufmerksamkeit erlangt: Inzwischen gilt Wikipedia gar als „heimliches Leitmedium“ (Maren Lorenz). Insofern die von anonymen Amateuren verfasste Online-Enzyklopädie als prototypisch für die unter dem Titel „Web 2.0“ subsumierten Innovationen verstanden werden kann, verweist diese Einschätzung auf die rasante Entwicklung des World Wide Web als Verbreitungsmedium: Die Integration nutzergenerierter Inhalte ist ein zentraler Aspekt des so genannten Web 2.0 und trägt im Kontext der Medienevolution auch zur Transformation kommemorativer Kommunikation bei.

Der Beitrag von Erik Meyer ist unter

http://www.kultur-macht-geschichte.de/47.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=326&cHash=b625dff874

einsehbar.

Gefunden auf: http://www.kultur-macht-geschichte.de

„konventionelle“ Bildmedien wie Fotografie und Film fokussiert, stellt die Digitalisierung eine weitergehende Dimension dar. Ein Phänomen, für das die Partizipation der Nutzer an der darüber hinaus kollaborativen Produktion von Inhalten charakteristisch ist, hat im Hinblick auf die Vermittlung historischen Wissens jedoch schon Aufmerksamkeit erlangt: Inzwischen gilt Wikipedia gar als „heimliches Leitmedium“ (Maren Lorenz). Insofern die von anonymen Amateuren verfasste Online-Enzyklopädie als prototypisch für die unter dem Titel „Web 2.0“ subsumierten Innovationen verstanden werden kann, verweist diese Einschätzung auf die rasante Entwicklung des World Wide Web als Verbreitungsmedium: Die Integration nutzergenerierter Inhalte ist ein zentraler Aspekt des so genannten Web 2.0 und trägt im Kontext der Medienevolution auch zur Transformation kommemorativer Kommunikation bei.

Der Beitrag von Erik Meyer ist unter

http://www.kultur-macht-geschichte.de/47.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=326&cHash=b625dff874

einsehbar.

Gefunden auf: http://www.kultur-macht-geschichte.de

Bernd Hüttner - am Samstag, 6. Juni 2009, 17:32 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://snipr.com/jkhjh (PDF)

Das Stadtarchiv und die Ratsbücherei sind bisher zwei eigenständige Bereiche im Fachbe-reich Kultur. Die Leitung des Stadtarchivs ist seit dem 01.11.08 vakant. Mit dem Ausscheiden des jetzigen Leiters der Ratsbücherei sollen diese beiden Bereiche organisatorisch zusam-mengelegt und neu strukturiert werden. Für diesen neuen Aufgabenzuschnitt wird eine Füh-rungspersönlichkeit mit Schwerpunkt auf archivarische Tätigkeiten gesucht. Die Mitwirkung bei der Erarbeitung des neuen Organisationskonzeptes wird erwartet.

KOMMENTAR:

Auf der Strecke bleibt bei solchen Aktionen der berechtigte Anspruch der öffentlichen Bibliotheken, von einem Fachbibliothekar geleitet zu werden. Man überlege sich nur den Aufschrei, falls zum Leiter eines Landesarchivs ein Bibliothekar ohne archivfachliche Ausbildung ernannt werden würde. In der Regel haben Archivare des höheren Dienstes nicht die spezifischen Fachkenntnisse für die Leitung einer öffentlichen Bibliothek. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass die Stadtbücherei Lüneburg zugleich über einen herausragenden wissenschaftlichen Altbestand verfügt.

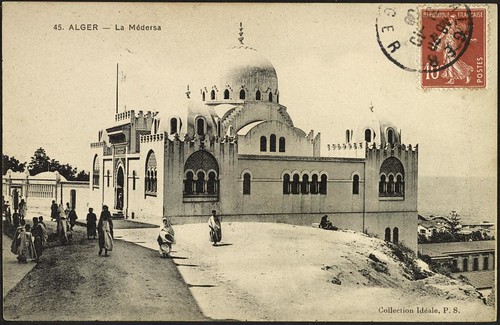

Alte Postkarte vom Lüneburger Stadtarchiv

Alte Postkarte vom Lüneburger Stadtarchiv

Das Stadtarchiv und die Ratsbücherei sind bisher zwei eigenständige Bereiche im Fachbe-reich Kultur. Die Leitung des Stadtarchivs ist seit dem 01.11.08 vakant. Mit dem Ausscheiden des jetzigen Leiters der Ratsbücherei sollen diese beiden Bereiche organisatorisch zusam-mengelegt und neu strukturiert werden. Für diesen neuen Aufgabenzuschnitt wird eine Füh-rungspersönlichkeit mit Schwerpunkt auf archivarische Tätigkeiten gesucht. Die Mitwirkung bei der Erarbeitung des neuen Organisationskonzeptes wird erwartet.

KOMMENTAR:

Auf der Strecke bleibt bei solchen Aktionen der berechtigte Anspruch der öffentlichen Bibliotheken, von einem Fachbibliothekar geleitet zu werden. Man überlege sich nur den Aufschrei, falls zum Leiter eines Landesarchivs ein Bibliothekar ohne archivfachliche Ausbildung ernannt werden würde. In der Regel haben Archivare des höheren Dienstes nicht die spezifischen Fachkenntnisse für die Leitung einer öffentlichen Bibliothek. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass die Stadtbücherei Lüneburg zugleich über einen herausragenden wissenschaftlichen Altbestand verfügt.

Alte Postkarte vom Lüneburger Stadtarchiv

Alte Postkarte vom Lüneburger StadtarchivKlausGraf - am Samstag, 6. Juni 2009, 17:20 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/06/05/„aktionsbundnis-urheberrecht“-gegen-vg-wort

Autoren sollten zunächst prüfen, ob sie Inhaber der amerikanischen Onlinedigitalisierungsrechte sind. Dies können sie in ihren Verträgen nachsehen. Bei vor 1995 erschienenen und mittlerweile vergriffenen Büchern sind sie dies in der Regel durchaus.

Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. In meinem Verlagsvertrag über meine Dissertation von 1987, der durchaus typisch sein dürfte, habe ich dem Fink-Verlag "für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes räumlich und inhaltlich unbeschränkt für alle Auflagen und Ausgaben ... das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes" übertragen.

Nach Ansicht der Verlagslobby bezieht sich diese Rechteübertragung gemäß § 137 l UrhG

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__137l.html

auf alle wesentlichen Rechte. Da ich (wie die meisten Autoren) gegenüber dem Fink-Verlag nicht widersprochen habe, könnte dieser nun auch im Besitz der Online-Rechte und zwar auch für die USA sein.

Mehr dazu unter:

http://archiv.twoday.net/search?q=unbekannte+nutzungsart

[Update: Sprang vom Börsenverein sieht das anders, siehe den Kommentar]

Ist das Buch doch bereits digitalisiert, so ist es auch vom Google Settlement betroffen. Wenn man nun eine digitale Nutzung des Titels wünscht, kann man das Formular nutzen, um Google mitzuteilen, in welcher Art und Weise dies geschehen soll: ob etwa nur “Snippets” angezeigt werden sollen, ob ein Verkauf an Kunden möglich sein soll und zu welchem Preis, welche Teile des Buches für eine Vorschau freigegeben werden sollen und so weiter. Man nimmt dann im Rahmen einer „Exclusion” am Settlement teil und erhält zukünftig eine Erlösbeteiligung von Google. Wünscht man dies nicht, wählt man die „Entfernen“-Option.

Wie der Name Exclusion schon sagt, geht es darum, die in den USA gemäß dem Settlement vorhandenen Nutzungsoptionen einzuschränken.

Bei einem in den USA vergriffenen Buch bestehen derzeit folgende Möglichkeiten der Verwaltung:

Nutzung angezeigter Informationen: Verkauf an Kunden

Automatisch den durch den Vergleich geregelten Preis verwenden

Verkaufspreis angeben $ in US-Dollar

Was passiert, wenn man 0,00 Dollar angibt, ist nicht bekannt.

Abos für Institute und Öffentlicher Zugriffsservice

Wenn Sie diese Dienste für Bücher ausschließen, die als "nicht im Handel erhältlich" klassifiziert sind, werden diese Bücher auch vom Verkauf an Kunden ausgeschlossen.

Öffentlicher Zugriffsservice meint, dass in jeder US-Bibliothek ein Terminal bereitsteht, auf dem kostenfrei das Buch ganz eingesehen werden kann (es dürfen keine Ausdrucke gemacht oder teile heruntergeladen werden). Diese verwertung zu verbieten, ist für jemanden, der größtmögliche Sichtbarkeit wünscht, sinnlos.

Nutzung der Vorschau

Standardvorschau

Fortlaufende Vorschau

Feststehende Vorschau

Alle drei Optionen beziehen sich auf die Anzeige von kleinen Teilen des Buchinhalts (wie im Partnerprogramm):

Standardvorschau: Wenn ein Benutzer nach einem bestimmten Begriff in einem Buch sucht, kann Google bis zu 20 % der Seiten des Buches, jedoch nicht mehr als fünf aufeinanderfolgende Seiten auf einmal, anzeigen. Bei Büchern aus dem Bereich Belletristik blockiert Google die letzten 5 % oder mindestens die letzten fünfzehn Seiten des Buches. Google kann für jedes unter das Genre Belletristik fallende Buch auch bis zu 5 % oder bis zu fünfzehn Seiten (den jeweils kleineren Teil) anzeigen, die auf den Suchbegriff des Benutzers folgen. Bei der Standardvorschau handelt es sich um die Standardeinstellung der Vorschauverwendung und diese wird, soweit eine Vorschauverwendung gestattet ist, für die meisten Bücher angeboten. Dies trifft nicht zu, wenn der Inhaber von Rechten am Buch sich für eine festgelegte Vorschau oder eine kontinuierliche Vorschau entscheidet.

Festgelegte Vorschau: Google kann bis zu 10 % der Seiten eines Buches anzeigen. Die Seiten, die für alle Benutzer angezeigt werden, sind identisch und nicht benutzer- oder suchabhängig. Google wählt die im Rahmen einer festgelegten Vorschau anzuzeigenden Seiten aus, es sei denn, die Registrierungsstelle entwickelt einen Mechanismus, mit dem die Inhaber von Rechten an Büchern die Seiten auswählen können. Wenn die Vorschauverwendung erlaubt ist, ist die festgelegte Vorschau die Standardeinstellung für folgende Arten von Büchern: Lexika, Nachschlagewerke für Arzneimittel, Enzyklopädien, Bewertungskataloge (Price/Buyer Guides), Zitatsammlungen, Prüfungs-/Zertifizierungsvorbereitungen und Thesauri.

Kontinuierliche Vorschau: Entscheidet sich ein Inhaber von Rechten für die kontinuierliche Vorschau, kann Google bis zu 10 % der Seiten eines Buches anzeigen, wobei die Einschränkung in Bezug auf aufeinanderfolgende Seiten (nicht mehr als fünf aufeinanderfolgende Seiten) der Standardvorschau in diesem Fall nicht gilt.

Weiter mit den Exclusion-Optionen.

Snippet-Anzeige

Titelseite

Werbung

Freigabe von Buchkommentaren

Will der Rechteinhaber, dass nur Snippets angezeigt werden dürfen, muss er das Häkchen bei der Vorschaufunktion entfernen und bei den Snippets belassen. Eine Entfernung des Häkchens bei den Snippets bedeutet aber nicht automatisch, dass Google gehalten ist, die Vorschaufunktion in den USA zur Verfügung zu stellen.

Aus diesen Optionen (zur Erklärung siehe

http://www.googlebooksettlement.com/help/bin/answer.py?answer=118722&hl=de#snippet_display ) geht klar hervor, dass der Autor nicht die Möglichkeit hat, weitergehende Nutzungen (z.B. weltweiter Open Access) zu gestatten, sondern nur die im Settlement vorgesehenen Möglichkeiten einzuschränken.

Bei den Beilagen heißt es nur: "Nutzung angezeigter Informationen autorisiert": ja/nein. "Ja aber bitte noch mehr" gibt es nicht.

Autoren, die sich im Rahmen des Settlements registrieren und auf die Sichtbarkeit ihrer Bücher/Buchbeiträge Wert legen, sollten also an diesen Einstellungen nichts ändern und schon gar nicht "Entfernung" (Removal) erklären.

Das gilt für in den USA vergriffene Bücher. Bei lieferbaren Büchern ist es ratsam, will man eine höhere Sichtbarkeit erreichen, die Häkchen bei allen vorgesehenen Nutzungen anzubringen, denn als Voreinstellung gilt in diesem Fall, dass keine Nutzungen zulässig sind.

Braun geht nicht darauf ein, dass Wissenschaftsautoren abweichende Interessen haben als Autoren, für die Einkünfte aus Büchern Teil des Lebensunterhalts sind. Für Wissenschaftsautoren bleibt die Devise:

Keine Übertragung von Rechten an die VG Wort!

http://archiv.twoday.net/stories/5741709/

Autoren sollten zunächst prüfen, ob sie Inhaber der amerikanischen Onlinedigitalisierungsrechte sind. Dies können sie in ihren Verträgen nachsehen. Bei vor 1995 erschienenen und mittlerweile vergriffenen Büchern sind sie dies in der Regel durchaus.

Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. In meinem Verlagsvertrag über meine Dissertation von 1987, der durchaus typisch sein dürfte, habe ich dem Fink-Verlag "für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes räumlich und inhaltlich unbeschränkt für alle Auflagen und Ausgaben ... das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes" übertragen.

Nach Ansicht der Verlagslobby bezieht sich diese Rechteübertragung gemäß § 137 l UrhG

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__137l.html

auf alle wesentlichen Rechte. Da ich (wie die meisten Autoren) gegenüber dem Fink-Verlag nicht widersprochen habe, könnte dieser nun auch im Besitz der Online-Rechte und zwar auch für die USA sein.

Mehr dazu unter:

http://archiv.twoday.net/search?q=unbekannte+nutzungsart

[Update: Sprang vom Börsenverein sieht das anders, siehe den Kommentar]

Ist das Buch doch bereits digitalisiert, so ist es auch vom Google Settlement betroffen. Wenn man nun eine digitale Nutzung des Titels wünscht, kann man das Formular nutzen, um Google mitzuteilen, in welcher Art und Weise dies geschehen soll: ob etwa nur “Snippets” angezeigt werden sollen, ob ein Verkauf an Kunden möglich sein soll und zu welchem Preis, welche Teile des Buches für eine Vorschau freigegeben werden sollen und so weiter. Man nimmt dann im Rahmen einer „Exclusion” am Settlement teil und erhält zukünftig eine Erlösbeteiligung von Google. Wünscht man dies nicht, wählt man die „Entfernen“-Option.

Wie der Name Exclusion schon sagt, geht es darum, die in den USA gemäß dem Settlement vorhandenen Nutzungsoptionen einzuschränken.

Bei einem in den USA vergriffenen Buch bestehen derzeit folgende Möglichkeiten der Verwaltung:

Nutzung angezeigter Informationen: Verkauf an Kunden

Automatisch den durch den Vergleich geregelten Preis verwenden

Verkaufspreis angeben $ in US-Dollar

Was passiert, wenn man 0,00 Dollar angibt, ist nicht bekannt.

Abos für Institute und Öffentlicher Zugriffsservice

Wenn Sie diese Dienste für Bücher ausschließen, die als "nicht im Handel erhältlich" klassifiziert sind, werden diese Bücher auch vom Verkauf an Kunden ausgeschlossen.

Öffentlicher Zugriffsservice meint, dass in jeder US-Bibliothek ein Terminal bereitsteht, auf dem kostenfrei das Buch ganz eingesehen werden kann (es dürfen keine Ausdrucke gemacht oder teile heruntergeladen werden). Diese verwertung zu verbieten, ist für jemanden, der größtmögliche Sichtbarkeit wünscht, sinnlos.

Nutzung der Vorschau

Standardvorschau

Fortlaufende Vorschau

Feststehende Vorschau

Alle drei Optionen beziehen sich auf die Anzeige von kleinen Teilen des Buchinhalts (wie im Partnerprogramm):

Standardvorschau: Wenn ein Benutzer nach einem bestimmten Begriff in einem Buch sucht, kann Google bis zu 20 % der Seiten des Buches, jedoch nicht mehr als fünf aufeinanderfolgende Seiten auf einmal, anzeigen. Bei Büchern aus dem Bereich Belletristik blockiert Google die letzten 5 % oder mindestens die letzten fünfzehn Seiten des Buches. Google kann für jedes unter das Genre Belletristik fallende Buch auch bis zu 5 % oder bis zu fünfzehn Seiten (den jeweils kleineren Teil) anzeigen, die auf den Suchbegriff des Benutzers folgen. Bei der Standardvorschau handelt es sich um die Standardeinstellung der Vorschauverwendung und diese wird, soweit eine Vorschauverwendung gestattet ist, für die meisten Bücher angeboten. Dies trifft nicht zu, wenn der Inhaber von Rechten am Buch sich für eine festgelegte Vorschau oder eine kontinuierliche Vorschau entscheidet.

Festgelegte Vorschau: Google kann bis zu 10 % der Seiten eines Buches anzeigen. Die Seiten, die für alle Benutzer angezeigt werden, sind identisch und nicht benutzer- oder suchabhängig. Google wählt die im Rahmen einer festgelegten Vorschau anzuzeigenden Seiten aus, es sei denn, die Registrierungsstelle entwickelt einen Mechanismus, mit dem die Inhaber von Rechten an Büchern die Seiten auswählen können. Wenn die Vorschauverwendung erlaubt ist, ist die festgelegte Vorschau die Standardeinstellung für folgende Arten von Büchern: Lexika, Nachschlagewerke für Arzneimittel, Enzyklopädien, Bewertungskataloge (Price/Buyer Guides), Zitatsammlungen, Prüfungs-/Zertifizierungsvorbereitungen und Thesauri.

Kontinuierliche Vorschau: Entscheidet sich ein Inhaber von Rechten für die kontinuierliche Vorschau, kann Google bis zu 10 % der Seiten eines Buches anzeigen, wobei die Einschränkung in Bezug auf aufeinanderfolgende Seiten (nicht mehr als fünf aufeinanderfolgende Seiten) der Standardvorschau in diesem Fall nicht gilt.

Weiter mit den Exclusion-Optionen.

Snippet-Anzeige

Titelseite

Werbung

Freigabe von Buchkommentaren

Will der Rechteinhaber, dass nur Snippets angezeigt werden dürfen, muss er das Häkchen bei der Vorschaufunktion entfernen und bei den Snippets belassen. Eine Entfernung des Häkchens bei den Snippets bedeutet aber nicht automatisch, dass Google gehalten ist, die Vorschaufunktion in den USA zur Verfügung zu stellen.

Aus diesen Optionen (zur Erklärung siehe

http://www.googlebooksettlement.com/help/bin/answer.py?answer=118722&hl=de#snippet_display ) geht klar hervor, dass der Autor nicht die Möglichkeit hat, weitergehende Nutzungen (z.B. weltweiter Open Access) zu gestatten, sondern nur die im Settlement vorgesehenen Möglichkeiten einzuschränken.

Bei den Beilagen heißt es nur: "Nutzung angezeigter Informationen autorisiert": ja/nein. "Ja aber bitte noch mehr" gibt es nicht.

Autoren, die sich im Rahmen des Settlements registrieren und auf die Sichtbarkeit ihrer Bücher/Buchbeiträge Wert legen, sollten also an diesen Einstellungen nichts ändern und schon gar nicht "Entfernung" (Removal) erklären.

Das gilt für in den USA vergriffene Bücher. Bei lieferbaren Büchern ist es ratsam, will man eine höhere Sichtbarkeit erreichen, die Häkchen bei allen vorgesehenen Nutzungen anzubringen, denn als Voreinstellung gilt in diesem Fall, dass keine Nutzungen zulässig sind.

Braun geht nicht darauf ein, dass Wissenschaftsautoren abweichende Interessen haben als Autoren, für die Einkünfte aus Büchern Teil des Lebensunterhalts sind. Für Wissenschaftsautoren bleibt die Devise:

Keine Übertragung von Rechten an die VG Wort!

http://archiv.twoday.net/stories/5741709/

KlausGraf - am Samstag, 6. Juni 2009, 16:22 - Rubrik: Archivrecht

Der Nachlass umfasst ca. 300 Werke, darunter Saxophonquartette und -suiten, Werke für Gitarre, Chorliteratur, Orchestersinfonie etc..

via archivistica.net (Link)

via archivistica.net (Link)

Wolf Thomas - am Samstag, 6. Juni 2009, 15:59 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sueddeutsche.de/bayern/532/471076/text/

Hausnummern sind ein traditionelles Ordnungsmerkmal für die bauliche Struktur unserer Städte. Sie unkenntlich zu machen, bedeutet nichts anderes als Zensur von Geoinformation. Die Verknüpfung von ganzer Hausansicht und Hausnummer ist grundsätzlich kein schützenswertes personenbezogenes Datum. Alles, was in dieser Welt auf Gegenstände sich bezieht, bezieht sich mehr oder minder indirekt auf Personen. Zur Informationsfreiheit gehört aber die Dokumentation der gegenständlichen Welt.

1999 entschied das VG Karlsruhe:

Eine Gebäudedatenbank, bei der die Außenansichten der Wohngebäude von Straßenzügen in größeren Städten fotografisch erfasst und auf einer CD-ROM zusammengestellt werden, verletzt weder das Eigentumsrecht des Anliegers, noch dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild und auf informationelle Selbstbestimmung; auch datenschutzrechtliche Vorschriften werden nicht verletzt.

http://www.jurpc.de/rechtspr/20010080.htm

Siehe auch http://www.jurpc.de/rechtspr/20000005.htm

Siehe in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Weitere hysterische Stellungnahmen von Datenschutzbeauftragten:

http://tinyurl.com/lkqy7h

Hausnummern sind ein traditionelles Ordnungsmerkmal für die bauliche Struktur unserer Städte. Sie unkenntlich zu machen, bedeutet nichts anderes als Zensur von Geoinformation. Die Verknüpfung von ganzer Hausansicht und Hausnummer ist grundsätzlich kein schützenswertes personenbezogenes Datum. Alles, was in dieser Welt auf Gegenstände sich bezieht, bezieht sich mehr oder minder indirekt auf Personen. Zur Informationsfreiheit gehört aber die Dokumentation der gegenständlichen Welt.

1999 entschied das VG Karlsruhe:

Eine Gebäudedatenbank, bei der die Außenansichten der Wohngebäude von Straßenzügen in größeren Städten fotografisch erfasst und auf einer CD-ROM zusammengestellt werden, verletzt weder das Eigentumsrecht des Anliegers, noch dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild und auf informationelle Selbstbestimmung; auch datenschutzrechtliche Vorschriften werden nicht verletzt.

http://www.jurpc.de/rechtspr/20010080.htm

Siehe auch http://www.jurpc.de/rechtspr/20000005.htm

Siehe in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Weitere hysterische Stellungnahmen von Datenschutzbeauftragten:

http://tinyurl.com/lkqy7h

KlausGraf - am Samstag, 6. Juni 2009, 15:15 - Rubrik: Datenschutz

"bibliothek und münzsammlung von schloss ericsberg werden

seit 2008 planmässig klein gemacht", teilte heute ein geschätzter Korrespondent mit.

Hinsichtlich des Verlustes für die numismatische Forschung lässt sich das anhand des 4. Versteigerungskatalogs

http://www.kuenker.de/images/download/pdfauktion/Auktion-Auction-156/k156-001-048-sm.pdf

überprüfen.

Die Münzensammlung der Freiherren Bonde auf Schloss Ericsberg geht auf David Gotthard Hildebrand (1761-1808) zurück. Wieder handelt es sich ohne Zweifel um ein schützenswertes numismatisches Ensemble, eine traditionsreiche Adelssammlung mit unzähligen Raritäten, von der eigentlich mehr übrig bleiben sollte als einige Versteigerungskataloge.

Wenn die Sammlung eine so wichtigige Geschichtsquelle ist, wie der Mitarbeiter der Münzhandlung in einem Vortrag ausführte, müsste sie auch geschlossen erhalten bleiben:

Kaum eine andere Quelle bildet die historischen Beziehungen Schwedens mit seinen Nachbarn besser ab als die überlieferten Medaillen und Münzen, die durchaus auch gezielt für die Vermittlung von politischen Botschaften eingesetzt wurden.

Dies soll an Hand einer Auswahl aus der im Oktober 2008 in der Friedensstadt Osnabrück zur Versteigerung gelangenden Sammlung der schwedischen Adelsfamilie Bonde auf Schloß Ericsberg verdeutlicht werden. Diese Sammlung wurde von David Gotthard Hildebrand gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnen und bis in die dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts fortgeführt. Ein großer Teil der Sammlung liegt seit 1808 unberührt.

http://www.bngev.de/index.php?option=com_content&task=view&id=6

Zu den russischen Medaillen:

http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=614071&AucID=441&Lot=7361&Match=1

2006 wurden auch Gemälde aus der Bonde-Sammlung versteigert, siehe etwa:

http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=4N6WY

Zu den Buchverkäufen siehe etwa:

http://www.svaf.se/rehnstroem/Katalog%2068.pdf

Foto: Stahlkocher, Lizenz: GNU FDL

Foto: Stahlkocher, Lizenz: GNU FDL

#numismatik

seit 2008 planmässig klein gemacht", teilte heute ein geschätzter Korrespondent mit.

Hinsichtlich des Verlustes für die numismatische Forschung lässt sich das anhand des 4. Versteigerungskatalogs

http://www.kuenker.de/images/download/pdfauktion/Auktion-Auction-156/k156-001-048-sm.pdf

überprüfen.

Die Münzensammlung der Freiherren Bonde auf Schloss Ericsberg geht auf David Gotthard Hildebrand (1761-1808) zurück. Wieder handelt es sich ohne Zweifel um ein schützenswertes numismatisches Ensemble, eine traditionsreiche Adelssammlung mit unzähligen Raritäten, von der eigentlich mehr übrig bleiben sollte als einige Versteigerungskataloge.

Wenn die Sammlung eine so wichtigige Geschichtsquelle ist, wie der Mitarbeiter der Münzhandlung in einem Vortrag ausführte, müsste sie auch geschlossen erhalten bleiben:

Kaum eine andere Quelle bildet die historischen Beziehungen Schwedens mit seinen Nachbarn besser ab als die überlieferten Medaillen und Münzen, die durchaus auch gezielt für die Vermittlung von politischen Botschaften eingesetzt wurden.

Dies soll an Hand einer Auswahl aus der im Oktober 2008 in der Friedensstadt Osnabrück zur Versteigerung gelangenden Sammlung der schwedischen Adelsfamilie Bonde auf Schloß Ericsberg verdeutlicht werden. Diese Sammlung wurde von David Gotthard Hildebrand gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnen und bis in die dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts fortgeführt. Ein großer Teil der Sammlung liegt seit 1808 unberührt.

http://www.bngev.de/index.php?option=com_content&task=view&id=6

Zu den russischen Medaillen:

http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=614071&AucID=441&Lot=7361&Match=1

2006 wurden auch Gemälde aus der Bonde-Sammlung versteigert, siehe etwa:

http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=4N6WY

Zu den Buchverkäufen siehe etwa:

http://www.svaf.se/rehnstroem/Katalog%2068.pdf

Foto: Stahlkocher, Lizenz: GNU FDL

Foto: Stahlkocher, Lizenz: GNU FDL#numismatik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.arl.org/news/pr/nondisclosure-5june09.shtml

Die ARL (US-Forschungsbibliotheken-Verband) hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, keine Vertraulichkeitserklärungen gegenüber Datenbankanbietern mehr zu unterschreiben. Während etwa Aldi oder Lidl öffentlich ihre Preise zugänglich machen, herrscht auf dem Markt lizenzierter Bibliotheksprodukte eine extreme Geheimnistuerei, die dazu führt, dass Bibliotheken bei den Vertragsbedingungen übervorteilt werden.

Die ARL (US-Forschungsbibliotheken-Verband) hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, keine Vertraulichkeitserklärungen gegenüber Datenbankanbietern mehr zu unterschreiben. Während etwa Aldi oder Lidl öffentlich ihre Preise zugänglich machen, herrscht auf dem Markt lizenzierter Bibliotheksprodukte eine extreme Geheimnistuerei, die dazu führt, dass Bibliotheken bei den Vertragsbedingungen übervorteilt werden.

KlausGraf - am Samstag, 6. Juni 2009, 14:41 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 6. Juni 2009, 14:32 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach Ansicht des Oberandesgerichts Karlsruhe (OLG Karlsruhe Urteil vom 13.5.2009, 6 U 50/08 (Kart)) durfte die Universität Freiburg einem gewerblichen Repetitorium die Möglichkeit der Werbung in ihren Räumen verweigern.

Zitat:

Die beklagte Universität ist als Körperschaft öffentlichen Rechts mit der Ausbildung der Studenten betraut. Sie nimmt für sich in Anspruch, ein umfassendes Angebot bereit zu halten, bei dessen Ausschöpfung es den Studenten möglich ist, sich auf die den Studiengang begleitenden oder abschließenden Prüfungen angemessen vorzubereiten. Zu diesem Lehrangebot gehören neben Vorlesungen etwa auch Klausurenkurse, Seminare, Übungen, Wiederholungs- und Vertiefungskurse und dergleichen mehr. Gewerbliche Repetitorien wenden sich an die gleiche Zielgruppe. Sie bieten Studenten entgeltlichen Unterricht an, in dem sie – einzeln oder in Gruppen – auf Prüfungen vorbereitet werden. Mag es auch an einem Wettbewerbsverhältnis zwischen der Universität und gewerblichen Repetitorien im Sinne des Lauterkeitsrechts fehlen, ist doch nicht zu übersehen, dass das Angebot gewerblicher Repetitorien in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zum Lehrangebot der Universität steht. Das Interesse der Universität ist darauf gerichtet, den Studenten ein Angebot zur Verfügung zu stellen, das es ihnen ermöglicht, bei entsprechender Eignung das Studium aus eigener Kraft, ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen zu bewältigen. Unter diesen Umständen hat sie ein berechtigtes Interesse daran, Werbung gewerblicher Repetitorien in ihren eigenen Räumen zu unterbinden (vgl. auch OLG Hamm, Urt. v. 16.11.2000 - 5 U 2/00, NWVBl. 2001, 447). Nichts anderes gilt für die Räume des Studentenwerks, weil es sich dabei um Gebäude handelt, die typischerweise ganz überwiegend von Studenten besucht werden. Nähme es die Beklagte hin, dass in diesen Gebäuden für kommerzielle Werbung bereit gehaltene Flächen auch von gewerblichen Repetitorien genutzt wird, könnte dies den Eindruck erwecken, auch aus ihrer Sicht sei ein Bedürfnis für eine Ergänzung ihres eigenen Angebots durch solche Unternehmen nicht zu bestreiten. Daraus ergibt sich ein berechtigtes Interesse der beklagten Universität daran, Werbung von kommerziellen Repetitorien in ihrem Einflussbereich zu verhindern. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach eine Kommune, die selbst den Verkauf von KfZ-Nummernschildern betreibt, gehalten ist, in ihren Räumen auf das konkurrierende Angebot privater Anbieter hinzuweisen (BGH GRUR 1974, 733; vgl. auch Senat, NJW-RR 1996, 231), ist auf den hier zu entscheidenden Fall nicht übertragbar. In den dort zu beurteilenden Fällen ging es um eine wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand, die sich als bloßes Nebengeschäft zu ihrer eigentlichen Verwaltungstätigkeit - dem Betrieb der Kfz-Zulassungsstelle - darstellt. Im Streitfall ist dagegen die Lehrtätigkeit der Universität und damit ein Kernbereich ihrer Tätigkeit betroffen.

Das Urteil kann nicht überzeugen. Die Lehrtätigkeit der Universität ist im wesentlichen öffentlichrechtlich organisiert. Schon die Zuständigkeit des Kartellsenats ist daher zu bezweifeln, da der Zusammenhang des Falls mit der Kerntätigkeit der Universität es erforderlich gemacht hätte, ihn in Auseinandersetzung mit den Normen und Grundsätzen des öffentlichen Rechts, mit den Grundrechten und insbesondere dem Gleichheitssatz (Art. 3 GG) zu entscheiden.

Es ist nicht bestreitbar, dass juristische Prüfungen zu den härtesten Auswahlmechanismen im universitären Bereich zählen. Der Zustrom zu gewerblichen Repetitorien belegt das eindrucksvoll. Hier wird die Lüge, dass jeder, der das Jurastudium aufnimmt, bei hinreichendem Fleiß das Examen bestehen kann, gerichtlich gutgeheißen. Ohne ein Versagen der universitären Ausbildung gäbe es diese teuren Repetitorien gar nicht. Eine Hochschule sollte sich lieber um die Reform der Ausbildung kümmern statt einem Repetitorium die Werbung in einer Mensa verbieten. Es ist zweifelhaft, dass das juristische Vorgehen ein zulässiger Vollzug der durch öffentlichrechtliche Normen bestimmten Aufgaben der Freiburger Universität darstellt. Wer eine gute Ausbildungsqualität anbietet, hätte es nicht nötig, einen Mitbewerber zu schikanieren.

Mensa Rempartstraße, Foto Michael Schmalenstroer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/

Mensa Rempartstraße, Foto Michael Schmalenstroer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/

Zitat:

Die beklagte Universität ist als Körperschaft öffentlichen Rechts mit der Ausbildung der Studenten betraut. Sie nimmt für sich in Anspruch, ein umfassendes Angebot bereit zu halten, bei dessen Ausschöpfung es den Studenten möglich ist, sich auf die den Studiengang begleitenden oder abschließenden Prüfungen angemessen vorzubereiten. Zu diesem Lehrangebot gehören neben Vorlesungen etwa auch Klausurenkurse, Seminare, Übungen, Wiederholungs- und Vertiefungskurse und dergleichen mehr. Gewerbliche Repetitorien wenden sich an die gleiche Zielgruppe. Sie bieten Studenten entgeltlichen Unterricht an, in dem sie – einzeln oder in Gruppen – auf Prüfungen vorbereitet werden. Mag es auch an einem Wettbewerbsverhältnis zwischen der Universität und gewerblichen Repetitorien im Sinne des Lauterkeitsrechts fehlen, ist doch nicht zu übersehen, dass das Angebot gewerblicher Repetitorien in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zum Lehrangebot der Universität steht. Das Interesse der Universität ist darauf gerichtet, den Studenten ein Angebot zur Verfügung zu stellen, das es ihnen ermöglicht, bei entsprechender Eignung das Studium aus eigener Kraft, ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen zu bewältigen. Unter diesen Umständen hat sie ein berechtigtes Interesse daran, Werbung gewerblicher Repetitorien in ihren eigenen Räumen zu unterbinden (vgl. auch OLG Hamm, Urt. v. 16.11.2000 - 5 U 2/00, NWVBl. 2001, 447). Nichts anderes gilt für die Räume des Studentenwerks, weil es sich dabei um Gebäude handelt, die typischerweise ganz überwiegend von Studenten besucht werden. Nähme es die Beklagte hin, dass in diesen Gebäuden für kommerzielle Werbung bereit gehaltene Flächen auch von gewerblichen Repetitorien genutzt wird, könnte dies den Eindruck erwecken, auch aus ihrer Sicht sei ein Bedürfnis für eine Ergänzung ihres eigenen Angebots durch solche Unternehmen nicht zu bestreiten. Daraus ergibt sich ein berechtigtes Interesse der beklagten Universität daran, Werbung von kommerziellen Repetitorien in ihrem Einflussbereich zu verhindern. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach eine Kommune, die selbst den Verkauf von KfZ-Nummernschildern betreibt, gehalten ist, in ihren Räumen auf das konkurrierende Angebot privater Anbieter hinzuweisen (BGH GRUR 1974, 733; vgl. auch Senat, NJW-RR 1996, 231), ist auf den hier zu entscheidenden Fall nicht übertragbar. In den dort zu beurteilenden Fällen ging es um eine wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand, die sich als bloßes Nebengeschäft zu ihrer eigentlichen Verwaltungstätigkeit - dem Betrieb der Kfz-Zulassungsstelle - darstellt. Im Streitfall ist dagegen die Lehrtätigkeit der Universität und damit ein Kernbereich ihrer Tätigkeit betroffen.

Das Urteil kann nicht überzeugen. Die Lehrtätigkeit der Universität ist im wesentlichen öffentlichrechtlich organisiert. Schon die Zuständigkeit des Kartellsenats ist daher zu bezweifeln, da der Zusammenhang des Falls mit der Kerntätigkeit der Universität es erforderlich gemacht hätte, ihn in Auseinandersetzung mit den Normen und Grundsätzen des öffentlichen Rechts, mit den Grundrechten und insbesondere dem Gleichheitssatz (Art. 3 GG) zu entscheiden.

Es ist nicht bestreitbar, dass juristische Prüfungen zu den härtesten Auswahlmechanismen im universitären Bereich zählen. Der Zustrom zu gewerblichen Repetitorien belegt das eindrucksvoll. Hier wird die Lüge, dass jeder, der das Jurastudium aufnimmt, bei hinreichendem Fleiß das Examen bestehen kann, gerichtlich gutgeheißen. Ohne ein Versagen der universitären Ausbildung gäbe es diese teuren Repetitorien gar nicht. Eine Hochschule sollte sich lieber um die Reform der Ausbildung kümmern statt einem Repetitorium die Werbung in einer Mensa verbieten. Es ist zweifelhaft, dass das juristische Vorgehen ein zulässiger Vollzug der durch öffentlichrechtliche Normen bestimmten Aufgaben der Freiburger Universität darstellt. Wer eine gute Ausbildungsqualität anbietet, hätte es nicht nötig, einen Mitbewerber zu schikanieren.

Mensa Rempartstraße, Foto Michael Schmalenstroer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/

Mensa Rempartstraße, Foto Michael Schmalenstroer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ KlausGraf - am Samstag, 6. Juni 2009, 13:45 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 5. Juni 2009, 22:34 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

OLG Karlsruhe, Urteil vom 30.1.2009 - 14 U 131/08 (LG Freiburg) (rechtskräftig)

MMR 2009 Heft 6, S. 404f.

Aus den Gründen:

Die Auslegung oder Veröffentlichung einer Namensliste fällt - unabhängig von ihrer Einordnung als Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung - in den Schutzbereich des Grundrechts der Meinungsfreiheit (BVerfG NJW 2000, 2413). Nach der st. Rspr. des BVerfG hängt die Zulässigkeit einer Äußerung im Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht wesentlich davon ab, ob es sich um ein Werturteil oder eine Tatsachenbehauptung handelt. Im vorliegenden Fall geht es um eine der Wahrheit entsprechende Tatsachenbehauptung. Wahre Angaben müssen in der Regel hingenommen werden, auch wenn sie für den Betroffenen nachteilig sind (BVerfG, a.a.O.).

Dass von dem Disziplinarausschuss verhängte Sanktionen nicht nur die Betroffenen und ihren jeweiligen Verein, sondern auch andere Vereine und am Spielgeschehen in den Ligen Beteiligte angehen und ihnen deshalb eine Möglichkeit gegeben werden muss, sich über aktuelle Sperren zu informieren, liegt auf der Hand. Eine Veröffentlichung auf der Homepage ist die praktikabelste Möglichkeit, über die jeweils aktuellen Sperren zu informieren. Deshalb sieht die Wettkampfordnung eine solche Veröffentlichung auf der Homepage auch ausdrücklich vor. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Veröffentlichung geeignet ist, dem Kl. einen erheblichen Persönlichkeitsschaden zuzufügen. Die Veröffentlichung auf der Homepage entfaltete - anders als eine Berichterstattung in der Presse oder gar im Fernsehen - keine besondere Breitenwirkung. Nur solche Personen erhielten die Information über den Kl., die von sich aus aktiv wurden, die Website aufriefen und sich über mehrere Links zu den Spielsperren „durchklickten“. Der Umstand, dass der Eintrag über den Kl. auch bei Eingabe des Namens in der Suchmaschine Google erscheint, macht die Veröffentlichung auf der Website nicht rechtswidrig. Wer den Kl. nicht kennt, kann den Eintrag nicht zuordnen und hat keinerlei Interesse an ihm. Die Möglichkeit, dass sich jemand Informationen über den Kl. beschaffen will, deshalb seinen Namen in die Suchmaschine Google eingibt und so erfährt, dass er wegen eines tätlichen Angriffs auf den Trainer der Gästemannschaft für die Ausübung offizieller Tätigkeiten in den Ligen zeitweise gesperrt worden ist, erfordert es nicht, von einer Veröffentlichung im Internet abzusehen. Sich Informationen über einen Dritten zu beschaffen ist ebenso erlaubt, wie Informationen über einen Dritten zu erteilen. Der Umstand, dass Suchmaschinen die Beschaffung solcher Informationen erleichtern, ändert hieran nichts. Mit der Möglichkeit einer solchen Suche ist keinerlei öffentliche Stigmatisierung oder Prangerwirkung verbunden.

Volltext:

http://www.jurpc.de/rechtspr/20090086.htm

MMR 2009 Heft 6, S. 404f.

Aus den Gründen:

Die Auslegung oder Veröffentlichung einer Namensliste fällt - unabhängig von ihrer Einordnung als Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung - in den Schutzbereich des Grundrechts der Meinungsfreiheit (BVerfG NJW 2000, 2413). Nach der st. Rspr. des BVerfG hängt die Zulässigkeit einer Äußerung im Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht wesentlich davon ab, ob es sich um ein Werturteil oder eine Tatsachenbehauptung handelt. Im vorliegenden Fall geht es um eine der Wahrheit entsprechende Tatsachenbehauptung. Wahre Angaben müssen in der Regel hingenommen werden, auch wenn sie für den Betroffenen nachteilig sind (BVerfG, a.a.O.).

Dass von dem Disziplinarausschuss verhängte Sanktionen nicht nur die Betroffenen und ihren jeweiligen Verein, sondern auch andere Vereine und am Spielgeschehen in den Ligen Beteiligte angehen und ihnen deshalb eine Möglichkeit gegeben werden muss, sich über aktuelle Sperren zu informieren, liegt auf der Hand. Eine Veröffentlichung auf der Homepage ist die praktikabelste Möglichkeit, über die jeweils aktuellen Sperren zu informieren. Deshalb sieht die Wettkampfordnung eine solche Veröffentlichung auf der Homepage auch ausdrücklich vor. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Veröffentlichung geeignet ist, dem Kl. einen erheblichen Persönlichkeitsschaden zuzufügen. Die Veröffentlichung auf der Homepage entfaltete - anders als eine Berichterstattung in der Presse oder gar im Fernsehen - keine besondere Breitenwirkung. Nur solche Personen erhielten die Information über den Kl., die von sich aus aktiv wurden, die Website aufriefen und sich über mehrere Links zu den Spielsperren „durchklickten“. Der Umstand, dass der Eintrag über den Kl. auch bei Eingabe des Namens in der Suchmaschine Google erscheint, macht die Veröffentlichung auf der Website nicht rechtswidrig. Wer den Kl. nicht kennt, kann den Eintrag nicht zuordnen und hat keinerlei Interesse an ihm. Die Möglichkeit, dass sich jemand Informationen über den Kl. beschaffen will, deshalb seinen Namen in die Suchmaschine Google eingibt und so erfährt, dass er wegen eines tätlichen Angriffs auf den Trainer der Gästemannschaft für die Ausübung offizieller Tätigkeiten in den Ligen zeitweise gesperrt worden ist, erfordert es nicht, von einer Veröffentlichung im Internet abzusehen. Sich Informationen über einen Dritten zu beschaffen ist ebenso erlaubt, wie Informationen über einen Dritten zu erteilen. Der Umstand, dass Suchmaschinen die Beschaffung solcher Informationen erleichtern, ändert hieran nichts. Mit der Möglichkeit einer solchen Suche ist keinerlei öffentliche Stigmatisierung oder Prangerwirkung verbunden.

Volltext:

http://www.jurpc.de/rechtspr/20090086.htm

KlausGraf - am Freitag, 5. Juni 2009, 21:14 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Stuart Shiebers neuem Blog findet sich diese neue eindrucksvolle Zahl.

KlausGraf - am Freitag, 5. Juni 2009, 21:12 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Archiv des Heinrich-Heine-Instituts möchte mit einem aktuellen Projekt, das sich direkt an Jugendliche wendet, den Beweis antreten, dass Archive als Orte der Erinnerung ausgesprochen spannende Geschichten und Materialien bereithalten, die uns helfen, uns selbst und die Vergangenheit besser zu verstehen.

Dazu werden drei mobile Archivboxen gestaltet - etwa von Größe und Aussehen einer Wahlkabine -, die von Juni bis August 2009 an verschiedenen Stellen der Stadt Düsseldorf aufgestellt werden. Die Box-it!-Archivboxen werden speziell an Orten zu finden sein, die von Jugendlichen besucht werden: Schulen, Kinos, Fußgängerzonen, Büchereien. Aber auch bei besonderen Anlässen wie Stufenparties, dem Bücherbummel o.ä. wird das Box-it!-Team in Erscheinung treten.

In den einzelnen Boxen werden - auf Basis von Beständen des Heinrich-Heine-Instituts - in Bild, Ton und Schrift Fragen gestellt, die auch für heutige Jugendliche von Bedeutung sind, und zwar zu Liebe, Schule und Lifestyle. Natürlich können die Jugendlichen in diesen Häuschen selbst aktiv werden und Beiträge abgeben. Nämlich per Edding, Laptop oder SMS eigene Text-Beiträge schreiben, Erfahrungsberichte auf Voice Recorder speichern oder Fotos schießen. Die Beiträge der Jugendlichen werden unmittelbar dokumentiert, eine Auswahl der Fotos, Klänge, Sprüche etc. wird das Heine-Institut auf dieser Webseite jeweils aktuell vorstellen......

Folgende Aufstellorte sind bislang festgemacht:

5.6. Presse-Preview, Düsseldorfer Arcaden, Vorplatz (Bilker Stadtteilzentrum), 11-17h

11.6. Start: Bücherbummel / Bahnstr./KÖ, 11-16h

15.6. Luisengymnasium, 9:45-13:45h

17.6. Heinrich-Heine-Gesamtschule, 10-14 Uhr

18.6. Luisengymnasium, 9:45-13:45h

25.6. Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz, 13-17h

1.7. Burgplatz, Treppe, 13-17h

2.7. Schadowstr., 13-17h

3.7. Mittelstr., Kult/Ecke Deichmann, 13-17h

Weitere Stellen werden folgen - Infos dazu jeweils tagesaktuell auf diesen Seiten!