noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ab heute wird die Wikimedia-Foundation in den zu ihr gehörigen Projekten den von einer Umfrage mehrheitlich befürworteten Umzug zu Creative Commons (im Sinn einer Doppellizenzierung) umsetzen, indem Beiträger gezwungen werden, sich mit einer in jeder Hinsicht inakzeptablen Urhebernennung via Link abzufinden. Selbstverständlich kann diese Enteignung nicht rückwirkend verfügt werden.

http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2009-June/052587.html

http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2009-June/052590.html

http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Implementation

http://www.heise.de/newsticker/Lizenz-Update-bei-Wikipedia--/meldung/140398

http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2009-June/052587.html

http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2009-June/052590.html

http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Implementation

http://www.heise.de/newsticker/Lizenz-Update-bei-Wikipedia--/meldung/140398

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 15. Juni 2009, 20:44 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Sekundentakt kann man sich derzeit bei Twitter mit dem Suchwort azadi über die Schüsse bei der Demonstration in Teheran informieren:

http://twitter.com/#search?q=azadi

http://search.twitter.com/search?q=azadi

(Möglicherweise liefert die erste Suche die aktuelleren Ergebnisse.)

Eine gute Analyse zum Nachhinken der etablierten Medien bietet:

http://carta.info/10513/iran-medien/

Aufschlussreich ist auch das Hashtag #cnnfail:

http://search.twitter.com/search?q=%23CNNfail

Es stellen sich vor allem zwei Fragen:

1. Braucht der normale Internetnutzer Zugriff auf sehr aktuelle Neuigkeiten?

Das ist eigentlich nicht die Frage, de facto hat er sie via Twitter, und er will sie auch, wenn es um Ereignisse geht, die weltweit die Menschen bewegen.

2. Wie ist es um die Zuverlässigkeit bestellt?

Wer sich auch nur ein wenig mit der Problematik befasst, dem ist doch klar, dass Twitter auch ein riesiges Gerücht-Verbreitungs-Medium ist. Selbstverständlich kann das Streuen von Gerüchten verantwortungslos sein. Aber es gibt durchaus Versuche, auch in Twitter bestätigte Informationen zu kennzeichnen oder sich um Bestätigung zu bemühen:

http://twitter.com/atighehchi/status/2179838041

Es ist auch klar, dass eine Nachricht nicht dadurch zu einer bestätigten wird, dass man bei Twitter CONFIRMED dranschreibt.

Letztlich sind es natürlich die Meldungen der Nachrichtenagenturen, nicht die von Twitter-Nutzern, die (mit Vorbehalt) als "bestätigt" gelten können.

Aber Links zu diesen "seriöseren" Quellen werden auch zeitnah auf Twitter gepostet, man ist nicht darauf angewiesen, z.B. die nachhinkende Google-Newssuche zu bemühen.

Natürlich gibt es auch außerhalb von Twitter Web 2.0-Quellen, die dem Geschehen nah sind bzw. nahestehende Quellen auswerten, beispielsweise:

http://friendfeed.com/shandiz

Wer übrigens auf Googles Übersetzungstool vertraut, ist leider verlassen:

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=n&u=http://friendfeed.com/lukadium&sl=auto&tl=en&history_state0=

[Update: Liste der Twitterer, die aus dem Iran twittern:

http://www.h3x.no/2009/06/14/iranians-on-twitter-during-the-june-clashes/

Anleitung zum Auffinden von Internetquellen zum Iran im Web 2.0

http://mashable.com/2009/06/14/new-media-iran/

Hinweise zur Quellenkritik

http://politics.theatlantic.com/2009/06/follow_the_developments_in_iran_like_a_cia_analyst.php ]

Für Profi-Journalisten ist Twitter-Beobachtung ein Muss, zumal diese auch Wege der Bestätigung von Nachrichten haben, die normalen Bürgern verschlossen sind. Siehe auch:

http://www.huffingtonpost.com/2009/06/13/iran-demonstrations-viole_n_215189.html

Für normale Internetnutzer sehe ich vor allem den emotionalen Aspekt: Er kann teilhaben an weltbewegenden Geschehnissen, kann die Kommentare und Reaktionen der Twitterer zur Kenntnis nehmen und versuchen, sich aus dem riesigen Nachrichtenstrom

http://search.twitter.com/search?q=%23iranelection

sein eigenes Bild zu basteln. Ob dieses Bild als Ganzes richtig ist, steht dahin. Aber es ist ein Weg, in einer globalisierten Welt Anteilnahme und Solidarität zu zeigen.

faramarz CC-BY 2.0 via Flickr (nach http://is.gd/12EEV nicht CC, danke an Rotula via Twitter)

faramarz CC-BY 2.0 via Flickr (nach http://is.gd/12EEV nicht CC, danke an Rotula via Twitter)

http://twitter.com/#search?q=azadi

http://search.twitter.com/search?q=azadi

(Möglicherweise liefert die erste Suche die aktuelleren Ergebnisse.)

Eine gute Analyse zum Nachhinken der etablierten Medien bietet:

http://carta.info/10513/iran-medien/

Aufschlussreich ist auch das Hashtag #cnnfail:

http://search.twitter.com/search?q=%23CNNfail

Es stellen sich vor allem zwei Fragen:

1. Braucht der normale Internetnutzer Zugriff auf sehr aktuelle Neuigkeiten?

Das ist eigentlich nicht die Frage, de facto hat er sie via Twitter, und er will sie auch, wenn es um Ereignisse geht, die weltweit die Menschen bewegen.

2. Wie ist es um die Zuverlässigkeit bestellt?

Wer sich auch nur ein wenig mit der Problematik befasst, dem ist doch klar, dass Twitter auch ein riesiges Gerücht-Verbreitungs-Medium ist. Selbstverständlich kann das Streuen von Gerüchten verantwortungslos sein. Aber es gibt durchaus Versuche, auch in Twitter bestätigte Informationen zu kennzeichnen oder sich um Bestätigung zu bemühen:

http://twitter.com/atighehchi/status/2179838041

Es ist auch klar, dass eine Nachricht nicht dadurch zu einer bestätigten wird, dass man bei Twitter CONFIRMED dranschreibt.

Letztlich sind es natürlich die Meldungen der Nachrichtenagenturen, nicht die von Twitter-Nutzern, die (mit Vorbehalt) als "bestätigt" gelten können.

Aber Links zu diesen "seriöseren" Quellen werden auch zeitnah auf Twitter gepostet, man ist nicht darauf angewiesen, z.B. die nachhinkende Google-Newssuche zu bemühen.

Natürlich gibt es auch außerhalb von Twitter Web 2.0-Quellen, die dem Geschehen nah sind bzw. nahestehende Quellen auswerten, beispielsweise:

http://friendfeed.com/shandiz

Wer übrigens auf Googles Übersetzungstool vertraut, ist leider verlassen:

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=n&u=http://friendfeed.com/lukadium&sl=auto&tl=en&history_state0=

[Update: Liste der Twitterer, die aus dem Iran twittern:

http://www.h3x.no/2009/06/14/iranians-on-twitter-during-the-june-clashes/

Anleitung zum Auffinden von Internetquellen zum Iran im Web 2.0

http://mashable.com/2009/06/14/new-media-iran/

Hinweise zur Quellenkritik

http://politics.theatlantic.com/2009/06/follow_the_developments_in_iran_like_a_cia_analyst.php ]

Für Profi-Journalisten ist Twitter-Beobachtung ein Muss, zumal diese auch Wege der Bestätigung von Nachrichten haben, die normalen Bürgern verschlossen sind. Siehe auch:

http://www.huffingtonpost.com/2009/06/13/iran-demonstrations-viole_n_215189.html

Für normale Internetnutzer sehe ich vor allem den emotionalen Aspekt: Er kann teilhaben an weltbewegenden Geschehnissen, kann die Kommentare und Reaktionen der Twitterer zur Kenntnis nehmen und versuchen, sich aus dem riesigen Nachrichtenstrom

http://search.twitter.com/search?q=%23iranelection

sein eigenes Bild zu basteln. Ob dieses Bild als Ganzes richtig ist, steht dahin. Aber es ist ein Weg, in einer globalisierten Welt Anteilnahme und Solidarität zu zeigen.

faramarz CC-BY 2.0 via Flickr (nach http://is.gd/12EEV nicht CC, danke an Rotula via Twitter)

faramarz CC-BY 2.0 via Flickr (nach http://is.gd/12EEV nicht CC, danke an Rotula via Twitter)" ..... Rebekka Mönchs Arbeit »Bild der Frau« hingegen analysiert mit dem Internetmedium Blog (http://www.mrspink.de/diplom) die aktuelle Debatte über die Rolle der Frau. Eigene Fotografien von jungen Frauen werden einem Archiv gegenübergestellt, das Artikel aus Zeitungen und Magazinen über die Rolle der Frau zugänglich macht. ....

Die Ausstellungseröffnung findet am 9. Juli 2009 um 16 Uhr statt.

Ausstellungsort: Steubenstr. 31, 99423 Weimar

Ausstellungsdauer: 9. Juli bis 9. August 2009

Werkgespräche: 11. Juli 2009 "

Quellen:

http://www.dailynet.de/FreizeitVermischtes/44602.php

http://www.uni-weimar.de/b_side (Homepage der Ausstellung)

Link zu den Arbeiten Rebekka Mönchs:

http://www.uni-weimar.de/projekte/b_side/?page_id=3

Wolf Thomas - am Montag, 15. Juni 2009, 18:40 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Heike Pütz, 40, ist Leiterin des Euskirchener Kreisarchivs. Die Zülpicherin half in Köln, Dokumente aus dem eingestürzten Stadtarchiv zu retten. Von dieser Hilfsaktion profitiere auch die Arbeit in Euskirchen......"

Quelle:

http://www.ksta.de/html/artikel/1242833537871.shtml

Quelle:

http://www.ksta.de/html/artikel/1242833537871.shtml

Wolf Thomas - am Montag, 15. Juni 2009, 18:22 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Lothar Kalok in INETBIB:

Eine für den Interessentenkreis interessante Quelle dürften Schulprogramme des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts sein.

Dabei handelte es sich zunächst um Einladungen zu den

öffentlichen Prüfungen der Schulen (mit dem "Programm" der

Veranstaltung, daher der Name), später um Jahresberichte.

Den Einladungen / Jahresberichten waren regelmaeßig wissenschafliche Abhandlungen beigefügt. Es gab diese in Deutschland,

Österreich-Ungarn, der Schweiz und in Luxemburg.

Die wissenschaftlichen Abhandlungen sind in einer

Datenbank erfasst, der von Herrn Franz Kössler

aufgebaut wurde:

http://digibib.ub.uni-giessen.de/cgi-bin/populo/sp.pl

Diese weist auch rein bibliographische Daten nach.

Die Universitätsbibliothek Gießen hat eine sehr

umfangreiche Sammlung, die nicht nur Deutschland, sondern

auch den österreicheschen Teil von Österreich-Ungarn,

Teile von Ungarn (Kroatien, Siebenbürgen) sowie die

Schweiz umfasst. In der Datenbank sind ca 70.000 Beiträge nachgewiesen, von denen ca 50.000 in der UB Gießen

vorhanden sind.

Seit kurzem kann man in der Datenbank nicht nur nach Stichworten

bzw. Schulen suchen, sondern auch nach den

Staaten bzw. im Fall von Preußen und Österreich nach

den Provinzen bzw. Kronländern. In Ihrem Interessengebiet

wären das Schlesien bzw. Österreichisch Schlesein.

(Das ist der Anlass meiner Mitteilung).

Die Abhandlungen bieten einerseits Abhandlungen zur

Geschichte der Region, andererseits auch biographisches

Quellenmaterial an. So haben manche Schulen aus

Anlass von Jubiläen auch Verzeichnisse von Abiturienten

mit ihrem beruflichen Werdegang erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Kalok

Links:

Giessener Schulprogrammschriftensammlung

http://www.uni-giessen.de/ub/kataloge/schulprog.html

Schulprogrammschriften im Internet

http://www.uni-giessen.de/ub/kataloge/schulprog_erg.html

Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schulprogramm_(historisch)

Eine für den Interessentenkreis interessante Quelle dürften Schulprogramme des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts sein.

Dabei handelte es sich zunächst um Einladungen zu den

öffentlichen Prüfungen der Schulen (mit dem "Programm" der

Veranstaltung, daher der Name), später um Jahresberichte.

Den Einladungen / Jahresberichten waren regelmaeßig wissenschafliche Abhandlungen beigefügt. Es gab diese in Deutschland,

Österreich-Ungarn, der Schweiz und in Luxemburg.

Die wissenschaftlichen Abhandlungen sind in einer

Datenbank erfasst, der von Herrn Franz Kössler

aufgebaut wurde:

http://digibib.ub.uni-giessen.de/cgi-bin/populo/sp.pl

Diese weist auch rein bibliographische Daten nach.

Die Universitätsbibliothek Gießen hat eine sehr

umfangreiche Sammlung, die nicht nur Deutschland, sondern

auch den österreicheschen Teil von Österreich-Ungarn,

Teile von Ungarn (Kroatien, Siebenbürgen) sowie die

Schweiz umfasst. In der Datenbank sind ca 70.000 Beiträge nachgewiesen, von denen ca 50.000 in der UB Gießen

vorhanden sind.

Seit kurzem kann man in der Datenbank nicht nur nach Stichworten

bzw. Schulen suchen, sondern auch nach den

Staaten bzw. im Fall von Preußen und Österreich nach

den Provinzen bzw. Kronländern. In Ihrem Interessengebiet

wären das Schlesien bzw. Österreichisch Schlesein.

(Das ist der Anlass meiner Mitteilung).

Die Abhandlungen bieten einerseits Abhandlungen zur

Geschichte der Region, andererseits auch biographisches

Quellenmaterial an. So haben manche Schulen aus

Anlass von Jubiläen auch Verzeichnisse von Abiturienten

mit ihrem beruflichen Werdegang erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Kalok

Links:

Giessener Schulprogrammschriftensammlung

http://www.uni-giessen.de/ub/kataloge/schulprog.html

Schulprogrammschriften im Internet

http://www.uni-giessen.de/ub/kataloge/schulprog_erg.html

Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schulprogramm_(historisch)

KlausGraf - am Montag, 15. Juni 2009, 16:44 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus INETBIB:

Die von Google aus den Bestaenden der Bayerischen Staatsbibliothek gescannten Buecher haben im Vergleich zu den Buechern anderer Scan-Partner eine unterdurchschnittliche Scan-Qualitaet. Google macht in letzter Zeit verstaerkt Buecher aus dem fruehen 19. Jahrhundert oder aus dem 18. Jahrhundert, die urheberrechtlich gemeinfrei sind, nur US-Buergern zugaenglich, d.h. wir muessen auch bei gemeinfreien BSB-Buechern einen US-Proxy benuetzen:

http://books.google.com/books?id=tHIAAAAAcAAJ

Wir geben diese Adresse in das Eingabefeld z.B. von

http://www.proxyking.com

ein und druecken auf BROWSE. Wie durch ein Wunder kann ploetzlich der gesamte Band gelesen werden. Ggf. muss man auf den Ergebnisseiten rechts unten auf "Standardmode" statt HTML-Mode umschalten.

Es ist jedenfalls auf Anhieb nicht moeglich festzustellen, um welchen Band es sich bei dem Digitalisat handelt. Bei anderen Google-Partnerbibliotheken ist die Angabe des Bands auf der Seite "Über dieses Buch" inzwischen Standard.

Harvard gibt das zwar bei Google nicht aus, hat aber in seinem OPAC eine Banduebersicht:

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.FIG:003396384

Bei mehrbaendigen Werken ist die Angabe des Opacplus der BSB zum Google-Link nutzlos.

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=213502160

verweist nicht auf das sechste Baendchen, wie man sich anhand von

http://de.wikisource.org/wiki/Ritterburgen

ueberzeugen kann.

Meine Hypothese ist nun: Der Opacplus-Link in Muenchen wird mittels der Google-API erzeugt, wobei der BSB als Partnerbibliothek anscheinend privilegiert ein Subset der eigenen Scans via API zur Verfuegung steht.

Dass der Link via API erfolgt, ergibt sich aus der Adresse des verlinkten Digitalisats:

http://books.google.com/books?id=tHIAAAAAcAAJ&hl=de&source=gbs_ViewAPI&pgis=1

Meines Erachtens wird der API von Muenchen die OCLC-Nummer uebergeben:

http://www.worldcat.org/oclc/213502148

Dass die Ergebnisse bei mehrbaendigen Werken in der Regel unbrauchbar sind, liegt an der Google-API, die anscheinend einen beliebigen Band auswaehlt.

Im Opacplus wird bei allen Baenden von "Ruinen oder Taschenbuch zur Geschichte verfallener Ritterburgen und Schlösser" (vollstaendig einsehbar) auf den gleichen Teilband verwiesen.

Bei einigen Partnern kann das Bibliothekssubset oeffentlich durchsucht werden:

http://archiv.twoday.net/stories/5385224/

Bei Muenchen geht das nicht.

Natuerlich haette es die BSB bei Vertragsabschluss in der Hand gehabt, das Problem mehrbaendiger Werke und unzuverlaessiger Metadaten zu loesen. Aber das beweist einmal mehr, dass sich diese Bibliothek keinen Deut darum schert, was bibliotheksfachlich angesagt ist.

Die von Google aus den Bestaenden der Bayerischen Staatsbibliothek gescannten Buecher haben im Vergleich zu den Buechern anderer Scan-Partner eine unterdurchschnittliche Scan-Qualitaet. Google macht in letzter Zeit verstaerkt Buecher aus dem fruehen 19. Jahrhundert oder aus dem 18. Jahrhundert, die urheberrechtlich gemeinfrei sind, nur US-Buergern zugaenglich, d.h. wir muessen auch bei gemeinfreien BSB-Buechern einen US-Proxy benuetzen:

http://books.google.com/books?id=tHIAAAAAcAAJ

Wir geben diese Adresse in das Eingabefeld z.B. von

http://www.proxyking.com

ein und druecken auf BROWSE. Wie durch ein Wunder kann ploetzlich der gesamte Band gelesen werden. Ggf. muss man auf den Ergebnisseiten rechts unten auf "Standardmode" statt HTML-Mode umschalten.

Es ist jedenfalls auf Anhieb nicht moeglich festzustellen, um welchen Band es sich bei dem Digitalisat handelt. Bei anderen Google-Partnerbibliotheken ist die Angabe des Bands auf der Seite "Über dieses Buch" inzwischen Standard.

Harvard gibt das zwar bei Google nicht aus, hat aber in seinem OPAC eine Banduebersicht:

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.FIG:003396384

Bei mehrbaendigen Werken ist die Angabe des Opacplus der BSB zum Google-Link nutzlos.

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=213502160

verweist nicht auf das sechste Baendchen, wie man sich anhand von

http://de.wikisource.org/wiki/Ritterburgen

ueberzeugen kann.

Meine Hypothese ist nun: Der Opacplus-Link in Muenchen wird mittels der Google-API erzeugt, wobei der BSB als Partnerbibliothek anscheinend privilegiert ein Subset der eigenen Scans via API zur Verfuegung steht.

Dass der Link via API erfolgt, ergibt sich aus der Adresse des verlinkten Digitalisats:

http://books.google.com/books?id=tHIAAAAAcAAJ&hl=de&source=gbs_ViewAPI&pgis=1

Meines Erachtens wird der API von Muenchen die OCLC-Nummer uebergeben:

http://www.worldcat.org/oclc/213502148

Dass die Ergebnisse bei mehrbaendigen Werken in der Regel unbrauchbar sind, liegt an der Google-API, die anscheinend einen beliebigen Band auswaehlt.

Im Opacplus wird bei allen Baenden von "Ruinen oder Taschenbuch zur Geschichte verfallener Ritterburgen und Schlösser" (vollstaendig einsehbar) auf den gleichen Teilband verwiesen.

Bei einigen Partnern kann das Bibliothekssubset oeffentlich durchsucht werden:

http://archiv.twoday.net/stories/5385224/

Bei Muenchen geht das nicht.

Natuerlich haette es die BSB bei Vertragsabschluss in der Hand gehabt, das Problem mehrbaendiger Werke und unzuverlaessiger Metadaten zu loesen. Aber das beweist einmal mehr, dass sich diese Bibliothek keinen Deut darum schert, was bibliotheksfachlich angesagt ist.

KlausGraf - am Montag, 15. Juni 2009, 16:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Der Münchner BWL-Professor Dietmar Harhoff ist gegen ein stärkeres Urheberrecht (und für Open Access)

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30450/1.html

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30450/1.html

KlausGraf - am Montag, 15. Juni 2009, 14:53 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Dieser Schaden wird abgespeichert in einer Art genetischem Archiv in der Haut und letztendlich führt das dazu - wenn viele Karteikarten in diesem Archiv zusammengekommen sind - , dann ist irgendwann einmal das Kommando Hautkrebs Marsch und dann geht's los in späteren Lebensjahren."

Christian Scherer, Geschäftsführer der steirischen Krebshilfe,

Quelle: http://steiermark.orf.at/stories/368260/

Christian Scherer, Geschäftsführer der steirischen Krebshilfe,

Quelle: http://steiermark.orf.at/stories/368260/

Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Juni 2009, 20:56 - Rubrik: Wahrnehmung

"Die analysierten Korallen lieferten Hinweise auf drastische Klimaveränderungen im nördlichen Pazifik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Meeresforscher untersuchten ein 1,74 Meter langes Korallenstück aus einem Riff in der Nähe der zu Japan gehörenden Ogasawara-Inseln. Daraus ergab sich für die Jahre zwischen 1905 und 1910 ein deutlicher Rückgang des Salzgehalts im Oberflächenwasser des Nordpazifiks, wie das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Uni Bremen (Marum) mitteilt. Dies deute auf weiträumige Veränderungen des Klimas in dieser Zeitspanne hin. ....."

Quelle: Focus

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/4716844/

Quelle: Focus

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/4716844/

Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Juni 2009, 20:47 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Uraufführung des Stücks von Tine Rahel Völcker (Text) und Nora Schlocker (Regie) im Deutsches Nationaltheater Weimar. Inhalt: "Sechs Antifiguren aus dem Kulturleben in Deutschland um 1920: Ein Dichter, ein Mäzen, ein Nazi, eine Malerin, ein Goethe-Archivar und eine Schauspielerin und Autorin von Heimatromanen, die unter den Nazis schließlich zur erfolgreichen Drehbuchautorin avanciert.

Der Weg von der Kunstfigur Severus, der sich aus Vertretern der völkischen Bewegung und dem Nationalsozialisten und späteren Intendanten des Nationaltheater Weimars Hans Severus Ziegler zusammensetzt – beginnt mit dem bewußten Schritt aus der Großstadt nach Weimar. Zu seinem Entsetzen stößt er dort auf Vertreter der künstlerischen und politischen Moderne, die, wie er, sich ebenfalls die thüringische Stadt als Wirkungsstätte ausgewählt haben, um dort die Moderne, vor der er geflohen ist, zu fördern. Zu ihnen gehört Kessler (nach Harry Graf Kessler), der im beginnenden 20. Jahrhunder ein neues Weimar anstrebte: eine Kulturerneuerung und umfassende ästhetische Erziehung („Neuguss“) des deutschen Menschen und der deutschen Gesellschaft. Er ist Mäzen vieler Künstler, so auch von Johannes R. Becher, welcher ständig aus dem Leben will, zwischen Kunst und politischer Tat schwankt, bis er Mitter der 20er Jahre endgültig in die KPD eintritt und mit der politischen Kunstarbeit ernst macht.

Severus hat inzwischen erfolgreich die Vertreibung des Bauhauses und der Theaterleitung betrieben, wobei er Unterstützung von Weimarer Honoratioren erfuhr. Als Vorbild des Goethe-Archivaren diente der ehemalige Direktor des Goethe-Nationalmuseums Hans Wahl. Seine Figur wird fiktional mit der Geschichte Elfriede Lohse-Wächtlers verbunden, einer Dresdner Malerin der Avantgarde, die Ende der 20er Jahre in die Psychiatrie eingewiesen wird, was unter den Nationalsozialisten erst zu ihrer Zwangssterilisation und 1941 zu ihrer Vergasung führt."

Quelle:

http://www.nationaltheater-weimar.de/frontend/index.php?page_id=52&v=repertoire_detail&pi=1123&mid=12

Der Weg von der Kunstfigur Severus, der sich aus Vertretern der völkischen Bewegung und dem Nationalsozialisten und späteren Intendanten des Nationaltheater Weimars Hans Severus Ziegler zusammensetzt – beginnt mit dem bewußten Schritt aus der Großstadt nach Weimar. Zu seinem Entsetzen stößt er dort auf Vertreter der künstlerischen und politischen Moderne, die, wie er, sich ebenfalls die thüringische Stadt als Wirkungsstätte ausgewählt haben, um dort die Moderne, vor der er geflohen ist, zu fördern. Zu ihnen gehört Kessler (nach Harry Graf Kessler), der im beginnenden 20. Jahrhunder ein neues Weimar anstrebte: eine Kulturerneuerung und umfassende ästhetische Erziehung („Neuguss“) des deutschen Menschen und der deutschen Gesellschaft. Er ist Mäzen vieler Künstler, so auch von Johannes R. Becher, welcher ständig aus dem Leben will, zwischen Kunst und politischer Tat schwankt, bis er Mitter der 20er Jahre endgültig in die KPD eintritt und mit der politischen Kunstarbeit ernst macht.

Severus hat inzwischen erfolgreich die Vertreibung des Bauhauses und der Theaterleitung betrieben, wobei er Unterstützung von Weimarer Honoratioren erfuhr. Als Vorbild des Goethe-Archivaren diente der ehemalige Direktor des Goethe-Nationalmuseums Hans Wahl. Seine Figur wird fiktional mit der Geschichte Elfriede Lohse-Wächtlers verbunden, einer Dresdner Malerin der Avantgarde, die Ende der 20er Jahre in die Psychiatrie eingewiesen wird, was unter den Nationalsozialisten erst zu ihrer Zwangssterilisation und 1941 zu ihrer Vergasung führt."

Quelle:

http://www.nationaltheater-weimar.de/frontend/index.php?page_id=52&v=repertoire_detail&pi=1123&mid=12

Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Juni 2009, 20:45 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Armin Linke (mit Peter Hanappe): Phenotypes / Limited Forms, Installationsansicht, Sao Paulo Biennale, 2008

" .... Armin Linke präsentiert das fotografische Archiv als solches, es ist nicht länger lediglich ein Werkzeug des Fotografen, das unsichtbar im Hintergrund bleibt. Die mit dem Archivarischen verbundenen Tätigkeiten der Selektion, der Kategorisierung sind immer wesentliches Thema der fotografischen Arbeit des Künstlers. Dabei wechselt die künstlerische Strategie zwischen Systematik und Intuition, zwischen der Trennung und Vermischung, um Hierarchien in Frage zu stellen. Für Linke sind experimentelle Formen des Ausstellungsmobiliars ebenfalls ein wichtiges Element in der Praxis der Ausstellung. Hier wird der Vorgang des Auswählens und des Aufbaus von Serien an den Betrachter delegiert. Es ist für Linke wichtig, die Fotografien sowohl als Einzelbilder zu zeigen als auch innerhalb eines Ordnungssystems. .....(1)

.....Armin Linke setzt auf das Konzept des sichtbaren und benutzbaren Künstlerarchivs. Die Stilisierung einer einzelnen fotografischen Arbeit zum "einmaligen" Kunstwerk wird relativiert, ihre Größe und Kombinationsmöglichkeiten bleiben für die Veröffentlichung in Ausstellungen oder Buchprojekten austauschbar. .....(2)

..... In diesem Zusammenhang ist das „Book on Demand“ zu nennen. Auf der Internetseite von Linke können Interessierte sich selbst ein Buch mit 16 Motiven zusammenstellen, ihnen steht das ganze, nach Kriterien wie Ort, Name, Thema geordnete Archiv des Künstlers zur Verfügung......(1)

..... Seit 2003 übergibt Linke sein Fotoarchiv der Öffentlichkeit, er delegiert den künstlerischen Prozess des Auswählens und Zusammenstellens der Fotografien an den Betrachter (Phenotypes/ Limited Forms, 2007, gleichfalls als Book on Demand im Netzarchiv unter http://www.arminlinke.com. Die BesucherInnen können in der Ausstellung und im Internet das Künstlerarchiv durchsuchen, Fotografien auswählen, gruppieren und ein eigenes Leporello drucken......Armin Linke, der 2003 und 2006 an Biennale-Ausstellungen in Venedig teilnahm, wird in Siegen mit ca. 60 Fotografien seines Archivs im Mittel- und Großformat einen Querschnitt durch sein Schaffen vorstellen. Daneben werden die beiden großen, seit mehreren Jahren andauernden und in immer neuen Arbeitszuständen ausgestellten Projekte "Alpen" (zusammen mit Renato Rinaldi und Piero Zanini; in Siegen in einer bisher noch nicht gezeigten Form als interaktive Videoprojektion zu sehen) und die ebenfalls interaktive Benutzerinstallation "Phenotypes / Limited Forms" (mit Peter Hanappe u.a) ausgestellt. ....Armin Linke (*1966, lebt in Mailand und Berlin) arbeitet als Fotograf und Filmemacher an einem ständig wachsenden Archiv, das derzeit ca. 30.000 Aufnahmen umfasst. Menschliche Aktivitäten sowie natürliche und von Menschen geschaffene Architekturen und Landschaften sind seine bevorzugten Motive. Die dokumentarisch, mit größtmöglicher "Authentizität" aufgenommenen Bilder loten die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentation aus.

Dabei bildet die Idee des Archivs mit seinen unterschiedlichen Methoden der Katalogisierung nach Themen, Orten oder Chronologie, den konzeptionellen Rahmen. Linke verweigert sich der Stilisierung einer einzelnen fotografischen Arbeit zum "einmaligen" Kunstwerk, er setzt auf den Vergleich. Die Arbeiten werden in stets neuen Zusammenhängen präsentiert. Konsequent stellt er das Archiv als "Book on Demand" im Netz und in Ausstellungen der Öffentlichkeit zur Verfügung (Erstmals wurde das "Book on Demand" in der "Utopia Station" bei der Biennale von Venedig 2003 öffentlich vorgestellt). Bereits 1998 wurde ein Buchprojekt, das "Global Guide Book" mit dem "Prix Sinar" ausgezeichnet. In der Öffentlichkeit bekannt wurde Linke darüber hinaus durch sein andauerndes Großprojekt "Alpen" (zusammen mit Renato Rinaldi und Piero Zanini). Zurzeit hat Armin Linke eine Gastprofessur an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe inne. .....(2)"

Quellen:

(1) http://museumfuergegenwartskunstsiegen.de/index.php?mid=2

(2) http://museumfuergegenwartskunstsiegen.de/index.php?id=690

s.a: http://archiv.twoday.net/stories/4500835/

Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Juni 2009, 18:56 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Under Andy’s stewardship, the Drawings and Documents Archive grew to house more than 100,000 items, with a focus on drawings and renderings by practitioners throughout Indiana from the late 19th century to the present. Materials in the collection include working drawings, presentation drawings, construction documents, architects’ letters, business records, photographs, and models from over 40 firms and agencies. Andy retired in 2008, leaving a void in the archives for students and faculty at CAP conducting historical research. ....."

Link: http://bsuarchives.blogspot.com/2009/06/college-of-architecture-and-planning.html

Link: http://bsuarchives.blogspot.com/2009/06/college-of-architecture-and-planning.html

Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Juni 2009, 18:50 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://googlesystem.blogspot.com/2009/06/find-creative-commons-images-in-google.html

Via: http://www.spellboundblog.com/2009/06/13/yahoo-google-search-reusable-images-flickr-commons/

Scheint (anders als die Bildsuche bei Yahoo) gut zu funktionieren. man findet auch CC-Fotos (Wikimedia Commons, Wikitravel), die nicht bei Flickr sind.

Couven-Pavillon Aachen, Túrelio CC-BY

Couven-Pavillon Aachen, Túrelio CC-BY

Via: http://www.spellboundblog.com/2009/06/13/yahoo-google-search-reusable-images-flickr-commons/

Scheint (anders als die Bildsuche bei Yahoo) gut zu funktionieren. man findet auch CC-Fotos (Wikimedia Commons, Wikitravel), die nicht bei Flickr sind.

Couven-Pavillon Aachen, Túrelio CC-BY

Couven-Pavillon Aachen, Túrelio CC-BYKlausGraf - am Sonntag, 14. Juni 2009, 09:30 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://chronicle.com/weekly/v55/i39/39b00401.htm

From the issue dated June 12, 2009

Google Books Mutilates the Printed Past

By RONALD G. MUSTO

Auszug:

Naples was a kingdom mutilated almost before it had a chance to name itself as the Kingdom of Sicily. It was so called from its origins until torn apart by the revolt of the Sicilian Vespers. The kings and queens of the realm were enthroned in Naples but continued to call their kingdom "Sicily," almost in physical memory of that lost limb, the trauma of mutilation. With the early-modern period the kingdom celebrated its reunion by declaring itself the Kingdom of the Two Sicilies. But that name itself bore constant witness to the realm's original mutilation.

Possibly no other historical record has suffered as much actual mutilation as that of Naples. Over the centuries, Neapolitan records for the late Middle Ages have been destroyed repeatedly, most recently on September 30, 1943, when retreating Nazis deliberately firebombed the city's archives. Without large runs of these documents to work with, much of the Neapolitan past has disappeared, even as many of the archives have been painstakingly reconstructed over the years from copies held in Barcelona, Marseilles, and other sites, as well as through modern transcriptions completed before World War II. The same had been true of Naples's medieval architecture: Covered over by the daring new Baroque of the 17th and 18th centuries, the great legacy of the late Middle Ages was mostly lost in Naples until the Allied bombings of World War II again tore open Naples's body to reveal the original medieval fabric. But for the few of us who work on the city's urban development, that double mutilation — of both its archival and architectural past — makes work difficult at best. More than many other historians, we have to rely on remnants to recreate this history.

Among the more useful works in this regard has long been Matteo Camera's two-volume Annali delle Due Sicilie dall'origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III Borbone (1841-60). Year by year, Camera outlined the major events and developments in the kingdom and, more important, illustrated his narrative with excerpts and full transcriptions of documents in the royal archives of Naples. Any researcher interested in the development of Naples's urban fabric, its buildings, ordinances, and political and cultural history can find, in these volumes, a selection of archival documents no longer available in the original. The collection is just that: a selection, a narrow representation of a destroyed archive that was itself an artificial representation of the past, a mutilated record of a mutilated kingdom. A WorldCat search reveals that several — but not many — copies exist in Europe and across the United States, mostly in microfilm, and those probably from a single exemplar. Three copies are available within one or two hours of my desk. But there also exists a copy on Google Books — and that's where both the promise and the perils present themselves.

In its frenzy to digitize the holdings of its partner collections, in this case those of the Stanford University Libraries, Google Books has pursued a "good enough" scanning strategy. The books' pages were hurriedly reproduced: No apparent quality control was employed, either during or after scanning. The result is that 29 percent of the pages in Volume 1 and 38 percent of the pages in Volume 2 are either skewed, blurred, swooshed, folded back, misplaced, or just plain missing. A few images even contain the fingers of the human page-turner. (Like a medieval scribe, he left his own pointing hand on the page!) Not bad, one might argue, for no charge and on your desktop. But now I'm dealing with a mutilated edition of a mutilated selection of a mutilated archive of a mutilated history of a mutilated kingdom — hardly the stuff of the positivist, empirical method I was trained in a generation ago.

A random spot-check of other Google-scanned books has yielded some better results, but the general drift is clear: good enough for our mutilated view of the past, rushed through the scanning process so that Google could lay claim to as many artifacts of our cultural past in as short a time and with as small a budget as possible.

Die Kritik kommt ziemlich aufgeblasen daher, was vielleicht auch daran liegt, dass Musto zu den Direktoren des kostenpflichtigen E-Humanities-Projekt gehört, das sich nicht alle Universitäten leisten können. Bei allem berechtigten Unmut über Googles nach wie vor teilweise außerordentlich schlechte Scans - wenn Google massenweise alte Bücher zugänglich macht ist mir das lieber als ein Qualitätsdigitalisierungsprojekt, von dem nur die "happy few" profitieren. Eine "Fernleihe" ist dabei ja nicht vorgesehen.

Im übrigen kann man sich ja das oben verlinkte Digitalisat von Google ansehen: Am Anfang sieht es doch sehr manierlich aus. Irgendein gravierender Fehler begegnete mir nicht. Vielleicht kommen die weiter hinten.

From the issue dated June 12, 2009

Google Books Mutilates the Printed Past

By RONALD G. MUSTO

Auszug:

Naples was a kingdom mutilated almost before it had a chance to name itself as the Kingdom of Sicily. It was so called from its origins until torn apart by the revolt of the Sicilian Vespers. The kings and queens of the realm were enthroned in Naples but continued to call their kingdom "Sicily," almost in physical memory of that lost limb, the trauma of mutilation. With the early-modern period the kingdom celebrated its reunion by declaring itself the Kingdom of the Two Sicilies. But that name itself bore constant witness to the realm's original mutilation.

Possibly no other historical record has suffered as much actual mutilation as that of Naples. Over the centuries, Neapolitan records for the late Middle Ages have been destroyed repeatedly, most recently on September 30, 1943, when retreating Nazis deliberately firebombed the city's archives. Without large runs of these documents to work with, much of the Neapolitan past has disappeared, even as many of the archives have been painstakingly reconstructed over the years from copies held in Barcelona, Marseilles, and other sites, as well as through modern transcriptions completed before World War II. The same had been true of Naples's medieval architecture: Covered over by the daring new Baroque of the 17th and 18th centuries, the great legacy of the late Middle Ages was mostly lost in Naples until the Allied bombings of World War II again tore open Naples's body to reveal the original medieval fabric. But for the few of us who work on the city's urban development, that double mutilation — of both its archival and architectural past — makes work difficult at best. More than many other historians, we have to rely on remnants to recreate this history.

Among the more useful works in this regard has long been Matteo Camera's two-volume Annali delle Due Sicilie dall'origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III Borbone (1841-60). Year by year, Camera outlined the major events and developments in the kingdom and, more important, illustrated his narrative with excerpts and full transcriptions of documents in the royal archives of Naples. Any researcher interested in the development of Naples's urban fabric, its buildings, ordinances, and political and cultural history can find, in these volumes, a selection of archival documents no longer available in the original. The collection is just that: a selection, a narrow representation of a destroyed archive that was itself an artificial representation of the past, a mutilated record of a mutilated kingdom. A WorldCat search reveals that several — but not many — copies exist in Europe and across the United States, mostly in microfilm, and those probably from a single exemplar. Three copies are available within one or two hours of my desk. But there also exists a copy on Google Books — and that's where both the promise and the perils present themselves.

In its frenzy to digitize the holdings of its partner collections, in this case those of the Stanford University Libraries, Google Books has pursued a "good enough" scanning strategy. The books' pages were hurriedly reproduced: No apparent quality control was employed, either during or after scanning. The result is that 29 percent of the pages in Volume 1 and 38 percent of the pages in Volume 2 are either skewed, blurred, swooshed, folded back, misplaced, or just plain missing. A few images even contain the fingers of the human page-turner. (Like a medieval scribe, he left his own pointing hand on the page!) Not bad, one might argue, for no charge and on your desktop. But now I'm dealing with a mutilated edition of a mutilated selection of a mutilated archive of a mutilated history of a mutilated kingdom — hardly the stuff of the positivist, empirical method I was trained in a generation ago.

A random spot-check of other Google-scanned books has yielded some better results, but the general drift is clear: good enough for our mutilated view of the past, rushed through the scanning process so that Google could lay claim to as many artifacts of our cultural past in as short a time and with as small a budget as possible.

Die Kritik kommt ziemlich aufgeblasen daher, was vielleicht auch daran liegt, dass Musto zu den Direktoren des kostenpflichtigen E-Humanities-Projekt gehört, das sich nicht alle Universitäten leisten können. Bei allem berechtigten Unmut über Googles nach wie vor teilweise außerordentlich schlechte Scans - wenn Google massenweise alte Bücher zugänglich macht ist mir das lieber als ein Qualitätsdigitalisierungsprojekt, von dem nur die "happy few" profitieren. Eine "Fernleihe" ist dabei ja nicht vorgesehen.

Im übrigen kann man sich ja das oben verlinkte Digitalisat von Google ansehen: Am Anfang sieht es doch sehr manierlich aus. Irgendein gravierender Fehler begegnete mir nicht. Vielleicht kommen die weiter hinten.

KlausGraf - am Sonntag, 14. Juni 2009, 02:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wem gehörte das Besitzerzeichen mit der Mitra?

[Update: Glückwunsch den Contributoren, die das Rätsel bravourös lösten! Propst Johann Joseph Glätzl von Sternberg in Mähren]

1472 Latin Bible printed by Peter Schoeffer in Mainz.

Pigskin binding with a gilt, armorial stamp (episcopal or abbatial) with ‘I. I. G. P. S.’ on front and back covers (v.2 of 2v., Hain 3052.

GW 4211. BM.), Dunedin Public Libraries (Dunedin, NZ), Alfred and Isabel Reed Collection (Cat. entry)

http://www.cerl.org/web/en/resources/provenance/can_you_help

Ich sah es gerade auch in Finnland:

http://bibbild.abo.fi/inkunabel/ink13.htm

(Åbo Akademi bibliotek, ÅAB Ink. nr 13, Johannes de Turrecremata, Expositio super toto Psalterio. Strasbourg, 1482. Hain *15703. Collijn (Uppsala) 860. Collijn (Stockholm) 1066. Angeb.: Albertus Magnus, Compendium theolgicae veritatis. – Gerson, Jean, De modo audiendi m.fl.)

Nachtrag BCK zum Beitrag von Klaus Graf:

vgl. auch die ursprüngliche Anfrage von Anthony Tedeschi und followup Diskussionsbeiträge auf Exlibris-L

Re: Incunabula Cataloguing Project

https://listserv.indiana.edu/cgi-bin/wa-iub.exe?A2=ind0904&L=EXLIBRIS-L&P=R3859

(2009-04-15, Michael Laird; Hinweis auf das Harvard-Ex. von Jacobus de Voragine, Legenda aurea [Nuremberg: Georg Stuchs, 1 October 1488], Walsh (15th Century Books) 810)

https://listserv.indiana.edu/cgi-bin/wa-iub.exe?A2=ind0904&L=EXLIBRIS-L&P=R3937

(2009-04-15, Eric White; Hinweis auf Phillip Pirages Cat. 46 (Nov. 2001): 10 (Goff B-573) = Biblia latina. Basel: Johann Amerbach, 1482.)

https://listserv.indiana.edu/cgi-bin/wa-iub.exe?A2=ind0905&L=EXLIBRIS-L&P=R4339

(2009-05-13, Anthony Tedeschi, Summary)

Foto auf Flickr, DPL Heritage Collections Project (updated 2009-06-15):

http://www.flickr.com/photos/37244113@N08/3426473339/

[Update: Glückwunsch den Contributoren, die das Rätsel bravourös lösten! Propst Johann Joseph Glätzl von Sternberg in Mähren]

1472 Latin Bible printed by Peter Schoeffer in Mainz.

Pigskin binding with a gilt, armorial stamp (episcopal or abbatial) with ‘I. I. G. P. S.’ on front and back covers (v.2 of 2v., Hain 3052.

GW 4211. BM.), Dunedin Public Libraries (Dunedin, NZ), Alfred and Isabel Reed Collection (Cat. entry)

http://www.cerl.org/web/en/resources/provenance/can_you_help

Ich sah es gerade auch in Finnland:

http://bibbild.abo.fi/inkunabel/ink13.htm

(Åbo Akademi bibliotek, ÅAB Ink. nr 13, Johannes de Turrecremata, Expositio super toto Psalterio. Strasbourg, 1482. Hain *15703. Collijn (Uppsala) 860. Collijn (Stockholm) 1066. Angeb.: Albertus Magnus, Compendium theolgicae veritatis. – Gerson, Jean, De modo audiendi m.fl.)

Nachtrag BCK zum Beitrag von Klaus Graf:

vgl. auch die ursprüngliche Anfrage von Anthony Tedeschi und followup Diskussionsbeiträge auf Exlibris-L

Re: Incunabula Cataloguing Project

https://listserv.indiana.edu/cgi-bin/wa-iub.exe?A2=ind0904&L=EXLIBRIS-L&P=R3859

(2009-04-15, Michael Laird; Hinweis auf das Harvard-Ex. von Jacobus de Voragine, Legenda aurea [Nuremberg: Georg Stuchs, 1 October 1488], Walsh (15th Century Books) 810)

https://listserv.indiana.edu/cgi-bin/wa-iub.exe?A2=ind0904&L=EXLIBRIS-L&P=R3937

(2009-04-15, Eric White; Hinweis auf Phillip Pirages Cat. 46 (Nov. 2001): 10 (Goff B-573) = Biblia latina. Basel: Johann Amerbach, 1482.)

https://listserv.indiana.edu/cgi-bin/wa-iub.exe?A2=ind0905&L=EXLIBRIS-L&P=R4339

(2009-05-13, Anthony Tedeschi, Summary)

Foto auf Flickr, DPL Heritage Collections Project (updated 2009-06-15):

http://www.flickr.com/photos/37244113@N08/3426473339/

Update zu:

http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeugen

AfP. Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, Heft 2 vom 24.05.2009, S. 179 - 183

§ 4 LUG a.F.

Zur Frage des urheberrechtlichen Schutzes an ehemaligen NS-Zeitungen.

Landgericht München I, Urteil vom 25.03.2009 21 O 1425/09 (nicht rechtskräftig)

Der Verfügungskläger, der Freistaat Bayern, möchte der Verfügungsbeklagten die Herstellung und Verbreitung von Nachdrucken der NS-Zeitungen "Der Angriff" und "Völkischer Beobachter" verbieten lassen. Der Verfügungskläger beruft sich dabei auf ihm übertragene Urheber- und Verlagsrechte an diesen Publikationen.

Die Verfügungsbeklagte ist Herausgeberin der "Zeitungszeugen", mit denen die Presse in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) dargestellt werden soll. In diesem Rahmen hat die Verfügungsbeklagte über Zeitschriftenhändler Nachdrucke verschiedener Zeitungen aus dem Jahr 1933 verbreitet und zwar jeweils zu einem seinerzeit aktuellen Thema wie dem Reichstagsbrand oder der Machtübernahme der NSDAP. Die entsprechenden Zeitungsausgaben finden sich in einem "Zeitungsmantel", der seinerseits Kommentare und Hintergrundberichte zu dem jeweiligen Thema enthält.

Der am 07.01.2009 bundesweit erschienenen Ausgabe Nr. 1/2009 war neben anderen Zeitungen ein Original-Nachdruck der NS-Zeitung "Der Angriff" (Ausgabe vom 30.01.1933) beigefügt. Als dessen Herausgeber ist Joseph Goebbels genannt. Im Impressum dieser Ausgabe der Zeitung "Der Angriff" sind außerdem der Chef vom Dienst sowie die für die verschiedenen Ressorts Verantwortlichen namentlich genannt. Als Verlag ist im Impressum die ,Verlag "Der Angriff" GmbH, Berlin' genannt.

Der Ausgabe Nr. 2/2009 war neben anderen Zeitungen ein Original-Nachdruck der NS-Zeitung "Völkischer Beobachter" (Ausgabe vom 01.03.1933) beigefügt. Der "Völkische Beobachter" erschien im Verlag [AFP 2009 S. 180] Franz Eher Nachf. GmbH (nachfolgend "Eher-Verlag"). Als "Herausgeber" dieser Ausgabe ist Adolf Hitler, als "Hauptschriftleiter" ist Alfred Rosenberg und als Chef vom Dienst ist Wilhelm Weiß genannt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Eher-Verlag vom Alliierten Kontrollrat mit dem Gesetz Nr. 2 vom 10.10.1945 aufgelöst. Sämtliche Immobilien, Einrichtungen, Fonds, Konten, Archive, Akten und alles andere Eigentum wurden gem. Art. II des Gesetzes beschlagnahmt. Mit Art. V Nr. 1 der Direktive Nr. 50 vom 29.04.1947 legte der Alliierte Kontrollrat fest, dass das Eigentum an Vermögenswerten der Regierung des Landes oder der Provinz zu übertragen ist, wo sich die Vermögenswerte befinden. Das Gesetz Nr. 58 vom 29.06.1947 zur Durchführung dieser Direktive sah vor, dass die Übertragung von Vermögenswerten durch eine Übertragungs-Bescheinigung bewiesen wird, die eine vollständige Aufstellung der Vermögenswerte enthält. Mit Übertragungsurkunde Nr. 1918 vom 12.11.1951 wurden schließlich sämtliche Verlagsrechte des Eher-Verlages auf den Freistaat Bayern übertragen. In Anlage Nr. 5 zur Übertragungsurkunde heißt es:

"Verlagsrechte an sämtlichen vom Eher-Verlag herausgegebenen Büchern, Zeitungen und Zeitschriften mit den dazugehörigen Kopf-, Neben- und Unterausgaben. Unter Verlagsrecht ist das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der vom Eher-Verlag herausgegebenen Werke im Sinne des Gesetzes über das Verlagsrecht vom 19.06.1901 (RGB1. I Seite 217) zu verstehen."

Das Vermögen von Adolf Hitler wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur Befreiung von Nationalismus und Militarismus vom 05.03.1946 mit Entscheidung der Spruchkammer München vom 15.10.1948 vollständig eingezogen. Gem. § 3 der Verordnung über Einziehung, Verwaltung und Verwertung von Vermögen und Vermögenswerten nach dem Gesetz zur Befreiung von Nationalismus und Militarismus (Einziehungsverordnung) vom 23.11.1948 waren die Vermögenswerte dem Freistaat Bayern zu übertragen. Dies ist mit Übertragungsurkunde Nr. 86 vom 26.01.1965 auch hinsichtlich der Urheberrechte ausdrücklich geschehen.

Der Verfügungskläger hat die Verfügungsbeklagte wegen der Veröffentlichung der streitgegenständlichen Ausgaben der "Zeitungszeugen" mit Schreiben vom 16.01.2009 und vom 22.01.2009 ohne Erfolg abgemahnt.

Der Verfügungskläger ist der Ansicht, Inhaber aller Urheber- und Verlagsrechte hinsichtlich der Verlagsprodukte "Der Angriff" und "Völkischer Beobachter" zu sein und deshalb die Verbreitung von Nachdrucken dieser Zeitungen untersagen zu können. Entsprechende Rechte seien von Adolf Hitler und dem Eher-Verlag auf den Verfügungskläger übergegangen.

Der Eher-Verlag habe die ausschließlichen Rechte an den einzelnen Ausgaben des "Völkischen Beobachters" von den Urhebern dieser Sammelwerke erhalten. Gleiches gelte für die Zeitung "Der Angriff". Jedenfalls seit 1932 habe der Eher-Verlag sämtliche Anteile an diesem Verlag gehalten. Die Benennung eines anderen Verlags im Impressum sage über die tatsächlichen Besitzverhältnisse und die Übernahme der Gesellschafteranteile durch den Eher-Verlag nichts aus. Hingegen belege das vom Börsenverein erstellte Verlagsverzeichnis, dass die Zeitung "Der Angriff" in der fraglichen Zeit zu den Verlagsobjekten des Eher-Verlags gehört habe.

Im "Dritten Reich" seien die Schriftleiter für die Auswahl der Beiträge und deren Zusammenstellung verantwortlich gewesen. Aus §§ 1, 2, 7, 19, 70 des Schriftleitergesetzes vom Oktober 1933 ergebe sich, dass Schriftleiter regelmäßig exklusiv für einen Verlag tätige Verlagsangestellte gewesen seien. Die gesamten Früchte ihrer Arbeit hätten sie dem Verlag zukommen lassen. Dementsprechend könne kein Zweifel daran bestehen, dass die Schriftleiter der streitgegenständlichen Zeitungen die ausschließlichen Rechte zur Verwertung des jeweiligen Sammelwerks dem Verlag übertragen hätten. Die Annahme, dass sich ein Schriftleiter das Recht vorbehalten hätte, das von ihm erstellte Sammelwerk auch noch anderweitig zu verwerten, sei völlig abwegig. Es wäre selbst nach heutigem Recht in jeder Hinsicht ungewöhnlich, wenn ein angestellter Mitarbeiter eines Verlags über seine Urheberrechte anderweitig verfügen könnte. Dies zeige etwa § 18 des geltenden Manteltarifvertrags für Redakteure von Tageszeitungen.

Wollte man die Auffassung vertreten, die Schriftleiter seien nicht die Sammelwerk-Urheber gewesen und sie hätten ihre Rechte nicht auf den Eher-Verlag übertragen, sei jedenfalls Adolf Hitler nach § 4 des seit 1901 geltenden Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunst (LUG) als Herausgeber aufgrund gesetzlicher Fiktion als Urheber des Sammelwerks "Völkischer Beobachter" anzusehen. Gleiches gelte dann auch für Joseph Goebels als Herausgeber der Zeitung "Der Angriff", der seine Rechte als Herausgeber an den Sammelwerken ausschließlich auf den Eher-Verlag übertragen habe, was sich aus den Tagebuchaufzeichnungen von Joseph Goebbels ergebe.

Selbst wenn kein Herausgeber genannt wäre - so der Verfügungskläger -, stünde ihm ein urheberrechtlicher Unterlassungsanspruch zu Gebote. Nach § 4 LUG gelte nämlich in diesem Fall der Verlag selbst als Urheber des Sammelwerks.

Der Verfügungskläger sei als Rechtsnachfolger des Eher-Verlag aber auch Inhaber sämtlicher ausschließlicher Nutzungs- und Verwertungsrechte an den in den jeweiligen Sammelwerken enthaltenen einzelnen Beiträgen. Die Redakteure der Zeitungen im "Dritten Reich" seien die "Schriftleiter" gewesen, die ihre Verwertungsrechte - entgegen § 38 Abs. 3 UrhG - ausschließlich dem Verlag übertragen hätten. Soweit die Verfasser der Beiträge nicht genannt seien, zeige gerade die unterlassene Benennung der Artikel-Urheber, dass sich diese aller Rechte einschließlich ihres Benennungsrechts begeben und diese Rechte dem Verlag zur ausschließlichen Nutzung überlassen hätten. Dies ergebe sich auch aus der Zweckübertragslehre. Bei einem in einem Zeitungsverlag angestellten Urheber sei regelmäßig davon auszugehen, dass er seinem Arbeitgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht einräume. Außerdem könne sich der Verfügungskläger insoweit auf § 10 Abs. 2 UrhG berufen, wonach der Verlag die Rechte des Urhebers geltend machen kann, wenn dieser nicht bezeichnet ist - soweit es um Zeitungs-Ausgaben gehe, die vor weniger als 70 Jahren erschienen sind. Zur früheren Rechtslage (§ 7 Abs. 2 LUG) habe sich insoweit kein Unterschied ergeben.

Bei der Frage, ob der Verfügungskläger seine Rechtsposition ausreichend glaubhaft gemacht habe, sei auch zu berücksichtigen, dass die damals abgeschlossenen Arbeitsverträge nicht mehr vorliegen. Diese seien im Jahr 1944 zerstört worden, als das Verlagsgebäude des Eher-Verlags aufgrund eines Bombenangriffs ausbrannte. Daher müsse es reichen, dass die entsprechenden Darlegungen des Verfügungsklägers plausibel seien.

Dem Verfügungskläger als Rechtsnachfolger des Eher-Verlags das geltend gemachte Verbotsrecht zuzuerkennen, sei auch im Ergebnis angemessen, denn wenn nicht der Herausgeber oder der Verlag die ausschließlichen Rechte an der Nutzung des Sammelwerks hätten, wären Sammelwerke nach ihrem Erscheinen gemeinfrei und könnten von jedermann vervielfältigt werden.

Der Verfügungskläger hat daher zuletzt beantragt, der Verfügungsbeklagten bei Meidung von Ordnungsmitteln zu verbieten, Faksimile-Nachdrucke der Zeitungen "Der Angriff" und/oder "Völkischer Beobachter" herzustellen und/oder zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten und/oder herstellen und/oder vervielfältigen und/oder verbreiten zu lassen.[AFP 2009 S. 181]

Die Verfügungsbeklagte bestreitet die Aktivlegitimation des Verfügungsklägers.

Welche Rechte der Eher-Verlag innegehabt haben soll, habe der Verfügungskläger weder schlüssig vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Dies betreffe gleichermaßen die von Urhebern als auch die von dem Verlag "Der Angriff" abgeleiteten Rechte.

Hinsichtlich der einzelnen Beiträge in den antragsgegenständlichen Zeitungen habe der Verfügungskläger etwaige Arbeitsverhältnisse zwischen den Autoren und dem Eher-Verlag oder gar eine Übertragung von Urheberrechten weder dargelegt noch glaubhaft gemacht. Im Zweifel hätten die Verfasser der fraglichen Artikel dem Eher-Verlag nach § 42 Abs. 1 VerlG a.F. lediglich einfache Nutzungsrechte eingeräumt. Selbst wenn die Verfasser dem Eher-Verlag ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt hätten, würde dies nach § 42 Abs. 2 VerlG a.F. nicht zu einem heute bestehenden Verbotsrecht führen, da dem Eher-Verlag alsbald nach dem Erscheinen, spätestens jedoch nach der in § 42 Abs. 2 VerlG a.F. genannten Frist kein Ausschließlichkeitsrecht mehr zugestanden habe.

Rechte am Sammelwerk habe der Verfügungskläger weder von Adolf Hitler noch von Joseph Goebels erwerben können. Inhaber des Urheberrechts am Sammelwerk sei nämlich nach damaliger wie heutiger Rechtslage nur derjenige, der durch Auswahl und Anordnung eine schöpferische Leistung erbracht habe. Die bloße Bezeichnung als Herausgeber auf dem Werk mache den Genannten indes nicht zum Herausgeber. Aufgrund ihrer Funktionen im Dritten Reich sei es ausgeschlossen, dass Adolf Hitler oder Joseph Goebbels die erforderliche schöpferische Leistung für die Erstellung der Sammelwerke selbst erbracht hätten. Dergleichen sei auch weder dargelegt noch glaubhaft gemacht. Im Fall Adolf Hitlers erstrecke sich die Übertragungsurkunde auch nicht auf Sammelwerke. Für den Fall, dass Goebbels Schöpfer des Sammelwerks gewesen wäre, fehle es an einem substantiierten Vortrag und einer Glaubhaftmachung zur Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte an den Eher-Verlag bzw. den Verlag "Der Angriff".

Die wahren Schöpfer der Sammelwerke seien unbekannt. Eine Übertragung von urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechten durch die (unbekannten) Schöpfer der Sammelwerke auf den Eher-Verlag sei weder substantiiert vorgetragen noch glaubhaft gemacht worden; mangels konkreter Anhaltspunkte könne auch hier allenfalls von einer Einräumung einfacher Nutzungsrechte ausgegangen werden.

In jedem Fall aber stünde einem Unterlassungsanspruch die Schranke der Zitatfreiheit (§ 51 Satz 2 Nr. 1 UrhG) entgegen. Auch grundrechtlich geschützte Rechte der Verfügungsbeklagten (Wissenschaftsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Berufsfreiheit) würden durch ein Verbot verletzt.

Da die Verfügungsklägerin die im Jahr 1973 erschienene Publikation des Orbis-Verlags "Zeitungen als Dokumente", der Ausgaben des "Völkischer Beobachter" und anderer Publikationen aus dem Eher-Verlag beilagen - ein im Vergleich zu "Zeitungszeugen" nahezu identisches Publikationsformat - genehmigt habe, müsse die Verfügungsklägerin auch der Verfügungsbeklagten nach § 19 GWB, Art. 82 EGV sowie nach den Grundsätzen der Selbstbindung der Verwaltung eine Lizenz erteilen, sodass die Geltendmachung des Verbotsrechts unter diesem Gesichtspunkt rechtsmissbräuchlich sei.

Hinsichtlich der Veröffentlichung von Ausgaben der streitgegenständlichen Zeitungen ab dem Jahrgang 1939 gehe von der Verfügungsbeklagten die Gefahr einer Rechtsverletzung nicht aus. Die Verfügungsbeklagte berühme sich insofern keiner Veröffentlichungsrechte.

Der Verfügungsantrag hat nur teilweise Erfolg.

I.

Der Verfügungskläger hat keine urheberrechtlichen Ansprüche, mit denen er den Neudruck und die Verbreitung der Zeitungen "Völkischer Beobachter" und "Der Angriff" aus den Jahren 1933-1938 verbieten kann. Soweit zu befürchten steht, dass die Verfügungsbeklagte auch Zeitungen aus den Jahren 1939-1945 nachdruckt, beruft sich der Verfügungskläger zurecht auf einen (vorbeugenden) urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch.

1. Der Verfügungskläger ist nicht Inhaber noch bestehender Urheberrechte an den Sammelwerken "Völkischer Beobachter" und "Der Angriff" aus dem Jahr 1933. Dem jeweils als "Herausgeber" Genannten - Hitler und Goebbels - kommt mangels eigener schöpferischer Leistung kein Urheberrecht zu. Soweit dem Eher-Verlag selbst fiktive Urheberrechte nach § 4 Satz 2 LUG zukommen, sind diese - jedenfalls für Zeitungsausgaben aus dem Jahr 1933 - abgelaufen.

a) Dem jeweils als "Herausgeber" Genannten - Hitler und Goebbels - kommt mangels eigener schöpferischer Leistung kein Urheberrecht zu.

Zwar sind sowohl der "Völkischer Beobachter" als auch "Der Angriff" als Tageszeitungen typischerweise Sammelwerke i.S. des seinerzeit geltenden § 4 LUG und waren als solche urheberrechtlich geschützt. Dem steht auch nicht entgegen, dass der Inhalt dieser Zeitungen zumindest nach der heute herrschenden Rechts- und Sozialmoral weitgehend sittenwidrig ist. Heute wie damals ist bzw. war es herrschende Auffassung im Urheberrecht, dass das Urheberrecht auch bei Werken unsittlichen Inhalts entsteht.

Urheber des Sammelwerks ist nach dem seinerzeit geltenden § 4 Satz 1 LUG allerdings nur, wer (1.) eine entsprechende schöpferische Leistung erbracht hat und (2.) auch als "Herausgeber" genannt ist.

(1) Hitler und Goebbels scheiden als Urheber am Sammelwerk aus, da sie keine schöpferische Leistung erbracht haben.

Zwar findet sich im LUG weder eine Legaldefinition des Herausgeberbegriffs, noch werden die den urheberrechtlichen Schutz des Herausgebers begründenden Merkmale genannt. Die Kommentarliteratur zum LUG geht aber einmütig davon aus, dass Herausgeber im urheberrechtlichen Sinne nur sein kann, wer durch seine geistige Leistung das Sammelwerk geschaffen hat, also die Auswahl, Prüfung, Sichtung und Anordnung der Beiträge vorgenommen hat. Die bloße Bezeichnung als Herausgeber auf dem Werk macht den Genannten hingegen nicht zum Herausgeber im urheberrechtlichen Sinne; es knüpft sich auch keine entsprechende urheberrechtliche Vermutung an die bloße Bezeichnung (siehe zu allem die LUG-Kommentare zu § 4 von Allfeld aus dem Jahr 1928, Goldbaum aus dem Jahr 1927, Lindemann aus dem Jahr 1910, Voigtländer-Fuchs aus dem Jahr 1914, und Kuhlenbeck aus dem Jahr 1901; später ebenso Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 1951, S. 106 f.).

Die als Herausgeber der konkret angegriffenen Ausgaben des "Völkischer Beobachter" und des "Angriffs" Genannten - Adolf Hitler und Joseph Goebbels - kommen als Urheber i.S. des § 4 LUG nicht in Betracht. Es ist zwar anzunehmen, dass Hitler und Goebbels die politische und publizistische Leitlinie der in Rede stehenden Zeitungen vorgegeben haben; dadurch allein erlangt man allerdings noch kein Urheberrecht, sondern nur durch die konkrete Gestaltung der einzelnen Zeitungsausgaben. Angesichts der zahlreichen Funktionen von Hitler und Goebbels in Staat und Partei ist es schlechterdings nicht vorstellbar, dass diese Tag für Tag mögliche Beiträge für die nächste Ausgabe des "Völkischer Beobachter" bzw. des "Angriffs" gesichtet, ausgewählt und angeordnet haben, dass sie also die den Arbeitstag eines Chefredakteurs bzw. der Ressortleiter oder der Redaktionskonferenz ausfüllende Tätigkeit selbst unternommen hätten. Dergleichen [AFP 2009 S. 182] ist auch trotz der Fülle an historisch-biographischer Literatur zu diesen beiden Personen nirgendwo überliefert.

(2) Andere Personen scheiden als Urheber am Sammelwerk aus, weil sie sonst nicht als "Herausgeber" genannt wurden.

Es ist ernsthaft nicht zu leugnen, dass eine oder mehrere Personen die streitgegenständlichen Zeitungsausgaben in die schließlich publizierte Form gebracht haben. Darin liegt eine schöpferische Leistung, wie sie zum Erwerb eines Urheberrechts am Sammelwerk nach § 4 LUG erforderlich ist. Durch diese Leistung allein entsteht allerdings noch kein Urheberrecht für eine natürliche Person. Hinzukommen muss die Nennung als "Herausgeber" - nicht als Hauptschriftleiter, Schriftleiter, Ressortleiter oder Redakteur, nein: explizit als "Herausgeber". Dies ergibt sich eindeutig aus § 4 Satz 2 LUG, wonach der Verleger als Herausgeber gilt, wenn ein Herausgeber nicht genannt ist. Die Nennung als Herausgeber ist also - umgekehrt - neben der schöpferischen Leistung Voraussetzung für den Erwerb eines Urheberrechts am Sammelwerk durch eine natürliche Person. Wenn es nämlich für die Urheberschaft einer natürlichen Person am Sammelwerk allein darauf ankäme, dass diese Person schöpferisch tätig geworden ist, und nicht auch darauf, dass diese Person auch als Herausgeber genannt ist, käme die Fiktion des § 4 Satz 2 LUG nie zum Tragen. Denn dass eine oder mehrere Personen die urheberrechtsbegründende Leistung für das Sammelwerk erbracht haben, kann auch dann nicht geleugnet werden, wenn diese Person(en) nicht als "Herausgeber" genannt ist (sind). Das fiktive Urheberrecht des Verlegers - der selbst nicht wie ein Herausgeber schöpferisch tätig geworden sein muss (". . .") - entsteht nach § 4 Satz 2 LUG also nur, wenn der tatsächlich schöpferisch tätig gewordene Herausgeber darauf verzichtet hat, als Herausgeber genannt zu werden (so auch Goldbaum, § 4 LUG S. 55). Durch entsprechende Abreden war es dem Verleger also nach dem LUG möglich, das Urheberrecht zu sich zu ziehen.

Es bedarf daher keiner Aufklärung, ob Rosenberg, Weiß oder sonstwer die für den Erwerb eines Urheberrechts am Sammelwerk erforderliche schöpferische Leistung erbracht haben. Denn als Herausgeber sind nur Hitler und Goebbels genannt mit der Folge, dass es allen anderen an der zweiten Voraussetzung zum Erwerb des Urheberrechts am Sammelwerk - nämlich der Nennung als Herausgeber - mangelt.

b) Die fiktiven Urheberrechte des Eher-Verlags (§ 4 Satz 2 LUG) sind - jedenfalls für Zeitungsausgaben aus dem Jahr 1933 - abgelaufen.

aa) Bei den streitgegenständlichen Zeitungsausgaben besteht mit Blick auf § 4 LUG eine Situation, die in § 4 LUG jedenfalls nicht ausdrücklich geregelt ist: Es ist zwar ein Herausgeber genannt, dieser hat aber keine Herausgebertätigkeit im urheberrechtlichen Sinne entfaltet, sodass ihm kein Urheberrecht am Sammelwerk zustehen kann. In einem solchen Fall ein Urheberrecht am Sammelwerk niemandem - also weder einer natürlichen Person noch dem Verlag - zukommen zu lassen, geht nach Sinn und Zweck des Gesetzes nicht an. Man wird § 4 Satz 2 LUG auch für die Fälle als Auffangvorschrift ansehen müssen, in denen ein urheberrechtlich Nichtberechtigter als Herausgeber genannt ist. Denn Sinn des § 4 Satz 2 LUG ist es, mangels eines Herausgebers - der sowohl formal als auch materiell-rechtlich diese Stellung ausfüllt - einen am Sammelwerk Berechtigten zu bestimmen - und zwar ausweislich des § 4 Satz 2 LUG den Verleger (so auch Voigtländer-Fuchs, § 4 LUG S. 63).

Damit war der Eher-Verlag hinsichtlich beider streitgegenständlicher Zeitungen als Urheber am Sammelwerk anzusehen. Dies gilt insbesondere auch für die Zeitung "Der Angriff", da die Kammer angesichts einer Gesamtschau der vorgelegten Anlagen als glaubhaft gemacht ansieht, dass der Eher-Verlag im fraglichen Zeitraum sämtliche Anteile an dem Verlag "Der Angriff" übernommen hatte.

bb) Entsprechende Urheberrechte des Eher-Verlags an Zeitungen aus dem Jahr 1933 sind allerdings abgelaufen.

Nach § 32 Satz 1 LUG von 1901 endete die Schutzfrist für ein Sammelwerk 30 Jahre nach der Veröffentlichung des Werks (hier also der jeweiligen Zeitungsausgabe), wenn das Urheberrecht - wie hier - einer juristischen Person zustand. Im Jahr 1934 wurde die Schutzfrist auf 50 Jahre verlängert. Durch das Urheberrechtsgesetz von 1965 wurde die Schutzfrist dann auf 70 Jahre verlängert, wobei dies auch für den hier vorliegenden Fall gilt. § 134 Satz 2 UrhG stellt allerdings klar, dass für die Berechnung in diesen Fällen weiterhin vom Veröffentlichungstag auszugehen ist.

Demnach genießen heute nur noch solche Ausgaben Schutz, die ab dem 01.01.1939 oder später veröffentlicht wurden, § 34 LUG (§ 69 UrhG).

2. Der Verfügungskläger hat auch nicht glaubhaft gemacht, als Rechtsnachfolger des Eher-Verlags die für den Verbotsantrag erforderlichen Rechte an den einzelnen Artikeln der streitgegenständlichen Zeitungen erhalten zu haben.

a) Nach dem seinerzeit geltenden § 42 VerlagsG war es von Gesetzes wegen die Regel, dass der Verleger nur ein einfaches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und Verbreitung eines Artikels erhielt - es sei denn, aus den Umständen ergab sich etwas anderes. Diese Regelung wurde in § 38 Abs. 3 UrhG gerade für Zeitungsartikel fortgeschrieben.

Den Verfügungskläger trifft die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast, die Ausnahme von dieser Regel für die vorliegenden Zeitungsausgaben darzutun. Zwar ist in der Tat zu berücksichtigen, dass das Verlagsgebäude des Eher-Verlags ausgebombt wurde, sodass die Vorlage von Verlagsverträgen - aus denen sich die Einräumung ausschließlicher Rechte zugunsten des Verlags hätte ergeben können - nicht erwartet werden durfte. Der Verfügungskläger lässt aber auch im Übrigen Anstrengungen dazu vermissen, die behauptete Rechtsposition glaubhaft zu machen. Weder finden sich Ausführungen zur seinerzeitigen Vertragspraxis der Zeitungsverlage, noch werden seinerzeit etwa bestehende Tarifverträge vorgelegt; Ausführungen zur heutigen Vertragspraxis sind demgegenüber unbehelflich, da gerichtsbekannt gerade die Vertragspraxis über die Jahrzehnte aufgrund verschiedenster Umstände und Einflüsse im steten Wandel ist. Es bleibt nach dem Vortrag des Verfügungsklägers aber auch völlig unklar, ob die fraglichen Artikel von festangestellten oder freien Redakteuren geliefert wurden - wie die Redaktionen also organisiert waren. Dies ist für die Frage der Rechtseinräumung an den Verlag durchaus von Bedeutung. Die Ausführungen des Verfügungsklägers sind angesichts der Regel des § 42 VerlagsG nicht geeignet, plausibel zu machen, dass seinerzeit im Fall der streitgegenständlichen Zeitungen von dieser gesetzlichen Regel abgewichen wurde und der Eher-Verlag von allen Autoren die ausschließlichen Rechte zur Vervielfältigung und Verbreitung erhalten hat.

b) Selbst wenn man eine pauschale Einräumung der ausschließlichen Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte aller Autoren an ihren Artikeln zugunsten des Eher-Verlags und damit des Freistaats Bayern annehmen wollte, ist damit nicht zwingend die Rechtsinhaberschaft ab dem hier in Rede stehenden Reprint-Recht verbunden.

Die heute in § 31 Abs. 5 UrhG kodifizierte Zweckübertragungsregel geht auf einen seit den 1920er-Jahren im deutschen Urheberrecht durchgesetzten Grundsatz zurück (siehe dazu nur Schricker, UrhG, § 31 Rdn. 31 mit zahlreichen Nachweisen aus Rspr. und Literatur). Vor dem Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes im Jahr 1965 - und damit in der hier fraglichen Zeit - war dieser Grundsatz als "allgemeine Zweckübertragungslehre" ausgeprägt und besagte als Auslegungsregel, dass der Urheber Rechte im Zweifel nur in dem Umfang überträgt, der für die Erreichung des Vertragszwecks erforderlich ist. Das sind im Fall eines Zeitungsartikels zunächst einmal in jedem Fall [AFP 2009 S. 183] die Rechte, die für den Abdruck in der entsprechenden Ausgabe benötigt werden. Es ist aber weder vorgetragen noch ersichtlich, dass es seinerzeit zur Erreichung des Zwecks eines Redakteursvertrags - insbesondere mit Blick auf die Rechtsstellung der Verlage nach § 4 LUG zum Nachdruck der Zeitung als solcher - erforderlich war, dass der Verlag auch das ausschließliche Recht zu einem Reprint des einzelnen Artikels Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung erhielt. Heute, in einer Zeit, in der Zeitungsverlage ihr Geld auch mit dem Versand einzelner bereits erschienener Artikel verdienen, mag diese Frage anders zu beurteilen sein. Dass es entsprechende Nutzungsformen allerdings schon im fraglichen Zeitraum gab, ist weder bekannt noch vorgetragen, sodass die fraglichen Reprint-Rechte im Zweifel beim Autor blieben. Nicht zufällig heißt es in § 42 VerlagsG, dass der Autor über den Beitrag, den er für eine Zeitung geliefert hat, auch dann alsbald nach dessen Erscheinen anderweitig verfügen darf, wenn er dem Verlag ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt hat.

c) Im Übrigen sind die einzelnen Artikel fast vollständig anonym, also ohne Angabe des Verfassers, erschienen, sodass nach § 66 Abs. 1 UrhG das Urheberrecht 70 Jahre nach Veröffentlichung erlischt. Damit sind in jedem Fall entsprechende Rechte in Zeitungen aus den Jahren 1933-1938 bereits erloschen.

3. Dem Verfügungskläger steht aber insofern ein vorbeugender Unterlassungsanspruch zu, als Neudrucke von Ausgaben der Zeitungen "Völkischer Beobachter" und "Der Angriff" zu besorgen sind, bei denen die Schutzfrist noch nicht abgelaufen ist, bei denen also seit dem Tag der Erstveröffentlichung der Original-Ausgabe noch keine 70 Jahre vergangen sind. Die Kammer sieht insofern eine Erstbegehungsgefahr als gegeben an.

a) Eine Erstbegehungsgefahr besteht, wenn die Gefahr einer Rechtsverletzung ernstlich droht, also nicht nur für möglich erscheint, sondern unmittelbar oder in naher Zukunft bevorsteht. Dafür müssen ernsthafte und greifbare Anhaltspunkte vorliegen, die eine zuverlässige rechtliche Beurteilung ermöglichen.

Dies ist hier der Fall. Ausweislich des Internetauftritts der Verfügungsbeklagten soll die Presse in der Zeit des Nationalsozialismus - also in den Jahren 1933-1945 (diese Zeitspanne wird auch im Internetauftritt der Verfügungsbeklagten ausdrücklich genannt) - dargestellt werden. Es ist daher zu besorgen, dass die Verfügungsklägerin in naher Zukunft auch Ausgaben der Zeitungen "Völkischer Beobachter" und "Der Angriff" verbreitet, für die der Verfügungskläger nach dem unter Ziffer I.1. ausgeführten Urheberrechtsschutz geltend machen kann. Diese Besorgnis wurde auch durch die Abgabe einer entsprechenden Unterlassungserklärung nicht ausgeräumt.

b) Die Verfügungsbeklagte kann sich insofern nicht auf das Zitatrecht nach § 51 UrhG berufen.

Das Zitatrecht aus § 51 Nr. 1 UrhG erlaubt zwar grundsätzlich auch das Zitat ganzer Werke - also auch ganzer Sammelwerke. Nach § 51 Nr. 1 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe zulässig, wenn in einem durch den Zweck gebotenen Umfang einzelne Werke in einem selbstständigen wissenschaftlichen Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden. Umfangmäßige Grenzen ergeben sich folglich aus dem Zitatzweck. Setzt sich das zitierende Werk lediglich mit Teilen des Sammelwerks - etwa einzelnen Artikeln -, nicht allerdings mit dem Sammelwerk als solchem (z.B. dessen Aufbau und Struktur oder der Sprache etc.) auseinander, ist regelmäßig auch nur eine Aufnahme dieser Teile zulässig.

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt. Die Zitierfreiheit gestattet es nicht, ein Sammelwerk wie geschehen in Gänze zur Kenntnis der Allgemeinheit zu bringen, ohne dass eine ausreichende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Sammelwerk als solchem stattfindet. Ein Zitat in Form einer ganzen Zeitungsausgabe ist deshalb allenfalls zulässig, wenn es als Erörterungsgrundlage für Ausführungen des Zitierenden erscheint, die das Sammelwerk als solches und als Ganzes - und nicht wie hier lediglich einige wenige Beiträge aus dem Sammelwerk - betreffen.

c) Die Verfügungsbeklagte kann sich auch nicht auf den Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung berufen.

Das Eingreifen der Selbstbindung hängt von einer Reihe von Voraussetzungen ab. Sie tritt nach Art. 3 Abs. 1 GG aufgrund einer ständigen gleichmäßigen Übung der Verwaltungspraxis ein, deren Maximen das Gleichhandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG inhaltlich ausfüllen. Eine Ermessensbindung gegenüber einem Dritten soll auch schon durch eine behördliche Entscheidung in einem Parallelfall eintreten können. Dagegen kann nicht allein aus der Tatsache früherer positiver Entscheidungen ein Vertrauensschutz im Hinblick auf spätere Entscheidungen konstruiert werden.

Die Verfügungsbeklagte kann sich angesichts einer gerade einmal zweimaligen Lizenzierung in den 60er- und 70er-Jahren schon nicht auf eine ständige gleichmäßige Übung der Verwaltungspraxis berufen. Die Kammer ist überdies der Ansicht, dass der Verwaltung in zeitlicher Hinsicht die Möglichkeit bleiben muss, eine vor Jahrzehnten quasi singulär getroffene Entscheidung bei einem neuerlichen Erlaubnisbegehren abweichend zu entscheiden, wenn sie dies - wie hier - nunmehr für sachlich geboten erachtet.

d) Die Verfügungsbeklagte macht auch ohne Erfolg den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung (dolo agit . . .) geltend, indem sie einen kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz behauptet. Ein solcher kann nämlich - wie das hier der Fall ist - jedenfalls dann nicht bestehen, wenn der Inhaber eines Urheberrechts dieses weder selbst nutzt noch an Dritte lizenziert. In einem solchen Fall ist weder eine unbillige Behinderung noch eine Diskriminierung überhaupt denkbar.

URTEILSANMERKUNG

Hinsichtlich der Auslegung von § 4 LUG halte ich meine harsche Kritik (in Unkenntnis der Urteilsgründe) nicht aufrecht. Die Ansicht des Gerichts ist zumindest vertretbar.

Hinzukommen muss die Nennung als "Herausgeber" - nicht als Hauptschriftleiter, Schriftleiter, Ressortleiter oder Redakteur, nein: explizit als "Herausgeber". Alternativ zu dieser Aussage kann man annehmen, dass dem Schriftleiter, von dem anzunehmen ist, dass er die schöpferische Leistung der Zusammenstellung des Sammelwerks erbracht hat, das Urheberrecht am Sammelwerk auch dann zukommt, wenn ein Herausgeber namentlich genannt wird, dieser aber nur seinen Namen hergegeben hat. Für diese Variante spricht auch: Voigtländer/Fuchs S. 61: "es wird [...] zur tatsächlichen Frage, ob einem Redakteur die Rechte des Herausgebers zukommen". (Meine Ausgabe von Voigtländer/Fuchs 2. Aufl. trägt anders als die meisten bibliographisch erfassten Ausgaben nicht das Datum 1914, sondern ist bereits [1913] im Verlag des Börsenvereins erschienen.) Sofern ein Hauptverantwortlicher (beim Völkischen Beobachter der Schriftleiter) namentlich genannt wird, könnte ihm die Funktion des Herausgebers zugesprochen werden. Ist ein solcher Hauptverantwortlicher nicht hervorgehoben, kommt § 4 Satz 2 LUG ins Spiel, der das Urheberrecht dem Verleger zuweist. Die Vorschrift würde also nicht leerlaufen.

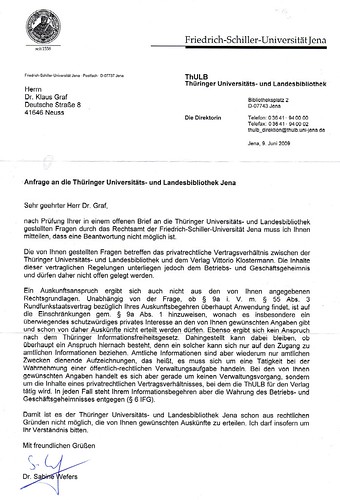

Impressum VB

Impressum VB

Jedenfalls stellt die Entscheidung, wenn sie denn rechtskräftig wird, einen Gewinn für die Public Domain dar. Bei vorgeschobenen Herausgebern der Zeit vor 1939 wird man die Zeitungen bedenkenlos digitalisieren dürfen, sofern man Artikel auslässt, die namentlich oder mit seinerzeit bekannten Kürzeln gekennzeichnet sind.

Hinsichtlich der Ausführungen zu § 51 UrhG wird die Entscheidung dem Gehalt des Grundrechts aus Art. 5 GG nicht gerecht. Siehe schon Deutsch, Die Dokumentationsfreiheit im Urheberrecht, NJW 1967, S. 1393 ff. Hier hätte das Urheberrecht im Licht des Grundrechts ausgelegt werden müssen, denn es kann doch keinem Zweifel unterliegen, dass eine seriöse Auseinandersetzung mit NS-Zeitungen durch Nachdruck möglich sein muss (im Sinne der früheren historisch-politischen Dokumentationsfreiheit), auch wenn dies bedeutet, dass nicht jeder einzelne Beitrag eines Sammelwerks kommentiert wird. Dass Bayern hier "mauert" ist auch aus der Sicht des öffentlichen Rechts völlig inakzeptabel.

Update: Urteil vom OLG bestätigt

http://www.urheberrecht.org/news/3743/

http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeugen

AfP. Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, Heft 2 vom 24.05.2009, S. 179 - 183

§ 4 LUG a.F.

Zur Frage des urheberrechtlichen Schutzes an ehemaligen NS-Zeitungen.

Landgericht München I, Urteil vom 25.03.2009 21 O 1425/09 (nicht rechtskräftig)

Der Verfügungskläger, der Freistaat Bayern, möchte der Verfügungsbeklagten die Herstellung und Verbreitung von Nachdrucken der NS-Zeitungen "Der Angriff" und "Völkischer Beobachter" verbieten lassen. Der Verfügungskläger beruft sich dabei auf ihm übertragene Urheber- und Verlagsrechte an diesen Publikationen.

Die Verfügungsbeklagte ist Herausgeberin der "Zeitungszeugen", mit denen die Presse in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) dargestellt werden soll. In diesem Rahmen hat die Verfügungsbeklagte über Zeitschriftenhändler Nachdrucke verschiedener Zeitungen aus dem Jahr 1933 verbreitet und zwar jeweils zu einem seinerzeit aktuellen Thema wie dem Reichstagsbrand oder der Machtübernahme der NSDAP. Die entsprechenden Zeitungsausgaben finden sich in einem "Zeitungsmantel", der seinerseits Kommentare und Hintergrundberichte zu dem jeweiligen Thema enthält.

Der am 07.01.2009 bundesweit erschienenen Ausgabe Nr. 1/2009 war neben anderen Zeitungen ein Original-Nachdruck der NS-Zeitung "Der Angriff" (Ausgabe vom 30.01.1933) beigefügt. Als dessen Herausgeber ist Joseph Goebbels genannt. Im Impressum dieser Ausgabe der Zeitung "Der Angriff" sind außerdem der Chef vom Dienst sowie die für die verschiedenen Ressorts Verantwortlichen namentlich genannt. Als Verlag ist im Impressum die ,Verlag "Der Angriff" GmbH, Berlin' genannt.