"Access to 374738 open access research theses from 527 Universities in 27 European countries"

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

KlausGraf - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 22:44 - Rubrik: Open Access

http://www.landesarchiv-bw.de/web/54767

Digitalisate:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=10718

Wie man leicht mit Stichproben feststellt, kann keine Rede davon sein, dass bereits alle angekündigten Urkunden online sind. Die Pressemitteilung ist also nach juristischen Maßstäben eine LÜGE.

Auch im VDU gibt es noch kein einziges Dokument zu sehen:

http://www.vdu.uni-koeln.de/vdu/DE-LABW/archive

Digitalisate:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=10718

Wie man leicht mit Stichproben feststellt, kann keine Rede davon sein, dass bereits alle angekündigten Urkunden online sind. Die Pressemitteilung ist also nach juristischen Maßstäben eine LÜGE.

Auch im VDU gibt es noch kein einziges Dokument zu sehen:

http://www.vdu.uni-koeln.de/vdu/DE-LABW/archive

KlausGraf - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 19:30 - Rubrik: Staatsarchive

http://geschwisterbuechner.de/2013/01/24/%E2%80%9Erettet-schorsch-schlagt-wellen-und-hat-erfolg/

Stralsund und Archivalia wird erwähnt.

„Das als ,Charlesville’ in Antwerpen gebaute Schiff ist einzigartig. Das letzte von fünf Schiffen der Albertville-Klasse und das einzige, das noch existiert. Es ist ungeheuer wichtig für das flämische maritime Erbe. Wenn es ein Schiff zu bewahren gilt, dann dieses“, sagt Eric van Hooydonk, auf Seerecht spezialisierter Anwalt und Vorsitzender des flämischen Dachverbands für das maritime Erbe „Watererfgoed Vlaanderen“.

So

http://www.das-ist-rostock.de/artikel/48732_2013-01-21_verkauf-ist-keinesfalls-rechtsgueltig/

Zum Schiff, das 1950 vom Stapel lief:

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_B%C3%BCchner_(Schiff)

Foto: Sir James http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Stralsund und Archivalia wird erwähnt.

„Das als ,Charlesville’ in Antwerpen gebaute Schiff ist einzigartig. Das letzte von fünf Schiffen der Albertville-Klasse und das einzige, das noch existiert. Es ist ungeheuer wichtig für das flämische maritime Erbe. Wenn es ein Schiff zu bewahren gilt, dann dieses“, sagt Eric van Hooydonk, auf Seerecht spezialisierter Anwalt und Vorsitzender des flämischen Dachverbands für das maritime Erbe „Watererfgoed Vlaanderen“.

So

http://www.das-ist-rostock.de/artikel/48732_2013-01-21_verkauf-ist-keinesfalls-rechtsgueltig/

Zum Schiff, das 1950 vom Stapel lief:

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_B%C3%BCchner_(Schiff)

Foto: Sir James http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Heather Morrison in SCHOLCOMM list:

Sage Open has reduced their open access article processing fee to $99 per article. The announcement is posted here:

http://www.uk.sagepub.com/aboutus/press/2013/jan/24_jan.htm

This is not the first OA publisher to come out with prices in this range. PeerJ, established by Peter Binfield (formerly PLoS ONE), has open access fees on a lifetime membership basis starting from $99.

This raises some interesting questions. For example:

What is the real cost of publishing in an open access online environment? Sage OPEN and PeerJ are both commercial companies. If $99 is sufficient to cover the costs of coordinating peer review and publication, why would anyone pay even the $1,350 charged by PLoS ONE, never mind the $3,000 plus charged by some of the traditional publishers under hybrid arrangements?

Sage Open has reduced their open access article processing fee to $99 per article. The announcement is posted here:

http://www.uk.sagepub.com/aboutus/press/2013/jan/24_jan.htm

This is not the first OA publisher to come out with prices in this range. PeerJ, established by Peter Binfield (formerly PLoS ONE), has open access fees on a lifetime membership basis starting from $99.

This raises some interesting questions. For example:

What is the real cost of publishing in an open access online environment? Sage OPEN and PeerJ are both commercial companies. If $99 is sufficient to cover the costs of coordinating peer review and publication, why would anyone pay even the $1,350 charged by PLoS ONE, never mind the $3,000 plus charged by some of the traditional publishers under hybrid arrangements?

KlausGraf - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 18:45 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.embl.de/aboutus/communication_outreach/media_relations/2013/130123_Hinxton/index.html

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/shakespeare-sonette-in-dna-geschrieben-a-879406.html

"Das größte Hindernis bei der Anwendung des Verfahrens sind derzeit die Kosten. Vor allem die Synthetisierung der DNA sei noch sehr teuer, so das EMBL. Interessant sei das Verfahren dennoch vor allem bei Daten, die nicht so oft abgerufen werden müssen. "DNA ist unglaublich klein, dicht und braucht keine Stromversorgung bei der Lagerung, so dass auch Transport und Aufbewahrung einfach sind", so Goldman.

Er und sein Team schätzen die Kosten für die Speicherung auf derzeit rund 9.300 Euro pro Megabyte und etwa 170 Euro für die Decodierung. Sie vermuten, dass die Kosten innerhalb der nächsten zehn Jahre so weit sinken, dass sich die DNA-Speicherung schon bei Daten lohnt, wenn sie für weniger als 50 Jahre archiviert würden."

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/shakespeare-sonette-in-dna-geschrieben-a-879406.html

"Das größte Hindernis bei der Anwendung des Verfahrens sind derzeit die Kosten. Vor allem die Synthetisierung der DNA sei noch sehr teuer, so das EMBL. Interessant sei das Verfahren dennoch vor allem bei Daten, die nicht so oft abgerufen werden müssen. "DNA ist unglaublich klein, dicht und braucht keine Stromversorgung bei der Lagerung, so dass auch Transport und Aufbewahrung einfach sind", so Goldman.

Er und sein Team schätzen die Kosten für die Speicherung auf derzeit rund 9.300 Euro pro Megabyte und etwa 170 Euro für die Decodierung. Sie vermuten, dass die Kosten innerhalb der nächsten zehn Jahre so weit sinken, dass sich die DNA-Speicherung schon bei Daten lohnt, wenn sie für weniger als 50 Jahre archiviert würden."

KlausGraf - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 18:40 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 18:36 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Es ist eine Geschichte der Verbote und des Widerstands, der Unterdrückung und der Subversion, des Hohns und Spotts sowie der Erfolge und Triumphe."

Mareike König hat die Autorinversionen (deutsch/französisch) ihres Artikels über den deutschen Frauenfußball in HAL zugänglich gemacht:

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00777914

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00777902

Merci!

Via

https://plus.google.com/u/0/109199221833785751288/posts/KXUo3X3cMoo

Mareike König hat die Autorinversionen (deutsch/französisch) ihres Artikels über den deutschen Frauenfußball in HAL zugänglich gemacht:

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00777914

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00777902

Merci!

Via

https://plus.google.com/u/0/109199221833785751288/posts/KXUo3X3cMoo

KlausGraf - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 18:27 - Rubrik: Sportarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 23. Februar 2013 jährt sich zum dritten Mal der viel zu frühe Tod von Klaus Zechiel-Eckes (kurzer Nachruf mit Foto).

Auch aus diesem Anlass findet am 22./23. Februar 2013 in Köln, wo Zechiel-Eckes zuletzt lehrte und forschte, ein Workshop zu neueren Pseudoisidor-Forschungen statt: Fälschung als Mittel der Politik? Pseudoisidor im Licht der neuen Forschung.

Wer sich zur Vorbereitung (oder einfach so) einlesen will, findet online die wichtigsten Quellen und zentrale Literatur. Hier ein paar Hinweise ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Zechiel-Eckes gelang es, zwei Arbeitshandschriften aus Corbie, an denen sich noch Benutzungsspuren der Fälscher nachweisen lassen, ausfindig zu machen. Damit rückte die Person des Paschasius Radbertus, des Abtes von Corbie, in die erste Reihe der Verdächtigen, Urheber dieses groß angelegten Fälschungsvorhabens zu sein, über dessen Hintermänner und Intention die Forschung auch heute noch rätselt.

Die beiden Aufsätze, in denen über diesen aufsehenerregenden Fund berichtet wird, sind online zugänglich:

Klaus Zechiel-Eckes, Zwei Arbeitshandschriften Pseudoisidors. (Codd. St. petersburg F. V. I. 11 und Paris lat. 11611), in: Francia 27 (2000) S. 205–210 bei Francia-Online

und:

Klaus Zechiel-Eckes, Ein Blick in Pseudoisidors Werkstatt. Studien zum Entstehungsprozess der falschen Dekretalen. Mit einem exemplarischen editorischen Anhang (Pseudo-Julius an die orientalischen Bischöfe, JK +196), in: Francia 28 (2001) S. 37–90 bei Francia-Online (vgl. hierzu auch die Rezension im DA 60 (2004) S. 281 von Rudolf Pokorny).

In seinem Beitrag zu dem Tübinger Fälschungskolloquium zu Ehren von Horst Fuhrmann hat Zechiel-Eckes seinen Verdacht erhärtet und weiter dargelegt, weshalb er glaubt, mit Paschasius Radbertus den wahrscheinlichen Urheber der Fälschungen enttarnt zu haben:

Klaus Zechiel-Eckes, Auf Pseudoisidors Spur, oder: Versuch, einen dichten Schleier zu lüften, in: Fortschritt durch Fälschungen? Hg. von Wilfried Hartmann und Gerhard Schmitz (2002) S. 1–28 PDF.

Auch allgemeinere Informationen zu Pseudoisidor finden sich im Netz:

Lotte Kéry, Canonical collections of the early Middle Ages (ca. 400–1140). A bibliographical guide to the manuscripts and literature (1999) S. 100–114 steht bei Google Books als Ausschnitt zur Verfügung.

Es gibt eine englische Übersetzung des Vorworts.

Bis Ende 2011 führte Eric Knibbs sein Weblog Reading Pseudo-Isidore, in dem er in die Hintergründe der Überlieferung einführt, neuere Forschungsansätze diskutiert und verschiedene Pseudoisidor-Passagen einer ausführlichen Lektüre unterzieht. Am besten liest man zum Einstieg die im Blog am rechten Rand verlinkten fünf Einleitungs-Artikel mit einem Supplement-Text.

Vom kritischen Textbestand her am besten ist heutzutage vermutlich die Webseite von Karl Georg Schon. Wem das zu sehr Baustelle und noch zu provisorisch ist, der kann online auch auf einige der gedruckten Pseudoisidor-Ausgaben zugreifen. Leider konnte ich von der Erstausgabe Jacques Merlin, Tomus primus quatuor conciliorum generalium, Quadraginta septem conciliorum provincialium authenticorum, ... (Paris 1524) keine Online-Fassung finden, wohl aber von späteren Auflagen (z. B. Köln 1530). Im Grunde verwendet man die Merlin-Ausgabe ohnehin über den Nachdruck bei Migne, PL 130, den es gleich mehrfach im Netz gibt. Ansonsten greift man standardmäßig auch noch zu der bislang maßgeblichen Ausgabe von Paul Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni (1863).

Materialien zu den pseudoisidorischen Fälschungen finden sich auch auf den Seiten zu Benedictus Levita, darunter auch der noch immer einschlägige Artikel von Emil Seckel: „Pseudoisidor“, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche3 16 (1905) S. 265–307, sowie eine Transkription der Collectio Hispana Gallica Augustodunensis, die in enger Verwandtschaft zu den Konzilstexten Pseudoisidors steht, sowie natürlich die maßgeblichen Texte der Falschen Kapitularien des Benedictus Levita, die ebenso dem Komplex der pseudoisidorischen Fälschungen zugerechnet werden.

Als Referenz noch der Hinweis auf Isidorus, pseudo, Decretales bei den Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters.

Digitalisierte Handschriften

Von den über 80 Handschriften, die zumindest Auszüge aus den falschen Dekretalen enthalten, konnte ich auf die Schnelle wenigstens ein paar online finden:

Albi, Bibl. municipale, Ms. 30

Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. can. 4

Köln, Dombibliothek, 113

Köln, Dombibliothek, 114

New Haven, Yale University, Beinecke Library 442

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 670

Auch aus diesem Anlass findet am 22./23. Februar 2013 in Köln, wo Zechiel-Eckes zuletzt lehrte und forschte, ein Workshop zu neueren Pseudoisidor-Forschungen statt: Fälschung als Mittel der Politik? Pseudoisidor im Licht der neuen Forschung.

Wer sich zur Vorbereitung (oder einfach so) einlesen will, findet online die wichtigsten Quellen und zentrale Literatur. Hier ein paar Hinweise ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Zechiel-Eckes gelang es, zwei Arbeitshandschriften aus Corbie, an denen sich noch Benutzungsspuren der Fälscher nachweisen lassen, ausfindig zu machen. Damit rückte die Person des Paschasius Radbertus, des Abtes von Corbie, in die erste Reihe der Verdächtigen, Urheber dieses groß angelegten Fälschungsvorhabens zu sein, über dessen Hintermänner und Intention die Forschung auch heute noch rätselt.

Die beiden Aufsätze, in denen über diesen aufsehenerregenden Fund berichtet wird, sind online zugänglich:

Klaus Zechiel-Eckes, Zwei Arbeitshandschriften Pseudoisidors. (Codd. St. petersburg F. V. I. 11 und Paris lat. 11611), in: Francia 27 (2000) S. 205–210 bei Francia-Online

und:

Klaus Zechiel-Eckes, Ein Blick in Pseudoisidors Werkstatt. Studien zum Entstehungsprozess der falschen Dekretalen. Mit einem exemplarischen editorischen Anhang (Pseudo-Julius an die orientalischen Bischöfe, JK +196), in: Francia 28 (2001) S. 37–90 bei Francia-Online (vgl. hierzu auch die Rezension im DA 60 (2004) S. 281 von Rudolf Pokorny).

In seinem Beitrag zu dem Tübinger Fälschungskolloquium zu Ehren von Horst Fuhrmann hat Zechiel-Eckes seinen Verdacht erhärtet und weiter dargelegt, weshalb er glaubt, mit Paschasius Radbertus den wahrscheinlichen Urheber der Fälschungen enttarnt zu haben:

Klaus Zechiel-Eckes, Auf Pseudoisidors Spur, oder: Versuch, einen dichten Schleier zu lüften, in: Fortschritt durch Fälschungen? Hg. von Wilfried Hartmann und Gerhard Schmitz (2002) S. 1–28 PDF.

Auch allgemeinere Informationen zu Pseudoisidor finden sich im Netz:

Lotte Kéry, Canonical collections of the early Middle Ages (ca. 400–1140). A bibliographical guide to the manuscripts and literature (1999) S. 100–114 steht bei Google Books als Ausschnitt zur Verfügung.

Es gibt eine englische Übersetzung des Vorworts.

Bis Ende 2011 führte Eric Knibbs sein Weblog Reading Pseudo-Isidore, in dem er in die Hintergründe der Überlieferung einführt, neuere Forschungsansätze diskutiert und verschiedene Pseudoisidor-Passagen einer ausführlichen Lektüre unterzieht. Am besten liest man zum Einstieg die im Blog am rechten Rand verlinkten fünf Einleitungs-Artikel mit einem Supplement-Text.

Vom kritischen Textbestand her am besten ist heutzutage vermutlich die Webseite von Karl Georg Schon. Wem das zu sehr Baustelle und noch zu provisorisch ist, der kann online auch auf einige der gedruckten Pseudoisidor-Ausgaben zugreifen. Leider konnte ich von der Erstausgabe Jacques Merlin, Tomus primus quatuor conciliorum generalium, Quadraginta septem conciliorum provincialium authenticorum, ... (Paris 1524) keine Online-Fassung finden, wohl aber von späteren Auflagen (z. B. Köln 1530). Im Grunde verwendet man die Merlin-Ausgabe ohnehin über den Nachdruck bei Migne, PL 130, den es gleich mehrfach im Netz gibt. Ansonsten greift man standardmäßig auch noch zu der bislang maßgeblichen Ausgabe von Paul Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni (1863).

Materialien zu den pseudoisidorischen Fälschungen finden sich auch auf den Seiten zu Benedictus Levita, darunter auch der noch immer einschlägige Artikel von Emil Seckel: „Pseudoisidor“, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche3 16 (1905) S. 265–307, sowie eine Transkription der Collectio Hispana Gallica Augustodunensis, die in enger Verwandtschaft zu den Konzilstexten Pseudoisidors steht, sowie natürlich die maßgeblichen Texte der Falschen Kapitularien des Benedictus Levita, die ebenso dem Komplex der pseudoisidorischen Fälschungen zugerechnet werden.

Als Referenz noch der Hinweis auf Isidorus, pseudo, Decretales bei den Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters.

Digitalisierte Handschriften

Von den über 80 Handschriften, die zumindest Auszüge aus den falschen Dekretalen enthalten, konnte ich auf die Schnelle wenigstens ein paar online finden:

Albi, Bibl. municipale, Ms. 30

Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. can. 4

Köln, Dombibliothek, 113

Köln, Dombibliothek, 114

New Haven, Yale University, Beinecke Library 442

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 670

Clemens Radl - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 15:17 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Wolf Thomas - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 09:12 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 11. Mai 2012 richtete ich eine Anfrage zu dem Torgauer Turnier, von dem Vulpius berichtet

http://archiv.twoday.net/stories/96986323/

an das Hauptstaatsarchiv Weimar. Erst jetzt bekam ich von Frau Blaha eine Antwort.

Die von Vulpius in den „Curiositäten …, Bd. 8“ geschilderten Ereignisse bei einem Turnier in Torgau

am 16. November 1540 können quellenmäßig belegt werden (ThHStA Weimar, Ernestinisches

Gesamtarchiv, Reg. D 129). Es handelt sich um ein Doppelblatt mit der zeitgenössischen Aufschrift

Turnir Zetel a[nn]o 1536. „1536“ ist allerdings später mit Bleistift gestrichen worden. Das Dokument

beginnt Vortzaichnus des turners, von anderer Hand ist später zugesetzt worden zu Torgau Dinstags nach

Martini 1540. Der Schrift nach passt dieser Zusatz nicht ins 16. Jahrhundert. Verzeichnet wurde das

Dokument erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Schrift der Verzeichnung und die des Datierungszusatzes in der Überschrift stimmen nicht überein.

Im Großen und Ganzen folgt Vulpius der Darstellung auf dem Zettel, allerdings ist nie von einem

Ritter vom goldenen Rade, sondern immer nur von einem ritter vom Rade die Rede. Der unter 10.

aufgeführte Kontrahent heißt Rabitz, ein Vorname ist nicht genannt (Vulpius: „Christoph von

Racknitz“). Vornamen fehlen im Dokument auch für Nr. 3 (Konritz) und Nr. 4 (im Dokument Gruner;

Vulpius: „Albrecht von der Grün“). Zudem ist Nr. 4 von Vulpius sehr ausgeschmückt. Das Original

lautet: Ritter vom Rade und Gruner haben mit den spiessen zusammen gerant und gefelet, aber sich mit den schwert[ern]

wol geschlag[en] und darvon abgetzog[en], also kein Wort von „Gaulen (Rossen)“. Sollte sich Vulpius

verlesen haben (Spiessen – Rossen)?

Der Bräutigam Christoph von Harstall war 1540 Amtmann auf der Wartburg und verheiratet mit

Barbara von Schönberg. Dass Christoph von Harstall als Bräutigam gekennzeichnet und unter 10 ein

Christoph von Schönberg Kontrahent des Ritters vom Rade ist, lässt die Vermutung zu, dass es sich

um ein Turnier zur Hochzeit des Christoph Harstall mit Barbara Schönberg handelte. Ihr Bruder,

Heinrich von Schönberg, war Hofmarschall am Hofe Johann Friedrichs des Großmütigen von Sachsen

(1540-1547).

Aus unserer Sicht handelt es sich bei dem vorliegenden Dokument um keine Fälschung, aber das

Datum wurde eindeutig manipuliert. Um die Datierungsfrage eindeutig zu klären, müssten die

Amtsrechnungen von Torgau sowie die kurfürstlichen Schatull- und Kammerrechnungen, Küchbücher

und Lagerbücher des kurfürstlichen Hofes (ThHStA Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. Bb)

mindestens für die Jahre 1536 und 1540 auf entsprechende Anhaltspunkte durchgesehen werden. Führt

das nicht zum Ziel, ist ein weiterer Anhaltspunkt der Aufenthalt des Herzogs Moritz von Sachsen, des

Herzogs Johann Ernst von Sachsen sowie des Grafen Christoph von Mansfeld in Torgau. Dazu sind

neben dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar die Staatsarchive des Freistaates Sachsen und des

Landes Sachsen-Anhalt zu konsultieren. Letztlich kann auch der Vermutung nachgegangen werden,

dass es sich um ein Turnier anlässlich der Hochzeit des Christoph von Harstall mit Barbara von

Schönberg handelt, um mit dem Hochzeitsdatum das korrekte Datum für das stattgefundene Turnier

zu erhalten.

Auch wenn keine komplette Fälschung vorliegt (wie bei anderen Vulpius-Texten nachweisbar), so warnen doch die festgestellten Ausschmückungen davor, Vulpius' Texte als authentische Wiedergaben seiner Vorlagen anzusehen.

Das Stadtarchiv Torgau meldete am 11. Mai 2012: "das Stadtarchiv Torgau ist derzeit aus Krankheitsgründen geschlossen. Der Dienstbetrieb ist deshalb nur eingeschränkt möglich. Wir bitten um Verständnis, dass die Bearbeitung Ihrer Anfragen leider nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann." Bis heute gab es keine Antwort.

#forschung

http://archiv.twoday.net/stories/96986323/

an das Hauptstaatsarchiv Weimar. Erst jetzt bekam ich von Frau Blaha eine Antwort.

Die von Vulpius in den „Curiositäten …, Bd. 8“ geschilderten Ereignisse bei einem Turnier in Torgau

am 16. November 1540 können quellenmäßig belegt werden (ThHStA Weimar, Ernestinisches

Gesamtarchiv, Reg. D 129). Es handelt sich um ein Doppelblatt mit der zeitgenössischen Aufschrift

Turnir Zetel a[nn]o 1536. „1536“ ist allerdings später mit Bleistift gestrichen worden. Das Dokument

beginnt Vortzaichnus des turners, von anderer Hand ist später zugesetzt worden zu Torgau Dinstags nach

Martini 1540. Der Schrift nach passt dieser Zusatz nicht ins 16. Jahrhundert. Verzeichnet wurde das

Dokument erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Schrift der Verzeichnung und die des Datierungszusatzes in der Überschrift stimmen nicht überein.

Im Großen und Ganzen folgt Vulpius der Darstellung auf dem Zettel, allerdings ist nie von einem

Ritter vom goldenen Rade, sondern immer nur von einem ritter vom Rade die Rede. Der unter 10.

aufgeführte Kontrahent heißt Rabitz, ein Vorname ist nicht genannt (Vulpius: „Christoph von

Racknitz“). Vornamen fehlen im Dokument auch für Nr. 3 (Konritz) und Nr. 4 (im Dokument Gruner;

Vulpius: „Albrecht von der Grün“). Zudem ist Nr. 4 von Vulpius sehr ausgeschmückt. Das Original

lautet: Ritter vom Rade und Gruner haben mit den spiessen zusammen gerant und gefelet, aber sich mit den schwert[ern]

wol geschlag[en] und darvon abgetzog[en], also kein Wort von „Gaulen (Rossen)“. Sollte sich Vulpius

verlesen haben (Spiessen – Rossen)?

Der Bräutigam Christoph von Harstall war 1540 Amtmann auf der Wartburg und verheiratet mit

Barbara von Schönberg. Dass Christoph von Harstall als Bräutigam gekennzeichnet und unter 10 ein

Christoph von Schönberg Kontrahent des Ritters vom Rade ist, lässt die Vermutung zu, dass es sich

um ein Turnier zur Hochzeit des Christoph Harstall mit Barbara Schönberg handelte. Ihr Bruder,

Heinrich von Schönberg, war Hofmarschall am Hofe Johann Friedrichs des Großmütigen von Sachsen

(1540-1547).

Aus unserer Sicht handelt es sich bei dem vorliegenden Dokument um keine Fälschung, aber das

Datum wurde eindeutig manipuliert. Um die Datierungsfrage eindeutig zu klären, müssten die

Amtsrechnungen von Torgau sowie die kurfürstlichen Schatull- und Kammerrechnungen, Küchbücher

und Lagerbücher des kurfürstlichen Hofes (ThHStA Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. Bb)

mindestens für die Jahre 1536 und 1540 auf entsprechende Anhaltspunkte durchgesehen werden. Führt

das nicht zum Ziel, ist ein weiterer Anhaltspunkt der Aufenthalt des Herzogs Moritz von Sachsen, des

Herzogs Johann Ernst von Sachsen sowie des Grafen Christoph von Mansfeld in Torgau. Dazu sind

neben dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar die Staatsarchive des Freistaates Sachsen und des

Landes Sachsen-Anhalt zu konsultieren. Letztlich kann auch der Vermutung nachgegangen werden,

dass es sich um ein Turnier anlässlich der Hochzeit des Christoph von Harstall mit Barbara von

Schönberg handelt, um mit dem Hochzeitsdatum das korrekte Datum für das stattgefundene Turnier

zu erhalten.

Auch wenn keine komplette Fälschung vorliegt (wie bei anderen Vulpius-Texten nachweisbar), so warnen doch die festgestellten Ausschmückungen davor, Vulpius' Texte als authentische Wiedergaben seiner Vorlagen anzusehen.

Das Stadtarchiv Torgau meldete am 11. Mai 2012: "das Stadtarchiv Torgau ist derzeit aus Krankheitsgründen geschlossen. Der Dienstbetrieb ist deshalb nur eingeschränkt möglich. Wir bitten um Verständnis, dass die Bearbeitung Ihrer Anfragen leider nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann." Bis heute gab es keine Antwort.

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 24. Januar 2013, 02:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolfgang Dobras: Willigis und das Mainzer Rad. Eine Sage und ihre Funktion im Wandel der Geschichte. In: Mainzer Zeitschrift 106/107 (2011/12), S. 197–216

http://www.gaestefuehrungen-mainz.de/material/download/dobras.pdf

Der gründliche Aufsatz beschäftigt sich mit der Traditionsbildung um die Herkunft des im Jahr 1011 gestorbenen Mainzer Bischofs Willigis, der vom Spätmittelalter ab bis ins 19. Jahrhunderts als Sohn eines Wagners galt. (Online-Nachweise zu Willigis und der Sage habe ich in Wikisource zusammengetragen, worauf wegen genauerer Zitate verwiesen sei.)

Dobras geht von der Sagenversion der Brüder Grimm aus, die den Stoff im zweiten Band der "Deutschen Sagen" (1818, Nr. 468, jüngere Zählung Nr. 474) präsentierten. Ihre Hauptquelle war die Thüringische Chronik banges (1600), nur der letzte Satz stammt aus der Gmünder Kaiserchronik (zweiter Teil der 1485 erstmals gedruckten Schwäbischen Chronik Thomas Lirers), in der es heißt:

"Vnder dem kaiser do was ains armen wagners sun Bischoff zuo Mentz. der hieß Willigis. der het von demüetigkeit wegen ain pfluogßrad bey seiner bettstat hangen. vnd het dar ein mit grossen güldin buochstaben geschriben. Willigis Willigis gedenck von wannen du kumen seiest. Vnd darumb so habent die von Mentz noch heüt deß tags ain pfluogßrad in irem baner vnd auch das bistumb von Mentz von deß wagners wegen. vnd ist allso da mit betzaichnet vnd bestetiget " (o über u = uo).

Die Version mit den hochmütigen Domherrn, die von Bange zu den Brüdern Grimm gelangte und von diesen zu August Kopisch, dessen hübsches Gedicht Dobras nicht erwähnt, findet Dobras zuerst bei Johannes Rothe. In der mainzischen Bistumschronistik dominiert jedoch eine kürzere Fassung, die vom Spott der Kanoniker nichts weiß. Der älteste Beleg überhaupt stammt aus der Erfurter Chronica minor (um 1260). Wichtig für die Verbreitung waren die "Flores temporum" und später die Schedelsche Weltchronik (1493, lateinisch und deutsch).

Die Willigis-Tradition ist zugleich eine ätiologische Erzählung für das Mainzer Rad. Dobras kann zeigen, dass die Erwähnung von zwei Rädern in der Chronica minor auf zeitgenössische heraldische Belege verweist, die ebenfalls zwei Räder kennen. Seit dem 14. Jahrhundert ist ein einziges Rad das Wappen des Erzstifts Mainz.

Einige kleine Ergänzungen zum Aufsatz von Dobras: Bei Google Books findet man eine ganze Reihe von Zeugnissen für die frühneuzeitliche Verbreitung der Tradition (für die Zeit vor 1800 vermeide ich ja den Begriff Sage). Ich greife Predigten von Cyrillus Riga 1759 und Nachweise über viele Erwähnungen in gelehrten Werken im lateinischen wappenrechtlichen Werk von Hoepingk 1642 heraus. Hans-Jörg Uthers Ausgabe "Deutsche Sagen" Bd. 2, 1993 ist aufgrund der Nachweise aus der Erzählforschung stets neben Röllekes Ausgabe von 1994 heranzuziehen. Er verweist bei Nr. 474 auf Lutz Röhrich, Sage und Märchen (1976), S. 115f.; Rehermann, Das Predigtexempel bei protestantischen Theologen (1977), S. 506 Nr. 18 und Dömötörs Katalog der ungarischen protestantischen Exempel (1992), Nr. 356.

Die Chronik des Adam Ursinus ist mit um 1500 immer noch zu früh angesetzt (Dobras Anm. 4), da dessen sonst bekannte Publikationen erst 1565 einsetzen (Werkliste).

Erwähnung hätte verdient, dass in der Kirche des Mainzer Stifts St. Stephan, einer Willigis-Gründung, eine Bildtafel mit lateinischer Inschrift die Tradition wachhielt (siehe von der Gönne 2007 nach den Deutschen Inschriften). Der knieende Willigis hatte ein Radschild zu Seite und schaute auf ein Schriftband "Willigise, unde veneris, nosce" (von dem Jesuiten Gamans im 17. Jahrhundert notiert).

Eine wohl am Anfang des 15. Jahrhunderts entstandene deutschsprachige Version der Willigis-Erzählung blieb Dobras unbekannt. Sie entstammt der ungedruckten Langfassung der "Gmünder Kaiserchronik" und ist bequem durch das Digitalisat des Heidelberger Cpg 5, Bl. 58v zugänglich (Transkription auf Wikisource). Zur Gmünder Kaiserchronik habe ich mich ausführlich in meiner Dissertation 1987 geäußert. Der Cpg 5 ist wohl die älteste Handschrift, der neue Heidelberger Katalog setzt ihn vorsichtiger als ich in das erste Viertel des 15. Jahrhunderts (ich berief mich auf eine Auskunft von Richard Weber, der damals eine Edition der Chronik vorbereitete, zu den Wasserzeichen: um 1406/14). Vielleicht darf man das zweite Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts annehmen. Zwischen 1376 und der Datierung der Heidelberger Handschrift muss die Gmünder Kaiserchronik entstanden sein.

Neben den Lirer-Inkunabeln (ab 1485, zunächst in Ulm gedruckt) waren mir 14 von der Druckfassung unabhängige Handschriften bekannt. Ein kurzes Bruchstück in den Deichsler'schen Sammlungen im Staatsarchiv Nürnberg identifizierte später Joachim Schneider. Vier Handschriften, darunter der Cpg 5, überliefern eine Langfassung B.

Peter Johanek und Richard Weber sprachen damals der Langfassung B die Priorität gegenüber der mit einer Erwähnung von Schwäbisch Gmünd im Prolog versehenen Kurzfassung A (durch den Dinckmut-Druck und die späteren Drucke bekannt) zu. Ich habe für das umgekehrte Verhältnis plädiert (1987, S. 162-168). Die Hauptquelle der Gmünder Kaiserchronik, die lateinische Glosse zum Geschichtswerk des Hugo von Reutlingen, hatte ich zu spät ermittelt, um mich noch hinsichtlich der Frage nach der Abhängigkeit der beiden Fassungen darauf stützen zu können. Was B hat, sind, blickt man auf die Quelle, tatsächlich Erweiterungen. Wäre es anders, hätte der Redaktor von A anhand der lateinischen Vorlage die Langfassung B wieder auf die Angaben der Vorlage zurechtstutzen müssen, was man kaum annehmen darf. Bei Willigis vermeidet B die Nennung des Namens Willigis, während A ihn hat. Wäre die Fassung von B ursprünglich, hätte A aus einem anderen Geschichtswerk den Namen ergänzen müssen.

Ignoriert hatte ich die Hinweise Johaneks (in: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtzsein im späten Mittelalter, 1987, S. 322) auf eine mittelrheinische Provenienz der Langfassung B, die auch zum Mainzer Bischof Hatto Sondergut hat. Man kann sich leicht anhand des Digitalisats einer zweiten B-Handschrift, des Münchner Cgm 331, davon überzeugen, dass Johanek diese Zusätze fälschlich der von ihm irrig an den Mittelrhein gesetzten Heidelberger Handschrift (Schreibsprache: bairisch) zuwies. Sie gehören der Fassung B als Ganzes an. Diese dürfte nach der Langfassung A am Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts am Mittelrhein (eventuell in Mainz?) zusammengestellt worden sein.

Die eigenständige Willigis-Tradition der im Cpg 5 überlieferten Langfassung B der Gmünder Kaiserchronik besteht aus zwei Erzählungen: aus einer ätiologischen Erzählung über den Ursprung des Mainzer Wappens und einer Erzählung über das Verhalten des Erzbischofs gegenüber seinem Vater, dem Wagner. Zunächst wird berichtet, dass sich Bürger des Mainzer Stadtrats und die Domherren, die weder Wappen noch Banner bis dahin geführt haben, zu dem Bischof begeben, um ihn zu bitten, er möge vom Kaiser für das Bistum, das Stift und die Stadt Mainz ein Wappen erwirken, damit sie in Feldzügen kenntlich seien. Der Bischof lehnt dies unter Hinweis auf seine bäuerliche Herkunft ab. Als Bischof will er ein Pflugrad im Banner führen, die Stadt Mainz soll zwei Pflugräder und der Dom (also das Domkapitel) den Patron St. Martin führen. Die zweite Erzählung: Bei einer festlichen Veranstaltung lädt der Bischof auch seinen Vater ein, der von den Domherren kostbar eingekleidet wird, da er als schlichter Wagner erschienen war. Aber der Bischof verleugnet seinen Vater und lässt ihn erst dann am Tisch - vor der Ritterschaft - Platz nehmen, als dieser wieder sein Fell angezogen hat.

Dobras meinte, dass der Text aus dem Cpg 5 "möglicherweise Bestrebungen des Domkapitels widerspiegelt, das um 1475 auch über das Wappen die Abhängigkeit der Stadt vom Erzstift nachzuweisen versuchte" (Mail vom 9.1.2013) und verwies auf ein Schreiben von 1475 (vgl. Dobras S. 212 mit Anm. 73), mit dem das Domkapitel die Herrschaft über die Stadt Mainz auch mit dem Wappen begründen wollte. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen sollte, denn eine Abwertung der Stadt Mainz zugunsten des Domkapitels ist nicht erkennbar, sieht man davon ab, dass dieses den Dom- und Stiftspatron St. Martin führen darf.

Die ganze Passage unterstreicht die Demut des Erzbischofs, aber auch die ständische Ordnung. Es ist ein Exemplum nicht nur für humilitas, sondern auch für die Gültigkeit der Standesschranken. Willigis soll stets seiner Herkunft eingedenk sein, sein auf diese Herkunft bezügliches Rad hat als Unterscheidungszeichen keinerlei unehrlichen Beigeschmack und ist vollauf ausreichend, und der Vater muss auch in der Kleidung seinem bäuerlichen Stand verbunden bleiben. Dass es ein Wagnerssohn so weit gebracht hat, ist nur auf den ersten Blick ein Beispiel für soziale Mobilität. Die Erweiterungen der Langfassung B schärfen jedoch ein, dass die soziale Ordnung dadurch nicht gesprengt werden darf: Schuster bleib bei deinen Leisten!

#forschung

#erzählforschung

http://www.gaestefuehrungen-mainz.de/material/download/dobras.pdf

Der gründliche Aufsatz beschäftigt sich mit der Traditionsbildung um die Herkunft des im Jahr 1011 gestorbenen Mainzer Bischofs Willigis, der vom Spätmittelalter ab bis ins 19. Jahrhunderts als Sohn eines Wagners galt. (Online-Nachweise zu Willigis und der Sage habe ich in Wikisource zusammengetragen, worauf wegen genauerer Zitate verwiesen sei.)

Dobras geht von der Sagenversion der Brüder Grimm aus, die den Stoff im zweiten Band der "Deutschen Sagen" (1818, Nr. 468, jüngere Zählung Nr. 474) präsentierten. Ihre Hauptquelle war die Thüringische Chronik banges (1600), nur der letzte Satz stammt aus der Gmünder Kaiserchronik (zweiter Teil der 1485 erstmals gedruckten Schwäbischen Chronik Thomas Lirers), in der es heißt:

"Vnder dem kaiser do was ains armen wagners sun Bischoff zuo Mentz. der hieß Willigis. der het von demüetigkeit wegen ain pfluogßrad bey seiner bettstat hangen. vnd het dar ein mit grossen güldin buochstaben geschriben. Willigis Willigis gedenck von wannen du kumen seiest. Vnd darumb so habent die von Mentz noch heüt deß tags ain pfluogßrad in irem baner vnd auch das bistumb von Mentz von deß wagners wegen. vnd ist allso da mit betzaichnet vnd bestetiget " (o über u = uo).

Die Version mit den hochmütigen Domherrn, die von Bange zu den Brüdern Grimm gelangte und von diesen zu August Kopisch, dessen hübsches Gedicht Dobras nicht erwähnt, findet Dobras zuerst bei Johannes Rothe. In der mainzischen Bistumschronistik dominiert jedoch eine kürzere Fassung, die vom Spott der Kanoniker nichts weiß. Der älteste Beleg überhaupt stammt aus der Erfurter Chronica minor (um 1260). Wichtig für die Verbreitung waren die "Flores temporum" und später die Schedelsche Weltchronik (1493, lateinisch und deutsch).

Die Willigis-Tradition ist zugleich eine ätiologische Erzählung für das Mainzer Rad. Dobras kann zeigen, dass die Erwähnung von zwei Rädern in der Chronica minor auf zeitgenössische heraldische Belege verweist, die ebenfalls zwei Räder kennen. Seit dem 14. Jahrhundert ist ein einziges Rad das Wappen des Erzstifts Mainz.

Einige kleine Ergänzungen zum Aufsatz von Dobras: Bei Google Books findet man eine ganze Reihe von Zeugnissen für die frühneuzeitliche Verbreitung der Tradition (für die Zeit vor 1800 vermeide ich ja den Begriff Sage). Ich greife Predigten von Cyrillus Riga 1759 und Nachweise über viele Erwähnungen in gelehrten Werken im lateinischen wappenrechtlichen Werk von Hoepingk 1642 heraus. Hans-Jörg Uthers Ausgabe "Deutsche Sagen" Bd. 2, 1993 ist aufgrund der Nachweise aus der Erzählforschung stets neben Röllekes Ausgabe von 1994 heranzuziehen. Er verweist bei Nr. 474 auf Lutz Röhrich, Sage und Märchen (1976), S. 115f.; Rehermann, Das Predigtexempel bei protestantischen Theologen (1977), S. 506 Nr. 18 und Dömötörs Katalog der ungarischen protestantischen Exempel (1992), Nr. 356.

Die Chronik des Adam Ursinus ist mit um 1500 immer noch zu früh angesetzt (Dobras Anm. 4), da dessen sonst bekannte Publikationen erst 1565 einsetzen (Werkliste).

Erwähnung hätte verdient, dass in der Kirche des Mainzer Stifts St. Stephan, einer Willigis-Gründung, eine Bildtafel mit lateinischer Inschrift die Tradition wachhielt (siehe von der Gönne 2007 nach den Deutschen Inschriften). Der knieende Willigis hatte ein Radschild zu Seite und schaute auf ein Schriftband "Willigise, unde veneris, nosce" (von dem Jesuiten Gamans im 17. Jahrhundert notiert).

Eine wohl am Anfang des 15. Jahrhunderts entstandene deutschsprachige Version der Willigis-Erzählung blieb Dobras unbekannt. Sie entstammt der ungedruckten Langfassung der "Gmünder Kaiserchronik" und ist bequem durch das Digitalisat des Heidelberger Cpg 5, Bl. 58v zugänglich (Transkription auf Wikisource). Zur Gmünder Kaiserchronik habe ich mich ausführlich in meiner Dissertation 1987 geäußert. Der Cpg 5 ist wohl die älteste Handschrift, der neue Heidelberger Katalog setzt ihn vorsichtiger als ich in das erste Viertel des 15. Jahrhunderts (ich berief mich auf eine Auskunft von Richard Weber, der damals eine Edition der Chronik vorbereitete, zu den Wasserzeichen: um 1406/14). Vielleicht darf man das zweite Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts annehmen. Zwischen 1376 und der Datierung der Heidelberger Handschrift muss die Gmünder Kaiserchronik entstanden sein.

Neben den Lirer-Inkunabeln (ab 1485, zunächst in Ulm gedruckt) waren mir 14 von der Druckfassung unabhängige Handschriften bekannt. Ein kurzes Bruchstück in den Deichsler'schen Sammlungen im Staatsarchiv Nürnberg identifizierte später Joachim Schneider. Vier Handschriften, darunter der Cpg 5, überliefern eine Langfassung B.

Peter Johanek und Richard Weber sprachen damals der Langfassung B die Priorität gegenüber der mit einer Erwähnung von Schwäbisch Gmünd im Prolog versehenen Kurzfassung A (durch den Dinckmut-Druck und die späteren Drucke bekannt) zu. Ich habe für das umgekehrte Verhältnis plädiert (1987, S. 162-168). Die Hauptquelle der Gmünder Kaiserchronik, die lateinische Glosse zum Geschichtswerk des Hugo von Reutlingen, hatte ich zu spät ermittelt, um mich noch hinsichtlich der Frage nach der Abhängigkeit der beiden Fassungen darauf stützen zu können. Was B hat, sind, blickt man auf die Quelle, tatsächlich Erweiterungen. Wäre es anders, hätte der Redaktor von A anhand der lateinischen Vorlage die Langfassung B wieder auf die Angaben der Vorlage zurechtstutzen müssen, was man kaum annehmen darf. Bei Willigis vermeidet B die Nennung des Namens Willigis, während A ihn hat. Wäre die Fassung von B ursprünglich, hätte A aus einem anderen Geschichtswerk den Namen ergänzen müssen.

Ignoriert hatte ich die Hinweise Johaneks (in: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtzsein im späten Mittelalter, 1987, S. 322) auf eine mittelrheinische Provenienz der Langfassung B, die auch zum Mainzer Bischof Hatto Sondergut hat. Man kann sich leicht anhand des Digitalisats einer zweiten B-Handschrift, des Münchner Cgm 331, davon überzeugen, dass Johanek diese Zusätze fälschlich der von ihm irrig an den Mittelrhein gesetzten Heidelberger Handschrift (Schreibsprache: bairisch) zuwies. Sie gehören der Fassung B als Ganzes an. Diese dürfte nach der Langfassung A am Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts am Mittelrhein (eventuell in Mainz?) zusammengestellt worden sein.

Die eigenständige Willigis-Tradition der im Cpg 5 überlieferten Langfassung B der Gmünder Kaiserchronik besteht aus zwei Erzählungen: aus einer ätiologischen Erzählung über den Ursprung des Mainzer Wappens und einer Erzählung über das Verhalten des Erzbischofs gegenüber seinem Vater, dem Wagner. Zunächst wird berichtet, dass sich Bürger des Mainzer Stadtrats und die Domherren, die weder Wappen noch Banner bis dahin geführt haben, zu dem Bischof begeben, um ihn zu bitten, er möge vom Kaiser für das Bistum, das Stift und die Stadt Mainz ein Wappen erwirken, damit sie in Feldzügen kenntlich seien. Der Bischof lehnt dies unter Hinweis auf seine bäuerliche Herkunft ab. Als Bischof will er ein Pflugrad im Banner führen, die Stadt Mainz soll zwei Pflugräder und der Dom (also das Domkapitel) den Patron St. Martin führen. Die zweite Erzählung: Bei einer festlichen Veranstaltung lädt der Bischof auch seinen Vater ein, der von den Domherren kostbar eingekleidet wird, da er als schlichter Wagner erschienen war. Aber der Bischof verleugnet seinen Vater und lässt ihn erst dann am Tisch - vor der Ritterschaft - Platz nehmen, als dieser wieder sein Fell angezogen hat.

Dobras meinte, dass der Text aus dem Cpg 5 "möglicherweise Bestrebungen des Domkapitels widerspiegelt, das um 1475 auch über das Wappen die Abhängigkeit der Stadt vom Erzstift nachzuweisen versuchte" (Mail vom 9.1.2013) und verwies auf ein Schreiben von 1475 (vgl. Dobras S. 212 mit Anm. 73), mit dem das Domkapitel die Herrschaft über die Stadt Mainz auch mit dem Wappen begründen wollte. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen sollte, denn eine Abwertung der Stadt Mainz zugunsten des Domkapitels ist nicht erkennbar, sieht man davon ab, dass dieses den Dom- und Stiftspatron St. Martin führen darf.

Die ganze Passage unterstreicht die Demut des Erzbischofs, aber auch die ständische Ordnung. Es ist ein Exemplum nicht nur für humilitas, sondern auch für die Gültigkeit der Standesschranken. Willigis soll stets seiner Herkunft eingedenk sein, sein auf diese Herkunft bezügliches Rad hat als Unterscheidungszeichen keinerlei unehrlichen Beigeschmack und ist vollauf ausreichend, und der Vater muss auch in der Kleidung seinem bäuerlichen Stand verbunden bleiben. Dass es ein Wagnerssohn so weit gebracht hat, ist nur auf den ersten Blick ein Beispiel für soziale Mobilität. Die Erweiterungen der Langfassung B schärfen jedoch ein, dass die soziale Ordnung dadurch nicht gesprengt werden darf: Schuster bleib bei deinen Leisten!

#forschung

#erzählforschung

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 22:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ärgerlich! Die Projektdatenbank ist in der Aufbauphase nur intern zugänglich, die Website weitgehend nutzlos:

http://lapidat.uni-trier.de/

Via Maria Rottler: Das twittern/posten/teilen die anderen: #HistMonast (3). In: Ordensgeschichte. Ein interdisziplinäres Gemeinschaftsblog zur Geschichte von Klöstern und Orden vom 23. Januar 2013. Online:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/1985

Update: http://archiv.twoday.net/stories/528987710/

http://lapidat.uni-trier.de/

Via Maria Rottler: Das twittern/posten/teilen die anderen: #HistMonast (3). In: Ordensgeschichte. Ein interdisziplinäres Gemeinschaftsblog zur Geschichte von Klöstern und Orden vom 23. Januar 2013. Online:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/1985

Update: http://archiv.twoday.net/stories/528987710/

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 21:02 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb25/tb25.pdf

Wie üblich netzfeindlich.

Der Datenschutzbeauftragte wies meine Eingabe zum Regensburger Stadtarchiv zurück http://archiv.twoday.net/stories/233330677/, fand aber nichts dabei, dass auswärtige Benutzer gezwungen werden, persönliche Daten gegenüber privaten Dienstleitern zu offenbaren.

Die extreme Hysterie dieses angeblichen Experten zeigt sich auch daran: "In einer kleinen Gemeinde ist typischerweise davon auszugehen, dass jeder

Praktikant zumindest einen Großteil der Gemeindebürger und -bürgerinnen persönlich kennt. Da in der Gemeinde aber viele schutzwürdige Daten der Gemeindebürger – und bürgerinnen verarbeitet und genutzt werden, besteht hier das Risiko der zweckwidrigen Verwendung durch einen Praktikanten. " Daraus kann man folgern, dass auch Kommunalarchive in kleinen Gemeinden keine Praktikanten aus der eigenen Kommune beschäftigen dürfen, da diese unweigerlich mit geschützten personenbezogenen Daten in Berührung kommen, wenn sie einen umfassenden Einblick in die Archivarbeit erhalten, was Sinn und Zweck eines Praktikums ist.

Abstrus auch 6.1: Veröffentlichung von kommunalen Amtsblättern im Internet.

Das bayerische Archivgesetz wird erwähnt: 7.4 Aufbewahrung psychiatrischer Patientenunterlagen.

Wie üblich netzfeindlich.

Der Datenschutzbeauftragte wies meine Eingabe zum Regensburger Stadtarchiv zurück http://archiv.twoday.net/stories/233330677/, fand aber nichts dabei, dass auswärtige Benutzer gezwungen werden, persönliche Daten gegenüber privaten Dienstleitern zu offenbaren.

Die extreme Hysterie dieses angeblichen Experten zeigt sich auch daran: "In einer kleinen Gemeinde ist typischerweise davon auszugehen, dass jeder

Praktikant zumindest einen Großteil der Gemeindebürger und -bürgerinnen persönlich kennt. Da in der Gemeinde aber viele schutzwürdige Daten der Gemeindebürger – und bürgerinnen verarbeitet und genutzt werden, besteht hier das Risiko der zweckwidrigen Verwendung durch einen Praktikanten. " Daraus kann man folgern, dass auch Kommunalarchive in kleinen Gemeinden keine Praktikanten aus der eigenen Kommune beschäftigen dürfen, da diese unweigerlich mit geschützten personenbezogenen Daten in Berührung kommen, wenn sie einen umfassenden Einblick in die Archivarbeit erhalten, was Sinn und Zweck eines Praktikums ist.

Abstrus auch 6.1: Veröffentlichung von kommunalen Amtsblättern im Internet.

Das bayerische Archivgesetz wird erwähnt: 7.4 Aufbewahrung psychiatrischer Patientenunterlagen.

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 18:50 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Was Schmalenstroer dazu meint:

http://schmalenstroer.net/blog/2013/01/bezahltes-editieren-in-der-wikipedia/

http://schmalenstroer.net/blog/2013/01/bezahltes-editieren-in-der-wikipedia/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mehr dazu:

http://library-mistress.blogspot.de/2013/01/connotea-wird-am-12-m-eingestellt.html?m=1

Das Open-Access-Tracking-Projekt wird von "Tagteam" in Harvard weitergeführt:

http://archiv.twoday.net/search?q=tagteam

http://library-mistress.blogspot.de/2013/01/connotea-wird-am-12-m-eingestellt.html?m=1

Das Open-Access-Tracking-Projekt wird von "Tagteam" in Harvard weitergeführt:

http://archiv.twoday.net/search?q=tagteam

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 18:45 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bpi.claudiaugusta.it/de/libriantichi.cfm

Während sich die deutsche Landesbibliothek "Dr. Friedrich Teßmann" in Bozen sich bei der Digitalisierung an mitteleuropäischen Standards orientiert, sind die wenigen Digitalisate aus dem Altbestand der italienischen Landesbibliothek Claudia Augusta nur mit schändlichem großen Wasserzeichen zu benutzen.

Wieder eines jener italienischen Schrott-Projekte, die die Welt nicht braucht.

Während sich die deutsche Landesbibliothek "Dr. Friedrich Teßmann" in Bozen sich bei der Digitalisierung an mitteleuropäischen Standards orientiert, sind die wenigen Digitalisate aus dem Altbestand der italienischen Landesbibliothek Claudia Augusta nur mit schändlichem großen Wasserzeichen zu benutzen.

Wieder eines jener italienischen Schrott-Projekte, die die Welt nicht braucht.

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 18:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die ehemalige Stralsunder Stadtarchivarin, Regina Nehmzow, will weiter juristisch gegen ihre Kündigung angehen. Ein Gütetermin in dem Rechtsstreit zwischen Nehmzow und der Stadt ist am Dienstag ohne Ergebnis verlaufen. Das Angebot der Stadt, die außerordentliche Kündigung in eine normale umzuwandeln, hat sie abgelehnt."

http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/stralsundbuchschatz115.html

Mit Nehmzow hatte man den Bock zum Gärtner gemacht. Auch wenn die Verdachtskündigung übereilt war: eine solche Person darf kein Archiv leiten!

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/stralsundbuchschatz115.html

Mit Nehmzow hatte man den Bock zum Gärtner gemacht. Auch wenn die Verdachtskündigung übereilt war: eine solche Person darf kein Archiv leiten!

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

"Door de inzet van ruim 1600 vrijwilligers zijn 326.437 archiefstukken online doorzoekbaar en toegankelijk gemaakt. Binnen 18 maanden hebben de vrijwilligers de scans van militieregisters tweemaal ingevoerd en gecontroleerd op de crowdsourcingwebsite VeleHanden."

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/9626-1600-vrijwilligers-ontsluiten-300000-archiefstukken.html

Hierzulande ist von archivischem Crowdsourcing noch keine Rede.

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/9626-1600-vrijwilligers-ontsluiten-300000-archiefstukken.html

Hierzulande ist von archivischem Crowdsourcing noch keine Rede.

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 18:29 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften macht ihre Handschriftenkataloge nicht Open Access zugänglich. Früher gab es nur die Kopfzeile und die Textanfänge im Netz, bei dem jetzt erschienenen Katalog der Klosterneuburger Handschriften Cod. 201-300 gibt es weit mehr Informationen (einschließlich vielen digitalisierten Schlüsselseiten):

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/mssList.php?cat=KLN3

Hingewiesen sei auch auf das neue Projekt "Mittelalterliche Handschriften in Südtirol":

http://manuscripta.at/_scripts/php/ST.php

Cod. 257

Cod. 257

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/mssList.php?cat=KLN3

Hingewiesen sei auch auf das neue Projekt "Mittelalterliche Handschriften in Südtirol":

http://manuscripta.at/_scripts/php/ST.php

Cod. 257

Cod. 257KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 18:19 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 18:16 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.histbib.eu/bibliographies/index

Enttäuschend! Statt einer gemeinsamen Abfragemaske nur die Vorstellung der einzelnen Projekte auf einer gemeinsamen Website.

Enttäuschend! Statt einer gemeinsamen Abfragemaske nur die Vorstellung der einzelnen Projekte auf einer gemeinsamen Website.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Rahmen einer Veranstaltung für den Ehrenamtsserrvice des Kreises Siegen-Wittgenstein entstand eine Präsentation, die auf siwiarchiv einsehbar ist. Archivalia gab ebenfalls bereits 2008 entsprechende Hinweise.

Über Ergänzungen - auf siwiarchiv - würde ich mich freuen.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 15:52 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

Eine berechtigte Hoffnung für mehr Transparenz.

http://www.vierprinzen.com/2013/01/wahlsieg-fur-rot-grun-in-niedersachsen.html

http://www.vierprinzen.com/2013/01/wahlsieg-fur-rot-grun-in-niedersachsen.html

la bastille - am Mittwoch, 23. Januar 2013, 09:53 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Staatsarchiv in Bamberg klagt seit Jahren über Platzmangel und deshalb sind viele Kilometer Archivgut ausgelagert worden. Nun können Pläne für einen Anbau konkretisiert werden. Präsentiert von Videovalis

Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Januar 2013, 21:50 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/plagiatsverdacht-uni-duesseldorf-leitet-verfahren-gegen-schavan-ein-a-879052.html

Siehe auch aus den letzten Tagen

http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M5c6d8ea62f8.html

http://erbloggtes.wordpress.com/2013/01/22/schlechte-nachrichten-fur-schavan/

Schavan hat auch in späteren Publikationen unsauber gearbeitet, dies zeigt:

http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Schavanplag_Wiki

Für 20 Euro aufwärts untersucht das werbefreie http://politplag.de/index.php/Hauptseite die Doktorarbeiten "promovierter Kandidatinnen und Kandidaten zu den Wahlen 2013".

Last but not least der Hinweis auf die bisherigen Meldungen hier zur Causa Schavan:

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

Update:

Schmalenstroer findet PolitPlag eine ganz schlechte Idee:

http://schmalenstroer.net/blog/2013/01/politplag-eine-ganz-schlechte-idee/

Siehe auch aus den letzten Tagen

http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M5c6d8ea62f8.html

http://erbloggtes.wordpress.com/2013/01/22/schlechte-nachrichten-fur-schavan/

Schavan hat auch in späteren Publikationen unsauber gearbeitet, dies zeigt:

http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Schavanplag_Wiki

Für 20 Euro aufwärts untersucht das werbefreie http://politplag.de/index.php/Hauptseite die Doktorarbeiten "promovierter Kandidatinnen und Kandidaten zu den Wahlen 2013".

Last but not least der Hinweis auf die bisherigen Meldungen hier zur Causa Schavan:

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

Update:

Schmalenstroer findet PolitPlag eine ganz schlechte Idee:

http://schmalenstroer.net/blog/2013/01/politplag-eine-ganz-schlechte-idee/

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 21:27 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/library/news/Pages/dig-heb-manus-catalog.aspx

Um mit den Nachweisen im OPAC gut zurecht zu kommen, sollte man Hebräisch können.

Um mit den Nachweisen im OPAC gut zurecht zu kommen, sollte man Hebräisch können.

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 18:33 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wo kämen wir denn dahin, wenn ein Trierer Projekt seine Materialien komplett im Internet präsentieren würde?

"Der hier zur Verfügung gestellte Katalog ist ein Auszug aus einer reicher annotierten Fassung, die für interne Zwecke zur Verfügung steht."

Es geht um frühgermanistische Editionen in der Mainzer Sammlung Schlosser:

http://sammlung-schlosser.uni-trier.de/katalog.html

Die Links zu Google-Books sind exrem lückenhaft.

Zur Sammlung Schlosser der Martinusbibliothek:

http://www.bistummainz.de/einrichtungen/martinus-bibliothek/Bestand/Schlosser-Bibliothek.html

"Der hier zur Verfügung gestellte Katalog ist ein Auszug aus einer reicher annotierten Fassung, die für interne Zwecke zur Verfügung steht."

Es geht um frühgermanistische Editionen in der Mainzer Sammlung Schlosser:

http://sammlung-schlosser.uni-trier.de/katalog.html

Die Links zu Google-Books sind exrem lückenhaft.

Zur Sammlung Schlosser der Martinusbibliothek:

http://www.bistummainz.de/einrichtungen/martinus-bibliothek/Bestand/Schlosser-Bibliothek.html

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 17:57 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von Katharina Boll:

http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2012/7281/pdf/Boll_FS_Ehlert_formatiert_End.pdf

Siehe auch

http://de.wikisource.org/wiki/K%C3%BCmmernis

http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2012/7281/pdf/Boll_FS_Ehlert_formatiert_End.pdf

Siehe auch

http://de.wikisource.org/wiki/K%C3%BCmmernis

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 17:48 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 17:46 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine ganze Reihe von Digitalisaten vor allem zur österreichischen Geschichte:

http://austria-forum.org/af/Web_Books

http://austria-forum.org/af/Web_Books

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 17:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Video:

http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/frankenschau-aktuell/neustadt-aisch-kirchenbibliothek-100.html

Zur Bibliothek:

http://viadru.euv-frankfurt-o.de/u?/viadru,10891 (Schnizer 1782-87)

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kirchenbibliothek_%28Neustadt/Aisc%29

http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/frankenschau-aktuell/neustadt-aisch-kirchenbibliothek-100.html

Zur Bibliothek:

http://viadru.euv-frankfurt-o.de/u?/viadru,10891 (Schnizer 1782-87)

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kirchenbibliothek_%28Neustadt/Aisc%29

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 17:08 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Brigitte Pfeil teilt mit, dass ihre hilfreiche Zusammenstellung wieder online ist unter:

http://www.ub.uni-kassel.de/handschriftenkatalogeonline.html

http://www.ub.uni-kassel.de/handschriftenkatalogeonline.html

KlausGraf - am Dienstag, 22. Januar 2013, 15:00 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Januar 2013, 11:31 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vor kurzem (2013) erschien der abschließende vierte Band des Briefwechsels von Johannes Reuchlin, in dem Nr. 394 nach dem alten Abdruck von Ulmann 1872

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11001407_00424.html

ediert werden musste, da Ulmann keine Archivsignatur, nur Ernestinisches Gesamtarchiv, angegeben hatte und das Archiv zwei Anfragen dazu nicht beantwortet hatte. Dass man so etwas in einem solchen Grundlagenwerk lesen muss, ist kein Ruhmesblatt für das staatliche Archivwesen Thüringens.

Ich werde in Weimar mal nachhaken, möchte aber Freunde des Suchens über Klassifikation in Pertinenzbeständen schon jetzt zu einem heiteren Ratespiel auffordern. In welcher Abteilung des Gesamtarchivs könnte die Bitte Reuchlins am 3. Januar 1521 an Kurfürst Friedrich, ihn gegen seine Gegner (die Dominikaner und Kölner Theologen) zu unterstützen, am ehesten stecken?

Gliederung des nach Pertinenzgesichtspunkten geordneten Bestands (nur für die Reichstagssachen Gruppe E liegt ein Online-Findbuch vor):

http://www.archive-in-thueringen.de/index.php?major=archiv&action=tektonik&object=archiv&id=225

Ulmann könnte in Reg C "Franz von Sickingen gegen Landgraf Philipp von Hessen (1512-1542)" genutzt haben, aber davon bitte bei Antwortversuchen nicht beeinflussen lassen!

Die Nichtbeantwortung der Anfrage des Akademieprojekts gehört sicher in die Gruppe Ss "Peinliche Sachen" ...

Update: Am 24. Januar 2013 nahm Frau Blaha zu meiner Anfrage Stellung:

"der Reuchlin-Forschungsstelle sind mit Schreiben vom 28. Juni 2001 Kopien von Schreiben Reuchlins

im Zusammenhang mit der Berufung Melanchthons von Tübingen nach Wittenberg (1518) in Aussicht

gestellt worden. Außerdem wurde mitgeteilt, dass ein gesuchtes Trostschreiben nicht ermittelt wurde,

aber auf drei andere, im Zusammenhang mit der Verfolgung Reuchlins u. a. durch den Predigerorden

stehende Schreiben hingewiesen, die der Forschungsstelle bis dahin offensichtlich nicht bekannt

gewesen waren. Von diesen hat die Reuchlin-Forschungsstelle am 20. August 2001 ebenfalls Kopien

erhalten.

Grundlage der Recherche bildete die sogenannte „Zettelregistrande“ zum Ernestinischen

Gesamtarchiv, eine Art bestandsübergreifender Index aus dem 16. Jahrhundert. Insofern ist das Akademie-Projekt durch das Thüringische Hauptstaatsarchiv Weimar durchaus unterstützt worden.

Der Zeitaufwand für weitergehende Recherchen wäre angesichts einer knappen Personaldecke, ständig

wachsenden Arbeitsaufgaben, einer Vielzahl wissenschaftlichen Anfragen sowie auch die gestiegenen

Wünsche und Erwartungen der Benutzer nicht vertretbar gewesen.

Weitere schriftliche Nachfragen des Bearbeiters (Dr. Dall’Asta), der auf die angebotene eigene Suche

vor Ort verzichtet hat, sind in unserer Dienstregistratur nicht nachweisbar.

Eine Suche nach dem Dokument müsste sich vor allem die Bestände ThHStA Weimar, Ernestinisches

Gesamtarchiv, Reg. N (Religionswesen) und Reg. O (Spalatin, Wittenberg, Jena, Ehesachen)

konzentrieren. Da das Dokument im Zusammenhang mit der Sickingen-Fehde steht, was uns damals

allerdings durch den Bearbeiter nicht mitgeteilt wurde, ist auch der Bestand ThHStA Weimar,

Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. C (Auswärtige Angelegenheiten) eine erfolgversprechende Option,

wie Sie richtig vermuten. Eine Durchsicht der Bestände einschließlich der Akten müssen jedoch

von potentiellen Interessenten zu den unten angegebenen Benutzungszeiten nach (telefonischer)

Voranmeldung in unserem Benutzerraum im Archivgebäude am Beethovenplatz selbst vorgenommen

werden."

Ein klares Bild des Vorgangs lässt sich daraus nicht entnehmen. Jämmerlich, dass Weimar noch nicht einmal jetzt willens war, wenigstens die Sickingen-Akten zu überprüfen.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11001407_00424.html

ediert werden musste, da Ulmann keine Archivsignatur, nur Ernestinisches Gesamtarchiv, angegeben hatte und das Archiv zwei Anfragen dazu nicht beantwortet hatte. Dass man so etwas in einem solchen Grundlagenwerk lesen muss, ist kein Ruhmesblatt für das staatliche Archivwesen Thüringens.

Ich werde in Weimar mal nachhaken, möchte aber Freunde des Suchens über Klassifikation in Pertinenzbeständen schon jetzt zu einem heiteren Ratespiel auffordern. In welcher Abteilung des Gesamtarchivs könnte die Bitte Reuchlins am 3. Januar 1521 an Kurfürst Friedrich, ihn gegen seine Gegner (die Dominikaner und Kölner Theologen) zu unterstützen, am ehesten stecken?

Gliederung des nach Pertinenzgesichtspunkten geordneten Bestands (nur für die Reichstagssachen Gruppe E liegt ein Online-Findbuch vor):

http://www.archive-in-thueringen.de/index.php?major=archiv&action=tektonik&object=archiv&id=225

Ulmann könnte in Reg C "Franz von Sickingen gegen Landgraf Philipp von Hessen (1512-1542)" genutzt haben, aber davon bitte bei Antwortversuchen nicht beeinflussen lassen!

Die Nichtbeantwortung der Anfrage des Akademieprojekts gehört sicher in die Gruppe Ss "Peinliche Sachen" ...

Update: Am 24. Januar 2013 nahm Frau Blaha zu meiner Anfrage Stellung:

"der Reuchlin-Forschungsstelle sind mit Schreiben vom 28. Juni 2001 Kopien von Schreiben Reuchlins

im Zusammenhang mit der Berufung Melanchthons von Tübingen nach Wittenberg (1518) in Aussicht

gestellt worden. Außerdem wurde mitgeteilt, dass ein gesuchtes Trostschreiben nicht ermittelt wurde,

aber auf drei andere, im Zusammenhang mit der Verfolgung Reuchlins u. a. durch den Predigerorden

stehende Schreiben hingewiesen, die der Forschungsstelle bis dahin offensichtlich nicht bekannt

gewesen waren. Von diesen hat die Reuchlin-Forschungsstelle am 20. August 2001 ebenfalls Kopien

erhalten.

Grundlage der Recherche bildete die sogenannte „Zettelregistrande“ zum Ernestinischen

Gesamtarchiv, eine Art bestandsübergreifender Index aus dem 16. Jahrhundert. Insofern ist das Akademie-Projekt durch das Thüringische Hauptstaatsarchiv Weimar durchaus unterstützt worden.

Der Zeitaufwand für weitergehende Recherchen wäre angesichts einer knappen Personaldecke, ständig

wachsenden Arbeitsaufgaben, einer Vielzahl wissenschaftlichen Anfragen sowie auch die gestiegenen

Wünsche und Erwartungen der Benutzer nicht vertretbar gewesen.

Weitere schriftliche Nachfragen des Bearbeiters (Dr. Dall’Asta), der auf die angebotene eigene Suche

vor Ort verzichtet hat, sind in unserer Dienstregistratur nicht nachweisbar.

Eine Suche nach dem Dokument müsste sich vor allem die Bestände ThHStA Weimar, Ernestinisches

Gesamtarchiv, Reg. N (Religionswesen) und Reg. O (Spalatin, Wittenberg, Jena, Ehesachen)

konzentrieren. Da das Dokument im Zusammenhang mit der Sickingen-Fehde steht, was uns damals

allerdings durch den Bearbeiter nicht mitgeteilt wurde, ist auch der Bestand ThHStA Weimar,

Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. C (Auswärtige Angelegenheiten) eine erfolgversprechende Option,

wie Sie richtig vermuten. Eine Durchsicht der Bestände einschließlich der Akten müssen jedoch

von potentiellen Interessenten zu den unten angegebenen Benutzungszeiten nach (telefonischer)

Voranmeldung in unserem Benutzerraum im Archivgebäude am Beethovenplatz selbst vorgenommen

werden."

Ein klares Bild des Vorgangs lässt sich daraus nicht entnehmen. Jämmerlich, dass Weimar noch nicht einmal jetzt willens war, wenigstens die Sickingen-Akten zu überprüfen.

KlausGraf - am Montag, 21. Januar 2013, 22:22 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 21. Januar 2013, 20:47 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Stadtbücherei von Troy, Michigan, hatte zu ihrer finanziellen Rettung eine sensationelle Kampagne gestartet – die Ankündigung einer Bücherverbrennung:

http://vimeo.com/35758683

Diese Aktion gehört nach einem gerade veröffentlichten Branchenbericht zu den neun kreativsten Kampagnen der letzten Jahre:

http://www.gunnreport.com/about/guest-contributor/

Archive in der Krise? Weder Stralsund noch Köln sind Vorbilder – Troy aber vielleicht schon.

http://vimeo.com/35758683

Diese Aktion gehört nach einem gerade veröffentlichten Branchenbericht zu den neun kreativsten Kampagnen der letzten Jahre:

http://www.gunnreport.com/about/guest-contributor/

Archive in der Krise? Weder Stralsund noch Köln sind Vorbilder – Troy aber vielleicht schon.

Dietmar Bartz - am Montag, 21. Januar 2013, 17:30 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Michael Hochedlinger hat eine 500 Seiten starke "Österreichiche Archivgeschicte" verfasst, die im Böhlau Verlag erschienen ist. Möglicherweise auch für einige der hier Lesenden interessant.

Link: http://www.boehlau-verlag.com/978-3-205-78906-2.html

Link: http://www.boehlau-verlag.com/978-3-205-78906-2.html

ThomasJust - am Montag, 21. Januar 2013, 15:16 - Rubrik: Archivgeschichte

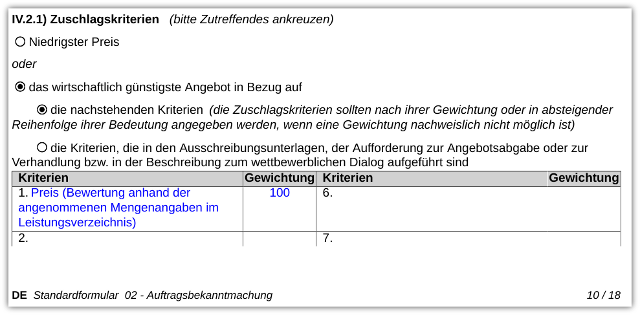

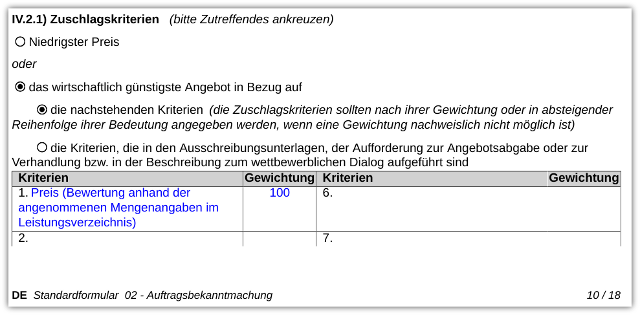

Soeben entdeckte ich eine Ausschreibung. Das Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin sucht unter eine "Rahmenvereinbarung über externe Archivierung diverser Aktenbestände für das Justizportfolio in Berlin". Dahinter verbirgt sich im Detail: https://my.vergabeplattform.berlin.de/remote/bekanntmachung.pdf?form_id=618306&lv_id=47826

Interessant sind die geforderten Qualifikationen: Keine - außer billig sein. Kein Wort über für Archivalien geeignete Raum- und Klimabedingungen etc. Eine Betriebshaftpflicht bis 5 Millionen und eine alte NVA-Baracke genügen und man wird Archivar.

Man achte darauf, daß der niedrigste Preis nicht ausschlaggebend ist, sondern das wirtschaftlichste Angebot ...

Interessant sind die geforderten Qualifikationen: Keine - außer billig sein. Kein Wort über für Archivalien geeignete Raum- und Klimabedingungen etc. Eine Betriebshaftpflicht bis 5 Millionen und eine alte NVA-Baracke genügen und man wird Archivar.

Man achte darauf, daß der niedrigste Preis nicht ausschlaggebend ist, sondern das wirtschaftlichste Angebot ...

Klaus Wendel - am Montag, 21. Januar 2013, 13:10 - Rubrik: Bestandserhaltung

Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Januar 2013, 08:41 - Rubrik: Archivgeschichte

Der 1823 in Darmstadt gedruckte Verkaufskatalog der Handschriften ist online:

http://books.google.de/books?id=EE8VAAAAQAAJ

Sir Thomas Phillipps erwarb die ganze Sammlung, siehe die Projektbeschreibung mit wichtigen Materialien als PDF

http://www.miltongatch.us/the_book_collections_of_leande.html

Eß-Handschriften in der Burke Library (und Inkunabeln mit Provenienzangaben):

http://www.miltongatch.us/CatalogiB_C.pdf

Der Katalog von 1823 wurde ausgewertet für

http://dla.library.upenn.edu/dla/schoenberg/index.html

Ess besaß kaum deutschsprachige Handschriften und von diesen waren die meisten niederdeutsch. Nr. Nr. 219, eine Twinger-Handschrift, heute in Straßburg:

http://www.handschriftencensus.de/9095

Zu Ess/Eß als Handschriftensammler liegt mir vor:

Milton McC. Gatch, ed., 'so precious a foundation': The Library of Leander van Ess at the Burke Library of Union Theological Seminary in the City of New York, New York, 1996

Siehe auch: Knaus, Hermann: Die Handschriften des Leander van Eß / Hermann Knaus. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 1 (1956), S. 331-226 (non vidi, so der Katalog 1996, offenbar falsch zitiert im MGH-OPAC u.a.)

Über 40 Handschriften mit Eß-Provenienzen (samt Schlüsselseiten online):

http://www.digital-scriptorium.org

(Das Scriptorium ist wieder in Berkeley beheimatet, was bedeutet, dass alle früheren Direktlinks nur auf die Hauptseite gehen.)

http://books.google.de/books?id=EE8VAAAAQAAJ

Sir Thomas Phillipps erwarb die ganze Sammlung, siehe die Projektbeschreibung mit wichtigen Materialien als PDF

http://www.miltongatch.us/the_book_collections_of_leande.html

Eß-Handschriften in der Burke Library (und Inkunabeln mit Provenienzangaben):

http://www.miltongatch.us/CatalogiB_C.pdf

Der Katalog von 1823 wurde ausgewertet für

http://dla.library.upenn.edu/dla/schoenberg/index.html

Ess besaß kaum deutschsprachige Handschriften und von diesen waren die meisten niederdeutsch. Nr. Nr. 219, eine Twinger-Handschrift, heute in Straßburg:

http://www.handschriftencensus.de/9095

Zu Ess/Eß als Handschriftensammler liegt mir vor:

Milton McC. Gatch, ed., 'so precious a foundation': The Library of Leander van Ess at the Burke Library of Union Theological Seminary in the City of New York, New York, 1996

Siehe auch: Knaus, Hermann: Die Handschriften des Leander van Eß / Hermann Knaus. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 1 (1956), S. 331-226 (non vidi, so der Katalog 1996, offenbar falsch zitiert im MGH-OPAC u.a.)

Über 40 Handschriften mit Eß-Provenienzen (samt Schlüsselseiten online):

http://www.digital-scriptorium.org

(Das Scriptorium ist wieder in Berkeley beheimatet, was bedeutet, dass alle früheren Direktlinks nur auf die Hauptseite gehen.)

KlausGraf - am Samstag, 19. Januar 2013, 21:57 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://avanti.wlb-stuttgart.de/bfz/plakat/index.php

Die ca. 2500 Abbildungen sind unbrauchbar, da viel zu klein.

Originalgröße

Originalgröße

Die ca. 2500 Abbildungen sind unbrauchbar, da viel zu klein.

Originalgröße

OriginalgrößeKlausGraf - am Samstag, 19. Januar 2013, 19:22 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Oosterman ist Spezialist für spätmittelalterliche und frühneuzeitliche niederländische Literatur.

http://radboud.academia.edu/JohanOosterman

Es gibt auch einen deutschsprachigen Aufsatz, in dem man S. 40f. etwas zum Darfelder Liederbuch als "Frauenalbum" lesen kann.

http://radboud.academia.edu/JohanOosterman

Es gibt auch einen deutschsprachigen Aufsatz, in dem man S. 40f. etwas zum Darfelder Liederbuch als "Frauenalbum" lesen kann.

KlausGraf - am Samstag, 19. Januar 2013, 18:56 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Samstag, 19. Januar 2013, 13:54 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Internet ist ein gigantischer Fundort für Texte, Bilder, Musik und andere Inhalte. Wer sie in eigenen Texten oder Videos, auf Websites oder in Social Networks verwenden möchte, sollte wissen, welche Regeln fürs Zitieren gelten.

Das Internet ist ein gigantischer Fundort für Texte, Bilder, Musik und andere Inhalte. Wer sie in eigenen Texten oder Videos, auf Websites oder in Social Networks verwenden möchte, sollte wissen, welche Regeln fürs Zitieren gelten.

Lesenswert!

http://irights.info/?q=content/zitieren-im-www

KlausGraf - am Freitag, 18. Januar 2013, 20:21 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Auswertung von VroniPlag zur Dissertation von Dr. Jürgen Goldschmidt 2009:

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Jg

"145 von 454 Seiten, 31.94%, 30 Seiten mit 50%-75% Plagiatstext, 27 Seiten mit mehr als 75% Plagiatstext"

Zum Fall:

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12409384/62249/Forsts-Stadtchef-Juergen-Goldschmidt-FDP-soll-seinen-Doktor.html

Die Konsequenz der TU Berlin jetzt: Kein Titelentzug!

http://idw-online.de/pages/de/news515556

Die TU Berlin wird Dr. Jürgen Goldschmidt den Doktortitel nicht entziehen. Das entschied auf der Grundlage der Empfehlung des Promotionsausschusses der Präsident der TU Berlin am 14. Januar 2013.

Dr. Goldschmidt hatte seine an der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt eingereichte Dissertation „Management des Stadtumbaus unter Berücksichtigung der städtebaulichen Rahmenbedingungen“ im Dezember 2009 verteidigt. Im April 2010 bekam er die Urkunde überreicht, mit der der akademische Grad „Doktor der Ingenieurwissenschaften“ verliehen wird. Im Sommer 2011 wurden Plagiatsvorwürfe öffentlich. Daraufhin prüfte der Promotionsausschuss den Vorgang. Am 14. Januar 2013 entschied der Präsident der TU Berlin, den Doktortitel nicht zu entziehen. Dafür gibt es folgende Gründe: Der Promotionsausschuss kam zu dem Schluss, dass die wissenschaftliche Qualität der Dissertation von Herrn Dr. Goldschmidt nicht in Frage gestellt werden kann. Damit bleibt eine wesentliche Voraussetzung für die Verleihung des akademischen Grades nach wie vor bestehen. Außerdem konnte eine Täuschungsabsicht nicht erkannt werden. Es liegen in der Dissertation Mängel in der Zitierweise vor. Diese wirken sich allerdings nicht auf die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Leistung aus. Die TU Berlin erteilt Herrn Dr. Goldschmidt die Auflage, innerhalb einer bestimmten Frist seine Dissertation unverändert, aber mit korrekter Zitierweise vorzulegen.

Das ist schon dreist, finde ich.

Update: Nicht nur ich. Auf Empörung stößt der Freispruch dagegen bei VroniPlag Wiki. „Ich bin überrascht, dass die TU sich trotz eindeutiger Textübernahmen nicht dazu durchringen kann, den Titel zu entziehen“, sagt Debora Weber-Wulff, Professorin und Plagiatsexpertin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, die in dem Internetforum unter dem Pseudonym WiseWoman aktiv ist. Nach den Recherchen der Aktivisten enthalte die 450-seitige Arbeit auf fast 32 Prozent der Seiten Plagiate. Unter anderem habe Goldschmidt aus einer Broschüre des Bundesamts für Bauwesen seitenweise abgeschrieben, ohne die Quelle zu nennen, sagt Weber-Wulff. Sie frage sich, ob TU-Studenten sich bei Plagiaten künftig auf diesen Fall berufen könnten.

http://www.tagesspiegel.de/berlin/plagiatsaffaeren-buergermeister-von-forst-nach-plagiatsverdacht-entlastet/7654954.html

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Jg

"145 von 454 Seiten, 31.94%, 30 Seiten mit 50%-75% Plagiatstext, 27 Seiten mit mehr als 75% Plagiatstext"

Zum Fall:

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12409384/62249/Forsts-Stadtchef-Juergen-Goldschmidt-FDP-soll-seinen-Doktor.html

Die Konsequenz der TU Berlin jetzt: Kein Titelentzug!

http://idw-online.de/pages/de/news515556

Die TU Berlin wird Dr. Jürgen Goldschmidt den Doktortitel nicht entziehen. Das entschied auf der Grundlage der Empfehlung des Promotionsausschusses der Präsident der TU Berlin am 14. Januar 2013.

Dr. Goldschmidt hatte seine an der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt eingereichte Dissertation „Management des Stadtumbaus unter Berücksichtigung der städtebaulichen Rahmenbedingungen“ im Dezember 2009 verteidigt. Im April 2010 bekam er die Urkunde überreicht, mit der der akademische Grad „Doktor der Ingenieurwissenschaften“ verliehen wird. Im Sommer 2011 wurden Plagiatsvorwürfe öffentlich. Daraufhin prüfte der Promotionsausschuss den Vorgang. Am 14. Januar 2013 entschied der Präsident der TU Berlin, den Doktortitel nicht zu entziehen. Dafür gibt es folgende Gründe: Der Promotionsausschuss kam zu dem Schluss, dass die wissenschaftliche Qualität der Dissertation von Herrn Dr. Goldschmidt nicht in Frage gestellt werden kann. Damit bleibt eine wesentliche Voraussetzung für die Verleihung des akademischen Grades nach wie vor bestehen. Außerdem konnte eine Täuschungsabsicht nicht erkannt werden. Es liegen in der Dissertation Mängel in der Zitierweise vor. Diese wirken sich allerdings nicht auf die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Leistung aus. Die TU Berlin erteilt Herrn Dr. Goldschmidt die Auflage, innerhalb einer bestimmten Frist seine Dissertation unverändert, aber mit korrekter Zitierweise vorzulegen.

Das ist schon dreist, finde ich.

Update: Nicht nur ich. Auf Empörung stößt der Freispruch dagegen bei VroniPlag Wiki. „Ich bin überrascht, dass die TU sich trotz eindeutiger Textübernahmen nicht dazu durchringen kann, den Titel zu entziehen“, sagt Debora Weber-Wulff, Professorin und Plagiatsexpertin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, die in dem Internetforum unter dem Pseudonym WiseWoman aktiv ist. Nach den Recherchen der Aktivisten enthalte die 450-seitige Arbeit auf fast 32 Prozent der Seiten Plagiate. Unter anderem habe Goldschmidt aus einer Broschüre des Bundesamts für Bauwesen seitenweise abgeschrieben, ohne die Quelle zu nennen, sagt Weber-Wulff. Sie frage sich, ob TU-Studenten sich bei Plagiaten künftig auf diesen Fall berufen könnten.

http://www.tagesspiegel.de/berlin/plagiatsaffaeren-buergermeister-von-forst-nach-plagiatsverdacht-entlastet/7654954.html

KlausGraf - am Freitag, 18. Januar 2013, 19:42 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jetzt archiviert er auch noch .......

Wolf Thomas - am Freitag, 18. Januar 2013, 19:41 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen