Falsche Protokolle, abgebrochene Schaufeln, womöglich fehlender Beton und eine vermutete Lücke in der Außenwand: Die Schlitzwand-Lamelle 11 der U-Bahngrube Waidmarkt ist nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zu einem zentralen Punkt bei der Aufklärung des Kölner Archiveinsturzes geworden. Falls sich die Vorwürfe bestätigen, könnten Pfusch, Schlamperei und womöglich sogar bewusst in Kauf genommene Missstände zur Katastrophe zumindest beigetragen haben.

http://www.ksta.de/html/artikel/1265965864356.shtml

http://www.ksta.de/html/artikel/1265965864356.shtml

KlausGraf - am Dienstag, 16. Februar 2010, 19:34 - Rubrik: Kommunalarchive

Wolf Thomas - am Dienstag, 16. Februar 2010, 19:18 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Andreas Freitäger (Hg.): "1933" - Hochschularchive und die Erforschung des Nationalsozialismus. Beiträge des Kolloquiums aus Anlaß des 40jährigen Bestehens des Universitätsarchivs Köln am 8. April 2008. Köln: Universitätsarchiv 2010.

Kostenloser Download unter

http://www.uniarchiv.uni-koeln.de/fileadmin/templates/uak/PDF/Publikationen/forum%20Heft1_1933.pdf

Andreas Freitäger: „1933“ – eine Einführung – 7

Max Plaßmann: Spartenübergreifende Überlieferungsbildung am

Beispiel der Medizinischen Akademie Düsseldorf im Nationalsozialismus

– 14

Thomas P. Becker: Mut zur Lücke. Die Erforschung des Nationalsozialismus

an Universitäten bei Überlieferungslücken am Beispiel der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – 43

Barbara Hoen: Im Widerstreit der Interessen. Möglichkeiten und

Grenzen des Zugangs zu Archivgut – 57

Christiane Hoffrath: Der Bücherraub der Nationalsozialisten. Strukturen

der NS-Provenienzforschung – 75

Franz Rudolf Menne: Das „Akademische Auskunftsamt für Studienund

Berufsfragen“ an der Universität Köln von 1923 bis zur Gleichschaltung

1938 – 87

Andreas Freitäger: Gleichschaltung durch das Disziplinarrecht:

Universitätsrat und Disziplinargericht 1928-1936 – 109

Andreas Freitäger: Innenansichten aus der Emigration. Der Nachlaß

von Hans Ludwig Hamburger – 137

Andreas Freitäger: Zwangsarbeit an der Universität Köln – 151

Kostenloser Download unter

http://www.uniarchiv.uni-koeln.de/fileadmin/templates/uak/PDF/Publikationen/forum%20Heft1_1933.pdf

Andreas Freitäger: „1933“ – eine Einführung – 7

Max Plaßmann: Spartenübergreifende Überlieferungsbildung am

Beispiel der Medizinischen Akademie Düsseldorf im Nationalsozialismus

– 14

Thomas P. Becker: Mut zur Lücke. Die Erforschung des Nationalsozialismus

an Universitäten bei Überlieferungslücken am Beispiel der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – 43

Barbara Hoen: Im Widerstreit der Interessen. Möglichkeiten und

Grenzen des Zugangs zu Archivgut – 57

Christiane Hoffrath: Der Bücherraub der Nationalsozialisten. Strukturen

der NS-Provenienzforschung – 75

Franz Rudolf Menne: Das „Akademische Auskunftsamt für Studienund

Berufsfragen“ an der Universität Köln von 1923 bis zur Gleichschaltung

1938 – 87

Andreas Freitäger: Gleichschaltung durch das Disziplinarrecht:

Universitätsrat und Disziplinargericht 1928-1936 – 109

Andreas Freitäger: Innenansichten aus der Emigration. Der Nachlaß

von Hans Ludwig Hamburger – 137

Andreas Freitäger: Zwangsarbeit an der Universität Köln – 151

KlausGraf - am Dienstag, 16. Februar 2010, 16:29 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hilfreich bei der Ermittlung von mittelalterlichen und Renaissance-Handschriften die Archivierung der Projektseiten:

http://web.archive.org/web/20041022080424/members.aol.com/dericci/umcc/

http://web.archive.org/web/20041022080424/members.aol.com/dericci/umcc/

KlausGraf - am Montag, 15. Februar 2010, 21:37 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 15. Februar 2010, 18:11 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 15. Februar 2010, 14:45 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2007 konnte man die gescannten deutschen Bücher noch nach kostenloser Registrierung einsehen: http://archiv.twoday.net/stories/4008449/

Letztes Jahr erwarb ich eine Basis Mitgliedschaft, Jahresabonnement für knapp 10 Euro (heute ist sie doppelt so teuer) und konnte damals alle damals vorhandenen Bücher einsehen. Für die neu gescannten Bücher brauche ich aber eine Premium-Mitgliedschaft (knapp 30 Euro für ein halbes Jahr), ohne dass dies in irgendeiner Weise mitgeteilt wurde. Man hat zwar eine kurze Kündigungsfrist, aber es erfolgt keine Rückerstattung. Der Leistungsumfang wurde bei Vertragsabschluss nirgends zugesichert und lässt sich auch den AGB nicht entnehmen.

Gemäß http://www.ancestry.de/subscribe/signup.aspx?o_iid=36983&o_lid=36983

sollte der Zugriff auf die "Orts- und Familiengeschichten" (also die gescannten Bücher) im Rahmen der Basismitgliedschaft frei sein. Das ist falsch, ich kann nur einen Teil der Bücher einsehen.

Das ist eindeutig unlauter. Wenn ich 2009 davon ausgehen konnte, ich kann alle deutschen Aufzeichnungen mit meiner Basisjahres-Mitgliedschaft einsehen und dies ist nun nicht mehr der Fall, ist das eine unzulässige Vertragsänderung.

Letztes Jahr erwarb ich eine Basis Mitgliedschaft, Jahresabonnement für knapp 10 Euro (heute ist sie doppelt so teuer) und konnte damals alle damals vorhandenen Bücher einsehen. Für die neu gescannten Bücher brauche ich aber eine Premium-Mitgliedschaft (knapp 30 Euro für ein halbes Jahr), ohne dass dies in irgendeiner Weise mitgeteilt wurde. Man hat zwar eine kurze Kündigungsfrist, aber es erfolgt keine Rückerstattung. Der Leistungsumfang wurde bei Vertragsabschluss nirgends zugesichert und lässt sich auch den AGB nicht entnehmen.

Gemäß http://www.ancestry.de/subscribe/signup.aspx?o_iid=36983&o_lid=36983

sollte der Zugriff auf die "Orts- und Familiengeschichten" (also die gescannten Bücher) im Rahmen der Basismitgliedschaft frei sein. Das ist falsch, ich kann nur einen Teil der Bücher einsehen.

Das ist eindeutig unlauter. Wenn ich 2009 davon ausgehen konnte, ich kann alle deutschen Aufzeichnungen mit meiner Basisjahres-Mitgliedschaft einsehen und dies ist nun nicht mehr der Fall, ist das eine unzulässige Vertragsänderung.

KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 17:32 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 16:53 - Rubrik: Genealogie

KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 16:52 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hans Vaut und seine Ehefrau Elisabeth treten in zahllosen Ahnentafeln und Ahnenlisten auf. Das Paar gehört zu den schwaebischen "Massenahnen". Der Familienforscher freut sich, hier eine Bruecke zu einer adeligen Ahnengruppe gefunden zu haben. Er stützt sich dabei auf Publikationen und Berichte renomierter Historiker und Genealogen, so z.B. auf einen Aufsatz von Gerd Wunder über "Schillers adelige Ahnen" von 1958/59 , auf dessen Vortragsbericht von 1959 zum gleichen Thema oder auf dessen Zusammenstellung der entsprechenden "Ahnenlinie Schillers" in der Familiengeschichte "Die Schenken von Stauffenberg" von 1972. Gerd Wunder geht aus von den Befunden Richard Lauxmanns zur Familie Vaut (1930) und vor allem von einem Bericht von Hansmartin Decker-Hauff über "Vorfahren und Nachkommen von Hans Vaut und Elisabeth von Plieningen" (1958). [...] "Dieser Hans von Plieningen muß jeden und allem ansehenn nach ohne kinder verschiden sein". Auch aus diesem Grunde kann die "Elisabeth Plieningerin von Wangen" nicht als Tochter dieses Ehepaares angesehen werden. Von den adeligen Vorfahren Schillers (und vieler anderer) dürfen wir uns also gertrost verabschieden. Auch wenn das vielen schwer fallen wird, ist dieser adelige Ahnenkreis hier und in vielen anderen Ahnenlisten rigoros zu streichen, und zwar ohne Wenn und Aber.

http://www.gemeinschaft-wappenfuehrender-familien.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3962

http://www.gemeinschaft-wappenfuehrender-familien.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3962

KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 16:42 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kracke.org/blog/?p=772

Archivalia ist mit seinen beiden Rubriken Genealogie und Hilfswissenschaften nicht zutreffend bei den Kommerziellen Blogs eingeordnet.

Archivalia ist mit seinen beiden Rubriken Genealogie und Hilfswissenschaften nicht zutreffend bei den Kommerziellen Blogs eingeordnet.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

am Sonnabend, den 6. März bietet sich in der Zeit von 10-17 Uhr eine

gute Möglichkeit, einmal das Hamburger Staatsarchiv kennenzulernen.

Wer schon immer mal einen Blick hinter die Türen des Magazins und

der Werkstätten werfen wollte, kann an diesem Tag an diversen Führungen teilnehmen.

Auch der Hamburger Verein für Familienforscher, die Genealogische

Gesellschaft Hamburg e.V., wird sich im Lesesaal des Staatsarchivs

vorstellen und Tipps und Hinweise zur Erforschung der Ahnen geben.

Das Programm für diesen Tag der offenen Tür:

http://www.aufmkampe.de/temp/staatsarchiv.pdf

gute Möglichkeit, einmal das Hamburger Staatsarchiv kennenzulernen.

Wer schon immer mal einen Blick hinter die Türen des Magazins und

der Werkstätten werfen wollte, kann an diesem Tag an diversen Führungen teilnehmen.

Auch der Hamburger Verein für Familienforscher, die Genealogische

Gesellschaft Hamburg e.V., wird sich im Lesesaal des Staatsarchivs

vorstellen und Tipps und Hinweise zur Erforschung der Ahnen geben.

Das Programm für diesen Tag der offenen Tür:

http://www.aufmkampe.de/temp/staatsarchiv.pdf

Fieten - am Sonntag, 14. Februar 2010, 13:03 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Aufsatz gibt Provenienzen an:

http://verbum.btk.ppke.hu/pdf/1-1-03.pdf

Alle Jahrgänge von Verbum Analecta Neolatina sind kostenfrei einsehbar:

http://verbum.btk.ppke.hu/search_en/search.php

http://verbum.btk.ppke.hu/pdf/1-1-03.pdf

Alle Jahrgänge von Verbum Analecta Neolatina sind kostenfrei einsehbar:

http://verbum.btk.ppke.hu/search_en/search.php

KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 17:51 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 15:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Treffend diagnostiziert:

http://netzwertig.com/2010/02/09/der-fall-axolotl-roadkill-doppelmoral-in-grossem-stil/

Nun ist das Verwenden des Materials anderer, wie es in den Reaktionen in FAZ und anderen Publikationen beschrieben wird, nicht so ungewöhnlich. Was allerdings in den Texten nicht erwähnt wird (neben etwa Verbindungen von verteidigenden SPON-Autoren und betroffenem Verlag (via)), ist die diametral andere Sichtweise, die sonst bei Urheberrechtsfragen an der gleichen Stelle an den Tag gelegt wird. Immer wieder wird in FAZ, SZ, Welt, ZEIT und anderen Publikationen gefordert, dass das Urheberrecht stärker geschützt werden müsse.

Tatsächlich findet seit jeher gegenseitige Befruchtung in der Kunst statt. Viele Musiker fangen damit an, Songs von anderen Künstlern zu spielen. Selbst Shakespeare hat sich freimütig bei anderen bedient. Mehr noch: Shakespeares König Lear wäre unter aktuellem us-amerikanischen Copyright so nie erschienen und wahrscheinlich ebenso unter aktuellem deutschen Urheberrecht nicht. Ist das nicht bemerkenswert?

Mindestens ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass dieser Zusammenhang bei der aktuellen Urheberrechtsdebatte in den Medien praktisch immer unterschlagen wird. Jetzt aber trifft es eine Autorin und ein Werk, dass man mag und schon dreht sich die Haltung in vielen Medien um 180 Grad. Das offenbart vor allem eins: Bei der Urheberrechtsdebatte in den Medien geht es selten um die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen oder darum, wofür dieses Recht überhaupt eingeführt wurde. Es geht um Partikularinteressen

Zum Fall

http://archiv.twoday.net/stories/6179643/

Zum Ganzen auch die Einleitung zu meiner Urheberrechtsfibel http://www.contumax.de

http://netzwertig.com/2010/02/09/der-fall-axolotl-roadkill-doppelmoral-in-grossem-stil/

Nun ist das Verwenden des Materials anderer, wie es in den Reaktionen in FAZ und anderen Publikationen beschrieben wird, nicht so ungewöhnlich. Was allerdings in den Texten nicht erwähnt wird (neben etwa Verbindungen von verteidigenden SPON-Autoren und betroffenem Verlag (via)), ist die diametral andere Sichtweise, die sonst bei Urheberrechtsfragen an der gleichen Stelle an den Tag gelegt wird. Immer wieder wird in FAZ, SZ, Welt, ZEIT und anderen Publikationen gefordert, dass das Urheberrecht stärker geschützt werden müsse.

Tatsächlich findet seit jeher gegenseitige Befruchtung in der Kunst statt. Viele Musiker fangen damit an, Songs von anderen Künstlern zu spielen. Selbst Shakespeare hat sich freimütig bei anderen bedient. Mehr noch: Shakespeares König Lear wäre unter aktuellem us-amerikanischen Copyright so nie erschienen und wahrscheinlich ebenso unter aktuellem deutschen Urheberrecht nicht. Ist das nicht bemerkenswert?

Mindestens ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass dieser Zusammenhang bei der aktuellen Urheberrechtsdebatte in den Medien praktisch immer unterschlagen wird. Jetzt aber trifft es eine Autorin und ein Werk, dass man mag und schon dreht sich die Haltung in vielen Medien um 180 Grad. Das offenbart vor allem eins: Bei der Urheberrechtsdebatte in den Medien geht es selten um die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen oder darum, wofür dieses Recht überhaupt eingeführt wurde. Es geht um Partikularinteressen

Zum Fall

http://archiv.twoday.net/stories/6179643/

Zum Ganzen auch die Einleitung zu meiner Urheberrechtsfibel http://www.contumax.de

KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 03:28 - Rubrik: Archivrecht

Im Historischen Lexikon Bayerns schrieb Elizabeth Harding jüngst über die "Adelsprobe" (mit stark bayern-lastiger Literaturauswahl und ohne Kennzeichnung online vorliegender Quellen, noch nicht einmal des eigenen Beitrags (PDF)):

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45028

Zum Vergleich dazu eine Preprint-Fassung meines Artikels

Klaus Graf, Ahnenprobe, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hrsg. von Friedrich Jäger, Bd. 1, Stuttgart 2005, Sp. 146-148

Ahnenprobe

Die Ahnenprobe war der Nachweis oder die Darstellung der

Herkunft von vier, acht, sechzehn usw. adeligen Ahnen

(Adelsprobe). Die vor allem im deutschsprachigen Raum

bedeutsame Ahnenprobe war ein normatives Instrument der

Exklusion, das einen institutionellen oder

genossenschaftlichen Binnenraum gegen unerwünschte

Eindringlinge abschotten sollte. Bei der Ahnenprobe in Form

der "Aufschwörung" mussten die Probanden und Zeugen eidlich

die Herkunft (Adel und eheliche Geburt der Ahnen, oft

kombiniert mit weiteren Eigenschaften wie Stiftsmäßigkeit,

Angehörigkeit zur Reichsritterschaft oder zur deutschen

Nation) bekräftigen. So wehrten sich adelige Institutionen

wie Domstifte oder Korporationen wie Ritterorden gegen

Aufsteiger aus dem Bürgertum, insbesondere gegen den

Briefadel, gegen die Angehörigen städtischer Patriziate,

die als Stadtadelige Ebenbürtigkeit mit dem Landadel

anstrebten, oder gegen landfremde Adelige. Durch die

negative Sanktionierung von Mesalliancen (eine nicht

standesgemäße Heirat schadete den Nachkommen als Probanden

einer Ahnenprobe) diente sie zugleich der Wahrung

ständischer Homogenität.

Die von landsmannschaftlichen, ständischen oder familiären

Adelscliquen dominierten geistlichen Institutionen waren

mit ihren Pfründen "Spitäler des Adels" und somit als

Versorgungsressourcen in die aristokratische

Familienordnung eingebunden. Besonders rigide war die

ständische Abschließung der Domstifte Köln und Straßburg,

die dem Hochadel vorbehalten waren. Erasmus von Rotterdam

habe, so die Zimmerische Chronik, dazu bemerkt, Christus

selbst wäre in Straßburg nur mit Dispens aufgenommen

worden. Ritterschaftliche Familien beherrschten als

"Stiftsadel" die Domkapitel der "Pfaffengasse" an Rhein und

Main und die Domkapitel der westfälischen Hochstifte

Münster und Osnabrück. Trotz aller sozialen Abgrenzung gab

es aber noch in der frühen Neuzeit etwa in den bayerischen

Bistümern einen nennenswerten Anteil bürgerlicher Kanoniker

(so wie im Spätmittelalter in nord- und mitteldeutschen

Bistümern). Ahnenproben regelten nicht nur die

Zugehörigkeit zu den geistlichen Institutionen (Domkapitel,

Klöster und Stifte, Damenstifte, Deutscher Orden und

Johanniterorden usw.), die natürlich nach der Reformation

überwiegend katholisch waren, sie wurden auch zur

Abgrenzung landständischer Ritterschaften eingesetzt. So

wurden 1648 für die Aufnahme in die märkische Ritterschaft

acht adelige Ahnen verlangt. Ganerbschaften und

vergleichbare adelige Genossenschaften wie die

Burgmannenschaft der Reichsburg Friedberg bestanden

ebenfalls auf dem Nachweis adeliger Vorfahren. Ahnenproben

wahrten aber auch die Exklusivität adeliger Vereinigungen

ohne Versorgungsaspekt wie Turniergesellschaften,

Bruderschaften und höfischer Orden (z.B. des burgundischen

Ordens vom Goldenen Vlies). Begnügte man sich im 15.

Jahrhundert fast immer mit der Vierahnenprobe, so wurden in

der Frühen Neuzeit häufig acht oder gar 16 Ahnen gefordert

(z.B. im Deutschen Orden: 1606 acht, 1671 16 Ahnen).

Aufklärerische Adelskritik wandte sich vehement gegen die

von den geburtsadeligen Eliten durch die Ahnenprobe

bewirkte Verknöcherung der von ihnen kontrollierten

sozialen Systeme.

Wenig untersucht sind die nicht-adeligen Ahnenproben in

bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen, mit der die

Abstammung von freien Vorfahren oder die ehrliche und

eheliche Herkunft nachgewiesen wurde. Handwerksmeister und

Gesellen legten gelegentlich auf eine genealogisch geprüfte

"Ehre" Wert.

Im erhaltenen Denkmalbestand sind vor allem die unzähligen

umfangreichen heraldischen Ahnenproben auf

ritterschaftlichen Grabmälern eindrucksvoll (für die

Anordnung der Wappen gab es eigene Konventionen). Auch hier

setzten sich erst im 16. Jahrhundert höhere Ahnenzahlen – acht,

16, 32 usw. - durch. Gelegentlich kam es auf solchen

Darstellungen zu verfälschenden "Ahnenkorrekturen". Nicht

weniger als 124 Ahnenwappen zählte eine Tapisserie, die

1619/20 von der niederösterreichischen Adeligen Katharina

von Volkensdorf und ihren Töchtern gewirkt wurde. Wie

Ahnenproben in das höfische Fest integriert wurden, illustrieren

einige der den Turnierrittern auf der jülichschen

Fürstenhochzeit 1585 vorangetragene Tafeln mit ihren

Ahnenproben (zu acht Ahnen) aus dem Stadtmuseum Düsseldorf.

Die Praxis der Ahnenprobe führte zu einer entsprechenden

Schriftlichkeit: Wappengeschmückte Urkunden und

Aufschwörbücher dokumentierten den Adelsnachweis in

repräsentativer Weise. Die Ahnenprobe erforderte mit der

Erstellung einer Ahnentafel genealogische Recherchen, und

dies sowie die Beweisproblematik inspirierte häufig

gelehrte "hilfswissenschaftliche" Studien. Genealogische

Forschungen profitierten von den in voluminösen Tafelwerken

abgedruckten Ahnenproben, etwa der Kompilation des

Benediktiners Gabriel Bucelin "Germania

topo-chronostemmato-graphica sacra et profana" (1655-1678).

Als Handbuch galt in der Spätzeit des Alten Reiches die

Schrift von Georg Estor "Praktische Anleitung zur Anenprobe" (Marburg 1750).

Auch in anderen europäischen Ländern gab es Ahnenproben (meist zu vier Ahnen), so im Frankreich des Ancien Régime, in dem es im 18. Jahrhundert unter dem Eindruck einer „réaction aristocratique“ zu einer starken Revitalisierung alter Adelswerte kam. Komparatistisch zu untersuchen wäre, wie

sich Ahnenprobenpraxis und andere Formen des

Adelsnachweises zueinander verhalten haben.

F.v.Klocke, Westdeutsche Ahnenproben feierlichster Form im

16., 17. und 18. Jahrhundert, 1940

W. Kundert, Reichsritterschaft und Reichskirche vornehmlich

in Schwaben 1555-1803, in: F. Quarthal (Hrsg.), Zwischen

Schwarzwald und Schwäbischer Alb, 1984, S. 303-327

H. Lönnecker, Die Ahnenprobe und ihre

heraldisch-genealogischen Voraussetzungen, in: P. Rück

(Hrsg.), Mabillons Spur, 1992, S. 367-387

J. Schneider, Spätmittelalterlicher deutscher Niederadel,

2003

Update: http://www.rambow.de/deutsche-adelsproben.html

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45028

Zum Vergleich dazu eine Preprint-Fassung meines Artikels

Klaus Graf, Ahnenprobe, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hrsg. von Friedrich Jäger, Bd. 1, Stuttgart 2005, Sp. 146-148

Ahnenprobe

Die Ahnenprobe war der Nachweis oder die Darstellung der

Herkunft von vier, acht, sechzehn usw. adeligen Ahnen

(Adelsprobe). Die vor allem im deutschsprachigen Raum

bedeutsame Ahnenprobe war ein normatives Instrument der

Exklusion, das einen institutionellen oder

genossenschaftlichen Binnenraum gegen unerwünschte

Eindringlinge abschotten sollte. Bei der Ahnenprobe in Form

der "Aufschwörung" mussten die Probanden und Zeugen eidlich

die Herkunft (Adel und eheliche Geburt der Ahnen, oft

kombiniert mit weiteren Eigenschaften wie Stiftsmäßigkeit,

Angehörigkeit zur Reichsritterschaft oder zur deutschen

Nation) bekräftigen. So wehrten sich adelige Institutionen

wie Domstifte oder Korporationen wie Ritterorden gegen

Aufsteiger aus dem Bürgertum, insbesondere gegen den

Briefadel, gegen die Angehörigen städtischer Patriziate,

die als Stadtadelige Ebenbürtigkeit mit dem Landadel

anstrebten, oder gegen landfremde Adelige. Durch die

negative Sanktionierung von Mesalliancen (eine nicht

standesgemäße Heirat schadete den Nachkommen als Probanden

einer Ahnenprobe) diente sie zugleich der Wahrung

ständischer Homogenität.

Die von landsmannschaftlichen, ständischen oder familiären

Adelscliquen dominierten geistlichen Institutionen waren

mit ihren Pfründen "Spitäler des Adels" und somit als

Versorgungsressourcen in die aristokratische

Familienordnung eingebunden. Besonders rigide war die

ständische Abschließung der Domstifte Köln und Straßburg,

die dem Hochadel vorbehalten waren. Erasmus von Rotterdam

habe, so die Zimmerische Chronik, dazu bemerkt, Christus

selbst wäre in Straßburg nur mit Dispens aufgenommen

worden. Ritterschaftliche Familien beherrschten als

"Stiftsadel" die Domkapitel der "Pfaffengasse" an Rhein und

Main und die Domkapitel der westfälischen Hochstifte

Münster und Osnabrück. Trotz aller sozialen Abgrenzung gab

es aber noch in der frühen Neuzeit etwa in den bayerischen

Bistümern einen nennenswerten Anteil bürgerlicher Kanoniker

(so wie im Spätmittelalter in nord- und mitteldeutschen

Bistümern). Ahnenproben regelten nicht nur die

Zugehörigkeit zu den geistlichen Institutionen (Domkapitel,

Klöster und Stifte, Damenstifte, Deutscher Orden und

Johanniterorden usw.), die natürlich nach der Reformation

überwiegend katholisch waren, sie wurden auch zur

Abgrenzung landständischer Ritterschaften eingesetzt. So

wurden 1648 für die Aufnahme in die märkische Ritterschaft

acht adelige Ahnen verlangt. Ganerbschaften und

vergleichbare adelige Genossenschaften wie die

Burgmannenschaft der Reichsburg Friedberg bestanden

ebenfalls auf dem Nachweis adeliger Vorfahren. Ahnenproben

wahrten aber auch die Exklusivität adeliger Vereinigungen

ohne Versorgungsaspekt wie Turniergesellschaften,

Bruderschaften und höfischer Orden (z.B. des burgundischen

Ordens vom Goldenen Vlies). Begnügte man sich im 15.

Jahrhundert fast immer mit der Vierahnenprobe, so wurden in

der Frühen Neuzeit häufig acht oder gar 16 Ahnen gefordert

(z.B. im Deutschen Orden: 1606 acht, 1671 16 Ahnen).

Aufklärerische Adelskritik wandte sich vehement gegen die

von den geburtsadeligen Eliten durch die Ahnenprobe

bewirkte Verknöcherung der von ihnen kontrollierten

sozialen Systeme.

Wenig untersucht sind die nicht-adeligen Ahnenproben in

bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen, mit der die

Abstammung von freien Vorfahren oder die ehrliche und

eheliche Herkunft nachgewiesen wurde. Handwerksmeister und

Gesellen legten gelegentlich auf eine genealogisch geprüfte

"Ehre" Wert.

Im erhaltenen Denkmalbestand sind vor allem die unzähligen

umfangreichen heraldischen Ahnenproben auf

ritterschaftlichen Grabmälern eindrucksvoll (für die

Anordnung der Wappen gab es eigene Konventionen). Auch hier

setzten sich erst im 16. Jahrhundert höhere Ahnenzahlen – acht,

16, 32 usw. - durch. Gelegentlich kam es auf solchen

Darstellungen zu verfälschenden "Ahnenkorrekturen". Nicht

weniger als 124 Ahnenwappen zählte eine Tapisserie, die

1619/20 von der niederösterreichischen Adeligen Katharina

von Volkensdorf und ihren Töchtern gewirkt wurde. Wie

Ahnenproben in das höfische Fest integriert wurden, illustrieren

einige der den Turnierrittern auf der jülichschen

Fürstenhochzeit 1585 vorangetragene Tafeln mit ihren

Ahnenproben (zu acht Ahnen) aus dem Stadtmuseum Düsseldorf.

Die Praxis der Ahnenprobe führte zu einer entsprechenden

Schriftlichkeit: Wappengeschmückte Urkunden und

Aufschwörbücher dokumentierten den Adelsnachweis in

repräsentativer Weise. Die Ahnenprobe erforderte mit der

Erstellung einer Ahnentafel genealogische Recherchen, und

dies sowie die Beweisproblematik inspirierte häufig

gelehrte "hilfswissenschaftliche" Studien. Genealogische

Forschungen profitierten von den in voluminösen Tafelwerken

abgedruckten Ahnenproben, etwa der Kompilation des

Benediktiners Gabriel Bucelin "Germania

topo-chronostemmato-graphica sacra et profana" (1655-1678).

Als Handbuch galt in der Spätzeit des Alten Reiches die

Schrift von Georg Estor "Praktische Anleitung zur Anenprobe" (Marburg 1750).

Auch in anderen europäischen Ländern gab es Ahnenproben (meist zu vier Ahnen), so im Frankreich des Ancien Régime, in dem es im 18. Jahrhundert unter dem Eindruck einer „réaction aristocratique“ zu einer starken Revitalisierung alter Adelswerte kam. Komparatistisch zu untersuchen wäre, wie

sich Ahnenprobenpraxis und andere Formen des

Adelsnachweises zueinander verhalten haben.

F.v.Klocke, Westdeutsche Ahnenproben feierlichster Form im

16., 17. und 18. Jahrhundert, 1940

W. Kundert, Reichsritterschaft und Reichskirche vornehmlich

in Schwaben 1555-1803, in: F. Quarthal (Hrsg.), Zwischen

Schwarzwald und Schwäbischer Alb, 1984, S. 303-327

H. Lönnecker, Die Ahnenprobe und ihre

heraldisch-genealogischen Voraussetzungen, in: P. Rück

(Hrsg.), Mabillons Spur, 1992, S. 367-387

J. Schneider, Spätmittelalterlicher deutscher Niederadel,

2003

Update: http://www.rambow.de/deutsche-adelsproben.html

KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 01:21 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 23:46 - Rubrik: Datenschutz

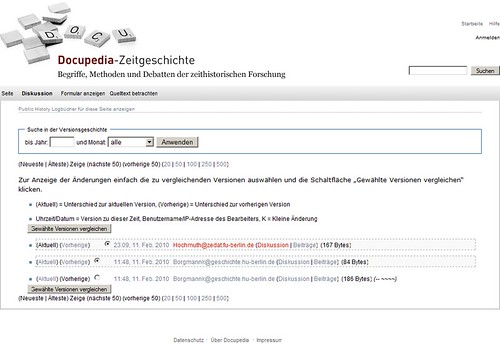

Update zu meiner Docupedia-Kritik:

http://archiv.twoday.net/stories/6186445/

1. Urheberrechtsverletzung

Dank auskunftsfreudiger Wikipedianer konnte bestätigt werden, dass das Baku-Bild von Commons (ursprünglich von Flickr) stammt und tatsächlich allem Anschein nach illegal genutzt wird, da weder der Fotograf teuchterlad noch die Lizenz angegeben wird.

Es ist schlicht und einfach unerträglich, dass ein Wiki, das keine Nachnutzung gestattet, sich bei der freien Wikipedia bzw. Wikimedia Commons bedient, ohne die Spielregeln einzuhalten.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de

2. Mediawiki

Dank eines Hinweises auf WP:FZW ist klar, dass es ein normales Mediawiki ist und die von mir vermissten (weil nicht mit Links versehenen) Feature funktionieren, wenn man die URL-Syntax kennt:

http://docupedia.de/zg/Spezial:Linkliste/Literatur:Frei_Broszat_2007

[Zum DICKEN DATENSCHUTZHUND siehe Kommentare]

3. Erstes Twitter-Feedback

http://twitter.com/Amartholion/status/9024935444

"Großer Anspruch, schlechte Umsetzung. Wie so oft bei der weitenteils immernoch weltfremden Historikerzunft."

http://twitter.com/porlock_person/status/9024708624

"Docupedia = schrecklich, arrogant, nutzlos und ein Design zum abgewöhnen..."

4. Darstellungsmängel

Die von mir beklagten Mängel (fehlende Fußnotennummerierung, Abgeschnittenes) hängen vom Gebrauch des richtigen Browsers aus. Während sie in Firefox und dem Internetexplorer nicht auftreten, sieht Docupedia in Chrome und in Opera schlecht aus.

5. Fotos

Fotos sind wohl nur am Kopf der Seite vorgesehen. Fehlt es, ergibt sich eine unschöne Leerfläche mit Hinweis. Dass bei der Darstellung des Historikerstreit kein Foto (und sei es ein Unfreies) aufzutreiben war, ist schon merkwürdig.

http://docupedia.de/zg/Werkstatt:Historikerstreit

Selbst die Wikipedia hat ein Foto von Jürgen Habermas:

http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas

Dass man ein Foto von 1989 ohne jede Quellenangabe veröffentlicht, geht gar nicht.

7. Keine ausreichenden Webnachweise

Da es Zeitgeschichte Online nicht geschafft hat, die ja nun schon geraume Zeit auf dem Server des IfZ bereitstehenden PDFs der Vierteljahreshefte

http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html?&L=11

zu verlinken, wundert es nicht, dass z.B. in Anm. 31 von

http://docupedia.de/zg/Historikerstreit

kein Link vorhanden ist. Die wenigsten Leser werden wissen, dass der Artikel online ist, und Google sagt es ihnen natürlich nicht.

8. Keine Einladung zum Mitmachen

Mit Web 2.0 hat dieses Portal so viel zu tun wie die Kuh mit dem Drachenfliegen. Wer den Hilfelink rechts oben anklickt, wird darauf verwiesen, dass er der Redaktion mailen kann. Es gibt auch keine Seite, wo man über Pros und Cons des Projekts diskutieren könnte oder wo das Mitmachen organisiert würde.

"Hinweise zu den Texten werden durch die Redaktion gesichtet. Grundlegende inhaltliche Kommentare werden als Co-Artikel dauerhaft gespeichert."

9. Quellen sind unwichtig

http://docupedia.de/zg/Kategorie:Quellen

Die Seite ist leer!

10. Vergleich der Artikel Umweltgeschichte in Wikipedia und Docupedia

Dass die inhaltliche Qualität in Docupedia um Längen besser ist, braucht man nicht lang zu begründen. In der Wikipedia ist das eher ein Stummel, aber mit viel Literatur und einigen Weblinks.

Da der Artikel eher den Charkter eines Forschungsberichts hat, kann man vielleicht verstehen, dass die Sektion "Empfohlene Literatur" zum Thema leer ist. Man muss sich die Angaben halt aus den 90 Anmerkungen zusammensuchen, man hat ja sonst nix zu tun.

Bei den Weblinks liegt es bei der Docupedia wirklich im argen. Die CLIO-Leute haben es unterlassen, für den Artikel (wohlgemerkt einer von ca. 20) ihre Links aufzurüsten und zu aktualisieren. Beide Links wurden 2005 eingetragen. Während der Link zu Academic Info noch begrenzten Nutzen stiften mag, ist der andere zu Umweltgeschichte.de schlicht und einfach defekt.

Nun sage aber keiner, es gebe keine hochwertigen Internetquellen zur Umweltgeschichte. Selbst für den deutschsprachigen Bereich ist das krass unzutreffend. Dem Wikipedia-Artikel entnimmt man, dass das Sonderheft HSR 29/3 von 2004 online ist:

http://www.hsr-retro.de/

Und es wird ein von der Autorin des Artikels übergangener Sammelband des Göttinger Graduiertenkollegs Interdisziplinäre Umweltgeschichte von 2009 verlinkt:

http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/umweltgeschichte_umweltzukunft.pdf

Die Autorin scheint nicht gut recherchieren zu können, ein Blick in den KVK hätte sie sofort zu weiteren Online-Quellen der gleichen Provenienz geführt:

http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/schauplaetze3.pdf

http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/zwingelberg.pdf

Dass diese neueren Göttinger Publikationen, denen man noch eine Dissertation anfügen könnte

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-2205

nicht rezipiert wurden, befremdet.

Dass man vorrangig mit der gedruckten Literatur arbeitet, ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, wenn man den Leser mit zwei veralteten (davon einem nicht-funktionierenden) Links aus dem Clio-Webverzeichnis abspeist, wenn er weiterführende Materialien zur Umweltgeschichte im Internet sucht.

http://archiv.twoday.net/stories/6186445/

1. Urheberrechtsverletzung

Dank auskunftsfreudiger Wikipedianer konnte bestätigt werden, dass das Baku-Bild von Commons (ursprünglich von Flickr) stammt und tatsächlich allem Anschein nach illegal genutzt wird, da weder der Fotograf teuchterlad noch die Lizenz angegeben wird.

Es ist schlicht und einfach unerträglich, dass ein Wiki, das keine Nachnutzung gestattet, sich bei der freien Wikipedia bzw. Wikimedia Commons bedient, ohne die Spielregeln einzuhalten.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de

2. Mediawiki

Dank eines Hinweises auf WP:FZW ist klar, dass es ein normales Mediawiki ist und die von mir vermissten (weil nicht mit Links versehenen) Feature funktionieren, wenn man die URL-Syntax kennt:

http://docupedia.de/zg/Spezial:Linkliste/Literatur:Frei_Broszat_2007

[Zum DICKEN DATENSCHUTZHUND siehe Kommentare]

3. Erstes Twitter-Feedback

http://twitter.com/Amartholion/status/9024935444

"Großer Anspruch, schlechte Umsetzung. Wie so oft bei der weitenteils immernoch weltfremden Historikerzunft."

http://twitter.com/porlock_person/status/9024708624

"Docupedia = schrecklich, arrogant, nutzlos und ein Design zum abgewöhnen..."

4. Darstellungsmängel

Die von mir beklagten Mängel (fehlende Fußnotennummerierung, Abgeschnittenes) hängen vom Gebrauch des richtigen Browsers aus. Während sie in Firefox und dem Internetexplorer nicht auftreten, sieht Docupedia in Chrome und in Opera schlecht aus.

5. Fotos

Fotos sind wohl nur am Kopf der Seite vorgesehen. Fehlt es, ergibt sich eine unschöne Leerfläche mit Hinweis. Dass bei der Darstellung des Historikerstreit kein Foto (und sei es ein Unfreies) aufzutreiben war, ist schon merkwürdig.

http://docupedia.de/zg/Werkstatt:Historikerstreit

Selbst die Wikipedia hat ein Foto von Jürgen Habermas:

http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas

Dass man ein Foto von 1989 ohne jede Quellenangabe veröffentlicht, geht gar nicht.

7. Keine ausreichenden Webnachweise

Da es Zeitgeschichte Online nicht geschafft hat, die ja nun schon geraume Zeit auf dem Server des IfZ bereitstehenden PDFs der Vierteljahreshefte

http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html?&L=11

zu verlinken, wundert es nicht, dass z.B. in Anm. 31 von

http://docupedia.de/zg/Historikerstreit

kein Link vorhanden ist. Die wenigsten Leser werden wissen, dass der Artikel online ist, und Google sagt es ihnen natürlich nicht.

8. Keine Einladung zum Mitmachen

Mit Web 2.0 hat dieses Portal so viel zu tun wie die Kuh mit dem Drachenfliegen. Wer den Hilfelink rechts oben anklickt, wird darauf verwiesen, dass er der Redaktion mailen kann. Es gibt auch keine Seite, wo man über Pros und Cons des Projekts diskutieren könnte oder wo das Mitmachen organisiert würde.

"Hinweise zu den Texten werden durch die Redaktion gesichtet. Grundlegende inhaltliche Kommentare werden als Co-Artikel dauerhaft gespeichert."

9. Quellen sind unwichtig

http://docupedia.de/zg/Kategorie:Quellen

Die Seite ist leer!

10. Vergleich der Artikel Umweltgeschichte in Wikipedia und Docupedia

Dass die inhaltliche Qualität in Docupedia um Längen besser ist, braucht man nicht lang zu begründen. In der Wikipedia ist das eher ein Stummel, aber mit viel Literatur und einigen Weblinks.

Da der Artikel eher den Charkter eines Forschungsberichts hat, kann man vielleicht verstehen, dass die Sektion "Empfohlene Literatur" zum Thema leer ist. Man muss sich die Angaben halt aus den 90 Anmerkungen zusammensuchen, man hat ja sonst nix zu tun.

Bei den Weblinks liegt es bei der Docupedia wirklich im argen. Die CLIO-Leute haben es unterlassen, für den Artikel (wohlgemerkt einer von ca. 20) ihre Links aufzurüsten und zu aktualisieren. Beide Links wurden 2005 eingetragen. Während der Link zu Academic Info noch begrenzten Nutzen stiften mag, ist der andere zu Umweltgeschichte.de schlicht und einfach defekt.

Nun sage aber keiner, es gebe keine hochwertigen Internetquellen zur Umweltgeschichte. Selbst für den deutschsprachigen Bereich ist das krass unzutreffend. Dem Wikipedia-Artikel entnimmt man, dass das Sonderheft HSR 29/3 von 2004 online ist:

http://www.hsr-retro.de/

Und es wird ein von der Autorin des Artikels übergangener Sammelband des Göttinger Graduiertenkollegs Interdisziplinäre Umweltgeschichte von 2009 verlinkt:

http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/umweltgeschichte_umweltzukunft.pdf

Die Autorin scheint nicht gut recherchieren zu können, ein Blick in den KVK hätte sie sofort zu weiteren Online-Quellen der gleichen Provenienz geführt:

http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/schauplaetze3.pdf

http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/zwingelberg.pdf

Dass diese neueren Göttinger Publikationen, denen man noch eine Dissertation anfügen könnte

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-2205

nicht rezipiert wurden, befremdet.

Dass man vorrangig mit der gedruckten Literatur arbeitet, ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, wenn man den Leser mit zwei veralteten (davon einem nicht-funktionierenden) Links aus dem Clio-Webverzeichnis abspeist, wenn er weiterführende Materialien zur Umweltgeschichte im Internet sucht.

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/25-09-2009-lg-hamburg-az-324-o-84-09.html

Siehe dazu auch

http://archiv.twoday.net/search?q=f%C3%BCrstenberg

Siehe dazu auch

http://archiv.twoday.net/search?q=f%C3%BCrstenberg

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

[Update: http://archiv.twoday.net/stories/6186800/ ]

Beispiel:

Annette Vowinckel, Mediengeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2. 2009, URL: http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Mediengeschichte&oldid=68720

Clio Online kreißte ...

Ein einziges, noch dazu wenig geeignetes unfreies Bild (Zitat: "Klärung der Nutzungsrechte wäre schön (karsten)") bei dem Artikel Mediengeschichte. Gerade bei diesem Thema hätte man zeigen müssen, dass eine belanglose Illustration nicht genügt, sondern dass Medien Geschichtsquellen sind, mit denen der Zeithistoriker professionell und intelligent umgehen muss.

Rein illustrativ auch die schlechte Farbabbildung zum Artikel Vetorecht der Quellen:

http://docupedia.de/zg/Vetorecht

Ohne brauchbare Quellenangabe und von schlechtester Qualität:

http://docupedia.de/zg/Herrschaft

Es steht immer nur eine Abbildung am Kopf des Beitrags, gleichsam als "multimediale Pflichtübung".

Schon allein das öde Docupedia-Logo treibt einigermaßen intelligente Netzbürger schnell wieder weg.

Auf der Seite

http://docupedia.de/zg/Generation

ist bei mir links die Bildunterschrift abgeschnitten. Bei

http://docupedia.de/zg/1989 rechts die Überschrift. Das sind keine Einzelfälle, sondern nur die ersten Beispiele, die mir auffielen! Hinweis: Die Kritik beruht auf einem Besuch mit dem Browser Chrome!

Das Bild zu "Generation" ist anders als Wikipedia-Bilder nicht nachnutzbar, sondern nur in der Docupedia nutzbar:

"Susanne Pötzsch hat das Bild zufällig im Netz gefunden und dann die Bäckersfamilie kontaktiert. Die Schwiegertochter des heutigen Inhabers (damals der kleine Junge mit der Pfeife) hat ihr Einverständnis zur Nutzung des Fotos für den Artikel "Generation" von Ulrike Jureit gegeben. Frau Jureit ist mit dem Bildvorschlag einverstanden."

Auf eine Urheberrechtsverletzung könnte die Nutzung des Bildes auf

http://docupedia.de/zg/Global_History

hindeuten. Im Artikel steht als Bildunterschrift: Baku, Aserbaidschan, 2009, Quelle: WikimediaCommons. Auf der Bildbeschreibungsseite ist davon aber nichts zu lesen, und ohne einen Link habe ich das Bild auf Commons nicht gefunden. Es fehlt Autor und Lizenz, das ist abmahnfähig.

Zum Artikel Mediengeschichte gibt es sogar schon einen Kommentar:

http://docupedia.de/zg/Mediengeschichte/Kommentar:Zum_Artikel_Mediengeschichte_(Frank_B%C3%B6sch_2010/01/09)

Die bloße Ansicht des Quelltextes ist gesperrt, was absolut albern ist. Es genügt, wenn man ihn nicht bearbeiten kann.

Völliger Unsinn ist die Nicht-Nummerierung der Anmerkungen im Anmerkungsteil, da das Sprungziel von Browsern vielfach nicht exakt getroffen wird. Wenn ich den Link bei Fn. 39 klicke, komme ich bei Fn. 32 heraus. Natürlich findet man in diesem Beispiel die passende Fußnote schnell, wenn man bemerkt, dass Fn. 39 die allerletzte ist. Wie eine funktionierende Fußnotenverwaltung aussieht, zeigt die Wikipedia. Oder irgendein Textverarbeitungsprogramm. So etwas ist ein absolutes No-Go.

Eine Docupedia als wissenschaftliche Alternative zur Wikipedia müsste auch technisch besser als die Mediawiki-Software sein, nicht schlechter!

Und wo bitteschön ist der Link, der vom Kommentar zum kommentierten Artikel führt?

Wieso gibt es keine internen Links, die Artikel vernetzen wie in der Wikipedia (was eine von deren großen Stärken ist)?

Wieso ist das Instrument "Kategorie" nicht genutzt worden?

Eher zu Amazon als zu einem seriösen wissenschaftlichen Portal passt, dass man bei einem Klick auf einen Literaturtitel zu einer Liste weiterer Titel aus dem gleichen Verlag kommt:

http://docupedia.de/zg/Literatur:Frei_Broszat_2007

In der Wikipedia könnte man bei dieser Seite sofort feststellen, welche Seiten auf sie verlinken, also das Werk zitieren. Docupedia: Pustekuchen!

Der rechte Bereich "Material" wird von lästiger H-SOZ-U-KULT-Werbung eingenommen, als ob sich das Internet auf H-SOZ-U-KULT reduzieren lasse. Selbstverständlich kein Link zur Wikipedia, zur Erfassung der Artikel hat die Clio-Online-Redaktion (die sich ja weißgott nicht überarbeitet) wie zu so vielem anderen wohl noch keine Zeit gefunden ...

Gewöhnungsbedürftig ist auch die Anordnung der Literaturtitel:

http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Generation/Feed&feed=lit

Offenbar gilt bei mehreren Autoren der letzte. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eine rigide Vereinheitlichung der Formalia bei den Literaturtiteln nicht stattgefunden hat. Da sind viele exzellente Artikel der Wikipedia formal besser aufgestellt.

An dieser Stelle müssen wir, bereits hinreichend verärgert von dem neuen Millionengrab, zurückblenden ins Jahr 2008, als vollmundig Ankündigungsprosa zu lesen war:

http://archiv.twoday.net/stories/5208922/ bzw.

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/projekte/id=292

"Alle Artikel der Docupedia-Zeitgeschichte werden im Open Access unter einer freien Lizenz zur Weiterverwendung zur Verfügung stehen."

Ist wohl auf der Strecke geblieben. Es heißt nunmehr in den Nutzungsbedingungen: "Für alle Verwendungen der Beiträge durch Dritte ist die schriftliche Zustimmung der Rechteinhaber einzuholen". Ob Autoren eine CC-Lizenz wählen, was ihnen freigestellt ist, ist ihnen überlassen. Ich habe keinen einzelnen nachnutzbaren Artikel gefunden! Mit Open Access hat die Docupedia also allenfalls im Sinne von gratis Open Access zu tun.

Für eine URN-Vergabe war in der Projektlaufzeit wohl keine Zeit (die ersten Inhalte sollten eigentlich schon im Herbst 2009 online sein).

"Es soll erprobt werden, inwieweit mit der weitverbreiteten Software MediaWiki die thematische Vernetzung der Forschung gefördert und zugleich ein attraktiver Bereitstellungsort für Open Access-Publikationen wissenschaftlicher Autoren/innen aufgebaut werden kann."

Sieht nicht nach Mediawiki aus, fühlt sich auch nicht danach an. "In technischer Hinsicht erprobt Docupedia-Zeitgeschichte die weitverbreitete Software-Plattform MediaWiki, um damit ein Redaktionssystem zu schaffen, das durch andere wissenschaftliche Projekte mit vergleichbarer inhaltlicher Zielsetzung nachgenutzt werden kann. Die MediaWiki-Basisinstallation wurde durch zahlreiche Extensions ergänzt und die Standardoberfläche angepasst. " http://docupedia.de/zg/Docupedia:%C3%9Cber_Docupedia

Merkwürdigerweise ähnelt eine Vorversion, die noch im Google-Cache betrachtbar ist, wenn man Text only wählt und die Passworteingabe ignoriert eher der vertrauten Mediawiki-Oberfläche:

http://tinyurl.com/ygltelj

Hat man alles das, was Mediawiki nützlich macht, weggelassen, damit man die Docupedia nicht mit der Wikipedia verwechselt?

Dass die Docupedia technisch in den Sand gesetzt wurde - geschenkt! Geradezu lächerlich ist aber die Gesamtzahl der in den zwei Jahren zustandegebrachten Artikel:

http://docupedia.de/zg/Docupedia:Artikel

Es sind keine 20! Qualität statt Quantität? Schon, aber in zwei Jahren sollte man mehr als 20 Artikel organisieren können. Jedes kommerzielle Fachlexikon arbeitet da besser.

Zu den Planungen 2009 PDF.

Und dann mitunter der Stil! "Als „Vetorecht der Quellen" bezeichnet man eine geschichtstheoretische Denkfigur, nach der der quellenkritischen Deutung historischer Überreste die Funktion zukommt, historisch unwahre Aussagen als solche kenntlich werden zu lassen." Ich muss das mehrmals lesen, bevor ich das kapiere. Bin wohl zu sehr Wikipedia-geschädigt und kein Zeisthistoriker.

Wissenschaftlich hochkarätige Autoren haben gehaltvolle Darstellungen abgeliefert, aber das hätten sie auch in einem Druckwerk tun können. Die Wikipedia hat Standards gesetzt - nicht unbedingt auf dem Gebiet der zeitgeschichtlichen Forschung, das sei zugegeben - und Docupedia zeigt überzeugend, dass Murks herauskommt, wenn Internetausdrucker die Wikipedia kopieren und sich mit dem Begriff "Open Access" schmücken möchten.

Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Beispiel:

Annette Vowinckel, Mediengeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2. 2009, URL: http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Mediengeschichte&oldid=68720

Clio Online kreißte ...

Ein einziges, noch dazu wenig geeignetes unfreies Bild (Zitat: "Klärung der Nutzungsrechte wäre schön (karsten)") bei dem Artikel Mediengeschichte. Gerade bei diesem Thema hätte man zeigen müssen, dass eine belanglose Illustration nicht genügt, sondern dass Medien Geschichtsquellen sind, mit denen der Zeithistoriker professionell und intelligent umgehen muss.

Rein illustrativ auch die schlechte Farbabbildung zum Artikel Vetorecht der Quellen:

http://docupedia.de/zg/Vetorecht

Ohne brauchbare Quellenangabe und von schlechtester Qualität:

http://docupedia.de/zg/Herrschaft

Es steht immer nur eine Abbildung am Kopf des Beitrags, gleichsam als "multimediale Pflichtübung".

Schon allein das öde Docupedia-Logo treibt einigermaßen intelligente Netzbürger schnell wieder weg.

Auf der Seite

http://docupedia.de/zg/Generation

ist bei mir links die Bildunterschrift abgeschnitten. Bei

http://docupedia.de/zg/1989 rechts die Überschrift. Das sind keine Einzelfälle, sondern nur die ersten Beispiele, die mir auffielen! Hinweis: Die Kritik beruht auf einem Besuch mit dem Browser Chrome!

Das Bild zu "Generation" ist anders als Wikipedia-Bilder nicht nachnutzbar, sondern nur in der Docupedia nutzbar:

"Susanne Pötzsch hat das Bild zufällig im Netz gefunden und dann die Bäckersfamilie kontaktiert. Die Schwiegertochter des heutigen Inhabers (damals der kleine Junge mit der Pfeife) hat ihr Einverständnis zur Nutzung des Fotos für den Artikel "Generation" von Ulrike Jureit gegeben. Frau Jureit ist mit dem Bildvorschlag einverstanden."

Auf eine Urheberrechtsverletzung könnte die Nutzung des Bildes auf

http://docupedia.de/zg/Global_History

hindeuten. Im Artikel steht als Bildunterschrift: Baku, Aserbaidschan, 2009, Quelle: WikimediaCommons. Auf der Bildbeschreibungsseite ist davon aber nichts zu lesen, und ohne einen Link habe ich das Bild auf Commons nicht gefunden. Es fehlt Autor und Lizenz, das ist abmahnfähig.

Zum Artikel Mediengeschichte gibt es sogar schon einen Kommentar:

http://docupedia.de/zg/Mediengeschichte/Kommentar:Zum_Artikel_Mediengeschichte_(Frank_B%C3%B6sch_2010/01/09)

Die bloße Ansicht des Quelltextes ist gesperrt, was absolut albern ist. Es genügt, wenn man ihn nicht bearbeiten kann.

Völliger Unsinn ist die Nicht-Nummerierung der Anmerkungen im Anmerkungsteil, da das Sprungziel von Browsern vielfach nicht exakt getroffen wird. Wenn ich den Link bei Fn. 39 klicke, komme ich bei Fn. 32 heraus. Natürlich findet man in diesem Beispiel die passende Fußnote schnell, wenn man bemerkt, dass Fn. 39 die allerletzte ist. Wie eine funktionierende Fußnotenverwaltung aussieht, zeigt die Wikipedia. Oder irgendein Textverarbeitungsprogramm. So etwas ist ein absolutes No-Go.

Eine Docupedia als wissenschaftliche Alternative zur Wikipedia müsste auch technisch besser als die Mediawiki-Software sein, nicht schlechter!

Und wo bitteschön ist der Link, der vom Kommentar zum kommentierten Artikel führt?

Wieso gibt es keine internen Links, die Artikel vernetzen wie in der Wikipedia (was eine von deren großen Stärken ist)?

Wieso ist das Instrument "Kategorie" nicht genutzt worden?

Eher zu Amazon als zu einem seriösen wissenschaftlichen Portal passt, dass man bei einem Klick auf einen Literaturtitel zu einer Liste weiterer Titel aus dem gleichen Verlag kommt:

http://docupedia.de/zg/Literatur:Frei_Broszat_2007

In der Wikipedia könnte man bei dieser Seite sofort feststellen, welche Seiten auf sie verlinken, also das Werk zitieren. Docupedia: Pustekuchen!

Der rechte Bereich "Material" wird von lästiger H-SOZ-U-KULT-Werbung eingenommen, als ob sich das Internet auf H-SOZ-U-KULT reduzieren lasse. Selbstverständlich kein Link zur Wikipedia, zur Erfassung der Artikel hat die Clio-Online-Redaktion (die sich ja weißgott nicht überarbeitet) wie zu so vielem anderen wohl noch keine Zeit gefunden ...

Gewöhnungsbedürftig ist auch die Anordnung der Literaturtitel:

http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Generation/Feed&feed=lit

Offenbar gilt bei mehreren Autoren der letzte. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eine rigide Vereinheitlichung der Formalia bei den Literaturtiteln nicht stattgefunden hat. Da sind viele exzellente Artikel der Wikipedia formal besser aufgestellt.

An dieser Stelle müssen wir, bereits hinreichend verärgert von dem neuen Millionengrab, zurückblenden ins Jahr 2008, als vollmundig Ankündigungsprosa zu lesen war:

http://archiv.twoday.net/stories/5208922/ bzw.

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/projekte/id=292

"Alle Artikel der Docupedia-Zeitgeschichte werden im Open Access unter einer freien Lizenz zur Weiterverwendung zur Verfügung stehen."

Ist wohl auf der Strecke geblieben. Es heißt nunmehr in den Nutzungsbedingungen: "Für alle Verwendungen der Beiträge durch Dritte ist die schriftliche Zustimmung der Rechteinhaber einzuholen". Ob Autoren eine CC-Lizenz wählen, was ihnen freigestellt ist, ist ihnen überlassen. Ich habe keinen einzelnen nachnutzbaren Artikel gefunden! Mit Open Access hat die Docupedia also allenfalls im Sinne von gratis Open Access zu tun.

Für eine URN-Vergabe war in der Projektlaufzeit wohl keine Zeit (die ersten Inhalte sollten eigentlich schon im Herbst 2009 online sein).

"Es soll erprobt werden, inwieweit mit der weitverbreiteten Software MediaWiki die thematische Vernetzung der Forschung gefördert und zugleich ein attraktiver Bereitstellungsort für Open Access-Publikationen wissenschaftlicher Autoren/innen aufgebaut werden kann."

Sieht nicht nach Mediawiki aus, fühlt sich auch nicht danach an. "In technischer Hinsicht erprobt Docupedia-Zeitgeschichte die weitverbreitete Software-Plattform MediaWiki, um damit ein Redaktionssystem zu schaffen, das durch andere wissenschaftliche Projekte mit vergleichbarer inhaltlicher Zielsetzung nachgenutzt werden kann. Die MediaWiki-Basisinstallation wurde durch zahlreiche Extensions ergänzt und die Standardoberfläche angepasst. " http://docupedia.de/zg/Docupedia:%C3%9Cber_Docupedia

Merkwürdigerweise ähnelt eine Vorversion, die noch im Google-Cache betrachtbar ist, wenn man Text only wählt und die Passworteingabe ignoriert eher der vertrauten Mediawiki-Oberfläche:

http://tinyurl.com/ygltelj

Hat man alles das, was Mediawiki nützlich macht, weggelassen, damit man die Docupedia nicht mit der Wikipedia verwechselt?

Dass die Docupedia technisch in den Sand gesetzt wurde - geschenkt! Geradezu lächerlich ist aber die Gesamtzahl der in den zwei Jahren zustandegebrachten Artikel:

http://docupedia.de/zg/Docupedia:Artikel

Es sind keine 20! Qualität statt Quantität? Schon, aber in zwei Jahren sollte man mehr als 20 Artikel organisieren können. Jedes kommerzielle Fachlexikon arbeitet da besser.

Zu den Planungen 2009 PDF.

Und dann mitunter der Stil! "Als „Vetorecht der Quellen" bezeichnet man eine geschichtstheoretische Denkfigur, nach der der quellenkritischen Deutung historischer Überreste die Funktion zukommt, historisch unwahre Aussagen als solche kenntlich werden zu lassen." Ich muss das mehrmals lesen, bevor ich das kapiere. Bin wohl zu sehr Wikipedia-geschädigt und kein Zeisthistoriker.

Wissenschaftlich hochkarätige Autoren haben gehaltvolle Darstellungen abgeliefert, aber das hätten sie auch in einem Druckwerk tun können. Die Wikipedia hat Standards gesetzt - nicht unbedingt auf dem Gebiet der zeitgeschichtlichen Forschung, das sei zugegeben - und Docupedia zeigt überzeugend, dass Murks herauskommt, wenn Internetausdrucker die Wikipedia kopieren und sich mit dem Begriff "Open Access" schmücken möchten.

Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 16:56 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/983-BVerfG-Az-1-BvR-206209-Nichtannahme-einer-Verfassungsschwerde-gegen-97-Abs.-2-UrhG.html

Zweifel äußert das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Rückwirkung. Zum Ganzen siehe auch meine "Urheberrechtsfibel" zu § 97a UrhG http://www.contumax.de

Zweifel äußert das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Rückwirkung. Zum Ganzen siehe auch meine "Urheberrechtsfibel" zu § 97a UrhG http://www.contumax.de

KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 15:54 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blogs.law.yale.edu/blogs/rarebooks/

http://www.flickr.com/photos/yalelawlibrary/sets/72157623409849202/

http://www.flickr.com/photos/yalelawlibrary/sets/72157623409849202/

KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 15:28 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Niedersächsische Münzkabinett der Deutschen Bank, das vom Land angekauft wurde, ist kein Einzelfall:

http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6358876/Kunst-und-Boerse-haben-vieles-gemeinsam.html

Übel wird es für die Öffentlichkeit dann, wenn wertvolles Kulturgut von einer Bank erworben wurde, um es für ein Museum zu sichern.

http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6358876/Kunst-und-Boerse-haben-vieles-gemeinsam.html

Übel wird es für die Öffentlichkeit dann, wenn wertvolles Kulturgut von einer Bank erworben wurde, um es für ein Museum zu sichern.

Die Kommunalarchivarinnen und -archivare aus dem Kreis Kleve gemeinsam mit dem Leiter des Archivberatungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland, Dr. Peter Weber, im Lesesaal des Kreisarchivs Kleve in Geldern

" ..... Am 09.02.2010 trafen sich die Kommunalarchivarinnen und -archivare aus dem Kreis Kleve zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung im Lesesaal des Kreisarchivs in Geldern. Auf Einladung der Kreisarchivarin, Dr. Beate Sturm, des Leiters des Archivberatungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland, Dr. Peter Weber sowie des Archivars der Stadt Kleve, Drs. Bert Thissen, verbrachten sie einen gemeinsam Arbeitstag voll anregender Diskussionen. ...

Auf der Tagesordnung standen viele aktuelle Themen aus der Arbeit der Kommunalarchivare. So wurden z.B. die Novellierung des NRW Archivgesetzes, die Zusammenarbeit mit Schulen und die Archivierung digitaler Verwaltungsdaten erörtert. Ein reger Austausch fand ebenfalls über die Neuauflage einer aktualisierten Fassung der Informationsbroschüre „Archive im Kreis Kleve“ statt. Kreisarchivarin Dr. Beate Sturm: „Es ist vorbildlich, wie die Kommunalarchive – unterstützt durch das Archivberatungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland – im Kreis Kleve zusammenarbeiten. Der gute Zusammenhalt ermöglicht einen intensiven Austausch sowohl über eher alltägliche archivfachliche Fragen als auch über bedeutende Veränderungen im Archivwesen mit ihren Auswirkungen auf die Kommunalarchive.“"

Quelle: Pressemitteilung Kreis Kleve

Wolf Thomas - am Freitag, 12. Februar 2010, 12:05 - Rubrik: Kommunalarchive

Die Berliner Zeitung vom 12.02.2010 über den Umgang mit Unterlagen der ersten Stasiüberprüfung des Potsdamer Landtags 1991:

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0212/brandenburg/0087/index.html

Vgl. dazu die Archivordnung des Brandenburgischen Landtags in der Fassung vom 30.05.2007:

http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/media.php/5701/Archivordnung.pdf

die auf der Grundlage des Brandenburgischen Archivgesetzes regelt, wann und durch wen eine Abgabe an welches Archiv erfolgt.

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0212/brandenburg/0087/index.html

Vgl. dazu die Archivordnung des Brandenburgischen Landtags in der Fassung vom 30.05.2007:

http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/media.php/5701/Archivordnung.pdf

die auf der Grundlage des Brandenburgischen Archivgesetzes regelt, wann und durch wen eine Abgabe an welches Archiv erfolgt.

ingobobingo - am Freitag, 12. Februar 2010, 10:30 - Rubrik: Bewertung

Christoph Seidler berichtet auf Spiegel online: " ..... Auch Heinz Miller vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) will der neuen Arbeit keine weltweite Aussagekraft zubilligen. Die Forscher um Dorale hätten "ein vielversprechendes Archiv" aufgetan, lobt der Glaziologe. "Doch ich würde dem Ergebnis eher lokale als globale Bedeutung beimessen." Änderungen des Meeresspiegels könnten regional ganz unterschiedlich ausfallen. ....."

Wolf Thomas - am Freitag, 12. Februar 2010, 08:55 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Alle Infos unter: http://archiv.twoday.net/stories/5915409/

Wolf Thomas - am Freitag, 12. Februar 2010, 08:28 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 01:47 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Lars Barkhausen: Rezension zu: Sturm, Beate: Schüler ins Archiv! Archivführungen für Schulklassen. Berlin 2008, in: H-Soz-u-Kult, 11.02.2010, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-1-106 .

KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 01:15 - Rubrik: Archivpaedagogik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://scribalculture.org/weblog/2010/02/10/kings-palaeography-gets-press/

http://www.guardian.co.uk/education/2010/feb/09/writing-off-last-palaeographer-university

http://www.guardian.co.uk/education/2010/feb/09/writing-off-last-palaeographer-university

KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 01:10 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 23:56 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 23:50 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Heute war Bd. 27 (2008, sic!) des Rottenburger Jahrbuchs für Kirchengeschichte in der Post, der eine Tagung aus dem Jahr 2006 dokumentiert:

http://www.gv-drs.de/publikationen/rjkg-aktuell.html (leider ohne detailliertes Inhaltsverzeichnis).

http://www.gv-drs.de/publikationen/rjkg-aktuell.html (leider ohne detailliertes Inhaltsverzeichnis).

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 23:33 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klaus Graf. Ritterromantik? Renaissance und Kontinuität des Rittertums im

Spiegel des literarischen Lebens im 15. Jahrhundert, in: Zwischen

Deutschland und Frankreich. Elisabeth von Lothringen, Gräfin von

Nassau-Saarbrücken, hrsg. von Wolfgang Haubrichs/Hans-Walter Herrmann

(= Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische

Landesgeschichte und Volksforschung e.V. 34), St. Ingbert 2002, S.

517-532

Online (Scan mit unkorrigierter OCR):

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13794/

Online (E-Text, Preprint-Fassung):

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/elis.htm

Dazu Gerhold Scholz Williams, in: Arbitrium 2004, S. 171

DOI: 10.1515/ARBI.2004.170, 28/November/2004

"Erfreulicherweise fehlt es in diesem Band

nicht an Auseinandersetzungen mit der Problematik des Traditionsbezugs,

wie zum Beispiel Klaus Grafs Beitrag zur Ritterromantik überzeugend demonstriert.

In diesem Aufsatz besticht besonders die kritische Bestandsaufnahme

der Thesen von Huizinga und Elias, die die Forschung zum spätmittelalterlichen

Rittertum bis heute maßgeblich beherrschen. Graf verweist

unter anderem auf ein dringendes Desiderat der Elisabeth-Forschung: die

detaillierte Untersuchung des Einflusses der burgundischen Hof- und Buchkultur

auf die deutsche Adelswelt, besonders aber auch deren Rezeption im

französisch-burgundisch-deutschen Grenzland."

Spiegel des literarischen Lebens im 15. Jahrhundert, in: Zwischen

Deutschland und Frankreich. Elisabeth von Lothringen, Gräfin von

Nassau-Saarbrücken, hrsg. von Wolfgang Haubrichs/Hans-Walter Herrmann

(= Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische

Landesgeschichte und Volksforschung e.V. 34), St. Ingbert 2002, S.

517-532

Online (Scan mit unkorrigierter OCR):

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13794/

Online (E-Text, Preprint-Fassung):

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/elis.htm

Dazu Gerhold Scholz Williams, in: Arbitrium 2004, S. 171

DOI: 10.1515/ARBI.2004.170, 28/November/2004

"Erfreulicherweise fehlt es in diesem Band

nicht an Auseinandersetzungen mit der Problematik des Traditionsbezugs,

wie zum Beispiel Klaus Grafs Beitrag zur Ritterromantik überzeugend demonstriert.

In diesem Aufsatz besticht besonders die kritische Bestandsaufnahme

der Thesen von Huizinga und Elias, die die Forschung zum spätmittelalterlichen

Rittertum bis heute maßgeblich beherrschen. Graf verweist

unter anderem auf ein dringendes Desiderat der Elisabeth-Forschung: die

detaillierte Untersuchung des Einflusses der burgundischen Hof- und Buchkultur

auf die deutsche Adelswelt, besonders aber auch deren Rezeption im

französisch-burgundisch-deutschen Grenzland."

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 22:55 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Source: mail exchange. Update to: http://archiv.twoday.net/stories/6171809/

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 22:36 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 22:30 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.medpilot.de/

Auch medizinhistorische Aufsätze. Ergiebiger ist dafür freilich:

http://catalogue.wellcome.ac.uk/

Auch medizinhistorische Aufsätze. Ergiebiger ist dafür freilich:

http://catalogue.wellcome.ac.uk/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.museumsblog.de/2010/01/wohnhaus-studio-archiv-galerie.html

http://www.soane.org/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soane_Museum

Eine Reise in die Museumsgeschichte!

http://www.soane.org/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soane_Museum

Eine Reise in die Museumsgeschichte!

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 20:47 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://dl.maekeler.eu/

Eine private Initiative von Hendrik Mäkeler. Zum Hintergrund:

http://www.hendrik.maekeler.eu/hamburger-schule-der-numismatik-online/

Es wäre wichtig, wenn die PDFs auf einem Museums- oder Bibliotheksserver gespiegelt werden könnten, damit ein langfristiger Zugriff gewährleistet ist. Es stehen bislang zwei Monographien

Peter Berghaus: Währungsgrenzen des westfälischen Oberwesergebietes im Spätmittelalter (Numismatische Studien, 1), Hamburg 1951

Gert Hatz: Die Anfänge des Münzwesens in Holstein. Die Prägungen der Grafen von Schauenburg bis 1325 (Numismatische Studien, 5), Hamburg 1952

zur Verfügung und Artikel aus den ersten vier Heften der Hamburger Beiträge zur Numismatik 1947-1950.

#numismatik

Eine private Initiative von Hendrik Mäkeler. Zum Hintergrund:

http://www.hendrik.maekeler.eu/hamburger-schule-der-numismatik-online/

Es wäre wichtig, wenn die PDFs auf einem Museums- oder Bibliotheksserver gespiegelt werden könnten, damit ein langfristiger Zugriff gewährleistet ist. Es stehen bislang zwei Monographien

Peter Berghaus: Währungsgrenzen des westfälischen Oberwesergebietes im Spätmittelalter (Numismatische Studien, 1), Hamburg 1951

Gert Hatz: Die Anfänge des Münzwesens in Holstein. Die Prägungen der Grafen von Schauenburg bis 1325 (Numismatische Studien, 5), Hamburg 1952

zur Verfügung und Artikel aus den ersten vier Heften der Hamburger Beiträge zur Numismatik 1947-1950.

#numismatik

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 20:24 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

We are happy to announce the electronic publication of the University

Museums and Collections Journal 2/2009 (Proceedings of the 8th

Conference of the International Committee of ICOM for University Museums

and Collections in Manchester), edited by Sally MacDonald, Nathalie Nyst and

Cornelia Weber at:

http://edoc.hu-berlin.de/umacj

Table of Contents

Evoking humanity: Reflections on the importance of university museums

and collections

Alan D. Gilbert

University museums and the community

Sally MacDonald

Experiments in the boundary zone: Science Gallery at Trinity College Dublin

Michael John Gorman

Ivory tower or welcoming neighbor? Engaging our local communities

Jane Pickering

What opportunities can university museums offer for academic-public

interaction?

Some lessons from London’s Beacon for Public Engagement

Steve Cross

University museums and outreach: the Newcastle upon Tyne case study

Lindsay Allason-Jones

Web communication. A content analysis of German university collections

and museums websites

Cornelia Weber

Chasing the online audience

Mark Carnall

The effect of digitalized museum information on learning

Damon Monzavi

Beyond teaching: Out of hours at the Grant Museum

Jack Ashby

Internal audience: A key to success

MirnaHeruc

Courting controversy – the Lindow Man exhibition at the Manchester Museum

Bryan Sitch

On the road again: Reaching out to isolated school communities

Karl Van Dyke

A purpose-driven university museum

Juliette Bianco

Building creative communities: How does a university museum work with

family learning in a challenging community context?

Celine West

Family matters: The role of university museums in intergenerational

learning

RebekahMoran

Secondary school program at the Oxford University Museum of Natural History

Sarah Lloyd

The community service of the Ghent University Zoology Museum

Dominick Verschelde

The role of the university museum in community development

David Ellis

University museums in a university town: University of Tartu Museums in

the service of the local community

ReetMägi

Ways of seeing: A model for community partnership working

Gill Hart

Accessibility to university museums: A strategical objective

EdmonCastell

From ACUMG-L

Museums and Collections Journal 2/2009 (Proceedings of the 8th

Conference of the International Committee of ICOM for University Museums

and Collections in Manchester), edited by Sally MacDonald, Nathalie Nyst and

Cornelia Weber at:

http://edoc.hu-berlin.de/umacj

Table of Contents

Evoking humanity: Reflections on the importance of university museums

and collections

Alan D. Gilbert

University museums and the community

Sally MacDonald

Experiments in the boundary zone: Science Gallery at Trinity College Dublin

Michael John Gorman

Ivory tower or welcoming neighbor? Engaging our local communities

Jane Pickering

What opportunities can university museums offer for academic-public

interaction?

Some lessons from London’s Beacon for Public Engagement

Steve Cross

University museums and outreach: the Newcastle upon Tyne case study

Lindsay Allason-Jones

Web communication. A content analysis of German university collections

and museums websites

Cornelia Weber

Chasing the online audience

Mark Carnall

The effect of digitalized museum information on learning

Damon Monzavi

Beyond teaching: Out of hours at the Grant Museum

Jack Ashby

Internal audience: A key to success

MirnaHeruc

Courting controversy – the Lindow Man exhibition at the Manchester Museum

Bryan Sitch

On the road again: Reaching out to isolated school communities

Karl Van Dyke

A purpose-driven university museum

Juliette Bianco

Building creative communities: How does a university museum work with

family learning in a challenging community context?

Celine West

Family matters: The role of university museums in intergenerational

learning

RebekahMoran

Secondary school program at the Oxford University Museum of Natural History

Sarah Lloyd

The community service of the Ghent University Zoology Museum

Dominick Verschelde

The role of the university museum in community development

David Ellis

University museums in a university town: University of Tartu Museums in

the service of the local community

ReetMägi

Ways of seeing: A model for community partnership working

Gill Hart

Accessibility to university museums: A strategical objective

EdmonCastell

From ACUMG-L

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:37 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.art-lawyer.de/index.php5?page=7&id=2783

http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6023370/Gericht-Berlin-darf-Sachs-Sammlung-behalten.html

Das Kammergericht Berlin entschied in zweiter Instanz, dass Sachs-Sohn Peter zwar der Eigentümer ist, er aber die Herausgabe der Sammlung nicht erzwingen kann.

Nach Ansicht des Kammergerichts hat sich das Museum um die Sammlung verdient gemacht. Es habe zu Recht davon ausgehen können, dass es die Sammlung behalten dürfe, sagte Bulling. «Die jahrzehntelange Bewahrung von mehr als 4000 Plakaten geht über eine bloße Nutzung hinaus.» artefacti

Ein Aktenzeichen habe ich nicht gefunden, ebenso wenig einen Volltext auf: http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/

Update:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kammergericht_8_U_56_09_Urteil_vom_28.1.2010.pdf

http://archiv.twoday.net/stories/75238596/

http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6023370/Gericht-Berlin-darf-Sachs-Sammlung-behalten.html

Das Kammergericht Berlin entschied in zweiter Instanz, dass Sachs-Sohn Peter zwar der Eigentümer ist, er aber die Herausgabe der Sammlung nicht erzwingen kann.

Nach Ansicht des Kammergerichts hat sich das Museum um die Sammlung verdient gemacht. Es habe zu Recht davon ausgehen können, dass es die Sammlung behalten dürfe, sagte Bulling. «Die jahrzehntelange Bewahrung von mehr als 4000 Plakaten geht über eine bloße Nutzung hinaus.» artefacti

Ein Aktenzeichen habe ich nicht gefunden, ebenso wenig einen Volltext auf: http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/

Update:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kammergericht_8_U_56_09_Urteil_vom_28.1.2010.pdf

http://archiv.twoday.net/stories/75238596/

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:23 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Juni 2009 veröffentlichte ich hier eine Liste über twitternde Museen im deutschsprachigen Raum:

http://archiv.twoday.net/stories/5778662/

Es gab damals noch keine andere solche Liste. Die Liste ist natürlich überholt, bleibt aber interessant als Momentaufnahme mit Followerzahlen.

Beispiel: Müritzeum damals 182 Follower, heute über 6000 Follower.

Den aktuellen Stand spiegeln:

http://www.visitatio.de/Tourismus-in-Deutschland/Twittermania-in-deutschen-Museen/Rankingliste-der-twitternden-Museen/ (Rankings vom 27. Januar)

http://www.visitatio.de/Visitatio-News/Bilanz-von-FollowAMuseum.html

(Bilanz des Followamuseum-Tags)

http://www.followamuseum.com/germany.html

http://visuellepr.wordpress.com/2010/02/01/heute-ist-follow-a-museum-day/

Zu Museumblogs:

http://archiv.twoday.net/stories/6179499

http://archiv.twoday.net/stories/5778662/

Es gab damals noch keine andere solche Liste. Die Liste ist natürlich überholt, bleibt aber interessant als Momentaufnahme mit Followerzahlen.

Beispiel: Müritzeum damals 182 Follower, heute über 6000 Follower.

Den aktuellen Stand spiegeln:

http://www.visitatio.de/Tourismus-in-Deutschland/Twittermania-in-deutschen-Museen/Rankingliste-der-twitternden-Museen/ (Rankings vom 27. Januar)

http://www.visitatio.de/Visitatio-News/Bilanz-von-FollowAMuseum.html

(Bilanz des Followamuseum-Tags)

http://www.followamuseum.com/germany.html

http://visuellepr.wordpress.com/2010/02/01/heute-ist-follow-a-museum-day/

Zu Museumblogs:

http://archiv.twoday.net/stories/6179499

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:05 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Rechnungshof stellt Österreichs Bundesmuseen kein gutes Zeugnis aus: Außer in der Galerie Belvedere seien die Sammlungen nicht zur Gänze erfasst. „Ein etwaiger Verlust von Sammlungsobjekten fiele daher nicht auf“, heißt es in dem Bericht über das Kunsthistorische Museum (KHM), die Albertina, die Galerie Belvedere und das Technische Museum (TM).

Für den Opernball 2007 stellte das TM eine Kutsche zur Verfügung, obwohl die hauseigenen Restaurateure davon abgeraten hatten. 2008 verlieh die Galerie Belvedere insgesamt 74 Meisterwerke mit einem Versicherungswert von 416 Millionen Euro für eine Ausstellung in Italien. Die Genehmigung vom Bundesdenkmalamt holte man sich erst, als der Vertrag mit den Italienern bereits unterzeichnet war.

Madonna in Privatwohnung

Ministerien, Kammern und Botschaften sehen die Museen als Selbstbedienungsladen: So zierten 360 Objekte des KHM und rund 260 des Belvederes diverse Büros – obwohl die Werke öffentlich zugänglich sein müssten. Auch ein Kuratoriumsmitglied der Albertina schmückte sein Büro aus Sammlungsbeständen. Die Missstände bestehen seit Jahrzehnten: 1968 verlieh das KHM einige Gemälde an die Wiener Sängerknaben. Diese nahm Direktor Walter Tautschnig, als er in Pension ging, einfach in seine Privatwohnung mit. 2008 starb er – die Erben wollten das wertvollste Stück, eine Madonna mit Kind (italienische Renaissance) verkaufen. Das KHM konnte den Fall erst 2009 klären.(nak)

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Rechnungshof-deckt-Museums-Chaos-auf-0639433.ece

Mehr dazu:

http://derstandard.at/1263707180825/Bundesmuseen-Rechnungshof-Lausiger-Umgang-mit-dem-Sammlungsgut

http://www.krone.at/krone/S25/object_id__184913/hxcms/

Für den Opernball 2007 stellte das TM eine Kutsche zur Verfügung, obwohl die hauseigenen Restaurateure davon abgeraten hatten. 2008 verlieh die Galerie Belvedere insgesamt 74 Meisterwerke mit einem Versicherungswert von 416 Millionen Euro für eine Ausstellung in Italien. Die Genehmigung vom Bundesdenkmalamt holte man sich erst, als der Vertrag mit den Italienern bereits unterzeichnet war.

Madonna in Privatwohnung