Etablierte Medien macht ihr das absichtlich, dass ihr nicht lernt, was ein Vierjähriger ohne weiteres in der Lage wäre zu verstehe: wie und unter welchen Bedingungen man ein kostenfrei unter Creative Commons zur Verfügung gestelltest Bild nutzt?

http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/07/jstor-aaron-swartz.html

New Yorker, deine Geschichte zu Aaron Swartz ist zwar OK, aber die Illustration mit dem Vermerk "Photograph by diylibrarian, Flickr CC." ist es nicht. Du hättest das Bild gar nicht nutzen dürfen, da es nicht für die kommerzielle Nutzung freigegeben ist und du bist nun einmal auch mit deinen Blogs ein kommerzielles Magazin. Und selbst wenn du es hättest nutzen dürfen, hättest du die Lizenz exakt angeben müssen und nicht einfach nur CC schreiben.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/07/jstor-aaron-swartz.html

New Yorker, deine Geschichte zu Aaron Swartz ist zwar OK, aber die Illustration mit dem Vermerk "Photograph by diylibrarian, Flickr CC." ist es nicht. Du hättest das Bild gar nicht nutzen dürfen, da es nicht für die kommerzielle Nutzung freigegeben ist und du bist nun einmal auch mit deinen Blogs ein kommerzielles Magazin. Und selbst wenn du es hättest nutzen dürfen, hättest du die Lizenz exakt angeben müssen und nicht einfach nur CC schreiben.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 23:43 - Rubrik: Archivrecht

Incunabula of Ellis Library

http://mulibraries.missouri.edu/specialcollections/incunabula.htm

Albertus Magnus

De muliere forti

Cologne: Heinrich Quentell, 7 May 1499

gehörte der Hofbibliothek Donaueschingen Inc. 6

http://laurel.lso.missouri.edu/record=b6663527~S1 mit 2 Beibänden = Auktionskatalog 1994 S. 17 Nr. 4

Weiß man inzwischen, woher die Monstranz-Gruppe stammt?

http://mulibraries.missouri.edu/specialcollections/incunabula.htm

Albertus Magnus

De muliere forti

Cologne: Heinrich Quentell, 7 May 1499

gehörte der Hofbibliothek Donaueschingen Inc. 6

http://laurel.lso.missouri.edu/record=b6663527~S1 mit 2 Beibänden = Auktionskatalog 1994 S. 17 Nr. 4

Weiß man inzwischen, woher die Monstranz-Gruppe stammt?

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Julia Fertig: Die Archivfalle (in: kunsttexte.de vom 24. März 2011)

Die aktuellen Archivdiskurse in Archivistik, Archivologie und Archivkunst (um vorerst bei diesen drei gegenübergestellten Sphären zu bleiben) haben neben vielen gegenläufigen auch eine Anzahl übereinstimmender Tendenzen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Prozessualisierung, Performativität, eine stärkere Verortung im „Hier und Jetzt“, Feedbackoder Netzwerkfunktion des Archivs. Impulse für diese Entwicklung sind aber fast ausnahmslos aus dem „außerarchivischen“ bzw. gesamtgesellschaftlichen Raum in die Archivdiskurse eingegangen und in Zusammenhängen wie der „Digitalen Revolution“ zu suchen. Auch die Archivkunst übt entscheidenden Einfluss auf die Erschaffung und Erprobung neuer Archivbegriffe aus. Die Rezeption der Archivkunst des Moskauer Konzeptualismus lässt jedoch verfremdende Verfahren des Spiels, der Ironisierung außer Acht. Die spezifische gesellschaftlich-historische Situation der Marginalisierung wirkt sich ebenfalls auf die spezifische Konzeptualisierung von Archivbegriffen aus. Vor dem Hintergrund der modernen Archivwissenschaft muss daher dringend erarbeitet werden, wie dieses Material archivarisch zu bewerten ist, welche Bedeutung der Entstehung und Überlieferung dieser Sammlungen zugemessen werden kann, welche Maßstäbe an Objektivität gesetzt werden müssen oder können. Nun geht es darum, ein Instrumentarium zu entwickeln, ob und wie dieses Archiv als konkretes Archiv gelesen werden kann und kritisch zu analysieren, welche historisch und ästhetiktheoretisch verwertbaren Erkenntnisse es für uns bereithält.

http://www.kunsttexte.de/index.php?id=711&idartikel=37757&ausgabe=37742&zu=121&L=0

Die aktuellen Archivdiskurse in Archivistik, Archivologie und Archivkunst (um vorerst bei diesen drei gegenübergestellten Sphären zu bleiben) haben neben vielen gegenläufigen auch eine Anzahl übereinstimmender Tendenzen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Prozessualisierung, Performativität, eine stärkere Verortung im „Hier und Jetzt“, Feedbackoder Netzwerkfunktion des Archivs. Impulse für diese Entwicklung sind aber fast ausnahmslos aus dem „außerarchivischen“ bzw. gesamtgesellschaftlichen Raum in die Archivdiskurse eingegangen und in Zusammenhängen wie der „Digitalen Revolution“ zu suchen. Auch die Archivkunst übt entscheidenden Einfluss auf die Erschaffung und Erprobung neuer Archivbegriffe aus. Die Rezeption der Archivkunst des Moskauer Konzeptualismus lässt jedoch verfremdende Verfahren des Spiels, der Ironisierung außer Acht. Die spezifische gesellschaftlich-historische Situation der Marginalisierung wirkt sich ebenfalls auf die spezifische Konzeptualisierung von Archivbegriffen aus. Vor dem Hintergrund der modernen Archivwissenschaft muss daher dringend erarbeitet werden, wie dieses Material archivarisch zu bewerten ist, welche Bedeutung der Entstehung und Überlieferung dieser Sammlungen zugemessen werden kann, welche Maßstäbe an Objektivität gesetzt werden müssen oder können. Nun geht es darum, ein Instrumentarium zu entwickeln, ob und wie dieses Archiv als konkretes Archiv gelesen werden kann und kritisch zu analysieren, welche historisch und ästhetiktheoretisch verwertbaren Erkenntnisse es für uns bereithält.

http://www.kunsttexte.de/index.php?id=711&idartikel=37757&ausgabe=37742&zu=121&L=0

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 17:47 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://plus.google.com

Falls doch nicht, gibt es natürlich nach wie vor von mir eine Einladung (Mailadresse genügt).

Falls doch nicht, gibt es natürlich nach wie vor von mir eine Einladung (Mailadresse genügt).

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.nytimes.com/2011/07/17/opinion/sunday/17gleick.html?_r=3&src=recg

James Gleick argumentiert gegen Meinungen, dass die Buchkultur durch die Digitalisierung Schaden nimmt.

James Gleick argumentiert gegen Meinungen, dass die Buchkultur durch die Digitalisierung Schaden nimmt.

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 16:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,774841,00.html

Empfehlenswert:

http://de.wikipedia.org/wiki/Erdstall

http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/hbl1982_3_4_179-216.pdf

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022222951/

Empfehlenswert:

http://de.wikipedia.org/wiki/Erdstall

http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/hbl1982_3_4_179-216.pdf

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022222951/

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 15:54 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In the 19th century, more than 20,000 people emigrated from the region Emsland / Grafschaft (county) Bentheim, situated in the Northwestern part of Germany, to the United States of America.

In the beginning, a close contact between the “Old” and the “New World” was established, mostly by writing letters. Over the years and decades, the relationship broke more and more.

The website http://www.german-immigrants.com would like to revive this connection and will provide data and tools to enable interested people on both sides of the “salt-water curtain” doing research and taking up contact again or for the first time.

A free-of-charge database with records on currently more than 15,000 German immigrants is the centerpiece of this website.

In the beginning, a close contact between the “Old” and the “New World” was established, mostly by writing letters. Over the years and decades, the relationship broke more and more.

The website http://www.german-immigrants.com would like to revive this connection and will provide data and tools to enable interested people on both sides of the “salt-water curtain” doing research and taking up contact again or for the first time.

A free-of-charge database with records on currently more than 15,000 German immigrants is the centerpiece of this website.

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 15:47 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Rainer Schreg kommentiert den Hype aus fachlicher Sicht:

http://archaeologik.blogspot.com/2011/07/rotlicht-statt-wissenschaft-ubereilter.html

http://archaeologik.blogspot.com/2011/07/rotlicht-statt-wissenschaft-ubereilter.html

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 15:35 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.rhein-zeitung.de/nachrichten_artikel,-Verdacht-auf-Plagiat-wird-jetzt-geprueft-_arid,280268.html

Siehe dazu:

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Forum:Verdachtsfall_(Medizin,_2002)

http://de.plagipedi.wikia.com/wiki/Kayhan

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/mainzer-herzchirurgin-unter-plagiatsverdacht/

Zu einem Leipziger Amtsleiter:

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/leipziger-amtsleiter-unter-plagiatsverdacht/

Siehe in Archivalia zum Thema Plagiate:

http://archiv.twoday.net/search?q=plagi

Siehe dazu:

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Forum:Verdachtsfall_(Medizin,_2002)

http://de.plagipedi.wikia.com/wiki/Kayhan

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/mainzer-herzchirurgin-unter-plagiatsverdacht/

Zu einem Leipziger Amtsleiter:

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/leipziger-amtsleiter-unter-plagiatsverdacht/

Siehe in Archivalia zum Thema Plagiate:

http://archiv.twoday.net/search?q=plagi

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 15:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://conscriptio.blogspot.com/2011/07/el-impacto-internacional-de-la-noticia.html

Algo de lo que somos conscientes desde el blog Conscriptio ya que el post publicado la semana anterior: "Desaparece el Códice Calixtino del Archivo de la Catedral de Santiago", fue enlazado por reconocidas páginas extranjeras, como la francesa Le Manuscrit Médiévale o la alemana Archivalia, y recibió numerosas visitas de diferentes nacionalidades, especialmente de franceses e italianos.

Algo de lo que somos conscientes desde el blog Conscriptio ya que el post publicado la semana anterior: "Desaparece el Códice Calixtino del Archivo de la Catedral de Santiago", fue enlazado por reconocidas páginas extranjeras, como la francesa Le Manuscrit Médiévale o la alemana Archivalia, y recibió numerosas visitas de diferentes nacionalidades, especialmente de franceses e italianos.

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 14:54 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die nordrhein-westfälische Kulturministerin Ute Schäfer hat einen ausgewiesenen Joseph-Beuys-Experten in den Vorstand der Stiftung Museum Moyland berufen. Das Land wird nun durch den Leiter des Museums Hamburger Bahnhof in Berlin, Eugen Blume, vertreten. Die Familie des 1986 verstorbenen Künstlers hatte in der Vergangenheit wiederholt behauptet, das Museum Moyland würde mit den Werken von Joseph Beuys nicht sachgemäß umgehen. Das Museum am Niederrhein hat mit rund 6.000 Werken die weltweit größte Sammlung von Arbeiten des Künstlers Joseph Beuys. Dazu kommt das Beuys-Archiv mit mehr als 250.000 Dokumenten."

Quelle: WDR.de, 21.07.2011

".... "Mit Eugen Blume haben wir einen exzellenten Beuys-Experten gewonnen, der international als Wissenschaftler einen hervorragenden Ruf besitzt. Gleichzeitig genießt er in der Museums-Fachwelt eine hohe Anerkennung", sagte Ministerin Schäfer.

Eugen Blume ist Leiter des "Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart" in Berlin. Der Kunsthistoriker, Archäologe und Kulturwissenschaftler gehört mit dem im Hamburger Bahnhof angesiedelten "Joseph Beuys Medien-Archiv" schon seit langem zu den ständigen Kooperationspartnern der Stiftung Museum Moyland.

Dem Vorstand gehören neben dem Vertreter des Landes auch je ein Vertreter der beiden Stifterfamilien van der Grinten und von Steengracht an."

Quelle: Pressemitteilung des Kulturministeriums NRW, 22.7.11

Informationen über Eugen Blume

Zum Beuys-Archiv s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5448455/

Quelle: WDR.de, 21.07.2011

".... "Mit Eugen Blume haben wir einen exzellenten Beuys-Experten gewonnen, der international als Wissenschaftler einen hervorragenden Ruf besitzt. Gleichzeitig genießt er in der Museums-Fachwelt eine hohe Anerkennung", sagte Ministerin Schäfer.

Eugen Blume ist Leiter des "Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart" in Berlin. Der Kunsthistoriker, Archäologe und Kulturwissenschaftler gehört mit dem im Hamburger Bahnhof angesiedelten "Joseph Beuys Medien-Archiv" schon seit langem zu den ständigen Kooperationspartnern der Stiftung Museum Moyland.

Dem Vorstand gehören neben dem Vertreter des Landes auch je ein Vertreter der beiden Stifterfamilien van der Grinten und von Steengracht an."

Quelle: Pressemitteilung des Kulturministeriums NRW, 22.7.11

Informationen über Eugen Blume

Zum Beuys-Archiv s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5448455/

Wolf Thomas - am Samstag, 23. Juli 2011, 08:53 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://zine.openrightsgroup.org/hargreaves/orphan-works:-the-cultural-heritage-perspective

Excerpt: "A study which has just been conducted by the European Commission funded ARROW project, has reviewed 10 journal titles published each decade between 1890 and 2010. The findings reveal that 31% of all these titles are orphan works. "

Excerpt: "A study which has just been conducted by the European Commission funded ARROW project, has reviewed 10 journal titles published each decade between 1890 and 2010. The findings reveal that 31% of all these titles are orphan works. "

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 00:53 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ist ein Abschnitt in Walt Crawfords Artikel über die Public Domain:

http://citesandinsights.info/v11i7b.htm

http://citesandinsights.info/v11i7b.htm

KlausGraf - am Samstag, 23. Juli 2011, 00:33 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://googlescholar.blogspot.com/2011/07/google-scholar-citations.html

Ich darf da nicht rein!

Update:

http://wisspub.net/2011/07/28/google-scholar-citations/

Update: Bin drin

http://archiv.twoday.net/stories/49615889/

Ich darf da nicht rein!

Update:

http://wisspub.net/2011/07/28/google-scholar-citations/

Update: Bin drin

http://archiv.twoday.net/stories/49615889/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Weimarer Professorin, die durch ihr Buch über Akten bekannt wurde, starb bereits 2010. Eric Steinhauer weist in G+ treffend darauf hin, dass dies die Uni Weimar nicht beeindruckt hat:

http://www.uni-weimar.de/medien/kulturtechniken/personen/vismann/vismann.html

http://www.uni-weimar.de/medien/kulturtechniken/personen/vismann/vismann.html

KlausGraf - am Freitag, 22. Juli 2011, 23:51 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/MRK/MRK21-1.htm

Schön wäre ein RSS-Feed mit dem jeweiligen Inhaltsverzeichnis zusätzlich zur Mailbenachrichtigung.

Schön wäre ein RSS-Feed mit dem jeweiligen Inhaltsverzeichnis zusätzlich zur Mailbenachrichtigung.

KlausGraf - am Freitag, 22. Juli 2011, 22:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

An illuminated manuscript is a book written and decorated completely by hand. Illuminated manuscripts were among the most precious objects produced in the Middle Ages and the early Renaissance, primarily in monasteries and courts. Society's rulers--emperors, kings, dukes, cardinals, and bishops--commissioned the most splendid manuscripts.

Wolf Thomas - am Freitag, 22. Juli 2011, 22:06 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"«Geschrieben habe ich das Ganze wohl hauptsächlich aus Sehnsucht nach Italien», sagt Susanne Falk über ihren ersten Roman. Er heißt «Das Wunder von Treviso». Darin erzählt die 34-Jährige die Geschichte eines kleinen Betrugs, mit dem eine italienische Madonna zum Weinen gebracht wird.

Es ist ein heiteres Buch, das viel Stimmung transportiert. Leichte Reiselektüre eben, die der Verlag im Ferienmonat Juli herausbringt.

Dabei ist es schon einige Zeit her, dass Susanne Falk, geboren im norddeutschen Kappeln, ein Jahr in Rom verbrachte. Dort sei die Idee zu dem Roman entstanden, berichtet die Archivarin, die heute mit ihrer Familie in Wien lebt. In der italienischen Hauptstadt sei sie oft an einem Friseurgeschäft vorbeigekommen, in dem ein älterer Herr Kindern auf Karussellfiguren die Haare geschnitten habe. Der Mann lieferte die Vorlage für eine ihrer Romanfiguren, den Friseur Luigi.

Dieser Luigi verguckt sich in Maria, die Schwester des Dorf-Pfarrers Don Antonio. Der Vertreter Gottes wiederum ist es, der den Schwindel mit den weinroten Tränen der Madonna ersinnt und so reichlich Aufregung, Reporter und den Gesandten des Vatikans in das abgeschiedene Örtchen bringt.

Das Dorf Treviso selbst sei allerdings gar nicht nach einem italienischen, sondern nach einem spanischen Vorbild erdacht, erinnert sich Susanne Falk. Der Weg von der ersten Idee aus Rom bis zum fertigen Roman war - nicht nur deshalb - ziemlich lang: «Für die ersten 30 Seiten habe ich gut fünfeinhalb Jahre gebraucht, für die restlichen rund 200 Seiten dann sechs Monate.» Und dass ihr Manuskript vom Verlag angenommen wurde, das sei für sie wie ein echtes kleines Wunder."

Rowohlt Digitalbuch

Digitalbuch,

15.07.2011

14,99 €

978-3-644-30561-8

Quelle: news.de, 19.7.11

Wolf Thomas - am Freitag, 22. Juli 2011, 21:55 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Andreas Gaidt vom Paderborner Stadtarchiv (r.) erläutert Bürgermeister Heinz Paus eine der Bildtafeln, die über die Geschichte der Paderborner Gastronomie informieren.

"Erich Kästner hatte die kluge Einsicht, dass Toren in fremden Ländern die Museen bereisen, Weise aber in die Tavernen gehen. Und er hat Recht: Hier spielt sich der gesellschaftliche Alltag ab, hier lernt man Land und Leute kennen. Deshalb ist die Geschichte der Gasthäuser, der Hotels und der kleinen Kneipen für eine Stadt so spannend und wichtig.

In Anlehnung an das Kästner-Wort hat Andreas Gaidt vom Paderborner Stadtarchiv auf der Grundlage der reichhaltigen Bildüberlieferung des Archivs einen 'Zug durch die Gemeinde' unternommen und seine dabei gewonnenen Eindrücke zu einer Ausstellung verarbeitet. Auf 17 Bildtafeln hat er über 120 Ansichten Paderborner gastronomischer Einrichtungen zusammengestellt. Unter dem Titel 'Wohl bekomm's!' wird dieser Streifzug durch die Paderborner Gastronomie von der 'guten, alten Zeit' bis 1960 in der Galerie 'Bilderbogen' im Paderborner Stadthaus Am Abdinghof gezeigt. Bis zum 6. September ist die Schau montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr zu sehen.

Vom Grand Hotel über das gepflegte Gasthaus bis zur einfachen Schankwirtschaft wird das gesamte Spektrum gastronomischer Etablissements in Lithografien des 19. Jahrhunderts bis zur Werbefotografie des 20. Jahrhunderts gezeigt. Erinnerungen werden wach, vielleicht an eine Liebschaft oder sogar die eigene Eheanbahnung, an nicht nur politische Diskussionen, die sich womöglich auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen entwickelten, oder an die Schmerz lindernde Currywurst nach der Schule.

Andreas Gaidt: 'Wir werfen einen Blick auf die Geschichte des Paderborner Brauwesens und begeben uns dann vom Bahnhof aus auf den Weg durch die Kernstadt, statten dem einen oder anderen Lokal einen intensiveren Besuch ab wie dem Haus Bracht am Neuhäuser Tor oder dem Hotel Löffelmann am Kamp.' Ein Blick geworfen wird auch in die historischen Veranstaltungssäle, die in Paderborn schon immer sehr umstritten waren. Auch die Kneipen im Grünen und in den Stadtteilen spielen eine Rolle. Denn eins stehe fest, so Gaidt: die wichtigsten Gebäude im Dorf waren und sind die Kirche und die Dorfkneipe. Gegen Ende wird gezeigt, dass die Gastronomie auch ganz andere Einrichtungen umfasst: Jugendherbergen, die Grill-Station und anderes mehr.

Bürgermeister Heinz Paus, der die Ausstellung eröffnete, erinnerte sich durch die Fotos an seine Kindheit. Er sei in der Gaststätte seiner Eltern groß geworden. Der Blick in die Paderborner Gaststättengeschichte sei deshalb für ihn besonders interessant. Paus dankte dem Paderborner Stadtarchiv für die hervorragende Arbeit.

Der Macher dieser Ausstellung gab dann auch noch seine Lieblingsaufnahmen preis. Eine kleine Fotostrecke über den Wandel der Gastwirtschaft Am Bogen sowie das Bild von Broers Würstchenbude an der Königstraße; die eine sei ein gelungenes Beispiel für die Bildersammlungen des Stadtarchivs, das andere Foto wecke auch in ihm leckere Erinnerungen.

Gaidts Dank ging an seine Kollegen im Stadtarchiv und Hans-Jürgen Langmann vom Vermessungsamt der Stadt, der die ausgezeichneten Drucke besorgte. Die Bild-Überlieferung im Stadtarchiv sei nicht so gut, wie sie ist, ohne die Schenkungen und Leihgaben zahlreicher Paderborner Bürger, so Gaidt. 'Hierfür darf ich mich heute bedanken und hoffe, dass auch in Zukunft weitere Leihgeber ihre für die städtische Überlieferung interessanten Stücke dem Stadtarchiv dauerhaft zur Verfügung stellen.'

Nach dem 6. September verleiht das Paderborner Stadtarchiv die Ausstellung an interessierte Hotels, Gaststätten oder andere Einrichtungen. Wer hier Interesse hat, kann sich an Andreas Gaidt vom Stadtarchiv unter der Rufnummer 05251/881943 wenden. "

Quelle: Paderbron.de, 21.7.11

Wolf Thomas - am Freitag, 22. Juli 2011, 21:44 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ende November 2010 stellte Attac ein vom bayerischen Landtag teilweise geheim gehaltenes Gutachten der Kanzlei Flick Gocke Schaumburg auf seine Website, in dem Steuerpflichtige detailliert nachlesen konnten, wie man bei der Bayerischen Landesbank mit Geld umging und wie das Institut von Politikern beaufsichtigt wurde. Vier Monate später, am 14. April 2011, klingelten Polizisten an der Tür des Attac-Bundesbüros in Frankfurt und zeigten einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts München vor, der eine Beschlagnahme des überall im Internet offen zugänglichen Dokuments zum Inhalt hatte. Dagegen konnte sich Attac zwar nicht unmittelbar wehren, aber Beschwerde einlegen.

Diese Beschwerde hat das Landgericht München nun geprüft und kam dabei zu dem Ergebnis, dass die Durchsuchung weder erforderlich noch verhältnismäßig und deshalb rechtswidrig war. Darüber, ob durch die Veröffentlichung des Dokuments eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, traf das Landgericht keine Entscheidung, stellte aber klar, dass ein möglicher Verstoß in jedem Fall so niederschwellig sei, dass er für einen so schweren Grundrechtseingriff, wie eine Hausdurchsuchung ihn darstellt, nicht ausreicht.

Weiterlesen:

http://www.heise.de/tp/artikel/35/35172/1.html

Wortlaut des Beschlusses

http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Webredaktion/News/Urteil_Landgericht-Muenchen_110714.pdf

Siehe auch

http://www.attac.de/startseite/detailansicht/datum/2011/07/19/landgericht-muenchen-durchsuchung-des-attac-bueros-war-rechtswidrig/?no_cache=1&L=2&cHash=d1a111424d8d1499379fb8216ec0f0ea

Diese Beschwerde hat das Landgericht München nun geprüft und kam dabei zu dem Ergebnis, dass die Durchsuchung weder erforderlich noch verhältnismäßig und deshalb rechtswidrig war. Darüber, ob durch die Veröffentlichung des Dokuments eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, traf das Landgericht keine Entscheidung, stellte aber klar, dass ein möglicher Verstoß in jedem Fall so niederschwellig sei, dass er für einen so schweren Grundrechtseingriff, wie eine Hausdurchsuchung ihn darstellt, nicht ausreicht.

Weiterlesen:

http://www.heise.de/tp/artikel/35/35172/1.html

Wortlaut des Beschlusses

http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Webredaktion/News/Urteil_Landgericht-Muenchen_110714.pdf

Siehe auch

http://www.attac.de/startseite/detailansicht/datum/2011/07/19/landgericht-muenchen-durchsuchung-des-attac-bueros-war-rechtswidrig/?no_cache=1&L=2&cHash=d1a111424d8d1499379fb8216ec0f0ea

KlausGraf - am Freitag, 22. Juli 2011, 20:13 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 22. Juli 2011, 18:54 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Just two days after activist hacker Aaron Swartz was charged with hacking for downloading too many academic articles, a giant collection of articles from the same service has been posted to the notorious file sharing search engine, The Pirate Bay.

The documents are allegedly 18,952 scientific articles from the Philosophical Transactions of the Royal Society that were downloaded at some point from the scholarly archive service JSTOR. JSTOR is the same service that Swartz is accused of stealing from for downloading 4 million articles via a guest account at MIT.

But according to the note accompanying the huge download, these are not the files that Swartz is accused of downloading (and returning). Instead, the manifesto says the documents came from another source, and the manifesto is signed by a person identifying himself as Greg Maxwell. The manifesto says the documents date back before 1923, making them public domain"

Recht so!

Soweit die Dokumente auch in Europa gemeinfrei sind, also vor ca. 1860 veröffentlicht, ist die Frage, ob die Transactions insgesamt einen WESENTLICHEN Anteil an der JSTOR-Gesamtdatenbank ausmachen, was ich bezweifle. Nach § 87e UrhG, der auch in ganz Europa sinngemäß gilt, ist die Entnahme der Artikel LEGAL!

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__87e.html

Nachtrag: Aber JSTOR kann sich als US-Organisation ohnehin nicht auf das EU-Datenbankschutzrecht berufen, da der Schutzfristenvergleich gilt. Gegen die Publikation könnten also die Erben der jenigen Autoren, die noch keine 70 Jahre tot sind, vorgehen oder die Royal Society, soweit diese beweisen könnte, dass ihr die Rechte übertragen wurden.

Siehe auch:

http://thepiratebay.org/torrent/6554331/Papers_from_Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society__fro

http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:WikiProject_Royal_Society_Journals

http://netzpolitik.org/2011/aus-protest-torrent-mit-18-592-wissenschaftlichen-artikeln/

The documents are allegedly 18,952 scientific articles from the Philosophical Transactions of the Royal Society that were downloaded at some point from the scholarly archive service JSTOR. JSTOR is the same service that Swartz is accused of stealing from for downloading 4 million articles via a guest account at MIT.

But according to the note accompanying the huge download, these are not the files that Swartz is accused of downloading (and returning). Instead, the manifesto says the documents came from another source, and the manifesto is signed by a person identifying himself as Greg Maxwell. The manifesto says the documents date back before 1923, making them public domain"

Recht so!

Soweit die Dokumente auch in Europa gemeinfrei sind, also vor ca. 1860 veröffentlicht, ist die Frage, ob die Transactions insgesamt einen WESENTLICHEN Anteil an der JSTOR-Gesamtdatenbank ausmachen, was ich bezweifle. Nach § 87e UrhG, der auch in ganz Europa sinngemäß gilt, ist die Entnahme der Artikel LEGAL!

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__87e.html

Nachtrag: Aber JSTOR kann sich als US-Organisation ohnehin nicht auf das EU-Datenbankschutzrecht berufen, da der Schutzfristenvergleich gilt. Gegen die Publikation könnten also die Erben der jenigen Autoren, die noch keine 70 Jahre tot sind, vorgehen oder die Royal Society, soweit diese beweisen könnte, dass ihr die Rechte übertragen wurden.

Siehe auch:

http://thepiratebay.org/torrent/6554331/Papers_from_Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society__fro

http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:WikiProject_Royal_Society_Journals

http://netzpolitik.org/2011/aus-protest-torrent-mit-18-592-wissenschaftlichen-artikeln/

KlausGraf - am Freitag, 22. Juli 2011, 12:59 - Rubrik: Archivrecht

Unter anderem eine Darwin-Erstausgabe auf Deutsch von. 1872:

http://www.haaretz.com/print-edition/news/how-did-israel-s-national-library-give-away-a-first-edition-darwin-1.374323?localLinksEnabled=false

http://www.haaretz.com/print-edition/news/how-did-israel-s-national-library-give-away-a-first-edition-darwin-1.374323?localLinksEnabled=false

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KONTRASTE über unberechtigte Abmahnungen wegen fehlerhafter Ermittlung der IP-Adresse:

http://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste_vom_21_07/unberechtigte_internet.html

http://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste_vom_21_07/unberechtigte_internet.html

KlausGraf - am Freitag, 22. Juli 2011, 12:44 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

rhwinter - am Freitag, 22. Juli 2011, 11:21 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der erste Oberpräsident Westfalens, Ludwig Freiherr Vincke, hat eine große Anzahl von Tagebüchern hinterlassen, deren überwiegender Teil im Staatsarchiv Münster aufbewahrt wird. In seinen Tagebüchern gewährt Vincke Einblicke in sein Leben (Studium, Beruf, Privates, Reisen). Die Tagebücher haben jedoch keineswegs nur autobiographischen Wert, sondern sind für die politische und kulturelle Geschichte Westfalens von großer Bedeutung.

Bislang sind nur wenige Tagebücher Vinckes ediert (Die Tagebücher des Oberpräsidenten Ludwig Freiherrn Vincke 1813 – 1818, bearbeitet von Ludger Graf von Westphalen, Münster 1980), weshalb der Verein sich dieser Aufgabe angenommen hat. In Kooperation mit der Historischen Kommission für Westfalen und dem Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen ist die Edition sämtlicher Tagebücher geplant."

Quelle: Projektseite des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster

In Hilchenbach wurde der dritte Band der Edition in einer gelungenen Veranstaltung vorgestellt. Einen kleinen Eindruck der "Vortragslesung" durch den Präsidenten des Landesarchivs NRW und den 4 ArchivassessorInnen gibt folgendes Video:

Der Hilchenbacher Bürgermeister Hans-PeterHasenstab begrüßt Prof. Wilfried Reininghaus und 4 ArchivassessorInnen im Hilchenbacher Ratssaal.

Die Vorsitzende des Altertumsvereins, Kollegin Dr. Mechthild Black-Veltrup, verteilt die Freiexemplare u.a. an den Vorsitzenden des Hilchenbacher Geschichtsvereins, Dr. Hans Christhard Mahrenholz.

Prof. Wilfried Reininghaus während des Vortrages

"Der hiermit vorgelegte Band der Edition der Tagebücher von Ludwig Freiherr Vincke umfasst die Zeit, die er als Student in Marburg 1792/93 verbrachte. Wegen der Feldzüge der französischen Revolutionstruppen im mittleren Deutschland und wegen der Belagerung der von Franzosen besetzten Stadt Mainz spiegelt sein Tagebuch aktuelles Zeitgeschehen wider. Vincke modifizierte in dieser Zeit seine Haltung zur Französischen Revolution. Er nahm teil am Marburger Universitäts- und Gesellschaftsleben. Eng waren seine Beziehungen zu seinem akademischen Lehrer Jung-Stilling und zu den vielen Kommilitonen. Seine zahlreichen Reisen machen das Tagebuch auch zu einer kulturgeschichtlichen Quelle von einigem Rang."

Quelle: Verlagstext

Die Tagebücher des Ludwig Freiherrn Vincke.

Hrsg. v. Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster, Historische Kommission für Westfalen, Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen.

Teil 2: 1792-1793.

Bearb. v. Wilfried Reininghaus, Tobias Schenk, Tobias Meyer-Zurwelle.

(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen XIX: Westfälische Briefwechsel und Denkwürdigkeiten, Band 12)

472 Seiten, mit Abbildungen, geb., 15,5 x 23 cm, erschienen 2011,

ISBN 978-3-402-15741-1

Wikipedia-Artikel zu Ludwig von Vincke

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 22:39 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stefan Lafaire beim Fotoshooting, Quelle: Stiftung Stadtgedächtnis, 19.07.2011, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Gemeinsame Betrachtung einer Archivalie: Dr. Ulrich Fischer (Historisches Archiv), Dr. Stefan Kraus (Kolumba), Dr. Stefan Lafaire, Prof. Quander (Stadt Köln), Quelle: Stiftung Stadtgedächtnis, 19.07.2011, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

"Stefan Lafaire übernimmt den Vorsitz der Stiftung Stadtgeschichte. Seine Hauptaufgaben werden sein, Geld für die Restaurierung der beim Stadtarchiv-Einsturz beschädigten Archivalien zu sammeln und die Stiftung bekannter zu machen. ...."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger, 21.7.2011

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 22:31 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Am Mittwoch, den 13. Juli 2011, besuchte der “Bund Katholischer Unternehmer” (BKU) die Stiftung Stadtgedächtnis. Hermann-Josef Johanns, Berater der Stiftung Stadtgedächtnis, führte gemeinsam mit Nadine Thiel, Leiterin der Restaurierung und Dr. Andreas Berger, Leiter der Digitalisierungsabteilung des Historischen Archivs, die 40 interessierten Teilnehmner durch das Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum des Archivs in Köln-Porz.

Erstmals präsentierte Nadine Thiel die neu eingerichteten Klimakammern einer Gruppe von Besuchern. Dort können gefriergetrocknete Bücher, die aufgrund einer Verunreinigung durch Wasser aufgequollen sind, wieder in Form gebracht werden. “Manchmal müssen Dokumente aber auch erst nass gereinigt werden.”, sagt Nadine Thiel. Dazu gibt es spezielle Edelstahlbecken im RDZ, in denen verschiedene Wasserqualitäten zum Einsatz kommen.

Nach der Instandsetzung der Archivalien werden diese katalogisiert und digitalisiert. Dr. Andreas Berger erläuterte den Besuchern dazu einen raumgroßen Scanner, mit dem selbst Landkarten abgetastet werden können. Auch die anderen Räumlichkeiten und Werkstätten wurden den Besuchern vorgestellt. Alle Teilnehmer erhielten einen detaillierten Einblick in die einzelnen Schritte der Restaurierung.

Der Vorsitzende des BKU, Fritz Roth, zeigte sich beeindruckt. “Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, wie umfangreich die erforderlichen Arbeiten sind.”, sagte Roth am Ende der Führung."

Quelle: Stiftung Stadtgedächtnis, 21.7.2011

Erstmals präsentierte Nadine Thiel die neu eingerichteten Klimakammern einer Gruppe von Besuchern. Dort können gefriergetrocknete Bücher, die aufgrund einer Verunreinigung durch Wasser aufgequollen sind, wieder in Form gebracht werden. “Manchmal müssen Dokumente aber auch erst nass gereinigt werden.”, sagt Nadine Thiel. Dazu gibt es spezielle Edelstahlbecken im RDZ, in denen verschiedene Wasserqualitäten zum Einsatz kommen.

Nach der Instandsetzung der Archivalien werden diese katalogisiert und digitalisiert. Dr. Andreas Berger erläuterte den Besuchern dazu einen raumgroßen Scanner, mit dem selbst Landkarten abgetastet werden können. Auch die anderen Räumlichkeiten und Werkstätten wurden den Besuchern vorgestellt. Alle Teilnehmer erhielten einen detaillierten Einblick in die einzelnen Schritte der Restaurierung.

Der Vorsitzende des BKU, Fritz Roth, zeigte sich beeindruckt. “Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, wie umfangreich die erforderlichen Arbeiten sind.”, sagte Roth am Ende der Führung."

Quelle: Stiftung Stadtgedächtnis, 21.7.2011

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 22:13 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

".... In seinen neueren Werken setzt Marc Brandenburg bisherige Zeichnungen zu großformatigen Collagen zusammen, die er teilweise zu raumgreifenden Installationen inszeniert. Ein solches „Archiv“ seiner Arbeiten hat er nun für die Montblanc Staircase Gallery in Hamburg-Lurup gestaltet, das zeitgleich zur Ausstellung der Hamburger Kunsthalle zu sehen ist.

Ein gemeinsames Projekt der Montblanc Kulturstiftung und der Galerie Thaddaeus Ropac geht in die vierte Runde: alle zwei bis drei Jahre installiert ein Künstler der Galerie eine Arbeit im gläsernen Treppenhaus der Montblanc Academy. In diesem Jahr hat der Berliner Künstler Marc Brandenburg eine neue Arbeit in der Montblanc Staircase Gallery installiert. .... Für die Installation in der Montblanc Staircase Gallery hat Brandenburg seine Graphitzeichnungen als Siebdrucke auf transparente Folie übertragen. Diese wurden dann vom Künstler auf die Fensterscheiben des mehrstöckigen Treppenhauses aufgebracht. Hierdurch gelingt es ihm, sich auf die Gegebenheiten des Raumes zu beziehen: die Transparenz der Fensterscheiben und der Folien verbinden sich, gleichzeitig ergeben die Zeichnungen eine eigene bildliche Struktur, einen Kontrast und eine Abgrenzung zum Außen.

„Mir war es immer wichtig, im öffentlichen Raum Spuren zu hinterlassen. Da sich die Graphitzeichnung als Medium hierzu nicht eignet, entwickelte ich die Idee der Aufkleber als Bildträger“, so der Künstler über seine Arbeit.

Doch wirken die Graphitzeichnungen nicht nur als rein bildliche, zweidimensionale Elemente – bei Sonneneinstrahlung wandern die Zeichnungen im Verlauf der Zeit als Schatten über Wände und Fensterrahmen. Hierdurch werden die Motive ein weiteres Mal abgebildet, verzerrt und vervielfältigt und die Schatten als gestalterisches Element in das Kunstwerk mit einbezogen. Die Arbeit greift somit unmittelbar in den Raum ein, erhält durch die wandernden Schattenbilder eine Dynamik und lässt in ihrem von der Sonne beeinflussten Verlauf ein direktes Sinnbild für Zeit assoziieren. Durch die Spannung zwischen Transparenz und Zeichnung wirkt der Raum wie eine Art Parallelwelt, wo alles Bekannte, alles Vertraute plötzlich eine andere Bedeutung bekommt. .... Die Rauminstallation „Ohne Titel“ (2011) wird bis Frühjahr 2013 bei Montblanc zu sehen sein. "

Quelle: frankfurt-live.com, 21.7.2011

Ein gemeinsames Projekt der Montblanc Kulturstiftung und der Galerie Thaddaeus Ropac geht in die vierte Runde: alle zwei bis drei Jahre installiert ein Künstler der Galerie eine Arbeit im gläsernen Treppenhaus der Montblanc Academy. In diesem Jahr hat der Berliner Künstler Marc Brandenburg eine neue Arbeit in der Montblanc Staircase Gallery installiert. .... Für die Installation in der Montblanc Staircase Gallery hat Brandenburg seine Graphitzeichnungen als Siebdrucke auf transparente Folie übertragen. Diese wurden dann vom Künstler auf die Fensterscheiben des mehrstöckigen Treppenhauses aufgebracht. Hierdurch gelingt es ihm, sich auf die Gegebenheiten des Raumes zu beziehen: die Transparenz der Fensterscheiben und der Folien verbinden sich, gleichzeitig ergeben die Zeichnungen eine eigene bildliche Struktur, einen Kontrast und eine Abgrenzung zum Außen.

„Mir war es immer wichtig, im öffentlichen Raum Spuren zu hinterlassen. Da sich die Graphitzeichnung als Medium hierzu nicht eignet, entwickelte ich die Idee der Aufkleber als Bildträger“, so der Künstler über seine Arbeit.

Doch wirken die Graphitzeichnungen nicht nur als rein bildliche, zweidimensionale Elemente – bei Sonneneinstrahlung wandern die Zeichnungen im Verlauf der Zeit als Schatten über Wände und Fensterrahmen. Hierdurch werden die Motive ein weiteres Mal abgebildet, verzerrt und vervielfältigt und die Schatten als gestalterisches Element in das Kunstwerk mit einbezogen. Die Arbeit greift somit unmittelbar in den Raum ein, erhält durch die wandernden Schattenbilder eine Dynamik und lässt in ihrem von der Sonne beeinflussten Verlauf ein direktes Sinnbild für Zeit assoziieren. Durch die Spannung zwischen Transparenz und Zeichnung wirkt der Raum wie eine Art Parallelwelt, wo alles Bekannte, alles Vertraute plötzlich eine andere Bedeutung bekommt. .... Die Rauminstallation „Ohne Titel“ (2011) wird bis Frühjahr 2013 bei Montblanc zu sehen sein. "

Quelle: frankfurt-live.com, 21.7.2011

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 22:04 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Verein «Doping-Opfer-Hilfe» hat den ungetrübten Blick auf den Sport längst verloren. Dieser ist im wahrsten Sinne des Wortes verstellt durch riesige Metallschränke voller Akten. Sie stehen in einem unscheinbaren Einfamilienhaus im nordbadischen Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis).

Dort haben die 15 Mitglieder des Vereins, darunter der als Dopingfahnder bekannte Heidelberger Medizinprofessor Werner Franke, in einer Wohnung ihre Materialien zusammengetragen.

Die wirklich brisanten Akten lagert der Verein allerdings an einem geheimen Ort. Dazu zählen vor allem Unterlagen aus dem Privatbesitz von ehemaligen Trainern und Sportfunktionären in der DDR. «Bis heute bekommen wir viele Schreiben von Menschen, die vor allem als Jugendliche in der DDR systematisch gedopt wurden, es aber nicht schafften, Medaillen zu gewinnen und frühzeitig wieder aus den Leistungskadern aussortiert wurden», erzählt der Vereinsvorsitzende Klaus-Dieter Zöllig.

Der 64-jährige Unfallchirurg und Sportmediziner kennt die Folgen dieser Art von Leistungsförderung nur zu genau. Deren Opfer sind heute zwischen 37 und 50 Jahre alt und leiden unter orthopädischen, hormonellen oder gynäkologischen Problemen. «Viele von ihnen wollen wissen, was ihnen angetan wurde, kommen aber wegen einer Vielzahl von Archivmaterial nicht weiter - zudem es nicht immer freigegeben ist», sagt Zöllig. Das Dopingarchiv kann ihnen dank seiner gut sortierten Unterlagen oft helfen.

Der Verein hat zudem ein zentrales Register für leistungssteigernde Substanzen erstellt. Es steht, ebenso wie die umfangreiche Sammlung von Zeitungsartikeln und Fernsehberichten, allen interessierten Bürgern nach Voranmeldung offen. Viermal im Jahr organisiert das Archiv zudem Fachvorträge zum Thema.

Im Moment besteht kein Anlass zur Hoffnung, dass dem Verein die Arbeit ausgeht. Im Gegenteil. «Doping gibt es trotz der öffentlichen Ächtung immer noch, wie wir ja jüngst bei der Fußballfrauen-Weltmeisterschaft gesehen haben», sagt Zöllig mit Blick auf die Nordkoreanerinnen. «Neu war für mich, dass eine ganze Mannschaft in den Verdacht geriet, gedopt zu sein.»

Der Fall ist für den Mediziner auch interessant, weil die Frauen auf Testosteron zurückgegriffen haben sollen. «Wer den alten Kram noch nimmt, fällt halt sofort auf. Die Nordkoreaner haben zumindest bewiesen, dass sie nicht wissen, wie man es richtig macht. Da rächt sich die Isolierung des Landes», sagt Zöllig mit ironischem Unterton.

Der Hintergrund dieser Bemerkung ist allerdings ernst. Der Wissenschaftler weiß genau, dass die Sucht nach Leistungssteigerung unermesslich ist. «Im Fußball werden auch bei den Männern immer noch Amphetamine, Wachmacher, Stimmungsaufheller und sogar Haarwuchsmittel benutzt.» Zudem seien etliche Dopingmittel neuer Generation auf dem Markt. «Sie werden mit Hilfe der Gentechnik entwickelt und sind nur schwer nachweisbar.»

Quelle: © sueddeutsche.de - erschienen am 18.07.2011

Dort haben die 15 Mitglieder des Vereins, darunter der als Dopingfahnder bekannte Heidelberger Medizinprofessor Werner Franke, in einer Wohnung ihre Materialien zusammengetragen.

Die wirklich brisanten Akten lagert der Verein allerdings an einem geheimen Ort. Dazu zählen vor allem Unterlagen aus dem Privatbesitz von ehemaligen Trainern und Sportfunktionären in der DDR. «Bis heute bekommen wir viele Schreiben von Menschen, die vor allem als Jugendliche in der DDR systematisch gedopt wurden, es aber nicht schafften, Medaillen zu gewinnen und frühzeitig wieder aus den Leistungskadern aussortiert wurden», erzählt der Vereinsvorsitzende Klaus-Dieter Zöllig.

Der 64-jährige Unfallchirurg und Sportmediziner kennt die Folgen dieser Art von Leistungsförderung nur zu genau. Deren Opfer sind heute zwischen 37 und 50 Jahre alt und leiden unter orthopädischen, hormonellen oder gynäkologischen Problemen. «Viele von ihnen wollen wissen, was ihnen angetan wurde, kommen aber wegen einer Vielzahl von Archivmaterial nicht weiter - zudem es nicht immer freigegeben ist», sagt Zöllig. Das Dopingarchiv kann ihnen dank seiner gut sortierten Unterlagen oft helfen.

Der Verein hat zudem ein zentrales Register für leistungssteigernde Substanzen erstellt. Es steht, ebenso wie die umfangreiche Sammlung von Zeitungsartikeln und Fernsehberichten, allen interessierten Bürgern nach Voranmeldung offen. Viermal im Jahr organisiert das Archiv zudem Fachvorträge zum Thema.

Im Moment besteht kein Anlass zur Hoffnung, dass dem Verein die Arbeit ausgeht. Im Gegenteil. «Doping gibt es trotz der öffentlichen Ächtung immer noch, wie wir ja jüngst bei der Fußballfrauen-Weltmeisterschaft gesehen haben», sagt Zöllig mit Blick auf die Nordkoreanerinnen. «Neu war für mich, dass eine ganze Mannschaft in den Verdacht geriet, gedopt zu sein.»

Der Fall ist für den Mediziner auch interessant, weil die Frauen auf Testosteron zurückgegriffen haben sollen. «Wer den alten Kram noch nimmt, fällt halt sofort auf. Die Nordkoreaner haben zumindest bewiesen, dass sie nicht wissen, wie man es richtig macht. Da rächt sich die Isolierung des Landes», sagt Zöllig mit ironischem Unterton.

Der Hintergrund dieser Bemerkung ist allerdings ernst. Der Wissenschaftler weiß genau, dass die Sucht nach Leistungssteigerung unermesslich ist. «Im Fußball werden auch bei den Männern immer noch Amphetamine, Wachmacher, Stimmungsaufheller und sogar Haarwuchsmittel benutzt.» Zudem seien etliche Dopingmittel neuer Generation auf dem Markt. «Sie werden mit Hilfe der Gentechnik entwickelt und sind nur schwer nachweisbar.»

Quelle: © sueddeutsche.de - erschienen am 18.07.2011

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 21:58 - Rubrik: Sportarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Seit Jahren hält sich der Verdacht, der NS-Massenmörder Alois Brunner sei BND-Resident in Syrien gewesen. Nun haben die Haushistoriker des Geheimdienstes entdeckt: In der Regierungszeit von Helmut Kohl wurden alle Unterlagen zu dem Fall entsorgt. Sollte der Nazi-Verbrecher geschützt werden? ...." die Antwort gibt SpOn.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 21:54 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

North Archives LILLE from X-TU Architects on Vimeo.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 21:40 - Rubrik: Archivbau

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

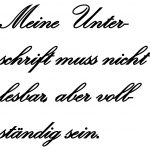

In den Archiven der Stasi-Unterlagen-Behörde lagern zahlreiche Bild- und Filmaufnahmen, denen der Kontext, die Datierung oder Ortsangaben fehlen.

Darüber hinaus befinden sich in den Archiven auch Bilder und Filme, die der Staatssicherheitsdienst im Zuge seiner operativen Arbeit beschlagnahmt hat. Die Archivare können die Herkunft vieler dieser Materialien nicht mehr ermitteln, weil der Entstehungszusammenhang fehlt und die Eigentümer unbekannt sind. Im Rahmen der „Spurensuche“ stellt das Archiv auch solche Bilder unklarer Herkunft vor.

Wenn Sie weiterführende Informationen haben, etwa zum Aufnahmedatum oder zum abgebildeten Ort, so können Sie uns diese über ein E-Mail-Formular mitteilen.Unidentifizierte Bilder und Filme unter:

http://www.bstu.bund.de/DE/Archive/Suchbilder/_node.html

Die "Spurensuche" wird laufend erweitert.

Darüber hinaus befinden sich in den Archiven auch Bilder und Filme, die der Staatssicherheitsdienst im Zuge seiner operativen Arbeit beschlagnahmt hat. Die Archivare können die Herkunft vieler dieser Materialien nicht mehr ermitteln, weil der Entstehungszusammenhang fehlt und die Eigentümer unbekannt sind. Im Rahmen der „Spurensuche“ stellt das Archiv auch solche Bilder unklarer Herkunft vor.

Wenn Sie weiterführende Informationen haben, etwa zum Aufnahmedatum oder zum abgebildeten Ort, so können Sie uns diese über ein E-Mail-Formular mitteilen.Unidentifizierte Bilder und Filme unter:

http://www.bstu.bund.de/DE/Archive/Suchbilder/_node.html

Die "Spurensuche" wird laufend erweitert.

a.bro - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 18:01 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

Stadtarchivar Rico Quaschny (Quelle: Pressemitteilung der Stadt Iserlohn, 20.7.11)

"Am 1. Juli hat Rico Quaschny als Nachfolger von Götz Bettge seinen Dienst als Leiter des Iserlohner Stadtarchivs begonnen.

Rico Quaschny wurde 1975 in Freiberg/Sachsen geboren. Nach Abitur und Zivildienst studierte er an der Fachhochschule Potsdam Archivwissenschaft. Während seines Studiums absolvierte er Praktika in Arnsberg (Stadt- und Landständearchiv; Archiv des Freiherrn von Fürstenberg-Herdringen), Münster (Westfälisches Archivamt) und Menden (Städtisches Museum). In seiner Diplomarbeit befasste sich Quaschny mit einer Beamtenkarriere im Herzogtum Westfalen des 17. Jahrhunderts.

Der Dipl.-Archivar leitete in den vergangenen dreizehn Jahren das Stadtarchiv Bad Oeynhausen, zugleich war er seit 2005 Stadtheimatpfleger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Heimatpflege der Stadt Bad Oeynhausen e.V. Eine aktive Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Reihe stadtgeschichtlicher Publikationen dokumentieren sein bisheriges Wirken.

In seiner Tätigkeit bei der Stadt Iserlohn sieht Rico Quaschny neue Herausforderungen, die mit den Aufgaben eines größeren Kommunalarchivs verbunden sind. Der neue Archivleiter wird von den bewährten Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs, Tanja Marschall-Wach und Katrin Schnegelberger, unterstützt. Beratend zur Seite steht auch Stadtarchivar i.R. Götz Bettge, dessen umfangreiches Wissen sein Nachfolger sehr schätzt."

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=oeynhausen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 12:02 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://netzpolitik.org/2011/schwartz-jsto/

http://infobib.de/blog/2011/07/20/jstor-massendiebstahl/

http://blog.demandprogress.org/2011/07/more-than-35000-sign-petition-in-support-of-aaron-swartz/

"HUFFINGTON POST: JSTOR’s the one that should be in prison, man, for locking up knowledge."

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/07/20/the-ethics-of-%E2%80%9Cstealing%E2%80%9D-scientific-articles-and-civil-disobedience/

http://blogs.reuters.com/mediafile/2011/07/20/the-difference-between-google-and-aaron-swartz/

http://www.nytimes.com/2011/07/20/us/20compute.html?_r=1

F: Fred Benenson http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de

F: Fred Benenson http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de

http://infobib.de/blog/2011/07/20/jstor-massendiebstahl/

http://blog.demandprogress.org/2011/07/more-than-35000-sign-petition-in-support-of-aaron-swartz/

"HUFFINGTON POST: JSTOR’s the one that should be in prison, man, for locking up knowledge."

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/07/20/the-ethics-of-%E2%80%9Cstealing%E2%80%9D-scientific-articles-and-civil-disobedience/

http://blogs.reuters.com/mediafile/2011/07/20/the-difference-between-google-and-aaron-swartz/

http://www.nytimes.com/2011/07/20/us/20compute.html?_r=1

F: Fred Benenson http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de

F: Fred Benenson http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.deKlausGraf - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 01:20 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.boersenblatt.net/450065/

"Bei der Anhörung zum Google Book Settlement hat der New Yorker Richter Denny Chin gestern die Kontrahenten Google und Verleger- und Autorenverbände gemahnt, sich baldigst zu einigen. Sollten die streitenden Parteien bis zur nächsten Anhörung am 15. September zu keiner Lösung finden, werde er entscheiden."

Siehe auch

http://laboratorium.net/archive/2011/07/19/gbs_status_conference_opt-in_settlement_in_the_wor

"Bei der Anhörung zum Google Book Settlement hat der New Yorker Richter Denny Chin gestern die Kontrahenten Google und Verleger- und Autorenverbände gemahnt, sich baldigst zu einigen. Sollten die streitenden Parteien bis zur nächsten Anhörung am 15. September zu keiner Lösung finden, werde er entscheiden."

Siehe auch

http://laboratorium.net/archive/2011/07/19/gbs_status_conference_opt-in_settlement_in_the_wor

KlausGraf - am Donnerstag, 21. Juli 2011, 00:49 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Ausstellung MOVE – Kunst und Tanz seit den 60ern bietet erstmals in dieser Form einen Überblick über die historische und aktuelle Beziehung zwischen bildender Kunst, Tanz, Bewegung und Choreographie in den vergangenen 50 Jahren. Gezeigt werden von Künstlern, Tänzern und Choreographen realisierte Skulpturen und Installationen, die alle in ihrer Weise die Bewegungen der Ausstellungsbesucher beeinflussen. „Nicht die Darstellung von Bewegung, sondern Bewegung selbst ist Thema der Ausstellung“, erklärt Doris Krystof, die Kuratorin der Düsseldorfer Station. Sehen und Bewegen, so die These von MOVE, sind gleichrangige Mittel der Wahrnehmung und Erkenntnis.

Die vom 19. Juli bis zum 25. September in K20 Grabbeplatz geöffnete Ausstellung umfasst Arbeiten von Janine Antoni, Pablo Bronstein, Trisha Brown, Boris Charmatz, Lygia Clark, William Forsythe, Simone Forti, Dan Graham, Christian Jankowski, Isaac Julien, Mike Kelley, La Ribot, Xavier Le Roy & Mårten Spångberg, Robert Morris, Bruce Nauman, João Penalva, Tino Sehgal, Franz Erhard Walther und Franz West.

MOVE ist von der Chefkuratorin der Hayward Gallery in London, Stephanie Rosenthal, kuratiert worden und war danach in anderer Form auch in München zu sehen. In Düsseldorf kommen ganz neue Arbeiten und damit neue Aspekte hinzu, denn es ergänzen ausgewählte Werke aus der eigenen Sammlung wie Carl Andres große Stahlplatten-Bodenskulptur „Roaring Forties“ (1988), die Filz-Arbeit „Untitled“ (1967) von Robert Morris oder Jackson Pollocks bedeutendes Gemälde „Number 32, 1950“ die Ausstellung. Diese Arbeiten sind „maßgeblich aus dem Geist des Tänzerischen und Choreographischen entstanden, der die New Yorker Kunstszene in den 1960er Jahren geprägt hat“, so Kuratorin Krystof. Moderner Tanz, Malerei, Skulptur, Installationskunst und Happening befruchteten sich damals gegenseitig: „Nicht mehr die passiv-erbauliche, bloß konsumierende Kunstbetrachtung war gefragt, sondern die Einbeziehung des Individuums in einen kritisch-kommunikativen Prozess.“

MOVE erkundet, wie Alltagsbewegungen zur treibenden Kraft bei der Entwicklung sowohl der zeitgenössischen Kunst als auch des Tanzes geworden sind. Die Ausstellung zeigt, wie Künstler Choreografie als Mittel eingesetzt haben, um das Publikum dahin zu bringen, Kunst mit dem ganzen Körper zu erfahren. In den vergangenen zwei Jahrzehnten nutzten Künstler zunehmend die Mittel von Tanz und Performance um herauszufinden, wie das Alltagsverhalten choreografiert und manipuliert wird.

William Forsythe bezeichnet seine Installation „The Fact of Matter“ von 2009 als „choreografisches Objekt“: In unterschiedlicher Höhe hängen 200 Turn-Ringe von der Museumsdecke; gleichsam als Test für körperliche Stärke und mentale Beweglichkeit können die Besucher in den Ringen den Raum ohne Bodenberührung kletternd durchqueren. Mike Kelleys vielteiliger „Test Room“ (2001) erscheint als eine Art Spielzimmer, in dem überdimensionale Objekte wie große Plastikkeulen, Schüsseln oder Dummy-Puppen zu allerlei Aktivitäten auffordern. „Bodyspacemotionthings“ (1971/2010) von Robert Morris ist eine große, von mehreren Besuchern zu nutzende Holzwippe und Pablo Bronstein baut in die Klee-Halle von K20 einen großen Triumphbogen, der zum Ort tänzerischer Verehrung wird.

MOVE-Archiv im Schmela Haus, Foto: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Ein in die Ausstellung integriertes interaktives Archiv stellt das Thema Kunst und Tanz in einen erweiterten historischen Kontext. Die Auswahl umfasst über 170 Aufnahmen (Merce Cunningham, Allan Kaprow, Yvonne Rainer, Meg Stuart, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Sasha Walz u.v.a.). Das Archiv wurde unter Mitwirkung von André Lepecki, Professor of Performance Studies an der Universität New York, eigens für die Ausstellung entwickelt. Das Archiv ist im Foyer von K20 Grabbeplatz und im Schmela Haus (21.07. – 25.08.2011) auch ohne Eintrittskarte zugänglich.

Eine Ausstellung organisiert von der Hayward Gallery, London, in Zusammenarbeit mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Katalog zur Ausstellung

Move. Choreographing You. Art and Dance Since the 1960s, Katalog anlässlich der Ausstellung in der Hayward Gallery, London. Hg. von Stephanie Rosenthal, Hayward Publishing, Hayward Publishing (UK), Verlag der Buchhandlung Walther König (Europe), englisch, 32,- Euro. Der Katalog ist auch an der Museumskasse erhältlich."

19. Juli - 25. September 2011

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Backstage MOVE

21.07. - 25.08.2011

SCHMELA HAUS

Das MOVE Archiv mit über 170 Aufnahmen von Choreographien und Performances ist im Schmela Haus vom 21.07. - 25.08. zu den Öffnungszeiten der Ausstellung und während der Donnerstagabendveranstaltungen frei zugänglich.

Rahmenprogramm MOVE

Donnerstag, 21.07., 19.30 Uhr

Choreographieren, Archivieren

Das MOVE-Archiv zu Gast im Schmela Haus (21.07. – 25.08.)

Auftakt, Übungen und Gespräche

Moderiert von Doris Krystof und Lisa Marei Schmidt

Donnerstag, 28.07., 19.30 Uhr

ANNA HALPRIN – BREATH MADE VISIBLE

(2010, Regie: Ruedi Gerber, USA/Schweiz, Farbe, 82 min)

Filmvorführung mit einer Einführung von Ronit Land, Leiterin Fachbereich Tanz, Akademie Remscheid

Donnerstag, 04.08., 19.30 Uhr

Theatralität des Minimalismus: Ein Abend mit Franz Erhard Walther

Donnerstag, 11.08., 19.30 Uhr

Tanzende Exponate. PRODUCTION in London, München, Düsseldorf.

Mit Xavier Le Roy, Mårten Spångberg und den Performern des Projekts.

(in englischer Sprache)

Donnerstag, 18.08., 19.30 Uhr

Yvonne Rainer: TRIO A. Vortrag von Eva Schmidt, Direktorin des Museums für Gegenwartskunst, Siegen

Donnerstag, 25.08., 19.30 Uhr

Boris Charmatz im Gespräch mit Nikolaus Hirsch, Direktor Städel Schule, Frankfurt/M., über das MUSÉE DE LA DANSE in Rennes

(in englischer Sprache)

Quelle: Ausstellungshomepage

Die vom 19. Juli bis zum 25. September in K20 Grabbeplatz geöffnete Ausstellung umfasst Arbeiten von Janine Antoni, Pablo Bronstein, Trisha Brown, Boris Charmatz, Lygia Clark, William Forsythe, Simone Forti, Dan Graham, Christian Jankowski, Isaac Julien, Mike Kelley, La Ribot, Xavier Le Roy & Mårten Spångberg, Robert Morris, Bruce Nauman, João Penalva, Tino Sehgal, Franz Erhard Walther und Franz West.

MOVE ist von der Chefkuratorin der Hayward Gallery in London, Stephanie Rosenthal, kuratiert worden und war danach in anderer Form auch in München zu sehen. In Düsseldorf kommen ganz neue Arbeiten und damit neue Aspekte hinzu, denn es ergänzen ausgewählte Werke aus der eigenen Sammlung wie Carl Andres große Stahlplatten-Bodenskulptur „Roaring Forties“ (1988), die Filz-Arbeit „Untitled“ (1967) von Robert Morris oder Jackson Pollocks bedeutendes Gemälde „Number 32, 1950“ die Ausstellung. Diese Arbeiten sind „maßgeblich aus dem Geist des Tänzerischen und Choreographischen entstanden, der die New Yorker Kunstszene in den 1960er Jahren geprägt hat“, so Kuratorin Krystof. Moderner Tanz, Malerei, Skulptur, Installationskunst und Happening befruchteten sich damals gegenseitig: „Nicht mehr die passiv-erbauliche, bloß konsumierende Kunstbetrachtung war gefragt, sondern die Einbeziehung des Individuums in einen kritisch-kommunikativen Prozess.“

MOVE erkundet, wie Alltagsbewegungen zur treibenden Kraft bei der Entwicklung sowohl der zeitgenössischen Kunst als auch des Tanzes geworden sind. Die Ausstellung zeigt, wie Künstler Choreografie als Mittel eingesetzt haben, um das Publikum dahin zu bringen, Kunst mit dem ganzen Körper zu erfahren. In den vergangenen zwei Jahrzehnten nutzten Künstler zunehmend die Mittel von Tanz und Performance um herauszufinden, wie das Alltagsverhalten choreografiert und manipuliert wird.

William Forsythe bezeichnet seine Installation „The Fact of Matter“ von 2009 als „choreografisches Objekt“: In unterschiedlicher Höhe hängen 200 Turn-Ringe von der Museumsdecke; gleichsam als Test für körperliche Stärke und mentale Beweglichkeit können die Besucher in den Ringen den Raum ohne Bodenberührung kletternd durchqueren. Mike Kelleys vielteiliger „Test Room“ (2001) erscheint als eine Art Spielzimmer, in dem überdimensionale Objekte wie große Plastikkeulen, Schüsseln oder Dummy-Puppen zu allerlei Aktivitäten auffordern. „Bodyspacemotionthings“ (1971/2010) von Robert Morris ist eine große, von mehreren Besuchern zu nutzende Holzwippe und Pablo Bronstein baut in die Klee-Halle von K20 einen großen Triumphbogen, der zum Ort tänzerischer Verehrung wird.

MOVE-Archiv im Schmela Haus, Foto: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Ein in die Ausstellung integriertes interaktives Archiv stellt das Thema Kunst und Tanz in einen erweiterten historischen Kontext. Die Auswahl umfasst über 170 Aufnahmen (Merce Cunningham, Allan Kaprow, Yvonne Rainer, Meg Stuart, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Sasha Walz u.v.a.). Das Archiv wurde unter Mitwirkung von André Lepecki, Professor of Performance Studies an der Universität New York, eigens für die Ausstellung entwickelt. Das Archiv ist im Foyer von K20 Grabbeplatz und im Schmela Haus (21.07. – 25.08.2011) auch ohne Eintrittskarte zugänglich.

Eine Ausstellung organisiert von der Hayward Gallery, London, in Zusammenarbeit mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Katalog zur Ausstellung

Move. Choreographing You. Art and Dance Since the 1960s, Katalog anlässlich der Ausstellung in der Hayward Gallery, London. Hg. von Stephanie Rosenthal, Hayward Publishing, Hayward Publishing (UK), Verlag der Buchhandlung Walther König (Europe), englisch, 32,- Euro. Der Katalog ist auch an der Museumskasse erhältlich."

19. Juli - 25. September 2011

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Backstage MOVE

21.07. - 25.08.2011

SCHMELA HAUS

Das MOVE Archiv mit über 170 Aufnahmen von Choreographien und Performances ist im Schmela Haus vom 21.07. - 25.08. zu den Öffnungszeiten der Ausstellung und während der Donnerstagabendveranstaltungen frei zugänglich.

Rahmenprogramm MOVE

Donnerstag, 21.07., 19.30 Uhr

Choreographieren, Archivieren

Das MOVE-Archiv zu Gast im Schmela Haus (21.07. – 25.08.)

Auftakt, Übungen und Gespräche

Moderiert von Doris Krystof und Lisa Marei Schmidt

Donnerstag, 28.07., 19.30 Uhr

ANNA HALPRIN – BREATH MADE VISIBLE

(2010, Regie: Ruedi Gerber, USA/Schweiz, Farbe, 82 min)

Filmvorführung mit einer Einführung von Ronit Land, Leiterin Fachbereich Tanz, Akademie Remscheid

Donnerstag, 04.08., 19.30 Uhr

Theatralität des Minimalismus: Ein Abend mit Franz Erhard Walther

Donnerstag, 11.08., 19.30 Uhr

Tanzende Exponate. PRODUCTION in London, München, Düsseldorf.

Mit Xavier Le Roy, Mårten Spångberg und den Performern des Projekts.

(in englischer Sprache)

Donnerstag, 18.08., 19.30 Uhr

Yvonne Rainer: TRIO A. Vortrag von Eva Schmidt, Direktorin des Museums für Gegenwartskunst, Siegen

Donnerstag, 25.08., 19.30 Uhr

Boris Charmatz im Gespräch mit Nikolaus Hirsch, Direktor Städel Schule, Frankfurt/M., über das MUSÉE DE LA DANSE in Rennes

(in englischer Sprache)

Quelle: Ausstellungshomepage

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 21:10 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Superlative vermutet gewiss kaum jemand hinter der Fassade eines Altbremer Hauses. Nun gut, die hohen Räume mit Stuckdecken und knarrenden Holzböden mögen sich für Ausstellungen eignen, für Vorträge vielleicht. Dass die Sonnenstraße acht Schätze auf Papier beherbergt, die ihresgleichen suchen, wissen indes nur die Mitarbeiterinnen des Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrums für Frauen sowie all jene, die auf der Suche nach Informationen im Belladonna-Archiv gestöbert haben. Das übergeordnete Thema liegt auf der Hand: Frauen. ....". Frauke Fischer stellte am 18.7.2011 dieses FRauenarchiv im Weserkurier vor.

Homepage Belladonna: http://www.belladonna-bremen.de/

Homepage Belladonna: http://www.belladonna-bremen.de/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 21:05 - Rubrik: Frauenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Veranstalter: Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken e.V., in Zusammenarbeit mit der USB Köln

Datum, Ort: 10.11.2011-12.11.2011, Köln, Universität zu Köln / Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Deadline: 28.10.2011

Es geht um Schätze und die Teilhabe daran. Gemeint sind in unserem Kontext die noch immer unzähligen Nachlässe, die unerschlossen in Bibliotheken und Archiven ruhen. Es gilt, diese Schätze zu heben, zu erschließen und einer Benutzung zuzuführen. Dieses kann in Form einer Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre geschehen, die als eine Sonderform der Benutzung angesehen werden mag. Aber auch eine – unter Umständen erst heranzubildende – interessierte Öffentlichkeit ist zu bedienen. „Outreach“ heißt das Gebot der Stunde. Dabei werden Gesichtspunkte des zur-Verfügung-Stellens und solche der Bestandserhaltung zu so manchem „Spagat“ bei den jeweils Verantwortlichen führen (müssen).

Vor der Nutzung von Nachlässen steht der Schritt ihrer Übernahme. Entsprechend leiten wir unseren Benutzungsworkshop mit Ausführungen zu den rechtlichen Aspekten bei der Über-nahme eines Nachlasses/Vorlasses ein.

Donnerstag, 10. Nov. 2011

Moderation: Dr. Michael Herkenhoff, Universitäts- und Landes-

bibliothek Bonn

12:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer/Begrüßung

12:30-14:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Übernahme von Nachlässen (RA Univ.-Doz. Dr. Alfred Noll, Wien) / Dr. Harald Müller, Leiter der Bibliothek des MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg)

- Vertragsverhandlungen/Vertragsentwürfe für unterschiedliche Formen der Übernahme (Dr. A. Noll)

14:30-15:00 Uhr Kaffeepause

15:00-15:45 Uhr Präzeption statt Rezeption? Zur Erwerbungspraxis im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Dr. Ulrich von Bülow, Leiter Archiv, Deutsches Literaturarchiv Marbach)

15:15 - 17:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Benutzung von Nachlässen

- Datenschutz / Persönlichkeitsrechte (Dr. A. Noll)

- Es geht ja nicht nur um Papier! Ein Gang durch weitere Material-

gruppen und deren (legale) Nutzungsmöglichkeiten: Bildwiedergaben, Filme (clips und „captured stills“), Tonaufzeichnungen, Rundfunksendungen, born digital Materialien, Datenbanken u.a. (Dr. H. Müller)

- Jeweils mit Diskussion von Praxisbeispielen aus dem Teilnehmerkreis -

19:00 Uhr ff. Abend- und Rahmenveranstaltung:

Festvortrag (Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, Direktor der Universitäts-

und Stadtbibliothek Köln)

Ausstellungseröffnung mit Stücken aus dem Vorlass des Grafikers,

Buchillustrators und Buchkünstlers Eduard Prüssen

Freitag, 11. Nov. 2011

Moderation: Dr. Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg

Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d.

Saarländischen UuLB, Saarbrücken

09:00 Uhr Begrüßung und Einstimmung auf das Thema (Prof. Dr. W. Schmitz)

09:15-09:45 Uhr Sammlungen an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln – Ansprüche an ihre Präsentation und Nutzung (Christiane Hoffrath, USB Köln)

09:45-10:15 Uhr Forscherglück: vom wissenschaftlichen Arbeiten mit Nachlässen (Raphael Cahen, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)

10:15-10:45 Uhr Out of the box! Wege zur Offenheit (Prof. Dr. Mario Glauert, Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam)

10:45-11:15 Uhr Kaffeepause

Anreize schaffen

11:15-11:45 Uhr Präsentation von Schriftstellernachlässen im Web. Ein praxisorientierter Ansatz (Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d. Saarländischen UuLB, Saarbrücken)

11:45-12:30 Uhr Das Kunstarchiv im Spannungsfeld von physischer Repräsentation und virtueller Vermittlung (Michael Schmid, lic. phil., Dokumentation & Nachlassarchiv, SIK-ISEA, Zürich)

12:30-13:00 Uhr Mobile Apps and more: Schätze der BSB als iPad-Application (Dr. Klaus Ceynowa, Bayerische Staatsbibliothek, München)

13:15-14:00 Uhr Mittagspause

14:00-14:30 Uhr Nachlässe vernetzen! (Dr. Maria Effinger, UB Heidelberg)

Forschung und Lehre bedienen

14:30-15:00 Uhr Literarische Nachlässe: Vom Autograph zur elektronischen Edition. Erfahrungen mit einem Lehrangebot für Studierende der Kultur- und Literaturwissenschaften an der TU Dresden (Prof. Dr. Thomas Bürger, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden)

15:00-15:30 Uhr Erschließung und Edition gehen Hand in Hand: Neue Wege der Zusammenarbeit zwischen SBB-PK und Forschungs- und Editionsvorhaben am Beispiel verschiedener Nachlässe (Dr. Jutta Weber, Staatsbibliothek zu Berlin - PK)

15:45-16:15 Uhr Kaffeepause

16:15-16:45 Uhr Vom Archiv zur Ausstellung. Zum Kooperationsprojekt "Einblicke. Ausblicke. Jüdische Kunsthistoriker in München" der Ludwig-Maximilians-Universität und des Jüdischen Museums München (Lisa Kolb, Doktorandin, München)

17:00 Uhr Ende des zweiten Veranstaltungstages

Sonnabend, 12. Nov. 2011

Moderation: Reinhard Feldmann M.A., Universitäts- und Landes-

bibliothek Münster

Eine interessierte Öffentlichkeit erreichen

09:15-10:15 Uhr Flachwaren und Steilthesen. Möglichkeiten attraktiver Präsentation von Literatur (Dr. Daniel Tyradellis, Praxis für Ausstellungen und Theorie, Berlin)

10:15-11:00 Uhr Het Pantheon - eine Ausstellung über die Highlights der gesamten niederländischen Literaturgeschichte (Aad Meinderts, directeur, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum, Den Haag)

11:00-11:30 Uhr Wachgeküsst! Kunst und Korrespondenzen aus den Nachlässen des Georg-Kolbe-Museums. Rundgang durch eine interaktive Ausstellung als Ergebnis eines DFG-Projektes (Carolin Jahn M.A., Georg-Kolbe-Museum, Berlin)

11:30-12:00 Uhr Kaffeepause

11:30-11:45 Uhr Das Projekt „Schüler führen Schüler“ (Dr. Willi Urbanek, Bezirksmuseum Alsergrund und Erinnerungsbunker, Wien)

12:00-12:45 Uhr Archivworkshops für Schüler im Jüdischen Museum Berlin (Aubrey Pomerance, Archivleiter)

12:45-13:15 Uhr Stadtmuseum Düsseldorf: Ein Team für 30 000 Fotos! (Dr. Christoph Danelzik-Brüggemann, Stadtmuseum Düsseldorf - angefragt)

13:15-14:00 Uhr Into the Box! Erlaubt ist nicht alles, was gefällt: Anmerkungen eines Konservators (Prof. Dr. M. Glauert)

14:00 Uhr Auswertung und

14:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Kontakt:

Evelin Morgenstern

Initiative Fortbildung

für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V.

c/o Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Postfach 610179

10922 Berlin

morgenstern@initiativefortbildung.de

URL: http://www.initiativefortbildung.de"

URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=16887

Datum, Ort: 10.11.2011-12.11.2011, Köln, Universität zu Köln / Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Deadline: 28.10.2011

Es geht um Schätze und die Teilhabe daran. Gemeint sind in unserem Kontext die noch immer unzähligen Nachlässe, die unerschlossen in Bibliotheken und Archiven ruhen. Es gilt, diese Schätze zu heben, zu erschließen und einer Benutzung zuzuführen. Dieses kann in Form einer Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre geschehen, die als eine Sonderform der Benutzung angesehen werden mag. Aber auch eine – unter Umständen erst heranzubildende – interessierte Öffentlichkeit ist zu bedienen. „Outreach“ heißt das Gebot der Stunde. Dabei werden Gesichtspunkte des zur-Verfügung-Stellens und solche der Bestandserhaltung zu so manchem „Spagat“ bei den jeweils Verantwortlichen führen (müssen).

Vor der Nutzung von Nachlässen steht der Schritt ihrer Übernahme. Entsprechend leiten wir unseren Benutzungsworkshop mit Ausführungen zu den rechtlichen Aspekten bei der Über-nahme eines Nachlasses/Vorlasses ein.

Donnerstag, 10. Nov. 2011

Moderation: Dr. Michael Herkenhoff, Universitäts- und Landes-

bibliothek Bonn

12:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer/Begrüßung

12:30-14:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Übernahme von Nachlässen (RA Univ.-Doz. Dr. Alfred Noll, Wien) / Dr. Harald Müller, Leiter der Bibliothek des MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg)

- Vertragsverhandlungen/Vertragsentwürfe für unterschiedliche Formen der Übernahme (Dr. A. Noll)

14:30-15:00 Uhr Kaffeepause

15:00-15:45 Uhr Präzeption statt Rezeption? Zur Erwerbungspraxis im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Dr. Ulrich von Bülow, Leiter Archiv, Deutsches Literaturarchiv Marbach)

15:15 - 17:30 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Benutzung von Nachlässen

- Datenschutz / Persönlichkeitsrechte (Dr. A. Noll)

- Es geht ja nicht nur um Papier! Ein Gang durch weitere Material-

gruppen und deren (legale) Nutzungsmöglichkeiten: Bildwiedergaben, Filme (clips und „captured stills“), Tonaufzeichnungen, Rundfunksendungen, born digital Materialien, Datenbanken u.a. (Dr. H. Müller)

- Jeweils mit Diskussion von Praxisbeispielen aus dem Teilnehmerkreis -

19:00 Uhr ff. Abend- und Rahmenveranstaltung:

Festvortrag (Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, Direktor der Universitäts-

und Stadtbibliothek Köln)

Ausstellungseröffnung mit Stücken aus dem Vorlass des Grafikers,

Buchillustrators und Buchkünstlers Eduard Prüssen

Freitag, 11. Nov. 2011

Moderation: Dr. Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg

Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d.

Saarländischen UuLB, Saarbrücken

09:00 Uhr Begrüßung und Einstimmung auf das Thema (Prof. Dr. W. Schmitz)

09:15-09:45 Uhr Sammlungen an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln – Ansprüche an ihre Präsentation und Nutzung (Christiane Hoffrath, USB Köln)

09:45-10:15 Uhr Forscherglück: vom wissenschaftlichen Arbeiten mit Nachlässen (Raphael Cahen, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)

10:15-10:45 Uhr Out of the box! Wege zur Offenheit (Prof. Dr. Mario Glauert, Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam)

10:45-11:15 Uhr Kaffeepause

Anreize schaffen

11:15-11:45 Uhr Präsentation von Schriftstellernachlässen im Web. Ein praxisorientierter Ansatz (Marc Nauhauser, Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass d. Saarländischen UuLB, Saarbrücken)

11:45-12:30 Uhr Das Kunstarchiv im Spannungsfeld von physischer Repräsentation und virtueller Vermittlung (Michael Schmid, lic. phil., Dokumentation & Nachlassarchiv, SIK-ISEA, Zürich)

12:30-13:00 Uhr Mobile Apps and more: Schätze der BSB als iPad-Application (Dr. Klaus Ceynowa, Bayerische Staatsbibliothek, München)

13:15-14:00 Uhr Mittagspause

14:00-14:30 Uhr Nachlässe vernetzen! (Dr. Maria Effinger, UB Heidelberg)

Forschung und Lehre bedienen

14:30-15:00 Uhr Literarische Nachlässe: Vom Autograph zur elektronischen Edition. Erfahrungen mit einem Lehrangebot für Studierende der Kultur- und Literaturwissenschaften an der TU Dresden (Prof. Dr. Thomas Bürger, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden)

15:00-15:30 Uhr Erschließung und Edition gehen Hand in Hand: Neue Wege der Zusammenarbeit zwischen SBB-PK und Forschungs- und Editionsvorhaben am Beispiel verschiedener Nachlässe (Dr. Jutta Weber, Staatsbibliothek zu Berlin - PK)

15:45-16:15 Uhr Kaffeepause

16:15-16:45 Uhr Vom Archiv zur Ausstellung. Zum Kooperationsprojekt "Einblicke. Ausblicke. Jüdische Kunsthistoriker in München" der Ludwig-Maximilians-Universität und des Jüdischen Museums München (Lisa Kolb, Doktorandin, München)

17:00 Uhr Ende des zweiten Veranstaltungstages

Sonnabend, 12. Nov. 2011

Moderation: Reinhard Feldmann M.A., Universitäts- und Landes-

bibliothek Münster

Eine interessierte Öffentlichkeit erreichen

09:15-10:15 Uhr Flachwaren und Steilthesen. Möglichkeiten attraktiver Präsentation von Literatur (Dr. Daniel Tyradellis, Praxis für Ausstellungen und Theorie, Berlin)

10:15-11:00 Uhr Het Pantheon - eine Ausstellung über die Highlights der gesamten niederländischen Literaturgeschichte (Aad Meinderts, directeur, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum, Den Haag)

11:00-11:30 Uhr Wachgeküsst! Kunst und Korrespondenzen aus den Nachlässen des Georg-Kolbe-Museums. Rundgang durch eine interaktive Ausstellung als Ergebnis eines DFG-Projektes (Carolin Jahn M.A., Georg-Kolbe-Museum, Berlin)

11:30-12:00 Uhr Kaffeepause

11:30-11:45 Uhr Das Projekt „Schüler führen Schüler“ (Dr. Willi Urbanek, Bezirksmuseum Alsergrund und Erinnerungsbunker, Wien)

12:00-12:45 Uhr Archivworkshops für Schüler im Jüdischen Museum Berlin (Aubrey Pomerance, Archivleiter)

12:45-13:15 Uhr Stadtmuseum Düsseldorf: Ein Team für 30 000 Fotos! (Dr. Christoph Danelzik-Brüggemann, Stadtmuseum Düsseldorf - angefragt)

13:15-14:00 Uhr Into the Box! Erlaubt ist nicht alles, was gefällt: Anmerkungen eines Konservators (Prof. Dr. M. Glauert)

14:00 Uhr Auswertung und

14:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Kontakt:

Evelin Morgenstern

Initiative Fortbildung

für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V.

c/o Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Postfach 610179

10922 Berlin

morgenstern@initiativefortbildung.de

URL: http://www.initiativefortbildung.de"

URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=16887

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 21:02 - Rubrik: Veranstaltungen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Juli 2011, 20:58 - Rubrik: Wikis

The Legacy of the Netherlands from Kossmann.dejong on Vimeo.

The Legacy of the Netherlands is a joint initiative of the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library) and the National Archives. The story is told of 1,000 years of Dutch history, language and culture, based around important items from both collections. The exhibition links both the collections and architecture of the two institutions.CONCEPT/DESIGN