http://verteidige-dein-bild.de/

Nicht weniger dümmlich als die Proteste gegen Google Books. Diese armseligen Würstchen könnten Google mit robots.txt ganz von ihren Internetseiten ausschließen, aber das machen sie nicht. Sie wollen Google nach ihrer Pfeife tanzen lassen.

http://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/journalisten-verband-neue-google-bildersuche-schmarotzt/robots.txt/70489,3246239,3246239,read.html

Nicht weniger dümmlich als die Proteste gegen Google Books. Diese armseligen Würstchen könnten Google mit robots.txt ganz von ihren Internetseiten ausschließen, aber das machen sie nicht. Sie wollen Google nach ihrer Pfeife tanzen lassen.

http://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/journalisten-verband-neue-google-bildersuche-schmarotzt/robots.txt/70489,3246239,3246239,read.html

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 21:53 - Rubrik: Bildquellen

http://www.hanauonline.de/2012-06-25-19-21-46/rhein-main/wetterau/3749-archivalien-im-bandhaus-buedingen-kuenftig-fuer-forschung-zugaenglich.html

Wiesbaden / Büdingen – Der Archivbestand im so genannten Bandhaus in Büdingen, der Akten der fürstlichen Finanz- und Wirtschaftsverwaltung des 19. und 20. Jahrhunderts umfasst, soll künftig zugänglich gemacht werden. Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann teilte bei einem Gespräch mit Abgeordneten, Bürgermeistern und Heimatforschern aus der Region heute in Büdingen mit, dass Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg-Büdingen zugesagt habe, die Nutzung dieser Archivbestände für die Forschung im Rahmen seiner Möglichkeiten zu gestatten. Der Archivbestand ist inventarisiert; entsprechende Bestandsverzeichnisse liegen vor.

Sowohl das Gebäude des Bandhauses – ein ehemaliges Kelterhaus aus dem 16. Jahrhundert – als auch das darin befindliche Archivgut sind Privateigentum der Adelsfamilie. Es besteht weder ein Zugangsrecht staatlicher Stellen zum Bandhaus noch zur Nutzung der dort aufbewahrten Dokumente. Auch das Hessische Archivgesetz gilt nicht für Archive in privater Trägerschaft. Diese unterliegen vielmehr den Regeln des Privatrechts. „Insofern hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst keinen rechtlichen Handlungsspielraum“, hob die Ministerin hervor.

„Umso mehr freue ich mich, dass diese Archivbestände, die nicht zuletzt ein Stück hessischer Orts- und Landesgeschichte dokumentieren und an deren Nutzung mithin ein öffentliches Interesse besteht, auf diese Weise künftig zugänglich werden“, sagte Kühne-Hörmann. Im Schloss Büdingen gebe es Räume zur Vorlage der Archivalien mit zwei Benutzerplätzen. Interessenten könnten bei der Familie zu Ysenburg-Büdingen schriftlich einen Termin zur Einsicht vereinbaren.

Der weitaus größte Teil der Herrschaftsunterlagen der Adelsfamilie Ysenburg-Büdingen ist in einem Gesamtarchiv überliefert, das sich seit Errichtung der so genannten Versorgungsstiftung Ysenburg-Büdingen im Jahr 1931 im Eigentum dieser Stiftung befindet. Laut Stiftungszweck besteht die Pflicht zur Erhaltung und Unterhaltung; auch die Nutzung durch die Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. Die Aufsicht über die Stiftung obliegt dem Fideikommissgericht, einem Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt. Dieses im Büdinger Brauhaus lagernde Gesamtarchiv ist im Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen und umfasst rund 6.000 Urkunden, Amtsbücher, ältere Verwaltungsakten und eine Münzsammlung.

Eine andere historische Entwicklung nahmen dagegen die Teilarchive der nach der Landesteilung von 1687 gebildeten Linien Ysenburg-Büdingen, Ysenburg-Wächtersbach und Ysenburg-Meerholz: In diesen Teilgrafschaften entstanden jeweils eigene Registraturen, deren Bestände in entsprechenden Teilarchiven überliefert sind. Nach Erlöschen der Teillinien im 20. Jahrhundert wurden die Archive nach Büdingen gebracht als die genannte Versorgungsstiftung bereits errichtet war. Aus diesem Grund sind sie nicht Bestandteil des Stiftungsvermögens, sondern befinden sich im Privatbesitz der Adelsfamilie. Das Archivgut der Teillinien untersteht mithin auch nicht der Aufsicht des Fideikommissgerichts.

Die Unterlagen der Teillinien werden an verschiedenen Standorten in Büdingen aufbewahrt: Im Brauhaus lagern die Archivalien der Teillinien Wächtersbach und Meerholz. Im Bandhaus wird das Archivgut Ysenburg-Büdingen verwahrt.

Aufgrund der öffentlichen Diskussion um die Nutzung insbesondere des Archivguts im Bandhaus gab es einen Ortstermin mit einer Vertreterin des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Das dort verwahrte Schriftgut gliedert sich in die beiden Hauptbestandteile Rentkammerakten (das sind Akten der herrschaftlichen Wirtschafts- und Finanzverwaltung) und Forstverwaltungsakten der Linie Ysenburg-Büdingen. Die im Erdgeschoss des Gebäudes in Archivkartons in Regalen aufbewahrten Unterlagen sind unter archivfachlichen Gesichtspunkten in einwandfreiem konservatorischem Zustand. „Von einer Gefährdung des Archivguts kann derzeit nicht gesprochen werden“, sagte Ministerin Kühne-Hörmann.

Danke an MM.

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/97014410/

Wiesbaden / Büdingen – Der Archivbestand im so genannten Bandhaus in Büdingen, der Akten der fürstlichen Finanz- und Wirtschaftsverwaltung des 19. und 20. Jahrhunderts umfasst, soll künftig zugänglich gemacht werden. Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann teilte bei einem Gespräch mit Abgeordneten, Bürgermeistern und Heimatforschern aus der Region heute in Büdingen mit, dass Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg-Büdingen zugesagt habe, die Nutzung dieser Archivbestände für die Forschung im Rahmen seiner Möglichkeiten zu gestatten. Der Archivbestand ist inventarisiert; entsprechende Bestandsverzeichnisse liegen vor.

Sowohl das Gebäude des Bandhauses – ein ehemaliges Kelterhaus aus dem 16. Jahrhundert – als auch das darin befindliche Archivgut sind Privateigentum der Adelsfamilie. Es besteht weder ein Zugangsrecht staatlicher Stellen zum Bandhaus noch zur Nutzung der dort aufbewahrten Dokumente. Auch das Hessische Archivgesetz gilt nicht für Archive in privater Trägerschaft. Diese unterliegen vielmehr den Regeln des Privatrechts. „Insofern hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst keinen rechtlichen Handlungsspielraum“, hob die Ministerin hervor.

„Umso mehr freue ich mich, dass diese Archivbestände, die nicht zuletzt ein Stück hessischer Orts- und Landesgeschichte dokumentieren und an deren Nutzung mithin ein öffentliches Interesse besteht, auf diese Weise künftig zugänglich werden“, sagte Kühne-Hörmann. Im Schloss Büdingen gebe es Räume zur Vorlage der Archivalien mit zwei Benutzerplätzen. Interessenten könnten bei der Familie zu Ysenburg-Büdingen schriftlich einen Termin zur Einsicht vereinbaren.

Der weitaus größte Teil der Herrschaftsunterlagen der Adelsfamilie Ysenburg-Büdingen ist in einem Gesamtarchiv überliefert, das sich seit Errichtung der so genannten Versorgungsstiftung Ysenburg-Büdingen im Jahr 1931 im Eigentum dieser Stiftung befindet. Laut Stiftungszweck besteht die Pflicht zur Erhaltung und Unterhaltung; auch die Nutzung durch die Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. Die Aufsicht über die Stiftung obliegt dem Fideikommissgericht, einem Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt. Dieses im Büdinger Brauhaus lagernde Gesamtarchiv ist im Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen und umfasst rund 6.000 Urkunden, Amtsbücher, ältere Verwaltungsakten und eine Münzsammlung.

Eine andere historische Entwicklung nahmen dagegen die Teilarchive der nach der Landesteilung von 1687 gebildeten Linien Ysenburg-Büdingen, Ysenburg-Wächtersbach und Ysenburg-Meerholz: In diesen Teilgrafschaften entstanden jeweils eigene Registraturen, deren Bestände in entsprechenden Teilarchiven überliefert sind. Nach Erlöschen der Teillinien im 20. Jahrhundert wurden die Archive nach Büdingen gebracht als die genannte Versorgungsstiftung bereits errichtet war. Aus diesem Grund sind sie nicht Bestandteil des Stiftungsvermögens, sondern befinden sich im Privatbesitz der Adelsfamilie. Das Archivgut der Teillinien untersteht mithin auch nicht der Aufsicht des Fideikommissgerichts.

Die Unterlagen der Teillinien werden an verschiedenen Standorten in Büdingen aufbewahrt: Im Brauhaus lagern die Archivalien der Teillinien Wächtersbach und Meerholz. Im Bandhaus wird das Archivgut Ysenburg-Büdingen verwahrt.

Aufgrund der öffentlichen Diskussion um die Nutzung insbesondere des Archivguts im Bandhaus gab es einen Ortstermin mit einer Vertreterin des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Das dort verwahrte Schriftgut gliedert sich in die beiden Hauptbestandteile Rentkammerakten (das sind Akten der herrschaftlichen Wirtschafts- und Finanzverwaltung) und Forstverwaltungsakten der Linie Ysenburg-Büdingen. Die im Erdgeschoss des Gebäudes in Archivkartons in Regalen aufbewahrten Unterlagen sind unter archivfachlichen Gesichtspunkten in einwandfreiem konservatorischem Zustand. „Von einer Gefährdung des Archivguts kann derzeit nicht gesprochen werden“, sagte Ministerin Kühne-Hörmann.

Danke an MM.

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/97014410/

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 19:12 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

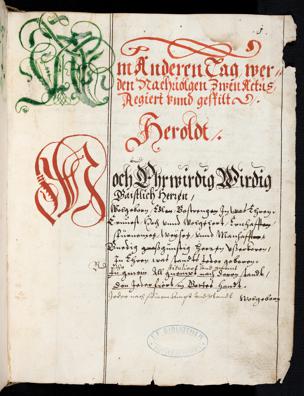

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhsl/content/titleinfo/1168551

Cod. Donaueschingen 138a, 138b (um 1600).

Siehe

Antje KNORR, Villinger Passion. Literarhistorische Einordnung und erstmalige Herausgabe des Urtextes und der Überarbeitungen (GAG 187), Göppingen 1976

Cod. Donaueschingen 138a, 138b (um 1600).

Siehe

Antje KNORR, Villinger Passion. Literarhistorische Einordnung und erstmalige Herausgabe des Urtextes und der Überarbeitungen (GAG 187), Göppingen 1976

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:59 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Raul Rojas, Informatik-Professor in Berlin, weist in Telepolis die Schavanisten in die Schranken:

http://www.heise.de/tp/artikel/38/38522/1.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

http://www.heise.de/tp/artikel/38/38522/1.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:53 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://www.its-arolsen.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Archivtagung/Archivterminologie_ITS.pdf

Kurz, aber durch die Liste anderssprachiger Äquivalente hilfreich.

Kurz, aber durch die Liste anderssprachiger Äquivalente hilfreich.

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:51 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Valentin Groebner schreibt in der FAZ davon, dass zu viel gebloggt wird. Wissenschaftliches Publizieren im Netz hätte eine Überproduktionskrise, die Lesezeit sei zu knapp und auf Wissenschaftsblogs stelle sich das “Gefühl rastloser Masturbation” ein. Da andere Plattformen wie YouPorn, die das gleiche Gefühl vermitteln, ja enorme Erfolge feiern, sollten wir vielleicht noch ein paar weitere Blogs gründen. "

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/blogs-die-noch-fehlen/

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/blogs-die-noch-fehlen/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lizenzstreit-ueberschattet-deutsches-Datenportal-1799991.html

"In der vorletzten Februarwoche soll das seit Ende 2010 geplante Online-Portal für offene Verwaltungsdaten unter dem Titel "GovData – das Datenportal für Deutschland" in den Probebetrieb gehen. Nun haben sich die Fronten zwischen Portalbetreibern und Nutzergruppen verhärtet: Vertreter der deutschen "Open-Data-Community" betonen, dass sie die Plattform in der derzeit vorgesehen Form nicht akzeptieren."

Bitte die "Gemeinsame Erklärung" unterzeichnen!

http://not-your-govdata.de/

Auszug:

"Die vor kurzem veröffentlichten Rechtemodelle für das Portal und die bisherigen Einblicke in die Plattform zeigen einen Ansatz, der weder offen im Sinne der weltweit anerkannten Standards ist noch zeitgemäß oder effektiv im Hinblick auf Umsetzung, Usability und Sicherheit. Auch ist bisher nicht ersichtlich, wie man gedenkt, eine Nachnutzung der Daten aktiv zu fördern und so eine Community rund um das Datenangebot zur Nachnutzung zu motivieren. Es besteht noch enormer Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen.

Das vorgeschlagene Lizenzmodell ist eine Insellösung!

Auch wenn das vorgeschlagene Lizenzmodell in seiner Einfachheit besser als das völlig unbrauchbare GeoLizenzen-Modell ist, erschwert es dennoch über die Maßen die Verbreitung, Weiternutzung und Verschränkung der Daten. Anstatt auf international etablierte offene Lizenzmodelle zurückzugreifen wird ein neues Modell “Marke Eigenbau” als Insellösung geschaffen, das für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgt. Dass entscheidende Begriffe wie “Quellenangabe” nicht bzw. nicht ausreichend definiert sind, hilft der Nachnutzung ebenfalls nicht."

"In der vorletzten Februarwoche soll das seit Ende 2010 geplante Online-Portal für offene Verwaltungsdaten unter dem Titel "GovData – das Datenportal für Deutschland" in den Probebetrieb gehen. Nun haben sich die Fronten zwischen Portalbetreibern und Nutzergruppen verhärtet: Vertreter der deutschen "Open-Data-Community" betonen, dass sie die Plattform in der derzeit vorgesehen Form nicht akzeptieren."

Bitte die "Gemeinsame Erklärung" unterzeichnen!

http://not-your-govdata.de/

Auszug:

"Die vor kurzem veröffentlichten Rechtemodelle für das Portal und die bisherigen Einblicke in die Plattform zeigen einen Ansatz, der weder offen im Sinne der weltweit anerkannten Standards ist noch zeitgemäß oder effektiv im Hinblick auf Umsetzung, Usability und Sicherheit. Auch ist bisher nicht ersichtlich, wie man gedenkt, eine Nachnutzung der Daten aktiv zu fördern und so eine Community rund um das Datenangebot zur Nachnutzung zu motivieren. Es besteht noch enormer Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen.

Das vorgeschlagene Lizenzmodell ist eine Insellösung!

Auch wenn das vorgeschlagene Lizenzmodell in seiner Einfachheit besser als das völlig unbrauchbare GeoLizenzen-Modell ist, erschwert es dennoch über die Maßen die Verbreitung, Weiternutzung und Verschränkung der Daten. Anstatt auf international etablierte offene Lizenzmodelle zurückzugreifen wird ein neues Modell “Marke Eigenbau” als Insellösung geschaffen, das für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgt. Dass entscheidende Begriffe wie “Quellenangabe” nicht bzw. nicht ausreichend definiert sind, hilft der Nachnutzung ebenfalls nicht."

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:26 - Rubrik: E-Government

Archiv, einfach nur so Spaß

Das Feuer war vorüber und uns're Liebe kalt, o-ho c'est la vie!

Nur Alltag und Gewohnheit gab ihr noch etwas Halt, o-ho c'est la vie!

Sie war schon eingeschlafen, als ich die Zeitung las und bei den Inseraten fand ich das:

Willst du gern einmal ins Archiv, einfach so, nur zum Spaß?

Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?

Dieses Leben nach Plan ist mies, willst du endlich mal raus?

Dann schreib' mir unter Kennwort. "Steig' mit mir aus!"

Ich hatte zwar versprochen, nur einer treu zu sein, o-ho c'est la vie!

Doch völlig zu versauern, das fiel mir auch nicht ein, o-ho c'est la vie!

Und dieses Inserat da versprach ein bißchen Glück.

So nahm ich ein Papier und schrieb zurück:

Ich will gern einmal ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!

Ich stöber gern mal in Akten, und schau alte Bilder mir an!

Dieses Leben nach Plan ist mies, ich will endlich mal raus!

Darum treff' ich dich morgen. "Steig mit mir aus!"

Am Bahnhof hab ich pünktlich nach ihr dann ausgeschaut, o-ho c'est la vie!

Da kam sie um die Ecke, sah mich und lachte laut, o-ho c'est la vie!

Und dieses helle Lachen, das ich kannte ich genau:

Vor mir stand nämlich meine eig'ne Frau.

Willst Du gern einmal ins Archiv, hab' ich staunend gefragt.

Daß du gern mal stöberst, hast du mir nie gesagt.

Dieses Leben nach Plan ist mies und jetzt stellt sich heraus:

Wir versteh'n uns noch immer!

Darum komm mit mir ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!

Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?

Dieses Leben nach Plan ist mies, du und ich wollen raus.

Wir versteh'n uns noch immer, steig mit mir aus!

nach "Paris, einfach so nur zum Spaß (Musik/Text: Udo Jürgens)

Das Feuer war vorüber und uns're Liebe kalt, o-ho c'est la vie!

Nur Alltag und Gewohnheit gab ihr noch etwas Halt, o-ho c'est la vie!

Sie war schon eingeschlafen, als ich die Zeitung las und bei den Inseraten fand ich das:

Willst du gern einmal ins Archiv, einfach so, nur zum Spaß?

Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?

Dieses Leben nach Plan ist mies, willst du endlich mal raus?

Dann schreib' mir unter Kennwort. "Steig' mit mir aus!"

Ich hatte zwar versprochen, nur einer treu zu sein, o-ho c'est la vie!

Doch völlig zu versauern, das fiel mir auch nicht ein, o-ho c'est la vie!

Und dieses Inserat da versprach ein bißchen Glück.

So nahm ich ein Papier und schrieb zurück:

Ich will gern einmal ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!

Ich stöber gern mal in Akten, und schau alte Bilder mir an!

Dieses Leben nach Plan ist mies, ich will endlich mal raus!

Darum treff' ich dich morgen. "Steig mit mir aus!"

Am Bahnhof hab ich pünktlich nach ihr dann ausgeschaut, o-ho c'est la vie!

Da kam sie um die Ecke, sah mich und lachte laut, o-ho c'est la vie!

Und dieses helle Lachen, das ich kannte ich genau:

Vor mir stand nämlich meine eig'ne Frau.

Willst Du gern einmal ins Archiv, hab' ich staunend gefragt.

Daß du gern mal stöberst, hast du mir nie gesagt.

Dieses Leben nach Plan ist mies und jetzt stellt sich heraus:

Wir versteh'n uns noch immer!

Darum komm mit mir ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!

Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?

Dieses Leben nach Plan ist mies, du und ich wollen raus.

Wir versteh'n uns noch immer, steig mit mir aus!

nach "Paris, einfach so nur zum Spaß (Musik/Text: Udo Jürgens)

Wolf Thomas - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 11:39 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mein Text steht im Redaktionsblog von de.hypotheses.org:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/951

Update: Anton Tantners Replik im Merkur-Blog:

http://www.merkur-blog.de/2013/02/werdet-bloggerinnen-eine-replik-auf-valentin-groebner/

Beitrag von Conradin Knabenhans (Student in Luzern):

http://studunilu.ch/2013/02/07/groebner-blogs-vermitteln-das-gefuhl-rastloser-masturbation/

Ben Kaden

http://libreas.wordpress.com/2013/02/08/history-repeating-die-geschichtswissenschaft-debattiert-auch-2013-uber-die-legitimitat-des-bloggens/

Weitere Überlegungen von mir

http://archiv.twoday.net/stories/235553726/

Groebner nun auch online

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/wissenschaftliches-publizieren-muss-ich-das-lesen-12051418.html

Schmalenstroer

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ja-du-solltest-das-leseneine-antwort-auf-valentin-groebner/

http://rivva.de/186978681

http://redaktionsblog.hypotheses.org/951

Update: Anton Tantners Replik im Merkur-Blog:

http://www.merkur-blog.de/2013/02/werdet-bloggerinnen-eine-replik-auf-valentin-groebner/

Beitrag von Conradin Knabenhans (Student in Luzern):

http://studunilu.ch/2013/02/07/groebner-blogs-vermitteln-das-gefuhl-rastloser-masturbation/

Ben Kaden

http://libreas.wordpress.com/2013/02/08/history-repeating-die-geschichtswissenschaft-debattiert-auch-2013-uber-die-legitimitat-des-bloggens/

Weitere Überlegungen von mir

http://archiv.twoday.net/stories/235553726/

Groebner nun auch online

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/wissenschaftliches-publizieren-muss-ich-das-lesen-12051418.html

Schmalenstroer

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ja-du-solltest-das-leseneine-antwort-auf-valentin-groebner/

http://rivva.de/186978681

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.unilu.ch/deu/prof._dr._valentin_groebner_115998.html

"Als elektronische pre-prints jetzt verfügbar:

(Die Texte sind provisorische Fassungen und für den Informationsaustausch im fair use-Modus bestimmt. Bitte nicht zitieren ohne vorherige Rücksprache.)"

Was in der Öffentlichkeit ist, ist in der Öffentlichkeit. Basta. Wer einen Gedanken auf einer Tagung zur Diskussion stellt, muss damit leben, dass er von anderen aufgenommen wird. Korrekterweise zitiert der rezipierende Wissenschaftler dann den Vortrag, eventuell auch den Tagungsbericht bei H-SOZ-U-KULT. Dass er gehalten wäre, um Erlaubnis zu fragen oder den womöglich leicht schmierigen Kollegen persönlich zu kontaktieren, ist keine Voraussetzung der Verwertung. Wieso sollte es bei Preprints anders sein?

Alles fremdes Gedankengut ist zu kennzeichnen, verlangen die Regeln der wissenschaftlichen Redlichkeit. Wenn die Preprints für eine wissenschaftliche Arbeit wichtig sind, dann muss man sie auch zitieren, unabhängig davon, was der Autor dazu meint. Man kann ja nicht einfach so tun, als ob man sie nicht kennen würde, wenn sie entscheidend zum eigenen Erkenntnisprozess beigetragen haben. Zitate haben eine Nachweisfunktion und eine Service-Funktion. Bei der letzteren ist der Spielraum des Autors größer, aber auch hier gilt, dass Zitate geboten sind, wenn sie für den Leser hilfreich sind.

"Als elektronische pre-prints jetzt verfügbar:

(Die Texte sind provisorische Fassungen und für den Informationsaustausch im fair use-Modus bestimmt. Bitte nicht zitieren ohne vorherige Rücksprache.)"

Was in der Öffentlichkeit ist, ist in der Öffentlichkeit. Basta. Wer einen Gedanken auf einer Tagung zur Diskussion stellt, muss damit leben, dass er von anderen aufgenommen wird. Korrekterweise zitiert der rezipierende Wissenschaftler dann den Vortrag, eventuell auch den Tagungsbericht bei H-SOZ-U-KULT. Dass er gehalten wäre, um Erlaubnis zu fragen oder den womöglich leicht schmierigen Kollegen persönlich zu kontaktieren, ist keine Voraussetzung der Verwertung. Wieso sollte es bei Preprints anders sein?

Alles fremdes Gedankengut ist zu kennzeichnen, verlangen die Regeln der wissenschaftlichen Redlichkeit. Wenn die Preprints für eine wissenschaftliche Arbeit wichtig sind, dann muss man sie auch zitieren, unabhängig davon, was der Autor dazu meint. Man kann ja nicht einfach so tun, als ob man sie nicht kennen würde, wenn sie entscheidend zum eigenen Erkenntnisprozess beigetragen haben. Zitate haben eine Nachweisfunktion und eine Service-Funktion. Bei der letzteren ist der Spielraum des Autors größer, aber auch hier gilt, dass Zitate geboten sind, wenn sie für den Leser hilfreich sind.

KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 21:37 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/praxisregeln_digitalisierung_2013.pdf

Ich komme darauf noch zurück.

Ich komme darauf noch zurück.

KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:59 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wenn Hanna Albers sich in historische Dokumente wie diese vertieft, verbinden sich Interesse und Beruf: Die Archivarin der Gemeinde Swisttal ist die Herrin über eine Fülle von Schriften und Bildern, genauer gesagt über 265 laufende Regalmeter Archivakten.

Und da liegt das Problem: Es bleiben ihr nur noch 85 freie Regalmeter, ehe sie vom unausweichlich nachrückenden Material erdrückt zu werden droht. Das Archiv der Gemeinde, das seit 2000 im Erdgeschoss des alten Pfarrhauses beheimatet ist, platzt aus allen Nähten"

http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/rhein-sieg-kreis/swisttal/Archiv-der-Gemeinde-Swisttal-stoesst-an-seine-Kapazitaetsgrenzen-article966589.html

Danke an SOvH.

Und da liegt das Problem: Es bleiben ihr nur noch 85 freie Regalmeter, ehe sie vom unausweichlich nachrückenden Material erdrückt zu werden droht. Das Archiv der Gemeinde, das seit 2000 im Erdgeschoss des alten Pfarrhauses beheimatet ist, platzt aus allen Nähten"

http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/rhein-sieg-kreis/swisttal/Archiv-der-Gemeinde-Swisttal-stoesst-an-seine-Kapazitaetsgrenzen-article966589.html

Danke an SOvH.

KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:20 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die TU Braunschweig digitalisiert die Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Im Jahrgang 2010 erschien ein kurzer Aufsatz von Niklot Klüßendorf, der leider nur eine Zusammenfassung eines anderweitig publizierten Aufsatzes darstellt:

"Die angeführten Beispiele und weitere Fälle sind näher belegt in dem in Druck befindlichen Vortragsband der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen zu ihrer

2005 in Konstanz veranstalteten Tagung: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung

in der Fundmünzenbearbeitung. Bilanz und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts“, Teil II: Vorträge, hrsg. von HARALD R. DERSCHKA, SUZANNE FREY-KUPPER und

REINER CUNZ (Études de numismatique et d’histoire monétaire 7), Lausanne 2010, darin

NIKLOT KLÜSSENDORF und SIEGFRIED BECKER: Notgroschen und sagenhafte Schätze – Fundnumismatik und Volkskunde"

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048999

#numismatik

"Die angeführten Beispiele und weitere Fälle sind näher belegt in dem in Druck befindlichen Vortragsband der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen zu ihrer

2005 in Konstanz veranstalteten Tagung: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung

in der Fundmünzenbearbeitung. Bilanz und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts“, Teil II: Vorträge, hrsg. von HARALD R. DERSCHKA, SUZANNE FREY-KUPPER und

REINER CUNZ (Études de numismatique et d’histoire monétaire 7), Lausanne 2010, darin

NIKLOT KLÜSSENDORF und SIEGFRIED BECKER: Notgroschen und sagenhafte Schätze – Fundnumismatik und Volkskunde"

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048999

#numismatik

KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 19:57 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eines meiner Lieblingsblogs hat eine sehr nette Würdigung von Archivalia geschrieben:

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/archivalia-wird-10/

Danke auch für die anderen Glückwünsche und Hilfsangebote!

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/archivalia-wird-10/

Danke auch für die anderen Glückwünsche und Hilfsangebote!

KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 19:54 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr (Lesesaal, Stadtarchiv Speyer); Ausnahme: 20. Februar.

20.02.: „Vom Altar aus versöhnen“ -Speyerer Initiativen zur deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg

Prof. Dr. Michael Kissener (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)

Der Vortrag findet im Historischen Ratssaal statt. Wir bitten um Voranmeldung bis 18.02.2013

06.03.: Vom Bürger-Arbeitskreis bis zur Internet-Präsenz. Die lange Geschichte des Forschungsprojekts „Die Wormser Juden 1933 bis 1945“ von Karl und Annelore Schlösser

Dr. Hermann Schlösser (Redakteur der „Wiener Zeitung“), Dr. Susanne Schlösser (Mannheim)

24.04.: Der Dichter Alexander von Bernus (1880-1965) und Speyer

Dr. Hans Bümlein (Oberkirchenrat i.R., Speyer)

15.05.: Konfessionelles Zusammenleben im Speyer des 16. Jahrhunderts

Diplom-Theologin Daniela Blum (Tübingen)

21.08.: Ein Mordanschlag in Speyer 1631? Konflikte zwischen Wormser Juden im Dreißigjährigen Krieg

Dr. Ursula Reuter (Köln)

18.09.: Speyer und seine Rheinübergänge einst und jetzt

Rudi Höhl (Speyer)

23.10.: Rechenkünstler und Büchersammler. Dem Speyerer Domherren Nicolaus Matz zum 500. Todestag

Dr. Lenelotte Möller (Speyer)

13.11.: Sep Rufs Bau für die Universität Speyer. Planung, Bau und Bedeutung

Prof. Dr. Stefan Fisch (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer)

20.02.: „Vom Altar aus versöhnen“ -Speyerer Initiativen zur deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg

Prof. Dr. Michael Kissener (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)

Der Vortrag findet im Historischen Ratssaal statt. Wir bitten um Voranmeldung bis 18.02.2013

06.03.: Vom Bürger-Arbeitskreis bis zur Internet-Präsenz. Die lange Geschichte des Forschungsprojekts „Die Wormser Juden 1933 bis 1945“ von Karl und Annelore Schlösser

Dr. Hermann Schlösser (Redakteur der „Wiener Zeitung“), Dr. Susanne Schlösser (Mannheim)

24.04.: Der Dichter Alexander von Bernus (1880-1965) und Speyer

Dr. Hans Bümlein (Oberkirchenrat i.R., Speyer)

15.05.: Konfessionelles Zusammenleben im Speyer des 16. Jahrhunderts

Diplom-Theologin Daniela Blum (Tübingen)

21.08.: Ein Mordanschlag in Speyer 1631? Konflikte zwischen Wormser Juden im Dreißigjährigen Krieg

Dr. Ursula Reuter (Köln)

18.09.: Speyer und seine Rheinübergänge einst und jetzt

Rudi Höhl (Speyer)

23.10.: Rechenkünstler und Büchersammler. Dem Speyerer Domherren Nicolaus Matz zum 500. Todestag

Dr. Lenelotte Möller (Speyer)

13.11.: Sep Rufs Bau für die Universität Speyer. Planung, Bau und Bedeutung

Prof. Dr. Stefan Fisch (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer)

J. Kemper - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 12:53 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jahresbericht 2012 online:

J. Kemper - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 12:37 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB) hat die größte noch in Privatbesitz befindliche Sammlung von Briefen des Göttinger Gelehrten Georg Christoph Lichtenberg erworben: Ende 2012 erstand sie 27 Briefe des Naturwissenschaftlers, die der Darmstädter Buchhändler und Antiquar Ludwig Saeng (1877 bis 1967) neben Sammlungen von Briefen anderer Wissenschaftler und Dichter zusammengetragen hatte. Die Briefe in einem Gesamtwert von rund 100.000 Euro ergänzen die Sammlung von Lichtenberg-Handschriften der SUB, die als die weltweit größte Sammlung ihrer Art gilt.

http://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=4382

Grüße

J. Paul

http://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=4382

Grüße

J. Paul

J. Paul - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 12:21 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserlautern, veranstaltet 2013 zusammen mit dem Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg und der Stadt und dem Bistum Speyer ein interdisziplinäres Klostersymposium, um den fachlichen, aber auch den Blick eines interessierten Publikums auf ein bisher wenig beachtetes, aber sehr vielfältiges Thema der pfälzischen Geschichte zu lenken.

Seit dem frühen Mittelalter, vor allem aber vom 12. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts, galt der Raum der heutigen Pfalz als ein Kernland des Reichs. Dementsprechend ist hier die Anzahl der Klöster so groß, dass unsere Heimat zu den ausgesprochenen „Klosterlandschaften“ des alten Reiches gehört. Mehr als 150 Klöster, Stifte und Kommenden prägten als Orte christlichen Lebens die pfälzische Kulturlandschaft, sei es in den Städten oder im ländlichen Raum.

Trotz unübersehbarer baulicher Verluste gerade seit der nachreformatorischen Zeit gehören gerade die erhaltenen, bzw. verändert erhaltenen (mittelalterlichen und barocken) Klosterkirchen und deren Komplementärbauten zu den bedeutendsten Baudenkmalen der Pfalz.

Das Symposion 2013 steht unter dem Leitthema:

„KLOSTERFORSCHUNG IN DER PFALZ – DIE REFORMATION IM 16. JAHRHUNDERT UND IHRE FOLGEN:“

Neue Arbeitsergebnisse aus Architektur, Archäologie, Bauforschung, Denkmalpflege und Geschichte

Klosterforschung in der Pfalz: 4. Pfälzisches Klostersymposion•

Termin: 8. – 9. März 2013

•Tagungsort: Rathaus (Rückgebäude), Stadtratssitzungssaal, Maximilianstr. 12, Speyer

•Veranstalter:

◦Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

◦Stadt Speyer

◦Bistumsarchiv Speyer

•Tagungsleitung:

◦Jürgen Keddigkeit M.A. für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Dr. Joachim Kemper, Stadtarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Hans Ammerich, Bistumsarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Matthias Untermann, Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

Programm

Freitag, 8. März 2013

15.00-16.30 Exkursion: Spuren Speyerer Klöster

Treffpunkt: Speyerer Dom / Haupteingang

Führung: Dr. Martin Armgart, Speyer

17.00-18.00 Möglichkeit zum Besuch der Abt. Kulturelles Erbe (Stadtarchiv) Speyer

Führung: Dr. Joachim Kemper, Speyer

18.00 Eröffnung der Tagung und Grußworte

Hansjörg Eger

Oberbürgermeister der Stadt Speyer

Roland Paul

Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Dr. Joachim Kemper

Stadtarchiv Speyer

18.30 Festvortrag

Prof. Dr. Matthias Untermann, Heidelberg

Schule und Jagdschloss. Architektur und Baugeschichte ehemaliger Klöster in der Reformationszeit

anschließend Umtrunk

Samstag, 9. März 2013

09.30 Jürgen Keddigkeit M.A., Kaiserslautern

Eröffnung, Begrüßung und Moderation

09.40 Dr. Martin Armgart, Speyer

Ritterorden in der Reformation. Sinnkrise, Untergang und Wandel an Pfälzer Beispielen

10.25 Ulrich Burkhart M.A., Kaiserslautern

Die Aufhebung der Prämonstratenserstifte Hane und Rothenkirchen am Donnersberg im 16. Jahrhundert

11.10 Kaffee-Pause

11.45 Prof. Dr. Hans Ammerich, Speyer

Übertritt, Widerstand, Emigration. Das Verhalten von Frauenkonventen in der linksrheinischen Kurpfalz während der Reformation

12.30 MITTAGSPAUSE

14.30 Dr. Joachim Kemper, Speyer

Einführung und Moderation

14.40 Prof. Dr. Thomas Wilhelmi, Heidelberg

Die Verwaltung und Verwendung der Kirchengüter

15.25 Dr. Heribert Feldhaus, Trier

Weiternutzen, umnutzen, abreißen? Einzelbeispiele vom Umgang mit pfälzischen Klostergebäuden in nachreformatorischer Zeit

16.10 Kaffee-Pause

16.40 Berthold Schnabel, Deidesheim

Der Kampf der Äbtissin Margarete von Nippenburg um den Erhalt ihres Klosters Seebach

17.25 Jürgen Keddigkeit M.A. u. Dr. Joachim Kemper

Resümee

17.40 Tagungsende

Seit dem frühen Mittelalter, vor allem aber vom 12. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts, galt der Raum der heutigen Pfalz als ein Kernland des Reichs. Dementsprechend ist hier die Anzahl der Klöster so groß, dass unsere Heimat zu den ausgesprochenen „Klosterlandschaften“ des alten Reiches gehört. Mehr als 150 Klöster, Stifte und Kommenden prägten als Orte christlichen Lebens die pfälzische Kulturlandschaft, sei es in den Städten oder im ländlichen Raum.

Trotz unübersehbarer baulicher Verluste gerade seit der nachreformatorischen Zeit gehören gerade die erhaltenen, bzw. verändert erhaltenen (mittelalterlichen und barocken) Klosterkirchen und deren Komplementärbauten zu den bedeutendsten Baudenkmalen der Pfalz.

Das Symposion 2013 steht unter dem Leitthema:

„KLOSTERFORSCHUNG IN DER PFALZ – DIE REFORMATION IM 16. JAHRHUNDERT UND IHRE FOLGEN:“

Neue Arbeitsergebnisse aus Architektur, Archäologie, Bauforschung, Denkmalpflege und Geschichte

Klosterforschung in der Pfalz: 4. Pfälzisches Klostersymposion•

Termin: 8. – 9. März 2013

•Tagungsort: Rathaus (Rückgebäude), Stadtratssitzungssaal, Maximilianstr. 12, Speyer

•Veranstalter:

◦Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

◦Stadt Speyer

◦Bistumsarchiv Speyer

•Tagungsleitung:

◦Jürgen Keddigkeit M.A. für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Dr. Joachim Kemper, Stadtarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Hans Ammerich, Bistumsarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Matthias Untermann, Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

Programm

Freitag, 8. März 2013

15.00-16.30 Exkursion: Spuren Speyerer Klöster

Treffpunkt: Speyerer Dom / Haupteingang

Führung: Dr. Martin Armgart, Speyer

17.00-18.00 Möglichkeit zum Besuch der Abt. Kulturelles Erbe (Stadtarchiv) Speyer

Führung: Dr. Joachim Kemper, Speyer

18.00 Eröffnung der Tagung und Grußworte

Hansjörg Eger

Oberbürgermeister der Stadt Speyer

Roland Paul

Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Dr. Joachim Kemper

Stadtarchiv Speyer

18.30 Festvortrag

Prof. Dr. Matthias Untermann, Heidelberg

Schule und Jagdschloss. Architektur und Baugeschichte ehemaliger Klöster in der Reformationszeit

anschließend Umtrunk

Samstag, 9. März 2013

09.30 Jürgen Keddigkeit M.A., Kaiserslautern

Eröffnung, Begrüßung und Moderation

09.40 Dr. Martin Armgart, Speyer

Ritterorden in der Reformation. Sinnkrise, Untergang und Wandel an Pfälzer Beispielen

10.25 Ulrich Burkhart M.A., Kaiserslautern

Die Aufhebung der Prämonstratenserstifte Hane und Rothenkirchen am Donnersberg im 16. Jahrhundert

11.10 Kaffee-Pause

11.45 Prof. Dr. Hans Ammerich, Speyer

Übertritt, Widerstand, Emigration. Das Verhalten von Frauenkonventen in der linksrheinischen Kurpfalz während der Reformation

12.30 MITTAGSPAUSE

14.30 Dr. Joachim Kemper, Speyer

Einführung und Moderation

14.40 Prof. Dr. Thomas Wilhelmi, Heidelberg

Die Verwaltung und Verwendung der Kirchengüter

15.25 Dr. Heribert Feldhaus, Trier

Weiternutzen, umnutzen, abreißen? Einzelbeispiele vom Umgang mit pfälzischen Klostergebäuden in nachreformatorischer Zeit

16.10 Kaffee-Pause

16.40 Berthold Schnabel, Deidesheim

Der Kampf der Äbtissin Margarete von Nippenburg um den Erhalt ihres Klosters Seebach

17.25 Jürgen Keddigkeit M.A. u. Dr. Joachim Kemper

Resümee

17.40 Tagungsende

J. Kemper - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 09:23 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nichts krönt das zehnjährige Jubiläum von Archivalia mehr als die höchst erfreuliche Nachricht, dass der Düsseldorfer Fakultätsrat der Wissenschaftsministerin den Doktortitel entzogen hat.

Die Promotionsleistung sei für ungültig erklärt worden, sagte der Ratsvorsitzende Prof. Bruno Bleckmann. Für den Entzug des Doktorgrades hätten zwölf Mitglieder des Rats der Philosophischen Fakultät gestimmt. Außerdem gab es zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Der Rat sieht es als erwiesen an, dass Schavan "systematisch und vorsätzlich" gedankliche Leistungen vorgegeben habe, die sie nicht selbst erbracht habe.

Die Anwälte von Schavan kündigten daraufhin an, Klage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen.

http://www.n-tv.de/politik/Annette-Schavan-verliert-Doktortitel-article10076861.html

Auszug aus der Düsseldorfer Presseerklärung:

Der Fakultätsrat hat sich nach dieser grundsätzlichen Klärung in seinen Beratungen nach gründlicher Prüfung und Diskussion abschließend die Bewertung des Promotionsausschusses zu eigen gemacht, dass in der Dissertation von Frau Schavan in bedeutendem Umfang nicht gekennzeichnete wörtliche Übernahmen fremder Texte zu finden sind. Die Häufung und Konstruktion dieser wörtlichen Übernahmen, auch die Nichterwähnung von Literaturtiteln in Fußnoten oder sogar im Literaturverzeichnis ergeben der Überzeugung des Fakultätsrats nach das Gesamtbild, dass die damalige Doktorandin systematisch und vorsätzlich über die gesamte Dissertation verteilt gedankliche Leistungen vorgab, die sie in Wirklichkeit nicht selbst erbracht hatte.

http://www.uni-duesseldorf.de/home/startseite/news-detailansicht/article/aktuelle-sitzung-des-fakultaetsrats-der-philosophischen-fakultaet-und-presseerklaerung-vom-0502.html

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

Seit 2008 hat Archivalia in der Rubrik Wissenschaftsbetrieb gut 250 Beiträge publiziert. Ein Schwerpunkt waren Plagiate.

http://archiv.twoday.net/topics/Wissenschaftsbetrieb/?start=250

Auf Platz 8 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge liegt derzeit ein Beitrag zu Guttenberg:

http://archiv.twoday.net/stories/14638009/

Update: Interview mit Plagiatsjäger Stefan Weber

http://www.tagesschau.de/inland/schavan-interview100.html

Die Promotionsleistung sei für ungültig erklärt worden, sagte der Ratsvorsitzende Prof. Bruno Bleckmann. Für den Entzug des Doktorgrades hätten zwölf Mitglieder des Rats der Philosophischen Fakultät gestimmt. Außerdem gab es zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Der Rat sieht es als erwiesen an, dass Schavan "systematisch und vorsätzlich" gedankliche Leistungen vorgegeben habe, die sie nicht selbst erbracht habe.

Die Anwälte von Schavan kündigten daraufhin an, Klage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen.

http://www.n-tv.de/politik/Annette-Schavan-verliert-Doktortitel-article10076861.html

Auszug aus der Düsseldorfer Presseerklärung:

Der Fakultätsrat hat sich nach dieser grundsätzlichen Klärung in seinen Beratungen nach gründlicher Prüfung und Diskussion abschließend die Bewertung des Promotionsausschusses zu eigen gemacht, dass in der Dissertation von Frau Schavan in bedeutendem Umfang nicht gekennzeichnete wörtliche Übernahmen fremder Texte zu finden sind. Die Häufung und Konstruktion dieser wörtlichen Übernahmen, auch die Nichterwähnung von Literaturtiteln in Fußnoten oder sogar im Literaturverzeichnis ergeben der Überzeugung des Fakultätsrats nach das Gesamtbild, dass die damalige Doktorandin systematisch und vorsätzlich über die gesamte Dissertation verteilt gedankliche Leistungen vorgab, die sie in Wirklichkeit nicht selbst erbracht hatte.

http://www.uni-duesseldorf.de/home/startseite/news-detailansicht/article/aktuelle-sitzung-des-fakultaetsrats-der-philosophischen-fakultaet-und-presseerklaerung-vom-0502.html

http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

Seit 2008 hat Archivalia in der Rubrik Wissenschaftsbetrieb gut 250 Beiträge publiziert. Ein Schwerpunkt waren Plagiate.

http://archiv.twoday.net/topics/Wissenschaftsbetrieb/?start=250

Auf Platz 8 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge liegt derzeit ein Beitrag zu Guttenberg:

http://archiv.twoday.net/stories/14638009/

Update: Interview mit Plagiatsjäger Stefan Weber

http://www.tagesschau.de/inland/schavan-interview100.html

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 22:24 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Nun online:

http://www.digitalis.uni-koeln.de/Gothein/gothein_index.html

Die Digitalisierung hatte ich dort vor Jahren angeregt, wenn ich mich recht entsinne.

http://www.digitalis.uni-koeln.de/Gothein/gothein_index.html

Die Digitalisierung hatte ich dort vor Jahren angeregt, wenn ich mich recht entsinne.

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 20:01 - Rubrik: Landesgeschichte

Die zehn erschienen Bände sind erfreulicherweise online:

http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/osiander.de.html

http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/osiander.de.html

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:39 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://vzg-easydb.gbv.de/pool/4

"Die Sammlung enthält den digitalisierten Glasnegativ-Bestand des Ateliers Zirkler. Es enthält hauptsächlich Personenporträt- und Gebäudefotografie. Regionsspezifisch sind dabei vor allem Aufnahmen in den Harzer Bergwerken unter Tage. Die Fotografien aus dem Hochschularchiv zeigen hauptsächlich Innen- und Außenaufnahmen der Institute der Hochschule." (DBIS)

Und natürlich das übliche Copyfraud: Die Bildrechte liegen bei der TU, wird behauptet. Aber der Gründer des Ateliers wurde 1827 geboren, und bei späteren Fotografen müsste nachgewiesen werden, dass sie noch keine 70 Jahre tot sind.

Foto von 1892

Foto von 1892

"Die Sammlung enthält den digitalisierten Glasnegativ-Bestand des Ateliers Zirkler. Es enthält hauptsächlich Personenporträt- und Gebäudefotografie. Regionsspezifisch sind dabei vor allem Aufnahmen in den Harzer Bergwerken unter Tage. Die Fotografien aus dem Hochschularchiv zeigen hauptsächlich Innen- und Außenaufnahmen der Institute der Hochschule." (DBIS)

Und natürlich das übliche Copyfraud: Die Bildrechte liegen bei der TU, wird behauptet. Aber der Gründer des Ateliers wurde 1827 geboren, und bei späteren Fotografen müsste nachgewiesen werden, dass sie noch keine 70 Jahre tot sind.

Foto von 1892

Foto von 1892KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:25 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.haw.uni-heidelberg.de/publikationen/publikationen.de.html

Ganz wenige Schriften - vor allem Naturwissenschaftliches aus der Zeit um 1910 - stehen als PDFs zur Verfügung.

Ganz wenige Schriften - vor allem Naturwissenschaftliches aus der Zeit um 1910 - stehen als PDFs zur Verfügung.

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:22 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Heidelberger Editionsprojekt hat wenigstens die Regesten frei online zugänglich gemacht:

http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/melanchthon/mbw-online.de.html

http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/melanchthon/mbw-online.de.html

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.museum-digital.de/westfalen/

Via

http://www.kulturkontakt-westfalen.de/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=190&cHash=d7086728dd4816ee73e445fab61d1367

Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.

Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.

Via

http://www.kulturkontakt-westfalen.de/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=190&cHash=d7086728dd4816ee73e445fab61d1367

Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.

Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 18:53 - Rubrik: Museumswesen

Unter den bislang drei Digitalisaten des Christ College in Cambridge ist auch ein handschriftliches Stundenbuch aus Nantes von ca. 1430/40 online:

http://www.christs.cam.ac.uk/current-students/library/library_info/old_library/explore/

http://www.christs.cam.ac.uk/current-students/library/library_info/old_library/explore/

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 18:12 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://umstrittenesgedaechtnis.hypotheses.org/132

"Über die letzten 10 Jahre haben zwei Männer (46, 53 Jahre) insgesamt zwei Regalmeter Archivbestände aus dem Rigsarkivet, dem Kopenhagener Landsarkivet und dem Archiv des Ordenswesen im Schloss Amalienborg gestohlen. Der Raub fiel erstmals im Oktober 2012 auf. Bei ihren vielen Besuchen gaben die bekennenden Nazi-Sympathisanten sich als Forscher mit einem dezidierten Interesse an dänischen Kollaborateure aus. "

Siehe auch

http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1316

"Über die letzten 10 Jahre haben zwei Männer (46, 53 Jahre) insgesamt zwei Regalmeter Archivbestände aus dem Rigsarkivet, dem Kopenhagener Landsarkivet und dem Archiv des Ordenswesen im Schloss Amalienborg gestohlen. Der Raub fiel erstmals im Oktober 2012 auf. Bei ihren vielen Besuchen gaben die bekennenden Nazi-Sympathisanten sich als Forscher mit einem dezidierten Interesse an dänischen Kollaborateure aus. "

Siehe auch

http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1316

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 17:38 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine historistische Schöpfung im Stil des 17. Jahrhunderts wurde angeboten von:

http://www.hermann-historica.de/auktion/hhm56.pl?f=NR&c=72838&t=temartic_P_D&db=kat56_p.txt

Den Hinweis verdanke ich PhiloBiblos, dessen wöchentliche Links für am alten Buch Interessierte unverzichtbar sind:

http://philobiblos.blogspot.de/2013/02/links-reviews.html?m=1

http://www.hermann-historica.de/auktion/hhm56.pl?f=NR&c=72838&t=temartic_P_D&db=kat56_p.txt

Den Hinweis verdanke ich PhiloBiblos, dessen wöchentliche Links für am alten Buch Interessierte unverzichtbar sind:

http://philobiblos.blogspot.de/2013/02/links-reviews.html?m=1

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 17:18 - Rubrik: Unterhaltung

http://glossae.hypotheses.org/

Es bloggt Otto Vervaart:

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/04/blogging-about-medieval-glosses/

Es wäre ein Wunder, wenn ich nicht etwas Interessantes aus einem Beitrag von Otto lernen würde. Unter den Links auf der rechten Seite befindet sich ein mir noch nicht bekanntes Portal zu Digitalisaten (bislang 8 an der Zahl) frühneuzeitlicher annotierter Drucke:

http://www.annotatedbooksonline.com/

Es bloggt Otto Vervaart:

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/04/blogging-about-medieval-glosses/

Es wäre ein Wunder, wenn ich nicht etwas Interessantes aus einem Beitrag von Otto lernen würde. Unter den Links auf der rechten Seite befindet sich ein mir noch nicht bekanntes Portal zu Digitalisaten (bislang 8 an der Zahl) frühneuzeitlicher annotierter Drucke:

http://www.annotatedbooksonline.com/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Zähler steht gerade auf 23663 Einträgen. Am 5. Februar 2003 eröffnete ich dieses Weblog als Gemeinschaftsblog mit Nachrichten rund um das Archivwesen. Mein Dank gilt allen Beiträgern (an erster Stelle ist Thomas Wolf zu nennen) und Kommentatoren, die dafür gesorgt haben, dass mich nie die Lust verließ, Neues und mir Wichtiges hier zu publizieren. Danke für die Glückwünsche aus der Blogosphäre und dem Social Web, danke auch an alle, die Archivalia verlinkt oder zitiert haben.

Archivalia hat sich ein beachtliches Renommé erarbeitet. Zur Resonanz siehe auch

http://archiv.twoday.net/topics/Allgemeines/

Ich möchte einige Punkte herausgreifen, die Archivalia aus meiner Sicht auszeichnen.

* Archivalia ist ein Schaufenster des Archivwesens

Archivalia bringt das Archivwesen in die Blogosphäre ein und vermittelt Archivisches auch über Suchmaschinen an ein großes Publikum.

* Archivalia wirbt für Web 2.0 im Archivwesen

Auch wenn der Rückstand bedenklich ist - Archivalia, hat einiges dafür getan, Web 2.0 im Archivwesen besser zu verankern. Uns freut das Lob des Siwiarchivs:

http://www.siwiarchiv.de/2013/02/10-jahre-archivalia/

* Archivalia schaut gern über den Tellerrand

Das betrifft die Einbindung in die bibliothekarische Blogosphäre, aber auch die ständige Berücksichtigung von Meldungen außerhalb des deutschsprachigen Raums. Von Anfang an gab es eine "English Corner" mit englischsprachigen Meldungen.

* Archivalia setzt sich für Kulturgutschutz ein

Zuletzt hat die Causa Stralsund deutlich gemacht, was ein Blog (im Verbund mit anderen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und des Web 2.0) erreichen kann. Aber auch schon die intensive Berichterstattung zum Karlsruher Kulturgüterstreit dürfte Archivalia viele Leser gewonnen haben.

http://archiv.twoday.net/topics/Kulturgut/

* Archivalia kämpft für Open Access und freie Inhalte, gegen Copyfraud

Hier ist im Archivwesen noch viel zu tun.

http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/

* Archivalia versteht sich als Wissenschaftsblog

Archivalia vermittelt nicht nur Wissenschaft, sondern liefert auch eigene Forschungsbeiträge (bislang über 140) und veröffentlicht Buchrezensionen (über 50 bisher).

* Archivalia findet das Recht zu wichtig, um es den Juristen zu überlassen

Archivalia setzt sich beispielsweise für ein anderes Urheberrecht ein. Die Rubrik "Archivrecht"

http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/

kann auch bei Jurablogs gelesen werden (derzeit auf Platz 90 des dortigen Rankings).

* Archivalia orientiert in Sachen Informationskompetenz

Es bietet nicht nur hilfreiche Linksammlungen, sondern immer wieder auch Tipps und Tricks für die Internetrecherche sowie News zu digitalen Sammlungen.

Soweit der Jubelteil. Ich habe vor weiterzumachen. Wie bisher. Auch wenn ich im Januar viel viel mehr Beiträge veröffentlicht habe als Schmalenstroer (der schrieb 13) und Archivalia als "unübersichtlich" empfunden wird und vor kurzem vom VG Greifswald einen tüchtigen und recht kostenträchtigen Tritt vors Schienbein bekam.

Weshalb ich mit Angst in die Zukunft schaue und mich kaum freuen kann liegt aber an etwas anderem. Es ist absehbar, dass Archivalia von Twoday weg muss. Was im November war, kann jederzeit wieder passieren. Heute "erfreute" mich Twoday damit, dass die von Thomas Wolf eingestellte Nachricht zum Jubiläum nicht auf der Startseite sichtbar war. Twoday ist ein veraltetes System mit schlechtem Service, wobei ich es aufgrund eines Sonderangebots von Anfang an kostenlos nutze.

Gern würde ich zu hypotheses.org wechseln, wo ich willkommen wäre. Aber das Problem ist der Import der Beiträge und ihre Vernetzung in der bisherigen Weise.

Obwohl ich als SACHAV-Programmierer vor ca. 20 Jahren durchaus eine gewisse technische Kompetenz besaß, HASSE ich es, am Blog rumzuschrauben. Daher sieht es bis heute so aus wie am ersten Tag. Es funktionierte bisher im wesentlichen so, dass es für mich den Zweck erfüllte. Die Suchfunktion ist gut. Obwohl ich gern einen Zähler hätte, habe ich es nie geschafft, einen dauerhaft zu installieren. Ich hasse es auch, andere anzubetteln, ob sie mir helfen können.

Schon der Export des Blogs, wie er bei Twoday vorgesehen ist, bedeutet aufgrund des mangelnden Entgegenkommens von Twoday, dass sich meine Konditionen verschlechtern. Da ich zu viel Platz belege, um eine Exportdatei erstellen zu können, muss ich zeitweilig auf einen Premium-Account gehen, und nach der Rückkehr wären meine alten Konditionen hinfällig. Dass der Import der Beiträge bei hypotheses.org klappt, kann mir niemand garantieren.

Schlimmer noch: Da ich sehr viel Wert auf Querverweise lege, sehe ich nicht, wie ohne nennenswerten Programmieraufwand die alten Links - auch auf die Suchfunktion - funktionsfähig gehalten werden könnten.

Archivalia als einzigartiges Informationssystem wäre gleichsam enthauptet, würde ich bei hypotheses.org ganz neu beginnen und dort Links auf die tunlichst beizubehaltende Archivalia-Präsenz setzen. Aber damit wäre die von hypotheses.org zugesicherte dauerhafte Verfügbarkeit des Blogs für die Alteinträge verspielt, und wie lange Twoday.net im Netz sein wird, weiß niemand.

Archivalia hat sich ein beachtliches Renommé erarbeitet. Zur Resonanz siehe auch

http://archiv.twoday.net/topics/Allgemeines/

Ich möchte einige Punkte herausgreifen, die Archivalia aus meiner Sicht auszeichnen.

* Archivalia ist ein Schaufenster des Archivwesens

Archivalia bringt das Archivwesen in die Blogosphäre ein und vermittelt Archivisches auch über Suchmaschinen an ein großes Publikum.

* Archivalia wirbt für Web 2.0 im Archivwesen

Auch wenn der Rückstand bedenklich ist - Archivalia, hat einiges dafür getan, Web 2.0 im Archivwesen besser zu verankern. Uns freut das Lob des Siwiarchivs:

http://www.siwiarchiv.de/2013/02/10-jahre-archivalia/

* Archivalia schaut gern über den Tellerrand

Das betrifft die Einbindung in die bibliothekarische Blogosphäre, aber auch die ständige Berücksichtigung von Meldungen außerhalb des deutschsprachigen Raums. Von Anfang an gab es eine "English Corner" mit englischsprachigen Meldungen.

* Archivalia setzt sich für Kulturgutschutz ein

Zuletzt hat die Causa Stralsund deutlich gemacht, was ein Blog (im Verbund mit anderen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und des Web 2.0) erreichen kann. Aber auch schon die intensive Berichterstattung zum Karlsruher Kulturgüterstreit dürfte Archivalia viele Leser gewonnen haben.

http://archiv.twoday.net/topics/Kulturgut/

* Archivalia kämpft für Open Access und freie Inhalte, gegen Copyfraud

Hier ist im Archivwesen noch viel zu tun.

http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/

* Archivalia versteht sich als Wissenschaftsblog

Archivalia vermittelt nicht nur Wissenschaft, sondern liefert auch eigene Forschungsbeiträge (bislang über 140) und veröffentlicht Buchrezensionen (über 50 bisher).

* Archivalia findet das Recht zu wichtig, um es den Juristen zu überlassen

Archivalia setzt sich beispielsweise für ein anderes Urheberrecht ein. Die Rubrik "Archivrecht"

http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/

kann auch bei Jurablogs gelesen werden (derzeit auf Platz 90 des dortigen Rankings).

* Archivalia orientiert in Sachen Informationskompetenz

Es bietet nicht nur hilfreiche Linksammlungen, sondern immer wieder auch Tipps und Tricks für die Internetrecherche sowie News zu digitalen Sammlungen.

Soweit der Jubelteil. Ich habe vor weiterzumachen. Wie bisher. Auch wenn ich im Januar viel viel mehr Beiträge veröffentlicht habe als Schmalenstroer (der schrieb 13) und Archivalia als "unübersichtlich" empfunden wird und vor kurzem vom VG Greifswald einen tüchtigen und recht kostenträchtigen Tritt vors Schienbein bekam.

Weshalb ich mit Angst in die Zukunft schaue und mich kaum freuen kann liegt aber an etwas anderem. Es ist absehbar, dass Archivalia von Twoday weg muss. Was im November war, kann jederzeit wieder passieren. Heute "erfreute" mich Twoday damit, dass die von Thomas Wolf eingestellte Nachricht zum Jubiläum nicht auf der Startseite sichtbar war. Twoday ist ein veraltetes System mit schlechtem Service, wobei ich es aufgrund eines Sonderangebots von Anfang an kostenlos nutze.

Gern würde ich zu hypotheses.org wechseln, wo ich willkommen wäre. Aber das Problem ist der Import der Beiträge und ihre Vernetzung in der bisherigen Weise.

Obwohl ich als SACHAV-Programmierer vor ca. 20 Jahren durchaus eine gewisse technische Kompetenz besaß, HASSE ich es, am Blog rumzuschrauben. Daher sieht es bis heute so aus wie am ersten Tag. Es funktionierte bisher im wesentlichen so, dass es für mich den Zweck erfüllte. Die Suchfunktion ist gut. Obwohl ich gern einen Zähler hätte, habe ich es nie geschafft, einen dauerhaft zu installieren. Ich hasse es auch, andere anzubetteln, ob sie mir helfen können.

Schon der Export des Blogs, wie er bei Twoday vorgesehen ist, bedeutet aufgrund des mangelnden Entgegenkommens von Twoday, dass sich meine Konditionen verschlechtern. Da ich zu viel Platz belege, um eine Exportdatei erstellen zu können, muss ich zeitweilig auf einen Premium-Account gehen, und nach der Rückkehr wären meine alten Konditionen hinfällig. Dass der Import der Beiträge bei hypotheses.org klappt, kann mir niemand garantieren.

Schlimmer noch: Da ich sehr viel Wert auf Querverweise lege, sehe ich nicht, wie ohne nennenswerten Programmieraufwand die alten Links - auch auf die Suchfunktion - funktionsfähig gehalten werden könnten.

Archivalia als einzigartiges Informationssystem wäre gleichsam enthauptet, würde ich bei hypotheses.org ganz neu beginnen und dort Links auf die tunlichst beizubehaltende Archivalia-Präsenz setzen. Aber damit wäre die von hypotheses.org zugesicherte dauerhafte Verfügbarkeit des Blogs für die Alteinträge verspielt, und wie lange Twoday.net im Netz sein wird, weiß niemand.

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 15:31 - Rubrik: Allgemeines

Archivalia veröffentlichte vor 10 (!) Jahren seinen ersten Eintrag. Mein Dank gilt Kollegen Graf für die hier gemachten Erfahrungen. Ohne Archivalia, kein siwiarchiv. Der Mutter der (bundes)deutschen, archivischen Web 2.0 Gemeinde gilt daher der Wunsch: ad multos annos!

Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Februar 2013, 03:24 - Rubrik: Web 2.0

Thomas Stäcker hat seinen Aufsatz zu den Digital Humanities Open Access und unter der Lizenz CC-BY-SA veröffentlicht:

Bibliotheksdienst. Band 47, Heft 1, Seiten 24–50, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bd-2013-0005, January 2013

Bibliotheksdienst. Band 47, Heft 1, Seiten 24–50, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bd-2013-0005, January 2013

KlausGraf - am Montag, 4. Februar 2013, 22:44 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Friedrich Kuhnen stellt kritische Fragen:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg49608.html

Wir erinnern uns: 2012 wurde aus Anlass der Ankündigung, dass der BD zu de Gruyter geht und sich das OA-Embargo verlängert, zunächst heftig und intensiv über eine Open-Access-Zeitschrift des Bibliothekswesens diskutiert: Arbeitstitel Newlis.

http://archiv.twoday.net/search?q=newlis

http://newlis.pbworks.com/w/page/54711222/FrontPage

Rainer Kuhlen hatte im Herbst 2012 parallel ein Treffen zur Gründung eines hochrangigen englischsprachigen Fachjournals veranstaltet.

Was ist aus alldem geworden? Nichts. das deutsche Bibliothekswesen bekommt die Gründung einer OA-Alternative zum BD nicht hin. Es bleibt also im wesentlichen bei LIBREAS, das für mich immer noch den Geschmack des Studierendenprojekts hat.

Update: Eine Position von Ben Kaden

http://libreas.wordpress.com/2013/02/05/warum-lis-zeitschriften-und-warum-nicht/

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg49608.html

Wir erinnern uns: 2012 wurde aus Anlass der Ankündigung, dass der BD zu de Gruyter geht und sich das OA-Embargo verlängert, zunächst heftig und intensiv über eine Open-Access-Zeitschrift des Bibliothekswesens diskutiert: Arbeitstitel Newlis.

http://archiv.twoday.net/search?q=newlis

http://newlis.pbworks.com/w/page/54711222/FrontPage

Rainer Kuhlen hatte im Herbst 2012 parallel ein Treffen zur Gründung eines hochrangigen englischsprachigen Fachjournals veranstaltet.

Was ist aus alldem geworden? Nichts. das deutsche Bibliothekswesen bekommt die Gründung einer OA-Alternative zum BD nicht hin. Es bleibt also im wesentlichen bei LIBREAS, das für mich immer noch den Geschmack des Studierendenprojekts hat.

Update: Eine Position von Ben Kaden

http://libreas.wordpress.com/2013/02/05/warum-lis-zeitschriften-und-warum-nicht/

KlausGraf - am Montag, 4. Februar 2013, 15:40 - Rubrik: Bibliothekswesen

Wie üblich werden Genealogen abgezockt:

http://www.blog.pommerscher-greif.de/mein-besuch-im-landesarchiv-berlin-jan-2013/

http://www.blog.pommerscher-greif.de/mein-besuch-im-landesarchiv-berlin-jan-2013/

KlausGraf - am Montag, 4. Februar 2013, 01:54 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stokke-Atelier 2011

Die norwegische Künstlerin Bente Stokke hat 1993 den nordischen Pavillon auf der Biennale in Venedig gestaltet. Bereits 1991 war sie in der Kunsthalle Recklinghausen im Rahmen der Ruhrfestspielausstellung „Europäische Werkstatt Ruhrgebiet“ präsent.

Raumgreifende Werke, die eine sehr besondere Materialität aufweisen, sind das Charakteristikum der Künstlerin. Staub ist dabei ihr bevorzugtes Material. Interessanterweise wird der Raum über die Zeichnung entwickelt und erschlossen. Auch das Graphit des Zeichenstiftes und die Kohle des Kohlestiftes sind von vergleichbarer Substanz. Zeichnen ist für sie keine spezifische künstlerische Technik, sondern eine Haltung und eine Idee, die vor allem körperlich vollzogen wird. Ihr gesamtes Œuvre ist aus dem Geist der Zeichnung entwickelt. Neben der materiellen Komponente gibt es unverkennbar auch eine räumliche vor allem aber auch eine zeitliche, die sich im Vorgang des Zeichnens selbst äußert. Zeichnen bei Bente Stokke enthält zugleich ein aktionistisches und mitunter auch auch choreographisches Moment, das sich auf unterschiedlichsten Trägern niederschlägt: Papier und Glas aber auch immateriell als Lichtzeichnung im Raum oder als Sammlung unterschiedlichster Schnüre, Kabel, Fäden.

Bente Stokke ist an der Kunsthochschule in Berlin-Weissensee Professorin für Zeichnung.

Eine Kooperation mit dem Haugar Vestfold Kunstmuseum Tønsberg, Norwegen und dem Malmö Konstmuseum, Schweden

Zur Ausstellung erscheint ein Katalogbuch: Bente Stokke | Projects 1982 – 2012 (Hardcover, 256 Seiten)

Kunsthalle Recklinghausen | Große-Perdekamp-Str. 25 – 27 | 45657 Recklinghausen | 3. Februar bis 7. April 2013 | di – so, feiert. 11 – 18 Uhr |

Quelle: http://www.kunst-re.de

Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Februar 2013, 21:45 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://wasmitbuechern.de/index.php/2013/02/03/mareike-konig-ich-leite-die-bibliothek-und-die-abteilung-19-jahrhundert-des-deutschen-historischen-instituts-paris/

Neben dem sich verändernden Zugang zur Information ist für mich als Historikerin vor allem die Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen über soziale Medien wie Blogs, Twitter, Facebook oder Academia.edu eine der wichtigsten Veränderungen der letzten Jahre. Seit Anfang 2011 bin ich in den sozialen Netzen aktiv. Rückblickend teilt sich hier mein Berufsleben ganz klar in ein Vorher und ein Nachher: Für die Kommunikation, Zusammenarbeit, Vernetzung und für das thematische Monitoring kann man sich keinen besseren Gefallen tun, als in den sozialen Netzen aktiv zu werden. Ich würde mir wünschen, dass der professionelle Umgang damit an den Universitäten vermittelt wird.

Im bibliothekarischen Bereich haben sich die klassischen Aufgabengebiete – Sammeln, Erschließen, Bereitstellen und Bewahren von Medien – durch die Online-Publikationen erweitert. „Bestand“ ist jetzt nicht mehr nur das, was in den eigenen Regalen steht, sondern auch das, was thematisch passt und online weltweit zugänglich ist. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir sammeln, erschließen und bereitstellen. Auch ein online frei zugängliches Buch oder eine Datenbank zur deutschen oder französischen Geschichte gehört in unsere Bestandsnachweise.

Gleichzeitig laufen die klassischen bibliothekarischen Aufgaben weiter. Wir haben beispielsweise wertvollen Altbestand, der restauriert und sinnvoll gelagert werden muss. Dieser Teil des Umgangs mit dem kulturellen Erbe darf auch im digitalen Zeitalter nicht vernachlässigt werden. Das mag banal klingen, scheint es aber nicht zu sein, wenn man sich z.B. den Skandal um den Verkauf der Gymnasialbibliothek in Stralsund ansieht.

Verlinkt ist im letzten Absatz Archivalia.

Neben dem sich verändernden Zugang zur Information ist für mich als Historikerin vor allem die Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen über soziale Medien wie Blogs, Twitter, Facebook oder Academia.edu eine der wichtigsten Veränderungen der letzten Jahre. Seit Anfang 2011 bin ich in den sozialen Netzen aktiv. Rückblickend teilt sich hier mein Berufsleben ganz klar in ein Vorher und ein Nachher: Für die Kommunikation, Zusammenarbeit, Vernetzung und für das thematische Monitoring kann man sich keinen besseren Gefallen tun, als in den sozialen Netzen aktiv zu werden. Ich würde mir wünschen, dass der professionelle Umgang damit an den Universitäten vermittelt wird.

Im bibliothekarischen Bereich haben sich die klassischen Aufgabengebiete – Sammeln, Erschließen, Bereitstellen und Bewahren von Medien – durch die Online-Publikationen erweitert. „Bestand“ ist jetzt nicht mehr nur das, was in den eigenen Regalen steht, sondern auch das, was thematisch passt und online weltweit zugänglich ist. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir sammeln, erschließen und bereitstellen. Auch ein online frei zugängliches Buch oder eine Datenbank zur deutschen oder französischen Geschichte gehört in unsere Bestandsnachweise.

Gleichzeitig laufen die klassischen bibliothekarischen Aufgaben weiter. Wir haben beispielsweise wertvollen Altbestand, der restauriert und sinnvoll gelagert werden muss. Dieser Teil des Umgangs mit dem kulturellen Erbe darf auch im digitalen Zeitalter nicht vernachlässigt werden. Das mag banal klingen, scheint es aber nicht zu sein, wenn man sich z.B. den Skandal um den Verkauf der Gymnasialbibliothek in Stralsund ansieht.

Verlinkt ist im letzten Absatz Archivalia.

KlausGraf - am Sonntag, 3. Februar 2013, 19:38 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

[ACHTUNG wichtiger Nachtrag vom 17. März 2013, den bitte alle LeserInnen und auch alle womöglich damit befassten Gerichte zur Kenntnis nehmen mögen:

http://archiv.twoday.net/stories/326202963/ ]

Schavan-Freundin Heike Schmoll unkt in der FAZ: "Schavan wird wohl den Titel verlieren" und vermutet bestimmte Machenschaften beim Auftauchen der belastenden Zitierregeln-Broschüre:

"Das Heft befindet sich in der Nachlassbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Wehle selbst besitzt nach eigenen Angaben keines mehr. Wie gelangte es wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung des Fakultätsrats plötzlich an eine Redaktion? Verbirgt sich dahinter eine Strategie?"

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/plagiatsvorwurf-schavan-wird-wohl-den-titel-verlieren-12049590.html

Der Tagesspiegel widerlegt Behauptungen von Schavan-Verteidigern:

http://www.tagesspiegel.de/wissen/plagiatsaffaere-der-schavan-check/7728164.html

Gut 600 Leser der Online-Ausgabe des Tagesspiegels haben sich an einer Umfrage beteiligt. Etwa 75 % plädierte gegen eine Verjährungsfrist in Sachen Dissertations-Plagiate.

Anti-Schavanisten werden bei Erbloggtes wie gehabt gut bedient:

http://erbloggtes.wordpress.com/

Besser als die Journaille informiert auch:

http://causaschavan.wordpress.com/

http://archiv.twoday.net/stories/326202963/ ]

Schavan-Freundin Heike Schmoll unkt in der FAZ: "Schavan wird wohl den Titel verlieren" und vermutet bestimmte Machenschaften beim Auftauchen der belastenden Zitierregeln-Broschüre:

"Das Heft befindet sich in der Nachlassbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Wehle selbst besitzt nach eigenen Angaben keines mehr. Wie gelangte es wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung des Fakultätsrats plötzlich an eine Redaktion? Verbirgt sich dahinter eine Strategie?"

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/plagiatsvorwurf-schavan-wird-wohl-den-titel-verlieren-12049590.html

Der Tagesspiegel widerlegt Behauptungen von Schavan-Verteidigern:

http://www.tagesspiegel.de/wissen/plagiatsaffaere-der-schavan-check/7728164.html

Gut 600 Leser der Online-Ausgabe des Tagesspiegels haben sich an einer Umfrage beteiligt. Etwa 75 % plädierte gegen eine Verjährungsfrist in Sachen Dissertations-Plagiate.

Anti-Schavanisten werden bei Erbloggtes wie gehabt gut bedient:

http://erbloggtes.wordpress.com/

Besser als die Journaille informiert auch:

http://causaschavan.wordpress.com/

KlausGraf - am Sonntag, 3. Februar 2013, 19:16 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Alte Hofbibliothek Donaueschingen – Neue Perspektiven. Freiburg i. Br.: modo Verlag 2012. 140 S., 155 Farbabbildungen. 28,00 EUR

ISBN 978-3-86833-113-4 Verlagsinformation

"Der Bibliothekar Eduard Johne pries 1921 die von ihm geleitete Hofbibliothek mit lobreichen Worten. Die Sammlung sei ein besonderer Glücksfall für die deutsche Bibliotheksgeschichte" (S. 113). Das liest man in dem Prachtband des für die aufwändige Sanierung des Gebäudes Haldenstraße 5 in Donaueschingen verantwortlichen Architektenteams Gäbele & Raufer. Hier war bis 1999 die Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek untergebracht, die 1860 in das 1732/36 von Baudirektor Ott als Kanzleigebäude erbaute Haus eingezogen war. 2008 verkauften die Fürstenberger das Anwesen an die Familie Banthien. Heute sind ein anspruchsvolles Restaurant "Hofbibliothek" (Website), das Donaueschinger Kinder- und Jugendmuseum (Website) und Veranstaltungsräume in der Alten Hofbibliothek untergebracht.

Peinlich vermeidet es das großformatige Coffee Table Book den skandalösen Hintergrund der "Alten" Hofbibliothek aufzudecken: Dass die einst so glanzvolle Sammlung, etabliert als Regionalbibliothek, 1999 bis auf einen kleinen Rest, der jetzt wieder im Archivgebäude untergebracht ist, barbarisch zerschlagen und im Antiquariatshandel verscherbelt wurde. Von der großartigen Bibliothek Josephs von Laßberg, die 1853 für die Hofbibliothek angekauft wurde und ihr erst europäischen Rang verlieh, konnten die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe und die Thurgauische Kantonsbibliothek in Frauenfeld nur Teile für die Öffentlichkeit sichern. Es handelte sich aus meiner Sicht um den größten westdeutschen Kulturgutskandal der letzten Jahrzehnte. Die amtliche Denkmalpflege hat in diesem Fall völlig versagt.

Davon erfährt man in dem Buch selbstverständlich nichts, das auch sonst für wissenschaftliche Zwecke nahezu wertlos ist. nach über 100 Seiten Bildteil, der die in der Tat eindrucksvolle Sanierung optisch feiert, folgt der Informationstext über das Haus, der auf eine Stahlplatte geschrieben wurde, aus der Feder der Architekten Tanja Raufer und Lukas Gäbele, eine rühmende Würdigung von Christian Schönwetter und schließlich die Wiedergabe des Vortrags des fürstenbergischen Archivars Andreas Wilts am Tag des offenen Denkmals 2011. Wilts ordnet die Errichtung des Gebäudes anschaulich in den Prozess der Ausbildung Donaueschingens als Residenz im 18. Jahrhundert ein, verzichtet jedoch auf Einzelnachweise. Immerhin erfährt man, dass es in dem Regierungsgebäude im ersten Stock ein Torturzimmer gab. In einem anderen Raum wurde Delinquenten das Todesurteil eröffnet. Auch der Bau des 1756/63 als Archivzweckbau errichteten Archivgebäudes kommt zur Sprache (S. 128f.).

Gern wüsste man mehr über die historische Bausubstanz und Ausstattung, die man auf den Bildern sieht, aber eine solche Baudokumentation ist dem Buch nicht beigegeben.

***

Presseberichte zur Sanierung von 2011:

http://www.badische-zeitung.de/donaueschingen/veranstaltungen-und-mediterrane-kueche-in-der-alten-hofbibliothek--41105614.html (10.2.2011)

http://www.badische-zeitung.de/donaueschingen/vom-alptraum-zum-prachtraum--48994254.html (27.8.2011)

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.donaueschingen-beginn-einer-neuen-aera-in-der-fuerstlichen-hofbibliothek.e85e4fc6-ab6b-4e10-a0bc-83bb976e6d80.html (9.11.2011)

ISBN 978-3-86833-113-4 Verlagsinformation

"Der Bibliothekar Eduard Johne pries 1921 die von ihm geleitete Hofbibliothek mit lobreichen Worten. Die Sammlung sei ein besonderer Glücksfall für die deutsche Bibliotheksgeschichte" (S. 113). Das liest man in dem Prachtband des für die aufwändige Sanierung des Gebäudes Haldenstraße 5 in Donaueschingen verantwortlichen Architektenteams Gäbele & Raufer. Hier war bis 1999 die Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek untergebracht, die 1860 in das 1732/36 von Baudirektor Ott als Kanzleigebäude erbaute Haus eingezogen war. 2008 verkauften die Fürstenberger das Anwesen an die Familie Banthien. Heute sind ein anspruchsvolles Restaurant "Hofbibliothek" (Website), das Donaueschinger Kinder- und Jugendmuseum (Website) und Veranstaltungsräume in der Alten Hofbibliothek untergebracht.

Peinlich vermeidet es das großformatige Coffee Table Book den skandalösen Hintergrund der "Alten" Hofbibliothek aufzudecken: Dass die einst so glanzvolle Sammlung, etabliert als Regionalbibliothek, 1999 bis auf einen kleinen Rest, der jetzt wieder im Archivgebäude untergebracht ist, barbarisch zerschlagen und im Antiquariatshandel verscherbelt wurde. Von der großartigen Bibliothek Josephs von Laßberg, die 1853 für die Hofbibliothek angekauft wurde und ihr erst europäischen Rang verlieh, konnten die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe und die Thurgauische Kantonsbibliothek in Frauenfeld nur Teile für die Öffentlichkeit sichern. Es handelte sich aus meiner Sicht um den größten westdeutschen Kulturgutskandal der letzten Jahrzehnte. Die amtliche Denkmalpflege hat in diesem Fall völlig versagt.

Davon erfährt man in dem Buch selbstverständlich nichts, das auch sonst für wissenschaftliche Zwecke nahezu wertlos ist. nach über 100 Seiten Bildteil, der die in der Tat eindrucksvolle Sanierung optisch feiert, folgt der Informationstext über das Haus, der auf eine Stahlplatte geschrieben wurde, aus der Feder der Architekten Tanja Raufer und Lukas Gäbele, eine rühmende Würdigung von Christian Schönwetter und schließlich die Wiedergabe des Vortrags des fürstenbergischen Archivars Andreas Wilts am Tag des offenen Denkmals 2011. Wilts ordnet die Errichtung des Gebäudes anschaulich in den Prozess der Ausbildung Donaueschingens als Residenz im 18. Jahrhundert ein, verzichtet jedoch auf Einzelnachweise. Immerhin erfährt man, dass es in dem Regierungsgebäude im ersten Stock ein Torturzimmer gab. In einem anderen Raum wurde Delinquenten das Todesurteil eröffnet. Auch der Bau des 1756/63 als Archivzweckbau errichteten Archivgebäudes kommt zur Sprache (S. 128f.).

Gern wüsste man mehr über die historische Bausubstanz und Ausstattung, die man auf den Bildern sieht, aber eine solche Baudokumentation ist dem Buch nicht beigegeben.

***

Presseberichte zur Sanierung von 2011:

http://www.badische-zeitung.de/donaueschingen/veranstaltungen-und-mediterrane-kueche-in-der-alten-hofbibliothek--41105614.html (10.2.2011)

http://www.badische-zeitung.de/donaueschingen/vom-alptraum-zum-prachtraum--48994254.html (27.8.2011)

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.donaueschingen-beginn-einer-neuen-aera-in-der-fuerstlichen-hofbibliothek.e85e4fc6-ab6b-4e10-a0bc-83bb976e6d80.html (9.11.2011)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wikipedia-User Concord konnte mit Leichtigkeit eine Frage auf der CERL-Provenienz-Hilfeseite klären:

http://provenance.cerl.org/cgi-bin/canyouhelp/record.pl?rid=216

http://provenance.cerl.org/cgi-bin/canyouhelp/record.pl?rid=217

http://provenance.cerl.org/cgi-bin/canyouhelp/record.pl?rid=216

http://provenance.cerl.org/cgi-bin/canyouhelp/record.pl?rid=217

KlausGraf - am Sonntag, 3. Februar 2013, 03:52 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Eine Reihe von Büchern aus dem 17. Jahrhundert trägt die Initialen I.W.E.A.P. in Verbindung mit einem Wappen.

http://archivalia.tumblr.com/post/42123554748/provenance-question-by-michael-laird-an-inquiry