Es gibt übertriebene Formen des Wissensschutzes seitens der reichen Länder durch eine zu strenge Anwendung des Rechtes auf geistiges Eigentum, speziell im medizinischen Bereich.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html

Via

http://www.heise.de/newsticker/G8-Gipfel-Papst-warnt-vor-uebertriebenem-Wissensschutz--/meldung/141742

Leider sind gerade die Kirchen sonst keine Verfechter von Open Access:

http://archiv.twoday.net/stories/5328324/

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html

Via

http://www.heise.de/newsticker/G8-Gipfel-Papst-warnt-vor-uebertriebenem-Wissensschutz--/meldung/141742

Leider sind gerade die Kirchen sonst keine Verfechter von Open Access:

http://archiv.twoday.net/stories/5328324/

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Juli 2009, 23:28 - Rubrik: Archivrecht

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Juli 2009, 23:12 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Die Feuchtigkeit in den Magazinen bringe den Stadtarchivar schon nahe ans Verzweifeln. Denn gut einen Monat, bevor im östlichen Teil des Museumswinkels der Umbau zum neuen Stadtarchiv beginne, kämpfe dieses inzwischen in drei Magazinen gegen massiven Schimmelbefall. In diesen Magazinen herrsche seit Wassereinbrüchen und anderen Bauschäden (sowie ungewöhnlich nasser Witterung) eine relative Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 Prozent - ideal für den Erhalt der Bestände wäre aber bei maximal 18 Grad Raumtemperatur eine Luftfeuchtigkeit von nur rund 50 Prozent. Folge: Pilzbefall auf allem, was aus Papier oder Stoff bestehe. Und es sei keineswegs klar, um welche Pilze es sich handele. Solche, die “nur” die Archivalien zerstörten (was schlimm genug wäre), oder gar solche, die dem menschlichen Organismus zusetzten? Deshalb liefen derzeit auch Laboruntersuchungen im “Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit”.

Befallen seien auch wertvolle Bücher des 18. Jahrhunderts sowie vom Gesetz her dauernd aufzubewahrende Kassenunterlagen. Nachdem bereits im Jahr 2008 für die konservatorische Behandlung von 100 Kassenbüchern - das seien lediglich etwa zwei laufende Meter von über 300 Metern kontaminierten Archivguts in dem am meisten befallenen Magazin - ein hoher Betrag hätte ausgegeben werden müssen, seien jetzt auch die schlimmsten Fälle nach Fürth an einen Restaurator abgegeben worden. ...."

Quelle:

http://www.datensicherheit.de/aktuelles/massiver-schimmelbefall-im-erlanger-stadtarchiv-bedroht-wertvolle-bestaende-4324

Befallen seien auch wertvolle Bücher des 18. Jahrhunderts sowie vom Gesetz her dauernd aufzubewahrende Kassenunterlagen. Nachdem bereits im Jahr 2008 für die konservatorische Behandlung von 100 Kassenbüchern - das seien lediglich etwa zwei laufende Meter von über 300 Metern kontaminierten Archivguts in dem am meisten befallenen Magazin - ein hoher Betrag hätte ausgegeben werden müssen, seien jetzt auch die schlimmsten Fälle nach Fürth an einen Restaurator abgegeben worden. ...."

Quelle:

http://www.datensicherheit.de/aktuelles/massiver-schimmelbefall-im-erlanger-stadtarchiv-bedroht-wertvolle-bestaende-4324

Wolf Thomas - am Mittwoch, 8. Juli 2009, 21:07 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sabinfo.nl/

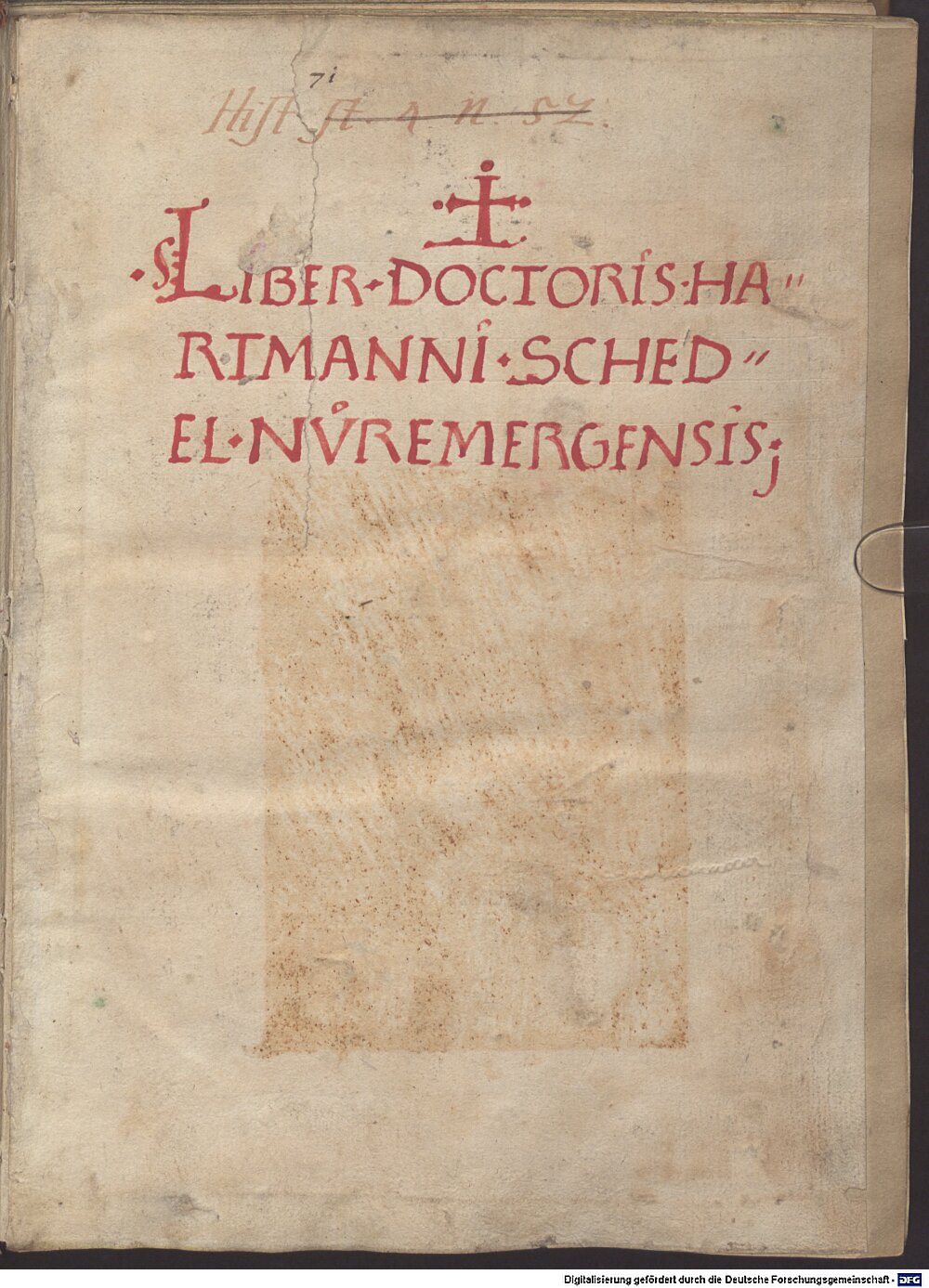

23 Handschriften und Drucke (vor allem Inkunabeln) stehen komplett digitalisiert zur bequemen Einsicht bereit (gute Auflösung, netter Viewer), darunter auch der Inkunabeldruck der Koelhoffschen Chronik.

Ebenfalls dabei: "Conflictus inter pacienciam et fortunam Roperti archiepiscopi Coloniensis" von Arnold Heymerick (ca1424-1491), Xanten.

23 Handschriften und Drucke (vor allem Inkunabeln) stehen komplett digitalisiert zur bequemen Einsicht bereit (gute Auflösung, netter Viewer), darunter auch der Inkunabeldruck der Koelhoffschen Chronik.

Ebenfalls dabei: "Conflictus inter pacienciam et fortunam Roperti archiepiscopi Coloniensis" von Arnold Heymerick (ca1424-1491), Xanten.

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Juli 2009, 12:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://vision.port.ac.uk/

A vision of Britain between 1801 and 2001.

Including maps, statistical trends and historical descriptions.

The resolution of the maps isn't sufficient!

(Ads by Google ...)

A vision of Britain between 1801 and 2001.

Including maps, statistical trends and historical descriptions.

The resolution of the maps isn't sufficient!

(Ads by Google ...)

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Juli 2009, 11:57 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.vmr.bham.ac.uk/

71 Handschriften der Mingana-Collection sind benutzerfreundlich und stark vergrößerbar in Birmingham online.

The Mingana Collection contains more than 3000 manuscripts in at least eleven languages, ranging from around the 6th to the 20th centuries. The collection is focused on manuscripts from the Middle East in Arabic, Syriac, Persian and Greek and has particular strengths in illustrated manuscripts, and early Islamic and Syraic materials (including one of the oldest Qur'ans in existence).

71 Handschriften der Mingana-Collection sind benutzerfreundlich und stark vergrößerbar in Birmingham online.

The Mingana Collection contains more than 3000 manuscripts in at least eleven languages, ranging from around the 6th to the 20th centuries. The collection is focused on manuscripts from the Middle East in Arabic, Syriac, Persian and Greek and has particular strengths in illustrated manuscripts, and early Islamic and Syraic materials (including one of the oldest Qur'ans in existence).

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Juli 2009, 11:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Juli 2009, 01:54 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://cgi.ebay.de/INKUNABEL-BIBEL-SCHOFFER-FUST-GUTENBERG-MAINZ-1462-8_W0QQitemZ200261761900QQcmdZViewItemQQptZAntiquarische_B%C3%BCcher?hash=item2ea087fb6c&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A0|293%3A1|294%3A30

http://www.pbagalleries.com/search/item172642.php?&PHPSESSID=kzqlkcmzhh

Bei Ebay wird derzeit ein Blatt der höchst kostbaren 48-zeiligen Bibel, gedruckt von Peter Schöffer in Mainz 1462 (GW 4204), von einem Powerseller versteigert. Ein weiteres Blatt wurde in der Vergangenheit bei PBS online verkauft. Beide Blätter entstammen offenkundig demselben Druck, in dem sie direkt aufeinander folgten. Sie gehörten zu einem unvollständigen Exemplar des dubiosen amerikanischen Zimelienhändlers Bruce Ferrini. Dessen Geschäftsgebaren ist vor kurzem im SPIEGEL im Zusammenhang mit dem sogenannten Judasevangeliums thematisiert worden:

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=65009877&top=SPIEGEL

Ferrini – unterdessen pleite – brach die Inkunabel auf und ließ die einzelnen Blätter, insgesamt 166, 1993 in sog. „Leaf books“ verarbeiten, die mehrere tausend Dollar pro Stück kosteten und die jeweils ein anderes originales Blatt enthielten:

Eberhard König, The 1462 Fust and Schoeffer Bible, Introduction by Christopher de Hamel. With an Original Leaf of the 1462 Bible, Akron/Evanston 1993.

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/khi/mitarbeiter-gaeste/professoren/koenig/index.html

http://www.hrc.utexas.edu/press/releases/2004/dehamel.html

Herausgeber König hat einen Lehrstuhl für Kunstgeschichte in Berlin, Begleittexter de Hamel ist Fellow Librarian in Cambridge und Fachmann für die Erforschung des Buchzerlegens (siehe hier). Wie Wissenschaftler und Bibliothekar ihren Kollegen in aller Welt erklären wollen, warum sie gegen Geld dem Aufbrechen von fragilem Kulturgut zum Zwecke einer teuren Prachtverpackung Beistand zu leisten bereit waren und dabei mit einem Händler höchst zweifelhaften Rufs zusammenzuarbeiten, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Das Zerlegen von Handschriften und kostbaren Drucken ist eine Barbarei, die längst geächtet gehört:

http://archiv.twoday.net/stories/5594687

http://archiv.twoday.net/stories/3048883

UPDATE:

Paul Needham war so freundlich mir zu erlauben, aus einer Mail von ihm zu zitieren:

These leaves (in fact, two halves of the same sheet) are from the very fine but imperfect copy that Bruce Ferrini made into a leaf book in 1993, with accompanying essay by Eberhard König. Therefore, if my notes are right, this must be copy 82 in Biblia pulcra. [...] Eberhard König suggests the rubrication was done by the Carthusians of Sheen (Richmond, Surrey).

It was really barbaric to break up that copy; and I'm committed to criticizing all scholars who participate in leafbook projects. The common response I have heard is "well, of course I don't really approve of leafbooks, but this one is a little different, and no harm is done, because yadda yadda...", which I translate into English as "somebody offered me money." (Hervorhebung von mir, KG)

http://www.pbagalleries.com/search/item172642.php?&PHPSESSID=kzqlkcmzhh

Bei Ebay wird derzeit ein Blatt der höchst kostbaren 48-zeiligen Bibel, gedruckt von Peter Schöffer in Mainz 1462 (GW 4204), von einem Powerseller versteigert. Ein weiteres Blatt wurde in der Vergangenheit bei PBS online verkauft. Beide Blätter entstammen offenkundig demselben Druck, in dem sie direkt aufeinander folgten. Sie gehörten zu einem unvollständigen Exemplar des dubiosen amerikanischen Zimelienhändlers Bruce Ferrini. Dessen Geschäftsgebaren ist vor kurzem im SPIEGEL im Zusammenhang mit dem sogenannten Judasevangeliums thematisiert worden:

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=65009877&top=SPIEGEL

Ferrini – unterdessen pleite – brach die Inkunabel auf und ließ die einzelnen Blätter, insgesamt 166, 1993 in sog. „Leaf books“ verarbeiten, die mehrere tausend Dollar pro Stück kosteten und die jeweils ein anderes originales Blatt enthielten:

Eberhard König, The 1462 Fust and Schoeffer Bible, Introduction by Christopher de Hamel. With an Original Leaf of the 1462 Bible, Akron/Evanston 1993.

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/khi/mitarbeiter-gaeste/professoren/koenig/index.html

http://www.hrc.utexas.edu/press/releases/2004/dehamel.html

Herausgeber König hat einen Lehrstuhl für Kunstgeschichte in Berlin, Begleittexter de Hamel ist Fellow Librarian in Cambridge und Fachmann für die Erforschung des Buchzerlegens (siehe hier). Wie Wissenschaftler und Bibliothekar ihren Kollegen in aller Welt erklären wollen, warum sie gegen Geld dem Aufbrechen von fragilem Kulturgut zum Zwecke einer teuren Prachtverpackung Beistand zu leisten bereit waren und dabei mit einem Händler höchst zweifelhaften Rufs zusammenzuarbeiten, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Das Zerlegen von Handschriften und kostbaren Drucken ist eine Barbarei, die längst geächtet gehört:

http://archiv.twoday.net/stories/5594687

http://archiv.twoday.net/stories/3048883

UPDATE:

Paul Needham war so freundlich mir zu erlauben, aus einer Mail von ihm zu zitieren:

These leaves (in fact, two halves of the same sheet) are from the very fine but imperfect copy that Bruce Ferrini made into a leaf book in 1993, with accompanying essay by Eberhard König. Therefore, if my notes are right, this must be copy 82 in Biblia pulcra. [...] Eberhard König suggests the rubrication was done by the Carthusians of Sheen (Richmond, Surrey).

It was really barbaric to break up that copy; and I'm committed to criticizing all scholars who participate in leafbook projects. The common response I have heard is "well, of course I don't really approve of leafbooks, but this one is a little different, and no harm is done, because yadda yadda...", which I translate into English as "somebody offered me money." (Hervorhebung von mir, KG)

In GRUR 2009 Heft 7 S. 633 ff. schreibt Reto M. Hilty über "Renaissance der Zwangslizenzen im Urheberrecht? - Gedanken zu Ungereimtheiten auf der urheberrechtlichen Wertschöpfungskette"

Auszüge:

Zunehmend erfolgt die kommerzielle Vermarktung wissenschaftlicher Publikationen einzig noch online über das Internet. Paradoxerweise nimmt ihre Verfügbarkeit für die Forschenden damit aber nicht zu, sondern ab. Denn erhältlich sind solche Publikationen nur noch über einen einzigen Anbieter, der über die ausschließlichen Rechte daran verfügt. Lassen sich die entsprechenden Informationen - wie bei den Naturwissenschaften häufig - nicht substituieren, führt der damit fehlende Wettbewerb auf der Anbieterseite nachweislich zu massiven Preissteigerungen. Der Beitrag zeigt, wieso die heutigen Ausgleichsmechanismen des Urheber- und Kartellrechts versagen und wie sich der Anbieterwettbewerb mittels einer Zwangslizenz beleben ließe. [...]

[W]enn die Substitutionsfähigkeit aus der Sicht des Werknutzers gegen Null tendiert und die Preiselastizität im Umkehrzug beliebig hoch ist [...] führt das Urheberrecht dazu, dass die Mechanismen des Wettbewerbes letzten Endes zum Erliegen kommen.

Als das Musterbeispiel für eine derartige Situation hat sich in den letzten Jahren der Bereich der wissenschaftlichen Information herausgebildet. Seine Besonderheit gründet auf vier zusammenwirkenden Komponenten:

- Zunächst liegt das Interesse des Urhebers in keiner Weise in einer auf die fragliche Informationseinheit bezogenen Gewinnmaximierung; vielmehr geht es ihm darum, mit seinen Forschungsergebnissen möglichst die relevante „Community“ zu erreichen und damit an wissenschaftlichem Renommee zu gewinnen, um seine eigene Karriere voranzubringen.

- Sodann wird er unter diesen Umständen unbekümmert alle Rechte jenem Werkmittler einräumen, dessen Medien („Journals“) ihm die höchste Reputation versprechen; auf diese Weise verliert er selbst - je nach anwendbarer Rechtsordnung - seine ursprünglich ihm zustehenden Rechte weitgehend, während sein Vertragspartner - ein wissenschaftlicher Verleger - ein Maximum an Verbotsrechten erwirbt, um sich unliebsame Konkurrenten vom Leibe zu halten.

- Weiterhin spielt eine entscheidende Rolle, dass diese wissenschaftlichen Verwerter - jedenfalls in gewissen, meist naturwissenschaftlichen Forschungsrichtungen - nicht mehr traditionell, d.h. in der Form von Printmedien publizieren; vielmehr nutzen sie in zunehmendem Maße - und immer mehr allein - Onlinemedien (sog. „e-only“). Für den Nutzer hat dies zur Folge, dass eine so genannte „single source“-Situation entsteht; denn er kann nicht mehr einfach in eine Bibliothek gehen, um sich die benötigte Information in ausliegenden Zeitschriften zu beschaffen. Stattdessen ist er darauf angewiesen, dass er selbst, seine Forschungseinrichtung oder eben eine Bibliothek die notwendige Vertragsbeziehung mit dem betreffenden Verleger unterhält, um zu den benötigten Onlinemedien Zugang zu erhalten. Dies wiederum ist in keiner Weise so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick klingen mag, ist die Preissteigerung in diesem Segment doch seit Jahren derart extrem, dass immer mehr der relevanten Informationsversorger - und namentlich Universitätsbibliotheken - ihr Angebot verengen, mithin sich das zuvor beschriebene „digitale Dilemma“ ausbreitet.

- Damit fällt beim Urheberrecht an wissenschaftlichen Werken schließlich auch die so genannte Dichotomie von Form und Inhalt in sich zusammen: Die konkrete Formgebung ist mit dem Informationsgehalt untrennbar verbunden; denn auch wenn letzterer im Grunde frei verfügbar sein müsste, lässt sich der Rechtsschutz technischer Schutzmaßnahmen - der sich theoretisch lediglich auf die urheberrechtlich geschützte Form beziehen kann - nicht allein zum Zwecke des Zugangs zum Inhalt (insoweit legal) beseitigen. Vielmehr wirken sich Umgehungshandlungen notwendigerweise integral aus, betreffen die geschützte Form mithin stets mit und verletzen folglich unausweichlich den Rechtsschutz der technischen Schutzmaßnahme.

Zu Open Access meint Hilty:

So sehr diese Überlegungen in der Fachwelt zu Reden geben, und so bedeutend die ideellen und zum Teil auch materiellen Unterstützungen solcher Bestrebungen und alternativen Veröffentlichungsmodelle auch sind - dies gerade von Seiten der öffentlichen Hand, welche sich letztlich erhebliche Kosteneinsparungen bei der Beschaffung wissenschaftlicher Information erhofft, zumal sich die explosionsartige Entwicklung der Preise der kommerziellen Wissenschaftsverlage in erster Linie bei den Universitätshaushalten niederschlagen -, so wenig durchschlagend sind bei nüchterner Betrachtung bis heute die Erfolge. Die Gründe dafür sind vielfältig und hier nicht im Detail zu erörtern. Ein wichtiger Aspekt liegt jedenfalls in der Motivationslage der betroffenen Wissenschaftler selbst, die sich nur unter Druck dazu bewegen lassen, selbst dafür zu sorgen, dass die „Open Access“-Idee verwirklicht werden kann. Hier würde eine zwingende urhebervertragsrechtliche Regelung zwar insoweit für Abhilfe sorgen, als es nicht mehr am einzelnen Wissenschaftler läge, die Rechtseinräumung an den Wissenschaftsverleger inhaltlich zu begrenzen; vielmehr würden die ihm verbleibenden Rechte damit auf Gesetzesstufe festgeschrieben. Allein, dem global funktionierenden Wissenschaftsmarkt steht das territorial zersplitterte Urheberrechtssystem gegenüber; dies führt dazu, dass „Open Access“-Angebote wohl in Territorien zulässig wären, die eine entsprechende Regelung kennen, nicht jedoch in jedem anderen. Eine grenzüberschreitende „Open Access“-Verbreitung auf der Basis des Internet bleibt damit von vornherein ausgeschlossen. Um diese Hürde zu überwinden, müsste auf der Ebene des internationalen Rechts angesetzt werden, wo urhebervertragsrechtliche Regelungen freilich keinerlei Tradition haben - selbst auf europäischer Ebene vermochte sich der Gedanke an eine Harmonisierung gewisser urhebervertragsrechtlicher Aspekte in den Mitgliedstaaten nie durchzusetzen.

Wie man sich die von Hilty vorgeschlagene Zwangslizenz bei wissenschaftlichen Arbeiten konkret umgesetzt vorstellen soll, bleibt leider offen. Wenn die Zwangslizenz nicht bei dem "veredelten" Verlagsprodukt ansetzt, wie soll ein Wettbewerber an den "Rohstoff" kommen? Und wieso bleibt unberücksichtigt dass der Vergütungsanspruch ins Leere läuft, da den meisten Wissenschaftlern ohnehin keine Vergütung gezahlt wird?

Die Diagnose ist richtig, aber die Therapie leuchtet mir nicht ein!

Auszüge:

Zunehmend erfolgt die kommerzielle Vermarktung wissenschaftlicher Publikationen einzig noch online über das Internet. Paradoxerweise nimmt ihre Verfügbarkeit für die Forschenden damit aber nicht zu, sondern ab. Denn erhältlich sind solche Publikationen nur noch über einen einzigen Anbieter, der über die ausschließlichen Rechte daran verfügt. Lassen sich die entsprechenden Informationen - wie bei den Naturwissenschaften häufig - nicht substituieren, führt der damit fehlende Wettbewerb auf der Anbieterseite nachweislich zu massiven Preissteigerungen. Der Beitrag zeigt, wieso die heutigen Ausgleichsmechanismen des Urheber- und Kartellrechts versagen und wie sich der Anbieterwettbewerb mittels einer Zwangslizenz beleben ließe. [...]

[W]enn die Substitutionsfähigkeit aus der Sicht des Werknutzers gegen Null tendiert und die Preiselastizität im Umkehrzug beliebig hoch ist [...] führt das Urheberrecht dazu, dass die Mechanismen des Wettbewerbes letzten Endes zum Erliegen kommen.

Als das Musterbeispiel für eine derartige Situation hat sich in den letzten Jahren der Bereich der wissenschaftlichen Information herausgebildet. Seine Besonderheit gründet auf vier zusammenwirkenden Komponenten:

- Zunächst liegt das Interesse des Urhebers in keiner Weise in einer auf die fragliche Informationseinheit bezogenen Gewinnmaximierung; vielmehr geht es ihm darum, mit seinen Forschungsergebnissen möglichst die relevante „Community“ zu erreichen und damit an wissenschaftlichem Renommee zu gewinnen, um seine eigene Karriere voranzubringen.

- Sodann wird er unter diesen Umständen unbekümmert alle Rechte jenem Werkmittler einräumen, dessen Medien („Journals“) ihm die höchste Reputation versprechen; auf diese Weise verliert er selbst - je nach anwendbarer Rechtsordnung - seine ursprünglich ihm zustehenden Rechte weitgehend, während sein Vertragspartner - ein wissenschaftlicher Verleger - ein Maximum an Verbotsrechten erwirbt, um sich unliebsame Konkurrenten vom Leibe zu halten.

- Weiterhin spielt eine entscheidende Rolle, dass diese wissenschaftlichen Verwerter - jedenfalls in gewissen, meist naturwissenschaftlichen Forschungsrichtungen - nicht mehr traditionell, d.h. in der Form von Printmedien publizieren; vielmehr nutzen sie in zunehmendem Maße - und immer mehr allein - Onlinemedien (sog. „e-only“). Für den Nutzer hat dies zur Folge, dass eine so genannte „single source“-Situation entsteht; denn er kann nicht mehr einfach in eine Bibliothek gehen, um sich die benötigte Information in ausliegenden Zeitschriften zu beschaffen. Stattdessen ist er darauf angewiesen, dass er selbst, seine Forschungseinrichtung oder eben eine Bibliothek die notwendige Vertragsbeziehung mit dem betreffenden Verleger unterhält, um zu den benötigten Onlinemedien Zugang zu erhalten. Dies wiederum ist in keiner Weise so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick klingen mag, ist die Preissteigerung in diesem Segment doch seit Jahren derart extrem, dass immer mehr der relevanten Informationsversorger - und namentlich Universitätsbibliotheken - ihr Angebot verengen, mithin sich das zuvor beschriebene „digitale Dilemma“ ausbreitet.

- Damit fällt beim Urheberrecht an wissenschaftlichen Werken schließlich auch die so genannte Dichotomie von Form und Inhalt in sich zusammen: Die konkrete Formgebung ist mit dem Informationsgehalt untrennbar verbunden; denn auch wenn letzterer im Grunde frei verfügbar sein müsste, lässt sich der Rechtsschutz technischer Schutzmaßnahmen - der sich theoretisch lediglich auf die urheberrechtlich geschützte Form beziehen kann - nicht allein zum Zwecke des Zugangs zum Inhalt (insoweit legal) beseitigen. Vielmehr wirken sich Umgehungshandlungen notwendigerweise integral aus, betreffen die geschützte Form mithin stets mit und verletzen folglich unausweichlich den Rechtsschutz der technischen Schutzmaßnahme.

Zu Open Access meint Hilty:

So sehr diese Überlegungen in der Fachwelt zu Reden geben, und so bedeutend die ideellen und zum Teil auch materiellen Unterstützungen solcher Bestrebungen und alternativen Veröffentlichungsmodelle auch sind - dies gerade von Seiten der öffentlichen Hand, welche sich letztlich erhebliche Kosteneinsparungen bei der Beschaffung wissenschaftlicher Information erhofft, zumal sich die explosionsartige Entwicklung der Preise der kommerziellen Wissenschaftsverlage in erster Linie bei den Universitätshaushalten niederschlagen -, so wenig durchschlagend sind bei nüchterner Betrachtung bis heute die Erfolge. Die Gründe dafür sind vielfältig und hier nicht im Detail zu erörtern. Ein wichtiger Aspekt liegt jedenfalls in der Motivationslage der betroffenen Wissenschaftler selbst, die sich nur unter Druck dazu bewegen lassen, selbst dafür zu sorgen, dass die „Open Access“-Idee verwirklicht werden kann. Hier würde eine zwingende urhebervertragsrechtliche Regelung zwar insoweit für Abhilfe sorgen, als es nicht mehr am einzelnen Wissenschaftler läge, die Rechtseinräumung an den Wissenschaftsverleger inhaltlich zu begrenzen; vielmehr würden die ihm verbleibenden Rechte damit auf Gesetzesstufe festgeschrieben. Allein, dem global funktionierenden Wissenschaftsmarkt steht das territorial zersplitterte Urheberrechtssystem gegenüber; dies führt dazu, dass „Open Access“-Angebote wohl in Territorien zulässig wären, die eine entsprechende Regelung kennen, nicht jedoch in jedem anderen. Eine grenzüberschreitende „Open Access“-Verbreitung auf der Basis des Internet bleibt damit von vornherein ausgeschlossen. Um diese Hürde zu überwinden, müsste auf der Ebene des internationalen Rechts angesetzt werden, wo urhebervertragsrechtliche Regelungen freilich keinerlei Tradition haben - selbst auf europäischer Ebene vermochte sich der Gedanke an eine Harmonisierung gewisser urhebervertragsrechtlicher Aspekte in den Mitgliedstaaten nie durchzusetzen.

Wie man sich die von Hilty vorgeschlagene Zwangslizenz bei wissenschaftlichen Arbeiten konkret umgesetzt vorstellen soll, bleibt leider offen. Wenn die Zwangslizenz nicht bei dem "veredelten" Verlagsprodukt ansetzt, wie soll ein Wettbewerber an den "Rohstoff" kommen? Und wieso bleibt unberücksichtigt dass der Vergütungsanspruch ins Leere läuft, da den meisten Wissenschaftlern ohnehin keine Vergütung gezahlt wird?

Die Diagnose ist richtig, aber die Therapie leuchtet mir nicht ein!

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 20:54 - Rubrik: Open Access

Foto Keichwa CC-BY-SA

Alexander Brock stellt ein Buch über den langjährigen Standort des Nürnberger Stadtarchivs vor: "Sie ist rar, die Literatur über das mehr als 400 Jahre alte Pellerhaus am Egidienberg. Weil der Hof rekonstruiert werden soll, haben nun vier Experten einen Band vorgelegt, der sich mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Denkmals befasst.

Mit der geplanten Rekonstruktion des Pellerhofes ist die Frage nach einer umfassenden Publikation darüber in den Mittelpunkt gerückt. Diese hat nun Herausgeber Matthias Böckel (Edition Hertel) mit dem druckfrischen Band «Pellerhaus Nürnberg« beantwortet. «Das Buch soll eine Brücke aus der Vergangenheit in die Gegenwart und von da aus in die Zukunft schlagen«, sagt er während einer Präsentation im Stadtarchiv.

Nach diesem Motto gliedert sich die Struktur des Werkes, das in quadratischem Format und mit mehr als 100 teils bisher unveröffentlichten Abbildungen vorliegt. Gewonnen hat Böckel dafür vier Autoren: Kunsthistorikerin Swetje Bolduan, Herbert May, bis vor kurzem noch Stadtheimatpfleger in Nürnberg, Nikolaus Bencker von der Unteren Denkmalschutzbehörde und Harald Pollmann, Steinmetz und Initiator der geplanten Rekonstruktion des Pellerhofes.

Während sich Swetje Bolduan in ihrem Beitrag mit dem Baubeginn von 1602 beschäftigt, widmen sich May und Bencker im zweiten Teil dem Wiederaufbau des im 2.Weltkrieg zerstörten Pellerhauses. Im dritten und letzten Teil schreibt Harald Pollmann über die lebhafte Diskussion zum Wiederaufbau und den aktuellen Zustand des Hofes. Herbert May hebt in seiner Rede vor allem die Leistung von Nikolaus Bencker hervor. «Er schult das Auge für die Details des Gebäudes aus den 50er Jahren«, sagt er. Die «Materialmixtur«, das «filigrane Dach« und die Innentreppe, die sich «nach oben schraubt« werden anschaulich gewürdigt. "

Quelle:

http://www.der-bote.de/artikel.asp?art=1047089&kat=10&man=11

Wolf Thomas - am Dienstag, 7. Juli 2009, 19:50 - Rubrik: Kommunalarchive

Ein lesenwerter Artikel von Annika Wind im Mannheimer Morgen (Link): "Seit dem Einsturz am 3. März 2009 halfen bisher 2000 Menschen, das Archivaterial zu sichten und zu säubern - Professoren und ihre Sekretärinnen, Hausfrauen, Studenten, Geschäftsleute und Archivare. Auch Ein-Euro-Jobber hat die Stadt bereitgestellt, jeden Tag finanziert sie drei kostenlose Mahlzeiten. Und wer von weit her anreist, wie etwa Michael Saave aus dem 500 Kilometer entfernten Lörrach, dem wird eine Unterkunft gestellt. "Ich bin Historiker", sagt der 60-jährige Geschichtslehrer, "daher weiß ich, was hier alles verloren gegangen ist."

Noch Ende Mai hatte die Archivleiterin Bettina Schmidt-Czaia davon gesprochen, das "sensationelle 85 Prozent" des Archivguts seit der Einsturzkatastrophe geborgen wurden. Dabei verschwieg sie nicht, dass manches in einem "bedauerlichen Zustand" sei. Aber wie zerstört, durchnässt, verwischt, zerlegt oder zerknittert zum Teil kostbarste Handschriften und Buchmalereien, fragilste Architekturmodelle und Fotos, Noten und Handschriften sind, wurde damals vielleicht der Öffentlichkeit nicht ganz klar.

Wer das Erstversorgungszentrum besucht, der versteht allerdings sehr schnell: Hier wird das Chaos nur verwaltet, aber nicht behoben. 30 Jahre, so schätzt der Archivar Max Plassmann, wird es brauchen, um die auf verschiedene Archive - etwa in Bonn, Essen oder Detmold - verteilten Kölner Dokumente eines Tages wieder zusammenzutragen. Erst dann wird deutlich, was zu retten war oder unwiederbringlich verloren ist. "Schon allein die Restaurierung wird einiges Geld verschlingen", sagt Plassmann. Die Historiker hoffen daher, dass Dokumente auch von anderen Archiven restauriert werden - möglichst auch auf deren Kosten.

Vor vier Monaten noch war Max Plassmann ein ganz normaler Archivar, jetzt ist er zum Generalisten geworden: Als Pressesprecher und Ansprechpartner für ehrenamtliche Helfer versucht er, den Überblick im Erstversorgungszentrum zu behalten. Fragen zu beantworten. Die nächste Schicht zu koordinieren.

.....Es stimmt, es hätte noch schlimmer kommen können. Aber wie schlimm eigentlich? Da lässt eine Stadt eine U-Bahn bauen, die direkt unter dem Stadtarchiv verläuft, und am Ende ist sich niemand sicher, wieso das durch seine Dokumentenbestände außergewöhnlich schwere Gebäude einstürzte? Noch immer steht die genaue Ursache des Unglücks nicht fest. Und kaum sackt 200 Meter neben der Unglücksstelle ein weiterer Teil des Bodens ein, so wie zuletzt noch vor zwei Wochen, hat das alles nichts mit dem Tunnel zu tun, der sich weiter durch die Stadt frisst?

Während man an der Kölner Stadtspitze schnell wieder bei der Tagesordnung ist, versuchen Plassmann und seine Kollegen mit den Erlebnissen des 3. März fertig zu werden. "Ich habe in meinem Büro Verwaltungsakten des 16. bis 18. Jahrhunderts gesichtet", erinnert sich der Archivar.

Es ging um die Stadt Köln, die sich mit der Stadt Hürth um ein Stück Fluss stritt. Die Wasserversorgung zwischen den Kommunen war seit Jahrhunderten schwierig - da knirschte das Mauerwerk über ihn und er rannte aus dem Büro. Getrieben von einem Fluchtinstinkt, der ihn heute noch überrascht. "Man weiß ja nicht, dass das Haus über einem zusammenfällt", erinnert sich der 38-Jährige. "Aber man spürt, dass man rennen muss."

Auch seine Chefin, Bettina Schmidt-Czaia, lässt das Trauma dieses Tages nicht los. Provisorisch ist der Sitz des Archivs nun im Stadthaus in Deutz untergebracht. Doch die Archivleiterin will hier nicht bleiben. Sie will ein neues Archiv. Und Geld für das, was von ihm übrigblieb. Indes schiebt der Kölner Stadtrat kulturpolitische Entscheidungen erst einmal in den Herbst: Überraschend hatte die Stadtverwaltung in der letzten Woche ihre Vorlage zu einem Archiv-Neubau zurückgezogen. Erst im September will der Rat über die Zukunft des Archivs entscheiden - und nach der Kommunalwahl darüber abstimmen....."

Noch Ende Mai hatte die Archivleiterin Bettina Schmidt-Czaia davon gesprochen, das "sensationelle 85 Prozent" des Archivguts seit der Einsturzkatastrophe geborgen wurden. Dabei verschwieg sie nicht, dass manches in einem "bedauerlichen Zustand" sei. Aber wie zerstört, durchnässt, verwischt, zerlegt oder zerknittert zum Teil kostbarste Handschriften und Buchmalereien, fragilste Architekturmodelle und Fotos, Noten und Handschriften sind, wurde damals vielleicht der Öffentlichkeit nicht ganz klar.

Wer das Erstversorgungszentrum besucht, der versteht allerdings sehr schnell: Hier wird das Chaos nur verwaltet, aber nicht behoben. 30 Jahre, so schätzt der Archivar Max Plassmann, wird es brauchen, um die auf verschiedene Archive - etwa in Bonn, Essen oder Detmold - verteilten Kölner Dokumente eines Tages wieder zusammenzutragen. Erst dann wird deutlich, was zu retten war oder unwiederbringlich verloren ist. "Schon allein die Restaurierung wird einiges Geld verschlingen", sagt Plassmann. Die Historiker hoffen daher, dass Dokumente auch von anderen Archiven restauriert werden - möglichst auch auf deren Kosten.

Vor vier Monaten noch war Max Plassmann ein ganz normaler Archivar, jetzt ist er zum Generalisten geworden: Als Pressesprecher und Ansprechpartner für ehrenamtliche Helfer versucht er, den Überblick im Erstversorgungszentrum zu behalten. Fragen zu beantworten. Die nächste Schicht zu koordinieren.

.....Es stimmt, es hätte noch schlimmer kommen können. Aber wie schlimm eigentlich? Da lässt eine Stadt eine U-Bahn bauen, die direkt unter dem Stadtarchiv verläuft, und am Ende ist sich niemand sicher, wieso das durch seine Dokumentenbestände außergewöhnlich schwere Gebäude einstürzte? Noch immer steht die genaue Ursache des Unglücks nicht fest. Und kaum sackt 200 Meter neben der Unglücksstelle ein weiterer Teil des Bodens ein, so wie zuletzt noch vor zwei Wochen, hat das alles nichts mit dem Tunnel zu tun, der sich weiter durch die Stadt frisst?

Während man an der Kölner Stadtspitze schnell wieder bei der Tagesordnung ist, versuchen Plassmann und seine Kollegen mit den Erlebnissen des 3. März fertig zu werden. "Ich habe in meinem Büro Verwaltungsakten des 16. bis 18. Jahrhunderts gesichtet", erinnert sich der Archivar.

Es ging um die Stadt Köln, die sich mit der Stadt Hürth um ein Stück Fluss stritt. Die Wasserversorgung zwischen den Kommunen war seit Jahrhunderten schwierig - da knirschte das Mauerwerk über ihn und er rannte aus dem Büro. Getrieben von einem Fluchtinstinkt, der ihn heute noch überrascht. "Man weiß ja nicht, dass das Haus über einem zusammenfällt", erinnert sich der 38-Jährige. "Aber man spürt, dass man rennen muss."

Auch seine Chefin, Bettina Schmidt-Czaia, lässt das Trauma dieses Tages nicht los. Provisorisch ist der Sitz des Archivs nun im Stadthaus in Deutz untergebracht. Doch die Archivleiterin will hier nicht bleiben. Sie will ein neues Archiv. Und Geld für das, was von ihm übrigblieb. Indes schiebt der Kölner Stadtrat kulturpolitische Entscheidungen erst einmal in den Herbst: Überraschend hatte die Stadtverwaltung in der letzten Woche ihre Vorlage zu einem Archiv-Neubau zurückgezogen. Erst im September will der Rat über die Zukunft des Archivs entscheiden - und nach der Kommunalwahl darüber abstimmen....."

Wolf Thomas - am Dienstag, 7. Juli 2009, 19:48 - Rubrik: Kommunalarchive

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs131

Es handelt sich um eine Handschrift des von Weech (ZGO27, 1875, auch separat) edierten Wormser Synodales von 1496, siehe

http://books.google.com/books?id=ybEOAAAAYAAJ&pg=PA227 (US-Proxy)

Zum Text siehe Keilmann im Dalberg-Sammelband S. 27ff., online:

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/3943/

Es handelt sich um eine Handschrift des von Weech (ZGO27, 1875, auch separat) edierten Wormser Synodales von 1496, siehe

http://books.google.com/books?id=ybEOAAAAYAAJ&pg=PA227 (US-Proxy)

Zum Text siehe Keilmann im Dalberg-Sammelband S. 27ff., online:

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/3943/

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 19:33 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Kölner Rathaus läuten wieder die Glocken. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass auch Stockhausen und Offenbach vom Glockenspiel gespielt werden.

Quelle: http://www.express.de/nachrichten/region/koeln/glockenspiel-mit-koelschen-toen_artikel_1246563028370.html

Quelle: http://www.express.de/nachrichten/region/koeln/glockenspiel-mit-koelschen-toen_artikel_1246563028370.html

Wolf Thomas - am Dienstag, 7. Juli 2009, 18:34 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 7. Juli 2009, 18:28 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ralf Zosel: Im Namen des Volkes:

Gerichte zitieren Wikipedia

JurPC Web-Dok. 140/2009, Abs. 1 - 73

http://www.jurpc.de/aufsatz/20090140.htm

Die Untersuchung zeigt, dass Richter seit Jahren Wikipedia als Hilfsmittel für ihre Entscheidungen einsetzen, Tendenz steigend. Dies ist auch völlig legitim. Nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Offenheit ist Wikipedia eine zuverlässige Quelle für die unterschiedlichsten Fragestellungen. Allerdings ist vor Übernahme eines Zitats stets ein Blick auf die Versionsgeschichte des betreffenden Artikels zu werfen. Die Zitierung sollte nach folgendem Muster unter Verwendung des Permanentlinks vorgenommen werden:

Wikipedia, Stichwort "Gerhard Käfer", Version vom 17.04.07, 13:16 Uhr, abrufbar unter http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerhard_Käfer&oldid=30628348

Gerichte zitieren Wikipedia

JurPC Web-Dok. 140/2009, Abs. 1 - 73

http://www.jurpc.de/aufsatz/20090140.htm

Die Untersuchung zeigt, dass Richter seit Jahren Wikipedia als Hilfsmittel für ihre Entscheidungen einsetzen, Tendenz steigend. Dies ist auch völlig legitim. Nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Offenheit ist Wikipedia eine zuverlässige Quelle für die unterschiedlichsten Fragestellungen. Allerdings ist vor Übernahme eines Zitats stets ein Blick auf die Versionsgeschichte des betreffenden Artikels zu werfen. Die Zitierung sollte nach folgendem Muster unter Verwendung des Permanentlinks vorgenommen werden:

Wikipedia, Stichwort "Gerhard Käfer", Version vom 17.04.07, 13:16 Uhr, abrufbar unter http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerhard_Käfer&oldid=30628348

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 17:45 - Rubrik: Open Access

http://www.jurpc.de/rechtspr/20090136.htm

LG München I

Urteil vom 13.05.2009

21 O 618/09

Zum Umfang des Zitatrechts nach § 51 UrhG

JurPC Web-Dok. 136/2009, Abs. 1 - 52

Leitsätze

1. Der Abdruck der ersten zwei Zeilen eines insgesamt 116 Zeilen umfassenden Gedichts, in welchen eine Aussage über die Bewohner einer bestimmten Stadt getroffen wird, im vorderen und hinteren Vorsatz eines Begleitbands zu einer Museumsausstellung anlässlich des Stadtgründungsjubiläums sowie in einem Faltprospekt über diese Ausstellung ist als sog. Kleinzitat gem. § 51 Satz 1, Satz 2 Nr. 2 UrhG zulässig.

2. In der Weglassung eines Kommas im Zitat sowie in der grammatikalisch und inhaltlich korrekten Übersetzung des Zitats in drei Sprachen ist weder ein Verstoß gegen das Änderungsverbot i.S.v. §§ 62, 39 UrhG, noch gegen das Entstellungsverbot i.S.v. § 14 UrhG zu sehen.

T A T B E S T A N D

Die Kläger nehmen die Beklagten wegen Verletzung ihrer Urheberrechte aufgrund unerlaubter Verwertung eines Zitats aus einem Werk des Lyrikers Eugen Roth auf Unterlassung in Anspruch.

Die Kläger sind die Erben nach dem 1976 verstorbenen Autor Dr. Eugen Roth. Die Beklagte zu 1 gibt durch das von ihr als rechtlich unselbstständige Einrichtung betriebene Stadtmuseum das im Verlag der Beklagten zu 2 erschienene Buch "Typisch München! — Das Jubiläumsbuch des Münchner Stadtmuseums" (Anlage SNP 4) entgeltlich ab. Dieses Buch wurde als Begleitband zur Einrichtung der Dauerausstellung unter dem Titel "Typisch München!" im Stadtmuseum anlässlich der 850-Jahr-Feier der Beklagten zu 1 publiziert. Die Ausstellung zeigt das, was typisch für München ist, und zwar beginnend von der Stadtgründung bis zur Neuzeit. Die Ausstellungsstücke und Materialien sollen das Lebensgefühl der Münchner Bürger dokumentieren.

Im vorderen Vorsatz des streitgegenständlichen Buchs ist die erste Zeile des Gedichts "Auf geht's — eine oktoberfestliche Moritat" von Eugen Roth (Anlage SNP 1) in Großbuchstaben mit dem Wortlaut

VOM ERNST DES LEBENS

HALB VERSCHONT

und im hinteren Vorsatz die zweite Zeile in Großbuchstaben mit dem Wortlaut

IST DER SCHON

DER IN MÜNCHEN WOHNT

wiedergegeben. Im hinteren Vorsatz ist nach dem Zitatende der Name des Verfassers "EUGEN ROTH" aufgeführt. Im Originalgedicht, das insgesamt 116 Textzeilen umfasst, lautet der Vers, mit dem das Gedicht beginnt, wie folgt:

Vom Ernst des Lebens halb verschont

Ist der schon, der in München wohnt,

[...]

Ferner hat die Beklagte zu 1 einen Werbeflyer/Faltprospekt in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache herausgegeben, welcher z.B. in der Touristeninformation der Beklagten zu 1 am Bahnhofsplatz/Westseite auslag. Während auf der ersten Faltseite zwölf mit München zusammenhängende Symbole abgebildet sind (Weißwürste, Marienkäfer, Brezel, Frauenkirche, Chinesischer Turm, Moschee, Hund, Dackel, Katze, Stöckelschuh, Soldatenstiefel, Haferlschuh) und darunter der Schriftzug "TYPISCH MÜNCHEN!" bzw. "TYPICALLY MUNICH" bzw. "TYPIQUE MUNICH!" bzw. "TIPICO DI MONACO!" sowie darunter jeweils "MÜNCHNER STADTMUSEUM" zu lesen ist, folgt auf der zweiten Faltseite nach Wiederholung der Überschrift das streitgegenständliche Zitat mit anschließender Nennung des Autors, wobei die Übersetzungen des Verses in den genannten Sprachen wie folgt lauten:

"Half life's worries will take flight, if in Munich you reside"

«Les choses sérieuses de la vie sont á moitié éspargnées á celui qui habite Munich»

"Chiunque abiti a Monaco viene risparmiato per metà dalla severità della vita"

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Ihr ist zuzustimmen. Das Gericht sieht in der Verwendung des Zitats, dessen Schöpfungshöhe es früher einmal bejaht hat (während es nun vorsichtiger formuliert), eine zulässige Mottoverwendung.

Ob der streitgegenständliche Vers die notwendige urheberrechtliche Schöpfungshöhe i.S.v. § 2 Abs. 2 UrhG erreicht (wozu die Kammer tendiert und wie sie es — in anderer Besetzung — im Verfahren 21 S 3130/98 in ihrem Urteil vom 14.10.1998, veröffentlicht in NJW 1999, 1978, angenommen hat), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden; jedenfalls sind bei Annahme der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit die Zitate im Begleitband und auf den Faltprospekten durch das Zitatrecht gem. § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG gedeckt, ohne dass die Beklagten gegen das Änderungsverbot i.S.v. §§ 62, 39 UrhG bzw. das Entstellungsverbot i.S.v. § 14 UrhG verstoßen hätten.

Das Urteil vom 14.10.1998, dem nicht beigepflichtet werden kann, hatte in dem von der NJW wiedergegebenen Teil das Grundrecht der Kunstfreiheit nicht in die Waagschale geworfen:

LG München I, Urteil vom 14. 10. 1998 - 21 S 3130-98

Zum Sachverhalt:

Die Parteien streiten sich über die Befugnis der Bekl. eine Wandinschrift in ihren Räumen anzubringen. Die Kl. sinddie Erben des Dichters Eugen Roth, die Bekl. die Stadt M. Bei der Wandinschrift handelt es sich um die Anfangszeilen des von Roth geschaffenen Gedichts „Auf geht’s. Eine oktoberfestliche Moritat„, die die Bekl. in den Räumen ihrer Touristeninformation anbringen ließ.

Die Klage, mit der die Kl. die Bekl. auf Entfernung der Inschrift inAnspruch nahmen hatte in beiden Instanzen Erfolg.

Aus den Gründen:

Das AG hat zu Recht einen Anspruch der Kl. auf die Entfernung der Wandinschrift nach § 97 I S. 1 UrhG bejaht.

I. Den Kl. steht ein Anspruch auf Entfernung der Wandinschrift zu, da die Verwendung der Anfangszeilen des von dem Vater der Kl. geschaffenen Gedichtes „Auf geht’s. Eine oktoberfestliche Moritat" als Wandinschrift ohne Zustimmung der Urheberrechtsinhaber erfolgte und die Bekl. sich nicht auf ein Zitatrecht berufen kann.

Die Bekl. geht zutreffend davon aus, daß eine Urheberrechtsverletzung nur dann ausscheidet, wenn ein zulässiges Zitat vorliegt und die Zulässigkeit sich nur aus § 51 Nr. 2 UrhG ergeben kann. Ein zulässiges Zitat hätte nur dann vorgelegen, wenn § 51 Nr. 2 UrhG auch auf Werke der (Innen-)Architektur anzuwenden ist, die Innenausgestaltung der Räume ein urheberrechtsfähiges Werk darstellt und die Anbringung der Wandinschrift zu Zitatzwecken erfolgte.

Die Kammer teilt die Bedenken des AG hinsichtlich eineranalogen Anwendung des § 51 I Nr. 2 auf Bauwerke. Die kann aber im Ergebnis dahingestellt bleiben, da, sofern eine Anwendung des § 51 I Nr. 2 auf innenarchitektonische Werke angenommen wird, der Wandinschrift keine Zitatfunktion zukommt. Die Verwendung von Stellen aus einem fremden Werk ist dann ein zulässiges Zitat, wenn zwischen dem Zitat unddem zitierenden Werk dergestalt eine innere Verbindung hergestellt wird, daß das Zitat dem fremden Werk als Beleg oder als Motto dient (Schricker, UrhG, § 51 Rdnr. 17 m. Rspr.-Nachw.). Weitere Voraussetzung ist, daß dem zitierenden Werk selbst Urheberrechtsschutz zukommt. Selbst, wenn der innenarchitektonischen Gestaltung der Räumlichkeiten Urheberrechtsschutz zuzubilligen wäre, beschränkt sich dieser Schutzauf die architektonische Leistung und findet durch die konkrete Nutzung des Raumes keine Erweiterung. Daraus folgt, daß „M. Information„ kein Urheberrechtsschutz zukommt, sondern allenfalls den Räumen samt Möblierung unabhängig von der Nutzung als Touristeninformation. Der Raumgestaltungkann allenfalls, wie in der vorgelegten Fachzeitschrift A abgebildet, ein schutzfähiges Kunstwerk darstellen. Es reicht nicht aus, daß eine innere Verbindung zwischen der Nutzung der Räume als Touristeninformation der Stadt M. und dem Zitatmöglicherweise hergestellt werden kann, da diese Nutzung nicht zwingend durch die innenarchitektonische Gestaltung vorgegeben ist, sondern vielmehr auch eine andere Nutzung der Räume unter Beibehaltung der Innengestaltung denkbar ist. Bei der Prüfung, ob der Zitatzweck erfüllt ist, kann daher auf die Nutzung der Räume nicht abgestellt werden. Eine innere Verbindung zwischen dem zitierenden (Bau-)Werk und derverwendeten Gedichtzeilen kann nicht hergestellt werden, da das Zitat weder der Erläuterung der Raumaufteilung, Farbgebung, verwendeten Baustoffe, Formen der Möbel oder sonstigen innenarchitektonischen Gestaltungselemente dient noch ein Motto der Raumgestaltung darstellt.

Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht, wenn die Anbringung mehrerer Wandinschriften als Zitatensammlung angesehen wird. Zwar kann die Zusammenstellung von Zitatene in selbständiges Werk i.S. von § 51 Nr. 2 UrhG darstellen, sofern sich aber die eigenpersönliche Leistung in der Auswahl des Entlehnten erschöpft, bedarf es der Erlaubnis der Inhaber des Urheberrechts an den entlehnten Textstellen (BGH, NJW 1972, 2304 = LM § 51 UrhG Nr. 2 = GRUR 1973, 216 - Handbuch moderner Zitate).

Die Wandinschrift schmückt zwar den Raum und unterstützt in durchaus origineller Weise den Nutzungszweck derRäume als Touristeninformation, indem die Touristen durch diese Wandinschrift und weitere Inschriften auf die vielfältige Behandlung der Stadt M. in der Literatur aufmerksam gemacht werden. Diese billigenswerte Absicht rechtfertigt jedoch nicht den Eingriff in fremde Urheberrechte. Das in Art. 28 II GG garantierte Recht der kommunalen Selbstverwaltung schützt die Gemeinden vor Eingriffen in ihr Recht, die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft selbst zu regeln. Eine Rechtsgrundlage zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ineine nach Art. 14 GG geschützte Rechtspositionen Dritter einzugreifen, beinhaltet Art. 28 II GG als Abwehrrecht nicht. Da die Verwendung der Gedichtszeilen nicht nach § 51 UrhG gerechtfertigt ist, Sondervorschriften, die Kommunen den Eingriff in das Urheberrecht der Kl. gestatten, nicht existieren, muß die Bekl. es hinnehmen, daß die Erben des Dichters Eugen Roth die Verwendung der Anfangszeilen des Gedichtes alsWandinschrift in städtischen Räumen nicht wünschen.

LG München I

Urteil vom 13.05.2009

21 O 618/09

Zum Umfang des Zitatrechts nach § 51 UrhG

JurPC Web-Dok. 136/2009, Abs. 1 - 52

Leitsätze

1. Der Abdruck der ersten zwei Zeilen eines insgesamt 116 Zeilen umfassenden Gedichts, in welchen eine Aussage über die Bewohner einer bestimmten Stadt getroffen wird, im vorderen und hinteren Vorsatz eines Begleitbands zu einer Museumsausstellung anlässlich des Stadtgründungsjubiläums sowie in einem Faltprospekt über diese Ausstellung ist als sog. Kleinzitat gem. § 51 Satz 1, Satz 2 Nr. 2 UrhG zulässig.

2. In der Weglassung eines Kommas im Zitat sowie in der grammatikalisch und inhaltlich korrekten Übersetzung des Zitats in drei Sprachen ist weder ein Verstoß gegen das Änderungsverbot i.S.v. §§ 62, 39 UrhG, noch gegen das Entstellungsverbot i.S.v. § 14 UrhG zu sehen.

T A T B E S T A N D

Die Kläger nehmen die Beklagten wegen Verletzung ihrer Urheberrechte aufgrund unerlaubter Verwertung eines Zitats aus einem Werk des Lyrikers Eugen Roth auf Unterlassung in Anspruch.

Die Kläger sind die Erben nach dem 1976 verstorbenen Autor Dr. Eugen Roth. Die Beklagte zu 1 gibt durch das von ihr als rechtlich unselbstständige Einrichtung betriebene Stadtmuseum das im Verlag der Beklagten zu 2 erschienene Buch "Typisch München! — Das Jubiläumsbuch des Münchner Stadtmuseums" (Anlage SNP 4) entgeltlich ab. Dieses Buch wurde als Begleitband zur Einrichtung der Dauerausstellung unter dem Titel "Typisch München!" im Stadtmuseum anlässlich der 850-Jahr-Feier der Beklagten zu 1 publiziert. Die Ausstellung zeigt das, was typisch für München ist, und zwar beginnend von der Stadtgründung bis zur Neuzeit. Die Ausstellungsstücke und Materialien sollen das Lebensgefühl der Münchner Bürger dokumentieren.

Im vorderen Vorsatz des streitgegenständlichen Buchs ist die erste Zeile des Gedichts "Auf geht's — eine oktoberfestliche Moritat" von Eugen Roth (Anlage SNP 1) in Großbuchstaben mit dem Wortlaut

VOM ERNST DES LEBENS

HALB VERSCHONT

und im hinteren Vorsatz die zweite Zeile in Großbuchstaben mit dem Wortlaut

IST DER SCHON

DER IN MÜNCHEN WOHNT

wiedergegeben. Im hinteren Vorsatz ist nach dem Zitatende der Name des Verfassers "EUGEN ROTH" aufgeführt. Im Originalgedicht, das insgesamt 116 Textzeilen umfasst, lautet der Vers, mit dem das Gedicht beginnt, wie folgt:

Vom Ernst des Lebens halb verschont

Ist der schon, der in München wohnt,

[...]

Ferner hat die Beklagte zu 1 einen Werbeflyer/Faltprospekt in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache herausgegeben, welcher z.B. in der Touristeninformation der Beklagten zu 1 am Bahnhofsplatz/Westseite auslag. Während auf der ersten Faltseite zwölf mit München zusammenhängende Symbole abgebildet sind (Weißwürste, Marienkäfer, Brezel, Frauenkirche, Chinesischer Turm, Moschee, Hund, Dackel, Katze, Stöckelschuh, Soldatenstiefel, Haferlschuh) und darunter der Schriftzug "TYPISCH MÜNCHEN!" bzw. "TYPICALLY MUNICH" bzw. "TYPIQUE MUNICH!" bzw. "TIPICO DI MONACO!" sowie darunter jeweils "MÜNCHNER STADTMUSEUM" zu lesen ist, folgt auf der zweiten Faltseite nach Wiederholung der Überschrift das streitgegenständliche Zitat mit anschließender Nennung des Autors, wobei die Übersetzungen des Verses in den genannten Sprachen wie folgt lauten:

"Half life's worries will take flight, if in Munich you reside"

«Les choses sérieuses de la vie sont á moitié éspargnées á celui qui habite Munich»

"Chiunque abiti a Monaco viene risparmiato per metà dalla severità della vita"

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Ihr ist zuzustimmen. Das Gericht sieht in der Verwendung des Zitats, dessen Schöpfungshöhe es früher einmal bejaht hat (während es nun vorsichtiger formuliert), eine zulässige Mottoverwendung.

Ob der streitgegenständliche Vers die notwendige urheberrechtliche Schöpfungshöhe i.S.v. § 2 Abs. 2 UrhG erreicht (wozu die Kammer tendiert und wie sie es — in anderer Besetzung — im Verfahren 21 S 3130/98 in ihrem Urteil vom 14.10.1998, veröffentlicht in NJW 1999, 1978, angenommen hat), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden; jedenfalls sind bei Annahme der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit die Zitate im Begleitband und auf den Faltprospekten durch das Zitatrecht gem. § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG gedeckt, ohne dass die Beklagten gegen das Änderungsverbot i.S.v. §§ 62, 39 UrhG bzw. das Entstellungsverbot i.S.v. § 14 UrhG verstoßen hätten.

Das Urteil vom 14.10.1998, dem nicht beigepflichtet werden kann, hatte in dem von der NJW wiedergegebenen Teil das Grundrecht der Kunstfreiheit nicht in die Waagschale geworfen:

LG München I, Urteil vom 14. 10. 1998 - 21 S 3130-98

Zum Sachverhalt:

Die Parteien streiten sich über die Befugnis der Bekl. eine Wandinschrift in ihren Räumen anzubringen. Die Kl. sinddie Erben des Dichters Eugen Roth, die Bekl. die Stadt M. Bei der Wandinschrift handelt es sich um die Anfangszeilen des von Roth geschaffenen Gedichts „Auf geht’s. Eine oktoberfestliche Moritat„, die die Bekl. in den Räumen ihrer Touristeninformation anbringen ließ.

Die Klage, mit der die Kl. die Bekl. auf Entfernung der Inschrift inAnspruch nahmen hatte in beiden Instanzen Erfolg.

Aus den Gründen:

Das AG hat zu Recht einen Anspruch der Kl. auf die Entfernung der Wandinschrift nach § 97 I S. 1 UrhG bejaht.

I. Den Kl. steht ein Anspruch auf Entfernung der Wandinschrift zu, da die Verwendung der Anfangszeilen des von dem Vater der Kl. geschaffenen Gedichtes „Auf geht’s. Eine oktoberfestliche Moritat" als Wandinschrift ohne Zustimmung der Urheberrechtsinhaber erfolgte und die Bekl. sich nicht auf ein Zitatrecht berufen kann.

Die Bekl. geht zutreffend davon aus, daß eine Urheberrechtsverletzung nur dann ausscheidet, wenn ein zulässiges Zitat vorliegt und die Zulässigkeit sich nur aus § 51 Nr. 2 UrhG ergeben kann. Ein zulässiges Zitat hätte nur dann vorgelegen, wenn § 51 Nr. 2 UrhG auch auf Werke der (Innen-)Architektur anzuwenden ist, die Innenausgestaltung der Räume ein urheberrechtsfähiges Werk darstellt und die Anbringung der Wandinschrift zu Zitatzwecken erfolgte.

Die Kammer teilt die Bedenken des AG hinsichtlich eineranalogen Anwendung des § 51 I Nr. 2 auf Bauwerke. Die kann aber im Ergebnis dahingestellt bleiben, da, sofern eine Anwendung des § 51 I Nr. 2 auf innenarchitektonische Werke angenommen wird, der Wandinschrift keine Zitatfunktion zukommt. Die Verwendung von Stellen aus einem fremden Werk ist dann ein zulässiges Zitat, wenn zwischen dem Zitat unddem zitierenden Werk dergestalt eine innere Verbindung hergestellt wird, daß das Zitat dem fremden Werk als Beleg oder als Motto dient (Schricker, UrhG, § 51 Rdnr. 17 m. Rspr.-Nachw.). Weitere Voraussetzung ist, daß dem zitierenden Werk selbst Urheberrechtsschutz zukommt. Selbst, wenn der innenarchitektonischen Gestaltung der Räumlichkeiten Urheberrechtsschutz zuzubilligen wäre, beschränkt sich dieser Schutzauf die architektonische Leistung und findet durch die konkrete Nutzung des Raumes keine Erweiterung. Daraus folgt, daß „M. Information„ kein Urheberrechtsschutz zukommt, sondern allenfalls den Räumen samt Möblierung unabhängig von der Nutzung als Touristeninformation. Der Raumgestaltungkann allenfalls, wie in der vorgelegten Fachzeitschrift A abgebildet, ein schutzfähiges Kunstwerk darstellen. Es reicht nicht aus, daß eine innere Verbindung zwischen der Nutzung der Räume als Touristeninformation der Stadt M. und dem Zitatmöglicherweise hergestellt werden kann, da diese Nutzung nicht zwingend durch die innenarchitektonische Gestaltung vorgegeben ist, sondern vielmehr auch eine andere Nutzung der Räume unter Beibehaltung der Innengestaltung denkbar ist. Bei der Prüfung, ob der Zitatzweck erfüllt ist, kann daher auf die Nutzung der Räume nicht abgestellt werden. Eine innere Verbindung zwischen dem zitierenden (Bau-)Werk und derverwendeten Gedichtzeilen kann nicht hergestellt werden, da das Zitat weder der Erläuterung der Raumaufteilung, Farbgebung, verwendeten Baustoffe, Formen der Möbel oder sonstigen innenarchitektonischen Gestaltungselemente dient noch ein Motto der Raumgestaltung darstellt.

Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht, wenn die Anbringung mehrerer Wandinschriften als Zitatensammlung angesehen wird. Zwar kann die Zusammenstellung von Zitatene in selbständiges Werk i.S. von § 51 Nr. 2 UrhG darstellen, sofern sich aber die eigenpersönliche Leistung in der Auswahl des Entlehnten erschöpft, bedarf es der Erlaubnis der Inhaber des Urheberrechts an den entlehnten Textstellen (BGH, NJW 1972, 2304 = LM § 51 UrhG Nr. 2 = GRUR 1973, 216 - Handbuch moderner Zitate).

Die Wandinschrift schmückt zwar den Raum und unterstützt in durchaus origineller Weise den Nutzungszweck derRäume als Touristeninformation, indem die Touristen durch diese Wandinschrift und weitere Inschriften auf die vielfältige Behandlung der Stadt M. in der Literatur aufmerksam gemacht werden. Diese billigenswerte Absicht rechtfertigt jedoch nicht den Eingriff in fremde Urheberrechte. Das in Art. 28 II GG garantierte Recht der kommunalen Selbstverwaltung schützt die Gemeinden vor Eingriffen in ihr Recht, die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft selbst zu regeln. Eine Rechtsgrundlage zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ineine nach Art. 14 GG geschützte Rechtspositionen Dritter einzugreifen, beinhaltet Art. 28 II GG als Abwehrrecht nicht. Da die Verwendung der Gedichtszeilen nicht nach § 51 UrhG gerechtfertigt ist, Sondervorschriften, die Kommunen den Eingriff in das Urheberrecht der Kl. gestatten, nicht existieren, muß die Bekl. es hinnehmen, daß die Erben des Dichters Eugen Roth die Verwendung der Anfangszeilen des Gedichtes alsWandinschrift in städtischen Räumen nicht wünschen.

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 16:53 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Archief

Die 160 Urkunden können digitalisiert im Internet betrachtet werden.

http://forum.archieven.org/index.php?topic=22107.msg33008#msg33008

Die 160 Urkunden können digitalisiert im Internet betrachtet werden.

http://forum.archieven.org/index.php?topic=22107.msg33008#msg33008

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 16:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ab sofort werden im Handschriftencensus zwei neue Funktionen angeboten:

Eine neue Anzeigeauswahl 'Handschriftenkataloge und –verzeichnisse': Über diesen Menüpunkt werden – nach Orten, dann nach Bibliotheken, dann (standardmäßig) chronologisch absteigend sortiert – die Handschriftenverzeichnisse aus der Datenbank Forschungsliteratur aufgerufen.

Die direkte Verlinkung der Forschungsliteratur-Einträge mit den Handschriftenbeschreibungen: Bei jedem bibliographischen Eintrag ist es nun möglich, über den Link [Hss.] eine Liste aller Textzeugen aufzurufen, in deren Beschreibung die entsprechende Publikation genannt wird. Ein weiterer Klick führt dann direkt zur entsprechenden Handschriftenbeschreibung.

http://www.handschriftencensus.de/

Kataloge:

http://www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur/kataloge

Eine neue Anzeigeauswahl 'Handschriftenkataloge und –verzeichnisse': Über diesen Menüpunkt werden – nach Orten, dann nach Bibliotheken, dann (standardmäßig) chronologisch absteigend sortiert – die Handschriftenverzeichnisse aus der Datenbank Forschungsliteratur aufgerufen.

Die direkte Verlinkung der Forschungsliteratur-Einträge mit den Handschriftenbeschreibungen: Bei jedem bibliographischen Eintrag ist es nun möglich, über den Link [Hss.] eine Liste aller Textzeugen aufzurufen, in deren Beschreibung die entsprechende Publikation genannt wird. Ein weiterer Klick führt dann direkt zur entsprechenden Handschriftenbeschreibung.

http://www.handschriftencensus.de/

Kataloge:

http://www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur/kataloge

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 13:04 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.nb.admin.ch/slb/dienstleistungen/swissinfodesk/01860/index.html?lang=de

Mir bisher unbekannt war:

http://www.ow.ch/dl.php/de/20080201080102/Transkription+Weisses+Buch.pdf (Chronikalischer Teil des Weißen Buchs von Sarnen)

Mir bisher unbekannt war:

http://www.ow.ch/dl.php/de/20080201080102/Transkription+Weisses+Buch.pdf (Chronikalischer Teil des Weißen Buchs von Sarnen)

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 12:59 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 12:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 04:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 03:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 03:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/muenchener-ratsch-kathl

"Aufgrund urheberrechtlicher Bestimmungen werden nur die Jahrgänge im Internet zugänglich gemacht, die vor mehr als einhundert Jahren publiziert wurden."

Hier würde man sich etwas mehr Mut wünschen, denn es gibt selbstverständlich keinen urheberrechtlichen Grundsatz, dass nach 100 Jahren alles erlaubt ist. Ist der betreffende Autor keine 70 Jahre tot, kann nicht digitalisiert werden. Bei einem Blick in den jahrgang 1908 stellt man aber fest, dass fast alle Beiträge anonym sind und kein Herausgeber namentlich angegeben wird, was uns wieder an den Fall der Zeitungszeugen erinnert:

http://archiv.twoday.net/stories/5760939/

Den Jahrgang 1914 bereits jetzt und nicht erst 2015 zugänglich zu machen, ist also alles andere als riskant. Aber diese MDZ-Tölpel haben vom Urheberrecht ja ohnehin soviel Ahnung wie die Kuh vom Drachenfliegen.

"Aufgrund urheberrechtlicher Bestimmungen werden nur die Jahrgänge im Internet zugänglich gemacht, die vor mehr als einhundert Jahren publiziert wurden."

Hier würde man sich etwas mehr Mut wünschen, denn es gibt selbstverständlich keinen urheberrechtlichen Grundsatz, dass nach 100 Jahren alles erlaubt ist. Ist der betreffende Autor keine 70 Jahre tot, kann nicht digitalisiert werden. Bei einem Blick in den jahrgang 1908 stellt man aber fest, dass fast alle Beiträge anonym sind und kein Herausgeber namentlich angegeben wird, was uns wieder an den Fall der Zeitungszeugen erinnert:

http://archiv.twoday.net/stories/5760939/

Den Jahrgang 1914 bereits jetzt und nicht erst 2015 zugänglich zu machen, ist also alles andere als riskant. Aber diese MDZ-Tölpel haben vom Urheberrecht ja ohnehin soviel Ahnung wie die Kuh vom Drachenfliegen.

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 02:51 - Rubrik: Archivrecht

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/libercensualium

Es steht dort auch der grundlegende Aufsatz zum bayerischen Zensualbuchwesen zur Verfügung, der leider außerbayerische Befunde konsequent ignoriert:

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/images/pdf/az88-wild.pdf

Es steht dort auch der grundlegende Aufsatz zum bayerischen Zensualbuchwesen zur Verfügung, der leider außerbayerische Befunde konsequent ignoriert:

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/images/pdf/az88-wild.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 02:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 02:33 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 7. Juli 2009, 02:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Studium des Master-Kernbereichs "Geschichtswissenschaften in europäischer Perspektive" bietet eine Vertiefung der grundlegenden Kenntnisse aus dem Bachelor-Studium. Neben der Vermittlung der Geschichte des Altertums bis hin zur Neuesten Geschichte erhalten junge Historiker Einblick in Spezialdisziplinen wie Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Kultur- und Mediengeschichte. Spezielle Lehrveranstaltungen, grenzüberschreitende Projektarbeiten und Praktika betonen die europäische Perspektive des Studiengangs. Die zahlreichen Kontakte und Kooperationen der Saarbrücker Geschichtswissenschaftler zu Universitäten in ganz Europa ermöglichen es den Studierenden, das erworbene Fachwissen in der Praxis anzuwenden.

Der Master-Studiengang dauert vier Semester. Das Studium qualifiziert für die Arbeit in vielen Berufsfeldern, etwa im Archiv-, Bibliotheks- und Verlagswesen, in den Medien und im Dokumentationswesen, in Museen und Gedenkstätten sowie in Verbänden. Das Studium kann zum Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. "

Quelle:

http://www.juraforum.de/jura/news/news/p/1/id/288505/f/196/

Der Master-Studiengang dauert vier Semester. Das Studium qualifiziert für die Arbeit in vielen Berufsfeldern, etwa im Archiv-, Bibliotheks- und Verlagswesen, in den Medien und im Dokumentationswesen, in Museen und Gedenkstätten sowie in Verbänden. Das Studium kann zum Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. "

Quelle:

http://www.juraforum.de/jura/news/news/p/1/id/288505/f/196/

Wolf Thomas - am Montag, 6. Juli 2009, 22:31 - Rubrik: Ausbildungsfragen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Alle Kriegsarchive aus dem ehemaligen Jugoslawien müssen sofort geöffnet werden, um die Verantwortlichen für die schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Bosnien-Herzegowina für alle ihre Taten endlich zur Re-chenschaft zu ziehen und den überlebenden Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dies forderte die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) anlässlich der Abschlussplädoyers des Vertreters der Anklage und des Anwalts der Verteidigung gegen die früherer Sprecherin von Carla del Ponte, Florence Hartmann, am heutigen Freitag vor dem internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Der französischen Journalistin Hartmann wird vorgeworfen, ver-trauliche Informationen aus dem Prozess gegen den früheren jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic veröffentlicht und so gegen Bestimmungen des Gerichts verstoßen zu haben. Ihr drohen bis zu sieben Jahre Haft und eine Geldstrafe bis zu 100.000 Euro.

2003 hatten Vertreter Serbien-Montenegros in Abwesenheit der Anklagever-treter des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) während einer erstinstanzlichen nichtöffentlichen Gerichtsverhandlung erreicht, dass die Protokolle und die stenografischen Notizen der Sitzungen des Höchsten Verteidigungsrates von Serbien-Montenegro (VVO) gesperrt wurden. Sie konnten damit in den Verfahren vor dem ICTY nicht verwendet und der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden.

"Wenn es um Völkermord. Massenvertreibung und Massenmord geht, hört der Spaß auf", kritisierte Tilman Zülch, Präsident der GfbV International, "ein inter-nationaler Gerichtshof darf die Wahrheit nicht unterschlagen". Das Verfahren gegen Hartmann schmerze jeden aufrichtigen Menschenrechtler, da sie sich offenbar der Wahrheit und schonungslosen Aufklärung der Hintergründe der Verbrechen in Bosnien-Herzegowina verpflichtet gefühlt habe, sagte Zülch. Damit den überlebenden Opfern von Völkermord und Vertreibung endlich Gerechtigkeit widerfahre, müsse das ICTY jetzt endlich alle bisher zensierten und geheim gehaltenen Dokumente freigeben. Auch die serbische Regierung müsse dazu gedrängt werden, ihre Archive zu öffnen. Denn staatliche oder nationale Interessen dürften denen der Opfer, der Wahrheit und der Gerechtigkeit nicht übergeordnet werden.

Sowohl im Prozess gegen den ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic als auch im Verfahren Bosnien-Herzegowina gegen Serbien hat die serbische Seite mit Einverständnis des ICTY wichtige Beweise für die Verantwortung der Republik Serbien für den Genozid an den bosnischen Musli-men sowie für die Existenz von Konzentrations- und Vergewaltigungslagern, die Einschließung und jahrelange Bombardierung bosnischer Städte und für den Massenmord an den mindestens 8373 Knaben und Männern von Srebrenica zurückgehalten. Dadurch hat sie das Ansehen der internationalen Justiz bereits schwer beschädigt. Denn Bosnien konnte den Nachweis nicht führen, dass die Regierung Milosevic den Völkermord und die Massenvertreibungen in Bosnien geplant und mit Hilfe serbischer und bosnisch-serbischer Truppen durchgeführt hat. Die GfbV hatte diese Politik als "Deal mit Beweisen" kritisiert. "

Quelle: http://www.islamische-zeitung.de/?id=12140

2003 hatten Vertreter Serbien-Montenegros in Abwesenheit der Anklagever-treter des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) während einer erstinstanzlichen nichtöffentlichen Gerichtsverhandlung erreicht, dass die Protokolle und die stenografischen Notizen der Sitzungen des Höchsten Verteidigungsrates von Serbien-Montenegro (VVO) gesperrt wurden. Sie konnten damit in den Verfahren vor dem ICTY nicht verwendet und der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden.

"Wenn es um Völkermord. Massenvertreibung und Massenmord geht, hört der Spaß auf", kritisierte Tilman Zülch, Präsident der GfbV International, "ein inter-nationaler Gerichtshof darf die Wahrheit nicht unterschlagen". Das Verfahren gegen Hartmann schmerze jeden aufrichtigen Menschenrechtler, da sie sich offenbar der Wahrheit und schonungslosen Aufklärung der Hintergründe der Verbrechen in Bosnien-Herzegowina verpflichtet gefühlt habe, sagte Zülch. Damit den überlebenden Opfern von Völkermord und Vertreibung endlich Gerechtigkeit widerfahre, müsse das ICTY jetzt endlich alle bisher zensierten und geheim gehaltenen Dokumente freigeben. Auch die serbische Regierung müsse dazu gedrängt werden, ihre Archive zu öffnen. Denn staatliche oder nationale Interessen dürften denen der Opfer, der Wahrheit und der Gerechtigkeit nicht übergeordnet werden.

Sowohl im Prozess gegen den ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic als auch im Verfahren Bosnien-Herzegowina gegen Serbien hat die serbische Seite mit Einverständnis des ICTY wichtige Beweise für die Verantwortung der Republik Serbien für den Genozid an den bosnischen Musli-men sowie für die Existenz von Konzentrations- und Vergewaltigungslagern, die Einschließung und jahrelange Bombardierung bosnischer Städte und für den Massenmord an den mindestens 8373 Knaben und Männern von Srebrenica zurückgehalten. Dadurch hat sie das Ansehen der internationalen Justiz bereits schwer beschädigt. Denn Bosnien konnte den Nachweis nicht führen, dass die Regierung Milosevic den Völkermord und die Massenvertreibungen in Bosnien geplant und mit Hilfe serbischer und bosnisch-serbischer Truppen durchgeführt hat. Die GfbV hatte diese Politik als "Deal mit Beweisen" kritisiert. "

Quelle: http://www.islamische-zeitung.de/?id=12140

Wolf Thomas - am Montag, 6. Juli 2009, 22:30 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Das älteste und bedeutendste Architekturarchiv Flanderns hütet die Nachlässe der wichtigsten Architekten Belgiens. Der Wert der Bestände wird mit über 2. OOO OOO Euro veranschlagt.

Der Präsident des Archivs, Prof. Dr. Guy van Kerckhoven, und der Verwaltungsrat haben beschlossen, einen internationalen wissenschaftlichen Beirat zu gründen, der nicht nur namhafte ausländische Professoren im Fach Architektur, sondern auch erfahrene Professoren im Bereich der Geisteswissenschaften mit ausgewiesener Expertise in Nachlassbetreuung, Archivarbeit oder historischer Forschung zählen wird.

Ziel des Beirates ist es, die Forschungen des Architektur-Archivs, die Neuerwerbungen und Erschliessungen der Nachlassbestände sowie die Publikationen durch Fachkompetenz beratend zu unterstützen. ...."

Quelle:

http://idw-online.de/pages/de/news322370

http://www.sint-lukasarchief.be/

Der Präsident des Archivs, Prof. Dr. Guy van Kerckhoven, und der Verwaltungsrat haben beschlossen, einen internationalen wissenschaftlichen Beirat zu gründen, der nicht nur namhafte ausländische Professoren im Fach Architektur, sondern auch erfahrene Professoren im Bereich der Geisteswissenschaften mit ausgewiesener Expertise in Nachlassbetreuung, Archivarbeit oder historischer Forschung zählen wird.

Ziel des Beirates ist es, die Forschungen des Architektur-Archivs, die Neuerwerbungen und Erschliessungen der Nachlassbestände sowie die Publikationen durch Fachkompetenz beratend zu unterstützen. ...."

Quelle:

http://idw-online.de/pages/de/news322370

http://www.sint-lukasarchief.be/

Wolf Thomas - am Montag, 6. Juli 2009, 22:29 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ein richtiger Schatz lagerte lange Zeit fast unbemerkt in einem Raum in der GAG-Hauptverwaltung im Technologiepark Köln: Architekturfotos von Gebäuden des Wohnungsbauunternehmens aus der 1920er und 1930er Jahren. Die Aufnahmen der Fotografen Werner Mantz und Hugo Schmölz dokumentieren das ursprüngliche Aussehen ganzer Siedlungen der GAG - wie die „Rosenhof-Siedlung“ in Bickendorf oder die „Weiße Stadt“ in Buchforst - herausragende Beispiele für den „internationalen Stil“ der Architektur in der damaligen Zeit.

Zusammen mit 2700 weiteren Fotos aus dem GAG-Bildarchiv sind die Fotos nun für jedermann via Internet einsehbar. Das Kölner Foto-Portal „Bilderbuch Köln“ digitalisierte die historischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und bereitete sie für die Präsentation im Internet auf. Zusammen mit einer Markierung auf einem virtuellen Stadtplan und Begleittexten werden die Bilder gezeigt. Nach einer erfolgreichen Erprobungsphase gaben der Geschäftsführer des Bilderbuch-Portals, Frank Warda, und GAG-Vorstandsmitglied Kathrin Möller jetzt den Startschuss für die offizielle Präsentation des GAG-Bildmaterials. Bei Bilderbuch Köln, das innerhalb eines Jahres mehr als 70 000 Fotos von Köln online stellte, können auch Abzüge der historischen GAG-Aufnahmen im Format zehn mal 15 Zentimeter zum Preis von sechs Euro bestellt werden. Von dem Erlös will die GAG soziale Projekte fördern. Das erste soll eine Spende für das Stadtarchiv sein. ...."

Quelle:

http://www.ksta.de/html/artikel/1246439326321.shtml

Link zum Projekt:

http://www.bilderbuch-koeln.de/

Zusammen mit 2700 weiteren Fotos aus dem GAG-Bildarchiv sind die Fotos nun für jedermann via Internet einsehbar. Das Kölner Foto-Portal „Bilderbuch Köln“ digitalisierte die historischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und bereitete sie für die Präsentation im Internet auf. Zusammen mit einer Markierung auf einem virtuellen Stadtplan und Begleittexten werden die Bilder gezeigt. Nach einer erfolgreichen Erprobungsphase gaben der Geschäftsführer des Bilderbuch-Portals, Frank Warda, und GAG-Vorstandsmitglied Kathrin Möller jetzt den Startschuss für die offizielle Präsentation des GAG-Bildmaterials. Bei Bilderbuch Köln, das innerhalb eines Jahres mehr als 70 000 Fotos von Köln online stellte, können auch Abzüge der historischen GAG-Aufnahmen im Format zehn mal 15 Zentimeter zum Preis von sechs Euro bestellt werden. Von dem Erlös will die GAG soziale Projekte fördern. Das erste soll eine Spende für das Stadtarchiv sein. ...."

Quelle:

http://www.ksta.de/html/artikel/1246439326321.shtml

Link zum Projekt:

http://www.bilderbuch-koeln.de/

Wolf Thomas - am Montag, 6. Juli 2009, 22:28 - Rubrik: Fotoueberlieferung

KlausGraf - am Montag, 6. Juli 2009, 22:08 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Downloadgrößen bei einem Buch zwischen Google Books und der Münchner Bibliothek sind enorm.

Anhand eines Beispiels habe ich festgestellt, dass das Münchner PDF 5 x größer war als der Download von Google Books.

Beispiel:

Loewenheim von, Sachs: Zur Historie und Genealogie von Schlesien Bd. 1 1785

http://books.google.com/books?id=opQAAAAAcAAJ

= 3.081 KB (3 MB)

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10009791-9

= 15.370 KB (15,4 MB)

Man fragt sich, warum wird in München so viel Speicherplatz auf Ihren Server vergeudet wenn

Google Books dafür nur 1/5 braucht.

Anhand eines Beispiels habe ich festgestellt, dass das Münchner PDF 5 x größer war als der Download von Google Books.

Beispiel:

Loewenheim von, Sachs: Zur Historie und Genealogie von Schlesien Bd. 1 1785

http://books.google.com/books?id=opQAAAAAcAAJ

= 3.081 KB (3 MB)

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10009791-9

= 15.370 KB (15,4 MB)

Man fragt sich, warum wird in München so viel Speicherplatz auf Ihren Server vergeudet wenn

Google Books dafür nur 1/5 braucht.

Fregu - am Montag, 6. Juli 2009, 20:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dem Angebot war mit keiner Textanfrage etwas vernünftiges zu entlocken. Der Hammer ist aber der Preis für eine Mikrofichekopie:

The price per fiche is € 15. Minimum order amount is € 150. Handling charge is 5%, with a minimum of € 25.

Siehe dazu auch: http://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife

The price per fiche is € 15. Minimum order amount is € 150. Handling charge is 5%, with a minimum of € 25.

Siehe dazu auch: http://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife

KlausGraf - am Montag, 6. Juli 2009, 18:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ist immer noch nicht online, aber es steht zu erwarten, dass es keineswegs den Hype rechtfertigt. Was mich empört, ist die Anmaßung des folgenden Zitats:

Die bisherigen Angebote im Netz zu Biografien hielten einer wissenschaftlichen Prüfung oft nicht Stand, sagte Christine Gruber vom Österreichischen Biographischen Lexikon (ÖBL). Das Portal soll deshalb zuverlässige Informationen bieten und dem Suchenden ersparen, mehrere Internetseiten durchforsten zu müssen.

http://www.heise.de/newsticker/Wissenschaftler-starten-neues-Biografie-Portal--/meldung/141639

Der Schüler kann es sich vielleicht ersparen, mehrere Angebote zu sichten, nicht aber derjenige, der seriöse Quellen über historische Persönlichkeiten (also Tote) sucht. Bereits der Vergleich der oft sehr ausführlichen Biographien der ADB mit den kürzeren Lebensläufen der NDB dürfte viele Gymnasiasten überfordern.

Und es ist natürlich Unsinn, wenn den gedruckten Biographien der drei Lexika Zuverlässigkeit bescheinigt wird. Das Schweizer Lexikon wird nicht selten von der Wikipedia übertroffen, und enthält mitunter böse Ausreißer:

http://archiv.twoday.net/stories/5734353/

Die älteren Artikel der NDB sind alles andere als auf dem neuesten Forschungsstand, aber anders als in der Wikipedia ist ja nicht vorgesehen, dass sie die Allgemeinheit aktualisieren kann.

Update: Kommentare und Kommentare zur Börsenblatt-Meldung

http://www.boersenblatt.net/326528/template/b4_tpl_antiquariat/

Nachtrag:

Wie zu erwarten, viel Wind um wenig. Eine gemeinsame Suchmaske für Name, Beruf und Lebensdaten ist nichts, was man bejubeln müsste. Zu archivar werden 324 Personen gefunden.

Die bisherigen Angebote im Netz zu Biografien hielten einer wissenschaftlichen Prüfung oft nicht Stand, sagte Christine Gruber vom Österreichischen Biographischen Lexikon (ÖBL). Das Portal soll deshalb zuverlässige Informationen bieten und dem Suchenden ersparen, mehrere Internetseiten durchforsten zu müssen.

http://www.heise.de/newsticker/Wissenschaftler-starten-neues-Biografie-Portal--/meldung/141639