http://www.uni-duesseldorf.de/home/startseite/news-detailansicht/article/hintergrundinformationen-zum-verfahren-zur-ueberpruefung-der-promotion-von-prof-dr-dr-hc-mult.html

Zitat:

"Es haben sich vor allem solche Stimmen zu Wort gemeldet, die finanziell vom Bundes-Wissenschaftsministerium abhängig sind, sie dürfen durchaus als befangen angesehen werden."

Hört, hört! Alles lassen sich auch die Düsseldorfer nicht gefallen.

Danke an Maria Rottler.

Zitat:

"Es haben sich vor allem solche Stimmen zu Wort gemeldet, die finanziell vom Bundes-Wissenschaftsministerium abhängig sind, sie dürfen durchaus als befangen angesehen werden."

Hört, hört! Alles lassen sich auch die Düsseldorfer nicht gefallen.

Danke an Maria Rottler.

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 22:05 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:56 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

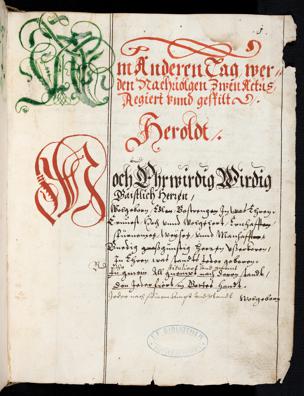

Aus UB Tübingen Mc 28 = Johannes Stöffler : Commentum in Geographiam Ptolemaei. Tübingen, um 1515

Persistente URL: http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mc28

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:53 - Rubrik: Kodikologie

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:36 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Digitalen Sammlungen der UB Regensburg haben jetzt eine eigene Seite:

http://bvbm1.bib-bvb.de/R/DXC7FKSAIHEPRETG7IK6J44PS5EMN31Y7TAAGSR1UE3FBIF848-00717?local_base=UBR&pds_handle=GUEST

Die UB digitalisiert auch für einige kleinere Bibliotheken mit:

Staatliche Bibliothek Regensburg

Hochschulbibliothek Regensburg

Institut für Ost- und Südosteuropa

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Johannes-Turmair-Gymnasium Straubing

Siebenbürgische Bibliothek Gundelsheim

Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek

Es gibt einen RSS-Feed für BVB-Digitalisate und einzelne RSS-Feeds.

http://bvbm1.bib-bvb.de/rssfeeds/bvball.xml

Die Digitalisate aus der Straubinger Gymnasialbibliothek gehören zum Projekt "Kartause Prüll". Bisher waren nur einige wenige Digitalisate aus der Hamburger Christianeumsbibliothek bekannt, was historische Schubibliotheken angeht.

Update:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2501

http://www.turmair-gymnasium.de/index.php/2-uncategorised/26-homepagegruppe

http://bvbm1.bib-bvb.de/R/DXC7FKSAIHEPRETG7IK6J44PS5EMN31Y7TAAGSR1UE3FBIF848-00717?local_base=UBR&pds_handle=GUEST

Die UB digitalisiert auch für einige kleinere Bibliotheken mit:

Staatliche Bibliothek Regensburg

Hochschulbibliothek Regensburg

Institut für Ost- und Südosteuropa

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Johannes-Turmair-Gymnasium Straubing

Siebenbürgische Bibliothek Gundelsheim

Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek

Es gibt einen RSS-Feed für BVB-Digitalisate und einzelne RSS-Feeds.

http://bvbm1.bib-bvb.de/rssfeeds/bvball.xml

Die Digitalisate aus der Straubinger Gymnasialbibliothek gehören zum Projekt "Kartause Prüll". Bisher waren nur einige wenige Digitalisate aus der Hamburger Christianeumsbibliothek bekannt, was historische Schubibliotheken angeht.

Update:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2501

http://www.turmair-gymnasium.de/index.php/2-uncategorised/26-homepagegruppe

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Nicht nur bei Doktortiteln gibt es Schmu

http://www.taz.de/Geschaeft-mit-Doktortiteln/!110717/

"[A]us der Abteilung von Schavans Abteilungsleiter Lukas flossen Millionenbeträge an ein Institut der Technischen Universität Berlin. Diese bedachte den leitenden Ministerialbeamten wiederum mit einer besonderen Ehre – und machte ihn zum Honorarprofessor."

http://www.taz.de/Geschaeft-mit-Doktortiteln/!110717/

"[A]us der Abteilung von Schavans Abteilungsleiter Lukas flossen Millionenbeträge an ein Institut der Technischen Universität Berlin. Diese bedachte den leitenden Ministerialbeamten wiederum mit einer besonderen Ehre – und machte ihn zum Honorarprofessor."

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Bei dem hier gezeigten Passauischen Tagebuch aus der Staatlichen Bibliothek Passau handelt es sich um eine Abschrift des 1745 entstandenen Originals von Karl Ludwig Seyffert [Cgm 1745, KG], welches sich in der Bayerischen Staatsbibliothek befindet. Die Abschrift wurde 1787 von einem uns unbekannten Verfasser erstellt und umfangreich ergänzt. "

http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/staadi/dpt.html

http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/staadi/dpt.html

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:06 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Johann Fistenport (* 14. Jahrhundert in Mainz) lebte nach eigenen Angaben seit 1410 im Heilig-Grab-Konvent zu Speyer und ist als Verfasser einer bis 1421 reichenden lateinischen Fortsetzung des lateinischen Geschichtswerks Flores temporum bekannt geworden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Fistenport

Die Stuttgarter Handschrift HB V 86 ist jetzt online:

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz350733023

Zu den Flores temporum:

http://archiv.twoday.net/search?q=flores+temporum

Nachtrag: Die Flores temporum-Hs. (nicht: Fistenport!) Paris lat. 10770 (Ende 13./14. Jh. - Mierau usw. 1996, S. 63: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Nikolaus IV. ist online:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90667378/f2.item

Dagegen enthält Paris lat. 4930 (2. H. 15. Jh. - Mierau usw. ebd.: Textstufe 3, Redaktion B, Typ b bis Clemens VI.) Auszüge aus dem Fistenport

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90669658

Online ist auch Harvard Houghton Library Riant 23 (15. Jh., nach SW-Mikrofilm) - Textstufe 1, Rezension B, Typ c (Mierau usw. S. 55)

http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:10255240

Desgleichen, Frankfurt UB Barth. 92 (ca. 1402/04 - Textstufe 1, Rezension A Typ b bis Nikolaus IV., Mierau usw. S. 56)

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/2105162

Ebenda Leonh. 9 (1453/54, Mierau usw. ebd.: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Adolf)

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/1968970

http://www.manuscriptorium.com/ bietet Prag Nationalbibliothek IV H 18 und VII E 27 (Mierau usw. S. 64, jeweils Textstufe 3, Redaktion E, Typ b), während ich die Handschrift in Brünn bei Mierau usw. nicht finde.

Zu Clm 14281 und den Ausgaben siehe schon

https://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg#Die_T.C3.A4nzer_auf_der_Br.C3.BCcke

Nachtrag:

BAV, Pal. lat. 1356

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1356/0279

http://archiv.twoday.net/stories/1022394058/

http://archiv.twoday.net/stories/1022411306/

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Fistenport

Die Stuttgarter Handschrift HB V 86 ist jetzt online:

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz350733023

Zu den Flores temporum:

http://archiv.twoday.net/search?q=flores+temporum

Nachtrag: Die Flores temporum-Hs. (nicht: Fistenport!) Paris lat. 10770 (Ende 13./14. Jh. - Mierau usw. 1996, S. 63: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Nikolaus IV. ist online:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90667378/f2.item

Dagegen enthält Paris lat. 4930 (2. H. 15. Jh. - Mierau usw. ebd.: Textstufe 3, Redaktion B, Typ b bis Clemens VI.) Auszüge aus dem Fistenport

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90669658

Online ist auch Harvard Houghton Library Riant 23 (15. Jh., nach SW-Mikrofilm) - Textstufe 1, Rezension B, Typ c (Mierau usw. S. 55)

http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:10255240

Desgleichen, Frankfurt UB Barth. 92 (ca. 1402/04 - Textstufe 1, Rezension A Typ b bis Nikolaus IV., Mierau usw. S. 56)

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/2105162

Ebenda Leonh. 9 (1453/54, Mierau usw. ebd.: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Adolf)

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/1968970

http://www.manuscriptorium.com/ bietet Prag Nationalbibliothek IV H 18 und VII E 27 (Mierau usw. S. 64, jeweils Textstufe 3, Redaktion E, Typ b), während ich die Handschrift in Brünn bei Mierau usw. nicht finde.

Zu Clm 14281 und den Ausgaben siehe schon

https://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg#Die_T.C3.A4nzer_auf_der_Br.C3.BCcke

Nachtrag:

BAV, Pal. lat. 1356

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1356/0279

http://archiv.twoday.net/stories/1022394058/

http://archiv.twoday.net/stories/1022411306/

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 19:06 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einige wenige Beispiele gibt es dazu in meinem Beitrag in den Reutlinger Geschichtsblättern

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8758/

Viele weitere findet man, wenn man sagengestalt und narrenzunft googelt.

Exemplarisch:

http://www.swp.de/goeppingen/lokales/mittleres_filstal/Sagengestalt-als-Namensgeber;art5777,1003250

Es war der Rosenmontagsball 1993 im Winzinger Hasenheim, als acht Fasnetsbuzzen in launiger Stimmung beschlossen, eine Narrenzunft ganz nach dem Vorbild der schwäbisch-alemannischen Fasnet zu gründen. Ein geschichtlicher Hintergrund war mit der Sage um Baron von Roth schnell gefunden. Der lebte vor über 400 Jahren im Schloss von Winzingen und war kein angenehmer Zeitgenosse. Die bildhübsche Magd Schön-Dorle war seine Geliebte. Als der Baron starb, wurde Schön-Dorle aus dem Schloss vertrieben. Der Sage nach treiben seitdem der Baron als kleiner grüner Kobold, der in den Wäldern um Winzingen Holz "bricht" (Holzbrockeler) und Schön-Dorle als Ramprechtsweible ihr Unwesen. Eine weitere Sagengestalt stellt der Suhlochs dar.

1994 wurde die Zunftgruppe "Holzbrockeler" ins Vereinsregister eingetragen. Allerdings gibt es den Baron, das Schön-Dorle und den Suhlochs nur jeweils einmal in der Gruppe. Alle übrigen Mitglieder nehmen die Gestalt des Holzbrockelers ein. "Inzwischen sind wir etwa 50 Mitglieder, davon 16 Kinder und Jugendliche", erklärt Vereinsvorsitzender Uwe Messerschmid und erzählt von den Anfängen des Vereins.

Website:

http://www.holzbrockeler.de/

Zur Holzbrockeler-Sage

http://archiv.twoday.net/stories/16578482/

Aus den dortigen Nachweisen digital:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu?page= (Gaugele)

http://archive.org/details/BilderAusSchwaben.LandUndLeute (Hofele)

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Gmuend_460.jpg (OAB)

Holzbrockeler (Bild von der Website)

Holzbrockeler (Bild von der Website)

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8758/

Viele weitere findet man, wenn man sagengestalt und narrenzunft googelt.

Exemplarisch:

http://www.swp.de/goeppingen/lokales/mittleres_filstal/Sagengestalt-als-Namensgeber;art5777,1003250

Es war der Rosenmontagsball 1993 im Winzinger Hasenheim, als acht Fasnetsbuzzen in launiger Stimmung beschlossen, eine Narrenzunft ganz nach dem Vorbild der schwäbisch-alemannischen Fasnet zu gründen. Ein geschichtlicher Hintergrund war mit der Sage um Baron von Roth schnell gefunden. Der lebte vor über 400 Jahren im Schloss von Winzingen und war kein angenehmer Zeitgenosse. Die bildhübsche Magd Schön-Dorle war seine Geliebte. Als der Baron starb, wurde Schön-Dorle aus dem Schloss vertrieben. Der Sage nach treiben seitdem der Baron als kleiner grüner Kobold, der in den Wäldern um Winzingen Holz "bricht" (Holzbrockeler) und Schön-Dorle als Ramprechtsweible ihr Unwesen. Eine weitere Sagengestalt stellt der Suhlochs dar.

1994 wurde die Zunftgruppe "Holzbrockeler" ins Vereinsregister eingetragen. Allerdings gibt es den Baron, das Schön-Dorle und den Suhlochs nur jeweils einmal in der Gruppe. Alle übrigen Mitglieder nehmen die Gestalt des Holzbrockelers ein. "Inzwischen sind wir etwa 50 Mitglieder, davon 16 Kinder und Jugendliche", erklärt Vereinsvorsitzender Uwe Messerschmid und erzählt von den Anfängen des Vereins.

Website:

http://www.holzbrockeler.de/

Zur Holzbrockeler-Sage

http://archiv.twoday.net/stories/16578482/

Aus den dortigen Nachweisen digital:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu?page= (Gaugele)

http://archive.org/details/BilderAusSchwaben.LandUndLeute (Hofele)

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Gmuend_460.jpg (OAB)

Holzbrockeler (Bild von der Website)

Holzbrockeler (Bild von der Website)KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 18:41 - Rubrik: Unterhaltung

Nicht nur für Bibliotheks- und Informationsmanagement

http://recherche.bib-blog.de/

Siehe

http://bib-blog.de/blog/2013/02/05/info-ressourcen-im-ueberblick/

Update: 31.10.2014 nicht mehr online

Siehe

http://bib-blog.de/blog/2013/02/05/info-ressourcen-im-ueberblick/

Update: 31.10.2014 nicht mehr online

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Stift Kremsmünster hat nun ein externes Institut mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit betraut. Indes arbeitet ein Pater, dem Missbrauch vorgeworfen wurde, weiterhin im Klosterarchiv."

http://derstandard.at/1360161439222/Verjaehrung-und-Verdraengung-hinter-Klostermauern

http://derstandard.at/1360161439222/Verjaehrung-und-Verdraengung-hinter-Klostermauern

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 18:31 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Burgerbibliothek Bern teilt in Bezug auf meinen erneuten Antrag zu

http://www.e-codices.unifr.ch/en/call-for-collaboration

mit:

"Vielen Dank für Ihren Digitalisierungsvorschlag betreffend Thomas Fincks medizinisches Vademecum (Burgerbibliothek Bern, Cod. A 28). Aufgrund des vielfältigen und für die Medizingeschichte bedeutsamen Inhalts der Handschrift sowie der Tatsache, dass das bedeutende Oeuvre Fincks bislang viel zu wenig gewürdigt wurde, ist Ihr Anliegen durchaus berechtigt. Es wäre tatsächlich zu begrüssen, wenn die Handschrift online verfügbar wäre.

Doch leider erlauben es uns die Umstände derzeit nicht, Ihrem Antrag stattzugeben und die Handschrift ins Programm von e-codices aufzunehmen. Lassen Sie mich dies kurz erläutern: Die Burgerbibliothek Bern besitzt zahlreiche international bedeutende Handschriften aus karolingischer Zeit, die von der Forschung rege nachgefragt werden. Infolge der häufigen Benutzung weisen mittlerweile vor allem die illuminierten Exemplare zum Teil massive Schäden auf, die eine rigorose Einschränkung erforderlich machen. Aus diesem Grund hat sich die Burgerbibliothek vor zwei Jahren entschlossen, eine Politik der ‚Schutzdigitalisierung‘ durch e-codices zu verfolgen, so dass die Originale nur noch in Ausnahmefällen konsultiert werden müssen. Aufgrund unserer begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen können wir von dieser Politik derzeit nicht abweichen und frühneuzeitliche, nicht illuminierte Handschriften in unser Digitalisierungsprogramm aufnehmen."

Ich finde es nicht in Ordnung, wenn solche allgemeinen Vorbehalte nicht von vornherein bei der Ausschreibung transparent gemacht werden. Ich habe einfach meinen seinerzeitigen Antrag nochmals wiederholt, aber jemand anderes hätte durchaus einige Stunden in einen völlig nutzlosen Antrag investieren können. Es ist von der Bibliothek auch ein wenig kühn, die autographe Handschrift Fincks, der 1523 starb, als frühneuzeitlich abzuwerten.

Am 5. Januar 2010 hatte die Absage gelautet:

"Sie haben uns am 3. Juli 2009 einen Antrag für die Digitalisierung der Berner Handschrift (Burgerbibliothek, Cod. A 28) geschickt.

Wie wir Ihnen schon in einem Rundmail vom 29. Juli 2009 mitgeteilt haben, hat uns das Echo unseres "call for collaboration" überrascht. Bis heute sind insgesamt 145 Handschriften vorgeschlagen worden. Wir bekamen Anträge von über fünfzig Wissenschaftlern aus 14 Ländern.

Ausserdem konnten wir das neue Projektjahr und damit auch das Teilprojekt "call for collaboration" dank der weiteren Unterstützung der Mellon Foundation und E-lib.ch und neuerdings auch der Unterstützung der Niarchos Foundation finanzieren.

Wir müssen Ihnen nun mitteilen, dass wir Ihnen sehr interessanten Antrag leider nicht in die Planung des nächsten Jahrs aufnehmen können. Der Grund ist nicht etwa die Bedeutung Ihres Projekts oder die Bedeutung der Handschrift. Intensive Gespräche mit der Burgerbibliothek haben ergeben, dass die Zeit für eine digitale Präsentation von Handschriften aus dieser wichtigen Bibliothek noch nicht reif ist.

Die Tatsache jedoch, dass allein für diesen "call for collaboration" innert eines Monats 16 vollständige Anträge eingereicht worden sind, wurde von der Bibliotheksleitung durchaus mit Interesse zur Kenntnis genommen. Seitdem haben weitere Gespräche stattgefunden und mit etwas Geduld scheint es uns nicht unmöglich, nächstens einen wichtigen Schritt weiterzukommen.

Ich bitte Sie also um Nachsicht und etwas Geduld.

Mit freundlichen Grüssen.

Christoph Flüeler"

http://www.e-codices.unifr.ch/en/call-for-collaboration

mit:

"Vielen Dank für Ihren Digitalisierungsvorschlag betreffend Thomas Fincks medizinisches Vademecum (Burgerbibliothek Bern, Cod. A 28). Aufgrund des vielfältigen und für die Medizingeschichte bedeutsamen Inhalts der Handschrift sowie der Tatsache, dass das bedeutende Oeuvre Fincks bislang viel zu wenig gewürdigt wurde, ist Ihr Anliegen durchaus berechtigt. Es wäre tatsächlich zu begrüssen, wenn die Handschrift online verfügbar wäre.

Doch leider erlauben es uns die Umstände derzeit nicht, Ihrem Antrag stattzugeben und die Handschrift ins Programm von e-codices aufzunehmen. Lassen Sie mich dies kurz erläutern: Die Burgerbibliothek Bern besitzt zahlreiche international bedeutende Handschriften aus karolingischer Zeit, die von der Forschung rege nachgefragt werden. Infolge der häufigen Benutzung weisen mittlerweile vor allem die illuminierten Exemplare zum Teil massive Schäden auf, die eine rigorose Einschränkung erforderlich machen. Aus diesem Grund hat sich die Burgerbibliothek vor zwei Jahren entschlossen, eine Politik der ‚Schutzdigitalisierung‘ durch e-codices zu verfolgen, so dass die Originale nur noch in Ausnahmefällen konsultiert werden müssen. Aufgrund unserer begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen können wir von dieser Politik derzeit nicht abweichen und frühneuzeitliche, nicht illuminierte Handschriften in unser Digitalisierungsprogramm aufnehmen."

Ich finde es nicht in Ordnung, wenn solche allgemeinen Vorbehalte nicht von vornherein bei der Ausschreibung transparent gemacht werden. Ich habe einfach meinen seinerzeitigen Antrag nochmals wiederholt, aber jemand anderes hätte durchaus einige Stunden in einen völlig nutzlosen Antrag investieren können. Es ist von der Bibliothek auch ein wenig kühn, die autographe Handschrift Fincks, der 1523 starb, als frühneuzeitlich abzuwerten.

Am 5. Januar 2010 hatte die Absage gelautet:

"Sie haben uns am 3. Juli 2009 einen Antrag für die Digitalisierung der Berner Handschrift (Burgerbibliothek, Cod. A 28) geschickt.

Wie wir Ihnen schon in einem Rundmail vom 29. Juli 2009 mitgeteilt haben, hat uns das Echo unseres "call for collaboration" überrascht. Bis heute sind insgesamt 145 Handschriften vorgeschlagen worden. Wir bekamen Anträge von über fünfzig Wissenschaftlern aus 14 Ländern.

Ausserdem konnten wir das neue Projektjahr und damit auch das Teilprojekt "call for collaboration" dank der weiteren Unterstützung der Mellon Foundation und E-lib.ch und neuerdings auch der Unterstützung der Niarchos Foundation finanzieren.

Wir müssen Ihnen nun mitteilen, dass wir Ihnen sehr interessanten Antrag leider nicht in die Planung des nächsten Jahrs aufnehmen können. Der Grund ist nicht etwa die Bedeutung Ihres Projekts oder die Bedeutung der Handschrift. Intensive Gespräche mit der Burgerbibliothek haben ergeben, dass die Zeit für eine digitale Präsentation von Handschriften aus dieser wichtigen Bibliothek noch nicht reif ist.

Die Tatsache jedoch, dass allein für diesen "call for collaboration" innert eines Monats 16 vollständige Anträge eingereicht worden sind, wurde von der Bibliotheksleitung durchaus mit Interesse zur Kenntnis genommen. Seitdem haben weitere Gespräche stattgefunden und mit etwas Geduld scheint es uns nicht unmöglich, nächstens einen wichtigen Schritt weiterzukommen.

Ich bitte Sie also um Nachsicht und etwas Geduld.

Mit freundlichen Grüssen.

Christoph Flüeler"

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 18:09 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

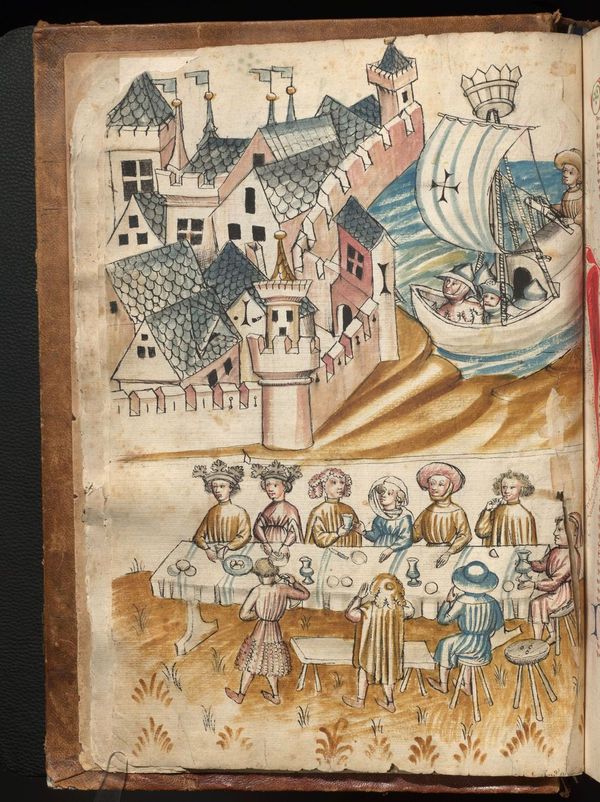

Aus einem nicht näher bezeichneten Schembartbuch der Nürnberger Stadtbibliothek.

Demnach 55. Lauf 1515.

Siehe auch

http://commons.wikimedia.org/wiki/Schembartlauf/Synopse

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 16:22 - Rubrik: Unterhaltung

Ohne deutschsprachige Kataloge und auch sonst sehr lückenhafte Linkliste:

http://bibliologiemedievale.wordpress.com/catalogues/

Verlinkt ist u.a. ein Katalog von Emil Hirsch, in dem

http://archive.org/stream/valuablemanuscri00emilrich#page/8/mode/2up

ich die Chicagoer Seifrit-Handschrift (früher Schloß Podgora bei Görz/Gorizia, Bibliothek der Grafen von Attems) fand:

http://www.handschriftencensus.de/4640

http://bibliologiemedievale.wordpress.com/catalogues/

Verlinkt ist u.a. ein Katalog von Emil Hirsch, in dem

http://archive.org/stream/valuablemanuscri00emilrich#page/8/mode/2up

ich die Chicagoer Seifrit-Handschrift (früher Schloß Podgora bei Görz/Gorizia, Bibliothek der Grafen von Attems) fand:

http://www.handschriftencensus.de/4640

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 15:21 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fundiertes von Otto Vervaart:

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/12/the-first-papal-abdication-since-six-centuries/

und von der in Rom wirkenden Kanonistin Cathy Caridi (Eintrag vom 3. Januar 2013):

http://canonlawmadeeasy.com/2013/01/03/can-a-pope-everresign/

Coelestin V.

Coelestin V.

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/12/the-first-papal-abdication-since-six-centuries/

und von der in Rom wirkenden Kanonistin Cathy Caridi (Eintrag vom 3. Januar 2013):

http://canonlawmadeeasy.com/2013/01/03/can-a-pope-everresign/

Coelestin V.

Coelestin V.KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 15:07 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Besonders ärmlich ist die neueste Ausgabe des Newsletters ausgefallen:

http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_2_2013.pdf

http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_2_2013.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 15:05 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2013 werden von transfer media - aufgrund der großen Nachfrage - die Archivseminare erneut angeboten: ein umfangreiches Seminarangebot für Mitarbeiter von audiovisuellen Archiven, Produktionsfirmen, TV-Sendern und Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung und Archivierung von filmischen Inhalten befassen. In Doppelworkshops wird dabei die digitale Herausforderung für Archive von audiovisuellen Inhalten vollständig durchgespielt: technische Grundlagen, die effiziente Nutzung von Metadaten, die richtige Digitalisierungstechnik, Datenspeicherung und -verwaltung und rechtliche Fragen der digitalen Distribution sowie Möglichkeiten der Zugänglichmachung über Internet werden von Fachexperten vermittelt.

Die Seminare werden in Doppelworkshops an zwei Tagen angeboten und kosten pro Workshop 350,00 Euro.

Der erste Termin findet am 18./19.3.2013 jeweils 10-17 Uhr statt.

HIER geht's zu weiteren Informationen & Anmeldung.

Die Seminare werden in Doppelworkshops an zwei Tagen angeboten und kosten pro Workshop 350,00 Euro.

Der erste Termin findet am 18./19.3.2013 jeweils 10-17 Uhr statt.

HIER geht's zu weiteren Informationen & Anmeldung.

Claire Müller - am Dienstag, 12. Februar 2013, 12:25 - Rubrik: Medienarchive

Der vielleicht unqualifizierteste Beitrag zur Causa Schavan stammt, wie ich finde, nicht von Kurt Biedenkopf, der besonders unqualifiziert

http://www.welt.de/debatte/article113508570/Der-wirkliche-Skandal-in-der-Causa-Schavan.html

ebenso wie der HU-Präsident Olbertz (in offizieller Pressemitteilung!)

https://www.facebook.com/deplagio/posts/188404254617124

sich äußerte, sondern von WELT-Schreiberling Tilmann Krause, was auf Twitter für Amüsemang sorgte:

http://www.derwesten.de/panorama/schuld-ist-nur-die-spd-spass-mit-diespdwars-bei-twitter-id7584449.html

Krause behauptete, Schavan sei ein Opfer des SPD-Bildungswahns:

http://m.welt.de/article.do?id=kultur%252Farticle113455288%252FSchavan-ist-ein-spaetes-Opfer-des-SPD-Bildungswahns&wtmc=social

Lakaien-Nachfahre Krause hat etwas gegen soziale Mobilität, wogegen ich als Arbeiterkind (väterlicherseits) meinerseits etwas habe. Er wurde hier schon als Monarchist geoutet:

http://archiv.twoday.net/stories/3013603/ (Kommentare)

Mehr zu ihm von Andreas Kemper:

http://andreaskemper.wordpress.com/2013/02/09/wer-ist-dieser-tilman-krause/

http://www.welt.de/debatte/article113508570/Der-wirkliche-Skandal-in-der-Causa-Schavan.html

ebenso wie der HU-Präsident Olbertz (in offizieller Pressemitteilung!)

https://www.facebook.com/deplagio/posts/188404254617124

sich äußerte, sondern von WELT-Schreiberling Tilmann Krause, was auf Twitter für Amüsemang sorgte:

http://www.derwesten.de/panorama/schuld-ist-nur-die-spd-spass-mit-diespdwars-bei-twitter-id7584449.html

Krause behauptete, Schavan sei ein Opfer des SPD-Bildungswahns:

http://m.welt.de/article.do?id=kultur%252Farticle113455288%252FSchavan-ist-ein-spaetes-Opfer-des-SPD-Bildungswahns&wtmc=social

Lakaien-Nachfahre Krause hat etwas gegen soziale Mobilität, wogegen ich als Arbeiterkind (väterlicherseits) meinerseits etwas habe. Er wurde hier schon als Monarchist geoutet:

http://archiv.twoday.net/stories/3013603/ (Kommentare)

Mehr zu ihm von Andreas Kemper:

http://andreaskemper.wordpress.com/2013/02/09/wer-ist-dieser-tilman-krause/

KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 22:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2013/02/10/why-we-must-support-cc-by-e-g-rcuk-policy-its-good-for-us-and-good-for-the-world/

By Peter Murray Rust

See also

http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/5/

By Peter Murray Rust

See also

http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/5/

KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 21:54 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von Maria Rottler, der unzählige Hinweise auf und für Archivalia verdankt werden.

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2313

Mit dem dort vorgeschlagenen Rautenschlagwort #HistBav für Beiträge zur bayerischen Geschichte bin ich einverstanden.

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2313

Mit dem dort vorgeschlagenen Rautenschlagwort #HistBav für Beiträge zur bayerischen Geschichte bin ich einverstanden.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/streit-um-das-hessen-wappen-witwe-des-kuenstlers-will-geld-vom-land-12054670.html

"Das hessische Wappen prangt auf Flaggen und Briefpapier: Der rot-weiße Löwe auf blauem Grund wurde 1949 von dem Künstler Gerhard Matzat entworfen. Seine Witwe verlangt nun eine angemessen Entlohnung."

Ausführlicher:

http://www.wiesbadener-kurier.de/nachrichten/politik/hessen/12816105.htm

"Der Künstler, der zuletzt in Hattersheim lebte, starb 1994. Seine Witwe, Avietta Matzat-Rogoshina, fordert jetzt vom Land eine angemessene finanzielle Beteiligung an der Nutzung des Wappens, schließlich werde der Hessen-Löwe mittlerweile kommerziell genutzt. Und sie möchte, dass ihr Mann als Urheber genannt wird."

Eine Klage wäre aus meiner Sicht abzuweisen. Siehe

http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliches_Wappen

Dort heißt es, auf eine Formulierung von mir zurückgehend: Das OLG Karlsruhe wies am 18. Oktober 1933 die Klage eines Grafikers, der das badische Staatswappen entworfen hatte, zurück. In der Berufungsbegründung hieß es: "Nach dem Urteil des Landgerichts soll die Reichsdruckerei nicht einmal das Wappen des badischen Staates abdrucken dürfen und einem Privatmann das Urheberrecht am badischen Staatswappen zustehen und der badische Staat nur eine Lizenz an seinem eigenen Wappen haben. Eine solche Ansicht ist unerträglich"

Schwachsinn schreiben dagegen die gängigen Kommentare des Urheberrechts, z.B. Katzenberger, der Schricker 3. Auflage § 5 Rn. 49, der für Banknoten, Münzen, Postwertzeichen (Briefmarken, siehe Loriot-Fehlurteil http://archiv.twoday.net/stories/96993869/ ), Wappen der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften und sonstigen künstlerisch gestalteten Hoheitszeichen meint, eine Anerkennung als amtliche Werke nach § 5 Abs. 2 liefe dem amtlichen Interesse "geradezu zuwider".

Eine Übertragung des Urheberrechts kennt das deutsche Recht nicht. Dem Urheber verbleibt immer eine gewisse Restherrschaft. Daher kann nur die Eigenschaft als amtliches Werk Ansprüche des Urhebers ausschließen. Die Interessen der Allgemeinheit sind in diesem Fall die Interessen des Staats, der bei Hoheitszeichen selbstverständlich ohne Namensnennung nutzen können muss. Werke nach Absatz 2 des § 5 UrhG unterliegen zwar dem Änderungsverbot und der Pflicht zur Quellenangabe, aber nicht der Urheber, sondern der Rechtsträger der veröffentlichenden Behörde ist befugt, dagegen zu klagen (Katzenberger Rn. 58).

Bei amtlichen Hoheitszeichen liegt die Sache anders als bei dem sogenannten "Gies-Adler":

http://www.kanzlei-prof-schweizer.de/bibliothek/urteile/index.html?id=388 (die Ausführungen zu § 5 UrhG wurden vom BGH nicht beanstandet)

Eine angemessene Vergütung des privaten Urhebers, dessen Werk zu einem amtlichen Werk wurde, kann über eine Entschädigung aufgrund enteignungsgleichen Eingriffs erfolgen (Katzenberger Rn. 24).

Es ist aber schon zu bezweifeln, dass Matzat die nötige Schöpfungshöhe erreicht hat. Ein deutliches Überragen, das bei Werken der angewandten Kunst zu fordern ist, vermag ich nicht festzustellen, da er sich an die heraldischen Konventionen hielt und sowohl das Wappenbild (der gestreifte Löwe und die Farben gehen auf das Hochmittelalter zurück) als auch das Gewinde aus goldenem Laubwerk (entsprechend der Volkskrone des Wappens des Volksstaats Hessen 1920) gemeinfreie traditionelle Gestaltungen sind. Siehe

http://books.google.de/books?id=dj8LASAlnhAC&pg=PR4

"Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen

Vom 4. August 1948

§ 1

Das Landeswappen zeigt im blauen Schilde einen neunmal silbern und rot geteilten steigenden Löwen mit goldenen Krallen. Auf dem Schilde ruht ein Gewinde aus goldenem Laubwerk mit von blauen Perlen gebildeten Früchten." http://www.rv.hessenrecht.hessen.de

Farb-Abbildung als Beilage:

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/docs/anlage/heh/pdf/he17-1+1948+111+beilage.jpg

Nach meiner Ansicht sind alle Gestaltungen, die dieser Blasonierung im heraldischen Sinn entsprechen UND Schöpfungshöhe aufweisen, als amtliches Hoheitszeichen nach § 5 Abs. 2 UrhG nicht geschützt. Eine Verpflichtung des Landes Hessen, Matzat zu nennen, besteht nicht. Soweit die Allgemeinheit nicht in die öffentlich-rechtlichen Befugnisse und die bürgerlichrechtlichen Namensrechte des Landes Hessen eingreift, darf sie das Wappen frei verwenden.

Update: Die Rechtsanwältin ist anscheinend bekannt dafür, dubiose Fälle zu vertreten:

http://www.raben-politik-isolde.org/

Keine Prozesskostenhilfe (2014)

http://archiv.twoday.net/stories/1022216714/

"Das hessische Wappen prangt auf Flaggen und Briefpapier: Der rot-weiße Löwe auf blauem Grund wurde 1949 von dem Künstler Gerhard Matzat entworfen. Seine Witwe verlangt nun eine angemessen Entlohnung."

Ausführlicher:

http://www.wiesbadener-kurier.de/nachrichten/politik/hessen/12816105.htm

"Der Künstler, der zuletzt in Hattersheim lebte, starb 1994. Seine Witwe, Avietta Matzat-Rogoshina, fordert jetzt vom Land eine angemessene finanzielle Beteiligung an der Nutzung des Wappens, schließlich werde der Hessen-Löwe mittlerweile kommerziell genutzt. Und sie möchte, dass ihr Mann als Urheber genannt wird."

Eine Klage wäre aus meiner Sicht abzuweisen. Siehe

http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliches_Wappen

Dort heißt es, auf eine Formulierung von mir zurückgehend: Das OLG Karlsruhe wies am 18. Oktober 1933 die Klage eines Grafikers, der das badische Staatswappen entworfen hatte, zurück. In der Berufungsbegründung hieß es: "Nach dem Urteil des Landgerichts soll die Reichsdruckerei nicht einmal das Wappen des badischen Staates abdrucken dürfen und einem Privatmann das Urheberrecht am badischen Staatswappen zustehen und der badische Staat nur eine Lizenz an seinem eigenen Wappen haben. Eine solche Ansicht ist unerträglich"

Schwachsinn schreiben dagegen die gängigen Kommentare des Urheberrechts, z.B. Katzenberger, der Schricker 3. Auflage § 5 Rn. 49, der für Banknoten, Münzen, Postwertzeichen (Briefmarken, siehe Loriot-Fehlurteil http://archiv.twoday.net/stories/96993869/ ), Wappen der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften und sonstigen künstlerisch gestalteten Hoheitszeichen meint, eine Anerkennung als amtliche Werke nach § 5 Abs. 2 liefe dem amtlichen Interesse "geradezu zuwider".

Eine Übertragung des Urheberrechts kennt das deutsche Recht nicht. Dem Urheber verbleibt immer eine gewisse Restherrschaft. Daher kann nur die Eigenschaft als amtliches Werk Ansprüche des Urhebers ausschließen. Die Interessen der Allgemeinheit sind in diesem Fall die Interessen des Staats, der bei Hoheitszeichen selbstverständlich ohne Namensnennung nutzen können muss. Werke nach Absatz 2 des § 5 UrhG unterliegen zwar dem Änderungsverbot und der Pflicht zur Quellenangabe, aber nicht der Urheber, sondern der Rechtsträger der veröffentlichenden Behörde ist befugt, dagegen zu klagen (Katzenberger Rn. 58).

Bei amtlichen Hoheitszeichen liegt die Sache anders als bei dem sogenannten "Gies-Adler":

http://www.kanzlei-prof-schweizer.de/bibliothek/urteile/index.html?id=388 (die Ausführungen zu § 5 UrhG wurden vom BGH nicht beanstandet)

Eine angemessene Vergütung des privaten Urhebers, dessen Werk zu einem amtlichen Werk wurde, kann über eine Entschädigung aufgrund enteignungsgleichen Eingriffs erfolgen (Katzenberger Rn. 24).

Es ist aber schon zu bezweifeln, dass Matzat die nötige Schöpfungshöhe erreicht hat. Ein deutliches Überragen, das bei Werken der angewandten Kunst zu fordern ist, vermag ich nicht festzustellen, da er sich an die heraldischen Konventionen hielt und sowohl das Wappenbild (der gestreifte Löwe und die Farben gehen auf das Hochmittelalter zurück) als auch das Gewinde aus goldenem Laubwerk (entsprechend der Volkskrone des Wappens des Volksstaats Hessen 1920) gemeinfreie traditionelle Gestaltungen sind. Siehe

http://books.google.de/books?id=dj8LASAlnhAC&pg=PR4

"Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen

Vom 4. August 1948

§ 1

Das Landeswappen zeigt im blauen Schilde einen neunmal silbern und rot geteilten steigenden Löwen mit goldenen Krallen. Auf dem Schilde ruht ein Gewinde aus goldenem Laubwerk mit von blauen Perlen gebildeten Früchten." http://www.rv.hessenrecht.hessen.de

Farb-Abbildung als Beilage:

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/docs/anlage/heh/pdf/he17-1+1948+111+beilage.jpg

Nach meiner Ansicht sind alle Gestaltungen, die dieser Blasonierung im heraldischen Sinn entsprechen UND Schöpfungshöhe aufweisen, als amtliches Hoheitszeichen nach § 5 Abs. 2 UrhG nicht geschützt. Eine Verpflichtung des Landes Hessen, Matzat zu nennen, besteht nicht. Soweit die Allgemeinheit nicht in die öffentlich-rechtlichen Befugnisse und die bürgerlichrechtlichen Namensrechte des Landes Hessen eingreift, darf sie das Wappen frei verwenden.

Update: Die Rechtsanwältin ist anscheinend bekannt dafür, dubiose Fälle zu vertreten:

http://www.raben-politik-isolde.org/

Keine Prozesskostenhilfe (2014)

http://archiv.twoday.net/stories/1022216714/

KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 00:21 - Rubrik: Archivrecht

Das Tool vergleicht: Shakespeare’s Othello (Act 1, Scene 3) with 37 German translations (1766–2010).

http://www.delightedbeauty.org/vvv/Home/Project

http://blog.okfn.org/2013/02/08/version-variation-visualisation/

http://www.delightedbeauty.org/vvv/Home/Project

http://blog.okfn.org/2013/02/08/version-variation-visualisation/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 00:11 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/02/treasures-wonderful-to-behold.html

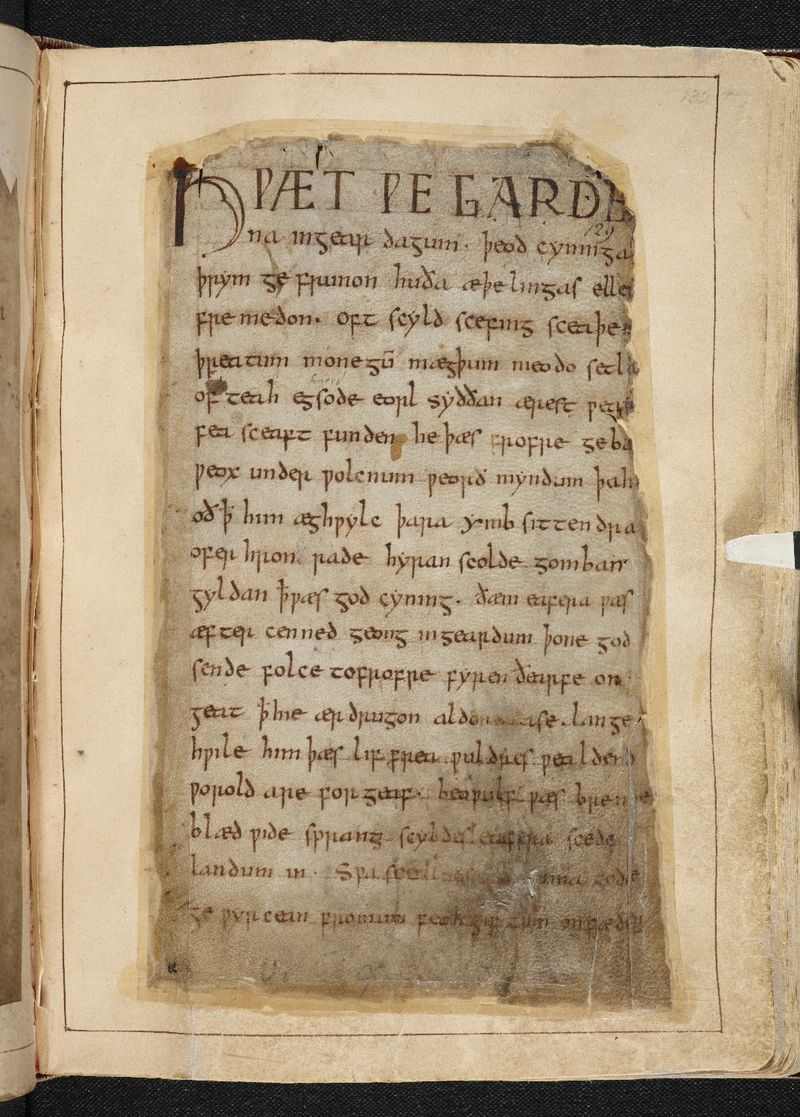

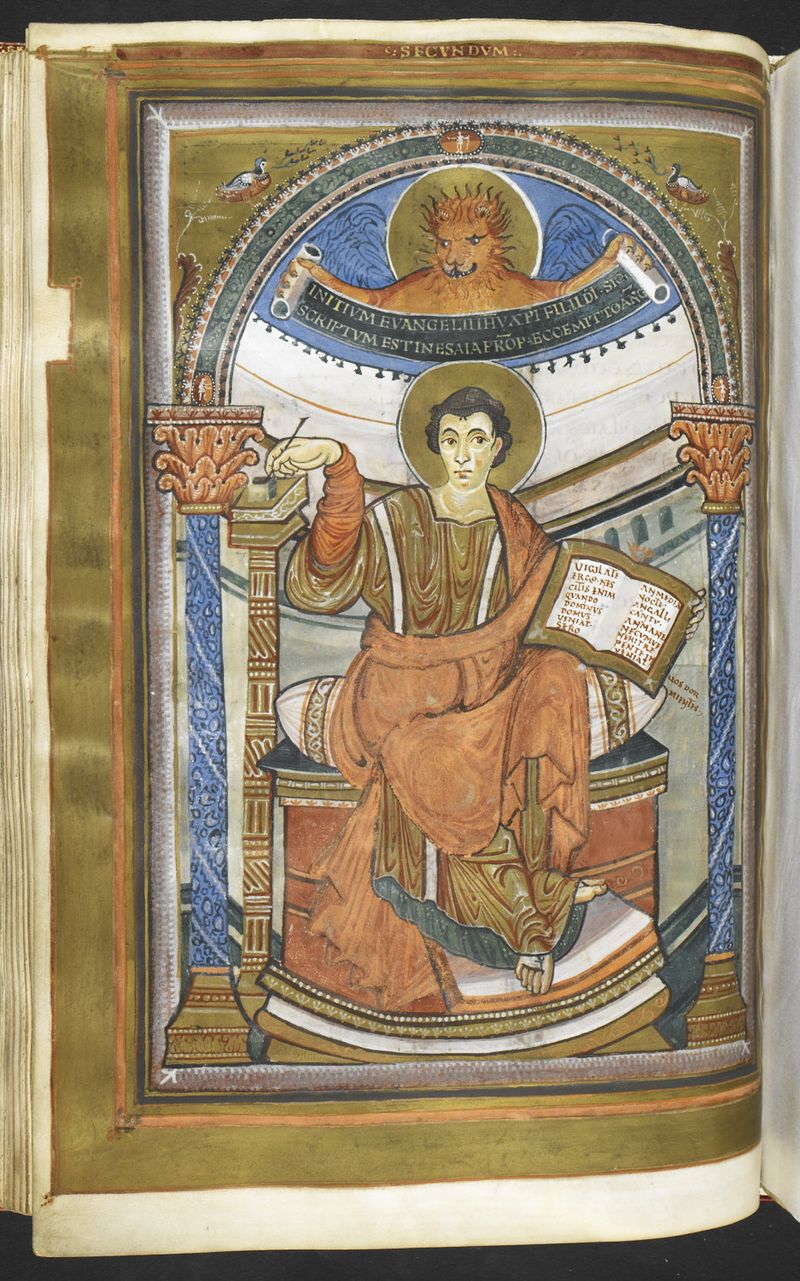

"And when we say "treasures", we really mean it! The six books in question are none other than (drumroll, please) the Harley Golden Gospels, the Silos Apocalypse, the Golf Book, the Petit Livre d'Amour ... and, um, two others. What were they again? Oh yes, remember now. Only Beowulf and Leonardo da Vinci's Notebook."

"And when we say "treasures", we really mean it! The six books in question are none other than (drumroll, please) the Harley Golden Gospels, the Silos Apocalypse, the Golf Book, the Petit Livre d'Amour ... and, um, two others. What were they again? Oh yes, remember now. Only Beowulf and Leonardo da Vinci's Notebook."

KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 00:00 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_of_the_Year/2012/Finalists

Zur Wahl stehen überwiegend Postkartenmotive ohne enzyklopädischen Wert.

Zur Wahl stehen überwiegend Postkartenmotive ohne enzyklopädischen Wert.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://vifabenelux.wordpress.com/2013/02/08/nederlands-dagboekarchief-zukunftig-beim-meertens-instituut/

"Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken, reisdagboeken, memoires, brieven en briefwisselingen uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek. Poëzie-albums vormen een apart onderdeel van de collecte.Maandag 11 februari 2013 wordt het Dagboekarchief officieel opgenomen in het Meertens Instituut in Amsterdam. Het beheer van de collectie blijft in handen van de Stichting Nederlands Dagboekarchief."

http://www.dagboekarchief.nl/

"Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken, reisdagboeken, memoires, brieven en briefwisselingen uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek. Poëzie-albums vormen een apart onderdeel van de collecte.Maandag 11 februari 2013 wordt het Dagboekarchief officieel opgenomen in het Meertens Instituut in Amsterdam. Het beheer van de collectie blijft in handen van de Stichting Nederlands Dagboekarchief."

http://www.dagboekarchief.nl/

KlausGraf - am Samstag, 9. Februar 2013, 23:49 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schavan-tritt-als-bildungsministerin-zurueck-a-882389.html

KlausGraf - am Samstag, 9. Februar 2013, 14:36 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://archiv.twoday.net/stories/97020473/

Es ist schlicht und einfach eine Unverschämtheit, dass mein Beitrag, der ja erstmals einen Druck des Fürstenspiegels nachwies und Material zum Schreiber der Basler Handschrift zusammenstellte, nicht zitiert wird.

Es ist schlicht und einfach eine Unverschämtheit, dass mein Beitrag, der ja erstmals einen Druck des Fürstenspiegels nachwies und Material zum Schreiber der Basler Handschrift zusammenstellte, nicht zitiert wird.

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 21:39 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vorgestellt im neuesten Bericht von V. Huth:

http://www.personengeschichte.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Mitteilungen-2012-3.pdf

http://www.personengeschichte.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Mitteilungen-2012-3.pdf

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 21:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich schaute wieder einmal in meinen Beitrag zur Liste der Schlüsselseiten-Digitalisate

http://archiv.twoday.net/stories/5324640/

und verirrte mich nach Osnabrück, wo mir nach wie vor nicht einleuchtet, welchen Sinn es hat, solche Digitalisate im OPAC zu verstecken, wo sie niemand sucht und findet. Mit dem Geld hätte man etliche ganze Bücher digitalisieren können. Aber egal.

Profunde Provenienz-Kenntnis zeichnet die Osnabrücker Bibliothek jedenfalls nicht aus. Der OPAC wirft 18 Bücher mit der Angabe "Provenienz: F. Loew. Ros. Canzlei-Bibliothek / Stempel" aus, ohne einen Versuch zu unternehmen, die Bibliothek zu identifizieren. Ist ja auch irre schwierig.

Update: Zur Bibliothek 1893

http://archive.org/stream/adressbuchderdeu00schw#page/362/mode/2up/search/1548

http://archiv.twoday.net/stories/5324640/

und verirrte mich nach Osnabrück, wo mir nach wie vor nicht einleuchtet, welchen Sinn es hat, solche Digitalisate im OPAC zu verstecken, wo sie niemand sucht und findet. Mit dem Geld hätte man etliche ganze Bücher digitalisieren können. Aber egal.

Profunde Provenienz-Kenntnis zeichnet die Osnabrücker Bibliothek jedenfalls nicht aus. Der OPAC wirft 18 Bücher mit der Angabe "Provenienz: F. Loew. Ros. Canzlei-Bibliothek / Stempel" aus, ohne einen Versuch zu unternehmen, die Bibliothek zu identifizieren. Ist ja auch irre schwierig.

Update: Zur Bibliothek 1893

http://archive.org/stream/adressbuchderdeu00schw#page/362/mode/2up/search/1548

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Buch aus dem Ersten Weltkrieg und eine digitale Rettung

"Das Thema Digitalisierung wird meistens aus der Sicht von Institutionen betrachtet. Es sind Museen, die ihre Sammlungen online stellen. Es sind Archive, die ihre Archivalien verfügbar machen. Es sind Bibliotheken und Google, die Bücher scannen. Dabei gerät häufig die “Digitalisierung von unten”, die von vielen tausenden Menschen betrieben wird, etwas ins Hintertreffen. Dabei birgt gerade die massenhafte Digitalisierung durch viele verschiedene Privatpersonen enormes Potential."

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ein-buch-aus-dem-ersten-weltkrieg-und-eine-digitale-rettung/

"Das Thema Digitalisierung wird meistens aus der Sicht von Institutionen betrachtet. Es sind Museen, die ihre Sammlungen online stellen. Es sind Archive, die ihre Archivalien verfügbar machen. Es sind Bibliotheken und Google, die Bücher scannen. Dabei gerät häufig die “Digitalisierung von unten”, die von vielen tausenden Menschen betrieben wird, etwas ins Hintertreffen. Dabei birgt gerade die massenhafte Digitalisierung durch viele verschiedene Privatpersonen enormes Potential."

http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ein-buch-aus-dem-ersten-weltkrieg-und-eine-digitale-rettung/

SW - am Freitag, 8. Februar 2013, 20:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich bin kein Freund von Askeys Ansichten über das Wegwerfen von Büchern:

http://archiv.twoday.net/stories/64954619/

Aber dass die Mellon Press ihn und die McMaster University wegen eines kritischen Blogpostings von 2010 mit einer 3-Mio.-$-Verleumdungsklage überzieht, ist unerhört und eine Attacke gegen die akademische Freiheit.

http://leiterreports.typepad.com/blog/academic_freedom/

http://boingboing.net/2013/02/08/publisher-launches-3000000.html

http://www.insidehighered.com/news/2013/02/08/academic-press-sues-librarian-raising-issues-academic-freedom

Und etliche andere mehr.

I just signed the petition "Edwin Mellen Press: End libel suit against Dale Askey and McMaster University " on Change.org.

It's important. Will you sign it too? Here's the link:

http://www.change.org/petitions/edwin-mellen-press-end-libel-suit-against-dale-askey-and-mcmaster-university

Thanks!

http://archiv.twoday.net/stories/64954619/

Aber dass die Mellon Press ihn und die McMaster University wegen eines kritischen Blogpostings von 2010 mit einer 3-Mio.-$-Verleumdungsklage überzieht, ist unerhört und eine Attacke gegen die akademische Freiheit.

http://leiterreports.typepad.com/blog/academic_freedom/

http://boingboing.net/2013/02/08/publisher-launches-3000000.html

http://www.insidehighered.com/news/2013/02/08/academic-press-sues-librarian-raising-issues-academic-freedom

Und etliche andere mehr.

I just signed the petition "Edwin Mellen Press: End libel suit against Dale Askey and McMaster University " on Change.org.

It's important. Will you sign it too? Here's the link:

http://www.change.org/petitions/edwin-mellen-press-end-libel-suit-against-dale-askey-and-mcmaster-university

Thanks!

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 20:21 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Maxi Maria Platz betreibt ein mittelalterarchäologisches Doktorandenblog auf hyptheses.org und zieht eine sehr positive Bilanz: "Ein Jahr Bloggerin – Rückschau, Dank, Ausblick und meine ganz persönliche Sicht aufs Bloggen"

http://minuseinsebene.hypotheses.org/384

http://minuseinsebene.hypotheses.org/384

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Im Rahmen des an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel angesiedelten Forschungsprojekts „Wissensproduktion an der Universität Helmstedt – Die Entwicklung der philosophischen Fakultät 1576-1810“ wurden alle Studenten und Universitätsangehörigen aus dem Zeitraum 1574 bis 1810 in eine Datenbank eingegeben. Seit Januar sind nun die ungefähr 45.000 Studenten auf dem Internetportal http://uni-helmstedt.hab.de online unter den Kategorien Name, Herkunft sowie Semester durchsuchbar."

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 20:00 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://dlib.gnm.de/item/Hs998/20/html

Die 1441 datierte Handschrift Hs. 998 des GNM überliefert:

Bl. 2r-151r = Konrad von Würzburg: 'Trojanerkrieg' (N1 [e])

Bl. 151r-200v = 'Trojanerkrieg'-Fortsetzung (N1)

Bl. 201r-266v = Rudolf von Ems: 'Willehalm von Orlens' (n)

Bl. 267r-297v = 'Herzog Ernst' B (a)

http://www.handschriftencensus.de/5468

Die 1441 datierte Handschrift Hs. 998 des GNM überliefert:

Bl. 2r-151r = Konrad von Würzburg: 'Trojanerkrieg' (N1 [e])

Bl. 151r-200v = 'Trojanerkrieg'-Fortsetzung (N1)

Bl. 201r-266v = Rudolf von Ems: 'Willehalm von Orlens' (n)

Bl. 267r-297v = 'Herzog Ernst' B (a)

http://www.handschriftencensus.de/5468

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:52 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bertram Reinartz widmete sein Poem dem Frankfurter Stadtregiment (um 1695):

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4256140

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4256140

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/hdbl-findbuecher

Wieso muss das in die BLO, wenns keine Digitalisate der erschlossenen Unterlagen gibt?

Wieso muss das in die BLO, wenns keine Digitalisate der erschlossenen Unterlagen gibt?

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://infobib.de/blog/2013/02/08/10-regeln-fur-persistente-uris/ mit weiteren Links.

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

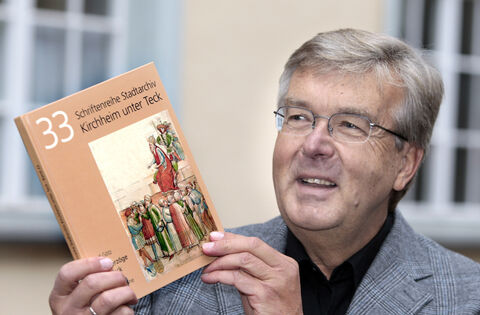

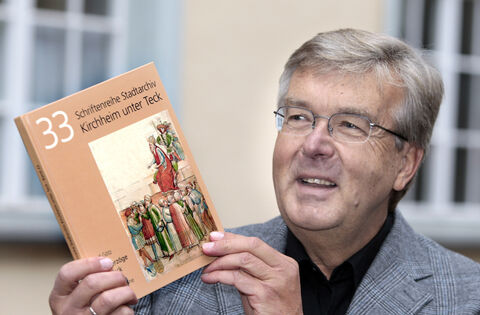

Soeben habe ich die mich bestürzende Nachricht vom Tod des Landeshistorikers Rolf Götz erhalten, dessen Publikationen aus meiner Sicht weit über den Kirchheimer Raum von Bedeutung sind. Seit ich bei der Vorbereitung meiner "Sagen rund um Stuttgart" (1993) seine unprätentiöse Hilfsbereitschaft zu schätzen lernte standen wir in freundschaftlichem Kontakt. Seine quellennahen Studien habe ich immer als vorbildliche "Heimatforschung" im besten Sinn bewundert. Götz war Gymnasiallehrer und hat erst spät mit einer Arbeit über die Traditionsbildung der Herzöge von Teck promoviert (2007).

Nachruf:

http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Trauer-um-Dr-Rolf-Goetz-_arid,76718.html

Intensiv haben wir bei den Kirchheimer Sagen zusammengearbeitet. Sein Buch 1999 über Sibylle von der Teck (wofür er den zweiten Landespreis für Heimatforschung erhielt) ist eine exzellente Fallstudie zur Sagenforschung. Im Oktober 2012 konnte ich erreichen, dass der Band mit Zustimmung des Autors von der UB Heidelberg ins Netz gestellt werden darf (was bisher noch nicht erfolgt ist).

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/285828206/

Nachruf:

http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Trauer-um-Dr-Rolf-Goetz-_arid,76718.html

Intensiv haben wir bei den Kirchheimer Sagen zusammengearbeitet. Sein Buch 1999 über Sibylle von der Teck (wofür er den zweiten Landespreis für Heimatforschung erhielt) ist eine exzellente Fallstudie zur Sagenforschung. Im Oktober 2012 konnte ich erreichen, dass der Band mit Zustimmung des Autors von der UB Heidelberg ins Netz gestellt werden darf (was bisher noch nicht erfolgt ist).

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/285828206/

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 18:29 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 16:40 - Rubrik: Archivsoftware

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Johan Weitzmann erläutert die Probleme mit dem Datenportal des Bundes:

http://irights.info/?q=content/datenportal-des-bundes-preussen-im-internet

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/topics/E-Government/

Update:

http://infobib.de/blog/2013/02/09/harsche-kritik-an-govdata-de/

http://irights.info/?q=content/datenportal-des-bundes-preussen-im-internet

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/topics/E-Government/

Update:

http://infobib.de/blog/2013/02/09/harsche-kritik-an-govdata-de/

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 16:37 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://orf.at/stories/2165542/

"Weißrussland hat möglicherweise sein Exemplar der historischen Urkunde über die Auflösung der Sowjetunion und der Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten verloren. Ein Sprecher des Außenministeriums in Minsk bestätigte gestern, das Dokument sei unauffindbar. „Wir müssen in den Archiven suchen, um die Situation aufzuklären“, hieß es."

"Weißrussland hat möglicherweise sein Exemplar der historischen Urkunde über die Auflösung der Sowjetunion und der Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten verloren. Ein Sprecher des Außenministeriums in Minsk bestätigte gestern, das Dokument sei unauffindbar. „Wir müssen in den Archiven suchen, um die Situation aufzuklären“, hieß es."

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 15:43 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Internetrecherchen für LandeshistorikerInnen

Zu http://archiv.twoday.net/stories/219048535/

Bibliographieren von Digitalisaten

Anleitung:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren

Einzelne Werkzeuge:

* http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ - Deutsche Digitale Bibliothek (zur Kritik: http://archiv.twoday.net/stories/219044776/ - Suche: hexenprozesse)

* http://www.europeana.eu/ - Europeana (Suche: reichenau beyerle)

* http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html - Karlsruher Virtueller Katalog mit Online-Filter (Suche: hilgard, speyer)

* http://www.base-search.net/ - Suchmaschine BASE der UB Bielefeld (Suchen: quarthal franz, graf klaus, breisach geschichte)

Google Book Search und vergleichbare Volltext-Angebote

Google Book Search

Anleitung Google Book Search:

* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search

Waltzing edierte Texte über Petrus Jacobi aus einem Darmstädter Codex im Musée belge 1908 :

http://books.google.de/books?id=QS3VAAAAMAAJ&pg=PA35 (US)

Benutzter Proxy: http://harvarddegree.info/

Angebote von München, Gent und Oxford.

HathiTrust

* http://www.hathitrust.org/ - HathiTrust (Suche: fürstenbergisches urkundenbuch)

* http://hdl.handle.net/2027/nnc1.1002689790?urlappend=%3Bseq=9 (US)

Welche Telefonnummer hatte 1993 Dr. Klaus Graf (Suche: sachav graf)

Internet Archive

Anleitung:

* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive

Cool: die Wayback Machine:

* http://web.archive.org/web/19971007031523/http://www.uni-freiburg.de/

* http://archive.org/details/texts (Suche: chroniken lübeck, chroniken lubeck) - PDF nicht von Google: https://ia700304.us.archive.org/28/items/diechronikender01brungoog/

Libreka, Amazon, PaperC

* http://www.libreka.de (Suche: christoph lehmann speyer)

* http://www.amazon.de (Volltextsuche möglich, Seitenansicht nur nach Anmeldung; Suchwort: weblog archivalia)

* http://paperc.de/ (Suche: hagenau)

Web 2.0, das Mitmach-Web

Wikisource

* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen Digitale Sammlungen

* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven Digitale Sammlungen von Archiven

* http://de.wikisource.org/wiki/Digitalisierte_Nachl%C3%A4sse Digitalisierte Nachlässe

* http://de.wikisource.org/wiki/ZS (Suche: ZGO 1905)

* http://de.wikisource.org/wiki/FDA Freiburger Diözesanarchiv

* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Biographische_Recherche Biographische Recherche

* http://de.wikisource.org/wiki/Biographische_Nachschlagewerke Biographische Nachschlagewerke

* http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege

* http://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd Projekt Schwäbisch Gmünd

* http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg

Wikipedia

* http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster Nachschlagewerke Klöster

Wikiversity

* http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche_in_der_Geschichtswissenschaft Aufsatzrecherche in der Geschichtswissenschaft

* http://de.wikiversity.org/wiki/Bildrecherche Bildrecherche

Weblogs

* http://archiv.twoday.net Archivalia

* http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

* http://de.hypotheses.org/ Portal für Wissenschaftsblogs

Wünsche an die landesgeschichtliche Forschung

- Lücken schließen und noch nicht Digitalisiertes ins Netz stellen! (ULB Düsseldorf digitalisiert kostenlos für ihre eingeschriebenen Benutzer.)

- Google-Scans, die nur mit Proxy zugänglich sind, ins Internet Archive hochladen!

- Digitalisate müssen an prominenter Stelle nachgewiesen werden (z.B. in Wikisource oder in der Wikipedia)

* https://www.google.de/search?q=w%C3%BCrdtwein+subsidia

- In den Wikimedia-Projekten mitarbeiten!

- Gegebenenfalls Genehmigung des Rechteinhabers einholen!

- Bei jedem Projekt (z.B. Veröffentlichung, auch Aufsätze) sich fragen: Welche Quellen und Sekundärliteratur kann ich online der Allgemeinheit zugänglich machen?

- Eigene Publikationen Open Access zur Verfügung stellen! (Zu den Rechtsfragen: http://archiv.twoday.net/stories/197330649/)

- Blogs lesen und selber bloggen!

Zu http://archiv.twoday.net/stories/219048535/

Bibliographieren von Digitalisaten

Anleitung:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren

Einzelne Werkzeuge:

* http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ - Deutsche Digitale Bibliothek (zur Kritik: http://archiv.twoday.net/stories/219044776/ - Suche: hexenprozesse)

* http://www.europeana.eu/ - Europeana (Suche: reichenau beyerle)

* http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html - Karlsruher Virtueller Katalog mit Online-Filter (Suche: hilgard, speyer)

* http://www.base-search.net/ - Suchmaschine BASE der UB Bielefeld (Suchen: quarthal franz, graf klaus, breisach geschichte)

Google Book Search und vergleichbare Volltext-Angebote

Google Book Search

Anleitung Google Book Search:

* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search

Waltzing edierte Texte über Petrus Jacobi aus einem Darmstädter Codex im Musée belge 1908 :

http://books.google.de/books?id=QS3VAAAAMAAJ&pg=PA35 (US)

Benutzter Proxy: http://harvarddegree.info/

Angebote von München, Gent und Oxford.

HathiTrust

* http://www.hathitrust.org/ - HathiTrust (Suche: fürstenbergisches urkundenbuch)

* http://hdl.handle.net/2027/nnc1.1002689790?urlappend=%3Bseq=9 (US)

Welche Telefonnummer hatte 1993 Dr. Klaus Graf (Suche: sachav graf)

Internet Archive

Anleitung:

* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive

Cool: die Wayback Machine:

* http://web.archive.org/web/19971007031523/http://www.uni-freiburg.de/

* http://archive.org/details/texts (Suche: chroniken lübeck, chroniken lubeck) - PDF nicht von Google: https://ia700304.us.archive.org/28/items/diechronikender01brungoog/

Libreka, Amazon, PaperC

* http://www.libreka.de (Suche: christoph lehmann speyer)

* http://www.amazon.de (Volltextsuche möglich, Seitenansicht nur nach Anmeldung; Suchwort: weblog archivalia)

* http://paperc.de/ (Suche: hagenau)

Web 2.0, das Mitmach-Web

Wikisource

* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen Digitale Sammlungen

* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven Digitale Sammlungen von Archiven

* http://de.wikisource.org/wiki/Digitalisierte_Nachl%C3%A4sse Digitalisierte Nachlässe

* http://de.wikisource.org/wiki/ZS (Suche: ZGO 1905)

* http://de.wikisource.org/wiki/FDA Freiburger Diözesanarchiv

* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Biographische_Recherche Biographische Recherche

* http://de.wikisource.org/wiki/Biographische_Nachschlagewerke Biographische Nachschlagewerke

* http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege

* http://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd Projekt Schwäbisch Gmünd

* http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg

Wikipedia

* http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster Nachschlagewerke Klöster

Wikiversity

* http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche_in_der_Geschichtswissenschaft Aufsatzrecherche in der Geschichtswissenschaft

* http://de.wikiversity.org/wiki/Bildrecherche Bildrecherche

Weblogs

* http://archiv.twoday.net Archivalia

* http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

* http://de.hypotheses.org/ Portal für Wissenschaftsblogs

Wünsche an die landesgeschichtliche Forschung

- Lücken schließen und noch nicht Digitalisiertes ins Netz stellen! (ULB Düsseldorf digitalisiert kostenlos für ihre eingeschriebenen Benutzer.)

- Google-Scans, die nur mit Proxy zugänglich sind, ins Internet Archive hochladen!

- Digitalisate müssen an prominenter Stelle nachgewiesen werden (z.B. in Wikisource oder in der Wikipedia)

* https://www.google.de/search?q=w%C3%BCrdtwein+subsidia

- In den Wikimedia-Projekten mitarbeiten!

- Gegebenenfalls Genehmigung des Rechteinhabers einholen!

- Bei jedem Projekt (z.B. Veröffentlichung, auch Aufsätze) sich fragen: Welche Quellen und Sekundärliteratur kann ich online der Allgemeinheit zugänglich machen?

- Eigene Publikationen Open Access zur Verfügung stellen! (Zu den Rechtsfragen: http://archiv.twoday.net/stories/197330649/)

- Blogs lesen und selber bloggen!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Vereinigung der polnischen Archive hat angekündigt, 2,3 Millionen Personenstandsurkunden online zu stellen. Ein erster Schwung wird im März diesen Jahres veröffentlicht werden, der zweite Teil soll im Juni folgen."

http://pommerscher-greif.de/nachrichtenleser_a/items/personenstandsurkunden.html

http://pommerscher-greif.de/nachrichtenleser_a/items/personenstandsurkunden.html

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 15:08 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zur Masturbations-Debatte http://archiv.twoday.net/stories/235552833/

Valentin Groebner hat in einer persönlichen Mail bedauert, dass ich seine Ausführungen als persönlichen Angriff missverstanden hätte. Zu den Thesen von Tim Wu und Geert Lovink möchte ich mich jetzt nicht äußern, sondern nur zur abschließenden Frage, ob ich denn wirklich meine, "dass digitales Publizieren die Lese-Zeit, die jedem von uns zur Verfügung steht, tatsächlich erweitert?"

Ja, meine ich.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich mehr Zeit zum Lesen brauchen oder nicht vielmehr mehr Zeit zum Nachdenken. Aber geschenkt.

Ich frage zurück, ob Groebner tatsächlich meint, dass analoges Publizieren die Lese-Zeit erweitert? Eine gute Publikation regt zum Weiterdenken an, sie fördert aber auch den Verzicht auf tausende weitere Arbeiten, die womöglich einschlägig wären (was niemand wissen kann). Ob sie gedruckt oder online verfügbar ist, spielt keine Rolle. Denn dass Online-Publikationen schlechter seien, wäre eine unbewiesene Behauptung.

Bei quantitativen Studien kommt es auf Masse an, da sind maschinenlesbare Daten, die man statistisch mittels Text-Mining durchdringen kann, unverzichtbar. Wer seine Datengrundlage, soweit rechtlich möglich, als Open Data zur Verfügung stellt, spart anderen Wissenschaftlern enorm viel Zeit.

Groebner und ich arbeiten qualitativ. Da kommt es darauf an, schlagende Quellenbeispiele und relevante Sekundärliteratur zu kennen. Seit ich 1975 zu forschen begann, hat sich in Sachen Heuristik fast alles verändert. Keine schwierig benutzbaren Zettelkataloge mehr, sondern OPACs. Bibliographien gibt es online, Open Access und kostenpflichtig. Viele Millionen Bücher sind mit ihren Volltexten durchsuchbar online, alte Drucke oft bequem als Digitalisate am Bildschirm verfügbar. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal von Winningen in die Stadtbibliothek Mainz fuhr, um Nauklers Weltchronik in der Erstausgabe zu benutzen.

Das alles spart enorm viel Zeit, und mehr Open Access würde die übliche "Beschaffungskriminalität" noch weiter eindämmen.

Hinweise aus dem Social Web erleichtern das Filtern des Informationsschwalls. Im Bereich der Geschichtswissenschaft gibt es nur noch wenige "Referateorgane", die auch das unselbständige Schrifttum erschließen. Die "Historical Abstracts" stehen übrigens Aachener Geschichtsstudenten nicht zur Verfügung, da die Universität keine Lizenz besitzt. Soweit ich weiß, setzen die Referateorgane auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Wieso gelingt es nicht, kollaborativ umfassendere Nachweisinstrumente aufzusetzen? Niemand kann mir erzählen, dass eine gedruckte Bibliographie heute noch einen hinreichenden Nutzen stiftet. Das Netz ist da schlichtweg "alternativlos".

Digitales Publizieren ermöglicht das unmittelbare und schnellstmögliche Überprüfen jeder Quellenangabe und jeden Nachweises. Vorausgesetzt, es gibt etwas zu verlinken, also Digitalisate oder Open-Access-Volltexte. Ein Link ist sogar schneller als das Holen des Buchs in der eigenen Bibliothek, was sogar für das Verfasserlexikon gilt, das jetzt etwa 1,5 Meter von mir entfernt ist.

Zum Technischen:

http://archiv.twoday.net/stories/8357124/

Werfen wir ruhig einmal einen Blick in einen beliebigen Anmerkungsapparat

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=tra-001:2002:2::54&id=hitlist&id2=&id3=

Ich weiß sofort, dass Barack (n. 5), Kress (n. 12) oder die Chroniken der deutschen Städte (n. 16) online sind, und das in n. 10 erwähnte Gemälde findet man ohne großes Suchen im Netz, wenngleich man sich wünschen würde, dass man die Darstellung mit den zwei bestechenden Damen (links unten) sich im Detail anschauen könnte.

Aber es geht mir eigentlich nicht darum, was jetzt schon möglich ist, sondern um das Potential, das intelligente Verknüpfungen bieten. Ich lasse auch die ganzen Probleme mit dem Urheberrecht und archivischem Copyfraud weg, die fast alle Wissenschaftler daran hindern, einfach die Kopien - sagen wir - aus dem Staatsarchiv Basel, die diversen Aufsätzen Groebners zugrundeliegen, zu scannen und ins Netz zu stellen, damit jeder die Quellengrundlage sofort überprüfen kann.

Nehmen wir das Montaigne-Zitat (n. 20). Würden Personennamen in den Fußnoten generell mit der GND ausgezeichnet (oder künftigen Normformaten), käme man zu der bereits jetzt ziemlich genialen Abfrage:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118583573

Vielfach erscheint mir das Zitieren biographischer Angaben als Selbstzweck. Nicht selten bietet die Wikipedia Qualitätvolleres als gedruckte Nachschlagewerke. Bloße Orientierungs-Zitate, bei denen es nicht um biographische Details geht, könnten ersatzlos eingespart werden und die eingesparte Zeit könnte dazu verwandt werden, eines von Groebners klugen Büchlein zu lesen.

Eine wissenschaftliche Darstellung, bei der alles sofort komplett via Link überprüfbar ist (davon gibt es hier unter meinen Forschungsmiszellen

http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung

schon einige Beispiele), ist eine bessere und transparentere Wissenschaft, die im übrigen Plagiate erheblich erschweren würde.

Valentin Groebner hat in einer persönlichen Mail bedauert, dass ich seine Ausführungen als persönlichen Angriff missverstanden hätte. Zu den Thesen von Tim Wu und Geert Lovink möchte ich mich jetzt nicht äußern, sondern nur zur abschließenden Frage, ob ich denn wirklich meine, "dass digitales Publizieren die Lese-Zeit, die jedem von uns zur Verfügung steht, tatsächlich erweitert?"

Ja, meine ich.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich mehr Zeit zum Lesen brauchen oder nicht vielmehr mehr Zeit zum Nachdenken. Aber geschenkt.

Ich frage zurück, ob Groebner tatsächlich meint, dass analoges Publizieren die Lese-Zeit erweitert? Eine gute Publikation regt zum Weiterdenken an, sie fördert aber auch den Verzicht auf tausende weitere Arbeiten, die womöglich einschlägig wären (was niemand wissen kann). Ob sie gedruckt oder online verfügbar ist, spielt keine Rolle. Denn dass Online-Publikationen schlechter seien, wäre eine unbewiesene Behauptung.

Bei quantitativen Studien kommt es auf Masse an, da sind maschinenlesbare Daten, die man statistisch mittels Text-Mining durchdringen kann, unverzichtbar. Wer seine Datengrundlage, soweit rechtlich möglich, als Open Data zur Verfügung stellt, spart anderen Wissenschaftlern enorm viel Zeit.

Groebner und ich arbeiten qualitativ. Da kommt es darauf an, schlagende Quellenbeispiele und relevante Sekundärliteratur zu kennen. Seit ich 1975 zu forschen begann, hat sich in Sachen Heuristik fast alles verändert. Keine schwierig benutzbaren Zettelkataloge mehr, sondern OPACs. Bibliographien gibt es online, Open Access und kostenpflichtig. Viele Millionen Bücher sind mit ihren Volltexten durchsuchbar online, alte Drucke oft bequem als Digitalisate am Bildschirm verfügbar. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal von Winningen in die Stadtbibliothek Mainz fuhr, um Nauklers Weltchronik in der Erstausgabe zu benutzen.

Das alles spart enorm viel Zeit, und mehr Open Access würde die übliche "Beschaffungskriminalität" noch weiter eindämmen.

Hinweise aus dem Social Web erleichtern das Filtern des Informationsschwalls. Im Bereich der Geschichtswissenschaft gibt es nur noch wenige "Referateorgane", die auch das unselbständige Schrifttum erschließen. Die "Historical Abstracts" stehen übrigens Aachener Geschichtsstudenten nicht zur Verfügung, da die Universität keine Lizenz besitzt. Soweit ich weiß, setzen die Referateorgane auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Wieso gelingt es nicht, kollaborativ umfassendere Nachweisinstrumente aufzusetzen? Niemand kann mir erzählen, dass eine gedruckte Bibliographie heute noch einen hinreichenden Nutzen stiftet. Das Netz ist da schlichtweg "alternativlos".

Digitales Publizieren ermöglicht das unmittelbare und schnellstmögliche Überprüfen jeder Quellenangabe und jeden Nachweises. Vorausgesetzt, es gibt etwas zu verlinken, also Digitalisate oder Open-Access-Volltexte. Ein Link ist sogar schneller als das Holen des Buchs in der eigenen Bibliothek, was sogar für das Verfasserlexikon gilt, das jetzt etwa 1,5 Meter von mir entfernt ist.

Zum Technischen:

http://archiv.twoday.net/stories/8357124/

Werfen wir ruhig einmal einen Blick in einen beliebigen Anmerkungsapparat

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=tra-001:2002:2::54&id=hitlist&id2=&id3=

Ich weiß sofort, dass Barack (n. 5), Kress (n. 12) oder die Chroniken der deutschen Städte (n. 16) online sind, und das in n. 10 erwähnte Gemälde findet man ohne großes Suchen im Netz, wenngleich man sich wünschen würde, dass man die Darstellung mit den zwei bestechenden Damen (links unten) sich im Detail anschauen könnte.

Aber es geht mir eigentlich nicht darum, was jetzt schon möglich ist, sondern um das Potential, das intelligente Verknüpfungen bieten. Ich lasse auch die ganzen Probleme mit dem Urheberrecht und archivischem Copyfraud weg, die fast alle Wissenschaftler daran hindern, einfach die Kopien - sagen wir - aus dem Staatsarchiv Basel, die diversen Aufsätzen Groebners zugrundeliegen, zu scannen und ins Netz zu stellen, damit jeder die Quellengrundlage sofort überprüfen kann.

Nehmen wir das Montaigne-Zitat (n. 20). Würden Personennamen in den Fußnoten generell mit der GND ausgezeichnet (oder künftigen Normformaten), käme man zu der bereits jetzt ziemlich genialen Abfrage:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118583573

Vielfach erscheint mir das Zitieren biographischer Angaben als Selbstzweck. Nicht selten bietet die Wikipedia Qualitätvolleres als gedruckte Nachschlagewerke. Bloße Orientierungs-Zitate, bei denen es nicht um biographische Details geht, könnten ersatzlos eingespart werden und die eingesparte Zeit könnte dazu verwandt werden, eines von Groebners klugen Büchlein zu lesen.

Eine wissenschaftliche Darstellung, bei der alles sofort komplett via Link überprüfbar ist (davon gibt es hier unter meinen Forschungsmiszellen

http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung

schon einige Beispiele), ist eine bessere und transparentere Wissenschaft, die im übrigen Plagiate erheblich erschweren würde.

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 23:48 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://verteidige-dein-bild.de/

Nicht weniger dümmlich als die Proteste gegen Google Books. Diese armseligen Würstchen könnten Google mit robots.txt ganz von ihren Internetseiten ausschließen, aber das machen sie nicht. Sie wollen Google nach ihrer Pfeife tanzen lassen.

http://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/journalisten-verband-neue-google-bildersuche-schmarotzt/robots.txt/70489,3246239,3246239,read.html

Nicht weniger dümmlich als die Proteste gegen Google Books. Diese armseligen Würstchen könnten Google mit robots.txt ganz von ihren Internetseiten ausschließen, aber das machen sie nicht. Sie wollen Google nach ihrer Pfeife tanzen lassen.

http://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/journalisten-verband-neue-google-bildersuche-schmarotzt/robots.txt/70489,3246239,3246239,read.html

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 21:53 - Rubrik: Bildquellen

http://www.hanauonline.de/2012-06-25-19-21-46/rhein-main/wetterau/3749-archivalien-im-bandhaus-buedingen-kuenftig-fuer-forschung-zugaenglich.html

Wiesbaden / Büdingen – Der Archivbestand im so genannten Bandhaus in Büdingen, der Akten der fürstlichen Finanz- und Wirtschaftsverwaltung des 19. und 20. Jahrhunderts umfasst, soll künftig zugänglich gemacht werden. Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann teilte bei einem Gespräch mit Abgeordneten, Bürgermeistern und Heimatforschern aus der Region heute in Büdingen mit, dass Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg-Büdingen zugesagt habe, die Nutzung dieser Archivbestände für die Forschung im Rahmen seiner Möglichkeiten zu gestatten. Der Archivbestand ist inventarisiert; entsprechende Bestandsverzeichnisse liegen vor.

Sowohl das Gebäude des Bandhauses – ein ehemaliges Kelterhaus aus dem 16. Jahrhundert – als auch das darin befindliche Archivgut sind Privateigentum der Adelsfamilie. Es besteht weder ein Zugangsrecht staatlicher Stellen zum Bandhaus noch zur Nutzung der dort aufbewahrten Dokumente. Auch das Hessische Archivgesetz gilt nicht für Archive in privater Trägerschaft. Diese unterliegen vielmehr den Regeln des Privatrechts. „Insofern hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst keinen rechtlichen Handlungsspielraum“, hob die Ministerin hervor.

„Umso mehr freue ich mich, dass diese Archivbestände, die nicht zuletzt ein Stück hessischer Orts- und Landesgeschichte dokumentieren und an deren Nutzung mithin ein öffentliches Interesse besteht, auf diese Weise künftig zugänglich werden“, sagte Kühne-Hörmann. Im Schloss Büdingen gebe es Räume zur Vorlage der Archivalien mit zwei Benutzerplätzen. Interessenten könnten bei der Familie zu Ysenburg-Büdingen schriftlich einen Termin zur Einsicht vereinbaren.

Der weitaus größte Teil der Herrschaftsunterlagen der Adelsfamilie Ysenburg-Büdingen ist in einem Gesamtarchiv überliefert, das sich seit Errichtung der so genannten Versorgungsstiftung Ysenburg-Büdingen im Jahr 1931 im Eigentum dieser Stiftung befindet. Laut Stiftungszweck besteht die Pflicht zur Erhaltung und Unterhaltung; auch die Nutzung durch die Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. Die Aufsicht über die Stiftung obliegt dem Fideikommissgericht, einem Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt. Dieses im Büdinger Brauhaus lagernde Gesamtarchiv ist im Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen und umfasst rund 6.000 Urkunden, Amtsbücher, ältere Verwaltungsakten und eine Münzsammlung.

Eine andere historische Entwicklung nahmen dagegen die Teilarchive der nach der Landesteilung von 1687 gebildeten Linien Ysenburg-Büdingen, Ysenburg-Wächtersbach und Ysenburg-Meerholz: In diesen Teilgrafschaften entstanden jeweils eigene Registraturen, deren Bestände in entsprechenden Teilarchiven überliefert sind. Nach Erlöschen der Teillinien im 20. Jahrhundert wurden die Archive nach Büdingen gebracht als die genannte Versorgungsstiftung bereits errichtet war. Aus diesem Grund sind sie nicht Bestandteil des Stiftungsvermögens, sondern befinden sich im Privatbesitz der Adelsfamilie. Das Archivgut der Teillinien untersteht mithin auch nicht der Aufsicht des Fideikommissgerichts.

Die Unterlagen der Teillinien werden an verschiedenen Standorten in Büdingen aufbewahrt: Im Brauhaus lagern die Archivalien der Teillinien Wächtersbach und Meerholz. Im Bandhaus wird das Archivgut Ysenburg-Büdingen verwahrt.

Aufgrund der öffentlichen Diskussion um die Nutzung insbesondere des Archivguts im Bandhaus gab es einen Ortstermin mit einer Vertreterin des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Das dort verwahrte Schriftgut gliedert sich in die beiden Hauptbestandteile Rentkammerakten (das sind Akten der herrschaftlichen Wirtschafts- und Finanzverwaltung) und Forstverwaltungsakten der Linie Ysenburg-Büdingen. Die im Erdgeschoss des Gebäudes in Archivkartons in Regalen aufbewahrten Unterlagen sind unter archivfachlichen Gesichtspunkten in einwandfreiem konservatorischem Zustand. „Von einer Gefährdung des Archivguts kann derzeit nicht gesprochen werden“, sagte Ministerin Kühne-Hörmann.

Danke an MM.

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/97014410/

Wiesbaden / Büdingen – Der Archivbestand im so genannten Bandhaus in Büdingen, der Akten der fürstlichen Finanz- und Wirtschaftsverwaltung des 19. und 20. Jahrhunderts umfasst, soll künftig zugänglich gemacht werden. Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann teilte bei einem Gespräch mit Abgeordneten, Bürgermeistern und Heimatforschern aus der Region heute in Büdingen mit, dass Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg-Büdingen zugesagt habe, die Nutzung dieser Archivbestände für die Forschung im Rahmen seiner Möglichkeiten zu gestatten. Der Archivbestand ist inventarisiert; entsprechende Bestandsverzeichnisse liegen vor.

Sowohl das Gebäude des Bandhauses – ein ehemaliges Kelterhaus aus dem 16. Jahrhundert – als auch das darin befindliche Archivgut sind Privateigentum der Adelsfamilie. Es besteht weder ein Zugangsrecht staatlicher Stellen zum Bandhaus noch zur Nutzung der dort aufbewahrten Dokumente. Auch das Hessische Archivgesetz gilt nicht für Archive in privater Trägerschaft. Diese unterliegen vielmehr den Regeln des Privatrechts. „Insofern hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst keinen rechtlichen Handlungsspielraum“, hob die Ministerin hervor.

„Umso mehr freue ich mich, dass diese Archivbestände, die nicht zuletzt ein Stück hessischer Orts- und Landesgeschichte dokumentieren und an deren Nutzung mithin ein öffentliches Interesse besteht, auf diese Weise künftig zugänglich werden“, sagte Kühne-Hörmann. Im Schloss Büdingen gebe es Räume zur Vorlage der Archivalien mit zwei Benutzerplätzen. Interessenten könnten bei der Familie zu Ysenburg-Büdingen schriftlich einen Termin zur Einsicht vereinbaren.

Der weitaus größte Teil der Herrschaftsunterlagen der Adelsfamilie Ysenburg-Büdingen ist in einem Gesamtarchiv überliefert, das sich seit Errichtung der so genannten Versorgungsstiftung Ysenburg-Büdingen im Jahr 1931 im Eigentum dieser Stiftung befindet. Laut Stiftungszweck besteht die Pflicht zur Erhaltung und Unterhaltung; auch die Nutzung durch die Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. Die Aufsicht über die Stiftung obliegt dem Fideikommissgericht, einem Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt. Dieses im Büdinger Brauhaus lagernde Gesamtarchiv ist im Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen und umfasst rund 6.000 Urkunden, Amtsbücher, ältere Verwaltungsakten und eine Münzsammlung.