http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&az=4%20U%2078/13&nr=17388

". Stellt der Betreiber einer Online-Enzyklopädie (hier: Wikipedia) lediglich Dritten (den Nutzern) die Plattform und einen Speicherplatz zur Verfügung, damit diese selbst verfasste Beiträge hinterlegen können, ohne dass eine Vorabkontrolle oder eine nachträgliche Steuerung durch eine Redaktion stattfindet, treffen ihn grundsätzlich hinsichtlich persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigender Inhalte keine proaktiven Prüfungspflichten.

2. Er haftet jedoch nach den von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für sog. Host-Provider entwickelten Grundsätzen als Störer, wenn er vom Verletzten über persönlichkeitsrechtverletzende Inhalte in Kenntnis gesetzt wird und dennoch nicht reagiert.

3. Ein Unterlassungsanspruch ist dann nur hinsichtlich der Begehungsform des Verbreitens gegeben und - mangels Begehungsgefahr - nicht hinsichtlich der Begehungsform des Behauptens.

4. Die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beginnend mit der Entscheidung "Online-Archiv I" (Urteil vom 15.12.2009, VI ZR 227/08) entwickelten Grundsätze für die Zulässigkeit der Abrufbarkeit älterer Artikel in Online-Archiven von Publikationsorganen sind auf Beiträge (etwa Kurzbiographien) in derartigen Online-Enzyklopädien, die auf Aktualisierung angelegt sind, nicht übertragbar.

5. Die von der Rechtsprechung für die Zulässigkeit einer identifizierenden Berichterstattung über strafprozessuale Ermittlungsverfahren und Strafanzeigen und zur Verdachtsberichterstattung entwickelten Grundsätze sind auf die Berichterstattung über behördliche Verfahren jedenfalls dann zu übertragen, wenn diese die Überprüfung von Vorwürfen zum Gegenstand haben, die den Ruf des Betroffenen in ähnlich schwerwiegender Weise betreffen wie der Vorwuf einer Straftat.

6. Sind die in einem solchen Verfahren geprüften Vorwürfe unstreitig unwahr, überwiegt bei der vorzunehmenden Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen einerseits und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie der Meinungsfreiheit andererseits das Persönlichkeitsrecht bei fehlender Aktualität regelmäßig auch dann, wenn gleichzeitig die Einstellung des Verfahrens mitgeteilt wird."

"Diese elektronische Edition bietet Zugang zu ca. 3500 Urkunden und anderen Texten, die für die Verwaltung der Grafschaften Holland, Seeland und Westfriesland in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielten. Die im Nationaal Archief in Den Haag aufbewahrten Register wurden von Schreibern der Grafen verfasst und vermitteln wichtige Informationen zur gräflichen Herrschaft und der Gesellschaft allgemein im Zeitraum 1299-1345."

http://vifabenelux.wordpress.com/2013/11/11/registers-van-de-hollandse-grafelijkheid-1299-1345-elektronische-edition/

https://blog.archive.org/2013/11/06/scanning-center-fire-please-help-rebuild/

http://archaeologik.blogspot.de/2013/11/ein-berg-von-menschenhand.html

http://www.agoff.de/digitalisate-1.html

Via

http://www.stadtbuecher.de/literatur/nagel/

Danke an MR.

http://archiv.twoday.net/search?q=m%C3%B6rgeli

Die Mitteilungen erschienen bis 1941. Digitalisiert sind sie unverständlicherweise nur bis Bd. 10, 1907. Inhaltsverzeichnisse darf man bei dem Dresdener Murks-Angebot ohnehin nicht erwarten.

#histverein

Bei diesem Wirklichen Hofrat muss man wohl die Hacken zusammenschlagen, handelt es sich doch um einen ehemaligen Zeitoffizier des Österreichischen Bundesheers.

https://de.wikipedia.org/wiki/Willibald_Rosner

Bloggt er, twittert er, findet man ihn auf Facebook oder Google+? Er ist genauso eine Webzwonull wie unsere neue VdA-Vorsitzende.

wHR-Bild:

http://noe-lak.at/zweiter-niederoesterreichischer-archivtag-st-poelten (ganz rechts)

Beliebtestes Passwort: 123456.

Früher habe ich mich recht oft damit vergnügt, mittels Google Bibliotheksangebote zu hacken, denn manchmal schreiben diese Passwörter auf ihre Websites. Hier ein aktuelles Beispiel:

http://goo.gl/Ld1USz

Nicht alle der auf der Schule in Roswell veröffentlichten Passwörter funktionieren nicht ...

Mergent - Trial via

http://trojan.troy.edu/library/databases-news.html

http://www.mhebooklibrary.com/ via

http://libguides.wmich.edu/content.php?pid=209545&sid=1930793

usw.

http://schneeschmelze.wordpress.com/2013/11/05/die-bibliothek-und-der-zufall/

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/534899947/

Siehe auch

http://daslebenistmeinponyhof.digital-dictators.de/2013/11/06/bibliotheken-nicht-lachen-aber-ich-bin-stammkunde/

http://blog.borrowfield.de/dein-internet-ist-besser-meine-bibliothek-auch/

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/us-regierung-kritisiert-deutschland-fuer-umgang-mit-gurlitt-fund-a-932296.html

Im Interview sagt RA Peter Raue

"Wenn man bedenkt, dass die öffentliche Hand eine Informationspflicht hat, dann hat sie diese Pflicht verletzt. Raisonnable Gründe für die Geheimhaltung haben sie nicht angegeben. Der einzige Grund, den sie angeben, ist: Sie wollen die Betroffenen schützen. Das ist der schiere Zynismus. Denn Bilder, von denen man bisher gar nichts wußte, wie die gezeigten Arbeiten von Matisse, wie soll man die denn zuordnen können?

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Die von mir geforderte Übernahme der Arbeiten in eine Internetplattform würde sehr viel erleichtern. Dann kann Familie Winterstein aus Ohio sagen, dass hing bei uns in der Schaperstraße.

Das zweite Grund, warum ich das so skandalös finde, ist der Umgang mit den Kunstwerken aus den Museen. Wir haben ja zwei Komplexe: die "entartete Kunst” aus den Museen und den Komplex der jüdischen Familien. Bei der "entarteten Kunst” könnten sich auch die Museen melden, wenn das im Internet stünde. Die Nationalgalerie könnte sagen, diese 40 Arbeiten sind bei uns enteignet wurden. Die Frage der rechtlichen Folge dieser Erkenntnis kann man danach klären. Da wird man darüber nachdenken müssen, ob es nicht auch Rückgabeansprüche gibt."

http://www.art-magazin.de/szene/67066/peter_raue_interview (Danke, MR)

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/534900327/

http://archiv.twoday.net/stories/534899929/

Siehe auch

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/muenchener-kunstfund-die-besondere-rolle-der-herren-gurlitt-12651727.html

http://www.fold3.com/browsemore/hnHMN-Dzm3IKmmLLDzlwV77rZ_115/ (Gurlitt-Liste 1950)

Schreg würdigt das 2013 mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnete Buch von Bogdal.

http://www.strafakte.de/presserecht/nicht-zur-veroeffentlichung-bestimmt/

http://www.presseportal.de/pm/62754/schertz-bergmann-rechtsanwaelte

Im Wiki auch Seiten zu Flickr und Facebook und anderen.

Es ist absolut daneben, auf freie Bildersammlungen hinzuweisen, ohne auf die korrekte Handhabung der Lizenzbedingungen hinzuweisen, wie ich es in

http://archiv.twoday.net/stories/219051498/

getan habe.

Zum Ganzen siehe auch

https://de.wikiversity.org/wiki/Bildrecherche

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5366/pdf/Graf_feindbild.pdf

hatte ich Ausführungen des Aufklärers Jonas Ludwig von Heß über Goslar zitiert:

"Die Chroniken, die Traditionen, die Volkssagen und Wiegenlieder der Reichsstädter sind die Belege und Register der ungeheuren

Sühnopfer, welche ihre Vorfahren auf dem Altar der nimmersatten Habsucht darbringen mußten, um das kostbarste Gut, Freiheit, auf ihre Enkel zu vererben."

Meine Quelle war eine in der DDR erschienene Auswahlausgabe von Gerda Heinrich aus Johann Friedrich Reichardts Journal Deutschland, in dem Auszüge aus den "Durchflügen" von Heß geboten wurden.

https://de.wikisource.org/wiki/Johann_Friedrich_Reichardt

Das bedeutsame Journal Deutschland ist bei HathiTrust online, die zitierte Stelle aus Bd. 1, 1796:

http://hdl.handle.net/2027/uc1.$b228251?urlappend=%3Bseq=223

[ http://books.google.de/books?id=uZIBAAAAYAAJ&pg=PA211 ]

Der Aufsatz über Goslar erschien in Bd. 1, 1793 der Durchflüge, online bei Google bzw. der BSB:

http://books.google.de/books?id=q5NCAAAAcAAJ&pg=PA38

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10469649_00039.html

Die Stelle in der Zweitauflage 1796:

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10467018_00046.html?zoom=0.55

Joist Grolle hat die Fußreisen des von Heß durch die Freien deutschen Reichsstädte, die selbst das winzige Bopfingen berührten, in der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 1997 besprochen:

http://agora.sub.uni-hamburg.de/subhh/digbib/view?did=c1:2499&sdid=c1:2523

Heß stimmte nicht in das allgemeine Lamento über die maroden Reichsstädte am Ende des Alten Reichs ein, sondern betrachtete sie differenziert und mit stadtrepublikanischer Sympathie. Besonders hatte es ihm das kleine Giengen angetan.

Grolle hat noch zwei weitere Aufsätze über Heß geschrieben

http://agora.sub.uni-hamburg.de/subhh/cntmng?type=pdf&did=c1:9

http://agora.sub.uni-hamburg.de/subhh/digbib/view?did=c1:44840&sdid=c1:44851

ADB-Artikel zu Heß

https://de.wikisource.org/wiki/ADB:He%C3%9F,_Jonas_Ludwig_von

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=10083809X

Update: Einen Tag später wurde die Schließung aufgehoben.

http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2013/pm00294.html.de

Auch bei Lammert sah ich nur geringe Schuld, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/444876536/ (Kommentare)

http://archiv.twoday.net/stories/444876504/

"Robert Schmidt" hat kurz Stellung bezogen:

http://lammertplag.wordpress.com/

Weber-Wulff hatte ebenso wie Volker Rieble nicht von Plagiat sprechen wollen, anders Zelot Weber:

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/von-guttenberg-zuruck-zu-lammert-das-wissenschaftsplagiat-hat-also-eine-lange-tradition/

Stündlich ist eine Reaktion von http://erbloggtes.wordpress.com/ zu erwarten, einem Blog, das uns an analytischer Schärfe regelmäßig übertrifft.

Foto: Heinrich-Böll-Stiftung https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

Foto: Heinrich-Böll-Stiftung https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de"Vor der Benützung im Archiv muss geprüft werden, ob ein Werk bereits veröffentlicht (§ 6 Abs. 1 UrhG) – z.B. in einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – oder erschienen (§ 6 Abs. 2 UrhG) ist – in einem Buch der Öffentlichkeit angeboten. Ist dies der Fall, ist eine Vorlage im Lesesaal möglich. Liegt eine ungeklärte Rechtslage vor, d.h. das Werk ist weder veröffentlicht noch erschienen, kann eine Vorlage verweigert oder unter Einschränkung, in Form eines Zitier- und Kopierverbots, gewährt werden. "

Es sind wesentlich mehr Archivalien als Sprachwerke geschützt als die Archivare annehmen. Dass die bloße Vorlage von unveröffentlichtem, urheberrechtlich geschützten Werken im Archiv unzulässig sein kann ist eine vor allem von Heydenreuter propagierte restriktive Unsinns-Doktrin, zu der ich mich hier schon wiederholt ablehnend geäußert habe.

Zusammenfassend meine Zusammenstellung "Sondersammlungen und Urheberrecht"

http://archiv.twoday.net/stories/41788826/

Angesichts von Art,. 5 GG sind Auflagen bei der Archivnutzung rechtswidrig, die ein Zitierverbot vorsehen. Das ist nicht die Aufgabe des Archivs, hier eine Grundrechtsabwägung vorzunehmen. Denn ausnahmsweise können auch unveröffentlichte Dokumente gegen den Willen des Urhebers veröffentlicht werden, wie das Bundesverfassungsgericht im Fall Gysi entschieden hat:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk19991217_1bvr161199.html

"Als eine weitere Kategorie stellte Frau Dr. Wolf die „gemeinfreien Fotografien“ nach § 2 Abs. 2 UrhG und § 129 UrhG vor. Alle Fotos oder Lichtbilder, die nach dem 31. Dezember 1940 veröffentlicht worden sind und bei denen gleichzeitig der Urheber auch nach diesem Datum verstorben ist, gelten als geschützt, die Frist läuft hier am 1. Januar 2016 ab. Paradoxerweise gilt der Schutz für Lichtbildwerke von 70 Jahren für Werke in den Jahren 2012 – 2015 eigentlich nicht mehr, jedoch schützt der oben genannte Passus diese Werke immer noch. " Hier hat der Berichterstatter offenkundig etwas missverstanden. Ausführliche Erörterung zu den Lichtbildern, die Dokumente der Zeitgeschichte sind:

http://archiv.twoday.net/stories/5231950/

http://histbav.hypotheses.org/568

http://www.burgerbe.de/2013/11/06/swr-geht-auf-schatzsuche-im-schloss/

Zum Thema siehe auch meinen Beitrag "Adelige Schatzhäuser in Gefahr"

http://archiv.twoday.net/stories/2944976/

Online:

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4324623

#fnzhss

http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/westfalen/BilderKartenLogosDateien/Inventar_Selbstzeugniss.pdf

Via

http://www.siwiarchiv.de/2013/11/inventar-der-selbstzeugnisse-der-abteilung-westfalen-des-lav-nrw-jetzt-online/

http://www.siwiarchiv.de/2013/11/nicht-mehr-ganz-so-unbekannte-palmblattmanuskripte/

"Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hat angekündigt, die Berliner Open Access Erklärung am 19.11.2013 zu unterzeichnen und setzt damit ein deutliches Zeichen für mehr Open Access. Aus aktuellem Anlass diskutieren Hermann Parzinger, Präsident der SPK, und Jürgen Renn, Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, wie Open Access Selbstverständnis und Aufgabe von Museen und Sammlungen derzeit verändert."

"Was will das OpenBlog des geisteswissenschaftlichen Blogportals de.hypotheses? Wissenschaftlern und fortgeschrittenen Studierenden die Möglichkeit bieten, in einer qualitätsgesicherten, wissenschaftlichen Umgebung den großen Zeh in den Bloggingsee zu halten.

Ohne gleich ein eigenes Blog gründen und dauerhaft betreiben zu müssen, können Sie hier einzelne Blogposts aus Ihrem Forschungsbereich publizieren. Über Ihre Masterarbeit, über die Suche nach Ihrem Dissertationsthema, über die Entstehung Ihres “Second Books”, über eine Idee oder Entdeckung, die keinen Platz in Ihrer Qualifikationsarbeit findet, aber dennoch mitteilungswürdig ist – oder, oder, oder."

Das Blog steht unter CC-BY.

Natürlich kann man auch hier in Archivalia mitbloggen, ist ja ein Gemeinschaftsblog.

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

http://kulturgut.hypotheses.org/category/bibliotheken/stralsund

Margret Ott hat zur aktuellen Blogparade

http://www.tanjapraske.de/2013/10/07/aufruf-zur-blogparade-mein-faszinierendes-kulturerlebnis/

ihren resümierenden Beitrag vom 2. Januar 2013 eingereicht.

http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-resumee/

http://zfhe.at/index.php/zfhe/issue/view/38

Open Access in der Philosophie

- ↓ Zusammenfassung

- ↓ Was ist Open Access?

- ↓ Open Access in der Philosophie

- ↓ Open-Access-Zeitschriften

- ↓ Disziplinäre Repositorien und Datenbanken

- ↓ Open Access bei Büchern

- ↓ Hinweise zum Herstellen von PDF-Dateien für das Archivieren

Zusammenfassung

- Ein Jahr nach der Veröffentlichung und auch vor dem Einreichen dürfen und sollten Sie wissenschaftliche Aufsätze in einem Open-Access-Repositorium ablegen, wenn nicht explizit etwas anderes vereinbart wurde.

- Es ist besser, einen Aufsatz in ein Repositorium als auf die eigene Internetseite hochzuladen.

- Repositorien: sammelpunkt.philo.at, weitere sind in DOAR und ROAR aufgeführt.

Was ist Open Access?

"Open Access" bedeutet, daß wissenschaftliche Veröffentlichungen über Internetarchive oder Open-Access-Fachzeitschriften im Internet frei zugänglich gemacht werden (d.h. für jedermann kostenlos und nicht nur gegen von den Bibliotheken zu bezahlende hohe Gebühren). Diese Internetarchive - auch „Repositorien“ oder „Dokumentenserver“ genannt - verwenden bestimmte Metadaten (die der OAI), so daß alle Repositorien im ganzen Internet nicht nur mit allgemeinen Suchmaschinen wie Google, sondern noch gezielter mit speziellen wissenschaftlichen Suchmaschinen

wie BASE und Oaister durchsucht werden können. So sind die Texte wesentlich besser zu finden als wenn sie auf normalen Internetseiten abgelegt wären. Open Access ist sowohl für Aufsätze als auch für Bücher möglich und sinnvoll. HIER finden Sie einen guten Überblick über Open Access auf englisch.

Ferner bedeutet „Open Access“, daß im Idealfall die Texte frei verwendbar sind, d.h. daß kein Verlag das „ausschließliche Nutzungsrecht“ innehat, sondern die Texte unter einer freien Lizenz wie z.B. einer Creative-Commons-Nammensnennungs-Lizenz (CC-BY) stehen.

Das Hauptargument: Größere Verbreitung der Texte, mit denen

der Autor sowieso kein Geld verdient.

Es gibt zwei Wege zum Open Access: Die Veröffentlichung in Open-Access-Fachzeitschriften (der „goldene Weg“) und das Ablegen („Selbstarchivieren“) von Texten, die an anderer Stelle veröffentlicht werden, in frei zugänglichen Internetarchiven (der „grüne Weg“).

Weitere Informationen:

- "Authors: Beware of Copright!" Weshalb Autoren Verlagen kein exklusives Nutzungsrecht an ihren Texten einräumen sollten, sondern nur einfaches Nutzungsrecht oder zeitlich eng begrenztes exklusives Nutzungsrecht. Wenn Autoren doch einem Verlag das zeitlich unbegrenzte exklusive Nutzungsrecht übertragen, dann gilt:

1. Erst 70 Jahre nach dem Tod des Autors darf der Text ins Internet gestellt werden.

2. Der Autor darf seinen eigenen Text nicht mehr nutzen, wie er will.

3. Der Verlag kann den Text so teuer verkaufen, daß die Verbreitung des Textes behindert wird.

Weitere Hinweise auf open-access.net. - Was ist Open

Access? Mehr Info:

Overview

by Peter Suber (englisch);

FAQ on

Self-Archiving (englisch);

open-access.net;

die DFG über OA;

zugang-zum-wissen.de;

Helmholtz-Gesellschaft über OA;

DOAR Liste von OA-Archiven

(s.a.

ROAR);

Liste von Open-Access-Fachzeitschriften DOAJ;

ROMEO

zeigt, welche Fachzeitschrifen schon Selbstarchivieren erlauben; - "Copyright in Scientific Theses is holding us back; Ignore it" (englisch); For

Whom the Gate Tolls? (englisch); Archivalia (Blog über OA); Kritik an der Kritik an Open-Access in der FAZ durch den Philosophen Volker Gerhardt (Original in Gegenworte); Kritik daran HIER und HIER; "Forschung und Lehre" 9/2009 über OA.

Oft geben Forscher mit viel unentgeltlicher Arbeit alte Texte (die zumindest dann urheberrechtsfrei sind, wenn der Tod des Autors mind. 70 Jahre zurückliegt) heraus und geben die Rechte an diesen Editionen an Verlage ab, welche dann die Texte nicht ins Internet stellen und die Verbreitung der Texte durch hohe Preise der Papierbücher behindern. Eine bessere Alternative: Die Texte frei im Internet veröffentlichen (am besten als PDF, HTML und EPUB). Wie z.B. das Newton-Projekt und auch Wikisource beweisen, können Interneteditionen höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Zusätzlich können die Texte als Papierbuch von einem Verlag, der keine exklusiven Nutzungsrechte verlangt, (z.B. einem guten "Book-on-demand"-Verlag

oder einem Universitätsverlag) angeboten werden.

Open Access in der Philosophie

In weiten Teilen der akademischen Philosophie werden bisher weniger Veröffentlichungen frei zugänglich gemacht als in anderen Fächern. Das dürfte vor allem daran liegen, daß die Möglichkeiten und Vorteile von Open Access noch wenig bekannt sind. Da Philosophen meist für ihre Texte sowieso kein Honorar erhalten, welches durch Open Access eventuell vermindert werden könnte, hat Open Access für die Autoren viele Vorteile, aber keine Nachteile. Der größte Vorteil ist, daß frei zugängliche Texte weiter und schneller verbreitet werden. Weitere Vorteile sind, daß die Dateien elektronisch durchsucht werden können, daß Internetverweise anklickbar sind, daß die Texte nach Bedarf ausgedruckt werden können,

daß der Leser sie auf seinem Rechner mitnehmen kann und daß keine Aufbewahrung der Papiertexte mehr nötig ist. Open Access ist sowohl für Aufsätze als auch für Bücher möglich und sinnvoll.

Uneingeschränkt und von vornherein frei zugänglich sind Veröffentlichungen in Open-Access-Fachzeitschriften. In der Qualitätskontrolle unterscheiden sie sich nicht von Papierzeitschriften, denn sie haben genauso Herausgeber und Begutachtung („peer review“) wie diese. Die Zahl der Open-Access-Fachzeitschriften für Philosophie wächst. Die US-amerikanische Zeitschrift Philosophers' Imprint, die Beiträge aus allen Bereichen der Philosophie veröffentlicht, kann als die angesehenste gelten. Die im Oktober 2009 gegründete deutsche Open-Access-Fachzeitschrift

LOGOS - Freie Zeitschrift für wissenschaftliche Philosophie (http://fzwp.de) veröffentlicht deutschsprachige nicht-historische Aufsätze aus allen Bereichen der Philosophie. Auch schon auf englisch veröffentlichte Aufsätze können eingereicht werden. Die Rezensionen veröffentlichte Zeitschrift KRITIKON scheint ihren Dienst eingestellt zu haben, aber dafür gibt es seit 2013 die Zeitschrift für philosophische Literatur. 2013 wurde auch Ergo – An Open Access Journal of Philosophy gegründet. Englische Rezensionen in großer Zahl und bald nach dem Erscheinen der Bücher veröffentlicht Notre Dame Philosophical

Reviews. Weitere Zeitschriften werden unten aufgeführt.

Viele Philosophen machen ihre in Zeitschriften oder Sammelbänden veröffentlichten Aufsätze auf ihrer Internetseite zugänglich. Demgegenüber hat es viele Vorteile, seine Aufsätze in einem Open-Access-Repositorium (auch „Internetarchiv“ oder „Dokumentenserver“ genannt) abzulegen. Das ist das sog. Selbstarchivieren (engl. „self-archiving“, auch „to post“). Dazu erstellt der Autor eine PDF-Datei, die zum Ausdrucken und zum Lesen geeignet ist. Repositorien verwenden einheitliche Metadaten (die der

OAI), so daß alle Repositorien nicht nur mit allgemeinen Suchmaschinen wie Google, sondern noch gezielter mit speziellen wissenschaftlichen Suchmaschinen wie BASE durchsucht werden können. So sind die Texte wesentlich besser zu finden als wenn sie auf normalen Internetseiten abgelegt wären. Außerdem bietet das Archivieren in einem Repositorium eine dauerhafte Internetanschrift (URL), eine dauerhafte Aufbewahrung und die Festschreibung des Datums des Archivierens.

Sammelpunkt (http://sammelpunkt.philo.at) ist ein Repositorium für Philosophie, das alle Autoren verwenden können. Darüber hinaus haben die meisten deutschen Universitäten Repositorien, welche meist nur Angehörige der betreffenden Universität verwenden können. Sie sind auf ROAR oder DOAR zu finden. (Ein Nachteil solcher institutioneller Repositorien ist, daß man das Repositorium wechseln muß, wenn man die Universität wechselt.) Einige weitere Repositorien werden unten aufgeführt. Wegen der Vernetzung aller Repositorien ist es nicht wichtig, welches Repositorium man verwendet.

Zumindest englischsprachige Texte sollte man in PhilPapers eintragen. Es ist eine vielfältige, stark wachsende Forschungsplattform. Dank einer ausgeklügelten Klassifizierung kann man dort umfassend nach Texten zu bestimmten Themen suchen. Man kann auf Philpapers auch Texte hochladen, aber da es nicht die OAI-Metadaten verwendet ist es vorteilhafter, auf Sammelpunkt oder einem anderen Repositorium hochzuladen. Seit März 2013 darf man auf Philpapers Aufsätze in jeder Sprache eintragen.

Am besten auffindbar macht man seine Texte, indem man sie

- in einem Repositorium ablegt;

- wenn sie auf englisch sind, in PhilPapers einträgt und sorgfältig kategorisiert (Ein Aufsatz soll i.d.R. nur einer Kategorie, manchmal zwei und nur in Ausnahmefällen drei Kategorien zugeordnet werden!);

- auf der eigenen Internetseite in eine Liste der eigenen Texte mit Verweis auf den Eintrag im Repositorium einträgt.

Zu welchem Zeitpunkt kann oder soll man einen in einer Papierzeitschrift oder einem Sammelband veröffentlichten Aufsatz archivieren? Am besten sofort nach der Fertigstellung, vor dem Einreichen an die Zeitschrift. Außerdem sollte man die tatsächlich veröffentlichte Version so bald wie möglich archivieren. Im Repositorium werden verschiedene Versionen desselben Aufsatzes miteinander verknüpft, so daß der Leser zur neuesten Version geleitet wird. Es ist immer erlaubt, Aufsätze vor dem Einreichen zu archivieren. Wenn Sie keinen anderslautenden Vertrag abgeschlossen haben, dürfen Sie nach der Veröffentlichung einen Aufsatz nach 12 Monaten archivieren. (Näheres HIER)

Anders als in anderen Fächern, ist in der Philosophie bisher das Archivieren vor dem Einreichen nicht allgemein üblich. Es ist rechtlich aber problemlos möglich, denn zu diesem Zeitpunkt besitzt der Autor alle Rechte an seinem Text. Eine Zeitschrift könnte zwar die Veröffentlichung von Aufsätzen, die schon archiviert wurden, ablehnen, dies ist aber schwer durchführbar und nicht üblich. Uns ist keine philosophische Zeitschrift bekannt, welche so eine Regel (Ingelfinger-Regel) verwendet. Die Bedingung einiger Zeitschriften, daß der Text noch nicht „veröffentlicht“ sei, bezieht sich nur auf die Veröffentlichung in einem Werk mit einem Herausgeber. Der Verlag Oxford

University Press (z.B. bei der Zeitschrift MIND) schränkt das Selbstarchivieren mehr ein als die meisten anderen Verlage, indem er das Archivieren von Preprints (d.h. der eingereichten Version) nach dem Einreichen verbietet und das Archivieren von Postprints (d.h.

der abgedruckten Version) bei einigen Zeitschriften erst 24 Monate nach dem Erscheinen erlaubt, aber auch er verbietet nicht das Archivieren vor dem Einreichen. („Preprint can only be posted prior to acceptance.“) Auf ROMEO können Sie nachschlagen, welche Richtlinien die verschiedenen Zeitschriften und Verlage für Selbstarchivierung vorgeben. Autoren können mit einer Zeitschrift oder einem Verlag davon abweichende Vereinbarungen treffen oder in einer anderen Zeitschrift veröffentlichen.

Das Archivieren vor dem Einreichen hat verschiedene Vorteile. Der Text wird dadurch viel früher der Leserschaft zugänglich gemacht und schneller und weiter verbreitet. Ein weiterer großer Vorteil betrifft die

„

Prioritätssicherung“: Wenn man einen Text in einem Repositorium archiviert, wird der Zeitpunkt des Archivierens gespeichert und angezeigt. Dadurch kann der Autor dann beweisen, daß er zu diesem Zeitpunkt diese Idee veröffentlicht hat. Wenn Sie Ihren Aufsatz nicht vor dem Einreichen archivieren, dann ist dieser Veröffentlichungszeitpunkt wesentlich später, denn meist vergeht viel Zeit zwischen dem ersten Einreichen und der Veröffentlichung durch eine Zeitschrift. In dieser Zeit kann Ihnen ein anderer Autor zuvorkommen und die Idee vor Ihnen veröffentlichen. Diese Gefahr besteht besonders dann, wenn Ihr Aufsatz abgelehnt wird. Dann können Sie schwer beweisen, zu welchem Zeitpunkt Sie ihn das erste Mal eingereicht hatten. Veröffentlicht jemand anders diese Idee nachdem Sie diese

das erste Mal eingereicht hatten und bevor Sie diese in einer Zeitschrift veröffentlichen, dann wird dieser Autor als Erstveröffentlicher der Idee gelten. Hätten Sie den Aufsatz schon vor dem ersten Einreichen in einem Repositorium archiviert, dann wäre leicht für jedermann nachprüfbar, daß Sie die Idee zuerst veröffentlicht hatten.

Nach dem Einreichen darf der Verfasser, wenn er im Vertrag nichts anderes mit dem Verlag oder dem Herausgeber vereinbart hat, den Aufsatz in einer von ihm hergestellten PDF-Datei 12 Monate nach dem Erscheinen archivieren. Die vom Verlag hergestellte PDF-Datei darf er nur dann veröffentlichen, wenn er dies mit dem Verlag vereinbart hat.

Wenn Sie als Autor einen Vertrag mit einem Verlag oder einer Zeitschrift unterzeichnen, sollten Sie darauf achten, daß Sie das Recht der Selbstarchivierung behalten und nicht das ausschließliche Nutzungsrecht an Ihrem Text abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie HIER.

Open-Access-Fachzeitschriften in der Philosophie

Das Directory of Open Access Journals (DOAJ) führt 114 Zeitschriften im Bereich Philosophie auf. Noch mehr werden in der Europäischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) aufgeführt. Einige seien hier genannt:- LOGOS - Freie Zeitschrift für wissenschaftliche Philosophie (Deutschland): veröffentlicht wissenschaftliche Aufsätze aus allen Bereichen der Philosophie außer historischen oder doxographischen Aufsätzen; Sprache: Deutsch

- Zeitschrift für philosophische Literatur

- e-Journal Philosophie der Psychologie (Österreich), Sprachen: Deutsch, Englisch

- Physics and Philosophy (Deutschland): Philosophie der Physik; Sprache: Englisch

- Philosophers' Imprint (USA): "Although the Imprint is edited by analytically trained philosophers, it is not restricted to any particular field or school of philosophy. Its target audience consists primarily of academic philosophers and philosophy students, but it also aims to attract non-academic readers to philosophy by making excellent philosophical scholarship available without license or subscription." Sprache: Englisch

- Ergo: „Ergo is a general, open access philosophy journal accepting submissions on all philosophical topics and from all philosophical traditions.“

- Notre Dame Philosophical Reviews (USA): Rezensionen; Sprache: Englisch

- Medieval Philosophy and Theology (USA): Mittelalterliche Philosophie; Sprache: Englisch

- Disputatio - International Journal of Philosophy (Portugal): alle Bereiche der analytischen Philosophie, besonders Sprachphilosophie, Logik, Philosophie des Geistes, Erkenntnistheorie und Metaphysik; Sprache: Englisch, Portugisisch

- Theoria (Spanien) Sprache: Englisch, Spanisch

- Ars Disputandi - The Online Journal for Philosophy of Religion (Europa) Religionsphilosophie, philosophische Theologie; Sprache: Englisch

- Prolegomena (Kroatien): Sprache: Kroatisch, Deutsch, Englisch

- Diametros (Polen): Sprachen: Polnisch, Englisch.

- Critica (Mexiko): Sprachen: Spanisch, Englisch

- Journal of Ethics and Social Philosophy: Ethik und Sozialphilosophie; Sprache: Englisch

- E-Logos - Electronic Journal for Philosophy (Prag): Sprachen: Tschechisch, Englisch

- HYLE - International Journal for Philosophy of Chemistry (Berlin): Philosophie der Chemie, Sprache: Englisch

- Cosmos and History - The Journal of Natural and Social Philosophy, Sprache: Englisch

- Astérion (Frankreich): Philosophiegeschichte und Ideengeschichte; Sprache: Französisch

- The Australasian Journal of Logic (Australien), Sprache: Englisch; spezialisiert auf Logik.

- CONVIVIUM - Revista de Filosofia (Barcelona), Sprache: Spanisch

- Liste philosophischer Open-Access-Fachzeitschriften auf Noesis

Weitere frei zugängliche philosophische Texte

- Stanford Encyclopedia of Philosophy: Die größte Online-Enyklopädie für Philosophie, frei zugänglich; Sprache: Englisch

- Internet Encyclopedia of Philosophie: Online-Enyklopädie für Philosophie, frei zugänglich, Sprache: Englisch.

- Noesis ist eine englischsprachige Suchmaschine für frei zugängliche Philosophie

Repositorien

Die meisten Universitäten haben Repositorien, welche die Angehörigen der betreffenden Universität verwenden können. Sie sind auf ROAR oder DOAR zu finden.

- Sammelpunkt (http://sammelpunkt.philo.at) Repositorium für Philosophie, das alle Philosophen verwenden können

- PhilSci: Repositorium für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie

- Cogprints: ein Repositorium für „Kognitionswissenschaften“

- Swiss Philosophical Preprint Series (nur für in der Schweiz wohnende Philosophen)

Open Access bei Büchern in der Philosophie

Nicht nur Aufsätze, sondern auch Bücher werden von mehr Menschen gelesen oder zitiert, wenn sie nicht nur als Papierbuch verkauft werden, sondern auch als Datei frei zugänglich im Internet archiviert werden. Wenn für den Autor keine Gewinnabsichten im Vordergrund stehen, hat eindeutig Open Access bei Büchern wie bei Aufsätzen für den Autor viele Vorteile, aber keine Nachteile. Wenn ein Autor mit dem Verkauf eines Buches finanziellen Gewinn erzielen möchte, muß er abwägen, ob zu erwarten ist, daß das Zurverfügungstellen des Buches als Datei in einem Repositorium den durch den Verkauf des Papierbuches zu erzielenden Gewinn vermindert. In vielen Fällen hat sich gezeigt, daß durch Open Access die Verkaufszahlen

der Papierbücher nicht gesunken, sondern gestiegen sind. (Siehe HIER und HIER.) Aber insbesondere wenn der Preis des Papierbuches hoch ist, könnte der Umsatz durch OA sinken.

Außer der größeren und schnelleren Verbreitung gibt es etliche weiterere Vorteile davon, Bücher nicht nur als Papierbuch zu vertreiben, sondern auch als Datei frei zugänglich zu machen:

- Der Leser kann die Datei elektronisch durchsuchen.

- Der Leser kann die Datei stets auf seinem Rechner bei sich tragen.

- Der Leser kann das Buch mit einem Smartphone, einem Tablet-PC oder einem Ebuchlesegerät lesen (wozu sich das Format EPUB am besten eignet)

- Die Datei kann mit einem Videoprojektor z.B. in einer Vorlesung auf einer Leinwand dargestellt werden.

- Der Leser kann nach Bedarf Teile des Buches ausdrucken, den Ausdruck markieren und beschreiben und je nach Bedarf den Text erneut ausdrucken.

Wie kann man ein Buch frei zugänglich machen? Indem man den Text in einer zum Lesen oder Ausdrucken geeigneten PDF-Datei oder in einer EPUB-Datei in einem Repositorium ablegt. Wie bei Aufsätzen können Sie ein Buch auch direkt nach dem Fertigstellen des Textes noch vor dem Einreichen an einen Verlag in einem Repositorium archivieren.

Damit Sie Ihr Buch im Internet frei zugänglich machen können, dürfen Sie im Verlagsvertrag dem Verlag nicht das „ausschließliche Nutzungsrecht“ zeitlich unbegrenzt („auf die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts“ - d.h. bis 70 Jahre nach Ihrem Tod!) übertragen. Ein Verlagsvertrag kann Open Access auf drei Weisen ermöglichen:

Erstens kann der Autor dem Verlag nicht das ausschließliche, sondern nur ein einfaches Nutzungsrecht übertragen.

Zweitens kann die Übertragung des ausschließlichen Nutzungsrechts zeitlich auf einige Monate oder Jahre begrenzt werden. (Damit wird auch der Gefahr vorgebeugt, daß die Verbreitung eines Buches bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors dadurch behindert wird, daß ein Verlag das ausschließliche Nutzungsrecht innehat und das Buch so teuer verkauft, daß die Verkaufszahlen gering sind.) Dann darf das Buch nach Ablauf dieser Zeit frei zugänglich gemacht werden.

Drittens kann - außerdem oder statt dessen - ausdrücklich dem Autor das Archivieren des Textes in einem Internetrepositorium jederzeit oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit gestattet werden. (Weitere Informationen dazu finden Sie HIER.)

Die herkömmlichen deutschen philosophischen Fachverlage legen den Autoren, wenn diese keine Wünsche äußern, meist einen Verlagsvertrag vor, durch welchen der Autor dem Verlag das ausschließliche Nutzungsrecht zeitlich unbegrenzt überträgt und welche dadurch Open Access ausschließen. Sie als Autor müssen daher dem Verlag Ihre Wünsche oder Bedingungen mitteilen und gegebenenfalls einen anderen Verlag wählen. Es gibt inzwischen auch viele Verlage, welche grundsätzlich nicht das ausschließliche Nutzungsrecht, sondern nur ein einfaches Nutzungsrecht verlangen. Das ist bei sogenannten "Book-on-Demand"-Verlagen so, von denen einige auf wissenschaftliche Bücher spezialisiert sind, aber auch bei immer mehr anderen neu entstehenden

Wissenschaftsverlagen.

Bei der Wahl eines Verlages ist außerdem die Höhe eines eventuellen vom Autor zu bezahlenden Druckkostenbeitrags - der zwischen Null und mehreren tausend Euro schwankt! -, die Höhe der Autorentantiemen sowie der Verkaufspreis des Buches zu prüfen. Wie gesagt muß man nicht einen speziellen Open-Access-Verlag wählen, sondern man kann man Open Access für philosophische Bücher ebensogut mit einer Papierveröffentlichung in einem herkömmlichen deutschen philosophischen Fachverlag verbinden, indem man den Verlagsvertrag entsprechend abfaßt. Ferner ist erwägen, unter welche Lizenz das Buch gestellt werden soll. Creative Commons BY oder BY-NC-SA bieten sich an.

Viele Verlage bieten heute dem Autor die Wahl an, welche Dienste er möchte (z.B. Lektorat, Textsatz) und wie hoch seine Verkaufsbeteiligung sein soll.

Einige wissenschaftliche Verlage, bei welchen grundsätzlich der Autor keine exklusiven Rechte abgibt: die Universitätsverlage, MV-Wissenschaft oder Meine-Verlag, Edition Open Access.

Für englische Bücher: Open Book Publishers, Open Humanities Press, Bloomsbury Academic, Open Edition, Open Monograph Press. Eine Übersicht über Wissenschaftsverlage, welche mit Open Access arbeiten, bietet OAPEN (Open Access Publishing in European Networks). S.a. OASIS.

Einige Book-on-Demand-Verlage: Epubli, Book on Demand, Create Space, Lulu, Lightningsource.

In den letzten Jahrzehnten ist in Deutschland die Zahl der durch die Fachverlage verkauften Exemplare pro philosophischem Buch drastisch gesunken und liegt nicht selten unter 200 Stück. Eine Ursache könnte die Steigerung der Buchpreise sein, welche dadurch ermöglicht wurde, daß Bibliotheken Bücher trotz hoher Preise kaufen und deshalb Verlage keinen Anreiz haben, durch aufwendigere Werbung und niedrigere Preise die Verkaufszahlen zu erhöhen. Niedrigere Preise und aufwendigere Werbung würden zwar die Verkaufszahlen erhöhen, den Umsatz und den Gewinn aber senken. Zudem führen die Druckkostenzuschüsse durch staatliche Stellen (z.B. die DFG) dazu, daß sich die Herstellung eines Buches auch ohne durch niedrigere Preise und aufwendige Vermarktung zu erzielende höhere Verkaufszahlen

lohnt. Die Verbreitung und wissenschaftliche Wirkung philosophischer Bücher ist jedenfalls für die Autoren unbefriedigend gering. Open Access kann hier entgegen wirken.

Die Herstellung von Papierbüchern ist durch die Digitaldrucktechnik so billig geworden, daß selbst Auflagen von weniger als 100 Exemplaren oder der Druck von einzelnen Exemplaren zu geringen Kosten oder kostendeckend durchgeführt werden können, insbesondere wenn der Autor das Buch selbst setzt (z.B. mit dem kostenlosen Textsatzprogramm LaTeX) und korrekturliest. Auch die herkömmlichen Fachverlage verwenden heute diese Technik.

Hinweise zum Herstellen von PDF-Dateien für das Archivieren

Jede PDF-Datei kann archiviert werden, aber es empfiehlt sich, den Text möglichst ordentlich zu formatieren. Allgemein ist zu empfehlen:

- Schrift mit Serifen, z.B. Garamond oder Georgia;

- Silbentrennung;

- einfacher Zeilenabstand (nicht 1,5 oder 2);

- die Zeilen sollten höchstens 65 Zeichen lang sein (eine Begründung finden Sie HIER)

- Seitenzahlen einfügen

Bewährte Formate sind:

- Papierformat A5, Schriftgröße 11 pt, Ränder 1,5 cm.

- Papierformat A4 quer, zweispaltig, Schriftgröße 11 pt, Ränder 1,5 cm.

- Papierformat A4 hochkant, zweispaltig, Schriftgröße 11pt oder 10 pt, Ränder 1,5 cm.

- Papierformat A4 hochkant, Schriftgröße 12 pt, Ränder: links 2 cm, rechts 5 cm, oben 2 cm, unten 3 cm.

Solche PDF-Dateien können mit jeder Textverarbeitung erstellt werden (z.B. dem kostenlosen LibreOffice (Nachfolger von OpenOffice), aber auch mit Microsoft Word. Hochwertigen Buchsatz erzielt man z.B. mit dem kostenlosen Textsatzprogramm LaTeX, welches besonders für die Verwendung in der Wissenschaft geeignet ist. Der Einstieg in LaTeX ist etwas schwerer als der in Writer oder Word, aber wenn man den geschafft hat, kann man ohne viel Aufwand Texte hochwertig setzen. (Meine Mustervorlage.) (Auch das kostenlose Satzprogramm Scribus

ist vielleicht geeignet.) Die einheitliche Gestaltung bibliographischer Angaben wird durch die Verwendung von Literaturverwaltungsprogrammen erheblich vereinfacht und beschleunigt. Für LaTeX bietet sich z.B. das kostenlose Programm Jabref in Verbindung mit dem LaTeX-Paket Biblatex an. Für OpenOffice und MS Word bietet sich das kostenlose Programm Zotero an, das eine Erweiterung für den Internetnavigator Firefox ist.

Grundsätzlich sind Serifenschriften (z.B. Garamond oder Palatino) leichter lesbar als serifenlose Schriften wie z.B. Arial. Der Text sollte Seitenzahlen enthalten. Es empfiehlt sich, viele numerierte Zwischenüberschriften zu verwenden, die beim Zitieren statt der Seitenzahlen verwendet werden können. Der Text sollte den Namen und die Epost-Anschrift des Autors enthalten, ggf. das Datum des Archivierens des Preprints und ggf. die Zeitschrift oder das Buch nennen, in welcher der Text erschienen ist oder erscheinen wird.

Dieser Text von Daniel von Wachter steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz und darf deshalb frei weiterverwendet werden.

http://bibliodyssey.blogspot.de/2013/11/noble-country-living.html

kundiger rezipieren als andere.

http://filstoria.hypotheses.org/10762

Wenn man nicht mal in der Lage ist, bei einer Handschrift eine Schlagzeile zu spendieren und die richtigen Beschreibungen zu verlinken, soll man halt eins von diesen superüberflüssigen Schulprogrammen weniger digitalisieren.

Update: Wurde korrigiert:

Lysias

Zwei Reden (für Eratosthenes und Epitaphios), lateinisch: Mit zwei lateinischen Vorreden des Übersetzers in Briefform.

Florenz, 1. Hälfte 15. Jh,

Eine lateinisch-deutsche Handschrift des Mainzer Kartäusers Friedrich Eselweck aus dem 14. Jahrhundert.

http://www.handschriftencensus.de/12604

http://www.rechtzweinull.de/archives/1192-gefaehrliche-mitarbeiterwerbung-bei-xing-facebook-co-lg-freiburg-verurteil-unternehmen-wegen-facebook-post-des-mitarbeiters.html

Urteilstext:

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&Datum=2013&Sort=12290&nr=17380&pos=0&anz=670

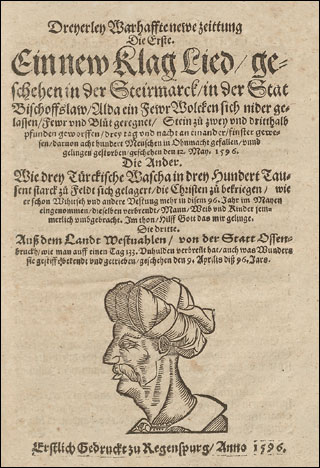

Danke an die UB Heidelberg für die Bereitstellung der Flugschrift, deren dritter Teil die angebliche Hinrichtung von 133 Hexen in Osnabrück an einem Tag betrifft.

Zur Fiktion siehe

http://histor.ws/hexenforschung/fors06.php

http://heraldica.hypotheses.org/644

https://www.zotero.org/groups/heralds_-_the_history_of_heralds_in_europe_12th-18th_c.

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1769

Unter CC-BY stehen in de.hypotheses.org außer dem Redaktionsblog z.B. auch das Bloghaus

http://bloghaus.hypotheses.org/

oder

http://dhdhi.hypotheses.org/

http://rkb.hypotheses.org/

CC-BY-SA

http://dragonfly.hypotheses.org/

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Diskussionsfaden:30462

Dort spielt auch die Stelle

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Fws/185

eine Rolle, mit der ich mich

http://archiv.twoday.net/stories/506933035/

befasst hatte. Ich weigere mich nach wie vor, darin ein Bauernopfer zu sehen. Wenn jemand auf einer Seite die zugrundegelegte Literaturquelle viermal zitiert, ist das keine Täuschung hinsichtlich der Abhängigkeit von fremdem Geistesgut.

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/steinmeier-darf-doktortitel-behalten-a-931830.html

"Die Prüfer der Uni Gießen stellten dazu fest: Steinmeier habe mit dieser Zitierweise offenbar lediglich wichtige Stellen hervorheben wollen."

Da die Diskutanten hier überwiegend nicht kapiert haben, worum es mir ging: "Bauernopfer" setzt Intentionalität voraus, schon aufgrund des Bild-Ursprungs (Schach-Metapher). Intentionalität, Täuschungsabsicht, Vorsatz, Dolus directus 1. oder 2. Grades - diesem Vorwurf kann begegnet werden, wenn eine schlüssige alternative Erklärung der Auffälligkeiten (um den Begriff Plagiat zu vermeiden) gegeben werden kann. Niemand kann (noch?) in Steinmeiers Kopf (oder in irgendeinen anderen Kopf) hineinschauen, um zu überprüfen, ob wissentlich und willentlich getäuscht wurde. Der mentale Prozess Intentionalität ist aus meiner Sicht immer eine soziale Konstruktion, bei der sich zwischen Ankläger und Angeklagtem ein dialogisches Spiel um Vorwurf und Rechtfertigung entspinnt. Selbst Juristen behaupten Vorsatz nicht einfach, sie versuchen unter Berücksichtigung tatsächlicher Anhaltspunkte und der Stellungnahme des Beschuldigten Vorsatz zuzuschreiben, wobei man versucht, dem Grundsatz "in dubio pro reo" gerecht zu werden.

Das VG Freiburg schrieb 2012: "Auch der Einwand der Klägerin, auf mehreren Seiten ihrer Dissertation, in denen Textstellen anderer Autoren wörtlich oder nahezu wörtlich übernommen wurden, fänden sich Fußnoten, die auf die Dritttexte verwiesen, entkräftet den Plagiatsvorwurf nicht. Ohne klare Kenntlichmachung als Zitat erweckt die Klägerin mit der Nennung des fremden Werkes und des Autors lediglich in einer Fußnote den Eindruck, sie habe die Aussagen in diesem Werk als Teil der eigenen Argumentation verarbeitet, anstatt deutlich zu machen, dass es sich um die bloße Wiedergabe der bereits erbrachten gedanklichen Leistung eines anderen handelt."

http://www.rechtsanwaltmoebius.de/urteile/vg-freiburg_1-o-58-12_dissertation-taueschung-entziehung-doktorgrad.html

Anders als die Uni Gießen attestiere ich Steinmeier kein sauberes wissenschaftliches Arbeiten. Seine Praxis liegt aus meiner Sicht zwischen "geringen handwerklichen Mängeln" und "erheblichen handwerklichen Mängeln". Etwa ein Viertel der Seiten mit verdächtigen Stellen ist keine quantité négligeable.

Angesichts der hohen sonstigen Qualität der Arbeit, die ja mit Summa cum laude bewertet wurde, wäre ein Entzug des Doktorgrads aus meiner Sicht unverhältnismäßig gewesen. Eine Herabsetzung der Note auf "Magna cum laude" hätte ich dagegen vertretbar gefunden - auch als Zeichen, dass korrektes Arbeiten sich auch in der richtigen Benutzung von Anführungszeichen zeigt. Um es aber ganz deutlich zu sagen: Die jetzt getroffene Entscheidung kann ich aber mit gewissen Bedenken auch akzeptieren.

Update: Anders Zelot Weber, der von einer krassen Fehlentscheidung spricht

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/tag-der-entscheidung-im-fall-steinmeier/

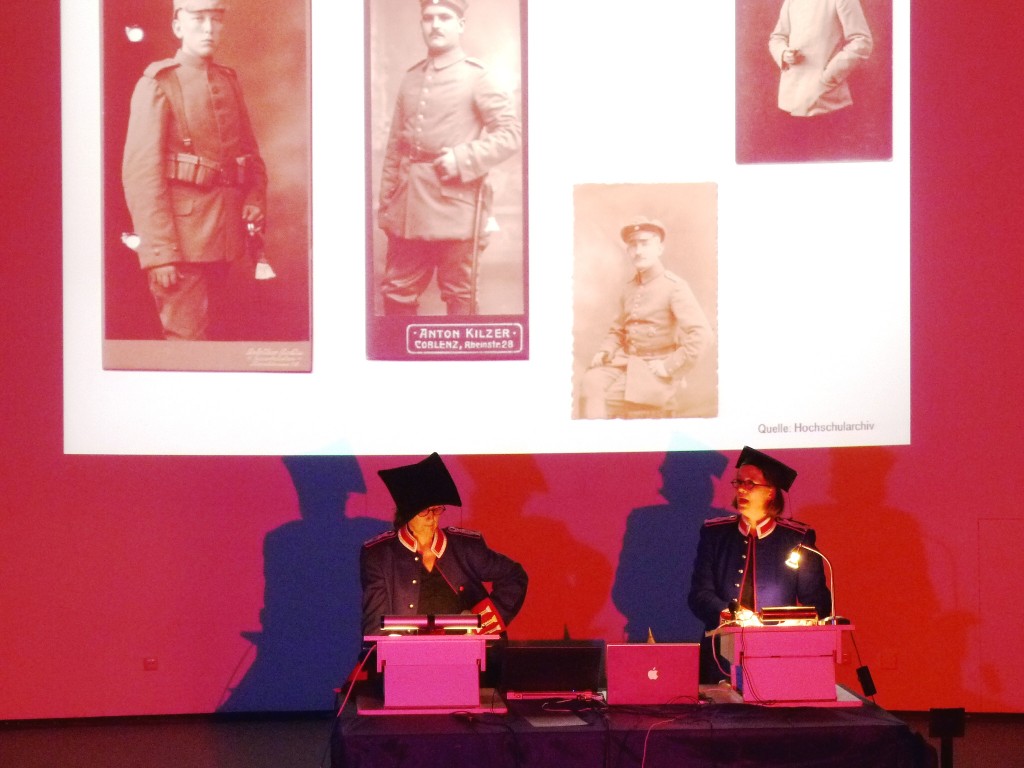

Im November 2012 präsentierte sich das Hochschularchiv der RWTH Aachen auf der RWTH Wissenschaftsnacht im Kármán-Auditorium, unbestrittenes Highlight unserer bisherigen Öffentlichkeitsarbeit, über die wir hier kurz berichten wollen. "Die beiden Schauspielerinnen des Theater K, Annette Schmidt und Mona Creutzer, führten einen gut gefüllten Hörsaal Fo 2 durch die Geschichte der RWTH Aachen. Die 140-jährige Hochschulgeschichte wurde dabei anhand von – teilweise auch amüsanten – Dokumenten und Bildern aus den Beständen des Hochschularchivs durch den Vortrag der Schauspielerinnen sowie eine Power-Point-Präsentation mit Bildern und musikalischer Untermalung dargestellt", hieß es in unserem damaligen Weblogeintrag zu diesem faszinierenden Kulturerlebnis.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird von zwei Aspekten bestimmt: Auf der einen Seite unsere Veranstaltungen beziehungsweise Präsentationen, auf der anderen Seite deren digitale Aufbereitung und Verbreitung im Netz und der Versuch, möglichst viel aus unseren Beständen digital zugänglich zu machen.

Zum ersten Aspekt: Seit einigen Jahren beteiligen wir uns am Tag der Archive und am Tag des offenen Denkmals, bei denen wir eine Führung durch das alte Aachener Regierungsgebäude mit einer Einführung in unser Archiv und das Archivwesen allgemein verbinden. Auf Anfrage bieten wir auch außerhalb dieser beiden Termine Führungen durch das Archiv an. Anhand unserer Bestände versuchen wir Jahr für Jahr Präsentationen zu erstellen, die im Gang vor dem Rektorat im Hauptgebäude zu sehen sind. Das Themenspektrum reicht dabei von der "Sportgeschichte der RWTH" und der "RWTH im Ersten Weltkrieg" bis hin zum "Kulturgut der RWTH" und unserer aktuellen Ausstellung "Architektur und Architekten an der RWTH". Die vollständige Liste unserer Präsentationen findet sich hier. Zudem arbeiten wir eng mit dem Historischen Institut der RWTH zusammen; exemplarisch stehen dafür unser Beitrag zum jährlich erscheinenden Jahrbuch des Instituts und die Unterstützung von Forschungsprojekten. Auch die Solidarität mit anderen Archiven ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir erstellen jedes Jahr einen Archivkalender, der bei den hochschulinternen Adressaten gut ankommt. Eine Archiv-Postkarte" dient uns als eine Art Visitenkarte.Zum zweiten Aspekt: In unserem Weblog bewerben wir regelmäßig Veranstaltungen und Präsentationen und stellen Praktikumsberichte, Veränderungen und Besonderheiten in unseren Beständen und Belegexemplare für unsere Dienstbibliothek vor. Diese Beiträge teilen wir auch in den sozialen Netzwerken: Mittlerweile sind wir bei Google+ und bei Facebook vertreten. Auf diesen Plattformen laden wir zudem jeden Freitag, dem sogenannten "Bilderfreitag", ein Bild (Foto, Scan) aus unseren Beständen hoch. Ab und an bestücken wir unseren Youtube-Channel mit selbstgedrehten Videos. Durch die Präsenz auf weiteren Portalen wie den Archiven NRW" oder "ISIL" (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) versuchen wir unser Archiv und unsere Bestände weiter zu vernetzen.

Unsere Maxime bei all diesen Aspekten ist letztlich die Benutzerfreundlichkeit: durch Betreuung von Benutzern vor Ort, rasche Bereitstellung der Archivalien, Fotografiererlaubnis, möglichst schnelle Beantwortung von Anfragen, aber auch durch Vernetzung mit den genannten Portalen, die Social-Media-Aktivitäten und Digitalisierung. Unsere Benutzer sollen möglichst unkompliziert und schnell an die gewünschten Informationen kommen. Wir wollen ein Bürgerarchiv sein und sehen uns nicht nur gegenüber den Benutzern, sondern auch gegenüber allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern in einer Bringschuld, die kulturellen Schätze der Vergangenheit öffentlich zu machen. In der Hoffnung, dass es vermehrt Momente unter dem Motto "Mein faszinierendes Kulturerlebnis" geben wird.

Die SZ erörtert die schwierige Rechtslage zu dem unter

http://archiv.twoday.net/stories/534899929/

gemeldeten Fall Gurlitt.

http://www.sueddeutsche.de/bildung/uni-giessen-weist-plagiatsvorwuerfe-zurueck-steinmeier-darf-doktortitel-behalten-1.1810862

Vroniplag-Aktivisten werden diese Entscheidung eher unverständlich finden:

http://archiv.twoday.net/search?q=steinmeier

und insbesondere

http://archiv.twoday.net/stories/506933035/

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Fws (23,8 % Seiten mit sogenannten Plagiatsfunden)

Update:

http://erbloggtes.wordpress.com/2013/11/05/verquickungssand-im-getriebe-des-steinmeier-verfahrens/

http://www.uni-giessen.de/cms/ueber-uns/pressestelle/pm/pm213-13/

Via

http://www.urheberrecht.org/news/5066/

Ein Abschlussbericht ist leider unter CC-BY-ND lizenziert statt unter CC-BY:

http://www.bmbf.de/pubRD/Abschlussbericht_strategischer_Dialog_wissfreundl_Urheberrecht.pdf

Teile dürfen also nicht nachgenutzt werden. Das ist schlecht.

Nichts gegen Papiermuseen. Wertvolle Altbestände müssen aus meiner Sicht sorgsam bewahrt werden.

Aber was die modernen Verbrauchs-Bestände angeht, die nicht für das Archivieren benötigt werden, hat Passig Recht. Auch ich habe sehr viel mehr Zufallsfunde via Google & Co. gemacht als in Bibliotheken, wobei ich in Bibliotheken 20 Jahre länger (ab 1975) gearbeitet habe als im Internet (ab ca. 1996). Und meine primäre Forschungsbibliothek ist Google Book Search.

"Bibliotheken sind dann niedrigschwellig, wenn man in ihrer Nähe wohnt, nicht in seiner Mobilität eingeschränkt ist, lesen kann, generell damit vertraut gemacht worden ist, dass eine Bibliothek nicht beißt und sich in einem Umfeld bewegt, in dem das Aufsuchen solcher Orte nicht als albern gilt."

Selbst Senioren, die man sich üblicherweise als das ideale Publikum öffentlicher Bibliotheken vorstellt, nutzen diese erstaunlich wenig. So eine neue Studie aus der Schweiz:

http://www.htwchur.ch/uploads/media/CSI_62_Denzer.pdf

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/534901271/

Handschrift um 1709. Zu diesem Werktyp vgl.

http://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/strafj.htm#t268

"Das historisch-antiquarische Interesse an alter Strafjustiz emanzipiert sich nur allmählich und ohne daß klare Grenzen zu ziehen wären von einem pragmatischen Gebrauch zu aktuellen juristischen Zwecken. Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts setzen in Nürnberg die sogenannten "Malefizbücher" ein, erstaunlich breit überlieferte handschriftliche Zusammenstellungen von Kriminalfällen seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, die das "Interesse der Patrizier und Bürger [...] geschaffen hat". Sie wurden aus dem amtlichen Unterlagen kompiliert."

#fnzhss

Landgericht Detmold, Urteil vom 12. Oktober 2013, Az.: 12 O 153/10

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/12-10-2013-lg-detmold-12-o-153-10.html

Zur Streetview-Hysterie:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

http://archiv.twoday.net/stories/453143893/

Nun ist Cgm 895 online - schwarzweiß!

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00085713/image_1

#fnzhss

"Ich plädiere eindringlich für den Erhalt der Bibliothek der Bremischen Bürgerschaft. Der dort befindliche Bücher-, Zeitschriften- und Zeitungsbestand steht nicht nur den Abgeordneten oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bremischen Bürgerschaft, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung."

Via

http://log.netbib.de/archives/2013/11/03/petition-zum-erhalt-der-bibliothek-der-bremischen-burgerschaft/

http://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article121499967/Wie-Picassos-in-einer-vermuellten-Wohnung-landeten.html

http://www.sueddeutsche.de/kultur/raubkunst-fund-in-muenchen-wie-eine-routinekontrolle-zum-nazi-schatz-fuehrte-1.1810003

Update: Späteren Meldungen zum Fall Cornelius Gurlitt (Münchner oder Schwabinger Kunstfund) ist zu entnehmen, dass von einer Messi-Wohnung keine Rede sein kann.

http://archiv.twoday.net/search?q=gurlitt

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/grundwissenschaftler-klagen-ueber-notbetrieb-a-930555.html

http://tlion.sns.it/mssb/index.php

Beispiel:

Manoscritto: Aachen, Stadtarchiv, fondo principale, D 107

Aachen, Stadtarchiv, fondo principale, D 107

Manoscritto citato nelle seguenti riviste

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft vol. VI, pp. 337

Medioevo latino vol. XIV, pp. 2991

"2011 haben Bund und Länder die „Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts“ (KEK) eingerichtet. Diese setzt sich für den Erhalt des schriftlichen Kulturguts in Archiven und Bibliotheken Deutschlands ein. Geldgeber ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Bereits zwei Projekte hat die KEK auf den Weg gebracht. An beiden Projekten beteiligte sich das Spitalarchiv. Das erste Projekt „Feuer und Wasser“ startete 2011. Das Spitalarchiv bewarb sich erfolgreich um die Restaurierung von fünf Amtsbüchern des 14. und 15. Jahrhunderts.

Das zweite Projekt mit dem Titel „Nationales Erbe allein auf weiter Flur“ datiert aus dem Jahr 2012. Auch hier bewarb sich das Spitalarchiv bei der KEK um die Restaurierung von acht Rechnungsbänden aus der Reformationszeit, die durch große Hitzeeinwirkung schwer beschädigt waren, und bekam wiederum den Zuschlag. Die KEK bezahlte jeweils 15 000 Euro für die Restaurierung."

http://www.academia.edu/3353027/The_Use_of_Records_in_Medieval_Towns_The_Case_of_Bolzano_South_Tyrol

Während es schon länger Veröffentlichungen zum Umgang mit Social Media in Kultureinrichtungen wie Bibliotheken oder Museen gibt, fehlte bislang eine reine archivbezogene Behandlung des Themas.

Gisa Spiegel hat es sich nicht nur zum Ziel gemacht, diese Lücke im Buchregal zu schließen, sondern auch Archive jeglicher Größe und Sparte bei eventuellen Social Media-Plänen zu unterstützen.

Hierzu schafft sie beim Leser Grundlagen zahlreicher Themen, die zum Verständnis von Social Media-Plattformen sowie zur Arbeit mit diesen notwendig sind.

Nach einer kurzen Einführung in die Begrifflichkeiten des Web 2.0 (einschließlich CC-Lizenzen) und einer Vorstellung der bekannteren Social Media-Anwendungen beginnt der praxisnahe Teil: Es wird schrittweise erklärt, wie man sich bei Facebook anmeldet und eine Archivpräsenz einrichtet.

Ein großer Teil der Ausführungen entfällt auf die Nennung und Erläuterung der obligatorischen Rechtsgebiete. Spiegel nennt hier nicht nur die häufig diskutierten Probleme mit dem Recht am eigenen Bild, dem Datenschutz oder urheberrechtlichen Fragestellungen, sondern geht auch auf die eventuelle Notwendigkeit von AGB und die Impressumspflicht ein. Die facebook-eigenen AGB werden von ihr auf archiv-relevante Klauseln gefiltert und erläutert.

Neben Hinweisen auf eventuell vorhandene Corporate Identity des Archivs oder seines Trägers widmet sie sich etwas ausführlicher der Formulierung von Social Media-Guidelines.

Sie vergisst nicht, den Leser dazu zu ermahnen, sich eine Social Media-Strategie zu erarbeiten und erklärt die entsprechenden Elemente aus dem Marketing. Spiegel beschließt ihre Ausführungen, indem sie die vorbildliche Umsetzung der Social Media-Strategien des Österreichischen Staatsarchivs und des Stadtarchivs Speyer vorstellt.

Insgesamt handelt es sich um ein kleines Kompendium aller Themen, deren Verständnis für das Erwägen von Social Media-Aktivitäten notwendig sind. Das Buch kann weder alle Themen ausführlich abhandeln noch wird es „ewige“ Gültigkeit besitzen. Das wertvolle liegt eher darin, in einer verständlichen Sprache m. M. n. altersgruppenübergreifend Grundlagen zu schaffen und Fragen zu beantworten, die sich mancher vielleicht nicht zu stellen traut in einer Fachwelt, wo Facebook angeblich schon angekommen ist.

http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/aufstand-der-professoren-1.18178479

Siehe auch "Alma Natter"

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/zuericher-universitaetsskandal-alma-natter-12643077.html

"Die Universität Zürich opfert eine unliebsame Gelehrte. Das unsaubere Verfahren nutzt vor allem dem bekannten SVP-Politiker Christoph Mörgeli. Dass die Universität der Staatsanwaltschaft freiwillig Zugriff auf den gesamten E-Mail-Verkehr der Hochschule einräumt, ist ein Skandal."

http://derstandard.at/1381370607815/Die-Chance-auf-ein-zweites-Leben

Das Urteil verdient Zustimmung. Verhält sich ein sogenannter "Schatzgräber" vorbildich, darf ihm das eigentumsrechtlich nicht zum Nachteil gereichen.

http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2012/0048/view.html

"In einem – von der DFG geförderten - Kooperationsprojekt des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte und der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz werden möglichst alle juristischen Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes mit Erscheinungsbeginn 1703 bis 1830, wie sie in der Bibliographie von Joachim Kirchner aufgeführt sind, digitalisiert."

Ist vermutlich zuviel verlangt, dass man über die Online-Stellung unterrichtet wird.

Chronik der Königlichen Akademie zu Münster 1887-1902, fortgesetzt durch

Chronik der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster 1903-1936,

Münstersche Universitäts-Zeitung 1907-1914

Amstblatt der WWU 1938 bis 1944"

http://www.ulb.uni-muenster.de/forum/nachrichten/2013-10-28_wwu-chronik-digital.html

http://www.spiegel.de/reise/europa/kramsach-in-tirol-zum-lachen-auf-den-friedhof-a-930976.html

Die nötigen Hinweise dazu habe ich bereits im Trash-Teil meiner Homepage von 1997 gegeben:

http://web.archive.org/web/20030816214741/http://www.uni-koblenz.de/~graf/rip.htm

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/rip.htm

"Das Projekt FILMSPUR soll Forschenden und Studierenden praktische, quellenkritische, analytische und theoretische Hilfe in der historischen Auseinander-

setzung mit Film- und Tonquellen leisten.

DIESE WEBSITE BIETET DAZU FOLGENDES:

– Eine ARCHIVDATENBANK für einen suchbaren und kritischen Überblick über die Institutionen mit Film-

und Tonbeständen in der Schweiz

– WERKSTATTGESPRÄCHE beinhalten GESPRÄCHE

und REFERATE:

GESPRÄCHE mit Experten zu den Quellentypen Film, Fernsehen und Ton auf quellenkritischer, analytischer und praktischer Ebene.

REFERATE von Forschenden, die sich im Rahmen

ihrer Arbeit vertieft mit Film- oder Tonquellen auseinandergesetzt haben"

Grafisch nicht besonders elegant und benutzungsfreundlich.

Feedback ist erwünscht.

Via

http://bibliothekarisch.de/blog/2013/11/01/new-declaration-on-open-data-feedback-erwuenscht/

http://scinfolex.com/2009/10/17/archives-en-ligne-un-continent-numerique-a-decouvrir-liste-bibliopedia-et-carte-google/

Liste:

http://www.bibliopedia.fr/index.php/Archives_en_ligne

Viele defekte Links inzwischen.

http://autorenblog.de/2013/11/02/jetzt-aktiv-werden-vg-wort-die-schranken-weisen/

denisschimpf

denisschimpf