Eine Beschreibung der Kupfer beschäftigt sich mit dem Hochkreuz bei Bonn. Er sagt, im Messbuch der Kirche zu Friesdorf soll ein Eintrag vorhanden gewesen sein, demzufolge das Monument von einem Edelmann von Hochkirchen, Herr zu Friesdorf, zur Buße am Anfang des 13. Jahrhunderts errichtet worden sei, da er einen anderen im Zweikampf getötet habe.

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/8717530

Die Wikipedia hat einen Artikel zu dem heute noch existierenden Denkmal, an das sich im 19. Jahrhundert noch weitere Sagen knüpften.

#erzählforschung

Wir haben Paradigmenwechsel: wir brauchen nicht mehr Geheimdienste, sondern Transparenzdienste um Staatsvertrauen zu gewinnen #gutleben

— Sascha Foerster (@Sascha_Foerster) 30. September 2015

@Erlkanzler das Persönlichkeitsrecht der Nachfahren ist wie das Urheberrecht ein sich ständig ausbreitendes, alles verschlingendes Nichts

— stilangel (@stilangel) 30. September 2015

http://www.gib.uni-tuebingen.de/own/journal/pdf/Reitinger_Das_Unrecht_der_Bildnutzung_IMAGE.pdf

Zitate:

"Die Verschärfung der Bildrechtsfrage hat Verleger in den letzten Jahren dermaßen

verunsichert, dass diese nur mehr Bücher mit gängigem Agenturmaterial

oder in Kooperation mit Einzelmuseen oder Sammlern produzieren, die

auf ihre hauseigenen Bilder und Bestände zurückgreifen können. Geradezu

inflationär geworden ist die Zusammenarbeit der Bildverlage mit Belichtungskünstlern,

die in der Lage sind, bunte Bilder in unbegrenzter Zahl problemlos

aus sich heraus zu generieren. Verlage weichen von der einmal etablierten

Regel nur ab, wenn sie den administrativen Aufwand der Beschaffung,

der Rechteabklärung, die dabei entstehenden Kosten und allfälligen Risiken

auf den Autor abwälzen können."

"Wie ein böser Kobold klammert sich heute an jedes Bild irgendein Rechts-,

Gebühren- oder Abgabentitel Dritter. Historiker, die sich der Erforschung kultureller

Leistungen im Allgemeinen und der Bilder im Besonderen zur Aufgabe

gemacht haben, werden dadurch von ihren Quellen abgeschnitten und

jedweder Form von Wegelagerei ausgesetzt."

"Der Geschmack der Zensur haftet Rechten auf Bildinhalte an."

"Der vom Rechnungshof und seinen Höflingen propagierte Normzustand

des akademischen Kaufrausches, der den avancierten Nutzer dazu

bringen soll, mit dem Einkaufswägelchen und einem großzügig bemessenen

Kreditrahmen durch öffentliche Bibliotheken und Bildarchive zu rauschen,

läuft dem Berufsethos des Historikers direkt zuwider."

Zu meiner Position siehe

http://archiv.twoday.net/stories/1022222706/

http://archiv.twoday.net/stories/41788826/ und viele andere Beiträge

Offenbar eine Variante zur "Eisernen Jungfrau". Von der Eisernen Jungfrau zu Nürnberg berichtet erstmals Siebenkees 1792 (siehe die Schrift von Wolfgang Schild: Die Eiserne Jungfrau, o. J.). Ältere Belege zum sogenannten Jungfernkuss stellt nun vor:

Andreas Deutsch: Die Konstanzer Scheibe. Vom Rätsel um ein legendäres Folterinstrument, in: Gernot Kocher/ Heiner Lück/ Clausdieter Schott (Hrsg.), Signa Ivris – Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde 13 (2014), S. 41-68

Meine eigenen Funde zu diesem Motivkomplex sind noch unveröffentlicht.

http://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-european-wide-study-on-copyright-and-museums/376.html

https://ordensgeschichte.hypotheses.org/10214

Österreich ist hinsichtlich OA für geisteswissenschaftliche Monographien OA das gelobte Land.

http://www.marlenehofmann.de/blog/2015/09/21/wem-gehort-kultur-eindrucke-aus-danemark-und-deutschland

"Wir wollen das Lexicon abbreviaturarum von Adriano Cappelli digital in seine Einzelteile zerlegen und jede Abkürzung systematisch suchbar machen."

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/10206

http://archiv.twoday.net/search?q=waldauf

Die Festschrift 1908 ist jetzt online:

http://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-7682

Die Website des heutigen Erwachsenenbildungsvereins spart an schönen Bildern aus den Wappenbüchern.

http://www.stubengesellschaft.at/

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/zur-rekordstrafe-im-verfahren-kachelmann-gegen-bild-13831898.html

"Sein Anwalt Ralf Höcker übrigens betreibt ein Verfahren, das am Freitag vor dem Landgericht Koblenz zur Entscheidung ansteht und ebenfalls Verweischarakter haben könnte. Dort versuchen die Angehörigen einer wegen Mordes Verurteilten zu verhindern, dass die „Rhein Zeitung“ über die Veröffentlichung des Urteils, das in der Datenbank OpenJur stand, berichten darf. Käme die einstweilige Verfügung gegen diese Berichterstattung durch, wäre das ein massiver Eingriff in die Pressefreiheit."

http://www.zeit.de/2015/37/kunstmarkt-sammler-privatmuseum/komplettansicht

"Der Privatsammler, der mit einem staatlichen Museum kooperiert, muss es als einen Hort für einen auf lange Zeit angelegten symbolischen, nicht ökonomischen Wert akzeptieren. Die Museen ihrerseits sollten nur solche Privatsammler ansprechen, die diese Überzeugung teilen."

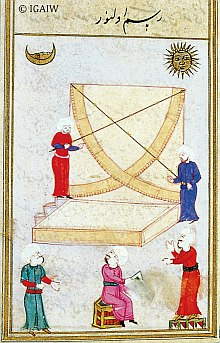

"In 1804, French artist and pupil of David, traveled to Italy to document antiquities from Naples and Rome.

Now in 2015, you can page through this sketchbook composed of 430 drawings.

View all folios plus recent scholarly essays in the Getty Research Institute’s new digital publication: ,“Elie-Honoré Montagny’s Recueil d'Antiquités.“ "

http://archiv.twoday.net/stories/1022476575/

nehme ich mir heute die

Mittheilungen aus Handschriften und älteren Druckwerken. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 26 (1894), S. 58-70

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdph26berluoft#page/58/mode/2up

vor. Ich folge auch hier der Reihenfolge Roths. Der Beitrag weist wie die anderen im Jahrgang Kleinschreibung auf. Für Recherchen zu den Handschriften der Stadtbibliothek Mainz habe ich Annelen Ottermann zu danken.

I. Geistliche Dichtungen 1. Teil eines passionals als gespräch zwischen gott und der seele.

Mit diesem Text habe ich mich bereits im Juni 2012 ausführlicher befasst. Es handelt sich bei dem von Roth abgedruckten Text um "ein mittelhochdeutsches Gespräch zwischen Gott und der Seele, irreführend als "teil eines passionals" bezeichnet. Seine Vorlage: Stadtbibliothek Mainz Hs I 327, Bl. 247v-248v (3. Viertel 15. Jh. mit Datierung 1450), die aus der Mainzer Kartause stammt (Roth gibt die Altsignatur falsch mit 517 statt richtig 577 an) und für die eine moderne Beschreibung im gedruckten Katalog von Gerhard List 2006 vorliegt:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/hsk0578

Es handelt sich um den als "Innige Seele" bezeichneten Text (Incipit: "Hebe uff din crutze und gange nach mir", normalisiert gegenüber ²VL) der Textgruppe der "Kreuztragenden Minne", über die nach wie vor Volker Mertens in ²VL 5 (1985) Sp. 376-379 + 2VL 11 (2004) Sp. 894f. zu vergleichen ist".

http://archiv.twoday.net/stories/97069110/

2. Ein hübsch lied von unser lieben frawen

Angeblich aus "einer papierhandschrift des 15. jahrhunderts in meinem besitz". Ob es sich bei den vier Strophen um einen authentischen mittelalterlichen Text handelt, mag offen gelassen werden. Roth hätte sie leicht aus Textabdrucken bei Hoffmann von Fallersleben oder Mone mit ein wenig eigenem Sprach-Leim zusammenbasteln können. Man vergleiche

https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q=%22schreien+ellende%22

und insbesondere Hoffmanns Geschichte des Kirchenlieds

https://books.google.de/books?id=AIlWAAAAcAAJ&pg=PA346

Mone

https://books.google.de/books?id=3eNLAAAAYAAJ&pg=PA205

Bereits jetzt merke ich an, dass keine der Bibliothekshandschriften aus Roths Besitz heute greifbar ist, soweit bekannt.

3. [O virgo generosa]

Die zehn lateinischen Verse sollen aus "einer pergamenthandschrift der werke des hl. Bernhard aus dem 13. jahrhundert in meinem besitz" stammen. Sie verwenden so verbreitete Beinamen und Textbausteine aus der Hymnendichtung, dass sie Roth ohne Schwierigkeiten selbst zusammenstellen konnte. 1887 hatte er ja eine Ausgabe lateinischer Hymnen vorgelegt:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roth1887

Dass ihr wissenschaftlicher Wert eher bescheiden war, merkt die Rezension

http://www.archive.org/stream/MonatshefteFuerMusikgeschichte1887-1890#page/n357/mode/2up

an.

Wir werden aber sehen, dass Roth die ersten fünf Verse aus einer bestimmten Quelle hat.

4. Ein geschriebenes "Hessen-homburgisches gesang- und liederbüchlein vom jahr 1730"

Roth gibt nur den Anfang von vier im Anhang dieser nicht mit Standort bezeichneten Handschrift vorhandenen geistlichen Lieder an und notiert, dass Landgraf Friedrich Jakob von Hessen-Homburg selbst die Lieder 2-4 verfasst habe. Er verweist auf den Gesangbuchdruck von 1734 und gibt die Nummern an. Der handschriftliche Text weiche aber zuungusten des Drucks ab. Das Liederbuch von 1734 ist online:

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10592160_00220.html (Nr. 291 = Roth Nr. 2). Über das Gesangbuch und die Verfasserschaft des Landgrafen, der mit seinen Initialen zeichnete, orientiert Konstanze Grutschnig-Kieser 2006:

https://books.google.de/books?id=4u0yTpVNnyYC&pg=PA252

Ob es die Handschrift tatsächlich gab, kann offen gelassen werden. Das Zeugnis hätte ohnehin nur bescheidene Aussagekraft.

II. Volkslieder. 1. Trinklied

"Aus einer Biblia sacra latina, handschrift des 14. jahrhunderts, auf deren vorsatzblatt". Ein heute noch bekannter Text (siehe Google s.v. "simus hic sedentes"), den Roth ohne rot zu werden ohne jegliche Nachweise mitteilt. Es findet sich abgedruckt in Mösers Patriotischen Phantasien

https://books.google.de/books?id=92xWAAAAcAAJ&pg=PA239

und danach 1879 in einer Sammlung lateinischer Vagantenpoesie

https://archive.org/stream/gavdeamvscarmina00lips#page/32/mode/2up

Wattenbach druckte es nach einer Lübecker Handschrift im Anzeiger für deutsche Vorzeit 1872:

https://books.google.de/books?id=yz8FAAAAQAAJ&pg=PA379

Moderne Wiedergabe nach einer Brüsseler Handschrift (16. Jahrhundert):

http://www.liederenbank.nl/text.php?recordid=23078&lan=en

[Walther druckte den Text in der Festschrift Degering nach Erfurt Amloniana Q 12 (Mitte 15. Jahrhundert), Bl. 84r:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walther_dichtungen_0297.gif

Walther: Initia carminum Nr. 12270, 18233. Herrn Rauner danke ich einmal mehr für den nützlichen Zugang zu "Analecta carminum medii aevi cura et studio Erwin Rauner".

Sehr freie Übersetzung von Laistner:

https://archive.org/stream/goliasstudenten00goligoog#page/n91/mode/2up ]

Roth gibt das Gedicht unvollständig wieder - aus gutem Grund, denn die vierte und letzte Strophe hatte er schon für Nr. I, 3 verwurstet. Die ersten fünf Verse von I, 3 sind nichts anderes als der leicht geänderte Wortlaut dieses Trinklieds!

Hier können wir, denke ich, den Fälscher bei der Arbeit beobachten. Denn dass sich gleichsam zufällig die beiden Teile der Vagantendichtung in zwei Handschriften der Roth'schen Bibliothek, die eine aus dem 13., die eine aus dem 14. Jahrhundert, wieder zusammengefunden haben, wird man wohl kaum ernsthaft annehmen können! 2012 hatte ich nur die Internetseite zur Brüsseler Handschrift gefunden und Felix Heinzer meinen Verdacht eröffnet, der ihn "recht plausibel" fand.

2. Wächterlied

Wohl wie das folgende angeblich aus "handschrift des 15. jahrhunderts". Bekannt aus "Des Knaben Wunderhorn", in dessen kritischer Ausgabe die nötigen Nachweise zu finden sein werden.

3. Volkslieder

Roth gibt jeweils die ersten beiden Verse der sechs deutschen Lieder an. Nachweise spare ich mir heute.

4. Volkslied auf Philipp den Grossmütigen, landgrafen von Hessen.

Es stammt - wie von Roth angegeben - aus einer Augsburger Handschrift der Stadtbibliothek Mainz, und zwar aus Hs II 396, Bl. 6Br, die von dem Augsburger Chronisten Simprecht Kröll angelegt wurde.

Digitalisat:

http://www.dilibri.de/stbmz/content/zoom/1232798

Mehr zur Handschrift und Krölls Werk:

http://archiv.twoday.net/stories/909746189/

http://www.handschriftencensus.de/25331 (ohne den Nachweis meines Beitrags)

Roth gibt die falsche Jahreszahl 1532 statt 1534 an!

III. Aberglauben

Roth zitiert Verse, dass der deutsche Kalender einem "Meister peter kuytz dem barberer" 1513 gehöre. Er gibt kurze Textproben zum Aderlass und aus astrologischen Abschnitten. Es handelt sich um Hs I 533, fol. 1r-19r der Mainzer Stadtbibliothek. Mehr weiß ich leider nicht über diese Handschrift, eine Beschreibung ist im Handschriftencensus oder auf Manuscripta Mediaevalia nicht verfügbar. Um 1530 lebte ein Peter Kuytz als Geistlicher in Krefeld:

https://books.google.de/books?id=u9sAAAAAcAAJ&pg=PA144

IV. Erbauungsschriften

Die Inkunabel Nr. 1 (Memminger Sterbebüchlein), die Roth ohne Standortnachweis nennt, ist dem GW nicht bekannt (für den Gedankenaustausch zu Roth danke ich Falk Eisermann):

"Eine angebliche Ausgabe Memmingen 1498 (vgl. F.W.E. Roth in Zeitschrift für deutsche Philologie 26(1894) S. 66 [28.VI.2012] (ohne Ex.nachweis) läßt sich nicht nachweisen."

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/STERBEB.htm

Durch den Austausch weniger Zeichen bzw. des Druckdatums kann jeder gefahrlos eine unbekannte Inkunabelausgabe generieren. Roth hat eine Fülle von druckgeschichtlichen bibliographischen Beiträgen publiziert. Falk Eisermann stellte mir zu Roths Fähigkeiten als Bibliograph am 20. Juni 2012 folgende Stellungnahme zur Verfügung:

"Nach meiner Ansicht verdienen Roths bibliographische Angaben in dem Beitrag 'Zur Litteratur deutscher Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts' ( http://archive.org/stream/zeitschriftfrdph26berluoft#page/470/mode/2up ) kein Vertrauen. Seine Arbeitsweise zeigt sich etwa S. 468 Nr I, als er zunächst behauptet, der Druck sei "den Forschern Hain und Goedecke unbekannt" geblieben, um wenige Zeilen danach auf Hain 9185 zu verweisen; der Text wird bei Hain sogar nochmals als Nr. 6555 aufgeführt, was Roth entgangen ist (siehe GW 9273). Auch bei Nr II (Lupi, Beichtbüchlein) hat Roth übersehen, daß Hain zumindest indirekt Kenntnis von diesem Druck hatte, ohne sich offenbar über dessen Eigenart im Klaren zu sein (Hain 10347; siehe http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/LUPIJOH.htm). Die Beispiele, die auf eine geringe bibliographische Kompetenz hindeuten, ließen sich vermehren. Etwas anders verhält es sich bei der ebd. S. 470 Nr IV angezeigten Ausgabe des Weinbuchs von Arnoldus de Villa Nova: Abgesehen davon, daß Roth wohl einen Transkriptionsfehler im Kolophon begangen hat (zu lesen ist 1482 statt 1481, es dürfte ihm GW 2540 vorgelegen haben), hat er vermutlich wirklich als einer der ersten, wenn nicht als erster, die Existenz dieser Ausgabe bekanntgemacht; vor der Katalogisierung in GW Bd. II, 1926, wurde der Druck noch von Karl Sudhoff, Deutsche medizinische Inkunabeln. Leipzig 1908 bekanntgemacht, doch kenne ich z.Zt. keine älteren bibliographischen Quellen. Aber auch hier trifft Roths Hinweis auf diese angeblich "älteste[.] deutsche[.] Ausgabe" nicht zu, denn es gibt mehrere ältere Drucke, u.a. GW 2538 (Bämler, 27. Aug. 1479), die bereits bei Hain verzeichnet sind."

Nr. IV, 2 (Betbüchlein, Basel 1518) ist VD 16 S 6101 und soll sich in der Stadtbibliothek Mainz befunden haben, ist dort aber nicht nachweisbar.

http://gateway-bayern.de/VD16+S+6101 (Digitalisate!)

Nr. IV, 3 und 4 ist die Seuse-Handschrift der Stadtbibliothek Mainz Hs. I 410.

http://www.handschriftencensus.de/4166

Digitalisat:

http://www.dilibri.de/stbmz/content/titleinfo/1234358

Wieso Roth diese Handschrift des 16. Jahrhunderts auf zwei Nummern, eine Quarthandschrift des 15. Jahrhunderts im Umfang von vier Blättern und eine Oktavhandschrift des 15. Jahrhundert "Sammelband von erbauungsschriften"), aufgeteilt hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Aus der Beschreibung von Gerhard List ergibt sich nicht, dass sie irgendwanneinmal aufgeteilt war.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt-Mainz-pdfs/Hs%20I%20410.pdf

Nr. IV, 5 ist Diebold Laubers Historienbibel, Stadtbibliothek Mainz Hs II 64 (leider noch nicht online).

http://www.handschriftencensus.de/3380

Nr. IV, 6 ist wie angegeben Wiesbaden, Landesbibliothek Hs. 44, wobei bei Zedler nichts von einer Provenienz aus der Abtei Sayn verlautet:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0737_b055_jpg.htm

Roth nennt den Verfasser des Horologium, Seuse, nicht. Schon Gustav Widmann hatte die Handschrift und die deutschen Verse im NA 9 (1884), S. 231f. angezeigt.

http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN345858530_0009%7Clog22

Nr. IV, 7 Erbauungsbuch und ordensregel

Leider gibt es auch zu dieser Handschrift der Mainzer Stadtbibliothek Hs II 262 keine Beschreibung im Netz. Nach Roth wurde sie 1498 vollendet und von der Priorin Elisabeth von Bechtolsheim des Zisterzienserinnenklosters Engelthal in Ober-Ingelheim geschrieben. Zur Identifizierung:

http://www.ingelheimer-geschichte.de/fileadmin/ingelheimergeschichte/ober-ingelheim/saalwaechter_engelthal_big_9_171.pdf

V. Übersetzung der schrift des Philippus Beroaldus Bononiensis de septem sapientium sententiis etc.

Zu Mainz, Stadtbibliothek, Hs. II 387 (Johannes Wacker: Übersetzung von 'De felicitate' des Filippo Beroaldo d. Ä., 1502) existiert ein Eintrag in Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/23972

Roths Wiedergabe der Vorrede ist durch den erneuten Abdruck von Benzing aus der Handschrift entbehrlich geworden, da Benzing auf Roths Lesefehler verzichtet.

http://archive.org/stream/librarychronicle40univ#page/58/mode/2up

VI. Glossen

"Eine defecte evangelienconcordanz des 9. Jahrhunderts in meinem besitz enthält vornen eingeschrieben von einer hand wahrscheinlich des 9. jahrhunderts folgende glossen" (S. 70). Es folgen 14 Glossen, zunächst das lateinische Lemma, dann die althochdeutsche Glosse. Mehr sagt Roth zu diesem wichtigen Fund nicht. Die Authentizität des Zeugnisses wurde meines Wissens nie angezweifelt, auch nicht in Bergmann/Stricker: Glossenhandschriften 2005 Nr. 837:

https://books.google.de/books?id=SDwhyi-Yog8C&pg=PA1607

und im Wortschatz des 9. Jahrhunderts (2008):

http://www.handschriftencensus.de/17735

Der Handschriftencensus enthält keine näheren Angaben:

http://www.handschriftencensus.de/17735

Vermutlich brieflich konnten Steinmeyer-Sievers

http://www.archive.org/stream/diealthochdeuts03sievgoog#page/n702/mode/2up

weiteres zur Handschrift in Erfahrung bringen, die Roth 1894 durch einen Bremer Agenten an einen Privatmann in Ohio verkauft haben will. Wie sich aus der amtlichen Vernehmung Roths 1914

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roth_sickingen_2.jpg

ergibt, war der Käufer in Ohio eine "Legende", mit der er lästigen Nachfragen begegnete.

Die Angaben Roths zum Überlieferungskontext schaffen aus meiner Sicht einen Fälschungs-Anfangsverdacht, der von der Glossen-Forschung zu widerlegen wäre, möchte sie an dem Zeugnis festhalten.

In der Publikation von 1894 gibt Roth eine "defecte evangelienconcordanz" an, was natürlich hinsichtlich von AT-Glossen purer Unsinn ist. Schon Steinmeyer-Sievers stellten fest, dass es sich entgegen Roths (brieflich ergänzender) Angabe nicht um einen "Unus ex quatuor" handeln könne, eher um einen Tatian. Aber auch damit konnten sie die Glossen nicht in Verbindung bringen. Zwei Worte glossierten nach ihnen die Genesis, drei den Prolog des Hieronymus zum Pentateuch.

Sieben Wörter stammen für Arend Quak (2010) aus den Wachtendonkschen Psalmen (Psalm 55):

https://books.google.de/books?id=UnSULB0CFg4C&pg=PA64

Nach Roth standen alle deutschen Glossen auf den Rändern der Blätter 1 und 3, ungewöhnlicherweise durch "Hände und ausgestreckte Finger" auf die Textworte bezogen (Steinmeier-Sievers). Was soll das für eine Handschrift gewesen sein, die auf den Blättern 1 und 3 Glossen zur Genesis, zur Hieronymus-Vorrede und Psalm 55 enthalten haben soll?

Es gab genügend ältere Glossen-Abdrucke, aus denen Roth seine Glossen zusammenbasteln konnte. Etwa 1879 Steinmeier-Sievers zu den Zwiefalter Glossen, aus denen beispielsweise "deliramenta: thobizunga" stammen könnte.

http://www.archive.org/stream/diealthochdeuts01sievgoog#page/n332/mode/2up

Zuvor schon in der Idunna

https://books.google.de/books?id=6ToUAAAAYAAJ&pg=PA165-IA13

oder bei Maßmann

https://books.google.de/books?id=HNg6AAAAcAAJ&pg=PA90

Zu Psalm 55:

Heyne 1867

https://books.google.de/books?id=zXkVAAAAYAAJ&pg=PA10

Von der Hagen 1816

https://books.google.de/books?id=oToXAAAAYAAJ&pg=PA8#

Tortz verdächtiger und unklarer Formen stützt sich der Fälschungsverdacht vor allem a) auf die inakzeptablen und widersprüchlichen Angaben Roths zum handschriftlichen Überlieferungskontext, b) auf Verwendung der Ohio-Legende, um das Stück nicht vorweisen zu müssen und c) auf die bisherigen Beobachtungen zu Roths Arbeitsweise. Die Althochdeutsch-Spezialisten mögen mich gern belehren, wieso Roth trotzdem zu glauben ist.

Um zu resümieren: Roth machte Angaben zu 18 Zeugnissen, wobei sich 16 auf Handschriften beziehen. Eine Inkunabelausgabe (IV, 1) ist nicht verifizierbar, ein angeblich aus der Mainzer Stadtbibliothek beschriebener Druck des 16. Jahrhunderts dort nicht feststellbar (IV, 2). Zwei Nummern (IV, 3 und 4) beziehen sich auf ein und dieselbe Mainzer Seuse-Handschrift. Die heute noch greifbaren sieben Handschriften befinden sich mit einer Ausnahme (IV, 6 Wiesbaden) in Mainz. Zählt man den Mainzer Druck und die Inkunabel mit ergibt sich bei neun Nummern: Verbleib unbekannt.

Der wissenschaftliche Wert der kunterbunten Mitteilungen ist aus meiner Sicht gering. Von einer gewissen Bedeutung sind heute noch der Abdruck der "Innigen Seele" (I, 1) und die kurzen Angaben zu zwei Mainzer Handschriften, zu denen es sonst anscheinend nichts Gedrucktes und auch nichts im Netz gibt (III; IV, 7).

Im Fall von Virgo generosa (I, 3) und dem Trinklied (II, 1), die aus dem gleichen Vagantengedicht gearbeitet sind, erscheint mir eine Fälschung recht eindeutig. Eine Fälschung Roths sehe ich auch bei den Glossen (V) gegeben. Roths Machwerke können aber auch ohne weiteres die übrigen verschollenen Handschriften sein (Marienlied I, 2; Gesangbüchlein 1730 I, 4; Wächterlied II, 2; Volkslieder II, 3). Würde man sie als authentische Zeugnisse streichen, wäre der Verlust verkraftbar, zumal sie als Überlieferungszeugen soweit ersichtlich bislang nie beachtet wurden.

Eher von Bedeutung ist, dass die Forschung zu den althochdeutschen Glossen Roth wohl auf den Leim gegangen ist.

Zu Fälschungen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

#forschung

Mainzer Historienbibel = Roth IV, 5

Mainzer Historienbibel = Roth IV, 5Den Namen des Filmwerks kann ich hier unter keinen Umständen nennen, will ich nicht auf ewig hinter Jugendschutzfiltern verschwinden.

https://www.wvr-law.de/ag-stuttgart-bad-cannstatt-13-08-2015-8-c-102315/

Via

http://zkbw.blogspot.de/2015/09/online-plattform-fur-gefluchtete.html

http://hiltibold.blogspot.de/2015/09/munzkabinett-schloss-eggenberg.html

Via

http://www.ida-dachverband.de/aktuelles/aktuell/article/-c46b0a71f5/

via netbib

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2015/09/erasmus-manuscript-saved-for-the-nation.html

Unter den sieben Journals ist auch das Mega-Journal "Open Library of Humanities".

Darin gibt es außer dem englischen Editorial

http://doi.org/10.16995/olh.46

nur einen einzigen Beitrag zu 3-D-Filmen im UK zu lesen. Die anderen Journals - alle bestanden bereits und wurden von von der OLH übernommen - behandeln eher exotische Themen und sind auch auf Englisch. Halten wir fest, dass die von mir geäußerten Bedenken zur Sprachwahl

http://archiv.twoday.net/stories/1022392768/

nicht ausgeräumt sind. Es gibt keinen einzigen nicht-englischsprachigen Artikel im Start-Paket!

Update:

http://wisspub.net/2015/09/29/open-library-of-humanities-gestartet-open-access-modell-ohne-apc/

#sprache

Ich hatte von der Diskussion anlässlich des Wechsels von Bibliotheksdienst zu de Gruyter in Erinnerung, dass es ein 12-monatiges Embargo für Bibliotheksdienst-Artikel geben würde, nach dessen Ablauf sie frei im Internet verfügbar sind. Dem widerspricht, dass fast 50 Jahre alte Beiträge bei de Gruyter nur gegen Geld erreichbar sind.

Nachdem ich auf Twitter nachgefragt hatte, hat Jörg Prante mich darauf hingewiesen, dass die Jahrgänge 1996-2012 ja weiterhin bei der ZLB online zugreifbar sind. Leider sind in der Tat nur ganze Jahrgänge oder einzelne Hefte sowie einzelne Seiten verlink- und downloadbar (siehe hier), der direkte Zugriff auf einen einzelnen Artikel ist gar nicht mehr möglich.

Mein Fazit zum Angebot der Biblbiotheksdienst-Inhalte.

alte ZLB-Artikel-URLs zu Artikeln von funktionieren nicht und sind nur noch via Wayback Machine aufrufbar

stattdessen bietet die ZLB gar keine URLs oder gar DOIs für einzelne Artikel mehr an, man kann nur noch einen ganzen Jahrgang oder ein gesamtes Heft verlinken und runterladen, was eine vernünftige Zitierweise unmöglich macht.

De Gruyter hingegen hat DOIs für die einzelnen Artikel von 1967 bis 2015 und nimmt 30 Euro pro Artikel.

Das bedeutet, dass ein Online-Zugriff auf die BD-Artikel von 1967 bis 1995 auschließlich gegen Geld möglich ist.

Nachdem die Online-Version meines Artikels (damals nach einem dreimonatigen Embargo) veröffentlicht war, hatte ich auch die Verlagsversion parallel veröffentlicht. Zum Glück wir diese bei einer Google-Suche nach dem Artikeltitel auch am höchsten gerankt. Nichtsdestotrotz soll auch die De-Gruyter-Fassung frei zugänglich sein, und ich werde De Gruyter dazu mit Verweis auf diesen Blogpost auffordern.

Im übrigen gebe ich Klaus Graf echt, wenn er schreibt:

Es ist doch ein Skandal, dass die älteren Ausgaben , die in der ZLB Open Access waren, bei De Gruyter nun GELD kosten! Wieso thematisiert niemand diese Ungeheuerlichkeit? Was ist das für eine erbärmliche verrottete Zunft, die zum Aufdecken von Misständen einen Außenseiter wie mich braucht?Ich hatte das Ganze einfach bisher nicht mitbekommen und leiste (“Besser spät als nie.”) jetzt einen kleinen Beitrag dazu, dieser Praxis von De Gruyter ein Ende zu setzen. (Ausdrücklich rege ich mich hier NICHT über Klaus Grafs Ton auf. Der Mann hat einfach meistens recht, wenn es um Bibliotheken und Open Access geht und das ewige Auf-die-Netiquette-Verweisen lenkt nur von der nötigen Auseinandersetzung ab.)

Einen Beitrag von mir im Bibliotheksdienst wird es in Zukunft übrigens nicht mehr geben. Ich rufe auch alle anderen dazu auf, lieber in Open-Access-Alternativen wie Informationspraxis oder Libreas oder auch einfach in einem Blog zu veröffentlichen.

Version mit Links:

http://www.uebertext.org/2015/09/bibliotheksbarendienst.html

"Schnallen Sie sich an! G. Wessel nimmt Sie mit auf einen wahren Parforceritt. Die Reise führt quer durch die Szene des illegalen Handels mit Kulturgütern, die vielfach undurchsichtig und chimärenhaft, aber auf jeden Fall atemberaubend ist. Er beginnt bei schmutzigen Raubgrabungslöchern an archäologischen Stätten und führt über Schmuggler, Hehler, manchmal auch über Fälscher oder

gar Terroristen bis hin zu vornehmeren Kreisen. Deren Akteure, Händler und Sammler, aber auch Museumskuratoren und Archäologen, bevorzugen Diskretion und eine weiße Weste. Nur eines gerät

dabei regelmäßig unter die Hufe: Das kulturelle Gedächtnis der Menschheit. "

http://www.dguf.de/fileadmin/AI/ArchInf-EV_Zerres.pdf

Vieles lässt sich auch auf die Kulturgutverluste übertragen, mit denen ich seit 1994 befasst war und bin.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/1022465615/

http://archiv.twoday.net/stories/1022472568/

http://archiv.twoday.net/stories/1022469408/

https://landesarchiv.hessen.de/aktuelles/publikationen/archivnachrichten-aus-hessen/

gar nicht online!

http://www.eurozine.com/articles/2015-08-28-balazs-en.html

"Pirate libraries fill the current gap between supply and demand. They are based on the contributions of individuals and take the non-commercial sharing ethos seriously."

Früher hier dazu:

http://archiv.twoday.net/stories/1022446752/

http://archiv.twoday.net/stories/1022217373/

http://archiv.twoday.net/search?q=fwe+roth

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth

"Mittheilungen" zu acht Handschriften (S. 282-287) und zu 35 Druckwerken (S. 287-295), wobei letztere sich nach Roths Angaben in seinem Besitz befanden. Nur um die Handschriften soll es hier gehen.

http://www.archive.org/stream/germania37pfeiuoft#page/282/mode/2up

Nr. I ist ein Pergamentfragment des 14. Jahrhunderts mit diätetischen Monatsregeln, die Roth abdruckt (S. 282f.). Es befand sich angeblich als Makulatur in einem "Drucke der Pfarrbibliothek zu Bingen". Außer Roth hat dieses Stück anscheinend niemand zu Gesicht bekommen, der Handschriftencensus sagt:

"Das Fragment ist nach Auskunft von Brigitte Pfeil (Erfurt) zur Zeit (Juni 2008) nicht auffindbar; eine Suche wird vor allem dadurch erschwert, daß Roth keinerlei Angaben zum Trägerband macht ("An einem Drucke der Pfarrbibliothek zu Bingen befindet sich auf den Deckeln verklebt ...")."

http://www.handschriftencensus.de/7777

Nr. II, eine Seuse-Handschrift ( 'Büchlein der ewigen Weisheit'), ist heute Hs. 45 der Mainzer Martinus-Bibliothek (ehemals Seminarbibliothek).

http://www.handschriftencensus.de/24136

http://www.hss-census-rlp.ub.uni-mainz.de/mz-mb-hs-45

Roth gibt kurze Textproben, wie üblich wenig zuverlässig, soweit die Angaben des Handschriftencensus RLP eine Überprüfung zulassen.

Nr. III, eine Handschrift des gleichen Werks in der gleichen Bibliothek, scheint ein Phantom zu sein, denn eine solche zweite Seuse-Handschrift existiert nicht. Der Census RLP und der Handschriftencensus erklären sie für vermutlich identisch mit Hs. 45.

http://www.handschriftencensus.de/24139

Vielleicht hat Roth zweimal Notizen zu der Handschrift angefertigt und diese versehentlich auf zwei Handschriften bezogen.

Nr. IV ist in der gleichen Bibliothek heute Hs. 35, ein wohl in Bayern entstandenes deutsches Gebets- und Betrachtungsbüchlein für eine Frau von 1513.

http://www.handschriftencensus.de/24135

http://www.hss-census-rlp.ub.uni-mainz.de/mz-mb-hs-35

Nr. V ist das Andachtsbuch (15. Jahrhundert) ebenda Hs. 131.

http://www.handschriftencensus.de/24137

http://www.hss-census-rlp.ub.uni-mainz.de/mz-mb-hs-131

Nr. VI ist der angebliche Tauler-Sammelband in Roths Besitz, auf den ich gleich zurückkomme.

Nr. VII wurde 2010 von Gisela Kornrumpf für den Handschriftencensus analysiert:

"Aufbewahrungsort Privatbesitz F. W. E. Roth, Geisenheim (am Rhein), ohne Sign. [verschollen]

Codex 84 Blätter

Beschreibstoff Papier

Inhalt a) Heinrich Seuse: 'Büchlein der ewigen Weisheit', Kap. 21, mit anderer Einleitung, als Sterbebüchlein

b) 'Sendbrief gegen den Geist der Lästerung', mit Zitaten aus Johannes Klimakos: 'Scala paradisi' [s. Ergänzender Hinweis 1]

c) Marienlied, 9 paargereimte Vierzeiler (Inc. Ave Maria du reine mayd, / Du bist mit tugent wol bekleid) [s. Ergänzender Hinweis 2]

Blattgröße Oktav

Schriftraum unbekannt

Spaltenzahl unbekannt

Zeilenzahl unbekannt

Entstehungszeit 15. Jh.

Schreibsprache wohl md., Lied (Nachtrag?) ostobd.

Abbildung ---

Literatur

F. W. E. Roth, Mittheilungen, in: Germania 37 (1892), S. 282-295, hier S. 286f. (Abschnitt 1, Nr. VII), mit Abdruck des Liedes. [online]

Nigel F. Palmer, Johannes Klimakos, in: 2VL 11 (2004), Sp. 775-777, hier Sp. 777 (mit dieser Hs.).

Archivbeschreibung ---

Ergänzender Hinweis 1) Die beiden ersten Texte auch in Privatbesitz Karl Helm, Gießen/Marburg, ohne Sign.; der zweite Text auch in Trier, Stadtbibl., Hs. 813/1343 8°. Möglicherweise enthält die Hs. noch weitere Texte ohne Überschrift (nur diese zitiert Roth).

2) Das Marienlied ist ein wenig bearbeiteter Auszug aus Wackernagel, Kirchenlied 2, 1867, Nr. 739 (S. 568f.)."

http://www.handschriftencensus.de/22792

Der Seuse-Text wird von Roth nicht identifiziert. Er könnte ihn aus einer Seuse-Handschrift oder unidentifiziert aus einer ihm zugänglichen anderen Handschrift entnommen haben, vorausgesetzt, er beschrieb nicht tatsächlich eine eigene Handschrift, sondern erfand eine solche. Die Trierer Handschrift war ihm leicht zugänglich. Sie stammt aus St. Matthias in Trier und ist online einsehbar.

http://stmatthias.uni-trier.de/?l=n&s=suche&k_id=366

Digitalisat

Aus dem Anfangsteil konnte Roth leicht die Überschrift zurechtbasteln: wider den Geist der Lästerung aus dem heiligen Vater und Lehrer Johannes Climacus in dem Buch von den dreißig Staffeln. Die verschollene Helm'sche Handschrift hat wie Roth "geyst der lesterunge", siehe die Akademiebeschreibung:

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700387070010.html

Denkbar ist, dass Roth die Handschrift kannte, die später dem Gießener Professor Karl Helm gehörte und erstmals von Spamer 1909

http://www.archive.org/stream/beitrgezurgesc34halluoft#page/376/mode/2up

erwähnt wird. In ihr hätte Roth auch den Seuse-Text finden können.

Die 36 Verse Marienlied, die Roth S. 286f. edierte, sind ein stark gekürzter Auszug aus einem [oft] Heinrich

https://books.google.de/books?id=pwNBAAAAcAAJ&pg=PA568

Zum Cgm 858 siehe den Katalog von Karin Schneider

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a678_jpg.htm

und

https://books.google.de/books?id=Gqf0oOOB2QkC&pg=PA477

Die wenigen Abweichungen zu ergänzen, hätte den ja mit mittelhochdeutschen Texten vertrauten Roth nicht überfordert. Hätte Roth den Text fabriziert, würde das auch die von Kronrumpf mit "wohl md., Lied (Nachtrag?) ostobd." angedeutete Mischung der Schreibsprachen erklären. Es wäre ihm dann nicht gut gelungen, die bairischen Formen seiner Vorlage in die ihm vertraute Schreibsprache des 15. Jahrhunderts in seiner Heimat zu übersetzen.

Wie alle (Bibliotheks-)Handschriften Roths ist auch diese nie mehr aufgetaucht, eine Überprüfung daher nicht möglich. An archivalischen Amtsbüchern aus dem Besitz von Roth, die heute noch greifbar sind, kenne ich nur das Eltviller Oberamtsbuch:

http://www.rheingau-genealogie.de/goebel.htm

Die Annahme einer Fälschung liegt für mich nahe (nach allem, was ich von Roth weiß), ist aber nicht zwingend.

Nr. VIII sind lateinische "Epigramma" aus dem Dreißigjährigen Krieg, die Roth in nicht näher bezeichneten "Rheingauer Acten" vorgefunden haben will und die er wie die 1891 mitgeteilten Gedichte der Hand des Hattenheimer Ratsschreibers [Vinzenz] Birckenstock (Roth vertraut) zuweist.

Mitteilung in der Germania 1891:

http://www.archive.org/stream/germania36pfeiuoft#page/178/mode/2up

Die Nummern I und II hat Carl Blümel in seiner Darstellung der maccaronischen Poesie wiederabgedruckt (vgl. S. 13f.):

https://archive.org/stream/diefloiaundande00blgoog#page/n51/mode/2up

Das "Pancketum Leopoldinum" ist eine Bearbeitung des "Pancketum Caesareum" und wird von Hs. 205 der Mainzer Martinus-Bibliothek überliefert. Siehe die Erschließung im Handschriftenarchiv:

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700386260027.html

Analog zu meinen Darlegungen zu Roths Umgang mit diesem Sammelband

http://archiv.twoday.net/stories/603123975/

möchte ich annehmen, dass er das Stück nicht aus "Rheingauer Acten", sondern aus dem Mainzer Sammelband kannte. Roths 1899 gegebener Hinweis in der Vorstellung des Mainzer Sammelbands "Gedruckt abweichend" in der Germania 1891

http://www.archive.org/stream/JahrbuchFuerGeschichteSpracheUndLiteraturElsass-lothringens14-16#page/n721/mode/2up

dürfte auch hier der Verschleierung dienen. Man muss seine Wiedergabe des Pancketum Leopoldinum natürlich mit der Mainzer Handschrift vergleichen, aber es erscheint bereits jetzt unwahrscheinlich, dass Roth den gleichen seltenen Text einmal in Rheingauer Akten und dann nochmals in der Mainzer Handschrift auffand. Ob sich auch Nr. VIII der Mitteilungen von 1892 in der Mainzer Handschrift vorfinden, bleibt zu prüfen.

Besonders deutlich scheint mir eine Fälschung Roths in der Germania 1892, S. 285, nämlich die Erfindung des Sammelbands mit Schriften Taulers Nr. VI. Es handelt sich nach Roth um eine Quarthandschrift auf Papier im Umfang von 140 Blättern. Roth gibt Überschrift und auch den Textbeginn der vier Bestandteile in einer Art Phantasie-Schreibsprache (niederdeutsch?).

Mutmaßliche Zutaten des Machwerks:

- Titel des Halberstädter Taulerdrucks 1523

- Berliner mgq 1134 oder eine detaillierte Beschreibung desselben

Ziemlich wörtlich findet sich der Titel des niederdeutschen Tauler-Drucks von 1523 in Nr. 1 wieder:

Eyn vaste fruchtbar und nutlicke predige to eyne rechte christlycken levende. Beginnt: Het chrystliche levende etc.

Roth hat vielleicht eine Beschreibung in der Art von

https://books.google.de/books?id=nf4CAAAAMAAJ&q="fruchtbar+"nutlick"

benutzt, bei denen die Kürzungsstriche für eyen(m) rechte(n) fehlten. Auch passt weder das "Het" noch das "chrystliche" sprachlich. Der Textbeginn erforderte keine zusätzliche Anstrengung, wobei "Das christliche Leben" als Predigtanfang für mich nicht unbedingt spätmittelalterlich klingt.

Leider liegt der Katalog des Antiquariats Rosenthal von ca. 1889, den der Handschriftencensus zum mgq 1134 anführt, nicht online vor.

http://www.handschriftencensus.de/11948

Es handelt sich um eine Handschrift von 1490 aus dem Dominikanerinnenkloster St. Katharina in Augsburg.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31252427,T

Degering:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0603b_b196_jpg.htm

Nr. 2 bei Roth gibt die Überschrift des ersten Stücks der Handschrift Ein gutte predig von dem hayligen gaysst in der Form Eyn gute predige van dem heyligen geysst. Passend zur Halberstädter Sprachform von Nr. 1 hätte es natürlich hilligen o.ä. heißen müssen. Der Textbeginn bezieht sich aber nicht auf diese Predigt, sondern auf das auch als Taulers Bekehrung bekannte 'Meisterbuch' (der einzige wirkliche Bezug dieser Roth-Handschrift zu Tauler), das die Berliner Handschrift ab Bl. 16r überliefert. Edition:

http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2011/0443/view.html (S. 2).

Nr. 3 ist abgeleitet von Bl. 97v der Berliner Handschrift:

Ain nutze gute kurtze regel, dar innen sich ain ieclicher mensch billich vben sol vnd sein leben darnach richten.

Ich hab gemacht ein recht gedicht,

Als mich Jhesus hat bericht

Bei Roth: Eyn gute nutze reygel, darynne sich ayn yeclicher mensche reychten sal. Anfang: Ich have gemaycht ayn recht gedichte, Alsse mych Got hayt berychte etc.

Sprachlich befremdet das "have".

Durch diesen Text wurde ich überhaupt erst auf die Berliner Handschrift aufmerksam. Die christliche Lebensregel ist sonst nachgewiesen im Cgm 784, Bl. 280r-280av (um 1458, aus Scheyern)

http://pik.ku-eichstaett.de/6992/

und in Salzburg, Stiftsbibl. St. Peter, Cod. a II 2, Bl. 87v-90r (1471/89, aus St. Peter). Eventuell nennt Hohmann, Th., Discretio spirituum, Diss. Würzburg 1972, Würzburg 1975, S. 32f. weitere Textzeugen (so zumindest Karin Schneiders Katalog zu Cgm 784), aber sehr viele andere dürfte es nicht geben.

Nr. 4 scheint zusammengebastelt aus dem Anfang von Marquard von Lindaus Eucharistietraktat (ebenfalls in der Berliner Handschrift vertreten). Da mir die Ausgabe von Hofmann 1960 nicht zur Hand ist, stütze ich mich auf Hurter 1842 (ihn konnte Roth kennen):

https://archive.org/stream/daszwlfjhrigemn00maurgoog#page/n13/mode/2up

und die Handschriftendigitalisate

Cgm 215

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00064857/image_262

und Cpg 66

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg66/0007

Audi filia et vide et inclina aurem tuam. Ach eywige weyssheyt - das ist der Textbeginn des Eucharistietraktats. Aber nun driftet Roth ab, denn es soll sich ja um ein Gedicht handeln (von mir in Versen dargestellt).

Ach eywige weyssheyt so haymeclich,

wye ist dyn hercz so milt,

wye dyne munt so liebelich,

wye dyne lyb so usserwylt etc.

Der Traktat steuerte dazu bei: "Ach ewige Weisheit ... so heimlich, wie ist dein Herz so mild". Der Reim milt/usserwylt erstaunt. Noch erstaunlicher ist, dass Google die Formen "haymeclich" und "usserwylt" überhaupt nicht in einem anderen Text nachweist. Mit "heymeclich" wäre Roth besser gefahren, und usserwylt (auserwählt) müsste im Niederdeutschen "uterwelt" heißen!

Weder der Buchtitel von 1523 als Überschrift einer Predigthandschrift des 15. Jahrhunderts noch die Vergewaltigung des Eucharistietraktats nehmen für die Authentizität der Handschrift Roths ein. Es würde mich wundern, könnte jemand Roths dreiste Bricolage in diesem Fall "retten", aber ich übergebe das Szepter gern den Philologen, die die sprachlichen Aspekte - anders als ich - fundiert behandelt könnten.

Wenn wir gerade dabei sind, können wir auch noch Roths Minneredenhandschrift ("mittelhochdeutscher Sammelband von Predigten") kurz besprechen, die er in der Germania 1892, S. 63f. vorstellte.

http://www.archive.org/stream/germania37pfeiuoft#page/62/mode/2up

Siehe

http://www.handschriftencensus.de/9391

Roth sagt zwar nicht explizit, dass es sich um seine eigene Handschrift handelt, aber man darf dies wohl annehmen.

Roth nennt selbst als weitere Überlieferung der von ihm als "Lieder" missverstandenen Texte die (heute) Wiesbadener und Würzburger Handschrift. Er dürfte auch hier die Wiesbadener (damals Idsteiner) Handschrift sprachlich etwas verändert haben, um mit einem neuen Textzeugen zu prunken.

Zur Wiesbadener Handschrift

http://www.handschriftencensus.de/7174

Anfrage Friedemanns

https://archive.org/stream/archivfrdasstu11brauuoft#page/452/mode/2up

Beschreibung Friedemanns

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10017752_00085.html

Zur Würzburger

http://www.handschriftencensus.de/6747

Kellers Beschreibung

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/208215

Siehe

http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/sondersammlungen/handschriften_und_alte_drucke/handschriften/register/ (unverständlich, dass die UB Würzburg den Aufsatz Thurns zu den Dominikanerhandschriften nicht ins Netz stellt und damit eine wichtige Lücke schließt!)

"Die sechs Kronen" ed. Keller

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10737689_00616.html

Beide eng zusammengehörige mittelrheinische Handschriften beschreibt ausführlich Ridder 1991

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-53567

Friedemann zufolge war der ehemalige Besitzer der Wiesbadener Handschrift "Wynneck burger zu Mentz" - heute ist der entsprechende Eintrag nicht mehr vorhanden. Für Eberhard Windeck vom Diemerstein (nicht der Chronist Eberhard Windeck/e!) ist 1435 die Namensform Wynneck belegt.

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/CYKN2B7JLIFF4UJOIOSSWTLRZSNMPUYF

Hat sich Roth gedacht: Wenn es zwei Handschriften mit den gleichen Texten gibt, schadet eine dritte auch nichts? In jedem Fall kann die Germanistik auf diese Handschrift Roths getrost verzichten.

Fazit: Bei dem "Tauler-Sammelband" scheint es mir eindeutig, dass Roth ihn erfunden hat, um mit seinen Bibliotheks-Schätzen einmal mehr anzugeben. Bei Nr. VII und der Minnereden-Handschrift bezweifle ich ebenfalls die Existenz dieser Handschriften, aber zwingend ist dieser Schluss nicht. Ein in Vorbereitung befindlicher Beitrag zu Roth als Fälscher

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022477029/ ]

wird jedoch dafür plädieren, bei nicht mehr überprüfbaren Quellen, die Roth verwertet hat, die Beweislast für ihre Echtheit auf denjenigen zu verlagern, der sie für authentisch hält (Beweislastumkehr).

Nachträge: Für das kleine Gutachten im Kommentar zu Nr. VI, das meine Vermutung bestätigt, danke ich Prof. Seelbach. Danke auch den anderen Kommentatoren.

Alles, was Roth für VI, 2-4 brauchte, lieferte der Katalog Nr. 65 von Rosenthal unter Nr. 1116.

https://archive.org/details/RosenthalKatalog65

Roth hat den Gedankenstrich des Katalogs zwischen den ersten beiden Texten (Heiliggeistpredigt und Taulers Bekehrung) übersehen und beide zusammengezogen.

Auch für VII lieferte dieser Katalog die Vorlage (abgesehen vom Marienlied, das Roth aus anderer Quelle hinzufügte), denn die beim Antiquariat Rosenthal 1898 von Helm erworbene Handschrift ist Nr. 437 im Katalog 65. "Ein gude lere wyder d. geyst der lesterunge uss dem heylge Vatter vnd lerer Johannes climacus, in dem buch v. Drissig staffeln" im Katalog ist zusammengezogen aus den Formulierungen der Handschrift zu Anfang des Textes, hat aber wohl Roth als Vorlage gedient. Vor diesem Hintergrund möchte ich die Authentizität auch von Nr. VII als erschüttert ansehen.

***

Zu Fälschungen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

#forschung

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/58908/Transferarbeit2015_Patt.pdf

https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#HathiTrust

Bei Google Books zeigt http://www.ipconceal.com/ nicht mehr die ganze Seite an. Man muss den unteren Teil mit Rechtsklick in einem neuen Tab/Fenster öffnen.

Ergänzungen?

"Im Tweet, der ursprünglich vom anonymen Twitterer @KueddeR verfasst worden ist, war der Thurgauer SVP-Kantonsrat Hermann Lei als «Hermann ‹Dölf› Lei» bezeichnet worden. Mit dem Zusatz «Dölf», so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift, sei suggeriert worden, Lei sympathisiere mit Adolf Hitler und dessen nationalsozialistischem Gedankengut."

Die Schweiz hat es eh nicht so mit der Meinungsfreiheit.

Siehe auch

https://www.woz.ch/-2e80

http://www.landesarchiv-bw.de/web/49986

erscheint derzeit, wenn ich im Feed des Landesarchivs die betreffende Meldung aufrufen möchte.

Update:

http://www.landesarchiv-bw.de/web/59282

http://www.vda-blog.de/

Bemerkenswertes steht nicht darin. Zuletzt geißelte die VdA-Vorsitzende die Verlegung des Staatsarchivs Würzburg, die hier schon länger Thema ist:

http://archiv.twoday.net/search?q=staatsarchiv+w%C3%BCrzburg

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=130519413

unter dem Pseudonym Franz Heinrich Sparre eine Fortsetzung des 1498 gedruckten "Reynke de vos", ebenfalls auf niederdeutsch. Er gab vor, lediglich der Herausgeber einer alten Handschrift aus dem 16. Jahrhundert zu sein. Einige Jahrzehnte hielt man den in altertümelnden Niederdeutsch verfassten Text für ein authentisches Werk aus dem 16. Jahrhundert.

In Gräters Bragur (Bd. 3/2) legte Johann Friedrich August Kinderling 1800 dar, dass Renner der wahre Autor war.

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=130519413

Aber noch 1814 erschien ein unkommentierter Abdruck des Erstdrucks.

https://books.google.de/books?id=p-ZTAAAAcAAJ

Einige Literaturangaben:

Scheller 1826

https://books.google.de/books?id=XRVMAAAAcAAJ&pg=PA362

Scheffler 1975

https://books.google.de/books?id=5jvpV96nNC4C&pg=PA100

Dieter Bellmann: "Hennynk de Han". In: Jahresgabe der Klaus-Groth-Gesellschaft 19 (1977), S. 97-103 (non vidi, ebenso wie den von Bellmann hrsg. Nachdruck der Erstausgabe 1976 mit Nachwort)

***

Fälschungen in Archivalia

http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

Via

http://archaeologik.blogspot.de/2015/09/zerstorung-von-historischen-monumenten.html

http://www.br.de/nachrichten/von-der-leyen-doktorarbeit-100.html

Ich werde im Folgenden begründen, wieso ich das für überzogen halte und eher einen leichten Fall von Plagiat sehe. Dies ist ein Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/1022476170/

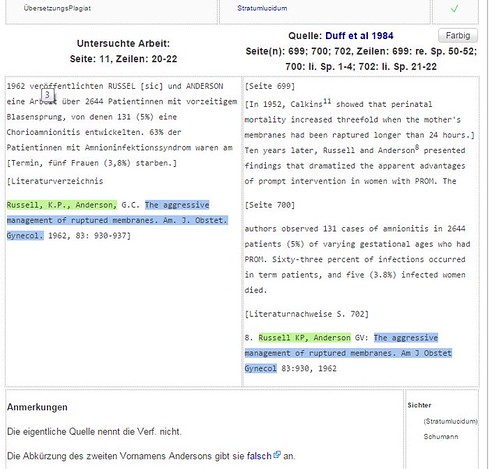

Was ist dran an den angeblichen Urheberrechtsverletzungen, von denen Heidingsfelder spricht?

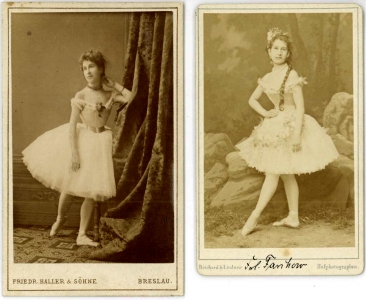

Zahlreiche Bilder enthielten keine Quellenangaben und seien daher Urheberrechtsverletzungen, sagt Heidingsfelder in dem Video des BR, und das sei noch schlimmer als Plagiate. Nachvollziehen lässt sich das anhand der Dokumentation der gesichteten Fragmente

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Ugv/Fragmente/Gesichtet_g

und auch der ungesichteten

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Ugv/Fragmente/Sichtung_v

nicht. Sichtbar sind in den gesichteten Fragmenten die Abbildungen 1 und 2 der Arbeit, deren Quelle nicht korrekt angegeben wird. Es handelt sich in beiden Fällen jedoch um gemeinfreie historische Abbidlungen. Von einer Urheberrechtsverletzung kann also überhaupt nicht die Rede sein.

In der Darstellung der Befunde

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Ugv/Befunde

ist von den Abbildungen überhaupt nicht die Rede. In der als Illustration beigebenen, aus Urheberrechtsgründen nicht lesbaren Grafik erscheinen Bilder, die wohl ebenfalls gemeinfrei sind, aber jedenfalls nicht die zwei Abbildungen 1 und 2. Eine korrekte Beschriftung der Illustration ist daher nicht gegeben. Es ist nicht erkennbar, ob die Seitenwiedergaben nur den Schlussteil betreffen oder nur Auszüge der beanstandeten Seiten enthalten. In letzterem Fall hätten die Bilder nicht einbezogen werden dürfen, da sie in den Befunden nicht thematisiert wurden.

Wo kann die Dissertation eingesehen werden?

Mit dem Karlsruher Virtuellen Katalog konnte ich nur fünf Standorte ermitteln. Außer der medizinischen Hochschule Hannover, wo die Arbeit eingereicht wurde, und den beiden Standorten der Deutschen Nationalbibliothek ist sie nur an der HU Berlin, der SUB Göttingen und der ZB MED in Köln nachgewiesen. Im Ausland gibt es in wissenschaftlichen Bibliotheken anscheinend keine Exemplare.

Wurde die Arbeit irgendwo jemals zitiert?

Mittels Google Scholar und Google Books konnte ich keine Publikation ermitteln, in der die Arbeit von L. zitiert wird.

Das gilt auch für einen zweiseitigen Artikel, den die Doktorandin gemeinsam mit ihrem Doktorvater und einem weiteren Autor in einem Tagungsband 1989 veröffentlichte:

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Quelle:Ugv/von_der_Leyen_et_al_1989

Wie gefährlich sind die Fehlzitate?

Problematischer findet der Plagiatsjäger, dass von der Leyens Arbeit "23 Fehlverweise" enthalte, also Hinweise auf Quellen, in denen der zitierte Inhalt gar nicht zu finden sei. "Das ist im medizinischen Bereich besonders gefährlich", sagt Dannemann. Das kann natürlich ein Juraprofessor am besten beurteilen ...

Dass eine so spezielle Dissertation, die keine nachweisbare Rezeption erfahren hat, Schaden anrichten könnte, dürfte ausgeschlossen sein. Medizinische Dissertationen, denen man üblicherweise ein deutlich niedriges Niveau als Doktorarbeiten aus anderen Fächern zuschreibt, sind ein Massenphänomen. Gründliche medizinische Forschung wird Angaben aus Dissertationen nicht ungeprüft abschreiben. In der ärztlichen Praxis wird man sich auf Handbücher und geeignete Zeitschriftenartikel stützen und nur ausnahmsweise auf eine Dissertation.

Wie gründlich ist die Dokumentation im VroniPlag?

Recht eindrucksvoll. Es wurde von dem Benutzer Stratumlucidum offenbar die von L. verwendete Sekundärliteratur sowie von ihr nicht zitierte, aber benutzte Arbeiten mit der Dissertation verglichen. Traut man diesem Eindruck, werden weitere Recherchen kaum nennenswerte zusätzliche Befunde erbringen.

Wie verhält sich die Arbeit zu den anderen von Vroniplag überprüften medizinischen Dissertationen?

Der Benutzer Hindemith ist im Vroniplag nicht irgendwer. Der ausgebildete Mathematiker wurde 2011 von der SZ befragt:

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/525731/Ich-will-keiner-Partei-schaden

Um so schwerer wiegt seine Aussage auf der Diskussion zur Benutzerseite des L.-Jägers Stratumlucidum:

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Benutzer_Diskussion:Stratumlucidum

Finde zwar, die Doku ist von höchster Qualität, aber im Medizin-Universum haben wir geschätzte 1000 andere Arbeiten auf Halde, die mehr Plagiate enthalten ...

[ Siehe auch

]#vroniplag bemängelt Zitierweise in #vonderLeyen #Doktorarbeit. Hmm. dann sind 80% alle medizin. Dissertationen zu beanstanden. mindestens!

— Manuel A. (@pinokw) 26. September 2015

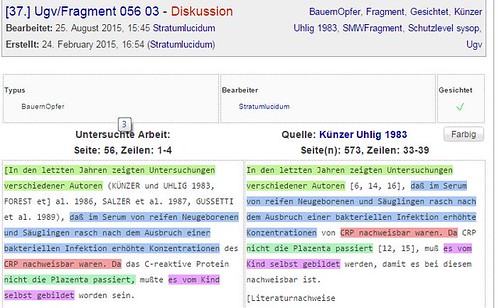

Hat die Autorin im wesentlichen sauber gearbeitet?

Wer die Dokumentation unvoreingenommen sichtet, kann nicht zu dem Schluss kommen, dass die zahlreichen Schlampigkeiten irrelevant sind. Sie hat an vielen Stellen in der historischen Einleitung und beim Referat von Handbuchwissen bzw. Sekundärliteratur nicht wie vorgeschrieben korrekte Belege geliefert, sondern aus "zweiter Hand" gearbeitet, indem sie aus einer nicht oder nicht hinreichend korrekt bezeichneten Quelle Sachverhalte übernommen hat, die sie der Quelle ihrer Quelle zuschreibt.

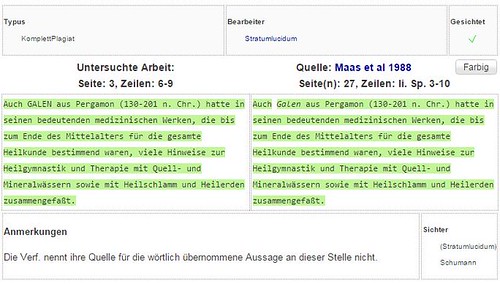

Eindeutige Plagiate wie das folgende sind aber eher selten.

Häufiger finden sich sogenannte "Bauernopfer", bei denen es an Anführungszeichen fehlt oder Übernahmen nicht an der jeweiligen Stelle vermerkt wurden.

In diesem Fall ist die Quelle zwar genannt, aber die wörtliche Abhängigkeit nicht gekennzeichnet worden.

Je begrenzter das Vokabular einer Fachsprache für die Beschreibung von Sachverhalten ist, um so schwieriger ist es, wörtliche Übernahmen zu vermeiden. Man lese dazu die Ausführungen des BGH in seiner Entscheidung "Staatsexamensarbeit" von 1980:

http://lexetius.com/1980,1

Hinzu kommt, dass man in der Medizin bei Passagen, die nicht mit den Versuchsbefunden zu tun haben, wohl eher ein Auge zudrückt, was exakte Referenzierungen angeht. Anders als in den Geistes- und Sozialwissenschaften wird auf den sprachlichen Ausdruck wohl weniger Gewicht gelegt und eine enge Anlehnung an Handbücher und Standard-Literatur eher toleriert.

In diesem Fall sehe ich kein Fehlverhalten. Für die grobe Zusammenfassung einer Studie ein englisches Handbuch oder wie hier einen Fachartikel zu verwenden, ohne diesen zu nennen, würde ich nie beanstanden. Wem würde eine solche Strenge nützen? Denn eine eigene Formulierung der Forschungsergebnisse der Studie in zwei Sätzen müsste zwangsläufig mit dem aus dem Englischen übersetzten Referat in etwa identisch sein.

Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens sind kein Selbstzweck. Man muss im Einzelfall immer auch Augenmaß bewahren.

Ein mittelschwerer oder ein leichter Fall?

Eher ein leichter. Eindeutige Plagiate, bei denen die Quelle ganz verschwiegen und auch nicht im Kontext genannt wird, gibt es aus meiner Sicht zu wenige. Jedes Plagiat ist eines zu viel, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Die Arbeit weist deutliche handwerkliche Mängel aufgrund des Arbeitens aus zweiter Hand auf, hat aber längst nicht das Kaliber der Causa Schavan oder etwa von Guttenberg. Sie ist aus meiner Sicht eher im Bereich von Lammert und Steinmeier (beide nach wie vor in Amt und Würden) anzusiedeln, die ja beide von den Universitäten "freigesprochen" wurden. In beiden Fällen konnte ich damit leben, dass der Titel nicht entzogen wurde:

http://archiv.twoday.net/search?q=lammertplag

http://archiv.twoday.net/stories/534900357/

Berücksichtigt man die medizintypische Laxheit und die Eigenart der Dissertation als spezielle empirische Studie, kann man auch zu einem noch milderen Urteil kommen.

Soll man die Affäre öffentlich erörtern?

Wieso nicht? Schon aus Gründen der Generalprävention ist es sinnvoll, immer wieder über Nachweis-Kultur in der Wissenschaft zu diskutieren.

Wird die Verteidigungsministerin ihren Doktortitel verlieren?

Ich denke nicht. Verwaltungsgerichte sind immer sehr viel strenger als die Universitäten, aber wenn man Lammert und Steinmeier seitens ihrer Universitäten ungeschoren ließ, sollte man bei der medizinischen Dissertation von 1990 der Frau Verteidigungsministerin, die mir als Zensursula herzlich unsympathisch war

http://archiv.twoday.net/search?q=zensursula

ebenfalls Milde walten lassen. (Und natürlich auch bei jeder anderen gleichwertigen medizinischen Dissertation jener Zeit, deren Autorin oder Autor nicht prominent wurde.)

Da "Mutti" ans Abtreten noch nicht so bald denkt, braucht L. eh einen langen Atem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Image dauerhaft durch die Plagiatsaffäre belastet werden wird.

Updates:

https://erbloggtes.wordpress.com/2015/09/29/ursula-von-der-leyen-vroniplag-und-das-plagiat-i/

http://plagiatsgutachten.de/fall-von-der-leyen-plagiat-ja-ruecktritt-moeglich-aber-aberkennung-nein/

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2015-09/plagiat-von-der-leyen

http://www.sueddeutsche.de/bildung/plagiatsvorwurf-gegen-ursula-von-der-leyen-sieht-nicht-gut-fuer-sie-aus-1.2671589

http://www.indiskretionehrensache.de/2015/09/zett-byou-bento/

http://google-produkte.blogspot.de/2015/09/uebersetzen-und-helfen.html

http://archiv.twoday.net/stories/1022476226/ ]

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/von-der-leyen-vroniplag-wirft-ministerin-plagiate-vor-a-1054869.html

Die Mitglieder des Netzwerks VroniPlag - benannt nach Edmund Stoibers Tochter Veronica Saß, die durch die Recherchen der Plagiatsjäger 2012 ihren Doktortitel verlor - berichten, sie hätten die 62 Textseiten der insgesamt 70 Seiten langen Dissertation gesichtet. "Im üblichen Vier-Augen-Sichtungsprozess" habe man dabei "37 Textpassagen festgestellt, die gegen wissenschaftlich anerkannte und auch in der damals maßgeblichen Promotionsordnung geregelte Zitierregeln verstoßen", teilte Gerhard Dannemann, Professor an der HU Berlin, auf Anfrage des SPIEGEL mit.

Insgesamt habe man Plagiate auf 43,5 Prozent der bisher untersuchten Seiten gefunden, heißt es bei VroniPlag. Die Plagiatsjäger rügen die wortgleiche Übernahme fremder Textpassagen und Verstöße gegen wissenschaftliche Zitierregeln. Drei Seiten bestünden mehr als zur Hälfte aus Plagiatstext, auf fünf Seiten machten die problematischen Stellen 75 Prozent des Textes aus.

Aber im Vergleich zu den anderen 151 Fällen, die VroniPlag Wiki bislang öffentlich dokumentiert habe, sei von der Leyens Arbeit "eher ein mittelschwerer als ein schwerer Fall", so Dannemann. Die regelwidrig übernommenen Passagen seien "eher kurz als lang", und die meisten Quellen würden "irgendwo in der Arbeit genannt, allerdings nicht im jeweiligen Kontext".

Problematischer findet der Plagiatsjäger, dass von der Leyens Arbeit "23 Fehlverweise" enthalte, also Hinweise auf Quellen, in denen der zitierte Inhalt gar nicht zu finden sei. "Das ist im medizinischen Bereich besonders gefährlich", sagt Dannemann.

Speien online verzichtet natürlich auf einen Link zu:

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Ugv

„KAS-Leyen, Ursula von der-Bild-31961-2“ von CDU -

Diese Datei wurde Wikimedia Commons freundlicherweise von der Konrad-Adenauer-Stiftung im Rahmen eines Kooperationsprojektes zur Verfügung gestellt.

. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons.

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2015/09/how-to-make-the-most-of-digitised-manuscripts.html#

Den dicken fetten Haken, der im Widerspruch zu dem vollmundigen Public-Domain-Blabla beim Katalog der illuminierten Manuskripte im gleichen Haus

http://archiv.twoday.net/stories/219045004/

steht, darf ich besonders hervorheben:

The Digitised Manuscripts viewer does not facilitate the download of images. Each image is formed of multiple tiles, which, whilst ensuring the excellent zoom facility, cannot be saved as a single file. The content in the Digitised Manuscripts viewer is intended for research and study purposes only. More information on the reuse of images can be found here: http://www.bl.uk/copyrightstatement.html.

Wenn mich mal jmd bittet, Nietzsches Idee der ewigen Wiederkunft des Gleichen zu erklären, schick ich ihn zu 'ner Bibliothekstagung. #ads20

— Jochen Apel (@Duhem_) 11. September 2015

Via Lavater via netbib

http://www.urheberrecht.org/news/5464/

Hier kann man lesen, was das für ein Früchtchen ist:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Malka

Es ist mir nicht gelungen, bei der Lektüre einiger Meldungen, allen voran von SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/siri-beleidigt-angela-merkel-gefaelschter-wikipedia-eintrag-a-1054790.html (Kommentare sind nicht möglich)

eine korrekte Darstellung zu finden, auch nicht bei der Suche nach gesichtet bzw. ungesichtet in Kombination mit Merkel Ferkel bei Google News. Ich bin davon ausgegangen, dass wenigstens Heise, wo Torsten Kleinz üblicherweise gut unterrichtet ist, den Mist nicht kolportiert, aber nicht Heinze schrieb den Artikel, sondern ein lbe.

http://heise.de/-2826323

Richtig ist: Die deutschsprachige Wikipedia zeigte in der Normalansicht zu keinem Zeitpunkt den kurzfristig als ungesichtete Version eingebrachten Vandalismus. Genau um solche Pannen zu verhindern, hat die deutschsprachige Wikipedia die sogenannten gesichteten Versionen eingeführt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Gesichtete_Versionen

Das Merkel-Ferkel war natürlich nie gesichtet.

Unangemeldete Benutzer sehen bei Aufruf einer Seite die letzte gesichtete Version, können aber über eine grafische Benutzeroberfläche die aktuelle Version ansteuern und editieren. Gibt es in dem betrachteten Artikel keine als „gesichtet“ markierte Version, so wird die aktuelle angezeigt. Angemeldete Benutzer sehen bei Aufruf einer Seite gleich die aktuellste Version, können aber auch einfach über den Artikel-Reiter zur letzten als „gesichtet“ markierten Version wechseln.

Der Fehler liegt also ausschließlich bei Apple, das

Update: Wie sich aus

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fragen_zur_Wikipedia&oldid=146416784#.22Merkel-Hetze_auf_dem_iPhone.22

ergibt, nutzt Apple wohl eine API, die die aktuellste Version anzeigt. Die meisten Sprachversionen kennen im übrigen keine gesichteten Versionen.

http://blog.klassik-stiftung.de/der-bibliothekar-als-gatekeeper-der-wissenschaft/

Unser Discovery-Service hilft Ihnen, einfach und effektiv nach Informationen zu suchen und teilweise direkt auf sie zuzugreifen."

http://bvb-new-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=49BVB_VU1

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/1022470772/

http://prometheus.uni-koeln.de/pandora/de/email/newsletters/61

Aber gibt es auch eine Übersichtsseite zum Newsletterarchiv?

http://archiv.twoday.net/stories/1022473672/#1022476044

für den Hinweis auf

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/koblenz/kloster-himmerod-wertvolle-bibliothek-kommt-unter-den-hammer/-/id=1642/did=16211616/nid=1642/6jm95k/index.html

Die Versteigerung sorgte im Vorfeld für Ärger: Historiker warfen den Zisterzienser-Brüdern die Verscherbelung ihres Kulturgutes vor. Die Mönche verteidigten dagegen ihr Vorgehen. Das Kloster habe kein Geld, die alten Bücher zu restaurieren und sachgemäß aufzubewahren.

Das wertvollste Objekt - eine Pergament-Handschrift aus dem 12. Jahrhundert - kommt am Freitag nicht unter den Hammer. Das Land Rheinland-Pfalz hat das historische Dokument gekauft. Der Listenpreis lag bei 30.000 Euro. Damit könne die Pergamenthandschrift für die Forschung zugänglich sein, sagte die Leiterin des Landesbibliothekzentrums in Koblenz. Dort werde die Handschrift vermutlich künftig auch aufbewahrt. Das Landesbibliothekzentrum will bei der Auktion am Freitag versuchen, weitere Schriften aus der Himmeroder Klosterbibliothek zu ersteigern.

[Siehe auch

http://www.boersenblatt.net/artikel-bibliotheken.1029827.html ]

Soeben meldete der Trierische Volksfreund:

Die meisten der alten Bücher, die das Kloster Himmerod am Freitag in Köln versteigert hat, bleiben öffentlich zugänglich. Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz konnte einen Großteil der Wiegendrucke und Frühdrucke erwerben. [...]

Für fast alles bekamen die Mönche mehr als den Schätzpreis. Die Bibliothekszentrale hatte kurzfristig Drittmittel eingeworben, um mitbieten zu können. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Annette Gerlach, Leiterin der Zentrale – handele es sich bei den Werken doch um bedeutendes Kulturgut. Darüber, wie viel Geld für die Handschrift geflossen ist, habe man Stillschweigen vereinbart. Wohl auch, weil die Mönche viel Kritik einstecken mussten, betont Gerlach ausdrücklich, dass der Kontakt mit dem Kloster sehr gut gewesen sei.

Weniger erfreut über all das ist das Auktionshaus Venator und Hanstein, das das gewinnbringendste Stück kurzfristig aus dem Katalog nehmen musste. „Die Abtei war unter derartigen Druck geraten, dass nichts anderes übrig blieb“, sagt der Auktionator Joachim Haber.

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/rheinlandpfalz/rheinland/Rheinland-Pfalz-und-Nachbarn-Kloster-Himmerod-Land-ersteigert-viele-Buecher-aus-Besitz-der-Moenche;art158726,4326043

***

Am 21. September mokierte sich im Trierischen Volksfreund Katharina Hammermann (ich habe ausführlich mit ihr telefoniert) über mein Engagement.

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/kultur/Kultur-Arme-Moenche-alte-Buecher-wuetende-Historiker;art764,4322456

Arme Mönche, alte Bücher, wütende Historiker

(Großlittgen/Köln)

Ein Kulturgutaktivist setzt derzeit Himmel und Hölle in Bewegung, weil die Himmeroder Mönche ein paar alte Bücher verkaufen. Darunter das letzte im Kloster verbliebene Zeugnis der einst so bedeutenden Zisterzienser-Bibliothek. Historiker werfen den Mönchen Verschleuderung vor, das Landesbibliothekszentrum greift ein, die Brüder fühlen sich in ein falsches Licht gerückt - und die Auktionäre reiben sich die Hände. [...]

Womöglich bieten solche Einrichtungen am Freitag tatsächlich mit. Hat Graf - selbst ernannter Beschützer bedrohten Kulturguts - in seinem Zorn doch so ziemlich alles aufgescheucht, was in der rheinland-pfälzischen Bibliothekenszene Interesse an Himmerod haben könnte. Mit Erfolg. Das Landesbibliothekszentrum misst dem Ganzen Bedeutung bei. "Wir bemühen uns, dass die Handschrift in öffentlichem Besitz bleibt", sagt Leiterin Annette Gerlach. Doch ist die Aufgabe schwierig, da reiche Privatbieter bei Auktionen meist die Nase vorn haben.

Auch aus der Region Trier kommt Kritik am Vorgehen der Mönche. "Das ist doch kaum zu glauben", sagt Richard Hüttel, Kurator einer Ausstellung über die Blütezeit des Klosters Himmerod, die bis Ende Januar im Alten Rathaus in Wittlich zu sehen ist (der TV berichtete). Eines der Ziele der Ausstellung sei es, die "unglaubliche Verschleuderung von Klostergut" zur Revolutionszeit zu illustrieren. Dass sich das nun 200 Jahre später wiederhole …

Und was sagen die Mönche, die - dies sei betont - ja völlig legal handeln, wenn sie ihr Eigentum verkaufen? "Es geht nicht nur darum, Geld für die Klosterwirtschaft zu bekommen, sondern auch darum, dass die Bücher hier faulen", sagt Abt Johannes Müller, der die bissigen Texte, die Graf veröffentlicht und verbreitet hat, als unverschämt empfindet. Man habe diese Schätze "im Müll" gehoben. In einem feuchten Bibliotheksraum. Einzig die Handschrift lag im Tresor. Das Kloster habe kein Geld, sie zu restaurieren, sachgemäß aufzubewahren, und es könne sie auch nicht ausstellen. "Wir wollen sie in gute Hände geben", sagt Abt Johannes - am liebsten in öffentliche. Warum hat sich das Kloster dann nicht direkt an eine Bibliothek gewandt? "Wir hatten ja keinen blassen Schimmer, was das wert ist", sagt der Abt, der betont, dass man im Kloster keine wertvollen Bücher brauche.

Der Abt stellt sich doof. Der Zisterzienserorden sollte sich wirklich schämen, solche Obere zu haben.

[Es ist mir nicht gelungen, Nennenswertes über die neue Klosterbibliothek herauszubringen - trotz rascher Hilfe durch die Stadtbibliothek Mainz und das Kreisarchiv in Wittlich. Ein Zitat von Ambrosius Schneider aus einem seiner Aufsätze über die alte Klosterbibliothek:

"Was Mönchsgenerationen einst mühsam geschrieben und in ihrer Bibliothek sorgsam gehütet, zerstörten Säkularisation, Unverstand und Profitgier der neuen Besitzer"

Lebendiges Rheinland-Pfalz Bd. 21 (1984) S. 157-160, hier S. 160

Fast identische Fiormulierung in: Jahrbuch für den Kreis Bernkastel-Wittlich 20 (1996), S. 150-153, hier S. 152.

Der Abt sollte eigentlich die umfangreiche Festschrift, die 2010 die Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte der Abtei in ihrer Reihe spendierte, genau kennen. Von einem schimmligen Gelass ist dort überhaupt nicht die Rede. Reiner Nolden, der ehemalige Trierer Stadtarchivar, schrieb in "Neues aus der Bibliothek von Himmerod", die in den 1960er und 1970er Jahren von Pater Edmund Müller aufgebaute Bibliothek habe eine "beachtliche Größe". Er merkt allerdings an, die Räumlichkeiten müssten saniert und klimatechnisch stabilisiert werden. Die Bücher, darunter auch "mehrere" aus der alten Klosterbibliothek, müssten mit EDV katalogisiert werden. "Wegen der überregionalen Bedeutung dürften dafür Landesmittel zu gewinnen sein".

Der kundige Buchkenner spricht vor fünf Jahren von einer überregionalen Bedeutung und heute tut der Abt so, als wisse man gar nicht, was man da habe? Der Pfaffe lügt, möchte man ausrufen, aber so platter Antiklerikalismus war nie meine Sache.]

Wie sah es mit der sonstigen Resonanz aus?

Annelen Ottermanns Aufruf in der Liste Provenienz blieb ohne jegliche Resonanz.

Aus Österreich mailte mir am 16. September ein Zisterzienser:

Da ich selbst seit [...] Zisterzienser [...] bin, empört mich dieser Vorgang eines Zisterzienserklosters auf's äusserste, wenngleich aufgrund meiner Erfahrungen mich diese liederliche Haltung seitens der Geistlichkeit im Umgang mit kirchlichen Kulturgütern nicht erstaunt.

Himmerod seinerseits hat angesichts seiner maroden Wirtschaft und geistig-geistlichen Erschlaffung keinerlei Interesse an diesen kostbaren Buchbeständen, deren Veräusserung gerne bewerkstelligt wird, um offensichtlich ein momentan grösseres Finanzloch zu stopfen. Solches ist schändlich und erbärmlich zugleich.

Sie stehen in guter Position, um die anberaumte Veräusserung in Privathände zu unterbinden. Der Vorgesetzte der Abtei Himmerod ist der Abtpräses der Abtei Wettingen-Mehrerau bei Bregenz, Anselm van der Linde. Ihm ist dieser Vorgang anzuzeigen, welcher ja durch ihn als den höheren Oberen genehmigungsbedürftig ist. Ferner wäre der Generalabt in Rom, Mauro Lepori, davon in Kenntnis zu setzen. Die Mail-Adressen dieser Äbte sind auf Internet jederzeit auffindbar bzw. deren Telephon-Nummern.

Der Zisterzienserorden muss Ihnen für Ihren alarmierenden Beitrag zutiefst dankbar sein, ich für meinen Teil bin es !

Am 17. September habe ich mich an den Abtpräses per Mail gewandt mit der Bitte, die Versteigerung zu verhindern. Ich bekam noch nicht einmal eine Anwort!

Nachdem Frau Sorbello Staub für Freitag vor einer Woche eine Pressemitteilung der AKThB zur Angelegenheit in Aussicht gestellt hatte, habe ich vor vier Tagen bei Verantwortlichen des Verbands per Mail nachgefragt, ab da noch etwas kommt.

info@bibliothek.drs.de

fr.oliver@abtei-kornelimuenster.de

HartmannS@bistumlimburg.de

sorbello@thf-fulda.de

Auch hier: keine Antwort!

Natürlich ist es erfreulich, dass die Handschrift und weitere Bücher vom Land Rheinland-Pfalz erworben werden konnten. Es bleibt abzuwarten, welche Bücher NICHT erworben werden konnten. Und selbstverständlich ist es ein Unding, dass einmal mehr Intransparenz bei dem Kaufpreis herrscht. Ich habe via

https://fragdenstaat.de/a/11429

Auskunft beantragt. Und es bleibt ein Skandal, dass eine angesehene (?) Abtei des Zisterzienserordens sich in dieser Weise von ihrem Kulturgut trennte.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022483920/

Man kann bei Handschriften mit Kommentaren an der Aufnahmeschärfe und der Auflösung ein wenig herummäkeln, aber es ist doch sehr erfreulich, dass viele Handschriften dieser entlegenen Sammlung, die auf den 1947 verstorbenen spanischen Sammler Lázaro Galdiano zurückgeht, online bereitstehen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_L%C3%A1zaro_Galdiano

http://www.landesmuseum-mainz.de/presse/pressematerial-rittertodteufel/pressefotos/

http://archiv.twoday.net/stories/133336589/

http://archiv.twoday.net/stories/133336589/http://museudaimigracao.org.br/acervodigital/

Via HCK.

Siehe

http://archiv.twoday.net/stories/1022472510/

Darunter auch der Hinweis auf die digitale Bibliothek des Nationalmuseums in Rio de Janeiro mit deutschsprachigen Titeln:

http://www.obrasraras.museunacional.ufrj.br/obras_titulo.html

Via

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/04/novo-portal-disponibiliza-acervo-historico-da-fotografia-nacional.html

"Zwei Journalisten des Hamburger Abendblatt standen in Hamburg vor Gericht, weil Sie aus einer Strafakte WhatsApp-Konversationen zitiert hatten. Sie wurden von den Vorwürfen freigesprochen. Zwar hätten die Reporter rechtswidrig gehandelt, so das Gericht. Allerdings sei ihnen kein Vorwurf zu machen, weil sie zuvor den Hausjuristen gefragt haben."

Man muss konstatieren, dass Frau Grütters - wenn der Gesetzesentwurf denn so umgesetzt werden sollte - die selbstgesteckten, hohen Ansprüche, nämlich gegen den weltweiten illegalen Handel mit Kulturgut vorzugehen oder gar dem Terrorismus einige Finanzquellen abzudrehen, kaum erfüllen wird. Erst recht werden damit keine internationalen Massstäbe gesetzt.

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg53908.html

Die Urteilsbegründung zu der Entscheidung zu § 52b UrhG liegt nun vor:

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&client=12&nr=72304&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf

Der BGH hält sich eng an die Vorgaben des EuGH.

Von besonderem Interesse scheint mir folgende Passsage:

Entgegen der Ansicht der Klägerin stellt sich damit jedoch nicht die Frage,

ob die Zulässigkeit von Vervielfältigungen nach § 53 UrhG in § 52b UrhG

hineingelesen werden kann (aA Loewenheim, GRUR 2014, 1057, 1059 f.). Bei

den Schrankenregelungen des § 52b UrhG einerseits und des § 53 UrhG andererseits

handelt es sich um jeweils eigenständige Regelungen. Sie erfassen

nicht nur unterschiedliche Nutzungshandlungen, sondern richten sich auch an

unterschiedliche Nutzerkreise. Während § 52b UrhG die Zulässigkeit des Zugänglichmachens

von Werken an elektronischen Leseplätzen durch bestimmte

Einrichtungen regelt, hat § 53 UrhG die Zulässigkeit des Vervielfältigens von

Werken zum eigenen Gebrauch und damit auch die Zulässigkeit entsprechender

Vervielfältigungen durch Nutzer elektronischer Leseplätze zum Gegenstand.

Beide Regelungen bestehen unabhängig voneinander und können nebeneinander

oder nacheinander anwendbar sein. Entgegen der Ansicht der

Klägerin ist es daher auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung zulässig,

dass ein aufgrund der Schrankenregelung des § 52b UrhG durch eine Bibliothek

an einem elektronischen Leseplatz zugänglich gemachtes Werk aufgrund

der Schrankenregelung des § 53 UrhG durch einen Benutzer des elektronischen

Leseplatzes vervielfältigt wird (vgl. Grünberger, GPR 2015, 91, 93).

Zur Haftung der Bibliotheken wird ausgeführt:

Eine Haftung der Beklagten käme daher etwa in Frage, wenn sie die Nutzer nicht darauf hinwiese, dass sie die an den elektronischen Leseplätzen zugänglich gemachten Werke nur unter

den - näher zu bezeichnenden - Voraussetzungen des § 53 UrhG vervielfältigen dürfen. Ferner käme eine Haftung der Beklagten in Betracht, wenn sie nicht durch ihr mögliche und zumutbare Maßnahmen dafür sorgte, dass die Nutzer - den Voraussetzungen des § 53 UrhG entsprechend - nur einzelne Vervielfältigungsstücke

oder kleine Teile eines Werkes und keine graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik oder im wesentlichen vollständigen Bücher oder Zeitschriften vervielfältigen. Insoweit treffen die Beklagte, die die Möglichkeit zu

Vervielfältigungen an den elektronischen Leseplätzen schafft, Kontroll- und Überwachungspflichten, um eine unbefugte Vervielfältigung von Werken durch Nutzer möglichst weitgehend auszuschließen. Darüber hinaus könnte ein Hinweis

der Beklagten an die Nutzer geboten sein, dass die aufgrund der Schrankenregelung des § 53 UrhG erstellten Vervielfältigungsstücke gemäß § 53 Abs. 6 Satz 1 UrhG nicht verbreitet werden dürfen.

Was bedeutet das praktisch?

Abgesehen von den Hinweispflichten: Bei Notendrucken wird man wohl Drucken und Abspeichern unterbinden müssen. Bei nicht-vergriffenen Bänden darf es wohl kein Gesamt-PDF geben, das Verbot der Gesamtkopie gilt laut BGH auch für Retrodigitalisate. Während einer Sitzung sollte man wohl das sukzessive Erstellen einer Gesamtkopie unmöglich machen. Weitergehendes ist mit Blick auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Benutzer problematisch.

„BGH - Bibliothek - Lesesaal“ von ComQuat - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons.

https://cast.switch.ch/vod/clips/rswcr3ikx/link_box

Folien sind auch vorhanden, empfehlenswerter ist aber die Aufzeichnung des Streams (mit kurzer Diskussion) mit Ton.

Folien: https://www.open-access.net/fileadmin/oat/oat15/slides/mickus_OA_Tage_15_neu.pdf

Vergleiche mit den Margen beim Drogenhandel sind anscheinend nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Da es ganz gut passt:

NZZ Webpaper – Fette Gewinne dank Steuergeldern -

http://webpaper.nzz.ch/2015/09/06/wissen/MZSTF/fette-gewinne-dank-steuergeldern?guest_pass=16dd7e265c%3AMZSTF%3Af998efea5e5bfd7f5ca6a6bdbc64e9487c7290f6

eBooks und Standardprobleme | Plan3t.info -

http://plan3t.info/2011/08/24/ebooks-und-standardprobleme/

Schönen Gruß und viel Spaß beim Lesen bzw. anhören " wünscht Edlef Stabenau in INETBIB.

Wenig erfreulich. Keine Nutzung von Personennormdaten. Selten Schlüsselseiten digitalisiert und dann mit fettem Copyfraud.

Via

http://filstoria.hypotheses.org/12423

Gutachten von Paul Klimpel/Eva-Marie König: Urheberrechtliche Aspekte beim Umgang mit audiovisuellen Materialien in Forschung und Lehre [2015]

http://www.historikerverband.de/fileadmin/_vhd/Stellungnahmen/GutachtenAVQuellen_Final.pdf