"Im Berliner Verfassungsschutz sind Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus vernichtet worden.

Innenpolitiker von Grünen und Piraten sagten dem rbb am Dienstag, darüber seien sie am Mittag vom Senat informiert worden.

Die Akten waren eigentlich für das Landesarchiv bestimmt, sie kamen jedoch Ende Juni in den Reißwolf. Der Verfassungsschutz bestätigte den Vorfall und sprach von einem "Büro-Versehen". Eine Sprecherin beteuerte jedoch, unter den vernichteten Akten seien keine Unterlagen zur Terrorzelle NSU gewesen."

Quelle: rbbtext S. 120, 6.11.2012

Ist Verwahrungsbruch öffentlich-rechtlicher Volkssport?

Medienreaktionen:

TAZ, 6.11.2012, Neues Deutschland, 7.11.2012, Berliner Morgenpost, 6.11.2012, Welt, 6.11.2012

Nachtrag:

Welt, 6.11.2012 (erweiterte Fassung), Spiegel, 6.11.2012

Innenpolitiker von Grünen und Piraten sagten dem rbb am Dienstag, darüber seien sie am Mittag vom Senat informiert worden.

Die Akten waren eigentlich für das Landesarchiv bestimmt, sie kamen jedoch Ende Juni in den Reißwolf. Der Verfassungsschutz bestätigte den Vorfall und sprach von einem "Büro-Versehen". Eine Sprecherin beteuerte jedoch, unter den vernichteten Akten seien keine Unterlagen zur Terrorzelle NSU gewesen."

Quelle: rbbtext S. 120, 6.11.2012

Ist Verwahrungsbruch öffentlich-rechtlicher Volkssport?

Medienreaktionen:

TAZ, 6.11.2012, Neues Deutschland, 7.11.2012, Berliner Morgenpost, 6.11.2012, Welt, 6.11.2012

Nachtrag:

Welt, 6.11.2012 (erweiterte Fassung), Spiegel, 6.11.2012

Wolf Thomas - am Dienstag, 6. November 2012, 22:40 - Rubrik: Archivrecht

Die Stadt Stralsund hat im Sommer 2012 einen Teil ihrer historischen Archivbibliothek - diese gehört in Mecklenburg-Vorpommern zu den vier größten Altbestandsbibliotheken - an einen Antiquar zu einem nicht genannten Betrag veräussert. Dies betraf nach Angaben der Stadt den Großteil der historischen Gymnasialbibliothek, deren Umfang im "Handbuch der historischen Buchbestände" 1995 mit 2630 Titeln angegeben wurde. Behalten wurden nur wenige regionalgeschichtliche Titel. Dem Antiquar seien ca. 2500 Titel in 6210 Bänden angeboten worden, erworben habe er 5926 Bände. Neben der Gymnasialbibliothek sind auch eine nicht genannte Zahl von Büchern aus anderen wertvollen Teilbeständen der Archivbibliothek, unter anderem auch der bedeutenden Löwenschen Sammlung, in den Handel gegeben worden, wie Online-Angebote (Abebooks, ZVAB, Ebay) vor allem von Antiquariaten des Raums Augsburg (Peter Hassold, Augusta-Antiquariat, Ebay-Verkäufer Robert Hassold) beweisen. Es sind dabei auch zahlreiche Pomeranica festzustellen, darunter auch äußerst seltene oder derzeit nicht außerhalb von Stralsund nachgewiesene Stücke.

Beschlossen wurde der Teilverkauf am 5. Juni 2012 im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stralsunder Bürgerschaft.

Nachdem am 22. Oktober 2012 Falk Eisermann in einem Archivalia-Kommentar

http://archiv.twoday.net/stories/172009568/#172069128

auf eine Stelle in einer Presseerklärung der Stadt Stralsund zur Schließung des Stadtarchivs aufgrund eines Schimmelbefalls aufmerksam gemacht hatte, ging am 30. Oktober eine knappe Bestätigung der Stadt ein, dass die Gymnasialbibliothek verkauft worden sei:

http://archiv.twoday.net/stories/197331274/

In Archivalia und auch in der bibliothekarischen Mailingliste INETBIB wurden in der Folgezeit eine Fülle von Beiträgen und Kommentaren veröffentlicht.

Beiträge in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Thread-Darstellung in INETBIB:

http://news.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib

Deutlich äußerte sich der Leiter der UB Köln, Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, zugleich ein anerkannter Buchhistoriker: "die Aktion in Stralsund mit dem Verkauf einer alten in langer Zeit gewachsenen Bibliothek habe ich mit hohem Befremden registriert. Es scheint so, als ob 40 Jahre bibliothekarische Aktivitäten zur Erhaltung und Belebung kleinerer historischer Bestände (Paul Raabe) an manchen Entscheidungsträgern völlig vorbeigegangen sind."

http://archiv.twoday.net/stories/197331951/

Die Ostsee-Zeitung und die Schweriner Volkszeitung griffen das Thema und die Proteste gegen den Verkauf am 3. November 2012 auf, nachdem ihnen eine etwas detailliertere Antwort der Stadt zugegangen war.

Artikel der SVZ

http://www.svz.de/nachrichten/home/top-thema/artikel/archivare-erzuernt-ueber-buecherverkauf.html

[Zitate: http://archiv.twoday.net/stories/197335310/ ]

Artikel der Ostsee-Zeitung

https://www.ostsee-zeitung.de/ozdigital/archiv.phtml?SID=563ed07bb264241a42f80207a22cf398¶m=news&id=3596920

Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) zeigte sich am 5. November 2012 "schockiert". Eine öffentliche Stellungnahme ist angekündigt.

http://archiv.twoday.net/stories/197335944/

[erfolgte am 8. November:

http://archiv.twoday.net/stories/202635163/ ]

Am 6. November 2012 wurde veröffentlicht: "Offener Brief der AG für pommersche Kirchengeschichte". Diese ist eng mit der evangelischen Landeskirche verbunden. Oberkirchenrat Dr. Christoph Ehricht schrieb unter anderem:

"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat."

http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte

In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." (PDF). Während die Stadt Stralsund die Anwendbarkeit bestreitet, haben sich die Bibliotheksjuristen Dr. jur. Eric Steinhauer und Dr. Harald Müller dahingehend geäußert, dass die Übereignung aufgrund eines gesetzlichen Verbots nach § 134 BGB nichtig sei.

http://archiv.twoday.net/stories/197331951/

Eine ausführliche zusammenfassende Darstellung legte Klaus Graf in Form eines offenen Briefs an den Bürgermeister der Welterbe-Partnerstadt von Stralsund, Wismar, am 6. November 2012 vor, in dem er die Verkäufe vehement kritisierte und als "geschichtsvergessene Barbarei" geißelte:

http://archiv.twoday.net/stories/197336228/

Am gleichen Tag gab der Oberbürgermeister der Stadt Stralsund Dr. Alexander Badrow bekannt, er nähme die Vorwürfe "sehr ernst" und kündigte die Einsetzung eines externen Fachgutachters an.

http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument

... wird fortgesetzt.

Fortsetzung:

Am Abend des 7. November 2012 wurde eine Petition bei Open Petition "Rettet die Stralsunder Archivbibliothek" von Philipp Maaß eingestellt

https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-stralsunder-archivbibliothek

und auch eine Facebook-Seite eingerichtet:

http://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund

Artikel des NDR vom 7. November 2012:

http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/stralsundbuchschatz101.html

Die FAZ brachte das Thema am 10. November 2012 im Politikteil:

http://archiv.twoday.net/stories/202637191/

Bilder und Links, gesammelt von Margret Ott bei Pinterest:

http://pinterest.com/pommern/rettet-die-archivbibliothek-stralsund-save-the-arc/

Nach weiteren kritischen Stellungnahmen und Presseberichten kam es am 20. November 2011 zu einer Presseerklärung des Stralsunder Oberbürgermeisters, der nach Vorliegen eines Expertengutachtens von Jürgen Wolf und Nigel Palmer den Verkauf als Fehler bewertete und die Suspendierung der Archivleiterin sowie die Rückabwicklung des Verkaufs bekanntgab.

http://archiv.twoday.net/stories/219022682/

Beschlossen wurde der Teilverkauf am 5. Juni 2012 im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stralsunder Bürgerschaft.

Nachdem am 22. Oktober 2012 Falk Eisermann in einem Archivalia-Kommentar

http://archiv.twoday.net/stories/172009568/#172069128

auf eine Stelle in einer Presseerklärung der Stadt Stralsund zur Schließung des Stadtarchivs aufgrund eines Schimmelbefalls aufmerksam gemacht hatte, ging am 30. Oktober eine knappe Bestätigung der Stadt ein, dass die Gymnasialbibliothek verkauft worden sei:

http://archiv.twoday.net/stories/197331274/

In Archivalia und auch in der bibliothekarischen Mailingliste INETBIB wurden in der Folgezeit eine Fülle von Beiträgen und Kommentaren veröffentlicht.

Beiträge in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Thread-Darstellung in INETBIB:

http://news.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib

Deutlich äußerte sich der Leiter der UB Köln, Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, zugleich ein anerkannter Buchhistoriker: "die Aktion in Stralsund mit dem Verkauf einer alten in langer Zeit gewachsenen Bibliothek habe ich mit hohem Befremden registriert. Es scheint so, als ob 40 Jahre bibliothekarische Aktivitäten zur Erhaltung und Belebung kleinerer historischer Bestände (Paul Raabe) an manchen Entscheidungsträgern völlig vorbeigegangen sind."

http://archiv.twoday.net/stories/197331951/

Die Ostsee-Zeitung und die Schweriner Volkszeitung griffen das Thema und die Proteste gegen den Verkauf am 3. November 2012 auf, nachdem ihnen eine etwas detailliertere Antwort der Stadt zugegangen war.

Artikel der SVZ

[Zitate: http://archiv.twoday.net/stories/197335310/ ]

Artikel der Ostsee-Zeitung

https://www.ostsee-zeitung.de/ozdigital/archiv.phtml?SID=563ed07bb264241a42f80207a22cf398¶m=news&id=3596920

Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) zeigte sich am 5. November 2012 "schockiert". Eine öffentliche Stellungnahme ist angekündigt.

http://archiv.twoday.net/stories/197335944/

[erfolgte am 8. November:

http://archiv.twoday.net/stories/202635163/ ]

Am 6. November 2012 wurde veröffentlicht: "Offener Brief der AG für pommersche Kirchengeschichte". Diese ist eng mit der evangelischen Landeskirche verbunden. Oberkirchenrat Dr. Christoph Ehricht schrieb unter anderem:

"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat."

http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte

In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." (PDF). Während die Stadt Stralsund die Anwendbarkeit bestreitet, haben sich die Bibliotheksjuristen Dr. jur. Eric Steinhauer und Dr. Harald Müller dahingehend geäußert, dass die Übereignung aufgrund eines gesetzlichen Verbots nach § 134 BGB nichtig sei.

http://archiv.twoday.net/stories/197331951/

Eine ausführliche zusammenfassende Darstellung legte Klaus Graf in Form eines offenen Briefs an den Bürgermeister der Welterbe-Partnerstadt von Stralsund, Wismar, am 6. November 2012 vor, in dem er die Verkäufe vehement kritisierte und als "geschichtsvergessene Barbarei" geißelte:

http://archiv.twoday.net/stories/197336228/

Am gleichen Tag gab der Oberbürgermeister der Stadt Stralsund Dr. Alexander Badrow bekannt, er nähme die Vorwürfe "sehr ernst" und kündigte die Einsetzung eines externen Fachgutachters an.

http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument

... wird fortgesetzt.

Fortsetzung:

Am Abend des 7. November 2012 wurde eine Petition bei Open Petition "Rettet die Stralsunder Archivbibliothek" von Philipp Maaß eingestellt

https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-stralsunder-archivbibliothek

und auch eine Facebook-Seite eingerichtet:

http://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund

Artikel des NDR vom 7. November 2012:

http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/stralsundbuchschatz101.html

Die FAZ brachte das Thema am 10. November 2012 im Politikteil:

http://archiv.twoday.net/stories/202637191/

Bilder und Links, gesammelt von Margret Ott bei Pinterest:

http://pinterest.com/pommern/rettet-die-archivbibliothek-stralsund-save-the-arc/

Nach weiteren kritischen Stellungnahmen und Presseberichten kam es am 20. November 2011 zu einer Presseerklärung des Stralsunder Oberbürgermeisters, der nach Vorliegen eines Expertengutachtens von Jürgen Wolf und Nigel Palmer den Verkauf als Fehler bewertete und die Suspendierung der Archivleiterin sowie die Rückabwicklung des Verkaufs bekanntgab.

http://archiv.twoday.net/stories/219022682/

"Ulrike Bauer-Eberhardt

Die illuminierten Handschriften italienischer Herkunft in der Bayerischen Staatsbibliothek

Teil 1: Vom 10. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts

(= Katalog der illuminierten Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek in München, Bd. 6/1: Text- und Tafelband).

Wiesbaden: Reichert, 2011.

Der Band enthält detaillierte kunsthistorische Beschreibungen von mehr als 250 Handschriften. Die Katalogisate sind nun auch im Volltext über die Handschriftendatenbank Manuscripta mediaevalia zugänglich und über die Projektseite aufrufbar:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/info/projectinfo/muenchen-italien.html

Handschriften, die bereits vollständig digitalisiert sind, können von den Beschreibungen aus über ein Thumbnail-Image aufgerufen werden, darunter z.B. Clm 6116, das aufgrund starker Schädigung nicht mehr benutzbare Gebetbuch der Taddea Visconti, das aus dem von Kaiser Ludwig dem Bayern gegründeten Kloster Ettal nach München gelangte." Bettina Wagner in Diskus

Die illuminierten Handschriften italienischer Herkunft in der Bayerischen Staatsbibliothek

Teil 1: Vom 10. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts

(= Katalog der illuminierten Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek in München, Bd. 6/1: Text- und Tafelband).

Wiesbaden: Reichert, 2011.

Der Band enthält detaillierte kunsthistorische Beschreibungen von mehr als 250 Handschriften. Die Katalogisate sind nun auch im Volltext über die Handschriftendatenbank Manuscripta mediaevalia zugänglich und über die Projektseite aufrufbar:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/info/projectinfo/muenchen-italien.html

Handschriften, die bereits vollständig digitalisiert sind, können von den Beschreibungen aus über ein Thumbnail-Image aufgerufen werden, darunter z.B. Clm 6116, das aufgrund starker Schädigung nicht mehr benutzbare Gebetbuch der Taddea Visconti, das aus dem von Kaiser Ludwig dem Bayern gegründeten Kloster Ettal nach München gelangte." Bettina Wagner in Diskus

KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 17:44 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"In den letzten Tagen gab es zur Veräußerung eines Teils der ehemaligen Gymnasialbibliothek aus dem Stralsunder Stadtarchiv eine kontroverse öffentliche Diskussion.

Die im Zusammenhang mit der Verkaufsentscheidung von den Fachleuten unserer Einrichtung vertretene Auffassung wurde dabei teilweise in Frage gestellt.

Diese Einschätzungen und Aussagen, die über die Medien, insbesondere über das Internet, publiziert worden sind, nehme ich sehr ernst.

Ich meine, dass die Öffentlichkeit und insbesondere die Stralsunder Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf haben zu wissen, wie diese Aussagen zu werten sind. Da ich eine fachliche Beurteilung hinsichtlich des betreffenden Buchbestandes nicht selbst vornehmen kann, hole ich eine unabhängige Fachmeinung von außen ein.

Es wird für den Gutachter darum gehen, zu prüfen und zu bewerten, ob die getroffene Entscheidung unter Berücksichtigung aller relevanten Bestimmungen fachlich zu vertreten war.

Dr. Alexander Badrow

Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund"

http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument

Zur Causa:

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Zusammenfassung:

http://archiv.twoday.net/stories/197336228/

Die im Zusammenhang mit der Verkaufsentscheidung von den Fachleuten unserer Einrichtung vertretene Auffassung wurde dabei teilweise in Frage gestellt.

Diese Einschätzungen und Aussagen, die über die Medien, insbesondere über das Internet, publiziert worden sind, nehme ich sehr ernst.

Ich meine, dass die Öffentlichkeit und insbesondere die Stralsunder Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf haben zu wissen, wie diese Aussagen zu werten sind. Da ich eine fachliche Beurteilung hinsichtlich des betreffenden Buchbestandes nicht selbst vornehmen kann, hole ich eine unabhängige Fachmeinung von außen ein.

Es wird für den Gutachter darum gehen, zu prüfen und zu bewerten, ob die getroffene Entscheidung unter Berücksichtigung aller relevanten Bestimmungen fachlich zu vertreten war.

Dr. Alexander Badrow

Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund"

http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument

Zur Causa:

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Zusammenfassung:

http://archiv.twoday.net/stories/197336228/

http://www.aknw.de/aktuell/meldungen/detailansicht/artikel/baukunstarchiv-in-dortmund/

15.10.2012

"Ein Baukunstarchiv für Nordrhein-Westfalen – dieses baukulturell wichtige Ziel nimmt konkrete Formen an. Die Stiftung Deutscher Architekten hatte das Vorhaben mit der Architektenkammer NRW, der Ingenieurkammer-Bau, dem NRW-Bauministerium und weiteren Partnern vor gut drei Jahren initiiert und seitdem Sponsoren und Unterstützer geworben, um die dauerhafte Finanzierung eines landesweit tätigen Archivs zur Sicherung und Aufarbeitung der Nachlässe nordrhein-westfälischer Architekten und Stadtplaner sicher zu stellen. Nun zeichnet sich ab, dass das Architekturarchiv möglicherweise in das Gebäude des früheren „Museum am Ostwall“ in Dortmund ziehen kann. Für die Stadt Dortmund hat Oberbürgermeister Ullrich Sierau ein lebhaftes Interesse bekundet, und auch ein neuer Förderverein will das Projekt unterstützen."

Nett, wenn es mal voranginge, siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/6035038/

Grüße

J. Paul

15.10.2012

"Ein Baukunstarchiv für Nordrhein-Westfalen – dieses baukulturell wichtige Ziel nimmt konkrete Formen an. Die Stiftung Deutscher Architekten hatte das Vorhaben mit der Architektenkammer NRW, der Ingenieurkammer-Bau, dem NRW-Bauministerium und weiteren Partnern vor gut drei Jahren initiiert und seitdem Sponsoren und Unterstützer geworben, um die dauerhafte Finanzierung eines landesweit tätigen Archivs zur Sicherung und Aufarbeitung der Nachlässe nordrhein-westfälischer Architekten und Stadtplaner sicher zu stellen. Nun zeichnet sich ab, dass das Architekturarchiv möglicherweise in das Gebäude des früheren „Museum am Ostwall“ in Dortmund ziehen kann. Für die Stadt Dortmund hat Oberbürgermeister Ullrich Sierau ein lebhaftes Interesse bekundet, und auch ein neuer Förderverein will das Projekt unterstützen."

Nett, wenn es mal voranginge, siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/6035038/

Grüße

J. Paul

J. Paul - am Dienstag, 6. November 2012, 15:35 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

aus dem Inhalt:

"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat. "

Volltext auf http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte/

"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat. "

Volltext auf http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte/

MOtt - am Dienstag, 6. November 2012, 10:01 - Rubrik: Kulturgut

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beyer,

ein schönes und erfolgreiches Bündnis hat Ihre traditionsreiche Stadt Wismar mit der nicht weniger traditionsreichen Hansestadt Stralsund geschmiedet. Die Altstädte von Wismar und Stralsund zählen seit 2002 zum UNESCO-Welterbe. Ich selbst war bei eigenen Besuchen außerordentlich beeindruckt von der architektonischen Hinterlassenschaft in beiden Städten. Doch Architektur ist nicht das einzige kulturelle Erbe, das beide Städte betreuen. In Archiven, Bibliotheken und Museen sind unschätzbare Kulturgüter überliefert, ein Dokumentenerbe, das zwar nicht in die entsprechende UNESCO-Liste eingetragen ist, das aber aus meiner Sicht ebenso gepflegt werden muss wie das jeweilige Stadtbild und die Baudenkmale.

Doch im Augenblick würde ich mich an Ihrer Stelle in Grund und Boden schämen, mit der Stadt Stadt Stralsund in einem Boot zu sitzen. Die jetzt bekannt gewordenen Verkäufe aus der Bibliothek des dortigen Stadtarchivs halte ich für einen der größten Kulturgut-Skandale der letzten Jahrzehnte. Archivare und Bibliothekare sind zu Recht entsetzt und schockiert über einen Kulturfrevel ohnegleichen, der mit dem Image einer Welterbe-Stadt schlichtweg nicht zu vereinen ist.

In der frühen Neuzeit entstandene Bibliotheken sind nicht einfach Büchersammlungen, aus der man nach Belieben Stücke herauslösen kann, wenn diese aktuell wenig nachgefragt werden und man Geld braucht. Über Bücher in Adelsbibliotheken schrieb ich 2006, sie seien "Elemente eines Netzwerks voller Querbezüge, das als beziehungsvolle Gesamtheit weit mehr ist als die bloße Summe der Einzelstücke. Ihre historische Bedeutung als Ensembles entsteht durch Provenienz, durch Herkunft. Um die Provenienzgeschichte zu

rekonstruieren, muss man sorgsam Spuren sichern: das Aussehen des Einbands, die Einträge früherer Besitzer, Marginalien und andere Hinweise auf einstige Lektüre". Das gilt genauso für die frühneuzeitlichen städtischen Bibliotheken.

Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass in den protestantischen Städten Ratsbibliotheken, Kirchenbibliotheken und Schulbibliotheken seit dem 16. Jahrhundert als Einheit, als Ganzes verstanden werden können, als Bibliothek der urbanen "Societas christiana", die nach Schwerpunkten auf drei Standorte verteilt war: Fand man in der Ratsbibliothek eher juristische und Verwaltungsschriften, so war in den Kirchenbibliotheken naturgemäß die Theologie stark und in den Bibliotheken der oftmals berühmten städtischen Lateinschulen die Philologie. Zugleich waren aber alle drei Typen im Ansatz immer auch universale Wissenssammlungen. Diese Büchersammlungen, soweit sie - meist nur in Resten - auf uns gekommen sind, sind nichts weniger als kostbare und einzigartige Geschichtsquellen, denen seltene Aufschlüsse über die geistige Kultur des frühneuzeitlichen Bürgertums entnommen werden können. Sie dokumentieren die literarische Produktion in den Städten, aber auch die Rezeption auswärts gedruckter Werke und spiegeln insofern die Lese-Interessen des gebildeten Bürgertums. Gelehrte und gebildete Bürger hatten üblicherweise Zugang zu den Ratsbibliotheken, den Kirchen- und Schulbibliotheken. Bücherschenkungen aus ihrem Kreis waren für den Bestandsaufbau außerordentlich wichtig.

Es wäre eine gute Idee (wenngleich derzeit utopisch), die gesammelten Bestände der bundesdeutschen historischen Gymnasialbibliotheken, die aus den frühneuzeitlichen Lateinschulbibliotheken hervorgegangen sind, für die Eintragung im UNESCO-Dokumentenerbe anzumelden. Denn kein anderes Land der Erde weist diesen - bislang so gut wie nicht erschlossenen - Reichtum auf an historischen Schulbibliotheken, die noch in den Schulen selbst betreut werden. Es sind wahre Schatzkammern der Kultur- und Bildungsgeschichte, in denen man neben grandiosen Einzelstücken viel zur jeweiligen Schulgeschichte und zur Geschichte der gelehrten Bildung in der frühen Neuzeit findet. Geht man nach dem Bestand von Inkunabeln (also der vor 1501 gedruckten BÜcher), so gibt es 2012 noch über 40 deutsche Schulbibliotheken, die über solche bibliophilen Stücke verfügen. Diese sind freilich überwiegend im Westen anzutreffen, denn in der DDR waren historische Schulbibliotheken ebenso wie andere kleinere Bibliotheken allzu oft das Opfer gewissenloser Dezimierungsaktionen, bei denen gewachsene Sammlungen zerschlagen und als Geschichtsquellen vernichtet wurden, indem man die Bestände als unbrauchbar wegwarf, sie in größere Bibliotheken eingliederte oder gegen Devisen in den Westen verkaufte.

Um so erfreulicher war es, dass die Bibliothek der Stralsunder Lateinschule, in der frühen Neuzeit eine Schule von hohem Rang, in der 1937 gegründeten Archivbibliothek, die die Tradition der jahrhundertealten Stadtbibliothek fortführte, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen scheinbar sicheren Hort gefunden hatte. Im maßgeblichen "Handbuch der historischen Buchbestände" wurde sie 1995 als hochgeschätzter Sonderbestand von 2630 Titeln vergleichsweise ausführlich charakterisiert. Die DDR hatte die Stralsunder Gymnasialbibliothek unbeschadet überstanden, doch gegen die geschichtsvergessene Barbarei der derzeitigen Stadtverwaltung hatte sie keine Chance. Im Sommer 2012 wurde sie - bis auf einen kleinen Restbestand - an einen bayerischen Antiquar aus dem Raum Augsburg, der befreundete bzw. familiär verbundene weitere Antiquariate belieferte, zu einem geheimgehaltenen Betrag verscherbelt - anders kann man diesen vandalischen Akt nicht nennen.

Die Stralsunder Stadtverwaltung, die in der Bürgerschaft in geheimer Sitzung im Juni 2012 den Verkauf absegnen ließ, spielt den von mir aufgedeckten ungeheuerlichen Vorgang herunter, sie will ihn offenkundig vertuschen und schreckt auch vor dreisten Lügen nicht zurück.

Bei den verkauften Bänden handelt es sich nach Angaben von Sprecher Peter Koslik überwiegend um unterrichtsbegleitende Literatur für Schüler und Lehrer auf den Gebieten Philologie und Theologie aus den vergangenen Jahrhunderten. Ihre regionalgeschichtliche Bedeutung sei eher minimal. Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. "Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde", sagte Koslik weiter. (SVZ).

Für den Quellenwert der Gymnasialbibliothek als kulturgeschichtliches Ensemble, der natürlich von den Bestandsgruppen der Theologie und Philologie und fremdsprachigen Büchern geprägt wurde, darf die regionalgeschichtlich orientierte aktuelle Nachfrage keine Rolle spielen. Die Stralsunder Archivbibliothek gehört zu den großen vier Altbestandsbibliotheken des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist als ehemalige gelehrt-wissenschaftliche Stadtbibliothek eine Universalbibliothek und nicht nur eine Sammelstelle von Regionalia. Wie sollte ein größeres Interesse an ihren Schätzen entstehen, wenn man sie im Dornröschenschlaf vor sich hindämmern ließ und sie ohne elektronischen Katalog vom Netz der wissenschaftlichen Literaturversorgung fernhielt?

Zu den Schätzen der Archivbibliothek gehörte die weitgehend geschlossen erhaltene Gymnasialbibliothek, die nun als Geschichtsquelle vernichtet wurde. Ihre Preisgabe an einen privaten Händler und damit einhergehende Zerstreuung möchte ich durchaus mit dem Abbruch eines hochbedeutenden Backsteinbaus in einer Ihrer Welterbe-Städte vergleichen.

Der vielleicht kostbarste Teil der Gymnasialbibliothek dürfte wohl ebenfalls verloren sein, die Bibliothek des Zacharias Orth, über die man im bereits erwähnten Handbuch liest: "Eine besondere Zuwendung erhielt sie [die Gymnasialbibliothek] im Jahre 1644 vom Magistrat der Stadt: eine Sammlung von 112 Bdn philologischen, historischen, philosophischen und theologischen Inhalts, die schon 1579 von den Erben des Stralsunder Poeten Zacharias Orthus (um 1530-1579) angekauft worden war. In seiner Bibliothek hatte Orthus, der in Wittenberg und Greifswald Poesie und Geschichte gelehrt hatte, sowohl die eigenen als auch die Werke namhafter Zeitgenossen, wie Bugenhagens und seines Freundes Melanchthon, vereint. Auch damals bedeutende Dichterkollegen gehören dazu. Viele Bände tragen seinen eigenhändigen Namenszug und auf dem Deckel die Buchstaben ZOPL (" Zach. Orth. poeta laureatus")."

Die Angebote der Antiquariate bei Abebooks, im ZVAB und - ja auch bei Ebay sind für den Kenner erschreckend, auch wenn ich noch nicht auf ein Buch von Orth gestoßen bin. Man findet ohne weiteres Stücke mit Unikatcharakter, etwa die Widmungsexemplare des Stralsunder Lehrers und Stadthistorikers Zober an seine Anstalt oder ein Dossier lokalhistorischer Druckschriften über einen ihrer Rektoren.

Das Kulturerbe der Stadt Stralsund bei Ebay!

Aus der Zeit vor 1850 kann es keine "Dubletten" (Doppelstücke) geben, legt man die maßgeblichen Standards der Kulturerbe-Allianz zugrunde. Nicht wenige der aktuell im Handel angebotenen Stralsunder Bücher weisen handschriftliche Besonderheiten, wie Schenkungs- oder Widmungseinträge, Randnotizen usw. auf, die nun undokumentiert der lokalhistorischen wie der überregionalen Forschung - mutmaßlich für immer - durch den Übergang in private Hände entzogen sind. Die Zerstreuung einer solchen historischen Sammlung ist nicht reversibel. Eine Backsteinfassade kann man aber originalgetreu wieder aufbauen.

In der Archivsatzung der Stadt Stralsund aus dem Jahr 2002 heißt es unmissverständlich: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." Wie das erwähnte Handbuch der historischen Buchbestände beweist, galt die Gymnasialbibliothek als integraler Bestandteil der Archivbibliothek, auch wenn sie gesondert aufgestellt war und nur in einem alten Bandkatalog katalogisiert war. Daher ist die Argumentation der Stadt Stralsund, die Archivsatzung habe keine Gültigkeit für die wertvolle Schulbibliothek, eine reine Ausflucht. Namhafte Bibliotheksjuristen teilen meine Einschätzung, dass die Veräußerung rechtswidrig war und die Übereignung daher als Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot daher nach § 134 BGB nichtig. Die an den Händler übergebenen (und womöglich weiterverkauften) Stücke stehen also nach wie vor im Eigentum der Stadt Stralsund.

Die widerwärtige Plünderei der Archivbibliothek erfasste aber nicht nur die Gymnasialbibliothek. Abgestoßen wurden auch - in unbekanntem Umfang - wertvolle Stücke aus der Stadtbibliothek, die man - mit engstirniger regionaler Perspektive - als entbehrlich ansah. Sogar Bücher aus der im 18. Jahrhundert der Stadt geschenkten Gräflich Löwen'schen Sammlung, auf die man in Stralsund sonst doch so stolz ist, erscheinen in den Angeboten der Antiquariate. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um unkatalogisierte Bücher, wenn man dieses Kriterium bei der Bestimmung des unveräußerlichen Bestandes zugrundelegen wollte.

Die Unveräußerlichkeit des Archivguts in den Kommunalarchiven wurde auch im Archivgesetz des Landes festgeschrieben. Man kann solche normativen Klauseln getrost als Makulatur betrachten, wenn die Stadt Stralsund mit ihrer eklatanten Verdrehung der Rechtslage durchkommt.

Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass sich eine Kommune ratzfatz von einer jahrhundertealten bibliothekarischen Tradition verabschiedet, ohne sich im mindesten um die Rechtslage und die Interessenlage der regionalen und überregionalen Altbestandsbibliotheken zu kümmern. Denn externer Sachverstand aus dem Bibliotheks- oder Archivbereich konnte im Vorfeld das Zerstörungswerk nicht verhindern - weil niemand informiert war.

Jeder Kenner weiß, dass Archivbibliotheken oft wichtige Ergänzungen zu den Pflichtexemplar- und Regionalbibliotheken darstellen, da sie das lokale Schrifttum in größerer Vollständigkeit dokumentieren. Es ist eine glatte Lüge, dass man keine Pomeranica verkauft habe. Unzählige höchst seltene Pommern-Drucke wurden in den Handel gegeben, auch die so seltenen barocken Gelegenheitsschriften, von denen einige in den elektronischen Bibliographien und Verbundkatalogen gar nicht nachweisbar sind.

Bei Zisska kommt ein Stettiner Türkendruck aus dem Jahr 1537 unter den Hammer. Es ist das einzige bekannte Exemplar aus dem Stadtarchiv Stralsund!

Glücklicherweise sind im deutschen Museumsbereich Verkäufe ein Tabu. Ein wichtiges Argument gegen die insbesondere in den USA weit verbreitete Deaccessioning-Mentalität ist der Hinweis auf die Absichten der Schenker, die ihr Kulturgut bewusst einer geschützten, dauerhaften Sammlung gestiftet haben. Was würde Graf von Löwen oder der Stadthistoriker Zober sagen, wenn sie von dem Stralsunder Vernichtungsakt erführen? Nochmals ein Zitat aus dem "Handbuch": "Besonderes bibliothekarisches Feingefühl bewies der Rektor Christian Heinrich Groskurd (1747-1806), der von jedem Schüler bei dessen Abschied wünschte, daß er der Bibliothek ein Buch schenke. Unter seiner Leitung wurde die Gymnasialbibliothek auch für außenstehende Liebhaber der Literatur geöffnet und entwickelte sich zu einem kulturellen städtischen Treffpunkt." Etliche handschriftliche Einträge Groskurds sind in den Beschreibungen der Antiquariate angezeigt (aber nicht wiedergegeben).

Wie kann man Bürgerinnen und Bürger motivieren, kulturgutverwahrende Institutionen zu bedenken, wenn der kommunale Träger sich kaltschnäuzig über jede moralische Verpflichtung, den Ewigkeitscharakter des Prinzips "Stiftung" zu respektieren, hinwegsetzt?

Schon das glimpflich ausgegangene Karlsruher Kulturgut-Debakel von 2006 hat deutlich gemacht, dass wir wirksame Sicherungen für Kulturgüter der öffentlichen Hand in Archiven, Bibliotheken und Museen brauchen. Die auf Bau- und Bodendenkmäler konzentrierte amtliche Denkmalpflege kümmert sich leider nicht um Sammlungen wie die Stralsunder Archivbibliothek.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bitte Sie:

- Distanzieren Sie sich von dem einer Welterbe-Stadt unwürdigen Vorgehen der Stadt Stralsund und setzen Sie jegliche Zusammenarbeit bis zur umfassenden Klärung der Angelegenheit aus!

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre eigene Ratsbibliothek im Stadtarchiv mit elektronischem Katalog auch der Altbestände in das Netz der wissenschaftlichen Bibliotheken einbezogen wird, damit das Bewusstsein für ihren besonderen Wert zunimmt und sie vor einem vergleichbaren kulturellen Vernichtungsfeldzug wie in Stralsund schützt. Wie wichtig Archive (und auch Archivbibliotheken) sind, hat der Kölner Archiveinsturz wohl hinreichend demonstriert.

- Setzen Sie sich dafür ein, dass die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern das ihnen anvertraute Kulturgut treuhänderisch für die Öffentlichkeit dauerhaft bewahren und nicht kurzsichtig zum Stopfen von Haushaltslöchern verwenden!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Klaus Graf

ein schönes und erfolgreiches Bündnis hat Ihre traditionsreiche Stadt Wismar mit der nicht weniger traditionsreichen Hansestadt Stralsund geschmiedet. Die Altstädte von Wismar und Stralsund zählen seit 2002 zum UNESCO-Welterbe. Ich selbst war bei eigenen Besuchen außerordentlich beeindruckt von der architektonischen Hinterlassenschaft in beiden Städten. Doch Architektur ist nicht das einzige kulturelle Erbe, das beide Städte betreuen. In Archiven, Bibliotheken und Museen sind unschätzbare Kulturgüter überliefert, ein Dokumentenerbe, das zwar nicht in die entsprechende UNESCO-Liste eingetragen ist, das aber aus meiner Sicht ebenso gepflegt werden muss wie das jeweilige Stadtbild und die Baudenkmale.

Doch im Augenblick würde ich mich an Ihrer Stelle in Grund und Boden schämen, mit der Stadt Stadt Stralsund in einem Boot zu sitzen. Die jetzt bekannt gewordenen Verkäufe aus der Bibliothek des dortigen Stadtarchivs halte ich für einen der größten Kulturgut-Skandale der letzten Jahrzehnte. Archivare und Bibliothekare sind zu Recht entsetzt und schockiert über einen Kulturfrevel ohnegleichen, der mit dem Image einer Welterbe-Stadt schlichtweg nicht zu vereinen ist.

In der frühen Neuzeit entstandene Bibliotheken sind nicht einfach Büchersammlungen, aus der man nach Belieben Stücke herauslösen kann, wenn diese aktuell wenig nachgefragt werden und man Geld braucht. Über Bücher in Adelsbibliotheken schrieb ich 2006, sie seien "Elemente eines Netzwerks voller Querbezüge, das als beziehungsvolle Gesamtheit weit mehr ist als die bloße Summe der Einzelstücke. Ihre historische Bedeutung als Ensembles entsteht durch Provenienz, durch Herkunft. Um die Provenienzgeschichte zu

rekonstruieren, muss man sorgsam Spuren sichern: das Aussehen des Einbands, die Einträge früherer Besitzer, Marginalien und andere Hinweise auf einstige Lektüre". Das gilt genauso für die frühneuzeitlichen städtischen Bibliotheken.

Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass in den protestantischen Städten Ratsbibliotheken, Kirchenbibliotheken und Schulbibliotheken seit dem 16. Jahrhundert als Einheit, als Ganzes verstanden werden können, als Bibliothek der urbanen "Societas christiana", die nach Schwerpunkten auf drei Standorte verteilt war: Fand man in der Ratsbibliothek eher juristische und Verwaltungsschriften, so war in den Kirchenbibliotheken naturgemäß die Theologie stark und in den Bibliotheken der oftmals berühmten städtischen Lateinschulen die Philologie. Zugleich waren aber alle drei Typen im Ansatz immer auch universale Wissenssammlungen. Diese Büchersammlungen, soweit sie - meist nur in Resten - auf uns gekommen sind, sind nichts weniger als kostbare und einzigartige Geschichtsquellen, denen seltene Aufschlüsse über die geistige Kultur des frühneuzeitlichen Bürgertums entnommen werden können. Sie dokumentieren die literarische Produktion in den Städten, aber auch die Rezeption auswärts gedruckter Werke und spiegeln insofern die Lese-Interessen des gebildeten Bürgertums. Gelehrte und gebildete Bürger hatten üblicherweise Zugang zu den Ratsbibliotheken, den Kirchen- und Schulbibliotheken. Bücherschenkungen aus ihrem Kreis waren für den Bestandsaufbau außerordentlich wichtig.

Es wäre eine gute Idee (wenngleich derzeit utopisch), die gesammelten Bestände der bundesdeutschen historischen Gymnasialbibliotheken, die aus den frühneuzeitlichen Lateinschulbibliotheken hervorgegangen sind, für die Eintragung im UNESCO-Dokumentenerbe anzumelden. Denn kein anderes Land der Erde weist diesen - bislang so gut wie nicht erschlossenen - Reichtum auf an historischen Schulbibliotheken, die noch in den Schulen selbst betreut werden. Es sind wahre Schatzkammern der Kultur- und Bildungsgeschichte, in denen man neben grandiosen Einzelstücken viel zur jeweiligen Schulgeschichte und zur Geschichte der gelehrten Bildung in der frühen Neuzeit findet. Geht man nach dem Bestand von Inkunabeln (also der vor 1501 gedruckten BÜcher), so gibt es 2012 noch über 40 deutsche Schulbibliotheken, die über solche bibliophilen Stücke verfügen. Diese sind freilich überwiegend im Westen anzutreffen, denn in der DDR waren historische Schulbibliotheken ebenso wie andere kleinere Bibliotheken allzu oft das Opfer gewissenloser Dezimierungsaktionen, bei denen gewachsene Sammlungen zerschlagen und als Geschichtsquellen vernichtet wurden, indem man die Bestände als unbrauchbar wegwarf, sie in größere Bibliotheken eingliederte oder gegen Devisen in den Westen verkaufte.

Um so erfreulicher war es, dass die Bibliothek der Stralsunder Lateinschule, in der frühen Neuzeit eine Schule von hohem Rang, in der 1937 gegründeten Archivbibliothek, die die Tradition der jahrhundertealten Stadtbibliothek fortführte, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen scheinbar sicheren Hort gefunden hatte. Im maßgeblichen "Handbuch der historischen Buchbestände" wurde sie 1995 als hochgeschätzter Sonderbestand von 2630 Titeln vergleichsweise ausführlich charakterisiert. Die DDR hatte die Stralsunder Gymnasialbibliothek unbeschadet überstanden, doch gegen die geschichtsvergessene Barbarei der derzeitigen Stadtverwaltung hatte sie keine Chance. Im Sommer 2012 wurde sie - bis auf einen kleinen Restbestand - an einen bayerischen Antiquar aus dem Raum Augsburg, der befreundete bzw. familiär verbundene weitere Antiquariate belieferte, zu einem geheimgehaltenen Betrag verscherbelt - anders kann man diesen vandalischen Akt nicht nennen.

Die Stralsunder Stadtverwaltung, die in der Bürgerschaft in geheimer Sitzung im Juni 2012 den Verkauf absegnen ließ, spielt den von mir aufgedeckten ungeheuerlichen Vorgang herunter, sie will ihn offenkundig vertuschen und schreckt auch vor dreisten Lügen nicht zurück.

Bei den verkauften Bänden handelt es sich nach Angaben von Sprecher Peter Koslik überwiegend um unterrichtsbegleitende Literatur für Schüler und Lehrer auf den Gebieten Philologie und Theologie aus den vergangenen Jahrhunderten. Ihre regionalgeschichtliche Bedeutung sei eher minimal. Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. "Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde", sagte Koslik weiter. (SVZ).

Für den Quellenwert der Gymnasialbibliothek als kulturgeschichtliches Ensemble, der natürlich von den Bestandsgruppen der Theologie und Philologie und fremdsprachigen Büchern geprägt wurde, darf die regionalgeschichtlich orientierte aktuelle Nachfrage keine Rolle spielen. Die Stralsunder Archivbibliothek gehört zu den großen vier Altbestandsbibliotheken des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist als ehemalige gelehrt-wissenschaftliche Stadtbibliothek eine Universalbibliothek und nicht nur eine Sammelstelle von Regionalia. Wie sollte ein größeres Interesse an ihren Schätzen entstehen, wenn man sie im Dornröschenschlaf vor sich hindämmern ließ und sie ohne elektronischen Katalog vom Netz der wissenschaftlichen Literaturversorgung fernhielt?

Zu den Schätzen der Archivbibliothek gehörte die weitgehend geschlossen erhaltene Gymnasialbibliothek, die nun als Geschichtsquelle vernichtet wurde. Ihre Preisgabe an einen privaten Händler und damit einhergehende Zerstreuung möchte ich durchaus mit dem Abbruch eines hochbedeutenden Backsteinbaus in einer Ihrer Welterbe-Städte vergleichen.

Der vielleicht kostbarste Teil der Gymnasialbibliothek dürfte wohl ebenfalls verloren sein, die Bibliothek des Zacharias Orth, über die man im bereits erwähnten Handbuch liest: "Eine besondere Zuwendung erhielt sie [die Gymnasialbibliothek] im Jahre 1644 vom Magistrat der Stadt: eine Sammlung von 112 Bdn philologischen, historischen, philosophischen und theologischen Inhalts, die schon 1579 von den Erben des Stralsunder Poeten Zacharias Orthus (um 1530-1579) angekauft worden war. In seiner Bibliothek hatte Orthus, der in Wittenberg und Greifswald Poesie und Geschichte gelehrt hatte, sowohl die eigenen als auch die Werke namhafter Zeitgenossen, wie Bugenhagens und seines Freundes Melanchthon, vereint. Auch damals bedeutende Dichterkollegen gehören dazu. Viele Bände tragen seinen eigenhändigen Namenszug und auf dem Deckel die Buchstaben ZOPL (" Zach. Orth. poeta laureatus")."

Die Angebote der Antiquariate bei Abebooks, im ZVAB und - ja auch bei Ebay sind für den Kenner erschreckend, auch wenn ich noch nicht auf ein Buch von Orth gestoßen bin. Man findet ohne weiteres Stücke mit Unikatcharakter, etwa die Widmungsexemplare des Stralsunder Lehrers und Stadthistorikers Zober an seine Anstalt oder ein Dossier lokalhistorischer Druckschriften über einen ihrer Rektoren.

Das Kulturerbe der Stadt Stralsund bei Ebay!

Aus der Zeit vor 1850 kann es keine "Dubletten" (Doppelstücke) geben, legt man die maßgeblichen Standards der Kulturerbe-Allianz zugrunde. Nicht wenige der aktuell im Handel angebotenen Stralsunder Bücher weisen handschriftliche Besonderheiten, wie Schenkungs- oder Widmungseinträge, Randnotizen usw. auf, die nun undokumentiert der lokalhistorischen wie der überregionalen Forschung - mutmaßlich für immer - durch den Übergang in private Hände entzogen sind. Die Zerstreuung einer solchen historischen Sammlung ist nicht reversibel. Eine Backsteinfassade kann man aber originalgetreu wieder aufbauen.

In der Archivsatzung der Stadt Stralsund aus dem Jahr 2002 heißt es unmissverständlich: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." Wie das erwähnte Handbuch der historischen Buchbestände beweist, galt die Gymnasialbibliothek als integraler Bestandteil der Archivbibliothek, auch wenn sie gesondert aufgestellt war und nur in einem alten Bandkatalog katalogisiert war. Daher ist die Argumentation der Stadt Stralsund, die Archivsatzung habe keine Gültigkeit für die wertvolle Schulbibliothek, eine reine Ausflucht. Namhafte Bibliotheksjuristen teilen meine Einschätzung, dass die Veräußerung rechtswidrig war und die Übereignung daher als Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot daher nach § 134 BGB nichtig. Die an den Händler übergebenen (und womöglich weiterverkauften) Stücke stehen also nach wie vor im Eigentum der Stadt Stralsund.

Die widerwärtige Plünderei der Archivbibliothek erfasste aber nicht nur die Gymnasialbibliothek. Abgestoßen wurden auch - in unbekanntem Umfang - wertvolle Stücke aus der Stadtbibliothek, die man - mit engstirniger regionaler Perspektive - als entbehrlich ansah. Sogar Bücher aus der im 18. Jahrhundert der Stadt geschenkten Gräflich Löwen'schen Sammlung, auf die man in Stralsund sonst doch so stolz ist, erscheinen in den Angeboten der Antiquariate. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um unkatalogisierte Bücher, wenn man dieses Kriterium bei der Bestimmung des unveräußerlichen Bestandes zugrundelegen wollte.

Die Unveräußerlichkeit des Archivguts in den Kommunalarchiven wurde auch im Archivgesetz des Landes festgeschrieben. Man kann solche normativen Klauseln getrost als Makulatur betrachten, wenn die Stadt Stralsund mit ihrer eklatanten Verdrehung der Rechtslage durchkommt.

Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass sich eine Kommune ratzfatz von einer jahrhundertealten bibliothekarischen Tradition verabschiedet, ohne sich im mindesten um die Rechtslage und die Interessenlage der regionalen und überregionalen Altbestandsbibliotheken zu kümmern. Denn externer Sachverstand aus dem Bibliotheks- oder Archivbereich konnte im Vorfeld das Zerstörungswerk nicht verhindern - weil niemand informiert war.

Jeder Kenner weiß, dass Archivbibliotheken oft wichtige Ergänzungen zu den Pflichtexemplar- und Regionalbibliotheken darstellen, da sie das lokale Schrifttum in größerer Vollständigkeit dokumentieren. Es ist eine glatte Lüge, dass man keine Pomeranica verkauft habe. Unzählige höchst seltene Pommern-Drucke wurden in den Handel gegeben, auch die so seltenen barocken Gelegenheitsschriften, von denen einige in den elektronischen Bibliographien und Verbundkatalogen gar nicht nachweisbar sind.

Bei Zisska kommt ein Stettiner Türkendruck aus dem Jahr 1537 unter den Hammer. Es ist das einzige bekannte Exemplar aus dem Stadtarchiv Stralsund!

Glücklicherweise sind im deutschen Museumsbereich Verkäufe ein Tabu. Ein wichtiges Argument gegen die insbesondere in den USA weit verbreitete Deaccessioning-Mentalität ist der Hinweis auf die Absichten der Schenker, die ihr Kulturgut bewusst einer geschützten, dauerhaften Sammlung gestiftet haben. Was würde Graf von Löwen oder der Stadthistoriker Zober sagen, wenn sie von dem Stralsunder Vernichtungsakt erführen? Nochmals ein Zitat aus dem "Handbuch": "Besonderes bibliothekarisches Feingefühl bewies der Rektor Christian Heinrich Groskurd (1747-1806), der von jedem Schüler bei dessen Abschied wünschte, daß er der Bibliothek ein Buch schenke. Unter seiner Leitung wurde die Gymnasialbibliothek auch für außenstehende Liebhaber der Literatur geöffnet und entwickelte sich zu einem kulturellen städtischen Treffpunkt." Etliche handschriftliche Einträge Groskurds sind in den Beschreibungen der Antiquariate angezeigt (aber nicht wiedergegeben).

Wie kann man Bürgerinnen und Bürger motivieren, kulturgutverwahrende Institutionen zu bedenken, wenn der kommunale Träger sich kaltschnäuzig über jede moralische Verpflichtung, den Ewigkeitscharakter des Prinzips "Stiftung" zu respektieren, hinwegsetzt?

Schon das glimpflich ausgegangene Karlsruher Kulturgut-Debakel von 2006 hat deutlich gemacht, dass wir wirksame Sicherungen für Kulturgüter der öffentlichen Hand in Archiven, Bibliotheken und Museen brauchen. Die auf Bau- und Bodendenkmäler konzentrierte amtliche Denkmalpflege kümmert sich leider nicht um Sammlungen wie die Stralsunder Archivbibliothek.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bitte Sie:

- Distanzieren Sie sich von dem einer Welterbe-Stadt unwürdigen Vorgehen der Stadt Stralsund und setzen Sie jegliche Zusammenarbeit bis zur umfassenden Klärung der Angelegenheit aus!

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre eigene Ratsbibliothek im Stadtarchiv mit elektronischem Katalog auch der Altbestände in das Netz der wissenschaftlichen Bibliotheken einbezogen wird, damit das Bewusstsein für ihren besonderen Wert zunimmt und sie vor einem vergleichbaren kulturellen Vernichtungsfeldzug wie in Stralsund schützt. Wie wichtig Archive (und auch Archivbibliotheken) sind, hat der Kölner Archiveinsturz wohl hinreichend demonstriert.

- Setzen Sie sich dafür ein, dass die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern das ihnen anvertraute Kulturgut treuhänderisch für die Öffentlichkeit dauerhaft bewahren und nicht kurzsichtig zum Stopfen von Haushaltslöchern verwenden!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Klaus Graf

http://www.heise.de/tp/blogs/8/153122

Derzeit 77 GEMA-kritische Links:

http://www.diigo.com/user/klausgraf/GEMA

Derzeit 77 GEMA-kritische Links:

http://www.diigo.com/user/klausgraf/GEMA

KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 00:14 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 00:10 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

November 2012, The Royal Library opens an experimental service, which will be available until the end of 2014. The offer is primarily directed at scholars, but is open to everybody. Books from the National Collection of Danish books, is normally only available for use in The Royal Library's reading room. But now, a digital copy can be ordered with just a few clicks, and at no charge. The project has to purposes:

- to make older Danish prints available for everybody;

- to minimize wear and tear on the original.

Books, that have been digitized, is available online for everybody, so that everyone can have access to their own digital copy of Danish classics, such as the printed works H. C. Andersen or Søren Kierkegaard.

And it is easy: you find the title in REX (the OPAC of The Royal Library), ask for it to be digitized, and when it is ready for use, you will receive an e-mail with a link. Note that only monographs are included in the offer, not periodicals or newspapers.

http://www.kb.dk/en/nb/samling/dod/index.html

- to make older Danish prints available for everybody;

- to minimize wear and tear on the original.

Books, that have been digitized, is available online for everybody, so that everyone can have access to their own digital copy of Danish classics, such as the printed works H. C. Andersen or Søren Kierkegaard.

And it is easy: you find the title in REX (the OPAC of The Royal Library), ask for it to be digitized, and when it is ready for use, you will receive an e-mail with a link. Note that only monographs are included in the offer, not periodicals or newspapers.

http://www.kb.dk/en/nb/samling/dod/index.html

KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 00:07 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Pascale Hugues schreibt eine Eloge auf die Archivarbeit:

Ich hatte keine Ahnung. Nur durch Zufall habe ich es entdeckt: Berlin führt ein Doppelleben. Und zwar in Reinickendorf, gleich am Ende der Autobahn, nach dem Tunnel, ein unsichtbarer geheimer Ort, in dem das zweite Leben unserer Stadt brodelt. Denken Sie nur nicht, das Landesarchiv Berlin würde über eine verkrustete, tote, von unserer Welt völlig abgetrennte Vergangenheit wachen. Lassen Sie sich von der Oberfläche der Dinge nicht täuschen. Sie dürfen Berlin nicht als eine Stadt sehen, die nur in ihrem Jahrhundert existiert. Das da ist ein anderes Berlin, üppig, spannend, es lebt in den kilometerlangen Regalen und Gängen einer einstigen Waffen- und Munitionsfabrik.

Etwa 20 von uns teilen jeden Tag diese unerlaubte Existenz. Im Lesesaal, über Türme von Akten gebeugt, empfinden wir eine einzigartige Freude daran, wie Marder zu wühlen, in unserer Besessenheit die verstreichenden Stunden und die in der Außenwelt hereinbrechende Nacht zu vergessen. Ohne Rücksicht auf unsere Kräfte stürzen wir uns in die dichte Vergangenheit aus Manuskripten, Karteikarten und Listen, Plänen, Fotos, trockenen Berichten aus Hunderten von Ämtern und Behörden, die unsere Stadt von je her zu erzeugen scheint. Wir schwenken um. Wir wechseln das Zeitalter. Im Lesesaal bleibt die Zeit stehen, während sie draußen weitergaloppiert.

http://www.tagesspiegel.de/meinung/mon-berlin-das-zerbrechliche-gedaechtnis/7340150.html

Ich hatte keine Ahnung. Nur durch Zufall habe ich es entdeckt: Berlin führt ein Doppelleben. Und zwar in Reinickendorf, gleich am Ende der Autobahn, nach dem Tunnel, ein unsichtbarer geheimer Ort, in dem das zweite Leben unserer Stadt brodelt. Denken Sie nur nicht, das Landesarchiv Berlin würde über eine verkrustete, tote, von unserer Welt völlig abgetrennte Vergangenheit wachen. Lassen Sie sich von der Oberfläche der Dinge nicht täuschen. Sie dürfen Berlin nicht als eine Stadt sehen, die nur in ihrem Jahrhundert existiert. Das da ist ein anderes Berlin, üppig, spannend, es lebt in den kilometerlangen Regalen und Gängen einer einstigen Waffen- und Munitionsfabrik.

Etwa 20 von uns teilen jeden Tag diese unerlaubte Existenz. Im Lesesaal, über Türme von Akten gebeugt, empfinden wir eine einzigartige Freude daran, wie Marder zu wühlen, in unserer Besessenheit die verstreichenden Stunden und die in der Außenwelt hereinbrechende Nacht zu vergessen. Ohne Rücksicht auf unsere Kräfte stürzen wir uns in die dichte Vergangenheit aus Manuskripten, Karteikarten und Listen, Plänen, Fotos, trockenen Berichten aus Hunderten von Ämtern und Behörden, die unsere Stadt von je her zu erzeugen scheint. Wir schwenken um. Wir wechseln das Zeitalter. Im Lesesaal bleibt die Zeit stehen, während sie draußen weitergaloppiert.

http://www.tagesspiegel.de/meinung/mon-berlin-das-zerbrechliche-gedaechtnis/7340150.html

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 23:20 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.internet-law.de/2012/11/schleichwerbung-bei-wikipedia.html

Das OLG München hat mit Urteil vom 10.05.2012 (Az.: 29 U 515/12) den Inhalt eines Wikipedia-Artikels als getarnte Werbung i.S.v. § 4 Nr. 3 UWG und damit als wettbewerbswidrig bewertet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Weihrauchpr%C3%A4parat

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weihrauchpr%C3%A4parat&diff=92662432&oldid=91178902

Das OLG München hat mit Urteil vom 10.05.2012 (Az.: 29 U 515/12) den Inhalt eines Wikipedia-Artikels als getarnte Werbung i.S.v. § 4 Nr. 3 UWG und damit als wettbewerbswidrig bewertet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Weihrauchpr%C3%A4parat

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weihrauchpr%C3%A4parat&diff=92662432&oldid=91178902

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Da kommt es mir wirklich hoch.

Am 24. Mai 2012 wurde im Donaukurier gemeldet:

Angelika Reich, die mittlerweile bereits wieder in Regensburg wohnt, ihren Aufgaben in Eichstätt allerdings noch nachgeht und sich erst in einigen Wochen in Altersteilzeit verabschiedet, leitete sieben Jahre lang die hiesige Uni-Bibliothek.

Vier Jahre lang stand Reich im Mittelpunkt eines nicht allzu erquicklichen Kapitels: Gegen sie war der Vorwurf erhoben worden, Bücher aus der von der hiesigen Bibliothek übernommenen Kapuzinerbibliothek zum Teil ungesehen vernichtet zu haben. „Die Diskussionen in den Zeitungen haben Sie und haben das Bibliothekswesen an sich tief getroffen“, sagte der stellvertretende Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Klaus Ceynowa.

Anfang 2007 wurden Vorwürfe laut, Reich hätte rund 83 Tonnen Bücher vernichtet. Neben einer internen Untersuchung in Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek hatte auch die Ingolstädter Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreue eingeleitet. Weder die fachliche noch die strafrechtliche Untersuchung konnte schließlich ein Vergehen feststellen. 2011 wurde die 62-Jährige rechtskräftig freigesprochen. „Heute sind Sie voll rehabilitiert“, betonte Ceynowa.

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Streiterin-fuer-das-Buch;art575,2609607

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt

Am 24. Mai 2012 wurde im Donaukurier gemeldet:

Angelika Reich, die mittlerweile bereits wieder in Regensburg wohnt, ihren Aufgaben in Eichstätt allerdings noch nachgeht und sich erst in einigen Wochen in Altersteilzeit verabschiedet, leitete sieben Jahre lang die hiesige Uni-Bibliothek.

Vier Jahre lang stand Reich im Mittelpunkt eines nicht allzu erquicklichen Kapitels: Gegen sie war der Vorwurf erhoben worden, Bücher aus der von der hiesigen Bibliothek übernommenen Kapuzinerbibliothek zum Teil ungesehen vernichtet zu haben. „Die Diskussionen in den Zeitungen haben Sie und haben das Bibliothekswesen an sich tief getroffen“, sagte der stellvertretende Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Klaus Ceynowa.

Anfang 2007 wurden Vorwürfe laut, Reich hätte rund 83 Tonnen Bücher vernichtet. Neben einer internen Untersuchung in Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek hatte auch die Ingolstädter Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreue eingeleitet. Weder die fachliche noch die strafrechtliche Untersuchung konnte schließlich ein Vergehen feststellen. 2011 wurde die 62-Jährige rechtskräftig freigesprochen. „Heute sind Sie voll rehabilitiert“, betonte Ceynowa.

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Streiterin-fuer-das-Buch;art575,2609607

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 23:03 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schmalenstroer kommentiert zutreffend

"Um zu verhindern, dass diese Werke kommentarlos in den Regalen liegen, wurde bereits vor einiger Zeit nach langen Querelen das Projekt einer historisch-kritischen Edition unter Federführung des Instituts für Zeitgeschichte in München in Angriff genommen. Doch auch dieses viel zu spät begonnene Projekt scheint jetzt in Gefahr zu geraten – sowohl die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch als auch der bayrische Kultusminister Ludwig Spaenle fordern, dass auch eine historisch-kritische Edition strafrechtliche Konsequenzen wegen der enthaltenen Volksverhetzung haben müsse. Nachdem bereits die Nutzung des Urheberrechtes zur Verhinderung einer Publikation zumindest problematisch war, sind auch solche juristischen Tricks nicht angebracht."

http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-debatte-um-mein-kampf-geht-weiter/

http://www.sueddeutsche.de/Y5N38C/939597/Debatte-um-Mein-Kampf.html

"Um zu verhindern, dass diese Werke kommentarlos in den Regalen liegen, wurde bereits vor einiger Zeit nach langen Querelen das Projekt einer historisch-kritischen Edition unter Federführung des Instituts für Zeitgeschichte in München in Angriff genommen. Doch auch dieses viel zu spät begonnene Projekt scheint jetzt in Gefahr zu geraten – sowohl die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch als auch der bayrische Kultusminister Ludwig Spaenle fordern, dass auch eine historisch-kritische Edition strafrechtliche Konsequenzen wegen der enthaltenen Volksverhetzung haben müsse. Nachdem bereits die Nutzung des Urheberrechtes zur Verhinderung einer Publikation zumindest problematisch war, sind auch solche juristischen Tricks nicht angebracht."

http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-debatte-um-mein-kampf-geht-weiter/

http://www.sueddeutsche.de/Y5N38C/939597/Debatte-um-Mein-Kampf.html

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 22:59 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie immer recht reichhaltig sind auch diesmal die Hinweise in:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/11

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/11

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 22:58 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es spricht nicht für den Geschichtssinn der ehemals herrschenden Feudalherren und Ausbeuter, wenn wir in der hagiografischen Schrift von Haarmann, Haus Waldeck ..., 2011, S. 46 lesen, auf Wunsch der "Fürstenfamilie" werde auf die Rolle von Josias zu Waldeck und Pyrmont nicht eingegangen. Er war zuletzt General der Waffen-SS, wie man der Wikipedia entnimmt:

http://de.wikipedia.org/wiki/Josias_zu_Waldeck_und_Pyrmont

Zur Nazi-Affinität des deutschen Hochadels vergleiche man auch die unzähligen Beiträge von Herrrn Contributor RA vom Hofe hier.

http://de.wikipedia.org/wiki/Josias_zu_Waldeck_und_Pyrmont

Zur Nazi-Affinität des deutschen Hochadels vergleiche man auch die unzähligen Beiträge von Herrrn Contributor RA vom Hofe hier.

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 22:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

http://monumenta.ch

Die experimentelle Seite ermöglicht die synoptische Ansicht von Handschriftenabbildungen aus e-codices.ch und (lateinischen) E-Texten.

Die experimentelle Seite ermöglicht die synoptische Ansicht von Handschriftenabbildungen aus e-codices.ch und (lateinischen) E-Texten.

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 21:39 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gibt Martin Strebel:

http://www.atelierstrebel.ch/ctrb_daten/1_buechertransport.pdf

Via

http://www.e-codices.unifr.ch/newsletter/archive/issue-07.htm

Die Position zu Handschuhen entspricht der in diesem Blog mehrfach vertretenen:

Gloves may impress outsiders because they signal that an object of inestimable value is being handled. In fact, however, gloves very much impair sensitivity. Much more important are clean, dry hands, avoidance of direct contact with script and miniatures, and very careful turning of pages.

http://www.atelierstrebel.ch/ctrb_daten/1_buechertransport.pdf

Via

http://www.e-codices.unifr.ch/newsletter/archive/issue-07.htm

Die Position zu Handschuhen entspricht der in diesem Blog mehrfach vertretenen:

Gloves may impress outsiders because they signal that an object of inestimable value is being handled. In fact, however, gloves very much impair sensitivity. Much more important are clean, dry hands, avoidance of direct contact with script and miniatures, and very careful turning of pages.

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 21:35 - Rubrik: Bestandserhaltung

Endlich digitalisiert:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/veesenmeyer1896

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/914849/

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/jancke-quellenkunde/verzeichnis/f/fischer/index.html

(Die Selbstzeugnisse-Datenbank http://selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch/ zieht um und ist bis auf weiteres OFFLINE!!)

Autograph: Cgm 3091

Einige Zeilen Faksimile:

http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/VVB-1-7-4.pdf

Causa scribendi:

„daselb fleyssig zu beschreyben, vff welchen tag vnd zeyt sich ain ding hab verloffen, mir zu ainer gedechtnus, Deselbigen gleychen denen nach mir, welchem dan nach meim absterben, diß buch, als mein gschryfft zu kumpt“ (158/Bl. 343)

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/veesenmeyer1896

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/914849/

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/jancke-quellenkunde/verzeichnis/f/fischer/index.html

(Die Selbstzeugnisse-Datenbank http://selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch/ zieht um und ist bis auf weiteres OFFLINE!!)

Autograph: Cgm 3091

Einige Zeilen Faksimile:

http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/VVB-1-7-4.pdf

Causa scribendi:

„daselb fleyssig zu beschreyben, vff welchen tag vnd zeyt sich ain ding hab verloffen, mir zu ainer gedechtnus, Deselbigen gleychen denen nach mir, welchem dan nach meim absterben, diß buch, als mein gschryfft zu kumpt“ (158/Bl. 343)

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 19:05 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei einem Telefonat mit dem Vorsitzenden Dr. Michael Diefenbacher äußerte sich dieser "schockiert" über die Verkäufe aus dem Stadtarchiv Stralsund. Katharina Tiemann (Fachgruppenvorsitzende Kommunale Archive) kündigte für die nächsten Tage eine öffentliche Stellungnahme an.

http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

Update: http://archiv.twoday.net/stories/202635163/

http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

Update: http://archiv.twoday.net/stories/202635163/

http://www.historici.nl/retroboeken/archiefgids_overheid/#page=0&size=800&accessor=toc_1&source=1

Via

http://vifabenelux.wordpress.com/2012/11/05/niederlande-archivfuhrer-fur-ministerien-1813-1940-jetzt-online/

Via

http://vifabenelux.wordpress.com/2012/11/05/niederlande-archivfuhrer-fur-ministerien-1813-1940-jetzt-online/

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 15:16 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben offensichtlich gedruckten Presseorganen des Landes

Mecklenburg-Vorpommern Auskünfte gegeben, die Sie mir verweigert

haben. Sie sind jedoch verpflichtet, alle Pressevertreter gleich zu

behandeln.

Ich füge vorsorglich ein Legitimationsschreiben der Kunstchronik bei,

mache jedoch darauf aufmerksam, dass sich Ihre Auskunftspflicht

gegenüber meinem Weblog Archivalia auch aus dem Landespressegesetz und

dem Rundfunkstaatsvertrag (§ 55 i. V. mit § 9a) ergibt. Außer dem

Grundrecht der Pressefreiheit ist bei der Abwägung auch das Grundrecht

der Wissenschaftsfreiheit zu berücksichtigen, da meine Publikationen

seit 1994 zu Fragen des Kulturgutschutzes wissenschaftlichen Charakter

haben.

An der Aufdeckung der Hintergründe der skandalösen Verkäufe aus dem

Stadtarchiv - ich verweise dazu auf die Berichterstattung der

Ostsee-Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und der - nicht nur von

mir stammenden - Beiträge und Kommentare in Archivalia

http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

- besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Private Interessen

der Käufer müssen daher zurücktreten.

Ich darf Sie bitten, die folgenden Fragen umfassend und wahrheitsgemäß

bis zum 7.Oktober November 2012 23 Uhr zu beantworten. Aus Aktualitätsgründen

erscheint diese Frist angemessen, zumal letzte Woche die gedruckten

Organe rasch Antworten der Stadt bekamen. Sollte die Antwort nicht

fristgerecht eintreffen oder unzureichend sein, werde ich eine

einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Greifswald beantragen.

Ich empfehle die Lektüre des in

http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1

besprochenen Urteils zu Auskünften aus nicht-öffentlicher Sitzung.

1. Welcher Kaufpreis wurde mit dem Käufer vereinbart?

2. Ich ersuche um Mitteilung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Käufer.

3. Mit welcher Begründung genau wurde in nicht-öffentlicher Sitzung

der Bürgerschaft (oder eines Ausschusses) die Genehmigung des Verkaufs

beantragt?

4. Welche Liste verkaufter Bücher wurde damals dem Gremium vorgelegt

(Mitteilung des Textes)?

5. Wurde bei den Verkäufen aus dem Bestand Gymnasialbibliothek

geprüft, ob Bücher von Zacharias Orth darunter waren?

6. Befinden sich die Handbuch der historischen Buchbestände erwähnten

"Zwei Postinkunabeln von 1511 und 1513 (Gy B und C)" unter den in

Stralsund zurückbehaltenen Drucken?

7. Welche Titel genau wurden aus der Gymnasialbibliothek nicht verkauft?

8. Den Nachweis, dass auch 1829 katalogisierte Bestände der ehemaligen

Stadtbibliothek, sogar aus der Löwen'schen Sammlung, unter den im

Handel angebotenen Büchern auftauchen, konnte ich führen (siehe

Archivalia). Wieviele Drucke aus der ehemaligen Stadtbibliothek (ohne

Gymnasialbibliothek) und wieviele Drucke aus der Löwen'schen

Bibliothek wurden veräußert und welches waren die Gründe bzw.

Kriterien der Auswahl?

9. Trifft die Angabe von Zisska zu, dass

http://de.zisska.de/nr-327-trkenkriege-ausschreiben/600692 das einzige

Exemplar darstellt und daher nicht mehr in Stralsund in einem anderen

Abdruck vorhanden ist? Aus welchem Grund wurde dieses Stück verkauft?

10. Aus welchem Grund wurde darauf verzichtet, regionale und

überregionale Altbestandsbibliotheken bzw. Archive oder externe

Fachleute in die Planungen der Veräußerung einzubinden?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Graf

Sie haben offensichtlich gedruckten Presseorganen des Landes

Mecklenburg-Vorpommern Auskünfte gegeben, die Sie mir verweigert

haben. Sie sind jedoch verpflichtet, alle Pressevertreter gleich zu

behandeln.

Ich füge vorsorglich ein Legitimationsschreiben der Kunstchronik bei,

mache jedoch darauf aufmerksam, dass sich Ihre Auskunftspflicht

gegenüber meinem Weblog Archivalia auch aus dem Landespressegesetz und

dem Rundfunkstaatsvertrag (§ 55 i. V. mit § 9a) ergibt. Außer dem

Grundrecht der Pressefreiheit ist bei der Abwägung auch das Grundrecht

der Wissenschaftsfreiheit zu berücksichtigen, da meine Publikationen

seit 1994 zu Fragen des Kulturgutschutzes wissenschaftlichen Charakter

haben.

An der Aufdeckung der Hintergründe der skandalösen Verkäufe aus dem

Stadtarchiv - ich verweise dazu auf die Berichterstattung der

Ostsee-Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und der - nicht nur von

mir stammenden - Beiträge und Kommentare in Archivalia

http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

- besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Private Interessen

der Käufer müssen daher zurücktreten.

Ich darf Sie bitten, die folgenden Fragen umfassend und wahrheitsgemäß

bis zum 7.

erscheint diese Frist angemessen, zumal letzte Woche die gedruckten

Organe rasch Antworten der Stadt bekamen. Sollte die Antwort nicht

fristgerecht eintreffen oder unzureichend sein, werde ich eine

einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Greifswald beantragen.

Ich empfehle die Lektüre des in

http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1

besprochenen Urteils zu Auskünften aus nicht-öffentlicher Sitzung.

1. Welcher Kaufpreis wurde mit dem Käufer vereinbart?

2. Ich ersuche um Mitteilung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Käufer.

3. Mit welcher Begründung genau wurde in nicht-öffentlicher Sitzung

der Bürgerschaft (oder eines Ausschusses) die Genehmigung des Verkaufs

beantragt?

4. Welche Liste verkaufter Bücher wurde damals dem Gremium vorgelegt

(Mitteilung des Textes)?

5. Wurde bei den Verkäufen aus dem Bestand Gymnasialbibliothek

geprüft, ob Bücher von Zacharias Orth darunter waren?

6. Befinden sich die Handbuch der historischen Buchbestände erwähnten

"Zwei Postinkunabeln von 1511 und 1513 (Gy B und C)" unter den in

Stralsund zurückbehaltenen Drucken?

7. Welche Titel genau wurden aus der Gymnasialbibliothek nicht verkauft?

8. Den Nachweis, dass auch 1829 katalogisierte Bestände der ehemaligen

Stadtbibliothek, sogar aus der Löwen'schen Sammlung, unter den im

Handel angebotenen Büchern auftauchen, konnte ich führen (siehe

Archivalia). Wieviele Drucke aus der ehemaligen Stadtbibliothek (ohne

Gymnasialbibliothek) und wieviele Drucke aus der Löwen'schen

Bibliothek wurden veräußert und welches waren die Gründe bzw.

Kriterien der Auswahl?

9. Trifft die Angabe von Zisska zu, dass

http://de.zisska.de/nr-327-trkenkriege-ausschreiben/600692 das einzige

Exemplar darstellt und daher nicht mehr in Stralsund in einem anderen

Abdruck vorhanden ist? Aus welchem Grund wurde dieses Stück verkauft?

10. Aus welchem Grund wurde darauf verzichtet, regionale und

überregionale Altbestandsbibliotheken bzw. Archive oder externe

Fachleute in die Planungen der Veräußerung einzubinden?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Graf

Kein anderes Land weist einen solchen Reichtum an historischen Schulbibliotheken, die noch in den Schulen selbst betreut werden, auf wie Deutschland. Geht man vom Inkunabelbesitz aus, so verzeichnet der Gesamtkatalog der Wiegendrucke 2012 über 40 Gymnasialbibliotheken mit mindestens einer Inkunabel:

http://archiv.twoday.net/stories/11435879/

Allerdings gibt es selbstständige, nicht von anderen Institutionen betreute Altbestandsbibliotheken in Schulen vor allem in Westen. In der DDR gehörten diese Bibliotheken üblicherweise zu den historischen Buchbeständen, die man vernichtet, in größere Bibliotheken eingegliedert oder ins Ausland verscherbelt hat.

Die Studien von Dirk Sangmeister zu diesem Thema hat dieser leider nur in einem NZZ-Artikel zusammengefasst:

"Ein Akt der grossen Kulturbarbarei"

http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article81CWS-1.385648

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/3264433/

Mit Björn Biesters Darstellung des Themas war ich sehr unzufrieden:

http://archiv.twoday.net/stories/3657871/

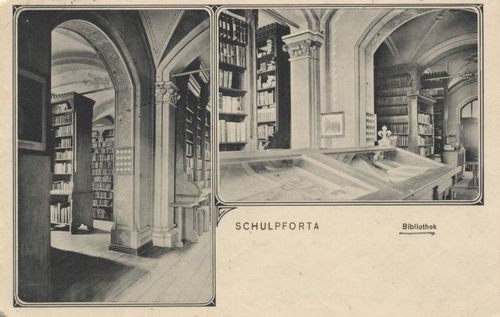

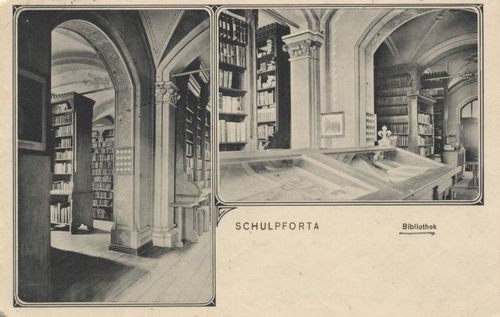

Nur in Thüringen listet das Handbuch der historischen Buchbestände etliche Schulbibliotheken auf (ich zähle 8 mit der privaten Ausfeld-Bibliothek). In Sachsen wird nur die - allerdings herausragende - Freiberger Bibliothek angeführt, eine Studie zur Geschichte der Volksschulen hält lapidar fest: "Die zahlreichen Schubibliotheken Sachsens sind in der DDR-Zeit durch Säuberungen, Nachlässigkeit und Verkauf weitgehend vernichtet worden" (Moderow 2007 S. 39). In Sachsen-Anhalt gibt es nur zwei, wenngleich sehr stattliche Sammlungen (Schulpforte und Zerbst).

In Mecklenburg-Vorpommern behandelt das Handbuch nur zwei Gymnasialbibliotheken: in Bad Doberan mit 2000 Bänden, davon nur einzelne aus dem 18. Jahrhundert, und in Waren (1391 Titel, davon nur 2 aus dem 16., 12 aus dem 17. Jahrhundert).

Die in die Stadtarchivbibliothek Stralsund eingegangene Gymnasialbibliothek war als geschlossener, gesondert aufgestellter und katalogisierter Bestand von daher eine große Ausnahme. Von den barbarischen DDR-Verkäufen blieb die Archivbibliothek in Stralsund, die zu den großen vier Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern gehört, glücklicherweise verschont.

Nun hat sich die Stadt Stralsund entschieden nachzuholen, was damals versäumt worden war: ein hochrangiges Bücherensemble zu verramschen und damit als Geschichtsquelle zu vernichten.

http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

Schulbibliothek Schulpforta

Schulbibliothek Schulpforta

http://archiv.twoday.net/stories/11435879/

Allerdings gibt es selbstständige, nicht von anderen Institutionen betreute Altbestandsbibliotheken in Schulen vor allem in Westen. In der DDR gehörten diese Bibliotheken üblicherweise zu den historischen Buchbeständen, die man vernichtet, in größere Bibliotheken eingegliedert oder ins Ausland verscherbelt hat.

Die Studien von Dirk Sangmeister zu diesem Thema hat dieser leider nur in einem NZZ-Artikel zusammengefasst:

"Ein Akt der grossen Kulturbarbarei"

http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article81CWS-1.385648

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/3264433/

Mit Björn Biesters Darstellung des Themas war ich sehr unzufrieden:

http://archiv.twoday.net/stories/3657871/

Nur in Thüringen listet das Handbuch der historischen Buchbestände etliche Schulbibliotheken auf (ich zähle 8 mit der privaten Ausfeld-Bibliothek). In Sachsen wird nur die - allerdings herausragende - Freiberger Bibliothek angeführt, eine Studie zur Geschichte der Volksschulen hält lapidar fest: "Die zahlreichen Schubibliotheken Sachsens sind in der DDR-Zeit durch Säuberungen, Nachlässigkeit und Verkauf weitgehend vernichtet worden" (Moderow 2007 S. 39). In Sachsen-Anhalt gibt es nur zwei, wenngleich sehr stattliche Sammlungen (Schulpforte und Zerbst).

In Mecklenburg-Vorpommern behandelt das Handbuch nur zwei Gymnasialbibliotheken: in Bad Doberan mit 2000 Bänden, davon nur einzelne aus dem 18. Jahrhundert, und in Waren (1391 Titel, davon nur 2 aus dem 16., 12 aus dem 17. Jahrhundert).

Die in die Stadtarchivbibliothek Stralsund eingegangene Gymnasialbibliothek war als geschlossener, gesondert aufgestellter und katalogisierter Bestand von daher eine große Ausnahme. Von den barbarischen DDR-Verkäufen blieb die Archivbibliothek in Stralsund, die zu den großen vier Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern gehört, glücklicherweise verschont.

Nun hat sich die Stadt Stralsund entschieden nachzuholen, was damals versäumt worden war: ein hochrangiges Bücherensemble zu verramschen und damit als Geschichtsquelle zu vernichten.

http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

Schulbibliothek Schulpforta

Schulbibliothek Schulpfortanoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Schlüssel ist der gedruckte Katalog von 1829, den ich in

http://archiv.twoday.net/stories/197335310/

erwähnte und der in München digitalisiert vorliegt. Den neuen Katalog der gesondert aufgestellten Löwen'schen Bibliothek von Dietmar Gohlisch habe ich nicht zur Hand:

http://www.scheunenverlag.de/books/3-929370-86-7.html

Die im gedruckten Katalog von 1829 genannte Signatur wurde auf dem Exlibris mit Bleistift eingetragen (so S. 21 des Katalogs von 1829).

Die Smith-Übersetzung, die ich unter

http://archiv.twoday.net/stories/197333288/

erwähnte, erscheint S. 368 als B 8. 577.a-b

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10537046.html?pageNo=410

Auf dem Bild zum Angebot kann man die Bleistiftsignatur auf dem Exlibris lesen: B 8° 577

Zur Causa Stralsund