Der Fotograf Michael Wolf hat mit abfotografierten Google-Streetview-Funden Momentaufnahmen aus dem Leben der Metropole Paris gesammelt, die jetzt in der Ausstellung "Peurs sur la ville" präsentiert werden.

Wolf-Fotos

http://www.photomichaelwolf.com/paris_street_view/index.html

Beitrag in TTT

http://www.daserste.de/ttt/beitrag_dyn~uid,f29td0c441u3xjow~cm.asp

Siehe auch

http://parisisinvisible.blogspot.com/2011/01/peurs-sur-la-ville-paris-is-battlefield.html

Zu Streetview

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Wolf-Fotos

http://www.photomichaelwolf.com/paris_street_view/index.html

Beitrag in TTT

http://www.daserste.de/ttt/beitrag_dyn~uid,f29td0c441u3xjow~cm.asp

Siehe auch

http://parisisinvisible.blogspot.com/2011/01/peurs-sur-la-ville-paris-is-battlefield.html

Zu Streetview

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 23:36 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) und Victoria (Helen Mirren) waren einst CIA Top-Agenten, doch ihr geheimes Wissen macht sie nun zu den Top-Angriffszielen der Agency. Des Pensionärs-Daseins ohnehin überdrüssig, finden sich die vier Ex-Agenten in einem Hagel von Mordanschlägen wieder. Nun müssen sie besser, schneller und härter sein als ihre jüngeren Kollegen. Sie setzen ihre jahrelange Erfahrung, ihre ganze Durchtriebenheit und perfektes Teamwork ein, um ihren fatalen Verfolgern stets einen Schritt voraus zu sein und am Leben zu bleiben.

Um die tödliche Operation zu stoppen, lässt sich das Team auf eine schier unmögliche Mission quer durchs Land ein: Sie müssen ins CIA Headquarter einbrechen. Selbst für die alternden Ex-Agenten ein wahnwitziges Vorhaben, bei dem sie eine der größten Verschwörungen und Vertuschungsaktionen der Regierungsgeschichte aufdecken werden…"

Quelle: filmstarts.de

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 20:36 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

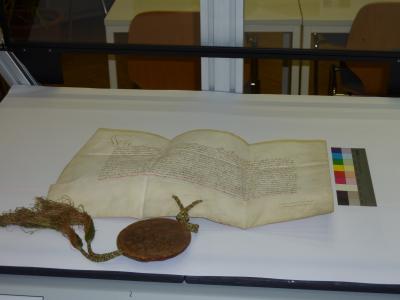

Quelle: Landesarchiv Speyer

"1981 machte die Prinzhorn-Sammlung Heidelberg mit einer eindrucksvollen Ausstellung von Bildern, Zeichnungen und Skulpturen auf die ästhetisch-künstlerischen Ausdrucksformen von Patienten psychiatrischer Anstalten aufmerksam. Eine in der Frankfurter „Schirn Kunsthalle“ präsentierte Ausstellung mit weiteren Materialien aus diesem Bereich („Weltenwandler – Die Kunst der Outsider“ (24.9.2010 - 9.1.2011) bewies den ungebrochenen Reiz solcher Zeugnisse.

Die in der Ausstellung des Landesarchivs Speyer erstmals gezeigten Bilder stellen nur eine kleine Auswahl dar. Mit anderen Bildern entstammen sie einem umfangreichen Bestand von Patientenakten der früheren Heil- und Pflegeanstalt Alzey aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.

Meistens enthalten solche Akten nur Unterlagen, welche den Patienten ausschließlich aus ärztlich-therapeutischer Sicht beschreiben. Von den Patienten selbst angefertigte Bilder, Bastelarbeiten und Texte sind daher authentische Zeugnisse ihres Innenlebens. Darüber hinaus spiegeln sie die Bewegungen, Emotionen und Ängste ihrer Zeit wider – im vorliegenden Fall die Stimmung des Jahres 1914, als die „Jahrhundertkatastrophe“ des Ersten Weltkrieges sich gerade anbahnte.

Individuelle Biographien und historische Entwicklungen vermischen sich in den jetzt gezeigten Bildern in einzigartiger Weise.

Hinweise

Die Ausstellung wird am 26.1.2011 um 19.00 Uhr durch Kulturstaatssekretär Walter Schumacher im Foyer des Landesarchiv/Landesbibliothek eröffnet. "

Quelle: Opus Kulturmagazin

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 20:24 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Thomas Kübler (Direktor des Dresdner Stadtarchivs) präsentiert einen besonderen Schatz seines Hauses: die originalen Pläne von George Bähr zum Bau der Frauenkirche. Thomas Kübler erläutert, welchen historischen Wert die Pläne darstellen; gleichzeitig sind sie von unschätzbarem praktischen Nutzen, denn der Wiederaufbau der Frauenkirche wäre ohne diese Pläne des Stadtarchives kaum möglich gewesen.

Link zum Video

Link zum Video

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:48 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

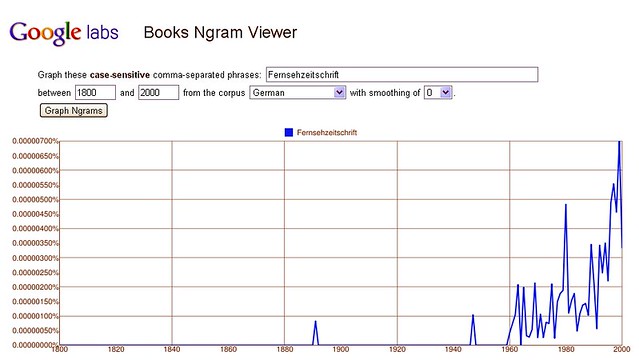

Weitere Überlegungen zum Ngram-Viewer von Google Books

http://sappingattention.blogspot.com/2011/01/digital-history-and-copyright-black.html

ZIP-Code 02138

ZIP-Code 02138

http://sappingattention.blogspot.com/2011/01/digital-history-and-copyright-black.html

ZIP-Code 02138

ZIP-Code 02138KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quelle: Bundesarchiv

"Am 18. und 19.1.2011 trafen sich die Vertreter der elf Mitgliedsstaaten des Internationalen Ausschusses des Internationalen Suchdienstes im Rahmen ihrer Strategischen Studiengruppe in Berlin und besprachen den Entwurf einer Vereinbarung über eine institutionelle Partnerschaft zwischen dem Internationalen Suchdienst und dem Bundesarchiv in der Nachfolge des Internationalen Roten Kreuzes. Das Ziel ist es, bis zur nächsten turnusmäßigen Sitzung des Internationalen Ausschusses Ende Mai Einvernehmen über den Text zu erzielen.

Der Internationale Suchdienst mit Sitz in Bad Arolsen beantwortet Anfragen nach verfolgten und verschleppten Personen, die während des Krieges auf dem Gebiet des Dritten Reiches verschollen sind oder in der frühen Nachkriegszeit den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben und hilft bei der Suche nach dem Verbleib von nicht-deutschen Personen, die in den Jahren 1927 bis 1949 geboren sind und sich als Kinder während des Krieges auf dem Gebiet des Dritten Reiches oder nach dem Krieg auf dem Gebiet der Besatzungszonen aufgehalten haben.

Die Aufsicht über die Arbeit des Internationalen Suchdienstes obliegt dem Internationalen Ausschuss, in dem Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Israel, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen und die USA vertreten sind. Im Auftrag des Ausschusses wird der Suchdienst durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) verwaltet. Finanziert wird die Einrichtung mit ihren knapp 300 Mitarbeitern aus dem Bundeshaushalt.

Der erste Tag des Treffens der Strategischen Studiengruppe fand im Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte statt. Am zweiten Tag wurde die Sitzung im Bundesarchiv fortgesetzt. Dabei fand zunächst ein Rundgang über die Liegenschaft statt, um den Mitgliedern der Studiengruppe die Möglichkeit zu geben, sich selbst vor Ort einen Eindruck über das Bundesarchiv zu verschaffen. Die Besucher waren beeindruckt von der Größe des Geländes wie von der Vielfalt der hier für die Einsicht bereit gehaltenen Bestände.

Einen Schwerpunkt bildete die Vorstellung des neuen Ernst-Posner-Baus mit den bereits genutzten Magazinbereichen und dem zukünftigen Empfangsbereich des Bundesarchivs in Berlin. Dabei wurde auch der Namensgeber des Gebäudes vorgestellt, ein in die USA emigrierter, früherer Archivar des Preußischen Geheimen Staatsarchivs, der sich nach 1945 als Berater der amerikanischen Truppen um die Sicherung ausgelagerter Archivbestände in Europa kümmerte und in der archivarischen Berufsgemeinschaft in den USA heute noch als ein Begründer der dortigen Archivausbildung hoch geschätzt wird.

Die Strategische Studiengruppe wird ihre Arbeit Anfang März fortsetzen und will sie Mitte Mai abschließen."

Link zur aktuellen Meldung des Bundesarchivs

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:35 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Landessportbund Berlin wird einen großen Teil seiner Aktenbestände, vornehmlich Protokolle von Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung, aber auch Handakten zur Sportpolitik und zu Großveranstaltungen, dem Landesarchiv Berlin übergeben und damit eine dauerhafte Lagerung und wissenschaftliche Erschließung sicherstellen. ©Sportmuseum Berlin – AIMS Marathon-Museum of Running

"Parallel dazu werden die umfangreichen Bestände des Berliner LSB-Archivs, insbesondere Nachlässe, Bücher und Erstausgaben sowie Fotos u.ä. an das Sportmuseum Berlin übergeben, das ebenfalls über hervorragende Depotbedingungen verfügt.

Der Landessportbund Berlin wird einen großen Teil seiner Aktenbestände, vornehmlich Protokolle von Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung, aber auch Handakten zur Sportpolitik und zu Großveranstaltungen, dem Landesarchiv Berlin übergeben und damit eine dauerhafte Lagerung und wissenschaftliche Erschließung sicherstellen.

Eine ‚archivgerechte’ Lagerung beinhaltet eine klimatisierte, horizontale Ablage in säurefreien Archivkartons, zuvor müssen verrostete Büro- und Heftklammern entfernt werden, verblassende Spiritus- und Thermokopien neu kopiert, alte Dokumente vor Tinten- und Säurefraß bewahrt werden.

Parallel dazu werden die umfangreichen Bestände des Berliner LSB-Archivs, insbesondere Nachlässe, Bücher und Erstausgaben sowie Fotos u.ä. an das Sportmuseum Berlin übergeben, das ebenfalls über hervorragende Depotbedingungen verfügt.

In Gesprächen mit dem Landesarchiv und dem Sportmuseum wurde vereinbart, diese Lagerungsmöglichkeiten auch allen LSB-Mitgliedsorganisationen und Sportvereinen anzubieten und die Übergabe und Einsichtnahme vertraglich zu regeln. Ein entsprechendes Rundschreiben ist unterwegs, eine erste Infotagung ist für das Frühjahr 2011 im Landesarchiv vorgesehen.

Sinn und Zweck ist es, das „Gedächtnis des Berliner Sports“ für weitere Generationen dauerhaft zu bewahren und z.B. im Landesarchiv einen Sonderbestand „Sport“ zu schaffen, der neben den Akten des Senats und der Sportverwaltungen bis hin zur Kaiserzeit auch den Vereinssport erfasst und wissenschaftlich auswertet.

Für Vereins- und Verbandsjubiläen eine dann leicht zu erschließende Quelle.

Aus den jüngsten Archivtagungen des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Fußball-Bundes liegen positive Kooperationserfahrungen mit den Landesarchiven im Saarland, in Hessen und Niedersachsen vor.

Da wollen Berlin und das alte Preußen nicht hintenanstehen."

Manfred Nippe aus ‚Sport in Berlin’, Januar 2011

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:27 - Rubrik: Sportarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dieter Horky: Spurensicherung. Archive als kulturelles Gedächtnis werden immer dringender benötigt S. 11

Karin Lingl: Stiftung Kunstfonds Archiv für Künstlernachlässe S. 11

Daniel Schütz: Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe - Stiftung bürgerlichen Rechts. Das Rheinische Archiv für Künstlernachlässe in Bonn will einen Beitrag zum Erhalt der kulturellen Identität im Rheinland leisten S. 14

Birgit Jooss: Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg. Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg ist das größte Archiv für schriftliche Nachlässe zur Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum S. 15

Gora Jain: Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg. Das Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg will künstlerische Nachlässe wissenschaftlich betreuen, dokumentieren und bewahren S. 16

Jo Enzweiler: "Lebenswerke" - Sammlung und Archiv. Das Institut für aktuelle Kunst im Saarland beabsichtigt die Gründung eines Nachlassmuseums S. 17

Susanne Will-Flatau: Oder: Selbst ist der Künstler? Die Künstlerin oder der Künstler ist gut beraten, wenn sie oder er sich schon zu Lebzeiten um den Fortbestand ihres oder seines Werkes kümmert S. 18

"Seit der Gründung des BBK 1972 gibt es die Zeitschrift kultur politik. Offizieller Herausgeber ist das vom Bundesausschuss gegründete Kulturwerk des BBK, in dem alle Landesverbände vertreten sind, herausgegeben.

kultur politik informiert ihre Mitglieder, zahlreiche Behörden, Organisationen und Verbände im In- und Ausland mit aktuellen Berichten und Beiträgen über kunst- und kulturrelevante Themen, wie z.B. Urheberrecht und Steuern, Wettbewerbe und Ausschreibungen, Künstlermessen und Ausstellungen, Künstlersozialversicherung und Hartz IV.

Auch Kunstakademien in Deutschland, Museen und Galerien, selbst Bibliotheken in Übersee, beziehen kultur politik ebenso wie Redaktionen von Presseagenturen, Zeitungen, Magazinen und Rundfunk- und Fernsehanstalten.

Große Themen, wie die Diskussion um Ausstellungshonorare oder das Folgerecht in Deutschland und Europa, die kulturpolitischen Positionen der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien oder die wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, werden in kultur politik von qualifizierten Fachleuten dargelegt und kommentiert. Mit Hinweisen auf weiterführende Literatur oder nützliche Informationsquellen im Internet wird dieses Informationsangebot abgerundet.

Neben Beiträgen über Aktivitäten der Landes- und Bezirksverbände werden auch die Ausstellungstermine der Mitgliedsverbände des BBK in kultur politik publiziert. Künstlerinnen und Künstler, die in den Arbeitsfeldern Kunst am Bau oder Kunst im öffentlichen Raum tätig sind, können in kultur politik über ihre Projekte informieren.

Die Informationen aus den Regionen über weitere Aktivitäten, wie z.B. Berichte über Auslandskontakte oder die Eröffnungen von Werkstätten oder Produzentengalerien, vermitteln Einblicke in die vielfältige Arbeit der BBK-Gliederungen.

Mit dem breiten Spektrum an Nachrichten, Informationen und Neuigkeiten hat sich die Zeitschrift kultur politik einen großen Leserkreis erworben. Nicht zuletzt auch die zahlreichen Ausschreibungen von Wettbewerben, Stipendien und Kunstpreisen machen kultur politik zu einer wichtigen Informationsquelle in der Kunstszene. "

Link

Karin Lingl: Stiftung Kunstfonds Archiv für Künstlernachlässe S. 11

Daniel Schütz: Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe - Stiftung bürgerlichen Rechts. Das Rheinische Archiv für Künstlernachlässe in Bonn will einen Beitrag zum Erhalt der kulturellen Identität im Rheinland leisten S. 14

Birgit Jooss: Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg. Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg ist das größte Archiv für schriftliche Nachlässe zur Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum S. 15

Gora Jain: Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg. Das Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg will künstlerische Nachlässe wissenschaftlich betreuen, dokumentieren und bewahren S. 16

Jo Enzweiler: "Lebenswerke" - Sammlung und Archiv. Das Institut für aktuelle Kunst im Saarland beabsichtigt die Gründung eines Nachlassmuseums S. 17

Susanne Will-Flatau: Oder: Selbst ist der Künstler? Die Künstlerin oder der Künstler ist gut beraten, wenn sie oder er sich schon zu Lebzeiten um den Fortbestand ihres oder seines Werkes kümmert S. 18

"Seit der Gründung des BBK 1972 gibt es die Zeitschrift kultur politik. Offizieller Herausgeber ist das vom Bundesausschuss gegründete Kulturwerk des BBK, in dem alle Landesverbände vertreten sind, herausgegeben.

kultur politik informiert ihre Mitglieder, zahlreiche Behörden, Organisationen und Verbände im In- und Ausland mit aktuellen Berichten und Beiträgen über kunst- und kulturrelevante Themen, wie z.B. Urheberrecht und Steuern, Wettbewerbe und Ausschreibungen, Künstlermessen und Ausstellungen, Künstlersozialversicherung und Hartz IV.

Auch Kunstakademien in Deutschland, Museen und Galerien, selbst Bibliotheken in Übersee, beziehen kultur politik ebenso wie Redaktionen von Presseagenturen, Zeitungen, Magazinen und Rundfunk- und Fernsehanstalten.

Große Themen, wie die Diskussion um Ausstellungshonorare oder das Folgerecht in Deutschland und Europa, die kulturpolitischen Positionen der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien oder die wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, werden in kultur politik von qualifizierten Fachleuten dargelegt und kommentiert. Mit Hinweisen auf weiterführende Literatur oder nützliche Informationsquellen im Internet wird dieses Informationsangebot abgerundet.

Neben Beiträgen über Aktivitäten der Landes- und Bezirksverbände werden auch die Ausstellungstermine der Mitgliedsverbände des BBK in kultur politik publiziert. Künstlerinnen und Künstler, die in den Arbeitsfeldern Kunst am Bau oder Kunst im öffentlichen Raum tätig sind, können in kultur politik über ihre Projekte informieren.

Die Informationen aus den Regionen über weitere Aktivitäten, wie z.B. Berichte über Auslandskontakte oder die Eröffnungen von Werkstätten oder Produzentengalerien, vermitteln Einblicke in die vielfältige Arbeit der BBK-Gliederungen.

Mit dem breiten Spektrum an Nachrichten, Informationen und Neuigkeiten hat sich die Zeitschrift kultur politik einen großen Leserkreis erworben. Nicht zuletzt auch die zahlreichen Ausschreibungen von Wettbewerben, Stipendien und Kunstpreisen machen kultur politik zu einer wichtigen Informationsquelle in der Kunstszene. "

Link

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:02 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Inhalt

62. Westfälischer Archivtag am 16. und 17. März 2010 in Kamen

Gunnar Teske: Tagungsbericht 2

Katharina Tiemann: »Neues aus der Anstalt« – die Rolle der Kommunalarchive in veränderten Betriebsformen 4

Jochen Rath: Mittendrin oder nur dabei? Ein Praxisbericht über Chancen und Grenzen von Kooperationen des Stadtarchivs Bielefeld 11

Diskussionsforen 17

Jochen Oltmer: Bedingungen, Formen und Folgen historischer Migrationsprozesse 20

Hannes Lambacher: Beispiele amtlicher Überlieferung zu Ein- und Auswanderung in Stadt und Kreis Münster im 19. und 20. Jahrhundert 25

Ernst Otto Bräunche: Das Projekt »Zuwanderung nach Karlsruhe« 30

Isabella Scholz: Das Sonderforschungsprojekt am Stadtarchiv Nürnberg: »Zuwanderung nach Nürnberg nach 1945 bis heute« 33

Gerhard Pomykaj: Ankommen – Zuwanderung ins Oberbergische nach 1945. Ein Projektbericht 35

Ingrid Wölk: Kooperationen von Archiven des Ruhrgebiets im Rahmen der RUHR.2010: Das Ausstellungsprojekt »Fremd(e) im Revier!?« 39

Weitere Beiträge

Mark Steinert: Das neue Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Regelungen für kommunale Archive 44

Annett Fercho, Hans-Jürgen Höötmann und Christa Wilbrand: Bewertung von Lastenausgleichskarteien 52

Empfehlungen zur Bewertung von Sammelakten zu den Personenstandsregistern 54

Erfahrungsberichte zum Tag der Archive (6./7. März 2010) 57

»Rechtliche Grundlagen im Kommunalarchiv«. Ein Workshopbericht 63

Datenbank der Stiftung polnisch-deutsche Aussöhnung über polnische Zwangsarbeiter 63

13. Treffen des Ausbilderarbeitskreises »FAMI – Fachrichtung Archiv« 64

Fortbildungsveranstaltung für Berufsschullehrer im LWL-Archivamt 65

Chancen für archivische Projektarbeit am Beispiel des Stadtarchivs Iserlohn 65

Startschuss für Archivo – das digitale Langzeitarchiv 66

Archiv Haus Marck wappnet sich gegen Katastrophen 67

Notfallübung zur Bergung von durchnässtem Archiv- und Bibliotheksgut in Münster 67

Geschichtsrallye aus Castrop-Rauxel gewinnt Landespreis 69

Bistumsarchiv Münster wiedereröffnet 69

Bücher 71

Infos 75

Link zum Heft (PDF)

62. Westfälischer Archivtag am 16. und 17. März 2010 in Kamen

Gunnar Teske: Tagungsbericht 2

Katharina Tiemann: »Neues aus der Anstalt« – die Rolle der Kommunalarchive in veränderten Betriebsformen 4

Jochen Rath: Mittendrin oder nur dabei? Ein Praxisbericht über Chancen und Grenzen von Kooperationen des Stadtarchivs Bielefeld 11

Diskussionsforen 17

Jochen Oltmer: Bedingungen, Formen und Folgen historischer Migrationsprozesse 20

Hannes Lambacher: Beispiele amtlicher Überlieferung zu Ein- und Auswanderung in Stadt und Kreis Münster im 19. und 20. Jahrhundert 25

Ernst Otto Bräunche: Das Projekt »Zuwanderung nach Karlsruhe« 30

Isabella Scholz: Das Sonderforschungsprojekt am Stadtarchiv Nürnberg: »Zuwanderung nach Nürnberg nach 1945 bis heute« 33

Gerhard Pomykaj: Ankommen – Zuwanderung ins Oberbergische nach 1945. Ein Projektbericht 35

Ingrid Wölk: Kooperationen von Archiven des Ruhrgebiets im Rahmen der RUHR.2010: Das Ausstellungsprojekt »Fremd(e) im Revier!?« 39

Weitere Beiträge

Mark Steinert: Das neue Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Regelungen für kommunale Archive 44

Annett Fercho, Hans-Jürgen Höötmann und Christa Wilbrand: Bewertung von Lastenausgleichskarteien 52

Empfehlungen zur Bewertung von Sammelakten zu den Personenstandsregistern 54

Erfahrungsberichte zum Tag der Archive (6./7. März 2010) 57

»Rechtliche Grundlagen im Kommunalarchiv«. Ein Workshopbericht 63

Datenbank der Stiftung polnisch-deutsche Aussöhnung über polnische Zwangsarbeiter 63

13. Treffen des Ausbilderarbeitskreises »FAMI – Fachrichtung Archiv« 64

Fortbildungsveranstaltung für Berufsschullehrer im LWL-Archivamt 65

Chancen für archivische Projektarbeit am Beispiel des Stadtarchivs Iserlohn 65

Startschuss für Archivo – das digitale Langzeitarchiv 66

Archiv Haus Marck wappnet sich gegen Katastrophen 67

Notfallübung zur Bergung von durchnässtem Archiv- und Bibliotheksgut in Münster 67

Geschichtsrallye aus Castrop-Rauxel gewinnt Landespreis 69

Bistumsarchiv Münster wiedereröffnet 69

Bücher 71

Infos 75

Link zum Heft (PDF)

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 17:47 - Rubrik: Kommunalarchive

Ort: Außenstelle des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein

Datum: 21.01.2011

Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 17:35 - Rubrik: Archivbau

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 14:16 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 13:59 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/518347

[S]owohl die Textsammlung 'Wikileaks und die Folgen' in der Edition Suhrkamp als auch das Sachbuch 'Staatsfeind Wikileaks' der beiden Spiegel-Redakteure Marcel Rosenbach und Holger Stark gehen mit dem Thema jeder für sich gewissenhaft und differenziert um. Es lohnt sich, beide zu lesen.

MARCEL ROSENBACH, HOLGER STARK: Staatsfeind Wikileaks. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 336 Seiten, 14,99 Euro.

HEINRICH GEISELBERGER (Redaktion): Wikileaks und die Folgen. Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 2011. 238 Seiten, 10 Euro.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks (derzeit 77 Beiträge in Archivalia)

[S]owohl die Textsammlung 'Wikileaks und die Folgen' in der Edition Suhrkamp als auch das Sachbuch 'Staatsfeind Wikileaks' der beiden Spiegel-Redakteure Marcel Rosenbach und Holger Stark gehen mit dem Thema jeder für sich gewissenhaft und differenziert um. Es lohnt sich, beide zu lesen.

MARCEL ROSENBACH, HOLGER STARK: Staatsfeind Wikileaks. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 336 Seiten, 14,99 Euro.

HEINRICH GEISELBERGER (Redaktion): Wikileaks und die Folgen. Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 2011. 238 Seiten, 10 Euro.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks (derzeit 77 Beiträge in Archivalia)

KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 13:01 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 23:40 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die FAZ hat zum Vasari-Archiv - siehe http://archiv.twoday.net/stories/11533467/ (28. Dez. 2010) - recherchiert http://goo.gl/v5YtZ und herausgefunden, dass aus dem angekündigten Verkauf der 31 Faszikal Vasari-Nachlass in Arezzo an einen russischen Investor wohl nichts wird:

In einem Telefongespräch mit dieser Zeitung teilte Wassilij Stepanow, der angebliche Käufer und Vorstandsmitglied der Moskauer ROSS Group – die vor allem im Bau- und Immobiliensektor tätig ist, etwa Einkaufszentren baut –, mit, dass auf Seiten der Familie Festari „keine ernsthafte Absicht“ bestanden habe, „das Geschäft zu tätigen“.

Und:

Die Affäre führt möglicherweise zu einem weiteren, ungeklärten Fall. Denn ein Bericht des italienischen Kulturministers Sandro Bondi an den Senat in Rom vom 1. Juli 2010, der dieser Zeitung vorliegt, stellt fest, dass ein Teil des Archivs der Familie Rasponi-Spinelli, darunter zahlreiche der bedeutendsten Dokumente aus dem Nachlass Vasaris, bereits 1988 aus Italien fortgeschafft wurde.

Anscheinend nahmen italienische Politiker dies weder damals noch heute zum Anlass, um gegen den Export eines nationalen Kulturschatzes zu protestieren. Die rund 150.000 Manuskriptseiten befinden sich nämlich nicht etwa in der Hand eines ausländischen Spekulanten, sondern liegen in der renommierten Beinecke Library der amerikanischen Universität Yale, einer der exquisitesten Handschriftensammlungen der Welt. Das sogenannte Spinelli-Archiv stellt den kulturhistorischen Wert des Vasari-Nachlasses in Arezzo dabei womöglich in den Schatten. [...] „Der Verkauf und illegale Export des Spinelli-Archivs und die damit erfolgte Auflösung des Nachlasses von Giorgio Vasari stellt einen der größten Verluste für unser kulturelles Erbe dar“, sagte dazu die toskanische Archivbeauftragte Toccafondi.

In einem Telefongespräch mit dieser Zeitung teilte Wassilij Stepanow, der angebliche Käufer und Vorstandsmitglied der Moskauer ROSS Group – die vor allem im Bau- und Immobiliensektor tätig ist, etwa Einkaufszentren baut –, mit, dass auf Seiten der Familie Festari „keine ernsthafte Absicht“ bestanden habe, „das Geschäft zu tätigen“.

Und:

Die Affäre führt möglicherweise zu einem weiteren, ungeklärten Fall. Denn ein Bericht des italienischen Kulturministers Sandro Bondi an den Senat in Rom vom 1. Juli 2010, der dieser Zeitung vorliegt, stellt fest, dass ein Teil des Archivs der Familie Rasponi-Spinelli, darunter zahlreiche der bedeutendsten Dokumente aus dem Nachlass Vasaris, bereits 1988 aus Italien fortgeschafft wurde.

Anscheinend nahmen italienische Politiker dies weder damals noch heute zum Anlass, um gegen den Export eines nationalen Kulturschatzes zu protestieren. Die rund 150.000 Manuskriptseiten befinden sich nämlich nicht etwa in der Hand eines ausländischen Spekulanten, sondern liegen in der renommierten Beinecke Library der amerikanischen Universität Yale, einer der exquisitesten Handschriftensammlungen der Welt. Das sogenannte Spinelli-Archiv stellt den kulturhistorischen Wert des Vasari-Nachlasses in Arezzo dabei womöglich in den Schatten. [...] „Der Verkauf und illegale Export des Spinelli-Archivs und die damit erfolgte Auflösung des Nachlasses von Giorgio Vasari stellt einen der größten Verluste für unser kulturelles Erbe dar“, sagte dazu die toskanische Archivbeauftragte Toccafondi.

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 22:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://creativecommons.org/weblog/entry/26115

These cases together highlight some important fundamentals about how CC licenses operate. First and foremost, our licenses operate in conjunction with copyright, not in lieu of copyright. This means that if the terms of the CC license you have applied to your music or other creative work are violated, as the judge concluded in the Belgian case, the result is copyright infringement and nothing less. Conversely, downstream users who abide by the license conditions are not guilty of infringement. Both court decisions also reinforce a related and subtle (yet important) point for CC licensors — using a CC license does not work against you when it comes to enforcing your copyright later, even when users of your work may not be aware of your license choice. There is no penalty down the line for choosing flexibility over “all rights reserved” when it comes to enforcing your copyright.

Siehe dazu auch hier

http://archiv.twoday.net/stories/8423849/

These cases together highlight some important fundamentals about how CC licenses operate. First and foremost, our licenses operate in conjunction with copyright, not in lieu of copyright. This means that if the terms of the CC license you have applied to your music or other creative work are violated, as the judge concluded in the Belgian case, the result is copyright infringement and nothing less. Conversely, downstream users who abide by the license conditions are not guilty of infringement. Both court decisions also reinforce a related and subtle (yet important) point for CC licensors — using a CC license does not work against you when it comes to enforcing your copyright later, even when users of your work may not be aware of your license choice. There is no penalty down the line for choosing flexibility over “all rights reserved” when it comes to enforcing your copyright.

Siehe dazu auch hier

http://archiv.twoday.net/stories/8423849/

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 22:00 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://womensbios.lib.virginia.edu/

The bibliography is the work of Alison Booth, Professor, Department of English of the University of Virginia and Associate Fellow, Institute for Advanced Technology in the Humanities.

Disappointing: Publications are in the English language only!

Via http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63454

The bibliography is the work of Alison Booth, Professor, Department of English of the University of Virginia and Associate Fellow, Institute for Advanced Technology in the Humanities.

Disappointing: Publications are in the English language only!

Via http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63454

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:51 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.viewsoftheworld.net/?p=1092

Zur OA-Woche 2010 siehe hier

http://archiv.twoday.net/stories/8404435/

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:48 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://goo.gl/y3qnF (NZZ)

Glücklicherweise hat dieselbe Technologie, die mir viele Bibliotheken vergällt, teilweise Abhilfe geschaffen. Die Bibliothèque nationale in Paris zum Beispiel stellt sukzessive alle Bücher, die nicht mehr unter Copyright sind, eingescannt ins Netz, und ich kann den Grossteil der Primärliteratur in den Originalausgaben aus vergangenen Jahrhunderten bei mir zu Hause lesen. Das ist eine ungemeine Erleichterung, zumal ich leicht asoziale Arbeitszeiten habe. Wenn ich um zwei Uhr morgens einen Brief von Voltaire oder eine Stelle in einem atheistischen Pamphlet aus dem vorrevolutionären Frankreich nachsehen will, schlafen rechtschaffene Bibliothekare bereits, aber das geduldige Internet zeigt mir, was ich sehen wollte. Ausserdem hat mein Computer auch nichts dagegen, wenn ich beim Lesen der alten Quellentexte eine Tasse Tee trinke. Wenn ich sie umwerfe, ist höchstens mein Keyboard ruiniert.

Glücklicherweise hat dieselbe Technologie, die mir viele Bibliotheken vergällt, teilweise Abhilfe geschaffen. Die Bibliothèque nationale in Paris zum Beispiel stellt sukzessive alle Bücher, die nicht mehr unter Copyright sind, eingescannt ins Netz, und ich kann den Grossteil der Primärliteratur in den Originalausgaben aus vergangenen Jahrhunderten bei mir zu Hause lesen. Das ist eine ungemeine Erleichterung, zumal ich leicht asoziale Arbeitszeiten habe. Wenn ich um zwei Uhr morgens einen Brief von Voltaire oder eine Stelle in einem atheistischen Pamphlet aus dem vorrevolutionären Frankreich nachsehen will, schlafen rechtschaffene Bibliothekare bereits, aber das geduldige Internet zeigt mir, was ich sehen wollte. Ausserdem hat mein Computer auch nichts dagegen, wenn ich beim Lesen der alten Quellentexte eine Tasse Tee trinke. Wenn ich sie umwerfe, ist höchstens mein Keyboard ruiniert.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:37 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Whether "information wants to be free" or not is arguable. But medical students seem overwhelmingly to want it to be free. The largest organization of medical students in the world, the "International Federation of Medical Students' Associations" has joined the open access advocacy group Right to Research in its fight to make research and publication more free.

http://www.readwriteweb.com/archives/worlds_med_students_declare_for_open_publishing_re.php

http://www.righttoresearch.org/blog/IFMSAannouncement.shtml

http://www.readwriteweb.com/archives/worlds_med_students_declare_for_open_publishing_re.php

http://www.righttoresearch.org/blog/IFMSAannouncement.shtml

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:31 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die NZZ widmet sich der Geschichte der Saga-Handschriften und ihrer Rückgabe aus Kopenhagen nach Island.

http://goo.gl/J6uL8

http://goo.gl/J6uL8

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:29 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34056/1.html

Über Jahrzehnte gab Pullach überhaupt nichts preis, nicht einmal den Parlamentariern. Der Bundesrechnungshof darf bis heute operative Vorgänge nicht einsehen, etwa beurteilen, ob die Ausgaben in einem akzeptablen Verhältnis zu den Ergebnissen stehen. Der Geheimschutz verhindert eine Qualitätskontrolle, und das Ergebnis ist unvermeidbar: Erfolge hat der Dienst nicht vorzuweisen, die Ausgaben sind astronomisch. Kritiker werden als "Verschwörungstheoretiker" abgetan und das Material wird vorenthalten. Und das ging viele Jahre gut. Freiwillig gab man so gut wie nichts heraus: peinlich unbedeutende Wochen- und Tagesmeldungen, die im Bundesarchiv lagern, dann einige Aufklärungsergebnisse über die militärische und wirtschaftliche Situation in der DDR. Das, was kritische Geister wissen wollten, wird zurückgehalten - die Politik spielt ja mit, und die Öffentlichkeit hat sich dran gewöhnt.

Da war die Überraschung groß, als Ende April 2010 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig meiner Klage auf Herausgabe der BND-Akten zu Adolf Eichmann stattgab. Die Richter erklärten die Sperrerklärung des Bundeskanzleramtes für rechtswidrig. Nach 30 Jahren, so besagt es das Bundesarchivgesetz, seien amtliche Unterlagen grundsätzlich offen. Daß sie irgendwann einmal als "Geheim" gestempelt worden seien, reiche alleine nicht aus. Doch statt das Urteil zu respektieren und die Akten nunmehr komplett vorzulegen, schaltete das Bundeskanzleramt auf stur und präsentierte erneut eine Sperrerklärung. Sie benutzt dieselben, vom Gericht für rechtswidrig erklärten Argumenten, um diese Papiere aus den fünfziger Jahren bis 1961 weiterhin der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Soviel zum Thema "Kulturwandel".

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=eichmann

Über Jahrzehnte gab Pullach überhaupt nichts preis, nicht einmal den Parlamentariern. Der Bundesrechnungshof darf bis heute operative Vorgänge nicht einsehen, etwa beurteilen, ob die Ausgaben in einem akzeptablen Verhältnis zu den Ergebnissen stehen. Der Geheimschutz verhindert eine Qualitätskontrolle, und das Ergebnis ist unvermeidbar: Erfolge hat der Dienst nicht vorzuweisen, die Ausgaben sind astronomisch. Kritiker werden als "Verschwörungstheoretiker" abgetan und das Material wird vorenthalten. Und das ging viele Jahre gut. Freiwillig gab man so gut wie nichts heraus: peinlich unbedeutende Wochen- und Tagesmeldungen, die im Bundesarchiv lagern, dann einige Aufklärungsergebnisse über die militärische und wirtschaftliche Situation in der DDR. Das, was kritische Geister wissen wollten, wird zurückgehalten - die Politik spielt ja mit, und die Öffentlichkeit hat sich dran gewöhnt.

Da war die Überraschung groß, als Ende April 2010 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig meiner Klage auf Herausgabe der BND-Akten zu Adolf Eichmann stattgab. Die Richter erklärten die Sperrerklärung des Bundeskanzleramtes für rechtswidrig. Nach 30 Jahren, so besagt es das Bundesarchivgesetz, seien amtliche Unterlagen grundsätzlich offen. Daß sie irgendwann einmal als "Geheim" gestempelt worden seien, reiche alleine nicht aus. Doch statt das Urteil zu respektieren und die Akten nunmehr komplett vorzulegen, schaltete das Bundeskanzleramt auf stur und präsentierte erneut eine Sperrerklärung. Sie benutzt dieselben, vom Gericht für rechtswidrig erklärten Argumenten, um diese Papiere aus den fünfziger Jahren bis 1961 weiterhin der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Soviel zum Thema "Kulturwandel".

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=eichmann

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:27 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/cadre_prefets_d.html

"Im Jahre 1998 schlossen der Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) eine auf mehrere Jahre angelegte Konvention ab, der sich kurz darauf die Archives nationales als dritter Partner anschlossen. Mit dieser Konvention verpflichteten sich das DHIP auf deutscher und das Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) auf französischer Seite als Unterzeichner, sowohl die Synthesen der Berichte der französischen Präfekten als auch die Lageberichte der deutschen Militärverwaltung aus den Jahren 1940–1944 zu edieren. Letztere sind in Frankreich auch als Berichte des Majestic bekannt, benannt nach dem Namen jenes Pariser Hotels in der Avenue Kléber, in dem der deutsche Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) im Zweiten Weltkrieg seinen Amtssitz hatte. Beide Überlieferungen sind für die Geschichte der deutschen Besatzung, der Okkupation, von unschätzbarem Wert."

"Im Jahre 1998 schlossen der Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) eine auf mehrere Jahre angelegte Konvention ab, der sich kurz darauf die Archives nationales als dritter Partner anschlossen. Mit dieser Konvention verpflichteten sich das DHIP auf deutscher und das Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) auf französischer Seite als Unterzeichner, sowohl die Synthesen der Berichte der französischen Präfekten als auch die Lageberichte der deutschen Militärverwaltung aus den Jahren 1940–1944 zu edieren. Letztere sind in Frankreich auch als Berichte des Majestic bekannt, benannt nach dem Namen jenes Pariser Hotels in der Avenue Kléber, in dem der deutsche Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) im Zweiten Weltkrieg seinen Amtssitz hatte. Beide Überlieferungen sind für die Geschichte der deutschen Besatzung, der Okkupation, von unschätzbarem Wert."

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:24 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:22 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

RA Ralf Möbius fragte sich in seinem Blog http://goo.gl/sQufa

Wie wäre es denn, abseits überwiegenden oder mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeiten einmal das Wunder im deutschen Prozessrecht zu bemühen und deren Beweis Kirchenjuristen und sachverständigen Kommissionen der katholischen Kirche zu überlassen?

Wie wäre es denn, abseits überwiegenden oder mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeiten einmal das Wunder im deutschen Prozessrecht zu bemühen und deren Beweis Kirchenjuristen und sachverständigen Kommissionen der katholischen Kirche zu überlassen?

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:19 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jürgen Plieninger, selbsternannter Informationsexperte und Aussonderungsfanatiker, schrieb in netbib: "Das verstößt gegen zwei Glaubenssätze wohnzimmerschrankaussondernder Bürger, die mit Buchspenden – ach! so wertvoll! – kommen: DAS SIND WERTVOLLE BÜCHER und ES INTERESSIERT SICHER JEMANDEN UND KANN NUTZEN BRINGEN."

http://goo.gl/OvSeJ (siehe auch Kommentare)

Mein Credo ist: Bücher sind nicht irgendwelche WAREN, die man nach Belieben vernichten und aussondern kann. Ob die Bücher aus Wohnzimmerschränken in die öffentliche Bibliothek gehören, darf man gern bezweifeln. Ohne Zweifel steht für mich fest, dass öffentliche Büchereien die Pflicht haben, sich in ein Netzwerk von Stellen und Initiativen einzubinden, denen es um die sinnvolle Verwendung und Verteilung von Büchern geht. Solange nicht das Gegenteil bewiesen wird, gilt für mich in der Tat: ES INTERESSIERT SICHER JEMANDEN UND KANN NUTZEN BRINGEN.

Zu den 25 meistgelesenen Beiträgen von Archivalia seit seiner Gründung zählt der von dem Eichstätter Kapuziner-Skandal motivierte Beitrag vom 22. Februar 2007: "Bücher weggeben statt wegwerfen" http://archiv.twoday.net/stories/3351291/ (Platz 24, 9761 Zugriffe insgesamt).

Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

[Die Lizenz wurde gegen All Rights reserved ausgetauscht]

http://goo.gl/OvSeJ (siehe auch Kommentare)

Mein Credo ist: Bücher sind nicht irgendwelche WAREN, die man nach Belieben vernichten und aussondern kann. Ob die Bücher aus Wohnzimmerschränken in die öffentliche Bibliothek gehören, darf man gern bezweifeln. Ohne Zweifel steht für mich fest, dass öffentliche Büchereien die Pflicht haben, sich in ein Netzwerk von Stellen und Initiativen einzubinden, denen es um die sinnvolle Verwendung und Verteilung von Büchern geht. Solange nicht das Gegenteil bewiesen wird, gilt für mich in der Tat: ES INTERESSIERT SICHER JEMANDEN UND KANN NUTZEN BRINGEN.

Zu den 25 meistgelesenen Beiträgen von Archivalia seit seiner Gründung zählt der von dem Eichstätter Kapuziner-Skandal motivierte Beitrag vom 22. Februar 2007: "Bücher weggeben statt wegwerfen" http://archiv.twoday.net/stories/3351291/ (Platz 24, 9761 Zugriffe insgesamt).

Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/[Die Lizenz wurde gegen All Rights reserved ausgetauscht]

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 20:33 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Via

http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63432

Example:

http://replay.waybackmachine.org/19990220152754/http://www.uni-koblenz.de/~graf/

http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63432

Example:

http://replay.waybackmachine.org/19990220152754/http://www.uni-koblenz.de/~graf/

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 18:51 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 16:54 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.jurpc.de/rechtspr/20100194.htm

1. Die Veröffentlichung einer Gerichtsentscheidung kann, auch wenn eine Prozesspartei ohne großen Aufwand bestimmbar und die Entscheidung damit nicht im datenschutzrechtlichen Sinne anonymisiert ist, bei einem überwiegenden Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein.

2. Als Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung einer solchen Entscheidung kommt in Baden-Württemberg, da das Landesdatenschutzgesetz auf die Gerichte anwendbar ist, § 18 Abs. 1 Nr. 2 LDSG in Betracht.

3. Das Schutzinteresse des Betroffenen am Ausschluss der Veröffentlichung kann überwiegen, soweit es um besonders sensible Daten (hier: ärztliche Untersuchungsbefunde) geht.

4. Sind zur Herstellung einer veröffentlichungsfähigen Fassung einer Gerichtsentscheidung inhaltliche Kürzungen geboten, so können diese nur von dem Richter bzw. von dem Spruchkörper vorgenommen werden, der die Entscheidung gefällt hat.

1. Die Veröffentlichung einer Gerichtsentscheidung kann, auch wenn eine Prozesspartei ohne großen Aufwand bestimmbar und die Entscheidung damit nicht im datenschutzrechtlichen Sinne anonymisiert ist, bei einem überwiegenden Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein.

2. Als Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung einer solchen Entscheidung kommt in Baden-Württemberg, da das Landesdatenschutzgesetz auf die Gerichte anwendbar ist, § 18 Abs. 1 Nr. 2 LDSG in Betracht.

3. Das Schutzinteresse des Betroffenen am Ausschluss der Veröffentlichung kann überwiegen, soweit es um besonders sensible Daten (hier: ärztliche Untersuchungsbefunde) geht.

4. Sind zur Herstellung einer veröffentlichungsfähigen Fassung einer Gerichtsentscheidung inhaltliche Kürzungen geboten, so können diese nur von dem Richter bzw. von dem Spruchkörper vorgenommen werden, der die Entscheidung gefällt hat.

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 19:25 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Diese kurze gedruckte Handreichung hat das Hochschularchiv Aachen digitalisiert und ins Netz gestellt, siehe

http://goo.gl/GKj6U (Weblog des Hochschularchivs Aachen)

http://goo.gl/GKj6U (Weblog des Hochschularchivs Aachen)

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 18:51 - Rubrik: Universitaetsarchive

"Die umfangreichste Anthologie zum Thema. "Eine bewegende Zeitreise" (Titel Thesen Temperamente am letzten Sonntag). Alles Musikalische zum Vietnamkrieg. 13 CDs (330 Titel, rund 17 Stunden Spielzeit). PLUS LP-grosser, üppig gestalteter Bildband (ueber 300 illustrierte Seiten). PLUS CD-ROM mit allen Songtexten. Eindrucksvolle von Bear Family.

174,99 Euro.

Quelle: http://www.zweitausendeins.de/r.cfm?Nr=6846

"

174,99 Euro.

Quelle: http://www.zweitausendeins.de/r.cfm?Nr=6846

"

Wolf Thomas - am Freitag, 21. Januar 2011, 17:55 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 12:55 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

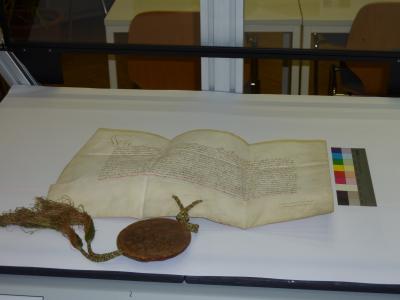

Mitte dieser Woche startete die Digitalisierung der Urkunden des Stadtarchivs Speyer, die im Rahmen des DFG-Projekts "Virtuelles deutsches Urkundennetzwerk" erfolgt. Gestern fand ein Pressetermin mit dem Speyerer Oberbürgermeister statt, der gute Resonanz fand. In den nächsten Wochen werden durch die beiden ICARUS-Mitarbeiter auch die Urkunden des Bistumsarchivs Speyer sowie der Stadtarchive Mainz und Worms gescannt.

J. Kemper - am Freitag, 21. Januar 2011, 09:49 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1 74329 17.12.03 Deutsche Drucke des 16. Jahrhunderts im WWW KlausGraf

2 32578 04.09.03 Linkliste Lateinische Texte im Internet KlausGraf

3 27853 20.01.04 Neue Soziale Bewegungen: Archive von unten adi

4 24884 06.06.07 Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe KlausGraf

5 24209 06.03.03 Bildersuchmaschinen KlausGraf

6 24110 15.06.03 Urheberrecht im WWW KlausGraf

7 19173 03.04.03 Deutsche Archivbibliotheken mit Internetkatalogen KlausGraf

8 18416 15.07.05 Finding E-Books KlausGraf

9 17234 14.06.04 Digitalisierte Zeitschriften der Geschichtswissenschaft KlausGraf

10 16855 31.05.04 Open Access und Edition KlausGraf

11 15864 20.11.06 Rechtsfragen von Open Access KlausGraf

12 15201 14.05.05 Fürstenhaus Ysenburg-Büdingen verscherbelt Kulturgut KlausGraf

13 13872 28.05.07 Kirchenbücher digital: Evangelische Kirchenarchive planen gnadenlose Abzocke KlausGraf

14 13765 04.04.03 Die geheimen Tagebücher der Nibelungen aus Zwettl KlausGraf

15 12806 02.05.03 Übersicht der von Gallica faksimilierten Bände der MGH KlausGraf

16 12397 03.03.09 Köln: Historisches Stadtarchiv eingestürzt Wolf Thomas

17 11621 25.11.05 Du bist Deutschland - ein Foto macht Furore - Bildrechtliches KlausGraf

18 11346 07.04.04 Reader Elektronisches Publizieren und Open Access KlausGraf

19 11280 01.03.08 Google Books mit US-Proxy leicht gemacht KlausGraf

20 11266 12.12.06 Wem gehören die badischen Kroninsignien? KlausGraf

21 10466 24.11.04 Archive auf dem Markt? hochstuhl

22 10328 12.11.07 Wie geht das mit dem US-Proxy? KlausGraf

23 9838 05.01.07 UB Eichstätt vernichtet Kulturgut KlausGraf

24 9743 22.02.07 Bücher weggeben statt wegwerfen KlausGraf

25 9720 05.01.05 Digitalisierung auf Ein-Euro-Job-Basis KlausGraf

Letzte Liste:

http://archiv.twoday.net/stories/8413096/

Die 4 Prinzen rücken unaufhaltsam vor!

2 32578 04.09.03 Linkliste Lateinische Texte im Internet KlausGraf

3 27853 20.01.04 Neue Soziale Bewegungen: Archive von unten adi

4 24884 06.06.07 Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe KlausGraf

5 24209 06.03.03 Bildersuchmaschinen KlausGraf

6 24110 15.06.03 Urheberrecht im WWW KlausGraf

7 19173 03.04.03 Deutsche Archivbibliotheken mit Internetkatalogen KlausGraf

8 18416 15.07.05 Finding E-Books KlausGraf

9 17234 14.06.04 Digitalisierte Zeitschriften der Geschichtswissenschaft KlausGraf

10 16855 31.05.04 Open Access und Edition KlausGraf

11 15864 20.11.06 Rechtsfragen von Open Access KlausGraf

12 15201 14.05.05 Fürstenhaus Ysenburg-Büdingen verscherbelt Kulturgut KlausGraf

13 13872 28.05.07 Kirchenbücher digital: Evangelische Kirchenarchive planen gnadenlose Abzocke KlausGraf

14 13765 04.04.03 Die geheimen Tagebücher der Nibelungen aus Zwettl KlausGraf

15 12806 02.05.03 Übersicht der von Gallica faksimilierten Bände der MGH KlausGraf

16 12397 03.03.09 Köln: Historisches Stadtarchiv eingestürzt Wolf Thomas

17 11621 25.11.05 Du bist Deutschland - ein Foto macht Furore - Bildrechtliches KlausGraf

18 11346 07.04.04 Reader Elektronisches Publizieren und Open Access KlausGraf

19 11280 01.03.08 Google Books mit US-Proxy leicht gemacht KlausGraf

20 11266 12.12.06 Wem gehören die badischen Kroninsignien? KlausGraf

21 10466 24.11.04 Archive auf dem Markt? hochstuhl

22 10328 12.11.07 Wie geht das mit dem US-Proxy? KlausGraf

23 9838 05.01.07 UB Eichstätt vernichtet Kulturgut KlausGraf

24 9743 22.02.07 Bücher weggeben statt wegwerfen KlausGraf

25 9720 05.01.05 Digitalisierung auf Ein-Euro-Job-Basis KlausGraf

Letzte Liste:

http://archiv.twoday.net/stories/8413096/

Die 4 Prinzen rücken unaufhaltsam vor!

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 03:09 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bernd Fuhrmann: Konrad von Weinsberg. Facetten eines adligen Lebens in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (Studien zur Geschichte des Mittelalters 3). Herne: Gabriele Schäfer Verlag 2010. 134 S., 19,50 Euro

Wer einen lieblos ausgekippten Zettelkasten schätzt, wird dieses schmale Buch lieben. An der Person des Porträtierten liegt es nicht, wenn man das Werk unbefriedigt aus der Hand legt: Konrad von Weinsberg (um 1370-1448) ist eigentlich eine faszinierende Persönlichkeit - als Reichspolitiker und kaufmännisch agierender adeliger Unternehmer. Der Autor, Professor an der Uni Siegen, folgt dem Leben seines Protagonisten im wesentlichen chronologisch, reichspolitische Entwicklungen und alltagsgeschichtliche Notizen aus den Rechnungsbüchern Konrads verbindend. Es gibt zwar Fußnoten, die eine solide Vertrautheit mit der Sekundärliteratur demonstrieren, aber wer ein Detail aus den Quellen zu Konrad von Weinsberg verifizieren möchte, muss die Monographie Fuhrmanns von 2004 "Konrad von Weinsberg – Ein adliger Oikos zwischen Territorium und Reich" konsultieren, die glücklicherweise bei Google Books durchsuchbar und zu großen Teilen lesbar ist:

http://books.google.de/books?id=yIfmnC80ZnAC

Nach dem Textbaustein-Prinzip sind diesem Buch sehr viele Passagen des hier zu besprechenden Büchleins entlehnt.

Es gibt eine Fülle reizvoller und anschaulicher Details in dem Buch, aber diese gehen unter in einem langweiligen, schlecht organisierten und geschriebenen Text, der an allen Aspekten, die nicht Reichspolitik und Wirtschaftsgeschichte betreffen, desinteressiert bleibt.

Es kann doch nicht sein, dass der Leser nichts über den Grund erfährt, wieso Fuhrmann so genau über die Einnahmen und Ausgaben Konrads Bescheid weiß, also über die bemerkenswerte Überlieferungsbildung Konrads, dessen Archiv - wenngleich nur teilweise - im Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein erhalten blieb. Es wäre zu fragen, ob Konrads Sinn für Schriftlichkeit außergewöhnlich war (wozu ich tendiere) oder dem entsprach, was vergleichbare Herren praktizierten.

Ich selbst habe mich, von Fuhrmann nicht wahrgenommen, vor längerer Zeit mit Konrad von Weinsberg beschäftigt: Klaus Graf: Quellen zur Geschichte der Göppinger Oberhofenkirche (1439, 1447) aus dem Lehenkopialbuch Konrads von Weinsberg und dem Weinsberger Archiv. In: Hohenstaufen, Helfenstein 2, 1992, S. 55-73. Auf Konrads Religiosität und Stiftungsfrömmigkeit fällt durch diese Arbeit bzw. die in ihr edierten Quellen einiges Licht. Fuhrmann übergeht die Beziehungen Konrads zur Literatur, obwohl es im "Verfasserlexikon" einen Artikel zu Konrad gibt. Ebenso kommt die Bedeutung des Fehdewesens zu kurz.

Das Literaturverzeichnis ist viel zu dünn. Man vermisst etwa die Monographien von Karasek (1967) und Welck (1973) zu Konrad, aber auch die bei Google Books einsehbare, wenngleich unzulängliche alte Ausgabe des Einnahme- und Ausgaberegisters 1437/38:

http://books.google.de/books?id=J1RJ-SamHAUC

Wenn das Buch wenigstens einige Bilder aufweisen würde! Aber schon das Titelbild, eine Münze aus der Zeit Sigismunds, zeugt davon, dass Fuhrmann keine Ahnung davon hat, wie man Lesern eine solche Biographie schmackhaft machen kann (Beispiele, wie man es besser machen kann: http://archiv.twoday.net/stories/5030448/ http://archiv.twoday.net/stories/6023519/ ). An möglichen Abbildungen fehlt es nicht:

http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_IX._(Weinsberg)

Gern hätte man etwa Beispiele für eigenhändige Aufzeichnungen Konrads abgebildet gesehen.

Grabmalentwurf

Grabmalentwurf

Unterdurchschnittlich ist Fuhrmanns Wissenschaftssprache. Der erste holprige Satz ist Programm: "Als Konrad um 1370 das Licht der Welt erblickte, war wohl kaum abzusehen, dass es sich um das letzte bedeutende Familienmitglied handeln würde, dessen Erben nach seinem Tod am 18. Januar 1448 nur noch über geringe Besitzungen verfügten, in der Überlieferung kaum noch zu fassen sind". Zitiert werden sollen auch die ersten Sätze des ersten Kapitels: "Die frühesten Weinsberger lassen sich im 12. Jahrhundert im Umkreis und im Dienst der staufischen Könige und Kaiser erkennen, die Reste der namensgebenden, einst mächtigen Burganlage liegen unweit von Heilbronn. Dass sie als Herren bezeichnet wurden, lässt ein Herauswachsen aus dem Niederadel erkennen, sie zählten nunmehr zu den edelfreien Familien. Zahlreich waren die Heiratsverbindungen mit anderen Adelsfamilien, doch trotz aller Bindungen kam es nicht zuletzt mit den vielfältig verwandten und benachbarten Hohenlohern immer wieder zu Konflikten, aber auch ein gemeinsames Vorgehen beider Familien lässt sich immer wieder erkennen". Was gibt uns diese Passage zu erkennen?

Es wundert angesichts dieser ungenauen Ausdrucksweise nicht, dass eine stringente Gedankenführung nicht vorhanden ist. Glücklicherweise liegt das Buch nur gedruckt vor, für das Internet wäre es wirklich nicht gut genug ...

Wer einen lieblos ausgekippten Zettelkasten schätzt, wird dieses schmale Buch lieben. An der Person des Porträtierten liegt es nicht, wenn man das Werk unbefriedigt aus der Hand legt: Konrad von Weinsberg (um 1370-1448) ist eigentlich eine faszinierende Persönlichkeit - als Reichspolitiker und kaufmännisch agierender adeliger Unternehmer. Der Autor, Professor an der Uni Siegen, folgt dem Leben seines Protagonisten im wesentlichen chronologisch, reichspolitische Entwicklungen und alltagsgeschichtliche Notizen aus den Rechnungsbüchern Konrads verbindend. Es gibt zwar Fußnoten, die eine solide Vertrautheit mit der Sekundärliteratur demonstrieren, aber wer ein Detail aus den Quellen zu Konrad von Weinsberg verifizieren möchte, muss die Monographie Fuhrmanns von 2004 "Konrad von Weinsberg – Ein adliger Oikos zwischen Territorium und Reich" konsultieren, die glücklicherweise bei Google Books durchsuchbar und zu großen Teilen lesbar ist:

http://books.google.de/books?id=yIfmnC80ZnAC

Nach dem Textbaustein-Prinzip sind diesem Buch sehr viele Passagen des hier zu besprechenden Büchleins entlehnt.

Es gibt eine Fülle reizvoller und anschaulicher Details in dem Buch, aber diese gehen unter in einem langweiligen, schlecht organisierten und geschriebenen Text, der an allen Aspekten, die nicht Reichspolitik und Wirtschaftsgeschichte betreffen, desinteressiert bleibt.

Es kann doch nicht sein, dass der Leser nichts über den Grund erfährt, wieso Fuhrmann so genau über die Einnahmen und Ausgaben Konrads Bescheid weiß, also über die bemerkenswerte Überlieferungsbildung Konrads, dessen Archiv - wenngleich nur teilweise - im Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein erhalten blieb. Es wäre zu fragen, ob Konrads Sinn für Schriftlichkeit außergewöhnlich war (wozu ich tendiere) oder dem entsprach, was vergleichbare Herren praktizierten.

Ich selbst habe mich, von Fuhrmann nicht wahrgenommen, vor längerer Zeit mit Konrad von Weinsberg beschäftigt: Klaus Graf: Quellen zur Geschichte der Göppinger Oberhofenkirche (1439, 1447) aus dem Lehenkopialbuch Konrads von Weinsberg und dem Weinsberger Archiv. In: Hohenstaufen, Helfenstein 2, 1992, S. 55-73. Auf Konrads Religiosität und Stiftungsfrömmigkeit fällt durch diese Arbeit bzw. die in ihr edierten Quellen einiges Licht. Fuhrmann übergeht die Beziehungen Konrads zur Literatur, obwohl es im "Verfasserlexikon" einen Artikel zu Konrad gibt. Ebenso kommt die Bedeutung des Fehdewesens zu kurz.

Das Literaturverzeichnis ist viel zu dünn. Man vermisst etwa die Monographien von Karasek (1967) und Welck (1973) zu Konrad, aber auch die bei Google Books einsehbare, wenngleich unzulängliche alte Ausgabe des Einnahme- und Ausgaberegisters 1437/38:

http://books.google.de/books?id=J1RJ-SamHAUC

Wenn das Buch wenigstens einige Bilder aufweisen würde! Aber schon das Titelbild, eine Münze aus der Zeit Sigismunds, zeugt davon, dass Fuhrmann keine Ahnung davon hat, wie man Lesern eine solche Biographie schmackhaft machen kann (Beispiele, wie man es besser machen kann: http://archiv.twoday.net/stories/5030448/ http://archiv.twoday.net/stories/6023519/ ). An möglichen Abbildungen fehlt es nicht:

http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_IX._(Weinsberg)

Gern hätte man etwa Beispiele für eigenhändige Aufzeichnungen Konrads abgebildet gesehen.

Grabmalentwurf

GrabmalentwurfUnterdurchschnittlich ist Fuhrmanns Wissenschaftssprache. Der erste holprige Satz ist Programm: "Als Konrad um 1370 das Licht der Welt erblickte, war wohl kaum abzusehen, dass es sich um das letzte bedeutende Familienmitglied handeln würde, dessen Erben nach seinem Tod am 18. Januar 1448 nur noch über geringe Besitzungen verfügten, in der Überlieferung kaum noch zu fassen sind". Zitiert werden sollen auch die ersten Sätze des ersten Kapitels: "Die frühesten Weinsberger lassen sich im 12. Jahrhundert im Umkreis und im Dienst der staufischen Könige und Kaiser erkennen, die Reste der namensgebenden, einst mächtigen Burganlage liegen unweit von Heilbronn. Dass sie als Herren bezeichnet wurden, lässt ein Herauswachsen aus dem Niederadel erkennen, sie zählten nunmehr zu den edelfreien Familien. Zahlreich waren die Heiratsverbindungen mit anderen Adelsfamilien, doch trotz aller Bindungen kam es nicht zuletzt mit den vielfältig verwandten und benachbarten Hohenlohern immer wieder zu Konflikten, aber auch ein gemeinsames Vorgehen beider Familien lässt sich immer wieder erkennen". Was gibt uns diese Passage zu erkennen?

Es wundert angesichts dieser ungenauen Ausdrucksweise nicht, dass eine stringente Gedankenführung nicht vorhanden ist. Glücklicherweise liegt das Buch nur gedruckt vor, für das Internet wäre es wirklich nicht gut genug ...

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 01:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der BGH hat die Stellung der Übersetzer hinsichtlich der Nebenrechte gestärkt, was die Verlage, die die Übersetzer bisher denkbar schlecht behandelt haben, damit der eigene Profit größer ist, verständlicherweise wenig erfreut.

http://www.boersenblatt.net/410768/

Update: http://www.urheberrecht.org/news/4166/ Az.: I ZR 19/09

http://www.boersenblatt.net/410768/

Update: http://www.urheberrecht.org/news/4166/ Az.: I ZR 19/09

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 01:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/2609

Siehe http://archiv.twoday.net/stories/11580799/

Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11345

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11355

Siehe http://archiv.twoday.net/stories/11580799/

Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11345

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11355

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 01:21 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11325

"Die US-Firma ion Audio hat auf der CES-Messe ein handliches Digitalisierungsgerät vorgestellt, welches bald in den Handel kommen soll. Kostenschätzungen belaufen sich momentan zwischen 150 und 200 US-Dollar."

"Die US-Firma ion Audio hat auf der CES-Messe ein handliches Digitalisierungsgerät vorgestellt, welches bald in den Handel kommen soll. Kostenschätzungen belaufen sich momentan zwischen 150 und 200 US-Dollar."

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 00:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 00:53 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Downloadcharts sind ein gutes Mittel, meint aufgrund von Erfahrungen an der FH Hannover

http://infobib.de/blog/2011/01/20/einwerben-von-inhalten-download-charts/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/3264283/

http://infobib.de/blog/2011/01/20/einwerben-von-inhalten-download-charts/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/3264283/

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 00:47 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 18:13 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 16:30 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.manuscripta.at/kataloge/

Neu sind vor allem: Menhardt: Klagenfurt usw. 1927 sowie die bisher via Internet Archive benutzbaren Zisterzienserbibliotheken (in den Xenia Bernardina).

Neu sind vor allem: Menhardt: Klagenfurt usw. 1927 sowie die bisher via Internet Archive benutzbaren Zisterzienserbibliotheken (in den Xenia Bernardina).

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 07:00 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hermann Julius Hermann, Die illuminierten Handschriften in Tirol (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich 1), Leipzig 1905, S. 118f.

Sie befinden sich heute vermutlich im Landesarchiv Tirol in Innsbruck.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=illuminiert

Sie befinden sich heute vermutlich im Landesarchiv Tirol in Innsbruck.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=illuminiert

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 06:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der von Bernhard und Hans Peter Sandbichler bearbeitete Katalog ist online unter:

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=C275

Dass bei Hainrich Erelbach zu Landshut und Regensburg (1471), einem der Schreiber des Vintlerschen Arzneibuchs FB 32008 (fehlt im Handschriftencensus!), ein Zusammenhang mit dem bekannten ehemaligen Augsburger Stadtschreiber Heinrich Erlbach (1472 in Regensburg hingerichtet) besteht, scheint mir plausibel, bedarf aber weiterer Prüfung. [Update: Mit Mail vom 20.1.2011 teilt Prof. Dr. Franz Fuchs freundlicherweise mit: "Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Schreiber mit dem ehemaligen Augsburger Ratsschreiber und späteren Kanzler Herzog Wolfgangs von Bayern identisch ist. Die Belege für seine Aufenthalte in Landshut und Regensburg finden sich in den Aufsätzen in der Festschrift für Hermann Jakobs bzw. in der Festschrift für Kurt Reindel. Sein gleichnamiger Sohn, Heinrich Erlbach der Jüngere (später Mönch in St. Emmeram) kommt als Schreiber nicht in Frage, da er damals noch ein Kind war."

2011 wies mich Fuchs per Mail darauf hin, dass er die Herkunft Erlbachs aus Schwäbisch Hall herausfinden konnte, was übrigens der Haller Forschung seit langem bekannt war, wie ich jetzt Andreas Deutsch: Die Abenteuer des Conrad Gickenbach – ein Schwäbisch Haller Schulmeister studierte 1378 in Paris, in: Hellmar Weber (Hrsg.), Acht Jahrhunderte Schulgeschichte in Text und Bild - Gymnasium bei St. Michael, Schwäbisch Hall 2014, S. 37-56, hier S. 51 entnehme. Er war der Sohn des bis 1412 amtierenden Haller Stadtschreibers Friedrich Erlebach.]

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B157 (S. 157ff.)

Von Erlbach stammt die Budapester Handschrift http://www.handschriftencensus.de/13698

S. 164 hätte man bei Bl. 171v bei den dt. Pestrezepten des Meister Michael Schruh nun wirklich an Michael Puff aus Schrick denken können (zu lat. Pestrezepten von ihm ²VL 7, 907).

Zu Hans Wirker Bl. 172r ff. s. nun ²VL 10, 1250 mit Nennung der Innsbrucker Handschrift

http://www.libreka.de/9783110156065/635

***

FB 32324 fehlt im Handschriftencensus. Die dt. Ulrichslegende 3. V. 15. Jh., Fragment aus einer umfangreicheren Handschrift, weist das Incipit auf, das Williams-Krapp, Legendare, 1986, 466 für fast alle Drucke des "Heiligen Leben" ab d4 (1477) gibt. Es handelt sich aber auch um den Textanfang der Ulrichprosa, die man nach ²VL 9, 1242 aus Cgm 402, 568, 751 kennt.

***

Wappensammlung um 1500 Dip. 1037/VI mit Wappen bayr. Geschlechter (Landshuter Wasserzeichen 1487/9) - wird doch wohl nicht ein Rüxner (dessen Wappenbuch in UB Innsbruck 545) sein?

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B253

[Nachtrag: Dazu teilte Dr. Hansjörg Rabanser mit Mail vom 20. 1. 2011 mit: "die Digitalisate der Handschrift Innsbruck 545 und Dip. 1037/6 ähneln sich auf den ersten Blick, sind jedoch nicht ident. Ich konnte keine übereinstimmenden Seiten entdecken; Seiten, auf denen sich Wappen mit umfangreicheren handschriftlichen Notizen oder aber nur handschriftliche Notizen befinden, scheinen in Dip. nicht auf. Auch besteht die Dip.-Version nur aus wenigen Blättern und die Wappendarstellungen scheinen von zwei Personen gemalt worden zu sein oder aber z.T. Skizzen zu sein, da bei manchen Wappen die feine Ausführung (stärkere Konturen, detailreichere Zeichnung etc.) fehlt. Auch das Schriftbild ist meines Erachtens nicht ident.". Damit kann man zwar Rüxner als möglichen Initiator des Wappenbuchs nicht ausschließen, aber es wäre zu spekulativ ihn mit der Handschrift in Verbindung zu bringen.]

Nachtrag 2014: Zu Dionysius Sibenburgers Arzneibuch FB 1981 siehe

http://archiv.twoday.net/stories/953085301/

#forschung

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=C275

Dass bei Hainrich Erelbach zu Landshut und Regensburg (1471), einem der Schreiber des Vintlerschen Arzneibuchs FB 32008 (fehlt im Handschriftencensus!), ein Zusammenhang mit dem bekannten ehemaligen Augsburger Stadtschreiber Heinrich Erlbach (1472 in Regensburg hingerichtet) besteht, scheint mir plausibel, bedarf aber weiterer Prüfung. [Update: Mit Mail vom 20.1.2011 teilt Prof. Dr. Franz Fuchs freundlicherweise mit: "Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Schreiber mit dem ehemaligen Augsburger Ratsschreiber und späteren Kanzler Herzog Wolfgangs von Bayern identisch ist. Die Belege für seine Aufenthalte in Landshut und Regensburg finden sich in den Aufsätzen in der Festschrift für Hermann Jakobs bzw. in der Festschrift für Kurt Reindel. Sein gleichnamiger Sohn, Heinrich Erlbach der Jüngere (später Mönch in St. Emmeram) kommt als Schreiber nicht in Frage, da er damals noch ein Kind war."

2011 wies mich Fuchs per Mail darauf hin, dass er die Herkunft Erlbachs aus Schwäbisch Hall herausfinden konnte, was übrigens der Haller Forschung seit langem bekannt war, wie ich jetzt Andreas Deutsch: Die Abenteuer des Conrad Gickenbach – ein Schwäbisch Haller Schulmeister studierte 1378 in Paris, in: Hellmar Weber (Hrsg.), Acht Jahrhunderte Schulgeschichte in Text und Bild - Gymnasium bei St. Michael, Schwäbisch Hall 2014, S. 37-56, hier S. 51 entnehme. Er war der Sohn des bis 1412 amtierenden Haller Stadtschreibers Friedrich Erlebach.]

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B157 (S. 157ff.)

Von Erlbach stammt die Budapester Handschrift http://www.handschriftencensus.de/13698

S. 164 hätte man bei Bl. 171v bei den dt. Pestrezepten des Meister Michael Schruh nun wirklich an Michael Puff aus Schrick denken können (zu lat. Pestrezepten von ihm ²VL 7, 907).

Zu Hans Wirker Bl. 172r ff. s. nun ²VL 10, 1250 mit Nennung der Innsbrucker Handschrift

***

FB 32324 fehlt im Handschriftencensus. Die dt. Ulrichslegende 3. V. 15. Jh., Fragment aus einer umfangreicheren Handschrift, weist das Incipit auf, das Williams-Krapp, Legendare, 1986, 466 für fast alle Drucke des "Heiligen Leben" ab d4 (1477) gibt. Es handelt sich aber auch um den Textanfang der Ulrichprosa, die man nach ²VL 9, 1242 aus Cgm 402, 568, 751 kennt.

***

Wappensammlung um 1500 Dip. 1037/VI mit Wappen bayr. Geschlechter (Landshuter Wasserzeichen 1487/9) - wird doch wohl nicht ein Rüxner (dessen Wappenbuch in UB Innsbruck 545) sein?

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B253

[Nachtrag: Dazu teilte Dr. Hansjörg Rabanser mit Mail vom 20. 1. 2011 mit: "die Digitalisate der Handschrift Innsbruck 545 und Dip. 1037/6 ähneln sich auf den ersten Blick, sind jedoch nicht ident. Ich konnte keine übereinstimmenden Seiten entdecken; Seiten, auf denen sich Wappen mit umfangreicheren handschriftlichen Notizen oder aber nur handschriftliche Notizen befinden, scheinen in Dip. nicht auf. Auch besteht die Dip.-Version nur aus wenigen Blättern und die Wappendarstellungen scheinen von zwei Personen gemalt worden zu sein oder aber z.T. Skizzen zu sein, da bei manchen Wappen die feine Ausführung (stärkere Konturen, detailreichere Zeichnung etc.) fehlt. Auch das Schriftbild ist meines Erachtens nicht ident.". Damit kann man zwar Rüxner als möglichen Initiator des Wappenbuchs nicht ausschließen, aber es wäre zu spekulativ ihn mit der Handschrift in Verbindung zu bringen.]

Nachtrag 2014: Zu Dionysius Sibenburgers Arzneibuch FB 1981 siehe

http://archiv.twoday.net/stories/953085301/

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 04:24 - Rubrik: Kodikologie

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S0140673611600664.pdf

Exverpt from this Editorial of The Lancet:

When news came last week that several large publishers—including Elsevier (our publisher), Lippincott Williams & Wilkins, and Springer—had withdrawn journals from HINARI’s Bangladesh programme (and other countries too, such as Kenya and Nigeria, although the full extent of withdrawal remains unclear), there was a collective cry of betrayal. When challenged, one publisher, that of Science, immediately reversed its decision. Unknown to editors at The Lancet, our journals were also part of this withdrawal. Elsevier too, has now reinstated its journals into HINARI for Bangladesh. [...]

Our view is that any country designated as “low human development” by the UN justifies a clear and unambiguous commitment by all publishers to full and free access to research through HINARI. Low human development means exactly that—high burdens of avoidable morbidity and mortality among the most vulnerable populations. Bangladesh’s maternal mortality ratio is 338 per 100 000 livebirths, Kenya’s 413, and Nigeria’s 608. In the UK it is 8. Free access to critical knowledge is vital if those countries are to address their huge burdens of preventable disease.

If publishers are genuine about their mission to improve health through partnerships with medical and research communities, they need to send a stronger signal of commitment to countries that most need the knowledge they control. For our part, we have asked Elsevier to assure us that the editors will be consulted on all future HINARI access negotiations involving The Lancet. That assurance has been given.

See also in The Lancet: "Big publishers cut access to journals in poor countries"

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S0140673611600676.pdf

See also

http://archiv.twoday.net/stories/11573652/

Exverpt from this Editorial of The Lancet:

When news came last week that several large publishers—including Elsevier (our publisher), Lippincott Williams & Wilkins, and Springer—had withdrawn journals from HINARI’s Bangladesh programme (and other countries too, such as Kenya and Nigeria, although the full extent of withdrawal remains unclear), there was a collective cry of betrayal. When challenged, one publisher, that of Science, immediately reversed its decision. Unknown to editors at The Lancet, our journals were also part of this withdrawal. Elsevier too, has now reinstated its journals into HINARI for Bangladesh. [...]

Our view is that any country designated as “low human development” by the UN justifies a clear and unambiguous commitment by all publishers to full and free access to research through HINARI. Low human development means exactly that—high burdens of avoidable morbidity and mortality among the most vulnerable populations. Bangladesh’s maternal mortality ratio is 338 per 100 000 livebirths, Kenya’s 413, and Nigeria’s 608. In the UK it is 8. Free access to critical knowledge is vital if those countries are to address their huge burdens of preventable disease.

If publishers are genuine about their mission to improve health through partnerships with medical and research communities, they need to send a stronger signal of commitment to countries that most need the knowledge they control. For our part, we have asked Elsevier to assure us that the editors will be consulted on all future HINARI access negotiations involving The Lancet. That assurance has been given.

See also in The Lancet: "Big publishers cut access to journals in poor countries"

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S0140673611600676.pdf

See also

http://archiv.twoday.net/stories/11573652/

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 03:23 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Historiographie & archivistique

Ecriture et méthodes de l'histoire à l'aune de la mise en archives

sous la direction de Philippe Poirrier et Julie Lauvernier

Online Open Access einsehbar unter:

http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/historiographie/historiographie.html

SOMMAIRE

Introduction, par Philippe Poirrier

De l'archive au document. Remarques sur l'évolution des régimes documentaires entre le XIXe et le XXIe siècle- Bertrand Müller

Classer et inventorier. Des gestes archivistiques révélateurs d'intentions historiographiques - Julie Lauvernier

Remuements de chartes et passage à l’histoire : la fatalité du déficit de récit dans les programmes centralisés de collecte de sources (1750-1850) - Odile Parsis-Barubé

Des outils pour l'histoire ? Les "Inventaires et documents" des Archives de l'Empire. 1857-1868 - Christine Nougaret

Michel de Certeau et l'archive - François Dosse

Quelles archives soviétiques ? Réflexion sur la constitution des archives du pouvoir stalinien - François-Xavier Nérard

1990-2010 : archives et écriture(s) du PCF - Jean Vigreux

Les enjeux de la politique des archives en France - Vincent Duclert

Postface - Françoise Hildesheimer

Point de vue :

Archives du « spectacle vivant », usages et écriture de l'histoire - Pascale Goetschel

Comptes rendus d'ouvrages :

Cœuré (Sophie), La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi, puis soviétique, Paris, Payot, 2006, par Vincent Chambarlhac

De l’Ancien Régime à l’Empire. Mutations de l’État, avatars des archives, études réunies par Bruno Delmas, Dominique Margairaz et Denise Ogilvie, Bibliothèque de l’École des chartes, t. 166, 2008, par Patrice Marcilloux.

Delmas (Bruno), La société sans mémoire. Propos dissidents sur la politique des archives en France, Paris, Bourin éd., 2006, par Julie Lauvernier

Les archives orales : bilan, enjeux et perspectives. Actes du colloque de la Section des archives communales et intercommunales de l’AAF 2008, La Gazette des archives, n° 211, 2008-3, par Florence Descamps

Les archives. Patrimoine et richesse de l'entreprise. La Gazette des archives - 2009-1, par Jean-Claude Daumas

Hiraux Françoise [éd.], Les archives audiovisuelles. Politiques et pratiques dans la société de l’information, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2009, par Xavier Vigna

Hottin Christian, Des hommes, des lieux, des archives : pour une autre pratique de l’archivistique, Paris : LAHIC et Mission à l’ethnologie, 2009 par Anne-Marie Bruleaux

Ecriture et méthodes de l'histoire à l'aune de la mise en archives

sous la direction de Philippe Poirrier et Julie Lauvernier

Online Open Access einsehbar unter:

http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/historiographie/historiographie.html

SOMMAIRE

Introduction, par Philippe Poirrier

De l'archive au document. Remarques sur l'évolution des régimes documentaires entre le XIXe et le XXIe siècle- Bertrand Müller

Classer et inventorier. Des gestes archivistiques révélateurs d'intentions historiographiques - Julie Lauvernier

Remuements de chartes et passage à l’histoire : la fatalité du déficit de récit dans les programmes centralisés de collecte de sources (1750-1850) - Odile Parsis-Barubé