Meint

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,734178,00.html

Das ist der Grund, warum viele Medien ein ambivalentes Verhältnis zum Thema WikiLeaks haben: Man erkennt an, dass sich WikiLeaks in vielerlei Hinsicht verantwortungslos gezeigt hat, aber auch, dass die Aktivitäten von WikiLeaks viele Medienschaffende an ihre Aufgaben erinnert haben - und nicht selten selbst Informationen von höchster Relevanz öffentlich machten. Denn die Website kann echte Verdienste für sich verbuchen:

2007 veröffentlichte sie die "Standard Operating Procedures for Camp Delta" zum Umgang mit Gefangenen im US-Lager Guantanamo - und machte bedenkliche Praktiken öffentlich, die teils deutlich dem Völkerrecht und der Genfer Konvention widersprachen;

Scientology: 2008 veröffentlichte WikiLeaks die kruden internen Glaubensdokumente der Sci-Fi-Sekte und munitionierte damit deren Gegner;

British National Party: 2008 dokumentierte WikiLeaks die Mitgliederliste der faschistischen britischen National Party und zeigte unter anderem die Durchdringung der Polizei mit BNP-Mitgliedern - illegal in Großbritannien;

Palins E-Mails: Im US-Wahlkampf 2008 hackte die Anonymous-Gruppierung den privaten E-Mail-Account der republikanischen Vize-Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin - und zeigte, dass die ihren Privat-Account für Dienstgeschäfte nutzte, um die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationspflichten für Amtsträger zu umgehen. Der Veröffentlichungskanal: WikiLeaks;

Der Minton-Report: 2009 veröffentlichte WikiLeaks eine interne Studie des Rohstoffhandelsunternehmens Trafigura über die schädlichen Gesundheitsauswirkungen seiner Müllentsorgung in Afrika (17 Tote, ca. 100.000 Behandlungsbedürftige). Trafigura hatte die britische Zeitung "The Guardian" mit juristischen Mitteln erfolgreich an der Publizierung gehindert, WikiLeaks war dagegen nicht zu stoppen;

Climate-Gate: WikiLeaks veröffentlichte die E-Mail-Korrespondenz führender Klimaforscher, der man entnehmen konnte, dass keine Seite in diesem Meinungsstreit über die globale Erwärmung mit ganz astreinen Methoden arbeitete.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,734178,00.html

Das ist der Grund, warum viele Medien ein ambivalentes Verhältnis zum Thema WikiLeaks haben: Man erkennt an, dass sich WikiLeaks in vielerlei Hinsicht verantwortungslos gezeigt hat, aber auch, dass die Aktivitäten von WikiLeaks viele Medienschaffende an ihre Aufgaben erinnert haben - und nicht selten selbst Informationen von höchster Relevanz öffentlich machten. Denn die Website kann echte Verdienste für sich verbuchen:

2007 veröffentlichte sie die "Standard Operating Procedures for Camp Delta" zum Umgang mit Gefangenen im US-Lager Guantanamo - und machte bedenkliche Praktiken öffentlich, die teils deutlich dem Völkerrecht und der Genfer Konvention widersprachen;

Scientology: 2008 veröffentlichte WikiLeaks die kruden internen Glaubensdokumente der Sci-Fi-Sekte und munitionierte damit deren Gegner;

British National Party: 2008 dokumentierte WikiLeaks die Mitgliederliste der faschistischen britischen National Party und zeigte unter anderem die Durchdringung der Polizei mit BNP-Mitgliedern - illegal in Großbritannien;

Palins E-Mails: Im US-Wahlkampf 2008 hackte die Anonymous-Gruppierung den privaten E-Mail-Account der republikanischen Vize-Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin - und zeigte, dass die ihren Privat-Account für Dienstgeschäfte nutzte, um die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationspflichten für Amtsträger zu umgehen. Der Veröffentlichungskanal: WikiLeaks;

Der Minton-Report: 2009 veröffentlichte WikiLeaks eine interne Studie des Rohstoffhandelsunternehmens Trafigura über die schädlichen Gesundheitsauswirkungen seiner Müllentsorgung in Afrika (17 Tote, ca. 100.000 Behandlungsbedürftige). Trafigura hatte die britische Zeitung "The Guardian" mit juristischen Mitteln erfolgreich an der Publizierung gehindert, WikiLeaks war dagegen nicht zu stoppen;

Climate-Gate: WikiLeaks veröffentlichte die E-Mail-Korrespondenz führender Klimaforscher, der man entnehmen konnte, dass keine Seite in diesem Meinungsstreit über die globale Erwärmung mit ganz astreinen Methoden arbeitete.

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 21:03 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Verein der Freunde und Förderer des Jan-von-Werth-Hauses in Köln, die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft in Büttgen sowie die Nachfahrinnen, Nachfahren und Verwandten des Jan von Werth haben ein Zeichen bürgerschaftlichen Engagements für die beschädigten Dokumente des Historischen Archivs der Stadt Köln gesetzt. Sie taten sich zusammen, um den Archivbestand des Reitergenerals und Reichsfreiherrn mit Hilfe einer Sammelpatenschaft wieder herzustellen. Der Bestand mit der Nummer 1106 wurde en bloc geborgen und muss nun restauriert werden.

Für eine Person alleine wäre die benötigte Summe zu hoch. Daher hat die Familie von Hoensbroech sich in einem Schreiben an die Nachfahrinnen, Nachfahren und Verwandten des Reichsfreiherrn gewandt und um Unterstützung gebeten. Viele rheinische Adelsfamilien gehören zur direkten oder mittelbaren Nachkommenschaft des berühmten Reitergenerals aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs.

Am heutigen 7. Dezember 2010 trafen sich zahlreiche der angeschriebenen Personen in der Kommende Ehreshoven. Sie erhielten vom stellvertretenden Leiter des Historischen Archivs, Dr. Ulrich Fischer, und der Diplom-Restauratorin Anke Blickwedel-Smith einen Einblick in den "Bestand von Werth", die Schäden und den Restaurierungsaufwand.

Lothar Graf von Hoensbroech, der zusammen mit seinem Neffen aus Köln unter den Nachfahrinnen, Nachfahren und Verwandten des Jan von Werth um Spenden gebeten hatte, erklärte:

Wir freuen uns sehr, dass wir bei dieser kulturellen Katastrophe gezielt und konkret einen Beitrag zur Wiederherstellung leisten können. Die Zugänglichkeit von Archiven und den darin befindlichen Dokumenten und Zeugnissen muss dringend gesichert werden, weil ihnen für das historische und kulturelle Verständnis von Geschichte und Identität eine überragende Bedeutung zukommt.

In Werths Geburtsort Büttgen pflegt die St. Sebastianus-Bruderschaft das alljährliche Gedenken, wie es der Reitergeneral in seinem Testament verfügt hat. Ludger Heintz, Brudermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen führt zu den Beweggründen aus, die Restaurierung des Archivbestands zu unterstützen:

Wer die Heimat in die Zukunft führen und schützen will, muss die Vergangenheit bewahren.

An dem Spendenaufruf beteiligt sich auch der Verein der Freunde und Förderer des Jan-von-Werth-Hauses in Köln mit wohlwollender Unterstützung des Reiterkorps Jan von Werth. Der Erlös soll dazu dienen, aus der Restaurierungspatenschaft des Vereins für den Bestand 1106 (Jan von Werth) eine Sammelpatenschaft zu machen, um so die benötigte Summe schneller aufbringen zu können."

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Köln, 7.12.2010

Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 20:06 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Christiane Schulzki-Haddouti begründet diese schlüssig:

http://blog.kooptech.de/2010/12/presserat-beschwerde-in-der-sache-wikileaks/

Wikileaks hat übrigens nichts mit einem Wiki oder gemeinsamem Aufarbeiten zu tun, obwohl es sinnvoll wäre, Dokumentmassen mittels Crowdsourcing anzugehen.

Update: wurde abgeschmettert

http://www.presserat.info/inhalt/dokumentation/pressemitteilungen/pm/article/beschwerde-gegen-den-spiegel-abgelehnt/11.html

http://blog.kooptech.de/2010/12/presserat-beschwerde-in-der-sache-wikileaks/

Wikileaks hat übrigens nichts mit einem Wiki oder gemeinsamem Aufarbeiten zu tun, obwohl es sinnvoll wäre, Dokumentmassen mittels Crowdsourcing anzugehen.

Update: wurde abgeschmettert

http://www.presserat.info/inhalt/dokumentation/pressemitteilungen/pm/article/beschwerde-gegen-den-spiegel-abgelehnt/11.html

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 19:58 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit großer Freude nehmen die Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek Köln (KMB) wahr, dass Oberbürgermeister Jürgen Roters anläßlich der Trauerfeier für Frau Professorin Irene Ludwig am 8. Dezember im Museum Ludwig Köln und als posthume Ehrung ihrer überragenden kulturellen und mäzenatischen Tätigkeit bekannt gegeben hat, dass die KMB im bisherigen Umfang bestehen bleibt. Damit enden monatelange Spekulationen über die mögliche Schließung der einmaligen Wissenschafts- und Kunstbibliothek.

http://freundekmb.de/

http://freundekmb.de/

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 19:41 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Titel: Sind Sie der ideale Leser, Signore Eco?

Interview von Felicitas von Lovenberg

Faz online 12 Dezember 2010

Vierprinzen

Interview von Felicitas von Lovenberg

Faz online 12 Dezember 2010

Vierprinzen

vom hofe - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 19:06 - Rubrik: Miscellanea

Mir ist innerhalb der letzten vier Monate aufgefallen, das viele Werke aus der Bayerischen Staatsbibliothek, welche durch Google Books digtalisiert worden sind, nicht bei Google online sind. Dagegen findet man sie Online auf dem Server der Staatsbibliothek.

Beispiel 1

Genealogische Adels-Historie Oder Geschlechts-Beschreibung Derer Im Chur-Sächsischen und angräntzenden Landen zum Theil ehemahls, allermeist aber noch ietzo in guten Flor stehenden ältesten und ansehnlichsten Adelichen Geschlechter Und aus selbigen entsprungenen verschiedenen Freyherrlichen und Hoch-Gräflichen Häuser

Googlelink: Bd. 1 http://books.google.de/books?id=aN1DAAAAcAAJ

Link der Staatsbibliothek:

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10328201-9

Beispiel 2

Wittenbergsches Wochenblatt zum Aufnehmen der Naturkunde und des ökonomischen Gewerbes

Bd. 4

Googlelink http://books.google.de/books?id=P5VEAAAAcAAJ

Link der Staatsbibliothek:

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10532348-7

Ich könnte viele weitere Beispiele anführen. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Wird jetzt von Google nur noch darauf hingewiesen, ja das Werk ist digitalisiert, da aber eine digitale Kopie des Werkes in der Bayerischen Staatsbibliothek online ist wird es hier nicht mehr als Onlinewerk eingestellt.

Ich jedenfalls schaue immer auf beiden Seiten nach ob das jeweilige Werk online ist.

Beispiel 1

Genealogische Adels-Historie Oder Geschlechts-Beschreibung Derer Im Chur-Sächsischen und angräntzenden Landen zum Theil ehemahls, allermeist aber noch ietzo in guten Flor stehenden ältesten und ansehnlichsten Adelichen Geschlechter Und aus selbigen entsprungenen verschiedenen Freyherrlichen und Hoch-Gräflichen Häuser

Googlelink: Bd. 1 http://books.google.de/books?id=aN1DAAAAcAAJ

Link der Staatsbibliothek:

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10328201-9

Beispiel 2

Wittenbergsches Wochenblatt zum Aufnehmen der Naturkunde und des ökonomischen Gewerbes

Bd. 4

Googlelink http://books.google.de/books?id=P5VEAAAAcAAJ

Link der Staatsbibliothek:

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10532348-7

Ich könnte viele weitere Beispiele anführen. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Wird jetzt von Google nur noch darauf hingewiesen, ja das Werk ist digitalisiert, da aber eine digitale Kopie des Werkes in der Bayerischen Staatsbibliothek online ist wird es hier nicht mehr als Onlinewerk eingestellt.

Ich jedenfalls schaue immer auf beiden Seiten nach ob das jeweilige Werk online ist.

FredLo - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Über 15.000 Bilder auf Flickr (aber nicht PD)

http://www.flickr.com/photos/boston_public_library/

Via

http://www.bookpatrol.net/2010/12/in-stacks-boston-public-library.html

http://www.flickr.com/photos/boston_public_library/

Via

http://www.bookpatrol.net/2010/12/in-stacks-boston-public-library.html

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:14 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

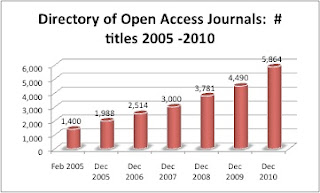

Die Jahresendversion von Heather Morrisons Zusammenstellung:

http://poeticeconomics.blogspot.com/2010/12/dramatic-growth-of-open-access-december.html

http://poeticeconomics.blogspot.com/2010/12/dramatic-growth-of-open-access-december.html

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:12 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

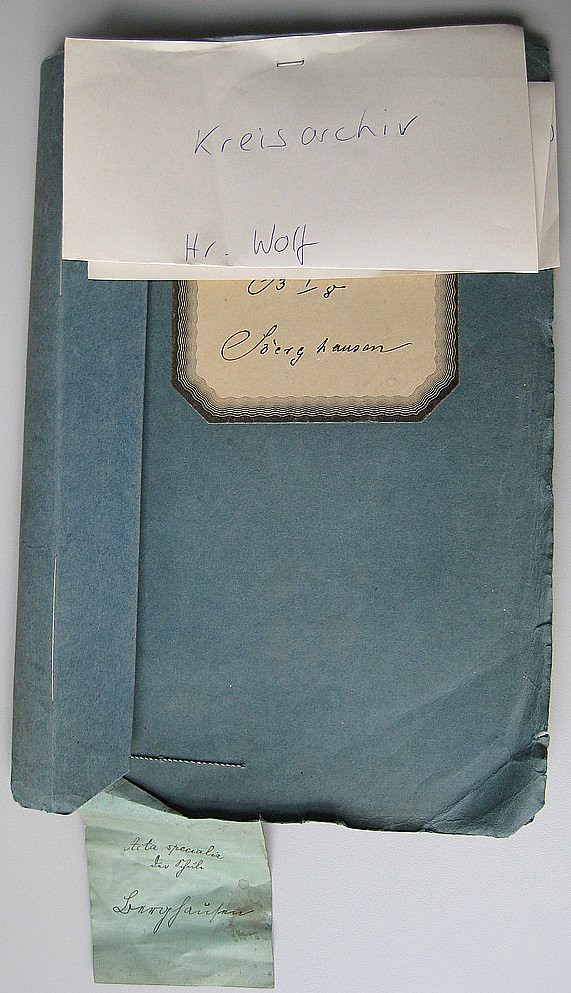

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:11 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Auf seiner gestrigen Sitzung beschloss der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes unter Vorsitz von Staatsminister Bernd Neumann folgende Maßnahmen und Projekte:

.....

SICHERUNG UND VERMITTLUNG DES NACHLASSES VON PINA BAUSCH: Pina Bauschs künstlerischer Nachlass besteht aus einer umfänglichen Materialsammlung, die sie über ihre gesamte Karriere als Tänzerin und Choreografin hinweg erstellt und eigenhändig gepflegt hat. Mit der systematischen Erfassung sämtlicher Archivalien, mit Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen zu deren Erhalt sowie einer videobasierten Kommentierung von Bauschs Werken durch Mitglieder des Tanztheater Wuppertal sollen der Nachlass gesichert und die Voraussetzungen für eine internationale Vermittlung an Fachleute und Interessierte, an Tänzer/innen und Choreograf/innen geschaffen werden. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Sicherung und Vermittlung des künstlerischen Nachlasses von Pina Bausch mit insgesamt 450.000 Euro. ...."

Quelle: Pressemitteilung der Kulturstiftung des Bundes, Halle an der Saale, 10. Dezember 2010

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=pina+bausch

.....

SICHERUNG UND VERMITTLUNG DES NACHLASSES VON PINA BAUSCH: Pina Bauschs künstlerischer Nachlass besteht aus einer umfänglichen Materialsammlung, die sie über ihre gesamte Karriere als Tänzerin und Choreografin hinweg erstellt und eigenhändig gepflegt hat. Mit der systematischen Erfassung sämtlicher Archivalien, mit Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen zu deren Erhalt sowie einer videobasierten Kommentierung von Bauschs Werken durch Mitglieder des Tanztheater Wuppertal sollen der Nachlass gesichert und die Voraussetzungen für eine internationale Vermittlung an Fachleute und Interessierte, an Tänzer/innen und Choreograf/innen geschaffen werden. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Sicherung und Vermittlung des künstlerischen Nachlasses von Pina Bausch mit insgesamt 450.000 Euro. ...."

Quelle: Pressemitteilung der Kulturstiftung des Bundes, Halle an der Saale, 10. Dezember 2010

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=pina+bausch

Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 16:02 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... In Wiesbaden ist ein weiterer Fall von sexuellem Missbrauch von Schülern aufgetaucht. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung entdeckte jetzt im dortigen Stadtarchiv kinderpornographische Bilder aus den siebziger und achtziger Jahren. Sie zeigen nackte Schüler. Es handelt sich dabei um Fotos aus dem Nachlass eines pädokriminellen Lehrers, der seinerzeit an der Wiesbadener Helene-Lange-Schule unterrichtete. Der Fund wurde der Kriminalpolizei übergeben.

Der mittlerweile verstorbene Kunstlehrer Hajo Weber brachte die Jungen dazu, nackt in den Duschräumen der Schule, auf Klassenfahrten und in seinem Atelier zu posieren. Dort hatte er eine Sauna und eine Dunkelkammer, in der er Dutzende von Jungen fotografierte. Zudem hatte Weber in den Jahren 1988 und 1989 fünf Schüler aus der sechsten Klasse der Helene-Lange-Schule in seiner Wohnung und in seinem Atelier mehrfach missbraucht. Der Fall wurde damals bekannt, die damalige Schulleiterin Enja Riegel brachte ihn jedoch nicht zur Anzeige, sondern veranlasste nur Webers Abordnung an das Hessische Institut für Lehrerfortbildung. Nach wenigen Jahren war Weber wieder in der Helene-Lange-Schule aktiv und begleitete mindestens eine Klassenfahrt. Zeitweilig unterrichtete er auch an der Deutschen Schule in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und wirkte an pädagogischen Projekten in Nepal mit.

Insgesamt lagerten im Wiesbadener Stadtarchiv Bilder von mehr als vierzig verschiedenen Jungen. Nach Webers Tod im Jahr 2008 sichtete auch Enja Riegel zumindest Teile seines Nachlasses. Sie gibt an, nur in seiner Wohnung, nicht jedoch in seinem Atelier gewesen zu sein. Kollegen von Weber brachten die Negative in das Stadtarchiv von Wiesbaden. Seither lagerten sie dort in zwei Holzkisten. Das Depositum umfasst Tausende von Negativen. Zu großen Teilen handelt es sich um stadt- und kulturhistorische Fotos.

Ein Mitarbeiter des Archivs zeigte sich am Freitag gegenüber dieser Zeitung überrascht, dass die Sammlung noch Nacktfotos enthält. Er hatte nach eigenem Bekunden angenommen, dass ein Kollege sie schon allesamt „rausgefilzt“ habe. Die Stadt Wiesbaden teilte mit, dass der Inhalt der Behälter bislang „nur oberflächlich gesichtet worden“ sei."

Quelle: FAZ.net, 12.12.2010

Auch die TAZ und der Spiegel berichten.

Ist dies die richtige Vorgehensweise bei möglicherweise strafrechtlich relevantem Archivgut?

Der mittlerweile verstorbene Kunstlehrer Hajo Weber brachte die Jungen dazu, nackt in den Duschräumen der Schule, auf Klassenfahrten und in seinem Atelier zu posieren. Dort hatte er eine Sauna und eine Dunkelkammer, in der er Dutzende von Jungen fotografierte. Zudem hatte Weber in den Jahren 1988 und 1989 fünf Schüler aus der sechsten Klasse der Helene-Lange-Schule in seiner Wohnung und in seinem Atelier mehrfach missbraucht. Der Fall wurde damals bekannt, die damalige Schulleiterin Enja Riegel brachte ihn jedoch nicht zur Anzeige, sondern veranlasste nur Webers Abordnung an das Hessische Institut für Lehrerfortbildung. Nach wenigen Jahren war Weber wieder in der Helene-Lange-Schule aktiv und begleitete mindestens eine Klassenfahrt. Zeitweilig unterrichtete er auch an der Deutschen Schule in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und wirkte an pädagogischen Projekten in Nepal mit.

Insgesamt lagerten im Wiesbadener Stadtarchiv Bilder von mehr als vierzig verschiedenen Jungen. Nach Webers Tod im Jahr 2008 sichtete auch Enja Riegel zumindest Teile seines Nachlasses. Sie gibt an, nur in seiner Wohnung, nicht jedoch in seinem Atelier gewesen zu sein. Kollegen von Weber brachten die Negative in das Stadtarchiv von Wiesbaden. Seither lagerten sie dort in zwei Holzkisten. Das Depositum umfasst Tausende von Negativen. Zu großen Teilen handelt es sich um stadt- und kulturhistorische Fotos.

Ein Mitarbeiter des Archivs zeigte sich am Freitag gegenüber dieser Zeitung überrascht, dass die Sammlung noch Nacktfotos enthält. Er hatte nach eigenem Bekunden angenommen, dass ein Kollege sie schon allesamt „rausgefilzt“ habe. Die Stadt Wiesbaden teilte mit, dass der Inhalt der Behälter bislang „nur oberflächlich gesichtet worden“ sei."

Quelle: FAZ.net, 12.12.2010

Auch die TAZ und der Spiegel berichten.

Ist dies die richtige Vorgehensweise bei möglicherweise strafrechtlich relevantem Archivgut?

Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 15:33 - Rubrik: Archivrecht

"Der ehemalige Staatssekretär des NRW-Schulministeriums, Günter Winands (CDU), hat keine Chancen, neuer Präsident des Bundesarchivs zu werden. Dies geht aus der jetzt veröffentlichten Ausschreibung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hervor, in der ausdrücklich die "Befähigung für den höheren Archivdienst" gefordert wird. Winands ist Jurist. Im Vorfeld der Neubesetzung hatte es Befürchtungen gegeben, die hochdotierte Stelle könnte als Versorgungsposten für einen verdienten Parteigänger benutzt werden.

Im Vorfeld der Ausschreibung war Winands als heißer Kandidat für den Präsidentenstuhl gehandelt worden. Dagegen hatte sich Widerstand geregt, weil der Ex-Staatssekretär nicht über den üblichen fachlichen Hintergrund verfügt hätte. Winands war 1990 bis 1998 in der Ära von Helmut Kohl im Bundeskanzleramt tätig. Später übte er verschiedene Funktionen beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Berlin aus.

In der Geschichte des Bundesarchivs hat es noch keinen Präsidenten gegeben, der keine archivfachliche Ausbildung für den höheren Dienst absolviert hat. Zumeist sind die Leiter dieser Behörde, die als zeitgeschichtliches Gedächtnis der Bundesrepublik gilt, zudem promovierte Historiker. Der jetzige Präsident Hartmut Weber geht im März 2011 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird am 1. April seinen Dienst antreten. Zum Bundesarchiv gehören 750 Bedienstete, die sich auf elf Dienststellen an neun Orten verteilen. Der zentrale Sitz ist Koblenz. Das Archiv verfügt über einen enormen Aktenbestand."

Quelle: Rheinische Post, 10.12.2010 (Print)

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/8470466/

Im Vorfeld der Ausschreibung war Winands als heißer Kandidat für den Präsidentenstuhl gehandelt worden. Dagegen hatte sich Widerstand geregt, weil der Ex-Staatssekretär nicht über den üblichen fachlichen Hintergrund verfügt hätte. Winands war 1990 bis 1998 in der Ära von Helmut Kohl im Bundeskanzleramt tätig. Später übte er verschiedene Funktionen beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Berlin aus.

In der Geschichte des Bundesarchivs hat es noch keinen Präsidenten gegeben, der keine archivfachliche Ausbildung für den höheren Dienst absolviert hat. Zumeist sind die Leiter dieser Behörde, die als zeitgeschichtliches Gedächtnis der Bundesrepublik gilt, zudem promovierte Historiker. Der jetzige Präsident Hartmut Weber geht im März 2011 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird am 1. April seinen Dienst antreten. Zum Bundesarchiv gehören 750 Bedienstete, die sich auf elf Dienststellen an neun Orten verteilen. Der zentrale Sitz ist Koblenz. Das Archiv verfügt über einen enormen Aktenbestand."

Quelle: Rheinische Post, 10.12.2010 (Print)

s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/8470466/

Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 15:21 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Herausgegeben von Staatsarchivar Jules Robbi 1914:

http://www.archive.org/details/dieurkundenreges00robb

http://www.archive.org/details/dieurkundenreges00robb

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 02:39 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

dvektionsdominierter Akkretionsfluss - was war das noch gleich? Richtig, zur Halbzeit des Adventskalenders gibt es als Kontrastprogramm zum bisherigen Inhalt etwas Naturwissenschaftliches. Es geht um die Physik.

dvektionsdominierter Akkretionsfluss - was war das noch gleich? Richtig, zur Halbzeit des Adventskalenders gibt es als Kontrastprogramm zum bisherigen Inhalt etwas Naturwissenschaftliches. Es geht um die Physik. Als ich auf Twitter nach tollen deutschsprachigen Physik-Websites fragte, nannte Lars Fischer Andreas Müllers Lexikon der Astrophysik (hier kann man obigen Begriff nachschlagen) und Einstein-Online.

The 2010 Physics.org Web awards honor the best sites dedicated to physics education and news. Die Liste der natürlich englischsprachigen Angebote gibt es unter

http://www.boingboing.net/2010/11/15/the-best-physics-web.html

Als bestes Blog wurde ein astrophysikalisches Angebot im Rahmen der Scienceblogs.com gewertet: Starts with a Bang!

http://scienceblogs.com/startswithabang/

Das Schöne an astrophysikalischen Illustrationen ist ja, dass sie oft so ästhetisch sind, dass man sie als Kunstwerke ohne ein Gran Physikverständnis genießen kann.

Als beste Fragen-und-Antworten-Seite erwies sich:

http://www.last-word.com/

Den Publikumspreis auf diesem Feld erhielt:

http://www.physicsforums.com/

Dieses Angebot legt nun gar keinen Wert auf Ästhetik, es präsentiert sich mit dem üblichen kargen Foren-Design.

Physik zum Mitmachen bietet der Gewinner des Präsidenten-Preises (und des Publikumspreises):

http://www.zooniverse.org

The Zooniverse is home to the internet's largest, most popular and most successful citizen science projects.

Bei oldweather.org kann man beispielsweise englischsprachige Schiffslogbücher transkribieren, um Wissenschaftlern zu helfen.

The art of crowdsourcing from National Maritime Museum on Vimeo.

Bestes Online-Magazin:http://www.popsci.com/

Für das Publikum war es:

http://www.cosmosmagazine.com/

(Nur eine Spur weniger mit Werbung überladen als Popsci.)

Einig waren sich Jury und Publikum wieder beim besten Podcast: Science weekly vom Guardian:

http://www.guardian.co.uk/science/series/science

Beste Seite für Kinder: NASA's Kids Club

http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html

Das Publikum entschied sich für: CERNland

https://project-cernland.web.cern.ch/project-CERNland/

Diese Seite ist auch in einer deutschen Sprachversion zugänglich!

Beste Lernseite:

http://www.s-cool.co.uk/

Für das Publikum:

http://www.cyberphysics.co.uk/

Würde man Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Physik forschen, nach der besten Website fragen, so würden viele wohl das folgende Angebot nennen:

http://arxiv.org/

Open access to 645,461 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics. Der größte Preprint-Server für wissenschaftliche Publikationen weltweit. Wer mehr über ihn wissen will, kann z.B. in der Wikipedia nachschauen.

Alle Türlein:

http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung

Ist schon online:

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2010/ausgabe4/ARCHIVAR_04-10_internet.pdf

Allerdings ohne den Anzeigenteil, aus dem wir wieder die Jobs vermelden:

S. 488 Stadtarchivleiter Iserlohn (gehobener Dienst)

FH Potsdam, Professur für Archivwissenschaft [was ist das??]

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2010/ausgabe4/ARCHIVAR_04-10_internet.pdf

Allerdings ohne den Anzeigenteil, aus dem wir wieder die Jobs vermelden:

S. 488 Stadtarchivleiter Iserlohn (gehobener Dienst)

FH Potsdam, Professur für Archivwissenschaft [was ist das??]

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 23:05 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schwachsinn: Neben der Findmitteldatenbank mit etlichen, aber noch nicht sehr vielen Beständen

http://www.gda.bayern.de/findmittel/ead/

sind nach wie vor die einzelnen (also nicht insgesamt durchsuchbaren) Findbuch-PDFs zu konsultieren (die allermeisten Bestände sind aber eh nicht online).

Ebenso daneben: "alle Begriffe werden mit ODER verknüpft." Hallo? Die Generation Google und ich erwarten hier das genaue Gegenteil.

Und was soll eine Findbuchdatenbank ohne die Möglichkeit der Laufzeit-Eingrenzung?

Es gibt ja nun genügend Archivdatenbanken, an denen man sich hätte orientieren können - wieso muss Bayern die denkbar schlechteste Möglichkeit realisieren?

http://www.gda.bayern.de/findmittel/ead/

sind nach wie vor die einzelnen (also nicht insgesamt durchsuchbaren) Findbuch-PDFs zu konsultieren (die allermeisten Bestände sind aber eh nicht online).

Ebenso daneben: "alle Begriffe werden mit ODER verknüpft." Hallo? Die Generation Google und ich erwarten hier das genaue Gegenteil.

Und was soll eine Findbuchdatenbank ohne die Möglichkeit der Laufzeit-Eingrenzung?

Es gibt ja nun genügend Archivdatenbanken, an denen man sich hätte orientieren können - wieso muss Bayern die denkbar schlechteste Möglichkeit realisieren?

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 22:41 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 22:40 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.mijnadres.org

Das Portal soll Bauakten aus den Niederlanden und Flandern nachweisen. Der Server ist extrem langsam, wenn es Scans gibt, sind diese nicht online, sondern nur beim Archiv bestellbar. Kein wirklicher Fortschritt!

Das Portal soll Bauakten aus den Niederlanden und Flandern nachweisen. Der Server ist extrem langsam, wenn es Scans gibt, sind diese nicht online, sondern nur beim Archiv bestellbar. Kein wirklicher Fortschritt!

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 22:18 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.netzpolitik.org/2010/aus-fehlern-lernen-openleaks/

Unser Ansatz ist, nur die elektronischen Briefkästen zur Verfügung zu stellen und sonst im Hintergrund zu bleiben. Der Fokus soll wieder auf den Inhalten liegen. Wir wollen sicherstellen, dass Dokumente möglichst einfach bei Partnern platziert werden können – seien es Medien, Gewerkschaften oder NGOs. Dabei werden nicht wir entscheiden, wer das Dokument für eine gewisse Zeit vorab bekommt, sondern die Quelle. Wenn dann zum Beispiel der Freitag das Material nicht verwertet, bekommen es andere zur Verfügung gestellt. Und wenn jemand etwas dazu veröffentlicht, geht der Datensatz für alle online.

http://openleaks.org/ ist noch nicht freigeschaltet.

Unser Ansatz ist, nur die elektronischen Briefkästen zur Verfügung zu stellen und sonst im Hintergrund zu bleiben. Der Fokus soll wieder auf den Inhalten liegen. Wir wollen sicherstellen, dass Dokumente möglichst einfach bei Partnern platziert werden können – seien es Medien, Gewerkschaften oder NGOs. Dabei werden nicht wir entscheiden, wer das Dokument für eine gewisse Zeit vorab bekommt, sondern die Quelle. Wenn dann zum Beispiel der Freitag das Material nicht verwertet, bekommen es andere zur Verfügung gestellt. Und wenn jemand etwas dazu veröffentlicht, geht der Datensatz für alle online.

http://openleaks.org/ ist noch nicht freigeschaltet.

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 21:39 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 21:32 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Danke an Herrn Buchhändler Praefcke in R. für das nette Adventsgeschenk

http://twitter.com/AndreasPraefcke/status/13354134153461760

Mehr:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Wilgefortis

http://de.wikisource.org/wiki/K%C3%BCmmernis

http://twitter.com/AndreasPraefcke/status/13354134153461760

Mehr:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Wilgefortis

http://de.wikisource.org/wiki/K%C3%BCmmernis

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 21:29 - Rubrik: Unterhaltung

http://www.oralliterature.org/

An urgent global initiative to document and make accessible endangered oral literatures before they disappear without record.

An urgent global initiative to document and make accessible endangered oral literatures before they disappear without record.

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:59 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Warum die angeführten Kämpfer für die Freiheit von Ideen und Meinungen Vorgänger von Wikileaks sein sollen, sagt Don Alphonso nicht:

http://faz-community.faz.net/blogs/stuetzen/archive/2010/12/08/sieben-jahrhunderte-wikileaks.aspx

http://faz-community.faz.net/blogs/stuetzen/archive/2010/12/08/sieben-jahrhunderte-wikileaks.aspx

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:56 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

Ein weiterer Überblick zur englischsprachigen Resonanz:

http://philobiblos.blogspot.com/2010/12/new-elephant-google-ebooks.html

http://philobiblos.blogspot.com/2010/12/new-elephant-google-ebooks.html

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.archive.org/2010/12/10/2685/

Lustig die Vorlesefunktion bei deutschen Texten!

http://www.archive.org/stream/VerzeichnisuumlberPsychoanalytischeLiteratur/Verzeichnis_ueber_psychoanalytische_Literatur#page/n9/mode/2up

Ungenügend ist der Umgang mit den Seitenzählungen, hier ist Google Books trotz vieler Mängel immer noch besser. Ein direktes Ansteuern einer Seite ist nicht möglich.

Lustig die Vorlesefunktion bei deutschen Texten!

http://www.archive.org/stream/VerzeichnisuumlberPsychoanalytischeLiteratur/Verzeichnis_ueber_psychoanalytische_Literatur#page/n9/mode/2up

Ungenügend ist der Umgang mit den Seitenzählungen, hier ist Google Books trotz vieler Mängel immer noch besser. Ein direktes Ansteuern einer Seite ist nicht möglich.

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Unter der Überschrift "Streit um Münzkabinett" berichtete die Neue Presse Hannover über die Plenumsdebatte am 7. Dezember 2010 im Niedersächsischen Landtag.

Beschlossen wurde die Vorlage der Regierungspartei

Vorgeschichte: http://archiv.twoday.net/stories/7916185/

Beschlossen wurde die Vorlage der Regierungspartei

Vorgeschichte: http://archiv.twoday.net/stories/7916185/

Dagobert Duck - am Samstag, 11. Dezember 2010, 13:51 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

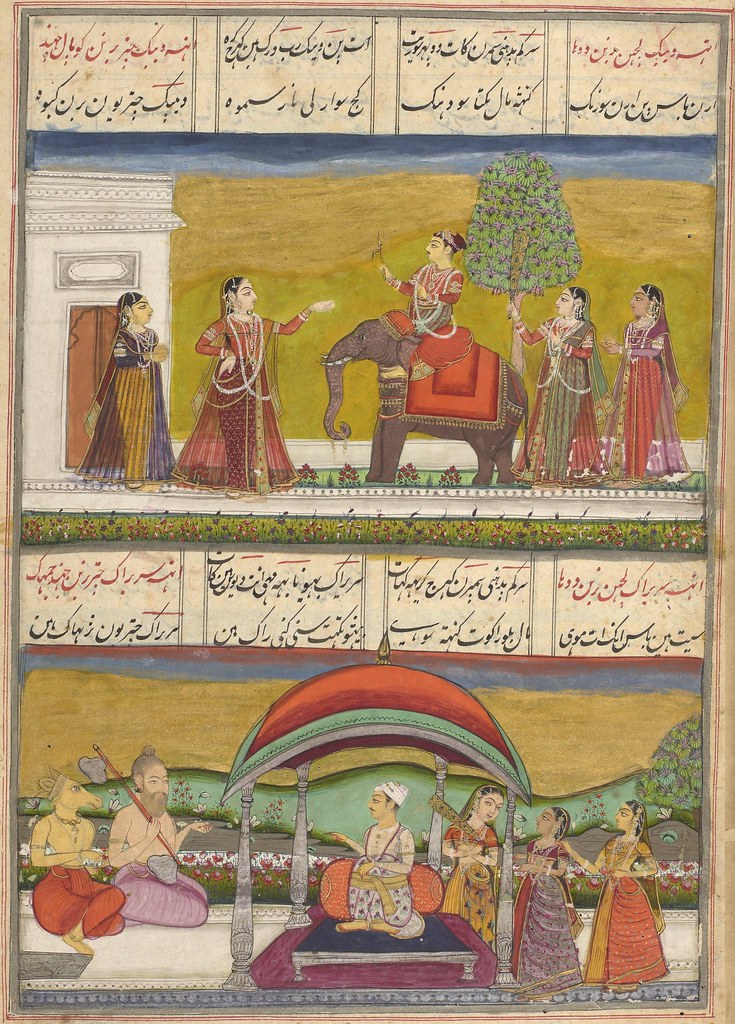

nnähernd vollständig dürfte die folgende Linkliste zu komplett im Netz digital einsehbaren islamischen Handschriften keinesfalls sein. Schon allein Sprachbarrieren sind dafür verantwortlich. Aber ich habe keine andere Linkliste gefunden, die annähernd so umfangreich ist wie die hier Präsentierte (weitergehende Links zu islamischen Handschriften allgemein bietet etwa die kanadische McGill-University, einige Link zu Museen mit islamischer Kunst hier). Man trifft meist nur die "üblichen Verdächtigen", nämlich bekannte und seit Jahren im Netz befindliche Angebote an. Es mag ja sein, dass ich für Islamwissenschaftler Eulen nach Athen trage, aber dann sollen sie doch gefälligst eine Linkliste ins Netz stellen und sei es nur in delicious. Ergänzungen sind also willkommen.

nnähernd vollständig dürfte die folgende Linkliste zu komplett im Netz digital einsehbaren islamischen Handschriften keinesfalls sein. Schon allein Sprachbarrieren sind dafür verantwortlich. Aber ich habe keine andere Linkliste gefunden, die annähernd so umfangreich ist wie die hier Präsentierte (weitergehende Links zu islamischen Handschriften allgemein bietet etwa die kanadische McGill-University, einige Link zu Museen mit islamischer Kunst hier). Man trifft meist nur die "üblichen Verdächtigen", nämlich bekannte und seit Jahren im Netz befindliche Angebote an. Es mag ja sein, dass ich für Islamwissenschaftler Eulen nach Athen trage, aber dann sollen sie doch gefälligst eine Linkliste ins Netz stellen und sei es nur in delicious. Ergänzungen sind also willkommen.Viele der digitalisierten Handschriften bieten sehenswerte Kalligraphie oder Illustrationen, die man genießen kann, auch wenn man keine Silbe Arabisch versteht (wie ich)!

Ärgerlich: Beirut, American University, aber

ACCESS RESTRICTED TO FIRST AND LAST 5 PAGES

http://ddc.aub.edu.lb/projects/jafet/manuscripts/

Bei http://www.manuscriptcenter.org habe ich nichts online gefunden.

Das tunesische Angebot, auf das ich 2005 in netbib hinwies, scheint nicht mehr online zu sein (Archive.org).

Und nun tauchen Sie mit mir ein in die faszinierende Welt orientalischer Handschriftenkultur.

***

LINKS

Baltimore, Walters Art Museum

http://art.thewalters.org/viewgallery.aspx?id=1254

Berlin, Staatsbibliothek, wissenschaftliche Manuskripte via ECHO (erst 7)

http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/content/mpiwglib/islam

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (Spanien), arabische Handschriften: 8

http://bvpb.mcu.es

Birmingham, Uni, Mingana-Collection

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/

Bratislawa, Universitätsbibliothek, Sammlung Bašagić

http://digitalna.kniznica.info/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=basagic&l=sk&w=utf-8

Nachtrag. Auf http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/535 wies mich Farley Katz hin.

Harvard University, Islamic Heritage Project

http://ocp.hul.harvard.edu/ihp/manuscripts.html

Heidelberg, UB (erst 2)

http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/codheidor.html

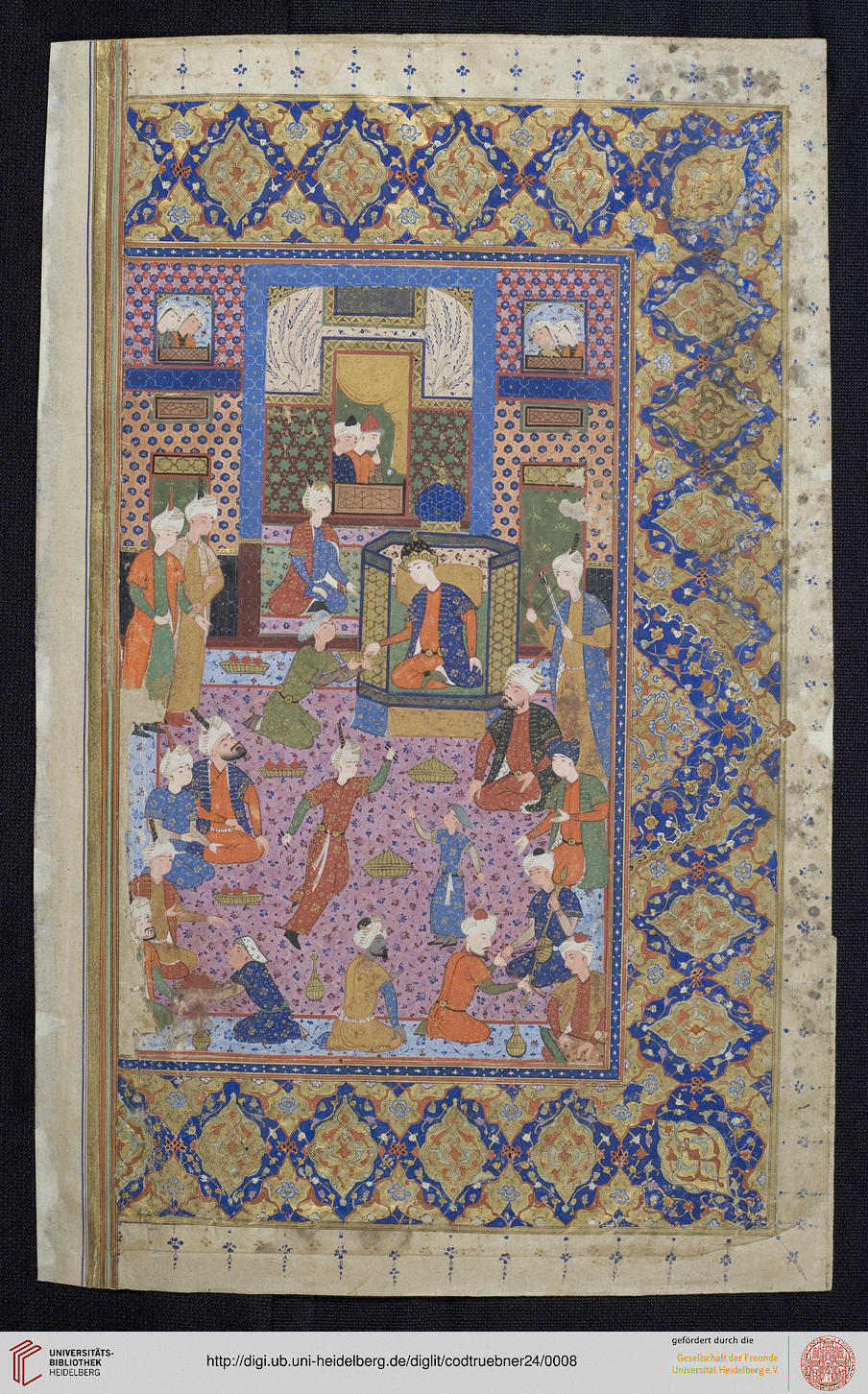

UB Heidelberg Cod. Trübner 24, Persien (?), Ende 10. Jh.

UB Heidelberg Cod. Trübner 24, Persien (?), Ende 10. Jh.Indiana University, 2 ganze

http://www.iub.edu/~iuwebdev/projects/islamic_book_arts/production/explore/index.html

(Nachtrag, Danke an Antony Tedeschi)

Kopenhagen, Königliche Bibliothek

http://www.kb.dk/en/nb/samling/os/osdigit.html

(Nachtrag, Danke an Eva-Maria Jansson)

Leipzig, Uni, mehrere Projekte, unter anderem Islamische Handschriften der UB Leipzig

http://wwwurz.uni-leipzig.de/islamhs.html

Michigan Islamic Manuscripts

http://www.lib.umich.edu/islamic/ bzw.

http://babel.hathitrust.org/cgi/mb?a=listis;c=1961411403

München, Staatsbibliothek, arabische Handschriften

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/gesamt_ausgabe.html?projekt=1237542282&recherche=ja&ordnung=sig

Cod. arab. 616: Syrien ca. 1310

Cod. arab. 616: Syrien ca. 1310München, Universitätsbibliothek

http://epub.ub.uni-muenchen.de/view/cim/cim.html

(Nachtrag)

Oxford, Bodleian, ein herausragendes Ms.: Book of Curiosities

http://cosmos.bodley.ox.ac.uk

Paris, BN, arabische Handschriften

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=EN&f_typedoc=manuscrits&q=arabe

Penn Libraries, arabische Handschriften

http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/search.html?fq=language_facet:%22Arabic%22

Princeton Digital Library of Islamic Manuscripts

http://library.princeton.edu/projects/islamic/index.html

Bildbeispiel

Tokio, Daiber Collection

http://ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/daiber/db_index_eng.html

University of Utah, Marriott Library, The Arabic Papyrus, Parchment & Paper Collection

http://content.lib.utah.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=/uuappp

(Nachtrag, Danke an Farley Katz)

Virtual Library of the Mediterranean Sea

http://data.manumed.org

Washington, Library of Congress, Islamic Manuscripts from Mali

http://memory.loc.gov/intldl/malihtml/malihome.html

Word Digital Library, Mittlerer Osten und Nordafrika

http://www.wdl.org/en/search/gallery?ql=eng&a=-8000&b=2010&r=MiddleEastNorthAfrica&ty=Manuscripts

Alle Türlein:

http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 00:40 - Rubrik: Kodikologie

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Simplicius/Diderot-Club_II#Wikimedia_Deutschland:_Es_ist_Zeit_f.C3.BCr_eine_Bilanz

So wurde dann aus der Non-Profit-Veranstaltung „Freies Wissen für alle eine“ Goldmine für einige wenige

So wurde dann aus der Non-Profit-Veranstaltung „Freies Wissen für alle eine“ Goldmine für einige wenige

Digitalisierte Fotos von Bauten und Kunstwerken:

http://diathek.kunstgesch.uni-halle.de/dbview/view.php

http://diathek.kunstgesch.uni-halle.de/dbview/view.php

KlausGraf - am Freitag, 10. Dezember 2010, 19:48 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 10. Dezember 2010, 19:36 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

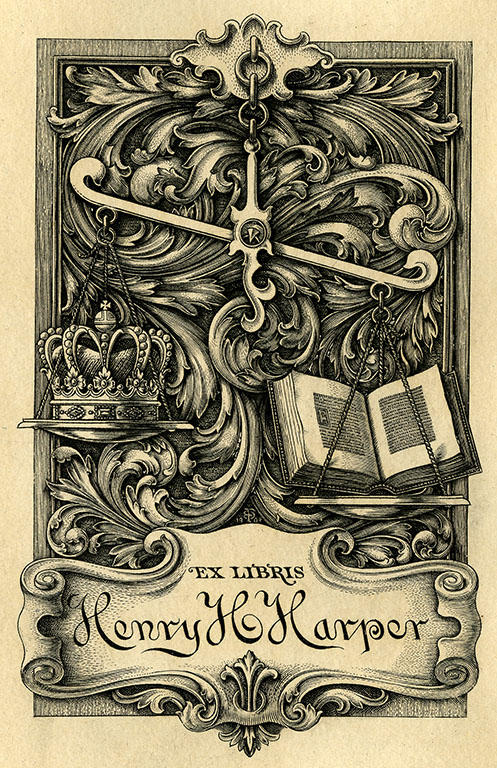

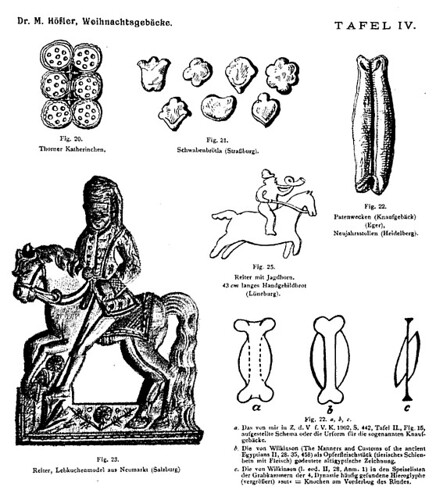

m Beginn von Büchern pflegen sich viele Sammler mit gedruckten Bucheignerzeichen oder "Exlibris" zu verewigen. Da es sich um ein Sammlerthema handelt, gibt es dazu viele Internetangebote.

m Beginn von Büchern pflegen sich viele Sammler mit gedruckten Bucheignerzeichen oder "Exlibris" zu verewigen. Da es sich um ein Sammlerthema handelt, gibt es dazu viele Internetangebote.Eine Linksammlung:

http://forum.heraldik-und-kunst.de/index.php/topic,771.0.html

An Buchdigitalisaten greife ich wenige heraus:

Friedrich Warnecke: Die deutschen Bücherzeichen (Ex-Libris) von ihrem Ursprunge bis zur Gegenwart. Berlin 1890

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00004657/images/

Karl Emich Graf zu Leiningen-Westerburg: Deutsche und Oesterreichische Bibliothekzeichen. Stuttgart 1901

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-20591

Ludwig Gerster: Die Schweizerischen Bibliothekzeichen (Ex-Libris). Kappelen 1898

http://www.archive.org/details/dieschweizerisc00gersgoog

"Wäre es nicht eine gute Idee, wenn Bibliotheken weltweit ein gemeinsames Register von Bucheignerzeichen und Stempeln unterhalten?" Fragte ich im August 2003. Das gilt nach wie vor.

An Bibliotheksdatenbanken und Sammlungen mit Digitalisaten sind mir bekannt (natürlich gibt es keine Metasuche!):

U. of Delaware Library

http://cdm.lib.udel.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=/wab

"The William Augustus Brewer Digital Bookplate Collection currently includes about 3,000 bookplates, with the remaining bookplates to be added in 2011."

Hinweis: http://archiv.twoday.net/stories/6501259/

UB Neuchatêl

http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=ex_libr&sous_menu2=0

Hinweis: http://archiv.twoday.net/stories/4987565/

McGill U. Library

http://digital.library.mcgill.ca/bookplates/

Notre Dame U. Library

http://www.rarebooks.nd.edu/digital/bookplates/registry_search.html

UB Salzburg (Liste mit Links zum OPAC, wo ggf. Digitalisate verlinkt sind)

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/exlibris/exlibrisliste.htm

Die Pratt Library bietet über 1200 Abbildungen auf Flickr an:

http://www.flickr.com/photos/34900073@N07/sets/72157613160345964/

Ein "Best of" davon bildete Bibliodyssey ab:

http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/06/pratt-ex-libris.html

Aus der Pratt Library (Näheres nicht bekannt)

Aus der Pratt Library (Näheres nicht bekannt)Peacay hatte schon früher Exlibris thematisiert:

http://bibliodyssey.blogspot.com/2006/07/assorted-ex-libris.html

Exlibris kann man natürlich auch in Bibliotheksdigitalisaten entdecken, siehe etwa:

http://archiv.twoday.net/stories/6428052/#6428610

Zu dürftige Scans einer Bibliothekszeitschrift:

http://www.gslis.utexas.edu/~landc/bookplateindex.htm

Abbildungen auf Wikimedia Commons:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ex_libris

Weblogs:

http://bookplatejunkie.blogspot.com/

http://pocketsizeprints.blogspot.com/

http://bookplate-jvarnoso.blogspot.com/ (bis 2009)

Als ältestes gedrucktes Exlibris gilt das des Buxheimer Kartäusers Hilprand Brandenburg, hier abgebildet nach der Prints Database des British Museum. Ein ausführlicher Beitrag zum Exlibris findet sich im Blog der Brandeis Special Collections.

Als ältestes gedrucktes Exlibris gilt das des Buxheimer Kartäusers Hilprand Brandenburg, hier abgebildet nach der Prints Database des British Museum. Ein ausführlicher Beitrag zum Exlibris findet sich im Blog der Brandeis Special Collections. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exlibris_tuempling.jpg Meine eigene Exlibris-Sammlung besteht im wesentlichen aus zwei Exemplaren in einem einzigen Buch. Das obere wurde 1895 von dem Berner Exlibriskünstler Christian Bühler (1825-1898) gestaltet. Er hatte schon 1882 für Wolf Wilhelm von Tümpling aus der mitteldeutschen Adelsfamilie ein Buchzeichen gestaltet (abgebildet bei Bernhard Peter).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exlibris_tuempling.jpg Meine eigene Exlibris-Sammlung besteht im wesentlichen aus zwei Exemplaren in einem einzigen Buch. Das obere wurde 1895 von dem Berner Exlibriskünstler Christian Bühler (1825-1898) gestaltet. Er hatte schon 1882 für Wolf Wilhelm von Tümpling aus der mitteldeutschen Adelsfamilie ein Buchzeichen gestaltet (abgebildet bei Bernhard Peter).Wer kennt das untere Exlibris?

Alle Türlein:

http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Freitag, 10. Dezember 2010, 00:24 - Rubrik: Hilfswissenschaften

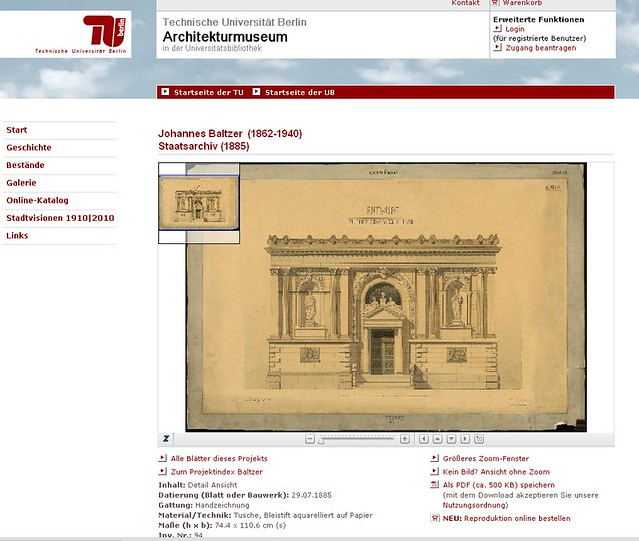

Architekturmuseum der TU Berlin

Architekt: Otto Kohtz

Inhalt: Archiv, Filmtresor: Grundriss, Ansichten, Querschnitt, Detailschnitt

Datierung (Blatt oder Bauwerk): 1935

Gattung: Lichtpause

Material/Technik: Lichtpause auf Papier

Maße (h x b): 47,80 x 76,50 cm

Inv. Nr.: 9514

URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=90964

Wikipedia-Artikel Otto Kohtz

Architekt: Otto Kohtz

Inhalt: Archiv, Filmtresor: Grundriss, Ansichten, Querschnitt, Detailschnitt

Datierung (Blatt oder Bauwerk): 1935

Gattung: Lichtpause

Material/Technik: Lichtpause auf Papier

Maße (h x b): 47,80 x 76,50 cm

Inv. Nr.: 9514

URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=90964

Wikipedia-Artikel Otto Kohtz

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:43 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Architekturmuseum TU Berlin: Planungsunterlage von Hermann Mattern: Schnitt Verwaltungstrakt Magazingebäude 1:100

Datierung (des Blattes): 20.08.1958

Gattung: Lichtpause Einzeichnung

Material/Technik: Bleistift über Lichtpause auf Papier

Maße (h x b): 35,00 x 90,00 cm

Inv. Nr.: 24287

URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=109419

Wikipedia-Artikel: Hermann Mattern

Datierung (des Blattes): 20.08.1958

Gattung: Lichtpause Einzeichnung

Material/Technik: Bleistift über Lichtpause auf Papier

Maße (h x b): 35,00 x 90,00 cm

Inv. Nr.: 24287

URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=109419

Wikipedia-Artikel: Hermann Mattern

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:30 - Rubrik: Archivbau

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ... „Ein Original ist unersetzlich – gut gesichert und versichert zum Schutz Ihres Archivs“, so lautet der Titel der Infobroschüre der Westfälischen Provinzial Versicherung zum Thema Archivalienversicherung, die im Oktober in Zusammenarbeit mit dem LWL-Archivamt erschienen ist. Das Versicherungskonzept zielt darauf ab, die möglichen Wiederherstellungskosten nach einem Schadensfall zu versichern, aus Sicht des Versicherers und des LWL-Archivamtes der einzig mögliche Weg, da es sich bei Archivgut in den meisten Fällen um Unikate handelt, die nicht wiederbeschafft werden können. Viele Schäden könnten verhindert werden, wenn bereits bei der Einrichtung von Archiven der Schadensprävention mehr Beachtung beigemessen würde. Tipps zu Schadensverhütung nehmen daher in der Broschüre neben konkreten Versicherungsbeispielen viel Raum ein.

Die Druckversion (PDF)kann unter Angabe der Bestellnummern 492/57 u. 492/57a (Anlage) bei der Westfälischen Provinzial Versicherung, Abt. Firmenkunden Kommunen – Sach, Provinzial-Allee 1, 48159 Münster bestellt werden."

Quelle: LWL-Archivamt für Westfalen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:19 - Rubrik: Bestandserhaltung

Das OLG Köln hat mit heute (09.12.2010) verkündeten Beschlüssen drei Berufungsverfahren ausgesetzt, die Schadensersatzforderungen gegen die Stadt Köln wegen des Einsturzes des Stadtarchivs am 03.03.2009 zum Gegenstand haben.

Hintergrund:

Grund für die Aussetzung der Verfahren ist die in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln laufende Beweisaufnahme zu den Ursachen des Einsturzes des Historischen Stadtarchivs. Das OLG hält in den Schadensersatzverfahren die Einholung eines Sachverständigengutachtens für erforderlich. Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln sollen für die Begutachtungen in den Verfahren vor dem OLG genutzt werden. Nach Fertigstellung des in dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachtens werden die Berufungsverfahren fortgesetzt.

Die Kläger machen im Wege der Feststellungsklage Schadensersatz wegen der Zerstörung von Gegenständen geltend, die sie dem Historischen Stadtarchiv in Verwahrung gegeben haben. In allen drei Verfahren handelt es sich um wertvolle Archivgüter aus Privatbesitz: Schriften aus dem Nachlass eines Soziologen, historisch bedeutsame Urkunden zur Kölner Stadtgeschichte und Originaldokumente aus der Hinterlassenschaft eines Musikers. Das LG Köln hatte die Klagen durch Urteile vom 16.03.2010 abgewiesen und dabei eine Pflichtverletzung der Stadt verneint. Die Kläger haben gegen diese Entscheidungen Berufung eingelegt, über die nunmehr das OLG Köln zu entscheiden hat.

Die Entscheidungen:

Der 18. Zivilsenat des OLG Köln hat in den Beschlüssen vom heutigen Tag auf Folgendes hingewiesen: Für die Frage einer Pflichtverletzung der Stadt Köln könne es entscheidend darauf ankommen, ob die Stadt aufgrund der im November 2008 aufgetretenen Anzeichen am Gebäude selbst (Risse im Mauerwerk, Abplatzungen von Mörtel, schleifende Türen) verpflichtet war, weitere Untersuchungen zur Standsicherheit des Gebäudes vorzunehmen oder vorläufige Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Zudem könne nach derzeitigem Sach- und Streitstand eine Pflichtverletzung darin liegen, dass Mitarbeiter der Stadt das Messergebnis vom 05.02.2009 angesichts der festgestellten Veränderungen der Gebäudehöhe nicht unverzüglich an die für die Verwaltung des Gebäudes des Stadtarchivs zuständige Stelle weitergeleitet haben.

Mit der Aussetzung der Verfahren wartet das OLG auch mit Rücksicht auf die im Zuge der Beweiserhebung entstehenden, ganz erheblichen Kosten zunächst das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Frage der Kausalität ab. Dabei hat das Gericht in den Beschlüssen vom heutigen Tag darauf hingewiesen, dass, wenn danach das Beweisergebnis zur Einsturzursache im Sinne der Kläger ausfiele, es der Fortsetzung der Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens zu einer eventuellen Pflichtverletzung der Beklagten bedürfte. Ferner wäre gegebenenfalls zu klären, welche Maßnahmen die Beklagte bzw. die bei ihr zuständigen Stellen bei pflichtgemäßem Verhalten hätten ergreifen müssen und ob diese den Schaden abgewendet hätten.

Aktenzeichen:

OLG Köln 18 U 56/10, 18 U 59/10 und 18 U 60/10

LG Köln 5 O 257/09, 5 O 299/09 und 5 O 300/09

Quelle: OLG Köln/WB-Online-Redaktion

Hintergrund:

Grund für die Aussetzung der Verfahren ist die in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln laufende Beweisaufnahme zu den Ursachen des Einsturzes des Historischen Stadtarchivs. Das OLG hält in den Schadensersatzverfahren die Einholung eines Sachverständigengutachtens für erforderlich. Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln sollen für die Begutachtungen in den Verfahren vor dem OLG genutzt werden. Nach Fertigstellung des in dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachtens werden die Berufungsverfahren fortgesetzt.

Die Kläger machen im Wege der Feststellungsklage Schadensersatz wegen der Zerstörung von Gegenständen geltend, die sie dem Historischen Stadtarchiv in Verwahrung gegeben haben. In allen drei Verfahren handelt es sich um wertvolle Archivgüter aus Privatbesitz: Schriften aus dem Nachlass eines Soziologen, historisch bedeutsame Urkunden zur Kölner Stadtgeschichte und Originaldokumente aus der Hinterlassenschaft eines Musikers. Das LG Köln hatte die Klagen durch Urteile vom 16.03.2010 abgewiesen und dabei eine Pflichtverletzung der Stadt verneint. Die Kläger haben gegen diese Entscheidungen Berufung eingelegt, über die nunmehr das OLG Köln zu entscheiden hat.

Die Entscheidungen:

Der 18. Zivilsenat des OLG Köln hat in den Beschlüssen vom heutigen Tag auf Folgendes hingewiesen: Für die Frage einer Pflichtverletzung der Stadt Köln könne es entscheidend darauf ankommen, ob die Stadt aufgrund der im November 2008 aufgetretenen Anzeichen am Gebäude selbst (Risse im Mauerwerk, Abplatzungen von Mörtel, schleifende Türen) verpflichtet war, weitere Untersuchungen zur Standsicherheit des Gebäudes vorzunehmen oder vorläufige Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Zudem könne nach derzeitigem Sach- und Streitstand eine Pflichtverletzung darin liegen, dass Mitarbeiter der Stadt das Messergebnis vom 05.02.2009 angesichts der festgestellten Veränderungen der Gebäudehöhe nicht unverzüglich an die für die Verwaltung des Gebäudes des Stadtarchivs zuständige Stelle weitergeleitet haben.

Mit der Aussetzung der Verfahren wartet das OLG auch mit Rücksicht auf die im Zuge der Beweiserhebung entstehenden, ganz erheblichen Kosten zunächst das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Frage der Kausalität ab. Dabei hat das Gericht in den Beschlüssen vom heutigen Tag darauf hingewiesen, dass, wenn danach das Beweisergebnis zur Einsturzursache im Sinne der Kläger ausfiele, es der Fortsetzung der Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens zu einer eventuellen Pflichtverletzung der Beklagten bedürfte. Ferner wäre gegebenenfalls zu klären, welche Maßnahmen die Beklagte bzw. die bei ihr zuständigen Stellen bei pflichtgemäßem Verhalten hätten ergreifen müssen und ob diese den Schaden abgewendet hätten.

Aktenzeichen:

OLG Köln 18 U 56/10, 18 U 59/10 und 18 U 60/10

LG Köln 5 O 257/09, 5 O 299/09 und 5 O 300/09

Quelle: OLG Köln/WB-Online-Redaktion

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:15 - Rubrik: Kommunalarchive

"Computerspiele mit historischen Inhalten sind nicht nur ein wesentlicher Teil der heutigen Unterhaltungs- und Medienlandschaft, sondern auch der Geschichtskultur. Sie unterscheiden sich von anderen populären Repräsentationsformen von Geschichte vor allem durch ihre Interaktivität. Welche Erkenntnisse bietet die Untersuchung des Mediums für die Geschichtswissenschaft, die sich mit dem Computerspiel bislang kaum befasst hat? Der vorliegende Sammelband gibt darauf vielfältige Antworten, denn die historisch-fachwissenschaftlichen Analysen der einzelnen Beiträge decken die wesentlichen Spielegenres ebenso wie die verschiedenen historischen Epochen ab. Er belegt damit nicht nur die Vielfalt der Geschichtspopularisierung im Computerspiel, sondern zugleich die Notwendigkeit, sie zu erfassen, einzuordnen und zu interpretieren. "

Angela Schwarz (Hg.)

"Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?"

Eine fachwissenschaftliche Annährung an Geschichte im Computerspiel

Reihe: Medien'welten. Braunschweiger Schriften zur Medienkultur

Bd. 13, 2010, 240 S., 19.90 EUR, br., ISBN 978-3-643-10267-6

Quelle: Verlagsangaben

"Am 24. November 2010 ist die neue Monographie von Daniela Fleiß mit dem Titel Auf dem Weg zum "starken Stück Deutschland". Image und Identität im Ruhrgebiet in Zeiten von Kohle- und Stahlkrise beim Universitätsverlag Rhein-Ruhr erschienen. Die Autorin zeichnet den Weg zum "starken Stück Deutschland" nach, indem sie exemplarisch eine Fülle von Werbematerialien aus den Städten Essen, Duisburg und Bottrop analysiert. Die Ergebnisse ihrer historischen Studie liefern einen spannenden Einblick in den vielfältigen Imagewandel des Ruhrgebiets und sind nicht nur für Historikerinnen und Historiker interessant. Nicht zuletzt bieten sie den Menschen des Ruhrgebiets Einsichten über die unterschiedlichen Bilder und Vorstellungen, die über das Ruhrgebiet transportiert wurden und werden – Vorstellungen, die auch die eigene Identität beeinflusst haben. Das 186 Seiten umfassende Buch mit der ISBN 978-3-940251-87-9 kostet 29,80 € und ist ab sofort über den Verlag oder den Buchhandel erhältlich.

Am 18. Oktober 2010 erschien der Sammelband mit den Ergebnissen des Workshops über Geschichte im Computerspiel vom Dezember 2008. Unter dem Titel "Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegener werfen?" Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel präsentiert die Herausgeberin Angela Schwarz erstmals einen Band, der sich allein der geschichtswissenschaftlichen Erforschung eines der jüngsten und am stärksten wachsenden Medien der Popularisierung von Geschichte widmet. In insgesamt neun Beiträgen werden verschiedene Facetten des Umgangs mit Geschichte in einem ebenso intensiv genutzen wie umstrittenen Produkt der Freizeitgestaltung viele Menschen auf:

Computerspiele mit historischen Inhalten sind nicht nur ein wesentlicher Teil der heutigen Unterhaltungs- und Medienlandschaft, sondern auch der Geschichtskultur. Sie unterscheiden sich von anderen populären Repräsentationsformen von Geschichte vor allem durch ihre Interaktivität. Welche Erkenntnisse bietet die Untersuchung des Mediums für die Geschichtswissenschaft, die sich mit dem Computerspiel bislang kaum befasst hat? Mit dem Band, der zahlreiche historische Zeiten, Orte und Themen abdeckt, belegen die Autorinnen und Autoren nicht nur die Vielfalt der Geschichtspopularisierung im Computerspiel, sondern zugleich die Notwendigkeit, sie zu erfassen, einzuordnen und zu interpretieren.

Das Buch ist unter der ISBN 978-3-643-10267-6 als 13. Band im Rahmen der Reihe Medien'Welten des LIT Verlags in Münster erschienen, umfasst mitsamt des Spieleregisters 240 Seiten und kostet im Buchhandel 19,90 €.

Das Thema Geschichte im Computerspiel wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls in einem größeren Projekt verfolgt. Weitere Informationen zum Sammelband und zur Erforschung von Geschichte im Computerspiel finden Sie auch in diesem ZEIT Online Artikel , der zugleich beim IT-Fachportal Golem.de zu finden ist."

Quelle: Uni Siegen, Fach Geschichte, Publikationen des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte

Zu Angela Schwarz und "Computerspiele und Geschichte" s. a. http://archiv.twoday.net/stories/8445399/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:11 - Rubrik: Archivpaedagogik

"Der Stasi-Experte Hubertus Knabe hat die geplante Veröffentlichung des umstrittenen Computerspiels "1378 (km)" erneut scharf kritisiert. Der Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen appelliere an die Verantwortlichen, das Spiel über den Schießbefehl an der früheren innerdeutsche Grenze "aus Respekt vor den Opfern" nicht ins Internet zu stellen.

Knabe erklärte am 7. Dezember 2010, offenbar habe die Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe aus der Debatte vom Herbst nichts gelernt. Die ursprünglich für den 3. Oktober 2010 geplante Premiere war von den Verantwortlichen auf den 10. Dezember verschoben worden. Als Grund hatten sie die teils emotional aufgeladene Berichterstattung genannt. Kritiker wie Knabe hatten unter anderem bemängelt, durch das Spiel würden sich die Opfer der Todesgrenze oder deren Angehörige verletzt fühlen.

Das Spiel mit dem Titel "1378 (km)" ist angesiedelt im Jahr 1976, als es noch die DDR und die etwa 1378 Kilometer lange innerdeutsche Grenze mit Patrouillen und Selbstschussanlagen gab. Die Spieler teilen sich vor Spielbeginn in zwei Teams auf, spielen "Republikflüchtlinge" oder Grenzsoldaten. Die Grenzsoldaten sollen die Flüchtlinge stoppen - mit oder ohne Waffengewalt."

Quelle: 3sat, Kulturzeit-Nachrichten v. 8.12.2010

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/8374726/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Hinweise bei:

http://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/2010/12/08/kostenlose-weihnachtliche-hoerbuecher/

http://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/2010/12/08/kostenlose-weihnachtliche-hoerbuecher/

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 20:30 - Rubrik: Unterhaltung

Ein frühes hilfswissenschaftliches Standardwerk wurde vom GDZ ins Netz gestellt, wo auch sehr viele andere Bücher zur Göttinger Universitätsgeschichte derzeit digitalisiert werden:

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN638227089

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN638227089

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 20:01 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht dass ich Connotea sonderlich schätze, aber wer sich am OATP beteiligt, muss dort neue Open-Access-Informationen melden, weil Peter Subers Wahl auf Connotea gefallen ist. Immer wieder ist der Dienst nicht erreichbar, was mir bei dem von mir favorisierten delicious meiner Erinnerung noch nicht passiert ist. Wieso man nicht die Bookmarks bei beiden Anbietern spiegeln kann und beim Ausfall von Connotea dann delicious benützt und anschließend die Links in Connotae nachträgt erschließt sich mir nicht. Wenn man delicious umgehen möchte, könnte man auf einem anderen Server eine simple Textdatei mit den Links samt Kommentaren und Tags für den Fall, dass Connotea ausfällt, deponieren. Auf einer weiteren Seite könnte man neue Links eintragen (z.B. im OA-Wiki), die dann in Connotea übertragen werden können.

Subers Entscheidung für Connotea war für mich eine klare Fehlentscheidung.

Subers Entscheidung für Connotea war für mich eine klare Fehlentscheidung.

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 19:50 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Link

Update: Danke für den Hinweis auf

http://lartdesmets.e-monsite.com/rubrique,-le-pontifical-du-maitre-d-aut,577931.html

Update: Danke für den Hinweis auf

http://lartdesmets.e-monsite.com/rubrique,-le-pontifical-du-maitre-d-aut,577931.html

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 19:46 - Rubrik: Kodikologie

http://www.fotostoria.de/?p=1392

Der Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive e.V. (BVPA) hat in seinem Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten dazu aufgerufen die in den IPTC-Headern unterbrachten Angaben zum Bild nicht zu löschen.

Text

Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten (Metadatenmanifest)

Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. (§13 UrhG)

Diese Bestimmung des Urheberrechtes gilt selbstverständlich auch für digitale Bilder.

Im Gegensatz zum physisch verbreiteten Foto, kann ein Urhebervermerk am digitalen Werk nur in Form von Metadaten erfolgen. Wer diese entfernt, nimmt dem Urheber das Recht auf Namensnennung.

Dennoch finden sich schon jetzt im Internet Millionen von Bilddateien, deren Metadaten keinen Rückschluss mehr auf den Urheber zulassen.

Der BVPA verurteilt die elektronische Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Bilder, aus denen die Metadaten und insbesondere die Informationen zur Urheberschaft, vor der Veröffentlichung entfernt wurden.

Wir fordern jeden, der digitale Bilder elektronisch veröffentlicht und / oder verbreitet, auf, die vom Urheber oder dessen Vertreter in den Bilddaten hinterlegten Informationen zu bewahren und ausschließlich Bilder zu veröffentlichen, die diese Metadaten vollständig enthalten.

Ein außerhalb einer Bilddatei, z.B. im dazu gestellten Text, angebrachter Urheberhinweis kann den Erhalt der Metadaten nicht ersetzen, da die digitalen Bilder jederzeit aus diesem Kontext herausgelöst werden können.

Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die bereits existierenden Rechtsvorschriften des §95c UrhG hin, die eine unberechtigte Entfernung der Metadaten untersagen.

http://www.bvpa.org/Home/Metadatenmanifest.php

Der Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive e.V. (BVPA) hat in seinem Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten dazu aufgerufen die in den IPTC-Headern unterbrachten Angaben zum Bild nicht zu löschen.

Text

Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten (Metadatenmanifest)

Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. (§13 UrhG)

Diese Bestimmung des Urheberrechtes gilt selbstverständlich auch für digitale Bilder.

Im Gegensatz zum physisch verbreiteten Foto, kann ein Urhebervermerk am digitalen Werk nur in Form von Metadaten erfolgen. Wer diese entfernt, nimmt dem Urheber das Recht auf Namensnennung.

Dennoch finden sich schon jetzt im Internet Millionen von Bilddateien, deren Metadaten keinen Rückschluss mehr auf den Urheber zulassen.

Der BVPA verurteilt die elektronische Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Bilder, aus denen die Metadaten und insbesondere die Informationen zur Urheberschaft, vor der Veröffentlichung entfernt wurden.

Wir fordern jeden, der digitale Bilder elektronisch veröffentlicht und / oder verbreitet, auf, die vom Urheber oder dessen Vertreter in den Bilddaten hinterlegten Informationen zu bewahren und ausschließlich Bilder zu veröffentlichen, die diese Metadaten vollständig enthalten.

Ein außerhalb einer Bilddatei, z.B. im dazu gestellten Text, angebrachter Urheberhinweis kann den Erhalt der Metadaten nicht ersetzen, da die digitalen Bilder jederzeit aus diesem Kontext herausgelöst werden können.

Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die bereits existierenden Rechtsvorschriften des §95c UrhG hin, die eine unberechtigte Entfernung der Metadaten untersagen.

http://www.bvpa.org/Home/Metadatenmanifest.php

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 19:43 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://cartanciennes.free.fr/

Unter anderem mit Nachweisen zur Cassini-Karte von Frankreich in sehr guter Auflösung.

Unter anderem mit Nachweisen zur Cassini-Karte von Frankreich in sehr guter Auflösung.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit ihr hatte sich das Bundesverfassungsgericht zu befassen:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101104_1bvr338908.html

Es wurden erhebliche Verfahrensfehler begangen. Bei interdisziplinären Arbeiten muss für jedes Fachgebiet mindestens ein Gutachter bestellt werden.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101104_1bvr338908.html

Es wurden erhebliche Verfahrensfehler begangen. Bei interdisziplinären Arbeiten muss für jedes Fachgebiet mindestens ein Gutachter bestellt werden.

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 18:34 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Bibliothek der knapp 1200 Jahre alten Reichsabtei Corvey in Höxter geht in Kürze online. Im Rahmen einer Fachtagung soll am 10. Dezember 2010 die Internetplattform "Nova Corbeia - Die virtuelle Bibliothek Corvey" erstmals präsentiert werden.

Das teilte die Universität Paderborn am 8. Dezember 2010 mit. Für das Online-Angebot seien die kostbarsten und wichtigsten Schriften und Bücher digitalisiert worden, um den weltweiten Zugriff für Forschungsvorhaben möglich zu machen. Das Schloss Corvey steht auf der Unesco-Liste der nominierten Welterbestätten. Die Internet-Plattform ist den Angaben nach Teil des Projektes "Kulturerbe - Sakralbauten" am Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe Unesco der Universität Paderborn. Dabei wurde die Historie der ehemaligen Reichsabtei für die Öffentlichkeit in Buch-, Bild- und digitalisierter Form neu aufbereitet. So wurde in Zusammenarbeit mit der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in Paderborn die ehemalige Klosterbibliothek für den Internetauftritt rekonstruiert.

Corvey war den Angaben nach eines der bedeutendsten karolingischen Klöster, es verfügte über eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes mit herausragenden Objekten der Buch- und Schreibkunst seit der Antike. Zahlreiche Bischöfe gingen aus der Abtei hervor. Auf einer Fachtagung am 10. Dezember 2010 in Paderborn wollen Historiker, Archäologen und Denkmalpfleger die bauhistorische Bedeutung der Klosteranlage mit Blick auf eine Eintragung in die Liste des Weltkulturerbes erörtern.

Quelle: 3sat, Kulturzeit-News vom Donnerstag, 09.12.2010

Update KG: Am Abend des 10.12. ist das Angebot immer noch nicht online, aber immerhin gabs die URL via Twitter

http://www.nova-corbeia.uni-paderborn.de/

Update KG: Dort steht jetzt: Online ab 3. Juni 2011.

Das teilte die Universität Paderborn am 8. Dezember 2010 mit. Für das Online-Angebot seien die kostbarsten und wichtigsten Schriften und Bücher digitalisiert worden, um den weltweiten Zugriff für Forschungsvorhaben möglich zu machen. Das Schloss Corvey steht auf der Unesco-Liste der nominierten Welterbestätten. Die Internet-Plattform ist den Angaben nach Teil des Projektes "Kulturerbe - Sakralbauten" am Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe Unesco der Universität Paderborn. Dabei wurde die Historie der ehemaligen Reichsabtei für die Öffentlichkeit in Buch-, Bild- und digitalisierter Form neu aufbereitet. So wurde in Zusammenarbeit mit der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in Paderborn die ehemalige Klosterbibliothek für den Internetauftritt rekonstruiert.

Corvey war den Angaben nach eines der bedeutendsten karolingischen Klöster, es verfügte über eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes mit herausragenden Objekten der Buch- und Schreibkunst seit der Antike. Zahlreiche Bischöfe gingen aus der Abtei hervor. Auf einer Fachtagung am 10. Dezember 2010 in Paderborn wollen Historiker, Archäologen und Denkmalpfleger die bauhistorische Bedeutung der Klosteranlage mit Blick auf eine Eintragung in die Liste des Weltkulturerbes erörtern.

Quelle: 3sat, Kulturzeit-News vom Donnerstag, 09.12.2010

Update KG: Am Abend des 10.12. ist das Angebot immer noch nicht online, aber immerhin gabs die URL via Twitter

http://www.nova-corbeia.uni-paderborn.de/

Update KG: Dort steht jetzt: Online ab 3. Juni 2011.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 15:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

"Das Leipziger Bach-Archiv erhält eine wertvolle Privatsammlung zum Schaffen der Söhne Johann Sebastian Bachs. Die Sammlung gehört einem New Yorker Reedereibesitzer und Musikforscher, der sich seit fast 50 Jahren mit den Bach-Söhnen befasst. Er gibt sein Archiv zunächst für zehn Jahre nach Leipzig. Es umfasst zahlreiche Originaldokumente, darunter Noten und Briefe. Eines der wertvollsten Stücke ist die Original-Partitur einer Oper des jüngsten Bach-Sohns, Johann Christian Bach. Sein Werk "Zanaida" galt lange Zeit als verschollen und wurde seit der Uraufführung im Jahr 1763 nicht mehr gespielt."

Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 08.12.2010

Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 08.12.2010

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 15:31 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Florian Schober aus Bayern gewann in diesem Jahr den Bundeswettbewerb "Jugend forscht" und erhielt zusätzlich eine Reise zu den Feierlichkeiten in Stockholm. Die "Jugend forscht"-Jury hat den 19-Jährigen für sein Biologie-Projekt ausgezeichnet. Er konnte anhand von Flechten nachweisen, wie sich das Klima in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat. Flechten kommen in fast allen Regionen der Erde vor und können sehr alt werden. Sie als Klima-Archiv zu nutzen, könnte die derzeit verbreiteten Analysen ergänzen.

Quelle: WDR, Radio-Nachrichten, 9.12.2010

Quelle: WDR, Radio-Nachrichten, 9.12.2010

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 14:03 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 12:24 - Rubrik: Bestandserhaltung

"Der Einsturz des Historischen Stadtarchivs hat nach Angaben der Stadt Köln bisher Kosten in Höhe von 35 Millionen Euro verursacht. Darin enthalten seien Schadenersatzansprüche, Zahlungen an die Kölner Verkehrsbetriebe und Personalkosten für Überstunden der Archivmitarbeiter. Vier Millionen Euro gingen an die Stiftung Stadtgedächtnis."

Quelle: WDR.de, Studio Köln, NAchrichten, 9.12.2010

Quelle: WDR.de, Studio Köln, NAchrichten, 9.12.2010

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 08:45 - Rubrik: Kommunalarchive

Die französische École National Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB) hat im Rahmen ihrer digitalen Bibliothek vor kurzem das Projekt "Les classiques de la bibliothéconomie" online gestellt. Hierbei wurden Referenzwerke der Bibliothekswissenschaften aus dem 17.-20. Jahrhundert digitalisiert und per Volltext durchsuchbar gemacht. Die Digitalisate im PDF-Format finden Sie unter:

http://www.enssib.fr/classiques-bibliotheconomie

Natürlich handelt es sich hierbei überwiegend um französische Texte, es gibt aber auch vereizelte anderssprachige Werke:

"Die Grossen Bibliophilen : Geschichte der Büchersammler und ihrer Sammlungen" von Gustav Adolph Erich Bogeng (1922, Band 1-3)

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48790

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48791

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48792

"Free Town Libraries : their Formation, Management, and History ; in Britain, France, Germany & America" von Edward Edwards (1869)

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48794

Bernard Linster in INETBIB

http://www.enssib.fr/classiques-bibliotheconomie

Natürlich handelt es sich hierbei überwiegend um französische Texte, es gibt aber auch vereizelte anderssprachige Werke:

"Die Grossen Bibliophilen : Geschichte der Büchersammler und ihrer Sammlungen" von Gustav Adolph Erich Bogeng (1922, Band 1-3)

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48790

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48791

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48792

"Free Town Libraries : their Formation, Management, and History ; in Britain, France, Germany & America" von Edward Edwards (1869)

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48794

Bernard Linster in INETBIB

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 03:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/dec/23/library-three-jeremiads/?pagination=false

Auszüge aus den drei "Jeremiaden":

[T]he escalation in the price of periodicals forces libraries to cut back on their purchase of monographs; the drop in the demand for monographs makes university presses reduce their publication of them; and the difficulty in getting them published creates barriers to careers among graduate students. [...]

If the monopolies of price-gouging publishers are to be broken, we need more than open-access repositories. We need open-access journals that will be self-sustaining. [...]

Would a Digital Public Library of America solve all the other problems—the inflation of journal prices, the economics of scholarly publishing, the unbalanced budgets of libraries, and the barriers to the careers of young scholars? No. Instead, it would open the way to a general transformation of the landscape in what we now call the information society. Rather than better business plans (not that they don’t matter), we need a new ecology, one based on the public good instead of private gain.

Siehe auch

http://scientopia.org/blogs/bookoftrogool/2010/12/07/the-fourth-jeremiad/

Hier wird zurecht darauf verwiesen, dass eine nationale digitale Bibliothek angesichts des globalen Internets alles andere als eine zukunftsweisende Lösung ist.

Auszüge aus den drei "Jeremiaden":

[T]he escalation in the price of periodicals forces libraries to cut back on their purchase of monographs; the drop in the demand for monographs makes university presses reduce their publication of them; and the difficulty in getting them published creates barriers to careers among graduate students. [...]

If the monopolies of price-gouging publishers are to be broken, we need more than open-access repositories. We need open-access journals that will be self-sustaining. [...]

Would a Digital Public Library of America solve all the other problems—the inflation of journal prices, the economics of scholarly publishing, the unbalanced budgets of libraries, and the barriers to the careers of young scholars? No. Instead, it would open the way to a general transformation of the landscape in what we now call the information society. Rather than better business plans (not that they don’t matter), we need a new ecology, one based on the public good instead of private gain.

Siehe auch

http://scientopia.org/blogs/bookoftrogool/2010/12/07/the-fourth-jeremiad/

Hier wird zurecht darauf verwiesen, dass eine nationale digitale Bibliothek angesichts des globalen Internets alles andere als eine zukunftsweisende Lösung ist.

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 02:45 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

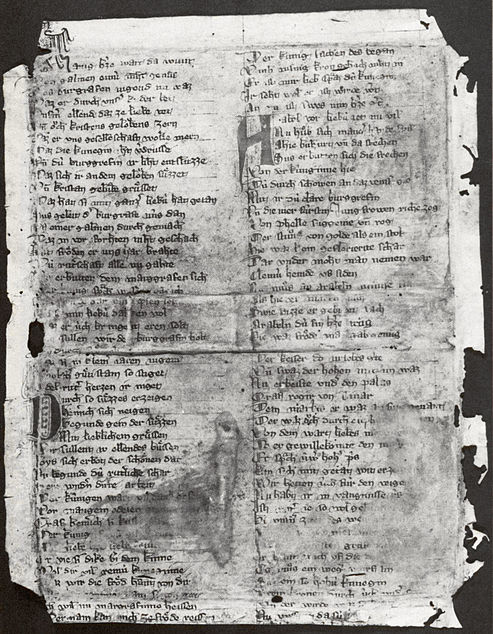

rabel ist der heute übliche Name des früher als 'Willehalm' bezeichneten Werks des Ulrich von dem Türlin (ja, ich gestehe es, ein Kalauer stand Pate bei der Aufnahme ins Kalenderprogramm).

rabel ist der heute übliche Name des früher als 'Willehalm' bezeichneten Werks des Ulrich von dem Türlin (ja, ich gestehe es, ein Kalauer stand Pate bei der Aufnahme ins Kalenderprogramm). MEISTER VLRICH VON DEM TVRLIN HAT MIH GEMACHET DEM EDELN CVNICH VON BEHEIM - in einem Akrostichon nennt sich der Autor, über den wir nichts weiter wissen, denn die Beziehung zu Heinrich von dem Türlin und zur Familie de Portula in St. Veit an der Glan ist völlig ungesichert (so Werner Schröder im Verfasserlexikon 2. Auflage Bd. 10, die betreffende Lieferung erschien 1996). Die Regierungszeit des Böhmenkönigs Ottokar II. (1253-1278) liefert den zeitlichen Rahmen für die Datierung.

Die Arabel liefert die Vorgeschichte zum 'Willehalm' des Wolfram von Eschenbach (das neue Buch von Christoph Gerhardt: Der "Willehalm"-Zyklus, 2010 habe ich ebensowenig in der Hand gehabt wie die Arabel-Ausgabe Werner Schröders von 1999). In den meisten vollständigen Willehalm-Handschriften ist der Text umgeben von der Vorgeschichte (Arabel) und der Fortsetzung (Ulrich von Türheim:Rennewart).

Die alte kritische Ausgabe von Samuel Singer ist online:

http://www.archive.org/details/willehalmeinritt04ulriuoft