http://digi.ub.uni-heidelberg.de/fwhb/klebebaende

Ohne eine Erschließung eine reine Wundertüte.

Auf ein Fürstlich Waldeckisches Quellenermittlungscollegium zu warten, wäre wohl vertane Zeit. Daher wäre ein wenig Crowdsourcing angesagt.

Nachtrag: Tiefenerschließung ist in Arbeit, siehe ergänzte Fassung der Seite.

Ohne eine Erschließung eine reine Wundertüte.

Auf ein Fürstlich Waldeckisches Quellenermittlungscollegium zu warten, wäre wohl vertane Zeit. Daher wäre ein wenig Crowdsourcing angesagt.

Nachtrag: Tiefenerschließung ist in Arbeit, siehe ergänzte Fassung der Seite.

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 23:21 - Rubrik: Bildquellen

Vor dem Lesen beachten: Ist eine SATIRE, also NICHT ECHT:

http://mishaanouk.com/2013/12/16/neue-abmahnwelle-jagd-auf-serien-streamer-via-facebook/

http://mishaanouk.com/2013/12/16/neue-abmahnwelle-jagd-auf-serien-streamer-via-facebook/

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 22:26 - Rubrik: Archivrecht

http://www.saechsdsb.de/images/stories/sdb_inhalt/oeb/taetigkeitsberichte/16-Ttigkeitsbericht-Endfassung.pdf

Abschnitt 5.8 des wie üblich sehr engstirnigen Berichts betrifft das Archivwesen. Auszug:

"Erneut (vgl. auch 9/5.8.4 und 11/5.8.2.) musste ich einer Petentin, die Nachforschungen

zur Person ihres (ihr unbekannten) Vaters durchführen wollte, mitteilen, dass derzeit

keine Rechtsvorschrift existiert, die eine Nutzung personenbezogenen Archivguts zu

diesem Zwecke erlaubt.". Statt auf eine Novellierung des Archivgesetzes zu warten, würde ich der Petentin eine Klage empfehlen. Zum grundrechtlich geschützten Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung:

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv079256.html

Via

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=6290

Abschnitt 5.8 des wie üblich sehr engstirnigen Berichts betrifft das Archivwesen. Auszug:

"Erneut (vgl. auch 9/5.8.4 und 11/5.8.2.) musste ich einer Petentin, die Nachforschungen

zur Person ihres (ihr unbekannten) Vaters durchführen wollte, mitteilen, dass derzeit

keine Rechtsvorschrift existiert, die eine Nutzung personenbezogenen Archivguts zu

diesem Zwecke erlaubt.". Statt auf eine Novellierung des Archivgesetzes zu warten, würde ich der Petentin eine Klage empfehlen. Zum grundrechtlich geschützten Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung:

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv079256.html

Via

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=6290

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 21:53 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Aufsatz in "Zum Lesen" lotet Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus:

http://www.bvs.bz.it/download/27dextOdACjE.pdf

http://www.bvs.bz.it/download/27dextOdACjE.pdf

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 21:39 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 21:31 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Artikel aus dem November, den wir aber trotzdem nachtragen möchten:

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/uwe-kamenz-plagiat

In der ZEIT auch ein unterstützungswürdiges Plädoyer: Digitalisiert die Dissertationen!

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/steinmeier-dissertation-transparenz

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/uwe-kamenz-plagiat

In der ZEIT auch ein unterstützungswürdiges Plädoyer: Digitalisiert die Dissertationen!

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/steinmeier-dissertation-transparenz

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 20:46 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-12/forschungspreis-plagiat-urologen-nationalsozialismus (Hermann Horstkotte)

"Vor einigen Wochen wurde der Doppelband Urologen im Nationalsozialismus von Gesundheitsminister Daniel Bahr, der Bundesärztekammer und der Vereinigung der Kassenärzte mit einem Forschungspreis ausgezeichnet. Die Jury hob "die Mischung aus biographischen Kurzdarstellungen und exemplarischen Lebensbildern" hervor.

Dabei hatte die verantwortliche Nachwuchshistorikerin Julia Bellmann voriges Jahr nachträglich erklärt, dass rund ein Drittel ihrer 241 Kurzbiographien "wesentlich auf den Angaben" eines zwei Jahre jüngeren Werkes ihrer Kollegin Rebecca Schwoch basieren. Teilweise hat Bellmann Textabschnitte eins zu eins aus der Vorlage übernommen, ohne das zu erwähnen – ein Plagiat."

Korrigierte Urologen-Liste:

http://newsletter.dgu.de/mat/Liste.pdf

"Vor einigen Wochen wurde der Doppelband Urologen im Nationalsozialismus von Gesundheitsminister Daniel Bahr, der Bundesärztekammer und der Vereinigung der Kassenärzte mit einem Forschungspreis ausgezeichnet. Die Jury hob "die Mischung aus biographischen Kurzdarstellungen und exemplarischen Lebensbildern" hervor.

Dabei hatte die verantwortliche Nachwuchshistorikerin Julia Bellmann voriges Jahr nachträglich erklärt, dass rund ein Drittel ihrer 241 Kurzbiographien "wesentlich auf den Angaben" eines zwei Jahre jüngeren Werkes ihrer Kollegin Rebecca Schwoch basieren. Teilweise hat Bellmann Textabschnitte eins zu eins aus der Vorlage übernommen, ohne das zu erwähnen – ein Plagiat."

Korrigierte Urologen-Liste:

http://newsletter.dgu.de/mat/Liste.pdf

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 20:30 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

ingobobingo - am Montag, 16. Dezember 2013, 13:59 - Rubrik: Kommunalarchive

Ich habe Archivalia als "Sturmgeschütz für Open Access" bezeichnet und allein in der Rubrik Open Access mehr als 1700 Beiträge geschrieben:

http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1750

Zwar plädierte Anton Tantner für den am 6. Mai 2012 erschienenen Eintrag,

http://archiv.twoday.net/stories/97013461/

in dessen Mittelpunkt Lambert Hellers Argumente für Open Access stehen, ich habe mich aber für einen polemischen "Klassiker" entschieden. Die Anklage gegen die Doppelmoral der deutschen Bibliotheken erschien am 12. August 2006:

http://archiv.twoday.net/stories/2518568/ (Links nicht aktualisiert)

Natürlich habe ich später das Thema und das Schlagwort wiederholt aufgenommen:

http://archiv.twoday.net/search?q=open+access+heuch

http://archiv.twoday.net/stories/6400333/

http://archiv.twoday.net/stories/4987529/

Die Kritik wurde durchaus wahrgenommen. Christian Hauschke schrieb 2011 einen Blogeintrag "Fünf Jahre offizielle Open-Access-Heuchelei im deutschen Bibliothekswesen":

http://infobib.de/blog/2011/09/19/funf-jahre-offizielle-open-access-heuchelei-im-deutschen-bibliothekswesen/

Sein Resümee: "Es sind Fortschritte zu erkennen. Insgesamt ist es jedoch ernüchternd, wie wenig sich in fünf Jahren bewegt hat. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir eine offene Fachkommunikation im Bibliothekswesen für ca. 2025 prognostizieren."

Glücklicherweise muss bei Bibliotheken lange suchen, bevor man in ihren Digitalisierungsprojekten die im Archivwesen weitverbreiteten Copyfraud-Wasserzeichen entdeckt. Es gibt sie aber leider auch und zwar nicht nur in Schwerin (Bildbeispiel 2013).

http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud+wasserzeichen

Alle Türchen: #bestof

***

Sie predigen anderen Wasser und trinken Wein. Vorne hui, hinten pfui. Die deutschen Bibliotheken spielen sich auf der Bühne als Anwälte des frei zugänglichen wissenschaftlichen Wissens im Interesse ihrer Benutzer auf, aber hinter den Kulissen agieren sie gegen Open Access (OA), wenn ihre eigenen Interessen tangiert sind, oder sie ignorieren die Bedürfnisse ihrer Kunden.

(1) Bibliothekarische Fachzeitschriften sind nur zum kleinen Teil Open Access!

Die Zugänglichkeit aktueller wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur ist ein Hauptziel von OA, und die hohen Zeitschriftenpreise ("Journal crisis") sind eine wesentliche Triebfeder für Bibliotheken, OA zu fördern.

Charles W. Bailey, Jr. stellte neulich eine einfache Frage: "Does the American Library Association (ALA) support open access and, if so, are its journal publishing practices congruent with open access journal publishing and self-archiving?" DigitalKoans

Das Resultat seiner Recherche war eher betrüblich. Wenn die ALA OA in großem Ausmaß unterstützt, vermag sie dies gut zu verbergen. Von den 10 bedeutenden Fachzeitschriften, die sie publiziert, ist nur eine einzige OA.

In Deutschland sieht es nicht besser aus, wie ein Blick auf

http://www.bib-info.de/komm/knt_neu/fundgrub/zeit_deu.htm

beweist. (Die Liste ist nicht aktuell.)

Die vielen lokalen Mitteilungsblätter kann man wohl kaum als "Fachzeitschriften" zählen, doch selbst von diesen haben längst nicht alle Volltexte im Netz.

Die führende wissenschaftliche Fachzeitschrift dürfte die ZfBB sein, die so gut wie keine Inhalte (auch nicht nach einer Embargo-Periode) OA bereitstellt. Trotzdem wird ihre Langzeitarchivierung von einer wissenschaftlichen Bibliothek übernommen (ThULB Jena) übernommen.

Von 1997 bis 2003 gab es die Texte der Rubrik "Digitale Medien" kostenfrei auf

http://www.klostermann.de/zeitsch/osw_hmp.htm

Seit 2003 gibt es keinen einzigen kostenfreien Volltext auf dem Jenaer Server!

"Bibliothek. Forschung und Praxis": Die letzten drei Hefte unterliegen dem Embargo.

"Bibliotheksdienst": vier Hefte Embargo.

Besonders schäbig mit Blick auf arbeitslose KollegInnen der Vermerk: "Die Anzeigen im Online-Stellenmarkt erscheinen gegenüber der Druckausgabe deutlich verzögert, damit das kostenlose Angebot nicht zur Konkurrenz für das kostenpflichtige wird. Wer darauf angewiesen ist, neue Stellenanzeigen schnell zur Kenntnis zu bekommen, kann hier zum Preis von 20 Euro pro halbes Jahr eine laufende Zusendung der Stellenanzeigen per E-Mail abonnieren."

B.I.T: keine freien Volltexte mehr!

BuB: keine Volltexte!

ABi-Technik: keine Volltexte!

Zwar ist das Ergebnis nicht unmittelbar mit dem ALA-Befund vergleichbar, doch nicht weniger unerfreulich. Von den führenden Fachzeitschriften bietet keine einzige sofortigen Zugriff auf Volltexte (ein Kriterium für OA). Von den sechs genannten Zeitschriften bieten nur zwei freie Inhalte nach einer Embargo-Periode.

(2) Bibliothekarische Fachliteratur ist kaum OA!

Nur zu einem kleinen Teil sind die Aufsätze aus Konferenzbänden (Bibliothekartag u.a.) online und wenn dies der Fall ist, dann in der Regel durch Self-Archiving der Autoren.

Man lese etwa aus dem Jahr 2005:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg27167.html

Nur wenn die Autoren selbst archivieren, dürfen sie die Beiträge des bei Klostermann gedruckten Tagungsbandes ein halbes Jahr später zugänglich machen!

Auch wenn sich die Verlage noch so sehr als die natürlichen Feinde des Bibliotheken gerieren (während sich umgekehrt die Bibliotheken mit der Kritik an den Verlagen zurückhalten), hindert das die Bibliotheken nicht, die eingespielten Treueverhältnisse zu den Verlagen aufzukündigen.

Das wichtigste bibliotheksrechtliche Handwerkszeug (Lanskys Vorschriftensammlung, die Gutachtensammlung der Rechtskommission u.a.m.) müssen nach wie vor in gedruckter Form gekauft werden, obwohl man beispielsweise längst auf einem Server die gemeinfreien (amtliche Werke!) Normen und Urteile zum Bibliotheksrecht hätte bereitstellen können.

Obwohl der Verkauf der in den eigenen Veröffentlichungsreihen erschienenen Schriften von Bibliotheken eher schleppend laufen dürfte, OA also keine Konkurrenz darstellen dürfte, sehen die meisten Bibliotheken, auch wenn sie Dokumentenserver unterhalten, davon ab, diese Publikationen (z.B. aktuelle Ausstellungskataloge u.a.m.) dort einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(3) Bibliotheken beliefern kostenpflichtige bibliographische Datenbanken!

Sollte man nicht annehmen, dass es Konsens ist, dass der Rohstoff bibliothekarischen Wissens, die Bibliographien, möglichst kostenfrei auch Benutzern von zuhause aus zur Verfügung stehen sollte? Kostbare Bibliothekszeit mit Bibliographieren an Bibliotheks-PCs zu verbringen, ist weissgott nicht einzusehen.

Bibliothekarische Erschliessungsleistungen in Form von Bibliographien werden mit Steuergeldern finanziert und sollten allen Bürgern zur Verfügung stehen.

Das betrifft vor allem die Online Contents, aber auch die BDSL (http://www.bdsl-online.de/, gedruckt natürlich bei Klostermann), wobei der Auskunftsdienst hinsichtlich neuester Titel gebührenpflichtig ist.

(4) Bibliotheken treten als Mitglieder von Digizeitschriften e.V. die Interessen von Bildung und Wissenschaft mit Füßen!

Statt ein OA-Archiv auf die Beine zu stellen, versuchen sich die Mitgliedsbibliotheken an einer JSTOR-Kopie. Das Produkt ist überteuert, weshalb viele große Hochschul- und Landesbibliotheken es sich nicht leisten können. Die OA-Sektion ist völlig unzureichend, tausende gemeinfreier Aufsätze befinden sich im kostenpflichtigen Bereich. Mit rechtswidrigen Nutzungs- und Lizenzbestimmungen werden Lizenznehmer und Benutzer geknebelt.

Mehr unter:

http://archiv.twoday.net/stories/2512361/

Hier mag anmerkungsweise auch Erwähnung finden, dass die US-Bibliotheken, die eine Vereinbarung mit Google Books Search geschlossen haben, die öffentliche Zugänglichkeit ihrer gemeinfreien Bücher nicht wirklich fördern. Googles Geheimnistuerei/Intransparenz und die eklatanten Mängel des Angebots lassen den Knebel-Vertrag, den sie eingehen mussten, als eine Art Teufelspakt erscheinen, siehe auch

http://wiki.netbib.de/coma/GooglePrint

(5) Bibliotheken denken nicht daran, "permission barriers" einzureissen!

Dass OA nicht nur kostenfrei, sondern auch frei von hemmenden urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Einschränkungen bedeutet, wollen die Bibliotheken nicht wahrhaben. Sie überlesen geflissentlich die entsprechende Freigabe von OA-Publikationen in der Berliner Erklärung (BD) für OA und deren Vorschrift, den Publikationen diese Erlaubnis auch beizugeben:

http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

"The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship [...]" - "including a copy of the permission as stated above"

Obwohl das von den Bibliotheken unterstützte www.urheberrechtsbuendnis.de immer wieder darauf hinweist, dass die geltenden Vorschriften die Belange von Forschung und Bildung nur unzulänglich berücksichtigen, weichen die Bibliotheken nicht vom vollen urheberrechtlichen Schutz ab.

So gut wie nie trifft man eine Creative-Commons-Lizenz auf den ihnen betriebenen Dokumentenservern an und wenn dann schließt sie den kommerziellen Gebrauch aus (was von der BD oder auch der www.boai.org so nicht vorgesehen ist).

"OA Light", der nur auf die Kostenfreiheit abhebt, ist kein wahrer OA!

(6) Sogar OAI-Metadaten werden nicht OA freigegeben!

Niemand kann bestreiten, dass für den Austausch von Metadaten das OAI-Format von größtem Nutzen ist und dass OA wesentlich durch den OAI-Standard gefördert wird. Aber deutsche Bibliotheken schränken die freie Nutzung der OAI-Schnittstelle ein, indem sie kommerzielle Nutzung verbieten und erheben urheberrechtliche Ansprüche hinsichtlich von Metadaten, die ihnen nicht zustehen.

Mehr unter:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html

(7) Die Bibliotheken betreiben in großem Stil Bildrechte-Tyrannei und Copyfraud!

Die Bibliotheken beanspruchen Rechte, die sie nicht haben (Copyfraud, so benannt nach dem gleichnamigen Aufsatz von Mazzone online) und spielen sich als Zwingherren gemeinfreier Unterlagen auf. Schier endlos ist die Reihe der Belege, dass die Bibliotheken die Erstreckung der BD auf Kulturgut, das sie verwahren, bzw. dessen Präsentation im Internet hintertreiben. Grund sind Kommerz- und Kontrollinteressen. Man möchte von der Vermarktung von geistigem Eigentum, das einem nicht gehört, sondern der Öffentlichkeit (Public Domain) profitieren und - mit paternalistischer Attitude - um Erlaubnis gebeten werden.

Obwohl die Digitalisate von Bibliotheken nicht als Lichtbilder nach § 72 UrhG anzusehen sind, behaupten die Bibliotheken das Gegenteil.

Indem sie sich Schutzrechte anmaßen, die ihnen nicht zustehen, betreiben sie Urheberrechtsbetrug und verstoßen womöglich auch gegen das UWG (weil sie längst Wettbewerber auf dem Markt sind).

Ein typisches Beispiel:

"Inhaberin der Nutzungs- und Verwertungsrechte der „Oekonomischen Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft”, Autor Johann Georg Krünitz, in der von der Universitätsbibliothek Trier erstellten digitalen Version ist die Universität Trier/Universitätsbibliothek im Sinne von §70 Abs. 1 UrhG. Dies gilt insbesondere für alle Fragen der Lizenznahme sowie sonstigen kommerziellen Nutzung dieser Version. Eine missbräuchliche Nutzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt."

http://www.kruenitz1.uni-trier.de/site/imprint.htm

Niemand kann dadurch, dass er eine alte gedruckte Enzyklopädie scannt und einige reaktionelle Texte beifügt (die als solche natürlich geschützt sind) das Recht des wissenschaftlichen Herausgebers nach § 70 UrhG in Anspruch nehmen. Kein Urheberrechtler käme auf die Idee, die Faksimiles einer Ausgabe unter das Schutzrecht fallen zu lassen. Hier werden schamlos gemeinfreie Inhalte von einem DFG-geförderten Projekt remonopolisiert.

Es gilt das Prinzip FUD: Fear, Uncertainty and Doubt. Einschüchtern, damit sich niemand wehrt!

Diejenigen, die lauthals über die Unzuträglichkeiten des Urheberrechts für die Forschung klagen, sind knallhart, wenns um die eigene Pfründe (oder die Macht der Bibliotheksdirektoren) geht und pfeifen dann auf OA.

Altbestände werden als Geiseln genommen, sie dürfen nicht mehr von Benutzern selbst fotografiert werden, damit die Fotostelle ihre überteuerten Reproduktionen verticken kann und das superteure Equipment, das man sich von cleveren Digitalisierungs-Firmen hat aufschwatzen lassen, auch rentiert.

Reproduktionsgebühren behindern ernsthaft die wissenschaftliche Forschung, wie der Aufruf der Paläographen belegt:

http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html

Obwohl 1994/5 eine bibliotheksjuristische Diskussion deutlich gemacht hat, dass Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von gemeinfreiem Bibliotheksgut rechtswidrig sind (Nachweis: http://archiv.twoday.net/stories/2478861/) , liest man in der 2002 als Rechtsverordnung erlassenen, insoweit aber von keinem Gesetz ermächtigten baden-württembergischen Bibliotheksgebührenverordnung:

"Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen, seltenen Drucken, Porträt- und Fotosammlungen der Bibliothek dürfen nur mit Zustimmung der Bibliothek veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung ist der Benutzer für die Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach Erteilung der Publikationsgenehmigung behält die Bibliothek das Recht, die betreffenden Texte oder Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten die Veröffentlichung zu gestatten."

http://www.ub.uni-freiburg.de/gebuehrenordnung.html

Auch die folgende Bestimmung über das Belegexemplar ist klar rechtswidrig, da nicht im Gesetz enthalten, siehe

http://www.ub.uni-dortmund.de/Listenarchive/LIB-L/200008/20000816.html

Einige Beispiele für Copyfraud und OA-Heuchelei:

Empfehlung zur Digitalisierung von Handschriften

http://archiv.twoday.net/stories/2383226/

Weimarer Erklärung zu Nachlässen

http://archiv.twoday.net/stories/549953/

Kartenforum Sachsen

http://archiv.twoday.net/stories/1289837/

Public-Domain-Schriften der BBAW unter CC-NC

http://log.netbib.de/archives/2006/07/28/copyfraud-bleibt-copyfraud/

Siehe zum Thema Bildrechte auch:

http://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte

http://archiv.twoday.net/stories/2478252/

Für die USA: Rising Permission Costs

http://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Eigene Stellungnahmen:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

(8) Die Bibliotheken blockieren die Ausbildung einer reichen Public Domain!

Unzählige traditionelle Reproduktionen werden in deutschen Bibliotheken angefertigt, obwohl Digitalisate sinnvoller wären. Aber die überteuerten Ausrüstungen haben ihren Preis und so sind Digitalisate für Benutzer oft unerschwinglich teuer:

http://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife

Selbst das an sich löbliche Göttinger DigiWunschbuch-Projekt ist mit 0,25 Euro je Scan zu teuer.

Digitalisate gemeinfreier Werke könnte man der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, doch praktizieren dies nur ganz wenige Bibliotheken:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg31038.html

und weitere Listenbeiträge.

Dass unzulässigerweise Schutzrechte auf die Digitalisate beansprucht werden, wurde bereits angesprochen.

FAZIT:

Die OA-Bewegung hat in den Bibliotheken starke Verbündete, und niemand bestreitet, dass die Bibliotheken sehr viel für den OA-Gedanken tun. Die Durchsetzung ist schwierig, und Verzögerungen und Rückschläge sind unvermeidbar. Darum geht es nicht. Es geht um ein Verhalten, das bewusst mit den Grundsätzen von Open Access, der Förderung freier Inhalte und einer reichen Public Domain bricht, wenn es um die eigenen Interessen geht. Diese Interessen sind nicht die Interessen der Nutzer, der Wissenschaftler wie der Bürger. Nur wenn sich die Nutzer wehren, kann der Heuchelei ein Ende gesetzt werden.

NACHTRÄGE:

Siehe Kommentare. [zum ursprünglichen Beitrag]

http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1750

Zwar plädierte Anton Tantner für den am 6. Mai 2012 erschienenen Eintrag,

http://archiv.twoday.net/stories/97013461/

in dessen Mittelpunkt Lambert Hellers Argumente für Open Access stehen, ich habe mich aber für einen polemischen "Klassiker" entschieden. Die Anklage gegen die Doppelmoral der deutschen Bibliotheken erschien am 12. August 2006:

http://archiv.twoday.net/stories/2518568/ (Links nicht aktualisiert)

Natürlich habe ich später das Thema und das Schlagwort wiederholt aufgenommen:

http://archiv.twoday.net/search?q=open+access+heuch

http://archiv.twoday.net/stories/6400333/

http://archiv.twoday.net/stories/4987529/

Die Kritik wurde durchaus wahrgenommen. Christian Hauschke schrieb 2011 einen Blogeintrag "Fünf Jahre offizielle Open-Access-Heuchelei im deutschen Bibliothekswesen":

http://infobib.de/blog/2011/09/19/funf-jahre-offizielle-open-access-heuchelei-im-deutschen-bibliothekswesen/

Sein Resümee: "Es sind Fortschritte zu erkennen. Insgesamt ist es jedoch ernüchternd, wie wenig sich in fünf Jahren bewegt hat. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir eine offene Fachkommunikation im Bibliothekswesen für ca. 2025 prognostizieren."

Glücklicherweise muss bei Bibliotheken lange suchen, bevor man in ihren Digitalisierungsprojekten die im Archivwesen weitverbreiteten Copyfraud-Wasserzeichen entdeckt. Es gibt sie aber leider auch und zwar nicht nur in Schwerin (Bildbeispiel 2013).

http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud+wasserzeichen

Alle Türchen: #bestof

***

Sie predigen anderen Wasser und trinken Wein. Vorne hui, hinten pfui. Die deutschen Bibliotheken spielen sich auf der Bühne als Anwälte des frei zugänglichen wissenschaftlichen Wissens im Interesse ihrer Benutzer auf, aber hinter den Kulissen agieren sie gegen Open Access (OA), wenn ihre eigenen Interessen tangiert sind, oder sie ignorieren die Bedürfnisse ihrer Kunden.

(1) Bibliothekarische Fachzeitschriften sind nur zum kleinen Teil Open Access!

Die Zugänglichkeit aktueller wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur ist ein Hauptziel von OA, und die hohen Zeitschriftenpreise ("Journal crisis") sind eine wesentliche Triebfeder für Bibliotheken, OA zu fördern.

Charles W. Bailey, Jr. stellte neulich eine einfache Frage: "Does the American Library Association (ALA) support open access and, if so, are its journal publishing practices congruent with open access journal publishing and self-archiving?" DigitalKoans

Das Resultat seiner Recherche war eher betrüblich. Wenn die ALA OA in großem Ausmaß unterstützt, vermag sie dies gut zu verbergen. Von den 10 bedeutenden Fachzeitschriften, die sie publiziert, ist nur eine einzige OA.

In Deutschland sieht es nicht besser aus, wie ein Blick auf

http://www.bib-info.de/komm/knt_neu/fundgrub/zeit_deu.htm

beweist. (Die Liste ist nicht aktuell.)

Die vielen lokalen Mitteilungsblätter kann man wohl kaum als "Fachzeitschriften" zählen, doch selbst von diesen haben längst nicht alle Volltexte im Netz.

Die führende wissenschaftliche Fachzeitschrift dürfte die ZfBB sein, die so gut wie keine Inhalte (auch nicht nach einer Embargo-Periode) OA bereitstellt. Trotzdem wird ihre Langzeitarchivierung von einer wissenschaftlichen Bibliothek übernommen (ThULB Jena) übernommen.

Von 1997 bis 2003 gab es die Texte der Rubrik "Digitale Medien" kostenfrei auf

http://www.klostermann.de/zeitsch/osw_hmp.htm

Seit 2003 gibt es keinen einzigen kostenfreien Volltext auf dem Jenaer Server!

"Bibliothek. Forschung und Praxis": Die letzten drei Hefte unterliegen dem Embargo.

"Bibliotheksdienst": vier Hefte Embargo.

Besonders schäbig mit Blick auf arbeitslose KollegInnen der Vermerk: "Die Anzeigen im Online-Stellenmarkt erscheinen gegenüber der Druckausgabe deutlich verzögert, damit das kostenlose Angebot nicht zur Konkurrenz für das kostenpflichtige wird. Wer darauf angewiesen ist, neue Stellenanzeigen schnell zur Kenntnis zu bekommen, kann hier zum Preis von 20 Euro pro halbes Jahr eine laufende Zusendung der Stellenanzeigen per E-Mail abonnieren."

B.I.T: keine freien Volltexte mehr!

BuB: keine Volltexte!

ABi-Technik: keine Volltexte!

Zwar ist das Ergebnis nicht unmittelbar mit dem ALA-Befund vergleichbar, doch nicht weniger unerfreulich. Von den führenden Fachzeitschriften bietet keine einzige sofortigen Zugriff auf Volltexte (ein Kriterium für OA). Von den sechs genannten Zeitschriften bieten nur zwei freie Inhalte nach einer Embargo-Periode.

(2) Bibliothekarische Fachliteratur ist kaum OA!

Nur zu einem kleinen Teil sind die Aufsätze aus Konferenzbänden (Bibliothekartag u.a.) online und wenn dies der Fall ist, dann in der Regel durch Self-Archiving der Autoren.

Man lese etwa aus dem Jahr 2005:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg27167.html

Nur wenn die Autoren selbst archivieren, dürfen sie die Beiträge des bei Klostermann gedruckten Tagungsbandes ein halbes Jahr später zugänglich machen!

Auch wenn sich die Verlage noch so sehr als die natürlichen Feinde des Bibliotheken gerieren (während sich umgekehrt die Bibliotheken mit der Kritik an den Verlagen zurückhalten), hindert das die Bibliotheken nicht, die eingespielten Treueverhältnisse zu den Verlagen aufzukündigen.

Das wichtigste bibliotheksrechtliche Handwerkszeug (Lanskys Vorschriftensammlung, die Gutachtensammlung der Rechtskommission u.a.m.) müssen nach wie vor in gedruckter Form gekauft werden, obwohl man beispielsweise längst auf einem Server die gemeinfreien (amtliche Werke!) Normen und Urteile zum Bibliotheksrecht hätte bereitstellen können.

Obwohl der Verkauf der in den eigenen Veröffentlichungsreihen erschienenen Schriften von Bibliotheken eher schleppend laufen dürfte, OA also keine Konkurrenz darstellen dürfte, sehen die meisten Bibliotheken, auch wenn sie Dokumentenserver unterhalten, davon ab, diese Publikationen (z.B. aktuelle Ausstellungskataloge u.a.m.) dort einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(3) Bibliotheken beliefern kostenpflichtige bibliographische Datenbanken!

Sollte man nicht annehmen, dass es Konsens ist, dass der Rohstoff bibliothekarischen Wissens, die Bibliographien, möglichst kostenfrei auch Benutzern von zuhause aus zur Verfügung stehen sollte? Kostbare Bibliothekszeit mit Bibliographieren an Bibliotheks-PCs zu verbringen, ist weissgott nicht einzusehen.

Bibliothekarische Erschliessungsleistungen in Form von Bibliographien werden mit Steuergeldern finanziert und sollten allen Bürgern zur Verfügung stehen.

Das betrifft vor allem die Online Contents, aber auch die BDSL (http://www.bdsl-online.de/, gedruckt natürlich bei Klostermann), wobei der Auskunftsdienst hinsichtlich neuester Titel gebührenpflichtig ist.

(4) Bibliotheken treten als Mitglieder von Digizeitschriften e.V. die Interessen von Bildung und Wissenschaft mit Füßen!

Statt ein OA-Archiv auf die Beine zu stellen, versuchen sich die Mitgliedsbibliotheken an einer JSTOR-Kopie. Das Produkt ist überteuert, weshalb viele große Hochschul- und Landesbibliotheken es sich nicht leisten können. Die OA-Sektion ist völlig unzureichend, tausende gemeinfreier Aufsätze befinden sich im kostenpflichtigen Bereich. Mit rechtswidrigen Nutzungs- und Lizenzbestimmungen werden Lizenznehmer und Benutzer geknebelt.

Mehr unter:

http://archiv.twoday.net/stories/2512361/

Hier mag anmerkungsweise auch Erwähnung finden, dass die US-Bibliotheken, die eine Vereinbarung mit Google Books Search geschlossen haben, die öffentliche Zugänglichkeit ihrer gemeinfreien Bücher nicht wirklich fördern. Googles Geheimnistuerei/Intransparenz und die eklatanten Mängel des Angebots lassen den Knebel-Vertrag, den sie eingehen mussten, als eine Art Teufelspakt erscheinen, siehe auch

http://wiki.netbib.de/coma/GooglePrint

(5) Bibliotheken denken nicht daran, "permission barriers" einzureissen!

Dass OA nicht nur kostenfrei, sondern auch frei von hemmenden urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Einschränkungen bedeutet, wollen die Bibliotheken nicht wahrhaben. Sie überlesen geflissentlich die entsprechende Freigabe von OA-Publikationen in der Berliner Erklärung (BD) für OA und deren Vorschrift, den Publikationen diese Erlaubnis auch beizugeben:

http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

"The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship [...]" - "including a copy of the permission as stated above"

Obwohl das von den Bibliotheken unterstützte www.urheberrechtsbuendnis.de immer wieder darauf hinweist, dass die geltenden Vorschriften die Belange von Forschung und Bildung nur unzulänglich berücksichtigen, weichen die Bibliotheken nicht vom vollen urheberrechtlichen Schutz ab.

So gut wie nie trifft man eine Creative-Commons-Lizenz auf den ihnen betriebenen Dokumentenservern an und wenn dann schließt sie den kommerziellen Gebrauch aus (was von der BD oder auch der www.boai.org so nicht vorgesehen ist).

"OA Light", der nur auf die Kostenfreiheit abhebt, ist kein wahrer OA!

(6) Sogar OAI-Metadaten werden nicht OA freigegeben!

Niemand kann bestreiten, dass für den Austausch von Metadaten das OAI-Format von größtem Nutzen ist und dass OA wesentlich durch den OAI-Standard gefördert wird. Aber deutsche Bibliotheken schränken die freie Nutzung der OAI-Schnittstelle ein, indem sie kommerzielle Nutzung verbieten und erheben urheberrechtliche Ansprüche hinsichtlich von Metadaten, die ihnen nicht zustehen.

Mehr unter:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html

(7) Die Bibliotheken betreiben in großem Stil Bildrechte-Tyrannei und Copyfraud!

Die Bibliotheken beanspruchen Rechte, die sie nicht haben (Copyfraud, so benannt nach dem gleichnamigen Aufsatz von Mazzone online) und spielen sich als Zwingherren gemeinfreier Unterlagen auf. Schier endlos ist die Reihe der Belege, dass die Bibliotheken die Erstreckung der BD auf Kulturgut, das sie verwahren, bzw. dessen Präsentation im Internet hintertreiben. Grund sind Kommerz- und Kontrollinteressen. Man möchte von der Vermarktung von geistigem Eigentum, das einem nicht gehört, sondern der Öffentlichkeit (Public Domain) profitieren und - mit paternalistischer Attitude - um Erlaubnis gebeten werden.

Obwohl die Digitalisate von Bibliotheken nicht als Lichtbilder nach § 72 UrhG anzusehen sind, behaupten die Bibliotheken das Gegenteil.

Indem sie sich Schutzrechte anmaßen, die ihnen nicht zustehen, betreiben sie Urheberrechtsbetrug und verstoßen womöglich auch gegen das UWG (weil sie längst Wettbewerber auf dem Markt sind).

Ein typisches Beispiel:

"Inhaberin der Nutzungs- und Verwertungsrechte der „Oekonomischen Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft”, Autor Johann Georg Krünitz, in der von der Universitätsbibliothek Trier erstellten digitalen Version ist die Universität Trier/Universitätsbibliothek im Sinne von §70 Abs. 1 UrhG. Dies gilt insbesondere für alle Fragen der Lizenznahme sowie sonstigen kommerziellen Nutzung dieser Version. Eine missbräuchliche Nutzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt."

http://www.kruenitz1.uni-trier.de/site/imprint.htm

Niemand kann dadurch, dass er eine alte gedruckte Enzyklopädie scannt und einige reaktionelle Texte beifügt (die als solche natürlich geschützt sind) das Recht des wissenschaftlichen Herausgebers nach § 70 UrhG in Anspruch nehmen. Kein Urheberrechtler käme auf die Idee, die Faksimiles einer Ausgabe unter das Schutzrecht fallen zu lassen. Hier werden schamlos gemeinfreie Inhalte von einem DFG-geförderten Projekt remonopolisiert.

Es gilt das Prinzip FUD: Fear, Uncertainty and Doubt. Einschüchtern, damit sich niemand wehrt!

Diejenigen, die lauthals über die Unzuträglichkeiten des Urheberrechts für die Forschung klagen, sind knallhart, wenns um die eigene Pfründe (oder die Macht der Bibliotheksdirektoren) geht und pfeifen dann auf OA.

Altbestände werden als Geiseln genommen, sie dürfen nicht mehr von Benutzern selbst fotografiert werden, damit die Fotostelle ihre überteuerten Reproduktionen verticken kann und das superteure Equipment, das man sich von cleveren Digitalisierungs-Firmen hat aufschwatzen lassen, auch rentiert.

Reproduktionsgebühren behindern ernsthaft die wissenschaftliche Forschung, wie der Aufruf der Paläographen belegt:

http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html

Obwohl 1994/5 eine bibliotheksjuristische Diskussion deutlich gemacht hat, dass Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von gemeinfreiem Bibliotheksgut rechtswidrig sind (Nachweis: http://archiv.twoday.net/stories/2478861/) , liest man in der 2002 als Rechtsverordnung erlassenen, insoweit aber von keinem Gesetz ermächtigten baden-württembergischen Bibliotheksgebührenverordnung:

"Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen, seltenen Drucken, Porträt- und Fotosammlungen der Bibliothek dürfen nur mit Zustimmung der Bibliothek veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung ist der Benutzer für die Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach Erteilung der Publikationsgenehmigung behält die Bibliothek das Recht, die betreffenden Texte oder Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten die Veröffentlichung zu gestatten."

http://www.ub.uni-freiburg.de/gebuehrenordnung.html

Auch die folgende Bestimmung über das Belegexemplar ist klar rechtswidrig, da nicht im Gesetz enthalten, siehe

http://www.ub.uni-dortmund.de/Listenarchive/LIB-L/200008/20000816.html

Einige Beispiele für Copyfraud und OA-Heuchelei:

Empfehlung zur Digitalisierung von Handschriften

http://archiv.twoday.net/stories/2383226/

Weimarer Erklärung zu Nachlässen

http://archiv.twoday.net/stories/549953/

Kartenforum Sachsen

http://archiv.twoday.net/stories/1289837/

Public-Domain-Schriften der BBAW unter CC-NC

http://log.netbib.de/archives/2006/07/28/copyfraud-bleibt-copyfraud/

Siehe zum Thema Bildrechte auch:

http://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte

http://archiv.twoday.net/stories/2478252/

Für die USA: Rising Permission Costs

http://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Eigene Stellungnahmen:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

(8) Die Bibliotheken blockieren die Ausbildung einer reichen Public Domain!

Unzählige traditionelle Reproduktionen werden in deutschen Bibliotheken angefertigt, obwohl Digitalisate sinnvoller wären. Aber die überteuerten Ausrüstungen haben ihren Preis und so sind Digitalisate für Benutzer oft unerschwinglich teuer:

http://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife

Selbst das an sich löbliche Göttinger DigiWunschbuch-Projekt ist mit 0,25 Euro je Scan zu teuer.

Digitalisate gemeinfreier Werke könnte man der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, doch praktizieren dies nur ganz wenige Bibliotheken:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg31038.html

und weitere Listenbeiträge.

Dass unzulässigerweise Schutzrechte auf die Digitalisate beansprucht werden, wurde bereits angesprochen.

FAZIT:

Die OA-Bewegung hat in den Bibliotheken starke Verbündete, und niemand bestreitet, dass die Bibliotheken sehr viel für den OA-Gedanken tun. Die Durchsetzung ist schwierig, und Verzögerungen und Rückschläge sind unvermeidbar. Darum geht es nicht. Es geht um ein Verhalten, das bewusst mit den Grundsätzen von Open Access, der Förderung freier Inhalte und einer reichen Public Domain bricht, wenn es um die eigenen Interessen geht. Diese Interessen sind nicht die Interessen der Nutzer, der Wissenschaftler wie der Bürger. Nur wenn sich die Nutzer wehren, kann der Heuchelei ein Ende gesetzt werden.

NACHTRÄGE:

Siehe Kommentare. [zum ursprünglichen Beitrag]

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 00:33 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Tanja Bernsau begleitet den Fall umfassend und hat mehrere interessante Artikel über Gurlitt selbst, seine Sammlung, die Praxis des Kunsthandels im Nationalsozialismus und die Monument Men. Lesen!" meint Schmalenstroer, dem beizupflichten ist.

http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/gurlitt-3-ein-kurzer-lesetipp/

Das Blog:

http://bernsau.wordpress.com/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=gurlitt

http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/gurlitt-3-ein-kurzer-lesetipp/

Das Blog:

http://bernsau.wordpress.com/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=gurlitt

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 17:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ist ja auch sonntags geschlossen ...

Die Website ist mindestens seit gestern offline.

Die Website ist mindestens seit gestern offline.

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 14:30 - Rubrik: Bibliothekswesen

http://www.kunstsammlungen-coburg.de/sammlungen-online.php

Zu den Gemäldesammlung gibt es eine Datenbank. Unter anderem ein Katalog der Musikhandschriften und ein umfangreicher Katalog zu illustrierten Reformations-Flugschriften stehen als PDFs bereit.

Das in

http://www.oberfranken.de/-16-04-13--Sammlungen-der-Veste-Coburg-online.htm

genannte Turnierbuch habe ich nicht gefunden.

Zu den Gemäldesammlung gibt es eine Datenbank. Unter anderem ein Katalog der Musikhandschriften und ein umfangreicher Katalog zu illustrierten Reformations-Flugschriften stehen als PDFs bereit.

Das in

http://www.oberfranken.de/-16-04-13--Sammlungen-der-Veste-Coburg-online.htm

genannte Turnierbuch habe ich nicht gefunden.

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 14:03 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"KIT Scientific Publishing ist der Wissenschaftsverlag des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und seine Mission liegt in der elektronischen Verbreitung Karlsruher Forschungsergebnisse. Parallel dazu vertreibt er seine gedruckten Verlagserzeugnisse über den weltweiten Buchhandel. Als Open-Access-Verlag werden im Einvernehmen mit den Autoren seit Beginn der Verlagsarbeit in 2004 Creative-Commons-Lizenzen vergeben, um die Verbreitung transparent und einheitlich zu gewährleisten. Lange Jahre wurde die Lizenz CC BY-NC-ND gewählt, die eine kommerzielle Nutzung und Veränderungen der Werke unterband. Gemäß dieser Lizenz konnten die Karlsruher Verlagserzeugnisse nur als identische Kopien kostenlos weitergeben werden.

Seit Mitte 2013 verzichtet KIT Scientific Publishing zugunsten seiner Autoren auf die „NC“-Einschränkung. Beabsichtigt ist damit eine erhöhte und einheitlichere Verbreitung der Verlagserzeugnisse, die nun auch in kommerzielle Angebote von Dritten wie Datenbankherstellern eingebunden werden können. Auch der Verzicht auf die „ND“-Einschränkung vergrößert die Möglichkeiten zur Nutzung der Inhalte und erhöht damit die Wahrnehmbarkeit der Autoren: Übersetzungen, Aktualisierungen, Erweiterungen und Ähnliches können nun von Dritten erstellt werden, wobei aufbauende und abgeleitete Werke stets als solche gekennzeichnet werden müssen. Damit ist sofort ersichtlich, ob es sich um die Originalversion des Autors oder eine veränderte oder aufbauende Version handelt, denn „BY“ verlangt, dass der Originalautor immer angemessen genannt wird. Die neu hinzugekommene „SA“-Klausel stellt sicher, dass alle aufbauenden Werke ebenfalls wieder so frei sind wie das Originalwerk und steht so dem Gedanken von Open Access am nächsten.

Der Verlag schützt sich vor hundertprozentigem Nachdruck und Vertrieb mit Hilfe des Markenrechts: das KIT-Logo ist markenrechtlich geschützt. Damit dürfen Dritte es nicht verwenden um den Anschein zu erwecken, die von ihnen angebotenen Nachdrucke wären Produkte des KIT-Verlags. Auch die ISBN ist für unveränderte Ausgabe von KIT Scientific Publishing reserviert.

Regine Tobias"

http://oa.helmholtz.de/index.php?id=356#c2435 (CC-BY)

Seit Mitte 2013 verzichtet KIT Scientific Publishing zugunsten seiner Autoren auf die „NC“-Einschränkung. Beabsichtigt ist damit eine erhöhte und einheitlichere Verbreitung der Verlagserzeugnisse, die nun auch in kommerzielle Angebote von Dritten wie Datenbankherstellern eingebunden werden können. Auch der Verzicht auf die „ND“-Einschränkung vergrößert die Möglichkeiten zur Nutzung der Inhalte und erhöht damit die Wahrnehmbarkeit der Autoren: Übersetzungen, Aktualisierungen, Erweiterungen und Ähnliches können nun von Dritten erstellt werden, wobei aufbauende und abgeleitete Werke stets als solche gekennzeichnet werden müssen. Damit ist sofort ersichtlich, ob es sich um die Originalversion des Autors oder eine veränderte oder aufbauende Version handelt, denn „BY“ verlangt, dass der Originalautor immer angemessen genannt wird. Die neu hinzugekommene „SA“-Klausel stellt sicher, dass alle aufbauenden Werke ebenfalls wieder so frei sind wie das Originalwerk und steht so dem Gedanken von Open Access am nächsten.

Der Verlag schützt sich vor hundertprozentigem Nachdruck und Vertrieb mit Hilfe des Markenrechts: das KIT-Logo ist markenrechtlich geschützt. Damit dürfen Dritte es nicht verwenden um den Anschein zu erwecken, die von ihnen angebotenen Nachdrucke wären Produkte des KIT-Verlags. Auch die ISBN ist für unveränderte Ausgabe von KIT Scientific Publishing reserviert.

Regine Tobias"

http://oa.helmholtz.de/index.php?id=356#c2435 (CC-BY)

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 13:18 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sensationell:

http://visit.uc.pt/en/library/

Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

http://visit.uc.pt/en/library/

Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 04:37 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://catalogo.cesareia.com/

Auch solche mit Altbeständen. Künftig integriert werden soll die wunderbare (staatliche) Barockbibliothek des Nationalpalastes von Mafra (siehe Video).

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=95288

https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Nacional_de_Mafra

Auch solche mit Altbeständen. Künftig integriert werden soll die wunderbare (staatliche) Barockbibliothek des Nationalpalastes von Mafra (siehe Video).

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=95288

https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Nacional_de_Mafra

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 04:10 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/rorschach/tb-ot08/Vertrauliche-Patientendossiers-lagen-auf-der-Strasse%3Bart2889,3638089

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/rorschach/tb-ot08/Das-darf-nie-mehr-passieren%3Bart2889,3639510

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/rorschach/tb-ot08/Das-darf-nie-mehr-passieren%3Bart2889,3639510

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 03:16 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eigentlich sind die 52 Kommentare (Rekord in Archivalia?) der eigentliche Inhalt dieses Adventskalender-Türchens. Der eher harmlose Beitrag von "Kassationswütige" über Volontariate im Archiv am 14. Oktober 2013@Archivalia_kg auch wenns noch nicht lang zurück liegt http://t.co/FNLtLYPWgS

--- Tristan Schwennsen (@gonzo_archivist) 30. November 2013

http://archiv.twoday.net/stories/506933972/

wurde schon am nächsten Tag zum Ausgangspunkt einer heftigen Debatte über Quereinsteiger im Archivwesen bzw. den Nutzen einer archivischen Fachausbildung.

An dieser Stelle ein dickes Lob an diejenigen Kommentatoren von Archivalia, die dieses Weblog lebendig halten!

Und weil es hier um Ausbildungsfragen

http://archiv.twoday.net/topics/Ausbildungsfragen/

geht, packe ich noch einen Vorschlag von Thomas Wolf in Form einer Illustration dazu. Am 20. Oktober 2013 wies er auf den von FAMIs erstellten Archiv-Manga "Das Archivwesen hin":

http://archiv.twoday.net/stories/524896210/

Alle Türchen: #bestof

***

In meinem Arbeitsumfeld ist die Idee aufgekommen, ein Volontariat im Archiv anzubieten. Bisher weiß ich nur von wenigen Archiven, die ein solches anbieten (z.B. das Stadtarchiv Leipzig).

Gibt es Erfahrungen damit? Wozu braucht man das überhaupt? Im Journalismus oder Museumswesen ist es ja durchaus eine gängige Praxis bzw. sogar notwendig, aber im Archivwesen?

Ist es überhaupt notwendig, wenn es doch entsprechende Ausbildungen für alle Dienste gibt? Oder ist es eine Ausbeutung? Die Personalvertretung wird in der Diskussion sicherlich den Begriff einer "prekären Beschäftigung" in den Ring werfen...

Der Archiv-Manga war beziehbar über

https://www.facebook.com/dasarchivwesen

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 02:18 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wieso zum Teufel kann man, wenn man unbedingt die URL ändern muss, keine Weiterleitung einrichten?

http://archiv.twoday.net/stories/472714967/

http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-bestaende.html

http://archiv.twoday.net/stories/472714967/

http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-bestaende.html

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 02:13 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

RA Petring machte schon im November auf eine wohl auch auf die aktuellen Streaming-Abmahnungen übertragbare, noch nicht rechtskräftige Entscheidung aufmerksam:

"Das Amtsgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 08.10.2013 (Az. 57 C 6993/13) eine Filesharingklage von vier Tonträgerherstellerinnen wegen arglistiger Täuschung, Betruges und sittenwidriger Schädigung abgewiesen. Das Berufungsverfahren ist derzeit beim Landgericht Düsseldorf (zum Az. 23 S 358/13) anhängig. "

http://petringlegal.blogspot.de/2013/11/betrug-per-anwaltlicher-filesharing.html

Zitat: "Somit haben die Klägerinnen der Beklagten in ihrem Abmahnschreiben eine unzutreffende der Beklagten ausweglos erscheinende Rechtslage vorgespiegelt."

Zur Verantwortlichkeit von Anwälten siehe auch

http://www.dury.de/sonstige-blogartikel/anwalt-verurteilt-versuchte-notigung-durch-anwaltliches-mahnschreiben

***

Zur Pornoabmahnung meldet

http://www.focus.de/digital/redtube-abmahnung-falsche-rechtsgrundlage-streaming-skandal-schadensersatz-fuer-porno-gucker-moeglich_id_3481401.html

"Nutzer von Pornokanälen wie Redtube und Youporn, die nach Abmahnschreiben wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung das geforderte Geld gezahlt haben, können nach Ansicht des Kölner Rechtsanwalts Christian Solmecke Schadenersatz vom Land Nordrhein-Westfalen verlangen."

"Das Amtsgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 08.10.2013 (Az. 57 C 6993/13) eine Filesharingklage von vier Tonträgerherstellerinnen wegen arglistiger Täuschung, Betruges und sittenwidriger Schädigung abgewiesen. Das Berufungsverfahren ist derzeit beim Landgericht Düsseldorf (zum Az. 23 S 358/13) anhängig. "

http://petringlegal.blogspot.de/2013/11/betrug-per-anwaltlicher-filesharing.html

Zitat: "Somit haben die Klägerinnen der Beklagten in ihrem Abmahnschreiben eine unzutreffende der Beklagten ausweglos erscheinende Rechtslage vorgespiegelt."

Zur Verantwortlichkeit von Anwälten siehe auch

http://www.dury.de/sonstige-blogartikel/anwalt-verurteilt-versuchte-notigung-durch-anwaltliches-mahnschreiben

***

Zur Pornoabmahnung meldet

http://www.focus.de/digital/redtube-abmahnung-falsche-rechtsgrundlage-streaming-skandal-schadensersatz-fuer-porno-gucker-moeglich_id_3481401.html

"Nutzer von Pornokanälen wie Redtube und Youporn, die nach Abmahnschreiben wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung das geforderte Geld gezahlt haben, können nach Ansicht des Kölner Rechtsanwalts Christian Solmecke Schadenersatz vom Land Nordrhein-Westfalen verlangen."

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 23:17 - Rubrik: Archivrecht

Schriftenverzeichnis:

http://www.lwl.org/hiko-download/HiKo-Schriftenverzeichnis_2013-12.pdf

Zu den Online-Nachweisen drei Anmerkungen

- Sehr wenige moderne Bände werden als PDF Open Access bereitgestellt

https://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de

- Wie lange es PaperC.de noch gibt, steht dahin (siehe auch PaperC.com)

- Bei den älteren Bänden hat man sich nicht viel Mühe gemacht, Digitalisate einzutragen!

Siehe etwa

https://archive.org/details/inventaredernic02kommgoog

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022379367/

http://www.lwl.org/hiko-download/HiKo-Schriftenverzeichnis_2013-12.pdf

Zu den Online-Nachweisen drei Anmerkungen

- Sehr wenige moderne Bände werden als PDF Open Access bereitgestellt

https://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de

- Wie lange es PaperC.de noch gibt, steht dahin (siehe auch PaperC.com)

- Bei den älteren Bänden hat man sich nicht viel Mühe gemacht, Digitalisate einzutragen!

Siehe etwa

https://archive.org/details/inventaredernic02kommgoog

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022379367/

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 23:04 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Digitalisate des "Fremdenblatts" sind auf der Seite des Stadtarchivs einsehbar:

http://baden.docuteam.ch/mets/results.html?base=mets&mode=subset&champ1=subsetall&query1=collections-mets&cop1=AND

http://baden.docuteam.ch/mets/results.html?base=mets&mode=subset&champ1=subsetall&query1=collections-mets&cop1=AND

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 22:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://stmatthias.uni-trier.de/index.php?id=24

"9. Dezember 2013: Zurzeit sind 400 Kodizes mit 3456 Inhalten digital verfügbar."

"9. Dezember 2013: Zurzeit sind 400 Kodizes mit 3456 Inhalten digital verfügbar."

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 22:06 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://goo.gl/ZyVSdc (Google Cache)

Althistoriker Christian Gizewski hatte seinem Internet-Beitrag "'Mein Kampf': Zu antiken Wurzeln 'völkischer' Militanz in der deutschen Zeitgeschichte" ein PDF des Originals beigegeben. Die TU Berlin nahm anscheinend auch die Projektseiten vom Netz.

http://www.sueddeutsche.de/kultur/hetzschrift-mein-kampf-hitler-unzensiert-1.1843549

Hier gibt es das Buch online:

http://archive.org/search.php?query=hitler+kampf%20AND%20mediatype:texts

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=mein+kampf+hitler

Althistoriker Christian Gizewski hatte seinem Internet-Beitrag "'Mein Kampf': Zu antiken Wurzeln 'völkischer' Militanz in der deutschen Zeitgeschichte" ein PDF des Originals beigegeben. Die TU Berlin nahm anscheinend auch die Projektseiten vom Netz.

http://www.sueddeutsche.de/kultur/hetzschrift-mein-kampf-hitler-unzensiert-1.1843549

Hier gibt es das Buch online:

http://archive.org/search.php?query=hitler+kampf%20AND%20mediatype:texts

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=mein+kampf+hitler

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 21:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Unglaublich, dass ich das tolle Blog (Tumblr-style) des Archivalia-Fans Hans Rudolf Lavater (Schweizer Reformationshistoriker) hier anscheinend noch nie erwähnt habe. Das sei nachgeholt:

http://www.hr-lavater.ch/

http://www.hr-lavater.ch/

"Digitalisate von Archivgut des Staatsarchivs Hamburg dürfen von dessen Website kostenlos heruntergeladen, weiterverwendet und weitergegeben werden. Die Herkunft und die Signatur des Archivguts muss dabei genannt werden."

Bisher nur: Unterlagen der Standesämter (PDFs von Mikrofilmen)

http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/digitalisate/

Bisher nur: Unterlagen der Standesämter (PDFs von Mikrofilmen)

http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/digitalisate/

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 21:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sie haben einen neuen Auftritt (Software Goobi):

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/

Alte Drucke findet man aber auch noch hier:

http://edoc.hu-berlin.de/

Im neuen "digi alt" sind schon zahlreiche Werke der Grimm-Bibliothek einsehbar.

Es gibt auch fünf mittelalterliche Handschriften online:

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/mittelalterlichehandschriften/-/1/-/-/

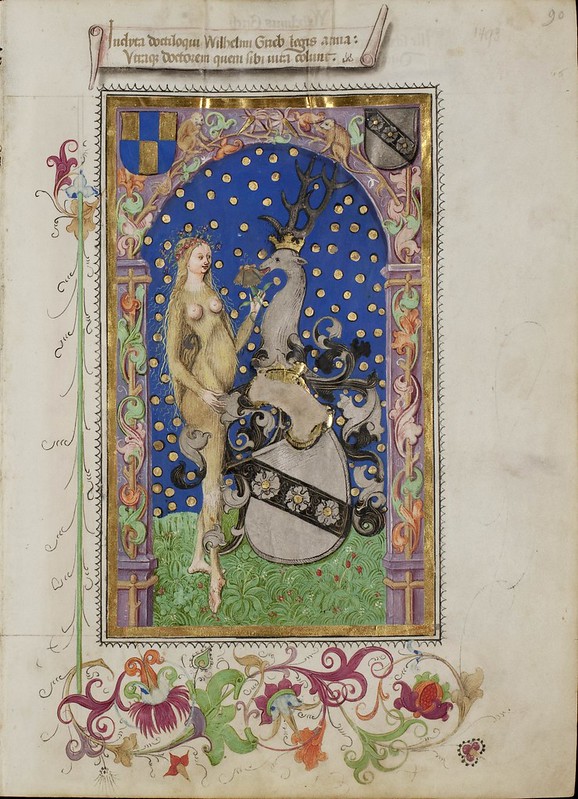

Darunter natürlich dummdreist das auf Rüxner (1532 ff.) fußende Turnierbuch, über das ich mich unter

http://archiv.twoday.net/stories/96988341/

verbreitet habe. Paläographisch datiere ich immer noch 16./17. Jahrhundert. Wer kanns genauer?

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615043

Nachtrag: Ich sehe erst jetzt, dass der Posener Historiker Jasinski auf die aus dem Kloster Blesen stammende Berliner Handschrift 2004 in einem eigenen Aufsatz eingegangen ist - auf polnisch mit kurzer Zusammenfassung.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=166470

Er datiert die Handschrift ins 16. Jahrhundert und sieht sie - völlig unkritisch - als mögliche Vorlage Rüxners. Da die Handschrift meines Erachtens frühestens in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts gehört, ist vom umgekehrten Verhältnis auszugehen.

Nachtrag: Klaus Arnold (Mail) denkt eher an das 17. Jahrhundert.

Bertold von Haller schreibt mir: "zur Berliner Handschrift kann ich immerhin sagen, daß sie keinesfalls vor 1554 entstanden sein kann, da das Wappen der Pfinzing (zum Turnier 1198 = S. 95 des Digitalisats, 1. Schild der 3. R.v.u.) bereits den damals erst verliehenen Herzschild Henfenfeld zeigt (wobei das Wappen eigentlich quadriert sein müßte). Vgl. dazu meinen soeben in den MVGN Bd. 100 (2013), S. 149–226 erschienenen Aufsatz über die Pfinzing, S. 181 (s. pdf anbei). Diese 12 Wappen der Nürnberger „Turnierverordneten“ fehlen im Druck, ein weiterer Hinweis, daß die Handschrift kein „Entwurf“ ist."

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615141

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615141

#fnzhss

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/

Alte Drucke findet man aber auch noch hier:

http://edoc.hu-berlin.de/

Im neuen "digi alt" sind schon zahlreiche Werke der Grimm-Bibliothek einsehbar.

Es gibt auch fünf mittelalterliche Handschriften online:

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/mittelalterlichehandschriften/-/1/-/-/

Darunter natürlich dummdreist das auf Rüxner (1532 ff.) fußende Turnierbuch, über das ich mich unter

http://archiv.twoday.net/stories/96988341/

verbreitet habe. Paläographisch datiere ich immer noch 16./17. Jahrhundert. Wer kanns genauer?

http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615043

Nachtrag: Ich sehe erst jetzt, dass der Posener Historiker Jasinski auf die aus dem Kloster Blesen stammende Berliner Handschrift 2004 in einem eigenen Aufsatz eingegangen ist - auf polnisch mit kurzer Zusammenfassung.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=166470

Er datiert die Handschrift ins 16. Jahrhundert und sieht sie - völlig unkritisch - als mögliche Vorlage Rüxners. Da die Handschrift meines Erachtens frühestens in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts gehört, ist vom umgekehrten Verhältnis auszugehen.

Nachtrag: Klaus Arnold (Mail) denkt eher an das 17. Jahrhundert.

Bertold von Haller schreibt mir: "zur Berliner Handschrift kann ich immerhin sagen, daß sie keinesfalls vor 1554 entstanden sein kann, da das Wappen der Pfinzing (zum Turnier 1198 = S. 95 des Digitalisats, 1. Schild der 3. R.v.u.) bereits den damals erst verliehenen Herzschild Henfenfeld zeigt (wobei das Wappen eigentlich quadriert sein müßte). Vgl. dazu meinen soeben in den MVGN Bd. 100 (2013), S. 149–226 erschienenen Aufsatz über die Pfinzing, S. 181 (s. pdf anbei). Diese 12 Wappen der Nürnberger „Turnierverordneten“ fehlen im Druck, ein weiterer Hinweis, daß die Handschrift kein „Entwurf“ ist."

#fnzhss

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 20:54 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 19:54 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

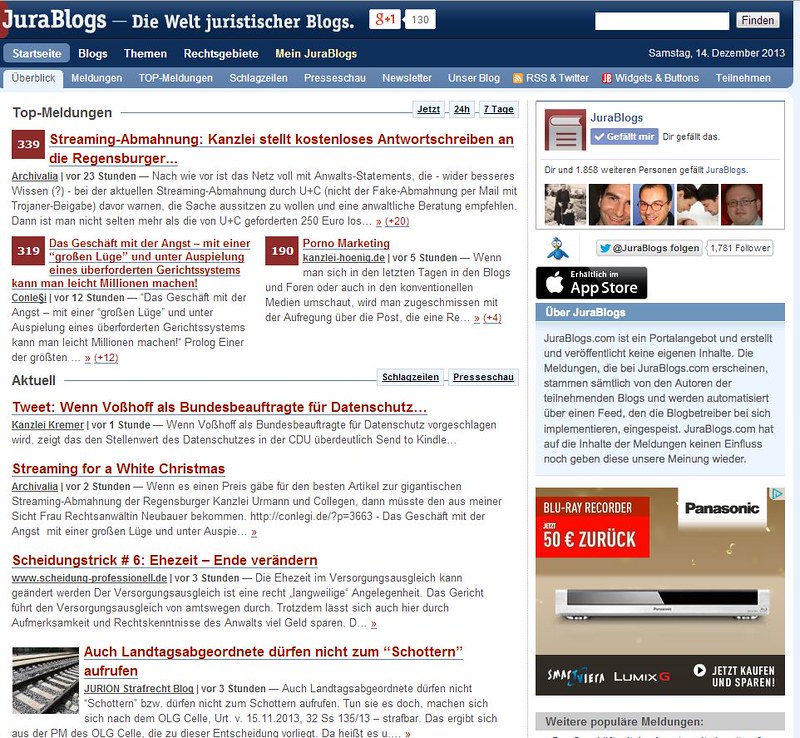

Populär in den letzten 24 Stunden auf Jurablogs:

http://www.jurablogs.com/popular/24h

Weitere Archivalia-Beiträge davon:

102 Gaunerzinken heute

25 Streaming for a White Christmas

Im Jurablogs-Blog-Ranking steht Archivalia (nur Kategorie Archivrecht) auf Platz 90.

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 18:49 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn es einen Preis gäbe für den besten Artikel zur gigantischen Streaming-Abmahnung der Regensburger Kanzlei Urmann und Collegen, dann müsste den aus meiner Sicht Frau Rechtsanwältin Neubauer bekommen.

http://conlegi.de/?p=3663 - Das Geschäft mit der Angst – mit einer “großen Lüge” und unter Auspielung eines überforderten Gerichtssystems kann man leicht Millionen machen!

Ein bitterböser und wütender Artikel, der mit Justizkritik nicht spart. Zitat:

Tja, und wenn so viele Abmahnungen unterwegs sind, dann fragen sich alle „ist da nicht doch was dran?“

Ich stelle die Gegenfrage: UND WENN NICHT? Was ist, wenn das alles nur ne Riesenverlade ist?

Es gibt keine “Nachweise” und keine „Strafbarkeit“ und auch nach § 44a UrhG werden die Abmahnungen nicht haltbar, sogar unwirksam sein!

Was dann?

Bis das durch Gerichte bestätigt und geprüft der Fall ist, ist schon einmal ein Jahr herum. Also würden wir uns Weihnachten 2014 zu diesem Thema nochmals treffen und Revue passieren lassen: Ja, das war nix!

Dann haben aber schon mal 20% der 50.000 (wenn es dabei bleibt, aber nur mal angenommen!) gezahlt. Das macht 10.000 mal 250,00 Euro gleich 2.500.000 Euro. Zweikommafünfmillionen !!!

***

Ansonsten gibt es wenig Neues. "Alle Hintergründe und Details" verspricht

http://www.pcgameshardware.de/Filesharing-Thema-209950/Specials/Porno-Abmahnungen-Redtube-UC-1100881/

Aber da hat man einfach nur frühere Meldungen zusammenkopiert. Links zu anderen Seiten: Fehlanzeige.

***

Heise hat schon länger bekannte, in den Lawblogkommentaren diskutierte Indizien zur Herkunft der IP-Adressen sauber aufgearbeitet:

http://heise.de/-2065879

Zuvor hatte aber auch schon CHIP Online eine gut belegte Dokumentation erstellt:

http://www.chip.de/news/Redtube-Wurden-die-Opfer-in-die-Falle-gelockt_66033141.html

***

Zum Thema hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=Streaming

Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

http://conlegi.de/?p=3663 - Das Geschäft mit der Angst – mit einer “großen Lüge” und unter Auspielung eines überforderten Gerichtssystems kann man leicht Millionen machen!

Ein bitterböser und wütender Artikel, der mit Justizkritik nicht spart. Zitat:

Tja, und wenn so viele Abmahnungen unterwegs sind, dann fragen sich alle „ist da nicht doch was dran?“

Ich stelle die Gegenfrage: UND WENN NICHT? Was ist, wenn das alles nur ne Riesenverlade ist?

Es gibt keine “Nachweise” und keine „Strafbarkeit“ und auch nach § 44a UrhG werden die Abmahnungen nicht haltbar, sogar unwirksam sein!

Was dann?

Bis das durch Gerichte bestätigt und geprüft der Fall ist, ist schon einmal ein Jahr herum. Also würden wir uns Weihnachten 2014 zu diesem Thema nochmals treffen und Revue passieren lassen: Ja, das war nix!

Dann haben aber schon mal 20% der 50.000 (wenn es dabei bleibt, aber nur mal angenommen!) gezahlt. Das macht 10.000 mal 250,00 Euro gleich 2.500.000 Euro. Zweikommafünfmillionen !!!

***

Ansonsten gibt es wenig Neues. "Alle Hintergründe und Details" verspricht

http://www.pcgameshardware.de/Filesharing-Thema-209950/Specials/Porno-Abmahnungen-Redtube-UC-1100881/

Aber da hat man einfach nur frühere Meldungen zusammenkopiert. Links zu anderen Seiten: Fehlanzeige.

***

Heise hat schon länger bekannte, in den Lawblogkommentaren diskutierte Indizien zur Herkunft der IP-Adressen sauber aufgearbeitet:

http://heise.de/-2065879

Zuvor hatte aber auch schon CHIP Online eine gut belegte Dokumentation erstellt:

http://www.chip.de/news/Redtube-Wurden-die-Opfer-in-die-Falle-gelockt_66033141.html

***

Zum Thema hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=Streaming

Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 17:06 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Anlass des am 13. Oktober 2006 in Archivalia erschienenen Aufsatzes von Martin Germann

http://archiv.twoday.net/stories/2799773/

war der sogenannte "Karlsruher Kulturgüterstreit", zu dem ich hier unzählige Beiträge veröffentlicht habe.

"Im September des Jahres 2006 wurde zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland seitens einer Landesregierung der Versuch unternommen, in Museen und Bibliotheken verwahrte größere Mengen an Kulturgütern in den Kunst- und Antiquitätenhandel zu geben; der Versuch verursachte einen bis dahin beispiellosen internationalen Protest von Fachleuten, Wissenschaftlern und Bürgern." (Wikipedia)

Nach der (provisorischen) "Gesamtübersicht" (November 2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2895938/

wurden noch viele weitere Beiträge zum Thema in Archivalia geschrieben. Um nur zwei zu nennen:

Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006

http://archiv.twoday.net/stories/3287721/

Der Unheilsspiegel

http://archiv.twoday.net/stories/55775123/

Die Karlsruher Handschriften sind gerettet, Schloss Salem wurde vom Land gekauft. Archivalia freut sich, dazu beigetragen zu haben, eine riesige Kulturgut-Katastrophe abgewendet zu haben. Unvermindert aktuell ist das Plädoyer von Martin Germann für den Schutz historischer Sammlungen.

Alle Türchen: #bestof

***

Warum mittelalterliche Buchbestände intakt zu bewahren sind

von Martin Germann

Konservator der Bibliotheca Bongarsiana, Burgerbibliothek Bern

Herrn Germann bin ich für die Erlaubnis dankbar, den in der Süddeutschen Zeitung vom 11. Oktober 2006, Seite 16 unter dem Titel "Die abenteuerliche Reise muss ein Ende haben;

Eine europäische Odyssee von Fleury nach Karlsruhe, oder: Warum alte Handschriften intakt zu bewahren sind" veröffentlichten wunderbaren Artikel in der Originalfassung hier wiederzugeben dürfen. Die Bilder befinden sich aus technischen Gründen bei Flickr.com. KG

An einem Beispiel soll gezeigt werden, warum eine Verauktionierung von Handschriften- und Inkunabelbeständen, wie jenen der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, ein großes Unglück für die europäische Buch- und Textüberlieferung des Altertums und des Mittelalters wäre.

Das Schicksal einer mittelalterlichen Bibliothek

Ein Einzelfall als Beispiel für andere

Was haben die Bibliotheken der Abtei Fleury an der Loire (gegründet 651), die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (gegründet um 1500) und die Burgerbibliothek Bern (gegründet 1528) miteinander zu tun?

Die Benediktinerabtei Fleury, oberhalb von Orléans an der Loire im ehemals römischen Gallien gelegen (heute: Saint-Benoît-sur-Loire), war bis zur Karolingerzeit zu einem wichtigen kirchlichen Zentrum herangewachsen. In der Zeit der Völkerwanderung waren die Gebeine des heiligen Benedikt von Nursia (um 480-560), Gründer des Benediktinerordens, zur Zeit der Langobardengefahr um 577 aus Monte Cassino hierher verbracht worden. Fleury entwickelte sich zu einem wichtigen Wallfahrtsort und, in der Karolingerzeit, dank weitreichenden Beziehungen, zu einem Kloster mit Schule und Schreibort mit bedeutender Bibliothek. Die älteste überlieferte Bücherliste stammt aus dem 11. Jahrhundert und enthält 45 Titel. Bis zum Vorabend der Reformation sammelte sich hier eine für die damalige Zeit große Bibliothek von mindestens 600 bis 800 Handschriften an.

Die Bücherzerstreuung während der Hugenottenkriege und seither (siehe die Tabelle)

Während des Bürgerkriegs zwischen den Hugenotten und den Altgläubigen, 1562, wurden die Mönche verjagt und die Bibliothek von den Protestanten geplündert, wenn auch nicht zerstört, wie Kloster- und Kirchenbibliotheken andernorts in Frankreich. Der bücherliebende Jurist und Gelehrte Pierre Daniel (1531-1604) nahm sie in seinen Besitz. Nach seinem Tod wurde sie unter seine Schüler, drei ebenfalls bücherliebende Sammler aufgeteilt:

Ein erster Teil ging an Paul Petau (1568-1614) und kam über dessen Sohn in die Hände des gelehrten Isaac Vossius (1618-1689), Bibliothekar der wissenschaftlich und künstlerisch interessierten Tochter König Gustav Adolfs, Christine (1629-1689), welche nach ihres Vaters Tod Königin von Schweden wurde. Als sie sich dem Katholizismus zuwandte und nach Rom zog, vermachte sie auf ihr Ableben hin ihre Bibliothek dem Papst. Aus diesem Grund sind heute 198 Handschriften der Abtei Fleury in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt. Etwa 100 weitere wichtige Handschriften kamen als Geschenk der Königin an ihren Bibliothekar Vossius und aus dessen Besitz schließlich in die Universitätsbibliothek Leiden (Niederlande).

Der zweite Teil kam an Jacques Bongars (1554-1612), Jurist und Diplomat im Dienste der französischen Krone, der auch als Gelehrter wirkte und mehrere historische Werke publizierte. Da ohne Nachkommen, verschrieb er seine im Laufe des Lebens gesammelte wertvolle Bibliothek seinem Patensohn Jacques Graviseth (1598-1658), Sohn seines Freundes René Graviseth, Bankier und Juwelier in Straßburg. Nach dem Erwerb des Schlosses Liebegg im damals bernischen Aargau durch seinen Vater und nach der Heirat mit der Berner Schultheißentochter Maria Salomea von Erlach (1604-1636) wurde Jacques Graviseth Burger Berns. Als Dank für das Burgerrecht schenkte er seiner neuen Heimat die von Bongars ererbte Bibliothek, welche die Bestände der damaligen Stadtbibliothek Bern verdoppelte und somit auch mit Büchern aus der Abtei Fleury versah: in der Burgerbibliothek Bern sind heute 70 Handschriften aus Fleury nachweisbar.

Der dritte Teil gelangte in die Hände von Claude Dupuy, auch unter seinem Gelehrtennamen Puteanus bekannt, der 1594 starb, und in jene des Philologen und Advokaten Pierre Pithou (gest. 1596). Ihre Nachlässe und Bibliotheken kamen später in die königliche Bibliothek Paris, welche heute in der Bibliothèque nationale de France aufgegangen ist. Hierher kamen aus verschiedenen Quellen weitere Handschriften, teils aus einer in Fleury aus Fluchtgut nach der Plünderung von 1562 neu gegründeten Bibliothek. Heute enthält die Bibliothèque nationale de France 69 Handschriften aus Fleury, deren zuletzt eingegangene aus einem berühmten Kriminalfall des 19. Jahrhunderts stammen: Graf Guilelmo Libri (1803-1869) hatte als hoher Beamter der Krone ungehinderten Zutritt zu allen Provinz- und Stadtbibliotheken, die nach der französischen Revolution aus den enteigneten Bibliotheken des Adels und der Kirchen und Klöster gebildet worden waren, so auch zur Bibliothèque municipale Orléans, welche viele Handschriften aus dem benachbarten Fleury übernommen hatte. Er hatte, als hoher Beamter, seine Stellung zu Diebstählen in vielen Bibliotheken ausgenützt, auch in Orléans. Bereits lagen seine Schätze auf einer Auktion in London. Da entdeckte der kluge Bibliothekar Léopold Delisle in Paris die Diebstähle und konnte auf noch nicht verkaufte Bücher seine Hand legen; dem französischen Staat blieb nichts anderes übrig, als sie von den Erwerbern soweit möglich zurück zu kaufen. Dadurch kamen solche Handschriften nicht an ihren Aufbeahrungsort (Orléans) zurück, sondern an die heute rund 350'000 Handschriften verwaltende Bibliothèque nationale de France in Paris. Neun bereits verkaufte Handschriften aus Fleury gelangten in die Bibliotheca Laurenziana in Florenz.

Zusätzlich zu diesen rund 500 Handschriften gibt es auch etwa hundert Codices aus Fleury in Streubesitz in etwa 50 verschiedenen Bibliotheken Europas und in Übersee, von Amsterdam über Genf, Den Haag, Düsseldorf, London, Malibu, Sankt Gallen, Trier bis Wolfenbüttel.

Eine Handschrift aus Fleury in Karlsruhe

Was hat die mittelalterliche Bibliothek des Klosters an der Loire mit der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe zu tun? Anhand eines Beispiels kann die heutige internationale Verflechtung der Handschriftenbestände demonstriert und das Mittelalter sehr schön als Wurzel unserer gemeinsamen europäischen Geschichte aufgezeigt werden.

Auch in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wird nämlich eine Handschrift aufbewahrt, die aus Fleury stammt. In Orléans aus einem Einband einer Handschrift aus Fleury abgelöst, ist das Fragment im 19. Jahrhundert nach Karlsruhe gelangt.

Das Fragment enthält lateinische Briefe des Kirchenvaters Hieronymus, welche im 6. Jahrhundert in Italien auf Pergament abgeschrieben worden sind. Vielleicht kam die Handschrift bei der Übertragung der Gebeine des heiligen Benedikt aus Monte Cassino nach Fleury mit. Jedenfalls wurde sie hier gegen Ende des Mittelalters ausgeschieden, nachdem sie als veraltet galt und der Text der Hieronymus-Briefe vielleicht bereits im Buchdruck zur Verfügung stand. Die Pergamenthandschrift wurde dem Buchbinder des Klosters zur Verwendung als Einbandmaterial überlassen. Jahrhunderte lang blieb das Fragment im betreffenden Einband, bis ein interessierter Zeitgenosse im 19. Jahrhundert an dem schönen Stück Schrift, einer kalligraphischen Unzialschrift, Gefallen fand, es ablösen ließ und nach Karlsruhe brachte. Hier wurde es katalogisiert, die Kataloge wurden 1896 und 1970 publiziert, und so steht es dem kundigen Forscher heute in Karlsruhe zur Einsichtnahme und Entzifferung zur Verfügung, als zufällig mitüberliefertes Fragment seinerseits ein Mosaikstein im noch längst nicht umfassend erforschten Gesamtbild der europäischen Buch-, Kunst- und Kulturgeschichte.

Eine Zerstreuung des Handschriftenbestandes einer großen Sammelbibliothek wie der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wäre ein fataler Schritt zur weiteren Zerstreuung und Dezimierung unserer Quellen. Denn ein Blick in das Nachschlagewerk „Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters“ zeigt, dass in der badischen Landesbibliothek Karlsruhe nicht nur ein großer Teil der berühmten Handschriften des Klosters Reichenau liegen, sondern Handschriften aus dem ganzen mittelalterlichen Deutschland:

• aus karolingischen und hochmittelalterlichen Klöstern wie Alpirsbach, Alsbach, Blaubeuren, Ettenheimmünster, Fulda, Günterstal, Herrenalb, Hirsau, Lorsch, Sankt Blasien, Schuttern, Schwarzach, Tennenbach, Villingen, Wiblingen, Zwiefalten und anderen;

• aus den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg, Ulm und ihren Klöstern;

• aus Bischofsstädten Bamberg, Erfurt, Konstanz, Speyer, Würzburg;

• aus weiteren Städten wie Baden-Baden, Braunschweig, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Offenburg, Pforzheim.

• Aus linksrheinischen Gebieten wie Colmar, Straßburg und Weißenburg im Elsaß. Hier ist auf die Katastrophe zu verweisen, welche im Deutsch-französischen Krieg 1870 das Archiv und die Bibliothek von Straßburg durch deutschen Beschuss vernichtet hat. Damals sind tausende mittelalterliche Handschriften und Dokumente, darunter bestimmt auch Vorstufen der Buchdruckerkunst aus den dortigen Versuchen des Johannes Gutenberg, restlos untergegangen.

Wo sind die Bücher der mittelalterlichen Bibliotheken Europas?

Kloster- und Kirchenbibliotheken, die ihre eigenen mittelalterlichen Buchbestände noch heute besitzen, gibt es nur noch ganz wenige: in unseren Gegenden sind es Verona, Einsiedeln und Engelberg, sowie die weltberühmte Stiftsbibliothek Sankt Gallen.

Die mittelalterlichen Klöster haben durch ihre Bibliotheken aber nicht nur die Texte der Kirche und des Mittelalters überliefert, sondern auch zum größten Teil die Texte des griechisch-römischen Altertums: Ohne die geduldige Abschreibetätigkeit der Benediktiner hätten wir weder von Vergil, noch von Ovid, Cicero oder Cäsar zusammenhängende Texte und vollständige Werke! Sie sind uns fast ausschließlich durch Abschriften aus den karolingischen Klöstern bekannt, und diese Handschriften liegen heute in den großen Sammelbibliotheken Europas und der Welt, so auch in Karlsruhe.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden ganze Bibliotheken in alle Winde zerstreut, wie im Fall Fleury gezeigt, und viele Bücher sind ganz untergegangen. Deshalb muss jedes erhaltene mittelalterliche Buch einzeln untersucht und bestimmt werden, um seine Geschichte zu verfolgen: Wann war es wo aufbewahrt, von wem wurde es benutzt, gelesen, abgeschrieben oder, später, abgedruckt? Auf Grund solcher Forschungsergebnisse können Aussagen über die alten Texte und ihre Rezeption gemacht werden. Weiterführende Forschungen über die mittelalterliche Literaturgeschichte bauen auf der Geschichte der Textüberlieferung auf. So war es eine Sensation, als 1984 nachgewiesen wurde, dass die berühmte Vergilhandschrift (der sogenannte Vergilius Vaticanus aus den Jahren um 400, der in der Vatikanischen Bibliothek in Rom aufbewahrt wird) in der Karolingerzeit in einem der Loireklöster Fleury, Orléans oder Tours mit Notizen versehen worden ist von Schreibern, die auch an der Abschrift der Vergiltexte um 830 in Tours (heute Burgerbibliothek Bern, Codex 165) mitgewirkt haben: eine großartige Entdeckung, die mit einem Nobelpreis zu würdigen wäre, wenn es einen solchen gäbe.

Nun sind seit 200 Jahren die überlieferten Handschriften einigermaßen in festen Händen staatlicher oder staatlich unterstützter Bibliotheken geblieben, wenn auch Katastrophen zu melden sind wie

• die oben erwähnte Vernichtung von Bibliothek und Archiv Straßburg 1870;

• die Zerstörung von Stadt und Universität Löwen in Belgien im August 1914, wobei die ganze Universitätsbibliothek von 300'000 Bänden mit 1000 Handschriften und 800 Inkunabeln vernichtet wurde;

• die Zerstörung der Stadt und Bibliothek Karlsruhe im Jahr 1942 durch allierte Bomben; glücklicherweise waren die unersetzlichen Handschriften- und Altbestände schon 1939 ausgelagert worden;

• Verkäufe von Adelsbibliotheken wie jener der fürstlich Fürstenbergischen Bibliothek Donaueschingen von 1999 an;

• Raub und Diebstähle, wie die Entwendungen des Grafen Libri, sowie Naturkatastrophen, die immer drohen.

Die relative Ortsbeständigkeit der alten Bücher während zweihundert Jahren hat den gewaltigen Aufschwung der buch- und bibliothekswissenschaftlichen Forschungen ermöglicht, die noch längst nicht abgeschlossen sind. Forscher und Gelehrte auf der ganzen Welt bemühen sich um Aufschluss über die Herkunft der einzelnen Handschriften und um die virtuelle Rekonstruktion ganzer Bibliotheksbestände, um daraus wieder Schlüsse zu ziehen über das geistliche und geistige Leben, die Lebensverhältnisse und die Versorgung mit Büchern und Texten in früheren Zeiten.

Haben die alten Bücher eine Zukunft?

Wenn man die Geschichte der Bücher kennt, versteht man auch, warum der Protest gegen die Absichten der Baden-württembergischen Regierung unterdessen die ganze zivilisierte Welt ergriffen hat. Würden nämlich deren Pläne verwirklicht und machten diese im 21. Jahrhundert Schule, zerstreuten sich die Handschriften nochmals über die ganze Welt und wären auf Jahrzehnte hinaus wieder unauffindbar, wie im Mittelalter, und vielleicht auf immer.